PENGARUH KEPADATAN POPULASI KEONG EMAS (Pomacea sp.) TERHADAP TANAMAN PADI (Oryza sativa L.) DI LAPANGAN

SKRIPSI

Oleh :

PATAR SINARTA S. 030302034

DEPARTEMEN ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

PENGARUH KEPADATAN POPULASI KEONG EMAS (Pomacea sp.) TERHADAP TANAMAN PADI (Oryza sativa L.) DI LAPANGAN

SKRIPSI

Oleh :

PATAR SINARTA S. 030302034

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Dapat Melaksanakan Ujian Akhir Sarjana di Depatemen Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan

Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Disetujui Oleh

(Ir. Amansyah Siregar) (Ir. Yuswani Pangesti Ningsih, Msi.) Ketua Anggota

DEPARTEMEN ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN

FAKULTAS PERTANIAN

ABSTRACT

Patar Sinarta S, The Effect of Crowded Population of Applesnail (Pomacea sp.) to Rice Plant (Oryza sativa L.) in the field.

The purpose of research is to knowing of the applesnail (Pomacea sp) population crowded’s influence to the bad effect for the rice plant

(Oryza sativa L.)

This research was done in the field area of people in district of village head P. B.Selayang-1, District Medan Selayang, Kampung Susuk, Medan with the high ± 25 metres above the surface of sea. This research have done in June until August 2008.

This research was using nonfactorial Block Randomized Design with 6 treatments and 3 replications consisting of T0 (control), T1 (2 applesnails /plot),

T2 (4 applesnails/plot), T3 (6 applesnails /plot), T4 (8 applesnails /plot), T5 (10 applesnails /plot + Moluscisida) The observation parameter is attack

persentage (%), the amount of eggs groups, and the amount of panicles.

The result of research indicates that the number of applesnail population very effects to the destroy of the rice plant which is the highest attack is the observation II for T5 (10 applesnails) that is 27,71 % and the lowest is T0 (control) that is 0,00 %.

The crowded number of population of applesnail for the average number of eggs group has the real effect which the highest observation in the observation II for T5 (10 applesnails) is 15,67 eggs groups and the lowest for T0 (control) is 0,00 eggs groups.

The average number of panicles hasn’t the real different for the population number of these applesnails is caused by the old age of the rice pant and it is not disliked by the applesnail anymore which the highest number of panicle is T4 (8 applesnails).

ABSTRAK

Patar Sinarta S, Pengaruh Kepadatan Populasi Keong Emas (Pomacea sp.) Terhadap Tanaman Padi ( Oryza sativa L. ) di Lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepadatan populasi

keong emas ( Pomacea sp.) terhadap daya rusak keong emas pada tanaman padi (Oryza sativa L.).

Penelitian ini dilaksanakan di lahan persawahan masyarakat Kelurahan P. B. Selayang-1 ,Kecamatan Medan Selayang, Kampung Susuk, Medan dengan ketinggian ± 25 m diatas permukaan laut. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai Agustus 2008.

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) non faktorial yang terdiri dari enam perlakuan dan tiga ulangan. Perlakuan terdiri dari

T1 ( Tanpa Perlakuan ), T2 ( 2 ekor/plot ), T3 ( 4 ekor/plot ), T4 ( 6 ekor/plot ), T5 ( 8 ekor/plot ), T6 ( 10 ekor/plot + Moluskisida ). Parameter pengamatan

adalah Persentase serangan ( % ), Jumlah kelompok telur dan Jumlah helai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jumlah populasi keong emas berpengaruh sangat nyata terhadap kerusakan tanaman padi dimana persentase serangan tertinggi terdapat pada pengamatan II pada T5 ( 10 ekor keong mas ) yaitu 24.71% dan terendah pada T0 ( kontrol ) yaitu 0.00 %.

Jumlah kepadatan populasi keong emas terhadap rataan jumlah kelompok telur berpengaruh sangat nyata dimana pengamatan tertinggi di pengamatan II pada T5 ( 10 ekor keong mas ) yaitu 15.67 kelompok telur dan terendah pada T0 (kontrol ) yaitu 0.00 kelompok telur.

Rataan Jumlah malai tidak berbeda nyata terhadap jumlah populasi keong emas hal ini disebabkan umur tanaman yang sudah tua tidak disukai lagi oleh hama keong emas dimana jumlah malai tertinggi terdapat pada T0 ( Kontrol ) sedangkan jumlah malai terendah pada T4 ( 8 ekor keong emas ) .

RIWAYAT HIDUP

Patar Sinarta S., lahir tanggal 1 Agustus 1984 di Surabaya, putra dari Ayahanda tercinta S. Silalahi dan Ibunda terkasih F. Sitorus. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara.

Pendidikan dan pengalaman

1. Tahun 1996 lulus dari SDN 075 Bengkulu 2. Tahun 1999 lulus dari SLTP Cahaya Medan 3. Tahun 2002 lulus dari SMU Methodist I Medan

4. Tahun 2003 diterima di Departemen Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara Medan melalui jalur SPMB 5. Tercatat sebagai anggota IMAPTAN (Ikatan Mahasiswa Perlindungan

Tanaman) Departemen HPT-FP USU periode 2003-2008

6. Tahun 2006 s/d 2007 sebagai ketua Paduan Suara Transeamus FP USU 7. Mengikuti Praktek Kerja Lapang (PKL) di PT. Buana Estate Perkebunan

Cinta Raja, Stabat, Kabupaten Langkat dari tanggal 04 Juni-04 Juli 2007

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan kasihNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Adapun judul dari skripsi ini adalah Pengaruh Kepadatan

Populasi Keong Emas (Pomacea sp.) Terhadap Tanaman Padi (Oryza sativa L.) di Lapangan. Skripsi ini bertujuan untuk dapat melaksanakan

ujian akhir sarjana di Departemen Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada

Bapak Ir. Amansyah Siregar selaku ketua komisi pembimbing dan Ibu Ir. Yuswani Pangesti Ningsih, MSi selaku anggota komisi pembimbing dan

teman-teman yang telah memberikan banyak saran dan arahan serta kepada keluarga yang telah memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRACT ... i

ABSTRAK ... ii

RIWAYAT HIDUP ... iii

KATA PENGANTAR ... iv

DAFTAR ISI ... v

DAFTAR TABEL ... vii

DAFTAR GAMBAR ... viii

DAFTAR LAMPIRAN ... ix

PENDAHULUAN ... 1

Latar Belakang ... 1

Tujuan Penelitian ... 3

Hipotesa Penelitian ... 3

Kegunaan Penelitian ... 3

TINJAUAN PUSTAKA ... 4

Biologi Hama Keong Emas ( Pomacea sp. ) ... 4

Gejala Serangan ... 8

Pengendalian... 10

Moluscisida ... 11

Hubungan Populasi Keong Emas (Pomacea sp.) dengan Tanaman Padi ... 12

BAHAN DAN METODA ... 14

Tempat dan waktu Penelitian ... 14

Bahan dan Alat ... 14

Metode Penelitian ... 14

Pelaksanaan Penelitian ... 15

Penyemaian Benih ... 15

Pengolahan Tanah ... 16

Penanaman... 16

Aplikasi Keong Emas ... 17

Pemupukan ... 17

Pemeliharaan ... 17

Parameter Pengamatan ... 18

Persentase Serangan Pomacea sp. ... 18

Jumlah Kelompok Telur ... 18

Jumlah Malai ... 18

Persentase Serangan ( % ) ... 19

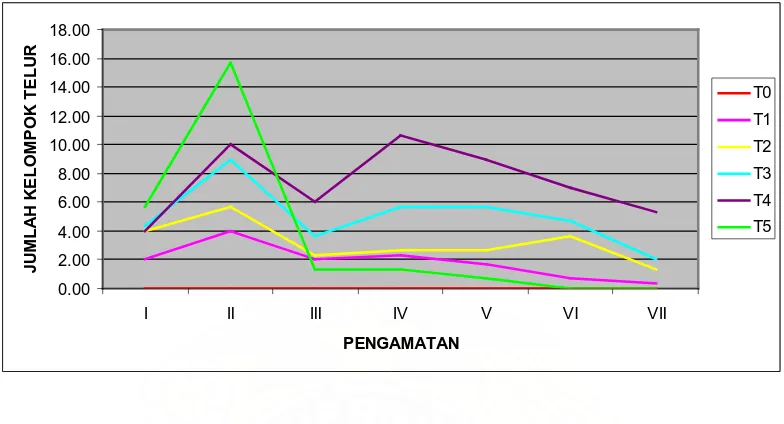

Jumlah Kelompok Telur ... 22

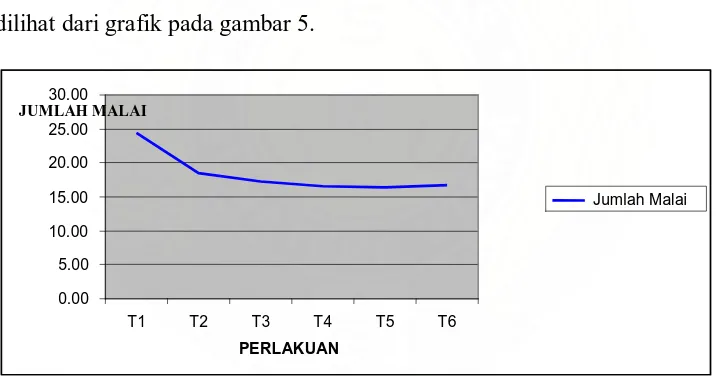

Jumlah Malai ... 24

KESIMPULAN DAN SARAN ... 26

Kesimpulan ... 26

Saran ... 26 DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

No

Judul Halaman

1. Uji beda rataan pengaruh kepadatan populasi keong emas (Pomacea sp.) terhadap persentase serangan pada tanaman padi

(Oryza sativa L.). ... 19 2. Uji beda rataan pengaruh kepadatan populasi keong emas

(Pomacea sp.) terhadap jumlah kelompok telur. ... 22 3. Uji beda rataan pengaruh kepadatan populasi keong emas

DAFTAR GAMBAR

No

Judul Halaman

1. Siklus Hidup Siput Murbei ... 4

2. Kelompok Telur Keong Mas ... 5

3. Keong Mas yang Baru Menetas ... 7

4. Gejala Serangan Pomacea sp. ... 9

5. Grafik persentase serangan Pomacea sp pada tanaman padi (Oryza sativa) ... 21

6. Grafik jumlah kelompok telur Pomacea sp pada tanaman padi (Oryza sativa) ... 24

7. Grafik jumlah malai tanaman padi (Oryza sativa) ... 25

8. Foto serangan hama keong emas... 61

9. Foto sample. ... 61

10. Foto lahan ... 62

11. Foto peletakan telur ... 62

12. Foto keong mas berkopulasi ... 63

[image:10.595.134.493.281.495.2]DAFTAR LAMPIRAN

No

Judul

Halaman

1. Data Pengamatan I Persentase Serangan Keong Mas (%) ... 29

2. Data Pengamatan II Persentase Serangan Keong Mas (%) ... 31

3. Data Pengamatan III Persentase Serangan Keong Mas (%) ... 33

4. Data Pengamatan IV Persentase Serangan Keong Mas (%) ... 35

5. Data Pengamatan V Persentase Serangan Keong Mas (%) ... 37

6. Data Pengamatan VI Persentase Serangan Keong Mas (%) ... 39

7. Data Pengamatan VII Persentase Serangan Keong Mas (%) ... 41

8. Data Pengamatan I Jumlah Kelompok Telur ... 43

9. Data Pengamatan II Jumlah Kelompok Telur ... 45

10. Data Pengamatan III Jumlah Kelompok Telur ... 47

11. Data Pengamatan IV Jumlah Kelompok Telur ... 49

12. Data Pengamatan V Jumlah Kelompok Telur ... 51

13. Data Pengamatan VI Jumlah Kelompok Telur ... 53

14. Data Pengamatan VII Jumlah Kelompok Telur ... 55

15. Data Pengamatan Jumlah Malai Padi ... 57

16. Bagan Penelitian ... 59

17. Bagan Satu Plot Penelitian ... 60

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Padi merupakan tanaman pangan berupa rumput berumpun. Tanaman pertanian kuno berasal dari dua benua yaitu Asia dan Afrika Barat tropis dan subtropis. Bukti sejarah memperlihatkan bahwa penanaman padi di Zhejiang (Cina) sudah dimulai pada 3.000 tahun Sebelum masehi. Fosil butir padi dan gabah ditemukan di Hastinapur Uttar Pradesh India sekitar 100-800 SM. Selain Cina dan India, beberapa wilayah asal padi adalah, Bangladesh Utara, Birma, Thailand, Laos, Vietnam ( Anonim, 2007 ).

Ekosistem pertanian atau agroekosistem merupakan salah satu ekosistem yang ditujukan untuk memperoleh produk pertanian dalam memenuhi kebutuhan manusia. Di dalam ekosistem alami yang stabil, tidak akan terdapat masalah hama karena semua komponen ekosistem berada dalam keseimbangan. Akan tetapi sejak manuasia mengusahakan lahan-lahan pertanian (bercocok tanam) ekosistem pertanian menjadi tidak alami lagi ( Untung, 1996 ).

Dalam bercocok tanam, banyak faktor yang mempengaruhi hasil yang dicapai, kadangkala tidak sesuai dengan yang diinginkan. Salah satu penyebabnya

Pentingnya padi sebagai sumber utama makanan pokok dan dalam perekonomian bangsa Indonesia tidak seorangpun yang menyangsikannya. Oleh karena itu setiap faktor yang mempengaruhi tingkat produksinya sangat penting diperhatikan. Salah satu faktor itu adalah hama dan penyakit ( Harahap, 1988 ).

Dalam bercocok tanam, banyak faktor yang mempengaruhi hasil yang dicapai, kadangkala tidak sesuai dengan yang diinginkan. Salah satu penyebabnya

adalah gangguan hama yang dapat merusak bahkan menggagalkan panen ( Baehaki, 1993 ).

Menurut Oka (1995), pendekatan secara ekologi untuk pengelolaan hama yaitu dengan memadukan semua teknik kedalam kesatuan program sehingga populasi dapat dikelola dengan sempurna. Salah satu keberhasilan usaha pengendalian hama dan penyakit padi adalah identifikasi terhadap jasad pengganggunya. Identifikasi ini selain dilakukan langsung pada jasad pengganggunya, juga dapat dibantu dengan pengenalan terhadap gejala serangan yang ditimbulkannya. Jika jasad pengganggu telah diketahui, maka berdasarkan

sifat-sifatnya cara pengendalian yang sesuai dapat diterapkan ( Harahap & Tjahjono, 2003 ).

Keong emas atau siput murbei atau siput emas (Pomacea sp.) adalah salah satu jenis keong air tawar yang berasal dari benua Amerika, khususnya dari Amerika Utara dan Amerika Selatan. Keong emas ini awalnya dimasukkan ke Asia sebagai menu makanan orang lokal dan juga berpotensi untuk produk eksport lalu hama ini dilepaskan begitu saja ( Cowie, 2005 ).

masuk ke Indonesia pada tahun 1980. Kemudian pada tahun tersebut siput murbei telah dijual belikan sebagai ikan hias di Yogyakarta. Pada tahun – tahun

berikutnya siput murbei tersebut telah tersebar luas di beberapa propinsi di Indonesia ( Pitojo, 1996 ).

Keong emas mempunyai kemampuan reproduksi yang tinggi dan sangat cepat, walaupun ketika kondisi lingkungan kekurangan air (kekeringan) keong selalu saja dapat menyelamatkan dirinya. Toleransi hama ini terhadap polusi dan kekurangan oksigen juga tinggi. Keong emas dapat hidup baik dalam berbagai

macam kondisi pertanaman, hama ini sering disebut dengan eating machines (mesin pemakan) dikarenakan pola hidupnya yang bisa makan 24 jam sehari ( Mohan, 2002 ).

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh kepadatan populasi keong emas (Pomacea sp.) terhadap daya rusak keong emas pada tanaman padi (Oryza sativa L.)

Hipotesis Penelitian

Semakin tinggi kepadatan populasi keong emas (Pomacea sp.) maka semakin tinggi pula daya rusak keong emas pada tanaman padi (Oryza sativa L.)

yaitu pada perlakuan T5(10 ekor/plot), T4(8 ekor/plot), T3(6 ekor/plot), T2(4 ekor/plot), T1(2 ekor/plot), dan T0(control).

1. Sebagai salah satu syarat untuk dapat melakukan praktek penelitian di Departemen Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian

Universitas Sumatera Utara, Medan.

2. Sebagai sumber informasi bagi pihak – pihak yang membutuhkan. TINJAUAN PUSTAKA

Biologi Hama Keong Emas ( Pomacea sp. )

Klasifikasi Keong Emas adalah sebagai berikut:

Phylum :

Klas :

Ordo : Mesogastropoda

Family :

Genus :

Spesies : Pomacea sp. (Adalla dan Rejesus, 1989).

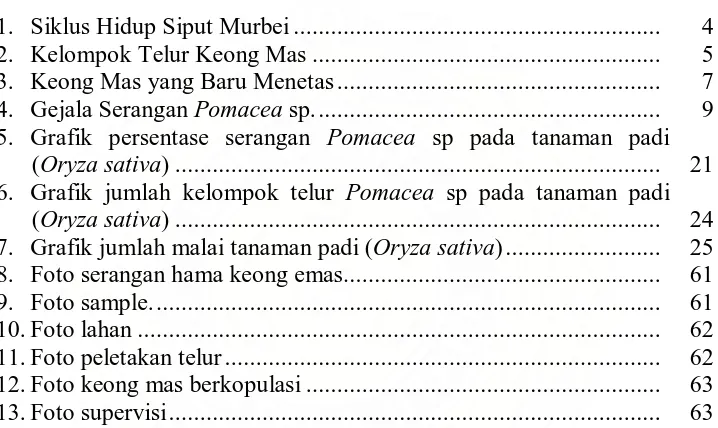

Gambar 1. Siklus Hidup Siput Murbei

(Sumber

Siput murbei dewasa meletakkan telur secara berkelompok, setiap kelompok telur berisi 300 – 500 butir tergantung dari ukuran induknya. Telur diletakkan berkelompok, bentuk telur umumnya oval. Seekor induk betina selama satu bulan dapat menghasilkan sekitar 15 kelompok telur. Kelompok telur yang baru diletakkan berwarna merah murbei dengan panjang 3 cm, lebar 1 – 3 cm. telur akan menetas dalam waktu 14 – 16 hari ( Alimuso, 1993 ).

Gambar 2. Kelompok Telur Keong Mas ( Sumber foto langsung )

Telur diletakkan pada bagian tanaman diatas permukaan air dan tempat-tempat atau benda-benda yang mengapung diatas permukaan air seperti di dinding saluran irigasi atau kolam atau bak pemeliharaan, tonggak kayu, bambu, sarana angkutan air dan sebagainya ( Harry, 1990 ).

Kelompok telur yang baru dihasilkan oleh imago betina, pada bilah tempat bertelur berwarna pink strawberry dan lama-kelamaan berubah menjadi warna pink terang jika telur menetas ( Slamet, 1992 ).

Siput murbei bertelur ditempat kering yaitu 10-23 cm dari permukaan air dengan selang 2 hari selama kurang lebih 1 bulan ( Anonim, 1992 ).

akhirnya menempel pada permukaan tembok, tanaman atau pada siput yang lebih besar. Selnya mulai mengeras setelah dua hari dari penetasan. Siput murbei yang baru menetas berukuran 2 – 5 mm. Makanannya adalah algae atau lumut dan berbagai macam daun tanaman terutama yang banyak mengandung air atau sukulen. Siput ini berkembang cepat dan cepat untuk mencapai kematangan seksual ( Anonim, 1992 ).

[image:18.595.113.512.381.672.2]Moluska jenis ini hidup di perairan jernih, bersubstrat lumpur dengan tumbuhan air yang melimpah. Menyukai tempat-tempat yang aliran airnya lambat, drainase tidak baik dan tidak cepat kering. Keong mas dapat bertahan hidup sampai 6 bulan di dalam tanah yang mengalami kekeringan. Hewan ini dapat hidup pada air yang memiliki pH 5-8, serta toleransi suhu antara 18-28 derajat Celsius ( Sulistiono, 2007 ).

Dua sampai tiga bulan sejak menetas siput menjadi dewasa dan siap untuk kawin serta bertelur. Siput murbei terdiri dari jantan dan betina. Sulit dibedakan siput jantan dan siput betina, namun menurut para ahli umumnya siput jantan lebih kecil dari siput betina. Siput murbei betina penutup tubuh letaknya kedalam (cekung) dari lubang dibanding dengan penutup tubuh milik siput jantan. Tepi mulut tutup rumah murbei betina melengkung kedalam sedangkan jantan melengkung keluar. Siput murbei betina jika akan bertelur kedapatan merayap pada dinding pemeliharaan keatas permukaan air atau merayap pada bilah atau tonggak yang disediakan ( Anonim, 1991a ).

Keong ini termasuk hewan berjenis kelamin tunggal. Perkawinan keong mas dapat dilakukan sepanjang musim. Seekor keong mas mampu memproduksi sekitar 1.000-1.200 butir telur tiap bulan atau 200-300 butir tiap minggu. Stadium paling merusak ketika keong mas berukuran 10 mm (kira-kira sebesar biji jagung) sampai 40 mm (kira-kira sebesar bola pingpong) ( Sulistiono, 2007 ).

Keong mas dewasa memiliki cangkang yang berdiameter sekitar 4 cm dan berat 10-20 gram. Pertumbuhan cangkang dipengaruhi oleh ketersediaan kalsium sebagai bahan pembentuk cangkang. Selain itu, lingkungan yang kaya dengan zat-zat makanan akan membentuk cangkang yang lebih besar, tebal dan kuat. Hewan ini dapat hidup 2-6 tahun dengan fertilitas yang tinggi ( Sulistiono, 2007 ).

Keong emas betina bertelur pada malam hari dan menyenangi perairan tenang seperti rawa, sawah, kolam, dan sebagainya ( Anonim, 1991a ).

Dilahan sawah hama ini memakan bagian akar tanaman padi. Hama ini sangat berbahaya pada umur satu sampai tiga minggu setelah tanam, karena suka makan tanaman padi muda yang manis dan empuk. Sewaktu tanaman masih muda sejumlah kecil siput mampu menimbulkan kerusakan berat sehingga pertanaman harus ditanam ulang ( Anonim, 1992 ).

Padi yang baru ditanam sampai 15 hari setelah tanam mudah dirusak siput murbai, untuk padi tanam benih langsung (tabela) ketika 4 sampai 30 hari setelah tebar. Siput murbai melahap pangkal bibit padi muda. Siput murbai bahkan dapat mengkonsumsi seluruh tanaman muda dalam satu malam, adanya rumpun yang

hilang, dan adanya potongan daun yang mengambang dipermukaan air ( Anonim, 2003 ).

Hasil percobaan dibalai budi daya air tawar Sukabumi, diperoleh bahwa siput ini tidak hanya menyerang atau memakan bagian bawah tanaman padi tetapi daun-daun yang jatuh bekas gigitan tikus habis dimakan oleh siput ini. Setelah tujuh hari investasi siput dipersemaian dapat merusak 96,5% persemaian muda sepuluh hari setelah semai (hss), dan 16,6% pada persemaian muda 20 hss. Sedangkan dipertanaman daya rusak 13,16% pada tanaman 10 hari setelah tanam (hst), 9,75% pada tanaman padi 2 hari setelah tanam, dan 10,25% pada tanaman padi 30 hst ( Anonim, 1991b ).

Keong mas merusak tanaman dengan cara memarut jaringan tanaman dan memakannya, menyebabkan adanya bibit yang hilang di per-tanaman. Bekas

Persentase rumpun yang terserang meningkat cepat setelah delapan hari pelepasan siput murbei, atau sebelas hari setelah tanam. Proses perkembangan siput murbei sangat cepat (60 hari), dalam waktu singkat dapat memakan habis tanaman padi di persemaian dan pertanaman, dimana tanaman yang ada disawah terlihat rumpunnya tidak ada dan tinggal hanya akarnya ( Anonim, 1992 ).

Gambar 4.Gejala Serangan Pomacea sp. ( Sumber foto langsung )

Menurut Hendarsih, keong mas mempunyai kebiasaan memakan berbagai tanaman yang lunak termasuk padi yang masih muda. Biasanya keong mas memarut pangkal batang yang berada dibawah air dengan lidahnya hingga patah, kemudian patahan tanaman yang rebah tersebut dimakan. Bila populasi keong mas tinggi dan air selalu tergenang, bisa mengakibatkan rumpun padi mati, sehingga petani harus menyulam atau menanam ulang ( Hermawan, 2007 ).

Pengendalian

Pemungutan keong dan menghancurkan telur dan keong ,tempatkan tongkat bambu untuk menarik keong dewasa agar meletakkan telurnya. 2. Pengendalian secara mekanik

Tempatkan penyaring dari kawat atau anyaman bambu pada saluran keluar dan masuk irigasi utama untuk mencegah masuknya keong.

3. Pengendalian secara biologi

Menggunakan Semut merah memakan telur keong, sedangkan Bebek / itik memakan keong muda.

4. Pengendalian secara kimia

Terdapat beberapa jenis racun yang disarankan untuk keong emas. Yang boleh digunakan diantaranya ialah niclosamide, saponin dan lain-lain. ( Suyamto, 2005 ).

Moluscisida

sebelum tanam, karena pada saat itu keong akan terganggu daya makannya, sehingga kurang merusak padi yang baru tanam ( Hermawan, 2007 ).

Dalam uji efektivitas yang dilakukan Hendarsih disebutkan bahwa biji teh (Camellia spp) dapat membunuh keong pada konsentrasi 0,1 gram/liter. Sedangkan untuk limbah teh dibutuhkan 10 gram/liter agar dapat membunuh keong mas, dan bekerja lebih lambat dibandingkan dengan biji teh. Adapun daya

kerja gadung basah terbukti lambat, baru pada 72 JSA dengan konsentrasi 15 sampai 25 gram/liter bisa membuat keong mati, dengan tingkat efektivitas

antara 98% sampai dengan 100%, hasil di lapangan juga menunjukkan saponin yang dapat mengurangi tingkat serangan keong mas dan tingkat keefektifannya tidak berbeda dengan moluskisida sintetis niklosamida. Saponin merupakan ampas dari pembuatan minyak biji teh, Kandungan racun dari biji teh juga berpotensi sebagai pestisida ( Hermawan, 2007 ).

Hubungan Populasi Keong Emas (Pomacea sp.) dengan Tanaman Padi

Keong emas ini sangat berbahaya karena sewaktu menyerang tanaman

padi muda mereka juga mampu berkembangbiak dengan menempelkan telur – telurnya diantara bagian tanaman padi yang keras. Dengan demikian

serangan siput ini akan berlangsung terus sampai tanaman padi tersebut mati. Kemudian mereka beradaptasi dan berkembangbiak (Susanto, 1995).

utama tanaman padi. Tahun 1986, tercatat sekitar 300 hektar sawah irigasi di wilayah Filipina mengalami rusak berat. Tahun 1987 serangan meningkat,

menjadi sekitar 9.000 hektare, dan bulan Januari 1990 sudah mencapai 350.000 hektare. Dari 3 juta hektare sawah di Filipina, sekitar 1,2 sampai 1,6 juta hektare terserang keong ini. Pada tahun 1990, sekitar 212 juta Peso diperlukan untuk mengendalikan hama ini ( Sulistiono, 2007 ).

Di Indonesia khususnya di Kabupaten Lampung Selatan pernah dilaporkan bahwa sampai bulan Juni 1992, serangan keong mas telah mencapai 4.500 hektare dengan rata-rata populasinya antara 2-23 ekor per meter persegi. Menurut Susanto (1995), sejak keong mas dibudidayakan pada tahun 1987 dan diadakan pemantauan sekitar tahun 1990, tercatat 8 provinsi sudah terkontaminasi keong mas. Daerah tersebut adalah Sumatera Utara, Jambi, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Akhir-akhir ini penyebarannya semakin luas, bahkan sampai wilayah Kalimantan, Sulawesi dan wilayah lainnya. Keong mas sangat mengganggu lahan pertanian sehingga disebut hama unggul, karena memakan segala tanaman terutama tanaman padi muda dan bibit ( Sulistiono, 2007 ).

Di Lampung khususnya 3 musim tanam terakhir (1989/1990, 1990, dan 1990/1991), serangan siput murbei telah meluas di Kabupaten Lampung Selatan. Kerusakan yang ditimbulkan pada pertanaman menjelang umur 30 hst dapat menimbulkan kerusakan 20% ( Anonim, 1992 ).

BAHAN DAN METODE

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini di laksanakan di lahan persawahan masyarakat Kelurahan P. B. Selayang-1 ,Kecamatan Medan Selayang, Kampung Susuk, Medan dengan ketinggian ± 25 m diatas permukaan laut. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2008 sampai Agustus 2008

Adapun bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah benih varietas Ciherang, pupuk Urea, pupuk TSP, pupuk KCL, Moluskil 10 G Saponin 10%.

Adapun alat yang digunakan pada penelitian ini adalah cangkul, garu, meteran, kalkulator, alat tulis, ember, papan nama, Kawat jaring, dan paku.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lapangan dengan menggunakan metode Rancangan Acak Kelompok (RAK) non faktorial yang terdiri dari 7 perlakuan dengan luas plot 2 x 3 m dan jarak tanam 25 x 25 cm.

Adapun perlakuan yang diuji adalah: T0 = Tanpa Perlakuan

T1 = 2 ekor keong mas / plot T2 = 4 ekor keong mas / plot T3 = 6 ekor keong mas / plot T4 = 8 ekor keong mas / plot

T5 = 10 ekor keong mas / plot + Moluskisida Jumlah ulangan (r) = 3

Jumlah unit percobaan = 18 Plot

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan sidik ragam berdasarkan model linier, sebagai berikut :

Y ijk =µ + ρI + βk +(αβ)jk + ∑ijk

µ : nilai tengah sebenarnya

ρ1 : pengaruh blok ke-I

βk : pengaruh beberapa varietas pada taraf ke-k (αβ)jk : pengaruh interaksi pada taraf ke-j dan taraf ke-k

∑ijk : pengaruh galat pada unit percobaan.

Pelaksanaan Penelitian

Penyemaian benih

Tanah untuk media semai dibersihkan, diratakan dan dibuat bedengan dengan ketinggian 10 cm dengan ukuran 1,5 m x 1,5 m. Ditaburkan pupuk urea sebanyak 2 kg dan TSP 200 gram untuk seluruh bedengan tersebut. Sebelum

penyemaian benih, benih dimasukkkan kedalam goni dan direndam selama (48 jam), setelah 2 hari benih ditaburkan secara merata diatas bedengan.

Pengolahan Tanah

Pembersihan

Sebelum tanah sawah dibajak harus dibersihkan lebih dahulu dari jerami atau rumput yang ada. Dikumpulkan disuatu tempat dan dibakar atau dijadikan kompos.

Pembajakan dengan jetor sebanyak 2 kali , yang pertama pembajakan kasar dan setelah seminggu kemudian dilakukan pembajakan halus dengan kedalaman 12 – 20 cm.

Penggaruan

Penggaruan dilakukan berulang – ulang sehingga lahan benar – benar bersih dari sisa jerami.

Pembagian Plot

Pembagian plot menggunakan benteng – benteng tanah dengan lebar ± 30 cm, benteng ini selain untuk membatasi plot juga berfungsi mencegah berpindahnya keong emas.

Penanaman

Bibit yang akan dicabut adalah bibit yang sudah berumur 25 – 30 hari, berdaun 5 – 7 helai. Bibit yang digunakan adalah bibit yang sehat, tingginya ± 25 cm, batangnya besar dan kuat, bebas dari serangan hama dan penyakit dan tingginya seragam. Pencabutan bibit dilakukan pada pagi hari. Bibit diikat untuk mempermudah pengangkutan. Penanaman dilakukan dengan berjalan mundur, tangan kiri memegang bibit dan tangan kanan menanam, tiap lubang ditanam 2 atau 3 batang bibit dengan kedalaman ± 3 cm. Penanaman tegak lurus.

Aplikasi Keong Emas

Keong emas yang telah dikumpulkan di dalam ember dipilih yang sehat dan diaplikasikan ke tanaman 2 minggu setelah tanam pada waktu pagi hari.

Pemupukan

Pemupukan tanaman dilakukan pada saat tanaman berumur 2, dan 7 minggu setelah masa tanam (mst) dengan kebutuhan untuk seluruh

tanaman adalah :

1. Urea 4 kg/ 200 m2 2. Urea 2 kg/ 200 m2 TSP 1 kg/200 m2 KCl 1 kg/ 200 m2

Pemupukan dengan cara menebarkan keseluruh tanaman secara merata.

Pemeliharaan

Penyulaman dilakukan pada pagi/sore hari bila ada tanaman yang mati atau rusak sebelum keong emas diaplikasikan. Tanaman disiangi dari gulma setiap minggunya dan sebelum dilakukan pemupukan. Setiap hari lahan harus selalu diatur irigasinya agar sawah tetap tergenang oleh air.

Parameter Pengamatan

Persentase Serangan Pomacea sp.

suatu rumpun/batang, maka penghitungan persentase serangan dalam suatu hamparan digunakan rumus sebagai berikut:

P = a

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persentase Serangan ( % )

x 100 %

a + b

P = Persentase serangan (%)

a = Banyaknya anakan padi yang rusak mutlak atau dianggap rusak mutlak b = Banyaknya anakan yang tidak terserang (tidak menunjukkan gejala serangan)

( Anonim, 2005 ).

Jumlah Kelompok Telur

Dengan cara menghitung berapa banyak kelompok telur yang diletakkan oleh keong emas ada pada setiap perlakuannya, dengan interval pengamatan 4 hari selama 7 kali pengamatan.

Jumlah Malai

Dengan cara menghitung jumlah malai pada saat menjelang panen, dimana jumlah malai pada tanaman sampel tiap plot dihitung dengan sampel 3 rumpun / plot.

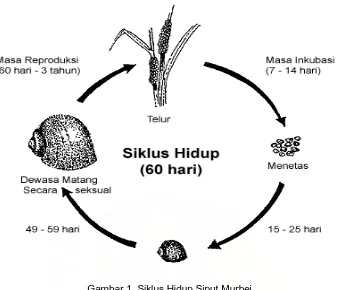

Hasil analisis sidik ragam pengamatan persentase serangan hama

mulai dari pengamatan I sampai pengamatan VII. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Uji beda rataan pengaruh kepadatan populasi keong emas (Pomacea sp.) terhadap persentase serangan pada tanaman padi (Oryza sativa L.).

PERLAKUAN

PENGAMATAN

I II III IV V VI VII

T0 0.00 c 0.00 c 0.00 c 0.00 c 0.00 c 0.00 c 0.00 c T1 6.39 b 8.26 b 8.45 b 5.77 b 3.76 b 1.45 b 0.45 b T2 7.91 b 15.68 a 8.69 b 13.11 a 10.39 a 5.86 a 1.29 b T3 10.44 a 21.96 a 11.69 a 13.70 a 11.56 a 6.18 a 2.44 a T4 11.85 a 24.00 a 15.77 a 14.15 a 15.00 a 6.89 a 2.68 a T5 14.85 a 24.71 a 9.15 a 8.35 a 8.74 a 1.54 b 0.47 b

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf 5 % menurut Uji Jarak Duncan

sesuai dengan pernyataan Pitojo (1996) yang menyatakan bahwa kerusakan pertanaman padi muda bervariasi dari 10 % hingga 100 %, tergantung tingkat populasi siput murbei di persawahan.

Pada pengamatan III diperoleh data persentase serangan tertinggi terdapat pada T4 (8 ekor/plot) yaitu 15.77% bukan pada T5 (10 ekor/plot) yaitu 9.15 % dan juga diikuti dengan pengamatan berikutnya, hal ini disebabkan adanya pemberian Saponin yang berasal dari biji teh (Moluscisida) yang bersifat toksin terhadap keong mas 2 hari sebelumnya pada T5, hal ini sesuai dengan pernyataan Hermawan (2007) yang menyatakan bahwa dalam uji efektivitas yang dilakukan disebutkan bahwa biji teh (Camellia spp) dapat membunuh keong mas.

Pada pengamatan VI dan VII menunjukkan bahwa T5 (10 ekor/plot) tidak berbeda nyata dengan T1 (2 ekor/plot) dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa pemberian moluscisida dengan bahan aktif saponin sangat efektif untuk mengendalikan dan membunuh hama keong mas hal ini dapat dilihat dari

banyaknya keong mas yang mati, hal ini sesuai dengan pernyataan Hermawan (2007) yang menyatakan bahwa Saponin cukup efektif sebagai

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00

I II III IV V VI VII

[image:33.595.116.513.87.294.2]PENGAMATAN P E RS E NT AS E S E RANG AN ( % ) T0 T1 T2 T3 T4 T5

Gambar 5. Grafik persentase serangan Pomacea sp pada tanaman padi (Oryza sativa)

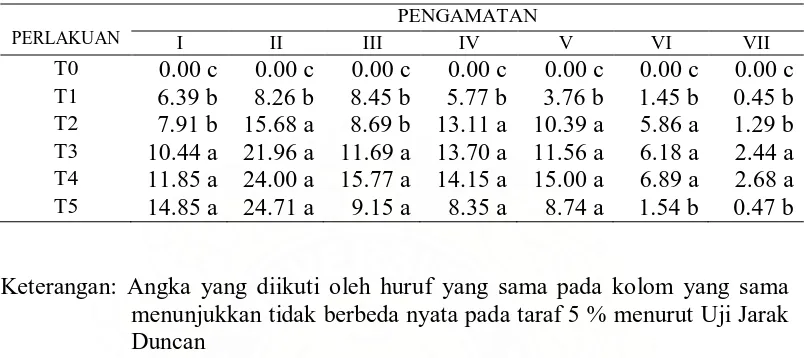

Jumlah Kelompok Telur

Hasil analisis sidik ragam pengamatan jumlah kelompok telur hama

Pomacea sp. (Lampiran 8 - 14) menunjukkan hasil yang berbeda sangat nyata

mulai dari pengamatan I sampai pengamatan VII. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2

Tabel 2. Uji beda rataan pengaruh kepadatan populasi keong emas (Pomacea sp.) terhadap jumlah kelompok telur.

Keterangan: Angka yang diikuti oleh huruf yang sama pada kolom yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada taraf 5 % menurut Uji Jarak Duncan

Pada pengamatan I diperoleh hasil bahwa T0 berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Sedangkan T2 tidak berbeda nyata dengan T3, T4, dan T5 tetapi berbeda nyata dengan T0 dan T1. Jumlah kelompok telur tertinggi terdapat pada T5 sebesar 5.67 kelompok telur dan terendah pada T0 sebesar 0.00 kelompok telur. Tingginya jumlah kelompok telur pada T5 disebabkan karena jumlah keong mas yang diaplikasikan pada T5 lebih banyak dari pada perlakuan lainnya. Banyaknya jumlah keong mas berpengaruh terhadap jumlah kelompok telur. Hal ini sesuai dengan pernyataan Alimuso (1993) yang menyatakan bahwa seekor induk betina selama satu bulan dapat menghasilkan sekitar 15 kelompok telur.

sebesar 15.67 kelompok telur dan terendah pada T0 sebesar 0.00 kelompok telur. Pada pengamatan ini didapati jumlah rataan kelompok telur tertinggi hal ini disebabkan oleh faktor makanan yang masih sangat disukai hama ini karena tanaman masih muda sehingga dapat memenuhi kebutuhan keong emas untuk memproduksi telur secara optimal.

Pada pengamatan III diperoleh hasil bahwa T0 berbeda nyata dengan perlakuan lainnya. Sedangkan T1 tidak berbeda nyata dengan T5 tetapi berbeda nyata dengan T0, T2, T3, dan T4. Jumlah kelompok telur tertinggi terdapat pada T4 sebesar 6.00 kelompok telur dan terendah pada T0 sebesar 0.00 kelompok telur. Pada pengamatan ini dan pengamatan selanjutnya jumlah kelompok telur pada T5 lebih rendah dari pengamatan sebelumnya hal ini disebabkan adanya keong yang mati karena pemberian moluskisida yang diaplikasikan 5 hari sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hermawan (2007) disebutkan bahwa biji teh (Camellia spp) dapat membunuh keong mas.

moluscisida yang sudah 3 kali dan berpengaruh terhadap populasi keong mas dan daya reproduksinya untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 5 dibawah ini.

0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 18.00

I II III IV V VI VII

PENGAMATAN J UM L AH KE L O M P O K T E L UR T0 T1 T2 T3 T4 T5

Gambar 6. Grafik jumlah kelompok telur Pomacea sp pada tanaman padi (Oryza sativa)

Dari grafik pada gambar 6 dapat kita lihat pada pengamatan IV sampai VII jumlah produksi telur semakin menurun hal ini juga terjadi pada daya makan hama ini sehingga dapat kita simpulkan bahwa faktor makanan juga mempengaruhi daya reproduksi telur pada hama keong emas.

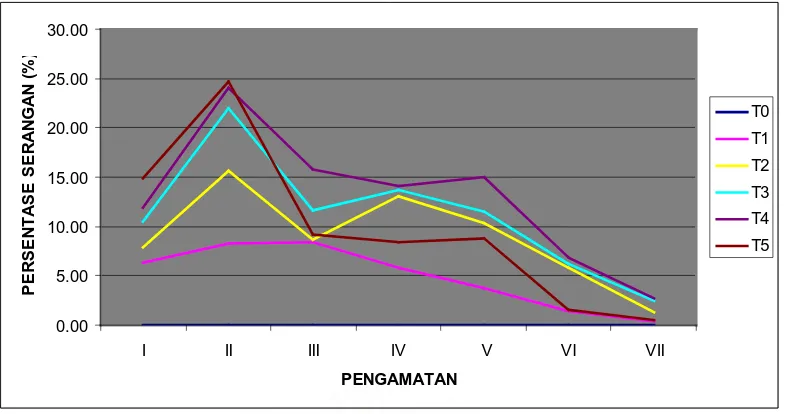

Jumlah Malai

Hasil analisis sidik ragam pengamatan jumlah malai padi (Lampiran 15) menunjukkan hasil yang tidak nyata. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.

[image:36.595.115.507.142.354.2]Keterangan: Angka menunjukkan tidak nyata pada taraf 5 % menurut Uji Jarak Duncan

[image:37.595.116.479.370.558.2]Pada tabel 3 diperoleh hasil bahwa T0 tidak beda nyata dengan dengan perlakuan lainnya hal ini disebabkan pola hidup hama ini yang tidak menyukai tanaman yang sudah keras atau sudah berumur tua. Jumlah malai tertinggi terdapat pada T0 sebesar 24.33 malai dan terendah pada T4 sebesar 16.33 malai. Tingginya jumlah malai pada T0 disebabkan karena tidak adanya keong mas yang diaplikasikan sehingga tanaman padi dapat tumbuh dengan baik. Sedangkan jumlah malai terendah terdapat pada T4 dikarenakan populasi keong mas yang tinggi dan tanpa perlakuan moluscisida, sedangkan T5 populasi keong mas tertinggi namun telah diaplikasikan moluscisida. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari grafik pada gambar 5.

Gambar 7. Grafik jumlah malai tanaman padi (Oryza sativa) KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Jumlah populasi keong emas berpengaruh sangat nyata terhadap kerusakan tanaman padi dimana persentase serangan tertinggi terdapat di pengamatan

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00

T1 T2 T3 T4 T5 T6

PERLAKUAN

JUMLAH MALAI

II pada T5(10 ekor keong mas) yaitu 24.71% dan terendah pada T0 (kontrol) yaitu 0.00 %.

2. Jumlah kepadatan populasi keong emas terhadap rataan jumlah kelompok telur berpengaruh sangat nyata dimana pengamatan tertinggi di pengamatan II pada T5(10 ekor keong mas) yaitu 15.67 kelompok telur dan terendah pada T0(kontrol) yaitu 0.00 kelompok telur.

3. Rataan Jumlah malai tidak berbeda nyata terhadap jumlah populasi keong emas yang disebabkan tanaman yang keras tidak disukai lagi oleh hama keong emas.

4. Aplikasi moluscisida sangat efektif mengurangi kerusakan tanaman padi terhadap serangan keong mas.

5. Hama keong emas masih sangat menyukai tanaman padi berumur 18 sampai 20 hari setelah tanam.

Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan mengaplikasikan keong mas pada tanaman padi 1 minggu setelah tanam.

DAFTAR PUSTAKA

Alimuso, S., 1993. Siput Murbei dan Pengendaliannya di Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Disajikan dalam rangka Pertemuan Koordinasi Bimas Propinsi Daerah Istimewa Aceh. 9 – 11 September 1993. Direktorat Jendral Pertanian Tanaman Pangan. Balai Proteksi Pertanian Tanaman Pangan I. Medan.

Anonim., 1991a. Pengembangan dan Pengendalian Siput Murbei di Indonesia, Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan, Jakarta.

---.,1991b. Waspada Terhadap Siput Murbei di Indonesia, Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan, Jakarta.

---.,1992. Pengendalian Hama Keong Emas, Program Nasional Pelatihan dan Pengembangan Pengendalian Hama Terpadu, Jakarta.

---.,1993. Siput Emas dan Pengendaliannya, Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan, Jakarta.

---., 2003. Management options for the Golden Apple Snail. Diakses dari

---., 2005. Pedoman Pengumpulan Data Tanaman Pangan dan Hortikultura. Diakses dari

pada tanggal 29 Januari 2008

---., 2007. Sejarah Singkat Tanaman Padi. Diakses dari:

Baehaki, S. E., 1993. Berbagai Hama Serangga Tanaman Padi. Angkasa, Bandung.

Cowie, R. H., 2005. Pomacea canaliculata (mollusc). Diakses dari:

tanggal 23 Januari 2008

Harahap, I., 1988. Pengendalian Hama Penyakit Padi. Penebar Swadaya. Jakarta. Harahap, I. S., & B. J. Tjahjono, 2003. Pengendalian Hama Penyakit Padi.

Penebar Swadaya, Jakarta.

Hermawan, E., 2007. Rerak dan Saponin Mampu Usir Keong Mas. Diakses dari:

2008

Mohan, N., 2002, Introduced Species Summary Project Apple Snail (Pomacea canaliculata). Diakses dari:

tanggal 8 Januari 2008

Pitojo, S, 1996. Petunjuk Pengendalian dan Pemanfaatan Keong Mas, Trubus Agriwidjaya. Unggaran.

Slamet, S., 1992, Keong Emas Yang Menjadi Hama dan Bukan Hama. Majalah Trubus Nomor;273, Tahun XXII. Jakarta.

Suyamto, 2005. Masalah Lapang Hama Penyakit Hara pada Padi. Diakses dari:

Sugeng.H., 2001. Bercocok Tanam Padi. Aneka Ilmu. Semarang.

Sulistiono, 2007, Keong Mas “Si Lelet” Perusak Padi. Diakses dari:

2008

Susanto, H. 1992. Siput Murbei, Pengendalian dan Pemanfaatannya. Penerbit Kanasius, Jakarta.

Uji Jarak duncan

Sy = 0.32

SSR 0.05 3.15 3.30 3.37 3.43 3.46 3.47 LSR 0.05 1.00 1.04 1.07 1.09 1.09 1.10

Perlakuan T0 T1 T2 T3 T4 T5

Rataan 0.71 2.89 4.01 4.67 4.91 5.01

a

.b .c

T0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T1 11.94 6.83 6.58 25.35 8.45

T2 9.09 8.07 8.90 26.06 8.69

T3 15.35 9.21 10.51 35.07 11.69 T4 20.89 9.86 16.56 47.31 15.77

T5 5.47 7.76 14.22 27.45 9.15

Total 62.74 41.73 56.77 161.24

Rataan 10.46 6.96 9.46 8.96

Data Pengamatan III Persentase serangan Keong Mas Transformasi Y= √ Y+ 0.5 Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II III

T0 0.71 0.71 0.71 2.12 0.71

T1 3.53 2.71 2.66 8.90 2.97

T2 3.10 2.93 3.07 9.09 3.03

T3 3.98 3.12 3.32 10.42 3.47

T4 4.62 3.22 4.13 11.97 3.99

T5 2.44 2.87 3.84 9.15 3.05

Total 18.38 15.55 17.72 51.65

Rataan 3.06 2.59 2.95 2.87

Daftar Sidik Ragam Transformasi Y= √Y+ 0.5

SK db JK KT Fhit F0.05 F0.01

Ulangan 2 0.73 0.37 1.66 tn 4.10 7.56

Perlakuan 5 19.10 3.82 17.31 ** 3.33 5.64

Galat 10 2.21 0.22

Total 17 22.03

FK = 148.21 Ket : ** : sangat nyata

KK = 16.37 %

tn : tidak nyata

Uji Jarak Duncan

P 2 3 4 5 6 SSR 0.05 3.15 3.30 3.37 3.43 3.46 3.47 LSR 0.05 0.85 0.89 0.91 0.93 0.94 0.94

Perlakuan T0 T1 T2 T5 T3 T4

Rataan 0.71 2.97 3.03 3.05 3.47 3.99

a

b .c

Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II III

T0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T1 6.74 6.03 4.53 17.30 5.77

T2 14.29 13.01 12.04 39.34 13.11

T3 16.70 10.60 13.81 41.11 13.70

T4 22.41 9.69 10.36 42.46 14.15

T5 4.02 5.18 15.85 25.05 8.35

Total 64.16 44.51 56.59 165.26

Rataan 10.69 7.42 9.43 9.18

Data Pengamatan IV Persentase serangan Keong Mas Transformasi Y= √Y+ 0.5

Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II III

T0 0.71 0.71 0.71 2.12 0.71

T1 2.69 2.56 2.24 7.49 2.50

T2 3.85 3.68 3.54 11.06 3.69

T3 4.15 3.33 3.78 11.26 3.75

T4 4.79 3.19 3.30 11.27 3.76

T5 2.13 2.38 4.04 8.55 2.85

Total 18.30 15.85 17.61 51.76

Rataan 3.05 2.64 2.94 2.88

Daftar Sidik Ragam Transformasi Y= √Y+ 0.5

SK db JK KT Fhit F0.05 F0.01

Ulangan 2 0.54 0.27 0.72 tn 4.10 7.56

Perlakuan 5 21.17 4.23 11.42 ** 3.33 5.64

Galat 10 3.71 0.37

Total 17 25.41

FK = 148.85 Ket : ** : sangat nyata

KK = 21.18 %

tn : tidak nyata

Sy = 0.35

P 2 3 4 5 6

SSR 0.05 3.15 3.30 3.37 3.43 3.46 3.47

LSR 0.05 1.11 1.16 1.18 1.21 1.22 1.22

Perlakuan T0 T1 T5 T2 T3 T4

Rataan 0.71 2.50 2.85 3.69 3.75 3.76

a

Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II III

T0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T1 5.37 3.60 2.32 11.29 3.76

T2 15.22 5.87 10.09 31.18 10.39 T3 18.43 7.86 8.38 34.67 11.56 T4 24.13 6.97 13.91 45.01 15.00

T5 7.37 6.19 12.67 26.23 8.74

Total 70.52 30.49 47.37 148.38

Rataan 11.75 5.08 7.90 8.24

Data Pengamatan V Persentase serangan Keong Mas Transformasi Y= √Y+ 0.5 Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II III

T0 0.71 0.71 0.71 2.12 0.71

T1 2.42 2.02 1.68 6.13 2.04

T2 3.96 2.52 3.25 9.74 3.25

T3 4.35 2.89 2.98 10.22 3.41

T4 4.96 2.73 3.80 11.49 3.83

T5 2.81 2.59 3.63 9.02 3.01

Total 19.21 13.47 16.05 48.73

Rataan 3.20 2.24 2.67 2.71

Daftar Sidik Ragam Transformasi Y= √Y+ 0.5

SK db JK KT Fhit F0.05 F0.01

Ulangan 2 2.76 1.38 4.63 * 4.10 7.56

Perlakuan 5 19.73 3.95 13.22 ** 3.33 5.64

Galat 10 2.98 0.30

Total 17 25.48

FK = 131.90 Ket : ** : sangat nyata

KK = 20.18 %

Uji Jarak Duncan

Sy = 0.32

P 2 3 4 5 6

SSR 0.05 3.15 3.30 3.37 3.43 3.46 3.47 LSR 0.05 0.99 1.04 1.06 1.08 1.09 1.09

Perlakuan T0 T1 T5 T2 T3 T4

Rataan 0.71 2.04 3.01 3.25 3.41 3.83

a

Lampiran 6. Data Pengamatan VI Persentase Serangan Keong Mas (%)

Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II III

T0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T1 0.89 0.53 2.92 4.34 1.45

T2 8.02 3.65 5.90 17.57 5.86

T3 3.78 5.28 9.48 18.54 6.18

T4 6.79 5.43 8.45 20.67 6.89

T5 1.46 1.53 1.62 4.61 1.54

Total 20.94 16.42 28.37 65.73

Rataan 3.49 2.74 4.73 3.65

Data Pengamatan VI Persentase serangan Keong Mas Transformasi Y= √ Y+ 0.5

Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II III

T0 0.71 0.71 0.71 2.12 0.71

T1 1.18 1.01 1.85 4.04 1.35

T2 2.92 2.04 2.53 7.49 2.50

T3 2.07 2.40 3.16 7.63 2.54

T4 2.70 2.44 2.99 8.13 2.71

T5 1.40 1.42 1.46 4.28 1.43

Total 10.97 10.02 12.69 33.69

Rataan 1.83 1.67 2.12 1.87

Daftar Sidik Ragam Transformasi Y= √ Y+ 0.5

SK db JK KT Fhit F0.05 F0.01

Ulangan 2 0.61 0.31 3.21 tn 4.10 7.56

Perlakuan 5 10.11 2.02 21.26 ** 3.33 5.64

Galat 10 0.95 0.10

Total 17 11.67

FK = 63.06 Ket : ** : sangat nyata

KK = 16.48 %

Uji Jarak Duncan

Sy = 0.18

P 2 3 4 5 6

SSR 0.05 3.15 3.30 3.37 3.43 3.46 3.47 LSR 0.05 0.56 0.59 0.60 0.61 0.62 0.62

Perlakuan T0 T1 T5 T2 T3 T4

Rataan 0.71 1.35 1.43 2.50 2.54 2.71 a

Lampiran 7. Data Pengamatan VII Persentase Serangan Keong Mas (%)

Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II III

T0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T1 0.37 0.99 0.00 1.36 0.45

T2 0.95 1.17 1.74 3.86 1.29

T3 1.48 2.49 3.36 7.33 2.44

T4 2.89 2.53 2.63 8.05 2.68

T5 0.00 1.05 0.37 1.42 0.47

Total 5.69 8.23 8.10 22.02

Rataan 0.95 1.37 1.35 1.22

Data Pengamatan VII Persentase serangan Keong Mas Transformasi Y= √ Y+ 0.5

Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II III

T0 0.71 0.71 0.71 2.12 0.71

T1 0.93 1.22 0.71 2.86 0.95

T2 1.20 1.29 1.50 3.99 1.33

T3 1.41 1.73 1.96 5.10 1.70

T4 1.84 1.74 1.77 5.35 1.78

T5 0.71 1.24 0.93 2.88 0.96

Total 6.80 7.93 7.58 22.31

Rataan 1.13 1.32 1.26 1.24

Daftar Sidik Ragam Transformasi Y= √ Y+ 0.5

SK db JK KT Fhit F0.05 F0.01

Ulangan 2 0.11 0.06 1.51 tn 4.10 7.56

Perlakuan 5 2.88 0.58 15.43 ** 3.33 5.64

Galat 10 0.37 0.04

Total 17 3.36

FK = 27.66 Ket : ** : sangat nyata

KK = 15.58 %

Uji Jarak Duncan

Sy = 0.11

P 2 3 4 5 6

SSR 0.05 3.15 3.30 3.37 3.43 3.46 3.47 LSR 0.05 0.35 0.37 0.38 0.38 0.39 0.39

Perlakuan T0 T1 T5 T2 T3 T4

Rataan 0.71 0.95 0.96 1.33 1.70 1.78

a b

Lampiran 8. Data Pengamatan I Jumlah Kelompok Telur

Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II III

T0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T1 1.00 2.00 3.00 6.00 2.00

T2 2.00 6.00 4.00 12.00 4.00

T3 3.00 5.00 5.00 13.00 4.33

T4 4.00 3.00 5.00 12.00 4.00

T5 7.00 7.00 3.00 17.00 5.67

Total 17.00 23.00 20.00 60.00

Rataan 2.83 3.83 3.33 3.33

Data Pengamatan I Jumlah Kelompok Telur Keong Mas Transformasi Y= √Y+ 0.5

Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II III

T0 0.71 0.71 0.71 2.12 0.71

T1 1.22 1.58 1.87 4.68 1.56

T2 1.58 2.55 2.12 6.25 2.08

T3 1.87 2.35 2.35 6.56 2.19

T4 2.12 1.87 2.35 6.34 2.11

T5 2.74 2.74 1.87 7.35 2.45

Total 10.24 11.79 11.26 33.30

Rataan 1.71 1.97 1.88 1.85

Daftar Sidik Ragam Transformasi Y= √Y+ 0.5

SK db JK KT Fhit F0.05 F0.01

Ulangan 2 0.21 0.10 0.83 tn 4.10 7.56

Perlakuan 5 5.96 1.19 9.63 ** 3.33 5.64

Galat 10 1.24 0.12

Total 17 7.41

FK = 61.59 Ket : ** : sangat nyata

Uji Jarak duncan

Sy 0.12

P 2 3 4 5 6

SSR 0.05 3.15 3.30 3.37 3.43 3.46 3.47 LSR 0.05 0.37 0.39 0.40 0.40 0.41 0.41

Perlakuan T0 T1 T2 T4 T3 T5

Rataan 0.71 1.56 2.08 2.11 2.19 2.45

a .b

Lampiran 9. Data Pengamatan II Jumlah Kelompok Telur

Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II III

T0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T1 4.00 4.00 4.00 12.00 4.00

T2 2.00 7.00 8.00 17.00 5.67

T3 8.00 8.00 11.00 27.00 9.00

T4 8.00 15.00 7.00 30.00 10.00

T5 18.00 15.00 14.00 47.00 15.67

Total 40.00 49.00 44.00 133.00

Rataan 6.67 8.17 7.33 7.39

Data Pengamatan II Jumlah Kelompok Telur Keong Mas Transformasi Y= √Y+ 0.5

Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II III

T0 0.71 0.71 0.71 2.12 0.71

T1 2.12 2.12 2.12 6.36 2.12

T2 1.58 2.74 2.92 7.24 2.41

T3 2.92 2.92 3.39 9.22 3.07

T4 2.92 3.94 2.74 9.59 3.20

T5 4.30 3.94 3.81 12.05 4.02

Total 14.54 16.36 15.68 46.58

Rataan 2.42 2.73 2.61 2.59

Daftar Sidik Ragam Transformasi Y= √Y+ 0.5

SK db JK KT Fhit F0.05 F0.01

Ulangan 2 0.28 0.14 0.74 tn 4.10 7.56

Perlakuan 5 19.29 3.86 20.43 ** 3.33 5.64

Galat 10 1.89 0.19

Total 17 21.46

FK = 120.54 Ket : ** : sangat nyata

Uji Jarak duncan

Sy 0.14

P 2 3 4 5 6

SSR 0.05 3.15 3.30 3.37 3.43 3.46 3.47 LSR 0.05 0.46 0.48 0.49 0.50 0.50 0.50

Perlakuan T0 T1 T2 T3 T4 T5

Rataan 0.71 2.12 2.41 3.07 3.20 4.02

.a

b c

Lampiran 10. Data Pengamatan III Jumlah Kelompok Telur

Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II III

T0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T1 4.00 2.00 0.00 6.00 2.00

T2 2.00 2.00 3.00 7.00 2.33

T3 2.00 6.00 3.00 11.00 3.67

T4 6.00 7.00 5.00 18.00 6.00

T5 1.00 1.00 2.00 4.00 1.33

Total 15.00 18.00 13.00 46.00

Rataan 2.50 3.00 2.17 2.56

Data Pengamatan III Jumlah Kelompok Telur Keong Mas Transformasi Y= √Y+ 0.5

Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II III

T0 0.71 0.71 0.71 2.12 0.71

T1 2.12 1.58 0.71 4.41 1.47

T2 1.58 1.58 1.87 5.03 1.68

T3 1.58 2.55 1.87 6.00 2.00

T4 2.55 2.74 2.35 7.63 2.54

T5 1.22 1.22 1.58 4.03 1.34

Total 9.76 10.38 9.08 29.23

Rataan 1.63 1.73 1.51 1.62

Daftar Sidik Ragam Transformasi Y= √Y+ 0.5

SK db JK KT Fhit F0.05 F0.01

Ulangan 2 0.14 0.07 0.44 tn 4.10 7.56

Perlakuan 5 5.80 1.16 7.30 ** 3.33 5.64

Galat 10 1.59 0.16

Total 17 7.54

KK = 24.55 % tn : tidak nyata

Uji Jarak duncan

Sy = 0.13

P 2 3 4 5 6

SSR 0.05 3.15 3.30 3.37 3.43 3.46 3.47 LSR 0.05 0.42 0.44 0.45 0.46 0.46 0.46

Perlakuan T0 T5 T1 T2 T3 T4

Rataan 0.71 1.34 1.47 1.68 2.00 2.54 .a b

Lampiran 11. Data Pengamatan IV Jumlah Kelompok Telur

Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II III

T0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T1 1.00 2.00 4.00 7.00 2.33

T2 7.00 0.00 1.00 8.00 2.67

T3 10.00 3.00 4.00 17.00 5.67

T4 16.00 4.00 12.00 32.00 10.67

T5 3.00 1.00 0.00 4.00 1.33

Total 37.00 10.00 21.00 68.00

Rataan 6.17 1.67 3.50 3.78

Data Pengamatan IV Jumlah Kelompok Telur Keong Mas Transformasi Y= √Y+ 0.5

Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II III

T0 0.71 0.71 0.71 2.12 0.71

T1 1.22 1.58 2.12 4.93 1.64

T2 2.74 0.71 1.22 4.67 1.56

T3 3.24 1.87 2.12 7.23 2.41

T4 4.06 2.12 3.54 9.72 3.24

T5 1.87 1.22 0.71 3.80 1.27

Total 13.84 8.21 10.42 32.47

Rataan 2.31 1.37 1.74 1.80

Daftar Sidik Ragam Transformasi Y= √Y+ 0.5

SK db JK KT F F0.05 F0.01

Ulangan 2 2.68 1.34 3.62 tn 4.10 7.56

Perlakuan 5 12.02 2.40 6.48 ** 3.33 5.64

Galat 10 3.71 0.37

FK = 58.58 Ket : ** : sangat nyata

KK = 33.76 % tn : tidak nyata

Uji Jarak duncan

Sy = 0.20

P 2 3 4 5 6

SSR 0.05 3.15 3.30 3.37 3.43 3.46 3.47 LSR 0.05 0.64 0.67 0.68 0.70 0.70 0.70

Perlakuan T0 T5 T2 T1 T3 T4

Rataan 0.71 1.27 1.56 1.64 2.41 3.24 .a .b

c

Lampiran 12. Data Pengamatan V Jumlah Kelompok Telur

Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II III

T0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T1 2.00 1.00 2.00 5.00 1.67

T2 3.00 0.00 5.00 8.00 2.67

T3 2.00 7.00 8.00 17.00 5.67

T4 13.00 4.00 10.00 27.00 9.00

T5 1.00 0.00 1.00 2.00 0.67

Total 21.00 12.00 26.00 59.00

Rataan 3.50 2.00 4.33 3.28

Data Pengamatan V Jumlah Kelompok Telur Keong Mas Transformasi Y= √Y+ 0.5

Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II III

T0 0.71 0.71 0.71 2.12 0.71

T1 1.58 1.22 1.58 4.39 1.46

T2 1.87 0.71 2.35 4.92 1.64

T3 1.58 2.74 2.92 7.24 2.41

T4 3.67 2.12 3.24 9.04 3.01

T5 1.22 0.71 1.22 3.16 1.05

Total 10.64 8.21 12.01 30.86

Rataan 1.77 1.37 2.00 1.71

Daftar Sidik Ragam Transformasi Y= √Y+ 0.5

SK db JK KT F F0.05 F0.01

Ulangan 2 1.24 0.62 2.23 tn 4.10 7.56

Perlakuan 5 11.08 2.22 7.97 ** 3.33 5.64

Galat 10 2.78 0.28

FK = 52.91 Ket : ** : sangat nyata

KK = 30.75 % tn : tidak nyata

Uji Jarak duncan

Sy = 0.18

P 2 3 4 5 6

SSR 0.05 3.15 3.30 3.37 3.43 3.46 3.47 LSR 0.05 0.55 0.58 0.59 0.60 0.61 0.61

Perlakuan T0 T5 T1 T2 T3 T4

Rataan 0.71 1.05 1.46 1.64 2.41 3.01

.a .b

c

Lampiran 13. Data Pengamatan VI Jumlah Kelompok Telur

Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II III

T0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T1 1.00 0.00 1.00 2.00 0.67

T2 3.00 2.00 6.00 11.00 3.67

T3 1.00 8.00 5.00 14.00 4.67

T4 9.00 6.00 6.00 21.00 7.00

T5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 14.00 16.00 18.00 48.00

Rataan 2.33 2.67 3.00 2.67

Data Pengamatan VI Jumlah Kelompok Telur Keong Mas Transformasi Y= √Y+ 0.5

Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II III

T0 0.71 0.71 0.71 2.12 0.71

T1 1.22 0.71 1.22 3.16 1.05

T2 1.87 1.58 2.55 6.00 2.00

T3 1.22 2.92 2.35 6.49 2.16

T4 3.08 2.55 2.55 8.18 2.73

T5 0.71 0.71 0.71 2.12 0.71

Total 8.82 9.17 10.08 28.07

Rataan 1.47 1.53 1.68 1.56

Daftar Sidik Ragam Transformasi Y= √Y+ 0.5

SK db JK KT Fhit F0.05 F0.01

Ulangan 2 0.14 0.07 0.32 tn 4.10 7.56

Perlakuan 5 10.89 2.18 9.91 ** 3.33 5.64

Total 17 13.23 FK = 43.77 Ket : ** : sangat nyata

KK = 30.07 % tn : tidak nyata

Uji Jarak duncan

Sy 0.16

P 2 3 4 5 6

SSR 0.05 3.15 3.30 3.37 3.43 3.46 3.47 LSR 0.05 0.49 0.52 0.53 0.54 0.54 0.54

Perlakuan T0 T5 T1 T2 T3 T4

Rataan 0.71 0.71 1.05 2.00 2.16 2.73

.a

b

Lampiran 14. Data Pengamatan VII Jumlah Kelompok Telur

Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II III

T0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T1 1.00 0.00 0.00 1.00 0.33

T2 1.00 2.00 1.00 4.00 1.33

T3 0.00 1.00 5.00 6.00 2.00

T4 4.00 5.00 7.00 16.00 5.33

T5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 6.00 8.00 13.00 27.00

Rataan 1.00 1.33 2.17 1.50

Data Pengamatan VII Jumlah Kelompok Telur Keong Mas Transformasi Y= √Y+ 0.5

Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II III

T0 0.71 0.71 0.71 2.12 0.71

T1 1.22 0.71 0.71 2.64 0.88

T2 1.22 1.58 1.22 4.03 1.34

T3 0.71 1.22 2.35 4.28 1.43

T4 2.12 2.35 2.74 7.21 2.40

T5 0.71 0.71 0.71 2.12 0.71

Total 6.69 7.27 8.43 22.39

Rataan 1.12 1.21 1.40 1.24

Daftar Sidik Ragam Transformasi Y= √Y+ 0.5

SK db JK KT Fhit F0.05 F0.01

Perlakuan 5 6.28 1.26 7.85 ** 3.33 5.64

Galat 10 1.60 0.16

Total 17 8.14

FK = 27.86 Ket : ** : sangat nyata

KK = 32.15 % tn : tidak nyata

Uji Jarak duncan

Sy = 0.13

P 2 3 4 5 6

SSR 0.05 3.15 3.30 3.37 3.43 3.46 3.47 LSR 0.05 0.42 0.44 0.45 0.46 0.46 0.46

Perlakuan T0 T5 T1 T2 T3 T4

Rataan 0.71 0.71 0.88 1.34 1.43 2.40 .a

b c

Lampiran 15. Data Pengamatan Jumlah Malai Padi

Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II III

T0 27.00 20.00 26.00 73.00 24.33

T1 18.00 19.00 18.50 55.50 18.50

T2 19.50 16.00 16.50 52.00 17.33

T3 17.00 18.50 14.00 49.50 16.50

T4 24.00 14.00 11.00 49.00 16.33

T5 15.00 18.50 16.50 50.00 16.67

Total 120.50 106.00 102.50 329.00

Rataan 20.08 17.67 17.08 18.28

Data Pengamatan Jumlah Malai Padi Transformasi Y= √Y+ 0.5

Perlakuan Ulangan Total Rataan

I II III

T0 5.24 4.53 5.15 14.92 4.97

T1 4.30 4.42 4.36 13.08 4.36

T2 4.47 4.06 4.12 12.66 4.22

T3 4.18 4.36 3.81 12.35 4.12

T4 4.95 3.81 3.39 12.15 4.05

T5 3.94 4.36 4.12 12.42 4.14

Total 27.09 25.53 24.95 77.57

Rataan 4.51 4.26 4.16 4.31

SK db JK KT Fhit F0.05 F0.01

Ulangan 2 0.41 0.20 1.31 tn 4.10 7.56

Perlakuan 5 1.75 0.35 2.26 tn 3.33 5.64

Galat 10 1.55 0.16

Total 17 3.71

FK = 334.29 Ket : tn : tidak nyata

KK = 9.14 %

Uji Jarak duncan

Sy 0.13

P 2 3 4 5 6

SSR 0.05 3.15 3.30 3.37 3.43 3.46 3.47 LSR 0.05 0.41 0.43 0.44 0.45 0.45 0.46

Perlakuan T4 T3 T5 T2 T1 T0

Lampiran 16. Bagan Penelitian

11 m

Lampiran 17. Bagan Satu Plot Penelitian T5

T4 T0 T2

T2 T0 T4

T3 T1 T2

T1 T0

T5 T3

T1

T5 T4

T3

50 cm

50 cm

Keterangan:

X = tanaman sample

X = tanaman padi

Luas lahan = 11 m x 16 m

Luas plot = 2 m x 3 m

Jarak antar plot = 50 cm

Jarak antar ulangan = 50 cm

Jumlah plot = 18 plot

Jarak tanam = 25 cm x 25 cm

Jumlah tanaman / plot = 88 tanaman Jumlah seluruh tanaman = 1584 tanaman Jumlah tanaman sampel / plot = 10 tanaman

Lampiran 18. Foto Lahan

17 cm

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

25 cm

25 cm

Gambar 8. Foto serangan hama keong emas ( Sumber foto langsung )

Gambar 10.Foto lahan ( Sumber foto langsung )

( Sumber foto langsung )