PEMODELAN PERUBAHAN PENUTUPAN/PENGGUNAAN

LAHAN DENGAN PENDEKATAN ARTIFICIAL NEURAL

NETWORK DAN LOGISTIC REGRESSION

(STUDI KASUS: DAS CITARUM, JAWA BARAT)

ILMU TANAH DAN SUMBERDAYA LAHAN FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

2014

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Pemodelan Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan dengan Pendekatan Artificial Neural Network dan

Logistic Regression (Studi Kasus: DAS Citarum, Jawa Barat) adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari skripsi saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juni 2014

Farid Ridwan

Pendekatan Artificial Neural Network dan Logistic Regression (Studi kasus: DAS Citarum, Jawa Barat). Dibimbing oleh MUHAMMAD ARDIANSYAH dan KOMARSA GANDASASMITA.

Perubahan penutupan/penggunaan lahan terjadi atau sedang terjadi karena banyak faktor. Perubahan penutupan/penggunaan lahan dapat berakibat positif dan berakibat negatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan penggunaan lahan yang terjadi di DAS Citarum dari tahun 2000 sampai 2010 dan memodelkan perubahan penutupan/penggunaan lahan dengan pendekatan

Artificial Neural Network (ANN) dan Logistic Regression (Logit). Selama periode ini, penutupan lahan yang mengalami penurunan antara lain hutan primer (12.364 ha), hutan sekunder (15.641 ha), sawah (31.873 ha), tambak (2105 ha), dan kebun teh (31 ha) sedangkan yang mengalami penambahan luas antara lain agroforestri (1.819 ha), pertanian (6.670 ha), permukiman pedesaan (41.574 ha), permukiman perkotaan (1.559 ha), tanaman hortikultur (10.308 ha), dan rumput (39 ha).Kedua model pendekatan ANN dan Logit dapat memprediksi penutupan/penggunaan lahan tahun 2012 dengan nilai Kappa yang sangat baik, yaitu 0,962 untuk ANN

dan 0,964 untuk Logit.

Kata kunci : Pemodelan perubahan pentupan/penggunaan lahan, Artificial Neural Networks, Logistic Regression

ABSTRACT

FARID RIDWAN. Modeling land use/cover change using Artificial Neural Network and Logistic Regression Approach (A case study of Citarum Watershed, West Java). Supervised by MUHAMMAD ARDIANSYAH and KOMARSA GANDASASMITA.

Land use/cover change (LUCC) have occured (or, are occurring) because of many factors. LUCC can be a positive impact and also have a negative impact. The objectives of this research were to determine the changes in land use that occured in the Citarum watershed from 2000 until 2010 and build LUCC modelling with Artificial Neural Network (ANN) and Logistic Regression (Logit) approaches. During this period, land cover has decreased are primary forest (12.364 ha), secondary forest (15.641 ha), paddy (31.873 ha), fishpond (2105 ha), and tea garden (31 ha) whereas land cover has increased are agroforestry (1.819 ha), agriculture (6.670 ha), rural (41.574 ha), urban (1.559 ha), horticulture (10.308 ha), and grass (39 ha). Both of modelling approaches, ANN and Logit, can predict LUCC in 2012 with very good Kappa values, 0,962 for ANN and 0,964 for Logit.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian

pada

Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan

PEMODELAN PERUBAHAN PENUTUPAN/PENGGUNAAN

LAHAN DENGAN PENDEKATAN ARTIFICIAL

NEURALNETWORK DAN LOGISTIC REGRESSION

(STUDI KASUS: DAS CITARUM, JAWA BARAT)

FARID RIDWAN

ILMU TANAH DAN SUMBERDAYA LAHAN FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

Judul Skripsi: Pemodelan Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan dengan Pendekatan Artificial Neural Network dan Logistic Regression

(Studi Kasus: DAS Citarum, Jawa Barat)

Nama : Farid Ridwan

NIM : A14070087

Disetujui oleh

Dr. Ir. Muhammad Ardiansyah Pembimbing I

Dr.Ir. Komarsa Gandasasmita, M. Sc Pembimbing II

Diketahui oleh

Dr. Ir. Baba Barus, M.Sc Ketua Departemen

segala karunia-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih ialah Pemodelan Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan dengan Pendekatan

Artificial Neural Network dan Logistic Regression (Studi Kasus: DAS Citarum, Jawa Barat).

Penghargaan dan terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Ir. Muhammad Ardiansyah dan Bapak Dr. Ir. Komarsa Gandasasmita, M.Sc selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dari awal proses penelitian serta Ibu Dr. Ir. Khursatul Munibah, M.Sc yang telah bersedia menjadi dosen penguji dan juga memberikan kritik serta saran terhadap skripsi ini. Di samping itu, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh dosen dan staff Departemen ITSL yang telah memberikan ilmu serta pengalaman, membimbing dan membantu penulis selama mengikuti pendidikan di Departemen ITSL. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah, ibu, kakak-kakak, dan adik atas segala doa dan kasih sayangnya. Ucapan terima kasih selanjutnya diberikan kepada kakak-senior dan teman yang berada di CCROM, Kak Ikhsan, Kak Sisi, Kak Anter, dan Tasha yang telah memberi saran serta membantu selama pengumpulan dan pengolahan data. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada Alfaridzi, Rendra, Rhoma, Suefi, Ilmu Tanah 44, dan Azimuth yang telah membantu dan menyemangati selama pengerjaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun untuk kedepannya. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Bogor, Juni 2014

ABSTRAK ii

PRAKATA vi

DAFTAR TABEL ix

DAFTAR GAMBAR ix

DAFTAR LAMPIRAN x

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan 2

TINJAUAN PUSTAKA 3

Lahan dan Penutupan/Penggunaan Lahan 3

Identifikasi dan Pemetaan Penutupan/Penggunaan Lahan 3

Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan 4

Pemodelan Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan 5

Artifcial Neural Network (ANN) 5

Logistic Regression (Logit) 6

BAHAN DAN METODE 7

Bahan dan Alat 7

Metode Penelitian 7

Tahap Persiapan 7

Tahap Pengolahan Data 9

Interpretasi Citra untuk Pemetaan Penutupan/Penggunaan Lahan 9

Pengolahan Data Atribut dan Spasial untuk Peubah Bebas 11

Pemodelan dan Proyeksi Penutupan/Penggunaan Lahan 12

Tahap Validasi Peta Proyeksi 15

KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN 16

Keadaan Umum Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum 16

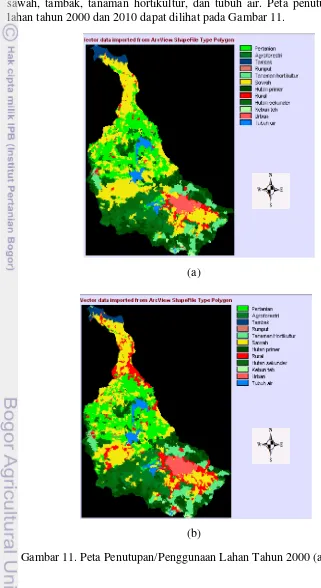

Penutupan/Penggunaan Lahan DAS Citarum tahun 2000 dan 2010 19

Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan DAS Citarum

Tahun 2000-2010 21

Hubungan Peubah Bebas yang Digunakan dalam Pemodelan Terhadap Perubahan Penutupan/Peggunaan Lahan di DAS Citarum

Tahun 2000-2010 23

Pemodelan dengan Pendekatan ANN dan Logit 27

Validasi Peta Proyeksi Penutupan/Penggunaan Lahan Pendekatan

ANN dan Logit Berdasarkan Peta Penutupan/Penggunaan Lahan

Tahun 2012 30

KESIMPULAN 32

Kesimpulan 32

Saran 32

DAFTAR PUSTAKA 33

LAMPIRAN 36

DAFTAR TABEL

No Teks Halaman

1. Bahan yang Digunakan dalam Penelitian 7

2. Software yang Digunakan dalam Penelitian 7

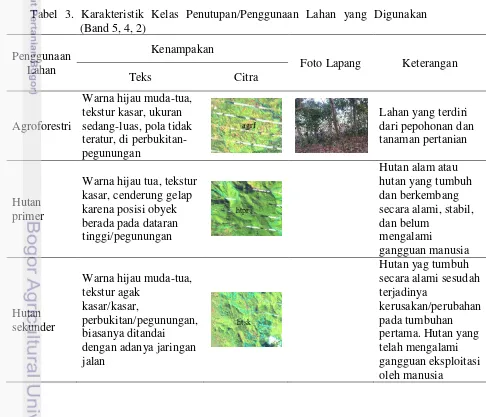

3. Karakteristik Kelas Penutupan/Penggunaan Lahan

yang Digunakan (Band 5, 4, 2) 9

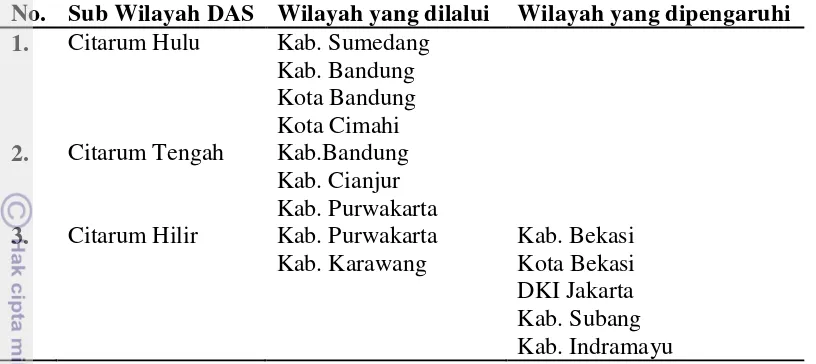

4. Sub Wilayah DAS Citarum 17

5. Indeks Ratio Kebulatan DAS (Circularity Ratio) setiap sub DAS

di DAS Citarum (Tukayo, 2011) 17

6. Summary Karakteristik Kelerengan DAS Citarum (Tukayo, 2011) 18 7. Luas Penutupan/Penggunaan DAS Citarum Tahun 2000 dan 2010 20 8. Matriks Transisi Luas Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan

dari Tahun 2000 ke Tahun 2010 22

9. Matriks Peluang Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan 29

10. Luas Penutupan/Penggunaan Lahan Peta Proyeksi

Tahun 2012 ANN dan Logit 30

DAFTAR GAMBAR

No Teks Halaman

1 Ilustrasi Multi Layer Perceptron (Pijanowski et al., 2002) 6

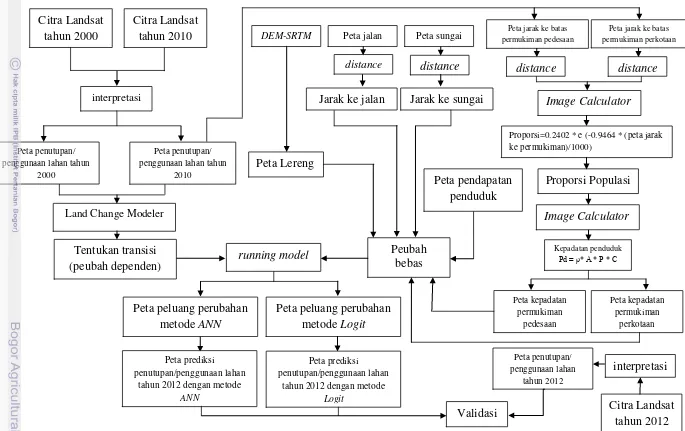

2 Diagram Alir Metode Penelitian 8

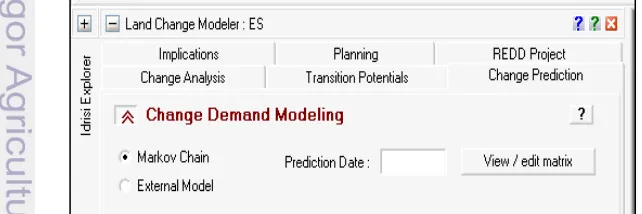

3 Tampilan Jendela Menu Land Change Modeler (LCM)

tab Change Analysis pada Idrisi Selva 13

4 Tampilan Jendela Peubah Dependen yang Dimodelkan 13

5 Tampilan Jendela Peubah Bebas yang Dimasukkan ke dalam

Sub Model 14

6 Tampilan Jendela Pendekatan Pemodelan yang Dipakai 14

7 Tampilan Jendela Markov Chain 14

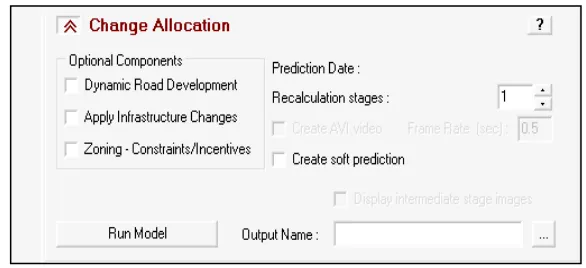

8 Tampilan Jendela Proyeksi Pemodelan 15

9 Tampilan Jendela Crosstab 15

10 Peta Lokasi Penelitian 16

11 Peta Penutupan/Penggunaan Lahan Tahun 2000 (a) dan 2010 (b) 19 12 Peubah Jarak ke Jalan (a) dengan Perubahan Penutupan/Penggunaan

Lahan Tahun 2000-2010 (b) 24

13 Peubah Jarak ke Sungai (a) dengan Perubahan Penutupan/Penggunaan

Lahan Tahun 2000-2010 (b) 24

14 Peubah Kepadatan Penduduk Permukiman Pedesaan per Piksel (a); Kepadatan PendudukPermukiman Perkotaan per Piksel (b); dan

Perubahan Penutupan/Penggunaan LahanTahun 2000-2010 (c) 25 15 Peubah Lereng (a) dengan Perubahan Penutupan/Penggunaan

Lahan Tahun 2000-2010 (b) 26

16 Peubah Pendapatan Penduduk (a) dengan Perubahan Penutupan/

18 Peta: (a) Proyeksi Penutupan/Penggunaan Lahan Tahun 2012 dengan

ANN (b) Penutupan/Penggunaan Lahan Tahun 2012 (interpretasi citra) 31 19 Peta: (a) Proyeksi Penutupan/Penggunaan Lahan Tahun 2012 dengan

Logit (b) Penutupan/Penggunaan Lahan Tahun 2012 (interpretasi citra) 31

DAFTAR LAMPIRAN

No Teks Halaman

1. Peluang Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan ANN dan Logit 37 2. Validasi Silang Metode Crosstab antara Luas Proyeksi ANN Tahun 2012

dengan Luas Peta Penutupan/Penggunaan Lahan Tahun 2012 43

3. Validasi Silang Metode Crosstab antara Luas Proyeksi Logit Tahun 2012

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penggunaan lahan adalah setiap bentuk intervensi manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup baik materil maupun spiritual. Berbagai macam perlakuan dari manusia terhadap lahan akan menjadikan lahan tersebut berubah-ubah pemanfaatannya sesuai dengan kebutuhan manusia (Arsyad, 1989). Perkembangan sosial, politik, ekonomi, budaya, teknologi, dan keadaan alam menyebabkan terjadinya perubahan penutupan/penggunaan lahan. Perubahan penutupan/penggunaan lahan ini dapat menuju ke arah yang positif yaitu pembangunan yang sesuai dengan perencanaan dan daya dukung lahan namun juga dapat berakibat negatif seperti degradasi lahan, polusi udara, pencemaran air, perubahan iklim lokal, dan hilangnya biodiversitas (Hu et al., 2008). Perubahan penggunaan lahan menyebabkan bertambah luasnya suatu penggunaan lahan tertentu dan berkurangnya penggunaan lahan yang lain.

Sungai Citarum merupakan sungai terbesar di Jawa Barat dan berperan sangat penting bagi kehidupan sosial ekonomi di Jawa Barat dan DKI Jakarta. Citarum mengairi areal irigasi seluas 420.000 ha dan merupakan sumber air baku 80 % penduduk Jakarta. Penduduk yang dilayani Citarum sebanyak 15 juta jiwa di Jawa Barat dan 10 juta jiwa di DKI Jakarta. Saat ini, jumlah penduduk, permukiman, dan kegiatan industri di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum bertambah dan berkembang dengan pesat, yang mana hal ini dapat menyebabkan perubahan penggunaan lahan, baik itu perubahan menuju positif maupun negatif. Oleh sebab itu, proyeksi penggunaan lahan di DAS Citarum sangat penting untuk mengetahui pola penggunaan lahan dimasa datang sehingga perubahan penutupan/penggunaan lahan yang bersifat negatif dapat dicegah atau dikurangi.

Perubahan penggunaan lahan dapat dianalisis dengan membandingkan dua peta penggunaan lahan beda waktu atau menggunakan suatu model. Model merupakan salah satu pendekatan untuk mempelajari sesuatu yang terjadi di alam ini dan dapat memprediksi keadaan yang akan datang (Munibah, 2008). Model Perubahan penggunaan lahan dapat menunjukkan sebagian kompleksitas sistem penggunaan lahan serta dapat menguji stabilitas hubungan sistem sosial dan ekologi melalui skenario yang dibangun (Veldkamp dan Lambin, 2001). Selain itu, model perubahan penggunaan lahan sering digunakan sebagai input atau masukan dalam penelitian dampak lingkungan, misalnya digunakan sebagai input

untuk menghitung polusi udara, emisi, erosi, dan lain-lain (King et al., 1989). Berbagai pendekatan pemodelan telah banyak digunakan untuk eksplorasi atau analisis perubahan penggunaan lahan antara lain Markov Chain (Muller dan Middleton, 1994), Cellular Automata (Clarke et al., 1994), dan model empiris (Agarwal et al., 2002). Bantayan dan Bishop (1998) menggunakan pendekatan

Analythical Hierarchy Process (AHP) dan Universal Soil Loss Equation (USLE) untuk proses pengambilan keputusan mengenai penggunaan lahan di hutan Makiling, Filipina. Iswahyudi (2003) menerapkan model Markov untuk menganalisis mekanisme perubahan penggunaan lahan Kota Medan dan untuk mengetahui kecenderungan perubahan penggunaan lahannya pada periode yang akan datang. Pijanowski et, al (2002) menggunakan Artificial Neural Network

membangun model penggunaan lahan di Kabupaten Bengkalis. Sementara Hu dan Lo (2007) menerapkan Logistic Regression (Logit) untuk pemodelan pertumbuhan permukiman di Atlanta, Amerika Serikat.

Pemodelan perubahan penutupan/penggunaan lahan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan ANN dan Logit. Kedua pendekatan dipilih karena keduanya umum digunakan untuk proyeksi penggunaan lahan di masa akan datang. Pendekatan ANN lebih mudah digunakan dibandingkan pendekatan Logit

karena bisa digunakan dengan banyak peubah dari faktor pendorong meskipun diantaranya ada yang saling berkorelasi. Peubah bebas yang dipakai sebagai faktor pendorong perubahan penggunaan lahan adalah sama untuk kedua model, yaitu jarak ke jalan, jarak ke sungai, kepadatan permukiman perkotaan dan permukiman pedesaan, pendapatan penduduk, dan kemiringan lereng.

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk identifikasi perubahan penutupan/penggunaan lahan di sekitar DAS Citarum pada periode tahun 2000 dan 2010 dan pemodelan perubahan penutupan/penggunaan lahan DAS Citarum dengan pendekatan ANN

TINJAUAN PUSTAKA

Lahan dan Penutupan/Penggunaan Lahan

Lahan diartikan sebagai lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air, dan vegetasi serta benda yang diatasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan, termasuk didalamnya hasil kegiatan manusia di masa lalu dan sekarang seperti reklamasi laut, pembersihan vegetasi dan juga hasil yang merugikan seperti tersalinasi (Arsyad, 1989). Menurut FAO dalam Verawaty (2011) lahan merupakan bagian dari bentang alam dimana lingkungan fisik seperti iklim, topografi, tanah, hidrologi, dan keadaan vegetasi alami yang meliputinya serta secara potensial akan mempengaruhi penggunaan lahan. Lahan adalah suatu daerah di permukaan bumi dengan sifat-sifat tertentu yang meliputi biosfer, atmosfer, tanah, lapisan geologi, hidrologi, populasi tanaman, dan hewan serta hasil kegiatan manusia di masa lalu dan sekarang, sampai pada tingkat tertentu dengan sifat-sifat tersebut mempunyai pengaruh yang berarti terhadap fungsi lahan oleh manusia pada masa sekarang dan masa yang akan datang (Sitorus, 2004).

Clawson dan Stewart dalam Anderson et al. (1976) mengatakan penggunaan lahan adalah seluruh kegiatan manusia di lahan yang berhubungan langsung dengan lahan. Lillesand dan Kiefer (1997) mendefinisikan penggunaan lahan sebagai kegiatan manusia yang berhubungan dengan suatu bidang lahan. Penggolongan penggunaan lahan secara umum adalah: pertanian tadah hujan, pertanian beririgasi, padang rumput, kehutanan, atau daerah rekreasi. Tipe penggunaan lahan merupakan penggunaan lahan yang diuraikan secara lebih terinci sesuai dengan syarat-syarat teknis untuk suatu daerah dengan keadaan fisik dan sosial ekonomi tertentu, yaitu menyangkut pengelolaan, masukan yang diperlukan, dan keluaran yang diharapkan secara spesifik (Rayes, 2007).

Identifikasi dan Pemetaan Penutupan/Penggunaan Lahan

Identifikasi dan pemetaan penutupan/penggunaan lahan dapat dilakukan melalui penginderaan jauh dengan interpretasi citra satelit. Salah satu citra satelit yang umum digunakan adalah citra satelit Landsat. Satelit Landsat merupakan satelit tak berawak pertama yang dirancang untuk memperoleh data tentang sumberdaya bumi. Program Landsat telah meluncurkan beberapa generasi, yaitu : generasi pertama terdiri dari Landsat 1, Landsat 2, dan Landsat 3, generasi kedua terdiri dari Landsat 4 dan Landsat 5, generasi ketiga terdiri dari Landsat 6 dan Landsat 7 (Lillesand dan Kiefer, 1997). Belum lama ini program Landsat juga telah meluncurkan Landsat 8.

Interpretasi citra dapat dilakukan dengan interpretasi visual dan interpretasi digital. Interpretasi visual adalah pengkajian citra dengan memanfaatkan unsur-unsur interpretasi sedangkan interpretasi digital adalah evaluasi kuantitatif tentang informasi spektral yang disajikan pada citra. Dasar interpretasi digital berupa klasifikasi piksel berdasarkan nilai spektralnya dan dapat dilakukan dengan cara statistik. Pengklasifikasian citra secara digital mempunyai tujuan khusus untuk mengkategorikan secara otomatis setiap piksel yang mempunyai informasi spektral yang sama dengan mengikutkan pengenalan pola spektral, pengenalan pola spasial, dan pengenalan pola temporal yang akhirnya membentuk kelas atau tema keruangan (spasial) tertentu (Purwadhi dalam As-Syakur, 2007).

Interpretasi digital dapat dilakukan dengan klasifikasi terbimbing dan klasifikasi tidak terbimbing (Sulistyawati, 1993). Menurut Schowengerdt (1983), pada pendekatan terbimbing daerah-daerah atau lokasi citra yang akan diklasifikasikan harus sudah diketahui sebelumnya, misalnya dengan survei lapang, interpretasi foto udara atau sumber-sumber lainnya. Piksel-piksel penciri yang telah dianalisis dan diidentifikasi digunakan untuk mengenal piksel-piksel yang mempunyai ciri sama pada seluruh citra. Menurut Arymurti (1992), salah satu pendekatan pada klasifikasi tidak terbimbing adalah analisis cluster yaitu suatu teknik statistik yang mengelompokkan nilai-nilai piksel alamiah secara otomatis ke dalam kelas-kelas spektral.

Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan

Menurut Hill dalam Edmonds dan Kyle (1998), perubahan penggunaan lahan adalah fenomena yang kompleks yang sangat berbeda di suatu daerah dan daerah lainnya. Penyebab perubahan meliputi pilihan personal, perundang-undangan, peraturan dan rencana pemerintah, keadaan alam dari daerah itu sendiri, dan keberadaan teknologi untuk mengembangkan lahan. Sementara Rustiadi et al. (2007) menyatakan beberapa hal yang diduga sebagai penyebab perubahan penggunaan lahan yaitu (1) tingginya permintaan atas lahan sebagai akibat dari peningkatan jumlah penduduk, (2) market failure: alih profesi bagi petani yang kemudian petani tersebut menjual sawahnya, sebagai akibat dari pergeseran struktur dalam perekonomian dan dinamika pembangunan, dan (3)

government failure : kebijakan pemerintah, misalnya memberikan peluang investasi di sektor industri namun tidak diikuti dengan kebijakan konversi lahan.

Laju perubahan penggunaan lahan akan semakin cepat seiring dengan perkembangan pembangunan ekonomi, tidak hanya pada tingkat nasional tetapi juga internasional. Meningkatnya permintaan akan sumberdaya lahan yang disebabkan oleh meningkatnya aktivitas pembangunan dan keterbatasan serta karakteristik sumberdaya lahan yang ada akan mendorong beralih fungsinya lahan-lahan pertanian ke non-pertanian (Lopulisa, 1995).

pertumbuhan penduduk dan peningkatan kebutuhan material ini cenderung menyebabkan persaingan dalam penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan dalam pelaksanaan pembangunan tidak dapat dihindari. Perubahan tersebut terjadi karena dua hal, pertama adanya keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin meningkat jumlahnya dan kedua berkaitan dengan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.

Pemodelan Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan

Sejalan dengan kemajuan teknologi komputasi dan penyimpanan data sejak tahun 1980-an, para peneliti telah mulai mengembangkan pemodelan untuk mensimulasikan penggunaan lahan yang terintegrasi (Salvini dan Miller, 2005). Veldkamp dan Verburg (2004) mengatakan bahwa model perubahan penggunaan lahan adalah alat untuk memahami dan menjelaskan akibat dan konsekuensi dari dinamika perubahan penutupan/penggunaan lahan. Pemodelan spasial perubahan penggunaan lahan merupakan teknik penting untuk menjelaskan proses-proses perubahan dari segi jumlah maupun untuk menguji pemahaman kita tentang proses-proses ini. Menurut Batty dan Longley (1994) pemodelan perubahan penggunaan lahan merupakan alat yang berguna untuk menyelidiki berbagai mekanisme dari perubahan penutupan/penggunaan lahan yang terjadi serta sosial, ekonomi, dan peubah spasial yang mempengaruhinya. Model adalah abstraksi dari sistem dunia nyata yang memiliki kedetilan masalah yang signifikan dengan masalah yang sedang dipelajari, dan juga memiliki transparansi sehingga mekanisme dan faktor kunci yang mempengaruhi perubahan dapat diidentifikasi (Berger et al., dalam Munibah, 2008).

Klasifikasi model adalah model kuantitatif, kualitatif, dan model ikonik. Model kuantitatif adalah model yang berbentuk rumus-rumus, matematika, statistik, atau komputer. Model kualitatif adalah model yang berbentuk gambar, diagram atau matriks, yang menyatakan hubungan antar unsur dan tidak digunakan rumus-rumus, matematika, statistika, atau komputer. Model ikonik adalah model yang mempunyai bentuk fisik sama dengan barang yang ditirukan meskipun skalanya diperbesar atau diperkecil (Muhammadi et al., dalam

Munibah, 2008).

Artificial Neural Network (ANN)

Multi Layer Perceptron (MLP) adalah salah satu bentuk arsitektur jaringan

ANN yang paling banyak digunakan. MLP umumnya terdiri dari tiga jenis layer dengan topologi jaringan seperti Gambar 1, yaitu lapisan masukan (input layer), lapisan tersembunyi (hidden layer) dan lapisan keluaran (output layer) yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu hubungan non linier di kehidupan nyata (Rumelhart, Hinton, dan Williams dalam Tasha 2012).

Gambar 1. Ilustrasi Multi Layer Perceptron (Pijanowski et al., 2002)

Logistic Regression (Logit)

Regresi merupakan salah satu metode untuk menemukan hubungan empiris antara peubah dependen dengan beberapa peubah bebas dan peubah kontinu (McCullagh dan Nelder dalam Arsanjani et al., 2013). Agresti (2002) mengatakan perubahan penggunaan lahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat dikategorikan sebagai peubah biner, kontinu, dan kategori. Ada beberapa cara untuk memodelkan peubah-peubah ini, salah satu yang penting adalah model regresi logistik. Model regresi logistik ada dua macam, yaitu regresi logistik sederhana yang mempelajari hubungan antara satu peubah prediktor dengan satu peubah dependen dikotomi dan regresi logistik ganda (Multiple Logistic Regression) yang mempelajari hubungan antara beberapa peubah prediktor dengan satu peubah dependen dikotomi. Regresi logistik menggunakan peubah bebas untuk membuat rumus matematika yang memprediksi peluang terjadinya sebuah peristiwa perubahan penggunaan lahan (Yesilnacar dan Topal, 2005).

Pada prinsipnya, regresi logistik mempunyai tujuan untuk memperkirakan besarnya probabilitas kejadian tertentu. Penggunaan regresi logistik memiliki kelebihan dalam hal pelanggaran beberapa asumsi yang harus ada pada regresi linier biasa. Estimasi nilai Y juga terletak pada range yang sangat luas (dapat berada di luar interval 0-1). Dengan demikian secara matematis penggunaan regresi logistik menjadi lebih mudah digunakan (Sugiarto, 2013).

Berdasarkan model regresi, peluang perubahan dapat dihitung untuk setiap lokasi yang berpotensi mengalami perubahan (Verburg et al., 2004). Menurut Weisberg (1985) struktur regresi logistik dibagi menjadi 3 bagian yaitu (1) peubah respon terdiri dari binomial bebas yang menunjukkan perubahan, (2) peluang perubahan tergantung peubah bebas yang bersifat linier, dan (3) fungsi beberapa

BAHAN DAN METODE

Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Bahan yang digunakan dalam penelitian

No. Data Skala/

30 x 30 m www.glovis.usgs Interpretasi penggunaan

Sementara, perangkat lunak (software) yang digunakan dalam penelitian yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Software yang digunakan dalam penelitian

No. Software Fungsi

1. Idrisi Selva Pemodelan perubahan penggunaan lahan

2. ArcGis 9.3 Interpretasi citra

3. Microsoft Excel Pengolahan data atribut

Metode Penelitian

Penelitian ini terbagi dalam beberapa tahap yaitu tahap persiapan, tahap pengolahan data, tahap pemodelan, dan proyeksi penutupan/penggunaan lahan, serta tahap validasi peta penutupan/penggunaan lahan hasil proyeksi dari model. Secara ringkas tahapan penelitian disajikan pada Gambar 2.

Tahap Persiapan

8

Gambar 2. Diagram Alir Metode Penelitian

Citra Landsat DEM-SRTM Peta jalan Peta sungai

Peta Lereng

distance distance

Peta pendapatan penduduk Jarak ke jalan Jarak ke sungai

Peubah

Tahap Pengolahan Data

Tahap pengolahan data mencakup interpretasi citra Landsat untuk pemetaan penutupan/penggunaan lahan dan pengolahan data atribut dan spasial untuk peubah bebas.

Interpretasi Citra untuk Pemetaan Penutupan/Penggunaan Lahan

Interpretasi citra dilakukan secara visual menggunakan band 5,4,2. Komposisi band ini dipilih agar memudahkan dalam melakukan interpretasi penutupan/penggunaan lahan pada citra Landsat. Penutupan/penggunaan lahan di DAS Citarum dibedakan menjadi 12 kelas yaitu agroforestri, hutan primer, hutan sekunder, kebun teh, pertanian, permukiman pedesaan (permukiman pedesaan), pemukiman perkotaan (permukiman perkotaan), rumput, sawah, tambak, tanaman hortikultur, dan tubuh air mengikuti sistem Klasifikasi Penutupan Lahan Kementrian Kehutanan (SNI 7645:2010). Kelas dan karakteristik penutupan/penggunaan lahan yang digunakan disajikan pada Tabel 3. Interpretasi dilakukan pada citra Landsat tahun 2000, 2010, dan 2012. Perubahan penutupan/penggunaan lahan dari tahun 2000 ke 2010 dijadikan sebagai peubah dependen dalam model sedangkan hasil interpretasi 2012 digunakan untuk validasi peta proyeksi kedua pendekatan pemodelan.

Lanjutan Tabel 3. Karakteristik Kelas Penutupan/Penggunaan Lahan yang

Pengolahan Data Atribut dan Spasial untuk Peubah Bebas

Peubah bebas yang dipakai antara lain adalah peta jarak ke jalan utama, jarak ke sungai, peta kepadatan penduduk, peta lereng, dan peta pendapatan penduduk. Peubah ini dipakai karena mudah dalam mendapatkan data dan keterbatasan waktu dalam mengumpulkan data. Sebelumnya, Tasha (2012) juga pernah menggunakan beberapa peubah bebas dalam penelitiannya mengenai pemodelan perubahan penutupan/penggunaan lahan dengan ANN yaitu jarak ke jalan, jarak ke sungai, jarak ke permukiman, dan kepadatan penduduk.

Peta jalan dan sungai diperoleh dari peta RBI skala 1:25.000. Peta jarak ke jalan dibuat dengan cara memasukkan peta jalan ke modul Distance dengan memilih menu GIS Analysis-Distance Operator-Distance pada Idrisi Selva. Jarak dihitung berdasarkan Euclidean, yaitu jarak dari satu objek ke objek yang lainnya. Satuan yang digunakan untuk jarak adalah meter. Peta jarak ke sungai mengikuti cara pengolahan peta jarak ke jalan.

Data kepadatan penduduk digunakan untuk membuat peta kepadatan penduduk. Dalam penelitian ini, kepadatan penduduk dibedakan menjadi kepadatan penduduk permukiman perkotaan dan permukiman pedesaan. Penduduk permukiman pedesaan dan permukiman perkotaan dibedakan berdasarkan hasil interpretasi citra Landsat 2010. Permukiman perkotaan adalah penduduk yang bermukim di dalam ibu kota provinsi atau ibu kota kabupaten/kota. Sementara itu, permukiman pedesaan adalah penduduk yang bermukim di luar wilayah ibu kota provinsi atau ibu kota kabupaten/kota. Daerah permukiman perkotaan dan permukiman pedesaan didapat dari peta penggunaan lahan tahun 2010. Setelah dipisahkan (clip) berdasarkan kecamatan, peta kepadatan penduduk dibuat dengan modul Image Calculator pada Idrisi Selva

dengan memasukkan rumus proporsi populasi (Muin, 2009) yaitu:

tnhr

P = 0.2402 * e (-0.9464 * (peta jarak ke pusat pemukiman)/1000)

dimana jarak ke pusat permukiman dalam satuan meter. Peta kepadatan penduduk per piksel dibuat dengan rumus :

Pd = ρ* A * P * C

dimana

Pd : peta kepadatan penduduk per piksel ρ : kepadatan penduduk (penduduk/km2)

A : luas wilayah penyebaran populasi (km2) = 3,14 * (2 km)2 = 12,5 km2

P : proporsi populasi

C : faktor konversi, dari 1 km2 ke 1 piksel

Kemudian setelah semua kecamatan didapatkan kepadatan penduduknya, digabungkan kembali menjadi satu peta kepadatan penduduk permukiman pedesaan dan kepadatan penduduk permukiman perkotaan.

Peta lereng dibuat dari DEM-SRTM 90 m dengan memilih menu GIS Analysis-Surface Analysis-Topographic Variables-Slope pada Idrisi Selva. Lereng dikelompokkan dari lereng landai sampai curam dengan simbol gradasi warna gelap sampai ke terang.

Peta pendapatan penduduk dibuat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten di Jawa Barat kemudian diproporsikan berdasarkan jumlah penduduk per kecamatan. Maksud dari diproporsikan disini adalah PAD kabupaten dibagi dengan jumlah penduduk kecamatan. Hasil proporsi pendapatan dimasukkan ke dalam atribut raster peta administrasi kecamatan DAS Citarum.

Pemodelan dan Proyeksi Penutupan/Penggunaan Lahan

Pemodelan dan proyeksi dilakukan dengan menggunakan menu Land Change Modeler (LCM) di dalam software Idrisi Selva. Tahapan yang digunakan adalah change analysis, transition potential, dan change prediction. ANN dan

Logit mempunyai tahapan yang hampir sama, hanya berbeda di dalam tahap

transition potential pada saat pemilihan pendekatan yang diterapkan.

Gambar 3. Tampilan Jendela Menu Land Change Modeler (LCM) tab Change Analysis pada Idrisi Selva

Transition Potential. Tahapan selanjutnya adalah tahap transition potential

yang bertujuan untuk memprediksi lokasi yang berpotensi mengalami perubahan penutupan/penggunaan lahan. Dalam tahap ini, peubah dependen dimodelkan satu per satu yang biasa dinamakan Sub-Model (Gambar 4) dengan peubah bebas dimasukkan ke dalam masing-masing Sub-Model tersebut (Gambar 5). Selanjutnya running model dengan memilih pendekatan yang diterapkan,

Multilayer Perceptron (MLP) Neural Network untuk ANN dan Logistic Regression untuk Logit (Gambar 6).

Gambar 5. Tampilan Jendela Peubah Bebas yang dimasukkan ke dalam Sub-Model

Gambar 6. Tampilan Jendela Pendekatan Pemodelan yang Dipakai

Change Prediction. Pembuatan proyeksi penggunaan lahan dilakukan dalam tahap ini. Metode yang digunakan adalah Markov Chain (Gambar 7) dengan proyeksi ke tahun 2012 (Gambar 8). Pada tahap ini menghasilkan matriks peluang perubahan yang didasarkan pada perubahan penggunaan lahan tahun 2000-2010. Dalam tahapan ini pula proyeksi dilakukan dengan mengasumsikan bahwa perubahan yang akan terjadi di masa depan memiliki pola dan peluang yang serupa dengan pola perubahan yang terjadi selama periode waktu yang digunakan. Proyeksi dilakukan ke tahun 2012 agar peta proyeksi dapat divalidasi dengan peta penutupan/penggunaan lahan tahun 2012.

Gambar 8. Tampilan Jendela Proyeksi Pemodelan

Tahap Validasi Peta Proyeksi

Validasi peta proyeksi dilakukan dengan crosstab peta proyeksi terhadap peta penutupan/penggunaan lahan tahun 2012. Hasil dari crosstab adalah tabel tabulasi silang luas dan nilai Kappa. Tampilan jendela crosstab disajikan pada Gambar 9.

KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN

Keadaan Umum Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum

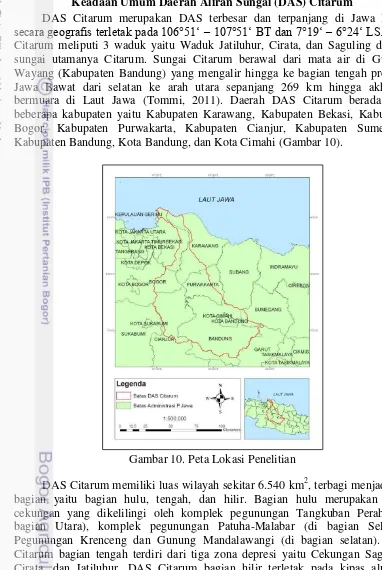

DAS Citarum merupakan DAS terbesar dan terpanjang di Jawa Barat,

secara geografis terletak pada 106°51‘ –107°51‘ BT dan 7°19‘ –6°24‘ LS. DAS

Citarum meliputi 3 waduk yaitu Waduk Jatiluhur, Cirata, dan Saguling dengan sungai utamanya Citarum. Sungai Citarum berawal dari mata air di Gunung Wayang (Kabupaten Bandung) yang mengalir hingga ke bagian tengah provinsi Jawa Bawat dari selatan ke arah utara sepanjang 269 km hingga akhirnya bermuara di Laut Jawa (Tommi, 2011). Daerah DAS Citarum berada pada beberapa kabupaten yaitu Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kota Cimahi (Gambar 10).

Gambar 10. Peta Lokasi Penelitian

Tabel 4. Sub Wilayah DAS Citarum

Sumber: Dinas Tata Ruang dan Permukiman Jawa Baratdalam Tukayo (2011)

Klimatologi

Karakteristik iklim di DAS Citarum adalah tipe monsoon tropis dengan musim kemarau dari bulan Juli sampai September dan musim hujan dari bulan Oktober sampai Juni. Variasi hujan tahunan rata-rata terendah pada periode 1986-2004 adalah 1.458 mm di tahun 1997 dan tertinggi adalah 2.350 mm di tahun 1998 (Narulita,Arif, dan Rizka 2008).

Morfologi Bentuk dan Kelerengan Wilayah Sub DAS Citarum

Bentuk tiap sub DAS dalam DAS Citarum diukur dengan Indeks Circularity Ratio menurut metode Miller. Indeks ini menggambarkan seberapa bulat bentuk fisik unit DAS. Secara matematis bentuk DAS dengan indeks = 1,0 berarti bulat seperti sebuah lingkaran. Hasil perhitungan menurut (Tukayo, 2011) dapat dilihat pada Tabel 5. Dari 13 sub DAS tidak ada satupun yang indeksnya 1,0 (bulat), 10 sub DAS bentuk DAS memanjang dengan indeks di bawah 0,5, 1 sub DAS dengan indeks 0,7 bentuk membulat.

Tabel 5. Indeks Ratio Kebulatan DAS (Circularity Ratio) setiap sub DAS di DAS Citarum (Tukayo, 2011)

No. Sub DAS IndeksCirculatiry Ratio

1. Cibeet 0,7

No. Sub Wilayah DAS Wilayah yang dilalui Wilayah yang dipengaruhi

1. Citarum Hulu Kab. Sumedang

Kab. Bandung Kota Bandung Kota Cimahi

2. Citarum Tengah Kab.Bandung Kab. Cianjur Kab. Purwakarta

3. Citarum Hilir Kab. Purwakarta Kab. Bekasi

Kab. Karawang Kota Bekasi

Menurut hasil analisa tesis Tukayo (2011), kelerengan lapang sub DAS dalam DAS Citarum disajikan pada Tabel 6. Indikasi lebih lanjut terhadap kelerengan lahan DAS Citarum adalah mengelompokkan seluruh sub DAS dalam DAS Citarum dengan melihat kelerengan mana yang dominan. Dalam hal ini yang diperhatikan adalah kelerengan datar-landai (0-15%) dan kelerengan curam-sangat curam(>25%), dengan kriteria sebagai berikut:

1. Sub DAS yang >50% luas lahannya berlereng >25%, dikategorikan dalam

Identifikasi menghasilkan pengelompokkan sub DAS dalam DAS Citarum sebagai berikut:

1. Sub DAS Cikaso, Cimeta, Ciminyak, dan Ciwidey: tipe morfologi lereng berat.

2. Sub DAS Cibeet, Cicalengka, Cikundul, Cirasea, Cisangkuy, Cisokan, Citarik, dan Citarum Hulu: tipe morfologi lereng sedang.

3. Sub DAS Cikapundung dan Citarum Hilir: tipe morfologi lereng landai. Secara keseluruhan DAS Citarum bertipe morfologi lereng sedang, seluas 33,28% dari luas lahan yang kelerengannya <25% dan 39,49% dari luas lahan yang kelerengannya di atas 25%.

Tabel 6. Summary Karakteristik Kelerengan DAS Citarum (Tukayo, 2011)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penutupan/Penggunaan Lahan DAS Citarum Tahun 2000 dan 2010

Berdasarkan hasil interpretasi visual dan cek lapang, DAS Citarum memiliki 12 penutupan/penggunaan lahan yaitu agroforestri, hutan primer, hutan sekunder, kebun teh, pertanian, permukiman pedesaan, pemukiman perkotaan, rumput, sawah, tambak, tanaman hortikultur, dan tubuh air. Peta penutupan/penggunaan lahan tahun 2000 dan 2010 dapat dilihat pada Gambar 11.

(a)

(b)

Interpretasi secara visual dilakukan agar tingkat akurasi hasil interpretasi lebih baik daripada interpretasi digital. Citra landsat yang diperoleh dari glovis mengalami kerusakan yaitu terdapat celah atau yang dikenal dengan striping.

Striping terjadi karena sensor pengambil citra mengalami kerusakan. Striping di citra dapat ditutup dengan menumpang-tindihkan (overlay) citra yang rusak dengan citra lain dengan bulan yang berbeda.

Penutupan/penggunaan lahan di DAS Citarum pada tahun 2000 pada umumnya adalah sawah, pertanian, dan hutan. Sawah dan pertanian menutupi sebagian besar bagian tengah dan Utara sedangkan hutan di bagian Selatan. Penutupan/penggunaan lahan tambak terdapat di bagian Utara. Tanaman hortikultur menyebar di bagian Selatan dan sedikit terdapat di Barat daerah penelitian. Penggunaan lahan permukiman pedesaan letaknya menyebar namun sebagian besar terletak di Selatan di sekitar penggunaan lahan permukiman perkotaan.

Pada tahun 2010, penutupan/penggunaan lahan masih didominasi oleh sawah, pertanian, dan hutan. Sawah dan pertanian masih mendominasi daerah bagian tengah dan Utara. Kawasan hutan dan tanaman hortikultur juga masih mendominasi daerah Selatan. Permukiman pedesaan pada tahun 2010 terlihat tidak hanya di sekeliling permukiman perkotaan saja (di Selatan) namun terdapat juga di bagian utara dan sedikit di Timur. Berikut disajikan luas penutupan/penggunaan lahan DAS Citarum tahun 2000 dan 2010 (Tabel 7).

Tabel 7. Luas Penutupan/Penggunaan Lahan DAS Citarum Tahun 2000 dan 2010 Penutupan/Penggunaan

Lahan

Tahun 2000 Tahun 2010

Luas (ha) % Luas Luas (ha) % Luas

Permukiman perkotaan 18.636 2,9 20.195 3,1

Total 659.235 100,0 659.235 100,0

dan 11,8% dari luas wilayah dan keduanya mengalami penurunan luas di tahun 2010 masing-masing sebesar 15.641 ha dan 12.319 ha.

Pada tahun 2000 luas agroforestri dan tanaman hortikultur mempunyai luasan masing-masing 50.322 dan 39.675 serta mengalami kenaikan luas pada tahun 2010 sebesar 1.819 ha dan 10.308 ha. Peningkatan luas yang paling signifikan terjadi penutupan/penggunaan lahan permukiman pedesaan. Pada tahun 2000 luas penutupan/penggunaan lahannya sebesar 22.571 ha (3,5% dari luas wilayah) dan pada tahun 2010 bertambah luas sebesar 41.754 ha sehingga luas lahannya menjadi 64.325 ha atau 9,8% dari luas wilayah.

Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan DAS Citarum Tahun 2000-2010

Deteksi perubahan penutupan/penggunaan lahan DAS Citarum tahun 2000-2010 dapat dilakukan dengan metode crosstab yang hasilnya adalah matriks transisi perubahan penutupan/penggunaan lahan yang dapat dilihat pada Tabel 8. Penutupan/penggunaan lahan yang mengalami konversi adalah tambak, hutan primer, hutan sekunder, dan kebun teh. Lahan tambak mengalami konversi ke sawah dan permukiman pedesaan sebesar 1.832 ha dan 273 ha. Hutan primer mengalami konversi ke beberapa penutupan/penggunaan lahan, antara lain menjadi pertanian (775 ha), agroforestri (60 ha), tanaman hortikultur (7.107 ha), sawah (2.001 ha), dan permukiman pedesaan (2.376 ha). Hutan sekunder juga mengalami konversi ke beberapa penutupan/penggunaan lahan, antara lain menjadi pertanian (3.313 ha), agroforestri (2.294 ha), tanaman hortikultur (2.420 ha), sawah (4.770 ha), dan permukiman pedesaan (2844 ha). Kebun teh mengalami konversi menjadi tanaman hortikultur (2 ha) dan permukiman pedesaan (28 ha).

Tabel 8. Matriks Transisi Luas Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan dari Tahun 2000 ke Tahun 2010

Penutupan/Penggunaan lahan 2000

Luas Penutupan/Penggunaan lahan 2010 (ha) Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Pertanian (1) 91.328 0 0 787 0 15.269 0 9.915 0 0 0 0 117.299

Agroforestri(2) 2.942 45.257 0 0 26 1.356 16 725 0 0 0 0 50.322

Tambak (3) 0 0 11.073 0 0 1.832 0 273 0 0 0 0 13.178

Rumput (4) 748 0 0 123 0 0 0 0 0 0 0 0 871

Tanaman hortikultur (5) 0 0 0 0 38.054 315 0 1.306 0 0 0 0 39.675

Sawah (6) 24.863 4.514 0 0 2.374 135.820 0 24.106 0 0 1.559 0 193.236

Hutan primer (7) 775 76 0 0 7107 2.001 65.615 2.376 0 0 0 0 77.950

Permukiman desa (8) 0 0 0 0 0 0 0 22.751 0 0 0 0 22.751

Hutan sekunder (9) 3.313 2.294 0 0 2.420 4.770 0 2.844 86.406 0 0 0 102.047

Kebun teh (10) 0 0 0 0 2 0 0 29 0 3.641 0 0 3.672

Permukiman kota (11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.636 0 18.636

Tubuh air (12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.598 19.598

Sawah menjadi penutupan/penggunaan lahan yang paling banyak .mengalami penurunan luas lahan dari tahun 2000 ke tahun 2011 karena jumlah terkonversinya sawah menjadi penutupan/penggunaan lahan lain jauh lebih besar daripada jumlah penambahan luas sawah. Selain itu, sawah memberikan sedikit keuntungan material dibandingkan sektor industri atau permukiman. Akibatnya lahan sawah sering terkonversi menjadi penutupan/penggunaan lahan lain yang memberikan keuntungan yang lebih besar. Akan tetapi seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang sangat cepat maka kebutuhan pangan juga meningkat, ditambah pada umumnya makanan pokok bangsa Indonesia berasal dari beras (padi). Oleh karena itu, akan lebih baik jika lahan sawah tidak lagi mengalami konversi agar kebutuhan pangan bangsa Indonesia dapat terjaga.

Penutupan/penggunaan lahan yang mengalami penambahan luas dan tidak terkonversi adalah permukiman pedesaan dan permukiman perkotaan. Sementara, untuk tubuh air tidak mengalami konversi maupun penambahan luas. Permukiman pedesaan merupakan penutupan/penggunaan lahan yang paling banyak mendapatkan tambahan luas di tahun 2010. Tambahan luas permukiman pedesaan dari yang terbesar sampai yang terkecil adalah dari penutupan/penggunaan lahan sawah, pertanian, hutan sekunder, hutan primer, tanaman hortikultur, agroforestri, tambak, dan kebun teh. Konversi lahan menjadi permukiman pedesaan dan permukiman perkotaan bisa terjadi karena meningkatnya jumlah penduduk di sekitar DAS Citarum sehingga jumlah kebutuhan permukiman juga meningkat.

Hubungan Peubah Bebas yang Digunakan dalam Pemodelan Terhadap Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan di DAS Citarum Tahun

2000-2010

Peubah yang digunakan pada pemodelan dalam penelitian ini adalah jarak ke jalan, jarak ke sungai, kepadatan penduduk, pendapatan penduduk, dan kemiringan lereng. Untuk melihat keterkaitan antara peubah bebas dengan peubah tidak bebas, maka dalam pembahasan ini disajikan gambar peubah bebas dengan perubahan penutupan/penggunaan lahan tahun 2000-2010 (Gambar 12, 13, 14, 15, 16).

Jarak ke jalan (infastruktur) merupakan faktor pendorong perubahan dari faktor ekonomi. Daerah yang mempunyai banyak akses jalan pada umumnya mendorong perubahan penutupan/penggunaan lahan di daerah itu, karena akses untuk keluar masuk daerah tersebut menjadi mudah. Selain itu, daerah dekat dengan jalan mempunyai land rent yang tinggi, sehingga semakin dekat dengan jalan perubahan penutupan/penggunaan lahan semakin banyak terjadi.

(a) (b)

Gambar 12. Peubah Jarak ke Jalan (a) dengan Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan Tahun 2000-2010 (b)

(a) (b)

Gambar 13. Peubah Jarak ke Sungai (a) dengan Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan Tahun 2000-2010 (b)

Jarak ke sungai menjadi faktor pendorong perubahan

lingkaran merah menandakan bahwa di daerah yang jauh dari aliran sungai, perubahan penutupan/penggunaan lahan yang terjadi sangat sedikit.

(a) (b) (c)

Gambar 14. Peubah Kepadatan Penduduk Permukiman Pedesaan per Piksel (a); Kepadatan Penduduk Permukiman Perkotaan per Piksel (b); dan Perubahan

Penutupan/Penggunaan Lahan Tahun 2000-2010

(a) (b)

Gambar 15. Peubah Lereng (a) dengan Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan Tahun 2000-2010 (b)

Lereng menjadi faktor pendorong perubahan penutupan/penggunaan lahan dari segi kondisi fisik lahan. Daerah yang memiliki kemiringan datar pada umumnya lebih banyak mengalami perubahan penutupan/penggunaan lahan daripada daerah dengan kemiringan lereng yang curam. Hal ini disebabkan karena pengelolaan lahan di daerah datar lebih mudah daripada di lereng yang curam. Kemiringan yang datar di DAS Citarum umumnya berada di daerah Utara, sedangkan yang curam berada di daerah Selatan. Terlihat dalam Gambar 15 bahwa di daerah yang kemiringan datar lebih banyak perubahannya dibandingkan dengan daerah yang memiliki kemiringan yang curam.

(a) (b)

Pendapatan daerah yang tinggi menandakan aktivitas ekonomi di daerah tersebut juga tinggi, sehingga mendorong perubahan penggunaan lahan di daerah tersebut maupun di sekitarnya terutama bila lahan masih tersedia. Wilayah DAS Citarum pada umumnya memiliki pendapatan yang rendah dan hanya Kota Bandung saja yang memiliki pendapatan yang tinggi (Gambar 16.a dan 16.b). Pada daerah dengan pendapatan rendah, ada wilayah yang banyak mengalami perubahan penutupan/penggunaan lahan dan ada juga yang sedikit mengalami perubahan penutupan/penggunaan lahan. Sementara, untuk Kota Bandung yang berpendapatan tinggi sedikit mengalami perubahan penutupan/penggunaan lahan, karena lahan yang tersedia atau dapat dikonversi terbatas.

Hubungan faktor pendorong dengan perubahan penutupan/penggunaan lahan juga tidak dapat dipisahkan dengan ketersediaan lahan. Tingginya aktivitas ekonomi di suatu daerah dapat mendorong terjadinya perubahan hutan menjadi lahan pertanian atau lahan pertanian menjadi pemukiman. Namun hal ini tidak terjadi di Kota Bandung dan Kota Cimahi, karena lahan terbatas dan sudah digunakan untuk permukiman. Penggunaan lahan permukiman biasanya sangat sulit atau jarang sekali berubah menjadi penggunaan lahan lain.

Pemodelan dengan Pendekatan ANN dan Logit 1. Change Analysis

Grafik penambahan dan pengurangan luas dari setiap

Gambar 17. Grafik Penambahan dan Pengurangan Luas Tahun 2000-2010.

2. Transition Potential

Tahap ini menghitung potensi dan memprediksi lokasi terjadinya suatu perubahan penutupan/penggunaan lahan yang dapat dilihat pada Lampiran 1. Potensi perubahan dan lokasi yang dihitung kedua pendekatan menghasilkan nilai 0 sampai 1 yang mana semakin mendekati angka 1, potensi perubahannya semakin tinggi di lokasi tersebut. ANN memodelkan 23 potensial perubahan penutupan/penggunaan lahan sedangkan Logit memodelkan 20 potensial perubahan. Potensial perubahan penutupan/penggunaan lahan yang tidak dapat dimodelkan oleh Logit antara lain tambak menjadi sawah, rumput menjadi pertanian, dan hutan sekunder menjadi permukiman pedesaan. Pendekatan Logit

tidak dapat memodelkan beberapa perubahan penggunaan lahan dimungkinkan karena dengan peubah yang dipakai dalam pemodelan, peluang terjadinya perubahan sangat kecil atau bahkan tidak terjadi perubahan, sehingga diperlukan penambahan peubah bebas.

3. Change Prediction

kemungkinan terjadinya perubahan tersebut. Peluang terjadinya permukiman pedesaan tetap menjadi permukiman pedesaan adalah 1,000 berarti bahwa permukiman pedesaan tetap menjadi permukiman pedesaan pada masa yang akan datang. Peluang terjadinya perubahan agroforestri menjadi pertanian adalah 0,0155 berarti kecil kemungkinan terjadinya perubahan tersebut.

Tabel 9. Matriks Peluang Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan

4. Luas Penutupan/Penggunaan Lahan Peta Proyeksi

Tabel 10. Luas Penutupan/Penggunaan Lahan Peta Proyeksi Tahun 2012 ANN dan

Agroforestri 52.141 52.237 52.726 489

Hutan primer 65.631 63.235 63.235 0

Hutan sekunder 86.406 83.364 83.684 320

Kebun teh 3.641 3.641 3.641 0

Pertanian 123.969 125.829 124.710 1.119

Rumput 910 1086 1716 630

Permukiman pedesaan 64.325 72.359 72.039 320

Sawah 161.363 154.458 154.049 409

Tambak 11.073 10.664 11.073 409

Tanaman hortikultur 49.983 52.182 52.182 0

Tubuh air 19.598 19.598 19.598 0

Permukiman perkotaan 20.195 20.582 20.582 0

Total 659.235 659.235 659.235 0

Penutupan/penggunaan lahan yang diproyeksikan oleh kedua pendekatan mengalami penurunan luas adalah sawah, hutan primer, dan hutan sekunder. Sawah diproyeksikan mengalami penurunan luas sebesar 6.905 ha pada ANN dan 7.314 ha pada Logit. Hutan primer sama-sama diproyeksikan oleh kedua pendekatan mengalami penurunan luas sebesar 2.396 ha. Hutan sekunder diproyeksikan mengalami penurunan luas sebesar 3.042 ha pada ANN dan 2.722 ha pada Logit. Penutupan/penggunaan lahan yang diproyeksikan tetap luasannya oleh kedua pendekatan adalah kebun teh dan tubuh air.

Validasi Peta Proyeksi Penutupan/Penggunaan Lahan Pendekatan ANN dan Logit Berdasarkan Peta Penggunaan Lahan Tahun 2012

Hasil pemodelan menghasilkan peta proyeksi penutupan/penggunaan lahan yang bisa dilihat pada Gambar 18 dan Gambar 19. Peta proyeksi ini divalidasi berdasarkan peta penutupan/penggunaan lahan tahun 2012. Validasi dilakukan untuk melihat kesesuaian peta proyeksi dengan peta penutupan/penggunaan lahan tahun 2012.

(a) (b)

Gambar 18. Peta:(a) Proyeksi Penutupan/Penggunaan Lahan Tahun 2012 dengan ANN (b) Penutupan/Penggunaan Lahan Tahun 2012 (interpretasi

citra)

(a) (b)

Gambar 19. Peta: (a) Proyeksi Penutupan/Penggunaan Lahan Tahun 2012 dengan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perubahan penutupan/penggunaan lahan di DAS Citarum yang terjadi selama tahun 2000 sampai 2010 dan 2012 cukup fluktuatif. Penggunaan lahan sawah dan hutan menurun secara konsisten baik dari tahun 2000-2010 maupun 2010-2012, sedangkan penggunaan yang konsisten bertambah adalah permukiman perkotaan dan permukiman pedesaan. Model ANN dan Logit dapat melakukan proyeksi penutupan/penggunaan lahan dengan sangat baik dengan Nilai Kappa masing-masing sebesar 0,962 dan 0,964.

Saran

DAFTAR PUSTAKA

Agarwal C, Green GM, Grove JM, Evans TP, Schweik CM.(Eds.). 2002. A review and assessment of land-use change models:dynamics of space, time, and human choice, CIPEC Collaborative Report Series No.1. Indiana:USDA Forest Service.

Agresti A. 2002. Categorical Data Analysis. Second Edition. New Jersey:John Wiley and Sons, Inc.

Anderson JR, Hardy EE, Roach JT, Witmer RE. 1976. A Land Use and Land Cover Classification System for Use With Remote Sensor Data. Washington:United States Government Printing Office.

Arsanjani JJ, Helbich M, Kainz W, Boloorani AD. 2013.Integration of Logistic Regression, Markov Chain And Cellular Automata Models to Simulate Permukiman perkotaan Expansion. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation. 21:265-275

Arsyad S. 1989. Konservasi Tanah dan Air. Bogor:IPB Press.

Arymurti AM. 1992. Pengantar Pengolahan Citra. Jakarta:Gramedia.

As-Syakur AS. 2007. Interpretasi Penginderaan Jauh [internet]. [diacu 2014 April 20]. Tersedia darihttp://mbojo.wordpress.com/2007/07/22/interpretasi-citra-pengindraan-jauh/.

Bantayan NC, Bishop ID. 1998. Linking objective and subjective modelling for landuse decision-making. Landscape and Urban Planning. 43:35-48.

Barlowe R. 1978. Land Resources Economic Third Edition. New Jersey: Prentice Hall Inc.

Batty M, Longley PA. 1994. Permukiman perkotaanModelling in Computer Graphic and Geographic Information System Environments. Environment and Planning. 19, 663-688.

Clarke KC, Brass JA, Riggan PJ. 1994. A cellular-automaton model of wildfire propagation and extinction. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing. 60(11):1355-1367.

Edmonds RL, Kyle WJ. 1998. Land Use in Macau: Changes Between 1972 and 1994. Land Use Policy. 15(4):271-292.

Hu D, Yang G, Wu Q, Li H, Liu X, Niu X, Wang Z, Wang Q. 2008. Analyzing Land Use Changes in the Metropolitan Jilin City of Northeastern China Using Remote Sensing and GIS. Sensors. 8:5449-5465.

Hu Z, Lo CP. 2007. Modelling Urban Growth in Atlanta using Logistic Regression. Comput., Environ. And Urban Sytems. 31:667-688

Huang Y. 2009. Advances in Artificial Neural Networks Methodological Development and Application. Algorithms. 2:973-1107

King AW, Johnson AR, O’Neill RV, De Angelis DL. 1989. Using Ecosystem Models to Predict Regional CO2Exchange Between the Atmosphere and the

Terrestrial Biosphere. Global Biogeochemical Cycles. 3:337-361.

Lillesand TM, Kiefer RW. 1997. Penginderaan Jauh dan Interpretasi Citra. Yogyakarta:Gajah Mada University Press.

Lopulisa C. 1995. Penggunaan Lahan dalam Perspektif Pembangunan Keberlanjutan di Indonesia. Prosiding Kongres Nasional VI HITI

“Penatagunaan Tanah sebagai Perangkat Penataan Ruang dalam Rangka

Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat”. Himpunan Ilmu Tanah Indonesia. 168-173.

Muin SF. 2009. Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Limpasan Permukaan (Surface Run Off) dan Kebutuhan Air DAS Cimanuk.Skripsi. Fakultas Pertanian dan Ilmu Pengetahuan Alam. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Muller MR, Middleton J. 1994. A Markov Model of Land-use Change Dynamics in the Niagara Region, Ontario, Canada. Landscape Ecology. 9(2):161-167.

Munibah K. 2008. Model Penggunaan Lahan Berkelanjutan di DAS Cidanau, Kabupaten Serang, Propinsi Banten. Disertasi. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Murthi B. 2011. Validitas dan Realibilitas Pengukuran. Matrikulasi Program Studi Doktoral. Fakultas Kedokteran. Universitas Sebelas Maret. Solo.

Narulita I, Arif R, Rizka M. 2008. Aplikasi Sistem Informasi Geografi untuk Menentukan Daerah Prioritas Rehabilitasi di Cekungan Bandung. Jurnal Riset Geologi dan Pertambangan. 18(1):23-35

Pijanowski BC, Brown DG, Shellito BA, Manik GA. 2002. Using Neural Network and GIS to Forecast Land Use Changes: A Land Transformation Model. Computers, Environment and Urban Systems. 26:553-575

Purnama A. 2005. Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Menggunakan Citra Satelit dan Perencanaan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum Hulu. Tesis. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Rayes L. 2007. Metode Inventarisasi Sumberdaya Lahan. Yogyakarta.

Rustiadi E, Saefulhakim S, Panuju DR. 2007. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Bogor

Salvini P, Miller EJ. 2005. ILUTE: An Operational Prototype of a Comprehnsive Microsimulation Model of Urban Systems. Networks & Spatial Economics. 5:217-234

Sitorus SRP. 2004. Pengembangan Sumberdaya Lahan Berkelanjutan.Laboratorium Pengembangan Wilayah. Jurusan Tanah, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Sugiarto DP. 2013. Regresi Logistik: Alat Analisis Spasial dan Evaluasi Kawasan (Bagian 1) [internet]. [diaci pada 2014 Mei 8]. Tersedia dari http://tnrawku.wordpress.com/2013/05/21/regresi-logistik-alat-analisis-spasial-dan-evaluasi-kawasan-bagian-1/.

Sulistyawati TS. 1993. Identifikasi Pola Penutup Lahan Melalui Analisis Dijital Citra SAR STAR-1 Studi Kasus Daerah Gemar Baru, Muara Ancalong, Kalimantan Timur. Skripsi. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Sutanto. 1986. Penginderaan Jauh Jilid I. Yogyakarta:Gajah Mada University Press.

Tasha K. 2012. Pemodelan Perubahan Penggunaan Lahan dengan Menggunakan Pendekatan Artificial Neural Network. Skripsi. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Tommi. 2011. Pengaruh Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Karakteristik Hidrologi DAS Citarum Hulu. Skripsi. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Tu JV. 1996. Advantages and Disadvantages of Using Artificial Neural Networks Versus Logistic Regression for Predicting Medical Outcomes. J Clin. Epidermiol. 49(11):1225-1231

Tukayo RK. 2011. Perubahan Penggunaan Lahan DAS Citarum dan Dampaknya Terhadap Suplai Air Irigasi (Studi Kasus: Periode Tahun 2002-2009). Tesis. Institut Pertanian Bogor. Bogor

Veldkamp A, Lambin EF. 2001. Editorial: Predicting Land-Use Change. Agriculture, Ecosystem and Environment. 85:1-6.

Veldkamp A, Verburg PH. 2004. Editorial: Modelling Land Use Change and Environmental Impact. J of Environmental Management. 72:1-3.

Verawaty I. 2011. Analisis Perubahan Penggunaan Lahan dan Aspek Sosial Ekonomi yang Mempengaruhinya (Di DAS Cipunagara dan Sekitarnya, Jawa Barat). Skripsi. Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Verburg PH, Ton CM, de Nijs, Jan Ritsema van Eck, Visser H, Kor de Jong. 2004. A Method to Analyse Neighbourhood Characteristics of Land Use Patterns. Computers, Environment and Urban Systems. 28:667-690.

Weisberg S. 1985. Applied Linear Regression : Second Edition. Minnesotta:John Wiley and Sons.

Lampiran 1. Peluang Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan ANN dan Logit

Penggunaan Lahan ANN Logit

Pertanian-rumput

Pertanian-sawah

Pertanian-permukiman pedesaan

Lanjutan Lampiran 1. Peluang Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan ANN dan

Logit

Penggunaan Lahan ANN Logit

Agroforestri-sawah

Agroforestri-permukiman pedesaan

Tambak-sawah

Lanjutan Lampiran 1. Peluang Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan ANN dan

Logit

Penggunaan Lahan ANN Logit

Tanaman hortikultur-permukiman pedesaan

Sawah-pertanian

Sawah-agroforestri

Lanjutan Lampiran 1. Peluang Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan ANN dan

Logit

Penggunaan Lahan ANN Logit

Sawah-permukiman pedesaan

Sawah-permukiman perkotaan

Hutan

primer-pertanian

Hutan

Lanjutan Lampiran 1. Peluang Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan ANN dan

Logit

Penggunaan Lahan ANN Logit

Hutan primer-sawah

Hutan

pimer-permukiman pedesaan

Hutan sekunder-pertanian

Lanjutan Lampiran 1. Peluang Perubahan Penutupan/Penggunaan Lahan ANN dan

Logit

Penggunaan Lahan ANN Logit

Hutan sekunder-tanaman hortikultur

Hutan sekunder-sawah

Hutan sekunder-permukiman

Lampiran 2. Validasi Silang Metode Crosstab antara Luas Proyeksi ANN Tahun 2012 dengan Luas Peta Penutupan/Penggunaan Lahan Tahun 2012 Penutupan/Penggunaan

lahan tahun 2012

Luas penggunaan lahan proyeksi 2012 ANN (ha) Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Pertanian (1) 113.735 0 0 806 0 6.304 3 1.852 179 0 0 0 122.879

Agroforestri(2) 1.297 50.520 0 0 0 258 0 63 116 0 0 0 52.254

Tambak (3) 0 0 10.664 0 0 409 0 0 0 0 0 0 11.073

Rumput (4) 630 0 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0 910

Tanaman hortikultur (5) 0 0 0 0 49.683 116 0 305 68 0 0 0 50.172

Sawah (6) 8.586 1.259 0 0 613 142.558 0 5.164 124 0 387 0 158.691

Hutan primer (7) 92 0 0 0 1.424 545 63.232 335 0 0 0 0 65.628

Permukiman desa (8) 919 0 0 0 0 3.041 0 64.325 0 0 0 0 68.285

Hutan sekunder (9) 570 458 0 0 462 1.277 0 315 82.877 0 0 0 85.909

Kebun teh (10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.641 0 0 3.641

Permukiman kota (11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.195 0 20.195

Tubuh air (12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.598 19.598

Lampiran 3. Validasi Silang Metode Crosstab antara Luas Proyeksi Logit Tahun 2012 dengan Luas Peta Penutupan/Penggunaan Lahan Tahun 2012 Penutupan/Penggunaan

lahan tahun 2012

Luas penggunaan lahan proyeksi 2012 Logit (ha) Total

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Pertanian (1) 113.826 0 0 806 5 6.259 3 1.814 166 0 0 0 122.879

Agroforestri(2) 808 51.009 0 0 0 258 0 63 116 0 0 0 52.257

Tambak (3) 0 0 11.073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.073

Rumput (4) 0 0 0 910 0 0 0 0 0 0 0 0 910

Tanaman hortikultur (5) 0 0 0 0 49.679 116 0 305 72 0 0 0 50.172

Sawah (6) 8.370 1.259 0 0 613 142.781 0 5.164 124 0 380 0 158.688

Hutan primer (7) 92 0 0 0 1.424 545 63.232 335 0 0 0 0 65..628

Permukiman desa (8) 1.056 0 0 0 0 2.864 0 64.325 0 0 7 0 68.285

Hutan sekunder (9) 558 458 0 0 461 1.226 0 0 83.206 0 0 0 85.909

Kebun teh (10) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.641 0 0 3.641

Permukiman kota (11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.195 0 20.195

Tubuh air (12) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.598 19.598

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 1989 sebagai anak ketiga dari empat bersaudara pasangan Muhammad Zainuddin dan Yuniwati. Penulis memulai pendidikan formal sekolah menengah di SLTPN 216 Jakarta dan menyelesaikan pada tahun 2004. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMUN 81 Jakarta selama tahun 2004-2007. Kemudian pada tahun 2007 penulis diterima di Institut Pertanian Bogor melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).