ANALISIS NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING AGRIBISNIS

LELE SANGKURIANG (C

larias

sp) DI KABUPATEN BOGOR

BRIAN GUNTUR

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIANBOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Analisis Nilai Tambah dan Daya Saing Agribisnis Lele Sangkuriang (Clarias sp) di Kabupaten Bogor adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

RINGKASAN

BRIAN GUNTUR. Analisis Nilai Tambah dan Daya Saing Agribisnis Lele Sangkuriang (Clarias sp) di Kabupaten Bogor. Dibimbing oleh Rachmat Pambudy dan Wahyu Budi Priatna

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kepemilikan wilayah perairan seluas 5.800.000 km2 yang terbagi atas perairan yang teritorial seluas 300.000 km², perairan nusantara seluas 2.800.000 km² dan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) seluas 2.700.000 km² (Direktorat Jenderal Perikanan 1994). Luas perairan yang begitu luas tersebut merupakan keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia untuk mengembangkan sektor perikanan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan keberhasilan produksi perikanan baik dari hasil budidaya maupun hasil penangkapan. Dukungan daerah perairan Indonesia yang sangat besar luasnya, mampu memberikan potensi produksi perikanan mencapai 65 juta ton per tahun yang berasal dari potensi perikanan budidaya yang mencapai 57,7 juta ton per tahun dan potensi perikanan tangkap (laut dan perairan umum) yang mencapai 1,2 juta ton per tahunnya. Saat ini potensi tersebut baru dimanfaatkan hanya sebesar 6 juta ton atau 9,2 persen dari total potensi yang ada1. Ditinjau dari sisi potensi nilai ekonomi, nilai produksi diperkirakan mencapai US$ 78,1 miliar per tahun, yang terdiri dari US$16,2 miliar perikanan tangkap dan US$ 61,9 miliar dari perikanan budidaya (Sukandar, 2008). Berdasarkan data sebelumnya diketahui bahwa perikanan budidaya memberikan potensi terbesar dalam pengembangan sektor perikanan di Indonesia. Hal ini dikarenakan perikanan budidaya memiliki banyak komoditas perikanan yang dapat dikembangkan dan di usahakan dalam kegiatan bisnis. Saat ini ada 10 jenis komoditas perikanan budidaya yang banyak dikembangkan selain karena permintaanya meningkat, namun juga karena teknologi dan informasi budidaya yang semakin maju sehingga mendukung keberhasilan budidaya.

Pada penelitian tujuan yang akan dicapai adalah menganalisis nilai tambah dan daya saing yang meliputi keunggulan komparatif dan kompetitif lele sangkuriang di Kabupaten Bogor. Adapun metode yang digunakan meliputi purposive sampling dalam penentuan responden, metode analisis data menggunakan metode hayami untuk analisis nilai tambah dan daya saing menggunakan Policy Anilysis Matrix (PAM). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa agribisnis lele sangkuriang di Kabupaten Bogor mempunyai nilai tambah, Hal ini dapat diketahui dari besarnya nilai tambah industri lele olahan pada pengolahan nugget yaitu Rp 1.316 per kg bahan baku, dengan nilai R/C 1,300 dan nilai BEP sebesar Rp 642.073,52. Sedangkan untuk pengolahan abon memiliki nilai tambah yaitu sebesar Rp 830 per kg bahan baku, dengan nilai R/C 1,128 dan nilai BEP sebesar Rp 1.294.091,45. Sedangkan dilihat dari daya saing Kabupaten Bogor mempunyai daya saing lele sangkuriang baik komparatif dengan adanya 3 sentra budidaya lele sangkuriang yaitu Kecaamatan Ciomas, Gadog dan Parung, dan kompetitif terlihat dari nilai DRC untuk ketiga wilayah yang kurang dari satu (Kec. Ciomas sebesar 0.63, Kec. Gadog sebesar 0.75, dan Kec. Parung sebesar 0.58.

SUMMARY

BRIAN GUNTUR. Added Value and Competitivness Analysis Agribusiness Sangkuriang (Clarias sp) in Bogor Regency. Supervised by RACHMAT PAMBUDY and WAHYU BUDI PRIATNA.

Indonesia is an archipelago with ownership of an area of 5,800,000 km2 of territorial waters is divided into territorial waters covering an area of 300,000 km ², the waters of the archipelago area of 2,800,000 km ² and the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEEI) covering an area of 2,700,000 km ² (Directorate General of Fisheries 1994). Water area is so vast that a comparative advantage of Indonesia to develop the fisheries sector as part of efforts to enhance the success of both the production of farmed fish and fish catch. Indonesian territorial waters support a very large extent, is able to provide the potential for fisheries production reached 65 million tons per year which comes from aquaculture potential reach of 57.7 million tons per year and the potential for capture fisheries (marine and public waters) which reached 1.2 million tons per year. Currently this potential new used only 6 million tons or 9.2 percent of the total potential ada1. Viewed from the side of potential economic value, the value of production is estimated to reach U.S. $ 78.1 billion per year, consisting of U.S. $ 16.2 billion fishery and $ 61.9 billion of U.S. aquaculture (Sukandar, 2008). Based on previous data known that aquaculture provides the greatest potential in the development of the fisheries sector in Indonesia. This is because many of its products aquaculture fisheries can be developed and in try in the business activities. Currently there are 10 types of aquaculture commodities that has been developed in addition to increasing his request, but also because of technology and culture is more advanced information that supports the successful cultivation.

In the research objectives to be achieved is to analyze value added and competitiveness which includes comparative and competitive advantages in Bogor Regency sangkuriang catfish. The methods used include purposive sampling in the determination of the respondent, the method of data analysis using Hayami method for the analysis of value added and competitiveness using Analysis Policy Matrix (PAM). These results indicate that agribusiness catfish sangkuriang in Bogor Regency has added value, as can been seen from the value-added industry in the processing of processed catfish nuggets of Rp 1,316 per kilogram of raw material, the value of R / C 1,300 and BEP value of Rp 642 073, 52. Whereas for the shredded meat processing value-added of Rp 830 per kg of raw material, the value of R / C 1.128 and BEP value of Rp 1,294,091.45. While the views of the competitiveness of the Bogor Regency has good competitiveness sangkuriang comparative catfish with catfish farming sangkuriang 3 centers namely district Ciomas, Gadog and Parung, competitive and visible from the DRC value for the three areas that are less than one (Kec. Ciomas of 0.63, the district . Gadog of 0.75, and the district. Parung of 0.58.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

ANALISIS NILAI TAMBAH DAN DAYA SAING AGRIBISNIS LELE SANGKURIANG (Clarias sp) DI KABUPATEN BOGOR

BRIAN GUNTUR

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Agribisnis

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Penguji Luar Komisi pada Ujian Tesis: Dr. Ir. Suharno, M.Adev

Judul Tesis : Analisis Nilai Tambah dan Daya Saing Agribisnis Lele Sangkuriang (Clarias Sp) di Kabupaten Bogor

Nama : Brian Guntur

NIM : H451110291

Disetujui oleh Komisi Pembimbing

Dr Ir Rachmat Pambudy, MS Dr Ir Wahyu Budi Priatna, MSi

Ketua Anggota

Diketahui oleh

Ketua Program Studi Dekan,

Magister Sains Agribisnis Sekolah Pasca Sarjana

Prof Dr Ir Rita Nurmalina, MS Dr Ir Dahrul Syah, MScAgr

PRAKATA

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nya, tesis yang berjudul “Analisis Nilai Tambah Dan Daya Saing Agribisnis Lele Sangkuriang (Clarias Sp) Di Kabupaten Bogor” dapat diselesaikan. Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik atas dukungan dan bantuan dari banyak pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, khususnya kepada:

1. Dr Ir Rachmat Pambudy, MS, selaku Ketua Komisi Pembimbing, dan Dr Ir Wahyu Budi Priatna, MSi selaku Anggota Komisi Pembimbing atas segala bimbingan, arahan, motivasi dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

2. Dr. Ir. Suharno, M. Adev selaku penguji luar komisi dan Dr. Ir. Andriyono Kilat Adhi Selaku penguji Program studi yang telah memberikan masukan dan arahan akan penyempurnaan hasil penelitian ini.

3. Dr Ir Ratna Winandi, MS selaku Dosen Evaluator pada pelaksanaan kolokium proposal penelitian yang telah memberikan banyak arahan dan masukan sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik.

4. Prof Dr Ir Rita Nurmalina, MS selaku Ketua Program Studi Agribisnis dan Dr Ir Suharno, M.ADev selaku Sekretaris Program Studi Agribisnis, sertaruh staf Program Studi Agribisnis atas bantuan dan kemudahan yang diberikan selama penulis menjalani pendidikan.

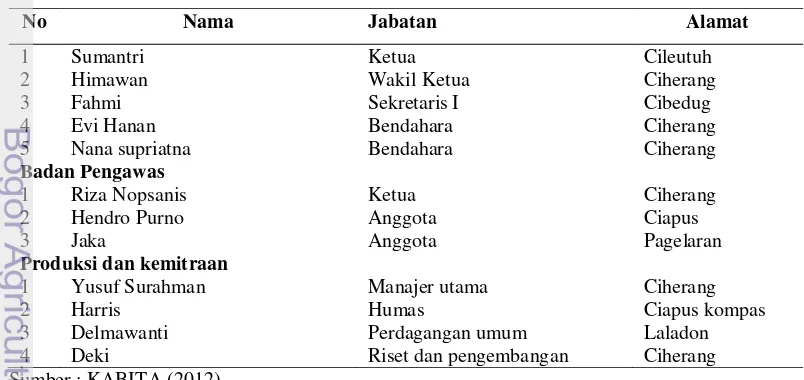

5. Ketua Koperasi KABITA atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penyusunan tesis. 6. Kepala Balai Perikanan Air Tawar Kabupaten Bogor atas bantuan dan

kerjasamanya dalam memberikan data dan informasi yang diperlukan. 7. Balai Perikananan dan Peternakan Kabupaten Bogor atas bantuan dan

kerjasamanya dalam memberikan informasi yang diperlukan.

8. Teman-teman seperjuangan pada Program Studi Agribisnis atas diskusi, masukan dan bantuan selama mengikuti pendidikan.

9. Penghormatan yang tinggi dan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta PELTU Supandi (Alm) dan Ety Suhaety, atas doa yang selalu mengiringiku sampai selesai kuliah. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Agustus 2013

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL i

DAFTAR GAMBAR ii

DAFTAR LAMPIRAN iii

PENDAHULUAN

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 4

Tujuan Penelitian 7

Manfaat Penelitian 7

Ruang Lingkup Penelitian 7

TINJAUAN PUSTAKA

Sejarah Umum Ikan lele 7

Pengertian Sistem Agribisnis 8

Subsistem Sarana Produksi(Hulu) 9

Subsistem Budidaya (onfarm) 9

Subsistem Pemasaran 11

Studi Empiris Mengenai Ikan lele 12

Studi Mengenai Analisis Nilai Tambah 13

Konsep Daya saing 14

Studi Mengenai Analisis Keunggulan Komparatif dan Kompetitif 17 Keterkaitan dengan Penelitian Terdahulu 20 KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka Pemikiran Teoritis 21

Konsep Daya Saing 21

Konsep Keunggulan Komparatif 21

Konsep Keunggulan Kompetitif 24

Policy Analysis Matrix 25

Analisis Keunggulan Kompetitif (PCR) dan Keunggulan

Komparatif (DRC) 26

Konsep Nilai Tambah 29

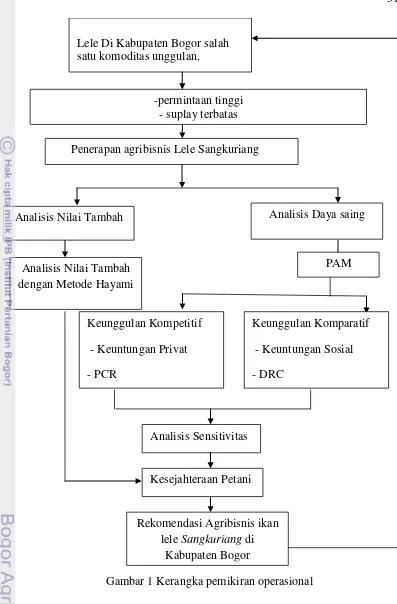

Kerangka Pemikiran Operasional 29

Hipotesis 30

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian 32

Metode Penentuan Responden 32

Metode Pengumpulan Data 32

Metode Analisis Data 33

Policy Analysis Matrix 33

Analisis Sensitivitas 35

Analisis Nilai Tambah 36

GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

Letak Geografis dan Administrasi Kabupaten Bogor 37

Karakteristik Responden 38

Status Usaha Lele Sangkuriang 38

Tingkat Pendidikan Responden 39

Pengalaman Berbudidaya 40

Jenis dan Jumlah Kepemilikan lele 40

Pemeliharaan Lele 41

Pakan 41

Cara Penjualan Hasil Budidaya Lele 41

Tenaga Kerja 41

Kelembagaan Agribisnis Lele 42

Sejarah Pendirian Koperasi KABITA 45

Produksi Lele Sangkuriang 46

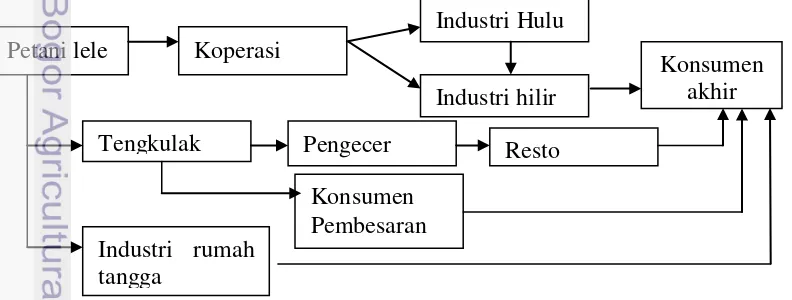

Pemasaran Lele 48

Kondisi Pembudidaya Lele di Bogor 49

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Nilai Tambah Lele Sangkuriang 51

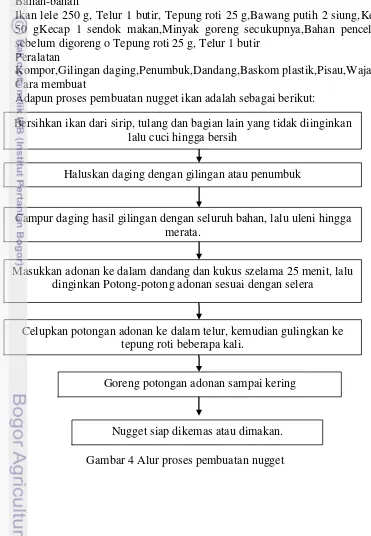

Nugget Ikan lele 51

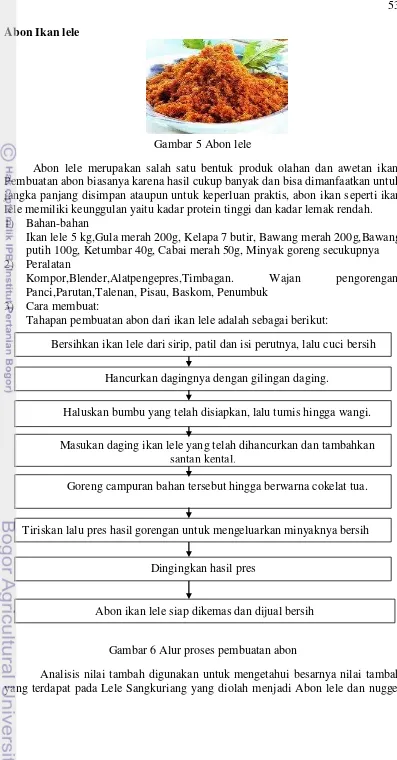

Abon Ikan lele 52

Biaya Produksi 57

Biaya Tetap 57

Biaya Penyusutan Alat 58

Biaya Tenaga Kerja 59

Biaya Tidak Tetap 59

Bahan Baku 59

Sumbangan Input Lain 60

Biaya Total 60

Penerimaan dan Keuntungan 61

Revenue Cost Ratio(R/C)dan Analisis Titik Impas (BEP) 61

RevenueCost Ratio (R/C) 61

Analisis Titik Impas (BEP) 62

Distribusi Olahan Lele 62

Analisis Daya Saing Lele Sangkuriang 63

Efisiensi dan Daya Saing Lele Sangkuriang 63

Keunggulan Kompetitif 64

Keunggulan Komparatif 66

Dampak Kebijakan Pemerintah 69

Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Input 71 Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Output 73 Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Input-Output 74 Perubahan Keuntungan dan Daya Saing Pengusahaan Lele

Sangkuriang 75

Perubahan Keuntungan Pengusahaan Lele Sangkuriang Akibat

Perubahan Harga Output dan Input di Kabupaten Bogor 75 Perubahan Daya Saing Pengusahaan Lele Sangkuriang

Akibat Perubahan Harga Output dan Input di Kabupaten Bogor 78 Kebijakan Alternatif terhadap Peningkatan Daya Saing

Pengusahaan Lele Sangkuriang 79

SIMPULAN DAN SARAN 84

Simpulan 84

DAFTAR PUSTAKA 85

LAMPIRAN 90

DAFTAR TABEL

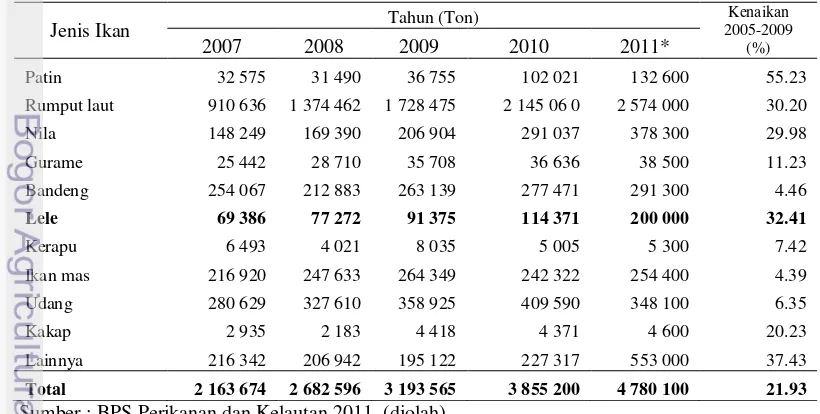

1. Produksi perikanan budidaya menurut komoditas

utama, 2007-2011 1

2. Perkembangan produksi perikanan air tawar

Kabupaten Bogor tahun 2007-2010 (dalam ton) 3 3. Perkembangan produksi ikan lele konsumsi di Kabupaten

Bogor 2009-2010 4

4. Data ikan lele yang keluar dan masuk Kabupaten

Bogor(2009-2011) 5

5. Keterkaitan dengan penelitian terdahulu 20

6. Produksi (output) per unit tenaga kerja per periode waktu 22

7. Jenis dan sumber data penelitian 32

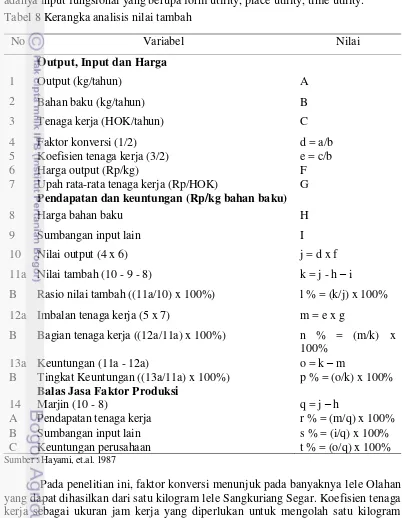

8. Kerangka analisis nilai tambah 36

9. Pengurus koperasi budidaya ikan air tawar Bogor 45 10.Produksi dan permintaan lele di Kabupaten

Bogor 2010-2012 46

11.Perkembangan harga lele di tingkat pembudidaya

di daerah sentra produksi, tahun 2012 49 12.Analisis nilai tambah lele sangkuriang di kabita 54

13.Rincian biaya tenaga kerja 55

14.Perhitungan total sumbangan input lain pada pengolahan

nugget dan pengolahan abon 56

15.Biaya tetap pengolahan lele per proses produksi 58

16.Biaya penyusutan untuk peralatan 58

17.Biaya tidak tetap pengolahan lele per proses produksi 59 18.Biaya sumbangan input lain pengolahan lele 60

19.Biaya total dalam proses produksi lele 60

20.Penerimaan dan keuntunga per proses produksi olahan lele 61 21.Nilai RC ratio pada pengolahan nugget dan abon 62 22.Nilai BEP pada pengolahan nugget dan abon 62 23.Matriks analisis kebijakan pengusahaan lele di Kecamatan

Ciomas, Kecamatan Gadog, Kecamatan Parung 64 24.Keuntungan dan rasio biaya privat pengusahaan lele

sangkuriang di Kabupaten Bogor 65

25.Keuntungan sosial dan ratio biaya sumberdaya domestik

pengusahaan lele sangkuriang di Kabupaten Bogor 67 26.Nilai transfer input, koefisien proteksi input nominal dan

transfer factor dan transfer factor pengusahaan lele

sangkuriang di kecamatan sentra kabupaten Bogor 70 27.Nilai transfer output dan koefisien proteksi output

nominal pengusahaan lele sangkuriang di kecamatan

sentra Kabupaten Bogor 71

28.Nilai koefisien proteksi efketif, transfer

bersih, dan koefisienkeuntungan, dan rasio subsidi bagi produsen pada pengusahaan lele sangkuriang

29. Nilai Keuntungan Pengusahaan Lele Sangkuriang

Berdasarkan Analisis Sensitivitas di Kabupaten Bogor 76 30. Indikator Daya Saing Pengusahaan Lele Sangkuriang

Berdasarkan Analisis Sensitivitas di Kecamatan

Ciomas, Gadog, Parung. 79

DAFTAR GAMBAR

1 Kerangka pemikiran operasional 31

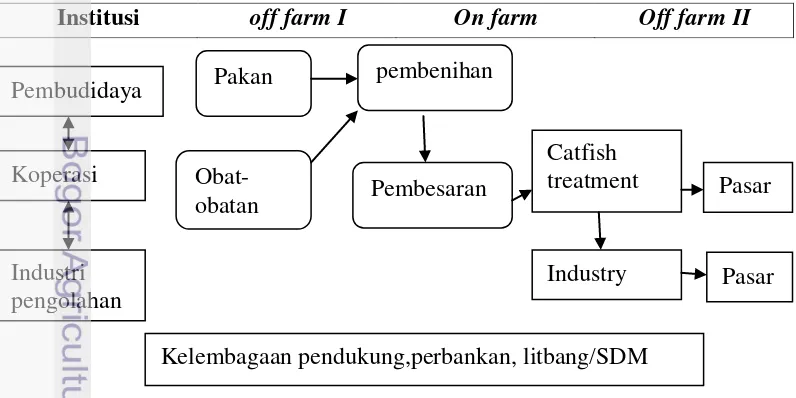

2. Jalur pemasaran lele sangkuriang di Kabupaten Bogor 48 3. Pola agribisnis lele sangkuriang di Kabupaten Bogor 50

4. Nugget lele KABITA 51

5. Alur proses pembuatan nugget 52

6. Abon lele 53

7. Alur proses pembuatan abon 59

DAFTAR LAMPIRAN

1 Kuisioner penelitian 90

2. Perhitungan standar convertion factor dan shadow price

exchange rate, Tahun 2012 107

3. Perhitungan harga bayangan/sosial komoditas lele 107 4. Alokasi biaya input dan output dalam komponen domestik

dan asing 107

5. Proporsi komponen biaya usaha lele di tiga lokasi penelitian 108 6. Rincian penerimaan dan biaya pengusahaan lele

Sangkuriang di Kabupaten Bogor 109

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kepemilikan wilayah perairan seluas 5.800.000 km2 yang terbagi atas perairan yang teritorial seluas 300.000 km², perairan nusantara seluas 2.800.000 km² dan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) seluas 2.700.000 km² (Direktorat Jenderal Perikanan 1994). Luas perairan yang begitu luas tersebut merupakan keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia untuk mengembangkan sektor perikanan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan keberhasilan produksi perikanan baik dari hasil budidaya maupun hasil penangkapan.

Dukungan daerah perairan Indonesia yang sangat besar luasnya, mampu memberikan potensi produksi perikanan mencapai 65 juta ton per tahun yang berasal dari potensi perikanan budidaya yang mencapai 57,7 juta ton per tahun dan potensi perikanan tangkap (laut dan perairan umum) yang mencapai 1,2 juta ton per tahunnya. Saat ini potensi tersebut baru dimanfaatkan hanya sebesar 6 juta ton atau 9,2 persen dari total potensi yang ada. Ditinjau dari sisi potensi nilai ekonomi, nilai produksi diperkirakan mencapai US$ 78,1 miliar per tahun, yang terdiri dari US$16,2 miliar perikanan tangkap dan US$ 61,9 miliar dari perikanan budidaya(Sukandar, 2008).

Berdasarkan data sebelumnya diketahui bahwa perikanan budidaya memberikan potensi terbesar dalam pengembangan sektor perikanan di Indonesia. Hal ini dikarenakan perikanan budidaya memiliki banyak komoditas perikanan yang dapat dikembangkan dan di usahakan dalam kegiatan bisnis. Saat ini ada 10 jenis komoditas perikanan budidaya yang banyak dikembangkan selain karena permintaanya meningkat, namun juga karena teknologi dan informasi budidaya yang semakin maju sehingga mendukung keberhasilan budidaya. Jenis-jenis komoditi tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Produksi perikanan budidaya menurut komoditas utama, 2007-2011

Jenis Ikan Tahun (Ton)

Kenaikan 2005-2009

(%)

2007 2008 2009 2010 2011*

Patin 32 575 31 490 36 755 102 021 132 600 55.23

Rumput laut 910 636 1 374 462 1 728 475 2 145 06 0 2 574 000 30.20

Nila 148 249 169 390 206 904 291 037 378 300 29.98

Gurame 25 442 28 710 35 708 36 636 38 500 11.23

Bandeng 254 067 212 883 263 139 277 471 291 300 4.46

Lele 69 386 77 272 91 375 114 371 200 000 32.41

Kerapu 6 493 4 021 8 035 5 005 5 300 7.42

Ikan mas 216 920 247 633 264 349 242 322 254 400 4.39

Udang 280 629 327 610 358 925 409 590 348 100 6.35

Kakap 2 935 2 183 4 418 4 371 4 600 20.23

Lainnya 216 342 206 942 195 122 227 317 553 000 37.43

2

Berdasarkan data pada Tabel 1, produksi perikanan budidaya di Indonesia mengalami peningkatan selama tahun 2007-2011. Adapun pengelompokan media atau tempat budidaya terbagi menjadi tiga yaitu budidaya laut, payau, dan air tawar. Pada budidaya air laut yang paling tinggi jumlah produksi setiap tahunya adalah komoditas rumput laut dengan persentase pertumbuhan sebesar 30,20 persen dari tahun 2007 sampai tahun 2011. Pada budidaya air payau yang mengalami kenaikan pertumbuhan tertinggi yaitu komoditas udang yang mengalami kenaikan pertumbuhan dari tahun 2007 sampai 2011 sebesar 6,35 persen, sedangkan untuk budidaya air tawar komoditas tertinggi yang mengalami pertumbuhan dari tahun 2007 sampai 2011 adalah ikan patin yaitu sebesar 55,23 persen kemudian komoditas ikan lele persentase terbesar ketiga yaitu 32,41 persen. Persentase peningkatan produksi untuk komoditas ikan lele diprediksi akan terus mengalami peningkatan bahkan diperkirakan dapat melebihi produksi ikan patin, hal ini dikarenakan beberapa alasan, yaitu : 1) ikan lele merupakan komoditas ikan air tawar yang budidayanya mudah di lakukan oleh semua lapisan masyarakat dengan modal yang tidak terlalu besar dalam pengusahaan awalnya, 2) semakin menjamurnya usaha makanan seperti warung pecel lele dan warung tenda dengan menu ikan lele yang hampir dapat ditemui di sepanjang jalan kota-kota diseluruh Indonesia, 3) budidayanya dapat dilakukan pada lahan dan sumber air yang terbatas serta dengan padat tebar yang tinggi, 4) teknologi budidaya yang relatif mudah di mengerti masyarakat, 5) relatif tahan terhadap penyakit dengan pertumbuhan yang cepat dan bernilai ekonomi tinggi.

Ikan lele banyak digemari karena rasa daging yang khas dan lezat. Selain itu, kandungan gizi pada setiap ekornya cukup tinggi, yaitu protein (17-37%); lemak (4,8%); mineral (1,2%) yang terdiri dari garam fosfat, kalsium, besi, tembaga dan yodium; vitamin (1,2%) yaitu vitamin B kompleks yang larut dalam air dan vitamin A, D dan E yang larut dalam lemak (Khairuman dan Amri, 2006).

Di Indonesia terdapat beberapa spesies ikan lele, seperti ikan lele Afrika (Clarias gariepinus), ikan lele Dumbo (Clarias sp.), ikan lele Lokal (Clarias batrachus), ikan Limbek (Clarias nieuhofii), dan strain baru yaitu ikan lele Sangkuriang. Ikan lele Sangkuriang memiliki karakteristik reproduksi dan pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan ikan lele Dumbo yang saat ini beredar di masyarakat. Ikan lele Sangkuriang memiliki fekunditas 33,33% lebih tinggi dibandingkan ikan lele Dumbo dan umur pertama matang gonad yang lebih tua. Pertumbuhan benih Ikan lele Sangkuriang pada pemeliharaan umur 5-26 hari menghasilkan laju pertumbuhan harian 43,57% lebih tinggi dibandingkan Ikan lele Dumbo sedangkan pada pemeliharaan umur 26-40 hari 14,61% lebih tinggi. Pada pembesaran calon induk tingkat pertama dan kedua, ikan lele Sangkuriang menghasilkan laju pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan ikan lele Dumbo yaitu 11,36% dan 16,44%. Sedangkan pada pembesaran kelas konsumsi, konversi pakan pada Ikan lele Sangkuriang hanya mencapai 0,8 dibandingkan Ikan lele Dumbo yang mencapai > 1.

3 Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tersebut mencanangkan program pengembangan sebagai negara penghasil produk perikanan terbesar pada 2015. Pemerintah dalam mendukung program tersebut, akan memfokuskan pada sektor perikanan budidaya terutama budidaya ikan air tawar seperti usaha peningkatan produksi ikan lele dengan penggunaan sistem agribisnis.

Pengertian agribisnis adalah suatu usaha tani yang berorientasi komersial atau usaha bisnis pertanian maupun perikanan dengan orientasi keuntungan. Salah satu upaya yang dapat ditempuh agar dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing ádalah dengan penerapan konsep pengembangan sistem agribisnis, yaitu apabila sistem agribisnis yang terdiri dari subsistem sarana produksi (hulu), subsistem budidaya(onfarm), subsistem pengolahan dan pemasaran (hilir) dikembangkan secara tepat dan selaras.

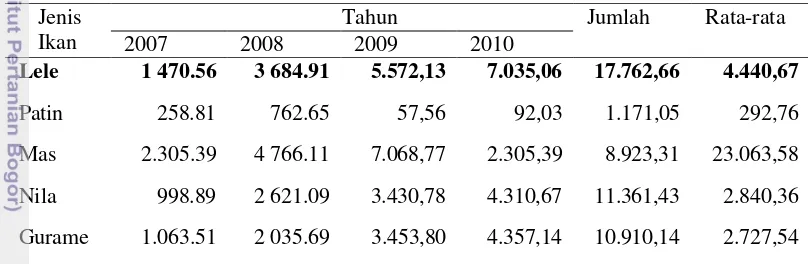

Kabupaten Bogor merupakan wilayah yang mempunyai potensi besar untuk pengembangan usaha budidaya Ikan lele. Perkembangan produksi Ikan lele di Kabupaten Bogor dari tahun 2007 sampai tahun 2010 terus mengalami peningkatan.dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Perkembangan produksi perikanan air tawar Kabupaten Bogor Tahun 2007-2010 (dalam Ton)

Jenis Ikan

Tahun Jumlah Rata-rata

2007 2008 2009 2010

Lele 1 470.56 3 684.91 5.572,13 7.035,06 17.762,66 4.440,67

Patin 258.81 762.65 57,56 92,03 1.171,05 292,76

Mas 2.305.39 4 766.11 7.068,77 2.305,39 8.923,31 23.063,58

Nila 998.89 2 621.09 3.430,78 4.310,67 11.361,43 2.840,36

Gurame 1.063.51 2 035.69 3.453,80 4.357,14 10.910,14 2.727,54 Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor 2011 (diolah)

4

Tabel 3 Perkembangan produksi ikan lele konsumsi di Kabupaten Bogor tahun 2009-2010

No Jenis Ikan Produksi (Ton) Kenaikan

Rata-rata(persen)

2009 2010

1 Lele 9 744.80 18 315.02 87.95

2 Mas 8 124.35 3 859.62 -52.49

3 Gurame 1 854.82 1 946.43 4.94

4 Nila 3 494.96 1 842.17 -47,29

Sumber :Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor 2010 (diolah)

Semakin tingginya jumlah produksi ikan lele konsumsi maka akan di barengi dengan meningkatnya jumlah permintaan benih ikan lele. Permintaan benih ikan lele di Kabupaten Bogor semakin meningkat karena daerah ini merupakan salah satu sumber benih untuk kebutuhan pembesaran daerah lainnya.

Besarnya perkembangan produksi perikananan air tawar di Kabupaten Bogor tidak di imbangi dengan kemampuan petani dalam mengelola usaha budidaya Lele Sangkuriang secara maksimal, sehingga berdampak pada kontinyuitas produksi dalam menanggulangi permintaan baik dari sisi input benih Ikan lele Sangkuriang maupun dari sisi konsumsi menyebabkan nilai tambah dan daya saingnya kalah dengan komoditas lainnya. Oleh karena itu, studi mengenai keunggulan kompetitif dan komparatif pada agribisnis lele Sangkuriang perlu dilakukan. Seberapa besar nilai tambah yang dapat diciptakan dari aktifitas produksi sampai ke pengolahan.

Perumusan Masalah

Jawa Barat adalah propinsi yang perkembangan budidaya air tawarnya sangat baik. Sentra perikanan budidaya air tawar di provinsi ini tersebar di Beberapa kabupaten. Komoditas unggulan yang dibudidayakan adalah ikan mas, nila, lele, patin dan gurame. Salah satu daerah sentra perikanan di Jawa Barat adalah Kabupaten Bogor.

5

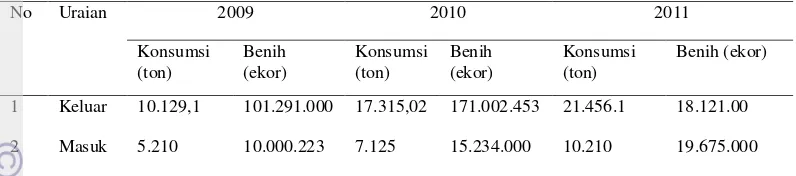

Tabel 4 Data ikan lele yang keluar dan masuk Kabupaten Bogor (2009-2011)

No Uraian 2009 2010 2011

1 Keluar 10.129,1 101.291.000 17.315,02 171.002.453 21.456.1 18.121.00

2 Masuk 5.210 10.000.223 7.125 15.234.000 10.210 19.675.000

Sumber: Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bogor 2012(diolah)

Pada Tabel 4 diatas menunjukan bahwa Kabupaten Bogor dengan potensi daerah untuk membudidayakan ikan lele ini sebagai salah satu sentra budidaya ikan lele di Jawa barat, juga terdapat peningkatan setiap tahunnya untuk konsumsi dan benih yang keluar dan masuk di Kabupaten Bogor. Peningkatan ikan lele yang keluar masuk dari tahun 2009 sampai dengan 2011 berturut-turut yaitu, untuk ikan konsumsi yang keluar atau didistribusikan keluar Bogor seperti Jakarta, Tanggerang dan bekasi 10.129,1 ton per tahun 2009, 17.315,02 ton per tahun 2010, dan pada tahun 2011 sebesar 21.456,1 ton, sedangkan ikan lele yang masuk merupakan ikan lele dari Kabupaten lain di Jawa Barat seperti Indramayu, Karawang, Subang, Garut, Tasik dengan jumlah ikan yang masuk adalah 5.210 ton per tahun 2009, 7125 ton per tahun 2010, dan 10.210 ton per tahun 2011. Adapun untuk benih yang keluar atau didistribusikan keluar Kabupaten Bogor adalah 101.291.000 ekor per tahun 2009, 171.315.020 ekor per tahun 2010, 18.121.000 per tahun 2011 benih hasil produksi dari Kabupaten Bogor tersebut hampir didistribusikan ke seluruh wilayah di Jawa Barat seperti Bandung, Bekasi, Tanggerang, Serang Banten, Garut dan Tasik. Benih yang masuk ke Kabupaten Bogor adalah benih dari Indramayu, Karawang, Sukamandi yaitu 10.000.223 ekor per tahun 2009, 15.234.000 ekor per tahun 2010, 19.675.000 ekor per tahun 2011. Kondisi tersebut menunjukan bahwa potensi pasar dari ikan lele di Kabupaten Bogor sangat tinggi.

Potensi pasar yang dihadapi dalam pengusahaan Lele Sangkuriang masih tinggi. Hal ini ditunjukkan dari banyaknya pedagang pengumpul dan semakin banyaknya peminat akan konsumsi ikan lele yang menjadi langganan dari Lele sebagai salah satu sumber protein hewani. Kebutuhan permintaan terhadap Lele konsumsi mengalami peningkatan seiring dengan semakin meningkatnya pertambahan penduduk. Namun ketersediaan akan ikan lele konsumsi tidak seiring dengan peningkatan produksi sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan pasar. Pada tahun 2011, ikan konsumsi Jabodetabek khususnya Lele diperkirakan akan meningkat sekitar 67 persen dari 75 ton, sehingga kebutuhan Lele menjadi ± 105 ton per hari. Dimana peningkatan ini terjadi dilihat dari kebutuhan Lele konsumsi pada tahun 2009 mencapai ± 75 ton per hari hingga pada tahun 2010 mencapai ± 75 ton per hari.Kebutuhan untuk wilayah Bogor sendiri mencapai sekitar ± 17 persen atau± 17,85 ton per hari dari 105 ton per hari kebutuhan untuk Jabodetabek.

6

sejak tahun 2005 dan dilakukan di titik-titik yang memiliki potensi besar dalam memasyarakatkan ikan. Hal tersebut juga salah satu pendorong para petani perikanan khususnya petani lele, dalam hal meningkatkan produksi ikan agar mampu memenuhi kebutuhan akan ikan lele konsumsi (Kementerian Kelautan dan Perikanan 2010).

Dari uraian diatas dapat terlihat besarnya kebutuhan dan permintaan lele untuk menjadi ikan konsumsi. Situasi ini merupakan suatu indikasi bahwa permintaan akan lele konsumsi mengalami peningkatan.Meningkatnya permintaan lele konsumsi merupakan peluang bagi pembudidaya,sehingga upaya untuk memenuhi peluang pasar tersebut pembudidaya berencana akan mengembangkan usaha dengan menambah kapasitas produksi dengan penerapan sistem agribisnis lele Sangkuriang di Kabupaten Bogor.

Agribisnis Lele Sangkuriang pada tingkat petani di Kabupaten Bogor belum diterapkan, hanya sebatas usaha budidaya atau hanya berkutat di on farm, sehingga pendapatan atau kesejahteraan petani hanya diperoleh dari penjualan ikan baik benih maupun konsumsi tanpa ada tambahan lainnya. Pihak yang banyak meraup untung adalah pedagang-pedagang eceran. Oleh karena itu, penerapan agribisnis lele Sangkuriang perlu di intensifkan.

Penerapan agribisnis tersebut di harapkan petani mendapatkan untung mulai dari sistem hulu sampai dengan hilir yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan petani dan berkembangnya komoditas lele Sangkuriang menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Bogor. Selain itu berbagai tantangan yang dihadapi oleh usaha ini cukup berat baik dari segi makro maupun mikro. Pada segi makro ekonomi tantangan yang dihadapi adalah isu peningkatan ketahanan pangan, dalam hal ini pangan protein hewani khususnya ikan lele. Sedangkan tantangan pada segi mikro adalah meningkatkan pendekatan kesejahteraan petani lele melalui peningkatan efisiensi usaha yang terkait dengan upaya peningkatan produktivitas dan skala usaha. Adanya tantangan-tantangan dan perkembangan tersebut, maka pembangunan perikanan, khususnya pengembangan usaha agribisnis lele sangkuriang ditujukan kepada satu visi yaitu terwujudnya masyarakat yang sehat dan produktif melalui pembangunan perikanan tangguh berbasis sumberdaya lokal. Visi tersebut mengandung arti bahwa usaha perikanan tangguh yang diidamkan harus memihak kepada rakyat, memanfaatkan potensi sumberdaya lokal dan memfasilitasi usaha perikanan rakyat. Salah satu yang menjadi program utama adalah meningkatkan konsumsi ikan khususnya ikan lele pada masyarakat, sehingga upaya yang dilakukan diantaranya adalah meningkatkan supply di dalam negeri dan secara bertahap mengurangi ketergantungan petani lele terhadap industri pengolahan ikan lele dan tengkulak dalam kaitannya dengan distribusi dan produksi. Sehingga upaya untuk meningkatkan daya saing Lele lokal dapat dipenuhi.

7 terjepit karena harus menghadapi kekuatan monopoli di pasar input dan kekuatan monopsoni di pasar output usaha perikanan.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1) Bagaimana nilai tambah yang mampu dihasilkan pada agribisnis Lele Sangkuriang di Kabupaten Bogor?

2) Apakah agribisnis Lele Sangkuriang di Kabupaten Bogor memiliki daya saing baik keunggulan komparatif dan kompetitif dalam penggunaan sumberdaya domestiknya?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan yang akan dicapai oleh penelitian ini antara lain adalah :

1) Menganalisis nilai tambah yang mampu dihasilkan pada agribisnis lele Sangkuriang di Kabupaten Bogor.

2) Menganalisis keunggulan komparatif dan kompetitif agribisnis lele Sangkuriang di Kabupaten Bogor.

Manfaat Penelitian Adapun manfaat dilakukannya penelitian adalah :

1) Bagi pelaku pasar : Sebagai bahan masukan dan pembelajaran bagi perkembangan agribisnis lele Sangkuriang tepatnya di Kabupaten Bogor.

2) Bagi pemerintah : Sebagai bahan tinjauan untuk penerapan kebijakan atas petani skala kecil demi keberlanjutan dan kesejahteraan perekonomian pedesaan.

3) Bagi peneliti : Sebagai bahan pembelajaran dan pembuktian dalam mengidentifikasi permasalahan melalui konsep nilai tambah dan daya saing.

4) Bagi pembaca : Sebagai bahan rujukan dan penelitian selanjutnya terutama yang terkait dengan tambah dan daya saing.

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini hanya membahas nilai tambah dan daya saing agribisnis ikan lele Sangkuriang(Clarias sp). Objek penelitian adalah petani Lele Sangkruiang

8

TINJAUAN PUSTAKA

Sejarah Umum Ikan lele

Lele (Clarias sp.) merupakan salah satu komoditas unggulan perikanan budidaya yang sangat potensial untuk dikembangkan. Ikan lele merupakan ikan yang sangat gampang dibudidayakan di tambak. Jika dilihat secara ilmiah dengan taksonomi hewan atau sistematika hewan, klasifikasi ikan lele menurut Hasanuddin Saanin dalam Djatmika et al (1986)adalah:

Kingdom : Animalia

Sub-kingdom : Metazoa

Phyllum : Chordata

Sub-phyllum : Vertebrata

Klas : Pisces

Sub-klas : Teleostei

Ordo : Ostariophysi

Sub-ordo : Siluroidea

Familia : Clariidae

Genus : Clarias

Nama latin dari ikan lele adalah Clarias sp. Dalam bahasa Inggris disebut pula catfish, siluroid, mudfish dan walking catfish. Ikan lele tidak pernah ditemukan di air payau atau air asin. Habitatnya di sungai dengan arus air yang perlahan, rawa, telaga, waduk, sawah yang tergenang air. Ikan lele bersifat

noctural, yaitu aktif bergerak mencari makanan pada malam hari. Pada siang hari,ikan lele berdiam diri dan berlindung di tempat-tempat gelap. Di alam ikan lele memijah pada musim penghujan.Ikan lele banyak ditemukan di benua Afrika dan Asia. Ikan lele juga banyak dibudidayakan di Thailand, India,Philipina dan Indonesia. Di Thailand produksi ikan lele ± 970 kg/100m2/tahun. Di India (daerah Asam) produksinya rata-rata tiap 7 bulan mencapai 1200 kg/Ha.

Pengertian Sistem Agribisnis

Agribisnis merupakan cara baru melihat pertanian dalam arti cara pandang yang dahulu dilaksanakan secara sektoral sekarang secara inter sektoral atau apabila dulu dilaksanakan secara sub sistem sekarang secara sistem (Saragih, 2001). Dengan demikian agribisnis mempunyai keterkaitan vertikal dan antar subsistem serta keterkaitan horisontal dengan sistem atau sub sistem lain diluar seperti jasa-jasa (Finansial dan perbankan, transpotasi, perdagangan, pendidikan dan lain-lain).

Sistem Agribisnis mencakup 4 (empat) hal, Pertama, industri pertanian hulu yang disebut juga agribisnis hulu atau up stream agribinis, yakni industri-industri yang menghasilkan sarana produksi (input) pertanian seperti industri agro-kimia (pupuk, pestisida dan obat- obatan hewan), industri agro-otomotif (alat dan mesin pertanian, alat dan mesin pengolahan hasil pertanian) dan industri pembibitan/perbenihantanaman/hewan.

9 perkebunan, peternakan dan kehutanan. Ketiga, industri hilir pertanian yang disebut juga agribisnis hilir atau down stream agribusness, yakni kegiatan industri yang mengolah hasil pertanian hasil pertanian menjadi produk olahan baik produk antara maupun produk akhir. Keempat, jasa penunjang agribisnis yakni perdagangan, perbankan, pendidikan, pendampingan dari petugas ataupun tenaga ahli serta adanya regulasi pemerintah yang mendukung petani. dan lain sebagainya.

Empat unsur tadi mempunyai keterkaitan satu dan lainnya sangat erat dan terpadu dalam sistem. (Saragih, 2007). Dengan demikian pembangunan agribisnis merupakan pembangunan industri dan pertanian serta jasa sekaligus. Sampai dengan sekarang berdasarkan realita di lapangan pembangunan pertanian hanya sepotong-potong dan tidak dilaksanakan secara terpadu, koordinatif dan selaras. Indonesia sebagai negara agraris dan dalam pembangunan pertaniaannya tidak mempunyai daya saing yang kompetetif dalam era globalisasi saat ini karena belum memiliki industri perbenihan yang mampu mendukung perkembangan agribisnis secara keseluruhan.

Menurut Saragih (2001) dalam membangun sistem agribisnis pada umumnya benih yang digunakan petani adalah benih memiliki kualitas rendah sehingga produksi dan kualitas yang dihasilkan rendah dan benih impor yang digunakan belum tentu dapat dan sesuai iklim indonesia. Petani Indonesia dalam mengembangkan usahatani agar menghasilkan produk yang memiliki daya saing yang tinggi, maka usahanya disesuaikan kondisi iklim dan topografi yang memiliki kekhasan sebagai daerah tropis, kekhasan ini perlu ditingkatkan mutu dan produktivitasnya. Kendala yang timbul pada pengembangan agribisnis pada umumnyan antara lain sumber daya manusia dan teknologi, karena itu perlu adanya fasilitasi pemerintah dalam bentuk pendampingan.

Subsistem Sarana Produksi (Hulu)

Dalam pengembangan agribisnis lele sarana produksi merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan pendapatan petani. Menurut Said et al. (2001) Untuk mencapai eficienci input-input sarana produksi harus ada pengorganisasian dalam penerapan sub sistem ini yaitu penerapan jumlah, waktu, tempat dan tepat biaya serta mutu sehingga ada optimasi dari penggunaan input-input produksi. Meningkatnya produksi dan pendapatan petani bila didukung adanya industri-industri agribisnis hulu yakni indutri-industri-industri yang menghasil-kan sarana produksi (input) pertaniaan (the manufacture and distribution of farm supplies) seperti industri agro-kimia ( industri pupuk, industri pestisida, obat-abatan hewan) industri alat pertaniaan dan industri pembibitan/ pembenihan (Saragih,2001).

10

Subsistem Budidaya(onfarm)

Kegiatan budidaya ikan lele dapat dilakukan pada kolam tanah dan kolam terpal. Akan tetapi, wadah yang paling aman untuk budidaya ikan lele adalah kolam terpal. Menurut Khairuman dan Amri, 2006 teknik pembesaran ikan lele di kolam tanah meliputi beberapa hal berikut:

Persiapan lahan

Tahapan ini dilakukan sebelum pemasukan air. Kegiatan yang dilakukan selama persiapan lahan adalah pencangkulan dan pembalikan tanah. Tujuan pembalikan tanah adalah membebaskan senyawa dan gas beracun sisa pemeliharaan sebelumnya, serta hasil dekomposisi bahan organik baik dari kotoran maupun sisa pakan. Selain itu, karena tanah menjadi gembur, aerasi akan berjalan dengan baik sehingga kesuburan lahan akan meningkat.

Pengapuran

Selama pemeliharaan ikan memerlukan kondisi keasaman yang stabil, yaitu pada pH 7-8. Untuk mengembalikan keasaman tanah pada kondisi tersebut, perlu dilakukan pengapuran. Tujuan pengapuran adalah menghilangkan penimbunan dan pembusukan bahan organik selama pemeliharaan awal maupun mencegah kemungkinan penurunan pH tanah. Pengapuran menyebabkan bakteri dan jamur pembawa penyakit mati karena bakteri dan jamur pembawa penyakit mati karena bakteri atau jamur sulit dapat hidup pada pH tersebut. Pengapuran dengan menggunakan kapur tohor, dolomit, atau zeolit dengan dosis 1 ton/ha atau 10kg/100m2.Memberikan kapur ke dalam kolam yang bertujuan untuk memberantas hama, penyakit dan memperbaiki kualitas tanah. Dosis yang dianjurkan adalah 20-200 gram/m2, tergantung pada keasaman kolam. Untuk kolam dengan pH rendah dapat diberikan kapur lebih banyak, juga sebaliknya apabila tanah sudah cukup baik, pemberian kapur dapat dilakukan sekedar untuk memberantas hama penyakit yang kemungkinan terdapat di kolam.

Pemupukan

Fungsi utama pemupukan tambak adalah memberikan unsur hara yang diperlukan bagi pertumbuhan pakan alami. Memperbaiki struktur tanah dan menghambat peresapan air pada tanah yang tidak kedap air. Penggunaan pupuk untuk pemupukan tanah dasar tambak sangat tepat karena pupuk mengandung unsur-unsur mineral penting, dan asam–asam organik utama memberikan bahan-bahan yang diperlukan untuk peningkatan kesuburan lahan dan pertumbuhan plankton.

Pemupukan dengan kotoran ternak ayam, berkisar antara 500-700 gram/m2; urea 15 gram/m2; SP3 10 gram/m2; NH4N03 15 gram/m2.Pada pintu pemasukan dan pengeluaran air dipasang penyaring.

Pengelolaan air

11 pemasukan air dan pintu pengeluaran air dibuat kamalir atau saluran tengah yang lebarnya sekitar 50cm dan kedalaman antara 20 sampai 30cm. Apabila perlu, disepanjang tebing pematang dibuat saluran keliling yang memudahkan proses pemanenan. Kemudian dilakukan pengisian air kolam.Kolam dibiarkan selama ± 7 (tujuh) hari, guna memberi kesempatan tumbuhnya makanan alami.

Penebaran Benih

Sebelum benih ditebarkan sebaiknya benih disuci hamakan dulu dengan merendamnya didalam larutan KM5N04 (Kalium permanganat) atau PK dengan dosis 35 gram/m2 selama 24 jam atau formalin dengan dosis 25 mg/l selama 5-10 menit. Penebaran benih sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari atau pada saat udara tidak panas. Sebelum ditebarkan ke kolam, benih diaklimatisasi dulu (perlakuan penyesuaian suhu) dengan cara memasukan air kolam sedikit demi sedikit ke dalam wadah pengangkut benih. Benih yang sudah teraklimatisasi akan dengan sendirinya keluar dari kantong (wadah) angkut benih menuju lingkungan yang baru yaitu kolam. Hal ini berarti bahwa perlakuan tersebut dilaksanakan diatas permukaan air kolam dimana wadah (kantong) benih mengapung diatas air. Jumlah benih yang ditebar 35-50 ekor/m2 yang berukuran 5-8 cm.

Pemberian Pakan

Selain makanan alami, untuk mempercepat pertumbuhan ikan lele perlu pemberian makanan tambahan berupa pellet. Jumlah makanan yang diberikan sebanyak 2-5% perhari dari berat total ikan yang ditebarkan di kolam. Pemberian pakan frekuensinya 3-4 kali setiap hari. Sedangkan komposisi makanan buatan dapat dibuat dari campuran dedak halus dengan ikan rucah dengan perbandingan 1:9 atau campuran dedak halus, bekatul, jagung, cincangan bekicot dengan perbandingan 2:1:1:1 campuran tersebut dapat dibuat bentuk pellet.

Pemanenan

12

Subsistem Pemasaran

Kunci keberhasilan usaha tani agribisnis Lele Sangkuriang salah satunya adalah bagaimana mengembangkan peluang dan strategi serta mencari solusi adanya kendala dan masalah pemasaran komoditas Lele. Kelancaran distribusi komoditasLele ini sangat perlu mengingat hal ini akan berpengaruh terhadap tersedianya pasokan dan terciharga yang wajar. Disamping itu keamanan distribusi di era globalisasi menuntut terciptanya suatu sistem distribusi yang lebih efektif dan efisien serta harus mengutamakan selera kepuasan pasar atau konsumen domestik maupun global dengan demikian sayuran tersebut mempunyai nilai daya saing yang tinggi.

Menurut Antara (2004) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara agraris, tetapi daya saing Hortikultura/sayuran di Indonesia masih rendah. Daya saing rendah karena pembinaan pada petani hanya difokuskan pada bercocok tanam, masalah mutu yang diharapkan pasar baik pasar domestik maupun ekspor terabaikan, sehingga daya saing rendah apalagi pada era globalisasi ini. Untuk itu peningkatan SDM dan fasilitasi pemerintah dalam teknologi budidaya, pasca panen, dan peningkatan nilai tambah serta pengembangan pasar, sangat diperlukan terutamanya kegiatan pendampingan. Pengembangan hortikultura khususnya sayuran haruslah secara profesional, artinya adanya pembangunanyang seimbang antara aspek pertanian, bisnis dan jasa penunjang.

Studi Empiris Mengenai Ikan lele

Puspitasari (2010) melakukan penelitian mengenai analisis efisiensi tataniaga Lele Sangkuriang di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saluran pemasaran Lele Sangkuriang berjumlah empat saluran. Saluran pemasaran ini melibatkan beberapa lembaga pemasaran yang meliputi pedagang pengumpul, pedagang grosir, pedagang pengecer dan pedagang pecel lele. Setiap lembaga pemasaran umumnya melaksanakan fungsi-fungsi pemasaran seperti fungsi pertukaran berupa pembelian dan penjualan, fungsi fisik berupa pengemasan dan pengangkutan dan fungsi fasilitas berupa sortasi, pembiayaan, penanggungan resiko dan informasi pasar. Struktur pasar yang dihadapi oleh petani dan pedagang pengumpul mendekati oligopsopni, sedangkan pedagang pengecer dan pedagang pecel lele menghadapi struktur pasar yang mengarah ke bentuk pasar oligopoli. Farmer’s share, rasio keuntungan dan biaya total saluran yang paling efisien adalah saluran 1 dengan nilai masing-masing 58,84%, 383,35% dan Rp 7.000,00 per Kg. R/C dan total penerimaan pembudidaya dalam satu tahun adalah 1,97 dan Rp. 206.701.380,-.

13 Saluran 4 terdiri dari pembudidaya, pedagang pengumpul, pemilik kolam pancingan dan konsumen.Analisis marjin pemasaran total menunjukkan nilai margin pemasaran total masing-masing saluran antara lain saluran 1 sebesar Rp 20.450,00 per kg saluran 2 sebesar Rp 20.700,00 per kg, saluran 3 sebesar Rp 4.700,00 per kg dan saluran 4 sebesar Rp 8.200,00 per kg. Margin pemasaran total terbesar terdapat pada saluran 2 (pembudidaya, pedagang pengumpul, pedagang pengumpul luar kecamatan,pedagang pecel Lele dan konsumen) sebesar Rp 20.700,00 per kg.Farmer’s share dan rasio keuntungan biaya (total) pada saluran 1 sebesar25,64 persen dan 76,05 persen, saluran 2 sebesar 24,73 persen dan 97,79 persen dansaluran 3 sebesar 59,13 persen dan 389,26 persen. Farmer’s share dan rasio keuntungan biaya (total) terbesar terdapat pada saluran 3 (pembudidaya, pedagang pengumpul, pedagang pengencer dan konsumen) sebesar 59,13 dan 389,26 persen,sehingga pemasaran yang dilakukan oleh saluran 3 relatif efisien.

Studi Mengenai Analisis Nilai Tambah

Kegiatan agroindustri yang dapat meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian dalam operasionalnya membutuhkan biaya pengolahan. Salah satu konsep yang sering digunakan untuk membahas biaya pengolahan hasil pertanian adalah nilai tambah. Menurut Hayami et al (1987) ada dua cara untuk menghitung nilai tambah yaitu nilai tambah untuk pengolahan dan nilai tambah untuk pemasaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tambah pengolahan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu faktor teknis dan faktor pasar. Faktor teknis yang berpengaruh adalah kapasitas produksi, jumlah bahan baku yang digunakan dan tenaga kerja. Faktor pasar yang berpengaruh adalah harga output, upah tenaga kerja, harga bahan baku dan nilai input lain selain bahan baku dan tenaga kerja.

Besarnya nilai tambah karena proses pengolahan didapat dari pengurangan biaya bahan baku dan input lain terhadap nilai produk yang dihasilkan, tidak termasuk tenaga kerja. Dengan kata lain nilai tambah menggambarkan imbalan bagi tenaga kerja, modal dan manajemen yang dapat dinyatakan secara matematis sebagai berikut:

Nilai tambah = f (K, B, T, U, P, V, L) K = Kapasitas produksi

B = Bahan baku yang digunakan T = Tenaga kerja yang digunakan U = Upah tenaga kerja

P = Harga output V = Harga bahan baku L = Nilai input lain

14

Besar kecilnya proporsi tersebut tidak berkaitan dengan imbalan yang diterima tenaga kerja (dalam rupiah). Besar kecilnya imbalan tenaga kerja tergantung pada kualitas tenaga kerja itu sendiri seperti keahlian dan keterampilan. Kualitas bahan baku juga berpengaruh terhadap distribusi nilai tambah apabila dilihat dari produk akhir. Jika faktor konversi bahan baku terhadap produk akhir semakin lama semakin kecil, artinya pengaruh kualitas bahan baku semakin lama semakin besar.

Berbagai studi mengenai analisis nilai tambah telah banyak dilakukan oleh akademisi. Studi mengenai analisis usaha dan nilai tambah ikan pada industry kerupuk ikan/udang dilakukan oleh apriyadi (2003). Menurut Apriyadi, usaha ini layak untuk dikembangkan dengan nilai R/C atau biaya tunai maupun biaya total yang lebih besar dari satu. Berdasarkan analisis nilai tambah dapat disimpulkan bahwa semakin besar output yang diproduksi maka semakin besar nilai tambah yang diperoleh, semakin efisien produsen dalam berproduksi, serta semakin besar pula daya saing tenaga kerja.

Analisis nilai tambah pada pengolahan kain tenun sutera alam di Kabupaten garut yang dilakukan oleh Muflikh (2003), untuk menghitung besarnya nilai tambah yang dihasilkan perusahaan, digunakan analisis nilai tambah Hayami. Penelitian ini menyimpulkan bahwa nilai tambah yang dihasilkan perusahaan adalah 60 persen dari nilai output. Penggunaan benang sutera alam dalam negeri memberikan nilai tambah dan tingkat keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan penggunaan benang sutera impor.nilai tambah yang dihasilkan dari pengolahan kain tenun ikat paling tinggi karena harga jualnya paling mahal.

Konsep Daya Saing

Menurut Traill and Pitts,1997 “A competitive industry is one that possesses

the sustained ability to profitably gain and maintain market share in

domestic and/or foreign markets” Thus, defined, sectoral competitiveness

has its own role to play between business and national competitiveness. While business competitiveness mainly depends on the institutional design of the particular company, national competitiveness, broadly speaking, depends on the history and political economy of the country”.

Sebuah daya saing industry di definisikan sebagai salah satu kamampuan yang berkelanjutan untuk mendapatkan profit dan memelihara pasar saham baik di pasar domestik maupun pasar asing. Hal ini menunjukan bahwa,daya saing sektoral memainkan peran sendiri antar bisnis dan daya saing nasional. Sementara daya saing bisnis bergantung pada disain intitusional dari bagian perusahaan, daya saing nasional dan pada umumnya tergantung pada sejarah dan ekonomi politik negara tersebut. Semua itu menunjukan bahwa daya saing industri mengharuskan bagaimana sebuah Negara atau perusahaan untuk mendapatkan profit dengan menggunakan sebuah jaringan institusi, yang berfungsi sebagai lembaga pengontrol dan pengelola keuntungan serta ketersediaan pasar baik untuk pasar domestik maupun pasar luar negeri.

Esterhuizen et al. (2008) mendefinisikan daya saing (competitivness) “as

the ability of a sector, industry or firm to compete successfully in order to achieve sustainable growth within the global environment while earning at

15 Daya saing didefinisikan sebagai kemampuan suatu sektor, industri, atau perusahaan untuk bersaing dengan sukses untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan didalam lingkungan global selama biaya imbangannya lebih rendah dari penerimaan sumber daya yang digunakan. Dapat terjadi bahwa di tingkat produsen suatu komoditas memiliki keunggulan komparatif, memiliki biaya oportunitas (opportunity cost) yang relatif rendah, namun ditingkat konsumen ia tidak memiliki daya saing (keunggulan kompetitif) karena adanya distorsi pasar dan/atau biaya transaksi yang tinggi. Atau hal sebaliknya juga dapat terjadi karena adanya dukungan (campur tangan) kebijakan pemerintah, suatu komoditas memiliki daya saing di tingkat konsumen padahal ia tidak memiliki keunggulan komparatif di tingkat produsen.

Adapun metode yang dapat digunakan untuk menghitung maupun menilai daya saing suatu komoditas pertanian antara lain Revealed Competitive Adventage

(RCA), Berlian porter, dan Policy Analysis Matrix (PAM). Revealed Competitive Adventage (RCA) dapat digunakan untuk mengukur keunggulan kompetitif suatu komoditas dalam kondisi perekonomian aktual. Berbeda dengan metode Revealed Competitive Adventage (RCA), metode Berlian Porter digunakan untuk mengukur dan menganalisis keunggulan kompetitif suatu komoditas. Sedangkan Policy Analysis Matrix (PAM) merupakan metode yang menggunakan tiga analisis ukuran yakni keuntungan privat, keuntungan sosial atau ekonomi, dan analisis daya saing berupa keunggulan komparatif dan kompetitif serta analisis dampak kebijakan pemerintah terhadap komoditas.Pendekatan untuk meningkatkan dayasaing suatu komoditas adalah tingkat keuntungan yang dihasilkan dan efisiensi dalam pengusahaan komoditas tersebut.Keuntungannya dapat dilihat dari dua hal, yakni keuntungan privat dan keuntungan sosial. Sedangkan efisiensi perusahaan dilihat dari dua indikator yakni keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Dengan analisis perbedaan harga harga finansial dan ekonomi dapat diketahui nilai dayasaing suatu komoditas dan bagaimana dampak kebijakan yang dilakukan pemerintah terhadap penerimaan petani.

Menurut Feryanto(2010) Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya dayasaing pada umumnya terdiri dari teknologi, produktivitas, harga, biaya input, struktur industri, kualitas permintaan domestik dan ekspor. Faktor-faktor tersebut dapat dibedakan menjadi(1) faktor yang dikendalikan oleh unit usaha, seperti strategi produk, teknologi,pelatihan, riset dan pengembangan, (2) faktor yang dikendalikan oleh pemerintah,seperti lingkungan bisnis (pajak, suku bunga, exchange rate), kebijakan perdagangan, kebijakan riset dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, dan regulasi pemerintah, (3) faktor semi terkendali, seperti kebijakan harga input, dan kualitas permintaan domestik, dan (4) faktor yang tidak dapat dikendalikan seperti lingkungan alam.

16

keunggulan komparatif terlihat dari efisiensi atau tidaknya produksi dunia. Artinya, apakah biaya produksi riil yang terdiri dari pemakaian sumber-sumber domestik cukup rendah sehingga harga jualnya dalam rupiah tidak melebihi tingkat harga batas yang relevan (border price).Pendekatan yang sering digunakan untuk mengukur daya saing suatu komoditi adalah tingkat keuntungan yang dihasilkan dan efisiensi dalam pengusahaan komoditi tersebut. Keuntungan dapat dilihat dari dua sisi yaitu keuntungan privat dan keuntungan sosial. Sementara itu, efisiensi pengusahaan komoditi dapat dilihat dari dua indikator yaitu keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Konsep daya saing yang menggunakan pendekatan keunggulan komparatif dan kompetitif digunakan untuk memberikan masukan dalam perencanaan dan pengembangan usaha perikanan khususnya lele. Lele dengan produk Benih lele dan lele olahan sebagai komoditi komersial, dimana keunggulan untuk menganalisis efisiensi dari sisi ekonomi sedangkan keunggulan kompetitif untuk menganalisis efisiensi dari sisi finansial.

Konsep keunggulan komparatif seringkali digunakan untuk menerangkan spesialisasi suatu negara dalam memproduksi suatu barang dan jasa. Selain itu,konsep ini digunakan untuk wilayah yang lebih kecil seperti kabupaten atau provinsi. Konsep ini pertama kali diterapkan oleh David Ricardo yang dikenal dengan nama hukum keunggulan komparatif (the law of comparative advantage) atau disebut juga model Ricardian. Dalam model ini disebutkan bahwa sekalipun suatu negara mengalami kerugian atau ketidakunggulan absolut dalam memproduksi suatu komoditi jika dibandingkan dengan negara lain, namun perdagangan yang saling menguntungkan masih dapat berlangsung. Negara yang kurang efisien akan berspesialisasi dalam produksi dan mengekspor komoditi yang mempunyai keunggulan komparatif, sebaiknya negara tersebut akan mengimpor komoditi yang mempunyai kerugian absolut lebih besar. Melalui komoditi inilah negara tersebut akan mengalami kerugian komparatif (Salvator,1994).

17 dinamis dari suatu wilayah yang mempunyai keterbatasan sumberdaya dengan dukungan tenaga kerja, modal dan dari segi pengolahannya.

Keunggulan kompetitif (competitive advantage) merupakan alat untuk mengukur daya saing suatu aktivitas berdasarkan pada kondisi perekonomian aktual. Adanya konsep keunggulan kompetitif didasarkan pada asumsi bahwa perekonomian yang tidak mengalami distorsi sama sekali yang sulit ditemukan didunia nyata dan keunggulan komparatif suatu aktivitas ekonomi dari sudut pandang atau individu yang berkepentingan langsung (Salvator, 1994).

Pada awalnya konsep keunggulan kompetitif dikembangkan oleh Porter pada tahun 1980 dengan bertitik tolak dari kenyataan-kenyataan perdagangan internasional yang ada. Menurut Porter, keunggulan perdagangan antar Negara didalam perdagangan internasional sebenarnya tidak ada. Pada kenyataannya ada persaingan antara kelompok-kelompok kecil industri di satu negara dengan Negara lainnya, bahkan antar kelompok industri yang ada dalam satu negara.Sudaryanto dan Simatupang (1993) menyebutkan secara operasional keunggulan kompetitif dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memasok barang dan jasa pada waktu, tempat dan bentuk yang diinginkan konsumen baik dipasar domestik maupun di pasar internasional, pada harga yang sama atau lebih baik dari yang ditawarkan pesaing, seraya memperoleh laba paling tidak sebesar ongkos penggunaan (opportunity cost) sumberdaya. Lebih lanjut Sudaryanto dan Simatupang (1993) menegaskan bahwa agribisnis dan pembangunan pertanian yang berorientasi pada peningkatan produksi dengan harga serendah mungkin atau pembangunan pertanian yang berwawasan produk sudah tidak sesuai dengan keadaan pasar global saat ini. Berdasarkan kondisi tersebut untuk mengantisipasi keadaan pasar, usaha produksi komoditi pertanian pada saat ini harus lebih berorientasi pada konsumen atau lebih berwawasan menjual.Kondisi ini menyebabkan keunggulan kompetitif tidak saja ditentukan oleh keunggulan komparatif (menghasilkan barang lebih murah dari pesaing), tetapi juga ditentukan oleh kemampuan untuk memasok produk dengan atribut (karakter) yang sesuai oleh dengan keinginan konsumen (Sukirno, 1998).

18

Studi Mengenai Analisis Keunggulan Komparatif dan Kompetitif Pada berbagai macam literatur, menurut sebagian pakar mengemukakan bahwa konsep daya saing (competitivness) berpijak dari konsep keunggulan komparatif (comparative advantage) dari Ricardo yang merupakan konsep ekonomi. Namun, sebagian pakar lain mengemukakan bahwa konsep daya saing (competitiveness) atau keunggulan kompetitif (competitive advangtage) bukan merupakan konsep ekonomi, melainkan konsep politik dan atau konsep bisnis yang digunakan sebagai dasar bagi banyak analisis strategis untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

19 dengan mitranya (IPS); (2) meningkatkan kegiatan promosi bersama mengenai pentingnya konsumsi susu sehat; dan (3) pemantapan sistem manajemen pemasaran dan produksi susu turunannya untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen lokal.

Penelitian kedua yang menghitung daya saing dan bagaimana dampak kebijakan pemerintah terhadap komoditi susu dilakukan oleh Kuraisin (2006). Penelitian tersebut berjudul ”Analisis Daya Saing dan Dampak Perubahan Kebijakan Pemerintah terhadap Komoditi Susu Sapi (Studi Kasus di Desa Tajurhalang, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor)”. Penelitian tersebut menggunakan alat analisis PAM (Policy Analysis Matrix) dan sensitivitas untuk melihat dampak perubahaan kebijakan komoditi susu pada skala kepemilikan sapi yang berbeda-beda yakni tiga ekor, sama dengan tiga ekor, dan >3 ekor. Hasil penelitian yang diperoleh adalah secara umum komoditi dan pengusahaan sapi perah pada skala yang berbeda di Desa Tajurhalang memiliki keunggulan Daya saing hal ini ditunjukkan oleh nilai PCR dan DCR kurang dari satu (yakni rata-rata 0.70 dan 0.55) sehingga menguntungkan secara ekonomi dan efisien dalam pengusahannya. Penelitian tersebut juga merekomendasikan agar pada tahun 2006, pemerintah harus menetapkan tarif impor susu sebesar 15-20 persen untuk meningkatkan posisi daya saing yang baik dan peternak agar mampu bersaing dengan susu impor dari aspek harga, hal ini diperoleh dari analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas gabungan (kenaikan harga input dan penurunan harga output) menunjukkan bahwa usaha ternak sapi perah di Desa Tajur halang tetap memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Ilham dan Swastika pada tahun 2001, melakukan perhitungan dan pengukuran daya saing susu segar dalam negeri pasca krisis ekonomi dan dampak kebijakan pemerintah terhadap usaha peternakan sapi perah di Indonesia. Ilham dan Swastika pada penelitiannya melihat dan mengukur daya saing pada usahaternak di dataran tinggi (Lembang) dan di dataran rendah (Grati, Pasuruan). Hasil analisis daya saing menunjukkan bahwa usaha peternakan sapi perah yang diukur dari produk susu yang dihasilkan cukup efisien, baik di dataran tinggi maupun di dataran tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh nilai rasio sumber daya domestik (DRC) selama pasca krisis sebesar 0.57 untuk dataran tinggi dan 0.67 untuk dataran rendah.

Penelitian yang menggunakan PAM sebagai alat analisis di sektor peternakan, komoditi ayam ras yang dilakukan oleh Saptana (1999). Penelitian ini mengemukakan bahwa sistem komoditi ayam ras petelur dan pedaging pada berbagai pola, skala usaha, dan lokasi yang diteliti pada kondisi sebelum terjadi krisis moneter nilai efisien (nilai DRC<1), bahkan setelah krisis moneter lebih efisien.

20

mengganggu tingkat daya saing antara lain adalah (1) kebijakan pemerintah (governmet policy), baik yang bersifat langsung (seperti tarif) maupun tak langsung (seperti regulasi); dan (2) distorsi pasar, karena adanya ketaksempurnaan pasar (market imperfection), misalnya adanya monopoli/ monopsoni domestik.

Penelitian yang telah mengunakan analisis keunggulan komparatif dan kompetitif telah banyak dilakukan salah satunya Dewi (2004) Mengunakan Policy Analysis Matrix dan analisis sensitivitas untuk mengetahui keunggulan komparatif dan kompetitif serta dampak kebijakan pemerintah pada pengusahaan kedelai di Kabupaten Boyolali. Menurut Dewi, pengusahaan kedelai didaerah penelitian memiliki keunggulan kompetitif maupun komparatif dengan nilai PCR dan DRC lebih kecil dari satu, melemahnya nilai tukar rupiah sebesar empat persen tidak begitu berpengaruh terhadap keungulan komparatif dan kompetitif pengusahaan kedelai.

Keterkaitan dengan Penelitian Terdahulu Tabel 5 Keterkaitan dengan penelitian terdahulu

Nama Penulis

Tahun Judul Metode Analisis

Studi empiris mengenai ikan lele Euis

Yunita.P

2010 Analisis efisiensi tataniaga lele sangkuriang di Kecamatan Tambah Pengolahan Ikan pada Industri Kerupuk Udang/Ikan di

penelitian-21 penelitian yang telah dilakukan adalah dari segi komoditas dan cakupan daerah yang dikaji.

KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran teoritis terdiri dari beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep daya saing, konsep keunggulan komparatif dan kompetitif serta konsep nilai tambah.

Konsep Daya Saing

Daya saing merupakan suatu konsep yang menyatakan kemampuan suatu produsen untuk memproduksi suatu komoditas dengan mutu yang cukup baik dan biaya produksi yang cukup rendah sehingga pada harga-harga yang terjadi di pasar, komoditas tersebut dapat diproduksi dan dipasarkan oleh produsen dengan memperoleh laba yang mencukupi sehingga dapat mempertahankan kelanjutan biaya produksinya (Simanjuntak 1992).

Pendekatan yang sering digunakan untuk mengukur daya saing suatu komoditi adalah tingkat keuntungan yang dihasilkan dan efisiensi dalam pengusahaan komoditi tersebut. Keuntungan dapat dilihat dari dua sisi yaitu keuntungan privat dan keuntungan sosial. Sementara itu, efisiensi pengusahaan komoditi dapat dilihat dari dua indikator yaitu keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif.

Kajian mengenai daya saing berawal dari pemikiran Adam Smith mengenai konsep penting tentang “spesialisasi” dan “perdagangan bebas” melalui teori keunggulan absolut (absolute advantage). Teori keunggulan absolut menyatakan bahwa sebuah negara dapat melakukan perdagangan jika relatif lebih efisien (memiliki keunggulan absolut) dibanding negara lain, keuntungan akan diperoleh jika negara tersebut melakukan spesialisasi dalam memproduksi komoditi yang memiliki keunggulan absolut tersebut. Selanjutnya pada tahun 1817 David Ricardo melalui bukunya yang berjudul “Principles of Political

Economy and Taxation” memperluas teori keunggulan absolut Adam Smith

menjadi teori keunggulan komparatif (comparative advantage) (Salvator, 1994). Konsep Keunggulan Komparatif

David Ricardo mengatakan, meskipun suatu negara mengalami kerugian absolut (absolute disadvantage) atau tidak mempunyai keunggulan absolut dalam memproduksi kedua jenis barang (komoditi) bila dibandingkan dengan negara lain, namun perdagangan internasional yang saling menguntungkan kedua belah pihak masih dapat dilakukan, jika negara tersebut melakukan spesialisasi produksi terhadap barang yang memiliki “harga relatif” yang lebih rendah dari negara lain. Negara yang dapat menghasilkan barang yang memiliki harga relatif yang lebih murah dari negara lain disebut memiliki keunggulan komparatif.