KAJIAN KUALITAS AIR SUNGAI SINGKIL DENGAN

BIOINDIKATOR MAKROZOOBENTOS DAN

PLANKTON

TESIS OLEH

RITA ARIANI

107004007/PSL

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

KAJIAN KUALITAS AIR SUNGAI SINGKIL DENGAN

BIOINDIKATOR MAKROZOOBENTOS DAN

PLANKTON

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Sains dalam Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh

RITA ARIANI

107004007/PSL

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Judul Tesis : KAJIAN KUALITAS AIR SUNGAI SINGKIL DENGAN BIOINDIKATOR MAKROZOOBENTOS DAN PLANKTON

Nama : Rita Ariani

Nomor Pokok : 107004007

Program Studi : Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

Menyetujui, Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Ing. Ternala A. Barus, MSc Ketua

)

(Prof. Dr. Retno Widhiastuti, MS) (Drs. Chairuddin, MSc

Anggota Anggota

)

Ketua Program Studi, Direktur,

(Prof. Dr. Retno Widhiastuti, MS) (Prof. Dr. Ir. A. Rahim Matondang, MSIE)

Telah diuji pada

Tanggal : 4 Agustus 2012

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. Dr. Ing. Ternala A. Barus, MSc Anggota : 1. Prof. Dr. Retno Widhiastuti, MS

2. Drs. Chairuddin, MSc

PERNYATAAN

Judul Tesis

“KAJIAN KUALITAS AIR SUNGAI SINGKIL DENGAN BIOINDIKATOR MAKROZOOBENTOS DAN PLANKTON”

Dengan ini penulis menyatakan bahwa tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara adalah benar merupakan hasil karya penulis sendiri.

Adapun pengutipan-pengutipan yang penulis lakukan pada bagian-bagian tertentu dari hasil karya orang lain dalam penulisan tesis ini, telah penulis cantumkan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, Agustus 2012 Penulis,

KAJIAN KUALITAS AIR SUNGAI SINGKIL DENGAN BIOINDIKATOR MAKROZOOBENTOS DAN PLANKTON

ABSTRAK

Pembuangan limbah pabrik/industri, perkebunan, maupun limbah domestik dapat menyebabkan degradasi kualitas air. Kualitas air dapat ditentukan melalui studi analisis biologi menggunakan biota akuatik makrozoobentos dan plankton sebagai bioindikator. Penelitian dilaksanakan di sungai Singkil pada bulan Mei - Juni 2012. Lokasi penelitian berjumlah 5 stasiun. Parameter biologi yang diukur meliputi Indeks Keanekaragaman (H`), Indeks Keseragaman (E), dan Indeks Biotik. Secara umum proporsi terbesar penyusun komunitas makrozoobentos adalah Melanoides sp dan Anantome sp, plankton adalah Gonatozygon sp dari famili Mesotaniaceae. Kepadatan makrozoobentos berkisar antara 64.815 ind/m2 - 457.407 ind/m2, kelimpahan plankton berkisar antara 1714.29 ind/l - 3122.45 ind/l. Indeks keanekaragaman makrozoobentos berkisar antara 0.673 - 1.472, indeks keanekaragaman plankton berkisar antara 2.368 – 3.288 ind/l dan Indeks Biotik 8 (delapan). Berdasarkan pendekatan indeks keanekaragaman dan indeks biotik, tingkat pencemaran dan kualitas perairan sungai Singkil termasuk dalam kategori tidak tercemar sampai tercemar sedang.

STUDY OF WATER QUALITY IN SINGKIL RIVER USING BIO-INDICATOR MACROZOOBENTOS AND PLANKTON

ABSTRACT

The waste water from industrial, agricultural and domestic could reduce the quality of water if dispose direcly to the water body. Water quality can be assessed biologically using aquatic biota as a bio-indicator. The research took place at Singkil River on Mei to Juni 2012. There are five research stations has been monitored. Biological parameters that be calculated include diversity index, evenness index and biotic index. In general the biggest proportion of makrozoobentos community is Melanoides sp dan Anantome sp, plankton community is Gonatozygon sp from family Mesotaniaceae. Makrozoobentos individual abudance is around 64.815 ind/m2 - 457.407 ind/m2, plankton individual abundance is around 2.368 – 3.288 ind/l and biotic index is 8. Based on diversity index and biotic index approaches, pollution level and water quality of the Singkil River is categorized as unpolluted to moderat polluted.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis dengan judul : Kajian Kualitas Air Sungai Singkil dengan Bioindikator Makrozoobenthos dan Plankton. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi tugas akhir penyelesaian program magister pada program studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

Selama pelaksanaan penelitian dan penulisan tesis ini penulis telah banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. Retno Widhiastuti, MS, selaku ketua program studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara dan Anggota Komisi Pembimbing.

2. Prof. Dr. Ing. Ternala A. Barus, MSc, selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan nasehat, arahan dan bimbingan dalam penyelesaian tesis ini. 3. Drs. Chairuddin, MSc, selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah

4. Prof. Dr. Ir. B. Sengli J. Damanik, MSc, dan Prof. Dr. Harry Agusnar, MSc., M.Phil selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan saran dan arahan demi penyelesaian tesis ini.

5. Teman-teman di Laboratorium Lingkungan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Aceh Singkil yang telah membantu penulis dalam kegiatan pengambilan sampel di lapangan dan menganalisis sampel.

6. Teman-teman di Laboratorium Pusat Kajian Sumberdaya Alam dan Energi Lembaga Penelitian USU yang telah membantu penulis dalam mengidentifikasi sampel.

7. Teman-teman PSL angkatan 2010 atas solidaritas dan kekompakannya selama menempuh pendidikan program pascasarjana.

8. Ayah, ibu dan adik-adik tercinta yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis.

10.Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama penyelesaian tesis ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan Bapak dan Ibu dengan berlipat ganda. Akhir kata penulis menyadari bahwa tulisan ini masih belum sempurna, namun demikianpenulis berharap semoga karya ilmiah yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan semua pihak yang memerlukannya.

Medan, Agustus 2012

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Singkil pada tanggal 2 Januari 1983, sebagai putri pertama dari pasangan Bapak H. Nahrul dan Ibu Rafni. Pendidikan dasar ditempuh di SD Negeri 1 Singkil (1989 - 1995), kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Singkil (1995 - 1998), dan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Singkil (1998 – 2001).

Gelar kesarjanaan Strata 1 jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Riau diraih pada tahun 2005. Pada tahun 2006 penulis diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh.

DAFTAR ISI

2.7.2.2. Salinitas ... 20

3.2. Penentuan Stasiun Penelitian ... 24

3.3. Waktu dan Tempat Penelitian ... 28

3.4. Bahan dan Alat ... 28

3.5. Metode Pengambilan dan Pengukuran Sampel ... 29

3.5.1. Pengambilan dan Penghitungan Sampel Plankton .. 29

3.5.2. Pengambilan dan Penghitungan Sampel Makrozoobentos ... 29

3.5.3. Pengukuran Parameter Fisika dan Kimia Perairan ... 30

3.6. Analisis Data ... 30

3.6.1. Kelimpahan, Indeks Keanekaragaman dan Indeks Keseragaman ... 30

4.4. Indeks Keanekaragaman dan Keseragaman Plankton dan Makrozoobentos ... 48

4.4.1. Indeks Keanekaragaman dan Keseragaman Makrozoobentos ... 48

4.4.2. Indeks Keanekaragaman dan Keseragaman Plankton ... 52

4.5. Indeks Biotik ... 54

4.6. Korelasi Keanekaragaman Hewan Makrozoobentos Dan Plankton Dengan Sifat Fisika Dan Kimia Perairan Sungai Singkil ... 56

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN ... 59

5.1. Kesimpulan ... 59

5.2. Saran ... 60

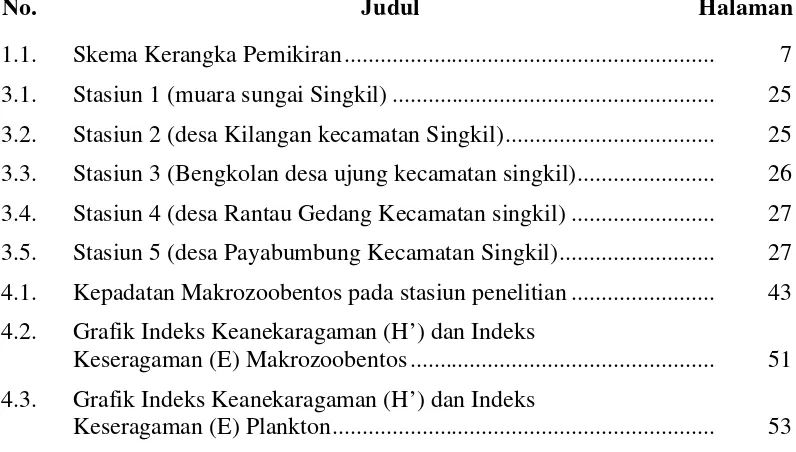

DAFTAR TABEL

No. Judul Halaman

2.1. Kelompok Benthos Berdasarkan Derajat Toleransinya

Terhadap Pencemaran ... 13

2.2. Kriteria Kualitas Air Berdasarkan Indeks Keanekaragaman Shannon-Wiener ... 15

2.3. Nilai Skoring Indeks Biotik dengan metode BMSP-ASPT ... 16

2.4. Makroinvertebrata indicator untuk menilai kualitas air………… .... 18

3.1. Peralatan Yang Digunakan Dalam Penelitian ... 28

4.1. Hasil pengukuran parameter fisika dan kimia perairan... 35

4.2. Makrozoobentos yang ditemukan di Lokasi Penelitian…. ... 39

4.3. Data Kepadatan Makrozoobentos di lokasi Penelitian ... 41

4.4. Plankton yang ditemukan di lokasi penelitian ... 45

4.5. Data Kelimpahan Plankton di Lokasi penelitian ... 46

4.6. Indeks Keanekaragaman dan Indeks Keseragaman Makrozoobentos ... 51

4.7. Indeks keanekaragaman dan Indeks Keseragaman plankton ... 53

4.8. Nilai Indeks Biotik pada Lokasi Penelitian ... 55

4.9. Nilai Korelasi Keanekaragaman Makrozoobentos dan Plankton dengan Sifat Fisika dan Kimia Perairan ... 56

DAFTAR GAMBAR

No. Judul Halaman

1.1. Skema Kerangka Pemikiran ... 7

3.1. Stasiun 1 (muara sungai Singkil) ... 25

3.2. Stasiun 2 (desa Kilangan kecamatan Singkil) ... 25

3.3. Stasiun 3 (Bengkolan desa ujung kecamatan singkil) ... 26

3.4. Stasiun 4 (desa Rantau Gedang Kecamatan singkil) ... 27

3.5. Stasiun 5 (desa Payabumbung Kecamatan Singkil) ... 27

4.1. Kepadatan Makrozoobentos pada stasiun penelitian ... 43

4.2. Grafik Indeks Keanekaragaman (H’) dan Indeks Keseragaman (E) Makrozoobentos ... 51

DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul Halaman

1. Peta Lokasi Penelitian ... 65

2. Dokumentasi Plankton ... 66

3. Dokumentasi Makrozoobentos ... 68

4. Hasil Analisa Korelasi Pearson ... 70

5. Komposisi Makrozoobentos yang ditemukan di lokasi Penelitian ... 74

6. Komposisi plankton yang ditemukan di lokasi penelitian ... 75

KAJIAN KUALITAS AIR SUNGAI SINGKIL DENGAN BIOINDIKATOR MAKROZOOBENTOS DAN PLANKTON

ABSTRAK

Pembuangan limbah pabrik/industri, perkebunan, maupun limbah domestik dapat menyebabkan degradasi kualitas air. Kualitas air dapat ditentukan melalui studi analisis biologi menggunakan biota akuatik makrozoobentos dan plankton sebagai bioindikator. Penelitian dilaksanakan di sungai Singkil pada bulan Mei - Juni 2012. Lokasi penelitian berjumlah 5 stasiun. Parameter biologi yang diukur meliputi Indeks Keanekaragaman (H`), Indeks Keseragaman (E), dan Indeks Biotik. Secara umum proporsi terbesar penyusun komunitas makrozoobentos adalah Melanoides sp dan Anantome sp, plankton adalah Gonatozygon sp dari famili Mesotaniaceae. Kepadatan makrozoobentos berkisar antara 64.815 ind/m2 - 457.407 ind/m2, kelimpahan plankton berkisar antara 1714.29 ind/l - 3122.45 ind/l. Indeks keanekaragaman makrozoobentos berkisar antara 0.673 - 1.472, indeks keanekaragaman plankton berkisar antara 2.368 – 3.288 ind/l dan Indeks Biotik 8 (delapan). Berdasarkan pendekatan indeks keanekaragaman dan indeks biotik, tingkat pencemaran dan kualitas perairan sungai Singkil termasuk dalam kategori tidak tercemar sampai tercemar sedang.

STUDY OF WATER QUALITY IN SINGKIL RIVER USING BIO-INDICATOR MACROZOOBENTOS AND PLANKTON

ABSTRACT

The waste water from industrial, agricultural and domestic could reduce the quality of water if dispose direcly to the water body. Water quality can be assessed biologically using aquatic biota as a bio-indicator. The research took place at Singkil River on Mei to Juni 2012. There are five research stations has been monitored. Biological parameters that be calculated include diversity index, evenness index and biotic index. In general the biggest proportion of makrozoobentos community is Melanoides sp dan Anantome sp, plankton community is Gonatozygon sp from family Mesotaniaceae. Makrozoobentos individual abudance is around 64.815 ind/m2 - 457.407 ind/m2, plankton individual abundance is around 2.368 – 3.288 ind/l and biotic index is 8. Based on diversity index and biotic index approaches, pollution level and water quality of the Singkil River is categorized as unpolluted to moderat polluted.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberadaan air di suatu badan sungai dapat dimanfaatkan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan sebagai media kehidupan (lingkungan akuatik) bagi makhluk hidup. Berbagai aktivitas manusia seperti tempat penampungan air, alat transportasi, mengairi sawah dan keperluan peternakan, keperluan industri, perumahan, sebagai daerah tangkapan air, pengendali banjir, ketersediaan air, irigasi, tempat memelihara ikan dan juga sebagai tempat rekreasi. Hendrawan (2005) menyatakan bahwa sebagai tempat penampungan air maka sungai dan situ mempunyai kapasitas tertentu dan ini dapat berubah karena aktivitas alami maupun antropogenik.

Konversi lahan menjadi kawasan perkebunan kelapa sawit dan pemukiman serta kegiatan industri di daerah hulu baik secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak terhadap ekosistem sungai. Adanya aktivitas-aktifitas tersebut menyebabkan penambahan bahan buangan dalam jumlah besar dari bagian hulu hingga hilir sungai yang terjadi terus menerus dan akan mengakibatkan sungai tidak mampu lagi melakukan pemulihan. Aktivitas-aktivitas tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak terhadap keseimbangan ekosistem sungai tersebut. Pada akhirnya terjadilah gangguan keseimbangan terhadap konsentrasi faktor kimia, fisika dan biologi dalam sungai. Hendrawan (2005) menyebutkan bahwa menurunnya daya guna, hasil guna, produktivitas, daya dukung dan daya tampung dari sumberdaya air karena menurunnya kualitas air sehingga menyebabkan penurunan kekayaan sumberdaya alam.

Kehadiran pencemar pada suatu perairan dapat dideteksi dengan beberapa cara yaitu fisika, kimia dan biologi. Penentuan gradasi pencemaran dapat dilakukan diantaranya dengan menggunakan indikator biologis (organisme hidup). Organisme yang toleran dapat tumbuh dan berkembang dalam kisaran kondisi lingkungan yang buruk. Sebaliknya, jenis biota air yang tidak toleran akan tersebar pada perairan tertentu. Organisme yang hidup di perairan ini dapat dijadikan pendeteksi kualitas suatu perairan (Fachrul, 2007).

memantau seluruh perubahan variabel yang berkaitan dengan kehidupan akuatik dan kondisi ekologi. Selain itu cara tersebut memerlukan banyak bahan kimia dan peralatan serta tenaga yang sangat terlatih sehingga penerapannya menjadi tidak praktis dan mahal, apalagi hasil yang didapat sering berbeda jika metode yang digunakan juga berbeda. Untuk mengatasi ketidak praktisan pengukuran kualitas air secara kimia dan fisika dapat digunakan biota air sebagai penentu kualitas air. Cara biologis dalam bentuk indeks sebagai penentu kualitas air telah dikembangkan dan banyak digunakan di berbagai negara maju. Dari sekitar 100 sistem indeks, 60% diantaranya adalah indeks biotik, 30% indeks keragaman, dan 10% indeks saprobik (De Pauw et al.,1992 dalam Trihadiningrum & Tjondronegoro, 1998). Selain praktis, penentuan kualitas air dengan metode indeks biotik mudah dikerjakan dan tidak memerlukan tingkat keterampilan yang tinggi.

Plankton dan Bentos merupakan organisme perairan yang keberadaannya dapat dijadikan indikator perubahan kualitas biologi perairan sungai. Kedua kelompok tersebut memiliki tingkat kerentanan, kepekaan dan keterbatasan gerak sehingga dapat digunakan sebagai bioindikator pencemaran perairan.

Makrozoobentos adalah organisme yang hidupnya menetap di dasar perairan dan mempunyai pergerakan yang sangat lamban. Kelompok makrozoobentos merupakan kelompok hewan yang relatif menetap di dasar perairan dan kerap digunakan sebagai petunjuk biologis (indikator) kualitas perairan (Zulkifli et al, 2009). Apabila terjadi perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh pencemaran, maka makrozoobentos tidak berpindah menuju daerah yang sesuai untuk kelangsungan hidupnya. Makrozoobentos relatif mudah diidentifikasi dan adanya akumulasi bahan pencemar di dalam makrozoobentos. Apabila pencemaran meningkat, maka akan mempengaruhi jumlah dari spesies yang ada, sebab hanya beberapa spesies atau spesies tertentu yang dapat bertahan dan adanya spesies yang mendominasi (Hart dan Fuller, 1979 dalam Zahidin, 2008).

Menurut Wijayanti (2007), perubahan struktur komunitas makrozoobentos meliputi keanekaragaman, keseragaman, kelimpahan, dominansi, biomassa, dan sebagainya akibat akumulasi limbah dari aktivitas manusia. Akumulasi limbah, baik minyak maupun limbah dari daratan (industri dan rumah tangga), yang mengendap di dasar perairan akan mempengaruhi kehidupan makrozoobentos karena hewan ini mempunyai peran sebagai decomposer.

makrozoobentos, hal tersebut untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencemaran yang telah terjadi di Sungai Singkil. Berdasarkan indeks yang telah diperoleh akan didapatkan infomasi mengenai kondisi kualitas lingkungan sehingga diketahui kelayakan pemanfaatan perairan yang dapat dilakukan.

1.2. Perumusan Permasalahan

Sungai Singkil mengalir melalui Kecamatan Singkil yang merupakan aliran dari dua sungai besar yaitu Sungai Cinendang dan Sungai Soraya. Disepanjang aliran sungai terdapat berbagai kegiatan seperti industri, tangkahan kapal/perahu, pemukiman dan perkebunan kelapa sawit yang diperkirakan telah mengakibatkan penurunan kualitas Sungai Singkil. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dapat kita rumuskan permasalahan, yaitu :

a. Bagaimanakah peranan makrozoobentos dan plankton sebagai bioindikator untuk menentukan kualitas air sungai Singkil berdasarkan nilai keanekaragaman (H’) makrozoobentos dan plankton?

b. Apakah ada hubungan antara keanekaragaman makrozoobentos dan plankton dengan sifat fisika dan kimia perairan Sungai singkil?

1.3. Tujuan

a. Mengkaji peranan makrozoobentos dan plankton sebagai bioindikator untuk menentukan kualitas air sungai Singkil berdasarkan nilai keanekaragaman (H’) makrozoobentos dan plankton

b. Mengetahui hubungan antara keanekaragaman makrozoobentos dan plankton dengan sifat fisika dan kimia perairan Sungai Singkil.

1.4. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran mengenai kondisi kualitas air Sungai Singkil dan strategi yang sebaiknya dilakukan dalam upaya pengendalian pencemaran perairan di Sungai Singkil di kabupaten Aceh Singkil, oleh karena itu manfaat yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Akademik : sebagai karya ilmiah terutama bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau referensi bagi penelitian kualitas air Sungai Singkil di kabupaten Aceh Singkil.

1.5. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran penelitian ini dapat dijelaskan seperti tergambar pada ilustrasi dibawah ini.

Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Aceh Singkil : Perkebunan Kelapa Sawit, Industri dan Pemukiman

Peningkatan Buangan ke Sungai Singkil

Menurunnya daya guna, hasil guna, produktifitas, daya dukung dan daya tampung dari sumberdaya air karena

menurunnya kualitas air

Sebagai masukan bagi pembuat kebijakan dalam

upaya pengendalian pencemaran perairan Sungai

Singkil

INPUT

PROSES

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Keadaan Umum Kabupaten Aceh Singkil

Wilayah Kabupaten Aceh Singkil terletak di sebelah selatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu pada posisi antara 2o02’- 2o27’30” LU dan 97o04’ - 97o45’00” BT. Luas wilayah Kabupaten Aceh Singkil adalah 2.187 Km2

Bagian utara Kabupaten Aceh Singkil merupakan daerah dengan fisiografi wilayah perbukitan yang didominasi oleh sistem perbukitan berupa bukit lipatan. Diantara bukit-bukit terdapat sungai dan anak-anak sungai yang bermuara ke Samudera Hindia. Pada bagian selatan, fisiografi terdiri atas dataran aluvial sungai dan endapan pasir laut yang sebagian besar merupakan ekosistem rawa yang unik. Disamping itu, terdapat juga bahan induk tanah berupa bahan organik yang sebagiannya telah terdekomposisi membentuk gambut. Pada bagian selatan juga terdapat daerah kepulauan yang umumnya didominasi oleh bahan induk bukit kapur dan endapan pasir (BPS dan Bappeda Aceh Singkil, 2005).

(BPS Aceh Singkil, 2010).

gambut tersebut adalah bagian dari Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) sebagai Kawasan Suaka Alam (KSA) atau Kawasan Pelestarian Alam (KPA) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Iklim di wilayah Kabupaten Aceh Singkil termasuk dalam tipe iklim tropis. Keadaan iklim sangat dipengaruhi oleh angin musim yang bertiup dari arah Barat Laut dan Barat Daya, dan biasanya berlangsung dari bulan Nopember sampai bulan Mei setiap tahunnya. Ciri umum iklim tropis adalah keadaan suhu yang relatif tinggi, kelembaban udara tinggi dan intensitas hujan yang tinggi juga. Suhu udara bulanan berkisar antara 29,6 – 33,2 o

Berdasarkan peta topografi, sebagian besar wilayah Kabupaten Aceh Singkil adalah dataran. Bentuk wilayah yang datar ini umumnya terletak di bagian selatan. Sedangkan daerah berbukit berada di bagian utara. Bentuk muka bumi yang relatif datar di wilayah Kabupaten Aceh Singkil memberikan implikasi ketersediaan lahan untuk pengembangan secara ekstensif berbagai kegiatan ekonomi produktif, khususnya pertanian lahan basah. Disamping itu, sebagian

wilayah yang berada di pesisir pantai serta daerah kepulauan memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata alam dan perikanan laut. Daerah-daerah yang berpotensi untuk pengembangan wisata alam dan perikanan laut meliputi kecamatan: Singkil; Singkil Utara; Kuala Baru; dan Kepulauan Banyak.

Secara hidrologis, Kabupaten Aceh Singkil memiliki potensi sumberdaya air yang sangat besar bersumber dari air sungai, danau, rawa-rawa dan mata air. Potensi sumberdaya air terbesar bersumber dari air sungai. Sungai Krueng Singkil (Lae Singkil) adalah sungai utama yang bermuara ke Samudera Hindia dan merupakan pertemuan dari dua sungai, yaitu:Lae Cinendang dan Lae Soraya. Lae Cinendang memiliki hulu di Pakpak Bharat Sumatera Utara, sedangkan Lae Soraya berhulu di Lawe Alas Aceh Tenggara. Di samping itu terdapat beberapa sungai lainnya yang relatif lebih kecil, diantaranya: Lae Siragian dan Lae Silabuhan (BPS dan Bappeda Aceh Singkil, 2005).

2.2. Ekosistem Sungai

kehidupannya. Pengaruh campur tangan manusia ini dapat mengakibatkan perubahan morfologi sungai yang lebih cepat dari sebelumnya.

Sungai merupakan tempat berkumpulnya air dari lingkungan sekitarnya yang mengalir menuju tempat yang lebih rendah. Daerah sekitar sungai yang mensuplai air ke sungai dikenal dengan daerah tangkapan air atau daerah penyangga. Kondisi suplai air dari daerah penyangga dipengaruhi aktifitas dan perilaku penghuninya. Pada umumnya daerah hulu mempunyai kualitas air yang lebih baik dari pada daerah hilir. Dari sudut pemanfaatan lahan, daerah hulu relatif sederhana dan bersifat alami seperti hutan dan perkampungan kecil. Semakin kearah hilir keragaman pemanfaatan lahan meningkat. Pada akhirnya daerah hilir merupakan tempat akumulasi dari proses pembuangan limbah cair yang dimulai dari hulu (Wiwoho, 2005).

alam. Untuk menjaga kualitas air agar tetap pada kondisi alamiahnya, perlu dilakukan pengelolaan dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana.

2.3. Ekologi Makrozoobentos

Benthos adalah organisme air yang hidup dan tinggal diendapan dasar perairan, baik yang ada didasar maupun yang berada di bawah permukaan sedimen. Selain itu benthos juga merupakan organisme dasar perairan yang mempunyai habitat relatif tetap sehingga perubahan-perubahan yang terjadi atas lingkungannya sangat mempengaruhi kehidupannya (odum, 1993).

Menurut Barus (2004), umumnya benthos yang sering dijumpai di suatu perairan adalah dari taksa Crustacea, molllusca, Insekta dan sebagainya. Benthos tidak saja berperan sebagai penyusun komunitas perairan, tetapi juga dapat digunakan dalam studi kuantitatif untuk mengetahui kualitas suatu perairan.

Menurut Hutabarat dan Evans (1984), dilihat secara ekologis hewan benthos di dalam suatu perairan dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu:

a. Menurut habitatnya :

• Epifauna, hewan benthos yang sedang atau dalam berasosiasi dengan

permukaan dasar perairan baik yang merayap, melekat ataupun merangkak • Infauna, hewan benthos yang hidup di substrat lunak dengan

b. Menurut ukurannya :

• Mikrobenthos, yang memiliki ukuran < 0.1 mm

• Meiobenthos, yang memiliki ukuran 0.1 – 1 mm

• Makrobenthos, yang memiliki ukuran > 1 mm

Selanjutnya menurut Barnes (1978) pembagiannya berdasarkan pola-pola makannya benthos dibedakan menjadi tiga macam. Pertama sebagai suspension feeder yang memperoleh makanannya dengan menyaring partikel-partikel melayang di perairan. Kedua sebagai deposit feeder yang mencari makanan pada sedimen dan mengasimilasikan material organik yang dapat dicerna dari sedimen. Material organik dalam sedimen biasanya disebut detritus. Ketiga sebagai detritus feeder tersebut khusus hanya makan detritus saja. Daya toleransi bentos terhadap pencemaran bahan organik dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu Intoleran, Toleran dan Fakultatif (Lee et al, 1978).

Menurut Fachrul (2007) secara umum berdasarkan derajat toleransinya terhadap pencemaran, bentos dikelompokkan menjadi tiga, yaitu seperti terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Kelompok benthos berdasarkan derajat toleransinya terhadap pencemaran

No. Kelompok Contoh Organisme

1. Jenis yang tahan terhadap pencemar Cacing-cacing Tubificid, larva nyamuk, siput, terutama Masculium sp., dan Psidium sp.

3. Jenis yang hanya senang bersih

Siput dari suku iVivinatidae dan Amnicolidae, serangga (larva/nimfa) dari bangsa Ephemeridae, Odonata, Hemiptera, dan Coleoptera

2.4. Ekologi Plankton

Menurut Muhammadsuin (2002) plankton adalah organisme yang terapung atau melayang-layang di dalam air yang pergerakannya relatif pasif. Berdasarkan

ukurannya plankton dibagi atas : 1) ultra nanoplankton yang ukurannya < 2 μm; 2)

nano plankton yang ukurannya berkisar antara 2-20 μm; 3) mikroplankton berukuran 20-200 μm; 4) mesoplankton berukuran 200-2000 μm dan 5) mega

plankton yang ukurannya di atas 2000 μm.

Plankton di muara sangat sedikit dalam jumlah jenis dan pada umumnya didominasi oleh jenis Diatom. Genera Diatom yang mendominiasi adalah Skeletonema sp., Asterionella sp., Chaetoceros sp., Nitzchia sp. Zooplankton di muara merupakan gambaran fitoplankton dalam keterbatasan dengan komposisi spesies. Komposisi spesies juga bervariasi, baik secara musiman mengikuti gradien salinitas ke arah hulu. Zooplankton laut yang khas yang terbawa ke luar dan masuk bersama pasang surut meliputi spesies dari genera Copepoda Eurytemora sp., Acartia sp., Pseudodioptomus sp., dan Centropeges sp. sementara dari Amfipoda, yaitu Gammarus sp. (Nybakken, 1988).

mempengaruhi tingkatan trofik perairan tersebut. Fluktuasi dari populasi plankton sendiri dipengaruhi terutama oleh perubahan berbagai faktor lingkungan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi populasi plankton adalah ketersediaan nutrisi di suatu perairan. Unsur nutrisi berupa nitrogen dan fosfor yang terakumulasi dalam suatu perairan akan menyebabkan terjadinya ledakan populasi fitoplankton dan proses ini akan menyebabkan terjadinya eutrofikasi yang dapat menurunkan kualitas perairan.

Penggunaan plankton sebagai indikator kualitas lingkungan perairan dapat dipakai dengan mengetahui keseragaman jenisnya yang disebut juga keheterogenan jenis. Komunitas dikatakan mempunyai keseragaman jenis tinggi, jika kelimpahan masing-masing jenis tinggi, Sebaliknya, keanekaragaman jenis rendah jika hanya terdapat beberapa jenis yang melimpah (Fachrul, 2007).

2.5. Kelimpahan, Indeks Keanekaragaman, Keseragaman Dan Dominansi

Komponen lingkungan, baik yang hidup (biotik) maupun yang mati (abiotik) akan mempengaruhi kelimpahan dan keanekaragaman biota air yang ada pada suatu perairan, sehingga tingginya kelimpahan individu tiap jenis yang dipakai untuk menilai kualitas suatu perairan. Perairan yang berkualitas baik biasanya memiliki keanekaragaman jenis yang tinggi dan sebaliknya pada perairan buruk atau tercemar (Fachrul, 2007).

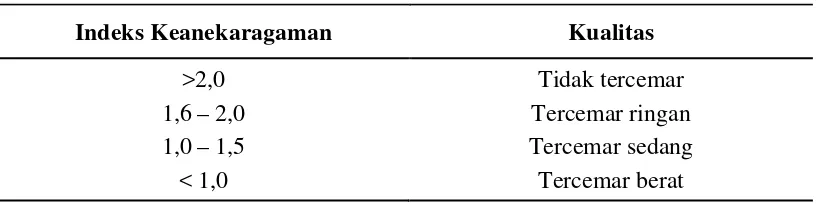

Tabel 2.2. Kriteria kualitas air berdasarkan indeks keanekaragaman Shannon-Wiener (H’)

Indeks Keanekaragaman Kualitas

>2,0

Brower et.al, (1990) menyatakan bahwa keseragaman adalah komposisi jumlah individu dalam setiap genus atau species yang terdapat dalam komunitas. Nilai keseragaman suatu populasi akan berkisar antara 0–1 dengan kreteria : 0,4≤ E ≤0,6 dengan keseragaman populasi kecil; Keseragaman populasi sedang; sampai dengan keseragaman tinggi. Zahidin (2008), menambahkan bahwa Indeks keseragaman adalah perbandingan keanekaragaman maksimal dalam suatu komunitas. Nilai indeks keseragaman antara 0 – 1, makin besar nilainya berarti penyebaran individu tiap jenis atau genera semakin merata dan tidak ada spesies yang mendominasi, begitu pula sebaliknya.

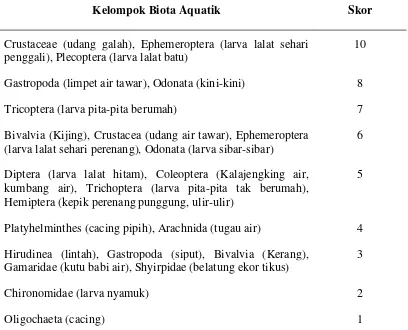

2.6. INDEKS BIOTIK

dari suatu lokasi dapat diketahui dengan menghitung nilai skoring dari semua kelompok biota yang ada dalam unit sampling.

Indeks biotik telah dikembangkan didaerah-daerah maju terutama dieropa. Salah satu metoda adalah Biological Monitoring Working Party-Average Score Per Taxon (BMWP-ASPT) yang dikembangkan di Inggris. Sistem tersebut mengelompokkan atau membagi biota bentik menjadi 10 tingkatan berdasarkan kemampuannya dalam merespon cemaran di habitatnya (Wardhana, 2006).

Tabel 2.3. Nilai skoring indeks biotik dengan metode BMSP-ASPT

Kelompok Biota Aquatik Skor

Crustaceae (udang galah), Ephemeroptera (larva lalat sehari penggali), Plecoptera (larva lalat batu)

10

Gastropoda (limpet air tawar), Odonata (kini-kini) 8

Tricoptera (larva pita-pita berumah) 7

Bivalvia (Kijing), Crustacea (udang air tawar), Ephemeroptera (larva lalat sehari perenang), Odonata (larva sibar-sibar)

6

Diptera (larva lalat hitam), Coleoptera (Kalajengking air, kumbang air), Trichoptera (larva pita-pita tak berumah), Hemiptera (kepik perenang punggung, ulir-ulir)

5

Platyhelminthes (cacing pipih), Arachnida (tugau air) 4 Hirudinea (lintah), Gastropoda (siput), Bivalvia (Kerang),

Gamaridae (kutu babi air), Shyirpidae (belatung ekor tikus)

3

Chironomidae (larva nyamuk) 2

Berdasarkan tabel di atas, nilai indeks biotik dapat diperoleh dengan cara merata-ratakan seluruh jumlah nilai skoring dari masing-masing kelompok biota yang diperoleh. Nilai indeks akan berkisar antara 0 – 10 dan sangat bervariasi bergantung pada musim. Semakin tinggi nilai yang diperoleh akan semakin rendah tingkat cemaran yang ada.

Range indeks Biotik

Perairan Bersih > 10

Perairan tercemar sedang : 3 – 9

Perairan tercemar berat : 0 - 2

Kualitas air sungai juga dapat dinilai berdasarkan tabel 2.4 dengan ketentuan sebagai berikut (Trihadiningrum & Tjondronegoro, 1998):

1. Air sungai akan tergolong tidak tercemar, jika dan hanya jika terdapat Tricoptera (Sericosmatidae, Lepidosmatidae, Glossosomatidae) dan planaria, tanpa kehadiran jenis indikator yang terdapat pada kelas 2-6.

2. Air sungai tergolong agak tercemar, tercemar ringan, tercemar, tercemar agak berat dan sangat tercemar, bila terdapat salah satu atau campuran jenis makroinvertebrata indikator yang terdapat dalam kelas masing-masing.

a. Air sungai dikategorikan sebagai agak tercemar apabila terdapat campuran organisme indikator dari kelas 1 & 2 atau dari kelas 1, 2 & 3.

b. Air sungai dikategorikan tercemar ringan apabila terdapat campuran organisme indikator dari kelas 2 & 3, atau kelas 2, 3 & 4

c. Air sungai dikategorikan tercemar apabila terdapat campuran organisme indikator dari kelas 3 & 4, atau kelas 3, 4 & 5.

Tabel 2.4. Makroinvertebrata indikator untuk menilai kualitas air

Tingkat Cemaran Makrozoobentos Indikator

1. Tidak Tercemar Tricoptera (sericosmatidae, lepidosmatidae, Glossosomatidae); Planaria

2. Tercemar ringan Plecoptera (perlidae, Peleodidae);

3. Tercemar sedang Molusca (Pulmonata, Bivalvia); Crustacea (Gammaridae); Odonanta (Libellilidae, Cordulidae) 4. Tercemar Hirudinea (Glossiphonidae, Hirudidae); Hemiptera 5. Tercemar agak berat Oligochaeta (Ubificidiae); Diptera (Chironomus

thumni-plumossus); Shyrpidae

6. Sangat tercemar Tidak terdapat Makrozoobentos. Besar kemungkinan dijumpai lapisan bakteri yang sangat toleran terhadap limbah organik (Sphaerotilus) di permukaan

2.7. Faktor Fisika-Kimia

Menurut Muhammadsuin (2002), faktor fisika air yang sering merupakan faktor pembatas bagi organisme air adalah suhu, cahaya, dan kecepatan arus, sehingga faktor fisika tersebut selalu diukur dalam studi ekologi perairan.

2.7.1.1. Suhu air

Kisaran suhu lingkungan perairan lebih sempit dibandingkan dengan lingkungan daratan, karena itulah maka kisaran toleransi organisme aquatik terhadap suhu juga relatif sempit dibandingkan dengan organisme daratan. Berubahnya suhu suatu badan air besar pengaruhnya terhadap komunitas aquatik. Naiknya suhu perairan dari kisaran biasa, karena pencemaran perairan dapat menyebabkan organisme aquatik terganggu, sehingga dapat mengakibatkan struktur komunitas berubah.

2.7.1.2. Kecerahan

sampai warna putih terlihat kembali, dan dicatat kedalamnnya. Dari kedua kedalaman itu dihitung rata-ratanya, dan angka itulah merupakan tingkat kecerahan badan air yang diukur itu yang dinyatakan sebagai kecerahan keping secchi.

2.7.1.3. Arus air

Kecepatan arus air dari suatu badan air ikut menentukan penyebaran organisme yang hidup dibadan air tersebut. Penyebaran Plankton, baik fitoplankton maupun zooplankton, paling ditentukan oleh aliran air. Selain itu, aliran air juga ikut berpengaruh terhadap kelarutan udara dan garam-garam dalam air, sehingga secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap kehidupan organisme air.

2.7.2. Faktor Kimia Air

2.7.2.1. Derajat Keasaman (pH)

Menurut Effendi (2003) sebagian besar organisme air peka terhadap perubahan pH dan menyukai pH sekitar 7 – 7,5. Apabila nilai pH 6,0 – 6,5 akan menyebabkan keanekaragaman plankton dan hewan makrobenthos akan menurun.

2.7.2.2. Salinitas

Salinitas akan mempengaruhi penyebaran organisme baik secara horisontal maupun secara vertikal (Odum, 1971). Salinitas juga akan mempengaruhi penyebaran plankton, makrozoobentos dan organisme perairan lainnya. Penurunan salinitas dapat menentukan distribusi dari invertebrata perairan, khususnya kelas Polychaeta di muara sungai. Menurut Gross (1972) menyatakan bahwa hewan benthos umumnya dapat mentoleransi salinitas berkisar antara 25 – 40 ‰.

Menurut Budiman dan Dwiono (1986) bahwa gastropoda yang bersifat mobile mempunyai kemampuan untuk bergerak guna menghindari salinitas yang terlalu rendah, namun bivalvia yang bersifat sessile akan mengalami kematian jika pengaruh air tawar berlangsung lama. Selain itu reproduksi dari jenis-jenis gastropoda seperti Littorina scabra sangat dipengaruhi oleh salinitas.

daerah muara sungai. Perubahan salinitas yang sangat besar akan mengakibatkan jumlah makrobenthos sedikit (Nybakken, 1988).

2.7.2.3. Oksigen terlarut (DO)

Oksigen terlarut merupakan variabel kimia yang mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan biota air sekaligus menjadi faktor pembatas bagi kehidupan biota. Daya larut oksigen dapat berkurang disebabkan naiknya suhu air dan meningkatnya salinitas. Konsentrasi oksigen terlarut dipengaruhi oleh proses respirasi biota air dan proses dekomposisi bahan organik oleh mikroba. Pengaruh

ekologi lain yang menyebabkan konsentrasi oksigen terlarut menurun adalah penambahan zat organik (buangan organik) (Connel dan Miller, 1995).

Berkurangnya oksigen terlarut mengakibatkan masalah yang cukup serius pada kehidupan hewan makrobenthos. Demikian pula berkurangnya oksigen terlarut biasanya dikaitkan dengan tingginya bahan organik yang masuk ke dalam perairan. Besarnya kandungan oksigen terlarut sangat dipengaruhi oleh laju fotosintesis, respirasi, temperatur, salinitas, dan dekomposisi (Odum, 1971).

2.7.2.4. Kebutuhan Oksigen Biologis (Biological Oxygen Demand /BOD)

digambarkan sebagai jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik menjadi karbondioksida dan air oleh mikroba aerob.

Menurut Effendi (2003) BOD dapat menggambarkan jumlah bahan organik yang dapat didekomposisi secara biologi dan bahan organik tersebut berasal dari pembusukan tumbuhan dan hewan yang telah mati atau merupakan hasil buangan limbah domestik dan industri.

2.7.2.5. Total Padatan Tersuspensi (Total Suspended Solid /TSS)

Zat padat tersuspensi (Total Suspended Solid) adalah semua zat padat (pasir, lumpur, dan tanah liat) atau partikel-partikel yang tersuspensi dalam air dan dapat berupa komponen hidup (biotik) seperti fitoplankton, zooplankton, bakteri, fungi, ataupun komponen mati (abiotik) seperti detritus dan partikel-partikel anorganik (Tarigan dan Edward, 2003).

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif. Penelitian ini meliputi kegiatan observasi lapangan, penentuan stasiun, pengambilan sampel biota, pengukuran parameter fisika dan kimia air, analisis data dan penyusunan laporan hasil penelitian.

3.2. Penentuan Stasiun Penelitian

Lokasi pengambilan sampel dilakukan secara Purposive Random Sampling yang ditetapkan berdasarkan keterwakilan lokasi penelitian. Secara keseluruhan terdapat 10 titik pengambilan sampel yang masuk ke dalam 5 stasiun penelitian. Pengulangan dalam pengambilan sampel dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan secara acak untuk tiap-tiap titik pengambilan sampel. Pengambilan sampel air maupun sedimen dilakukan dipinggir sungai dan dari atas kapal kecil yang disewa dari nelayan .

Stasiun 1

Stasiun ini terletak di muara sungai Singkil, secara geografis terletak pada N : 02015’14,5” - E : 097046’51,9” (Gambar 3.1).

Gambar 3.1. Stasiun 1 (muara sungai Singkil)

Stasiun 2

Gambar 3.2. Stasiun 2 (desa Kilangan Kecamatan Singkil)

Stasiun 3

Stasiun ini terletak di sungai Bengkolan desa Ujung Kecamatan Singkil. Secara geografis terletak pada N : 02017’04,4” - E : 097046’55,6”. Daerah ini merupakan pemukiman penduduk dan tangkahan kapal/perahu nelayan dan masyarakat.

Gambar 3.3. Stasiun 3 (Bengkolan desa Ujung Kecamatan Singkil)

Gambar 3.4. Stasiun 4 (desa Rantau Gedang Kecamatan Singkil)

Stasiun 5

Gambar 3.5. Stasiun 5 (desa Payabumbung Kecamatan Singkil)

3.3. Waktu Dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April - Juni 2012 di perairan Sungai Singkil. Identifikasi biota dilakukan di Laboratorium Pusat Kajian Sumberdaya Alam dan Energi Lembaga Penelitian USU, uji parameter fisika dan kimia air dilakukan secara langsung di lapangan (insitu) dan di Laboratorium Lingkungan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Aceh Singkil.

3.4. Bahan Dan Alat

Daftar materi yang meliputi alat dan bahan yang digunakan selama penelitian selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.2.

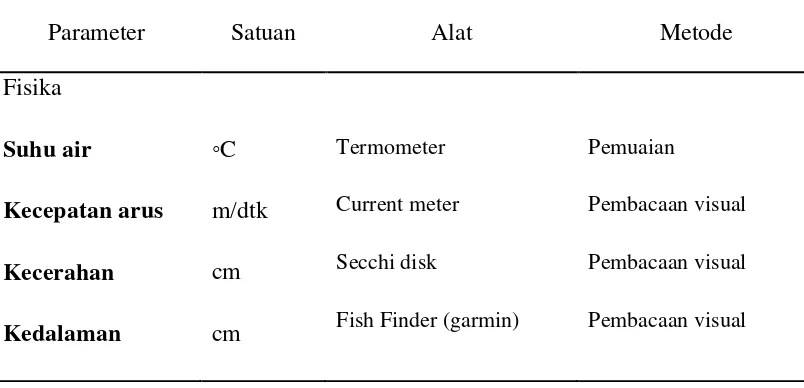

Tabel 3.2. Peralatan yang digunakan dalam penelitian

Parameter Satuan Alat Metode

Kimia

3.5. Metode Pengambilan Dan Pengukuran Sampel

3.5.1. Pengambilan dan Penghitungan Sampel Plankton

Sampel plankton diambil dari lokasi penelitian dengan cara mengambil contoh air sebanyak 100 liter. Contoh air disaring sebanyak 100 ml dengan menggunakan plaktonnet. Sampel air hasil penyaringan dimasukkan dalam botol sampel dan kemudian diberikan lugol dan diberi label.

3.5.2. Pengambilan dan Penghitungan Sampel Makrozoobentos

Materi penelitian berupa makrozoobentos digunakan untuk mengetahui nilai indeks keanekaragaman dan indeks keseragaman di lokasi penelitian. Sampel makrozoobentos tersebut diambil dengan menggunakan Eigman grab ukuran 30 x 30 cm. Pengambilan sampel dilakukan pada lokasi sampling yang telah ditentukan dengan cara random atau acak. Jenis-jenis makrozoobentos yang terambil dalam grab tersebut disaring dengan menggunakan saringan benthos yang mempunyai mata saringan berukuran 1 mm. Kemudian hasil penyaringan tersebut dimasukkan ke dalam botol sampel dan ditambahkan larutan formalin 10%. Selanjutnya dilakukan identifikasi menggunakan mikroskop binokuler dan penghitungan jumlah jenis per sampel dan tabulasi data (Ferianita, 2007). Untuk melakukan identifikasi sampel makrozoobentos tersebut, digunakan beberapa buku identifikasi. Kegiatan identifikasi dilakukan di Laboratorium Pusat Kajian Sumberdaya Alam dan Energi Lembaga Penelitian USU.

3.5.3. Pengukuran Parameter Fisika dan Kimia Perairan

menggunakan pH meter dan untuk mengetahui nilai DO (oksigen terlarut), BOD (biological oxygen demand) dan TSS (total suspended solid) dilakukan dengan analisis tertentu di Laboratorium Lingkungan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Aceh Singkil.

3.6. Analisis Data

3.6.1. Kelimpahan, Indeks Keanekaragaman dan Indeks Keseragaman

Analisis struktur komunitas hewan makrobenthos meliputi analisis keragaman jenis (species richness), indeks keanekaragaman jenis (H’), indeks keseragaman, kelimpahan dan biomassa. Penggunan analisis struktur komunitas makrozoobentos mempunyai kelemahan yaitu harus mengidentifikasi sampai tahap species dan dari segi sampling bila tidak ditemukan biota maka tidak dapat dihitung. Penggunaan makrozoobentos sebagai indikator kualitas perairan dikaji dengan menggunakan indeks keanekaragaman Shannon-Wiener (H’) dan dihitung pula indeks kesamaannya (E). Rumusnya adalah:

a) Indeks Keanekaragaman (H’)

Indeks keanekaragaman (H’) menggambarkan keadaaan populasi organisme secara matematis agar mempermudah dalam menganalisis informasi jumlah individu masing-masing jenis pada suatu komunitas. Untuk itu dilakukan perhitungan dengan menggunakan persamaan dari Shannon-Wiener (Barus, 2004). s

Keterangan :

H’ = indeks keanekaragaman jenis

pi = Perbandingan jumlah individu suatu jenis dengan keseluruhan jenis (Σni/N)

Kriteria :

>2,0

1,6 – 2,0

1,0 – 1,5

< 1,0

: Tidak tercemar

: Tercemar ringan

: Tercemar sedang

b) Indeks keseragaman

Keseragaman adalah komposisi jumlah individu dalam setiap genus yang terdapat dalam komunitas. Keseragaman didapat dengan membandingkan indeks keanekaragaman dengan nilai maksimumnya. Keseragaman dihitung dengan rumus:

Keterangan :

E = Indeks Keseragaman populasi

H’ = Indeks Keanekaragaman

H’ mak = Indeks Keanekaragaman maksimum / ln S

Kriteria menurut Michael (1984):

0<E<0,4 menunjukkan keseragaman rendah

0,4<E<0,6 menunjukkan keseragaman sedang

E>0,6 menunjukkan keseragaman tinggi

c) Kepadatan Makrozoobentos

Kepadatan individu makrozoobentos dihitung dengan menggunakan rumus Shannon-Wener (Odum, 1993).

Dimana :

Y = jumlah organisme makrozoobentos (ind/m²)

a = Jumlah makrozoobentos yang disaring (ind)

b = Luas transek x jumlah ulangan (cm²)

(nilai 10.000 merupakan nilai konversi dari cm2 ke m2)

d) Kelimpahan Plankton

Untuk penghitungan jumlah plankton perliter , digunakan rumus APHA, AWWA, WPOF (1976) yaitu:

Keterangan:

N = Jumlah fitoplankton per liter

T = Luas gelas penutup (mm2

L = Luas Lapang Pandang (mm )

2

P = Jumlah fitoplankton yang tercacah )

p = Jumlah lapang pandang yang diamati

V = Volume sampel fitoplankton yang tersaring

T P V 1 N = --- X --- X --- X --- L p v W

V = volume sampel fitoplankton di bawah gelas penutup

3.6.2. Indeks Biotik

Nilai indeks biotik dapat diperoleh dengan cara merata-ratakan seluruh jumlah nilai skoring dari masing-masing kelompok biota yang diperoleh. Nilai indeks akan berkisar antara 0 – 10 dan sangat bervariasi bergantung pada musim. Semakin tinggi nilai yang diperoleh akan semakin rendah tingkat cemaran yang ada (Trihadiningrum & Tjondonegoro, 1998).

Range indeks Biotik

Perairan Bersih > 10

Perairan tercemar sedang : 3 – 9

Perairan tercemar berat : 0

3.6.3. Analisis Korelasi

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Parameter Fisika Dan Kimia Perairan

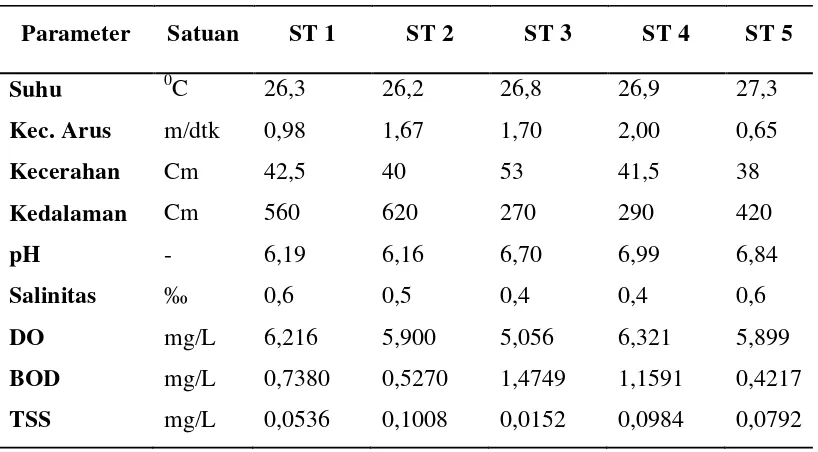

Parameter fisika dan kimia perairan yang diukur dalam penelitian ini antara lain adalah suhu, kecepatan arus, kecerahan, kedalaman, pH, salinitas, DO, BOD dan TSS. Hasil pengukuran parameter fisika dan kimia sungai Singkil disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Hasil pengukuran parameter fisika dan kimia perairan

Parameter Satuan ST 1 ST 2 ST 3 ST 4 ST 5

Suhu 0C 26,3 26,2 26,8 26,9 27,3

Kec. Arus m/dtk 0,98 1,67 1,70 2,00 0,65

Kecerahan Cm 42,5 40 53 41,5 38

Kedalaman Cm 560 620 270 290 420

pH - 6,19 6,16 6,70 6,99 6,84

Salinitas ‰ 0,6 0,5 0,4 0,4 0,6

DO mg/L 6,216 5,900 5,056 6,321 5,899

BOD mg/L 0,7380 0,5270 1,4749 1,1591 0,4217

TSS mg/L 0,0536 0,1008 0,0152 0,0984 0,0792

daerah tropik, temperatur air tidak akan mengalami perubahan yang nyata (Zaenab, 1985). Menurut Sukarno (1981) bahwa suhu dapat membatasi sebaran makrozoobentos secara geografik dan suhu yang baik untuk pertumbuhan hewan benthos berkisar antara 25 – 31 °C. Suhu optimal beberapa jenis Mollusca adalah 20 °C dan apabila melampaui batas tersebut akan mengakibatkan berkurangnya aktivitas kehidupannya (Clark, 1986). Ditambahkan oleh Isnansetyo dan Kurniastuty (1995) bahwa kisaran suhu yang optimum bagi kehidupan plankton adalah 22 – 300

Kisaran kecepatan arus antara 0.65 – 2.00 m/dtk. Nilai tertinggi dan terendah terdapat di stasiun 4 (Rantau gedang) dan stasiun 5 (Payabumbung). Menurut Wood (1987) bahwa kisaran 10 – 100 cm/dtk termasuk kategori sedang dimana menguntungkan bagi organisme dasar terjadi pembaruan antara bahan organik dan anorganik dan tidak terjadi akumulasi.

C. Suhu suatu perairan dapat mempengaruhi kelulushidupan organisme yang berada di dalamnya termasuk plankton. Menurut Barus (2004) hal itu terjadi karena suhu suatu perairan akan mempengaruhi kelarutan oksigen yang sangat diperlukan organisme akuatik untuk metabolismenya. Semakin tinggi suhu suatu perairan, kelarutan oksigennya semakin menurun.

Kedalaman perairan pada stasiun penelitian berkisar antara 270 – 620 cm,

menurut Barus et al (2008) bahwa kedalaman 2,5 m merupakan kedalaman yang ideal

bagi terjadinya proses fotosintesis yang optimal. Kisaran kecerahan yang didapatkan

(Bengkolan) dan terendah pada stasiun 5 (Payabumbung). Kecerahan perairan yang berarti kemampuan cahaya melakukan penetrasi ke dalam perairan. Menurut Brown (1987) cahaya merupakan faktor yang penting karena berdampak langsung terhadap distribusi dan jumlah organisme plankton. Ditambahkan oleh Odum (1993) bahwa kecerahan suatu perairan berkaitan dengan padatan tersuspensi, warna air dan penetrasi cahaya matahari kedalam perairan. Partikel yang terlarut pada perairan dapat menghambat cahaya yang dating, sehingga dapat menurunkan intensitas cahaya yang tersedia bagi organisme fotosintetikseperti alga, fitoplankton dan hidrophyta lainnya.

Parameter lain yang didapat selama penelitian seperti salinitas diketahui berkisar antara 0,4 – 0,6 ‰. Nilai salinitas pada muara sungai masih menunjukkan nilai yang rendah, hal ini dipengaruhi oleh kondisi pasang surut perairan pada saat pengambilan. Menurut Syukri (2009) bahwa pada kondisi debit air yang tinggi air dengan salinitas yang rendah akan terdapat dimulut sungai.

Nilai DO didapatkan adalah 5,056 – 6,321 mg/L, tertinggi di stasiun 4 yaitu 6,321 mg/L dan terendah di stasiun 3 sebesar 5,056 mg/L. Hariyati (2007) menyatakan bahwa oksigen terlarut digunakan oleh organisme untuk respirasi, kelarutan oksigen dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi suhu maka kelarutan oksigen semakin rendah. Nilai Oksigen terlarut diperairan sebaiknya berkisar antara 6 – 8 mg/L (Barus, 2004)

dibandingkan dengan stasiun lainnya. Bahan organik ini berasal dari limbah rumah tangga dimana stasiun 3 merupakan daerah pemukiman. Rendahnya nilai BOD pada stasiun 5 karena bahan organik yang terkandung dalam perairan tersebut lebih sedikit, karena kondisi perairan yang jauh dari aktivitas manusia.

Nilai padatan tersuspensi (TSS) yang didapatkan pada saat penelitian menunjukkan masih berada pada batas normal yaitu berkisar antara 0,0152 – 0,1008 mg/L. Menurut Effendi (2003) nilai TSS kurang dari 25 mg/L tidak berpengaruh terhadap kepentingan perikanan.

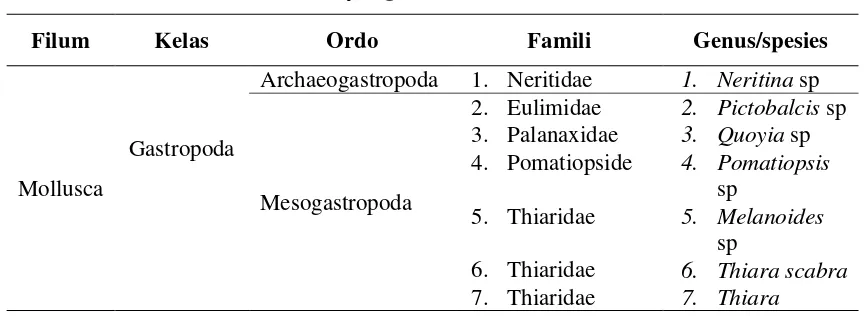

4.2. MAKROZOOBENTOS

Dari hasil pengamatan dan analisis data selama penelitian disepanjang aliran Sungai Singkil, yaitu Stasiun 1 (Muara), Stasiun 2 (Kilangan), Stasiun 3 (Bengkolan), Stasiun 4 (Rantau Gedang) dan Stasiun 5 (Payabumbung), diperoleh makrozoobentos sebanyak 11 genus yang termasuk kedalam 1 filum, 1 kelas, 5 ordo dan 11 famili (Tabel 4.2).

Tabel 4.2. Makrozoobentos yang ditemukan di Lokasi Penelitian

Filum Kelas Ordo Famili Genus/spesies

Mollusca

Gastropoda

Archaeogastropoda 1. Neritidae 1. Neritina sp

Mesogastropoda

2. Eulimidae 2. Pictobalcis sp

3. Palanaxidae 3. Quoyia sp

4. Pomatiopside 4. Pomatiopsis

sp

5. Thiaridae 5. Melanoides

sp

6. Thiaridae 6. Thiara scabra

winteri

Neogastropoda 8. Buccinidae 8. Anentome sp

9. Muricidae 9. Morula sp

Opisthobranchia 10.Pyramidellidae 10.Muniola sp

Unionida 11.Unionidae 11.Alasmidonta

sp

Makrozoobentos yang ditemukan termasuk kedalam filum Mollusca dan merupakan kelas gastropoda yang terdiri dari Neritina sp, Pictobalcis sp, Quoyia sp, Pomatiopsis sp, Melanoides sp, Thiara scabra, Thiara winteri, Anentome sp, Morula sp, Muniola sp dan Alasmidonta sp.

Jumlah spesies yang paling banyak ditemukan pada daerah muara (stasiun 1), dimana terdapat 247 individu dari 3 jenis makrozoobentos (Lampiran 5). Jenis yang paling dominan adalah Melanoides sp, yang ditemukan sebanyak 129 individu dan jenis yang paling sedikit adalah Pomatiopsis sp sebanyak 14 individu. Jumlah spesies yang paling sedikit ditemukan pada daerah payabumbung (stasiun 5) yaitu sebanyak 35 individu dari 2 jenis makrozoobentos. Makrozoobentos pada stasiun ini tidak ditemukan sama sekali pada titik sampling 5.2 dan ditemukan dengan jumlah jenis yang sedikit pada titik sampling 5.1 (lampiran 5). Pada stasiun ini ditemukan jenis yang paling banyak adalah Anantome sp sebanyak 21 individu dan jenis yang paling sedikit Thiara scabra sebanyak 14 individu.

menyebabkan terganggunya kondisi lingkungan yang mendukung kelangsungan hidup makrozoobentos tsb. Hal ini dapat dilihat dengan rendahnya tingkat kecerahan perairan pada stasiun ini yaitu 38 cm. Meningkatnya sedimentasi (pengendapan) partikel organik maupun anorganik sebagai output aktifitas penambangan pasir, hal ini dapat mengakibatkan meningkatnya kekeruhan perairan. Rantai dampak berlanjut pada menurunnya komunitas biota yang sangat bergantung pada tingkat kecerahan dan intensitas cahaya diperairan sungai. Secara langsung, dampak penambangan adalah menurunkan produktifitas hayati biota perairan. Masuknya bahan cemaran ke dalam perairan akan membunuh organisme yang paling sederhana dan sensitif. Bila bahan cemaran terus masuk, akan membunuh moluska sebagai kelompok filter feeder.

Selain itu faktor kecepatan arus juga sangat mempengaruhi keberadaan makrozoobentos pada suatu perairan, dimana pada stasiun 5 diketahui bahwa kecepatan arus lebih rendah dari stasiun lainnya.

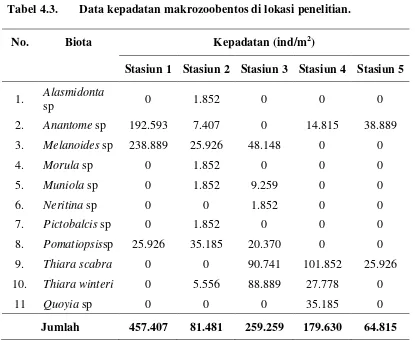

Tabel 4.3. Data kepadatan makrozoobentos di lokasi penelitian.

(1979) dalam Samsurisal (2011) bahwa dalam ekosistem hutan mangrove makrozoobentos berfungsi sebagai pemakan detritus. Daun-daun tua yang berguguran merupakan makanannya, terutama yang telah dihancurkan oleh makroorganisme dan bercampur dengan butiran-butiran tanah membentuk lumpur organik.

Gambar 4.1. Kepadatan makrozoobentos pada stasiun penelitian

penambangan pasir (bahan galian C) di sekitar stasiun penelitian ini, dimana bentos sebagai hewan yang cara hidupnya dengan membenamkan diri pada substrat tanah sehingga dengan adanya kegiatan penambangan pasir tersebut akan berpengaruh terhadap keberadaan makrozoobentos. Kegiatan pertambangan untuk galian C dapat mengakibatkan kerusakan pada sungai berupa erosi pada bantaran sungai dan kekeruhan yang dapat menghalangi penetrasi sinar matahari sehingga dapat mempengaruhi organisme yang hidup di sungai tersebut. Pada kondisi demikian, akan terjadi kompetisi antar hewan makrobenthos baik dalam rangka persaingan ruang maupun makanan. Bagi biota yang yang tidak mampu bersaing akan tersingkir sehingga akan menghilang atau berkurang kepadatannya. Hilang atau berkurangnya kepadatan biota tersebut dapat karena mati atau bermigrasi untuk biota yang dapat bergerak aktif. Padahal salah satu sifat hidup makrozoobentos adalah mempunyai pergerakan yang lamban. Apabila kondisi perairan kurang mendukung atau adanya perubahan parameter lingkungan, maka makrozoobentos yang dapat bertahan hidup adalah hewan yang mempunyai daya adaptasi yang tinggi.

4.3. PLANKTON

(2 jenis), Oomycetes (3 Jenis), Dynophyta (2 jenis), sedangkan dari kelompok zooplankton terdiri dari kelas Copepoda (1 jenis) dan Maxiliopoda (1 jenis).

Gonatozygon sp dari famili Mesotaniaceae merupakan jenis terbesar penyusun komunitas fitoplankton yang ada di perairan sungai Singkil,yang ditemukan pada setiap stasiun penelitian sebanyak 125 individu, sedangkan plankton yang ditemukan dengan jumlah individu paling kecil adalah Tribonema sp dari famili

Triboriemataceae yang hanya ditemukan pada stasiun 2 sebanyak 1 individu.

Komposisi plankton yang ditemukan pada lokasi penelitian adalah stasiun 1 (153 individu), stasiun 2 (84 individu), stasiun 3 (110 individu), stasiun 4 (87 individu) dan stasiun 5 (130 individu). Komposisi plankton dapat dilihat pada Lampiran 6. Plankton yang ditemukan selama penelitian di sungai Singkil dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Plankton yang ditemukan di lokasi penelitian

Plankton Kelas Famili Genus/spesies

Fitoplankton I. Ascomycetes A. Leginidaceae 1. Anguillospora sp

II. Bacillariophyceae B. Achanantaceae 2. Gyrosigma sp

3. Rhoicosphenia sp

C. Chaetoceraceae 4. Rhizosolenia sp

D. Coscinodisceae 5. Melosira sp

E. Corethronaceae 6. Thalassiosira sp

F. Coscinodiscaceae 7. Coscinodiscus sp

G. Cymbelaceae 8. Cymbella sp

H. Ephitemiaceae 9. Denticula sp

I. Fragilariaceae 10. Aserionella sp

11. Centronela sp 12. Peroma sp 13. Tabellaria sp 14. Thalassiothrix sp

K. Naviculaceae 16. Navicula sp 17. Neidium sp 18. Pleurosigma sp

L. Nitzschiaceae 19. Ditylum sp

20. Nitzshia sp

M. Pinnulariaceae 21. Pinnularia sp

N. Rhizosoleniaceae 22. Rhizosollenia sp

23. Rhopalodi sp

O. Surrirelaceae 24. Surirella sp

P. Thalassiosinaceae 25. Skeletonema sp

II. Chlorophyceae Q. Cladophoraceae 26. Rhizocolonium sp

R. Claeophoraceae 27. Trichocera sp

S. Desmidiaceae 28. Closterium sp

T. Mesotaniaceae 29. Geminella sp

30. Gonatozygon sp

U. Microsporaceae 31. Microspora sp

V. Oocystaceae 32. Closteriopsis sp

33. Cloesteridium sp

W. Rhizochrysidaceae 34. Gitricha sp

X. Tetrasporaceae 35. Tetraspora sp

Y. Ulotrichaceae 36. Hormidium sp

37. Ulotrix sp 38. Uronema sp

IV. Chyanophyceae Z. Ceratiaceae 39. Cerataulina sp

AA. Rhizosolemaceae 40. Rhizosolema sp

V. Oomycetes BB. Oscilatoriaceae 41. Beggiiatoa sp

CC. Phythiaceae 42. Phytopthora sp

DD. Triboriemataceae 43. Tribonema sp

VI. Dynophyta EE. Ceraticaceae 44. Ceratium sp

FF. Dinophyceae 45. Dynophysis sp

Zooplankton VII. Copepoda GG. Diaptomidae 46. Diaptomus sp

VIII. Maxiliopoda HH. Cycloppoidae 47. Diacyclops sp

Nilai kelimpahan plankton berkisar antara 3122.45 ind/l - 1714.29 ind/l, nilai tertinggi di temukan pada stasiun 1 dan nilai kelimpahan terendah adalah stasiun 2. Data kelimpahan plankton pada masing-masing stasiun penelitian selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.5.

36 Hormidium sp 0 61.224 0 0 0

Jumlah 3122.45 1714.29 2244.90 1775.51 2693.88

Kondisi stasiun 1 yang berada di muara sungai dan mendapat pengaruh dari aliran sungai dan laut dimana terdapat vegetasi mangrove memberikan kontribusi bagi peningkatan konsentrasi bahan nutrisi dalam air yang menyebabkan pertumbuhan plankton yang optimal.

terjadinya pencemaran perairan sungai, yang akan memberikan tekanan yang berat terhadap kehidupan organisme plankton yang terdapat di dalamnya. Menurut Yusuf (2011) bahwa limbah kegiatan domestik dapat meningkatkan kandungan bahan organik, lemak-minyak di dalam perairan serta bahan non organik yang sulit terdegradasi seperti sampah plastik.

4.4. INDEKS KEANEKARAGAMAN DAN KESERAGAMAN

MAKROZOOBENTOS DAN PLANKTON

4.4.1. Indeks Keanekaragaman dan Keseragaman Makrozoobentos

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa nilai indeks keanekaragaman (H’) makrozoobentos kelima lokasi pengamatan yaitu kurang dari 2 (Tabel 4.5.). Indeks keanekaragaman tertinggi pada stasiun 2 yaitu sebesar 1.472 dan terendah pada stasiun 5 sebesar 0.673. Hal ini menunjukkan bahwa di semua stasiun pengamatan indeks keanekaragaman termasuk dalam kategori rendah menurut LIPI (1997).

rantai makanan yang keberadaannya bergantung pada populasi organisme yang tingkatnya lebih rendah.

Lain halnya dengan indeks keanekaragaman yang rendah pada stasiun 5, dimana faktor fisika dan kimia perairan mempengaruhi keberadaan makrozoobentos seperti kecepatan arus dan kecerahan, dimana dengan adanya kegiatan penambangan pasir yang mempengaruhi tingkat kecerahan suatu perairan secara tidak langsung mengganggu keberadaan makrozoobentos di perairan tersebut sehingga menyebabkan terganggunya kelangsungan hidup hewan

makrobenthos di lokasi tersebut. Nilai indeks keanekaragaman menurut Warwick

(1993) menggambarkan kondisi yang berkaitan dengan fungsi masing-masing species atau genus terhadap kelestarian dan daya dukung ekosistem.

Nilai indeks keseragaman pada semua stasiun pengamatan maupun di setiap lokasi berkisar antara 0,708 – 0, 971, Berdasarkan kriteria menurut Michael (1984), nilai indeks keseragaman makrozoobentos di lokasi penelitian menunjukkan keseragaman tinggi (E>0,6). Menurut Brower et al., (1990) termasuk dalam kategori keseragaman populasi tinggi. Kategori tersebut secara umum

menunjukkan bahwa komposisi di semua stasiun dan lokasi penelitian tidak

memperlihatkan adanya dominasi species (< 1). Umumnya bila indeks dominansi

rendah, selalu diikuti oleh indeks keseragaman yang tinggi. Nilai indeks

Nilai indeks keanekaragaman (H’) pada stasiun 1 dan 5 berada dibawah 1 (satu), hal ini menunjukkan bahwa perairan tersebut sudah tercemar berat. Sedangkan pada stasiun 2, 3 dan 4 mengindikasikan perairan tersebut tercemar sedang. Menurut Barus (2004), klasifikasi pencemaran dengan menggunakan indeks diversitas hendaknya diinterpretasikan dengan sangat kritis dan hati-hati, mengingat tidak selamanya suatu perairan yang tidak tercemar mempunyai keanekaragaman species yang tinggi dan sebaliknya tidak selamanya perairan yang keanekaragaman speciesnya rendah telah mengalami pencemaran yang berat.

Tabel 4.6. Indeks keanekaragaman dan indeks keseragaman

Gambar 4.2. Grafik indeks keanekaragaman (h’) dan indeks keseragaman (e) makrozoobentos pada lokasi penelitian

Kisaran indeks keanekaragaman plankton pada penelitian ini digunakan dalam penentuan kriteria kualitas perairan dalam ruang lingkup perairan yang terkait. Hasil analisis indeks keanekaragaman (H’) plankton di perairan sungai Singkil berkisar antara 2.368 – 3.288 ind/l (Tabel 4.5 dan Gambar 4.2). Indeks keanekaragaman (H’) terendah ditemukan pada stasiun 1 dan indeks keanekaragaman tertinggi ada pada stasiun 5. Hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan stasiun penelitian memiliki tingkat keanekaragaman yang tinggi. Tingginya tingkat keanekaragaman plankton pada lokasi penelitian menunjukkan bahwa faktor fisika – kimia perairan mendukung pertumbuhan plankton. Menurut Odum (1993), bahwa indeks keanekaragaman yang tinggi menunjukkan lokasi tersebut sangat cocok dengan pertumbuhan plankton dan indeks keanekaragaman yang rendah menunjukkan lokasi tersebut kurang cocok bagi pertumbuhan plankton.

Menurut Barus (2004), kriteria dari indeks keanekaragaman Shanon-Wiener adalah bila H’> 2 menunjukkan perairan tidak tercemar, H’ : 1,6 – 2 menunjukkan perairan tercemar ringan, H’ : 1 – 1,5 menunjukkan perairan tercemar sedang dan H’< 1 menunjukkan perairan tercemar berat. Mengacu pada indeks Shannon-Wiener tersebut, secara umum perairan sungai Singkil pada saat penelitian dalam kondisi perairan tidak tercemar.

Tabel 4.7. Indeks keanekaragaman dan indeks keseragaman plankton

1 2 3 4 5

Indeks

Keanekaragaman

(H’)

2.368 2.682 3.235 2.959 3.288

Indeks

Keseragaman

(E)

0.690 0.928 0.942 0.944 0.958

Gambar 4.3. Grafik indeks keanekaragaman (h’) dan indeks keseragaman (e) plankton pada lokasi penelitian

Tingginya nilai indeks keseragaman pada stasiun 5 disebabkan karena adanya ketersediaan nutrisi yang cukup untuk penyebaran plankton dan sebaliknya. Dari Tabel 4.6. dapat dilihat bahwa masing-masing indeks keseragaman (E) cenderung mendekati 1 (satu), dengan kriteria menurut Michael (1984), 0<E<0,4 menunjukkan keseragaman rendah, 0,4<E<0,6 menunjukkan keseragaman sedang dan E>0,6 menunjukkan keseragaman tinggi berarti keseragaman plankton relatif tinggi artinya penyebaran individu tiap jenis atau genera semakin merata dan tidak ada spesies yang mendominasi. Menurut sastra wijaya (1991) bahwa kondisi yang seimbang adalah jika indeks keseragaman dan indeks keanekaragaman tinggi. Ketersediaan nutrisi dan pemanfaatan nutrisi yang berbeda menyebabkan nilai indeks keanekaragaman dan keseragaman menjadi bervariasi.

4.5. INDEKS BIOTIK

Di ekosistem perairan terdapat berbagai jenis biota akuatik yang selalu hidup berkelompok membentuk komunitas yang saling berhubungan secara kompleks dan memiliki respon yang berbeda terhadap lingkungan. Akibatnya gangguan terhadap salah satu komponen ekosistem perairan akan dapat mempengaruhi komponen ekosistem lainnya. Komunitas makrozoobentos yang merupakan biota akuatik adalah salah satu komponen ekosistem perairan yang secara keseluruhan dapat terpengaruh oleh perubahan lingkungan melalui jaring-jaring makanan. Wardhana (2006) menyatakan bahwa baik buruknya kualitas suatu perairan sangat dipengaruhi oleh berbagai kegiatan disekitarnya. Seringkali kegiatan yang ada dapat menurunkan kualitas lingkungan perairan yang pada akhirnya akan mengganggu kehidupan biota aquatik. Selain itu pemanfaatan sumberdaya alam perairan sering kali juga turut mempengaruhi eksistensi komponen ekosistem perairan baik secara struktural ataupun fungsional.

Tabel 4.8. Nilai indeks biotik pada lokasi penelitian

No. Organisme Skor

1 Alasmidonta 8

2 Anantome 8

3 Melanoides 8

4 Morula 8

5 Muniola 8

6 Neritina 8

8 Pomatiopsis 8

9 Thiara scabra 8

10 Thiara winteri 8

11 Quoyia 8

Jumlah 88

Rata-rata 8

4.6. KORELASI KEANEKARAGAMAN HEWAN MAKROZOOBENTOS DAN PLANKTON DENGAN SIFAT

FISIKA DAN KIMIA PERAIRAN SUNGAI SINGKIL

Tabel 4.9. Nilai korelasi keanekaragaman makrozoobentos dan plankton dengan sifat fisika dan kimia perairan.

Suhu