Lampiran 2

Formulir Informed Consent

PENGUKURAN INDEKS GLIKEMIK BUBUR CAMPURAN JAGUNG MANIS (Zea mays saccharata) DENGAN KACANG HIJAU (Vignaradiata)

Setelah memperoleh penjelasan tentang tujuan, manfaat, prosedur, dan kemungkinan risiko, serta jawaban atas pertanyaan saya yang diberikan oleh tim peneliti pada penelitian PENGUKURAN INDEKS GLIKEMIK BUBUR CAMPURAN JAGUNG MANIS (Zea mays saccharata) DENGAN KACANG

HIJAU (Vignaradiata), maka saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alamat :

dengan ini menyatakan dengan penuh kesadaran bersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian tersebut di atas dan bersedia untuk menjalani pemeriksaan darah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam penelitian PENGUKURAN INDEKS GLIKEMIK BUBUR CAMPURAN JAGUNG MANIS (Zea mays saccharata)

DENGAN KACANG HIJAU (Vignaradiata), dengan catatan semua data

mengenai diri saya dirahasiakan. Selanjutnya, bila suatu ketika, dalam masa penelitian, saya merasa dirugikan karena penelitian ini, saya berhak mengundurkan diri dari keterlibatan saya serta membatalkan persetujuan ini, tanpa sanksi apa pun dan dari pihak manapun.

Medan, Mei 2016 Mengetahui,

Yang membuat pernyataan Peneliti

(……….) (……….)

Saksi,

Lampiran 4

Alat Pengukur Gula Darah (Glukometer)

DAFTAR PUSTAKA

Almatsier, S. 2009. Prinsip Dasar Ilmu Gizi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Amalia, S.N., Rimbawan & Mira D. 2011. Nilai Indeks Glikemik Beberapa Jenis Pengolahan Jagung Manis (Zea mays saccharata Sturt). Institut Pertanian Bogor. Fakultas Ekologi Manusia. Departemen Gizi Masyarakat. Jurnal Gizi dan Pangan, 6(1): 36–41. Diversification. International Journal on Advanced Science Engineering Information Technology, 5(3): 170–173.

Aritonang, E., Naria E., Rohana A. 2015. Public Preferences of Manggadong Rice as a Local Wisdom to Support Food Security in Sumatera Utara Province. Pakistan Journal of Nutrition, 14(5): 287–292.

Astawan, M. 2009. Sehat dengan Hidangan Kacang dan Biji-bijian. Jakarta: Penebar Swadaya.

Brouns, F., Bjorck I., Frayn K.N., Gibbs A.L., Lang V., Slama G., Wolever T.M.S. 2005. Glycaemic Index Methodology. Nutrition Research Review, 18: 145–171.

Departemen Kesehatan (Depkes). 2009. Prevalensi Diabetes Mellitus di Indonesia. http://www.depkes.go.id. Diakses tanggal 25 Maret 2016.

Food Agricultural Organization (FAO). 1998. Carbohydrates in Human Nutrition. Rome: FAO

Foster-Powell, K., Holt Susanna HA., Brand-Miller Janette C. 2002. International Table of Glycemic Index and Glycemic Load Values. American Journal of Clinical Nutrition, 76: 5–56.

Herianto, Y. 2014. Uji Efektivitas Pupuk Organonitrofos dan Kombinasinya dengan Pupuk Kimia terhadap Pertumbuhan, Produksi dan Serapan Hara Tanaman Jagung Manis (Zea mays saccharata Sturt). Universitas Lampung. Fakultas Pertanian. Skripsi.

Izzati, F. 2015. Analisis Indeks Glikemik (IG) pada Nasi Campuran antara Beras (Oriza sp) dan Ubi Jalar (Ipomoea batatas L). Universitas Sumatera Utara. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Skripsi.

Karimah, I. 2011. Nilai Indeks Glikemik Bubur Instan Pati Singkong dan Bubur Instan Pati Resisten Singkong. Departemen Gizi Masyarakat. Fakultas Ekologi Manusia. Institut Pertanian Bogor. Skripsi.

KEMENKES RI. 2013. Riset Kesehatan Dasar Tahun 2013. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

KEMENTAN RI. 2015. Statistik Konsumsi Pangan Tahun 2015. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Maulana, B. 2012. Pengaruh berbagai Pengolahan terhadap Indeks Glikemik Ubi Jalar (Ipomea batatas) Cilembu. Institut Pertanian Bogor. Fakultas Ekologi Manusia. Departemen Gizi Masyarakat. Skripsi.

Mutumanikam, R. 2013. Kontribusi Asupan Makanan Selingan terhadap Persentase Angka Kecukupan Gizi pada Anak Usia Prasekolah di Kelurahan Semanggi dan Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Fakultas Ilmu Kesehatan. Program Studi DIII Gizi. Artikel Ilmiah.

Ningrum, D.R., Nisa, F.Z. & Pangastuti R. 2013. Indeks Glikemik dan Beban Glikemik Sponge Cake Sukun sebagai Jajanan Berbasis Karbohidrat pada Subyek Bukan Penyandang Diabetes Melitus. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Seminar Nasional Food Habit and Degenerative Disease. Publikasi Ilmiah.

Palungkun, R dan Budiarti A. 1992. Sweet Corn Baby Corn. Jakarta: Penebar Swadaya.

Pandiangan, H. 2008. Studi Karakter beberapa Varietas Tanaman Kacang Hijau (Phaseolus radiates L) Turunan Kelima. Departemen Budidaya Pertanian. Fakultas Pertanian. Universitas Sumatera Utara. Skripsi.

Pertiwi, I., Sandjaja, Wiyono, S. 2014. Hubungan Sarapan, Kecukupan Energi dan Protein terhadap Status Gizi Remaja Usia 16-18 Tahun di Provinsi Lampung (Analisa Data Sekunder Riskesdas 2010). Nutrire Diaita, 6(1): 24–

Prasetyo, R. 2008. Evaluasi Mutu Gizi dan Indeks Glikemik Produk Olahan Hotong (Setaria italica). Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan. Fakultas teknologi Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Skripsi.

Purwono dan Purnamawati H. 2007. Budidaya 8 Jenis Tanaman Pangan Unggul. Jakarta: Penebar Swadaya.

Purwono dan Hartono R. 2005. Kacang Hijau. Jakarta: Penebar Swadaya.

Pusat Diabetes dan Lipid RSCM/FKUI dan Instalasi Gizi RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. 2003. Indeks Glikemik Berbagai Makanan Indonesia. Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Rimbawan dan Siagian A. 2004. Indeks Glikemik Pangan. Jakarta: Penebar Swadaya.

Rimbawan dan Nurbayani R. 2013. Nilai Indeks Glikemik Produk Olahan Gembili (Dioscoreaesculenta). Institut Pertanian Bogor. Fakultas Ekologi Manusia. Departemen Gizi Masyarakat. Jurnal Gizi dan Pangan, 8(2): 145– 150.

Rukmana, R. 1997. Kacang Hijau Budidaya dan Pasca Panen. Jakarta: Penerbit Kanisius.

Siagian, A. 2010. Epidemiologi Gizi. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Siagian, A., Rimbawan., Syarief H., Dalimunthe D. 2010. Pengaruh Indeks Glikemik, Komposisi, dan Cara Pemberian Pangan terhadap Nafsu Makan pada Subyek Obes dan Normal. Universitas Sumatera Utara. Info Kesehatan Masyarakat. Elektronik Jurnal, 10(2): 101–112.

Soegiharto, S. 2011. Jagung: Bahan Pangan Alternatif. Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal. Kementerian Pendidikan Nasional.

Sulistijani, D.A. 1999. Sehat dengan Menu Berserat. Jakarta: PT. Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara.

Sumarji. 2013. Laporan Kegiatan Penyuluhan Teknik Budidaya Tanaman Kacang Hijau (Vigna radiate (L) Wilczek). Program Studi Agroekoteknologi. Fakultas Pertanian. Universitas Islam Kediri.

Sundari, D.F. 2014. Pengukuran Nilai Indeks Glikemik Cookies Tepung Talas Belitung (xanthosomasagittifolum). Universitas Sumatera Utara. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Skripsi.

The University of Sydney. 2015. Glycemic Index. http://www.glycemic-index.com. Diakses tanggal 25 Maret 2016.

Wahya., Suzana., Waridah, E. 2013. Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar, Mahasiswa, dan Umum. Bandung: Ruang Kata.

Widowati, S. 2008. Karakteristik Beras Instan Fungsional dan Peranannya dalam Menghambat Kerusakan Pankreas. Jurnal Pascapanen, 17(52): 51–60.

Widowati, S., Santosa B.A.S., Astawan M.,Akhyar. 2009. Penurunan Indeks Glikemik berbagai Varietas Beras melalui Proses Pratanak. Jurnal Pascapanen, 6(1): 1–9.

Wild, S., Roglic G., Green A., Sicree R., King H. 2004. Global Prevalence of Diabetes. Diabetes Care, 27(5): 1047–1053.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen. Metode penelitian eksperimen adalah penelitian dimana peneliti dengan sengaja mengubah satu atau lebih faktor pada situasi yang terkontrol, dengan tujuan untuk mempelajari pengaruh dari pengubahan faktor tersebut (Siagian, 2010).

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah perekrutan subyek penelitian, lalu dipertanyakan kesediannya untuk berperan serta dalam penelitian ini dan dibuktikan dengan pengisian formulir informed consent. Selanjutnya dilakukan pembuatan pangan uji berupa bubur campuran jagung manis (Zea

mays saccharata) dan kacang hijau (Vigna radiata). Setelah itu, dilakukan analisis

kandungan zat gizi pada pangan uji berupa analisis kadar air, kadar abu, kadar lemak,

kadar protein, kadar karbohidrat dan kadar serat kasar. Kemudian dilakukan pengukuran

nilai indeks glikemik dengan cara mengambil sampel darah subyek untuk dilihat

kenaikan kadar glukosa darahnya setelah diberikan pangan acuan (roti putih) dan

pangan uji berupa bubur campuran jagung manis (Zea mays saccharata) dan kacang

hijau (Vigna radiata). Data yang diperoleh dari kenaikan kadar gula darah subyek selanjutnya dihitung dengan menggunakan rumus, setelah itu didapatkan nilai indeks glikemik bubur campuran jagung manis (Zea mays saccharata) dan kacang hijau (Vigna radiata). Penelitian ini dimulai setelah memperoleh izin dari Komisi Etik Penelitian

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi pembuatan bubur jagung kacang hijau, pemberian pangan uji dan pangan acuan serta pengambilan darah subyek untuk dilihat kadar glukosa darahnya dilakukan di Laboratorium Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara dan daerah sekitarnya. Pengujian zat gizi dilakukan di Balai Riset dan Standardisasi Industri Medan.

3.2.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai Juni 2016. Penelitian ini dilakukan dengan 2 perlakuan. Perlakuan pertama yaitu pemberian pangan acuan (roti putih) kepada subyek penelitian lalu diambil sampel darahnya. Satu minggu selanjutnya, dilakukan perlakuan kedua, yaitu pemberian pangan uji (bubur jagung kacang hijau) kepada subyek penelitian dan diambil sampel darahnya.

3.3 Subyek dan Obyek Penelitian

3.3.1 Subyek penelitian

glukosa dalam darah, khususnya saat tubuh dalam keadaan puasa (Brouns, et al., 2005), serta bersedia menjadi subyek penelitian.

Subyek dalam penelitian ini mendapatkan penjelasan yang rinci mengenai penelitian, yaitu informasi bahwa subyek diharuskan puasa ± 10 jam (kecuali air), sampel darah finger-prick capillary blood diambil pada menit ke 0 (saat subyek masih puasa dan sebelum diberikan pangan uji/acuan), kemudian subyek mengonsumsi pangan uji/acuan dan sampel darah subyek diambil kembali pada menit ke-15, 30, 45, 60, 90, 120 setelah pemberian pangan uji/acuan. Pengambilan darah dilakukan melalui pembuluh darah kapiler yang terdapat di jari tangan sesuai dengan rekomendasi dari penelitian Brouns, et al. (2005) dengan alasan bahwa sensitivitas pengukuran dengan menggunakan darah kapiler lebih besar dan konsisten daripada menggunakan darah vena.

Selama penelitian, subyek mendapatkan pergantian biaya transportasi serta berhak untuk mengundurkan diri dari penelitian. Selain itu, subyek juga diminta untuk menandatangi formulir informed consent sebagai bukti bersedia menjadi subyek penelitian.

3.3.2 Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah bubur campuran jagung manis (Zea mays saccharata) dan kacang hijau (Vigna radiata) dengan perbandingan 1:1.

adalah kacang hijau yang segar, tidak berulat, tidak berjamur, butir-butirnya tidak melekat satu dengan yang lain, dan baunya tidak langu.

3.4 Definisi Operasional

1. Indeks glikemik adalah persentase yang menunjukkan luas area dibawah kurva respons glukosa darah setelah 2 jam terhadap pangan uji bubur campuran jagung manis (Zea mays saccharata) dan kacang hijau (Vigna radiata), dibandingkan dengan luas area dibawah kurva respons glukosa darah setelah 2 jam terhadap pangan acuan (roti putih).

2. Bubur adalah makanan lembek dan berair yang dibuat dari jagung manis dan kacang hijau yang dicampur dengan perbandingan 1:1.

3.5 Alat dan Bahan

3.5.1 Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Peralatan membuat bubur jagung kacang hijau seperti pisau, talenan, baskom/wadah, sendok, blender, panci, kompor, timbangan dapur digital. 2. Peralatan analisis proksimat seperti desikator, alat destilasi, timbangan analit,

tanur listrik, labu erlenmeyer, alat ekstraksi soxhlet, cawan porselin, Labu Kjedahl, dan pipet tetes.

3.5.2 Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1. Roti tawar/roti putih

Roti tawar/roti putih yang digunakan sebagai pangan acuan, mengandung 50 g karbohidrat. Alasan menggunakan roti tawar sebagai pangan acuan didasari atas kelaziman mengonsumsi roti tawar dibandingkan dengan glukosa murni. Selain itu, roti tawar juga lebih mencerminkan mekanisme fisiologis dan metabolik daripada glukosa murni (Miller, et.al., 1997 dalam Siagian, et.al., 2010). Brouns, et.al (2005) juga menyebutkan bahwa dalam beberapa penelitian, glukosa murni memang lebih dianjurkan karena mengandung karbohidrat yang lebih terstandarisasi, namun terkadang subyek akan mengalami mual setelah mengonsumsi glukosa murni yang dilarutkan dalam air pada pagi hari setelah melakukan puasa semalam penuh.

2. Bubur jagung kacang hijau

Bubur campuran jagung manis (Zea mays saccharata) dan kacang hijau (Vigna radiata) merupakan pangan uji dalam penelitian ini. Komposisi bahan yang digunakan untuk pembuatan bubur jagung kacang hijau, yaitu: air, jagung manis dan kacang hijau (perbandingan 1:1)

3.6 Tahap Penelitian

3.6.1 Proses Pembuatan Bubur Jagung Kacang Hijau

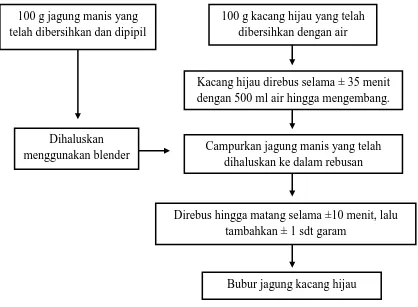

Pada pembuatan bubur jagung kacang hijau, tahap pertama yang dilakukan adalah pencucian jagung manis dan kacang hijau. Selanjutnya, jagung dipipil sehingga diperoleh biji-biji jagung yang terpisah dari tongkolnya kemudian dihaluskan menggunakan blender. Lalu kacang hijau yang sudah bersih terlebih dahulu direbus dengan air hingga mendidih dan tekstur kacang hijau mulai lembek. Kemudian jagung yang sudah dihaluskan dicampur bersama kacang hijau dan diaduk hingga matang, lalu taburkan garam secukupnya (± 1 sdt). Prosedur pembuatan bubur jagung kacang hijau secara lengkap dapat dilihat pada diagram berikut:

Gambar 3.1 Proses Pembuatan Bubur Jagung Kacang Hijau 100 g jagung manis yang

telah dibersihkan dan dipipil

Kacang hijau direbus selama ± 35 menit dengan 500 ml air hingga mengembang.

Bubur jagung kacang hijau

Direbus hingga matang selama ±10 menit, lalu tambahkan ± 1 sdt garam

100 g kacang hijau yang telah dibersihkan dengan air

Dihaluskan

3.6.2 Analisis Kandungan Gizi Bubur Jagung Kacang Hijau

Analisis zat gizi yang dilakukan berupa analisa kadar air, abu, protein dan lemak serta analisa kadar karbohidrat. Analisa proksimat ini dilakukan untuk mengetahui berat bubur jagung kacang hijau yang harus disajikan kepada subyek penelitian setara dengan kandungan 50 g karbohidrat.

a. Uji Protein, Metode Mikro-Kjeldahl (AOAC, 1995)

Sejumlah kecil sampel (1–2 g) ditimbang dan dimasukkan dalam labu kjeldahl. Kemudian ditambahkan 1,9 g K2SO4, 40 mg HgO, dan 2 ml H2SO4.

Sampel dididihkan selama 1–1,5 jam sampai cairan menjadi jernih. Sampel didinginkan dan ditambah sejumlah kecil air secara perlahan-lahan, kemudian didinginkan kembali. Isi tabung dipindahkan ke alat destilasi dan labu dibilas 5–6 kali dengan 1–2 ml air. Air cucian dipindahkan ke labu destilasi dan ditambahkan 8–10 ml larutan NaOH-Na2S2O3.

Dibawah kondensator diletakkan erlenmeyer yang berisi 5 ml larutan H3BO3

dan 2 tetes indikator (campuran 2 bagian merah metal 0,2% dalam alkohol dan 1 bagian metilen blue 0,2% dalam alkohol) diletakkan dibawah kondensor. Ujung tabung kondensor harus terendam dibawah larutan H3BO3. Isi erlenmeyer

diencerkan sampai kira-kira 50 ml, kemudian dititrasi dengan HCl 0.02 N sampai terjadi perubahan warna. Penetapan untuk blanko juga dilakukan dengan cara yang sama. Perhitungan kadar protein dilakukan dengan menggunakan rumus:

Kadar N (%) =

b. Uji Lemak, Metode Soxhlet (AOAC, 1995)

Labu lemak yang akan digunakan dikeringkan dalam oven bersuhu 100– 110oC , didinginkan dalam desikator dan ditimbang. Sampel ditimbang sebanyak 5 g dibungkus dengan kertas saring dan dimasukkan ke dalam alat ekstraksi (soxhlet), yang telah berisi pelarut (dietil eter atau heksana). Refluks dilakukan selama 5 jam (minimum) dan pelarut yang ada di dalam labu lemak didistilasi. Selanjutnya labu lemak yang berisi lemak hasil ekstraksi dipanaskan dalam oven pada suhu 100oC hingga beratnya konstan, didinginkan dalam desikator, dan ditimbang. Perhitungan kadar lemak dilakukan dengan menggunakan rumus:

Kadar Lemak (%bb) =

c. Uji Kadar Air, Metode Oven (AOAC, 1995)

Sejumlah sampel (kurang lebih 5 g) dimasukkan ke dalam cawan yang telah diketahui beratnya. Kemudian cawan dimasukkan ke dalam oven bersuhu 100oC hingga diperoleh berat yang konstan. Perhitungan kadar air dilakukan dengan menggunakan rumus:

Kadar Air (%bb) =

d. Uji Kadar Abu, Metode Oven (AOAC, 1995)

dalam tanur listrik pada suhu 400–600oC selama 4–6 jam atau sampai terbentuk abu berwarna putih. Kemudian sampel didinginkan dalam desikator dan selanjutnya ditimbang. Perhitungan kadar abu menggunakan rumus:

Kadar abu (%bb) =

e. Uji Karbohidrat (AOAC, 1995)

Uji karbohidrat dilakukan dengan dua metode yaitu metode by difference dan metode Luff Schroll. Uji karbohidrat dengan metode by difference dihitung dengan membandingkan antara jumlah kandungan air, protein, lemak dan abu dengan 100.

Kadar Karbohidrat (%) =

Metode pengukuran karbohidrat dengan metode Luff Schrooll yaitu timbang sampel sebanyak 3 g dalam erlenmeyer. Kemudian tambahkan HCl 3% sebanyak 200 ml. Hubungkan dengan kondensator selama 3 jam. Netralkan dengan NaOH 4 N. Kemudian tambahkan 1 ml asam asetat, encerkan dalam labu ukur 250 ml, saring. Lalu pipet 10 ml ke dalam erlenmeyer. Tambahkan 25 ml larutan luff dan 15 ml air didihkan selama tepat 10 menit. Setelah itu tambahkan 10 ml larutan KI 30% dan 25 ml larutan H2SO4 4 N. Gunakan larutan kanji sebagai indikator. Untuk larutan

blanko gunakan 25 ml larutan luff dan 10 ml air destilasi. Perhitungan:

1. Untuk mengetahui ml larutan tio menjadi 0,1 N = {(b-a) x Ntio)/0,1}= z ml 2. z ml larutan tio 0,1 N = y mg glukosa

Pada penelitian ini juga dilakukan pengukuran kadar amilosa menggunakan metode Spektrometri dimana prosedur pengerjaannya yaitu 25 g sampel yang sudah diketahui kadar airnya kemudian dikeringkan dengan oven. Ukur kembali kadar airnya dan haluskan sampel, kemudian diayak dengan ayakan 80 mesh. Timbang 0,1 g bahan dan masukkan dalam tabung reaksi. Tambahkan 1 ml larutan etanol 95% dan 9 ml larutan NaOH 1N, kemudian panaskan dalam air mendidih selama 10 menit. Pindahkan 5 ml bahan dalam labu ukur 100 ml. Tambahkan 1 ml CH3COOH

1N dan 2 ml larutan iod. Encerkan sampai tanda tera, diamkan selama 20 menit. Ukur pada 615 nm.

%Amilosa =

f. Uji Serat Kasar (Metode Gravimetri)

Timbang 2 g sampel kemudian masukkan dalam erlenmeyer 500 ml, tambahkan 50 ml H2SO4 1,25% panaskan dan reflux selama 30 menit. Sampel yang

telah dipanaskan disaring panas-panas dengan menggunakan kertas saring Whatman 42 yang telah diketahui bobotnya. Setelah disaring, lalu sampel dicuci dengan 50 ml H2SO4 1,25% dan 50 ml alkohol 36%, kemudian endapkan dan dikeringkan dalam

oven pada suhu 105oC dan timbang sampai bobot konstan.

%Serat kasar =

Keterangan:

a = berat kertas saring ditambah sampel yang telah dikeringkan (g) b = berat kertas saring (g)

3.6.3 Pengukuran Indeks Glikemik Bubur Jagung Kacang Hijau

Pengukuran nilai indeks glikemik dilakukan dengan membandingkan luas area dibawah kurva respon glukosa darah terhadap pangan uji dibandingkan dengan luas area dibawah kurva respon glukosa darah terhadap pangan acuan. Pengukuran glukosa darah dilakukan dengan menggunakan alat glukometer Easy Touch® GCU. Sampel darah diperoleh pada permukaan kulit setelah sedikit perlukaan kecil dengan menggunakan lancet (alat penusuk) khusus, kemudian darah pada pembuluh kapiler subyek disentuhkan pada celah sensor diujung strip uji yang telah terpasang pada detektor digital (glukometer) sehingga kadar glukosa darah sampel terbaca.

Metode pemeriksaan glukosa oleh glukometer yaitu chronoampherometric (electrochemical method) dimana apabila darah dimasukkan pada celah sensor diujung strip uji yang telah terpasang pada detektor digital, kadar glukosa darah dapat terbaca. Hal ini terjadi karena celah sensor pada strip uji glukosa berisi reagent berupa enzim glukose oksidase dan kalium ferrisianida. Prinsip keja sensor strip uji pada glukometer yaitu glukosa yang terdapat dalam darah akan diubah menjadi glukonolakton oleh enzim glukose oksidase. Enzim tersebut akan direoksidasi oleh

ion ferrisianida menghasilkan ion ferrosianida. Ferrosianida yang dihasilkan akan terdeteksi secara elektrokimia. Muatan listrik yang terbentuk sebanding dengan konsentrasi glukosa dalam sampel (Barkit, et al., 2003 dalam Hasan, 2011 dalam Sundari, 2014).

a. Subyek yang terdiri dari 8 orang diharuskan berpuasa selama ± 10 jam (kecuali air putih) pada malam sebelum penelitian mulai pukul 22.00 WIB sampai pukul 08.00 WIB. Pagi harinya sebelum jam 08.00 WIB subyek penelitian harus berada di tempat penelitian.

b. Subyek yang masih dalam keadaan berpuasa kemudian diambil sampel darahnya sebanyak 50 μL –finger-prick capillary blood samples method– untuk mengukur kadar glukosa darah saat puasa.

c. Subyek diberi pangan acuan yaitu roti tawar yang mengandung 50 g karbohidrat.

d. Sampel darah subyek diambil setiap 15 menit pada 1 jam pertama dan 30 menit pada jam ke-2 (menit ke 15, 30, 45, 60, 90, dan ke 120) dan diukur kadar glukosa darahnya menggunakan glukometer. Selama penelitian, subyek diminta untuk tidak melakukan aktifitas berat, seperti olahraga lari, mengangkat beban dan sebagainya karena hal tersebut akan mempercepat penurunan kadar gula darah. Subyek diminta untuk hanya melakukan aktifitas ringan saja, seperti menonton, membaca dan sebagainya. Subyek diusahakan berada dalam kondisi yang nyaman dan tidak meninggalkan tempat penelitian.

glukometer. Hal ini dilakukan pada hari lain, minimal tiga hari setelah perlakuan pertama untuk mengurangi efek keragaman respon gula darah dari hari ke hari.

f. Data kadar gula darah (pada setiap waktu pengambilan sampel) diplot pada dua sumbu, yaitu waktu dalam menit (x) dan kadar glukosa darah (y).

g. Indeks glikemik ditentukan dengan cara membandingkan luas daerah di bawah kurva antara pangan yang diukur indeks glikemiknya dengan pangan acuan.

3.7 Metode Pengolahan dan Analisis Data

3.7.1 Metode Pengolahan Data

Data hasil analisis zat gizi yang meliputi kadar air, kadar abu, kadar lemak, kadar protein, dan kadar karbohidrat disajikan dalam bentuk tabel. Hasil kadar glukosa darah subyek pada setiap waktu pegambilan (menit ke 0, 15, 30, 45, 60, 90, dan ke 120) dirata-ratakan kemudian ditebarkan dalam sumbu x (waktu) dan sumbu y (kadar glukosa darah) dalam bentuk grafik dengan menggunakan Software Microsoft Excell 2010. Dengan demikian akan diperoleh sebuah kurva yang

menunjukkan respon glukosa darah terhadap pangan yang diberikan. Indeks glikemik ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

IG =

bawahnya (Incremental AUC). Oleh karena itu, luas area di bawah kurva dihitung secara manual dengan menghitung luas bangun. Luas bangun dihitung dengan cara menarik garis horizontal dan membuat garis vertikal berdasarkan waktu pengambilan darah sehingga kurva membentuk luas bangun persegi. Luas daerah di bawah kurva diperoleh dengan cara menjumlahkan masing-masing luas bangun.

3.7.2 Metode Analisis Data

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Karakteristik Bahan Baku

4.1.1 Karakteristik Jagung Manis

Jagung manis yang digunakan adalah jagung manis yang segar dan bijinya tersusun lengkap. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, satu tongkol jagung manis berukuran sedang menghasilkan sekitar 170 g jagung manis pipilan. Jagung manis yang telah dipipil kemudian dihaluskan menggunakan blender. Jagung manis halus yang dihasilkan berwarna kuning cerah dan memiliki aroma jagung yang khas.

Gambar 4.1 Jagung Manis yang Digunakan

4.1.2 Karakteristik Kacang Hijau

Gambar 4.2 Kacang Hijau yang Digunakan

4.2 Karakteristik Bubur Jagung Kacang Hijau yang Dihasilkan

Bubur jagung kacang hijau yang dihasilkan dari campuran jagung manis dan kacang hijau dengan perbandingan 1:1 pada penelitian ini memiliki tekstur yang lembek dan agak kental. Hal ini dikarenakan adanya proses penghalusan pada jagung manis sehingga menambah tekstur cairan pada bubur. Jagung manis pada umumnya memiliki kadar amilopektin yang cukup tinggi sehingga jika jagung manis yang telah dihaluskan lalu dipanaskan akan menghasilkan tekstur yang kental. Sedangkan kacang hijau yang direbus dalam waktu ±35 menit menghasilkan kacang hijau yang mengembang dan lembek hingga terdapat beberapa biji kacang hijau yang terlepas dari kulitnya.

Gambar 4.3 Bubur Jagung Kacang Hijau

4.3 Analisis Kandungan Zat Gizi pada Bubur Jagung Kacang Hijau

Hasil analisis kandungan kadar air, kadar abu, protein, lemak, karbohidrat dan serat kasar bubur jagung kacang hijau dengan perbandingan komposisi 50% jagung manis dan 50% kacang hijau yang dianalisis di Balai Riset dan Standardisasi Industri Medan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1 Kandungan Zat Gizi pada Bubur Jagung Kacang Hijau

No Komposisi Zat Gizi per 100 gram Jumlah

1 Kadar Air 70,0% (b/b)

2 Kadar Abu 1,21% (b/b)

3 Protein 6,70% (b/b)

4 Kadar Lemak 1,35% (b/b)

5 Karbohidrat 15,5% (b/b)

4.4 Pengukuran Indeks Glikemik Bubur Jagung Kacang Hijau

Penelitian ini telah memperoleh izin dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Keperawatan USU pada tanggal 23 Mei 2016 dengan nomor 872/V/SP/2016. Pengukuran indeks glikemik merupakan uji in vivo, karena menggunakan darah manusia sebagai subyek. Menurut Ragnhild et al. (2004) dalam Prasetyo (2008), penggunaan manusia sebagai subyek dikarenakan metabolisme manusia sangat rumit sehingga sulit untuk ditiru secara in vitro.

4.4.1 Karakteristik Subyek Penelitian

Perekrutan subyek penelitian dilakukan dengan cara sosialisasi kepada beberapa orang kemudian dilakukan wawancara mengenai riwayat kesehatan individu maupun keluarganya. Setelah wawancara calon subyek memperoleh penjelasan mengenai penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, tanpa ada paksaan, calon subyek yang bersedia menjadi subyek penelitian menandatangani informed consent.

Tabel 4.2 Karakteristik Subyek Penelitian

Berdasarkan data karakteristik subyek di atas, diketahui bahwa umur rata-rata subyek adalah 22 tahun. Berat badan rata-rata-rata-rata subyek adalah 49 kg dan tinggi badan rata-rata subyek adalah 153,1 cm. Semua subyek memiliki status gizi baik (IMT Normal) dengan rata-rata indeks massa tubuh (IMT) 20,9 kg/m2.

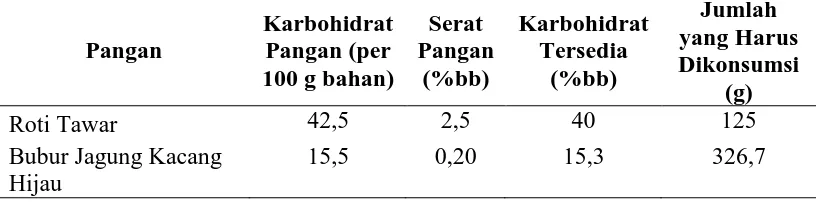

4.4.2 Penentuan Jumlah Porsi Pangan Acuan dan Pangan Uji

Pangan yang dikonsumsi oleh subyek penelitian terdiri dari pangan acuan dan pangan uji. Masing-masing pangan yang diberikan setara dengan 50 g kandungan karbohidrat tersedia (available carbohydrate). Jumlah pangan uji yang harus dikonsumsi oleh subyek disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Jumlah Pangan yang Dikonsumsi oleh Subyek Penelitian

Jumlah karbohidrat tersedia (available carbohydrate) dihitung dengan menggunakan pendekatan kandungan karbohidrat (%bb) dikurangi kandungan serat pangan (%bb) (Syadiah, 2010 dalam Karimah, 2011). Sedangkan jumlah porsi roti tawar dan bubur jagung kacang hijau yang harus dikonsumsi oleh subyek yang setara dengan 50 g karbohidrat pada penelitian ini dihitung sebagai berikut.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, jumlah porsi roti tawar yang mengandung 50 g karbohidrat adalah 125 g dan jumlah porsi bubur jagung kacang hijau yang mengandung 50 g karbohidrat adalah sebanyak 326,7 g.

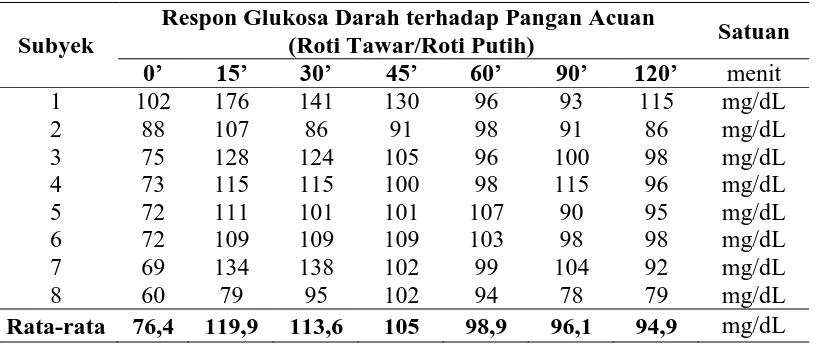

4.4.3 Pengukuran Indeks Glikemik

Pengukuran kadar glukosa darah dilakukan selama dua jam. Sebelum dilakukan pengukuran kadar glukosa darah, subyek diharuskan berpuasa (kecuali air putih) selama minimal 10 jam. Subyek yang telah berpuasa satu malam penuh kemudian diukur kadar glukosa darahnya pada menit ke-0 yaitu sebelum diberi pangan acuan maupun pangan uji. Setelah itu, subyek diukur kadar glukosa darahnya setiap 15 menit pada satu jam pertama dan setiap 30 menit pada satu jam kedua.

Tabel 4.4 Respon Glukosa Darah terhadap Pangan Acuan

Subyek

Respon Glukosa Darah terhadap Pangan Acuan

(Roti Tawar/Roti Putih) Satuan

0’ 15’ 30’ 45’ 60’ 90’ 120’ menit

1 102 176 141 130 96 93 115 mg/dL

2 88 107 86 91 98 91 86 mg/dL

3 75 128 124 105 96 100 98 mg/dL

4 73 115 115 100 98 115 96 mg/dL

5 72 111 101 101 107 90 95 mg/dL

6 72 109 109 109 103 98 98 mg/dL

7 69 134 138 102 99 104 92 mg/dL

8 60 79 95 102 94 78 79 mg/dL

Rata-rata 76,4 119,9 113,6 105 98,9 96,1 94,9 mg/dL

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pemberian roti tawar menaikkan kadar glukosa darah dari 76,4 mg/dL pada t.0’ menjadi 119,9 mg/dL pada t.15’. Hasil pengukuran tersebut berarti kadar glukosa darah subyek mengalami kenaikan sebesar 43,5 mg/dL atau sebesar 56,93%. Nilai ini merupakan puncak kenaikan karena pada menit selanjutnya kadar glukosa darah terus menurun hingga mendekati keadaan normal kembali.

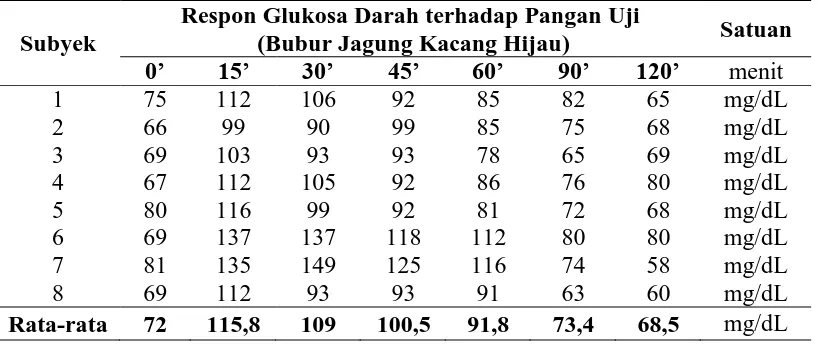

Tabel 4.5 Respon Glukosa Darah terhadap Pangan Uji

Subyek

Respon Glukosa Darah terhadap Pangan Uji

(Bubur Jagung Kacang Hijau) Satuan

0’ 15’ 30’ 45’ 60’ 90’ 120’ menit menaikkan kadar glukosa darah dari 72 mg/dL pada t.0’ menjadi 115,8 mg/dL pada t.15’ berarti mengalami kenaikan sebesar 43,8 mg/dL atau sebesar 60,83%. Nilai ini merupakan puncak kenaikan karena pada menit selanjutnya kadar glukosa darah terus menurun hingga mendekati keadaan normal kembali.

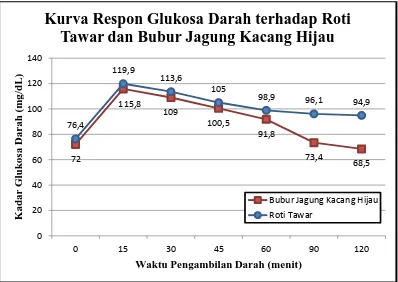

Data dari hasil rata-rata respons glikemik subyek penelitian terhadap pangan acuan (roti tawar) dan pangan uji (bubur jagung kacang hijau) ditebarkan dalam sumbu X (waktu) dan sumbu Y (kadar glukosa darah) dengan menggunakan Software Microsoft Excell 2010. Dengan demikian, akan diperoleh sebuah kurva

Gambar 4.4 Kurva Respon Glukosa Darah terhadap Roti Tawar dan Bubur Jagung Kacang Hijau

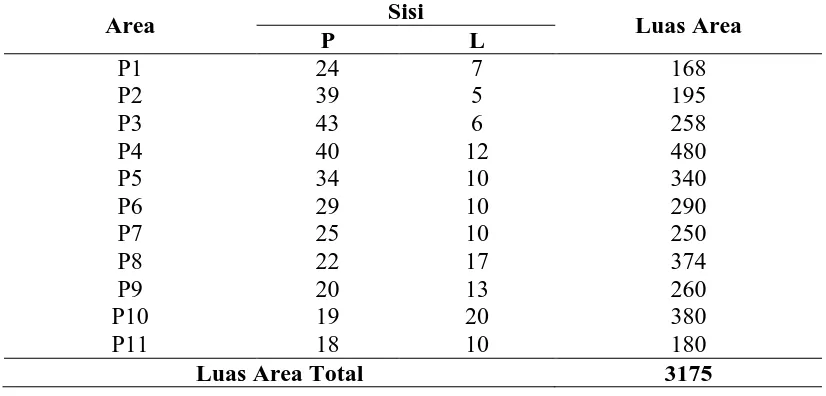

Kurva respon glukosa darah yang dibuat digunakan untuk menghitung luas area di bawah kurva atau Incremental Area Under the Curve (IAUC). Pada penelitian ini, perhitungan luas area di bawah kurva mengacu pada rekomendasi FAO (1998) dalam Brouns, et al. (2005) yang menunjukkan bahwa luas yang dihitung adalah bagian di atas garis horizontal atau dengan kata lain, mengabaikan area di bawah konsentrasi puasa. Luas area di bawah kurva dihitung secara manual dengan cara menarik garis horizontal dan membuat garis vertikal berdasarkan waktu pengambilan darah sehingga kurva membentuk luas bangun persegi panjang. Luas area di bawah kurva diperoleh dengan cara menjumlahkan masing-masing luas bangun.

Pengukuran luas area di bawah kurva pangan uji dan pangan acuan pada penelitian ini menggunakan metode kertas milimeter. Pengukuran dengan metode ini

dilakukan secara manual yaitu dengan menggambarkan kurva respons glukosa darah subyek pada kertas millimeter blok. Selanjutnya, ditarik garis vertikal dan horizontal pada kurva sehingga membentuk bangun persegi panjang. Persegi panjang yang terbentuk memiliki sisi yang diambil dari luar kurva dan memiliki sisi yang dibuang dari dalam kurva. Sisi persegi panjang yang diambil dari luar kurva harus memiliki ukuran yang sama besar dengan sisi persegi panjang yang dibuang dari dalam kurva. Luas persegi panjang yang terbentuk dihitung dengan menggunakan rumus luas bangun persegi panjang, yaitu panjang dikali lebar (P × L).

Gambar 4.5 Kurva Perhitungan Luas Area di Bawah Kurva Roti Tawar

Kurva yang terbentuk di atas menggambarkan kenaikan dan penurunan kadar glukosa darah subyek sejak menit ke ‘0’ (sebelum mengonsumsi pangan) sampai

menit ke ‘120’ (2 jam setelah mengonsumsi pangan). Titik koordinat yang terbentuk

merupakan hasil rata-rata respon gula darah delapan orang subyek selama waktu pengukuran gula darah (menit ke-0, 15, 30, 45, 60, 90 dan 120). Berdasarkan kurva tersebut, dihitung luas area di bawah kurva yang terbentuk. Luas area di bawah kurva digunakan untuk menghitung nilai indeks glikemik pangan uji.

Tabel 4.6 Perhitungan Luas Area Persegi Panjang pada Roti Tawar panjang yang terbentuk pada kurva. Luas persegi panjang dihitung menggunakan rumus luas bangun persegi panjang yaitu panjang dikali lebar (P × L). Selanjutnya, diperoleh luas area total dengan menjumlahkan luas setiap bangun persegi panjang yang terbentuk.

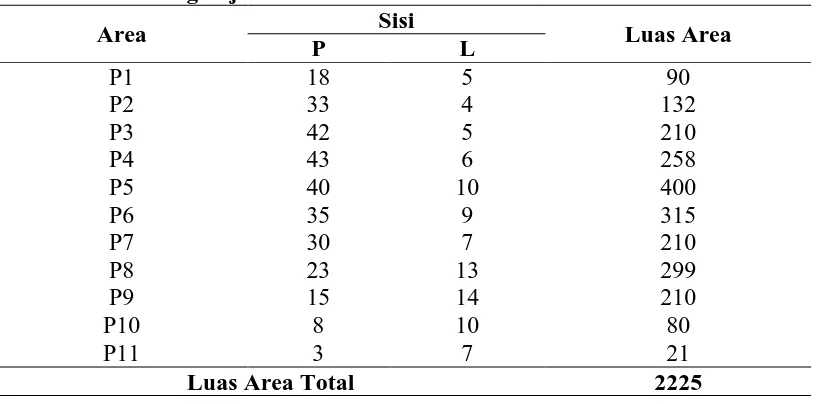

Gambar 4.6 Kurva Perhitungan Luas Area di Bawah Kurva Bubur Jagung Kacang Hijau

Berdasarkan kurva perhitungan luas area di bawah kurva bubur jagung kacang hijau diatas, diperoleh hasil perhitungan untuk 11 bangunan persegi panjang adalah sebagai berikut.

Tabel 4.7 Perhitungan Luas Area Persegi Panjang pada Bubur Jagung Kacang Hijau

Area Sisi Luas Area

P L

P1 18 5 90

P2 33 4 132

P3 42 5 210

P4 43 6 258

P5 40 10 400

P6 35 9 315

P7 30 7 210

P8 23 13 299

P9 15 14 210

P10 8 10 80

P11 3 7 21

Berdasarkan cara di atas, diperoleh hasil perhitungan luas area di bawah kurva roti tawar yaitu sebesar 3175 dan luas area di bawah kurva bubur jagung kacang hijau adalah sebesar 2225.

Indeks glikemik dihitung dengan membandingkan luas area di bawah kurva pangan uji dengan luas area di bawah kurva pangan acuan. Nilai indeks glikemik

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan rumus tersebut, diperoleh nilai indeks glikemik bubur jagung kacang hijau yang disajikan pada tabel berikut.

Bubur jagung kacang hijau 2225 70 Sedang

*

Wolever TMS, et al. (2003)

BAB V PEMBAHASAN

5.1 Kandungan Zat Gizi pada Bubur Campuran Jagung Manis dan Kacang

Hijau

Berdasarkan hasil analisis zat gizi yang dilakukan di Balai Riset dan Standardisasi Industri Medan pada bubur campuran jagung manis dan kacang hijau dengan perbandingan komposisi 1:1, menunjukkan dalam setiap 100 g bubur jagung kacang hijau mengandung 70,0% air, 1,21% abu, 6,70% protein, 1,35% lemak, 15,5% karbohidrat dan 0,20% serat kasar.

Karbohidrat adalah zat gizi yang memiliki fungsi utama sebagai penghasil energi dan merupakan sumber kalori. Jumlah kalori yang dihasilkan dari 1 g karbohidrat adalah 4 kkal. Menurut International Congress of Nutrition (1992) dalam Aritonang, et al. (2015), karbohidrat merupakan salah satu nutrisi makro yang memiliki peran penting dalam pola konsumsi. Sebesar 60–70% kebutuhan energi harian disarankan berasal dari karbohidrat.

Protein merupakan zat gizi sumber pembangun maupun sumber energi bagi tubuh manusia. Protein menghasilkan 4 kkal energi setiap 1 gramnya. Berdasarkan hasil analisis, kadar protein pada bubur jagung kacang hijau adalah 6,70% b/b. Berdasarkan nilai tersebut, protein memberikan sumbangan energi sebesar 26,8 kkal. Secara umum, kadar protein pada bubur relatif rendah karena bahan dasar bubur adalah pati yang kandungan terbesarnya adalah karbohidrat. Proses pembuatan bubur jagung kacang hijau yang mengakibatkan pati kacang hijau tergelatinisasi karena menggunakan suhu tinggi diduga dapat merusak protein yang terkandung dalam pati kacang hijau sehingga kadar protein dalam pati kacang hijau tergelatinisasi menjadi rendah.

Lemak memberikan nilai energi lebih besar daripada karbohidrat dan protein, yaitu sebesar 9 kkal per gram. Semakin tinggi kadar lemak pada pangan maka rasanya semakin gurih dan enak. Berdasarkan hasil analisis, kadar lemak yang terkandung dalam bubur jagung kacang hijau adalah 1,35%. Sumbangan energi dari lemak pada bubur jagung kacang hijau yaitu sebesar 12,15 kkal.

Kadar air pada bubur jagung kacang hijau adalah sebesar 70%. Kadar air memiliki persentase paling tinggi yang terkandung dalam bubur jagung kacang hijau. Hal ini disebabkan oleh proses pengolahan dengan merebus pada bubur jagung kacang hijau yang pada prinsipnya adalah menggunakan air.

kadar abu pada suatu produk pangan mengindikasikan banyaknya zat anorganik atau mineral dalam bahan pangan tersebut. Berdasarkan hasil analisis, kadar abu pada bubur jagung kacang hijau adalah sebesar 1,21% b/b. Keberadaan kandungan natrium dalam garam yang digunakan pada proses pengolahan diduga memengaruhi kadar abu dalam bubur jagung kacang hijau. Menurut Deman (1997) dalam Amalia, et al. (2011), natrium merupakan salah satu mineral yang termasuk ke dalam

golongan garam utama.

Bubur jagung kacang hijau mengandung serat kasar sebesar 0,20%. Hasil tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan hasil yang didapat oleh Amalia, et al. (2011) pada jagung manis rebus, tumis dan bakar yang masing-masing sebesar

3,86%, 3,39% dan 3,86%. Menurut Huelsen (1954) dalam Amalia, et al. (2011), selain karena proses pemasakan, perbedaan kadar serat tersebut mungkin terjadi akibat perbedaan musim dan tempat tanam.

cukup untuk memenuhi kebutuhan kalori sarapan dan kebutuhan kalori makanan selingan sehari.

Kandungan energi yang dihasilkan bubur jagung kacang hijau lebih rendah dari kandungan energi yang dihasilkan dari kacang hijau itu sendiri. Proses pencampuran jagung manis dengan kacang hijau diduga menjadi salah satu penyebab penurunan energi yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aritonang, et al. (2015) yang menunjukkan bahwa pencampuran tepung ubi dengan nasi menghasilkan total energi yang lebih rendah daripada nasi yang tidak dicampurkan dengan tepung ubi. Konsumsi energi dan protein yang terlalu tinggi tidak dianjurkan dalam pedoman gizi seimbang karena dapat menyebabkan berbagai penyakit yang berhubungan dengan konsumsi energi dan protein tinggi seperti diabetes mellitus, obesitas, hipertensi dan penyakit degeneratif lainnya.

5.2 Indeks Glikemik

Indeks glikemik bubur jagung kacang hijau lebih tinggi dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amalia, et al. (2011) pada indeks glikemik beberapa jenis pengolahan jagung manis lainnya, yaitu rebus (41,2), tumis (31) dan bakar (55,3). Hal ini diduga karena pada proses pembuatan bubur jagung kacang hijau, dilakukan penghalusan terhadap jagung manis yang telah dipipil untuk menghasilkan tekstur bubur yang lebih cair. Jagung manis yang dihaluskan dan tekstur kacang hijau yang mengembang dan lembek memungkinkan untuk mudah dicerna dan diserap oleh tubuh. Menurut Osman, et al. (2001) dalam Rimbawan dan Siagian (2004), penyerapan pangan yang cepat mengakibatkan timbulnya rasa lapar. Pangan yang mudah dicerna dan diserap menaikkan kadar glukosa darah dengan cepat. Peningkatan kadar glukosa darah yang cepat ini memaksa pankreas untuk mensekresikan insulin lebih banyak. Oleh Karena itu, kadar glukosa darah yang tinggi juga meningkatkan respon insulin.

Ukuran partikel memengaruhi proses gelatinisasi pati. Semakin kecil ukuran partikel menyebabkan struktur pangan menjadi halus sehingga pangan tersebut mudah dicerna dan diserap di dalam tubuh dan mengakibatkan kadar gula darah naik dengan cepat (Rimbawan & Siagian 2004). Proses penghalusan pada jagung manis dan tekstur yang lembek pada kacang hijau mengakibatkan ukuran partikelnya menjadi semakin kecil sehingga akan mudah untuk dicerna oleh tubuh.

Tingkat gelatinisasi pati dapat memengaruhi nilai indeks glikemik pangan karena proses gelatinisasi pati yang terjadi saat pemasakan dapat menyebabkan granula pati mengembang. Granula yang mengembang dan molekul pati yang bebas sangat mudah dicerna karena enzim pencerna pati di dalam usus halus mendapatkan permukaan yang lebih luas untuk kontak dengan enzim. Reaksi cepat dari enzim ini mengakibatkan meningkatnya kadar gula darah dengan cepat (Rimbawan dan Siagian, 2004). Proses perebusan mengakibatkan pati kacang hijau pada bubur jagung kacang hijau tergelatinisasi dan mengembang sehingga mempermudah tubuh untuk mencerna bubur jagung kacang hijau yang mengakibatkan kenaikan kadar gula darah secara cepat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Amalia, et al. (2011) yang menyebutkan jagung manis rebus (41,2) memiliki nilai indeks glikemik yang lebih tinggi dibandingkan dengan jagung manis tumis (31). Menurut Thornburn, et al. (1986) dalam Amalia, et al. (2011), proses pengolahan yang menggunakan air dalam waktu yang cukup lama diduga menyebabkan peningkatkan daya cerna pati yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai IG.

larut memengaruhi nilai IG. Menurut Chandalia, et al. (2000) dalam Izzati (2015), peningkatan konsumsi serat pangan, terutama serat pangan larut dapat menurunkan kolesterol plasma, dan meningkatkan kontrol glikemik.

Hasil analisis kadar serat kasar pada bubur jagung kacang hijau yaitu 0,20%. Araya (2002) dalam Rimbawan dan Nurbayani (2013) menyatakan bahwa kandungan serat dapat memengaruhi nilai indeks glikemik karena dapat memperlambat respon glikemik. Pengaruh serat terhadap indeks glikemik pangan tergantung pada jenis seratnya. Bila masih utuh, serat dapat bertindak sebagai penghambat fisik pada pencernaan. Akibatnya, nilai indeks glikemik akan cenderung lebih rendah.

Pangan berkadar lemak dan protein tinggi cenderung memperlambat laju pengosongan lambung. Dengan demikian laju pencernaan makanan di usus halus juga diperlambat dan respon glikemik menjadi lebih rendah (Rimbawan dan Siagian, 2004). Hasil analisis kadar lemak pada bubur jagung kacang hijau yaitu 1,35%. Menurut Wolever dan Bolognesi (1996) dalam Rimbawan dan Nurbayani (2013), lemak dalam jumlah besar (50 g lemak) dapat menurunkan respon glukosa darah dan respon insulin. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa kadar lemak yang rendah pada bubur jagung kacang hijau diduga tidak berperan besar dalam memperlambat laju pengosongan lambung yang berpengaruh terhadap penurunan repon glukosa darah.

protein pada jagung manis rebus, jagung manis tumis dan jagung manis bakar yaitu masing-masing sebesar 4,40%, 5,49% dan 6,34%. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya pencampuran jagung manis dengan kacang hijau yang kaya akan protein.

Pusat Diabetes dan Lipid RSCM/FKUI dan Instalasi Gizi RSUPNCM (2003) yang mengutip penelitian Jenkins, et al. menyatakan bahwa lemak dan protein memiliki hubungan yang negatif (-) dengan indeks glikemik, artinya masukan protein yang besar kemungkinan dapat membuat kadar glukosa darah lebih rendah karena protein dapat menstimulasi sekresi insulin. Namun, menurut Rimbawan dan Siagian (2004) dalam Rimbawan dan Nurbayani (2013), tidak semua pangan yang memiliki kadar protein tinggi, nilai indeks glikemiknya rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Karimah (2011), yang menunjukkan bahwa bubur formula tepung emulsi yang ditambahkan isolat protein kedelai dan putih telur dengan kadar protein 17,45% memiliki nilai indeks glikemik tinggi yaitu 93,96. Menurut Chen, et al. (2010) dalam Rimbawan dan Nurbayani (2013), protein dan lemak pada makanan yang dikonsumsi umumnya tidak memengaruhi respon indeks glikemik, sehingga pengaruh kadar protein terhadap nilai indeks glikemik diabaikan.

yang dihasilkan juga akan tinggi. Maka dari itu, dilakukan pencampuran antara jagung manis dengan kacang hijau yang diolah menjadi bubur.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencampuran jagung manis (IG=86) dan kacang hijau (IG=38) dapat menghasilkan penurunan indeks glikemik yang berarti pada bubur jagung kacang hijau (IG=70). Nilai ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai indeks glikemik nasi putih. Menurut Kemenkes RI (2014) dalam Izzati (2015), nilai indeks glikemik nasi putih adalah 89 (tinggi). Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa bubur jagung kacang hijau dapat dikonsumsi oleh orang sehat, obesitas maupun penderita diabetes mellitus, namun dengan porsi yang tidak berlebihan, yaitu tidak lebih dari 2 porsi (200 g) dalam sehari.

Jika mengonsumsi bubur jagung kacang hijau sebagai menu sarapan, sebaiknya dilanjutkan dengan mengonsumsi makanan yang memiliki nilai IG yang rendah, seperti buah apel (IG=36), jus tomat (IG=34) atau makanan IG rendah lainnya karena selain akan memenuhi kebutuhan kalori sarapan sehari, juga akan menghasilkan IG pangan keseluruhan yang rendah. Rimbawan dan Siagian (2004) menyebutkan para ilmuwan telah menemukan bahwa kenaikan kadar gula darah dapat diperkirakan dari makanan yang mengandung beberapa jenis pangan dengan IG berbeda. Untuk praktisnya, IG pangan campuran berada di antara IG pangan tertinggi dan IG pangan terendah di antara komponen penyusun pangan tersebut. Oleh karena itu, membuat menu makanan lebih bervariasi juga berarti menurunkan IG pangan keseluruhan.

diversifikasi pangan. Sibuea (2012) dalam Aritonang, et al. (2015) menyatakan bahwa dalam upaya mendukung percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal, pengembangan kelompok makanan sumber karbohidrat perlu diperhatikan karena potensinya yang tinggi dalam mendukung diversifikasi pangan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Hasil pemeriksaan laboratorium di Balai Riset Standardisasi dan Industri Medan menunjukkan bahwa komposisi zat gizi pada bubur jagung kacang hijau yaitu kadar air 70,0% b/b, kadar abu 1,21% b/b, kadar protein 6,70% b/b, kadar lemak 1,35% b/b, kadar karbohidrat 15,5% b/b dan serat kasar 0,20% b/b. Kandungan energi yang dihasilkan dari bubur jagung kacang hijau adalah sebesar 100,95 kkal.

2. Hasil pengukuran indeks glikemik bubur jagung kacang hijau dengan menggunakan pangan acuan berupa roti tawar menunjukkan bahwa bubur jagung kacang hijau memiliki nilai indeks glikemik sebesar 70%. Nilai ini termasuk dalam kategori pangan yang memiliki nilai indeks glikemik sedang (intermediate) (55–70). Hal ini menunjukkan bahwa pencampuran bubur jagung manis dengan kacang hijau terbukti dapat menurunkan indeks glikemik bubur jagung manis.

6.2 Saran

1. Bubur jagung kacang hijau yang memiliki kategori nilai indeks glikemik sedang (intermediate) pada penelitian ini boleh dikonsumsi oleh orang sehat maupun penderita diabetes mellitus, namun dengan porsi yang cukup atau tidak berlebihan (tidak melebihi 200 g dalam sehari).

lain sehingga tidak menaikkan kadar glukosa darah secara drastis yang mengakibatkan tingginya nilai indeks glikemik.

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai bubur campuran jagung manis dan kacang hijau dengan tambahan bahan lain untuk memperoleh cita rasa yang lebih baik namun tidak menaikkan gula darah secara drastis.

4. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengukuran nilai indeks glikemik pangan olahan lain berbahan dasar jagung manis (Zea mays saccharata) ataupun kacang hijau (Vigna radiata). Sehingga dapat

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Indeks Glikemik

Indeks glikemik pangan merupakan indeks (tingkatan) pangan menurut efeknya dalam meningkatkan kadar gula darah. Pangan yang mempunyai IG tinggi bila dikonsumsi akan meningkatkan kadar gula dalam darah dengan cepat dan tinggi. Sebaliknya, seseorang yang mengonsumsi pangan ber-IG rendah maka peningkatan kadar gula dalam darah berlangsung lambat dan puncak kadar gulanya rendah (Widowati, 2008).

Konsep Indeks Glikemik (IG) pertama-tama dikembangkan tahun 1981 oleh Dr. David Jenkins, seorang Professor Gizi pada Universitas Toronto, Kanada, untuk membantu menentukan pangan yang paling baik bagi penderita diabetes. Pada masa itu, diet bagi penderita diabetes didasarkan pada sistem porsi karbohidrat. Konsep ini menganggap bahwa semua pangan berkarbohidrat menghasilkan pengaruh yang sama pada kadar gula darah. Jenkins adalah salah seorang peneliti pertama yang mempertanyakan hal ini dan menyelidiki bagaimana sebenarnya pangan bekerja di dalam tubuh (Rimbawan dan Siagian, 2004).

Kecepatan pencernaan karbohidrat berpengaruh penting dalam pemahaman peran karbohidrat bagi kesehatan. Konsep IG menjelaskan bahwa tidak setiap karbohidrat bekerja dengan cara yang sama. IG memberikan cara yang lebih mudah dan efektif dalam mengendalikan fluktuasi kadar gula darah (Widowati, 2008).

rendah dapat meningkatkan rasa kenyang dan menunda lapar, sedangkan makanan yang memiliki indeks glikemik tinggi mampu meningkatkan kadar glukosa darah dengan cepat (Aston, 2006 dalam Rimbawan dan Nurbayani, 2013).

Konsep indeks glikemik disusun untuk semua orang yaitu orang yang sehat, penderita obesitas, penderita diabetes dan atlet. Indeks glikemik membantu penderita diabetes dalam menentukan jenis pangan karbohidrat yang dapat mengendalikan kadar glukosa darah. Diketahuinya indeks glikemik pangan akan membantu penderita diabetes memilih makanan yang tidak menaikkan kadar glukosa darah secara drastis sehingga kadar glukosa darah dapat dikontrol pada tingkat yang aman. Indeks glikemik juga membantu atlet dalam memilih makanan untuk menunjang penampilan dan daya tahan tubuhnya. Makanan dengan indeks glikemik rendah akan dicerna dengan lambat dan akan menyimpan glikogen otot secara perlahan sehingga glukosa ekstra akan tersedia sampai akhir pertandingan. Dengan cara ini, pangan ber-IG rendah akan meningkatkan daya tahan olahragawan (Rimbawan dan Siagian, 2004).

2.1.1 Faktor-faktor yang Memengaruhi Indeks Glikemik Pangan

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi nilai indeks glikemik pangan adalah cara pengolahan (tingkat gelatinisasi pati dan ukuran partikel), perbandingan amilosa dengan amilopektin, tingkat keasaman dan daya osmotik, kadar serat, kadar lemak dan protein, serta kadar anti-gizi pangan (Rimbawan dan Siagian, 2004). a. Proses Pengolahan

Jenis pangan yang sama belum tentu memiliki nilai indeks glikemik yang sama pula jika proses pengolahannya berbeda. Rimbawan dan Siagian (2004) dalam Rimbawan dan Nurbayani (2013) menyebutkan bahwa proses pengolahan dapat menyebabkan nilai indeks glikemik pangan meningkat karena melalui proses pengolahan, struktur pangan menjadi lebih mudah dicerna dan diserap sehingga dapat mengakibatkan kadar glukosa darah meningkat dengan cepat.

Hasil penelitian oleh Amalia, et al. (2011) yang menganalisis nilai indeks glikemik beberapa jenis pengolahan jagung manis, yaitu rebus, tumis dan bakar menunjukkan bahwa jagung manis yang ditumis memiliki nilai IG yang paling rendah. Hal tersebut diduga disebabkan karena faktor lain yang memengaruhi nilai IG, yaitu kadar lemak pangan. Pada proses pengolahan jagung manis tumis menggunakan lemak dalam hal ini margarin. Menurut Rimbawan dan Siagian (2004), pangan berkadar lemak tinggi cenderung memperlambat proses pengosongan lambung sehingga menyebabkan laju pencernaan makanan di usus halus juga diperlambat.

dalam waktu yang cukup lama diduga menyebabkan peningkatkan daya cerna pati yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai IG (Thornburn, et al., 1986 dalam Amalia, et al., 2011). Sedangkan tingginya nilai indeks glikemik jagung manis bakar dibandingkan dengan dua olahan lainnya disebabkan karena proses pengolahannya menggunakan panas yang cukup tinggi dan dalam waktu yang lama. Proses pengolahan seperti itu diperkirakan menyebabkan komponen karbohidrat pada jagung manis bakar lebih mudah dicerna dan diserap oleh tubuh sehingga menyebabkan respon glikemik yang lebih tinggi (Amalia, et al., 2011). Menurut Cameron (1985) dalam Amalia, et al. (2011), pemasakan dengan metode panas kering, seperti pembakaran, menyebabkan karbohidrat pecah dan membentuk warna gelap (reaksi maillard). Hal ini mengindikasikan pecahnya pati sehingga membentuk dekstrin, bentuk yang lebih mudah dicerna.

Tingkat gelatinisasi pati dapat memengaruhi nilai indeks glikemik pangan karena proses gelatinisasi pati yang terjadi saat pemasakan dapat menyebabkan granula pati mengembang. Granula yang mengembang dan molekul pati yang bebas sangat mudah dicerna karena enzim pencerna pati di dalam usus halus mendapatkan permukaan yang lebih luas untuk kontak dengan enzim. Reaksi cepat dari enzim ini mengakibatkan meningkatnya kadar gula darah dengan cepat (Rimbawan dan Siagian, 2004).

b. Kadar Amilosa dan Amilopektin

Amilosa merupakan struktur pati gula sederhana yang tidak bercabang. Oleh karena itu, struktur tersebut akan terikat kuat sehingga sulit tergelatinisasi dan sulit dicerna tubuh. Sedangkan amilopektin merupakan struktur pati gula sederhana yang bercabang, memiliki struktur molekul yang terbuka, dan berukuran lebih besar, sehingga dapat dicerna lebih baik dibanding pangan yang memiliki kandungan amilosa lebih banyak (Maulana, 2012).

Menurut Rimbawan dan Siagian (2004) yang mengutip pendapat para ahli (Miller, et al. 1992; dan Behall, et al. 1988), penelitian terhadap pangan yang memiliki kadar amilosa dan amilopektin berbeda menunjukkan bahwa kadar glukosa darah dan respon insulin lebih rendah setelah mengkonsumsi pangan berkadar amilosa tinggi daripada pangan berkadar amilopektin tinggi. Sebaliknya, bila kadar amilopektin pangan lebih tinggi daripada kadar amilosa, respon gula darah lebih tinggi.

c. Kadar Gula dan Daya Osmotik Pangan

Jenis gula yang terdapat dalam pangan mempengaruhi indeks glikmik pangan tersebut. Menurut Rimbawan dan Siagian (2004), pengaruh gula yang secara alami terdapat dalam pangan (laktosa, sukrosa, glukosa, dan fruktosa) dalam berbagai proporsi, terhadap respon glukosa darah sangat sulit diprediksi. Hal ini dikarenakan pengosongan lambung diperlambat oleh peningkatan konsentrasi gula, apapun strukturnya.

hati. Kebanyakan fruktosa diubah secara perlahan menjadi glukosa di dalam hati. Oleh karena itu, respon glukosa darah terhadap fruktosa murrni sangat kecil (IG=23). Artinya, dengan mengkonsumsi sukrosa, kita hanya mengkonsumsi setengah glukosa (Rusilanti, 2008 dalam Izzati, 2015).

Daya osmotik pangan juga memiliki pengaruh terhadap nilai indeks glikemik pangan. Rimbawan dan Siagian (2004) menyatakan bahwa tampaknya makin tinggi keasaman dan daya osmotik (jumlah molekul per milliliter larutan), makin rendah IG-nya. Hal ini dapat dilihat pada beberapa buah yang memiliki IG rendah, seperti ceri (IG=22), sedangkan buah lainnya memiliki IG relatif tinggi, seperti semangka (IG=72).

d. Kadar Serat Pangan

Serat pangan atau dietary fiber adalah karbohidrat (polisakarida) dan lignin yang tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan manusia sehingga akan sampai di usus besar dalam keadaan utuh. Kandungan serat dapat memengaruhi nilai indeks glikemik karena dapat memperlambat respon glikemik. Pengaruh serat terhadap indeks glikemik pangan tergantung pada jenis seratnya. Bila masih utuh, serat dapat bertindak sebagai penghambat fisik pada pencernaan. Akibatnya, nilai indeks glikemik akan cenderung lebih rendah (Araya, 2002 dalam Rimbawan dan Nurbayani, 2013).

dan meningkatkan kekentalan isi usus yang secara tidak langsung dapat menurunkan kecepatan difusi permukaan mukosa usus halus. Akibatnya, kadar gula dalam darah mengalami penurunan secara perlahan, sehingga kebutuhan akan insulin juga berkurang.

e. Kadar Lemak dan Protein Pangan

Jumlah zat gizi seperti lemak dan protein yang terkandung dalam pangan juga memiliki pengaruh terhadap nilai indeks glikemik pangan. Lemak yang terkandung dalam makanan yang dikonsumsi akan meninggalkan lambung secara lambat, sehingga akan memberikan rasa kenyang. Hal tersebut akan memperlambat laju pengosongan lambung sehingga memperlambat timbulnya rasa lapar (Rimbawan dan Nurbayani, 2013).

Jagung manis dan kacang hijau diketahui memiliki kadar lemak masing-masing sebanyak 1 g dan 1,2 g. Menurut Wolever dan Bolognesi (1996) dalam Rimbawan dan Nurbayani (2013), lemak dalam jumlah besar (50 g lemak) dapat menurunkan respon glukosa darah dan respon insulin. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa kadar lemak yang rendah pada jagung manis dan kacang hijau diduga tidak berperan besar dalam memperlambat laju pengosongan lambung yang berpengaruh terhadap penurunan repon glukosa darah.

Pusat Diabetes dan Lipid RSCM/FKUI dan Instalasi Gizi RSUPNCM (2003) yang mengutip penelitian Jenkins, et al. menyatakan bahwa lemak dan protein memiliki hubungan yang negatif (-) dengan indeks glikemik, artinya masukan protein yang besar kemungkinan dapat membuat kadar glukosa darah lebih rendah karena protein dapat menstimulasi sekresi insulin. Namun, menurut Rimbawan dan Siagian (2004) dalam Rimbawan dan Nurbayani (2013), tidak semua pangan yang memiliki kadar protein tinggi, nilai indeks glikemiknya rendah. Menurut Chen, et al. (2010) dalam Rimbawan dan Nurbayani (2013), protein dan lemak pada makanan yang dikonsumsi umumnya tidak memengaruhi respon indeks glikemik, sehingga pengaruh kadar protein terhadap nilai indeks glikemik diabaikan.

f. Kadar Anti-Gizi Pangan

Secara alamiah, beberapa pangan mengandung zat yang dapat menyebabkan keracunan bila jumlahnya besar. Zat ini disebut zat anti-gizi. Beberapa zat anti-gizi akan tetap aktif walaupun sudah melalui proses pemasakan. Zat anti-gizi pada biji-bijian dapat menghambat pencernaan karbohidrat di dalam usus halus. Akibatnya, IG pangan menurun (Rimbawan dan Siagian, 2004).

2.1.2 Perhitungan Indeks Glikemik

Metode pengambilan sampel darah, pemilihan dan pengulangan makanan acuan, verifikasi kandungan karbohidrat yang tersedia dari makanan, jumlah dan jenis subyek, dan perhitungan IAUC merupakan beberapa metodologi harus dilakukan dalam pengukuran IG (Simila, 2012 dalam Sundari, 2014).

Pangan acuan yang digunakan untuk mengukur indeks glikemik pangan adalah roti putih atau glukosa murni. Pemberian pangan acuan dan pangan uji dalam pengukuran IG dilakukan dalam waktu yang berbeda dengan subyek yang sama untuk mengurangi efek keragaman respon glukosa darah dari hari ke hari. Untuk mendapatkan respon rata-rata yang representatif untuk pangan acuan, dianjurkan untuk melakukan pengukuran IG pangan acuan secara berulang untuk setiap subyek. Porsi makanan yang diuji dalam pengukuran indeks glikemik harus mengandung 50 g karbohidrat. Untuk mendapatkan nilai yang setara dengan 50 g karbohidrat dalam pangan acuan ataupun pangan uji perlu dilakukan pengujian karbohidrat untuk memverifikasi kandungan karbohidrat yang terdapat dalam pangan tersebut (FAO, 1998 dalam Sundari, 2014).

dibawah kurva dianggap menggambarkan jumlah total respon glikemik, tidak hanya satu titik yang diberikan oleh puncak respon glukosa darah. Para ahli statistik menganjurkan penggunaan luas area dibawah kurva sebagai angka yang menggambarkan respon glukosa darah secara benar.

Menurut Monro dan Shaw (2008) dalam Sundari (2014), pengukuran nilai indeks glikemik pangan dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

Prosedur penentuan nilai indeks glikemik pangan adalah sebagai berikut (Miller, et al., 1996 dalam Rimbawan dan Siagian ,2004):

b. Selama dua jam pasca-pemberian pangan uji, sampel darah sebanyak 50 μL – finger-prick capillary blood samples method– diambil setiap 15 menit pada jam pertama, kemudian 30 menit pada jam kedua yaitu berturut-turut pada menit ke 0 (sebelum pemberian), 15, 30, 45, 60, 90, dan 120 untuk diukur kadar glukosanya. Kadar glukosa dapat diukur dengan metode glucose oxidase peroxidase reagent.

c. Pada waktu yang berlainan (minimal 3 hari setelah perlakuan pertama), hal yang sama dilakukan dengan memberikan pangan acuan (50 g glukosa murni atau white bread) kepada relawan.

d. Kadar gula darah (pada setiap waktu pengambilan sampel) ditebar pada dua sumbu waktu (x) dan kadar glukosa darah (y).

e. Indeks glikemik ditentukan dengan cara membandingkan luas daerah di bawah kurva antara pangan yang diukur indeks glikemiknya dengan pangan acuan.

2.2 Jagung Manis

Jagung manis (sweet corn) merupakan komoditas palawija dan termasuk dalam keluarga (famili) rumput-rumputan (Gramineae) genus Zea dan spesies Zea mays saccharata. Ciri-ciri yang dimiliki jagung manis berupa endosperm berwarna

bening, kulit biji tipis, kandungan pati sedikit, pada waktu masak biji akan berkerut (Koswara , 2009 dalam Harianja, 2015).

dan gaya gravitasi. Penyerbukan juga dapat dipengaruhi oleh suhu dan varietas jagung manis dan dapat berakhir setelah 3 – 10 hari. Rambut tongkol biasanya muncul 1 – 3 hari setelah serbuk sari mulai tersebar dan siap diserbuki ketika keluar dari kelobot (Syukur dan Rifianto, 2013).

Menurut Iskandar (2011) dalam Harianja (2015), taksonomi tanaman jagung manis (Zea mays saccharata) adalah sebagai berikut :

Kingdom : Plantae (tumbuh-tumbuhan) Divisio : Spermatophyta (tumbuhan berbiji) Sub Divisio : Angiospermae (berbiji tertutup) Classis : Monocotyledone (berkeping satu) Ordo : Graminae (rumput-rumputan) Familia : Graminaceae

Genus : Zea

Species : Zea mays saccharata

Koswara (1986) dalam Herianto (2014) menyebutkan bahwa sifat manis pada jagung manis disebabkan oleh gen su-1 (sugary), bt-2 (britlle) ataupun sh-2 (shrunken). Gen ini dapat mencegah perubahan gula menjadi pati pada endosperma sehingga jumlah gula yang ada kira-kira dua kali lebih banyak dari jagung biasa.

6,5. Tanaman ini peka terhadap tanah masam dan tidak toleran terhadap embun beku (Syukur dan Rifianto, 2013).

Gambar 2.1 Jagung Manis (Zea mays saccharata)

2.2.1 Kandungan Zat Gizi Jagung Manis

Tabel 2.1 Kandungan Zat Gizi Jagung Manis setiap 100 g Bahan

Sumber : Iskandar (2011) dalam Harianja (2015)

Nilai IG pada jagung manis dengan standar glukosa diketahui adalah 60 (sedang). Sedangkan nilai indeks glikemik jagung manis dengan standar roti putih adalah 86 (tinggi) (Foster-Powell, et al., 2002). Sementara itu, nilai indeks glikemik jagung manis dengan beberapa pengolahan seperti jagung rebus, tumis dan bakar masing-masing adalah 41.22 (rendah), 31.088 (rendah) dan 55.31 (sedang) (Amalia, et al., 2011).

2.3 Kacang Hijau

Nama daerah untuk kacang hijau antara lain retek hijo (Aceh), ritik ertak (Batak), harita ndrawa (Nias), kacang hejo, kacang herang (Sunda), kacang ijo (Jawa), artak (Madura), atak wilis, kacang wilis (Bali), hue moidomo (Gorontalo), buwe kope, buwe baicu, reni (Bugis), taqmelo (Ternate, Tidore). Sementara nama asingnya adalah mung bean (Inggris), atau sering juga disebut golden gram, green gram, mungo dan green beans (Purwono dan Purnamawati, 2007).

Tanaman kacang hijau sudah lama dikenal dan ditanam oleh masyarakat tani di Indonesia. Asal usul tanaman kacang hijau diduga dari kawasan India. Penyebaran kacang hijau meluas, ditanam ke berbagai daerah atau negara di Asia beriklim panas (tropis). Kacang hijau dibawa masuk ke wilayah Indonesia pada awal abad ke-17, oleh pedagang Cina dan Portugis. Pusat penyebaran kacang hijau pada mulanya terpusat di Pulau Jawa dan Bali, tetapi pada tahun 1920-an mulai berkembang di Sulawesi, Sumatera, Kalimantan dan Indonesia bagian Timur. Daerah sentrum produksi kacang hijau adalah provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Nusa Tenggara barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta (Rukmana, 1997).

Menurut Purwono dan Hartono (2005), kedudukan tanaman kacang hijau dalam taksonomi tumbuhan diklasifikasikan sebagai berikut.

Kingdom : Plantae (tumbuh-tumbuhan) Divisio : Spermatophyta (tumbuhan berbiji) Sub Divisio : Angiospermae (berbiji tertutup) Classis : Dicotyldonae (biji berkeping dua)