PRODUKTIVITAS KERBAU LUMPUR BERDASARKAN

AGROSISTEM DAN STRATEGI PENGEMBANGANNYA

DI KABUPATEN CIANJUR

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2016

KOMARIAH. Produktivitas Kerbau Lumpur berdasarkan Agrosistem dan Strategi Pengembangannya Di Kabupaten Cianjur. Dibimbing oleh CECE SUMANTRI, HENNY NURAINI, SRI NURDIATI dan SRI MULATSIH.

Kerbau merupakan sumber daging yang mengandung protein cukup tinggi. Pada umumnya kerbau dipelihara di daerah pedesaan. Kecenderungan penurunan populasi kerbau dan rendahnya konsumsi daging kerbau disebabkan oleh sistem pemeliharaan yang berbasis peternakan rakyat (small holder farmer). Kerbau merupakan ternak lokal yang dipelihara secara tradisional dengan skala kepemilikan rendah, kualitas pakan yang rendah dan keterbatasan pengetahuan peternak tentang manajemen reproduksi. Peningkatan pertumbuhan penduduk, kemajuan teknologi dan era modernisasi, menyebabkan ternak kerbau makin kurang diminati. Disamping itu kurangnya keberpihakan pengambil kebijakan terhadap kerbau menyebabkan masyarakat tidak dapat lagi mengandalkan kehidupannya dari beternak kerbau.

Kerbau merupakan salah satu sumberdaya genetik ternak yang sangat potensial dan menjadi salah satu kekayaan plasma nutfah Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian. Kerbau lokal memiliki beberapa keunggulan yaitu mampu memanfaatkan kondisi pakan berkualitas rendah. Kerbau berpotensi sebagai penunjang program swasembada daging dan ketahanan pangan nasional, karena memberikan respon positif pada perbaikan pakan. Kerbau mampu memanfaatkan pakan lebih efisien, dengan kecukupan pakan dan kualitas pakan yang sama dengan sapi lokal, pertumbuhan dan kualitas daging kerbau lebih baik. Masa produktif yang lebih panjang dengan jumlah anak yang lebih banyak serta tingkat kematian anak (gudel)sangat kecil daripada sapi merupakan keunggulan lain dari kerbau, sehingga kerbau harus mendapat perhatian khusus, agar kedepannya bisa menjadi ternak unggulan.

Kabupaten Cianjur merupakan wilayah yang memiliki topografi beragam dan persawahan yang berpotensi untuk pengembangan kerbau. Kurangnya perhatian terhadap eksistensi kerbau sebagai ternak lokal, populasi cenderung menurun dan kebutuhan daging meningkat, maka perlu dilakukan upaya pengembangan potensi kerbau dan peningkatan produktivitas kerbau berdasarkan agrosistem. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis produktivitas kerbau lumpur pada agrosistem yang berbeda dan membuat strategi pengembangan populasi kerbau berdasarkan tingkat keutamaan di Kabupaten Cianjur.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah review dokumen, survai (wawancara dengan menggunakan kuesioner terstruktur terhadap stakeholder terkait) dan observasi langsung ke lapangan. Data primer digunakan untuk menganalisis produktivitas dan strategi pengembangan kerbau. Data sekunder digunakan untuk menganalisis potensi pengembangan kerbau.

belum dimanfaatkan peternak dengan baik

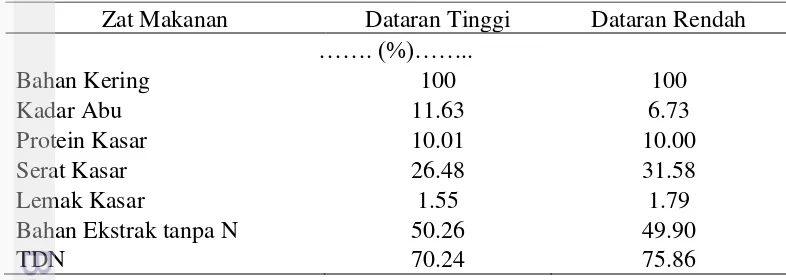

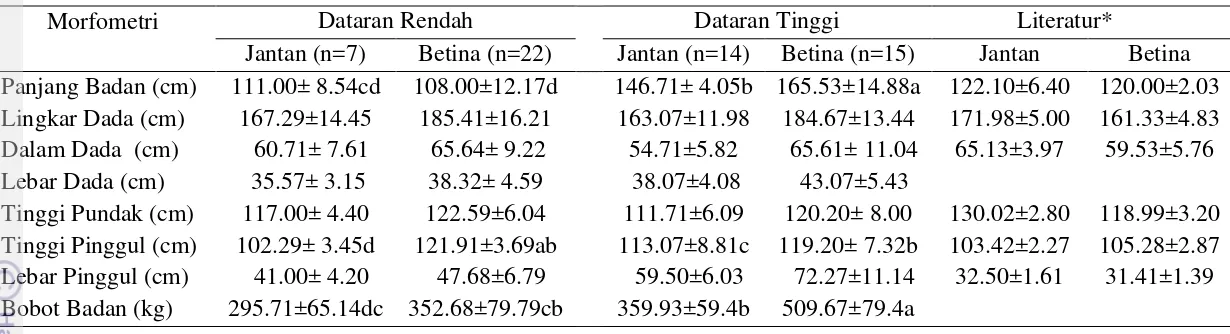

Analisis performa produksi yaitu berdasarkan Body Condition Scoring (BCS) dan pengukuran morfometri untuk menduga bobot badan kerbau. Pengukuran morfometri dilakukan terhadap 58 ekor kerbau, sedangkan pengamatan dan pengukuran BCS dilakukan terhadap 37 ekor kerbau. Analisis statistik dilakukan untuk membandingkan morfometri kerbau jantan dan betina pada dua agrosistem yang berbeda menggunakan Rancangan Acak Lengkap pola Faktorial (2x2). Bobot badan kerbau betina lebih tinggi dengan umur yang lebih tua dibandingkan kerbau jantan. Hasil BCS dengan rataan 3.2 pada kerbau betina baik di dataran tinggi maupun di dataran rendah serta 2.9 dan 2.7 pada kerbau jantan menunjukkan performa produksi yang baik.

Strategi pengembangan populasi kerbau berbasis hijauan dianalisis berdasarkan Kapasitas Penambahan Populasi Ternak Ruminansia (KPPTR) pada setiap kecamatan yang memiliki LQ>1 (basis kerbau) baik di dataran rendah maupun dataran tinggi. Dataran tinggi adalah kecamatan dengan ketinggian di atas 700 m dpl. Analisis strategi kebijakan dilakukan dengan mencari peluang dan mengatisipasi ancaman dalam pengembangan kerbau dengan menggunakan matriks SWOT yang dilanjutkan dengan Analytical Hierarchy Process (AHP). Metode AHP digunakan untuk menentukan prioritas strategi kebijakan pengembangan populasi kerbau di Kabupaten Cianjur berdasarkan empat kriteria yaitu (1) teknologi (tingkat kesulitan pelaksanaan program), (2) biaya (tingkat nilai ekonomis dalam pelaksanaan kebijakan), (3) dampak (dampak kebijakan terhadap peningkatan populasi kerbau) dan (4) respon (respon peternak terhadap kebijakan). Potensi kerbau kedua wilayah memungkinkan untuk ditingkatkan populasinya, berdasarkan nilai KPPTR. Nilai KPPTR dataran tinggi adalah 140 730.9 ST, dataran rendah adalah 439 258.3 ST. Berdasarkan analisis SWOT dan AHP (AWOT) dihasilkan lima strategi utama dalam pengembangan populasi kerbau di Kabupaten Cianjur yaitu (1) memperbaiki sarana produksi untuk meraih swasembada daging, (2) ancaman alih profesi diatasi dengan mencetak peternak kerbau baru, (3) meningkatkan skala kepemilikan untuk meraih swasembada daging, (4) ancaman daging impor diatasi melalui pengembangan populasi kerbau dengan memanfaatkan potensi hijauan, dan (5) memperbaiki tingkat pendidikan peternak untuk meraih swasembada daging. Langkah nyata yang dapat dilakukan yaitu mempertahankan betina produktif sampai umur 10 tahun dengan perbaikan pakan, sehingga umur dikawinkan pertama lebih cepat dan populasi dapat ditingkatkan hingga mencapai penambahan tiga ekor anak per induk.

KOMARIAH. Productivity and Development Strategy of Swamp Buffalo on Different Agrosystems in Cianjur District. Supervised by CECE SUMANTRI, HENNY NURAINI, SRI NURDIATI and SRI MULATSIH.

Buffalo is a source of meat which has a high protein. In general, buffalo is reared in rural areas. The decline of buffalo population and the low consumption of buffalo meat are caused by the maintenance system based on small holder farmer. Buffalo is a local livestock that is reared traditionally with low ownership scale,

low feed quality and farmer’s limited knowledge about reproductive management.

The development of people population have been sharply, technology and modernization, buffalo livestock has got less interest. Lack of alignment in their policy towards the buffalo causes people can no longer rely their life by raising buffalo.

Buffalo is one of the genetic resources of Indonesia’s livestock and that needs attention. Local buffalo has some advantages that are able to utilize low-quality forage conditions, to adapt environments and has a huge potential in supporting the meat self-sufficiency program and national food security, as it gives a positive response to the forage improvement. Buffalo is able to utilize the forage more efficiently, by the adequacy and quality of forage that are similar with local beef, the growth and quality of buffalo meat will be better. The longivity period and more number of calf buffalo, smaller mortality (gudel) than the cows were another advantages of the buffalo, so the buffalo should receive special attention, so that in the future the buffalo could be a superior animal.

Cianjur district is a region which has a diverse topography and rice fields that have potential for buffalo development. Lack of attention to the existence of buffalo as the local livestock, the inclined degradation of buffalo population and the increasing demand for meat, there should be some efforts to develop the potential and productivity of buffalo based on the agrosystems. The aim of this research was to analyze the performance productivity of buffalo at different agrosystems and its development strategy based on a hierarchical process in Cianjur district.

The techniques of data collection this research were document review, surveys (interviews using a structured questionaire to relevant stakeholders) and direct observation. Primary data were used to analyze the productivity and the development strategy of the buffalo. Secondary data were analyzed from buffalo potential development.

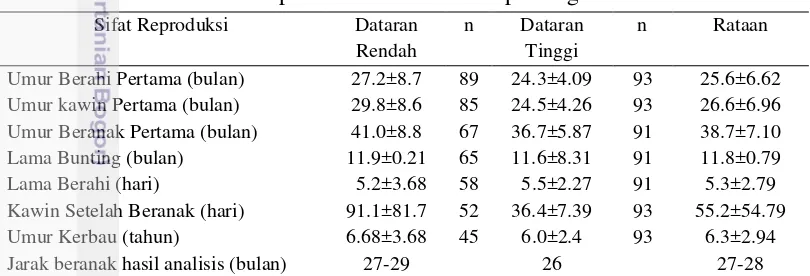

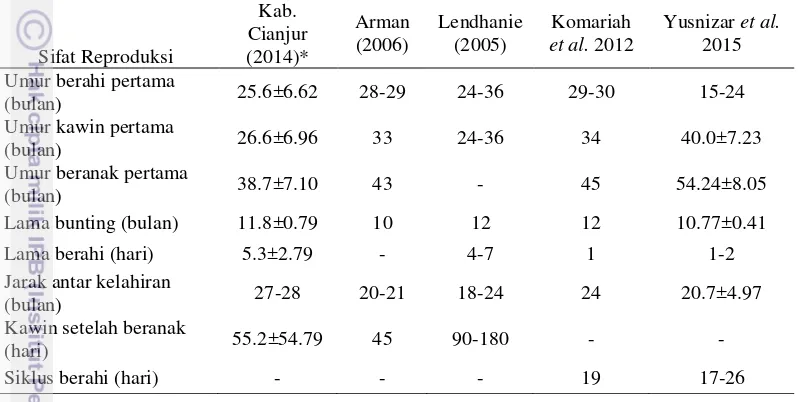

The reproductive performance of female buffalo on two different agrosystems were conducted using T test include: age dam, first estrus age, first mating age, the first calving age, oestroes period, unoestroes post partum. There were observed from 139 female buffaloes based on interviews with 63 farmers spread from two districts representing the highlands and lowlands. The reproductive performance of buffalo indicates a nearly maximum results, except calving interval, there were ten months pregnant failed. Longivity period of buffalo was still not used well by the farmers.

factorial completely randomized patterns design (2x2). Body weight of female buffaloes are heavier with older age than male buffaloes. The average BCS female buffalo were 3.2 in highlands and lowlands as well as 2.9 and 2.7 on male buffalo indicated a well production performance.

The development strategy of buffalo population were analyzed by Strength, Weakness, Opportunity, Threats (SWOT) and Analitical Hierarchy Process (AHP). The development potency were analyzed by Additional Capacity of Ruminant Population (ACRP) in different agrosystems and sub-district with Location Quotient (LQ) above one (buffalo basis). The highlands were the sub-districts with altituted above 700 m asl, Analysis of strategy was conducted by seeking opportunities and anticipate threats in buffalo development using SWOT matrix followed by Analytical Hierarchy Process (AHP). The AHP methods were used to determine the priority policy strategy development of buffalo population in Cianjur district based on four criteria: (1) technology (the difficulty level of the program), (2) costs (the level of economic value in the policy implementation), (3) impact (impact of policies on the increasing of buffalo population) and (4) the response (breeders responses to the policy).

The results showed that the swamp buffalo potency in both regions allows for improving its population, based on the ACRP value. The ACRP value of the highlands and lowlands were 140 730.9 AU and 439 258.3 AU respectively. SWOT and AHP (AWOT) analysis were result five development strategy of buffalo population in Cianjur District (1) improving production facilities to achieve self-sufficiency in meat, (2) threat over the profession is overcome by forming new buffalo breeder, (3) increase the scale of ownership to achieve self-sufficiency in meat, (4) the threat of imported meat is overcome through buffalo population developing by exploiting the potential of forage, and (5) improve the education level of breeders to achieve self-sufficiency in meat. The concrete steps of repairing was to maintain productive females up to age 10 years with feed improvements, so the first mated age becomes more quickly and the population could be increased up to three calf buffalo per dam.

DI KABUPATEN CIANJUR

KOMARIAH

Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor

pada

Program Studi Mayor Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Penguji pada Ujian Tertutup: Prof Dr Ir Panca Dewi MHKS, MSi

Dr Ir Chalid Talib, MS

Penguji pada Ujian Terbuka: Prof Dr Ir Panca Dewi MHKS, MSi

Judul Penelitian : Produktivitas Kerbau Lumpur berdasarkan Agrosistem dan Strategi Pengembangannya di Kabupaten Cianjur

Nama : Komariah

NIM : D.161110111

Program Studi/Mayor : Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan

Disetujui Komisi Pembimbing

Prof Dr Ir Cece Sumantri, MSc Ketua

Dr Ir Henny Nuraini, MSi Dr Ir Sri Nurdiati, MSc Anggota Anggota

Dr Ir Sri Mulatsih, MScAgr Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana

Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan

Dr Ir Salundik, MSi Dr Ir Dahrul Syah, MScAgr

Tanggal Ujian Tertutup: 19 Nopember 2015

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga disertasi ini berhasil diselesaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah Rosulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman nanti, Aamiin. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan pada bulan Maret 2013 ini ialah Produktivitas kerbau lumpur berdasarkan agrosistem dan strategi pengembangannya di Kabupaten Cianjur mendapat beasiswa BPPS dari Dikti tahun 2011.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Prof Dr Ir Cece Sumantri, MSc, selaku Ketua Komisi Pembimbing, Dr Ir Henny Nuraini, MSi, Dr Ir Sri Nurdiati, MSc dan Dr Ir Sri Mulatsih, MScAgr selaku anggota komisi pembimbing yang telah banyak memberi saran dan arahan. Terima kasih kepada penguji ujian sidang tertutup dan sidang terbuka Prof Dr Ir Panca Dewi MHKS, MSi dan Dr Ir Chalid Talib, MS atas masukan dan arahannya.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Rektor IPB, Dekan SPS, Ketua Program Studi ITP serta Pimpinan, para dosen dan staf pendidikan di lingkungan Fapet IPB atas dukungan dan bantuannya. Disamping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada seluruh staf Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan, BAPPEDA dan BPS, UPTD Kabupaten Cianjur serta anak bimbing Novalina Inka Puspitasari SPt, Dinis Syifaul Haq SPt, Aang Hudaya SPt, Muhamad Saeroni, Hera Tri Utomo, Widigdo Hadi Pratoyo dan Bapak Enjang Komarudin serta Bapak Rosmanto yang telah membantu selama pengumpulan data. Terima kasih juga kepada Prof Dr Eddie Gurnadi almarhum, Prof Dr Ir Endang Gumbira almarhum dan Dr Ir Rarah Ratih Ajie Maheswari almarhumah yang telah memotivasi, semoga menjadi amal jariyah di alam barzah dan Prof Dr Ir Toto Toharmat MScAgr atas dukungan yang inten dalam penyelesaian studi, semoga menjadi amal soleh.

Ucapan terima kasih juga untuk teman-teman seperjuangan sahabatku Henny Rizkiati yang selalu sabar membantu dan mendukung, Lucya Cyrilla, Sri Rahayu, Hartati, Zuraida Hanum, Nandari atas kebersamaannya.

Ungkapan terima kasih melalui do’a disampaikan kepada ibunda Siti Aminah almarhumah, ayahanda H. Ahmad Chusaini almarhum yang telah membesarkan dan mendidik; suami tercinta H. Imam Purjati, anak-anak H.Teguh Purwanto, Deny Cahyo Sejati, Muchlis Satriyo Ginanjar, Annisa Fadilla Purjati; menantu Nida Qothrun Nada dan Diah Yulistya; cucu-cucu Labeeba Taqiyya, Aqeelah Naqiyya, Umar Azzam, Syathira Najiyya, Rizvan Ahsan Taqwim dan Aisyah Khaylila Ransi, Damba Wiratama serta seluruh keluarga besar dan ibu-ibu majelis taklim An Nur Cilendek Indah atas segala doa, pengorbanan dan kasih sayangnya.

Bogor, Januari 2016

DAFTAR ISI

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 4

Tujuan Penelitian 4

Novelty atau Kebaruan Penelitian 5

Manfaat Penelitian 5

Kerangka Berpikir Penelitian 6

2 PERFORMA REPRODUKSI KERBAU LUMPUR PADA AGROSISTEM BERBEDA

Pendahuluan 9

Materi dan Metoda 10

Waktu dan Tempat Penelitian 10

Materi Penelitian 10

Metode Penelitian 10

Pelaksanaan Penelitian 11

Peubah yang Diamati 11

Analisis proksimat (AOAC 1995) 11

Analisis Kandungan Mineral Tanah (Balittanah 2005) 12

Analisis Data 12

Hasil dan Pembahasan 13

Keadaan Umum Lokasi Penelitian 13

Performa Reproduksi Kerbau 20

Simpulan 26

3 PERFORMA MORFOMETRI KERBAU LUMPUR PADA AGROSISTEM BERBEDA

Pendahuluan 26

Materi dan Metode 27

Waktu dan Tempat Penelitian 27

Materi Penelitian 27

Metode Penelitian 28

Pelaksanaan Penelitian 28

Peubah yang Diamati 29

Analisis Data 29

Hasil dan Pembahasan 30

Simpulan 37

Pendahuluan 37

Materi dan Metode 39

Materi Penelitian 39

Metode Penelitian 40

Analisis KPPTR (Ditjenak 1989) 40

Analisis SWOT (David dan Freud 2009) 42

Hasil dan Pembahasan 44

Potensi Sumberdaya Manusia 44

Analisis Kapasitas Penambahan Populasi Ternak Ruminansia

(KPPTR) 47

Analisis SWOT dan AHP (AWOT) 49

Simpulan 57

5 PEMBAHASAN UMUM 58

6 SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan 64

Saran 64

DAFTAR PUSTAKA 65

LAMPIRAN 71

RIWAYAT HIDUP 83

DAFTAR TABEL

1.1 Perkembangan populasi kerbau nasional 2009-2013 2

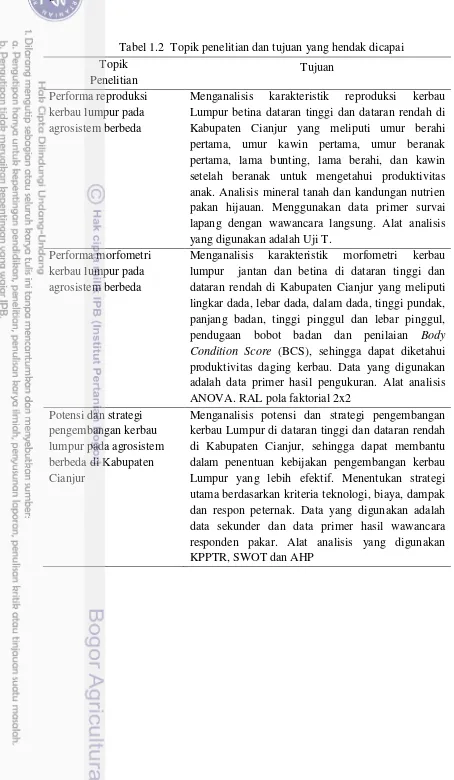

1.2 Topik penelitian dan tujuan yang hendak dicapai 8

2.1 Luas wilayah dan keadaan lingkungan 14

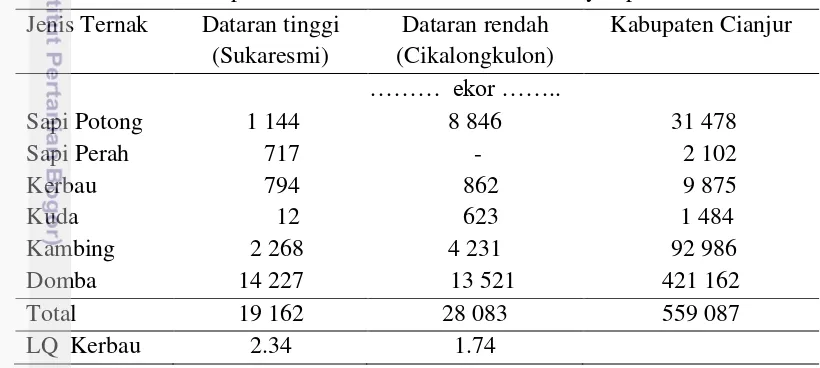

2.2 Populasi ruminansia tahun 2013 di wilayah penelitian 19 2.3 Performa reproduksi kerbau betina pada agrosistem berbeda 20 2.4 Performa reproduksi kerbau dari berbagai hasil penelitian 23

2.5 Hasil analisis mineral tanah 24

2.6 Hasil analisis proksimat vegetasi berdasarkan bahan kering 25 3.1 Bobot dan Body Condition Score (BCS) kerbau pada jenis kelamin

dan agrosistem berbeda di Kabupaten Cianjur 30

3.2 Morfometri kerbau pada jenis kelamin dan

agrosistem berbeda di Kabupaten Cianjur 36

3.3 Performa morfometri kerbau di berbagai daerah 36

4.1 Angka konversi luas lahan penghasil hijauan 41

4.2 Angka konversi jerami yang tersedia terhadap pakan ternak 41

4.3 Matriks alternatif strategi SWOT 43

4.4 Pengalaman beternak pada agrosistem berbeda 46

4.6 Kapasitas Penambahan Populasi Ternak Ruminan dataran rendah

di Kabupaten Cianjur 48

4.7 Kapasitas Penambahan Populasi Ternak Ruminan dataran tinggi

di Kabupaten Cianjur 49

4.8 Matriks hasil analisis SWOT 52

4.9 Prioritas strategi pengembangan kerbau lumpur di Kabupaten Cianjur 56

DAFTAR

GAMBAR

1.1 Kerangka pemikiran penelitian 7

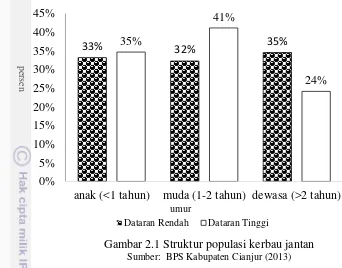

2.1 Struktur populasi kerbau jantan 16

2.2 Struktur populasi kerbau betina 16

2.3 Perkembangan populasi kerbau di dataran rendah 18 2.4 Perkembangan populasi kerbau di dataran tinggi 18

3.1 Metode pengukuran morfometrik kerbau 29

4.1 Umur peternak dataran rendah dan dataran tinggi 45

4.2 Persentase skala kepemilikan 45

4.3 Alasan beternak kerbau 46

4.4 Hasil analisis AWOT berdasarkan kriteria teknologi 53 4.5 Hasil analisis AWOT berdasarkan kriteria biaya 54

4.6 Hasil analisis AWOT berdasarkan dampak 55

4.7 Hasil analisis AWOT berdasarkan kriteria respon 56 5.1 Lingkar dada kerbau betina pada tingkat umur berbeda 61 5.2 Lingkar dada kerbau jantan pada tingkat umur berbeda 62

DAFTAR

LAMPIRAN

1 Peta basis sapi dan kerbau di kabupaten Cianjur 72 2 Daftar kuesioner penelitian kerbau lumpur di Kabupaten Cianjur 72 3 Tingkat pemotongan kerbau di berbagai provinsi 77 4 Morfometri kerbau jantan pada agrosistem berbeda 77 5 Morfometri kerbau betina pada agrosistem berbeda 77 6 Analisis morfometri kerbau pada jenis kelamin dan agrosistem berbeda 78 7 Populasi kerbau dan sapi di Jawa Barat 2009-2013 79 8 Kontribusi daging kerbau terhadap daging nasional

pada beberapa daerah 80

9 Gambar kerbau jantan dan betina di Kabupaten Cianjur 80 10 Gambar vegetasi dataran rendah dan dataran tinggi kabupaten Cianjur 81

11 Perkandangan kerbau di Kabupaten Cianjur 81

12 Peta penyebaran kerbau 81

KOMARIAH

Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor

pada

Program Studi Mayor Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Penguji pada Ujian Tertutup: Prof Dr Ir Panca Dewi MHKS, MSi

Dr Ir Chalid Talib, MS

Penguji pada Ujian Terbuka: Prof Dr Ir Panca Dewi MHKS, MSi

Judul Penelitian : Produktivitas Kerbau Lumpur berdasarkan Agrosistem dan Strategi Pengembangannya di Kabupaten Cianjur

Nama : Komariah

NIM : D.161110111

Program Studi/Mayor : Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan

Disetujui Komisi Pembimbing

Prof Dr Ir Cece Sumantri, MSc Ketua

Dr Ir Henny Nuraini, MSi Dr Ir Sri Nurdiati, MSc Anggota Anggota

Dr Ir Sri Mulatsih, MScAgr Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana

Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan

Dr Ir Salundik, MSi Dr Ir Dahrul Syah, MScAgr

Tanggal Ujian Tertutup: 19 Nopember 2015

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga disertasi ini berhasil diselesaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah Rosulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman nanti, Aamiin. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan pada bulan Maret 2013 ini ialah Produktivitas kerbau lumpur berdasarkan agrosistem dan strategi pengembangannya di Kabupaten Cianjur mendapat beasiswa BPPS dari Dikti tahun 2011.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Prof Dr Ir Cece Sumantri, MSc, selaku Ketua Komisi Pembimbing, Dr Ir Henny Nuraini, MSi, Dr Ir Sri Nurdiati, MSc dan Dr Ir Sri Mulatsih, MScAgr selaku anggota komisi pembimbing yang telah banyak memberi saran dan arahan. Terima kasih kepada penguji ujian sidang tertutup dan sidang terbuka Prof Dr Ir Panca Dewi MHKS, MSi dan Dr Ir Chalid Talib, MS atas masukan dan arahannya.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Rektor IPB, Dekan SPS, Ketua Program Studi ITP serta Pimpinan, para dosen dan staf pendidikan di lingkungan Fapet IPB atas dukungan dan bantuannya. Disamping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada seluruh staf Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan, BAPPEDA dan BPS, UPTD Kabupaten Cianjur serta anak bimbing Novalina Inka Puspitasari SPt, Dinis Syifaul Haq SPt, Aang Hudaya SPt, Muhamad Saeroni, Hera Tri Utomo, Widigdo Hadi Pratoyo dan Bapak Enjang Komarudin serta Bapak Rosmanto yang telah membantu selama pengumpulan data. Terima kasih juga kepada Prof Dr Eddie Gurnadi almarhum, Prof Dr Ir Endang Gumbira almarhum dan Dr Ir Rarah Ratih Ajie Maheswari almarhumah yang telah memotivasi, semoga menjadi amal jariyah di alam barzah dan Prof Dr Ir Toto Toharmat MScAgr atas dukungan yang inten dalam penyelesaian studi, semoga menjadi amal soleh.

Ucapan terima kasih juga untuk teman-teman seperjuangan sahabatku Henny Rizkiati yang selalu sabar membantu dan mendukung, Lucya Cyrilla, Sri Rahayu, Hartati, Zuraida Hanum, Nandari atas kebersamaannya.

Ungkapan terima kasih melalui do’a disampaikan kepada ibunda Siti Aminah almarhumah, ayahanda H. Ahmad Chusaini almarhum yang telah membesarkan dan mendidik; suami tercinta H. Imam Purjati, anak-anak H.Teguh Purwanto, Deny Cahyo Sejati, Muchlis Satriyo Ginanjar, Annisa Fadilla Purjati; menantu Nida Qothrun Nada dan Diah Yulistya; cucu-cucu Labeeba Taqiyya, Aqeelah Naqiyya, Umar Azzam, Syathira Najiyya, Rizvan Ahsan Taqwim dan Aisyah Khaylila Ransi, Damba Wiratama serta seluruh keluarga besar dan ibu-ibu majelis taklim An Nur Cilendek Indah atas segala doa, pengorbanan dan kasih sayangnya.

Bogor, Januari 2016

DAFTAR ISI

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 4

Tujuan Penelitian 4

Novelty atau Kebaruan Penelitian 5

Manfaat Penelitian 5

Kerangka Berpikir Penelitian 6

2 PERFORMA REPRODUKSI KERBAU LUMPUR PADA AGROSISTEM BERBEDA

Pendahuluan 9

Materi dan Metoda 10

Waktu dan Tempat Penelitian 10

Materi Penelitian 10

Metode Penelitian 10

Pelaksanaan Penelitian 11

Peubah yang Diamati 11

Analisis proksimat (AOAC 1995) 11

Analisis Kandungan Mineral Tanah (Balittanah 2005) 12

Analisis Data 12

Hasil dan Pembahasan 13

Keadaan Umum Lokasi Penelitian 13

Performa Reproduksi Kerbau 20

Simpulan 26

3 PERFORMA MORFOMETRI KERBAU LUMPUR PADA AGROSISTEM BERBEDA

Pendahuluan 26

Materi dan Metode 27

Waktu dan Tempat Penelitian 27

Materi Penelitian 27

Metode Penelitian 28

Pelaksanaan Penelitian 28

Peubah yang Diamati 29

Analisis Data 29

Hasil dan Pembahasan 30

Simpulan 37

Pendahuluan 37

Materi dan Metode 39

Materi Penelitian 39

Metode Penelitian 40

Analisis KPPTR (Ditjenak 1989) 40

Analisis SWOT (David dan Freud 2009) 42

Hasil dan Pembahasan 44

Potensi Sumberdaya Manusia 44

Analisis Kapasitas Penambahan Populasi Ternak Ruminansia

(KPPTR) 47

Analisis SWOT dan AHP (AWOT) 49

Simpulan 57

5 PEMBAHASAN UMUM 58

6 SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan 64

Saran 64

DAFTAR PUSTAKA 65

LAMPIRAN 71

RIWAYAT HIDUP 83

DAFTAR TABEL

1.1 Perkembangan populasi kerbau nasional 2009-2013 2

1.2 Topik penelitian dan tujuan yang hendak dicapai 8

2.1 Luas wilayah dan keadaan lingkungan 14

2.2 Populasi ruminansia tahun 2013 di wilayah penelitian 19 2.3 Performa reproduksi kerbau betina pada agrosistem berbeda 20 2.4 Performa reproduksi kerbau dari berbagai hasil penelitian 23

2.5 Hasil analisis mineral tanah 24

2.6 Hasil analisis proksimat vegetasi berdasarkan bahan kering 25 3.1 Bobot dan Body Condition Score (BCS) kerbau pada jenis kelamin

dan agrosistem berbeda di Kabupaten Cianjur 30

3.2 Morfometri kerbau pada jenis kelamin dan

agrosistem berbeda di Kabupaten Cianjur 36

3.3 Performa morfometri kerbau di berbagai daerah 36

4.1 Angka konversi luas lahan penghasil hijauan 41

4.2 Angka konversi jerami yang tersedia terhadap pakan ternak 41

4.3 Matriks alternatif strategi SWOT 43

4.4 Pengalaman beternak pada agrosistem berbeda 46

4.6 Kapasitas Penambahan Populasi Ternak Ruminan dataran rendah

di Kabupaten Cianjur 48

4.7 Kapasitas Penambahan Populasi Ternak Ruminan dataran tinggi

di Kabupaten Cianjur 49

4.8 Matriks hasil analisis SWOT 52

4.9 Prioritas strategi pengembangan kerbau lumpur di Kabupaten Cianjur 56

DAFTAR

GAMBAR

1.1 Kerangka pemikiran penelitian 7

2.1 Struktur populasi kerbau jantan 16

2.2 Struktur populasi kerbau betina 16

2.3 Perkembangan populasi kerbau di dataran rendah 18 2.4 Perkembangan populasi kerbau di dataran tinggi 18

3.1 Metode pengukuran morfometrik kerbau 29

4.1 Umur peternak dataran rendah dan dataran tinggi 45

4.2 Persentase skala kepemilikan 45

4.3 Alasan beternak kerbau 46

4.4 Hasil analisis AWOT berdasarkan kriteria teknologi 53 4.5 Hasil analisis AWOT berdasarkan kriteria biaya 54

4.6 Hasil analisis AWOT berdasarkan dampak 55

4.7 Hasil analisis AWOT berdasarkan kriteria respon 56 5.1 Lingkar dada kerbau betina pada tingkat umur berbeda 61 5.2 Lingkar dada kerbau jantan pada tingkat umur berbeda 62

DAFTAR

LAMPIRAN

1 Peta basis sapi dan kerbau di kabupaten Cianjur 72 2 Daftar kuesioner penelitian kerbau lumpur di Kabupaten Cianjur 72 3 Tingkat pemotongan kerbau di berbagai provinsi 77 4 Morfometri kerbau jantan pada agrosistem berbeda 77 5 Morfometri kerbau betina pada agrosistem berbeda 77 6 Analisis morfometri kerbau pada jenis kelamin dan agrosistem berbeda 78 7 Populasi kerbau dan sapi di Jawa Barat 2009-2013 79 8 Kontribusi daging kerbau terhadap daging nasional

pada beberapa daerah 80

9 Gambar kerbau jantan dan betina di Kabupaten Cianjur 80 10 Gambar vegetasi dataran rendah dan dataran tinggi kabupaten Cianjur 81

11 Perkandangan kerbau di Kabupaten Cianjur 81

12 Peta penyebaran kerbau 81

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara besar dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta memerlukan ketahanan pangan yang kuat untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang makin tinggi. Salah satu pangan yang perlu diperhatikan adalah pangan protein hewani. Kerbau lumpur merupakan ternak penghasil pangan sumber protein hewani, karena memiliki tingkat perdagingan yang cukup baik disamping ternak sapi, domba, unggas dan ternak-ternak lain. Kerbau Lumpur berpotensi sebagai tenaga kerja, sumber daging, susu, kulit dan pupuk. Menurut Singh et al. (2013) kerbau mampu mengubah pakan dengan kandungan serat kasar tinggi menjadi daging dan susu, sebagai pangan sumber protein. Kerbau dengan bobot potong 300 sampai 400 kg memiliki karkas panas mencapai 52.83% dari bobot potong, daging 67.5 %, tulang 18.4% dan lemak abdomen 15.4 % dari karkas panas (Mahmoudzadeh dan Fazaeli 2009). Kerbau merupakan sumberdaya genetik khas daerah tropik dan sangat menguntungkan untuk peningkatan protein pangan (Kandeepan et al. 2009).

Secara umum, ternak kerbau dan sapi adalah hewan yang berbeda baik jenis maupun bangsanya, tetapi dalam hal produk, di pasar tidak ada perbedaan antara daging kerbau dengan daging sapi. Hampir di seluruh wilayah Indonesia daging kerbau dikenal sebagai daging sapi. Presiden Republik Indonesia menetapkan target swasembada daging, daging kerbau termasuk di dalamnya PSDSK (Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau). Tahun 2013 daging

sapi dan kerbau memberi kontribusi 20.47% terhadap daging nasional. Konsumsi daging yang bersumber dari daging kerbau relatif masih rendah yaitu 1.42% dari total produksi daging dalam negeri (Ditjen PKH 2013).

Daging kerbau banyak dikonsumsi oleh masyarakat di beberapa negara di Asia, seperti India, Malaysia dan negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Daging kerbau banyak dikonsumsi di Kudus, Banten dan Sumatra Barat, karena unsur kultur dan budaya. Masih ada masyarakat yang berpersepsi bahwa daging kerbau memiliki kualitas yang lebih rendah dibanding daging sapi, karena keempukan lebih rendah (alot) dan teksturnya lebih kasar. Sifat daging kerbau yang alot, karena di negara berkembang pada umumnya kerbau dipelihara secara tradisional sebagai ternak pekerja dan dipotong pada umur di atas 10 tahun (Nanda dan Nakao 2003). Hasil penelitian yang membandingkan kualitas daging sapi dan kerbau pada bagian otot Longissimus thoracis dan Semimembranosis menunjukkan bahwa daging kerbau nyata lebih empuk daripada daging sapi (Neath et al. 2007). Toelihere (1981) menyatakan bahwa kerbau (Bubalus bubalis) merupakan salah satu sumber daging yang tidak kalah mutunya dibandingkan dengan daging sapi sejak domestikasi 4 500 tahun yang lalu. Menurut Kristianto (2006) daging sapi dan daging kerbau memiliki kualitas yang sama baik, namun pada banyak kasus kualitas daging sapi lebih baik dibandingkan dengan daging kerbau. Hal ini kemungkinan disebabkan sistem pemeliharaan sapi lebih baik.

kerbau untuk keperluan terkait budaya dan fanatisme atau wisata. Pada umumnya kerbau dipelihara di daerah pedesaan, seperti halnya sapi, ternak kerbau mempunyai peranan penting dalam penyediaan tenaga kerja untuk kegiatan pertanian sawah dan ladang serta alat transportasi/mengangkut hasil bumi. Kerbau juga penting sebagai sumber air susu dan daging bagi kebutuhan konsumsi masyarakat di desa dan penduduk kota.

Menurut Muladno (2013) perlu perbaikan pola pembangunan peternakan di Indonesia. Indikator yang terjadi adalah populasi ternak yang relatif konstan, rata-rata konsumsi daging, susu dan telur sebagai pangan sumber protein masih rendah, taraf hidup dan kesejahteraan peternak belum banyak mengalami peningkatan, sementara jumlah tenaga kerja di bidang peternakan meningkat. Hal ini sangat jelas terjadi pada budidaya kerbau; Secara umum, populasi kerbau mengalami penurunan meskipun di beberapa propinsi mengalami peningkatan. Populasi kerbau pada tahun 1986 3.5 juta terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2013 tinggal 1.48 juta (Ditjen PKH 2013). Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 1.1 Perkembangan populasi kerbau nasional 2009-2013

No

Sumber: Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (2013)

Pada Tabel 1.1 terlihat bahwa perkembangan populasi kerbau sejak tahun 2009 terus mengalami penurunan. Penurunan populasi kerbau di sejumlah wilayah di Indonesia pada umumnya disebabkan oleh (1) peningkatan laju pemotongan yang tidak diimbangi dengan perbaikan produktivitas, (2) lingkungan eksternal kurang mendukung (3) kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada pengembangan populasi kerbau. Penurunan populasi kerbau disebabkan tingkat pemotongan yang tinggi untuk memenuhi permintaan daging, pemotongan ternak betina produktif dan kemungkinan akibat dari mekanisasi pertanian dan terbatasnya lahan penggembalaan dengan makin sempitnya lahan persawahan akibat pemukiman khususnya di Pulau Jawa (Matondang dan Siregar 2000) serta rendahnya tingkat reproduksi ternak kerbau (Misra 2006).

pemberian pakan yang kurang memperhatikan kualitas hijauan dan kebutuhan nutrisi ternak; penanggulangan dan pencegahan penyakit belum ditangani. Penurunan populasi kerbau juga disebabkan manajemen pemeliharaan di tingkat peternak belum baik dan tidak berorientasi pada keuntungan. Menurut Talib et al. (2014) dengan pakan yang cukup, kerbau Lumpur akan mampu menampilkan pertumbuhan lebih cepat dengan efisiensi penggunaan pakan yang lebih tinggi dibandingkan sapi lokal.

Ternak kerbau dikelompokkan menjadi dua tipe yaitu kerbau Lumpur (swamp buffalo) sebagai tipe pedaging dan kerbau Sungai (river buffalo) sebagai penghasil susu. Ternak kerbau adalah ternak semi akuatik dan Indonesia adalah habitat yang baik untuk ternak kerbau dimana 40% dari wilayah Indonesia beriklim tropis basah. Kerbau di Indonesia mayoritas termasuk tipe kerbau Lumpur (Bubalus bubalis). Kerbau Lumpur sebagai kerbau potong di Indonesia telah ditetapkan tujuh rumpun baru yaitu kerbau Pampangan, Sumbawa, Moa, Toraja, Simelue, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan (Talib et al. 2014).

Ukuran-ukuran tubuh kerbau Murrah (kerbau Sungai) lebih beragam daripada kerbau Rawa (kerbau Lumpur), bentuk keduanya berbeda, sedangkan ukurannya sama (Gerli et al. 2012). Kerbau lokal ini telah lama hidup dan beradaptasi dengan sangat baik pada lingkungan lembab-tropis (tropical humid environment). Bagi sebagian peternak kepemilikan ternak kerbau merupakan lambang prestise (social prestige) dan bukti kemakmuran pemiliknya. Peranan kerbau sangat penting dalam mendukung perekonomian daerah maupun nasional, namun kurang mendapat perhatian baik dari pemerintah, lembaga masyarakat maupun peternak. Kerbau adalah ’Mutiara dari Timur’ yang pernah dicanangkan Pemerintah sebelum kemerdekaan perlu digelorakan kembali, agar terjadi percepatan peningkatan populasi kerbau melalui perbaikan fasilitas dan manajemen pemeliharaan kerbau pada peternak-peternak kerbau baru.

Kabupaten Cianjur merupakan wilayah yang memiliki topografi beragam dan persawahan yang berpotensi untuk pengembangan kerbau. Populasi kerbau cukup tinggi yaitu 10 464 ekor pada tahun 2011 (BPS Kabupaten Cianjur 2013). Kabupaten Cianjur termasuk wilayah Jawa Barat dengan populasi kerbau 124 212 ekor pada tahun 2013, nomor enam setelah Banten (Ditjen PKH 2013).

Secara Nasional, daerah pusat konsumen daging yang terbesar adalah di Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten, sehingga pengembangan peternakan sapi potong, sapi perah dan kerbau di wilayah tersebut menjadi sangat strategis. Seiring dengan hal tersebut, pengembangan peternakan yang dilaksanakan di Kabupaten Cianjur selama ini, telah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, taraf hidup dan kemandirian petani/peternak, disamping dalam rangka pencapaian kecukupan pangan.

strategis yang mampu mengoptimalkan peran masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Pengembangan kawasan usaha ini juga harus mampu mengakomodasi kebutuhan gizi masyarakat, sehingga kecukupan pangan tidak hanya merupakan pemenuhan kebutuhan nabati saja, melainkan juga kecukupan protein hewani yang mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Di pasar-pasar Jawa Barat, harga daging dan komponennya terus menunjukan trend naik, namun perkembangan populasi kerbau di Kabupaten Cianjur dari tahun 2002-2010 mengalami penurunan sebesar 1.81%, sehingga aktifitas usaha ternak kerbau di masyarakat saat ini perlu ditingkatkan, karena menjadi dasar bagi penyediaan daging di Jawa Barat (Bappeda Kabupaten Cianjur 2012).

Perumusan Masalah

Permasalahan mendasar yang terkait dengan produktivitas kerbau di Kabupaten Cianjur yang menyebabkan terjadinya penurunan populasi antara lain adalah :

1. Bagaimana produktivitas kerbau Lumpur yang dipelihara secara tradisional, reproduksi rendah dan kawin alam pada agrosistem yang berbeda?

2. Bagaimana potensi kerbau sebagai pembajak sawah, pemberian pakan hijauan terbatas tanpa ada perbaikan pemberian pakan (konsentrat), permintaan daging tinggi tetapi populasi menurun?

3. Bagaimana dengan kondisi tingkat kepemilikan peternak kerbau yang tergolong skala kecil, pengetahuan terbatas, terbatasnya sarana dan prasarana produksi kerbau pada agrosistem yang berbeda?

4. Bagaimana kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada pengembangan kerbau dengan meningkatnya penggunaan mekanisasi pertanian serta kebijakan sapinisasi membuat penurunan populasi kerbau?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis produktivitas kerbau Lumpur secara komprehensif dengan sistem pemeliharaan tradisional, berdasarkan morfometri, BCS dan karakteristik reproduksi serta menganalisis kandungan mineral tanah dan kandungan nutrisi hijauan pada agrosistem yang berbeda

2. Menganalisis potensi pengembangan kerbau berdasarkan ketersediaan hijauan dengan pendekatan nilai Kapasitas Peningkatan Populasi Ternak Ruminansia (KPPTR)

4. Menentukan strategi utama berdasarkan kriteria teknologi, biaya, dampak dan respon peternak dengan menggunakan analisis AHP (Analitical Hierarchy Process) dan hirarki strategi

Novelty atau Kebaruan Penelitian

1. Produktivitas kerbau Lumpur di masyarakat peternak tradisional dapat ditingkatkan dengan mempercepat umur pertama kali dikawinkan dan memanfaatkan umur produktif kerbau betina melalui perbaikan kualitas dan kuantitas pakan.

2. Membandingkan produktivitas kerbau Lumpur pada agrosistem berbeda, sehingga dapat membentuk wilayah perbibitan kerbau (breeding village). 3. Perbaikan kualitas pakan dengan melihat kandungan mineral tanah pada

agrosistem berbeda melalui penguatan pasokan pakan dan pemanfaatan limbah pertanian sebagai sumber konsentrat.

4. Penetapan strategi pengembangan kerbau berdasarkan potensi hijauan dan sosial ekonomi, sehingga dapat menghasilkan kebijakan tepat sasaran untuk kesejahteraan peternak kerbau.

Manfaat Penelitian

1. Memberikan informasi performa reproduksi kerbau betina, performa produksi kerbau jantan maupun betina dan kandungan mineral tanah dan nutrisi pakan hijauan pada agrosistem yang berbeda

2. Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memudahkan program penguatan pasokan bibit kerbau, sehingga terjadi perbaikan kebijakan terhadap peternak kerbau dan masyarakat umum, perbaikan sistem pemeliharaan dan sarana prasarana produksi, manajemen reproduksi, peningkatan minat usaha ternak kerbau dan peningkatan populasi kerbau lumpur.

3. Informasi ini diharapkan dapat dijadikan bahan kebijakan pemerintah dalam pengembangan dan perbaikan kuantitas dan kualitas kerbau Lumpur berdasarkan ketersediaan lahan hijauan pakan ternak (KPPTR). 4. Hasil penelitian diharapkan dapat membantu pemerintah dalam

pengembangan kerbau lumpur sebagai sumber daging khususnya di Kabupaten Cianjur dan Indonesia pada umummnya melalui kebijakan yang lebih efektif

5. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan langkah awal memperbaiki minat beternak kerbau terutama di daerah-daerah sentra kerbau dengan menjalin kerjasama antara peternak, akademisi dan pemerintah yang berkelanjutan

Kerangka Berpikir Penelitian

Kerbau merupakan salah satu ternak penghasil daging yang diperlukan sebagai pangan sumber protein hewani. Populasi kerbau semakin menurun, karena berkurangnya lahan persawahan, program mekanisasi pertanian, isu kebijakan sapinisasi di wilayah yang semula sebagai basis kerbau, sulitnya sumber bibit, dan menurunnya minat beternak kerbau. Kerbau mempunyai kelebihan yaitu memiliki kemampuan mencerna hijauan dengan kualitas rendah lebih baik, masa produktif yang panjang, penampilan reproduksi yang tidak berbeda dengan sapi. Dengan kualitas pakan yang baik dan jumlah yang cukup pertumbuhan dan kualitas daging yang lebih baik dari sapi lokal, sehingga perlu dilakukan penelitian reproduksi dan performa morfometri sebagai bahan menjaring bibit kerbau dan peningkatan populasi kerbau.

Non kerbau

Gambar 1.1 Kerangka pemikiran penelitian

Ruang Lingkup Penelitian

Table 2Tabel 1.2 Topik penelitian dan tujuan yang hendak dicapai

Topik Penelitian

Tujuan

Performa reproduksi kerbau lumpur pada agrosistem berbeda

Menganalisis karakteristik reproduksi kerbau Lumpur betina dataran tinggi dan dataran rendah di Kabupaten Cianjur yang meliputi umur berahi pertama, umur kawin pertama, umur beranak pertama, lama bunting, lama berahi, dan kawin setelah beranak untuk mengetahui produktivitas anak. Analisis mineral tanah dan kandungan nutrien pakan hijauan. Menggunakan data primer survai lapang dengan wawancara langsung. Alat analisis yang digunakan adalah Uji T.

Performa morfometri kerbau lumpur pada agrosistem berbeda

Menganalisis karakteristik morfometri kerbau lumpur jantan dan betina di dataran tinggi dan dataran rendah di Kabupaten Cianjur yang meliputi lingkar dada, lebar dada, dalam dada, tinggi pundak, panjang badan, tinggi pinggul dan lebar pinggul, pendugaan bobot badan dan penilaian Body Condition Score (BCS), sehingga dapat diketahui produktivitas daging kerbau. Data yang digunakan adalah data primer hasil pengukuran. Alat analisis ANOVA. RAL pola faktorial 2x2

Potensi dan strategi pengembangan kerbau lumpur pada agrosistem berbeda di Kabupaten Cianjur

2 PERFORMA REPRODUKSI KERBAU LUMPUR PADA

AGROSISTEM BERBEDA

Pendahuluan

Populasi kerbau setiap tahun mengalamai penurunan. Kecenderungan penurunan populasi kerbau dan rendahnya konsumsi daging kerbau disebabkan oleh sistem pemeliharaan yang berbasis pada masyarakat kecil (small holder farmer). Disamping itu ternak kerbau merupakan ternak lokal yang masih dipelihara secara tradisional dengan skala kepemilikan yang rendah dan keterbatasan pengetahuan peternak tentang manajemen reproduksi. Tujuan pemeliharaan kerbau sebagian besar sebagai tabungan turun temurun. Pengaruh manajemen pemeliharaan tradisional menyebabkan kelambanan dewasa kelamin dan mengakibatkan rendahnya reproduksi. Disamping itu, penggantian peranannya sebagai tenaga kerja oleh mesin pertanian juga berkontribusi terhadap berkurangnya populasi ternak tersebut. Belakangan ini, ternak kerbau mulai mendapat perhatian kembali karena potensinya yang cukup bermakna untuk mendukung realisasi swasembada daging di Indonesia. Ketersediaan pakan merupakan salah satu faktor utama dalam pelaksanaan program pengembangan budidaya kerbau. Kerbau yang diberi pakan cukup dengan tambahan konsentrat mampu menghasilkan kualitas daging yang lebih baik dan menghasilkan pertambahan bobot badan per hari 1.2 kg, sementara PO hanya 0.9 kg hari-1 (Yurleni 2013).

Performa reproduksi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor genetik, pakan dan lingkungan. Faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi reproduksi antara lain agrosistem atau topografi. Letak ketinggian akan berpengaruh terhadap suhu dan kelembaban serta jenis vegetasi yang merupakan sumber pakan ternak. Perbaikan pakan kerbau betina dengan memenuhi 2.5-2.7% bahan kering (BK) dari bobot badan dengan pakan utama 70% sumber serat dan 30% konsentrat menampilkan estrus sama jelas dengan sapi. Pada kerbau jantan, konsumsi pakan antara 2.7-3.5% BK, menampilkan pertumbuhan 0.6 kg ekor

-1

hari-1 (Talib et al. 2014).

Kerbau merupakan ternak ruminansia yang memiliki kemampuan mencerna serat kasar lebih baik daripada sapi, sehingga kerbau lebih efisien memanfaatkan pakan dengan kualitas yang lebih rendah untuk pertumbuhan. Menurut Udeybir et al. (2000) keunggulan ternak kerbau bila dibandingkan dengan ternak sapi adalah kemampuan mikroba yang ada di dalam rumen kerbau mencerna serat kasar atau pakan berkualitas rendah lebih baik dari ternak sapi; kebutuhan bahan kering lebih rendah, efisiensi pemanfaatan protein dan energi pakan lebih tinggi; kebutuhan energi dan protein lebih rendah (Texeira et al. 1987); masa produktif kerbau sangat panjang hingga 25 tahun, daya reproduksi menghasilkan 10 sampai 15 ekor anak selama hidupnya (Lendhanie 2005).

hujan rendah, kandungan mineral hijauan lebih rendah dibanding daerah dengan curah hujan tinggi, hal ini akan berpengaruh pada pencapaian pubertas ternak. Kekurangan mineral Cobalt (Co) dapat menurunkan nafsu makan yang akan berakibat pada keterlambatan pubertas pada dara dan kegagalan estrus pada induk (Toelihere 1981).

Hasil penelitian Iskandar (2011) terdapat perbedaan performa reproduksi sapi PO antara dataran tinggi dan dataran rendah. Performa reproduksi dataran tinggi nyata lebih baik (umur pubertas, kawin pertama, service periode dan service per conception). Faktor yang mempengaruhi perbedaan kualitas daging kerbau dan daging sapi adalah laju pertumbuhan, efisiensi dan konversi pakan serta karakteristik karkas (Johnson dan Charles 1975; Joksimovic dan Ognjanovic 1977; Valin et al. 1984; Lapitan et al. 2004). Perbedaan lainnya antara kerbau dengan sapi adalah: (1) kerbau pada umumnya masak lambat (late maturity), (2) silent heat, (3) siklus berahi tidak beraturan, (4) frekwensi musim kawin rendah, (5) berahi kembali setelah melahirkan (anoestrus) panjang, (6) tingkat kebuntingan (conception rate) rendah, dan (7) kawin kembali setelah melahirkan (postpartum interval and repeat breeding) panjang. Faktor-faktor tersebut menyebabkan produktivitas kerbau rendah (Madan et al. 1996). Kenyataan di atas membutuhkan kajian yang komprehensif untuk meningkatkan populasi dan performa reproduksi kerbau lumpur di masyarakat dengan sistem pemeliharaan tradisional.

Materi dan Metoda

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2013 sampai Maret 2014 di Kabupaten Cianjur. Penelitian dilakukan di dua kecamatan yang memiliki agrosistem yang berbeda yaitu Kecamatan Cikalongkulon yang mewakili dataran rendah dan Kecamatan Sukaresmi yang mewakili dataran tinggi.

Materi Penelitian

Materi yang digunakan adalah kerbau betina sebanyak 89 ekor di wilayah dataran rendah dan 93 ekor di wilayah dataran tinggi yang masih produktif dengan kisaran umur 2.5-12 tahun. Sampel tanah dan vegetasi dari lokasi pengambilan sampel kerbau.

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan metoda survai yaitu wawancara langsung dengan peternak kerbau di dua kecamatan yang mewakili dataran rendah dan dataran tinggi. Penetapan lokasi penelitian di kedua kecamatan secara purposive sampling sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cianjur, dan memiliki LQ>1 untuk ternak kerbau. Dari tiap kecamatan ditetapkan jumlah desa sampel dengan menggunakan pendekatan metoda Slovin (Jeffry et al. 2012) yaitu dengan rumus:

n = �

Berdasarkan rumus tersebut, di Kecamatan Cikalongkulon yang memiliki 18 desa kecamatan, ditetapkan 8 desa dan di Kecamatan Sukaresmi yang memiliki 11 desa, ditetapkan 5 desa sampel. Sampel desa dipilih secara acak, sehingga diperoleh desa sampel di Kecamatan Cikalongkulon yaitu Desa Gudang, Mekar Galih, Neglasari, Mentengsari, Cinangsi, Majalaya, Sukamulya dan Cijagang. Desa sampel di Kecamatan Sukaresmi terpilih Desa Cibanteng, Cikancana, Ciwalen, Kubang dan Rawabelut. Pengamatan suhu dan kelembaban menggunakan alat thermohigrometer digital.

Pelaksanaan Penelitian

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah review dokumen, survey (wawancara menggunakan kuesioner terstruktur terhadap stakeholder terkait) dan observasi langsung ke lapangan. Data primer reproduksi didapatkan dari wawancara langsung bersama petugas resmi dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan Kelautan Kabupaten Cianjur, tokoh peternak dan tim ahli kerbau. Hasil wawancara langsung terhadap 46 orang peternak di delapan desa di Cikalongkulon dan 17 orang dari lima desa di Kecamatan Sukaresmi ditabulasikan dan diolah statistik.

Pengukuran suhu dan kelembaban dilaksanakan sehari tiga kali pengamatan selama penelitian. Disamping itu dilakukan analisis proksimat hijauan sumber pakan yang ada di lokasi penggembalaan dan analisis kandungan mineral tanah.

Peubah yang Diamati

Pengamatan performa reproduksi dilakukan terhadap kerbau betina sebanyak 182 ekor meliputi umur berahi pertama, umur kawin pertama, umur beranak pertama, lama berahi, lama bunting, kawin setelah beranak (Toelihere 1981). Suhu dan kelembaban, kualitas pakan menggunakan analisis proksimat dan kandungan mineral tanah.

Analisis proksimat (AOAC 1995):

Sampel vegetasi diambil sebanyak satu kg berat segar dari satu m2 luas tanah secara acak di lokasi penggembalaan kerbau di desa sampel. Sampel vegetasi secara komposit dikeringkan di bawah sinar matahari, digiling dan dilakukan analisis proksimat untuk diuji kualitasnya. Kandungan yang diuji adalah bahan kering (BK), kadar abu (ABU), protein kasar (PK), lemak kasar (LK), serat kasar (SK) dan bahan ekstrak tanpa nitrogen (BETN) dan TDN. Kadar BK ditentukan dengan memanaskan sampel dalam oven untuk mengeluarkan airnya. Kadar air dari berat kering udara ditentukan pada 60 oC, sedangkan sampel bebas air dikeringkan pada temperatur 110 oC. Abu merupakan bagian sampel yang tidak terbakar. Protein Kasar ditentukan dengan metode Nitrogen Kjeldahl yaitu mengalikan kadar Nitrogen dengan faktor protein 6.25. Lemak kasar diekstraksi dengan diethyl ether. Serat Kasar merupakan bagian karbohidrat yang tidak dapat dicerna, metode pengujiannya dengan dididihkan selama 30 menit berturut-turut dengan asam encer kemudian disaring. BETN didapatkan berdasarkan perhitungan:

Analisis Kandungan Mineral Tanah (Balittanah 2005):

Pengambilan sampel tanah untuk dianalisis kandungan mineral tanah berasal dari lokasi yang diambil sampel kerbaunya. Sampel tanah dikeringkan di bawah sinar matahari dan dilakukan analisis tanah berupa ekstrak unsur hara. Unsur yang diuji terdiri atas; fosfor (P), kalium (K), besi (Fe), mangaan (Mn), tembaga (Cu) dan seng (Zn) dengan ekstrak Morgan Wolf. Analisis dimulai dengan persiapan sampel, dengan tahapan pencatatan, pengeringan, penumbukan dan penyimpanan.

Pengekstrak Morgan digunakan untuk menentukan ketersediaan unsur hara tanah. Prosedur uji P dengan cara dipipet lima ml ekstrak dan ditambahkan pereaksi pewarna P. Dikocok hingga homogen dan didiamkan selama 30 menit, selanjutnya diukur dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 693 nm. Prosedur uji K dengan cara dipipet satu ml ekstrak dan ditambahkan larutan La 0.25%, dikocok hingga homogen, kemudian diukur dengan Flamephotometer. Prosedur uji Fe, Mn, Cu dan Zn dengan cara dipipet satu ml ekstrak dan ditambahkan 9 ml air. Fe, Mn, Cu dan Zn diukur langsung dari ekstrak menggunakan AAS (Absorption atom spectrophotometer)

Analisis LQ (Location Quotient) atau disebut dengan keunggulan komparatif untuk mengetahui perbandingan relatif antara kemampuan ternak ruminansia di suatu kecamatan dengan kemampuan sektor yang sama pada tingkat kabupaten. Rumus menghitung LQ menurut Daryanto dan Hafizriandi (2010):

LQ = xi®/x®

Xi(N)/X (N)

Keterangan : xi® : populasi ternak kerbau ke-i di kecamatan R x® : populasi total ternak ruminansia di kecamatan R Xi(N) : populasi ternak kerbau ke-i di kabupaten N X (N) : populasi total ternak ruminansia di kabupaten N

Jika nilai LQ>1: wilayah potensial sebagai pemasok yang secara komparatif memiliki keunggulan dibanding wilayah lain. Analisis Location Quotient (LQ) merupakan analisis yang digunakan untuk penentuan komoditas basis. Komoditas basis adalah komoditas yang memiliki kuantitas (populasi ternak) dominan di suatu wilayah. Asumsi yang digunakan dalam analisis ini adalah (1) kondisi geografis relatif seragam, (2) pola-pola aktivitas bersifat seragam (3) setiap aktivitas menghasilkan produk yang sama.

Analisis Data

Analisis performa reproduksi kerbau betina pada agrosistem yang berbeda meliputi: umur ternak, umur pertama berahi, umur pertama dikawinkan, umur beranak pertama, lama berahi dan berahi kembali setelah melahirkan. Analisis dilakukan dengan menggunakan Uji T (Boediono dan Koster 2004):

T Hitung

=

|�̅̅̅̅−�̅̅̅̅|√� (�� +�)+ � � × � +�

� ̅B : Rata-rata sampel B

nA : Jumlah data sampel A nB : Jumlah data sampel B S2A : Ragam sampel A S2B : Ragam sampel B

Hasil dan Pembahasan

Keadaan Umum Lokasi Penelitian

Berdasarkan BPS Kabupaten Cianjur (2013), Kabupaten Cianjur memiliki luas wilayah 361 434.98 ha, lahan pertanian 237 650 ha (sawah 66 180 ha, bukan sawah 171 470 ha), terdiri dari 32 kecamatan dan 354 desa dengan kondisi geografis 106o42’ sampai 107o25’ BT dan 6o21’ sampai 7o25’LS. Kondisi topografi berbukit, meliputi dataran rendah dan dataran tinggi dengan variasi ketinggian 7 sampai 2 962 m dpl, tertinggi 1 080 sampai 2 962 m dpl, terendah 7 sampai 500 mdpl. Iklim Kabupaten Cianjur tropik dengan suhu harian berkisar antara 15 sampai 30 oC dan kelembaban udara antara 85 sampai 89%.

Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan-bulan November sampai dengan Maret, sedangkan bulan kering terjadi pada bulan-bulan Juni sampai dengan September. Curah hujan rata-rata per tahun di Kabupaten Cianjur 1 000 sampai 1 500 mm dengan jumlah hari hujan efektif 100 sampai 150 hari. Produksi padi 903 547 ton, jagung 55 098 ton pipilan kering, ubi kayu 128 598 ton, ubi jalar 16 001 ton, kedele 12 462 ton, kacang hijau 434 ton kering, kacang tanah 16 337 ton. Luas kawasan hutan 70 064.40 ha dan luas areal perkebunan 50 000 ha, terluas adalah perkebunan teh 36 466.83 ha.

Menurut Yurleni (2000), suhu nyaman untuk kerbau adalah 15 sampai 25

o

C dan kelembaban 60 sampai 70%. Menurut Praharani dan Triwulanningsih (2007) zona nyaman untuk kerbau adalah 15.5 sampai 21 oC dengan curah hujan 500 sampai 2 000 mm tahun-1.

Jumlah curah hujan yang terjadi di suatu wilayah akan erat kaitannya walaupun tidak langsung terhadap ternak ruminansia khususnya terkait dengan jenis vegetasi tanaman pakan. Secara umum jumlah curah hujan dan hari hujan berpengaruh terhadap lingkungan dalam bentuk ketersediaan air, makin panjang hari hujan maka persediaan air makin banyak, berarti ketersediaan air makin terjamin baik untuk kebutuhan ternak maupun tanaman sebagai sumber pakan ternak. Hal ini juga sangat menguntungkan ternak kerbau. Kerbau sedikit memiliki kelenjar keringat, sehingga tidak tahan panas. Beberapa pendapat bahwa pemeliharaan kerbau tidak efisien, karena membutuhkan banyak air, tidak tahan udara panas selain berbahaya bagi keselamatan orang yang memelihara (tergolong agresif) masih berkembang di masyarakat. Dalam hal ini agrosistem sangat menentukan karakteristik atau performa kerbau terutama dalam hal suhu, kelembaban, ketersediaan maupun kualitas hijauan.

yang berbeda terhadap ternak (Yani dan Purwanto 2006). Selanjutnya dikatakan bahwa suhu dan kelembaban udara merupakan dua faktor iklim yang mempengaruhi produksi ternak, karena dapat menyebabkan perubahan keseimbangan panas dalam tubuh ternak, keseimbangan air, keseimbangan energi dan keseimbangan tingkah laku ternak. Ternak memerlukan suhu lingkungan yang optimum untuk kehidupan dan produksinya. Perbedaan kondisi wilayah penelitian disajikan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1 Luas wilayah dan keadaan lingkungan Wilayah Luas

Sumber: BAPPEDA, Dinas Tata Ruang dan Permukiman, Kabupaten Cianjur dalam Angka (2012)

Luas wilayah dataran tinggi lebih rendah dengan kondisi suhu dan kelembaban relatif sama, sementara perbedaan ketinggian hampir dua kali lipat. Penampilan produksi ternak dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keturunan (genetik), pakan, pengelolaan, perkandangan, pemberantasan dan pencegahan penyakit serta faktor lingkungan lainnya. Salah satu faktor lingkungan yang cukup dominan dalam mempengaruhi produktivitas ternak adalah iklim mikro. Iklim mikro di suatu tempat yang tidak mendukung bagi kehidupan ternak membuat potensi genetik seekor ternak tidak dapat ditampilkan secara optimal. Pengaruh suhu dan kelembaban bisa dinyatakan dengan nilai index THI. Menurut Upadhyay et al. (2012) peningkatan stress akibat panas dengan nilai THI>80 berpengaruh negatif terhadap gejala estrus, lama estrus dan kebuntingan kerbau. Selanjutnya dikatakan bahwa kenaikan temperatur terjadi karena pengaruh global warming dan hal ini berdampak negatif terhadap fungsi reproduksi kerbau, meningkatkan silent heat, berahi singkat (short estrus) dan perubahan ritme repoduksi serta effisiensi reproduksi kerbau. Dengan THI 72 sampai 81 hasil penelitian Dunn et al. (2013) bobot lahir kerbau 37.9±0.59 kg, umur sapih empat bulan dengan bobot sapih 152.53±3.89 kg dan pertambahan bobot badan 0.924±0.032 kg hari-1. Jarak kelahiran 711.87±64.87 hari dan suhu tubuh saat menyusui 38±0.12 oC, suhu tubuh normal pada kerbau 36.4 sampai 40.1 oC. Keadaan lingkungan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap produksi ternak baik langsung maupun tidak langsung. Keadaan lingkungan dipengaruhi oleh iklim yang merupakan perubahan terpadu dari unsur-unsur suhu, kelembaban dan curah hujan.

Berdasarkan tingkat penyebaran kerbau di berbagai wilayah Indonesia mengindikasikan bahwa kerbau memiliki kemampuan beradaptasi tinggi. Kerbau dapat dikembangkan dengan memperhatikan jenis kerbau dan daya adaptasinya, sebagai contoh, Kerbau di Nusa Tenggara dapat berkembang dengan lingkungan panas dan kering. Kerbau-kerbau di Jawa senang berkubang di lumpur dengan kondisi mikro klimat yang lembab dan tidak terlalu panas. Kalimantan terdapat kerbau Kalang yang selalu berendam di rawa-rawa. Menurut Prawiradiputra et al. (2006) kondisi suhu yang rendah pada daerah dataran tinggi memberikan situasi lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan ternak kerbau. Faktor suhu dan radiasi sinar matahari sangat berpengaruh terhadap thermoregulasi kerbau yang memiliki sedikit kelenjar keringat pada kulit. Untuk mempertahankan kelangsungan hidup dari lingkungan panas, ternak kerbau melakukan adaptasi fisiologis melalui perubahan tingkah laku seperti panting, berkubang dalam air atau berbaring di tempat yang dingin atau basah.

Struktur populasi menunjukkan pengembangan kerbau masa yang akan datang. Kondisi ternak kerbau pada umumnya tidak seimbang antara jantan dan betina. Hal ini pada umumnya disebabkan pemeliharaan kerbau jantan tidak menghasilkan anak dan karakter kerbau jantan lebih agresif daripada kerbau betina. Struktur populasi juga menggambarkan sex ratio yang akan mempengaruhi laju peningkatan populasi, mengurangi kasus inbreeding dan mencegah penggunaan pejantan inferior yang pada akhirnya akan meningkatkan performa kerbau. Data struktur populasi sangat penting untuk menganalisis daya tampung ternak, pemasaran, program pemuliaan dan strategi pengembangan kerbau.

Kerbau termasuk ternak yang produktif dengan jumlah anak per induk dan umur produktifnya lebih panjang daripada sapi, sehingga jika sistem pemeliharaan kerbau ditingkatkan, maka peningkatan populasi anak dan induk kerbau lebih tinggi. Masa produktif kerbau yang panjang ini belum dimanfaatkan peternak, karena tujuan beternak kerbau adalah sebagai tabungan, jika ada kebutuhan mendesak akan tetap dijual.

8%

anak (<1tahun) muda (1-2 th) dws4 dws5 dws>6

Dataran rendahumur Dataran Tinggi

p

er

sen

Gambar 2.1 Struktur populasi kerbau jantan

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur (2013)

Dilihat dari struktur populasi, kerbau jantan anak di dataran rendah dan dataran tinggi relatif sama, sedangkan kerbau jantan muda di dataran tinggi relatif lebih tinggi. Kerbau jantan dewasa di dataran rendah relatif lebih tinggi. Dapat dikatakan bahwa terjadi tingkat penjualan kerbau jantan muda di dataran rendah dan kerbau jantan umur 2-3 tahun di dataran tinggi. Hal ini akan berakibat bibit pejantan yang digunakan merupakan pejantan inferior yang kualitasnya lebih rendah. Kualitas kerbau jantan berpengaruh pada struktur populasi khususnya anak yang dilahirkan. Menurut Othman et al. (2014) perbandingan antara kerbau jantan dan betina yang baik adalah jantan:betina 1:20

Gambar 2.2 Struktur populasi kerbau betina

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur (2013)

33% 35% 32% 35%

anak (<1 tahun) muda (1-2 tahun) dewasa (>2 tahun)

Dataran Rendah Dataran Tinggi

umur

p

er

Kerbau betina di kedua agrosistem didominasi kerbau dewasa 5-6 tahun. Persentase kerbau betina dewasa pada kedua daerah ketinggian relatif sama. Populasi kerbau betina dewasa >6 tahun di dataran tinggi menurun tajam, sehingga dapat dikatakan bahwa terjadi penjualan betina produktif. Di dataran rendah bahkan terjadi penjualan kerbau betina umur dua tahun, sedangkan di dataran tinggi pada umur produktif lima tahun. Hal ini perlu penanganan pemerintah melalui Dinas Peternakan untuk mencegah pemotongan betina produktif, agar tidak terjadi penurunan populasi kerbau. Jika kerbau betina dipelihara hingga umur produktif 10 tahun, akan menghasilkan tambahan anak sebanyak tiga ekor. Peternak daerah dataran tinggi memiliki kelompok peternak kerbau, sehingga pemahaman dalam manajemen pemeliharaan dan semangat beternak relatif lebih baik. Hasil penelitian Ibrahim (2008) manajemen usaha kerbau belum menerapkan panca usaha ternak, teknik beternaknya masih bersifat tradisional. Kerbau dilepaskan/diikat di lapangan/padang penggembalaan untuk memperoleh rumput dan hijauan lain. Kerbau tidak diberi makanan tambahan (konsentrat). Untuk kerbau yang diikat dan kerbau yang diperah diberi rumput tambahan. Pemeliharaan dan pemberian makan anak kerbau, kerbau dara, kerbau laktasi, kerbau kering dan pejantan tidak dibedakan.

Menurut Triwulanningsih (2007) pengembangan ternak kerbau dapat dilakukan melalui peningkatan populasi dan pendapatan peternak kerbau, produksi substitusi daging sapi, bahan baku industri kulit dan ternak kerja. Pada dasarnya melalui upaya meningkatkan produktivitas dan reproduksi dengan introduksi teknologi tepat guna; pengendalian pemotongan ternak betina produktif; menekan angka kematian ternak melalui perbaikan pakan, pemberdayaan peternak rakyat.

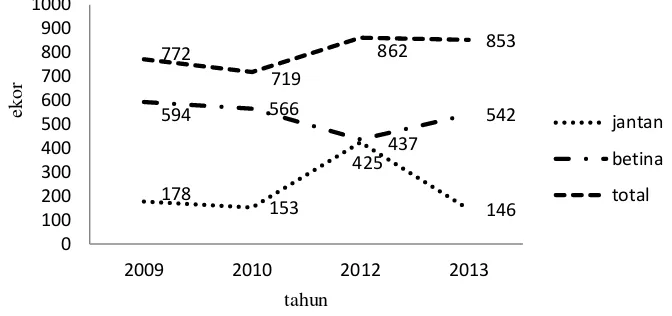

Gambar 2.3 Perkembangan populasi kerbau di dataran rendah

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur (2013)

Perkembangan populasi dataran rendah dari tahun 2009 menunjukkan trend menurun, sementara di dataran tinggi relatif stabil. Hal ini menunjukan bahwa kerbau di dataran tinggi memiliki daya tarik yang lebih baik. Kemungkinan lain adalah dataran tinggi lebih dominan perkebunan dibanding persawahan, sehingga tidak banyak dipengaruhi oleh menurunnya lahan persawahan di Kabupaten Cianjur.

Gambar 2.4 Perkembangan populasi kerbau di dataran tinggi

Sumber: BPS Kabupaten Cianjur (2013)

Disamping itu peternak kerbau di dataran tinggi memiliki kelompok ternak, sehingga minat beternak kerbau lebih tinggi serta program pemerintah lebih cepat terserap. Sistem pemeliharaan kerbau di dataran tinggi mayoritas semi intensif dengan pemberian pakan disediakan ad libitum, sementara di dataran rendah mayoritas digembalakan di area persawahan dengan pakan seadanya di area penggembalaan.

Pada gambar di atas dapat dikatakan sex ratio di dataran rendah 1:3 sampai 1:4, kecuali pada tahun 2012 1:1. Kondisi ini menunjukkan jumlah pejantan cukup, tetapi dari hasil survey, umur pejantan pada umumnya di bawah tiga tahun dan terjadi penjualan pejantan pada umur dua tahun, sehingga pejantan

yang dikawinkan merupakan pejantan inferior berkualitas rendah. Hasil penelitian Dudi et al. (2011) ratio jantan:betina yi 1:1. Populasi ternak kerbau lumpur dari tahun ke tahun cenderung tidak mengalami peningkatan. Upaya peningkatan populasi dan mutu genetik ternak kerbau, perlu didekati dengan teknologi bidang reproduksi (Amin et al. 1999). Inseminasi buatan (IB) adalah salah satu alternatif yang tepat, karena teknologi ini tergolong sederhana dan lebih aplikatif. Di Indonesia, teknologi tersebut sebenarnya telah diterapkan pada ternak kerbau sejak tahun 1975, namun hasilnya belum nampak nyata. Salah satu penyebab rendahnya angka kebuntingan hasil IB pada kerbau diduga karena kualitas semen beku kerbau rendah (Goyal et al. 1996). Hasil penelitian Tappa et al. (2007) motilitas sperma kerbau 74.5%, membran plasma utuh 78.17% dan abnormalitas 11.31%. Motilitas dan membran plasma utuh sperma kerbau nyata lebih rendah (P<0.01) daripada sperma sapi dan domba, sementara abnormalitasnya tidak berbeda nyata. Kerbau dipelihara secara ekstensif dan pejantannya tergolong agresif, sehingga teknologi IB sulit dilakukan. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa koefisien inbreeding berbasis populasi pada tahun 2013 di Kabupaten Cianjur dataran tinggi adalah 0.095% dan dataran rendah 0.107%. Hal ini relatif kecil, namun demikian ditemukan kerbau bule dan tanduk ke bawah yang mencirikan terjadi penurunan kualitas genetik. Populasi ruminan dan nilai LQ dapat dilihat pada Tabel 2.2

Tabel 2.2 Populasi ruminansia tahun 2013 di wilayah penelitian Jenis Ternak Dataran tinggi

Populasi ruminan sangat menentukan kapasitas tampung kerbau. Untuk mengetahui keunggulan komperatif suatu wilayah dalam mengembangkan komoditas jenis ternak tertentu dilakukan analisis Location Question. Analisis ini menyajikan perbandingan relatif antara kemampuan suatu kegiatan produksi peternakan di suatu kecamatan yang diamati dengan kemampuan sektor produksi yang sama pada tingkat kabupaten. LQ merupakan indikator basis ternak.

Populasi ruminansia di dataran rendah relatif lebih tinggi daripada di dataran tinggi yang didominasi ternak sapi hampir 8 kali lipat dataran tinggi. Keunggulan komparatif (LQ) kerbau di Kabupaten Cianjur dibandingkan ternak Sapi perah dan sapi potong menunjukkan dominasi, walaupun ada peternakan sapi feedlot yang dikelola perusahaan swasta. Populasi domba dan kambing kedua daerah relatif sama. Sapi perah hanya ditemukan di dataran tinggi. Hal ini menunjukkan arah pengembangan ternak ruminansia yang berbeda pada dua wilayah penelitian. Nilai LQ>1 di dataran tinggi ditemukan di empat wilayah kecamatan, sedangkan di dataran rendah 15 kecamatan. Hal ini mencerminkan Kabupaten Cianjur merupakan daerah basis kerbau sebesar 59%. Dengan demikian Kabupaten Cianjur berpeluang besar sebagai sentra kerbau di wilayah Jawa Barat. Hal yang menguntungkan adalah Kabupaten Cianjur merupakan wilayah dekat perkotaan, sehingga akomodasi dan pemasaran lebih mudah. Potensi ini perlu dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dengan membangun sarana pasar dan perbaikan kualitas pakan dan manajemen pemeliharaan agar segera terwujud peningkatan populasi kerbau di Kabupaten Cianjur.

Performa Reproduksi Kerbau

Performa reproduksi kerbau sangat menentukan efisiensi produksi, namun demikian belum ada pencatatan yang dilakukan peternak terkait dengan reproduksi. Skala kepemilikan yang rendah memungkinkan peternak mengetahui karakteristik reproduksi ternaknya. Performa reproduksi kerbau betina pada agrosistem berbeda dapat dilihat pada Tabel 2.3

Tabel 2.3 Performa reproduksi kerbau betina pada agrosistem berbeda

Sifat Reproduksi Dataran

Jarak beranak hasil analisis (bulan) 27-29 26 27-28