FORMULASI SEDIAAN TABLET HISAP KATEKIN GAMBIR (Uncaria gambir Roxb) SEBAGAI IMUNOMODULATOR DENGAN METODE

GRANULASI BASAH

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi

Disusun oleh : MAY MALIA DEWI

107102000187

PROGRAM STUDI FARMASI

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

iv KATA PENGANTAR

Segala puji serta rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad

SAW, keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga

akhir zaman.

Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat menempuh ujian akhir

guna memperoleh gelar Sarjana Farmasi pada Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran

dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Adapun judul

skripsi ini adalah “Formulasi Sediaan Tablet Hisap Katekin Gambir (Uncaria gambir

Roxb) Sebagai Imunomodulator Dengan Metode Granulasi Basah”.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai dengan baik tanpa bantuan dari

berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr, (hc) dr. M. K. Tadjudin, Sp.And selaku dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu

Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Dr. M. Yanis Musdja, M.Sc, Apt. selaku Ketua Program Studi Farmasi Fakultas

kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Juga sebagai

pembimbing I yang tidak segan-segan untuk menyisihkan waktu serta memberikan

bimbingan dan ilmu kepada penulis.

3. Sabrina, M.Farm, Apt. selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan

pikiran untuk membimbing penulis.

4. Ibu/Bapak Dosen dan Staf Akademia Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan

Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

5. Orang tuaku Hasan Nausin dan Siti Yumnah S.Pd. yang tiada henti mendoakan dan

memberikan dukungan moril dan materil serta kasih sayang kepada penulis.

6. Kakekku H.M. Yusuf Djaib serta keluarga besar H.M. Yusuf Djaib yang selalu

mendoakan dan memberikan nasihat-nasihat yang sangat berguna bagi penulis.

7. Kakakku Abdul Rahman Hakim, S.Pd.I yang selalu mendoakan dan tanpa lelah

v adikku yang manis Dea Gustiana Putri yang selalu membuat penulis tersenyum saat lelah

dalam menyusun skripsi ini.

8. Teman-teman relawan CD4 Rizky kurniawan, Ridwan Maulana, Husain Nur Aminudin,

Ahmad Kurniawan, Abidilah Syawaludin dan Muhardi Ritonga.

9. Rachmadi Wibowo, Eris Risenti, Rani Hestiningrum, Lisna fauziah, Yopi mulyana,

Golda Liken, bapak Jejen, Bapak Irfan, Ibu Nilda dan Ibu Sri Makmal Terpadu

Imunoendokrinologi FKUI yang sangat membantu dalam proses penelitian Skripsi ini.

10. Katekiners dan Eugenolism St. Ratna Juminar, Hj. Tina Puspita , Iftitah Rahmah, Dahlia

Sari, Devy Hilfiani, Yunia Wiraswasti, Andriyani Rahmah, Shoimatul Ismah, Kiki

Zakiah, Fajri Syahri dan Silfia Windi.

11. Naftaleners sebagai sahabat, keluarga juga saudara yang mengisi hari-hari penulis

dengan kebersamaan, canda tawa, kasih sayang, kekompakkan baik di dalam kampus

maupun di luar kampus. Kalian harta yang sangat indah yang pernah penulis miliki.

12. Kak Hana, Kak Fatimah, Kak Nida dan para senior yang telah memberikan

masukan-masukan tentang formulasi.

13. Tim marawis Sakinatuzahro yang selalu kompak dan memberikan angin segar disela-sela

kesibukan dan kejenuhan penulis dalam menyusun skripsi ini.

14. Dan kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama ini yang tidak dapat

disebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan masih

jauh dari kesempurnaan. Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk

perbaikan dalam pembuatan skripsi.

Jakarta, Februari 2012

vi DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI ... i

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI……….. ii

LEMBAR PERNYATAAN………... iii

KATA PENGANTAR ... iv

2.1.8. Efek Farmakologi Gambir... 8

2.2. Katekin ... 9

vii

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ... 32

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian ... 32

3.3.5. Pengujian Parameter Spesifik ... 37

3.3.6. Pengujian Parameter Non Spesifik ... 37

3.3.7. Pengambilan Katekin Gambir ... 40

3.4. Formula Tablet Hisap ... 41

3.5. Pembuatan Tablet Hisap ... 41

3.6. Evaluasi Granul ... 42

3.7. Evaluasi Tablet Hisap ... 43

3.5. Uji CD4 ... 45

viii

3.7. Alur Penilitian ... 47

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ... 48

4.1. Hasil ... 48

4.1.1. Determinasi ... 48

4.1.2. Identifikasi Gambir ... 48

4.1.3. Uji Cemaran Urea ... 48

4.1.4. Penapisan Fitokimia Gambir ... 49

4.1.5. Pengujian Karakteristik Katekin ... 51

4.1.6. Penetapan Kadar Katekin Fraksi Etil Asetat ... 51

4.1.7. Evaluasi Granul ... 54

4.1.8. Evaluasi Tablet ... 57

4.1.9. Uji CD4 ... 63

4.2. Pembahasan ... 64

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 71

5.1. Kesimpulan ... 71

5.2. Saran ... 71

DAFTAR PUSTAKA ... 72

ix DAFTAR TABEL

Tabel l. Hubungan Persentase Kompresibilitas Terhadap Sifat alir Granul 24

Tabel 2. Komposisi Tablet Hisap Katekin Gambir ... 41

Tabel 3. Hasil Identifikasi Bongkahan Gambir ... 48

Tabel 4. Hasil Pengujian Cemaran Urea ... 49

Tabel 5. Hasil Penapisan Fitokimia ... 49

Tabel 6. Hasil Pengujian Karakteristik Katekin ... 51

Tabel 7. Hasil Absorbansi Katekin ... 52

Tabel 8. Hasil Evaluasi Granul ... 54

Tabel 9. Persen Fraksi masing-masing Formula... 54

Tabel 10. Hasil Pengamatan Organoleptik Tablet Hisap ... 57

Tabel 11. Hasil Uji Keseragaman Bobot ... 58

Tabel 12. Hasil Uji Keseragaman Ukuran ... 59

Tabel 13. Hasil Uji Kekerasan Tablet Hisap ... 59

Tabel 14. Hasil Uji Persen Friabilitas Tablet Hisap ... 60

Tabel 15. Hasil Absorbansi katekin dalam Sediaan Tablet Hisap ... 60

x DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Katekin ... 9

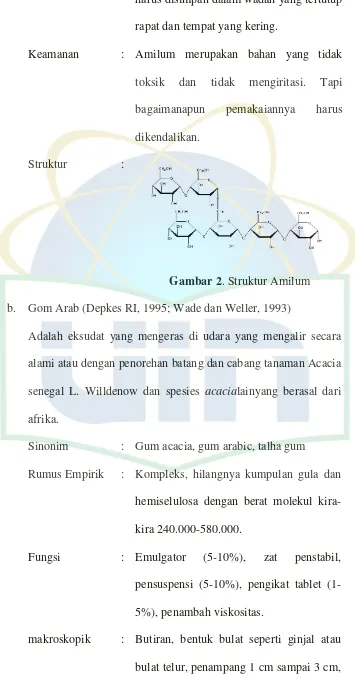

Gambar 2. Struktur Amilum ... 17

Gambar 3. Struktur Sukralosa ... 19

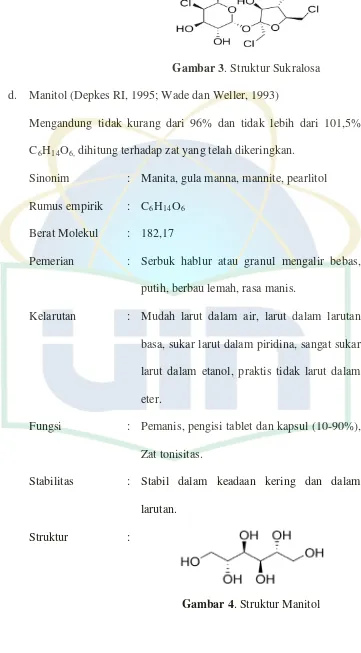

Gambar 4. Struktur Manitol ... 19

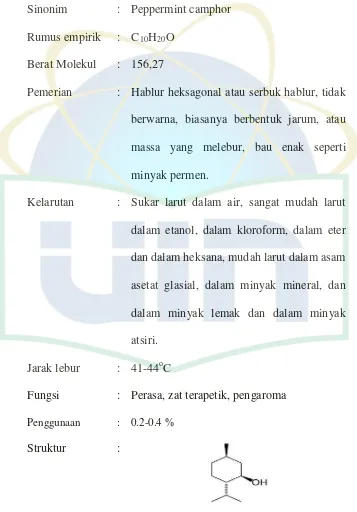

Gambar 5. Struktur Mentol ... 20

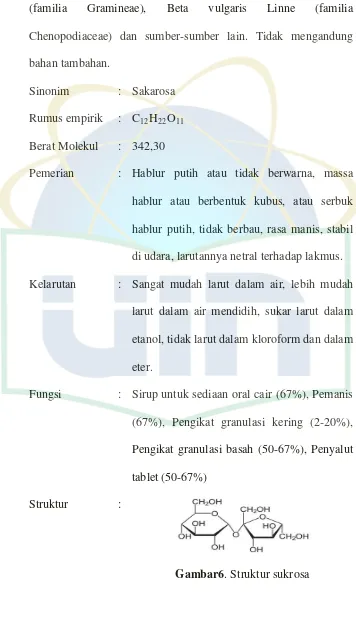

Gambar 6. Struktur Sukrosa... 21

Gambar 7. Struktur Mg Stearat ... 22

Gambar 8. Kurva Kalibrasi Katekin Pembanding ... 52

Gambar 9. Grafik Distribusi Ukuran Partikel Formula 1 ... 55

Gambar 10. Grafik Distribusi Ukuran Partikel Formula 2... 55

Gambar 11. Grafik Distribusi Ukuran Partikel Formula 3... 56

Gambar 12. Grafik Distribusi Ukuran Partikel Formula 4... 56

xi DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Determinasi Gambir………..……... 75

Lampiran 2. Alat dan Bahan yang Digunakan………... 76

Lampiran 3. Hasil Identifikasi……… 77

Lampiran 4. Sertifikat Kadar Katekin Pembanding...….……… 78

Lampiran 5. Hasil Pengujian Karakteristik Katekin Fraksi etil asetat... ……… 79

Lampiran 6. Pembuatan Larutan untuk Kurva Kalibrasi... 82

Lampiran 7. Panjang Gelombang Maksimum Katekin Fraksi Etil Asetat... 83

Lampiran 8. Skema Pembuatan Katekin Fraksi Etil Asetat………... 84

Lampiran 9. Rumus Perhitungan Dosis Hewan dan Tabel Konversi Dosis Hewan ke HED Berdasarkan BSA………..……… 85

Lampiran 10. Perhitungan Dosis Sediaan Tablet Hisap Katekin Gambir..….……….….……….. 86

Lampiran 11. Gambar Tablet Hisap Katekin Gambir…………....………….. 87

Lampiran 12. Hasil Evaluasi Granul……….…………..……. 88

Lampiran 13. Perhitungan untuk Pengambilan Sampel……… 92

Lampiran 14. Hasil Uji Statistik………... 93

xii ABSTRAK

FORMULASI SEDIAAN TABLET HISAP KATEKIN GAMBIR (Uncaria gambir Roxb) SEBAGAI IMUNOMODULATOR DENGAN METODE GRANULASI BASAH

Telah dilakukan penelitian aktivitas imunomodulator katekin gambir (Uncaria gambir Roxb)

secara in-vivo. Gambir digunakan sebagai bahan obat karena kandungan katekin yang dapat

berfungsi sebagai imunomodulator. Pada penelitian ini dilakukan pengembangan sediaan

dalam bentuk tablet hisap, selanjutnya dilakukan pengukuran kadar CD4 dalam darah.

Ekstrak gambir diformulasi menjadi tablet hisap dengan pengikat kombinasi gom dengan

amilum, dilanjutkan dengan uji mutu fisik tablet hisap dan uji CD4 dalam darah panelis.

Hasil evaluasi yang ditinjau dari mutu fisik tablet hisap menunjukkan bahwa formula 2

dengan konsentrasi gom sebesar 60% dan amilum 40% dalam 10% konsentrasi pengikat

memiliki mutu fisik tablet lebih baik dibandingkan formula lainnya, dengan nilai kekerasan

adalah 10.828 kg/cm3, uji keseragaman bobot dan keseragaman ukuran yang memenuhi

persyaratan serta nilai % friabilitas adalah 0.63%. Uji statistik terhadap %CD4 dan jumlah

mutlak CD4 panelis yang mengkonsumsi tablet hisap selama 5 hari berturut-turut

menunjukkan adanya perbedaan bermakna (p<0,05) antara data sebelum dan sesudah

perlakuan.

xiii ABSTRACT

FORMULATION DOSAGE LOZENGES OF CATECHIN GAMBIR (Uncaria gambier roxb) AS IMMUNOMODULATORY WITH WET GRANULATION METHOD

Research of immunomodulatory of catechin gambir (Uncaria gambir Roxb) has been

investigated in-vivo. Gambir is applied as component of drug by contents of catechin and

tannin that can serve as immunomodulator. This research is about preparation of Lozenges

and also measurement of rate CD4 in blood. Catechin formulated into lozenges with binder

combination of gum acacia and starch, followed by the physical quality test lozenges and

CD4 blood test panelists. Evaluation results in terms of physical quality lozenges shows that

the formula 2 with a concentration of 60% gum acacia and starch 40% in 10% binder

concentration have a physical quality tablet better than other formulas, with a hardness value

is 10.828 kg/cm3, the uniformity test of weights and measures that meet the requirements of

uniformity and the value of % friabilitas is 0.63%. Statistical tests for CD4% and CD4

absolute number of panelists who consume lozenges for 5 consecutive days showed

significant difference (p< 0.05) between before and after treatment.

1 BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Gambir merupakan ekstrak yang dihasilkan dari daun dan ranting tanaman

gambir yang dipanen/dipangkas setelah tanaman berumur 1,5 tahun dan dilakukan 2-3

kali setahun dengan selang waktu 4-6 bulan. Pangkasan daun dan ranting harus segera

diolah karena jika pengolahan ini ditunda lebih dari 24 jam, getahnya akan berkurang

(Hayani, 2003).

Gambir (Uncaria gambir Roxb) adalah komoditas perkebunan rakyat yang

terutama ditujukan untuk ekspor yang termasuk ke dalam family Rubiaceae.Spesies

Uncaria gambir merupakan salah satu tanaman tahunan penghasil getah penting yang

banyak digunakan untuk keperluan industri maupun farmasi. (Jamsari dkk, 2007)

Usahatani gambir adalah salah satu mata pencaharian untuk meningkatkan

pendapatan petani. Gambir juga sebagai komoditas ekspor yang memiliki sumbangan

besar terhadap pendapatan daerah yang meningkatkan devisa Negara. 80% kebutuhan

gambir dunia dipasok oleh Provinsi Sumatera Barat dengan negara tujan Bangladesh,

India, Pakistan, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, Perancis , dan Swiss. Permintaan

terhadap gambir terus meningkat sepanjang tahun dan selama periode lima tahun (2000

– 2004) peningkatan volume ekspornya mencapai 87,49% dan nilainya meningkat

17,16%. (Dhalimi, 2006).

Kegunaan gambir antara lain yaitu untuk zat pewarna dalam industri batik,

industri penyamak kulit, ramuan makan sirih, sebagai bahan obat dan digunakan juga

sebagai bahan baku pembuatan permen dalam acara adat di India dan sebagai penjernih

2

Berdasarkan hasil penelitian Thorpe dan Whiteley (1921) Kandungan kimia

utama gambir adalah katekin (7-33%) dan asam kateku tanat (20-50%). Selanjutnya

Burkill (1935) dengan penelitiannya menambahkan dan menguraikan kandungan

lainnya selain katekin dan asam kateku tanat dengan komposisi katekin 7-33%, asam

kateku tanat 20-55%, pyrokatekol 20-30%, gambir fluoresensi 1-3%, kateku merah

3-5%, quersetin 2-4%, fixed oil 1-2%, lilin 1-2%, dan mengandung sedikit alkaloid.

(Dhalimi 2006;Amos, 2010)

Berdasarkan penelitian dari Ilja C. W. Arts pada 24 jenis buah-buahan dan 27

jenis sayur-sayuran dan polong-polongan yang mengandung katekin, kandungan jenis

katekin yang terbanyak adalah katekin dan (-)-epikatekin sisanya adalah

(+)-gallokatekin (GC), (−)-epigallokatekin (EGC), (−)-epikatekin gallat (ECG), dan (−)

-epigallokatekin gallat (EGCG). (Arts, 2000)

Berdasarkan stándar mutu SNI 01-3391-1994 kadar katekin minimal dalam

gambir berhubungan dengan mutu gambir yaitu mutu I mengandung katekin minimal

40 persen, mutu II mengandung katekin minimal 30 persen dan mutu III mengandung

katekin minimal 20 persen. (Amos, 2010)

Pada penelitian sebelumnya telah dilaporkan bahwa (-) epikatekin dan derivatnya

dapat menghambat interleukin 1-β(IL 1-β) dan interleukin 6 (IL-6) terutama pada

cysteamineepicatechin (Vinardellet al, 2008 ).

Selain itu, Julia Herzig dan Michael W. Pfaffl melaporkan bahwa (−)

-epigallokatekin gallat (EGCG) dan (+)-katekin memberikan efek imunostimulan

terhadap TNF-α, IL-1ß, IL-6.

Pemberian coklat dengan dosis tinggi yang mengandung (-)-epikatekin, katekin

dan prosianidin pada tikus merangsang respon T helper 1 (Th1) CD4 dan CD8 dan

3

Ekstrak gambir dapat berkhasiat sebagai imunomodulator secara in-vivo pada

dosis 400mg/kg BB (Amalia, 2009) dan telah dibuat sediaan tablet hisap ekstrak etanol

gambir pada dosis 2000 mg/hari dan dapat mempengaruhi jumlah mutlak CD4 dan

persentase CD4 dalam darah (Hana, 2010).

Mengacu pada penelitian sebelumnya yang telah membuktikan bahwa katekin

dapat meningkatkan sistem imun. Dilakukanlah penelitian lebih lanjut tentang efek

immunomodulator terhadap CD4 pada limfosit dari katekin gambir yang diperoleh dari

fraksi etil asetatnya yang kemudian dibuat tablet hisap dengan metode granulasi basah.

Pemilihan tablet hisap ini karena mudah digunakan dan menyenangkan untuk

dikonsumsi, selain itu juga tablet hisap dapat memberikan efek yang diinginkan lebih

cepat karena zat aktif langsung diabsorpsi melalui mukosa mulut kemudian masuk ke

pembuluh darah. (Kuncoro dkk, 2008)

1.2. Perumusan Masalah

1. Apakah katekin gambir dapat dibuat dalam sediaan tablet hisap dengan metode

granulasi basah menggunakan pengikat kombinasi gom akasia dan amilum dengan

konsentrasi yang berfariasi?

2. Apakah tablet hisap katekin gambir yang telah dibuat dapat meningkatkan kadar

4 1.3. Hipotesa

1. Katekin gambir dapat dibuat dalam sediaan tablet hisap dengan metode granulasi

basah menggunakan pengikat kombinasi gom akasia dan amilum dengan

konsentrasi yang berfariasi.

2. Tablet hisap katekin gambir yang telah dibuat dapat meningkatkan kadar CD4

dalam tubuh.

1.4. Tujuan Penelitian

1. Memperoleh tablet hisap katekin gambir yang baik dan memenuhi persyaratan

dengan menggunakan metode granulasi basah menggunakan pengikat kombinasi

gom akasia dan amilum dengan konsentrasi yang berfariasi.

2. Mengetahui pengaruh tablet hisap katekin gambirterhadap CD4 dalam tubuh.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang suatu formulasi

tablet hisap katekin gambir dengan menggunakan metode granulasi basah

menggunakan pengikat kombinasi gom akasia dan amilum dengan konsentrasi yang

berfariasi, serta memberikan informasi tentang pengaruh tablet hisap katekin

5 BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Tanaman Gambir

2.1.1. Klasifikasi Ilmiah (United States Department of Agriculture)

Tanaman gambir diklasifikasikan ke dalam :

Kingdom : Plantae

Sub Kingdom : Tracheobionta

Super Divisi : Spermatophyta

Divisi : Magnoliophyta

Kelas : Magnoliopsida

Sub Kelas : Asteridae

Ordo : Rubiales

Familia : Rubiaceae

Genus : Uncaria

Spesies : Uncaria gambir (Hunter) Roxb.

2.1.2. Nama Lain(Ditjenbun, Depkes RI, 1989)

Sumatera : Gambee, gani, kacu, sontang, gambie,

gambu,gimber, pengilom, sepelet.

Jawa : Santun, ghambhir.

Kalimantan : Kelare,gamer, kambin, sori.

Nusa Tenggara : Tagambe, gambele, gamelo, gambi, gambiri,

gata, gaber.

6

tagabere, gagabere, gabere.

Aceh : Gambe, gambie

Minangkabau : Gambie

Ternate : Gamber

Jepang : Gambiitsu

Malaysia : Gatta

Inggris : White cutch

2.1.3. Deskripsi (ditjenbun)

Merupakan jenis tanaman berkayu dan bersemak, akar serabut,

mempunyai batang yang merambat atau memanjat dengan ketinggian 1-2 m

mempunyai dahan dan ranting, daun berbentuk oval sampai dengan bulat

dengan ukuran panjang 10-17 cm, lebar 6-8 cm, tebal 0,25-0,5 mm, bunga

berbentuk bonggol bulat dengan warna waktu muda hijau sedangkan waktu

mekar berwarna kuning kemerahan, buah termasuk buah polong dengan

jumlah polong pertangkai antara 20-60 buah, warna buah muda hijau sampai

hijau kemerahan sedangkan yang matang berwarna kuning kecoklatan, biji

sangat kecil dengan panjang 1-2 mm dengan bagian luar bersayap.

2.1.4. Makroskopik (Depkes RI, 1989)

Umumnya berbentuk kubus tidak beraturan atau agak silindrik

pendek, kadang-kadang bercampur dengan bagian-bagian yang remuk. Tebal 2

cm sampai 3 cm, ringan, mudah patah, warna permukaan luar coklat muda

7

dipatahkan coklat muda sampai coklat kekuningan, kadang-kadang terlihat

garis-garis yang lebih gelap.

2.1.5. Mikroskopik (Depkes RI, 1989)

Dilihat dalam kloralhidrat terlihat adanya pollen, sel batu besar,

dinding agak tipis, lumen besar, atau kadang-kadang kecil memanjang, lumen

sempit.Sel parenkim besar, dinding tipis.Hablur kalsium oksalat bentuk jarum

dan bentuk prisma.Rambut penutup terdiri dari satu sel ujung runcing.

2.1.6. Persebaran (Ditjenbun)

Asal : India

Sentra Produksi : Nangro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera

Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan

2.1.7. Kandungan Kimia

Berdasarkan hasil penelitian Thorpe dan Whiteley (1921) Kandungan

kimia utama gambir adalah katekin (7-33%) dan asam kateku tanat (20-50%).

Selanjutnya Burkill (1935) dengan penelitiannya menambahkan dan

menguraikan kandungan lainnya selain katekin dan asam kateku tanat dengan

komposisi katekin 7-33%, asam kateku tanat 20-55%, pyrokatekol 20-30%,

gambir fluoresensi 1-3%, kateku merah 3-5%, quersetin 2-4%, fixed oil 1-2%,

lilin 1-2%, dan mengandung sedikit alkaloid. (Amos, 2010)

Berdasarkan stándar mutu SNI 01-3391-1994 kadar katekin minimal

8

katekin minimal 40 persen, mutu II mengandung katekin minimal 30 persen

dan mutu III mengandung katekin minimal 20 persen.

Ekstrak gambir mengandung beberapa komponen flavonoid yaitu

katekin (7-33%), pirokatekol (20-30%) quersetin (2-4%). Selain itu ada

flavonoid lain dari dimer flavan-kalkan yaitu gambiriin A1, A2, A3

(streokimia belum diketahui) bersamaan dengan dimer proantosianidinyaitu

gambiriin C. Getah gambir murni mengandung d dan dl-catechin (3-35%) dan

produk kondensasi asam katechutannat (sekitar 24%), quersetin, asam gallat,

katekol, pigmen dan lain-lainnya. d-katekin merupakan komponen yang

terbanyak.(Ridawati dkk)

2.1.8. Efek Farmakologi Gambir

Secara turun temurun gambir digunakan oleh nenek moyang kita

sebagai teman makan sirih bersama kapur sirih.Namun sekarang telah banyak

dilakukan penelitian secara ilmiah efek farmakologi dari gambir.

Senyawa fungsional gambir yaitu fenol dan katekin dapat berperan

menjadi antioksidan, antibakteri dan antikarsinogenik alami (Susanti, 2008)

Gambir telah dikembangkan di Jepang sebagai permen pelega

tenggorokan khusus untuk para perokok karena kemampuannya menetralisir

nikotin.Di Singapura gambir dikembangkan untuk obat sakit perut dan sakit

gigi (Bakhtiar 1991).

Tingginya kandungan senyawa flavonoid di dalam gambir telah

dimanfaatkan menjadi bahan baku dalam pembuatan obat-obatan antihepatitis

B, antidiare, penghambat pembentuk plak gigi, antimikroba, dan antinematoda

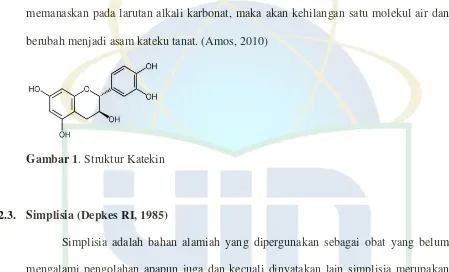

9 2.2. Katekin

Katekin merupakan kandungan utama dari gambir yang merupakan

senyawa kompleks dari golongan polifenol dengan struktur flavonoid, di mana asam

kateku tanat(C15H12O5

Apabila katekin dipanaskan pada temperatur 110

) merupakan anhidrat dari katekin. Katekin biasa disebut asam

katekuat atau katekiat. (Muchtar, 2008)

o

C atau dengan cara

memanaskan pada larutan alkali karbonat, maka akan kehilangan satu molekul air dan

berubah menjadi asam kateku tanat. (Amos, 2010)

Gambar 1. Struktur Katekin

2.3. Simplisia (Depkes RI, 1985)

Simplisia adalah bahan alamiah yang dipergunakan sebagai obat yang belum

mengalami pengolahan apapun juga dan kecuali dinyatakan lain simplisia merupakan

bahan yang dikeringkan. Simplisia dapat berupa simplisia nabati, simplisia hewani, dan

simplisia pelikan atau mineral.

- Simplisia nabati adalah simplisia yang berupa tanaman utuh, bagian tanaman atau

eksudat tanaman. Eksudat tanaman ialah isi sel yang secara spontan keluar dari

tanaman atau yang dengan cara tertentu dikeluarkan dari selnya, atau zat-zat nabati

lainnya yang dengan cara tertentu dipisahkan dari tanamannya.

- Simplisia hewani adalah simplisia yang berupa hewan utuh, bagian hewan atau

10

- Simplisia pelikan atau mineral adalah simplisia yang berupa bahan pelikan atau

mineral yang belum diolah atau telah diolah dengan cara sederhana dan belum

berupa zat kimia murni.

2.4. Ekstrak dan Ekstraksi

Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair dibuat dengan menyari simplisia

menurut cara yang cocok, diluar pengaruh cahaya matahari langsung. (Depkes RI,

2000)

Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif dari

simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai kemudian

semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa

diperlakukan sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan. (Depkes RI,

1995)

Ekstrak cair adalah sediaan cair simplisia nabati, yang mengandung etanol

sebagai pelarut atau sebagai pengawet atau sebagai pelarut dan pengawet. (Depkes RI,

1995)

2.5. Metode Ekstraksi (Depkes RI, 2000)

a. Cara dingin, yaitu:

1. Maserasi

Adalah pengekstrakan simplisia menggunakan pelarut dengan beberapa kali

pengadukan pada suhu kamar.Prinsip dasarnya pencapaian konsentrasi pada

11

2. Perkolasi

Adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperature yang selalu baru sampai

sempurna (exhaustive extraction) yang umumnya dilakukan pada temperatur

ruangan.

b. Cara panas, yaitu:

1. Refluks

Adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur titik didihnya, selama waktu

tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan adanya

pendinginan yang baik.

2. Soxhlet

Adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru, umumnya dilakukan

dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi terus menerus dengan jumlah

pelarut relatif konstan dengan pendinginan baik.

3. Digesti

Adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan terus menerus) pada temperatur

yang lebih tinggi dari temperatur ruangan, yaitu secara umum dilakukan pada

temperatur 40-50o

4. Infusa

C.

Adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penangas air (bejana infus

tercelup dalan penangas air mendidih), temperatur terukur 96-98oC selama

12 2.6. Tablet Hisap

2.6.1. Definisi Tablet Hisap

Tablet hisap adalah suatu sediaan padat yang mengandung satu atau

lebih bahan obat, umumnya dengan bahan dasar beraroma dan manis, yang

dapat melarut atau hancur perlahan-lahan di dalam mulut (Depkes RI, 1995).

Tablet hisap adalah bentuk lain dari tablet untuk pemakaian dalam

rongga mulut. Tablet ini digunakan dengan tujuan memberi efek lokal pada

mulut atau kerongkongan yang umumnya diberikan sebagai pengobatan sakit

tenggorokan atau untuk mengurangi batuk pada influenza, atau dapat pula

mengandung anastetika lokal, berbagai antiseptik dan antibakteri, demulsen,

astringen dan antitusif. Jenis tablet ini dirancang agar tidak hancur di dalam

rongga mulut tetapi melarut atau terkikis secara perlahan-lahan dalam waktu

30 menit atau kurang. (Lachman, 1994)

Tablet hisap adalah bentuk sediaan obat tablet yang diberi penambah

rasa untuk dihisap dan didiamkan (ditahan) di dalam mulut atau faring.

(Siregar, 2010)

Berbeda dengan tablet biasa, pada tablet hisap tidak digunakan bahan

penghancur, dan bahan yang digunakan sebagian besar adalah bahan-bahan

yang larut air. Tablet hisap cenderung menggunakan banyak pemanis (50%

atau lebih dari berat tablet keseluruhan) seperti sukrosa, laktosa, manitol,

sorbitol, dan sebagainya. Selain itu diameter tablet hisap umumnya lebih besar

yaitu >18 mm. Ta*4blet hisap yang baik memiliki kekerasan sebesar >10

13 2.6.2. Bahan Tambahan

Bahan tambahan atau bahan pembantu tabletasi dapat diartikan sebagai

zat-zat yang memungkinkan suatu obat atau bahan obat yang memiliki

beberapa sifat khusus untuk dibuat menjadi suatu sediaan yang cocok satu

sama lain yang dapat memperbaiki sediaan obat, dengan mempertimbangkan

efek obat, kinerja obat, organoleptis, sifat kimia obat, dan kemungkinan

pengembangan jenis sediaan lain.Adapun zat-zat tambahan dalam sediaan

tablet hisap meliputi :

a. Bahan pembawa (Siregar, 2010)

1. Pembawa Dasar Gula

Formulasi tablet yang paling sederhana kemungkinan menggunakan

gula (sukrosa) sebagai pembawa dasar. Gula tidak mahal dan dapat

digunakan untuk membentuk tablet yang memiliki karakteristik

pengempaan dan raba mulut yang dapat diterima.

2. Pembawa dekstrosa dan sukrosa yang dimodifikasi, seperti Nu-tab

dan Sugartab.

3. Pembawa dasar bebas gula, seperti manitol dan sorbitol

4. Pengisi-pengisi lain, seperti dikalsium fosfat, kalsium sulfat, kalsium

karbonat, laktosa.

b. Bahan pengikat

Bahan pengikat adalah bahan tambahan yang diperlukan untuk

memberikan daya adhesi pada massa serbuk sewaktu granulasi dan

memberikan sifat kohesif yang telah ada pada bahan pengisi sehingga

dapat membentuk struktur tablet yang kompak setelah pencetakan dan

14

penyatuan beberapa partikel serbuk dalam sebuah butiran granulat. Bahan

pengikat dapat ditambahkan ke dalam bahan yang akan dicetak dalam

bentuk kering, cairan, atau larutan, tergantung pada metode pembuatan

tablet (Depkes RI, 1995)

Pengikat yang paling efektif untuk granulasi basah tablet hisap

kempa adalah akasia (gom arab), sirup jagung, sirup simpleks, gelatin,

PVP, tragakan, dan metal selulosa. Bahan-bahan ini efektif dalam

meningkatkan gaya intergranul serta membantu memperbaiki karakteristik

demulsen (penyejuk) dan tekstur permukaan tablet hisap ketika melarut

dalam rongga oral. (Siregar, 2010)

c. Bahan pelincir (Voight, 1994; Lachman, 1994)

Bahan pelincir dapat memenuhi berbagai fungsi yang berbeda,

sehingga banyak dikelompokkan menjadi bahan pengatur aliran (glidant),

bahan pelincir (lubricant) dan bahan pemisah hasil cetakan (antiadherent).

Bahan pengatur aliran atau glidant berfungsi untuk

memperbaiki daya luncur dan daya gulir bahan yang akan dicetak, karena

itu menjamin terjadinya keteraturan aliran dari corong pengisi ke dalam

lubang cetakan. Glidan juga berfungsi untuk mengurangi penyimpangan

massa, memperkecil gesekan sesama partikel, dan meningkatkan

ketepatan takaran tablet. Contoh zat yang dapat digunakan sebagai glidan

yaitu talk, kalsium/magnesium stearat, asam stearat, PEG, pati, dan

aerosil.

Bahan pelincir atau lubricant berfungsi untuk mengurangi

gesekan logam (stempel di dalam lubang ruang cetak) dan gesekan tablet

15

Pada umumnya lubrikan bersifat hidrofobik sehingga cenderung

menurunkan kecepatan disintegrasi dan disolusi tablet. Oleh karena itu

kadar lubrikan yang berlebihan harus dihindarkan. Contoh lubrikan antara

lain talk, kalsium atau magnesium stearat, asam stearat, PEG, pati, dan

paraffin.

Bahan pemisah hasil cetakan ataau antiadherent adalah bahan

yang berfungsi untuk mencegah lekatnya bahan yang dikempa pada

permukaan stempel atas. Contoh bahan ini adalah talk, amilum maydis,

Cab-O-Sil, natrium lauril sulfat, kalsium/magnesium stearat.

d. Zat warna

Penggunaan zat warna dalam tablet memberikan keuntungan

yaitu menutupi warna obat yang kurang baik, identifikasi hasil produksi

dan membuat suatu produk menjadi lebih menarik. Penyediaan

warna-warna alami dari tumbuh-tumbuhan dibatasi karena warna-warna-warna-warna ini

seringkali tidak stabil. (Lachman, 1994)

Zat pewarna larut air dapat ditambahkan pada campuran serbuk

selama pembuatan pembawa granulasi basah sebelum dilakukan granulasi

eksipien dan zat aktif.Selain itu, pewarna dapat dilarutkan dalam larutan

penggranulasi dan ditambahkan pengikat.(Siregar, 2010)

e. Pemberi Rasa

Bahan pemberi rasa biasanya digunakan pada tablet kunyah

atau tablet lainnya yang ditujukan larut dalam mulut. Pada umumnya zat

pemberi rasa yang larut dalam air jarang dipakai dalam pembuatan tablet

16

Untuk tablet hisap, waktu huni tablet yang lama dalam rongga

mulut mensyaratkan agar formulator mengembangkan tidak saja produk

dengan penambah rasa yang menyenangkan, tetapi juga produk yang

penambah rasanya dapat menutupi dasar pahit yang mungkin dimiliki

formulasi. (Siregar, 2010)

2.6.3. Monografi Bahan

a. Amylum (Depkes RI, 1995; Wade dan Weller, 1993)

Sinonim : Amido, amilo, amidon, starch.

Rumus empirik : (C6H10O5)n,

Fungsi

dimana n = 300-1000

: Glidan, pengisi tablet dan kapsul,

penghancur tablet dan kapsul (3-15%),

pengikat tablet (5-25%)

Pemerian : Berbentuk serbuk, Bau dan rasa lemah,

berwarna putih terdiri dari butiran bulat

atau bulat telur yang sangat kecil yang

ukuran dan bentuk yang khas untuk

masing-masing varietas tanaman.

Kelarutan : Praktis tidak larut dalam etanol dingin

(95%) dan air dingin.

Stabilitas : Kering, amilum yang tidak dipanaskan

stabil jika terlindung dari lembab yang

tinggi. Larutan amilum atau pasta yang

dihangatkan tidak stabil dan dapat rusak

17

harus disimpan dalam wadah yang tertutup

rapat dan tempat yang kering.

Keamanan : Amilum merupakan bahan yang tidak

toksik dan tidak mengiritasi. Tapi

bagaimanapun pemakaiannya harus

dikendalikan.

Struktur :

Gambar 2. Struktur Amilum

b. Gom Arab (Depkes RI, 1995; Wade dan Weller, 1993)

Adalah eksudat yang mengeras di udara yang mengalir secara

alami atau dengan penorehan batang dan cabang tanaman Acacia

senegal L. Willdenow dan spesies acacialainyang berasal dari

afrika.

Sinonim : Gum acacia, gum arabic, talha gum

Rumus Empirik : Kompleks, hilangnya kumpulan gula dan

hemiselulosa dengan berat molekul

kira-kira 240.000-580.000.

Fungsi : Emulgator (5-10%), zat penstabil,

pensuspensi (5-10%), pengikat tablet

(1-5%), penambah viskositas.

makroskopik : Butiran, bentuk bulat seperti ginjal atau

18

warna putih kekuningan, kuning atau

coklat muda, kadang-kadang berwarna

merah muda, rapuh buram, seringkali

dengan permukaan yang retak, mudah

pecah menjadi fragmen bersudut tidak

beraturan dengan patahan melengkung,

berwarna agak putih atau agak

kekuningan.

Mikroskopik : Serbuk berupa potongan mengkilat tidak

beraturan, tidak berwarna terlihat sedikit

pati atau jaringan tanaman, tidak terlihat

adanya lapisan membran.

Pemerian : Tidak berbau dan berasa lemah.

pH : 4,5-5 (5% w/v larutan)

Kelarutan : Larut dalam 20 bagian gliserin, dalam 20

bagian propilen glikol, dalam 2 bagian air,

praktis tidak larut dalam etanol (95%)

Stabilitas : Mudah terkontaminasi mikroba

c. Sukralosa (International Food Information Council Foundation)

Rumus Empirik : C12H19Cl3O

Sinonim

8

: Triclorogalacto-sucrose

Berat Molekul : 397.64 g/mol

Kelarutan : 283 g/L (20 °C) dalam air

Fungsi : Pemanis 600 kali dari sukrosa

19

Struktur :

Gambar 3. Struktur Sukralosa

d. Manitol (Depkes RI, 1995; Wade dan Weller, 1993)

Mengandung tidak kurang dari 96% dan tidak lebih dari 101,5%

C6H14O6,

Sinonim

dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan.

: Manita, gula manna, mannite, pearlitol

Rumus empirik : C6H14O

Berat Molekul

6

: 182,17

Pemerian : Serbuk hablur atau granul mengalir bebas,

putih, berbau lemah, rasa manis.

Kelarutan : Mudah larut dalam air, larut dalam larutan

basa, sukar larut dalam piridina, sangat sukar

larut dalam etanol, praktis tidak larut dalam

eter.

Fungsi : Pemanis, pengisi tablet dan kapsul (10-90%),

Zat tonisitas.

Stabilitas : Stabil dalam keadaan kering dan dalam

larutan.

Struktur :

20

e. Mentol (Depkes RI, 1995; Wade dan Weller, 1993)

Adalah alkohol yang diperoleh dari bermacam-macam minyak

permen atau yang dibuat secara sintetik, berupa l-mentol atau

mentol resemik.

Sinonim : Peppermint camphor

Rumus empirik : C10H20

Berat Molekul

O

: 156,27

Pemerian : Hablur heksagonal atau serbuk hablur, tidak

berwarna, biasanya berbentuk jarum, atau

massa yang melebur, bau enak seperti

minyak permen.

Kelarutan : Sukar larut dalam air, sangat mudah larut

dalam etanol, dalam kloroform, dalam eter

dan dalam heksana, mudah larut dalam asam

asetat glasial, dalam minyak mineral, dan

dalam minyak lemak dan dalam minyak

atsiri.

Jarak lebur : 41-44o

Fungsi

C

: Perasa, zat terapetik, pengaroma

Penggunaan : 0.2-0.4 %

Struktur :

21

f. Sukrosa (Depkes RI, 1995; Wade dan Weller, 1993)

Adalah gula yang diperoleh dari saccharum officinarum Linne

(familia Gramineae), Beta vulgaris Linne (familia

Chenopodiaceae) dan sumber-sumber lain. Tidak mengandung

bahan tambahan.

Sinonim : Sakarosa

Rumus empirik : C12H22O

Berat Molekul

11

: 342,30

Pemerian : Hablur putih atau tidak berwarna, massa

hablur atau berbentuk kubus, atau serbuk

hablur putih, tidak berbau, rasa manis, stabil

di udara, larutannya netral terhadap lakmus.

Kelarutan : Sangat mudah larut dalam air, lebih mudah

larut dalam air mendidih, sukar larut dalam

etanol, tidak larut dalam kloroform dan dalam

eter.

Fungsi : Sirup untuk sediaan oral cair (67%), Pemanis

(67%), Pengikat granulasi kering (2-20%),

Pengikat granulasi basah (50-67%), Penyalut

tablet (50-67%)

Struktur :

22

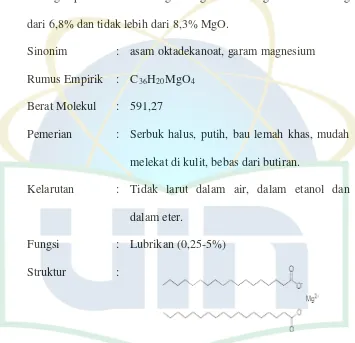

g. Magnesium stearat (Depkes RI, 1995; Wade dan Weller, 1993)

Mg stearat merupakan senyawa magnesium dengan campuran

asam-asam organik padat yang diperoleh dari lemak, terutama

terdiri dari magnesium stearat dan magnesium palmitat dalam

berbagai perbandinan. Mengandung setara dengan tidak kurang

dari 6,8% dan tidak lebih dari 8,3% MgO.

Sinonim : asam oktadekanoat, garam magnesium

Rumus Empirik : C36H20MgO

Berat Molekul

4

: 591,27

Pemerian : Serbuk halus, putih, bau lemah khas, mudah

melekat di kulit, bebas dari butiran.

Kelarutan : Tidak larut dalam air, dalam etanol dan

dalam eter.

Fungsi : Lubrikan (0,25-5%)

Struktur :

Gambar 7. Struktur Mg Stearat

h. Talkum (Depkes RI, 1995; Wade dan Weller, 1993)

Talk adalah magnesium silikat hidrat alam, kadang-kadang

mengandung sedikit alumunium silikat.

Sinonim : Magsil Osmanthus, Magsil Star

Rumus Empirik : Mg4(Si2O5)4(OH)

Pemerian

4

: Serbuk hablur sangat halus, putih atau putih

23

dan bebas dari butiran.

Kelarutan : Praktis tidak larut dalam asam dan alkali,

pelarut organik, dan air.

Fungsi : lubrikan (1-10%); diluent (5-30%)

i. Metil Paraben

Sinonim : Nipagin

Rumus Empirik : C6H6O

Kelarutan

3

: Larut dalam 2 bagian etanol, 3 bagian etanol

(95%), 6 bagian etanol (50%), 200 bagian

etanol (10%), 10 bagian eter, 60 bagian

gliserin, 400 bagian air dingin, 50 bagian air

hangat (50oC), dan dalam 30 bagian air

panas (80o

Fungsi

C).

: Antimikroba (0.02-0.3 %)

2.6.4. Metode Pembuatan

Metode pembuatan tablet hisap dapat dilakukan dengan cara peleburan

atau dengan proses penuangan kembang gula. Selain itu dapat dibuat juga

dengan cara mengempa seperti halnya tablet biasa. (Lachman, 1994)

Ada beberapa metode dalam pembuatan tablet, namun yang relatif

lebih sering digunakan adalah metode granulasi basah, granulasi kering, dan

24 2.6.5. Evaluasi Granul

a. Uji Kadar Lembab (Voight, 1994)

Pengukuran kadar lembab dilakukan dengan menggunakan alat yang

disebut moisture balance. Syarat kadar lembab yang baik adalah 2 – 5 %

b. Kompresibilitas (Aulton, 1988; Voight, 1994)

Uji kompresibilitas dilakukan dengan alat yang disebut bulk density.

Persen kompresibilitas dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

% kompresibilitas = BJ mampat – BJ Bulk

BJ mampat x 100%

Tabel 1. Hubungan Persentase Kompresibilitas Terhadap Sifat Alir

Granul. (Foe, 2008)

Persen Kompresibilitas Sifat Aliran

5-15

Sangat buruk sekali

c. Distribusi Ukuran Partikel (Voight, 1994)

Distribusi ukuran partikel sangat penting untuk memperoleh granul yang

kompak dan tidak mudah hancur. Distribusi ukuran partikel diperoleh

dengan metode pengayakan dengan menggunakan alat yang disebut

sieving analyzer (Voight, 1994).

d. Sifat Alir (Aulton, 1988; Lachman, 1994)

Untuk menentukan sifat alir berlaku sudut kemiringan aliran, jika suatu

25

adapun untuk mengukur sudut henti adalah dengan mengukur tinggi dan

diameter kerucut yang dihasilkan, sedangkan untuk mengukur laju alir

adalah dengan menghitung waktu yang dibutuhkan sejumlah granul untuk

dapat habis melewati corong (Voight, 1994). Syarat sudut henti yang baik

adalah < 30o dan laju alir yang baik adalah 4-10 gram/detik. (Lachman,

1994)

2.6.6. Evaluasi Tablet

a. Pemeriksaan Organoleptik (Ansel, 1989)

Pemeriksaan organoleptik meliputi warna, rasa, bau, penampilan, tekstur

permukaan, derajat kecacatan seperti serpihan, dan kontaminasi benda

asing (rambut, tetesan minyak, kotoran). Warna yang tidak seragam dan

adanya kecacatan pada tablet selain dapat menurunkan nilai estetikanya

juga dapat menimbulkan persepsi adanya ketidakseragaman kandungan

dan kualitas produk yang buruk.

b. Keseragaman Bobot (Depkes, 1979)

Pada tablet yang didesain mengandung sejumlah obat di dalam sejumlah

formula, bobot tablet yang dibuat harus diperiksa secara acak untuk

memastikan bahwa setiap tablet mengandung obat dengan jumlah yang

tepat. Syarat keseragaman bobot menurut Farmakope Indonesia Jilid III

adalah bila bobot rata-rata lebih dari 300 mg, jika ditimbang satu per satu

tidak lebih dari 2 buah tablet yang masing-masing bobotnya menyimpang

5% dari bobot rata-ratanya, dan tidak ada satu pun tablet yang bobotnya

26

c. Keseragaman Ukuran

Ukuran tablet meliputi diameter dan ketebalan. Ketebalan inilah yang

berhubungan dengan proses pembuatan tablet, karena harus terkontrol

sampai perbedaan 5% dari nilai rata-rata. Pengontrolan ketebalan tablet

diperlukan agar dapat diterima oleh konsumen dan dapat mempermudah

pengemasan. (Ansel, 1989)

Syarat keseragaman ukuran berdasarkan farmakope jilid III adalah

kecuali dinyatakan lain, diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak

kurang dari 11/3 kali tebal tablet.

b. Friabilitas (Lachman, 1994)

Friabilitas dinyatakan sebagai persentase selisih bobot sebelum dan

susudah pengujian, dibagi dengan bobot mula-mula.Tablet yang baik

memiliki keregasan kurang dari 1%.

c. Kekerasan (Parrot, 1971)

Tablet harus memiliki kekuatan atau kekerasan tertentu agar tahan

terhadap berbagai guncangan mekanik pada saat pembuatan, pengepakan,

dan transportasi.Tablet hisap biasanya memiliki kekerasan lebih tinggi

dibandingkan dengan tablet biasa. Syarat kekerasan tablet hisap adalah

lebih dari 10 kg/cm3. (Hasyim dkk, 2008)

2.7. Sisitem Imun (Bratawidjaja. 2006)

Imunitas adalah resistensi terhadap penyakit terutama penyakit infeksi. Gabungan sel,

molekul dan jaringan yang berperan dalam resistensi terhadap infeksi disebut sistem

27

bahaya yang dapat ditimbulkan berbagai bahan dalam lingkungan hidup. Pertahanan

imun terdiri atas sistem imun alamiah atau nonspesifik dan didapat atau spesifik.

2.7.1. Imunomodulator

Imunomodulator adalah obat yang dapat mengembalikan dan memperbaiki

sistem imun yang fungsinya terganggu atau untuk menekan yang fungsinya

berlebihan.Obat golongan imunomodulator bekerja menurut 3 cara, yaitu

melalui:

- Imunorestorasi

Ialah suatu cara untuk mengembalikan fungsi sistem imun yang terganggu

dengan memberikan berbagai komponen sistem imun, seperti:

immunoglobulin dalam bentuk Immune Serum Globulin (ISG),

Hyperimmune Serum Globulin (HSG), plasma, plasmapheresis,

leukopheresis, transplantasi sumsum tulang, hati dan timus.

- Imunostimulasi

Imunostimulasi yang disebut juga imunopotensiasi adalah cara

memperbaiki fungsi sistem imun dengan menggunakan bahan yang

merangsang sistem tersebut.

- Imunosupresi

Merupakan suatu tindakan untuk menekan respons imun.Kegunaannya di

klinik terutama pada transplantasi untuk mencegah reaksi penolakan dan

pada berbagai penyakit inflamasi yang menimbulkan kerusakan atau

28 2.7.2. Cluster of Differentiation

Cluster of Differentiation (CD) adalah istilah untuk molekul

permukaan leukosit yang merupakan epitop dan dapat diidentifikasikan

dengan antibody monoclonal. Sel limfosit yang ada dalam berbagai fase

pematangan dapat dibedakan dari ekspresi molekul membran yang dapat

ditentukan dengan menggunakan antibody monoclonal yang spesifik untuk

epitop tunggal antigen.Kelas limfosit dengan fungsi tertentu mengekspresikan

protein permukaan tertentu pula.Molekul permukaan inilah yang disebut

dengan Cluster of Differentiation (CD).Ekspresi molekul membran sel T

seperti CD4, CD8, CD28 dan CD45R berperan sebagai molekul aksesori

dalam fungsi sel T atau dalam transduksi sinyal (Baratawidjaja, 2009).

CD4 adalah bagian dari populasi limfosit T yang disebut sebagai sel T

helper.Cara kerja sel ini adalah sebagai penolong, misalnya melepaskan suatu

senyawa yang mengaktifkan sel-sel lain untuk mematikan atau mengeliminasi

antigen (benda asing). Fungsi utama CD4 dalam imun adalah meregulasi

sistem imun agar bekerja dengan baik, dengan merangsang sistem imun

nonspesifik berupa fagosit untuk kemotaksis dan proses fagositosis benda

asing. Peran CD4 dalam sistem imun spesifik humoral adalah merangsang sel

B (Limfosit B) untuk menghasilkan antibodi dan mengatur produksi antibodi,

sedangkan dalam sistem imun seluler berfungsi dalam mengatur CD8 dan NK

untuk membunuh sel sasaran yang terkena infeksi virus.

CD4 adalah sebuah marker atau penanda yang berada di permukaan

sel-sel darah putih manusia, terutama sel-sel limfosit.CD4 pada orang dengan

sistem kekebalan yang menurun menjadi sangat penting, karena berkurangnya

29

putih atau limfosit yang seharusnya berperan dalam memerangi infeksi yang

masuk ke tubuh manusia.

Analisa CD4 dipengaruhi oleh tiga parameter, yaitu % limfosit, %

CD4, dan jumlah mutlak CD4.Jumlah CD4 absolut adalah jumlah sel CD4

yang ada dalam sistem kekebalan tubuh.Pada orang dengan sistem kekebalan

yang baik, nilai CD4 berkisar antara 1400-1500. Ukuran CD4 persentase

memberi sedikit informasi tambahan pada jumlah CD4 mutlak dalam

peramalan risiko jangka pendek pengembangan penyakit, karenanya jumlah

CD4 mutlak merupakan ukuran status kekebalan yang lebih penting dan

pilihan terbaik dibandingkan dengan CD4 persentase, misalnya untuk

mengambil keputusan pengobatan dalam orang dewasa terinfeksi HIV.

Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah CD4 antara lain meliputi

perbedaan analisis, perbedaan musim, beberapa penyakit bersamaan, dan

penggunaan kortikosteroid. Di samping itu, terdapat pula beberapa faktor yang

dilaporkan memberikan sedikit pengaruh terhadap jumlah nilai CD4, yaitu

gender, usia (pada orang dewasa), faktor risiko, stres psikologis, stres fisik,

dan kehamilan.

Di lingkungan sekitar sangat banyak infeksi yang beredar, baik berada

dalam udara, makanan ataupun minuman.Namun manusia tidak setiap saat

menjadi sakit, karena CD4 masih bisa berfungsi dengan baik untuk melawan

infeksi ini. Jika CD4 berkurang, mikroorganisme yang patogen akan dengan

mudah masuk ke tubuh kita dan menimbulkan penyakit pada tubuh manusia

30 2.7.3. Kontrol Pembanding

IM® mengandung Echinaceapurpurea 250 mg, ekstrak Black

eldelberry 400mg, dan Zinc picolinate 5 mg, dikemas dalam sediaan kaplet

.IM®

Telah terbukti bahwa Echinacea merupakan imunostimulan non

spesifik, dengan kata lain Echinacea tidak mempunyai hubungan antigenik

dengan patogen-patogen spesifik.Hal ini merupakan hasil dari stimulasi respon

imun seluler seperti fagositosis dan pelepasan sitokin serta faktor-faktor serum

lainnya.Fagositosis (proses ingesti atau menghancurkan mikroorganisme, sel

dan partikel) oleh sel-sel pada sistem retikuloendotelial, telah digunakan

sebagai indikator aktifitas imunostimulan dari Echinacea (Bradley, 2006). membantu memperbaiki daya tahan tubuh atau respon imun tubuh, juga

digunakan sebagai terapi pendamping untuk infeksi yang akut dan kronis,

terutama untuk infeksi saluran pernafasan & genitalia seperti kandidiasis dan

vaginitis.Echinacea adalah tumbuhan pertama yang dibuktikan secara ilmiah

khasiat stimulasinya terhadap sistem imun.(Tjay et al., 2002).

2.8. Kerangka Teori

Gambir merupakan komoditas ekspor yang memiliki sumbangan besar terhadap pendapatan daerah

31 BAB III

Dilakukan penelitian lebih lanjut dari potensi gambir sebagai imunomodulator yang dapat Kegunaan gambir antara lain untuk zat

pewarna dalam industri batik, industri penyamak kulit, ramuan makan sirih, sebagai obat untuk penyakit tertentu, bahan baku pembuatan permen dalam acara adat di India dan sebagai penjernih pada industri air (Hadad et al 1991 dan Azmi 2006).

Kandungan kimia utama gambir adalah katekin (7-33%) dan asam kateku tanat (50%), pyrokatekol 20-30%, gambir fluoresensi 1-3%, kateku merah 3-5%, quersetin 2-4%, fixed oil 1-2%, lilin 1-1-2%, dan mengandung sedikit alkaloid.

Penelitian sebelumnya ekstrak etanol gambir pada dosis 2000 mg/hari dapat mempengaruhi jumlah mutlak CD4 dan persentase CD4 dalam darah (Hana, 2010).

32

METODOLOGIPENELITIAN

3.1. Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium kimia makanan halal, Laboratorium kimia

analisis, Laboratorium bahan alam, laboratorium Drug Research dan Laboratorium

teknologi sediaan tabletProgram Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu

Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta serta Laboratorium

Makmal Terpadu Imunoendokrinologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.

Penelitian dilakukan dari bulan Mei2011 sampai bulan Januari 2012.

3.2. Alat dan Bahan

3.2.1. Alat Penelitian

Alat yang digunakan adalah gelas ukur, beaker glass, corong pisah, pipet

volum, pipet tetes,penggiling (blender), hot plat, kertas saring, lemari asam,

lumpang dan alu, termometer, cawan penguap, kapas,alat pencetak tablet,

pengayak, desikator, hardness tester, uji kerapuhan atau friabilator, moisture

contentbalance,sievinganalyzer,neraca analitik, jangka sorong, rotary

evaporator, erlenmeyer, cawan porselen,corong,statif,krusplatina,batang

pengaduk, spatula,oven,mikro pipet, labu ukur, spektro UV-Vis, vortex, lemari

pendingin, Sysmex Pouch 100i, FACSCalibur, serta peralatan yang lazim

digunakan di laboratorium.

33

Bahan-bahan yang digunakan adalah ekstrak kering air gambir yang berasal

dari Payakumbuh-Padang, aquades, etil asetat, ammonia (10%,25%),kloroform,

HCl (1%, 1:10), pereaksi Dragendorff, pereaksi Mayer, aquadest, lempeng

magnesium, HCl pekat, butanol, larutan besi (III) klorida (FeCl3) 1%,

pereaksi Stiasny, NaOH 1 N, eter, asam asetat anhidrat, H2SO4 pekat,

pereaksi Libermann-Burchard, petroleum eter, amilum,gom akasia,talkum, Mg

stearat, manitol, mentol, sukrosa,sukralosa, aerosil, FD&C yellow, reagen BD

Tritest CD4, lysing solution.

3.3. Prosedur Penelitian

3.3.1. Pembuatan Serbuk Gambir

Bongkahan ekstrak kering air gambir yang telah ditimbang kemudian

diserbukan dengan cara digerushingga menjadi serbuk.

3.3.2. Identifikasi Gambir (Depkes, 1989)

1. Sebanyak 2 mg serbuk gambir ditambahkan 5 tetes asam sulfat P

terbentuk warna coklat merah

2. Sebanyak 2 mg serbuk gambir ditambahkan asam sulfat 10 N terbentuk

warna coklat muda

3. Sebanyak 2 mg serbuk gambir ditambahkan 5 tetes Na hidroksida 5% dalam

etanol terbentuk warna coklat merah

4. Sebanyak 2 mg serbuk gambir ditambahkan 5 tetes ammonia 25% terbentuk

warna coklat merah

5. Sebanyak 2 mg serbuk gambir ditambahkan 5 tetes larutan FeCl3 5%

34 3.3.3. Identifikasi Urea(BPOM, 1995)

Sebanyak 500 mg serbuk gambir dipanaskan dalam tabung reaksi hingga

meleleh dan bau ammonia. Pemanasan dilanjutkan hingga cairan keruh lalu

didinginkan dan dilarutkan dalam campuran 10 mL air dan 0.5 mL larutan

NaOH P, ditambahkan 1 larutan tembaga (III) sulfat P, terjadi perubahan warna

violet. Melarutkan 100 mg dalam 1 mL air asam nitrat P, terbentuk endapan

hablur putih.

3.3.4. Uji Penapisan Fitokimia(Fransworth, 1966)

a. Identifikasi golongan alkaloid

Sebanyak 2 gram sampel ditambahkan dengan 5 mL ammonia 25%, digerus

dalam mortir, kemudian ditambahkan 20 ml etil asetat dan digerus kembali

dengan kuat, campuran tersebut disaring dengan kertas saring. Filtrat

berupa larutan organik diambil (sebagai larutan A), sebagian dari larutan A

(10 mL) diekstraksi dengan 10 ml larutan HCl 1:10 dengan pengocokan

dalam tabung reaksi, diambil larutan bagian atasnya (larutan B). Larutan A

diteteskan beberapa tetes pada kertas saring dan ditetesi dengan pereaksi

Dragendorff. Jika terbentuk warna merah atau jingga pada kertas saring

maka hal itu menunjukkan adanya senyawa golongan alkaloid dalam

sampel.

Larutan B dibagi dalam dua tabung reaksi, ditambahkan masing-masing

pereaksi Dragendorff dan Mayer. Jika terbentuk endapan merah bata

dengan pereaksi Dragendorff dan endapan putih dengan pereaksi Mayer

35

b. Identifikasi golongan flavonoid

1 gram sampel ditambahkan 50 mL air panas, dididihkan selama 5 menit,

disaring dengan kertas saring, diperoleh filtrat yang akan digunakan sebagai

larutan percobaan. Ke dalam 5 mL larutan percobaan (dalam tabung reaksi)

ditambahkan serbuk atau lempeng magnesium secukupnya dan 1 ml HCl

pekat, serta 5 mL butanol, dikocok dengan kuat lalu dibiarkan hingga

memisah. Jika terbentuk warna pada lapisan butanol (lapisan atas) maka hal

itu menunjukkan adanya senyawa golongan flavonoid.

c. Identifikasi golongan saponin

Sebanyak 10 mL larutan percobaan yang diperoleh dari percobaan B

(identifikasi golongan flavonoid), dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan

dikocok secara vertikal selama 10 detik, kemudian dibiarkan selama 10

menit. Jika dalam tabung reaksi terbentuk busa yang stabil dan jika

ditambahkan 1 tetes HCl 1% busa tetap stabil maka hal itu menunjukkan

adanya senyawa golongan saponin.

d. Identifikasi golongan steroid dan triterpenoid

1 gram sampel ditambahkan dengan 20 mL eter, dibiarkan selama 2 jam

dalam wadah dengan penutup rapat lalu disaring dan diambil filtratnya. 5

mL dari filtrat tersebut diuapkan dalam cawan penguap hingga diperoleh

residu/sisa. Ke dalam residu ditambahkan 2 tetes asam asetat anhidrat dan 1

tetes asam sulfat pekat (pereaksi Libermann-Burchard). Jika terbentuk

warna hijau atau merah maka hal itu menunjukkan adanya senyawa

golongan steroid dan triterpenoid dalam simplisia tersebut.

36

gram sampel ditambahkan 100 mL air, dididihkan selama 15 menit lalu

didinginkan dan disaring dengan kertas saring, filtrat yang diperoleh dibagi

menjadi dua bagian. Ke dalam filtrat pertama ditambahkan 10 mL larutan

FeCl3

Ke dalam filtrat yang kedua ditambahkan 15 mL pereaksi Stiasny

(formaldehid 30% : HCl pekat = 2 : 1), lalu dipanaskan di atas penangas air

sambil digoyang-goyangkan. Jika terbentuk endapan warna merah muda

menunjukkan adanya tanin katekuat. Selanjutnya endapan disaring, filtrat

dijenuhkan dengan serbuk natrium asetat, ditambahkan beberapa tetes

larutan FeCl

1%, jika terbentuk warna biru tua atau hijau kehitaman maka hal itu

menunjukkan adanya senyawa golongan tanin.

3

f. Identifikasi golongan kuinon

1%, jika terbentuk warna biru tinta maka menunjukkan

adanya tanin galat.

Diambil 5 mL larutan percobaan dari percobaan B (identifikasi golongan

flavonoid), lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan beberapa

tetes larutan NaOH 1 N. Jika terbentuk warna merah maka hal itu

menunjukkan adanya senyawa golongan kuinon.

a. Identifikasi golongan minyak atsiri

Sejumlah 2 gram sampel dalam tabung reaksi (volume 20 mL),

ditambahkan 10 mLpelarut petroleum eter dan dipasang corong (yang

diberi lapisan kapas yang telah dibasahi dengan air) pada mulut tabung,

dipanaskan selama 10 menit di atas penangas air dan didinginkan lalu

disaring dengan kertas saring. Filtrat yang diperoleh diuapkan dalam cawan

penguap hingga diperoleh residu. Residu dilarutkan dengan pelarut alkohol

37

dalam cawan penguap, jika residu berbau aromatik/menyenangkan maka

hal itu menunjukkan adanya senyawa golongan minyak atsiri.

b. Identifikasi golongan kumarin

2 gram sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi (volume 20 mL),

ditambahkan 10 mL pelarut kloroform dan dipasang corong (yang diberi

lapisan kapas yang telah dibasahi dengan air) pada mulut tabung, dipanaskan

selama 10 menit di atas penangas air dan didinginkan lalu disaring dengan

kertas saring. Filtrat yang diperoleh diuapkan dalam cawan penguap hingga

diperoleh residu. Residu ditambahkan air panas sebanyak 10 mL lalu

didinginkan. Larutan tersebut dimasukkan ke dalam tabung reaksi,

ditambahkan 0,5 mL larutan ammonia (NH4OH) 10 %. Lalu diamati di

bawah sinar lampu ultraviolet pada panjang gelombang 365 nm. Jika terjadi

fluoresensi warna biru atau hijau maka hal itu menunjukkan adanya senyawa

golongan kumarin.

3.3.5. Pengujian Parameter Spesifik (Depkes RI, 2000)

Pemeriksaan Organoleptik yaitu mendeskripsikan bentuk, warna, bau, dan

rasa.

3.3.6. Pengujian parameter Non Spesifik (Depkes RI, 2000)

a. Kadar abu

Sebanyak lebih kurang 1-2 gram serbuk simplisia yang telah digerus dan

ditimbang seksama, dimasukan ke dalam krus platina atau krus silikat

yang telah dipijarkan dan ditara. serbuk simplisia diratakan kemudian

38

ditimbang. Jika arang tidak dapat hilang, ditambahkan air panas,

disaring dengan menggunakan kertas saring bebas abu. Sisa abu dan

kertas saring lalu dipijarkan dalam krus yang sama. Filtrat dimasukkan

ke dalam krus, diuapkan, dipijarkan hingga bobot tetap, ditimbang.

Kadar abu dihitung terhadap berat ekstrak dan dinyatakan dalam % b/b.

b. Kadar air

Pengukuran kadar air dilakukan dengan cara kurang lebih 3 gram serbuk

simplisia dimasukkan dan ditimbang seksama dalam wadah yang telah

ditara. Ekstrak dikeringkan pada suhu 105o

c. Penetapan Kadar katekin (Lucida et al., 2007).

C selama 5 jam dan ditimbang.

Pengeringan dilanjutkan dan ditimbang pada jarak 1 jam sampai perbedaan

antara 2 penimbangan berturut-turut tidak lebih dari 0,25 %.

1. Penentuan panjang gelombang maksimal

Sebanyak 25 mg katekin pembanding ditimbang dan dilarutkan dalam

etil asetat hingga 25 mL (larutan induk konsentrasi 1 mg/mL). Dari

larutan induk diencerkan hingga menjadi konsentrasi 0.02 mg/mL.

Diukur panjang gelombang maksimal dengan spektrofotometer UV.

2. Pembuatan kurva kalibrasi

Dari larutan induk diatas dibuat larutan katekin standar dengan berbagai

konsentrasi: 0.02 mg/mL, 0.03 mg/mL, 0.04 mg/mL, 0.05 mg/mL dan

0.06 mg/mL. Kemudian diukur serapannya dengan spektrofotometer UV

pada panjang gelombang 279 nm dan dibuat kurva kalibrasi

sertapersamaan regresi linearnya.

39

Penetapan kadar katekin sampel dengan cara sebanyak 25 mg sampel

ditimbang dan dilarutkan dalam etil asetat hingga 25 mL, lalu dibuat

larutan katekin total menggunakan etil asetat dengan berbagai

konsentrasi, yaitu 0.02 mg/mL, 0.03 mg/mL, 0.04 mg/mL, 0.05 mg/mL,

dan 0.06 mg/mL. Kemudian diukur serapannya dengan spektrofotometri

UV pada panjang gelombang maksimum yang diperoleh. Kadar katekin

dalam larutan dihitung dengan menggunakan kurva kalibrasi.

d. Pengujian Jarak Lebur

Menempatkan sejumlah katekin ke dalam tabung kapiler lalu dipanaskan

dalam tangas udara atau tangas cair kemudian suhu dicatat pada saat zat

melebur dan pada saat semua dimana semua zat melebur. Dengan demikian

jarak lebur dicatat sebagai jarak antara suhu permulaan dan suhu akhir

peleburan yang sempurna. Laju pemanasan alat diatur sekitar 10oC per

menit, ketika mencapai suhu 165-170oC diatur kembali hingga kenaikannya

sekitar 1oC per menit (DepKes RI, 1979). Jarak lebur katekin pada literatur

adalah 175-177o

e. Rendemen Katekin

C (WHO, 1998).

Rendemen katekin dihitung dengan membandingkan berat awal serbuk

dengan berat akhir katekin total yang dihasilkan.

Rendemen = Bobot serbuk katekin diperoleh

Bobot serbuk gambir diekstraksi × 100%

40

500 gram serbuk gambir diinfus dengan pelarut air pada temperatur 90-96oC

selama 15-20 menit sambil diaduk. Selanjutnya, infusa disaring dalam keadaan

panas menggunakan corong yang dilapisi dengan kertas saring (DepKes RI,

1986). Residu dibilas kembali dengan air panas (90oC) dan disaring hingga

jernih. Filtrat yang diperoleh dipartisi dengan etil asetat dengan perbandingan

filtrat:etil asetat yaitu 1:½ kemudian ditambahkan dengan NaCl jenuh. Fase air

dipartisi kembali dengan etil asetat yang dilakukan hingga lima kali, kemudian

fase air dibuang dan fase etil asetat yang diperoleh dikumpulkan dalam labu

evaporator kemudian dievaporasi hingga kental yang selanjutnya dikeringkan

dengan menggunakan oven hingga didapatkan ekstrak kering. Ekstrak kering

tersebut dicuci dengan air dingin, bagian yang tidak larut dan berwarna putih

kekuningan disaring dan dikumpulkan. Residu yang tidak larut air dan terdapat

dikertas saring tersebut merupakan katekin kemudian dikeringkan menggunakan

oven pada suhu 50oC hingga terbentuk serbuk, lalu dilakukan penetapan

spektrum UV dan kadar katekin yang dibandingkan dengan katekin standar,

penetapan kadar air, kadar abu, uji jarak lebur dan penghitungan rendemen

katekin.

41 Tabel 2.Komposisi Tablet Hisap Katekin Gambir

Bahan

3.5. Pembuatan Tablet Hisap

1. Semua bahan-bahan yang digunakan ditimbang.

2. katekin, sukrosa, manitol, sukralosa dan aerosil dicampurkan.(m1

3. Membuat larutan pengikat kombinasi amilum dan gom akasia kemudian

ditambahkan FD&C yellow ke dalam larutan pengikat.

)

4. Pengikat yang telah dibuat dimasukkan ke dalam m1 sampai terbentuk massa yang

dapat dikepal yang kemudian diayak dengan ayakan no mesh 16 sehingga didapat

granul yang selanjutnya dikeringkan dalam oven suhu 40-50o

5. Granul yang telah kering diayak kembali dengan ayakan no mesh 18 kemudian

dilakukan evaluasi granul.

42

6. Mentol dilarutkan dengan etanol 96% kemudian dikeringkan dan diserbuk

selanjutnya ditambahkan ke dalam granul.

7. Granul tersebut di tambahkan dengan talkum dan Mg stearat dan kemudian

dikempa sehingga terbentuk tablet dan dilakukan evaluasi tablet.

3.6. Evaluasi Granul

a. Kadar lembab (Voight, 1994)

Sebanyak 1 gram granul dimasukkan ke dalam alat moisture balance. Granul

diratakan dan kemudian alat dijalankan, selanjutnya diperoleh data kadar lembab

yang terkandung dalam granul.

b.

Syarat : 2 – 5%

Kompresibilitas (Aulton, 1988; Voight, 1994)

Granul ditimbang sebanyak 20 gram (m) kemudian dimasukkan ke dalam gelas

ukur 100 mL dan dicatat volumenya (v0). Granul tersebut kemudian

diketuk-ketukkan sebanyak 500 kali dan dicatat kembali volume setelah pengetukan (vt).

Data yang diperoleh dihitung BJ bulknya yaitu sebelum diketuk dengan cara m/v0

dan BJ setelah diketuk dengan cara m/vt, kemudian dimasukkan ke dalam rumus:

% kompresibilitas = BJ mampat – BJ Bulk

BJ mampat � 100%

c.

Syarat :5-15 (sangat baik), 12-16 (baik), 18-21 (cukup baik), 23-35 (buruk), 35-38

(sangat buruk), > 40 (sangat buruk sekali)

Distribusi Ukuran Partikel (Voight, 1994)

Masing-masing ayakan pada sieving analyzer disusun berturut-turut mulai dari

yang teratas adalah mesh 12, 14, 16, 18 dan 20.Kemudian 20 gram granul

43

didapat pada masing-masing ayakan ditimbang lalu dihitung persen bobot granul

pada masing-masing ayakan baru kemudian didapat rata-rata diameter partikelnya.

d. Laju alir (Lachman, 1994; Aulton, 1988)

Dua puluh gram granul ditimbang kemudian dimasukkan ke dalam corong yang

tertutup dan diratakan. Kemudian penutup corong dibuka dan dicatat waktu yang

diperlukan seluruh granul habis melewati corong.

e.

Syarat : 4-10 gram/detik

Sudut henti (Voight, 1994)

Dihitung diameter dan tinggi kerucut yang terbentuk pada gundukan granul pada

uji laju alir, kemudian dicari besar sudut henti dengan rumus :

tan α = 2ℎ �

dimana : h = tinggi kerucut gundukan granul

d = diameter gundukan granul

Syarat :<30o

3.7. Evaluasi Tablet Hisap

a. Pemeriksaan organoleptik

Tablet yang dihasilkan diamati warna, bau, tekstur,

b. Keseragaman bobot (Depkes RI, 1979)

Masing-masing ditimbang sebanyak 20 tablet yang diambil secara acak,

kemudian dihitung bobot rata-rata tiap tablet.

Syaratnya bila bobot rata-rata lebih dari 300 mg, jika ditimbang satu per satu tidak

lebih dari 2 buah tablet yang masing-masing bobotnya menyimpang 5% dari

bobot rata-ratanya, dan tidak ada satu pun tablet yang bobotnya menyimpang lebih

44

c. Keseragaman ukuran

Diambil secara acak sebanyak 20 buah tablet, diukur diameter dan tebal tablet

dengan menggunakan jangka sorong.

Syarat: diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1⅓ kali tebal

tablet.

d. Friabilitas (Lachman, 1994)

Ditimbang sebanyak 10 buah tablet yang diambil secara acak dan dibersihkan

dari debu. Kemudian diletakkan dalam alat friabilator dan alat dijalankan sebanyak

100 putaran dengan kecepatan 25 rpm.

Syarat : < 1%

e. Kekerasan (Kuncoro, 2008; Ansel, 1989; Parrot, 1971)

Diambil sebanyak 10 tablet secara acak kemudian ditentukan kekerasannya

dengan alat hardness tester. Pada umumnya kekerasan tablet hisap lebih tinggi

dibandingkan dengan tablet biasa.

Syarat : >10 kg/cm

f. Uji akurasi

3

Akurasi adalah suatu ukuran keterdekatan hasil analisis yang diperoleh

menggunakan metode tersebut dengan harga yang sebenarnya. Akurasi metode

analisis biasanya dinyatakan dengan persen perolehan kembali (% recovery)

terhadap sampel yang kadarnya telah diketahui pasti. Persyaratan perolehan

kembali anjuran Food and Drugs Administration (FDA) untuk suatu metode

analisis adalah 80-120% dari kadar tertera pada label.

3.8. Uji CD4