PYRROLIDONE (PVP) SEBAGAI PENGIKAT DAN PENGARUHNYA TERHADAP KADAR CD4 DALAM DARAH

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi

Disusun oleh :

NAILUL HANA 106102003383

PROGRAM STUDI FARMASI

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

NAMA : NAILUL HANA NIM : 106102003383

JUDUL : FORMULASI TABLET HISAP EKSTRAK ETANOL GAMBIR (Uncaria gambir Roxb) DENGAN VARIASI

KONSENTRASI POLYVINYLPIRROLIDONE (PVP)

SEBAGAI PENGIKAT DAN PENGARUHNYA TERHADAP KADAR CD4 DALAM DARAH

Disetujui Oleh:

Pembimbing I Pembimbing II

Drs. Yanis Musdja, M.Sc, Apt Farida Sulistiawati, M.Si, Apt

NIP: 195601061985101001 NIP: 150377443

Mengetahui

Kepala Program Studi Farmasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

FORMULASI TABLET HISAP EKSTRAK ETANOL GAMBIR (Uncaria gambir Roxb) DENGAN VARIASI KONSENTRASI POLYVINYL PYRROLIDONE (PVP) SEBAGAI PENGIKAT DAN PENGARUHNYA

TERHADAP KADAR CD4 DALAM DARAH

Telah disetujui, diperiksa dan dipertahankan dihadapan tim penguji oleh

Nailul Hana NIM: 106102003383

Menyetujui,

Pembimbing:

1. Pembimbing I Drs. M. Yanis Musdja, M.Sc, Apt. ...

2. Pembimbing II Farida Sulistiawati, M.Si, Apt. ...

Penguji:

1. Ketua Penguji Drs. M. Yanis Musdja, M.Sc, Apt. ...

2. Anggota Penguji I Eka Putri, M.Si, Apt. ...

3. Anggota Penguji II Azrifitria, M.Si.Apt. ...

4. Anggota Penguji III Zilhadia, M.Si, Apt. ...

Mengetahui,

Dekan Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Prof. Dr. (hc). dr. M.K. Tadjudin, Sp. And

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI BENAR-BENAR HASIL KARYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH DIAJUKAN

SEBAGAI SKRIPSI ATAU KARYA ILMIAH PADA PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA LAIN.

Jakarta, Agustus 2010

FORMULASI TABLET HISAP EKSTRAK ETANOL GAMBIR (Uncaria gambir Roxb) DENGAN VARIASI KONSENTRASI POLYVINYLPIRROLIDONE (PVP) SEBAGAI PENGIKAT DAN

PENGARUHNYA TERHADAP KADAR CD4 DALAM DARAH

Telah dilakukan penelitian aktivitas imunomodulator ekstrak gambir (Uncaria gambir Roxb) secara in-vivo. Gambir digunakan sebagai bahan obat karena kandungan katekin dan tannin yang dapat berfungsi sebagai imunomodulator. Pada penelitian ini dilakukan pengembangan sediaan dalam bentuk tablet hisap, selanjutnya dilakukan pengukuran kadar CD4 dalam darah. Ekstrak gambir diformulasi menjadi tablet hisap dengan pengikat PVP, dilanjutkan dengan uji mutu fisik tablet hisap, uji hedonic, dan uji CD4 dalam darah panelis. Hasil evaluasi yang ditinjau dari mutu fisik tablet hisap menunjukkan bahwa dengan adanya peningkatan konsentrasi PVP, maka semakin meningkat pula mutu fisik tablet yang dihasilkan. Formula C dengan konsentrasi PVP sebesar 10% memiliki mutu fisik tablet lebih baik dibandingkan kedua formula lainnya, dengan nilai kekerasan 16,9 kg/cm2, waktu hancur 35,67 menit dan merupakan formula yang paling disukai oleh panelis dalam uji kesukaan terhadap rasa dan aroma tablet. Uji statistik terhadap %CD4 dan jumlah mutlak CD4 panelis yang mengkonsumsi tablet hisap selama 5 hari berturut-turut menunjukkan tidak adanya perbedaan bermakna (p>0,05)antara data sebelum dan sesudah perlakuan.

LOZENGE FORMULATION OF ETHANOL 70% UNCARIA GAMBIR ROXB EXTRACT WITH VARIOUS CONCENTRATION OF

POLYVINYLPIRROLIDONE (PVP) AS THE BINDING AGENT AND TO RATE THE INFLUENCE OF CD4 IN BLOOD

Research of immunomodulatory of ethanol 70% Uncaria gambir Roxb extract has been investigated in-vivo. Gambir is applied as component of drug by contents of catechin and tannin available for functioning as immunomodulator. This research is about preparation in of Lozengeand also measurement of rate CD4 in blood. Gambir extract has been formulated to Lozenge with PVP as binding agent, continued with quality of physical of Lozenge test, hedonic test, and CD4 test in panelist blood. Evaluation result which evaluated from quality of physical of Lozenge indicate that with existence of increasing of concentration of PVP, progressively increase quality of physical of the yielded tablet. Formula C with concentration of 10% PVP have better quality of physical of compared tablet both other formula, with hardness of 16,9 kg/cm2, breakdown time of 35,67 minute and is formula which very taken a fancy by panelist in hedonic test to flavor and smells. Statistical test to% CD4 and absolute counts CD4 panelists consuming Lozenge during 5 day successively show existence that there is no meaning differences (p>0,05) before and after treatment.

kepada Allah SWT. Tak ada satu pun makhluk di dunia ini yang pantas mendapatkan pujian melebihi diri- Nya. Shalawat dan Salam hanyalah untuk Muhammad Rasulullah SAW, seorang manusia luar biasa. Ia senantiasa menjadi inspirasi dan semangat semangat penulis ketika melemah dan membutuhkan dukungan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menempuh ujian akhir guna mendapatkan gelar Sarjana Farmasi pada Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Adapun judul skripsi ini adalah ” Formulasi Tablet Hisap Ekstrak Etanol Gambir (Uncaria gambir Roxb) Dengan Variasi Konsentrasi Polyvinylpirrolidone (Pvp) Sebagai Pengikat Dan Pengaruhnya Terhadap Kadar CD4 Dalam Darah”.

Selesainya penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus dan sebesar-besarnya, khusunya kepada:

1. Prof. Dr. (hc) dr. M. K. Tadjudin, Sp.And selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Drs. M. Yanis Musdja, M.Sc, Apt selaku Pembimbing dan Ketua

Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Ibu Farida Sulistiawati, M.Si, Apt sebagai pembimbing yang senantiasa dan dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

4. Ayahanda, Ibunda, dan keluarga tercinta yang selalu mendoakan dan mendukung penulis baik moril maupun materiil.

5. Ibu/Bapak Dosen dan Staf Akademika Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 6. Sahabatku Gita Permata Sari, Guna Agashi, dan Fikri Syafrizal untuk

Yunita Haryati untuk kebersamaan yang sangat berharga dalam 4 tahun terakhir ini, semoga ini bukanlah perpisahan untuk kita.

8. Pak Azas “Merck”, Mas Lutfhi “Bintang Toedjoe”, dan Klik “Pharos” atas bantuan bahan-bahan penelitian yang sangat susah didapat.

9. Pak Didik dan Ibu Asih LAFIAL, atas bantuannya dalam proses penelitian

10.Teman-teman seperjuangan Farmasi Teofilin 2006 untuk kekompakan dan canda-tawa yang dihadirkan setiap hari meskipun saat kelas berlangsung.

11.Dan kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama ini yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Penulis meyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena tiada gading yang tak retak oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk lebih menyempurnakan skripsi ini serta memperbaiki kemampuan penulis dalam kesempatan lainnya.

Jakarta, Agustus 2010

LEMBAR PERSETUJUAN ……..……….… ii

LEMBAR PENGESAHAN …..…..……….… iii

LEMBAR PERNYATAAN ….………..… iv

KATA PENGANTAR ………..…..… v

DAFTAR ISI ………...……….... vii

DAFTAR TABEL ……… ix

DAFTAR GAMBAR ………..………... . x

DAFTAR LAMPIRAN ……… xi

ABSTRAK ……….………..… xii

ABSTRACT………...………..… xiii

Bab I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang ………... 1

1.2 Perumusan Masalah ……….. 3

1.3 Hipotesa ……… 4

1.4 Tujuan Penelitian ………. 4

1.5 Manfaat Penelitian……….. 4

Bab II Tinjauan Pustaka 2.1 Tanaman Gambir ……….. 5

2.1.1 Klasifikasi Ilmiah ……….……… 5

2.1.2 Nama Daerah ………. 5

2.1.3 Deskripsi Gambir ..………. 6

2.1.4 Kandungan Kimia ……….. 6

2.1.5 Efek Farmakologis ……… 7

2.2 Simplisia ……….. 8

2.3 Ekstrak dan Ekstraksi ………..… 9

2.4 Metode Ekstraksi ……….………... 11

2.5 Tablet Hisap ……….. 13

2.5.1 Definisi Tablet Hisap ……… 13

2.5.2 Bahan Tambahan ……….. 14

2.5.3 Monografi Bahan ……….. 17

2.5.4 Metode Pembuatan……….. 21

2.5.5 Evaluasi Granul .. ………... 23

2.5.6 Evaluasi Tablet……..……….. 25

2.6 Sistem Imun ………...………. 27

2.6.1 Cluster of Differetiation ……….……… 28

2.6.2 Imunomodulator ……….……… 30

2.6.3 Kontrol Pembanding ………….………….……… 32

Bab III Kerangka Konsep ………. 34

4.2.2 Bahan Penelitian ……….. 36

4.3 Prosedur Penelitian ……….. 36

4.3.1 Penyiapan Bahan ……….. 36

4.3.2 Pembuatan Ekstrak Etanol Gambir ……….…….... 37

4.3.3 Pengujian Parameter Spesifik dan Non Spesifik Simplisia dan Ekstrak ……….……….. 37

4.3.4 Identifikasi Serbuk Gambir ……….. 39

4.3.5 Penapisan Fitokimia Serbuk dan Ekstrak Gambir……….... 40

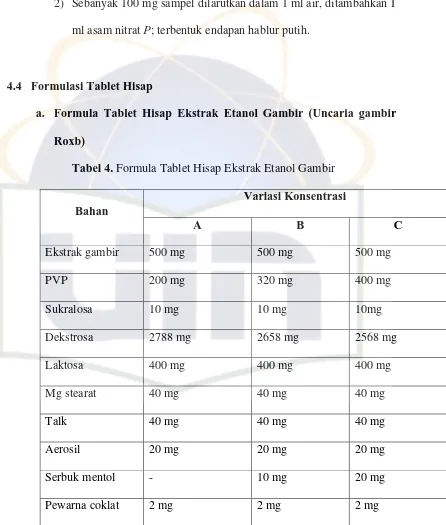

4.4 Formulasi Tablet Hisap ….………... 44

4.4.1 Evaluasi Granul ….……….……….. 45

4.4.2 Evaluasi Tablet ..………….……….. 47

4.5 Uji Kesukaan ………….…….……….. 48

4.6 Uji CD4 ……….…….………. 48

4.7 Analisa Data ………….…….……….. 50

Bab V Hasil Penelitian dan Pembahasan ……… 51

5.1 Hasil Penelitian 5.1.1 Penapisan Fitokimia Gambir ………..………. 51

5.1.2 Karakterisasi Ekstrak ………. . 52

5.1.3 Evaluasi Granul………..………. . 53

5.1.4 Evaluasi Tablet ……….………. . 55

5.1.5 Uji Kesukaan ……….………. . 56

5.1.6 Uji CD4 ……….. . 58

5.2 Pembahasan ………. 60

Bab VI Kesimpulan dan Saran ……… 71

6.1 Kesimpulan ….……….…….………. . 71

6.2 Saran ……….…….……….. 71

Daftar Pustaka ……..……… 72

Tabel I Persentase Kompresibilitas Terhadap Sifat Aliran Granul …..……. 23

Tabel 2 Nilai Sudut Henti Terhadap Sifat Alir……….. 24

Tabel 3 Laju Alir Terhadap Sifat Alir ……..……… 25

Tabel 4 Formula Tablet Hisap Ekstrak Etanol Gambir…….………….../ 44

Tabel 5 Hasil Penapisan Serbuk & Ekstrak Etanol Gambir……..….……... 51

Tabel 6 Hasil Karakterisasi Ekstrak ……….. 52

Tabel 7 Hasil Evaluasi Granul ……….. 53

Tabel 8 Hasil Uji Distribusi Ukuran Partikel ……… 54

Tabel 9 Hasil Evaluasi Tablet ………..………. 55

Tabel 10 Hasil Uji Kesukaan Terhadap Rasa Tablet ……….. 56

Tabel 11 Hasil Uji Kesukaan Terhadap Aroma Tablet ………... 57

Tabel 12 Persentase CD4 Dalam Limfosit ……… 58

Tabel 13 Jumlah Total CD4…………..………. 59

Tabel 14 Konversi Dosis Hewan Ke HED Berdasarkan BSA …………... 77

Tabel 15 Hasil Pengukuran Kadar Air……….……….. 80

Tabel 16 Hasil Pengukuran Kadar Abu Tidak Larut Asam ………. 80

Tabel 17 Hasil Pengukuran Kadar Abu………..……… 81

Tabel 18 Uji Kadar Air ………..……….. 82

Tabel 19 Uji Kompresibilitas ………..……….. 82

Tabel 20 Uji Sudut Henti ………..……….. 83

Tabel 21 Uji Laju Alir ………..……….. 83

Tabel 22 Uji Distribusi Ukuran Partikel ………..………….... 84

Tabel 23 Uji Friabilitas ………..……….. 85

Tabel 24 Uji Kekerasan Tablet ………..……….. 85

Tabel 25 Uji Keseragaman Ukuran ……..….……….. 86

Tabel 26 Uji Keseragaman Bobot ….…..…..……….. 87

Gambar 1 Hasil Identifikasi Serbuk Gambir….….……..………. 53

Gambar 2 Simplisia Gambir ….………..………. 76

Gambar 3 Sysmex Pouch – 100i... 76

Gambar 4 Rotary Evaporator ... 76

Gambar 5 Alat Pencetak Tablet ... 76

Gambar 6 FACSCalibur ... 76

Lampiran 1 Gambar bahan-bahan dan alat-alat penelitan... 76

Lampiran 2 Rumus perhitungan dosis hewan dan tabel konfersi dosis hewan ke HED berdasarkan BSA ... 77

Lampiran 3 Perhitungan Dosis Tablet ... 78

Lampiran 4 Proses Preparasi Simplisia ……….……….. 79

Lampiran 5 Perhitungan Karakterisasi Ekstrak Gambir ………..… 80

Lampiran 6 Evaluasi Granul ……….. 82

Lampiran 7 Evaluasi Tablet …………..……… 85

Lampiran 8 Uji Kesukaan ……… 89

Lampiran 9 Hasil Uji Statistik ..……… 90

1

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang kaya akan hasil alam. Berbagai jenis

tanaman berkhasiat tumbuh subur di negara ini. Akan tetapi, pemanfaatan

tanaman tersebut masih relatif rendah jika dibandingkan dengan

negara-negara maju yang kebanyakan hanya memiliki hasil alam sedikit namun

pemanfaatannya dikembangkan secara maksimal.

Tanaman obat tradisional sejak zaman dahulu telah banyak

digunakan untuk pengobatan, baik dalam bentuk serbuk, rajangan, ataupun

dalam bentuk utuhnya. Berbagai bentuk bagian tanaman tersebut dapat

dikatakan sebagai hasil penyarian dari senyawa berkhasiat dengan proses

yang masih sederhana sehingga hasil ekstraksi yang didapat kurang

sempurna dan belum menjamin keseragaman mutu dan hasil yang

diperoleh.

Gambir (Uncaria gambir Roxb) adalah salah satu hasil alam

Indonesia yang terbesar didunia, selain juga banyak ditemukan di

negara-negara lain seperti di Malaysia, India, dan Pakistan. Gambir merupakan

sejenis getah berwarna coklat kehitaman yang dikeringkan, berasal dari

ekstrak remasan daun dan ranting tumbuhan bernama sama (Uncaria

gambir Roxb.). Dalam dunia pedagangan, dikenal beberapa istilah untuk

hasil tanaman gambir seperti kateku kuning, kacu, terra, & cuth dengan

kateku tannin, kuersetin, fluoresine, lender, lemak, dan lilin (Idris, 2007).

Berdasarkan banyaknya senyawa bermanfaat yang terkandung inilah yang

mendorong para peneliti untuk mengeksplorasi penggunaan gambir agar

dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tepung gambir

diketahui berguna karena dapat bersifat sebagai fungisida terhadap

golongan jamur imperfect (Fusarium sp) yang menimbulkan bercak daun

pada tanaman Clausena anisata pada konsentrasi 150-200 ppm sehingga

dapat mengurangi pertumbuhan jamur dan penambahan koloni 7,80

mm/hari dan 7,21 mm/hari (Idris, 2007). Ekstrak gambir juga dapat

berkhasiat sebagai imunomodulator, antiseptik oral, dan banyak digunakan

dalam pengobatan diare.

Imunomodulator adalah obat yang dapat mengembalikan dan

memperbaiki sistem imun yang fungsinya terganggu atau untuk menekan

sistem imun yang fungsinya berlebihan (Baratawidjaja, 2009). Sistem

imun sendiri merupakan gabungan sel, molekul, dan jaringan yang

berperan dalam resistensi terhadap berbagai penyakit terutama infeksi.

Virus yang masuk akan berikatan dengan Cluster of Differentiation-4

(CD4) kemudian menggandakan diri dan membunuh sel CD4 tersebut.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, diketahui bahwa ekstrak

gambir dapat berkhasiat sebagai imunomodulator secara in-vivo pada dosis

400mg/kg BB (Amalia, 2009). Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian

lebih lanjut tentang pengaruh ekstrak gambir sebagai imunomodulator

Dari pemanfaatan bahan berkhasiat dalam tanaman, seiring dengan

perkembangan zaman perlu dilakukan pula pengembangan dan modifikasi

bentuk tanaman berkhasiat yang dikemas menjadi berbagai bentuk sediaan

yang lebih modern dan beragam, seperti pil, tablet, kapsul, krim dan

suppositoria dengan tujuan agar lebih menarik dan juga lebih tepat sasaran

dalam penggunaannya.

Gambir pada umumnya digunakan dengan cara diseduh atau

digunakan untuk menyirih. Cara ini dipandang kurang efektif dalam hal

kestabilan dosis yang diterima tubuh dan rasa yang ditimbulkan sangat

pahit. Oleh karenanya diperlukan suatu pengembangan sediaan untuk

meningkatkan kenyamanan penggunaan dengan dosis yang stabil dalam

tiap pemakaian, misalnya sediaan tablet hisap.

Penelitian ini menggunakan ekstrak air gambir yang dimaserasi

menggunakan pelarut etanol 70% dan diformulasi menjadi sediaan tablet

hisap dengan rasa dan aroma yang dapat diterima oleh masyarakat. Tablet

ini kemudian diuji karakteristiknya berdasarkan persyaratan ketentuan

yang berlaku, serta diujikan terhadap manusia dengan cara diamati

perubahan kadar CD4 tiap-tiap panelis yang mengonsumsi tablet hisap

tersebut pada saat sebelum dan sesudah pemberian tablet hisap.

1.2. Perumusan Masalah

1. Apakah ekstrak tanaman gambir (Uncaria gambir Roxb) dapat dibuat

dalam sediaan tablet hisap dengan menggunakan polyvinylpyrrolidone

2. Apakah formulasi tablet hisap ekstrak etanol gambir dapat

meningkatkan kadar CD4 dalam tubuh ?

1.3. Hipotesa

1. Ekstrak etanol gambir (Uncaria gambir Roxb) dapat diformulasikan

sebagai tablet hisap dengan pengikat PVP

2. Ekstrak etanol gambir (Uncaria gambir Roxb) dapat meningkatkan

kadar CD4 dalam tubuh

1.4. Tujuan

1. Memperoleh suatu formulasi tablet hisap dari ekstrak etanol gambir

(Uncaria gambir Roxb) dengan menggunakan PVP sebagai pengikat

2. Mengetahui pengaruh ekstrak etanol gambir terhadap kadar CD4

dalam tubuh manusia

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang

suatu formulasi tablet hisap dari ekstrak tanaman gambir dengan bahan

pembantu PVP sebagai pengikat, serta memberikan informasi tentang

pengaruh ekstrak gambir yang dikonsumsi dalam bentuk sediaan tablet

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tanaman Gambir 2.1.1 Klasifikasi Ilmiah

Tanaman gambir diklasifikasikan ke dalam :

Kingdom : Plantae

Divisi : Magnoliophyta

Kelas : Magnoliopsida

Sub Kelas : Asteridae

Ordo : Rubiales

Familia : Rubiaceae

Genus : Uncaria

Spesies : Uncaria gambir Roxb. (Haryanto, 2009)

2.1.2 Nama Daerah

Gambir (Uncaria gambir Roxb) terdapat hampir di seluruh daerah

di Indonesia. Penyebutannya pun beragam, tergantung dari kebiasaan

daerah masing-masing. Di Sumatra, gambir biasa disebut dengan

gambir/gain (Aceh); kacu (Gayo); sontang (Batak); gambe (Nias &

Minangkabau); pengilom, sepelet (Lampung). Di daerah Jawa, gambir

disebut juga dengan ghambir (Madura). Di Kalimantan, sering dikenal

dengan nama kelare (Dayak) atau abi (Kayan), sedangkan di Sulawesi

disebut dengan gambere (Sangir); gambele (Gorontalo); gambere

tagambe (Bima), gamur (Sumba); gabi (Sawu); gambe (Flores); nggame

(Roti); dan di Maluku dikenal dengan nama gabi (Halmahera); gambe

(Ternate); atau gabi (Flores) (Heyne, 1987)

2.1.3 Deskripsi Gambir

Gambir merupakan salah satu tumbuhan jenis perdu, memanjat,

batang bulat, tidak berambut, memiliki kait di antara dua tangkai daun

yang berhadapan, kecil, pipih, daun penumpu agak besar, bulat. Daun

berhadapan, tipis, bulat telur sampai lanset, ujung meruncing, dasar

tumpul membulat, panjang 8,2 – 14 cm, lebar 7,2 – 8,2 cm, tangkai daun

tidak berambut, panjang 0,5 – 0,8 cm, pertulangan primer pada permukaan

daun sebelah bawah menonjol.

Bunga majemuk, bentuk bongkol, berhadapan di ketiak daun,

tangkai pipih, panjang 0,5 – 4,2 cm, diameter bongkol 4,7 – 5 cm, tabung

mahkota pipih, merah muda atau hijau, berambut halus, kelopak bunga

pendek, lobus mahkota krem keputihan, daun pelindung tidak berambut,

lanset. Mahkota bunga berbentuk corong, benang sari 5, buah berupa

kapsul, sempit memanjang, terbagi menjadi 2 belahan. Biji banyak, kecil,

halus, berbentuk jarum dan bersayap, panjang 0,4 cm, berwarna kuning

(Haryanto, 2009).

2.1.4 Kandungan Kimia

Gambir mengandung berbagai senyawa fungsional, antara lain zat

(20-30%), catechu merah (3-5%), lendir, lemak, lilin (1-2%), dan

polifenol. Senyawa polifenol dalam gambir yang terutama adalah katekin

(50%). Polifenol alami merupakan metabolit sekunder tanaman tertentu,

termasuk golongan tanin. Tanin adalah senyawa fenolik kompleks yang

memiliki berat molekul 500-3000 (Diah, 2010; Haryanto, 2009).

2.1.5 Efek Farmakologis

a. Secara empiris

Gambir telah lama dipergunakan di kalangan masyarakat luas,

terutama untuk menyirih. Selain itu, gambir banyak digunakan untuk

ramuan berkhasiat, antara lain sebagai obat luka bakar, obat sakit kulit

serta sakit kepala.

b. Secara ilmiah

Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa gambir dapat digunakan

sebagai astringen dan hemostatik yang menghambat pertumbuhan

bakteri. Gambir banyak dipakai sebagai penahan rasa sakit, seperti

diare, sakit gigi, gusi bengkak, tersengat lebah atau serangga, suara

parau atau sariawan mulut, tertusuk duri, dan luka luar lainnya. Oleh

sebab itu maka gambir juga digunakan sebagai bahan campuran untuk

menyirih atau menginang bagi sebagian orang (Lucida, 2007; Idris,

2.2. Simplisia

Simplisia adalah bahan alam yang digunakan sebagai obat dan

belum mengalami pengolahan apapun juga, dan kecuali dinyatakan lain,

berupa bahan yang telah dikeringkan. Simplisia dibedakan menjadi tiga

golongan, yaitu simplisia nabati, simplisia hewani, dan simplisia

pelikan/mineral. Simplisia nabati adalah simplisia yang dapat berupa

tanaman utuh, bagian tanaman, eksudat tanaman, atau gabungan antara

ketiganya. Eksudat tanaman adalah isi sel yang secara spontan keluar dari

tanaman atau dengan cara tertentu sengaja dikeluarkan dari selnya.

Eksudat tanaman dapat berupa zat-zat atau bahan-bahan nabati lainnya

yang dengan cara tertentu dipisahkan/diisolasi dari tanamannya. Simplisia

hewani adalah simplisia berupa hewan utuh atau zat-zat berguna yang

dihasilkan oleh hewan dan belum berupa bahan kimia murni. Simplisia

pelikan atau mineral adalah simplisia yang berupa bahan pelikan atau

mineral yang belum diolah dengan cara sederhana dan belum berupa

bahan kimia murni (Depkes RI, 1979).

Simplisia tidak boleh menyimpang bau dan warnanya, tidak boleh

mengandung lendir, atau menunjukkan adanya kerusakan. Sebelum

diserbukkan, simplisia nabati harus dibebaskan dari pasir, debu, atau

pengotoran lain yang berasal dari tanah maupun benda anorganik asing

2.3. Ekstrak dan Ekstraksi

Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair yang diperoleh

dengan mengekstraksi senyawa aktif dari simplisia nabati atau simplisia

hewani menggunakan pelarut yang sesuai, kemudian semua atau hampir

semua pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan

sedemikian hingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Depkes RI,

1995). Ekstrak cair adalah sediaan dari simplisia nabati yang mengandung

etanol sebagai pelarut atau sebagai pengawet. (Depkes RI, 2000).

Parameter spesifik ekstrak terdiri dari :

a. Identitas

Parameter identitas ekstrak terdiri dari :

1) Deskripsi tata nama yaitu nama ekstrak (generik, dagang, paten),

nama latin tumbuhan (sistematika botani), dan bagian tumbuhan

yang digunakan.

2) Ekstrak dapat mempunyai senyawa identitas artinya senyawa

tertentu yang menjadi petunjuk spesifik dengan metode tertentu.

b. Organoleptik

Parameter ini mendeskripsikan bentuk, warna, bau, dan rasa.

Parameter non spesifik ekstrak terdiri dari:

a. Susut pengeringan

Susut pengeringan adalah pengukuran sisa zat setelah pengeringan

pada temperatur 105oC selama 30 menit atau sampai berat konstan,

yang dinyatakan sebagai nilai persen (%). Tujuannya untuk

yang hilang pada proses pengeringan. Nilai untuk susut pengeringan

jika tidak dinyatakan lain adalah kurang dari 10%.

b. Kadar air

Kadar air adalah pengukuran kandungan air yang berada di dalam

bahan. Tujuannya untuk memberikan batasan maksimal (rentang)

tentang besarnya kandungan air di dalam bahan. Nilai untuk kadar air

sesuai dengan yang tertera dalam monografi.

c. Kadar abu

Untuk penentuan kadar abu, bahan dipanaskan pada temperatur dimana

senyawa organik dan turunannya terdestruksi dan menguap sehingga

hanya tersisa unsur mineral dan anorganik. Tujuannya adalah untuk

memberikan gambaran tentang kandungan mineral internal dan

eksternal yang berasal dari proses awal sampai terbentuknya ekstrak.

Nilai untuk kadar abu sesuai dengan yang tertera dalam monografi

(Depkes RI, 2000).

d. Kadar abu yang tidak larut asam

Kadar abu yang tidak larut asam adalah jumlah benda anorganik asing

dalam ekstrak dinyatakan sebagai kadar abu yang tidak larut asam,

dengan persyaratn tidak boleh lebih dari 2%, kecuali jika dinyatakan

lain.

e. Kadar sari larut etanol

Penetapan kadar sari larut etanol dilakukan untuk mengetahui

tidak larut dalam air. Nilai untuk kadar sari larut etanol sesuai dengan

monografinya (Depkes RI, 1995 ).

Pengertian ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia

yang dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut

dengan pelarut cair. Senyawa aktif yang terdapat dalam berbagai simplisia

dapat digolongkan ke dalam golongan minyak atsiri, alkaloid, flavonoid,

dan lain-lain. Struktur kimia yang berbeda-beda akan mempengaruhi

kelarutan serta stabilitas senyawa-senyawa tersebut terhadap pemanasan,

udara, cahaya, logam berat, dan derajat keasaman. Dengan diketahuinya

senyawa aktif yang dikandung simplisia akan mempermudah pemilihan

pelarut dan cara ekstraksi yang tepat.(Depkes RI, 2000).

2.4. Metode Ekstraksi

Metode ekstraksi dengan menggunakan pelarut terdiri dari dua

cara, yaitu cara dingin dan cara panas.

a. Cara dingin

1) Maserasi

Maserasi adalah proses pengekstrakan simplisia dengan

menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau

pengadukan pada temperatur ruang (kamar). Maserasi kinetik

berarti dilakukan pengadukan yang kontinu (terus-menerus),

sedangkan remaserasi berarti dilakukan pengulangan penambahan

pelarut setelah dilakukan penyaringan maserat pertama dan

2) Perkolasi

Perkolasi adalah ekstraksi dengan pelarut yang selalu baru sampai

sempurna (exhaustive extraction) yang umumnya dilakukan pada

temperatur ruang.

b. Cara panas

1) Refluks

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut sampai pada temperatur

titik didihnya selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas

yang relatif konstan dengan adanya pendingin balik. Umumnya

dilakukan pengulangan proses pada residu pertama sampai 3-5 kali

sehingga dapat termasuk proses ekstraksi sempurna.

2) Sokhletasi

Sokhletasi adalah ekstraksi menggunakan pelarut yang selalu baru

yang umumnya dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi

ekstraksi berkelanjutan dengan jumlah pelarut yang relatif konstan

dengan adanya pendingin balik.

3) Digesti

Digesti adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinyu)

pada temperatur yang lebih tinggi dari temperatur ruangan, secara

umum dilakukan pada temperatur 40o-50oC.

4) Infus

Infus adalah ekstraksi dengan pelarut air pada temperatur penangas

air (bejana infus tercelup dalan penangas air mendidih), temperatur

5) Dekok

Dekok adalah infus ada waktu yang lebih lama (≥30oC) dan

temperatur sampai titik didih air (Depkes RI, 2002).

2.5. Tablet Hisap

2.5.1 Definisi Tablet Hisap

Tablet hisap adalah suatu sediaan padat yang mengandung satu

atau lebih bahan obat, umumnya dengan bahan dasar beraroma dan manis,

yang dapat melarut atau hancur perlahan-lahan di dalam mulut (Depkes

RI, 1995). Tablet ini biasanya dimaksudkan untuk memberikan efek lokal

pada mulut atau kerongkongan dan umumnya digunakan untuk mengobati

sakit tenggorokan atau untuk mengurangi batuk pada influenza, dan dapat

juga dimaksudkan untuk diabsorpsi secara sistemik setelah ditelan. Jenis

tablet ini dirancang agar tidak hancur di dalam rongga mulut tetapi melarut

atau terkikis secara perlahan-lahan dalam waktu 30 menit atau kurang.

(Lachman, 1994)

Berbeda dengan tablet biasa, pada tablet hisap tidak digunakan

bahan penghancur, dan bahan yang digunakan sebagian besar adalah

bahan-bahan yang larut air. Tablet hisap cenderung menggunakan banyak

pemanis (50% atau lebih dari berat tablet keseluruhan) seperti sukrosa,

laktosa, manitol, sorbitol, dan sebagainya. Selain itu diameter tablet hisap

umumnya lebih besar yaitu >18 mm. Tablet hisap yang baik memiliki

kekerasan sebesar 10-20 kg/cm2 (Gatiningsih, 2008; Lachman, 1994;

2.5.2 Bahan Tambahan

Bahan tambahan atau bahan pembantu tabletasi dapat diartikan

sebagai zat-zat yang memungkinkan suatu obat atau bahan obat yang

memiliki beberapa sifat khusus untuk dibuat menjadi suatu sediaan yang

cocok satu sama lain yang dapat memperbaiki sediaan obat, dengan

mempertimbangkan efek obat, kinerja obat, organoleptis, sifat kimia obat,

dan kemungkinan pengembangan jenis sediaan lain.

Adapun zat-zat tambahan dalam sediaan tablet meliputi :

a. Bahan pengisi

Bahan pengisi diperlukan sebagai pemenuhan kecukupan massa tablet,

dan berfungsi untuk memperbaiki daya kohesi sehingga dapat dikempa

atau untuk memacu aliran. Di samping sifatnya harus netral secara

kimia dan fisiologis, bahan pengisi juga sebaiknya memiliki sifat dapat

dicerna dengan mudah. Adapun contoh bahan pengisi yang umum

digunakan antara lain laktosa, pati, kalsium fosfat dibasa, dan

mikrokristalin selulosa (Depkes, 1995; Voight, 1994)

b. Bahan pengikat

Bahan pengikat adalah bahan tambahan yang diperlukan untuk

memberikan daya adhesi pada massa serbuk sewaktu granulasi dan

memberikan sifat kohesif yang telah ada pada bahan pengisi sehingga

dapat membentuk struktur tablet yang kompak setelah pencetakan dan

meningkatkan daya tahan tablet, oleh karena itu bahan pengikat

menjamin penyatuan beberapa partikel serbuk dalam sebuah butiran

akan dicetak dalam bentuk kering, cairan, atau larutan, tergantung pada

metode pembuatan tablet (Depkes, 1995)

c. Bahan pelincir

Bahan pelincir dapat memenuhi berbagai fungsi yang berbeda,

sehingga banyak dikelompokkan menjadi bahan pengatur aliran

(glidant), bahan pelincir (lubricant) dan bahan pemisah hasil cetakan

(antiadherent). (Voight, 1994)

Bahan pengatur aliran atau glidant berfungsi untuk memperbaiki daya

luncur dan daya gulir bahan yang akan dicetak, karena itu menjamin

terjadinya keteraturan aliran dari corong pengisi ke dalam lubang

cetakan. Glidan juga berfungsi untuk mengurangi penyimpangan

massa, memperkecil gesekan sesama partikel, dan meningkatkan

ketepatan takaran tablet. Contoh zat yang dapat digunakan sebagai

glidan yaitu talk, kalsium/magnesium stearat, asam stearat, PEG, pati,

dan aerosil.

Bahan pelincir atau lubricant berfungsi untuk mengurangi gesekan

logam (stempel di dalam lubang ruang cetak) dan gesekan tablet

dengan logam, serta memudahkan pengeluaran tablet dari mesin

pencetak. Pada umumnya lubrikan bersifat hidrofobik sehingga

cenderung menurunkan kecepatan disintegrasi dan disolusi tablet. Oleh

karena itu kadar lubrikan yang berlebihan harus dihindarkan. Contoh

lubrikan antara lain talk, kalsium atau magnesium stearat, asam stearat,

Bahan pemisah hasil cetakan (antiadherent) adalah bahan yang

berfungsi untuk mencegah lekatnya bahan yang dikempa pada

permukaan stempel atas. Contoh bahan ini adalah talk, amilum maydis,

Cab-O-Sil, natrium lauril sulfat, kalsium/magnesium stearat.

d. Adsorben (Voight, 1994)

Adsorben adalah bahan yang dimaksudkan untuk melindungi zat aktif

atau bahan berkhasiat dari pengaruh kelembaban, membantu

meningkatkan homogenitas campuran, menghindari lembab akibat

reaksi antara bahan dalam sediaan tablet. Yang termasuk bahan ini

misalnya aerosil, avicel, Mg oksida, Mg karbonat, laktosa, bentonit,

dan kaolin

e. Pemanis

Pemanis adalah bahan yang digunakan untuk menutupi atau

memperbaiki rasa tidak enak dari bahan lain dalam sediaan, misalnya

sukrosa, manitol, sorbitol

f. Pengharum

Pengharum adalah bahan yang digunakan untuk menutupi aroma tidak

enak dari bahan lain dalam sediaan dan menutupinya dengan aroma

2.5.3 Monografi Bahan

a. Ekstrak Gambir

Berupa ekstrak etanol gambir (Uncaria gambir Roxb) yang telah

dikeringkan dengan kadar air rata-rata 1,7%. Kandungan utama ekstrak

ini adalah katekin dan tanin.

Katekin Tanin

b. Polyvinylpyrrolidone (PVP)

Sinonim : kollidon, plasdone, povidone, 1-vinyl-2-pyrrolidinone

polymer, polyvidone, poly[1-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)ethylene]

Rumus Molekul : (C6H9NO)n

Rumus Bangun :

Bobot molekul : 2500 – 3.000.000

Pemerian : serbuk putih atau krem putih, berbau atau hampir tidak

berbau, bersifat higroskopis, inert

Kelarutan : larut dalam asam, dalam kloroform, dalam etanol, dalam

keton, dalam metanol, dan dalam air. Praktis tidak larut dalam

hidrokarbon dan dalam minyak mineral

Konsentrasi : 0,5 - 5% (Wade, 1994; Lachman, 1994)

c. Sukralosa

Sukralosa memiliki tingkat kemanisan relatif sebesar 600 kali tingkat

kemanisan sukrosa dengan tanpa nilai kalori.

Sinonim : Sukralosa adalah triklorodisakarida yaitu 1,6-Dichloro- 1,6-

dideoxy-D-fructofuranosyl-4-chloro-4-deoxy-α-D-galactopyranoside

atau 4,1,6- trichlorogalactosucrose

Rumus kimia : C12H19Cl3O8

Rumus bangun :

Pemerian : kristal berwarna putih; tidak berbau; mudah larut dalam air,

metanol dan alkohol; sedikit larut dalam etil asetat, serta berasa manis

tanpa purna rasa yang tidak diinginkan.

Sukralosa merupakan bahan tambahan pangan yang aman untuk

dikonsumsi manusia dengan nilai Acceptable Daily Intake (ADI) 10-15

mg/kg berat badan. Codex Alimwntarius Commission (CAC) mengatur

maksimum penggunaan sukralosa pada berbagai produk pangan

berkisar antara 120-5000 mg/kg produk (Anonim, 2007)

d. Dekstrosa

Sinonim : glukosa, d-glukosa, gula jagung, Caridex,

Pemerian : serbuk hablur atau serbuk granul putih, hablur tidak

berwarna, tidak berbau, rasa manis.

Kelarutan : mudah larut dalam air, sangat mudah larut dalam air

mendidih, larut dalam etanol mendidih, sukar larut dalam etanol.

Berat molekul : 198,17

Rumus kimia : C6H12O6.H20

Rumus bangun :

Kegunaan : pengisi, pemanis (Wade, 1994)

e. Laktosa

Pemerian : serbuk hablur, keras, putih atau putih krem, tidak berbau,

rasa agak manis. Stabil di udara, tetapi mudah menyerap bau

Kelarutan : larut dalam 6 bagian air, larut dalam 1 bagian air mendidih,

sukar larut dalam etanol (95%) P, praktis tidak larut dalam kloroform P

dan dalam eter P

Sinonim : o-β-d-galactopyranosyl-(1-4)-α-d-glucopyranose anhydrous

Rumus Molekul : C12H22O11.H2O

Kegunaan : pengisi pada tablet

Konsentrasi : 65-85% (Wade, 1994; Depkes, 1995)

f. Magnesium stearat

Mg stearat merupakan senyawa magnesium dengan campuran

asam-asam organik padat yang diperoleh dari lemak, terutama terdiri dari

magnesium stearat dan magnesium palmitat dalam berbagai

perbandinan. Mengandung setara dengan tidak kurang dari 6,8% dan

tidak lebih dari 8,3% MgO

Sinonim : asam oktadekanoat, garam magnesium

Pemerian : serbuk halus, putih dan voluminus, tidak berasa, bau lemah

khas, mudah melekat di kulit, bebas dari butiran

Kelarutan : tidak larut dalam air, dalam etanol, dan dalam eter

Rumus Kimia : Mg(C18H35O2)2

Kegunaan : pengisi, lubrikan

g. Talkum

Talk adalah magnesium silikat hidrat alam, kadang-kadang

mengandung sedikit alumunium silikat

Sinonim : Magsil Osmanthus, Magsil Star

Pemerian : serbuk hablur, sangat halus dan licin, mudah melekat pada

kulit,bebas dari butiran, berwarna putih atau putih kelabu

Rumus molekul : Mg4(Si2O5)4(OH)4

Kelarutan : tidak larut dalam hampir semua pelarut

Kegunaan : lubrikan, pengisi, diluent

h. Aerosil

Sinonim : colloidal silicon dioxide, fumed silica, light anhydrous

silicic acid, silicic anhydrides, silicon dioxide fumed, Wacker HDK

Rumus kimia : SiO2

Rumus bangun :

Kegunaan : aerosol, adsorben, anticaking agent, disintegran, peningkat

viskositas, glidant (0,1 – 0,5 %) (Wade, 1994).

2.5.4 Metode Pembuatan

Ada beberapa metode dalam pembuatan tablet, namun yang relatif

lebih sering digunakan adalah metode granulasi basah, granulasi kering,

dan metode cetak langsung (Depkes, 1995). Pemilihan metode pembuatan

tablet hisap tergantung dari sifat bahan aktif, oleh karena itu kestabilan

fisikokimia dari bahan aktif menjadi pertimbangan utama dalam tahap

awal formulasi sediaan tablet.

Pada granulasi basah, tujuan utama proses ini adalah untuk

meningkatkan sifat alir, mengurangi porositas bahan, memudahkan

kompresi, menjaga keseragaman pencampuran massa tablet, mengurangi

debu, meningkatkan pembasahan tablet, serta meningkatkan waktu

disolusi (Ansel, 1989)

Granulasi kering dilakukan dengan cara menekan massa serbuk

[image:34.595.113.513.133.549.2]baik, kemudian digiling dan diayak hingga diperoleh granul dengan

ukuran pertikel yang diinginkan. Metode ini digunakan pada keadaan di

mana dosis efektif bahan obat terlalu tinggi untuk cetak langsung dan

bahan obatnya peka terhadap pemanasan dan kelembaban sehingga tidak

dapat diproses secara granulasi basah. Metode ini juga digunakan

khususnya untuk bahan-bahan yang tidak stabil dengan adanya air,

misalnya asetosal (Ansel, 1989).

Metode pembuatan tablet dengan cara cetak langsung adalah

pencetakan bahan obat atau campuran bahan obat-obatan pembantu

berbentuk serbuk tanpa proses pengolahan awal. Oleh karena itu, metode

ini dinilai sangat memuaskan dimana kebutuhan akan kerja relatif lebih

rendah sehingga lebih ekonomis daripada pencetakan dengan metode

granulasi. Selain ekonomis, laju pelepasan bahan aktif dari sediaan tablet

cetak langsung umumnya lebih cepat karena pada saat hancur, bahan aktif

akan langsung dibebaskan dari massa tablet dalam bentuk partikel bebas

karena tidak berada dalam granul (Ansel, 1989)

Keuntungan utama dari proses cetak langsung adalah bahwa bahan

obat yang peka lembab, panas, dan stabilitasnya terganggu akibat operasi

granulasi, akan dapat dibuat menjadi tablet. Meskipun demikian, hanya

sedikit bahan obat yang mampu dikomprimasikan secara langsung tanpa

pengolahan awal dan tanpa penambahan bahan pembantu. Sifat fisik

masing-masing bahan menjadi hal kritis, karena sedikit perubahan dapat

mempengaruhi sifat alir dan kempa sehingga menjadi tidak sesuai lagi

2.5.5 Evaluasi Granul

a. Uji Kadar Air (Voight, 1994)

Evaluasi kadar air digunakan untuk mencegah lembab dari serbuk

yang dapat mempercepat pertumbuhan mikroba dan jamur.

Pengukuran kadar air dilakukan dengan menggunakan alat yang

disebut moisture balance. Syarat kadar air yang baik adalah 2 – 5 %

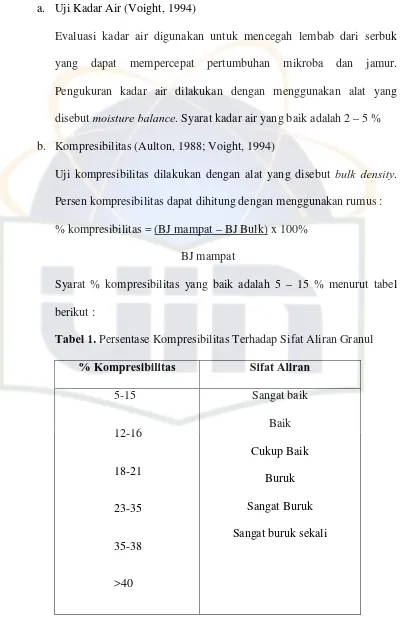

b. Kompresibilitas (Aulton, 1988; Voight, 1994)

Uji kompresibilitas dilakukan dengan alat yang disebut bulk density.

Persen kompresibilitas dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

% kompresibilitas = (BJ mampat – BJ Bulk) x 100%

BJ mampat

Syarat % kompresibilitas yang baik adalah 5 – 15 % menurut tabel

[image:36.595.113.513.139.769.2]berikut :

Tabel 1. Persentase Kompresibilitas Terhadap Sifat Aliran Granul

% Kompresibilitas Sifat Aliran

5-15

12-16

18-21

23-35

35-38

>40

Sangat baik

Baik

Cukup Baik

Buruk

Sangat Buruk

c. Distribusi Ukuran Partikel (Voight, 1994)

Distribusi ukuran partikel sangat penting untuk memperoleh granul

yang kompak dan tidak mudah hancur. Distribusi ukuran partikel

diperoleh dengan metode pengayakan dengan menggunakan alat yang

disebut sieving analyzer (Voight, 1994). Berat yang tertinggal dalam

ayakan ditimbang untuk diketahui persentasenya, agar dapat diketahui

nilai distribusi ukuran partikel pada tiap ukuran ayakan.

Syarat : distribusi ukuran partikel sisa < 10%

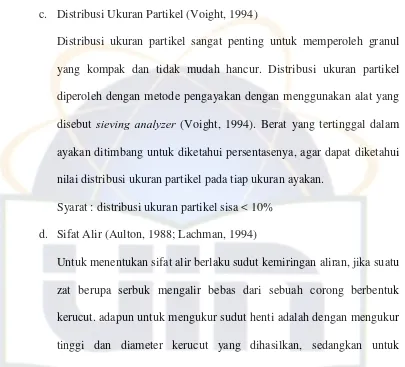

d. Sifat Alir (Aulton, 1988; Lachman, 1994)

Untuk menentukan sifat alir berlaku sudut kemiringan aliran, jika suatu

zat berupa serbuk mengalir bebas dari sebuah corong berbentuk

kerucut. adapun untuk mengukur sudut henti adalah dengan mengukur

tinggi dan diameter kerucut yang dihasilkan, sedangkan untuk

mengukur laju alir adalah dengan menghitung waktu yang dibutuhkan

sejumlah granul untuk dapat habis melewati corong (Voight, 1994).

Syarat sudut henti yang baik adalah <25o dan laju alir yang baik adalah

[image:37.595.111.516.161.528.2]> 10 gram/detik menurut tabel berikut :

Tabel 2. Nilai Sudut Henti Terhadap Sifat Alir

Sudut Henti (o) Sifat Aliran

25 – 30

30 – 40

> 40

Baik

Cukup

[image:38.595.115.500.81.529.2]Buruk

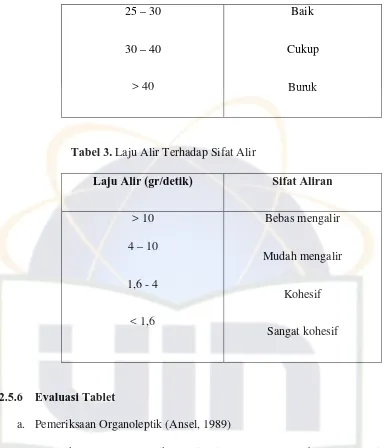

Tabel 3. Laju Alir Terhadap Sifat Alir

Laju Alir (gr/detik) Sifat Aliran

> 10

4 – 10

1,6 - 4

< 1,6

Bebas mengalir

Mudah mengalir

Kohesif

Sangat kohesif

2.5.6 Evaluasi Tablet

a. Pemeriksaan Organoleptik (Ansel, 1989)

Pemeriksaan organoleptik meliputi warna, rasa, bau, penampilan

(mengkilap atau kusam), tekstur permukaan (halus atau kasar), derajad

kecacatan seperti serpihan, dan kontaminasi benda asing (rambut, tetesan

minyak, kotoran). Warna yang tidak seragam dan adanya kecacatan pada

tablet selain dapat menurunkan nilai estetikanya juga dapat menimbulkan

persepsi adanya ketidakseragaman kandungan dan kualitas produk yang

buruk.

Pada tablet yang didesain mengandung sejumlah obat di dalam sejumlah

formula, bobot tablet yang dibuat harus diperiksa secara acak untuk

memastikan bahwa setiap tablet mengandung obat dengan jumlah yang

tepat. Syarat keseragaman bobot menurut Farmakope Indonesia Jilid III

adalah bila bobot rata-rata lebih dari 300 mg, jika ditimbang satu per satu

tidak lebih dari 2 buah tablet yang masing-masing bobotnya menyimpang

5% dari bobot rata-ratanya, dan tidak ada satu pun tablet yang bobotnya

menyimpang lebih dari 10% dari bobot rata-ratanya.

c. Keseragaman Ukuran (Ansel, 1989)

Ukuran tablet meliputi diameter dan ketebalan. Ketebalan inilah yang

berhubungan dengan proses pembuatan tablet, karena harus terkontrol

sampai perbedaan 5% dari nilai rata-rata. Pengontrolan ketebalan tablet

diperlukan agar dapat diterima oleh konsumen dan dapat mempermudah

pengemasan.

d. Friabilitas (Lachman, 1994)

Friabilitas dinyatakan sebagai persentase selisih bobot sebelum dan

susudah pengujian, dibagi dengan bobot mula-mula. Tablet yang baik

memiliki keregasan kurang dari 1%.

e. Kekerasan (Parrot, 1971)

Tablet harus memiliki kekuatan atau kekerasan tertentu agar tahan

terhadap berbagai guncangan mekanik pada saat pembuatan, pengepakan,

dan transportasi. Tablet hisap biasanya memiliki kekerasan lebih tinggi

dibandingkan dengan tablet biasa. Syarat kekerasan tablet hisap menurut

[image:39.595.112.514.275.520.2]f. Waktu Hancur (Lachman, 1994)

Waktu hancur adalah waktu yang dibutuhkan oleh sediaan untuk

melarut/terkikis perlahan-lahan di dalam mulut. Untuk tablet hisap, syarat

waktu hancur untuk tablet hisap adalah terkikis perlahan-lahan dalam

jangka waktu 30 menit atau kurang.

2.5. Sistem Imun

Imunitas adalah resistensi terhadap penyakit terutama penyakit

infeksi. Gabungan sel, molekul dan jaringan yang berperan dalam

resistensi terhadap infeksi disebut sistem imun dan reaksi yang

dikoordinasi sel – sel dan molekul – molekul terhadap mikroba dan bahan

lainnya disebut respon imun (Baratawidjaja et al.., 2009). Respon imun

berperan dalam mengenali dan menghancurkan berbagai zat asing yang

masuk ke dalam tubuh. Respon imun dibagi menjadi dua kategori, yaitu

imunitas bawaan (innate immunity) dan imunitas adaptif (adaptive

immunity) (Kaplan Medical, 2002).

a. Imunitas alamiah

Imunitas alamiah adalah imunitas yang diperoleh tanpa

didahului oleh kontak dengan antigen. Imunitas ini bersifat nonspesifik

yang meliputi pertahanan terhadap berbagai macam agen infeksius,

seperti kulit dan membran mukosa, sel natural killer (NK), fagositosis,

inflamasi dan berbagai macam faktor nonspesifik lainnya.

Imunitas adaptif adalah imunitas yang didapat setelah terjadi

paparan terhadap antigen (seperti agen infeksius) bersifat spesifik dan

diperantarai baik oleh antibodi maupun sel limfoid. Imunitas ini dapat

bersifat pasif atau aktif. Imunitas pasif diperankan oleh antibodi atau

limfosit yang telah dibentuk sebelumnya di dalam tubuh penjamu

(host) lain. Keuntungan utama imunisasi pasif dengan antibodi yang

telah dibentuk sebelumya (siap untuk digunakan) adalah tersedianya

antibodi dalam jumlah banyak secara cepat. Kerugiannya adalah

jangka waktu aksi antibodi yang pendek dan reaksi hipersensitivitas

yang dapat terjadi jika diberikan antibodi (imunoglobulin) dari proses

lain. Sedangkan imunitas aktif diinduksi setelah kontak dengan

antigen. Keuntungan imunitas aktif adalah imunitas bersifat jangka

panjang berdasarkan memori kontak dengan antigen pertama kali dan

kemampuan merespon lebih cepat dan lebih banyak ketika terjadi

kontak berikutnya dengan antigen yang sama. Kerugiannya adalah

waktu imunitas lambat dan membutuhkan kontak dengan antigen lebih

lama atau kontak ulangan (Jawetz et al., 2001).

2.5.1 Cluster of Differentiation

Cluster of Differentiation (CD) adalah istilah untuk molekul

permukaan leukosit yang merupakan epitop dan dapat diidentifikasikan

dengan antibody monoclonal. Sel limfosit yang ada dalam berbagai fase

pematangan dapat dibedakan dari ekspresi molekul membran yang dapat

epitop tunggal antigen. Kelas limfosit dengan fungsi tertentu

mengekspresikan protein permukaan tertentu pula. Molekul permukaan

inilah yang disebut dengan Cluster of Differentiation (CD). Ekspresi

molekul membran sel T seperti CD4, CD8, CD28 dan CD45R berperan

sebagai molekul aksesori dalam fungsi sel T atau dalam transduksi sinyal

(Baratawidjaja et al., 2009).

CD4 adalah bagian dari populasi limfosit T yang disebut sebagai

sel T helper. Cara kerja sel ini adalah sebagai penolong, misalnya

melepaskan suatu senyawa yang mengaktifkan sel-sel lain untuk

mematikan atau mengeliminasi antigen (benda asing). Fungsi utama CD4

dalam imun adalah meregulasi sistem imun agar bekerja dengan baik,

dengan merangsang sistem imun nonspesifik berupa fagosit untuk

kemotaksis dan proses fagositosis benda asing. Peran CD4 dalam sistem

imun spesifik humoral adalah merangsang sel B (Limfosit B) untuk

menghasilkan antibodi dan mengatur produksi antibodi, sedangkan dalam

sistem imun seluler berfungsi dalam mengatur CD8 dan NK untuk

membunuh sel sasaran yang terkena infeksi virus.

CD4 adalah sebuah marker atau penanda yang berada di

permukaan sel-sel darah putih manusia, terutama sel-sel limfosit. CD4

pada orang dengan sistem kekebalan yang menurun menjadi sangat

penting, karena berkurangnya nilai CD4 dalam tubuh manusia

menunjukkan berkurangnya sel-sel darah putih atau limfosit yang

seharusnya berperan dalam memerangi infeksi yang masuk ke tubuh

Analisa CD4 dipengaruhi oleh tiga parameter, yaitu % limfosit, %

CD4, dan jumlah mutlak CD4. Jumlah CD4 absolut adalah jumlah sel

CD4 yang ada dalam sistem kekebalan tubuh. Pada orang dengan sistem

kekebalan yang baik, nilai CD4 berkisar antara 1400-1500. Ukuran CD4

persentase memberi sedikit informasi tambahan pada jumlah CD4 mutlak

dalam peramalan risiko jangka pendek pengembangan penyakit, karenanya

jumlah CD4 mutlak merupakan ukuran status kekebalan yang lebih

penting dan pilihan terbaik dibandingkan dengan CD4 persentase,

misalnya untuk mengambil keputusan pengobatan dalam orang dewasa

terinfeksi HIV.

Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah CD4 antara lain meliputi

perbedaan analisis, perbedaan musim, beberapa penyakit bersamaan, dan

penggunaan kortikosteroid. Di samping itu, terdapat pula beberapa faktor

yang dilaporkan memberikan sedikit pengaruh terhadap jumlah nilai CD4,

yaitu gender, usia (pada orang dewasa), faktor risiko, stres psikologis, stres

fisik, dan kehamilan.

Di lingkungan sekitar sangat banyak infeksi yang beredar, baik

berada dalam udara, makanan ataupun minuman. Namun manusia tidak

setiap saat menjadi sakit, karena CD4 masih bisa berfungsi dengan baik

untuk melawan infeksi ini. Jika CD4 berkurang, mikroorganisme yang

patogen akan dengan mudah masuk ke tubuh kita dan menimbulkan

penyakit pada tubuh manusia (Runggu, 2010).

Imunomodulator adalah obat yang dapat mengembalikan dan

memperbaiki sistem imun yang fungsinya terganggu atau untuk menekan

yang fungsinya berlebihan. Obat golongan imunomodulator bekerja

menurut 3 cara, yaitu melalui:

a. Imunorestorasi

Imunorestorasi ialah suatu cara untuk mengembalikan fungsi sistem

imun yang terganggu dengan memberikan berbagai komponen sistem

imun, seperti: immunoglobulin dalam bentuk Immune Serum Globulin

(ISG), Hyperimmune Serum Globulin (HSG), plasma, plasmapheresis,

leukopheresis, transplantasi sumsum tulang, hati dan timus.

b. Imunostimulasi

Imunostimulasi yang disebut juga imunopotensiasi adalah cara

memperbaiki fungsi sistem imun dengan menggunakan bahan yang

merangsang sistem tersebut. Biological Response Modifier (BRM)

adalah bahan-bahan yang dapat merubah respons imun, biasanya

meningkatkan respon imun.

c. Imunosupresi

Imunosupresi merupakan suatu tindakan untuk menekan respons imun.

Kegunaannya terutama pada transplantasi untuk mencegah reaksi

penolakan dan pada berbagai penyakit inflamasi yang menimbulkan

kerusakan atau gejala sistemik, seperti autoimun atau autoinflamasi

Imunorestorasi dan imunostimulasi disebut imunopotensiasi atau

up regulation, sedangkan imunosupresi disebut down regulation.

Untuk mencapai hasil yang diinginkan, suatu imunomodulator

harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, zat tersebut harus dapat

memodifikasi respon imun pejamu bukan hanya berefek pada

mikroorganisme saja. Kedua, zat tersebut harus mempunyai efek samping

minimal dan bebas dari efek berbahaya. Imunomodulator yang baik juga

harus bebas dari efek sensitisasi bila zat yang digunakan bersifat alergenik

dan bebas dari efek inhibisi sistem imun pada pemberian jangka panjang

atau berulang (Kresno, 2001).

2.5.3 Kontrol Pembanding

IM® mengandung Echinacea purpurea 250 mg, ekstrak Black

eldelberry 400mg, dan Zinc picolinate 5 mg, dikemas dalam sediaan

kaplet . IM® membantu memperbaiki daya tahan tubuh atau respon imun

tubuh, juga digunakan sebagai terapi pendamping untuk infeksi yang akut

dan kronis, terutama untuk infeksi saluran pernafasan & genitalia seperti

kandidiasis dan vaginitis. Echinacea adalah tumbuhan pertama yang

dibuktikan secara ilmiah khasiat stimulasinya terhadap sistem imun.

(Anonim, 2008; Tjay et al., 2002).

Mekanisme Echinaceae yang bekerja dengan cara menginduksi

sitokin, sedangkan Zn picolinate mengaktivasi membran sel imun pada

merupakan kombinasi yang ideal untuk meningkatkan respon imun

terutama pada keadaan infeksi (Anonim, 2006).

Telah terbukti bahwa Echinacea merupakan imunostimulan non

spesifik, dengan kata lain Echinacea tidak mempunyai hubungan antigenik

dengan patogen-patogen spesifik. Hal ini merupakan hasil dari stimulasi

respon imun seluler seperti fagositosis dan pelepasan sitokin serta

faktor-faktor serum lainnya. Fagositosis (proses ingesti atau menghancurkan

mikroorganisme, sel dan partikel) oleh sel-sel pada sistem

retikuloendotelial, telah digunakan sebagai indikator aktifitas

Evaluasi granul : Kompresibilitas, distribusi ukuran pertikel, laju alir, sudut henti, kadar air

Penyiapan simplisia

Ekstrak kental Uji parameter spesifik

Uji parameter non spesifik

Ekstrak kering

Formula tablet hisap : Ekstrak gambir, PVP, Sukralosa, Laktosa, Mg Stearat, Talk, Aerosil

Mixing

Pencetakan tablet Evaluasi tablet :

friabilitas,uji organoleptik, keseragaman bobot, keseragaman kandungan, waktu hancur

Uji kesukaan Uji CD4

Kruskal wallis test T test

BAB III

KERANGKA KERJA KONSEP

Gambir sebagai obat Katekin gambir diketahui

BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

4.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Farmaseutika Program

Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Laboratorium Farmasi Angkatan Laut

Jakarta, Laboratorium Makmal Terpadu Fakultas Kedokteran Universitas

Indonesia, dan Laboratorium Sediaan Padat Fakultas Farmasi Universitas

Pancasila. Penelitian ini dilakukan dari bulan Mei sampai bulan Agustus

2010.

4.2 Alat dan Bahan 4.2.1 Alat Penelitian

Alat yang digunakan adalah alat pencetak tablet, desikator,

hardness tester, friabilator, moisture content balance, sieving analyzer,

neraca analitik, jangka sorong, rotary evaporator, erlenmeyer, stop watch,

cawan porselen, corong, statif, krus platina, penggiling (blender), batang

pengaduk, kapas steril, oven, vortex, lemari pendingin, Sysmex Pouch

100i, FACSCalibur, serta peralatan steril yang lazim digunakan di

4.2.2 Bahan Penelitian Simplisia

Simplisia yang digunakan adalah bongkahan gambir yang merupakan

ekstrak air daun dan ranting dari tanaman gambir (Uncaria gambir Roxb)

Bahan Kimia dan Pereaksi

Bahan pelarut untuk ekstraksi adalah etanol 70%.

Bahan untuk penapisan fitokimia adalah ammonia (10%, 25%), kloroform,

HCl (1%, 1:10), pereaksi Dragendorff, pereaksi Mayer, aquadest, lempeng

magnesium, HCl pekat, butanol, larutan besi (III) klorida (FeCl3) 1%,

pereaksi Stiasny, NaOH 1 N, eter, asam asetat anhidrat, H2SO4 pekat,

pereaksi Libermann-Burchard, petroleum eter.

Bahan untuk pembuatan tablet hisap adalah polyvinylpyrrolidone,

sukralosa, dekstrosa, laktosa, talkum, Mg stearat, aerosil, kristal mentol,

pewarna coklat.

Bahan untuk uji CD4 adalah reagen BD Tritest CD4, lysing solution

4.3 Prosedur Penelitian

4.3.1 Penyiapan Bahan yang Digunakan

Sampel yang digunakan adalah Gambir (Uncaria gambir Roxb)

yang diambil dari tanaman gambir, yang terdapat di daerah Padang,

Sumatera Barat. Daun dan ranting dikumpulkan dan dibersihkan dari kotoran yang melekat dengan air bersih mengalir, lalu ditiriskan agar

Simplisia yang sudah kering kemudian digiling dan diayak dengan

ayakan untuk mendapatkan serbuk, lalu simplisia disimpan pada wadah

yang kering dan tertutup rapat, serta dalam ruangan yang terlindung dari

cahaya (Depkes RI, 1986)

4.3.2 Pembuatan Ekstrak Etanol Gambir

Pembuatan ekstrak dilakukan dengan metode maserasi. Sebanyak

500 gram serbuk kering gambir (Uncaria gambir Roxb) dimaserasi

dengan pelarut etanol 70% dan dilakukan pengocokan sesekali. Proses

tersebut dilakukan selama 1-2 minggu dimana sekali dalam 2 hari pelarut

diganti dan disaring. Proses tersebut dilakukan hingga filtrat mendekati

tidak berwarna. Semua filtrat digabung, dan diuapkan atau dipekatkan

dengan rotary evaporator pada suhu 40-50°C hingga diperoleh ekstrak

kental. Ekstrak kental dikeringkan dengan oven pada suhu 30- 40ºC

sampai kering. Dihitung hasil rendemen ekstrak dengan rumus:

Bobot ekstrak yang didapat

% Rendemen = x 100%

Bobot serbuk simplisia yang diekstraksi

4.3.3 Pengujian Parameter Spesifik dan Non Spesifik Simplisia dan Ekstrak (Depkes RI, 2000)

1. Parameter spesifik terdiri dari :

c. Identitas

3) Deskripsi tata nama yaitu nama ekstrak (generik, dagang,

paten), nama latin tumbuhan (sistematika botani), dan bagian

tumbuhan yang digunakan.

4) Ekstrak dapat mempunyai senyawa identitas artinya senyawa

tertentu yang menjadi petunjuk spesifik dengan metode

tertentu.

d. Organoleptik

Parameter ini mendeskripsikan bentuk, warna, bau, dan rasa.

2. Parameter non spesifik terdiri dari:

a. Susut Pengeringan dan Kadar Air

Ekstrak atau simplisia ditimbang dengan seksama sebanyak 1 gram

sampai 2 gram dan dimasukkan ke dalam botol timbang dangkal

bertutup yang sebelumnya telah dipanaskan pada suhu 105oC

selama 30 menit dan telah ditara. Sebelum ditimbang, ekstrak

diratakan dalam botol timbang dengan menggoyang-goyangkan

botol, hingga merupakan lapisan setebal lebih kurang 5 mm sampai

10 mm, kemudian dimasukan ke dalam oven, buka tutupnya.

Pengeringan dilakukan pada suhu penetapan yaitu 105oC hingga

diperoleh bobot tetap lalu ditimbang. Sebelum setiap pengeringan,

botol dibiarkan dalam keadaan tertutup mendingin dalam eksikator

hingga suhu kamar.

b. Kadar Abu

Sebanyak lebih kurang 1-2 gram ekstrak atau simplisia yang telah

atau krus silikat yang telah dipijarkan dan ditara. Ekstrak atau

simplisia diratakan kemudian dipijarkan perlahan-lahan hingga

arang habis, didinginkan, dan ditimbang. Jika arang tidak dapat

hilang, ditambahkan air panas, disaring dengan menggunakan

kertas saring bebas abu. Sisa abu dan kertas saring lalu dipijarkan

dalam krus yang sama. Filtrat dimasukkan ke dalam krus,

diuapkan, dipijarkan hingga bobot tetap, ditimbang. Kadar abu

dihitung terhadap berat ekstrak dan dinyatakan dalam % b/b.

c. Kadar abu tidak larut asam: Abu yang diperoleh pada penetapan

kadar abu, didihkan dengan 25 ml HCl encer selama 5 menit,

dikumpulkan bagian yang tidak larut dalam asam, disaring melalui

krus kaca masir atau kertas saring bebas abu, cuci dengan air panas,

dipijarkan hingga bobot tetap dan ditimbang. Dihitung kadar abu

yang tidak larut dalam asam terhadap bahan yang telah dikeringkan

di udara.

4.3.4 Identifikasi Serbuk Gambir

Identifikasi serbuk daun gambir (Anonim,1989):

a. Pada 2 mg serbuk daun gambir ditambahkan 5 tetes asam sulfat P;

terjadi warna coklat merah

b. Pada 2 mg serbuk daun gambir ditambahkan 5 tetes asam sulfat 10 N;

terjadi warna coklat muda

c. Pada 2 mg serbuk daun gambir ditambahkan 5 tetes larutan natrium

d. Pada 2 mg serbuk daun gambir ditambahkan 5 tetes ammonia (25%) P;

terjadi warna coklat merah

e. Pada 2 mg serbuk daun gambir ditambahkan 5 tetes larutan besi (III)

klorida P 5% b/v; terjadi warna coklat kehitaman

4.3.5 Penapisan Fitokimia (Farnsworth, 1966)

a. Identifikasi Golongan Alkaloid

Sebanyak 2 gram sampel ditambahkan dengan 5 ml ammonia 25%,

digerus dalam mortir, kemudian ditambahkan 10 ml kloroform dan

digerus kembali dengan kuat, campuran tersebut disaring dengan

kertas saring. Filtrat berupa larutan organik diambil (sebagai larutan

A), sebagian dari larutan A (10 ml) diekstraksi dengan 10 ml larutan

HCl 1:10 dengan pengocokan dalam tabung reaksi, diambil larutan

bagian atasnya (larutan B). Larutan A diteteskan beberapa tetes pada

kertas saring dan ditetesi dengan pereaksi Dragendorff. Jika terbentuk

warna merah atau jingga pada kertas saring maka hal itu menunjukkan

adanya senyawa golongan alkaloid dalam sampel.

Larutan B dibagi dalam dua tabung reaksi, ditambahkan

masing-masing pereaksi Dragendorff dan Mayer. Jika terbentuk endapan

merah bata dengan pereaksi Dragendorff dan endapan putih dengan

pereaksi Mayer maka hal itu menunjukkan adanya senyawa golongan

b. Identifikasi Golongan Flavonoid

Sebanyak 1 gram sampel ditambahkan 50 ml air panas, dididihkan

selama 5 menit, disaring dengan kertas saring, diperoleh filtrat yang

akan digunakan sebagai larutan percobaan. Ke dalam 5 ml larutan

percobaan (dalam tabung reaksi) ditambahkan serbuk atau lempeng

magnesium secukupnya dan 1 ml HCl pekat, serta 5 ml butanol,

dikocok dengan kuat lalu dibiarkan hingga memisah. Jika terbentuk

warna pada lapisan butanol (lapisan atas) maka hal itu menunjukkan

adanya senyawa golongan flavonoid.

c. Identifikasi Golongan Saponin

Sebanyak 10 ml larutan percobaan yang diperoleh dari percobaan b

(identifikasi golongan flavonoid), dimasukkan ke dalam tabung reaksi

dan dikocok secara vertikal selama 10 detik, kemudian dibiarkan

selama 10 menit. Jika dalam tabung reaksi terbentuk busa yang stabil

dan jika ditambahkan 1 tetes HCl 1% busa tetap stabil maka hal itu

menunjukkan adanya senyawa golongan saponin.

d. Identifikasi Golongan Tanin

Sejumlah 2 gram sampel ditambahkan 100 ml air, dididihkan selama

15 menit lalu didinginkan dan disaring dengan kertas saring, filtrat

yang diperoleh dibagi menjadi dua bagian. Ke dalam filtrat pertama

ditambahkan 10 ml larutan FeCl3 1%, jika terbentuk warna biru tua

atau hijau kehitaman maka hal itu menunjukkan adanya senyawa

Ke dalam filtrat yang kedua ditambahkan 15 ml pereaksi Stiasny

(formaldehid 30% : HCl pekat = 2 : 1), lalu dipanaskan di atas

penangas air sambil digoyang-goyangkan. Jika terbentuk endapan

warna merah muda menunjukkan adanya tanin katekuat. Selanjutnya

endapan disaring, filtrat dijenuhkan dengan serbuk natrium asetat,

ditambahkan beberapa tetes larutan FeCl3 1%, jika terbentuk warna

biru tinta maka menunjukkan adanya tanin galat.

e. Identifikasi Golongan Kuinon

Diambil 5 ml larutan percobaan dari percobaan b (identifikasi

golongan flavonoid), lalu dimasukkan ke dalam tabung reaksi,

ditambahkan beberapa tetes larutan NaOH 1 N. Jika terbentuk warna

merah maka hal itu menunjukkan adanya senyawa golongan kuinon.

f. Identifikasi Golongan Steroid dan Triterpenoid

Sebanyak 1 gram sampel ditambahkan dengan 20 ml eter, dibiarkan

selama 2 jam dalam wadah dengan penutup rapat lalu disaring dan

diambil filtratnya. 5 ml dari filtrat tersebut diuapkan dalam cawan

penguap hingga diperoleh residua tau sisa. Ke dalam residu

ditambahkan 2 tetes asam asetat anhidrat dan 1 tetes asam sulfat pekat

(pereaksi Libermann-Burchard). Jika terbentuk warna hijau atau merah

maka hal itu menunjukkan adanya senyawa golongan steroid dan

triterpenoid dalam simplisia tersebut.

g. Identifikasi Golongan Minyak Atsiri

Sejumlah 2 gram sampel dalam tabung reaksi (volume 20 ml),

diberi lapisan kapas yang telah dibasahi dengan air) pada mulut

tabung, dipanaskan selama 10 menit di atas penangas air dan

didinginkan lalu disaring dengan kertas saring. Filtrat yang diperoleh

diuapkan dalam cawan penguap hingga diperoleh residu. Residu

dilarutkan dengan pelarut alkohol sebanyak 5 ml lalu disaring dengan

kertas saring. Filtratnya diuapkan dalam cawan penguap, jika residu

berbau aromatic at