PERENCANAAN

LANSKAP

DESA KONSERVASI

MELALUI PENDEKATAN BIOREGION

TATI SUPARTINI

DEPARTEMEN ARSITEKTUR LANSKAP FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

LEMBAR PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Perencanaan Lanskap

Desa Konservasi Melalui Pendekatan Bioregion adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Februari 2013

Tati Supartini

RINGKASAN

TATI SUPARTINI. A44061747. Perencanaan Lanskap Desa Konservasi Melalui Pendekatan Bioregion. Dibimbing oleh QODARIAN PRAMUKANTO.

Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango (TNGGP) merupakan salah satu dari 5 (lima) taman nasional yang dideklarasi oleh Pemerintah Indonesia tahun 1980. Masyarakat desa sekitar kawasan tersebut memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya alam Taman Nasional yang berpotensi munculnya konflik kepentingan dan mengancam keberadaan TNGGP. Desa konservasi merupakan model desa yang dapat menjamin komitmen jangka panjang untuk mendukung konservasi kawasan hutan terutama di Taman Nasional (Harmita 2009). Model Desa Konservasi direncanakan melalui pendekatan bioregion bertujuan untuk menemukan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat untuk mata pencaharian dan potensi sumber daya alam di wilayah mereka, yang ditetapkan berdasarkan kriteria ekologi, ekonomi, dan sosial (Miller 1996). Perencanaan lanskap dilakukan dengan menganalisis, mendeskripsikan, menzonasikan hubungan keterkaitan antara ketersediaan sumber daya alam dan pola kehidupan lokal, kemampuan desa tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta pengaruhnya terhadap TNGGP. Perencanaan lanskap tersebut akan menghasilkan tata ruang lanskap desa sekitar Taman Nasioal, sehingga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat khususnya sebagai

pelaku utama sektor pertanian dalam menjaga kecukupan pangan dan juga berperan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan.

Tujuan studi ini adalah menyusun rencana lanskap desa konservasi melalui pendekatan bioregion di Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango (TNGGP) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sekitar Taman Nasional, melestarikan lanskap desa serta kawasan penyangga Taman Nasional. Salah satu desa konservasi yang akan direncanakan melalui pendekatan bioregion adalah Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor.

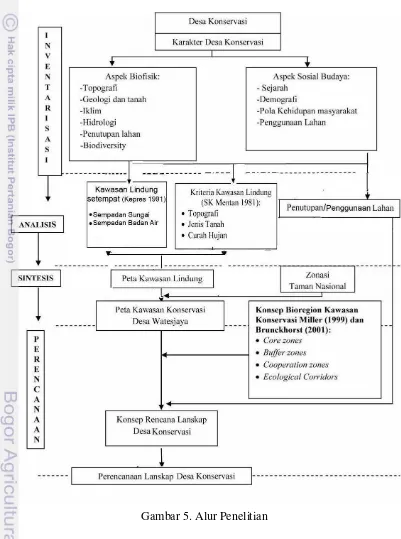

biodiversity, sosial dan budaya (sejarah, demografi, pola kehidupan masyarakat). Pada tahap sintesis dilakukan integrasi hasil analisis penentuan kawasan lindung, koridor ekologi dan zonasi taman nasional, sehingga diperoleh Peta Konservasi Desa Watesjaya sebagai dasar perencanaan.

Pada tahapan perencanaan ditetapkan konsep Desa Konservasi berdasarkan pendekatan pola ruang bioregion menurut Miller (1999) dan Brunckhorst (2001) yaitu core zone, buffer zone, cooperation zone, dan ecological corridor. Kemudian ditentukan arah pengembangan tiap ruang berdasarkan prinsip konservasi yaitu: perlindungan, pelestarian, pemanfaatan, restorasi, rehabilitasi dan revitalisasi.

TATI SUPARTINI

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian pada Departemen Arsitektur Lanskap Fakultas Pertanian,

Institut Pertanian Bogor

PERENCANAAN

LANSKAP

DESA KONSERVASI

MELALUI PENDEKATAN BIOREGION

DEPARTEMEN ARSITEKTUR LANSKAP FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

© Hak Cipta Milik Tati Supartini, Tahun 2013 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perencanaan Lanskap Desa Konservasi Melalui Pendekatan Bioregion

Nama Mahasiswa: Tati Supartini

NRP : A44061747

Disetujui, Pembimbing

Ir. Qodarian Pramukanto, M.Si. NIP. 19620214 198703 1 002

Diketahui,

Ketua Departemen Arsitektur Lanskap

Dr. Ir. Siti Nurisjah, MSLA. NIP. 19480912 197412 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan karunia-Nya skripsi dengan judul Perencanaan Lanskap Desa Konservasi Melalui Pendekatan Bioregion dapat diselesaikan dengan baik.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Pertanian dari Departemen Arsitektur Lanskap, Fakultas Pertanian IPB. Selain itu penulis terdorong oleh keinginan untuk memberikan kontribusi positif bagi desa-desa di kawasan konservasi untuk melestarikan dan mengurangi dampak negatif kawasan. Penulisan ini diharapkan dapat memotivasi masyarakat desa kawasan konservasi untuk dapat mengetahui potensi sumberdaya dan dampak dari tindakan yang dapat merusak sumber daya sehingga dapat menumbuhkan kepedulian dan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat untuk melestarikan desa beserta kawasan konservasi yang ada didalamnya terutama Taman Nasional.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua, Ibu, Bapak, Teteh, Aa dan Adik atas segala doa serta dukungan moril dan materil kepada penulis.

2. Ir. Qodarian Pramukanto, Dip. Env. M, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi atas kritik, saran dan kesabaran membimbing penulis selama berlangsungnya penelitian, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitiannya.

3. Vera Dian Damayanti, SP, MLA selaku pembimbing akademik yang telah memberikan dorongan, masukan dan nasehat kepada penulis selama penulisan skripsi serta memberikan arahan dan perhatian selama penulis menjadi mahasiswa di Departemen Arsitektur Lanskap.

4. Dr. Ir. Afra D. N Makalew, M.Sc dan Dr. Ir. Alinda F. M Zain, M.Si. sebagai penguji atas kritik, saran dan masukannya.

6. Anggota Lawalata, LATIN (Bang Saburo, Mas Arif, Mas Rudi), Telapak (ka Sandi, mba Rina, bang Ghonjes), ka Sita RMI, mas Yoyon FWI yang telah membantu mengumpulkan data dan menemani ke lapangan, Alm.mas Agung.

7. Yofri dan Jupil, yang bersedia mengantarkan penulis dan memberikan dukungan moril selama penelitian. Hariman yang selalu bersedia jadi teknisi komputer dan printer. Ipay yang bersedia menjadi konsultan menerjemahkan maksud dosen saat penulis kehilangan arah. Ombud atas nasehat dan dukungannya.

8. Yudhi Hariningwan dan Medel yang selalu sabar untuk selalu hadir menemaniku, memberikan dukungan moril dan selalu memotivasi.

9. Babeh Warkop, Toko Oleh-oleh Nusantara Neng Lukcy dan BCD, Gunung, Pantai, sebagai tempat pengalihan pikiran kekesalan, penghilang jenuh dan stres selama penelitian.

10.Teman-teman sebimbingan yaitu Dian Khaerunnisa, Balqis Nailufar, Cici Nurfatimah, dan Nurika.

11.Teman-teman yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis Lidya Trioktavia, Vina Pratiwi, Purwanti Lukmanniah, Wiwiek Dwi Serlan, Presti Ameliawati, Maria Agustina Kaka dan teman-teman seperjuangan Tenk-tonk family (ARL43).

12.Teman-teman Arsitektur Lanskap lainnya dari angkatan 41, 42, 44, dan 45.

13.Pihak-pihak yang membantu selama penelitian yang tidak bisa disebutkan penulis satu-persatu.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar penulis dapat melakukan hal yang lebih baik lagi. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

RIWAYAT HIDUP

Tanggal 14 Oktober 1987 penulis dilahirkan di kota kecil Pandeglang, Banten dari pasangan suami istri Ucu Sulaha dan Mudrikah. Penulis merupakan anak ketiga dari lima bersaudara. Di kota ini pula penulis menghabiskan masa kecil dan mengawali jenjang pendidikan.

Pendidikan penulis diawali dari TK Nasional yang kemudian dilanjutkan ke SD XIX Pandeglang tahun 1994 yang kini berganti nama menjadi SDN 2 Pandeglang. Setelah lulus tahun 2000, penulis melanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Pandeglang. Tahun 2003 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA di SMA Negeri 1 Pandeglang dan berhasil menyelesaikan masa pendidikan SMA pada tahun 2006. Pada tahun yang sama penulis di terima di Institut Pertanian Bogor melalui Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) pada masa Tingkat Persiapan Bersama. Pada Tahun 2007 penulis diterima di Departemen Arsitektur Lanskap, Fakulatas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

DAFTAR ISI

V. HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 DATA DAN ANALISIS ... 32

5.1.1 Topografi dan Kemiringan ... 32

5.1.2 Geologi dan Tanah ... 34

5.1.3 Iklim dan Curah Hujan ... 35

5.1.4 Hidrologi ... 36

5.1.5 Analisis Perlindungan Sungai dan Badan Air ... 40

5.1.6 Biodiversity ... 43

5.1.7 Penutupan dan Penggunaan Lahan ... 45

5.1.8 Utilitas dan Fasilitas... 49

5.1.9 Analisis Kawasan Lindung... 50

5.2 SINTESIS ... 52

5.2.1 Penentuan Kawasan Lindung Desa Watesjaya ... 52

5.3 PERENCANAAN LANSKAP ... 57

5.3.1 Konsep Perencanaan ... 57

5.3.2 Rencana Pengembangan Konsep ... 58

5.3.3 Perencanaan Lanskap ... 60

VI. PENUTUP 6.1 Simpulan ... 69

6.2 Saran ... 69

DAFTAR PUSTAKA ... 70

DAFTAR TABEL

Nomor Teks Halaman

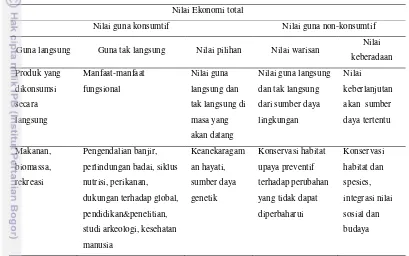

1. Nilai Ekonomi Total Kawasan Konservasi Darat dan Laut ... 8

2. Jenis, Interpretasi dan Sumber Data Kegiatan Perencanaan Lanskap ... 17

3. Klasifikasi Kelerengan... 22

4. Klasifikasi Jenis Tanah Menurut Kepekaannya terhadap Erosi ... 23

5. Klasifikasi Intensitas Hujan Harian Rata-Rata ... 23

6. Skoring Kategori Kawasan ... 24

7. Zonasi Ruang Bioregion Kawasan Konservasi ... 25

8. Komposisi Pendidikan Desa Watesjaya ... 30

9. Luas Kelas Lereng Desa Watesjaya ... 32

10. Hasil Analisis Skoring Kawasan Lindung ... 50

11. Hasil Penentuan Kawasan Lindung ... 52

12.Tabel Matrik Overlay Analisis Penetapan Kawasan Lindung, Koridor Ekologi dan Zona TNGGP ... 54

13. Pola Ruang Bioregion Konservasi Desa Watesjaya ... 58

14. Subruang, Kondisi dan Arah Pengembangan Ruang Inti Desa ... 62

15. Subruang, Kondisi dan Arah Pengembangan Ruang Penyangga Desa ... 66

16. Subruang, Kondisi dan Arah Pengembangan Ruang Koridor Lanskap .. 67

DAFTAR GAMBAR

Nomor Teks Halaman

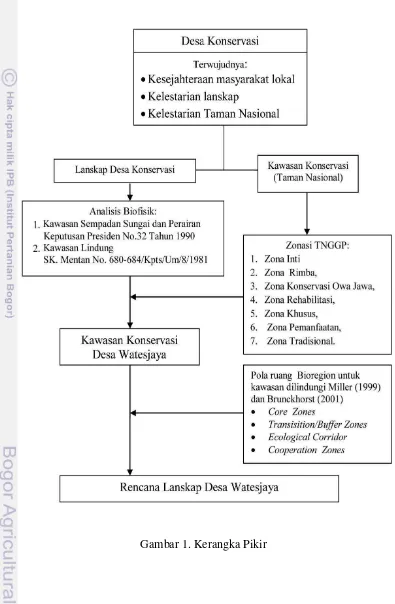

1. Kerangka Pikir ... 4

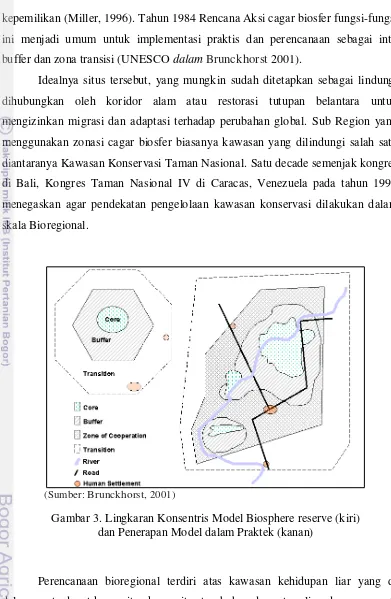

2. Pola Ruang Pendekatan Bioregion... 13

3. Lingkaran Konsentris Model Biosphere Reserve (Kiri) dan Penerapan Model Dalam Praktek (kanan) ... 14

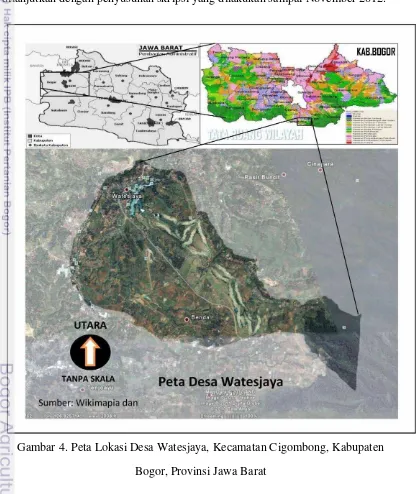

4. Peta Lokasi Desa Watesjaya ... 16

5. Alur Penelitian ... 18

6. Zonasi Pengelolaan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ... 26

7. Peta Batas antara Desa Watesjaya dan Taman Nasional ... 28

8. Aksesibilitas Lokasi Penelitian ... 29

9. Peta Topografi Desa Watesjaya ... 33

10. Peta Jenis Tanah ... 34

11. Peta DAS Jawa Barat ... 37

12. Peta Subdas Desa Watesjaya ... 38

13. Aliran Sungai Cisadane dan Aliran Irigasi ... 39

14. PLTMH di Aliran Sungai Cikaweni ... 39

15. Peta DAS Desa Watesjaya... 41

16. Peta Perlindungan Koridor Sungai ... 42

17. Rumpun Bambu dan Tegakan Pinus ... 44

18. Rumput Fatimah dan Sarang Babi Hutan ... 45

19. Peta Tataguna Lahan ... 46

20. Hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ... 48

21. Sawah Irigasi dan Sawah Tadah Hujan ... 49

22. Peta Analisis Kawasan Lindung ... 51

23. Peta Kawasan Lindung Desa Watesjaya ... 53

24. Peta Kawasan Konservasi Desa Watesjaya ... 56

25. Diagram Konsep Pendekatan Bioregion ... 58

26. Pola Ruang Konservasi Desa Watesjaya ... 59

27. Rencana Lanskap Desa Konservasi ... 61

28. Tampak Potongan A-A’ dan B-B’ ... 62

29. Tata Letak dan Strata Vegetasi Hutan Rimba ... 63

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki sekitar 22 juta hektar kawasan konservasi. Sebagian besar kawasan tersebut terancam rusak, karena beberapa faktor, seperti tuntutan konversi lahan, perambahan, kebakaran hutan, illegal logging, perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa langka, serta tuntutan kebutuhan hasil hutan karena tingginya laju pertumbuhan penduduk. Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) pada umumnya adalah masyarakat desa hutan yang mayoritas sebagai petani, sehingga tingkat ketergantungan masyarakat akan lahanpun cukup tinggi. Tingginya tingkat ketergantungan masyarakat desa hutan terhadap sumber daya alam Taman Nasional banyak mengakibatkan munculnya konflik kepentingan dan mengancam keberadaan kawasan konservasi. Banyak kebutuhan masyarakat desa hutan yang dipenuhi dari hutan lindung, seperti pangan, obat-obatan, bahan konstruksi rumah dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Masyarakat desa hutan menganggap hutan adalah sumber mata pencaharian. Beberapa kegiatan pencaharian yang bergantung pada hutan adalah mencari kayu bakar, buah-buahan, bahan bangunan dan jenis tumbuhan dan satwa yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-harinya. Desa hutan TNGGP merupakan desa yang perlu dikonservasi dengan Model Desa Konservasi (MDK).

Perencanaan bioregional merupakan proses pengorganisasian yang memungkinkan orang untuk bekerja bersama-sama, memperoleh informasi, berpikir dengan hati-hati tentang masalah-masalah potensi dan wilayah mereka, tujuan dan sasaran, menetapkan kegiatan, mengimplementasi proyek, mengambil tindakan yang disepakati oleh masyarakat, mengevaluasi kemajuan, dan memperbaiki pendekatan masyarakat (Miller 1996). Bioregional bertujuan untuk menemukan keseimbangan antara kebutuhan warga masyarakat untuk mata pencaharian dan potensi sumber daya alam di wilayah mereka, yang ditetapkan berdasarkan kriteria ekologi, ekonomi, dan sosial (Miller 1996). Salah satu model desa konservasi yang akan direncanakan melalui Pendekatan Bioregion adalah Desa Watesjaya kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP). Dengan menganalisis, mendeskripsikan, menzonasikan, serta menghubungkan keterkaitan antara ketersediaan sumber daya alam dan pola kehidupan lokal, serta kemampuan desa tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan pengaruhnya terhadap TNGGP, perencanaan lanskap desa konservasi melalui pendekatan bioregion ini disusun.

1.2 Tujuan

Tujuan studi ini adalah untuk menyusun Rencana Lanskap Desa Konservasi Melalui Pendekatan Bioregion di Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango (TNGGP).

1.3 Manfaat

Studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Memberikan masukan dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah setempat dalam merencanakan dan mengembangkan potensi sekitar Desa dan bahan referensi bagi pemanfaatan dan pengembangan kawasan penyangga Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango (TNGGP)

1.4 Kerangka Pikir

Konsep Desa Konservasi berawal dari sebuah lanskap desa yang berada di sekitar kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) yang masyarakatnya memiliki ketergantungan dengan lahan yang berada di kawasan konservasi tersebut. Hal ini dikhawatirkan keseimbangan ekosistem akan terganggu. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun rencana lanskap desa konservasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sekitar Taman Nasional, melestarikan Lanskap Desa, dan menjaga kawasan penyangga Taman Nasional. Tujuan tersebut diwujudkan dengan menganalisis desa penelitian berdasarkan ruang lingkup desa konservasi.

Penataan ruang desa pertama-tama dengan menganalisis biofisik untuk mengetahui kawasan lindung secara fisik dengan penentuan zonasi dan skoring SK Mentan No. 837/Kpts/Um/II/1980 tentang Kriteria Dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung, yang diterbitkan tanggal 24 Nopember 1980 sehingga diketahui kawasan lindung, penyangga dan budidaya. Selain itu dilakukan pula analisis sempadan sungai dan perairan sesuai dengan Keputusan Presiden No.32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Hasil Penentuan kawasan lindung dan sempadan diintegrasikan dengan zonasi Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sehingga diperoleh Peta Kawasan Konservasi Desa Watesjaya sebagai dasar perencanaan.

Perencanaan melalui pendekatan Bioregion dengan membentuk pola bioregion Miller (1999) untuk kawasan yang dilindungi yaitu: Core Zones (zona inti), Buffer Zones (zona penyangga) yang terhubung oleh Ecological Corridor

Proses Perencanaan tersaji dalam kerangka dan alur pikir studi pada diagram di bawah ini (Gambar 1):

2.1 Perencanaan Lanskap

Menurut Simonds (1983), perencanaan adalah suatu alat yang sistematik yang digunakan untuk menentukan saat awal yang diharapkan dan cara terbaik untuk mencapai keadaan tersebut. Tujuan utama perencanaan adalah untuk menentukan tempat yang sesuai dengan daya dukung dan keadaan umum masyarakat sekitar.

Merencana menurut Nurisjah (2007) adalah suatu proses pemikiran dari suatu ide, gagasan atau konsep ke arah suatu bentuk yang nyata. Proses perencanaan yang baik haruslah merupakan suatu proses yang dinamis, saling terkait serta saling menunjang. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam merencanakan sesuatu yaitu:

1. Memperlajari hubungan antara kawasan tersebut dengan lingkungan sekitar.

2. Memperhatikan keharmonisan antara daerah sekitarnya dengan kawasan yang akan direncanakan.

3. Menjadikan objek (wisata) yang menarik

4. Merencanakan kawasan tersebut sehingga dapat menghasilkan suatu kawasan yang dapat menampilkan masa lalunya.

Menurut Forman (1986), perencanaan suatu lanskap adalah saling keterkaitan antara bagaimana struktur dan fungsi lingkungan terbentuk dan bagaimana perubahan menyebabkan pembentukan suatu lanskap. Menurut Benson (2000) perencanaan haruslah berorientasikan pada masa depan. Untuk itu diperlukan suatu pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan maksunya suatu ideologi dan politik yang meliputi ekologi, ekonomi, dan sosial dimana ketiganya saling mempengaruhi. Isu-isu mengenai pembangunan berkelanjutan pun tengah hangat dibicarakan.

2.2 Desa

kabupaten dan pusat, tetapi cukup dengan pengakuan keberadaanya yang berazazkan demokrasi, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan menghargai keberagamaan. Desa terdiri dari sejumlah kampung. Kampung adalah kesatuan lingkungan tempat tinggal, biasanya dihuni oleh sekelompok masyarakat yang terdiri dari kesatuan keluarga.

Menurut Peraturan menteri dalam negeri nomor 51 tahun 2007 pasal 1 yang dimaksud dengan kawasan pedesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Rencana pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat adalah hasil perencanaan pembangunan yang dilakukan bukan berdasarkan unit administratif desa, melainkan atas dasar kesamaan fungsi kawasan perdesaan. Pola tata desa adalah tata penggunaan lahan atau ruang desa untuk keperluan kegiatan ekonomi dan budidaya masyarakat, sarana dan prasarana pemerintahan desa, dan pusat layanan sosial. Komunitas kawasan perdesaan adalah masyarakat yang berdomisili di kawasan yang sama memiliki karakteristik tertentu sesuai ciri geografis kawasan perdesaan seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, pesisir pantai, pertambangan dan industri kecil, terpencil, suku terasing, dan sejenisnya. Ciri ekologi adalah ciri sumber daya alam yang dimilki desa seperti desa pesisir pantai, desa persawahan, desa pinggir dan dalam hutan, desa sekitar tambang dan industri, desa kawasan pariwisata, dan lain-lain.

Ciri khas masyarakat pedesaan dan pegunungan yang terkait dengan hutan adalah keberadaan kampong sebagai ruang fisik. Ruang fisik tersebut menjadi tempat masyarakat beraktivitas mulai dari memenuhi kebutuhan hidup mereka hingga beraktualisasi (Harmita, 2009).

2.3 Konservasi

Konservasi berasal dari kata Conservation yang terdiri atas kata con

merupakan orang Amerika pertama yang mengemukakan tentang konsep konservasi. Konservasi dalam pengertian sekarang, sering diterjemahkan sebagai the wise use of nature resource (pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana).

Konservasi menurut IUCN (1968) adalah manajemen udara, tanah, air, tanah, mineral ke organisme hidup termasuk manusia sehingga dapat dicapai kualitas kehidupan manusia yang meningkat termasuk dalam kegiatan manajemen adalah survei, penelitian, administrasi, preservasi, pendidikan, pemanfaatan dan latihan. Jadi, konservasi merupakan pengelolaan alam oleh manusia guna memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya secara berkelanjutan bagi generasi saat ini, serta memelihara potensinya guna menjamin aspirasi dan kebutuhan generasi yang akan datang.

restorasi, rekonstruksi, adaptasi, dan revitalisasi. Adapun kriteria konservasi sumber daya buatan dapat ditinjau dari estetika, kejamakan, kelangkaan, peranan sejarah, memperkuat kawasan didekatnya, dan keistimewaan dari sumber daya buatan tersebut.

Tabel 1. Nilai Ekonomi Total Kawasan Konservasi Darat dan Laut secara Keseluruhan

Nilai Ekonomi total

Nilai guna konsumtif Nilai guna non-konsumtif

Guna langsung Guna tak langsung Nilai pilihan Nilai warisan Nilai keberadaan

Berdasarkan Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1990 dan Strategi Konservasi Dunia kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya meliputi kegiatan: a. Perlindungan proses-proses ekologis yang penting atau pokok dalam

sistem-sistem penyangga kehidupan.

b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Strategi Konservasi Alam Dunia meliputi:

1. Konservasi sumber daya hayati untuk pembangunan berkesinambungan. 2. Perlindungan Proses Ekologi yang terutama dan Sistem Penyangga Kehidupan. 3. Pengawetan Keanekaragaman Plasma nutfah.

4. Pemanfaatan Jenis dan Ekosistem secara lestari.

ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Salah satu kawasan tersebut adalah kawasan taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Umumnya zonasi dapat berupa (a) zona inti yaitu bagian wilayah taman nasional yang mutlak atau harus dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya kegiatan manusia, (b) zona pemanfaatan yaitu zona wilayah yang digunakan untuk kepentingan wisata, (c) zona rimba yaitu zona yang berada diantara areal inti dan areal pemanfaatan yang memungkinkan adanya kegiatan manusia yang menunjang budaya dan, (d) zona lainnya yaitu zona yang ditetapkan sesuai kepentingan-kepentingan tertentu seperti zona pemanfaatan tradisional, zona pemulihan, zona rehabilitasi, zona pemanfaatan khusus dan lain -lain.

Menurut MacKinnon (1986), upaya untuk diterimanya suatu kawasan konservasi itu diantaranya sebagi berikut:

1. Menjelaskan mengapa pentingnya menetapkan kawasan yang dilindungi 2. Menunjukkan mengapa suatu kawasan ini dipilih.

3. Menunjukan keuntungan yang diperoleh masyarakat dan perekonomian setempat.

4. Mengidentifikasi sumber pengganti tanah, hutan dan lain-lain, yang dapat digarap (bila mungkin) atau dalam kasus tertentu, menjelaskan pemberian hak atas ganti rugi.

5. Mengembangkan rasa kebanggaan akan kekayaan alam setempat.

6. Menegaskan ketentuan yang dibuat pemerintah dalam upaya membuat agar wilayah konservasi berhasil.

7. Menjelaskan bahwa pelanggaran hukum bagi kepentingan pribadi yang merupakan pelanggaran terhadap masyarakat juga dan tidak semata-mata pelanggaran terhadap pemerintah

sungai-sungai kecil menuju ke sungai-sungai besar akhirnya mencapai danau atau laut. Pengelolaan DAS berupaya untuk menselaraskan dikotomi kepentingan ekonomi dan ekologi. Kepentingan ekonomi jangka pendek akan terancam bila kepentingan ekologi diabaikan. Sebaliknya gerakan perbaikan ekologi yang melibatkan masyarakat tidak akan terpelihara secara terus menerus tanpa memberi dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Untuk mencapai tujuan pengelolaan DAS diperlukan upaya pokok dengan pengelolaan lahan, air, dan vegetasi.

2.4 Desa Konservasi

Model Desa konservasi (MDK) dijadikan contoh bagi desa lain di sekitar kawasan konservasi baik yang di darat maupun yang di perairan dalam upaya pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi dengan memperhatikan aspek konservasi, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat (Upe, 2009). Model Desa konservasi adalah pendekatan model desa yang memberi peluang kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konservasi untuk terlibat aktif dalam upaya pengelolaan kawasan konservasi dan memberi peluang kepada masyarakat untuk mendapat akses yang aman untuk pemanfaatan kawasan sehingga dapat menjamin komitmen jangka panjang mereka untuk mendukung konservasi kawasan hutan. Kampung konservasi itu sendiri merupakan kampung yang di dalamnya bisa melakukan aktifitas perlindungan secara mandiri, menjaga ekosistem yang baik dan secara ekonomi bisa bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Kampung-kampung di desa konservasi difungsikan sebagai unit sosial, kelembagaan, intraksi sosial dengan alam (Harmita, 2009).

Pada prinsipnya penataan wilayah pedesaan tidak merubah kondisi yang sudah ada akan tetapi hanya menata atau memaksimalkan pemanfaatan ruang dengan berbagai kegiatan yang sesuai dengan kondisi ruang atau wilayah pedesaan, misalkan menentukan wilayah pengembangan hutan rakyat, agroforestry, penempatan lokalisaasi budidaya tanaman hias dan obat-obatan, penangkaran satwa, dan lain-lain. Kondisi umum lingkungan pedesaan dengan pemanfaatan ruang-ruang berikut pemukiman penduduk, lahan usaha tani basah (misal sawah dan rawa), lahan usaha tani kering (misal kebun, pekarangan, lahan garapan musiman, lahan garapan tahunan), lahan milik pemerintah desa (tanah bengkok), lahan bebas milik Negara (bukan kawasan hutan), lahan yang diperuntukan peternakan dan perikanan (Upe, 2009). Kriteria desa yang dapat menjadi lokasi MDK (Upe, 2009) yaitu:

1. Seluruh desa yang berbatasan langsung dengan kawasan konservasi 2. Desa yang secara ekologis akan berpengaruh dengan kawasan konservasi 3. Desa yang masyarakatnya mempunyai pendapatan rendah dan

ketergantungan hidupnya terhadap kawasan konservasi tinggi

4. Desa yang dapat difungsikan sebagai perlindungan atau dapat melindungi kawasan konservasi dari berbagai gangguan.

5. Desa yang dapat dikembangkan menjadi tujuan wisata alam

6. Desa yang menjadi potensi sumber daya alam (SDA) yang dapat dikembangkan

7. Bentuk kegiatan semaksimal mungkin berhubungan dengan program kehutanan.

Rambu-rambu dalam pengembangan desa konservasi: 1. Tidak mengubah fungsi kawasan;

2. Tidak memberikan hak kepemilikan terhadap lahan; 3. Diberikan hak pemanfaatan kawasan;

4. Terintegrasi dengan program pembangunan daerah setempat; 5. Adanya komitmen para pihak terkait;

6. Masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan kawasan;

2.5 Bioregion

Bioregion menunjukkan sebuah ruang geografis yang mengandung satu kesatuan ekosistem. Hal ini ditandai dengan bentuk muka bumi, tutupan vegetasi, budaya manusia, dan sejarah, seperti yang diidentifikasi oleh masyarakat lokal, pemerintah dan peneliti (Miller, 1996). Perencanaan bioregional merupakan proses organisasi yang memungkinkan orang untuk bekerja bersama-sama, memperoleh informasi, berpikir dengan hati-hati tentang masalah-masalah potensi dan wilayah mereka, tujuan dan sasaran, menentukan kegiatan, melaksanakan proyek, mengambil tindakan yang disepakati oleh masyarakat, mengevaluasi kemajuan, dan memperbaiki pendekatan mereka (Miller, 1996). Tujuan bioregional untuk menemukan keseimbangan antara kebutuhan warga masyarakat untuk mata pencaharian dan potensi sumber daya alam di wilayah mereka, yang ditetapkan berdasarkan oleh kriteria ekologi, ekonomi, dan sosial (Aberley 1994

dalam Miller, 1996). Hal ini merujuk kepada daerah asal (homeland) sebagai ruang geografis yang meliputi sumber air mereka dan fitur kunci ekologi lainnya, produksi makanan, hutan rimba, desa dan infrastruktur.

Menurut Miller (1996) terdapat 14 karakteristik mendefinisikan pekerjaan manajemen Bioregional dapat diidentifikasi:

1. Besar, wilayah yang layak secara biotik 2. Kepemimpinan dan manajemen

3. Sebuah struktur inti, koridor dan matriks 4. Ekonomi Sustainablility

5. Keterlibatan penuh dari pemangku kepentingan 6. Penerimaan Sosial

7. informasi yang komprehensif 8. Penelitian dan pemantauan 9. Penggunaan pengetahuan 10. Adaptif manajemen 11. Restorasi

13. Kelembagaan integrasi 14. Kerjasama internasional

2.5.1 Pola Ruang Bioregion Kawasan Konservasi

Pola ruang menggunakan pendekatan bioregional terdiri dari daerah inti dan penyangga yang satu dengan daerah inti dan penyangga lain dihubungkan oleh koridor-koridor yang dapat digunakan oleh satwa liar untuk melakukan migrasi dan aktivitas-aktivitas lain dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim dan tantangan lingkungan lainnya (Gambar 2). Daerah koridor ini bisa dimanfaatkan oleh swasta dan masyarakat dan memungkinkan sebagai lahan yang digunakan untuk aktifitas ekonomi Koridor menghubungkan lanskap tercakup dalam wilayah biologi (bioregion) dimana terdapat pemukiman masyarakat, pemilik lahan maupun pengguna sumber daya alam yang bertempat tinggal dan bekerja (Wiratno, 2004). Koridor adalah Belt Biosfer internasional yang menggabungkan beberapa yang berbeda, masing-masing dengan iklim sendiri, vegetasi, geologi, hidrologi, kultur sumber daya. Manajemen Koridor Sungai akan dikelola untuk konservasi sumber daya sungai dan sekitarnya. Sumber daya alam seperti habitat riparian, langsung mengalir bebas, siklus erosi alam, kualitas air sehingga harus dipelihara. (Jones et al, 1998).

Gambar 2. Pola Ruang Pendekatan Bioregion

kepemilikan (Miller, 1996). Tahun 1984 Rencana Aksi cagar biosfer fungsi-fungsi ini menjadi umum untuk implementasi praktis dan perencanaan sebagai inti, buffer dan zona transisi (UNESCO dalam Brunckhorst 2001).

Idealnya situs tersebut, yang mungkin sudah ditetapkan sebagai lindung, dihubungkan oleh koridor alam atau restorasi tutupan belantara untuk mengizinkan migrasi dan adaptasi terhadap perubahan global. Sub Region yang menggunakan zonasi cagar biosfer biasanya kawasan yang dilindungi salah satu diantaranya Kawasan Konservasi Taman Nasional. Satu decade semenjak kongres di Bali, Kongres Taman Nasional IV di Caracas, Venezuela pada tahun 1992 menegaskan agar pendekatan pengelolaan kawasan konservasi dilakukan dalam skala Bioregional.

(Sumber: Brunckhorst, 2001)

Perencanaan bioregional terdiri atas kawasan kehidupan liar yang di dalamnya terdapat komunitas-komunitas tumbuhan dan satwa liar, dengan syarat-syarat kondisi habitat, situs-situs tertentu serta ekosistem yang di butuhkan untuk bertahan hidup (Wiratno, 2004).

Menurut UNESCO (1995) dan elemen cagar biosfer terdiri dari:

1. Satu atau lebih zona inti: situs aman dilindungi untuk konservasi keanekaragaman hayati, pemantauan ekosistem minimal terganggu, dan melakukan penelitian non-destruktif dan berdampak rendah menggunakan (seperti ekowisata dan pendidikan). Menurut Brunckhorst (2001) Zona inti adalah wilayah konservasi prioritas (yaitu, Taman Nasional atau kategori IUCN I atau III) keanekaragaman hayati regional mewakili dan sebagai lokasi pemantauan atau acuan bagi pengelolaan adaptif.

2. Zona Buffer (zona penyangga) didefinisikan dengan baik: yang biasanya mengelilingi atau bersebelahan dengan zona inti, dan digunakan untuk kegiatan koperasi kompatibel dengan praktek ekologi suara, termasuk pendidikan lingkungan, rekreasi, dan penelitian terapan dan dasar. Salah satu ujung wilayah transisi berkelanjutan, memperluas lebih jauh ke wilayah kerja sama, di mana pengaruh-mengancam keanekaragaman hayati pada inti dan pemandangan sekitarnya diminimalkan lihat Gambar 3 (tiga) (Batisse dalam Brunckhorst, 2001).

3.1.Tempat Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat (Gambar 4). Waktu persiapan, pengumpulan, dan pengolahan data dilakukan dari bulan Juli-Desember 2011 dan dilanjutkan dengan penyusunan skripsi yang dilakukan sampai November 2012.

3.2 Alat dan Bahan Penelitian

Alat yang digunakan dalam proses inventarisasi adalah meteran, alat tulis, alat gambar, GPS dan pengolahan analisis spasial menggunakan Geographic Information System (GIS) berupa hardware (PC komputer) dan software

pengolahan data spasial (ArcView 3.2) dan Adobe Photoshop. Bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini, selain dilakukan pengkajian data lapangan juga dibutuhkan data dan peta pendukung sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Jenis, Interpretasi dan Sumber Data Kegiatan Perencanaan Lanskap

No Aspek Jenis data Interpretasi Sumber

Spasial Tekstual

Lahan (landcover) V V Tutupan vegetasi Google Earth

7. Biodiversity - V

3. 3 Metode Penelitian

Penelitian dilakukan melalui 5 (lima) tahapan yaitu persiapan, inventarisasi, analisis, sintesis dan perencanaan (Gambar 5).

3.3.1 Inventarisasi

Inventarisasi merupakan tahapan pengumpulan data yang mencakup kondisi umum tapak, biofisik dan sosial. Data diperoleh dengan studi pustaka (data sekunder) dan dengan survey lapang untuk melihat secara langsung keadaan biofisik tapak saat ini serta dilakukan pula wawancara terhadap pihak-pihak yang berhubungan dengan pengembangan tapak. Inventarisasi awal dilakukan untuk menyusun kondisi umum. Penyusunan kondisi umum dimaksudkan agar mempermudah dalam proses penyajian data biofisik serta analisis karena dalam kondisi umum tersebut, memperlihatkan kondisi Desa Watesjaya secara garis besar. Tabel 2 memperlihatkan jenis jenis data, interpretasi dan sumber data yang digunakan dalam kegiatan perencanaan lanskap. Berikut data yang diinventarisasi yang dikumpulkan.

3.3.1.1 Kondisi Umum

Inventarisasi awal dilakukan untuk menyusun kondisi umum. Penyusunan kondisi umum dimaksudkan agar mempermudah dalam proses penyajian data biofisik serta analisis karena dalam kondisi umum tersebut, memperlihatkan kondisi Desa Watesjaya secara garis besar seperti letak Desa Watesjaya, aksesibilitas dan data dosial ekonomi dan budaya.

sosial, ekonomi budaya ini dapat dikelompokan nilai-nilai intrinsik dan dapat dijadikan bahan analisis dalam perencanaan desa konservasi berbasis bioregion adalah nilai intrinsik sejarah, budaya, pertanian, rekreasi.

3.3.1.2 Aspek Biofisik

Penyusunan data biofisik pada lokasi penelitian dilakukan terhadap data yang berkaitan dengan kondisi tapak serta data untuk menyusun batas-batas fisik tapak. Data yang dikumpulkan adalah peta topografi, peta batas administrasi desa, geologi dan tanah, iklim, hidrologi, pemanfaatan ruang, penutupan lahan, infrastruktur dan utilitas dan biodiversity.

a. Peta Batas Administrasi

Peta batas administrasi desa yang telah ditetapkan pemerintah sebagai batasan yang akan direncanakan sebagai desa konservasi. Peta deliniasi desa ini berfungsi untuk mengetahui akses masuk desa dan luasan wilayah desa yang akan drencanakan

b. Peta Topografi

Tahap inventarisasi dimulai dari penyusunan peta pendahuluan (preliminary map) berupa peta topografi sebagai peta dasar. Peta dasar memuat informasi garis kontur lahan yang pada tapak yag dapat dibedakan kelas kemiringan lahannya.

c. Tanah

Data tanah dan geologi tanah digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi geologi dan tanah pada lokasi penelitian. Data ini berguna untuk merencanakan pemanfaatan lahan pertanian yang sesuai berdasarkan jenis tanah dan jenis batuan. Berdasarkan jenis tanah dapat diindikasikan kepekaan erosi.

d. Iklim

e. Hidrologi

Data hidrologi yang digunakan berupa data Hulu DAS Cisadane sebagai daerah tangkapan air yang perlu di konservasi untuk kelangsungan daerah tengah dan hilir, badan air, drainase. Batas DAS ditentukan melalui peta topografi. Peta DAS akan digunakan dalam penyusunan peta bioregion. Data kondisi sungai dan pemanfaatan sungai berguna dalam merencanakan pemanfaatan sungai serta upaya perbaikan sungai yang perlu dilakukan agar sungai tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dengan tetap mempertahankan fungsi ekologisnya. Peta DAS akan digunakan dalam penyusunan peta bioregion DAS desa Watesjaya sebagai koridor ekologi.

f. Penutupan Lahan/ Penggunaan Lahan

Data penutupan lahan diperoleh melalui interpretasi visual terhadap citra satelit yang di peroleh dari Google Earth. Citra satelit dalam penelitian ini berupa mosaik citra daerah penelitian yang utuh sehingga dapat dilakukan klasifikasi penggunaan lahannya.

Peta penggunaan lahan digunakan dalam interpretasi penutupan/penggunaan lahan untuk mengetahui pola pemanfaatan ruang, seperti lokasi pemukiman, pertanian, hutan, dan lain-lain.

g. Biodiversity

Kondisi keanekaragaman hayati (biodiversity) digunakan untuk mengetahui habitat asli vegetasi dan satwa agar ruang yang terencana tidak saling mengganggu sehingga manusia dan biota lain dapat hidup saling berdampingan. Vegetasi dan satwa diperoleh dari data Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dan di cek ke lapangan.

3.3.2 Analisis

berdasarkan batasan spasial desa yang mewakili ekologi, sosial ekonomi yang dilakukan pengolahan menggunakan arcview untuk mendapatkan peta kemiringan lahan. Peta dasar (Topografi) di deliniasi kelas-kelas kemiringan lahan pada tapak untuk menentukan kepekaan erosi (Tabel.3). Kriteria penentuan kawasan yang dilindungi pemerintah (SK Mentan No.837/Kpts/Um/II/1980).

Tabel 3. Klasifikasi Kelerangan

Kelas Kelerengan (%) Klasifikasi Skor

I 0 – 8 Datar 20

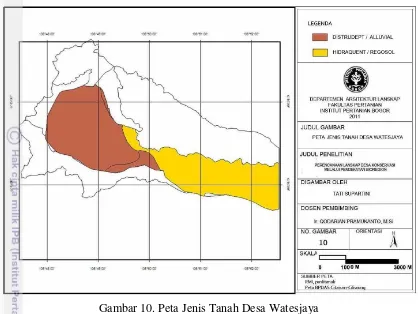

Peta jenis tanah berguna untuk mengetahui kerentanan tanah terhadap erosi. Pembuatan peta ini dibuat klasifikasi jenis tanah menurut kepekaan tanah terhadap erosi. Berikut klasifikasi jenis tanah menurut tingkat kepekaan erosinya.

Tabel 4. Klasifikasi Jenis Tanah Menurut Kepekaannya terhadap Erosi

Kelas Jenis tanah Klasifikasi skor

I Aluvial,Glei, Planosol,Hidromorf kelabu,

Laterit air tanah Tidak peka 15

II Latosol Kurang peka 30

III Brown forest soil, non calcic brown, Agak peka 45

IV Andosol, Laterit, Grumusol, Podsol, Peka 60

V Regosol, Litosol, Organosol, Rensina. Sangat peka 75

c. Peta Curah Hujan

Data curah hujan yang didapat diklasifikasikan kedalam 5 (lima) kelas sebagaimaa disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5 Klasifikasi Intensitas Hujan Harian Rata-Rata

Kelas Intensitas Hujan Klasifikasi skor

I 0 – 13,6 Sangat rendah 10

II 13,6 – 20,7 Rendah 20

III 20,7 – 27,7 Sedang 30

IV 27,7 – 34,8 Tinggi 40

V > 34,8 Sangat Tinggi 50

Sumber: SK Mentan No.837/Kpts/Um/II/1980.

d. Analisis Perlindungan Setempat Sungai dan Badan Air

Pertama-tama dilakukan penentuan batas subdas untuk mengetahui daerah tangkapan air. Peta Hidrologi yang telah didapat dianalisis untuk mengetahui ruang hidup (bioregion) sebagai koridor ekologi. Analisis koridor ekologi dilakukan dengan menggunakan kriteria sempadan sungai dan badan air (danau) yang terdapat di Desa Watesjaya berdasarkan Keputusan Presiden No.32 Tahun 1990 Tentang Penetapan Kawasan Lindung untuk Perlindungan Setempat. Kriteria sempadan sungai sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar pemukiman. Kriteria kawasan sekitar danau/waduk adalah daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/waduk antara 50–100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

e. Analisis Tutupan lahan (landcover) dan Penggunaan Lahan (land use)

Informasi penutupan lahan digunakan untuk analisis nilai kesesuaian lahan berdasarkan fungsi konservasi. Hal ini sebagai pertimbangan untuk menentukan pengelolaan pelestarian.

f. Analisis Biodiversity

g. Analisis Kawasan Lindung/Konservasi

Menurut SK Mentan No. 837/Kpts/Um/II/1980 tentang Kriteria Dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung, penetapan kawasan yang dilindungi ditentukan berdasarkan hasil perhitungan dengan cara pembobotan (1-5) menurut keadaan lereng berbobot 20% (Tabel 3), kepekaan terhadap erosi berbobot 15% (Tabel 4), dan intensitas hujan berbobot 10% (Tabel 5). Setelah itu ketiga variabel tersebut dijumlahkan untuk mengetahui kawasan yang dilindungi (skor > 175), kawasan penyangga (skor antata 125-175) dan kawasan budidaya (skor < 125 ) (Tabel 6). Tabel 6. Skoring Kategori Kawasan Lindung, Penyangga dan Budidaya.

No. Kategori Kawasan Total Skoring Penentuan Kategori

1. Kawasan Lindung >175 Range nilai berdasarkan penjumlahan bobot tiga variabel (kelas

lereng+jenis tanah+intensitas hujan) nilai terendah (45) dan tertinggi (225) dibagi 3.

2. Kawasan Penyangga 125-175

3. Kawasan Budidaya <125

Sumber: SK Mentan No.837/Kpts/Um/II/1980.

3.3.3 Sintesis

Sintesis dilakukan untuk mendapatkan Peta Kawasan Konservasi Desa Watesjaya. Kawasan Konservasi Desa Watesjaya diperoleh dengan melakukan integrasi antara zonasi kawasan konservasi (Taman Nasional) dan kawasan lindung. Kawasan lindung merupakan hasil analisis kawasan lindung untuk konservasi sumber daya alam hayati yang mengacu pada SK Mentan No. 837/Kpts/Um/11/1980 dan hasil analisis kawasan lindung setempat untuk koservasi air (sungai dan danau) yang mengacu pada Kepres No.32 Tahun 1990, hasilnya berupa sempadan pada sungai danau. Sempadan sungai berfungsi sebagai koridor ekologi yang memanjang tempat berpindahnya/migrasi satwa yang menghubungkan inti konservasi satu dengan lainnya berupa greenbelt sungai, sedangkan sempadan danau dikelompokan menjadi area penyangga desa berupa

greenbelt danau untuk megurangi dampak negatif ke danau. 3.3.4 Perencanaan

3.3.4.1 Konsep Rencana

Sumberdaya Lanskap secara efisien dan berkelanjutan baik secara fisik, ekologi maupun ekonomi. Pengembangan konsep dasar Desa Koservasi dilakuka n melalui pendekatan kategori bioregion. Pengembangan terbagi kedalam 4 (empat) zonasi berdasarkan hasil modifikasi dari klasifikasi Brunckhorst (2001) dan Miller (1996). Konsep keempat zonasi sebagaimana disajikan Gambar 2 (dua) dan Gambar 3 (tiga). Klasifikasi keempat zona tersebut disajikan pada Tabel 7. Konsep zonasi tersebut menjadi dasar arahan pengembangan rencana lanskap. Tabel 7. Zonasi Ruang Bioregion Kawasan Konservasi

Kategori Kriteria

Core/Central Area*&**

- Wilayah prioritas konservasi, Biodiversity tinggi, Tingkat pelestarian maksimum, Tapak menghasilkan jasa lingkungan

Buffer Zones*&** - Mengelilingi inti/berbatasan dengan kawasan konservasi,

- Mengurangi dampak negatif ke pusat

Ecological Corridors*

Jalur dari tanah atau air untuk menghubungkan daerah inti dan zona transisi dengan bioregions berdekatan sehingga mereka dapat digunakan sebagai rute untuk migrasi dan untuk menyebarkan tumbuhan dan hewan selama pertumbuhan mereka dan evolusi. Contoh DAS

Cooperation Zones**

Wilayah fleksibel atau bidang kerjasama, yang mungkin berisi berbagai kegiatan pertanian, pemukiman dan pemanfaatan lain dan di mana masyarakat lokal, lembaga manajemen, ilmuwan, organisasi non-pemerintah, kelompok budaya, kepentingan ekonomi dan pemangku kepentingan lainnya bekerja sama untuk mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya daerah

Keterangan: * Miller (1999) dan ** Brunckhorst (2001)

3.3.4.2 Perencanaan Lanskap

IV. KONDISI UMUM WILAYAH

4.1 Lokasi Penelitian

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) merupakan salah satu dari 5 (lima) taman nasional yang dideklarasi oleh Pemerintah Indonesia tahun 1980. Seperti halnya kawasan konservasi lainnya di Indonesia, pengelolaan kawasan TNGGP merupakan tanggungjawab dari Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan. Secara administratif, kawasan TNGGP berada di 3 kabupaten (Bogor, Cianjur dan Sukabumi) Propinsi Jawa Barat.

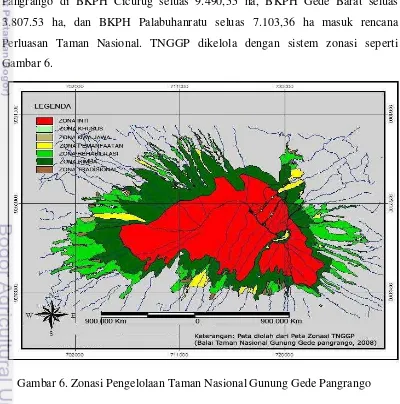

SK. Menhut Nomor 174 dan 175 Tahun 2003, Tentang Perluasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak dan Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango di BKPH Cicurug seluas 9.490,55 ha, BKPH Gede Barat seluas 3.807.53 ha, dan BKPH Palabuhanratu seluas 7.103,36 ha masuk rencana Perluasan Taman Nasional. TNGGP dikelola dengan sistem zonasi seperti Gambar 6.

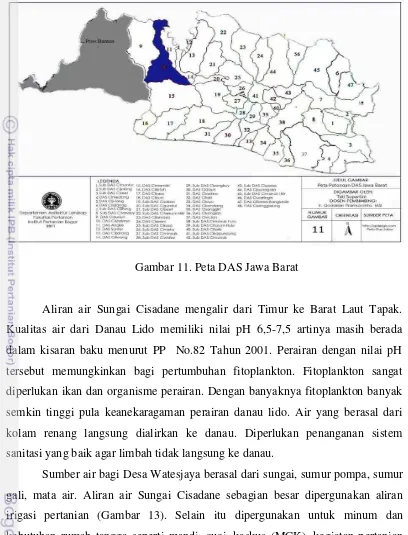

Taman Nasional Gunung Gede Pangrango merupakan ruang hidup (bioregion) yang membentuk 4 DAS yang ada di Jawa Barat yaitu DAS Citarum, Cisadane, Cimandiri, dan Ciliwung. Lokasi penelitian dilaksanakan di DAS Cisadane. Terdapat dua desa penyangga yang dilalui sungai Besar Cisadane yaitu Desa Pasir Buncir dan Desa Watesjaya. Desa Watesjaya merupakan Desa Peyangga yang terkena perluasan Taman Nasional. Kampung yang semula berada di luar Taman Nasional sekarang berada di dalam kawasan Taman Nasional di zona penyangga (zona tradisional) dan lahan pertanian berada di zona rehabilitasi dan pemanfaatan (Gambar 7).

Berdasarkan t ipologi pemukiman menurut Adiwibowo (2008) Desa Watesjaya dapat dikategorikan kedalam pemukiman bertipe C (Lampiran 2). Kategori Pemukiman tipe C pada Desa Watesjaya tersebut berdasarkan keberadaan 2 (dua) dusun/ kampung (Kp. Lengkong dan Kp. Ciwaluh) yang terletak di dalam Taman Nasional. Sebagian lahan pertanian desa sebagian berada di Taman nasional dan sebagian Pemukiman berada di kawasan Taman Nasional.

Desa Watesjaya terletak antara 106o 49’48’’– 106o 55’48’’ Bujur Timur dan 6o 45’36’’ – 6o 47’24’’ Lintang Selatan. Secara administratif desa ini termasuk Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Desa ini memiliki luas sekitar 1421,43 ha. Berikut batas-batas administrasi desa:

Sebelah barat : Jalan Raya Bogor-Sukabumi dan Desa Cigombong Sebelah utara : Desa Pasir Buncir, Kab.Bogor

Sebelah Timur : Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango Sebelah selatan : Desa Benda, Kec. Cicurug, Kabupaten Sukabumi

4.2 Aksesbilitas

Kondisi jalan raya kabupaten berupa aspal cukup baik. Sedangkan jalan penghubung dari jalan kabupaten menuju kantor desa/kelurahan berupa jalan beton. Jalan lokal yang menghubungkan antar kampung berupa jalan setapak tanah dengan kondisi kurang memadai.

Gambar 8. Aksesibilitas Lokasi Penelitian

4.3 Aspek Sosial dan budaya 4.3.1 Sejarah

Desa Watesjaya adalah desa di kecamatan Cigombong, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Wates Jaya berasal dari dua kata yaitu Wates yang artinya batas sedangkan jaya berarti makmur, sejahtera. Secara etimologi Desa Watesjaya berarti Desa perbatasan yang makmur (kaya akan sumber daya). Desa di kabupaten Bogor paling selatan yang berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi. Di desa ini terkenal dengan hasil perkebunannya: Di desa ini juga terdapat pusat konservasi alam hutan Bodogol (bagian dari Gede - Pangrango).

4.3.2 Demografi (potensi Sumber daya manusia, pendidikan dan mata pencaharian)

Saat ini jumlah penduduk di Desa Watesjaya berjumlah 7.292 jiwa yang terbagi terdiri dari laki-laki 3.758 jiwa (51,5%) dan perempuan 3534 jiwa (48,5%). Dari data ini terlihat bahwa jumlah penduduk laki-lakilebih banyak dari perempuan. Jumlah kepala keluarga (KK) di desa Watesjaya berjumlah 1.796 KK. Termasuk kelompok dessa kurang padat yaitu dengan kepadatan penduduk 7 jiwa/ha (Laporan bulanan Desa Watesjaya, 2010).

diusahakan masyarakat untuk budidaya pertanian adalah milik PT PAP, PT Panggung dan CV Kertajaya dan masyarakat hanya bekerja sebagai penggarap lahan. Sementara untuk lahan sawah dan lahan pekarangan adalah milik pribadi. Selain petani mereka bekerja sebagai PNS, pedagang, buruh bangunan, ojek, berdagang dan karyawan.

Tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam penerimaan inovasi dan perubahan perilaku yang berpengaruh pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan, akan semakin cepat pula menyerap dan melaksanakan inovasi yang diberikan baik melalui kegiatan penyuluhan maupun melalui pengamatan yang dilakukan masyarakat sendiri. Tingkat pendidikan yang tinggi merupakan potensi sumberdaya yang potensial dalam mengelola sumberdaya alam yang ada agar dimanfaatkan sebaik-baiknya. Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui bahwa jumlah terbesar penduduk Desa Watesjaya tamat SMP. Hal ini menunjukan bahwa pendidikan di Desa Watesjaya masih rendah.

Tabel 8. Komposisi Pendidikan Desa Watesjaya

No. Tingkat Pendidikan Jumlah (jiwa) Persentase (%)

1 Belum sekolah 630 17

Salah satu masalah di bidang pendidikan adalah relatif tingginya angka putus sekolah setelah SD. Hal ini disebabkan oleh tidak meratanya sarana pendidikan setelah SD. SMP dan SMA hanya terfokus di pusat desa yang berada di Bojong Kiharib. Beberapa masyarakat kampung harus menempuh kurang lebih 10 Km untuk dapat bersekolah di SMA.

4.3.3 Pola kehidupan masyarakat

Kebersamaan masyarakat Desa Watesjaya menunjukan sifat sosial dan kerabatan yang tinggi. Hal ini dapat terlihat dari kebiasaan berkumpul dan duduk-duduk di bale dan cara menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan sambil menikmati pemandangan pada halaman pekarangan rumah mereka. Kebersamaan ini dilakukan untuk saling berinteraksi maupun untuk melepas lelah setelah bertani. Masyarakat biasanya saling gotong royong tanpa harus dimintai bantuan. Tradisi masyarakat masih sangat dijaga, serta masih terdapat sesepuh yang disegani dan dihormati.

Pola dan arsitektur rumah pada umumnya semi modern. Namun, di beberapa tempat masih tradisional, kompornya pun masih menggunakan hawu

(tungku). Adat istiadat Desa Watesjya yang melekat dengan kehidupan sosial warga masyarakat yang bercirikan Islam terus terjaga dan dipertahankan, nampak dari aktivitas kehidupan mereka sehari-hari. Kesenian dari Lengkong, Desa Watesjaya berupa kesenian bela diri khas bogor bernama jojonggolan. Menurut salah satu warga para pemuda enggan melestarikan karena dianggap kuno.

5.1 Data dan Analisis

Inventarisasi umum wilayah penelitian berupa gambaran umum lokasi, aksesibilitas dan sosial ekonomi budaya telah dipaparkan di bab sebelumnya. Perencanaan lanskap desa dapat dilakukan apabila ada data kondisi biofisik Desa Watesjaya berupa topografi dan kemiringan, tanah dan geologi, iklim, hidrologi, penutupan lahan dan penggunaan lahan, keanekaragaman (biodiversity), utilitas dan fasilitas. Data-data tersebut dianalisis untuk mengetahui potensi, masalah dan kemungkinan pengembangan lain dari Desa Watesjaya. Berikut hasil inventarisasi dan analisis data penelitian:

5.1.1 Topografi dan Kemiringan

Topografi Desa Watesjaya secara umum termasuk perbukitan dan pegunungan dengan ketinggian 480 sampai 878 meter di atas permukaan laut Desa Watesjaya mempunyai titik tertinggi dikaki Gunung Gede yang merupakan perbukitan yang mencapai 878 meter di atas permukaan laut.

Berdasarkan peta topografi dapat dibuat 5 (lima) kelas lereng (Tabel 9 dan Gambar 9 merupakan peta dan kelas kemiringan lahan). Penentuan kelas-kelas kemiringan lereng dibagi menjadi 5 yaitu 0-8 %, 8-15 %, 15-25 %, 25-40% dan >40% menurut SK Mentan No. 837/Kpts/Um/II/1980.

Tabel 9. Luas Kelas Lereng Desa Watesjaya

Kelas Lereng Klasifikasi Luas (ha) Persentasi Luas

(%) Skor

0-8 % Datar 121,61 8,56% 20

8-15% Landai 477,96 33,63% 40

15-25 % Agak Curam 142,08 10,00% 60

25-40 % Curam 157,10 11,05% 80

>40% Sangat curam 522,68 36,77% 100

Ditinjau dari kepekaan terhadap erosi menurut SK Menteri Pertanian, presentasi luas tertinggi adalah kelas lereng sangat curam dengan kemiringan >40% sebesar 522,68 ha (36,77%) dari total area dengan skor nilai 100. Area ini sebagian berada di kawasan penyangga Taman Nasional. Sebagian lahan pertanian merupakan sawah tadah hujan. Lahan dengan kelerengan 8-15% (skor 40) sebagian besar milik swasta (PT PAP) yang telah mengalami perubahan lanskap untuk kebutuhan wisata, resort dan golf. Pemukiman di area ini terletak dipinggir lereng.Kelas lereng 0-8% merupakan kelas kemiringan dengan persentasi luasan terendah 8,56% dari total area dengan skor 20 yang berada di utara dekat dengan jalan raya (arteri). Area ini merupakan pusat pemerintahan desa. Sisa lahan dengan kemiringan agak curam (skor 60) sebesar 10% dengan luas 142,48 ha dan kelerengan curam (skor 80) sebesar 11,05% dengan luas 157,10 ha. Berdasarkan data tersebut sebagian besar Desa Watesjaya sangat potensial terjadi kerusakan lahan akibat laju erosi yang sangat tinggi terutama jika digunakan untuk pertanian intensif.

5.1.2 Geologi dan Tanah

Stuktur geologi daerah kajian berdasarkan peta geologi lembar Bogor (Effendi, 1986) termasuk batuan gunung api. Daerah disekitar outlet, termasuk batuan gunungapi tua (Qvt) yang mengandung tuff berbatuapung. Luas daerah yang termasuk Qvt. Daerah di sebelah selatan terdapat batuan gunung api gunung pangrango dengan endapan lava dan lahar yang lebih tua (Qvpy), mengandung basal andesit dengan ologoklas-andesin, labradorit, olovin, piroksen dan horenblenda. Formasi batuan ini umumnya memiliki tingkat fermeabilitas yang cukup tinggi sehingga kawasan tersebut berfungsi sebagai daerah resapan air yang baik. Sebagian besar daerah kajian ini termasuk batuan gunung api gunung pangrango dengan endapan lahar yang lebih muda (Qvpo) yang tersusun atas andesit. Daeran tangkapan air anak sungai Cipeucang termasuk dalam batuan gunung api gunung pangrango dengan endapan lahar yang lebih muda (Qvpo).

5.1.3 Iklim dan Curah hujan

Kondisi iklim di Desa Watesjaya dianalisis dengan menggunakan data iklim yang diperoleh dari stasiun Pasir Jaya yang terletak didekat lokasi (berjarak sekitar 3 km dari lokasi penelitian) dan data BMG untuk curah hujan, temperatur

dan kelembaban. Distribusi hujan bulanan cukup merata, dengan bulan basah (bulan dengan jumlah hujan ≥ 200 mm) terjadi lebih dari 9 bulan yaitu dari bulan Juli sampai Mei dan bulan kering (bulan dengan curah hujan < 200 mm) hanya satu bulan, yaitu bulan Juni. Rata-rata curah hujan 5 tahun 2006-2010 adalah 4739.5 mm/tahun dengan jumlah hari hujan rata-rata 137,2 hari dalam setahun. Rincian data curah hujan 2006-2010 terlampir pada Lampiran 1. Sehingga dapat diperoleh hujan harian rata-rata 34,97mm/hari. Berdasarkan kriteria acuan SK Mentan Tabel 5 termasuk sangat tinggi dengan skor 50. Walaupun dengan kondisi curah hujan demikian, maka berdasarkan klasifikasi iklim Oldeman, iklim termasuk tipe B1 dan tidak menjadi faktor pembatas untuk pengembangan pertanian. Klasifikasi Oldeman merupakan sistem klasifikasi iklim yang dihubungkan dengan pertanian menggunakan unsur iklim hujan.Ia membuat dan menggolongkan tipe-tipe iklim di Indonesia berdasarkan pada kriteria bulan-bulan basah dan bulan-bulan kering secara berturut-turut.

Suhu udara rata-rata berkisar antara 21,8 – 25,4 oC. Kelembaban udara relatif bulanan rata-rata tersebar jatuh pada bulan Januari yaitu ± 88% dan terkecil pada bulan September yaitu ± 75% (data cuaca 2 tahun 2009-2010). 5.1.4 Hidrologi

Aliran air Sungai Cisadane mengalir dari Timur ke Barat Laut Tapak. Kualitas air dari Danau Lido memiliki nilai pH 6,5-7,5 artinya masih berada dalam kisaran baku menurut PP No.82 Tahun 2001. Perairan dengan nilai pH tersebut memungkinkan bagi pertumbuhan fitoplankton. Fitoplankton sangat diperlukan ikan dan organisme perairan. Dengan banyaknya fitoplankton banyak semkin tinggi pula keanekaragaman perairan danau lido. Air yang berasal dari kolam renang langsung dialirkan ke danau. Diperlukan penanganan sistem sanitasi yang baik agar limbah tidak langsung ke danau.

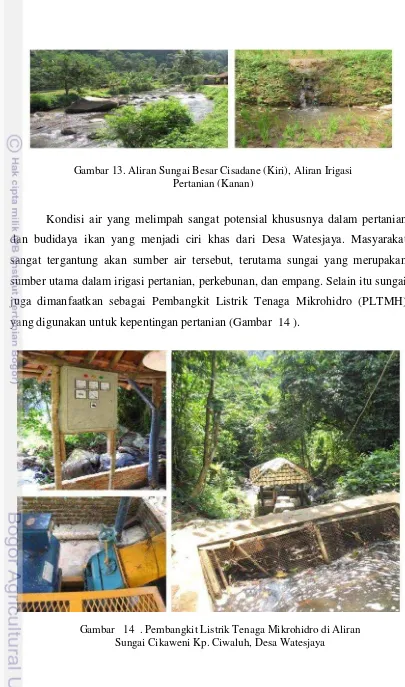

Sumber air bagi Desa Watesjaya berasal dari sungai, sumur pompa, sumur gali, mata air. Aliran air Sungai Cisadane sebagian besar dipergunakan aliran irigasi pertanian (Gambar 13). Selain itu dipergunakan untuk minum dan kebutuhan rumah tangga seperti mandi, cuci, kaskus (MCK), kegiatan pertanian dan juga pembangkit listrik. Sumber air bersih yang berasal dari reservoir air yang menampung air (sungai dan mata air) di kawasan perencanaan, didistribusikan ke rumah-rumah penduduk melalui selang.

Kondisi air yang melimpah sangat potensial khususnya dalam pertanian dan budidaya ikan yang menjadi ciri khas dari Desa Watesjaya. Masyarakat sangat tergantung akan sumber air tersebut, terutama sungai yang merupakan sumber utama dalam irigasi pertanian, perkebunan, dan empang. Selain itu sungai juga dimanfaatkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) yang digunakan untuk kepentingan pertanian (Gambar 14 ).

Gambar 14 . Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro di Aliran Sungai Cikaweni Kp. Ciwaluh, Desa Watesjaya

5.1.5 Analisis Perlindungan Sungai dan Badan Air

Proses biologi seperti migrasi dan perpindahan satwa membutuhkan koridor. Koridor ini membantu menyeimbangkan ekosistem dan menjadi konektor daerah inti konservasi satu dengan lainnya yang sangat penting bagi kelangsungan hidup banyak spesies. Koridor ekologi secara alamiah terbentuk di alam berupa lanskap Daerah Aliran Sungai (DAS).

Koridor yang mengalir di Desa Watesjaya adalah koridor aliran sungai Cisadane bagian hulu yang juga dilalui oleh aliran beberapa anak sungai. Aliran DAS Watesjaya perlu dijaga dan dilestarikan karena kegiatan di daerah hulu akan menimbulkan dampak di daerah tengah dan hilir dalam bentuk perubahan fluktuasi debit dan perpindahan sendimen serta material yang terlarut dalam sistem aliran airnya. DAS dapat pula dikatakan ruang hidup (bioregion) yang memiliki kesatuan ekosistem yang apabila terganggu akan mempengaruhi bagian lainnya. Letak Desa Watesjaya bagian hulu sangat berpengaruh terhadap desa-desa di bawahnya berpotensi merusak tengah dan hilir Cisadane apabila tidak dijaga dengan baik karena desa ini merupakan bagian dari satu kesatuan Bioregion DAS Cisadane (Gambar 15).

Keseluruhan koridor hijau sepanjang aliran sungai membutuhkan luasan sekitar 354,72 ha sekitar 21,67 % dari toatal luasan desa.

Kondisi air yang melimpah sangat potensial untuk pertanian dan pembudidayaan. Masyarakat sangat tergantung akan sumber air tersebut terutama untuk minum, keperluan kebutuhan rumah tangga (MCK), kegiatan pertanian dan pembangkit listrik. Penampungan air didistribusikan secara merata ke rumah-rumah dan area budidaya pertanian untuk irigasi. Aliran air sungai besar dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH). Cek dilapangan terdapat satu PLTMH yang sudah berjalan untuk kebutuhan produksi pertanian. Perlunya memaksimalkan PLTMH untuk keperluan fasilitas umum dan pemakain warga sekitar.

5.1.6 Biodiversity (Vegetasi dan Satwa)

Biodiversity atau keanekaragaman hayati adalah berbagai macam bentuk kehidupan, peranan ekologi yang dimilikinya dan keanekaragaman plasma nutfah yang terkandung didalarnnya (Mackinnon, 1993). Keanekaragaman hayati berhubungan dengan keanekaragaman variasi ekosistem dan macam-macam tipe serta perubahan hewan, tumbuh-tumbuhan dan mikroorganisme yang hidup di dunia (Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, 1992).

Keanekaragaman TNGGP yang berada di Desa Watesjaya cukup tinggi dengan beragamnya strata tanaman yang dapat kita temukan. Berdasarkan peta zona vegetasi dan penyebaran flora TNGGP, hutan Taman Nasional yang berada di Desa Watesjaya terutama area rimba dan pemanfaatan termasuk ke dalam zona sub–montana dengan didominasi Rasamala (Altingia excelsa). Selain itu ditemukan Saninten (Castanopsis argenta), kayu Afrika (Maesopsis amini)

Gambar 17. Rumpun Bambu di sepanjang aliran sungai pinggir sungai (kiri) dan tegakan pohon pinus di sekitar area rehabilitasi (kanan)

Jenis tajuk kedua berupa perdu dan semak menurut studi literatur Balai TNGGP diantaranya Ardisia fulginosa, Dichera febrifuga, Randus laizrox, Pinanga sp, dan Lapotea stimulans. Lapis tajuk paling bawah biasanya didominasi tumbuhan bawah, memanjat, epifit, paku-pakuan, dan lumut. Tumbuhan yang ditemui dilapangan diantaranya Rumput Fatimah menurut penduduk sekitar tanaman ini dapat mempercepat proses penyembuhan wanita pasca melahirkan, Poh-Pohan, Anggrek, Kaliandra digunakan untuk pengobatan luka dalam, Rane fungsinya sama seperti daun Fatimah, Takokak (Solanum torvum) dipergunakan untuk obat batuk, pandan memanjat (Freycinetia javanica)

dan Strobilanthus cernua. Di area ini terdapat berbagai jenis satwa menurut data yaitumacan tutul (Panthera pardus), anjing hutan (Cuon alpinus), babi hutan (Sus sp.),owa (Hylobates moloch), surili (Presbytis comata), lutung (Trachyphitecus auratus), kera (Macaca fascicularis) dan babi (Sus domestika) dan beberapa jenis burung alap-alap (Accipter soloensis), elang jawa (Spizetus bartelsi),

Gambar18. Rumput Fatimah (kiri) dan sarang Babi Hutan (kanan)

Tipe vegetasi diluar taman nasional termasuk kedalam zona vegetasi hutan hujan dataran rendah (Lowland Tropical Forest). Penduduk memanfaatkan untuk tanaman budidaya terutama komoditas pertanian yang dapat dikomersilkan untuk keperluan pangan dan obat diantaranya kopi, kumis kucing, kapolaga, padi, jagung, talas, singkong, mentimun, dan tanaman buah-buahan lain.

5.1.7 Penutupan Lahan (Landcover) dan Penggunaan Lahan (Landuse)

Penutupan lahan merupakan perwujudan fisik objek-objek yang menutupi lahan tanpa mempersoalkan manusia terhadap objek-objek tersebut (Lillesand dan Kiefer, 1994). Penutupan lahan terbagi menjadi lahan terbangun dan terbangun. Penutupan lahan terbangun terdapat penggunaan lahan berupa permukiman dan gedung, dan kawasan tidak terbangun terdapat penggunaan lahan berupa sungai, danau, hutan, pertanian (perkebunan, tegalan, sawah, semak/belukar), dan non-pertanian (tanah kosong/rumput). Peta penggunaan lahan Desa Watesjaya terlihat pada Gambar 19.

5.1.7.1 Landuse Lahan Terbangun

Pemukiman di utara tapak merupakan pusat pelayanan informasi pemerintahan berupa kantor desa dan pusat fasilitas pendidikan terdapat TK, Sekolah Dasar hingga sekolah menengah atas (Kampung Bojongkiharib). Pemukiman di selatan pemukiman yang tersingkir akibat adanya lahan yang dimiliki swasta yaiutu Kampung Penjagaan, sedangkan pemukiman bagian utara sebelah timur tapak mengikuti aliran sungai/dipengaruhi sungai seperti kampung Lengkong dan Kampung Ciwaluh. Penggunaan lahan pemukiman umumnya merupakan pemukiman desa dengan pola yang tidak teratur dan luas areal diperkeras (jalan aspal, atap rumah, pavement) yang tidak terlalu dominan. Pemukiman sebagian besar tersebar dilahan-lahan dengan kemiringan landai sampai agak curam.

5.1.7.2 Landuse Lahan Tidak Terbangun

Lahan tidak terbangun 95,24% atau sekitar 1353,74 ha dari luasan area/desa. Area perencanaan lahan tidak terbangun terbagi atas tubuh air, lahan pertanian (kebun/perkebunan, sawah irigasi, sawah tadah hujan, tegalan/ladang) dan non-pertanian (rumput/tanah kosong, belukar/semak, hutan lindung) (Peta RBI skala 1:25.000, 1999).

Desa ini dialiri dua tubuh air yaitu danau lido dan sungai Cisadane. Danau lido dimanfaatkan untuk kepentingan rekreasi yang dikuasai oleh swasta. Sedangkan sungai Cisadane digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari dan subsungai termanfaatkan untuk pembangkit listrik.

Penggunaan lahan untuk keperluan pertanian berupa kebun/perkebunan, sawah irigasi, sawah tadah hujan, tegalan/ladang berupa perkebunan. Penggunaan lahan perkebunan di sebelah utara tapak kepemilikin diatur oleh swasta. Sedangkan kebun masyarakat berada di sekitar sungai. Hasil kebun berupa singkong, pisang, talas, bengkoang, kacang. Tanaman yang dijumpai misalnya campuran antara tanaman tahunan seperti pisang dan kopi dengan tanaman semusim. Selain itu kebun campuran antara berbagai jenis tanaman tahunan umum dijumpai. Luasan kebun campuran ini sekitar 108,9 hektar atau 6.15 % dari luasan Sub DAS Cisadane Hulu, terutama dijumpai pada lahan dengan kemiringan curam dan sangat curam sehingga potensi kerusakan lahan juga sangat tinggi.

Lahan tegalan tanaman yang diusahakan umumnya adalah jagung, kacang-kacangan (kacang panjang) dan ubi kayu. Ladang/tegalan ini terutama dijumpai pada lahan dengan kemiringan curam dan sangat curam. Oleh karena itu, lahan tegalan ini perlu mendapatkan perhatian serius karena potensi kerusakannya sangat tinggi. Belukar/semak sebagian telah berubah menjadi hutan campuran dengan pinus sebagai tanaman tahunan selingan tanaman berupa kumis kucing yang telah menjadi komoditi ekspor ke Perancis dan beberapa tanaman obat lainnya.

Sawah terdiri dari sawah irigasi dan sawah tadah hujan (Gambar 21). Sebagian besar merupakan sawah tadah hujan atau irigasi semi teknis dan dijumpai memanjang di kiri kanan sungai (lembah sempit) dengan kemiringan lahan yang tidak terlalu curam.