Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Untuk Memenuhi

Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syari’ah (S.Sy)

Oleh:

SYAMS ELIAZ BAHRI NIM. 1111044100040

K O N S E N T R A S I P E R A D I L A N A G A M A

PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

J A K A R T A

v

Peradilan Agama, Program Studi Ahwal Syakhshiyyah, Fakultas Syari’ah dan

Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1436/2015 M. x + 82 halaman + 6 lampiran.

Skripsi ini membahas tentang praktek pembayaran nafkah iddah dan

mut’ah. Dalam peraturan yang berlaku di Indonesia dijelaskan ketika terjadi

perceraian suami dapat dibebankan beberapa kewajiban. Namun dalam peraturan tersebut tidak dijelaskan tentang waktu pembayaran kewajiban tersebut. Dalam prakteknya hakim meminta suami untuk membayarkan kewajibannya kepada istri pada saat ikrar talak, namun praktek ini tidak didasari oleh peraturan melainkan ijtihad hakim. Penulisan skripsi ini bertujuan agar kita mengetahui dasar ijtihad hakim dalam menerapkan praktek ini, serta mengetahui langkah hakim ketika suami belum membawa kewajibannya pada saat ikrar talak, dan agar kita mengetahui bagaimana korelasi praktek ini jika dihubungkan dengan kaedah ushul, peraturan, serta asas-asas yang ada.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris. Sumber data didapat dari hasil wawancara, buku-buku, serta karya ilmiah. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara kepada hakim, documenter, observasi dan studi pustaka. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yang bermaksud untuk memberikan penjelasan secara sistematis, dan akurat tentang praktek pembayaran nafkah iddah

dan mut’ah di Pengadilan Agama Batusangkar.

Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa praktek yang dilakukan memang tidak didasari oleh peraturan, dan terkesan tidak sesuai dengan asas-asas yang ada. Namun, hakim menilai praktek ini perlu diterapkan agar memberi jaminan kepada istri untuk mendapat haknya, serta agar putusan dapat adil bagi kedua belah pihak. Praktek yang dilakukan ini tidak akan memberikan mudharat yang lebih besar, ketimbang praktek ini tidak ada.

Kata kunci: Nafkah Iddah, Mut’ah, Ikrar Talak

Pembimbing : Sri Hidayati, M.Ag

vi

Segala puji kepada Allah yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya

kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan

sebaik-baiknya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar

kita Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umat Islam.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada Ayahanda H. Syamsul Bahri Z,

Ibunda Hj. Eliza, dan Kakanda penulis Syams Resfializ Bahri yang selalu

memberikan dorongan, bimbingan, kasih sayang, motivasi, bantuan dan do’anya

tanpa kenal lelah dan bosan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan

kasih sayang-Nya kepada mereka.

Penulis sadar tidak akan dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tanpa

bantuan orang-orang yang ada di sekitar penulis. Dengan segala kerendahan hati,

penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan peghargaan

setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Asep Saepuddin Jahar, MA. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan

Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Bapak H. Kamarusdiana, S.Ag., MH. Dan Ibu Sri Hidayati, M.Ag., selaku

Ketua dan Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyyah Fakultas Syari’ah

vii

4. Bapak Dr. H. Supriyadi Ahmad, MA. Selaku dosen penasehat akademik,

penulis mengucapkan terimakasih banyak atas bantuan, perhatian, serta

arahan yang selama ini diberikan.

5. Ibu Dr. Hj. Mesraini, M.Ag. dan Bapak Drs. H. A. Basiq Djalil, SH., MA.

Selaku dosen penguji semprop yang telah memberi masukan, meluangkan

waktu, dan membantu penulis mulai dari awal penulisan proposal sampai

akhir penulisan skripsi ini.

6. Bapak Dr. Abdurrahman Dahlan, MA., dan Bapak Drs. H. Ahmad Yani,

M.Ag., selaku dosen penguji Munaqasyah yang telah memberi masukan, dan

arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

7. Segenap Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum Univerasitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan

dengan tulus ikhlas, semoga ilmu yang diajarkan bermanfaat serta menjadi

keberkahan bagi penulis.

8. Ketua Pengadilan Agama Batusangkar dan para Hakim, serta pihak-pihak

terkait terutama Bapak Drs. Efrizal, SH., MH. dan Ibu Dra. Hj. Yusnizar

yang telah memberikan informasi dan meluangkan waktunya serta kepada

viii

10.Ayahanda H. Syamsul Bahri Z, Ibunda Hj. Eliza dan saudara penulis

Kakanda Syams Resfializ Bahri, yang telah memotivasi, mendorong,

membantu, dan mendo’akan penulis setiap saat sehingga skripsi ini selesai.

11.Teman-teman seperjuangan Peradilan Agama angkatan 2011, yang telah

mengisi hari-hari penulis, membantu penulis, serta memberikan informasi

kepada penulis terutama Anin, Hatoli, Didi, Tiflen, Rafel, Robian, Nazir,

Fira, Lilis, Lian, Mujahidah, Nadia, Robiah, Andi, serta sanak-sanak IKMM

khususnya angkatan 2011, Mantan Ketua Rizan, Daniel, Firdo, Fajri, Gusti,

Khalil, Syahrul, Erik, Wahyu, Haikal, Zaimul Haq Elfan Habib dan semunya

yang tidak bisa penulis tuliskan satu persatu. Terima kasih atas hari-hari

yang telah kita lalui bersama.

Demikianlah ucapan terima kasih penulis haturkan kepada seluruh pihak,

semoga Allah swt membalas dan melipat gandakan jasa dan kebaikan semuanya.

Akhir kata, dengan kerendahan hati, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi

semua pihak, tertama bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Ciputat, 30 Maret 2015

ix

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ... ii

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN ... iii

LEMBAR PERNYATAAN ... iv

ABSTRAK ... v

KATA PENGANTAR ... vi

DAFTAR ISI ... ix

BAB I PENDAHULUAN ... 1

A. Latar Belakang Masalah... 1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ... 5

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ... 6

D. Metode Penelitian ... 7

E. Review Studi Terdahulu ... 12

F. Sistematika Penulisan ... 14

BAB II NAFKAH IDDAH DAN MUT’AH ... 15

A. Nafkah Iddah Menurut Fiqih ... 15

B. Mut’ah Menurut Fiqih ... 26

x

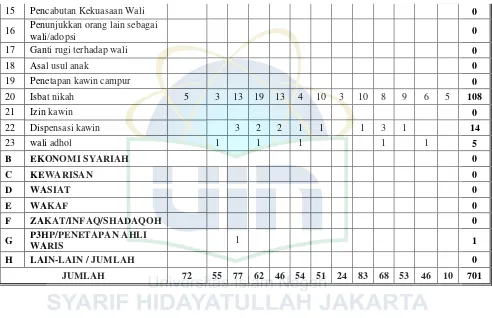

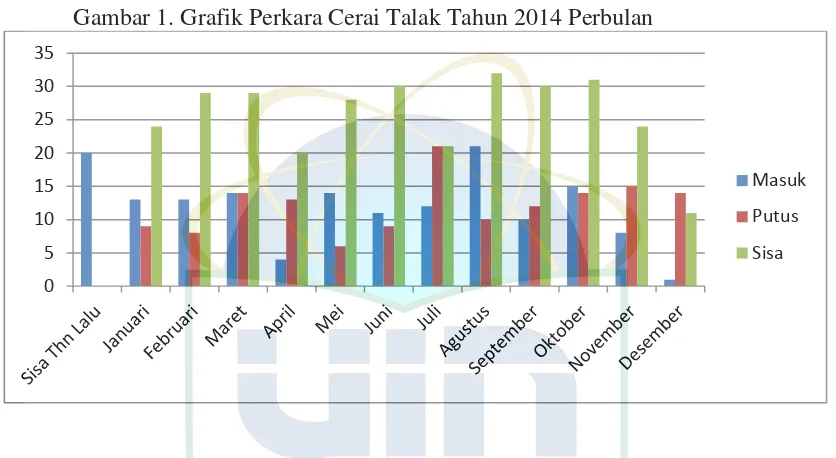

B. Deskripsi Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama

Batusangkar Tahun 2014 ... 53

C. Gambaran Umum Proses Ikrar Talak... 57

BAB IV PEMBAYARAN NAFKAH IDDAH DAN MUT’AH DI PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR ... 61

A. Praktek Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut’ah di Pengadilan Agama Batusangkar ... 61

B. Langkah Hakim Ketika Suami Belum Membawa Kewajiban ... 63

C. Analisa Penulis ... 65

BAB V PENUTUP ... 76

A. Kesimpulan ... 76

B. Saran ... 77

DAFTAR PUSTAKA ... 79

1

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia, implementasi dari penciptaan manusia secara

berpasang-pasangan adalah dengan terjadinya pernikahan. Nikah adalah akad

serah terima antara laki- laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling

memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk bahtera rumah tangga yang

sakinah serta masyarakat yang sejahtera.1 Dalam hukum di Kuwait nikah diartikan

sebagai “A contract between a man and women who can lawfully be wed to him,

to the end tranquility, chastity, and the strength of the nation”.2 Tujuan dari pernikahan yang dilakukan manusia tidak lain adalah untuk mewujudkan

kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, karena

sesungguhnya ikatan suami istri merupakan ikatan yang sangat suci dan teramat

kokoh.3

Dalam prosesnya, terkadang pasangan suami istri yang telah menikah ini

mendapatkan masalah di tengah pernikahannnya. Masalah dalam pernikahan ini

1

Tihami, dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat kajian fikih nikah lengkap, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), h. 8.

2

Jamal J. Nasir, The Status of Women Under Islamic Law and Under Modern Islamic

Legislation, (London: Graham Trotman, 1990), h. 3.

3

Huzaimah Tahido Yanggo, Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer,

bisa berupa terjadinya nusyuz dari salah satu pihak, ataupun syiqaq yang dapat disebabkan kecemburuan, ketidakpuasan, tidak sepaham dan sebagainya. Nusyuz

adalah tindakan istri yang tidak patuh kepada suaminya, atau suami yang tidak

menjalankan hak dan kewajibannya terhadap istri dan rumah tangganya, baik

yang bersifat lahir maupun bathin.4 Sedangkan syiqaq adalah pertengkaran yang

terus menerus yang berasal dari kedua belah pihak.

Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perkawinan yang

berkepanjangan ini dapat menyebabkan tidak terciptanya tujuan dari perkawinan

yang dapat berujung pada perceraian. Perceraian sejatinya dapat terjadi ketika

seorang suami mengucapkan kata "thalaq" pada istrinya. Thalaq secara harfiah

berarti membebaskan seekor binatang.5 Menurut syari’at pengertian talak adalah

terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafal talak dan

yang sejenisnya.6

Di Indonesia permasalahan putusnya hubungan perkawinan telah diatur

dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 38,

bahwasanya sebuah perkawinan dapat berakhir karena kematian, perceraian, dan

keputusan pengadilan. Selanjutnya dalam pasal 39 angka 1 Undang-Undang

perkawinan mengatakan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan

sidang pengadilan setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

4

Syahrizal Abbas, Mediasi dalam Hukum Syari’ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 184.

5

Abdur Rahman I Doi, Perkawinan dalam Syariat Islam, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1992), h. 76.

6

mendamaikan kedua belah pihak”. Dari kutipan pasal 39 ini dapat dipahami bahwa seseorang tidak dikatakan putus pernikahannya kecuali, apabila

pengucapan ikrar talak tersebut dilakukan di depan persidangan setelah melalui

berbagai rangkaian yang ditentukan.

Ketika terjadi perceraian antara suami istri, dalam Undang-Undang

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dijelaskan dalam pasal 41 bahwa antara suami dan

istri memiliki kewajiban yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pendidikan

anak mereka. Selanjunya pada pasal 41 ayat (c) dijelaskan bahwa pengadilan

dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan

dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi istri.

Secara lebih rinci mengenai kewajiban suami terhadap istri ketika terjadi

perceraian karena talak dijelaskan dalam KHI pasal 149. Dalam pasal 149 KHI

tersebut dijelaskan kewajiban suami tersebut berupa memberikan mut’ah yang

layak kepada bekas istri ba’da dukhul, memberikan nafkah, maskan dan kiswah

selama dalam iddah, melunasi mahar yang terhutang, serta memberikan biaya

hadhanah.

Dalam Al-Qur’an hak istri untuk mendapatkan nafkah juga telah

dijelaskan dalam surat At-Thalaq ayat 6, Allah memerintahkan pada suami yang

menceraikan istrinya untuk memberikan tempat tinggal dan nafkah yang mana hal

ini juga tersirat dalam kutipan pasal 149 KHI di atas.

Tanggungan nafkah di Iraq, Jordan, Syria, Kuwait, dan Algeria,

amenities thereof, treatment fees according to custom, and servants for women whose equals have servants.7

Dalam Al-Qur’an ketentuan tentang mut’ah juga telah dibahas

sebagaimana terdapat dalam Al-Qur’an Surat Al- Baqarah ayat 241 yang

menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberikan mut’ah terhadap mantan

istri yang telah diceraikannya. Mut’ah yang dimaksud disini adalah pakaian atau

harta yang diberikan oleh suami kepada istri yang dia ceraikan.8

Jika diperhatikan dari kutipan pasal 149 KHI di atas, nafkah iddah dan

mut’ah merupakan akibat yang timbul dari perceraian, sehingga pada dasarnya

pemberian nafkah iddah dan mut’ah kepada istri menjadi wajib ketika telah

terjadinya perceraian. Namun dalam peraturan tersebut, mengenai waktu

pembayaran kewajiban yang timbul akibat perceraian talak tidak diatur secara

jelas.

Dalam prakteknya Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga

Peradilan, menetapkan pembayarannya pada saat ikrar talak. Hal ini penulis

ketahui setelah membaca skripsi dengan judul “Jaminan Pelakasanaan Kewajiban

Nafkah Iddah di Pengadilan Agama Jakarta Timur” skripsi tahun 2012, dan

skripsi dengan judul “Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah yang Diakibatkan

Putusan Pengadilan Agama Cikarang Tahun 2013” skripsi tahun 2014.

7

Jamal J. Nasir, The Status of Women Under Islamic Law and Under Modern Islamic

Legislation, (London: Graham Trotman, 1990), h. 59.

8

Hal ini juga penulis ketahui setelah melihat praktek pembacaan ikrar talak

yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan praktek yang penulis

ketahui di Pengadilan Agama Batusangkar terlihat bahwa Pengadilan Agama

memerintahkan kepada suami yang akan mengucapkan ikrar talak agar pada saat

pengucapan ikrar talak membawa nafkah yang harus diberikan pada istri, dan

diserahkan ketika sidang penyaksian ikrar talak.

Namun praktek ini tidak didasari pada peraturan. Karena tidak adanya

peraturan yang mengaturnya, maka praktek yang terjadi tersebut tidak didasari

oleh hukum, sehingga timbul pertanyaan pada diri penulis apakah praktek tersebut

tidak bertentangan dengan peraturan yang ada, dan apakah praktek tersebut tidak

menyalahi asas-asas yang berlaku di Pengadilan Agama.

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan di atas, penulis merasa

tertarik dan perlu untuk membahas tentang praktek pembayaran nafkah iddah dan

mut’ah di Pengadilan Agama dengan judul “Pembayaran Nafkah Iddah dan

Mut’ah Pasca Ikrar Talak (Studi di Pengadilan Agama Batusangkar)”.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Dari pemaparan yang telah penulis sampaikan di atas dapat diketahui

bahwa minimal ada empat Pengadilan Agama yang melakukan praktek

pembayaran nafkah iddah dan mut’ah ketika sidang ikrar talak. Agar pembahasan

ini tidak melebar dan untuk memperjelas pokok penelitian maka pembahasan

a. Lokasi penelitian ini berada di Pengadilan Agama Batusangkar, Jl. Sudirman Lima Kaum Batusangkar Kabupaten Tanah Datar.

b. Kewajiban suami yang dibahas dibatasi pada Nafkah iddah dan

Mut’ah.

c. Data penelitian dibatasi pada tahun 2014.

2. Perumusan Masalah

Dalam UU dijelaskan beberapa kewajiban suami ketika terjadi perceraian

karena talak seperti nafkah iddah dan mut’ah. Di Pengadilan Agama Batusangkar

pembayaran kewajiban tersebut dilakukan ketika sidang ikrar talak di

persidangan. Namun terkadang suami tersebut ketika waktu persidangan ikrar

talak belum membawa kewajibannya dengan berbagai alasan.

Rumusan masalah tersebut penulis rinci dengan bentuk pertanyaan sebagai berikut:

a. Bagaimana praktek pembayaran nafkah iddah dan mut’ah ketika ikrar talak di Pengadilan Agama Batusangkar?

b. Bagaimana langkah yang dilakukan hakim ketika suami belum membawa

kewajibannya pada saat ikrar talak?

c. Bagaimana korelasi praktek pembayaran nafkah iddah dan mut’ah ketika

ikrar talak ini jika dihubungkan dengan peraturan, dan asas yang ada?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan dalam latar belakang dan perumusan masalah

a. Untuk mengetahui praktek pembayaran nafkah iddah dan mut’ah ketika

ikrar talak di Pengadilan Agama Batusangkar.

b. Untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang dilakukan hakim ketika

suami belum membawa kewajibannya ketika ikrar talak.

c. Untuk menjelaskan korelasi antara praktek pembayaran nafkah iddah dan

mut’ah ketika ikrar talak dengan peraturan dan asas yang terkandung dalam

peradilan.

2. Manfaat Penelitian

Selanjutnya dengan tercapainya tujuan tersebut diharapkan dari hasil

penelitian ini dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Dapat memberikan sumbangan pengetahuan terhadap ilmu hukum

mengenai praktek, dasar pemikiran, serta korelasi praktek pembayaran nafkah

iddah an mut’ah ketika ikrar talak dengan peraturan dan asas di Peradilan Agama.

b. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai praktek

pembayaran nafkah iddah dan mut’ah di Pengadilan Agama.

D. Metode Penelitian

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah, sebagai

1. Metode Pendekatan

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis

empiris. Penelitian yuridis empiris dimaksud membahas bagaimana hukum

beroperasi dalam masyarakat.9

Dalam penelitian ini yang dicari adalah perihal pelaksanaan pembayaran

nafkah iddah dan mut’ah di Pengadilan Agama dengan berpedoman pada aturan

hukum yang berlaku serta dihubungkan pada asas-asas yang berlaku dalam

peradilan dan prilaku sosial masyarakat, sehingga dapat diperoleh kejelasan

terhadap penerapan praktek tersebut di persidangan pengadilan.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif.

Penelitian deskriptif bermaksud memberikan penjelasan secara sistematis, factual,

dan akurat mengenai fakta-fakta yang diteliti. Dalam skripsi ini yang diteliti

adalah mengenai praktek pembayaran nafkah iddah dan mut’ah dalam

persidangan.

3. Data Penelitian

a. Penelitian kepustakaan (library search)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk

mendapatkan dasar teori dalam memecahkan permasalahan yang timbul dengan

menggunakan bahan- bahan:

1) Bahan Hukum Primer

9

Merupakan bahan utama yang dijadikan pedoman dalam penelitian, terdiri dari:

- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

- UU No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah kepada UU No. 3 Tahun

2006 dan perubahan kedua kepada UU No. 50 Tahun 2009 tentang

Peradilan Agama

- Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

- PP No. 9 Tahun 1975

- Kompilasi Hukum Islam

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan- bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum

primer, yang terdiri dari:

- Buku- buku

- Majalah hukum

- Artikel ilmiah

- Arsip- arsip yang mendukung

- Publikasi dari lembaga terkait

b. Penelitian Lapangan (field research)

Dilakukan dengan cara melakukan proses terjun langsung secara aktif ke

lapangan untuk meneliti obyek penelitian tersebut.

1) Lokasi Penelitian

Mengenai lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama

Batusangkar, disebabkan perihal yang berkaitan dengan permasalahan yang

2) Subyek Penelitian

Untuk mencari kebenaran data dan penjelasan yang mampu

dipertanggungjawabkan secara prosesil maka yang tepat dijadikan rujukan

adalah hakim di Pengadilan Agama Batusangkar dalam persidangan perkara

cerai talak itu sendiri yang mampu mengkaji, mengetahui, serta memeriksa

sekaligus memutus proses persidangan cerai talak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan:

a. Observasi

Obeservasi adalah pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan

sistematika fenomena yang diselidiki.10 Observasi penulis lakukan dengan cara

melihat jalannya pengucapan ikrar talak di Pengadilan Agama Batusangkar.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara atau interview merupakan Tanya jawab secara lisan dimana

dua orang atau lebih berhadapan secara langsung. Dalam proses interview ada dua

pihak yang menempati kedudukan yang berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai

pencari informasi sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi.11

Dalam menentukan hakim yang akan diwawancarai, penulis menggunakan

teknik nonrandom sampling. Dalam sampling ini tidak semua individu dalam

10

Sukandarrumidi, Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Penelitian Pemula,

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), h. 69.

11

populasi diberi peluang yang sama untuk ditugaskan menjadi anggota sampel.12

Untuk mewakili hakim yang ada, penulis memilih seorang hakim pria, seorang

hakim wanita, dan hakim yang berjabatan sebagai ketua di Pengadilan tersebut,

yang penunjukkannya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar.

c. Studi Dokumenter

Studi documenter adalah cara mengumpulkan data melalui penanggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang

pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan

masalah penyelidikan.13 Studi dokumenter ini bertujuan untuk mengumpulkan

data perceraian khususnya cerai talak selama 2014.

d. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan mencari konsepsi-

konsepsi, teori- teori, pendapat, atau penemuan yang berhubungan erat dengan

pokok permasalahan. Kepustakaan berupa peraturan perundangan, karya ilmiah

para sarjana, laporan lembaga, dan lain- lain sumber.14

5. Metode Analisis Data

Dalam menganalisa data yang telah terkumpul penulis menggunakan

metode analisis kualitatif. Dalam kamus Oxford Quality diartikan sebagai How

12

Ben Ahmad Soebani, Metode Penelitian, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 177.

13

Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), h. 141.

14

good or bad.15 Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis

serta lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh.16

Dalam skripsi ini, yang dianalisis adalah praktek pembayaran nafkah iddah dan

mut’ah di persidangan. Data-data yang penulis temukan dari dokumen di

pengadilan, berupa data statistik perkara, statistik cerai, serta data alasan-alasan

perceraian, penulis kelompokkan dalam satu kelompok yang kemudian akan

dimasukkan dalam bab 3.

Selanjutnya, data hasil wawancara dan kepustakaan, penulis analisis

menggunakan analisis kualitatif. Dalam melakukan analisis, penulis kelompokkan

teori-teori yang ada tentang permasalahan yang penulis angkat, dari kaedah ushul,

hukum positif, dan asas yang ada dalam peradilan. Selanjutnya, teori-teori yang

penulis temukan, penulis hubungkan dengan permasalahan tersebut, dilihat dari

tujuan adanya praktek tersebut, akibat praktek tersebut, landasan hadirnya praktek

tersebut yang dihubungkan dengan tanggapan hakim yang penulis temukan dari

hasil wawancara.

E. Review Studi Terdahulu

Dalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis telah menemukan

beberapa skripsi yang membahas tentang pembayaran nafkah iddah. Berikut

skripsi- skripsi yang penulis temukan:

15Oxford Student’s Dictionary of English, (Greet Clarendon Street: Oxford University

Press, 2001), h. 519.

16

Abrokhul Isnaini (107044202957) Jaminan Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Iddah di Pengadilan Agama Jakarta Timur, skripsi tahun 2012. Dalam skripsi ini pokok pembahasannya mengenai langkah yang dilakukan Pengadilan

Agama Jakarta timur dalam pelaksanaan kewajiban iddah terhadap istri.

Perbedaan paling mendasar dari skripsi ini adalah tempat penelitiannya.

Kemudian juga mengenai pembahasannya pada skripsi penulis, selain membahas

pertimbangan hakim juga membahas korelasi praktek pembayaran nafkah iddah

dan mut’ah dengan peraturan, asas yang berlaku pada Pengadilan Agama.

Rohmad Heri Tricahyo (109044100035) Pelaksanaan Pembayaran

Nafkah Iddah yang Diakibatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Tahun 2013 skripsi tahun 2014. Dalam skripsi ini pokok pembahasannya adalah proses pelaksanaan pembayaran nafkah iddah, dan pertimbangan yang dilakukan hakim.

Sedangkan pada skripsi penulis, perbedaan mendasarnya adalah tempat

penelitianya. Kemudian pada skripsi penulis, pokok pembahasannya berada pada

korelasi praktek pembayaran nafkah iddah dan mut’ah dengan peraturan, asas

yang berlaku pada Pengadilan Agama.

Jadi antara skripsi yang penulis angkat berbeda dengan skripsi yang telah

ada. Perbedaan mendasarnya adalah tempat penelitianya. Kemudian pada skripsi

ini pokok pembahasannya berada pada korelasi praktek pembayaran nafkah iddah

dan mut’ah dengan peraturan, asas yang berlaku pada Pengadilan Agama.

Korelasi di sini maksudnya adalah apakah peraturan dan asas yang ada

mendorong praktek yang terjadi di Pengadilan Agama, atau bertolak belakang

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan terdiri dari 5 bab yang terdiri dari:

Bab Pertama, merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan dan manfaat, metode

penelitian, review study, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, merupakan pembahasan tentang nafkah iddah dan mut’ah

yang membahas nafkah iddah dan mut’ah menurut fiqh Islam, meliputi

pengertian, dasar hukum dalam Islam, pandangan ulama, serta ketentuan nafkah

iddah dan mut’ah dalam peraturan perundangan.

Bab Ketiga, memaparkan tentang asas Peradilan, yang meliputi asas-asas Peradilan Agama, dan asas-asas eksekusi. Kemudian juga membahas tentang

deskripsi perceraian yang masuk pada tahun 2014, serta gambaran proses ikrar

talak di persidangan.

Bab Keempat, berisi tentang pembayaran nafkah iddah dan mut’ah di Pengadilan Agama Batusangkar, yang memuat Praktek Pembaran Nafkah Iddah

dan Mut;ah di persidangan, serta langkah yang dilakukan hakim ketika suami

belum membawa kewajibannya ketika ikrar talak, dan ditutup dengan analisa

penulis.

15

A. Nafkah Iddah Menurut Fiqih

1. Pengertian Nafkah Iddah

Nafkah iddah terdiri dari dua kata Nafkah dan ‘Iddah. Secara bahasa kata

Nafkah dan ‘Iddah berasal dari bahasa Arab. Kalau dikutip dari kamus al-Munawwir kata Nafkah berasal dari kata

ق َنلا

yang bermaknaا ْناْا فْ رْصملا

yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang.1

Dalam sebuah perkawinan nafqah merupakan hak istri dan anak-anak

dalam hal makanan, pakaian, dan kediaman, serta beberapa kebutuhan pokok

lainnya dan pengobatan, bahkan sekalipun si istri adalah seorang wanita yang

kaya. Nafkah dalam hal ini wajib hukumnya berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah, dan

Ijma’ ulama.2

Pengertian kata ‘Iddah dikutip dari kamus Al Munawwir berasal dari kata

)

َ دع – َ دعي

(

yang berarti(

َ نظ) yaitu menduga. Kata (ُ-ُ

َ دع) juga dapat diartikansebagai (ىص ْحاَ وَ بسح) yang berarti menghitung.3 Dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia, Kata iddah juga diartikan sebagai masa tunggu (belum boleh menikah)

1

Ahmad Warson Munawwir, Al Munawwir Kamus Arab – Indonesia, (Yogyakarta: 1984), h. 1548.

2

Abdur Rahman I Doi, Perkawinan dalam Syariat Islam, (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 1992), h. 121

3

bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun bercerai

mati.4

Selanjutnya dikutip dari kitab Fikih Sunnah, kata Iddah berasal dari kata

al-‘add dan al-ihsa’, yang berarti hari-hari dan masa haid yang dihitung oleh

perempuan.5Dalam ta’rif lain yang bunyinya:

د عتلل أ ا محر ئارب فرعتل أرملا ا يف صبرتت دم

Artinya: Masa tunggu yang harus dilalui oleh seorang perempuan untuk

mengetahui bersihnya rahim perempuan itu atau untuk beribadah.6

Dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa Nafkah Iddah merupakan

sejumlah harta atau benda (uang), yang bernilai yang dapat dipergunakan untuk

biaya hidup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari selama dalam masa Iddah

bagi wanita yang baru diceraikan.

2. Dasar Hukum Nafkah Iddah

Praktek Nafkah Iddah ini telah berlangsung sejak zaman Nabi. Praktek ini

didasarkan pada Al-Qur’an. Berikut dasar hukum tentang praktek Nafkah iddah.

4Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat bahasa edisi

keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), h. 516.

5

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah jilid 2, (Beirut: Darul Fikri, 1983), h. 277.

6

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (Qs. At-Thalaq [65]:7)

Ayat ini menjelaskan, hendaklah suami memberi nafkah kepada istri dan

anaknya yang masih kecil sesuai dengan kemampuannya, hingga dia memberikan

kelapangan kepada mereka, jika dia orang yang berkelapangan.7 Imam Syafi’I dan

para sahabatnya berkata, “Nafkah itu harus ditentukan dan dibatasi. Hakim dan

mufti tidak perlu melakukan ijtihad dalam hal ini. Yang menjadi pertimbangan

dalam hal ini adalah kondisi suami seorang, apakah dia itu kaya atau miskin.

Kondisi istri dan kecukupannya tidak perlu dipertimbangkan”.8

Perceraian atau talak raj’I (talak 1 dan 2) belumlah memutuskan

perkawinan dalam makna yang sesungguhnya. Oleh karena itu, wanita yang telah

di talak (raj’i) suaminya, selama berada dalam masa ‘iddah tetap dipandang

sebagai istri dari suaminya yang memiliki hak dan kewajiban kendatipun tidak

penuh lagi.9

7

Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, al-Jami’ al-Ahkam

al-Qur’an, juz 18, jilid 9, (Beirut: 1995), h. 158.

8

Ibid, h. 158.

9

Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi

Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI), (Jakarta: Prenada

3. Pandangan Ulama Tentang Hukum Membayarkan Nafkah Iddah

a. Wanita Dithalak Raj’i

Wanita yang dithalak raj’I berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal

berdasarkan ijma’ ulama. Ia masih sebagai istri dengan dalil firman Allah SWT,

…

…

Artinya: “…dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti

itu,…”. (QS. Al- Baqarah 228)

Dari potongan ayat Al-Qur’an di atas diketahui bahwa suami yang

mentalak istrinya (talak raj’i) masih memiliki hak ruju’ kepada istrinya selama

dalam masa menanti (iddah), dan istrinya (yang dithalak) tersebut masih dianggap

sebagai istrinya selama dalam iddah. Sehingga ketentuan dalam Al-Qur’an surat

Al-Baqarah ayat 233 masih berlaku bagi suami tersebut.

…

…

Artinya: “… dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu

dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya…”. (Qs. Al-Baqarah [2]: 233)

Potongan ayat ini menyatakan bahwa suami berkewajiban untuk memberi

Ketentuan ayat ini berlaku kepada suami yang menthalak istrinya (raj’i) karena

istri tersebut masih dianggap sebagai istrinya meskipun sudah tidak penuh lagi.

b. Wanita Dithalak Ketika Sedang Hamil

Jika dia tengah berada dalam kondisi hamil, maka diwajibkan untuknya

nafkah dengan berbagai jenisnya yang berbeda menurut kesepakatan para

fuqaha.10 Hal ini berdasarkan Firman Allah SWT, dalam QS. At-Thalaq [65] ayat

6.

…

Artinya. “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal

menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin,…”. (Qs. At-Thalaq[65]: 6)

Dari ayat di atas jelaslah bahwa Allah mengisyaratkan kepada

suami-suami yang menceraikan istri mereka untuk memberikan tempat tinggal, nafkah

untuk memudahkan kehidupan istrinya, terlebih ketika istri tersebut sedang hamil.

Asyhab mengutip dari Imam Malik: “suami harus keluar dari istri yang

telah diceraikannya, jika dia memang sudah menceraikannya, dan dia pun harus

meninggalkan istri yang diceraikannya itu dalam rumah. Hal ini berdasarkan

10

Wahbah Zuhayli, al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu juz 9, (Damasyqi: Darul Fikri

firman Allah Ta’ala, Tempatkanlah mereka. Jika sang suami tetap bersama istri

yang telah diceraikannya, maka Allah tidak akan berfirman tempatkanlah

mereka.11

Ayat ini juga menjadi dasar rujukan bagi para ulama untuk menetapkan

kepada suami yang menceraikan istrinya sedang hamil maka dia diwajibkan

membayarkan nafkah kepada istrinya sampai istrinya melahirkan. Tidak ada beda

pendapat di antara para ulama tentang kewajiban memberi nafkah dan tempat

tinggal kepada wanita yang sedang hamil kemudian diceraikan dengan talak tiga

atau kurang. Kewajiban itu terus berlanjut sampai dia melahirkan

kandungannya.12

c. Wanita Dithalak Ba’in Tidak Hamil

Adapun wanita yang iddah talak bain dan tidak hamil, maka ulama

berbeda pendapat menyangkut nafkahnya.13

Menurut pendapat dari Mazhab Hanafi dijelaskan bahwa, Jika dia tidak

tengah hamil, maka diwajibkan untuknya nafkah juga dengan berbagai jenisnya

akibat tertahannya dia pada masa iddah demi hak suami.14 Nafkah ini dianggap

sebagai hutang dan terhitung sejak talak dijatuhkan. Kewajiban untuk memberi

nafkah istri tidak hilang hanya dengan keridhaan istrinya atau karena keputusan

11

Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, Al-Jami’ al-Ahkam

al-Qur’an, juz 18, jilid 9, (Beirut: 1995), h. 155.

12

Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, Al-Jami’ al-Ahkam

al-Qur’an, juz 18, jilid 9, (kairo), h. 168.

13

Zubair Ahmad, Relasi Suami Istri dalam Islam, editor Sri Mulyani, (Jakarta: Pusat Studi Wanita UIN Syarif Hidayatullah, 2004), 73.

14

pengadilan.15 Hukum wanita ber-‘iddah akibat faskh-nya akad, menurut Hanafi,

sama dengan wanita yang di talak ba’in.16

Menurut Mazhab Hanbali tidak diwajibkan nafkah untuknya, dan tidak

juga tempat tinggal karena Fatimah binti qais ditalak oleh suaminya dengan talak

tiga, maka Rasulullah SAW tidak menetapkan untuknya nafkah dan tempat

tinggal.17 Sebagaimana sabda Nabi;

َ

َ دح

َ نث

َ قَ

َ تَ

َ بَ

ََ ب

َ ن

َ

َ س

َ عَ

َ د

َ حَ:

َ دَ ث

َ ن

َ عَ

َ بَ د

َ لا

َ ع

َ زَ

َ ز

ََ

َ عَ ن

َ باَ

َ ن

ََ ا

َ ب

َ حَ

َ ز

َ

َ قَ.

َ ل

ََ ق

َ تَ

َ بَ

ََ ا

َ

َ ض

َ حَ:

َ دَ ث

َ ن

َ َ

َ عَ

َ

َ َ

َ َ ع

َ ن

َ باَ

َ ن

َ

َ ع

َ بَ د

َ رلا

َ ح

َ م

َ ن

َ

َ لا

َ ر

َ َ

–

َ

َ كَ

َ

َ َ م

َ

–

َ

َ ع

َ ن

ََ ا

َ ب

َ حَ

َ ز

َ

َ عَ،

َ ن

ََ ا

َ ب

َ سَ

َ

َ م

َ

َ عَ،

َ ن

ََ ف

َ ط

َ م

َ َ

َ ِ

َ نب

َ َ

َ قَ

َ س

َ اَ،

َ نَ ه

َ

َ ط

َ َ

َ

َ زَ

َ

َ ج

َ

َ فَ

َ عَ

َ َ د

َ

َ نلا

َ ب

َ َ،) ع ص(َ

َ ك

َ ن

ََ ا

َ نَ

َ َ

َ ع

َ َ

َ

َ نَ

َ َ

َ َ

َ د

َ

َ ن

َ فَ،

َ

َ م

َ رَ

َ أ

َ َ

َ ذَ ل

َ َ

َ ق

َ ل

َ

َ َ:

َ ل

َ

َ ل

َ ع

َ َ م

َ ن

َ

َ ر

َ س

َ ل

َ

َ ل

َ

َ فَ،) ع ص(

َ

َ ن

َ

َ ك

َ ن

َ َ

َ ل

َ نَ

َ َ

َ َ

َ ا

َ خ

َ ذ

َ َ

َ ا

َ ذل

َ َى

َ ص

َ

َ ح

َ ن

َ

َ َ،

َ ا

َ ن

ََ ل

َ َ

َ ت

َ ك

َ ن

ََ ل

َ نَ

َ َ

َ َ

َ لَ

ََ ا

َ خ

َ مَذ

َ نَ ه

َ

َ ش

َ َ أ

َ،

َ ق

َ ل

َ َ

َ فَ ذ

َ ك

َ ر

َ َ

َ ذَ ل

َ َ

َ ل

َ ر

َ س

َ

َ ل

َ

َ ل

َ

َ فَ) ع ص(

َ

َ ل

َ ل(َ:

ََ ن

َ َ

َ َ

َ ل

َ

َ َ،

َ ل

َ

َ س

َ كَ ن

.)

18َ

سمَها ر

Artinya: Dan telah bercerita kepada kami Qutaibah bin Sa’id: menyampaikan

kepada kami dari ‘Abdul Aziz bin Abu hazim. Qutaibah juga mengatakan telah bercerita kepada kami Ya’qub bin ‘Abdurrahman al-Qari, dari abu hazim dari abu salamah dari Fatimah binti qais, sesungguhnya ia dithalak (tiga/thalak bain kubra) suaminya pada masa nabi Muhammad SAW, dan dia diberi nafkah sedikit, melihat hal ini ia (Fatimah binti qais) berkata: demi allah, aku akan, mengatakan hal ini kepada rasulullah SAW, maka jika aku berhak mendapat nafkah, aku akan mengambil nafkah yang dapat layak untukku, dan jika aku tidak berhak mendapat nafkah aku tidak akan mengambilnya apapun darinya. Dia (Fatimah binti qais) berkata maka aku mengatakan hal itu kepada rasulullah SAW, maka rasul bersabda: tidak ada nafkah bagimu, dan tempat tinggal. (HR. Muslim)

15

Sayyid Sabiq, FIKIH SUNNAH jilid 2, h. 287.

16

Muhammad Jawad Mughniyah, al-Ahwal as-Syakhshiyyah ‘Ala al-Mazahib

al-Khamsah Ja’fari-Hanafi-Maliki-Syafi’I-Hanbali, (Beirut: Darul Ilmu, 1964), h. 101.

17

Sayyid Sabiq, FIKIH SUNNAH jilid 2, h. 287.

18

Imam Abu al-Husain Muslim bin al-Hajaj bin Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi,

Selanjutnya pendapat dari Mazhab Maliki dan Syafi’I menurutnya hanya

diwajibkan untuknya tempat tinggal saja,19 berdasarkan firman Allah SWT dalam

QS. At-Thalaq [65] ayat 6

.…

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin,…”.

Dia diwajibkan untuk si istri tempat tinggal saja tanpa memedulikan

apakah si istri dalam keadaan hamil ataupun tidak. Tidak diwajibkan untuknya

nafkah makanan dan pakaian berdasarkan pemahaman firman Allah SWT, “jika

mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah nafkahnya kepada mereka hingga mereka bersalin”. Pemahaman ayat ini

menunjukkan bagi ketidakwajiban pemberian nafkah bagi istri yang tidak hamil.20

d. Istri yang Ber’iddah karena Kematian Suami

Mengenai hak nafkah iddah mantan istri dalam keadaan ‘iddah akibat

suaminya meninggal dunia menurut sebagian ulama tidak mempunyai hak nafkah

19

Wahbah az-Zuhayli, al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu juz 9, h. 7203.

20

maupun tempat tinggal, mengingat bahwa harta peninggalan suaminya kini telah

menjadi hak ahli waris, termasuk ia dan anak-anaknya.21

Akan tetapi, Mazhab Maliki mewajibkan tempat tinggal untuknya selama

masa iddah, jika tempat tinggal tersebut dimiliki oleh si suami. Atau rumah

sewaan, dan dia telah bayar sewanya sebelum datang kematian. Jika tidak seperti

itu, maka si suami tidak diwajibkan untuk membayar sewanya.22

Selanjutnya Syafi’I mengatakan bahwa, apabila seorang wanita ditalak

ba’in, sedang dia dalam keadaan hamil, kemudian suaminya meninggal dunia

(ketika si istri masih dalam ‘iddah), maka nafkah atas istri tidak terputus.23 Hanafi

mengatakan: Apabila wanita yang ber-‘iddah tersebut dalam keadaan talak raj’I

dan suami yang menceraikannya itu meninggal dunia ketika dia menjalani ‘iddah

-nya, maka ‘iddah-nya beralih ke ‘iddah wafat, dan kewajiban atas nafkah menjadi

terputus, kecuali bila si wanita itu diminta untuk menjadikan nafkahnya sebagai

hutang (atas suaminya) yang betul-betul dilaksanakannya. Dalam kondisi serupa

ini nafkahnya tidak gugur.24

e. Istri yang Ber’iddah Akibat Perkawinan yang Syubhat

Dalam hal jika dia tengah menjalani masa iddah akibat perkawinan yang

rusak atau yang mengandung syubhat, maka tidak ada nafkah untuknya menurut

21

Muhammad baqir Al-Habsy, Fikih Praktis Menurut Al-Qur’an dan Hadits, (Bandung: Mizan, 2002), h. 221-222.

22

Wahbah az-Zuhayli, al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu juz 9, h. 7204.

23

Muhammad Jawad Mughniyah, al-Ahwal as-Syakhshiyyah ‘Ala al-Mazahib

al-Khamsah Ja’fari-Hanafi-Maliki-Syafi’I-Hanbali, h. 100-101.

24

jumhur fuqaha. Karena tidak ada nafkah untuknya dalam perkawinan yang rusak,

oleh karena itu tidak ada nafkah untuknya di tengah masa iddah dari si suami.

Mazhab Maliki mewajibkan kepada orang yang menyetujui untuk

memenuhi si istri jika dia tengah berada dalam kondisi hamil karena dia tertahan

karena sebab si suami. Jika dia tidak dalam keadaan hamil, atau pernikahnnya di

fasakh dengan li’an, maka hanya diwajibkan untuknya tempat tinggal saja di

tempat dia tinggal.25

f. Istri yang Menjadi Sebab Perceraian

Dalam hal nusyuz, para ulama Mazhab sepakat bahwa istri yang

melakukan nusyuz tidak berhak atas nafkah, tetapi mereka berbeda pendapat

tentang batasan nusuz yang mengakibatkan gugurnya nafkah.26

Menurut Mazhab Maliki wanita yang memisahkan diri dari suaminya

dengan talak khuluk tidak berhak memperoleh nafkah kecuali kalau dia sedang

mengandung. Dan setiap wanita yang bercerai karena li’an, tidak dapat menurut

nafkah dari suaminya, sekalipun andaikan dia hamil.27

Dikutip dari kitab Al Ahwal As Syakhsiyah Fi As Syari’ah Al Islamiyah

dijelaskan bahwa tidak wajib nafkah dalam iddah bagi tiga macam perempuan.

Pertama, perempuan yang pernikahnnya putus karena suaminya mati. Kedua,

25

Wahbah az-Zuhayli, al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu juz 9, h. 7204.

26

Muhammad Jawad Mughniyah, al-Ahwal as-Syakhshiyyah ‘Ala al-Mazahib

al-Khamsah Ja’fari-Hanafi-Maliki-Syafi’I-Hanbali, h. 101.

27

perempuan yang menjadi sebab putusnya perceraian. Ketiga, perempuan yang

menikah dalam akad tidak sah (syubhat).28

4. Kadar Pemberian Nafkah Iddah

Mengenai kadar dalam pemberian nafkah iddah ini, penulis tidak

menemukan jumlahnya secara pasti. Namun para ulama Mazhab sepakat bahwa

nafkah untuk istri itu wajib, yang meliputi tiga hal: pangan, sandang, dan papan.

Mereka juga sepakat besar-kecilnya nafkah tergantung pada keadaan kedua belah

pihak. Kalau suami-istri orang berada, maka nafkah yang wajib diberikan adalah

nafkah orang berada, kalau mereka tidak mampu, maka nafkahnya disesuaikan

pula dengan itu. Yang dimaksud dengan kadar “berada” dan “tidak berada”-nya

istri adalah kadar berada dan tidaknya keluarganya, yakni kadar kehidupan

keluarganya.29

Dalam hal keadaan mereka berbeda menurut Maliki dan Hanbali apabila

yang satu kaya dan lainnya miskin maka besar nafkah yang ditentukan adalah

setengah-setengah antara dua hal itu.30

Imam Syafi’I dan para sahabatnya berkata, “Nafkah itu harus ditentukan

dan dibatasi. Hakim dan mufti tidak perlu melakukan ijtihad dalam hal ini. Yang

28

Muhahmmad Muhyial-Din Abdal-Hamid, Al Ahwal As Syakhsiyah Fi As Syari’ah Al

Islamiyah, (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1404 H/1989 M), h. 349.

29

Muhammad Jawad Mughniyah, al-Ahwal as-Syakhshiyyah ‘Ala al-Mazahib

al-Khamsah Ja’fari-Hanafi-Maliki-Syafi’I-Hanbali, h. 107.

30

menjadi pertimbangan dalam hal ini adalah kondisi suami seorang, apakah dia itu

kaya atau miskin. Kondisi istri dan kecukupannya tidak perlu dipertimbangkan”.31

Di kalangan Hanafi terdapat dua pendapat. Pertama, diperhitungkan

berdasar kondisi suami-istri, dan yang kedua dengan berdasar kondisi suami

saja.32

B. Mut’ah Menurut Fiqih

1. Pengertian Mut’ah

Kata Mut’ah berasal dari kata

(عتْمي

-

عتم

) yang berartimembawa pergi. Jikakata Mut’ah digabung dengan kata Thalaq (

اَطلا عْتم

) maka artinya adalahbarang-barang pemberian kepada istrinya yang ditalaknya.33 Dari pengertian kata

mut’ah dari bahasa Arab ini dapat dipahami bahwa mut’ah dalam talak adalah

suatu pemberian yang diberikan oleh suami kepada mantan istrinya sebagai

penghibur.

Pengertian kata mut’ah dalam bahasa Indonesia dikutip dari kamus besar

Bahasa Indonesia dijelaskan sebagai sesuatu (uang, barang, dsb) yang diberikan

suami kepada istri yang diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas

istrinya.34

31

Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, al-Jami’ al-Ahkam

al-Qur’an, juz 18, jilid 9, (Beirut: 1995), h. 158.

32

Muhammad Jawad Mughniyah, al-Ahwal as-Syakhshiyyah ‘Ala al-Mazahib

al-Khamsah Ja’fari-Hanafi-Maliki-Syafi’I-Hanbali, h. 107-108.

33

Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: PT. Hidakaraya Agung), h. 409.

34

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat bahasa edisi

Dari pengertian kata Mut’ah secara bahasa baik dari kamus bahasa Arab maupun kamus Indonesia di atas memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda.

Jadi dapat disimpulkan kata Mut’ah secara bahasa adalah pemberian sepadan dari

suami yang diberikan kepada mantan istrinya sebagai penghibur, baik berupa

uang ataupun barang.

2. Dasar Hukum Mut’ah

Artinya: “kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh

suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”. (Qs. Al-Baqarah[2]: 241)

Menurut Abu Ja’far yang dimaksud oleh Allah dengan firman-Nya

“kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah mut’ah (pemberian) oleh

suaminya” ini adalah: sesuatu yang dapat menyenangkan berupa baju, pakaian,

nafkah, pelayan, atau lainnya yang dapat menghibur hatinya.35

3. Pandangan Ulama Tentang Hukum Membayarkan Mut’ah

Dalam pembahasan ini yang dimaksud dengan mut’ah ialah pemberian

yang diberikan oleh suami kepada istrinya yang telah diceraikannya.36 Mazhab

Maliki mengartikannya sebagai kebaikan untuk perempuan yang diceraikan ketika

35 Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath

-Thabari, Tafsir ath-Thabari, jilid 2, (Kairo: Darussalam, 2007), 1424.

36

terjadi perceraian dalam kadar sesuai dengan jumlah sedikit dan banyaknya harta

si suami.37

Ulama Mazhab berbeda pendapat mengenai kategori istri yang berhak

mendapat Mut’ah setelah diceraikan.

a. Mazhab Hanafi

Menurut Mazhab Hanafi mut’ah hukumnya wajib dalam dua bentuk

perceraian. Pertama, Perceraian mufawwidhah (tanpa mahar) sebelum terjadi

persetubuhan. Atau disebutkan mahar untuk si istri dengan penentuan yang rusak.

Maksudnya, perceraian yang terjadi sebelum terjadi persetubuhan dan khalwat

dalam pernikahan yang di dalamnya tidak disebutkan mahar, dan tidak diwajibkan

setelahnya atau penentuannya rusak. Pendapat ini disepakati oleh jumhur selain

Mazhab Maliki.38

Kewajiban mut’ah ini didasarkan kepada firman Allah SWT dalam QS.

Al-Baqarah (2) ayat 236. Allah SWT memerintahkan untuk memberikan mut’ah

dan perintah memiliki arti wajib. Hal ini ditegaskan dalam penghujung ayat yang

berbunyi,

37Wahbah az-Zuhayli, al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu juz 9, h. 6829.

38

Artinya: tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. Al-Baqarah [2] ayat 236)

Juga karena mut’ah dalam kondisi ini merupakan pengganti setengah

bagian mahar wajib. Pengganti wajib adalah wajib karena dia menempati

posisinya, seperti halnya tayammum yang merupakan pengganti wudhu.39

Kedua, Perceraian yang terjadi sebelum terjadi persetubuhan dalam

pernikahan yang di dalamnya tidak disebutkan mahar, hanya saja diwajibkan

setelahnya, menurut pendapat Abu Hanifah dan Muhammad, berdasarkan firman

Allah SWT Surat Al- Ahzab ayat 49. 40

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-

perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah, dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya. (Qs. Al-Ahzab[33]: 49)

39

Ibid, h. 6830.

40

Mut’ah itu hukumnya sunnah menurut pandangan Mazhab Hanafiyah

dalam keadaan thalak yang terjadi setelah dukhul, dan juga dalam keadaan thalak

sebelum dukhul dalam pernikahan yang didalamnya telah ditentukan maharnya.

Karena sesungguhnya mut’ah itu diwajibkan sebagai pengganti dari setengah

bagian mahar. Maka jika mahar musamma atau mahar mitsil telah didapatkan

setelah dukhul maka tidak perlu lagi mut’ah.41

b. Mazhab Maliki

Menurut Mazhab Maliki, sesungguhnya mut’ah disunnahkan untuk setiap

perempuan yang ditalak.42 Mereka berpendapat, ada tiga jenis perempuan yang

ditalak;

1) perempuan yang ditalak sebelum digauli dan sebelum disebutkan mahar

(perempuan mufawwidhah) memiliki hak mut’ah, dan tidak memliki hak

sedikit pun pada mahar.

2) Perempuan yang ditalak sebelum digauli, dan setelah disebutkan maharnya

tidak memiliki hak mut’ah.

3) Perempuan yang ditalak setelah digauli, baik sebelum disebutkan mahar

maupun setelahnya, memiliki hak mut’ah.

Tidak ada hak mut’ah pada setiap perpisahan yang di pilih oleh

perempuan, seperti perempuan yang terkena penyakit gila, kusta dan lepra juga

pada perpisahan akibat pembatalan, ataupun akibat khulu’, ataupun li’an.43

41

Ibid, h. 6831.

42

Ibid, h. 6831.

43

c. Mazhab Syafi’i

Mazhab Syafi’I mereka berpendapat, mut’ah wajib untuk setiap

perempuan yang diceraikan, baik perceraian tersebut sebelum terjadi

persetubuhan maupun setelahnya. Kecuali perempuan yang sebelum digauli yang

telah ditentukan mahar untuknya, maka dia hanya cukup mendapatkan setengah

bagian mahar.

Mut’ah harus diberikan kepada perempuan yang diceraikan sebelum

digauli jika dia tidak wajib mendapatkan setengah mahar. Menurut pendapat yang

paling zahir juga wajib diberikan bagi perempuan yang telah digauli dan pada

setiap perpisahan yang bukan disebabkan oleh si istri. Perpisahan ini terjadi akibat

disebabkan si suami, seperti kemurtadan, li’an, dan keislamannya. Sedangkan

perempuan yang mesti mendapatkan setengah bagian mahar, dia mesti

mendapatkannya. Sedangkan perempuan mufawwidhah yang tidak ditetapkan

sedikitpun mahar untuknya, berhak untuk mendapatkan mut’ah.44

Sedangkan jika ditetapkan sesuatu bagi si perempuan dalam nikah tafwidh

maka tidak ada mut’ah untuknya karena suami tidak mendapatkan manfaat

sebagiannya, maka cukup dengan setengah bagian maharnya akibat rasa

kesendirian, dan kehinaan yang dirasakan yang disebabkan perceraian.45

44

Ibid, h. 6831-6832.

45

d. Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali sependapat dengan Mazhab Hanafi secara general, yaitu

mut’ah wajib bagi setiap suami yang merdeka dan budak, orang muslim dan ahli

dzimmah untuk setiap istri mufawwidhah yang ditalak sebelum digauli, dan

sebelum ditetapkan mahar untuknya.46

Menurut mereka mut’ah disunnahkan bagi setiap perempuan yang

diceraikan yang selain mufawwidhah yang tidak ditetapkan mahar untuknya,

berdasarkan QS Al-Baqarah 241. Mut’ah diwajibkan untuk perempuan yang tidak

ditetapkan mahar untuk mereka, dan bagi perempuan yang diberikan setengah

mahar musamma.

Tidak ada mut’ah bagi perempuan yang ditinggal mati karena nash

Al-Qur’an tidak menyebutkannya, dan yang disebutkan hanyalah perempuan yang

ditalak. Mut’ah gugur pada setiap objek yang membuat mahar gugur didalamnya,

seperti tindakan kemurtadan dan penyusuan yang membuat batal pernikahannya.47

Orang yang diwajibkan memberikan setengah bagian mahar kepada si

isteri, tidak wajib memberikan mut’ah untuknya. Apakah itu adalah perempuan

yang ditentukan mahar untuknya ataupun tidak ditentukan mahar untuknya tetapi

ditetapkan setelah akad. Ini sependapat dengan pendapat jumhur selain Abu

hanifah dan Muhammad.

46

Wahbah az-Zuhayli, al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu juz 9, h. 6832.

47

Tidak ada mut’ah bagi perempuan yang maharnya telah ditentukan setelah

terjadi persetubuhan, atau perempuan mufawwidhah setelah terjadi persetubuhan.

Akan tetapi, disunnahkan mut’ah untuknya.48

4. Kadar Pemberian Mut’ah

Tidak ada nash yang menentukan kadar dan jenis mut’ah, sehingga para

fuqaha melakukan ijtihad dalam menentukan kadarnya. Mazhab Hanafi

menentukan kadar mut’ah adalah tiga buah baju, rompi (pakaian yang dikenakan

orang perempuan diatas baju), kerudung, jubah yang dipergunakan orang

perempuan untuk menutupi tubuhnya dari bagian kepala sampai kaki,49

berdasarkan firman Allah SWT,

…

Artinya: “…yaitu pemberian yang patut. “Yang demikian itu merupakan

ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan” (QS Al-Baqarah 236).

Ketiga buah pakaian ini tidak melebihi setengah bagian mahar mitsil jika

suami adalah orang kaya, karena pakaian ini adalah pengganti mahar mitsil juga

tidak kurang dari lima dirham jika suami adalah orang miskin.

Yang difatwakan adalah bahwa sesungguhnya mut’ah dianggap sesuai

dengan kondisi suami-istri seperti nafkah. Jad