DAFTAR PUSTAKA

Akbar, A. W., A. Daud, dan A. Mallongi. 2014. Analisis Resiko Lingkungan Logam Berat Cadmium (Cd) pada Sedimen Air Laut di Wilayah Pesisir Kota Makassar. Bagian Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Makasar.

Amin, B. 2001. Akumulasi dan Distribusi Logam Berat Pb dan Cu pada Mangrove Avicennia marina di Perairan Pantai Dumai. Riau.

Andani, S. dan E. D. Purbayanti. 1981. Fisiologi Lingkungan Tanaman. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Arifin, Z., R. Puspitasasi, and N. Miyazaki. 2012. Heavy Metal Contamination in Indonesia Coastal Marine Ecosystems: A Historical Perspective. Journal of Coastal Marine Science. 35 : 227 - 233.

Arisandi, P. 2001. Mangrove Jenis Api-api (Avicennia marina) Alternatif Pengendalian Logam Berat Pesisir. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Malang.

Badan Lingkungan Hidup. 2011. Pencemaran Limbah Kota. Badan Lingkungan Hidup Kota Medan.

Chapman, V. J. 1975. Mangrove Biogeography. In Walsh, G. E., S. C. Snedaker and H. J. Teas (Eds.). Proceeding of International Symposium on Biology and Management of Mangrove. Gainseville, University of Florida. Pengetahuan Indonesia, Panitia Nasional MAB. Jakarta.

Dahuri, R. 2003. Keanekaragaman Hayati Laut. Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Darmono. 1995. Logam dalam Sistem Biologi Makhluk Hidup. Universitas Indonesia. Jakarta.

Djuangsih, N., A. K. Benito, dan H. Salim, 1982. Aspek Toksikologi Lingkungan, Laporan Analisis Dampak Lingkungan, Lembaga Ekologi Universitas Padjadjaran. Bandung.

Effendi, H. 2003. Telaah Kualitas Air Bagi Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan Perairan. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.

Fitter, A. H. dan Hay, R. K. M. 1982. Fisiologi Lingkungan Tanaman. Gajah Mada Universitas Press. Yogyakarta.

Fuad, A.N. 2008. Bahaya Timbal (Timah Hitam). Fisly Forum. Surabaya.

Hamzah, F dan Setiawan, A. 2010. Akumulasi Logam Berat Pb, Cu, dan Zn, di Hutan Mangrove Muara Angke, Jakarta Utara. Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis. Vol 2 : 41 - 51

Hardiani, H. 2009. Potensi Tanaman dalam Mengakumulasi Logam Cu Pada Media Tanah Terkontaminasi Limbah Padat Industri Kertas. Berita Selulosa 44 (1) : 27 – 40

Hoshika, A., T. Shiozawa, K. Kawana, and T. Tanimoto. 1991. Heavy Metal Pollution in Sediment From the Seto Island, Sea, Japan. Marine Pollution Bulletin. 23 : 101 - 105

IACD/CEDA. 1997. Conventions, Codes, and Conditions : Marine Disporsal. Environmental Aspects of Dredging.

Jonak, C., H. Nakagami, and H. Hirt. 2004. Heavy Metal Stress. Activation Mitogen-Activated Protein Kinase Pathways by Copper and Cadmium. Plant Physiology. 136 : 3276 - 3283.

Kanvel, P. S. 2013. Akumulasi Logam Berat Tembaga (Cu) dan Timbal (Pb) pada Pohon Rhizophora mucronata di Hutan Mangrove Desa Nelayan Kecamatan Medan Labuhan dan Desa Jaring Halus Kecamatan Secanggang. Skripsi. Jurusan Budidaya Hutan. Universitas Sumatera Utara. Medan.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.51/Men KLH/I/2004 Tentang Baku Mutu Air Laut.

Kusmana, C. 1995. Manajemen Hutan Mangrove Indonesia. Laboratorium Ekologi Hutan. Jurusan Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan. IPB. Bogor.

Mason, C. F. 1981. Biology of Fresh Water Pollution.Longman. New York.

Belawan Provinsi Sumatera Utara. Fakultas Pertanian. Universitas Sumatera Utara. Medan.

Moore, J. W., Ramamoorthy. 1984. Heavy Metal in Natural Waters. Springer-velag.New York, Berlin, Heidelberg. Tokyo.

Mukhtasor. 2007. Pencemaran Pesisir dan Laut. Pradnya Paramita. Jakarta.

Mulyadi, E., R. Laksmono., D. Aprianti. 2007. Fungsi Mangrove sebagai Pengendali Pencemar Logam Berat. Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan. Edisi Khusus.Vol (1).

Nastia, P. 2014. Akumulasi Logam Berat Tembaga (Cu) dan Timbal (Pb) pada Pohon Rhizophora mucronata di Hutan Mangrove Desa Nelayan Kecamatan Medan Labuhan dan Desa Jaring Halus Kecamatan Secanggang. Skripsi. Jurusan Budidaya Hutan. Universitas Sumatera Utara. Medan.

Noor, Y. R., M. Khazali dan I. N. N. Suryadiputra. 1999. Panduan Pengenalan Mangrove di Indonesia. PKA/WI-IF. Bogor.

Nugroho, A. 2006. Bioindikator Kualitas Air. Universitas Trisakti. Jakarta.

Palar, H. 1994. Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat. Rineka Cipta. Jakarta,

Rico, L. G., F. C. Felix., R. R. Burguenso., and M. J. Marini, 2002. Determination of Cadmium and Zinc and Its Relathionship to Metalloghionein Level in SwineKidney. Rev. In. Contant Ambient.Vol 18, 157-162.

Rohmawati, 2007. Daya Akumulasi Tumbuhan Avicennia marina terhadap Logam Berat (Cu, Cd, Hg) di Pantai Kenjeran Surabaya. Skripsi. Jurusan Biologi Fakultas Sains Dan Biologi. Universitas Islam Negeri Malang. Malang.

Rumahlatu, D., A. D. Corebima., M. Amin., dan F. Rachman. 2012. Kadmium dan Efeknya terhadap Ekspresi Protein Metallothionein pada Deadema setosum (Echinoidea; Echinodermata). Jurnal Penelitian Perikanan. 1 (1) : 26-35.

Said, I., M. N. Jalaludin., A. Upe., dan A. W. Wahab. 2009. Penetapan Konsentrasi Logam Berat Krom dan Timbal dalam Sedimen Estuaria Sungai Matangpondo Palu. Jurnal Chemica. 10 (2) : 40-47.

Setiawan, H. 2013. Akumulasi dan Distribusi Logam Berat pada Mangrove di Perairan Pesisir Sulawesi Selatan. Jurnal Ilmu Kehutanan. VII (1).

Setiawati, M. D. 2009. Uji Toksisitas Kadmium dan Timbal pada Mikroalga Chaetoceros gracilis. Skripsi. Departemen Ilmu dan Teknologi Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Silalahi, S. L. 2014. Bab II Profil Lingkungan XII Kelurahan Medan Belawan I. http://repository.usu.ac.id. Diakses pada tanggal 23 Februari 2016.

Soemirat, J. 2003. Toksikologi Perairan. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Sudarwin. 2008. Analisis Spasial Pencemaran Logam Berat (Pb dan Cd) pada Sedimen Aliran Sungai dari Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Jatibarang Semarang. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Semarang.

Tomlinson, P. B. 1986. The Botany of Mangrove. Cambridge University Press. London.

Wibowo, Y. A. 2011. Ancaman dan Pengendalian Pencemaran Logam Berat di Kawasan Estuaria. Program Studi Oseanografi Universitas Hang Tuah. Surabaya.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama satu bulan yaitu pada bulan

Januari 2015 s/d Februari 2016, di Kampung Nelayan Seberang, Kecamatan

Medan Belawan, Sumatera Utara (Gambar 3). Pengambilan sampel dilakukan di

tiga stasiun pengamatan dan dilakukan pengambilan substrat serta pengukuran

parameter kualitas air pada masing-masing stasiun. Analisis logam berat

dilakukan di Balai Riset dan Standarisasi Industri, Medan, Sumatera Utara.

Rencana jadwal penelitian dapat dilihat pada Lampiran 1.

Gambar 3. Peta Lokasi Penelitian (Google Earth, 2015)

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan adalah GPS, timbangan analitik, DO meter, pH

meter, thermometer, refraktometer, kertas Whatman nomor 42, buku identifikasi

mangrove (Noor dkk., 1999), labu Erlenmeyer, alat pemotong, alat tulis, kamera

gelas ukur, hot plate, Spektrofotometri serapan atom, wadah sampel, labu takar,

gelas beaker, oven, corong, pipet tetes, pengaduk kaca, bola hisap, pipet volume.

Bahan yang digunakan adalah akar, batang, dan daun Avicennia marina,

sampel sedimen dan sampel air laut, tally sheet, larutan standar Cd dan Pb, larutan

HNO3 pekat, aquabides, aluminium foil, plastik sampel.

Kondisi Umum Lokasi Penelitian

Letak lokasi Dusun Perkampungan Nelayan atau Kampung Nelayan

berada di Lingkungan XII Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan.

Kelurahan Belawan I memiliki jumlah penduduk berkisar 20.328 orang, dengan

jumlah laki-laki sebanyak 10.447 orang dan perempuan sebanyak 9.881 orang.

Jarak lokasi penelitian dari kota Belawan yaitu ± 1 KM. Untuk sampai ke

lokasi ini, kita harus menyeberang dengan menggunakan boat nelayan.

Masyarakat luar juga sering menyebutnya desa Kampung Nelayan karena

letaknya berada di perairan laut. Kelurahan Belawan I memiliki luas wilayah 2,3

km2 atau sekitar 10,54 % dari total luas Kecamatan Medan Belawan.

Menurut Silalahi (2014), Kampung Nelayan Lingkungan XII Kelurahan

Belawan I Kecamatan Medan Belawan, dengan batas-batas wilayahnya adalah

sebagai berikut :

a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Paluh Kurau, Kabupaten Deli Serdang

b. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Belawan

c. Sebelah timur berbatasan dengan Paluh Nonong, Kabupaten Deli Serdang

Deskripsi Area

Stasiun 1 : Merupakan area hutan mangrove yang dekat dengan bengkel (dok)

kapal, dimana kondisi kerapatan mangrovenya tergolong sedang.

Menurut wawancara dengan masyarakat/nelayan setempat, daerah

ini merupakan daerah bekas empang, yang telah beralih fungsi dan

ditanami mangrove, pada titik koordinat 3º 47’ 5,24” LU sampai 98º

40’ 31,72” BT.

Stasiun 2 : Merupakan area hutan mangrove yang dekat dengan pemukiman

warga, dimana kondisi kerapatan mangrovenya tergolong sedang,

pada titik koordinat 3º 47’ 21,18” LU sampai 98º 40’ 40,18” BT.

Stasiun 3 : Merupakan area hutan mangrove yang dekat dengan muara sungai

(estuari), dimana kondisi kerapatan mangrovenya masih tergolong

tinggi, pada titik koordinat 3º 47’ 40,21” LU sampai 98º 41’ 14,51”

BT.

Prosedur Penelitian

Pengambilan Sampel

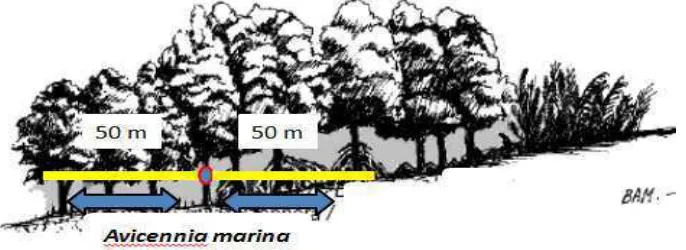

Pengambilan sampel dilakukan saat kondisi surut dengan objek

penelitian adalah tumbuhan mangrove (Avicennia marina) dengan metode transek

tegak lurus garis pantai yang dipilih secara acak (random). Pengambilan sampel

mangrove dilakukan berdasarkan Ulqodry (2001), yaitu mangrove yang diambil

untuk sampel adalah pohon setinggi dada. Jaringan mangrove yang digunakan

adalah akar pasak, daun muda, daun tua, dan kulit batang yang terkena pasang

surut air laut (± 1,3 cm), dari jalur transek tersebut diambil 3 titik pengambilan

Sampel diambil langsung dengan menggunakan alat potong masing-masing 100

gr, kemudian dimasukkan kedalam plastik sampel. Pengambilan sampel air

dilakukan sebanyak tiga kali yaitu pagi sewaktu surut antara pukul 8.00 WIB

hingga pukul 10.00 WIB, siang sewaktu pasang antara pukul 13.00 WIB hingga

15.00 WIB, dan sore setelah pasang antara pukul 16.00 WIB hingga pukul 18.00

WIB. Pengambilan sedimen dilakukan pada kedalaman ± 30 cm, serta pengukuran

kualitas air, yaitu suhu, salinitas, pH pada lokasi pengambilan sampel.

Gambar 3. Pola Pengambilan Sampel A. marina

Preparasi sampel akar pasak, daun, kulit batang dan sedimen.

Sampel akar pasak, daun, kulit batang dan sedimen dihomogenkan

dengan cara menggabungkan sampel yang diambil dari tiga titik pengambilan

pada setiap stasiun pengamatan. Untuk preparasi akar pasak, daun dan kulit

batang sampel dipotong kecil sebelum dihaluskan sedangkan untuk sedimen,

sampel dapat langsung dihaluskan. Setelah itu sampel dikeringkan dalam oven

pada suhu 105ºC sampai kadar air konstan untuk menghilangkan kadar airnya dan

diperoleh berat konstan.

Sampel akar pasak, daun, kulit batang dan sedimen dihomogenkan

plate sampai menjadi arang. Untuk mempercepat terjadinya proses pengarangan

dapat diteteskan sedikit larutan HNO3 secara perlahan untuk menghindari kabut.

Sampel yang telah menjadi arang kemudian dimasukkan ke dalam tanur pada suhu

700º C (pengabuan) sampai menjadi abu. Setelah selesai proses pengabuan sampel

akar pasak, kulit batang, daun dan sedimen, dilarutkan dengan menambahkan 10

ml larutan HNO3 pekat.

Hasil pencampuran larutan tersebut digerus didalam wadah krus porselin

secara merata kemudian disaring ke dalam labu ukur 25 ml dengan menggunakan

kertas saring Whatman ukuran 42. Krus porselin yang selesai digerus dapat dibilas

dengan menggunakan aquabides sebanyak dua kali agar kandungan logam berat

yang diperkirakan masih menempel pada krus porselin dapat larut. Setelah

dilakukan penyaringan ditambahkan aquabides hingga garis tanda batas pada labu

ukur 25 ml. Larutan yang diperoleh siap untuk dianalis dengan menggunakan alat

Atomic Absorption Spectroscopy (AAS).

Preparasi Sampel Air

Sampel air laut disaring menggunakan kertas saring dan kemudian diukur

100 ml. Setelah itu sampel air laut ditambahkan 10 ml larutan HNO3 pekat.

Panaskan dalam wadah Erlenmeyer diatas hot plate sampai volumenya berkurang

menjadi 35 ml, kemudian diendapkan. Larutan yang telah diendapkan kemudian

disaring fasa airnya dengan kertas saring Whatman ukuran 42. Larutan yang

diperoleh siap untuk dianalisis dengan menggunakan alat Atomic Absorption

Pembuatan Larutan Standar Cd dan Pb

Larutan induk Cd dan Pb yang memiliki konsentrasi 1000 ppm dipipet

sebanyak 10 ml lalu dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml. Kemudian

ditambahkan aquabides sampai batas tanda akhir, sehingga larutan yang diperoleh

adalah sebanyak 100 ppm. Dari larutan 100 ppm dipipet sebanyak 10 ml lalu

dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml dengan menambahkan aquabides sampai

garis tanda akhir untuk memperoleh larutan dengan konsentrasi 10 ppm.

Untuk mendapatkan larutan standar dengan konsentrasi 0,2; 0,4; 0,6, 0,8

dan 1 ppm, berturut-turut dipipet sebanyak 2 ml, 4 ml, 6 ml, 8 ml, dan 10 ml dari

larutan 10 ppm lalu masing-masing dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan

ditambahkan aquabides hingga garis tanda akhir.

Untuk mendapatkan konsentrasi logam berat sebenarnya pada akar pasak,

kulit batang, daun AvicenniA marina dan air sesuai standar operasional prosedur

pada Laboratorium Penelitian, Fakultas Farmasi, Universitas Sumatera Utara,

maka digunakan rumus:

Konsentrasi sebenarnya (

) =

.mg

kg × r

Untuk mendapatkan konsentrasi logam berat sebenarnya pada air, maka

K.AAS : Konsentrasi yang tertera pada alat AAS K. Sebenarnya : Konsentrasi sebenarnya

Volume Pelarut : Volume pelarut

Larutan Sampel : Volume larutan sampel pada saat pengujian Berat Sampel : Berat sampel yang akan diuji

Faktor Biokonsentrasi (BCF)

BCF Cd, Pb (ppm) = [ r /P ]

[ r /P ] r

Keterangan :

BCF > 1000 : Kemampuan Tinggi 1000 > BCF > 250 : Kemampuan Sedang BCF < 250 : Kemampuan Rendah

Analisis Deskriptif

Data yang diperoleh dari pengukuran dianalisis secara deskriptif sesuai

dengan baku mutu lingkungan yang terdapat dalam Kepmen KLH No. 51 Tahun

2004 untuk kualitas air. Sedangkan baku mutu logam berat dalam lumpur atau

sedimen di Indonesia belum ditetapkan, sehingga sebagai acuan digunakan baku

mutu yang dikeluarkan oleh IADC/CEDA (1997) mengenai kandungan logam

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

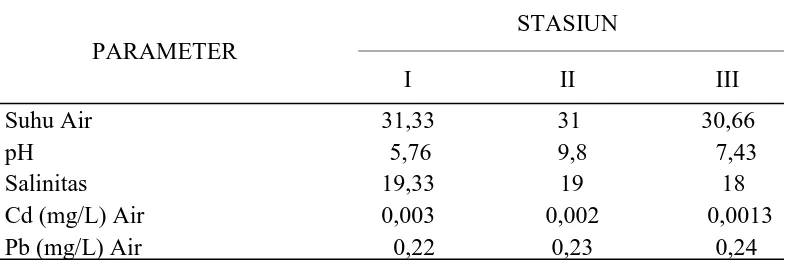

Kondisi Lingkungan Perairan

Kondisi lingkungan perairan yang diperoleh dari hasil pengukuran secara

insitu, menunjukan hasil yang berbeda antar setiap stasiun pengamatan. Suhu dan

salinitas tertinggi terdapat pada stasiun I, sedangkan pH tertinggi terdapat pada

stasiun II. Hasil analisis rata-rata kondisi lingkungan perairan dari tiga stasiun

pengamatan disajikan pada Tabel 3. Data dasar kondisi lingkungan perairan secara

lengkap disajikan dalam Lampiran 5.

Tabel 3. Rata-rata Nilai Kondisi Lingkungan Perairan pada Ketiga Stasiun.

STASIUN

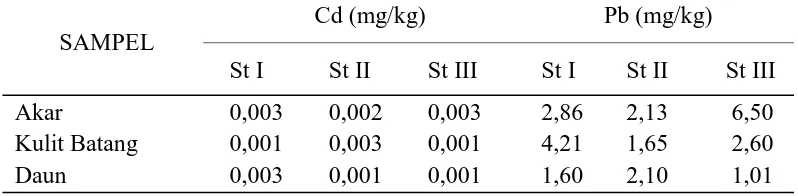

Kandungan Logam Berat Cd dan Pb pada Akar, Kulit Batang, dan Daun A. marina

Berdasarkan hasil pengukuran rata-rata kandungan logam berat Cd dan

Pb pada akar, kulit batang, dan daun pohon A. marina diperoleh hasil bahwa

akumulasi logam Pb lebih tinggi dibanding logam Cd. Rata-rata kandungan logam

berat Cd dan Pb pada akar, kulit batang dan daun disajikan pada Tabel 4. Data

dasar kandungan logam berat pada akar, kulit batang, dan daun pohon A. marina

Tabel 4. Rata-rata Kandungan Logam Berat Cd dan Pb pada Akar, Kulit Batang,

Kandungan Logam Berat Cd dan Pb pada Air dan Sedimen

Kandungan logam berat Cd pada air dan sedimen pada setiap stasiun

pengamatan lebih rendah dibanding dengan logam berat Pb. Kandungan logam

berat Pb dalam air yang tertinggi terdapat pada stasiun III dan kandungan logam

berat Pb dalam sedimen yang tertinggi terdapat pada stasiun I. Secara rinci hasil

analisis kandungan logam berat rata-rata pada air dan sedimen disetiap stasiun

pengambilan sampel disajikan pada Lampiran 6, sedangkan Baku Mutu Air Laut

disajikan pada Lampiran 2, dan Baku Mutu Sedimen pada Lampiran 4.

Kandungan logam berat Cd dan Pb pada air dan sedimen disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Rata-rata Kandungan Logam Berat Cd dan Pb pada Air dan Sedimen Cd (mg/kg) Pb (mg/kg)

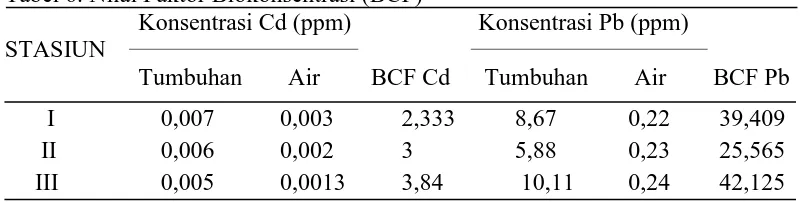

Berdasarkan hasil perhitungan nilai faktor biokonsentrasi (BCF)

diketahui bahwa nilai BCF tertinggi adalah logam berat Pb pada stasiun III yaitu

biokonsentrasi (BCF) Cd dan Pb di setiap stasiun pengamatan disajikan pada

Hasil pengukuran kualitas lingkungan perairan pada saat pengambilan

sampel di stasiun I diperoleh suhu air rata-rata yaitu 31,33ºC, pada stasiun II yaitu

31ºC dan Stasiun III adalah 30,66ºC. Suhu air pada stasiun I lebih tinggi

dibandingkan dengan stasiun II dan III, disebabkan karena adanya perbedaan

intensitas cahaya yang masuk kedalam air. Kondisi lingkungan pada stasiun I juga

jarang terdapat vegetasi mangrove atau tingkat kerapatan mangrove yang sedang,

sehingga penetrasi cahaya ke dalam air lebih maksimal. Jumlah vegetasi tutupan

mangrove berpengaruh terhadap proses kimia, fisika, dan biologi badan air.

Berdasarkan hasil pengamatan, suhu perairan dari setiap stasiun pengamatan

masih tergolong baik. Kementrian Lingkungan Hidup (2004) menetapkan kisaran

suhu yang sesuai untuk wilayah mangrove adalah 28-32ºC.

Hasil pengukuran salinitas menunjukan kisaran salinitas rata-rata pada

stasiun I sebesar 19,33 ppt, stasiun II sebesar 19 ppt, dan stasiun III sebesar 18

ppt. Salinitas pada stasiun I lebih tinggi dari stasiun II dan III, karena menerima

tingkat salinitas tinggi. Kedua stasiun ini terletak jauh dari muara sungai dan

langsung berdekatan dengan perairan laut yang banyak dijumpai aktivitas

pelayaran. Stasiun III memiliki tingkat salinitas yang rendah, disebakan lebih

banyaknya pasokan air tawar yang masuk ke perairan akibat kondisi

lingkungannya yang dekat dengan muara sungai atau aliran air sungai sehingga

berpengaruh terhadap rendahnya tingkat salinitas perairannya. Salinitas yang

tinggi dapat menyebabkan rendahnya konsentrasi logam berat dalam perairan dan

sebaliknya. Menurut Mukhtasor (2007), nilai salinitas perairan laut dapat

mempengaruhi faktor konsentrasi logam berat yang mencemari lingkungan laut.

Hasil pengukuran pH air pada setiap stasiun menunjukkan bahwa stasiun

II memiliki nilai pH yang tinggi dengan rata-rata 9,8 dan pH yang terendah

terdapat pada stasiun I dengan rata-rata 5,76 stasiun III sebesar 7,43. Kondisi

asam (seperti pada stasiun I, dimana kisarannya <7) maupun basa (seperti pada

stasiun III, dimana kisarannya >8,5) akan sangat membahayakan kelangsungan

hidup organisme karena dapat menyebabkan terjadinya gangguan metabolisme

dan respirasi. Connell dan Miller (1995), menyatakan bahwa kenaikan pH

diperairan akan diikuti oleh penurunan kelarutan logam berat, sehingga logam

berat meningkat. Nugroho (2006) menyatakan bahwa air yang tercemar memiliki

pH asam atau basa, tergantung dari jenis limbah dan komponen pencemarnya.

Derajat keasaman wilayah mangrove menurut Kementrian Lingkungan Hidup No.

51 Tahun 2004 adalah 7-8,5 dimana masih mendukung kehidupan organisme

yang ada didalamnya. Hal ini disebabkan karena wilayah mangrove dekat dengan

muara sungai yang memiliki perubahan sirkulasi air kearah alkali (pH > 7) dan

Kandungan Logam Berat Cd dan Pb pada Akar A. marina

Hasil pengukuran pada setiap stasiun diperoleh kandungan logam berat

Cd tertinggi pada akar terdapat pada stasiun I dan III, yaitu masing-masing 0,003

mg/kg dan terendah pada stasiun II yaitu 0,002 mg/kg. Kandungan logam berat Pb

tertinggi terdapat pada akar terdapat pada stasiun III yaitu 6,50 mg/kg dan

terendah terdapat pada stasiun II yaitu 2,13 mg/kg.

Kandungan logam berat Cd tertinggi pada stasiun I dan III dan Pb

tertinggi pada stasiun III, disebabkan karena wilayah ini dekat dengan industri dan

tingginya aktivitas masyarakat yang berlangsung disekitar stasiun I dan III.

Limbah industri, pelayaran, dan rumah tangga yang dibuang kedalam badan

perairan akan mengendap pada sedimen dan kemudian diserap oleh akar, yang

seterusnya akan ditransfer ke bagian organ tumbuhan lainnya. Selain menyerap

logam-logam yang terdapat pada sedimen, akar mangrove juga dapat menyerap

logam berat yang terdapat pada kolom air. Mekanisme ini secara terperinci

dijelaskan oleh Hardiani (2009), dimana secara umum tumbuhan melakukan

penyerapan oleh akar, baik yang berasal dari sedimen maupun air, kemudian

terjadi translokasi kebagian tumbuhan yang lain dan lokalisasi atau penimbunan

logam pada jaringan tertentu.

Kandungan Logam Berat Cd dan Pb pada Kulit Batang A.marina

Hasil rata-rata pengukuran logam berat Cd pada setiap stasiun

menunjukkan bahwa kandungan logam berat Cd tertinggi pada kulit batang

terdapat pada stasiun II yaitu 0,003 mg/kg, sedangkan untuk logam berat Pb,

kandungan yang tertinggi pada kulit batang terdapat pada stasiun I yaitu 4,21

Perbedaan kandungan logam berat Cd dan Pb pada setiap stasiun

pengamatan disebabkan oleh diameter batang pohon mangrove yang bervariasi.

Perbedaan diameter batang pohon menentukan banyaknya logam berat dan zat-zat

lain yang terakumulasi didalam pohon tersebut. Semakin besar diameter batang

pohon, maka usia pohon juga semakin tua sehingga akumulasi zat-zat yang

terdapat didalam pohon tersebut semakin besar. Senyawa logam berat yang

terdapat didalam pembuluh pengangkut dan kulit batang tanaman dapat

terlokalisasi dengan baik. Menurut Andani dan Purbayanti (1981), salah satu

gejala lokalisasi sebagai cara untuk penanggulangan ion-ion toksik dalam tanaman

yaitu dengan cara mendistribusikan logam-logam toksik didalam tanaman secara

merata keseluruh bagian tanaman.

Kandungan Logam berat Cd dan Pb pada Daun A.marina

Berdasarkan pengukuran yang dilakukan, kandungan logam berat Cd

tertinggi pada daun terdapat pada stasiun I yaitu 0,003 mg/kg, sedangkan untuk

logam berat Pb, kandungan tertinggi pada daun terdapat pada stasiun II yaitu 2,10

mg/kg.

Perbedaan nilai kandungan logam berat Cd dan Pb pada daun A. marina

pada setiap stasiun pengamatan disebabkan oleh perbandingan daun tua (pada

pangkal dengan ukuran daun yang cukup besar, tebal, dan warna daun adalah

hijau tua) dan daun muda (pada pucuk, ukuran daun kecil, sedikit tipis, dan warna

daun adalah hijau muda) yang dikompositkan. Kanvel (2013), menyatakan

kandungan logam berat pada daun muda lebih sedikit dibandingkan dengan daun

tua. Soemirat (2003) menyatakan bahwa daun yang lebih muda lebih sulit

yang terjadi pada tumbuhan adalah mengakumulasi ion-ion yang berlebih dalam

daun tua, yang akhirnya diikuti dengan abisisi (pengguguran) daun.

Banyaknya akumulasi Cd dan Pb pada bagian daun merupakan usaha

lokalisasi yang dilakukan oleh tumbuhan yaitu mengumpulkannya dalam satu

organ. Dahlan (1986) menyatakan bahwa proses masuknya unsur Cd dan Pb ke

dalam jaringan tumbuhan bisa melalui xylem kesemua bagian tumbuhan sampai

kedaun atau dengan cara penempelan partikel Cd dan Pb pada daun masuk

kedalam jaringan melalui stomata.

Kandungan Logam Berat Cd dan Pb pada Air dan Sedimen.

Kandungan logam berat Cd tertinggi pada air terdapat pada stasiun I

yaitu 0,003 mg/L dan terendah terdapat pada stasiun III yaitu 0,0013 mg/L.

Sedangkan untuk logam berat Pb, kandungan yang tertinggi pada air terdapat pada

stasiun III yaitu 0,24 mg/L dan terendah pada stasiun I yaitu 0,22 mg/L. Pada

sedimen, kandungan logam berat Cd tertinggi terdapat pada stasiun I yaitu 0,003

mg/kg dan terendah pada stasiun III yaitu 0,001 mg/kg. Untuk logam berat Pb,

kandungan yang tertinggi terdapat pada stasiun I yaitu 11,5 mg/kg dan terendah

terdapat pada stasiun II yaitu 7,40 mg/kg.

Kandungan Cd pada stasiun I lebih tinggi disebabkan karena lokasi

stasiun I dekat dengan industri pembangkit listrik, pemukiman padat penduduk,

aktivitas pelayaran dan endapan sampah. Akbar dkk (2014) menyatakan bahwa

asal Cadmium (Cd) di perairan diduga dari limbah plastik, cat pada perahu

nelayan dan tumpahan solar di laut. Akumulasi logam berat diperairan juga

Dari hasil yang didapatkan, logam berat Cd dalam air laut telah melebihi

ambang batas, dimana baku mutu logam berat Cd pada air laut adalah 0,001 ppm

(KEPMEN LH No.51 Tahun 2004). Hal ini disebabkan karena lokasi

pengambilan sampel dekat dengan tempat tinggal masyarakat yang membuang

limbah ke perairan, dan berada pada jalur pelayaran, sehingga bisa tercemar oleh

tumpahan minyak/solar dari kapal. Jika dibandingkan penelitian Melisa (2014),

yang menyatakan bahwa kandungan logam berat Cd di perairan Belawan

Sumatera Utara masih dalam kondisi normal atau belum melebihi baku mutu yang

ditetapkan, yaitu < 0,006 (Limit of Detection : LOD), menunjukkan bahwa

pencemaran logam berat Cd diperairan Belawan mengalami peningkatan.

Kandungan Pb pada stasiun I lebih tinggi disebabkan karena lebih

banyak menerima pasokan limbah yang mengandung Pb berasal dari industri,

transportasi laut, dan kegiatan lainnya. Darmono (1995) menyatakan bahwa bahan

pencemar seperti logam berat memasuki badan air melalui berbagai cara seperti

pembuangan limbah oleh industri, pertanian, domestik, dan perkotaan, dll.

Logam berat Pb pada air berdasarkan hasil pengujian, menunjukkan

bahwa perairan Belawan telah tercemar logam berat logam berat Pb karena telah

melebihi baku mutu yang ditetapkan. Baku mutu logam berat Pb adalah 0,008

ppm (KEPMEN LH No. 51 Tahun 2004). Hasil penelitian Melisa (2004),

menunjukkan bahwa perairan Belawan telah tercemar logam berat Pb. Hal ini

disebabkan lokasi penelitian berada pada jalur pelayaran dan muara sungai

Belawan, dimana disepanjang bantaran sungai Belawan dijumpai industry pipa

Perbedaan kandungan logam berat Cd dan Pb pada air dapat disebabkan

oleh perbedaan waktu pengambilan sampel air, yang dipengaruhi oleh pasang

surut air laut. Hoshika dkk (1991), menyatakan bahwa pola arus mempengaruhi

keberadaan logam berat dalam air karena arus perairan dapat menyebabkan logam

berat terlarut dalam air dari permukaan kesegala arah.

Kandungan logam berat Cd tertinggi pada sedimen yaitu 0,003 mg/kg

pada stasiun I dan logam berat Pb pada stasiun I yaitu 11,50 mg/kg. Menurut

IADC/CEDA (1997), dalam penentuan kadar logam berat yang masih dapat

ditoleransi pada sedimen yaitu untuk Cd sebesar 30 mg/kg dan untuk Pb sebesar

1000 mg/kg. Kandungan logam berat Cd dan Pb pada ketiga stasiun pengamatan

masih dapat ditoleransi. Penelitian Melisa (2004), menunjukkan bahwa

kandungan Logam Berat Cd dan Pb masih dapat ditoleransi, karena kandungannya

tidak melebihi batas atau baku mutu logam berat Cd dan Pb untuk sedimen yang

telah ditentukan.

Kandungan logam berat pada sedimen lebih tinggi dibandingkan dengan

kandungan logam berat pada air. Hal ini dapat terjadi karena adanya pengendapan

pada sedimen pada saat kandungan logam berat pada air tinggi. Kanvel (2013)

menyatakan bahwa, logam berat memiliki sifat yang mudah mengikat bahan

organik dan mengendap didasar perairan dan berikatan dengan partikel-partikel

sedimen, sehingga kandungan logam berat pada sedimen lebih tinggi

dibandingkan kandungan logam berat pada air.

Faktor Biokonsentrasi (BCF)

Faktor biokonsentrasi (BCF) adalah konsentrasi suatu senyawa didalam

medium air satuannya (kg/L). Untuk mendapatkan nilai faktor biokonsentrasi dari

A. marina maka kandungan logam berat Cd dan Pb dari akar, kulit batang dan

daun dibagi dengan konsentrasi logam berat Cd dan Pb yang terdapat pada air.

Faktor biokonsentrasi dihitung untuk melihat kemampuan A. marina dalam

mengakumulasi logam berat Cd dan Pb.

Hasil perhitungan nilai biokonsentrasi untuk logam berat Pb pada stasiun

I dapat disimpulkan bahwa kemampuan A. marina mengakumulasi logam berat

Pb lebih besar dibandingkan logam berat Cd. Untuk stasiun I, nilai BCF logam Pb

sebesar 39,409 ppm dan nilai BCF logam Cd sebesar 2,33 ppm. Stasiun II, nilai

BCF logam Pb sebesar 25,565 ppm dan nilai BCF logam Cd sebesar 3 ppm.

Stasiun III, nilai BCF logam Pb adalah sebesar 42,125 ppm dan untuk logam Cd

sebesar 3,84 ppm. Hasil penelitian Nastia (2014), menunjukkan bahwa pohon

mangrove A. marina, dapat mengakumulasi logam berat Pb diperairan sebesar

39,3915 ppm. Penelitian Setiawan (2013), menunjukkan pohon mangrove A.

marina, juga dapat mengakumulasi logam berat Cd yaitu sebesar 30,90 ppm.

Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mangrove A.

marina mempunyai kemampuan dalam mengakumulasi logam berat dalam

jaringan tubuhnya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Hamzah dan

Setiawan (2010), yang menyatakan bahwa mangrove jenis A. marina mempunyai

kemampuan mengakumulasi logam berat tinggi dibandingkan dengan mangrove

jenis Sonneratia caseolaris dan Rhizophora mucronata. Hal ini kemungkinan

disebabkan oleh letak A. marina yang berada pada zona terdepan sehingga

merupakan jenis mangrove yang mendapat masukan bahan pencemar yang

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Kandungan logam berat Cd tertinggi pada akar A. marina terdapat pada stasiun

I dan III yaitu sebesar 0,003 mg/kg, untuk logam berat Pb, yang tertinggi

terdapat pada stasiun III yaitu sebesar 6,50 mg/kg. Kandungan Cd tertinggi

pada daun terdapat pada stasiun I yaitu 0,003 mg/kg, untuk logam Pb pada

daun yang tertinggi adalah pada stasiun II yaitu 2,10 mg/kg. Kandungan logam

Cd tertinggi pada kulit batang adalah pada stasiun II yaitu sebesar 0,003 mg/kg

dan untuk logam Pb terdapat pada stasiun I yaitu 4,21 mg/kg.

2. Kemampuan A. marina dalam mengakumulasi logam berat Pb pada setiap

stasiun pengamatan dikategorikan rendah dengan nilai BCF sebesar 39,409

ppm untuk stasiun I, 25,565 ppm untuk stasiun II dan 42,125 ppm untuk

stasiun III, sedangkan untuk logam Cd adalah stasiun I yaitu 2,33 ppm, stasiun

II adalah 3 ppm, dan stasiun III adalah 3,84 ppm, dikategorikan rendah.

Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan, pohon mangrove A. marina mampu

mengakumulasi logam berat di perairan. Untuk itu perlu dilakukan penelitian

lanjutan secara periodik dan disarankan untuk tetap melindungi vegetasi

mangrove khususnya A.marina karena dapat menjadi akumulator pencemaran

logam berat dan mengurangi toksisitas logam berat di perairan, khususnya

TINJAUAN PUSTAKA

Ekosistem Mangrove

Ekosistem mangrove merupakan mata rantai utama yang berperan

sebagai produsen dalam jaring makanan ekosistem pantai. Selain itu ekosistem

mangrove yang memiliki produktivitas tinggi menyediakan makanan berlimpah

bagi berbagai jenis hewan laut dan menyediakan tempat berkembang biak,

memijah, dan membesarkan anak bagi beberapa jenis ikan, kerang, kepiting dan

udang, sehingga secara tidak langsung kehidupan manusia tergantung pada

keberadaan ekosistem mangrove. Mangrove juga memiliki fungsi fisik bagi pantai

yaitu sebagai pelindung pantai dari hempasan ombak dan angin kencang, penahan

abrasi, penampung air hujan sehingga mencegah banjir, dan penyerap limbah

yang mencemari perairan (Mulyadi dkk., 2007).

Hutan mangrove yang terbentuk tergantung pada kondisi yang

mendukung, yaitu faktor abiotik dan biotik. Menurut Chapman (1975), faktor

abiotik sebagai syarat utama terbentuknya hutan mangrove adalah suhu udara (air

temperature), substrat lumpur (mud substrate), daerah payau (tidal range), arus

air laut, perlindungan (protection), air garam (salt water) dan tepi laut yang

dangkal (shallow shores).

Menurut Arisandi (2001), Mangrove merupakan tempat yang praktis

untuk pembuangan sampah karena wilayah ini jauh dari pemukiman penduduk.

Pemandangan menyedihkan yang biasa ditemui pada ekosistem mangrove adalah

dan tersangkut di akar-akar mangrove. Pembuangan sampah ke dalam ekosistem

ini merupakan indikator rendahnya perhatian masyarakat terhadap ekosistem ini.

Mangrove yang tumbuh di ujung sungai besar berperan sebagai

penampungan terakhir bagi limbah dari industri di perkotaan dan perkampungan

hulu yang terbawa aliran sungai. Limbah padat dan cair yang terlarut dalam air

sungai terbawa arus menuju muara sungai dan laut lepas. Area hutan mangrove

akan menjadi daerah penumpukan limbah, terutama jika polutan yang masuk ke

dalam lingkungan estuari melampaui kemampuan pemurnian alami oleh air.

Mangrove alami berperan efektif dalam melindungi pantai dari tekanan alam dan

erosi (Mulyadi dkk., 2007).

Avicennia marina

Menurut Noor dkk (1999) taksonomi Avicennia marina :

Kingdom : Plantae

Filum : Tracheophyta

Kelas : Magnoliopsida

Ordo : Lamiales

Famili : Acanthaceae

Genus : Avicennia

Spesies : Avicennia marina Forsk.

Menurut Tomlinson (1996), pohon api-api (Avicennia marina) telah

dimasukkan dalam suku tersendiri yaitu Avicenniaceae, setelah sebelumnya

dimasukkan dalam suku Verbenaceae, karena Avicennia memiliki perbedaan

mendasar dalam bentuk organ reproduksi dan cara berkembang biak dengan

Pohon api-api (Avicennia marina) memiliki akar napas (pneumatofore)

yang merupakan akar percabangan yang tumbuh dengan jarak teratur secara

vertikal dari akar horizontal yang terbenam di dalam tanah. Reproduksinya

bersifat kryptovivipary, yaitu biji tumbuh keluar dari kulit biji saat masih

menggantung pada tanaman induk, tetapi tidak tumbuh keluar menembus buah

sebelum biji jatuh ke tanah. Buah berbentuk seperti mangga, ujung buah tumpul

dan panjang 1 cm, daun berbentuk ellips dengan ujung tumpul dan panjang daun

sekitar 7 cm, lebar daun 3-4 cm, permukaan atas daun berwarna hijau mengkilat

dan permukaan bawah berwarna hijau abu-abu dan suram (Arisandi, 2001).

Struktur dan Zonasi Hutan Mangrove

Zonasi merupakan suatu fenomena ekologi yang menarik di perairan

pesisir, yang merupakan daerah yang terkena ritme pasang-surut air laut.

Pengaruh dari pasang-surut air laut yang berbeda untuk tiap zona memungkinkan

berkembangnya komunitas yang khas untuk masing masing zona di daerah ini

(Peterson, 1991).

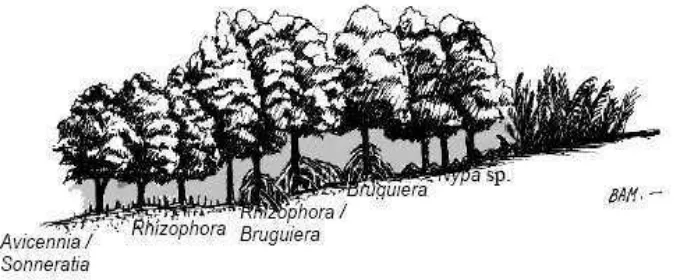

Kusmana (1995), berpendapat bahwa hutan mangrove dapat dibagi

menjadi lima bagian berdasarkan frekuensi air pasang, yaitu zonasi yang terdekat

dengan laut, akan didominasi oleh Avicennia spp dan Sonneratia spp, tumbuh

pada lumpur lunak dengan kandungan organik yang tinggi. Avicennia spp tumbuh

pada substrat yang agak keras, sedangkan Avicennia albatumbuh pada substrat

yang agak lunak; zonasi yang tumbuh pada tanah kuat dan cukup keras serta

dicapai oleh beberapa air pasang. Zonasi ini sedikit lebih tinggi dan biasanya

didominasi oleh Bruguiera cylindrica; ke arah daratan lagi, zonasi yang

Rhyzophora mucronata lebih banyak dijumpai pada kondisi yang agak basah dan

lumpur yang agak dalam. Pohon-pohon yang dapat tumbuh setinggi 35-40 m.

Pohon lain yang juga terdapat pada hutan ini mencakup Bruguiera parviflora dan

Xylocarpus granatum; hutan yang didominasi oleh Bruguiera parviflora

kadang-kadang dijumpai tanpa jenis pohon lainnya; hutan mangrove di belakang

didominasi oleh Bruguiera gymnorrhiza. Pola zonasi mangrove dapat dilihat pada

Gambar 2.

Gambar 2. Pola zonasi mangrove

Tomlinson (1986) membagi flora dan fauna mangrove menjadi tiga

kelompok sesuai dengan kemampuan adaptasinya terhadap lingkungan mangrove,

yakni :

1. Flora mangrove mayor (flora yang sebenarnya), yakni flora yang menunjukkan

kesetiaan terhadap habitat mangrove, berkemampuan membentuk tegakan

murni dan secara dominan mencirikan struktur komunitas, secara morfologi

mempunyai bentuk-bentuk adaptif khusus (bentuk akar dan viviparitas)

mengontrol garam. Contohnya adalah : Avicennia, Rhizophora, Bruguiera,

Ceriops, kandelia, Sonneratia, Lumnitzera, Laguncularia, dan Nypa.

2. Flora mangrove minor, yaitu flora mangrove yang tidak mampu membentuk

tegakan murni, sehingga secara morfologis tidak berperan dominan dalam

struktur komunitas, contohnya: Excoecaria, Xylocarpus, Heritiera, Aegialitis,

Achrostichum, Camptostemon, Schyphipora, Phempis, Osbornia, dan Peliciera.

3. Asosiasi mangrove, contohnya adalah Cerbera, Acanthus, Derris, Hibiscus,

Calamus.

Pengertian Logam Berat

Menurut Sudarwin (2008), Logam berat masih termasuk golongan logam

dengan kriteria - kriteria yang sama dengan logam-logam yang lain. Perbedaan

terletak pada dari pengaruh yang dihasilkan bila logam berat ini masuk atau

diberikan ke dalam tubuh organisme hidup. Istilah logam berat sebetulnya sudah

dipergunakan secara luas, terutama dalam perpustakaan ilmiah, sebagai unsur

yang menggambarkan bentuk dari logam tertentu. Karakteristik dari kelompok

logam berat adalah sebagai berikut:

1. Memiliki spesifikasi grafitasi yang sangat besar (lebih dari 4).

2. Mempunyai nomor atom 22 - 23 dan 40 - 50 serta unsur laktanida dan aktinida.

3. Mempunyai respon biokimia yang khas (spesifik) pada organisme hidup

Menurut Mason (1981) dan Moore dan Ramamoorthy (1984), bahwa

logam berat pada umumnya bersifat toksik dan dapat terakumulasi dalam tubuh

makhluk hidup. Logam berat juga dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan

Penyebab utama logam berat menjadi bahan pencemar berbahaya yaitu

logam berat tidak dapat dihancurkan (nondegradable) oleh organisme hidup di

lingkungan dan terakumulasi ke lingkungan, terutama mengendap di dasar

perairan membentuk senyawa komplek bersama bahan organik dan anorganik

secara adsorbsi dan kombinasi (Djuangsih dkk., 1982).

Adanya toksisitas logam berat di dalam ekosistem perairan akan

memberikan dampak negatif pada biota air yang terdapat didalamnya, yakni

proses fisiologi akan terganggu, dapat menyebabkan terjadinya kecacatan

morfologi pada biota air. Hal tersebut terjadi apabila ekosistem perairan

mengalami pencemaran. Selain itu akan mengakibatkan tingginya konsentrasi

logam berat pada air, dengan terjadinya bioakumulasi juga akan menyebabkan

konsentrasi logam berat dalam tubuh hewan air akan jauh lebih tinggi (Riani,

2010).

Semua logam berat dapat dikatakan sebagai bahan beracun yang

akanmeracuni makhluk hidup. Sebagai contoh logam berat air raksa (Hg),

kadmium (Cd), timbal (Pb), dan krom (Cr). Namun demikian, meskipun semua

logam berat dapat mengakibatkan keracunan atas makhluk hidup, sebagian dari

logam - logam berat tersebut dibutuhkan oleh makhluk hidup. Kebutuhan tersebut

dalam jumlah yang sangat kecil/sedikit. Tetapi apabila kebutuhan yang sangat

kecil tersebut tidak terpenuhi dapat berakibat fatal terhadap kelangsungan

makhluk hidup. Karena tingkat kebutuhan yang sangat dipentingkan maka logam -

logam tersebut juga dinamakan sebagai logam - logam esensial tubuh. Bila logam

berubah fungsi menjadi racun. Contoh dari logam berat esensial ini adalah

tembaga (Cu), seng (Zn), dan nikel (Ni), (Sudarwin, 2008).

Cadmium (Cd)

Kegiatan pembangunan, terutama di sektor industri yang pada prinsipnya

adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, juga dapat menurunkan

derajat kesehatan masyarakat. Banyaknya industri-industri yang berada di sekitar

perairan, seperti industri pabrik bahan kimia, industri cat, baterai, pabrik pipa

PVC, merupakan salah satu alasan mengapa suatu perairan bisa tercemar

(Mulyadi dkk., 2007).

Semakin cepatnya pergerakan sedimen khususnya yang berasal dari arah

daratan menuju laut disebabkan oleh semakin tingginya aktifitas masyarakat

mapun industri yang lebih memilih membuang limbah kegiatan mereka menuju

sungai sungai yang secara tidak disadari bahwa limbah yang mereka buang akan

mencemari perairan, khususnya wilayah estuaria atau muara. Apalagi

perkembangan dunia industri yang makin berkembang menuntut berbagai pihak

untuk membangun banyak industri untuk menopang perekonomian mereka.

Dalam kaitannya dengan pencemaran lingkungan pesisir dan laut, beberapa

industri yang dimaksud adalah industri pertanian, elektronik, cat, dan bahkan

pertambangan emas dan lain sebagainya. Beberapa industri tersebut membuang

limbah-limbah hasil kegiatan mereka melalui sungai yang secara langsung

mengarah ke kawasan estuaria (Wibowo, 2011).

Kadmium merupakan logam berat yang sangat toksik setelah merkuri

(Hg) (Connel, 1995). Kadmium (Cd) sering digunakan sebagai bahan utama atau

(50-55% konsumsi dunia), pigmen (18-20%), bahan coating (8-12%), bahan

stabilizers dalam industri plastik dan barang sintetis lain (6-10%). Sampai dengan

akhir abad 20, 45 % total pencemaran global adalah logam kadmium (Setiawati,

2009).

Perairan di Indonesia telah tercemar kadmium, diantaranya, di estuari

Sungai Digul dan Laut Arafuru tahun 2001 sebesar 0,001-0,002 ppm di perairan

Pantai Propinsi Banten tahun 2001 sebesar <0,001-0,001 ppmdan di Sungai

Kampar Riau tahun 2006 sebesar 0,035-0,046 ppm. Berdasarkan Keputusan

Menteri Negara Lingkungan Hidup No.51 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air

Laut, kandungan kadmium pada perairan tersebut melebihi baku mutu untuk biota

laut yaitu 0,001 ppm (Arifin, 2012).

Akumulasi yang berlebihan dari logam berat di perairan akan berdampak

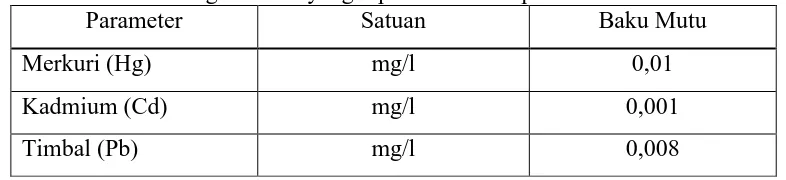

buruk terhadap berbagai kehidupan disana. Kementerian Lingkungan Hidup

menetapkan baku mutu yang menjadi acuan kadar logam berat yang dibolehkan.

Baku mutu logam berat tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.Baku mutu logam berat yang diperbolehkan diperairan.

Parameter Satuan Baku Mutu

Merkuri (Hg) mg/l 0,01

Kadmium (Cd) mg/l 0,001

Timbal (Pb) mg/l 0,008

Menurut Effendi (2003), secara luas masih banyak sumber logam berat

lainnya yang terdapat dalam perairan dan berpotensi mencemarinya. Akumulasi

yang melebihi batas yang dibolehkan akan merubah fungsi lingkungan dan dapat

membahayakan berbagai ekosistem disana. Kadar logam berat Cd yang terdapat

Tabel 2.Kadar logam berat kadmium diperairan tawar dan laut.

Logam berat kadmium (Cd) bersifat karsinogen, mutagenik dan

teratogenik pada beberapa jenis hewan. Ketika berada di dalam sel, Cd akan

menginduksi berbagai jenis mekanisme signal transduksi serta mengaktifkan

banyak gen. Salah satu efek langsung yang ditimbulkan oleh Cd adalah

mengganggu proses homeostasis sel. Mekanisme homeostasis sel terlaksana

dengan keberadaan protein metallothionine (MT) yang berperan sebagai protein

pengikat logam dan mengurangi efek toksik (Rumahlatu dkk., 2012).

Jonak et al. (2004) menjelaskan bahwa kadmium tidak diketahui

memiliki fungsi biologis di dalam sel tetapi memiliki sifat reaktif yang sangat

tinggi dan dapat menginaktifkan berbagai macam aktivitas enzim yang diperlukan

oleh sel. Setelah diabsorbsi, logam berat kadmium akan terakumulasi di dalam

organ target yang utamanya adalah ginjal kemudian menimbulkan toksisitas (Rico

et al., 2002). Di dalam ginjal, akumulasi kadmium terjadi umumnya di dalam

tubulus proximal serta segmen-segmen nefron lainnya yang hanya terjadi pada

akhir tahap intoksifikasi (Yokouchi et al., 2007).

Timbal (Pb)

Timbal adalah suatu unsur kimia dalam unsur periodic yang memiliki

lambang Pb dan nomor atom 82. Timbal (Pb) adalah logam berat yang terdapat

secara alami didalam kerak bumi. Keberadaan timbal bisa juga berasal dari hasil

alami yang terdapat pada kerak bumi. Pb terkonsentrasi dalam deposit biji logam.

Unsur Pb digunakan dalam bidang industri modern sebagai bahan pembuatan pipa

air yang tahan korosi, bahan pembuat cat, baterai, dan campuran bahan bakar

bensin tetraetil (Kanvel, 2013).

Timbal merupakan salah satu logam berat yang sangat berbahaya bagi

kesehatan manusia serta merupakan unsur logam berat yang tidak dapat terurai

oleh proses alam. Secara alamiah Pb dapat masuk kedalam badan perairan melalui

pengkristalan diudara dengan bantuan air hujan, melalui proses modifikasi dari

batuan mineral akibat hempasan gelombang dan angin. Timbal yang masuk

kedalam badan perairanmerupakan dampak dari aktivitas kehidupan manusia

(Fuad, 2008).

Timbal merupakan logam yang sangat rendah daya larutnya bersifat

pasif, dan mempunyai daya translokasi yang rendah mulai dari akar sampai organ

tumbuhan lainnya. Timbal juga memiliki toksisitas yang tertinggi dan

menyebabkan racun bagi beberapa spesies. Senyawa ini banyak ditemukan dalam

pertambangan-pertambangan diseluruh dunia. Bahaya yang ditimbulkan oleh

penggunaan timah hitam memyebabkan keracunan (Hamzah dan Setiawan, 2010).

Mekanisme Penyerapan Logam Berat oleh Mangrove

Tumbuhan mangrove termasuk jenis tumbuhan air yang mempunyai

kemampuan sangat tinggi untuk mengakumulasi logam berat yang berada pada

wilayah perairan. Proses absorpsi pada tumbuhan terjadi seperti pada hewan

dengan berbagai proses difusi, dan istilah yang digunakan adalah translokasi.

Transport ini terjadi dari sel ke sel menuju jaringan vaskuler agar dapat

Menurut Fitter (1982), analogi ini menunjukkan adanya barier khusus

dalam membran sel yang hanya sesuai untuk suatu ion tertentu dan dapat

menyerap ion tersebut, sehingga pada konsentrasi substrat yang tinggi semua

barier berperan pada laju maksimum hingga mencapai laju pengambilan jenuh.

Sel-sel akar tumbuhan umumnya mengandung konsentrasi ion yang lebih tinggi

dari pada medium di sekitarnya. Sejumlah besar eksperimen menunjukkan adanya

hubungan antara laju pengambilan ion dengan konsentrasi ion yang menyerupai

hubungan antara laju reaksi yang dihantarkan enzim dengan konsentrasi

substratnya.

Soemirat (2003) menyatakan bahwa proses absorpsi dapat terjadi lewat

beberapa bagian tumbuhan, yaitu:

1. Akar, terutama untuk zat anorganik dan zat hidrofilik.

2. Daun bagi zat yang lipofilik.

3. Stomata untuk masukan gas.

Melalui akarnya, vegetasi Avicennia marina dapat menyerap

logam-logam berat yang terdapat pada sedimen maupun air. Mangrove memiliki

kemampuan dalam menyerap bahan-bahan organik dan non organik dari

lingkungannya kedalam tubuh melalui membran sel. Proses ini merupakan bentuk

adaptasi mangrove terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim. Mangrove melalui

akarnya, vegetasi ini dapat menyerap logam-logam berat yang terdapat pada

sedimen maupun kolom air (Amin, 2001).

Mekanisme penyerapan dan akumulasi logam berat oleh tanaman dapat

dibagi menjadi tiga proses yang berkaitan, yaitu penyerapan (absorbsi) oleh akar,

dan jaringan. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar logam tidak menghambat

metabolisme tanaman. Sebagai upaya untuk mencegah peracunan logam terhadap

sel, tanaman mempunyai mekanisme detoksifikasi, misalnya dengan menimbun

logam di dalam organ tertentu seperti akar. Walaupun masukan sumber pencemar

sangat banyak, mangrove memiliki toleransi yang tinggi terhadap logam berat.

Hal ini menunjukkan bahwa mangrove secara aktif menghindari masukan logam

berat yang berlebih dan berfungsi sebagai penyaring dan memiliki daya treatment

khas secara alami melalui organ akar. Akumulasi logam berat terjadi pada akar

dan dibawa ke jaringan lainnya dan proses ini bisa membatasi masuknya udara ke

dalam jaringan tersebut (Palar, 1994).

Mekanisme masuknya partikel logam ke dalam jaringan daun, yaitu

melalui stomata daun yang berukuran besar dan ukuran partikel logam lebih kecil,

Sehingga logam dengan mudah masuk ke dalam jaringan daun melalui proses

penyerapan pasif. Partikel logam yang menempel pada permukaan daun berasal

dari tiga proses yaitu sedimentasi akibat gaya gravitasi, tumbukan akibat

turbulensi angin dan pengendapan yang berhubungan dengan hujan. Celah

stomata mempunyai panjang sekitar 10 µm dan lebar antara 2-7 µm, oleh karena

ukuran logam yang berukuran kecil, maka partikel logam tidak larut dalam air dan

senyawa terperangkap dalam rongga antar sel sekitar stomata (Deri dkk.,2013).

Satu diantara beberapa spesies mangrove yang memiliki kemampuan

menyerap logam berat adalah Api-api (Avicennia marina). Rohmawati (2007),

mengemukakan bahwa Pohon A. marina memiliki upaya penanggulangan materi

toksik lain diantaranya dengan melemahkan efek racun melalui pengenceran

logam berat dalam jaringan tubuhnya sehingga mengurangi toksisitas logam

tersebut.

Menurut Kanvel (2013), perbandingan antara daun tua (pada pangkal

dengan ukuran yang cukup besar, ketebalan dan warna daun hijau tua) dan daun

muda (pada pucuk, ukuran kecil, belum terlalu tebal dan warna daun hijau muda)

yang dikompositkan. Kandungan logam berat pada daun muda lebih sedikit

dibandingkan dengan daun tua disebabkan daun muda sulit mengabsorbsi

daripada daun yang sudah tua. Mekanisme yang terjadi pada tumbuhan adalah

mengakumulasi ion-ion yang berlebih dalam daun tua, yang akhirnya diikuti

dengan abisisi (pengguguran) daun. Perbedaan diameter batang pohon

menentukan banyaknya logam berat dan zat-zat lain yang terakumulasi didalam

pohon tersebut. Senyawa yang larut dalam air diambil oleh akar bersama air,

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Aktivitas kehidupan manusia yang sangat tinggi telah menimbulkan

banyak efek buruk bagi kehidupan dan lingkungan hidup manusia. Kegiatan

pembangunan, terutama di sektor industri yang pada prinsipnya adalah untuk

meningkatkan kualitas hidup manusia, juga dapat menurunkan derajat kesehatan

masyarakat (Sinaga dkk., 2013)

Meningkatnya industri memberikan dampak meningkatnya pelepasan

limbah ke lingkungan sekitar termasuk didalamnya lingkungan perairan laut.

Buangan limbah yang masuk ke perairan laut dapat melalui aliran run off maupun

aliran sungai. Salah satu limbah industri yang dilepaskan ke perairan laut adalah

logam berat. Telah diketahui bahwa sekitar 70 % wilayah Indonesia adalah

perairan laut yang merupakan sumberdaya yang sangat besar untuk dapat

dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Peningkatan konsentrasi logam berat di

lingkungan perairan laut menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Kekhawatiran

ini disebabkan tingkat toksisitas logam berat yang sangat tinggi bagi makhluk

hidup terutama bila terjadi bioakumulasi pada rantai makanan, (Purbonegoro,

2008).

Wilayah pesisir merupakan ekosistem yang paling mudah terkena

dampak kegiatan manusia dan kegiatan pembangunan. Perairan pesisir Belawan

merupakan salah satu perairan yang tercemar logam berat. Kampung Nelayan

berada didekat kawasan industri yang membuang limbah ke perairan, sehingga

di laut yang berpotensi mencemari lingkungan pesisir dan laut antara lain:

Perkapalan, dumping di laut, pertambangan, eksplorasi dan eksploitasi minyak,

budidaya laut, dan perikanan.

Hasil kajian Badan Lingkungan Hidup (2011), terdapat ± 50 industri

yang beroperasi disekitar sungai Deli, yang bermuara ke Belawan. Keseluruhan

industri tersebut diperkirakan membuang langsung limbahnya ke sungai. Selain

limbah dari industri, pencemaran air sungai Deli juga akibat penumpukan sampah.

Beberapa industri seperti pewarnaan, kertas, minyak dan industri pelapisan

melepaskan sejumlah tembaga di Sungai Deli yang langsung bermuara di

Belawan. Beberapa pabrik industri yang diketahui beroperasi di sekitar belawan

adalah, PT. Canang Indah, PT. Indofood, PT. Growth Sumatera Industry, PT.

Putra Baja Deli, PT. Industri Karet Deli, dll.

Salah satu indikator gangguan lingkungan di laut adalah kandungan

logam berat dalam perairan pesisir yang berasal dari kegiatan industri maupun

alam. Logam berat yang berada di perairan akan diserap oleh organisme hidup

melalui proses biologis dan akhirnya terakumulasi. Kandungan logam berat yang

menumpuk pada air laut dan sedimen akan masuk kedalam sistem rantai makanan

dan berpengaruh pada kehidupan organisme perairan (Said dkk., 2009).

Pencemaran perairan ditandai dengan adanya perubahan sifat fisik, kimia

dan biologi perairan. Bahan pencemar berupa logam berat di perairan akan

membahayakan kehidupan organisme, maupun efeknya secara tidak langsung

terhadap kesehatan manusia. Salah satu jenis logam berat yang memasuki perairan

dan bersifat toksik adalah Cadmium (Cd) dan Timbal (Pb). Cadmium (Cd) dan

dihancurkan (non degradable) oleh organisme hidup dan dapat terakumulasi ke

lingkungan, terutama mengendap di dasar perairan membentuk senyawa kompleks

bersama bahan organik dan anorganik. Sumber utama timbal adalah berasal dari

makanan dan minuman.

Organisme perairan merupakan kelompok organisme yang pertama kali

mengalami dampak secara langsung dari pengaruh limbah atau pencemaran

logam berat di perairan. Salah satu organisme perairan yang menerima dampak

langsung pencemaran logam berat adalah tanaman mangrove. Mangrove banyak

dijumpai di wilayah pesisir yang terlindung dari gempuran ombak dan daerah

yang landai. Mangrove tumbuh optimal di wilayah pesisir yang memiliki muara

sungai besar dan delta yang aliran airnya banyak mengandung lumpur. Sedangkan

di wilayah pesisir yang tidak bermuara sungai, pertumbuhan vegetasi mangrove

tidak optimal. Mangrove tidak atau sulit tumbuh diwilayah pesisir yang terjal dan

berombak besar dengan arus pasang surut kuat, karena kondisi ini tidak

memungkinkan terjadinya pengendapan lumpur yang diperlukan sebagai substrat

bagi pertumbuhannya (Dahuri, 2003).

Satu diantara beberapa spesies mangrove yang memiliki kemampuan

menyerap logam berat adalah Api-api (Avicennia marina). Pohon mangrove ini

memiliki upaya penanggulangan materi toksik lain diantaranya dengan

melemahkan efek racun melalui pengenceran (dilusi), yaitu dengan menyimpan

banyak air untuk mengencerkan konsentrasi logam berat dalam jaringan tubuhnya

sehingga mengurangi toksisitas logam tersebut.

Berdasarkan kondisi itu maka perlu untuk dilakukan tindakan sebaik

Salah satu cara adalah dengan mengetahui penyebab dan ancaman serta

bagaimana melakukan pengendalian terhadap keberadaan logam berat tersebut.

Dengan begitu baik keberlangsungan kegiatan masyarakat dan industri tetap

berjalan serta yang paling utama agar kelestarian lingkungan baik darat dan laut

juga tetap terjaga.

Perumusan Masalah

Kontaminasi logam berat terhadap ekosistem perairan telah menjadi

masalah dalam kesehatan lingkungan selama beberapa dekade. Kontaminasi

logam berat pada ekosistem perairan secara intensif berhubungan dengan

pelepasan logam berat oleh limbah domestik, industri dan aktivitas manusia

lainnya. Kontaminasi logam berat dapat menyebabkan efek mematikan terhadap

organisme laut dan menyebabkan ketidakseimbangan ekologis dan

keanekaragaman organisme laut.

Perairan pesisir merupakan salah satu dari lingkungan perairan yang

banyak mendapat pengaruh dari buangan limbah, baik yang berasal dari daratan

maupun di laut lepas. Kenyataannya perairan pesisir dalam menampung dan

mengurai limbah yang terbatas menimbulkan penumpukkan limbah yang lambat

laun menimbulkan pencemaran. Salah satu organisme perairan yang menerima

dampak langsung pencemaran logam berat diwilayah pesisir adalah tanaman

mangrove.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang

dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kemampuan akar pasak, kulit batang dan daun Avicennia marina

2. Bagaimana kandungan logam berat Cd dan Pb yang terdapat pada jaringan akar

pasak, kulit batang, dan daun Avicennia marina di Desa Kampung Nelayan

Seberang?

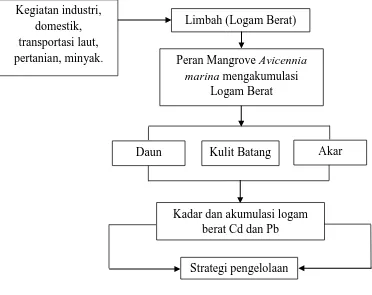

Kerangka Pemikiran

Pencemaran logam berat yang terus-menerus terjadi dapat

mengakibatkan kerusakan lingkungan dan juga dapat berpengaruh terhadap

organisme yang ada diwilayah pesisir. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui

kadar logam berat disuatu perairan dengan menguji kandungannya terhadap

jaringan tumbuhan (akar, kulit batang, daun) Avicennia marina, sehingga dapat

dilakukan kegiatan pengelolaan wilayah pesisir (lingkungan maupun organisme)

terhadap kerusakan akibat pencemaran logam berat. Secara ringkas, kerangka

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kandungan logam berat kadmium dan timbal pada akar,

batang, dan daun Avicenia marina.

2. Mengetahui kemampuan A. marina dalam mengakumulasi logam berat Cd dan Pb.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk dapat memberikan informasi tentang

kadar logam berat disuatu perairan yang diuji kandungannya pada jaringan akar

dan daun Avicennia marina, sehingga dapat dilakukan kegiatan pengelolaan

ABSTRAK

VINCES AGRIANI LASE : Daya Serap Pohon Mangrove A. marina Terhadap Logam Berat Kadmium (Cd) dan Timbal (Pb) di Kampung Nelayan Kecamatan Medan Belawan Sumatera Utara. Dibawah bimbingan YUNASFI dan DESRITA.

Banyaknya aktivitas masyarakat maupun industri yang terjadi di Kampung Nelayan dapat menyebabkan tingginya kandungan logam berat dilingkungan perairan, dan juga dapat berpengaruh terhadap organisme yang hidup diperairan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan logam berat Cd dan Pb pada akar, kulit batang, daun dan mengetahui kemampuan Avicennia marina dalam mengakumulasi logam berat. Pengambilan sampel dilakukan di Kampung Nelayan Kecamatan Medan Belawan, dengan tiga stasiun pengamatan. Analisis logam berat dilakukan di Balai Riset dan Standarisasi Industri Medan Sumatera Utara dengan menggunakan metode Atomic Absorption Spectrofotometer (AAS). Hasil penelitian menunjukkan kandungan logam berat Pb pada akar, kulit batang, dan daun Avicennia marina lebih besar dibandingkan dengan kandungan logam berat Cd. Kemampuan Avicennia marina dalam mengakumulasi logam berat Pb dan Cd dikategorikan rendah.

ABSTRACT

VINCES AGRIANI LASE. Accumulation of Heavy Metals Cadmium (Cd) and Plumbum (Pb) on Mangrove Avicennia marina in Nelayan Village, District of Medan Belawan, North Sumatera. Under academic supervision by YUNASFI and DESRITA.

Many activity by human and industry in Nelayan Village can be support the present of heavy metal in acuatiq environmental and can put on effect to aquatic organism. The purpose of researching in to analyze the content of heavy metals Cadmium (Cd) and Plumbum (Pb) on roots, barks, leaves and knowing the ability of Avicennia marina in accumulating heavy metals. The sample was located in Nelayan Village, District of Medan Belawan. The analysis of heavy metals Cd dan Pb is carried out in a Balai Riset dan Standarisasi Industri Medan, by using the metod Atomic Absorption Spectrofotometer (AAS). The results of this research indicated that the heavy metal content of Pb in the roots, barks, and leaves is larger more than Cd. Based on the bioconcentration factor, the ability of Avicennia marina in accumulate heavy metals Cd and Pb categorized low.

DAYA SERAP POHON MANGROVE Avicennia marina TERHADAP

LOGAM BERAT CADMIUM (Cd) DAN TIMBAL (Pb) DI

KAMPUNG NELAYAN KECAMATAN MEDAN

BELAWAN SUMATERA UTARA

VINCES AGRIANI LASE

120302046

PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN

FAKULTAS PERTANIAN

DAYA SERAP POHON MANGROVE Avicennia marina TERHADAP

LOGAM BERAT CADMIUM (Cd) DAN TIMBAL (Pb) DI

KAMPUNG NELAYAN KECAMATAN MEDAN

BELAWAN SUMATERA UTARA

SKRIPSI

VINCES AGRIANI LASE

120302046

PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN

FAKULTAS PERTANIAN

DAYA SERAP POHON MANGROVE Avicennia marina TERHADAP

LOGAM BERAT CADMIUM (Cd) DAN TIMBAL (Pb) DI

KAMPUNG NELAYAN KECAMATAN MEDAN

BELAWAN SUMATERA UTARA

SKRIPSI

VINCES AGRIANI LASE

120302046

Skripsi Sebagai Satu diantara Beberapa Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Perikanan di Program Studi Manajemen Sumberdaya Perairan

Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara

PROGRAM STUDI MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN

FAKULTAS PERTANIAN

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER

INFORMASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Vinces Agriani Lase

NIM : 120302046

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Daya Serap Pohon Mangrove

Avicennia marina terhadap Logam Berat Cadmium (Cd) dan Timbal (Pb) di Kampung Nelayan Kecamatan Medan Belawan Sumatera Utara” adalah

benar hasil karya saya sendiri dan belum dijadikan dalam bentuk apapun kepada

perguruan tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau

dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah

disebutkan didalam teks dan dicantumkan dalam bagian akhir skripsi ini.

Medan, April 2016

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : Daya Serap Pohon Mangrove Avicennia marina terhadap Logam Berat Cadmium (Cd) dan Timbal (Pb) di Kampung Nelayan Kecamatan Medan Belawan Sumatera Utara

Nama : Vinces Agriani Lase

NIM : 120302046

Program Studi : Manajemen Sumberdaya Perairan

Disetujui Oleh Komisi Pembimbing

Dr. Ir.Yunasfi, M.Si Desrita, S.Pi, M.Si Ketua Anggota

Mengetahui

Dr. Ir. Yunasfi, M.Si

ABSTRAK

VINCES AGRIANI LASE : Daya Serap Pohon Mangrove A. marina Terhadap Logam Berat Kadmium (Cd) dan Timbal (Pb) di Kampung Nelayan Kecamatan Medan Belawan Sumatera Utara. Dibawah bimbingan YUNASFI dan DESRITA.

Banyaknya aktivitas masyarakat maupun industri yang terjadi di Kampung Nelayan dapat menyebabkan tingginya kandungan logam berat dilingkungan perairan, dan juga dapat berpengaruh terhadap organisme yang hidup diperairan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kandungan logam berat Cd dan Pb pada akar, kulit batang, daun dan mengetahui kemampuan Avicennia marina dalam mengakumulasi logam berat. Pengambilan sampel dilakukan di Kampung Nelayan Kecamatan Medan Belawan, dengan tiga stasiun pengamatan. Analisis logam berat dilakukan di Balai Riset dan Standarisasi Industri Medan Sumatera Utara dengan menggunakan metode Atomic Absorption Spectrofotometer (AAS). Hasil penelitian menunjukkan kandungan logam berat Pb pada akar, kulit batang, dan daun Avicennia marina lebih besar dibandingkan dengan kandungan logam berat Cd. Kemampuan Avicennia marina dalam mengakumulasi logam berat Pb dan Cd dikategorikan rendah.