NAGORI RAMBUNG MERAH KABUPATEN

SIMALUNGUN TAHUN 2014

Oleh :

DEARMAN ANDRI MAGISTARIO PURBA

NIM. 091000081

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

GAMBARAN PERILAKU MASYARAKAT DALAM

PENANGGULAN DEMAM BERDARAH DENGUE DI

NAGORI RAMBUNG MERAH KABUPATEN

SIMALUNGUN TAHUN 2014

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Kesehatan Masyarakat

Oleh:

DEARMAN ANDRI MAGISTARIO PURBA

NIM. 091000081

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah salah satu penyakit menular yang dapat menyerang manusia, siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Penyakit DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk aedes agepty. Terjadinya kasus DBD di berbagai tempat tidak terlepas dari perilaku masyarakat. Oleh karena itu perilaku masyarakat dalam penanggulangan DBD menjadi isu yang penting dan urgen untuk diteliti.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian survey yang bersifat deskriptif dan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis gambaran perilaku masyarakat dalam penanggulangan Demam Berdarah Dengue di Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun Tahun 2014.

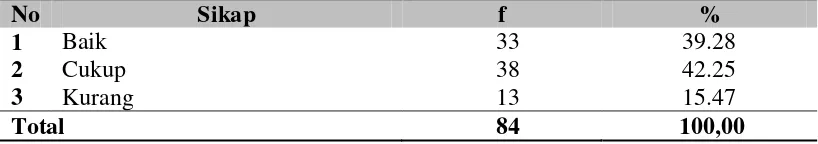

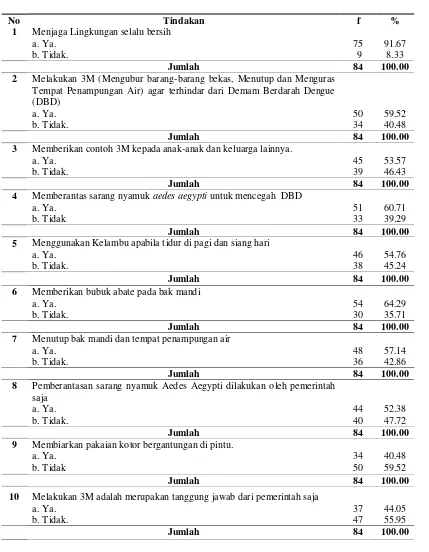

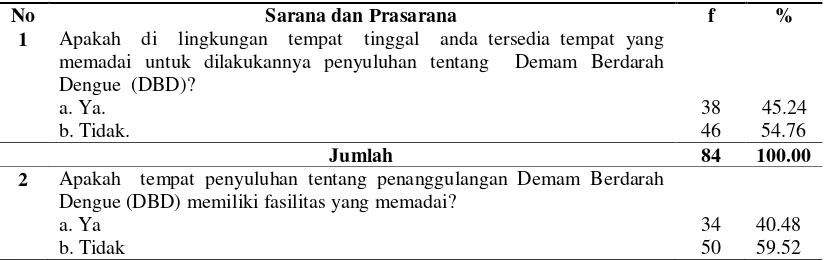

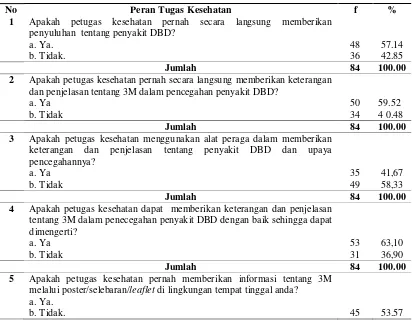

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pendidikan responden penelitian adalah SMA/SMK dan pekerjaan responden mayoritas adalah wiraswasta/ pedagang. Pengetahuan responden dalam penanggulangan DBD di Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun berada pada kategori baik. Sikap responden dalam penanggulangan DBD di Nagori Rambung Merah Kabupaten berada pada kategori cukup baik. Tindakan responden dalam penanggulangan DBD di Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun mayoritas berada pada kategori cukup baik. Sarana dan Prasarana dalam penanggulangan DBD di Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun berada pada kategori kurang. Peran Tenaga kesehatan dalam penanggulangan DBD di Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun yang berkategori cukup baik. Peran Tokoh masyarakat penanggulangan DBD di Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun yang berkategori kurang. Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah perlu semakin ditingkatkan pengetahuan, sikap dan tindakan masyarakat dalam penanggulangan DBD dengan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi secara rutin kepada masyarakat, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, peran petugas, serta tokoh masyarakat agar lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is a contagious disease that can infect humans , anyone , anytime and anywhere . Dengue disease transmitted through the bite of aedes agepty. The occurrence of dengue cases in various places can not be separated from people's behavior . Therefore, the behavior of the community in the prevention of Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) become an important and urgent issue to be investigated .

This study is a descriptive survey research and aims to identify and analyze the picture of the behavior of the community in the prevention of Dengue Hemorrhagic Fever in Nagori Red Rambung Simalungun 2014 .

The results showed that the majority of survey respondents were in high school and most work as an entrepreneur. The knowledge of the respondent to prevent of Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) were good. The attitude of the respondents to prevent DBD were quite well. The action of the respondents in quite well. Infrastructures to prevent Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) were less category. The role of health workers to prevent Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) were quite good. The role of community leaders to prevent Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) were less.The suggestions in this research were need to be improved knowledge, attitudes and actions of the community to prevent Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) by more communication, information and education to the community on regular, improve the quality and quantity of infrastructure, the role of health workers, and the community leaders in the future.

BIODATA

Nama : Dearman Andri Magistario Purba

Tempat/ Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 7 April 1992

Agama : Kristen Protestan

Status Perkawinan : Belum Kawin

Alamat Rumah : Kompleks Setia Budi Vista Blok B No. 7 Jl. Lizadri

Putra, Selayang Medan Tuntungan

Nama Orangtua : Dr. Ir. Sukarman Purba, Drs, MPd

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 1997-2003 : SD Budi Murni-2 Medan

Tahun 2003-2006 : SMP Negeri 19 Bandung

Tahun 2006-2009 : SMA Immanuel Medan

Puji dan syukur diucapkan kehadirat Tuhan Yang Mahaesa atas berkat dan

hidayahNya sehingga skripsi yang berjudul “Gambaran Perilaku Masyarakat Dalam Penanggulangan Demam Berdarah Dengue Di Nagori Rambung Merah

Kabupaten Simalungun Tahun 2014”, dapat diselesaikan dengan baik guna

memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat

Universitas Sumatera Utara.

Pada penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan masukan, bantuan dan

bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatran ini sudah

sepatutnya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr. Drs. Surya Utama, MS, selaku. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Sumatera Utara.

2. Drs. Tukiman, MKM, selaku Ketua Departemen Pendidikan Kesehatan dan Ilmu

Perilaku Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara dan

sekaligus sebagai dosen penguji saya yang telah banyak memberikan inspirasi

dan motivasi saya.

3. Drs. Alam Bakti Keloko, MKes, selaku dosen pembimbing I yang telah banyak

memberikan perhatian, bimbingan, dukungan dalam penyusunan skripsi ini dan

menjadi sumber inspirasi dan motivasi penulis.

4. Drs. Eddy Syahrial, MSi, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak

mengajari, memberikan perhatian, bimbingan, dukungan serta arahan dalam

inspirasi saya.

6. Seluruh dosen dan pegawai terutama di Departemen Pendidikan Kesehatan dan

Ilmu Perilaku FKM USU yang telah banyak memberi masukan dan berkat ilmu

pengetahuan kepada penulis.

7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun yaitu dr. Jan Maurisdo Purba

beserta jajarannya yang telah memberikan ijin dan data yang diperlukan dalam

penelitian ini.

8. Kepala Nagori Rambung Merah , Martua Simarmata, AMd beserta jajarannya

yang telah member ijin dan data penelitian yang dibutuhkan.

9. Responden penelitian yaitu masyarakat Nagori Rambung Merah Kabupaten

Simalungun yang telah bersedia menjadi sampel penelitian dan mengisi angket

dan menjawab pertanyaan penelitian ini.

10. Kedua orangtua yang sangat kusayangi Dr. Ir. Sukarman Purba, Drs, MPd dan

ibunda Prof. Dr. Erika Revida Saragih, MS yang telah melahirkan, mendidik dan

membimbing dengan sabar sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

11. Buat abangda Deardo Chandra Vaskanus Purba, ST, MT dan adikku Dearni

Anggita Krismayani Purba yang telah terus menerus mendukung dan

mengingatkan saya hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

12. Buat semua temanku Dapot, Fredy, Lucky, Hotman dan semua

Kiranya Tuhan Yang Mahaesa lah yang dapat membalas budi baik, berkat dan

melimpahkan berkat dan anugrahNya kepada kita semua. Semoga karya ilmiah ini

dapat berguna bagi nusa dan bangsa khususnya bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Sumatera Utara.

Medan, Pebruari 2015 Penulis,

3.4.2. Data Sekunder ... 35

3.5. Defenisi Operanional ... 35

3.6. Metode Pengukuran ... 36

3.7. Metode Pengolahan dan Analisa Data ... 38

3.7.1. Metode Pengolahan Data ... 38

3.7.2. Analisa Data ... 39

BAB IV HASIL PENELITIAN ... 40

4.1. Lokasi Penelitian ... 40

4.2. Karakteristik Responden ... 40

4.3. Analisa Univariat ... 42

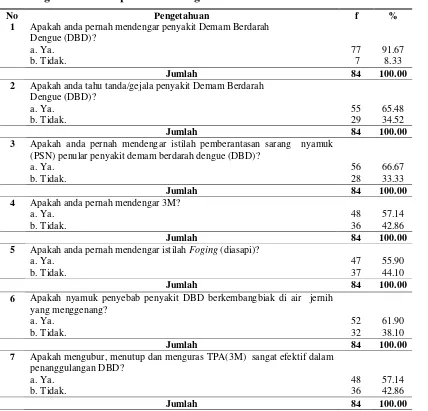

4.3.1. Distribusi Pengetahuan Masyarakat ... 42

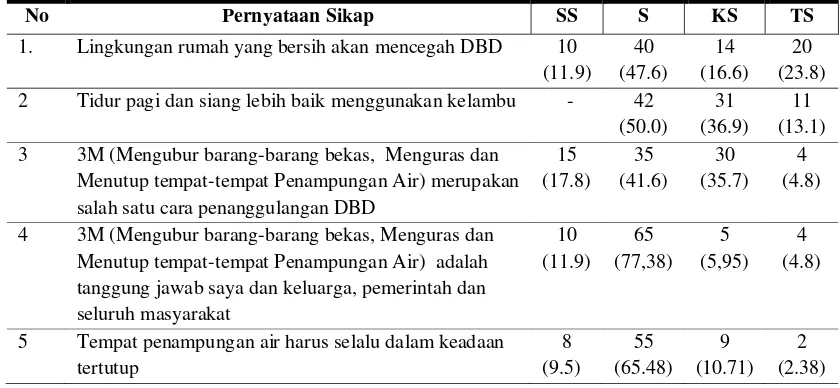

4.3.2. Distribusi Sikap Masyarakat ... 45

4.3.3. Distribusi Tindakan ... 50

4.3.4. Distribusi Sarana dan Prasarana ... 53

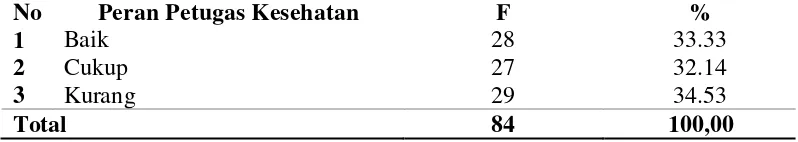

4.3.5. Distribusi Peran Petugas Kesehatan ... 57

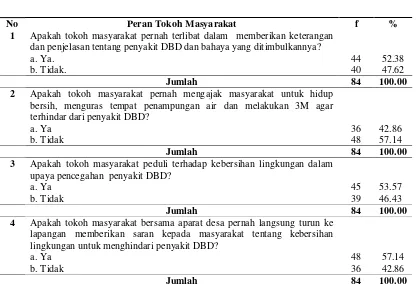

4.3.6. Distribusi Peran Tokoh Masyarakat ... 62

BAB V PEMBAHASAN ... 68

5.1. Gambaran Pengetahuan Masyarkat ... 68

5.2. Gambaran Sikap Masyarakat ... 71

5.3. Gambaran Tindakan Masyarakat ... 74

5.4. Gambaran Sarana dan Prasarana ... 75

5.5. Gambaran Peran Petugas Kesehatan ... 77

5.6. Gambaran Peran Tokoh Masyarakat ... 78

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN ... 83

6.1. Kesimpulan ... 83

6.2. Saran ... 84

DAFTAR PUSTAKA ………. 86

Halaman

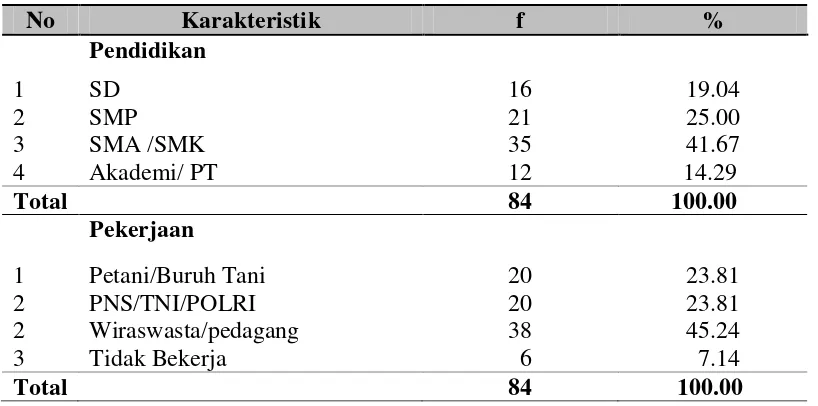

Tabel 4.1.Distribusi Karakteristik Pendidikan dan Pekerjaan Responden Di

Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun Tahun 2014…..…... 41

Tabel 4.2.Distribusi Jawaban Responden tentang Pengetahuan dan Pemahaman dalam Penanggulangan DBD di Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun Tahun 2014 ... .. 42

Tabel 4.3.Distribusi Kategori Pengetahuan Responden tentang Pemahaman dalam Penanggulangan DBD di Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun Tahun 2014 ... … 44

Tabel 4.4.Distribusi Jawaban Responden tentang Sikap Responden Terhadap

Penanggulangan DBD di Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun Tahun 2014 ... … 45

Tabel 4.5.Distribusi Kategori Sikap Masyarakat Terhadap Pencegahan DBD di Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun Tahun 2014 ... … 50

Tabel 4.6.Distribusi Jawaban Responden tentang Tindakan Masyarakat terhadap Penanggulangan DBD di Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun Tahun 2014 ... ...51

Tabel 4.7.Distribusi Kategori Tindakan Masyarakat terhadap Penanggulangan DBD di Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun Tahun 2014 ... ...52

Tabel 4.8.Distribusi Jawaban Responden tentang Sarana Prasarana terhadap

Penanggulangan DBD di Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun

Tahun 2014……….. 53

Tabel 4.9. Distribusi Kategori Sarana dan Prasarana Terhadap Penanggulangan DBD

di Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun Tahun 2014……… 57

Tabel 4.10. Distribusi Jawaban Responden tentang Peran Petugas Kesehatan Terhadap Penanggulangan DBD di Nagori Rambung Merah Kabupaten

Simalungun Tahun 2014………58

Tabel 4.13. Distribusi Kategori Peran Tokoh Masyarakat Terhadap Pencegahan DBD di Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun Tahun

Lampiran 1. Sebaran Data Pengelitian

Lampiran 2. Distribusi Tingkat Kategori

Lampiran 3. Surat Permohonan Izin Penelitian

Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah salah satu penyakit menular yang dapat menyerang manusia, siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Penyakit DBD ditularkan melalui gigitan nyamuk aedes agepty. Terjadinya kasus DBD di berbagai tempat tidak terlepas dari perilaku masyarakat. Oleh karena itu perilaku masyarakat dalam penanggulangan DBD menjadi isu yang penting dan urgen untuk diteliti.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian survey yang bersifat deskriptif dan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis gambaran perilaku masyarakat dalam penanggulangan Demam Berdarah Dengue di Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun Tahun 2014.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pendidikan responden penelitian adalah SMA/SMK dan pekerjaan responden mayoritas adalah wiraswasta/ pedagang. Pengetahuan responden dalam penanggulangan DBD di Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun berada pada kategori baik. Sikap responden dalam penanggulangan DBD di Nagori Rambung Merah Kabupaten berada pada kategori cukup baik. Tindakan responden dalam penanggulangan DBD di Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun mayoritas berada pada kategori cukup baik. Sarana dan Prasarana dalam penanggulangan DBD di Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun berada pada kategori kurang. Peran Tenaga kesehatan dalam penanggulangan DBD di Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun yang berkategori cukup baik. Peran Tokoh masyarakat penanggulangan DBD di Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun yang berkategori kurang. Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah perlu semakin ditingkatkan pengetahuan, sikap dan tindakan masyarakat dalam penanggulangan DBD dengan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi secara rutin kepada masyarakat, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, peran petugas, serta tokoh masyarakat agar lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is a contagious disease that can infect humans , anyone , anytime and anywhere . Dengue disease transmitted through the bite of aedes agepty. The occurrence of dengue cases in various places can not be separated from people's behavior . Therefore, the behavior of the community in the prevention of Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) become an important and urgent issue to be investigated .

This study is a descriptive survey research and aims to identify and analyze the picture of the behavior of the community in the prevention of Dengue Hemorrhagic Fever in Nagori Red Rambung Simalungun 2014 .

The results showed that the majority of survey respondents were in high school and most work as an entrepreneur. The knowledge of the respondent to prevent of Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) were good. The attitude of the respondents to prevent DBD were quite well. The action of the respondents in quite well. Infrastructures to prevent Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) were less category. The role of health workers to prevent Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) were quite good. The role of community leaders to prevent Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) were less.The suggestions in this research were need to be improved knowledge, attitudes and actions of the community to prevent Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) by more communication, information and education to the community on regular, improve the quality and quantity of infrastructure, the role of health workers, and the community leaders in the future.

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan,

dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber

daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis (Undang-undang Nomor 36

tahun 2009).

Salah satu program yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran

pembangunan di bidang kesehatan adalah pencegahan dan pemberantasan penyakit

menular. Program tersebut dilaksanakan untuk mencegah berjangkitnya penyakit,

atau mengurangi angka kematian dan kesakitan, dan sedapat mungkin menghilangkan

akibat buruk dari penyakit menular tersebut.

Demam Berdarah Dengue (DBD) atau Dengue Hemoragic Fever (DHF)

adalah salah satu jenis penyakit menular akut yang dapat menyerang manusia dengan

manifestasi pendarahan dan bertendensi menimbulkan shock yang dapat

menyebabkan kematian, penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes

aegypti dan Aedes albopictus yang telah terinfeksi virus dengue. Faktor-faktor yang

mempengaruhi peningkatan dan penyebaran kasus DBD ini sangat kompleks, yaitu

pertumbuhan penduduk, urbanisasi yang tidak terencana dan tidak terkontrol, tidak

adanya kontrol terhadap vektor di daerah endemik, dan peningkatan sarana

Besaran masalah penyakit DBD di setiap wilayah dari waktu ke waktu sangat

bervariasi seiring dengan semakin padatnya penduduk suatu daerah dan arus

transportasi yang lancar. Penyakit yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes

aegypti dan Aedes albopictus termasuk golongan B Arthropod Borne Virus dan

terdapat di seluruh pelosok Indonesia kecuali di tempat-tempat dengan ketinggian

1000 meter di atas permukaan laut (Sumunar, 2007).

Penyakit DBD di Asia pertama sekali ditemukan di Manila (Filipina) pada

tahun 1953, dan pada tahun 1958 terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit

Demam Berdarah Dengue di Bangkok (Thailand), selanjutnya penyakit ini menyebar

ke berbagai negara di dunia (Soedarmo, 1995).

Di Indonesia, Demam Berdarah Dengue (DBD) pertama sekali dicurigai di

Surabaya pada tahun 1968. Di Jakarta, kasus pertama dilaporkan pada tahun 1969.

Kemudian DBD berturut-turut dilaporkan di Bandung dan Jogyakarta (1972).

Epidemi pertama di luar Jawa dilaporkan pada tahun 1972 di Sumatera Barat dan

Lampung, pada tahun 1973 di Riau, Sulawesi Utara dan Bali. Kemudian pada tahun

1974, epidemi dilaporkan di Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat (Suroso T,

dkk, 1999).

Penyakit DBD sudah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, dengan

jumlah kasus yang masih cukup tinggi. Pada tahun 2002 sebanyak 40.377 kasus

dengan Insidens Rate (IR) 19,24 per 100.000 penduduk dan Case Fatality Rate (CFR

1,3%) , pada tahun 2003 sebanyak 51.439 kasus dengan IR 23,87 per 100.000

Pada tahun 2004 penyakit DBD dilaporkan di 30 provinsi pada 309

kabupaten/kota dengan jumlah penderita 70.926 kasus dengan IR 37,11 per 100.000

penduduk dan CFR 1,12% (794 kematian). Provinsi-provinsi yang dinyatakan KLB

DBD di Indonesia adalah sebanyak 12 provinsi yaitu NAD, DKI Jakarta, Jawa Barat,

Jawa Tengah, D.I. Jogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, NTB, NTT, Kalimantan

Timur, dan Sulawesi Utara. Kasus dan angka kesakitan tertinggi dilaporkan di

provinsi DKI Jakarta sebesar 19.569 kasus dengan IR 173,97 per 100.000 penduduk

dan 85 kematian (CFR 0,43%). Jawa Barat dengan 17.797 kasus dan 191 kematian

(CFR 1,07%), Kalimantan Timur dengan IR 72,94 per 100.000 penduduk, Bali

dengan IR 57,81 per 100.000 penduduk, dan Jogyakarta dengan IR 57,04 per 100.000

penduduk. Angka kematian tertinggi terjadi di provinsi Kalimantan Barat (CFR

6,67%), disusul NAD (CFR 4,37%), dan Sulawesi Utara (CFR 3,88%), dan pada

tahun 2005 jumlah penderita DBD di Indonesia sebanyak 95.279 kasus dengan IR

43,42 per 100.000 penduduk dan CFR 1,36%. Hingga pertengahan tahun 2013

jumlah penderita DBD di Indonesia tercatat 48.905 orang, 376 di antaranya

meninggal dunia (Muhadir dalam Majalah Tempo, 26 Juli 2013).

Di propinsi Sumatera Utara pada tahun 2011 ada sebanyak 4535 orang dan 56

orang yang meninggal. Pada tahun 2012 tercatat ada sebanyak 6032 orang penderita

DBD dan yang meninggal 85 orang, sedangkan pada tahun 2013 terdapat 3589 orang

dan yang meninggal sebanyak 30 orang (Profil Kesehatan Sumatera Utara, 2013).

Kabupaten Simalungun adalah salah satu daerah kabupaten yang ada di

propinsi Sumatera Utara yang mempunyai kasus DBD yang cukup tinggi. Di

sebanyak 582 kasus dan 2 orang yang meninggal, tahun 2012 sebanyak 697 orang

dan 18 orang yang meninggal dunia. Pada tahun 2013 ada sebanyak 433 kasus dan

yang meninggal ada 2 (dua) orang (Profil Kesehatan Kabupaten Simalungun, 2013).

Di Nagori Rambung Merah Simalungun sendiri berdasarkan data yang diperoleh

langsung dari Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun, pada tahun 2011 ada

sebanyak 30 kasus dan 2 orang yang meninggal. Tahun 2012 ada sebanyak 45 kasus

dan 5 orang yang meninggal dan tahun 2013 ada terdapat 15 kasus dan tidak ada yang

meninggal dan hingga bulan Juli 2014 tercatat ada 15 orang yang sudah menderita

penyakit DBD dan belum ada yang meninggal dunia. Walaupun jumlah penderita

DBD tampaknya mengalami penurunan, hal ini tidak boleh dianggap pencegahan

penyakit DBD sudah selesai, karena nyamuk Aedes Aegypti dapat seketika muncul

secara tiba-tiba dan perilaku masyarakat dalam penangulangan DBD tidak dikontrol

dengan baik.

Sesungguhnya telah banyak program dan upaya yang dilakukan pemerintah

dalam penanggulangan DBD antara lain melalui gerakan pemberantasan sarang

nyamuk, 3M (Mengubur, Menguras dan Menutup tempat penampungan air, fogging,

penyuluhan kebersihan lingkungan, menggunakan lotion dan kelambu dan

sebagainya. Namun dalam prakteknya jumlah penderita DBD masih saja

menunjukkan angka yang relatif tinggi dari tahun ke tahun. Hal inilah yang

mendasari perlunya dilakukan penelitian tentang “Gambaran Perilaku Masyarakat

Dalam Penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Nagori Rambung Merah

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut diatas maka rumusan masalah penelititian ini adalah

“Bagaimana gambaran perilaku masyarakat dalam penanggulangan Demam Berdarah

Dengue (DBD) di Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun Tahun 2014?”.

1. 3. Tujuan Penelitian. 1.3.1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui Gambaran Perilaku Masyarakat Dalam Penanggulangan

Demam Berdarah Dengue (DBD) Di Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun

Tahun 2014.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan

Demam Berdarah Dengue (DBD) Di Nagori Rambung Merah Kabupaten

Simalungun Tahun 2014.

2. Untuk mengetahui gambaran sikap masyarakat dalam penanggulangan Demam

Berdarah Dengue (DBD) Di Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun

Tahun 2014.

3. Untuk mengetahui gambaran tindakan masyarakat dalam penanggulangan

Demam Berdarah Dengue (DBD) Di Nagori Rambung Merah Kabupaten

Simalungun Tahun 2014.

4. Untuk mengetahui gambaran sarana prasarana dalam penanggulangan Demam

Berdarah Dengue (DBD) Di Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun

5. Untuk mengetahui gambaran peran tenaga kesehatan dalam penanggulangan

Demam Berdarah Dengue (DBD) Di Nagori Rambung Merah Kabupaten

Simalungun Tahun 2014.

6. Untuk mengetahui gambaran peran tokoh masyarakat dalam penanggulangan

Demam Berdarah Dengue (DBD) Di Nagori Rambung Merah Kabupaten

Simalungun Tahun 2014.

1. 4. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat daripada penelitian ini diharapkan sebagai berikut :

a. Sebagai informasi bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun untuk

mengambil kebijakan penatalaksanaan dan penanggulangan Demam Berdarah

Dengue (DBD).

b. Sebagai informasi bagi pemerintah daerah untuk mengaktifkan kembali Tim

Penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Nagori Rambung Merah

Kabupaten Simalungun.

c. Untuk meningkatkan motivasi masyarakat tentang penanggulangan Demam

2.1. Perilaku

2.1.1. Pengertian Perilaku

. Menurut Notoatmodjo (2003) perilaku manusia adalah pengetahuan, sikap,

tindakan/kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang

tidak dapat diamati oleh pihak luar. Selanjutnya, Skinner (dalam Notoatmodjo, 2003),

merumuskan perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau

rangsangan dari luar. Teori ini disebut Stimulus Organisme Respons (SOR).

Perilaku manusia terbentuk berdasarkan interaksinya dengan lingkungan-nya.

Sesungguhnya ada dua faktor yang mempengaruhi terbentuknya perilaku manusia

yaitu faktor internal dan eksternal.

Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam diri manusia yaitu

pengetahuan, persepsi, emosi, kecerdasan, dan lain-lain yang mengolah

rangsangan/stimulus dari luar, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal

dari luar diri manusia antara lain linkungan manusia baik fisik maupun nonfisik

seperti cuaca, manusia lainnya, sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya.

2.1.2. Determinan Perilaku

Secara umum, walaupun lingkungan mempengaruhi perilaku manusia namun

respons yang ditimbulkan belum tentu sama untuk setiap manusia. Kekuatan

pengaruh lingkungan luar sangat tergantung pada karakteristik dan kekuatan faktor

rangsangan/stimulus yang berbeda-beda ini disebut dengan istilah determinan

perilaku. (Notoatmodjo, 2007).

Secara umum determinan perilaku manusia dibedakan ke dalam dua

determinan yaitu determinan internal dan eksternal. Determinan internal adalah

karakteristik yang sudah dimilikinya sejak lahir (bawaan) dengan istilah sudah

“given” seperti misalnya jenis kelamin, tingkat kecerdasan, tingkat emosional dan

sebagainya. Determinan eksternal adalah lingkungan fisik dan nonfisik yang berada

di luar diri manusia yaitu sosial, ekonomi, budaya, politik dan iklim/cuaca.

Determinan eksternal merupakan faktor yang cukup signifikan dalam mempengaruhi

perilaku manusia.

Bloom yang dikutip oleh Notoatmojo (2003) membagi perilaku manusia ke dalam

tiga tingkatan yaitu : Pengetahuan (knowledge), Sikap (attitude) dan Tindakan

(practice). Pengetahuan (knowledge) adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil

tahu seseorang terhadap obyek tertentu melalui indera yang dimilikinya. Sikap

(attitude) adalah respons tertutup seseorang terhadap stimulus atau objek tertentu,

yang sudah melibatkan faktor pendapat dan emosi, sedangkan Tindakan (practice)

merujuk pada perilaku yang diekspresikan dalam bentuk tindakan, yang merupakan

bentuk nyata dari pengetahuan dan sikap yang telah dimiliki manusia.

Perilaku manusia pertama sekali terbentuk melalui pengetahuan kognitif melalui

proses membaca ataupun melihat dan mendengar sehingga menimbulkan

pengetahuan baru baginya yang selanjutnya menimbulkan respons batin yaitu

membentuk sikap baru terhadap respons tersebut. Sikap baru ini akan membentuk

menerima, menolak atau diam. Ada dua jenis teori determinan perilaku yang

ditawarkan para ahli yaitu dikenal dengan Teori Lawrence Green, dan Teori Model

Kepercayaan Kesehatan Rosenstock.

1. Teori Lawrence Green.

Menurut Lawrence Green dan M. Kreuter (2005), faktor-faktor penentu perubahan

perilaku manusia adalah :

a. Faktor Predisposisi (Predisposing factor) adalah faktor yang mempermudah

atau mempredisposisi timbulnya perubahan perilaku manusia antara lain

pengetahuan manusia, sikap, kepercayaan, tindakan, norma dan tradisi yang

ada dalam kehidupan manusia.

b. Faktor Pendukung (Enabling factor) yaitu faktor yang memungkinkan atau

memfasilitasi terjadinya perilaku atau tindakan manusia yaitu faktor

tersedianya sarana dan prasarana kesehatan serta kemudahan untuk

memperolehnya.

c. Faktor Penguat (Reinforcing factor) adalah faktor yang memperkuat terjadinya

suatu tindakan dalam bentuk perilaku yang mendorong perubahan perilaku

manusia seperti perilaku petugas kesehatan, kepala desa/lurah/nagori, tokoh

masyarakat dan adanya peraturan perundang-undangan yang mengikat

perubahan perilaku manusia.

2. Teori Model Kepercayaan Kesehatan Rosenstock.

Menurut teori Model Kepercayaan Kesehatan Rosenstock, manusia akan melakukan

suatu tindakan apabila ia merasa akan terjadi suatu hal yang akan mengancam dirinya

lain, perubahan perilaku manusia akan terjadi jika dia mengetahui dampak yang

serius apabila tidak melakukan suatu tindakan.

Ada lima unsur utama dalam Teori Model Kepercayaan Kesehatan Rosenstock yaitu :

a. Persepsi manusia tentang kemungkinannya terkena suatu penyakit (perceived

susceptibility). Manusia yang merasa akan dapat terkena penyakit tertentu

akan lebih cepat merasa terancam.

b. Pandangan manusia tentang beratnya penyakit tersebut (perceived

seriousness), yaitu risiko dan kesulitan apa saja yang akan dialaminya dari

penyakit itu.

c. Pandangan manusia terhadap besarnya ancaman suatu penyakit yang dapat

menyerangnya (perceived threats). Ancaman ini mendorong manusia untuk

melakukan tindakan pencegahan atau penyembuhan penyakit.

d. Pandangan manusia tentang besarnya manfaat dan besarnya hambatan dari

suatu alternaltif yang diajukan oleh petugas kesehatan (perceived benefits and

barriers). Unsur ini diambil manusia untuk mengurangi rasa terancam

terhadap suatu penyakit.

e. Faktor pencetus (cues to action) yang dapat timbul dari dalam individu

(munculnya gejala-gejala penyakit itu) ataupun dari luar (nasihat orang lain,

kampanye kesehatan, seorang teman atau anggota keluarga terkena oleh

penyakit yang sama).

Kwick (dalam Notoatmodjo, 2003) menyatakan bahwa perilaku adalah tindakan atau

perbuatan suatu organisme yang dapat diamati dan bahkan dapat dipelajari. Perilaku

mengadakan tindakan terhadap suatu objek, dengan suatu cara yang menyatakan

adanya tanda-tanda untuk menyenangi atau tidak menyenangi objek tersebut. Sikap

hanyalah sebagian dari perilaku manusia. Dengan demikian, yang dimaksud dengan

perilaku masyarakat dalam hal ini adalah pengetahuan, sikap dan tindakan

masyarakat terhadap sesuatu hal.

2.1.3. Perilaku Kesehatan

Masyarakat yang sehat adalah produk dari perilaku sehat. Perilaku kesehatan adalah

suatu respons seseorang terhadap stimulus atau objek yang berkaitan dengan sakit

penyakit, sistem pelayanan kesehatan, lingkungan dan sebagainya. (Notoatmodjo,

2003).

Perilaku kesehatan masyarakat secara lebih terperinci meliputi hal-hal sebagai berikut

:

1. Perilaku seseorang terhadap sakit dan penyakit yaitu bagaimana manusia

berespons, baik secara pasif (mengetahui, bersikap dan mempersepsi

penyakit dan rasa sakit yang ada pada dirinya dan di luar dirinya) maupun

secara aktif (tindakan) yang dilakukan sehubungan dengan penyakit dan

sakit tersebut.

2. Perilaku terhadap sistem pelayanan kesehatan adalah respons seseorang

terhadap sistem pelayanan kesehatan baik modern maupun tradisional.

3. Perilaku terhadap makanan (nutrition behavior) meliputi pengetahuan,

persepsi, sikap dan praktek terhadap makanan sehubungan dengan

4. Perilaku terhadap lingkungan kesehatan (environmental health behavior).

Menurut Blum (dalam Nasrul, 1998) bahwa derajat kesehatan masyarakat

dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor utama yaitu genetik (ketutunan), pelayanan

kesehatan, perilaku masyarakat dan lingkungan (fisik,biologis, sosial budaya),.

a. Faktor Genetik

Faktor genetik paling kecil pengaruhnya terhadap kesehatan perorangan atau

masyarakat dibandingkan dengan faktor yang lain. Pengaruhnya pada status

kesehatan perorangan terjadi secara evolutif dan paling sukar dideteksi. Untuk itu

perlu dilakukan konseling genetik. Untuk kepentingan kesehatan masyarakat atau

keluarga, faktor genetik perlu mendapat perhatian dibidang pencegahan penyakit.

Misalnya seorang anak yang lahir dari orangtua penderita diabetas melitus (DM) akan

mempunyai resiko lebih tinggi dibandingkan anak yang lahir dari orang tua bukan

penderita DM. Untuk upaya pencegahan, anak yang lahir dari penderita DM harus

diberi tahu dan selalu mewaspadai faktor genetik yang diwariskan orangtuanya. Oleh

karenanya, ia harus mengatur dietnya, olah raga yang teratur dan upaya pencegahan

lainnya sehingga tidak ada peluang faktor genetiknya berkembang menjadi faktor

resiko terkena penyakit pada dirinya. Dengan perkataan lain, semakin besar penduduk

yang memiliki resiko penyakit bawaan akan semakin sulit upaya meningkatkan

derajat kesehatan. Oleh karena itu perlu adanya konseling perkawinan yang baik

untuk menghindari penyakit bawaan orang tuanya dan dapat dicegah muncul pada

dirinya. Teknologi dan kemampuan tenaga ahli dan petugas kesehatan harus

diarahkan untuk lebih meningkatkan upaya mewujudkan derajat kesehatan

b. Faktor Pelayanan Kesehatan

Ketersediaan pelayanan kesehatan, dan pelayanan kesehatan yang berkualitas akan

berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat. Pengetahuan dan keterampilan

petugas kesehatan yang diimbangi dengan kelengkapan sarana/prasarana, dan dana

yang signifikan akan menjamin kualitas pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan

yang baik akan mampu mencegah dan mengurangi ataupun mengatasi masalah

kesehatan yang berkembang di suatu wilayah atau kelompok masyarakat. Misalnya,

jadwal imunisasi yang teratur dan penyediaan vaksin yang cukup dan sesuai dengan

kebutuhan, serta informasi tentang pelayanan imunisasi yang memadai kepada

masyarakat akan meningkatkan cakupan imunisasi. Cakupan imunisasi yang tinggi

akan menekan angka kesakitan akibat penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi.

Saat ini pemerintah telah berusaha memenuhi 3 aspek yang sangat terkait dengan

upaya pelayanan kesehatan, yaitu upaya memenuhi ketersediaan fasilitas pelayanan

kesehatan dengan membangun Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu), Bidan

Desa, Pos Obat Desa, dan jejaring lainnya. Pelayanan rujukan juga ditingkatkan

dengan munculnya rumah sakit-rumah sakit baru di setiap Kabupaten/Kota.

c. Faktor Perilaku Masyarakat

Faktor Perilaku Masyarakat di negara berkembang paling besar pengaruhnya

terhadap munculnya gangguan kesehatan atau masalah kesehatan di masyarakat.

Tersedianya jasa pelayanan kesehatan (health service) tanpa disertai perubahan

tetap potensial berkembang di masyarakat. Misalnya, Penyediaan fasilitas dan

imunisasi tidak akan banyak manfaatnya apabila ibu-ibu tidak datang ke pos-pos

imunisasi. Perilaku ibu-ibu yang tidak memanfaatkan pelayanan kesehatan yang

sudah tersedia adalah akibat kurangnya pengetahuan ibu-ibu tentang manfaat

imunisasi dan efek sampingnya. Pengetahuan ibu-ibu akan meningkat karena adanya

penyuluhan kesehatan tentang imunisasi yang di berikan oleh petugas kesehatan.

Perilaku masyarakat atau kelompok masyarakat yang kurang sehat juga akan

berpengaruh pada faktor lingkungan yang memudahkan timbulnya suatu penyakit.

Perilaku masyarakat yang sehat akan menunjang meningkatnya derajat kesehatan

masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penyakit berbasis perilaku dan gaya

hidup masyarakat. Kebiasaan pola makan yang sehat dapat menghindarkan diri kita

dari banyak penyakit, diantaranya penyakit jantung, darah tinggi, stroke, kegemukan,

diabetes mellitus (DM) dan lain-lain. Perilaku/kebiasaan mencuci tangan sebelum

makan juga dapat menghindarkan diri dari penyakit saluran cerna seperti diare dan

sebagainya.

d. Faktor Lingkungan

Lingkungan yang mendukung gaya hidup bersih juga berperan dalam meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat. Dalam kehidupan sehari hari di sekitar kita dapat

dirasakan, daerah yang kumuh dan tidak dirawat dengan baik pada umumnya banyak

masyarakatnya yang mengidap penyakit seperti : gatal-gatal, infeksi saluran

pernafasan, dan infeksi saluran pencernaan. Penyakit demam berdarah merupakan

bersih, banyaknya tempat penampungan air yang tidak pernah dibersihkan dan tidak

ditutup akan memyebabkan perkembangan nyamuk Aedes Aegypti yang merupakan

penyebab penyakit demam berdarah meningkat. Hal ini menyebabkan masyarakat di

sekitar memiliki resiko tinggi untuk tergigit nyamuk Aedes Aegypti dan tertular

penyakit demam berdarah.

Begitu pentingnya faktor perilaku manusia dan lingkungan, sehingga dapat dikatakan

merupakan faktor yang paling dominan dalam penanggulangan penyakit DBD. Oleh

karena itu perilaku sehat masyarakat merupakan hal yang uugen dan utama yang

harus diperhatikan dalam kesehatan masyarakat dengan tepat sasaran.

Menurut Bloom (dalam Notoatmodjo, 2003), perilaku dapat dibagi ke dalam tiga

domain (ranah atau kawasan), meskipun ketiga domain (ranah atau kawasan) tersebut

tidak mempunyai batasan yang jelas dan tegas. Pembagian domain (ranah atau

kawasan) ini dilakukan hanya untuk kepentingan dan tujuan pendidikan. Ketiga

domain (ranah atau kawasan) tersebut adalah domain kognitif, afektif dan

psikomotor.

Dalam perkembangan selanjutnya dan untuk kepentingan oleh para ahli pendidikan

melakukan pengukuran hasil pendidikan pada ketiga domain yaitu kognitif, afektif

dan psikomotorik yang diukur dari :

a) Pengetahuan (knowledge)

b) Sikap atau tanggapan (attitude)

a. Pengetahuan

Pengetahuan merupakan hasil tahu manusia yang diperoleh melalui penginderaan

terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan atau kognitif manusia merupakan domain

yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (overt behavior).

Pengetahuan yang dicakup di dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkat, yaitu:

1. Tahu (know)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya.

Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (recall)

terhadap suatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang

telah diterima.

2. Memahami (comprehension)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar tentang

objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut secara benar.

Orang yang telah paham terhadap objek atau materi harus dapat menjelaskan,

menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan dan sebagainya terhadap objek

yang dipelajari.

3. Aplikasi (application)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah

dipelajari pada situasi atau kondisi sebenarnya.

4. Analisis (analysis)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau objek ke dalam

komponen-komponen, tetapi masih dalam suatu struktur organisasi dan masih ada

5. Sintesis (synthesis)

Sintesis menunjukkan kepada suatu kemampuan untuk meletakkan atau

menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru, dengan

kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari

formulasi-formulasi yang ada.

6. Evaluasi (evaluation)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau

penelitian terhadap suatu materi atau objek. Penelitian ini didasarkan pada suatu

kriteria yang ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria yang telah ada.

b. Sikap (attitude)

Sikap merupakan reaksi atau respons seseorang yang masih tertutup terhadap suatu

stimulus atau objek (Notoatmodjo, 2003). Secara umum sikap dapat dirumuskan

sebagai kecenderungan untuk berespons (secara positif atau negatif) terhadap orang,

objek, atau situasi tertentu. Sikap mengandung suatu penilaian emosional yang afektif

(senang, benci, sedih, dan sebagainya), di samping komponen kognitif (pengetahuan

tentang objek tersebut) serta aspek konotatif (kecenderungan bertindak). Sikap itu

tidaklah sama dengan perilaku dan perilaku tidaklah selalu mencerminkan sikap

seseorang, sebab seringkali terjadi bahwa seseorang memperlihatkan tindakan yang

bertentangan dengan sikapnya. Sikap seseorang dapat berubah dengan diperolehnya

tambahan informasi tentang objek tersebut, melalui persuasi serta tekanan dari

kelompok sosial (Sarwono, 1997).

Menurut Newcomb yang dikutip oleh Notoatmodjo (2003), salah seorang ahli

seseorang untuk bertindak dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Sikap

belum merupakan predisposisi tindakan atau perilaku. Seperti halnya dengan

pengetahuan, sikap terdiri dari berbagai tingkatan, yakni:

1. Menerima (receiving)

Menerima diartikan bahwa orang (subjek) mau dan memperhatikan stimulus yang

diberikan (objek).

2. Merespons (responding)

Memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang

diberikan adalah suatu indikasi dari sikap.

3. Menghargai (valuing)

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan dengan orang lain

terhadap suatu masalah adalah suatu indikasi sikap tingkat tiga.

4. Bertanggung jawab (responsible)

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala resiko

merupakan sikap yang paling tinggi.

Pengukuran sikap dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara

langsung dapat ditanyakan bagaimana pendapat atau pernyataan respons terhadap

suatu objek.

c. Tindakan

Suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (overt behavior). Untuk

mewujudkan sikap menjadi suatu perbuatan nyata, diperlukan faktor pendukung atau

fasilitas juga diperlukan faktor pendukung (support) dari pihak lain misalnya dari

suami atau istri, orangtua atau mertua dan lain-lain (Notoatmodjo, 2003).

Tindakan mempunyai beberapa tingkatan, yakni:

1. Persepsi (perception)

Mengenal dan memilih berbagai objek sehubungan dengan tindakan yang akan

diambil adalah merupakan praktik tingkat pertama.

2. Respons terpimpin (guided respons)

Dapat melakukan sesuatu sesuai dengan urutan yang benar dan sesuai dengan contoh

adalah merupakan indikator praktik tingkat dua.

3. Mekanisme (mechanism)

Apabila seseorang telah dapat melakukan sesuatu dengan benar secara otomatis, atau

sesuatu itu sudah merupakan kebiasaan, maka ia sudah mencapai praktik tingkat tiga.

4. Adopsi (adoption)

Adopsi adalah suatu tindakan yang sudah berkembang dengan baik. Artinya tindakan

itu sudah dimodifikasikannya tanpa mengurangi kebenaran tindakan tersebut.

2.2. Demam Berdarah Dengue (DBD)

2.2.1. Pengertian Demam Berdarah Dengue (DBD)

Penyakit Demam Berdarah Dengue yang sering disingkat dengan akronim DBD

adalah salah satu jenis penyakit menular yang disebabkan oleh gigitan serangga

nyamuk Aedes Aegypti. Nyamuk ini ditemukan di negara-negara terletak diantara

garis lintang 450 Lintang Utara dan garis 350 Lintang Selatan, kecuali

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah salah satu jenis penyakit menular

yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. DBD

ditandai dengan demam mendadak dua sampai tujuh hari tanpa penyebab yang jelas,

lemah atau lesu, gelisah, nyeri ulu hati disertai dengan tanda-tanda perdarahan di kulit

berupa bintik-bintik perdarahan (petechiae), lebam (ecchymosis) atau ruam

(purpura). Kadang-kadang mimisan, feses berdarah, muntah darah, kesadaran

menurun atau renjatan atau syok (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2000).

Penyakit DBD disebabkan oleh virus dengue termasuk kelompok B Arthropod Borne

Virus (Arboviruses) yang sekarang dikenal sebagai genus Flavivirus, family

Flaviviridae, dan mempunyai 4 jenis streotipe, yaitu ; 1, 2, 3,

DEN-4. Infeksi salah satu streotipe akan menimbulkan antibody terhadap sterotype yang

bersangkutan, sedangkan antibody yang terbentuk terhadap streotype lain sangat

kurang, sehingga tidak dapat memberikan perlindungan yang memadai terhadap

sterotipe lain tersebut. Keempat sterotipe virus dengue dapat ditemukan di berbagai

daerah di Indonesia. Sterotype DEN-3 merupakan sterotype yang dominan dan

diasumsikan banyak yang menunjukkan gejala klinis (Depkes, RI, 2004).

Suatu studi tentang padatnya jumlah populasi nyamuk di Indonesia menunjukkan

tidak terdapat perbedaan yang bermakna dan signifikan antara musim kemarau dan

musim penghujan, artinya kapan saja populasi nyamuk Aedes Aegypti dapat

berkembang dan menyerang mangsanya. Ada juga ada peneliti lain yang menyatakan

bahwa kepadatan populasi nyamuk Aedes Aegypti meningkat pada musim penghujan

2.2.2. Vektor Penular

Nyamuk Aedes aegypti maupun Aedes albopictus merupakan vektor penularan virus

dengue dari penderita kepada orang lain melalui gigitannya. Nyamuk Aedes aegypti

merupakan vektor penting di daerah perkotaan (daerah urban) sedangkan daerah

pedesaan (daerah rural) kedua spesies nyamuk tersebut berperan dalam penularan.

Menurut riwayatnya nyamuk penular penyakit demam berdarah disebut nyamuk

Aedes aegypti itu, awal mulanya berasal dari Mesir yang kemudian menyebar ke

seluruh dunia, melalui kapal laut dan udara. Nyamuk hidup dengan subur di belahan

dunia yang mempunyai iklim tropis dan subtropis seperti Asia, Afrika, Australia dan

Amerika. Nyamuk Aedes aegypti hidup dan berkembang biak pada tempat

penampungan air bersih yang tidak langsung berhubungan dengan tanah. Di

Indonesia, nyamuk Aedes aegypti tersebar di seluruh peosok tanah air, baik di kota

maupun di desa, kecuali di wilayah yang ketinggian lebih dari 1000 meter di atas

permukaan laut (Suroso 2004).

Menurut Depkes RI (2004), ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti adalah sebagai berikut :

1. Nyamuk Aedes aegypti berwarna hitam dengan belang-belang (loreng) putih

pada seluruh tubuhnya.

2. Hidup di dalam dan sekiyar rumah, juga di tempat umum

3. Mampu terbang sampai 100 meter.

4. Nyamuk betina aktif menggigit (menghisap) darah pada pagi hari yaitu pukul

09.00-10.00 dan sore hari yaitu pukul 16.00-1700. Nyamuk jantan biasa

5. Umur nyamuk Aedes aegypti rata-rata 2 minggu, tetapi sebagian diantaranya

dapat hidup hidup 2-3 bulan.

Adapun siklus nyamuk Aedes aegypti adalah telur → jentik → kepompong

(pupa) → nyamuk. Perkembangan dari telur sampai menjadi nyamuk kurang lebih 9

-10 hari. Tempat hinggap yang paling disenangi adalah benda-benda yang tergantung

seperti pakaian, kelambu, atau tumbuh-tumbuhan di dekat tempat berkembang

biaknya, biasanya di tempat yang agak gelap dan lembab.

Kepadatan nyamuk ini akan meningkat pada musim hujan, dimana terdapat banyak

genangan air bersih yang dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes

aegypti,selain nyamuk Aedes aegypti , penyakit demam berdarah juga dapat

ditularkan oleh nyamuk Aedes albopictus, yang kurang berperan dalam menyebarkan

penyakit DBD, jika di banding nyamuk Aedes aegypti. Hal ini karena nyamuk Aedes

albopictus hidup dan berkembang biak di kebun atau semak-semak, sehingga lebih

jarang kontak dengan manusia dibandingkan dengan nyamuk Aedes aegypti yang

berada di dalam dan sekitar rumah (Suroso dan Umar, 2004)

Menurut Anonim (dalam Suroso dan Umar, 2004), genangan yang disukai sebagai

tempat perindukan nyamuk Aedes aegypti berupa genagan air yang tertampung di

suatu wadah yang biasa disebut container atau tempat penampungan air (TPA),

antara lain:

1. TPA yang digunakan sehari-hari seperti drum, tempayan, bak mandi, bak WC,

ember dan sejenisnya.

2. Tempat perindukan tambahan atau non-TPA, seperti tempat minum hewan,

3. TPA alamiah seperti lubang pohon, lubang batu, pelepah daun, tempurung

kelapa, kulit kerang, pangkal pohon pisang, potongan bambu dan lain-lainnya.

2.3. Penularan Virus Dengue 2.3.1. Mekanisme Penularan

Demam berdarah dengue tidak menular melalui kontak manusia dengan manusia.

Virus dengue sebagai penyebab demam berdarah hanya dapat ditularkan melalui

nyamuk. Oleh karena itu, penyakit ini termasuk kedalam kelompok arthropod borne

diseases. Virus dengue berukuran 35-45 nm. Virus ini dapat terus tumbuh dan

berkembang dalam tubuh manusia dan nyamuk. Terdapat tiga faktor yang memegang

peran pada penularan infeksi dengue, yaitu manusia, virus, dan vektor perantara.

Virus dengue masuk ke dalam tubuh nyamuk pada saat menggigit manusia yang

sedang mengalami viremia, kemudian virus dengue ditularkan kepada manusia

melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti danmAedes albopictus yang infeksius.

Seseorang yang di dalam darahnya memiliki virus dengue (infektif) merupakan

sumber penular DBD. Virus dengue berada dalam darah selama 4-7 hari mulai 1-2

hari sebelum demam (masa inkubasi instrinsik). Bila penderita DBD digigit nyamuk

penular, maka virus dalam darah akan ikut terhisap masuk ke dalam lambung

nyamuk. Selanjutnya virus akan berkembangbiak dan menyebar ke seluruh bagian

tubuh nyamuk, dan juga dalam kelenjar saliva. Kira-kira satu minggu setelah

menghisap darah penderita (masa inkubasi ekstrinsik), nyamuk tersebut siap untuk

sepanjang hidupnya. Oleh karena itu nyamuk Aedes aegypti yang telah menghisap

virus dengue menjadi penular (infektif) sepanjang hidupnya.

Penularan ini terjadi karena setiap kali nyamuk menggigit (menusuk), sebelum

menghisap darah akan mengeluarkan air liur melalui saluran alat tusuknya (probosis),

agar darah yang dihisap tidak membeku. Bersama air liur inilah virus dengue

dipindahkan dari nyamuk ke orang lain. Hanya nyamuk Aedes aegypti betina yang

dapat menularkan virus dengue.

Nyamuk betina sangat menyukai darah manusia (anthropophilic) dari pada darah

binatang. Kebiasaan menghisap darah terutama pada pagi hari jam 06.00 hingga sore

hari jam 18.00. Nyamuk betina mempunyai kebiasaan menghisap darah

berpindah-pindah berkali-kali dari satu individu ke individu lain (multiple biter). Hal ini

disebabkan karena pada siang hari manusia yang menjadi sumber makanan darah

utamanya dalam keadaan aktif bekerja/bergerak sehingga nyamuk tidak bisa

menghisap darah dengan tenang sampai kenyang pada satu individu. Keadaan inilah

yang menyebabkan penularan penyakit DBD menjadi lebih mudah terjadi.

2.3.2. Diagnosis DBD

Terdapat empat gejala utama DBD, yaitu demam tinggi, fenomena perdarahan,

hepatomegali, dan kegagalan sirkulasi (Hadinegoro, 2004). Infeksi oleh virus dengue

dapat bersifat asimtomatik atau simtomatik. Gejala klinik utama pada DBD adalah

demam dan manifestasi perdarahan baik yang timbul secara spontan maupun uji

tourniquet (Soegianto, 2004).

Menurut WHO dalam Tumbelaka (2004), pedoman untuk membantu menegakkan

a. Secara Klinis, antara lain :

1. Demam mendadak tinggi

2. Perdarahan (termasuk uji bendung/tourniquet (+) seperti petekie apistaksis,

hematemesis, dan lain-lain

3. Hepatomegali

4. Syok : nadi kecil dan cepat dengan tekanan nadi ≤ 20 mmHg, atau hipotensi

disertai gelisah dan menggigil.

b. Laboratoris :

1. Trombositopenia (< 100.000/μl)

2. Hemokonsentrasi (kadar Ht ≥ 20% dari normal)

c. Berat penyakit :

1. Derajat I : demam uji bendung (+)

2. Derajat II : derajat I ditambah perdarahan spontan

3. Derajat III : nadi cepat dan lemah, tekanan nadi ≤ 20 mmHg (hipotensi),

menggigil

4. Derajat IV : syok berat, nadi tak teraba, tekanan darah tak terukur

Dua gejala klinis pertama ditambah dua gejala laboratories dianggap cukup

untuk menegakkan diagnosis kerja dari penyakit DBD.

Selain demam dan perdarahan yang merupakan ciri khas DBD, gambaran

klinis lain yang tidak khas dan biasa dijumpai pada penderita adalah:

1. Keluhan pada saluran pernafasan seperti batuk, pilek, sakit waktu menelan.

2. Keluhan pada saluran pencernaan : mual, muntah, tak nafsu makan

3. Keluhan sistem tubuh yang lain : nyeri atau sakit kepala, nyeri pada otot,

tulang dan sendi (break bone fever), nyeri otot abdomen, nyeri ulu hati,

pegal-pegal pada seluruh tubuh, kemerahan pada kulit, kemerahan(flushing)

pada muka, pembengkakan sekitar mata, lakrimasi dan fofobia otot-otot

sekitar mata sakit bila disentuh dan pergerakan bola mata terasa pegal

(Effendi, 1995).

2.4. Upaya Penanggulangan DBD

Mengingat obat dan vaksin penanggulangan penyakit DBD hingga saat ini

belum ditemukan, maka upaya untuk penanggulangan penyakit DBD dititikberatkan

pada pemberantasan nyamuk penularnya (Aedes aegypti) di samping kewaspadaan

dini terhadap kasus DBD untuk membatasi angka kematian (Suroso dan Umar, 2004).

Penyakit DBD perlu diberantas karena penyakit ini menimbulkan wabah dan

menyebabkan kematian pada banyak orang dalam waktu singkat. Penyakit DBD

semakin menyebar luas sejalan dengan meningkatnya arus transportasi dan kepadatan

penduduk. Semua desa/kelurahan mempunyai risiko untuk terjangkitnya penyakit

DBD karena nyamuk penularnya (Aedes aegypti) tersebar luas di seluruh pelosok

tanah air (Suroso dan Umar, 1994).

Menurut Notoatmodjo (2003), partisipasi masyarakat di bidang kesehatan

berarti keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam menanggulangi masalah

kesehatan mereka sendiri. Di dalam partisipasi, setiap anggota masyarakat dituntut

suatu kontribusi atau sumbangan yang diwujudkan dalam 4 M, yakni man power

(manusia), money (uang), material ( benda-benda lain seperti kayu, bambu, beras, dan

Partisipasi masyarakat (perorangan, keluarga dan masyarakat) dilibatkan

dalam perencanaan dan pelaksanaan pemberantasan vektor di wilayahnya

masing-masing. Kegiatan ini dimaksud untuk meyakinkan masyarakat bahwa program ini

perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah kesehatan yang ada di lingkungannya.

Melalui kegiatan ini dapat menaikkan rasa percaya diri masyarakat dalam ikut

melaksanakan pembangunan kesehatan. Peningkatan partisipasi masyarakat

menumbuhkan berbagai peluang yang memungkinkan seluruh anggota masyarakat

untuk secara aktif berkontribusi dalam pembangunan kesehatan sehingga dapat

menghasilkan manfaat yang merata bagi seluruh warganya (Depkes RI, 2000).

Adapun cara-cara untuk memberantas nyamuk Aedes aegypti menurut Depkes

RI (2008) adalah:

1. Penyemprotan

Nyamuk Aedes aegypti dapat diberantas dengan menyemprotkan racun serangga,

termasuk racun serangga yang dipergunakan sehari-hari di rumah tangga. Melakukan

penyemprotan saja tidak cukup, karena dengan penyemprotan itu yang mati hanya

nyamuk (dewasa) saja. Selama jentiknya tidak dibasmi, setiap hari akan muncul

nyamuk baru yang menetas dari tempat perkembangbiakannya.

2. PSN DBD (Pemberantasan Sarang Nyamuk Demam Berdarah Dengue)

PSN DBD dilakukan dengan cara 3M yaitu:

1) Menguras tempat-tempat penampungan air sekurang-kurangnya seminggu

sekali.

3) Menguburkan atau menyingkirkan barang-barang bekas yang dapat

menampung air hujan seperti kaleng bekas, ban bekas, plastik bekas, dan

lain-lain

Selain itu ditambah dengan cara lain (yang dikenal dengan istilah 3M plus) seperti:

a. Ganti air vas bunga, minuman burung dan tempat-tempat lainnya seminggu sekali.

b. Perbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar/rusak.

c. Tutup lubang-lubang pada potongan bambu, pohon dan lain-lainnya misalnya

dengan tanah.

d. Bersihkan/keringkan tempat-tempat yang dapat menampungan air seperti pelepah

pisang atau tanaman lainnya termasuk termpat-tempat yang dapat menampung air

hujan di pekarangan, kebun, pemakaman, rumah-rumah kosong, dan lain-lain.

e. Abatisasi

f. Ikanisasi, pelihara ikan pemakan jentik

g. Pasang kawat kasa di rumah.

h. Pencahayaan dan ventilasi yang memadai.

i. Jangan membiasakan menggantung pakaian di dalam rumah.

j. Tidur menggunakan kelambu.

k. Gunakan obat nyamuk (bakar, gosok, oles, semprot/spray) dan lain-lain untuk

mencegah gigitan nyamuk.

3. Larvasiding

Larvasiding adalah tindakan menaburkan bubuk abate atau altosid ke dalam

Menurut Suroso dan Umar (2004), kegiatan pokok penanggulangan penyakit

DBD antara lain:

1. Penemuan dan pelaporan penderita

2. Penanggulangan fokus

3. Pemberantasan vektor intensif, meliputi: 1) Fogging focus. 2) Abatisasi. 3)

Penyuluhan dan pergerakan masyarakat dalam PSN DBD (Gerakan 3M). 4)

Penyuluhan kepada masyarakat. 5) Pemantauan jentik berkala (PJB).

2.5. Upaya Pemberantasan Vektor DBD.

Pemberantasan DBD jangka panjang dilaksanakan melalui pendidikan/

penyuluhan kepada masyarakat. Dalam hal ini pendidikan kepada anak anak melalui

sekolah serta kepada orangtua, agar pemberantasan sarang nyamuk (PSN) sebagai

bagian dari kebersihan lingkungan dapat dilakukan di rumah dan di lingkungan

masing-masing.

Menurut Departemen Kesehatan (2006), hal-hal yang dapat dilakukan oleh

kader dan tokoh masyarakat dalam pencegahan DBD adalah :

1. Memberikan informasi dan penyuluhan kepada warga tentang DBD seperti

memberikan penyuluhan DBD kepada keluarga, penyuluhan di posyandu, di

arisan, PKK, kelompok agama, memberikan informasi kepada teman dan

tetangganya, menyampaikan pesan-pesan bahaya penularan DBD melalui

poster, spanduk, dan selebaran.

2. Mengajak masyarakat untuk kerja bakti secara berkala, seperti membersihkan

mengumpulkannya ke tempat pembuangan sampah umum, menabur bubuk

abate, membersihkan genangan air.

3. Kunjungan rumah secara berkala memberikan penyuluhan dan pemeriksaan

jentik Salah satu cara untuk mencegah dan menaggulangi penyakit DBD

adalah dengan gerakan PSN-DBD yang dilakukan masyarakat dan pemerintah

secara berkesinambungan. Melalui gerakan ini semua masyarakat diharapkan

untuk :

a. Melakukan konsultasi (memeriksakan) kepada petugas jika ada anggota

kelurga yang sakit dan diduga menderita penyakit DBD.

b. Melaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan jika ada anggota keluarga

yang menderita penyakit DBD.

c. Membantu kelancaran penaggulangan kejadian penyakit DBD yang

dilakukan oleh petugas kesehatan.

Untuk memberantas penularan DBD secara tuntas yang paling penting

adalah usaha-usaha masyarakat sendiri dalam memelihara kebersihan lingkungan

rumah, tempat kerja dan tempat-tempat umum agar bebas dari nyamuk penular

demam berdarah.

Cara yang paling tepat dalam pemberantasan penyakit DBD adalah

melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) yaitu kegiatan yang dilakukan

oleh masyarakat dengan membasmi jentik nyamuk penular demam berdarah dengan

cara 3M (Sutrisna, 2003).

Ahmad (2004) mengemukakan bahwa kegiatan pemberantasan sarang

penampungan air sekurang-kurangnya seminggu sekali dan menutup rapat-rapat atau

menaburkan racun pembasmi jentik (abatisasi), mengubur atau menyingkirkan

barang-barang bekas dan sampah-sampah lainnya yang dapat menampung air hujan

sehingga dapat menjadi tempat berkembangbiaknya nyamuk.

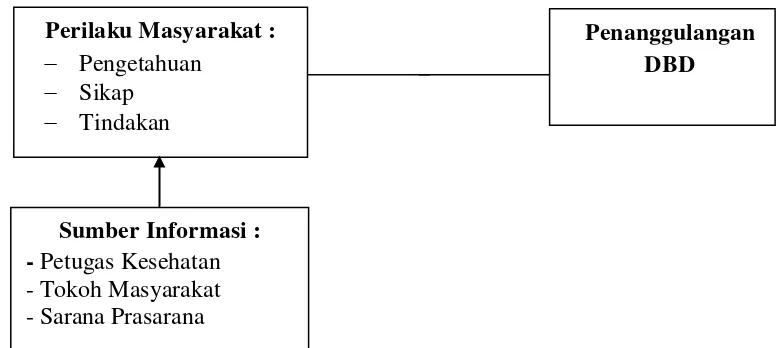

2.7. Kerangka Konsep

Perilaku masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam

penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD). Perilaku masyarakat terdiri dari

pengetahuan, sikap dan tindakan msyarakat. Kurangnya pengetahuan, sikap serta

tindakan masyarakat dalam penanggulangan DBD dan berperilaku hidup sehat serta

memperhatikan keadaan lingkungan sekitar tempat tinggal menjadi isu yang menarik

untuk diteliti hingga saat ini. Namun, masih kurangnya sosialisasi pemerintah dan

petugas kesehatan yang ajek dan kontinyu tentang mewujudkan perilaku hidup sehat

merupakan salah satu sebab masih menjamurnya penderira DBD hingga saat ini. Oleh

karena itu, berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka yang diajukan, maka

kerangka konsep Gambaran Perilaku Masyarakat Dalam Penanggulangan Demam

Berdarah Dengue (DBD) Di Nagori Rambung Merah Kabupaten Simalungun Tahun

2014 diajukan sebagai berikut :

Perilaku Masyarakat : Pengetahuan

Sikap

Tindakan

Penanggulangan DBD

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian survai bersifat deskriptif yang

bertujuan untuk mengetahui Gambaran Perilaku Masyarakat Dalam Penanggulangan

Demam Berdarah Dengue (DBD) Di Nagori Rambung Merah Kecamatan Siantar

Simalungun Tahun 2014.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 3.2.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Nagori Rambung Merah Kabupaten

Simalungun. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini sebagai berikut :

a. Belum pernah dilakukan penelitian yang serupa di Nagori Rambung Merah

Kabupaten Simalungun

b. Termasuk daerah yang penderita Demam Berdarah Dengue (DBD)nya relatif

cukup tinggi

3.2.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Nopember-Desember 2014 yang

dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan analisis dan interpretasi data

3.3. Populasi dan Sampel Penelitian 3.3.1. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh Kepala Keluarga (KK) yang ada di

Nagori Rambung Merah Kecamatan Siantar Simalungun pada tahun 2014 yaitu

sebanyak 661 KK.

3.3.2, Sampel Penelitian

Sampel penelitian adalah sebahagian dari jumlah populasi. Adapun

Pengambilan jumlah sampel dilakukan dengan teknik sampling acak sederhana

(Simple Random Sampling), dengan besar sampel yang di hitung dengan rumus

Lemeshow (Sugiono, 2000) sebagai berikut :

Keterangan

= Ukuran sampel

= Besar sampel populasi sasaran

= Perkiraan proporsi (prevalensi) variabel dependen pada populasi

=

= Statistik Z (misalnya Z= 1,96 untuk = 0,05)

d = Delta, presisi absolut atau margin of error yang diinginkan di kedua sisi proporsi (misalnya 10%)

n = 83.9. Dalam penelitian akan diambil jumlah ssmpel sebanyak 84 kepala keluarga

(KK).

3.4. Metode Pengumpulan Data 3.4.1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada Kepala

Keluarga (KK) yang telah menjadi sampel penelitian yaitu 84 KK di Nagori

Rambung Merah Kabupaten Simalungun tahun 2014. Selain itu juga dilakukan

pengamatan (observasi) langsung terhadap sampel penelitian.

3.4.2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi baik diperoleh dari

buku-buku maupun dari data dan dokumen yang ada di Nagori Rambung Merah dan Dinas

Kesehatan Kabupaten Simalungun hingga tahun 2014.

3.5. Definisi Operasional

a. Pengetahuan Masyarakat adalah pemahaman responden dalam

penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD) meliputi penyebab, cara

penularan, gejala-gejala dan cara pencegahannya.

b. Sikap adalah pernyataan responden dalam penanggulangan Demam Berdarah

Dengue (DBD) meliputi penyebab, cara penularan, gejala-gejala dan cara

c. Tindakan adalah segala sesuatu cara dan upaya yang dilakukan oleh

masyarakat dalam penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD)

d. Sarana Prasarana adalah tempat atau fasilitas yang mendukung dalam

penanggulangan DBD

e. Petugas Kesehatan adalah Tenaga kesehatan yang bekerja dan menangani

masalah-masalah kesehatan.

f. Tokoh Masyarakat adalah orang-orang yang mempunyai pengaruh yang besar

di komunitas atau masyarakat.

3.6. Metode Pengukuran a. Pengetahuan

Pengetahuan diukur dengan cara memberi skor/nilai pada 10 pertanyaan dengan

skor untuk jawaban yang benar 1, dan salah 0. Variabel pengetahuan memiliki

skor tertinggi 10 dan nilai terendah 0. Berdasarkan skor kemudian variabel

pengetahuan dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu :

Baik bila jawaban responden benar > 75 % dari total skor yang diperoleh

Cukup bila jawaban responden benar 45 - 75% dari total skor yang diperoleh

Kurang bila jawaban responden benar < 45% dari total skori yang diperoleh.

b. Sikap

Sikap masyarakat dalam penanggulangan DBD yakni dengan memberikan 10,

dengan sistem skor : 4 untuk jawaban yang sangat setuju, 3 untuk jawaban

tertinggi 40 dan nilai terendah 10. Berdasarkan skor kemudian variabel sikap

dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu :

Baik bila jawaban responden benar > 75 % dari total skor yang diperoleh

Cukup bila jawaban responden benar 45 - 75% dari total skor yang diperoleh

Kurang bila jawaban responden benar < 45% dari total skori yang diperoleh

c. Tindakan

Tindakan diukur dengan cara memberi skor/nilai pada 10 pertanyaan dengan

skor untuk jawaban ya 1, dan tidak 0 untuk pertanyaan yang positif, dan

jawaban ya 0, dan tidak 1 untuk peratnayaan yang negatif. Variabel tindakan

memiliki skor tertinggi 10 dan nilai terendah 0. Berdasarkan skor kemudian

variabel tindakan dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu :

Baik bila jawaban responden benar > 75 % dari total skor yang diperoleh

Cukup bila jawaban responden benar 45 - 75% dari total skor yang diperoleh

Kurang bila jawaban responden benar < 45% dari total skor yang diperoleh

d. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana diukur dengan cara memberi angket dengan 10

pertanyaan, dengan skor untuk jawaban ya 1, dan tidak 0 untuk pertanyaan yang

positif, dan jawaban ya 0, dan tidak 1 untuk peratnayaan yang negatif. . Variabel

sarana dan prasarana memiliki skor tertinggi 10 dan nilai terendah 0. Berdasarkan

skor kemudian sarana dan prasarana dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu :

Lengkap bila jawaban responden > 75 % dari total skor yang diperoleh