PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN (Portunus pelagicus

Linnaeus, 1758) DENGAN PENDEKATAN EKOSISTEM

(STUDI KASUS: PERAIRAN KABUPATEN PATI,

PROVINSI JAWA TENGAH)

DYAH IKA NUGRAHENI

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Pengelolaan Perikanan

Rajungan (

Portunus pelagicus

Linnaeus, 1758) dengan Pendekatan Ekosistem

(Studi Kasus : Perairan Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah) adalah benar

karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam

bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang

berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari

penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di

bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut

Pertanian Bogor.

Bogor, Februari 2016

Dyah Ika Nugraheni

RINGKASAN

DYAH IKA NUGRAHENI. Pengelolaan Perikanan Rajungan (Portunus pelagicus

Linnaeus, 1758) dengan Pendekatan Ekosistem (Studi Kasus : Perairan Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah). Dibimbing oleh ACHMAD FAHRUDIN dan

YONVITNER.

Rajungan termasuk kelompok kepiting (Portunidae), yang banyak diperdagangkan dan merupakan salah satu komponen perikanan skala kecil bernilai tinggi banyak negara di daerah tropis. Volume produksi rajungan tangkapan yang cenderung meningkat dalam 10 tahun terakhir, harga komoditi yang tinggi, dan pasar yang jelas tersebut mendorong terjadinya peningkatan eksploitasi rajungan dari alam (wild catch) di wilayah perairan Pantai Utara Jawa, termasuk perairan Kabupaten Pati, dengan melakukan kegiatan penangkapan secara terus-menerus tanpa memperhatikan kondisi sumberdaya dan lingkungan. Tingkat pengusahaan rajungan yang demikian dikhawatirkan tidak akan memberikan keberlanjutan baik sumberdaya maupun ekonomi nelayannya. Penelitian ini bertujuan mengkaji status pengelolaan perikanan rajungan dan merumuskan strategi pengelolaan perikanan rajungan dengan pendekatan ekosistem di perairan Kabupaten Pati.

Penelitian dilakukan mulai Desember 2014 hingga Februari 2015. Daerah penelitian dibagi menjadi dua zona penangkapan dengan tempat pendaratan di Alasdowo dan Banyutowo (Kecamatan Dukuhseti) serta Keboromo dan Sambiroto

(Kecamatan Tayu). Analisis nilai rata-rata, standar deviasi, uji-t, dan analisis

komponen utama dilakukan terhadap variabel/indikator dari masing-masing daerah penangkapan rajungan. Performa status pengelolaan perikanan rajungan dinilai dan dianalisis menggunakan indikator

pengelolaan perikanan dengan pendekatan

ekosistem

(EAFM).Status pengelolaan perikanan rajungan di perairan Kabupaten Pati dan sekitarnya termasuk dalam kategori sedang (nilai = 41,03) pada zona 1 dan baik (nilai = 64,72) pada zona 2. Hasil identifikasi konektivitas (densitas) antar indikator EAFM baik dalam satu domain maupun antar domain berkisar antara 13 – 21 atau tergolong kategori tinggi hingga sangat tinggi. Strategi perbaikan pengelolaan diprioritaskan mulai dari strategi pengelolaan konservasi sampai dengan mempertahankan strategi pengelolaan yang sudah ada berdasarkan nilai reference point tiap indikator.

Langkah

taktis yang dirumuskan dibedakan menjadi : (1) langkah proteksi untuk indikator

yang nilainya tergolong kurang atau sedang, dan (2) langkah antisipasi untuk

indikator yang nilainya tergolong baik. Langkah proteksi yang dapat menjadi

alternatif antara lain

mengurangi jumlah trip atau jumlah bubu per trip, penerapan

ukuran minimum yang boleh ditangkap, melarang menangkap rajungan kondisi

hidup yang sedang bertelur, pengaturan daerah penangkapan terutama pada

musim paceklik, dan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan SD rajungan

berpendekatan ekosistem. Langkah antisipasinya, antara lain mempertahankan

penggunaan alat tangkap rajungan yang selektivitas tangkapannya tinggi,

menciptakan mata pencaharian alternatif bagi rumah tangga perikanan,

meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar lembaga, serta peningkatan peran

asosiasi/forum rajungan dalam pengelolaan rajungan berpendekatan ekosistem di

Kabupaten Pati.

SUMMARY

DYAH IKA NUGRAHENI. Ecosystem Approach for Blue Swimming Crabs

(

Portunus pelagicus

Linnaeus, 1758) Management (Case Study in Pati Waters,

Center of Java). Supervised by ACHMAD FAHRUDIN and YONVITNER.

Blue swimming crab/BSC (family : Portunidae), which has been widely

traded and one of the components of the small-scale fisheries that have a high

value for some countries in the tropics. Volume production of small crab of the

catch tended to increase in the last 10 years, the price is high, and the market is

clear, drivers of increased exploitation of crab from natural (wild catch) in the

territorial waters of the North Coast of Java, including the waters of Pati Regency,

conducting capture of continuously regardless of resources and environmental

conditions. Exploitation crab as it is feared will not provide the economic

sustainability of both the resource and the fishermen.

The objectives of this

research are to assess the status of crab fishery management

and to arrange crab

fishery management strategies based on the ecosystem approach in Pati.

The research was conducted from December 2014 to February 2015. The

study area was divided into two zones fishing ground with the landing place in

Alasdowo and Banyutowo (subdistrict Dukuhseti) and Keboromo and Sambiroto

(subdistrict Tayu), Pati regency, Central Java. Analysis of the average value,

standard deviation, t-test, and Principle Component Analysis (PCA) performed on

the variables/indicators from the fishing areas. Performance on the status of BSC

management assessed and analyzed using indicators of the ecosystem approach to

fisheries management (EAFM).

Status of BSC management in Pati were moderate (grades = 41.03) at zone

1 and good (grades = 64.72) at zone 2. Identification of connectivity (density)

among EAFM indicators both in the domain and inter-domain ranges from 13 to

21 that categorized high to very high category. Several management strategies

designed by prioritize conservation management and maintaining existing

strategies, based on the respective reference point grades. Tactical decisions

classified into: (1) protection tactics for less or moderate, and (2) anticipatory

tactics for good. Tactics protection as an alternative, such as reduce the number of

trip or the number of traps per trip, implement minimum legal size of crab, ban on

catching of berried female crabs, regulate fishing areas especially in low seasons,

and capacity building of human resources in EAFM. Anticipatory tactics, such as

encourage the use of fishing gear selectivity for BSC, create alternative

livelihoods for the household fisheries, enhance communication and collaboration

among institutions, and increase the role of associations or forums of BSC -

EAFM in Pati.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan

atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan,

penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau

tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan

IPB

PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN (Portunus pelagicus

Linnaeus, 1758) DENGAN PENDEKATAN EKOSISTEM

(STUDI KASUS : PERAIRAN KABUPATEN PATI,

PROVINSI JAWA TENGAH)

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Magister Sains

pada

Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2016

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat

dan hidayah-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang yang

dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Desember 2014 ini adalah

Pengelolaan Perikanan Rajungan (

Portunus pelagicus,

Linnaeus 1758) dengan

Pendekatan Ekosistem (Studi Kasus : Perairan Kabupaten Pati, Provinsi Jawa

Tengah).

Terima kasih penulis ucapkan kepada Dr Ir Achmad Fahrudin, MSi dan Dr

Yonvitner, SPi MSi selaku pembimbing, Dr Ir Mukhlis Kamal, MSc sebagai

penguji luar komisi dan Kaprodi SPL selaku penguji program studi, yang telah

banyak memberikan saran dan masukan demi menyempurnakan tesis ini.

Ungkapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada orang tua dan seluruh

keluarga besar tercinta, Nandika’s (Papa Nandar, Mas Lantang dan Adek Genta),

teman-teman SPL-IPB, serta rekan-rekan di Kementerian Kelautan dan Perikanan,

yang telah membantu selama proses penyelesaian karya ilmiah ini.

Terima kasih pula penulis sampaikan kepada Keluarga Bapak Slamet

Riyadi, Keluarga Ibu Naning, para PPL Kecamatan Dukuhseti-Tayu, segenap

jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, serta pihak-pihak yang

tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas bantuannya selama penulis

melakukan pengambilan data lapangan di Kabupaten Pati.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Bogor, Februari 2016

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

vi

DAFTAR GAMBAR

vii

DAFTAR LAMPIRAN

viii

1 PENDAHULUAN

1

Latar belakang

1

Perumusan masalah

2

Tujuan penelitian

3

Manfaat penelitian

3

Ruang lingkup penelitian

4

2 TINJAUAN PUSTAKA

5

3 METODE

12

Waktu dan lokasi penelitian

12

Jenis dan sumber data

12

Teknik pengumpulan data

14

Alat dan bahan

16

4 ANALISIS DATA

16

5 HASIL DAN PEMBAHASAN

25

6 SIMPULAN DAN SARAN

73

DAFTAR PUSTAKA

75

LAMPIRAN

80

DAFTAR TABEL

1

Indikator per domain, jenis, dan metode pengumpulan data

13

2

Alat dan bahan penelitian

16

3

Kriteria dan bobot indikator per domain EAFM rajungan

17

4

Visualisasi model bendera indikator EAFM

22

5 Daftar variabel yang dipergunakan dalam PCA

24

6 Produksi dan nilai produksi perikanan tangkap di Kabupaten Pati

26

7

Hasil tangkapan rajungan rata-rata dengan bubu lipat oleh responden

29

8

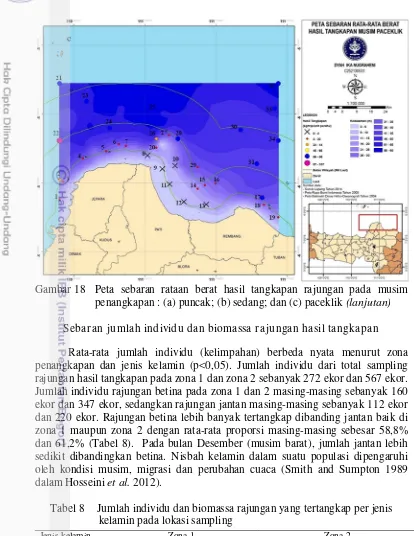

Jumlah individu dan biomassa rajungan yang tangkapan setiap jenis

kelamin pada lokasi sampling

32

9

Nilai kisaran dan ratarata (±sd) bobot individu rajungan jantan

-betina tertangkap pada lokasi sampling

34

10 Analisis komposit domain SDI di zona 1

38

11

Analisis komposit domain SDI di zona 2

39

12

Nilai kisaran dan rata-rata (±sd) ukuran lebar karapas dan bobot

tubuh rajungan jantan-betina yang tertangkap pada lokasi sampling

42

13

Analisis komposit domain habitat dan ekosistem di zona 1

46

14

Analisis komposit domain habitat dan ekosistem di zona 2

46

15

Analisis komposit domain teknologi penangkapan rajungan di zona 1

47

16

Analisis komposit domain teknologi penangkapan rajungan di zona 2

47

17

Analisis komposit domain sosial di zona 1

48

18

Analisis komposit domain sosial di zona 2

49

19

Analisis komposit domain ekonomi di zona 1

50

20

Analisis komposit domain ekonomi di zona 2

50

21

Analisis usaha penangkapan rajungan oleh nelayan rajungan

Kabupaten Pati di lokasi penangkapan zona 1 dan 2

52

22

Analisis komposit domain kelembagaan di zona 1

53

23

Analisis komposit domain kelembagaan di zona 2

54

24

Rata-rata nilai komposit atribut setiap domain dalam EAFM pada

perikanan rajungan di zona 1 dan zona 2

56

25

Korelasi antara

initial variables

dan

principal factors

58

26 Nilai kontribusi (faktor utama)

59

27

Langkah taktis pengelolaan perikanan rajungan dengan pendekatan

ekosistem pada domain SDI di zona 1

65

28

Langkah taktis pengelolaan perikanan rajungan dengan pendekatan

ekosistem pada domain SDI di zona 2

65

29

Langkah taktis pengelolaan perikanan rajungan dengan pendekatan

ekosistem pada domain habitat dan ekosistem di zona 1

66

30

Langkah taktis pengelolaan perikanan rajungan dengan pendekatan

ekosistem pada domain habitat dan ekosistem di zona 2

66

31

Langkah taktis pengelolaan perikanan rajungan dengan pendekatan

ekosistem pada domain teknologi penangkapan ikan di zona 1

67

32

Langkah taktis pengelolaan perikanan rajungan dengan pendekatan

ekosistem pada domain sosial ikan di zona 1

67

33

Langkah taktis pengelolaan perikanan rajungan dengan pendekatan

34

Langkah taktis pengelolaan perikanan rajungan dengan pendekatan

ekosistem pada domain ekonomi di zona 1

69

35

Langkah taktis pengelolaan perikanan rajungan dengan pendekatan

ekosistem pada domain ekonomi di zona 2

69

36

Langkah taktis pengelolaan perikanan rajungan dengan pendekatan

ekosistem pada domain kelembagaan di zona 1

70

37

Langkah taktis pengelolaan perikanan rajungan dengan pendekatan

ekosistem pada domain kelembagaan di zona 2

71

DAFTAR GAMBAR

1 Kerangka pendekatan penelitian

4

2 Rajungan (

Portunus pelagicus)

jantan dan betina

5

3 Bagian abdomen Rajungan (Portunus pelagicus) jantan, betina,

dan betina bertelur

6

4 Proses Implementasi EAFM

9

5 Peta lokasi penelitian

13

6 Skema pengambilan contoh responden nelayan dan sumberdaya

rajungan

15

7 Alur penilaian indikator EAFM pada perikanan rajungan

17

8 Skor penilaian status pemanfaatan sumberdaya perikanan

rajungan berpendekatan ekosistem

21

9 Diagram status pemanfaatan sumberdaya perikanan rajungan

berpendekatan ekosistem

22

10

Diagram rencana perbaikan pengelolaan perikanan

22

11

Strategi penghubung antara atribut/indikator dengan taktik

berdasar tekanan dan referensi terkait

24

12 Persentase luas wilayah antar kecamatan pesisir di Kabupaten

Pati

25

13

Persentase jumlah penduduk kecamatan pesisir Kabupaten Pati

Tahun 2012

26

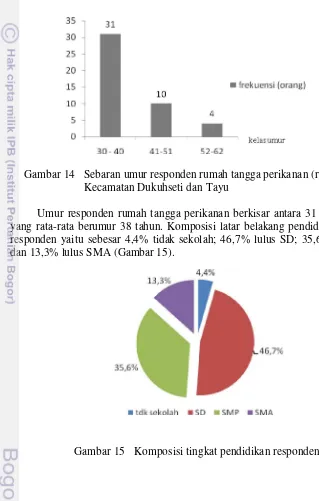

14

Sebaran umur responden rumah tangga perikanan (rajungan) di

Kecamatan Dukuhseti dan Tayu

27

15

Komposisi tingkat pendidikan responden

27

16

Produksi rajungan yang didaratkan di TPI Kabupaten Pati Tahun

2013 dan 2014

28

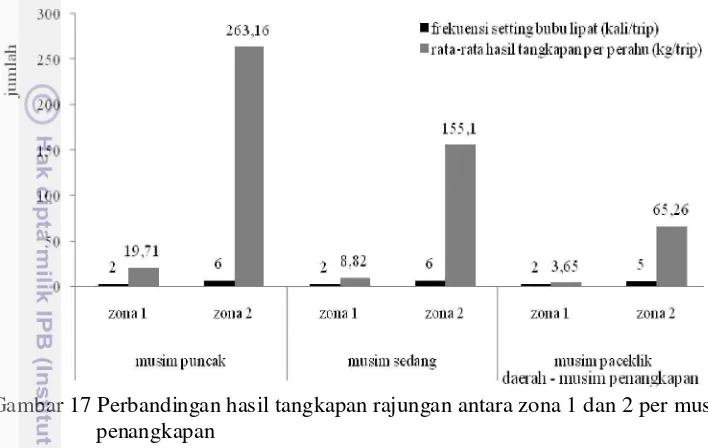

17

Perbandingan hasil tangkapan rajungan antara zona 1 dan 2 per

musim penangkapan

30

18

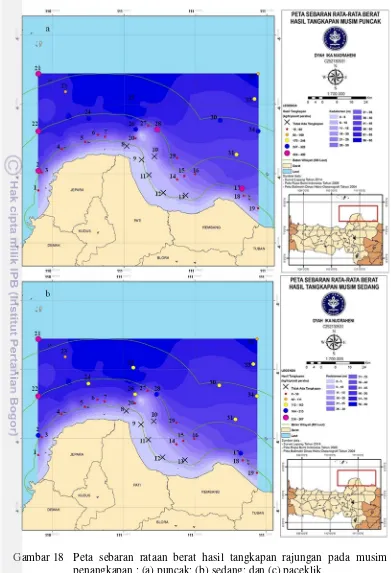

Peta sebaran rataan berat hasil tangkapan rajungan pada musim

penangkapan : (a) puncak; (b) sedang; dan (c) paceklik

31

19

Peta sebaran jumlah individu rajungan tertangkap di perairan Pati

dan sekitarnya : (a) betina dan (b) jantan

33

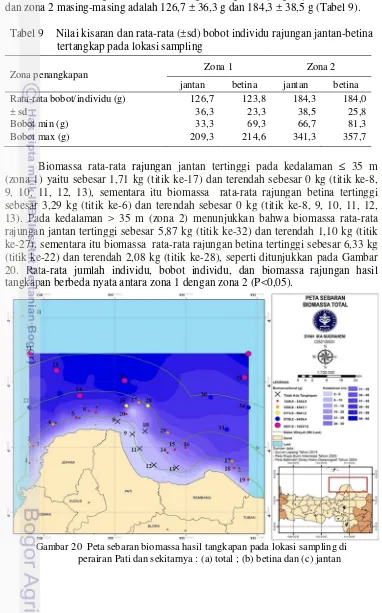

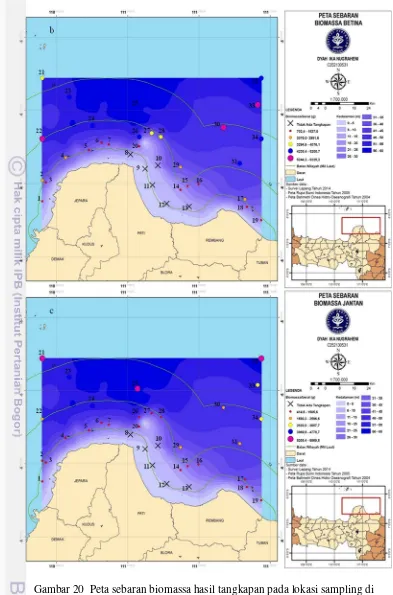

20

Peta sebaran biomassa hasil tangkapan pada lokasi sampling di

perairan Pati dan sekitarnya : (a) total ; (b) betina dan (c) jantan

34

21

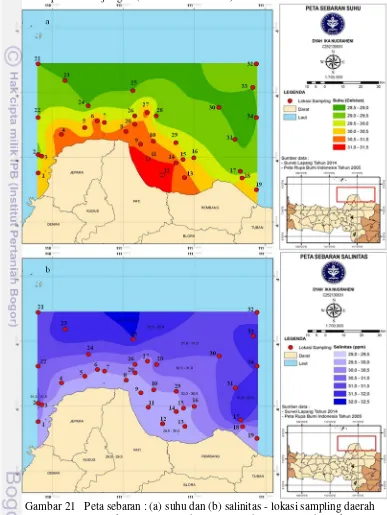

Peta sebaran : (a) suhu dan (b) salinitas - lokasi sampling daerah

22

Hubungan antara kelimpahan dan biomassa rajungan dengan

kemampuan tangkap bubu lipat untuk rajungan di perairan Pati

40

23

Kelas ukuran CW rajungan menurut zona penangkapan dan jenis

kelamin

41

24

Peta sebaran rataan ukuran lebar karapas rajungan : (a) jantan

dan (b) betina di perairan Kabupaten Pati dan sekitarnya

43

25

Diagram nilai komposit setiap domain di zona 1 dan zona 2

57

26 Kontribusi variabel pada sumbu 1 dan 2

58

27

Kontribusi variabel dan lokasi pada sumbu I dan II pada saat

musim barat dan timur

60

28

Rencana perbaikan pengelolaan perikanan

72

DAFTAR LAMPIRAN

1

Jenis rajungan yang ditemukan di perairan Kabupaten Pati dan

sekitarnya

80

2

Pengukuran parameter biologi dan kualitas perairan

81

3

Sarana penangkapan rajungan di perairan Kabupaten Pati

82

4

Aktivitas dan rajungan hasil tangkapan nelayan di perairan Pati

dan sekitarnya

83

5

Rata-rata ukuran lebar karapas, persentase lebar karapas yang

kurang dari

minimum legal size

, dan persentase lebar karapas

yang lebih kecil dari ukuran pertama kali matang gonad rajungan

yang tertangkap pada zona 1 dan zona 2

84

6 Data sampling sebaran rajungan (

P. pelagicus

) yang tertangkap

dan parameter lingkungan di daerah penangkapan perairan Pati

dan sekitarnya

85

7 Hasil analisis pengaruh perbedaan zona penangkapan terhadap

ukuran lebar karapas dan berat individu rajungan betina

86

8 Hasil analisis pengaruh perbedaan zona penangkapan terhadap

ukuran lebar karapas dan berat individu rajungan jantan

87

9 Hasil analisis perbandingan jumlah individu (n) rajungan per

jenis kelamin yang tertangkap di lokasi sampling (zona 1 dan

zona 2)

88

10 Hasil analisis perbandingan biomassa total rajungan per jenis

kelamin yang tertangkap di lokasi sampling (zona 1 dan zona 2)

89

11

Nilai parameter ekonomi nelayan rajungan Tahun 2014 di

Kabupaten Pati

90

12

Partisipasi

pemangku

kepentingan

dalam

pengelolaan

sumberdaya perikanan rajungan di Kab. Pati

90

13

Pelanggaran terhadap peraturan baik formal maupun informal di

perairan Kab. Pati

91

14

Daftar densitas/konektivitas antar indikator antar domain EAFM

92

15

Data isian penilaian indikator domain/aspek SDI di zona 1

93

16

Data isian penilaian indikator domain/aspek habitat dan

17

Data isian penilaian indikator domain/aspek teknologi

penangkapan ikan di zona 1

96

18

Data isian penilaian indikator domain/aspek sosial di zona 1

97

19

Data isian penilaian indikator domain/aspek ekonomi di zona 1

98

20 Data isian penilaian indikator domain/aspek kelembagaan di

zona 1

99

21

Data isian penilaian indikator domain/aspek SDI di zona 2

100

22

Data isian penilaian indikator domain/aspek habitat dan

ekosistem di zona 2

102

23

Data isian penilaian indikator domain/aspek teknologi

penangkapan ikan di zona 2

103

24

Data isian penilaian indikator domain/aspek sosial di zona 2

104

25

Data isian penilaian indikator domain/aspek ekonomi di zona 2

105

26 Data isian penilaian indikator domain/aspek kelembagaan di

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perikanan menjadi salah satu sektor penting bagi masyarakat Kabupaten Pati dan penggerak perekonomian dengan dominasi kelompok jenis ikan pelagis. Jenis krustasea pada perikanan tangkap skala kecil, rajungan menjadi target komoditas perikanan yang bernilai ekonomis penting. Hal ini karena tingginya permintaan dan merupakan komoditas ekspor dengan harga yang tinggi (Juwana 1997). Data menunjukkan bahwa jenis rajungan yang dominan tertangkap di perairan Kabupaten Pati adalah Portunus pelagicus (blue swimming crab) sebesar ± 60% pada musim Timur dan ± 90% pada musim Barat (Ernawati et al. 2014).

Volume produksi rajungan tangkapan dalam 10 tahun terakhir (tahun 2002 s.d. 2012) secara nasional cenderung meningkat rata-rata sebesar 9,79% per tahun, dengan nilai produksi meningkat rata-rata sebesar 13,37% (Kementerian Kelautan dan Perikanan 2013). Pangsa pasar rajungan yang dominan adalah ekspor dalam bentuk daging yang dikalengkan. Ekspor rajungan pada tahun 2011 mencapai volume sekitar 42.410 ton, senilai ± Rp978 milyar rupiah (KKP 2012), dengan negara tujuan utama saat ini adalah Amerika Serikat. Faktor harga komoditi yang tinggi dan pasar yang jelas tersebut mendorong terjadinya peningkatan eksploitasi rajungan dari alam (wild catch) di wilayah perairan Pantai Utara Jawa, termasuk perairan Kabupaten Pati, yang melakukan kegiatan penangkapan secara terus-menerus tanpa memperhatikan kondisi sumberdaya dan lingkungan. Atas dorongan kebutuhan ekonomi, nelayan tidak menyadari bahwa penurunan produktivitas tangkapan dan ukuran rajungan semakin menurun, sehingga harus menangkap rajungan ke fishing ground yang semakin jauh dan menambah upaya tangkapannya. Penambahan jumlah upaya tangkapan akan memberikan tekanan terhadap sumberdaya rajungan dan ekosistemnya.

esensialnya di perairan Lampung Timur (Kurnia et al. 2014), di perairan Pati (Ernawati et al. 2014); pengelolaan berkelanjutan di perairan Lampung Timur (Zairion 2015); dan pengelolaan dengan pendekatan ekosistem di perairan Laut Jawa/WPPNRI 712 (Budiarto 2015).

Pengelolaan sistem perikanan tidak dapat dilepaskan dari tiga dimensi yang tidak terpisahkan satu sama lain yaitu : (1) dimensi sumberdaya perikanan dan ekosistemnya; (2) dimensi pemanfaatan sumberdaya perikanan untuk kepentingan sosial ekonomi masyarakat; dan (3) dimensi kebijakan perikanan itu sendiri (Charles 2001). Penelitian yang berkenaan dengan perikanan rajungan di Indonesia, terutama di perairan Pati dan sekitanya, baru mencakup kajian bioekologi (stok, dinamika populasi, reproduksi), sedangkan kajian yang mencakup multi dimensi dengan pendekatan Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) belum dilakukan. Oleh karenanya sangat perlu dilakukan penelitian tentang pengelolaan sumberdaya perikanan rajungan (P. pelagicus) dengan pendekatan ekosistem, dengan harapan pemanfaatan sumberdaya perikanan rajungan di wilayah Kabupaten Pati dapat dilakukan secara optimal yang tetap menyeimbangkan antara kesehatan ekosistem dan tujuan ekonomi masyarakat.

Perumusan Masalah

Salah satu permasalahan perikanan rajungan di Kabupaten Pati adalah terbatasnya data dan informasi yang dapat dieksplorasi serta mengarah pada pengelolaan rajungan yang mengkaitkan antara aspek bioekologi dengan aspek sosial, ekonomi, dan tata kelola serta kelembagaan. Hal tersebut penting karena keberlanjutan suatu sumberdaya ikan harus didukung oleh keberlanjutan ekonominya. Volume dan nilai produksi rajungan di perairan Pati baru tercatat dalam data Statistik Perikanan Tahunan Kabupaten mulai Tahun 2014.

Di sisi lain, sumberdaya rajungan di perairan Kabupaten Pati dan sekitarnya telah dimanfaatkan cukup lama hampir lebih dari 20 tahun. Pemanfaatan sumberdaya umumnya dilakukan oleh perikanan skala kecil, yang mana kegiatan penangkapan dilakukan dengan perahu berukuran kurang dari 5 GT. Sampai saat ini kebijakan peraturan perikanan di Indonesia terkait dengan perikanan skala kecil masih sangat minim, sedangkan kegiatan penangkapan khususnya untuk rajungan dilakukan sepanjang hari dan sepanjang tahun. Hasil penelitian Ernawati et al. (2014) menunjukkan bahwa nilai laju eksploitasi (E) rajungan jantan dan betina sebesar 0,80 dan 0,81, begitu pula laju eksploitasi rajungan per zona penangkapan rata-rata telah melebihi 0,8. Nilai E > 0,5 tersebut menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan rajungan cenderung tangkap lebih/overfishing. Oleh karenanya pengelolaan perikanan rajungan di wilayah ini harus lebih hati-hati.

pendekatan ekosistem yang mengacu kepada FAO (2003); Garcia and Cochrane (2005); Zhang et al. (2009), dan Adrianto et al. (2014). Input inilah nanti yang akan menjadi dasar dalam merumuskan strategi pengelolaan sumberdaya rajungan berbasis ekosistem.

Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang ingin dijawab dalam

penelitian ini adalah bagaimana kondisi terkini pengelolaan perikanan rajungan (P. pelagicus) dari aktivitas penangkapan di perairan Kabupaten Pati dan

sekitarnya, serta strategi pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem seperti apa yang sesuai untuk keberlanjutan sumberdaya rajungan di Kabupaten Pati.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengkaji status pengelolaan perikanan rajungan di perairan Kabupaten Pati. 2. Merumuskan strategi pengelolaan perikanan rajungan untuk perencanaan

pengelolaan sumberdaya perikanan rajungan dengan pendekatan ekosistem di perairan Kabupaten Pati.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya metode kajian/penelitian mengenai pengelolaan sumberdaya perikanan dengan pendekatan Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) agar dapat menjaga keberlanjutan sumberdaya dan ekosistem rajungan di perairan Kabupaten Pati. Hasil studi ini diharapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Pati pada khususnya, dan juga untuk daerah lainnya di Indonesia, antara lain :

1. Dapat digunakan sebagai informasi atau sumbangan pikiran bagi pembangunan khususnya terkait sumberdaya perikanan rajungan di Kabupaten Pati sehingga tetap lestari.

2. Sebagai salah satu referensi dan pengetahuan tentang perkembangan pengelolaan sumberdaya perikanan rajungan di Kabupaten Pati.

Gambar 1 Kerangka pendekatan penelitian

Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada beberapa hal, yaitu :

1. Pengelolaan atas sumberdaya perikanan rajungan berbasis ekosistem yang dimaksud adalah sumberdaya rajungan atau blue swimming crab (Portunus pelagicus) dari aktivitas penangkapan.

2. Perikanan rajungan (P. pelagicus) di daerah penangkapan perairan Kabupaten Pati, bersifat tradisional (small scale fisheries), dan alat tangkap yang dominan digunakan adalah bubu lipat. Alat tangkap tersebut dioperasikan oleh perahu dengan ukuran kurang dari 5 GT.

2

TINJAUAN PUSTAKA

Dinamika Populasi Sumberdaya Perikanan Rajungan

Rajungan termasuk kelompok kepiting (Portunidae) yang merupakan bagian Krustasea dari kelas Malacostraca dan ordo Decapoda. Decapoda telah banyak menjadi obyek penelitian dan merupakan komponen perikanan komersial terbesar di wilayah Indo-Pasific bagian Barat. Permintaan pasar atas produk tersebut, baik hasil tangkapan alam maupun akuakultur sangat kontinyu dan signifikan,yang mana terdapat lebih dari 1,5 juta ton didaratkan setiap tahunnya (Otto et al. 2001). Perikanan rajungan banyak didominasi oleh kelompok Portunidae, yang meliputi empat spesies mud crab (genus Scylla De Haan, 1833), blue swimming crab (Portunus pelagicus, Linnaeus 1758) dan the gazami crab (P. trituberculatus, Miers 1876) (Ng 1998; Lai et al. 2010).

Klasifikasi rajungan (Blue Crab Identification 2001) adalah sebagai berikut: Filum : Arthropoda

Kelas : Crustacea Sub kelas : Malacostraca Ordo : Decapoda Famili : Portunidae Genus : Portunus

Spesies : Portunus pelagicus (Linnaeus 1758) Nama lokal : Rajungan

Nama dagang : blue swimming crab, blue manna crab, sand crab, blue crab Keberadaan rajungan disuatu perairan dipengaruhi oleh sifat alami dari sumberdaya rajungan tersebut, baik berupa tingkah laku, habitat dan penyebarannya. Tingkah laku rajungan dipengaruhi oleh beberapa faktor alami, diantaranya adalah perkembangan hidup, feeding habit, pengaruh siklus bulan dan reproduksi (Kumar et al. 2003). Komposisi hasil tangkapan pada musim barat dan timur di Perairan Pati dan sekitarnya relatif sama, dengan didominasi oleh jenis P.pelagicus, walaupun ada penurunan jumlah pada musim barat.

Gambar 2 Rajungan (Portunus pelagicus) : a) jantan dan b) betina (Dokumentasi pribadi 2014)

Gambar 3 Bagian abdomen Rajungan (P. pelagicus) : a) jantan; b) betina; dan c) betina bertelur (Dokumentasi pribadi 2014)

Ukuran minimum dan maksimum P. pelagicus betina pertama kali ditemukan mencapai kematangan seksual di pesisir Leschenault – Australia Barat Daya yaitu pada lebar karapas dari 94 dan 122 mm, yang mana lebar karapas 50% (Lm50) dari rajungan betina pertama mencapai kematangan sekitar pada lebar karapas 97 mm, sedangkan Lm50 pada rajungan jantan adalah 84 mm (Potter and Lestang 2000). Adapun rata-rata rajungan yang tertangkap di sekitar perairan Pati telah melakukan pemijahan. Hal tersebut ditunjukkan dengan rata-rata ukuran lebar karapas pertama kali tertangkap (Lc) 108 mm yaitu lebih besar dibandingkan rata-rata ukuran lebar karapas pertama kali matang gonad (Lm) 107 mm (Ernawati et al. 2014).

King (1995) menyatakan bahwa faktor kondisi bulanan menggambarkan kondisi kelimpahan makanan dan rata-rata tingkat kematangan gonad. Faktor kondisi rajungan jantan dan betina di perairan Pati dalam setiap bulan relatif sama, kecuali betina di bulan Oktober, dimana sekitar bulan Oktober dan November diduga merupakan puncak musim pemijahan (Ernawati et al. 2014). Hal ini disebabkan karena pengaruh proses pematangan gonad pada betina. Betina yang sedang mengalami matang gonad umumnya adalah relatif lebih berat. Mohapatra et al. (2010), menyebutkan bahwa nilai faktor kondisi kepiting (Scylla serrata) tinggi identik dengan puncak musim pemijahan.

Sebaran rajungan (Portunus pelagicus) meliputi perairan pantai tropis di sepanjang Samudera Hindia bagian barat, Timur Samudera Pasifik dan Indo-Pasifik barat (Lai et al. 2010). Kelimpahan P. pelagicus baik jantan maupun betina sangat bervariasi dalam satu wilayah perairan, yang dapat disebabkan pengaruh stabilitas kualitas air dan komposisi sedimen (berpasir, lumpur berpasir, atau pasir berlumpur). Distribusi P. pelagicus di pesisir Teluk Persia, Iran ditemukan melimpah di dasar yang berpasir (Hosseini et al. 2012), demikian pula di Australia bagian selatan yang melimpah di wilayah sekitar habitat alga atau padang lamun dan pada dasar substrat yang berpasir atau berlumpur, mulai dari

a b

zona intertidal sampai dengan kedalaman sekitar 50 m (Potter et al. 1983 in Hosseini et al. 2012). Adapun hasil penelitian Ernawati et al. (2014) menunjukkan bahwa kondisi lingkungan perairan laut Pati pada musim timur dan musim barat cukup optimum untuk pertumbuhan rajungan, sehingga sebaran hasil tangkapan rajungan berdasarkan musim dan tipe substrat relatif sama.

Hasil tangkapan rajungan per satuan upaya (CPUE) didefinisikan sebagai laju tangkap perikanan per tahun yang diperoleh dengan menggunakan data time series. CPUE di perairan Pati dipengaruhi oleh siklus bulan. Pada fase bulan baru dan purnama, CPUE pada daerah penangkapan > 3 mil dan daerah penangkapan < 3 mil relatif lebih tinggi dibandingkan pada fase perbani, sedangkan CPUE musim barat di pinggiran pantai lebih tinggi dibandingkan pada musim timur (Ernawati et al. 2014).

Suhu dan salinitas juga mempengaruhi pertumbuhan rajungan dan daya tahan rajungan terutama pada fase larva. Pada umumnya rajungan menyukai perairan bersuhu hangat. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan dan reproduksi terjadi pada saat kondisi perairan bersuhu hangat di daerah yang beriklim sub tropis (Dixon and Hooper 2010). Pantai dengan salinitas tidak terlalu tinggi adalah daerah yang optimum sebagai habitat pertumbuhan juvenil rajungan untuk tumbuh dan menjadi dewasa, sehingga rajungan-rajungan berukuran lebih besar yang umumnya telah matang kelamin bermigrasi ke perairan yang lebih dalam. Sukumaran and Neelakantan (1997) menjelaskan bahwa rendahnya salinitas di perairan pantai mendorong rajungan yang berukuran besar bermigrasi ke perairan yang lebih dalam dengan salinitas yang lebih tinggi. Menurut Juwana (1998) disimpulkan bahwa larva rajungan dapat hidup pada kisaran salinitas yang relatif lebar yaitu pada kisaran 20 sampai dengan 36 ‰ dan salinitas optimumnya pada kisaran 27 sampai dengan 30 ‰. Suhu optimum untuk pemeliharaan larva rajungan adalah suhu tetap 30 °C dengan kisaran suhu antara 27 sampai dengan 32 °C.

Konsep Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Berbasis Ekosistem

pendekatan ekosistem merupakan pendekatan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan yang sudah ada. Interaksi antar komponen dan aspek-aspek EAFM tidak dapat diabaikan dan sangat mempengaruhi keberlanjutan perikanan (Adrianto et al.2005; 2014).

Mengacu pada definisi Ecosystem Approach to Fisheries (EAF) menurut FAO (2003), secara sederhana EAF dapat dipahami sebagai sebuah konsep bagaimana menyeimbangkan antara tujuan sosial ekonomi dalam pengelolaan perikanan (kesejahteraan nelayan, keadilan pemanfaatan sumberdaya ikan, dll) dengan tetap mempertimbangkan pengetahuan, informasi dan ketidakpastian tentang komponen biotik, abiotik dan interaksi manusia dalam ekosistem perairan melalui sebuah pengelolaan perikanan yang terpadu, komprehensif dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam implementasi EAF antara lain adalah : (1) perikanan harus dikelola pada batas yang memberikan dampak yang dapat ditoleransi oleh ekosistem; (2) interaksi ekologis antar sumberdaya ikan dan ekosistemnya harus dijaga; (3) perangkat pengelolaan sebaiknya kompatibel untuk semua distribusi sumberdaya ikan; (4) prinsip kehati-hatian dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan perikanan; dan (5) tata kelola perikanan mencakup kepentingan sistem ekologi dan sistem manusia (FAO 2005).

Garcia and Cochrane (2005) mendefinisikan pengelolaan perikanan sebagai keterpaduan proses pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, perumusan dan penegakan peraturan perikanan dalam mengontrol perilaku sekarang dan masa depan dari pihak yang berkepentingan dalam perikanan. EAF juga merupakan perpaduan antara pengelolaan ekosistem untuk melestarikan komponen biofisik ekosistem dan pengelolaan perikanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan berfokus pada kegiatan penangkapan dan target sumber daya. Bagian integral dari EAF adalah keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pengelolaan dan pertimbangan berbagai tujuan (Preston 2009; Andrew et al. 2009; in Purcell et al. 2014).

Pentingnya Pendekatan Ekosistem untuk Pengelolaan Perikanan

Ecosystem Approach to Fisheries Management (EAFM) bukan hal yang baru, melainkan suatu pendekatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan yang sudah ada sebelumnya (pengelolaan konvensional). Pengelolaan perikanan konvensional yang selama ini diterapkan hanya memfokuskan pada spesies target (komoditas atau komponen ekonomi) tanpa melihat interaksi atau hubungan antara suatu komponen dengan komponen lainnya dalam ekosistem. Beberapa hal yang mendorong terjadinya pergeseran paradigma pengelolaan perikanan antara lain meningkatnya pemahaman bahwa adanya interaksi yang kuat antar sumberdaya ikan serta interaksi antara sumberdaya ikan dengan lingkungannya, banyaknya jasa ekosistem bagi manusia yang perlu dijaga agar berkelanjutan, meningkatnya pemahaman akan fungsi ekosistem bagi manusia, dan kesadaran akan banyaknya faktor ketidakpastian (uncertainties) akan fungsi dan dinamika ekosistem.

dukung sumberdaya alam terhadap pola pemanfaatan perikanan yang ada. Guna meningkatkan daya dukung sumberdaya perikanan, praktik pemanfaatan perikanan yang lestari perlu dilakukan. Adrianto et al. (2014) menyebutkan bahwa pengelolaan perikanan harus dilakukan secara komprehensif, melibatkan konektivitas antara ekosistem, hasil tangkapan, upaya penangkapan, dan permintaan konsumen. Keempat hal tersebut terkoneksi satu dengan yang lain sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa pendekatan ekosistem untuk pengelolaan perikanan sangat penting guna menjaga keberlanjutan sistem perikanan.

Pendekatan Ekosistem dalam Pengelolaan Perikanan Rajungan

Skema pengelolaan perikanan terpadu dengan menggunakan pendekatan berbasis ekosistem (EAFM) menjadi salah satu wujud bagaimana pemerintah berperan dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi demi kelangsungan dan kelestarian ekosistem pesisir yang menjadi sumber kehidupan. Secara alamiah, pengelolaan sistem perikanan tidak dapat dilepaskan dari tiga dimensi yang tidak terpisahkan satu sama lain yaitu : a) dimensi sumberdaya perikanan dan ekosistemnya; b) dimensi pemanfaatan sumberdaya perikanan untuk kepentingan sosial ekonomi masyarakat; dan c) dimensi kebijakan perikanan itu sendiri (Charles 2001).

Penyesuaian implementasi EAFM di Indonesia dengan konteks global dilakukan melalui beberapa tahapan. Secara lengkap, tahapan proses implementasi EAFM disajikan pada Gambar 4.

Gambar 4 Proses Implementasi EAFM (Modifikasi dari FAO 2003 in Adrianto et al. 2014)

Indikator Keberlanjutan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Rajungan

berkelanjutan tidak hanya dijaga dari tingkat eksploitasi agar tidak berlebih, namun keberlanjutan harus dilihat secara komprehensif sebagai suatu usaha memelihara dan memperkuat empat komponen utama yaitu keberlanjutan kemampuan indikator ekologi, sosial, ekonomi masyarakat dan kelembagaan.

Indikator biologi - ekologi

Jennings (2005) merekomendasikan bahwa indikator yang digunakan dalam pengelolaan perikanan berbasis ekosistem harus mengarah pada pengelolaan kegiatan penangkapan ikan yang telah atau yang paling mungkin menyebabkan dampak terhadap keberlanjutan komponen atau atribut ekosistem. Pengelolaan perikanan berpendekatan ekosistem yang efektif harus meminimalkan dampak ekosistem yang terkait dengan penangkapan target spesies sehingga tercapai tujuan pengelolaan (FAO 2003).

Selain itu, indikator yang digunakan hendaknya mudah diukur dan memberikan pemahaman yang jelas akan proses kompleks yang terjadi dalam suatu ekosistem. Indikator tidak selalu bisa mendeteksi perubahan yang disebabkan oleh penangkapan ikan namun minimal harus yang sangat sensitif terhadap perubahan komunitas ikan. Penggunaan indikator untuk menganalisis ekosistem dengan pendekatan makro dan untuk mendapatkan gambaran ekosistem secara keseluruhan, faktor penyebab dan pendorong yang menyebabkan suatu perubahan ditekankan pada suatu analisis secara mikro dan dengan data yang lebih spesifik (Pennino et al. 2011).

Hasil tangkapan per unit usaha (Catch Per Unit Effort/CPUE) dapat menjadi salah satu indikator ukuran stok. Selain itu, nilai CPUE juga dapat menunjukkan produktivitas suatu alat tangkap (Arios et al. 2013). Adapun upaya penangkapan ikan itu sendiri diartikan jumlah waktu yang dihabiskan untuk menangkap ikan di wilayah perairan tertentu. CPUE juga dapat dijadikan sebagai indikator kelimpahan sumberdaya setelah memperhitungkan perubahan-perubahan komponen dalam upaya penangkapan dan respon terhadap regulasi pengelolaan (Ye et al. 2011). Tren CPUE yang cenderung menurun, dapat dijadikan sebagai indikasi dampak negatif terhadap stok ikan atau bahkan cenderung overfishing. Oleh karena itu nilai CPUE tertinggi adalah ketika hasil tangkapan tinggi namun tetap memberikan ruang ikan untuk bereproduksi dan berkembang untuk terus mendukung penangkapan yang lestari. Tren CPUE dapat digunakan untuk mengetahui tren perubahan stok sumberdaya perikanan dari waktu ke waktu.

Salah satu indikator dalam menentukan daerah penangkapan ikan yang potensial adalah berdasarkan kemampuan tangkap (catchability) dari suatu alat tangkap atau produktivitas penangkapan dari suatu alat tangkap. Koefisien kemampuan tangkap (catchability coefficient) adalah proporsi stok ikan yang dapat ditangkap oleh satu unit upaya (Nelwan et al. 2012). Kemampuan tangkap suatu alat tangkap menentukan perbedaan konstruksi dan metode pengoperasian yang mempunyai indeks perbedaan efisiensi penangkapan. Kemampuan tangkap sering didefinisikan sebagai ukuran interaksi antara kelimpahan sumberdaya dan upaya penangkapan (Sanchez 1996).

hubungannya dengan ukuran tubuh, diperlukan untuk pengelolaan pemanfaatan sumberdaya rajungan (Kurnia et al. 2014). Informasi tentang reproduksi rajungan sangat diperlukan dalam pengkajian populasi rajungan terkait untuk pengelolaan, seperti musim, daerah penangkapan dan penentuan ukuran minimal yang boleh ditangkap (Minimum Legal Size/MLS).

Data tren ukuran rajungan berupa ukuran lebar karapas rajungan sebagai data untuk analisis frekuensi lebar karapas yang selanjutnya akan dapat diduga laju eksploitasi dari suatu unit stok sumberdaya rajungan. Jika terjadi penurunan nilai ukuran rajungan secara temporal maka mengindikasikan terjadinya kecenderungan tangkap lebih (overfishing) pada perairan tersebut. Kedewasaan rajungan yang siap bertelur dapat ditentukan melalui ukuran ikan, oleh karena itu tren mengecilnya ukuran rajungan yang tertangkap menunjukkan terganggunya pola reproduksinya sehingga akan berdampak pada produktivitas hasil tangkapan diperairan tersebut ke depannya.

Sebaran hasil tangkapan rajungan dapat dikaitkan dengan kondisi habitat dan lingkungan yang menjadi informasi dasar untuk mengetahui gambaran kondisi lingkungan perairan secara umum. Pada umumnya rajungan menyukai perairan bersuhu hangat. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya pertumbuhan dan reproduksi terjadi pada saat kondisi perairan bersuhu hangat di daerah yang beriklim sub tropis (Dixon and Hooper 2010).

Indikator sosial, ekonomi dan kelembagaan

Tren peningkatan produksi rajungan yang berarti terjadinya peningkatan penangkapan oleh nelayan salah satunya dapat dikarenakan meningkatnya permintaan rajungan terutama untuk pasar ekspor. Permintaan pasar yang tinggi seiring harga yang menguntungkan, telah menyebabkan ekploitasi yang intensif terhadap sumber daya rajungan di Indonesia, karena produksi rajungan masih mengandalkan alam (wild catch). Pangsa pasar rajungan yang dominan adalah ekspor dalam bentuk daging yang dikalengkan (Kurnia et al. 2014).

Adrianto et al. (2005) mengkaji kesejahteraan sosial ekonomi jangka panjang yang berbasis indikator keberlanjutan sosial ekonomi yang digunakan secara bersama-sama. Kriteria dimodifikasi menjadi empat kriteria (ekologi, ekonomi, sosial dan kebijakan), yang dalam kriteria sosial dan ekonomi terdapat beberapa indikator volume dan nilai hasil tangkapan, pendapatan dari usaha penangkapan, kontribusi perikanan, jumlah pelaku utama sektor perikanan, jumlah populasi pelaku perikanan di area kajian, tingkat partisipasi pelaku perikanan muda dalam usaha penangkapan, rezim pengelolaan perikanan, total pendapatan rumah tangga perikanan, dan jumlah kecelakaan yang terjadi terkait dalam usaha penangkapan.

3

METODE

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di perairan laut Kabupaten Pati dalam wilayah administratif Kecamatan Dukuhseti dan Tayu dengan desa pesisir Desa Alasdowo, Banyutowo, Keboromo, dan Sambiroto (Gambar 5). Waktu pelaksanaan penelitian mulai Bulan Desember 2014 s.d. Februari 2015.

Penelitian dirancang untuk mencakup daerah penangkapan rajungan oleh nelayan Pati di perairan Pati dan sekitarnya, dengan koordinat acuan seperti pada Lampiran 6, yang dikelompokkan menurut stratifikasi kedalaman perairan (adaptasi Bryars and Havenhand 2004). Survei lokasi penangkapan nelayan rajungan dengan alat tangkap bubu lipat terdiri dari dua kelompok, yaitu : (a) zona 1, area nelayan mengoperasikan bubu di perairan pantai dengan kedalaman rata-rata ≤ 35 meter dan berjarak ≤ 8 mil dari garis pantai; serta (b) zona 2, area nelayan mengoperasikan bubu di perairan lepas pantai dengan kedalaman rata-rata > 35-60 meter dan berjarak > 8 mil dari garis pantai.

J enis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan metode penelitian survei. Data penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Indikator per domain, jenis, dan metode pengumpulan data penelitian seperti termuat dalam Tabel 1.

Data primer diperoleh melalui survei/pengamatan dan pengukuran di lapangan dan wawancara mendalam (in-depth interview) dengan responden menggunakan daftar kuesioner terstruktur merujuk dari Adrianto et al. (2014). Data sekunder diperoleh dari beberapa literatur serta data dan informasi dari instansi terkait, baik di daerah maupun di tingkat pusat, antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bappeda Kabupaten Pati, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati, dan Satker PSDKP.

1

30

2 3 4

5 6 7 8

9 10

11

12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25

26 27 28

29 31

32

33

34

P ETA PENELITIAN

J awa Tengah

Zona 1 Zona 2

Gambar 5 Peta lokasi penelitian

Tabel 1 Indikator per domain, jenis, dan metode pengumpulan data

Lingkup, Jenis dan Sumber Data Metode Pengumpulan

A.Domain Sumberdaya Ikan (Sdi) : 1. Kemampuan tangkap

(catchability) bubu lipat untuk

rajungan

Data Primer Wawancara dan pengamatan (sampling)

2. Tren ukuran lebar karapas rajungan yang tertangkap (dalam ± 5 thn terakhir)

Data Primer Wawancara dan pengamatan (sampling)

3. Tingkat pemanfaatannya 4. Komposisi hasil tangkapan (bubu

lipat)

DataSekunder Data Primer Data Sekunder

§Studi literatur (Ernawati et al. 2014) §Wawancara dan pengamatan §Studi literatur (Ernawati et al. 2014)

B.Domain Habitat dan Ekosistem Per airan 1. Faktor lingkungan perairan

(suhu dan salinitas)

2. Pengetahuan atas sebaran/siklus hidup rajungan di perairan

Data Primer

Data Sekunder

Data Primer

Pengukuran langsung

Studi literatur (Ernawati et al. 2014)

Pengamatan (sampling)

3. Kelimpahan rajungan menurut kedalaman perairan

C.Domain Teknologi Penangkapan Ikan : 1. Modifikasi ukuran bubu lipat

rajungan Data Primer Wawancara dan pengamatan

2. Selektivitas bubu lipat rajungan Data Sekunder Studi literatur (Ernawati et al. 2014)

D.Domain Ekonomi : 1. Kepemilikan aset

Data Primer Wawancara dan pengamatan 2. Pendapatan RT perikanan

E.Domain Sosial :

1.Partisipasi pemangku kepentingan nelayan rajungan

Data Primer Wawancara dan pengamatan 2.Konflik pemanfaatan rajungan

3.Persepsi/pengetahuan masyarakat rajungan mengenai pengelolaan perikanan rajungan, habitat dan kelestariannya (seperti : MLS, rajungan bertelur, habitat, dll)

F. DOMAIN KELEMBAGAAN :

1. Pengetahuan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perikanan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perikanan rajungan

Data Primer Wawancara dan pengamatan 2. Kelengkapan aturan main dalan

pengelolaan perikanan rajungan 3. Rencana Pengelolaan Perikanan

(RPP) rajungan

4. Tingkat sinergisitas kebijakan dan kelembagaan pengelolaan perikanan

5. Keberadaan dan peran Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia 6. Keberadaan dan peran Forum

rajungan

Teknik Pengumpulan Data

Pemilihan Responden

Pengambilan contoh responden dilakukan dengan cara purposive sampling yakni memilih responden yang mengetahui/terkait langsung dalam pengelolaan sumberdaya perikanan rajungan. Jumlah responden seluruhnya 57 responden, yang meliputi perwakilan dari beberapa aspek stakeholder yaitu pelaku utama usaha perikanan rajungan (45 responden), tokoh masyarakat desa (tiga responden), Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati (tiga responden), Bappeda Kabupaten Pati (satu responden), Ketua Kelompok Nelayan Rajungan wilayah Dukuhseti, Forum Komunikasi KUB Nelayan Kecil wilayah Dukuhseti (satu responden), Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia/APRI (satu responden), Kepala Satker Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan/ PSDKP, dan pengusaha/eksportir rajungan (satu responden).

Adapun 45 responden dari pelaku utama usaha perikanan rajungan merupakan representasi kelompok usaha rajungan yang ada sehingga sesuai dengan tujuan penelitian, mencakup nelayan ABK yang telah berpengalaman melaut minimal selama lima tahun sehingga dapat memberikan informasi yang dibutuhkan (23 responden), nelayan pemilik kapal yang ikut mengoperasikan armada penangkapan (sembilan responden), pemilik kapal yang tidak ikut mengoperasikan kapal (empat responden), bakul/pengumpul rajungan (lima responden), dan pemasok rajungan (empat responden).

Sumberdaya Rajungan

sumberdaya ikan non target. Pengambilan contoh rajungan dilakukan secara random sampling yang berasal dari 36 unit perahu bubu lipat, yang terdiri dari 19 perahu babang/zona 2 dan 17 perahu harian/zona 1. Skema pengambilan contoh rajungan dan nelayan seperti pada Gambar 6.

Data tren hasil tangkapan dan tren ukuran lebar karapas rajungan diperoleh dari hasil wawancara dengan nelayan responden. Selain itu juga menggunakan data sekunder berupa hasil tangkapan dan upaya penangkapan yang tercatat ditingkat pengepul/bakul dan Dinas KP Kabupaten Pati. Data komposisi hasil tangkapan diperoleh dari pengamatan langsung, wawancara dengan nelayan responden, dan hasil penelitian sebelumnya. Adapun data tingkat pemanfaatan (exploitation rate) rajungan di perairan Kabupaten Pati menggunakan data sekunder hasil penelitian sebelumnya.

Gambar 6 Skema pengambilan contoh responden nelayan dan sumberdaya rajungan

Habitat dan Faktor Lingkungan Rajungan

Data kedalaman perairan menggunakan Peta Batimetri Dinas Hidro-Oseanografi Tahun 2004. Data kelimpahan rajungan diperoleh dengan melakukan penghitungan jumlah individu rajungan yang tertangkap saat sampling penangkapan bersama nelayan.

Untuk memetakan sebaran rajungan di daerah penangkapan yang sekaligus sebagai salah satu habitat rajungan dilakukan dengan dua metode, yaitu : (1) pendekatan pemetaan daerah penangkapan ikan dilakukan melalui wawancara dengan nelayan yang telah mempunyai pengalaman penangkapan rajungan minimal selama lima tahun sehingga dapat menggambarkan daerah penangkapan rajungan dengan menggunakan peta dasar perairan Kabupaten Pati (Pratiwi et al. 2014); dan (2) melakukan sampling titik-titik koordinat bersama-sama dengan nelayan bubu ke daerah penangkapan rajungan, baik zona 1 maupun zona 2, sekaligus melakukan pengukuran suhu dan salinitas permukaan perairan.

Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Kelembagaan

Wawancara dibagi menjadi dua bagian, yaitu wawancara terhadap rumat tangga perikanan (nelayan dan non nelayan) dan aspek kelembagaan (instansi/lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang terkait dalam pengelolaan perikanan rajungan. Aspek kelembagaan/pemangku kepentingan yang dimaksud meliputi wakil dari tokoh masyarakat desa (tiga responden), Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati (tiga responden), Bappeda Kabupaten Pati (satu responden), Ketua Kelompok Nelayan Rajungan wilayah Dukuhseti, Forum Komunikasi KUB Nelayan Kecil wilayah Dukuhseti (satu responden), Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia/APRI (satu responden), Kepala Satker Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan/PSDKP, dan pengusaha/eksportir rajungan (satu responden).

Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi alat dan bahan yang digunakan untuk mengukur data biofisik (ekologi) dan sosial ekonomi yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Alat dan bahan penelitian

No. Alat dan Bahan Kegunaan

1. Peta dasar wilayah Kab. Pati Memetakan daerah penangkapan 2. Jangka sorong/kaliper (dengan

ketelitian 0,1 mm) Mengukur lebar karapas 3. Termometer air Mengukur suhu permukaan air 4. Hand Refraktometer Mengukur salinitas

5.

6.

GPS

Timbangan digital (dengan ketelitian 0,1g)

Mengetahui posisi daerah penangkapan rajungan

Mengukur berat individu rajungan

7. Kuisioner Wawancara

8. Laporan/literatur Data pendukung

4

ANALISIS DATA

Pemetaan Daerah Penangkapan Rajungan

Data sampling dan informasi mengenai daerah penangkapan rajungan yang telah diperoleh (Lampiran 6) diinput ke dalam peta dasar Kabupaten Pati dengan menggunakan sistem informasi geografis (SIG) sehingga diperoleh peta area sampling daerah penangkapan rajungan di Kabupaten Pati dan sekitarnya.

Analisis Indikator EAFM

masing-masing indikator dapat dilihat pada Tabel 3. Penilaian status pengelolaan perikanan rajungan di perairan Kabupaten Pati menggunakan analisis komposit terhadap indikator dari setiap domain yang kemudian divisualisasikan dengan teknik model bendera/flag modelling (Adrianto et al. 2014). Alur penilaian indikator EAFM pada perikanan rajungan tersaji pada Gambar 7 berikut.

[image:32.612.115.509.257.713.2]Gambar 7 Alur penilaian indikator EAFM pada perikanan rajungan

Tabel 3 Kriteria dan bobot indikator per domain EAFM rajungan

Domain Indikator Sumber Data Kriteria Bobot (% ) Sumber Daya Ikan

(Rajungan) 1.Kemampuan tangkap (catchability) alat

tangkap bubu lipat untuk rajungan

− Sampling rajungan

Wawancara 1 kemampuan tangkap rata-rata per

setting < 0,078

ekor/bubu; atau <14,1 g/bubu. 2 kemampuan

tangkap rata-rata per

setting 0,078-0,102

ekor/bubu; atau 14,1-19,0 g/ bubu. 3 kemampuan

tangkap rata-rata per

setting >0,102

ekor/bubu; atau >19,0 g/bubu.

45

2.Tren ukuran ikan − Sampling rajungan

hasil tangkapan

− Wawancara

− Data sekunder

1 trend ukuran rata-rata rajungan yang ditangkap semakin kecil;

2 trend ukuran relatif tetap;

3 trend ukuran semakin besar. 25 3.Tingkat pemanfaatan sumberdaya rajungan

Data sekunder 1 laju eksploitasi lebih tangkap

(E > 0,5); 2 laju eksloitasi

bawah tangkap (E < 0,5);

3 laju ekspoitasi stabil (E = 0,5).

18

4.Komposisi spesies

hasil tangkapan −− Pengamatan Wawancara

− Data sekunder

1 proporsi target lebih sedikit (< 15% dari total volume); 2 proporsi target sama

dgn non-target (16-30% dari total volume);

3 proporsi target lebih banyak (> 31 % dari total volume)

Habitat dan

Ekosistem 5.Kualitas Perairan −− Pengamatan Data sekunder 1 suhu dan salnitas sangat tinggi (suhu dan salinitas > t dan ‰ optimum); 2 suhu dan salinitas

sangat rendah (suhu dan salinitas < t dan ‰ optimum); 3 suhu dan salinitas

cenderung optimum untuk

pertumbuhan/siklus hidup rajungan (27 - 30°C dan 30 – 35 ‰).

40

6.Pengetahuan tentang sebaran rajungan di perairan

− Wawancara 1 tidak diketahui (kurang dari 50% stakeholders yang mengetahui); 2 diketahui (lebih dari

50% stakeholders mengetahui) namun tidak dikelola dengan baik; 3 diketahui (lebih dari

50% stakeholders mengetahui) dan dikelola dengan baik.

30

7.Kelimpahan rajungan menurut kedalaman

− Data primer 1 Jumlah individu rajungan tertangkap <17 ekor/tangkapan (kelimpahan rendah); 2 Jumlah individu

rajungan tertangkap 17-33 ekor/tangkap-an (sedekor/tangkap-ang); 3 Jumlah individu

rajungan tertangkap >33 ekor/tangkapan (tinggi). 30 Teknologi Penangkapan Ikan (rajungan)

8.Modifikasi alat

penangkapan −− Pengamatan Wawancara

− Data sekunder

1 lebih dari 50% ukuran target spesies < Lm; 2 25-50% ukuran

target spesies < Lm; 3 <25% ukuran target

spesies < Lm.

70

9.Selektivitas

penangkapan − Statistik Perikanan Tangkap,

− Survey

1 penggunaan alat tangkap yang tidak/kurang selektif > 75%;

2 penggunaan alat tangkap yang tidak/kurang selektif sedang (50-75%); 3 penggunaan alat

tangkap yang tidak/ kurang selektif < 50%.

30

Sosial 10. Partisipasi pemangku kepentingan

Wawancara 1 < 50%; 2 50-75%; 3 > 75-100 %.

11. Konflik perikanan − Wawancara

− Data sekunder 1 kali/tahun; lebih dari 5 2 2-5 kali/tahun; 3 kurang dari 2 kali/

tahun. 35 12. Persepsi masyarakat rajungan mengenai pengelolaan perikanan rajungan

Wawancara 1 rendah (masyarakat tidak mengetahui sama sekali); 2 paham, namun

belum diterapkan dalam pemanfaatan sumberdaya rajungan; 3 paham dan telah

dimanfaatkan dalam pemanfaatan sumberdaya rajungan

25

Ekonomi 13. Kepemilikan Aset Wawancara 1 nilai aset berkurang (lebih dari 50%); 2 nilai aset tetap

(berkurang/bertamb ah < dari 50%); 3 nilai aset bertambah

(di atas 50%)

45

14. Pendapatan rumah tangga perikanan (RTP)

Wawancara 1 kurang dari rata-rata UMR;

2 sama dengan rata-rata UMR; 3 > rata-rata UMR

30

15. Tingkat permintaan (% hasil tangkapan yang terjual)

Wawancara 1 100% laku dijual ; 2 50% <Lm tidak

laku;

3 ukuran <Lm tidak laku dijual

25

Kelembagaan 16. Pengetahuan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perikanan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perikanan yang telah ditetapkan baik secara formal maupun non-formal

Wawancara

Data sekunder Formal : 1 lebih dari 5 kali terjadi pelanggaran hukum dalam pengelolaan perikanan; 2 2-4 kali terjadi

pelanggaran hukum; 3 kurang dari 2 kali

pelanggaran hukum. Non formal:

1 lebih dari 5 informasi pelanggaran; 2 lebih dari 3

informasi pelanggaran, 3 tidak ada informasi

pelanggaran

30

17. Kelengkapan aturan main dalam pengelolaan perikanan

− Wawancara;

− Data sekunder 1 tidak ada regulasi hingga tersedianya regulasi pengelolaan perikanan yang mencakup dua domain;

2 tersedianya regulasi yang mencakup pengaturan perikanan untuk 3 - 5 domain;

3 tersedia regulasi lengkap untuk mendukung penge-lolaan perikanan dari 6 domain. 1 tidak ada penegakan

aturan main; 2 ada penegakan

aturan main namun belum optimal; 3 ada penegakan aturan main dan efektif. 18. Rencana

Pengelolaan Perikanan/RPP Rajungan

wawancara 1 belum ada RPP; 2 ada RPP namun belum sepenuhnya dijalankan;

3 ada RPP dan telah dijalankan sepenuhnya. 20 19. Tingkat sinergisitas kebijakan dan kelembagaan pengelolaan perikanan

wawancara 1 konflik antar lembaga (kebijakan antar lembaga berbeda kepentingan); 2 komunikasi antar

lembaga tidak efektif;

3 sinergi antar lembaga berjalan baik.

12

1 terdapat kebijakan yang saling bertentangan; 2 kebijakan tidak

saling mendukung; 3 kebijakan saling

mendukung. 20. Keberadaan dan

peran asosiasi rajungan

wawancara 1 tidak ada; 2 ada namun tidak

berperan; 3 ada dan telah

berperan bagi masyarakat nelayan rajungan

5

21. Keberadaan dan peran forum rajungan

wawancara 1 tidak ada; 2 ada namun tidak

berperan; 3 ada dan telah

berperan bagi masyarakat nelayan rajungan

5

Sumber : Modifikasi dari Adrianto et al. (2005); Zhang et al. (2009); Kim and Zhang (2011); dan

Adrianto et al. (2014)

Analisis dengan pendekatan multi atribut/kriteria (EAFM) melalui pengembangan indeks komposit ini (Adrianto et al. 2005), akan merefleksikan keterkaitan antara pengelolaan ekosistem dan pengelolaan perikanan, dengan beberapa tahapan sebagai berikut :

1) Melakukan skoring (Sai) untuk setiap indikator ke-i setiap domain dengan

unit perikanan rajungan dan kriteria yang telah ditetapkan untuk masing-masing domain.

2) Menentukan bobot untuk setiap indikator berdasarkan rangking (Wi) untuk

setiap indikator ke-i pada setiap domain. Bobot ditentukan sesuai dengan derajat pengaruh atribut tersebut dalam domain (0 s.d. 100).

3) Mengidentifikasi tingkat konektivitas (densitas) antar domain dan indikator dengan menentukan skor dominan (Di) dari hasil pemetaan kognitif keterkaitan

antar indikator. Nilai Di (skor densitas indikator ke-i) dapat diidentifikasi dari

jumlah garis linkages yang masuk ke dalam indikator tersebut.

4) Melakukan penilaian komposit pada masing-masing domain ke-j (Cat-1) dengan

formula sederhana :

Cat-1 = Sai x Wi x Di

5) Mengembangkan indeks komposit agregat untuk seluruh domain (Dj) pada unit

perikanan/wilayah pengelolaan perikanan rajungan dengan model fungsi sebagai berikut :

C-WPPi = f (Dj, Sai ;Wi; Di)

atau basis formula untuk analisis komposit agregat adalah : C-WPPi = Ave Dj = (Sai ;Wi; Di)

dimana : Ave Dj = rata-rata aritmetik dari domain ke-j dari total perkalian

antara Sai (nilai skor indikator ke-i dari domain ke-j); Wi (bobot ranking

indikator ke-i domain ke-j); dan Di (skor densitas dari indikator ke-i).

Setiap indikator yang dinilai selanjutnya dianalisis menggunakan analisis komposit sederhana berbasis rataan aritmetik yang kemudian ditampilkan dalam bentuk diagram model bendera seperti pada Gambar 8 dan 9, dengan kriteria yang tersaji pada Tabel 4. Indeks komposit merupakan nilai konversi dari nilai total setiap domain EAFM. Nilai total dari perkalian komponen EAFM dikonversi dalam skala 1 .s.d 100. Nilai konversi skala setiap domain dihitung menggunakan rumus :

N k-1 = Cat-1 x 100

Cat-1max

dimana :

Cat-1 = nilai total EAFM dari satu atribut/indikator dalam domain; dan

Cat-1max = nilai maksimum dari satu atribut/indikator dalam domain yang

diperoleh jika semua atribut/indikator memiliki skor 3.

Tidak terganggu Target kriteria Limit kriteria

Skor 3 2 1

Kesesuaian pengelolaan Dampak Antropogenik

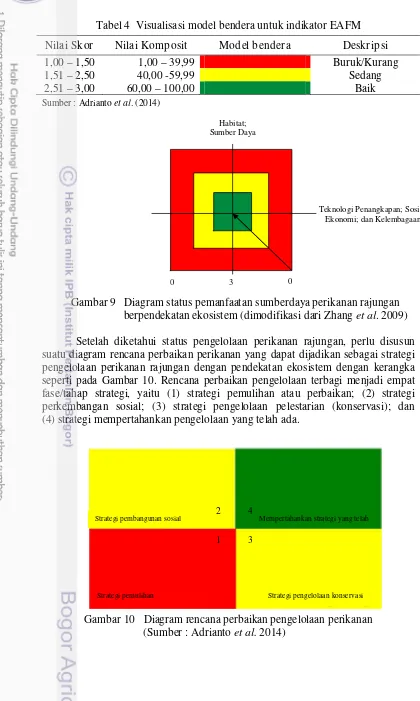

Tabel 4 Visualisasi model bendera untuk indikator EAFM Nilai Skor Nilai Komposit Model bendera Deskripsi

1,00 – 1,50 1,00 – 39,99 Buruk/Kurang

1,51 – 2,50 40,00 -59,99 Sedang

2,51 – 3,00 60,00 – 100,00 Baik

Sumber : Adrianto et al. (2014)

Gambar 9 Diagram status pemanfaatan sumberdaya perikanan rajungan berpendekatan ekosistem (dimodifikasi dari Zhang et al. 2009)

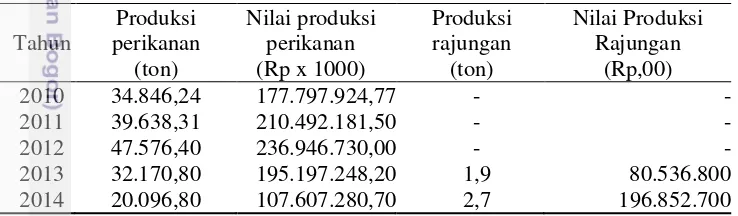

Setelah diketahui status pengelolaan perikanan rajungan, perlu disusun suatu diagram rencana perbaikan perikanan yang dapat dijadikan sebagai strategi pengelolaan perikanan rajungan dengan pendekatan ekosistem dengan kerangka seperti pada Gambar 10. Rencana perbaikan pengelolaan terbagi menjadi empat fase/tahap strategi, yaitu (1) strategi pemulihan atau perbaikan; (2) strategi perkembangan sosial; (3) strategi pengelolaan pelestarian (konservasi); dan (4) strategi mempertahankan pengelolaan yang telah ada.

Gambar 10 Diagram rencana perbaikan pengelolaan perikanan (Sumber : Adrianto et al. 2014)

Habitat; Sumber Daya

Teknologi Penangkapan; Sosial; Ekonomi; dan Kelembagaan

0 3 0

1

2 4

3

Strategi pengelolaan konservasi Strategi pembangunan sosial

Strategi pemulihan

Analisis Komponen Utama (Principal Component Analysis/PCA)

Metode analisis tersebut menghasilkan suatu komponen utama yang dapat mewakili semua variabel asli tanpa kehilangan banyak informasi. Analisis ini bertujuan mengurangi dimensi peubah-peubah yang saling berhubungan dan cukup banyak variabelnya sehingga lebih mudah untuk menginterpretasikan data-data tersebut (Johnson and Wichern 2002). Prinsip dari PCA adalah menyederhanakan beberapa variabel menjadi beberapa indeks saja (variabel baru) yang mana indeks tersebut merupakan kombinasi linear dari seluruh variabel awal. Variabel yang digunakan dalam pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem (Tabel 5) dilambangkan dengan :

Xj (j = 1, 2, ..., p);

di mana : Xj = variabel pada domain ke-j dan p = jumlah domain. Selanjutnya dengan format seperti itu dianalisis dengan PCA yang didahului dengan menstandarisasikan menjadi variabel baku :

Yij (j = 1,2, ..., p);

dimana : Yij = (xij - μ j)/sj, sehingga rataan masing-masing sama dengan nol,

simpangan baku dan ragam masing-masing sama dengan satu, dan koefisien korelasi sebesar rjj ≠ 0. Dalam PCA akan dilakukan ortogonalisasi terhadap

variabel-variabel Yj tersebut sehingga diperoleh :

Z α (α= 1,2, ..., q≤p);

yang memiliki karakteristik : korelasi rαα=0, rataan masing-masing sama dengan

nol dan ragam Zα sama dengan λα ≥ 0 dimana Σαλα = p. Bentuk umum perkalian

matriks menjadi:

Zα = Ybα

Selanjutnya dalam PCA juga dilakukan standarisasi terhadap variabel-variabel ortogonal tersebut menjadi variabel baru Fα (α= 1,2, ..., q≤p) yang memiliki

karakteristik : korelasi rαα=0, rataan masing-masing sama dengan nol dan nilai

ragam masing-masing Fα sama dengan satu.

Bentuk umum perkalian matriks menjadi:

dimana :

1) vektor bα = eigen vector untuk faktor atau komponen utama ke – α;

2) elemen-elemen vektor Fα adalah factor scores untuk faktor atau komponen

utama ke – α; dan

3) elemen-elemen dari bα/√λα adalah factor loadings untuk faktor atau komponen

utama ke – α.

Pendekatan Keputusan Taktis

meliputi : (1) keputusan strategis yang menetapkan referensi yang cocok untuk tekanan dan (2) keputusan taktis yang mengidentifikasi tingkat ukuran pengelolaan sehingga mampu menjaga agar tekanan terhadap referensi relatif tetap dapat diterima (Gambar 11). Kelebihan yang diperoleh antara lain dapat mengkuantifikasi respon yang ada, namun apabila terdapat keterbatasan pengetahuan, maka pemahaman kualitatif dapat membantu dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan (Gavaris 2009).

Tabel 5 Daftar variabel yang dipergunakan dalam PCA Variabel

ke - Nama variabel

1 Kemampuan tangkap (ekor/bubu/setting atau gram/bubu/setting)

2 Ukuran lebar karapas (cm)

3 Komposisi jenis rajungan (target) dari total volume tangkapan (%) 4 Tingkat pemanfaatan (satuan)

5 Suhu (°C) 6 Salinitas (‰)

7 Kelimpahan (individu/tangkapan) 8 Selektivitas penangkapan (%)

9 Modifikasi alat penangkapan (persentase ukuran target spesies yang kurang dari Lm) (%)

10 Konflik perikanan (kali/tahun)

11 Persentase perubahan nilai kepemilikan aset usaha RT perikanan (% per tahun)

12 Rata-rata pendapatan RT perikanan (Rp/bulan)

13 Frekuensi kejadian pelanggaran terhadap aturan yang berlaku (kali/tahun)

Gambar 11 Strategi sebagai framework dan penghubung antara atribut/indikator dengan taktik berdasar tekanan dan referensi terkait (Gavaris 2009)

Keputusan taktis merupakan langkah yang diambil untuk pengelolaan sebagai respon dari data perikanan (Bentley and Stokes 2011). Langkah-langkah pendekatan keputusan taktis adalah sebagai berikut :

1. Menentukan tujuan pengelolaan (management objective) yang dapat dilakukan. 2. Menetapkan titik acuan (reference point).

3. Menetapkan strategi yang akan dilakukan.

5

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Pati merupakan sal