KARAKTERISASI PADUAN CoCrMo DENGAN PELAPISAN

TITANIUM NITRIDA DAN HIDROKSIAPATIT-KITOSAN

DANANG ADI PRIHANTOKO

DEPARTEMEN KIMIA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

ABSTRAK

DANANG ADI PRIHANTOKO. Karakterisasi paduan CoCrMo dengan pelapisan

titanium nitrida dan hidroksiapatit-kitosan

.

Dibimbing oleh IRMA HERAWATI

SUPARTO dan SULISTIOSO GIAT SUKARYO.

Endoprostetik merupakan alat gerak untuk implan dalam tubuh yang terbuat

dari logam atau polimer. Material logam yang digunakan sebagai alat implan

berupa logam baja tahan karat

,

titanium (Ti), dan paduan logam berbasis Co.

Paduan Co yang digunakan adalah CoCrMo dengan kelebihan memiliki sifat

biokompatibilitas yang baik, ketahanan terhadap korosi, sifat mekanik seperti

kekerasan, kekuatan, dan ketahanan aus yang tinggi, sehingga baik digunakan

sebagai material implan. Sintesis paduan CoCrMo menggunakan

tri arc furnace

dengan suhu pemanasan mencapai 3000 °C. Pelapisan TiN menggunakan metode

plasma

sputtering

dan

nitriding,

dicirikan dengan lapisan berwarna emas.

Kandungan Ti pada lapisan sebesar 3.85% (b/b), sedangkan kandungan N sulit

ditentukan kadarnya. Sintesis hidroksiapatit (HAp) dengan metode basah

menggunakan sumber Ca dari cangkang telur ayam dan sumber P dari H3PO4

80%. Pelapisan komposit HAp-kitosan bertujuan meningkatkan biokompatibilitas

dan ketahanan korosi CoCrMo. Hasil uji

in vitro

menunjukkan paduan CoCrMo

dengan pelapisan TiN dan HAp-kitosan memiliki ketahanan korosi sangat baik

pada media cairan infus, sedangkan sampel HAp dan CoCrMo dengan pelapisan

TiN dan HAp-kitosan memiliki tingkat toksisitas yang tinggi pada uji kultur sel

endotel.

ABSTRACT

DANANG ADI PRIHANTOKO. Characterization of CoCrMo alloy with titanium

nitride and hydroxyapatite-chitosan coating. Supervised by IRMA HERAWATI

SUPARTO and SULISTIOSO GIAT SUKARYO.

KARAKTERISASI PADUAN CoCrMo DENGAN PELAPISAN

TITANIUM NITRIDA DAN HIDROKSIAPATIT-KITOSAN

DANANG ADI PRIHANTOKO

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Sains pada

Departemen Kimia

DEPARTEMEN KIMIA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul : Karakterisasi Paduan CoCrMo dengan Pelapisan Titanium Nitrida dan

Hidroksiapatit-Kitosan

Nama : Danang Adi Prihantoko

NIM : G44070041

Menyetujui

Pembimbing I Pembimbing II

Dr.dr. Irma Herawati Suparto, MS. Drs. Sulistioso Giat Sukaryo, MT.

NIP 19581123 198603 2 002 NIP 19570826 198801 1 001

Diketahui

Ketua Departemen Kimia

Prof. Dr. Ir. Tun Tedja Irawadi, MS.

NIP 19501227 197603 2 002

PRAKATA

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga

penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini. Penelitian ini dilaksanakan dari

bulan Januari sampai Juni 2011 yang bertempat di Laboratorium Pusat Teknologi

Bahan Industri Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional (PTBIN BATAN) Serpong,

Laboratorium Kimia Anorganik, Departemen Kimia dan Laboratorium Biofisika,

Departemen Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut

Pertanian Bogor (IPB).

Penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dr. dr.

Irma Herawati Suparto, MS selaku pembimbing pertama dan Bapak Drs.

Sulistioso Giat Sukaryo, MT selaku pembimbing kedua yang telah memberikan

bimbingan dan semangat kepada penulis selama penelitian dan penyusunan karya

ilmiah ini. Terima kasih kepada Bapak Wagio, Ibu Silmi dan Bapak Akhir yang

telah membantu penulis dalam pemakaian alat dan bahan di laboratorium.

Ungkapan terima kasih kepada Bapak, Ibu, adikku dan seluruh keluarga atas

dukungan dan semangatnya. Ucapan terima kasih kepada Lorisa, Adi, Enno,

Randi, Ratna, Ria, Rona, Ardit, dan Ayu yang telah memberikan semangat,

motivasi dan dorongan dalam menyusun karya ilmiah ini.

Semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi penulis

maupun bagi pembaca.

Bogor, Juli 2011

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Madiun pada tanggal 13 Mei 1989 dari ayah Suparyanto

dan ibu Sri Wahyuni dan merupakan putra pertama dari tiga bersaudara.

Tahun 2001 penulis menyelesaikan sekolah di Sekolah Dasar Negeri Rawa

Tembaga 4 Bekasi dan pada tahun 2004 menyelesaikan sekolahnya di Sekolah

Menengah Pertama Negeri 4 Bekasi. Tahun 2007 penulis lulus dari Sekolah

Menengah Atas Negeri 3 Bekasi dan pada tahun yang sama lulus seleksi masuk

IPB melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB dan memilih Program Studi

Kimia, Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... vii

DAFTAR GAMBAR ... vii

DAFTAR LAMPIRAN ... viii

PENDAHULUAN ... 1

BAHAN DAN METODE ... 2

Alat dan Bahan ... 2

Metode ... 2

Pembuatan dan preparasi paduan CoCrMo ... 2

Pelapisan paduan CoCrMo dengan titanium nitrida ... 3

Sintesis HAp metode basah ... 3

Pelapisan komposit HAp-kitosan ... 3

Uji korosi ... 3

Uji in vitro sel endotel ... 3

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 4

Preparasi Paduan CoCrMo ... 4

Pelapisan Paduan CoCrMo dengan Titanium Nitrida ... 4

Sintesis HAp Metode Basah ... 5

Pelapisan Komposit HAp-Kitosan ... 7

Uji

In Vitro

Sel Endotel ... 8

SIMPULAN DAN SARAN ... 9

Simpulan ... 9

Saran ... 10

DAFTAR PUSTAKA ... 10

DAFTAR TABEL

Halaman

1 Komposisi paduan logam endoprostetik ... 2

2 Persen inhibisi sel endotel Persen inhibisi sel endotel terhadap berbagai

sampel paduan logam ... 9

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1 Endoprostetik lutut . ... 1

2 Foto logam CoCrMo hasil peleburan . ... 4

3 Pola difraktogram CoCrMo ... 4

4 Foto logam CoCrMo tanpa lapisan (a), logam CoCrMo lapisan

teroksidasi (b), dan logam CoCrMo dengan lapisan TiN (c) .. ... 5

5 Difraktogram XRD HAp ... 6

6 Foto SEM HAp ... 7

7 Foto logam CoCrMo (a) berlapis HAp, dan (b) berlapis HAp-kitosan ... 8

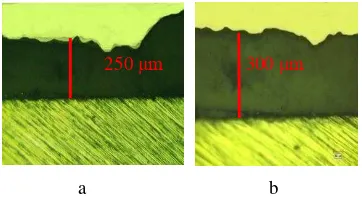

8 Foto ketebalan lapisan komposit HAp-

kitosan (a) 250 µm dan (b) 300 µm

. .. 8

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1 Diagram alir penelitian. ... 13

2 Data XRD CoCrMo. ... 14

3 Data SEM-EDS lapisan TiN. ... 15

4 Data perhitungan konsentrasi cangkang telur ayam negeri. ... 16

5 Difaktogram serbuk cangkang telur dan serbuk CaO………... 17

6 Data JCPDS CaCO3, Ca3(PO4)2,, CaO, HAp, AKA, dan AKB. ... 18

7 Data difraktogram HAp sintesis……….……….… .20

8 Data difraktogram HAp komersial ………...….………….... 21

PENDAHULUAN

Kasus operasi bedah tulang di Indonesia meningkat seiring dengan banyaknya masyarakat usia lanjut, penyakit osteoporosis, osteoartritis, dan tingginya tingkat kecelakaan. Kerusakan tulang khususnya tulang rawan sendi dapat digantikan dengan endoprostetik. Endoprostetik merupakan alat gerak yang ditanam (implan) dalam tubuh terbuat dari logam atau polimer (Gambar 1). Endoprostetik dapat digunakan selama 15 sampai 20 tahun hingga permukaan tulang yang berada pada endoprostetik mengalami keropos sehingga diperlukan penanganan lanjutan (Permanasari 2011).

Pemakaian alat implan di dalam tubuh harus memenuhi syarat mekanis dan non mekanis. Syarat mekanis berupa daya pakai yang lama dan kekuatan bahan implan, sedangkan syarat non mekanis, yaitu memiliki ketahanan korosi, ketahanan aus dan biokompatibilitas yang baik (Nasab & Hassan 2010). Penggunaan alat implan yang berupa logam di dalam tubuh memiliki efek samping, yaitu menyebabkan pembengkakkan dan rasa sakit di sekitar tulang. Hal ini disebabkan oleh reaksi korosi logam dalam cairan tubuh. (Septiarini 2009). Logam yang memiliki sifat biokompatibilitas adalah logam implan dalam tubuh tidak ditolak tubuh, tidak menimbulkan alergi, dan dapat menyatu dengan jaringan, seperti jaringan tulang (Yuswono 2005).

Material yang digunakan sebagai alat implan berupa logam stainless steel, titanium (Ti), dan paduan logam berbasis kobalt (Co). Logam stainless steel yang biasa digunakan sebagai material implan memiliki kelemahan, yaitu tingkat biokompatibilitas yang rendah karena dapat melepaskan ion-ion penyusunnya, seperti besi (Fe), mangan (Mn), nikel (Ni), dan kromium (Cr). Logam Ti merupakan material yang sangat baik untuk material implan, karena memiliki sifat biokompatibilitas dan ketahanan korosi sangat baik. Secara klinis, toksisitas Ti sangat rendah dan dapat ditoleransi baik oleh tulang maupun

jaringan lunak. Kelemahan logam Ti, yaitu memiliki harga yang sangat mahal sehingga logam ini jarang digunakan untuk pasien yang kurang mampu (Goaenharto & Sjafei 2005; Bombač et al. 2007). Kondisi ini memicu penggunaan material pensubstitusi logam

stainless steel dan Ti, yaitu paduan Co sebagai alat implan.

Paduan Co merupakan material yang memiliki tingkat biokompatibilitas yang lebih baik daripada stainless steel, meskipun tidak sebaik paduan Ti. Paduan Co yang digunakan adalah CoCrMo dengan kelebihan memiliki ketahanan terhadap korosi, sifat mekanik seperti kekerasan, kekuatan, dan ketahanan aus yang tinggi, sehingga baik dipergunakan sebagai material implan. Namun menurut Turkan et al. (2006), pada uji in vivo paduan CoCrMo menunjukkan terlepasnya ion Co, Cr, dan Mo. Oleh karena itu, perlu suatu material yang dapat mencegah pelepasan ion tersebut, seperti penambahan ion nitrogen yang membentuk lapisan pelindung pada paduan logam.

Cara mencegah lepasnya ion-ion penyusun CoCrMo, yaitu lapisan titanium nitrida (TiN) dan komposit hidroksiapatit (HAp)-kitosan. Menurut Buddy et al. (2004), lapisan TiN berfungsi meningkatkan ketahanan korosi dan biokompatibilitas dari CoCrMo agar setingkat dengan paduan Ti. Pelapisan TiN dapat dilakukan dengan metode plasma sputtering

dan nitriding. Lapisan pelindung dapat digunakan sebagai material perantara yang dapat meningkatkan interaksi antara material logam dengan tulang. Interaksi ini berfungsi membantu proses penyembuhan tulang dan pembentukan tulang baru (Osseointegration) (Nasab & Hassan 2010).

HAp (Ca10(PO4)6(OH)2) merupakan

senyawa dominan penyusun tulang yang dapat berperan sebagai material porous antarmuka endoprostetik. HAp terbukti memiliki sifat biokompatibilitas dan bioaktif yang baik (Sasikumar 2006). HAp murni memiliki rasio Ca/P sebesar 1,67. Pada penelitian ini, HAp disintesis dari cangkang telur ayam negeri yang direaksikan dengan H3PO4 menggunakan

metode basah. Pemilihan cangkang telur ayam sebagai bahan baku pembuatan HAp didasarkan pada tingginya kadar Ca yang dimiliki cangkang telur (40% b/b), serta meningkatkan daya guna limbah cangkang telur (Sitorus 2009). Menurut Balamurugan et al. (2002), HAp memiliki kemampuan

melindungi logam pen dari korosi ketika diimplankan dalam tubuh serta meningkatkan laju pertumbuhan jaringan tulang.

Kitosan merupakan produk alami turunan polisakarida kitin. Derajat deasitilasi kitosan pada penelitian ini sebesar 80% – 95%. Pelepasan gugus asetil dari kitosan menyebabkan kitosan bermuatan positif, sehingga mampu mengikat senyawa bermuatan negatif. Menurut Zheludkevich (2009), kitosan dapat digunakan sebagai matriks penguat lapisan HAp, meningkatkan biokompatibilitas, ketahanan kimia, kekuatan mekanik, sifat anti mikroba, stabilitas termal, dan meningkatkan daya tahan korosi. Oleh karena itu, pada penelitian ini kitosan digunakan sebagai matriks HAp yang melapisi logam CoCrMo.

Pelapisan komposit HAp-kitosan pada material logam dapat dilakukan dengan metode deposisi elektroforesis (EPD), dengan ketebalan film kurang dari 1 µm hingga lebih dari 500 µm. Lapisan film logam target dipengaruhi oleh stabilitas HAp-kitosan, variasi waktu dan tegangan listrik. Sumber tegangan tinggi akan lebih menguatkan partikel untuk meningkatkan efektivitas waktu elektrodeposisi (Pang & Zhitomirsky 2005). Metode EPD memiliki kelebihan, yaitu kekuatan pelapisan yang tinggi, pelapisan yang tipis dan merata, serta biaya yang murah (Bowo 2009).

Berdasarkan hal diatas perlu dilakukan penelitian dengan melapisi CoCrMo dengan TiN dan HAp-kitosan kemuadian di uji in vitro. Uji in vitro dilakukan adalah uji korosi dan uji kultur sel. Uji korosi dilakukan mengunakan potensiostat/galvanostat dengan media cairan infus. Uji kultur sel menggunakan cell pulmonary artery endothelium (CPAE) yang di peroleh dari paru-paru sapi. Sel endotel merupakan jenis sel epitel khusus yang berfungsi sebagai pembentuk lapisan dalam pembuluh darah, penghalang terhadap difusi makromolekul ke jaringan, dan pengaturan tonus otot polos pembuluh darah (Herwarna 2002). Kultur sel telah banyak digunakan untuk uji sitotoksisitas, viabilitas dan mutagenesis (Achmad 2009).

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan karakterisasi pengaruh lapisan TiN dan komposit HAp-kitosan pada paduan logam CoCrMo. Pelapisan TiN diharapkan mencegah terlepasnya ion-ion logam ke sistem tubuh dan pelapisan HAp-kitosan dapat meningkatkan biokompatibilitas serta ketahanan korosi.

BAHAN DAN METODE

Alat dan BahanAlat-alat yang digunakan adalah peralatan gelas, mesin pengaduk (ball mill), tanur, oven, Tri Arc Furnace, alat pelapisan TiN (SEM S500 coating unit), EPD, AAS, XRD merk Philips, SEM-EDS (Scanning Electron Microscope-Energy Dispersive Spectroscopy), potensiostat/galvanostat model 273, mikroskop optik, dan peralatan uji kultur sel.

Bahan-bahan yang digunakan adalah logam CoCrMo, logam Cu, cangkang telur, kitosan (Brataco chem derajat deasetilasi 80% - 95%), H3PO4 80%, aseton, asam asetat 1%,

etanol 96%, media infus, cell pulmonary artery endothelium (CPAE), DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium), PBS (Phosphate-buffered saline), dan tripan blue.

Metode

Penelitian ini terdiri dari lima tahap. Tahap pertama, yaitu preparasi paduan CoCrMo. Tahap kedua adalah pelapisan paduan CoCrMo dengan TiN. Tahap ketiga, yaitu sintesis HAp menggunakan metode basah. Tahap keempat adalah pelapisan paduan logam CoCrMo dengan komposit HAp-kitosan menggunakan metode EPD. Tahap kelima, yaitu uji in vitro berupa uji korosi dengan media SBF dan uji toksisitas menggunakan metode kultur sel. Bagan alir penelitian dapat dilihat pada Lampiran 1.

Pembuatan dan preparasi paduan CoCrMo

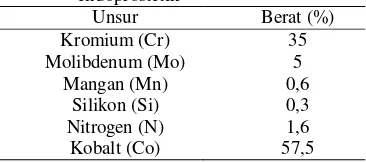

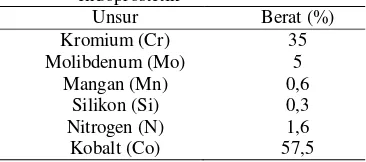

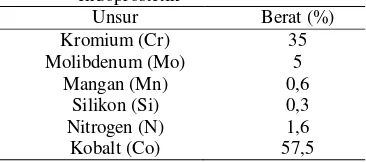

Proses pembuatan paduan CoCrMo menggunakan alat Tri Arc Furnace. Paduan CoCrMo ditimbang sesuai komposisi pada Tabel 1 dan dihomogenkan menggunakan ball mill.

Tabel 1 Komposisi paduan logam endoprostetik

Unsur Berat (%)

Kromium (Cr) 35

Molibdenum (Mo) 5

Mangan (Mn) 0,6

Silikon (Si) 0,3

Nitrogen (N) 1,6

Kobalt (Co) 57,5

Chiller dihidupkan, kemudian proses peleburan berlangsung pada suhu 3000°C. Busur diarahkan ke dekat sampel hingga sampel mencair dan menjadi suatu paduan, kemudian didiamkan selama 3 menit sampai logam paduan dingin.

Pelapisan paduan CoCrMo dengan titanium nitrida

Logam CoCrMo direndam dengan aseton dan dikeringkan pada suhu ruang. Target Ti dipersiapkan pada alat SEM S500 coating unit. Perbandingan aliran gas nitrogen-argon sebesar (5:8) kPa. Logam CoCrMo dimasukkan ke ruang sputtering dan divakum hingga 0,1 mmHg. Gas argon-nitrogen dialirkan ke dalam ruang sputtering. Tegangan yang digunakan sebesar 7,5 V, kondisi vakum sebesar 0,17 mmHg, dan arus sebesar 22 A selama 2 jam. Terdapatnya lapisan TiN ditandai dengan warna emas pada permukaan logam yang dibuktikan dengan SEM-EDS.

Sintesis HAp metode basah

Cangkang telur dibersihkan dari selaput dan pengotor. Cangkang telur dipanaskan pada suhu 1000°C selama 6 jam, hasil pemanasan menghasilkan senyawa CaO. Kadar Ca dihitung menggunakan AAS. Sebanyak 9,35 g CaO dilarutkan dengan etanol 50 ml, kemudian dicampurkan 6 ml H3PO4 80% dalam 50 ml etanol 96% dengan

laju alir 1 ml/menit. Presipitasi dilakukan pada suhu 37°C dengan pengadukan 300 rpm, kemudian dipanaskan dalam penangas air bersuhu 60°C selama 1 jam. Larutan diendapkan dalam suhu kamar selama 24 jam, setelah itu diuapkan pada suhu 100°C dengan pengadukan 300 rpm (rotasi per menit) hingga menjadi gel. Gel dipanaskan dalam furnace

pada suhu 1000°C selama 6 jam. HAp yang diperoleh dicirikan dengan menggunakan XRD (Modifikasi Rajabi et al. 2007).

Pelapisan komposit HAp-kitosan

Pelapisan logam CoCrMo dengan HAp-kitosan menggunakan metode EPD. Sebanyak 0,3 g HAp dalam 20 ml etanol 96% diaduk dengan kecepatan 350 rpm selama 10 menit. Kemudian dicampurkan 0,3 ml larutan kitosan 3% ke dalam larutan HAp. Substrat CoCrMo yang telah dilapisi oleh TiN dihubungkan dengan elektroda negatif, sedangkan elektroda positif menggunakan karbon. Proses deposisi berlangsung pada tegangan 120 V selama 2

menit. Kemudian sampel dikeringkan pada suhu ruang selama 24 jam. Sampel yang telah terlapis dicelupkan ke dalam larutan kitosan 3 %, kemudian dipanaskan pada suhu 140°C selama 2 jam.

Uji korosi

Uji ketahanan korosi menggunakan perangkat potensiostat/galvanostat model 273. Potensial yang digunakan adalah -20 mV sampai 20 mV dalam media pengkorosi larutan infus NaCl 0,9 %. Sampel berdiameter 1,5 cm diletakkan pada working electrode

dan dimasukkan ke dalam labu yang berisi media pengkorosi. Kemudian counter electrode dan reference electrode dipasang pada labu dan dihubungkan pada perangkat potensiostat/galvanostat. Proses korosi dikarenakan adanya aliran pergerakan elektron pada reaksi elektrokimia, sehingga dapat ditentukan laju korosinya.

Uji in vitro sel endotel

Uji in vitro dilakukan untuk mengetahui viabilitas sel terhadap paparan sampel. Sel yang digunakan adalah sel lestari endotel. Sel lestari ditambahkan PBS 10 ml untuk membersihkan botol kultur dari sisa media DMEM. Sebanyak 5 ml tripsin ditambahkan ke dalam botol kultur agar sel terlepas, lalu diinkubasi pada suhu 36,7°C selama 10 menit. Sel yang telah lepas ditambahkan 10 ml DMEM lalu dimasukkan ke dalam tabung sentrifus 15 ml, kemudian disentrifugasi selama 5 menit dengan kecepatan 1500 rpm dan supernata dibuang. Sebanyak 3ml DMEM ditambahkan pada tabung sentrifus lalu dihomogenisasi. Sebanyak 10 µl tripan biru ditambahkan 10 µl sel dimasukan dalam hemositometer kemudian dihitung jumlah sel total. Sel ditumbuhkan menggunakan pelat biakan 12 sumur dengan jumlah sel 1 × 105

(c)

2 theta

HASIL DAN PEMBAHASAN

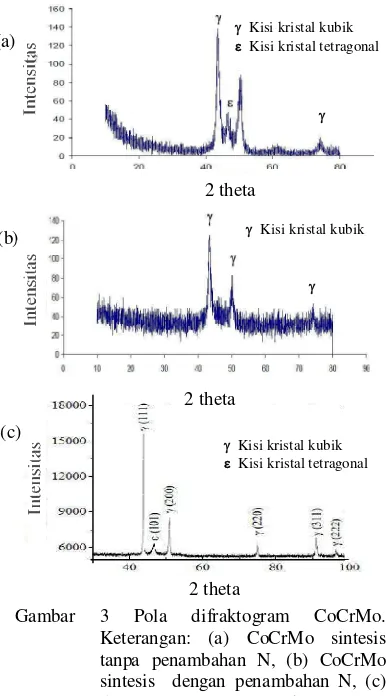

Preparasi paduan CoCrMo Paduan CoCrMo dengan komposisi pada Tabel 1 dibentuk menggunakan Tri Arc Furnace. Alat ini digunakan untuk membuat paduan logam dengan cara meleburnya menggunkan busur listrik pada kondisi pengaliran gas Ar untuk menghindari terjadinya oksidasi pada logam. Panas yang dihasilkan mencapai 3000°C dikarenakan perbedaan potensial dari busur listrik. Paduan logam dipastikan terbentuk karena titik lebur Co sebesar 1410°C, Cr sebesar 1903°C dan Mo sebesar 2610°C. Paduan CoCrMo (Gambar 2a) memiliki warna perak keabu-abuan dan memiliki tiga macam struktur kristal, yaitu kisi kristal kubik (fase ), kisi kristal heksagonal (fase σ), dan kisi kristal tetragonal (fase ɛ).

(a) (b) (c)

Permukaan paduan CoCrMo (Gambar 2b) pada penelitian ini mengalami oksidasi yang menimbulkan warna kehijauan, hal ini dikarenakan kondisi vakum yang tidak optimum sehingga udara lain (O2, CO2, H2O,

dan lainya) masih berada pada ruang sampel. Paduan CoCrMo mengalami keretakan pada saat proses rolling (Gambar 2c). Keretakan dikarenakan terdapatnya fase ɛ dan fase σ. Fase σ terbentuk pada suhu dibawah 950°C dan fase ɛ terbentuk antara suhu 950°C sampai 1200°C, oleh karena itu proses rolling

paduan logam CoCrMo yang baik adalah pada suhu 1260°C agar terbetuk kisi kristal kubik (fase

) (Yuswono 2005). Keretakan logam pada sampel juga diakibatkan tidak terdapatnya unsur karbon (C) dan nikel (Ni). Karbon pada paduan berfungsi meningkatkan kekerasan paduan CoCrMo. Unsur C optimum sebesar 0,1 %, jika unsur C ditambahkan melebihi nilai optimum maka tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kekerasannya. Unsur Ni dapatmenghasilkan paduan yang baik untuk rolling, membuat kisi kristal kubik (fase

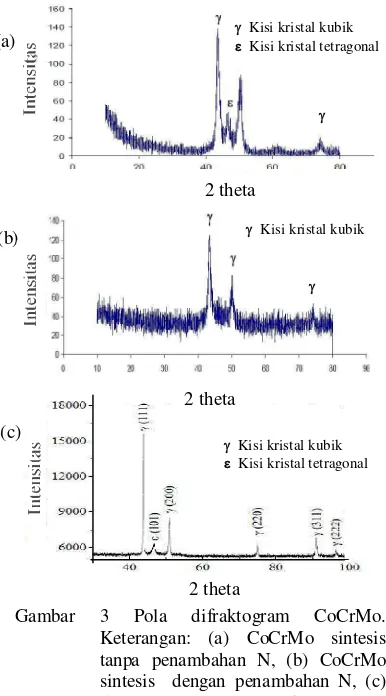

) menjadi lebih stabil pada suhu tinggi, dan menurunkan ketahanan deformasi. Penambahan Ni pada implan dapat menimbulkan alergi jaringan, oleh karena itu batas aman Ni yang diperbolehkan pada paduan logam sebesar 0,01 % (Yuswono 2005; Prasetyo 2010). Pada penelitian ini tidak digunakan unsur C dan Ni dikarenakan unsur C dapat menurunkan daya tahan korosi, sedangkan Ni dapat menimbulkan alergi jaringan. Untuk mendapatkan paduan yang baik tanpa digunakan unsur Ni, maka proses rollingdilakukan pada suhu awal lebih dari 1260°C. Pola difraktogram paduan CoCrMo tanpa penambahan N (Gambar 3a) memiliki tiga puncak tertinggi pada sudut 2: 43,59°, 46,51°, dan 50,52° dengan intensitas 142, 48, dan 90 (Lampiran 2).

Terdapat kemiripan pola difraktogram paduan CoCrMo sintesis tanpa penambahan N terhadap literatur (Gambar 3c), yaitu letak Gambar 2 Foto logam CoCrMo hasil peleburan.

Keterangan : (a) telah dihaluskan, (b) logam teroksidasi, dan (c) logam hasil rolling

Gambar 3 Pola difraktogram CoCrMo. Keterangan: (a) CoCrMo sintesis tanpa penambahan N, (b) CoCrMo sintesis dengan penambahan N, (c) dan CoCrMo literatur (Okur 2009). (a)

(b)

Kisi kristal kubik

Kisi kristal tetragonal

Kisi kristal kubik

Kisi kristal tetragonal

Kisi kristal kubik

2 theta

sudut 2 tertinggi diatara 40° - 60° dan memiliki dua jenis fase kristal. Dua jenis kristal tersebut, yaitu fase dan fase ɛ. Sedangkan paduan CoCrMo dengan penambahan unsur N hanya memiliki fase , sehingga paduan ini lebih kuat dibandingan paduan tanpa usur N. Hal ini sesuai dengan pernyataan Lee et a.l (2007), bahwa penambah unsur nitrogen (N) dalam bentuk kromium nitrida (CrN) pada paduan CoCrMo berfungsi mengurangi fase tetragonal yang terbentuk dan menstabilkan fase kubik. Difaktogram CoCrMo dengan penambahan N (Gambar 3b) dengan puncak tertinggi pada sudut 2: 43,46° dan 50,30° menunjukan hilangnya fase ɛ. Fase ɛ dapat hilang karena penambahan unsur N sehingga terjadi peningkatan komposisi dari unsur Cr. Terdapatya unsur Cr dapat meningkatkan kekerasan dan ketahanan korosi (Prasetyo 2010).

Pelapisan paduan CoCrMo dengan titanium nitrida

Keberadaan lapisan TiN ditandai dengan warna emas pada sampel (Gambar 4c), sedangkan sampel tanpa lapisan TiN berwarna perak keabu-abuan. (Gambar 4a). Warna emas terbentuk karena proses sputtering dan

nitriding. Proses sputtering adalah tereksitasinya gas argon dalam plasma dengan kondisi tekanan rendah akibat diberi daya listrik, sehingga ion argon memiliki energi yang kuat untuk menumbuk target Ti. Atom Ti yang terlepas akan tertanam pada substrat karena terdapat medan listrik dan daya yang besar. Pada saat proses sputtering, gas nitrogen dialirkan ke dalam plasma sehingga atom N akan tertanam bersamaan dengan atom Ti (nitriding) (Sproul 1996).

Reaksi pembentukan lapiasan TiN sebagai berikut:

Ti + N2 (di dalam plasma) TiN

(a) (b) (c)

Gambar 4b merupakan logam CoCrMo yang mengalami oksidasi pada proses pelapisan TiN, menyebabkan warna kebiruan pada lapisan. Oksidasi terjadi dikarenakan terdapatnya udara lain (O2, CO2, H2O, dan

lainya) yang masuk ke dalam ruang sampel, kondisi ruang vakum yang panas, dan komposisi perbandingan gas nitrogen-argon, tegangan dan arus yang diberikan. Menurut Caglar (2007), keberadaan oksigen menyebabkan reaksi oksidasi pada lapisan TiN, kondisi ini menyebabkan terbentuknya senyawa TiO2 dan TiNxOy.

Perbandingan gas nitrogen-argon sebesar 5:8 kPa merupakan keadaan optimum sehingga TiN tertanam ke dalam substrat. Kandungan TiN dilihat menggunakan SEM-EDS (Lampiran 3), terdapat 3,85 % (b/b) kandungan Ti pada permukaan sampel, sedangkan kadar N sulit diketahui dikarenakan SEM-EDS bukanlah alat pengujian kuantitatif yang baik. Pada penelitian ini pengukuran TIN dilakukan pada permukaan sampel, karena kemungkinan terukurnya kandungan TiN lebih besar dibandingkan pada posisi melintang. Menurut Turkan et al. (2006), ketebalan lapisan TiN menggunakan metode physical vapor deposition (PVD) dengan substrat CoCrMo sebesar 3 µm. Pada penelitian ini ketebalan lapisan TiN tidak dapat terukur, karena lapisan sangat tipis sehingga tidak terlihat pada SEM-EDS.

Kondisi optimum untuk pelapisan TiN pada penelitian ini, yaitu tegangan sebesar 7,5 V, kondisi vakum sebesar 0,17 mmHg, dan arus sebesar 22 A selama 2 jam sehingga dihasilkan lapisan TiN seperti Gambar 4c. Jika kondisi vakum di bawah 0,15 mmHg, maka proses sputtering tidak terjadi, sehingga tidak terbentuk lapisan TiN. Begitu pula dengan waktu sputtering, jika kurang dari 2 jam maka lapisan TiN tidak terbentuk atau lapisan yang terbentuk sangat tipis. Tujuan pelapisan TiN adalah meningkatkan sifat biokompatibilitas dari CoCrMo.

Sintesis HAp metode basah

Hidroksiapatit disintesis menggunakan metode basah (presipitasi). Sumber Ca berasal dari cangkang telur ayam negeri dalam senyawa CaCO3, sedangkan sumber P berasal

dari H3PO4 80 %. Kadar Ca pada sampel

cangkang telur ayam sebesar 40,48 % (Lampiran 4). Pemanasan cangkang telur pada suhu 1000°C selama 6 jam bertujuan mendapatkan senyawa CaO murni dan Gambar 4 Foto logam CoCrMo tanpa lapisan

(c)

mereduksi senyawa lain, seperti CaCO3 dan

Ca3(PO4). Senyawa apatit karbonat tipe A

(AKA) dan apatit karbonat tipe B (AKB) dapat terbentuk saat sintesis HAp, sehingga menurunkan kemurnian dari HAp. AKA terbentuk karena ion karbonat menggantikan posisi OH-, dan AKB terbentuk karena posisi

PO43- tersubstitusi oleh ion karbonat (Aoki

1991).

Difraktogram serbuk cangkang telur ayam (Lampiran 5) didominasi senyawa CaCO3 dan

Ca3(PO4)2. Difraktogram CaO (Lampiran 5b)

menunjukkan kemurnian yang sangat tinggi berdasarkan data JCPDS (Joint Committee on Powder Diffraction Standards) (Lampiran 6). Difraktogram CaO memiliki puncak tertinggi pada 2, yaitu 32,150°, 37,300° dan 53,799°.

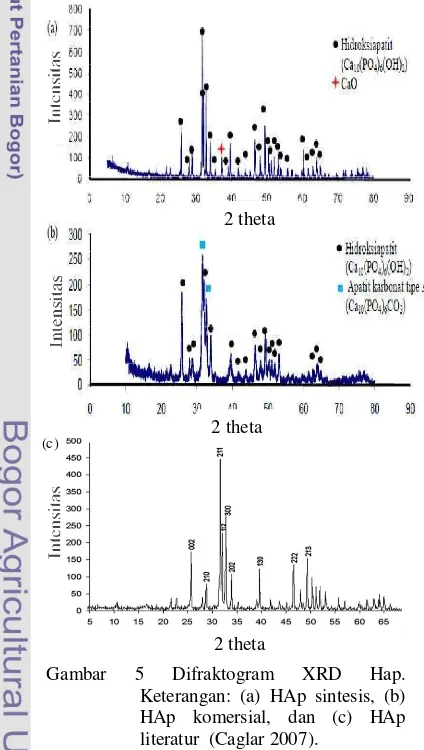

Hasil analisis XRD menunjukkan produk HAp sintesis memiliki kemurnian yang tinggi. Berdasarkan data JCPDS, semua puncak difraktogram (Gambar 5a) menunjukkan senyawa HAp, tetapi masih terdapat senyawa CaO sehingga menurunkan kemurnian HAp.

(c)

CaO pada HAp sintesis memiliki intensitas yang sangat rendah dibandingkan senyawa HAp yang terbentuk. Senyawa CaO tidak berbahaya bagi tubuh, karena sering digunakan dalam bidang farmasi dan produk olah makanan (Murakami et al. 2007). Diduga terdapatnya CaO dikarenakan tidak bereaksinya CaO dengan H3PO4, oleh karena

itu perlu ditingkatkan konsentrasi H3PO4 agar

terbentuk HAp murni. Terdapat tiga puncak difraktogram tertinggi HAp sintesis yang terletak pada sudut 2: 31,716°, 32,128°, dan 32,850° (Lampiran 7) yang memiliki intensitas masing masing 657, 363, dan 394. Dibandingkan dengan HAp komersial, HAp sintesis memiliki keterpisahan puncak difaktogram yang lebih baik.

Puncak tertinggi HAp komersial (Gambar 5b) merupakan senyawa AKA (Ca10(PO4)6CO3) yang terletak pada sudut 2:

31,639° dan 32,679° dengan intensitas masing masing 227 dan 124 (Lampiran 8). Beberapa faktor yang menyebabkan terbentuknya AKA dan AKB, yaitu suhu pemanasan yang kurang tinggi, ion karbonat di udara, dan kondisi super jenuh Ca (diatas 10 mM) (Septiarini 2009). Dibandingkan dengan HAp literatur dan data JCPDS, dapat disimpulkan bahwa HAp komersial tidak murni., sedangkan HAp sintesis memiliki letak puncak difraktogram yang sangat identik dengan HAp literatur (Gambar 5c).

Terdapat tiga tahap reaksi pembentukan HAp, yaitu:

Reaksi 1 (Pembentukan senyawa CaO) ∆

CaCO3 CaO + CO2↑

Reaksi 2 (Reaksi ionisasi) H3PO4 H+ + H2PO4-

H2PO4- H+ + HPO4

2-HPO4- H+ + PO4

3-Reaksi 3 (reaksi pembentukan HAp) 10 Ca2+ + 6PO

43- + 2OH- Ca10(PO4)6(OH)2

Reaksi lengkap 10CaCO3 + 6H3PO4

Ca10(PO4)6(OH)2 + 10CO2 + 8H2O

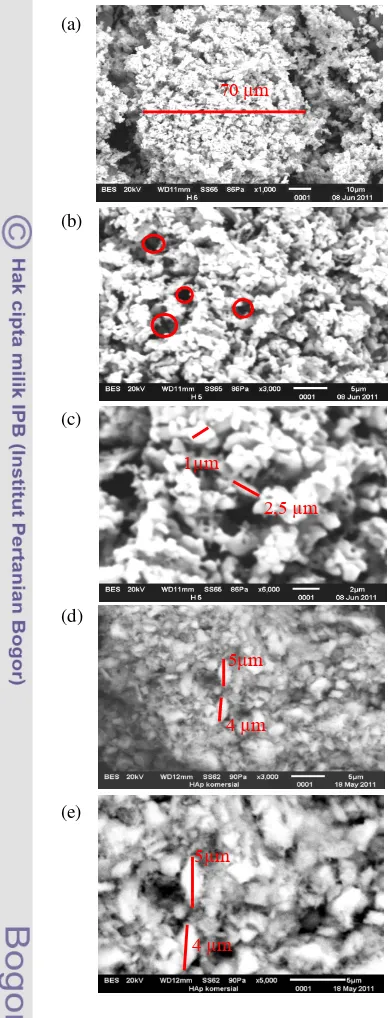

Hasil analisis SEM HAp sintesis dan komersial ditunjukkan pada Gambar 6. HAp sintesis tersusun dari butiran-butiran yang membentuk suatu agregat berdiameter ~ 70 µm (Gambar 6a). HAp sintesis berbentuk butiran lonjong yang memiliki panjang ~1 µm hingga ~ 2,5 µm (Gambar 6c).

Gambar 5 Difraktogram XRD Hap.

Keterangan: (a) HAp sintesis, (b) HAp komersial, dan (c) HAp literatur (Caglar 2007).

2 theta 2 theta

(a)

70 µm

(b)

(c)

1µm

2,5 µm

(d)

5µm

4 µm

(e)

5µm

4 µm

Diantara butiran-butiran HAp terdapat lubang atau celah yang dapat berfungsi sebagai pori antar butir (Gambar 6b). Pori ini berfungsi sebagai media pertumbuhan tulang baru,

meningkatkan kekuatan mekanis, dan memperkuat interaksi tulang dan HAp (Nasab & Hassan 2010). HAp komersial (Gambar 6d dan 6e) memiliki ukuran butir 4 µm sampai 5 µm. Ukuran butir ini lebih besar dibandingkan dengan HAp sintesis, sehingga HAp komersial memiliki pori antar butir lebih sedikit. Keseragaman ukuran butir HAp sintesis lebih merata dan lebih kecil dibandingkan HAp komersial. Kondisi ini dapat meningkatkan interaksi HAP sintesis dengan jaringan tulang lebih baik, karena luas permukaan HAp sintesis lebih besar.

Pelapisan komposit HAp-kitosan

Pelapisan komposit HAp-kitosan pada paduan CoCrMo menggunakan metode EPD. Tegangan dan waktu yang digunakan pada penelitian ini adalah 120 V selama 2 menit, karena pada tegangan ini distribusi komposit HAp-kitosan lebih merata ke substrat. Menurut Bowo (2009), tidak terjadi perubahan yang signifikan dengan adanya penambahan waktu lebih dari 2 menit dan tegangan melebihi 120 V. Metode deposisi koloid pada permukaan logam terdiri dari dua tahap. Tahap pertama, adalah aliran listrik antara dua elektrode positif dan negatif menyebabkan partikel dalam larutan yang mengandung HAp-kitosan bergerak ke arah yang berlawanan dengan muatannya atau dikenal dengan elektroforesis. Tahapan kedua, partikel HAp-kitosan akan terdeposisi pada permukaan sampel yang dijadikan elektroda. Kemudian akan melapisi permukaan sampel secara homogen. Semakin tinggi tegangan yang digunakan, maka akan semakin meningkatkan homogenitas lapisan di permukaan (Corni et al. 2008).

Permasalahan yang dihadapi adalah kitosan menghambat daya hantar listrik dan mengalami penggumpalan pada proses EPD. Kitosan menghambat daya hantar listrik dikarenakan memiliki konduktivitas rendah, sehingga proses deposisi tidak baik. Peningkatan konduktivitas kitosan dapat dilakukan dengan cara sulfonasi (Anonim 2010). Pada penelitian ini tidak dilakukan sulfonasi kitosan, karena menghindari zat yang toksik. Oleh karena itu, penggunaan kitosan tidak boleh terlalu berlebih agar tidak terjadi penggumpalan dan tidak menghambat daya hantar listrik. Penelitian Pang & Zhitomirsky (2007), menyatakan penggunaan kitosan 0,1 - 0,2 g/l dan 0,3 g/l HAp merupakan kondisi optimum proses deposisi. Tetapi komposisi tersebut tidak cukup baik Gambar 6 Foto SEM HAp. Keterangan: (a)

0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05

a b c

L aj u ko ro si (m py ) Paduan logam untuk pelapisan pada penelitian ini, karena

lapisan yang terbentuk sangat tipis dan rapuh. Komposisi optimum pada penelitian ini adalah 0,3 ml kitosan 3 % dan 0,3 g HAp dalam 20 ml etanol.

Penggumpalan terjadi dikarenakan sifat kitosan yang hidrofilik, sehingga kitosan dapat menahan air di dalam strukturnya pada kondisi pH asam atau sedikit asam (Kamelias 2009). Penambahan kitosan secara langsung juga dapat menyebabkan penggumpalan, oleh karena itu kitosan harus dicampurkan dengan sedikit etanol terlebih dahulu kemudian dicampurkan perlahan ke dalam larutan HAp. Komposit Hap-kitosan yang terdeposisi di logam CoCrMo memiliki daya rekat yang rendah, oleh karena itu substrat dilapisi kembali dengan larutan kitosan 3 % dengan tujuan meningkatkan daya rekat komposit terhadap logam. Kemudian dilakukan pemanasan dengan suhu 140°C selama 1 jam sampai lapisan menjadi kecoklatan (Gambar 7b). Keberadaan kitosan dapat dilihat dengan mudah dibandingkan tanpa adanya kitosan (Gambar 7a). Menurut Pang & Zhitomirsky (2007), perlakuan panas dari lapisan komposit pada suhu 140°C meningkatkan perlindungan korosi karena meningkatnya ketahanan lapisan kitosan terhadap air. Diketahui bahwa perlakuan panas pelapisan kitosan pada suhu melebihi 90°C dapat meningkatkan daya tahan air, pencegahan retak, dan cacat lainnya pada lapisan HAp-kitosan.

a b

Ketebalan lapisan HAp-kitosan pada penelitian ini adalah berkisar 250 µm (Gambar 8a) sampai 300 µm (Gambar 8b). Permukaan lapisan HAp-kitosan tidak merata menyeluruh, karena saat pemanasan air yang keluar dari lapisan menyebabkan terjadinya penggelembungan dan lekukan ke dalam. Lapisan ini berfungsi meningkatkan biokompatibilitas, ketahanan korosi, dan

osseointegration terhadap jaringan tulang.

a b

Menurut Sharma (2009), penambahan kitosan pada komposit HAp-kitosan dapat meningkatkan kekuatan mekanis terhadap lapisan Ti. Uji in vitro pada cairan infus menunjukkan komposit HAp-kitosan di lapisan Ti dapat memicu pertumbuhan senyawa apatit.

Uji korosi

Ketahanan korosi yang paling baik ditunjukkan oleh sampel CoCrMo berlapis TiN dan HAp-kitosan, sebesar 0,0035 mpy. Komposit HAp-kitosan berperan penting terhadap ketahanan korosi. Hal ini dikarenakan kitosan memiliki sifat konduktivitas yang rendah sehingga kitosan dapat melindungi logam dari arus listrik yang diberikan. Hasil ini sesuai dengan pernyataan Balamurugan et al. (2002) dan Zheludkevich (2009), bahwa penambahan HAp dan kitosan dapat meningkatkan ketahanan korosi suatu material.

Laju korosi paling tinggi ditunjukkan oleh sampel CoCrMo berlapis TiN sebesar 0.0424 mpy. Menurut Ali (2007), logam Ti murni memiliki laju korosi sebesar 0,0679 mpy.

300 µm 250 µm

Gambar 7 Foto logam CoCrMo (a) berlapis HAp, dan (b) lapisan HAp-kitosan.

Gambar 8 Foto ketebalan lapisan komposit HAp-kitosan (a) 250 µm dan (b) 300 µm.

Hasil ini menunjukkan pelapisan TiN lebih baik dibandingkan dengan logam Ti murni, hal ini diduga unsur nitrogen dapat meningkatkan ketahanan korosi lapisan TiN (Setiawan 2009).

Ketahanan korosi sampel CoCrMo lebih baik daripada sampel CoCrMo berlapis TiN, yaitu 0,0149 mpy. Hal ini dikarenakan terdapatnya unsur kromium (Cr) dan molibdenum (Mo) yang berperan sebagai lapisan oksida pasif yang meningkatkan ketahanan korosi paduan Co. Lapisan oksida pasif yang terbentuk adalah oksida kromium (Cr2O3), oksida kobalt (CoO), dan

molibdenum (MoO2). Menurut Prasetyo

(2010), ketahanan lapisan oksida pada paduan Co lebih tahan retak dan memiliki kekuatan antar muka yang baik daripada paduan Ti.

Hasil pengujian korosi pada penelitian ini menunjukkan semua sampel memiliki ketahanan korosi yang baik, karena memenuhi standar aplikasi medis. Standar aplikasi medis untuk laju korosi sebesar kurang dari 1 mpy dan berada di bawah 0.457 mpy jika mengacu kepada standar Eropa untuk aplikasi medis (Ali 2007).

Uji in vitro sel endotel

Viabilitas sel terhadap beberapa perlakuan sampel terdapat pada Lampiran 10. Pada Tabel 2 menunjukkan persen inhibisi terhadap sel endotel.

Tabel 2 Persen inhibisi sel endotel terhadap berbagai sampel paduan logam.

Sampel Inhibisi (%)

CoCrMo 17,30

CoCrMo+TiN 9,61

CoCrMo+TiN+HAp+kitosan 96,15

HAP 100,00

Kontrol positif (Logam Cu) 100,00 Kontrol negatif 0.00

Persen inhibisi yang paling baik ditunjukkan oleh logam CoCrMo yang dilapisi oleh TiN sebesar 9,61 %, sedangkan logam CoCrMo memiliki persen inhibisi sebesar 17,30 %. Pelapisan TiN terbukti meningkatkan biokompatibilitas logam CoCrMo terhadap sel endotel. Persen inhibisi menunjukkan terhambatnya pertumbuhan sel akibat terpapar oleh sampel. Jika persen inhibisi melebihi 50 %, maka sampel tersebut tergolong toksik. Kontrol negatif menunjukkan persen inhibisi sebesar 0 %, sedangkan kontrol positif (logam Cu) memiliki persen inhibisi 100 %. Menurut

Ozen et al. (2005), logam Cu merupakan logam yang memiliki toksisitas yang tinggi, karena dapat menghambat pertumbuhan sel hingga 64 %.

HAp sintesis memiliki persen inhibisi sebesar 100 %, oleh karena itu HAp sintesis pada penelitian ini memiliki toksisitas yang tinggi. Hal ini diduga karena HAp sintesis tidak 100 % murni dan terlalu banyaknya konsentrasi HAp yang diberikan. Konsentrasi HAp berlebih dapat meningkatkan konsenrasi Ca di luar sel, sehingga Ca yang berada di dalam sel tidak dapat dikeluarkan. Keadaan ini menyebabkan tidak berfungsinya sistem transpor aktif primer sehingga Ca terakumulasi didalam sel yang menyebabkan kematian sel (Campbell et al. 2000). Oleh karena itu, sampel CoCrMo yang dilapisi TiN dan HAp-kitosan juga memiliki persen inhibisi yang tinggi, yaitu 96.15 %. Terdapatnya kitosan dapat menurunkan persen inhibisi sebesar 3,85 %, karena kitosan merupakan matrik HAp sehingga luas bidang permukaan HAp menjadi berkurang.

Pengamatan selama 24 jam menunjukkan pertumbuhan sel pada CoCrMo yang dilapisi TiN dan HAp-kitosan belum menimbulkan toksisitas. Tetapi pada pengamatan selama 6 hari, sampel menimbulkan sifat toksik karena menyebabkan kematian sel. Tingginya persen inhibisi ditandai dengan tidak tumbuhnya sel endotel dan terkelupasnya sel endotel pada permukaan flask. Inhibisi dapat dipengaruhi oleh tingginya toksisitas sampel, ketidak sesuaian lingkungan hidup sel, terdapatnya kontaminasi dari bakteri atau jamur (Bird et al. 1981).

SIMPULAN DAN SARAN

SimpulanHasil pembentukan paduan CoCrMo tanpa penanbahan N melalui proses rolling

menghasilkan keretakkan lempengan paduan CoCrMo. Paduan CoCrMo yang dilapisi oleh TiN mengandung unsur Ti sebesar 3.85 % (b/b), sedangkan unsur N sulit ditentukan kadarnya. Sintesis HAp menggunakan metode basah masih terdapat sedikit senyawa CaO sehingga menurunkan kemurnian HAp. Pelapisan komposit HAp-kitosan menggunakan metode EPD dan suhu pengeringan 140°C menghasilkan penempelan yang cukup kuat. Hasil uji in vitro

paduan CoCrMo dengan pelapisan TiN dan HAp-kitosan memiliki tingkat toksisitas yang tinggi pada uji kultur sel endotel.

Saran

Perlu penelitian lebih lanjut mengenai sintesis dan pengujian in vitro untuk menghasilkan HAp yang tidak toksik. Kemudian mencari teknik penempelan komposit HAp-kitosan agar lebih kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad TH. 2009. Satu abad kultur sel dan jaringan: Perkembangan teknologi dan implementasinya. Bandung: Fakultas Kedokteran, Universitas Padjadjaran.

Ali MY.2007. Studi korosi titanium (ASTM B 337 Gr-2) dalam larutan artificial blood plasma (ABP) pada kondisi dinamis dengan teknik polarisasi potensiodinamik dan teknik exposure [skripsi]. Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Anonim. 2010. Material komposit membran-elekrolit berbasis sumber terbaharukan lokal kiosan sulfonat-fatyy imidazoliniumuntuk sel bahan bakar [skripsi]. Fakultas Matematika dan Ilmu pengetahuan Alam, Universitas Pendidikan Indonesia.

Aoki H. 1991. Science Medical Applications of Hydroxyapatite. Tokyo: JAAS.

Balamurugan A, Kannan S, Rajeswari S. 2002. Bioactive sol-gel hydroxyapatite surface for biomedical applications-in vitro study. Trends Biomater Artif Organs

16(1): 18-20.

Bird BR, Forrester FT. 1981. Basic Laboratory Techniques In Cell Culture.

USA: Public Health Service.

Bombač D, Brojan M, Fajfar P, Kosel F, Turk R. 2007. Review of materials in medical

applications. RMZ – Materials and Geoenvironment 54:471-499.

Bowo H. 2009. Pelapisan senyawa apatit pada permukaan baja tahan karat 316L dengan metode deposisi elektroforesis [skripsi]. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor.

Buddy et al.2004. Biomaterials Science: An Introduction To Materials In Medicin. Ed.ke 2. Washington: Elsevier.

Caglar Ö. 2007. Structural investigation and wettability of PVD TiN coated CoCrMo orthopedic alloy [tesis]. Sekolah Pascasarjana, Izmir Institute of Technology.

Campbell NA, Reece JB, Mitchell LG. 2000.

Biologi. Rahayu et al, penerjemah; Safitri A, Simarmata L, Hardani HW, editor. Jakarta, Erlangga. Terjemahan dari:

Biology.

Corni I, Ryan MP, Boccaccini AR. 2008. Electrophoretic deposition: from traditional ceramics to nanotechnology. J Eur Ceramic Soc 28: 1353-1367.

Goaenharto S, Sjafei A. 2005. Breaket titanium. Maj. Ked. Gigi. (Dent. J.)

38:120-123.

Herwarna E. 2002. Peranan endotelin terhadap fungsi dan kelainan kardiovaskuler. J Kedokter Trisakti 21:3.

Kamelias S. 2009. Pengaruh derajat deasitilasi nano kitosan untuk menyerap ion Zn 2+ dari limbah cair industri karet [tesis]. Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara.

Lee SH, Nomura N, Chiba A. 2007. Microstructures and mechanical properties of biomedical Co-Cr-Mo alloys with combination of N addition and Cr-enrichment. Asian Biomaterials Congress 6-8.

Murakami FS et al. 2007. Physicochemical study of CaCO3 from egg shells. Ciênc. Tecnol. Aliment., Campinas 27(3): 658-662.

Nasab MB, Hassan MR. 2010. Metallic biomaterials of knee and hip. Trends Biomater. Artif. Organs 24:69-82.

Ozen Ural AU, Dalkzim M, Beydemur B.

Pang X, Zhitomirsky I. 2005. Electrodeposition of composite hydroxyapatite–chitosan films. Elsevier 94:245–251.

Pang X, Zhitomirsky I. 2007. Electrophoretic deposition of composite hydroxyapatite-chitosan coatings. Materials Characterization 58:339-348.

Permanasari I. 03 Mei 2011. Mengganti permukaan sendi yang aus. Kompas: 14-15 (kolom 1-7).

Prasetyo A. 2010. Pengaruh variasi kandungan silikon terhadap korosi paduan kobalt (ASTM F 75) hasil metalurgi serbuk dalam larutan artificial blood plasma dengan teknik polarisasi potensiodinamik dan teknik exposure

[tesis]. Fakultas Teknik, Universitas Indonesia.

Rajabi AH, Behnamghader A, Kazemzadeh A, Moztarzadeh F. 2007. Synthesis and characterization of nanocrystalline hydroxyapatite powder via sol-gel method. Di dalam: Ibrahim F. Verlag Berlin Heidelberg: Biomed. hlm. 149-151.

Sasikumar S, Vijayaraghavan R. 2007. Low temperature synthesis of nanocrystalline hydroxyapatite from egg shells by combustion method. Trends Biomater. Artif. Organs19(2):70-73.

Septiarini S. 2009. Pelapisan apatit pada baja tahan karat local dan ternitridasi dengan metode sol-gel [skripsi]. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor.

Setiawan D, Triwikantoro, Faisal H, Wagiyo. 2009. Pengaruh nitridasi terhadap ketahanan korosi Stainless steel AISI 316L dalam cairan tubuh tiruan [tesis]. Surabaya: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Sharma S, Son VP, Bellare JR. 2009. Chitosan reinforced apatite-wollastonite coating by electrophoretic deposition on titanium implants. J Mater Sci: Mater 20:1427– 1436.

Sitorus JPPAG. 2009. Pemanfaatan pemberian tepung cangkang telur ayam ras dalam resum terhadap performans burung puyuh (Cortunix-courtunix japonica) umur 0-42 hari [skripsi]. Sumatera Utara: Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara.

Sproul WD. 1996. Physical vapor deposition tool coatings. Science Direct 81:1-7.

Turkan U, Orhan O, Eroglu AE. 2006. Metal ion release from nitrogen ion implanted CoCrMo orthopedic implant material.

Surface & Coatings Technology

200:5687–5697.

Yuswono. 2005. Pembuatan logam paduan biocompatibel (Co-30%Cr-5%Mo) melalui pengerjaan tempa; Pusat Penelitian Metalurgi LIPI, 29 Des 2005. Serpong: 74-92.

Lampiran 1 Diagram alir penelitian

Preparasi sampel

(Pembuatan paduan logam CoCrMo, penghalusan, pemotongan logam)

Palapisan dengan TiN

Sintesis HAp dan pembuatan komposit HAp-kitosan

Uji fase (XRD)

Pelapisan Hidroksiapatit-kitosan dengan metode EPD

Lampiran 2 Data XRD CoCrMo a. CoCrMo tanpa penambahan N

2-Theta d(A) BG Height I % Area

43.591 2.0746 15 142 100 6113

46.513 1.9508 17 48 21.5 1511

46.694 1.9437 17 22 20.6 1476

49.964 1.8238 10 53 49.5 4639

50.522 1.805 9 90 60.7 4564

b. CoCrMo dengan penambahan N

2-Theta d(A) BG Height I % Area

17.743 4.9946 32 15 18.5 495

23.76 3.7417 29 15 18.5 463

43.46 2.0851 38 123 100 4225

49.62 1.8357 33 21 25.9 1948

50.301 1.8124 31 83 50.6 2346

56.239 1.6343 25 15 18.5 947

57.935 1.5905 23 14 17.3 500

59.505 1.5522 25 14 17.3 998

62.602 1.4826 24 15 18.5 821

64.021 1.4531 23 17 21 846

Lampiran 3 Data SEM-EDS lapisan TiN

001

004 003

Data pengukuran area

Area Elemen Massa % Error % Atom % K

001

O 7,18 0,08 21,82 7,5277

Ti 3,74 0,08 3,80 3,9686

Co 26,56 0,11 24,83 28,5101

Cr 56,12 0,18 46,31 54,9864

Mo 6,40 0,14 3,24 5,0072

Total 100,00 100,00

002

O 7,13 0,09 21,71 7,4825

Ti 3,73 0,08 3,80 3,9568

Co 25,92 0,11 24,28 27,8526

Cr 56,89 0,19 47,00 55,7677

Mo 6,32 0,14 3,21 4,9403

Total 100,00 100,00

003

O 7,16 0,07 21,77 7,4139

Ti 4,00 0,07 4,07 4,2476

Co 25,95 0,09 24,29 27,8841

Cr 56,34 0,16 46,54 55,3204

Mo 6,55 0,12 3,32 4,1340

Total 100,00 100,00

004

O 7,27 0,09 22,00 7,6124

Ti 3,92 0,08 3,96 4,1601

Co 27,53 0,12 25,64 29,5013

Cr 55,02 0,20 45,23 53,8153

Mo 6,27 0,15 3,16 4,9109

Total 100,00 100,00

Data pengukuran area rerata

Elemen Massa % Atom %

O 7,184 21,827

Ti 3,850 3,908

Co 26,490 24,761

Cr 56,091 46,270

Mo 6.385 3.233

0.00 0.20 0.40 0.60

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

A

b

s

o

rb

a

n

Kosentrasi (ppm)

Lampiran 4 Data perhitungan konsentrasi cangkang telur ayam negeri

Konsentrasi standar

(ppm) Absorban

2.0000 0.0848

4.0000 0.1609

8.0000 0.2876

12.0000 0.4308

16.0000 0.56

Sampel Absorban Konsentrasi (ppm) sampel (g) Bobot FP sebenarnya (ppm) Konsentrasi Konsentrasi (% b/v)

Ulangan 1 0.3157 8.7214 0.1079 5000 404143.42 40.41

Ulangan 2 0.3134 8.6535 0.1079 5000 400994.85 40.09

Ulangan 3 0.3196 8.8366 0.1079 5000 409482.31 40.95

Rerata 404872.52 40.48

Contoh perhitungan ulangan 1: Persamaan garis : y = 0.020 + 0.033x

0.3157 = 0.020 + 0.033x x = 8.7214 ppm

Konsentrasi sebenarnya = Konsentrasi x FP Bobot sampel = 8.7214 x 5000

0.1079 = 404143.42 ppm = 40.41 %

Konsentrasi rerata = konsentrasi ulangan 1 + konsentrasi ulangan 2 + konsentrasi ulangan 3 3

= 40.41 + 40.09 + 40.95 3

18.050, 197

28.750, 84

34.150, 256

47.250, 105

50.850, 106

54.449, 68

0 50 100 150 200 250 300

5.000 15.000 25.000 35.000 45.000 55.000 65.000 75.000

In

te

n

s

it

a

s

2 Tetha

CaCO3

Ca3(PO4)2

32,150, 350

37,300, 876

53,799, 519

64,099, 127 67,300, 107

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

5,000 15,000 25,000 35,000 45,000 55,000 65,000 75,000

In

te

n

s

it

a

s

2 Tetha

CaO

Lampiran 5 Difaktogram serbuk cangkang telur dan serbuk CaO 5a. Difaktogram serbuk cangkang telur

Lampiran 6 Data JCPDS CaCO3, Ca3(PO4)2,, CaO, HAp, AKA, dan AKB

a. Data JCPDS CaCO3

b. Data JCPDS Ca3(PO4)2

Lanjutan lampiran 6 Data JCPDS CaCO3, Ca3(PO4)2,, CaO, HAp, AKA, dan AKB

d. Data JCPDS HAp

e. Data JCPDS AKA

Lampiran 7 Data difraktogram HAp sintesis

2-Theta d(A) Height I % Area

10.761 8.2144 42 6.4 749

16.749 5.2890 22 3.3 393

21.702 4.0917 37 5.6 494

31.716 2.8189 657 100.0 6837

32.128 2.7837 363 55.3 4221

32.8500 2.7241 394 60.0 3633

33.088 2.7051 14 2.1 382

33.994 2.6350 155 23.6 1548

35.397 2.5337 34 5.2 331

37.301 2.4087 87 13.2 1047

39.745 2.2660 152 23.1 2110

41.937 2.1525 40 6.1 608

43.802 2.0651 33 5.0 444

45.256 2.0020 23 3.5 270

46.638 1.9459 175 26.6 2137

48.026 1.8928 91 13.9 985

48.536 1.8741 22 3.3 451

49.421 1.8426 217 33.0 2359

50.425 1.8083 114 17.4 1321

50.508 1.8055 55 8.4 690

51.203 1.7826 71 10.8 873

52.014 1.7567 78 11.9 818

52.036 1.7560 46 7.0 818

53.123 1.7226 102 15.5 1147

53.809 1.7023 36 5.5 759

55.792 1.6464 42 6.4 528

55.845 1.6449 27 4.1 524

57.042 1.6132 31 4.7 419

57.983 1.5892 14 2.1 504

62.904 1.4762 53 8.1 781

62.969 1.4749 27 4.1 809

63.896 1.4557 52 7.9 745

64.027 1.4530 82 12.5 1173

64.189 1.4498 32 4.9 437

64.938 1.4348 52 7.9 675

65.043 1.4328 32 4.9 526

71.500 1.3184 30 4.6 428

71.648 1.3160 18 2.7 429

72.150 1.3081 24 3.7 283

73.875 1.2818 28 4.3 408

75.485 1.2584 36 5.5 618

76.931 1.2383 36 5.5 606

77.054 1.2366 39 5.9 714

Lampiran 8 Data difraktogram HAp komersial

2-Theta d(A) Height I % Area

10.6330 8.3135 21 9.3 656

12.1170 7.2981 11 4.8 202

13.5620 6.5237 8 3.5 185

16.6210 5.3292 15 6.6 360

16.6550 5.3185 14 6.2 363

21.6200 4.1071 15 6.6 224

22.7390 3.9073 27 11.9 523

25.7590 3.4556 154 67.8 2482

28.7400 3.1037 33 14.5 1184

31.6390 2.8256 227 100.0 8823

32.0600 2.7894 154 67.8 8629

32.6790 2.7380 124 54.6 2751

33.9400 2.6391 71 31.3 1752

35.2600 2.5433 10 4.4 221

39.0410 2.3053 26 11.5 1309

39.6610 2.2706 50 22.0 1506

43.7590 2.0670 14 6.2 397

45.2800 2.0010 10 4.4 163

46.5790 1.9482 62 27.3 1558

47.9960 1.8940 22 9.7 529

49.3200 1.8462 75 33.0 1558

50.3770 1.8099 21 9.3 576

51.1210 1.7853 16 7.0 249

52.0140 1.7567 18 7.9 388

53.1400 1.7221 49 21.6 969

55.8160 1.6457 14 6.2 315

61.4390 1.5079 14 6.2 312

64.0580 1.4524 20 8.8 568

Lampiran 9 Data uji korosi dan data uji kultur sel endotel

a. Data uji korosi

Sampel Laju korosi (mpy)

CoCrMo 0,0149

CoCrMo+TiN 0,0424

CoCrMo+TiN+Hap-kitosan 0,0035

b. Data uji kultur sel endotel

Sampel Viabilitas sel Rerata % Inhibisi

Simplo Duplo (104)

CoCrMo 22 21 21.5 17,30

CoCrMo+TiN 23 24 23,5 9,61

CoCrMo+TiN+HAp+kitosan 2 0 1,0 96,15

HAP 0 0 0,0 100,00

Logam Cu 0 0 0,0 100,00

Kontrol negatif 26 26 26,0 0.00

Contoh perhitungan sampel CoCrMo

Jumlah sel sampel = viabilitas sel rerata × Pengenceran × Luas hemositometer Jumlah kotak pengamatan

= 21,5 × 2 × 104

2

= 21,5 × 104 sel/ ml

Jumlah sel kontrol = viabilitas sel rerata × Pengenceran × Luas hemositometer Jumlah kotak pengamatan

= 26 × 2 × 104

2

= 26 × 104 sel/ ml

% Inhibisi = Jumlah sel kontrol – Jumlah sel sampel × 100 % Jumlah sel kontrol

= 26 × 104 – 21,5×104 × 100 % 26 × 104

ABSTRAK

DANANG ADI PRIHANTOKO. Karakterisasi paduan CoCrMo dengan pelapisan

titanium nitrida dan hidroksiapatit-kitosan

.

Dibimbing oleh IRMA HERAWATI

SUPARTO dan SULISTIOSO GIAT SUKARYO.

Endoprostetik merupakan alat gerak untuk implan dalam tubuh yang terbuat

dari logam atau polimer. Material logam yang digunakan sebagai alat implan

berupa logam baja tahan karat

,

titanium (Ti), dan paduan logam berbasis Co.

Paduan Co yang digunakan adalah CoCrMo dengan kelebihan memiliki sifat

biokompatibilitas yang baik, ketahanan terhadap korosi, sifat mekanik seperti

kekerasan, kekuatan, dan ketahanan aus yang tinggi, sehingga baik digunakan

sebagai material implan. Sintesis paduan CoCrMo menggunakan

tri arc furnace

dengan suhu pemanasan mencapai 3000 °C. Pelapisan TiN menggunakan metode

plasma

sputtering

dan

nitriding,

dicirikan dengan lapisan berwarna emas.

Kandungan Ti pada lapisan sebesar 3.85% (b/b), sedangkan kandungan N sulit

ditentukan kadarnya. Sintesis hidroksiapatit (HAp) dengan metode basah

menggunakan sumber Ca dari cangkang telur ayam dan sumber P dari H3PO4

80%. Pelapisan komposit HAp-kitosan bertujuan meningkatkan biokompatibilitas

dan ketahanan korosi CoCrMo. Hasil uji

in vitro

menunjukkan paduan CoCrMo

dengan pelapisan TiN dan HAp-kitosan memiliki ketahanan korosi sangat baik

pada media cairan infus, sedangkan sampel HAp dan CoCrMo dengan pelapisan

TiN dan HAp-kitosan memiliki tingkat toksisitas yang tinggi pada uji kultur sel

endotel.

ABSTRACT

DANANG ADI PRIHANTOKO. Characterization of CoCrMo alloy with titanium

nitride and hydroxyapatite-chitosan coating. Supervised by IRMA HERAWATI

SUPARTO and SULISTIOSO GIAT SUKARYO.

PENDAHULUAN

Kasus operasi bedah tulang di Indonesia meningkat seiring dengan banyaknya masyarakat usia lanjut, penyakit osteoporosis, osteoartritis, dan tingginya tingkat kecelakaan. Kerusakan tulang khususnya tulang rawan sendi dapat digantikan dengan endoprostetik. Endoprostetik merupakan alat gerak yang ditanam (implan) dalam tubuh terbuat dari logam atau polimer (Gambar 1). Endoprostetik dapat digunakan selama 15 sampai 20 tahun hingga permukaan tulang yang berada pada endoprostetik mengalami keropos sehingga diperlukan penanganan lanjutan (Permanasari 2011).

Pemakaian alat implan di dalam tubuh harus memenuhi syarat mekanis dan non mekanis. Syarat mekanis berupa daya pakai yang lama dan kekuatan bahan implan, sedangkan syarat non mekanis, yaitu memiliki ketahanan korosi, ketahanan aus dan biokompatibilitas yang baik (Nasab & Hassan 2010). Penggunaan alat implan yang berupa logam di dalam tubuh memiliki efek samping, yaitu menyebabkan pembengkakkan dan rasa sakit di sekitar tulang. Hal ini disebabkan oleh reaksi korosi logam dalam cairan tubuh. (Septiarini 2009). Logam yang memiliki sifat biokompatibilitas adalah logam implan dalam tubuh tidak ditolak tubuh, tidak menimbulkan alergi, dan dapat menyatu dengan jaringan, seperti jaringan tulang (Yuswono 2005).

Material yang digunakan sebagai alat implan berupa logam stainless steel, titanium (Ti), dan paduan logam berbasis kobalt (Co). Logam stainless steel yang biasa digunakan sebagai material implan memiliki kelemahan, yaitu tingkat biokompatibilitas yang rendah karena dapat melepaskan ion-ion penyusunnya, seperti besi (Fe), mangan (Mn), nikel (Ni), dan kromium (Cr). Logam Ti merupakan material yang sangat baik untuk material implan, karena memiliki sifat biokompatibilitas dan ketahanan korosi sangat baik. Secara klinis, toksisitas Ti sangat rendah dan dapat ditoleransi baik oleh tulang maupun

jaringan lunak. Kelemahan logam Ti, yaitu memiliki harga yang sangat mahal sehingga logam ini jarang digunakan untuk pasien yang kurang mampu (Goaenharto & Sjafei 2005; Bombač et al. 2007). Kondisi ini memicu penggunaan material pensubstitusi logam

stainless steel dan Ti, yaitu paduan Co sebagai alat implan.

Paduan Co merupakan material yang memiliki tingkat biokompatibilitas yang lebih baik daripada stainless steel, meskipun tidak sebaik paduan Ti. Paduan Co yang digunakan adalah CoCrMo dengan kelebihan memiliki ketahanan terhadap korosi, sifat mekanik seperti kekerasan, kekuatan, dan ketahanan aus yang tinggi, sehingga baik dipergunakan sebagai material implan. Namun menurut Turkan et al. (2006), pada uji in vivo paduan CoCrMo menunjukkan terlepasnya ion Co, Cr, dan Mo. Oleh karena itu, perlu suatu material yang dapat mencegah pelepasan ion tersebut, seperti penambahan ion nitrogen yang membentuk lapisan pelindung pada paduan logam.

Cara mencegah lepasnya ion-ion penyusun CoCrMo, yaitu lapisan titanium nitrida (TiN) dan komposit hidroksiapatit (HAp)-kitosan. Menurut Buddy et al. (2004), lapisan TiN berfungsi meningkatkan ketahanan korosi dan biokompatibilitas dari CoCrMo agar setingkat dengan paduan Ti. Pelapisan TiN dapat dilakukan dengan metode plasma sputtering

dan nitriding. Lapisan pelindung dapat digunakan sebagai material perantara yang dapat meningkatkan interaksi antara material logam dengan tulang. Interaksi ini berfungsi membantu proses penyembuhan tulang dan pembentukan tulang baru (Osseointegration) (Nasab & Hassan 2010).

HAp (Ca10(PO4)6(OH)2) merupakan

senyawa dominan penyusun tulang yang dapat berperan sebagai material porous antarmuka endoprostetik. HAp terbukti memiliki sifat biokompatibilitas dan bioaktif yang baik (Sasikumar 2006). HAp murni memiliki rasio Ca/P sebesar 1,67. Pada penelitian ini, HAp disintesis dari cangkang telur ayam negeri yang direaksikan dengan H3PO4 menggunakan

metode basah. Pemilihan cangkang telur ayam sebagai bahan baku pembuatan HAp didasarkan pada tingginya kadar Ca yang dimiliki cangkang telur (40% b/b), serta meningkatkan daya guna limbah cangkang telur (Sitorus 2009). Menurut Balamurugan et al. (2002), HAp memiliki kemampuan

[image:33.612.148.292.266.355.2]melindungi logam pen dari korosi ketika diimplankan dalam tubuh serta meningkatkan laju pertumbuhan jaringan tulang.

Kitosan merupakan produk alami turunan polisakarida kitin. Derajat deasitilasi kitosan pada penelitian ini sebesar 80% – 95%. Pelepasan gugus asetil dari kitosan menyebabkan kitosan bermuatan positif, sehingga mampu mengikat senyawa bermuatan negatif. Menurut Zheludkevich (2009), kitosan dapat digunakan sebagai matriks penguat lapisan HAp, meningkatkan biokompatibilitas, ketahanan kimia, kekuatan mekanik, sifat anti mikroba, stabilitas termal, dan meningkatkan daya tahan korosi. Oleh karena itu, pada penelitian ini kitosan digunakan sebagai matriks HAp yang melapisi logam CoCrMo.

Pelapisan komposit HAp-kitosan pada material logam dapat dilakukan dengan metode deposisi elektroforesis (EPD), dengan ketebalan film kurang dari 1 µm hingga lebih dari 500 µm. Lapisan film logam target dipengaruhi oleh stabilitas HAp-kitosan, variasi waktu dan tegangan listrik. Sumber tegangan tinggi akan lebih menguatkan partikel untuk meningkatkan efektivitas waktu elektrodeposisi (Pang & Zhitomirsky 2005). Metode EPD memiliki kelebihan, yaitu kekuatan pelapisan yang tinggi, pelapisan yang tipis dan merata, serta biaya yang murah (Bowo 2009).

Berdasarkan hal diatas perlu dilakukan penelitian dengan melapisi CoCrMo dengan TiN dan HAp-kitosan kemuadian di uji in vitro. Uji in vitro dilakukan adalah uji korosi dan uji kultur sel. Uji korosi dilakukan mengunakan potensiostat/galvanostat dengan media cairan infus. Uji kultur sel menggunakan cell pulmonary artery endothelium (CPAE) yang di peroleh dari paru-paru sapi. Sel endotel merupakan jenis sel epitel khusus yang berfungsi sebagai pembentuk lapisan dalam pembuluh darah, penghalang terhadap difusi makromolekul ke jaringan, dan pengaturan tonus otot polos pembuluh darah (Herwarna 2002). Kultur sel telah banyak digunakan untuk uji sitotoksisitas, viabilitas dan mutagenesis (Achmad 2009).

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan karakterisasi pengaruh lapisan TiN dan komposit HAp-kitosan pada paduan logam CoCrMo. Pelapisan TiN diharapkan mencegah terlepasnya ion-ion logam ke sistem tubuh dan pelapisan HAp-kitosan dapat meningkatkan biokompatibilitas serta ketahanan korosi.

BAHAN DAN METODE

Alat dan BahanAlat-alat yang digunakan adalah peralatan gelas, mesin pengaduk (ball mill), tanur, oven, Tri Arc Furnace, alat pelapisan TiN (SEM S500 coating unit), EPD, AAS, XRD merk Philips, SEM-EDS (Scanning Electron Microscope-Energy Dispersive Spectroscopy), potensiostat/galvanostat model 273, mikroskop optik, dan peralatan uji kultur sel.

Bahan-bahan yang digunakan adalah logam CoCrMo, logam Cu, cangkang telur, kitosan (Brataco chem derajat deasetilasi 80% - 95%), H3PO4 80%, aseton, asam asetat 1%,

etanol 96%, media infus, cell pulmonary artery endothelium (CPAE), DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium), PBS (Phosphate-buffered saline), dan tripan blue.

Metode

Penelitian ini terdiri dari lima tahap. Tahap pertama, yaitu preparasi paduan CoCrMo. Tahap kedua adalah pelapisan paduan CoCrMo dengan TiN. Tahap ketiga, yaitu sintesis HAp menggunakan metode basah. Tahap keempat adalah pelapisan paduan logam CoCrMo dengan komposit HAp-kitosan menggunakan metode EPD. Tahap kelima, yaitu uji in vitro berupa uji korosi dengan media SBF dan uji toksisitas menggunakan metode kultur sel. Bagan alir penelitian dapat dilihat pada Lampiran 1.

Pembuatan dan preparasi paduan CoCrMo

[image:34.612.325.508.566.647.2]Proses pembuatan paduan CoCrMo menggunakan alat Tri Arc Furnace. Paduan CoCrMo ditimbang sesuai komposisi pada Tabel 1 dan dihomogenkan menggunakan ball mill.

Tabel 1 Komposisi paduan logam endoprostetik

Unsur Berat (%)

Kromium (Cr) 35

Molibdenum (Mo) 5

Mangan (Mn) 0,6

Silikon (Si) 0,3

Nitrogen (N) 1,6

Kobalt (Co) 57,5

Kitosan merupakan produk alami turunan polisakarida kitin. Derajat deasitilasi kitosan pada penelitian ini sebesar 80% – 95%. Pelepasan gugus asetil dari kitosan menyebabkan kitosan bermuatan positif, sehingga mampu mengikat senyawa bermuatan negatif. Menurut Zheludkevich (2009), kitosan dapat digunakan sebagai matriks penguat lapisan HAp, meningkatkan biokompatibilitas, ketahanan kimia, kekuatan mekanik, sifat anti mikroba, stabilitas termal, dan meningkatkan daya tahan korosi. Oleh karena itu, pada penelitian ini kitosan digunakan sebagai matriks HAp yang melapisi logam CoCrMo.

Pelapisan komposit HAp-kitosan pada material logam dapat dilakukan dengan metode deposisi elektroforesis (EPD), dengan ketebalan film kurang dari 1 µm hingga lebih dari 500 µm. Lapisan film logam target dipengaruhi oleh stabilitas HAp-kitosan, variasi waktu dan tegangan listrik. Sumber tegangan tinggi akan lebih menguatkan partikel untuk meningkatkan efektivitas waktu elektrodeposisi (Pang & Zhitomirsky 2005). Metode EPD memiliki kelebihan, yaitu kekuatan pelapisan yang tinggi, pelapisan yang tipis dan merata, serta biaya yang murah (Bowo 2009).

Berdasarkan hal diatas perlu dilakukan penelitian dengan melapisi CoCrMo dengan TiN dan HAp-kitosan kemuadian di uji in vitro. Uji in vitro dilakukan adalah uji korosi dan uji kultur sel. Uji korosi dilakukan mengunakan potensiostat/galvanostat dengan media cairan infus. Uji kultur sel menggunakan cell pulmonary artery endothelium (CPAE) yang di peroleh dari paru-paru sapi. Sel endotel merupakan jenis sel epitel khusus yang berfungsi sebagai pembentuk lapisan dalam pembuluh darah, penghalang terhadap difusi makromolekul ke jaringan, dan pengaturan tonus otot polos pembuluh darah (Herwarna 2002). Kultur sel telah banyak digunakan untuk uji sitotoksisitas, viabilitas dan mutagenesis (Achmad 2009).

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan karakterisasi pengaruh lapisan TiN dan komposit HAp-kitosan pada paduan logam CoCrMo. Pelapisan TiN diharapkan mencegah terlepasnya ion-ion logam ke sistem tubuh dan pelapisan HAp-kitosan dapat meningkatkan biokompatibilitas serta ketahanan korosi.

BAHAN DAN METODE

Alat dan BahanAlat-alat yang digunakan adalah peralatan gelas, mesin pengaduk (ball mill), tanur, oven, Tri Arc Furnace, alat pelapisan TiN (SEM S500 coating unit), EPD, AAS, XRD merk Philips, SEM-EDS (Scanning Electron Microscope-Energy Dispersive Spectroscopy), potensiostat/galvanostat model 273, mikroskop optik, dan peralatan uji kultur sel.

Bahan-bahan yang digunakan adalah logam CoCrMo, logam Cu, cangkang telur, kitosan (Brataco chem derajat deasetilasi 80% - 95%), H3PO4 80%, aseton, asam asetat 1%,

etanol 96%, media infus, cell pulmonary artery endothelium (CPAE), DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium), PBS (Phosphate-buffered saline), dan tripan blue.

Metode

Penelitian ini terdiri dari lima tahap. Tahap pertama, yaitu preparasi paduan CoCrMo. Tahap kedua adalah pelapisan paduan CoCrMo dengan TiN. Tahap ketiga, yaitu sintesis HAp menggunakan metode basah. Tahap keempat adalah pelapisan paduan logam CoCrMo dengan komposit HAp-kitosan menggunakan metode EPD. Tahap kelima, yaitu uji in vitro berupa uji korosi dengan media SBF dan uji toksisitas menggunakan metode kultur sel. Bagan alir penelitian dapat dilihat pada Lampiran 1.

Pembuatan dan preparasi paduan CoCrMo

[image:35.612.325.508.566.647.2]Proses pembuatan paduan CoCrMo menggunakan alat Tri Arc Furnace. Paduan CoCrMo ditimbang sesuai komposisi pada Tabel 1 dan dihomogenkan menggunakan ball mill.

Tabel 1 Komposisi paduan logam endoprostetik

Unsur Berat (%)

Kromium (Cr) 35

Molibdenum (Mo) 5

Mangan (Mn) 0,6

Silikon (Si) 0,3

Nitrogen (N) 1,6

Kobalt (Co) 57,5

Chiller dihidupkan, kemudian proses peleburan berlangsung pada suhu 3000°C. Busur diarahkan ke dekat sampel hingga sampel mencair dan menjadi suatu paduan, kemudian didiamkan selama 3 menit sampai logam paduan dingin.

Pelapisan paduan CoCrMo dengan titanium nitrida

Logam CoCrMo direndam dengan aseton dan dikeringkan pada suhu ruang. Target Ti dipersiapkan pada alat SEM S500 coating unit. Perbandingan aliran gas nitrogen-ar