EKOSTRUKTUR MANGROVE DAN HUBUNGANNYA DENGAN KARAKTERISTIK LINGKUNGAN SERTA KAPASITAS

ASIMILASI PESISIR PULAU SEPANJANG KABUPATEN SUMENEP MADURA

WAHYU A’IDIN HIDAYAT

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “Ekostruktur

Mangrove dan Hubungannya dengan Karakteristik Lingkungan serta Kapasitas Asimilasi Pesisir Pulau Sepanjang Kabupaten Sumenep Madura”

adalah karya saya sendiri dengan arahan komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, 20 Juli 2011

ABSTRACT

WAHYU A’IDIN HIDAYAT. Mangrove Eco-Structure and Relationship with Environmental Characteristic and Assimilation Capacity on The Coastal of Sepanjang Island, Sumenep Regency, Madura. Under direction of NEVIATY

PUTRI ZAMANIand DIETRIECH GEOFFREY BENGEN.

The main problem that occurs on small islands particularly and the main island generally are the risk of contamination and declining environmental quality. Mangrove ecosystem is known to have the function and role in controlling environmental pollution. Therefore this study aims to identify the mangroves eco-structure on Sepanjang Island, to identify the relationship of mangroves with chemical and physics environment characteristics, to quantify organik waste loads and to analyze assimilation capacity of mangrove ecosystem to organik waste on the coastal of Sepanjang Island,. This study was conducted by analyzing the mangrove eco-structure from INP and the index of H’, E, or D. While the quality of water and sediment are major parameters in addition to mangrove. Macrozoobentos also become one of the measured parameter. The results showed that mangrove eco-structure on research sites were dominated by famili Rhizohoraceae. Pollutants load that showed the quality of environmental on mangrove ecosystems generally on tolerated conditions for marine life and has a value of assimilation capacity which are at under capacity condition.

RINGKASAN

WAHYU A’IDIN HIDAYAT. Ekostruktur Mangrove dan Hubungannya dengan Karakteristik Lingkungan serta Kapasitas Asimilasi Pesisir Pulau Sepanjang Kabupaten Sumenep Madura. Dibimbing oleh NEVIATY PUTRI ZAMANIdan

DIETRIECH GEOFFREY BENGEN.

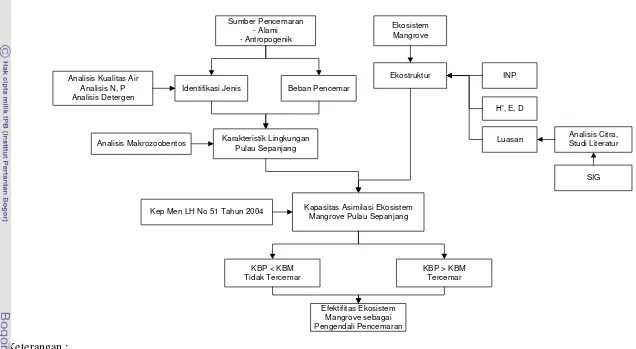

Pertumbuhan penduduk tidak dapat dihindari, khususnya yang terjadi pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Permasalahan kompleks yang diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk adalah limbah yang sangat membutuhkan perhatian khusus dalam penanganannya. Ekosistem mangrove memiliki fungsi selain dalam hal jasa lingkungan, juga mampu berfungsi sebagai pengendali pencemaran melalui proses sedimentasi, filtrasi, aktivitas mikroba, penyerapan tanaman, dan lain sebagainya. Nilai manfaat tersebut akan dijadikan fokus utama pada penelitian ini. Oleh karena itu penelitian ini memiliki tujuan antara lain : (1) mengidentifikasi ekostruktur mangrove di Pulau Sepanjang; (2) mengetahui hubungan mangrove dengan karakteristik fisika kimia lingkungan; dan (3) mengkuantifikasi beban limbah organik dan menganalisi kapasitas asimilasi ekosistem mangrove terhadap limbah organik.

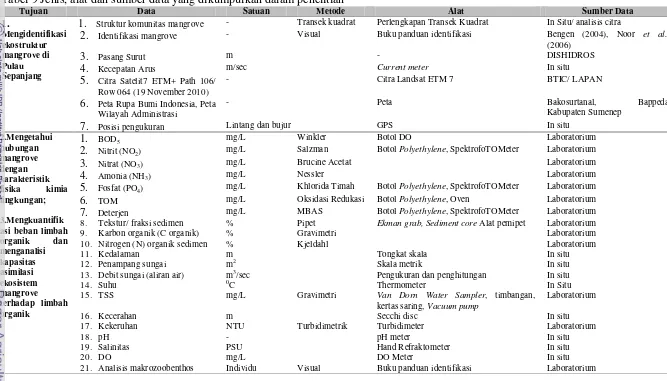

Penelitian dilaksanakan pada Bulan Maret sampai dengan April 2011. Pada tahap pertama penelitian ini dilakukan eksplorasi di Pulau Sepanjang Kabupaten Sumenep, Madura, dengan materi ekostruktur mangrove dan pengambilan contoh sedimen, air, dan makrozoobentos. Penentuan ekostruktur mangrove dilakukan transek kuadrat (10 x 10) meter dengan pengulangan 3 stasiun pengamatan pada masing-masing lokasi penelitian. Pada masing masing stasiun dibagi menjadi 3 plot pengamatan yang selanjutnya dilakukan identifikasi

dan perhitungan INP, H’, E, D. Untuk contoh air dan sedimen dilakukan pengambilan pada saat pasang tertinggi dan surut terendah. Tahap kedua dilaksanakan analisis laboratorium dengan parameter kualitas air berupa DO, BOD5, nitrat, nitrit, amonia, fosfat, TOM, deterjen, kecerahan, kekeruhan, TSS, suhu air, pH, dan salinitas. Untuk parameter fisika kimia sedimen dilakukan analisis berupa fraksi sedimen, C organik, N organik, P, deterjen, TOM, dan pH tanah. Tahap kedua penelitian ini adalah analisis laboratorium. Untuk analisis fisika kimia air dan sedimen yang dilakukan di Laboratorium Teknik Lingkungan ITS; analisis makrozoobentos di Laboratorium Ekologi FMIPA ITS; dan analisis fraksi sedimen di Laboratorium Lingkungan Akuakultur Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. Analisis data fisika kimia perairan dilakukan dengan dengan Analisis Komponen Utama dengan menggunakan software Minitab 16, sedangkan untuk mengetahui hubungan antara kualitas lingkungan dengan mangrove dan makrozoobentos dilakukan dengan Analisis Faktorial Koresponden menggunakan software SPSS 16.0.

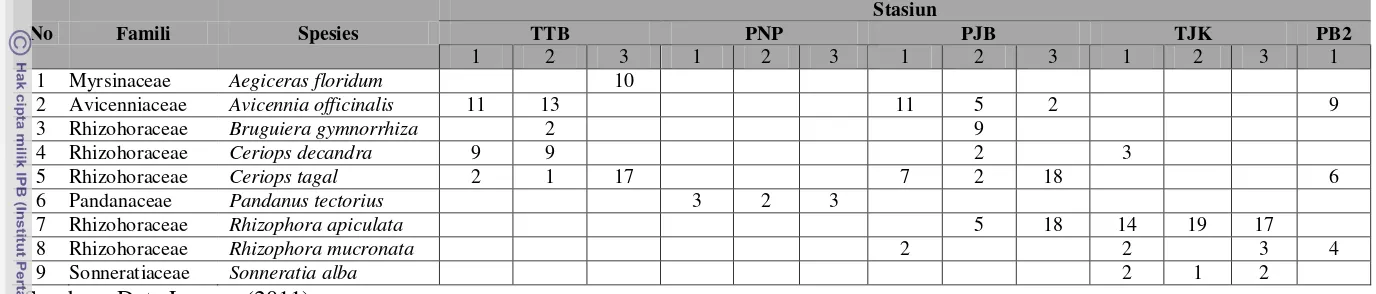

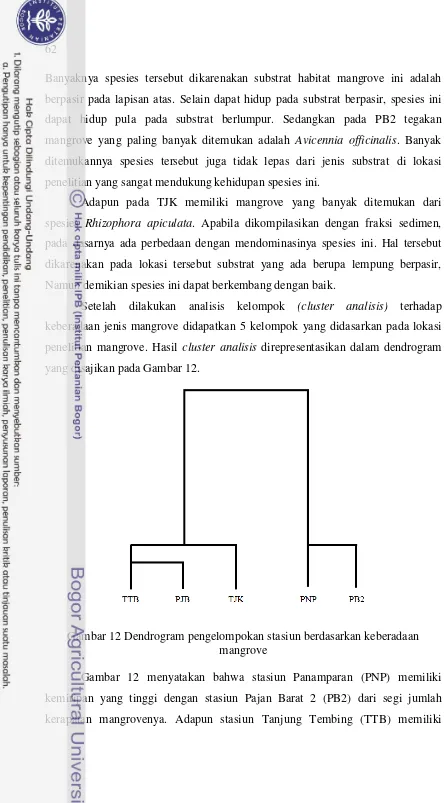

Demikian halnya dengan stasiun Pajan Barat dan Pajan Barat 2 dapat diketahui bahwa spesies yang paling mendominasi adalah Avicennia officinalis dan Ceriops tagal. Stasiun Tanjung Kiaok secara keseluruhan didomiminasi oleh spesies yang sama yaitu Rhizophora apiculata. Selain itu pada lokasi penelitian ditemukan 12 spesies makrozoobentos yang terbagi dalam 3 kelas organisme. Kelas tersebut adalah Gastropoda (10 jenis), Bivalvia (1 jenis), dan Malacostraca (1 jenis). Sedangkan prosentase keberadaan makrozoobentos pada seluruh stasiun adalah 83% berupa gastropoda, 8% ditemukan bivalvia dan 9% malacostraca.

Hasil analisis faktorial koresponden pada saat surut terendah menunjukkan bahwa stasiun S11 berada didominasi oleh mangrove dari spesies Rhizophora apiculata. Stasiun ini cenderung berada pada substrat lempung berpasir dengan faktor lingkungan yang paling mempengaruhi adalah pH dan deterjen. Dengan kata lain bahwa lingkungan yang berada pada lokasi ini sangat menonjol pada nilai pH dan deterjen. Adapun pada stasiun S8 dan S13, masing-masing memiliki mangrove spesies Bruguiera gymnorrhiza dan Avicennia officinalis ternyata banyak ditemukan gastropoda. Parameter yang paling berpengaruh dari kuadran ini adalah TOM, pH, deterjen, P, dan N organik. Sedangkan pada stasiun S5 dimana spesies Pandanus tectorius mendominasi memiliki substrat berpasir dan tidak ditemukan makrozoobentos. Parameter yang mendominasi pada stasiun ini adalah C organik dan deterjen. Stasiun S2 yang didominasi oleh mangrove dari spesies Avicennia marina memiliki parameter yang mendominasi berupa N organik, P, TOM, dan pH.

Sebaran spasial hubungan ekosistem mangrove dengan lingkungannya pada kondisi pasang tertinggi menunjukkan bahwa pada stasiun S5 ditemukan spesies Pandanus tectorius. Pada stasiun ini parameter lingkungan yang mendominasi adalah N organik, P, C organik, pH dan tidak ditemukan makrozoobentos. Sedangkan pada stasiun S2 berada memiliki substrat pasir dan didominasi oleh parameter TOM, pH, dan deterjen. Tidak ditemukannya makrozoobentos disini dikarenakan makrozoobentos sulit untuk hidup pada substrat berpasir yang disebabkan oleh dinamika substrat pasir yang lebih dinamis. Stasiun S8 dan S13 dimana tumbuh mendominasi mangrove spesies Bruguiera gymnorrhiza dan Avicennia officinalis, ternyata sangat disukai oleh makrozoobentos dari kelas gastropoda. Parameter kualitas lingkungan yang dominan pada stasiun ini adalah C, N organik, P, dan TOM. Sedangkan pada stasiun S11 memiliki substrat lempung berpasir dengan dominasi spesies Rhizophora apiculata memiliki karakter lingkungan yang didominasi oleh C organik, TOM, dan deterjen.

© Hak Cipta milik Institut Pertanian Bogor Tahun 2011 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulisan ini tanpa mencantumkan atau menyebut sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB

EKOSTRUKTUR MANGROVE DAN HUBUNGANNYA DENGAN KARAKTERISTIK LINGKUNGAN SERTA KAPASITAS ASIMILASI

PESISIR PULAU SEPANJANG KABUPATEN SUMENEP MADURA

WAHYU A’IDIN HIDAYAT

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Ilmu Kelautan

SEKOLAH PASCA SARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : Ekostruktur Mangrove dan Hubungannya dengan Karakteristik Lingkungan serta Kapasitas Asimilasi Pesisir Pulau Sepanjang Kabupaten Sumenep Madura

Nama : Wahyu A’idin Hidayat

NRP : C551090071

Disetujui

Komisi Pembimbing

Dr.Ir. Neviaty P. Zamani, M.Sc. Prof.Dr.Ir. Dietriech G. Bengen, DEA

Ketua Anggota

Diketahui,

Ketua Program Studi Ilmu Kelautan Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr.Ir. Neviaty P. Zamani, M.Sc. Dr.Ir. Dahrul Syah M.Sc. Agr.

PRAKATA

Penulis sangat bersyukur kepada Allah SWT atas segala rahamatNya dengan selesainya penelitian dengan judul Ekostruktur Mangrove dan Hubungannya dengan Karakteristik Lingkungan serta Kapasitas Asimilasi Pesisir Pulau Sepanjang Kabupaten Sumenep Madura. Tulisan ini merupakan hasil dari penelitian yang dilaksanakan dalam rangka penyelesaian tugas akhir pendidikan magister pada Program Studi Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor.

Penelitian ini terfokus pada permasalahan pencemaran organik yang selama ini menjadi masalah serius yang harus diselesaikan, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Telah banyak diketahui salah satu fungsi mangrove adalah menyerap bahan pencemar. Namun demikian tidak banyak penelitian yang memfokuskan pada pencemaran organik yang disebabkan oleh limbah antropogenik. Kekayaan sumberdaya alam berupa ekosistem mangrove di Pulau Sepanjang Kabupaten Sumenep Madura sangat melimpah. Tercatat terdapat 36 jenis mangrove dan 23 diantaranya merupakan spesies langka (menurut IUCN) (Lampiran 1). Selain itu wilayah ini merupakan kawasan konservasi laut daerah (KKLD) yang harus dikelola dengan baik. Komparasi antara kemampuan menyerap bahan pencemar dan banyaknya spesies serta terisolirnya lokasi penelitian akan menjadi perhatian khusus dan fokus penelitian.

Hasil studi ini sedang dalam proses publikasi pada beberapa jurnal kelautan dengan harapan dapat dijadikan rujukan ilmiah dalam upaya eksplorasi sumberdaya alam pesisir dan laut serta sebagai rujukan upaya pengelolaan pulau-pulau kecil khususnya di Kabupaten Sumenep, Madura.

Bogor, 20 Juli 2011 Ttd

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada beberapa pihak yang telah mendukung terselesaikannya penelitian ini.

1. Kedua Orang Tua dan seluruh keluarga yang selalu mendukung penulis untuk terus belajar dan terus berusaha.

2. Prof.Dr.Ir. Dietriech G. Bengen, DEA, selaku anggota komisi pembimbing

sekaligus “BAPAK” yang sangat berperan aktif membimbing penulis dalam rangka penyelesaian tugas akhir sekaligus memberikan wawasan dan pendidikan yang sangat membantu dalam proses pembelajaran.

3. Dr.Ir. Neviaty P. Zamani, M.Sc. selakuketua komisi pembimbing sekaligus Ketua Program Studi Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor yang banyak membimbing dan memberikan masukan dalam upaya terselesaikannya penelitian.

4. Prof. Dr. Ir. Dedi Sudharma, M.Sc. selaku penguji pada proses tahap akhir penyelesaian studi yang memberikan saran bagi penyempurnaan hasil penelitian.

5. Prof.Dr.Ir Cecep Kusmana, MS., Prof.Dr.Ir. Harpasis S. Sanusi, Dr.Ir. Fredinan Yulianda, M.Sc., Dr.Ir. Yusli Wardiatno, M.Sc., Ir.Suhardjono,

dan Dr. Ir. Tri Partono, M.Sc. atas saran dan informasi yang diberikan dalam pelaksanaan penelitian.

6. Dr. Agus Romadhon, SP, M.Si, Fery Kurniawan, Miftachul Ilmi, Sabtana Ari, Sawiya, Yunus, dan teman-teman kos pojok Sendi, Aris, Om Joffa, terimakasih atas dukungannya.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada Tanggal 10 Juni 1986 di Sidoarjo, sebagai putra pertama dari 3 bersaudara pasangan H. Nur Kholis, S.Pd. dan Siti Badriah, S.Pd. Pendidikan dasar diselesaikan pada tahun 1999 di SDN Simoketawang, Wonoayu, Sidoarjo. Pendidikan berikutnya adalah Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Tambakberas Jombang, lulus pada Tahun 2002. Pendidikan menengah tingkat atas diselesaikan pada Tahun 2005 di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Tambakberas Jombang. Setelah lulus dari MAN Tambakberas Jombang penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dan diterima sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura pada tahun 2005 dan menyelesaikan studinya dengan masa studi 3,5 tahun sehingga awal Tahun 2009 sudah dapat menyelesaikan pendidikannya. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan studi di program magister pada Jurusan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor. Dalam penyelesaian studi S2 dan memperoleh gelar Magister Sains, penulis menyusun

tesis dengan judul “Ekostruktur Mangrove dan Hubungannya dengan Karakteristik Lingkungan serta Kapasitas Asimilasi Pesisir Pulau Sepanjang Kabupaten Seumenep Madura”.

DAFTAR ISI

2.1.3 Karakteristik Abiotik dan Lingkungan Hidup Mangrove ... 9

2.1.4 Karakteristik Biotik Mangrove ... 13

2.1.5 Fungsi dan Manfaat Mangrove ... 14

2.2 Pencemaran Lingkungan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil ... 16

2.2.1 Pengertian Pencemaran ... 16

2.3.1 TSS (Total Suspended Solid) ... 24

2.3.2 Kebutuhan Oksigen Biokimia dan Kimiawi (BOD5) ... 25

2.3.3 Unsur Nitrogen (NH3, NO2, NO3) ... 26

DAFTAR GAMBAR

1. Bagan alir kerangka pemikiran ... 5 2. Skema keterkaitan antara faktor fisik-kimiawi dengan tumbuhan mangrove. 12 3. Proses transformasi dan pengaruh bahan pencemar dalam ekosistem (Sanusi

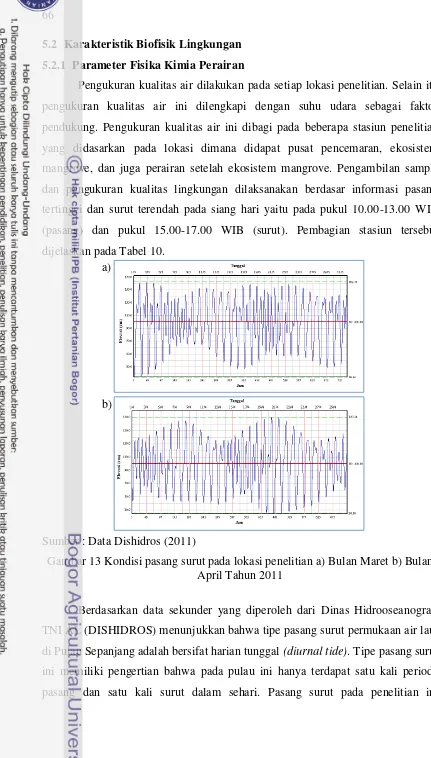

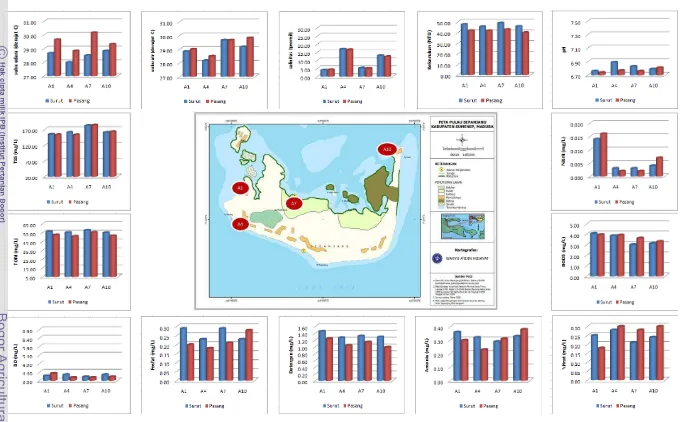

dan Putranto, 2009) ... 19 4. Chemistry of nitrogen compounds in mangrove soil ... 27 5. Peta lokasi penelitian ... 40 6. Kerangka penelitian ... 41 7. Ilustrasi penentuan transek di stasiun penelitian ... 44 8. Ilustrasi pengambilan sample sedimen ... 45 9. Ilustrasi penampang trapesium untuk mengukur debit air ... 48 10. Tipe substrat berdasarkan Segitiga Miller... 53 11. Hubungan antara beban pencemaran dan konsentrasi pencemar ... 57 12. Dendrogram pengelompokan stasiun berdasarkan keberadaan mangrove ... 62 13. Kondisi pasang surut pada lokasi penelitian ... 66 14. Sebaran nilai fisika kimia air pada stasiun pusatpencemaran ... 69 15. Sebaran nilai fisika kimia air pada stasiun mangrove ... 71 16. Sebaran nilai fisika kimia air pada stasiun setelah ekosistem mangrove ... 73 17. Biplot kualitas perairan pada kondisi pasang tertinggi ... 80 18. Biplot kualitas perairan pada kondisi surut terendah ... 80 19. Karakteristik fisika kimia sedimen pada stasiun pusat pencemar ... 84 20. Karakteristik fisika kimia sedimen pada stasiun ekosistem mangrove ... 86 21. Karakteristik fisika kimia sedimen setelah ekosistem mangrove ... 88 22. Biplot karakteristik fisika kimia sedimen pada kondisi pasang tertinggi ... 89 23. Biplot karakteristik fisika kimia sedimen pada kondisi surut terendah ... 89 24. Komposisi kelas makrozoobentos pada lokasi penelitian ... 90 25. Distribusi spasial hubungan mangrove dan karakteristik lingkungan pada

saat surut terendah ... 95 26. Distribusi spasial hubungan mangrove dan karakteristik lingkungan pada

saat pasang tertinggi ... 95 27. Analisis regresi antara konsentrasi deterjen dan beban pencemar deterjen .... 99 28. Analisis regresi antara konsentrasi kekeruhan dan beban pencemar

kekeruhan... 100

29. Analisis regresi antara konsentrasi nitrat dan beban pencemar nitrat ... 100 30. Analisis regresi antara konsentrasi amonia dan beban pencemar amonia .... 101 31. Analisis regresi antara konsentrasi fosfat dan beban pencemar fosfat ... 102 32. Analisis regresi antara konsentrasi BOD5 dan beban pencemar BOD5 ... 102 33. Analisis regresi antara konsentrasi deterjen dan beban pencemar deterjen... 103 34. Analisis regresi antara konsentrasi kekeruhan dan beban pencemar

DAFTAR TABEL

1. Beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi zonasi beberapa beberapa vegetasi mangrove ... 13 2. Volume rata-rata limbah domestik ... 20 3. Sumber pencemar (pollutants) di wilayah pesisir dan lautan ... 21 4. Kriteria tingkat pencemaran perairan berdasarkan konsentrasi BOD5 ... 25 5. Skala Wentworth ... 32 6. Kecepatan endapan sedimen ... 32 7. Klasifikasi tingkat pencemaran berdasarkan keberadaan kelompok bentos ... 35 8. Perbandingan umum ciri-ciri umum pulau oseanik (pulau kecil), pulau

kontinental dan benua ... 37 9. Jenis, alat dan sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ... 43 10. Karakteristik stasiun dan pemberian kodestasiun penelitian ... 46 11. Jumlah tegakan mangrove setiap 300m2 ... 61 12. Indek Nilai Penting (INP) mangrove setiap 300 m2... 65 13. Indek keanekaragaman (H’), E (keseragaman), dan Dominansi (D) ... 65

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar tumbuhan mangrove di Pulau Sepanjang ... 115 2. Fraksi sedimen pada tiga layer yang berbeda ... 116 3. Parameter fisika kimia perairan... 117 4. Parameter fisika kimia sedimen ... 128 5. Profil makrozoobentos pada stasiun penelitian ... 129 6. Kelimpahan dan struktur komunitas makrozoobentos ... 130 7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004

(Lampiran 3: Baku mutu air laut untuk biota laut) ... 131 8. Nilai beban pencemar pada lokasi penelitian ... 133 9. Nilai kapasitas asimilasi pada lokasi penelitian ... 134 10. Prosedur pengukuran DO (Disolved Oxigen) dengan menggunakan

Metode Winkler ... 135 11. Prosedur pengukuran BOD5 (Biological Oxygen Demand) ... 136 12. Prosedur pengukuran nitrat ... 137 13. Prosedur pengukuran nitrit ... 138 14. Prosedur pengukuran amonia ... 139 15. Prosedur pengukuran TSS (Total Suspended Solid) ... 140 16. Prosedur penetapan tekstur sedimen ... 141 17. Prosedur pengukuran Total Organik Matter (TOM) ... 142 18. Prosedur analisis deterjen ... 143 19. Dokumentasi penelitian ... 144

1.

PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Desakan pertumbuhan penduduk selalu beriring dengan resiko tercemar dan menurunnya kualitas lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan antara lain sebagai akibat pembuangan sampah dan limbah yang menjadi hasil sampingan dari pertumbuhan penduduk untuk memenuhi kebutuhannya. Constanza et al., (1997) menyatakan bahwa sekitar 60 % penduduk dunia berada di wilayah pesisir. Jumlah tersebut terus meningkat dan berdampak pada peningkatan kebutuhan manusia, produksi sampah dan limbah hasil aktivitas manusia. Semakin besar populasi penduduk maka semakin banyak pula tekanan pada lingkungan pantai, termasuk permukaan perairan akibat polusi pembuangan limbah cair (Putnam et al., 2010).

Pencemaran terhadap sumber daya air terjadi sejak lama baik di laut, danau maupun sungai. Situasi tersebut memberikan tekanan yang sangat besar terhadap lingkungan pesisir khususnya dalam penurunan kualitas lingkungan, keanekaragaman hayati, hilangnya suatu habitat, dan pada akhirnya terjadi penurunan kualitas hidup penduduk yang mendiaminya (Herrera-Silveira dan Morales-Ojeda, 2009). Terdapat beberapa sumber pencemaran bagi lingkungan perairan yaitu limbah industri dan limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga ini akan terus bertambah sejalan dengan pertambahan penduduk di suatu wilayah. Air limbah domestik dapat meningkatkan organisme patogen, nutrien, dan beban organik pada ekosistem pesisir sehingga mengurangi kualitas air dan sedimen (Putnam et al., 2010).

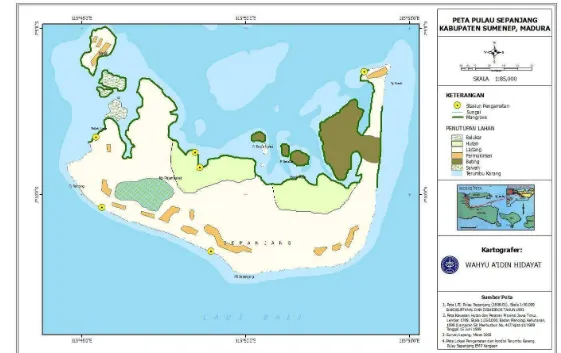

Ekosistem mangrove Pulau Sepanjang memiliki luas + 3.000 ha dengan lebar kawasan bervariasi (250 – 1.500) m yang terdiri dari 36 jenis tumbuhan mangrove yang tergolong dalam 22 suku dan 27 marga (Suhardjono dan Rugayah, 2007) (Lampiran 1). Dengan potensi tersebut, maka sangat perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui seberapa besar peran dan efektifitas ekosistem mangrove dalam mengendalikan pencemaran terhadap lingkungan, dalam artian seberapa besar kapasitas asimilasi ekosistem mangrove dalam menerima beban pencemar di pesisir Pulau Sepanjang.

1.2Perumusan Masalah

Pulau Sepanjang merupakan salah satu pulau yang terletak di gugus Pulau Sapeken dengan luas wilayah 72,11 km2. Pulau dengan kepadatan penduduk sebanyak 109 orang/km2 ini memproduksi limbah sebanyak 203,61 liter/orang/hari (Data BTKL tahun 2005 in Mukhtasor, 2007). Seperti telah diketahui bahwa pulau kecil memiliki karakteristik yang khas secara ekologis berupa keterpisahan dengan pulau induk (mainland island) sehingga memiliki batas fisik yang jelas terpisah dengan pulau induk dan bersifat insuler. Keterpisahan tersebut mengakibatkan pulau kecil memiliki kemampuan yang sangat kecil dalam menerima tekanan baik dari darat maupun dari laut.

polutan yang berpotensi dalam mencemari lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam upaya mengetahui hubungan ekostruktur mangrove dengan kualitas lingkungan dan kapasitas asimilasi pesisir Pulau Sepanjang dibutuhkan kajian yang mendalam mengenai:

1. Ekostruktur mangrove di Pulau Sepanjang

2. Hubungan mangrove dengan karakteristik fisika kimia lingkungan pesisir Pulau Sepanjang

3. Jumlah beban limbah organik dan analisis kapasitas asimilasi ekosistem mangrove terhadap limbah organik

1.3Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi ekostruktur mangrove di Pulau Sepanjang

b. Mengetahui hubungan mangrove dengan karakteristik fisika kimia lingkungan c. Mengkuantifikasi beban limbah organik dan menganalisi kapasitas asimilasi

ekosistem mangrove terhadap limbah organik

1.4Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait dengan vegetasi mangrove dan kualitas lingkungannya serta diharapkan pula mendapatkan informasi yang tepat mengenai kapasitas asimilasi pesisir Pulau Sepanjang dalam upaya mengendalikan pencemaran di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selain itu sebagai bahan pertimbangan dalam membuat rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya Pulau Sepanjang Kecamatan Sapeken Madura.

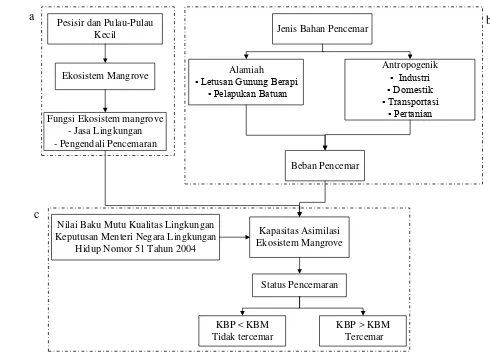

1.5Kerangka Pemikiran

positif bagi keberlangsungan hidup penduduk yang mendiaminya. Namun dilain pihak apabila pemanfaatan tersebut berlebihan, maka akan menimbulkan pencemaran dan jika dibiarkan akan berpotensi untuk melebihi kapasitas asimilasi yang dimiliki dan berakibat fatal bagi sistem kehidupan.

Pada dasarnya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ekosistem pesisir yang khas (salah satunya adalah ekosistem mangrove) memiliki kemampuan yang baik dalam mengendalikan pencemaran. Kemampuan tersebut dimiliki baik oleh tegakan mangrove maupun ekosostemnya. Oleh karena itu perlu diketahui secara kuantitatif berapa sebenarnya kapasitas asimilasi yang dimiliki ekosistem mangrove.

Fungsi Ekosistem mangrove - Jasa Lingkungan - Pengendali Pencemaran

Beban Pencemar

Antropogenik

▪ Industri ▪ Domestik ▪ Transportasi

▪ Pertanian

Alamiah

▪ Letusan Gunung Berapi ▪ Pelapukan Batuan

Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Nilai Baku Mutu Kualitas Lingkungan Keputusan Menteri Negara Lingkungan

Hidup Nomor 51 Tahun 2004

Kapasitas Asimilasi Ekosistem Mangrove Ekosistem Mangrove

Jenis Bahan Pencemar

Status Pencemaran

KBP < KBM Tidak tercemar

KBP > KBM Tercemar

Keterangan : a) tujuan 1; b) tujuan 2; c) tujuan 3; KBP = konsentrasi bahan pencemar; KBM = konsentrasi baku mutu Gambar 1 Bagan alir kerangka pemikiran

a b

2.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1Ekosistem Mangrove

2.1.1 Pengertian Ekosistem Mangrove

Ekosistem merupakan unit fungsional antara komunitas dengan lingkungan abiotiknya (Partanto dan Al barry, 1994). Sedangkan mangrove sering dikatakan sebagai hutan pantai, hutan pasang surut, hutan payau, atau hutan bakau yang tumbuh khas di wilayah tropis dan dipengaruhi oleh kondisi pasang surut (Hogarth, 2007; Dahuri et al., 2008; Nagelkerken et al., 2008; Akamatsu, 2009) yang didominasi oleh spesies yang khas dan mempunyai kemampuan pada wilayah yang lembab dan berlumpur (Nybakken, 1992). Sehingga ekosistem mangrove dapat didefinisikan sebagai hutan intertidal yang sangat produktif yang terdistribusi sepanjang pantai tropis dan mampu menstabilkan zona pantai dari erosi serta bertindak sebagai zona penyangga antara darat dan laut (Prasad dan Ramanthan, 2008). Ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem terpenting dalam sistem ekologi di daerah pantai Indonesia (Bengen dan Dutton, 2004). Sedangkan Nursal et al., (2005); Tam et al., 2009) berpendapat bahwa hutan mangrove merupakan tipe vegetasi yang khas terdapat di daerah pantai tropis, mempunyai periode basah dan kering, karena mereka secara periodik tergenangi oleh arus masuk dan keluar.

Vegetasi mangrove umumnya tumbuh subur di daerah pantai yang landai di dekat muara sungai dan pantai yang terlindung dari kekuatan gelombang (Kusmana et al., 2008). Dalam ekosistem mangrove terdapat gabungan komponen daratan dan komponen lautan, dimana termasuk di dalamnya adalah flora dan fauna yang hidup saling bergantungan satu dengan yang lain. Parameter pembatas bagi persebaran mangrove adalah iklim, geomorfologi dan sedimentologi pantai, range pasang surut, pengaruh air tawar dan hidrologi (Woodroffe, 1992 in Perry dan Berkeley, 2009) dan terletak pada garis lintang sekitar antara 25 N dan 25 S (Knox, 2000). Sedangkan Kennish (2001) berpendapat antara 28°N dan 25°S.

2.1.2 Distribusi dan Zonasi

dan dapat tumbuh hingga ribuan hektar pada estuaria (Knox, 2000). Menurut Spalding et al., (1997) in Hogarth (2007) luas mangrove yang ada di dunia mencapai 18.000.000 ha, dan menurut Wilkie and Fortuna (2003) in McLeod dan Salm (2006) pada tahun 2003 turun menjadi 14.653.000 ha dari total yang hidup di daerah tropis dan sub tropis.

Indonesia dikenal mempunyai keanekaragaman jenis mangrove tertinggi di dunia (Nontji, 1987). Indonesia memiliki kekayaan 202 jenis mangrove yang terdiri dari 89 jenis pohon, 5 jenis palem, 19 jenis liana, 44 jenis epifit, dan 1 jenis sikas (Bengen, 2002). Sedangkan Nontji (1987) berpendapat bahwa tercatat sebanyak 89 jenis tumbuhan, 35 jenis diantaranya berupa pohon dan selebihnya berupa terna (5 jenis), perdu (9 jenis), liana (9 jenis), epifit (29 jenis) dan parasit (2 jenis). Menurut Bengen (2002) dan Nybakken (1992), vegetasi mangrove terdiri dari 12 genera tumbuhan berbunga yaitu : Avicennia, Sonneratia, Rhizopora, Bruguiera, Ceriops, Xylocarpus, Lumnitzera, Languncularia,

Aegeceras, Snaeda dan Conocarpus yang termasuk dalam delapan famili. Namun demikian dari keseluruhan jenis diatas, hanya 47 jenis tumbuhan yang spesifik berupa hutan mangrove. Hogarth (2007) berpendapat bahwa tumbuhan spesifik mangrove (true mangrove) berjumlah 55 spesies yang terbagi dari 20 genera dan dimiliki oleh 16 famili.

Menurut Noor et al., (2006), tipe vegetasi mangrove terbagi atas empat bagian antara lain :

a. Mangrove terbuka, mangrove berada pada bagian yang berhadapan dengan laut. Termasuk mangrove jenis ini adalah Avicennia marina.

b. Mangrove tengah, mangrove yang berada di belakang mangrove zona terbuka. Pada lokasi ini didominasi oleh Rhizophora.

c. Mangrove payau, mangrove yang berada disepanjang sungai berair payau hingga air tawar. Pada lokasi ini biasanya didominasi oleh Nypa atau

Sonneratia.

termasuk Ficus microcarpus (F. retusa), Intsia bijuga, N. fruticans, Lumnitzera racemosa, Pandanus sp. dan Xylocarpus moluccensis.

2.1.3 Karakteristik Abiotik dan Lingkungan Hidup Mangrove

Mangrove memiliki tipe karakter khusus dalam mendukung perkembangannya. Terdapat 3 komponen yang mengatur lingkungan hidup mangrove diberbagai lokasi, yaitu : geofisika, geomorfik, dan biologis (Thom, 1982 in Knox, 2000). Sedangkan menurut Hutabarat et al., (2009); Dahuri et al., (2008); Bengen dan Dutton (2004), ada beberapa parameter lingkungan utama karakter abiotik yang menentukan kelangsungan hidup dan pertumbuhan mangrove, yaitu :

a. Suplai air tawar dan salinitas

Karakteristik habitat yang menonjol di daerah hutan mangrove diantaranya adalah suplai atau pasokan air tawar yang cukup dari darat seperti dari sungai, mata air, dan air tanah. Tingkatan salinitas pada air dikategorikan sebagai oligohalin (yaitu apabila memiliki salinitas 0.5 – 5 ppt), mesohalin (apabila mempunyai salinitas antara 5 – 30 ppt) dan polyhalin (yaitu dengan salinitas sebesar 18 – 30 ppt) (Bengen dan Dutton, 2004). Nirarita et al, (1996) in Nursal et al., (2005) berpendapat bahwa airnya payau mempunyai salinitas 2 - 22 ppt atau asin dengan salinitas sekitar 38 ppt. Berbedanya salinitas tersebut dikarenakan masuknya dan bercampurnya air polihalin dan air dengan salinitas rendah dalam hutan mangrove.

b. Pasokan nutrien

Pasokan nutrien tidak semata-mata diproduksi secara langsung oleh ekosistem mangrove, namun juga disuplai oleh sungai dan laut (Bengen dan Dutton, 2004). Nutrien sangat dibutuhkan oleh mangrove untuk melangsungkan hidupnya. Dalam memelihara produktivitasnya, ada dua hal yang sangat mempengaruhi konsentrasi relatif dan nisbah (rasio) optimal dari nutrien : (1) frekuensi, jumlah dan lamanya penggenangan oleh air asin atau air tawar, dan (2) dinamika sirkulasi internal dan kompleks detritus. Proses-proses tersebut sangat mempengaruhi terhadap pasokan nutrien bagi ekosistem mangrove.

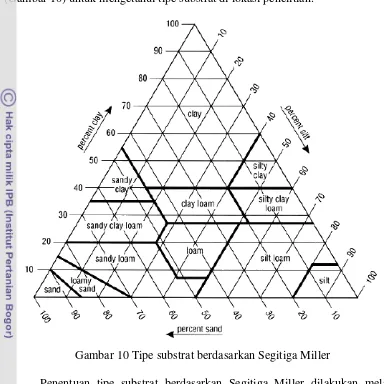

c. Substrat

Vegetasi mangrove umumnya tumbuh pada tanah lumpur, namun berberapa spesies dapat tumbuh di tanah berpasir, koral, tanah berkerikil, dan tanah gambut (Kusmana et al., 2008). Tanah mangrove mempunyai ciri-ciri selalu basah, mengandung garam, oksigen rendah, dan kaya bahan organik. Pembentukan tanah mangrove dipengaruhi: (1) faktor fisik, seperti transport nutrien oleh arus pasang surut dan aliran sungai; (2) faktor fisik-kimia, seperti agregasi berbagai partikel; dan (3) faktor biotik, seperti produksi dan perombakan bahan organik. Tanah mangrove tersusun atas pasir (sand), lumpur/ debu (silt) dan tanah liat (clay) dengan komposisi berbeda-beda.

d. Oksigen Terlarut

Oksigen terlarut sangat dibutuhkan oleh tumbuhan dan hewan yang berasosiasi dengan mangrove dalam melangsungkan proses fotosintesis dan respirasi (Aksornkoae, 1993). Tanah mangrove umumnya berupa lumpur yang selalu jenuh air, sehingga hampir tidak memiliki rongga udara untuk menyerap oksigen. Jumlah oksigen terlarut dalam perairan mangrove umumnya lebih rendah dari pada laut terbuka (Bengen dan Dutton, 2004). Kandungan ini semakin rendah pada tempat yang memiliki bahan organik berlebih, mengingat oksigen diserap untuk peruraian bahan organik, sehingga terbentuk zona anoksik. Oksigen pada permukaan sedimen digunakan bakteri untuk mengurai bahan organik dan respirasi (Aksornkoae, 1993). Oksigen ini diperoleh dari sirkulasi pasang-surut dan pengaruh atmosfer.

Untuk mengatasi kekurangan oksigen, tumbuhan mangrove beradaptasi melaui sistem perakaran yang khas. Sebagai contoh adalah Aegialites dan Sonneratia spp. menyiasatinya dengan adanya pneumatofora. Kekurangan oksigen juga dipenuhi oleh adanya lubang-lubang dalam tanah yang dibuat oleh hewan, misalnya kepiting. Konsentrasi oksigen terlarut bervariasi menurut waktu, musim, kesuburan tanah, keanekaragaman tumbuhan dan organisme akuatik. Konsentrasi oksigen terlarut harian tertinggi terjadi pada siang hari dan terendah pada malam hari.

e. Pasang-surut air laut

Durasi pasang surut berpengaruh besar terhadap perubahan salinitas area mangrove Aksornkoae (1993). Salinitas air meningkat pada saat pasang naik, dan menurun pada saat pasang surut. Hal ini dapat membatasi zonasi dan distribusi spesies mangrove, terutama distribusi horizontal (Kusmana et al., 2008). Indonesia pada umumnya memiliki tipe pasang surut mixed semi diurnal tides yaitu dengan 2 kali pasang tertinggi dan 2 kali surut terendah dalam sehari dengan posisi ketinggian yang tidak sama (Bengen dan Dutton, 2004).

(MTL) sampai dengan HHWST merupakan daerah pertumbuhan mangrove (Bengen dan Dutton, 2004). Pada area yang selalu tergenang hanya R. mucronata yang tumbuh baik, sedang Bruguiera dan Xylocarpus jarang mendominasi area ini. Pasang surut juga berpengaruh terhadap perpindahan massa air tawar dan laut, sehingga mempengaruhi distribusi vertikal spesies mangrove. Ekosistem mangrove yang tumbuh di daerah pasang harian memiliki struktur dan kesuburan yang berbeda dari daerah semi-diurnal atau pasang campuran (Aksornkoae, 1993). Rentang pasang surut dapat mempengaruhi sistem perakaran mangrove. Di daerah dengan rentang pasang yang lebar, pneumatofora Rhizophora, Sonneratia, dan Aegialites tumbuh lebih tinggi daripada di daerah yang rentangnya sempit.

Tomlinson (1986) dan UNEP (1994) in Bengen dan Dutton (2004) menyatakan bahwa mangrove sejati terbatas pada daerah intertidal diantara muka laut saat neap tide dan spring tide. Apabila mangrove hidup dalam kondisi yang optimal misalnya didaerah delta sungai, estuaria dan laguna, maka pohon mangrove bisa tumbuh mencapai 45 m sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi yang tinggi.

Hutchings dan Saenger (1987) menambahkan hubungan antara faktor-faktor kimia fisika dan proses kehidupan penting bagi mangrove pada Gambar 2.

Sumber : Hutchings dan Saenger (1987)

2.1.4 Karakteristik Biotik Mangrove

Menurut Soerinaga dan Indrawan (1984) in Bengen dan Dutton (2004), kunci karakteristik hutan mangrove yang ada di Indonesia adalah :

1. Terpengaruh oleh kondisi pasang surut 2. Tidak terpengaruh oleh perubahan musim

3. Tumbuh di tanah khususnya tanah liat berlumpur dan berpasir yang tergenang oleh air laut

4. Berada pada pantai landai

5. Tidak terstruktur pada lapisan tegakan hutan 6. Tinggi pohon mencapai 30 m

7. Terdiri dari pohon asosiasi yang tumbuh mulai dari laut menuju bagian dalam, yaitu : Avicennia, Sonneratia, Rhizophora/ Bruguiera, Bruguiera, Xylocarpus, Lumnitzera dan Nypa fruticans

8. Ditumbuhi spesies ikutan : Acrostichum aureum, Acanthus ilicifolius, A. ebracteatus

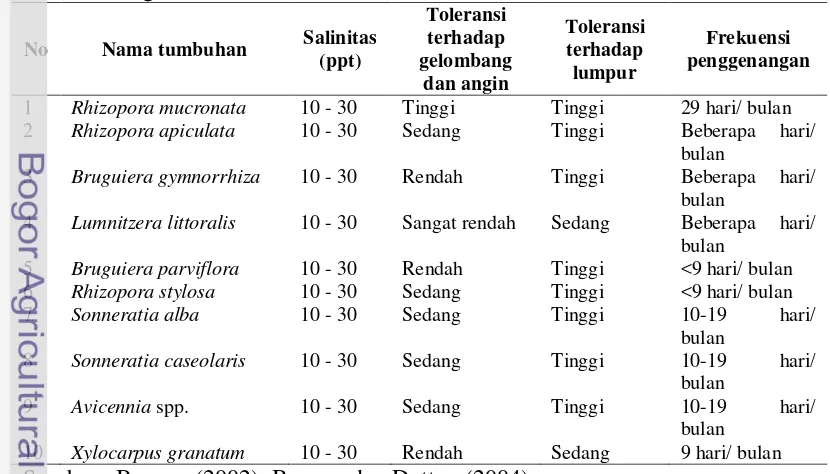

Vegetasi hutan mangrove di Indonesia sangat beragam, dengan beberapa faktor yang mempengaruhi zonasi dan keanekaragamannya (Bengen, 2002; Bengen dan Dutton, 2004). Beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi zonasi beberapa vegetasi mangrove disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1 Beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi zonasi beberapa vegetasi mangrove

No Nama tumbuhan Salinitas (ppt)

4 Lumnitzera littoralis 10 - 30 Sangat rendah Sedang Beberapa hari/ bulan

5 Bruguiera parviflora 10 - 30 Rendah Tinggi <9 hari/ bulan

6 Rhizopora stylosa 10 - 30 Sedang Tinggi <9 hari/ bulan

2.1.5 Fungsi dan Manfaat Mangrove

Terdapat banyak fungsi ekosistem mangrove yang dapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Bengen dan Dutton (2004) mengelompokkan fungsi terpenting ekosistem mangrove menjadi 6 bagian, yaitu : (1) sebagai pelindung dari erosi yang disebabkan oleh gelombang dan angin; (2) produsen bahan organik sehingga bisa menjadikannya sebagai rantai makanan bagi ikan, kepiting dan udang; (3) daerah pelindung bagi fauna muda seperti burung, kelelawar dan sebagai feeding ground dan spawning ground bagi ikan dan udang tertentu; (4) sebagai penghasil bahan baku industri; (5) sebagai pemasok larva ikan, udang dan biota laut lainnya; dan (6) sebagai tempat wisata dan rekreasi.

Selain manfaat diatas, mangrove memiliki manfaat yang diklasifikasikan menjadi 3, yaitu manfaat fisik, manfaat ekonomi dan manfaat biologi. Dari segi fisik mangrove mumpunyai fungsi sebagai ekosistem yang menjaga garis pantai agar tetap stabil dan kokoh dari abrasi air laut(Furukawa et al., 1997 in Perry dan Berkley, 2009); menahan sedimen secara periodik sampai terbentuk lahan baru; sebagai kawasan penyangga proses intrusi atau rembesan air laut ke danau, atau sebagai filter air asin menjadi air tawar; sebagai pengurai bahan organik (Anwar dan Subiandono, 1997 in Bengen dan Dutton, 2004).

plankton juga sebagai tempat berlindung dari predator bagi ikan dan biota lainnya (Bengen dan Dutton, 2004). Mangrove juga membantu dalam memberi perlindungan terhadap lamun dan ekosistem terumbu karang dari dampak negatif pengkayaan nutrien dan sedimentasi (Adame et al., 2010).

Fungsi lain yang dimiliki ekosistem mangrove adalah fungsi ekonomi, misalnya sebagai penghasil bahan baku industri, misalnya pulp, tekstil, makanan ringan; penghasil bibit ikan, udang, kerang dan kepiting, telur burung serta madu; penghasil kayu bakar, arang serta kayu untuk bangunan dan perabot rumah tangga (Bengen dan Dutton, 2004). Selain itu ekosistem mangrove memiliki fungsi wisata yang bermanfaat untuk dinikmati secara langsung yang sekaligus berfungsi untuk melestarikan keberadaan mangrove di lokasi wisata, konservasi dan penelitian (Bengen, 2002).

Beberapa penelitian telah menyatakan hubungan antara mangrove dan pencemaran terhadap lingkungan. Misalnya yang dilakukan oleh Chiu dan Chou (1991 dan 1995) in Sadooni dan El-Kassas (1999) yang mempelajari tentang pengaruh distribusi logam berat pada hutan mangrove di daerah estuaria Thamsui, Taiwan. Hasil dari studi menyebutkan bahwa konsentrasi logam berat secara berurutan menurun mulai dari akar ke batang, daun dan bibit serta terdapat korelasi positif antara jumlah logam berat yang terdapat dalam jaringan tubuh dengan di substrat. Pada penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa logam berat yang terdapat bibit mangrove Kandelia candel lebih banyak ditemukan dari pada dalam padi sehingga dapat disimpulkan bahwa mangrove jenis ini dapat beradaptasi dengan logam berat dalam jumlah yang lebih besar.

spesies Sonneratia apetala Buch-Ham lebih efektif meremove nutrien daripada logam berat.

Pada pencemaran organik, Tam dan Wong (1995, 1996, 1999) dan Tam et al., (2009) telah membuktikan efisiensi penggunaan lahan basah mangrove dalam meremove nitrogen dan polutan lainnya. Lahan basah merupakan sistem ekologi yang memanfaatkan sumber daya alam melibatkan vegetasi, tanah, dan kumpulan mikroba yang berhubungan untuk pemurnian limbah. Sistem ini menarik, karena memberikan alternatif biaya rendah, pemeliharaan yang mudah dan sederhana dalam upaya pengolahan air limbah (Tam et al., 2009). Karakteristik dan perendaman pasang surut yang unik di lahan basah mangrove menyediakan alternatif lingkungan berupa aerobik dan anaerobik, yang sesuai untuk proses nitrifikasi dan denitrifikasi (Tam et al., 2009). Selanjutnya Sartoris et al., (2000) menambahkan bahwa kemampuan removing nitrogen berbanding lurus dengan luas lahan basah dan biomassa tanamannya.

Boto (1982) in Prasad dan Ramanathan (2008) menambahkan bahwa ekosistem mangrove secara general berfungsi juga sebagai penyerap (sink) nutrien-nutrien dan materi terlarut serta berfungsi pula sebagai sumber materi organik. Mangrove di wilayah terlindung mampu mendeposisikan sedimen halus yang pada umumnya mengandung banyak nutrien, logam berat dan mineral. Silva et al. (2007) menambahkan bahwa mangrove berfungsi penting dalam mengendalikan eutrofikasi pada area pantai tropis. Oleh karena itu mangrove sangat sesuai untuk penelitian biogeochemical, hydrogeochemical dan hidrological processes (Prasad dan Ramanathan, 2008).

2.2Pencemaran Lingkungan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil 2.2.1 Pengertian Pencemaran

Pramudianto (1999) mendefinisikan pencemaran laut sebagai dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan fungsinya. Demikian juga Kennish (2001) mendefinisikan bahan pencemar sebagai introduction matterial atau ekstraksi material dan energi oleh manusia kepada lingkungan, sehingga konsentrasi zat ini menjadi lebih tinggi atau bahkan lebih rendah di bawah tingkat alami sehingga kondisi lingkungan berubah. Perubahan terhadap lingkungan tersebut membahayakan bagi kelangsungan hidup biota maupun manusia yang disebabkan oleh limbah dari proses baik yang diakibatkan oleh alam maupun oleh manusia.

UNEP (1993) in Anna (1999) menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara pencemar (pollutants) dan limbah (waste). Pencemar merupakan bahan dan energi yang dibuang ke lingkungan dan dapat merusak ataupun membunuh makhluk hidup maupun makhluk tak hidup yang mendiami lingkungan tersebut. Adapun limbah rumah tangga yang sering disebut sebagai limbah domestik merupakan buangan dari rumah tangga, institusi, fasilitas komersial, dan fasilitas-fasilitas lain yang sejenis yang bervariasi kuantitas dan komposisinya dari waktu kewaktu (Mukhtasor, 2007). Limbah tersebut memberikan dampak yang sangat merugikan. Kennish (2001) memberikan contoh dampak antropogenik pada ekosistem perairan dan laut yang terbagi menjadi tiga kategori : (1) terjadinya pencemaran; (2) hilangnya habitat dan terjadi perubahan; dan (3) pemanfaatan sumberdaya dan eksploitasi yang berlebihan.

2.2.2 Bahan Pencemar

Sedangkan beban pencemar didefinisikan sebagai jumlah total bahan pencemar yang masuk ke lingkungan dalam hal ini perairan baik langsung maupun tidak langsung, dalam kurun waktu tertentu. Beban pencemar berasal dari berbagai aktivitas manusia misalnya industri dan rumah tangga. Besarnya beban masukan limbah sangat tergantung dari aktivitas manusia di sekitar perairan dan di bagian hulu sungai yang mengalir ke arah laut (Suharsono, 2005).

Selanjutnya menurut Jeffries dan Mils (1996) in Effendi (2003) berdasar sifat toksiknya, polutan dibagi menjadi 2 yaitu polutan tak toksik dan polutan toksik.

a. Polutan tak toksik

Pada dasarnya jenis polutan ini telah ada di alam. Bahan ini menjadi polutan ketika melebihi ambang batas yang dapat ditolelir sehingga menyebabkan terganggunya kesetimbangan ekosistem melalui perubahan proses sifat fisika-kimia perairan. Sebagai contoh adalah pasokan nutrien/ zat hara yang berlebihan pada perairan, maka akan menyebabkan peristiwa eutrofikasi yang pada akhirnya akan memacu terjadinya blooming algae yang dapat mengganggu kesetimbangan ekosistem. Contoh lain adalah bahan tersuspensi. Bahan tersuspensi dapat mempengaruhi sifat fisik perairan berupa penetrasi cahaya. Penetrasi cahaya kedalam perairan dapat terhambat sehingga menyebabkan terganggunya proses fotosintesis.

b. Polutan toksik

Polutan toksik pada umumnya berupa bahan yang bukan alami, misalnya pestisida, deterjen dan bahan artifisial lainnya. Polutan ini dapat menyebabkan kematian. Selain menyebabkan kematian, polutan ini juga dapat mengganggu pertumbuhan, tingkah laku dan karakteristik morfologi. Pulutan ini bersifat stabil (persisten) sehingga sulit untuk terdegradasi. Mason (1993) in Effendi (2003) mengelompokkan polutan ini menjadi lima, yaitu :

1. Logam (metals) meliputi timbal, nikel, cadmium, zinc, copper, dan merkuri 2. Senyawa organik, meliputi pestisida organoklorin, herbisida, PCB,

organometalik, fenol, formaldehida. Pada umumnya senyawa ini berasal dari aktivitas industri, pertanian dan rumah tangga

3. Gas, misalnya klorin dan amonia

4. Anion misalnya sianida, flourida, sulfide dan sulfat 5. Asam dan alkali

Adapun bagan proses transformasi dan pengaruh bahan pencemar dalam ekosistem ditampilkan pada Gambar 3.

Gambar 3 Proses transformasi dan pengaruh bahan pencemar dalam ekosistem (Sanusi dan Putranto, 2009)

Tabel 2 Volume rata-rata limbah domestik

Studi Volume Rata-rata limbah domestik

(liter/orang/hari)

Brown & Caldwell (1984) 250.6 Anderson & Slegrist (1989) 268.0

Anderson dkk. (1993) 191.9

Mayer dkk (1999) 261.3

Weight average 259.7

Sumber :USEPA (2002) in Mukhtasor (2007)

Sedangkan di Jawa Timur berdasarkan studi yang dilakukan oleh BTKL pada tahun 2005 in Mukhtasor (2007) diketahui bahwa produksi limbah air dari sumber domestik di Kabupaten Sumenep adalah 203.61 liter/orang/harinya.

2.2.3 Faktor Penyebab Pencemaran

Pencemaran pada umumnya terjadi akibat proses alam maupun akibat ulah tangan manusia. Sutamihardja et al., (1982) mengklasifikasikan faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran di laut, antara lain :

1. Erosi dan sedimentasi akibat kerusakan hutan di daerah hulu sungai yang bermuara ke laut serta penggalian pasir dan kerikil di sungai-sungai tersebut 2. Limbah pertanian berupa pestisida dan pupuk yang digunakan dalam usaha

pertanian yang masuk ke sistem perairan sehingga akhirnya bermuara ke laut 3. Air selokan yang berasal dari kota maupun pusat penduduk

4. Permasalahan pokok akibat aktivitas perminyakan. Beberapa peristiwa tersebut antara lain : ceceran minyak dari buangan secara kontinyu; pembuangan air ballast; permasalahan mengenai kecelakaan transportasi baik dalam hal pipa pengiriman maupun transportasi oleh kapal serta aktivitas pelabuhan

5. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), berupa air panas yang berasal dari air pendingin yang dibuang ke perairan yang pada akhirnya akan meningkatkan suhu perairan sehingga mengakibatkan terganggunya lingkungan bagi kelangsungan hidup biota di perairan tersebut

6. Aktivitas industri yang membuang limbah sisa industri ke perairan

kegiatan atau aktivitas di lautan (sea-based pollution). Kontaminasi lingkungan laut akibat pencemaran dapat dibagi atas kontaminasi secara fisik dan kimiawi. Secara umum, kegiatan atau aktivitas di daratan (land-based pollution) yang berpotensi mencemari lingkungan pesisir dan laut antara lain : penebangan hutan (deforestation), buangan limbah industri (disposal of industrial wastes), buangan limbah pertanian (disposal of agricultural wastes), buangan limbah cair domestik (sewage disposal), buangan limbah padat (solid wastes disposal), konversi lahan mangrove dan lamun, dan reklamasi di kawasan pesisir. Sedangkan kegiatan atau aktivitas di laut (sea-based pollution) yang berpotensi mencemari lingkungan pesisir dan laut antara lain : perkapalan, dumping di laut, pertambangan, eksplorasi dan eksploitasi minyak, budidaya laut (mariculture), dan perikanan (fishing). Tabel 3 menyajikan urutan kepentingan sumbangan setiap sumber pencemar terhadap bahan pencemar di lingkungan pesisir dan lautan.

2.2.4 Analisis Beban Pencemar

Beban pencemar merupakan istilah yang dikaitkan dengan jumlah total bahan pencemar yang masuk ke dalam suatu lingkungan yang dihasilkan oleh manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya pada suatu kurun waktu tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung (Sutisna, 2007). Besarnya beban pencemar sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia yang berada di sekitar aliran air yang masuk ke daerah tersebut. Selain itu besarnya beban pencemar juga sangat dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Pada saat pasang, beban limbah yang masuk akan sangat kecil dikarenakan tertahan oleh tingginya atau terjadinya peningkatan oleh massa air yang berasal dari laut. Sedangkan sebaliknya pada saat surut beban limbah yang ke muara dan pantai akan besar (Rafni, 2004; Hadi, 2005 in Mezuan, 2007). Dalam suatu analisis beban pencemar, sangat diperlukan penggunaan metode yang tepat dan sesuai dengan tujuan analisis. Memilih metode yang tepat merupakan masalah utama yang biasa dihadapi dalam suatu penelitian. Pemilihan metode seharusnya didasarkan pada kondisi lingkungan, seperti proses percampuran, tingkat pembilasan, volume pengenceran, penggunaan lahan, keberadaan spesies terancam punah, dan waktu pembuangan limbah. Suatu limbah dapat dikatakan sebagai sumberdaya apabila masih bisa ditolelir oleh ekosistem, namun sebaliknya bisa dikatakan sebagai bahan pencemar apabila dapat mengganggu keberadaan dan stabilitas ekosistem. Besarnya beban masukan limbah sangat tergantung dari aktivitas manusia yang mendiami sekitar aliran perairan mulai dari hulu sungai yang mengalir kearah laut (Suharsono, 2005).

Seperti dikatakan diatas, bahwa pemilihan metode harus didasarkan pada tujuan dari suatu penelitian. Apabila suatu penelitian tersebut dilakukan untuk memberikan perhatian yang menarik bagi media dan masyarakat, maka metode yang pertama ini memberikan solusi analisis untuk memberikan asumsi bahwa seluruh limbah yang dihasilkan oleh manusia adalah pencemar.

seluruh objek yang dibagi dalam bagian kecil. Setiap bagian kecil tersebut kemudian dihitung beban limbah, kapasitas asimilasi dan status pencemarannya. Dari pada dua metode sebelumnya, metode ketiga ini memang lebih baik dan biasa digunakan pada penelitian skala regional, urban, dan lokal.

Adapun metode pendekatan keempat adalah dengan menganalisis beban limbah dengan tujuan untuk mengetahui nilai lebih dan berkurangnya kapasitas asimilasi dari beban limbah kimia yang berbeda. Metode ini hampir sama dengan metode ketiga dengan keunggulan dan kekurangan yang hampir sama pula.

2.2.5 Kapasitas Asimilasi

Pada dasarnya limbah bisa berfungsi sebagai sumberdaya dan juga bisa menjadi bahan pencemar lingkungan. Perbedaan utama yang dapat dianalisis adalah karakteristik dari lingkungan penerima limbah, kualitas dari limbah yang dibuang dan juga waktu dari pembuangan limbah itu dilakukan (UNEP, 1993 in Anna, 1999). Limbah yang dapat dinetralkan dapat dikategorikan sebagai gangguan biasa sedangkan yang merusak lingkungan dikatakan sebagai pencemar. Demikian halnya limbah yang melewati atau yang diterima ekosistem mangrove, apabila tidak mengganggu ekosistem mangrove maka hanya dikategorikan sebagai gangguan biasa, namun apabila sampai merusaknya maka dikategorikan sebagai pencemar. Kemampuan dalam menerima limbah tanpa merusak ekosistem tersebut disebut sebagai kapasitas asimilasi.

Nemerow (1991) in Mezuan (2007) menambahkan bahwa kapasitas asimilasi didefinisikan sebagai kemampuan air atau sumber air dalam menerima pencemaran limbah tanpa menyebabkan terjadinya penurunan kualitas air yang ditetapkan sesuai peruntukannya. Jadi, kapasitas asimilasi merupakan kemampuan dari suatu lingkungan ataupun ekosistem dalam menerima limbah ataupun bahan pencemar tanpa menyebabkan gangguan ataupun kerusakan bagi lingkungan ataupun ekosistem tersebut.

dengan cara memplotkan nilai-nilai kualitas perairan pada kurun waktu tertentu dengan beban limbah yang dikandungnya pada suatu grafik. Setelah itu hasil yang diperoleh direferensikan dengan baku mutu yang berlaku dan berkaitan dengan biota laut (Rajab, 2005). Referensi yang dipakai dalam penentuan ini adalah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 (Lampiran 8). Adapun yang disebut nilai kapasitas asimilasi merupakan hasil perpotongan pada grafik dari hasil komparasi antara beban pencemar dengan baku mutu air laut bagi kehidupan biota tersebut.

2.3Parameter Kualitas Air

Kualitas air didefinisikan sebagai sifat air dan kandungan makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain dalam air (Effendi, 2003). Dahuri (2005) menambahkan bahwa kondisi kualitas air suatu lingkungan dapat menggambarkan apakah suatu lingkungan itu tercemar atau tidak. Penentuan tingkat tercemar atau tidaknya suatu lingkungan dapat dilakukan dengan mengukur konsentrasi berbagai bahan pencemar. Adapun pengukuran kualitas air dilakukan dengan maksud untuk : 1) mengetahui nilai kualitas air dalam bentuk, fisika, kimia dan biologi, 2) membandingkan nilai kualitas air dengan baku mutu yang berlaku sesuai dengan peruntukannya, 3) menilai kelayakan sumber daya air untuk keperluan tertentu (Siregar, 2005).

2.3.1 TSS (Total Suspended Solid)

Total Padatan Tersuspensi (Total Suspended Solid) merupakan padatan dengan diameter > 1 µm yang menyebabkan kekeruhan air, tidak terlarut, dan tidak dapat langsung mengendap, yang terdiri dari partikel-partikel dengan ukuran maupun beratnya lebih kecil dari sedimen, misalnya tanah liat, bahan-bahan organik tertentu, sel-sel mikroorganisme dan lain sebagainya. Padatan tersebut tersaring pada kertas milipore dengan ukuran pori sebesar 0,45 µm (Hariyadi et al., 1992 in Rafni, 2004).

menghalangi penetrasi sinar matahari yang secara langsung akan menghambat proses fotosintesis yang dilakukan oleh fitoplankton sehingga berakibat berkurangnya pasokan oksigen. Kedua secara langsung kandungan TSS yang tinggi dapat mengganggu biota (Effendi, 2003). Nybakken (1992) menambahkan bahwa semakin tinggi nilai TSS maka dapat mangakibatkan penurunan kedalaman eufotik yang menyebabkan semakin berkurang pula perairan produktif.

2.3.2 Kebutuhan Oksigen Biokimia dan Kimiawi (BOD5)

Bahan organik yang mengalir pada saluran air sangat sulit untuk dipisahkan sesuai dengan yang ditujukan. Hal tersebut dikarenakan limbah tersebut langsung tercampur dengan segala bahan yang ada pada saluran tersebut. Oleh karena itu tidak ada tes khusus yang menyediakan pengukuran secara spesifik. Namun demikian terdapat 3 cara pengukuran yang pada umumnya digunakan untuk memperkirakan kandungan bahan organik di perairan. (Effendi, 2003) menyatakan bahwa tiga cara tersebut adalah dengan memperkirakan Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD) dan Total Organik Carbon (TOC).

BOD merupakan jumlah oksigen yang didigunakan dalam proses biokimia bahan organik oleh organisme yang terdapat dalam air, pada keadaan aerobik yang diinkubasi pada suhu 200C selam 5 hari (BOD5) (APHA, 2005). Pengukuran dengan dilakukan inkubasi selama 5 hari ditujukan untuk meminimalkan oksidasi amonia yang juga mengkonsumsi oksigen. Proses oksidasi amonia (nitrifikasi) berlangsung pada hari ke 8-10, sehingga dengan masa inkubasi 5 hari diperkirakan 70-80% bahan organik telah mengalami oksidasi (Effendi, 2003). Nilai BOD5 di suatu perairan dapat dijadikan petunjuk dalam menentukan tingkat pencemaran bahan organik suatu perairan (Tabel 4).

Tabel 4 Kriteria tingkat pencemaran perairan berdasarkan konsentrasi BOD5

Konsentrasi BOD5 (ppm) Tingkat Pencemaran

< 2.90 Tidak Tercemar

3.00 - 5.00 Tercemar Ringan

5.10 – 14.90 Tercemar Sedang

>15.00 Tercemar Berat

2.3.3 Unsur Nitrogen (NH3, NO2, NO3)

Diantara dissolved nutrient yang ada, nitrogen merupakan penyebab utama terjadinya eutrofikasi (Elser et al., 1990 in González-Alcaraz et al., 2010). Nitrogen dan senyawanya tersebar sebanyak 78% di atmosfer bumi (Effendi, 2003). Meskipun dalam jumlah yang melimpah, namun demikian tidak bisa dimanfaatkan secara langsung oleh organisme (Dugan, 1972 in Effendi, 2003). Nitrogen harus mengalami fiksasi terlebih dahulu menjadi NH3 (amonia), NH4 (amonium), NO3 (nitrat). Fiksasi nitrogen atmosfer oleh akar yang berasosiasi dengan bakteri merupakan sumber nitrogen yang penting bagi tumbuhan darat (Hogarth, 2007).

Nitrogen diperairan dibedakan menjadi dua yaitu nitrogen anorganik yang terdiri dari amonia (NH3), amonium (NH4), nitrit (NO2), nitrat (NO3), dan molekol nitrogen (N2) dalam bentuk gas. Sedangkan dalam bentuk organik berupa protein, asam amino dan urea. Bentuk-bentuk nitrogen tersebut mengalami transformasi baik dengan melibatkan atau tidak melibatkan makrobiologi maupun mikrobiologi sebagai bagian dari siklus nitrogen.

Atmosphere

Aerobic Zone

Anaerobic Zone

NH4+

NH4+ NO2-

NO3-NO3- N 2 N 2 O

Gambar 4 Chemistry of nitrogen compounds in mangrove soil (Boto, 1984 in Hogarth, 2004)

Adapun transformasi nitrogen mikrobiologis mencakup hal-hal sebagai berikut (Effendi, 2003) :

a. Asimilasi nitrogen anorganik (amonia dan nitrat) oleh tumbuhan dan mikroorganisme untuk membentuk nitrogen organik, misalnya asam amino dan protein. Di perairan, proses ini terutama dilakukan oleh bakteri autotrof dan tumbuhan.

b. Fiksasi gas nitrogen menjadi amonia dan nitrogen organik oleh mikroorganisme. Fiksasi gas nitrogen secara langsung dapat dilakukan oleh beberapa jenis algae Cyanophyta (blue green algae) dan bakteri.

c. Nitrifikasi, yaitu oksidasi amonia menjadi nitrit dan nitrat. Proses oksidasi ini dilakukan oleh bakteri aerob. Nitrifikasi berjalan secara optimum pada pH 8 dan pada pH < 7 berkurang secara nyata. Bakteri nitrifikasi bersifat mesofilik, menyukai suhu 300C.

d. Amonifikasi nitrogen organik untuk menghasilkan amonia selama proses dekomposisi bahan organik. Proses ini banyak dilakukan oleh mikroba dan jamur. Autolysis (pecahnya) sel dan ekskresi amonia oleh zooplankton dan ikan juga berperan sebagai pemasok amonia.

pada perairan dengan kadar oksigen sangat rendah, sedangkan molekul nitrogen adalah produk utama dari proses denitrifikasi pada perairan dengan kondisi anaerob.

Sumber utama nitrogen antropogenik adalah berasal dari wilayah pertanian yang menggunakan urea secara intensif dan berasal dari limbah domestik (rumah tangga). Tingginya konsentrasi nitrogen suatu perairan maka akan dapat memicu pertumbuhan alga secara tidak terkontrol (blooming algae). Konsentrasi nitrogen pada perairan tidak tercemar adalah 0.1 – 5 mg/L sedangkan di perairan tercemar berat, kadar nitrogen mencapai 100 mg/L (Dojildo and Best, 1992 in Putri 2006).

Nitrat (NO3) merupakan bentuk utama nitrogen di perairan alami dan merupakan nutrien utama bagi pertumbuhan tanaman dan algae. Demikian halnya dengan amonium, namun amonium lebih disukai oleh tumbuhan. Kadar nitrat-nitrogen pada perairan alami tidak pernah melebihi 0.1 mg/L. Apabila suatu perairan memiliki kadar nitrat sebesar 5 mg/L maka mengindikasikan bahwa perairan tersebut mengalami pencemaran antropogenik yang berasal dari aktifitas manusia dan kotoran hewan (Effendi, 2003). Selanjutnya Effendi (2003) menambahkan bahwa kadar nitrat yang melebihi 0.2 mg/L di suatu perairan dapat memicu terjadinya eutrofikasi yang implikasinya dapat menstimulasi pertumbuhan algae dan tumbuhan air secara cepat (blooming).

2.3.4 Fosfor

Fosfor merupakan salah satu nutrien yang dimanfaatkan dalam pertumbuhan algae. Dalam perairan, unsur fosfor tidak ditemukan dalam bentuk bebas sebagai elemen, melainkan dalam bentuk senyawa organik yang terlarut (ortofosfat dan polifosfat) dan senyawa organik yang berupa partikulat. Ortofosfat merupakan bentuk fosfor yang dapat langsung dimanfaatkan oleh tumbuhan akuatik. Sedangkan polifosfat harus mengalami hidrolisis terlebih dahulu untuk dapat membentuk ortofosfat sebelum dimanfaatkan sebagai fosfor. Kadar fosfor dalam perairan alami jarang yang melebihi 1 mg/L (Boyd, 1988 in Effendi 2003).

kadar ortofosfat 0.031 – 0.1 mg/L (Vollenweider in Wetzel, 1975 in Effendi, 2003).

2.3.5 Suhu

Suhu air sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya : musim, ketinggian dari permukaan laut, lintang, penutupan awan, sirkulasi udara, aliran, serta kedalaman suatu perairan (Effendi, 2003). Terkait dengan mangrove, suhu sangat berpengaruh terhadap proses fisiologis, seperti fotosintesis dan respirasi (Aksornkoae, 1993). Organisme baik teresterial terlebih akuatik sangat dipengaruhi oleh suhu. Perubahan suhu sangat berpengaruh terhadap kehidupan, maupun perkembangbiakan biota. Hal tersebut dikarenakan organisme akuatik khususnya memiliki kisaran suhu tertentu dalam melangsungkan hidupnya. Suhu berpengaruh baik dalam proses fisik, kimia maupun biologi air. Perubahan suhu sangat mempengaruhi terhadap proses metabolisme dan respirasi baik mangrove maupun organisme air. Bagi organisme air perubahan suhu perairan 100C dapat meningkatkan 2 – 3 kali lipat konsumsi oksigen Organisme akuatik (Effendi, 2003). Terkait dengan makrozoobentos Hutagalung (1988) in Amrul (2007) menyatakan bahwa suhu optimum bagi kehidupan mollusca adalah 15 – 280C. Siagian (2001) in Suwondo et al., (2010) menyatakan bahwa suhu optimum bagi kehidupan organisme bentik adalah berkisar antara 25-320C. Welch (1980) in Diniarti (2010) menambahkan bahwa suhu diatas 34 – 400C merupakan suhu letal yang dapat menyebabkan kematian bagi makroavertebrata bentik.

2.3.6 Salinitas

Salinitas merupakan jumlah berat semua garam dalam gram yang terlarut dalam satu liter air yang biasanya dinyatakan dalam bentuk satuan per mil atau gram per liter (Nontji, 1987). Gradien salinitas sangat dipengaruhi oleh masukan debit air dari sungai (run off), pasang surut serta dinamika perairan lainnya. Ketersediaan air tawar dan pengaruh pasang surut sangat berdampak pada nilai salinitas yang ada di pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam kaitannya dengan mangrove, salinitas memiliki peran penting bagi pertumbuhan, daya adaptif, dan zonasi mangrove (Aksornkoae, 1993). Mangrove dapat tumbuh subur di daerah

estuaria dengan salinitas air payau (> 0,5‰) sampai dengan salinitas air laut 30‰

- 33‰. Salinitas yang tinggi (> 35‰) dapat berpengaruh buruk bagi vegetasi mangrove, karena dampak dari tekanan osmotik yang negatif (Bengen, 2000). Sedangkan terkait dengan makrozoobentos, salinitas merupakan salah satu parameter yang memiliki peran penting dalam mempengaruhi penyebarannya selain kandungan bahan organik dan fraksi sedimen (Wu dan Richard, 1981 in Emiryati, 2004).

2.3.7 Derajat Keasaman (pH)

pH merupakan gambaran jumlah aktivitas ion hidrogen dalam perairan. Setiap organisme memiliki kisaran pH yang berbeda pula dalam tingkat toleransinya. pH yang paling disukai oleh biota akuatika dalah 7 - 8.5 (Effendi, 2003). Nilai pH juga sangat mempengaruhi proses biokimiawi perairan misalnya proses nitrifikasi perairan. Nilai pH sangat dipengaruhi oleh pasang dan surut air laut dan masukan air tawar dari daratan. Nilai pH diklasifikasikan menjadi 3 yaitu, pH = 7 adalah netral; pH berkisar antara 0 - <7 adalah asam dan nilai pH berkisar antara >7 – 14 adalah basa.

2.3.8 Oksigen Terlarut (DO)

percampuran dan pergerakan massa air, aktivitas fotosintesis, respirasi dan limbah.

Berubahnya konsentrasi DO sangat berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung. Efek secara langsung berupa kematian bagi biota dan secara tidak langsung didapat dari meningkatnya konsentrasi toksisitas bahan pencemar perairan yang dapat membahayakan biota (Emiryati, 2004). Effendi (2003) menambahkan bahwa dekomposisi bahan organik dan oksidasi bahan anorganik dapat mengurangi kadar oksigen terlarut hingga mencapai nol. Sedangkan pada ekosistem mangrove, Aksornkoae (1993) menambahkan bahwa DO sangat bervariasi tergantung waktu, musim, dan kekayaan tumbuhan serta organisme akuatik pada ekosistem mangrove.

2.4Sedimen

Sedimen adalah tanah dan bagian-bagian tanah yang terangkut dari suatu tempat yang tererosi secara umum. Sedangkan Nurjaya et al., (2006) mendefinisikan bahwa sedimen merupakan partikel anorganik yang tidak menyatu (terlepas satu sama lain) terakumulasi di dasar laut. Sedimen berasal dari berbagai sumber baik hasil dari pelapukan (weathering), erosi, proses vulkanik, aktivitas biologi dan kimiawi. Jadi, sedimen merupakan salah satu bagian dari ekosistem perairan yang sangat berperan dalam siklus biogeokimia dari suatu unsur elemen atau unsur kimia, karena dalam sedimen terjadi proses transformasi suatu senyawa atau unsur kimia (menentukan spesiasi kimia).

Tabel 5 Skala Wentworth

Pengendapan sedimen atau sedimentasi ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya kecepatan arus, kondisi dasar perairan, turbulensi, densitas sedimen, bentuk sedimen dan diameter sedimen (Libes, 1992 dan Odum, 1971 in Idris 2000) sedimen dengan diameter 104 µm akan tererosi oleh arus dengan kecepatan 150 cm/det dan terbawa arus pada kecepatan antara 90-150 cm/det, selanjutnya akan mengendap pada kecepatan < 90 cm/det. Hal yang sama untuk sedimen halus dengan diameter 102 µm, sedimen ini tererosi pada kecepatan arus >30 cm/det dan terdeposisi pada kecepatan < 15 cm/det (Holme dan Mclyntyre 1971 in Amrul 2007). Selanjutnya Wood (1986) in Amrul (2007) menyatakan partikel yang halus akan mengendap pada kecepatan arus 5 cm/det tetapi dapat kembali keperairan dengan kecepatan arus 15 cm/det.

Tabel 6 Kecepatan endapan sedimen

Tipe Sedimen Diameter (µm) Kecepatan Endapan

(cm/detik)

Pasir halus 250 – 125 1.2037

Pasir sangat halus 125 – 62 0.3484

Silt 31.2 – 3.9 0.0870 – 0.0014

Clay 1.95 – 0.12 3.47 x 10-4 - 1.16 x 10-6 Sumber : King (1976) in Supriharyono (2000)

sedimen. Kondisi yang oksidatif menyebabkan hasil degradasi bahan-bahan organik tidak akan bersifat toksik, namun sebaliknya akan lebih bisa bermanfaat bagi organisme akuatik pada umumnya.

Berbeda halnya dengan tekstur sedimen halus dimana daya dukungnya terhadap masukan limbah relatif kecil. Hal ini disebabkan oleh sudah adanya konsentrasi bahan organik yang harus didekomposisi sebelumnya. Masukan limbah apalagi dalam jumlah banyak dan konstan akan menyebabkan keadaan anoksik pada sedimen. Kondisi seperti ini menyebabkan hasil dekomposisi bahan-bahan organik kebanyakan bersifat toksik bagi organisme akuatik.

2.5Makrozoobentos

Zoobentos adalah hewan yang melekat atau beristirahat pada dasar atau hidup di dasar endapan (Odum, 1983). Makrozoobenthos merupakan organisme akuatik yang hidup di dasar perairan dengan pergerakan relatif lambat yang sangat dipengaruhi oleh substrat dasar serta kualitas perairan. Makrozoobenthos berperan penting dalam proses mineralisasi dan pendaurulangan bahan organik maupun sebagai salah satu sumber makanan bagi organisme konsumen yang lebih tinggi. Selain itu bentos berfungsi juga menjaga stabilitas dan geofisika sedimen. Penurunan komposisi, kelimpahan dan keanekaragaman dari makrozoobenthos biasanya merupakan indikator adanya gangguan ekologi yang terjadi pada sungai tersebut (Setiawan, 2009).