ILAH LADAMAY

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan dalam disertasi saya yang berjudul: Pengelolaan Pertanian Lahan Kering Berkelanjutan adalah karya saya sendiri dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka dibagian akhir disertasi ini.

Bogor, Februari 2010

under direction of SOLEH SOLAHUDDIN, Alm. F. GUNARWAN SOERATMO SEDIONO, SMP TJONDRONEGORO, NAIK SINUKABAN and SJAFRI MANGKUPRAWIRO.

The aims of this research are to analysize the biophysics and socio-economic technique management to encourage the creation of tie sustainable agricultural system. Beside that, the usage of this study could show the alternative’s way of biophysics (conservation) and socio-economic management, so it can create the sustainable agricultural system. This research was done in Southeast Sulawesi, Talumbinga village, Landono Kendari district. Generally most of agriculture’s form in this area is dry land agricultural or known as arable farming and there still done shifting cultivation. The approach of this research was done two ways, thre are the approach to the ecology or biophysics and the approach to the socio-economic.

The results indicated that biophysically the local farm-hand of shifting cultivation has made the increase of land erotion, which could reach 130,9 ton per year or 10,91 mm. whereas the conservation technique biophysically and socio-economic are by the multiple cropping farm's pattern between beans and corn (maise). This pattern could decrease the accelerate of erotion until 75% or become round 23 ton per hectare per year or 1.97 mm per year.

To research the prosperity grade of farmers based on UMR standard, so the pattern of multiple cropping between beans and corn (maise) have to be applied in mixed farm enterprises, that is the farmer have to take care of livestock, such as cows, and fruits plant like rambutan and durian. To achieve the income over the UMR standard, so farmer need to be undersurveilance for 3-5 years intensively. This is now the reason why farmer should move from dry- land farming to the new pattern mentioned above.

The erosion level analysis is used to know growing pattern that gives erosion level under ETOL, while financial analysis which uses net present value, net B/C and IRR, is also used to know business feasibility of each growing pattern.

The results of the research imply that the rate of erosion occur in advance of growing season for all growing pattern, but two to three weeks after growing, each pattern give different response. In many cases, growing pattern proceeded by intercropping of paddy and corn resulting in higher erosion rate in comparison with pattern which is proceeded by intercropping of cont and legumes. The total erosion occurred on pattern with intercropping of paddy and corn range between 88.521 ton to 130.926 ton/year, or between 6,88 mm/year to 10,91 mm/year. All is over tolerated erosion namely 5,2 mm/year.

bimbingan oleh SOLEH SOLAHUDDIN, Alm. F. GUNARWAN SOERATMO SEDIONO, SMP. TJONDRONEGORO, NAIK SINUKABAN dan SJAFRI MANGKUPRAWIRA.

Sistem pertanian lahan kering adalah suatu bentuk bercocok tanam, yang kebutuhan air sangat bergantung pada curah hujan. Bentuk pertanian seperti ini diidentifikasi sebagai bentuk pertanian yang sangat rentan terhadap faktor-faktor pembatas seperti kesuburan tanah yang rendah, curah hujan terbatas dan peka terhadap bahaya erosi. Kondisi seperti ini mengakibatkan petaninya dikategorikan sebagai kelompok yang marginal secara sosial ekonomi. Pembatas sosial ekonomi inilah yang menyebabkan peningkatan kesejahteraan mereka sangat lamban. Bukan karena keterbatasan teknologi, tetapi karena penerapan teknologi secara komprehensif dan aplikatif sangat terbatas.

Penerapan teknik konservasi bagi sebagian besar petani terutama petani miskin dan marginal masih sangat terbatas. Keterbatasan ini karena masih kuat anggapan mereka bahwa penerapan teknik konservasl hanya memberikan tambahan kerja, tetapi tidak memberikan tambahan pendapatan. Anggapan ini juga diperkuat dengan terbatasnya program diseminasi teknologi konservasi yang benar-benar dapat merubah sikap dan perilaku petani, tetapi lebih cenderung kepada progam yang berorientasi pada penyelesaian proyek.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Menganalisis faktor-faktor pengelolaan biofisik pertanian lahan kering berdasarkan analisis degradasi lahan dan analisis teknik konservasi dalam rangka mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan, (2) Menganalisis faktor-faktor sosial ekonomi ekonomi lingkungan berdasarkan pendekatan nilai ekonomi total (NET) dan dilanjutkan dengan analisis investasi untuk mendapatkan kelayakan secara finansial dan ekonomi lingkungan berdasarkan alternative pengelolaan, untuk mendukung terwujudnya sistem pertanian yang berkelanjutan,

Penelitian terhadap erosi dilakukan melalui pengukuran langsung di lapangan dengan mengunakan petak standar dan bak erosi (soil collector). Tanah yang terkumpul pada bak erosi dikeringkan dan ditimbang. Contoh tanah dari bak erosi diambil dan dianalisis untuk mengetahui kandungan hara utama yaitu nitrogran, phosphor dan kalium yang terkandung di dalamnya. Manfaat dan biaya untuk setiap pola tanam dianalisis dan diperbandingkan dengan tingkat erosi yang terjadi.

Analisis tingkat erosi digunakan untuk mengetahui pola tanam yang memberikan tingkat erosi dibawah Etol, sedangan alisis finansil yang menggunakan Net Present value, Net B/C, dan IRR, untuk mengetahui kelayakan usaha dari masing-masing pola tanam.

yaitu 5,2 m m/tahun.

Total erosi yang terjadi pada pola tanam yang diawali dengan tumpangsari jagung dan kacang-kacangan lebih rendah dibanding pola tumpangsari jagung dan padi ladang yaitu antara 16,931 ton/ha hingga 29,345 ton/ha atau antara 1,41mm/tahun hingga 2,45 mm/tahun, lebih kecil dari Etol. Kondisi ini disebabkan oleh penutupan lahan yang baik oleh tanaman kacang-kacangan terutama kacang-tanah. Erosi terendah pada pola tanam tumpangsari jagung dan kacang tanah, dilanjutkan dengan kedele dan Mucuna sp, tetapi tidak sampai panen ( tp).

Total manfaat masing-masing pola tanam dibedakan atas manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat langsung terbesar diperoleh dari pola tanam tumpangsari jagung dan kacang tanah yang dilanjutkan dengan kedele dan Mucuna sp tidak panen (tp). Manfaat tidak langsung berasal dari sumbangan unsur hara (N, P, K) dari biomas tanaman konservasi Flemengia congesto dan Mucuna sp, yang dikonversikan ke nilai pupuk urea, TSP dan KCl. Total nilai sumbangan tanaman konservasi dalam satu musim tanam adalah Rp. 2.802.300,-Manfaat tidak langsung lainnya berasal dari nilai manfaat penurunan erosi dan nilai keberadaan kehilangan produksi yang dapat dicegah.

Analisis terhadap biaya usahatani terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak langsung. Total biaya langsung untuk pola tanam yang dicoba berkisar antara Rp. 2.2.0.500, - hingga Rp. 3.426.000,- yang terdiri dari biaya pengolahan lahan dan tanam, bibit, pupuk, obat-obatan, penyiangan serta panen. sedang biaya tidak langsung dihitung atas dasar kehilangan unsur hara akibat erosi dari berbagai pola tanam yang diterapkan. Total kehilangan unsur hara termasuk kehilangan bahan organic berkisar antara Rp. 971.605,-/ha hingga Rp. 1.023.560,-/ha untuk pola tanam yang diawali dengan tumpang sari padi lading dan jagung serta Rp. 140.955,-/ha Rp. 248.215,-/ha untuk pola tanam yang diawali dengan tumpangsari jangung dan kacang-kacangan.

Analisis financial dilakukan dengan menghitung rasio biaya manfaat secara langsung dan tidak langsung. Hal ini ditujukan untuk memberikan gambaran terhadap besarnya manfaat yang secara langsung diterima oleh petani, Sedang rasio manfaat biaya secara tidak langsung menggambarkan tentang manfaat-manfaat lingkungan yang diperoleh. Hasil analisis menunjukkan bahwa pola tanam yang diawali dengan tumpangsari padi ladang dan jagung kemudian dilanjutkan dengan penanaman Mucuna sp. hingga panen memberikan Net B/C langsung terbaik yaitu 2,59. Sedang pola tanam yang diawari dengan tumpangsari jagung dan kacang tanah kemudian dilanjutkan dengan Kedele dan Mucuna sp. (tp), memberikan Net B/C tidak langsung terbaik yaitu 3,75.

pendapatan petani per tahun minimal Rp. 27.500.000,- atau Rp. 1.833.000,- per bulan. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan mix farmning dengan mengusahankan ternak sapi, ayam dan buah-buahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah tiga tahun pelaksanaan mix farming pendapatan petani dapat mencapai Rp. 31.250.000,- pertahun atau rata-rata Rp. 2.604.000 per bulan.

Untuk mencapai tingkat pendapatan petani diatas nilai KHL tidaklah mudah karena masih ada sejumlah permasalahan social budaya seperti masih perlu adanya perubahan sikap dari peladang ke petani menetap juga perubahan orientasi usaha dari untuk memenuhi kebutuhan sendiri mejadi usaha yang komersil, termasuk di dalamnya bagaimana mempertahankan kelangsung produksi agar tetap tinggi dan berkelanjutan. Untuk mencapai perubahan sebagaimana diharapkan maka perlu dilakukan pola pendekatan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat, penyuluhan dengan pendekatan enam aktor pembangunan dan pendekatan yang partisipatif dalam membangun program pembangunan berkelanjutan.

©Hak cipta milik IPB, tahun 2010 Hak cipta dilindungi undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

ILAH LADAMAY

Disertasi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Doktor Pada

Program Sudi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Nama : Ilah Ladamay

NIM : 94538

Disetujui : Komisi Pembimbing

Ketua

Prof. Dr. Ir. Soleh Solahuddin, M.Sc

Anggota

Prof. Dr. Ir. F. G. Soeratmo, MF

Anggota

Prof. Dr. SMP. Tjondronegoro

Anggota

Prof. Dr. Ir. Naik Sinukaban

Anggota

Prof. Dr. Ir. Sjafri Mangkuprawira

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Surjono Hadi Sutjahjo, M.S. Prof.Dr.Ir. Khairil Anwar. Notodiputro, M.S.

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT. berkat rahmatNya penelitian dengan judul Pengelolaan Lingkungan Pertanian Lahan Kering Berkelanjutan ini dapat kami selesaikan dan disajikan dalam disertasi. Kesemuanya ini berkat dorongan komisi pembimbing, keluarga dan teman sejawat. Berkenan dengan itu, kami menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada .

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Soleh Solahuddin, Ketua Komisi Pembimbing, Bapak Alm. Prof. Dr. Ir. F.G. Soeratmo, Bapak Prof.Dr. SMP Tjondronegoro, Bapak Prof.Dr.lr. Naik Sinukaban, Bapak Prof. Dr.Ir. Sjafri Mangkuprawira, sebagai Anggota Komisi Pembimbing, yang telah memberikan dorongan, saran, arahan serta petunjuk sejak penyusunan rencana penelitian hingga penulisan disertasi ini.

2. Direktur Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor yang telah memberikan kesempatan kepada kami mengikuti program Doktor (S3) pada Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

3. Bapak Rektor Universitas Haluoleo dan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti Program Doktor (S3) pada Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. 4. Ibu Mette Jansen, Program Coordinator Government UNDP, Bapak Ir. Jusuf

Widodo (National Program Director) BUILD-UNDP, Bapak Paul Sutmuller (Chief Technical Assistant) BUILD-UNDP, Bapak Kismet Kosasih (National Program Manager) BUILD-UNDP, Bapak H. Masyhur Masie Abunawas (Walikota Kendari), yang telah memberikan waktu, kesempatan dan fasilitas untuk menyelesaikan pendidikan, selama kontrak kami dengan program BUILD-UNDP.

5. Bapak Dr. Suwardjo dan Bapak Drs. Suleman, yang telah memberikan rekomendasi dan bantuan serta dorongan moril sehingga kami dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Doktor (S3) pada Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

6. Bapak Sekarmika yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan pengujian pada lahan usahataninya serta membantu kami dalam pelaksanaan teknis dan pengawasan penelitian kami di Desa Talumbinga Kecamatan Landono Kabupaten Kendari.

7. Rekan-rekan Ir. Marzuki Iswandi, M.Si., Ir. Lukman Yunus. M.Si., Ir. La Ode Sabaruddin,M.si., M. Ilyas, SE., Drs. Awaluddin, Ir. Benny M. Chalik, M.Si., yang telah memberikan bantuan teknis, saran dan nasehat selama penelitian dan penulisan disertasi ini.

Faradibah. Mariana Filda Fadilah, Maisun Fatin Fatimah dan Muh. Fikran, atas semua pengorbanan, pengertian, perhatian dan dorongan, sehingga kami dapat menyelesaikan pendidikan ini.

Akhirnya semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat bagi semua yang memerlukan dan berguna dalam pembangunan masyarakat serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Amin.

Bogor, Februari 2010

Penulis dilahirkan di Tanah Merah (Boven Digul) Papua, pada tanggal 18 November 1958. Ayah bernama OMN. Ali Ladamay (wafat 25 Juni 1978) dan Ibu bernama Rapijah Laduani (wafat 24 Februari 1984).

Menyelesaikan Sekolah Dasar pada tahun l97l di Merauke dan menyelesaikan Sekolah Teknik Jurusan Mesin pada tahun 1974 juga di Merauke. Pada tahun 1979 lulus STM Pembangunan di Ujung Pandang dan lulus pada tahun 1980 lulus SMA Muhammadyah di Kendari. Pada tahun 1986 menyelesaikan pendidikan Sl pada Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo. Pada tahun 1994 mengikuti pendidikan program Doktor (S3) pada Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor jurusan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan.

xii

DAFTAR TABEL ... xiv

DAFTAR GAMBAR ... xvi

DAFTAR LAMPIRAN ... xvii

PENDAHULUAN ... 1

Latar Belakang ... 1

Permasalahan ... 5

Kerangka Pemikiran ... 5

Tujuan dan Kegunaan Penelitian ... 10

Hipotesis ………. 10

TINJAUAN PUSTAKA ... 11

Konservasi Lahan Kering ... 11

Prediksi Erosi ... 15

Penilaian Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan ... 22

Analisis Pendapatan ... 25

Analisis Investasi ... 26

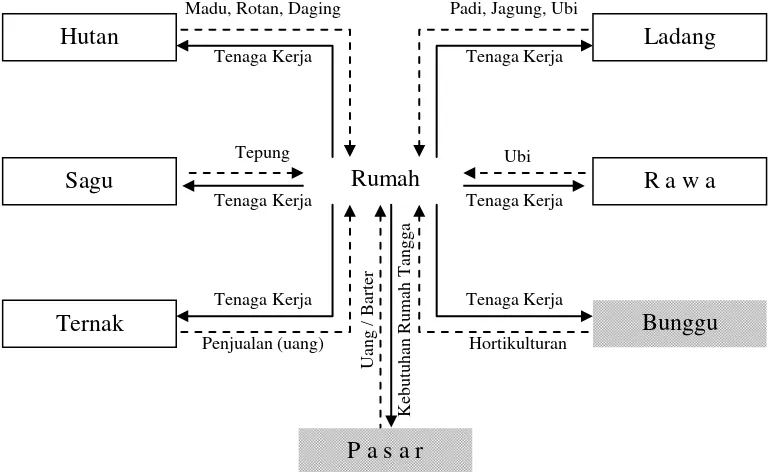

Analisis Agrosistem Rumah Tangga Petani ... 28

GAMBARAN UMUM WILAYAH ... 32

Wilayah Sulawesi Tenggara ... 32

Letak dan Administrasi Wialayah ... 32

Keadaan Geografis ... 32

Keadaan lklim ... 32

Demografi ... 33

Penggunaan Lahan ... 33

Produksi Pertanian dan Kehutanan ... 33

Gambaran Lokasi Penelitian ... 36

Tanah ... 36

Iklim... 36

Penggunaan Lahan ... 37

Mata Pencaharian ... 37

Pendapatan ... 38

Kondisi Sosial Budaya... 38

METODE PENELITIAN ... 39

Unit Penelitian ... 39

Waktu Penelitian ... 39

Alat dan Bahan ... 39

Metode Pendekatan Penelitian ... 40

xiii

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 52

Analisis Biofisik Lahan ... 52

Analisis Degradasi Lahan ... 52

Analisis Penerapan Teknik Konservasi ... 54

Analisis Ekonomi ... 59

Analisis Manfaat Langsung ... 59

Analisis Manfaat Tidak Langsung ... 60

Analisis Biaya ... 63

Analisis Investasi ... 65

Analisis Rasio Manfaat Biaya ... 66

Analisis Nilai Sekarang Bersih ... 68

Analisis Agrosistem Rumah Tangga Petani dalam Pertanian Berkelanjutan ... 68

Analisis Kelayakan Kehidupan Rumah Tangga Tani Berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak ... 70

Analisis Perubahan Sosial Petani Lahan Kering ... 74

Pemberdayaan Petani ... 75

Penyuluhan ... 78

Pendekatan Pembangunan ... 84

KESIMPULAN DAN SARAN ... 86

Kesimpulan ... 86

Saran ... 87

DAFTAR PUSTAKA ... 88

xiv

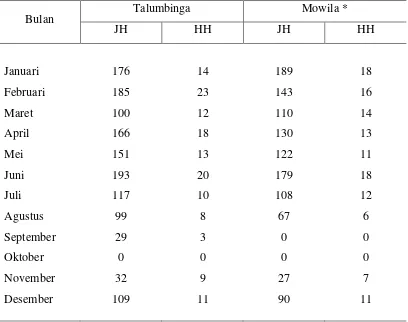

1 Data penerapan teknik konservasi, produksi dan tenaga kerja yang dipergunakan dalam penerapan konservasi di DAS Brantas... 14 2 Taksonomi teknik penilaian yang relevan ……… ... 24 3 Curah hujan dilokasi penelitian desa Talumbinea dan penakar hujan

terdekat desa Mowila ……… ... 41 4 Pengaruh berbagai pola tanam terhadap erosi ... 53 5 Jumlah hasil kandungan unsur hara (N, P, K) dalam biomas

Mucuna sp dan Flemengia Congesta (kg) ………….. ... 58 6 Produksi jenis tanaman berdasarkan pola tanam ... 59 7 Manfaat langsung tanaman berdasarkan pola tanam ... 60 8 Nilai kesetaraan sumbangan unsur hara dari masing-masing

tanaman ……… ... 61 9 Nilai manfaat tidak langsung pengurangan erosi akibat penerapan

teknik konservasi terhadap pola lokal ……… ... 62 10 Nilai manfaat tidak langsung untuk nilai keberadaan berdasarkan

penurunan produksi pola tanam yang di rancang terhadap pola lokal ………. ... 63 11 Uraian biaya penerapan konservasi melalui pengaturan pola tanam

dalam satu tahun ……… ... 64 12 Analisis kehilangan unsur hara pada berbagai pola tanam ... 65 13 Manfaat langsung bersih dan manfaat tidak langsung

bersih penerapan teknik konservasi ……….. ... 66 14 Analisis ratio manfaat dan biaya langsung serta manfaat dan

biaya total ……….. ... 67 15 Hasil bersih pendapatan usahatani sesudah biaya rumah tangga ... 69 16 Kondisi ekonomi dan ekologi analisis pengelolaan pertanian lahan

xv

18 Perbandingan aktivitas antara sistem perladangan dan sistem pertanian berkelanjutan ……… ... 79 19 Obyek dan pesebaran lokasi penelitian pengembangan pertanian

xvi

Halaman 1 Diagram kerangka pikir keterkaitan permasalahan usahatani

tanpa memperhatikan keberlanjutan dan faktor-faktor yang menjadi fokus pengkajian ………. ... 9 2 Bagan alur analisis pengembangan sistem pertanian

berkelanjutan………. ………. ... 10 3 Grafik estimasi kehilangan produksi jagung pada studi

kasus kurva ………. ……….. 15

4 Skema Persamaan USLE ……… ... 20 5 Pengelompokan atribut nilai ekonomi untuk penilaian

lingkungan ……….. ... 23 6 Diagram input-output sistem perladangan di Sulawesi Tenggara 29 7 Denah pengujian lapang……….. ... 43 8 Hubungan laju erosi dan curah hujan per bulan untuk setiap

pola tanam ………. ... 55

9 Grafik komulatif eroasi yang terjadi sepanjang musim tanam ... 56 10 Diagram sistem pertanian berkelanjutan ……….. ... 73

11 Pelibatan petani, penyuluh dan peneliti 82

12 Pelibatan petani, penyuluh dan peneliti dalam

demplot/demfarm ………. 83

xvii

Halaman 1 Nilai faktor C dari berbagai tanaman dan pengelolaan atau tipe

penggunaan lahan ……….……… 101

2 Nilai faktor C beberapa macam tanaman di afrika barat …………. 103

3 Faktor penggunaan teknik konservasi tanah ………… ... 104

4 Faktor kedalaman tanah dari berbagai jenistanah ... 106

5 Kedalaman tanah minimum yang dapat diterima dan nilai faktor penggunaan lahan dari berbagai jenis tanaman penggunaan lahan ………. ... 107

6 Analisis kehilangan unsur hara pada berbagai pola tanam ... 109

7 Produksi jenis tanaman berdasarkan pola tanam ... 109

8 Nilai manfaat langsung dari masing-masing pola tanam ... 110

9 Nilai manfaat tidak langsung pengurangan erosi akibat penerapan teknik konservasi terhadap pola lokal……… ... 110

10 Nilai manfaat tidak langsung untuk nilai keberadaan penurunan produksi ……… ... 111

11 Uraian biaya penerapan teknik konservasi berdasarkan pola tanam ……….. ... 111

12 Analisis nilai kehilangan unsur hara pada berbagai pola tanam ... 112

13 Nilai manfaat langsung bersih dan manfaat tidak langsung bersih penerapan teknik konservasi ……….. ... 112

14 Analisis rasio manfaat dan biaya langsung serta manfaat dan biaya total pada berbagai pola tanam ……….. ... 113

15 Hasil bersih pendapatan pada berbagai pola tanam ... 113

xviii

18 Analisis finansial pola tanam 2 ………. ... 116

19 Analisis finansial pola tanam 3 ……….………. 117

20 Analisis finansial pola tanam 4 ……… ... 118

21 Analisis finansial pola tanam 5 ………. ... 119

Latar Belakang

Sistem pertanian lahan kering adalah merupakan suatu bentuk bercocok

tanam diatas lahan tanpa irigasi, yang kebutuhan air sangat bergantung pada curah

hujan. Bentuk pertanian seperti ini disebut tegalan, ladang dan huma, umumnya

tersebar di kawasan hutan hujan tropika. Ciri penting dari sistem pertanian ini

adalah ketergantungannya yang tinggi pada kondisi iklim terutama curah hujan

dan dalam pengelolaannya kondisi lahan relatif terbuka sepanjang tahun.

Kondisi lahan seperti ini ditambah dengan curah hujan yang tinggi,

menyebabkan lahan-lahan pada sistem pertanian ini sangat peka terhadap erosi

dan pencucian hara. Disamping itu pengangkutan sisa-sisa tanaman keluar

usahatani dan cara pembersihan dengan pembakaran semakin mempercepat laju

penurunan kualitas lahan. Cara pengelolaan seperti ini sangat merusak, sehingga

mempercepat meluasnya lahan kritis.

Umumnya kerusakan lahan di Indonesia terjadi akibat penggunaan lahan

secara intensip tanpa tindakan konservasi yang memadai. Belum diterapkannya

teknik konservasi pada lahan pertanian cenderung disebabkan oleh faktor sosial

ekonomi dan budaya serta kesadaran petani yang rendah. Penerapan teknik

konservasi bagi petani marginal dianggap sebagai suatu tambahan kerja dan tidak

memberikan tambahan pendapatan secara langsung. Hal ini sebenarnya suatu

persepsi yang keliru.

Kekeliruan persepsi ini terutama disebabkan karena pengetahuan tentang

penerapan teknik konservasi masih rendah, termasuk pengetahuan terhadap

kondisi biofisik lahan. Diketahui bahwa sebagian besar tanah di kawasan hutan

hujan tropika terdiri dari jenis podsolik merah kuning yang peka tehadap erosi dan

tingkat kesuburan tanah rendah (Foth 1991).

Sinukaban (1994) mengemukakan bahwa petani miskin di lahan yang

miskin akan terus saling memiskinkan kalau faktor-faktor penyebabnya tidak

dibenahi. Situasi pertanian di daerah yang demikian biasanya terkesan gerah, tidak

teratur dan tidak produktif. Keadaan seperti ini hampir dapat dijumpai di seluruh

Kondisi pengelolaan lahan yang demikian akan semakin memperluas terjadinya

lahan kritis dan kesenjangan sosial masyarakat.

Data statistik Indonesia (1990) menunjukkan bahwa pada tahun 1985

lahan kritis di Indonesia seluas 5.294.051 hektar, meningkat menjadi 12.905.600

hektar pada tahun 1989 atau meningkat sebesar 143 persen, dengan penyebab

utama adalah lahan-lahan bekas tegalan, ladang dan huma. Jumlah ini belum

termasuk lahan yang tidak dimanfaatkan seluas 111.000 hektar dan lahan-lahan

pertanian tanpa irigasi lainnya seluas 13.110.503 hektar, yang potensil menjadi

kritis karena dikelola tanpa konservasi. Pertambahan luas lahan kritis paling

banyak terjadi di Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi. Menurut Baharsjah

(1994) luas lahan tidak produktif di Indonesia 38 juta hektar atau 20 persen dari

luas daratan Indonesia.

Sedang pada tahun 2007, luas lahan kritis bertambah menjadi 77,8 juta ha,

(Dirjen RPLS) meningkat sangat tajam dibanding 1989. Pertambahan lahan kritis

ini terjadi akibat pengelolaan pertanian dan penggundulan hutan. Motif

pertambahan luas lahan kritis dalam satu decade terakhir ini telah bergeser dari

penggunaan lahan untuk pertanian tanpa konservasi ke penebangan hutan untuk

produksi kayu, usaha-saha kehutanan seperti Hutan Tanaman Industri dan

pertambangan. Aktivitas pembukaan lahan dalam skala besar tanpa diikuti dengan

rehabilitasi lahan memberikan ancaman yang lebih serius terhadap konservasi

tanah dan air di Indonesia.

Pengelolaan usaha tani yang baik harus dapat memberikan produksi yang

cukup tinggi bagi petani secara terus-menerus. Hal ini dapat dicapai bila erosi

yang terjadi pada lahan usahatani masih berada dibawah besarnya erosi yang

dapat ditoleransikan Etol (Sinukaban 1994). Dikemukakan pula bahwa

pengelolaan usahatani dengan erosi yang lebih kecil dari Etol dapat dicapai

dengan beberapa cara antara lain melalui pemilihan dan rotasi komoditas

pertanian secara tepat, penggunaan mulsa, pembuatan teras dan lain-lain.

Pemilihan dan rotasi tanaman secara tepat merupakan salah satu alternatif yang

menguntungkan karena dapat meningkatkan produktivitas lahan, permukaan tanah

tertutup sepanjang tahun, dan tanah terhindar dari energi kinetik air hujan yang

Arsyad (1989) mengemukakan bahwa penentuan erosi yang dapat

ditoleransikan perlu karena tidaklah mungkin menekan laju erosi menjadi nol dari

tanah-tanah yang diusahakan untuk pertanian terutama pada tanah-tanah yang

berlereng. Akan tetapi suatu kedalaman tanah tertentu harus dipelihara agar

terdapat suatu volume tanah yang cukup dan baik bagi tempat berjangkarnya akar

tanaman dan untuk tempat penyimpanan air serta unsur hara yang diperlukan bagi

tanaman. Oleh karena itu suatu lahan yang dimanfaatkan harus dapat diprediksi

besarnya erosi yang terjadi, agar dapat dilakukan berbagai tindakan konservasi.

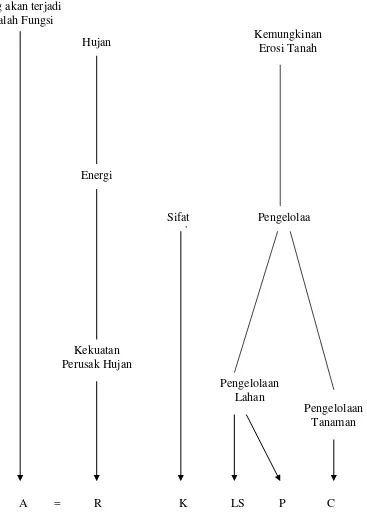

Salah satu metoda prediksi erosi adalah model kotak kelabu untuk bidang

tanah dengan ukuran standar yang dikembangkan oleh Wischmeimer dan Smith

(1978) dikenal dengan the Universal Soil Loss Equation atau USLE. Persamaan ini adalah A = R K L S C P, dimana A = besarnya tanah tererosi, R = faktor

erosivitas hujan, K = erodibilitas tanah, L = panjang lereng, S = kecuraman

lereng, C = faktor pengelolaan tanaman, dan P = faktor pengelolaan tanah.

Faktor- faktor RKLS merupakan faktor-faktor yang bersifat tetap, sedang faktor C

dan P merupakan faktor pengelolaan yang dapat dimanipulasi.

Berdasarkan persamaan diatas, maka nilai faktor C dan P merupakan nilai

faktor yang berhubungan erat dengan tindakan konservasi yang dilakukan. Karena

RKLS adalah faktor-faktor yang bersifat tetap yang mempengaruhi besarnya

erosi. Semakin kecil nilai faktor C dan P, erosi yang terjadi akan semakin rendah,

berarti penerapan konservasi semakin baik. Atau dengan kata lain penerapan

konservasi yang baik harus dapat menekan erosi sekecil mungkin sekaligus

memberikan produksi pertanian yang tinggi secara terus-menerus.

Saat ini teknologi konservasi yang sesuai untuk sistem pertanian lahan

kering di Indonesia telah cukup berkembang. Metoda pendekatan secara rnekanik,

kimia dan vegetatif telah banyak diternukan, tetapi masih terbatas pada pengujian

demplot. Ditingkat petani belum banyak berkembang, kalaupun ada umumnya

dalam bentuk proyek pemerintah. Hambatan ditingkat petani bukan saja

disebabkan oleh kondisi sosial ekonomi yang rendah, tetapi petani tidak

merasakan manfaat langsung dari penerapan teknik konservasi. Bahkan ada

sebaliknya memberikan tambahan kerja dan biaya. Anggapan seperti ini karena

terbatasnya modal dan tenaga kerja dikalangan petani lahan kering.

Dengan ketersediaan tenaga kerja rata-rata 2,8 HKP (hari kerja pria), per

hari per keluarga (di Sulawesi Tenggara) (Djuhumria l988), maka luas lahan yang

dapat diolah untuk satu musim tanam rata-rata 0,7 hektar dari luas pemilikan 2-3

hektar.

Di Sulawesi Tenggara ketersediaan tenaga kerja bagi sebagian besar

peladang adalah 2,8 HKP (hari kerja pria) perhari per keluarga, dengan

kemampuan olah lahan 0,7 hektar dari luas pemilikan lahan 2 – 3 hektar.

(Dujuhumria 1988). Sedang di Lampung satu keluarga transmigrasi memiliki

tenaga kerja per hari per keluarga 1,75 HOK (hari orang kerja), kemampuan olah

lahan antara 0,5 - 0,75 hektar dari luas pemilikan lahan pertanian 1,75 hektar,

Nasendi dan Anwar (1985). Sedang menurut Juwanti et al. (1992) dan Sinukaban (1994) mengemukakan bahwa luas usahatani petani di DAS Jratunseluna dan

Brantas memiliki lahan bervariasi dari 0,30 - 1,1 hektar, dengan luas pengusahaan

rata-rata oleh setiap petani berkisar dari 0,358 - 0,770 hektar. Kemampuan

pengelolaan lahan yang terbatas juga disebabkan karena faktor penguasaan

teknologi, modal dan lain-lain.

Harijaya (1995) mengemukakan adanya anggapan klasik sebagian besar

petani di Indonesia bahwa tanah-tanah disini cukup subur dan dapat dipergunakan

sepanjang masa tanpa memerlukan perlakuan yang teratur. Anggapan seperti ini

juga merupakan kendala dalam menerapkan teknik konservasi di tingkat petani,

Persepsi yang keliru inilah juga merupakan penyebab tidak berkembangnya teknik

konservasi di kalangan petani.

Dalam memberikan arahan tepat dalam pembenahan faktor-faktor fisik

lahan melalui penerapan teknik konservasi, perlu diikuti dengan analisis sosial

ekonomi. Kendala-kendala seperti biaya, tenaga kerja dan pola tanam perlu

diperhitungkan. Dalam konteks ini sistem pengelolaan usahatani dapat di dekati

dengan melakukan analisis investasi atau analisis proyek (Gittinger 1982). Hal ini

dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara holistic terhadap pengelolaan

Dengan Demikian pertimbangan-pertimbangan biofisik dan sosial

ekonomi harus dianalisis secara bersamaan dan simultan. Disinilah diperlukan

pendekatan yang konprehensif dalam pengembangan suatu analisis cara bertani di

lahan kering secara berkelanjutan.

Permasalahan

Permasalahan pokok dalam pengembangan pertanian lahan kering saat ini

adalah belum optimalnya.penggunaan lahan baik secara biofisik maupun sosial

ekonomi dalam rangka penyelenggaraan sistem pertanian yang berkelanjutan.

Secara rinci pernyataan permasalahan dalam mengoptimalkan penggunaan lahan

kering baik secara biofisik dan sosial ekonomi adalah:

1. Bagaimana mengembangkan suatu sistem pengelolaan tanah dan tanaman

melalui penerapan prinsip-prinsip konservasi secara optimal untuk

mendapatkan tingkat pengelolaan biofisik lahan terbaik dalam rangka

pelaksanaan sistem pertanian lahan kering berkelanjutan,

2. Bagaimana kombinasi pengelolaan tanah dan tanaman dengan prinsip –

prinsip konservasi berdasarkan kriteria sosial ekonomi, agar dapat

memberikan hasil yang optimal.

3. Bagaimana mengelola pola pertanaman (diversifikasi usahatani) secara layak

agar dapat memberikan manfaat terhadap perbaikan biofisik lahan dan

pendapatan petani.

4. Bagaimana mengembangkan konsep keterpaduan secara biofisik dan sosial

ekonomi untuk mendukung sistem pertanian yang berkelanjutan.

Kerangka Pemikiran

Sistem pertanian berkelanjutan dapat dicapai apabila kondisi biofisik lahan

terpelihara dengan baik sehingga memungkinkan produktivitas lahan tetap tinggi

dan dapat memberikan pendapatan yang layak bagi petani. Hubungan antara

terpeliharanya biofisik lahan dan peningkatan pendapatan harus berjalan secara

paralel, karena produksi pertanian dapat meningkat bila tanaman mendapatkan

dengan baik jika petani memiliki kesadaran dan kemampuan untuk

memperbaikinya serta adanya insentif untuk memelihara kondisi biofisik lahan,

berdasarkan metode yang benar yang mereka anut.

Metode untuk mempertahankan kondisi biofisik lahan terutama pada

pertanian lahan kering mutlak diperlukan. Derajat kebutuhannya bukan hanya

berkaitan dengan pengetahuan teknik konservasi tetapi juga kesadaran ancaman

degradasi lahan akibat salah kelola. Artinya mereka harus paham bahwa lahan

yang dikelola perlu terus dijaga karena dengan demikian akan menjamin

kelangsungan usahanya. Sebaliknya akibat salah kelola akan merugikan mereka

secara langsung, termasuk masyarakat di luar sistem pertanian yang terkena

dampak secara langsung misalnya akibat erosi, maupun yang bergantung pada

produksi pertanian.

Kerusakan lahan juga tidak hanya bersifat in-situ, tetapi juga memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar lahan yang tererosi bahkan sampai

pada radius yang sangat luas (ex-situ). Kondisi seperti ini dapat terjadi sesuai bentuk kawasan daerah aliran sungai. Kerusakan yang terjadi secara in-situ

maupun ex-situ kedua-duanya berakibat kerugian baik secara fisik maupun sosial ekonomi. Oleh sebab itu petani merupakan aktor kunci yang perlu diberdayakan

dan ditingkatkan pengetahuan, keterampilan, pendapatan serta memberikan

insentif lainnya, sehingga mereka mau menerapkan teknik-teknik konservasi dan

menjadi bagian dari kebiasaannya.

Program konservasi seperti Upland Agriculture and Conservation Project (UACP), di DAS Jratunseluna dan Brantas, dan beberapa penelitian yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat Bogor, di Jawa,

Sumatera, Kalimantan dan tiga lokasi di Sulawesi yaitu di Gorontalo (Sulut), di

Maros (Sulsel) dan di Kendari (Sultra), merupakan refensi yang baik untuk dasar

pengembangan pertanian berkelanjutan dilahan kering.

Hasil evaluasi tahun l99l/l992 menunjukkan bahwa laju erosi di DAS

Jratunseluna dan DAS Brantas telah dapat diturunkan hingga 60 persen, tetapi

masih tetap berada diatas erosi yang ditoleransikan. Sinukaban (1994)

mengemukakan bahwasalah satu penyebab adalah tidak terpeliharanya komponen

yang diterapkan. Selanjutnya dikemukakan bahwa hal itu disebabkan; (1)

kurangnya pemahaman petani tentang fungsi komponen teknik konservasi tanah

yang telah dibangun, (2) kurangnyapenyuluhan tentang pentingnya pemeliharaan

komponen-komponen pengendalian erosi untuk meningkatkan dan

mempertahankan produktivitas secara lestari, (3) mahalnya biaya pemeliharaan

yang dapat mencapai Rp. 148.000,-/ha/tahun, dan (4) rendahnya pendapatan

keluarga.

Kenyataan ini menunjukkan untuk mempertahankan kelestarian komponen

biofisik, petani dituntut untuk terampil dan mempunyai kesadaran, serta

memerlukan kemampuan ekonomi yang stabil. Arsyad (1989) mengemukakan

bahwa keseimbangan antara sub sistem sosial ekonomi dan sub sistem biofisik

sangat penting, karena sub sistem biofisik merupakan dasar yang akan

menentukan struktur dan bentuk dari sub sistem sosial ekonomi. Sub sistem

biofisik yang dibangun oleh komponen tanah, topografi dan penggunaan lahan,

sangat penting dan menentukan keberlanjutan dari usaha tani. Sedang

keberlanjutan dari suatu usaha tani selain didukung oleh faktor-faktor biofisik

yang lestari juga memerlukan manajemenusahatani yang baik.

Untuk menjaga kelestarian kondisi biofisik, maka selain diterapkan

teknik-teknik konservasi, juga diperlukan tindakan-tindakan pemeliharaan seperti

penyiangan, pemupukan, penambahan bahan organik, dan lain-lain. Hal ini

digambarkan oleh Sumarwoto (1974) sebagai usaha pemberian energi untuk

mempertahankan suatu kemantapan ekosistem pertanian. SedangClapham (1976)

menggambarkan tindakan-tindakan tersebut sebagai tekanan balik dari suatu

ekosistem yang dimanfaatkan.

Oleh karena luasnya permasalahan lingkungan dalam kaitannnya dengan

pengelolaan pertanian lahan kering, maka kajian dalam penelitian ini dibatasi

pada analisis hubungan antara faktor biofisik yang berkaitan dengan degradasi

lahan (erosi), faktor ekonomi yaitu produksi dan pendapatan serta faktor sosial

budaya seperti perilaku petani peladang, perubahan sikap terhadap inovasi dan

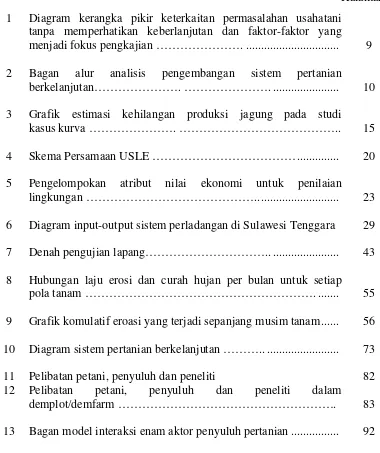

tata cara bertani. Diagram kerangka pikir dan faktor-faktor yang dikaji dalam

```

Keterangan: faktor yang dikaji

Gambar l Diagram kerangka pikir keterkaitan permasalahan usahatani tanpa memperhatikan keberlanjutan dan faktor-faktor yang menjadi fokus pengkajian.

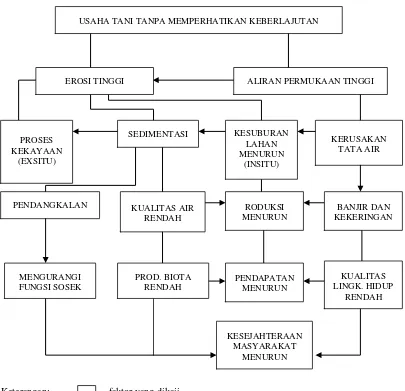

Dengan demikian utnuk mengembangkan suatu sistem pertanian secara

berkelanjutan maka diperlukan pendekatan komprehensif dengan memperhatikan

komponen biofisik dan sosial melalui analisis tingkat degradasi lahan dan analisis

teknologi konservasi, analisis nilai ekonomi total dan analisis manfaat lingkungan

serta analisis kondisi sosial dan budaya. Hubungan proses analisis biofisik dan

sosial ekonomi untuk mencapai sistem pertanian berkelanjutan disajikan pada

Gambar 2.

USAHA TANI TANPA MEMPERHATIKAN KEBERLAJUTAN

EROSI TINGGI ALIRAN PERMUKAAN TINGGI

PROSES KEKAYAAN

(EXSITU)

SEDIMENTASI

PENDANGKALAN KUALITAS AIR RENDAH

MENGURANGI FUNGSI SOSEK

PROD. BIOTA RENDAH

KESUBURAN LAHAN MENURUN

(INSITU)

KERUSAKAN TATA AIR

RODUKSI MENURUN

BANJIR DAN KEKERINGAN

PENDAPATAN MENURUN

KUALITAS LINGK. HIDUP

RENDAH

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Gambar 2 Bagan alur analisis pengembangan sistem pertanian berkelanjutan.

Tujuan, Kegunaan Penelitian dan Hipotesis Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pengelolaan

sistem pertanian lahan kering secara berkelanjutan yang meliputi :

1. Analisis faktor-faktor pengelolaan biofisik pertanian lahan kering berdasarkan

analisis degradasi lahan dan analisis teknik konservasi dalam rangka

mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan,

2. Analisis faktor-faktor sosial ekonomi ekonomi lingkungan berdasarkan

pendekatan nilai ekonomi total (NET) dan dilanjutkan dengan analisis

investasi untuk mendapatkan kelayakan secara finansial dan ekonomi

lingkungan berdasarkan alternative pengelolaan, untuk mendukung

terwujudnya sistem pertanian yang berkelanjutan,

3. Mengembangkan model pertanian lahan kering berkelanjutan yang

memungkinkan dalam jangka waktu 3 – 5 tahun petani lahan kering dapat

Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif tentang cara-cara

perlakukan teknik konservasi pertanian lahan kering guna mendapatkan model

pengembangan yang sesuai dengan biofisik, sosial ekonomi dan budaya

masyarakat.

2. Merupakan masukan para pengambil kebijakan dalam mengembangkan

pertanian lahan kering secara berkelanjutan.

3. Mengembangkan model system pertanian lahan kering berkelanjutan untuk

meningkatkan kesejahteraan petani dengan ukuran kebutuhan hidup layak.

Hipotesis

Hipotesis utama adalah bahwa melalui penerapan teknik konservasi pada

pertanian lahan kering, dapat menjaga kondisi biofisik lahan serta meningkatkan

pendapatan pateni dan memperbaiki kondisi sosial petani lahan kering.

1. Secara biofisik hipotesis diterima bila erosi yang ditimbulkan berdasarkan

penerapan teknik konservasi lebih kecil dari erosi yang ditoleransi (Etol)

2. B/C ratio total manfaat lebih besar dari B/C ratio manfaat langsung ; NPV pola taman dengan kondisi biofisik terbaik posif.

3. Pendapatan petani setelah 3 – 5 tahun lebih besar atau sama dengan standar

Konservasi Lahan Kering

Pertanian lahan kering adalah sebidang tanah yang dipergunakan untuk

usahatani dengan menggunakan air secara terbatas dan biasanya kebutuhan air

hanya mengharapkan dari curah hujan (Hanjaya 1995). Sedang menurut

Suwardjo (1981) sistem pertanian lahan kering adalah pertanian yang

dilaksanakan diatas tanah tanpa irigasi dalam bentuk tegalan atau ladang. Kondisi

permukaan tanah yang relatif terbuka sepanjang tahun dan curah hujan yang

tinggi, merupakan penyebab kerusakan lahan, oleh karena itu penerapan teknik

konservasi pada pertanian lahan kering merupakan suatu persyaratan mutlak untuk

menjaga kelangsungan penggunaan lahan.

Prinsip-prinsip dalam konservasi lahan kering tidak terlepas dari pengertian

konservasi mengenai tanah dan air. Kondisi tanah yang marginal pada lahan

kering dengan ciri solum tanah dangkal, kandungan bahan organic rendah,

kesuburan tanah rendah dan tingkat kemasaman tinggi atau pH rendah, merupakan

kendala dalam penggunaan lahan untuk pengembangan usahatani.

Konservasi tanah diartikan sebagai penempatan setiap bidang tanah pada

penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dan

memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi

kerusakan tanah. Sedang konservasi air pada prinsipnya adalah penggunaan air

yang jatuh ke tanah untuk pertanian seefisien mungkin, melalui pengaturan waktu

aliran sehingga tidak terjadi banjir yang merusak dan cukup air pada musim

kemarau (Arsyad l989).

Pertanian lahan kering umumnya berada pada daerah hulu (up land) hingga daerah-daerah pertengahan dengan keadaan lahan yang berlereng (Harijaya 1995).

Keadaan lahan seperti ini merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya erosi

dan aliran permukaan yang berlebihan Disamping faktor lereng, sifat tanah, curah

hujan, vegetasi penutup dan aktivitas manusia juga mempengaruhi terjadinya

erosi. Hayward dalam Klootwijk (1975) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi erosi adalah; (1) tanaman penutup, (2) cara bercocok tanam, (3)

tanah, dan (6) faktor tanah. Pertanian lahan kering tanpa konservasi di daerah hulu

juga berperanan sangat besar pada berbagai fenomena alam seperti banjir,

kekeringan dan sedimentasi di daerah hilir.

Arsyad (1989) mengemukakan bahwa pada dasarnya faktor-faktor

penyebab erosi dibedakan atas; (l) faktor-faktor yang dapat dirobah oleh manusia

seperti tumbuhan yang tumbuh diatas tanah, sebagai sifat-sifat tanah seperti

kesuburan, ketahanan agregat, kapasitas infiltrasi dan panjang lereng, serta (2)

faktor-faktor yang tidak dapat dirobah yaitu seperti iklim, tipe tanah dan

kecuraman lereng. Penerapan teknik konservasi pada prinsipnya cenderung

kepada intervensi terhadap faktor-faktor yang dapat dipengaruhi oleh manusia.

Secara garis besar metoda konservasi dapat dibedakan atas tiga metoda yaitu

metoda vegetatif, mekanik dan kimia. Yang sering digunakan adalah metoda

vegetatif dan metoda mekanik, sedang metoda kimia jarang digunakan karena

memerlukan biaya mahal. Termasuk metoda vegetatif adalah; (l) penanaman

tumbuhan atau tanaman yang menutup tanah secara terus-menerus sepanjang

tahun, (2) penanaman dalam strip, (3) pergiliran tanaman dengan tanaman pupuk

hijau atau tanaman penutup tanah, (4) sistem pertanian hutan, (5) Pemanfaatan

sisa-sisa tanaman atau tumbuhan sebagai mulsa, dan (6) penanaman

saluran-saluran air dengan rumput. Sedang yang tergolong dalam metoda mekanik adalah;

(1) pengolahan tanah, (2) pengolahan tanah menurut kontur, (3) guludan dan

guludan bersaluran menurut kontur, (4) terras, (5) penghambat, waduk, rorak,

tanggul dan (6) perbaikan drainase dan irigasi (Arsyad 1989).

Suwardjo (1993) mengemukakan karena adanya berbagai kendala fisik dan

sosial ekonomi, maka metoda yang mudah dan murah serta sangat efektif untuk

konservasi di lahan kering adalah metoda vegetatif. Penggunaan tanaman legum

seperti Flamengia congesta, Mucuna sp., dan Komak, dapat meningkatkan produktivitas lahan pada beberapa lokasi pengujian baik di Pulau Jawa maupun di

beberapa tempat seperti di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Selain itu

diperlukan masukan pupuk yang tinggi, agar produktivitas pertanian lahan kering

dapat dipertahankan.

Hasil pengujian metoda konservasi vegetatif melalui pertanaman lorong di

kimia tanah setelah perlakuan selama tiga musim tanam (Sudharto 1993).

Ketahanan penetrasi tanah menujukan penurunan dari rata-rata 15 kgF/cm2

menjadi rata-rata 10,5 kgF/cm2. Kondisi penetrasi ketahanan tanah seperti ini

merupakan suatu kondisi yang baik bagi perakaran tanaman. Perkembangan

perakaran sebagian besar tanaman akan terganggu pada ketanahan penetrasi 13

kgF/cm2

Metoda mekanik seperti pembuatan terras juga efektif untuk konservasi

tanah dan air. Tetapi dalam pembuatan terras harus memperhatikan beberapa

persyaratan seperti solum tanah harus cukup dalam, tanah tidak peka terhadap

erosi dan tidak terdapat bidang luncur untuk lahan-lahan dengan kemiringan yang

cukup terjal (Harijaya, 1995). Menurut Suwardjo dan Dariah (1994) penggunaan

terras gulud cukup baik dan murah serta dapat dibuat pada hampir semua jenis

tanah dan lereng yang bervariasi dari 3-50 persen. Sebagai perbandingan

pembuatan terras bangku memerlukan tenaga kerja 500-1.000 HOK /hektar,

sedang untuk pembuatan terras gulud hanya memerlukan 50-100 HOK/hektar. . Penurunan ketahanan penetrasi merupakan salah satu indikator semakin

baiknya sifat-sifat fisik tanah. Suwardjo (1981) mengemukakan bahwa

penggunaan sisa-sisa tanaman sebagai mulsa dapat menekan laju erosi hingga

dibawah tingkat erosi yang dapat dibiarkan, menekan laju aliran permukaan,

memperbaiki sifat fisik tanah dan kimia tanah serta aktivitas biologi dan

meningkatkan pertumbuhan dan produksi.

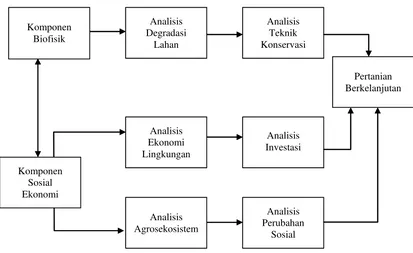

Penerapan metoda konservasi mekanik yang dilakukan di DAS Brantas

menunjukan bahwa pembuatan terras bangku sangat efektif untuk menekan erosi,

dan dapat meningkatkan produksi jagung dan ubikayu, tetapi sejalan dengan itu

memerlukan korbanan tenaga kerja yang cukup besar (Sembiring 1990 dalam

Harijaya 1995). Sebagai perbandingan dikemukakan beberapa data penerapan

teknik konservasi, data erosi yang terjadi, data produksi dan data tenaga kerja

Tabel 1 Data penerapan teknik konservasi, produksi dan tenaga kerja yang dipergunakan dalam penerapan konservasi di DAS Brantas.

Teknik Konservasi

Mekanik

Erosi (Ton/Ha/9 bln)

Produksi (Ton/Ha) Tenaga

Kerja

Sumber: Sembiring (1990) dalam Harijaya (1995).

Sebagai perbandingan data penggunaan tenaga kerja untuk penerapan

metoda konservasi vegetatif dengan teknik pertanaman lorong adalah 116

HOK/hektar. Nissen-Petersen, E. 2000. melaporkan tentang metoda konservasi yang

dilakukan oleh masyarakat di dataran tinggi Ekuador yang disebut Sulaman

Metoda ini dilaksanakan pada areal dengan ketinggian 7.500 feet dan kecuraman

lereng 50-70 persen, berada pada iklim tropika dingin (cool tropical) atau mesothermal. Metoda ini merupakan gabungan antara metoda mekanik dengan

vegetatif, yaitu dengan menerapkan pengolahan tanah menurut garis kontur dan

penanaman strip tanaman. Dengan menggunakan biaya yang rendah, metoda ini

mampu mempertahankan produksi pangan dan buah-buahan, dimana keberhasilan

metoda ini oleh Bank Dunia disamakan dengan fungsi pelayanan penyuluhan

yang dilakukan oleh Soil Conservation Service di Amerika Serikat.

Beberapa metoda konservasi yang bersifat tradisional yang telah berhasil

dinegara-negara Afrika seperti dilaporkan oleh Journal Of Soil and Water Conservation, adalah Zays system, dikembangkan di Mali, yang menggunakan striptanaman dari jenis rumput vertiver, Milpa system di kembangkan di Meksiko Tengah, dilaporkan oleh Bacco (1991), Sistem Hunano'o dikembangkan di

Philipina, dilaporkan oleh Conklin (1997), dan Sistem Produksi Modular,

dikembangkan di Tabasco, Meksiko, dilaporkan oleh Gliessman (1981) Suatu

studi kasus yang dilaporkan oleh Pagiola (2006) di Kenya menunjukan bahwa

pengelolaan pertanianlahan kering pada lahan dengan kemiringan 15 persen tanpa

diikuti dengan tindakan konservasi yang intensip, mengakibatkan penurunan

Dalam sepuluh tahun pertama terjadi penurunan produksi sebesar 20 persen,

sedang pada 20 tahun berikutnya terjadi penurunan produksi sebesar 40 persen.

Suatu kondisi dimana secara ekonomi sudah tidak menguntungkan lagi. Model

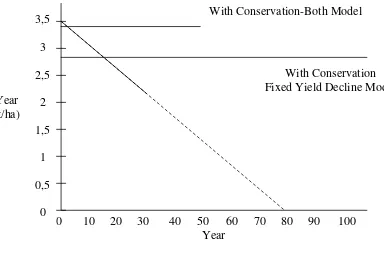

estimasi dalam studi kasus tersebut disajikan padagambar 3.

Gambar 3 Grafik estimasi kehilangan produksi jagung pada studi kasus di Kenya.

Berdasarkan uraian tentang konservasi lahan kering diatas, maka pada

prinsipnya penerapan teknik-teknik konservasi menunjukkan mampu menekan

laju erosi dan meningkatkan serta mempertahankan produksi pada pertanian lahan

kering, tetapi sampai sejauh mana usaha-usaha itu telah memberikan dampak

kepada peningkatan pendapatan keluarga petani dan mengoptimalkan

faktor-faktor biofisik dan sosial ekonomi belumlah dianalisis.

Prediksi Erosi

Erosi adalah peristiwa pindahnya atau terangkutnya tanah atau

bagian-bagian tanah dari satu tempat ke tempat lain oleh media alami (Arsyad 1989).

Media alami yang dimaksud disini adalah air dan angin. Di Indonesia dan di

daerah tropis umumnya yang paling berperan adalah air.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Year 3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0 Year (t/ha)

Berdasarkan kejadiannya erosi dapat dibedakan atas; (1) erosi normal atau

erosi geologi atau erosi alami yaitu proses pengangkutan tanah yang terjadi

dibawah keadaan vegetasi alami, dan (2) erosi dipercepat yaitu pengangkutan

tanah yang menimbulkan kerusakan tanah sebagai akibat perbuatan manusia, yang

menggangu keseimbangan antara proses pembentukan dan pengangkutan tanah.

Erosi dipercepati inilah yang menjadi perhatian konservasi tanah.

Masalah erosi menjadi begitu penting karena akibat yang ditimbulkan tidak

saja merugikan tempat dimana erosi itu terjadi, tetapi juga memberi dampak

negatif terhadap tempat-tempat diluar lokasi dimana erosi itu terjadi. Kerusakan

yang terjadi pada tempat erosi adalah kemunduran sifat fisik dan kimia tanah.

Kemunduran yang terjadi pada sifat fisik tanah antara lain menurunnya kapasitas

infiltrasi dan kemampuan menahan air, meningkatnya kepadatan dan ketahanan

penetrasi tanah serta berkurangnya kemantapan struktur tanah. Sedang

kemunduran sifat kimia tanah dapat terjadi karena terangkutnya unsur hara

bersama tanah yang tererosi.

Suwardjo (1981) mengemukakan bahwa suatu tanah Latosol Merah di

Citayam yang mengandung 0,074% nitrogen, 3,450 bahan organik, 0,042% P2O5,

0,008% K2O dan 0,074% Ca dengan erosi sebesar 121,1 ton/ha, dalam satu

musim tanam jagung, mengalami kehilangan unsur hara sebanyak 206 kg

nitrogen, 4.190 kg bahan organik, 52 kg P2O5, 10 kg K2

Dampak erosi terhadap tempat di luar kejadian erosi adalah pelumpuran dan

pendangkalan waduk, sungai, saluran dan badan air lainnya. Dampak lainnya

adalah tertimbunnya lahan pertanian di daerah bawah, kerusakan kualitas air dan

menghilangnya mata air serta berkurangnya umur guna waduk dan berbagai

kerugian material lainnya, Arsyad (1989). Dampak erosi terhadap tempat diluar

kejadian digambarkan sebagai suatu usaha yang bukan hanya merugikan diri

sendiri, tetapi juga merugikan orang lain.

O dan 90 kg CaO per

hektar. Jumlah unsur hara yang hilang tersebut setara dengan 4,3 kuintal urea,

1,15 kuintal TSP, 0,20 kuintal KCl dan 2,0 kuintal kapur.

Akibat erosi yang terjadi secara terus-menerus mengakibatkan tanah akan

menjadi rusak atau yang diistilahkan dengan lahan kritis. Menurut Sadikin (1997)

penggunaan dengan kemampuannya, telah mengalami atau dalam kerusakan fisik,

kimia dan biologi, yang akhirnya membahayakan fungsi hidrologi, orologi dan

produksi pertanian, pemukiman serta kehidupan sosial. Hal ini mengakibatkan

perkembangan lahan kritis dengan cepat dari tahun ke tahun.

Erosi di daerah tropika disebabkan oleh tingginya curah hujan. Oleh karena

itu daerah-daerah di kawasan tropika merupakan daerah-daerah dengan tingkat

erosi tertinggi di dunia. El-Swaify (Arsyad dan Krisnarajah 1983). Secara

keseluruhan Asia merupakan benua dengan tingkat erosi tertinggi yaitu rata-rata

166 ton/km2/tahun dan Australia merupakan benua dengan tingkat erosi terendah

yaitu 32 ton/km2

Erosi pada dasarnya tidak dapat ditekan hingga nol, oleh karena itu maka

ditetapkan suatu batas erosi yang diperbolehkan, yang disebut sebagai nilai T,

(Arsyad 1989) atau oleh Sinukaban (1994) disebut E

/tahun. Besarnya erosi yang terjadi di benua Asia tidak terlepas

dari sumbangan yang diberikan oleh sektor pertanian lahan kering dan

perambahan hutan.

tol

Produktivitas tanah berdasarkan konsep Hammer (1981) adalah sebagai

akibat menurunnya kandungan unsur hara tanah dan/atau merosotnya sifat-sifat

fisik tanah. Untuk itu dilakukan pengelompokkan kedalam kategori rendah (R),

sedang (S) dan tinggi (T). Kombinasi penurunan faktor fisik dan kimia tanah

dengan tiga kategori tersebut diperoleh sembilan stratifikasi nilai faktor

kedalaman tanah. Nilai faktor kedalaman tanah dikalikan dengan kedalaman

efektif tanah (effective soil depth) diperoleh kedalaman eqivalen.

. Ada dua cara penetapan

nilai T yaitu; pertama dengan menggunakan kedalam tanah, permeabilitas lapisan

bawah dan kondisi stratum. Untuk itu ditetapkan enam sifat tanah dan stratum

Kedua Hammer (1981) menggunakan konsep kedalaman ekivalen (equivalent depth) dan umur guna (resource life). Kedalaman eqivalen adalah kedalaman tanah yang setelah mengalami erosi produktivitasnya berkurang dengan 60% dari

produktivitas tanah yang tidak tererosi.

Kedalaman efektif tanah adalah kedalaman tanah sampai suatu lapisan yang

bisa ditembus akar. Nilai faktor kedalaman tanah untuk 30 sub-order tanah telah

disusun oleh Hammer (1981). Deskripsi ini adalah untuk tanah-tanah di Indonesia

Pendekatan yang dilakukan oleh Hammer (1981) sebagaimana diuraikan di

atas, tidak memperhitungkan faktor pembentukan tanah. Bila diperhitungkan

faktor pembentukan tanah maka rumus dengan menggunakan kedalaman

eqivalen sebagai berikut:

) / (

min PT mm tahun

MPT D D

Etol = e − + (Sinukaban 1995)

Dimana: De

D

= kedalaman tanah efektif x faktor kedalaman

min

MPT = masa pakai tanah

= kedalaman tanah minimum

PT = laju pembentukan tanah.

Tingkat pengelolaan tanaman dan tanah yang baik adalah apabila besarnya

erosi yang terjadi (erosi aktual), lebih kecil dari erosi yang ditoleransikan (Etol). Untuk itu maka perlu dilakukan prediksi erosi aktual. Prediksi erosi dilakukan

dengan menggunakan persamaan USLE (Universal Soil Loss Equation) yaitu:

A = R K L S C P

A = besarnya erosi yang terjadi (ton hektar-1tahun-1

R = erosivitas hujan tahunan yaitu satuan indeks erosi hujan yang

menyatakan hubungan antara energi hujan total (E) dengan intensitas

hujan maksimum 30 menit (EI

)

30). Nilai R adalah penjumlahan dari

EI30

R = EI

selama satu tahun.

Nilai R juga dapat diperoleh dengan menggunakan peta isoeroden

30

K = erodibilitas tanah yaitu laju erosi per indeks erosi hujan untuk suatu

tanah yang didapat dari petak percobaan standar dengan panjang 22,1

meter, terletak pada lereng sembilan persen tanpa tanaman. Bila

diketahui kandungan bahan organik tanah, tekstur, struktur dan

permiabilitas, maka nilai K dapat dihitung dengan menggunakan

rumus yang dikemukakan oleh Wischmeier (1978).

M = (% pasir halus + debu)(100 - %liat)

a = % bahan organic

b = Kode struktur tanah

c = Kelas permiabilitas profil tanah.

Penetapan nilai erodibilitas (K) dapat juga ditentukan dengan

menggunakan nomograf erodibilitas tanah.

L = panjang lereng yang diukur mulai dari tempat terjadinya aliran air

diatas permukaan tanah sampai ke tempat mulai terjadinya

pengendapan, yang disebabkan karena berkurangnya kecuraman

lereng. Faktor panjang lereng merupakan nisbah antara erosi dari tanah

dengan suatu panjang lereng tertentu terhadap erosi dari tanah dengan

paryang 22,1 meter di bawah keadaan identik.

Faktor panjang lereng ditentukan dengan rumus :

L = (X 22-1)

Dimana: X = panjang lereng sebenarnya

m

m = konstanta, 0,3 untuk kecuraman lereng < 5%

0,5 untuk kecuraman lereng > 5%

S = kecuraman lereng, yaitu nisbah antara besarnya erosi pada suatu tanah

dengan kecuraman lereng tertentu terhadap besarnya erosi dari tanah

dengan lereng sembilan persen dibawah keadaan identik. Nilai faktor S

dihitung dengan rumus :

613 , 6

043 , 0 3 , 0 43 ,

0 s s2

S = + +

dimana: S = kecuraman lereng (%)

C = faktor vegetasi penutup tanah dan pengelolaan tanaman, yaitu nisbah

antara besarnya erosi dari suatu areal dengan vegetasi penutup dan

pengelolaan tanaman tertentu terhadap besarnya erosi dari tanah yang

identik tanpa tanaman.

P = faktor tindakan-tindakan khusus konservasi tanah, yaitu nisbah antara

besarnya erosi dari tanah yang diberikan perlakuan tindakan

dalam strip atau terras, terhadap besarnya erosi dari tanah yang diolah

searah lereng dalam keadaan identik. Skema persamaan erosi

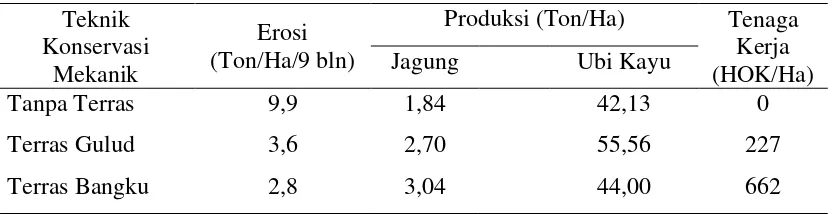

berdasarkan pendekatan Universal Soil Loss Equation (USLE) pada Gambar 4.

A = R K LS P C

Gambar 4 Skema persamaan USLE (Arsyad 1989) Hujan

Energi

Kekuatan Perusak Hujan

Pengelolaan Lahan Sifat

t h

Pengelolaan Tanaman Pengelolaa

Kemungkinan Erosi Tanah Besarnya Erosi

Sebagaimana dikemukakan terdahulu bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi erosi dapat dibedakan dalam dua bagian yaitu faktor-faktor yang

dapat dimanipulasi oleh manusia dan yang tidak dapat dimanipulasi. Bila

dikaitkan dengan persamaan USLE, maka faktor C dan P merupakan faktor yang

dapat dimanipulasi, tetapi bersifat spesifik lokasi. Oleh karena itu nilai yang

diberikan dari kombinasi tanaman dan tanah juga bersifat spesifik lokasi. Artinya

nilai-nilai tersebut hanya dapat dipergunakan secara akurat untuk suatu kondisi

dengan keadaan biofisik (tanah dan iklim) yang identik. Beberapa nilai C dan P di

Indonesia dan Afrika disajikan pada lampiran.

Perbandingan nilai erosi aktual dari petak standar tanpa perlakuan (C dan

P = 1), dengan nilai erosi petak standar dengan perlakuan kombinasi tanaman,

akan diperoleh nilai faktor pengelolaan tanaman dan tanah. Semakin kecil faktor

C dan P, memberikan gambaran semakin baiknya pengelolaan. Kondisi seperti itu

digambarkan oleh Sinukaban (1994) sebagai upaya pengembangan sistem

pertanian konservasi (SPK), dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Produksi pertanian cukup tinggi sehingga petani tetapi tetap bergairah

melanjutkan usahanya.

2. Pendapatan petani cukup tinggi, sehingga petani dapat mendesain masa depan

keluarganya dari pendapatan usahataninya.

3. Teknologi yang diterapkan baik teknologi produksi maupun teknologi

konservasi adalah teknologi yang dapat diterapkan sesuai dengan kemampuan

petani dan diterima oleh petani dengan senang hati sehingga sistem pertanian

tersebut dapat dan akan diteruskan oleh petani dengan kemampuannya secara

terus menerus tanpa bantuan dari luar.

4. Laju erosi kecil (minimal), lebih kecil dari erosi yang ditoleransikan,

sehingga produktivitas yang cukup tinggi tetap dapat

dipertahankan/ditingkatkan secara lestari dan fungsi hidrologis daerah

terpelihara dengan baik sehingga tidak terjadi banjir dimusim hujan dan

kekeringan dimusim kemarau, dan

5. Sistem penguasaan/pemilikan lahan dapat menjamin keamanan investasi

Penilaian Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan

Suatu kekeliruan yang menganggap bahwa tanah merupakan suatu faktor

produksi yang sifatnya tetap, karena tanah secara kualitas (tingkat kesuburan)

maupun kuantitas (kedalaman lapisan olah bahkan luasnya) selalu mengalami

degradasi. Kondisi seperti ini perlu dicermati, karena berpengaruh terhadap upaya

pengelolaan lahan untuk menjaga kesinambungan produksi atau menjaga

produktivitas lahan.

Dalam kaitannya dengan pengelolaan lahan, degradasi lahan yang

umumnya disebabkan oleh erosi memberikan dampak negatif yang nyata baik

pada lahan yang diolah (on site impact) maupun diluar lahan yang diolah (off site impact). Dampak yang terjadi baik yang bersifat in site maupun off site, memiliki konsekuensi biaya pengelolaan langsung maupun tidak langsung. Biaya-biaya

seperti ini biasanya tidak diperhitungkan, karena untuk menghitungnya

memerlukan pengetahuan teknis yang baik, terutama cara pengukurannya.

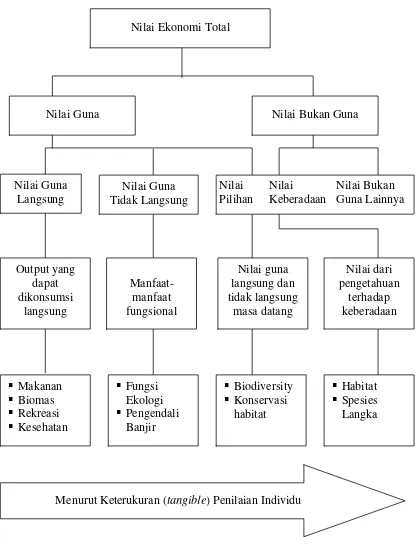

Munasinghe (1993) mengemukakan konsep dasar untuk penilaian

ekonomi lingkungan tentang nilai ekonomi total (total economic value). Konsep ini membagi nilai ekonomi total atas; (l) nilai guna (use value), dan (2) nilai bukan guna (non use value), nilai guna dibedakan lagi atas nilai guna langsung (direct use value), nilai guna tak langsung (indirect use value) dan nilai pilihan (option value). Penilaian ini dilakukan atas dasar keterukuran atau sesuatu yang nyata (tangible) secara individu.

Gambar 5 Pengelompokan atribut nilai ekonomi untuk penilaian lingkungan (Diadopsi dari Pearce 1992 dalam Munasinghe 1993)

Nilai Ekonomi Total

Nilai Guna Nilai Bukan Guna

Nilai Guna Langsung

Nilai Guna Tidak Langsung

Nilai Nilai Nilai Bukan

Pilihan Keberadaan Guna Lainnya

Output yang dapat dikonsumsi

langsung

Manfaat-manfaat fungsional

Nilai guna langsung dan tidak langsung

masa datang

Nilai dari pengetahuan

terhadap keberadaan

Makanan

Biomas

Rekreasi

Kesehatan

Fungsi Ekologi

Pengendali Banjir

Biodiversity

Konservasi habitat

Habitat

Spesies Langka

Secara matematik persamaan nilai ekonomi total (NET) adalah

NET = NG + NBG

NET = (NGL + NGTL + NP) + NBG

Dimana:

NET = Nilai Ekonomi Total

NG = Nilai Guna

NBG = Nilai Bukan Guna

NGL = Nilai Guna Langsung

NGTL = Nilai Guna Tidak Langsung

NP = Nilai Pilihan

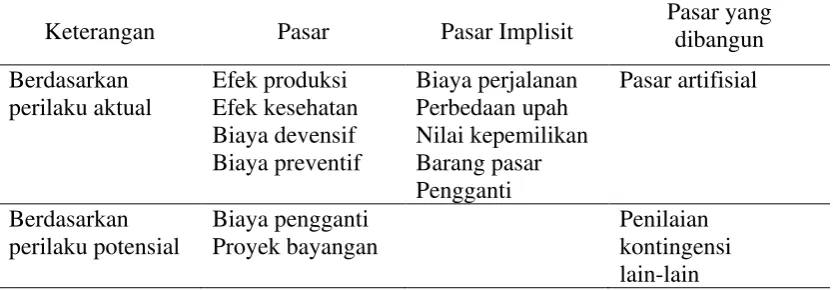

Teknik penilaian ekonomi lingkungan walaupun baru, tetapi cukup

berkembang. Prinsip yang perlu dipahami adalah kesediaan membayar

(willingnessto pay) dari individu dalam memberikan penilaian. Hufschmidt (1987), mengelompokkan dalam tiga kategori yaitu (1) teknik yang langsung

didasarkan pada nilai pasar atau produktivitas, (2) teknik yang menggunakan nilai

pasar atau barang subtitusi, dan (3) pendekatan yang menggunakan teknik survey.

Dalam memberikan penilaian maka dianjurkan untuk pertama-tama harus

menggunaka nilai pasar. Bila tidak tersedian nilai pasar baru digunakan nilai pasar

barang subtitusi dan selanjutnya bila tidak nilai barang subtitusi baru

menggunakan nilai berdasarkan teknik survey. Dalam memberikan penilaian nilai

ekonomi, Munasinghe (1993) membuat taksonomi seperti pada Tabel 2.

Tabel 2 Taksonomi teknik penilaian yang relevan

Keterangan Pasar Pasar Implisit Pasar yang dibangun

Berdasarkan perilaku aktual

Efek produksi Efek kesehatan Biaya devensif Biaya preventif

Biaya perjalanan Perbedaan upah Nilai kepemilikan Barang pasar Pengganti

Pasar artifisial

Berdasarkan perilaku potensial

Biaya pengganti Proyek bayangan

Penilaian kontingensi lain-lain

Penggunaan teknik penilaian seperti dikemukakan dalam Tabel 2

disesuaikan dengan kebutuhan penilaian terhadap jasa lingkungan dan

sumberdaya alam yang ada. Penilaian ekonomi terhadap pengelolaan lahan yang

rusak akibat erosi dilakukan dengan menggunakan teknik penilaian biaya

pengganti (Dixon dkk. 1993). Teknik ini digunakan bila manfaat sosial bersih

pemanfaatan tertentu tidak dapat diperkirakan secara langsung. Berdasarkan

penilaian teknik ini nilai barang atauj asa lingkungan adalah sebesar biaya yang

harus dikeluarkan untuk mengganti atau membuat barang atau jasa lingkungan

yang dapat memberikan manfaat setara dengan sebelumnya.

Analisis Pendapatan

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu bahwa walaupun

penerapan konservasi dapat dikatakan syarat mutlak dalam pelaksanaan pertanian

berkelanjutan tetapi oleh petani hal itu dilihat sebagai suatu tambahan kerja yang

tidak memberikan tambahan pendapatan. Kondisi seperti ini dapat dipahami

karena selama ini petani selalu berada pada kondisi kesejahteraan yang kurang

menguntungkan. Pendapatan yang diperoleh dari usahatani hanya cukup untuk

memenuhi kebutuhan dasar, bahkan pada waktu-waktu tertentu mereka masih

dihadang oleh masa paceklik.

Kadariah dan Clive (1978) menyatakan bahwa analisis finansial penting

dalam memperhitungkan insentif, karena tidak ada gunanya melaksanakan suatu

kegiatan bila keuntungan hanya dilihat dari sudut perekonomian secara

keseluruhan tetapi petani yang menjalankan aktivitas produksi tidak bertambah

baik keadaannya. Kondisi marginalitas dan subsisten minded, merupakan suatu kenyataan bahwa tingkat kesejahteraan petani masih memprihatinkan karena

aktivitasnya pada usahatani belum dapat memberikan kehidupan yang layak.

Sajogyo dalam Singarimbun (1978) membedakan tingkat pengeluaran penduduk atas miskin sekali dan miskin. Kategori miskin sekali bila pengeluaran

setara 180 kg/kapita bagi penduduk pedesaaan dan 270 kg/kapita bagi penduduk

perkotaan. Sedang yang tergolong miskin adalah bila tingkat pengeluaran rata-rata

320 kg/kapita bagi penduduk pedesaaan dan 480 kg/kapita bagi penduduk

berdasarkan tingkat kecukupan konsumsi kalori yaitu 2.100 kalori/kapita. Suatu

keluarga dianggap sangat miskin bila pendapatannya hanya mampu memenuhi

kebutuhan minimum kalori yang ditetapkan. Sedang bila pendapatan keluarga

selain bisa mencukupi kebutuhan minimum kalori dapat juga memenuhi

kebutuhan pokok seperti perumahan, air bersih, sandang dan pendidikan

dikategorikan sebagai keluarga miskin.

Dewasa ini Pemerintah menetapkan sistim upah minimum yang

didefinisikan sebagai upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan

tunjangan tetap. Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01/MEN/1999

menyebutkan bahwa penetapan upah minimum dengan mempertimbangkan

kebutuhan hidup minimum, indeks harga konsumen, perkembangan dan

kelangsungan perusahaan, kondisi pasar dan tingkat perkembangan perekonomian

dan pendapatan perkapita. Sedang secara teknis penetapan masing-masing daerah

ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka melalui Keputusan

Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 512 Tahun 2000, ditetapkan Upah

Minimum Propinsi sebesar Rp. 275.000,-/bulan atau Rp 3.300.000,-/tahun.

Jumlah pendapatan berdasarkan ukuran upah minimum ini nampak lebih

menjanjikan kesejahteraan yang lebih baik disbanding dengan ukuran-ukuran

lainnya seperti disebutkan terdahulu. Dengan demikian bila kesejahteraan petani

akan ditingkatkan maka ukuran upah minimum sebaiknya yang dipergunakan

sebagai patokan dalam mendorong produksinya dalam konteks pertanian

berkelanjutan.

Analisis Investasi

Dalam pengelolaan lingkungan pertanian lahan kering, kegiatan-kegiatan

yang berhubungan dengan pola tanam, penerapan teknik konservasi dan

penggunaan tenaga kerja perlu direncanakan secara matang untuk mendapatkan

pola penggunaan lahan dan produksi yang optimum. Ruslan, dkk (2002)

mengemukakan bahwa penggunaan lahan optimal baik secara fisik rnaupun sosial

ekonomi pada suatu wilayah seyogyanya diwujudkan secara dini, sebelum