PENGARUH EFISIENSI TEKNIS DAN PREFERENSI RISIKO

PETANI TERHADAP PENERAPAN USAHATANI KUBIS

ORGANIK DI KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM

SUMATERA BARAT

RENY HIDAYATI

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Pengaruh Efisiensi Teknis dan Preferensi Risiko Petani terhadap Penerapan Usahatani Kubis Organik di Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

RINGKASAN

RENY HIDAYATI. Pengaruh Efisiensi Teknis dan Preferensi Risiko Petani terhadap Penerapan Usahatani Kubis Organik di Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat. Dibimbing oleh ANNA FARIYANTI dan NUNUNG KUSNADI.

Rendahnya produktivitas kubis di Kabupaten Agam memerlukan solusi. Pemerintah daerah telah melakukan program pengembangan pertanian organik dengan harapan dapat mengatasi permasalahan kubis non organik karena beberapa studi menemukan bahwa pertanian organik mampu meningkatkan produksi dan produktivitas. Akan tetapi, penerapan teknologi organik pada usahatani kubis berjalan lambat dan belum sepenuhnya diterapkan petani. Selain mengusahakan kubis organik petani masih tetap menanam kubis non organik. Hal ini diduga karena usahatani kubis organik belum mampu meningkatkan produksi dan produktivitas kubis. Mengkaji produktivitas terkait dengan efisiensi teknis, membahas efisiensi teknis tidak bisa dipisahkan dengan risiko produksi, dimana adanya risiko menghasilkan preferensi risiko yang berpengaruh dalam keputusan petani terhadap penerapan suatu teknologi. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk (1) mengukur tingkat efisiensi teknis dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya pada usahatani kubis organik, (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi risiko produksi yang dihadapi petani pada usahatani kubis organik, (3) menentukan preferensi risiko petani pada usahatani kubis organik, dan (4) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi petani menerapkan usahatani kubis organik.

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Baso yang merupakan daerah yang telah melaksanakan program pertanian organik dan merupakan daerah percontohan pertanian organik di Kabupaten Agam. Petani kubis yang akan dijadikan responden dipilih secara purposive sebanyak 72 orang, terdiri dari 22 orang petani kubis organik dan 50 orang petani kubis non organik sebagai pembanding. Model Kumbhakar diadopsi untuk menganalisis efisiensi teknis, risiko produksi, dan preferensi risiko petani. Model efek inefisiensi teknis yang dikembangkan Battese dan Coelli digunakan untuk menganalisis sumber-sumber inefisiensi teknis, sedangkan model regresi berganda digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi petani dalam menerapkan usahatani organik.

Faktor-faktor produksi yang bersifat meningkatkan risiko produksi (risk increasing) kubis organik yaitu: lahan, pestisida organik, dan tenaga kerja, sedangkan benih, pupuk kandang, pupuk kompos, dan pupuk nabati bersifat menurunkan risiko produksi (risk decreasing). Pada usahatani kubis non organik, faktor-faktor produksi yang bersifat meningkatkan risiko produksi yaitu: pupuk kimia, pestisida kimia, dan tenaga kerja, sedangkan variabel lahan, benih, dan pupuk organik bersifat menurunkan risiko produksi.

Preferensi risiko petani kubis organik terhadap penggunaan input-input produksi bersifat risk averse, sedangkan preferensi risiko produksi petani kubis non organik bersifat risk taker. Teknologi organik yang belum terstandar baik dari sisi pembuatan input-input produksi maupun dari sisi dosis penggunaannya menyebabkan petani kubis organik bersifat risk averse. Preferensi risiko petani kubis organik yang risk averse memiliki konsekuensi pada lambatnya penerapan pertanian organik dan petani masih mengusahakan kubis non organik selain mengusahakan kubis organik.

Faktor-faktor yang secara nyata berpengaruh positif terhadap penerapan pertanian organik pada tanaman kubis yaitu: pendidikan petani, jumlah tanggungan petani, dan penyuluhan pertanian organik, sedangkan preferensi risiko petani dan risiko produksi berpengaruh negatif. Tingkat efisiensi teknis tidak berpengaruh terhadap penerapan teknologi organik pada tanaman kubis, sedangkan preferensi risiko petani berpengaruh negatif terhadap penerapan teknologi organik di Kecamatan Baso. Dengan kata lain, lambatnya penerapan kubis organik dan petani masih mengusahakan usahatani non organik di samping berusahatani organik bukan karena efisien atau tidaknya usahatani tersebut secara teknis. Namun, preferensi risiko petani kubis organik yang risk averse yang menyebabkan petani belum sepenuhnya beralih pada usahatani organik.

Implikasi kebijakan yang dapat dikemukakan berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah: upaya untuk mendorong petani kubis berani mengambil risiko dalam menerapkan usahatani organik dapat dilakukan dengan cara lebih mengenalkan kepada petani pentingnya pertanian organik melalui penyuluhan yang lebih intensif, perlunya peningkatan pengetahuan petani tentang manfaat dari pertanian organik, perlunya peran aktif dari dinas setempat untuk menunjang perkembangan pertanian organik terutama dalam hal penyediaan input-input produksi, pengetahuan tentang dosis pembuatan dan penggunaan input-input produksi, serta penyediaan pasar.

SUMMARY

RENY HIDAYATI. The Effect of Technical Efficiency and Risk Preferences of Farmers towards the Application of Cabbage Organic Farming in Baso Sub-District, Agam District of West Sumatra. Supervised by ANNA FARYANTI and NUNUNG KUSNADI.

The low productivity of cabbage in Agam District requires a solution. The local government has been doing organic farming development program to solve the problems of non-organic cabbage farming as studies have confirmed that organic farming is able to increase production and productivity. However, the application of cabbage organic farming technology is slow and has not been fully practiced by farmers. In addition to applying organic farming, farmers still work on non-organic cabbage farming. This is presumably because the organic farming has not been able to increase production and productivity of cabbage. Productivity is always associated with technical efficiency, and technical efficiency itself cannot be separated from production risk, in which risk generates risk preferences that influence the decision of farmers on the application of the technology. Under these conditions, the study aims to (1) measure the level of technical efficiency, and to identify the factors that influence cabbage organic farming, (2) identify the factors that influence the risk faced by farmers in the production of cabbage organic farming, (3) determine the risk preferences of farmers on organic cabbage farming, and (4) identify factors affecting farmers’ choice of organic farming.

The experiment was conducted in Baso Sub-District which is an area that has implemented a program of organic farming and is an organic farming pilot area in Agam District. Cabbage farmers as respondents were selected purposively as many as 72 people, consisting of 22 organic cabbage farmers and 50 non-organic cabbage farmers as a comparison. The model of frontier production function, productions risk function, and technical inefficiency function developed by Kumbhakar was adopted to analyze the technical efficiency, production risks, and risk preferences of farmers. The model of technical inefficiency effect developed by Battese and Coelli was used to analyze the sources of technical inefficiency, while the multiple regression model was used to analyze the factors that influence farmers to apply organic farming.

The results showed that organic farming in Baso is efficient with an average of technical efficiency of 77 percent, whereas non-organic farming is inefficient with an average of technical efficiency of 68 percent. Socio-economic factors that significantly affect the technical inefficiency on organic cabbage farming is land status and the distance of farm to farmers house, in which the two variables have positive effect on the technical inefficiency. Socio-economic factors that significantly affect the technical inefficiency of non-organic cabbage farming are age, farming experience, and membership in farmer groups. Age has positive influence on technical inefficiency of non-organic cabbage farming, while farming experience and membership in farmer groups have negative effect on technical inefficiency of non-organic cabbage farming.

factors are chemical fertilizers, chemical pesticides, and labor, while land, seeds, and organic fertilizer production are risk decreasing of production.

Risk preferences of organic cabbage farmers on the use of production inputs are risk averse, while risk preferences on production of non-organic cabbage farmers are risk takers. Organic technology that is not standardized yet both in the manufacture of production inputs as well as in the use of dose causes organic cabbage farmers to be risk averse. The risk preference of organic cabbage farmers is risk averse having consequences on the slow adoption of organic farming, and farmers still cultivate non-organic cabbage.

Factors significantly having positive effect on the application of cabbage organic farming are the education of farmers, the number of dependents of farmers, and the extension of organic farming. Risk preferences and risk production negatively affect the application of cabbage organic farming. The level of technical efficiency does not affect the application of organic technology for cabbage, while the risk preferences of farmers negatively affect the application of organic technology in Baso. In other words, the slow adoption of organic cabbage farming and the choice for non-organic farming in addition to organic farmingis not due to technical efficiency; it is risk preference of farmers which is risk averse causing farmers to not fully switch to organic farming.

Implications related to the results of this study are efforts to encourage farmers to risk taker in implementing organic farming can be done in by introducing farmers the importance of organic farming through intensive

counseling, improvement on farmers’ knowledge about the benefits of organic

farming, as well as active participation from local agency to support the development of organic agriculture, especially in the provision and use of production inputs and knowledge about dosage and market supply.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2016

RENY HIDAYATI

PENGARUH EFISIENSI TEKNIS DAN PREFERENSI RISIKO

PETANI TERHADAP PENERAPAN USAHATANI KUBIS

ORGANIK DI KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM

SUMATERA BARAT

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Juni sampai dengan Agustus 2014 ini ialah Pengaruh Efisiensi Teknis dan Preferensi Risiko Petani terhadap Penerapan Usahatani Kubis Organik di Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat.

Terimakasih penulis ucapkan kepada:

1. Ibu Dr Ir Anna Fariyanti, MSi dan Bapak Dr Ir Nunung Kusnadi, MS selaku pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan selama proses penyusunan tesis ini.

2. Bapak Dr Alla Asmara, SPt MSi selaku dosen penguji luar komisi dan Ibu Dr Meti Ekayani, Shut MSi selaku dosen wakil komisi program studi yang telah banyak memberikan masukan demi kesempurnaan tesis ini.

3. Bapak Prof Dr Ir Sri Hartoyo, MS selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian beserta staf pengajar dan staf akademik yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama penulis menempuh pendidikan di Mayor Ilmu Ekonomi Pertanian.

4. Ibu Nurul Qomaria, SP MSi yang telah memberikan bimbingan dan bantuan dalam pengolahan data mengenai preferensi risiko dengan pendekatan model Kumbhakar.

5. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (DIKTI) atas Beasiswa yang diberikan.

6. Responden (petani kubis organik dan petani kubis non organik di Kecamatan Baso) yang telah membantu selama penelitian.

7. Teman-teman Ilmu Ekonomi Pertanian (EPN) 2012 (Afandri, Angelia, Budi, Dewi, Jones, Lillah, Nursan, Pebri, Rina, dan Utami), teman-teman EPN 2013 dan 2015, serta teman-teman Alumni Universitas Andalas Padang yang sama-sama menempuh pendidikan di Institut Pertanian Bogor atas persahabatannya.

Penghargaan terbesar penulis persembahkan untuk kedua orang tua Bapak Musnir Z., SPdI dan Ibu Mardiah, AMaPd, serta saudara tercinta kakanda Mahrozi Delvia, SE, Syawaluddin Muhammad, SH, MH, Jemy Sahirul, SE, Desy Levanna, SH, Andila Fadhli, SPdI, Nova Marta Suryani, SPdI, adinda Mery Mulyati, AMaKeb, dan Siska Yulia atas doa, dukungan, dan kasih sayangnya selama ini. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, April 2016

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL x

DAFTAR GAMBAR xi

DAFTAR LAMPIRAN xi

1 PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 4

Tujuan Penelitian 7

Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian 7

2 TINJAUAN PUSTAKA 8

Efisiensi Teknis Produksi dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya 8 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Risiko Produksi 11

Preferensi Petani dalam Menghadapi Risiko 13

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Teknologi 14

3 KERANGKA TEORI 17

Efisiensi Produksi 17

Risiko dan Preferensi Risiko Petani 19

Adopsi Teknologi dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya 22

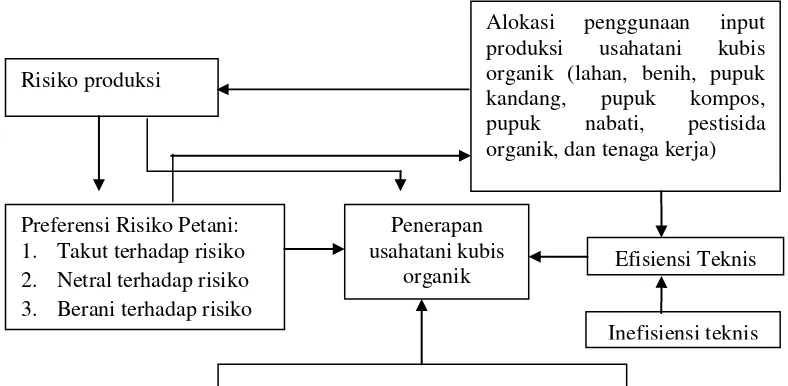

Kerangka Alur Pikir Penelitian 25

Hipotesis 26

4 METODE PENELITIAN 28

Lokasi dan Waktu Penelitian 28

Metode Pengambilan Sampel 28

Data dan Sumber Data 29

Metode Analisis Data 29

5 GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN 38

Gambaran Umum Kecamatan Baso 38

Karakteristik Petani Sampel 39

Deskripsi Usahatani Kubis Organik di Lokasi Penelitian 44

Penggunaan Input Usahatani Kubis 48

6 EFISIENSI TEKNIS DAN PREFERENSI RISIKO PETANI SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PENERAPAN USAHATANI KUBIS

ORGANIK 51

Fungsi Produksi Frontier, Fungsi Risiko Produksi, dan Fungsi Inefisiensi

Teknis pada Usahatani Kubis 51

Efisiensi Teknis Usahatani Kubis 69

Sumber-sumber Inefisiensi Teknis Usahatani Kubis 71

Preferensi Risiko Petani Kubis 76

Tingkat Penerapan Pertanian Organik oleh Petani Kubis 81 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Organik oleh Petani Kubis 87

7 SIMPULAN DAN SARAN 93

Simpulan 93

DAFTAR PUSTAKA 96

LAMPIRAN 103

DAFTAR TABEL

1 Produksi sayuran di Indonesia tahun 2007-2013 1

2 Volume ekspor beberapa komoditi hortikultura Indonesia di dunia

tahun 2009-2013 2

3 Luas panen, produksi, dan produktiviitas kubis di beberapa provinsi penghasil kubis terbesar di Indonesia tahun 2013 2 4 Luas panen, produksi, dan produktivitas kubis di Kabupaten Agam

serta produktivitas kubis Sumatera Barat periode 2009-2013 3 5 Data kelompok tani pelaksana sayuran organik Kecamatan Baso

tahun 2010 4

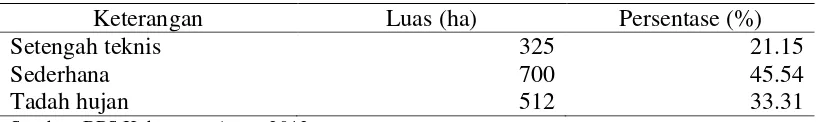

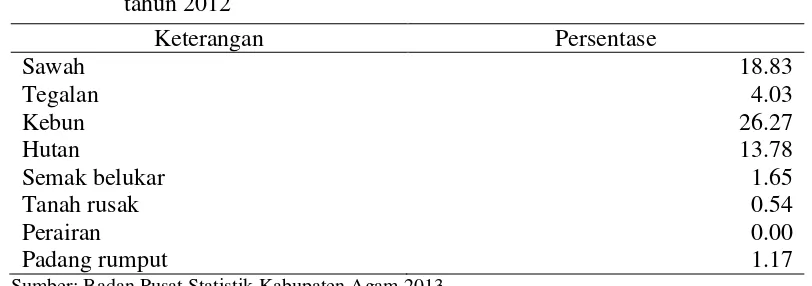

6 Luas sawah menurut jenis pengairan di Kecamatan Baso tahun 2012 38 7 Persentase luas lahan menurut penggunaannya di Kecamatan Baso

tahun 2012 39

8 Keragaman umur petani sampel di Kecamatan Baso 40 9 Keragaman pendidikan petani sampel di Kecamatan Baso 40 10 Keragaman pengalaman petani sampel dalam melakukan usahatani

kubis di Kecamatan Baso 41

11 Keragaman jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan

petani sampel di Kecamatan Baso 42

12 Sebaran luas lahan garapan petani kubis organik dan non organik di

Kecamatan Baso 43

13 Distribusi petani sampel berdasarkan jarak lahan usahatani dengan rumah petani pada usahatani kubis di Kecamatan Baso 43 14 Sebaran status lahan garapan petani kubis organik dan non organik

di Kecamatan Baso 44

15 Produktivitas dan penggunaan input usahatani kubis organik dan kubis non organik di Kecamatan Baso (per hektar) 48 16 Hasil estimasi fungsi produksi frontier, fungsi risiko produksi, dan

fungsi inefisiensi teknis dengan metode MLE pada usahatani kubis

organik di Kecamatan Baso 52

17 Hasil estimasi fungsi produksi frontier, fungsi risiko produksi, dan fungsi inefisiensi teknis dengan metode MLE pada usahatani kubis

non organik di Kecamatan Baso 62

18 Efisiensi teknis pada usahatani kubis organik dan usahatani kubis

non organik di Kecamatan Baso 69

19 Hasil estimasi sumber-sumber inefisiensi teknis usahatani kubis organik dan usahatani kubis non organik di Kecamatan Baso 72 20 Preferensi risiko produksi petani kubis organik dan petani kubis non

organik di Kecamatan Baso 77

21 Persentase jumlah petani penerap setiap komponen penerapan

organik di Kecamatan Baso 83

22 Statistik deskriptif tingkat penerapan kubis organik di Kecamatan

Baso 85

23 Tingkat penerapan kubis organik petani sampel di Kecamatan Baso 86 24 Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan organik oleh petani

DAFTAR GAMBAR

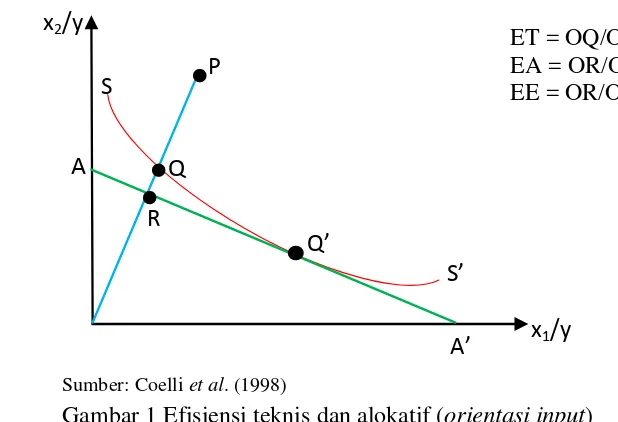

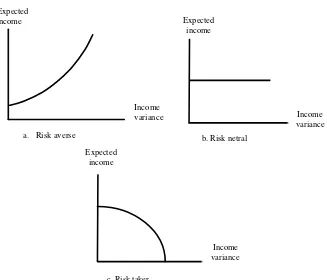

1 Efisiensi teknis dan alokatif (orientasi input) 18 2 Kurva yang menghubungkan varians income dengan income yang

diharapkan 21

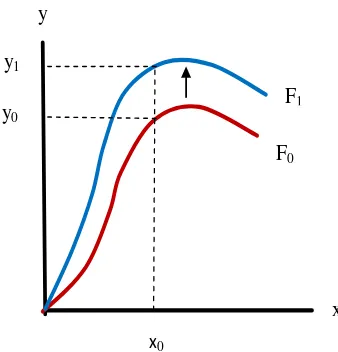

3 Perubahan teknis antar dua periode 23

4 Kerangka alur pikir penelitian 26

5 Sebaran tingkat efisiensi teknis pada petani kubis organik dan non

organik 70

DAFTAR LAMPIRAN

1 Hasil estimasi OLS fungsi produksi kubis organik di Kecamatan

Baso 105

2 Hasil uji heterokedastisitas untuk model fungsi produksi kubis

organik di Kecamatan Baso 106

3 Hasil estimasi OLS fungsi produksi kubis non organik di Kecamatan

Baso 107

4 Hasil uji heterokedastisitas untuk model fungsi produksi kubis non

organik di Kecamatan Baso 108

5 Hasil estimasi fungsi produksi frontier dan efek inefisiensi teknis

usahatani kubis organik di Kecamatan Baso 109

6 Hasil estimasi fungsi produksi frontier dan efek inefisiensi teknis usahatani kubis non organik di Kecamatan Baso 110 7 Hasil estimasi fungsi inefisiensi teknis pada usahatani kubis organik

di Kecamatan Baso 111

8 Hasil estimasi fungsi inefisiensi teknis pada usahatani kubis non

organik di Kecamatan Baso 112

9 Hasil estimasi fungsi risiko produksi usahatani kubis organik di

Kecamatan Baso 113

10 Hasil estimasi fungsi risiko produksi usahatani kubis non organik di

Kecamatan Baso 114

11 Efisiensi teknis dan preferensi risiko tiap petani responden pada

usahatani kubis organik di Kecamatan Baso 115

12 Efisiensi teknis dan preferensi risiko tiap petani responden pada usahatani kubis non organik di Kecamatan Baso 116 13 Estimasi fungsi regresi linear berganda faktor-faktor yang

mempengaruhi penerapan organik oleh petani kubis di Kecamatan

Baso 118

14 Hasil uji heterokedastisitas untuk model regresi linera berganda faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan organik oleh petani

kubis di Kecamatan Baso 119

15 Prosedur perhitungan preferensi risiko petani terhadap lahan pada

usahatani kubis organik di Kecamatan Baso 120

16 Prosedur perhitungan preferensi risiko petani terhadap benih pada

17 Prosedur perhitungan preferensi risiko petani terhadap pupuk kandang pada usahatani kubis organik di Kecamatan Baso 122 18 Prosedur perhitungan preferensi risiko petani terhadap pupuk

kompos pada usahatani kubis organik di Kecamatan Baso 123 19 Prosedur perhitungan preferensi risiko petani terhadap pupuk nabati

pada usahatani kubis organik di Kecamatan Baso 124 20 Prosedur perhitungan preferensi risiko petani terhadap pestisida

organik pada usahatani kubis organik di Kecamatan Baso 125 21 Prosedur perhitungan preferensi risiko petani terhadap tenaga kerja

pada usahatani kubis organik di Kecamatan Baso 126 22 Prosedur perhitungan preferensi risiko petani terhadap lahan pada

usahatani kubis non organik di Kecamatan Baso 127 23 Prosedur perhitungan preferensi risiko petani terhadap benih pada

usahatani kubis non organik di Kecamatan Baso 129 24 Prosedur perhitungan preferensi risiko petani terhadap tenaga kerja

pada usahatani kubis non organik di Kecamatan Baso 131 25 Prosedur perhitungan preferensi risiko petani terhadap pupuk

organik pada usahatani kubis non organik di Kecamatan Baso 134 26 Prosedur perhitungan preferensi risiko petani terhadap pupuk kimia

pada usahatani kubis non organik di Kecamatan Baso 136 27 Prosedur perhitungan preferensi risiko petani terhadap pestisida

kimia pada usahatani kubis non organik di Kecamatan Baso 138 28 Tingkat penerapan organik pada usahatani kubis organik dan non

organik di Kecamatan Baso 141

29 Hasil uji beda nilai efisiensi teknis petani kubis organik dengan

1

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Komoditas hortikultura merupakan salah satu komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat serta petani, baik dalam skala kecil, menengah, maupun besar. Hal ini dikarenakan komoditas hortikultura memiliki keunggulan berupa nilai jual yang tinggi, keragaman jenis, serta potensi serapan pasar di dalam negeri dan internasional yang terus meningkat (Kementerian Pertanian 2012).

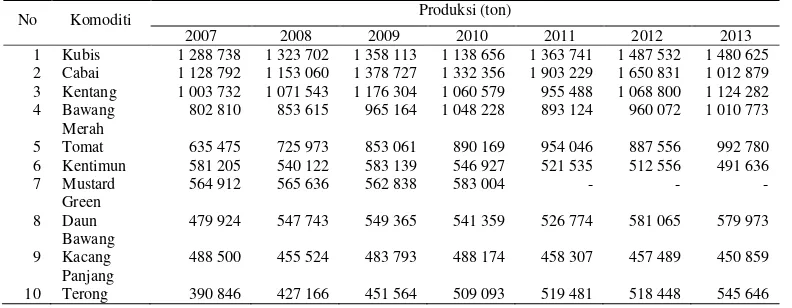

Salah satu komoditas hortikultura yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat adalah sayuran. Kubis merupakan salah satu dari sepuluh jenis sayuran yang banyak diproduksi di Indonesia. Pada tahun 2007 sampai tahun 2008 kubis merupakan jenis sayuran terbanyak diproduksi Indonesia, sedangkan pada tahun 2009 sampai tahun 2012 kubis merupakan sayuran kedua terbesar diproduksi setelah cabai, dan pada tahun 2013 kembali menjadi sayur terbanyak diproduksi di Indonesia (Tabel 1).

Tabel 1 Produksi sayuran di Indonesia tahun 2007-2013

No Komoditi Produksi (ton)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 Kubis 1 288 738 1 323 702 1 358 113 1 138 656 1 363 741 1 487 532 1 480 625 2 Cabai 1 128 792 1 153 060 1 378 727 1 332 356 1 903 229 1 650 831 1 012 879 3 Kentang 1 003 732 1 071 543 1 176 304 1 060 579 955 488 1 068 800 1 124 282 4 Bawang

Merah

802 810 853 615 965 164 1 048 228 893 124 960 072 1 010 773

5 Tomat 635 475 725 973 853 061 890 169 954 046 887 556 992 780 6 Kentimun 581 205 540 122 583 139 546 927 521 535 512 556 491 636 7 Mustard

Green

564 912 565 636 562 838 583 004 - - -

8 Daun Bawang

479 924 547 743 549 365 541 359 526 774 581 065 579 973

9 Kacang Panjang

488 500 455 524 483 793 488 174 458 307 457 489 450 859

10 Terong 390 846 427 166 451 564 509 093 519 481 518 448 545 646

Sumber: Badan Pusat Statistik 2014

2

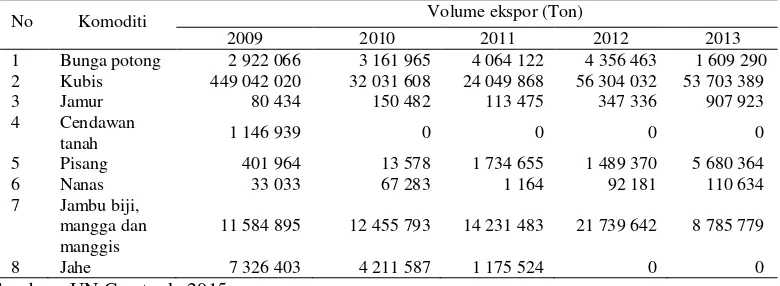

Tabel 2 Volume ekspor beberapa komoditi hortikultura Indonesia di dunia tahun 2009-2013

No Komoditi Volume ekspor (Ton)

2009 2010 2011 2012 2013

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi penghasil kubis di Indonesia. Produksi kubis Sumatera Barat tergolong cukup besar dan berada pada urutan ke-lima diantara produksi kubis provinsi lain. Luas panen dan produksi kubis Sumatera Barat lebih rendah dibanding Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara (Tabel 3). Namun dari sisi produktivitas, tingkat produktivitas kubis Sumatera Barat lebih tinggi dibanding provinsi lainnya yaitu sebesar 29.49 ton per hektar (Tabel 3).

Tabel 3 Luas panen, produksi dan produktivitas kubis di beberapa provinsi penghasil kubis terbesar di Indonesia tahun 2013

No Provinsi Luas panen (ha) Produksi (ton) Produktivitas (ton/ha) 1 Jawa Tengah 19 258 398 319 20.68

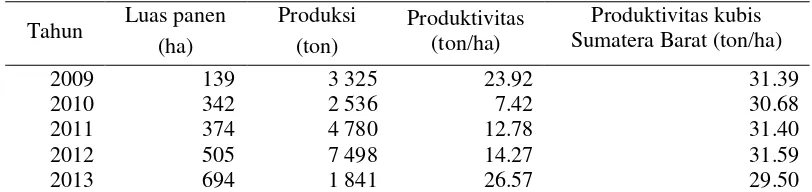

3 Tabel 4 Luas panen, produksi, dan produktivitas kubis di Kabupaten Agam serta

produktivitas kubis Sumatera Barat periode 2009-2013

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat 2014

Rendahnya produktivitas tanaman kubis di Kabupaten Agam memerlukan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Bakhsh et al. (2006) menyatakan bahwa ada tiga kemungkinan cara untuk meningkatkan produksi yaitu menambah luas lahan, mengembangkan dan mengadopsi teknologi baru, dan menggunakan sumberdaya yang tersedia secara efisien. Pemerintah daerah dan dinas pertanian Kabupaten Agam telah melakukan program pengembangan teknologi organik dan telah menetapkan Kecamatan Baso sebagai daerah percontohan untuk pertanian organik (Srimardika 2011). Pengembangan teknologi organik telah dilakukan dinas setempat melalui berbagai kegiatan seperti: pendidikan dan pelatihan pertanian organik, gerakan penggunaan kompos jerami, pengadaan Sekolah Lapang Pertanian Organik (SLAPO), pembinaan pos agen hayati, pengkajian pertanian organik, pendirian pusat studi pertanian organik, pengembangan ka-wasan komoditas unggulan organik, dan banyak lagi kegiatan lainnya (Daniel 2011).

Teknologi organik ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan sistem pertanian non organik, karena bahan organik dapat meningkatkan produksi atau hasil tanaman (Sugito et al. 1995 dalam Lestari 2013). Tien (2013) juga menemukan bahwa penerapan pertanian organik mampu meningkatkan produksi dan produktivitas. Pazek dan Rozman (2007) juga menyatakan bahwa pertanian organik layak untuk diusahakan.

4

Perumusan Masalah

Pertanian organik layak untuk diusahakan dan mampu meningkatkan produksi serta produktivitas. Meskipun demikian, penerapan teknologi organik pada usahatani kubis di Kecamatan Baso belum sepenuhnya diterapkan petani. Selain mengusahakan kubis organik, petani di Kecamatan Baso masih tetap menanam kubis non organik. Hasil penelitian Srimardika (2011) di salah satu gapoktan yang ada di Kecamatan Baso, meskipun petani anggota gapoktan mengusahakan kubis organik yang telah bersertifikat, namun anggota gapoktan tersebut tetap menanam kubis non organik. Daniel (2011) juga menyatakan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai kegiatan untuk menunjang pengembangan pertanian organik. Dari sisi finansial pemerintah daerah telah melakukan usaha untuk mengembangkan sistem pertanian organik dan merangsang semangat petani melalui pemberian insentif sebesar Rp 250,00 per kilogram dari setiap produk pertanian organik yang dihasilkan petani. Namun, berdasarkan pengamatan ternyata perkembangan pertanian organik ini lambat sekali, bahkan ada petani yang awalnya telah bertani secara organik kembali ke sistem pertanian yang menggunakan zat kimia secara berlebihan.

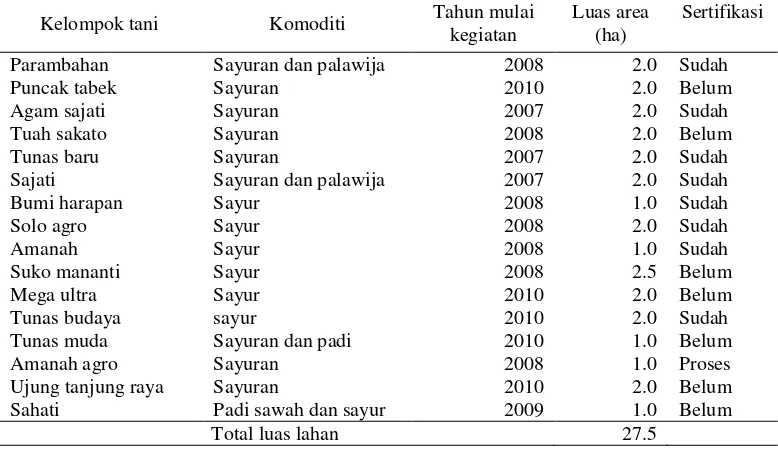

Data luas lahan usahatani kubis organik Kecamatan Baso tidak tersedia di dinas setempat. Jika dilihat data luas lahan sayuran organik secara keseluruhan di Kecamatan Baso yaitu seluas 27.5 hektar (Tabel 5).

Tabel 5 Data kelompok tani pelaksana sayuran organik Kecamatan Baso tahun 2010

Kelompok tani Komoditi Tahun mulai kegiatan

Luas area (ha)

Sertifikasi Parambahan Sayuran dan palawija 2008 2.0 Sudah Puncak tabek Sayuran 2010 2.0 Belum Sumber : Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Baso 2011

5 dengan rata-rata luas lahan sebesar 767 m2. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa petani kubis di Kecamatan Baso memberikan respon yang sangat lambat terhadap upaya pengembangan teknologi organik yang digalakkan oleh pemerintah daerah Kecamatan Baso.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini ingin menjawab pertanyaan umum mengapa petani belum sepenuhnya menerapkan usahatani kubis organik? Apakah usahatani kubis organik belum efisien secara teknis dan berisiko? mengingat pertanian organik belum terstandar dalam hal penggunaan input produksi, dan kegiatan pertanian selalu dihadapi risiko.

Lambatnya penerapan pertanian organik dan petani masih tetap mengusahakan kubis non organik meskipun telah mengusahakan kubis organik diduga karena teknologi organik belum mampu meningkatkan produksi dan produktivitas kubis. Dimana, beberapa studi tentang pertanian organik ada yang menemukan bahwa produksi dan produktivitas usahatani organik lebih rendah dibanding usahatani non organik. Seperti penelitian Oryzanti (2013), ditemukan bahwa produksi dan produktivitas sayuran organik lebih rendah dibanding yang non organik. Mengkaji persoalan produktivitas sebenarnya mengkaji masalah efisiensi teknis. Tajerin dan Noor (2005) berpendapat bahwa mengkaji persoalan produktivitas sebenarnya adalah mengkaji masalah efisiensi teknis karena ukuran produktivitas pada hakekatnya menunjukkan seberapa besar keluaran (output) dapat dihasilkan per unit input tertentu. Bokhuseva dan Hockmann (2006) juga berpendapat bahwa salah satu faktor yang menjadi penyebab rendahnya produktivitas adalah terjadinya inefisiensi teknis. Berdasarkan hal tersebut, perlu diketahui bagaimanakah tingkat efisiensi teknis dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada usahatani kubis organik di Kecamatan Baso ini.

6

Adanya risiko produksi yang dihadapi petani akan mendapatkan respon berupa preferensi petani terhadap risiko produksi. Preferensi risiko petani sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan suatu teknologi. Sauer dan Zilberman (2009) menemukan bahwa preferensi risiko petani berpengaruh nyata terhadap adopsi teknologi. Musyafak dan Ibrahim (2005) juga menyatakan bahwa sikap terhadap risiko mempengaruhi penerapan inovasi. Isik dan Khanna (2002) menemukan bahwa petani yang bersifat risk averse akan menghindari penerapan teknologi baru. Rahayu (2011) juga menemukan bahwa semakin petani bersifat berani mengambil risiko (risk taker), semakin besar kemungkinan petani memutuskan untuk melakukan usahatani organik.

Teknologi organik ini belum ada standar penggunaan input produksi terutama dalam hal dosis penggunaan pupuk dan pestisida organik, komposisi dan standar bahan baku yang digunakan untuk pembuatannya, serta kepastian manfaat dari pestisida organik yang dibuat oleh petani untuk pencegahan hama dan penyakit jenis apa. Berbeda halnya dengan pertanian non organik yang telah jelas dosis penggunaan input produksi dan manfaatnya. Teknologi organik yang belum ada kepastian produksi dan belum jelas standarisasinya memungkinkan petani takut terhadap risiko (risk averse) jika menerapkannya. Dimana, ketidakpastian tentang kondisi produksi dari penggunaan teknologi baru menyebabkan petani yang risk averse akan menghindari penerapan teknologi tersebut. Villano et al. (2005) menyatakan bahwa perilaku petani terhadap risiko (preferensi risiko petani) mempunyai pengaruh penting pada keputusan petani dalam mengalokasikan input usahatani. Dengan kata lain, preferensi risiko petani dalam menghadapi perubahan teknologi dengan penggunaan input yang berbeda akan sangat menentukan keberhasilan penerapan teknologi tersebut. Berdasarkan hal tersebut, perlu juga diketahui bagaimana preferensi risiko petani kubis organik di Kecamatan Baso ini.

7

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan umum penelitian ini untuk mengidentifikasi pengaruh efisiensi teknis dan preferensi risiko petani terhadap penerapan usahatani kubis organik. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengukur tingkat efisiensi teknis dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya pada usahatani kubis organik

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi risiko produksi yang dihadapi petani pada usahatani kubis organik.

3. Menentukan preferensi risiko petani pada usahatani kubis organik.

4. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi petani menerapkan usahatani kubis organik.

Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

8

2 TINJAUAN PUSTAKA

Efisiensi Teknis Produksi dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya

Efisiensi merupakan sebuah konsep ekonomi yang penting dan digunakan untuk mengukur kinerja suatu unit produksi. Penelitian-penelitian tentang efisiensi produksi pada berbagai komoditi pertanian telah banyak dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri. Kisaran tingkat efisiensi pada berbagai hasil penelitian relatif beragam baik antar komoditi maupun antar negara. Tetapi batas suatu usahatani dikatakan efisien bila mencapai tingkat 0.7. Coelli et al. (1998); Bakhsh dan Safraz (2005); Bakhsh et al. (2006); dan Kusnadi et al. (2011) menyatakan bahwa tingkat efisiensi petani sebesar 0.7 dapat dikatakan sudah efisien.

Dari aspek efisiensi teknis, tingkat efisiensi teknis petani berbeda-beda baik antar komoditi maupun antar negara. Penelitian efisiensi teknis untuk komoditi lidah buaya dilakukan oleh Adhiana (2005), diperoleh hasil bahwa rata-rata tingkat efisiensi teknis petani sebesar 0.813. Kusnadi et al. (2011) melakukan penelitian mengenai efisiensi teknis padi di beberapa sentra produksi di Indonesia, diperoleh hasil bahwa rata-rata tingkat efisiensi teknis petani sudah efisien yaitu sebesar 91.86 persen. Khan et al. (2010) juga meneliti efisiensi teknis padi di Jamalpur, Bangladesh. Diperoleh hasil bahwa tingkat efisiensi teknis petani padi varietas Aman 91 persen, dan petani padi varietas Boro sebesar 95 persen. Lestari (2013) membandingkan efisiensi teknis usahatani padi organik dengan non organik, diperoleh hasil bahwa rata-rata efisiensi teknis petani padi organik sebesar 0.75 dan petani non organik sebesar 0.79. Tien (2011) juga melihat efisiensi teknis padi organik, diperoleh hasil bahwa efisiensi teknis petani padi organik cukup tinggi sebesar 0.8. Villano et al. (2005) meneliti tingkat efisiensi teknis padi di Philippina, diperoleh hasil bahwa rata-rata tingkat efisiensi teknis petani lebih dari 0.80 untuk setiap tahunnya. Untuk kubis, Wibisono (2011) telah melakukan penelitian mengenai efisiensi kubis, diperoleh hasil bahwa tingkat efisiensi teknis petani kubis di Magelang sebesar 0.66 dan dinyatakan belum efisien secara teknis. Secara umum penelitan-penelitian tersebut menyatakan bahwa batas efisiensi teknis dinyatakan efisien yaitu 0.7.

9 mengurangi inefisiensi teknis secara nyata. Di Indonesia, hasil penelitian Adhiana (2005), dan Sukiyono (2005) juga menemukan bahwa semakin tinggi umur petani semakin mengurangi inefisiensi teknis.

Petani dengan pendidikan formal yang lebih tinggi cenderung lebih efisien secara teknis. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki petani akan menentukan kemampuan mereka dalam menerapkan teknologi yang ada. Petani dengan pendidikan tinggi akan lebih terbuka dalam menerima informasi dan menerima perubahan teknologi sehingga akan meningkatkan efisiensi atau menurunkan inefisiensi teknis (Kusnadi et al. 2011 dan Alam et al. 2012). Hasil penelitian Wahida (2005); Adhiana (2005); Saptana (2011); Singh dan Sharma (2011); Khan et al. (2012); Nurhapsa (2013); dan Lestari (2013) juga menunjukkan bahwa pendidikan formal mengurangi inefisiensi teknis. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh petani maka semakin tinggi kemampuan mereka untuk mengadopsi teknologi dan dapat menggunakan input secara proporsional, sehingga meningkatkan kinerja dalam berusahatani. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Sukiyono (2005); Sinaga (2011); dan Asogwa et al. (2011) menemukan bahwa pendidikan berpengaruh nyata dan positif terhadap inefisiensi teknis. Sinaga (2011) menyatakan bahwa tingkat pendidikan meningkatkan inefisiensi teknis petani kentang di Simalungun, Sumatera Utara karena teknologi yang digunakan oleh petani di daerah penelitian tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, atau dengan kata lain petani masih menggunakan cara tradisional dalam melakukan budidaya.

Petani yang memiliki pengalaman usahatani cukup lama diharapkan dapat lebih terampil dalam mengelola usahataninya. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, petani akan mampu mengambil keputusan yang rasional untuk usahataninya sehingga akan berdampak pada efisiensi usahatani. Petani yang lebih berpengalaman akan lebih efisien karena memiliki pengetahuan dan kemampuan adopsi teknologi yang lebih baik, dan pada umumnya petani yang berpengalaman memiliki jaringan kerja yang lebih luas sehingga berpeluang memperoleh informasi lebih cepat dan cenderung mengaplikasikan informasi teknologi yang diterimanya. Pada akhirnya petani yang lebih berpengalaman memiliki kapabilitas manajerial yang lebih baik karena belajar dari pengelolaan usahatani pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil penelitian Tanjung (2003); Adhiana (2005); Sukiyono (2005); Saptana (2011); Sinaga (2011); Nahraeni (2012); Nurhapsa (2013); dan Lestari (2013) menyatakan bahwa pengalaman petani dalam berusahatani secara nyata berpengaruh menurunkan inefisiensi teknis, dengan kata lain pengalaman usahatani meningkatkan efisiensi teknis petani. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Ogundari dan Ojo (2007) menemukan bahwa semakin tinggi pengalaman petani dalam berusahatani di Onde State, Nigeria, semakin meningkatkan inefisiensi teknis petani.

10

memperoleh hasil bahwa status hak milik atas tanah yang ditanami kentang oleh petani di Jawa Barat meningkatkan inefisiensi teknis petani.

Keanggotaan dalam kelompok tani merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi tingkat inefisiensi teknis petani. Diduga petani yang tergabung dalam kelompok tani akan lebih cepat mendapatkan informasi yang terkait dengan teknologi baru, peningkatan produktivitas tanaman, atau informasi pasar dibanding petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani. Binam et al. (2004) menyatakan bahwa keanggotaan dalam kelompok tani dapat memberikan pengaruh pada anggota dan petani lainnya yang tidak menjadi kelompok melalui pemberian informasi dan demonstrasi praktek usahatani. Saptana (2011) juga sependapat bahwa petani yang tergabung dalam kelompok tani akan memiliki akses yang lebih baik kepada informasi teknologi, pasar, dan program-program pemerintah, sehingga keanggotaan dalam kelompok tani dapat menurunkan inefisiensi teknis. Fauziyah (2010) juga menyatakan bahwa keanggotan kelompok tani menurunkan inefisiensi teknis. Bergabungnya petani pada kelompok tani, petani dapat memperoleh informasi dari penyuluh yang akan menjadi masukan untuk perbaikan teknik budidaya. Selain itu, sesama anggota kelompok tani dapat berbagi pengalaman teknik budidaya yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas. Hasil penelitian Nyagaka et al. (2010) dan Nahraeni (2012) juga diperoleh bahwa keanggotaan dalam kelompok tani mengurangi inefisiensi teknis petani. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Tanjung (2003) dan Kusnadi et al. (2011) menyatakan bahwa keanggotaan kelompok tani berpengaruh nyata dan positif terhadap inefisiensi teknis, dengan kata lain keanggotaan kelompok tani meningkatkan inefisiensi teknis. Menurut Tanjung (2003), dengan menjadi anggota kelompok tani memaksa petani untuk lebih proaktif dalam aktivitas kelompok, sehingga menghambat kebebasan dan aktivitas para petani dalam melaksanakan usahatani yang sedang dijalani. Kusnadi et al. (2011) berpendapat bahwa keikutsertaan dalam kelompok tani menyebabkan inefisiensi teknis karena petani yang ikut dalam kelompok tani tidak ikut serta dalam kegiatan kelompok secara aktif. Petani bergabung dalam kelompok tani hanya untuk kepentingan menerima bantuan sehingga hal ini berdampak bahwa keanggotaan kelompok tani tidak meningkatkan efisiensi usahatani.

11 Manganga (2012) menyatakan bahwa jumlah anggota keluarga berpengaruh positif terhadap inefisiensi teknis, dimana semakin besar jumlah anggota keluarga maka inefisiensi teknis petani semakin meningkat. Manganga (2012) menyatakan bahwa rumahtangga dengan jumlah anggota keluarga besar diduga tidak mampu untuk menggunakan kombinasi input dengan tepat karena keterbatasan uang.

Jarak lahan dengan rumah petani diduga mempengaruhi efisiensi teknis petani. Semakin jauh jarak lahan usahatani semakin tinggi tingkat inefisiensi, karena petani sulit untuk mengontrol atau mengawasi tanamannya. Namun hasil penelitian Muslimin (2012) dan Nurhapsa (2013) menunjukkan bahwa jarak lahan dengan rumah petani berpengaruh nyata dan negatif terhadap inefisiensi teknis. Hal ini dikarenakan petani yang memiliki jarak lahan yang jauh dari rumah biasanya membawa bekal dan bekerja dari pagi sampai sore sehingga petani bisa lebih lama dan lebih efektif bekerja, sedangkan petani yang jarak lahannya dekat biasanya tidak membawa bekal dan cenderung bekerja kurang efektif karena setiap saat bisa istirahat, pada waktu makan siang petani pulang ke rumah dan tidak langsung kembali ke lahan tetapi biasanya memanfaatkan waktu untuk beristirahat sejenak kemudian baru kembali ke lahan usahataninya.

Kredit merupakan salah satu sumber modal usahatani bagi petani. Dengan adanya kredit akan membantu petani dalam membiayai pembelian input-input produksi yang lebih bermutu. Petani yang mempunyai akses terhadap sumber-sumber kredit akan lebih mudah membiayai usahataninya dan lebih mampu membeli input-input usahatani yang dibutuhkan. Nyagaka et al. (2010) menyatakan bahwa akses kredit dapat mengurangi inefisiensi teknis petani di Nyandarua, Kenya. Akses kepada kredit memungkinkan petani meningkatkan efisiensi dengan menanggulangi keterbatasan likuiditas yang dapat mempengaruhi kemampuan petani untuk membeli dan menggunakan input tepat waktu sehingga meningkatkan efisiensi. Berbeda dengan penelitian Nyagaka, Nahraeni (2012) menemukan bahwa akses kredit meningkatkan inefisiensi teknis petani karena selain mengakses kredit ke lembaga formal, petani juga terikat kredit ke lembaga non formal dengan bunga yang lebih tinggi sehingga membebani petani, yang pada akhirnya mengurangi kemampuan petani untuk membeli input. Bogale dan Ayalneh (2005) menemukan bahwa akses kredit meningkatkan inefisiensi petani di Awi Zone, Ethiopia karena petani yang mendapat kredit menggunakan untuk tujuan yang lain.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Risiko Produksi

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh petani selalu dihadapkan pada risiko. Risiko yang sering terjadi disebabkan oleh budidaya yang masih bergantung pada kondisi alam seperti musim, curah hujan, hama, dan penyakit, serta bencana alam. Selain itu, risiko juga disebabkan oleh faktor internal seperti penggunaan berbagai input produksi yang tidak sesuai anjuran. Penelitian ini difokuskan pada risiko yang disebabkan oleh penggunaan berbagai input produksi.

12

Sama dengan penelitian sebelumnya, Qomaria (2011) juga menyatakan bahwa pupuk (Urea) merupakan input yang meningkatkan risiko. Fariyanti (2008) juga menyatakan bahwa pupuk (Urea, TSP, dan KCl) merupakan input yang meningkatkan risiko produksi. Guan dan Wu (2009) menemukan hasil yang berbeda dimana pupuk merupakan input yang mengurangi risiko produksi. Fauziyah (2010) juga memperoleh bahwa pupuk NPK merupakan input yang mengurangi risiko produksi. Begitu juga Qomaria (2011) dan Nurhapsa (2013) menemukan bahwa pupuk kandang dapat mengurangi risiko produksi.

Fariyanti (2008) menyatakan bahwa tenaga kerja merupakan input yang meningkatkan risiko produksi. Begitu juga dengan Tiedeman dan Lohmann (2012) menyatakan bahwa tenaga kerja merupakan input yang meningkatkan risiko produksi. Namun Fauziyah (2010); Qomaria (2011); dan Nurhapsa (2013) menemukan bahwa input tenaga kerja mengurangi risiko. Selain itu, luas lahan juga diduga mempengaruhi risiko produksi. Hasil penelitian Tiedeman dan Lohmann (2012) menunjukkan bahwa luas lahan meningkatkan risiko produksi. Fauziyah (2010) juga menemukan bahwa luas lahan meningkatkan risiko. Namun, Fariyanti (2008) menemukan hasil yang berbeda dimana luas lahan merupakan input yang mengurangi risiko produksi. Untuk skala usaha, Guan dan Wu (2009) menemukan bahwa skala usaha yang lebih besar meningkatkan risiko produksi petani di Belanda.

Herbisida merupakan input yang dapat mengurangi risiko produksi. Penelitian Villano et al. (2005) menyatakan bahwa herbisida mengurangi risiko produksi padi di Philipina. Fariyanti (2008) juga menyatakan bahwa obat-obatan dapat mengurangi risiko produksi. Fauziyah (2010) menemukan bahwa pestisida dan fungisida merupakan input yang mengurangi risiko. Begitu juga Rahayu (2010) menyatakan bahwa pestisida dapat mengurangi risiko produksi. Namun, Qomaria (2011) menemukan hasil yang berbeda dimana pestisida merupakan input yang meningkatkan risiko produksi.

Tiedeman dan Lohmann (2012) menyatakan bahwa bibit, modal, dan kualitas tanah mengurangi efek risiko. Sama seperti Tiedeman dan Lohmann, Fariyanti (2008) juga menemukan bahwa benih merupakan input yang dapat mengurangi risiko produksi. Namun, Nurhapsa (2013) menemukan hasil yang berbeda dimana bibit merupakan input yang meningkatkan risiko, begitu juga Qomaria (2011) menemukan bahwa bibit merupakan input yang meningkatkan risiko. Rahayu (2011) juga menemukan bahwa benih merupakan input meningkatkan risiko produksi. Selain input usahatani, inefisiensi teknis petani juga mempengaruhi risiko produksi. Bokusheva dan Hockmann (2006) menyatakan bahwa inefisiensi teknis mempengaruhi risiko produksi pertanian di Rusia, dimana inefisiensi teknis meningkatkan risiko produksi. Disimpulkan bahwa mengabaikan risiko dapat menyebabkan estimasi efisiensi teknis yang salah atau bias.

13

Preferensi Petani dalam Menghadapi Risiko

Petani memiliki preferensi yang berbeda-beda dalam menghadapi risiko. Ada petani yang suka terhadap risiko (risk taker), ada yang netral terhadap risiko (risk neutral), dan ada juga yang bersifat menghindari risiko (risk averse). Ellis (1988) mengemukakan bahwa petani kecil pada umumnya bersifat risk averse. Petani kecil yang bersifat risk averse akan lebih terhambat dalam proses adopsi inovasi yang mampu meningkatkan hasil dan pendapatan petani.

Dadzie dan Acquah (2012) menemukan bahwa sebagian besar (67.5%) petani tanaman pangan di Agona, Ghana memiliki sikap menghindari risiko dan hanya 10 persen yang memiliki sikap berani mengambil risiko. Dillon dan Scandizzo (1978) juga menemukan bahwa petani di Timur Laut Brazil pada umumnya bersifat risk averse. Guan dan Wu (2009) menyatakan bahwa temuan empiris menunjukkan petani di Belanda bersifat risk averse. Binswanger (1980) menemukan bahwa hampir semua individu di pedesaan India bersifat risk averse, disimpulkan bahwa kekayaan dapat mengurangi sikap risk averse individu.

Ghartey et al. (2014) menemukan bahwa baik petani miskin maupun petani kaya di Ghana kebanyakan (82%) bersifat risk averse, sedangkan petani yang bersifat risk taker hanya 14 persen. Alkay et al. (2009) menemukan bahwa petani di Ethiopia, mahasiswa di Belanda, dan mahasiswa di Amerika pada umumnya bersifat risk averse. Petani di Ethiopia sebanyak 58 persen bersifat highly risk averse, sedangkan petani yang bersifat risk averse sebanyak 10 persen, mildly risk averse 11 persen, dan 22 persen bersifat risk neutral. Mahasiswa Belanda mayoritas bersifat risk averse (44%), sedangkan 35 persennya bersifat mildly risk averse, 19 persen bersifat risk neutral, dan 1 persen yang bersifat highly risk averse. Untuk mahasiswa Amerika diperoleh hasil bahwa mayoritas mahasiswa bersifat highly risk averse (39%), 23 persen bersifat risk averse, 19 persen bersifat mildly risk averse, dan 19 persen bersifat risk neutral. Villano et al. (2005) menemukan bahwa petani padi lahan tadah hujan di Philippina bersifat risk averse.

Di Indonesia juga ditemukan bahwa petani umumnya bersifat risk averse. Rahayu (2011) menemukan bahwa sebagian besar petani padi organik di Kabupaten Sragen bersifat risk averse. Selain itu ditemukan bahwa petani yang memiliki pendapatan dari luar usahatani padi akan bersifat risk taker dan petani dengan status lahan milik sendiri akan lebih berani dalam menghadapi risiko produksi. Fariyanti (2008) menemukan bahwa dengan adanya risiko produksi dan risiko harga produk menyebabkan rumahtangga petani sayuran berperilaku risk averse. Adanya risiko produksi dan risiko harga produk (kentang dan kubis) menyebabkan rumahtangga petani sayuran yang risk averse melakukan pengambilan keputusan produksi dengan mengurangi penggunaan input seperti benih, pupuk, obat-obatan, serta pengurangan luas lahan garapan. Hal ini dikarenakan upaya yang dilakukan oleh rumahtangga petani untuk mengatasi risiko membutuhkan biaya, sehingga pendapatan dan ketersediaan dana untuk membeli input menjadi berkurang.

14

untuk input fungisida petani berperilaku berani mengambil risiko (risk taker). Perilaku petani yang risk averse memiliki konsekuensi terhadap alokasi input yang digunakan. Semakin menghindari risiko, maka semakin sedikit alokasi input yang digunakan petani yang berimplikasi pada rendahnya produktivitas yang dicapai.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Qomaria (2011) menemukan bahwa petani talas di Bogor bersifat risk taker. Preferensi risiko petani terhadap penggunaan input-input pada produksi talas bersifat risk taker karena meskipun talas merupakan komoditi lokal tapi berorientasi pasar. Saptana (2011) menemukan bahwa secara rataan petani cabai berperilaku netral terhadap risiko produktivitas. Secara relatif petani yang berperilaku netral terhadap risiko dan mengarah ke berani mengambil risiko mengalokasikan input produksi lebih tinggi, sehingga berdampak terhadap tingkat produktivitas, nilai efisiensi teknis, dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Untuk risiko harga, perilaku petani cabai merah besar terhadap risiko harga bersifat menghindari risiko (risk averse). Sementara itu, perilaku petani cabai merah keriting terhadap risiko harga adalah bersifat berani mengambil risiko (risk netral). Petani cabai merah besar akan menurunkan produksinya apabila harga cabai merah di pasar rendah, sedangkan petani cabai merah keriting tetap akan meningkatkan produksinya meskipun harga cabai merah keriting di pasar mengalami penurunan. Bagi petani cabai merah keriting, untuk meningkatkan keuntungan usahatani cenderung melakukannya dengan meningkatkan produktivitas.

Preferensi petani dalam menghadapi risiko berbeda-beda. Ada petani yang bersifat risk averse, ada yang risk taker, dan ada yang risk neutral terhadap risiko. Dari berbagai penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa baik di negara lain maupun di Indonesia, petani cenderung bersifat risk averse.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Teknologi

Petani di negara berkembang mengalami kesulitan dalam memahami dan menerapkan teknologi. Hal ini dikarenakan terbatasnya pendidikan dan keterampilan, penyuluhan yang kurang bagus, kekurangan modal, permasalahan bantuan kredit pertanian, dan infrastruktur yang belum memadai (Kebede 2001). Menurut Musyafak dan Ibrahim (2005), penerapan inovasi dipengaruhi oleh karakteristik dari inovasi itu sendiri, faktor lingkungan perekonomian (seperti jaminan pemasaran, harga produk, harga input, dan biaya transportasi), dan faktor internal petani (seperti umur, pendidikan, sikap terhadap risiko, sikap terhadap perubahan, pola hubungan petani dengan lingkungannya, motivasi berkarya, dan karakteristik psikologi).

Nurhapsa (2013) menemukan bahwa umur petani, dan jumlah tenaga kerja berpengaruh dalam penerapan varietas unggul. Faster dan Rosenzweig (1995) dalam Uaiene (2011) menyatakan bahwa petani tidak mengadopsi teknologi baru dikarenakan tidak sempurnanya pengetahuan mengenai manajemen dari teknologi tersebut. Menurut Koundouri et al. (2006) risiko juga berperan penting dalam keputusan petani untuk mengadopsi teknologi. Hal ini sependapat dengan Ogada

15 lokasi atau jarak lahan dengan tempat tinggal, tingkat pendidikan, jumlah anggota rumahtangga petani, intensitas kunjungan penyuluhan, dan keamanan penggarapan lahan oleh petani juga mempengaruhi keputusan petani dalam adopsi teknologi. Pribadi (2002) menyatakan bahwa risiko produksi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerapan teknologi sawit Dupa.

Uaiene (2011) menemukan bahwa akses terhadap kredit, tingkat pendidikan, akses terhadap layanan konsultasi, dan keikutsertaan dalam anggota asosiasi pertanian menentukan petani untuk mengadopsi teknologi pertanian. Dijelaskan bahwa kesulitan dalam akses kredit menjadi kendala dalam adopsi teknologi pertanian di Mozambigue. Keanggotaan dalam asosiasi berpengaruh positif dalam menentukan keputusan adopsi teknologi, karena dengan menjadi anggota asosiasi penyebaran teknologi lebih cepat. Kegiatan penyuluhan juga berpengaruh positif terhadap keputusan adopsi teknologi. Isik dan Khanna (2002) menemukan bahwa ketidakpastian tentang kondisi produksi dari penggunaan teknologi baru menyebabkan petani yang bersifat risk averse menghindari penerapan teknologi tersebut. Wandji et al. (2012) menemukan bahwa orientasi komersil, persepsi positif terhadap keuntungan yang akan diperoleh, penyuluhan, dan pendidikan merupakan faktor utama yang menjadi penentu adopsi budidaya ikan di Cameroon. Diperlukan sekolah lapang untuk pendidikan dan pelatihan budidaya ikan.

Pada teknologi organik, keputusan petani untuk mengadopsinya juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Karki et al. (2011) menemukan bahwa kesadaran petani terhadap lingkungan, prospek pasar yang cerah, manfaat ekonomi yang didapat, serta kesadaran akan kesehatan merupakan faktor utama yang mempengaruhi petani beralih pada usahatani organik di Nepal. Koesling (2008) menemukan bahwa jumlah tenaga kerja dalam keluarga, pendapatan rumahtangga, akses rumahtangga terhadap pelayanan Proshika, akses rumahtangga terhadap pelayanan publik, dan persepsi petani terhadap pertanian organik merupakan faktor yang mempengaruhi adopsi pertanian organik di Bangladesh. Disimpulkan faktor yang sangat berpengaruh terhadap penerapan pertanian organik yaitu persepsi petani terhadap pertanian organik yang dapat meningkatkan pendapatan, meningkatkan ketersediaan bahan makanan yang aman, dan mengurangi pencemaran lingkungan, sehingga pendidikan yang intensif, penyuluhan, dan peran LSM penting dalam penentu keputusan petani. Sauer dan Zilberman (2009) juga menemukan bahwa preferensi risiko petani berpengaruh nyata terhadap adopsi teknologi. Adanya persepsi petani terhadap risiko dari suatu teknologi baru juga mempengaruhi penerapan teknologi tersebut.

16

status lahan, dan pengalaman petani dalam berusahatani juga mempengaruhi penerapan usahatani organik. Rukka et al. (2006) menemukan bahwa luas lahan garapan, dan pengalaman usahatani menentukan keputusan petani dalam menggunakan pupuk organik.

17

3 KERANGKA TEORI

Bab ini menjelaskan beberapa teori yang terkait dengan penelitian, yaitu teori efisiensi, risiko produksi, preferensi risiko petani, dan adopsi teknologi. Kerangka alur pikir disajikan dalam sub bab ini dimaksudkan untuk memaparkan teori yang menjadi dasar pemikiran penulis dalam penelitian ini.

Efisiensi Produksi

Untuk menjelaskan tujuan pertama pada penelitian ini yaitu mengenai efisiensi teknis usahatani kubis, perlu mempelajari mengenai teori dari efisiensi produksi. Pada penelitian ini, konsep efisiensi yang digunakan mengacu kepada efisiensi yang dikemukakan oleh Farrell (1957); Lau dan Yotopoulus (1977); dan Coelli et al. (1998). Efisien tidaknya suatu usahatani dibanding usahatani lain apabila usahatani tersebut dengan menggunakan input yang sama atau input yang digunakan lebih sedikit namun mampu memperoleh hasil yang lebih besar atau maksimal dibanding usahatani lain. Farrel (1975) mengatakan bahwa suatu usahatani dikatakan efisien ketika usahatani tersebut memperoleh output yang besar atau maksimal dari penggunaan sejumlah input tertentu.

Efisiensi digolongkan menjadi tiga yaitu efisiensi teknis, efisiensi alokatif atau harga, dan efisiensi ekonomi. Suatu usahatani dikatakan efisien secara teknis apabila usahatani tersebut mampu memperoleh output tertentu dengan menggunakan sejumlah kombinasi input tertentu, pada teknologi tertentu. Usahatani dikatakan efisien secara alokatif jika usahatani tersebut mampu menggunakan sejumlah input untuk memperoleh output dengan menggunakan biaya yang murah (minimal) atau keuntungan yang maksimal pada teknologi tertentu. Suatu usahatani dikatakan efisien secara ekonomi apabila usahatani tersebut telah efisien secara teknis dan alokatif.

18

ekonomi yaitu sebesar OR/OP, dimana nilai ini diperoleh dari perkalian antara efisiensi teknis dan efisiensi alokatif.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa diperlukannya suatu patokan sebagai rujukan untuk mengukur efisiensi, yaitu kemampuan maksimum menghasilkan output pada penggunaan input tertentu pada teknologi tertentu. Efisiensi alokatif bisa dicapai apabila suatu usahatani telah mencapai efisiensi teknis, sedangkan efisiensi ekonomi bisa dicapai jika usahatani tersebut telah efisien secara teknis dan alokatif. Berdasarkan hal tersebut, efisiensi teknis menjadi syarat keharusan untuk mengukur efisiensi alokatif dan ekonomi. Konsep ini terkait dengan metode pengukuran efisiensi yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu fungsi produksi frontier (batas). Efisiensi teknis akan dinyatakan dengan seberapa jauh penyimpangan suatu usahatani beroperasi dari fungsi produksi frontier pada tingkat teknologi tertentu.

Fungsi produksi frontier ini umumnya banyak digunakan dalam menjelaskan konsep pengukuran efisiensi dan memiliki defenisi yang tidak jauh berbeda dengan fungsi produksi, dimana frontier digunakan untuk menekankan kepada kondisi output maksimum yang dapat dihasilkan (Coelli et al. 1998). Salah satu pengukuran fungsi produksi frontier ini yaitu model stochastic frontier, dimana model ini merupakan model pengukuran yang paling baik karena dapat mengukur efek-efek tak terduga pada produksi frontier. Adapun model persamaan fungsi produksi stochastic frontier dapat dituliskan sebagai berikut:

Ln (yi) = xi + vi-ui ... (3.1) Dimana: yi merupakan output dari kubis, xi merupakan input, vi merupakan variable acak vi, dan ui merupakan variable acak ui. Model persamaan ini disebut fungsi produksi stochastic frontier karena nilai-nilai output dibatasi diatas oleh variabel stochastic (acak) exp(xiβ+vi). Variabel acak dapat bernilai positif atau negative sehingga keragaman output stochastic frontier merupakan bagian deterministic dari model frontier exp(xiβ). Pada penelitian ini digunakan model

Sumber: Coelli et al. (1998)

Gambar 1 Efisiensi teknis dan alokatif (orientasi input) x1/y

x2/y

A’

A

R

Q’

Q

S’

S P

19 fungsi produksi stochastic frontier yang dikembangkan oleh Kumbhakar dengan penambahan unsur risiko produksi.

Efisiensi merupakan hal penting dalam mengukur keberhasilan suatu proses produksi. Adanya kesenjangan antara keadaan aktual dengan optimal dari penggunaan input akan menyebabkan terjadinya kesenjangan produktivitas. Kesenjangan produktivitas ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya faktor ketidakpastian dan risiko usahatani. Adanya risiko akan mempengaruhi sikap petani dalam mengalokasikan input produksi, dimana input produksi bisa bersifat menurunkan risiko atau meningkatkan risiko produksi. Kemampuan manajerial petani dalam memilih kombinasi input sangat menentukan efisiensi. Kemampuan manajerial itu berasal dari diri petani melalui faktor-faktor sosial ekonomi.

Risiko dan Preferensi Risiko Petani

Setelah mengetahui mengenai teori efisiensi, maka perlu juga dikaji teori mengenai risiko dan preferensi risiko petani untuk menjelaskan tujuan kedua dan ketiga pada penelitian ini. Dalam membahas risiko yang dihadapi suatu usahatani, terlebih dahulu perlu dijelaskan pengertian risiko tersebut dan bedanya dengan ketidakpastian. Debertin (1986) menyebutkan bahwa Frank Knight membedakan antara risiko dan ketidakpastian. Dijelaskan bahwa risiko merupakan suatu kejadian yang merugikan dimana peluang kejadian tersebut dapat diukur oleh pengambil keputusan, sedangkan ketidakpastian merupakan kejadian yang merugikan dimana peluang kejadiannya tidak dapat diukur oleh pengambil keputusan.

Ellis (1988) juga menjelaskan bahwa risiko merupakan peluang terjadinya suatu kondisi dimana pendapatan di atas atau di bawah rata-rata dari pendapatan yang diharapkan dalam serangkaian musim panen. Jika peluang suatu kejadian dapat diketahui oleh pembuat keputusan yang didasarkan pada pengalaman, maka hal tersebut menunjukkan konsep risiko. Jika peluang suatu kejadian tidak dapat diketahui oleh pembuat keputusan, maka hal tersebut menunjukkan konsep ketidakpastian.

20

kondisi ekonomi yaitu risiko pasar, yang berhubungan dengan besarnya permintaan dan penawaran (mempengaruhi harga output dan input produksi), tingkat inflasi atau suku bunga, dan risiko produktivitas yang disebabkan karena penerapan suatu teknologi baru. Kondisi sosial pada umumnya bukan merupakan sumber risiko utama dalam sistem usahatani. Kontribusi kondisi sosial terhadap risiko usahatani adalah perubahan tingkat pendidikan dan gaya hidup yang akan mempengaruhi pasokan tenaga kerja di bidang pertanian.

Sonka dan Patrick (1984) mengemukakan paling tidak terdapat lima sumber utama risiko usaha di sektor pertanian yaitu : (1) risiko produksi atau teknis, (2) risiko pasar atau harga, (3) risiko teknologi, (4) risiko legal atau sosial, (5) risiko karena kesalahan manusia. Dari beberapa sumber risiko tersebut, ternyata risiko yang paling utama dihadapi rumahtangga petani adalah risiko produksi dan risiko harga. Oleh karena itu diperlukan suatu manajemen risiko untuk mengurangi risiko tersebut.

Pada penelitian ini sumber risiko yang akan dilihat yaitu sumber risiko yang disebabkan oleh faktor internal yang berkaitan dengan penggunaan input usahatani, apakah input yang digunakan petani kubis menimbulkan risiko atau mengurangi risiko produksi. Input yang digunakan pada suatu usahatani akan mempengaruhi risiko produksi yang dihadapi petani. Input usahatani tersebut dapat bersifat mengurangi risiko (risk decreasing) atau bersifat memperbesar risiko (risk increasing). Menurut Villano et al. (2005) keberadaan risiko produksi mempengaruhi petani dalam pengambilan keputusan alokasi input usahatani. Dengan dilihatnya input-input apa saja yang meningkatkan risiko ataupun yang menurunkan risiko, dapat membantu pengambilan keputusan dalam alokasi input.

Penerapan suatu teknologi baru tidak terlepas dari adanya risiko. Petani sebagai produsen dalam menjalankan usahataninya bertujuan memaksimumkan keuntungan. Adanya risiko dari penggunaan suatu teknologi baru akan mempengaruhi keuntungan usahatani, sehingga risiko merupakan salah satu pertimbangan petani dalam memilih teknologi yang akan digunakan. Secara normal tidak ada seorangpun yang mau masuk dalam lingkungan yang penuh dengan risiko dan ketidakpastian tanpa mengharapkan imbalan yang lebih besar dibandingkan dengan lingkungan yang tidak ada risikonya. Oleh karena itu, mengkaji risiko sangat penting dilakukan terkait dengan pengambilan keputusan petani khususnya pada kegiatan produksi. Dalam menganalisis usaha pertanian sangat penting mempertimbangkan faktor risiko seperti risiko produksi yang terkait dengan kebijakan pemerintah untuk menerapkan inovasi baru berupa teknologi organik.

21

Pada Gambar 2 dijelaskan bahwa petani yang risk averse mengharapkan income yang lebih tinggi dengan bertambahnya risiko income yang dihadapi, artinya jika petani yang risk averse akan mengambil suatu peluang dengan risiko yang lebih besar akan mengharapkan income yang semakin besar pula. Petani yang berperilaku risk taker akan mengambil suatu kesempatan walaupun hasil yang diperoleh rendah tetapi mempunyai peluang mendapatkan keuntungan lebih besar atau mengalami kerugian yang lebih besar pula. Petani yang risk neutral berperilaku mempunyai harapan income yang sama meskipun ada perubahan risiko yang dihadapi, dengan kata lain income yang diharapkan tidak dipengaruhi oleh besarnya risiko yang dihadapi.

Petani yang bersikap risk averse cenderung lambat atau menghindari penggunaan suatu teknologi baru, sedangkan petani yang bersifat risk taker akan berani menerapkan suatu teknologi baru meskipun akan mengalami kegagalan. Ellis (1988) mengatakan bahwa umumnya petani kecil berperilaku risk averse, dimana petani yang risk averse akan terhambat dalam proses adopsi terhadap inovasi yang mampu meningkatkan hasil pertanian. Dalam melakukan usahatani kubis organik, petani akan dihadapkan dengan risiko karena setiap usaha pertanian selalu menghadapi risiko. Oleh karena itu pada penelitian ini dilihat juga bagaimana sikap petani terhadap risiko tersebut.

Risiko berhubungan dengan adanya suatu perubahan dalam setiap periode, sehingga risiko produksi menggambarkan adanya fluktuasi pada produksi. Adanya fluktuasi tersebut dapat dianalisis dengan menggunakan variance produksi periode tertentu atau variance produksi antar petani dalam satu periode.

Sumber: Debertin (1986)

Gambar 2 Kurva yang menghubungkan varians income dengan income yang diharapkan.

Expected income

Income variance

a. Risk averse

Expected income

Income variance b. Risk netral

Expected income

Income variance