PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001

DI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (BP2T)

Kasus Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah dan

Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur

PUJI WINARNI

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi Sikap dan Perilaku Pegawai terhadap Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T). Kasus Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, adalah karya saya sendiri dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.

Bogor, Agustus 2012

Integrated Promotion, Investment and Licensing Board, Districts of Sragen and Sidoarjo have been implementing Quality Management System (QMS) ISO 9001 since 2002/2003. The implementation of ISO 9001 improves employees’ knowledge and expertise in the production process and services, the organization performance, and organizational competitiveness as well as changes the organizational culture and behavior of the people. However the success of implementing quality management system in shifting service paradigm of the employees are not followed directly by other districts around the country. Several problems arouse in the implementation of the QMS ISO 9001. The aims of the study are to: (1) identify factors influencing employees’ attitudes toward the implementation of Quality Management System and their behaviors toward public services quality; (2) analyze dominant factors that influence employees’ attitudes toward the implementation of QMS ISO 9001 and in delivering services to the community, (3) identify the emergence of quality culture, (4)) propose a model for sustainable QMS ISO 9001 implementation at BP2T, and (5) find strategy to make the QMS ISO 9001 implementation model achievable. Data collected on September 2011 and February 2012 by using several methods: questionnaire, interview, observation, and reviewing existing data and documents. Primary data were collected by using Group administered survey on 96 employees (government and non government). Data analyzed by using descriptive techniques and path analysis.

The study shows that (1) commitment, formal educational background, employees’ learning styles, the way employees’ communicate in the learning process, and materials used in the learning process are the factors influencing employees’ attitudes toward the implementation of QMS ISO 9001; whereas intrinsic motivation, leader’s communication skills and commitment, learning approach, especially materials, methods of learning, employees’ cosmopolitanism, group interaction, and employees’ attitudes are factors influencing employees’ behaviors in delivering services to the community; (2) employees’ learning styles and materials used in the learning process are the dominant factors influencing employees’ attitudes toward the implementation of QMS ISO 9001; whereas intrinsic motivation, leader’s communication skills, materials that used in the learning process, and employees’ attitude toward QMS ISO 9001 become the dominant factors influence the employees’ behaviors in delivering services to the community; (3) indication of quality culture can be found in BP2T Sragen District and Sidoarjo District; (4) model to sustain the implementation of QMS ISO 9001 can be created by maintaining and increasing employees’ intrinsic motivation, improving leaders’ commitment and communication, and supported by appropriate learning approach; (5) strategy for implementing sustainable QMS ISO 9001 model can be achieved by (a) increasing commitment of collective leadership at local government, (b) providing organizational infrastructure and policies on reward systems, financial support, career development, and human resource development to increase intrinsic motivation, and (c) providing sufficient materials needed for self directed learning.

Manajemen Mutu ISO 9001 di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T). Kasus Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Sidoarjo Provinsi

Jawa Timur. Komisi Pembimbing: MA’MUN SARMA (Ketua), DARWIS S.

GANI dan SOENARMO HATMODJOSOEWITO (masing-masing sebagai anggota).

Reformasi yang telah berjalan lebih dari sepuluh tahun belum memberikan cukup bukti terutama reformasi di bidang pelayanan publik. Pelayanan publik yang buruk masih banyak dijumpai di berbagai daerah di mana seharusnya berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 tahun 2004, Pemerintah daerah menjadi ujung tombak pemberian pelayanan publik yang lebih sesuai dengan yang diperlukan masyarakat. Terobosan manajemen pelayanan publik telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen dan Sidoarjo dengan menerapkan standar Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001 pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) sejak tahun 2002. Kualitas pelayanan perijinan di dua Kabupaten tersebut diakui telah mampu menarik investor, mengubah sikap dan perilaku pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga menarik pemerintah daerah lainnya, institusi swasta maupun pemerintah untuk datang, mempelajari dan bahkan kemudian tertarik untuk menerapkan SMM ISO 9001. Dibandingkan dengan jumlah Pemerintah Kabupaten, Kota dan Provinsi yang ada saat ini (533) kurang dari 10% yang telah berupaya menerapkan SMM ISO 9001 (46 Kota, Kabupaten,Provinsi). Diduga adanya anggapan bahwa penerapan SMM ISO 9001 tidak cocok untuk institusi pemerintah, membuat birokrasi semakin panjang dan berbelit, mutu SDM yang rendah, dan diperlukan banyak sumber daya yang harus dialokasikan membuat penerapan SMM ISO 9001 lambat menyebar di institusi layanan pemerintah lainnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk : (1) mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sikap pegawai pada penerapan SMM ISO 9001 dan perilakunya pada pelayanan publik di pemerintah daerah, (2) menganalisis faktor dominan yang mempengaruhi sikap pegawai pada penerapan SMM ISO 9001 dan perilakunya pada pelayanan publik, (3) mengetahui budaya mutu yang terlihat di daerah penelitian, (4) merumuskan model penerapan SMM ISO 9001 yang berkelanjutan pada pemerintah daerah (system sustainability), khususnya pada unit pelayanan publik, serta (5) menyusun strategi mempertahankan keberlangsungan penerapan SMM ISO 9001 (system sustainability) berdasarkan kepada model yang dibangun.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Sikap pegawai terhadap penerapan SMM ISO 9001 dipengaruhi secara langsung dan nyata oleh komitmen pimpinan, pendidikan formal pegawai, model pembelajaran di organisasi, khususnya materi pembelajaran, model komunikasi, dan cara belajar. Perilaku pegawai pada pelayanan publik dipengaruhi oleh sikap pegawai, motivasi ekstrinsik, motivasi intrinsik, komunikasi, materi, metode, interaksi antar kelompok, interaksi intra anggota dalam kelompok, dan kekosmopolitan pegawai; (2) Materi pembelajaran dan cara belajar menjadi faktor dominan dan memberikan pengaruh yang sangat nyata pada sikap pegawai terhadap mutu, keterlibatan aktif, pengembangan diri dan internalisasi sifat-sifat kepemimpinan. Motivasi intrinsik menjadi faktor dominan yang mempengaruhi perilaku pegawai dalam pelayanan publik. Materi pembelajaran, model komunikasi dan sikap pegawai terhadap penerapan SMM ISO 9001 menjadi faktor dominan lainnya yang mempengaruhi perilaku pegawai pada pelayanan publik; (3) Indikasi terbentuknya budaya mutu telah terlihat di daerah penelitian yang ditandai dengan kesadaran akan pentingnya pelanggan. Temuan empiris di lapangan menunjukkan nilai pengukuran kepuasan pelanggan meningkat setiap tahunnya; (4) Model yang dikembangkan dalam upaya penerapan SMM ISO 9001 yang berkelanjutan di BP2T didasarkan kepada dikelolanya motivasi intrinsik pegawai yang tinggi, didukung oleh kepemimpinan yang komunikatif dan berkomitmen, serta pendekatan pembelajaran di organisasi yang sesuai; (5) Strategi aktualisasi model penerapan SMM ISO 9001 yang berkelanjutan mengacu kepada pengalaman BP2T Kabupaten Sidoarjo dan BP2T Kabupaten Sragen yakni: (a) perlunya penggalangan komitmen kolektif pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah, (b) menjaga dan meningkatkan motivasi intrinsik pegawai melalui sistem pengembangan karir yang menarik, sistem penghargaan dan keterlibatan aktif pegawai di organisasi, serta (c) mengembangkan materi pembelajaran yang sesuai dalam hal jenis, jumlah dan kemudahan aksesnya sehingga pembelajaran mandiri dapat terlaksana dengan baik.

©

Hak Cipta milik IPB, tahun 2012

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis

DI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (BP2T)

Kasus di

Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah dan

Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur

PUJI WINARNI

Disertasi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Penyuluhan Pembangunan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Penguji Ujian Tertutup : Dr.Ir. Fatimah Z.S. Padmadinata

(Peneliti/ Deputi Bidang Jasa Ilmiah-LIPI) Dr.Ir. Gusti Putu Purnaba, DEA

(Staf Pengajar Fakultas Matematika-IPB) Penguji Ujian Terbuka : Dr. Zakiyah, M.M

(Wakil Manajemen, Badan Standardisasi Nasional) Dr.Ir. Basita Ginting Sugihen, M.A

kekuatan, dan kesehatan sehingga penelitian yang dituangkan dalam bentuk disertasi ini berhasil diselesaikan. Disertasi disiapkan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan Strata Tiga (S3) dan meraih gelar Doktor pada Program Studi Penyuluhan Pembangunan, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

Penelitian difokuskan kepada sikap pegawai pemerintah daerah khususnya di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) dalam menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 serta perilaku mereka pada pemberian pelayanan publik ke masyarakat. Hasil penelitian diharapkan akan dapat menambah khasanah perbendaharaan atau referensi atas penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 di organisasi-organisasi publik di tanah air. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam memperbaiki sistem pelayanan publik menjadi semakin bermutu dan berorientasi kepada kebutuhan dan kepuasan masyarakat.

Terima kasih.

Ma’mun Sarma, MS., M.Ec selaku Ketua Komisi Pembimbing, Prof.Dr.Ir. Darwis

S. Gani, M.S., dan Dr. J. Soenarmo Hatmodjosoewito, M.Ed selaku anggota Komisi Pembimbing, yang telah dengan sabar, tulus dan ikhlas membimbing dan mengarahkan sehingga disertasi ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dr.Ir. I.Gusti P.Purnaba, Dr. Basita S. Ginting, Pimpinan dan staf Program Pascasarjana, khususnya Dr. Ir. Siti Amanah, M.Sc beserta staf Prodi PPN. Terima kasih atas saran, bimbingannya yang telah memberi warna pada disertasi kami.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pimpinan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Prof. Dr. Umar A. Jenie, Apt (Kepala LIPI 2002-2010); Prof. Lukman Hakim, Apt ; Ph.D (Kepala LIPI), Dr. Ir. Fatimah Z. S. Padmadinata, DEA, Deputi Bidang Jasa Ilmiah-LIPI yang telah memberi ijin, kesempatan dan kepercayaan untuk dapat melanjutkan studi program S3 di IPB. Kepada Prof. Sediono MP Tjondronegoro yang telah demikian percaya kepada penulis, dengan senang hati beliau telah memberikan rekomendasinya. Tanpa rekomendasi beliau, mustahil penulis dapat diterima di program S3 IPB. Terima kasih Prof, semoga tidak mengecewakan kepercayaan yang telah Prof. Sediono berikan. Kepada Dr. Zakiyah, terima kasih. Tidak akan pernah terlupakan budimu.

Terima kasih disampaikan kepada Bapak Saiful Illah,SH.,MH, Bupati Kabupaten Sidoarjo yang telah memberi ijin dan memfasilitasi kami selama penelitian berlangsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Drs. Joko Santosa, M.M, Kepala BP2T Sidoarjo, Bapak Ir. Sugiyanto, MS, Sekretaris BP2T, Bpk. Rendi Kusuma, Wakil Manajemen BP2T Kabupaten Sidoarjo, yang tidak pernah bosan melayani dan memfasilitasi selama penelitian berlangsung, serta para staf yang telah menerima penulis dengan ramah dan penuh kekeluargaan. Terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Tugiono, SH, MH, Kepala BP2T Kabupaten Sragen, beserta staf, khususnya mbak Maya. Terima kasih telah membagi ilmunya yang demikian banyak untuk memperbaiki mutu pelayanan publik.

Kepada teman-teman seperjuangan di PPN: pak Adi Riyanto, mbak Yumi, mbak Yunita, pak Bambang, Tanti Kustiari, mas Erwiantono yang telah menjadi teman diskusi yang intensif selama persiapan disertasi ini, baik lewat darat maupun maya, terima kasih. Kita telah mengukir kebersamaan melalui PPN yang tidak akan pernah terlupakan selamanya.

Terima kasih juga disampaikan kepada segenap pimpinan dan staf Puslit Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian. Pak Tomtom, pak Ade, Dr. Dini Andiani, Dr. Agus F Syukri, yang telah menjalankan organisasi dengan sangat baik. Dian, Mai, Fitri, Dodi, Dini, Sik, Yuda, semuanya. Terima kasih atas dukungannya yang luar biasa.

disertasi ini menjadi indikasi betapa kurangnya waktu yang kita habiskan bersama. Kepada ananda Halida Putri Widyastuti yang sedang menuntut ilmu di Pennsylvania State University, terima kasih pengertiannya dan dorongan semangat bagi ibunya untuk segera menyelesaikan disertasi ini. Tanpa keberadaan dan dorongan keduanya, mustahil disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Semoga Allah SWT selalu memberi kita yang terbaik.

Penulis dilahirkan di Surakarta pada tanggal 27 Februari 1961 sebagai anak bungsu dari delapan bersaudara pasangan (alm. dan almh.) Bapak dan Ibu Wiryo Sunarjo. Pada tahun 1989 menikah dengan Dr. Muhammad A.S. Hikam, MA dan dikaruniai seorang anak: Halida Putri Widyastuti (22 tahun) yang saat ini sedang menyelesaikan studi di College of Engineering, Department of Chemical Engineering, Pennsylvania State University-USA.

Pendidikan sarjana ditempuh pada Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta, dan memperoleh gelar Sarjana pada tahun 1985 dengan bantuan beasiswa PT. Unilever Indonesia (1982), Yayasan Supersemar (1983) dan beasiswa Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (1984-1985). Pada tahun 1991 memperoleh kesempatan untuk melanjutkan studi di bidang Human Resource Management pada Department of Management - Hawaii Pacific University di Honolulu, Hawaii-USA dengan beasiswa dari Overseas Training Office (OTO-Bappenas). Gelar Master of Arts diperoleh pada tahun 1993.

Penulis bekerja di LIPI sejak tahun 1985 pada Bagian Pendidikan dan Pelatihan. Jabatan struktural pertama yang dipercayakan kepadanya adalah Kepala Subagian Program dan Kurikulum di tahun 1995. Pada tahun 1998 diangkat sebagai Kepala Bidang Penemuan Ilmiah, Pusat Standardisasi-LIPI. Pada kurun waktu tersebut terlibat aktif dalam pembentukan Sentra HaKI-LIPI, menjadi salah satu counterpart Management System Strengthening Project (MSS-LIPI) pada sub project Human Resource Management System (HRMS) khususnya Leadership Development Program (LDP) bekerja sama dengan CSIRO-Australia. Tahun 2000-2003 dipercaya sebagai Kepala Bidang Kompetensi Peneliti dan Asesor, dan pada tahun 2004 hingga 2008 dipercaya sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian (P2SMTP). Tahun 2008 hingga sekarang dipercaya sebagai Kepala Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian-LIPI. Saat ini aktif sebagai Anggota Tim Reformasi Birokrasi LIPI, Ketua II KORPRI Unit LIPI dan Ketua Umum Yayasan Salafiyah-Kholidiyah-Plumpang, Tuban Jawa Timur.

Selama mengikuti program S3, penulis menjadi salah satu pengurus Perhimpunan Ahli Penyuluh Pertanian Indonesia (PAPPI). Karya ilmiah berjudul Analisis Budaya Mutu pada P2SMTP telah dipresentasikan pada Annual Meeting on Testing and Quality pada tahun 2008. Artikel berjudul Analisis Sikap Mutu Pegawai terhadap Perilaku Pelayanan Publik diterbitkan di Jurnal Penyuluhan, sedangkan artikel lainnya berjudul Analisis Sikap dan Perilaku Pegawai pada Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu akan diterbitkan di Jurnal Standardisasi Vol 14 No 3 tahun 2012. Karya Ilmiah tersebut merupakan bagian dari program S3 penulis.

xiii

Perilaku Responsif, Handal, dan Beretika Pelayanan ……….. 29

Budaya, Budaya Organisasi dan Budaya Mutu ………. 31

Faktor yang Berpengaruh terhadap Sikap dan Perilaku ……… 68

Karakteristik Individu ……….. 69

Pengetahuan terhadap Sistem Manajemen Mutu ………. 74

Status Sosial ………. 76 KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS Kerangka Berpikir ……….. 97

xiv

Keterandalan (reliabilitas) ………... 109

Pengolahan dan Analisis Data ………... 110

Konseptualisasi dan Definisi Operasional ………. 113

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sragen ……… 128

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo …….. 131 Jenis Perijinan, Mekanisme dan Dampak Keberadaan BP2T …. 137 Deskripsi Variabel-Variabel Penelitian ……….. 145 Identifikasi Faktor yang Mempengaruhi Sikap Pegawai terhadap

Penerapan SMM ISO 9001 dan Perilaku Pegawai pada Pelayanan

Publik………. 187

Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap Pegawai terhadap Penerapan SMM ISO 9001 dan Perilaku Pegawai pada Pelayanan

Publik ………. 190

Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sikap Pegawai

terhadap Penerapan SMM ISO 9001……….. 192

Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pegawai

pada Pelayanan Publik ………... 214

Perilaku Budaya Mutu ………... 235

Model Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 yang

Berkelanjutan BP2T………. 238

Strategi Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 yang

xv

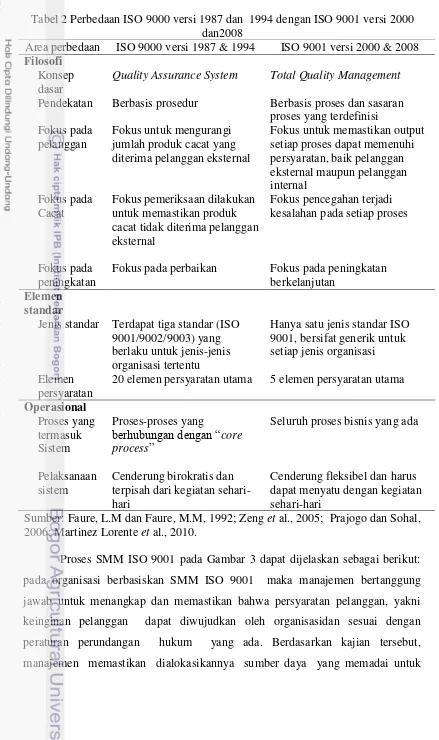

1. Karakteristik pembeda budaya mutu di organisasi………. 37 2. Perbedaan ISO 9000 versi 1987 dan 1994 dengan ISO 9001 versi

2000 dan 2008………. 46

3. Sebaran responden di dua daerah penelitian (n=96)... 105

4. Status kepegawaian responden……… 105

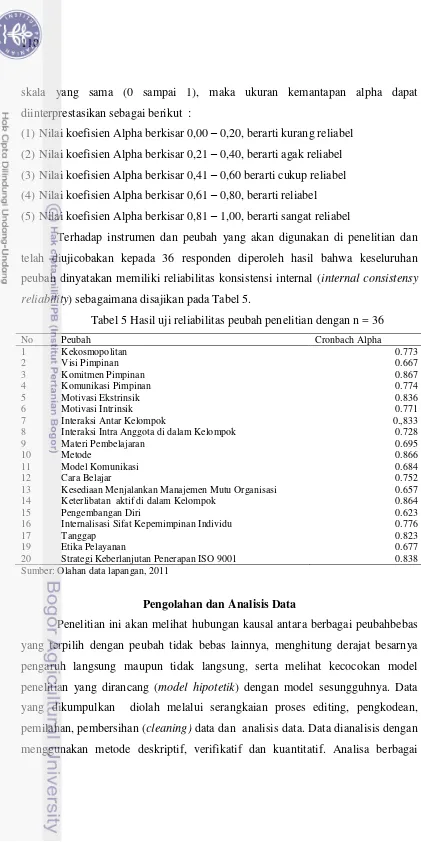

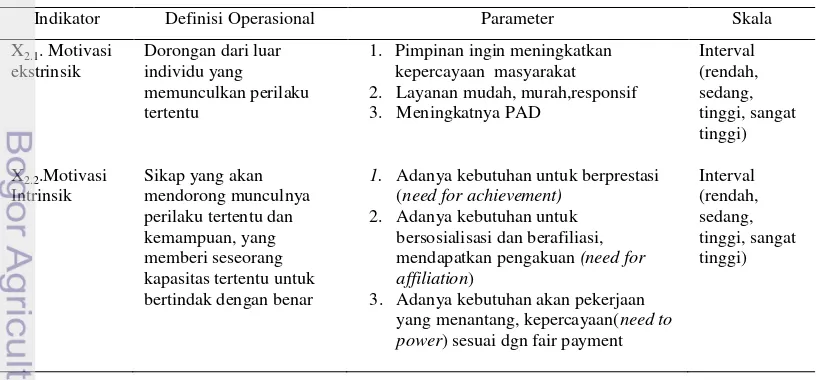

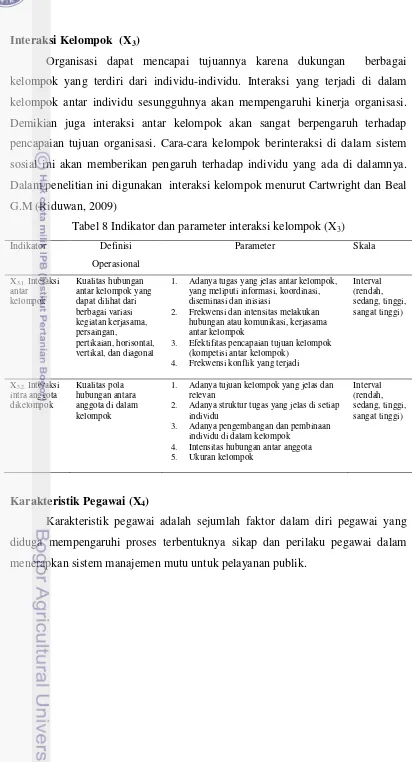

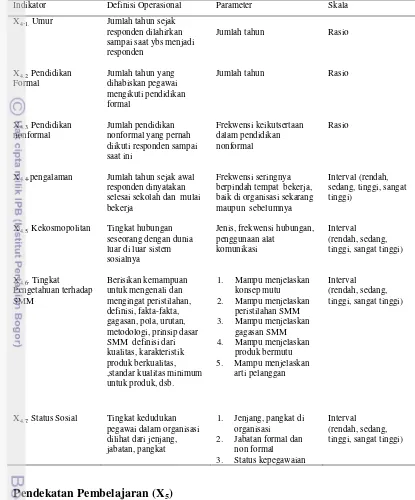

5. Hasil uji reliabilitas peubah penelitian dengan n=36……….. 110 6. Indikator dan parameter kepemimpinan (X1) ... 114 7. Indikator dan parameter motivasi (X2)………... 115 8. Indikator dan parameter interaksi kelompok (X3) ... 116 9. Indikator dan parameter karakteristik pegawai (X4) ... 117 10. Indikator dan parameter pendekatan pembelajaran (X5)... 119 11. Indikator dan parameter sikap pegawai (Y1)... 120 12. Indikator dan parameter perilaku pegawai (Y2)... 121 13. Penduduk di Kabupaten Sragen dan Kabupaten Sidoarjo ... 125 14. Perkembangan IPM Kabupaten Sidoarjo dan Sragen, 2008-2010….. 128 15. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan formal ….…... 136 16. Sebaran status kepegawaian……… 136 17. Jenis pelayanan perijinan BP2T Kabupaten Sragen dan Sidoarjo….. 138

18. Nilai kepemimpinan (X1) ……….. 145

19. Nilai sub peubah kepemimpinan ……… 147

20. Sebaran responden berdasarkan motivasi (X2) ... 153 21. Sebaran responden berdasarkan interaksi kelompok (X3)... 154 22. Interaksi antar kelompok (X31)dan intra di dalam kelompok (X32) . 155

23. Sebaran umur responden (X41).………. 157

24. Latar belakang pendidikan formal responden (X42) ………. 158 25. Sebaran pendidikan non formal yang pernah diikuti (X43) ………... 160 26. Sebaran responden berdasarkan pengalaman (X44)……. ………… 162

27. Tingkat kekosmopolitan responden (X45)……… 163

28. Sebaran responden terhadap pengetahuan SMM ISO 9001 (X46)… 165 29. Sebaran responden menurut status sosial (X47)……… 166 30. Pendekatan pembelajaran di organisasi (X5) ……… 169 31. Sikap responden terhadap penerapan SMM ISO 9001 (Y1) ….… 174 32. Tanggapan responden terhadap perilaku pelayanan publik (Y2).…... 180 33. Sebaran responden atas perilaku responsif (Y21)………. 181 34. Tanggapan responden terkait perilaku handal (Y22)………. 183 35. Tanggapan responden terhadap perilaku beretika pelayanan (Y23).. 184 36. Pendorong dilaksanakannya SMM ISO 9001 di BP2T ……… 185

37. Kendala dalam menerapkan SMM ISO 9001 ……… 187

38. Hasil analisis regresi sikap responden terhadap penerapan

SMM ISO 9001 (n=96)………. 193

xvii

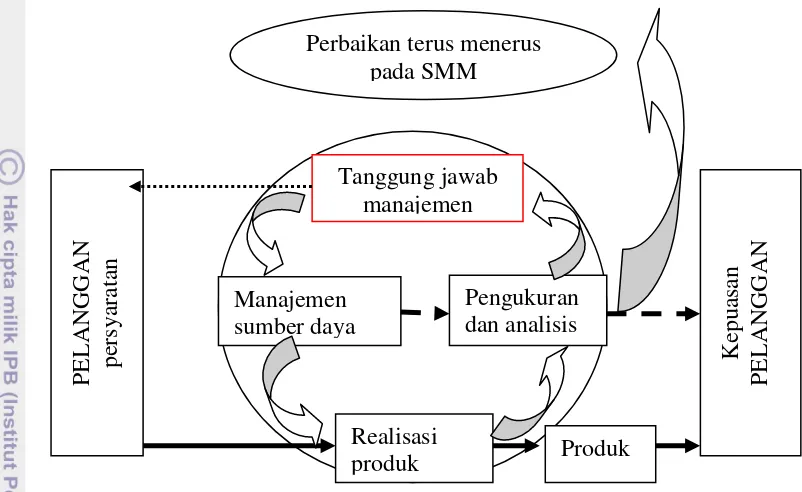

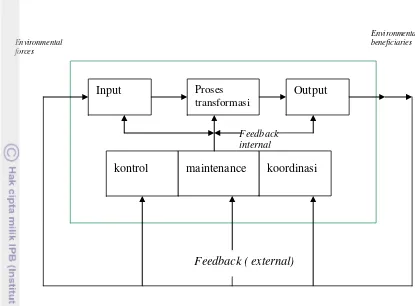

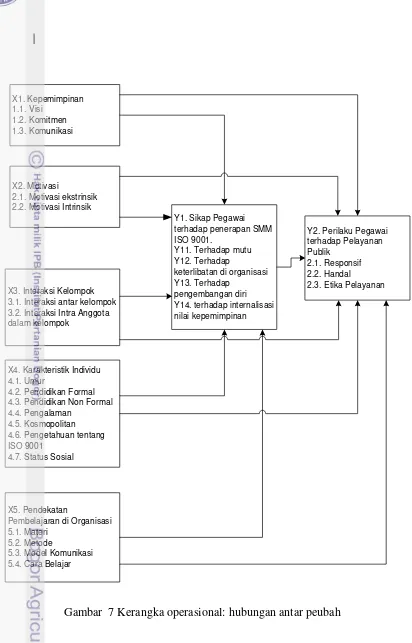

1. Prochaska’s stages of change... 23 2. Interaksi manusia, perilaku dan lingkungan ( Bandura,1977)... 27 3. Model Sistem Manajemen Mutu berdasarkan proses... 47 4. Delapan prinsip manajemen mutu ... 48 5. Skema organisasi sebagai sebuah sistem ... 55 6. Model pendekatan pembelajaran ... 90 7. Kerangka operasional: hubungan antar peubah ... 102 8. Model Y1 : Sikap pegawai ... 112 9. Model Y2: Perilaku pegawai terhadap pelayanan publik ... 113 10. Model hubungan sikap dan perilaku pegawai pada pelayanan

publik……… 113

11. Bagan struktur organisasi BP2T Kabupaten Sragen... 131 12. Bagan struktur organisasi BP2T Kabupaten Sidoarjo... 134 13. Skema bisnis proses pelayanan perijinan dan non perijinan BP2T

Kabupaten Sragen... 140 14. Skema bisnis proses pelayanan perijinan BP2T Kabupaten Sidoarjo.. 141 15. Diagram lintasan (jalur) sikap dan perilaku pegawai terhadap

penerapan SMM ISO 9001... 191 16. Diagram jalur faktor-faktor yang mempengaruhi sikap pegawai

terhadap penerapan SMM ISO 9001... 192 17. Diagram jalur faktor yang mempengaruhi sikap pegawai pada

xix

Latar Belakang

Otonomi dimaksudkan sebagai pelimpahan sebagian kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat kepada pemerintahdaerah untuk melakukan pengaturannya sendiri. Dengan pelimpahan kewenangan ini, diharapkan tumbuh partisipasi masyarakat dimana kebutuhan masyarakat akan semakin mudah dipenuhi dan sesuai dengan kondisi dan kekhususan masing-masing daerah. Kesempatan lebih luas untuk berpartisipasi bagi masyarakat terbuka lebar (Romli, 2007).Fakta yang memprihatinkan terkait dengan tingkat kesejahteraan rakyat yang menuruntajam menunjukkan rendahnya kinerja pemerintahan daerah di era otonomi, era di mana Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat. Untuk menghambatturunnya tingkat kesejahteraan masyarakatdiperlukan keberanian mengembalikan semangat Otonomi Daerah. Desentralisasi menjadi jawaban yang bisa mengarahkan kepada sukses daerah mengelola dirinya sendiri (Weber, 1947). Desentralisasi merupakan sebuah terobosan besar dalam pengelolaan politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia. Desentralisasi membuat daerah memiliki peluang yang besar untuk mengembangkan potensi diri masing-masing.

khususnya dalam pelayanan perijinan, seringkali tidak relevan dengan pelayanan yang diperlukan.

Berbagai studi menyatakan kelemahan utama pelayanan publik di pemerintahdaerah adalah sumber daya manusia yang kurang profesional, memiliki kompetensi yang tidak sesuai, kurang berempati dan lemahnya etika aparat birokrasi yang menjadi ujung tombak pelayanan. Salah satu unsur utama yang sangat perlu dipertimbangkan untuk perbaikan dan peningkatan mutu layanan publik adalah masalah sistem remunerasi (penggajian) yang memadai bagi birokrasi, sehingga pungutan liar dan korupsi di tubuh birokrasi dapat dikurangi, atau dibersihkan. Permasalahan lainnya adalah birokrat tidak memberikan pelayanan berkualitas kepada para pemangku kepentingan, yakni para pelanggan internal dan eksternal organisasi, disamping masalah-masalah lain yang mendominasi. (Dwiyanto, 2003; Faozan, 2003).

Kekurangmampuan pengelolaan pemerintahan tidak hanya terjadi di dalam negeri, tetapi juga terjadi di berbagai belahan dunia lainnya sehingga menimbulkan gagasan untuk menata ulang pemerintahan. Osborne dan Gaebler (1992) mengusulkan sepuluh prinsip sederhana dan terstruktur untuk menata ulang pemerintahan yang lebih dikenal dengan ”reinventing government”. Mereka menyampaikan bagaimana sebuah pemerintahan dikelola dengan cara-cara wirausaha, artinya pemerintahan dikelola dengan cara yang efisien, efektif serta tetap memperhatikan resiko-resiko yang ada.

pemerintahan yakni dimulainya era otonomi daerah di tahun 1999 melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Upaya pembenahan di bidang pemerintahan tersebut dirasa masih terkendala oleh sikap dan perilaku pegawai dan budaya birokrasi di organisasi pemerintah yang sulit untuk berubah (Dwiyanto, 2010). Sulitnya perubahan perilaku dan budaya aparat birokrasi tidak lepas dari sejarah panjang birokrasi Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Sinambela (2009). Sinambela menyatakan bahwa birokrasi Indonesia diawali dengan kebutuhan pemerintah Kolonial Belanda yang memerlukan tenaga sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk berhubungan langsung ke masyarakat. Para keturunan priyayi memiliki kesempatan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dan mereka diangkat dan diberhentikan oleh

Pemerintah Kolonial Belanda. ”Ambtenaar” atau pegawai pemerintah di masa pendudukan Belanda merupakan abdi negara. Dapat dipahami jika kemudian paradigma tersebut mengakar cukup lama di benak para abdi negara, dan pada praktek pengelolaan pemerintahan. Kondisi tersebut sulit untuk dapat mengubah perilakunya sebagai abdi negara yang harus memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana abdi masyarakat dan yang diharapkan darinya (Dwiyanto. 2010; Suryono, 2011).

Kajian Farazmand (2002) menyatakan bahwa dekade tahun 80 dan 90 merupakan waktu yang kritis bagi sektor publik dan pemerintahan. Manajemen pemerintahan menghadapi permasalahan yang serius hampir di setiap segi. Wacana anti birokrasi, anti regulasi, dan anti pemerintahtelah digantikan dengan isu-isu global, pasar bebas, privatisasi, deregulasi, penciutan (downsizing) yang semuanya menuntut adanya perbaikan pelayanan dancara-cara sektor publik mengelola kegiatannya. Tuntutan tersebut sejalan dengan semakin berkembangnya teknologi informasi yang cepat dan secara langsung telah berpengaruh terhadap permintaan dan harapan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih baik dan berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, diperlukan sebuah cara baru sebagai terobosan dalam mengelola organisasi.

masyarakat, serta membangun dan mengembangkan kemampuan organisasi untuk bekerja lebih efisien dan efektif. Organisasi yang bekerja secara efisien dan efektif hanya bisa terjadi jika didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki orientasi sikap positif terhadap mutu pelayanan. Organisasi dapat menciptakan kestabilan ditempat kerja, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik serta meningkatkan moral pegawai.

Survey yang dilakukan oleh ISO (2009) menyatakan bahwa sistem manajemen mutu berbasiskan standar internasional telah memberi keuntungan kepada organisasi manufaktur, jasa, pengguna, konsumen, dan regulator serta mendukung terjadinya pengembangan yang berkelanjutan (sustainable development). Survey tersebut terkait dengan penerapan standar SistemManajemen Mutu ISO 9001(SMM ISO 9001):2000 dimana pada akhir Desember 2008 tercatat 982.832 sertifikat ISO 9001 yang telah dikeluarkan di 176 negara. 40% sertifikat tersebut dimiliki oleh para penyedia jasa (service provider). Angka tersebut menunjukkan adanya kenaikan jumlah pengguna ISO 9001 di kalangan penyedia jasa sebesar 3% jika dibandingkan dengan angka di tahun 2007.

Kajian Sampaio (2009) menyatakan bahwa jika dibandingkan antara sertifikat ISO 9001 dengan per seribu penduduk, maka Itali merupakan negara terbesar yang menerapkan ISO 9001, diikuti oleh Spanyol, Australia, Inggris, Jerman, Jepang, dan Perancis. Survey terbaru yang dikeluarkan oleh ISO terkait dengan sertifikasi ISO 9001 menyatakan bahwa pada akhir Desember 2010 terdapat 1.064.785 sertifikat ISO 9001 yang dikeluarkan atau meningkat sebesar 4% dibandingkan dengan tahun 2009 (Frost, 2011). Tahun 2010 China menjadi negara pertama yang mendapatkan sertifikat ISO 9001 terbanyak, diikuti oleh Itali dan German. Meningkatnya jumlah organisasi yang menerapkan ISO 9001 di China menunjukkan tingginya kesadaran organisasi untuk meningkatkan mutu kinerja organisasi dengan memenuhi permintaan dan persyaratan pasar dunia terhadap jaminan mutu produk.

memungkinkan organisasi swasta maupun publik mengadopsi standar tersebut. SMM ISO 9001 merupakan standar yang paling banyak diadopsi oleh organisasi di dunia. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan SMM ISO 9001 mampu meningkatkan kinerja organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri. (Ollila,1995; Prajogo dan Sohal,1999, Stringham, 2002, Ahmad, 2001; Chu et al, 2001; Sing dan Nahra, 2006; Hafni, 2004; Sutoyo, 2006). Penelitian Ollila (1995) menemukan bahwa dampak dari penerapan SMM ISO 9001 adalah meningkatnya mutu produk dan pelayanan sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Penelitian Simmons dan White (1999) menyatakan bahwa sertifikasi SMM ISO 9001 berdampak positif terhadap keuntungan perusahaan. Dick, et al (2002) menyatakan bahwa penerapan SMM ISO 9001 di sektor layanan jasa telah membuat perbedaan penting, khususnya terhadap bagaimana mutu diharapkan oleh pelanggan dan diukur secara berkelanjutan.

Meskipun berbagai studi telah menunjukkan peran SMM ISO 9001 dalam mendorong keuntungan perusahaan, meningkatkan kinerja dan produktivitas organisasi, penerapan SMM ISO 9001 di organisasi publik masih diragukan kemanfaatannya. Pendapat lain menyatakan tidak perlunya penerapan SMM ISO 9001 di organisasi publik karena organisasi publik atau pemerintah telah memiliki mekanisme tersendiri dalam pengelolaan organisasi. Organisasi publik yang menerapkan SMM ISO 9001 dikhawatirkan akan menjadi organisasi yang mekanistis, semakin birokratis dan semakin tidak tanggap terhadap perkembangan yang terjadi di luar organisasi. Organisasi publik hanya akan menghabiskan biaya tidak sedikit untuk mendapatkan sertifikasi SMM ISO 9001 tetapi tidak diikuti dengan perubahan perilaku pegawai sebagaimana yang diharapkan. Sertifikasi juga tidak menjamin terjadinya peningkatan kinerja terkait dengan tingginya biaya yang secara eksplisit dan implisit diperlukan untuk menerapkannya (Van der Wiele dan Van Iwaarden, 2005).

Organisasi yang menargetkan mendapatkan sertifikasi SMM ISO 9001 karena keinginan dan kesadaran sendiri memiliki kemauan dan sikap yang positif terhadap SMM ISO 9001 dan kinerja mereka dilaporkan meningkat. Kondisi tersebut berbeda dengan mereka yang meraih sertifikat SMM ISO 9001 karena adanya tekanan dari pelanggannya (Kaziliunas, 2010). Dampak dari salah satu prinsip SMM ISO 9001 yakni peningkatan berkelanjutan (continous improvement) adalah dipromosikan dan difasilitasinya budaya mutu kepada lingkungan yang semakin meluas. Peran auditor mutu sangat besar pada proses penerapan SMM ISO 9001 dan terdapat hubungan positif antara strategi peningkatan berkelanjutan dengan meningkatnya kinerja organisasi (Terziovski dan Power, 2007).

Meskipun bukti empiris kemanfaatan penerapan SMM ISO 9001 telah dapat dilihat di beberapa PemerintahProvinsi,Kota,Kabupaten, bukti tersebut belum cukup kuat mendorong pemerintah daerah Provinsi, Kota, Kabupaten lainnya turut serta menerapkan SMM ISO 9001 sebagai salah satu upaya perbaikan mutu layanan publik.

Perumusan Masalah

Birokrat atau aparatur publikseringkali dijuluki sebagai “abdi negara” (Yudhiantara, 2009), karena mereka melaksanakan berbagai tugas kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan yang diselenggarakan atas nama negara. Kompleksitas pelayanan umum yang diberikan oleh para abdi negara memperkuat jaringan birokrasi dengan hirarki terbentang luas mulai dari pusat hingga ke pelosok-pelosok desa. Kondisi faktual di masyarakat menunjukkan bahwa berhubungan dengan birokrasi berarti berhadapan dengan sejumlah lembaga, aturan dan mekanisme yang berbelit. Masyarakat yang harus mendapatkan pelayanan oleh negara berubah menjadi pembeli jasa yang harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkan layanan yang seharusnya diterima sebagai warga negara.

yang sebenarnya. Birokrasi dituntut untuk dapat menjawab dan mengemban tugas utamanya yakni melayani masyarakat dengan cara-cara yang efisien, terbuka, transparan dan meletakkan masyarakat sebagai subyek dan pusat berbagai kegiatan kepemerintahan. Reformasi menumbuhkan paradigma baru bagaimana sebuah pemerintahan yang baik dan bersih (good governance) dapat dijalankan. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009 untuk menjadi panduan bagi pemerintahprovinsi, kota dan kabupaten maupun institusi yang bergerak di bidang pelayanan publik terkait jasa, hak dan kewajiban tiap pihak. Pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik masih menemui berbagai kendala di lapangan mengingat banyaknya aspek pelayanan publik yang ada serta kompleksitasnya di lapangan (Rasad, 2006). Undang-Undang dan peraturan menjadi tidak efektif, tumpang tindih, serta belum didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas.

Berbagai konsep digunakan untuk melakukan reformasi di tubuh birokrasi. Salah satunya adalah sebagaimana disampaikan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, yakni konsep birokrasi yang Miskin Struktur Kaya Fungsi (MSKF), terutama ditujukan untuk rasionalisasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah. Demikian juga dengan konsep yang terkandung pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang cenderung menggunakan model demokrasi lokal. Konsep tersebut merupakan jawaban atas perkembangan model birokrasi yang telah diterapkan di luar negeri, dengan berbagai istilah: entrepreneurial bureaucracy, reinventing government, dan good governance (Yudhiantara, 2009; Osborne dan Gaebler, 1992). Perubahan pengelolaan birokrasi dalam prakteknya masih sangat sulit dilakukan meskipun setelah terjadinya reformasi di tahun 1998 (Dwiyanto, 2010).

Management Development (IMD)1. Data membaiknya perekonomian Indonesia tercermin dari meningkatnya tingkat daya saing Indonesia dimata dunia. Tingkat daya saing Indonesia menurut versi World Economic Forum yang meliputi 142 negara menurun dari nomor 40 di tahun 2010 menjadi nomor 46 di tahun 20112. Global Competitif Report (GCR) maupun laporan dari World Competitive Year Book di bulan Mei 2010 menyatakan meningkatnya daya saing Indonesia3. GCR melaporkan bahwa tahun 2011 daya saing Indonesia berada di peringkat 44 dari 139 negara, meningkat 10 peringkat. Meningkatnya daya saing dihitung pada tingkat ekonomi makro. Sedangkan infrastruktur lain masih dalam kondisi minus (listrik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, inovasi dan riset). Hasil penelitian Universitas Gajah Mada (UGM) di tiga Provinsi pada tahun 2000 menyatakan bahwa kinerja birokrasi utamanya dalam pelayanan publik masih sangat buruk disebabkan karena budaya paternalistik (Dwiyanto, 2003). Sedangkan kajian politik dan resiko ekonomi di 14 negara di tahun 2001 menyatakan adanya indikasi kinerja birokrasi Indonesia makin buruk dan korupsi yang belum dapat dikurangi intensitasnya. Hasil survey yang dilakukan oleh Koalisi Global Transparansi Internasional dan disampaikan pada tahun 2007 menyatakan bahwa Indonesia termasuk salah satu dari 38 negara dengan indeks korupsi 2.3 (buruk). Negara paling bersih adalah Selandia Baru, Finlandia dan Denmark. Kajian Darwanto (2011) menyatakan adanya lima besar permasalahan mendasar yang harus dipertimbangkan para investor ketika akan melakukan bisnis di Indonesia. Ke lima faktor tersebut adalah (1) korupsi, (2) birokrasi yang tidak transparan dan berbelit, (3) situasi politik yang tidak stabil, (4) lemahnya pemerintahan dan (5) SDM yang kurang memiliki kualifikasi yang diharapkan.

Widodo (2005) menyatakan bahwa birokrasi Indonesia mengidap penyakit

“autisme” dengan gejala: (1) adanya kecenderungan mempertahankan kebiasaan yang sudah mapan sehingga sulit untuk mengadakan perubahan, (2) sulit menerima konsep-konsep pembaharuan apalagi jika konsep pembaharuan tersebut berasal dari pihak lain, serta (3) birokrasi hanya meniru berbagai konsep

1

www.setneg.go.id, Rencana Pembangunan Indonesia ke Depan dan Tantangannya, 6 Mei 2009

2

(www.bappenas.go.id).

3

perubahan yang ada (reinventing government, clean dan good governance) tetapi belum memberikan hasil signifikan.

Diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 dimana kemudian terbentuk pemerintah daerah provinsi, kota dan kabupaten, berimplikasi pada semakin tingginya tuntutan masyarakat atas peran pemerintah daerah dalam pemberian pelayanan langsung kepada masyarakat. Pemerintah daerah berperan sebagai penyelenggara pelayanan publik terdepan kepada masyarakat. Pemerintah daerah dituntut kemampuannya untuk senantiasa meningkatkan kualitas layanan dan mampu menetapkan standar pelayanan berdimensi luas. Cakupan dimensi tersebut terutama meliputi dimensi lingkungan hidup, yakni menjaga kualitas hidup, serta melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Pemerintah daerah dituntut untuk memberikan kualitas pelayanan prima dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan menjaga mutu pelayanan publik, maka Pemerintah telah menjamin hak-hak asasi warga negara (Fernandes, et al. 2002 dalam Priyono, 2006)

Pemberian pelayanan publik kepada masyarakat merupakan kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya memenuhi kebutuhan (barang dan jasa) maupun sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk pelayanan yang diterapkan di lapangan adalah wujud dari proses pemerintah dalam mengambil keputusan. Pelayanan publik yang diberikan pemerintah mencakup segala bidang kehidupan masyarakat seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, transportasi, kesehatan, dan kependudukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat sebagaimana diatur oleh Undang Undang tentang Pelayanan Publik Nomor 25 Tahun 2009.

Konsep pelayanan prima menjadi model yang banyak diterapkan pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu pelayanan publik. Tujuan dilaksanakannya pelayanan prima adalah kepuasan masyarakat pengguna layanan. (Sedarmayanti, 2004). Salah satu pola pelayanan prima yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah adalah pelayanan satu atap atau satu pintu, yaitu pola pelayanan publik yang dilakukan secara terpadu pada suatu tempat (kantor) tertentu oleh beberapa instansi pemerintah (Unit Pelaksana Teknis Daerah atau yang sejenis) sesuai dengan kewenangan masing-masing (LAN, 1998).

Kepala daerah (provinsi, kabupaten dan kota) berdasarkan Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik Nomor Per/20/M.PAN/7/2006 berkewajiban menetapkan standar pelayanan publik di daerahnya. Standar Pelayanan Publik (SPP) meliputi unit penyelenggara, komponen (jenis layanan, persyaratan, prosedur, biaya, waktu layanan, dan dasar hukum penyelenggaraan pelayanan), serta ruang lingkup layanan (perijinan dan non perijinan). Priyono (2006) menyatakan bahwa strategi pemberian pelayanan prima kepada masyarakat bukan hal baru. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya model-model pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang melibatkan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) seperti: Dinas Pendapatan Daerah, Kepolisian dan Jasa Raharja.

masyarakat. Masih diperlukan seperangkat dukungan yakni fasilitas dan peralatan fisik yang memadai, disamping dukungan lain berupa sistem insentif dan faktor-faktor lain yang mendukung.

Penelitian Ridwan (2008) menyatakan bahwa keberadaan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kabupaten Sragen dalam pemberian layanan satu atap memberikan dampak berantai yang sangat signifikan, antara lain: meningkatnya investasi, terjadinya penyerapan tenaga kerja di sektor industri, terjadinya peningkatan perusahaan yang memiliki perijinan, peningkatan potensi fiskal, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, meskipun masih banyak terkendala oleh berbagai hambatan. Hambatan paling utama adalah: (1) sistem yang berlaku masih belum mengaitkan secara langsung antara prestasi kerja pegawai dengan perkembangan karir, (2) sistem telah mengatasi hal-hal yang bersifat teknis manajerial, tetapi belum membenahi hal-hal yang bersifat strategis kebijakan, (3) sistem manajemen belum disosialisasikan ke seluruh masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui sistem dan prosedur yang harus diikuti.

Permasalahan paling mendasar yang dihadapi saat ini adalah mutu pelayanan publik di era otonomi daerah yang belum dapat meningkat secara signifikan dengan peningkatan pendapatan daerah dan beban masyarakat. Otonomi daerah belum secara optimal meningkatkan mutu layanan publik karena belum berhasil mewujudkan sistem administrasi yang memberikan kesetaraan antara pemberi layanan (pemerintah daerah) dengan masyarakat yang dilayani (Priyono, 2006). Sebagian besar pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota bahkan belum mampu memberikan pelayanan publik dengan kualitas standar pelayanan minimum sekalipun. Dilain pihak, masyarakat tampaknya belum memahami secara pasti standar pelayanan yang seharusnya diterima sesuai dengan prosedur pelayanan publik yang dibakukan (Dwiyanto, 2010).

setelah beberapa tahun kemudian, misalnya dalam hal pelestarian sumber daya alam dan lingkungan.Pelayanan publik menjadi tanggung jawab pemerintah. Jaminan mutu pelayanan publik yang diterima masyarakat merupakan akuntabilitas dari pejabat publik yang dipilih langsung oleh rakyat dan mendapatkan imbalan dari hasil-hasil pajak dan pendapatan negara lainya (Widodo, 2005).

Terdapat tiga unsur yang saling terkait dalam pelayanan publik: (1) Pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan, (2) lembaga perwakilan rakyat sebagai pengambil keputusan, dan (3) masyarakat sebagai penerima layanan. Ketiga unsur ini saling mempengaruhi dalam posisi setara untuk mempengaruhi mutu pelayanan publik (Fernandes, 2002). Kelemahan pada salah satu unsur tersebut akan mempengaruhi kinerja pada unsur yang lainnya. Masyarakat sebagai pengguna layanan berperan dalam menyampaikan tuntutan, harapan serta kepuasan mereka terhadap pelayanan yang diterimanya.. Keinginan masyarakat semestinya menjadi masukan dalam pembuatan kebijakan pelayanan publik. Dinas, instansi teknis daerah sebagai ujung tombak pelayanan publik seharusnya bersifat transparan, tidak diskriminatif, mudah dijangkau, melaksanakan dengan proses yang tidak berbelit-belit serta dapat dipertanggungjawabkan. Termasuk diantaranya adalah bagaimana dinas dan instansi pemberi layanan merespon setiap keluhan masyarakat sebagai pengguna jasa.

dan perilaku pegawai di lingkungan birokrasi belum berubah cukup signifikan meskipun era reformasi telah berjalan lebih dari sepuluh tahun lamanya. Sikap dan perilaku SDM dan perubahannya menurut Notoatmodjo (2010) dipengaruhi oleh faktor-faktor pendorong (driving forces) yang berasal dari luar individu selain faktor-faktor lainnya yang berasal dari dalam individu.

Sejarah panjang dalam pengelolaan birokrasi pemerintah yang sentralistik masih belum sepenuhnya berubah termasuk dalam sistem penerimaan pegawai. Isu-isu kolusi dan nepotisme masih terus berlangsung dan kompetensi SDM yang sesuai dengan jabatan serta prestasi kerja masih belum mendapatkan prioritas yang sesungguhnya. Penerapan strategi pelayanan prima terkendala oleh kualitas SDM, tidak hanya dari sisi kemampuan dan kompetensi tidak memadai, tetapi juga sikap dan perilaku SDM di lini terdepan layanan (Priyono, 2006; Dwiyanto, 2010, Faozan, 2003). Perubahan sikap dan perilaku pegawai di lini terdepan pelayanan publik dilakukan dengan berbagai upaya.

Upaya-upaya peningkatan mutu pelayanan publik telah banyak dilakukan oleh berbagai pemerintahan di daerah, baik kabupaten maupun kota. Tidak cukup hanya dengan memperbaiki struktur kelembagaan dan sistem insentifnya, tetapi juga di dalam penataan proses pelayanan yang diberikan. Pengalaman beberapa organisasi pemerintah dalam menerapkan SMM ISO 9001 ternyata telah mampu mengubah perilaku pegawai dan sekaligus meningkatkan kinerja organisasi (Ferreira dan Diniz, 2004,Stringham, 2004). Temuan mereka mengubah anggapan bahwa SMM ISO 9001 hanya cocok untuk diterapkan di organisasi swasta.

ISO 9001 menjadi alat bantu personil dalam mencapai kinerja organisasi yang semakin efisien dan efektif.

Di Indonesia, beberapa pemerintah provinsi,kota dan kabupaten saat ini telah menerapkan SMM ISO 9001 dan dianggap berhasil memperbaiki kinerja pelayanan publiknya, yaitu: Kabupaten Solok, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sidoarjo, Kota Pare-Pare, Kabupaten Jembrana dan Kota Cimahi. Pemerintah kota dan kabupaten tersebut telah mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) beberapa tahun terakhir serta menjadi daerah yang diminati investor untuk menanamkan modal (Menpan, 2006). Tidak hanya itu, keberhasilan mereka telah pula mengubah konsepsi tentang pelayanan publik yang bermutu dengan meningkatnya keterlibatan masyarakat dan menyebarnya sikap kesadaran terhadap informasi. Pemanfaatan teknologi informasi yang tinggi untuk mendukung pemberian pelayanan kepada masyarakat telah memberi dampak terhadap transparansi informasi di kalangan masyarakat dengan jangkauan yang lebih luas (Sinombor et al, 2009).

Keberhasilan pemerintah daerah tersebut menarik minat pemerintah kota dan kabupaten lain untuk mengikuti jejaknya dengan menerapkan SMM ISO 9001 pada beberapa UPTD, khususnya unit pelayanan terpadu satu pintu atau satu atap. Meskipun demikian, dibandingkan dengan jumlah pemerintah kota dan kabupaten yang ada, jumlah tersebut belum cukup signifikan untuk membuat perubahan mutu pelayanan kepada masyarakat. Beberapa organisasi publik bahkan gagal mempertahankan sertifikasi SMM ISO 9001 dengan berbagai alasan (Karya, 2007).

terbentuknya budaya mutu dan dampaknya terhadap masyarakat? Benarkah penerapan SMM ISO 9001 telah mampu mengubah sikap dan perilaku pegawai pemerintah daerah, sebagai individu dan kelompok, kearah perilaku budaya mutu? Bagaimana model dan strategi yang harus dikembangkan untuk menjaga keberlangsungan penerapan SMM ISO 9001 tersebut ketika standar, apakah standar produk ataupun standar manajemen masih bersifat sukarela (voluntary), dan bukan bersifat sebuah pemaksaan atau kewajiban (mandatory)? Berdasarkan atas fenomena yang diuraikan diatas, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dijawab sebagai pertanyaan pokok dalam penelitian ini (research questions) adalah sebagai berikut:

(1) Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi sikap pegawai dalam menerapkan SMM ISO 9001dan perilaku pegawai pada pelayanan publik? (2) Faktor dominan apakah yang berpengaruh pada sikap pegawai dalam

penerapan SMM ISO 9001dan perilakunya pada pelayanan publik? (3) Bagaimana bentuk budaya mutu di pemerintah kota atau kabupaten? (4) Bagaimanakah model penerapan SMM ISO 9001 yang dapat berlangsung

secara keberlanjutan di BP2T?

(5) Strategi apa yang perlu dilakukan agar model penerapan SMM ISO 9001 dapat dijalankan berdasarkan kepada temuan di lapangan?

Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini untuk mengetahui sikap pegawai pada penerapan SMM ISO 9001 dan perilaku pegawai pada pelayanan publik.

Tujuan khusus penelitian ini adalah:

(1) Mengidentifikasi dan menganalisa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sikap pegawai pada penerapan SMM ISO 9001 dan perilakunya pada pelayanan publik di pemerintah daerah.

(2) Menganalisis faktor dominan yang mempengaruhi sikap pegawai pada penerapan SMM ISO 9001 dan perilakunya pada pelayanan publik di pemerintah daerah.

(4) Merumuskan model penerapan SMM ISO 9001 yang berkelanjutan pada pemerintah daerah (system sustainability), khususnya dalam konteks pelayanan publik.

(5) Menyusun strategi untuk mengaktualisasikan model penerapan SMM ISO 9001 yang berkelanjutan (system sustainability).

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan mampu memberikan pengayaan teoritis maupun praktis terhadap sikap dan perilaku pegawai pada penerapan SMM ISO 9001. Pada bidang keilmuan atau teoritis, penelitian ini berguna untuk:

1. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu-ilmu perilaku terapan (applied behavioral science) terkait dengan penerapan SMM ISO 9001 dan implikasinya kepada perilaku pegawai pada pelayanan publik. 2. Memperkaya khasanah keilmuan tentang proses penerapan SMM ISO 9001 di

organisasi publik dan budaya mutu yang terjadi, khususnya di pemerintah daerah di Indonesia.

3. Memberikan informasi bagi penelitian yang serupa agar dapat melakukan penyempurnaan demi kemajuan ilmu pengetahuan tentang sikap dan perilaku pegawai di lingkungan organisasi publik, serta kinerja pegawai dalam memenuhi harapan masyarakat akan layanan publik yang berkualitas khususnya dengan penerapan SMM ISO 9001.

Secara praktispenelitian ini berguna untuk:

1. Informasi penting bagi para pengambil kebijakan yang berkeinginan menerapkan SMM ISO 9001. Dengan memperhatikan faktor penentu keberhasilan penerapan SMM ISO 9001 maka diharapkan mereka dapat merumuskan dan mendesain model penerapan SMM ISO 9001 yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi organisasinya.

2. Contoh strategi pemerintah daerah khususnya dan organisasi publik pada umumnya dalam menerapkan SMM ISO 9001 untuk pengembangan model pelayanan prima yang berstandar internasional.

Sikap adalah kesadaran individu yang menentukannya melakukan perbuatan secara nyata dalam kegiatan-kegiatan sosial dalam masyarakat (Ahmadi, 2007). Sedangkan Thurstone (1946) sebagaimana dikutip Ahmadi, menyatakan sikap sebagai tingkat kecenderungan yang bersifat positif atau negatif yang berhubungan dengan obyek psikologi: simbol, kata-kata, slogan, orang, lembaga, ide, dan sebagainya. Dikatakan sebagai bersikap positif apabila yang bersangkutan menyukai sesuatu dan sebaliknya dikatakan sikap yang negatif bila yang bersangkutan tidak menyukai sesuatu (dislike).

Sikap, menurut Warnaen (2002) adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu, sehingga sikap bukan hanya kondisi internal psikologis yang murni dari individu (purely psychic inner state), tetapi sikap lebih merupakan proses kesadaran yang sifatnya individual.

Artinya proses ini terjadi secara subjektif dan unik pada diri setiap individu. Keunikan ini dapat terjadi oleh adanya perbedaan individual yang berasal dari nilai-nilai dan norma yang ingin dipertahankan dan dikelola oleh individu. Thurstone & Chave (Mitchell, 1990) mengemukakan definisi sikap sebagai:

“The sum total of a man’s inclination and feelings, prejudice or

bias,preconceived notions, ideas, fears, threats, and convictions about anyspecific topic (hal. 532)

A mental and neural state of readiness, organised through experience,excerting a

directive and dynamic influence upon the individual’s response to all objects and situations with which it is related (1935:810).

Sikap adalah kondisi mental dan neural yang diperoleh dari pengalaman, yang mengarahkan dan secara dinamis mempengaruhi respon-respon individu terhadap semua objek dan situasi yang terkait. Krech & Crutchfield(1948) sebagaimana dalam Ramdhani (2008) menyatakan tentang komponen sebagai: pengorganisasian yang relative berlangsung lama dari proses motivasi, persepsi dan kognitif yang relatif menetap pada diri individu dalam berhubungan dengan aspek kehidupannya. Sikap individu ini dapat diketahui dari beberapa proses, diantaranya:(1) motivasi, (2) emosi, (3) persepsi dan (4) proses kognitif yang terjadi pada diri individu secara konsisten dalam berhubungan dengan obyek sikap. Konsistensi ini sangat ditekankan oleh Campbel dalam Ramdhani (2008) yang mengemukakan bahwa sikap adalah “A syndrome of response consistence

withregard to social objects”. Artinya, sikap adalah sekumpulan respon yang konsisten terhadap obyek sosial. Penekanan konsistensi respon ini memberikan muatan emosional pada definisi yang dikemukakan Campbell tersebut.

Sikap tidak hanya kecenderungan merespon yang diperoleh dari pengalaman tetapi sikap respon tersebut harus konsisten. Pengalaman memberikan kesempatan pada individu untuk belajar. Aiken (1970) dalam Ramdhani (2008) menambahkan bahwa: sikap adalah kecenderungan yang dipelajari dari seorang individu untuk merespon secara positif atau negatif dengan intensitas sedang dan atau memadai terhadap obyek, situasi, konsep, atau orang lain..Kecenderungan yang diarahkan terhadap obyek diperoleh dari proses belajar. Definisi tersebut secara konsisten menempatkan sikap sebagai kecenderungan atau tendensi yang menentukan respon individu terhadap suatu obyek. Tendensi ini diperoleh individu dari proses belajar, sedangkan obyek sikap dapat berupa benda, situasi, dan orang.

Pendapat yang agak berbeda dengan pendapat yang dikemukakan sebelumnya diajukan oleh Triandis (1971) yang menyatakan bahwa sikap adalah:

Sikap adalah ide yang berkaitan dengan emosi yang mendorong dilakukannya tindakan-tindakan tertentu dalam suatu situasi sosial. Pendapat dan sikap seseorang tidak bisa dilepaskan dari dimana ia bekerja, etnis, kelas sosial dan sejarah. Cara berpikir seseorang akan sangat berbeda-beda tergantung dimana ia bekerja. Artinya sifat pekerjaan sangat mempengaruhi seseorang bersikap. Etnisitas sangat mempengaruhi seseorang dalam memandang orang lain (Warnaen, 2002). Kelas sosial ekonomi juga mempengaruhi bagaimana seseorang berpendapat dan bersikap, sedangkan sejarah akan mengubah cara pandang atau sikap seseorang. Artinya, berdasarkan sejarah pula sikap seseorang akan berubah sepanjang waktu. Sikap bukan sesuatu yang tetap.

Sikap timbul karena adanya stimulus atau adanya rangsangan. Terbentuknya sikap dipengaruhi oleh adanya perangsang di lingkungan sosial dan kebudayaannya. Keluarga, norma, adat-istiadat, agama bersama-sama membentuk sikap individu. Sikap individu berkembang sejalan dengan perkembangan biologisnya serta lingkungan dimana ia berada, meskipun sikap tidak selalu berujung kepada perbuatan. Sikap yang berujung kepada perbuatan inilah yang disebut sebagai perilaku. Sikap tidak akan terbentuk tanpa adanya interaksi dengan manusia lain ataupun dengan obyek lainnya.

Ahmadi (2007) menyatakan adanya dua faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan sikap seseorang: (1)faktor internal, dan (2) faktor eksternal. Faktor internal berupa daya pilih seseorang untuk menerima dan mengolah pengaruh dari luar yang biasanya disesuaikan dengan motivasi, sikap dan perhatian yang menjadi minatnya. Sedangkan faktor eksternal berupa interaksi sosial di luar kelompok, antara manusia dengan hasil-hasil kebudayaan, misalnya interaksinya dengan peralatan komunikasi. Sikap dapat diubah atau dibentuk jika terdapat hubungan timbal balik yang langsung antara manusia serta adanya komunikasi langsung dari satu pihak ke pihak lainnya.

individu membawa ciri sifat tertentu yang menentukan arah perkembangan sikap ini. Di lain pihak, faktor fisiologik juga memainkan peran penting dalam pembentukan sikap melalui kondisi-kondisi fisiologik, misalnya usia, atau sakit sehingga harus mengkonsumsi obat tertentu; (2) pengalaman personal. Faktor lain yang sangat menentukan pembentukan sikap adalah pengalaman personal yang berkaitan dengan sikap tertentu. Pengalaman personal yang langsung dialami memberikan pengaruh yang lebih kuat daripada pengalaman yang tidak langsung. Menurut Oskamp terdapat lima aspek yang secara khusus memberi sumbangan dalam membentuk sikap:(1) peristiwa yang memberikan kesan kuat pada individu (salient incident), yaitu peristiwa traumatik yang merubah secara drastis kehidupan individu, (2) munculnya objek secara berulang-ulang (repeated exposure), (3) pengaruh orang tua yang sangat besar terhadap kehidupan anak-anaknya. Sikap orang tua akan dijadikan role model bagi anak-anaknya, (4) kelompok sebaya atau kelompok masyarakat memberi pengaruh kepada individu, (5) media massa adalah media yang hadir di tengah-tengah masyarakat.

Sejalan dengan Oskamp, Warner dan De Fleur menyatakan bahwa pembentukan dan perubahan sikap tidak terjadi dengan sendirinya. Lingkungan terdekat dalam kehidupan sehari-hari banyak memiliki peranan. Terdapat tiga pola hubungan antara sikap dan perilaku sebagaimana hasil penelitian Warner dan De Fleur di tahun 1969 (Akhmadi,2007) yakni: (1) postulat keajegan (consistency), yakni adanya hubungan langsung antara sikap dan tingkah laku, yaitu mereka secara konsisten menunjukkan adanya hubungan yang positif antara sikap dengan tingkah laku, (2) pola ketidakajegan (inconsistency) yang menyatakan adanya ketidakkonsistenan antara sikap dan perilaku individu, serta (3) pola konsistensi kontingen (keajegan yang tidak tentu).

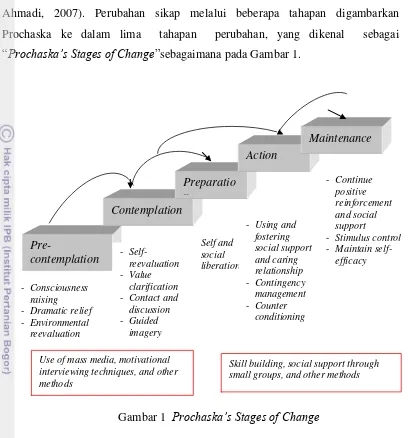

Ahmadi, 2007). Perubahan sikap melalui beberapa tahapan digambarkan Prochaska ke dalam lima tahapan perubahan, yang dikenal sebagai

“Prochaska’s Stages of Change”sebagaimana pada Gambar 1.

Gambar 1 Prochaska’s Stages of Change

Sumber:http://barrieranalysisi.fhi.net/what_is/prochaskas_diagram,[ 30/05/09]

Proses dan aktivitas yang bisa dikembangkan pada setiap tahapan perubahan sikap dimulai dengan: (1) Pre-contemplation. Pada tahap ini muncul adanya kesadaran yang ditumbuhkan oleh adanya pendidikan publik dengan menggunakan media masa, ataupun kelompok kecil. Bangkitnya kesadaran akan diikuti dengan dramatic relief, satu kegiatan untuk menurunkan tingkat keragu-raguan serta berbagai sikap negatif melalui bermain peran (role playing), pengakuan (testimony) dan berbagai aktivitas kelompok lainnya. Mengevaluasi ulang terhadap lingkungan dilakukan setelah kedua proses tersebut dilalui. Bagaimana kegiatan seseorang akan mempengaruhi orang lain melalui diskusi

Pre-yang terarah dengan anggota keluarga, pengakuan, ataupun dengan model penceritaan tertentu. (2) Contemplation, dimana individu melakukan apa yang disebut sebagai mengevaluasi ulang terhadap diri sendiri. Mengevaluasi terhadap pandangan diri dapat melalui berbagai aktivitas: kontak dan diskusi dengan contoh model (role model) lain, atau bahkan dengan cara membuat imajinasi terhadap diri sendiri pada situasi yang baru; (3) Tahap persiapan (preparation), dimana mulai terjadi adanya kebebasan diri dan sosial (self and social liberation). Pada tahap ini muncul satu kepercayaan bahwa seseorang dapat berubah dan berkomitmen untuk berubah, serta menciptakan lingkungan sosial untuk perubahan dengan cara mengubah norma-norma dalam komunitasnya yang cocok untuk perubahan, menarik perhatian mereka yang berkomitmen untuk berubah dan bahkan mengorganisasi satu cara yang dapat mendorong tumbuhnya komitmen bersama (public commitments); (4) Tindakan (action) yang dilaksanakan dengan menggunakan dukungan sosial dan hubungan saling menjaga (caring relationship) melalui mitra bestari (peer group). Langkah-langkah yang positif individu didorong menuju satu perilaku yang diinginkan, misalnya: komitmen, dan memberikan penghargaan kepada kelompok. Pada tahap ini pula seseorang belajar untuk berperilaku yang sehat dalam menyelesaikan permasalahan perilaku, atau yang disebut sebagai counter conditioning; (5) Menjaga perilaku (maintenance), yakni meneruskan dorongan positif dan dukungan sosial yang telah ada melalui berbagai cara: dukungan sosial dari kelompok yang secara terus menerus, dan mengintegrasikan sistem penghargaan (reward dan recoqnition) untuk menjaga komitmen. Pada saat yang sama, disingkirkan pemicu untuk perilaku yang tidak sehat dan menjaga kemanjuran sendiri (self-efficacy) dengan cara mengelola kepercayaan diri untuk melawan godaan melalui diskusi secara berkala dan membuat sistem yang dapat dipercaya.

hubungan antar pribadi seseorang dengan identifikasi dari pihak lain. Sikap juga diorganisasikan sehingga memiliki kedekatan dengan kepribadian seseorang. Menurut Winardi pula sikap ada yang menetap, tetapi sikap dapat mengalami perubahan karena sikap merupakan bagian intrinsik dari kepribadian seseorang.

Sikap dapat diukur dengan menggunakan dua cara: langsung dan tidak langsung. Untuk mengukur sikap secara langsung dikenal adanya 3 skala yang telah dikembangkan: (1) Skala Thurstone (skala pendapat), (2) Skala Likert yang mengukur sikap berdasarkan rata-rata jawaban, serta (3) Skala Bogardus, yaitu skala jarak sosial. (Ahmadi, 2007). Sedangkan pengukuran sikap secara tidak langsung dilakukan untuk menghindari adanya bias karena subyek yang diukur sikapnya mengetahui bahwa mereka sedang berada dalam pengamatan untuk diukur. Teknik pengukuran tidak langsung khususnya berguna bila responden terlihat enggan mengutarakan sikapnya secara jujur.

Perilaku Individu

Perilaku adalah sikap yang berujung kepada perbuatan (Ahmadi, 2007). Freud, yang dikenal dengan aliran psikoanalisnya menyatakan bahwa perilaku manusia dianggap sebagai hasil interaksi subsistem dalam kepribadian manusia, yaitu: Id, bagian kepribadian yang menyimpan dorongan-dorongan biologis manusia, merupakan pusat insting yang bergerak berdasarkan prinsip kesenangan dan cenderung memenuhi kebutuhannya, egois, tidak bermoral, serta tidak mau tahu dengan kenyataan. Dalam id ini dikenal adanya libido-yakni insting reproduktif, danthanatos-insting destruktif dan agresif; Ego, yang berfungsi menjembatani tuntutan id dengan realitas di dunia luar, sebagai mediator antara tuntutan nafsu hewani dengan tuntutan yang rasional dan realistis. Ego ini yang berfungsi mengerem hasrat hewani menjadi lebih rasional. Super ego atau hati nurani yang merupakan internalisasi dari norma-norma sosial dan kultur masyarakat.

pengalaman. Perilaku manusia, kepribadian manusia dan temperamennya didasarkan kepada pengalaman inderawi (sensory experience). Metode Pelaziman Klasik yang dikenalkan Pavlov menyatakan bahwa perilaku manusia disebabkan adanya stimuli yang terkondisikan atau bersifat netral dengan stimuli yang tak terkondisikan. Organisme bisa diajar untuk bertindak dengan pemberian suatu rangsangan. Konsep Pavlov ini disempurnakan oleh Skinner di tahun 1938(Toha et al,2009) dengan metode yang disebut sebagai operant conditioning (pelaziman operan), yakni organisme menghasilkan respon karena menyalurkan rangsangan yang diterima dari sekitarnya. Terdapat dua konsep utama dari pelaziman operan, yakni (1) peneguhan (reinforcement) positif dan negatif, serta (2) denda (punishment). Seseorang akan melakukan tindakan pengulangan berkali-kali (positif), atau jika tindakan pengulangan dihindari (negatif), serta jika tindakan menghasilkan suatu respon yang dikurangi atau dihindari (denda).

Gambar 2 Interaksi manusia, perilaku dan lingkungannya (Bandura, 1977) Keterangan:

B : Behavior (Perilaku) E : Environment (Lingkungan) P: Person (manusia atau individu)

Sejalan dengan Bandura, Lewin (1947) juga menyatakan bahwa perilaku manusia bukan sekedar respon dari stimulus, melainkan produk dari berbagai gaya yang mempengaruhinya secara spontan, yang digambarkan dengan rumus B: f (O,E), atau perilaku merupakan interaksi antara diri sendiri (person atau Organisme) dan lingkungan psikologisnya (Environment). Lewin mengkaji

perilaku sosial melalui pendekatan konsep ”medan, field” atau ”ruang kehidupan” sebagai sebuah keseluruhan peristiwa masa lalu, sekarang dan masa yang akan datang dan akan berpengaruh pada perilaku manusia pada situasi yang tertentu. Pemahaman atas perilaku manusia senantiasa dikaitkan dengan konteks yang ada yakni lingkungan dimana perilaku tersebut tampil. Pada intinya, situasi yang ada di sekeliling individu berpengaruh terhadap perilakunya.

Skinner membedakan perilaku menjadi dua bagian: (1) perilaku alami atau innate behavior, yakni perilaku yang dibawa sejak lahir yang berupa reflek atau insting. Perilaku ini secara otomatis akan digerakkan tanpa melalui pusat syaraf.

Respon timbul seketika setiap terkena rangsangan, dan (2) perilaku operan atau operant behavior, yakni perilaku yang dibentuk melalui proses belajar. Perilaku operan lebih dominan daripada perilaku alami karena melalui serangkaian proses di pusat syaraf.

Perilaku dapat dibentuk melalui : (1) conditioning atau pembiasaan, yakni membiasakan diri untuk berperilaku sebagaimana yang diharapkan, (2) melalui pengertian (insight), yakni perilaku yang dibentuk dengan belajar kognitif disertai

B

dengan pengertian, dan (3) pembentukan perilaku menggunakan model, yakni perilaku terbentuk dengan menggunakan model atau contoh sebagaimana yang disampaikan melalui teori belajar sosial (social learning theory).Pengamatan terhadap perilaku dapat dilakukan melalui pengamatan perilaku aktual maupun perilaku menurut ingatan atau perilaku menurut tanggapan (Kerlinger, 2006). Pengamat dibekali dengan instrumen atau sistem pengamatan yang berwujud suatu skala dan dijadikan sebagai panduan dalam menilai obyek berdasarkan satu karakteristik tertentu atau lebih, sedangkan obyek tersebut tidak sungguh-sungguh ada. Untuk dapat melakukan hal tersebut, pengamat harus membuat sebuah penilaian berdasarkan pada waktu sebelumnya atau dengan dasar persepsi atau cerapan mengenai seperti apa obyek tersebut sebelumnya. Cara termudah untuk mengukur perilaku, baik aktual maupun tanggapan adalah dengan menggunakan skala jenjang (rating scale).

Sikap (attitude) sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan manusia. Sikap sangat menentukan perilaku (behavior) seseorang (Taryoto, 1991). Sikap juga sangat mempengaruhi tanggapan seseorang terhadap masalah kemasyarakatan, termasuk masalah terkait dengan pelayanan kepada masyarakat. Schafer dan Tait (1981) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang erat antara sikap atau perasaan seseorang terhadap suatu obyek dengan perilakunya terhadap obyek tersebut. Jika sikap seseorang terhadap suatu obyek dapat diketahui, maka akan dapat diduga bentuk kegiatan yang akan dilakukannya. Menurut Taryoto (1991) tidak tertutup kemungkinan bahwa tindakan yang dilakukan seseorang tidak sejalan dengan sikapnya. Oleh karena itu muncul keraguan terhadap konsistensi hubungan antara sikap dengan perilaku seseorang.