STUDI TENTANG PERIKANAN IKAN TERBANG

DI SELAT MAKASSAR MELALUI PENDEKATAN DINAMIKA

BIOFISIK, MUSIM DAN DAERAH PENANGKAPAN

MUHAMAD ALI YAHYA

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa segala pernyataan dalam disertasi saya yang berjudul :

STUDI TENTANG PERIKANAN IKAN TERBANG DI SELAT MAKASSAR MELALUI PENDEKATAN DINAMIKA BIOFISIK,

MUSIM DAN DAERAH PENANGKAPAN

Merupakan gagasan atau hasil penelitian disertasi saya sendiri, dengan pembimbingan para Komisi Pembimbing, kecuali yang dengan jelas ditunjukkan rujukannya. Disertasi ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar pada program sejenis di perguruan tinggi lain.

Semua data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas dan dapat diperiksa kebenarannya.

Bogor, Juni 2006

STUDI TENTANG PERIKANAN IKAN TERBANG

DI SELAT MAKASSAR MELALUI PENDEKATAN DINAMIKA BIOFISIK, MUSIM DAN DAERAH PENANGKAPAN

Oleh :

Muhamad Ali Yahya1) Indra Jaya2) Daniel R. Monintja3) dan Djisman Manurung3)

ABSTRAK

Perikanan ikan terbang di Sulawasi Selatan memegang peranan penting, namun beberapa tahun terakhir mengalami penurunan produksi rata-rata sebesar 155 ton per tahun. Untuk itu perlu dilakukan penelitian terhadap sumberdaya ikan terbang di daerah tersebut melalui pendekatan dinamika biofisik, musim, dan daerah penangkapan ikan. Penelitian dilaksanakan di perairan pantai barat Sul-Sel (Selat Makassar) selama tiga periode musim, yaitu: pada peralihan musim barat timur (PMBT), musim timur (MT), dan peralihan musim timur barat (PMTB). Kegiatan penangkapan ikan dan telur ikan terbang menggunakan jaring insang hanyut

permukaan (JIHP) dan bubu hanyut permukaan (BHP)/bale-bale. Data penelitian meliputi data

lokasi penangkapan dan hasil tangkapan, data parameter oseanografi serta data statistik perikanan sebagai penunjang. Data dinamika biologi ikan (panjang -berat, jenis kelamin, dan TKG) menurut musim dan DPI serta kaitannya dengan parameter oseanografi, dianalisis menggunakan uji statistik seperti analisis keragaman (ANOVA), analisis korelasi, dan regresi. Hasil analisis antara parameter oseanografi perairan terhadap jumlah hasil tangkapan ikan terbang memperlihatkan adanya perbedaan antara satu parameter dengan parameter perairan lainnya. Tiga parameter oseanografi yakni salinitas perairan, kandungan fosfat, dan kandungan silikat memberikan hubungan yang bersifat positif, dan empat parameter oseanografi lainnya yakni suhu perairan, kecepatan arus, kandungan nitrat, dan oksigen terlarut memperlihatkan hubungan yang negatifi. Hasil analisis dinamika biologi ikan secara keseluruhan selama tiga periode musim diperoleh rata -rata panjang ikan terbesar pada PMTB, dan rata -rata berat ikan terbesar pada MT. Rasio persentase relatif ikan berjenis kelamin betina lebih besar dibandingkan dengan ikan berjenis kelamin jantan pada semua musim penangkapan. Secara spasial ikan yang tertangkap di bagian selatan SM memiliki ukuran panjang dan berat yang lebih besar dibandingkan dengan ikan yang tertangkap di bagian utara. Begitu pula rasio persentase ikan berjenis kelamin betina serta persentase ikan matang gonad (TKG IV) lebih tinggi di bagian selatan dibandingkan dengan di bagian utara terutama pada MT dan PMTB. Hal ini menunjukkan bahwa di bagian selatan Selat Makassar merupakan daerah pemijahan/peneluran bagi ikan terbang dewasa. Selanjutnya hasil tangkapan ikan terbang di SM berbeda baik secara spasial maupun temporal. Diduga terjadi pergerakan kawanan ikan terbang secara musiman dari bagian utara ke bagian selatan pada MT untuk melakukan prorses pemijahan. Daerah pemijahan/peneluran ikan terbang berada di bagian selatan Selat Makassar dimana sekaligus juga merupakan daerah penangkapan telur ikan terbang. Eksploitasi telur ikan terbang yang tinggi di wilayah perairan itu pada periode musim pemijahan, mengakibatkan penurunan ketersediaan stok sumberdaya ikan tersebut yang selanjutnya mengakibatkan terjadinya penurunan produksi hasil tangkapan ikan terbang di daerah itu.

Kata Kunci : Ikan terbang, dinamikabiofisik, musim, dan daerah penangkapan ikan

--- 1)

STUDI TENTANG PERIKANAN IKAN TERBANG

DI SELAT MAKASSAR MELALUI PENDEKATAN DINAMIKA BIOFISIK, MUSIM DAN DAERAH PENANGKAPAN

Study on Flying Fish Fishery in Makassar Strait: A Biophysic Dynamics, Season, and Fishing Ground Approach

By :

Muhamad Ali Yahya1) Indra Jaya2) Daniel R. Monintja3) and Djisman Manurung3)

ABSTRACT

Flying fish fishery plays an important role in South Sulawesi. However, in the last several years the production showed significant decreased at about 150 ton per year. This problem will be addressed in this dissertation through an integrated approach. The study was carried out in coastal waters of South Sulawesi (Makassar Strait) during three season (west-east transition season, northeast season, and east-west transition season). Fishing operation for flying fish use surface drift gillnet and surface drift traps to collect flying fish eggs. Data for fish biodynamic (length-weight, sex, and maturity index), fishing location and number of catch, oceanographic parameters, and fishery statistical data are collected and analyzed. A spatial and temporal analysis was carried out along with other statistical method such as analysis of variance, regression, and correlation. The results showed that the number of flying fish eggs catch was increased in the end of west-east transition season, and decreased in the onset of east-west transition season. In the mean time, the number of flying fish catch was the highest during the southeast monsoon season compare to both transition seasons. The analysis of fish length-weight, sex, and maturity index, showed variation in zonal (north–south) and seasonal. The effect of oceanographic parameters to the number of flying fish caught was varying. Three oceanographic parameters i.e. waters salinity, phosphate and cilicate was positively correlated, and four oceanographic parameters: water temperature, nitrate, surface current and oxygen absorbed were found to be negative. The over all of fish caught biological analysis showed temporal dependence. Mean of fish length was highest in the end of fishing season period (east west transition season) and mean of fish weight are largest in east season, and ratio of percentage fish matured were highest in east season. A spatial analysis also showed that mean of fish length and weight was attributed larger in the southern part of Makassar Strait. Ratio of fish matured percentage was also found highest in the southern part. The fl ying fish school movement follows zonal and seasonal from northern part to southern part of Makassar Strait during spawning season. In addition flying fish spawning area is located in the southern part of Makassar Strait. It is concluded that high exploitation rate in the spawning area and during the spawning season is responsible for the declining of flying fish stock, and hence, it’s declining production.

Key Words: Flying fish, biophysic dynamic, season, and fishing ground

---

© Hak cipta milik Muhamad Ali Yahya, tahun 2006 Hak cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak tanpa izin tertulis dari

STUDI TENTANG PERIKANAN IKAN TERBANG

DI SELAT MAKASSAR MELALUI PENDEKATAN DINAMIKA BIOFISIK, MUSIM DAN DAERAH PENANGKAPAN

OLEH :

MUHAMAD ALI YAHYA

Disertasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Doktor pada Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Disertasi : Studi tentang Perikanan Ikan Terbang di Selat Makassar melalui Pendekatan Dinamika Biofisik, Musim dan Daerah Penangkapan

Nama : Muhamad Ali Yahya

Nomor Pokok : P.26600005

Disetujui, Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Indra Jaya, M.Sc. Ketua

Prof. Dr. Ir. Daniel R. Monintja Dr. Ir. Djisman Manurung, M.Sc.

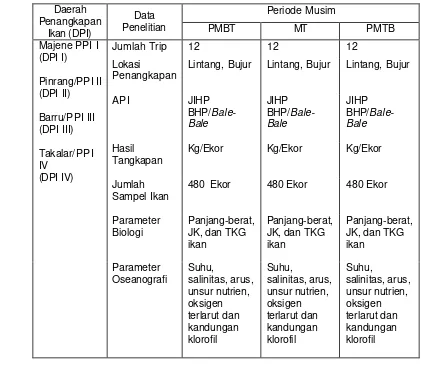

Anggota Anggota

Diketahui,

Program Studi Teknologi Kelautan Dekan Sekolah Pascasarjana IPB Ketua

Prof. Dr. Ir. John Haluan, M.Sc. Dr. Ir. Khairil Anwar Notodiputro, MS.

PRAKATA

Puji dan syukur kekhadirat Allah SWT, dengan segala Rakhmat dan Taufik yang terus dicurahkan kepada penulis, disertasi ini dapat diselesaikan

dengan baik. Disertasi ini berjudul “Studi Tentang Perikanan Ikan Terbang di

Selat Makassar Melalui Pendekatan Dinamika Biofisik, Musim dan Daerah Penangkapan”.

Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan bantuan yang sangat berharga mulai dari proses selama perkuliahan, penyusunan proposal, persiapan penelitian lapang, pelaksanaan penelitian, pengolahan data, penyusunan draft disertasi sampai rampungnya disertasi ini, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tak terhingga, semoga apa yang diberikan itu mendapat penilaian yang berlipat ganda dari Tuhan Yang maha Kuasa, Amien.

Secara khusus, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang tulus, kepada :

1. Kedua orang tua kami yang tercinta, walau dalam perjalanan hidup saya banyak menyusahkan mereka, namun dengan segala curahan kasih sayang dan doa yang terus diberikan kepada penulis, akhirnya penulis dapat menuai pendidikan yang begitu berarti di dalam diri saya.

2. Isteri dan ketiga putra-putri kami yang begitu tulus, ikhlas dan penuh dengan pengertian, pengorbanan, sehingga mampu menghantarkan suami, ayah mendapatkan dan menyelesaikan studi ini. Tersayang anak kami (Alm. Ridho Fadlyl Peratama), ananda begitu tulus dan penuh pengertian bahkan mengorbankan segala-galanya demi keegoisan ayah, ananda begitu tulus mendampingi ibu dan adik-adikmu selama ayah berpisah tempat demi pendidikan ayah. Bahkan ditengah ananda berjuang menghadapi sakratul maut, ayah tidak berada di sisimu, maafkan ayah, dan selamat jalan anakku menghadap ke sang Khalik.

proposal penelitian, pelaksanaan penelitian sampai pada penyelesaian disertasi ini.

4. Kepada Bapak Dr. Ir. Mulyono Baskoro, M.Sc., kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga baik secara pribadi maupun selaku Ketua Departemen PSP, FPIK IPB atas segala bantuan, dorongan dan perhatian yang diberikan kepada kami selama menempuh pendidikan ini.

5. Pimpinan Politeknik Pertanian Neg. Pangkep yang telah memberikan izin tugas belajar, dan segenap staf pengajar.

6. Pengelola bantuan dana pendidikan program pascasarjana (BPPS), Dikti Depdiknas.

7. Rektor, Dekan Sekolah Pascasarjana, Ketua Program Studi Teknologi Kelautan dan segenap staf Institut Pertanian Bogor.

8. Gubernur Sul-Sel, Bupati Pangkep, dan Bupati Sinjai yang telah memberikan bantuan dana penelitian.

9. Semua pihak yang telah berjasa dan memberikan bantuan, perhatian dan dorongan yang ikhlas selama penulis menempuh pendidikan ini.

Walau disertasi ini telah melalui proses yang panjang dalam penyusunan, perbaikan dan penyempurnaan, namun penulis meyakini masih saja terdapat beberapa kesalah an, kekeliruan dan kekurangan. Untuk itu dengan hati yang tulus penulis menerima kritik, saran, dan masukan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Bogor, Juni 2006

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 30 April 1960 di Baringeng Sinjai Sulawesi Selatan, merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari ibu Hj. I. T. Mappangngara (Alm.), dan ayah H. A. Muh. Yahya Mapparessa. Penulis menikah dengan Dra. Asti Sugiarti, M.Si. di Jakarta pada tahun 1987 dan dikaruniai tiga orang anak, satu putra dan dua putri. Anak pertama (Ridho Fadlyl Pratama, Alm) berhasil mengenyam pendidikan di Sekolah Menegah Pertama, SMP Neg. 4 Bogor, kemudian pindah ke SMP Neg. 12 Makassar, namun tidak sampai tamat karena usia yang hanya begitu pendek diberikan oleh Allah SWT. Putri kami yang kedua dan ketiga yakni Dwi Akbarina Yahya dan Khaerunnisa Adiyati Yahya sekarang duduk sebagai siswa kelas I masing-masing di SMA Neg. 17 dan siswa kelas I di SMP Neg. 12 Makassar.

Penulis menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SD Neg. 31 Baringeng Sinjai dan tamat tahun 1973, pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Neg. 1 Sinjai tamat tahun 1976, Sekolah Menengah Atas di SMA Neg. 277 Sinjai dan tamat tahun 1981. Penulis melanjutkan pendidikan sarjana (S-1) di Universitas Hasanuddin melalui jalur Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SIPENMARU) pada tahun itu juga dan berhasil diterima pada jurusan Perikanan Fakultas Ilmu-Ilmu Pertanian dan lulus tahun 1986 sebagai Sarjana Perikanan, Fakultas Peternakan dengan judul skripsi “Pengaruh Perbedaan Waktu Penangkapan Terhadap Hasil Tangkapan Benur di Pesisir Pantai Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan”.

Pada tahun 1986 penulis diterima sebagai calon staf pengajar Politeknik Pertanian Universitas Hasanuddin, kemudian mengikuti pendidikan khusus bagi

calon staf pengajar pada program Polytechnic Education Developmen Center for

Agriculture (PEDCA) di Institut Pertanian Bogor selama dua tahun yakni tahun

1987-1989. Kembali mengabdi sebagai staf pengajar pada Politeknik Pertanian Unhas sejak tahun 1989. Pada tahun 1991 penulis mendapat kesempatan mengikuti pendidikan selama satu tahun di Tromso University, Norway dengan

bidang keakhlian Fishing Gear Materials and Design. Pada tahun 1998 penulis

diterima sebagai mahasiswa program Magister Sains (S-2) pada Program Studi Teknologi Kelautan, Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor dan lulus pada bulan Nopember tahun 2000 dengan judul Tesis “Hubungan Karakteristik

Fisika-Kimia Laut dengan Produksi Hasil Tangkapan Ikan Terbang (Cypselurus spp) di

Selama mengikuti pendidikan S-3 di IPB, penulis telah menerbitkan tulisan di beberapa jurnal ilmiah, diantaranya :

• The Relationship Between Oceanographic Characterstics and Catch Production of Flying Fish (Cypselurus spp) in Makassar Strait; Jurnal Maritek IPB, Jurnal

Vol.1 No.1 Tahun 2001, ISSN 0853-3989;

• Study on flying fish fisheries in Makassar Strait: its catch, fishing ground and fishing season, Jurnal PSP, FPIK IPB, Vol.XV, No.1 April 2006.

• Analisis Distribusi dan Pola Pemetaan Sumberdaya Ikan Terbang Dengan

Teknologi GIS di Selat Makassar; Jurnal Lutjanus Politani Pangkep, Vol. 7, No.3, Juli 2003;

• Analisis Selektivitas Jaring Insang Hanyut pada Perikanan Ikan Terbang di Kab. Pinrang, Sul-Sel, Jurnal Lutjanus Politani Pangkep, Vol. 9, No.2, Juli 2004. Selain itu juga aktif mengikuti beberapa seminar/lokarya, diantaranya :

• Seminar "Fish Behaviour and Fishing Gears Selectivity", Bogor. Kerjasama

Tokyo University of Fisheries Japan – Perog. Studi Teknologi Kelautan, Perog. Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 13 Mei 2001;

• Seminar "Fishing Boats", IPB Bogor. Kerjasama Tokyo University of Fisheries

Japan – Perog. Studi Teknologi Kelautan, Perog. Pascasarjana Institut Pertanian Bogor; 29 Agustus 2001;

• Seminar "Indonesian Throughflow", IPB Bogor. Kerjasama Lamonde-Horty

University, USA – Perog. Studi Teknologi Kelautan, Perog. Pascasarjana Institut Pertanian Bogor; 19 Oktober 2001;

• Member of International Nusantara Statification and Transport Criuise Project in Makassar and Limafattola Straits, Leg 3 – Leg 4, 14-30 Januari 2004. Kerjasama BRKP-DKP, LIPI, BPPT dan Overseas.

DAFTAR ISI

Halaman

PRAKATA ... vii

DAFTAR ISI ... ix

DAFTAR TABEL ... xiv

DAFTAR GAMBAR ... xvi

DAFTAR LAMPIRAN ... xix

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN... xxi

1 PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.1.1 Keadaan umum lokasi penelitian ... 1

1.1.2 Sarana dan prasarana penangkapan ikan ... 6

1.1.3 Sumberdaya ikan terbang ... 8

1.2 Masalah Penelitian ... 11

1.3 Tujuan dan Kegunaan ... 12

1.4 Hipotesis Penelitian ... 13

1.5 Kerangka Pemikiran ... 13

2 TELAAH PUSTAKA ... ... 15

2.1 Deskripsi Biologi Ikan Terbang ... 15

2.2 Karakteristik Biofisik Ikan Terbang ... 17

2.2.1 Umur dan pertumbuhan... 17

2.2.2 Panjang berat ... 20

2.2.3 Jenis kelamin dan tingkat kematangan gonad (TKG)... 21

2.3 Karakteristik Fisika Kimia Perairan... 23

2.3.1 Suhu perairan ... 23

2.3.2 Salinitas p erairan ... 23

2.3.3 Unsur nutrien ... 24

2.3.4 Pergerakan arus ... 25

2.3.5 Penaikan massa air (Upwelling) ... 26

2.4 Penginderaan Jauh Kelautan ... 29

2.4.1 Deskripsi dan perkembangan sistem inderaja ... 29

2.4.2 Aplikasi inderaja pada bidang kelautan... 30

Halaman

2.4.4 Kandungan klorofil ... 32

2.5 Musim dan Daerah Penangkapan... 33

2.6 Pengelolaan Sumberdaya Ikan Terbang ... 34

3 METODOLOGI PENELITIAN ... ... 36

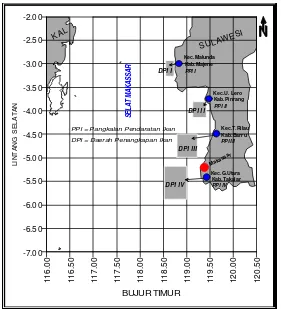

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian ... 36

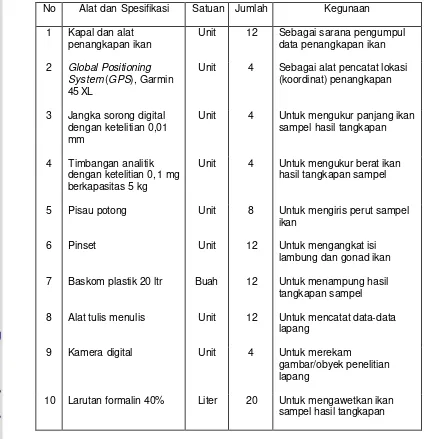

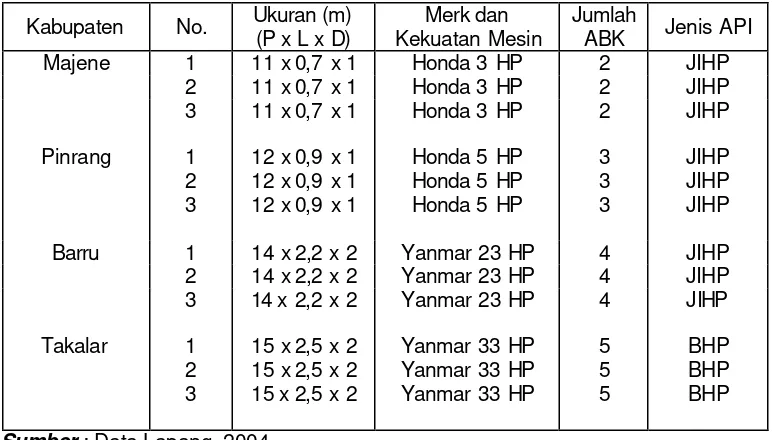

3.2 Alat dan Bahan Penelitian ... 37

3.3 Kapal dan Alat Penangkap Ikan dan Telur Ikan Terbang ... 38

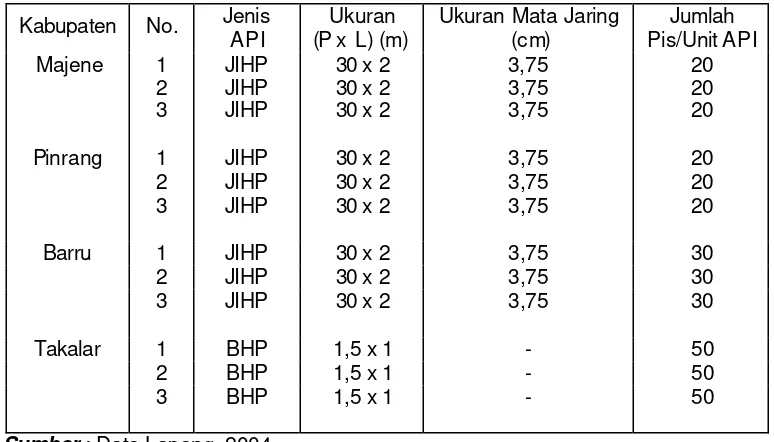

3.4 Metode Penangkapan Ikan ... 42

3.5 Teknik Pengumpulan Data ... 48

3.5.1 Data oseanografi dan data citra penginderaan jauh... 49

3.5.2 Data biologi dan hasil tangkapan ikan terbang ... 51

3.5.3 Data lokasi penangkapan ikan dan telur ikan terbang ... 51

3.5.4 Data sekunder dan data penunjang lainnya ... 52

3.6 Teknik Pengolahan dan Metode Analisis Data ... 52

3.6.1 Pengolahan dan analisis data oseanografi ... 52

3.6.2 Pengolahan dan analisis data hasil tangkapan... 53

3.6.3 Pengolahan dan analisis data biologi ikan... 54

3.6.4 Analisis parameter oseanografi dan hasil tangkapan ikan ... 54

3.6.5 Analisis dinamika biologi dan hasil tangkapan ikan ... 55

3.6.6 Analisis dinamika biologi dan parameter oseanografi ... 55

3.6.7 Analisis dinamika biologi, musim dan daerah penangkapan ikan ... 56

4 HASIL PENELITIAN ... ... 57

4.1 Statistik Produksi Ikan dan Telur Ikan Terbang ... 57

4.1.1 Produksi tahunan ikan dan telur ikan terbang... 57

4.1.2 Produksi ikan dan telur ikan terbang menurut kabupaten ... 59

4.1.3 Produksi ikan dan telur ikan terbang menurut musim... 61

4.1.4 Produksi ikan dan telur ikan terbang menurut API... 63

4.2 CPUE Ikan dan Telur Ikan Terbang ... 65

4.2.1 CPUE tahunan ikan dan telur ikan terbang... 65

4.2.2 CPUE ikan dan telur ikan terbang menurut musim... 68

Halaman

4.3.1 Daerah penangkapan ikan (DPI) ... 70

4.3.2 Hasil tangkapan ... 73

4.4 Parameter biologi Ikan ... 76

4.4.1 Panjang berat ikan ... 76

4.4.2 Jenis kelamin ikan ... 79

4.4.3 Tingkat kematangan gonad (TKG) ikan... 83

4.5 Parameter Oseanografi ... 87

4.5.1 Suhu permukaan laut (SPL) ... 87

4.5.2 Salinitas permukaan laut ... 99

4.5.3 Arus permukaan laut ... 103

4.5.4 Kandungan nutrien ... 104

4.5.5 Kandungan klorofil ... 121

4.6 Pola Angin Selat Makassar ... 126

5 PEMBAHASAN ... ... 129

5.1 Hasil Tangkapan Ikan dan Telur Ikan Terbang ... 129

5.1.1 Hasil tangkapan ikan dan telur ikan terbang menurut musim ... 129

5.1.2 Hasil tangkapan ikan dan telur ikan terbang menurut musim dan DPI ... 131

5.1.3 Panjang berat ikan hasil tangkapan ... 133

5.1.4 Jenis kelamin dan TKG ikan hasil tangkapan ... ... 139

5.2 Analisis Parameter Oseanografi dan Hasil Tangkapan Ikan... 142

5.3 Analisis Dinamika Biologi Ikan Hasil Tangkapan ... 146

5.3.1 Dinamika biologi ikan dan musim... 146

5.3.2 Dinamika biologi ikan dan daerah penangkapan ... 151

5.3.3 Dinamika biologi ikan, musim dan daerah penangkapan ... 153

5.3.4 Dinamika biologi ikan dan parameter oseanografi... ... 158

6. KESIMPULAN DAN SARAN ... 163

6.1 Kesimpulan ... 163

6.2 Saran ... 163

DAFTAR PUSTAKA ... 164

DAFTAR TABEL

Halaman

1 Produksi (ton) ikan terbang menurut propinsi di Indonesia

tahun 1998 – 2004 ... 2

2 Penentuan TKG ikan ... 22

3 Kanal dan panjang gelombang spektrum NOAA-AVHRR... 31

4 Beberapa algoritma SPL dengan NOAA-AVHRR ... 32

5 Alat dan bahan penelitian ... 37

6 Spesifikasi kapal penangkapan ikan dan telur ikan terbang... 38

7 Spesifikasi alat penangkapan ikan dan telur ikan terbang... 40

8 Data penelitian menurut periode musim dan DPI ... 48

9 Nilai rata-rata parameter oseanografi, yang diuji perbedaannya dengan analisis keragaman (Anova) ... 53

10 Produksi telur ikan terbang menurut Kabupaten di Sul-Sel... 61

11 Daerah penangkapan ikan dan telur ikan terbang di Selat Makassar ... 71

12 Hasil tangkapan ikan dan telur ikan terbang ... 73

13 Hasil tangkapan ikan dan telur ikan terbang menurut DPI ... 74

14 Hasil tangkapan ikan dan telur ikan terbang menurut musim... 75

15 Hasil tangkapan ikan dan telur ikan terbang menurut musim dan DPI ... 75

16 Panjang berat ikan menurut DPI ... 77

17 Panjang berat ikan menurut musim... 77

18 Panjang berat ikan menurut musim dan DPI ... 78

19 Panjang berat ikan menurut wilayah perairan... 79

20 Persentase jenis kelamin ikan menurut DPI ... 80

21 Persentase jenis kelamin ikan menurut musim ... 81

22 Persentase jenis kelamin ika n menurut musim dan DPI... 82

23 Persentase jenis kelamin ikan menurut wilayah perairan ... 83

24 Persentase TKG ikan menurut DPI ... 84

25 Persentase TKG ikan menurut musim ... 85

26 Persentase TKG ikan menurut musim dan DPI ... 86

27 TKG ikan menurut wilayah perairan ... 87

28 SPL pada daerah pengamatan... 88

29 Salinitas permukaan laut pada daerah pengamatan ... 99

Halaman

31 Parameter oseanografi dan jumlah hasil tangkapan

ikan dan telur ikan terbang ... 143 32 Hasil analisis regresi parameter oseanografi dan

hasil tangkapan ikan terbang... 144 33 Jumlah hasil tangkapan dan dinamika biologi ikan terbang ... 147 34 Jenis kelamin dan TKG serta panjang berat ikan

menurut wilayah perairan ... 152 35 Dinamika biologi ikan menurut periode musim dan

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1 Kondisi MSY sumberdaya ikan terbang di perairan Sul-Sel

antara tahun 1975-2002 ... 2

2 Tahap pengolahan telur ikan terbang... 5

3 Persentase ukuran kapal penangkapan ikan di Sulawesi Selatan... 6

4 Jumlah alat tangkap JIHP dan BHP di Sulawesi Selatan ... 8

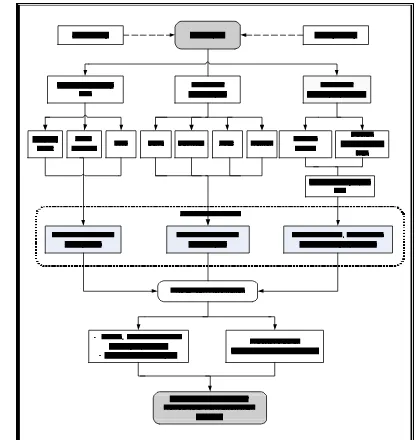

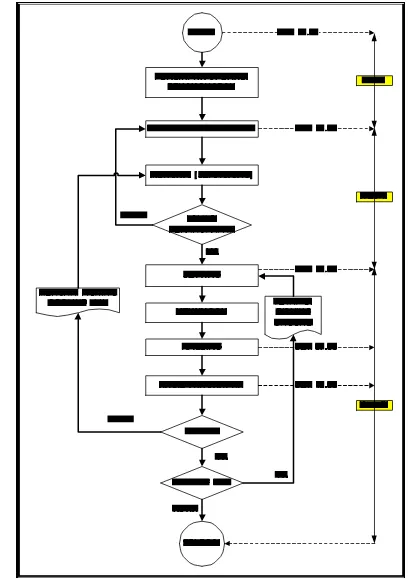

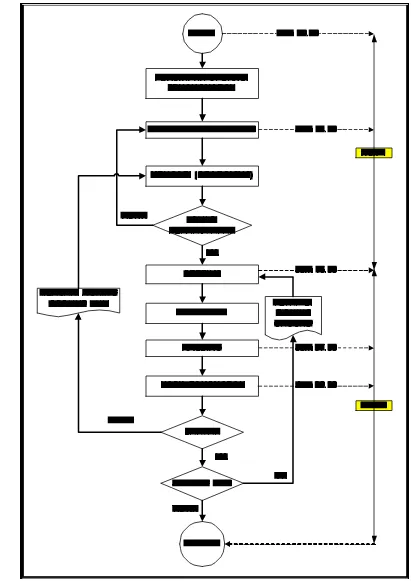

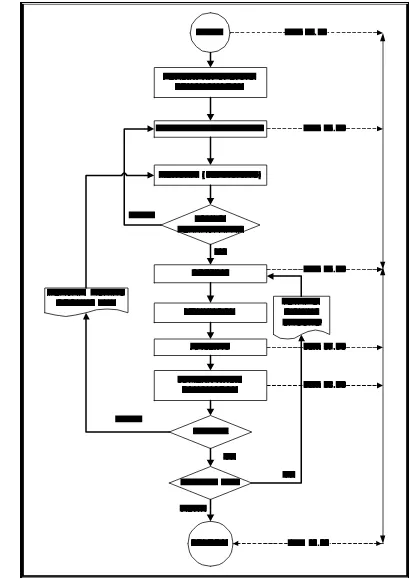

5 Diagram kerja dan pendekatan pemecahan masalah penelitian... 14

6 Morfologi ikan terbang (Cypselurus spp)... 16

7 Model keseimbangan stok suatu populasi ikan dalam perairan ... 19

8 Lokasi Penelitian (Selat Makassar) ... 36

9 Skema proses penangkapan telur ikan terbang dengan BHP / bale-bale ... 45

10 Skema proses penangkapan ikan terbang dengan JIHP trip panjang ... 46

11 Skema proses penangkapan ikan terbang dengan JIHP trip harian ... 47

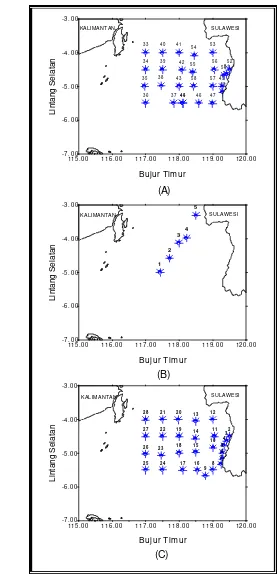

12 Posisi stasiun pengambilan data oseanografi di Selat Makassar ... 50

13 Produksi tahunan ikan dan te lur ikan terbang di Sulawesi Selatan... 58

14 Nilai produksi tahunan ikan dan telur ikan terbang di Sulawesi Selatan... 59

15 Produksi ikan terbang dari empat kabupaten di Sulawesi Selatan... 60

16 Produksi ikan terbang menurut musim di Sulawesi Selatan... 62

17 Produksi telur ikan terbang menurut musim di Sulawesi Selatan... 62

18 Produksi ikan terbang dari beberapa jenis API ... 63

19 CPUE tahunan ikan terbang di Sulawesi Selatan... 66

20 CPUE tahunan telur ikan terbang di Sulawesi Selatan... 67

21 CPUE ikan terbang menurut musim di Sulawesi Selatan... 69

22 CPUE telur ikan terbang menurut musim di Sulawesi Selatan... 70

23 Sebaran mendatar SPL Selat Makassar ... 91

24 Sebaran melintang suhu di perairan Selat Makassar ... 92

25 Sebaran SPL dari data citra NOAA-AVHRR di Selat Makassar pada PMBT ... 95

Halaman

27 Sebaran SPL dari data citra NOAA-AVHRR di Selat Makassar

pada PMTB ... 97

28 Sebaran mendatar salinitas perairan Selat Makassar... 101

29 Sebaran melintang salinitas perairan Selat Makassar ... 102

30 Sebaran mendatar kandungan fosfat perairan Selat Makassar ... 106

31 Sebaran melintang kandungan fosfat perairan Selat Makassar ... 108

32 Sebaran mendatar kandungan nitrat perairan Selat Makassar ... 110

33 Sebaran melintang kandungan nitrat perairan Selat Makassar ... 112

34 Sebaran mendatar kandungan silikat perairan Selat Makassar ... 114

35 Sebaran melintang kandungan silikat perairan Selat Makassar ... 116

36 Sebaran mendatar oksigen terlarut perairan Selat Makassar ... 119

37 Sebaran melintang oksigen terlarut perairan Selat Makassar ... 120

38 Sebaran mendatar kandungan klorofil di Selat Makassar pada PMBT .... 123

39 Sebaran mendatar kandungan klorofil di Selat Makassar pada MT... 124

40 Sebaran mendatar kandungan klorofil di Selat Makassar pada PMTB... 125

41 Arah angin sesaat dan kecepatannya di atas permukaan laut Selat Makassar ... 128

42 Hasil tangkapan ikan dan telur ikan terbang menurut menurut periode musim... 130

43 Hasil tangkapan ikan dan telur ikan terbang menurut periode musim dan DPI... 132

44 Panjang berat ikan menurut periode musim dan DPI... 135

45 Panjang ikan menurut TKG, periode musim, dan DPI... 136

46 Berat ikan menurut TKG, periode musim, dan DPI... 137

47 Jenis kelamin dan TKG ikan menurut periode musim dan DPI... 141

48 Panjang berat ikan menurut periode musim ... 146

49 Proporsi panjang berat ikan menurut periode musim... 148

50 Persentase jenis kelamin ikan menurut periode musim... 149

51 Persentase TKG ikan menurut musim ... 150

52 Panjang berat ikan menurut wilayah perairan ... 151

53 Persentase jenis kelamin ikan menurut DPI ... 152

54 Persentase TKG ikan menurut wilayah perairan ... 153

55 Panjang berat ikan menurut periode musim dan DPI... 154

Halaman

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1 Kapal patorani untuk penangkapan ikan dan telur

ikan terbang di Sulawesi Selatan ... 171

2 Alat Penangkapan ikan dan telur ikan terbang di Sulawesi Selatan ... 172

3 Daftar pertanyaan (kwesioner) ... 173

4 Produksi ikan terbang dari beberapa jenis API di Sulawesi Selatan ... 175

5 Jumlah unit JIHP dan produksi ikan terbang di Sulawesi Selatan... 176

6 Jumlah unit BHP dan produksi telur ikan terbang di Sulawesi Selatan.... 176

7 CPUE tahunan ikan terbang di Sulawesi Selatan selama periode 10 tahun (1994-2003) ... 177

8 CPUE tahunan telur ikan terbang di Sulawesi Selatan selama periode 10 tahun (1994-2003) ... 177

9 CPUE ikan terbang menurut musim di Sulawesi Selatan selama periode 10 tahun (1994-2003) ... 178

10 CPUE telur ikan terbang menurut musim di Sulawesi Selatan selama periode 10 tahun (1994-2003) ... 178

11 Lokasi penangkapan, parameter oseanografi, dan hasil tangkapan di DPI I... 179

12 Hasil tangkapan, jenis kelamin dan TKG di DPI I... 180

13 Panjang ikan hasil tangkapan di DPI I... 181

14 Berat ikan hasil tangkapan di DPI I... 184

15 Lokasi penangkapan, parameter oseanografi, dan hasil tangkapan di DPI II... 187

16 Hasil tangkapan, jenis kelamin dan TKG di DPI II ... 188

17 Panjang ikan hasil tangkapan di DPI II... 189

18 Berat ikan hasil tangkapan di DPI II... 192

19 Lokasi penangkapan, parameter oseanografi, dan hasil tangkapan di DPI III... 193

20 Hasil tangkapan, jenis kelamin dan TKG di DPI III ... 194

21 Panjang ikan hasil tangkapan di DPI III ... 195

22 Berat ikan hasil tangkapan di DPI III... 198

23 Lokasi penangkapan, parameter oseanografi, dan hasil tangkapan di DPI IV ... 201

24 Hasil tangkapan, jenis kelamin dan TKG di DPI IV ... 202

25 Panjang ikan hasil tangkapan di DPI IV ... 203

Halaman

27 Hasil uji perbedaan rata-rata SPL Selat Makassar

menurut musim ... 209 28 Hasil uji perbedaan rata-rata salinitas permukaan laut

Selat Makassar menurut musim... 209 29 Hasil uji perbedaan rata-rata kandungan fosfat perairan laut

Selat Makassar menurut musim... 209 30 Hasil uji perbedaan rata-rata kandungan nitrat perairan laut

Selat Makassar menurut musim... 209 31 Hasil uji perbedaan rata-rata kandungan silikat perairan laut

Selat Makassar menurut musim... 210 32 Hasil uji perbedaan rata-rata oksigen terlarut perairan laut

Selat Makassar menurut musim... 210 33 Hasil analisis uji-t parameter biologi ikan di bagian utara dan

selatan Selat Makassar ... 211 34 Hasil analisis varians (Anova) parameter biologi ikan pada tiga

periode musim ... 212 35 Hasil analisis uji lanjut (Multiple Comparisons) parameter biologi

ikan pada tiga periode musim... 213 36 Hasil analisis uji lanjut (uji Duncan) parameter biologi ikan pada

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

ABK : Anak buah kapal

API : Alat penangkapan ikan

Bale-bale : Sejenis rumpon berbentuk empat persegi untuk

menangkap telur ikan terbang di Sulawesi Selatan.

BHP : Bubu hanyut permukaan

Cm : Centimeter

DKP : Dinas Kelautan dan Perikanan

DPI : Daerah penangkapan ikan dan telur ikan terbang

Dtk : Detik

G : Gram

Hauling : Pengangkatan alat tangkap ke kapal sebagai akhir

penangkapan ikan

IT : Ikan terbang

JIHP : Jaring Insang hanyut permukaan

JIT : Jaring insang tetap

Jurumidi : Nelayan yang mengepalai kegiatan penangkapan

Kg : Kilogram

M : Meter

MT : Musim timur

Patorani : Nelayan penangkap ikan dan telur ikan terbang

PMBT : Peralihan musim barat timur

PMTB : Peralihan musim timur barat

Ponggawa : Pedagang besar dan pemilik modal untuk nelayan

PPI : Pangkalan pendaratan ikan

PS : Purse seine

Puka : Jaring

PY : Payang

Setting : Penurunan alat tangkap ke dalam perairan sebagai

awal penangkapan ikan

TIT : Telur ikan terbang

1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

1.1.1 Keadaan Umum Lokasi Penelitian

Selat Makassar sebagai wilayah perairan laut yang berada di pesisir pantai barat Sulawesi Selatan, merupakan salah satu wilayah perairan yang memiliki potensi sumberdaya ikan terbang dengan produksi yang cukup besar diantara beberapa wilayah perairan laut dari beberapa propinsi lainnya di Indonesia (Tabel

1). Dilaporkan bahwa potensi lestari (MSY) sumberdaya ikan terbang di Selat

Makassar berkisar antara 13.000 sampai dengan 20.000 ton yang dapat dikelola setiap tahunnya (Tambunan, 2005). Hasil penelitian sebelumnya melaporkan bahwa potensi lestari sumberdaya ikan terbang di Selat Makassar adalah sebesar 12.293 ton per tahun dengan upaya penangkapan sebesar 7.840 unit per tahun (Dwiponggo, et al.,1983), 6.606 ton per tahun dengan upaya penangkapan sebesar

5.644 unit (Nessa, et al., 1992), dan 5.770 ton per tahun dengan 4.385 unit upaya

penangkapan (Ali, et al., 2005). Dari potensi lestari sumberdaya ikan terbang di

daerah ini, mampu menghasilkan produksi tertinggi yang dicapai selama 5 tahun terakhir adalah sebesar 9.580 ton pada tahun 2000 (Gambar 1).

12293

1975-1979 1987-1991 1991-2002 1994-2003

MSY Eopt

penangkapan yang dilakukan dalam mengeksploitasi potensi sumberdaya ikan terbang di masing-masing wilayah tersebut, dan dapat pula disebabkan karena lintas perdagangan.

Tabel 1 Produksi (ton) ikan terbang menurut propinsi di Indonesia

tahun 1998 - 2004

Sumber : Tambunan, 2005.

(Dwiponggo, et al., (Nessa, et al., (Ali, 2005) Hasil Penelitian

1983) 1992)

Gambar 1 Kondisi MSY sumberdaya ikan terbang di Sulawesi Selatan

Propinsi Sulawesi Selatan sebagai penghasil ikan terbang terbesar secara nasional, dari tahun ke tahun juga mengalami fluktuasi produkasi ikan terbang yang dihasilkan. Produksi ikan terbang di Sulawesi Selatan dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2004 diperoleh terbesar pada tahun 2000 dengan jumlah produksi sebesar 9.580 ton, kemudian pada tahun berikutnya mengalami penurunan produksi yang cukup besar yakni rata-rata sebesar 155 ton per tahun.

Di pesisir pantai barat Sulawesi Selatan dengan panjang garis pantai sekitar 1.800 km, terdapat beberapa kabupaten dengan kontribusi produksi ikan terbang yang dominan di daerah tersebut, diantaranya adalah Kabupaten Takalar, Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Majene, dan Kabupaten Mamuju. Kabupaten Takalar dan Kabupaten Barru berada di bagian selatan wilayah pesisir pantai barat perairan Selat Makassar, sedangkan Kabupaten Pinrang, Mamuju dan Majene berada di bagian sebelah utara. Dua kabupaten terakhir, yakni Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamuju, saat ini tidak lagi berada di dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan tetapi berada dalam wilayah Propinsi Sulawesi Barat, sebagai hasil pemekaran wilayah propinsi sejak tahun 2005.

Umumya nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan telur ikan terbang di daerah ini, merupakan penduduk asli yang mendiami wilayah tersebut dan berada di sepanjang pesisir pantai. Di Kabupaten Takalar, mayoritas penduduk yang mendiami wilayah itu, adalah suku Maka ssar. Di Kabupaten Barru yang berada di bagian sebelah utara Kota Makassar mayoritas penduduknya merupakan suku bugis. Di daerah Ujung Lero Kabupaten Pinrang, penduduk yang mendiami wilayah pesisir di daerah itu sebagian merupakan suku mandar dan sebagian lainnya adalah suku bugis. Kabupaten Majene yang merupakan lokasi penelitian yang berada di bagian paling utara, mayoritas penduduknya adalah suku mandar.

Toraja, Kabupaten Enrekang, dan sebagian daerah di Kabupaten Luwu. Walaupun jenis ikan ini bukan tergolong sebagai jenis ikan ekonomis penting, namun karena telah berlangsung lama usaha penangkapannya dan tetap diminati oleh masyarakat sehingga juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan nelayan di daerah itu.

Produksi hasil tangkapan ikan dan telur ikan terbang di pesisir pantai barat Sulawesi Selatan, rata-rata mulai meningkat setiap tahunnya memasuki awal musi m timur, kemudian menurun kembali memasuki awal musim pancaroba kedua, dan produksi ikan terbang terendah selama musim barat (Yahya, et al., 2001). Jumlah

hasil tangkapan ikan dan telur ikan terbang setiap nelayan dalam setiap trip penangkapan tidak menentu, bergantung pada beberapa hal, diantaranya keberhasilan menemukan kawanan ikan terbang, ketepatan memasang alat penangkapan, serta kondisi cuaca dan laut pada saat itu.

Hasil tangkapan ikan terbang oleh nelayan di Kabupaten Barru, dipasarkan dalam bentuk olahan sebagai ikan yang telah melalui proses penggaraman, akibat jumlah hari operasi penangkapan di laut dalam satu trip penangkapan cukup lama,

yakni berkisar antara 20 sampai 30 hari (long trip). Sementara di Kabupaten

Pinrang, Polmas, dan Majene, hasil tangkapan ikan terbang yang diperoleh nelayan dipasarkan dalam bentuk segar, kecuali bila pada saat itu tidak seluruh ikan hasil tangkapan nelayan terjual habis, maka dilakukan penyiangan dalam bentuk asin kering atau dalam bentuk ikan peda setelah melalui proses pemasakan. Hal itu terkait dengan kegiatan penangkapan yang dilakukan nelayan yang hanya menggunakan satu hari penangkapan (short trip).

terbang dari kondisi mulai dari nelayan hingga siap ekspor, ditunjukkan pada

Gambar 2.

(A) (B)

(C) (D)

Sumber : Hasil pemotretan lapang, 2004

Gambar 2 Tahap pengolahan telur ikan terbang.

Keterangan :

(A) Tumpukan telur ikan terbang yang telah kering dari nelayan; (B) Pengayakan telur ikan terbang dari serabut;

(C) Pembersihan telur ikan terbang setelah pengayakan; dan (D) Telur ikan terbang dalam karung siap ekspor.

58.04 34.07

7.35 0.53

MOTOR TEMPEL 0-5 GT 5-10 GT 10-20 GT

untuk menentukan standar mutu yang diterima oleh negara pengimpor, kemudian dikemas dalam bungkusan plastik dengan berat masing-masing 2 kg dan dimasukkan ke dalam kotak untuk dipaking sebanyak 12 bungkus.

1.1.2 Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan

Sarana penangkapan berupa kapal penangkapan ikan yang digunakan masyarakat nelayan di dalam kegiatan penangkapan ikan dan telur ikan terbang di daerah ini, masih tergolong sederhana dengan perlengkapan di atas kapal yang sangat minim. Persentase ukuran kapal penangkapan ikan di daerah ini sampai dengan tahun 2003, masih didominasi dengan kapal-kapal perikanan tradisional berukuran kecil atau motor tempel (Gambar 3). Kapal perikanan yang digunakan

memiliki ukuran dan bentuk yang bervariasi, namun semuanya hanya merupakan kapal kayu. Jenis kapal penangkap yang digunakan terdapat beberapa macam menurut daerah/kabupaten. Di Kabupaten Takalar dan Kabupaten Barru, nelayan menggunakan kapal penangkap dengan ukuran yang lebih besar yakni berkisar

antara 8 – 10 GT (Lampiran 1). Hal ini dikarenakan daerah dimana kegiatan

penangkapan ikan dan telur ikan terbang, umumnya berada jauh dari daerah asalnya (fishing base) dan dengan jumlah hari operasi penangkapan setiap tripnya

cukup panjang (long trip).

Sumber : Statistik DKP Propinsi Sulawesi Selatan, 2003.

Peralatan di atas kapal yang digunakan nelayan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dan telur ikan terbang, juga masih sangat sederhana tanpa dilengkapi dengan peralatan navigasi seperti Global Positioning System (GPS) dan

peralatan elektronik penangkapan lainnya. Dengan demikian dalam penentuan lokasi penangkapan dan posisi dimana kapal berada selama di laut, semata-mata didasarkan pada pengalaman yang diperoleh secara turun temurun. Pengalaman dalam melakukan kegiatan penangkapan selama ini, yang ditunjang dengan pengetahuan dalam melihat beberapa tanda alam yang ada di sekitar perairan, sangat menentukan keberhasilan upaya penangkapan yang dilakukan.

Di Kabupaten Pinrang dan Majene, nelayan hanya menggunakan kapal penangkapan ikan yang jauh lebih kecil yakni berupa perahu sande dengan ukuran berkisar antara 2 – 3 GT (Lampiran 1). Kapal penangkap yang digunakan dengan

ukuran kecil ini, hanya memungkinkan melakukan kegiatan penangkapan ikan terbang di sekitar perairan pantai antara 2 – 3 mil laut dari daerah asalnya (fishing

base), dan hanya melakukan penangkapan dengan trip harian.

Perbedaan ukuran kapal nelayan yang digunakan dalam kegiatan penangkapan ikan dan telur ikan terbang, di dasarkan pada kemampuan menjelajahi wilayah perairan untuk penangkapan yang lebih jauh yang disebabkan faktor lokasi penangkapan (fishing ground) dengan ketersediaan stok kawanan ikan

yang bervariasi menurut tujuan utama penangkapan yang dilakukan. Di Kabupaten Takalar dimana nelayan menetapkan telur ikan terbang sebagai tujuan utama kegiatan penangkapan, harus mampu menjelajahi daerah penangkapan yang lebih jauh, karena pada daerah itu diperkirakan merupakan daerah peneluran bagi ikan terbang yang telah memasuki masa pemijahan. Hal itu juga dasarkan pada hasil pengalaman penangkapan telur ikan terbang yang selama ini dilakukan oleh masyarakat nelayan setempat. Wilayah perairan yang umumnya digunakan nelayan dari Kabupaten Takalar untuk menangkap telur ikan terbang, berada jauh

dari daerah asalnya (fishing base) bahkan harus ditempuh selama 10 sampai 12

jam berlayar.

Alat penangkapan ikan dan telur ikan terbang yang digunakan oleh nelayan di daerah ini, adalah berupa jaring insang hanyut permukaan/JIHP (surface drift

gillnet) untuk penangkapan ikan terbang dan berupa bubu hanyut permukaan/BHP

(surface drift traps) atau bale-bale sebagai tempat peneluran untuk penangkapan

755

4.263

JIHP BHP

BHP dari tahun ke tahun mengalami flukt uasi. Jumlah kedua jenis alat penangkapan ini sampai pada tahun 2003, tercatat sebanyak 4.263 unit JIHP dan 755 unit BHP (Gambar 4).

Sumber : Statistik DKP Propinsi Sulawesi Selatan, 2003.

Gambar 4 Jumlah alat tangkap JIHP dan BHP di Sulawesi Selatan.

1.1.3 Sumberdaya Ikan Terbang

Sumberdaya perikanan pelagis kecil, merupakan salah satu potensi sumberdaya perikanan yang paling melimpah di perairan Indonesia. Sumberdaya ini merupakan sumberdaya neritik, karena penyebarannya berada di sekitar perairan pantai dan dapat membentuk biomassa yang sangat besar. Ikan terbang (Exocoitidae) merupakan salah satu potensi perikanan pelagis kecil di Indonesia

yang pemanfaatannya cukup besar terutama pada peraiaran kawasan Indonesia bagian timur, sehingga merupakan salah satu bagian kegiatan penangkapan ikan yang cukup penting di daerah ini.

Jumlah spesies ikan terbang yang tersebar baik di perairan tropis maupun subtropis sebagai salah satu sumberdaya perikanan pelagis kecil, diketahui berkisar antara 50 – 60 spesies (Nelson, 1994), di perairan Pasifik terdapat sebanyak 31 spesies (Parin, 1999), dan di perairan Indonesia terdapat sebanyak 18 spesies (Hutomo, et al., 1985), serta di perairan Selat Makassar dan Laut Flores ditemukan

sebanyak 11 spesies (Nessa, et al., 1977). Penyebaran populasi ikan terbang

Flores, juga banyak ditemukan di wilayah perairan lainnya. Hutomo et al. (1985)

mengemukakan bahwa penyebaran populasi ikan terbang di perairan Indonesia dapat dijumpai di wilayah perairan bagian barat maupun di bagian timur. Beberapa wilayah perairan yang merupakan wilayah distribusi ikan terbang di Indonesia antara lain : Selat Makassar, Laut Flores, Laut Banda, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Sawu, Teluk Tomini, dan Laut Jawa.

Lokasi penangkapan ikan terbang yang cukup potensil dan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan tradisional adalah perairan pesisir pantai barat Sulawesi Selatan (Selat Makassar). Produksi hasil tangkapan ikan terbang di daerah ini tertinggi dicapai pada tahun 2000 yakni sebesar 9.580,7 ton (DKP Propinsi Sulawesi Selatan, 2000). Produksi jenis ikan ini yang lebih penting, adalah telur yang dihasilkan merupakan salah satu komoditi ekspor perikanan Sulawesi Selatan yang cukup nyata. Komoditi perikanan ini selain memiliki nilai jual yang cukup tinggi, juga mendapat respon pasar mancanegara yang cukup baik, terutama Jepang, Eropa dan Amerika Serikat. Setiap tahunnya dapat menghasilkan devisa yang cukup besar, bahkan menempati urutan ke dua setelah tuna dan udang. Pada tahun 2000 dimana produksi telur ikan terbang di Sulawesi Selatan dicapai tertinggi sebesar 946,9 ton. Dari jumlah produksi ini jika diasumsikan harganya stabil pada kisaran Rp. 120.000 per kg, maka dapat menghasilkan devisa sebesar Rp. 113.628.000.000.- (Seratus tiga belas milyar enam ratus dua puluh delapan juta rupiah) atau sekitar US$ 11 juta.

eksploitasi yang tinggi, menyebabkan tekanan eksploitasi ini cenderung melebihi kemampuan rekruitmen stok ikan tersebut.

Penyebaran dan pergerakan kawanan ikan terbang di perairan Selat Makassar, diduga dipengaruhi oleh pergerakan dan dinamika massa air di perairan itu. Pergerakan dan dinamika massa air di perairan ini , diketahui dipengaruhi oleh

pola siklus musim (monsoon) yang terjadi setiap tahunnya dan besarnya limpahan

massa air yang mengalir dari Samudera Pasifik. Hal itu menyebabkan massa air di perairan ini menjadi sangat dinamis dengan potensi perikanan yang beragam menjadi penting. Secara geografis dipengaruhi oleh pergerakan arus massa air dari Samudera Pasifik dari utara ke selatan dan sedikit luapan massa air dari Laut Jawa dan Laut Flores di bagian selatan Selat Makassar. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilaku kan terhadap pola arus yang ada terlihat bahwa, perairan Selat Makassar lebih banyak menerima masukan massa air yang berasal dari Samudera

Pasifik dibandingkan dengan dari Samudera Indonesia (Susanto, et al., 2000).

Kondisi geografis perairan seperti itu dengan sirkulasi massa air dan pola angin yang bertiup di bagian selatan Selat Makassar, sangat memungkinkan untuk terjadinya penaikan massa air (Upwelling) antara bulan Juni, Juli, dan Agustus

setiap tahunnya (Illahude, 1978).

Hasil pengamatan yang dilakukan oleh Gordon dan Susanto (1999), diketahui bahwa proses upwelling di perairan tersebut sering dijumpai terjadi pada

musim timur. Hal itu ditandai dengan terjadinya penurunan suhu dan konsentrasi oksigen terlarut, namun sebaliknya terjadi peningkatan nilai salinitas dan kadar zat hara di daerah itu, dibandingkan dengan wilayah perairan sekitarnya. Kondisi seperti itu adalah sangat mungkin diakibatkan oleh adanya proses penaikan massa air dari lapisan bawah ke lapisan permukaan yang membawa sejumlah massa air yang relatif dingin tapi dengan kadar zat hara yang tinggi.

optimal sesuai dengan potensi yang ada. Dengan demikian menjadi sangat penting untuk dilakukan studi yang berkaitan dengan perikanan ikan terbang di Selat Makassar, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan menyeluruh tentang usaha perikanan ikan terbang yang ada, sifat-sifat dinamika biofisik, pola penyebaran dan tingkah laku ikan, serta musim dan daerah penangkapan ikan yang potensil, dalam hubungannya dengan dinamika massa air Selat Makassar dan karakteristik oseanografi yang ada di dalamnya.

1.2 Masalah Penelitian

Perikanan ikan terbang di Selat Makassar merupakan salah satu kegiatan perikanan tangkap yang dilakukan oleh nelayan di sepanjang pesisir pantai barat Sulawesi Selatan dengan skala usaha penangkapan tradisional yang ditandai dengan kapal penangkapan yang berukuran kecil dan peralatan penangkapan yang sederhana. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan, berlangsung di sekitar perairan pantai dengan jangkauan daerah penangkapan yang masih terbatas. Pemanfaatan sumberdaya ikan terbang di daerah ini, masih dilakukan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh secara turun temurun yang belum dibarengi dengan upaya pengelolaan yang memadai. Apabila kondisi ini dibiarkan berlangsung dalam jangka panjang, dan jika setiap tahunnya juga terjadi

penambahan upaya pemanfaatan (effort), maka dikhawatirkan akan menimbulkan

ancaman terhadap kelestarian sumberdaya ikan tersebut.

Agar di satu pihak sumberdaya ikan ini dapat dimanfaatkan dengan optimal, dan di lain pihak kegiatan penangkapan yang dilakukan tidak memberikan tekanan eksploitasi yang berlebihan terhadap sumberdaya dan lingkungannya, maka diperlukan suatu kajian yang mendalam untuk mendapatkan suatu model prediksi pengelolaan yang baik. Model pengelolaan ini, diharapkan diperoleh melalui studi yang mendalam antara beberapa aspek yang diduga saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Kajian studi ini meliputi aspek dinamika biofisik sumberdaya ikan yang diamati dan keterkaitannya dengan aspek lingkungan perairan sebagai habitatnya.

Berdasarkan hasil studi pustaka dari beberapa literatur serta hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, diantaranya ditemukan :

(1) Terdapat kecenderungan penangkapan ikan oleh nelayan pemanfaat yang tidak

ditangkap, terutama bagi ikan yang telah siap memijah (Nessa, et al., 1977;

Hutomo, et al., 1985, dan Ali, et al., 2004a).

(2) Terdapat sejumlah ikan hasil tangkapan yang berada dalam kondisi siap

memijah terutama selama periode musim timur pada daerah penangkapan bagian selatan Selat Makassar (Dwiponggo, et al., 198 3; Hutomo, et al., 1985;

Ali, et al., 2004b; dan Ali, et al., 2005);

(3) Terjadi pergerakan kawanan ikan terbang (flying fish schooling movement)

menurut musim, yaitu pada peralihan musim barat timur, musim timur dan peralihan musim timur barat (Yahya, et al., 2001);

Dengan demikian dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu dikaji secara mendalam, di dalam kerangka pemanfaatan sumberdaya perikanan

ikan terbang yang optimal, lestari dan bertanggung jawab (responsible and

sustainable fisheries), yakni :

(1) Pengaruh beberapa faktor dinamika biofisik jenis ikan tersebut, musim dan

daerah penangkapan yang berkaitan dengan kondisi fisika-kimia perairan dalam hubungannya dengan upaya pemanfaatan sumberdaya perikanan ikan terbang di wilayah studi;

(2) Hubungan antara kondisi fisika-kimia perairan terhadap pergerakan kawanan

ikan tersebut, termasuk kaitannya dengan periode musim dan daerah penangkapan yang selanjutnya dapat direkomendasikan sebagai daerah pemanfaatan dan atau daerah konservasi bagi ikan tersebut;

(3) Faktor-faktor yang berkaitan dengan usaha pengelolaan perikanan ikan terbang

dengan kemungkinan pengaturan kebijakan pengelolaan di masa yang akan datang untuk menjadikan usaha perikanan ikan terbang sustainable.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

(1) Mengetahui distribusi spasial dan temporal ikan terbang berdasarkan hasil

tangkapan di wilayah penelitian menurut musim dan daerah penangkapan;

(2) Mengetahui distribusi biodinamika ikan yang tertangkap berupa : ukuran

panjang, berat dan Tingkat Kematangan Gonad (TKG) menurut musim dan daerah penangkapan;

(3) Mengetahui hubungan antara kondisi fisik-kimia perairan dengan pergerakan

(4) Memprediksi lokasi penangkapan ikan terbang potensi l di Selat Makassar

menurut periode musim dan daerah penangkapan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai :

(1) Salah satu sumber informasi dalam menentukan musim dan daerah

penangkapan ikan terbang yang tepat untuk perikanan ikan terbang di perairan pantai barat Sulawesi Selatan;

(2) Salah satu rujukan untuk perumusan kebijakan pengelolaan perikanan ikan

terbang di perairan pesisir pantai barat Sulawesi Selatan di masa yang akan datang;

(3) Salah satu sumber bahan pertimbangan untuk melakukan tindakan konservasi

jika diperlukan untuk pengelolaan ikan terbang menurut musim dan daerah penangkapan.

1.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka diajukan beberapa hipotesis, yakni :

(1) Sebaran, migrasi dan pola penyebaran ikan terbang di Selat Makassar

dipengaruhi oleh kondisi dinamika biofisik ikan, massa air dan karakteristik oseanografi perairan;

(2) Sebaran hasil tangkapan ikan terbang di Selat Makassar, dipengaruhi oleh

musim dan daerah penangkapan;

(3) Sebaran musim dan daerah penangkapan ikan terbang di Selat Makassar

mengikuti sebaran dan dinamika massa air serta karakteristik oseanografi perairan tersebut.

1.5 Kerangka Pemikiran

Untuk memecahkan masalah penelitian seperti yang telah diuraikan di atas, maka di dalam penelitian ini dilakukan pendekatan melalui studi dan kajian terhadap sejumlah faktor internal (internal factors), yakni faktor dinamika biofisik ikan

terbang dan sejumlah faktor eksternal (external factors) yakni kondisi fisika-kimia

perairan, sebaran musim dan daerah penangkapan yang berkaitan dengan upaya pengelolaan ikan terbang di pesisir pantai barat Sulawesi Selatan (Selat Makassar),

2 TELAAH PUSTAKA 2.1 Deskripsi Biologi Ikan Terbang

Ikan terbang yang telah banyak dikenal dan dikonsumsi oleh sebagian masyarakat Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan dikenal dengan beberapa penamaan lokal diantaranya : ikan tuing-tuing (Makassar), torani (Bugis) dan tourani

(Mandar). Ikan tersebut dimanfaatkaan oleh masyarakat selain sebagai bahan konsumsi lokal, juga telur dari ikan tersebut merupakan salah satu komoditi ekspor perikanan yang bernilai ekonomi tinggi.

Ikan terbang memiliki banyak spesies yang tersebar pada hampir semua perairan, baik pada perairan tropis maupun pada perairan sub tropis. Walaupun banyak menyebar pada perairan-perairan tersebut, hanya beberapa jenis saja yang mampu mentolerir suhu perairan yang dingin seperti jenis Cypselurus heterurus, C. pinnati-barbarus dan Pronichy rondellatii. Jumlah spesies ikan terbang yang

terbanyak, terdistribusi di sekitar daerah khatulistiwa (perairan tropis) (Hutomo, et

al., 1985).

Ikan terbang termasuk dalam kategori ikan pelagis kecil (small pelagic

species) yang juga disebut flying fish, memiliki tubuh yang kecil dengan diameter

sekitar 2 cm dan panjangnya dapat mencapai sekitar 24 cm. Jenis ikan terbang yang umumnya tertangkap di perairan Selat Makassar menurut hasil penelitian (Nessa, et al., 1977), hanya ditemukan tiga jenis, yakni : H. oxycephalus, C.

altipennis dan Evalontia micropterus. Namun pada penelitian yang lain pada lokasi

yang sama ditemukan ada enam jenis, yaitu C. altipennis, H. oxycephalus, C.

nigricans, C. poecilopterus, C. spilopterus dan C. oligolepis (Dwiponggo, et al.,

1983).

Secara morfologi, ikan terbang memiliki tubuh yang bulat memanjang dan agak mampat ke bagian samping. Memiliki rahang bawah dan atas yang hampir sama panjang, kecuali pada ikan terbang yang masih muda memperlihatkan bentuk rahang bawah yang sedikit lebih panjang. Selain itu, ikan terbang juga memiliki sirip pectoral yang panjang sebagai manipulasi yang digunakan untuk terbang, sirip ekor bercagak dengan bagian bawah lebih panjang serta memiliki gigi-gigi kecil yang

tumbuh pada kedua rahangnya (Gambar 6).

Sistematika ikan terbang pertama kali ditulis oleh Linneaus pada tahun 1758

abad XIX, penelitian lebih banyak pada aspek taksonomi dan anatomi, dan setelah itu mulai dipelajari aspek biologi ikan terbang (Davenport, 1994).

Hutomo et al. (1985) pernah merangkum sekitar 53 spesies ikan terbang di

dunia, masing-masing 17 spesies di Samudera Atlantik, 11 spesies di Samudera Hindia dan 40 spesies di Samudera Pasifik. Di Samudera Pasifik, Nelson (l994) mencatat sekitar 50 – 60 spesies. Publikasi terakhir yang dilaporkan oleh Parin (1999) di bagian tengah Pasifik terdapat enam genera dan 31 spesies yaitu

Cheilopogon 14 spesies, Cypselurus 7 spesies, Exocoetus 3 spesies, Hirundichthys

3 spesies, dan Prognichthys 2 spesies. Pada daerah khatulistiwa terdapat jumlah

spesies lebih banyak dan semakin ke selatan atau ke utara jumlah spesiesnya

semakin sedikit (Hutomo, et al., 1985). Di Filipina sebelah Barat Luzon, ikan

terbang didominasi oleh Hirundichthys oxycephalus (Dalzell, 1993) dan beberapa

spesies lain yaitu Cypselurus poecilopteurs, Cheilopogon nigricans, Cheilopogon

cyanopterus, Paraexocoetus brachypterus, dan Hirundichthys rondeletti.

15 – 24 cm

Sumber: Dwiponggo, et al., 1983

Gambar 6 Morfologi ikan terbang (Cypselurus spp).

Oelsman dan Hardenberg (1934) yang diacu dalam Dwiponggo, et al.

(1983), mengemukakan klasifikasi ikan terbang sebagai berikut : Phylum : Chordata; Sub phylum : Vertebrata; Kelas : Pisces;

Sub kelas : Teleostei; Ordo : Sygnenthonatha; Famili : Exocoetidae; Genus : Cypselurus; Species : Cypselurus spp.

demikian ikan terbang dapat dibagi menjadi dua kelompok, yakni : kelompok ikan terbang yang bersayap dua dan bersayap empat. Dari kelompok ikan terbang

bersayap dua (monoplanes), diwakili oleh spesies dari genus Exocoetus. Cara

melompatnya untuk terbang di atas permukaan laut ditandai dengan cara naik ke udara tanpa meluncur terlebih dahulu di atas permukaan, jarak yang dapat ditempuh pada saat terbang juga tidak melebihi 20 meter. Cara terbang yang paling sempurna, terlihat pada jenis ikan terbang yang bersayap empat (biplanes), yang

diwakili oleh spesies dari genus Cypselurus dan Prognichtys. Proses terbang dari

spesies ini dapat dibagi dalam 4 tahap, yaitu : tahap pertama dimana ikan yang masih berenang di dalam air dengan sirip-sirip yang dilipat pada tubuhnya, tahap kedua sebagian tubuhnya telah berada di atas permukaan air sekaligus sirip pectoralnya telah dikembangkan. Tahap ketiga saat akan melepaskan diri ke udara dengan menggerakkan sirip ekornya lebih cepat berikut sirip ventralnya dikembangkan sebagai alat peluncur, kemudian ikan tersebut melejit terbang di udara dengan kecepatan dapat mencapai 18 m per detik. Arah terbang ikan ini, umumnya melawan arah angin atau sedikit membentuk sudut dengan arah datangnya angin, kemudian membelok secara perlahan.

Proses terbang di atas permukaan laut yang dilakukan oleh jenis kawanan ikan ini, merupakan salah satu reaksi dan kemampuan untuk menghindar dari serangan beberapa jenis ikan predator yang ada di dalam air. Hal ini juga merupakan tanda yang mudah dikenali dan dimanfaatkan oleh nelayan dalam memperkirakan keberadaan kawanan ikan terbang di sekitar perairan tersebut untuk menentukan daerah penangkapan yang potensil dimana alat penangkapan dapat dioperasikan.

2.2 Karakteristik Biofisik Ikan Terbang 2.2.1 Umur dan pertumbuhan

pertambahan panjang ikan selama hidupnya; dan hanya satu annulus yang dibentuk

setiap tahunnya. Sisik yang dapat digunakan dalam penentuan umur ikan, hanyalah sisik cycloid dan ctenoid. Seiring dengan pertumbuhan ikan, akan tumbuh

lingkaran-lingkaran sisik yang dinamakan circulus. Dengan menghitung jumlah

circuli yang rapat pada bagian depan sisik atau ketiadaan circuli pada bagian atas

atau bawah yang terjadi sekali dalam setahun, maka dapat dihitung umur ikan tersebut. Bagian-bagian tubuh ikan lainnya yang dapat digunakan untuk menghitung umur ikan, adalah tulang operculum, otolith, dan jari-jari keras sirip

punggung. Namun penentuan umur dengan cara itu, umumnya hanya dilakukan pada jenis ikan yang tidak memiliki sisik.

Populasi ikan terbang diketahui memiliki umur 1 – 2 tahun dan secara alami akan mengalami kematian setelah melewati fase pemijahan 1 – 2 kali dalam siklus

hidupnya (post spawning mortality). Kematian pasca pemijahan ikan terbang,

mungkin karena faktor stress setelah melakukan pemijahan dan atau bersamaan dengan fase ketuaan (senescens). Hal ini dikemukakan oleh Mahon, et al. (1986);

Lao (1989); Campana, et al. (1993) yang diacu dalam Hunte, et al. (1995) bahwa

masa hidup ikan terbang, H. affinis berumur pendek atau tidak lebih dari dua

tahun, dan setelah itu ikan terbang yang telah melakukan pemijahan pada musim pemijahan tahun pertama tidak akan ditemu kan lagi pada musim pemijahan tahun berikutnya, sehingga asumsi kematian pasca pemijahan mungkin lebih mendekati kebenaran dibanding asumsi ikan terbang melakukan emigrasi ke luar atau turun ke lapisan yang dalam.

Populasi ikan terbang dapat berkurang secara individu dalam populasi tersebut, akibat tekanan penangkapan yang melebihi kemampuan regenerasi populasi ikan tersebut. Hal serupa dikemukakan oleh Ali (2005) bahwa, jumlah individu pada sub populasi ikan terbang di perairan Laut Flores lebih rendah dibandingkan dengan sub populasi ikan terbang di perairan Selat Makassar yang diduga sebagai akibat terjadinya kelebihan tangkap (overfishing) pada sub populasi

ikan terbang di daerah tersebut. Sub Populasi ikan terbang yang telah mengalami kelebihan tan gkap akan sulit untuk diisi oleh sub populasi ikan terbang dari daerah lain sehingga dikhawatirkan akan menjadi ancaman terjadinya kepunahan pada beberapa tahun berikutnya apabila tidak segera dilakukan pengelolaan yang baik.

parameter kelahiran (natalitas) dan pertumbuhan sebagai faktor penambah, serta

kematian alami (natural mortality) dan kematian karena penangkapan (fishing

mortality) sebagai faktor pengurang di dalam suatu populasi, seperti yang

ditunjukkan pada Gambar 7.

Imigrasi

Natalitas Mortalitas Alami

Stok Ikan

Pertumbuhan Mortalitas Penangkapan

Emigrasi

Sumber : Effendie (1997)

Gambar 7 Model keseimbangan stok suatu populasi ikan dalam perairan.

Pertumbuhan ikan dapat diartikan sebagai pertambahan ukuran panjang ataupun berat dalam satu satuan waktu tertentu. Pertumbuhan suatu organisme termasuk ikan, sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi proses pertumbuhan ikan, diantaranya adalah faktor keturunan, jenis kelamin, umur, parasit, dan penyakit. Faktor eksternal yang dianggap paling dominan mempengaruhi proses pertumbuhan ikan dalam suatu lingkungan perairan adalah makanan dan suhu perairan. Walaupun pada suatu perairan dimana suhu optimum terjadi untuk suatu jenis ikan, tetapi tidak tersedia jumlah makanan yang sesuai, ataupun sebaliknya, maka akan mempengaruhi proses pertumbuhan dari aktivitas makan ikan tersebut (Effendie, 1997).

Wt = Woe

gt ... (1)

dimana Wt = berat ikan pada waktu t, Wo = berat awal, e = logaritma natural, dan g

= koefisien pertumbuhan. Selanjutnya koefisien pertumbuhan dapat diperoleh melalui rumus:

gt =

Wo Wt

ln ... (2)

Sedangkan model pertumbuhan yang menggunakan data panjang ikan, seperti yang diberikan oleh von Bertalanffy, adalah:

Lt = L [1 e−K(t−t0)]

Untuk mengetahui nilai pertumbuhan nisbih ikan antara dua selang waktu tertentu, dapat dilakukan dengan rumus :

0

panjang awal. Perbedaan ukuran panjang ikan dal am dua saat yang berbeda, misalnya pada I1, I2, I3 dan dst, dapat disebut sebagai pertumbuhan mutlak.

2.2.2 Panjang berat

Hubungan antara panjang dan berat ikan pada umumnya bersifat kubik dalam arti berat ikan merupakan pangkat tiga dari panjangnya, namun hubungan yang seperti itu pada kasus ikan tertentu tidak mutlak. Hal itu disebabkan karena bentuk dan panjang setiap jenis ikan adalah berbeda-beda. Secara matematis, hubungan antara panjang dan berat ikan dapat diformulasikan dengan rumus umum yaitu:

W = cLn, ... (5)

dimana: W = berat; L = panjang; dan c, n = konstanta

log W = Log c + n Log L yang merupakan bentuk persamaan linear atau

persamaan garis lurus. Nilai n harus cocok dengan panjang ikan agar sesuai

dengan berat ikan dengan nilai kisaran antara 1,2 – 4,0, namun kebanyakan nilai n

tersebut berkisar antara 2,4 – 3,5. Bilamana ditemukan nilai n = 3, hal itu

menunjukkan bahwa pertumbuhan ikan tidak mengalami perubahan bentuk, atau pertambahan panjang ikan seimbang dengan pertambahan beratnya (pertumbuhan

isometrik), dan apabila nilai n lebih besar atau lebih kecil dari 3, maka dinyatakan

bahwa pertambahan ukuran panjang ikan tidak seimbang dengan pertambahan beratnya (pertumbuhan alometrik). Jika nilai n didapatkan kurang dari 3, berarti

menunjukkan bahwa pertambahan ukuran panjang lebih cepat dibandingkan dengan pertambahan beratnya. Sebaliknya jika didapat nilai n lebih besar dari 3,

menunjukan bahwa pertambahan berat ikan lebih cepat dibandingkan dengan pertambahan ukuran panjang ikan tersebut.

2.2.3 Jenis kelamin dan tingkat kematangan gonad (TKG)

Penelitian struktur jenis kelamin populasi sumberdaya ikan terbang di perairan Indonesia masih sangat kurang . Penelitian tentang beberapa parameter biologi ikan terbang, dilakukan di perairan Selat Makassar dan Laut Flores oleh Nessa, et al. (1977), Ali, et al. (2004a), dan Ali (2005). Dari hasil penelitian tersebut,

dikemukakan bahwa proporsi nisbah antara ikan berjenis kelamin jantan dan betina

tidak berbeda nyata atau sama dengan 1:1 (χ2

= 1,089, p>0,05), begitu pula

perbandingan antara ikan berjenis kelamin jantan dan betina tiap bulan tidak berbeda nyata (χ2

= 5,633; df = 4; p>0,05) (Ali, 2005). Proporsi yang seimbang

juga ditemukan pada penelitian ikan terbang yang tertangkap dengan jaring insang hanyut di Selat Makassar (Nessa, et al., 1977), maupun yang tertangkap dengan

bubu hanyut di Laut Flores (Ali, 2005). Kejadian ini menunjukkan kedua alat tangkap tersebut tidak memiliki selektivitas terhadap ikan berjenis kelamin jantan

dan betina. Rasio kelamin yang seimbang juga dilaporkan pada ikan terbang H.

affinis di Barbados yaitu 49 % jantan dan 51 % betina (Khokiattiwong, et al., 2000).

Penelitian terakhir tentang perkembangan kematangan gonad, indeks

kematangan gonad, dan pemijahan ikan terbang H. oxycephalus di Laut Flores di

fase muda atau TKG I (2,78 %), fase mulai matang atau TKG II (10,66 %), fase matang atau TKG III (13,60 %), dan fase mijah atau TKG IV (58,87 %), dan hanya sekitar 15,00 % ikan fase salin atau TKG V.

Perkembangan gonad ikan terbang, dapat diketahui dari hasil pengamatan morfologi dan histologi. Pengamatan morfologi dilakukan dengan cara membandingkan warna, ukuran, volume gonad yang mengisi rongga tubuh, dan butiran telur. Secara morfologis, testis dan ovarium ikan terbang (H. Oxycephalus)

jantan maupun betina dari TKG I sampai TKG V tampak perbandingannya. Berdasarkan foto histologi gonad dan metode klasifikasi pada ikan (Effendie, 1997), maka TKG untuk ikan terbang diintisarikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Penentuan TKG ikan

(TKG) Jantan Betina

I Ukuran testis kecil dan

pendek, warna putih krem, gonad terbungkus selaput hitam

Ukuran gonad pendek dan terbungkus selaput warna hitam, warna coklat muda, mengisi sepertiga rongga tubuh, butiran telur masih sangat kecil dan berwarna putih di bagian anterior

II Ukuran lebih besar dari TKG

I, warna putih susu dan masih terbungkus selaput hitam, bentuk lebih jelas dari TKG I

Ukuran lebih besar dari TKG I dan selaput pembungkus warna hitam masih ada, warna gonad kuning putih dan mulai tampak butiran telur warna kuning di bagian anterior

III Ukuran mulai membesar dan

selaput pembungkus gonad mulai memudar, warna makin putih

Ukuran mulai membesar mengisi ¾ bagian rongga tubuhnya, selaput hitam mulai memudar, warna gonad kuning, butiran telur lebih banyak

IV Ukuran lebih besar dari TKG

III, permukaan testis tampak bergerigi, warna makin putih dan mengisi seluruh rongga tubuh

Butiran telur tampak lebih jelas dan makin banyak, gonad mengisi seluruh bagian rongga tubuh dan berwarna kuning tua

V Kantong gonad mulai

mengempis dan keriput bila diawetkan

Gonad mengempis dan keriput, di bagian pelepasan terlihat sisa-sisa telur

Sumber: Effendie (1997)

dalam tiga selang waktu pengamatan; yakni peralihan musim barat timur (PMBT), musim timur (MT), dan peralihan musim timur barat (PMTB). Data tersebut digunakan untuk mendapatkan gambaran perbedaan proporsi rasio jenis kelamin dan tingkat kematangan gonad ikan terbang yang tertangkap pada musim dan daerah penangkapan yang berbeda, kemudian selanjutnya digunakan untuk prakiraan waktu/musim pemijahan ikan tersebut.

2.3 Karakteristik Fisika Kimia Perairan 2.3.1 Suhu perairan

Sebaran suhu permukaan laut (SPL), dapat dijadikan sebagai indikator

daerah-daerah upwelling yang menggambarkan situasi dimana massa air dari

lapisan bawah naik menuju ke lapisan atas atau mungkin mencapai permukaan. Selat Makassar jika dilihat dari kondisi geografisnya, dipengaruhi oleh Samudera Pasifik. Berdasarkan pola arus yang berhasil dipetakan, terlihat bahwa perairan Selat Makassa lebih banyak menerima masukan massa air yang berasal dari Samudera Pasifik (Gordon, et al., 1999). Sirkulasi massa air dan pola angin yang

bertiup di daerah ini, memungkinkan untuk terjadinya penaikan massa air (Upwe lling) di bagian paling selatan perairan ini (Illahude, 1978).

Sebaran suhu permukaan laut Selat Makassar rata-rata berkisar antara 28,34 – 30,34o

C, dengan kisaran suhu tertinggi ditemukan pada peralihan musim barat timur, dan suhu perairan mengalami penurunan selama musim timur,

kemudian meningkat kembali memasuki peralihan musim timur barat (Yahya, et al.,

2001).

2.3.2 Salinitas perairan

Sebaran salinitas pemukaan laut perairan Selat Makassar, dipengaruhi oleh peredaran angin muson. Berdasarkan pola pergerakan arus yang telah diketahui sebelumnya, ditemukan bahwa massa air dari Samudera Pasifik dengan kadar salinitas tinggi memasuki Laut Sulu ke Laut Sulawesi dan melewati Selat Makassar dan terus bergerak menuju ke arah selatan khatulistiwa (Gordon, et al., 1999).