HUBUNGAN PERANAN KEPEMIMPINAN DENGAN MOTIVASI KERJA STAF PADA PUSKESMAS KABUPATEN DATI II ROKAN HULU

TAHUN 2013

SKRIPSI

OLEH

SOGIRIN

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

HUBUNGAN PERANAN KEPEMIMPINAN DENGAN MOTIVASI KERJA STAF PADA PUSKESMAS KABUPATEN DATI II ROKAN HULU

TAHUN 2013

S K R I P S I

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat

Oleh :

SOGIRIN NIM. 111021119

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

ABSTRAK

Peranan kepemimpinan dalam suatu organisasi memegang peranan yang utama dalam menjalankan organisasi penyelenggaraan kesehatan agar tercapai tujuan pembangunan kesehatan yang optimal dan berkesinambungan. Maksudnya peranan kepemimpinan merupakan faktor penentu dalam sukses atau gagalnya suatu organisasi. Survei awal di 3(tiga) puskesmas yang ada di kabupaten Rokan Hulu pada Desember 2012, banyak staf yang mengeluh atau kurang motivasi kerja staf atas kepemimpinan kepala puskesmas. Keluhan staf ini diasumsikan terkait dengan kurang baiknya peranan kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala puskesmas.

Jenis penelitian ini menggunakan metode survey explanatory research,untuk menganalisis hubungan antara peranan kepemimpinan dengan motivasi kerja staf pada puskesmas kabupaten Rokan Hulu. Populasi dan sampel penelitian adalah staf puskesmas di puskesmas kabupaten Rokan Hulu yang berjumlah 33 orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian staf terhadap peranan kepemimpinan kepala puskesmas pada puskesmas kabupaten Rokan Hulu, berada pada kategori cukup baik yaitu 14 orang (42,4%), dan yang menilai baik 10 orang (30,3%), serta yang menilai kurang baik 9 orang ( 27,3%). Sedangkan motivasi kerja staf puskesmas terhadap peranan kepemimpinan yang dilaksanakan oleh kepala puskesmas berada pada kategori sedang yaitu 15 orang (45,5%), dan kategori tinggi yaitu 11 orang (30,3%), serta kategori rendah 7 orang (21,2%).

Secara statistik uji chi-square test ternyata peranan kepemimpinan berhubungan dengan motivasi kerja staf yaitu: pengambilan keputusan (p=0,018), perencanaan (p=0,001), kepemimpinan (p=0,037), motivator (p=0,004), actuating

(0,026), pengawasan (p= 0,037). Terdapat 5(lima) sub variabel peranan kepemimpinan yaitu pengambilan keputusan 48,5%, perencanaan 48,5%, kepemimpinan 42,4%, motivator 60,6%, actuating 48,5% dalam kategori cukup baik, sedangkan pengawasan dalam kategori kurang baik 39,4%.

Disarankan perlunya dilakukan evaluasi oleh pengambil kebijakan pada kabupaten Rokan Hulu terhadap peranan kepemimpinan yang dilaksanakan oleh kepala puskesmas yang meliputi aspek pengambilan keputusan, perencanaan, pengawasan, kepemimpinan, motivator, dan actuating.

Kata Kunci : Peranan Kepemimpinan, Motivasi Kerja Staf

ABSTRACT

Leadership role in an organization whose primary role in running a healthcare organization to achieve the implementation of the development goals of optimal health and sustainable. That is the role of leadership is a decisive factor in the success or failure of an organization. Initial survey in three (3) community health centers in the district Rokan Hulu in December 2012, many staff complain or lack of motivation of staff of the health center leadership. The staff complaints related to the lack of good assumed the role of leadership exercised by the head of public health center.

This research uses a survey method explanatory research, to analyze the relationship between the leadership role with the motivation of the staff at the health center Rokan Hulu district. Population and sample clinic is staffed clinic in Rokan Hulu district, amounting to 33 people.

The results showed that the staff assessment of the role of leadership in the health centers health centers Rokan Hulu regency, in the category good enough that 14 people (42.4%), and a good judge 10 people (30.3%), and the judge is not good 9 people (27.3%). While the motivation of staff of the health center on the role of leadership is carried out by the head of the health center in the category of 15 people (45.5%), and high categories of the 11 people (30.3%), and low category 7 (21.2% ). Statistically significant chi-square test turns out leadership roles associated with the motivation of staff, namely: decision making (p = 0.018), planning (p = 0.001), leadership (p = 0.037), motivator (p = 0.004), actuating ( 0.026), supervision (p = 0,037). There are 5 (five) sub variables that the decision-making leadership roles 48.5%, 48.5% planning, leadership 42.4%, 60.6% motivator, actuating 48.5% in the category quite well, while the less oversight in category good 39.4%.

Suggested the need for an evaluation by policy makers in Rokan Hulu district of the leadership role undertaken by the head of the clinic covers aspects of decision-making, planning, supervision, leadership, motivator, and actuating.

Keywords: Leadership Roles, Work Motivation Staff

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sogirin

Tempat/Tanggal Lahir : Kotangan, 9 April 1979

Agama : Islam

Status Perkawinan : Kawin

Anak ke : 6 dari 8 bersaudara

Alamat Rumah : Jl. M. Said Dalu-Dalu Kec. Tambusai Rohul

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Kotangan, 101972 : 1986-1992

2. SMP YPAK Sei Karang : 1992-1995

3. SMA Negeri 1 Lubuk Pakam : 1995-1998

4. Progaram Studi AKPER Negeri Politeknik Kesehatan Medan : 1999-2002 5. Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) USU : 2011-2013

Riwayat Pekerjaan

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta HidayahNya, sehingga dengan izinNya penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Hubungan Peranan Kepemimpinan dengan Motivasi Kerja Staf Puskesmas Pada Puskesmas Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012” sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.

Dengan segala ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak dr.H. Heldy B.Z, MPH, selaku pembimbing I dan Bapak dr. Fauzi, SKM selaku pembimbing II, yang dengan perhatian dan kesabaran memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan terhadap kesempurnaan skripsi penulis.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Drs. Surya Utama, MS, selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.

2. Bapak dr.H. Heldy B.Z, MPH, selaku Kepala Bagian Administrasi dan Kebijakan Kesehatan (AKK) Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.

4. Bapak dr. Wildan Asfan Hasibuan, M.Kes, selaku Kepala Dinas Kabupaten Rokan Hulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan dan sekaligus memberikan izin untuk melakukan penelitian pada puskesmas kabupaten Rokan Hulu serta memberikan masukan-masukan kepada penulis.

5. Pada Dosen dan Staf di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Khususnya Dosen pada bagian Administrasi dan Kebijakan Kesehatan.

6. Orang tuaku yang tercinta : Ayahanda San Badri dan Ibunda Kamisah, yang telah melahirkan, mengasuh dan membesarkan serta memberikan doa restu kepada penulis.

7. Mertuaku yang tercinta : Ayahanda Ruslan A.R, dan Ibunda Rosminar yang telah memberikan motivasi dan bimbingan dalam menyelesaikan pendidikan. 8. Istriku yang tercinta Tentri Rafidah Hanim, A.MKep, dan anakku yang sangat

kusayangi Sofiyyah Nur Jannah dan M. Abdul Muttaqiin Bin Sogirin, yang penuh kesabaran, pengertian, doa serta rasa cinta memberikan dukungan moril agar bisa menyelesaikan pendidikan.

9. Sahabatku M. Siddiq, Fadhil, Ari Purnomo, Juna Septian, Suryati, Suryani,

Ustadz M. Atho’illah, Ustadz Zainal, Untadz Yasir, Untadz Nur M. Yasin,

yang juga turut membantu dalam penyelesaian pendidikan ini.

11. Seluruh pihak pendidikan FKM-USU Universitas Sumatera Utara yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

12. Rekan-rekan mahasiswa FKM-USU Universitas Sumatera Utara yang telah banyak membantu memberikan dorongan dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan-kebaikan mereka sebagai amal ibadah serta selalu melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua, Amin Ya Robbal Alamin.

Akhirnya penulis menyadari atas segala keterbatasan ilmu yang ada dalam penulis skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang memerlukan dan bagi siapa yang membacanya.

Medan, Juli 2013

DAFTRAR ISI

2.1.1. Pengertian Kepemimpinan ... 7

2.1.2. Pendekatan Teori Kepemimpinan ... 8

2.1.3. Ciri-ciri Pemimpin Yang Efektif-Efisien ... ... 16

2.1.4. Kriteria Keberhasilan Kepemimpinan ... ... 17

2.1.5. Peranan Kepemimpinan ... ... 18

2.2. Puskesmas ... ... 45

2.2.1. Pengertian Puskesmas ... ... 45

2.2.3. Fungsi Puskesmas ... ... 47 2.2.4. Upaya Kesehatan Puskesmas ... ... 48 2.3. Motivasi Kerja ...

... 49 2.3.1. Pengertian Motivasi Kerja ...

... 49 2.3.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Kerja ...

... 51 2.3.3. Ciri-Ciri Individu Yang Memiliki Motivasi Kerja ... ... 53 2.4. Landasan Teori ...

... 54 2.5. Kerangka Konsep Penelitian ...

... 55 2.6. Hipotesa Penelitian ...

... 55 BAB 3 METODE PENELITIAN ...

56

3.1. Jenis Penelitian ... ... 56 3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian ...

... 56 3.3. Populasi dan Sampel ...

... 56 3.4. Metode Pengambilan Data ...

... 57 3.5. Definisi Operasional ...

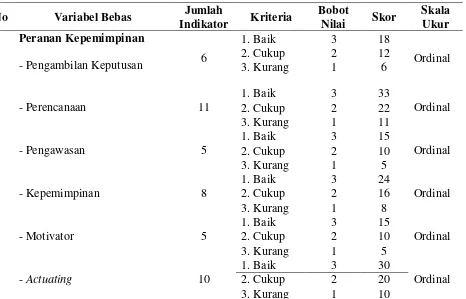

... 58 3.5.1. Variabel Bebas (Peranan Kepemimpinan) ...

... 58 3.5.2. Variabel Terikat (Motivasi Kerja) ...

... 59 3.6. Aspek Pengukuran ...

... 60 3.7.Teknik Analisa Data ...

BAB 4 HASIL PENELITIAN ... 64

4.1. Gambaran Umum Tempat Penelitian ... ... 64

4.1.1. Tenaga ... ... 65 4.1.2. Jenis Pelayanan ...

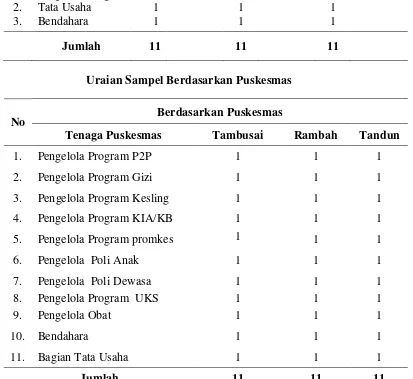

... 66 4.2. Deskripsi Karakteristik Responden ...

... 66 4.2.1. Deskripsi Katakteristik Staf Puskesmas ...

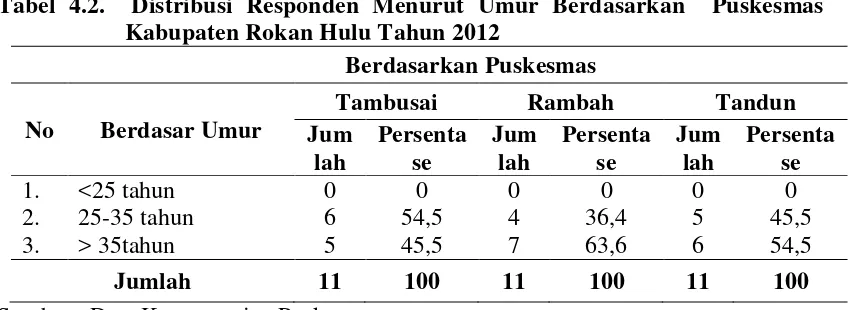

... 66 4.2.1.1. Karakterisitik Responden Berdasarkan Umur ...

... 67 4.2.1.2.Karakterisitik Responden Berdasarkan

Jenis kelamin ... ... 67 4.2.1.3.Karakterisitik Responden Berdasarkan Tingkat

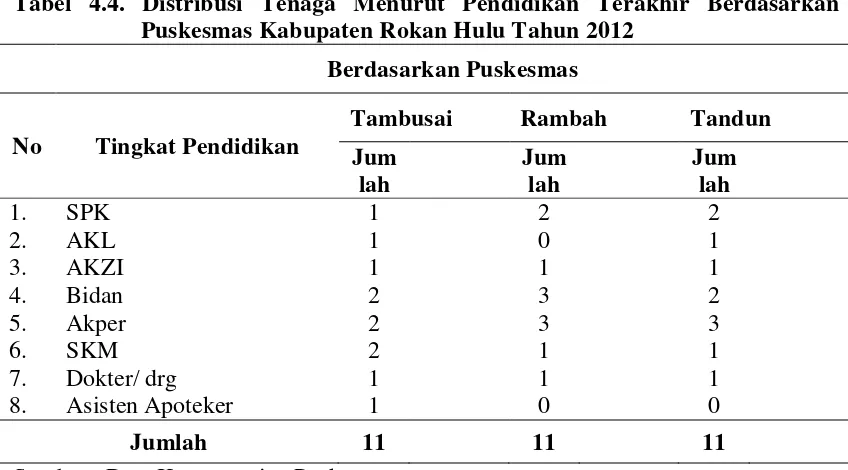

Pendidikan ... ... 68 4.2.1.4. Karakterisitik Responden Berdasarkan Status

Kepegawaian ... ... 68 4.2.1.5.Karakterisitik Responden Berdasarkan Status

Perkawinan ... ... 69 4.2.1.6. Karakterisitik Responden Berdasarkan

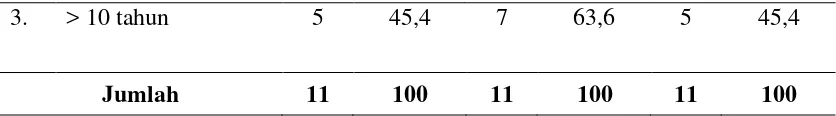

Masa Kerja ... ... 69 4.3. Analisis Univariat ...

... 70 4.3.1. Pengambilan Keputusan ...

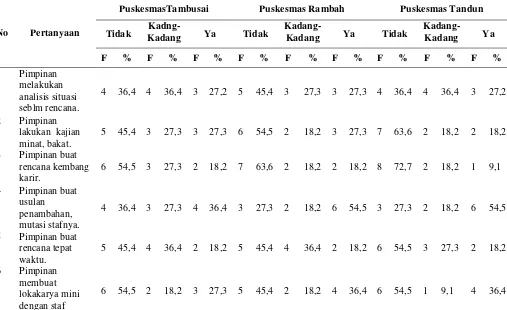

... 70 4.3.2. Perencanaan ...

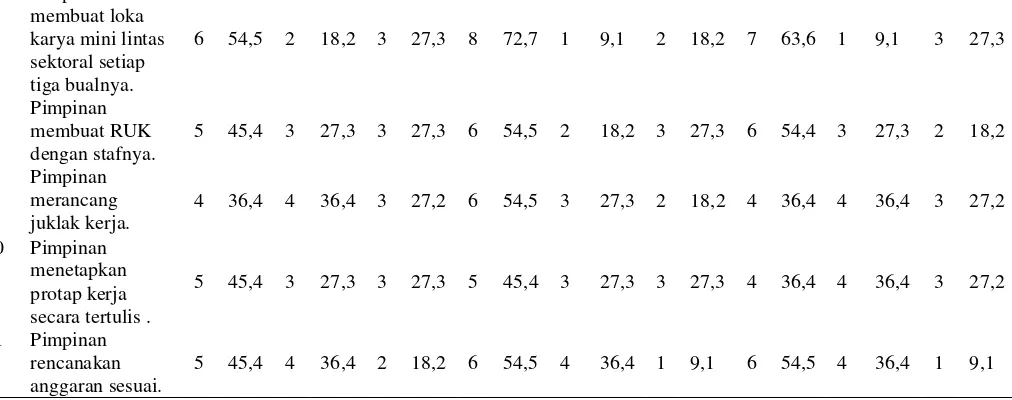

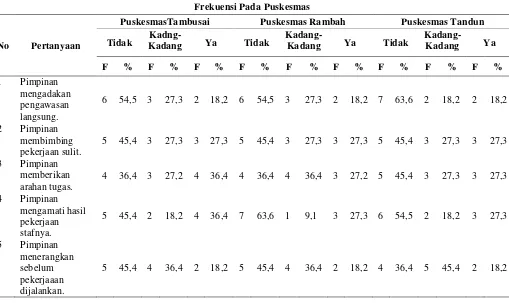

... 76 4.3.3. Pengawasan ...

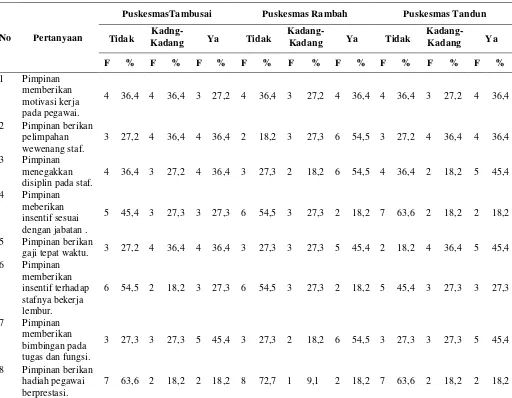

4.3.4. Kepemimpinan ... 4.3.8. Memiliki Resiko Profesi ...

... 115 4.3.9. Memiliki Tujuan Realistik ...

... 118 4.3.10. Memiliki Rencana Kerja ...

... 120 4.3.11. Memanfaatkan Umpan Balik ...

... 122 4.3.12. Mencari Kesempatan ...

... 125 4.4. Analisis Bivariat...

... 127 4.4.1. Hubungan Antara Peranan Kepemimpinan Dilihat dari

Aspek Pengambilan Keputusan Kepala Puskesmas dengan Motivasi Kerja Staf Puskesmas pada Puskesmas Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012 ... ... 128 4.4.2. Hubungan Antara Peranan Kepemimpinan Dilihat dari

Aspek Perencanaan Kepala Puskesmas dengan Motivasi Kerja Staf Puskesmas pada Puskesmas Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012 ... ... 131 4.4.3. Hubungan Antara Peranan Kepemimpinan Dilihat dari

Aspek Pengawasan Kepala Puskesmas dengan Motivasi Kerja Staf Puskesmas pada Puskesmas Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012 ... ... 134 4.4.4. Hubungan Antara Peranan Kepemimpinan Dilihat dari

Hulu Tahun 2012 ... ... 137 4.4.5. Hubungan Antara Peranan Kepemimpinan Dilihat dari

Aspek Motivator Kepala Puskesmas dengan Motivasi Kerja Staf Puskesmas pada Puskesmas Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012 ... ... 140 4.4.6. Hubungan Antara Peranan Kepemimpinan Dilihat dari

Aspek Actuating Kepala Puskesmas dengan Motivasi Kerja Staf Puskesmas pada Puskesmas Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012 ... ... 143 BAB 5 PEMBAHASAN ...

147

5.1. Variabel yang Berhubungan dengan Motivasi Kerja Staf

Puskesmas ... 147

5.1.1.Hubungan Peranan Kepemimpinan Dilihat dari Aspek Pengambilan Keputusan Kepala Puskesmas dengan

Motivasi Kerja Staf pada Puskesmas Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012 ... 147

5.1.2.Hubungan Peranan Kepemimpinan Dilihat dari Aspek Perencanaan Kepala Puskesmas dengan Motivasi Kerja Staf pada Puskesmas Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012 ...

... 157 5.1.3.Hubungan Peranan Kepemimpinan Dilihat dari Aspek

Pengawasan Kepala Puskesmas dengan Motivasi Kerja Staf pada Puskesmas Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012... ... 173 5.1.4.Hubungan Peranan Kepemimpinan Dilihat dari Aspek

Kepemimpinan Kepala Puskesmas dengan Motivasi Kerja Staf pada Puskesmas Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012... ... 180

pada Puskesmas Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012... ... 193

5.1.6.Hubungan Peranan Kepemimpinan Dilihat dari Aspek Actuating Kepala Puskesmas dengan Motivasi Kerja Staf

pada Puskesmas Kabupaten Rokan Hulu Tahun

2012 ... ... 201 BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN ...

215

6.1. Kesimpulan ... ... 215 6.2. Saran ...

... 226

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

3.2. Aspek Pengukuran Variabel Bebas (Peranan Kepemimpinan) ... 62 3.3. Aspek Pengukuran Variabel Terikat (Motivasi Kerja) ... 63 4.1. Distribusi Tenaga Menurut Jenis Kategori Tenaga pada Puskesmas

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012 ... 66 4.2 Distribusi Tenaga Menurut Umur pada Puskesmas Kabupaten Rokan

Hulu Tahun 2012 ... 67 4.3 Distribusi Tenaga Menurut Jenis Kelamin pada Puskesmas Kabupaten

Rokan Hulu Tahun 2012 ... 67 4.4. Distribusi Tenaga Menurut Pendidikan Terakhir pada Puskesmas

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012 ... 68 4.5 Distribusi Tenaga Menurut Status Kepegawaian pada Puskesmas

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012 ... 69 4.6. Distribusi Tenaga Menurut Status Perkawinan pada Puskesmas

Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012 ... 69 4.7. Distribusi Tenaga Menurut Masa Kerja pada Puskesmas Kabupaten

Rokan Hulu Tahun 2012 ... 70 4.8. Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Terhadap Pada Aspek

Pengambilan Keputusan Berdasarkan Puskesmas Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012 ... 71 4.9 Distribusi Penilaian Responden Terhadap Peranan Kepemimpinan Kepala

Puskesmas dalam Melakukan Pengambilan Keputusan Berdasarkan Puskesmas Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012 ... 71 4.10. Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Terhadap Peranan

4.11. Distribusi Penilaian Responden Terhadap Peranan Kepemimpinan Kepala Puskesmas dalam Melakukan Perencanaan berdasarkan Puskesmas Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012 ... 78 4.12. Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Pada Aspek Pengawasan

Berdasarkan Puskesmas Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012 ... 86 4.13. Distribusi Penilaian Responden Terhadap Peranan Kepemimpinan

Kepala Puskesmas dalam Melakukan Pengawasan berdasarkan Puskesmas Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012 ... 86 4.14. Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Terhadap Peranan

Kepemimpinan Kepala Puskesmas dalam Melakukan Kepemimpinan berdasarkan Puskesmas Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012 ... 93 4.15. Distribusi Penilaian Responden Terhadap Peranan Kepemimpinan

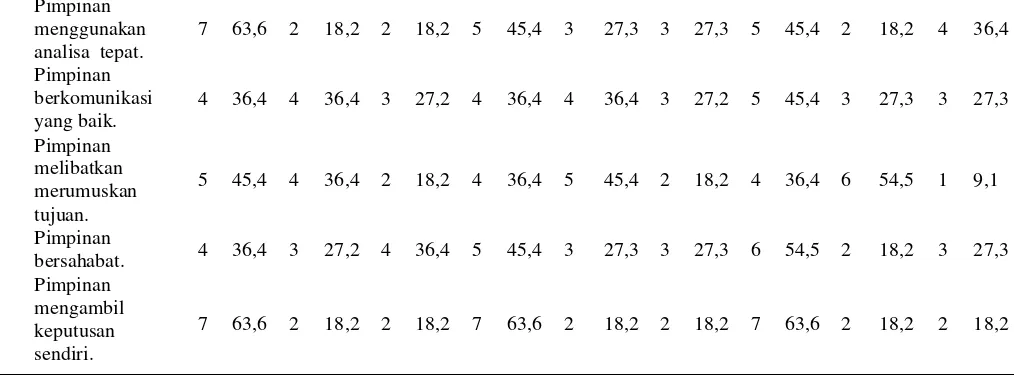

Kepala Puskesmas dalam Melakukan Kepemimpinan berdasarkan Puskesmas Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012 ... 93 4.16. Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Pada Aspek Motivator

Berdasarkan Puskesmas Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012 ... 99 4.17. Distribusi Penilaian Responden Terhadap Peranan Kepemimpinan

Kepala Puskesmas dalam Melakukan Motivator berdasarkan Puskesmas Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012 ... 99 4.18. Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Terhadap Peranan

Kepemimpinan Kepala Puskesmas dalam Melakukan Actuating berdasarkan Puskesmas Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012 ... 104 4.19. Distribusi Penilaian Responden Terhadap Peranan Kepemimpinan

Kepala Puskesmas dalam Melakukan Actuating berdasarkan Puskesmas Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012 ... 105 4.20. Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Pada Bentuk Tanggungjawab

Staf Berdasarkan Puskesmas Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012 ... 105 4.21. Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Pada Bentuk Memiliki Resiko

Profesi Staf Berdasarkan Puskesmas Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012 117 4.22. Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Pada Bentuk Memiliki Tujuan

4.23. Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Pada Bentuk Memiliki Rencana Kerja Staf Berdasarkan Puskesmas Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012 ... 122 4.24. Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Pada Bentuk Memanfaatkan

Umpan Balik Staf Berdasarkan Puskesmas Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012 ... 124 4.25. Distribusi Frekuensi Penilaian Responden Pada Bentuk Mencari

Kesempatan Staf Berdasarkan Puskesmas Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2012 ... 127 4.4.1.a Hubungan Antara Peranan Kepemimpinan dilihat dari Aspek

Pengambilan Keputusan Kepala Puskesmas Tambusai dengan Motivasi Kerja Staf Puskesmas Tambusai Tahun 2012 ... 128 4.4.1.b Hubungan Antara Peranan Kepemimpinan dilihat dari Aspek

Pengambilan Keputusan Kepala Puskesmas Ramba dengan Motivasi Kerja Staf Puskesmas Ramba Tahun 2012 ... 129 4.4.1.c Hubungan Antara Peranan Kepemimpinan dilihat dari Aspek

Pengambilan Keputusan Kepala Puskesmas Tandun dengan Motivasi Kerja Staf Puskesmas Tandun Tahun 2012 ... 130 4.4.2.aHubungan Antara Peranan Kepemimpinan dilihat dari Aspek Perencanaan

Kepala Puskesmas Tambusai dengan Motivasi Kerja Staf Puskesmas Tambusai Tahun 2012 ... 131 4.4.2.b Hubungan Antara Peranan Kepemimpinan dilihat dari Aspek

Perencanaan Kepala Puskesmas Ramba dengan Motivasi Kerja Staf Puskesmas Ramba Tahun 2012 ... 132 4.4.2.c Hubungan Antara Peranan Kepemimpinan dilihat dari Aspek

Perencanaan Kepala Puskesmas Tandun dengan Motivasi Kerja Staf Puskesmas Tandun Tahun 2012 ... 133 4.4.3.aHubungan Antara Peranan Kepemimpinan dilihat dari Aspek Pengawasan

Kepala Puskesmas Tambusai dengan Motivasi Kerja Staf Puskesmas Tambusai Tahun 2012 ... 134 4.4.3.bHubungan Antara Peranan Kepemimpinan dilihat dari Aspek Pengawasan

4.4.3.c Hubungan Antara Peranan Kepemimpinan dilihat dari Aspek Pengawasan Kepala Puskesmas Tandun dengan Motivasi Kerja Staf Puskesmas Tandun Tahun 2012 ... 136 4.4.4.aHubungan Antara Peranan Kepemimpinan dilihat dari Aspek

Kepemimpinan Kepala Puskesmas Tambusai dengan Motivasi Kerja Staf Puskesmas Tambusai Tahun 2012 ... 137 4.4.4.bHubungan Antara Peranan Kepemimpinan dilihat dari Aspek

Kepemimpinan Kepala Puskesmas Ramba dengan Motivasi Kerja Staf Puskesmas Ramba Tahun 2012 ... 138 4.4.4.c Hubungan Antara Peranan Kepemimpinan dilihat dari Aspek

Kepemimpinan Kepala Puskesmas Tandun dengan Motivasi Kerja Staf Puskesmas Tandun Tahun 2012 ... 139 4.4.5.aHubungan Antara Peranan Kepemimpinan dilihat dari Aspek Motivator

Kepala Puskesmas Tambusai dengan Motivasi Kerja Staf Puskesmas Tambusai Tahun 2012 ... 140 4.4.5.bHubungan Antara Peranan Kepemimpinan dilihat dari Aspek Motivator

Kepala Puskesmas Ramba dengan Motivasi Kerja Staf Puskesmas Ramba Tahun 2012 ... 141 4.4.5.c Hubungan Antara Peranan Kepemimpinan dilihat dari Aspek Motivator

Kepala Puskesmas Tandun dengan Motivasi Kerja Staf Puskesmas Tandun Tahun 2012 ... 142 4.4.6. aHubungan Antara Peranan Kepemimpinan dilihat dari Aspek Actuating

Kepala Puskesmas Tambusai dengan Motivasi Kerja Staf Puskesmas Tambusai Tahun 2012 ... 143 4.4.5.bHubungan Antara Peranan Kepemimpinan dilihat dari Aspek Actuating

Kepala Puskesmas Ramba dengan Motivasi Kerja Staf Puskesmas Ramba Tahun 2012 ... 144 4.4.5.cHubungan Antara Peranan Kepemimpinan dilihat dari Aspek Actuating

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

LAMPIRAN:

Lampiran 1. Kuesioner Penelitian Lampiran 2. Hasil Pengolahan Statistik Lampiran 3. Surat Izin Penelitian

ABSTRAK

Peranan kepemimpinan dalam suatu organisasi memegang peranan yang utama dalam menjalankan organisasi penyelenggaraan kesehatan agar tercapai tujuan pembangunan kesehatan yang optimal dan berkesinambungan. Maksudnya peranan kepemimpinan merupakan faktor penentu dalam sukses atau gagalnya suatu organisasi. Survei awal di 3(tiga) puskesmas yang ada di kabupaten Rokan Hulu pada Desember 2012, banyak staf yang mengeluh atau kurang motivasi kerja staf atas kepemimpinan kepala puskesmas. Keluhan staf ini diasumsikan terkait dengan kurang baiknya peranan kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala puskesmas.

Jenis penelitian ini menggunakan metode survey explanatory research,untuk menganalisis hubungan antara peranan kepemimpinan dengan motivasi kerja staf pada puskesmas kabupaten Rokan Hulu. Populasi dan sampel penelitian adalah staf puskesmas di puskesmas kabupaten Rokan Hulu yang berjumlah 33 orang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian staf terhadap peranan kepemimpinan kepala puskesmas pada puskesmas kabupaten Rokan Hulu, berada pada kategori cukup baik yaitu 14 orang (42,4%), dan yang menilai baik 10 orang (30,3%), serta yang menilai kurang baik 9 orang ( 27,3%). Sedangkan motivasi kerja staf puskesmas terhadap peranan kepemimpinan yang dilaksanakan oleh kepala puskesmas berada pada kategori sedang yaitu 15 orang (45,5%), dan kategori tinggi yaitu 11 orang (30,3%), serta kategori rendah 7 orang (21,2%).

Secara statistik uji chi-square test ternyata peranan kepemimpinan berhubungan dengan motivasi kerja staf yaitu: pengambilan keputusan (p=0,018), perencanaan (p=0,001), kepemimpinan (p=0,037), motivator (p=0,004), actuating

(0,026), pengawasan (p= 0,037). Terdapat 5(lima) sub variabel peranan kepemimpinan yaitu pengambilan keputusan 48,5%, perencanaan 48,5%, kepemimpinan 42,4%, motivator 60,6%, actuating 48,5% dalam kategori cukup baik, sedangkan pengawasan dalam kategori kurang baik 39,4%.

Disarankan perlunya dilakukan evaluasi oleh pengambil kebijakan pada kabupaten Rokan Hulu terhadap peranan kepemimpinan yang dilaksanakan oleh kepala puskesmas yang meliputi aspek pengambilan keputusan, perencanaan, pengawasan, kepemimpinan, motivator, dan actuating.

Kata Kunci : Peranan Kepemimpinan, Motivasi Kerja Staf

ABSTRACT

Leadership role in an organization whose primary role in running a healthcare organization to achieve the implementation of the development goals of optimal health and sustainable. That is the role of leadership is a decisive factor in the success or failure of an organization. Initial survey in three (3) community health centers in the district Rokan Hulu in December 2012, many staff complain or lack of motivation of staff of the health center leadership. The staff complaints related to the lack of good assumed the role of leadership exercised by the head of public health center.

This research uses a survey method explanatory research, to analyze the relationship between the leadership role with the motivation of the staff at the health center Rokan Hulu district. Population and sample clinic is staffed clinic in Rokan Hulu district, amounting to 33 people.

The results showed that the staff assessment of the role of leadership in the health centers health centers Rokan Hulu regency, in the category good enough that 14 people (42.4%), and a good judge 10 people (30.3%), and the judge is not good 9 people (27.3%). While the motivation of staff of the health center on the role of leadership is carried out by the head of the health center in the category of 15 people (45.5%), and high categories of the 11 people (30.3%), and low category 7 (21.2% ). Statistically significant chi-square test turns out leadership roles associated with the motivation of staff, namely: decision making (p = 0.018), planning (p = 0.001), leadership (p = 0.037), motivator (p = 0.004), actuating ( 0.026), supervision (p = 0,037). There are 5 (five) sub variables that the decision-making leadership roles 48.5%, 48.5% planning, leadership 42.4%, 60.6% motivator, actuating 48.5% in the category quite well, while the less oversight in category good 39.4%.

Suggested the need for an evaluation by policy makers in Rokan Hulu district of the leadership role undertaken by the head of the clinic covers aspects of decision-making, planning, supervision, leadership, motivator, and actuating.

Keywords: Leadership Roles, Work Motivation Staff

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ada tiga pilar utama dalam Indeks Pembangunan Manusia (HDI= Human Developmant Indeks) yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan pendidikan, dan pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang terpenting dan tidak terpisahkan atau terintegrasi dari pembangunan SDM. Hal ini karena tanpa adanya pembangunan kesehatan orang tak dapat hidup sehat, dan bila tak hidup sehat maka tak dapat berproduktif untuk menghasilkan pendapatan atau ekonomi yang baik, serta tak dapat memperbaiki pendidikannya (Depkes RI, 2004).

Perkembangan kesehatan berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan dan harapan hidup yang optimal. Dalam pencapaian tujuan pembangunan kesehatan, diperlukannya organisasi pelaksana kegiatan pembangunan bidang kesehatan dengan sumberdaya, baik sumberdaya manusianya maupun sumberdaya sarana dan prasarananya yang standar. Departemen kesehatan beserta jajarannya adalah sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan (Depkes RI, 2004).

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan departemen kesehatan juga harus bekerja sama dengan departemen- departemen lain sebagai kegiatan lintas sektoralnya, selain daripada lintas programnya, untuk memudahkan pencapaian program-program kegiatannya (Depkes RI, 2004).

kegiatannya lebih kepada pembinaan dan petunjuk teknis tingkat II serta sebagai koordinator terhadap organisasi-organisasi pelayanan kesehatan yang berada di bawah tanggung jawabnya yaitu puskesmas (Depkes RI, 2004).

Keberhasilan pembangunan kesehatan nasional saat ini tidak lepas dari upaya-upaya yang diselenggarakan oleh puskesmas. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja. (Depkes RI, 2006).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembangunan derajat kesehatan bukanlah hal yang mudah, karena terjadi beberapa hambatan diantaranya adalah perilaku individu, masalah lingkungan, dan masalah penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Selain itu juga masalah masih terbatasnya tenaga kesehatan dan kemampuan dalam melaksanakan manajemen kesehatan masyarakat (Depkes RI, 2004).

bawahan dan masyarakat luas. Karena itu keberhasilan seorang pemimpin selain dapat dinilai dari produktivitas dan prestasinya, juga harus dinilai dari kebaikannya, dan tidak boleh melakukan penghisapan atau eksploitasi oleh manusia terhadap manusia (Kartono, 2010).

Pemimpin merupakan faktor penentu dalam sukses atau gagalnya suatu organisasi baik pemerintah maupun swasta, sedangkan kepemimpinan yang merupakan rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi prilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian kepemimpinan melekat pada proses kegiatannya, sedangkan pemimpin adalah orang yang menjalankan kegiatan tersebut (Kartono, 2010).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Firdian Syah (2002), tentang Kemampuan Manajerial Kepala Puskesmas Terhadap Kepuasan Kerja Staf Puskesmas di Puskesmas Kota Sabang Propinsi Sumatera Utara didapat gambaran bahwa: (1) 24% fungsi pengorganisasian dalam kemampuan kemanajerialan kepala puskesmas tidak berjalan dengan baik, (2) 31,2% fungsi pelaksanaan dalam kemampuan kemanajerialan kepala puskesmas tidak berjalan dengan baik.

Dari survei awal yang dilakukan pada bulan Desember 2012, terhadap 3(tiga) puskesmas yaitu puskesmas Tambusai, puskesmas Rambah dan puskesmas Tandun yang berada di kabupaten Rokan Hulu propinsi Riau, di temukan permasalahan yaitu tentang peranan kepemimpinan kepala puskesmas selama kurang lebih 1 tahun. Hal ini di asumsikan karena masih kurangnya sistem perencanaan SDM maupun program, pengawasan, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala puskesmas serta pengetahuan puskesmas dalam hal manajemen puskesmas.

Studi empiris menunjukkan pada tahun 1945 dalam Gibson dkk, (2001) mengawali penyelidikannya tentang kepemimpinan secara ekstensif yang memusatkan perhatian pada studi prilaku atau gaya pemimpin dalam peran kepemimpinan. Dimana prilaku pemimpin atau gaya pemimpin dalam kepemimpinan digunakan dalam dua dimensi yaitu pertimbangan dan memprakarsai struktur.

bahwa mereka lebih tidak manusiawi ketika berurusan dengan bawahan. Nilai memprakarsai struktur yang tinggi menandakan bahwa pemimpin membuat struktur peran mereka dan peran bawahan menuju ke arah pencapaian sasaran. Mereka secara aktif terlibat dalam perencanaan kegiatan pekerjaan, mengkomunikasikan informasi yang tepat, serta menjadwalkan pekerjaan (Gibson dkk, 2001)

Berdasarkan fenomena inilah adanya keminatan dan ketertarikan peneliti untuk mengadakan penelitian lebih mendalam tentang bagaimanakah hubungan peranan kepemimpinan dengan motivasi kerja staf terhadap kepemimpinan yang dilaksanakan oleh kepala puskesmas pada puskesmas kabupaten DATI II Rokan Hulu Propinsi Riau.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan penelitian sebagai berikut:

Apakah ada hubungan antara peranan kepemimpinan kepala puskesmas yang meliputi pengambilan keputusan, perencanaan, pengawasan, kepemimpininan, motivator, actuating dengan motivasi kerja staf dengan kegiatan kepemimpinan yang dilakukan kepala puskesmas pada puskesmas Kabupaten Dati II Rokan Hulu.

1.3. Tujuan Penelitian

2) Mengetahui motivasi kerja staf dengan kegiatan kepemimpinan yang dilakukan kepala puskesmas pada puskesmas kabupaten DATI II Rokan Hulu.

3) Mengetahui hubungan antara peranan kepemimpinan kepala puskesmas dengan motivasi kerja staf terhadap kegiatan kepemimpinan yang dilakukan kepala puskesmas pada puskesmas kabupaten DATI II Rokan Hulu.

1.4. Manfaat Penelitian

1) Memberikan masukan kepada kepala puskesmas pada puskesmas kabupaten DATI II Rokan Hulu khususnya puskesmas Tambusai, puskesmas Rambah dan puskesmas Tandun dalam rangka peningkatan peranan kepemimpinan yang menjadi SDM untuk dapat meningkatkan motivasi kerja dan produktivitas kinerja para pegawainya.

2) Memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak puskesmas khususnya puskesmas Tambusai, puskesmas Rambah,dan puskesmas Tandun untuk meningkatan mutu pelayanan kesehatan dengan pendekatan peranan kepemimpinan yang efektif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kepemimpinan

2.1.1. Pengertian Kepemimpinan

Dalam perkembangan zaman, kepemimpinan itu secara ilmiah kemudian berkembang, bersamaan dengan pertumbuhan scientific management (manajemen ilmiah), yang dipelopori oleh ilmuan Frederick W.Taylor pada awal abad ke-20 dan kemudian hari berkembang menjadi satu ilmu kepemimpinan (Kartono, 2010).

Kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi prilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Sutarto, 1991).

Kepemimpinan dan nilai kepemimpinan tidak lagi didasarkan pada bakat alamnya dan pengalaman saja, tetapi pada penyiapan secara analisis, perencanaan, penyelidikan, percobaan, supervisi dan pengembangan secara sistematis yang diperoleh melalui pelatihan dan pendidikan (Kartono, 2010).

Dalam organisasi, pemimpin terbagi dalam tiga strata utama yakni:

1. Top manager: yang tekanan tugasnya pada pelaksanaan administrasi dalam menyusun rencana, policy dan laporan terdiri dari pada direksi.

2. Middle Manager: eksekutif pelaksanaan rencana dan policy organisasi terdiri dari para kepala bagian.

3. Low Manager: eksekutif di lapangan yang terdiri dari kepala-kepala unit pelaksana, para pengawas di lapangan (Ardana, 2012).

2.1.2. Pendekatan teori kepemimpinan.

Ada 3 macam pendekatan teori kepemimpinan, yaitu: 1. Pendekatan teori sifat kepemimpinan.

Teori sifat kepemimpinan juga berpendapat bahwa pemimpin itu dilahirkan bukan diciptakan artinya seseorang telah membawa bakat kepemimpinan sejak dilahirkan bukan dididik atau dilatih. Pemimpin yang dilahirkan tanpa pendidikan dan latihan sudah dapat menjadi pemimpin yang efektif. Pelatihan kepemimpinan hanya bermanfaat bagi mereka yang memang telah memiliki sifat-sifat kepemimpinan (Sulaiman, 2011).

Menurut Sulaiman (2011), gaya kepemimpinan adalah pola prilaku spesifik yang ditampilkan oleh pemimpin dalam upaya mempengaruhi orang lain guna mencapai tujuan organisasi atau kelompoknya.

Tipe atau gaya kepemimpinan terdiri dari: 1. Gaya Kepemimpinan Autokratik

- Mempunyai orientasi pada tujuan, struktur dan tugas-tugas dengan pengawasan yang ketat, hubungan baik dengan staf diabaikan yang penting staf harus bekerja keras, produktif, dan bekerja tepat waktu.

- Menganggap organisasi hanya sebagai milik sendiri, merajai situasi, pemimpinnya berperan a one- man show (pemain tunggal).

- Menyamakan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi.

- Menganggap staf sebagai alat semata.

- Tidak mau menerima kritik, setiap perintah dan kebijakan ditetapkan tanpa berkonsultasi dengan bawahannya dan bawahan tidak pernah diberi informasi mendetail mengenai rencana dan tindakan yang harus dilakukan.

- Selalu mengandung unsur paksaan dan hukuman, sikap dan prinsip-prinsipnya sangat konservatif/kuno dan kaku-ketat.

- Menggemari berbagai upacara atau seremoni yang menggambarkan kehabatannya dalam arti gila kehormatan.

- Pelaksanaan teori x dari Mc Gregor.

Kelebihannya:

a. Pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu.

b. Kecepatan serta ketegasan dalam pembuatan keputusan dan bertindak. Kerugiannya:

a. Suasana kaku, tegang, mencekam, menakutkan, timbulnya ketidakpuasaan.

b. Merusak moral, meniadakan inisiatif, menimbulkan permusuhan, agresifitas, keluhan, absen, pindah.

c. Kurang disenangi staf karena staf dipaksa bekerja keras agar tugas selesai dengan cepat dan baik.

2. Gaya kepemimpinan demokratis atau partisipatif.

- Selalu berorientasi pada manusia mengakui harkat dan martabat manusia, memperhatikan kemampuan dan kepentingan staf.

- Senang menerima saran, kritik, dan pendapat staf, aktif mencari masukan dan saran dalam menetukan kebijakan/keputusan dan berpendapat bahwa manusia sumber daya manusia yang merupakan unsur paling strategik.

- Selalu mengembangkan diri, terdapat koordinasi pekerjaan pada semua bawahan, tidak ragu-ragu membiarkan para bawahan mengambil resiko dengan catatan bahwa faktor- faktor yang berpengaruh telah diperhitungkan dengan matang.

- Wewenang pimpinan tidak mutlak, pemimpin bersedia melimpahkan sebagian

wewenang kepada bawahan.

- Komunikasi berlangsung timbal balik, baik yang terjadi antara pimpinan dan bawahan maupun antara sesama bawahan.

- Pengawasan terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan, atau kegiatan para bawahan

dilakukan secara wajar.

- Tugas-tugas kepada bawahan diberikan dengan lebih bersifat permintaan dari pada

instruktif.

- Pemimpin mendorong prestasi sempurna para bawahan dalam batas kemampuan masing-masing.

- Pemimpin memperhatikan perasaan dalam bersikap dan bertindak, terdapat suasana saling percaya, saling hormat-menghormati, dan saling harga menghargai.

- Tanggung jawab keberhasilan organisasi dipikul bersama pimpinan dan bawahan dengan penekanan tanggung jawab internal (diri sendiri), dan kerjasama yang baik.

- Peranan pemimpin adalah memfasilitasi.

- Pelaksanaan teori y dari Mc Gregor, efektif digunakan untuk tingkat kematangan staf sedang ke tinggi, dimana staf mampu tapi tidak mau memikul tugas dan tanggung jawab.

Keuntungannya :

a. Keputusan serta tindakan lebih objektif, timbulnya rasa ikut memiliki, serta terbinanya moral yang tinggi.

Kerugiannya :

a. Keputusan serta tindakan kadang-kadang lambat. b. Pekerjaan tidak selesai pada waktunya.

Gaya kepemimpinan pada hakikatnya memperlihatkan dua prilaku atau gaya kepemimpinan yaitu berorientasi pada tugas dan berorientasi pada manusia. Gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas disebut juga autocratic,sedangkan gaya kepemimpinan berorientasi pada manusia disebut democratic.

Untuk menjadi pemimpin yang efektif digunakan keseimbangan gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dengan gaya kepemimpinan yang berorientasin pada manusia. Gaya kepemimpinan ini disebut gaya kepemimpinan transaksional Sulaiman (2011).

Menurut Sulaiman (2011) yang mengutip pendapat dari Tannenbaum mengemukan bahwa pemimpin harus mempertimbangkan tiga kumpulan kekuatan sebelum melakukan pemilihan gaya kepemimpinan, yaitu:

a. Kekuatan-kekuatan dalam diri pemimpin yang mencakup : (1) sistem nilai, ( 2) kepercayaan terhadap staf, ( 3) kecenderungan kepemimpinannya sendiri, dan (4) perasaan aman dan tidak aman.

b. Kekuatan-kekuatan dalam diri staf, meliputi: (1) kebutuhan mereka akan kebebasan, (2) kebutuhan mereka akan peningkatan tanggung jawab, (3) ketertarikan dan keahlian staf untuk penanganan masalah, (4) harapan staf mengenai keterlibatan dalam pembuatan keputusan.

3. Gaya kepemimpinan paternalistik.

- Memperlakukan para bawahan sebagai orang-orang yang belum dewasa, bahkan seolah-olah mereka masih anak-anak, tipe kepemimpinan kebapaan.

- Sifat melindungi.

- Sentralisasi pengambilan keputusan dan jarang memberikan kesempatan kepada

bawahan mengambil keputusan sendiri serta berinisiatif.

- Melakukan pengawasan yang ketat.

4. Gaya atau tipe kepemimpinan Laissez Faire atau delegatif atau santai atau liberal (bebas).

- Gaya santai yang berangkat dari pandangan bahwa organisasi tidak menghadapi masalah yang serius dan kalaupun ada, selalu dapat ditemukan penyelesainnya.

- Sang pemimpin praktis tidak memimpin dia membiarkan kelompoknya dan setiap

orang berbuat semau sendiri, pemimpin tak memiliki ketrampilan teknis dan pemimpin sebagai simbol saja, tidak memiliki kewibawaan, tidak bisa mengontrol anak buahnya, hampir tidak ada pengawasan pada sikap, tingkah laku, kegiatan bawahan.

- Pemimpin tipe ini tidak senang mengambil resiko dan lebih cenderung pada upaya mempertahankan status quo,rendah perhatian pada tugas dan pegawai, lingkungan kerja, kesejahteraan pegawai.

- Memperlakukan bawahan sebagai rekan dan karena itu hubungan yang bersifat hirarki tidak disenanginya.

- Keserasian dalam interaksi organisasional dipandang sebagai etos yang perlu

dipertahankan, tanggungjawab keberhasilan organisasi dipikul orang-per orang.

- Efektif digunakan bila pegawai mampu menganalisis dan tingkat kematangan staf

pegawai tinggi dimana pegawai mampu dan mau memikul tugas dan tanggung jawab.

- Pelaksanaan ekstrim teori y Mc Gregor. Keuntungannya :

-

Para anggota atau bawahan akan dapat mengembangkan kemampuan dirinya.Kerugiannya :

-

Membawa kekacauan karena setiap pejabat bekerja menurut seleramasing-masing.

5. Gaya atau tipe kepemimpinan kharismatik.

- Mempunyai daya tarik dan kekuatan energi yang kuat yang berasal dari latar

belakang biografikal, pendidikan, kekayaan, penampilan, sehingga pengikutnya besar, dia dianggap memiliki kekuatan gaib (supernatural power).

- Percaya diri yang besar.

- Mempunyai visi.

- Kemampuan untuk mengartikulasikan visi.

- Perilaku yang tidak mengikuti perilaku stereotip. Artinya perilaku yang lain dari yang biasa ditampilkan oleh para pemimpin tipe lainnya, seperti perilaku yang tidak konvensional, tidak sekedar mengikuti arus, dan sering melakukan tindakan yang berani. Jika berhasil dalam praktek, perilaku demikian menimbulkan kekaguman dikalangan para bawahannya yang pada gilirannya berakibat makin tingginya tingkat kesediaan mereka menjadi pengikut pemimpin yang bersangkutan.

- Peranan selaku agen pengubah dalam arti siap membawa perubahan termasuk perubahan yang radikal dan tidak sebagai pemelihara status quo.

- Pemahaman yang mendalam dan tepat tentang sifat lingkungan yang dihadapi

termasuk kendala yang ditimbulkannya serta kesiapan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan perubahan itu.

- Mampu membaca situasi organisasional yang dihadapinya dan mampu mengenali karakteristik para bawahannya sehingga dapat menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi yang dihadapi itu. Karena itulah pemimpin yang kharismatik pada satu saat mungkin menggunakan gaya yang otoriter, pada kesempatan lain menggunakan gaya yang paternalistik, pada waktu lain lagi mungkin bergaya laissez faire, dan tidak menghadapi kesulitan menggunakan gaya yang demokratik.

3. Pendekatan teori kepemimpinan kontingensi/situasional.

Oleh karena itu muncul pendekatan yang disebut contingency approach yang apabila diterjemahkan secara harfiah berarti pendekatan kemungkinan.

Di atas telah dikemukakan bahwa situasi yang berbeda harus dihadapi dengan prilaku atau gaya kepemimpinan yang berbeda pula, maka pendekatan tersebut dinamakan pula situational approach (pendekatan situasioanal).

2.1.3. Ciri-ciri seorang pemimpin yang efektif-efisien.

- Sifatnya peka terhadap permasalahan lingkungan yang dipimpinnya.

- Mempunyai kepribadian yang terkontrol tidak emosional, inteligensi tinggi. - Sifat pemberani, tidak egoistis atau individualistis, bertanggungjawab,

komunikatif.

- Tidak curiga dan berprasangka buruk pada bawahan, tidak fanatik, tidak bersikap pasif.

- Memiliki kecerdasan dan ketangkasan pada aspek teknis dari tugasnya.

- Mau menempatkan pembantu-pembantu yang cakap untuk mengisi kelemahannya.

- Memiliki sikap terbuka, idenya luas, rendah hati, tidak sombong, mau mendengar aspirasi bawahannya.

- Berfungsi sebagai wasit-pemisah, bersikap adil, bijaksana agar setiap individu rela berpartisipasi dalam setiap kegiatan, dalam iklim psikologis yang menyenangkan.

Keberhasilan pemimpin itu pada umumnya diukur dari produktivitas dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan pada dirinya. Bila produktivitas naik dan semua tugas dilaksanakan dengan efektif. Sedang apabila produktivitasnya menurun dan kepemimpinan dinilai tidak efektif dalam jangka waktu tertentu, maka disebut sebagai pemimpin yang gagal (Kartono, 2010).

Kepemimpinan Efektif

Seorang yang bernama Wendel French mengemukakan tiga faktor yang

berkaitan dengan kepemimpinan yang efektif yaitu: 1) Mengidentifikasi ciri-ciri dasar pribadi.

2) Menyesuaikan skill khusus dengan situasi-situasi khusus.

3) Berusaha untuk memperbaiki iklim organisatoris (Kartono, 2010). 2.1.5. Peranan kepemimpinan.

Seseorang yang menduduki jabatan pemimpin dalam suatu organisasi memainkan peranan yang sangat penting, tidak hanya secara internal bagi organisasi yang bersangkutan, akan tetapi juga dalam menghadapi berbagai pihak luar organisasi yang kesemuanya dimaksudkan untuk mengingatkan kemampuan organisasi mencapai tujuannya (Siagian, 2009).

Peranan atau fungsi kepemimpinan dikategorikan dalam tiga bentuk, yaitu: yang bersifat pengambilan keputusan, interpersonal, informasional, kemudian dijabarkan dalam sepuluh kriteria diantaranya yaitu: pengambilan keputusan,

Di bawah ini akan dikemukakan peranan kepemimpinan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yaitu :

a. Peranan pengambilan keputusan

Seseorang yang mendapat kepercayaan untuk menduduki jabatan pemimpin dituntut memiliki dalam hal pengambilan keputusan yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi. Ada tiga proses dalam pengambilan keputusan, yaitu:

1. Inteligence activity, yaitu proses penelitian situasi dan kondisi dengan wawasan yang inteligent.

2. Design activity, yaitu proses menemukan masalah, mengembangkan pemahaman dan menganalisis kemungkinan pemecahan masalah serta tindakan lebih lanjut, jadi ada perencanaan pola kegiatan.

3. Choice activity, yaitu memilih salah satu tindakan dari sekian banyak alternatife atau kemungkinan pemecahan masalah (Kartono, 2010).

Menurut Kartono (2010) yang mengutip Stuart Chase dalam bukunya The Propers Studi of Mankind (1956). Ada enam cara yang digunakan untuk sampai pada suatu keputusan yaitu:

1. Memohon petunjuk kepada yang Maha Kuasa.

2. Memohon restu dan petunjuk dari orang-orang bijaksana (semakin tua penasihat tersebut, makin baik atau arif petuah-petuahnya).

3. Mendasarkan diri pada firasat dan intuisi sendiri. 4. Menggunakan akal sehat.

6. Menggunakan cara-cara penyelesaian ilmiah (yaitu disertai penelitian, dan faktual, analisis, verifikasi, bukti-bukti).

Sedangkan menurut Kartono (2010) yang mengutip A.F. James Stoner peranan pimpinan dalam pengambilan keputusan adalah dengan tahapan-tahapan: 1. Diagnosa dan mengidentifikasikan masalah.

2. Mengumpulkan dan menganalisis fakta.

3. Mengembangkan beberapa alternatif pemecahan. 4. Mengevaluasi alternatif.

5. Memilih satu alternatif yang terbaik.

6. Menganalisis meramalkan konsekuensi-konsekuensi yang mungkin terjadi. 7. Menentukan keputusan terakhir (Kartono, 2010).

Empat gaya dasar kepemimpinan dalam proses pengambilan keputusan, yaitu: 1. Intruksi adalah dicirikan komunikasi satu arah dengan tinggi pengarahan dan

rendah dukungan.

2. Konsultasi adalah dicirikan komunikasi dua arah dimana adanya prilaku yang mendukung tentang keputusan yang dibuat. Gaya ini adalah gaya prilaku pemimpin yang tinggi pengarahan dan tinggi dukungan.

3. Partisipassi adalah dicirikan dengan prilaku pemimpin yang tinggi dukungan dan rendah pengarahan. Komunikasi dua arah ditingkatkan, dimana pemimpin saling tukar-menukar ide dalam pemecahan masalah dan pembuatan keputusan.

Langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan yang berkualitas tinggi adalah:

a. Identifikasi dan pendefinisian masalah. b. Mengembangkan solusi alternatif. c. Menilai solusi alternatif.

- Kondisi pasti.

- Kondisi berisiko.

- Kondisi tidak pasti. d. Memilih alternatif. e. Implementasi keputusan.

f. Penilaian dan pengendalian (Thoha, 2007).

Ada kecenderungan yang kuat khususnya pada sebagian besar organisasi, untuk mulai memusatkan perhatian pada teknik-teknik pengambilan keputusan dari pada mengenali apa yang perlu diputuskan. Jenis kegiatan ini bisa menuntun ke arah kelumpuhan keputusan (decision paralysis), yaitu suatu ketidakmampuan pada sebagian pemimpin untuk membuat keputusan tepat pada waktunya (Thoha, 2007).

Jadi keputusan adalah cara, bukan tujuan. Keputusan adalah proses melalui cara mana pemimpin berusaha mencapai beberapa keadaan yang diinginkan. Keputusan merupakan tanggapan para pemimpin terhadap permasalahan. Setiap keputusan adalah akibat dari sebuah proses dinamis yang dipengaruhi oleh banyak kekuatan termasuk lingkungan organisasi dan pengetahuan, kecakapan, dan motivasi pemimpin (Thoha, 2007).

Perencanaan berfokus pada masa depan, apa yang harus dicapai dan bagaimana esensinya. Perencanaan termasuk aktifitas manajerial yang menetapkan sarana yang tepat untuk mencapai tujuan-tujuan. Hasil dari perencanaan adalah suatu dokumen tertulis yang menetapkan serangkaian tindakan yang akan diambil (Azwar, 1994).

Perencanaan menurut Azwar (1994) yang mengutip pendapat Breton adalah pekerjaan yang menyangkut penyusunan konsep serta penyusunan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan demi masa depan yang lebih baik.

Sedangkan perencanaan menurut Azwar (1994) yang mengutip pendapat dari Loomba adalah suatu proses menganalisis dan memahami sistem yang dianut, merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus yang ingin dicapai, memperkirakan segala kemampuan yang dimiliki, menguraikan segala kemungkinan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, menganalisis efektifitas dari berbagai kemungkinan tersebut, menyusun perincian selengkapnya dari kemungkinan yang terpilih, serta suatu sistem pengawasan terus-menerus sehingga dapat dicapai hubungan yang optimal antara rencana yang dihasilkan dengan sistem yang dianut. Ciri-ciri perencanaan

Perencanaan yang baik, mempunyai beberapa ciri yang harus diperhatikan. Ciri-ciri yang dimaksud secara sederhana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagian dari sistem administrasi.

2. Dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan.

Suatu perencanaan yang baik adalah yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan.

3. Berorientasi pada masa depan.

Suatu perencanaan yang baik adalah yang berorientasi pada masa depan. Artinya, hasil dari pekerjaan perencanaan tersebut, apabila dapat dilaksanakan, akan mendatangkan berbagai kebaikan tidak hanya saat ini, tetapi juga pada masa yang akan datang.

4. Mampu menyelesaikan masalah.

Suatu perencanaan yang baik adalah yang mampu menyelesaikan berbagai masalah dan ataupun tantangan yang dihadapi.

Penyelesaiaan masalah ataupun tantangan yang dimaksudkan di sini tentu harus disesuaikan dengan kemampuan.

5. Mempunyai tujuan

Suatu perencanaan yang baik adalah yang mempunyai tujuan yang dicantumkan secara jelas. Tujuan yang dimaksudkan di sini biasanya dibedakan atas dua macam, yakni tujuan umum yang berisikan uraian secara garis besar, serta tujuan khusus yang berisikan uraian lebih spesifik.

6. Bersifat mampu kelola.

Elemen-elemen perencanaan.

Ada empat elemen dasar perecanaan, yaitu:

1. Tujuan

Tujuan menetapkan kondisi masa depan yang diharapkan seorang pemimpin untuk dicapai.

2. Tindakan

Tindakan adalah sarana, atau aktivitas-aktivitas khusus, yang direncanakan untuk mencapai tujuan.

3. Sumberdaya

Sumberdaya terdiri dari: manusia, keuangan, material, metode, pasar, informasi, waktu. Dan sumberdaya merupakan hambatan-hambatan pada rangkaian tindakan.

4. Implementasi

Implementasi melibatkan penugasan dan arahan personel untuk melaksanakan rencana tersebut.

Unsur-unsur perenanaan 1. Misi

- Latar belakang.

- Cita-cita.

- Tujuan pokok.

- Ruang lingkup kegiatan.

- Menggambarkan kualitas dan kuantitas masalah yang ditemukan.

- Gambaran ini dapat diukur.

Rumusan masalah yang baik mampu menjawab:

- Masalah apa yang ditemukan.

- Siapa yang terkena masalah.

- Berapa besarnya masalah.

- Di mana masalah ditemukan.

- Kapan masalah tersebut terjadi. 3. Tujuan

- Tujuan umum tidak ada tolak ukur.

- Tujuan khusus ada tolak ukur (4W+1H). 4. Kegiatan Pokok Tambahan

- Kegiatan pada tahap persiapan.

- Kegiatan pada tahap pelaksanaan.

- Kegiatan pada tahap penilaian. 5. Asumsi

Yaitu perkiraan ataupun kemungkinan yang akan dihadapi jika rencana tersebut dilaksanakan.

- Asumsi positif.

Berbagai faktor penunjang yang akan ditemukan pada waktu pelaksanaan membantu keberhasilan program.

Berbagai faktor penghambat yang akan ditemukan pada waktu pelaksanaan dapat menggagalkan program.

6. Strategi pendekatan. Pendekatan institusi.

- Pelaksanaan program sangat tergantung dengan ada tidaknya dukungan berbagai aparat.

- Lebih banyak digunakan wewenang/kekuasaan peraturan, perundang-undangan. Pendekatan kemasyarakatan.

- Lebih diutamakan timbulnya motivasi dalam diri masyarakat sendiri. 7. Sasaran

Yaitu kepada siapa program kesehatan tersebut diperuntukan.

- Sasaran Langsung

Sasaran utama yang ingin dituju.

- Sasaran Tidak Langsung

Sasaran tambahan yang ingin dituju. 8. Waktu

- Sebaiknya dirinci untuk tiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

- Dipengaruhi oleh faktor : Sumber daya.

Besarnya masalah. Rumusan tujuan. Strategi pendekatan.

- Pilih struktur organisasi yang sesuai.

- Tentukan hak, kewajiban, serta tugas masing-masing pesonalia. 10. Biaya

Beberapa patokan untuk memperkirakan besarnya biaya:

- Jumlah sasaran.

- Jumlah dan jenis kegiatan.

- Jumlah dan jenis personalia.

- Waktu pelaksanaan program.

- Jumlah dan jenis sasaran/ peralatan yang diperlukan.

11. Metode dan kriteria penilaian ( Azwar, 1994).

- Untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu program. Langkah-langkah perencanaan:

1. Analisa keadaan dan masalah (analisis situasi). 2. Perumusan masalah secara spesifik.

3. Penentuan prioritas masalah. 4. Penentuan tujuan.

5. Penentuan alternatif-alternatif untuk mencapai tujuan. 6. Memilih alternatif terbaik.

7. Menyusun alternatif terbaik menjadi rencana operasional.

8. Menyusun rencana sumbar daya untuk pelaksanaan rencana kegiatan (Azwar, 1994).

Macam – macam perencanaan

Jika ditinjau dari jangka waktu berlakunya rencana, perencanaan dapat dibedakan atas tiga macam yakni:

a. Perencanaan jangka panjang.

Jika berlakunya rencana tersebut antara 12 sampai 20 tahun. b. Perencanaan jangka menengah.

Disebut perencanaan jangka menengah, jika masa berlakunya rencana tersebut antara 5 sampai 7 tahun.

c. Perencanaan jangka pendek.

Disebut perencanaan jangka pendek, jika masa berlakunya rencana tersebut hanya untuk jangka waktu 5 tahun (Azwar, 1994).

B.Ditinjaau dari segi frekuensi penggunaan.

Jika ditinjau dari frekuensi penggunaan rencana yang dihasilkan, perencanaan dapat dibedakan atas dua macam yakni :

a. Digunakan satu kali.

Disebut penggunaan satu kali, apabila rencana yang dihasilkan hanya dapat dipergunakan satu kali.

b. Digunakan berulang kali.

Disebut juga perencanaan standar. Menurut Newman, perencanaan model ini hanya dapat dilakukan, apabila situasi dan kondisi lingkungan normal serta tidak terjadi perubahan yang menyolok (Azwar, 1994).

C.Ditinjau dari tingkatan rencana.

a. Perencanaan induk.

Disebut sebagai perencanaan induk, apabila rencana yang dihasilkan lebih menitik beratkan pada aspek kebijakan, mempunyai ruang lingkup yang amat luas serta berlaku untuk jangka waktu yang panjang.

b. Perencanaan operasional.

Disebut sebagai perencanaaan operasional, apabila rencana yang dihasilkan lebih menitik-beratkan pada aspek pedoman pelaksanaan yang akan dicapai sebagai petunjuk pada waktu melaksanakan kegiatan.

c. Perencanaan harian.

Disebut sebagai perencanaan harian, apabila rencana yang dihasilkan telah disusun secara rinci. Rencana harian ini biasanya disusun untuk program yang bersifat rutin (Azwar, 1994).

D. Ditinjau dari orientasi waktu.

Jika ditinjau dari orientasi waktu pada waktu melakukan perencanaan, maka perencanaan dapat dibedakan atas dua macam yakni :

a. Perencanaan berorientasi masa lalu-kini.

Disebut sebagai perencanaan berorientasi masa lalu-kini, apabila rencana yang dihasilkan semata-mata bertitik tolak dari pengalaman yang pernah diperoleh pada masa lalu saja.

Disebut sebagai perencanaan berorientasi masa depan, apabila rencana yang dihasilkan memperhitungkan perkiraan-perkiraan yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Perencanaan model ini dibedakan atas tiga macam yakni:

- Perencanaan redistributif.

Pada perencanaan redistributif, sekalipun orientasinya adalah masa depan, tetapi rencana yang disusun tidak atas kajian masa depan yang terlalu mendalam. Perencanaan model ini dilakukan karena kebutuhan yang mendesak saja.

- Perencanaan spekulatif.

Pada perencanaan spekulatif, sifat spekulatif sangat dirasakan. Kajian tentang masa depan, sekalipun mungkin dilakukan dengan mempergunakan data, tetapi terlalu berani.

- Perencanaan kebijakan.

Perencanaan kebijakan adalah perencanaan yang sangat berorientasi pada masa depan, serta disusun atas kajian yang seksama dan mendalam terhadap berbagai data yang tersedia (Azwar,1994).

E. Ditinjau dari ruang lingkup

Jika ditinjau dari ruang lingkup rencana yang dihasilkan, perencanaan dapat dibedakan atas empat macam:

Disebut perencanaan strategik, apabila rencana yang dihasilkan menguraikan dengan lengkap kebijakan jangka panjang yang ingin dicapai, serta rangkaian pentahapan kegiatan yang dilakukan.

b. Perencanaan taktis.

Disebut perencanaan taktis, apabila rencana yang dihasilkan hanya mengandung uraian tentang kebijakan, tujuan serta kegiatan jangka pendek saja.

c. Perencanaan menyeluruh.

Disebut perencanaan menyeluruh, apabila rencana yang dihasilkan mengandung uraian yang bersifat menyeluruh. Dalam arti mencakup seluruh aspek dan ruang lingkup berbagai kegiatan yang akan dilakukan.

d. Perencanaan terpadu.

Disebut perencanaan terpadu, apabila rencana yang dihasilkan jelas menggambarkan keterpaduan antar kegiatan yang akan dilakukan, dan atau dengan kegiatan lain yang telah ada (Azwar, 1994).

Pengawasan

Perbedaan antara pengendalian dengan pengawasan menurut Sulaiman (2011) adalah dari wewenang dari pemangku kedua istilah tersebut. Pengendalian mempunyai wewenang untuk turun tangan melalui koreksi yang tidak dimiliki oleh pengawasan. Pengawasan hanya sebatas memberikan saran dan masukan, sedangkan tindak lanjutnya dilakukan oleh pengendalian. Dalam penerapannya di pemerintah kedua istilah tersebut sering dilakukan bersamaan dan sering tumpang tindih (overlapping), sehingga lebih banyak dipakai istilah pengawasan dan pengendalian (wasdal). Sedangkan menurut Sulaiman (2011) yang mengutip dari Mockler mengartikan pengawasan sebagai suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya organisasi dipergunakan dengan cara paling efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi.

Dalam Sulaiman (2011) mendefinisikan pengawasan sebagai suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana semula. Kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya terjadi. Pengendalian dilakukan apabila dalam pengawasan ternyata ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan maka segera diambil tindakan koreksi.

keberhasilan program yang dituangkan dalam bentuk target, prosedur kerja dan sebagainya harus selalu dibandingkan dengan hasil yang telah dicapai atau mampu dikerjakan oleh staf. Jika ada kesenjangan atau penyimpangan yang terjadi harus segera diatasi. Penyimpangannya harus dapat dideteksi secara dini, dicegah, dikendalikan atau dikurangi oleh pimpinan. Fungsi pengawasan dan pengendalian bertujuan agar penggunaan sumber daya dapat lebih diefisienkan, dan tugas-tugas staf untuk mencapai tujuan program dapat lebih diefektifkan (Muninjaya, 2004).

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan untuk dapat melakukan pengawasan yang baik yaitu:

1. Objek pengawasan.

Yang dimaksud dengan objek pengawasan di sini ialah hal-hal yang harus diawasi dari pelaksanaan suatu rencana kerja. Dan objek pengawasan tersebut banyak macamnya, yaitu:

- Objek yang menyangkut kualitas dan kuantitas barang atau jasa. Artinya pengawasan model ini menitik beratkan pandangannya pada barang atau jasa yang dihasilkan oleh program dan bersifat fisik misalnya: cakupan imunisasi, jumlah dan jenis vaksin yang tersedia baik kualitas maupun kuantitas vaksinnya, kualitas pelayanan (komunikasi pada saat pemberian pelayanan).

- Pelaksanaan program di lapangan sesuai dengan RKO (Rencana Kerja Operasional) yang dibuat oleh tiap-tiap staf. Dan pengawasan pelaksanaan dapat ditinjau dari segi waktu, proses, ruang dan tempat serta standar yang dipakai.

- Hal-hal yang bersifat khusus. Pengawasan dapat dilakukan terhadap hal-hal

khusus yang ditetapkan sendiri oleh administrator.

- Objek yang bersifat strategis. Pengawasan terhadap penerapan instruksi Dirjen Binkesmas.

- Pelaksanaan kerja sama dengan sektor lain di tingkat Kabupaten/ Kota atau Kecamatan (Muninjaya, 2004).

2. Metode pengawasan.

Yang dimaksud dengan metode pengawasan di sini ialah teknik/cara melakukan pengawasan terhadap objek pengawasan yang telah ditetapkan ( Muninjaya, 2004).

3. Proses pengawasan.

Yang dimaksud dengan proses di sini ialah langkah-langkah yang harus dilakukan sedemikian rupa sehingga pengawasan tersebut dapat dilakukan (Muninjaya, 2004).

Maka pengawasan dapat kita dinyatakan sebagai proses, dimana pihak pimpinan melihat apakah yang telah terjadi sesuai dengan apa yang seharusnya terjadi.

Adapun faktor-faktor yang mengharuskan adanya pengawasan sebagai berikut:

1. Sasaran-sasaran individual dan organisatoris biasanya berbeda-beda, maka dengan demikian diperlukan adanya pengawasan untuk memastikan bahwa anggota-anggota bekerja ke arah sasaran -sasaran organisatoris.

2. Pengawasan diperlukan, disebabkan terdapat suatu keterlambataan antara waktu sasaran-sasaran dirumuskan dan sewaktu mereka direalisasikan sehingga menimbulkan deviasi antara hasil yang dicapai dan hasil yang diinginkan (Muninjaya, 2004).

Manfaat pengawasan.

Jika pengawasan dapat dilakukan dengan cermat akan diperoleh beberapa manfaat. Manfaat yang dimaksud antara lain:

1. Tujuan yang ditetapkan dapat diharapkan pencapaiannya dan selanjutnya pencapaian tersebut adalah dalam kualitas dan kuantitas tertinggi yang direncanakan.

2. Pembiayaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut tidak melebihi apa yang telah ditetapkan, dan bahkan mungkin dapat ditekan, sehingga efisiensi dapat lebih ditingkatkan.

4. Dapat mengetahui sejauh mana kegiatan program sudah dilaksanakan oleh staf, apakah sesuai dengan standar atau rencana kerja, apakah sumber dayanya (staf, sarana, dana dsb) sudah digunakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, fungsi pengawasan dan pengendalian bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi kegiatan program.

5. Dapat mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan.

6. Dapat mengetahui staf yang perlu diberikan penghargaan, dipromosikan, atau diberikan pelatihan lanjutan (Muninjaya, 2004).

Syarat Pengawasan

Untuk dapat melakukan serta mendapatkan hasil pengawasan yang baik, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yakni:

1. Pengawasan harus bersifat khas.

Pengawasan tersebut harus bersifat spesifik atau khas, artinya sasaran dan tujuan yang ingin dicapai serta ditujukan hanya untuk hal-hal yang bersifat pokok.

2. Pengawasan harus mampu melaporkan setiap penyimpangan.

Pengawasan harus mampu melaporkan setiap penyimpanan yang terjadi secara tepat, cepat, dan benar. Dengan demikian dalam pengawasan harus ada umpan balik yang dapat dimanfaatkan dengan segera.

3. Pengawasan harus fleksibel dan berorientasi pada masa depan.

Yang dimaksud fleksibel di sini ialah harus tanggap terhadap segala perubahan yang terjadi.

Pengawasan tersebut artinya harus menyangkut hubungannya dengan struktur organisasi yang telah ada. Di samping itu pengawasan tersebut harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh organisasi, artinya harus bersifat ekonomis. 5. Pengawasan harus mudah dilaksanakan.

6. Hasil pengawasan harus mudah dimengerti.

Hasil pengawasan harus mudah dimengerti dan harus dapat dimanfaatkan untuk menyusun rekomendasi guna memperbaiki sesuatu yang dipandang tidak tepat (Azwar, 1994).

Metode Pengawasan

Metode pengawasan yang dapat digunakan banyak macamnya, misalnya: 1. Melalui laporan khusus dan hasil analisa yang dilakukan terhadap laporan khusus

yaitu baik berupa laporan lisan dari staf atau masyarakat tentang kemajuan program atau penyalahgunaan wewenang, ataupun laporan tertulis dari sistem pencatatan dan pelaporan program rutin yang dibuat oleh staf, melalui pengawasan pada laporan tertulis ini digunakan untuk pengembangan program.

2. Melalui data statistik yang dikumpulkan yang menyangkut beberapa aspek kegiatan organisasi.

3. Melalui observasi personal yang dilakukan oleh pimpinan atau orang-orang tertentu.

4. Melalui internal audit.

5. Melalui alat elektronik otomatik (Azwar, 1994). Dua jenis standar pengawasan.

Standar ini dibuat berdasarkan pengalaman staf melaksanakan kegiatan program yang sejenis atau yang dilaksanakan dalam situasi yang sama di masa lalu.

2. Standar kriteria.

Standar ini diterapkan untuk kegiatan pelayanan oleh petugas yang sudah mendapat pelatihan. Standar ini terkait dengan tingkat profesionalisme staf.

Kedua standar ini digunakan untuk menyusun standar operating prosedur, pedoman kerja petugas, atau penilaan kemampuan seorang petugas kesehatan.

Proses Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya merupakan suatu proses. Proses di sini terdiri dari berbagai pentahapan ataupun langkah-langkah tertentu yang jika disederhanakan sebagai berikut:

1. Merumuskan rencana, rujukan, dan standar pengawasan.

Standar yang dimaksud di sini banyak macamnya, karena kesemuanya tergantumg dari objek yang ingin diawasi.

2. Mengukur penampilan.

Pengukuran terhadap penampilan yang dicapai banyak macamnya, karena dipengaruhi oleh objek yang akan diawasi. Pengukuran di sini artinya mengukur hasil/prestasi yang telah dicapai staf/organisasi.

3. Membandingkan hasil dengan standar/tolak ukur.