ANALISIS POLA

PETANI HU

LESTARI

TA

DEPA

IN

OLA DAN KELAYAKAN KEMITRAA

HUTAN RAKYAT DENGAN PT. BINA

RI GROUP DI KABUPATEN DAN KOTA

TASIKMALAYA JAWA BARAT

IYIS PUJI LESTARI

EPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2011

AN ANTARA

NA KAYU

KOTA

ANALISIS POLA

PETANI HU

LESTARI

TA

Sebagai salah sat

Fak

DEPA

IN

OLA DAN KELAYAKAN KEMITRAA

HUTAN RAKYAT DENGAN PT. BINA

RI GROUP DI KABUPATEN DAN KOTA

TASIKMALAYA JAWA BARAT

IYIS PUJI LESTARI

Skripsi

ah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana K pada

Departemen Manajemen Hutan

Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

EPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN

FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2011

AN ANTARA

NA KAYU

KOTA

ana Kehutanan

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR TABEL ... iv

DAFTAR GAMBAR ... v

DAFTAR LAMPIRAN ... vi

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Perumusan Masalah ... 2

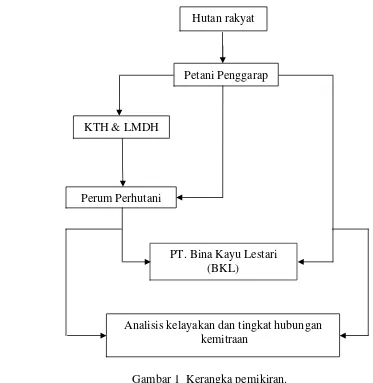

1.3 Kerangka Pemikiran ... 3

1.4 Tujuan Penelitian ... 5

1.5 Manfaat Penelitian ... 5

1.6 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian ... 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Hutan Rakyat ... 6

2.1.1 Definisi hutan rakyat ... 6

2.1.2 Peran hutan rakyat dan manfaatnya ... 7

2.1.3 Sistem pengelolaan hutan rakyat ... 8

2.1.4 Pengusahaan hutan rakyat ... 9

2.2 Pendapatan Rumah Tangga Petani ... 10

2.3 Industri Kayu Rakyat ... 10

2.3.1 Pengertian industri kayu rakyat ... 10

2.3.2 Pengelompokan industri ... 11

2.3.3 Ekonomi pengolahan kayu rakyat ... 11

2.3.4 Manfaat industri kayu rakyat ... 12

2.4 Konsep kemitraan ... 12

2.4.1 Konsep kemitraan perusahaan-masyarakat ... 13

2.4.2 Pola kemitraan ... 14

2.4.3 Karakteristik kemitraan ... 17

2.5 Analisis Kelayakan Usaha ... 18

2.5.1 Analisis finansial ... 18

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian ... 20

3.2 Sasaran dan Alat ... 20

3.3 Sumber Data ... 20

3.4 Jenis Data ... 21

3.5 Metode Pengumpulan Data ... 21

3.6 Metode Pengambilan Sampel ... 21

3.7 Metode Pengolahan dan Analisis Data ... 22

3.7.1 Analisis finansial pengelolaan hutan rakyat ... 22

3.7.2 Analisis tingkat hubungan kemitraan ... 24

BAB IV KONDISI UMUM LAPANGAN 4.1 Kondidi Umum Desa Mekarjaya ... 26

4.2 Kondidi Umum Kelurahan Urug ... 27

4.3 Kondidi Umum Desa Leuwibudah ... 29

4.4 KPH Tasikmalaya ... 30

4.5 PT. Bina Kayu Lestari (BKL) Group ... 31

4.5.1 Sejarah singkat perusahaan ... 31

4.5.2 Produk yang dihasilkan ... 32

4.5.3 Jumlah tenaga kerja ... 33

4.5.4 Sumber bahan baku ... 33

4.6 PT. Bina Inti Lestari (BIL) ... 34

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Distribusi Responden ... 36

5.1.1 Umur ... 36

5.1.2 Tingkat pendidikan ... 36

5.1.3 Jumlah anggota keluarga ... 37

5.1.4 Luas kepemilikan lahan ... 38

5.1.5 Pekerjaan ... 38

5.2 Sistem Pengelolaan Hutan Rakyat Pola Kemitraan ... 39

5.3 Tahapan Kegiatan Pembangunan Hutar Rakyat ... 42

5.4.2 Pengeluaran rumah tangga ... 46

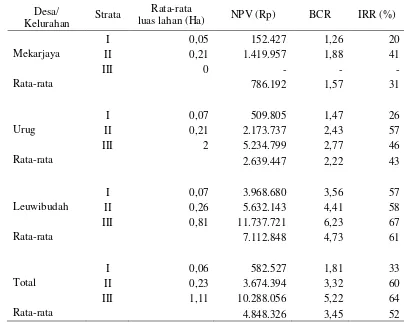

5.5 Kelayakan Usaha Hutan Rakyat Pola Kemitraan ... 47

5.5.1 Analisis laba rugi ... 47

5.5.2 Analisis finansial ... 49

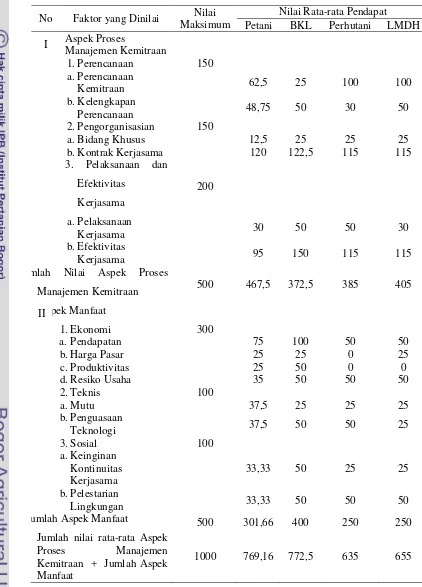

5.6 Analisis Kemitraan ... 52

5.6.1 Tahapan pola kemitraan ... 52

5.6.2 Analisis hubungan kemitraan ... 53

5.6.3 Proses menejemen kemitraan ... 55

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan ... 63

6.2 Saran ... 63

DAFTAR PUSTAKA ... 64

DAFTAR TABEL

No. Halaman

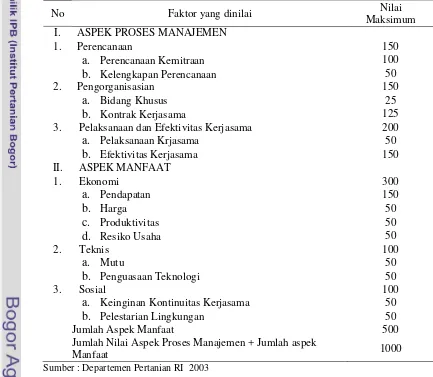

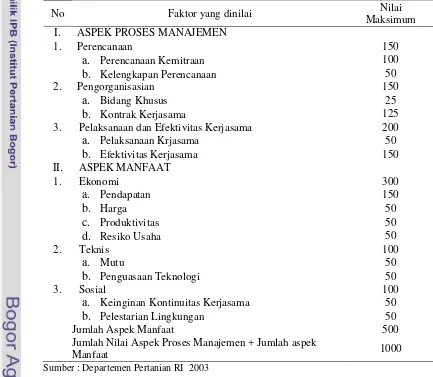

1. Rincian faktor yang diniliai dan nilai hubungan tingkat kemitraan ...25

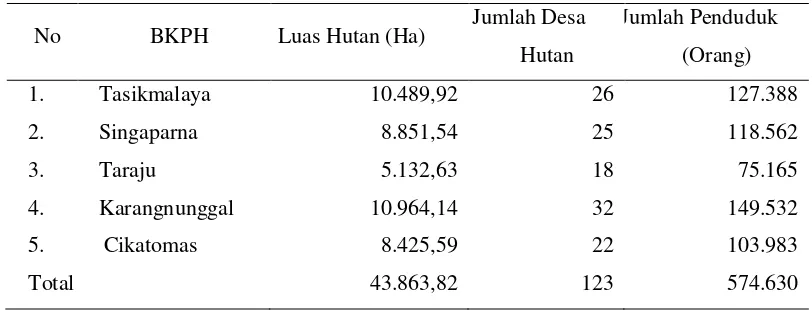

2. Pembagian kawasan pemangkuan hutan ...31

3. Distribusi responden berdasarkan umur ...36

4. Distribusi responden berdasarkan pendidikan ...37

5. Distribusi responden berdasarkan jumlah anggota keluarga ...37

6. Distribusi responden berdasarkan luas kepemilikan lahan ...38

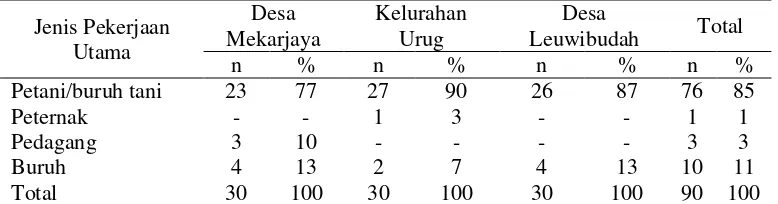

7. Distribusi responden berdasarkan pekerjaan utama ...39

8. Distribusi responden berdasarkan pekerjaan sampingan ...39

9. Pendapatan rata-rata responden per tahun ...45

10.Pengeluaran rata-rata responden per tahun ...46

11.Perkiraan analisis laba/rugi pengusahaaan sengon di Desa Mekarjaya per hektar ...47

12.Perkiraan analisis laba/rugi pengusahaaan sengon di Kelurahan Urug per hektar ...48

13.Perkiraan analisis laba/rugi pengusahaaan sengon di Desa Leuwibudah per hektar ...48

14.Hasil analisis finansial usaha hutan rakyat berdasarkan luas kepemilikan lahan ...50

15.Hasil analisis finansial usaha hutan rakyat untuk PT. BKL Group dan Perhutani ...51

DAFTAR GAMBAR

No. Halaman

1. Kerangka pemikiran ...4

2. Kondisi hutan rakyat di Desa Mekarjaya ...27

3. Kondisi hutan rakyat di Kelurahan Urug ...28

4. Kondisi hutan rakyat di Desa Leuwibudah ...30

5.

Kantor Pusat PT. Bina Kayu Lestari ...316. Peta lokasi PT. BKL Group ...32

DAFTAR LAMPIRAN

No. Halaman

1. Identitas responden...68

2. Luas kepemilikan lahan ...69

3. Pendapatan rumah tangga ...69

4. Pengeluaran rumah tangga ...70

5. Analisis finansial strata I Desa Mekajaya ...71

6. Analisis finansial strata II Desa Mekajaya ...72

7. Analisis finansial strata I Kelurahan Urug ...73

8. Analisis finansial strata II Kelurahan Urug ...74

9. Analisis finansial strata III Kelurahan Urug ...75

10.Analisis finansial strata I Desa Leuwibudah ...76

11.Analisis finansial strata II Desa Lewibudah...77

12.Analisis finansial strata III Desa Leuwiudah ...78

13.Analisis finansial PT. BKL Group di Desa Mekarjaya ...79

14.Analisis finansial PT. BKL Group di Kelurahan Urug ...80

15.Analisis finansial PT. BKL Group di Desa Leuwibudah ...81

16.Analisis finansial Perhutani di Desa Mekarjaya ...82

17.Analisis finansial Perhutani di Kelurahan Urug...83

I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan merupakan salah satu kekayaan alam hayati bangsa Indonesia yang menjadi aset berharga dalam mendatangkan devisa bagi negara, sehingga dapat memberi kontribusi yang tinggi dalam pelaksanaan pembangunan nasional secara berkesinambungan. Keadaan hutan alam yang sudah sangat memprihatinkan, membuat hutan alam tersebut tidak dapat terus menerus dieksploitasi. Namun dipihak lain tuntutan pasar akan kebutuhan kayu semakin meningkat setiap tahunnya. Jumlah industri pengolahan kayu pun di dalam negeri baik primer maupun sekunder, yang tercatat saat ini hampir 2.000 unit, yang didominasi oleh industri kayu lapis dan penggergajian. Nilai ekspor barang kayu dan hasil hutan lainnya pada tahun 2009 sebesar U$ 2.340,2 juta atau 15,9% dari seluruh nilai ekspor Indonesia (Depdag, 2010). Dari nilai ekspor tersebut sebesar Rp 1.655.295 juta (6,9%) disumbang dari industri pengolahan kayu skala kecil dan menengah. Sedangkan sisanya sebanyak 93,1% oleh industri skala besar.

Industri kayu di Indonesia saat ini banyak mengalami kekurangan bahan baku terutama kayu bundar, karena pasokan bahan baku terutama dari hutan alam terus menurun. Kebutuhan bahan baku berupa kayu pada tahun 2010 sekitar 40 juta m3 (Nurrochmat 2010). Namun berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor SK. 235/IV-BPHA/2009, tentang Penetapan Jatah Produksi Kayu Bulat Nasional Periode Tahun 2010 yang berasal dari hutan alam sebesar 9,1 juta m3. Kesulitan yang dialami industri dalam memenuhi bahan baku menjadi salah satu pemicu maraknya penebangan dan perdagangan kayu secara illegal di Indonesia. Dampak negatif dari kondisi ini antara lain tutupnya perusahaan-perusahaan pengolahan kayu, rusaknya hutan beserta ekosistem di dalamnya dan makin besarnya tekanan dunia internasional terhadap manajemen hutan dan produk hasil hutan dari Indonesia.

hutan rakyat. Keberadaan hutan rakyat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan kayu yang semakin meningkat.

Beberapa perusahaan pengolahaan kayu melakukan kemitraan dengan masyarakat terutama petani hutan rakyat untuk memenuhi kecukupan persediaan bahan baku dalam kegiatan produksi kayu. Hal ini selain dapat memenuhi kebutuhan kayu perusahaan, juga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat dalam mengembangkan hutan rakyat bisa menjadi salah satu solusi dalam pengelolaan hutan di Indonesia.

Salah satu perusahaan pengolahan kayu yang menerapkan konsep kemitraan dalam kegiatan produksinya adalah PT. Bina Kayu Lestari (BKL) Group yang berada di Kota Tasikmalaya Jawa Barat. Sejak 2003 PT. BKL Group sudah melaksanakan kemitraan dengan sistem kemitraan “Dealer dan Ranting”. Sistem kemitraan ”Dealer dan Ranting” merupakan struktur kemitraan yang khusus dibuat oleh PT. BKL Group dengan tujuan untuk menjaga stabilisasi pengadaan bahan baku. Oleh karena itu, untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengelolaan kemitraan antara perusahaan pengolahan kayu dengan masyarakat maka dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Pola dan Kelayakan Kemitraan antara Petani Hutan Rakyat dengan PT. Bina Kayu Lestari Group Di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya Jawa Barat”.

1.2 Perumusan Masalah

Konsep kemitraan diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi antara usaha skala besar dengan usaha skala kecil. Hubungan dalam kemitraan adalah hubungan mutualis simbiotik. Harmonisasi tercipta karena adanya kebutuhan yang saling mengisi dan pada akhirnya akan menguntungkan kedua belah pihak. Usaha skala kecil memerlukan modal, teknologi dan pemasaran. Sementara itu, usaha skala besar memerlukan bahan baku yang cukup dan berkala dengan kualitas yang memadai.

(Hafsah 2000). Melalui kemitraan ini, usaha kecil dihadapkan pada suatu persaingan usaha yang seimbang dengan usaha inti yang biasanya berskala ekonomi besar.

PT. BKL Group yang mengkhususkan bidang usahanya pada sektor kehutanan, telah melakukan hubungan kemitraan dengan berbagai pihak, yaitu petani hutan rakyat, kelompok penggergajian kayu dan Perum Perhutani. Sistem kemitraan “Dealer dan Ranting” yang dilakukan PT. BKL Group telah lama menjadi bagian dari struktur tata niaga PT. BKL Group sebagai pemasok bahan baku kayu. Dealer adalah kelompok industri kayu skala UMKM dan jasa transpotrasi yang berperan dalam pengolahan bahan baku kayu dan pendistribusian sumber bahan baku ke industri. Adapun ranting adalah kelompok pengepul kayu yang berperan dalam pengumpulan dan pengaturan distribusi kayu sesuai dengan riap kayu lestari untuk mencukupi kapasitas terpasang industri. Adapun Perum Perhutani bertindak sebagai mitra pengaman bahan baku dan investasi.

Kermitraan yang dilakukan PT. BKL Group dengan berbagai pihak merupakan bentuk kemitraan jangka panjang yang dilakukan dalam waktu yang sangat lama dan terus-menerus dalam skala besar dan dengan perjanjian tertulis. Sistem kemitraan antara PT. BKL Group, Perum Perhutani, LMDH dan petani hutan rakyat menarik untuk dikaji, bagaimana hubungan kemitraan yang telah terjalin selama ini dan apakah telah memberikan manfaat bagi kedua belah pihak khususnya bagi petani. Sehingga permasalahan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kelayakan finansial hutan rakyat dalam pola kemitraan?

2. Bagaimana tingkat hubungan kemitraan yang dilakukan PT. BKL Group dengan petani, LMDH dan Perum Perhutani?

1.3 Kerangka Pemikiran

“Kayu Rakyat” dan mendekatkan lokasi industrinya ke sumber bahan baku kayu rakyat. Kayu rakyat tersebut berasal dari hutan rakyat yang dikelola oleh masyarakat. Status kepemilikan lahan hutan rakyat yang dimiliki petani terdiri dari lahan milik dan lahan Perum Perhutani. Pengelolaan lahan hutan rakyat dilakukan secara bekerjasama dengan berbagai pihak diantaranya petani, LMDH, Perum Perhutani dan PT. Bina Kayu Lestari Group dalam bentuk kemitraan. Untuk mengetahui bentuk kemitraan yang diselenggarakan antara perusahaan (PT. BKL Group) dan pihak pemasok bahan baku (petani, LMDH, Perum Perhutani), maka perlu dilakukan pengkajian pola dan kelayakan kemitraan tersebut, apakah bermanfaat bagi kedua belah pihak atau ada salah satu pihak yang dirugikan dalam kemitraan tersebut (Gambar 1).

Gambar 1 Kerangka pemikiran. Hutan rakyat

PT. Bina Kayu Lestari (BKL)

Analisis kelayakan dan tingkat hubungan kemitraan

KTH & LMDH

Perum Perhutani

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis kelayakan finansial hutan rakyat dalam pola kemitraan.

2. Mempelajari dan menganalisis tingkat hubungan kemitraan yang diselenggarakan

oleh PT BKL Group dengan petani, LMDH dan Perum Perhutani.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan, pertimbangan serta kebijakan dalam mengevaluasi dan meningkatkan aturan serta mekanisme program kemitraan di perusahaan pengolahan kayu, Perhutani, lembaga masyarakat hutan dan petani hutan rakyat. Hasil penelitian ini diharapkan pula dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dalam pengembangan kemitraan.

1.6 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hutan Rakyat

2.1.1 Definisi hutan rakyat

Dilihat dari fungsi dibangunnya hutan rakyat, maka hutan rakyat merupakan bentuk pengelolaan lahan yang sangat mempertimbangkan aspek kelestarian hasil dan aspek konservasi namun tetap memberikan peluang untuk meningkatkan hasil tanaman pangan, peningkatan pendapatan, dan perbaikan kesejahteraan petani. Di dalam UUPK No.5/1967 istilah hutan rakyat dijumpai di dalam penjelasan undang-undang tersebut. Di dalam batang tubuhnya sendiri istilah hutan rakyat tidak ada, akan tetapi ada disebutkan istilah hutan milik, yaitu lahan milik rakyat yang ditanami dengan pepohonan. Titik berat perhatian rakyat adalah menanam tanaman pangan karena pada waktu itu masyarakat Indonesia masih mengalami defisit suplai pangan terutama beras, atau ditanami dengan tanaman holtikultura dan tanaman semusim yang cepat menghasilkan dan dapat dijual untuk menghasilkan uang tunai (Simon 1995).

Sedikit berbeda dengan pengertian hutan rakyat yang disebutkan dalam UUPK No.5/1967, di dalam UU tentang Kehutanan No.41/1999 istilah hutan milik tidak dijumpai lagi, diganti dengan istilah hutan hak sebagai sisi lain dari hutan negara. Hutan hak diperuntukkan sebagai sinonim dari hutan rakyat tersebut. Pada dasarnya hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di lahan milik, dikelola dan dikuasai sepenuhnya oleh pemiliknya atau rakyat (Djuwadi 2002). Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.46/kpts-II/1997, hutan rakyat adalah hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 Ha dengan penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan jenis lainnya lebih dari 50% dan pada tanaman tahun pertama dengan tanaman sebanyak minimal 500 tanaman tiap hektar.

Sistem hutan untuk menggambarkan bahwa hutan bukan sekedar tegakan kayu, melainkan suatu sistem pengelolaan kawasan yang terdiri dari berbagai elemen, diantaranya hutan alam, hutan sekunder, sungai, danau, kebun, ladang, permukiman, hutan keramat, dan banyak lagi yang tergantung komunitas dan sistem ekologinya. Kerakyatan menegaskan bahwa aktor utama dalam pengelolaan hutan adalah komunitas lokal (Djuwadi 2002).

2.1.2 Peran hutan rakyat dan manfaatnya

Menurut Deapartemen Kehutanan (1995) menyatakan bahwa hutan rakyat mempunyai manfaat ganda, yaitu selain manfaat ekologis juga mempunyai manfaat ekonomis. Tujuan dan manfaat dibangunnya hutan rakyat tersebut adalah (1) memperbaiki penutupan tanah sehingga akan mencegah erosi, (2) memperbaiki peresapan air ke dalam tanah, (3) menciptakan iklim mikro, perbaikan lingkungan dan perlindungan sumber air, (4) meningkatkan produktifitas lahan, (5) meningkatkan pendapatan masyarakat, dan (6) memenuhi kebutuhan bahan baku industri pengolahan kayu dan kebutuhan kayu rakyat.

Tujuan pokok dari pengembangan hutan rakyat (Dephut 1995) adalah: 1. Memenuhi kebutuhan kayu

2. Meningkatkan kesejahteraan rakyat 3. Memperluas kesempatan kerja penduduk 4. Salah satu upaya pengentasan kemiskinan

Toha (1987) menyebutkan bahwa sasaran pengembangan hutan rakyat terbagi menjadi tiga, yaitu sasaran fisik lingkungan hidup (environment), sasaran sosial ekonomi (prosperity) dan sasaran keamanan dan keutuhan negara (security). Saragih et al. (1995), mengemukakan hutan rakyat adalah bagian yang integral dari ekonomi rumah tangga rakyat yang mempunyai ciri multi purpose, yaitu :

1. Memenuhi sebagian dari kebutuhan pangan anggota rumah tangga, kebutuhan pakan ternak, bahan bangunan, dan sumber pendapatan. 2. Memberikan hasil sepanjang tahun, tidak terikat musim sehingga dapat

3. Hutan rakyat di Pulau Jawa berfungsi sebagai jaminan bagi kredit informal

4. Dapat berperan sebagai kebutuhan ekonomi daerah akan kayu, sayur, dan buah-buahan serta tanaman obat-obatan

5. Berperan positif di dalam penyerapan air dan mencegah erosi

6. Dapat menjadi sumber plasma nutfah, khususnya hutan rakyat di Pulau Jawa.

2.1.3 Sistem pengelolaan hutan rakyat

Pengelolaan hutan rakyat di satu sisi memang menunjukkan potensi hasil hutan kayu dan non kayu yang besar, peningkatan nilai ekologis kawasan, dan peningkatan pendapatan masyarakat pengelola hutan. Akan tetapi di sisi lain masih ditemui beberapa permasalahan, misalnya keterbatasan akses dan pengetahuan pasar masyarakat, penebangan yang masih dilakukan dengan sistem “tebang butuh”, kualitas kayu dari hutan rakyat yang belum optimal akibat kurangnya pengetahuan tentang teknik silvikultur (Hardjanto 1990).

Pola usahatani hutan rakyat masih dilakukan secara tradisional dan belum sepenuhnya memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang paling menguntungkan (Hardjanto 1990). Pemilik hutan rakyat umumnya belum menggantungkan penghidupannya pada hutan-hutan yang dimilikinya, mereka mengusahakan hutan rakyat tersebut sebagai sambilan. Faktor penyebab para petani tidak menggantungkan penghidupannya pada hutan (Hardjanto 1990) yaitu:

1. Belum adanya persatuan antar pemilik hutan rakyat 2. Sistem silvikultur belum diterapkan secara sempurna.

3. Kurangnya pengetahuan petani dalam pemasaran hasil hutan rakyat 4. Belum adanya lembaga khusus yang menangani pengusahaan hutan

rakyat.

rakyat terhadap peningkatan pendapatan pemilik/pengusahanya secara terus menerus selama daur (Hardjanto 1990).

Keberhasilan pengembangan hutan rakyat (Dephut 1995) sangat tergantung pada :

1. Tujuan pengembangan hutan rakyat yang jelas 2. Lokasi dan luas unit usaha hutan rakyat 3. Pemilihan jenis yang di tanam

4. Sistem penanaman, pemeliharaan, dan pengelolaan 5. Produksi tahunan yang terencana

6. Investasi yang tersedia dan keterkaitan dengan industri pengelolaan kayu. Sistem pendanaan yang dilaksanakan dalam pengembangan hutan rakyat (Dephut 1995) dapat ditempuh melalui:

1. Swadaya masyarakat baik perorangan, kelompok, maupun mitra usaha 2. Program bantuan inpres penghijauan dan reboisasi/APBD.

3. Kredit, berupa pinjaman lunak kepada petani/kelompok tani dengan pola acuan P3KUK-DAS melalui bank penyalur.

4. Kredit usaha perhutanan rakyat, berupa pinjaman lunak kepada petani melalui mitra usaha yang pelaksanaannya diatur oleh Departemen Kehutanan dan BRI selaku bank penyalur.

2.1.4 Pengusahaan hutan rakyat 1. Biaya Pengusahaan Hutan Rakyat

tergantung dari jumlah barang yang dihasilkan, misalnya membeli pupuk, bibit, upah tenaga kerja (Sumarta 1963 dalam Hayono 1996).

2. Pendapatan Usaha Hutan Rakyat

Pendapatan adalah penerimaan total dari penjualan hasil produksi sebelum dikurangi dengan biaya produksi. Besarnya Pendapatan dipengaruhi oleh jumlah barang yang dihasilkan/diproduksi dan harga masing-masing jenis dan kualitas produk. Pendapatan dari usaha hutan rakyat diperoleh dari penjualan kayu rakyat baik berupa kayu pertukangan maupun kayu bakar (Sumarta 1963 dalam Hayono 1996).

2.2 Pendapatan Rumah Tangga Petani

Pendapatan rumah tangga adalah kumpulan dari pendapatan anggota-anggota rumah tangga dari masing-masing kegiatannya. Menurut Soeharjo (1973), pendapatan merupakan selisih antara penerimaan dari penjualan, konsumsi keluarga akan komoditi yang dihasilkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan komoditi tersebut. Pendapatan rumah tangga petani tidak hanya berasal dari usaha pertaniannya saja, tetapi juga berasal dari sumber-sumber lain di luar sektor pertanian, seperti perdagangan, jasa pengangkutan, industri pengolahan,

dan lain-lain (BPS 1993). Bahkan kadang penghasilan di luar usaha pertanian justru

lebih besar daripada pendapatannya dari pertanian. Kartasubrata (1986) menjelaskan

bahwa pendapatan rumah tangga menurut sumbernya dibagi menjadi dua golongan, yaitu pendapatan kehutanan dan non kehutanan. Pendapatan kehutanan adalah

pendapatan yang berasal dari kegiatan di hutan dan pendapatan non kehutanan adalah

pendapatan yang berasal dari hasil kegiatan di luar kehutanan.

2.3 Industri Kayu Rakyat

2.3.1 Pengertian industri kayu rakyat

tidak, untuk menjadi suatu barang yang bernilai. Salah satu jenis industri kayu rakyat yang dapat diusahakan adalah industri penggergajian.

Penggergajian merupakan proses konversi paling primitif dibandingkan dengan konversi lain, yaitu industri plywood. Industri penggergajian adalah suatu kegiatan yang merubah log kayu rakyat menjadi kayu gergajian seperti balok, papan dan kaso (Rusmawan 1993).

2.3.2 Pengelompokan industri

Industri di Indonesia secara umum dapat dikelompokan berdasarkan jumlah tenaga kerja, cara pengolahan, modal dan hasil serta pemasaran produknya. Industri dilihat dari jumlah tenaga kerja yang aktif dapat dikelompokan menjadi empat kelompok BPS (2010) yakni :

1) Industri Besar

Industri besar adalah perusahaan industri yang memiliki tenaga kerja berjumlah lebih dari 100 orang tenaga kerja.

2) Industri Sedang/Menengah

Industri sedang/menengah adalah perusahaan industri yang memiliki tenaga kerja berjumlah antara 20-100 orang tenaga kerja.

3) Industri Kecil

Industri kecil adalah perusahaan industri yang memiliki tenaga kerja berjumlah antara 5-19 orang tenaga kerja.

4) Industri Kerajinan

Industri kerajinan adalah perusahaan industri yang memiliki tenaga kerja berjumlah antara 1-4 orang tenaga kerja.

2.3.3 Ekonomi pengolahan kayu rakyat

Kemajuan di bidang industri secara global menyebabkan peningkatan industri kayu rakyat. Permintaan akan produk kayu rakyat dari hari-kehari kian meningkat. Berdasarkan ekonomi mikro kayu rakyat telah memiliki daya guna tinggi sehingga dapat memberikan kepuasan kepada konsumen (Sudarsono 1995). Adanya permintaan tersebut diiringi dengan adanya suatu penawaran. Penawaran dan permintaan akan produk kayu rakyat dapat membentuk harga produk kayu rakyat, yang selanjutnya dapat menciptakan pasar.

Menurut Hardjanto (2003), permintaan industri kayu rakyat dapat berasal dari pasar lokal, industri menengah dan industri besar. Permintaan pasar akan kayu rakyat bagi industri, dapat digunakan sebagai acuan dalam merencanakan produksi atau penyediaan barang. Dalam perencanaan tersebut, seorang pengusaha harus dapat memprediksikan biaya-biaya yang dibutuhkan, untuk memenuhi permintaan konsumen agar dapat memperoleh keuntungan yang maksimal (Sudarsono 1995). Permintaan pasar ini dipengaruhi oleh struktur pasar yang berlaku. Untuk dapat memaksimalkan keuntungan, maka perlu diketahui struktur pasar dalam pembentukan harga, komponen-komponen biaya dan pendapatan, serta marginal keuntungan.

2.3.4 Manfaat industri kayu rakyat

Pembangunan industri kayu rakyat merupakan syarat mutlak, untuk meningkatkan nilai kayu rakyat, terutama log. Menurut Tandiono (1982) dalam Rusmawan (1993), kegiatan industri kayu rakyat memberikan manfaat yang sangat berarti diantaranya :

1) Meningkatkan penerimaan daerah dan devisa Negara. 2) Meningkatkan nilai tambah bahan baku log.

3) Meningkatkan pendapatan masyarakat. 4) Memungkinkan usaha dengan efisiensi tinggi.

2.4 Konsep Kemitraan

Kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan menengah atau dengan

Secara harfiah kemitraan diartikan sebagai suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan (Hafsah 2000).

Adapun definisi kemitraan secara resmi diatur dalam Undang-Undang Usaha Kecil No. 9 Tahun 1995 pasal 1 ayat 8 menyatakan bahwa kemitraan merupakan kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Sementara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 944/Kpts/OT.210/10/97 yang dimaksud dengan kemitraan usaha pertanian adalah kerjasama usaha antara perusahaan mitra dengan kelompok mitra di bidang usaha pertanian.

2.4.1 Konsep kemitraan perusahaan-masyarakat

Konsep kemitraan perusahaan-masyarakat atas dasar kontrak kesepakatan dan kerjasama mampu menyediakan pendekatan-pendekatan efektif yang mampu menjamin ketersediaan bahan pasokan kayu disamping berbagi manfaat, keuntungan dan juga resiko dengan masyarakat lokal sekitarnya (Mayers, 2000). Menurut Mayers & Vermeulen (2002), beberapa istilah yang sering digunakan

dalam pelaksanaan kemitraan adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan, mencakup badan hukum berskala besar, dapat berupa

perusahaan swasta yang dikelola dengan berorientasi untuk mendapatkan

keuntungan.

2. Masyarakat, termasuk didalamnya petani, masyarakat lokal yang berada

pada tingkat-tingkat sosial yang berada pada organisasi-organisasi sosial

seperti kelompok-kelompok tani dan kelompok-kelompok pengguna

produk yang pada suatu saat tertentu melaukan kegiatan dengan

berorientasi untuk mendapatkan keuntungan saja.

3. Kehutanan, merupakan seni menanam, memelihara serta mengelola hutan

dan tegakan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa.

4. Kemitraan, hubungan atau kerjasama yang secara aktif dilakukan oleh

5. Konsep kemitraan perusahaan-masyarakat, mencakup tempat

bekerjasama, bentuk dari sisi kehutanannya, serta tipe-tipe hubungan

antara dua atau lebih pihak.

Menurut Mayers & Vermeulen (2002), beberapa gambaran mengenai

konsep kemitraan yang kuat adalah sebagai berikut :

1. Adanya dialog. Pihak-pihak yang terlibat setuju dan bersedia untuk

saling berkonsultasi dan berinteraksi selama dalam tahap persiapan

rencana.

2. Kesepakatan bersama. Pihak-pihak yang terlibat setuju untuk tidak

bertindak tanpa persetujuan dari pihak lain. Dengan kata lain, adanya

suatu sikap saling pengertian yang tinggi antar pihak terhadap tindakan

yang akan dilakukan.

3. Adanya kontrak kerjasama. Pihak-pihak yang terlibat paham bahwa salah

satu pihak memberikan pelayanan atas dasar kontrak terhadap pihak lain.

4. Berbagi Rencana Kerja. Pihak-pihak yang terlibat setuju untuk

membahas serta mengimplementasikan rencana kerja yang telah dibuat

secara bersama-sama menuju pada suatu tujuan yang telah direncanakan.

5. Berbagi tanggung jawab dan juga resiko. Pihak-pihak yang terlibat setuju

untuk sama-sama bertanggung jawab secara penuh terhadap rencana

yang telah dibuat.

2.4.2 Pola kemitraan

Terdapat beberapa pola yang dapat diterapkan dalam pelaksanan kerjasama kemitraan. Pemilihan bentuk kerjasama dapat disesuaikan dengan melihat kondisi

masing-masing pelaku kerjasama. Jangka waktu kemitraan dibedakan menjadi tiga

Deptan (1997), yaitu :

1. Kemitraan Insidental

Bentuk kemitraan ini didasarkan pada kepentingan ekonomi bersama dalam

jangka pendek dan dihentikan jika kegiatan tersebut telah selesai, dengan atau

tanpa kesepakatan tertulis atau kontrak kerja. Bentuk kemitraan seperti ini

2. Kemitraan Jangka Menengah

Bentuk kemitraan ini didasarkan pada motif ekonomi bersama dalam jangka

menengah atau musim produksi tertentu, dengan atau tanpa perjanjian tertulis.

3. Kemitraan Jangka Panjang

Kemitraan ini dilakukan dalam jangka waktu yang sangat panjang dan

terus-menerus dalam skala besar dan dengan perjanjian tertulis. Misalnya adalah

kepemilikan perusahaan oleh petani atau koperasi.

Adapun pola-pola kemitraan yang banyak dilaksanakan oleh beberapa kemitraan usaha pertanian di Indonesia (DPU 2002) meliputi :

1.Inti-Plasma

Merupakan hubungan kemitraan antara perusahaan mitra dengan kelompok mitra. Perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan kelompok mitra bertindak sebagai plasma. Dalam hal ini, perusahaan mitra mempunyai kewajiban : (1) berperan sebagai perusahaan inti, (2) menampung hasil produksi, (3) membeli hasil produksi, (4) memberi bimbingan teknis dan pembinaan manajemen kepada kelompok mitra, (5) memberikan pelayanan kepada kelompok mitra berupa permodalan/kredit, sarana produksi, dan teknologi, (6) mempunyai usaha budidaya pertanian/memproduksi kebutuhan perusahaan, dan (7) menyediakan lahan. Sementara kewajiban kelompok mitra : (1) berperan sebagai plasma, (2) mengelola seluruh usaha budidaya sampai dengan panen, (3) menjual hasil produksi kepada perusahaan mitra, (4) memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati. Keunggulan dari pola ini adalah : (1) kedua belah pihak saling mempunyai ketergantungan dan sama-sama memperoleh keuntungan, (2) terciptanya peningkatan usaha, dan (3) dapat mendorong perkembangan ekonomi. Namun, dikarenakan belum adanya kontrak kemitraan yang menjamin hak dan kewajiban komoditas plasma, kelemahan pola ini menyebabkan perusahaan inti mempermainkan harga komoditi plasma.

2.Subkontrak

produksi perusahaan yang dihasilkan oleh kelompok mitra, (2) menyediakan bahan baku / modal kerja, dan (3) melakukan kontrol kualitas produksi. Sementara tugas kelompok mitra adalah : (1) memproduksi kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra sebagai komponen produksinya, (2) menyediakan tenaga kerja, dan (3) membuat kontrak bersama yang mencantumkan volume, harga, dan waktu. Pola subkontrak ini sangat kondusif bagi terciptanya alih teknologi, modal, keterampilan, dan produktivitas serta terjaminnya pemasaran produk pada kelompok mitra. Namun sisi kelemahannya tampak dari hubungan yang terjalin semakin lama cenderung mengisolasi produsen kecil dan mengarah pada monopoli atau monopsoni.

3.Dagang Umum

Salah satu pola kemitraan di mana perusahaan mitra berfungsi memasarkan hasil produksi kelompok mitranya atau kelompok mitra memasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra. Keuntungan pola ini adalah pihak kelompok mitra tidak perlu bersusah payah dalam memasarkan hasil produknya sampai ke konsumen. Sementara kelemahannya terletak pada harga dan volume produk yang sering ditentukan secara sepihak oleh perusahaan mitra sehingga merugikan kelompok mitra.

4.Keagenan

Pola keagenan merupakan hubungan kemitraan di mana kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan barang atau jasa usaha perusahaan mitra. Sementara perusahaan mitra bertanggung jawab atas mutu dan volume produk. Keuntungan pola ini bagi kelompok mitra bersumber dari komisi yang diberikan perusahaan mitra sesuai dengan kesepakatan. Namun disisi lain pola ini memiliki kelemahan dikarenakan kelompok mitra dapat menetapkan harga produk secara sepihak. Selain itu kelompok mitra tidak dapat memenuhi target dikarenakan pemasaran produknya terbatas pada beberapa mitra usaha saja.

5.Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA)

tenaga kerja. Keunggulan pola ini hampir sama dengan pola inti-plasma, namun dalam pola ini lebih menekankan pada bentuk bagi hasil.

6.Waralaba

Merupakan pola hubungan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, dimana perusahaan mitra memberikan hak lisensi, merek dagang, saluran distribusi perusahaannya kepada kelompok mitra usahanya sebagai penerima waralaba. Kelebihan pola ini, kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan sesuai dengan hak dan kewajibannya. Keuntungan tersebut dapat berupa adanya alternatif sumber dana, penghematan modal, dan efisiensi. Selain itu pola ini membuka kesempatan kerja yang luas. Kelemahannya, bila salah satu pihak ingkar dalam menepati kesepakatan sehingga terjadi perselisihan. Selain itu, pola ini menyebabkan ketergantungan yang sangat besar dari perusahaan terwaralaba terhadap perusahaan pewaralaba dalam hal teknis dan aturan atau petunjuk yang mengikat. Sebaliknya perusahaan pewaralaba tidak mampu secara bebas mengontrol atau mengendalikan perusahaan terwaralaba terutama dalam hal jumlah penjualan.

7.Pola Kemitraan (Penyertaan) Saham

Dalam pola kemitraan ini, terdapat penyertaan modal (equity) antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar. Penyertaan modal usaha kecil dimulai sekurang-kurangnya 20% dari seluruh modal saham perusahaan yang baru dibentuk dan ditingkatkan secara bertahap sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

2.4.3 Karakteristik kemitraan

Karakteristik umum kemitraan cenderung untuk mengganbungkan

kedekatan hubungan antara taraf dimana para partner dapat bekerjasama dan

kesamaan dari hubungan itu, serta seberapa kuat keseimbangan antara mereka.

Sebagai contoh, dimana salah satu definisi kemitraan dijelaskan sebagai suatu

persekutuan dimana individu-individu masyarakat, kelompok-kelompok

masyarakat ataupun organisasi/lembaga, sepakat untuk bekerjasama dalam

menjalankan suatu kegiatan, berbagi resiko sebagaimana berbagi

merevisi kesepakatan apabila diperlukan (Tennyson 1998 dalam Mayers &

Vermeulen 2002).

Menurut Nawir et al. (2003), proses kemitraan merupakan proses

berkelanjutan yang dinamis dalam rangka menuju suatu keadaan yang saling

menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Salah satu alasan ekonomi dari hubungan kerjasama kemitraan adalah akan tercipta perusahaan yang berskala besar, sehingga perusahaan akan lebih efisien dan lebih kompetitif daripada skala kecil (Oktaviani & Daryanto 2001).

Sementara tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan, adalah (1) meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat, (2) meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku kemitraan, (3) meningkatkan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil, (4) meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah dan nasional, (5) memperluas kesempatan kerja, dan (6) meningkatkan ketahanan ekonomi nasional (Hafsah 2000).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hubungan bisnis yang terjadi dalam kemitraan harus mampu menghasilkan integrasi bisnis yang saling berkaitan dan menjamin terciptanya keseimbangan, keselarasan, keterpaduan yang dilandasi saling menguntungkan, saling membutuhkan dan saling membesarkan. Disamping itu, kemitraan harus mengandung konsekuensi peningkatan nilai lebih pada semua elemen mulai dari pengadaan sarana produksi, usahatani, pengolahan hasil, distribusi dan pemasaran. Dengan kata lain, kemitraan seharusnya mengandung makna kerjasama sinergi yang menghasilkan nilai tambah (Hafsah 2000).

2.5 Analisis Kelayakan Usaha

2.5.1 Analisis Finansial

finansial didasarkan pada keadaan sebenarnya dengan menggunakan data harga yang ditemukan dilapangan (real price). Dengan mengetahui hasil analisis finansial, para pembuat keputusan dapat melihat apa yang terjadi pada proyek dalam keadaan yang sebenarnya dan para pembuat keputusan juga dapat segera melakukan penyesuaian apabila proyek berjalan menyimpang dari rencana semula.

Adapun menurut Gittinger (1986) salah satu cara untuk melihat kelayakan dari analisis finansial adalah dengan menggunakan cash flow analysis. Alasan penggunaan metode ini adalah adanya pengaruh waktu terhadap nilai uang selama umur ekonomis kegiatan usaha. Cash Flow Analysis dilakukan setelah komponen-komponenya ditentukan dan diperoleh nilainya. Komponen tersebut dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu penghasilan atau manfaat (benefit; inflow). Selisih antara keduanya disebut manfaat bersih (net benefit) yang kemudian dijadikan nilai sekarang (present value) dengan mengalikannya dengan tingkat diskonto (discount rate) yang ditetapkan. Tingkat diskonto ini harus senilai dengan opportunity cost of capital atau biaya marginal kegiatan tersebut dari sudut pandang pemilik modal atau peserta usaha dan biasanya tingkat diskonto merupakan tingkat usaha untuk meminjam modal.

2.5.2 Analisis kriteria investasi

Menurut Gittinger (1986), dalam menilai suatu proyek yang menggunakan Discounted Cash Flow (DCF) atau aliran kas yang berdiskonto berdasarkan pada tiga kriteria, yaitu :

1. Net Present Value (NPV), yaitu nilai kini atau sekarang dari suatu proyek setelah dikurangi dengan seluruh biaya pada suatu tahun tertentu dari keuntungan atau manfaat yang diterima pada tahun bersangkutan dan di diskontokan pada tingkat bunga yang berlaku.

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penentuan lokasi penelitian berdasarkan pada potensi hutan rakyat yang terdapat di desa/kelurahan yang bermitra dengan PT. Bina Kayu Lestari Group. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Leuwibudah dan Desa Mekarjaya Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya, serta di Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalay, pada tanggal 1 Juli – 15 Agustus 2010.

3.2 Sasaran dan Alat

Sasaran penelitian ini adalah petani hutan rakyat yang melakukan kemitraan dengan PT Bina Kayu Lestari (BKL) Group yang terbagi menjadi tiga kelompok petani mitra, yaitu petani yang bermitra secara langsung dengan PT. BKL Group dan dua kelompok petani yang bermitra melalui Perum Perhutani. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pedoman wawancara berupa catatan pertanyaan tertulis mengenai pokok masalah penelitian yang digunakan untuk pedoman wawancara kepada informan kunci.

2. Kuesioner digunakan untuk media mengumpulkan data.

3. Dokumen tertulis berupa Undang-Undang, Peraturan dan kebijakan, petunjuk pelaksana, petunjuk teknis dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Kamera digital digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan dan alat perekam untuk merekam saat wawancara.

3.3 Sumber Data

Data yang dikumpulkan diperoleh dari berbagai sumber, yaitu:

1. Petani mitra ( responden), PT. Bina Kayu lestari Group, PT. Bina Inti Lestari, KPH Tasikmalaya dan LMDH Saronge.

3.4 Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder dari sasaran penelitian. Data primer meliputi keadaan umum responden yang diambil melalui wawancara dan kueisioner. Sedangkan data sekunder meliputi keadaan lingkungan biofisik tempat penelitian dan data lain yang relevan dengan penelitian.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Teknik Observasi, yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek peneliti.

2. Teknik Survei, yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan masyarakat serta pihak-pihak yang terkait dengan menggunakan responden.

3. Studi Pustaka, yaitu cara pengumpulan data dengan cara mempelajari literatur, laporan, karya ilmiah dan hasil penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian.

3.6 Metode Pengambilan Sampel

Kriteria yang digunakan dalam penentuan desa contoh dan petani hutan rakyat adalah berdasarkan potensi hutan rakyat. Petani-petani hutan rakyat yang dijadikan sampel dikelompokkan menjadi tiga kelompok berdasarkan hubungan kemitraannya yaitu petani yang bermitra langsung dengan perusahaan dan dua kelompok petani yang bermitra dengan perusahaan melalui Perum Perhutani. Kemudian dari setiap kemitraan tersebut di pilih satu desa contoh dan satu kelompok tani secara purposive dengan 30 responden setiap kelompoknya. Penentuan responden dilakukan dengan menggunakan metode stratified random

sampling terhadap rumah tangga yang memiliki usaha hutan rakyat berdasarkan luas penguasaan lahannya.

antara 0,1 – 0,5 Ha dan petani strata III memiliki luas lahan > 0,5 Ha. Total responden 90 orang dengan jumlah responden pada strata I 30 orang (33%), strata II 56 orang (62%) dan strata III 4 orang (5%).

3.7 Metode Pengolahan dan Analisis Data 3.7.1 Analisis finansial pengelolaan hutan rakyat

Untuk mengetahui kelayakan usaha hutan rakyat pola kemitraan ini dilakukan analisis finansial dengan beberapa asumsi, yaitu:

1. Menggunakan faktor diskonto/suku bunga bank yang berlaku yaitu 13%. 2. Kondisi perekonomian selama jangka waktu analisis stabil.

3. Pendapatan mulai dihitung sejak lahan diolah dan dimanfaatkan.

4. Umur kelayakan proyek dihitung sampai umur 6 tahun didasarkan pada siklus tebang untuk tanaman sengon.

5. Upah Hari Orang Kerja (HOK) satu hari dihitung berdasarkan upah yang berlaku.

6. Pendapatan dari tanaman pertanian dihitung sesuai dengan periodisasi panen.

7. Semua harga input dan output yang diguankan dalam analisis berdasarkan harga ynag berlaku pada saat penelitian berlangsung dengan asumsi harga konstan sampai selesainya penelitian.

Kriteria Kelayakan yang digunakan dalam analisis finansial adalah: 1. NPV (Net Present Value)

NPV merupakan selisih antara present value daripada keuntungan (benefit) dan present value daripada biaya (cost). Rumusnya adalah sebagai berikut (Nurmalina et al. 2009):

Keterangan :

Bt = Penerimaan kotor pada tahun t Ct = Biaya kotor usahatani pada tahun t

Tiga kriteria kelayakan investasi dalam NPV :

• NPV > 0, maka proyek menguntungkan dan dapat dilaksanakan • NPV = 0, maka proyek tidak untung dan rugi, tergantung pihak

managemen perusahaan.

• NPV < 0, maka proyek merugi karena keuntungan lebih kecil dari biaya, jadi lebih baik tidak dilaksanakan

2. BCR (Benefit Cost Ratio)

BCR perbandingan antara keuntungan (benefit) dan biaya (cost) secara kotor, BCR menunjukkan besarnya keuntungan yang diperoleh sebagai akibat dari investasi, dengan rumus sebagai berikut (Nurmalina et al. 2009):

Keterangan :

(PV) B = Present Value Benefit (Nilai sekarang pendapatan)

(PV) C = Present Value Cost (Nilai sekarang biaya)

Proyek dikatakan layak jika Net B/C > 1 dan tidak layak jika Net B/C < 1. Jika Net B/C = 1, penyerahan keputusan diserahkan pada pihak mangemen.

3. IRR (Internal Rate of Return),

IRR adalah tingkat suku bunga yang membuat NPV daripada proyek sama dengan nol atau tingkat suku bunga yang mengakibatkan besarnya biaya sama dengan besarnya pendapatan, dengan rumus sebagai berikut (Nurmalina et al. 2009):

Keterangan :

i1 = Nilai percobaan pertama untuk discount rate

i2 = Nilai percobaan kedua untuk discount rate

NPV1 = Nilai percobaan pertama untuk NPV

NPV2= Nilai percobaan kedua untuk NPV

(

2 1)

2 1

1 1

)

(NPV NPV i i

NPV i

IRR −

− +

Suatu usaha/kegiatan investasi dikatakan layak jika nilai IRR > tingkat discount rate yang ditentukan. Sebaliknya, jika nilai IRR < tingkat discount rate maka usaha/kegiatan investasi tersebut tidak layak untuk dijalankan.

Persentase pendapatan petani dari kegiatan hutan rakyat terhadap total pendapatan petani dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Affianto et al. 2005):

Dimana :

dt : Persentase pendapatan dari hutan rakyat

dp : Pendapatan dari hutan rakyat

dl : Pendapatan dari luar hutan rakyat

3.7.2 Analisis tingkat hubungan kemitraan

Analisis ini didasarkan pada Keputusan Menteri Pertanian Nomor 944/Kpts/OT.210/10/97, tanggal 13 Oktober 1997 mengenai pedoman penetapan tingkat hubungan kemitraan usaha pertanian. Analisis dilakukan terhadap petani dan perusahaan pengolahan kayu, LSM dan Perum Perhutani sehingga dihasilkan rata-rata tingkat hubungan kemitraan dari kedua belah pihak. Perhitungan tingkat kemitraan dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

Dimana :

x = Nilai rata-rata tingkat hubungan kemitraan tiap kategori

a,b,c = Nilai skoring atas jawaban yang dipilih

y = Nilai atas banyaknya jawaban yang dipilih

Berdasarkan proses manajemen kemitraan dan manfaatnya, tingkat hubungan kemitraan usaha antara petani dengan perusahaan pengolahan kayu, LSM dan Perum Perhutani dapat dibagi dalam empat kategori (DPU 2002), yaitu :

1. Kategori kemitraan Pra Prima (pemula) nilai rata-ratanya kurang dari 250 2. Kategori kemitraan Prima dengan nilai rata-rata 250-500

3. Kategori kemitraan Prima Madya dengan nilai rata-rata 501-750 4. Kategori kemitraan Prima Utama dengan nilai rata-rata diatas 750

Kategori kemitraan Pra Prima jarang dilakukan karena merugikan kedua belah pihak, kemitraan Pra Prima sering dilakukan pada pelaksanaan kemitraan jangka pendek dan cenderung lebih menguntungkan pihak inti. Kemitraan Prima Madya merupakan kemitraan yang sering dilakukan dalam kemitraan jangka menengah dan jangka panjang, pihak inti hanya berperan dalam penyediaan sarana. Sedangkan kemitraan Prima Utama merupakan kemitraan yang dilakukan jangka panjang, pihak inti berperan dalam penyediaan sarana dan pemasaran (Tabel 1).

Tabel 1 Rincian faktor yang dinilai dan nilai hubungan tingkat kemitraan

No Faktor yang dinilai Nilai

Maksimum I. ASPEK PROSES MANAJEMEN

1. Perencanaan 150

a. Perencanaan Kemitraan 100

b. Kelengkapan Perencanaan 50

2. Pengorganisasian 150

a. Bidang Khusus 25

b. Kontrak Kerjasama 125

3. Pelaksanaan dan Efektivitas Kerjasama 200

a. Pelaksanaan Krjasama 50

b. Efektivitas Kerjasama 150

II. ASPEK MANFAAT

1. Ekonomi 300

a. Pendapatan 150

b. Harga 50

c. Produktivitas 50

d. Resiko Usaha 50

2. Teknis 100

a. Mutu 50

b. Penguasaan Teknologi 50

3. Sosial 100

a. Keinginan Kontinuitas Kerjasama 50

b. Pelestarian Lingkungan 50

Jumlah Aspek Manfaat 500

Jumlah Nilai Aspek Proses Manajemen + Jumlah aspek

Manfaat 1000

IV. KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Kondisi Umum Desa Mekarjaya

Desa Mekarjaya berada di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya provinsi

Jawa Barat. Batas administratif desa meliputi :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Linggaraja Kecamatan Sukaraja - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tarunajaya Kecamatan Sukaraja - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Burujul Jaya Kecamatan Parung

Ponteng

- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cikeusal Kecamatan Tanjung Jaya.

Desa Mekarjaya memiliki luas wilayah 900,01 Ha. Total luas lahan wilayah Desa Mekarjaya sebagian besar adalah untuk lahan pertanian, baik pertanian lahan basah (sawah), pertanian lahan kering, dan perkebunan rakyat masing-masing sebesar 95 Ha, 228 Ha, dan 290 Ha. Data yang diperoleh dari profil desa menunjukkan bahwa jumlah total penduduk Desa Mekarjaya pada tahun 2010 sebesar 6.458 orang, yang terdiri dari 3.110 orang penduduk laki-laki dan 3.347 orang penduduk wanita. Jumlah kepala keluarga sebanyak 3.290 kepala keluarg.

Desa Mekarjaya berada pada kawasan hutan KPH Tasikmalaya BKPH Singaparna RPH Sukaraja. Di desa ini terdapat Kelompok Tani Hutan (KTH) Mawar Sari yang berdiri pada tanggal 7 Sepember 2004 dengan ketua kelompok Bapak Hapid dan 82 anggota penggarap hutan. Lahan Perhutani yang dimitrakan ada pada Petak 1E seluas 8 Ha (Gambar 2).

Gambar 2 Kondisi hutan rakyat di Desa Mekarjaya.

Ditinjau dari jarak, lama tempuh, dan jenis kendaraan umum yang dapat digunakan, diketahui bahwa jarak dari Desa Mekarjaya ke Ibukota Kecamatan Sukaraja sekitar 7 km dan dapat ditempuh selama setengah jam dengan menggunakan kendaraan umum roda dua. Sementara jarak dari Desa Mekarjaya ke ibukota kabupaten sekitar 24 km dan dapat ditempuh dalam waktu satu setengah jam dengan menggunakan angkutan desa.

4.2 Kondisi Umum Kelurahan Urug

Kelurahan Urug termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat. Batas administratif desa meliputi :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Gunung Gede Kecamatan Kawalu

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Leuwiliang Kecamatan Kawalu

rakyat seluas 346,390 bahwa jumlah total pe orang, yang terdiri penduduk wanita. J Sebagian besar penduduk

Kelurahan Urug Tasikmalaya BKPH LMDH dan delapan melakukan kemitraan Setiawargi. KTH U penggarap. Kedua K dengan luas tanah gar Ha yang berada di Pet

Gamba

Di Kelurahan U Desember 2006. Susuna Dedi Sadiman, wakil bendahara Bapak Ape 418 anggota. Awaln menjaga keamanan

46,390 Ha. Data yang diperoleh dari profil des l penduduk Kelurahan Urug pada tahun 2010 ri dari 3.930 orang penduduk laki-laki da Jumlah kepala keluarga sebanyak 598 Ke nduduk bermata pencaharian sebagai petani dan bu

rug terdapat di dalam kawasan hutan Perum H Singaparna RPH Sukaraja. Di Kelurahan i pan KTH. Dari delapan KTH tersebut, dua aan dengan PT. BKL Group yaitu KTH U

Urug diketuai oleh Bapak Mutakin denga KTH tersebut berada dibawah pengawasan L garapan yang dimitrakan dengan PT. BKL Group Petak 6E (Gambar 3).

bar 3 Kondisi hutan rakyat di Kelurahan Urug

n Urug terdapat LMDH Saronge yang terbentuk pa usunan pengurus LMDH Saronge yang terdiri da kil ketua Bapak Jeman, sekertaris Bapak Hendri

pep Mardianto. Pada LMDH Saronge terdiri lnya LMDH Saronge merupakan karang tar n lingkungan dan kelestraian hutan Kelura

desa menunjukkan 2010 sebesar 7.741 dan 3.811 orang Kepala Keluarga. dan buruh tani.

m Perhutani KPH n ini terdapat dua , dua diantaranya Urug dan KTH ngan 146 anggota n LMDH Saronge roup adalah 18,40

ug.

perambahan dan pencurian kayu. Karang taruna ini bernama Forum Masyarakat Peduli Hutan (FHPM).

Selanjutnya pada tahun 2006 FHPB menjalin kemitraan dengan Perum Perhutani dalam bentuk kemitraan PHBM. Sejak menjalin kemitraan dengan Perum Perhutani, Karang Taruna FMPH mengalami perubahan nama menjadi Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Saronge. Kegiatan kemitraan yang dilakukan LMDH Saronge dengan BKL Group adalah berupa jual beli kayu sengon dimana BKL Group berperan sebagai tempat pemasarannya. Kegiatan usaha jual beli kayu yang dilakukan oleh LMDH Saronge berjalan dengan baik dan dapat menambah pendapatan anggota LMDH.

Sejalan dengan berlanjutnya kemitraan, LMDH Saronge mempunyai nilai yang baik dalam kinerja tingkat keamanan dan kelestarian hutan. Sehingga pada Tanggal 20-22 Mei 2010 ketika Acara Kongres LMDH se-Jawa Madura, Kawasan Hutan Urug akan dikembangkan sebagai kawasan wisata Urug (Agro Pariwisata Hutan Urug). Rencana pengembangan kawasan wisata ini telah mendapat persetujuan dari Walikota Tasikmalaya, Adm. KPH Tasikmalaya, Direktur Utama Perum Perhutani dan Menteri Kehutanan yang pada kesempatan Acara Kongres LMDH se-Jawa Madura tersebut turut dalam peninjauan lokasi kawasan wisata.

4.3 Kondisi Umum Desa Leuwibudah

Desa Leuwibudah termasuk kedalam wilayah Kecamatan Sukaraja, Kabupaten

Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat. Batas wilayah desa meliputi :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya

- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Linggaraja Kecamatan Sukaraja

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tarunajaya Kecamatan Sukaraja

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Margalaksana Kecamatan Sukaraja.

Secara administ 36 RT. Desa Leuwibuda seorang sekretaris de oleh Badan Perwakila terdapat di desa ini ant LKMD.

Gam

Ditinjau dari ja digunakan, diketahui Sukaraja sekitar 7 km menggunakan kendar Desa Leuwibudah ke waktu tiga perempat j

4.4 KPH Tasikmalaya

Kesatuan Pema adminiatrasi Kabupat kecil masuk wilayah KPH Tasikmalaya te 108º28’5’’ BT. Kaw

nistratif Desa Leuwibudah terbagi menjadi 6 dus ibudah dipimpin oleh seorang kepala desa ya desa dan 12 orang aparat desa. Selain itu kepa kilan Desa (BPD) yang berjumlah 2 orang. Kel ni antara lain Kelompok Tani Hutan, PKK, Kara

ambar 4 Kondisi hutan di Desa Leuwibudah.

jarak, lama tempuh dan jenis kendaraan um hui bahwa jarak dari Desa Leuwibudah ke Ibukot

7 km dan dapat ditempuh selama seperemp ndaraan umum roda dua dan bus umum. Seme ke ibukota kabupaten sekitar 24 km dan dapat

t jam dengan menggunakan bus umum.

aya

angkuan Hutan Tasikmalaya sebagian besar aten Daerah Tingkat II Kabupaten Tasikmala ah administrasi Kota Tasikmalaya. Secara ge terletak pada 7º03’00 s/d 7º48’10’’ LS - 107º54’

awasan hutan yang dikelola oleh Perum

dusun, 13 RW dan yang dibantu oleh kepala desa dibantu elembagaan yang arang Taruna, dan

umum yang dapat bukota Kecamatan mpat jam dengan mentara jarak dari pat ditempuh dalam

Tasikmalaya seluas 43.663,82 Ha dibagi dalam 5 Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (Tabel 2).

Tabel 2 Pembagian kesatuan pemangkuan hutan

No BKPH Luas Hutan (Ha) Jumlah Desa

Hutan

Jumlah Penduduk

(Orang)

1. Tasikmalaya 10.489,92 26 127.388

2. Singaparna 8.851,54 25 118.562

3. Taraju 5.132,63 18 75.165

4. Karangnunggal 10.964,14 32 149.532

5. Cikatomas 8.425,59 22 103.983

Total 43.863,82 123 574.630

Di BKPH Singaparna RPH Sukaraja terdapat delapan LMDH yang tujuh diantaranya bermitra dengan PT. BKL Group yaitu: LMDH Taruna Mekar, LMDH Adem Sari, LMDH Sadukir, LMDH Pujangga, LMDH Sinar Hurip, LMDH Saronge dan LMDH Wargi Jaya.

4.5 PT.Bina Kayu Lestari (BKL) Group

4.5.1 Sejarah singkat perusahaan

Gambar 5 Kantor Pusat PT. Bina Kayu Lestari.

Sejalan dengan terus pesat dan majunya perusahaan, maka PT. BKL mulai

melebarkan usahanya hingga ke seluruh wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Maka

pada tahun 2003 PT. BKL berhasil membeli perusahaan kayu yang berlokasi di Kota

Banjar, yaitu PT. WBI dan pada tahun 2007 berhasil membeli PT. APL yang berlokasi di

Kabupaten Cilacap. Maka gabungan dari ketiga perusahaan pengolahan kayu ini diganti

dengan nama BKL Group dengan kantor pusat di PT. Bineatama Kayone Lestari Kota

Tasikmalaya (Gambar 6).

Gambar 6 Peta lokasi PT. BKL Group.

4.5.2 Produk yang dihasilkan

[image:41.595.125.484.391.633.2]produk dibagi menjadi tiga tempat produksi. Produk yang masih di produksi oleh PT. BKL sampai saat ini adalah bare core, block bord, dan polister. Sedangakan PT. WBI memproduksi block bord dan polister diproduksi oleh PT. APL. Sistem permodalan pada PT. BKL adalah murni biaya sendiri tanpa Penanaman Modal Asing (PMA).

Tujuan utama dalam pemasaran produk adalah mencakup pasar lokal dan ekspor. Adapun pemasaran ekspor untuk produk yang dihasilkan oleh PT. BKL adalah ke negara Taiwan, Cina, Korea, Singapura dan Jepang. Sedangkan untuk produk yang dihasilkan oleh PT. WBI diekspor ke Taiwan, Cina, Jepang, Korea, Singapura, Malaysia, Timur Tengah, Afrika dan Amerika. Untuk produk yang dihasilkan dari PT. APL diekspor ke Taiwan, Cina, Jepang, Korea, Singapura, Malaysia, Timur Tengah, Afrika, Amerika dan Eropa. Dengan omset penjualan PT. BKL Group ini mencapai USD 3,6 – 5,6 juta per bulan. (PT. Bina Kayu Lestari Group 2010)

4.5.3 Jumlah tenaga kerja

Pada awal berdiri jumlah tenaga kerja PT. BKL adalah 400 orang , namun sekarang berkembang menjadi 4.400 orang karyawan tetap dan 113 orang karyawan borongan yang terbagi kedalam tiga perusahaan. Di PT. Bineatama Kayone Lestari ada 1.250 orang karyawan tetap, di PT. WBI 2.250 orang karyawan tetap dan di PT. APL ada 900 orang karyawan tetap.

Pembagian waktu kerja di PT. BKL terbagi dua shif yang masing-masing bekerja selama 8 jam dengan satu jam waktu istirahat setiap harinya. Shif pertama bekerja dari pukul 08.00 – 16.00 WIB dan shif kedua bekerja dari pukul 16.00 - 24.00 WIB.

4.5.4 Sumber bahan baku

Selain itu, pada pola kemitraan ini dilaksanakan pula program tumpang sari yang bekerjasama dengan PT. Garuda Food serta program penggemukan ternak sapi. Akan tetapi dikarenakan ketersediaan bahan baku dari supplier semakin terbatas, maka pada tahun 2003 didirikan Bina Siliwangi Lestari (BSL) dan Bina Lodaya Lestari (BLL). BSL merupakan proyek kerjasama PT. BKL dengan KODAM III Siliwangi (Gambar 7), dengan memanfaatkan tanah TNI, tanah HGU, dan tanah Negara untuk menanam sengon. Sedangkan BLL merupakan proyek kerjasama PT. BKL dengan Polda Jabar, dengan memanfaatkan tanah Perhutani dan tanah masyarakat untuk menanam sengon. Biaya untuk mengelola tanaman adalah sebesar Rp 43.643.862,00 per Ha dan untuk biaya pemanenan sebesar Rp 70.000,00 per m3.

Gambar 7 Peta Sebaran Lahan yang dimitrakan dengan PT. BKL Group.

4.6 PT. Bina Inti Lestari (BIL)

dari ketiga perusahaan utama yaitu PT. Bineatama Kayuone Lestari, PT. Warung Batok Industry dan PT. Albasi Priangan Lestari yang terdiri dari seorang direktur utama, dua orang direktur, dua orang tenaga ahli dan lima kepala bagian yang membawahi beberapa seksi. Bagian-bagian dari PT. BIL yaitu bagian perencanaan, bagian tanaman, bagian umum dan personalia, bagian kemitraan dan bagian keuangan.

Sejak tahun 2003, PT. BKL Group mulai melaksanakan proyek kemitraan pada program kerjanya maka sangat dibutuhkan staf khusus/bagian khusus dari perusahaan untuk menangani mitra-mitra tersebut. Mitra yang bekerjasama dengan PT. BKL Group adalah 500 industri kecil penggergajian, 14 industri kecil pengolahan veneer dan 40.000 petani sengon pada luas lahan 5.000 Ha yang tersebar di wilayah Kabupaten Garut, Kabupaten/Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kota Banjar, dan Kabupaten Cilacap.

Tugas Pokok PT. BIL, yaitu : 1. Pengendalian Bahan Baku

Perusahaan bersama mitra berupaya untuk mencukupi seluruh kebutuhan bahan baku perusahaan (industri hilir), dengan cara mengatur alokasi dan distribusi bahan baku, stabilisasi supply bahan baku sengon, optimalisasi mesin produksi yang dikelola mitra dan mengamankan sumber/potensi-potensi bahan baku.

2. Mengembangkan & Memperkuat Kemitraan

Secara profesional untuk menjalin, memelihara, menjaga, memperkuat dan menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan kemitraan, meningkatkan service/pelayanan atas kebutuhan mitra dan memperkuat jejaring kemitraan dengan menciptakan prospek usaha-usaha baru.

3. Penanaman Sengon yang Berkesinambungan

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Distribusi Responden 5.1.1 Umur

Petani peserta kemitraan di Desa Mekarjaya KTH Mawarsari berjumlah 82 orang, di Kelurahan Urug KTH Urug berjumlah 147 orang dan di Desa Leuwibudah KTH Risma Lestari Albasia berjumlah 123 orang. Setiap kelompok tersebut diambil 30 orang responden berdasarkan luas lahan hutan yang digarap. Responden yang didapat memiliki umur berkisar antara 25-85 tahun (Tabel 3).

Tabel 3 Distribusi responden berdasarkan umur

Karakteristik Desa Mekarjaya

Kelurahan Urug

Desa

Leuwibudah Total

n % n % n % n %

Umur

25 – 35 4 13 5 17 4 13 13 14

36 – 45 3 10 10 34 10 34 23 26

46 - 55 13 44 4 13 10 34 27 30

56 – 65 6 20 4 13 4 13 14 16

66 - 75 4 13 6 20 2 6 12 13

76 - 85 0 0 1 3 0 0 1 1

Total 30 100 30 100 30 100 90 100

Diketahui petani yang termuda berumur 25-35 tahun berjumlah 13 orang dengan persentase 14%, sedangkan petani yang tertua hanya ada satu orang yang berumur antara 76-85 tahun dengan persentase 1% dari total respoden. Petani terbanyak berumur 36-55 tahun dengan persentase 50%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar petani yang bermitra masih muda dan memiliki cukup tenaga untuk mengolah usaha taninya serta memiliki cukup pengalaman dalam mengelola dan mengusahakan lahannya.

5.1.2 Tingkat pendidikan

Tabel 4 Distribusi responden berdasarkan pendidikan

Pendidikan

Desa

Mekarjaya Kelurahan Urug

Desa

Leuwibudah Total

n % n % n % n %

Tidak Sekolah 4 13 1 3 0 0 5 6

Tidak tamat SD 3 10 7 23 0 0 10 11

SD 23 77 17 57 30 100 70 78

SMP 0 0 2 7 0 0 2 2

SMA 0 0 3 10 0 0 3 3

Total 30 100 30 100 30 100 90 100

Mayoritas pendidikan responden pada ketiga tempat adalah SD dengan persentase 78%, yang tidak tamat SD 11% dan yang tidak sekolah 6%. Sedangkan untuk responden yang melanjutkan sekolah hingga jenjang SMP dan SMA hanya 5% dari total responden. Hal ini disebabkan karena kondisi ekonomi masyarakat yang rendah serta kesadaran masyarakat pedesaan akan pentingnya pendidikan juga masih kurang. Tingkat pendidikan yang tergolong rendah ini juga turut mempengaruhi pola pikir dan perilaku petani dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan (Hardjanto 1990).

5.1.3 Jumlah anggota keluarga

Secara umum, jumlah anggota keluarga turut mempengaruhi besarnya pengeluaran rumah tangga. Semakin banyak jumlah anggota keluarga maka semakin besar pula biaya yang dikeluarkan petani tersebut. Hal ini berdampak pula pada perubahan pola pikir petani dalam mengolah hutan. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki jumlah anggota keluarga 1-3 orang sebesar 64% dan 28% responden memiliki jumlah anggota keluarga 4-6 orang. Sedangkan 8% responden memiliki jumlah anggota keluarga lebih dari enam orang (Tabel 5).

Tabel 5 Distribusi responden berdasarkan jumlah anggota keluarga

Jumlah anggota Keluarga

Desa Mekarjaya Kelurahan Urug

Desa

Leuwibudah Total

n % n % n % n %

1 - 3 14 46 18 60 26 87 58 64

4 - 6 11 37 11 37 3 10 25 28

>6 5 17 1 3 1 3 7 8

5.1.4 Luas kepemilikan lahan

Luas tanah garapan turut mempengaruhi besar kecilnya pendapatan petani dalam usaha tani. Semakin luas tanah garapan, maka hasilnya juga akan semakin melimpah karena hasil panen akan semakin banyak (Tabel 6).

Tabel 6 Distribusi responden berdasarkan kepemilikan lahan

Luas lahan (Ha)

Desa

Mekarjaya Kelurahan Urug Desa Leuwibudah Total

n % n % n % n %

< 0,1 25 83 2 7 3 10 30 33

0,1 – 0,5 5 17 27 90 24 80 56 62

> 0,5 0 0 1 3 3 10 4 5

Total 30 100 30 100 30 100 90 100

Sebagian besar responden memiliki luas lahan antara 0,1-0,5 Ha dengan rata-rata luas lahan 0,23 Ha dan persentase sebesar 62% dari total seluruh responden. Sedangkan responden yang memiliki luas lahan > 0,5 Ha dengan rata-rata luas lahan 1,11 Ha hanya 5% dan yang memiliki luas lahan < 0,1 Ha dengan rata-rata luas lahan 0,06 Ha ada 33% (Lampiran 2). Responden yang memiliki luas lahan garapan sempit, berusaha mencari pekerjaan tambahan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Umumnya pekerjaan tambahan yang banyak dikerjakan adalah menjadi buruh tani ke petani lain dan menggarap lahan/sawah milik Perhutani.

5.1.5 Pekerjaan

Tabel 7 Distribusi responden berdasarkan pekerjaan utama Jenis Pekerjaan Utama Desa Mekarjaya Kelurahan Urug Desa

Leuwibudah Total

n % n % n % n %

Petani/buruh tani 23 77 27 90 26 87 76 85

Peternak - - 1 3 - - 1 1

Pedagang 3 10 - - - - 3 3

Buruh 4 13 2 7 4 13 10 11

Total 30 100 30 100 30 100 90 100

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari selain menjadi petani, responden pada umumnya memiliki pekerjaan tambahan yang usahanya lebih cepat menghasilkan dari usaha tani dan hutan rakyat. Umumnya pekerjaan tambahan tersebut adalah menjadi buruh tani, pengrajin bordir dan berdagang. Sebagian besar petani sebanyak 62% memiliki pekerjaan sampingan sebagai buruh tani, pedagang makanan/minuman dan buruh bangunan. Sedangkan sebanyak 38% responden tidak mempunyai pekerjaan sampingan. Hal ini dikarenakan umumnya istri responden bekerja home industri sebagai buruh pengrajin bordir (Tabel 8)

Tabel 8 Distribusi responden berdasarkan pekerjaan sampingan

Jenis Pekerjaan Sampingan

Desa Mekarjaya

Kelurahan Urug

Desa

Leuwibudah Total

n % n % n % n %

Tidak memiliki pekerjaan

sampingan 13 43 13 43 8 27 34 38

Petani/Buruh tani 7 23 5 17 17 56 29 32

Pedagang - - 5 17 5 17 10 11

Buruh 10 34 7 23 - - 17 19

Total 30 100 30 100 30 90 100

5.2 Sistem Pengelolaan Hutan Rakyat Pola Kemitraan

[image:48.595.117.512.428.545.2]Perkebunan N0.318/Kpts-II/1999 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pengusahaan Hutan dan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.107/Kpts-II/1999 tentang Perizinan Usaha Perkebunan mengenai pola kemitraan di bidang kehutanan dan perkebunan, serta keadaan subsektor kehutanan Indonesia yang mengalami kenaikan pasokan kayu bulat dari pengadaan kayu sumber illegal, semi illegal dan tidak lestari. Setelah lima sampai sepuluh tahun mendatang diperkirakan akan mengalami kekurangan bahan baku untuk industri pengolahan kayu karena laju deforestasi (pengurangan luas hutan). Deforestasi diakibatkan oleh pemanfaatan hutan yang kurang bertanggung jawab yang telah mengakibatkan berkurangnya sumberdaya hutan secara drastis.

Beberapa perusahaan yang tetap ingin berusaha dibidang kehutanan sudah menyadari kecenderungan ini, salah satunya adalah PT. BKL Group. Untuk menangani masalah pasokan bahan baku, PT. BKL Group telah mendirikan Paguyuban Sabanda Sariksa yang merupakan kumpulan para pemasok bahan baku. Kemudian mendirikan Unit Pengendalian dan Pengamanan Bahan Baku, PT. BSL, PT. BLL dan PT. BIL.

Sistem Kemitraan yang ditetapkan oleh PT. BKL Group adalah sistem kemitraan “Dealer dan Ranting”. Kerjasama yang dilakukan PT. BKL Group selain memberikan sarana produksi bahan baku sawntimber kepada mitra, PT. BKL Group juga memberikan modal kerja, bibit tanaman dan biaya pemeliharaan. Dalam mencapai kesuksesan program kemitraan ini, PT. BKL Group bekerjasama dengan perusahaan BUMN yang telah terlebih dahulu melakukan sistem kemitraan dengan masyarakat dalam pengelolaan hutannya yaitu Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten dengan program kerjasama PHBM melakukan penanaman pada lahan Perhutani yang melibatkan 50 Polhutan dan 5.000 MDH (masyarakat desa hutan) untuk lahan seluas 1.250 Ha.

Dari berbagai pola kemitraan yang dilakukan oleh PT. BKL Group ada tiga pola kemitraan yang menarik untuk diteliti, yaitu:

Tasikmalaya, 30% untuk BKL Group dan 20% untuk petani. Besarnya bagi hasil yang diberikan disesuaikan dengan besarnya biaya/pengorbanan yang diberikan oleh masing-masing mitra. Pada kemitraan ini KPH Tasikmalaya merupakan pihak yang memiliki lahan garapan dan menanggung 50% biaya perencanaan, persiapan lahan, penjarangan, persiapan penebangan, perlindungan, pembinaan sumberdaya hutan, monitoring evaluasi dan bimbingan teknis. Sedangkan PT. BKL Group menanggung bia