KECERNAAN NUTRIEN PADA DOMBA LOKAL JANTAN

DENGAN RANSUM TONGKOL JAGUNG DAN

KOMBINASI BERBAGAI SUMBER PROTEIN

SKRIPSI

TANTRY NUGROHO

DEPARTEMEN ILMU NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN FAKULTAS PETERNAKAN

i

RINGKASAN

TANTRY NUGROHO. D24070260. 2012. Kecernaan Nutrien pada Domba Lokal Jantan dengan Ransum Tongkol Jagung dan Kombinasi Berbagai Sumber Protein

. Skripsi. Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan. Fakultas

Peternakan. Institut Pertanian Bogor.

Pembimbing Utama : Dr. Sri Suharti S.Pt. M.Si. Pembimbing Anggota : Ir. Lilis Khotijah, M.Si.

Usaha peningkatan produksi ternak harus diikuti oleh penyediaan hijauan pakan yang cukup baik dalam jumlah maupun kualitas. Terbatasnya kesediaan pakan dapat mempengaruhi produktivitas ternak, sehingga perlu suatu upaya untuk mengatasi kekurangan hijauan pakan ternak, yaitu pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan alternatif dan ekonomis,salah satunya adalah tongkol jagung. Tongkol jagung memiliki kandungan serat kasar yang tinggi, tetapi rendah kandungan protein. Pemanfaatannya perlu disuplementasi dengan bahan pakan sumber protein. Konsentrat dengan bahan pakan sumber protein seperti bungkil kedelai, bungkil kelapa dan tepung ikan diharapkan dapat menunjang kebutuhan protein serta meningkatkan kecernaan pada ternak domba.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kecernaan pakan sumber serat non rumput yaitu tongkol jagung dengan suplementasi bahan pakan sumber protein pada domba jantan lokal. Ternak yang digunakan dalam penelitian adalah domba lokal jantan sebanyak 12 ekor yang berumur sekitar 1-2 tahun dengan rata-rata bobot badan awal 26,6±1,5 kg. Ransum yang diberikan berupa tongkol jagung dan konsentrat dengan rasio 30:70 serta air diberikan secara ad libitum. Perlakuan yang diberkan dalam penelitian ini, adalah R1 kontrol (ransum dengan kombinasi sumber protein bungkil kelapa dan urea), R2 (ransum dengan kombinasi sumber protein bungkil kelapa dan bungkil kedelai), R3 (ransum dengan kombinasi sumber protein bungkil kelapa dan tepung ikan), dan R4 (ransum dengan kombinasi sumber protein bungkil kelapa, bungkil kedelai dan tepung ikan). Rancangan percobaan yang digunakan yaitu Rancangan Acak Kelompok (RAK). Peubah yang diamati adalah konsumsi ransum, kecernaan bahan kering (KCBK), kecernaan bahan organik (KCBO), kecernaan protein kasar (KCPK), kecernaan lemak kasar (KCLK), kecernaan serat kasar (KCSK), kecernaan BETN, dan nilai TDN.

bahan kering, serat kasar dan kecernaan bahan kering. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ransum dengan kombinasi sumber protein bungkil kelapa dan tepung ikan atau ransum dengan kombinasi sumber protein bungkil kelapa dan bungkil kedelai lebih baik dibanding perlakuan lainnya.

iii

ABSTRACT

Nutrient Digestibility of Male Local Sheep fed Corn Cob and Combinations of Different Protein Sources

Nugroho, T., S. Suharti and L. Khotijah

This study was aimed to evaluate nutrient digestibility of different combination protein sources (coconut meal, fish meal and soybean meal) in concentrate of local male sheep fed corn cob. Twelve local male sheep (26.6±1.5 kg BW) were subjected to 4 treatments. The sheep were offered diet consisting of 70% concentrate and 30% corn cob. Four treatments in a block design were R1 = the combination of coconut meal and urea, R2 = the combination of coconut meal and soybean meal, R3 = the combination of coconut meal and fish meal, and R4 = the combination of coconut, soybean, and fish meal. Data were analyzed by analysis of variance and significant differences among treatments were tested by Duncan Test. The results showed that combination sources of protein with coconut meal and fish meal (R3) or combination sources of protein with coconut meal and soybean meal (R2) increased nutrient digestibility, because fish meal rations maybe stimulated the growth of rumen bacterial population compared to without additional fish meal, while the soybean meal include low by-pass protein which increased protein degradation is thought to improve the rumen microbes. The increasing of rumen bacterial population in the treatment of fish meal fed corncob fiber allowed increasing fiber digestibility. Combination of coconut meal and fish meal (R3) increased digestibility of dry matter (67.14%), organic matter (69.54%), crude fiber (58.71%), crude fat (95.01%), BETN (69.83%) and value TDN (70.68%). Whereas the Combination of coconut meal and soybean meal (R2) that is not much different from the R3 treatment, increased digestibility of dry matter (68.30%), organic matter (69.00%), crude protein (82.20%), crude fiber (48.91%), crude fat (94.30%), BETN (68.04%), and value TDN (70.10%). The addition of protein does not affect the consumption of dry matter, crude fiber and dry matter digestibility. The results showed that the ration with a combination of protein sources coconut meal and fish meal (R3) or a ration with a combination of protein sources coconut meal and soybean meal (R2) is better than other treatments.

KECERNAAN NUTRIEN PADA DOMBA LOKAL JANTAN

DENGAN RANSUM TONGKOL JAGUNG DAN

KOMBINASI BERBAGAI SUMBER PROTEIN

TANTRY NUGROHO D24070260

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Peternakan pada

Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN ILMU NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN FAKULTAS PETERNAKAN

v Judul : Kecernaan Nutrien pada Domba Lokal Jantan dengan Ransum Tongkol

Jagung dan Kombinasi Berbagai Sumber Protein Nama : Tantry Nugroho

NIM : D24070260

Menyetujui,

Pembimbing Utama Pembimbing Anggota

Dr. Sri Suharti S.Pt. M.Si. Ir. Lilis Khotijah, M. Si. NIP.19741012 200501 2 002 NIP. 19660703 199203 2 003

Mengetahui, Ketua Departemen

Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan

(Dr. Ir. Idat Galih Permana, M.Sc.) NIP : 19670506 199103 1 001

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 1989. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Ir. Wardji dan Ibu Agustina Aryani. Pendidikan Taman Kanak-kanak diselesaikan oleh penulis pada tahun 1995 di TK Tunas Jaka Sampurna, pendidikan dasar diselesaikan pada tahun 2001 di SD Tunas Jaka Sampurna, pendidikan lanjutan tingkat pertama diselesaikan pada tahun 2004 di SLTP Negeri 7 Bekasi, dan pendidikan lanjutan

tingkat atas diselesaikan pada tahun 2007 di SMA Islam PB. Soedirman Bekasi. Penulis diterima sebagai mahasiswa Tingkat Persiapan Bersama Institut Pertanian Bogor melalui jalur SPMB pada tahun 2007. Setelah satu tahun masa TPB-IPB, kemudian penulis masuk ke Fakultas Peternakan, Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan. Selama menempuh pendidikan, penulis aktif di Organisasi FMITFB JBB (Forum Mahasiswa Tanggap Flu Burung Jawa Bagian Barat) sebagai POKJA IPB 2007-2009, pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Peternakan sebagai anggota divisi Public Relationship periode 2008-2009, pengurus Himpunan Mahasiswa Nutrisi dan Makanan Ternak (HIMASITER) sebagai kepala biro Fieldtrip dan Magang periode 2009-2010. Menjadi Asisten Praktikum Mata Kuliah Formulasi Ransum tahun 2011. Selain itu penulis berkesempatan mendapatkan dana PKM selama periode 2008-2010 sebanyak 4 judul PKM (2 PKMK, 1 PKMP, dan 1 PKMM). Penulis juga pernah mengikuti kegiatan magang di University Farm (2009), peternakan sapi perah PT. Rejo Sari Bumi Tapos, Ciawi (2009), RPH Pemuda dan Bubulak (2008), penulis berkesempatan menjadi penerima beasiswa BBM (2009-2010).

Bogor, September 2012

vii

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil’alamiin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rahmat, ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi, penelitian, seminar, dan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “Kecernaan Nutrien pada Domba Lokal Jantan

dengan Ransum Tongkol Jagung dan Kombinasi Berbagai Sumber Protein” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Peternakan.

Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mulai bulan September–November 2011 bertempat di Laboratorium Lapang dan Laboratorium Ilmu Nutrisi Ternak Daging dan Kerja, Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor.

Limbah pertanian tongkol jagung adalah salah satu bahan pakan ternak alternatif yang berpotensi untuk menggantikan rumput lapang sebagai hijauan pakan ternak selama musim kering. Selama musim kering produksi rumput berfluktuatif sehingga dapat mempengaruhi produktivitas ternak. Limbah pertanian tongkol jagung berpotensi untuk dijadikan bahan pakan ternak sumber hijauan, karena memliki serat yang tinggi, kandungan lignin yang tinggi pada tongkol jagung dapat menyebabkan kecernaan pakan pada ternak lebih rendah dibandingkan rumput, sehingga perlu diberikan sumber konsentrat yang memiliki kecernaan tinggi untuk mengimbanginya. Konsentrat dengan pakan sumber protein seperti bungkil kedelai, bungkil kelapa dan tepung ikan, dengan pemberian pakan yang sesuai diharapkan dapat menunjang kebutuhan protein domba jantan serta meningkatkan kecernaan pada ternak domba. Saran dan masukan sangat diharapkan bagi penulis agar penelitian–penelitian selanjutnya berjalan dengan baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bogor, September 2012

DAFTAR ISI

Pengukuran Konsumsi Nutrien... 16

ix

Rancangan Percobaan dan Analisis Data... 17

HASIL DAN PEMBAHASAN Kandungan Nutrien Ransum... 18

Konsumsi Bahan Kering... 19

Konsumsi Bahan Organik... 20

Konsumsi Protein Kasar... 20

Konsumsi Serat Kasar... 21

Kecernaan Bahan Kering... 21

Kecernaan Bahan Organik... 22

Kecernaan Protein Kasar... 23

Kecernaan Serat Kasar... 24

Kecernaan Lemak Kasar... 25

Kecernaan BETN... 25

Nilai TDN... 26

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan... 28

Saran... 28

UCAPAN TERIMA KASIH... 29

DAFTAR PUSTAKA... 30

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

1. Sifat-Sifat Domba Prolifik... 3 2. Komposisi Zat Makanan Tongkol Jagung Berdasarkan Bahan Kering 5 3. Kandungan Zat Makanan Onggok Berdasarkan Bahan Kering... 6 4. Kandungan Zat Makanan Bungkil Kelapa Berdasarkan Bahan Kering 7 5. Kandungan Zat Makanan Bungkil Kedelai Berdasarkan Bahan Kering 8 6. Kandungan Zat Makanan Tepung Ikan Berdasarkan Bahan Kering... 9 7. Asam Amino Bungkil Kelapa, Bungkil Kedelai danTepung Ikan... 9 8. Klasifikasi Sumber Protein Berdasarkan Degradasinya dalam Rumen. 13 9. Komposisi Bahan Pakan Ransum Penelitian... 15 10.Kandungan Nutrien Ransum Penelitian (%BK)... 18 11.Rataan Konsumsi Bahan Kering, Bahan Organik, Protein Kasar, Serat

Kasar, Lemak Kasar, BETN, dan TDN pada Domba Lokal Jantan yang Mendapat Ransum Kombinasi Sumber Protein Berbeda... 19 12.Rataan Kecernaan Bahan Kering, Bahan Organik, Protein Kasar, Serat

xi

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

1. Rataan Nilai Kelarutan Protein Berbagai Jenis Bahan Pakan... 13

2. Domba Penelitian... 14

3. Ransum Penelitian ... 15

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. Hasil ANOVA Pengaruh Perlakuan terhadap Kecernaan Bahan

Kering (KCBK)... . 35 2. Uji Lanjut Duncan Pengaruh Perlakuan terhadap Kecernaan Bahan

Kering (KCBK)... 35 3. Hasil ANOVA Pengaruh Perlakuan terhadap Kecernaan Bahan

Organik (KCBO)... 36 4. Uji Lanjut Duncan Pengaruh Perlakuan terhadap Kecernaan Bahan

Organik (KCBO)... 36 5. Hasil ANOVA Pengaruh Perlakuan terhadap Kecernaan Protein

Kasar (KCPK)... 36 6. Uji Lanjut Duncan Pengaruh Perlakuan terhadap Kecernaan Protein

Kasar (KCPK)... 37 7. Hasil ANOVA Pengaruh Perlakuan terhadap Kecernaan Serat

Kasar (KCSK)... 37 8. Uji Lanjut Duncan Pengaruh Perlakuan terhadap Kecernaan Serat

Kasar (KCSK)... 37 9. Hasil ANOVA Pengaruh Perlakuan terhadap Kecernaan Lemak

Kasar (KCLK)... 38 10.Uji Lanjut Duncan Pengaruh Perlakuan terhadap Kecernaan Lemak

Kasar (KCLK)... 38 11.Hasil ANOVA Pengaruh Perlakuan terhadap Kecernaan BETN... 38 12.Uji Lanjut Duncan Pengaruh Perlakuan terhadap Kecernaan BETN. 39 13.Hasil ANOVA Pengaruh Perlakuan terhadap Nilai TDN... 39 14.Uji Lanjut Duncan Pengaruh Perlakuan terhadap Nilai TDN... . 39 15.Hasil ANOVA Pengaruh Perlakuan terhadap Konsumsi Bahan

Kering... 40 16.Uji Lanjut Duncan Pengaruh Perlakuan terhadap Konsumsi Bahan

Kering... 40 17.Hasil ANOVA Pengaruh Perlakuan terhadap Konsumsi Bahan

Organik... 40 18.Uji Lanjut Duncan Pengaruh Perlakuan terhadap Konsumsi Bahan

Organik... 41 19.Hasil ANOVA Pengaruh Perlakuan terhadap Konsumsi Protein

xiii 20.Uji Lanjut Duncan Pengaruh Perlakuan terhadap Konsumsi Protein

Kasar... 41 21.Hasil ANOVA Pengaruh Perlakuan terhadap Konsumsi Serat

Kasar... 42 22.Uji Lanjut Duncan Pengaruh Perlakuan terhadap Konsumsi Serat

Kasar... 42

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengembangan penyediaan protein hewani yang berasal dari ternak pedaging masih mempunyai potensi yang tinggi, karena permintaan daging belum dapat dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Salah satu sumber daging untuk kebutuhan masyarakat berasal dari ternak domba, oleh karena itu potensi untuk mengembangkan domba sangat tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2010) menunjukkan bahwa populasi domba pada tahun 2010 sebanyak 10.932.000 ekor, dan terjadi peningkatan sebesar 7% dari populasi domba pada tahun 2009. Ternak domba banyak dijumpai di daerah tropis karena mempunyai daya tahan terhadap kekeringan dan mempunyai daya adaptasi tinggi (Ensminger et al., 1990). Domba memiliki kemampuan untuk berkembangbiak, tumbuh dengan cepat dan relatif mudah dalam pemeliharaannya serta tidak memerlukan persyaratan agroekologi yang susah atau adaptasi mudah.

Usaha peningkatan produksi ternak harus diikuti dengan penyediaan hijauan pakan yang cukup baik dalam jumlah maupun kualitas, karena hijauan merupakan sumber pakan utama untuk ternak ruminansia. Cuaca yang tidak menentu di wilayah tropis mengakibatkan terbatasnya kesediaan pakan ternak, karena selama musim kering produksi rumput berfluktuatif sehingga dapat mempengaruhi produktivitas ternak. Menindaklanjuti dari permasalahan diatas perlu dilakukan suatu strategi untuk mengatasi kekurangan hijauan pakan ternak, yaitu pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan (Syamsu et al., 2003). Pakan alternatif dan ekonomis yang dapat diberikan pada domba salah satunya adalah tongkol jagung.

2 tongkol jagung sebesar 0,84 ton. Ketersediaan tongkol jagung yang cukup dapat menjadi alternatif pakan sumber serat untuk substitusi rumput lapang.

Tongkol jagung memiliki kandungan serat kasar yang tinggi, tetapi rendah akan kandungan protein, mineral, vitamin dan tidak memiliki karoten. Pemanfaatannya perlu disuplementasi dengan bahan pakan sumber protein, energi dan mineral agar dapat memenuhi kebutuhan hidup pokok dan pertumbuhan ternak ruminansia. Bahan pakan sumber protein seperti bungkil kedelai, bungkil kelapa dan tepung ikan, dengan jumlah pemberian yang sesuai diharapkan dapat menunjang kebutuhan protein domba serta meningkatkan kecernaan pada ternak domba. Sumber protein utama yang digunakan adalah urea, bungkil kelapa, bungkil kedelai, dan tepung ikan. Bungkil kelapa dan kedelai digunakan sebagai sumber protein nabati yang mudah didegradasi dalam rumen, tepung ikan sebagai sumber protein hewani tahan degradasi rumen dengan kecernaan pasca rumennya tinggi. Adapun urea sebagai sumber nitrogen bukan protein yang mudah diurai dalam rumen. Penelitian dilakukan untuk meningkatkan potensi tongkol jagung sebagai sumber serat dengan berbagai kombinasi sumber protein.

Tujuan

TINJAUAN PUSTAKA

Domba Ekor Tipis

Ternak domba termasuk dalam phylum Chordata, kelas Mammalia, ordo

Artiodactyla, subfamili Cuprinae, famili Bovidae, genus Ovis dan spesies Ovis aries

(Damron, 2006). Menurut Salamena (2003) domba merupakan ternak yang pertama kali didomestikasi, dimulai dari daerah Kaspia, Iran, India, Asia Barat, Asia Tenggara, dan Eropa sampai ke Afrika. Di Indonesia, domba terbagi menjadi domba ekor tipis (Javanese thin tailed), domba ekor gemuk (Javanese fat tailed) dan domba Priangan atau dikenal dengan domba garut.

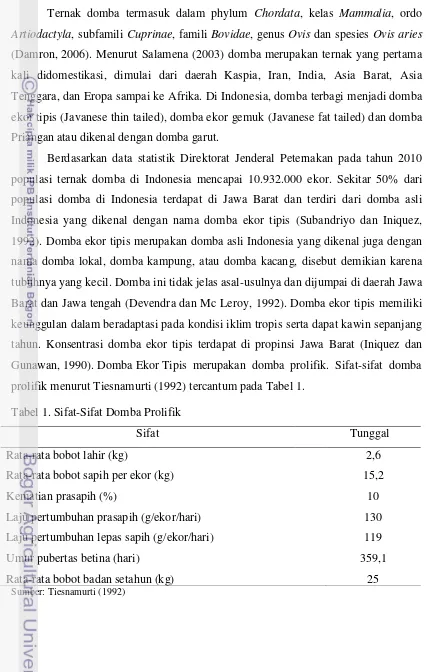

Berdasarkan data statistik Direktorat Jenderal Peternakan pada tahun 2010 populasi ternak domba di Indonesia mencapai 10.932.000 ekor. Sekitar 50% dari populasi domba di Indonesia terdapat di Jawa Barat dan terdiri dari domba asli Indonesia yang dikenal dengan nama domba ekor tipis (Subandriyo dan Iniquez, 1992). Domba ekor tipis merupakan domba asli Indonesia yang dikenal juga dengan nama domba lokal, domba kampung, atau domba kacang, disebut demikian karena tubuhnya yang kecil. Domba ini tidak jelas asal-usulnya dan dijumpai di daerah Jawa Barat dan Jawa tengah (Devendra dan Mc Leroy, 1992). Domba ekor tipis memiliki keunggulan dalam beradaptasi pada kondisi iklim tropis serta dapat kawin sepanjang tahun. Konsentrasi domba ekor tipis terdapat di propinsi Jawa Barat (Iniquez dan Gunawan, 1990). Domba Ekor Tipis merupakan domba prolifik. Sifat-sifat domba prolifik menurut Tiesnamurti (1992) tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Sifat-Sifat Domba Prolifik

Sifat Tunggal

Rata-rata bobot lahir (kg) 2,6

Rata-rata bobot sapih per ekor (kg) 15,2

Kematian prasapih (%) 10

Laju pertumbuhan prasapih (g/ekor/hari) 130 Laju pertumbuhan lepas sapih (g/ekor/hari) 119

Umur pubertas betina (hari) 359,1

Rata-rata bobot badan setahun (kg) 25

4 Karakteristik domba lokal diantaranya bertubuh kecil, lambat dewasa, berbulu kasar, tidak seragam, hasil daging relatif sedikit dan pola warna bulu sangat beragam dari bercak putih, coklat, hitam atau warna polos putih dan hitam umumnya. Ekor pada domba lokal umumnya pendek dengan ukuran panjang rata-rata 19,3 cm, lebar pangkal ekor 5,6 cm dan tebal 2,7 cm (Tiesnamurti, 1992).

Tongkol Jagung

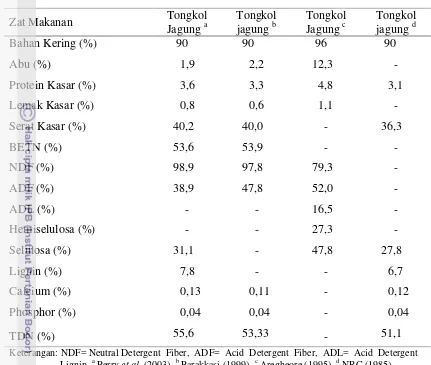

Tongkol jagung merupakan salah satu limbah pertanian yang memiliki potensi untuk dijadikan pakan ternak ruminansia. Menurut Samples dan McCutcheon (2002) kurang lebih 50% dari berat total tanaman jagung adalah limbah yang ditinggalkan setelah panen. Limbah jagung ini terdiri dari batang, daun, kulit dan tongkol jagung. Persentase masing-masing limbah dari bahan kering tanaman jagung adalah 50% batang, 20% daun, 10% kulit dan 20% tongkol jagung. Menurut Parakkasi (1999) tongkol jagung memiliki persentase sebesar 20% dari berat jagung bertongkol (buah jagung tanpa kelobot). Badan Pusat Statistik (2009) mengatakan bahwa luas panen jagung di Indonesia sebesar 4.096.838 Ha dengan produksi jagung sebesar 17.041.215 ton.

Tabel 2. Komposisi Zat Makanan Tongkol Jagung Berdasarkan Bahan Kering

Keterangan: NDF= Neutral Detergent Fiber, ADF= Acid Detergent Fiber, ADL= Acid Detergent Lignin. a Perry et al. (2003). b Parakkasi (1999). c Aregheore (1995). d NRC (1985)

Konsentrat

6

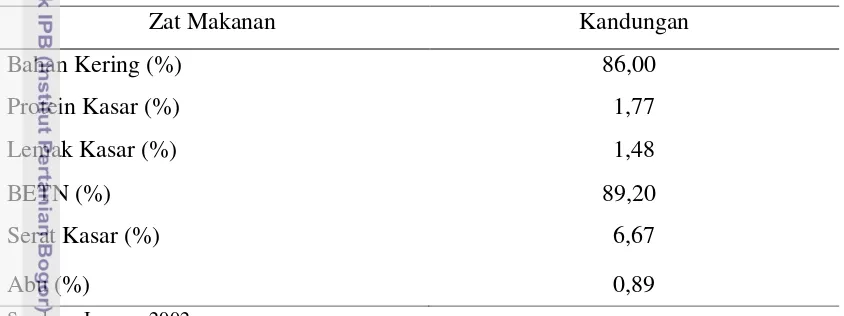

Onggok

Onggok adalah serat yang merupakan hasil samping pembuatan pati dari ubi kayu (cassava). Pemanfaatan onggok masih sangat sederhana dan dikategorikan sebagai hasil samping yang bernilai ekonomi sangat rendah. Serat terdiri dari hemiselulosa, pektin dan selulosa. Hasil sementara yang diperoleh menunjukkan bahwa penambahan asam 20 ml merupakan kondisi optimal untuk proses hidrolisa pati dari onggok dan kurang lebih 80% onggok mampu terhidrolisa menjadi glukosa pada 24 jam fermentasi (Anindyawati, 2007). Kandungan zat makanan dari onggok dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Kandungan Zat Makanan Onggok Berdasarkan Bahan Kering

Sumber : Irawan, 2002

Urea

Urea banyak digunakan dalam ransum ternak ruminansia karena mudah diperoleh, harganya murah dan sedikit resiko keracunan (Ernawati, 1995). Urea yang diberikan pada ransum ternak ruminansia di dalam rumen akan dipecah oleh enzim urease menjadi amonium. Amonium bersama mikroorganisme rumen akan membentuk protein mikroba dengan bantuan energi. Apabila urea berlebihan atau tidak dicerna oleh tubuh ternak maka urea akan diabsorbsi oleh dinding rumen, kemudian dibawa oleh aliran darah ke hati dan di dalam hati dibentuk kembali amonium yang pada akhirnya dieksresikan melalui urine dan feses (Sutardi, 1980). Urea merupakan bahan pakan sumber nitrogen yang dapat difermentasi. Urea dalam proporsi tertentu mempunyai dampak positif terdapat peningkatan konsumsi protein kasar dan daya cerna urea bila diberikan pada ruminansia dirubah menjadi protein oleh mikroba dalam rumen (Anggorodi, 1984).

Zat Makanan Kandungan

Bahan Kering (%) 86,00

Protein Kasar (%) 1,77

Lemak Kasar (%) 1,48

BETN (%) 89,20

Serat Kasar (%) 6,67

Bungkil Kelapa

Menurut SNI (1996) bungkil kelapa adalah hasil ikutan yang didapat dari ekstraksi daging buah kelapa segar/kering. Kopra merupakan buah kelapa yang dikeringkan dan digunakan sebagai sumber minyak. Bungkil kelapa mengandung lemak yang tinggi maka ketengikan mudah terjadi, sehingga disarankan untuk tidak terlalu lama dalam menyimpan bungkil ini. Bahan pakan ini mengandung protein nabati dan sangat potensial untuk meningkatkan kualitas karkas (Parakkasi, 1999).

Menurut Sutardi (1979) perpaduan antara bungkil kelapa dan kedelai ternyata lebih unggul daripada bungkil kelapa atau bungkil kedelai saja. Kedua sumber protein dapat saling melengkapi kelemahan masing-masing sehingga menjadi jauh lebih baik, kemungkinan bungkil kelapa yang biasanya defisien metionin akan ditutupi oleh bungkil kedelai. Kandungan zat makanan dari bungkil kelapa dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Kandungan Zat Makanan Bungkil Kelapa Berdasarkan Bahan Kering

Komposisi Mutu 1 Mutu 2

Air (%) 12 12

Protein Kasar (%) 20 18

Serat Kasar(%) 16 18

Abu(%) 8 10

Lemak Kasar(%) 14 17

BETN(%) 42 36

Sumber: SNI (1996)

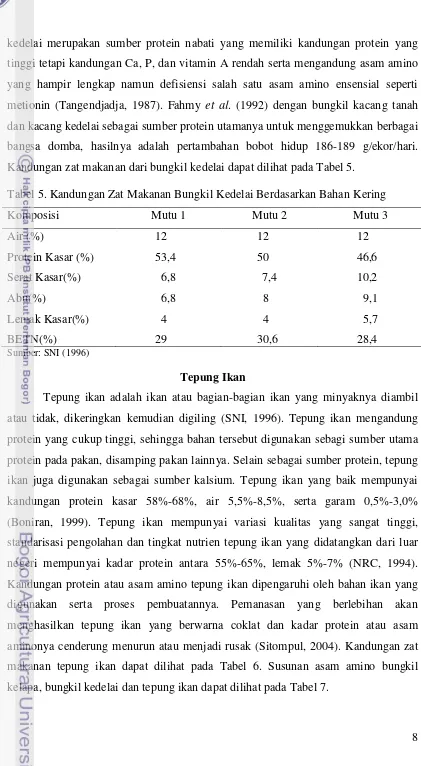

Bungkil Kedelai

8 kedelai merupakan sumber protein nabati yang memiliki kandungan protein yang tinggi tetapi kandungan Ca, P, dan vitamin A rendah serta mengandung asam amino yang hampir lengkap namun defisiensi salah satu asam amino ensensial seperti metionin (Tangendjadja, 1987). Fahmy et al. (1992) dengan bungkil kacang tanah dan kacang kedelai sebagai sumber protein utamanya untuk menggemukkan berbagai bangsa domba, hasilnya adalah pertambahan bobot hidup 186-189 g/ekor/hari. Kandungan zat makanan dari bungkil kedelai dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Kandungan Zat Makanan Bungkil Kedelai Berdasarkan Bahan Kering

Komposisi Mutu 1 Mutu 2 Mutu 3

Air (%) 12 12 12 Protein Kasar (%) 53,4 50 46,6 Serat Kasar(%) 6,8 7,4 10,2

Abu(%) 6,8 8 9,1

Lemak Kasar(%) 4 4 5,7 BETN(%) 29 30,6 28,4 Sumber: SNI (1996)

Tepung Ikan

Tabel 6. Kandungan Zat Makanan Tepung Ikan Berdasarkan Bahan Kering

Sumber: SNI (1996)

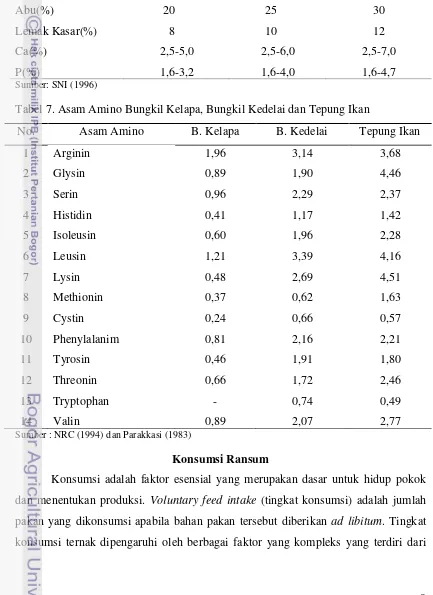

Tabel 7. Asam Amino Bungkil Kelapa, Bungkil Kedelai dan Tepung Ikan

No. Asam Amino B. Kelapa B. Kedelai Tepung Ikan

1 Arginin 1,96 3,14 3,68

2 Glysin 0,89 1,90 4,46

3 Serin 0,96 2,29 2,37

4 Histidin 0,41 1,17 1,42

5 Isoleusin 0,60 1,96 2,28

6 Leusin 1,21 3,39 4,16

7 Lysin 0,48 2,69 4,51

8 Methionin 0,37 0,62 1,63

9 Cystin 0,24 0,66 0,57

10 Phenylalanim 0,81 2,16 2,21

11 Tyrosin 0,46 1,91 1,80

12 Threonin 0,66 1,72 2,46

13 Tryptophan - 0,74 0,49

14 Valin 0,89 2,07 2,77

Sumber : NRC (1994) dan Parakkasi (1983)

Konsumsi Ransum

Konsumsi adalah faktor esensial yang merupakan dasar untuk hidup pokok dan menentukan produksi. Voluntary feed intake (tingkat konsumsi) adalah jumlah pakan yang dikonsumsi apabila bahan pakan tersebut diberikan ad libitum. Tingkat konsumsi ternak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks yang terdiri dari

Komposisi Mutu 1 Mutu 2 Mutu 3

Air (%) 10 12 12 Protein Kasar (%) 65 55 45

Serat Kasar(%) 1,5 2,5 3

Abu(%) 20 25 30

Lemak Kasar(%) 8 10 12

Ca(%) 2,5-5,0 2,5-6,0 2,5-7,0

10 hewan, makanan yang diberikan dan lingkungan tempat hewan tersebut dipelihara (Parakkasi,1999). Menurut Aregheore (2000) konsumsi merupakan faktor yang penting dalam menentukan jumlah dan efisiensi produktifitas ruminansia, dimana ukuran tubuh ternak sangat mempengaruhi konsumsi pakan. Konsumsi diperhitungkan sebagai jumlah pakan yang dimakan oleh ternak zat makanan yang dikandungnya akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup pokok maupun keperluan produksi ternak (Tillman et al., 1991). Menurut Cheeke (1998) konsumsi pakan dipengaruhi oleh palatabilitas, level energi, level protein dan konsentrasi asam amino, komposisi hijauan, temperatur lingkungan, pertumbuhan laktasi dan ukuran metabolik tubuh. Jumlah konsumsi pakan merupakan faktor penentu yang paling penting untuk menentukan jumlah zat-zat makanan yang tersedia bagi ternak. Menurut Aregheore (2000), konsumsi merupakan faktor yang penting dalam menentukan produktifitas ruminansia dan ukuran tubuh ternak. Konsumsi ransum juga dipengaruhi oleh kualitas makanan dan kebutuhan energi ternak. Semakin baik kualitas makanannya, semakin tinggi konsumsi ransum ternak (Parakkasi, 1999).

Kecernaan

Kecernaan zat makanan didefinisikan sebagai jumlah zat makanan yang tidak diekskresikan dalam feses atau dengan asumsi bahwa zat makanan tersebut dicerna oleh hewan (McDonald et al., 1991). Campbell et al. (2003) menyatakan bahwa kecernaan adalah persentase pakan yang dapat dicerna dalam sistem pencernaan yang kemudian dapat diserap tubuh dan sebaliknya yang tidak terserap dibuang melalui feses. Kecernaan nutrien merupakan salah satu ukuran dalam menentukan kualitas pakan. Kecernaan diartikan juga sejauh mana ternak dapat mengubah zat makanan menjadi kimia sederhana yang diserap oleh sistem pencernaan tubuh (Damron, 2006).

Pengetahuan akan faktor-faktor yang mempengaruhi kecernaan ransum sangatlah penting sebagai strategi dalam meningkatkan efisiensi konversi ransum. Domba akan mengkonsumsi lebih banyak pakan halus dibanding pakan yang kasar. Konsumsi bahan kering pakan kasar bervariasi mulai dari 1,5% dari bobot badan untuk pakan dengan kualitas rendah hingga 3% untuk pakan dengan kualitas tinggi (Gatenby, 1991). Kecernaan bahan kering dan organik merupakan indikator derajat kecernaan pakan pada ternak dan manfaat pakan yang diberikan pada ternak.

Kecernaan protein bahan makanan tergantung pada kandungan protein ransum, bahan makanan yang rendah kandungan proteinnya mempunyai kecernaan protein yang rendah, begitu pula sebaliknya. Kecernaan protein dapat tertekan dengan meningkatnya kadar serat kasar ransum (Khoerunnisa, 2006). Ternak membutuhkan energi untuk hidup pokok. Bahan pakan yang menjadi sumber energi adalah bahan pakan yang mengandung protein kasar kurang dari 20% dan serat kasar kurang dari 18% dalam bahan kering. Kebutuhan energi untuk domba dalam pemenuhannya dapat dipenuhi dengan pemberian pakan sumber energi. Tingkat kebutuhan energi metabolisme (EM) untuk domba dipengaruhi oleh bobot hidup, tingkat produksi dan nisbah energi, dan PK pakan yang akan diberikan (Mathius et al., 2003).

Kecernaan serat suatu bahan makanan sangat mempengaruhi kecernaan pakan, baik dari segi jumlah maupun dari komposisi kimia seratnya (Tillman et al., 1991). Konsentrasi serat pakan yang meningkat tidak mempengaruhi volume digesta rumen maupun bobot digesta akan tetapi menurunkan persentase bobot bahan kering digesta. Kandungan serat yang tinggi menurunkan kecernaan bahan kering namun meningkatkan kecernaan neutral detergent fibre (NDF) (Tjardes, 2002). Menurut Sutardi (1980), nilai kecernaan bahan organik dari suatu pakan dapat menentukan kualitas pakan tersebut. Nilai rataan koefisien cerna bahan kering pada domba lokal adalah 57,43%, sedangkan nilai rataan koefisien cerna bahan organik adalah 60,74% (Elita, 2006).

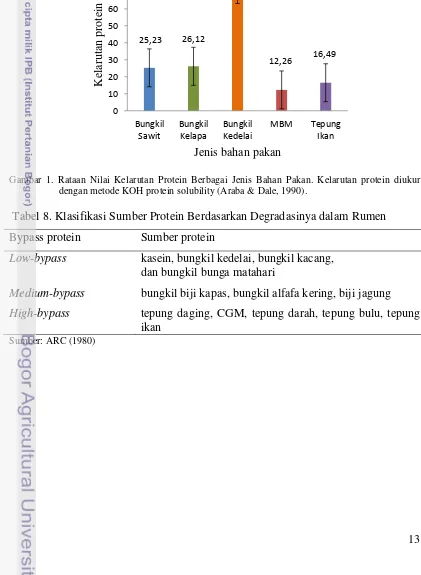

Kelarutan Protein

12 namun ada pula yang tidak larut, tetapi semua protein tidak larut dalam pelarut lemak seperti etil eter dan petroleum eter (Winarno, 1997). Kelarutan merupakan salah satu sifat fungsional protein yang sangat dipengaruhi asal protein, komposisi dan struktur protein serta perlakuan-perlakuan selama pengolahan. Kelarutan protein dipengaruhi oleh ukuran molekul-molekul protein, semakin besar ukuran molekulnya semakin sulit larut sehingga mempengaruhi proses penghancuran (Miller, 1998). Kelarutan protein yang berbeda-beda diakibatkan oleh proses pengolahan yang tidak sama sehingga menghasilkan kandungan nutrisi yang berbeda. Menurut Qomariah (2004) kelarutan protein pada sumber protein nabati lebih tinggi daripada sumber protein hewani, kelarutan protein pada sumber nabati yang tertinggi adalah bungkil kedelai, sedangkan yang terendah bungkil sawit.

Bypass Protein

Pakan berprotein salah satunya akan dicerna dalam rumen dan yang lolos atau belum tercerna dalam rumen akan dialirkan menuju omasum dan abomasum. Jika ada protein yang tidak tercerna dalam rumen, maka ini disebut bypass atau protein yang lolos. Bypass disebut juga ketahanan protein terhadap degradasi dalam rumen.

pertumbuhan ternak. Perbedaan ini mungkin sekali disebabkan oleh keragaman ketahanan degradasinya. Protein yang tahan terhadap degradasi akan lebih baikdaripada yang tidak tahan degradasi karena dapat memberikan masukan protein lewat jalur fraksi yang lolos degradasi. Tetapi daya tahan yang terlalu tinggi juga dapat mengurangi jumlah masukan protein lewat protein mikroba.

Gambar 1. Rataan Nilai Kelarutan Protein Berbagai Jenis Bahan Pakan. Kelarutan protein diukur dengan metode KOH protein solubility (Araba & Dale, 1990).

Tabel 8. Klasifikasi Sumber Protein Berdasarkan Degradasinya dalam Rumen Bypass protein Sumber protein

Low-bypass kasein, bungkil kedelai, bungkil kacang, dan bungkil bunga matahari

Medium-bypass bungkil biji kapas, bungkil alfafa kering, biji jagung

MATERI DAN METODE

Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Lapang Ilmu Nutrisi Ternak Daging dan Kerja, dan pengukuran kecernaan dilakukan di Laboratorium Lapang Ilmu Nutrisi Ternak Perah Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor yang dilaksanakan dari bulan September hingga November 2011.

Materi

Alat

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain kandang domba individu, tempat pakan dan minum, timbangan digital, timbangan pegas, ember, plastik penampung feses, alumunium foil, dan kandang metabolis.

Ternak Percobaan

Ternak yang digunakan adalah 12 ekor domba jantan dengan berat awal rata-rata 26,6±1,5 Kg dan umur sekitar 1,5 tahun dan domba dikandangkan secara individu. Ternak domba lokal yang digunakan dikandangkan secara individu. Contoh ternak domba lokal yang digunakan seperti disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2. Domba Penelitian

Ransum

berbeda-beda bertujuan untuk mencapai iso protein dan iso energi pada masing-masing perlakuan. Air minum diberikan secara ad libitum. Ransum dan feses yang digunakan seperti disajikan pada Gambar 3 dan Gambar 4. Komposisi bahan pakan masing-masing ransum dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Komposisi Bahan Pakan Ransum Penelitian

Keterangan: R1 : Ransum kombinasi sumber protein bungkil kelapa dan urea. R2: Ransum kombinasi sumber protein bungkil kelapa dan bungkil kedelai. R3 : Ransum kombinasi sumber protein bungkil kelapa dan tepung ikan. R4: Ransum kombinasi sumber protein bungkil kelapa, bungkil kedelai dan tepung ikan.

Gambar 3. Ransum Penelitian Gambar 4. Feses Domba Penelitian

Prosedur

Pemeliharaan

Pemeliharaan domba dilakukan selama 1,5 bulan dalam kandang individu. Sebelum digunakan domba ditimbang terlebih dahulu. Domba ditimbang setiap satu minggu sekali untuk mengetahui perubahan bobot badannya. Pakan diberikan pada pagi dan sore hari. Pemberian pakan pada saat adaptasi 3% BB, tetapi seiring bertambahnya BB maka pemberian ransum dinaikkan sampai 3,5% BB. Konsumsi

Bahan Pakan Perlakuan (%)

R1 R2 R3 R4

Tongkol jagung 30,00 30,00 30,00 30,00

Onggok 20,00 20,00 20,00 20,00

Bungkil kelapa 45,00 31,50 36,50 34,00

Bungkil kedelai - 15,00 - 7,50

Tepung ikan - - 10,00 5,00

CaCO3 2,7 2,7 2,7 2,7

Garam 0,5 0,5 0,5 0,5

Premix 0,3 0,3 0,3 0,3

16 pakan dan sisa pakan dihitung setiap hari. Sebelum melakukan pengukuran domba diadaptasi lagi selama satu minggu untuk mengurangi stress saat dipindahkan ke kandang metabolis. Pengukuran kecernaan dilakukan selama lima hari setelah masa adaptasi.

Pengukuran Konsumsi Nutrien

Konsumsi nutrien adalah jumlah pakan (g) yang dimakan oleh seekor domba setiap hari selama koleksi total. Konsumsi nutrien diperoleh dengan menghitung selisih antara pakan yang diberikan dikurangi dengan sisa pakan. Konsumsi nutrien yang dihitung yaitu konsumsi bahan kering, bahan organik, protein kasar, serat kasar. Konsumsi (g) = Konsumsi pakan (g) - Sisa Pakan (g)

Pengukuran Kecernaan Nutrien

Pengumpulan feses dilakukan selama lima hari berturut-turut pada minggu terakhir pemeliharaan yang bertujuan untuk mengetahui kandungan nutrien feses. Feses diambil selama 24 jam dimulai pada pagi hari sampai keesokan pagi harinya. Feses yang baru keluar ditampung dalam plastik yang sudah disediakan agar tidak tercampur dengan urin. Feses yang terkumpul selama 24 jam ditimbang dengan timbangan digital sebagai bobot feses segar (awal), kemudian sampel feses diambil 10% dari total feses segar yang terkumpul setiap harinya dan dikeringkan matahari dan dimasukkan dalam oven 60 ºC untuk mendapatkan berat feses kering udara matahari, kemudian sampel dihaluskan dan dikomposit berdasarkan masing-masing perlakuan dan ulangan. Sampel yang sudah dikomposit selanjutnya dilakukan analisa proksimat untuk mengetahui kandungan nutrien feses (McDonald et al., 2002).

Kecernaan bahan kering dan serat dihitung dengan mengacu pada metode AOAC (2000), kadar protein pakan dan feses ditentukan dengan menggunakan metode Kjeldahl, kadar lemak dihitung berdasarkan metode Soxlet dan TDN dihitung berdasarkan Sutardi (1981). Kecernaan dihitung berdasarkan persentase dari selisih antara yang dikonsumsi dengan sisa yang dikeluarkan melalui feses dibagi dengan yang dikonsumsi dikali 100%. Kecernaan yang dihitung yaitu bahan kering, bahan organik, protein, serat kasar, lemak kasar, BETN dan nilai TDN. KCBK = (Konsumsi BK pakan–BK feses) x 100%

KCBO = (Konsumsi BO pakan–BO feses) x 100%

Konsumsi BO pakan

KCPK = (Konsumsi PK pakan–PK feses) x 100%

Konsumsi PK pakan

KCSK = (Konsumsi SK pakan–SK feses) x 100%

Konsumsi SK pakan

KCLK = (Konsumsi LK pakan–LK feses) x 100%

Konsumsi LK pakan

Kecernaan BETN = (Konsumsi BETN pakan–BETN feses) x 100% Konsumsi BETN pakan

Nilai TDN = PK dapat dicerna+SK dapat dicerna+BETN dapat dicerna+(2,25LK) dapat dicerna

Rancangan Percobaan dan Analisis Data

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan 4 perlakuan dan 3 kelompok. Pengelompokan berdasarkan bobot badan besar (28,20±1,17 kg), sedang (26,50±0,57 kg) dan kecil (25,12±0,34 kg). Model matematika dari rancangan adalah sebagai berikut :

Yij = + i +βj + ij Keterangan :

Yij = Nilai variabel hasil pengamatan = Rataan umum pengamatan

i = Pengaruh jenis kombinasi sumber protein ke-i (1, 2, 3, 4)

βj = Efek kelompok ke-j (1, 2, 3)

ij = Pengaruh galat ransum ke-i (1, 2, 3, 4) dan ulangan ke-j (1, 2, 3)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kandungan Nutrien Ransum

Berdasarkan hasil analisa proksimat, kandungan zat makanan ransum perlakuan disajikan pada Tabel 10. Terdapat adanya keragaman kandungan nutrien protein, abu dan lemak kasar. Kandungan protein yang tidak sama antar perlakuan disebabkan kandungan bahan baku pakan bungkil kedelai yang digunakan dalam membuat ransum memiliki kadar protein yang tidak sama atau lebih tinggi dibandingkan kadar protein yang diharapkan. Kandungan nutrien abu dalam ransum penelitian ini sedikit beragam pada perlakuan R3 dan R4, dimana kandungan abu tertinggi terdapat pada R3 yaitu 11,13% dan R4 yaitu 8,19%. Hal ini disebabkan bahan baku tepung ikan yang dipakai kemungkinan banyak mengandung bahan anorganik seperti tulang-tulang ikan. Kandungan lemak kasar yang tinggi pada perlakuan R1 yaitu sebesar 5,50% disebabkan oleh bahan pakan bungkil kelapa dimana memiliki kandungan lemak yang cukup tinggi yaitu 14%-17%.

Tabel 10. Kandungan Nutrien Ransum Penelitian (%BK)

Keterangan : Hasil Analisa Laboratorium PAU IPB (2011). *) TDN dihitung berdasarkan Sutardi (1981). Rumus TDN = PK dapat dicerna + SK dapat dicerna + BETN dapat dicerna + (2,25 LK dapat dicerna).

Kandungan protein kasar dalam ransum penelitian ini berkisar antara 14,69%-19,01%. Menurut NRC (1985) kebutuhan protein domba jantan dengan bobot badan <40 kg sebesar 13,5%. Berdasarkan data tersebut maka kandungan protein ransum penelitian ini telah mencukupi dari minimal standar kebutuhan

Peubah

Ransum penelitian

R1 R2 R3 R4

Nutrien ransum ---(%)---

BK 90,85 90,59 90,51 90,35

Abu 6,59 6,20 11,13 8,19

PK 15,06 19,01 14,69 15,31

LK 5,50 3,42 3,33 2,94

SK 14,58 14,06 13,94 13,79

BETN 58,26 57,30 56,91 59,77

pertumbuhan domba. Kebutuhan energi (TDN) untuk domba jantan dengan bobot badan <40 kg menurut NRC (1985) adalah 63%. Kandungan TDN untuk ransum penelitian ini berkisar antara 61,35%-70,68%, terlihat tidak jauh berbeda terhadap kebutuhan energi yang direkomendasikan NRC, meskipun pada ransum R1 kandungan TDN sedikit lebih rendah.

Tabel 11. Rataan Konsumsi Bahan Kering, Bahan Organik, Protein Kasar, Serat Kasar, Lemak Kasar, BETN, dan TDN pada Domba Lokal Jantan yang Mendapat Ransum Kombinasi Sumber Protein Berbeda.

Keterangan: Superskrip huruf kecil yang berbeda pada baris yang sama menunjukkan berbeda nyata (P<0,05). Rata-rata Konsumsi BK= Bahan Kering, BO= Bahan Organik, PK= Protein Kasar, SK= Serat Kasar. R1 = kombinasi bungkil kelapa dan urea , R2 = kombinasi bungkil kelapa dan bungkil kedelai, R3= kombinasi bungkil kelapa dan tepung ikan, R4 = kombinasi bungkil kelapa, kedelai dan tepung ikan.

Konsumsi Bahan Kering

20 Data penelitian ini berbeda dari hasil penelitian Junaidi et al. (2011) yang melaporkan konsumsi BK domba berkisar antara 350–530 g/ekor/hari, dengan komposisi tongkol jagung : konsentrat yang sama sebesar 30:70. Perbedaan jumlah konsumsi BK ransum dari kedua penelitian tersebut dapat disebabkan oleh bobot badan masing-masing domba yang berbeda sehingga kebutuhan BK ransum juga berbeda. Konsumsi merupakan tolak ukur dari penilaian palatabilitas suatu bahan pakan. Menurut NRC (2006) kebutuhan bahan kering normal pada ternak domba dengan bobot badan 20-30 kg yaitu 690-1240 g/ekor/hari. Rataan konsumsi BK penelitian ini yaitu berkisar 703,97-867,89 g/ekor/hari. Hasil tersebut sesuai dengan kebutuhan bahan kering normal ternak domba bedasarkan NRC (2006), yang menunjukkan bahwa domba mampu mengkonsumsi pakan sesuai kebutuhan.

Konsumsi Bahan Organik

Penambahan sumber serat tongkol jagung dengan kombinasi berbagai sumber protein nyata mempengaruhi (P<0,05) konsumsi bahan organik (Tabel 11). Konsumsi BO domba lokal jantan berkisar antara 682,12-898,61 g/ekor/hari. Pada perlakuan kombinasi bungkil kelapa dan kedelai menghasilkan konsumsi BO yang nyata lebih tinggi dibandingkan kombinasi bungkil kelapa dan urea. Pada umumnya tingkat konsumsi bahan organik sejalan dengan konsumsi bahan kering. Apabila konsumsi bahan kering tinggi, maka konsumsi bahan organik juga tinggi dan sebaliknya bila konsumsi bahan kering rendah, maka konsumsi bahan organik juga rendah. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Chotimah (2002), yang menyatakan bahwa konsumsi BO pada ternak berbanding lurus dengan konsumsi BK dari ternak tersebut. Penyebab perbedaan ini dikarenakan kandungan abu (anorganik) dalam ransum yang menggunakan tepung ikan lebih tinggi, sehingga kandungan bahan organik berkurang dan konsumsi bahan organik menurun. Hal ini terbukti dari penggunaan kombinasi bungkil kelapa dan tepung ikan menghasilkan konsumsi BO yang lebih rendah.

Konsumsi Protein Kasar

tinggi dibandingkan konsumsi pada perlakuan kombinasi protein lainnya. Hal tersebut disebabkan kandungan protein perlakuan kombinasi bungkil kelapa dan kedelai yang mencapai 19,01%. Tingginya kandungan protein suatu bahan pakan mempengaruhi jumlah konsumsi protein. Parakkasi (1999) menambahkan bahwa semakin tinggi kandungan protein di dalam pakan, maka konsumsi protein makin tinggi pula Konsumsi protein dalam penelitian ini lebih tinggi dibandingkan Kearl (1982) bahwa untuk domba muda dengan bobot hidup 25 kg dan dengan pertumbuhan bobot hidup harian 100 g dibutuhkan 85 g protein kasar.

Konsumsi Serat Kasar

Penambahan sumber serat tongkol jagung dengan kombinasi berbagai sumber protein tidak nyata mempengaruhi (P>0,05) konsumsi serat kasar (Tabel 11). Rataan konsumsi serat kasar pada penelitian ini berkisar antara 96,86–122,06 g/ekor/hari. Tidak adanya perbedaan konsumsi SK antar perlakuan diduga disebabkan oleh penggunaan komposisi tongkol jagung yang sama dan juga kandungan serat dari berbagai sumber protein masing-masing perlakuan tidak jauh berbeda (Tabel 10). Pada penelitian ini konsumsi serat kasar berbanding lurus dengan konsumsi bahan kering pakan, ini terbukti bahwa perlakuan tidak nyata mempengaruhi konsumsi serat kasar dan bahan kering. Menurut Toharmat (2006), jenis pakan kaya serat dapat mempengaruhi konsumsi bahan kering yang selanjutnya mempengaruhi konsumsi nutrien. Hal ini berarti bahwa konsumsi bahan kering pakan dapat dimanipulasi melalui pemilihan jenis pakan kaya serat yang diberikan.

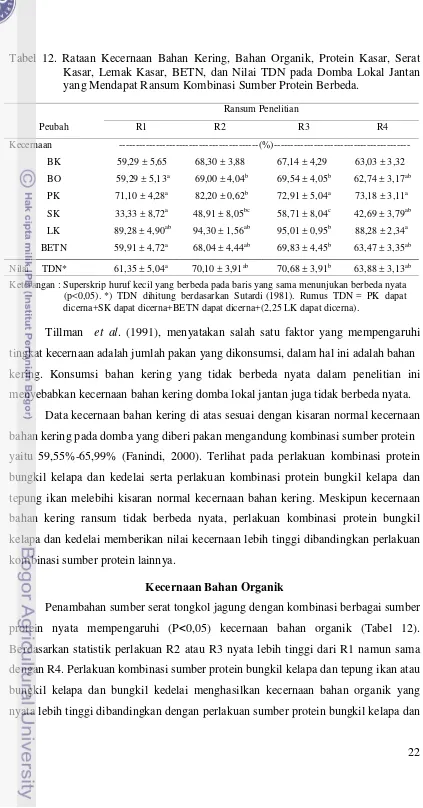

Kecernaan Bahan Kering

22 Tabel 12. Rataan Kecernaan Bahan Kering, Bahan Organik, Protein Kasar, Serat Kasar, Lemak Kasar, BETN, dan Nilai TDN pada Domba Lokal Jantan yang Mendapat Ransum Kombinasi Sumber Protein Berbeda.

Tillman et al. (1991), menyatakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kecernaan adalah jumlah pakan yang dikonsumsi, dalam hal ini adalah bahan kering. Konsumsi bahan kering yang tidak berbeda nyata dalam penelitian ini menyebabkan kecernaan bahan kering domba lokal jantan juga tidak berbeda nyata.

Data kecernaan bahan kering di atas sesuai dengan kisaran normal kecernaan bahan kering pada domba yang diberi pakan mengandung kombinasi sumber protein yaitu 59,55%-65,99% (Fanindi, 2000). Terlihat pada perlakuan kombinasi protein bungkil kelapa dan kedelai serta perlakuan kombinasi protein bungkil kelapa dan tepung ikan melebihi kisaran normal kecernaan bahan kering. Meskipun kecernaan bahan kering ransum tidak berbeda nyata, perlakuan kombinasi protein bungkil kelapa dan kedelai memberikan nilai kecernaan lebih tinggi dibandingkan perlakuan kombinasi sumber protein lainnya.

Kecernaan Bahan Organik

Penambahan sumber serat tongkol jagung dengan kombinasi berbagai sumber protein nyata mempengaruhi (P<0,05) kecernaan bahan organik (Tabel 12). Berdasarkan statistik perlakuan R2 atau R3 nyata lebih tinggi dari R1 namun sama dengan R4. Perlakuan kombinasi sumber protein bungkil kelapa dan tepung ikan atau bungkil kelapa dan bungkil kedelai menghasilkan kecernaan bahan organik yang nyata lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan sumber protein bungkil kelapa dan

Peubah Keterangan : Superskrip huruf kecil yang berbeda pada baris yang sama menunjukan berbeda nyata (p<0,05). *) TDN dihitung berdasarkan Sutardi (1981). Rumus TDN = PK dapat

urea. Tingginya kecernaan kombinasi sumber protein bungkil kelapa dan tepung ikan atau bungkil kelapa dan kedelai disebabkan karena tingginya aktivitas mikroba di dalam rumen, terlihat kecernaan serat pada kedua perlakuan ini cukup tinggi dibanding perlakuan lain. Pernyataan ini sesuai dengan Puastuti (2005) yang menyatakan kecernaan bahan organik yang tinggi terjadi karena aktivitas mikroba di dalam rumen juga tinggi yang ditunjukkan dengan nilai laju produksi purin yang besar.

Kecernaan bahan organik dalam penelitian ini berkisar 54,16%-73,59%, masih terbilang normal bila dibandingkan dengan penelitian Yulistiani (2010) yang menunjukkan bahwa kecernaan bahan organik pada domba yang diberikan ransum tongkol jagung dengan penambahan konsentrat berprotein tinggi memiliki rataan sebesar 66,09%.

Kecernaan Protein Kasar

24 kecernaan protein kasar menurut Yulistiani (2010) yang diberikan ransum tongkol jagung dengan penambahan konsentrat berprotein tinggi memiliki rataan sebesar 78,4%.

Kecernaan Serat Kasar

Kecernaan terendah terdapat pada perlakuan kombinasi protein bungkil kelapa dengan penambahan urea 1,5%, meskipun ransum ini memiliki serat kasar yang paling tinggi (14,58%), dapat disimpulkan bahwa kadar serat yang tinggi tidak menjamin kecernaan serat juga tinggi, namun kecernaan serat memang di pengaruhi oleh komposisi kimia bahan pakan dimana komposisi kimia bahan pakan berpengaruh pada kecernaan fermentatif oleh mikroba rumen, terkadang suplementasi nitrogen selain protein (NPN) dalam ransum ruminansia sering kali menghasilkan performa yang kurang baik dibandingkan dengan suplemen protein alami. Pernyataan ini sesuai dengan Grisworld et al. (1996) meskipun NH3 merupakan sumber N utama bagi bakteri selulolitik, namun secara in vitro laju pertumbuhan mikroba lebih optimal ketika pasokan N dalam rumen berasal dari deaminasi asam amino.

Kecernaan Lemak Kasar

Penambahan sumber serat tongkol jagung dengan kombinasi berbagai sumber protein nyata mempengaruhi (P<0,05) kecernaan lemak kasar (Tabel 12). Berdasarkan statistik perlakuan R3 nyata lebih tinggi dari R4 namun sama dengan perlakuan R1 dan R2. Terlihat kecernaan lemak kasar ransum penelitian ini cukup tinggi yaitu berkisar antara 85,94%-95,96% dimana kecernaan tertinggi terdapat pada perlakuan kombinasi sumber protein bungkil kelapa dan tepung ikan. Hasil kecernaan lemak kasar yang tinggi dapat disebabkan bahwa lemak yang diserap mengandung trigliserida (lemak sederhana) sehingga lebih mudah dicerna. Trigliserida banyak terpadat dalam pakan mengandung konsentrat tinggi, sehingga menghasilkan kecernaan yang tinggi. Tingginya daya cerna lemak kasar disebabkan oleh struktur kimia lemak yang mudah dicerna (Wiseman, 1990). Kecernaan lemak kasar yang tinggi pada perlakuan kombinasi bungkil kelapa dan tepung ikan mungkin dipengaruhi oleh jumlah mikroba rumen pencerna lemak, sesuai dengan Puastuti (2005) bahwa ransum yang diberi tambahan tepung ikan memiliki jumlah mikroba rumen lebih banyak dibandingkan tanpa tambahan tepung ikan.

Kecernaan BETN

26 dan R4. Nilai kecernaan BETN pada perlakuan kombinasi protein bungkil kelapa dan tepung ikan tidak jauh berbeda terhadap perlakuan kombinasi protein bungkil kelapa dan bungkil kedelai yaitu 69,83% dan 68,04%. Ini disebabkan bahwa ransum perlakuan kombinasi protein bungkil kelapa dan tepung ikan atau kombinasi bungkil kelapa dan kedelai mendukung tercernanya serat kasar secara optimal dalam rumen, dimana kecernaan BETN dipengaruhi oleh kandungan BETN yang menggambarkan fraksi karbohidrat mudah tercerna seperti pati dan gula dalam pakan tinggi. Menurut Tilmann et al. (1991) kandungan BETN yang tinggi menggambarkan fraksi karbohidrat mudah tercerna seperti pati dan gula juga tinggi. Pada penelitian ini kecernaan BETN sejalan dengan kecernaan serat kasar dimana perlakuan kombinasi sumber protein bungkil kelapa dan tepung ikan atau kombinasi bungkil kelapa dan kedelai dapat memecah kandungan serat pada tongkol jagung dengan optimal.

Nilai TDN

Penambahan sumber serat tongkol jagung dengan kombinasi berbagai sumber protein nyata mempengaruhi (P<0,05) nilai TDN (Tabel 12). Berdasarkan statistik perlakuan R3 nyata lebih tinggi dari R1 namun sama dengan perlakuan R2 dan R4. Nilai TDN pada perlakuan kombinasi sumber protein bungkil kelapa dan tepung ikan tidak jauh berbeda dengan perlakuan kombinasi bungkil kelapa dan bungkil kedelai yaitu 70,68% dan 70,10%. Terlihat nilai TDN kedua perlakuan cukup tinggi yang berarti jumlah zat makanan yang dapat dicerna, diantaranya protein kasar, serat kasar, lemak kasar, dan BETN memiliki kecernaan yang tinggi pula. Ini membuktikan bahwa perlakuan ransum tongkol jagung dengan kombinasi sumber protein bungkil kelapa dan tepung ikan atau kombinasi bungkil kelapa dan bungkil kedelai memiliki kecernaan lebih baik dibandingkan perlakuan lainnya. Perry et al.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Ransum dengan sumber serat tongkol jagung sebesar 30% dengan kombinasi berbagai sumber protein dapat meningkatkan kecernaan zat makanan pada ternak domba lokal jantan. Perlakuan ransum tongkol jagung dengan kombinasi sumber protein bungkil kelapa dan tepung ikan atau kombinasi sumber protein bungkil kelapa dan bungkil kedelai terbukti meningkatkan kecernaan bahan organik, protein kasar, serat kasar, lemak kasar, BETN, dan Nilai TDN domba lokal jantan.

Saran

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, karunia, dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan

penulisan skripsi yang berjudul “Kecernaan Nutrien pada Domba Lokal Jantan

dengan Ransum Tongkol Jagung dan Kombinasi Berbagai Sumber Protein”.

Penelitian dan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr.Sri Suharti S.Pt. M.Si. selaku pembimbing utama sekaligus pembimbing akademik serta Ir.Lilis Khotijah, M.Si. selaku pembimbing anggota, Dr. Ir. Kartiarso M.Sc. sebagai bapak kedua serta pembimbing akademik yang tak kenal menyerah, bapak Iwan Prihantoro S.Pt. M.Si. sebagai panitia sidang, Dr.Despal,S.Pt.,M.Sc.Agr. sebagai penguji seminar, serta Prof. Dr. Ir. Dewi Apri Astuti, MS. dan Ir. Komariah M.Si. sebagai penguji sidang. Terima kasih atas bimbingan saran dan nasihat yang telah diberikan.

Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tulus dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada orang tua tercinta, Ayahanda Wardji dan Ibunda Agustina Aryani serta adik Citra Pratiwi dan Lastry Wardani yang senantiasa tulus

memanjatkan do’a, dukungan moril, materil dan kesabaran, serta kepada Keluarga

besar alm. Bahri Azof dan Keluarga Besar alm. Pardjo atas segala perhatian, dukungan, dan semangat yang diberikan.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Kennedy, Dendi, Mubarok, Juanda, Ziaudin, Njes, Lani, Emon, Wahyu, Imo, Putri, Asep kepada adik Indri, Dara, Ponam, Ici, Andrew, Dinang, keluarga besar INTP 44 dan semua yang tidak bisa saya sebutkan atas bantuannya selama proses penelitian. Penulis juga ucapkan terima kasih kepada penghuni pondok P’Boy Rama, Oji, Gery, Hendra, Rori, Mufid, Ikbal, Obos, Taufan atas suka duka di rumah tercinta. Tak lupa kepada Citra Alif S. atas motivasi dan semangatnya yang diberikan kepada penulis. Penulis berharap semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kegiatan penulis selanjutnya dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Bogor, September 2012

DAFTAR PUSTAKA

Agricultural Research Council. 1980. The Nutrient Requirements of Ruminant Livestock. Slough: Commonwealth Agricultural Bureaux.

Anindyawati, T. 2007. Studi Awal Pemanfaatan Onggok Sebagai Sumber Pektin. Laporan Teknik Kegiatan Penelitian Pusat Penelitian Bioteknologi. Hlm: 42-47.

Anggorodi, R., 1984. Ilmu Pakan Ternak Umum. PT. Gramedia, Jakarta.

AOAC. 2000. Official Method of Analysis. 17th ed. Association of Official Analytical Chemist, Arlington, Virginia.

Araba, M. & N. Dale, 1990. Evaluation of protein solubility as an indicator of over-processing soybean meal. Poultry Sci. 69: 76-83.

Aregheore, E. M. 1995. Effect of sex on growth rate, voluntary feed intake and nutrition digestibility of west African Dwarf goats fed crop residue rations Small Ruminant Research 15: 217-221.

Aregheore, E. M. 2000. Crop residues and agroindustrial byproduct in four Pasific Island countries: availability, utilization and potensial value in ruminant nutrition. Asian-Aust. J. of Anim. Sci. 13(Suppl. B): 266-269.

Arora, S. P. 1989. Pencernaan Mikroba pada Ruminansia. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Boniran, S. 1999. Quality control untuk bahan baku dan produk akhir pakan ternak. Kumpulan Makalah Feed Quality Management Workshop. American Soybean Association dan Balai Penelitian Ternak. hlm. 2-7.

Badan Pusat Statistik. 2009. Luas panen, produktivitas dan produksi jagung menurut provinsi. http//www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_suby ek= 53¬ab=6. [6 Oktober 2011].

Badan Pusat Statistik. 2010. Populasi ternak. www.bps.go.id/tab_sub/view.php? tabel=1&daftar=1&id_subyek=24¬ab=12. [6 Oktober 2011].

Campbell, J. R., M. Douglas Kenealy, & Karen L. Campbell. 2003. Animal Sciences. 4th Edition. McGraw-Hill, New York.

Cheeke P. R. 1998. Applied Animal Nutrition. Volume ke-2, Feed and Feeding. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.

Chotimah, D. C. 2002. Kecernaan bahan kering, bahan organik, dan protein kasar ransum yang mengandung ampas teh pada kelinci persilangan lepas sapih. Skripsi. Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Damron, W. S. 2006. Introduction to Animal Science. Prentice Hall, Ohio.

Devendra, C. & G. B McLeroy. 1992. Sheep Breeds. ELBS Longman Group Ltd, London.

Ensminger, M. E., J. E. Oldfield, & W. W. Heinemann, 1990. Feed and Nutrition. The Ensminger Publishing Company, California.

Ernawati, 1995. Amoniasi pakan serat kasar dengan urea berdasarkan sifat fisik, komposisi kimia dan fermeatabilitasnya. Skripsi. Fakultas Peternakan. Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Fahmy, M. H., J. M. Boucher, L. M. Poste, R. Gregoire, G. Butler, & J. E. Comeau. 1992. Feed efficiency, carcass characteristics and sensory quality of lambs, with or without prolific ancestry, fed diets with different protein supplements. J. Anim. Sci. 70: 1365-1374.

Fanindi, A. 2000. Sifat Fermentasi dan kecernaan pakan yang mengandung kombinasi sumber protein pada domba. Skripsi. Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Gatenby, R. M. 1991. Sheep. University of Edinburg, Edinburgh.

Grisworld, K. E., W. H. Hower, T. K. Miller, & W. V. Thayn. 1996. Effect of form of nitrogen on growth of ruminal microbes in continous culture. J. Anim. Sci. 74: 483-491.

Hutagalung, R. I. 1999. Definisi dan standar bahan baku pakan. Kumpulan Makalah Feed Quality Management Workshop. American Soybean Association dan Balai Penelitian Ternak. hlm. 7-13.

Iniquez, L. & B. Gunawan. 1990. The productive potential of indonesian sheep breed for the humid tropics: A review. Proc 13th Annual Converence of Malaysia Society and Animal Production, Malacca. 270-274.

Irawan, B. 2002. Suplemen Zn dan Cu organik pada ransum berbasis agroindustri untuk pemacu pertumbuhan domba. Tesis Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Junaidi, M. M., Novya C., Pratita K., Arif S., & Yulianry R. Y. 2011. Pemanfaatan limbah tongkol jagung sebagai komponen ransum berbasis non-rumput pada ternak domba. PKM Penelitian, IPB, Bogor.

Kearl, L. C . 1982 . Nutrient Requirements of Ruminants in Developing Countries. Int. Feedstuff Inst . Utah State University Logah, Utah, USA.

Khoerunnisa. 2006. Studi komparatif metabolisme nitrogen antara domba dan kambing lokal. Skripsi. Fakultas Peternakan. Institut Pertanian Bogor, Bogor. Mathius, I. W., D. Sastradipradja, T. Sutardi, A. Natasasmita, L. A. Sofyan, &

D.T.H. Sihombing. 2003. Studi strategi kebutuhan energi-protein untuk domba lokal: 5. Domba induk fase laktasi. J. Ilmu Ternak dan Veteriner 8(1): 26-39.

McCutcheon, J. & D. Samples. 2002. Grazing Corn Residues. Extension Fact Sheet Ohio State University Extension, US.

McDonald, P., R. Edwards, & J. Greenhalgh. 2002. Animal Nutrition. 6th Edition, New York.

32 Mulyaningsih, T. 2006. Penampilan domba ekor tipis jantan yang digemukkan dengan beberapa imbangan konsentrat rumput gajah (Pennisetum purpureum). Skripsi. Ilmu Produksi dan Teknologi Peternakan. Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Munier, F. F., D. Bulo, Saidah, Syarifudin, R. Boy, N. F. Femmi, & S. Husain. 2004. Pertambahan bobot badan domba ekor gemuk yang dipelihara secara intensif. Prosiding Seminar Teknologi Peternakan dan Veteriner. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian, Bogor.

National Research Council (NRC). 1985. Nutrient Requirements of Sheep. National Academy Press, Washington DC.

National Research Council (NRC). 1994. Nutriement Requirement of Poultry. 9th Revised Ed. National Academy Press, Washington DC.

National Research Council (NRC). 2006. Nutrient Requirements of Small Ruminant. National Academy Press, Washington, DC.

Nolan J. V. 1993. Nitrogen kinetics. Di dalam: J. M. Forbes & J. France. Quantitative Aspect of Ruminant Digestion and Metabolism. CAB International.

Nurhajah, S. 2007. Produk metabolisme rumen pada domba jantan. J Animal Production. Hal. 9-13; vol 9: No 1.

Parakkasi, A. 1983. Ilmu Gizi dan Makanan Ternak Monogastrik. Penerbit Angkasa, Bandung.

Parakkasi, A. 1999. Ilmu Nutrisi dan Makanan Ternak Ruminan. UI Press, Jakarta. Perry, T. W., A. E. Cullison, & R. S. Lowrey. 2003. Feeds and Feeding. 6 th

Ed.Prentice Hall Inc, New Jersey.

Puastuti, W. 2005. Tolak ukur mutu protein ransum dan relevansinya dengan retensi nitrogen serta pertumbuhan domba. Tesis Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Qomariah, N. 2004. Uji Derajat keasaman (pH), kelarutan kerapatan dan sudut tumpukan untuk mengetahui kualitas bahan pakan sumber protein. Skripsi. Fakultas Peternakan. IPB.

Salamena, J. 2003. Strategi pemuliaan ternak domba pedaging di Indonesia. Makalah Seminar. Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Siregar. 1994. Ransum ternak ruminansia. Penerbit Penebar Swadaya, Jakarta.

Sitompul, S. 2004. Analisis asam amino dalam tepung ikan dan bungkil kedelai. Bulletin Teknik Pertanian. 9(1): 33-37.

SNI. 1996. Standar Nasional Indonesia Bungkil Kedelai, Bungkil Kelapa, dan Tepung Ikan Bahan Baku Pakan.

Suparjo, 2008. Evaluasi pakan secara in vivo. Fakultas Peternakan, Universitas Jambi, Jambi.

Sutardi, T. 1979. Ketahanan protein bahan makanan terhadap degradasi oleh mikroba rumen dan manfaatnya bagi peningkatan produktivitas ternak. Media Peternakan. Vol: 91-103.

Sutardi, T. 1980. Landasan Ilmu Nutrisi. Jilid 1. Institut Pertanian Bogor, Bogor. Sutardi, T. 1981. Sapi Perah dan Pemberian Makanannya. Fakultas Peternakan.

Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Syamsu, J. A., K. Mudikjo, & E. G. Sa’id. 2003. Daya dukung limbah pertanian

sebagai sumber pakan ternak ruminansia di Indonesia. Wartazoa 13(1): 30-37. Tangendjadja, B. 1987. Pengolahan biji kapas untuk makanan ternak. Jurnal.

Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. (1) : 22-25. Tiesnamurti, B. 1992. Alternatif pemilihan jenis ternak ruminansia kecil untuk

wilayah Indonesia bagian timur. Potensi ruminansia kecil Indonesia bagian timur. Prosiding Lokakarya Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. BPT Bogor.

Tillman, A. D., H. Hartadi, S. Reksohadiprodjo, S. Prawirokusumo, & S. Lebdosuko. 1989. Ilmu Makanan Ternak Dasar. Cetakan ke-4. Gadjah Mada University steers. J. Anim. Sci. 80: 833-840.

Toha, M. D., D. Darmawi, H. Ediyanto, & Z. Elymaizar. 1999. Pengaruh pemberian jerami jagung sebagai pengganti rumput alam dalam ransum terhadap pertumbuhan domba lokal jantan. Jurnal Peternakan dan Lingkungan. 5 : 37-41.

Toharmat, T., E. Nursasih., R. Nazilah., N. Hotimah., T. Q. Noerzihad., N. A. Sigit, & Y. Retnani. 2006. Sifat fisik pakan kaya serat dan pengaruhnya terhadap konsumsi dan kecernaan nutrien ransum pada kambing. Med. Pet. Vol 29 No. 3: 146-154.

Umiyasih, U. & E. Wina. 2008. Pengolahan dan nilai nutrisi limbah tanaman jagung sebagai pakan ternak ruminansia. Wartazoa 18(3): 127-136.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil ANOVA Pengaruh Perlakuan terhadap Kecernaan Bahan Kering (KCBK)

SK JK db KT Fhit Sig,

Model

Terkoreksi 176,393 a

5 35,279 1,646 ,280

Intersep 49827,547 1 49827,547 2324,495 ,000 Perlakuan 152,015 3 50,672 2,364 ,170

Ulangan 24,378 2 12,189 ,569 ,594

Galat 128,615 6 21,436 Total 50132,556 12

Total

Terkoreksi 305,009 11

Lampiran 2. Uji Lanjut Duncan Pengaruh Perlakuan terhadap Kecernaan Bahan Kering (KCBK)

Perlakuan N

Subset 1

1,00 3 59,2904

4,00 3 63,0276

3,00 3 67,1379

2,00 3 68,2974

36 Lampiran 3. Hasil ANOVA Pengaruh Perlakuan terhadap Kecernaan Bahan Organik

(KCBO)

Lampiran 4. Uji Lanjut Duncan Pengaruh Perlakuan terhadap Kecernaan Bahan Organik (KCBO)

Lampiran 6. Uji Lanjut Duncan Pengaruh Perlakuan terhadap Kecernaan Protein Kasar (KCPK)

Perlakuan N

Subset

1 2

1,00 3 71,1033

3,00 3 72,9133

4,00 3 73,1767

2,00 3 82,1967

Sig. ,571 1,000

Lampiran 7. Hasil ANOVA Pengaruh Perlakuan terhadap Kecernaan Serat Kasar (KCSK)

SK JK db KT Fhit Sig,

Model

Terkoreksi 1147,544a 5 229,509 4,349 ,051 Intersep 25289,983 1 25289,983 479,219 ,000 Perlakuan 1024,526 3 341,509 6,471 ,026 Ulangan 123,018 2 61,509 1,166 ,374

Galat 316,640 6 52,773 Total 26754,167 12

Total

Terkoreksi 1464,184 11

Lampiran 8. Uji Lanjut Duncan Pengaruh Perlakuan terhadap Kecernaan Serat Kasar (KCSK)

Perlakuan N Subset

1 2 3

1,00 3 33,3267

4,00 3 42,6900 42,6900

2,00 3 48,9033 48,9033

3,00 3 58,7100

38 Lampiran 9. Hasil ANOVA Pengaruh Perlakuan terhadap Kecernaan Lemak Kasar

(KCLK)

SK JK db KT Fhit Sig,

Model

Terkoreksi 119,892a 5 23,978 2,793 ,122 Intersep 100947,032 1 100947,032 11758,464 ,000 Perlakuan 105,883 3 35,294 4,111 ,067

Lampiran 10. Uji Lanjut Duncan Pengaruh Perlakuan terhadap Kecernaan Lemak Kasar (KCLK)

Lampiran 11. Hasil ANOVA Pengaruh Perlakuan terhadap Kecernaan BETN

Lampiran 12. Uji Lanjut Duncan Pengaruh Perlakuan terhadap Kecernaan BETN

Perlakuan N Subset

1 2

1,00 3 59,9067

4,00 3 63,4667 63,4667

2,00 3 68,0433 68,0433

3,00 3 69,8267

Sig. ,085 ,158

Lampiran 13. Hasil ANOVA Pengaruh Perlakuan terhadap Nilai TDN

SK JK db KT Fhit Sig,

Model

Terkoreksi 98,715a 5 19,743 1,868 ,234 Intersep 64316,449 1 64316,449 6086,466 ,000 Perlakuan 91,511 3 30,504 2,887 ,125

Ulangan 7,205 2 3,602 ,341 ,724

Galat 63,403 6 10,567

Total 64478,567 12 Total

Terkoreksi 162,118 11

Lampiran 14. Uji Lanjut Duncan Pengaruh Perlakuan terhadap Nilai TDN

Perlakuan N Subset

1 2

1,00 3 69,1433

4,00 3 72,2433 72,2433

3,00 3 75,3000 75,3000

2,00 3 76,1533

40 Lampiran 15. Hasil ANOVA Pengaruh Perlakuan terhadap Konsumsi Bahan Kering

SK JK db KT Fhit Sig,

Model Terkoreksi

21001,880a 5 4200,376 4,627 ,045

Intersep 7031898,310 1 7031898,310 7745,929 ,000 Perlakuan 6998,566 3 2332,855 2,570 ,150

Lampiran 16. Uji Lanjut Duncan Pengaruh Perlakuan terhadap Konsumsi Bahan Kering

Lampiran 17. Hasil ANOVA Pengaruh Perlakuan terhadap Konsumsi Bahan Organik

SK JK db KT Fhit Sig,

Model Terkoreksi

29435,521a 5 5887,104 6,329 ,022

Lampiran 18. Uji Lanjut Duncan Pengaruh Perlakuan terhadap Konsumsi Bahan Organik

Perlakuan N

Subset

1 2

3,00 3 736,0900

1,00 3 762,0133

4,00 3 779,5600 779,5600

2,00 3 832,5067

Sig. ,143 ,078

Lampiran 19. Hasil ANOVA Pengaruh Perlakuan terhadap Konsumsi Protein Kasar

SK JK db KT Fhit Sig,

Model Terkoreksi

4029,923a 5 805,985 29,316 ,000

Intersep 181562,760 1 181562,760 6603,878 ,000 Perlakuan 3648,745 3 1216,248 44,238 ,000 Ulangan 381,178 2 190,589 6,932 ,028

Galat 164,960 6 27,493

Total 185757,643 12 Total

Terkoreksi

4194,883 11

Lampiran 20. Uji Lanjut Duncan Pengaruh Perlakuan terhadap Konsumsi Protein Kasar

Perlakuan N Subset

1 2

3,00 3 110,1533

1,00 3 111,6000

4,00 3 117,4300

2,00 3 152,8367

42 Lampiran 21. Hasil ANOVA Pengaruh Perlakuan terhadap Konsumsi Serat Kasar

SK JK db KT Fhit Sig,

Model Terkoreksi

406,875a 5 81,375 4,603 ,045

Intersep 139642,030 1 139642,030 7899,606 ,000 Perlakuan 127,866 3 42,622 2,411 ,165 Ulangan 279,009 2 139,504 7,892 ,021

Galat 106,063 6 17,677

Total 140154,967 12 Total

Terkoreksi

512,937 11

Lampiran 22. Uji Lanjut Duncan Pengaruh Perlakuan terhadap Konsumsi Serat Kasar

Perlakuan N Subset

1

3,00 3 104,5267

4,00 3 105,8000

1,00 3 108,0933

2,00 3 113,0767