MODEL PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI

KARET ALAM TERINTEGRASI

FAHMI RIADI

SEKOLAH PASCA SARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

i

PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI

DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi yang berjudul “Model

Pengembangan Agroindustri Karet Alam Terintegrasi” adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal dari kutipan karya yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir Disertasi ini.

Bogor, Januari 2012

ii ABSTRACT

Fahmi Riadi. Integrated Natural Rubber Agroindustry Model Development.

Supervised by Dr. Ir. Machfud, MS as the advisory committee chairman, Dr. Ir. Tajuddin Bantacut, M.Sc., Dr. Ir. Illah Sailah, MS, and Prof. Dr. Ir. Marimin, M.Sc. as the members.

This study was aimed to develop an integrated and sustainable model for natural rubber agroindustry. Agroindustrial development was very strategic when integrated and sustainably managed i.e. there’s linkage among upstream and downstream sectors synergically and productively, and also there’s linkage among regionals, sectors and commodities. Industrial integration and agglomeration had been known for long time to save transportation and transaction cost, proximity to supplier and market, labor market pooling, and optimizing comparative advantages. Development factors were gained from experts judgment aggregated using pairwise comparation and analytical hierarchy process (AHP) technique. Institutions interaction and development constraints analyzed using interpretive structural modeling (ISM) technique. Investment feasibility on each business unit partially showed that all activities were feasible to be conducted and integration of every stage of business activities vertically showed improving of all feasibility indicators such as NPV, IRR, Net B/C and PBP and also saved total initial investments. The local government was the most influence key element followed by rubber industry and finance institution. The main constraint were lack of government policy support then inadequate of capitals and absence of farmer adviser. This study concluded that direct contract farming model combined with rubber agroforestry system (RAS-1) in replanting was preferred and more profitable for the integrated and sustainable agroindustrial development based on latex and rubberwood. The farmers had a chance to participate and invest their capitals even playing the main role in the project. This study also introduced a new perspective and approach on agroindustrial integration theories.

Keywords: integrated, agroindustry, natural rubber, rubberwood, furniture development

iii RINGKASAN

Fahmi Riadi. Model Pengembangan Agroindustri Karet Alam Terintegrasi.

Dibawah bimbingan: Dr. Ir. Machfud, MS sebagai ketua komisi Pembimbing, Dr. Ir. Tajuddin Bantacut, M.Sc., Dr. Ir. Illah Sailah, MS, dan Prof. Dr. Ir. Marimin, M.Sc. sebagai anggota komisi pembimbing.

Meski memiliki lahan karet terluas di dunia (3,4 juta ha), produktivitas karet alam Indonesia hanya 862 kg karet kering/ha/tahun. Lebih rendah dibandingkan produsen lain seperti Thailand (1.875 kg), India (1.727 kg), Vietnam (1.483 kg) dan Malaysia (1.330 kg). Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya produktivitas di tingkat petani karena kebanyakan masih menggunakan bahan tanaman asalan, banyaknya pohon karet tua dan rusak yang mencapai 400.000 hektar (12%). Tidak seperti Malaysia dan Thailand, industri di Indonesia umumnya belum menggunakan kayu karet sebagai bahan baku industri. Sekitar 80% produk furniture buatan Malaysia dan Thailand menggunakan kayu karet dengan nilai ekspor mencapai USD 1.1 milyar. Salah satu kunci sukses Malaysia dan Thailand mengembangkan industri dan ekspor berbasis kayu karet adalah kebijakan pemerintah terhadap produksi kayu karet, termasuk dukungan finansial dan bantuan teknis terhadap industri hilir pengolahan kayu karet.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pengembangan agroindustri karet alam terintegrasi dan berkelanjutan berbasis lateks dan kayu karet sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah penelitian. Basis integrasi dicirikan oleh ko-operasi, kolaborasi, berbagi informasi, kepercayaan, kemitraan, penyebaran teknologi, pergeseran dari proses individual ke proses rantai terintegrasi. Keberkelanjutan terkait aspek sosial, ekonomi dan lingkungan serta ada kolaborasi dan interaksi dengan pemangku kepentingan.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, pengisian quisioner, instansi terkait, pabrik karet dan PTPN XIII. Analisis faktor-faktor pengembangan diperoleh melalui agregasi pendapat pakar dengan teknik perbandingan berpasangan. Penentuan pola kemitraan dan lokasi agroindustri menggunkan teknik analitical hierarchy process

(AHP). Analisis kelembagaan dan kendala pengembangan menggunakan metode

interpretive structural modelling (ISM), dan kelayakan investasi berdasarkan Net

B/C, NPV, IRR, dan PBP serta analisis sensitivitas.

Urutan faktor pengembangan berdasarkan AHP adalah aspek pasar, modal, informasi, bahan baku. Tujuan pegembangan adalah kelangsungan usaha, kontinuitas bahan baku, kepastian harga dan kualitas, pembagian nilai tambah yang pantas dan informasi. Alternatif kemitraan adalah contract farming dan lokasi agroindustri di

Kecamatan Teweh Tengah.

Kendala utama pengembangan adalah: kurangnya dukungan kebijakan pemerintah daerah, kekurangan modal, tidak ada pendampingan, serta minimnya akses informasi. Kodisi ini mengakibatkan para petani tetap menggunakan bahan tanaman asalan, kuatnya dominasi pedagang perantara, serta para petani tidak tahu perkembangan fluktuasi hargayang berdampak pada tidak adanya insentif bagi para petani serta rendahnya produktivitas petani dan rendahnya kualitas bokar.

iv

peremajaan 10.000 hektar secara bertahap dengan sistem wanatani. Dengan asumsi produksi kayu 150 m3/ha dan harga kayu karet bulat Rp. 300.000/m3 maka diperoleh

hasil peremajaan Rp. 45 juta. Jumlah dana yang diperlukan untuk peremajaan Rp. 16.275.000 per hektar (selisih positif Rp. 28,7 juta). Peremajaan bertahap 37 batang/ha/tahun, akan menghasilkan 370.000 batang/tahun atau kayu bulat sebanyak 100.000 m3/tahun (nilai Rp 30 milyar/tahun) atau Rp. 450 milyar dalam 15 tahun, dipotong biaya peremajaan maka diperoleh kas positif sebesar Rp. 28,7 milyar. Pola kemitraan dapat menjamin harga jual kayu di tingkat petani mendukung upaya peremajaan karet rakyat.

Klon yang digunakan dalam kegiatan ini adalah IRR-112 yang dilepas sebagai benih bina dengan SK Mentan Nomor. 511/kpts/SR 1209/2007. Keunggulan klon IRR-112 yaitu sebagai klon unggul baru penghasil Lateks-Kayu. Rata-rata laju pertumbuhan lilit batang disaat TBM yaitu 13 cm/tahun dan 6 cm/tahun disaat TM. Penyadapan dapat dilakukan pada umur 3,5 tahun, kulitnya relatif tebal, cukup resisten terhadap Corynespora dan Colletotrichum. Potensi produksi rata-rata 2.546

kg/ha/thn dan kumulatif produksi sampai umur 9 tahun 22.493 kg.

Untuk mencegah persaingan memperoleh bahan baku karet, pabrik karet remah dirancang beroperasi pada skala menengah (18.000 ton/tahun) SIR 20. Berdasarkan skema contract farming, dari sisi petani, harga bokar per kilogram akan disesuaikan

dengan harga standar FOB SIR 20, naik dari Rp. 15.000 jadi Rp. 20.400/kg karet kering. Petani wajib menyerahkan bokar dengan spesifikasi sesuai SNI pada waktu yang ditetapkan. Dari sisi perusahaan pengolahan yang bokar menerapkan konsep produksi bersih dengan kapasitas produksi 18.000 ton/tahun, pihak pabrik menghemat setidaknya Rp. 240 juta/tahun sehingga terjadi kenaikan indikator kelayakan yang signifikan bagi petani maupun industri karet remah. Integrasi petani-pabrik karet menghasilkan indikator kelayakan NPV Rp. 103,5 milyar, IRR 30%, Net B/C 1,87 dan PBP 3,4 tahun dengan total kebutuhan investasi Rp. 118,7 milyar selama 15 tahun. Analisis sensitivitas menunjukkan bahwa pola ini aman terhadap perubahan faktor penting hingga 45 %.

Dari ketersediaan bahan baku kayu karet hasil peremajaan sebanyak 10% (10.000 m3/tahun) digunakan sebagai bahan baku untuk satu unit industri pengolahan kayu karet dengan produk berupa kayu olahan 20 m3/hari. Harga jual kayu olahan Rp. 2,8 juta/m3. Selebihnya dijual dalam bentuk kayu bulat untuk modal

dan pengembalian pinjaman. Peningkatan nilai tambah dilakukan melalui pengolahan kayu menjadi furniture berkapasitas 20 m3/hari. Integrasi total dari peremajaan – industri kayu gergajian – industri furnitur menghasilkan indikator kelayakan investasi NPV Rp. 16,8 milyar, IRR 93% PBP 1,4 tahun Net B/C 4,54 dan periode usaha 6 tahun; menurunkan biaya investasi sebesar Rp. 906 juta untuk investasi awal dibandingkan integrasi industri kayu gergajian – industri furnitur. Kebutuhan bahan baku 10.000 m3 diperoleh dari peremajaan seluas 88 hektar dengan biaya Rp. 1,8 milyar/tahun dan melibatkan 44 orang petani karet.

Kajian ini menyimpulkan bahwa model pengembangan agroindustri karet alam yang sesuai adalah kombinasi antara sistem wanatani karet tipe-1 dan kontrak tani (contract farming) yang dimulai dengan peremajaan lahan karet seluas 10.000 hektar

v

menunjukkan kinerja kelayakan investasi yang lebih baik dan lebih efisien daripada dijalankan secara terpisah. Integrasi agroindustri karet alam berbasis lateks dan kayu membutuhkan dana sekitar Rp 123,5 milyar dengan indikator kelayakan NPV Rp. 134,8 milyar, IRR 34%, PBP 3,18 tahun dan Net B/C 3,1 untuk periode usaha 15 tahun. Dalam kegiatan ini para petani dapat memiliki saham sebesar 15,4% dan melibatkan 338 orang petani.

vi © Hak Cipta milik IPB, Tahun 2012

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya penulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber.

a. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar bagi IPB. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis

vii

MODEL PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI

KARET ALAM TERINTEGRASI

FAHMI RIADI

Disertasi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Doktor pada

Program Studi Teknologi Industri Pertanian

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

viii

Penguji pada ujian tertutup : 1. Dr. Ir. Uhendi Haris, M.Si 2. Prof. Dr. Erliza Noor

ix

Judul Disertasi : Model Pengembangan Agroindustri Karet Alam

Terintegrasi

Nama : Fahmi Riadi

NRP : F361050071

Program Studi : Teknologi Industri Pertanian

Disetujui Komisi Pembimbing,

Dr. Ir. Machfud, MS Ketua

Dr. Ir. Illah Sailah, MS

Anggota Prof. Dr. Ir. Marimin, M.Sc Anggota

Dr. Ir. Tajuddin Bantacut, M.Sc Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi Teknologi Industri Pertanian,

Dr. Ir. Machfud, MS

Dekan Sekolah Pascasarjana,

Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc.Agr.

xi PRAKATA

Puji dan syukur hanyalah milik Allah SWT, Tuhan alam semesta, pemilik segala ilmu dan kekuasaan, yang atas kehendak dan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan pendidikan S3 di Program Studi Teknologi Industri Pertanian IPB Bogor. Pada kesempatan ini, penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga khususnya kepada:

1. Para pembimbing Bapak Dr. Ir. Machfud, MS, Bapak Dr. Ir. Tajuddin Bantacut,

M.Sc, Ibu Dr. Ir. Illah Sailah, MS dan Bapak Prof. Dr. Ir. Marimin, M.Sc selaku pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, masukan dengan sabar dan penuh perhatian selama melaksanakan penelitian dan penulisan. 2. Keluargaku, istriku tercinta Erni Irmawati serta anak-anakku yang senantiasa

menanti dengan sabar dan mendo’kan agar tugas belajar ini dapat selesai. 3. Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang memberi kesempatan bagi penulis

untuk menempuh pendidikan dan membebaskan penulis dari tugas-tugas rutin. 4. Bapak Dr. Ir. Uhendi Haris, M.Si dan Ibu Prof. Dr. Erliza Noor sebagai penguji

luar komisi pada ujian tertutup.

5. Bapak Dr. Ir. Sapta Raharja, DEA dan Bapak Dr. Ir. Bambang Dradjat, M.Ec selaku penguji luar komisi pada ujian terbuka.

6. Rekan-rekan di Program Studi Teknologi Industri Pertanian IPB Bogor

khususnya angkatan 2005 yang menyertai penulis dalam menjalani pendidikan dan group bimbingan Pak Marimin yang selalu kompak, saling dukung dan saling berbagi dalam proses penyelesaian studi.

7. Semua pihak yang memberikan kontribusi dalam penyusunan karya tulis ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya tulis ini masih memiliki banyak kekurangan dan dengan lapang dada akan menerima segala bentuk masukan, saran dan kritik dari semua pihak.

Bogor, Januari 2012

xii

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Kabupaten Barito Utara pada tanggal 1 Nopember 1969, putra ketiga dari delapan bersaudara dari pasangan Bapak Kubra dan Ibu Hasiah (almh). Menikah dengan Erni Irmawati pada tahun 1995 dan dikaruniai lima orang anak masing-masing Rasyid (1996), Arina (1997), Salma (1999), alm. Abdurrahman (2004) dan Fajar (2005). Penulis bekerja sebagai PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara sejak tahun 1997. Perjalanan karir dimulai dari Kantor Inspektorat Wilayah Kabupaten Barito Utara (1997 – 1999), Dinas Pembangunan Masyarakat Desa (1999 – 2001), Bagian Pembangunan Setdakab Barito Utara (2001 – 2005). Sejak Januari 2005 sampai sekarang ditempatkan di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara. Pendidikan sarjana ditempuh di Jurusan Mekanisasi Pertanian IPB (1988 – 1993). Mendapat kesempatan tugas belajar S2 di Program Studi Teknologi Pascapanen IPB (2001 – 2003), dan tugas belajar S3 di Program Studi Teknologi Industri Pertanian sejak tahun 2005. Selama pendidikan penulis menghasilkan dua jurnal yang merupakan bagian dari karya tulis ini dengan judul “Model Pengembangan Agroindustri Karet Alam Terintegrasi” dan “Kelayakan

Integrasi Pengembangan Agroindustri Karet Alam” pada Jurnal Teknologi Industri

xiii DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL ... xiii

DAFTAR GAMBAR ... xiv

DAFTAR LAMPIRAN ... xv

1 PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar belakang ... 1

1.2 Tujuan penelitian ... 5

1.3 Manfaat penelitian ... 5

1.4 Ruang lingkup penelitian ... 6

2 PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN ... 7

2.1 Integrasi industri ... 7

2.2 Integrasi manajemen rantai pasok ... 10

2.3 Aspek keberlanjutan ... 14

2.4 Aspek lokasi dalam integrasi industri ... 17

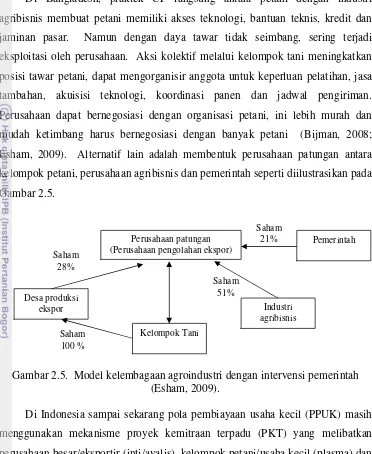

2.5 Model kelembagaan agroindustri ... 23

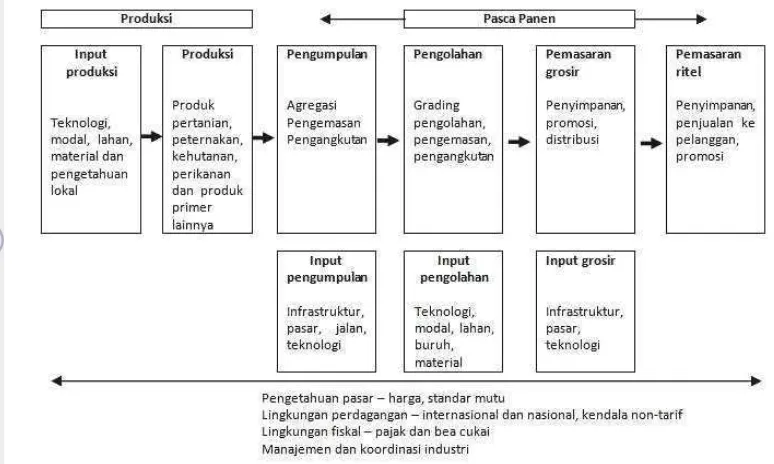

2.6 Rantai nilai agroindustri ... 30

2.7 Kendala Pengembangan Agroindustri ... 35

3 PENDEKATAN SISTEM ... 39

3.1 Pengertian sistem ... 39

3.2 Berfikir sistem ... 42

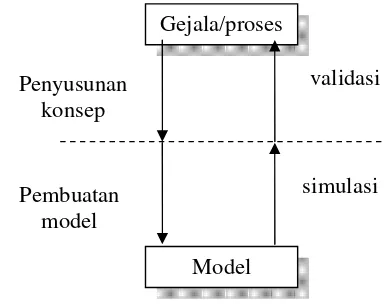

3.3 Model dan simulasi ... 42

4 METODOLOGI PENELITIAN ... 47

4.1 Kerangka pemikiran ... 47

4.2 Tahapan penelitian ... 49

4.3 Metode pengumpulan dan analisis data ... 53

5 ANALISIS SITUASIONAL AGROINDUSTRI KARET ALAM ... 71

5.1 Industri karet alam Indonesia... 71

5.2 Potensi kayu karet sebagai bahan baku industri ... 75

xiv

6 DISAIN MODEL PENGEMBANGAN ... 81

6.1 Analisis kebutuhan ... 81

6.2 Identifikasi sistem ... 83

6.3 Formulasi permasalahan ... 85

6.4 Faktor, tujuan dan pemangku kepentingan ... 85

6.5 Penentuan pola kemitraan ... 90

6.6 Struktur kendala pengembangan ... 95

6.7 Analisis struktur persaingan ... 98

6.8 Ketersediaan bahan baku ... 102

7 MODEL AGROINDUSTRI TERINTEGRASI ... 105

7.1 Integrasi agroindustri karet remah dan kebun karet rakyat ... 103

7.2 Integrasi agroindustri berbasis kayu karet ... 110

7.3 Integrasi agroindustri karet alam ... 117

7.4 Struktur kelembagaan ... 119

7.5 Sumber pembiayaan ... 125

7.6 Lokasi agroindustri terintegrasi ... 128

7.7 Validasi model ... 130

8 BANGUNAN TEORI INTEGRASI AGROINDUSTRI ... 131

9 SIMPULAN DAN SARAN ... 137

9.1 Simpulan ... 137

9.2 Saran ... 138

DAFTAR PUSTAKA ... 139

xv DAFTAR TABEL

2.1. Proses bisnis yang dapat diintegrasikan dalam rantai pasok ... 12

2.2. Pendekatan teoritis dan kunci pendekatan integrasi lokasi industri .. 24

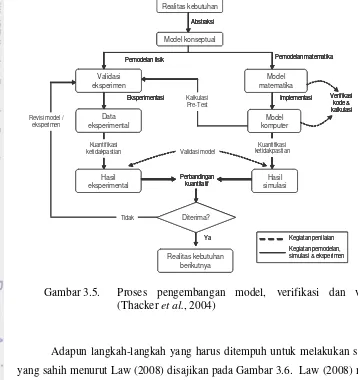

3.1. Kegiatan untuk melakukan simulasi yang sahih ... 50

4.1. Pengumpulan, analisis dan pengolahan data ... 59

4.2. Penilaian kriteria dan alternatif pada AHP ... 64

5.1. Realisasi produksi pengolahan karet remah PTPN XIII ... 72

5.2. Export karet alam menurut tipe dan mutu (dalam ton) ... 74

5.3 Karakteristik klon penghasil lateks – kayu anjuran 2006 – 2010 ... 79

6.1 Kebutuhan para pelaku pengembangan agroindustri karet alam ... 81

6.2. Hasil pembobotan faktor-faktor pengembangan ... 85

6.3. Hasil pembobotan tujuan pengembangan ... 85

6.4. Hasil pembobotan tingkat kepentingan pelaku pengembangan ... 85

6.5. Spesifikasi persyaratan mutu bokar (SNI Bokar) ... 87

6.6. Model-model kontrak tani ... 92

6.7. Kelebihan dan kekurangan kontrak tani... 93

6.8. Rekapitulasi hasil penilaian pakar terhadap intensitas persaingan .... 96

6.9. Luas Areal dan Produksi Perkebunan Karet Rakyat di Kabupaten Barito Utara (2007 – 2008) ... 99

6.10. Proyeksi produksi hasil peremajaan per hektar ... 101

6.11. Pendapatan usaha tani dari hasil peremajaan ... 102

7.1. Analisis sensitivitas agroindustri karet alam dengan pola kontrak tani 106 7.2. Perbandingan kinerja sebelum dan sesudah integrasi unit usaha ... 115

7.3. Sub-elemen kunci pengembangan agroindustri ... 119

xvi

DAFTAR GAMBAR

2.1. Tekanan ekonomi terhadap perusahaan ... 8

2.2. Rantai pasok sederhana ... 10

2.3. Level strategi integrasi rantai pasok ... 11

2.4. Model Berlian Porter ... 21

2.5. Model kelembagaan agroindustri dengan intervensi pemerintah ... 29

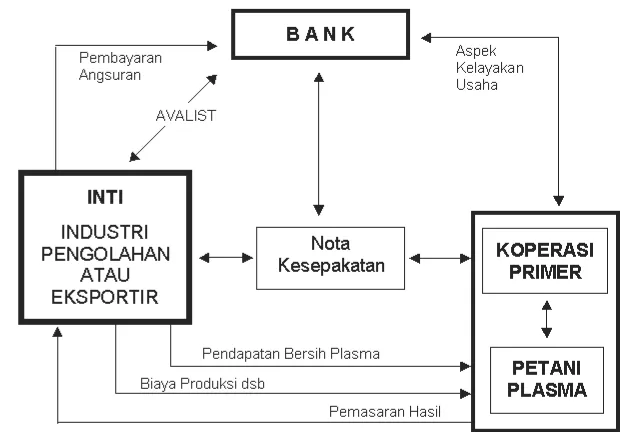

2.6. Mekanisme proyek kemitraan terpadu ... 29

2.7. Ilustrasi rantai nilai dan rantai pasok ... 32

2.8. Rantai nilai produk pertanian ... 35

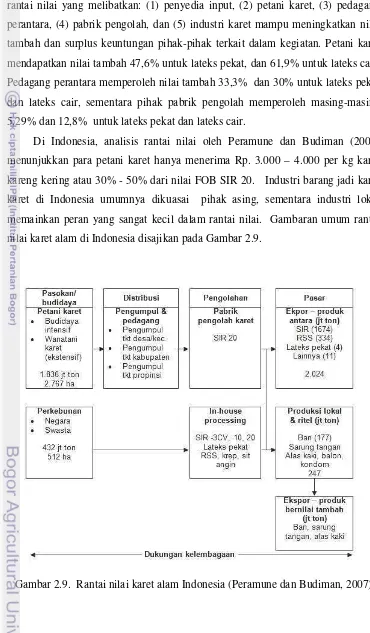

2.9. Rantai nilai karet alam Indonesia ... 36

3.1. Pengertian sistem ... 43

3.2. Tahapan analisis sistem ... 45

3.3. Tahap-tahap simulasi model ... 47

3.4. Proses pemodelan, verifikasi dan validasi ... 48

3.5 Proses pengembangan model, verifikasi dan validasi ... 49

3.6. Tujuh tahap simulasi ... 50

4.1 Kerangka pemikiran pengembangan agroindustri karet alam ... 53

4.2. Tahapan penelitian pengembangan agroindustri karet alam ... 55

4.3. Diagram Alir Teknik ISM ... 60

4.4. Lima Kekuatan Persaingan ... 68

5.1. Pohon industri karet ... 71

6.1. Diagram lingkar sebab-akibat ... 82

6.2. Diagram input-output ... 83

6.3. Pemilihan alternatif pola kemitraan ... 89

6.4. Struktur hierarki dan faktor kunci kendala pengembangan ... 90

7.1. Peningkatan kinerja integrasi vertikal industri berbasis kayu karet .. 110

7.2. Peningkatan kinerja integrasi vertikal industri berbasis karet ... 112

7.3. Struktur hierarki dan faktor kunci kelembagaan ... 114

7.4. Model kelembagaan pengembangan agroindustri karet alam ... 117

7.5. Pemilihan lokasi dengan teknik AHP ... 123

xvii

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kualifikasi pakar yang digunakan dalam penelitian ... 155

2. Petunjuk pengoperasian program ISM... 157

3. Petunjuk pengoperasian program Expert Choice 2000 ... 161

4. Hasil pembobotan dengan teknik perbandingan berpasangan ... 167

5. Hasil penilaian pakar terhadap faktor-faktor pengembangan ... 168

6. Hasil penilaian pakar terhadap tujuan pengembangan ... 169

7. Hasil penilaian pakar terhadap pelaku pengembangan ... 170

8. Proyeksi arus kas usaha kebun karet... 171

9. Indikator kelayakan usaha kebun karet ... 172

10. Proyeksi arus kas peremajaan kebun karet ... 173

11. Indikator kelayakan kegiatan peremajaan kebun karet ... 174

12. Biaya investasi agroindustri karet remah ... 175

13. Perincian biaya bahan olah, bahan pendukung, tenaga kerja dan utilitas 177 14. Kebutuhan tenaga kerja dan gaji ... 178

15. Biaya penyusutan dan pemeliharaan... 179

16. Rencana pengembalian pinjaman ... 180

17. Biaya operasional pabrik karet ... 182

18. Ringkasan modal kerja awal pabrik karet ... 183

19. Proyeksi laba rugi pabrik karet ... 184

20. Proyeksi arus kas pabrik karet ... 185

21. Kriteria kelayakan investasi pabrik karet ... 186

22. Kriteria kelayakan investasi agroindustri karet dengan pola kontrak tani ... 187

23. Biaya investasi industri kayu gergajian ... 188

24. Uraian biaya industri kayu gergajian ... 189

25. Rencana pengembalian pinjaman industri kayu gergajian ... 190

26. Proyeksi laba-rugi industri kayu gergajian ... 191

27. Proyeksi arus kas industri kayu gergajian ... 192

28. Indikator kelayakan usaha industri kayu gergajian ... 193

29. Biaya investasi industri furniture ... 194

xviii

31. Biaya operasional industri furniture ... 196

32. Rencana pembayaran angsuran kredit modal kerja dan investasi ... 198

33. Volume produksi dan nilai penjualan furniture ... 199

34. Proyeksi laba rugi industri furniture ... 200

35. Proyeksi arus kas industri furniture ... 201

36. Kriteria kelayakan investasi industri furniture ... 202

37. Proyeksi laba-rugi integrasi peremajaan dan industri kayu gergajian 203 38. Proyeksi arus kas integrasi peremajaan dan industri kayu gergajian 204 39. Indikator kelayakan integrasi peremajaan dan industri kayu gergajian ... 205

40. Indikator kelayakan integrasi industri kayu gergajian dan furnitur .. 206

41. Indikator kelayakan integrasi peremajaan, industri kayu gergajian dan furnitur ... 207

42. Indikator kelayakan integrasi agroindustri lateks dan kayu ... 208

xix

DAFTAR ISTILAH (GLOSSARY)

Istilah Arti

Agglomerasi Konsentrasi geografis, baik manusia dan atau kegiatannya. Konsep ekonomi agglomerasi merujuk pada penghematan atau manfaat yang didapat dari pengelompokan (clustering) aktivitas eksternal perusahaan sebagai bagian dari ekonomi eksternal. Konsep ini diperkenalkan oleh Alfred Marshall (1890) dalam buku Principles of Economics guna menghemat biaya transportasi karena kedekatan pada pemasok maupun konsumen, menyatukan pasar pekerja, serta memanfaatkan keunggulan komparatif.

Agribisnis Seluruh kegiatan di sektor pertanian berikut seluruh industri dan jasa yang terdiri dari rantai pasok dari usaha tani melalui pengolahan, grosir dan ritel hingga konsumen. Agribisnis terdiri dari empat kelompok: 1) Industri produksi pra-panen, 2) agroindustri, 3) sarana pengolahan bahan baku pertanian, 4) berbagai jasa di sektor pertanian.

Agroforestry system (Sistem wanatani)

Sistem penggunaan lahan terintegrasi yang memadukan elemen pertanian dan kehutanan dalam suatu sistem produksi berkelanjutan dengan mendorong fungsi keragaman hayati yang seimbang antara produktivitas dan perlindungan lingkungan.

Agroindustri Kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan, serta jasa untuk kegiatan tersebut. Produk Agroindustri ini dapat merupakan produk akhir yang siap dikonsumsi ataupun sebagai produk bahan baku industri lainnya.

Agropolitan(kawasan) Kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis. (UU No. 26 TH. 2007 Tentang Penataan Ruang)

Agropolitan (konsep) Pendekatan pembangunan kawasan perdesaan berbasis agribisnis. Pengembangan agropolitan merupakan kegiatan terpadu lintas sektor dengan pendekatan bottom up. Agro-processing Bagian dari aktivitas manufakturing yang mengolah bahan

baku dan produk antara yang dihasilkan dari sektor pertanian. Istilah ini juga digunakan untuk agroindustri. AHP (Analytical Hierarchy

Proces)

Teknik terstruktur untuk mengorganisasi dan menganalisis keputusan-keputusan kompleks berbasis matematika dan psikologi yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty pada tahun 1970an.

xx

Istilah Arti

Bahan olah karet (bokar) Lateks dan atau gumpalan yang dihasilkan pekebun kemudian diolah lebih lanjut secara sederhana sehingga menjadi bentuk lain yang bersifat lebih tahan untuk disimpan serta tidak tercampur dengan kontaminan. Bokar terdiri dari lateks kebun, sit angin, slab dan lump.

Cleaner production (Industri bersih)

Aplikasi strategi pencegahan secara kontinyu terhadap proses dan produk guna meningkatkan efisiensi, mencegah polusi udara, air dan lahan, mengurangi limbah di sumbernya dan meminimalkan risiko terhadap manusia dan lingkungan.

Cluster (klaster) Konsentrasi geografis perusahaan, pemasok spesialis, penyedia jasa, usaha industri terkait, dan kumpulan lembaga seperti perguruan tinggi, lembaga standarisasi, asosiasi pengusaha yang saling terkait pada bidang tertentu, dimana selain berkompetisi mereka juga bekerja sama (Porter, 1990)

Contract farming (kontrak tani)

Kesepakatan petani dan perusahaan agribisnis untuk menghasilkan dan memasok produk pertanian berdasarkan kesepakatan waktu, mutu dan harga yang telah ditentukan Dayasaing Tingkat kemampuan suatu negara untuk menghasilkan

barang dan jasa yang sesuai dengan tuntutan pasar internasional pada saat yang sama kemampuan menciptakan kesejahteraan berkelanjutan bagi warganya. Dinamis Berubah menurut waktu

Face Validity Pengujian validas sebuah model/konsep berdasarkan penilaian pakar/ahli yang dianggap memiliki pengetahuan tentang model/konsep yang dikembangkan.

Green Suply Chain Management

Integrasi konsep kelestarian lingkungan ke dalam SCM yang meliputi disain produk, pemilihan sumber bahan baku, proses pengolahan, penyampaian produk akhir kepada konsumen dan pengaturan habis masa habis pakai.

Growth pole theory (Teori kutub pertumbuhan)

Gagasan inti teori ini adalah bahwa perkembangan ekonomi atau pertumbuhan tidak seragam di seluruh wilayah, melainkan terjadi pada kutub tertentu khususnya wilayah perkotaan. Kutub ini sering dicirikan oleh industri kunci dikelilingi oleh industri-industri terkait lainnya sebagai efek langsung maupun tidak langsung. Perluasan industri kunci akan berimplikasi pada ekspansi output, lapangan kerja, investasi terkait dan juga teknologi baru dan sektor lainnya. Holistik/holism Berasal dari bahasa Yunani holos (whole/ keseluruhan) yang

secara filosofis berarti certain whole is greater than the sum of their parts (kesatuan secara utuh lebih besar dari jumlah semua bagian). Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan reduksionis (analisis) ini menggunakan basis aksioma the whole is equal to the sum of its parts.

Integrasi Menjadi satu kesatuan secara utuh.

xxi

Istilah Arti

Integrasi hilir (forward) Upaya untuk meningkatkan kontrol terhadap para distributor dan pengecer (retailer).

Integrasi horizontal Penggabungan beberapa perusahaan yang menghasilkan produk yang sama dengan tingkat proses produksi yang sama. Biasanya berbentuk merjer, akuisisi atau take over.

Integrasi hulu (backward) Strategi yang mengupayakan kepemilikan atau meningkat-kan kontrol terhadap perusahaan pemasok.

Integrasi internal Integrasi dalam konteks rantai pasok perusahaan untuk memenuhi permintaan pelanggan dan berinteraksi secara efisien dengan pemasok

Integrasi vertikal Integrasi urutan fungsi produksi dan pemasaran di bawah pemilikan atau kendali oleh satu organisasi manajemen yang bertujuan meningkatkan posisi tawar perusahaan, sekaligus memperoleh profit margin dari hulu maupun hilir. ISM (Interpretive

structural modeling)

Proses pembelajaran yang dibantu oleh komputer yang memungkinkan individu atau kelompok mengembangkan peta hubungan yang kompleks antara banyak elemen yang terlibat dalam situasi yang kompleks. Diperkenalkan pertama kali oleh JN Warfield tahun 1973.

Kelompok tani kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota

Kemitraan usaha Kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan (PP 44/1997).

Keunggulan komparatif Keunggulan alami yang diperoleh suatu negara karena dapat memproduksi dengan biaya relatif yang lebih murah karena kekayaan alam dan tenaga kerja yang melimpah, iklim, lokasi yang strategis dll.

Keunggulan kompetitif (keunggulan bersaing)

Keunggulan atas para pesaing karena mampu menawarkan nilai lebih kepada para konsumen baik melalui harga yang lebih rendah (cost advantage) atau manfaat atau jasa yang lebih tinggi (differentiation advantage) sebagai pembenaran harga yang lebih tinggi. Keunggulan bersaing dapat diciptakan melalui peningkatan efisiensi, mutu, inovasi dan cepat tanggap terhadap pelanggan.

Kompleks Kerumitan sistem karena adanya interaksi antar elemen, meski tidak selalu berarti sulit difahami

Kompleksitas sistem Besarnya informasi yang dibutuhkan untuk menjelaskan suatu sistem. Kompleksitas ini tergantung pada tingkat rincian yang dibutuhkan untuk deskripsi tersebut.

xxii

Istilah Arti

Model ini dapat dikelompokkan menjadi kuantitatif (matematik, statistik, komputer), kualitatif (gambar, diagram atau matriks hubungan antar elemen), dan ikonik (tiruan dalam skala yang lebih kecil)

Pakar (expert) Ahli. Orang yang menguasai/menekuni suatu bidang atau memiliki ketrampilan tertentu yang tergolong jarang dimiliki orang lain.

Probabilistik Bersifat tidak pasti Rubber agroforestry

system (RAS)

Sistem wanatani karet, atau wanatani kompleks berbasis karet.

Rubber agroforestry system 1 (RAS – 1)

Sistem wanatani karet-1. Sistem wanatani karet ekstensif yang pengelolaannya setara dengan hutan karet rakyat, dimana karet asalan diganti dengan karet klonal yang mampu tumbuh dan beradaptasi dengan baik pada lingkungan yang menyerupai hutan sekunder seperti pada sistem wanatani.

Rubber agroforestry system 2 (RAS – 2)

Sistem wanatani karet-2. Sistem wanatani kompleks dengan pengelolaan cenderung intensif, dimana karet klonal di tanam secara tumpangsari dengan tanaman pangan, buah-buahan dan tanaman penghasil kayu, rotan atau resin. Rubber agroforestry

system 3 (RAS – 3)

Sistem wanatani karet-3. Sistem wanatani kompleks yang dibangun untuk merehabilitasi lahan alang-alang dengan penanaman karet bersama dengan jenis tanaman lain yang cepat tumbuh dan mampu menghambat pertumbuhan alang-alang.

Simulasi Peniruan perilaku gejala atau proses yang bertujuan membuat analisis dan peramalan perilaku gejala atau proses tersebut di masa depan.

Sistem Keseluruhan interaksi antar unsur dari sebuah obyek dalam batas lingkungan tertentu yang bekerja mencapai tujuan. Karakteristik penting dalam suatu sistem adalah berorientasi pada tujuan (cybernetic) bukan pada prosedur, menyeluruh (holistic) bukan parsial, dan menekankan efektivitas bukan efisiensi.

Sub-sistem Sistem yang dibangun dari sistem-sistem independen yang dikelola secara terpisah dari suatu sistem yang lebih besar Supply chain

management (Manajemen rantai pasok)

Sistem yang terdiri dari beberapa elemen berupa pemasok bahan baku, fasilitas produksi, jasa distribusi, kaitan pelanggan bersama melalui aliran bahan ke hilir dan umpan balik aliran informasi ke hulu. Integrasi merupakan tema kunci dalam kajian SCM.

Sustainability (Keberlanjutan)

xxiii

Istilah Arti

Sustainable development (Pembangunan

berkelanjutan)

Pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi berikutnya untuk memenuhi kebutuhannya (WCED, 1987).

Sustainable Suply Chain Management

SSC tidak sebatas “green”. Rantai pasok dikatakan sustainable jika dioperasikan dengan struktur finansial yang realistik dan berkontribusi memberikan nilai bagi masyarakat (funded & valued). Dan definisi sustainable SCM harus dikaitkan dengan faktor ekonomi, sosial dan lingkungan.

Triple helix Model atau konsep yang menggambarkan hubungan antara universitas-industri-pemerintah yang bersinergi mencipta-kan inovasi serta transfer teknologi dan informasi. Masing-masing elemen bersifat independen terhadap yang lain dalam konteks transfer pengetahuan dan inovasi dan memiliki peran yang setara sebagai penghasil inovasi. Validasi Proses untuk memastikan bahwa model cukup akurat sesuai

tujuan rancangan; atau membuat model yang benar

Value chain (rantai nilai) Rangkaian kegiatan yang saling terkait untuk menciptakan nilai.

Value-added (nilai tambah)

Peningkatan nilai produk setelah melalui pengolahan atau perubahan bentuk.

1

1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Agroindustri adalah aktivitas pasca panen yang meliputi transformasi, pengawetan dan penyiapan produk pertanian, perikanan dan kehutanan menjadi produk antara atau konsumsi akhir. Seluruh aktivitas agroindustri berisi tiga subsistem utama; yaitu penyediaan bahan baku, pengolahan dan pemasaran. Pengolahan dalam agroindustri merupakan merupakan langkah awal menuju industrialisasi (Wilkinson dan Rocha, 2008; Henson dan Cranfield, 2009). Berdasarkan klasifikasi International Standard Industrial Classification (ISIC),

agroindustri mencakup enam kelompok produk: 1) makanan dan minuman, 2) tembakau, 3) kertas dan kayu, termasuk furnitur 4) tekstil, alas kaki dan pakaian, 5) kulit, dan 6) karet.

Berdasarkan Simposium Nasional Agroindustri I tahun 1983, agroindustri adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan, serta jasa untuk kegiatan tersebut. Produk Agroindustri ini dapat merupakan produk akhir yang siap dikonsumsi ataupun sebagai produk bahan baku industri lainnya. Agroindustri merupakan bagian dari kompleks industri pertanian sejak produksi bahan pertanian primer, industri pengolahan atau transformasi sampai penggunaannya oleh konsumen (Mangunwidjaja dan Sailah, 2009). Agroindustri dengan demikian mencakup Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Industri Peralatan dan Mesin Pertanian, dan Industri Jasa Sektor Pertanian.

2

kosmetik (600 – 1000%) (Didu, 2003). Produk kayu olahan menghasilkan nilai tambah minimal empat kali dibandingkan kayu log, dan 12 kali dalam bentuk furnitur (Hierold, 2010).

Pengembangan agroindustri sangat strategis jika dikelola secara terintegrasi dan berkelanjutan. Terintegrasi artinya ada kaitan usaha sektor hulu dan hilir (integrasi vertikal) secara sinergis dan produktif serta ada kaitan antar wilayah, antar sektor bahkan antar komoditas (Djamhari, 2004). Integrasi adalah “to make into a whole” baik dari sisi permintaan maupun pasokan (Frohlich dan

Westbrook, 2002). Basis integrasi dicirikan oleh ko-operasi, kolaborasi, berbagi informasi, kepercayaan, kemitraan, penyebaran teknologi, pergeseran dari proses individual ke proses rantai terintegrasi (Power, 2005; Rahman et al., 2008).

Manajemen perishablility dan ketidakpastian merupakan topik yang

menonjol dalam integrasi manajemen rantai pasok atau supply chain management

(SCM) agroindustri karena dapat mempengaruhi produktivitas atau pelayanan konsumen pada satu proses atau lebih dalam rantai pasok, dan relatif sulit karena keterbatasan umur simpan (Chande et al., 2005; Vorst et al., 2007). Jumlah dan

mutu bahan baku ini merupakan kendala utama pengembangan agroindustri (Ghandi dan Jain, 2011).

Berkelanjutan dari sisi bisnis menyangkut aspek sosial, ekonomi dan lingkungan serta konsisten dengan prinsip 3P (planet, people, profit) (Amatucci

dan Grim, 2011), serta ada kolaborasi dan interaksi dengan pemangku kepentingan (Stubs dan Cocklin, 2008; D’Amato et al., 2009). Sustainability

didefinisikan sebagai kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat yang merupakan fondasi dari suatu model proses bisnis (Timmons dan Spinelli, 2009). Dimensi keberlanjutan bersifat multidisipliner. Kajian keberlanjutan meliputi pembangunan, manusia, sosial, ekologis, dan lingkungan yang dikaitkan dengan tanggung jawab sosial perusahaan (Maloni dan Brown, 2006; Stubbs dan Cocklin, 2008).

3 kepentingan dan ditopang oleh produksi berkelanjutan dan kelestarian lingkungan. Integrasi dimaksudkan untuk mengoptimalkan pertemuan tiga dimensi dalam sistem produksi, pengolahan dan pemasaran.

Dari perspektif keberlanjutan mata pencarian, menurut Viswanathan (2008), sistem usaha tani karet terintegrasi di India dan Thailand mampu meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan para petani gurem namun harus dilakukan peningkatan skala usaha melalui aksi kolektif guna mendapatkan akses informasi dan akses modal. Model ini dapat digunakan untuk mengatasi ketidakpastian pasar dan perubahan kebijakan.

Informasi yang asimetris berdampak pada dominasi pihak-pihak tertentu dalam aliran rantai pasok komoditas seperti pengumpul dan pedagang besar (Birthal et al., 2007). Pada kasus rantai pasok karet alam di Indonesia misalnya,

peran pedagang perantara sangat dominan dan cenderung memutus integrasi rantai pasok dari pihak petani ke pabrik atau eksportir. Akibatnya, para petani hanya menerima nilai 30 – 40% dari nilai FOB SIR 20. Dengan demikian keuntungan terakumulasi di pihak pedagang dan pabrik, tidak ditransmisikan kepada petani karet dan penyadap (Arifin, 2005; Peramune dan Budiman, 2007). Ketentuan Permentan No. 38/2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet menyebutkan harga bokar sekurang-kurangnya adalah 75% dari harga FOB per kilogram karet kering di tingkat unit pengolahan dan pemasaran bokar (UPPB) dan 85% di tingkat pabrik.

4

Pada tingkat petani, masalah pokok yang dihadapi adalah rendahnya produktivitas dan kualitas pasokan bokar. Hal ini terutama disebabkan oleh (Arifin, 2005; Utomo et al., 2008 dan Akiefnawati et al. (2008):

1) Rendahnya produktivitas kebun karet plasma karena kebanyakan

menggunakan tanaman asalan dan banyak pohon karet yang sudah tua dan rusak. Penggunaan bibit klon unggul rata-rata baru mencapai 40%.

2) Permintaan bahan baku dari industri karet remah yang tidak mendorong perbaikan kualitas bokar.

3) Dominasi pedagang perantara yang sudah lama terbentuk.

4) Belum berjalannya pola kemitraan yang saling menguntungkan antara pabrik

karet remah dengan petani.

5) Akses petani karet yang sangat terbatas terhadap teknologi anjuran.

6) Lembaga pendampingan petani yang belum memadai.

Berbagai upaya dapat dilakukan untuk meminimalkan faktor-faktor kendala tersebut. Integrasi hulu-hilir diharapkan dapat mendorong perbaikan pada setiap segmen mata rantai nilai komoditas karet. Hal ini dapat terjadi karena integrasi memastikan pasar, menghilangkan peran pedagang perantara, meningkatkan akses informasi, menumbuhkan kemitraan dan dukungan lembaga layanan. Faktor-faktor penyebab di atas harus difahami dalam perancangan sistem, model dan pemetaan nilai dalam mata rantai agroindustri karet. Harmonisasi hubungan antara pemangku kepentingan meminimumkan hambatan tersebut menjadi pertimbangan penting dalam pembentukan integrasi.

5 Pada tahun 2004 ekspor kayu gergajian dari karet mencapai RM 1,2 milyar (Lokmal et al., 2008). Efisiensi teknis industri furnitur yang didominasi UKM ini

rata-rata sekitar 44,53% dan masih berpeluang untuk ditingkatkan (Radam et al.

2010). Salah satu kunci sukses Malaysia dan Thailand mengembangkan industri dan ekspor berbasis kayu karet adalah kebijakan pemerintah terhadap produksi kayu karet, termasuk dukungan finansial dan bantuan teknis terhadap industri hilir pengolahan kayu karet (Shigematsu et al., 2011).

Berdasarkan kajian Bank Indonesia (2008a), karet di Kalimantan Tengah merupakan komoditas unggulan utama di sektor usaha perkebunan, bahkan menempati peringkat teratas untuk komoditas, produk dan jasa unggulan lintas sektor. Di sektor industri, urutan lima jenis usaha yang paling potensial adalah (1) Mebel kayu, (2) Batu bata, (3) Kerajinan, (4) Anyaman rotan, dan (5) Penggergajian dan pengolahan kayu. Semua keunggulan ini bisa dibangkitkan secara simultan dan sinergis melalui pengembangan agroindustri karet alam dan meremajakan kebun karet rakyat menggunakan klon-klon unggulan penghasil lateks-kayu serta memanfaatkan kayu hasil peremajaan sebagai bahan baku industri penggergajian dan furnitur secara terintegrasi.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan model agroindustri karet alam terintegrasi dan berkelanjutan berbasis lateks dan kayu karet sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah penelitian.

1.3 Manfaat Penelitian

1) Menghasilkan model pengembangan agroindustri karet alam terintegrasi baik berbasis karet dan kayu berikut strategi pengembangannya sebagai model pengembangan alternatif.

2) Memberikan kontribusi untuk model pengembangan ekonomi lokal maupun regional berbasis komoditas unggulan yang pada akhirnya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ekonomi nasional.

6

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

1) Kajian dilakukan di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah serta beberapa kabupaten yang berdekatan di Propinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

2) Pengertian terintegrasi pada kajian ini meliputi integrasi rantai nilai (integrasi vertikal), serta mengakomodasi kepentingan seluruh pemangku kepentingan, aspek pembangunan ekonomi lokal, industri, wilayah, kebijakan pemerintah setempat serta kesesuaian dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.

3) Para pelaku pengembangan agoindustri karet alam yang akan dilibatkan dalam kajian ini adalah pemerintah, petani karet dan para pengusaha pemilik perkebunan swasta maupun PTPN, beberapa pabrik pengolah karet serta sentra industri mebel yang lokasinya relatif berdekatan.

2. PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI TERINTEGRASI

DAN BERKELANJUTAN

2.1 Integrasi industri

Integrasi industri masuk dalam obyek kajian organisasi industri terkait dengan cara kerja pasar dan industri khususnya bagaimana cara perusahaan bersaing satu dengan lainnya yang merupakan ranah mikroekonomi (Shy, 1995). Pemahaman tentang prilaku organisasi industri ini dianggap sebagai salah satu sumber fundamental keunggulan bersaing dalam konteks manajemen strategis (Njuguna, 2009; Shiferaw et al., 2011). Suatu organisasi modern, apapun

ukurannya, membutuhkan kerjasama integratif yang menjamin keefektifan aliran data dan informasi seperti juga aliran barang. Pada skala UKM, tekanan ini terasa lebih kuat untuk membangun sebuah solusi teknologi murah untuk pertukaran data dan informasi (Auinger dan Nedbal, 2008).

Integrasi industri adalah “pengelompokan cabang-cabang industri yang berbeda dalam sebuah perusahaan yang dapat menggambarkan urutan tahap pengolahan bahan baku atau pelengkap bagi satu sama lainnya”. Integrasi industri terbentuk dengan tiga cara: (1) kombinasi urutan tahapan pengolahan produk, (2) penggunaan bahan mentah secara komprehensif, (3) penggunaan produk samping pengolahan oleh perusahaan lain. Integrasi dalam industri secara langsung terkait dengan pemusatan, spesialisasi dan kerjasama dalam produksi dan mendorong peningkatan efisiensi, alokasi rasional tenaga kerja produktif dan pengembangan kompleks industri teritorial (Denisenko, 2000). Integrasi juga bisa terjadi dalam bentuk penyatuan unit-unit usaha kecil dan terpisah guna mencapai skala operasional secara kolektif (Shiferaw et al., 2011).

8

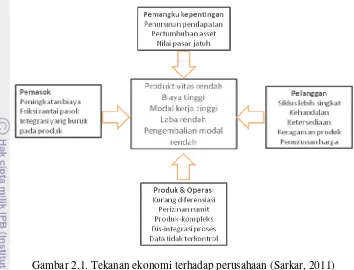

Gambar 2.1. Tekanan ekonomi terhadap perusahaan (Sarkar, 2011)

Peningkatan biaya dan friksi transaksi pada rantai pasok dapat ditekan melalui integrasi aliran informasi yang cost-effective (Shavazi et al., 2009; Joshi,

2010). Integrasi permintaan ditunjukkan oleh efisiensi dalam pengiriman, dan integrasi pasokan ditunjukkan oleh pemasok yang dapat diandalkan (Frohlich dan Westbrook, 2002). Menurut Djamhari (2004) terintegrasi artinya ada keterkaitan usaha sektor hulu dan hilir (integrasi vertikal) secara sinergis dan produktif serta ada keterkaitan antar wilayah, antar sektor bahkan antar komoditas. Integrasi vertikal merupakan strategi untuk menjamin kelangsungan pasokan input vital yang menunjukkan derajat integrasi antara rantai nilai perusahaan terhadap pemasok dan distributornya, meski sulit diukur secara kuantitatif (Riordan, 2005; Clinton et al., 2008).

9 dapat digunakan dalam pengelolaan rantai nilai dari hulu hingga hilir sesuai dengan kebutuhan dan kemanfaatan yang dapat diperoleh. Di bidang pertanian, bentuk integrasi vertikal yang paling umum adalah sistem tani kontrak atau

contract farming (Rehber, 1999; Kirsten dan Sartorius, 2002). Tani kontrak

merupakan lembaga untuk mengintegrasikan petani kecil dengan pasar (Costales and Catelo, 2008).

Teori ekonomi biaya transaksi sering diterapkan pada integrasi hulu maupun integrasi hilir untuk menekan biaya total, meningkatkan posisi tawar perusahaan, sekaligus memperoleh profit margin dari hulu maupun hilir. Teori ini

memberikan titik awal yang baik untuk analisis penjelasan mengapa tugas tertentu ditangani oleh perusahaan dan tugas lainnya oleh pasar. Biaya transaksi dibagi menjadi biaya koordinasi dan risiko transaksi. Biaya koordinasi adalah biaya langsung keputusan integrasi di antara aktivitas ekonomi, sementara risiko transaksi terkait dengan paparan yang dieksploitasi dalam suatu hubungan. Ketidakpastian dan asset spesifik adalah dua faktor yang meningkatkan biaya koordinasi dan risiko transaksi (Whinston, 2003; John dan Reve, 2010; Williamson, 2010; Yigitbasioglu, 2010). Meski meningkatkan efisiensi dan dayasaing secara signifikan, strategi integrasi vertikal memunculkan perdebatan terkait kebijakan anti monopoli dan regulasi industri di era 1960an – 1970an (Church, 2006; Hovenkamp, 2009; Shapiro, 2010; Owen, 2011). Pengalaman beberapa tahun di Indonesia, integrasi vertikal pada industri sawit dan kertas justru terperangkap pada praktek konglomerasi. Di Indonesia ada UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Integrasi industri dalam konteks lokasi atau distrik industri telah berkembang sejak abad ke-19 dengan tujuan untuk mencapai skala ekonomi.

Alfred Marshall dalam buku Principles of Economics tahun 1890

10

Kedekatan industri-industri secara geografis merupakan alternatif integrasi vertikal (Vial dan Suescun, 2010).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa integrasi industri dapat terjadi secara vertikal dan horizontal. Integrasi vertikal umumnya terjadi pada integrasi rantai pasok, dimana di sini terdapat integrasi internal dan eksternal. Integrasi horizontal terjadi antar perusahaan pada level kegiatan yang sama meski tidak sebanyak integrasi vertikal. Integrasi dapat berbentuk aglomerasi dimana dua atau lebih perusahaan dari industri sejenis saling berdekatan pada kawasan tertentu. Integrasi juga terjadi pada pelaku sepanjang rantai nilai dalam bentuk kemitraan dan aksi kolektif untuk mencapai skala operasional ekonomis yang semuanya bertujuan meningkatkan efisiensi, memenangkan persaingan, penghematan dan peningkatan keuntungan.

2.2 Integrasi manajemen rantai pasok

Rantai pasok adalah rangkaian tiga entitas atau lebih yang terlibat langsung dari hulu hingga hilir dalam aliran produk, jasa, dana dan/atau informasi dari sumber hingga mencapai konsumen (Mentzer et al., 2001). Integrasi rantai pasok

merupakan salah satu alat persaingan yang kuat dalam ekonomi bisnis global. Untuk produk pertanian, rantai pasok yang sukses bukan hanya mereduksi biaya transaksi bahkan melepaskan kendala institusi untuk saluran distribusi tradisional (Roekel et al., 2002). Ada tiga kekuatan penggerak pasar yang mendorong mitra

rantai pasok untuk bekerja sama yaitu segmentasi pasar, permintaan konsumen dan strategi biaya rendah (Roekel et al., 2002a).

Integrasi merupakan tema kunci dalam kajian SCM, dan integrasi eksternal rantai pasok menjadi kunci untuk memperoleh keunggulan bersaing di lingkungan globalsaat ini (Quesada et al., 2008). Beberapa peneliti (Jahre dan Costes, 2005;

Smart, 2008; Breite dan Maenpaa, 2009) menggunakan istilah SCM dalam pengertian integrasi rantai pasok dan logistik, diantaranya menggunakan definisi “SCM adalah integrasi simultan kebutuhan pelanggan, proses internal dan

kinerja pemasok sektor hulu” (Smart, 2008).

11 Dengan demikian, basis integrasi dicirikan oleh ko-operasi, kolaborasi, berbagi informasi, kepercayaan, kemitraan, penyebaran teknologi, pergeseran dari proses individual ke proses rantai terintegrasi (Power, 2005; Rahman et al., 2008; Thoo

et al., 2011).

SCM adalah pengelolaan jaringan fasilitas yang memproduksi bahan baku, mengubahnya menjadi produk antara hingga produk akhir, dan menyampaikannya kepada konsumen melalui sistem distribusi untuk memenuhi kepuasan konsumen dan memenangkan persaingan (Awad dan Nasar, 2010; Cuthbertson, 2011; Habib, 2010; Jain et al., 2010; Shukla et al., 2011). SCM juga meliputi koordinasi dan

kolaborasi dengan saluran mitra baik pemasok, perantara, pihak ketiga penyedia jasa dan pelanggan (Mentzer et al., 2001; Mentzer dan Gundlach, 2009). Ilustrasi

rantai pasok sederhana disajikan pada Gambar 2.2.

Bahan baku

Penanganan

pascapanen Pengolahan & logistik Distribusi Konsumsi

: aliran barang

: aliran informasi dan dana

Gambar 2.2. Rantai pasok sederhana (Vorst et al., 2007).

Meski populer dan penting, menurut Naslund dan Williamson (2010) SCM tidak memiliki definisi yang diterima secara universal. Terdapat beberapa perbedaan dan persaingan kerangka kerja untuk SCM, isu-isu terkait terminologi dan relatif kurangnya bukti yang mendukung manfaat SCM. Stock dan Boyer (2009) yang me-review 173 definisi SCM dari berbagai buku dan jurnal

12

SCM merupakan cara baru dan menjanjikan untuk meraih keunggulan bersaing. Pemahaman mendalam terhadap rantai pasok memungkinkan perusahaan menggali sumber sukses untuk bersaing di pasar global (Min dan Zhao, 2002; Li et al., 2008; Joshi, 2010) dan implementasi integrasi rantai pasok

merupakan sumber keunggulan bersaing (Power, 2005; Rahman et al., 2008;

Breite dan Maenpaa, 2009).

Dari sisi pelaku, Behesthi et al. (2009) dan Smart (2008) membagi level

strategi integrasi menjadi empat, yaitu: terintegrasi secara internal, terintegrasi dengan pemasok (backward), terintegrasi dengan pelanggan (forward), dan

terintegrasi penuh (Gambar 2.3).

2. Terintegrasi dengan pemasok 4. Terintegrasi penuh

1. Terintegrasi secara internal 3.Terintegrasi dengan pelanggan

Gambar 2.3. Level strategi integrasi rantai pasok (Behesthi et al., 2009).

Menurut Flynn et al. (2008) integrasi dengan pelanggan dan pemasok

termasuk integrasi eksternal. Integrasi dengan pelanggan melibatkan kompetensi inti yang diperoleh dari koordinasi dengan pelanggan inti, dan integrasi dengan pemasok melibatkan kompetensi inti terkait dengan pemasok penting. Sementara integrasi internal fokus pada aktivitas internal perusahaan untuk memenuhi permintaan pelanggan dan berinteraksi secara efisien dengan pemasok. Integrasi internal dan integrasi dengan pelanggan memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap kinerja rantai pasok daripada integrasi dengan pemasok. Hal ini bisa difahami karena integrasi dengan pelanggan atau konsumen merupakan integrasi hilir, dimana nilai tambah terbesar dalam aliran rantai pasok memang terletak di bagian hilir yakni pengolahan, distribusi dan pemasaran.

Tujuan dasar SCM adalah mengoptimalkan kinerja rantai dan memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dengan biaya serendah mungkin, atau mengaitkan semua agen rantai pasok untuk bekerja sama untuk memaksimalkan produktivitas

Perusahaan

Pemasok Pelanggan

Perusahaan

Pemasok Pelanggan

Perusahaan

Pemasok Pelanggan

Perusahaan Pelanggan

13 dan memberi manfaat sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat. Untuk sukses dan mampu bersaing perusahaan harus mampu mengintegrasikan bisnis, teknologi, tenaga kerja dan proses bukan hanya dalam perusahaan tapi juga lintas perusahaan (Awad dan Nasar, 2010; Katunzi, 2011; Shukla et al., 2011).

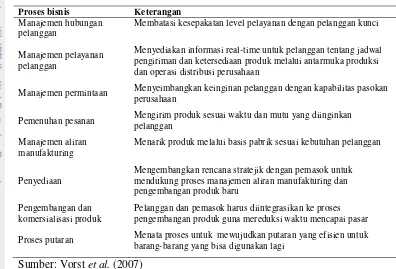

Menurut Vorst et al. (2007), integrasi tidak harus dilakukan pada seluruh proses,

tapi bisa dipilih sesuai kondisi dan kebutuhan dengan tetap konsisten pada tujuan untuk memenuhi tuntutan konsumen dan memenangkan persaingan (Tabel 2.1).

Tabel 2.1. Proses bisnis yang dapat diintegrasikan dalam rantai pasok

Proses bisnis Keterangan

Manajemen hubungan

pelanggan Membatasi kesepakatan level pelayanan dengan pelanggan kunci

Manajemen pelayanan pelanggan

Menyediakan informasi real-time untuk pelanggan tentang jadwal pengiriman dan ketersediaan produk melalui antarmuka produksi dan operasi distribusi perusahaan

Manajemen permintaan Menyeimbangkan keinginan pelanggan dengan kapabilitas pasokan perusahaan

Pemenuhan pesanan Mengirim produk sesuai waktu dan mutu yang diinginkan

pelanggan Manajemen aliran

manufakturing

Menarik produk melalui basis pabrik sesuai kebutuhan pelanggan

Penyediaan Mengembangkan rencana stratejik dengan pemasok untuk mendukung proses manajemen aliran manufakturing dan pengembangan produk baru

Pengembangan dan komersialisasi produk

Pelanggan dan pemasok harus diintegrasikan ke proses pengembangan produk guna mereduksi waktu mencapai pasar

Proses putaran Menata proses untuk mewujudkan putaran yang efisien untuk barang-barang yang bisa digunakan lagi

Sumber: Vorst et al. (2007)

Syarat sukses penerapan SCM adalah perilaku terintegrasi, saling berbagi informasi, saling berbagi risiko dan manfaat, kerjasama, kesamaan tujuan dan fokus dalam melayani pelanggan, integrasi proses, dan kemitraan untuk membina dan memelihara hubungan jangka panjang (Mentzer et al., 2001; Ren et al., 2010).

14

pasar pabrik pengolahan pangan di pasar produk akhir. Justru struktur pasar dan koordinasi yang secara signifikan mempengaruhi kekuatan pasar industri pangan. Efeknya akan berbeda jika yang diterapkan adalah hubungan vertikal semisal kontrak atau kemitraan.

Kendala penerapan SCM adalah masalah kemitraan dengan pemasok, kurang pengalaman, kurang komitmen manajemen, kurang pemahaman tentang SCM, dukungan teknologi dan kepuasan konsumen. Di level UKM, kendala penerapan SCM adalah kurangnya ketrampilan, pengetahuan, posisi tawar, infrastruktur dan kepercayaan (Rahman et al., 2008). Fawcet et al. (2008)

menyatakan faktor manusiawi merupakan faktor kunci keberhasilan kolaborasi dalam SCM. Isu-isu seperti budaya, kurangnya kepercayaan, keengganan berubah, dan kurangnya kemauan bekerja sama justru lebih krusial sebagai kendala penerapan dan perlu mendapat perhatian lebih ketimbang sekedar fokus pada masalah teknologi, informasi dan sistem pengukuran kinerja.

2.3 Aspek keberlanjutan

Dalam sejumlah literatur, kajian keberlanjutan meliputi pembangunan, manusia, sosial, ekologis, lingkungan, dan perusahaan yang dikaitkan dengan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) (Maloni dan Brown, 2006; Stubbs dan Cocklin, 2008). Dahlsrud (2006) meneliti setidaknya ada 37 definisi CSR yang mencakup lima dimensi: lingkungan, sosial, ekonomi, stakeholder dan sukarela

(voluntariness). Rahman (2011) mengkaji 10 dimensi dari sejumlah definisi CSR

sejak 1953 – 2009 menyimpulkan bahwa dimensi CSR meliputi: kewajiban terhadap masyarakat, keterlibatan stakeholder, peningkatan kualitas hidup,

praktek bisnis etis, taat hukum, sukarela, hak asasi manusia, perlindungan lingkungan serta transparansi dan akuntabilitas. Namun secara umum indikator keberlanjutan yang dipakai adalah dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan yang dikenal dengan istilah triple bottom line (Fauzi et al., 2010).

Viabilitas dan dayasaing jangka panjang perusahaan tidak semata-mata diukur dari aspek finansial, melainkan juga evaluasi aspek keberlanjutan terkait isu lingkungan, sosial dan kinerja ekonomi (Croom et al., 2009; Yakovleva et al.,

2010; Cetinkaya, 2011; Cuthbertson, 2011; Marrone et al., 2011). Stubbs dan

15 (SBM) menyatakan bahwa perusahaan yang mengadopsi SBM harus mengembangkan kapabilitas struktur dan kultur internal untuk mencapai

firm-level sustainability dan berkolaborasi dengan stakeholder kunci guna mencapai

system sustainability dimana perusahaan merupakan bagian dari sistem tersebut.

Pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang agro-industrialisasi ditentukan oleh pasar yang kuat dan peluang ekonomi yang terletak berdekatan dengan pasokan bahan baku yang melimpah. Faktor-faktor ini lebih penting daripada ketersediaan tenaga kerja murah, dan merupakan basis utama pengembangan agroindustri di suatu wilayah. Sejumlah negara industri baru di Asia Timur memindahkan lokasi industrinya ke Asia Tenggara bukan hanya karena tenaga kerja yang lebih murah, namun lebih karena keterbatasan bahan baku yang dimiliki (Hicks, 2007).

World Commission on Environment and Development (WCED) tahun

1987 mendefinisikan pembangunan berkelanjutan adalah “development that

meets the needs of the present without compromising the ability of future

generations to meet their own needs” (Plummer, 2005). Konsep sustainable

development menggabungkan dua tujuan penting: 1) memastikan hidup yang

layak, aman dan sejahtera bagi semua manusia sebagai tujuan pembangunan, dan 2) untuk hidup dan bekerja dengan kesesuaian batas bio-fisik lingkungan, sebagai tujuan dari kelestarian (Ciegis dan Štreimikien, 2005; Ciegis et al., 2009).

Menurut Plumer (2005) pemberdayaan masyarakat merupakan ide sentral pembangunan berkelanjutan. Pemberdayaan berkontribusi terhadap keberhasilan sumber daya alam atau program manajemen ekosistem karena melibatkan prinsip-prinsip good government, pembuatan keputusan kolektif dan partisipasi

masyarakat. Jadi poin penting dalam pembangunan berkelanjutan adalah 1) sesuai untuk kebutuhan sekarang, 2) tidak mengganggu kebutuhan generasi mendatang, 3) jangka panjang, 4) tidak menganggu keseimbangan lingkungan dan 5) berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang.

16

tidak efisien, distribusi sumberdaya, barang dan jasa yang tidak merata membuat resah dan konflik sosial (Abedi dan Baragheh, 2011). Pengetahuan lokal yang bersifat aksesibel, berguna, murah, holistik dan verbal. selain selaras juga memiliki fitur yang melengkapi pengetahuan formal. (Arjmandi et al., 2011).

Dalam Convention of Biological Diversity disebutkan bahwa pengelolaan

keragaman hayati tertentu harus memastikan pembagian manfaat yang adil dan patut dengan melibatkan komunitas asli dan lokal (Holopainen and Wit, 2008).

Maraknya kerusakan lingkungan dan hutan akibat ekspoitasi hutan dan ekstensifikasi pertanian mendorong lahirnya konsep agroforestry system (Nair,

1989) atau sistem wanatani yang sudah berkembang selama 25 tahun (Ellis et al.,

2010). Sistem ini banyak dianjurkan untuk pengelolaan hutan dan tanaman perkebunan berkelanjutan dengan input rendah (Nair, 2007; Tata et al., 2008; Jose

2009), serta berbagai fungsi baik untuk agrowisata (Barbieri dan Valdivia, 2010), serta penyediaan karbon (Nair et al., 2009). Istilah agroforestry secara umum

terkait konsep multifungsi (pada level pohon, lahan, pertanian dan/atau

landscape), termasuk zona transisi menuju pertanian berbasis tanaman pangan,

sistem produksi tanaman keras intensif, serta pengelolaan tanaman keras dan hutan alam secara ekstensif (van Noordwijk et al., 2003), namun agroforestry

lebih dekat kepada pertanian ketimbang kehutanan (Torquebiau, 2000).

Agroforestry merupakan konsep penggunaan lahan terintegrasi yang

memadukan elemen pertanian dan kehutanan dalam suatu sistem produksi berkelanjutan dengan mendorong fungsi keragaman hayati yang seimbang antara produktivitas dan perlindungan lingkungan (Smith , 2010). Salah satu bentuknya adalah rubber agroforestry system atau sistem wanatani karet. Sistem ini

17 Terdapat tiga sistem wanatani karet atau rubber agroforestry system (RAS)

yang dapat diterapkan pada kondisi petani dan lahan yang berbeda (Budi et al.,

2008), yaitu:

1. RAS-1, sistem wanatani karet ekstensif yang pengelolaannya setara dengan hutan karet rakyat, dimana karet asalan diganti dengan karet klonal yang mampu tumbuh dan beradaptasi dengan baik pada lingkungan yang menyerupai hutan sekunder seperti pada sistem wanatani.

2. RAS-2, sistem wanatani kompleks dengan pengelolaan cenderung intensif, dimana karet klonal ditanam secara tumpangsari dengan tanaman pangan, buah-buahan dan tanaman penghasil kayu, rotan atau resin.

3. RAS-3, sistem wanatani kompleks yang dibangun untuk merehabilitasi lahan

alang-alang dengan penanaman karet bersama dengan jenis tanaman lain yang cepat tumbuh dan mampu menghambat pertumbuhan alang-alang.

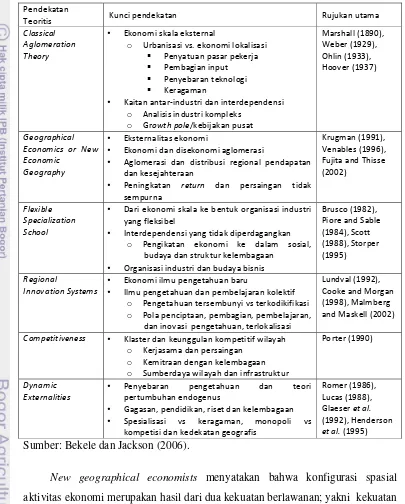

2.4 Aspek lokasi dalam integrasi industri

Integrasi lokasi industri telah berkembang sejak abad ke-19 dengan tujuan untuk mencapai skala ekonomi. Alfred Marshall dalam buku Principles of

Economics tahun 1890 memperkenalkan konsep aglomerasi ekonomi guna

menghemat biaya transportasi karena kedekatan pada pemasok maupun konsumen, menyatukan pasar pekerja, serta memanfaatkan keunggulan komparatif. (Porter, 2000; Bekele dan Jackson, 2006; Ellison et al., 2007; Clinton

et al., 2008).

Ekonomi aglomerasi adalah ekonomi skala yang dihasilkan ketika dua atau lebih perusahaan dari industri sejenis saling berdekatan pada kawasan tertentu. Aglomerasi juga akan menarik perusahaan lain berinvestasi di lokasi tersebut (Akundi, 2000). Sebelumnya, ahli ekonomi Inggris Sir William Petty (1623-1687) telah memperkenalkan teori Growth Pole dan dilanjutkan oleh ekonom

Perancis Francois Perroux (1903-1987) pada pertengahan tahun 1950an yang mengacu pada pengelompokan industri pada suatu kawasan sebagai pusat pertumbuhan sekaligus sebagai katalis bagi daerah sekitarnya agar terjadi trickle

18

memasukkan konsentrasi geografis sebagai kriteria, namun teori ini telah diterapkan sebagai kebijakan regional di Britania sejak tahun 1960an.

Multiplier effects memainkan peranan penting dalam teori growth pole

yang mendasari gagasannya bahwa dinamika aktivitas ekonomi berdampak pada kemajuan ekonomi lokal maupun regional, dan multiplier effects merupakan basis

mekanisme dimana kutub pertumbuhan mempengaruhi kemajuan di sekelilingnya (Domański dan Gwosdz, 2010). Keuntungan aglomerasi diperoleh dari tiga komponen ekonomi lokalisasi: 1) penggabungan bursa tenaga kerja dengan ketrampilan spesifik, 2) ketersediaan input dan pelayanan spesial, 3) penyebaran teknologi yang merupakan inti diskusi tentang industry clustering dan aglomerasi

(Audretsch et al., 2007).

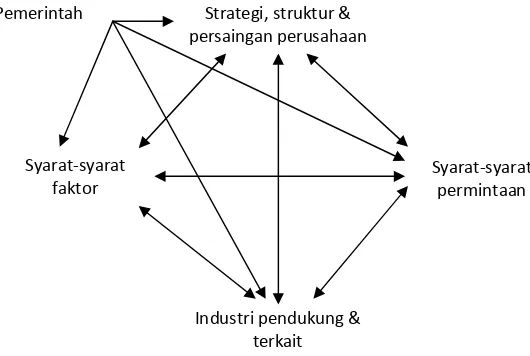

Porter (1990) kemudian mengembangkan konsep integrasi klaster vertikal dan horizontal dalam bentuk model berlian dengan dua elemen kunci; 1) adanya keterkaitan antar perusahaan dan 2) kedekatan lokasi (Schmitz dan Nadvi. 1999; van Hofe dan Chen, 2006). Porter (1990; 1993; 1994; 1998) mendefinisikan klaster sebagai “Konsentrasi geografis perusahaan, pemasok spesialis, penyedia jasa, usaha industri terkait, dan kumpulan lembaga seperti perguruan tinggi, lembaga standarisasi, asosiasi pengusaha yang saling terkait pada bidang tertentu, dimana selain berkompetisi mereka juga bekerja sama”. Windsperger (2006) memadukan konsep resource-based view dengan model berlian Porter untuk

menganalisis keunggulan bersaing lokasi dan efek interaksi antara perusahaan dengan sumberdaya spesifik lokasi.

Keunggulan kompetitif regional sebagai hasil klaster industri dan interdependensi antar perusahaan dalam klaster merupakan interaksi dari empat element: 1). Strategi, struktur dan persaingan perusahaan; 2). Syarat-syarat permintaan; 3). Industri pendukung terkait; dan 4). Syarat-syarat faktor (input). Porter berpendapat faktor “kunci” produksi (specialized factors) bisa diciptakan,

bukan diwariskan. Specialiazed factors produksi ini adalah tenaga kerja terampil,

kapital dan infrastruktur yang melibatkan investasi berkelanjutan yang susah ditiru. Hal inilah yang akan menciptakan keunggulan kompetitif. Interlink

19 Gambar 2.4. Model Berlian (Porter, 1998)

Keberhasilan mengembangkan klaster Silicon Valley telah membentuk imajinasi dunia sebagai model pengelolaan ekonomi wilayah yang inovatif. Beberapa klaster industri yang dianggap sukses sebagai replika Silicon Valley antara lain Boston Route 128 di Amerika, Cambridge Science Park di Inggris, Silicon Plateau Bangalore (Rawat, 2005) dan industri petrokimia di Singapura (Pillai, 2006) dimana terdapat interaksi antara universitas-industri-kewirausahaan serta konvergensi berbagai sumberdaya pengetahuan di lokasi tersebut. Teori klaster Porter telah menarik perhatian pada rentang luas bidang akademik: urban planning, geografi, dan ekonomi bukan sebatas konsep analitis, bahkan sebagai

key policy tool (Martin dan Sunley, 2003; Motoyama, 2008; Reid et al., 2008).

Meski konsep klaster telah diterima secara luas oleh lembaga-lembaga internasional, pendekatan ini juga tidak sepi dari berbagai kritik. Gibbs dan Bernat (1997) menyatakan, “a cluster-based industrial strategy is not the

industrial development sollution for all rural communities”. Davies dan Ellis

(2000) mengecam keras teori competitive advantage of nation dan menyebutkan

bahwa teori klaster Porter telah tamat riwayatnya dengan istilah “final

judgement”. Beberapa kritik terhadap teori klaster Porter antara lain:

1) Analisis pengembangan ekonomi Porter pada level negara kurang mengena karena beranjak dari pendekatan mikro-ekonomi, meski pada level perusahaan

Industri pendukung & terkait Strategi, struktur & persaingan perusahaan

Syarat-syarat permintaan Syarat-syarat