SKRIPSI

STUDI PEMBUATAN TEPUNG BIJI KECIPIR (Psophocarpus tetragonolobus (L) DC) DENGAN METODE PENGGILINGAN BASAH

DAN ANALISIS SIFAT FISIKO-KIMIA SERTA KARAKTERISTIK FUNGSIONALNYA

Oleh:

YELITA UTAMI PUTRI F24051923

2010

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Skripsi :

Nama :

NRP :

Studi Pembuatan Tepung Biji Kecipir (Psophocarpus tetragonolobus (L) DC) Dengan Metode Penggilingan Basah dan Analisis Sifat Fisiko-kimia serta Karakteristik Fungsionalnya

Yelita Utami Putri F24051923

Yelita Utami Putri. F24051923. Studi Pembuatan Tepung Biji Kecipir (Psophocarpus tetragonolobus (L) DC) Dengan Metode Penggilingan Basah dan Analisis Sifat Fisiko-kimia serta Karakteristik Fungsionalnya. Di bawah Bimbingan Slamet Budijanto. 2010.

Ringkasan

Golongan tanaman yang telah lama dimanfaatkan sebagai sumber protein adalah kacang-kacangan. Secara umum masyarakat telah dapat menerima keberadaannya sebagai bahan konsumsi makanan. Salah satu tanaman yang memiliki potensi protein yang cukup tinggi adalah kecipir (Psophocarpus tetragonolobus sp). Kecipir merupakan tanaman di daerah tropis yang dapat dimanfaatkan dalam setiap bagian tanamannya, terutama biji keringnya yang mempunyai kandungan protein antara 29.8-39.0% (National Academy of Science, 1975). Namun tanaman ini telah dilupakan oleh banyak orang dan belum dimanfaatkan secara maksimal.

Dalam usaha pengembangan biji kecipir sebagai bahan makanan ada beberapa hambatan, antara lain biji yang terlalu keras dan juga pahit langu yang tajam. Sifat inilah yang menyebabkan biji kecipir kurang disukai, meskipun kandungan gizinya cukup tinggi. Proses pengolahan perlu dilakukan terlebih dulu untuk memperoleh manfaat yang maksimum dari penggunaan biji kecipir sebagai bahan makanan. Salah satu pengolahan yang dapat diterapkan adalah dengan membuatnya menjadi tepung. Tepung yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah tepung biji kecipir dengan menggunakan metode penggilingan basah.

Penelitian ini dibagi menjadi dua tahap yaitu penelitian pendahuluan dan penelitian utama. Penelitian pendahuluan meliputi tahap penentuan waktu perendaman optimal, penentuan waktu perebusan optimal, dan penentuan komposisi kimia bahan baku. Dari hasil penelitian pendahuluan kemudian dilanjutkan ke tahapan penelitian utama. Penelitian utama meliputi tahap pembuatan tepung biji kecipir dan analisis komposisi kimia serta sifat fisikokimia dan fungsional proteinnya.

Hasil penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa pengolahan awal biji kecipir agar didapatkan biji kecipir yang mudah dikelupas adalah dengan perendaman selama 18 jam dan perebusan selama 120 menit. Dari biji kecipir kupas kulit inilah yang akan digunakan pada tahapan penelitian utama. Secara garis besar tahap pembuatan biji kecipir ini terdiri dari tahap sortasi bahan, perendaman, perebusan, penggilingan, pengekstrakan dalam suasana basa, penyaringan, penetapan pH isoelektrik, pengendapan, dekantasi, pengeringan, dan penggilingan kembali dengan blender kering.

Persentase berat kering hasil analisis proksimat tepung biji kecipir adalah kadar air sebesar 6.91%, kadar abu 4.02%, kadar lemak 26.63%, kadar protein 46.01%, dan karbohidrat 23.34%. Tepung biji kecipir ini dihasilkan dari bahan baku (biji kecipir) yang memiliki kadar protein 31.56% (berat kering). Sehingga nilai recovery proteinnya adalah 41.22%.

sistein (0.40%), dan metionin (0.61%) adalah yang paling rendah dibanding asam amino lainnya.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Serang pada tanggal 7 Juli 1987. Penulis mengawali masa pendidikannya di TK Putra IV di tahun 1990 dan pada tahun 1992 di Sekolah Dasar Negeri 4 Pandeglang hingga tahun 1999. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SLTP Negeri 1 Pandeglang hingga tahun 2002, dan melanjutkan pendidikan menengah atas di SMU Negeri 1 Serang hingga tahun 2005. Pada tahun yang sama, penulis diterima sebagai mahasiswa Institut Pertanian Bogor melalui jalur Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB).

Selama masa kuliah, penulis aktif di berbagai kegiatan dan organisasi kemahasiswaan, diantaranya adalah menjadi pengurus Himpunan Mahasiswa Ilmu dan Teknologi Pangan (HIMITEPA) serta kepanitiaan lainnya seperti Masa Perkenalan Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan (BAUR 2007), Kepanitiaan Seminar dan Pelatihan HACCP V, dan Masa Perkenalan Fakultas Teknologi Pertanian.

i KATA PENGANTAR

Alhamdulillaahirabbil’alamin, segala puji bagi Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Studi Pembuatan Tepung Biji Kecipir (Psophocarpus tetragonolobus (L) DC) Dengan Metode Penggilingan Basah dan Analisis Sifat Fisiko-kimia serta Karakteristik Fungsionalnya, sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Teknologi Pertanian pada Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Teknologi Pertanian, Insitut Pertanian Bogor.

Selama melaksanakan penelitian dan penyelesaian skripsi ini penulis telah mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak dan Mama (almh) tercinta, Ibu , kedua Kakak dan Adik , serta seluruh keluarga penulis yang selalu memberikan kasih sayang, perhatian dan pengertian yang amat berharga dan berarti.

2. Bapak Dr. Ir. Slamet Budijanto, M.Agr., selaku dosen pembimbing yang banyak memberikan arahan dan bimbingannya kepada penulis.

3. Bapak Dr. Ir. Yadi Haryadi, M.Sc. dan Bapak Ir. Sutrisno Koswara, M.Si. atas kesediaannya menjadi dosen penguji.

4. Yuni, Wita, Catherine selaku teman sebimbingan penulis selama menyelesaikan tugas akhir.

5. Chabibi Asyaba, terimakasih atas semangat, keceriaan, dan kehangatannya kepada penulis.

6. Sahabat-sahabat penulis, Zakiah, Amel, Venty, Atus, Cany, Veni, Anggun, Peye, Sina, Nina, dan Mike. Terima kasih atas indahnya waktu yang telah kita habiskan bersama-sama.

7. Teman-teman di lab, Tuthie, Siyam, Midun, Chacha, Esther, Dina, Tjan, Galih Eka, Santy, Ola, Arya, Galih Ika, dan Ari T. P. Terimakasih atas bantuan, kesabaran, dan perhatiannya kepada penulis.

ii

tidak mengurangi rasa terima kasih penulis atas kebersamaan selama tiga tahun ini.

9. Teman-teman satu kontrakan Nasya, Nisa, Kokom, Upi, Zizah, Euis, dan Nova. Terimakasih telah memberikan kehangatan layaknya keluarga kepada penulis.

10. Teman-teman Delonix Mba Tyas, Mba Oni, Mba Inge, dan Mba Harini. Terimakasih atas semangat, nasihat, dan keceriaannya kepada penulis.

11. Teman-teman alumni Smunsa Serang, Eka, Anggara, Teguh, Jaka, Acuy, Fehmi, Nazrul, dan Nurmalia. Terima kasih atas semangat dan dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Dosen-dosen pengajar Departemen ITP yang telah membagikan ilmunya kepada penulis.

13. Staf UPT, perpustakaan LSI, PITP, PAU terimakasih atas bantuannya kepada penulis.

14. Teknisi dan laboran ITP, Pak Rojak, Pak Wahid, Pak Yahya, Pak Sobirin, dan Bu Rub.

15. Teknisi AP4, Pak Hendra, Pak Ujang, dan Mas Djenal. Terimakasih atas bantuannya selama penulis melakukan penelitian disana.

16. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan bagi pengembangan ilmu dan penerapan pembelajaran khususnya bagi Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Februari 2010

iii B. KOMPOSISI KIMIA DAN NILAI GIZI KECIPIR... C. KENDALA PEMANFAATAN BIJI KECIPIR... D. ANTINUTRISI DAN INAKTIVASINYA... E. TEPUNG KEDELAI... F. SIFAT FISIKOKIMIA DAN FUNGSIONAL PROTEIN...

iv

III. BAHAN DAN METODE

A. BAHAN DAN ALAT... B. METODE PENELITIAN... 1. Penelitian Pendahuluan... a. Penentuan Waktu Perendaman Biji Kecipir yang Optimal... b. Penentuan Waktu Perebusan Biji Kecipir yang Optimal... c. Penentuan Komposisi Kimia Bahan Baku (Biji Kecipir)... 1) Analisis Kadar Air... 2) Analisis Kadar Abu... 3) Analisis Kadar Protein... 4) Analisis Kadar Lemak... 5) Analisis Kadar Karbohidrat... 2. Penelitian Utama... a. Pembuatan Tepung Biji Kecipir... b. Perhitungan Nilai Recovery Protein... c. Analisis Asam Amino... d. Penentuan Kelarutan Protein Tepung Biji Kecipir pada

Berbagai pH... e. Analisis Sifat Fisiko-Kimia Tepung Biji Kecipir... 1) Densitas Kamba... 2) Particle Size Index (PSI)... 3) Analisis Warna dan Derajat Putih... f. Analisis Sifat Fungsional Protein Tepung Biji Kecipir... 1) Daya Serap Air... 2) Daya Serap Minyak... 3) Daya Emulsi... 4) Kapasitas dan Stabilitas Busa... 5) Penentuan Daya Gelasi... IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PENELITIAN PENDAHULUAN... 1. Penentuan Waktu Perendaman Biji Kecipir yang Optimal... 2. Penentuan Waktu Perebusan Biji Kecipir yang Optimal...

v

3. Penentuan Komposisi Kimia Bahan Baku (Biji Kecipir)... B. PENELITIAN UTAMA...

1. Pembuatan Tepung Biji Kecipir... 2. Perhitungan Nilai Recovery Protein... 3. Analisis Asam Amino... 4. Penentuan Kelarutan Protein Tepung Biji Kecipir pada Berbagai

pH... 5. Analisis Sifat Fisiko-Kimia Tepung Biji Kecipir...

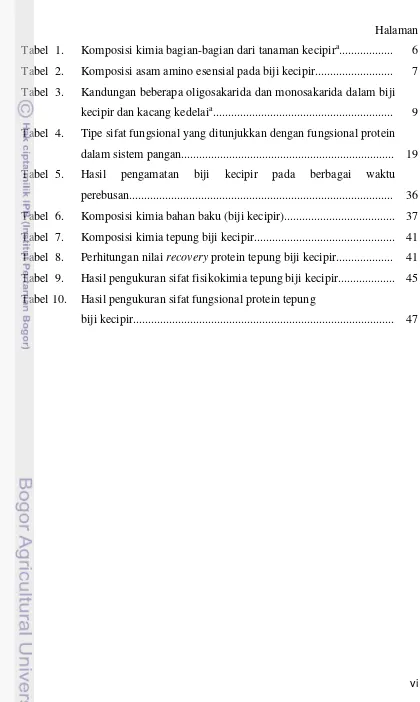

vi DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Komposisi kimia bagian-bagian dari tanaman kecipira... 6

Tabel 2. Komposisi asam amino esensial pada biji kecipir... 7

Tabel 3. Tabel 4. Tabel 5. Kandungan beberapa oligosakarida dan monosakarida dalam biji kecipir dan kacang kedelaia... Tipe sifat fungsional yang ditunjukkan dengan fungsional protein dalam sistem pangan... Hasil pengamatan biji kecipir pada berbagai waktu perebusan... 9 19 36 Tabel 6. Komposisi kimia bahan baku (biji kecipir)... 37

Tabel 7. Komposisi kimia tepung biji kecipir... 41

Tabel 8. Perhitungan nilai recovery protein tepung biji kecipir... 41

Tabel 9. Hasil pengukuran sifat fisikokimia tepung biji kecipir... 45

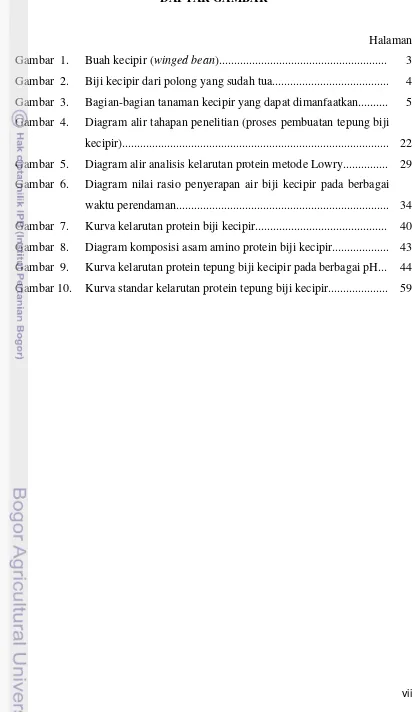

vii DAFTAR GAMBAR

Halaman Gambar 1.

Gambar 2. Gambar 3. Gambar 4.

Gambar 5. Gambar 6.

Gambar 7. Gambar 8. Gambar 9. Gambar 10.

Buah kecipir (winged bean)... Biji kecipir dari polong yang sudah tua... Bagian-bagian tanaman kecipir yang dapat dimanfaatkan... Diagram alir tahapan penelitian (proses pembuatan tepung biji kecipir)... Diagram alir analisis kelarutan protein metode Lowry... Diagram nilai rasio penyerapan air biji kecipir pada berbagai waktu perendaman... Kurva kelarutan protein biji kecipir... Diagram komposisi asam amino protein biji kecipir... Kurva kelarutan protein tepung biji kecipir pada berbagai pH... Kurva standar kelarutan protein tepung biji kecipir...

3 4 5

22 29

viii DAFTAR LAMPIRAN

Halaman Lampiran 1. Hasil pengolahan data rasio penyerapan air pada berbagai

waktu perendaman... 49

Lampiran 2. Hasil analisis proksimat bahan baku biji kecipir... 58

Lampiran 3. Hasil analisis proksimat tepung biji kecipir... 58

Lampiran 4. Hasil analisis kelarutan protein tepung biji kecipir... 59

Lampiran 5. Hasil analisis kadar air tepung biji kecipir... 60

Lampiran 6. Hasil analisis kadar abu tepung biji kecipir... 60

Lampiran 7. Hasil analisis kadar lemak tepung biji kecipir... 61

Lampiran 8. Hasil analisis kadar protein tepung biji kecipir... 61

Lampiran 9. Hasil analisis densitas kamba tepung biji kecipir... 61

Lampiran 10. Hasil analisis Particle Size Index (PSI) tepung biji kecipir ... 62

Lampiran 11. Hasil analisis warna dan derajat putih tepung biji kecipir... 63

Lampiran 12. Hasil analisis daya serap air tepung biji kecipir... 64

Lampiran 13. Hasil analisis daya serap minyak tepung biji kecipir... 64

Lampiran 14. Hasil analisis daya emulsi tepung biji kecipir... 65

Lampiran 15. Hasil analisa kapasitas dan stabilitas busa tepung biji kecipir... 65

1 I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pangan sebagai salah satu kebutuhan pokok manusia sudah seharusnya mengandung komponen lemak, protein, karbohidrat, vitamin, mineral, dan air dalam jumlah cukup dan seimbang. Bahan-bahan ini akan mengalami metabolisme yang bermanfaat untuk pembentukan tenaga, pertumbuhan, dan pengaturan proses biologis. Golongan tanaman yang telah lama dimanfaatkan sebagai sumber protein adalah kacang-kacangan. Secara umum masyarakat telah dapat menerima keberadaannya sebagai bahan konsumsi makanan.

Salah satu kacang-kacangan yang berpotensi sebagai sumber protein nabati di Indonesia adalah kecipir. Kecipir merupakan tanaman di daerah tropis yang mempunyai potensi gizi yang tinggi. Hampir setiap bagian tanaman dapat dimanfaatkan dan bernilai gizi tinggi, terutama biji keringnya. Menurut National Academy of Science (1975), kadar protein biji kering kecipir adalah sekitar 29.8 - 39.0%.

Tanaman kecipir sebenarnya sudah lama dikenal meskipun belum secara meluas. Umumnya masyarakat belum banyak yang menanamnya untuk tujuan komersial, hanya ditanam sebagai tanaman pelindung di pekarangan saja. Buah kecipir juga masih dikonsumsi secara terbatas, misalnya polong mudanya dikonsumsi sebagai sayuran sedangkan bijinya dikonsumsi setelah disangrai atau direbus.

Beberapa laporan mengenai potensi produksi tanaman kecipir sudah mulai dipublikasikan. Hal itu dapat dimaklumi karena nampaknya tanaman kecipir dapat diandalkan sebagai sumber pangan nabati yang baru disamping kacang-kacangan lainnya. Ragam bagian tanaman yang lebih banyak untuk dimanfaatkan ikut menunjang kepopuleran tanaman ini bagi para peneliti. Selain biji, bagian-bagian tanaman lainnya yang telah dimanfaatkan adalah polong muda, daun, bunga, dan umbinya.

2

penelitian telah menunjukkan bahwa kecipir memiliki kandungan gizi berupa protein, lemak, sumber energi, dan mineral.

Dalam usaha pengembangan biji kecipir sebagai bahan makanan ada beberapa hambatan, antara lain faktor antinutrisi, biji yang terlalu keras sehingga memerlukan waktu pemasakan yang lama, dan juga beany flavor

atau pahit langu yang cukup tajam. Sifat-sifat inilah yang menyebabkan biji kecipir kurang disukai, walaupun kandungan gizinya cukup tinggi. National Academy of Science (1975) melaporkan zat-zat antinutrisi biji kecipir antara lain anti tripsin, anti kimotripsin, hemaglutinin, tanin, dan kemungkinan saponin. Biji kecipir harus melalui suatu proses tertentu, yaitu proses menghilangkan zat antinutrisi yang dikandungnya.

Pengolahan biji kecipir sebagai bahan makanan perlu dilakukan terlebih dahulu agar dapat diperoleh manfaat yang maksimum bagi yang mengkonsumsinya. Salah satu pengolahan yang dapat diterapkan adalah dengan membuatnya menjadi tepung. Tepung biji kecipir ini dibuat dengan metode penggilingan basah yang dimodifikasi. Menurut Pratama (2008), proses penggilingan basah memiliki beberapa keuntungan yaitu kemudahan untuk mencapai derajat kehalusan yang tinggi, mencegah kenaikan suhu bahan yang terlalu tinggi, dan memperkecil kerugian akibat oksidasi bahan olahan.

B. TUJUAN

Penelitian ini bertujuan mempelajari pembuatan tepung biji kecipir dengan menggunakan metode penggilingan basah dan menganalisa sifat-sifat fisiko-kimia dan fungsional tepung biji kecipir tersebut.

C. MANFAAT

H. KECIPIR

kacangan yang termasuk ordo Leguminosae ( diketahui sebagai sumber pangan yang kaya nut rmanfaat bagi tubuh (Hartoyo et al., 2007). U an adalah penghasil protein yang cukup tingg

sejenis leguminosa yang potensial yaitu tanama dikenal sebagai sumber makanan adalah

dan Psophocarpus palustris. Psophocarpus

egar, lebih produktif, dan sudah merupakan tana Sementara Psophocarpus palustris masih merupa Afrika namun telah banyak digunakan pada wa

hana dan negara-negara tetangganya. Kem

tetragonolobus adalah Papua Nugini dan A

ophocarpus palustris berasal dari Afrika Barat (S

Gambar 1. Buah kecipir (winged bean)

onal Academy of Science (1975) menyatakan ba h tanaman rumput-rumputan tahunan. Merup

dapat mencapai ketinggian 3 – 4 m bila disang nyerbuk sendiri (self pollinating) berwarna bi

ungu. Polongnya

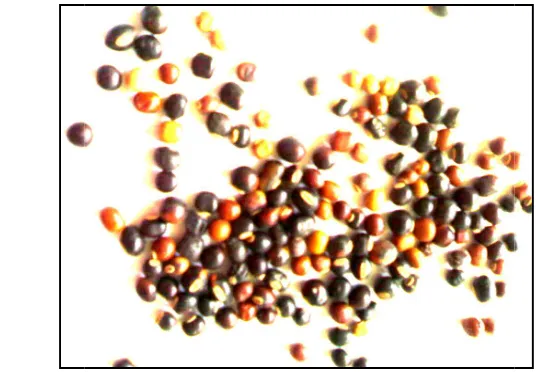

ya berbentuk empat persegi dan sudut-sudut rupai sayap. Panjang setiap polong bervariasi si antara 5 – 20 biji. Bijinya berbentuk bulat n warna yang bervariasi dari putih, coklat, kuni k dengan berat antara 0.06 – 0.40 gram setiap biji (

Gambar 2. Biji kecipir dari polong yang suda

naman kecipir yang relatif lebih tahan disimpan a pat disimpan lebih lama dibandingkan daun m

kan. Selain itu biji kecipir adalah hasil tanam . Penilaian ini didasarkan pada kandungan pr

posisi asam aminonya yang menguntungkan. rbagai laporan mengenai produksi biji kecipir, produksi bijinya sangat besar seperti halnya y

982). Hal itu dapat dimaklumi karena tanaman menyeluruh diteliti dibandingkan kacang ke

ademy of Science (1975), tercatat paling sedikit enyebutkan produksi biji kecipir lebih dari

petak di Papua Nugini, produksi biji kecipir rgolong biasa.

n yang agak terperinci mengenai produksi bi hompson dan Kuntjiati (1980). Mereka meny

i biji kecipir di Indonesia ialah 2282 kg/ha

4

sudutnya tumbuh si dari 6 – 66 cm bulat seperti kacang kuning, hitam, dan dikit terdapat tujuh ri 2 ton/Ha. Pada pir sebanyak lebih

antara 885 – 4480

4480 kg/ha. Di Nigeria 2054 kg/ha dengan kisar i Malaysia diperoleh produksi biji yang lebih

Ha dan kisarannya antara 4160 – 5013 kg/ha. umumnya produksi biji kecipir yang suda hasil ekstrapolasi dari petak-petak per

a secara besar-besaran di kebun-kebun yan kan kecuali di Thailand seluas 25 ha (National

KIMIA DAN NILAI GIZI KECIPIR

n kecipir termasuk dalam jenis tanaman ka

sp), dimana tanaman kacang-kacangan protein yang lebih tinggi dibanding tanaman l gan kemampuan tanaman ini dalam menamba

ktivitas bintil-bintil akarnya.

3. Bagian-bagian tanaman kecipir yang dapat di

n kecipir sangat potensial ditinjau dari kemam si kimianya. Hampir seluruh bagian tanam Tanaman kecipir dapat menghasilkan daun, mengandung gizi yang baik (Gambar 3.)

6

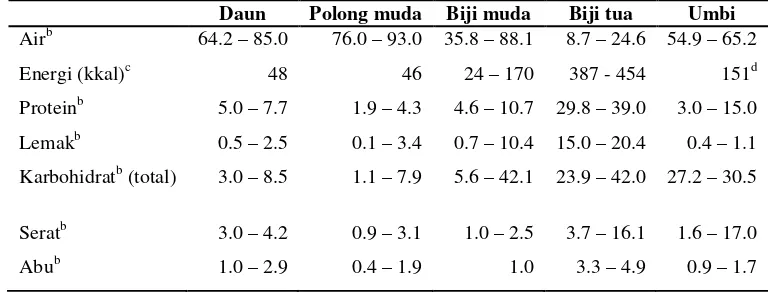

Buah kecipir berbentuk segi empat memanjang dengan sudut beringgit, berwarna hijau waktu muda dan menjadi berserat, berwarna kecoklatan dan kering bila sudah tua. Dari polong yang sudah tua ini didapatkan biji kecipir yang banyak mengandung protein dibandingkan bagian-bagian kecipir lainnya. Kadar protein, lemak dan jumlah energi yang terkandung dalam biji kecipir lebih tinggi dibanding dengan daun, buah maupun umbinya, seperti kadar proteinnya sekitar 29.8 – 39.0 % dan kadar lemaknya sekitar 15.0 – 20.4 %. Tabel 1 menunjukkan komposisi kimia dari bagian-bagian tanaman kecipir.

Tabel 1. Komposisi kimia bagian-bagian dari tanaman kecipira

a

National Academy of Science (1975) b

Nilai dinyatakan dalam gram per 100 gram berat segar c

kkal = kilo kalori / 100 gram berat segar d

Nilai rata-rata

Meskipun kandungan protein biji kecipir lebih tinggi dibandingkan dengan polong muda, umbi, maupun daunnya (Rismunandar, 1986), tetapi penilaiannya tidak hanya terletak pada jumlah kandungan proteinnya, melainkan juga tergantung dari jenis-jenis asam amino yang menyusun protein tersebut. Begitu pula menurut Samosir (1985), penilaian kandungan protein suatu bahan makanan akan menjadi lebih sempurna bila diketahui kandungan serta komponen asam-asam amino serta daya cernanya. Suatu bahan makanan diharapkan memiliki kandungan protein yang tinggi, susunan asam amino yang lengkap dan seimbang serta daya cerna yang tinggi.

Daun Polong muda Biji muda Biji tua Umbi

Airb 64.2 – 85.0 76.0 – 93.0 35.8 – 88.1 8.7 – 24.6 54.9 – 65.2 Energi (kkal)c 48 46 24 – 170 387 - 454 151d Proteinb 5.0 – 7.7 1.9 – 4.3 4.6 – 10.7 29.8 – 39.0 3.0 – 15.0 Lemakb 0.5 – 2.5 0.1 – 3.4 0.7 – 10.4 15.0 – 20.4 0.4 – 1.1 Karbohidratb (total) 3.0 – 8.5 1.1 – 7.9 5.6 – 42.1 23.9 – 42.0 27.2 – 30.5

7

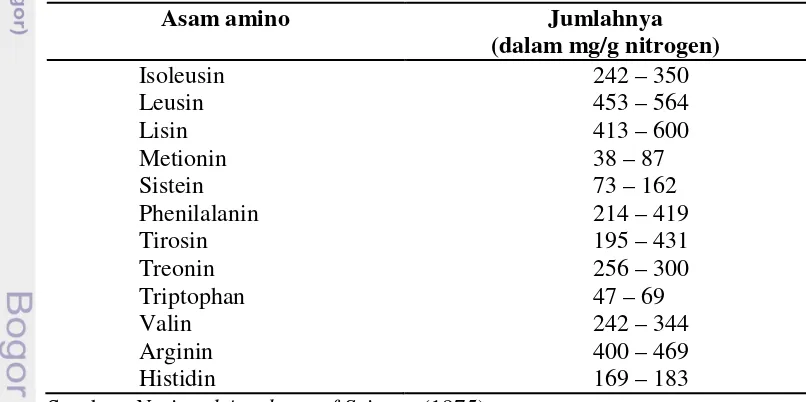

Protein dari tanaman leguminosa umumnya kekurangan asam amino yang mengandung sulfur seperti sistein , metionin, tetapi kaya akan asam amino lisin (Winarno dan Rahman, 1974). Berdasarkan analisis yang pernah dilakukan, kandungan metionin dan sistein terdapat dalam jumlah sedikit sehingga asam amino tersebut merupakan asam-asam amino esensial pembatas (the limiting essential amino acids). Asam-asam amino esensial pembatas kedua adalah triptofan dan valin (Ekpenyong dan Borchers, 1978).

Chan dan de Lumen (1982) mengatakan bahwa biji kecipir mengandung asam-asam amino bersifat asam dan basa seperti prolin, serin, dan lisin dalam tingkatan yang cukup tinggi. Selanjutnya Rosario et al. (1981) mengemukakan bahwa asam-asam amino esensial pada biji kecipir terutama lisin, berada dalam jumlah yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang terdapat pada kebanyakan biji-biji leguminosa yang lain. Dengan melihat kandungan asam amino biji kecipir, maka biji kecipir dapat digunakan sebagai sumber makanan berprotein yang kaya akan asam amino lisin.

Tabel 2. Komposisi asam amino esensial pada biji kecipir

Asam amino Jumlahnya Sumber: National Academy of Science (1975)

15-8

20.4 %. Dari jumlah tersebut sekitar 71% tersusun dari asam lemak tidak jenuh terutama asam linoleat (National Academy of Science, 1975). Sementara menurut de Lumen dan Fiad (1982), jumlah asam lemak tidak jenuh pada biji kecipir adalah sekitar 65% dari keseluruhan asam-asam lemak yang dikandungnya. Perbandingan asam-asam lemak tidak jenuh dan asam-asam lemak jenuhnya adalah 2:1. Komposisi asam-asam lemak minyak biji kecipir sangat menyamai komposisi asam-asam lemak kacang tanah (Arachis hypogea).

Lemak biji kecipir kaya akan tokoferol (vitamin E) yang berfungsi sebagai antioksidan. Tokoferol dapat meningkatkan efisiensi vitamin A dalam tubuh, karena dapat mengkatalisa penggunaan vitamin A dalam tubuh. Selain tokoferol, ada beberapa vitamin lain yang terdapat pada biji kecipir antara lain -karoten, thiamin, riboflavin, niasin, piridoksin, asam folat dan asam askorbat. Walaupun kebutuhan vitamin ini sangat kecil, akan tetapi ketersediannya di dalam makanan sehari-hari sangatlah dibutuhkan. Oleh sebab itu, kandungan vitamin pada suatu bahan makanan termasuk komponen yang harus dipertimbangkan di dalam penyusunan ransum.

Biji kecipir mengandung beberapa mineral antara lain Ca, Mg, K, Na, P dan Fe. Mineral yang terpenting adalah Fe yang terdapat dalam bentuk yang langsung dapat digunakan untuk pembentukan hemoglobin. Menurut Ekpenyong dan Borchers (1980), biji kecipir merupakan sumber mineral besi yang baik dan pengolahan tidak mempengaruhi kandungan besinya. Sedangkan unsur Ca dan K kurang dapat dimanfaatkan karena menurut Cerny (1978), kedua mineral tersebut dalam bentuk terikat dengan asam fitat.

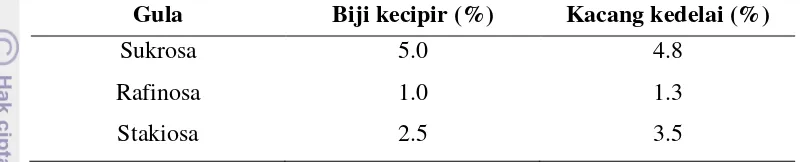

9 Academy of Science, 1975). Tabel 3 menunjukkan perbandingan beberapa jenis oligosakarida dari biji kecipir dan kacang kedelai.

Tabel 3. Kandungan beberapa oligosakarida dan monosakarida dalam biji kecipir dan kacang kedelaia

Gula Biji kecipir (%) Kacang kedelai (%) Sukrosa

Rafinosa Stakiosa

5.0 1.0 2.5

4.8 1.3 3.5 a

National Academy of Science, 1975

J. KENDALA PEMANFAATAN BIJI KECIPIR

Biji kecipir termasuk biji leguminosa yang memiliki bentuk dan ukuran berat yang hampir sama seperti kacang kedelai. Akan tetapi, biji kecipir ini memiliki kulit keras seperti biji hyacinth, bambara groundnut,

kertsling’s groundnut dan velvet (Aykroyd dan Doughty, 1982). Kulit biji kecipir yang keras itu lebih sulit dilepaskan dibandingkan dengan kulit kacang kedelai.

Bau beany flavor yang tidak sedap dari biji kecipir termasuk salah satu faktor yang menyebabkan biji kecipir tidak begitu disukai. Bau itu dapat tercium pada biji kecipir mentah yang makin menusuk pada permulaan direbus. Enzim lipoksigenase pada biji kecipir bertanggung jawab akan adanya bau tersebut dan ternyata mudah dihilangkan melalui pemanasan.

10 K. ANTINUTRISI DAN INAKTIVASINYA

Selain tingginya kandungan protein dan nilai gizi yang berimbang, biji kecipir mengandung beberapa komponen antinutrisi yang merupakan pembatas pemanfaatan biji kecipir. National Academy of Science (1975), melaporkan komponen antinutrisi biji kecipir antara lain adalah anti tripsin, anti kimotripsin, hemaglutinin, tannin, dan kemungkinan saponin. Sementara menurut Aykroyd dan Doughty (1982), komponen antinutrisi pada leguminosa antara lain anti tripsin, lektin atau hemaglutinin, cynogen, saponin, dan asam-asam amino beracun.

Komponen antinutrisi sebenarnya sangat berguna bagi biji-bijian. Zat antinutrisi pada biji leguminosa akan menentukan daya tahannya. Baik daya tahan selama disimpan, maupun daya tahan terhadap serangga atau mikroorganisme lainnya (Aykroyd dan Doughty, 1982). Asam fitat pada biji leguminosa berfungsi untuk menyimpan fosfor yang nantinya sangat diperlukan pada perkembangan biji selama perkecambahan. Pada kedelai, saponin yang dikandungnya dapat melindunginya dari serangan serangga tertentu.

Komponen antinutrisi yang sangat berguna bagi tanaman itu sendiri ternyata sangat merugikan dari sudut gizinya. Biasanya bila biji-biji leguminosa dikonsumsi dalam keadaan mentah akan sangat menghambat pertumbuhan dan bahkan dapat mematikan. Untuk memperoleh manfaat yang maksimum dari penggunaan biji kecipir sebagai bahan makanan, maka perlu dilakukan pengolahan terlebih dahulu.

11

Pemanasan suhu rendah dalam waktu yang singkat pada leguminosa dapat secara efektif merusak hemaglutinin. Hemaglutinin adalah protein yang labil terhadap panas. Perebusan pada suhu 100oC selama 15 menit menurunkan aktivitas hemaglutinin.

Tahapan lain dalam pengolahan kecipir adalah perlakuan perendaman. Menurut Cerny (1978), perendaman biji kecipir di dalam air pada suhu 22oC selama 10 jam akan tercapai tingkat pengembangan yang maksimum dan setelah perendaman selama 16 jam tidak akan terjadi penyerapan air lagi. Menurut Claydon (1978), perendaman biji kecipir dalam air selama semalam dapat mengurangi waktu perebusan dari 2-3 jam menjadi 30 menit. Proses perendaman biji kecipir selama 24 jam dapat menghilangkan kandungan taninnya sekitar 70 %.

Bau langu pada kacang-kacangan disebabkan oleh aktivitas enzim lipoksigenase yang terdapat secara alamiah. Menurut Smith dan Circle (1972), enzim lipoksigenase akan memecah rantai asam lemak tidak jenuh dan menghasilkan sejumlah senyawa yang lebih kecil bobot molekulnya, terutama senyawa-senyawa aldehid dan keton atau alkohol. Perlakuan perendaman di dalam air selama empat jam diikuti dengan pemanasan uap air pada suhu 100oC selama 10 menit cukup memadai untuk menginaktivasi enzim lipoksigenase dan memperbaiki aroma atau flavor hasil olahannya (Shurleff, 1978).

L. TEPUNG KEDELAI

Pengembangan produk baru dari kacang-kacangan kini membuka suatu horizon baru dalam bidang pangan. Salah satu produk komersial yang telah ada di pasaran adalah tepung kedelai. Menurut Endress (2001), tepung kedelai adalah produk hasil penggilingan dan pengayakan kedelai, baik pada kedelai yang tidak dihilangkan lemaknya maupun kedelai bebas lemak. Kandungan protein dari tepung kedelai adalah sekitar 40 – 50%.

12

(full fat, low fat, dan defatted flour). Tepung kedelai kadar lemak penuh diproduksi dari biji kedelai utuh. Umumnya kadar lemak tepung kedelai dengan lemak penuh adalah sekitar 20%.

Tepung kedelai banyak digunakan di industri pangan, terutama di industri bakeri (roti, biskuit, dan cake). Disamping itu, industri pangan lain yang juga menggunakan tepung kedelai adalah industri sup, sosis, dan makanan formula bayi. Selain karena alasan-alasan nilai gizi, penggunaan tepung kedelai juga karena sifat-sifat fungsionalnya yang khas, antara lain sifat dan kemampuannya untuk menyerap dan menahan air, sifat-sifat pengemulsi dan antioksidan (terutama karena adanya lesitin) dan relatif rendahnya kandungan karbohidratnya.

M. SIFAT FISIKOKIMIA DAN FUNGSIONAL PROTEIN

Sifat-sifat suatu bahan pangan khususnya protein dibagi ke dalam dua kelompok yaitu sifat-sifat nutrisi dan sifat- sifat fungsional. Sifat nutrisi adalah sifat yang mempengaruhi tubuh setelah makanan masuk ke dalam saluran pencernaan, seperti sifat anabolik, katabolik, antimetabolik,dan toksik. Sedangkan sifat fungsional adalah sifat yang mempengaruhi makanan sebelum memasuki tubuh, mencakup fungsionalitas enzimatis, non-enzimatis, dan industrialnya.

13

Di bawah ini adalah beberapa sifat fisikokimia dan fungsional protein produk tepung-tepungan yang penting untuk diketahui.

11.Densitas Kamba

Densitas kamba didefinisikan sebagai massa partikel yang menempati suatu unit volume tertentu. Densitas kamba ditentukan oleh berat wadah yang diketahui volumenya dan merupakan hasil pembagian dari berat bubuk dengan volume wadah. Nilai densitas kamba menunjukkan porositas dari bahan yaitu jumlah rongga yang terdapat di antara partikel-partikel bahan padatan.

12. Particle Size Index (PSI)

Particle Size Index (PSI) adalah suatu ukuran yang diperlukan untuk mengetahui ukuran partikel suatu bahan. Ukuran ini umumnya digunakan untuk bahan tepung-tepungan. Ukuran partikel mempengaruhi parameter penyerapan air, cooking loss, dan tekstur dari produk yang dihasilkan. Semakin halus ukuran partikel, semakin besar tingkat penyerapan air dan cooking loss ketika proses produksi (Hatcher et al., 2002).

PSI dibutuhkan untuk menentukan kualitas penggilingan dan juga merupakan parameter kerusakan pati, penyerapan air, dan produksi gas. Indeks ini menunjukkan kekerasan relatif suatu bahan dengan cara penggilingan dan separasi.

13.Warna dan Derajat Putih

14

Sistem warna Hunter Lab memiliki tiga atribut yaitu L, a, dan b. Nilai L menunjukkan kecerahan atau gelap sampel dan memiliki skala dari 0 sampai 100 dimana 0 menyatakan sampel sangat gelap dan 100 menyatakan sampel sangat cerah. Nilai a menunjukkan derajat merah atau hijau sampel, dimana a positif menunjukkan warna merah dan a negatif menunjukkan warna hijau. Nilai a memiliki skala dari -80 sampai 100. Nilai b menunjukkan derajat kuning atau biru, dimana b positif menunjukkan warna kuning dan b negatif menunjukkan warna biru. Nilai b memiliki skala dari -70 sampai 70.

14.Komponen Asam Amino

Asam amino adalah senyawa yang memiliki satu atau lebih gugus karboksil, satu atau lebih gugus amino, yang salah satunya terletak pada atom C tepat di sebelah gugus karboksil (atau atom C alfa). Asam amino dapat dibagi menjadi asam amino esensial dan asam amino tidak esensial. Asam amino esensial adalah jenis asam amino yang tidak dapat diproduksi dalam tubuh dengan cukup cepat untuk menyokong pertumbuhan normal. Sementara asam amino tidak esensial adalah asam amino yang dapat diproduksi cukup dalam tubuh sendiri, sehingga tanpa adanya asam amino tersebut dalam bahan pangan tidak mengganggu pertumbuhan normal.

Protein disusun oleh asam-asam amino yang bersambung dengan ikatan peptida. Ikatan peptida adalah ikatan antara gugus karboksil satu asam amino dengan gugus amino dari asam amino yang disampingnya. Protein sebagai salah satu kelompok bahan makronutrien lebih berperan penting dalam pembentukan biomolekul daripada sumber energi.

15.Kelarutan

15

macam kondisi berguna dalam penetapan fungsi protein dan dalam optimasi ekstraksi, isolasi, dan prosedur pengolahan protein.

Tingkat ketidaklarutan merupakan indikasi yang baik dari banyaknya denaturasi dan agregasi protein yang dapat mempengaruhi daya busa, emulsifikasi, hidrasi, dan sifat pembentukan gel dari protein. Sedangkan denaturasi dan agregasi sebagian dapat memperbaiki sifat fungsional (meningkatkan daya serap air dan stabilitas busa). Sifat kelarutan memudahkan homogenisasi dispersi protein di dalam minuman.

Kelarutan protein di dalam air berbeda-beda, tidak ada diantara protein-protein tersebut yang dapat larut dalam pelarut-pelarut lemak seperti etil eter dan petroleum eter.

16.Daya Serap Air

Daya serap air didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengikat air atau air tambahan selama aplikasi gaya-gaya, tekanan, sentrifugasi, atau pemanasan. Pengikatan air bergantung pada komposisi dan konformasi molekul-molekul protein.

Jumlah air yang dapat ditahan oleh protein bergantung pada komposisi asam amino, hidrofobisitas permukaan, dan kondisi proses. Semakin rendah hidrofobisitas rata-rata dan semakin tinggi muatan maka kelarutan akan semakin meningkat. Pada saat protein terdenaturasi, pengikatan air hanya sedikit meningkat. Semakin besar air yang terserap, semakin baik tekstur dan mouthfeel dari bahan pangan. Protein yang mengikat air dapat membentuk struktur dengan molekul protein lain melalui ikatan non kovalen selama proses (Zayas, 1997).

16

tiruan karena dapat menyebabkan perubahan tekstur tepung kering (bahan dasar untuk membuat daging tiruan) menjadi kental berserat menyerupai tekstur daging dan berperan dalam penyerapan cita rasa atau flavor daging yang ditambahkan (Koswara, 1992).

17.Daya Serap Minyak

Kemampuan suatu produk pada bahan olahan berprotein tinggi dalam menyerap lemak atau minyak digunakan untuk dua tujuan. Pertama, untuk meningkatkan penyerapan lemak pada daging giling hingga dapat mengurangi kehilangan sari daging karena pemasakan dan menjaga stabilitas dimensinya. Tujuan kedua adalah untuk mencegah penyerapan lemak yang berlebihan, misalnya pada penggorengan donat dan pancakes. Hal ini disebabkan terjadinya denaturasi protein oleh panas sehingga membentuk semacam lapisan pada permukaan bahan (misalnya donat) sehingga menghalangi penetrasi lemak (Koswara, 1992).

18.Daya Emulsi

Emulsi adalah suatu dispersi atau suspensi suatu cairan dalam cairan lain, yang molekul-molekul kedua cairannya tidak saling berbaur, tetapi saling antagonistik. Ada tiga bagian utama dalam sistem emulsi, yaitu bagian pendispersi, bagian terdispersi, yang keduanya dapat berupa air atau minyak, dan bagian emulsifier (Winarno, 1992).

Emulsifier berfungsi menjaga agar emulsi tetap stabil. Daya kerja emulsifier terutama disebabkan oleh bentuk molekulnya yang dapat terikat baik pada minyak (non polar) maupun air (polar). Emulsi minyak dalam air (o/w) terjadi bila emulsifier lebih terikat atau larut dalam air. Sebaliknya bila emulsifier lebih terikat atau larut dalam minyak terjadi emulsi air dalam minyak (w/o) (Winarno, 1992).

17

yang disebut emulsifier. Emulsifier akan terkonsentrasi pada batas permukaan antara minyak dengan air, sehingga tegangan antar permukaan menjadi berkurang dan sistem emulsi menjadi stabil.

Menurut Winarno (1992) emulsifier dapat berupa kompleks karbohidrat, protein, fosfolipid, bahan sintetik atau bahan-bahan organik. Emulsifier dalam tepung tempe yaitu berupa protein dan lesitin yang terdapat pada tempe. Protein dalam emulsi selain berfungsi untuk mengikat air, juga sebagai emulsifier yang akan mempercepat proses terjadinya emulsi dan memberikan kestabilan emulsi. Sifat ini dipengaruhi oleh kadar protein dan tingkat kelarutannya. Daya emulsi yang baik tergantung kemampuannya memelihara sistem emulsi pada saat pemasakan atau pemanasan. Emulsifier banyak digunakan pada produk sosis, frankfurter, bologna, roti, sup, dan whipped cream.

19.Kapasitas dan Stabilitas Busa

Busa adalah sistem dua fase terdiri dari sel-sel udara yang dipisahkan lapisan cair kontinu yang tipis. Protein membentuk busa dengan cara berdifusi pada permukaan udara air, menurunkan tegangan, dan membentuk film yang elastis dan kuat menyelubungi gelembung busa yang terbentuk. Hal ini dipengaruhi gugus hidrofobik dan hidrofilik molekul protein yang berinteraksi dengan fase air dan udara.

Daya busa protein menunjukkan kemampuannya memproduksi suatu area permukaan dari busa (unit berat protein) dan untuk menstabilkan lapisan permukaan dari kekuatan internal atau eksternal. Dalam pembentukan busa ada tiga tahapan yaitu: pertama, protein globular yang larut berdifusi ke antar fasa minyak/air, mengalami konsentrasi, dan menurunkan tegangan permukaan; kedua, protein membuka pada antar fasa dengan orientasi molekul polar ke air; dan ketiga, polipeptida berinteraksi untuk membentuk film.

18

pangan. Sifat ini dimanfaatkan dalam pembuatan chiffon dessert dan

whipped toppings.

20.Sifat Gelasi

Daya pembentukan gel adalah suatu gejala agregasi protein, yaitu terjadinya interaksi antara polimer - polimer dan polimer - pelarut. Cheftel et al. (1985) menambahkan bahwa daya pembentukan gel dipengaruhi tidak hanya oleh interaksi protein-protein, tetapi juga oleh interaksi protein-air. Kekuatan interaksi yang seimbang akan membentuk jaringan tersier atau matriks yang dapat memerangkap banyak air (Scmidt, 1981).

Perubahan dari sol ke gel umumnya bersifat ireversibel, yang melibatkan disosiasi dan denaturasi molekul protein. Tujuan utama denaturasi adalah untuk mengekspos grup-grup fungsional, yang berinteraksi membentuk jaringan gel tiga dimensi. Bila laju agregasi lebih lambat dari denaturasi, maka akan terbentuk gel yang lebih jernih dan elastis serta memiliki daya ikat air lebih tinggi. Ikatan disulfida dalam protein globular berhubungan dengan kemampuan meningkatkan berat molekul rata-rata atau panjang rantai dari polipeptida. Protein yang terhidrolisa secara enzimatis membuat gel yang lebih lemah dari protein alami. Selain itu, konsentrasi minimum dari protein juga menentukan pembentukan gel, karena jika konsentrasi terlalu kecil rantai-rantai terdispersi tidak dapat saling menjangkau. Walaupun peningkatan suhu pemanasan umumnya membentuk gel yang kuat, panas yang berlebih dapat menyebabkan thermal scission

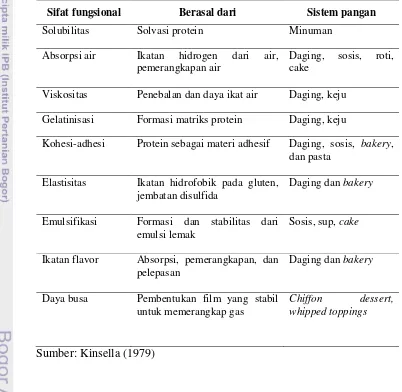

19 N. PENGGUNAAN SIFAT FUNGSIONAL PROTEIN DALAM

PRODUK PANGAN

Sifat fungsional protein dibutuhkan pada beberapa produk pangan. Berikut ini diuraikan beberapa sifat fungsional protein dan produk pangan yang cocok untuk memakainya (Tabel 4).

Tabel 4. Tipe sifat fungsional yang ditunjukkan dengan fungsional protein dalam sistem pangan

Sifat fungsional Berasal dari Sistem pangan

Solubilitas Solvasi protein Minuman

Absorpsi air Ikatan hidrogen dari air, pemerangkapan air

Daging, sosis, roti, cake

Viskositas Penebalan dan daya ikat air Daging, keju

Gelatinisasi Formasi matriks protein Daging, keju

Kohesi-adhesi Protein sebagai materi adhesif Daging, sosis, bakery, dan pasta

Elastisitas Ikatan hidrofobik pada gluten, jembatan disulfida

Daging dan bakery

Emulsifikasi Formasi dan stabilitas dari emulsi lemak

Sosis, sup, cake

Ikatan flavor Absorpsi, pemerangkapan, dan pelepasan

Daging dan bakery

Daya busa Pembentukan film yang stabil untuk memerangkap gas

Chiffon dessert, whipped toppings

20 III. BAHAN DAN METODE

C. BAHAN DAN ALAT

Bahan utama yang digunakan, yaitu biji kecipir, sedangkan bahan kimia yang digunakan adalah heksana, HCl 1 N, NaOH 1 N, K2SO4, HgO, H2SO4 pekat, akuades, NaOH-Na2S2O3 pekat, H3BO3, HCl 0.02 N, indikator merah metil serta metil biru, HCl 25% , HCl 6 N, dry ice-aseton, HCl 0.01 N, NaOH 0.01 N, HNO3 pekat, NaOH 2 N, minyak kedelai, HCl 0.1 N, NaOH 0.1 N, buffer asetat 100 mM (pH 5.50), buffer pH 4 dan pH 7, dan metanol.

Alat-alat yang digunakan antara lain nampan/alas, baskom, plastik, blender, penggiling, ayakan, kertas saring, sentrifuse, oven biasa, desikator, cawan porselen, cawan aluminium, pipet tetes, pipet volumetrik, pipet Mohr, neraca analitik, labu Kjeldahl 100 ml, alat destilasi, labu lemak, alat ekstraksi Soxhlet, gelas piala, batu didih, gelas arloji, kapas, tanur, Chromameter CR-310 Minolta, gelas ukur 100 ml, gelas ukur 10 ml, tabung reaksi, pompa vakum, batang gelas, magnetic stirer, tabung sentrifuse, vortex, alumunium foil, shaker, rotary evaporator, botol gelap, refrigerator, freezer, tabung reaksi bertutup, alat Spektrofotometer, dan hot plate.

D. METODE PENELITIAN

21

@ Rasio penyerapan air

Pengamatan tingkat kekerasan dan kemudahan

pengupasan kulit

Kulit Pengupasan kulit

Biji kecipir kupas kulit

Penggilingan dengan penambahan akuades (biji kecipir : akuades = 1:3)

Biji kecipir basah

Penentuan waktu perebusan: 30, 60, 90, 120, 180 menit

Biji kecipir hasil perebusan

Analisis komposisi kimia Biji kecipir hasil sortasi

22

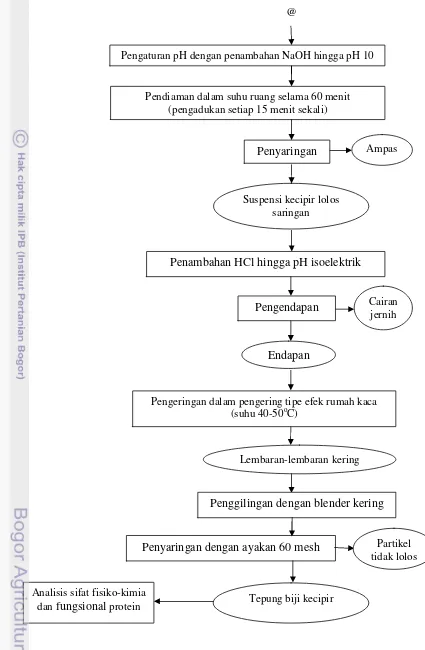

Gambar 4. Diagram alir tahapan penelitian (proses pembuatan tepung biji kecipir)

Pengaturan pH dengan penambahan NaOH hingga pH 10

Pendiaman dalam suhu ruang selama 60 menit (pengadukan setiap 15 menit sekali)

Penyaringan Ampas

Suspensi kecipir lolos saringan

Penambahan HCl hingga pH isoelektrik

Pengendapan

Endapan

Cairan jernih

Pengeringan dalam pengering tipe efek rumah kaca (suhu 40-50oC)

Lembaran-lembaran kering

Penggilingan dengan blender kering

Penyaringan dengan ayakan 60 mesh

Tepung biji kecipir

Partikel tidak lolos

Analisis sifat fisiko-kimia dan fungsional protein

23 A. Penelitian Pendahuluan

a. Penentuan Waktu Perendaman Biji Kecipir yang Optimal

Perendaman bertujuan melunakkan struktur selular kecipir. Perendaman dapat mempersingkat waktu perebusan di tahap selanjutnya. Perendaman dilakukan dengan merendam biji kecipir dalam air (biji kecipir : air = 1: 3).

Biji kecipir direndam dengan larutan pada berbagai waktu perendaman (6, 12, 18, dan 24 jam). Percobaan yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mengetahui waktu perendaman yang optimal untuk mencapai rasio penyerapan air biji kecipir yang maksimal. Rasio penyerapan air dilakukan dengan cara menimbang sebanyak 20 gram biji kecipir kering kemudian merendam dalam 60 ml larutan perendam. Setelah waktu perendaman tercapai kemudian ditiriskan selama 10 menit dan dihitung dengan rumus:

Rasio penyerapan air =

b. Penentuan Waktu Perebusan Biji Kecipir yang Optimal

Percobaan ini dilakukan pada biji kecipir hasil perendaman dengan berbagai waktu perebusan (30, 60, 90, 120, dan 180 menit). Perebusan dilakukan dengan air pada suhu 70 – 100oC. Setelah perebusan diamati secara kualitatif warna air rendaman, kekerasan biji kecipir, dan kemudahan pengupasan kulitnya.

c. Penentuan Komposisi Kimia Bahan Baku (Biji Kecipir)

Analisis dilakukan pada biji kecipir yang digunakan sebagai bahan baku meliputi kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, dan kadar karbohidrat (by difference).

1) Analisis Kadar Air Metode Oven (SNI 01-2891-1992)

24

ditimbang dengan neraca analitik. Cawan berisi sampel dikeringkan dalam oven pada suhu 105oC selama 3 jam. Selanjutnya cawan berisi sampel didinginkan dalam desikator, kemudian ditimbang. Penimbangan diulangi hingga diperoleh bobot konstan (selisih bobot ≤ 0.0005 gram).

Perhitungan :

Kadar air (g/100 g bahan basah) = x 100

Kadar air (g/100 g bahan kering) = ) x 100

Keterangan :

W= bobot contoh sebelum dikeringkan (gram) W1= bobot contoh + cawan kering kosong (gram) W2= bobot cawan kosong (gram)

2) Analisis Kadar Abu (SNI 01-2891-1992)

Cawan pengabuan dikeringkan dalam oven 105oC selama 15 menit, kemudian didinginkan dalam desikator, dan ditimbang. Sampel sebanyak 2-3 gram ditimbang dalam cawan tersebut, kemudian cawan yang berisi sampel padat diarangkan dahulu sebelum dimasukkan ke dalam tanur. Pengabuan dilakukan dalam tanur pada suhu maksimum 5500C hingga pengabuan sempurna. Cawan yang berisi sampel didinginkan dalam desikator, kemudian ditimbang dengan neraca analitik hingga bobotnya tetap.

Perhitungan :

Kadar abu (g/100 g bahan basah) = x 100

Kadar abu (g/100 g bahan kering) = x 100

Keterangan :

W = Bobot sampel sebelum diabukan (gram)

25 3) Analisis Kadar Protein Metode Kjeldahl Mikro (AOAC 960.52

yang dimodifikasi)

Sejumlah kecil sampel (kira-kira akan dibutuhkan 3-10 ml HCl 0.01 N atau 0.02 N) ditimbang, dipindahkan ke dalam labu Kjedahl 30 ml. Setelah itu, ditambahkan 1.0 ± 0.1 gram K2SO4, 40 ± 10 mg HgO, dan 2.0 ± 0.1 ml H2SO4 ke dalam labu Kjedahl yang berisi sampel. Jika sampel lebih dari 150 mg, ditambahkan 0.1 ml H2SO4 untuk setiap 10 mg bahan organik di atas 15 mg. Setelah itu, beberapa butir batu didih dimasukkan labu Kjedahl yang berisi sampel kemudian labu Kjedahl yang berisi sampel dan telah dimasukkan batu didih didihkan selama 1-1.5 jam sampai cairan menjadi jernih. Setelah cairan jernih, labu Kjedahl yang berisi sampel didinginkan dan ditambahkan sejumlah kecil air secara perlahan-lahan ke dalamnya, kemudian didinginkan kembali. Isi labu dipindahkan ke dalam alat destilasi. Labu Kjedahl yang isinya sudah dipindahkan ke dalam alat destilasi dicuci dan bilas 5-6 kali dengan 1-2 ml air, air cucian dipindahkan ke dalam alat destilasi.

Erlenmeyer 125 ml yang berisi 5 ml larutan H3BO3 dan 2-4 tetes indikator (campuran dua bagian metil merah 0.2% dalam alkohol dan satu bagian metil biru 0.2% dalam alkohol) diletakan di bawah kondensor. Ujung tabung kondensor harus terendam di bawah larutan H3BO3 kemudian di tambahkan 8-10 ml larutan NaOH-Na2S2O3 dan dilakukan destilasi sampai tertampung kira-kira 15 ml destilat dalam erlenmeyer. Setelah itu, tabung kondensor dibilas dengan air dan bilasannya ditampung dalam erlenmeyer yang sama. Selanjutnya isi erlenmeyer diencerkan sampai kira-kira 50 ml dan kemudian dititrasi dengan HCl 0.02 N sampai terjadi perubahan warna menjadi abu-abu. Penentuan protein pun dilakukan untuk blanko.

Cara perhitungan kadar protein :

! "# $%# &'()'*+"# $%# ,# (-' . $%# . /01223 . /22"4 &'()'*

26 4) Analisis Kadar Lemak Metode Soxhlet (SNI 01-2891-1992)

Labu lemak yang akan digunakan dalam alat ekstraksi Soxhlet dikeringkan di dalam oven, lalu didinginkan di dalam desikator kemudian ditimbang. Selongsong kertas saring yang berisis contoh dengan kapas dikeringkan pada suhu 80oC selama ± 1 jam. Selongsong kertas tersebut dimasukkan ke dalam alat Soxhlet yang telah dihubungkan ke labu lemak. Ekstraksi lemak dengan heksana dilakukan selama ± 6 jam. Selanjutnya, labu lemak yang berisi lemak hasil ekstraksi dipanaskan di dalam oven pada suhu 105°C. Setelah itu didinginkan di dalam desikator, kemudian ditimbang hingga bobotnya tetap.

Perhitungan:

Kadar lemak (g/100 g bahan basah) = ; /22

Kadar lemak (g/100 g bahan kering) = ; /22

Keterangan :

W = Bobot sampel (gram)

W1= Bobot labu lemak + lemak hasil ekstraksi (gram) W2= Bobot labu lemak kosong (gram)

5) Analisis Kadar Karbohidrat by difference

B. Penelitian Utama

a. Pembuatan Tepung Biji Kecipir

27

Pembuatan tepung biji kecipir dapat dilihat pada Gambar 4. Proses pembuatan tepung biji kecipir dilakukan dengan cara biji kecipir direndam dalam air bersih pada suhu ruang selama 18 jam dan dicuci tiap 6 jam. Biji kemudian direbus selama 120 menit. Setelah direbus, biji kecipir ditiriskan dan dilakukan pengupasan kulit luarnya. Kemudian biji kecipir kupas kulit ini digiling dengan penambahan akuades (biji kecipir : akuades = 1 : 3). Suspensi ini diatur pH dengan penambahan NaOH hingga pH 10 dan diekstrak kembali selama 60 menit. Kemudian disaring untuk memisahkan suspensi dengan hancuran biji kecipir yang kasar. Bagian yang lolos saringan diatur pH-nya dengan penambahan asam HCl hingga pH isoelektrik. Kemudian dilakukan pengendapan sampai terbentuk dua lapisan, yaitu lapisan endapan biji kecipir dan lapisan air yang jernih. Tahap selanjutnya adalah pemisahan endapan dari lapisan air sehingga diperoleh tepung biji kecipir basah. Tepung basah ini kemudian dikeringkan dengan pengeringan sinar matahari dalam rumah kaca. Setelah kering, tepung masih dalam bentuk lembaran-lembaran ini digiling kembali dengan

blender kering. Kemudian diayak dengan ayakan 60 mesh. Tepung biji kecipir ini kemudian disimpan pada tempat tertutup sebelum digunakan pada tahap selanjutnya.

Tepung biji kecipir yang dihasilkan dianalisis komponen kimianya dengan analisis proksimat, meliputi kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, dan kadar karbohidrat by difference.

b. Perhitungan Nilai Recovery Protein

Efisiensi proses pembuatan tepung biji kecipir diketahui dengan perhitungan recovery.

c. Analisis Komposisi Asam Amino

28

HCl 6 N. Lalu sampel tersebut dipanaskan selama 24 jam pada suhu 100oC, kemudian disaring.

Sampel diambil sebanyak 30 ml dan ditambahkan larutan pengering (metanol, picolotiocianat, dan trietilamin). Sampel dikeringkan dengan pompa vakum dan ditambahkan lagi dengan 30 ml larutan derivatisasi (metanol, natrium asetat, dan trietilamin). Sampel didiamkan selama 20 menit, kemudian ditambahkan 200 ml natrium asetat sebelum diinjek ke alat HPLC.

Kolom HPLC yang digunakan adalah kolom pico tag 3.9x150 mm dengan fase gerak asetonitril 60% dan buffer natrium asetat 1M. Detektor yang digunakan adalah UV dengan panjang gelombang 254 nm. Penentuan kadar asam amino dilakukan dengan rumus berikut:

! "

d. Penentuan Kelarutan Protein Tepung Biji Kecipir pada Berbagai pH

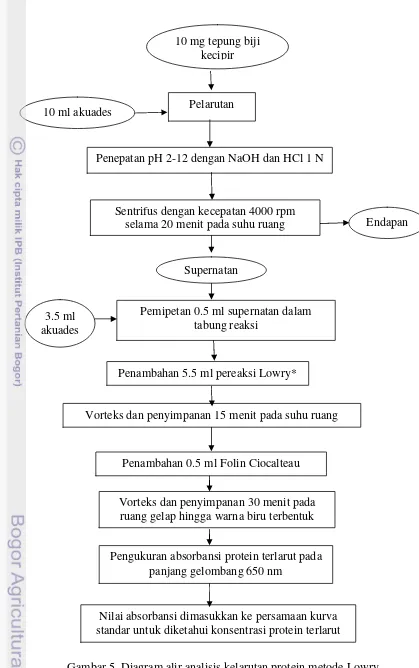

Tahap ini dilakukan untuk mengetahui profil kelarutan protein tepung biji kecipir pada berbagai pH. Profil mengenai kelarutan protein ini penting untuk diketahui karena pengaruhnya terhadap sifat fungsional protein lainnya (Zayas, 1997). Kelarutan protein ini dapat diamati dengan melarutkan 10 mg sampel ke dalam 10 ml air, lalu pH larutan ditepatkan 2 - 12 dengan menggunakan NaOH dan HCl 1 N. Larutan disentrifus dan supernatan diambil untuk dianalisis konsentrasi protein terlarutnya dengan metode Lowry. Pengujian dilakukan dua kali ulangan. Penentuan kelarutan ini dapat dilihat pada Gambar 5.

29

Gambar 5. Diagram alir analisis kelarutan protein metode Lowry 10 mg tepung biji

kecipir

Pelarutan 10 ml akuades

Penepatan pH 2-12 dengan NaOH dan HCl 1 N

Sentrifus dengan kecepatan 4000 rpm selama 20 menit pada suhu ruang

Supernatan

Endapan

3.5 ml akuades

Pemipetan 0.5 ml supernatan dalam tabung reaksi

Penambahan 5.5 ml pereaksi Lowry*

Vorteks dan penyimpanan 15 menit pada suhu ruang

Penambahan 0.5 ml Folin Ciocalteau

Vorteks dan penyimpanan 30 menit pada ruang gelap hingga warna biru terbentuk

Pengukuran absorbansi protein terlarut pada panjang gelombang 650 nm

30 e. Analisis Sifat Fisiko-Kimia Tepung Biji Kecipir

1) Densitas Kamba (Bello dan Okezie, 1988)

Sampel dimasukkan ke dalam sebuah gelas ukur 10 ml yang telah diketahui beratnya. Gelas ukur yang telah dimasukkan sampel diketuk-ketukkan ke meja > 30 kali hingga tak ada lagi rongga ketika sampel ditepatkan menjadi 10 ml. Gelas ukur yang berisi sampel tersebut kemudian ditimbang. Densitas kamba dapat dihitung dari hasil pembagian berat sampel dengan volumenya (10 ml). Pengukuran densitas kamba dilakukan dua kali ulangan.

Densitas kamba (g/ml) = x 100%

Keterangan :

a = berat gelas ukur berisi 10 ml sampel b = berat gelas ukur kosong (gram)

2) Particle Size Index (modifikasi Angulo-Bejarano, et al., 2007) Sampel sebanyak 5 gram diayak menggunakan ayakan dalam berbagai ukuran (mesh) yaitu 40 mesh (420 #m), 60 mesh (318 #m), 80 mesh (180 #m), dan 100 mesh (150 #m). Sampel diayak menggunakan alat selama 10 menit. Material yang tersisa dalam ayakan dinyatakan dalam percent over.

PSI = $ aibi Keterangan :

ai = percent over pada ayakan

bi= koefisien relatif ayakan (40, 60, 80, 100 mesh dinyatakan dalam 0.4, 0.6, 0.8, dan 1.0)

3) Analisis Warna dan Derajat Putih dengan Chromameter CR-200 Minolta (modifikasi Hutching, 1999)

31

(putih). Nilai a menyatakan cahaya pantul yang menghasilkan warna kromatik campuran merah-hijau dengan nilai +a (positif) dari 0 – 100 untuk warna merah dan nilai –a (negatif) dari 0 – (-80) untuk warna hijau. Notasi b menyatakan warna kromatik campuran biru-kuning dengan nilai +b (positif) dari 0 – 70 untuk kuning dan nilai –b (negatif) dari 0 – (-70) untuk warna biru.

Selanjutnya akan dihitung nilai derajat putih dengan persamaan:

Derajat putih =/22 +< /22+= >? >? ,>

f. Analisis Sifat Fungsional Protein Tepung Biji Kecipir 1) Daya Serap Air (Sathe et al., 1982)

Sebanyak 1 gram sampel dan 10 ml air destilata dimasukkan ke dalam tabung sentrifus kemudian divortex selama dua menit. Campuran kemudian didiamkan selama satu jam pada suhu ruang, kemudian disentrifuse dengan kecepatan 3000 rpm selama 25 menit. Filtrat dipisahkan secara hati-hati dan diukur dengan gelas ukur 10 ml untuk diketahui volum air bebas yang tidak terikat. Daya serap air dapat dihitung dengan persamaan berikut. Pengukuran daya serap air dilakukan dua kali ulangan.

Daya Serap Air (ml/g) = –% 6 & '

4

2) Daya Serap Minyak (Chakraborty, 1986 dalam Zheng et al, 2007)

32

Daya Serap Minyak (ml/g) = @A B

3) Daya Emulsi (modifikasi Franzen & Kinsella, 1976)

Sampel sebanyak 2 gram ditambah 100 ml air, diatur pH 8. Sampel diaduk dengan magnetic stirrer selama 5 menit. Sebanyak 25 ml sampel ditambah 25 ml minyak kedelai. Campuran didispersikan dengan blender selama 1 menit, kemudian disentrifus 3000 rpm selama 10 menit. Volume emulsi diukur.

Daya emulsi (%) = @A C

@A A C x 100%

4) Kapasitas dan Stabilitas Busa (Widowati, 1998)

Stabilitas busa merupakan perbandingan antara volume busa setelah satu jam dengan volume busa setelah 30 detik. Tepung sebanyak 2 gram dilarutkan dalam 100 ml akuades dan diaduk dengan

magnetic stirrer. Larutan diatur pH-nya menjadi 8.0 dengan NaOH 2 N. Volume awal dicatat. Kemudian diblender selama 2 menit. Volume busa setelah 30 detik dan setelah 1 jam diukur.

Kapasitas busa (%) = @A D

@A E x 100%

Stabilitas busa (%) = @A F

@A D x 100%

5) Penentuan Daya Gelasi (Coffman dan Garcia, 1977)

33

Skala yang digunakan untuk pengukuran gel adalah: 0 = gel tidak terbentuk

1 = gel sangat lemah, gel jatuh bila dimiringkan 2 = gel tidak jatuh bila tabung dibalik vertikal

A. PENELITIAN PE

Waktu Perendaman Biji Kecipir yang Optim da umumnya kacang-kacangan sebelum diola

perendaman lebih dulu. Jadi perendaman mer m pengolahan kacang-kacangan. Perendam n struktur selular kacang-kacangan. Selam

zat gizi dari kacang-kacangan pada umumn , 1983).

kecipir direndam dengan air pada berbagai wa dan 24 jam). Percobaan yang dilakukan dalam ngetahui waktu perendaman yang optimal untuk

n air biji kecipir yang maksimal. Rasio penyerap n perbandingan antara berat biji kecipir setel

dengan berat biji kecipir sebelum perendam n air biji kecipir pada berbagai waktu perendam

ar 6.

35

Berdasarkan data yang diperoleh nilai rasio penyerapan air akan semakin meningkat dengan semakin lama waktu perendaman. Nilai rasio penyerapan air tertinggi adalah pada biji kecipir setelah direndam selama 24 jam yakni 1.7782. Meskipun nilai ini paling tinggi, hasil pengujian analisis sidik ragam pada taraf signifikansi 95% menunjukkan nilai rasio penyerapan air pada jam ke-18 dan jam ke-24 tidak berbeda nyata. Hal ini membuktikan bahwa pada jam ke-18 proses perendaman telah memberikan nilai penyerapan air yang maksimal.

b. Penentuan Waktu Perebusan Biji Kecipir yang Optimal

Perebusan diperlukan untuk menginaktifkan komponen antinutrisi yang ada pada biji kecipir. Berdasarkan literatur mengenai waktu perebusan yang optimal untuk biji kecipir ini bermacam-macam. Menurut Henry et al. (1985) di dalam Buckle dan Sambudi (1991), biji kecipir membutuhkan waktu perebusan selama 220 menit agar dapat diterima sebagai bahan makanan. Sementara menurut Purawisastra dan Komari menyebutkan bahwa biji kecipir memerlukan waktu perebusan selama 90 menit.

36

Tabel 5. Hasil pengamatan biji kecipir pada berbagai waktu perebusan

Waktu perebusan

(menit)

Parameter yang diamati

Kekerasan biji Warna air rebusan

Kemudahan pengupasan

kulit

30 Keras Coklat Sulit

60 Agak keras Coklat Sulit

90 Agak keras Coklat Agak mudah

120 Agak lunak Coklat Mudah

180 Lunak Coklat

kehitaman Sulit

220 Lunak Hitam Sulit

Berdasarkan hasil pengamatan, tingkat kekerasan biji kecipir setelah perebusan akan semakin menurun diikuti dengan semakin pekatnya air rebusan. Semakin lama perebusan akan mengakibatkan air rebusan semakin pekat karena larutnya pigmen dari biji kecipir. Pada menit ke-180 air rebusan telah berubah mendekati warna kehitaman.

Hasil yang optimal dari percobaan ini adalah perebusan pada menit ke-120. Pada menit ke-120 penetrasi panas dan penyerapan air yang masuk telah optimal melunakkan struktur selular dari biji kecipir sehingga ketika dipegang biji tersebut telah terasa agak lunak dan mudah untuk dikelupas. Jika perebusan dilakukan lebih lama lagi, pigmen kecipir larut dalam air, biji kecipir pecah-pecah, dan teksturnya menjadi lunak sekali. Penampakannya tidak menarik, warnanya kehitaman, dan butirannya pecah-pecah. Enzim lipoksigenase menjadi aktif sehingga bau langunya akan timbul dengan tajam dan tidak dikehendaki karena tidak disukai.

c. Penentuan Komposisi Kimia Bahan Baku (Biji Kecipir)

37

terdapat pada kecipir setelah mengalami proses penepungan terutama perubahan komponen proteinnya.

Tabel 6. Komposisi kimia bahan baku (biji kecipir)

Komposisi % Berat Basah (bb) % Berat Kering (bk)

Kadar air 10.32 11.51

Kadar abu 3.93 4.38

Kadar protein 28.30 31.56

Kadar lemak 14.52 16.19

Kadar

karbohidrat 42.94 47.88

Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan tepung ini adalah biji kecipir yang memiliki kadar protein 31.56% (bk). Menurut data komposisi kecipir dalam National Academy of Science (1975), kandungan protein biji kecipir lebih tinggi dibandingkan bagian lainnya, yaitu 29.8-39.0% (bb). Bahkan beberapa peneliti berpendapat bahwa kandungan protein dalam biji kecipir hampir menyamai kandungan protein pada kedelai.

Kadar air biji kecipir sebesar 10.32% (bb) atau 11.51% (bk). Menurut National Academy of Science (1975) biji kecipir mengandung air 8.7-24.6% (bb). Kadar air yang terkandung di dalam biji kecipir ini berpengaruh pada karakteristik mutu biji terutama saat penyimpanan. Bila biji-bijian disimpan dalam keadaan kadar air yang tinggi akan menimbulkan kerusakan yang besar karena perkembangan kapang. Oleh karena itu pada saat pembuatan tepung biji kecipir, perlu dilakukan sortasi untuk menghilangkan biji kecipir yang telah rusak.

38

Mineral lain terdapat dalam jumlah yang sangat sedikit yaitu mangan, seng, dan tembaga. Sementara kadar lemak dalam biji kecipir cukup tinggi yaitu sebesar 14.52% (bb) 16.19% (bk). Dari jumlah tersebut sekitar 71% tersusun dari asam lemak tidak jenuh terutama asam linoleat.

Kandungan karbohidrat biji kecipir paling tinggi dibandingkan kandungan gizi lainnya, yaitu 42.94% (bb) atau 47.88% (bk). Karbohidrat yang terdapat dalam biji kecipir sebagian besar terdiri dari hemiselulosa dan selulosa (Halim, 1989). Sedangkan bagian yang dapat dicerna merupakan beberapa jenis oligosakarida dan monosakarida seperti sukrosa, stakiosa, rafinosa, arabinosa dan glukosa. Kadar rafinosa dan stakiosa di dalam biji kecipir lebih rendah dibandingkan dengan kacang kedelai (National Academy of Science, 1975).

B. PENELITIAN UTAMA

g. Pembuatan Tepung Biji Kecipir

Pengolahan kecipir harus dimulai dengan sortasi untuk mengeliminir biji berjamur, biji rusak atau pecah yang ada hubungannya dengan kelanguan. Menurut Nelson (1971), proses pembuatan tepung kedelai yang sebelumnya mengandung 23% biji pecah ketika diuji panel dapat dengan mudah mendeteksi adanya cita rasa langu pada tepung tersebut.

Setelah disortasi, biji kecipir kemudian direndam dalam air bersih selama 18 jam pada suhu ruang. Perendaman ini berfungsi melunakkan struktur selular sehingga mudah digiling, memberikan dispersi dan suspensi bahan padat yang lebih baik pada waktu ekstraksi (penggilingan), dan oligosakarida penyebab flatulensi berkurang menjadi tinggal sekitar 30% (Koswara, 1992).

39

hasil perebusan kemudian dilakukan pengupasan kulit. Hasil penelitian Wibowo (1998) juga menunjukkan bahwa isolat protein kacang gude yang telah dikupas memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan kacang gude utuh yakni masing-masing sebesar 84.08% dan 74.76%. Pengupasan berguna untuk menghilangkan zat-zat lain seperti serat kasar serta karbohidrat yang mungkin berpengaruh terhadap hasil ekstraksi protein yang dihasilkan.

Biji kecipir kupas kulit digiling dengan penambahan akuades (biji kecipir:akuades = 1:3). Suspensi ini diatur pH dengan penambahan NaOH hingga pH 10. Kelarutan protein yang tinggi akan menghasilkan rendemen protein yang tinggi pula. Prinsip dari tahapan ini adalah sebagian besar asam amino akan bermuatan negatif pada pH di atas titik isoelektriknya, pada kondisi ini muatan sejenis cenderung tolak-menolak sehingga interaksi antara residu asam amino minimum dan kelarutannya meningkat (Cheftel et al., 1985).

40

Gambar 7. Kurva kelarutan protein biji kecipir

Penggilingan (pengekstrakan) kembali pada suspensi kecipir. Kemudian penyaringan untuk memisahkan suspensi dengan hancuran biji yang kasar. Bagian yang lolos saringan diendapkan dengan penambahan HCl hingga pH isoelektriknya (pH 3.45). Ketidaklarutan protein ini akibat polimerisasi protein yang disebabkan oleh ikatan disulfida dan denaturasi protein yang bersifat irreversibel (Zayas, 1997). Begitu pula menurut Winarno (1992), protein yang terdenaturasi berkurang kelarutannya. Lapisan molekul protein bagian dalam yang bersifat hidrofobik berbalik keluar, sedangkan bagian luar yang bersifat hidrofil terlipat ke dalam. Pelipatan atau pembalikan terjadi khususnya bila larutan protein telah mendekati pH isoelektrik, dan akhirnya protein akan menggumpal dan mengendap. Beberapa komponen nonprotein seperti lemak, asam fitat, saponin, dan karbohidrat ikut mengendap saat pengendapan protein.

41

disimpan atau memudahkan pengolahan selanjutnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengeringan dapat dilakukan dengan cara penjemuran matahari atau menggunakan mesin pengering. Setelah kering, tepung masih dalam bentuk lembaran-lembaran ini digiling kembali dengan

blender kering. Kemudian diayak dengan ukuran ayakan 60 mesh. Berikut ini adalah data komposisi tepung biji kecipir yang dihasilkan (Tabel 7).

Tabel 7. Komposisi kimia tepung biji kecipir

Komposisi % Berat Basah (bb) % Berat Kering (bk)

Kadar air 6.47 6.91

Kadar abu 3.76 4.02

Kadar protein 43.04 46.01

Kadar lemak 24.91 26.63

Kadar karbohidrat 21.83 23.34

h. Perhitungan Nilai Recovery Protein

Nilai recovery protein tepung biji kecipir didapat dari perbandingan kandungan protein biji kecipir dan kandungan protein tepung biji kecipir yang dijelaskan pada Tabel 8.

Tabel 8. Perhitungan nilai recovery protein tepung biji kecipir Sampel Jumlah

(g)

Kadar protein (%)

Jumlah protein dalam sampel (g)

% recovery

Biji

kecipir 500.00 31.56 157.80 -

Tepung biji kecipir

141.38 46.01 65.05 41.22

42

maksimal karena beberapa faktor. Faktor tersebut diantaranya adalah tahapan pengekstrakan yang belum optimal. Pengekstrakan protein pada pembuatan tepung biji kecipir ini dilakukan di suhu ruang saja. Menurut Zayas (1997), kelarutan protein akan meningkat pada suhu diantara 40-50oC. Ketika suhu dinaikkan, struktur protein menjadi rantai lurus sehingga interaksi protein-air lebih banyak dan kelarutan meningkat.

Kandungan serat kasar dan karbohidrat pada bahan baku (biji kecipir) juga dapat mempengaruhi nilai recovery protein produk yang dihasilkan. Zat-zat tersebut mungkin berpengaruh terhadap hasil ekstraksi protein yang dihasilkan. Komponen antinutrisi berupa tannin dan saponin juga dapat mengurangi efisiensi pengekstrakan. Komponen ini akan membentuk kompleks dengan protein yang mengakibatkan protein tidak terekstrak.

i. Analisis Asam Amino

43

Gambar 8. Diagram komposisi asam amino protein biji kecipir

Persentase asam amino triptofan, metionin, dan sistein biji kecipir adalah yang paling rendah dibandingkan dengan asam-asam amino lainnya. Sementara asam amino yang paling dominan adalah asam glutamat, prolin, leusin, lisin, dan asam aspartat.

Dari komposisi asam-asam amino tersebut ternyata asam-asam amino yang mengandung sulfur seperti metionin dan sistein merupakan asam amino esensial pembatas. Asam amino esensial pembatas kedua adalah triptofan.

Asam-asam amino dominan pada biji kecipir ini cenderung bersifat hidrofilik. Asam glutamat dan asam aspartat dapat mengikat sekitar 4–7 molekul air/molekul asam amino, sedangkan asam amino polar hanya 1–2 molekul air/molekul asam amino. Untuk asam amino non polar hanya 1 molekul air/molekul asam amino atau tidak sama sekali (Zayas, 1997).