KONVERSI HUTAN RAKYAT

Dl DAS ClLlWUNG HULU, KABUPATEN BOGOR

(Analisis

Land rent

dan Jasa Lingkungan)

SEKOLAHPASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESlS DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis Konversi Hutan Rakyat di DAS Ciliwung

Hulu. Kabupaten Bogor (Analisis Perbedaan Land rent dan Jasa Lingkungan)

adalah karya saya senditi dan belum diajukan dalarn bentuk apapun kepada perguruan tinggi rnana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbian maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini

Bogor, Maret 2006

Agus Astho Pramono

ABSTRAK

AGUS ASTHO PRAMONO. Konversi Hutan Rakyat di DAS Ciliwung Hulu, Kabupaten Bogor (Analisis Land Rent dan Jasa Lingkungan). Dibimbing oleh ERNAN RUSTIADI, dan AKHMAD FAUZI.

Penelitian ini bemsaha untuk menjawab sebagian dari permasalahan konversi lahan di DAS Ciliwung hulu yaitu: 1) mempelajari faktor-faktor yang

mempengaruhi keputusan penggunaan lahan petani untuk hutan rakyat, 2)

membandingkan economic land rent usaha hutan rakyat dengan usahatani lainnya, dan 3) mengidentiikasi manfaat keberadaan hutan dan nilai jasa lingkungan hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan hutan rakyat dipengaruhi secara nyata oleh kemiringan lahan dan pekerjaan utama pengelola lahan. Di Desa Tugu Utara dan Batulayang dengan topografi lahan yang lebih curam, masyarakat lebih merasakan manfaat tanaman hutan untuk upaya konse~asi lahan, penghijauan dan kenyamanan. Di Gadog dan Sukakarya masyarakat merasakan manfaat hutan untuk diambil kayu dan buahnya. Penggunaan lahan untuk agroforestri memiliki opportunity cost yang lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan lainnya, yaitu untuk budidaya padi, ubi cilembu, bawang daun, pemukiman dan villa. Konversi hutan rakyat di DAS Ciliwung hulu meningkatkan land rent yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai jasa lingkungan hutan rakyat yang hilang yang dirasakan masyarakat setempat. 0leh karena itu upaya pengendalian konversi tidak dapat bertumpu pada inisiatif masyarakat setempat saja.

O

Hak cipta milik Agus Astho Pramono, tahun 2006

Hak cipta dilindungi

KONVERSI HUTAN RAKYAT Dl DAS CILIWUNG HULU,

KABUPATEN BOGOR

(Analisis

Land

rent

dan Jasa Lingkungan)

AGUS ASTHO PRAMONO NRP. A155030081

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Ilmu-ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan,

Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor

SEKOLAH PASCASARJANA INSTlTUT PERTANIAN BOGOR

Judul Tesis : Konversi Hutan Rakyat d i DAS Ciliwung Hulu, Kabupaten Bogor

(Analisis Land Rent dan Jasa Lingkungan)

Nama : Agus Astho Pramono

NRP : A 155030081

Disetujui Komisi Pembimbing,

Dr. Ir. Em Rus

3

' i. M.Aor.-

Anggota

Diketahui

Ketua Program Studi Ilmu-ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah

dan Perdesaan

Prof. Dr. lsang Gonarsyah da Manuwoto, M.Sc.

Prakata

Puji syukur kehadirat Allah SVVT atas rahmatNya hingga tesis yang berjudul

Konversi Hutan Rakyat di DAS Ciliwung Hulu, Kabupaten Bogor (Analisis

Perbedaan Land Rent dan Jasa Lingkungan) ini terselesaikan. Shalawat dan

salam semoga selalu tercurah kepada nabi besar Muhammad SAW.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebagai

penghargaan tertinggi kepada Bapak Dr. Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr. selaku ketua

komisi pembimbing, dan Bapak Dr. Ir. Akhmad Fauzi, M.Sc. sebagai anggota komisi

pembimbing atas arahan, bimbingan dan kesediaannya meluangkan waktu di

antara jadual kerjanya yang sangat padat.

Terima kasih kepada Bapak "Profesor" Badri di Desa Tugu Utara, Ketua

Kelompok Tani Kaliwung Kalimuncar yang juga Ketua Kelompok Tani Hutan

Kecamatan Cisarua, yang penuh semangat, dedikasi dan inovasi untuk lingkungan

DAS Ciliwung dan masyarakat kecil. Beliau sangat banyak membantu dalam

mengumpulkan data dan mengenal petani Tugu Utara. Obrolan-oborlan yang asyik

tentang riwayat hidup dan harapan-harapanya memberikan pelajaran hidup dan

makna yang dalam bagi penulis.

Terima kasih kepada Bapak Yaman, ketua Kelompok Tani Cimandala di

Desa Batulayang. Bapak H. Jamaludin ketua kelompok tani di Desa Gadog, atas

bantuannya dalam mencari responden dan menemani penulis selama wawancara.

Kepada saudara lwan, pemuda yang penuh harapan dan cita-cita untuk

mengorbitkan kelompok tani yang dipimpinnya. Teruslah maju. gapailah. Terima

kasih atas tumpangan menginap dan segala bantuan selama penelitian di Desa

Sukakarya.

Terima kasih kepada semua rekan-rekan PWD 2003 yang selalu kompak,

sama-sama berjuang, saling mengisi dan membantu, serta atas persahabatan yang

terbangun sejak sama-sama memulai belajar di PS PWD.

Terima kasih dengan penuh sayang teruntuk istriku tercinta Titin

Widiayastutiningsih yang cfengan sabar dan penuh perhatian menemani, memberi

Anang yang memberi semangat dan harapan yang tertanam dalam, walau tanpa ungkapan kata-kata, dan segalanya dari istri dan anak-anakku yang tidak bisa penulis uraiakan, dan lebih dari yang bisa untuk diungkapkan dalam lembaran- lembaran kertas tesis ini.

Juga tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sejawat di Balai Litbang Teknologi Perbenihan Bogor khususnya Bpk Jaenal Abidin, Bpk Danu. dan kepada semua pihak yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama perencanaan, pelaksanaan di lapang, pengolahan data, sampai terselesaikannya tesis ini. Semoga Allah memberi balasan yang berlipat. Amin.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini banyak terdapat kekurangan namun selalu berharap tulisan ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Bogor, Maret 2006

Penulis lahir di Kecamatan Srurnbung, Kabupaten Magelang pada tanggal 26 Agustus 1965. Terlahir sebagai anak kedelapan dari sepuluh bersaudara pada keluarga Abdoelmadjid H. dan Siti Soetilah. Selepas ayahandanya pensiun dari pegawa negeri, penulis tinggal dan dibesarkan di Kota Temanggung.

Penulis rnengawali sekolah formal di Sekolah Dasar (SD) Negeri 4

Temanggung pada tahun 1971

-

1977. Kernudian melanjutkan belajar hingga tahun1991 di Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) Negeri I Ternanggung. Pada

tahun 1991 penulis'masuk ke Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) Negeri I

Ternanggung hingga lulus pada tahun 1984

Selepas dari SMA rnelalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Sipenmaru) penulis terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Gadjah Mada pada Fakultas Biologi angkatan tahun 198411985. .Studi di universitas ini diselesaikan punulis pada tahun 1991 pada Jurusan Biologi Lingkungan. Pada tahun 1994 penulis diterima sebagai pegawai negeri di Departemen Kehutanan dan diternpatkan di Balai Teknologi Perbenihan, Bogor. Pada tahun yang sarna penulis menikah dengan Titin Widiyastutiningsih.

Sebagai peneliti yang bergelut di bidang perbenihan penulis aktii mengikuti seminar-seminar, dan aktii menulis artikel semi populer maupun tulisan ilmiah di beberapa majalah kehutanan antara lain: Tekno Benih, Buletin Perbenihan, Majalah

Kehutanan Indonesia, Surili, dan Duta Rimba. Pada tahun 2003 bapak dari Aisyah

DAFTAR IS1

Halaman

DAFTAR TABEL

...

xiiiDAFTAR GAMBAR

...

xiv...

DAFTAR LAMPIRAN XV I.

PENDAHULUAN 1.

1. Latar Belakang...

11.2. Perumusan Masalah

...

31.3 Ruang Lingkup Studi

...

51.4. Tujuan

...

6.

.

...

1.5. Kegunaan Penel~t~an 6 II.

TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Land rent...

72.2 Tata Guna Lahan

... ...

102.3. Konversi Lahan

...

122.4. Pengertian Hutan Rakyat

...

14...

2.5. Deforestasi dan Jasa Lingkungan Hutan bagi DAS 17...

2.6. Pengelolaan Hutan untuk Konse~asi Lahan DAS 20...

2.7. Wilingnes to pay untuk Keberadaan Hutan 21 2.8. Kondisi Penggunaan Lahan DAS di Bogor...

22...

2.9. Rencana Tata Ruang Kawasan DAS Ciliwung Hulu. Kab.

Bogor 24 Ill . METODOLOGI PENELITIAN...

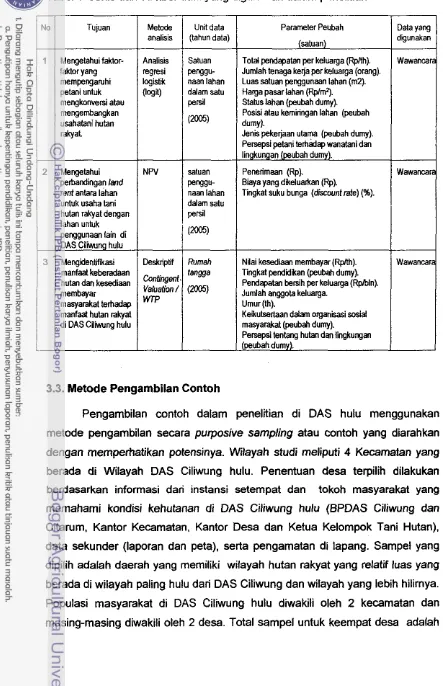

3.1. Kerangka Pemikiran 27 3.2. Data dan Sumber Data...

303.2.1. Data Sekunder

...

303.2.2. ObseNasi Lapangan

...

303.2.3. Wawancara

...

303.3. Metode Pengambilan Contoh

...

313.4. Pengolahan dan Analisa Data

...

323.4.1. Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh TerhadapPenggunaan Lahan untuk Hutan Rakyat

...

32...

3.4.3. Persepsi Masyarakat terhadap Lingkungan dan Manfaat

Hutan ... 34

3.4.4. Analisis Kesediaan Membayar (Wilingness to Pay) terhadap Perbaikan Lingkungan

...

34IV . HASlL DAN PEMBAHASAN 4.1.. Kondisi Umum Lokasi Penelitian

...

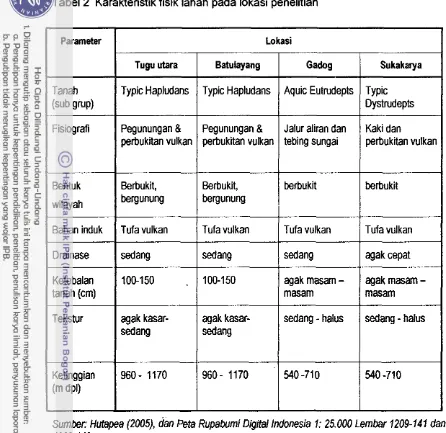

374.1.1. Karakteristik Fisik Lahan DAS Ciliwung Hulu

...

374.1

.

1.

1. Kecamatan Cisarua...

38...

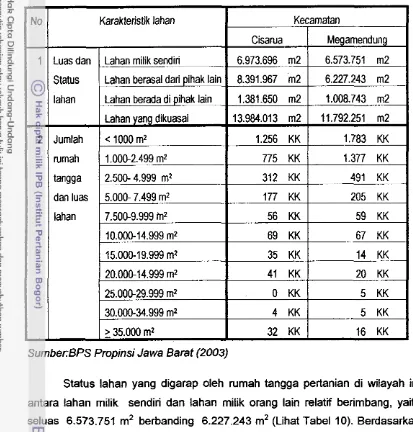

4.1.1.2. Kecamatan Megamendung 39 4.1.2. Penguasaan dan Penggunaan Lahan...

394.1.3. Kependudukan

...

424.1.4. Pertanian

...

454.1.5. Hutan Rakyat

...

474.1.6. Konversi Lahan

...

504.2 Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Penggunaan

...

Lahan untuk Hutan Rakyat 53...

5.2.1. Karakteristik Unit Contoh 53 5.2.2. Karakteristik Responden...

565.2.3. Faktor yang Berpengaruh terhadap Agroforestri

...

594.3. Analisis Perbedaan Economic Land Rent

...

624.4. Persepsi Masyarakat Petani terhadap Lingkungan dan Hutan

...

644.4.1. Persepsi tentang Lingkungan dan Konversi Hutan ... 64

4.4.2. Persepsi Masyarakat tentang Manfaat Hutan

...

654.4.3. Persepsi terhadap Usaha Wanatani

...

674.4.4. Pilihan Penggunaan Lahan

...

684.5. Nilai Ekonomi Jasa Lingkungan Hutan (Willingness to pay) ... 70

4.5.1. Karakteristik Responden

...

704.5.2. Nilai Jasa Lingkungan ... 70

4.6. Perbandingan Land Rent dan Jasa Lingkungan

...

744.7. Peran Kelembagaan 76 V . SIMPULAN DAN SARAN 5.1. Simpulan ... 81

Daftar Pustaka

...

84DAFTAR TABEL

No Teks Halaman

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian

...

...

Karakteristik fisik lahan pada lokasi penelitian

Jumlah hotel di ~ecamatan Megamendung dan Cisarua tahun

2003

...

...

Jumlah villa di empat desa lokasi penelitian pada tahun

2004

...

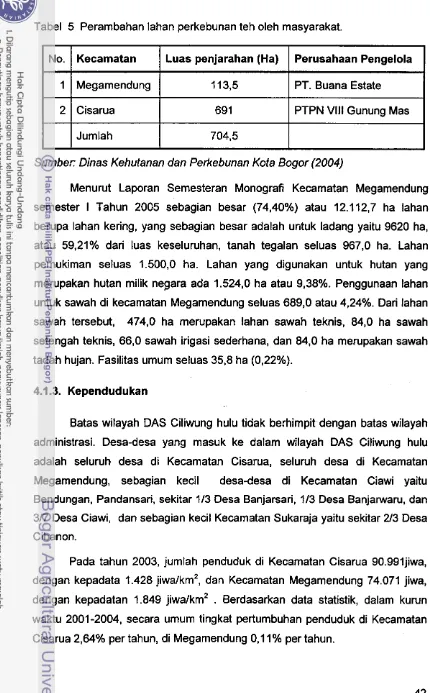

Perambahan lahan pekebunan teh oleh masyarakat

Jumlah penduduk tahun

1999-2005

dan jumlah rumah tangga diDAS Ciliwung Hulu Kabupaten Bogor

...

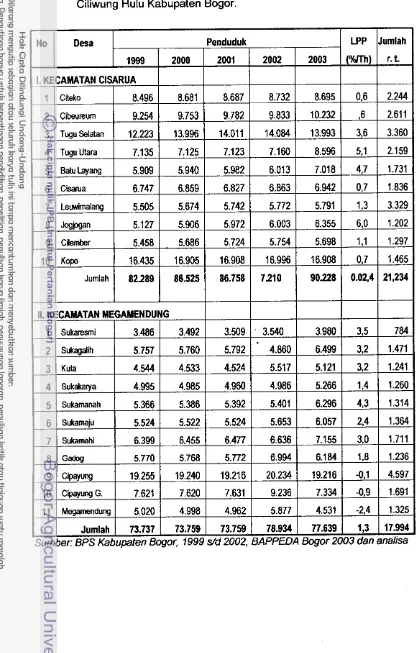

Jumlah penduduk menurut tingkat pendididkan di Kecamatan...

Megamendung dan Cisarua tahun

2003

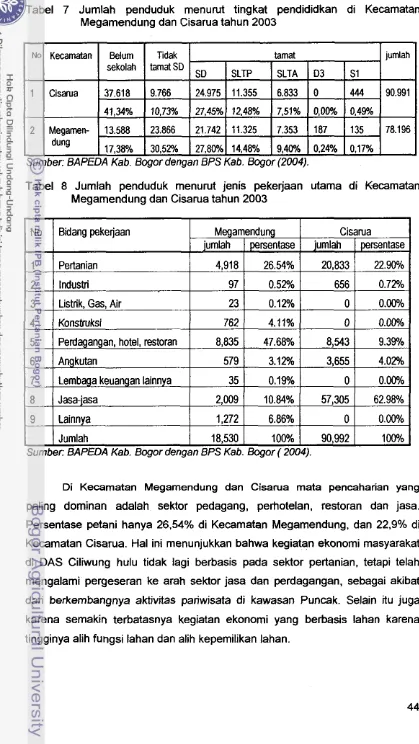

Jumlah penduduk menurut jenis pekerjaan utama di Kecamatan Megamendung dan Cisarua tahun

2003

...

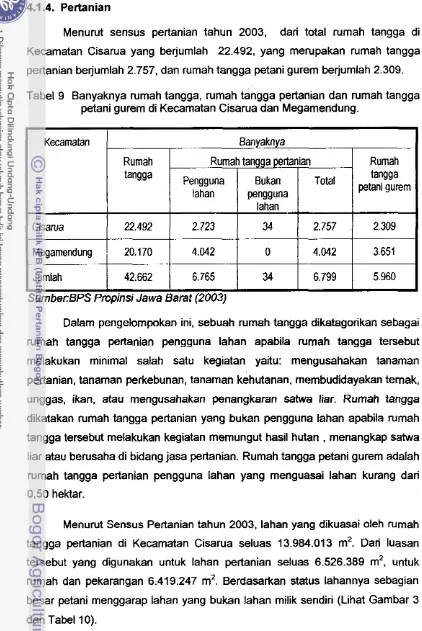

Banyaknya rumah tangga

.

rumah tangga pertanian dan rumah...

tangga petani gurem di Kecamatan Cisarua dan Megamendung Luas penggunaan dan status lahan rumah tangga pertanian di Cisarua dan Megamendung Tahun

2003

...

Luas areal dan produksi hutan rakyat beberapa jenis tanaman di DAS Ciliwung hulu

...

12

.

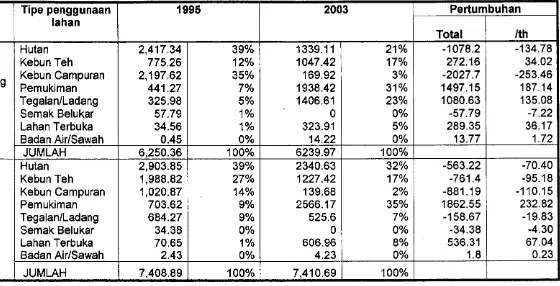

Luas (ha) dan laju pertumbuhan (%) penggunaan lahan di Kec.

...

Cisarua. dan Megamendung antara tahun

1995

dengan2003

Karakteristik lahan responden

...

Karakterisitik pengelola lahan...

...

Karakteristik pengelola lahan berdasar luas lahan

Karakteristik pengelola lahan berdasar jumlah persil yang dikelola

...

...

Persepsi dan pengetahuan responden tentang manfaat hutan

Persepsi dan pengetahuan responden tentang usaha wanatani

...

Struktur responden VVTP

...

Nilai konversi kebun campur ke penggunaan lahan lain yang tidak

...

berhutan di Kecamatan Cisarua

Nilai konversi kebun campur ke penggunaan lahan lain yang tidak

...

berhutan di Kecamatan Megamendung

DAFTAR GAMBAR

No Teks Halaman

1. Kurva biaya yang menggambarkan konsep land rent

...

82. Kerangka pemikiran tentang konversi hutan rakyat di DAS Ciliwung

hulu

...

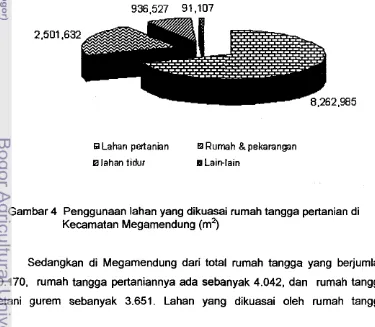

293. Penggunaan lahan yan2 dikuasai rumah tangga pertanian di

...

Kecamatan Cisarua (m ) 46

4. Penggunaan lahan yang dikuasai rumah tangga pertanian di

Kecamatan Megamendung (m?

...

465. Kondisi penggunaan lahan pada tahun 1997 dan

2003

di...

Kecamatan Ciawi, Megamendung dan Cisarua 54

6. Persepsi responden terhadap perkembangan kondisi lingkungan di

...

wilayah Puncak 65

7. Pilihan utama penggunaan lahan (pada lahan-lahan yang selama

ini dikembangkan sebagai lahan pertanian I perkebunan) di Kec.

...

Cisarua dan Kec. Megamendung 69

8. Pilihan utama penggunaan lahan (pada lahan-lahan yang selama

ini dikembangkan untuk agroforestri) di Kec. Cisarua dan Kec. - .

...

Megamendung 70

9. Kurva penawaran atas perbaikan kualitas lingkungan di DAS

...

...

Ciliwung hulu

:

73DAFTAR LAMPIRAN

No Teks Halaman

1. Karakteristik lahan dari sampel penelitian

...

90 2. Karakteristik responden dan niali W P...

95...

...

3. Karakteristik pengelola lahan

:

1004. Analisis korelasi Pearson terhadap faktor-faktor yang diduga

berpengaruh terhadap penggunaan lahan untuk agroforest ri

...

1025. Out put analisis regresi logit (SPSS 11 -5) terhadap faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap penggunaan lahan untuk

agroforestri ... 105

6. Out put analisis regresi logit (SPSS 11,5) terhadap faktor-faktor

yang diduga berpengaruh terhadap nilai W P

...

1087. Persepsi dan pengetahuan responden tentang wanatani dan

I.

PENDAHULUAN

1 .I. Latar Belakang

Secara umum tujuan dari perencanaan penggunaan lahan &pat

dikelompokkan dalam efisiensi, pemerataan dan keberlanjutan. Untuk tujuan efisiensi pen$gunaan lahan hams layak secara ekonomi, oleh karena itu tujuan dari perencanaan adalah untuk membuat penggunaan lahan efektii dan produktii. Selain itu penataan ruang juga harus merupakan petwujudan keadilan dan rnelibatkan partisipasi masyarakat, oleh karenanya perencanaan yang disusun haruslah dapat diterima oleh masyarakat (Dent 1993; Rustiadi et a/. 2003). Di Indonesia rencana pemanfaatan ruang sering tidak bisa dijalankan oleh rnasyarakat karena masyarakat tidak menerima insentif ekonomi untuk mengirnplentasikannya. Seperti yang tejadi pada kawasan DAS, berbagai penelitian menunjukkan bahwa hutan yang berada di kawasan hulu perlu dipertahankan eksistensinya karena memiliki fungsi hidrologis. Namun banyak bukti menunjukkan bahwa perubahan praktek pehggunaan lahan dalam penutupan hutan di DAS hulu seringkali mengakibatkan degradasi lahan, yang tidak terkernbalikan lagi (irreversible), yang menurunkan nilai produktivitas lahan hutan itu sendiri, dan juga aktivitas produksi di wilayah hilir, seperti fasiliias tenaga air, proyek irigasi, dan perikanan yang sebagai akibat pelurnpuran serta banjir (Aylward et a/. 1995; Kidd dan Pimental 1992).

Alikodra dan Syaukauni (2004) menyebutkan bahwa seha~sny.3 25-

35% dari satuan luas suatu wilayah adalah hutan dengan fungsi sebagi penyangga kehidupan dan ekosistem wilayah bersangkutan. Menyadari ha1 tersebut, maka hampir di setiap perencanaan tata ruang selalu ada alokasi lahan untuk hutan di daerah hulu, tetapi implementasinya sangat sulit dilaksanakan. Kondisi di lapartg menunjukkan bahwa banyak kawasan hutan di hulu, yang lahannya subur, telah beralih fungsi. Hutan yang dimiliki masyarakat pada umumnya hanya berkembang di areal-areal lahan kering dimana budidaya

hutan bukan pilihan utama. Hal ini terjadi karena optimasi lahan yang

dilakukan oleh otoritas publik yang tertuang dalam rencana tata ruang seringkali tidak sejalan dengan optimasi lahan yang secara sederhana dilakukan oleh petani.

bentuk hutan rakyat (pekarangan atau talun) menjadi tinggi, sehingga masyarakat lebih memilih memanfaatkan lahannya untuk aktifitas yang lebih menguntungkan. Dalam ha1 ini konversi terjadi karena perbedaan economic land rent, rente yang kecil dari penggunaan kehutanan mengakibatkan sulit dicegahnya para pemilik lahan yang mengkonversi lahan berhutannya ke penggunaan lain. Demikian pula dengan meningkatnya jumlah anggota kelompok pendapatan menengah ke atas di wilayah Jabotabek mengakibatkan besarnya permintaan terhadap sarana pemukiman. Beberapa dasawarsa terakhir, meningkatnya permintaan lahan untuk tempat pemukiman, industri wisata, dan lahan pertanian intensl di DAS Ciliwung hulu mengakibatkan perubahan cepat terhadap hutan. Hutan milik masyarakat berangsur-angsur menjadi pemukiman, industri atau usaha kebun berorientasi komersil.

Sumbangan keberadaan hutan sebagai pendukung kehidupan dan kesejahteraan manusia sangatlah besar, namun sebagian besar manfaatnya berupa jasa lingkungan. Sayangnya manfaat ini tidak bisa diiangkap secara finansial oleh pengusaha hutan rakyat karena gagal ditransaksikan di dalam sistem ekonomi pasar. Selain itu, masa menunggu panen dari hutan yang meningkatkan ketidakpastian usaha menyebabkan usaha hutan rakyat menjadi kurang menarik minat para investor.

Dengan semakin menyempitnya lahan-lahan konsewasi dan

melalui pelembagaan transaksi jasa lingkungan. Dengan demikian konversi lahan dapat ditekan, atau hutan rakyat akan menjadi suatu pilihan usaha yang lebih menarik. Sebagai bahan pertirnbangan dalam kebijakan ini diperlukan suatu kajian tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konversi hutan rakyat, terutama kaitannya dengan land rent dan nilai jasa lingkungan.

1.2. Perurnusan Masalah

Bogor sebagai bagian dari pertumbuhan metropolitan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) terus mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat. Persaingan antara pertumbuhan populasi yang cepat dengan terbatasnya sumbeidaya alam yang tersedia telah mengarahkan

kepada meningkatnya tekanan terhadap lahan, dengan konsekuensi

meningkatnya erosi tanah, fun off, pendangkalan sungai, banjir, dan

kekeringan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan akan pemukiman di Bogor terus meningkat dan menjadi faktor terbesar yang mendorong terjadinya konversi lahan, Gemampuan fungsi DAS di Bogor juga terus menurun dalam mempertahankan fungsi hidrologisnya, dan luas lahan kritis terus meningkat, dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2001 lahan kritis ini 62,86%-nya terjadi di luar kawasan hutan negara (Janudianto 2004; Heika12004; Suwamo 2004).

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor telah membuat suatu Rencana Pemanfaatan Ruang di Bogor yang meliputi kawasan lindung, kawasan budidaya, sektor-sektor prioritas dan sektor penunjang (BAPEDA Kabupaten Bcgor 2003). Sebagaimana halnya dengan perencanaan pembangunan yang pada umumnya dilakukan di Indonesia implementasi merupakan salah satu perrnasalahan yang pelik. Semakin menurunnya kualias lingkungan seperti tersebut di atas merupakan salah satu akibat dari lemahnya implementasi. Upaya untuk mempertahankan wilayah-wilayah DAS yang rapuh

terhadap degradasi lahan sebagai lahan konse~asi atau kawasan resapan air.

Menurut Whiteman (2003) investasi dalam penanaman hutan oleh sektor swasta sangat dipengaruhi oleh pertimbangan untuk memilih investasi alternatii. Terlepas dari beberapa perkecualian, tanaman hutan tumbuh relatif lambat dibanding tanaman pertanian lainnya, panen kayunya hanya sekali di akhir daur, dan harga produk hutan dipengaruhi oleh kompetisi dengan bahan lain. Lebih jauh, karena pengelolaan hutan memerlukan jangka waktu yang lama, resiko untuk investasinya ,manjadi suatu penghalang bagi investor potensial. Karakteristik ini, merupakan hambatan untuk menghasilkan untung

dari pengelolaan hutan, ha1 ini menyurutkan harapan para investor. Di DAS

Ciliwung hulu yaitu di kawasan Puncak yang me~pakan daerah wisata

perrnintaan lahan untuk sarana wisata, pemukiman dan pertanian intensif sangat tinggi sehingga opportunity cost usahatani hutan rakyat menjadi tinggi.

Namun, beberapa laporan juga menunjukkan bahwa di beberapa daerah di luar Jawa pengembangan hutan rakyat dengan mengandalkan keunggulan komparatifnya temyata mampu memajukan pelkernbangan daerah dan kesejahtaraan masyarakat, antara lain kebun damar di Pesisir Krui kebun durian campuran di gunung Palung Kalimantan Barat, sistem agruforesst "ternbawang' di Kalimantan Barat, atau kebun karet campuran di Jambi dan Sumatra Selatan (Momberg 2000; Salasfsky 2000; Gouyon et a/. 2000). Demikian juga dengan hasil penelitian Hutapea (2005) yang menemukan bahwa hutan rakyat (agrofoestry) di DAS Ciliwung hulu secara finansial sebenamya layak dan menguntungkan. Sehingga sampai saat ini di beberapa tempat di DAS Ciliwung, hutan rakyat masih mampu bertahan. Dengan demikian perlu diketahui lebih jauh seberapa besar potensi ekonomi dari hutan rakyat di DAS Ciliwung hulu dalam peranannya sebagai pemenuhan kebutuhan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Apakah menariknya usaha alternatif merupakan penyebab utama yang menentukan keputusan petani untuk mengkonversi hutan rakyat, atau karena adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhinya ?

pelurnpuran dan banjir kirirnan yang disebabkan oleh rnelernahnya fungsi hidrologis dari DAS Ciliwung hulu yang terjadi selarna ini telah banyak rnengakibatkan kerugian di wilayah hilir. Dengan dernikian, jasa hutan sebagai pelindung lahan DAS yang selarna ini tidak terkuantifikasi dan dihargai secaw

ekonomi selayaknya rnulai mendapatkan penghargaan b e ~ p a pernbayaran

kepada pelaku penanarnan hutan di wilayah DAS hulu, sehingga petani akan rnerniliki insentif untuk rnernpertahankan dan rnengernbangkan hutan di lahan

rniliknya. Dalam ha1 ini, seberapa besar penghargaan rnasyarakat terhadap

keberadaan hutan merupakan faktor penting yang perlu dipertirnbangkan.

Transaksi tidak akan berjalan baik apabila masyarakat sendiri rnerniliki

kecenderungan rnenghargai surnber daya hutan terlalu rendah (under

valuation), sehingga kesanggupan rnasyarakat untuk rnernbeli jasa lebih k&il dari nilai opportunity cost dari rnernpertahankan hutan.

Berkaitan dengan upaya rnencegah laju konveni dan rnengernbangkan hutan rakyat rnelalui rnekanisrne insentif atau perdagangan jasa lingkungan maka dapat dirurnuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Seberapa besar peranan usahatani hutan rakyat sebagai pemenuhan kebutuhan dan peningkatan pendapatan keluarga petani, dan apakah yang rnelatarbelakangi keputusan petani untuk melakukan usahatani hutan rakyat atau rnengkonveninya.

2. Berapa nilai jasa lingkungan yang diiimbulkan oleh hutan rakyat baik jasa

lingkungan yang bisa dinikrnati langsung oleh rnasyarakat seternpat. maupun yang dirasakan rnanfaatnya oleh masyarakat di wilayah hilir.

3. Bagairnana persepsi dan penghargaan rnasyarakat terhadap keberadaan

hutan di DAS hulu.

4. Seberapa besar keuntunganl kesempatan yang hilang yang dihadapi petani

di DAS Ciliwung hulu apabila rnereka rnernutuskan untuk menanarn hutan atau rnernpertahankan hutan yang ada, yang didasarkan pada perbedaan nilai ekonorni dari lahan berhutan dengan lahan untuk usaha komersil lainnya?

1.3. Ruang Lingkup Studi

faktor penyebab konversi lahan, dan nilai jasa lingkungan hutan di DAS Ciliwung hulu bagi masyarakat setempat.

1.4. Tujuan

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukanan penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi mengenai faktor-faktor yang menjadi latar belakang terjadinya konversi hutan rakyat. Secara spesifik tujuan penelitian adalah:

-

Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi petani untuk mempertahankanhutan rakyat.

-

Mengetahui perbandingan economic land rent antara lahan untuk usaha tanihutan rakyat dengan lahan untuk penggunaan lain di DAS Ciliwung hulu

-

Mengidentifikasi manfaat keberadaan hutan di DAS Ciliwung hulu yangdirasakan oleh masyarakat, dan kesediaan membayar masyarakat terhadap manfaat tersebut jika dilakukan upaya pencegahan konversi dan pengembangan hutan ~ ~ ' D A S Ciliwung

1.5. Kegunaan Penelian

Peneiitian ini akan memberikan informasi ekonomi yang dapat dimasukkan dalam kerangka kerja perencanaan tata ruang atau tata guna

lahan, terutama bagaimana informasi tentang perubahan land rent dan jasa

lingkungan dapat menjadi bagian penting dalam suatu kerangka kerja perencanaan tata guna lahan. Hasil penelitian ini berguna bagi penyusun kebijakan Pemerintah Daerah Bogor, khususnya BAPPEDA. Selain itu hasil penelitian ini bermanfaat bagi Dinas Kehutanan dalam program perencanaan

pengembangan hutan rakyat, penghijauan, pengelolaan DAS, dan konservasi

11. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Land Rent

Sumberdaya lahan adalah salah satu faktor utarna yang sangat penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan (sustainable). Lahan adalah kornponen dasar dari sistern sumberdaya alarn dari setiap negara. Sumberdaya Alam merupakan basis bagi pembangunan ekonorni berkelanjutan di sebagian besar negara, terutarna negara-negara berkembang di Asia di mana pertanian masih sebagai surnber penting dalam perekonornian (Onchan 1993). Lahan menjadi sernakin penting karena dengan pertarnbahan jumlah penduduk yang tinggi, rnaka terus terjadi tekanan-tekanan pada permiritaannya (demand for

land). Sedangkan dari sisa persediaan (supply), lahar; dalarn suatu tatanan ruang tertentu (suatu wilayah, atau kawasan kota) persediaannya tetap (fixed),

sehingga nilainya rnenjadi meningkat dari waktu ke waktu. Keadaan ini

rnenyebabkan penggunaan lahan-lahan sernakin benaing (Anwar 1996).

Mather (1986) menyatakan bahwa secara sederhana konsep land rent (economic land rent) rnengacu pada nilai bersih dari return yang diperoleh dari penggunaan lahan pada suatu periode waktu. Hal ini setara dengan

pendapatan bersih yang rnerupakan sisa dari pendapatan kotor (gross income)

dikurangi biaya produksi. Pendapatan kotor tergantung pada volume produksi dan harga per unit produk. Harga pada gilirannya tergantung pada hubungan antara perrnintaan dan penawaran.

Anwar (1996) rnenyatakan bahwa tidak seperti halnya dalam pasar kornodiias lainnya, di rnana keadaan perrnintaan dan penawaran rnenentukan operasi pasar bersifat dinamik, sebaliknya dalam pasar lahan interaksi tidak diientukan oleh kekuatan-kekuatan daya tank persaingan bebas sernata. %at lahan kualiisnmya tidak hornogen dimana tiap bidang lahan bersifat khas,

karena dientukan oleh seperangkat faktor yang menentukannya, seperti sifat

fisik, lokasi, keadaan lingkungan sekitar dll. Para pelaku dalarn pasar lahan juga sangat beragarn yang mempunyai tujuan dan harapan-harapan serta strategi yang sangat berbeda-beda.

persegi panjang MNSR) dikurangkan dari total nilai produk, yang diwakili oleh

empat persegi panjang besar LNSP. Land rent sarna dengan AR-AC kali satuan

output produksi.

UNIT

OF

OUTPUTGarnbar 1 K U N ~ biaya yang menggarnbarkan konsep land renf (Surnber:

Barlowe. 1986)

Lahan merupakan multiactivities area dan multi manfaat yang akan menentukan tingkat persaingan dan harga atau land rent, terutama lokasi-lokasi yang mempunyai tanah subur, iklim yang baik dan di bawah pengaruh lokal eksternal ekonomi yang kondusif. Harga lahan menjadi ukuran tingginya permintaan dan persaingan lahan yang mencapai

puncaknya di daerah perkotaan (Rustiadi et a/. 2003).

Land rent dipengaruhi oleh kelas lahan (grade of land). Jurnlah land rent yang dihasilkan oleh setiap kelas lahan tergantung pada hubungan antam tingkat harga dan biaya. Dengan sernakin tinggi harga atau sernakin rendah biaya, land rent rneningkat. Land rent juga dipengaruhi deh perbedaan lokasi. Lahan yang sernakin jauh dari pasar rnenyebabkan tingginya biaya angkutan. dan biaya ini secara proposional akan berpengaruh terhadap jumlah output yang bisa tejual. Akhirnya berpengaruh terhadap keuntungan bersih per output

yang diierirna (Barlowe 1986). Berkaiian dengan perbedaan letak lahan, Johann

Heinrich von Thunen's ilrnuwan dari Jerman rnerupakan peletak dasar teori lokasi yang berkaiin dengan upaya optirnasi pernanfaatn lahan. Kesimpulan

kecenderungan semakin menurunnya keuntungan akibat makin jauhnya lokasi produksi dari pasar. Namun terdapat perbedaan laju penurunan (gradien) antar

komodiis, (2) jumlah pilihan yang menguntungkan menurun dengan

bertambahnya jarak ke kotal pusat pasar (Rustiadi et al. 2003). Haris dan Ullman (1945) dalam Rustiadi et al. (2003) menyatakan bahwa meskipun model konsentrik dan sektoral yang diilustrasikan von Thunen's itu ada, tetapi kenyataan di lapangan tidaklah qderhana. Ternyata ada beberapa pusat dalam suatu kota, yang berfungsi sebagai inti (nucleus), sehingga model yang dikembangkan untuk menggunakan lahan perkotaan adalah multiple nuclei concept. Model seperti ini banyak dijumpai di kota-kota besar di Indonesia.

Dalam teori von Thunen's diasumsikan bahwa

secara

fisik lahan adalahhomogen (Greenhut 1956). pengaruh lokasi dipisahkan dengan faktor-faktor lainnya. Namun pada kenyataannya ada faktor-faktor selain lokasi yang berpengaruh terhadap penentuan penggunaan lahan. Ely dan Wehnvein (1964) menyatakan bahwa land rent selain dipengaruhi oleh lokasi juga ditentukan oleh perbedaan tanah, iklim, topografi, dan faktor fisik lainnya. Hal ini juga menyebabkan perbedaan dalam intensitas penggunaan, produksi, pendapatan dan sewa. Tiap luasan lahan dipengaruhi oleh dua ha1 tersebut yaitu lokasi dan

produktifas, land rent adalah hasil gabungan kedua-duanya Selanjutnya

menurut Ely dan Wehrwein (1964). perbedaan lahan dalam kaitannya dengan perbedaan kesuburan atau lokasi bukanlah penyebab land rent, namun semata menjelaskan mengapa satu bidang lahan memberikan hasil yang lebih banyak dibanding yang lainnya.

Barlowe (1986) meyatakan bahwa land rent dapat juga menggambarkan tingkat perbaikan kualiias lingkungan, atau pertimbangan kenyamanan (amenity), seperti: tetangga yang menyenangkan. pemandangan yang menarik, akses yang mudah ke sumber air, atau kedekatan dengan fasilias pendidikan dan rekreasi

2.2. Tata Guna Lahan

Ricardian rent, locational rent dan environmental rent seringkali tidak berkorelasi, sehingga diperlukan suatu trade o f yaitu apakah lingkungan dan transportasi ataukah kualiias lingkungan yang diutamakan. Berdasarkan ha1 tersebut, penyusunan persediaan dan peruntukan lahan disusun dan direncanakan. Perencanaan yang optimum adalah perencanaan yang berupaya mengoptimalkan ketiga jenis rent tersebut. Karena tanpa perencanaan sulit dicapai optimalisasi ketiga rent tersebut (Rustiadi et al. 2003). Perencanaan tata guna lahan menurut Dent (1993) addah cara sistematik dalam menghasilkan suatu penggunaan terbaik untuk sumberdaya yang terbatas, melalui: (I) mengkaji kebutuhan sekarang dan masa datang dan evaluasi terhadap keberlanjutan lahan; (2) mengidentifikasi dan memecahkan konflik dalam persaingan penggunaan lahan, seperti kebutuhan individual dan kepentingan umum, dan kebutuhan sekarang dan generasi masa datang; (3) mencari dan menentukan pilihan lestari dalam pemenuhan kebutuhan; (4) mengantisipasi terjadinya perubahan kebutuhan; dan (5) belajar dari kesalahan. Selanjutnya Dent (1993) menyatakan bahwa tujuan dari setiap perencanaan harusnya spesifik seperti didefinisikan sebagai ' the best use of land.

Tujuan dari perencanaan dapat dikelompokkan dalam efisiensi, pemerataan dan acceptability, serta keberlanjutan (Dent 1993; F A 0 1993 ).

Pemanfaatan lahan yang paling efisien secara ekonomi menurut Anwar (1996) adalah tingkat penggunaannya yang mencapai hasil manfaat maksirnal yang dapat diperoleh dari lahan tersebut. Tujuan penggunaan ini dapat dicapai dengan cara mengalokasikan lahan untuk berbagai keperluan yang bersaing. di antara alternatif penggunaan lahan yang mungkin, sampai nilai lebih atau surplus (rent) dari satuan lahan terakhir (marginal u n l lahan) memberikan

marginal rent = VMR mencapai kesamaan. Prinsip ini disebut "equimarginal

secara ekonomi. Tujuannya meliputi ketahanan pangan, lapangan kerja, dan keamanan pendapatan bagi rnasyarakat di wilayah perdesaan. Perbaikan lahan dan redistribusi lahan mungkin merupakan upaya untuk mengurangi kesenjangan atau untuk mengurangi kerniskinan absolut. Penggunaan lahan juga hams berkelanjutan (sustainable), yaitu mampu mernenuhi kebutuhan pada saat sekarang tanpa mengganggu generasi masa depan. Ini harus direncanakan untuk masyarakat secara keseluruhan, karena konsewasi tanah, air dan sumberdaya lahan lainnya sering diluar keinginan dari pengguna secara

individual. Onchan (1993) menyatakan bahwa pembangunan yang

berkelanjutan telah menjadi semakin menarik bagi pembuat kebijakan dan perencana, baik di negara berkembang maupun negara maju, terutama di dekade terakhir. Dalam pengelolaan lahan, keberlanjutan memiliki implikasi pada intesifikasi penggunaan lahan dan suatu upaya peningkatan produktivitas sumberdaya lahan tanpa merusaknya secara permanen.

Dent (1993) menyebutkan beberapa prinsip yang bisa dipakai dalam penggunaan khan yaitu:

1) Mengeloh lahan untuk merawat dan mernperbaiki produktivitasnya dengan menjaga tanah miring dari erosi, menjaga kesuburan tanah melalui sistem nutrisi tanaman yang terintergrasi, dan pembuangan limbah yang aman. 2) Meminimalkan hilangnya produktivitas lahan dengan rnenjaga lahan

pertanian dari ekspansi perkotaan dan industri.

3) Mengkaji dan mernpersiapkan untuk resiko yang bisa diprediksi seperti kekeringan, banjir, dan tanah longsor. Hal ini tidak sepenuhnya bisa dihindari, sehingga perlu persiapan untuk melakukan tindakan rehabiiasi.

Sedangkan fokus dari perencanaan tataguna lahan adalah:

1) PerenCanaan adalah untuk masyarakat. Petani, para pengguna lahan

lainnya, dan masyarakat yang tergantung pada lahan adalah fokus utama dalam perencanaan tata guna lahan, sehingga rencana tata guna lahan harus dapat diierima masyarakat.

2) Lahan tidaklah sama. Lahan adalah jelas merupakan fokus dalam

perencanaan tata gum lahan. Area yang berbeda akan memberikan

peluang dan permasatahan pengeblaan yang berbeda-beda. Oleh karena

3) Teknologi. Elemen ketiga, adalah pengetahuan dan teknologi tataguna lahan seperti agronomi, silvikultur, pemetiharaan ternak, dan penggunaan lahan lainnya. Teknologi yang sesuai haws dipertimbangkan. Hal ini mungkin memiliki implikasi sosial dan lingkungan yang seharusnya dimasukkan dalam proses perencanaan.

4) Integrasi. Perencanaan tataguna lahan harus merupakan informasi yang

terintegrasi tentang kesesuaian lahan, permintaan terhadap produk atau kegunaan atternatif, dan peluang lahan untuk memenuhi permintaan tersebut pada saat sekarang dan di masa mendatang. Perencanaan tataguna lahan bukanlah sektoral. Suatu pendekatan integrasi yang haws dilakukan berkaiin dengan perencanaan strategis pada tingkat nasional untuk didetailkan dalam prayek individual dan program-program pada tingkat kabupaten dan desa (Dent 1993; F A 0 1993 ).

2.3. Konversi Lahan

Utomo (1992) mknyatakan bahwa konversi lahan mengandung pengettian perubahan penggunaan lahan oleh manusia. Konversi lahan dapat bersifat perrnanen dan juga dapat bersifat sementara. Jika lahan sawah berubah menjadi kawasan pemukiman maka konversi ini bersifat permanen. Akan tetapi jika sawah berubah menjadi perkebunan tebu, maka konversi tersebut bersifat sementara, karena pada tahun berikutnya dapat dijadikan sawah lagi. Konversi lahan yang permanen biasanya memiiiki dampak yang lebih besar daripada konversi lahan sementara.

Dari sejumlah tipe konversi, alih fungsi sawah menjadi non sawah serta perubahan kawasan non budidaya menjadi budidaya merupakan tipe konversi lahan yang paling menonjol. Pada konversi sawah, yang memiliki peran besar adalah industri karena memiliki nilai tambah lebih besar; sementara itu pada konversi kawasan nonbudidaya yang memiliki peran lebih dominan adalah

tekanan penduduk (Utomo 1992).

Proses alih fungsi lahan menurut Winoto (1995) dipengaruhi oleh dua

faktor yaitu: 1) sistem kelambagaan yang dikembangkan oleh masyarakat. 2)

sektor perdesaan hanya mendapat imbas dari perekonomian kota. Sumberdaya berkualiias di perdesaan kemudian tersedot ke perkotaan. Akibatnya petani akan menjual tanahnya untuk penggunaan non pertanian sebagai respon akibat ketidakmenentuan perkembangan kota. Sedangkan menurut Manuwoto (1992) secara umum konversi lahan dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu:

1) Faktor sosial atau kependudukan yang berkait erat dengan peruntukan lahan bagi pemukiman atau perumahan secara luas. Peruntukan lahan untuk pemukiman ini semakin besar bila dikaitkan dengan kebutuhan penyediaan fasiliias sosial yang memadai.

2) Kegiatan ekonomi dan pembangunan, yaitu berbagai kegiatan pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat. 3) Penggunaan jenis teknologi. Faktor ini mempengaruhi pemanfaatan lahan.

atau dapat dikatakan mempercepa! alih fungsi lahan. Pemilihan teknologi yang digunakan dapat menyebabkan efisiensi penggunaan lahan, mempercepat proses alih fungsi lahan. dan juga merubah potensi lahan. 4) Kebijakan pembangunan makro. Kebijakan yang diambil oleh suatu

pemerintah akan sangat mempengaruhi seluruh jalannya sistem kehidupan masyarakat dan lingkungannya.

Semra kelembagaan menurut Utomo (1992) masalah konversi lahan

dan masalah tumpang tindih dalam pemanfaatan lahan terjadi karena: 1) pola

pemanfaatan lahan masih sektoral, 2) delineasi antar kawasan belum jelas. 3)

kriteria kawasan belum jelas. 4) koordinasi pemanfaatan ruang masih lemah, 5)

pelaksanaan Undang-undang Pokok Agraria masih lemah, 6) penegakan hukum masih lemah.

dalam penggunaan lahan. Kepentingan umum ini meliputi: kesehatan. keamanan, moral, kemudahan. keindahan, kenyamanan dan sebagainya.

Dalam kaitannya dengan semakin berkurangnya lahan-lahan hutan karena berubah fungsi terutama untuk kegiatan pertanian, Wienum dalam

Subenuh (2003) menyatakan bahwa faktor-faktor yang berkontribusi terhadap

konversi lahan hutan antara lain adalah:

1) Kompetisi lahan antara pertanian dan kehutanan. Kehutanan sering tidak mampu bertahan terhadap tekanan-tekanan untuk menambah lahan pertanian karena adanya prioritas kebijakan uyang diberikan kepada pertanian.

2) Adanya berbagai skala waktu dalam siklus produksi. Pertanian lebih banyak membeiikan hasil-hasil semi tahunan, tetapi kehutanan memberikan pendapatan yang lebih lambat.

3) Kurang memadainya pengetahuan tentang kemungkinan-kemungkinan

peluang di sektor kehutanan dan kurangnya perhatian terhadap upaya perbaikan teknik-teknik manajemen tanaman pangan yang dipentingkan para petani.

4) Kadangkala hasil-hasil industri mengambil posisi untuk menggantikan hasil- hasil tanaman hutan.

2.4. Pengertian Hutan

Rakyat

Di dalam Undang-undang UUPK No: 5 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok kehutanan istilah yang digunakan untuk hutan rakyat adalah hutan milik, yaitu lahan milik rakyat yang diianami dengan pepohonan (Simon 2001).

Menurut Alrasyid (1979) hutan rakyat didefinisikan sebagai hutan yang

dibangun pada lahan milik atau gabungan dari lahan rnilik yang d i n a m i pohon. yang pembinaan dan pengelolaannya dilakukan oleh pemiliknya atau oleh suatu

badan usaha seperti koperasi (Alrasyid 1979).

Berdasarkan jenis tanaman dan pola penanarnannya, hutan rakyat dapat digolongkan ke dalam bentuk-bentuk hutan rakyat murni, hutan rakyat campuran dan hutan rakyat dengan sistem agroforestri atau tumpangsari (Departemen Kehutanan 1988; APHl 1995). Hutan rakyat mumi merupakan hutan rakyat yang terdiri dari satu jenis tanaman pokok yang ditanam dan

diusahakan secara homogen atau rnonokuhur. Hutan rakyat campuran adalah

secara carnpuran. Hutan rakyat agroforestri rnerupakan hutan rakyat yang rnernpunyai bentuk usaha kombinasi kehutanan dengan usahatani lainnya. seperti perkebunan, pertanian, peternakan dan lain-lain secara terpadu pada satu lokasi.

Bentuk hutan rakyat di Jawa banyak dijurnpai antara lain dalam bentuk hutan campuran atau agroforestri yaitu berupa pekarangan atau di Jawa Barat disebut talun (Simon 2001). Sistern talun merupakan sistern hutan rakyat yang yang awal dikernbangkan secara tradisional. Talun yang berupa kebun carnpuran ini sedikit banyak rnirip dengan hutan. Di Bogor kebun-kebun tradisional menghasilkan dan berkembang secara alami, dan hanya rnernerlukan perawatan minimal. Petani rnengarahkan proses produksi sernata- rnata hanya untuk rnenunjang kebutuhan sehari-hari di luar makanan pokck (Michon & Mary 2000). Talun didominasi oleh carnpuran berbagai tanarnan keras dan barnbu, yang rnernbentuk tiga strata. Bentuk talun dapat bermacarn- rnacam, seperti pohon-pohonan yang rnenghasilkan kayu bakar atau kayu bangunan, kebun bambu atau suatu campuran pohon-pohonan termasuk pohon buah-buahan (Kartasubrata 2003). Pekarangan adalah lahan sekiar rurnah yang diumbuhi campuran tanarnan semusim dan tanaman keras, disertai adanya berbagai binatang liar dan hewan ternak. Pekarangan rnerupakan sistem dengan batas-batas tertentu mernpunyai rnanfaat ekonomi biofisik dan sosio-kultural bagi pemiliknya. Sistem pekarangan berasal dari Jawa Tengah dan rnenyebar ke Jawa Barat pada pertengahan abad ke sernbilan belas (Terra

dalarn Kartasubrata 2003). Pekarangan adalah sangat produktii, sustainable

dan rnerupakan sistem yang mudah dipraktekkan. Kesuburan tanah terpelihara yang didapatkan dari kombinasi input, terutarna lirnbah rurnahngga dan siklus bahan organik dan nutrien (Fernandez dan Nair dalarn Singh 1995).

Menurut Munawar dalarn Simon (2001) bentuk hutan rakyat dapat dikelompokkan menjadi 3 rnacarn, seperti yang terdapat di di Gunung Kidul, yaitu:

1) Pohon-pohonan hanya ditanam di sepanjang batas lahan rnilik, sedang sebagian besar lahan diianami dengan tanaman sernusirn, khususnya penghasil pangan.

3) Seluruh bidang lahan ditanami dengan pohon-pohonan saja, karena tanahnya kurus, berbatu-batu, miring, atau memang pemiliknya memiliki lahan yang cukup luas sehingga tetap tidak tergarap.

Hutan rakyat yang berbentuk agroforestri memadukan usaha kehutanan dengan pembangunan perdesaan untuk menciptakan keselarasan antara intensifikasi pertanian dan pelestarian hutan. Keterpaduan ini meliputi kegiatan kehutanan, pertanian, petemakan dan atau perikanan ke arah usahatani mengarah pada optimalisasi dan diversifikasi penggunaan lahan. Kebanyakan hutan rakyat dalam bentuk agroforestri mampu berintegrasi ke dalam struktur ekonomi modem. Agmforestri barhasil menunjukkan dirinya sebagai sistem pmduksi kokoh, mudah menyesuaikan din, dan kompetiii ketimbang model

perkebunan monokukur atau bahkan sawah (Fadeli 1985; Foresta el a/. 2000;

Foresta 8 Michon 2000). Di beberapa daerah pengembangan agroforestri dengan mengandalkan keunggulan komparatifnya mampu memajukan perkembangan daerah dan kesejahtaraan masyarakat seperti kebun damar di Pesisir Krui, kebun durian campuran di gunung Palung Kalimantan Barat.

sistem agroforestri "tembawang' di Kalimantan Barat yang memadukan pohon-

pohon buah dengan pohon tengkawang dan kebun karef carnpuran di Jarnbi dan Sumatra Selatan (Momberg 2000; Michon 8 Roresta 2000; Salasfsky 2000; Gouyon et a/. 2000).

Kesediaan petani untuk mengadopsi agroforestri akan tergantung pada pentingnya dia menernpatkan biaya dan manfaat. Secara rinci Singh (1995) menyebutkan beberapa potensi manfaat agroforestri untuk petani perdesaan, yaitu:

-

memperbaiki tanah, melalui pencegahan emsi, siklus nutrien, penambahanbahan organik, dan fiksasi nitrogen.

-

Meningkatkan panenan, karena perbaikan tanah dan perubahan mikroklimat.-

Meningkatkan produksi ternak melalui perbaikan kualias makanan ternak.persediaan makanan ternak selama musim kering, dan perubahan iklim

-

Pendapatan cash dari produk pohon seperti buah dan kayu-

Memperkecil resiko rnelalui diversifikasi produk-

Ketenediaan kayu bakar (dan menghemat waktu dan biaya untukpengumpulan kayu bakar)

-

Kayu untuk bangunan dan pagar batas-

Perlindungan dari angin-

Mernperindah pernandanganSelain itu agroforestri juga rnernbutuhkan biaya yang berkaitan dengan: waktu yang diperlukan untuk rnenanarn dan rnernelihara, ruang yang dialokasikan untuk pohon, kornpetisi antara pohon dengan tanarnan pertanian lainnya terhadap cahaya, nutrien, dan air yang dapat rnengurangi panen, kernungkinan adanya serangga atau harna yang berhubungan dengan tanarnan atau perubahan rnikroklirnat.

2.5. Deforestasi dan Jasa Lingkungan Hutan bagi DAS

Gardner, dan Engelrnan rnenyatakan bahwa pada dasamya deforestasi rnerupakan hasil dari pilihan yang dibuat rnasyarakat dan institusinya tentang penggunaan lahan dalarn rangka rnernpertahankan hidup, untuk rnernperbaiki kualias hidup, dan untuk rnendapatkan keuntungan. Pilihan ini dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu dernografi, ekonorni, politik, budaya dan lingkungan, yang b e ~ a r i a ~ i secara luas pada ternpat dan waktu yang berbeda.

Vergara (1997) rnenyatakan bahwa aktiitas eksploitasi yang dipicu oleh ekspansi ekonorni dan pertumbuhan populasi telah rnenjadi penyebab utarna

deforestasi di wilayah Asia Pasifik, yang disebabkan oleh: (1) pernanenan kayu

untuk rnernenuhi kebutuhan bahan rnentah bagi perturnbuhan industri, dan (2)

konversi hutan rnenjadi pertanian dan pernukirnan untuk rnernenuhi I

rnenyediakan bahan pangan dan ternpat tinggal untuk populasi yang

berkernbang. Sedangkan Gardner dan Engelrnan rnenyatakan bahwa faktor utarna deforestasi adalah karena sebab langsung yaitu penebangan hutan untuk pertanian (pertanian subsisten, pertanian kornersil, lahan peternakan), penebangan oleh industri kayu, perkernbangan industri dan infrastruktur ( jalan, dam, tarnbang, pernukirnan), dan produksi arang dan kayu bakar. Deforestasi secara rnendasar disebabkan oleh perubahan populasi (perturnbuhan, kepadatan, rnigrasi), perturnbuhan ekonorni (kenaikan pendapatan, perubahan

konsurnsi, pilihan rurnah), kerniskinan, kegagalan pasar (kurang kuatnya

Deforestrasi diidentiiikasi sebagai salah satu penyebab utama degradasi lahan, terutama di negara tropis. Dari beberapa faktor yang ada, tiga faktor utama penyebab deforestasi adalah: peningkatan populasi, konversi lahan hutan ke penggunaan pertanian, dan meningkatnya konsumsi kayu per kapita, telah bertanggungjawab terhadap pengurasan sumberdaya hutan dan konsekuensinya adalah degradasi lahan (Singh et al. 1995).

Secara umum diakui bahwa debit air (water yield) di sungai adalah berbanding terbalik dengan tingkat penutupan vegetasi. Review yang telah dilakukan dari 94 studi oleh Bosch dan Hewfett (1992) dalam Aylward et a/. (1995) mengindikasikan adanya kaitan yang sangat konsisten antara konversi hutan dan kenaikan aliran permukaan (run-off) dan penghutanan kembali (reforestas) dan penurunan run-off. Naiknya run-off ini meningkatkan emsi,

terutama setelah hujan besar aliran air yang cepat berpacu menuruni lereng

mengikis permukaan lereng. Kidd dan Pimental (1992) menyatakan bahwa pengaruh dari erosi tanah dibedakan rnenjadi dua katagori yaitu on-site effect dan off-site effect. P e n g a ~ h penghilangan dari off-side effect dari erosi tanah dikelornpokkan dalam: berkurangnya kedalaman tanah, hilangnya bahan organik, rusaknya struktur tanah, hilangnya nutrien tanaman dan berkurangnya air tersedia. Sedangkan off-ste effect terjadi pada sungai, atau danau. Kerusakan off-site effect oleh erosi tanah te rjadi baik di dalam sungai ataupun di luar sungai. Kerusakan di dalam, disebabkan oleh lumpur dan kontaminan lainnya ke dalam sungai atau danau, termasuk pengaruhnya terhadap ekosistem akuatik, dampaknya terhadap Cadanian air, fasiltas penjemihan air,

navigasi, dan dampak merugikan terhadap fasiltas rekreasi, perikanan

komersial, dan sistem irigasi. Sebaliknya kerusakan di luar badan sungai adalah yang disebabkan oleh banjir atau masalah yang terjadi secara langsung oleh lumpur yang menyertai banjir itu sendiri daripada oleh aimya.

menstabilkan tanah, mencegah erosi permukaan tanah, erosi lereng dan pergerakan tanahl tanah longsor.

Hutan dalam bentuk agroforestri menawarkan pencegahan degradasi lahan dan sekaligus menyediakan banyak produk-produk yang dibutuhkan seperti bahan makanan, serat, pakan ternak, bahan bakar, kayu, obat-obatan dan lain-lainnya (Singh et a/. 1995). Di Bogor misalnya, total bahan baku industri pengolahan kayu rakyat adalah sebesar 491 m3/ bulan. Dan total kebutuhan bahan baku tersebut, kontribusi hutan rakyat yang berasal dari keenam desa contoh dalam penelitiannya sebesar 5 m3/ bulan atau sebesar 1,02% dari total kebutuhan bahan baku, sedangkan sisanya berasal dari dalam Kabupaten Bogor sebesar 30,54% dan dari luar Kabupaten Bogor sebesar 68,43% (Pribadi 2001). Praktek agroforestri memiliki potensi tidak hanya untuk

Inengkonse~a~i produktivitas dasar dari lahan tapi juga cenderung rnencegah

erosi tanah, sebagai salah satu penyebab langsung dan penting terjadinya degradasi lahan. Sistem agroforestri memiliki kecepatan erosi yang kecil dibanding dengan sistem lain (Singh et a/. 1995). Agroforestri juga memberi manfaat secara nyata terhadap kesuburan tanah. Misalnya pohon Acacia, mimba yang diianam dengan sistem agroforestri menguntungkan bagi kesuburan tanah dan produksi tanaman pertanian. Penggunaan tanaman leguminous seperti Acacia dan Leucaena menyediakan mekanisme dalam

pengikatan nitrogen secara biologis. Sistem agroforestri juga dihargai

berpengaruh terhadap populasi hewan inveflebrata dan mikroorganisme yang berperan dalam ekosistem pertanian (agroewsystem) (Stinner dan Blair 1990).

Ekosistem hutan dengan sistem agroforestri menurut (Simon 2001) semakin lama semakin baik. Terutama karena adanya masukan tenaga kerja untuk pendangiran. mencegah erosi, dan masukan pupuk. Keunggulan ekosistem hutan rakyat adalah:

I ) Input tenaga kerja di dalam ekosistem hutan rakyat memungkinkan tanah selalu gembur sehingga kehidupan organisme mikro selalu terjaga baik, proses kimia tanah berlangsung dengan baik pula. dan erosi tanah terhindar oleh pembentukan sistem yang dikembangkan oleh petani itu sendiri.

2) Keanekaragaman hayati di dalam ekosistem hutan rakyat, masih lebih tinggi daripada ekosistem hutan tanaman monokultur.

Penggunaan tanaman leguminous seperti Acacia dan Leucaena rnenyediakan mekanisme dalam pengikatan nitrogen secara biologis, yang berarti mempunyai peranan cukup berarti untuk menambah nutrisi tanah.

4) Sampah atau kotoran ternak atau unggas (untuk petani yang memiliki

ternak) yang dibuang di lahan yang ditumbuhi pohon-pohonan hutan mempunyai peranan yang cukup berarti di dalam meningkatkan kesuburan tanah ekosistern hutan rakyat (Simon 2001; Stinner dan Blair 1990).

5) Sistem agroforestri juga dihargai berpengaruh terhadap populasi hewan invertebrata dan mikroorganisme yang berperan dalam ekosistem pertanian.

2.6. Pengelolaan Hutan untuk Konservasi Lahan DAS

Mengingat pentingn-fa jasa lingkungan dari penanaman hutan di DAS rnaka pengelolaan hutan sekarang menghadapi meningkatnya tantangan yang komplek untuk memadukan kebutuhan dari berbagai pengguna: pemerintah berharap untuk mernobilisasi potensi ekonomi dan ketenagakerjaan dari sumberdaya yang dapat diperbaharui; pemilik swasta dan pengusaha berusaha keras untuk meningkatkan keuntungan yang dihasilkan oleh aktivitas mereka dan persaingannya dengan peluang investasi alternatif; penduduk lokal, terutama di daerah perdesaan mengandalkan hutan sebagai sumber utama bagi bahan bakar, k h a n konstruksi, bahan pangan, pakan ternak dan penghasilan mereka, selain itu hutan juga bisa merupakan bagian dari dasar budaya mereka; publik berharap hutan menjadi komponen penting dari stabilitas dan kenyamanan lingkungan lokal; selain itu akhir-akhir ini juga telah terjadi peningkatan perhatian masyarakat tentang peranan hutan dalam perubahan iklim global dan konsewasi biodeversitas (Montalambert dan

Schmithusen 1993).

holistik terhadap aliran rnuki rnanfaat sarnbil rnernpertahankan potensi untuk rnerespon perkernbangan perrnintaan.

Selanjutnya Montalarnbert dan Schrnithusen (1993) rnenyatakan bahwa irnplikasinya adalah bahwa perundang-undangan seharusnya rnarnpu rnenyediakan suatu definisi yang jelas dari konsep sustainability dalarn konteks rnanagernen hutan, dengan rnernandang output yang ada dan potensinya, terrnasuk ( tapi bukan rnenjadi pernbatas ):

-

produksi kayu bakar dan kayu konstruksi untuk konsurnsi lokal sebagaiinput bagi ekonorni perdesaan.

-

Produksi dari berbagai rnacarn katagori dari industri kayu sebagai dasaruntuk suatu ekonorni sektor industri.

-

Supply untuk suatu lingkup yang luas produk non kayu baik untuk lokal rnaupun kegunaan industri-

Persedian dan jasa proteksi rnenghadapi konsekuensi bencana alarnseperti erosi, tanah longsor dan banjir.

-

Perneliharaan terhadap peranan hutan dalarn proteksi surnberdaya airtanah

-

Persediaan untuk kegunaan rekreasi untuk area perkotaan dan ataupengernbangan turisrne.

2.7. Willngnes t o Pay untuk Valuasi Ekonomi Kebeadaan Hutan

Ada beberapa metode yang digunakan untuk valuasi ekonorni

surnberdaya yang tak terpasarkan. Pendekatan Contingent valuation method

(CVM) sering digunakan untuk rnengukur nilai pasif (nilai non pernanfaatan) surnberdaya alarn atau sering dikenal dengan nilai keberadaan. Ada dua rnacarn rnetode yang digunakan dalarn CVM, yaitu willingness to pay yang bertujuan untuk rnengetahui keinginan rnernbayar dari rnasyarakat terhadap perbaikan kualitas lingkungan, dan willingness to accept untuk rnengetahui

keinginan rnenerirna kerusakan suatu lingkungan. Pernilihan teknik ini

didasarkan hak pernilikan, jika individu yang d i n y a tidak rnerniliki hak atas barang dan jasa yang dihasilkan dari surnberdaya alarn, pengukuran yang relevan adalah willingness to pay yang rnaksirnurn. Sebaliknya jika individu yang dianya adalah pernilik hak atas surnberdaya, rnaka pengukuran yang

Yakin (1997) menyatakan bahwa asumsi dasar dari CVM adalah : (1) bahwa individu-individu memahami benar pilihan-pilihan yang diiawarkan pada mereka dan bahwa mereka cukup familiar atau tahu kondisi lingkungan yang

dinilai, dan (2) bahwa apa yang dikatakan orang adalah sungguh-sungguh apa

yang akan mereka lakukan jika pasar untuk barang lingkungan itu benar-benar te rjadi.

2.8. Kondisi Penggunaan Lahan DAS di Bogor

Rustiadi et at. (2003) menyatakan bahwa Daerah Aliran Sungai (DAS)

merupakan suatu wilayah yang terbentuk dengan matriks dasar kesatuan siklus hidrologis, sehingga DAS sebagai suatu wilayah berdasarkan konsep ekosistem perlu dikelola dan direncanakan secara seksama. Sebagai suatu wilayah perencanaan kawasan otoritas DAS sering dibentuk berdasarkan asumsi konsep wilayah sistem ekologi. Terjadinya banjir dan sedimentasi di daerah hilir merupakan contoh suatu perencanaan yang tidak terintegrasi antara

pembangunan di bagian. hulu dengan di daerah hilir. Kenyataan ini

mengindikasikan pentingnya perencanaan pengembangan wilayah yang terpadu antara bagian hulu dengan bagian hilir.

Di Jabodetabek telah tejadi tekanan populasi yang sangat besar terhadap tanah pertanian dan area hutan. Proses perubahan penggunaan lahan di Jabodetabek disebabkan oleh urbanisasi dan pertumbuhan populasi. Juga disebabkan oleh inkonsistensi dalam perencanaan dan lemahnya legal

framework untuk perkembangan tata guna lahan. Dalam kondisi ini '

luas wilayah, kawasan sentra pertanian sebesar 9,47% dan kawasan sentra

industri sebesar 6,22%.

Dalam periode 1981 h~ngga 2001 telah terjadi perubahan penggunaan I

penutupan lahan yang cukup cepat yaitu meningkatnya areal pemukiman dan lahan terbuka, serta berkurangnya luas tegalan, hutan lebat, sawah dan hutan semak belukar. Seperti yang terjadi di Sub DAS Ciliwung hulu areal pemukiman

meningkat seluas 1065.75 ha atau 7,14% dari total luas keseluruhan yang

merupakan hasil konversi lahan hutan semak 1 belukar, kebun campuran, kebun karet, kebun teh, lahan terbuka, sawah, dan tegalan. Lahan terbuka juga

mengalami perluasan sebesar 467,05 ha atau 3,13% dari total area peneliiian.

Rata rata konversi lahan per tahun menunjukkan bahwa laju penurunan luas

hutan lebat 1,98%

Ith,

hutan semak belukar mengalami penurunan dengan laju5.59% ltahun. Kebun campuran naik 1.94% lth. Pemukiman mengalami laju

pertambahan tertinggi yaitu 9,05% lth. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

kebutuhan akan pemukiman merupakan faktor terbesar yang mendorong

terjadinya konversi lahan (Janudianto 2004). Peneliian yang dilakukan Heikal

(2004) menunjukkan bahwa debi maksimum, selisih debi maksimum dan

minimum, dan rasio debit maksimum terhadap debt minimum (Index of Water

Regim) dari tahun 1981 hingga 2001 cenderung meningkat. Sedangkan debi minimum cenderung menurun. Hal ini mengindikasikan semakin berkurangnya kemampuan fungsi DAS Ciliwung Hulu dalam mempertahankan fungsi hidrologisnya. Selain itu Bahri (1998) juga melaporkan bahwa telah terjadi

penurunan hutan di Jonggol di mana selama periode 1980-1992 luas khan

hutan turun dari 17.760.87 ha menjadi 15.875,OO ha, perkebunan dan kebun

campuran menurun dari 20.712,96 ha menjadi 9.857,82 ha, sedangkan

penggunaan lahan lainnya naik dari 15.693,98 ha menjadi 20.298.26 ha.

Di lain pihak, dewasa ini kesadaran masyarakat akan pentingnya hutan untuk fungsi ekologi semakin tinggi yang diiunjukkan oleh peneliiian Suwarno (2004). Berdasarkan model pengelolaan sumberdaya hutan yang melibatkan berbagai pihak (stakeholders) di Kabupaten Bogor melalui kesepahaman dan kesepakatan bersama, disimpulkan bahwa dalam rangka pengelolaan hutan yang berkelanjutan maka fungsi hutan dipnoritaskan pada manfaat ekologi (nilai bobot 0,558), ekonomi (0,320) dan sosial (0,122). Selain itu dalam proses perencanaan untuk mewujudkan hutan lestari prioritas tertinggi pada kegiatan

(0,192). Pihak yang diprioritaskan berperan dalam mewujudkan pencapaian proses dan fungsi yang optimal dalam pernbangunan kehutanan adalah pihak masyarakat (0,594), terutama rnasyarakat perorangan dan kelompok adat, sehingga akan rnenjamin keberlanjutan fungsi surnberdaya hutan.

2.9. Rencana Tata Ruang Kawasan DAS Ciliwung Hulu, Kab. Bogor

Dalam Keppres No.11411999, pas123 Kawasan Puncak meliputi enam Kecarnatan yaitu Kecamatan Ciawi, Kecarnatan Megamendung, Kecarnatan Cisarua di Daerah Kabupaten Bogor, dan di Kecamatan Pacet, Kecarnatan Sukaresrni, Kecamatan Cugenang di daerah Kabupaten Cianjur. Menurut PP No. 47 tahun 1997 tentang RTRW Nasional, dan Kepres No. 114l1999, Kawasan Bogor-Puncak-Cianjur disingkat rnenjadi Kawasan Bopunjur

'tetapkan sebagai kawasan konse~asi air dan tanah karena bernilai strategis

sebagai kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahnya bagi wilayah Daerah Propinsi Jawa Barat dan wilayah Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. Tujuan .dari penetapan tersebut adalah rnenjarnin tetap berlangsungnya k o n ~ e ~ a s i air dan tanah yang rnerupakan fungsi utama kawasan, menjamin tersedianya air tanah, air permukaan dan penanggulangan banjir di daerah hilir Kawasan Bopunjur dan DKI Jakarta. (Buletin Tata Ruang 1999; Pemerintah Kabupaten Bogor 2001)

Dominasi pemanfaatan ruang Bopunjur berdasarkan fungsi utama kawasan meliputi (Pemerintah Kabupaten Bogor 2001):

1) Kawasan lindung, adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama rnelindungi kelestarian lingkungan hidup rnencakup surnber daya alam dan surnberdaya buatan. Kawasan lindung di sini terdiri atas: kawasan hutan lindung, kawasan cagar alarn, kawasan taman nasional, kawasan taman wisata alam, dan kawasan perlindungan setempat.

2) Kawasan budidaya, adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama

untuk dibudiiayakan atas dasar kondisi dan potensi surnberdaya alam, surnberdaya rnanusia dan surnberdaya buatan. Kawasan budidaya yang ditetapakan di Kawasan Bopunjur terdiri atas kawasan pertanian lahan basah, dan kawasan lainnya.

Megamendung, dan Kecamatan Cisarua. Kawasan ini merupakan kawasan prioritas untuk dilakukan tindakan rehabilitasi fungsi kawasan, antara lain karena memiliki karakteristik sebagai berikut (Buletin Tata Ruang 1999; Pemerintah Kabupaten Bogor 2001):

1) Merupakan wilayah hulu sungai dalam sistem DAS Ciliwung yang

berpengaruh besar terhadap sistem hidrologi di kawasan Bopunjur dan DKI Jakarta.

2) Merupakan kawasan resapan air dengan persentase luas yang cukup besar.

3) Masih cenderung berkembang pesat, baik pertumbuhan penduduknya

maupun perkembangan sosial ekonominya terutama pada sektor pariwisata. 4) Berdasarkan PP No. 4711997 tentang RTRWN. Kawasan Puncak terrnasuk

dalam arahan kebijaksanaan nasional sebagai Kawasan Andalan dengan sektor unggulan pariwisata dan pertanian tanaman pangan, serta sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis sebagai kawasan konsewasi air dan tanah terhadap Kawasan Bopunjur dan Kawasan Jabodetabek.

Rencana tata ruang kawasan Bopunjur kemudian dijabarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dalam Rencana Terperinci Tata Ruang Kawasan Bopunjur Kabupaten Bogor pada tahun 2001. Berkaiian dengan upaya peningkatan fungsi lindung dan konsewasi air dan tanah, ada beberapa pokok perrnasalahan yang menjadi sasaran pengendalian pembangunan kawasan Bopunjur, diantaranya yaitu: tingginya volume sedimentasi dan proses pendangkalan yang terjadi terhadap sistem DAS Ciliwung, serta kurangnya pembinaan reboisasi dan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan- kawasan berfungsi lindung. Sedangkan yang berkaitan dengan pengendalian dalam melaksanakan optimafisasi kegiatan budidaya, pokok permasalahannya diantaranya adalah kegiatan pertanian yang kurang memperhatikan konsewasi tanah (Pemerintah Kabupaten Bogor 2001).

Strategi yang dipilih Pemda Bogor dalam pengelolaan kawasan resapan air ini adalah: 1) Pemulihan, penataan dan pemeliharaan situ-situ terutama

pada kawasan resapan utama, 2) Pemulihan dan pemanfaatan daerah-daerah

kritis khususnya pada kavksan resapan sungai, 3) Pemulihan dan penataan

daerah-daerah terbangun pada kawasan resapan utama, 4) Pemulihan,

pemanfaatan dan pengembangan lahan-lahan kritis, 5) Penataan, pemeliharaan

dan pengendalian sumber mata air, 6) Pengendalian, pengawasan dan

pemanfaatan air tanah (Pemerintah Kabupaten Bogor 2001).

Pengelolaan kawasan resapan air di wilayah kabupaten Bogor diprioritaskan pada kawasan resapan utama sebagai kontribusi terbesar dalam imbuhan air tanah. Tujuan dari pengelolaan kawasan air ini adalah untuk diarahkan pada kegiatan yang dapat memperbesar koefisien infiltrasi disamping arahan perlindungan daerah erosi (Pemerintah Kabupaten Bogor 2001).

Keppres No. 114 tahun 1999 memberikan arahan bahwa pemanfaatan

ruang untuk wilayah di luar kawasan lindung dapat dikembangkan kegiatan budidaya dengan ketentuan antara lain: menjaga konservasi air dan tanah, kawasan pertanian lahan basah tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan lain, di kawasan perdesaan tidak diperkenankan dilakukan pembangunan yang mengubah bentang alam, mengurangi areal produktif dan wisata alam (Buletin

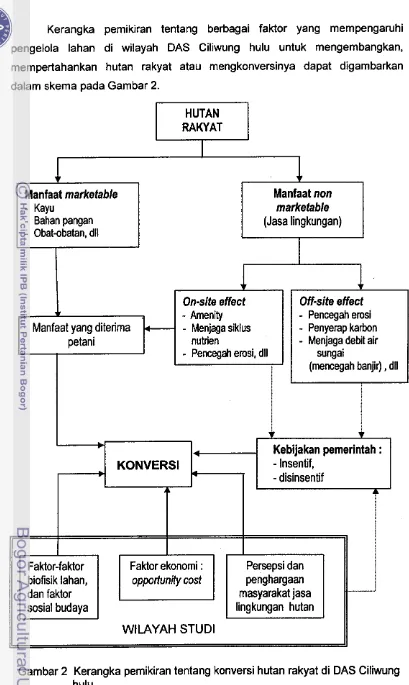

3.1. Kerangka Pemikiran

Dalam melaksanakan usahataninya keputusan petani dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu biofsik, sosial, ekonomi dan budaya serta politik. Lahan sebagai suatu faktor produksi luasannya tetap bahkan terus berkurang dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk. Oleh karena itu pemanfaatan lahan lebih cenderung ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan keuntungan ekonomi maksimum.

Status dan land rent merupakan faktor yang penting dalam menentukan

minat masyarakat dalam mengembangkan hutan rakyat. Noerdjiio et a/. (2003)

rnenyatakan bahwa di Bogor banyak tanah bekas perkebunan yang menjadi lahan tidur dengan kepemilikan yang tidak jelas. Tanah-tanah rakyat banyak yang dijual kepada orang Jakarta yang kemudian kebanyakan menjadi lahan tidur dan rawan erosi. Hutan rakyat berupa kebun-kebun tradisional secara berangsur-angsur menjadi pemukiman, atau menjadi usaha kebun berorientasi komersil. Budidaya hutan rakyat dianggap bukan pilihan yang utama bagi masyarakat perdesaan pada umumnya. Hutan rakyat di Jawa pada umumnya dibudidayakan di areal-arela lahan kering daerah atas (upland areas). Lahan yang memiliki nilai tingi karena locational rent, dan ricardiant rent menyebabkan penggunaan lahan untuk penanaman hutan di lahan masyarakat memiliki

penaingan dengan investasi untuk kegunaan lain (opportunity cost ) yang

sangat tinggi.

muncul untuk jangka panjang, yang tidak hanya masalah aktual yang dihadapi pada waktu perencanaan disusun.

Hutan mempunyai multi-fungsi yang bersifat kompleks dan mencakup hajat orang banyak untuk wilayah luas, paling tidak satu daerah aliran sungai (DAS). Diinjau dari aspek ini, pembangunan hutan harus diawali dengan perencanaan yang terpadu tidak hanya mengutamakan kepentingan masyarakat di sekitar hutan saja. Selain menghasilkan poduk bemilai ekonomi seperti kayu, bahan pangan.dan obat-obatan, hutan juga memberikan manfaat amenity, berperan dalam siklus hidrologi, konsewasi lahan dan manfaat ekologi lainnya. Jasa lingkungan dari keberadaan hutan ini bisa dirasakan oleh wilayah itu sendiri (on-site effect ) dan oleh masyarakat yang berada di wilayah hilimya (off-site effed).

Karena adanya konflik antara kepentingan pemilik lahan dan kepentingan publik, maka untuk merangsang masyarakat agar mau melakukan penanaman hutan, sesuai dengan rencana tata ruang, perlu dilakukan kebijakan dalam bentuk insentii. Nilai insentif idealnya menggambarkan

opportunity cost dari pemanfaatan lahan untuk pengembangan hutan rakyat.

lnsentif juga bisa menggambarkan manfaat dari pengelolaan hutan yang berupa

jasa lingkungan. Manfaat ini biasanya tidak tertangkap oleh pengelola hutan secara ekonomi karena adanya kegagalan pasar dalam mentransaksikannya. Kebijakan pememerintah perlu dilakukan untuk mengatasi kegagalan pasar ini dengan membantu transfer nilai jasa lingkungan dari perlgguna kepada pihak yang menyediakannya. Dengan sistem insenti diharapkan dapat meningkatkan

return bagi investasi dibidang usahatani hutan rakyat sehingga mampu bersaing dengan tipe penggunaan lahan lainnya

Kerangka pemikiran tentang berbagai faktor yang mempengaruhi pengelola lahan di wilayah DAS Ciliwung hulu untuk mengembangkan, mernpertahankan hutan rakyat atau rnengkonversinya dapat digambarkan dalam skema pada Gambar 2.

Gambar 2 Kerangka pemikiran tentang konversi hutan rakyat di DAS Ciliwung

hulu

HUTAN

RAKYAT

Manfaat marketable

-

Kayu-

Bahan pangan-

Obat-obatan, dl1Manfaat non marketable (Jasa lingkungan)

1

Off-site effect

-

Pencegah erosi-

Penyerap karbon-

Menjaga debt airsungai

(mencegah banjir)

,

dl1 On-site effect-

Amenity-

Menjaga siklusnutrien

-

Pencegah erosi, dl1P

Manfaat yang diterima petani i

+

i 1 i i,

-

Kebijakan pernerintah:

KONVERSI

-

Insentif,- disinsentif

i 1 1 i , Faktor-faktor biofisik lahan, dan faktor sosial budaya-

Persepsi dan pe