PENGARUH PENGGUNAAN MODEL KOOPERATIF TIPE JIGSAW MENGGUNAKAN STRATEGI PETA KONSEP (CONCEPT

MAP) TERHADAP HASIL BELAJAR BIOLOGI SISWA

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Untuk Memenuhi

Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)

Oleh Syifa Fauziah

NIM. 109016100073

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI

JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

ii

ABSTRAK

SYIFA FAUZIAH. Pengaruh Penggunaan Model Kooperatif Tipe Jigsaw Menggunakan Strategi Peta Konsep (Concept Map) Terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Model Pembelajaran kooperatif Tipe Jigsaw Menggunakan Strategi Peta Konsep (Koncept Map) Terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 25 Februari -16 April 2014 di SMP Muhammadiyah 22 Setiabudi Pamulang. Metode penelitan yang digunakan adalah quasi eksperimen. Sampel terdiri dari 60 siswa kelas VIII yang diambil dari 2 kelas yang berbeda. Kelas pertama menjadi kelas eksperimen yang diberi perlakuan dengan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw menggunakan strategi peta konsep (concept map) dan kelas kedua menjadi kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pada konsep struktur dan fungsi tumbuhan. Instrumen penelitian yang digunakan adalah istrumen tes pilihan ganda 4 alternatif jawaban sebanyak 20 soal. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan antara rata-rata kelas eksperimen 82,67 dan kelas kontrol 75. Dari hasil perhitungan uji “t”

(α = 0,05) didapatkan nilai thitung (2,51) > ttabel (1,6716) dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif tipe jigsaw memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar biologi siswa.

iii

Strategy Concept Map (Concept Map) to the result of student biology study This reseach aimed to know influence model cooperative learning type Jigsaw Using Concept Maps Strategy to the result of student biology study. This research has done on February 25th-April 16th 2014 in Junior high school Muhammadiyah 22 Setiabudi Pamulang, on quasi experimental research methods with 60 student on 8th levels from two different class as the sample. The first class being an experimental wich has learn with cooperative learning type jigsaw using a strategy map concept (concept map) and the second class being on control wich has learn with cooperative learning jigsaw counsept structure and fungtion of plant. The instrument is use are multiple choice test with 4 alternative choices, with 20 questions. The results show there are the difference mean experimental class 82.67 and control class 75. The results from the calculations of "t" test (α = 0.05) obtained the score (2.51) > ttable (1.6716)

finally, it can be concluded that cooperative learning type jigsaw using strategy concept map can give a significant effect about result study of biologi

iv

KATA PENGANTAR bismillahirrahmannirrahim

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat, karunia dan

Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul “Pengaruh Penggunaan Model Kooperatif Tipe Jigsaw

Menggunakan Strategi Peta Konsep (Concept Map) Terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa” dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S,Pd) pada jenjang Strata 1 (S1) di Program Studi

Pendidikan Biologi, Jurusan Pendidikan IPA, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan

Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang telah

membantu sehingga penelitian dan penyusunan skripsi ini selesai.

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Thib Raya, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu

Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Ibu Baiq Hana Susanti, M.Sc, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu

Pengetahuan Alam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

3. Ibu Yanti Herlanti M.Pd, selaku Ketua Program Studi pendidikan Biologi

Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan

Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

4. Bapak Dr. Sujiyo Miranto, M.Pd dan Ibu Nengsih Juanengsih M.Pd, selaku

pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan,

motivasi, dan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga

penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

5. Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 22 Setiabudi Bapak. Drs. Hudaefi, dan

Bapak Suswanto, S.Pd selaku guru Biologi kelas VIII, beserta dewan guru

dan staf yang telah bersedia bekerja sama dan memberi kesempatan penulis

untuk melaksanakan penelitian ini.

v

memberikan doa dan dukungan baik secara moril maupun materil dalam

penyusunan skripsi ini.

7. Sahabatku tersayang Reni Desriyani, Ria Mahardika, Eva Sofwatun Nida, dan

Nurul Husna yang memberikan semangat dan doa.

8. Adikku tersayang Ahmad Fauzi, yang memberikan semangat dan dukungan.

9. Semua pihak yang telah membantu yang tak dapat penulis sebutkan satu

persatu.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca,

khususnya mahasiswa Program Studi pendidikan Biologi Jurusan Pendidikan

Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK)

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 30 Mei 2016

vi

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ... i

ABSTRAK ... ii

KATA PENGANTAR ... iv

DAFTAR ISI ... ix

DAFTAR TABEL ... viii

DAFTAR GAMBAR ... x

DAFTAR LAMPIRAN ... xi

BAB I PENDAHULUAN ... 1

A. Latar Belakang ... 1

B. Identifikasi Masalah ... 5

C. Pembatasan Masalah ... 5

D. Perumusan Masalah ... 5

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian ... 5

BAB II KAJIAN TEORI DAN PENGUJIAN HIPOTESIS ... 7

A. Deskrisi Teoritik... 7

1. Hasil Belajar Dan Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Belajar... 7

a. Hasil Belajar ... 7

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Dan Hasil Belajar 8 2. Hasil Belajar Sebagai Objek Penilaian ... 10

3. Model Pembelajaran Kooperatif ... 11

a. Pengertian, Karakteristik dan Prinsip Pembelajaran Kooperatif.11 4. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw ... 15

a. Pengertian Jigsaw ... 15

b. Jenis Jigsaw dan Langkah-Langkah Pelaksanaanya ... 18

c. Kelebihan Model Jigsaw ... 21

5. Strategi Pembelajaran... 22

a. Pengertian Strategi... 22

b. Macam-Macam Strategi ... 23

6. Peta Konsep ... 23

a. Pengertian Peta Konsep (Concept Mapping) ... 23

vii

c. Menyusun Peta Konsep ... 26

d. Macam-Macam Peta Konsep ... 27

e. Kegunaan Peta Konsep ... 30

f. Peta Konsep Sebagai Alat Evaluasi ... 31

g. Rubrik Penilaian Peta Konsep ... 32

B. Hasil Penelitian Relevan ... 34

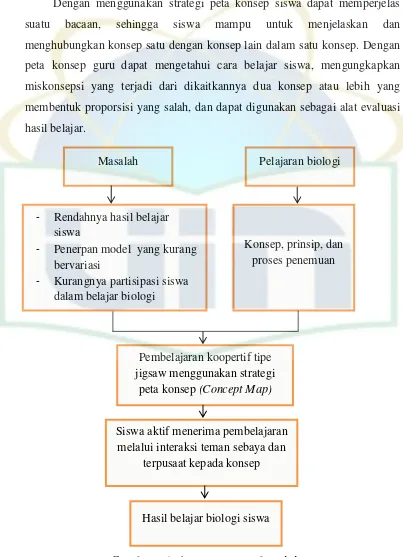

C. Kerangka Berpikir ... 37

D. Hipotesis Penelitian ... 38

BAB III METODOLOGI PENELITIAN... 40

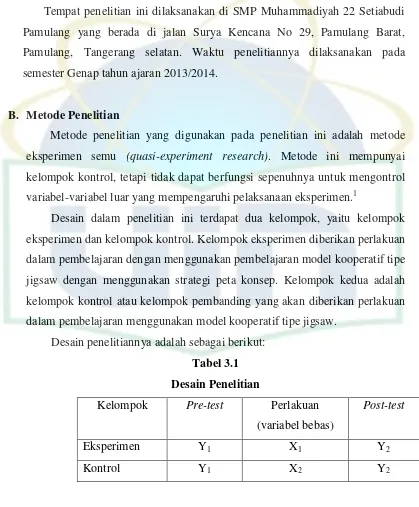

A. Waktu dan Tempat ... 40

B. Metode Penelitian... 40

C. Populasi dan Sampel Penelitian ... 41

D. Variabel Penelitian ... 42

E. Teknik Pengumpulan Data ... 42

F. Instrumen Penelitian... 42

G. Kalibrasi Instrumen Penelitian ... 44

1. Validitas ... 44

2. Reliabilitas ... 45

3. Taraf kesukaran ... 45

4. Daya beda ... 46

H. Teknik Analisis Data ... 46

1. Pengujian prasyarat analisis ... 46

2. Uji Hipotesis ... 48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ... 49

A. Hasil Penelitian ... 49

1. Hasil Pretest Kelas Eksperimen dan Kontrol... 49

2. Hasil Posttest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol ... 50

3. Deskripsi Data Hasil Observasi ... 50

4. Nilai Normal Gain (N-Gain) Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol.52 5. Nilai Hasil Peta Konsep dan Rangkuman ... 53

B. Pengujian Prasyarat Analisis ... 55

1. Uji Normalitas ... 55

2. Uji Homogenitas ... 56

3. Uji Hipotesis ... 57

C. Pembahasan ... 58

viii

A. Kesimpulan ... 63

B. Saran ... 63

DAFTAR PUSTAKA ... 64

ix

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Langkah-Langkah Dalam Membuat Peta Konsep ... 27

TABEL 3.1 Desain Penelitian ... 40

TABEL 3.2 Kisi-Kisi Instrumen ... 43

TABEL 4.1 Data Hasil Pretest Kelas Eksperimen dan kontrol ... 49

TABEL 4.2 Data Hasil Postest Kelas Eksperimen dan Kontrol ... 50

TABEL 4.3 Rekapitulasi N-gain kelas Eksperimen dan Kelas kontrol ... 52

TABEL 4.4 Nilai Peta Konsep Pembahasan Jaringan Pada Tumbuhan ... 53

TABEL 4.5 Nilai Peta Konsep Pembahasan Organ Tumbuhan ... 53

TABEL 4.6 Nilai Peta Konsep Pembahasan Transportasi dan Adaptasi Pada Tumbuhan ... 54

TABEL 4.7 Nilai Rangkuman Pembahasan Jaringan Tumbuhan ... 54

TABEL 4.8 Nilai Rangkuman Pembahasan Organ Tumbuhan... 55

TABEL 4.9 Nilai Rangkuman Pembahasan Transportasi dan Adaptasi Tumbuhan. ... 55

TABEL 4.10 Hasil Uji Normalitas Pretest dan Postest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol ... 56

TABEL 4.11 Hasil Uji Homogenistas Pretest dan Postest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol... 54

x

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 Ilustrasi Kelompok Jigsaw ... 18

GAMBAR 2.2 Peta Konsep yang Memperlihatkan Konsep yang Berkaitan .. 25

GAMBAR 2.3 Peta Konsep Model Pohon Jaringan (Network Tree) ... 28

GAMBAR 2.4 Peta Konsep Model Rantai Kejadian ... 28

GAMBAR 2.5 Peta Konsep Model Siklus ... 29

GAMBAR 2.6 Peta Konsep Model Laba-Laba ... 30

GAMBAR 2.7 Penskoran Peta Konsep Menurut Novak dan Gowin ... 33

GAMBAR 2.8 Peta Konsep Acuan ... 34

xi

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Protokol Wawancara Observasi ... 68

Lampiran 2 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian... 70

Lampiran 3 Rekap Analasis Butir ... 86

Lampiran 4 Instrumen Penelitian ... 88

Lampiran 5 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kelas Eksperimen . 91 Lampiran 6 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Kelas Kontrol ... 116

Lampiran 7 Data Pretest dan Posttest Kelas Eksperimen ... 147

Lampiran 8 Data Pretest dan Posttest Kelas Kontrol ... 148

Lampiran 9 Uji Normalitas Pretest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol ... 149

Lampiran 10 Uji Homogenitas Pretest ... 153

Lampiran 11 Uji Hipotesis Pretest ... 154

Lampiran 12 Uji Normalitas Posttest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol ... 156

Lampiran 13 Uji Homogenitas Posttest ... 160

Lampiran 14 Uji Hipotesis Posttest ... 161

Lampiran 15 Nilai N-Gain Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen ... 163

Lampiran 16 Rekapitulasi Nilai Peta Konsep ... 166

Lampiran 17 Rekapitulasi Nilai Rangkuman ... 167

Lampiran 18 Lembar Observasi Kelas Eksperimen dan Kontrol ... 168

Lampiran 19 Lembar Ahli Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol ... 192

Lampiran 20 Peta Konsep Siswa ... 232

Lampiran 21 Rangkuman Siswa ... 239

Lampiran 22 Rubrik Penilaian Rangkuman ... 250

Lampiran 23 Dokumentasi Foto Penelitian ... 272

1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan faktor terpenting dalam kehidupan seseorang.

Pendidikan juga memiliki peranan penting dalam menciptakan masyarakat

yang cerdas, damai, terbuka, dan demokratis. Pendidikan dari segi kehidupan

dirasakan sangat penting bagi perkembangan hidup manusia. Pendidikan

sudah merupakan kebutuhan yang mendasar bagi setiap individu.

Dalam Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.1

Pendidikan melibatkan kemampuan pembelajaran untuk membentuk

hubungan-hubungan diantara berbagai gagasan, makna, dan peristiwa.

Pembelajaran secara eksperimental didasarkan pada hakikatnya merupakan

proses membangun relasi antara lingkungan (pengalaman) dan pikiran serta

tindakannya. Semua pengetahuan, pemikiran, dan pembelajaran dapat muncul

melalui pengalaman.2

Pendidikan, khususnya sekolah, harus memiliki sistem pembelajaran yang

menekankan pada proses dinamis yang didasarkan pada upaya meningkatkan

keingintahuan (curiosity) siswa tentang dunia. Pendidikan harus mendesain

pembelajaran yang responsif dan berpusat pada siswa agar minat dan aktivitas

sosial mereka terus meningkat.

Masalah utama dalam pendidikan formal dewasa ini adalah masih

rendahnya daya serap dan daya respon peserta didik. Hal ini terlihat dari hasil

belajar peserta didik yang rendah. Proses pembelajaran di sekolah pada

1

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3, Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2

umumnya belum memperlihatkan sistem belajar mengajar yang mengajak

siswa untuk aktif dan bertindak melakukan penggalian potensi yang siswa

punya. Sikap yang demikian disebabkan karena model pembelajaran yang

kurang bervariasi, serta materi pelajaran yang relatif sukar. Hal ini secara

tidak langsung mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Keadaan ini

merupakan hasil kondisi pembelajaran yang masih bersifat konvensional dan

tidak mengajak siswa untuk bersikap lebih aktif dalam pembelajaran.

Pembelajaran yang dilakukan oleh guru pada umumnya dengan cara

menceramahkan konsep-konsep, prinsip-prinsip dan hukum-hukum dalam

bentuk yang sudah jadi kepada siswa. Guru menganggap pembelajaran

dengan cara ini sudah berhasil, tetapi sesungguhnya siswa belum belajar

secara aktif karena dalam pikiran siswa tidak terjadi perkembangan struktur

kognitif. Sehingga ada kecendrungan siswa kurang tertarik dengan mata

pelajaran tersebut.

Hasil observasi yang didapat di SMP Muhammadiyah 22 Setiabudi

Pamulang. Terdapat 4 kelas VIII yang tediri dari kelas VIII-1, VIII-2, VIII-3

dan VIII-4. Diantara empat kelas tesebut ditemukan beberapa masalah seperti

hasil ulangan bilogi siswa rendah, kurangnya model yang variatif dalam

pembelajaran yang menyebabkan siswa menjadi bosan bahkan mengantuk

pada saat proses pembelajaran berlangsung. Metode yang digunakan oleh

guru masih berupa metode ceramah umum dan berkeliling sekolah tanpa

terarah, serta daya respon siswa kurang yang menyebabkan tingkat partisipasi

siswa dalam proses belajar mengajar pasif karena siswa hanya mendengarkan

pelajaran dari guru, dan siswa malas untuk membaca buku atau bahan lain

yang mendukung proses belajar mengajar. Konsep struktur dan fungsi

tumbuhan dianggap sulit pada subkonsep anatomi (struktur dalam) tumbuhan

dan proses transportasi tumbuhan. Karena itu, peneliti menggunakan konsep

struktur dan fungsi tumbuhan sebagai bahan penelitian.

Siswa banyak mengalami kesulitan dalam belajar dan memahami

konsep, mengingat struktur anatomi tumbuhan, fungsi-fungsinya, contoh, dan

3

materi yang perlu dihafal sehingga pembelajaran biologi kurang bermakna

bagi siswa.

Diperlukan model baru untuk meminimalisasi masalah-masalah

tersebut. Salah satunya adalah menggunakan model kooperatif tipe jigsaw.

Menurut Tiwan MT, Jigsaw adalah model kooperatif dengan cara siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari empat sampai enam orang secara heterogen dan siswa bekerja sama saling berketergantungan positif dan bertanggung jawab atas ketuntasan bagian materi pelajaran yang harus dipelajari dan menyampaikan materi tersebut pada anggota kelompok lain.3

Model kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan keaktifan siswa, dan

dapat meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial siswa.

Siswa terlatih untuk bertanggung jawab atas tugas yang diberikannya, karena

dalam model jigsaw masing-masing siswa menjadi ahli dalam sub materi

yang telah diberikan oleh guru. Siswa terlatih untuk berinteraksi, dan mampu

menemukan gagasan atau ide baru. Siswa dapat membandingkan idenya

dengan orang lain. Efektifitas pembelajaran yang ditargetkan dalam satu

semester dapat cepat selesai karena dengan jigsaw materi dapat dibagi-bagi

perkelompok.

Hanya saja keaktifan siswa belum cukup, memperbaiki hasil belajar

biologi. Harus disertai peta konsep. Peta konsep menurut beberapa penelitian

Ahmad Ridwan,4 dan Ayu Arsyi Rahayu5 dapat memperbaiki hasil belajar.

Peta konsep adalah ilustrasi grafis konkret yang mengindikasikan bagaimana

sebuah konsep tunggal dihubungkan ke konsep-konsep lain pada katagori

3 Tiwan MT, “

Peningkatan Kualitas Proses dan Hasil Pembelajaran Bahan Teknik Melalui Penerapan Pembelajaran Kooperatif Model Jigsaw” Edukasi, 2008, h. 5

4

Ahmad Ridwan, “Pengaruh Pembelajaran Dengan Menggunakan Peta Konsep (Concept Map) Terhadap Hasil Belajar Biologi (Eksperimen Di Mts Tarbiyatusshibyan), Skripsi, Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2005, h. 26

5

yang sama.6 Peta konsep merupakan hubungan yang bermakna antara

konsep-konsep dalam bentuk proposisi-proposisi.7

Peta konsep dikembangkan untuk menggali struktur kognitif siswa dan

melihat apa yang telah diketahui oleh siswa. Peta konsep merupakan suatu

strategi yang dapat dilaksanakan dan dapat dikembangkan baik oleh siswa

secara bebas. Susuai dengan teori belajar Ausubel yang mendasari

pembentukan peta konsep yaitu, (a) struktur kognitif tersusun secara hirarki

dengan konsep dan proposisi yang lebih insklusif dan lebih khusus, (b)

konsep-konsep dalam struktur kognitif mengalami diferensiasi progresif,

yaitu belajar bermakna merupakan proses yang kontinu dimana

konsep-konsep baru meningkat atau konsep-konsep-konsep-konsep baru dapat diperoleh dari

hubungan-hubungan baru. (c) penyesuaian integratif merupakan salah satu

prinsip belajar yang mengemukakan bahwa belajar bermakna meningkat bila

pelajar mengenal hubungan-hubungan baru antara konsep satu dengan yang

lainnya.8

Dengan menggunakan model kooperatif tipe jigsaw siswa akan lebih

aktif dalam proses pembelajaran dan dapat melatih tanggung jawab siswa

terhadap kelompoknya. Model kooperatif tipe jigsaw mempunyai kelemahan,

salah satunya adalah jika saat berdiskusi siswa tidak diarahkan dengan baik

maka diskusi itu akan melebar ke topik yang lain. Sehingga siswa tidak dapat

membuat pemahaman terhadap konsep-konsp yang didiskusikan. Siswa tidak

menemukan titik kesimpulan. Oleh karena itu untuk menutupi kelemahan

model jigsaw dibutuhkan strategi peta konsep yang berperan untuk

membangun pemahaman konsptual siswa sehingga mencapai hasil kognitif

yang tinggi dalam pembelajaran bermakna.

6

Trianto, Mendesain Pembelajaran Inovatif-Progresif, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 158

7

Zulfiani, Strategi Pembelajaran Sains, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), h. 29

8

5

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melihat

“Pengaruh Penggunaan Model Kooperatif Tipe Jigsaw Menggunakan Strategi Peta Konsep Terhadap Hasil Belajar Bidang Studi Biologi Siswa SMP Muhammadiyah 22”

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam peneitian ini, antara lain:

1. Rendahnya hasil belajar biologi siswa di sekolah.

2. Penerapan model pembelajaran kurang bervariasi.

3. Kurangnya partisipasi dan respon siswa dalam pelajaran biologi.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Hasil belajar yang dilihat adalah aspek kognitif. Karena aspek kognitif

berkaitan erat dengan kemampuan siswa dalam menguasai isi bahan

pengajaran.

2. Penggunaan model yang digunakan adalah model kooperatif tipe jigsaw.

Karena model kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan jumlah

partisipasi siswa.

3. Penggunaan strategi penelitian adalah strategi peta konsep. Karena

strategi peta konsep dapat membantu pembelajaran lebih terfokus dan

terarah.

D. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini, adalah: “Apakah terdapat pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw menggunakan

strategi peta konsep terhadap hasil belajar biologi siswa?”

E. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh model

pembelajaran kooperatif tipe jigsaw menggunakan strategi peta konsep

(concept map) terhadap hasil belajar biologi siswa.

1. Bagi pihak guru dapat dijadikan bahan masukan bagi tenaga pengajar

khusunya dalam meningkatkan proses pembelajaran biologi.

2. Bagi kepala sekolah Dapat dijadikan landasan kebijaksanaan untuk

menganjurkan media dan model ini kepada guru-guru sekolahnya,

7

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PENGUJIAN HIPOTESIS A. Deskripsi Teoritik

1. Hasil Belajar dan Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

a. Hasil Belajar

Hasil belajar dapat dijelaskan dengan memahami dua kata yang membentuknya, yaitu “hasil” dan “belajar”. Pengertian hasil (product)

menunjuk pada suatu perolehan akibat dilakukannya sebuah aktivitas atau

proses yang mengakibatkan berubahnya input secara fungsional. Hasil

produksi merupakan perolehan karena adanya proses perubahan bahan

(raw material) menjadi barang jadi (finished goods)1.

Hasil belajar menurut Sulihin merupakan kemampuan yang

diperoleh individu setelah proses belajar berlangsung, yang dapat

memberikan perubahan tingkah laku baik pengetahuan, pemahaman,

sikap dan keterampilan siswa sehingga menjadi lebih baik dari

sebelumnya.2

Hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai pengertian,

sikap-sikap, apresiasi keterampilan. Hasil belajar berupa:

1) Informasi verbal yaitu kapabilitas mengungkapkan pengetahuan dalam

bentuk bahasa, baik lisan maupun tulisan.

2) Keterampilan intelektual yaitu kemampuan mempresentasikan konsep

dan lambang.

3) Strategi kognitif yaitu kecakapan menyalurkan dan mengarahkan

aktivitas kognitifnya sendiri.

4) Keterampilan motorik yaitu kemampuan melakukan serangkaian

gerak jasmani dalam urusan dan koordinasi, sehingga terwujud

otomatisme gerak jasmani.

1

Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), Cet. 3, h. 44

2

5) Sikap adalah kemampuan menerima atau menolak objek berdasarkan

penilaian terhadap objek tersebut.3

Hasil belajar sering kali digunakan sebagai ukuran untuk

mengetahui seberapa jauh seorang menguasai bahan yang sudah

diajarkan. Untuk mengaktualisasikan hasil belajar tersebut diperlukan

serangkaian pengukuran menggunakan alat evaluasi yang baik dan

memenuhi syarat. Pengukuran demikian dimungkinkan karena

pengukuran merupakan kegiatan ilmiah yang dapat diterapkan pada

berbagai bidang termasuk pendidikan.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses dan Hasil Belajar

Berbagai faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu:4

1) Faktor lingkungan

Lingkungan dibagi menjadi 2, yaitu:

Lingkungan alami, adalah lingkungan tempat peserta didik hidup

dan berusaha didalamnya.

Lingkungan sosial budaya, sebagai anggota masyarakat, anak

didik tidak bisa melepaskan diri dari ikatan sosial. Sistem sosial

yang terbentuk mengikat perilaku anak didik.

2) Faktor instrumental

Instrumental-instrumental sekolah antara lain adalah:

Kurikulum, kurikulum adalah a plan of learning yang merupakan

unsur substansial dalam pendidikan. Tanpa kurikulum kegiatan

belajar mengajar tidak dapat berlangsung, sebab materi apa yang

harus guru sampaikan dalam suatu pertemuan kelas, belum guru

programkan sebelumnya.

Program, setiap sekolah mempunyai program pendidikan.

Program pendidikan disusun untuk dijalankan demi kemajuan

3

Agus Suprijono, Cooperative Learning: Teori dan Aplikasi Paikem, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 5

4

9

pendidikan. Keberhasilan pendidikan di sekolah tergantung dari

baik tidaknya program pendidikan yang dirancang. Program

pendidikan disusun berdasarkan potensi sekolah yang tersedia,

baik tenaga, finansial, dan sarana prasarana

Sarana dan fasilitas, sarana mempunyai arti penting dalam

pendidikan. Gedung sekolah misalnya sebagai tempat yang

strategis bagi berlangsungnya kegiatan belajar mengajar

disekolah.

Guru, guru merupakan unsur manusiawi dalam pendidikan.

Kehadiran guru mutlak diperlukan didalamnya. Kalau hanya ada

anak didik, tetapi guru tidak ada, maka tidak akan terjadi kegiatan

belajar mengajar di sekolah.

3) Kondisi fisiologi

Kondisi fisiologi pada umunya sangat berpengaruh terhadap

kemampuan belajar seseorang. Hal yang tidak kalah pentingnya

adalah kondisi panca indra, terutama mata sebagai alat untuk melihat

dan telinga sebagai alat mendengar.5

4) Kondisi psikologis

Faktor-faktor psikologis yang utama mempengaruhi proses dan

hasil belajar anak didik adalah:6

Minat, suatu minat dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan

yang menunjukkan bahwa anak didik lebih menyukai suatu hal

dari pada hal lainnya.

Kecerdasan, pendidikan yang berhasil karena menyelami jiwa anak didiknya.

Bakat, bakat merupakan faktor yang besar pengaruhnya terhadap

proses dan hasil belajar seseorang. Belajar pada bidang yang

sesuai dengan bakat memperbesar kemungkinan berhasilnya

5

Ibid, h. 189 6

usaha itu. Akan tetapi, banyak sekali hal-hal yang menghalangi

untuk terciptanya kondisi yang sangat diinginkan oleh setiap

orang.

Motivasi, adalah kondisi psikologis yang mendorong seseorang

untuk melakukan sesuatu.

Kemampuan kognitif, merupakan kemampuan yang selalu

dituntut kepada anak didik untuk dikuasai. Karena penguasaan

kemampuan pada tingkatan ini menjadi dasar bagi penguasaan

ilmu pengetahuan.

2. Hasil Belajar Sebagai Objek Penilaian

Penilaian adalah upaya atau tindakan untuk mengetahui sejauh

mana tujuan yang ditetapkan itu tercapai atau tidak. Dengan kata lain,

penilaian berfungsi sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan proses

dan hasil belajar siswa.7

Sistem pendidikan nasional merumuskan tujuan pendidikan, baik

tujuan kulikuler maupun tujuan instruksional. Hasil belajar yang secara

garis besar terbagi menjadi tiga ranah, yaitu8:

a. Ranah kongnitif, berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang

terdiri dari enam aspek, yakni pengetahuan atau ingatan,

pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kedua aspek

pertama disebut kognitif tingkat rendah dan keempat aspek

berikutnya termasuk kognitif tingkat tinggi.

b. Ranah afektif, berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek,

yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan

internalisasi.

c. Ranah psikomotoris, berkenaan dengan hasil belajar keterampilan

dan kempuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotoris, yakni

7

Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 22

11

(a) gerakan reflex, (b) keterampilan gerakan dasar, (c) kemampuan

perseptual, (d) keharmonisan atau ketepatan, (e) gerakan

keterampilan kompleks, (f) gerakan ekspresif dan interpretatif.

Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar.

Diantara ketiga ranah itu, ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai

oleh para guru disekolah karena berkaitan dengan kempuan siswa dalam

menguasai isi bahan pengajaran.

3. Model Pembelajaran Kooperatif

a. Pengertian, Karakteristik dan Prinsip Pembelajaran Kooperatif

Pembelajaran kooperatif (cooperative learning) merupakan bentuk

pembelajaran dengan cara belajar dan bekerja dalam

kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotannya terdiri dari empat

sampai 6 orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen.9

Pembelajaran kooperatif dilaksanakan melalui sharing proses antara

peserta belajar, sehingga dapat mewujudkan pemahaman bersama

diantara peserta belajar itu sendiri.10 Dalam pembelajaran ini akan

tercipta sebuah interaksi yang lebih luas, yaitu interaksi dan komunikasi

yang dilakukan antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan siswa

dengan guru. Miftahul Huda11 menyatakan:

pembelajaran kooperatif merupakan aktivitas pembelajaran kelompok yang diorganisir oleh satu prinsip bahwa pembelajaran harus didasarkan pada perubahan informasi secara sosial diantara kelompok-kelompok pembelajar yang ada didalamnya, setiap pembelajaran bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri dan didorong untuk meningkatkan pembelajaran anggota-anggota yang lain.

Cooperative learning menurut merupakan model pembelajaran

yang sistematis dengan mengelompokkan siswa untuk tujuan

9

Rusman, Model-Model Pembelajaran (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 202

10

Ibid., h. 203 11

menciptakan pendekatan pembelajaran yang efektif yang

mengintegrasikan keterampilan sosial yang bermuatan akademis.12

Pembelajaran kooperatif adalah cara belajar yang menggunakan

kelompok kecil sehingga siswa bekerja dan belajar satu sama lain. Untuk

mencapai tujuan kelompok didalam belajar kooperatif siswa berdiskusi

dan saling membantu serta mengajak satu sama lain untuk memahami isi

materi pelajaran.13

Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang

melibatkan siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang

heterogen dan bekerjasama dalam tugas akademik untuk mencapai tujuan

bersama.14 Pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran yang

melibatkan partisipasi siswa dalam suatu kelompok kecil untuk saling

berinteraksi.15

Pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran yang

mengelompokkan siswa menjadi kelompok-kelompok kecil untuk saling

bekerja sama dalam mencapai pemahaman dalam suatu pembelajaran.

Dengan demikian, pembelajaran kooperatif bergantung pada efektivitas

kelompok-kelompok siswa tersebut. Dalam pembelajaran ini, guru

diharapkan mampu membentuk kelompok-kelompok kooperatif dengan

berhati-hati agar semua anggotanya dapat bekerja bersama-sama untuk

memaksimalkan pembelajarannya sendiri dan pembelajaran teman-teman

satu kelompoknya.

12

Zulfiani, Strategi Pembelajaran Sains, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), h. 130

13

Ibid. 14

Ritawati Mahyuddin, Penggunaan Pendekatan Kooperatif Model Cooperative

Integrated Reading And Composition (CIRC) Untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis

Ringkasan Mahasiswa PGSD FIP UNP, Edukasi, 2013, h. 76

15

13

Belajar secara kooperatif dalam kelompok kecil membantu siswa

dan anggota dalam tim untuk menyelesaikan tugas secara bersama-sama.

Secara umum pembelajaran kooperatif terdiri dari lima karakteristik,

yaitu:16

a) Siswa belajar bersama pada tugas-tugas umum atau aktivitas untuk

menyelesaikan tugas atau aktivitas pembelajaran.

b) Siswa saling bergantung secara positif. Aktivitas diatur sehingga

siswa membutuhkan siswa lain untuk mencapai hasil bersama.

Pembelajaran yang paling baik ditangani jika melalui kerja kelompok.

c) Siswa belajar bersama dalam kelompok kecil yang terdiri dari 2

sampai 5 orang siswa.

d) Siswa menggunakan prilaku kooperatif, pro-sosial

e) Setiap siswa secara mandiri bertanggungjawab untuk pekerjaan

mereka.

Tidak semua kerja kelompok bisa dianggap Cooperative

Learning.17 Untuk mencapai hasil yang maksimal, lima unsur atau prinsip

model pembelajaran kooperatif harus diterapkan, yaitu:

a) Prinsip ketergantungan positif (Positive Interdependence), yaitu

keberhasilan suatu penyelesaian tugas sangat bergantung kepada

usaha yang dilakukan setiap anggota kelompoknya, keberhasilan

tugas kelompok akan ditentukan oleh masing-masing anggota.

b) Tanggungjawab perseorangan (Individual Accountability), yaitu

keberhasilan kelompok tergantung anggota kelompoknya, maka setiap

anggota kelompok harus memiliki tanggung jawab sesuai dengan

tugasnya.

c) Interaksi tatap muka (Face To Face Promotion Interaction), yaitu

memberikan ruang dan kesempatan luas kepada setiap anggota untuk

16

Zulfiani, op. cit., h. 131 17

bertatap muka saling memberikan informasi dan saling

membelajarkan.

d) Partisipasi dan komunikasi antar anggota (Participation

Communication), yaitu pembelajaran kooperatif melatih siswa untuk

dapat berpartisipasi aktif dan berkomunikasi.

e) Evaluasi proses kelompok, yaitu menjadwal waktu khusus bagi

kelompok untuk mengevaluasi proses kerja kelompok dan hasil

kerjasama siswa agar selanjutnya dapat bekerjasama dengan lebih

efektif.

Pembelajaran kooperatif siswa tidak hanya mempelajari materi

pembelajaran. Siswa juga harus mempelajari keterampilan interpersonal

agar dapat bekerja sama secara produktif. Lundgren membagi

keterampilan kooperatif kooperatif menjadi tiga tingkatan, yaitu18:

a) Keterampilan kooperatif tingkat awal, meliputi berbagai tugas,

mendorong partisipasi dan mengundang orang lain untuk berbicara.

b) Keterampilan kooperatif tingkat menengah, meliputi mendengarkan

dengan aktif, bertanya, membuat ringkasan dan menerima tanggung

jawab.

c) Keterampilan kooperatif tingkat mahir, meliputi mengelaborasi,

memeriksa ketepatan dan menetapkan tujuan.

Keterampilan kooperatif ini berfungsi untuk melancarkan hubungan

kerja dan tugas. Peran kerja dapat dibangun dengan mengembangkan

komunikasi antar anggota kelompok sedangkan peranan tugas dilakukan

dengan membagi tugas antar kelompok selama kegiatan.

Pelaksanaan pembelajaran di sekolah tidaklah berjalan dengan

mulus meskipun rencana telah dirancang sedemikian rupa.

18

15

Hal-hal yang dapat menghambat proses pembelajaran terutama

Cooperative Learning diantaranya adalah sebagai berikut:19

a) Kurangnya pemahaman pembelajaran mengenai pembelajaran

kooperatif.

b) Jumlah peseta didik yang terlalu banyak yang mengakibatkan

perhatian pembelajar terhadap proses pembelajaran relatif kecil

sehingga yang hanya segelintir orang yang menguasai arena kelas,

yang lain hanya sebagai penonton.

c) Kurangnya sosialisasi dari pihak terkait tentang teknik pembelajaran

kooperatif.

d) Kurangnya buku sumber sebagai media pembelajaran.

e) Terbatasnya pengetahuan peserta didik akan system teknologi dan

informasi yang dapat mendukung proses pembelajaran.

4. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw

a. Pengertian Jigsaw

Model ini pertama kali dikembangkan dan diuji coba oleh Elliot

Aronson dan teman-temannya di Universitas Texas.20 Metode ini

memiliki dua versi tambahan, jigsaw II yang dikembangkan oleh Slavin

dan jigsaw III yang dikembangkan oleh Kagan. Arti jigsaw dalam bahasa

inggris adalah gregaji ukir dan ada juga yang menyebutkan dengan istilah

puzzle yaitu sebuah teka teki menyusun potongan gambar. Pembelajaran

kooperatif tipe jigsaw ini mengambil pola cara kerja sebuah gregaji, yaitu

siswa melakukan suatu kegiatan belajar dengan cara bekerja sama dengan

siswa lain untuk mencapai tujuan bersama.

Jigsaw didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab peserta

didik terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran orang lain.

19

Martinis Yamin, Strategi & Metode Dalam Model Pembelajaran, (Jakarta: Referensi GP Press Grup), 2013, h. 95

20

Martinis Yamin mengungkapkan bahwa pembelajaran kooperatif model

jigsaw merupakan model belajar kooperatif dengan cara peserta didik

saling tergantung satu dengan yang lain dan harus bekerja sama secara

kooperatif untuk mempelajari materi yang ditugaskan.21

Jigsaw adalah upaya siswa membentuk kelompok-kelompok kecil

untuk mencapai tujuan umum pembelajaran dengan cara memecahkan

masalah atau melakukan tugas dengan cara kerja kolektif.22

Tujuan jigsaw adalah mengembangkan kerja tim, keterampilan

belajar kooperatif dan penguasaan pengetahuan secara mendalam yang

tidak mungkin diperoleh siswa apabila siswa mempelajari materi secara

individual.23 Jigsaw dikatakan dapat meningkatkan jumlah partisipasi

siswa karena a) siswa tidak tertekan karena belajar, b) meningkatkan

jumlah partisipasi siswa dalam kelas, c) mengurangi dominasi guru dalam

kelas.24

Pelajar dalam kelompok jigsaw dianggap sebagai ahli dalam aspek

tertentu dari topik-topik yang diteliti, dan diharapkan untuk berkontribusi

dalam memberikan pengetahuan yang tidak dimengerti anggota kelompok

lainnya.25 Pembelajaran model jigsaw ini dikenal juga dengan kooperatif

para ahli. Karena nggota setiap kelompok dihadapkan pada permasalahan

yang berbeda. Tetapi permasalahan yang dihadapi setiap kelompok sama,

setiap utusan dalam kelompok yang berbeda membahas materi yang

sama, disebut sebagai tim ahli yang bertugas membahas permasalahan

21

Yamin Op.Cit H. 92 22

Ali Gocer, A Comparative Research On The Effectivity Of Cooperative Learning Method and Jigsaw Technique On Teaching Literary Genres Jigsaw, Educational Research and Reviews Vol. 5, 2010, Pp. 441

23

Arya Widi Kristiani, Efektifitas Metode Jigsaw Dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa Pada Pembelajaran Geografi, Jurnal Pendidikan Penabur. No 6, 2011, h. 57

24

Qiao Mengguo and Jin Xiaoling, Jigsaw Strategy As A Cooperative Learning Technique: Focusing On The Language Learners, Chines Journal Of Applied Linguistics (Bimonthly), Vol 33, No 4, 2010, Pp. 114

25

17

yang dihadapi, selanjutnya hasil pembahasan itu dibawa kekelompok asal

dan disampaikan kepada anggota kelompoknya.

Lie mengungkapkan dalam teknik jigsaw ini, guru memperhatikan

sekemata atau latar belakang pengalaman siswa agar bahan pelajaran

menjadi lebih bermakna.26

Metode jigsaw menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok

kecil yang terdiri dari 5 anggota. Setiap kelompok diberi informasi yang

membahas salah satu topik dari materi pelajaran siswa saat itu. Dari

informasi yang diberikan pada setiap kelompok ini, masing-masing

anggota harus mempelajari bagian-bagian yang berbeda dari informasi

tersebut. Misalnya jika kelompok A diminta mempelajari informasi

tentang novel, maka lima anggota kelompok didalamnya harus

mempelajari bagian-bagian yang lebih kecil dari novel, seperti tema, alur,

tokoh, konflik, dan latar.

Siswa mempelajari informasi tersebut dalam kelompoknya

masing-masing, kemudian setiap anggota yang mempelajari bagian-bagian ini

berkumpul dengan anggota-anggota dari kelompok-kelompok lain yang

juga menerima bagian-bagian materi yang sama. Jika anggota dalam

kelompok A mendapatkan tugas mempelajari alur, maka ia harus

berkumpul dengan siswa dalam kelompok B dan C yang membahas

bagian yang sama. Perkumpulan siswa yang memiliki bagian informasi yang sama dikenal dengan istilah “kelompok ahli (expert group)”. Dalam “kelompok ahli” ini, masing-masing siswa saling berdiskusi dan mencari cara terbaik bagaimana cara menjelaskan informasi itu kepada

teman-teman satu kelompoknya yang semula, dan masing-masing dari mereka

mulai menjelaskan bagian informasi tersebut kepada teman-teman satu

kelompoknya.27

26

Anita Lie, Cooperative Learning, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2014), h. 69

27

Hubungan antara kelompok asli dan asal lihat gambar berikut:

Gambar 2.1. Ilustrasi Kelompok Jigsaw28

(tiap kelompok ahli memiliki satu anggota dari tim asal)

b. Jenis Jigsaw dan Langkah-Langkah Pelaksanaannya

1) Jigsaw I

Metode jigsaw ini mirip dengan jigsaw II dalam sebagian besar

aspeknya, tetapi juga mempunyai perbedaan penting. Dalam jigsaw I,

para siswa membaca bagian-bagian yang berbeda dengan yang dibaca

oleh teman satu timnya. Ini memang berguna untuk membantu para

ahli menguasai informasi yang unik, sehingga membuat tim sangat

menghargai kontribusi tiap anggotanya. Misalnya, dalam unit tentang

chile, satu siswa mungkin saja memiliki informasi tentang ekonomi

chile, satu siswa yang lain tentang geografinya, yang ketiga tentang

sejarahnya, dan seterusnya. Untuk mengetahui segala sesuatu tentang

chile, siswa harus bergantung kepada teman satu timnya. Jigsaw I juga

membutuhkan waktu yang lebih sedikit dibandingkan dengan jigsaw

II. Bacaannya singkat, hanya satu bagian dari seluruh unit yang harus

28

19

dipelajari. Bagian yang paling sulit dari jigsaw orisinil ini adalah tiap

bagain harus ditulis supaya dengan sendirinya dapat dipahami.29

Model jigsaw, siswa bekerja kelompok selama dua kali. Yakni

dalam kelompok sendiriasal siswa dan dalam “kelompok ahli”.

Setelah anggota menjelaskan bagiannya masing-masing kepada

teman-teman satu kelompoknya, mereka mulai bersiap untuk diuji

secara individu (biasanya dengan kuis). Guru memberikan kuis

kepada setiap anggota kelompok untuk dikerjakan sendiri-sendiri,

tanpa bantuan siapapun. Skor yang diperoleh setiap anggota dari hasil

ujian atau kuis inidividu ini akan menentukan skor yang diperoleh

kelompok masing-masing.30

Kegiatan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini diatur secara

intruksional sebagai berikut:31

Membaca

Para siswa menerima topik ahli dan membaca meteri yang

diminta untuk menemukan informasi yang berhubungan dengan

topik mereka.

Diskusi kelompok ahli

Para siswa dengan keahlian yang sama bertemu untuk

mendiskusikannya dalam kelompok-kelompok ahli.

Laporan tim

Para ahli kembali mereka masing-masing (kelompok asal) untuk

mengajari topik-topik mereka kepada teman satu timnya.

29

Slavin, Cooperative Learning: Teori, Riset dan Praktik, Terj. Dari Cooperative Learning: Theory, Reserch And Practice Oleh Nurulita Yusron, (Bandung: Nusa Media, 2011), h. 245

30

Huda, Op. Cit, h. 121 31

Indah Budi Lestari, “Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Terhadap Minat Belajar Siswa Kelas X Pada Mata Pelajaran Biologi Di MAN Babakan Lebaksiu Tegal,”

Tes

Setelah selesai menjelaskan pembelajaran, siswa harus

menunjukkan apa yang dipelajari selama bekerja kelompok

dengan menggunakan tes secara individual.

2) Jigsaw II

Metode jigsaw dikembangkan pertama kalinya oleh Aronson,

lalu Slavin mengadopsi dan memodifikasinya kembali. Hasil

modifikasi dikenal dengan metode jigsaw versi II. Jigsaw II dapat

digunakan apabila materi yang akan dipelajari adalah yang berbentuk

narasi tertulis. Metode ini paling sesuai untuk subjek-subjek seperti

pelajaran ilmu sosial, literatur, sebagian pelajaran ilmu pengetahuan

ilmiah, dan bidang-bidang lain yang tujuan pembelajaran lebih kepada

penguasaan konsep dari pada penguasaan kemampuan.32 Dalam metode ini, setiap kelompok “berkompetisi” untuk memperoleh penghargaan kelompok (group reward). Penghargaan ini diperoleh

berdasarkan performa individu masing-masing anggota. Setiap

kelompok akan memperoleh poin tambahan jika masing-masing

anggotanya mampu menunjukkan peningkatan performa

(dibandingkan sebelumnya) saat ditugaskan mengerjakan kuis.33

Teknis pelaksanaanaya hampir sama dengan jigsaw I, dalam

jigsaw II ini, para siswa bekerja dalam tim yang heterogen, seperti

dalam STAD dan TGT. Para siswa tersebut diberikan tugas untuk

membaca beberapa bab atau unit, dan diberikan “lembar ahli” yang

terdiri atas topik yang berbeda-beda yang harus menjadi fokus

perhatian masing-masing anggota tim saat membaca. Setelah semua

anak selesai membaca, siswa-siswa dari tim yang berbeda yang mempunyai fokus topik yang sama bertemu dalam “kelompok ahli” untuk mendiskusikan topik yang didapatkan siswa sekitar tiga puluh

menit. Para ahli tersebut kemudian kembali ke tim asal secara

32

Robert E Slavin, Student Team Learning: A Practical Guide To Cooperative Learning, (Washington DC: National Education Association Of The Unites States), 1991, Pp. 47

33

21

bergantian mengajari teman satu timnya mengenai topik yang

didiskusikan. Yang terakhir adalah para siswa menerima penilaian

yang mencakup seluruh topik, dan skor kuis yang menjadi skor tim,

skor-skor dikontribusikan para siswa kepada timnya didasarkan

kepada skor perkembangan individual, dan para siswa yang timnya

meraih skor tertinggi akan menerima sertifikat atau bentuk-bentuk

rekognisi tim lainnya. Sehingga, para siswa termotivasi mempelajari

materi dengan baik dan untuk bekerja kerasa dalam kelompok ahli

supaya dapat membantu timnya melakukan tugas dengan baik.34

3) Jigsaw III

Metode jigsaw yang ketiga ini dikembangkan oleh Kagan. Tidak

ada perbedaan yang menonjol antara JIG I, JIG II, dan JIG III dalam

tata laksana dan prosedurnya masing-masing. Hanya saja, dalam JIG

III, kagan lebih fokus pada penerapannya di kelas-kelas bilingual.

Kelas bilingual dapat dipahami sebagai kelas yang didalamnya

terdapat para pembelajar bahasa Inggris dari berbagai daerah dengan

level profiency yang berbeda-beda. Dalam kelas bilingual biasanya

terdapat 1) siswa-siswa yang mempelajari bahasa inggris sebagai

bahasa nasional, 2) siswa-siswa yang bahasa nasionalnya bukan

bahasa inggris, 3) siswa-siswa yang bahasa nasionalnya bukan bahasa

inggris namun mereka mahir berbahasa inggris. Karena diterapkan

dalam kelas bilingual, maka JIG III pada umumnya menggunakan

bahasa inggris untuk materi, bahan, lembar kerja, dan kuisnya.35

c. Kelebihan Model Jigsaw

Jhonson and jhonson melakukan penelitian tentang pembelajaran

kooperatif model jigsaw yang hasilnya menunjukkan bahwa interaksi

34

Slavin, op. cit., h. 237 35

kooperatif memiliki berbagai pengaruh positif terhadap perkembangan

anak.36 Pengaruh positif tersebut adalah:

1) Meningkatkan hasil belajar

2) Meningkatkan daya ingat

3) Dapat digunakan untuk mencapai taraf penalaran tingkat tinggi

4) Mendorong tumbuhnya motivasi instrinsik (kesadaran individu)

5) Meningkatkan hubungan antarmanusia yang heterogen

6) Meningkatkan sikap anak yang positif terhadap sekolah

7) Meningkatkan sikap positif terhadap guru

8) Meningkatkan harga diri anak

9) Meningkatkan perilaku penyesuaian sosial yang positif, dan

10) Meningkatkan keterampilan hidup bergotong royong.

5. Strategi Pembelajaran

a. Pengertian Strategi

Strategi diartikan sebagai sebagai perencanaan yang berisi tentang

rangkaian kegiatan yang di desain untuk mencapai tujuan pendidikan

tertentu.37

Strategi adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan

guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan

efisien.38 Jadi strategi pembelajaran adalah rangkaian kegiatan dalam

proses pembelajaran yang terkait dengan pengelolaan siswa, pengelolaan

guru, pengelolaan kegiatan pembelajaran, pengelolaan lingkungan belajar,

pengelolaan sumber belajar dan penilaian (asesmen) agar pembelajaran

36

Davi Sulaiman Putra, dan Sasmita Kristina Yuli Hartati, Penerapan Model

Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Terhadap Hasil Belajar Chest Pass Pada Permainan Bola Basket, Jurnal Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Volume 02, 2014, h. 528

37

Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasikan Standar Proses Pendidikan (Jakarta: Kencana Media Grup), 2008, h. 126

38

Akhmad Sudrajat , Pengertian Pendekatan Strategi, Metode, Teknik, Taktik, dan Model Pembelajaran, h. 2

23

lebih efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah

ditetapkan.39

b. Macam-Macam Strategi

Strategi belajar yang dapat digunakan dan diajarkan, yaitu:40

1) Strategi mengulang, yaitu mengulang pelajaran dan menghubungkan

informasi baru dengan pengetahuan awal.

2) Strategi Elaborasi (Elaboration Strategies), yaitu proses penambahan

rincian sehingga informasi baru akan menjadi lebih bermakna.

Strategi elaborasi membantu pemindahan informasi baru dari memori

jangka pendek ke memori jangka panjang dengan menggunakan

gabungan dan hubungan antara informasi baru dengan apa yang telah

diketahui. Dapat dilakukan dengan cara dengan pembuatan catatan,

analogi, dan PQ4R.

3) Strategi Organisasi (Organization Strategies), yaitu strategi yang

bertujuan untuk membantu pelajar meningkatkan kebermaknaan

bahan-bahan baru, terutama dilakukan dengan struktur-struktur

pengorganisasian baru pada bahan-bahan tersebut. Strategi organisasi

dapat terdiri dari pengelompokan ulang ide-ide atau istilah-istilah

menjadi sub set yang lebih kecil seperti Outlining, mapping,

mnemonics yang meliputi pemotongan, akronim dan kata terkait.

6. Peta Konsep

a. Pengertian Peta Konsep (Concept Maping)

Peta konsep dikembangkan oleh guru besar Joseph D. Novack dari

Cornell universitas. Peta konsep adalah teknik yang secara visual

mewakili struktur informasi bagaimana konsep di dalam suatu daerah

saling berhubungan. Peta konsep ini didasarkan pada teori Ausubel yaitu

39

Suyono dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2011, h. 20

40

tentang pelajaran penuh makna yang menekankan bahwa belajar

pengetahuan baru adalah bergantung pada apa yang telah dikenal.41

Peta konsep adalah istilah yang dikenal dengan sebutan “consep mapping” atau “Pattern Noting” Pannen mengartikan peta konsep sebagai peta kognitif yang dapat memperlihatkan arti suatu konsep berdasarkan

proposisi konsep tersebut dengan konsep-konsep lain.42 Peta konsep

merupakan hubungan yang bermakna antara konsep-konsep dalam bentuk

proposisi-proposisi. Proposisi-proposisi merupakan dua atau lebih konsep

yang dihubungkan oleh kata-kata dalam suatu unit semantik.43 Secara

sederhana peta konsep hanya terdiri atas dua konsep yang dihubungkan

oleh suatu kata penghubung untuk membentuk suatu proposisi. Misalnya “air diperlukan untuk makhluk hidup” akan merupakan suatu peta konsep yang sederhana sekali, terdiri atas dua konsep, yaitu air dan makhluk

hidup dihubungkan oleh kata diperlukan. Proposisi yang menyangkut konsep “makhluk hidup” dapat diperluas kembali arti ketelitiannya. Proposisi-proposisi itu antara lain adalah: makhluk hidup seperti

tumbuhan, makhluk hidup seperti hewan, makhluk hidup itu bernafas.

Maka, belajar bermakna lebih mudah jika konsep-konsep baru dikaitkan

pada konsep yang lebih inklusif, maka peta konsep harus disusun secara

hirarki. Konsep yang lebih inklusif ada di puncak. Makin kebawah

konsep-konsep diurutkan makin menjadi lebih khusus.

41

Eric Plotnick, Concept Mapping: A Graphical System For Understanding The Relationship Between, Eric Digests, 1997, h. 2

42

C.I. Yogihati, Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Fisika Umum Melalui Pembelajaran Bermakna Dengan Menggunakan Peta Konsep, Edukasi, 6, 2010, h. 105

43

25

Gambar 2.2 Peta konsep yang memperlihatkan konsep yang berkaitan44

b. Ciri-Ciri Peta Konsep

Pemahaman terhadap peta konsep dapat lebih jelas, maka Tianto,45

mengemukakan ciri-ciri peta konsep sebagai berikut:

1) Peta konsep atau pemetaan konsep adalah suatu cara untuk

memperlihatkan konsep-konsep dan proposisi-proposisi suatu studi,

apakah itu bidang fisika, kimia, biologi, matematika. Dengan

menggunakan peta konsep, siswa dapat melihat bidang studi itu lebih

jelas dan mempelajari bidang studi itu lebih bermakna.

2) Suatu peta konsep merupakan gambar dua dimensi dari suatu bidang

studi, atau suatu bagian dari bidang studi. Ciri inilah yang dapat

memperlihatkan hubungan-hubungan proporsional antara

konsep-konsep.

3) Tidak semua konsep mempunyai bobot yang sama. Ini berarti ada

konsep yang lebih inklusif dari pada konsep-konsep yang lain.

4) Bila dua atau lebih konsep digambarkan dibawah suatu konsep yang

lebih inklusif, terbentuklah suatu hirarki pada peta konsep tersebut.

44

Zulfiani, Op. Cit, h. 30 45

Trianto, Op.Cit, h. 159

Makhluk hidup

tumbuhan hewan

air

molekul

gerak

panas

padat

hewan

gas cair

dapat dapat

mengandung mengandung

Dalam keadaan

Meningkat karena

beruba

dapat dapat

Ciri-ciri tersebut di atas menunjukkan sebaiknya peta konsep disusun

secara hirarki, artinya konsep yang lebih inklusif diletakkan pada puncak

peta, makin ke bawah konsep-konsep diurutkan menjadi konsep yang

kurang inklusif. Dalam IPA peta konsep membuat informasi abstrak

menjadi konkret dan sangat bermanfaat meningkatkan ingatan suatu

konsep pembelajaran, dan menunjukkan pada siswa bahwa pemikiran itu

mempunyai bentuk.

c. Menyusun Peta Konsep

Pembuatan peta konsep dilakukan dengan membuat suatu sajian

visual atau suatu diagram tentang ide-ide penting atau suatu topik tertentu

dihubungkan satu sama lain. Peta konsep mirip peta jalan, namun peta

konsep menaruh perhatian pada hubungan antara ide-ide, bukan hubungan

antar tempat.

Terdapat beberapa langkah penyusunan peta konsep, yaitu:46

1) Pilihlah satu bacaan dari buku pelajaran

2) Tentukan konsep-konsep yang relevan

3) Urutkan konsep-konsep itu dari yang paling tidak inklusif atau

contoh-contoh.

4) Susunlah konsep-konsep itu di atas kertas, mulai dengan konsep yang

paling inklusif di puncak ke konsep yang paling tidak inklusif.

5) Hubungkanlah konsep-konsep itu dengan kata atau kata-kata

penghubung.

46

27

Trianto memberikan langkah-langkah dalam pembuatan peta konsep

sebagai berikut:

Tabel 2.1 . Langkah-langkah dalam membuat peta konsep47

Langkah 1 Mengidentifikasi ide pokok atau prinsip yang

melingkupi sejumlah konsep. Contoh: ekosistem

Langkah 2 Mengidentifikasi ide-ide atau konsep-konsep

sekunder yang menunjang ide utama. Contoh:

individu, populasi, dan komunitas.

Langkah 3 Tempatkan ide-ide utama di tengah atau dipuncak

peta tersebut.

Langkah 4 Kelompokkan ide-ide sekunder di sekeliling ide

utama yang secara visual menunjukkan hubungan

ide-ide tersebut dengan ide utama

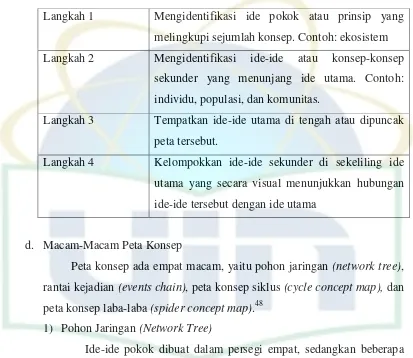

d. Macam-Macam Peta Konsep

Peta konsep ada empat macam, yaitu pohon jaringan (network tree),

rantai kejadian (events chain), peta konsep siklus (cycle concept map), dan

peta konsep laba-laba (spider concept map).48

1) Pohon Jaringan (Network Tree)

Ide-ide pokok dibuat dalam persegi empat, sedangkan beberapa

kata yang lain ditulis pada garis-garis penghubung. Garis-garis pada

peta konsep menunjukkan hubungan antara ide-ide itu. Kata-kata yang

ditulis pada garis memberikan hubungan antara konsep-konsep. Pohon

jaringan sesuai digunakan untuk memvisualisasikan hal-hal berikut:

- Menunjukkan sebab akibat

- Suatu hirarki

- Prosedur yang bercabang

47

Trianto, Op. Cit, h. 160

48

- Istilah-istilah yang berkaitan yang dapat digunakan untuk

menjelaskan hubungan-hubungan49

G

ambar 2.3. Peta konsep model pohon jaringan (network tree) 2) Rantai Kejadian (Event Chain)

Peta konsep rantai kejadian dapat digunakan untuk memberikan

suatu urutan kejadian, langkah-langkah dalam suatu prosedur, atau

tahap-tahap dalam suatu proses. Rantai kejadian sesuai digunakan

untuk memvisualisasikan hal-hal:

- Memberikan tahapan-tahapan suatu proses,

- Langkah-langkah dalam suatu prosedur,

- Suatu urutan kejadian50.

Gambar 2.4. Peta konsep model rantai kejadian (events chain)

49

Ibid 50

29

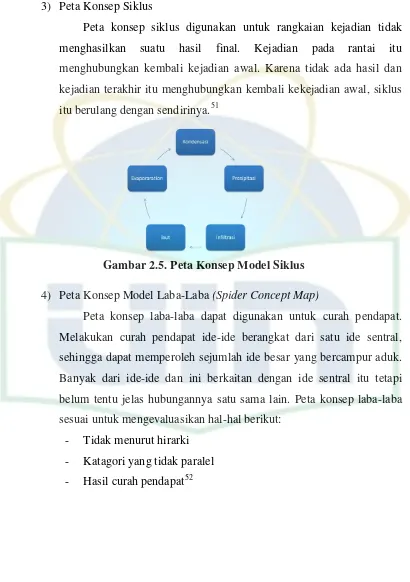

3) Peta Konsep Siklus

Peta konsep siklus digunakan untuk rangkaian kejadian tidak

menghasilkan suatu hasil final. Kejadian pada rantai itu

menghubungkan kembali kejadian awal. Karena tidak ada hasil dan

kejadian terakhir itu menghubungkan kembali kekejadian awal, siklus

itu berulang dengan sendirinya.51

Gambar 2.5. Peta Konsep Model Siklus

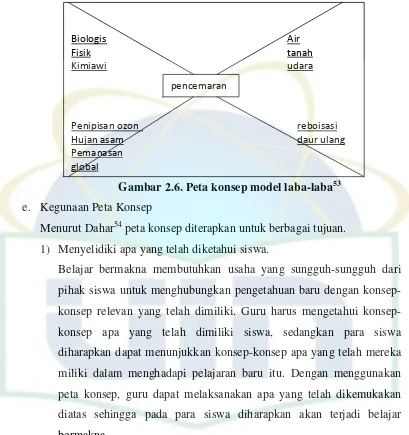

4) Peta Konsep Model Laba-Laba (Spider Concept Map)

Peta konsep laba-laba dapat digunakan untuk curah pendapat.

Melakukan curah pendapat ide-ide berangkat dari satu ide sentral,

sehingga dapat memperoleh sejumlah ide besar yang bercampur aduk.

Banyak dari ide-ide dan ini berkaitan dengan ide sentral itu tetapi

belum tentu jelas hubungannya satu sama lain. Peta konsep laba-laba

sesuai untuk mengevaluasikan hal-hal berikut:

- Tidak menurut hirarki

- Katagori yang tidak paralel

- Hasil curah pendapat52

51

Trianto Op. Cit, h. 163

Gambar 2.6. Peta konsep model laba-laba53

e. Kegunaan Peta Konsep

Menurut Dahar54 peta konsep diterapkan untuk berbagai tujuan.

1) Menyelidiki apa yang telah diketahui siswa.

Belajar bermakna membutuhkan usaha yang sungguh-sungguh dari

pihak siswa untuk menghubungkan pengetahuan baru dengan

konsep relevan yang telah dimiliki. Guru harus mengetahui

konsep-konsep apa yang telah dimiliki siswa, sedangkan para siswa

diharapkan dapat menunjukkan konsep-konsep apa yang telah mereka

miliki dalam menghadapi pelajaran baru itu. Dengan menggunakan

peta konsep, guru dapat melaksanakan apa yang telah dikemukakan

diatas sehingga pada para siswa diharapkan akan terjadi belajar

bermakna.

2) Mempelajari Cara Belajar

Dengan membuat peta konsep untuk mengambil sari dari apa yang

mereka baca, baik buku teks maupun bacaan-bacaan lain, berarti

meminta mereka membaca buku dengan seksama. Mereka tidak dapat

dikatakan tidak berpikir. Untuk mengeluarkan konsep-konsep,

kemudian menghubungkan konsep-konsep itu dengan kata

53

Ibid, h. 164 54

Ratna Wilis Dahar, Teori-Teori Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Erlangga, 2006), h. 110

Biologis Air

Fisik tanah

Kimiawi udara

Penipisan ozon reboisasi

Hujan asam daur ulang

Pemanasan global

31

penghubung menjadi proporsi-proporsi yang bermakna, bukanlah

tugas yang sambil lalu dapat dilakukan.

3) Mengungkapkan Miskonsepsi

Dari peta konsep yang dibuat, ada kalanya ditemukan miskonsepsi

yang terjadi dari dikaitkannya dua konsep atau lebih yang membentuk

proporsi yang salah.

f. Peta Konsep Sebagai Alat Evaluasi

Peta konsep digunakan untuk menilai hubungan antara pemahaman

konseptual dan penggunaan strategi untuk siswa biologi.55 Peta konsep

dapat digunakan untuk mengetahui pengetahuan siswa sebelum guru

mengajarkan topik, menolong siswa bagaimana belajar, untuk

mengungkapkan konsepsi salah (miskonsepsi) yang ada pada anak, dan

sebagai alat evaluasi. Menurut Trianto,56 peta konsep sebagai alat evaluasi

didasarkan atas tiga prinsip dalam teori Ausubel, yaitu:

1) Struktur kognitif diatur secara hirarki dengan konsep-konsep dan

proposisi-proposisi yang lebih inklusif, lebih umum, super koordinat

terhadap konsep-konsep, dan proposisi-proposisi yang kurang inklusif

dan lebih khusus.

2) Konsep-konsep dalam struktur kognitif mengalami diferensiasi

progresif. Prinsip ini menyatakan bahwa belajar bermakna merupakan

proses yang kontinu, dimana konsep-konsep baru memperoleh lebih

banyak arti dengan dibentuk lebih banyak kaitan-kaitan proporsional.

Jadi konsep-konsep tidak pernah tuntas dipelajari, tetapi selalu

dipelajari, dimodifikasi, dan dibuat lebih inklusif.

3) Prinsip penyesuaian integratif menyatakan bahwa belajar bermakna

akan meningkat bila siswa menyadari akan perlunya kaitan-kaitan baru

antara segmen-segmen konsep atau proposisi. Dalam peta konsep

55

John R Mcclure, Brian Sonak, Hoi K. Suen, Concept Map Assasement Of Classroom Learning: Reliability, Validity, and Logistical Practicality, Journal Of Research In Science Teaching Vol 36, 1999, h. 2

56

penyesuaian integratif ini diperlihatkan dengan kaitan-kaitan silang

antara segmen-segmen konsep.

Peta konsep bertujuan untuk memperjelas pemahaman suatu bacaan,

sehingga dapat dipakai sebagai alat evaluasi dengan cara meminta siswa

untuk membaca peta konsep dan menjelaskan hubungan antara konsep

satu dengan konsep lain dalam satu konsep.

g. Rubrik Penilaian Peta Konsep

Rubrik adalah alat yang digunakan untuk menilai keriteria yang

kompleks dan subjektif, yang diartikulasikan dengan kriteria dan standar

yang akan digunakan untuk mengevaluasi pekerjaan siswa. Rubrik dapat

membantu membuat kriteria penilaian yang transparan. Kriteria penilaian

peta konsep adalah:

1) Proposisi adalah hubungan dua konsep yang dihubungkan oleh kata

penghubung. Proposisi dikatakan sahih jika menggunakan kata

penghubung yang tepat. Untuk setiap proporsisi yang sahih diberi skor

1.

2) Hirarki adalah tingkatan dari konsep yang paling umum sampai

konsep yang lebih umum dituliskan di atas dan konsep yang lebih

khusus dituliskan di bawahnya. Hirarki dikatakan sahih jika urutan

penempatan konsepnya benar. Untuk setiap hirarki yang yang sahih

diberi skor 5.

3) Kaitan silang adalah hubungan yang bermakna antara suatu konsep

pada suatu hirarki dengan konsep lain pada hirarki yang lainnya.

Kaitan silang dikatakan sahih jika menggunakan kata penghubung

yang tepat dalam menghubungkan dua konsep pada hirarki yang

berbeda. Sementara itu, kaitan silang dikatakan kurang sahih jika tidak

menggunakan kata penghubung yang tepat dalam menghubungkan

kedua konsep sehingga antara kedua konsep tersebut menjadi kurang

jelas. Untuk setiap kaitan silang yang sahih diberi skor 10. Sedangkan

33

4) Contoh adalah kejadian atau objek yang spesifik yang sesuai dengan

atribut konsep. Contoh dikatakan sahih jika contoh tersebut tidak

dituliskan di dalam kotak. Contoh bukanlah konsep untuk setiap

contoh yang sahih diberi skor 1.57

G

G

Gambar 2.7 penskoran peta konsep menurut novak dan gowin58

57

Zahrotul Hayati, “Perbandingan Hasil Belajar Antara Siswa Yang Diajar Dengan

Pembelajaran Konstruktivisme Teknik Mind Map dan Concept Map,”Skripsi pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2012, h, 24, tidak dipublikasikan

58

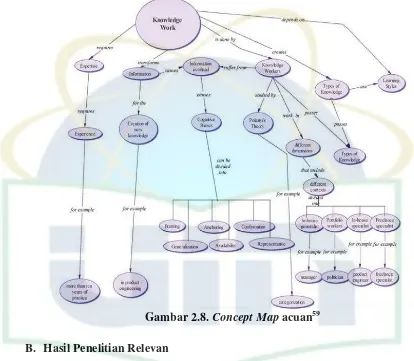

Concept map yang dijadikan acuan pembelajaran dikelas

adalah sebagai berikut.

G

G a

Gambar 2.8. Concept Map acuan59 B. Hasil Penelitian Relevan

1. Mareta Dwi Satuti, yang berjudul pengaruh pembelajaran kooperatif tipe

jigsaw terhadap hasil belajar kimia siswa. Penelitian tersebut bertujuan

untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh model pembelajaran

kooperatif tipe jigsaw terhadap hasil belajar kimia siswa. Metode

penelitian yang digunakan adalah quasi eksperimen dengan sampel

diambil dari 2 kelas berbeda. Instrumen penelitian tersebut berupa tes

objektif. Analisis penelitian menggunakan uji-t, didapatkan nilai t hitung

= 4,47 dan nilai t tabel = 1,999. Dapat disimpulkan bahwa model

59