PETANI KARET DAN PETANI SAWIT DI KABUPATEN BUNGO

RINI HASTUTI

DEPARTEMEN ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

District. Supervised by EUIS SUNARTI and MELLY LATIFAH.

The aim of this research is to analyze values of children, parenting quality, and school-aged

children’s development at rubber farmer family and palm oil farmer family in Bungo District. This research involved 80 families that were selected randomly (40 rubber farmer family and 40 palm oil family). The samples were chosen from families of rubber and palm oil farmer in study site who had school-aged children (fourth and fifth grade in elementary school). Data was collected by interview with questionnaire. Data was analyzed by descriptive, difference t-test, correlation, and regression analysis. The difference t-test showed that the palm oil farmer family had higher in

parent’s education, family income, children psychology and social value, parenting quality, and child cognitive development than rubber farmer family. There were significant relationship

between mother’s age, family welfare, and parent’s education to values of children. Children’s age, family welfare, family income, parent’s education, and children psychology value were

significant to parenting quality. Children’s age, parent’s education, family income, psychology value of child and quality of parenting were significant to children’s development. Quality of parenting was influenced by mother’s education, family welfare, children psychology and

economic value. The children’s development was influenced by parenting quality, mother’s

employment, parent’s education, school’s grade, and gender.

Keywords : values of children, parenting quality, children’s development

ABSTRAK

RINI HASTUTI. Analisis nilai anak, kualitas pengasuhan, dan perkembangan anak usia sekolah pada keluarga petani karet dan petani sawit di Kabupaten Bungo. Dibimbing oleh EUIS SUNARTI dan MELLY LATIFAH.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai anak, kualitas pengasuhan, dan perkembangan anak usia sekolah pada keluarga petani karet dan petani sawit di Kabupaten Bungo. Penelitian ini melibatkan 80 keluarga yang dipilih secara acak (40 petani karet dan 40 petani sawit). Contoh adalah keluarga petani karet dan sawit yang memiliki anak usia sekolah (kelas IV dan V SD). Pengambilan data dilakukan dengan teknik wawancara dengan menggunakan kuesioner. Data dianalisis dengan analisis deskriptif, uji beda T, korelasi, dan regresi. Hasil uji beda menunjukkan bahwa petani sawit lebih tinggi dalam pendidikan orang tua, pendapatan keluarga, nilai psikologi, nilai sosial anak, kualitas pengasuhan, serta perkembangan kognitif anak dibandingkan petani karet. Terdapat hubungan yang signifikan antara usia ibu, kesejahteraan keluarga, dan pendidikan orang tua dengan nilai anak. Usia anak, kesejahteraan keluarga, pendapatan keluarga, pendidikan orang tua, dan nilai psikologi anak berhubungan signifikan dengan kualitas pengasuhan. Pendidikan orang tua, usia anak, pendapatan keluarga, nilai psikologi anak, dan kualitas pengasuhan berhubungan signifikan dengan perkembangan anak. Penelitian ini juga menemukan bahwa usia ibu, pendidikan ibu, kesejahteraan keluarga, nilai psikologi, dan nilai ekonomi anak berpengaruh terhadap kualitas pengasuhan. Perkembangan anak dipengaruhi oleh kualitas pengasuhan, pekerjaan ibu, pendidikan orang tua, tingkatan kelas sekolah, dan jenis kelamin anak.

RINGKASAN

RINI HASTUTI. Analisis nilai anak, kualitas pengasuhan, dan perkembangan anak usia sekolah pada keluarga petani karet dan petani sawit di Kabupaten Bungo. Dibimbing oleh EUIS SUNARTI dan MELLY LATIFAH.

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai anak, kualitas pengasuhan, dan perkembangan anak usia sekolah pada keluarga petani karet dan petani sawit di Kabupaten Bungo. Tujuan khusus penelitian ini: (1) mengidentifikasi karakteristik keluarga dan karakteristik anak pada keluarga contoh, (2) mengidentifikasi nilai psikologi, nilai sosial, nilai ekonomi anak, dan kualitas pengasuhan serta perkembangan anak pada keluarga contoh, (3) menganalisis perbedaan nilai anak, kualitas pengasuhan, dan perkembangan anak usia sekolah pada keluarga contoh, (4) menganalisis hubungan nilai anak, kualitas pengasuhan, dan perkembangan anak usia sekolah pada keluarga contoh, (5) menganalisis pengaruh karakteristik keluarga, karakteristik anak, dan nilai anak terhadap kualitas pengasuhan pada keluarga contoh, dan (6) menganalisis pengaruh karakteristik keluarga, karakteristik anak, dan kualitas pengasuhan terhadap perkembangan anak contoh.

Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional study. Tempat penelitian dilakukan di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Jujuhan dan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Tempat penelitian dipilih secara purposive. Penelitian dilaksanakan selama tujuh bulan yang mulai dilakukan pada bulan Maret sampai September 2011. Sampel penelitian ini adalah keluarga petani karet dan petani sawit yang memiliki anak usia dasar kelas 4 dan kelas 5. Pemilihan sampel dilakukan secara acak sederhana berdasarkan data yang tersedia di sekolah yang merupakan anak kelas 4 dan 5 yang orang tuanya bekerja sebagai petani karet atau petani sawit. Total sampel berjumlah 80 keluarga, yang terdiri atas 40 keluarga petani karet dan 40 keluarga petani sawit.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, pengukuran dan observasi dengan menggunakan kuesioner pada responden seperti ibu dan anak. Data sekunder diperoleh dari instansi pemerintah terkait untuk mendukung data primer seperti Bungo dalam Angka 2010. Data meliputi karakteristik keluarga (suku keluarga, kesejahteraan keluarga, tipe keluarga, pendidikan orang tua, pendapatan orang tua, umur, dan pekerjaan orang tua), karakteristik anak (umur anak, urutan kelahiran, jenis kelamin, dan tingkatan kelas di sekolah), persepsi orang tua tentang nilai anak (nilai psikologi, nilai sosial, dan nilai ekonomi), dan kualitas pengasuhan (HOME Inventory), serta perkembangan anak usia sekolah (perkembangan sosial dan perkembangan emosional). Data sekunder seperti nilai rapor diperoleh dari masing-masing sekolah.

Proses pengolahan data meliputi pengeditan, pengkodean, entry ke komputer, pengecekan data,dan selanjutnya dianalisis. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan statistik inferensia yaitu uji beda T, korelasi Spearman, korelasi Pearson dan regresi linear berganda dengan menggunakan program komputer.

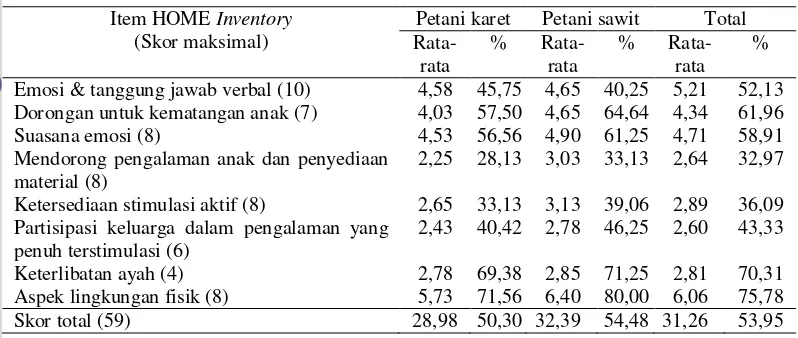

dibandingkan keluarga petani karet. Hasil uji beda menunjukkan terdapat perbedaan yang nyata antara kualitas pengasuhan keluarga petani sawit dengan petani karet. Perbedaan tersebut terletak pada empat aspek yaitu, aspek emosi dan tanggung jawab verbal, aspek mendorong pengalaman anak dan penyediaan material, aspek ketersediaan stimulasi aktif dari orang tua, dan aspek lingkungan fisik. Keluarga petani sawit memiliki skor yang lebih tinggi pada setiap aspek kualitas pengasuhan dibandingkan petani karet.

Hasil uji beda menyatakan bahwa terdapat perbedaan perkembangan kognitif antara anak dari keluarga petani karet dengan anak keluarga petani sawit. Rata-rata skor perkembangan kognitif anak dari keluarga petani sawit lebih tinggi dibandingkan anak dari keluarga petani karet. Perkembangan emosi pada anak keluarga petani karet tidak jauh berbeda dengan anak dari keluarga petani sawit yaitu tergolong kategori rendah dan sedang. walaupun demikian skor perkembangan emosi anak petani sawit lebih tinggi dibandingkan petani karet. Hasil uji beda menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang nyata antara perkembangan emosi anak pada keluarga petani karet dan petani sawit. Begitu pula dengan perkembangan sosial anak, perkembangan sosial anak pada keluarga petani karet lebih rendah dibandingkan dengan perkembangan sosial anak pada keluarga petani sawit. Hasil uji beda menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata antara perkembangan sosial anak pada petani karet dan petani sawit.

Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa ada hubungan antara pendapatan keluarga dan pendidikan orang tua dengan nilai psikologi. Umur ibu dan pendidikan ibu dengan nilai ekonomi. Umur anak, pendapatan keluarga, dan pendidikan orang tua dengan kualitas pengasuhan. Pendidikan orang tua, nilai psikologi anak, dan kualitas pengasuhan dengan perkembangan kognitif. Umur anak, pendidikan orang tua, pendapatan keluarga, dan nilai anak, serta kualitas pengasuhan dengan perkembangan emosi. Hasil uji regresi linier menunjukkan bahwa pendidikan ibu ( =0,323 α=0,014), kesejahteraan keluarga ( =0,293, α=0,002), dan nilai psikologi anak ( =0,387, α=0,000), serta nilai ekonomi anak ( =-0,204, α=0,042) mempengaruhi kualitas pengasuhan. Kualitas pengasuhan, pekerjaan ibu, jenis kelamin anak, dan pendidikan orang tua juga mempengaruhi perkembangan anak.

Tingkat pendidikan orang tua akan berpengaruh pada nilai anak, kualitas pengasuhan, dan perkembangan kognitif serta perkembangan emosi anak. Keluarga dengan orang tua pendidikan tinggi akan memiliki kualitas pengasuhan, dan perkembangan kognitif serta perkembangan emosi anak yang tinggi pula. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka upaya yang harus dilakukan adalah: 1. Pemerintah dan

stake holder yang terkait seharusnya lebih meningkatkan program wajib belajar 9 tahun, 2. Pemerintah dan LSM sebaiknya melakukan upaya meningkatkan pengetahuan orang tua terkait pengasuhan dan perkembangan anak melalui media massa, program penyuluhan, dan pelatihan, dan 3. Anak perempuan memiliki perkembangan sosial dan emosional yang lebih baik dibandingkan anak laki-laki. Untuk itu, disarankan bagi orang tua untuk lebih memperhatikan perkembangan sosial dan emosional anak laki-laki.

RINI HASTUTI

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains

pada Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen

DEPARTEMEN ILMU KELUARGA DAN KONSUMEN FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi Analisis Nilai Anak, Kualitas

Pengasuhan, dan Perkembangan Anak Usia Sekolah pada Keluarga Petani Karet

dan Petani Sawit di Kabupaten Bungo adalah karya saya dengan arahan dari dosen

pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi

mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan

maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan

dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, September 2011

Rini Hastuti

© Hak Cipta milik IPB, tahun 2011 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB

Judul Skripsi : Analisis Nilai Anak, Kualitas Pengasuhan, dan Perkembangan

Anak Usia Sekolah pada Keluarga Petani Karet dan Petani

Sawit di Kabupaten Bungo

Nama : Rini Hastuti

NIM : I24070048

Disetujui,

Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si

Pembimbing I

Ir. Melly Latifah, M.Si

Pembimbing II

Diketahui,

Dr. Ir. Hartoyo, M.Sc

Ketua Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen

memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga pada bulan September 2011, penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul Analisis Nilai Anak, Kualitas Pengasuhan, dan Perkembangan Anak Usia Sekolah pada Keluarga Petani Karet dan Petani Sawit di Kabupaten Bungo. Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si dan Ibu Ir. Melly Latifah, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan kesabarannya telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sejak penulisan proposal hingga selesainya skripsi ini.

2. Dr. Ir. Hartoyo, M.Sc selaku dosen penguji atas saran dan masukan untuk penyempurnaan skripsi ini, serta Bapak Ir. M.D Djmalludin, M.Si selaku dosen pembimbing akademik bimbingannya selama penulis belajar di Ilmu Keluarga dan Konsumen.

3. Gubernur Provinsi Jambi, Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, dan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi atas kesempatan yang diberikan kepada penulis sebagai penerima Beasiswa Utusan Daerah (BUD) Jambi di Institut Pertanian Bogor, serta institusi-institusi Pemerintah Kabupaten Bungo yang telah mendukung penelitian ini berlangsung.

4. Ayah, ibu, abang dan adik-adik atas segala dukungan semangat dan do’a yang tiada hentinya untuk penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik, serta Riki Rahim yang selalu memberikan motivasi besar dan membantu peneliti dalam kegiatan pengambilan data.

5. Elmanora, Rindy Revlisia, Putri Dwi M, Fatma Sari, Mustika Dewanggi, Fitri Sari, Ine Rahmatin, Lia Nurjannah, Restystika, serta seluruh sahabat dan saudaraku di HIMAJA dan HIMBOJA, IKK Angkatan 44, Kostan Maharlika Atas, atas motivasi, kebersamaan, dan pengalaman yang tidak terlupakan.

Semoga Allah membalas semua kebaikan yang telah diberikan dengan berlipat ganda dan diberikan kelancaran dalam setiap kegiatannya. Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan, namun demikian semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Bogor, September 2011

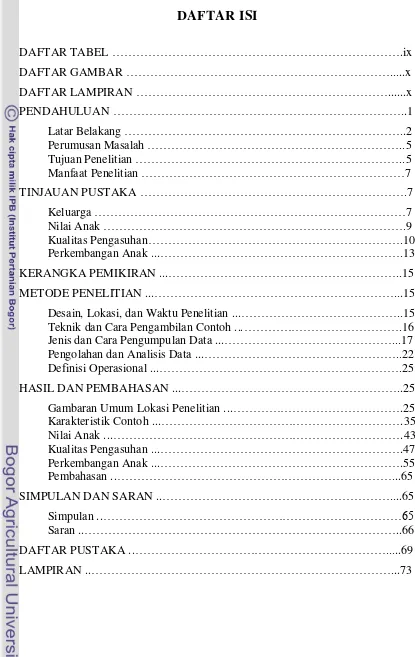

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL ……….ix

DAFTAR GAMBAR ………...x

DAFTAR LAMPIRAN ………...x

PENDAHULUAN ………..1

Latar Belakang ………..2

Perumusan Masalah ………..5

Tujuan Penelitian ………..5

Manfaat Penelitian ………7

TINJAUAN PUSTAKA ……….7

Keluarga ………7

Nilai Anak ……….9

Kualitas Pengasuhan……….10

Perkembangan Anak ...……….13

KERANGKA PEMIKIRAN ...………..15

METODE PENELITIAN ...………...15

Desain, Lokasi, dan Waktu Penelitian ...………..15

Teknik dan Cara Pengambilan Contoh ...……….16

Jenis dan Cara Pengumpulan Data ...………...17

Pengolahan dan Analisis Data ...………..22

Definisi Operasional ...……….25

HASIL DAN PEMBAHASAN ...………..25

Gambaran Umum Lokasi Penelitian ...……….25

Karakteristik Contoh ...……….35

Nilai Anak ...……….43

Kualitas Pengasuhan ...……….47

Perkembangan Anak ...……….55

Pembahasan ..………...65

SIMPULAN DAN SARAN ..………....65

Simpulan ..………65

Saran ..………..66

DAFTAR PUSTAKA ..………...69

1 Variabel, skala data dan kategori pengelompokkan……… 17

2 Sebaran jumlah penduduk menurut lokasi penelitian………. 26

3 Sebaran contoh berdasarkan tipe keluarga……….. 27

4 Sebaran contoh berdasarkan suku keluarga.………... 27

5 Sebaran tahapan keluarga sejahtera menurut lokasi penelitian……... 28

6 Sebaran contoh menurut tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan IKS BKKBN β005……….. 28

7 Sebaran contoh berdasarkan umur ayah dan ibu………. 30

8 Sebaran contoh berdasarkan pendidikan ayah dan ibu………... 30

9 Sebaran contoh berdasarkan pekerjaan suami………. 31

10 Sebaran contoh berdasarkan status pekerjaan istri……….. 32

11 Sebaran contoh berdasarkan total pendapatan keluarga per bulan….. 32

12 Sebaran contoh berdasarkan jenis kelamin...……….. 33

13 Sebaran contoh berdasarkan tingkatan kelas di sekolah………. 33

14 Sebaran contoh berdasarkan umur anak……….………. 34

15 Sebaran contoh berdasarkan urutan kelahiran………. 34

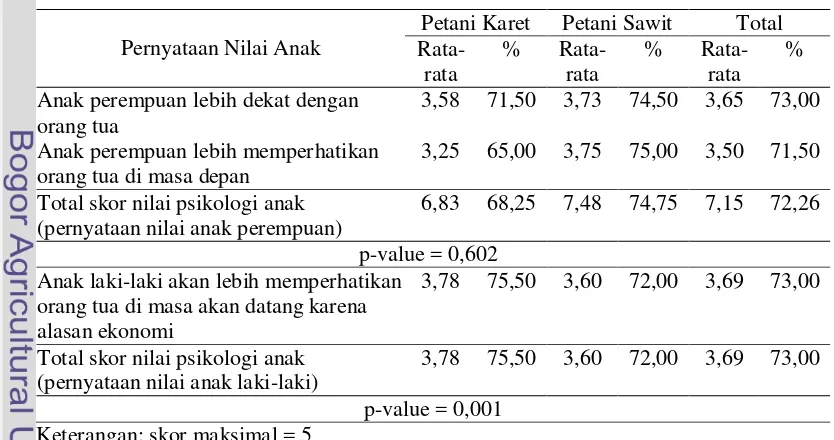

16 Sebaran rataan contoh menurut nilai psikologi anak (umum)...……. 35

17 Sebaran rataan contoh menurut nilai psikologi anak berdasarkan gender……….. 36

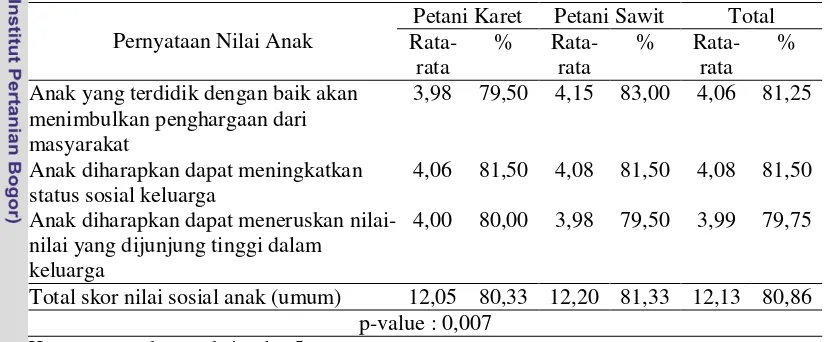

18 Sebaran rataan contoh menurut nilai psikologi sosial (umum) …….. 37

19 Sebaran rataan contoh menurut nilai psikologi sosial berdasarkan gender……….. 38

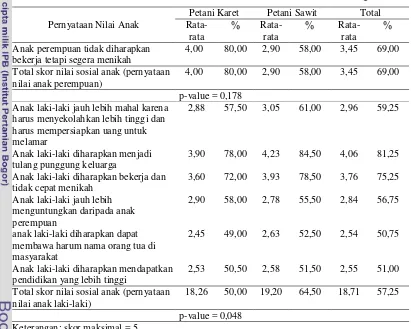

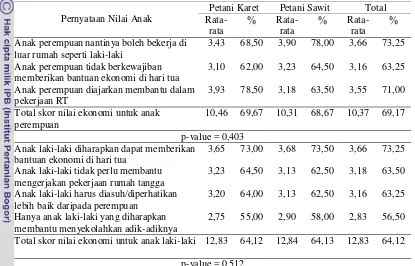

20 Sebaran rataan contoh menurut nilai psikologi ekonomi (umum)..… 40

21 Sebaran rataan contoh menurut nilai psikologi ekonomi berdasarkan gender……….. 41

22 Sebaran hasil uji korelasi spearman antara karakteristik keluarga dengan nilai anak………. 41

23 Sebaran contoh berdasarkan item HOME Inventory………... 43

24 Sebaran contoh berdasarkan kualitas pengasuhan ……… 44

25 Sebaran hasil uji korelasi antara karakteristik keluarga, karakteristik anak, dan nilai anak dengan kualitas pengasuhan ……….. 44

26 Sebaran kualitas pengasuhan contoh berdasarkan usia anak……….. 45

27 Sebaran hasil uji korelasi antara HOME Inventory dengan umur anak………. 45

28 Sebaran hasil uji regresi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pengasuhan……….. 46

29 Sebaran contoh berdasarkan perkembangan kognitif………. 48

31 Sebaran hasil uji regresi karakteristik keluarga, karakteristik anak,

dan kualitas pengasuhan terhadap perkembangan kognitif…………. 49 32 Sebaran rataan contoh berdasarkan dimensi perkembangan

emosi………... 50

33 Sebaran contoh berdasarkan perkembangan emosi ……… 51 34 Sebaran hasil uji korelasi antara karakteristik keluarga, karakteristik

anak, nilai anak, dan kualitas pengasuhan dengan perkembangan

emosi anak………... 52

35 Sebaran hasil uji regresi karakteristik keluarga, karakteristik anak, dan kualitas pengasuhan terhadap perkembangan emosi

anak………... 53

36 Sebaran contoh berdasarkan perkembangan sosial Vineland Sosial

Maturity Scale………. 54

37 Sebaran hasil uji korelasi antara karakteristik keluarga, karakteristik anak, nilai anak, dan kualitas pengasuhan dengan perkembangan

sosial anak………... 54

38 Sebaran hasil uji regresi karakteristik keluarga, karakteristik anak, dan kualitas pengasuhan terhadap perkembangan sosial

anak………... 55

DAFTAR GAMBAR

Halaman 1 Hubungan nilai anak, kualitas pengasuhan dan perkembangan anak

usia sekolah pada keluarga petani karet dan petani sawit di

Kabupaten Bungo………... 14

2 Alur penentuan lokasi dan contoh penelitian……….. 16

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman 1 Kriteria keluarga sejahtera BKKBN………... 73

2 Hasil Uji Beda Karakteristik Contoh……….. 74

3 Hasil Uji Beda Nilai anak, Kualitas pengasuhan, dan tumbuh

kembang anak contoh……….. 75

4 Koefisien korelasi antara karakteristik contoh dengan nilai anak,

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kemiskinan di Indonesia masih merupakan masalah yang belum teratasi.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Tahun 2010 adalah 31 juta jiwa atau

sebesar 13 persen (BPS 2010). Penduduk miskin ini lebih banyak hidup di

perdesaan dibandingkan di perkotaan. Penduduk miskin di Provinsi Jambi yang

tinggal di perdesaan berjumlah 130.800 jiwa atau 11,80 persen, sedangkan di

perkotaan berjumlah 110.800 jiwa atau 6,67 persen (BPS 2010). Penduduk miskin

ini sebagian besar bekerja sebagai petani. Petani karet dan petani sawit merupakan

petani yang banyak bermukim di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

Data Dinas Perkebunan Kabupaten Bungo (2010) menunjukkan 47.61

persen dari jumlah penduduk Kabupaten Bungo menggantungkan hidupnya pada

sektor perkebunan yaitu budidaya tanaman karet dan sawit. Harga karet saat ini

naik mencapai Rp24.100,00/kg dan harga sawit turun menjadi Rp1.339,58/kg

(Disbun 2010). Harga karet yang tinggi tidak memberikan jaminan kesejahteraan

pada petani. Hal ini disebabkan oleh fluktuasi dan permainan harga dari pedagang

sehingga petani karet tidak pernah keluar dari masalah kemiskinan. Sementara itu,

walaupun harga sawit murah namun dengan jumlah produksi yang besar dan

harga yang relatif stabil membuat kesejahteraan petani sawit lebih baik

dibandingkan petani karet. Berdasarkan tahapan keluarga sejahtera menurut

BKKBN (2009), hampir separuh keluarga di Kecamatan Jujuhan dan Kecamatan

Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo memiliki tingkat kesejahteraan yang tergolong

miskin (Pra KS dan KS1).

Petani karet dan petani sawit sebagai institusi terkecil dalam masyarakat

yang dinamakan keluarga, juga mempunyai tanggung jawab yang untuk mendidik

dan mengasuh anak menjadi individu yang berkualitas. Masalah kemiskinan akan

mempengaruhi keluarga dalam menjalankan tanggung jawabnya. Kemiskinan

menyebabkan keluarga kurang memperhatikan perkembangan anak. Keluarga

yang miskin akan cenderung menerapkan pengasuhan yang negatif dan kurang

efektif (Papalia et al. 2009). Apabila keluarga menerapkan gaya pengasuhan yang

kurang efektif maka kemungkinan terjadinya ketidak-optimalan perkembangan

Masalah kemiskinan akan menurunkan kemampuan keluarga untuk

melakukan investasi terhadap anak. Ketidakmampuan keluarga miskin dalam

investasi terhadap anak pada akhirnya akan memperburuk kesejahteraan keluarga

dan anak di masa depan. Kemiskinan akan berpengaruh terhadap perkembangan

kognitif dan sosial emosi anak secara tidak langsung (Aber et al. 1997). Anak

yang berasal dari keluarga miskin kemungkinan mengalami hambatan

perkembangan lebih besar dibandingkan dengan anak yang hidup pada keluarga

tidak miskin karena ketersediaan waktu dan finansial yang terbatas untuk

memfasilitasi perkembangan anak (Hartoyo 1998).

Perkembangan anak yang baik ditunjang oleh pola pengasuhan yang baik

pula. Cara keluarga menerapkan pengasuhan dipengaruhi oleh suku dan

pengalaman terdahulu yang diterima dari orang tua serta presepsi orang tua

terhadap nilai anak. Petani sawit merupakan penduduk yang didominasi oleh Suku

Jawa akan menerapkan pengasuhan yang lebih baik dibandingkan petani karet

yang mayoritas Suku Melayu Jambi. Etnik yang berbeda akan menerapkan

praktek pengasuhan yang berbeda pula yang akhirnya akan berpengaruh terhadap

perkembangan anak (Javo et al. 2004).

Pengasuhan juga di pengaruhi oleh persepsi orang tua tentang nilai anak.

Nilai anak merupakan harapan orang tua terhadap anak di masa yang akan datang

sesuai dengan potensi yang dimilki anak yang terdiri atas nilai psikologi, nilai

ekonomi, dan nilai sosial anak (Hoffman 1973, diacu dalam Santrock 2007). Cara

pengasuhan yang diterapkan orang tua secara tidak sadar menjadi faktor

pembentuk indentitas gender pada anak. Orang tua yang cenderung setuju dengan

konsep kesetaraan gender akan menerapkan konsep ini terhadap anak dan

keluarganya (Fakih 1996).

Pengasuhan merupakan sejumlah kemampuan interpersonal dan mempunyai

tuntutan emosional yang sangat besar, namun sangat sedikit pendidikan mengenai

tugas ini, sebagian besar orang tua terutama yang tinggal di desa hanya

memperoleh praktek pengasuhan dari orang tua mereka sendiri (Santrock 2007).

Ada praktek pengasuhan yang baik dari pengalaman mereka namun tidak sedikit

yang orang tua meneruskan praktek pengasuhan yang buruk pada anaknya. Pada

anak usia sekolah dan hal ini mungkin lebih meluas terjadi dalam keluarga dengan

sedikit pendidikan pengasuhan (Hill & Stafford, diacu dalam Santrock 2007).

Pengetahuan tentang pengasuhan pada keluarga petani karet dan petani

sawit berbeda sesuai dengan karakteristik sosial ekonomi masing-masing.

Perbedaan ini akan menyebabkan perbedaan pengasuhan dan akhirnya berdampak

pada perkembangan anak. Berdasarkan masalah tersebut penelitian ini menjadi

penting agar dapat menjelaskan kondisi nilai anak, kualitas pengasuhan, dan

perkembangan anak usia sekolah pada keluarga petani karet dan petani sawit serta

faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Perumusan Masalah

Salah satu modal dasar pembangunan nasional adalah terletak pada kualitas

sumberdaya manusianya. Indonesia memiliki kekayaan sumberdaya alam, baik di

darat maupun di laut dan juga kaya akan sumberdaya manusia jika dilihat dari

jumlah penduduknya. Berdasarkan tingkat kemakmuran, Negara Indonesia masih

berada dibawah tingkat kemakmuran negara-negara tetangga yang miskin akan

sumberdaya alam dan masih kekurangan sumberdaya manusia.

Kemiskinan merupakan salah satu indikator dalam melihat Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). Kabupaten Bungo memiliki Indeks Pembangunan

Manusia (IPM) yang cukup rendah dibandingkan dengan kabupaten lain di

Provinsi Jambi. Pada Tahun 2009 IPM Kabupaten Bungo yaitu 71,34 dan

merupakan urutan tiga terendah dari 11 kabupaten yang ada di Provinsi Jambi

serta urutan 217 di tingkat nasional (BPS Kabupaten Bungo 2009). Padahal

dengan sumberdaya yang melimpah Kabupaten Bungo seharusnya memiliki

sumberdaya manusia yang berkualitas agar mampu mengelola sumberdaya alam

yang dimilikinya dengan baik.

Sebagai sumberdaya yang berharga dan tahan lama, anak merupakan

harapan orang tua agar mendapatkan kebahagiaan di masa depan. Secara alami

anak memiliki nilai psikis dan materi sehingga orang tua menganggap anak

merupakan nilai investasi di masa depan yang paling efisien. Investasi pada anak

diwujudkan dengan pengasuhan yang baik, perawatan, sekolah dan pemenuhan

kenyataannya, dalam kondisi yang serba kekurangan orang tua tidak mampu

menyekolahkan anak karena faktor kemiskinan dan masih rendahnya tingkat

kesadaran dan motivasi orang tua untuk terlibat dalam penyelenggaraan

pendidikan anak. Banyak orang tua terutama dari kalangan petani yang

berpendapat bahwa sekolah tidaklah penting, sebaliknya hal yang lebih penting

adalah anak bisa mencari uang dengan membantu ayahnya dikebun untuk

memenuhi kebutuhan keluarga.

Kemiskinan merupakan penyebab stress yang cukup besar bagi seorang

anak dan keluarga mereka. Anak yang berasal dari keluarga miskin lebih mungkin

mengalami kejadian yang mengancam dan tidak bisa di kontrol (Papalia, Olds &

Feldman 2009). Menurut Brooks-Gun, Leventhal, & Duncan (2000), diacu dalam

Papalia, Olds & Feldman (2009) tempat tinggal yang tidak memadai, lingkungan

tempat tinggal yang berbahaya, tugas-tugas tambahan yang memberatkan, dan

juga kepastian ekonomi merupakan stressor yang sangat berpengaruh dalam

kehidupan kaum miskin.

Kualitas lingkungan pengasuhan menjadi tidak maksimal ketika partisipasi

orang tua dalam mendorong perkembangan anak sangat minim. Terbatasnya

waktu dalam interaksi keluarga dan persediaan material yang minim ditambah

tekanan ekonomi saat ini yang membuat tidak sedikit orang tua lebih

mementingkan bekerja daripada meluangkan waktunya untuk anak. Cara keluarga

menerapkan pengasuhan dalam keluarga juga dipengaruhi oleh suku dan

pengalaman yang diterima dari orang tua dan persepsi orang tua tentang nilai

anak.

Suku Jawa menerapkan pengasuhan yang lebih hangat dan memiliki iklim

emosional yang baik terhadap anak (Zeitlin et al. 1995). Selain itu, pengalaman

orang tua di masa lalu akan mempengaruhi pola pengasuhannya di masa saat ini.

Bila pengasuhan orang tua yang diterimanya pada masa lalu adalah baik maka

baik pula pengasuhan yang diterapkannya sehingga tumbuh kembang anak

berlangsung secara optimal namun apabila pengasuhan yang diterimanya

terdahulu kurang baik maka anak tidak akan tercipta generasi penerus yang

Berdasarkan uraian tersebut, ada beberapa permasalahan yang akan

dianalisis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana karakteristik keluarga dan karakteristik anak contoh?

2. Bagaimana nilai psikologi, nilai sosial, nilai ekonomi anak, dan kualitas

pengasuhan serta perkembangan anak usia sekolah pada keluarga contoh?

3. Bagaimana perbedaan nilai anak, kualitas pengasuhan, dan perkembangan

anak usia sekolah pada keluarga contoh?

4. Bagaimana hubungan nilai anak, kualitas pengasuhan, dan perkembangan

anak usia sekolah pada keluarga contoh?

5. Bagaimana pengaruh karakteristik keluarga, karakteristik anak, dan nilai anak

terhadap kualitas pengasuhan pada keluarga contoh?

6. Bagaimana pengaruh karakteristik keluarga, karakteristik anak, dan kualitas

pengasuhan terhadap perkembangan anak contoh?

Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai anak,

kualitas pengasuhan, dan perkembangan anak usia sekolah pada keluarga petani

karet dan petani sawit di Kabupaten Bungo.

Tujuan Khusus :

1. Mengidentifikasi karakteristik sosial ekonomi keluarga dan karakteristik anak

contoh.

2. Mengidentifikasi nilai psikologi, nilai sosial, nilai ekonomi anak, dan kualitas

pengasuhan serta perkembangan anak usia sekolah pada keluarga contoh.

3. Menganalisis perbedaan nilai anak, kualitas pengasuhan, dan perkembangan

anak usia sekolah pada keluarga contoh.

4. Menganalisis hubungan nilai anak, kualitas pengasuhan, dan perkembangan

anak usia sekolah pada keluarga contoh.

5. Menganalisis pengaruh karakteristik keluarga, karakteristik anak, dan nilai

anak terhadap kualitas pengasuhan pada keluarga contoh.

6. Menganalisis pengaruh karakteristik keluarga, karakteristik anak, dan kualitas

Manfaat Penelitian 1. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengasah kemampuan

dalam pengembangan pengetahuan dan wawasan peneliti.

2. Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur, dan dapat dijadikan

sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

3. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi

kepada pemerintah Kabupaten Bungo khususnya mengenai nilai anak,

kualitas pengasuhan dan perkembangan anak usia sekolah pada keluarga

petani karet dan petani sawit. Sehingga dapat menjadi salah satu bahan

pertimbangan bagi para penentu kebijakan khususnya pemerintah Kabupaten

TINJAUAN PUSTAKA

Keluarga

Keluarga merupakan tempat pertama dan utama dimana seorang anak

dididik dan dibesarkan. Berdasarkan Undang-undang nomor 52 tahun 2009,

keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau

suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

Megawangi (2007) menyatakan bahwa keluarga dimiliki sebagai wahana untuk

mendidik, mengasuh, dan sosialisasi anak, serta mengembangkan kemampuan

seluruh anggotanya agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam

masyarakat.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 menjelaskan bahwa

ada delapan fungsi keluarga yaitu keagamaan, sosial budaya, cinta kasih,

melindungi, sosialisasi dan pendidikan, reproduksi, ekonomi, dan pembinaan

lingkungan. Pengasuhan merupakan salah satu bentuk keluarga untuk memenuhi

tanggung jawab pemeliharaan terhadap anaknya. Menurut Berns (1997), keluarga

memiliki fungsi ekonomi, sosialisasi/pendidikan, peran sosial, dan reproduksi.

Nilai Anak

Nilai adalah sesuatu yang dipercaya oleh seseorang maupun masyarakat

yang berlaku secara umum (Berry et al. 1999). Nilai anak merupakan fungsi anak

dalam melayani atau mememenuhi kebutuhan orang tua (Hoffman & Hoffman

1973) diacu dalam (Trommsdorff & Nauck 2005). Anak merupakan sumberdaya

yang utama dan berharga, anak merupakan representasi orang tua di masa depan.

Secara alami orang tua mengangap anak merupakan nilai investasi yang paling

efisien pada masa yang akan datang yang meliputi nilai psikologis dan nilai

materi. Investasi yang ditanamkan orang tua pada anak diwujudkan dalam proses

pengasuhan yang baik, perawatan, pendidikan di sekolah, dan pemenuhan gizi

seimbang yang terdapat dalam menu makanan sehari-hari demi perkembangan

anak yang maksimal (Becker & Murphy 1995).

Menurut Hoffman dan Hoffman (1973), diacu dalam Santrock (2007), nilai

anak adalah harapan orang tua terhadap anak yang terdiri dari nilai psikologi

dan meningkatkan status sosial keluarga), dan anak sebagai nilai ekonomi yaitu

sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan ekonomi keluarga dimasa

yang akan datang. Presepsi dan harapan orang tua pada anak berbeda di berbagai

budaya. Persepsi orang tua terhadap nilai anak mempengaruhi pola asuh dalam

keluarga (Myers 1992).

Hasil penelitian Hartoyo (1998) juga mengungkapkan bahwa lebih dari

separuh keluarga contoh menyetujui bahwa anak sebagai nilai psikologi antara

lain memperkuat ikatan perkawinan, dan merupakan suatu tujuan utama yaitu

memberikan hiburan dan kebahagiaan, anak juga dapat menjamin ketenangan

orang tua dimasa tuanya. Hal senada juga disampaikan Sunarti (2008) yaitu pada

dimensi emosi anak dipandang dapat membuat hidup terasa lengkap dan

memberikan kebahagiaan pada orang tua, pada dimensi sosial anak diyakini dapat

menggantikan peran orang tua dalam masyarakat dan dapat meningkatkan status

sosial orang tua, pada dimensi ekonomi diyakini bahwa anak dapat memberikan

bantuan ekonomi dihari tua dan membantu adik-adiknya sekolah ketika anak

sudah dewasa dan bekerja bahkan sejak kecil anak diharapakan dapat

meringankan beban pekerjaan orang tua, baik di rumah ataupun di tempat kerja.

Orang tua mengharapkan anaknya untuk belajar mengenai nilai-nilai yang

lebih kompleks sebagai bekal hidup sebelum memasuki lingkungan yang lebih

luas jika dibandingkan dengan keluarga. Harapan-harapan orang tua tersebut yang

memberikan motivasi kepada anak untuk belajar berperilaku sesuai dengan

norma-norma yang berlaku dalam masyarakat (Hurlock 1991). Namun terkadang

potensi yang dimiliki oleh anak tidak sesuai dengan harapan orang tua, hal ini

akan mempengaruhi pengasuhan terhadap anak. Orang tua harus menetapkan

harapan-harapan yang realistis sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh

anaknya sehingga memperoleh kesempatan yang sama untuk meraih kesuksesan

dalam hidupnya dan dengan demikian mendorong anak untuk membentuk konsep

diri yang baik (Hurlock 1991).

Hasil penelitian Hernawati (2002) menemukan bahwa orang tua tidak

membedakan jenis kelamin anak dalam memberikan penilaian terhadap anak, baik

contoh dalam penelitian tersebut memiliki nilai yang sama baik terhadap anak

laki-laki maupun anak perempuan.

Kualitas Pengasuhan Anak

Pengasuhan adalah segala perlakuan yang diberikan orang tua kepada

anaknya sehingga anak menjadi orang yang bertanggung jawab, memiliki

nilai-nilai yang baik dan menjadi bagian dari masyarkat yang berbudi pekerti yang

berlangsung sejak masa prenatal hingga dewasa. Caplan dan Caplan (1983)

menyatakan bahwa peran pengasuhan tidak diperoleh secara otomatis namun

melalui proses yang dipelajari sepanjang waktu meliputi pengetahuan,

pengalaman dan keahlian.

Proses pengasuhan dipengaruhi oleh interaksi ibu dan anak secara timbal

balik dan stimulasi psikososial. Interaksi ibu dan anak adalah salah satu

lingkungan pengasuhan anak yang merupakan faktor eksternal dan yang paling

berpengaruh terhadap perkembangan anak (Satoto 1990). Interaksi tersebut

dilakukan secara timbal balik, interaksi yang terjadi dalam pengasuhan yaitu

interkasi antara ibu dan anak, ayah dan anggota keluarga lainnya. Hubungan yang

harmonis dalam keluarga dapat menumbuhkan suasana yang kondusif dan akan

mempengaruhi kualitas pengasuhan (Hurlock 1991).

Lingkungan keluarga merupakan suatu bentuk stimulasi psikososial yang

merupakan tempat pertama dan utama dalam menstimulasi tumbuh kembang anak

(Soetjiningsih 1995). Berdasarkan aspek lingkungan keluarga yang dibutuhkan

anak, Cadwell dan Bradley (1984) mengembangkan HOME (Home Observation

for the Measurement of the Environment) untuk anak bayi dan batita (bawah tiga

tahun), anak 3-6 tahun, dan anak usia sekolah dasar. Aspek HOME untuk anak

sekolah dasar meliputi: emosi dan tanggung jawab verbal, dorongan untuk

kematangan anak, suasana emosi, mendorong pengalaman anak dan penyediaan

material, ketersediaan stimulasi aktif, partisipasi keluarga dalam pengalaman yang

penuh stimulasi, keterlibatan ayah, dan aspek lingkungan fisik.

Hasil penelitian longitudinal dan komrehensif dari National Institute of

Child Health and Human Development (NICHD) tahun 2001, 2002, 2003, dan

berdasarkan beberapa karakteristik, jumlah anggota keluarga, rasio anak dan

orang tua dewasa, lingkungan fisik, karakteristik pengasuh (seperti pendidikan,

pelatihan, dan pengalaman pengasuhan) dan juga perilaku pengasuh (seperti

sensitifitas terhadap anak-anak). Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa anak

dari keluarga dengan penghasilan rendah mendapatkan pengasuhan dengan

kualitas yang lebih rendah dibandingkan dengan anak dari keluarga

berpengahasilan tinggi. Ketika kualitas pengasuhan tinggi, anak akan lebih baik

dalam tugas kognitif dan bahasa, lebih kooperatif terhadap ibu ketika bermain,

menunjukkan interaksi yang positif dan terlatih dengan teman sebaya, dan

memiliki masalah perilaku yang lebih sedikit.

Perkembangan Anak

Anak Usia Sekolah

Perkembangan diartikan sebagai serangkaian perubahan progresif yang

terjadi akibat dari proses kematangan dan pengalaman, perkembangan

berlangsung secara berkesinambungan dalam diri individu mulai dari lahir hingga

meninggal (Hurlock 1991). Perubahan dan stabilitas muncul kedalam beberapa

dimensi perkembangan, seperti perkembangan kognitif dan perkembangan sosial

dan perkembangan emosional anak.

Perkembangan sosial anak pada usia sekolah (6-12 tahun) ditandai dengan

hubungan yang luas dengan teman sebayanya. Selain keluarga anak juga

membentuk ikatan baru dengan teman sebaya (peer group) atau teman sekelasnya,

sehingga ruang gerak hubungan sosialnya menjadi lebih luas. (Papalia, Olds &

Feldman 2009). Teori perkembangan psikososial Erik Erikson menempatkan anak

usia sekolah pada tahap industri versus perasaan rendah diri (industry versus

inferiority). Pada tahapan ini, imajinasi dan antusias anak meningkat. Anak

mengarahkan energinya untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan

intelektual. Hal yang membahayakan dalam tahapan ini adalah perasaan tidak

kompeten dan tidak produktif pada anak (Santrock 2007).

Vineland Sosial Maturity Scale (Doll 1953) dapat digunakan untuk

mengukur perkembangan sosial anak usia sekolah. Aspek yang diukur pada

minum, berpakaian, kemandirian dalam mengatur diri, pekerjaan, komunikasi,

kemandirian bergerak serta kemandirian dalam bergaul.

Anak usia sekolah adalah anak yang berada periode aktif dalam

pembentukan kepribadian dan perkembangan sosial (Turner & Helms 1991).

Anak usia sekolah dalam teori kognitif Piaget termasuk pada tahapan operasional

konkret (concrete operations). Anak bisa menggunakan berbagai operasi mental

seperti penalaran, memecahkan masalah-masalah konret (nyata). Anak-anak usia

ini dapat berfikir logis karena anak tidak terlalu egosentris dari usia sebelumnya

dan dapat mempertimbangkan banyak aspek dari berbagai macam situasi (Papalia,

Olds & Feldman 2009).

Perkembangan emosional anak usia sekolah telah dapat

menginternalisasikan rasa malu dan bangga serta dapat memahami secara lebih

baik dan mengatur emosi negatif sehingga empati dan perilaku sosial meningkat.

Selain dengan lingkungan rumah, kelompok teman sebaya menjadi lebih penting

pada anak usia sekolah, kelompok teman sebaya umumnya terdiri dari persamaan

usia, jenis kelamin, suku bangsa, dan status sosial ekonomi serta kedekatan tempat

tinggal dan sering berangkat ke sekolah bersama. Kelompok sebaya membantu

anak mengembangkan keterampilan sosialnya, hal ini dapat membantu

mengembangkan konsep diri dan indentitas gender (Papalia, Olds & Feldman

2009).

Menurut Mayer & Salovey (1997), diacu dalam Mayer, Caruso, dan Salovey

(2000) kecerdasan emosi adalah kemampuan individu untuk mengenali,

menggunakan dan mengekspresikan emosi; kemampuan individu untuk

mengikutsertakan emosi sehingga memudahkan ia dalam melakukan proses

berpikir; kemampuan individu untuk memahami emosi dan pengetahuan

mengenai emosi; serta kemampuan individu dalam meregulasi emosi untuk

mengembangkan emosi dan menampilkan tingkah laku yang sesuai dengan

tuntutan lingkungan. Berdasarkan definisi tersebut emotional intelligence dibagi

kedalam empat dimensi, yaitu: Persepsi Emosi, Integrasi Emosi, Pemahaman

Emosi dan Pengaturan Emosi, Berdasarkan Meyer dan Salovey (1997), Goleman

Kemampuan mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri, mengenali

emosi orang lain (empati) dan kemampuan membina hubungan sosial.

Setiap tahap perkembangan memiliki tugas yang harus dilakukan. Menurut

Havighurst (1976), diacu dalam Hurlock (1991), tugas-tugas perkembangan yang

harus diselesaikan individu pada masa kanak-kanak (6-12 tahun), yaitu (1)

mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan-permainan yang

umum, (2) membangun sikap yang sehat mengenai diri sendiri sebagai makhluk

yang sedang tumbuh, (3) belajar menyesuaikan diri dengan teman-teman

seusianya, (4) mulai mengembangkan peran sosial pria atau wanita yang tepat,

mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar untuk membaca, menulis, dan

berhitung, (5) mengembangkan pengertian-pengertian yang yang diperlukan untuk

kehidupan sehari-hari, (6) mengembangkan hati nurani, pengertian moral, dan tata

nilai, (7) mengembangkan sikap terhadap kelompok-kelompok sosial dan

KERANGKA PEMIKIRAN

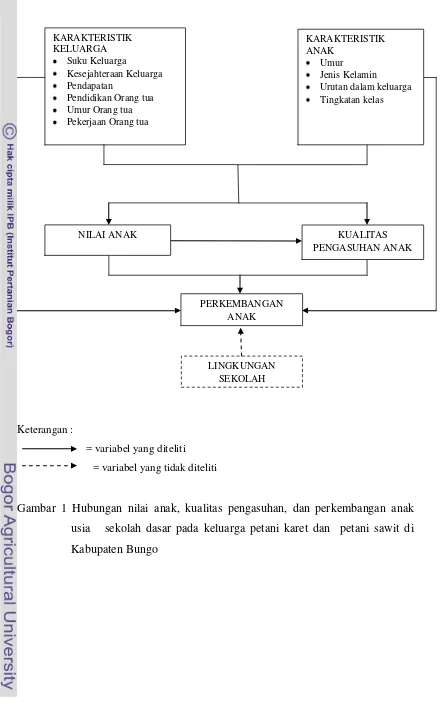

Terdapat beberapa faktor dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya

manusia, salah satunya yaitu meningkatkan kualitas perkembangan anak. Konsep

perkembangan merupakan proses yang berlangsung sepanjang kehidupan manusia

dan dapat dikaji secara ilmiah. Para ilmuwan membagi ranah perkembangan

menjadi perkembangan fisik, perkembangan kognitif, dan perkembangan

psikososial (Papalia & Olds 2009). Pada penelitian sebelumnya kualitas

pengasuhan dalam keluarga menentukan baik tidaknya kualitas perkembangan

anak.

Karakteristik keluarga terdiri dari atas kesejahteraan keluarga, suku

keluarga, tipe keluarga, pendapatan keluarga, pendidikan orang tua, umur orang

tua, dan pekerjaan orang tua dan karakteristik anak yang meliputi umur anak,

urutan dalam keluarga, jenis kelamin, dan tingkatan kelas di sekolah (Hurlock

1991). Karakteristik tersebut merupakan faktor yang akan berpengaruh terhadap

nilai anak yaitu nilai psikologi, nilai ekonomi, dan nilai sosial serta menentukan

cara pengasuhan yang diterapkan dalam keluarga. Fakih (1996) menyatakan

bahwa pada keluarga dengan tingkat sosial ekonomi rendah cenderung

mengharapkan memiliki nilai anak terutama nilai ekonomi yang lebih tinggi

dibanding keluarga dengan tingkat sosial ekonomi tinggi. Presepsi orang tua

terhadap nilai anak dalam keluarga di masa depan akan sangat menentukan

konsep pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua. Setiap keluarga memiliki

harapan yang berbeda terhadap anak dan kehidupannya di masa yang akan datang.

Dalam penelitian ini aspek nilai anak dan kualitas pengasuhan anak di

dalam keluarga petani karet dan petani sawit dilihat dari penilaian kualitas

pengasuhan atau HOME Inventory (Home Observation for Measurement of the

Environment Inventory). Perkembangan anak secara umum dipengaruhi oleh

faktor hereditas yang terdiri dari karakteristik anak seperti umur dan jenis

kelamin; kondisi kesehatan dan tingkat energi; kecerdasan serta karakteristik

kepribadian dan reaksi emosional dan lingkungan seperti lingkungan rumah,

sekolah, masyarakat serta hubungan yang dimiliki (Papalia, Olds & Feldman

Keterangan :

= variabel yang diteliti

= variabel yang tidak diteliti

Gambar 1 Hubungan nilai anak, kualitas pengasuhan, dan perkembangan anak

usia sekolah dasar pada keluarga petani karet dan petani sawit di

Kabupaten Bungo KARAKTERISTIK KELUARGA

Suku Keluarga

Kesejahteraan Keluarga Pendapatan

Pendidikan Orang tua Umur Orang tua Pekerjaan Orang tua

KARAKTERISTIK ANAK

Umur Jenis Kelamin

Urutan dalam keluarga Tingkatan kelas

NILAI ANAK KUALITAS

PENGASUHAN ANAK

PERKEMBANGAN ANAK

METODE PENELITIAN

Desain, Lokasi dan Waktu Penelitian

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross-sectional study

yaitu suatu teknik pengambilan data yang dilakukan melalui survey lapang pada

suatu titik waktu tertentu. Lokasi penelitian adalah Desa Kuning Gading,

Kecamatan Pelepat Ilir dan Desa Rantau Ikil, Kecamatan Jujuhan, Kabupaten

Bungo, Provinsi Jambi. Lokasi penelitian dipilih secara purposive berdasarkan

jumlah petani karet dan petani sawit terbanyak. Penelitian ini dilaksanakan selama

tujuh bulan yang mulai dilakukan pada bulan Maret sampai September 2011.

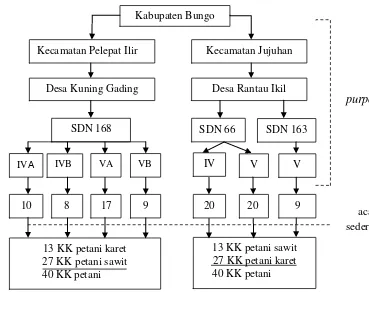

Teknik dan Cara Pemilihan Sampel

Populasi penelitian ini adalah keluarga petani karet dan petani sawit di

Desa Rantau Ikil dan di Desa Pelepat Ilir yang memiliki anak usia sekolah (kelas

IV dan V Sekolah Dasar). Contoh dalam penelitian ini dipilih secara acak

sederhana (simple random sampling).

Data anak usia sekolah yang terdapat di setiap desa tidak tersedia sehingga

perlu dilakukan pendataan anak usia sekolah khususnya anak kelas IV dan V dan

memiliki orang tua yang bekerja sebagai petani karet dan petani sawit di SD

masing-masing desa. Desa kuning gading hanya memiliki satu sekolah dasar yaitu

SD 187 sedangkan desa rantau ikil dipilih dua SD yaitu SD 66 dan SD 163.

Sekolah dasar negeri 187 terdiri dari sembilan kelas masing-masing satu kelas

untuk siswa kelas satu sampai kelas tiga dan dua kelas untuk siswa empat sampai

kelas enam sedangkan SD 66 dan SD 163 hanya memiliki satu kelas setiap

tingkatannya.

Hasil pendataan awal yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa 44

keluarga di Desa Kuning Gading dan 49 keluarga di Desa Rantau Ikil yang

memenuhi syarat untuk menjadi kerangka contoh. Pada penelitian ini siswa kelas

empat dan lima di pilih secara acak dari SDN 187, SDN 66, dan SD 163. Total

contoh yang diambil sebanyak 80 keluarga yaitu masing 40 siswa SDN 187 dan

40 siswa dari SDN 66 dan SDN 163 yang berasal dari keluarga petani karet dan

petani sawit. Alur penentuan lokasi dan contoh penelitian disajikan pada Gambar

Gambar 2 Alur penentuan lokasi dan contoh penelitian

Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data

sekunder. Data primer yang meliputi karakteristik keluarga (kesejahteraan

keluarga, tipe keluarga, suku keluarga, pendidikan orang tua, pendapatan orang

tua, umur orang tua, dan pekerjaan orang tua), karakteristik anak (umur anak,

urutan kelahiran, jenis kelamin, dan tingkatan kelas di sekolah), persepsi orang tua

tentang nilai anak (nilai psikologi, nilai sosial, dan nilai ekonomi), dan kualitas

pengasuhan (HOME Inventory) diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan

dengan menggunakan kuesioner terhadap ibu. Perkembangan anak usia sekolah

(perkembangan sosial dan emosional) diperoleh dari hasil pengukuran dan

wawancara dengan menggunakan kuesioner pada anak. Data sekunder diperoleh

dari instansi pemerintah terkait untuk mendukung data primer seperti Bungo

dalam Angka 2010 dan nilai rapor anak. Kabupaten Bungo

Kecamatan Pelepat Ilir

Pengolahan dan Analisis data

Data yang telah dikumpulkan diolah melalui proses editing, coding, scoring,

entrying, cleaning, dan analyzing. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan

statistik inferensia yaitu uji beda T, korelasi Spearman, korelasi Pearson dan

regresi linear berganda dengan menggunakan program komputer. Proses

pengkodean dan skoring serta pengkategorian variabel secara ringkas disajikan

pada Tabel 1.

Tabel 1 Variabel, skala data, dan kategori pengelompokan

No Variabel Skala

data

Pengelompokan

1 Karakteristik keluarga

a. Jenis kelamin Nominal 1. Laki-laki , 2. Perempuan

b. Usia Rasio Orang tua

1. Dewasa awal (18-40 tahun), 2. Madya (41-65 tahun), 3. Akhir (>65 tahun) Anak

2. 9-10 tahun,10-11 tahun, 12-13 tahun c. Lama pendidikan Rasio 1. ≤9 tahun, β. >9tahun

d. Pekerjaan Nominal Ayah: 1. Petani karet, 2. Petani sawit Ibu : 1. Tidak bekerja, 2. Bekerja e. Pendapatan Rasio 0. 1-2 juta, 2. 2,1-3 juta, 3. 3,1-4 juta,

4. 4,1-5 juta, 5. ≥ 5 juta rupiah f. Kesejahteraan keluarga Interval BKKBN (2005)

1. Pra KS, 2. KS1, 3. KS2, 4. KS3, dan 5. KS3+

g. Tipe keluarga Nominal 1. keluarga inti, 2, keluarga luas a. Urutan dalam keluarga Nominal 1. Sulung , 2. Tengah, 3. Bungsu,

4. Tunggal

b. Tingkat kelas di sekolah Nominal 4 = untuk kelas 4, 5 = kelas 5 2 Kualitas pengasuhan (HOME

Inventory =59 item)

Rasio Rendah (0-29), sedang (30-46), tinggi (47-59)

Perkembangan emosional Rasio Rendah (0-33,33), sedang (33,34-66,67), tinggi (66,68-100)

Untuk memperoleh kategori rendah, sedang, dan tinggi digunakan teknik

skoring dengan menggunakan rumus berikut (Slamet 1993):

Kategori :

Kurang = Smi – (Smi+IK)

Sedang = (Smi+IK) + 1 sampai (Smi+2IK) Baik = (Smi+2IK)+ 1 sampai Sma

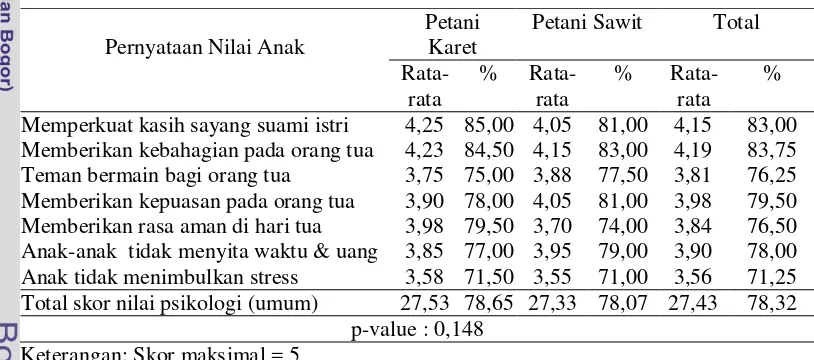

Nilai anak diukur dengan instrumen yang telah dimodifikasi oleh Kartino

(2005) dengan nilai reliabilitas 0.771. Nilai anak terdiri atas tiga aspek, yaitu nilai

psikologi anak (10 item pernyataan), nilai ekonomi anak (10 item pernyataan),

dan nilai sosial anak (10 item pernyataan). Jawaban pernyataan menggunakan

skala Likert, yaitu: (1) sangat tidak setuju, (2) tidak setuju, (3) ragu-ragu, (4)

setuju, dan (5) sangat setuju.

Instrumen nilai anak meliputi pertanyaan yang bersifat umum dan gender

(membedakan anak laki-laki dan anak perempuan). Ada tujuh pernyataan nilai

psikologi yaitu keberadaan anak apakah dapat memperkuat kasih sayang suami

istri, memberikan kebahagian, rasa aman di hari tua, dapat dijadikan teman,

memperhatikan orang tua di masa depan atau malah menyita waktu dan uang serta

dapat menimbulkan stres bagi orang tua. Nilai sosial anak ada tiga pertanyaan,

meliputi apakah anak yang terdidik dapat menimbulkan penghargaan dan

meneruskan nilai-nilai yang dijunjung dalam keluarga. Nilai ekonomi anak ada

dua pertanyaan yaitu apakah mempunyai banyak anak akan mengguntungkan bagi

orang tua atau malah menjadikan bertambahnya beban keluarga. Masing-masing

item pertanyaan tersebut mempunyai skor maksimal lima.

Kualitas pengasuhan diukur dengan HOME Inventory (Cadwell & Bradley

1984) dengan nilai reliabilitas 0.816. Instrumen HOME terbagi menjadi delapan

aspek yaitu emosi dan tanggung jawab verbal, dorongan untuk kematangan,

suasana emosi, mendorong pengalaman anak dan penyediaan material,

ketersediaan stimulasi aktif, partisipasi keluarga dalam pengalaman yang penuh

stimulasi, keterlibatan ayah, dan aspek lingkungan fisik. HOME Inventory

digolongkan berdasarkan nilai skor dengan menggunakan interval kelas yang

meliputi: rendah (0-29), sedang (30-45), tinggi (46-59) dengan skor satu untuk

jawaban ya dan 0 untuk yang menjawab tidak.

Instrumen pengukuran kecerdasan emosional yang digunakan dalam

penelitian ini dikembangkan oleh Latifah (2009) dan memiliki nilai reliabilitas

diri, pengelolaan emosi diri, motivasi diri, empati, dan hubungan sosial. Instrumen

kecerdasan emosi ini terdiri atas dua jenis pertanyaan yaitu pertanyaan positif dan

pertanyaan negatif. Pertanyaan positif diberi skor satu jika menjawab setuju, dua

jika menjawab sangat setuju dan 0 jika menjawab tidak setuju, sedangkan

pemberian skor dilakukan sebaliknya untuk pertanyaan negatif. Skor yang

diperoleh distandarisasi sehingga diperoleh skor minimum adalah nol dan skor

maksimum adalah 100. Pengkategorian yang digunakan adalah interval kelas

dengan kategori rendah (0-33,33), sedang (33,34-66,67), tinggi (66,68-100).

Sementara itu, perkembangan sosial diukur dengan Vineland Social

Maturity Scale (Doll 1953). Aspek yang diukur pada instrumen sosial ini

mencakup kemandirian umum, kemandirian dalam makan, minum, berpakaian,

kemandirian dalam mengatur diri, pekerjaan, komunikasi, kemandirian bergerak

serta kemandirian dalam bergaul. Item pertanyaan yang digunakan hanya untuk

anak usia sembilan sampai 12 tahun dengan total 10 pertanyaan. Skor dua

diberikan jika anak dapat melakukan tanpa bantuan orang lain, skor satu jika anak

dapat melakukan dengan bantuan orang lain, dan nol jika anak tidak dapat

melakukan meskipun dibantu. Skor yang diperoleh distandarisasi sehingga

diperoleh skor minimum adalah nol dan skor maksimum adalah 100.

Pengkategorian yang digunakan adalah interval kelas dengan kategori rendah

(0-33,33), sedang (33,34-66,67), tinggi (66,68-100).

Data yang telah diskoring kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan

dianalisis secara deskriptif. Selain itu dilakukan uji statistik untuk melihat

hubungan antara variabel pada keluarga petani karet dan petani sawit, uji statistik

yang digunakan adalah:

1. Uji Beda t

Uji ini digunakan untuk membandingkan adanya perbedaan atau tidak pada

nilai rata-rata variabel karakteristik keluarga, nilai anak, kualitas pengasuhan, dan

perkembangan anak antara kelompok petani karet dan petani sawit.

2. Uji Korelasi Spearman

Uji ini digunakan karena variabel-variabel yang akan diketahui

hubungannya dianggap sebagai nominal dan ordinal. Hubungan antar

a. Karakteristik keluarga (kesejahteraan keluarga, tipe keluarga, pendapatan

keluarga, pendidikan, pekerjaan orang tua, dan umur orang tua) dan

karakteristik anak (umur, urutan kelahiran, jenis kelamin anak, dan tingkatan

kelas di sekolah) dengan nilai psikologi, nilai sosial, dan nilai ekonomi anak.

b. Karakteristik keluarga (kesejahteraan keluarga, tipe keluarga, pendapatan

keluarga, pendidikan, pekerjaan orang tua, dan umur orang tua) dan

karakteristik anak (umur, urutan kelahiran, jenis kelamin anak, dan tingkatan

kelas di sekolah) dengan dengan kualitas pengasuhan anak dan perkembangan

anak.

3. Uji korelasi Pearson

Uji ini digunakan karena variabel-variabel yang akan diketahui

hubungannya dianggap sebagai rasio yaitu untuk menguji hubungan nilai

psikologi, nilai sosial dan nilai ekonomi anak dengan kualitas pengasuhan,

perkembangan kognitif, perkembangan sosial dan perkembangan emosi anak.

4. Uji Regresi

a. Pengaruh karakteristik keluarga, karakteristik anak, dan nilai anak terhadap

kualitas pengasuhan. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

b. Pengaruh karakteristik keluarga, karakteristik anak, dan kualitas pengasuhan

terhadap perkembangan kognitif anak. Rumus yang digunakan adalah

sebagai berikut:

c. Pengaruh karakteristik keluarga, karakteristik anak, dan kualitas pengasuhan

terhadap perkembangan emosional anak. Rumus yang digunakan adalah

D3=0 untuk anak laki-laki

D3=1 untuk anak perempuan

ε = Error

d. Pengaruh karakteristik keluarga, karakteristik anak, dan kualitas pengasuhan

terhadap perkembangan sosial anak. Rumus yang digunakan adalah sebagai

berikut:

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terhubung karena adanya ikatan perkawinan, ikatan darah, dan adopsi yang saling berinteraksi dan melakukan kerja sesuai dengan fungsinya masing-masing yang terdiri dari keluarga petani karet dan petani sawit

Keluarga petani karet adalah keluarga yang kepala keluarganya bekerja sebagai petani karet

Keluarga petani sawit adalah keluarga yang kepala keluarganya bekerja sebagai petani sawit

Karakteristik keluarga adalah variabel yang terdiri atas ciri-ciri keluarga contoh yang diduga berpengaruh terhadap segala perubahan yang terjadi pada

diri anak dalam rangka perkembangan anak yang meliputi kesejahteraan keluarga, suku keluarga, tipe keluarga, pendapatan keluarga, pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, dan umur orang tua

Suku Keluarga adalah garis keturunan keluarga berdasarkan latar belakang suku bangsa, yang terdiri atas Suku Jawa dan Suku Melayu.

Tipe keluarga adalah bentuk keluarga yang dilihat dari anggota keluarga sedarah yang tinggal dalam satu rumah terdiri atas keluarga inti (ayah, ibu, dan anak-anak) dan keluarga luas (beberapa keluarga inti yang memiliki hubungan darah)

Kesejahteraan keluarga adalah pengelompokkan keluarga yang didasarkan pada kriteria pengukuran tingkat kesejahteraan menurut BKKBN meliputi keluarga pra sejahtera (Pra KS), sejahtera I (KS-I), sejahtera II (KS II), sejahtera III (KS III), dan sejahtera III plus (KS III plus)

Pendapatan keluarga adalah jumlah semua pemasukan yang didapatkan oleh tiap-tiap anggota keluarga sebagai usaha utama dan tambahan dalam satu bulan yang dinyatakan dalam rupiah yang digolongkan menjadi tiga kategori yaitu 1-2 juta rupiah, 2,001-3 juta rupiah, dan 3,001-4 juta rupiah, 4,001-5 juta rupiah, dan >5 juta rupiah per bulan

Pendidikan orang tua adalah jenjang pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh orang tua berdasarkan lama pendidikan yang dikategorikan menjadi ≤9 tahun, dan >9 tahun

Umur orang tua adalah jumlah tahun lengkap sejak orang tua (kepala keluarga/ibu) lahir hingga saat ulang tahun terakhir. Umur orang tua digolongkan menjadi tiga kategori yaitu 18-40 tahun, 41-65 tahun, dan >65 tahun

Umur anak adalah jumlah tahun lengkap sejak anak lahir sampai pada saat ulang tahun terakhir. Umur anak dikategorikan menjadi kelompok umur, <10 tahun, 10-11 tahun, ≥1β tahun

Nilai anak adalah presepsi dan harapan orang tua terhadap anak dimasa yang akan datang berdasarkan kemampuan yang dimiliki anak, meliputi nilai psikologi (anak sebagai sumber kepuasan), nilai ekonomi (anak merupakan investasi untuk meningkatkan ekonomi keluarga), dan nilai sosial (anak sebagai meningkatkan status sosial keluarga)

Inventory untuk anak usia lebih dari enam tahun (Home Observation for Measurement of the Environment Inventory)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara administratif, Desa Kuning Gading dan Desa Rantau Ikil termasuk

dalam wilayah Kecamatan Pelepat Ilir dan Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo,

Provinsi Jambi. Kabupaten Bungo secara geografis terletak antara 101° 27' sampai

102° 30' Bujur timur dan antara 01° 08' sampai 01° 55' Lintang Selatan. Sebelah

Utara berbatasan dengan Kabupaten Tebo dan Kabupaten Dharmasraya, sebelah

Timur berbatasan dengan Kabupaten Tebo, sebelah selatan berbatasan dengan

Kabupaten Merangin dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten

Dharmasraya dan Kabupaten Kerinci. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten

Bungo 7.160 km2.

Jumlah penduduk Kabupaten Bungo hasil susenas 2008 sebanyak 271.625

jiwa. Potensi daerah pertanian yang luas membuat sebagian besar penduduk

bekerja pada sektor pertanian, perkebunan, perternakan dan perikanan. Hampir

seluruh kecamatan merupakan daerah penghasil tanaman karet dengan luas 96.458

ha dan kelapa sawit dengan luas 47.042 ha pada tahun 2009, dan hasil perkebunan

ini terpusat di daerah Kecamatan Jujuhan, Kecamatan Pelepat, Kecamatan Limbur

Lubuk Mengkuang dan Kecamatan Tanah Sepenggal.

Kecamatan yang memiliki jumlah keluarga petani karet terbanyak adalah

Kecamatan Jujuhan. Jumlah keluarga petani karet di Kecamatan Jujuhan adalah

4.759 KK dengan lahan seluas 11.918 Ha. Kecamatan Jujuhan menempati urutan

pertama jika dilihat dari jumlah petani dan luas lahan perkebunan karet.

Sementara, Kecamatan Pelepat Ilir merupakan urutan kedua jika dilihat dari luas

lahan perkebunan sawit yaitu seluas 2.631 Ha dengan jumlah keluarga petani

sebanyak 860 KK. Urutan pertama ditempati oleh Kecamatan Limbur Lubuk

Mengkuang yang memiliki jumlah keluarga petani sawit sebanyak 1.057 KK

dengan luas lahan 10.657 Ha.

Jumlah penduduk di kedua lokasi penelitian masing-masing adalah 2.856

jiwa dengan 558 rumah tangga di Desa Kuning Gading dan 2.643 jiwa dengan

656 rumah tangga. Proporsi penduduk laki-laki dan perempuan di kedua desa

tersaji pada Tabel 2.

Jumlah penduduk Kecamatan Pelepat Ilir Desa Kuning Gading

Kecamatan Jujuhan Desa Rantau Ikil

Laki-laki 1367 1367

Perempuan 1489 1276

Total 2856 2643

Rasio jenis kelamin 96,32 107

Kepala keluarga 558 656

Jumlah penduduk di Desa Kuning Gading lebih banyak daripada Desa

Rantau Ikil. Proporsi penduduk perempuan di Desa Kuning Gading lebih banyak

dibandingkan dengan penduduk laki-laki sebaliknya di Desa Rantau Ikil proporsi

penduduk laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan. Sebagian besar

kepala keluarga di Desa Kuning Gading dan Desa Rantau Ikil bekerja sebagai

petani.

Sebagian besar penduduk yang ada di Desa Kuning Gading dan Desa

Rantau Ikil beragama Islam. Sarana untuk ibadah yang dimiliki oleh kedua desa

adalah masjid, mushola, dan Taman Pendidikan Alqur’an (TPA). Selain itu,

masing-masing desa juga memiliki kelompok majlis ta’lim dan satu kelompok

remaja masjid. Kelompok ini biasanya mengadakan kegiatan setiap satu kali

dalam seminggu. Sarana lain yang dimiliki oleh desa adalah sarana pendidikan

(TK, SD, SMP, dan SMA) dan sarana kesehatan (puskesmas, pos KB, posyandu).

Karakteristik Contoh Karakteristik Keluarga Contoh

Tipe Keluarga. Menurut tipenya, keluarga dibedakan antara keluarga inti (nuclear family) dan keluarga luas (extended family) (Berns 1997). Lebih dari

empat per lima (87,5%) responden memiliki tipe keluarga inti yang terdiri atas

ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah pada satu atap, dapat juga berupa

keluarga yang menjanda dengan anak. Sebagian kecil responden (12,5%)

memiliki tipe keluarga luas yaitu terdiri dari keluarga inti ditambah nenek,

kakek, paman, bibi, dan saudara-saudara lainnya.

Jumlah keluarga inti pada keluarga petani sawit lebih banyak dibandingkan

keluarga petani karet hal ini disebabkan karena faktor ekonomi keluarga yang

sudah mapan sehingga lebih memilih hidup mandiri dengan keluarga intinya. Ada

ingin merawat dan berbakti pada orang tua bukan alasan ekonomi karena mereka

juga membangun sebuah rumah huni.

Tabel 3 Sebaran contoh berdasarkan tipe keluarga

Tipe keluarga Petani karet Petani Sawit Total

n % n % n %

Keluarga inti 33 41,25 37 46,25 70 87,50

Keluarga luas 7 8,75 3 3,75 10 12,50

Total 40 50,00 40 50,00 80 100,00 Secara umum tidak ada perbedaan tipe keluarga antara petani karet dan

petani sawit. Tipe keluarga dapat menetukan gaya pengasuhan yang diterapkan

oleh keluarga. Pada Keluarga inti, keluarga lebih bebas dalam menentukan

tindakan pengasuhan seperti apa yang diterapkan terhadap anak atau tindakan

lainnya seperti pendidikan dibandingkan dengan keluarga luas. Hal ini karena

pada keluarga luas ada campur tangan atau intervensi dari orang tua

(nenek/kakek) yang masih sangat besar.

Suku Keluarga. Salah satu faktor yang mempengaruhi pengasuhan yaitu etnik atau suku (Huxley 2003 diacu dalam Kartino 2005). Suku adalah suatu

golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Ada berbagai macam suku yang tinggal Kabupaten Bungo seperti Suku Melayu, Suku

Minang, Suku Jawa, Suku Batak dan lain sebagainya. Hampir separuh (46,25%)

contoh merupakan Suku Jawa, Suku Melayu Jambi (42,50%), dan Suku Batak

(11,25%).

Tabel 4 Sebaran contoh berdasarkan suku

Suku keluarga Petani Karet Petani Sawit Total

n % n % n %

Melayu Jambi 28 35,00 6 7,50 34 42,50

Jawa 10 12,50 27 33,75 37 46,25

Batak 2 2,50 7 8,75 9 11,25

Total 40 50,00 40 50,00 80 100,00 p-value = 0,000

Hasil uji beda menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang sangat nyata

(p<0,005) antara petani karet dan petani sawit. Mayoritas Petani karet di