POLITIK ETNIS

DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2012

Oleh

Lian Ifandri

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

ABSTRACT

ETHNIC POLITICS IN REGIONAL HEAD DIRECT ELECTION OF TULANG BAWANG IN 2012

By

LIAN IFANDRI

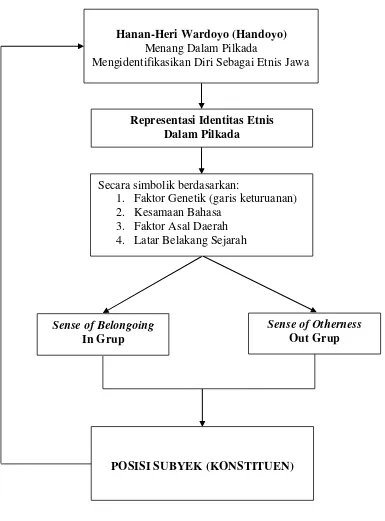

Ethnic political appears in momentum of Tulang Bawang elections were marked by a political identity as sharing identity between candidates and constituents. Heri Wardoyo as competing candidates highlight the identity through The Javanese symbols to explain to the public that there are similarities between selfhood (selfness) with the Java community groups who assumed that part of him. Identity representation is used to provide markings on him, which practices in the identification process was mobilized for political purposes.

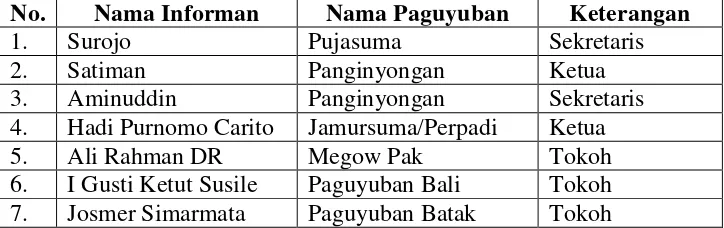

The objective of this research is to gain an idea of the meaning of political representation by the candidate for the constituency so as to determine the position of a person (constituents) through his political identity that reflected symbolically by genetic factors, factors common language, origin factor, and the factor of historical background. This research uses descriptive type with qualitative methods. The data obtained in this research derived from in-depth interviews and documentation. Informants were selected by purposive sampling, which is derived from the character and leadership of community groups based on ethnic community in Tulang Bawang Regency. Furthermore, as data triangulation were interviewed Vice Regent Tulang Bawang as candidates contesting the election last time, Academics and Journalists from the mass media that is in the Province of Lampung.

origin factor, and the factor of historical background to the perception that the candidate and his people are in a group (in the group).

There is emotional intimacy between candidates with constituents because fellow Javanese. The term "wonge dhewe" because of the feeling of belonging to the tribe, a feeling shared causes for others overseas, to form a sense of brotherhood (sedulur) that exist in Javanese. The relationship feels much easier and more closely because of the feeling of belonging and a sense of comfort arises in the mind of society. The politics of identity can provide a positive impact on the image of candidates for public increasingly confident with the identity of candidates who claim that identity is also a part of him that can attract public sympathy. This political phenomenon occurs because of the similarity of a sense of belonging marks the position of ethnic and other ethnic groups in a distinction (senseof otherness) that creates a political identity between candidates and constituents.

ABSTRAK

POLITIK ETNIS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2012

Oleh

LIAN IFANDRI

Politik etnis muncul dalam momentum Pilkada Tulang Bawang yang ditandai dengan adanya identitas politik sebagai sharing identity antara kandidat dan konstituen. Heri Wardoyo sebagai kandidat yang bersaing menonjolkan identitas melalui simbol-simbol kejawaannya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa terdapat kesamaan antara kediriannya (selfness) dengan kelompok masyarakat Jawa yang diasumsikan itu bagian dari dirinya. Representasi identitas ini digunakan untuk memberikan penandaan terhadap dirinya, dimana praktek dalam proses identifikasi itu dimobilisasikan untuk tujuan-tujuan politik.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang makna politik representasi kandidat bagi konstituen sehingga dapat menentukan posisi seseorang (konstituen) melalui identitas politiknya yang tercermin secara simbolik berdasarkan faktor genetik, faktor kesamaan bahasa, faktor asal daerah, dan faktor latar belakang sejarah. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Informan dipilih secara purposive sampling, yakni berasal dari tokoh dan pimpinan kelompok paguyuban masyarakat berdasarkan etnis yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Selanjutnya sebagai triangulasi data peneliti juga mewawancarai Wakil Bupati Tulang Bawang sebagai kandidat yang bertarung pada saat pilkada lalu, pihak akademisi dan wartawan dari media massa yang ada di Provinsi Lampung.

saling memiliki (sense of belonging) dan disaat yang bersamaan pula menandai sesuatu yang di luar persamaan tersebut sebagai kategori pembeda (sense of otherness). Dimana sense tersebut tercermin secara simbolik berdasarkan faktor genetik, kesamaan bahasa, asal daerah dan latar belakang sejarah untuk dapat menyamakan persepsi masyarakat bahwa kandidat dan dirinya berada dalam satu kelompok (in grup).

Ada kedekatan emosional antara kandidat dengan konstituen karena sesama Orang Jawa. Muncul istilah “wonge dhewe” karena perasaan memiliki terhadap

suku, perasaan senasib-sepenanggungan terhadap sesama perantauan, hingga berbentuk rasa persaudaraan (sedulur) yang ada dalam diri Orang Jawa. Hubungan yang terjalin terasa lebih mudah dan lebih erat karena perasaan saling memiliki dan timbul rasa kenyamanan dalam batin masyarakat. Identitas politik ini dapat memberikan dampak bagi citra positif kandidat karena masyarakat semakin yakin dengan identitas kandidat yang mengklaim bahwa identitas itu juga merupakan bagian dari dirinya sehingga dapat menarik simpati masyarakat. Fenomena politik ini terjadi karena rasa saling memiliki terhadap kesamaan (sense of belonging) etnis dan menandai posisi etnis yang lain di dalam suatu pembedaan (senseof otherness) sehingga terciptalah identitas politik antara kandidat dan konstituen.

DAFTAR ISI

2. Representasi Identitas Etnis dalam Politik ... 35

3. Makna Identitas Politik Bagi Posisi Subyek (Konstituen) ... 41

B. Politik Etnis dalam Pilkada ... 58

C. Kerangka Pikir ... 62

III. METODOLOGI ... 66

A. Tipe dan Jenis Penelitian ... 66

B. Fokus Penelitian ... 68

3. Pengambilan Keputusan dan Verifikasi ... 81

G. Teknik Uji Validitas Data Kualitatif ... 82

2. Dependabiltas dan Komfirmabilitas ... 83

IV. GAMBARAN UMUM ... 85

A. Sejarah Kabupaten Tulang Bawang ... 85

B. Kondisi Geografis Kabupaten Tulang Bawang ... 90

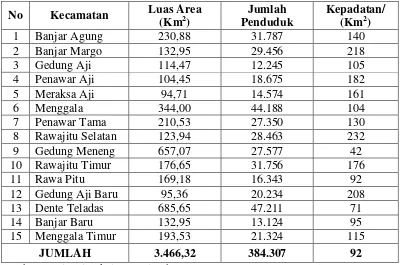

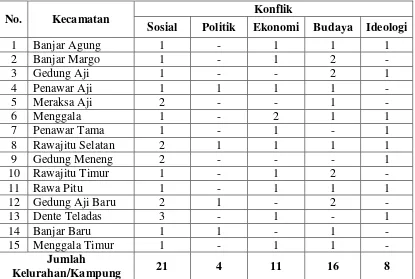

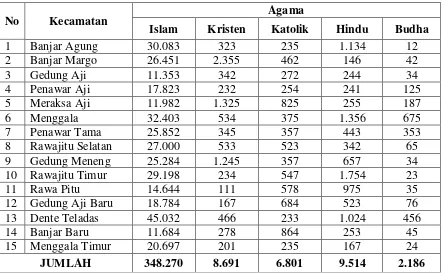

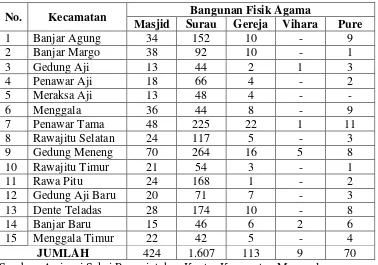

C. Keadaan Penduduk Kabupaten Tulang Bawang ... 95

V. POLITIK ETNIS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG ... 103

A. Identitas Politik Masyarakat Jawa di Kabupaten Tulang Bawang .... 103

1. Sense of Belonging dalam Identitas Politik Masyarakat Jawa di Kabupaten Tulang Bawang ... 127

a. Faktor Genetik (Garis Keturunan) ... 129

b. Faktor Kesamaan Bahasa ... 142

c. Faktor Suku ... 152

d. Faktor Latar Belakang Sejarah ... 163

2. Sense of Otherness dalam Identitas Politik Masyarakat Jawa di Kabupaten Tulang Bawang ... 183

B. Makna Identitas Politik Bagi Masyarakat Jawa Dalam Pilkada Kabupaten Tulang Bawang ... 194

VI. SIMPULAN DAN SARAN ... 223

A. Simpulan ... 223

B. Saran ... 224

I. PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang multikultural. Hal ini terlihat dari

keberagaman masyarakat Indonesia yang sangat majemuk baik dari segi suku, agama, ras maupun kelompok-kelompok sosial yang ada dalam kehidupan

masyarakat itu sendiri. Heterogenitas dalam masyarakat itu memberikan warna tersendiri dalam seluruh aspek kehidupan bernegara. Perbedaan dalam dimensi kehidupan sosial tersebut merupakan entitas kebangsaan yang patut dibanggakan

karena merupakan kekayaan bangsa yang tidak dimiliki oleh bangsa di negara lain. Kebhinekaan itu dapat menciptakan integrasi nasional apabila dikelola dan dipelihara secara baik meskipun di satu sisi konsekuensi logis yang harus diterima

dari negara kesatuan atas kebangsaan yang heterogen adalah resiko terpolarisasi dan ancaman timbulnya disintegrasi.

Kemajemukan dalam masyarakat Indonesia ini diungkapkan oleh seorang ahli

politik barat, Clifford Geertz mengatakan bahwa Indonesia ini sedemikan kompleksnya sehingga sulit melukiskan anatominya secara persis. Geertz

mengatakan bahwa:1

1

“Negeri ini bukan hanya multi etnis (Jawa, Batak, Bugis, Aceh, Flores, Bali dan seterusnya), melainkan juga menjadi arena pengaruh multi mental (India, Cina, Belanda, Portugis, Hindhuisme, Buddhisme, Konfusianisme, Islam, Kristen, Kapitalis, dan seterusnya). Indonesia adalah sejumlah bangsa dengan ukuran, makna dan karakter yang berbeda-beda yang melalui sebuah narasi agung yang bersifat historis, ideologis, religius atau semacam itu disambung-sambung menjadi sebuah struktur ekonomis dan politis bersama.”

Pernyataan Geertz di atas mempertegas bahwa Indonesia jelas adalah sebuah negeri multikultural. Keberagaman masyarakat Indonesia itu tercermin dari adanya kelompok hidup masyarakat yang memiliki kesamaan budaya atas nama

suku, kesamaan keyakinan-keyakinan atas nama agama, kesamaan unsur-unsur biologis dalam kesatuan ras dan kesamaan-kesamaan lain yang menjadi identitas

kelompoknya. Persamaan dan perbedaan dalam masyarakat itu kemudian terakumulasi menjadi suatu simbol persatuan dan kesatuan yang terbingkai dalam kerangka Bhineka Tunggal Ika. Kebhinekaan dalam masyarakat itu memuat suatu

idealitas multikulturalisme. Artinya bahwa pengakuan dan penerimaan terhadap segala bentuk perbedaan yang ada dalam masyarakat yang majemuk dan heterogen merupakan suatu keniscayaan yang mutlak dibenarkan.

Pendapat tentang masyarakat Indonesia yang multikultural tersebut juga didasarkan atas fakta real dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Jumlah pulau yang ada di wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI) sekitar 17.000 pulau besar dan kecil. Populasi penduduknya berjumlah lebih dari 200 juta jiwa, terdiri dari 300 suku yang

agama dan kepercayaan yang beragam seperti Islam, Katolik, Kristen Protestan,

Hindu, Budha, Konghucu serta berbagai macam aliran kepercayaan.2

Heterogenitas komposisi masyarakat Indonesia tersebut apabila dilihat dari cara pandang, tindakan dan wawasan setiap individu yang ada terhadap berbagai

macam fenomena sosial, budaya, ekonomi, politik dan terhadap hal-hal lainnya tidak dapat dipungkiri mereka mempunyai pandangan yang sangat beragam.

Contohnya masyarakat kita dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda seperti pendidikan, etnis, agama, kelas sosial dan ekonomi mempunyai tindakan dan pandangan yang berbeda-beda pula tentang berbagai macam

fenomena sosial. Fenomena sosial seperti ini tidak terlepas dari suatu fakta bahwa keberagaman masyarakat memang terbangun secara sosio-kultural yang kemudian

membentuk suatu pengelompokan yang didasarkan atas kesamaan kultur yang memiliki karakteristik berbeda-beda.

Karakteristik kultur tersebut memiliki perbedaan antara kelompok masyarakat yang satu dengan kelompok masyarakat yang lainnya. Hal ini terjadi karena kultur

adalah sebuah model. Artinya kultur bukan sekumpulan adat istiadat dan kepercayaan yang tidak ada artinya sama sekali. Kultur adalah suatu yang

disatukan dan sistem-sistem yang tersusun dengan jelas. Adat istiadat, institusi, kepercayaan dan nilai-nilai adalah sesuatu yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya (Conrad P. Kottak: 1989). Pernyataan ini memperjelas bahwa

pluralitas dalam masyarakat itu terbentuk karena faktor kesamaan dari karakteristik kultur yang dianut oleh kelompok masyarakat itu sendiri.

2

Pemahaman lain mengenai kultur tersebut juga diungkapkan oleh Conrad P.

Kottak bahwa:3

“Kultur adalah sebuah simbol. Dalam hal ini simbol dapat berbentuk sesuatu yang verbal dan non-verbal, dapat juga berbentuk bahasa khusus yang hanya dapat diartikan secara khusus pula atau bahkan tidak dapat diartikan ataupun dijelaskan.”

Conrad menjelaskan bahwa dalam sebuah kultur masyarakat itu memiliki suatu nilai tertentu yang menjadi ciri dan karakter yang telah melekat, dimana ciri dan karakter itu kemudian menjadi tanda khusus yang direfleksikan menjadi

simbol-simbol kultur tersebut. Simbol ini dapat berupa sesuatu yang verbal dan non-verbal atau melalui bahasa khusus yang kemungkinan bisa diartikan secara khusus

pula. Bahkan tidak menutup kemungkinan simbol tersebut tidak dapat diartikan atau dijelaskan sama sekali. Setiap simbol yang melekat dari masing-masing kultur itu merupakan tanda yang mewakili dari kelompok mana kultur itu berasal.

Penjelasan mengenai simbol-simbol yang melekat dalam kultur tersebut

mengisyaratkan bahwa setiap manusia memiliki kultur dan mereka hidup dalam kultur mereka sendiri-sendiri. Dengan adanya persamaan simbol yang dimiliki

setiap manusia kemudian itu membentuk suatu kelompok-kelompok yang dapat divariasikan menjadi beragam seperti suku, agama, ras, etnis, dan kelompok-kelompok sosial lainnya yang ada di masyarakat multikultural. Setiap kelompok-kelompok

manusia itu memiliki ikatan hidup yang menjadi perilakunya dalam setiap segi kehidupan. Ikatan-ikatan dalam kelompok masyarakat ini secara masif dapat

3

menjadi bentuk-bentuk primordial di kalangan masyarakat. Seperti yang

diungkapkan oleh Clifford Geertz sendiri bahwa:4

“Sesuatu yang berakar pada hal-hal yang selalu ada (givens) dalam kedirian masyarakat yakni rasa kesamaan terutama hubungan kekerabatan, tetapi lebih dari itu hal-hal yang bersumber dari lahirnya seseorang dalam komunitas keagamaan tertentu berbicara dalam satu bahasa (misalnya bahasa daerah) dan menaati praktek-praktek sosial, kesamaan pertalian darah, cara berperilaku (norma), sopan santun dan tata krama, adat kebiasaan dan lain-lain. Dianggap mengandung kekuatan memaksa yang muncul dari dalam diri seseorang karena keberadaannya memiliki dorongan yang kuat dan tidak dapat dihindari.”

Geertz mempertegas bahwa primordial dianggap mengandung kekuatan memaksa yang muncul dari dalam diri seseorang karena keberadaannya memiliki dorongan

yang kuat dan tidak dapat dihindari. Artinya primordial dalam konsepsinya lebih mengarahkan pada keterikatan yang pasti muncul pada seseorang apabila ia

berada dalam lingkungan masyarakat yang memiliki persamaan suku, etnis atau keagamaan atau persamaan keyakinan-keyakinan tertentu. Dengan kata lain keberadaan primordial itu dapat dikatakan muncul secara alamiah seiring dengan

perkembangan sosio-kultural di masyarakat.

Berkaitan dengan hal ini Charles F. Andrean memberikan argumentasi yang selaras dengan Clifford Geertz. Charles F. Andrean berpendapat bahwa:5

“Nilai-nilai primordial menunjukkan keterikatan tingkat pertama yang didasarkan pada hubungan biologis (genetik) dan tempat. Orang-orang yang dikaitkan satu sama lain melalui ikatan famili dan etnisitas etnis yang lebih meluas sering memandang adanya suatu solidaritas yang didasarkan pada keyakinan-keyakinan bersama mengenai sejarah asal-usul mereka dan gaya hidup saat ini. Demikian pula dengan mereka yang berbicara dengan bahasa yang sama. Hidup di daerah geografis yang sama atau

4

Awan Mutakin, et.al., Dinamika Masyarakat Indonesia, (Jakarta: PT Genesindo, 2004), hal. 271.

5

memperlihatkan suatu penghormatan mendalam terhadap daerah tersebut juga menganut identitas bersama.

Senada dengan Clifford Geertz, Charles F. Andrean mengkonsepsikan primordial

dalam sudut pandang yang tidak jauh berbeda namun beliau mempunyai pandangan bahwa primordial tersebut didasarkan oleh keterikatan yang

berdasarkan pada hubungan biologis (genetik) dan tempat. Menurutnya solidaritas yang berkembang di masyarakat yang ada sangatlah dipengaruhi oleh persamaan keyakinan-keyakinan. Pandangan primordialisme menurut Charles F. Andrean ini

akhirnya memperjelas kembali bagaimana primordialisme dapat menjadi identitas besama bagi sebagian kelompok di masyarakat.

Ikatan-ikatan dalam masyarakat merupakan masalah yang peka. Para warga dari

masyarakat yang relatif non-modern sering kali menelusuri garis keturunan mereka kepada leluhur yang sama. Mereka juga memberikan nilai yang tinggi untuk mempertahankan ikatan-ikatan terhadap keluarga besar (suami, istri, anak

dan sanak keluarga). Ikatan-ikatan famili, etnis, bahasa dan daerah yang kuat ini sering bertentangan dengan usaha-usaha untuk menegakkan suatu identitas

bersama dengan wilayah nasional. Jika pada masa lalu identitas politik bertumpu pada suatu kelompok etnis tunggal namun dewasa ini kebanyakan wilayah nasional meliputi banyak kelompok etnis tidak hanya satu. Maka nasionalisme “wilayah” bertentangan dengan nasionalisme “etnis” ketidakstabilan politik yang

luas dapat juga terjadi.

Pilkada langsung yang digelar di berbagai daerah merupakan semangat dan

Tonggak ini merupakan kelanjutan dari proses pemantapan demokrasi yang

sejatinya telah dibangun dalam skala nasional melalui pelaksanaan pemilu ditahun-tahun sebelumnya. Pilkada langsung merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009 yang juga dilakukan secara langsung. Hanya saja aturan yang mengaturnya berbeda. Pilpres

berdasarkan pada Undang-Undang tentang pemilu sedangkan pilkada langsung berdasarkan pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Secara substansial pilkada yang diselenggarakan di ranah lokal tidak otomatis

lebih mudah dari pada agenda-agenda pesta demokrasi yang telah lalu. Berbagai bentuk dan praktik kerawanan terhadap potensi konflik terus membayangi

pelaksanaan pilkada karena berbagai sebab dan alasan, terutama yang berkaitan dengan tingginya potensi konflik atau kekerasan politik dalam pilkada. Hal yang paling centre adalah wacana mengenai etnisitas, isu-isu kedaerahan secara

simbolis dan rasa sentimen dalam pilkada yang mengatasnamakan golongan atau kelompok semakin digaungkan. Masyarakat berada dalam posisi konsumtif yang

dieksploitasi dengan membuka latar belakang, sejarah dan semakin mengerucut ke arah identitasnya. Disinilah ruang bagi hadirnya praktik kampanye yang bertumpukan pada isu-isu etnisitas, betapapun hal itu sulit dihindari.

Penguatan sentimen ini dalam batas-batas tertentu bermakna positif, misalnya

untuk menguatkan ikatan-ikatan sosial dalam masyarakat yang selama ini semakin terdegradasi karena terkikis oleh arus modernisme dan budaya materialisme.

bawah manusia itu mudah sekali dibangkitkan atau ditumbuhkan untuk berbagai

tujuan dan kepentingan. Oleh karena itu mereka yang merasa terikat dalam ikatan tertentu mudah sekali digerakkan atau dimobilisasi untuk tujuan politik seperti

pilkada. Apalagi jika pelaksanaan pilkada itu dimaknai sebagai suatu ancaman terhadap kepentingan dan eksistensi kelompok tertentu.

Dalam praktik primordial tersebut bangsa ini pun kembali tersentak dengan

munculnya gerakan kedaerahan dengan mengambil setting politik etnisitas yang merupakan bagian dari politik identitas sebagai basis gerakan politiknya. Bahkan, disinyalir oleh banyak pengamat bahwa gerakan politik identitas kian banyak

dipakai oleh para politisi dan penguasa di tingkat lokal untuk mendapatkan kue kekuasaan, baik bidang politik maupun ekonomi. Menguatnya politik identitas di

ranah lokal ini bersamaan dengan politik desentralisasi. Pasca pemberlakuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, gerakan politik identitas semakin jelas wujudnya. Bahkan banyak aktor politik lokal maupun nasional

secara sadar menggunakan isu ini dalam power-sharing. Hal ini menunjukkan secara nyata betapa ampuhnya politik ini digunakan oleh aktor-aktor politik ketika

berhadapan dengan entitas politik lain.

Menguatnya isu etnisitas dalam pelaksanaan pilkada ini merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Hal ini dikarenakan pemaknaan etnis itu sendiri yang direpresentasikan sebagai identitas seseorang. Seperti yang diungkapkan oleh

Koentjaraningrat6 etnis adalah kelompok sosial atau kesatuan hidup manusia yang mempunyai sistem interaksi, sistem norma yang mengatur interaksi tersebut,

6

adanya kontinuitas dan rasa identitas yang mempersatukan semua anggotanya

serta memiliki sistem kepemimpinan sendiri. Setiap orang pasti akan mengatakan bahwa latar belakang etnis yang dimilikinya merupakan identitas dari mana orang

tersebut dan berasal.

Penggunaan politik etnis dalam perjuangan politik saat ini masih banyak terjadi hampir disetiap pergelaran kompetisi politik seperti pemilihan kepala daerah.

Etnis dijadikan salah satu sarana untuk berkampanye dan menarik simpati masyarakat terutama yang berasal dari etnis tertentu. Isu mengenai etnisitas masih sering menjadi bahan jualan ketika melakukan kampanye politik. Hal ini tidak

terlepas dari kultur masyarakat yang mejemuk dan memelihara ikatan kekerabatannya masing-masing. Akan sangat sering menemui

perkumpulan-perkumpulan antar etnis yang berdasarkan kedekatan etnis melakukan dukungan secara massal terhadap calon yang ikut dalam kompetisi politik.

Kemunculan politik etnis diawali oleh tumbuhnya kesadaran yang mengidentikkan mereka ke dalam suatu golongan atau kelompok etnis tertentu.

Dalam momentum pilkada para calon menggunakan identitas sosialnya (etnis) untuk dipresentasikan bahwa sebenarnya ia ingin menunjukkan kepada

masyarakat yang memiliki kesamaan etnis dengannya untuk membangun eksistensi kelompok etnisnya tersebut. Masyarakat pun menyambut usaha dari para calon itu dengan memberikan kepercayaannya bahwa harus ada wakil dari

Politik etnis sebagai sumber dan sarana politik dalam pertarungan perebutan

kekuasaan politik (pilkada) yang dilakukan oleh para elit lokal ternyata dikemas dalam bentuk yang variatif, rapi dan elegan namun tetap menciderai nilai

demokrasi. Pertama, politik etnis dijadikan basis perjuangan elit lokal dalam rangka pemekaran wilayah seperti yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia,

tidak luput juga di Provinsi Lampung. Kedua, politik etnis yang dicoba untuk ditransformasi ke dalam entitas politik dengan harapan bisa menguasai pemerintahan daerah sampai pergantian pimpinan puncak. Praktik semacam ini

yang diterjemahkan oleh masyarakat sebagai nepotisme yang mengakibatkan kecemburuan masyarakat begitu tajam dalam tubuh birokrasi.

Ketiga, politik etnisitas digunakan untuk mempersoalkan antara “kami dan

mereka”, “saya dan kamu” sampai pada bentuknya yang ekstrim “jawa‟ dan “luar jawa”, hingga “islam dan kristen”. Dikotomi oposisional semacam ini sengaja dibangun oleh elit politik lokal untuk menghantam musuh atau pun rival

politiknya yang notabene “kaum pendatang”. Penelitian ini lebih mengkaji manifestasi politik etnis yang digunakan oleh calon Bupati dan Wakil Bupati

untuk dapat mengarahkan dan menentukan pilihan politik masyarakat melalui perasaan masyarakat terhadap sang calon tersebut. Identitas etnis yang direpresentasikan dalam proses politik dilakukan oleh sang calon guna

memberikan pemahaman kepada masyarakat jika dirinya memiliki kesamaan dan merupakan bagian dari kelompok sosial di masyarakat.

Dalam hal ini sang calon yang menggunakan identitas etnisnya secara simbolis,

memiliki kejelasan tentang siapakah diri kita sebenarnya. Artinya melalui

simbol-simbol etnis itulah kemudian masyarakat dapat mengidentifikasi sang calon dan mendefinisikan bahwa “bagaimana saya berbeda dengan sang calon” dan dari sinilah dapat diketahui “apakah kita sama dengan sang calon”. Dalam politik

identitas tentu saja ikatan kesukuan mendapat peranan penting, ia menjadi

simbol-simbol budaya yang potensial serta menjadi sumber kekuatan untuk aksi-aksi politik.

Kesadaran bahwa pilkada merupakan instrumen untuk mewujudkan demokratisasi sistem politik lokal adalah perihal yang menjadi suatu keharusan. Karena

instrumen tersebut merupakan penegakan kedaulatan rakyat di ranah lokal yang berimplikasi terhadap internalisasi nilai-nilai good governance dalam pemerintah

daerah. Masyarakat mendapat posisi strategis dan vital dalam proses penentuan elit-elit yang akan duduk dalam agenda suksesi kepemimpinan elit di daerah. Hampir di setiap daerah kabupaten/kota di provinsi Lampung mengadakan pilkada

termasuk salah satunya adalah kabupaten Tulang Bawang.

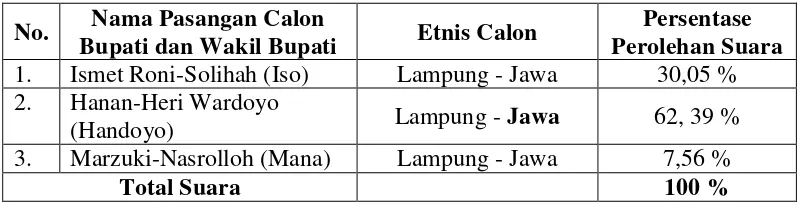

Tabel 1. Perolehan Suara Sah Pemilihan Kepala Daerah Langsung Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012

No. Nama Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Etnis Calon

Persentase Perolehan Suara 1. Ismet Roni-Solihah (Iso) Lampung - Jawa 30,05 % 2. Hanan-Heri Wardoyo

(Handoyo) Lampung - Jawa 62, 39 %

3. Marzuki-Nasrolloh (Mana) Lampung - Jawa 7,56 %

Total Suara 100 %

Kabupaten Tulang Bawang yang memiliki keragaman secara rasio kultural

tentunya mempunyai warna tersendiri dalam perilaku politik pemilihnya apalagi Kabupaten Tulang Bawang memiliki karakteristik masyarakat yang bersifat

heterogen dan penyebaran penduduknya didominasi etnis-etnis tertentu. Karena pilkada langsung dihadapkan atau tidak terlepas oleh permasalahan yang

bersentuhan dengan ikatan-ikatan dalam masyarakat seperti isu-isu etnisitas. Walaupun keberadaan ikatan-ikatan tersebut merupakan suatu realitas sosial yang tidak bisa dihindari. Maka penggunaan ikatan etnis dalam preferensi politik

sejatinya merupakan sesuatu hal-hal yang sah-sah saja.

Namun penggunaan ikatan ini hendaknya juga ditempatkan secara proporsional. Karena pemilih harus tetap mengedepankan sisi dari kualitas serta kapabilitas dari

calon pemimpin yang akan dipilih. Walaupun di sisi lainnya ikatan etnis juga turut menentukan dalam konteks melakukan pertimbangan. Namun apabila sisi dari kualitas dan kapabilitas tidak diutamakan maka dapat dikatakan bahwa sentimen

etnis muncul ketika masyarakat pemilih sudah tidak bisa menggunakan rasionalitasnya dalam melakukan pilihan politik.

Politik etnis yang digunakan oleh para elit lokal pada saat momentum pilkada

berbentuk pemunculan identitas etnis secara simbolis dengan mengangkat budaya asli yang berkembang di masyarakat. Sebagai contoh ketika calon tersebut berusaha memperkenalkan diri kepada masyarakat melalui media kampanye

seperti poster, baliho (reklame), spanduk, kalender dan lainnya, foto yang mereka pasang menggunakan pakaian adat masing-masing yang jelas mengatasnamakan

ranah agama yang sengaja dimunculkan untuk menunjukkan kepada masyarakat

bahwa dirinya adalah suku tertentu, kelompok tertentu, dan dengan harapan jika masyarakat yang memiliki kesamaan dengan suku atau kelompoknya dapat

memberikan suara dan dukungannya pada saat pilkada.

Tidak jarang para pasangan bupati dan wakil bupati menggunakan slogan-slogan tertentu yang bermuatan etnisitas dengan memunculkan bahasa daerah

masing-masing suku tersebut untuk mencirikan kelompok masyarakat tertentu. Para kandidat mengusung latar belakang atau asal-usul daerahnya melalui suku tertentu yang melekat pada dirinya dengan tujuan memberikan pendekatan emosional

terhadap masyarakat sehingga mempengaruhi persepsi masyarakat bahwa klaim atas identitas calon tersebut merupakan bagian identitas masyarakat.

Penggunaan bahasa daerah yang dipakai sebagai slogan calon itu mengandung

unsur persuasif yang secara tidak langsung menghegemoni masyarakat dalam berpikir sehingga berimplikasi terhadap perasaan masyarakat kepada sang calon untuk menyukai calon tersebut karena kedekatan emosional. Kalimat seperti

“piye-piye penak wonge dewe” dalam bahasa jawa (bagaimanapun juga lebih

enak orang kita sendiri), dan kalimat penegasan yang identik dengan budaya

lampung “amun mak gham sapa lagi, amun mak ganta kemeda lagi”, (kalau tidak kita siapa lagi, kalau tidak sekarang kapan lagi) adalah beberapa bahasa kampanye yang dinilai efektif untuk memberikan pengaruh kepada masyarakat.

Momentum kampanye sangat dimanfaatkan oleh para calon untuk menarik simpati masyarakat dengan berbagai cara pendekatan kepada masyarakat.

etnisitas dengan atribut kedaerahan. Terdapat istilah sapaan yang biasa digunakan

untuk memunculkan identitas diri. Sebutan “Mas” untuk orang Jawa dan “Kyai” sebagai orang Lampung memberikan batas-batas kesukuan yang dapat membagi

masyarakat ke dalam segmentasi politik.

Dalam konteks ini mencuatnya isu etnisitas dalam pilkada Kabupaten Tulang Bawang tampaknya dimanfaatkan dengan serius oleh para kandidat calon

Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang. Hal ini dapat dibuktikan dengan kutipan langsung yang disampaikan oleh wakil bupati terpilih yakni Heri Wardoyo pada saat memberikan kuliah umum Mata Kuliah Politik dan Media

Massa pada tanggal 3 Desember 2012, dimana Heri Wardoyo memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Saya bukan orang Tulang Bawang dan saya sebelumnya jarang sekali ke Tulang Bawang. Mungkin hanya beberapa, dua atau tiga kali saya ke Tulang Bawang…Nama saya Heri War-do-yo. Ada dua huruf “O” nya, dan di Tulang Bawang penduduknya mayoritas Jawa.”

Pernyataan Heri Wardoyo tersebut mengindikasikan bahwa ada semacam pemunculan identitas diri dengan menggunakan simbol-simbol yang

mengatasnamakan etnis ataupun kesukuan. Hal ini merupakan suatu tanda bahwa terdapat suatu upaya yang dilakukan oleh Heri Wardoyo untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa terdapat kesamaan identitas dirinya (selfness) dengan

kelompok masyarakat yang diasumsikan itu bagian dari dirinya. Disini terlihat bahwa etnis telah menjadi suatu identitas yang kemudian direpresentasikan ke

Etnis yang direpresentasikan sebagai identitas seorang kandidat. Dimana identitas

tersebut diformulasikan sebagai sesuatu yang membuat seseorang memiliki atau berbagai kesamaan dengan orang lain dan pada saat yang bersamaan juga identitas

diformulasikan oleh keberbedaan (otherness) atau sesuatu yang di luar persamaan-persamaan tersebut. Sehingga karakteristik identitas bukan hanya dibentuk oleh

ikatan kolektif melainkan juga oleh kategori-kategori pembeda (categories of diffeence).

Rasa kepemilikan terhadap kesamaan-kesamaan tersebut secara kolektifitas mewujudkan kelompok yang mengatasnamakan “ kita” (in grup) sedangkan

sesuatu yang di luar persamaan sebagai kategori pembeda itu membentuk konsep “mereka” (out grup). Melalui rasa persamaan tersebut (etnis jawa) ingin ditunjukkan bahwa siapa sajakah yang merupakan bagian atau kelompok “saya”

(calon). Sedangkan dengan adanya keberbedaan tersebut ingin menunjukkan bahwa “mereka” bukan bagian dari kita. Sehingga nantinya membentuk kesadaran

perilaku masyarakat untuk berikatan berdasarkan kelompoknya.

Secara sosio kultural masyarakat Kabupaten Tulang Bawang memiliki tingkat kemajemukan baik itu dilihat dari suku/etnis yang berdomisili maupun secara

kultural dari masyarakat etnis lokal (pribumi) itu sendiri. Bersumber pada komposisi masyarakat Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tulang

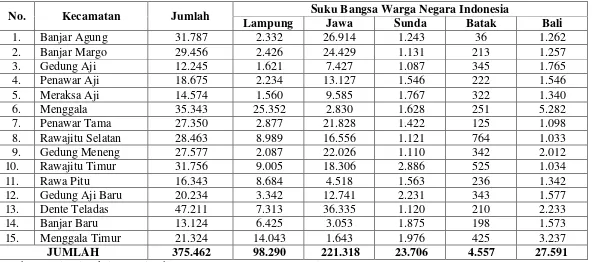

Tabel 2. Perbandingan Jumlah Penduduk Pendatang dan Penduduk Asli Kabupaten Tulang Bawang per Kecamatan Tahun 2012

No. Kecamatan Suku Sumber: Arsipasi Seksi Pemerintahan Kantor Kecamatan Menggala

Melihat komposisi penduduk Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan sensus di

atas, dimana persebaran penduduk pendatang menjadi mayoritas di berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Maka tidaklah mengherankan apabila masing-masing tim pemenangan pilkada Kabupaten Tulang Bawang

menggunakan komoditas politik etnis dalam upaya memenangkan suara. Hal demikian akan sangat dimungkinkan bisa terjadi disebabkan oleh keragaman etnis

Tabel 3. Jumlah Penduduk Suku Bangsa Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012

No. Kecamatan Jumlah Suku Bangsa Warga Negara Indonesia

Lampung Jawa Sunda Batak Bali

1. Banjar Agung 31.787 2.332 26.914 1.243 36 1.262

2. Banjar Margo 29.456 2.426 24.429 1.131 213 1.257

3. Gedung Aji 12.245 1.621 7.427 1.087 345 1.765

4. Penawar Aji 18.675 2.234 13.127 1.546 222 1.546

5. Meraksa Aji 14.574 1.560 9.585 1.767 322 1.340

6. Menggala 35.343 25.352 2.830 1.628 251 5.282

7. Penawar Tama 27.350 2.877 21.828 1.422 125 1.098

8. Rawajitu Selatan 28.463 8.989 16.556 1.121 764 1.033

9. Gedung Meneng 27.577 2.087 22.026 1.110 342 2.012

10. Rawajitu Timur 31.756 9.005 18.306 2.886 525 1.034

11. Rawa Pitu 16.343 8.684 4.518 1.563 236 1.342

12. Gedung Aji Baru 20.234 3.342 12.741 2.231 343 1.577

13. Dente Teladas 47.211 7.313 36.335 1.120 210 2.233

14. Banjar Baru 13.124 6.425 3.053 1.875 198 1.573

15. Menggala Timur 21.324 14.043 1.643 1.976 425 3.237

JUMLAH 375.462 98.290 221.318 23.706 4.557 27.591

Berdasarkan hasil sensus di atas dapat dilihat bagaimana penyebaran suku atau

etnis di setiap masing-masing wilayah. Heterogenitas masyarakat tersebut secara otomatis dapat memperlihatkan basis konstituen serta bagaimana melihat

kecendrungan masyarakat untuk memilih berdasarkan komposisi etnis kandidat yang diusung. Maka upaya untuk mempercepat adanya sentimen etnis sangat

besar kemungkinan terjadi. Setiap kelompok masyarakat ingin menunjukkan pengaruh bahkan dalam lobi-lobi politik. Rasa kesukuan merupakan senjata ampuh dalam strategi mendapatkan simpati.

Semua proses di atas secara tidak langsung dapat membagi masyarakat

berdasarkan segmentasi etnis sehingga hal tersebut memungkinkan untuk menggiring ke arah mana preferensi politik masyarakat pada pemilihan kepala

daerah langsung Kabupaten Tulang Bawang tahun 2012 diberikan. Karena itu penelitian ini mencoba untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut sebuah realita sosial pada heterogenitas masyarakat dalam menentukan preferensi politiknya

terkait dengan berkembangnya isu etnisitas dalam pemilihan kepala daerah langsung melalui konsep politik identitas.

Penelitian yang mengangkat tema tentang politik etnis yang merupakan politik

identitas sebagai basis gerakannya pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Diantaranya adalah laporan ibankjenage.wordpress yang meneliti tentang Pengaruh Dukungan Pujakesuma Tapanuli Selatan dan Sidimpuan Terhadap

memainkan partisipasi politiknya dalam momentum pilkada di Sumatera Utara

tersebut.

Etnis Jawa melalui paguyuban mereka menjadi rebutan para kandidat pada saat kampanye karena etnis Jawa memiliki basis massa yang sangat besar dan terkenal

loyal terhadap arahan yang diberikan atasan. Ada beberapa kandidat yang berasal dari etnis Jawa yang sesungguhnya tidak otomatis langsung mendapat dukungan

penuh dari sesama warga Jawa. Perebutan dukungan ini dianalisis ketika sudah mendapat hasil final elektabilitas kandidat, yakni kandidat yang benar-benar didukung oleh paguyuban Jawa.

Dalam penelitian ini Tapanuli Selatan dan Sidimpuan atau Wilayah Tapanuli Bagian Selatan, Paguyuban Keluarga Besar (PKB) Pujakesuma menyatakan dukungannya kepada pasangan Gus Irawan Pasaribu-Soekirman. Dalam

menjatuhkan dukungan secara massif ini dapat dianalisis dengan berbagai perspektif dalam ilmu politik, dan bisa juga dikaitkan dengan disiplin ilmu lain seperti Antropologi yang menekankan pada pendekatan kebudayaan atau

kekerabatan. Karena sebenarnya tidak bisa dipungkiri bahwa kultur masyarakat Sumut dalam pilkada masih dipengaruhi kuat oleh latar belakang primordial (etnis

dan agama).

Di Tapanuli Selatan dan Sidimpuan terbukti calon yang didukung oleh Paguyuban Pujakesuma Tapanuli Selatan dan Sidimpuan dapat memenangi pilkada. Pasangan

Sidimpuan memilih berdasarkan sistem yang mengatur mereka di paguyuban,

karena mereka terikat secara kekerabatan, secara budaya, dan secara moral untuk memilih calon yang sudah ditetapkan untuk didukung oleh paguyuban.

Suatu hal yang menarik dalam perebutan dukungan di Tapanuli Selatan dan

Sidimpuan ini adalah sesungguhnya pasangan calon yang didukung penuh oleh paguyuban Pujakesuma Tapanuli Selatan dan Sidimpuan ini bukanlah satu-satunya calon yang berdarah “Jawa”. Soekirman adalah etnis Jawa yang bertindak

sebagai wakil, sementara ada kandidat lain yakni Gatot Pujonugroho yang juga berdarah “Jawa” dan bahkan bertindak sebagai calon Gubernur. Menarik

dianalisis mengapa pilihan Pujakesuma justru mengarah kepada pasangan Gus-Man dan bukan ke pasangan Gan-Teng. Ini bisa ditilik melalui sisi kedekatan

emosional serta historis dari kandidat yang berdarah Jawa ini. Nilai-nilai emosional yang terkandung berarti intensitas kedekatan Soekirman terhadap warga Jawa di sana sangat besar dibandingkan dengan Gatot.

Jika dianalisis penelitian ini merupakan bagian implementasi dari budaya serta

partisipasi politik. Masyarakat yang memiliki kesamaan nilai kekulturannya dalam hal ini etnis Jawa lebih mengutamakan kedekatan kekerabatan dan emosional

karena lebih mengetahui sifat asli calon pemimpin yang mereka dukung serta yang memiliki sisi “Wong Jawani” yang lebih kental. Kedekatan kekerabatan itu

sangat menonjol dan berperan. Dalam masyarakat yang memiliki kultur sangat

Tidak bisa dipungkiri bahwa semakin majemuknya masyarakat dengan

heterogenitas suku/etnis di dalamnya. Maka kondisi tersebut dapat saja dimanfaatkan oleh komoditas politik yang berkompetisi untuk menggunakannya

sebagai alat untuk mencapat kemenangan. Modal dukungan dari segmen emosional dan etnis merupakan suatu hal yang justru menjadi garapan oleh

tiap-tiap kandidat yang bersaing dalam pilkada. Bagaimana memanfaatkan kelompok-kelompok tersebut yang tentunya sangat efektif dalam mempercepat isu etnisitas dalam pilkada. Secara sosio-kultural masyarakat Kabupaten Tulang Bawang

memiliki tingkat kemajemukan baik itu dilihat dari suku/etnis yang berdomisili maupun secara kultural dari masyarakat etnis lokal (pribumi) itu sendiri.

B.Perumusan Masalah

Wacana mengenai berkembangnya isu etnisitas dalam pilkada langsung tentunya menjadi fenomena politik yang hendaknya dikaji secara serius oleh penyelenggara

pilkada atau masyarakat yang menginginkan perubahan dalam iklim demokrasi saat ini. Identitas etnis telah menjadi sumber daya politik dengan mendesainnya

dalam politik identitas. Penggunaan simbol-simbol yang mencerminkan identitas tertentu dalam agenda politik seperti ini akan memperlihatkan secara jelas bahwa identitas dapat menandai suatu kelompok terhadap kelompok lain di dalam suatu

pembedaan (otherness). Pada akhirnya identitas seseorang mengkonstruksikan batasan-batasan apa saja mengenai dirinya dan apa saja yang membuatnya sama

kelompok seperti ini cenderung akan berimplikasi terhadap kecenderungannya

untuk mengedepankan eksisensi kelompoknya. Dalam konteks pilkada usaha-usaha untuk mengeksistensikan identitas dan kelompoknya tersebut tercermin

melalui preferensi masyarakat dalam kecenderungan berpolitiknya. Berdasarkan pemaparan di atas maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini

adalah:

Bagaimanakah manifestasi identitas politik pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012?

C.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk

menjelaskan proses manifestasi identitas politik pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012.

D.Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Secara Akademis

Hasil penelitian ini sebagai salah satu kajian khusus yang berkaitan dengan konsep politik identitas yang memberikan penelaahan secara teoritik mekanisme politik pengorganisasian identitas sebagai sumberdaya dan

sarana politik. Di dalamnya akan terkandung analisa teori yang memberikan telaah studi untuk memperkaya wawasan mengenai ilmu politik identitas.

a. Dinamika politik lokal khususnya di Kabupaten Tulang Bawang

sehingga dapat memberikan analisis kekuatan politik sebagai kajian studi bagi pengembangan demokrasi di daerah.

b. Pendidikan nasionalisme sebagai manajemen konflik dan pengaturan konsensus untuk mencapai integrasi dan ketahanan nasional.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi aktivis dan aktor politik, pemerintah, partai politik dan masyarakat luas dalam memahami dan

mengkaji serta menggunakan politik etnisitas untuk diletakkan pada proporsi yang seharusnya dan sewajarnya disetiap momen politik suksesi

kepemimpinan. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam upaya menciptakan pemilihan kepala daerah yang bermutu baik dari kualitas maupun kuantitas dalam memaksimalkan fungsi

II. TINJAUAN PUSTAKA

A.Politik Etnis

Wacana mengenai politik etnis kembali menguat semenjak reformasi di negeri ini

digulirkan. Hal ini seiring dengan kebijakan desentralisasi politik yang dijalankan oleh pemerintah. Era reformasi telah menghantarkan bangsa ini ke arah

keterbukaan, demokratisasi, otonomi daerah dan desentralisasi ternyata telah melahirkan kembali dan memperkuat kesadaran etnis. Gerakan politik etnisitas ini semakin jelas wujudnya. Bahkan banyak aktor politik lokal maupun nasional

secara sadar menggunakan isu ini dalam power-sharing. Praktik politik etnis secara nyata menunjukkan bahwa betapa ampuhnya isu ini digunakan oleh aktor-aktor politik, ketika berhadapan dengan entitas politik lain.

Seperti yang diungkapkan oleh Muhtar Haboddin yang mengatakan bahwa:1

“Politik etnisitas digunakan untuk mempersoalkan antara „kami‟ dan „mereka‟, „saya‟ dan „kamu‟ sampai pada bentuknya yang ekstrim „jawa‟ dan „luar jawa‟ atau „islam‟ dan „kristen‟. Dikotomi oposisional semacam ini sengaja dibangun oleh elit politik lokal untuk menghantam musuh ataupun rival politiknya yang notabene „kaum pendatang‟.”

Munculnya gerakan kedaerahan dengan mengambil setting politik etnisitas ini merupakan bagian dari politik identitas sebagai basis gerakan politiknya. Bahkan

1

disinyalir oleh banyak pengamat bahwa gerakan politik identitas kian banyak

dipakai oleh para politisi dan penguasa di tingkat lokal untuk mendapatkan kue kekuasaan, baik bidang politik maupun ekonomi.

1. Etnis Sebagai Identitas

Secara etimologis, kata etnis (ethnic) berasal dari Bahasa Yunani ethnos, yang

merujuk pada pengertian bangsa atau orang. Acap kali ethnos diartikan sebagai setiap kelompok sosial yang ditentukan oleh ras, adat-istiadat, bahasa, nilai dan norma budaya, dan lain-lain yang pada gilirannya mengindikasikan adanya

kenyataan kelompok yang minoritas atau mayoritas dalam suatu masyarakat. Istilah etnis mengacu pada suatu kelompok yang sangat fanatik dengan ideologi

kelompoknya dan tidak mau tahu dengan ideologi kelompok lain. Dalam perkembangannya makna ethnos berubah menjadi etnichos yang secara harfiah digunakan untuk menerangkan keberadaan sekelompok “penyembah berhala” atau

orang kafir yang hanya berurusan dengan kelompoknya sendiri tanpa peduli kelompok lain.2

Menurut Narroll yang dikutip Ali Liliweri kelompok etnis dikenal sebagai suatu

populasi yang:3

1. Secara biologis mampu berkembang-biak dan bertahan

2. Mempunyai nilai-nilai budaya yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan

dalam bentuk budaya

3. Membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri, dan

2

Liliweri, Op.Cit., hal. 8-9.

3

4. Menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain dan

dapat dibedakan dari kelompok populasi lain.

Sedangkan Thomas Sowell yang menulis tentang Ethnic of America berpendapat bahwa:4

“Kelompok etnis merupakan sekelompok orang yang mempunyai pandangan dan praktik hidup yang sama atas suatu nilai dan norma. Misalnya kesamaan agama, negara asal, suku bangsa, kebudayaan, bahasa dan lain-lain yang semuanya berpayung pada satu kelompok yang disebut kelompok etnis.”

Pendapat lain tentang etnis dikemukakan oleh Fredrick Barth dan Zatrow5 yang mengatakan bahwa etnis adalah himpunan manusia karena kesamaan ras, agama,

asal-usul bangsa ataupun kombinasi dari kategori tersebut yang terikat pada sistem nilai budayanya. Sementara Koentjaraningrat6 memaknai etnis sebagai kelompok sosial atau kesatuan hidup manusia yang mempunyai sistem interaksi,

sistem norma yang mengatur interaksi tersebut. Adanya kontinuitas dan rasa identitas yang mempersatukan semua anggotanya serta memiliki sistem kepemimpinan sendiri.

Tidak jauh berbeda dengan pengertian etnis oleh para ahli di atas, kemudian Joe R. Feagin mengatakan bahwa:7

Senada dengan Feagin, Martin Bulmer pun mengemukakan:8

“Etnis atau yang selalu disebut kelompok etnis adalah suatu kelompok kolektif manusia dalam penduduk yang luas yang memiliki menyataan atau ceritera asal-usul yang sama, mempunyai kenangan terhadap masa lalu yang terfokus pada suatu unsur simbolik atau lebih yang mendefinisikan identitas kelompok seperti kekerabatan, agama, bahasa, pembagian wilayah, tampilan nasionalitas dan fisik (suku bangsa dan fisik), yang anggotanya sadar bahwa mereka merupakan anggota dari kelompok tersebut.”

Demikian pula UK-Learning9 mengemukakan bahwa batasan kelompok etnis selalu mengacu pada suatu karakteristik tertentu misalnya suatu kelompok yang

selalu minoritas, suatu kelompk kecil, atau sekurang-kurangnya besaran kelompok tersebut yang lebih kecil dari kelompok dominan dalam masyarakat dimana

mereka berada. Komposisi dari kelompok etnik ditentukan antara lain oleh perbedaan gaya hidup atau tingkat pendapatan, pendidikan, yang membedakan status antara individu baik dalam lingkungan etnik mereka sendiri maupun dengan

etnis yang lain.

Diana10 mengemukakan bahwa etnis atau yang lazim disebut dengan kelompok etnis adalah kumpulan orang yang dapat dibedakan terutama oleh karakteristik

kebudayaan atau bangsa yang meliputi keunikan dalam perangai (trait) budayanya, perasaan sebagai suatu komunitas, mempunyai perasaan etnosentrisme, status keanggotaan yang bersifat keturunan atau ascribed status,

dan berdiam atau memiliki teritorial tertentu.

negara. Dan pengertian ini dipertegas lagi oleh Glazer11 yang memberikan definisi

etnis yakni sebuah keluarga dengan identitas sosial yang jelas seperti kesamaan agama, kesamaan bahasa, kesamaan sejarah, pengalaman hidup, bahkan kesamaan

mitos maupun mistis.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat dikatakan bahwa etnis atau kelompok etnis adalah pertama, suatu kelompok sosial yang mempunyai tradisi kebudayaan

dan sejarah yang sama, dan karena kesamaan itulah mereka memiliki suatu identitas sebagai suatu subkelompok dalam suatu masyarakat yang luas. Kelompok etnis bisa mempunyai bahasa sendiri, agama sendiri, adat-istiadat

sendiri yang berbeda dengan kelompok lain. Yang paling penting para anggota dari kelompok etnis itu mempuyai perasaan sendiri yang secara tradisional

berbeda dengan kelompok sosial lain.

Kedua, suatu kelompok individu yang mempunyai kebudayaan yang berbeda, namun diantara para anggotanya merasa memiliki semacam subkultur yang sama. Ketiga, etnis merupakan suatu kelompok yang memiliki domain tertentu yang kita

sebut dengan ethnic domain. Susane Langer12 mengatakan bahwa kerap kali kelompok etnis itu mempunyai peranan dan bentuk simbol yang sama, memiliki

bentuk kesenian atau art yang sama, yang diciptakan dalam ruang dan waktu mereka.

11

Ibid.

12

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa makna kelompok etnis mengandung dua

hal utama yakni pengertian luas dan pengertian sempit. Pertama, pengertian luas berkaitan dengan kehadiran suatu kelompok tertentu yang terikat dengan

karakteristik tertentu, dari fisik, sosial-budaya, sampai ideologi. Kedua, dalam arti sempit merujuk etnis pada kelompok suku bangsa karena alasan memiliki

kebudayaan yang sama. Pengertian sempit etnis dikaitkan dengan suku bangsa. Istilah kelompok etnis merupakan konsep untuk menerangkan suatu kelompok, baik kelompok ras maupun yang bukan kelompok ras yang sosial dianggap berada

dan telah mengembangkan sub-kultur sendiri.

Para ilmuwan politik memandang konsepsi mengenai hakekat etnisitas dimaknai dua hal yakni pertama, pembacaan realitas perbedaan bentuk penciptaan, yaitu

wacana batas yang bersifat oposisioner dan dikotomis. Kedua, suatu konstruksi pemahaman yang didasarkan atas pandangan dan bangunan sosial. Etnis merupakan konsep relasional yang berhubungan dengan indetifikasi diri dan

askripsisosial. Dua makna ini bisa kita tarik sebuah pemahaman bahwa etnisitas selalu akan terbaca sebagai realitas perbedaan yang selalu dipandang dikotomis

dalam mengidentifikasi diri. Karena itu identitas etnis relatif sulit diubah karena pemahaman ini dibangun di atas persamaan darah (kelahiran), warna kulit, kepercayaan yang mencakup suku, ras, nasionalitas dan kasta.

Pembahasan mengenai identitas etnis sebagai identitas diri seseorang merupakan

sesuatu yang relevan dan benar di dalam kehidupan bermasyarakat yang multikultur. Hal ini dimungkinkan agar orang lain memiliki kejelasan tentang

mendefinisikan tentang “Bagaimana saya berbeda dengan orang lain?” dan dari sinilah dapat diketahui “Apakah kita sama dengan orang lain?”. Dengan demikian

keberadaan etnik maupun ras memberikan makna tentang keberadaan kita sebagai

manusia yang nyata karena memiliki dan berada dalam konteks sejarah dan konteks sosial (etnis). Kita juga memiliki tipologi yang secara fisik berbeda

dengan orang lain (biological or natuarl category) (Theodor W. Allen, 1993).13

Kita bisa mengidentifikasikan suatu etnis sekurang-kurangnya melalui karakteristik budaya (sub-kultur). Misalnya ketika kita datang ke suatu negara, orang-orang dalam negara tersebut akan membedakan kita pendatang (other)

dengan mereka (orang-orang) di negara itu sendiri. Bahkan di negara tersebut mereka juga membedakan diri mereka sebagai “penduduk asli” dengan

“keturunan”. Jadi secara esensial orang-orang sadar akan adanya perbedaan

identitas melalui pemahaman self dan other.

Mengenai konsep ini Charmen dan Champion mengatakan bahwa:14

“Identitas diri suatu etnis adalah integrasi dari etnisitas dan perasaan kesamaan ras dalam satu konsep diri. Harus diakui bahwa etnisitas juga merupakan salah satu akibat dari identitas diri yang mengalir dari nilai, tata cara, gaya, dan latar belakang individu seseorang. Identitas etnis tidak mengalir dari opini atau prasangka yang berkembang dalam suatu masyarakat luas. Identitas etnis dibangun dari dalam.”

Kemudian selanjutnya Champion justru menjadikan bahasa sebagai identitas utama suatu kelompok etnis. Menurutnya:15

“Saya perlu menggarisbawahi bahwa setiap orang mempunyai pengalaman perjuangan pribadi. Perjuangan pertama untuk untuk mengetahui dan memahami bahasa ibunya. Kedua, perjuangan untuk mengetahui dan

memahami kompleksitas dunia dimana dia hidup, sehingga dia tahu tentang dirinya. Jika dia sudah tahu bahasa ibunya dan dunia tempat dia hidup dia akan tahu dirinya dan kebudayaannya.”

Kebenaran ungkapan Charmen dan Champion tentang betapa pentingnya mengenal bahasa ibu dan dunia tempat dimana seseorang dibesarkan diperkuat

oleh suatu penelitian Wi-vun Taiffalo Chiung dari University Texas di Arlington, sebuah tulisan berjudul Language and Ethnic Identity in Taiwan. Wu mengatakan

bahwa:16

“Identitas etnis Orang Taiwan itu dapat ditentukan oleh pengetahuan dan kemampuan Orang Taiwan dalam berbahasa ibu. Ada perbedaan yang signifikan antara pola-pola relasi atas tiga karakteristik yakni penguasaan kosa kata bahasa ibu, kemampuan berbahasa ibu, dan merasakan bahwa bahasa ibu sebagai identitas mereka.”

Gambaran riset atas Orang Taiwan tersebut dialami pula oleh pelbagai suku bangsa kita di tanah air yang selalu berusaha menunjukkan identitas etnisnya.

Seperti kata Moorad Mooradian17 yakni kita dapat mengatakan bahwa kita semua pasti merujukkan diri kita pada kelompok etnis sebagai identitas. Pernyataan Moorad tersebut memberikan penegasan bahwa setiap orang pasti akan

mengatakan bahwa latar belakang etnis yang dimilikinya merupakan identitas dari mana orang tersebut berada dan berasal.

Refleksi mengenai pertanyaan keberadaan “saya” sebenarnya menunjukkan

identitas kita. Identitas kita merupakan sebuah batas yang kuat untuk mengevaluasi kehadiran diri kita dengan orang lain. Identitas menunjukkan status

keterkaitan individu dengan suatu kelompok darimana seseorang berafiliasi atau pernah berafiliasi. Pembahasan mengenai identitas etnis itu sangat tergantung

16

Ibid., hal. 36.

17

sejauh mana saya merasa berada di dalam dan dengan etnis saya dan bukan karena

evaluasi (opini) orang lain atas diri saya. Seperti yang diungkapkan Charles Taylor yang mengatakan bahwa:18

“Evaluasi atas etnis yang diajukan oleh orang lain umumnya mengandung dua jenis evaluasi yakni evaluasi yang lemah atau sederhana dan evaluasi yang kuat. Evaluasi yang lemah dan sederhana adalah memasukkan seseorang ke dalam sebuah kategori etnis tanpa membuat perbedaan kualitatif. Artinya membuat perbandingan yang tidak mendasar, perbandingan antara rasa suka diantara orang-orang. Sedangkan evaluasi yang kuat berdasarkan kualifikasi dengan analisis misalnya menentukan derajat, tinggi-rendah, baik dan buruk, dan lain-lain.”

Kemudian Marshall R. Singer dalam bukunya Perception and Identity in Intercultural Communication (1998) yang di kutip Gary Weaver, memfokuskan

diri pada persepsi dan peran persepsi dalam kebudayaan dan komunikasi dengan menggunakan grafik kreatif yang menggambarkan tentang diri kita. Melalui analisis perbedaan perseptual Singer menguji bagaimana kebudayaan dan identitas

kelompok sebenarnya dibentuk. Singer mengatakan:19

“Setiap orang adalah bagian dari beragam identitas kelompok yang berbeda secara simultan, dan dia harus belajar itu semua sehingga dia menjadi bagian dari kelompok tersebut. Oleh karena itu tidak seorang pun yang hanya merupakan bagian dari suatu kelompok yang sama; setiap orang akan memiliki peringkat sikap, nilai dan kepercayaan dari kelompok meskipun secara berbeda.”

Menurut Singer model konsep komunikasi yang tepat adalah bagaimana menerapkan komunikasi interpesonal, intergroup, dan international contexts, dan menganalisis masing-masing. Disini sebenarnya mau digambarkan bahwa

Sementara menurut Susanne Langer mengatakan bahwa20:

“Setiap etnis dan wilayahnya ditentukan oleh bagaimana etnis itu memiliki

feeling dan form melalui simbol-simbol, dimana selalu dipertanyakan tipe-tipe tertentu dari seni seperti arsitektur yang tidak nyata namun virtual. Karena perluasan arsitektur khususnya dapat menciptakan gambaran tentang diri (self) dan relasi (relation) dengan orang lain untuk menggambarkan domain etnik, sistem fungsi relasi melalui tanda (sign) yang ikut membentuk perasaan (the symbol of humanity to be found in the strength and interplay of form).”

Untuk itu kemudian Moorad Mooradian21 memberikan kesimpulan bahwa kita semua dalam satu waktu yang sama, kalau bukan sekarang ini maka di waktu

yang lain telah mendengar konsep identitas etnis. Ternyata identitas etnis merupakan kunci untuk membentuk identitas manusia sebagai pengembangan

manusia.

Dalam praktik komunikasi antar etnis, identitas etnis sering memberikan makna tentang pribadi seseorang dan lebih jauh memberikan ciri khas sebuah kebudayaan yang melatarbelakangi orang itu. Karena dari ciri khas itulah kita

mungkin dapat mengungkapkan keberadaan seseorang. Dalam hal ini Liliweri22 berpendapat bahwa pengertian identitas etnis pada tataran hubungan

antar-manusia akan mengantarkan kita untuk memahami sesuatu yang lebih konseptual yakni bagaimana meletakkan seseorang ke tempat orang lain (komunikasi yang empati), atau sekurang-kurangnya berbagi (share) pikiran, perasaan, masalah,

Konsepsi di atas menjelaskan bahwa identitas orang lain berdasarkan peran

mereka dalam suatu masyarakat. Dalam ranah sosiologi peran diartikan sebagai satu set harapan budaya tehadap sebuah posisi tertentu. Dalam hal ini Andreas

Schneider mengatakan bahwa :23

“Peran lebih mengacu pada harapan (roles refer to expected) dan tidak sekedar pada perilaku aktual, dan peran lebih bersifat normatif daripada sekadar deskriptif.”

Di sini terdapat perbedaan yang tegas antara hubungan peran sebagai sebuah identitas dengan struktur kebudayaan dan struktur sosial (identitas peran: struktur kebudayaan dan struktur sosial). Karena itu harus dibedakan antara peran yang

diharapkan (role expectation) sebagai bagian dari struktur budaya suatu masyarakat dengan tampilan peran (role performance) yang merupakan bagian

dari struktur sosial suatu masyarakat. Yang dimaksud struktur budaya adalah pola-pola persepsi, berpikir dan perasaan, sedangkan struktur sosial adalah pola-pola-pola-pola perilaku sosial.Dengan demikian secara sosiologis dapat diasumsikan bahwa jika

posisi sosial seseorang berkaitan erat dengan peranannya dalam struktur budaya maupun struktur sosial, hal ini akan mengarah kepada identitas peran. Berkaitan

dengan hal ini, Stryker24 berpendapat bahwa dalam pandangan psikologi sosial, ketika posisi sosial telah terinternalisasi, maka kita akan bicara tentang identitas itu sendiri.

23

Ibid.

24

2. Representasi Identitas Etnis dalam Politik

Pemikiran dan pembahasan mengenai istilah politik identitas menjadi salah satu topik besar yang sering diperbincangkan oleh para pakar ilmu sosial dan politik dalam perkembangan politik dewasa ini. Telah banyak para pakar yang

memberikan definisi tentang politik identitas terutama setelah menguatnya isu ini dalam agenda suksesi kepemimpinan beberapa tahun terakhir. Kata “identitas”

dan maknanya di dalam konteks politik sesungguhnya merupakan suatu fenomena yang cukup baru di dalam wacana intelektual kontemporer. Konsep mengenai identitas ini sendiri semakin mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan untuk

menjadi kajian khusus dalam ilmu sosial dan politik seiring dengan semakin menguatnya segmentasi sosial dalam masyarakat. Lebih jauh pembedaan

kelompok-kelompok dalam masyarakat tersebut erat kaitannya dengan metamorfosa demokrasi yang esensinya bersinggungan dengan agenda-agenda politik.

Euforia perayaan demokrasi ternyata telah melahirkan problematika tersendiri

dalam proses pelaksanaanya. Demokrasi yang belum matang secara potensial membawa resiko di dalam relasi vertikal antara negara dan rakyatnya (

state-citizens) maupun resiko sosial lainnya yang bersifat horisontal seperti misalnya konflik antaranggota masyarakat. Resiko sosial baik secara vertikal maupun horisontal ini ditandai dengan adanya tuntutan untuk mendapatkan ruang politik

yang lebih luas bagi praktek-praktek multikulturalisme. Praktek multikulturalisme ini pun telah melahirkan resiko-resiko sosial lainnya seperti potensi konflik dalam

sebaliknya dan resiko-resiko lainnya. Fenomena politik semacam ini merupakan

wujud dari politik representasi. Seperti yang diungkapkan Ari Setyaningrum yang mengatakan bahwa:25

“Politik representasi merupakan kontruksi politik yang memungkinkan sekelompok orang mengidentifikasikan diri mereka secara simbolik sebagai bagian dari suatu kolektivitas tertentu dimana praktek dalam proses identifikasi itu dimobilisasikan untuk tujuan-tujuan politik”.

Gagasan Ari Setyaningrum terkait dengan politik representasi tersebut mempertegas konsepsi tentang politik identitas itu sendiri. Menurutnya politik

representasi itu lahir dari adanya penggunaan simbol-simbol oleh sekelompok orang untuk memunculkan suatu identitas diri, dimana identitas tersebut telah

mewakili dirinya dan merepresentasikan bahwa identitas tersebut merupakan bagian dari suatu kolektivitas atau kelompok.

Berkaitan dengan hal ini Stuart Hall memberikan pemikirannya mengenai politik representasi. Hall berpendapat bahwa:26

“Konsep representasi ini dipahami sebagai suatu rekayasa konstruksi sosial yang dimungkinkan melalui bekerjanya sirkuit kebudayaan dalam melahirkan produksi dan reproduksi makna atau pencitraan yang mampu menciptakan suatu opini publik atau menentukan posisi subyektivitas seseorang di dalam ruang dan relasi sosialnya.”

Disini Hall menjelaskan bagaimana proses identitas itu terbentuk. Menurutnya sirkuit kebudayaan (yang dalam hal ini dipahami sebagai unsur yang memberikan ciri dan karakter budaya itu sendiri) akan dapat memberikan makna sebagai citra

seseorang yang mampu memberikan dan menguasai pemahaman publik sehingga dapat diketahui dari kelompok sosial mana seseorang berada.

25

Mandatory, Politik Perlawanan, (Yogyakarta: IRE, 2005), hal. 14.

26

Beberapa literatur baik politik maupun sosiologi membahas mengenai identitas

dalam masyarakat. Identitas itu sendiri dapat dikategorikan dalam dunia kategori utama yakni identitas sosial (kelas, ras, etnis, gender, dan seksualitas) dan

identitas politik (nasionalitas dan kewarganegaraan-citizenship). Mengenai pengertian identitas itu sendiri Ari Setyaningrum memberikan pendapatnya yang

mengatakan bahwa:27

“Identitas sosial menentukan posisi subyek di dalam relasi atau interaksi sosialnya, sedangkan identitas politik menentukan posisi subyek di dalam suatu komunitas melalui suatu rasa kepemilikan (sense of belonging) dan sekaligus menandai posisi subyek yang lain di dalam suatu pembedaan (sense of otherness). Dikarenakan identitas juga menyangkut apa-apa saja yang membuat sekelompok orang menjadi berbeda dengan yang lainnya maka konstruksi identitas berkaitan erat dengan konstruksi mengenai perbedaan (difference).”

Pendapat Ari di atas menjelasan bahwa identitas sosial dalam masyarakat itu menentukan bagian seseorang berdasarkan hubungannya dan interaksinya dalam

masyarakat. Sedangkan identitas politik menentukan seseorang di dalam bagian kelompok yang berdasarkan perasaan yang sama dan saling memiliki sekaligus memberikan batasan kepada bagian kelompok lain terhadap suatu yang berbeda.

Hal ini menjadikan konsep identitas berkaitan dengan konsep perbedaan.

Selanjutnya, mengenai identitas politik Stuart Hall berpendapat bahwa:28

“Identitas seseorang mengkonstruksikan suatu proses dialogis yang menandai batasan-batasan apa saja mengenai dirinya dan apa saja yang membuatnya sama atau berbeda dengan orang lain.”

Selaras dengan konsepsi identitas yang dikemukakan oleh Ari Setyaningrum, Hall mengkonsepsikan dalam sudut pandang yang tidak jauh berbeda. Namun Hall

27

Ibid., hal 18.

28

mempunyai pandangan bahwa identitas seseorang terbangun melalui proses

dialogis dengan membatasi seseorang melalui kategori tertentu yang memiliki kesamaan-kesamaan dengan diri kita serta memberikan pembedaan terhadap apa

yang membuat kita berbeda dengan orang lain.

Dari pernyataan di atas menurut Hall identitas seseorang tidak dapat dilepaskan dari “sense (rasa/kesadaran) terhadap kolektivitas”. Jadi ketika identitas

diformulasikan sebagai sesuatu yang membuat seseorang memiliki atau berbagai kesamaan dengan orang lain maka pada saat yang bersamaan juga identitas memformulasikan otherness (keberbedaan) atau sesuatu yang di luar

persamaan-persamaan tersebut. Sehingga karakteristik identitas bukan hanya dibentuk oleh ikatan kolektif melainkan juga oleh kategori-kategori pembeda (categories of

diffeence).

Menanggapi pernyataan ini kemudian Judith Butler memberikan pendapatnya. Beliau mengatakan bahwa:29

“Konstruksi mengenai identitas melibatkan seluruh peluang-peluang dari berbagai kategori pembedaan kolektif yang saling berkompetisi dan karena itu kategori-kategori identitas tidaklah bersifat deskriptif melainkan bersifat normatif.”

Pendapat Butler di atas dapat dimaknai bahwa suatu identitas itu muncul dan terbangun melalui akumulasi atau sekumpulan dari berbagai kolektifitas kategori pembeda, dimana setiap kategori pembeda tersebut saling bersaing yang

kemudian membuat kategori pembeda tersebut tidak bersifat deskriptif melainkan bersifat normatif.

29

Pengenaan identitas kolektif sebagai sumberdaya sekaligus sarana politik di dalam

realitas modern, secara sederhana kita temukan di dalam fenomena terbentuknya negara-bangsa (nation-state) dalam era poskolonial, dimana beragam latar

belakang komunitas ras, suku-bangsa (etnis), agama membentuk komunitas negara-bangsa. Konsep ini yang kemudian di kemukakan oleh Bennedict

Anderson30 yang berpendapat bahwa ikatan-ikatan kolektif dalam suatu komunitas politik bukan hanya suatu konstruksi politik semata melainkan juga sebagai konstruksi budaya.

Anderson lebih menitikberatkan identitas mengarah kepada asal mula

terbentuknya suatu bangsa. Karena menurutnya ikatan-ikatan kolektif atas kesamaan rasa dalam politik bukan hanya menjadi konstruksi politik semata

melainkan juga sebagai bangunan konsep budaya dalam masyarakat. Disini ikatan terhadap kolektifitas bukan lagi didasari oleh kontak-kontak langsung secara fisik sebagaimana yang membuat kita terikat dengan komunitas di lingkungan sekitar

atau di dalam suatu organisasi. Melainkan juga terbentuk oleh makna melalui simbol-simbol dan praktek-praktek budaya yang saling dibagi bersama. Seperti

penulisan sejarah, lagu-lagu kebangsaan, bendera, atau pengakuan bagi hari-hari besar nasional.

Identitas politik (political identity) secara konseptual berbeda dengan politik identitas (politics of identity). Identitas politik merupakan konstruksi yang

menentukan posisi kepentingan subyek di dalam ikatan suatu komunitas politik, sedangkan pengertian politik identitas mengacu pada mekanisme politik

30