1

OPTIMALISASI KUALITAS SILASE DAUN RAMI (Boehmeria

nivea, L. GAUD) MELALUI PENAMBAHAN BEBERAPA

ZAT ADITIF

SKRIPSI

SHITTA NUR SAFARINA

DEPARTEMEN ILMU NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN FAKULTAS PETERNAKAN

2

RINGKASAN

SHITTA NUR SAFARINA. D24052339. 2009. Optimalisasi Kualitas Silase Daun Rami (Boehmeria nivea, L. GAUD) Melalui Penambahan Beberapa Zat Additif.

Skripsi. Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor.

Pembimbing Utama : Dr. Despal, S.Pt., M.Sc.

Pembimbing Anggota : Ir. Sudarsono Jayadi, M.Sc., Agr.

Industri peternakan di Indonesia dari tahun ke tahun semakin berkembang. Perkembangan tersebut menuntut adanya pakan yang yang murah, berkualitas baik, dapat tersedia setiap saat serta tidak bersaing dengan kebutuhan manusia. Pakan alternatif berupa limbah berserat hasil pertanian dan industri seperti daun rami dapat digunakan karena produksinya yang besar dan melimpah pada saat pemanenan batang. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa daun rami mengandung semua nutrien utama yang diperlukan oleh ternak (Duarte, 1997), daun rami juga merupakan sumber protein daun terbaik untuk ternak (Pirie, 2005). Kandungan protein daun rami sekitar 20% dengan kandungan serat kasar sekitar 16%. Tiap tahunnya tanaman rami menghasilkan limbah hijauan berupa daun dan pucuk sekitar 300 ton bahan segar/ha (FAO, 2005). Daun rami dapat diperoleh dari sisa pemanenan batang yang dilakukan secara periodik dengan interval 25 – 40 hari. Oleh karena itu perlu dilakukan teknik pengawetan yang tepat agar daun rami dapat digunakan sebagai pakan harian.

3 rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok (RAK) dengan pola faktorial 3x3 dengan 3 ulangan. Tiga tipe water soluble carbohydrate (WSC) yang digunakan antara lain A1 = tepung gaplek, A2 = pollard dan A3 = tepung jagung dan tiga waktu ensilase yakni B1 = 28, B2 = 35 dan B3 = 42 hari. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan sidik ragam (ANOVA) diikuti dengan uji Duncan untuk melihat perbedaan antar perlakuan.

Perbedaan penggunaan aditif dan lamanya ensilase tersebut menimbulkan variasi terhadap peubah yang diamati dalam penelitian ini. Karakter fisik dan pH menunjukkan bahwa silase daun rami beraditif gaplek (A1) mengalami penurunan pH lebih cepat dibandingkan dengan silase daun rami beraditif jagung (A3). Tingginya pH silase daun rami beraditif jagung A3 disebabkan karena tekstur jagung yang digunakan sebagai aditif silase kurang halus. Profil asam organik dievaluasi pada ensilase 42 hari (B3), meskipun hasil asam organik silase daun rami bertentangan dengan nilai pH dan karakter fisik. Silase daun rami dikategorikan sebagai bahan pakan yang fermentabel dan dapat dicerna oleh ternak ruminan yakni dilihat dari nilai NH3 > 8,89 mM, VFA > 94,88 mM. Estimasi kecernaan bahan organik silase setelah ensilase 42 hari berkisar 72%.

4

ABSTRACT

Optimalisation of Ramie Leaf Silage Quality (Boehmaria nivea, L. GAUD) with Some Additive

S. N. Safarina, Despal, S. Jayadi

A research to study the influence of additives and ensiling times on ramie leaves silage qualities for ruminant have been studied in vitro using completely and block factorial 3 x 3 designs. Three types of water soluble carbohydrate (WSC) and dry matter sources as additives (A1 = cassava meal, A2 = pollard and A3 = corn meal) and three ensiling times (B1 = 28, B2 = 35, and B3 = 42 days) have been investigated. The degradability of organic matter to form VFA and protein to form NH3 were measured according to General Laboratory Procedure (1966), while the rate organic matter fermentation was measured follow the procedure of Menke et al., (1979). Value of pH and protein degradability were measured follow procedure of Naumann dan Bassler (1997) and Carro dan Miller (1999). The variable of this research consist of physical characteristic and fermentation parameters, fermentability and digestibility of the silages by ruminant have been determined in vitro. In generally, physical characteristic of ramie leaf silage are green brown, lactic acid odor and softer texture. Ramie leaf silage with additive corn meal (A3) have breakage. pH parameters showed that A1 acidified the silages faster than the A2 ones (3,62 vs 5,13). High pH of A3 (7,35) treatment was caused by the rought texture of corn meal used in this experiment. The silages were categorized as fermentable and high digestible feeds for ruminants (NH3 > 8,89 mM, VFA > 94.88 mM). Production gas for 24 hours incubation rumen liquor and estimation of organic matter digestibility (OMD) after 6 weeks ensiling time were around 72% and 50% .

5

OPTIMALISASI KUALITAS SILASE DAUN RAMI

(Boehmeria nivea, L. GAUD) MELALUI PENAMBAHAN

BEBERAPA ZAT ADDITIF

SHITTA NUR SAFARINA

D24052339

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Peternakan pada

Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN ILMU NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN FAKULTAS PETERNAKAN

6

OPTIMALISASI KUALITAS SILASE DAUN RAMI (Boehmeria

nivea, L. GAUD) MELALUI PENAMBAHAN BEBERAPA

ZAT ADITIF

Oleh

SHITTA NUR SAFARINA

D24052339

Skripsi ini telah disetujui dan disidangkan di hadapan Komisi Ujian Lisan pada tanggal 10 Agustus 2009

Pembimbing Utama Pembimbing Anggota

Dr. Despal, S.Pt., M.Sc., Agr. Ir. Sudarsono Jayadi, M.Sc, Agr. NIP. 19701217 199601 2 001 NIP. 19660226 199003 1 001

Dekan Ketua Departemen

Fakultas Peternakan Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan

Institut Pertanian Bogor Fakultas Peternakan

Institut Pertanian Bogor

Dr. Ir. Luki Abdullah, M.Sc., Agr. Dr. Ir. Idat G. Permana, M.Sc., Agr.

7 RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 29 September 1987 dari pasangan Drs. H. Burhanuddin, M.Ed. dan Ibu Hj. Nunung Nuriah. Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara.

8

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan hadirat Allah SWT, Sang Pencipta Alam, atas nikmat yang tak terhitung, kasih sayang dan hidayah-Nya sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Optimalisasi Kualitas Silase Daun

Rami (Boehmaria nivea, L. GAUD) Melalui Penambahan Beberapa Zat Aditif”. Skripsi ini disusun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis pada bulan Juli sampai Desember 2008 di Laboratorium Nutrisi Ternak Perah Fakultas Peternakan, Laboratorium Pusat Pangan dan Gizi Antar Universitas Institut Pertanian Bogor, serta Laboratorium Bioprospeksi Bidang Mikrobiologi LIPI Bogor.

Industri peternakan di Indonesia dari tahun ke tahun semakin berkembang. Perkembangan tersebut menuntut adanya pakan yang yang murah, berkualitas baik, dapat tersedia setiap saat serta tidak bersaing dengan kebutuhan manusia. Pakan alternatif berupa limbah berserat hasil pertanian dan industri seperti daun rami dapat digunakan karena produksinya yang besar dan melimpah pada saat pemanenan batang, akan tetapi pemanfaatan daun rami sebagai pakan ternak belum dimanfaatkan secara optimum oleh para petani daun rami. Daun rami mengandung protein sekitar 20% sehingga daun ini dapat dijadikan sumber protein untuk ternak. Hal ini dibatasi dengan ketersediaan tanaman rami, karena pemanenan tanaman ini dilakukan secara periodik (musiman) sehingga perlu dilakukan pengawetan agar tanaman ini tersedia sepanjang tahun. Salah satu pengawetan yang bisa dilakukan adalah dengan teknik silase (pengawetan basah). Pengawetan ini diharapkan dapat mempertahankan kualitas nutrien daun rami, meningkatkan palatabilitas dan kecernaan, serta tidak bergantung pada cuaca.

Skripsi ini memuat informasi tentang karakter fisik, karakteristik fermentasi silase, fermentabilitas silase dan kecernaan silase daun rami dengan penambahan gaplek, polard dan tepung jagung oleh ruminan secara in vitro dengan lama ensilase yakni 28, 35 dan 42 hari.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

9

Tanaman Rami (Boehmeria nivea, L.GAUD) ……….…... 3

Komposisi Daun Rami ……… 4

Penggunaan Daun Rami untuk Ternak ………. 5

Silase ………... 6

Pembuatan Silase Daun Rami ………. 16

Pengukuran Kerusakan Silase ……… 17

Pengukuran pH ……….. 17

Pengukuran Perombakan Protein ……….. 18

Pengukuran Asam Organik …….……… 18

Analisa Amonia dan Volatile Fatty Acid (VFA) Cairan Rumen………..……… 19

10 Prosedur Pengukuran volatile fatty acid (VFA). 20

Pengukuran Laju Produksi Gas ……....……….. 21

Rancangan Percobaan ……..……….. 22

Perlakuan ………..……….. 23

Peubah ……… 23

HASIL DAN PEMBAHASAN ……….. 24

Karakteristik Fisik Silase Daun Rami.……….. 24

Karakteristik Fermentasi Silase ……… 26

Nilai pH silase ……… 26

Perombakan Protein ……… 28

Profil Asam Organik ……….. 29

Fermentabilitas Silase dalam Rumen ………... 30

Amonia ……..………... 30

Volatile Fatty acid (VFA) Total ...…………...……… 32

Produksi Gas dan Estimasi Kecernaan Bahan Organik. 33 KESIMPULAN DAN SARAN ……… 36

Kesimpulan ………. 36

Saran ……….…... 36

UCAPAN TERIMA KASIH .……… 37

DAFTAR PUSTAKA ..……….. 38

1

OPTIMALISASI KUALITAS SILASE DAUN RAMI (Boehmeria

nivea, L. GAUD) MELALUI PENAMBAHAN BEBERAPA

ZAT ADITIF

SKRIPSI

SHITTA NUR SAFARINA

DEPARTEMEN ILMU NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN FAKULTAS PETERNAKAN

2

RINGKASAN

SHITTA NUR SAFARINA. D24052339. 2009. Optimalisasi Kualitas Silase Daun Rami (Boehmeria nivea, L. GAUD) Melalui Penambahan Beberapa Zat Additif.

Skripsi. Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor.

Pembimbing Utama : Dr. Despal, S.Pt., M.Sc.

Pembimbing Anggota : Ir. Sudarsono Jayadi, M.Sc., Agr.

Industri peternakan di Indonesia dari tahun ke tahun semakin berkembang. Perkembangan tersebut menuntut adanya pakan yang yang murah, berkualitas baik, dapat tersedia setiap saat serta tidak bersaing dengan kebutuhan manusia. Pakan alternatif berupa limbah berserat hasil pertanian dan industri seperti daun rami dapat digunakan karena produksinya yang besar dan melimpah pada saat pemanenan batang. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa daun rami mengandung semua nutrien utama yang diperlukan oleh ternak (Duarte, 1997), daun rami juga merupakan sumber protein daun terbaik untuk ternak (Pirie, 2005). Kandungan protein daun rami sekitar 20% dengan kandungan serat kasar sekitar 16%. Tiap tahunnya tanaman rami menghasilkan limbah hijauan berupa daun dan pucuk sekitar 300 ton bahan segar/ha (FAO, 2005). Daun rami dapat diperoleh dari sisa pemanenan batang yang dilakukan secara periodik dengan interval 25 – 40 hari. Oleh karena itu perlu dilakukan teknik pengawetan yang tepat agar daun rami dapat digunakan sebagai pakan harian.

3 rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok (RAK) dengan pola faktorial 3x3 dengan 3 ulangan. Tiga tipe water soluble carbohydrate (WSC) yang digunakan antara lain A1 = tepung gaplek, A2 = pollard dan A3 = tepung jagung dan tiga waktu ensilase yakni B1 = 28, B2 = 35 dan B3 = 42 hari. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan sidik ragam (ANOVA) diikuti dengan uji Duncan untuk melihat perbedaan antar perlakuan.

Perbedaan penggunaan aditif dan lamanya ensilase tersebut menimbulkan variasi terhadap peubah yang diamati dalam penelitian ini. Karakter fisik dan pH menunjukkan bahwa silase daun rami beraditif gaplek (A1) mengalami penurunan pH lebih cepat dibandingkan dengan silase daun rami beraditif jagung (A3). Tingginya pH silase daun rami beraditif jagung A3 disebabkan karena tekstur jagung yang digunakan sebagai aditif silase kurang halus. Profil asam organik dievaluasi pada ensilase 42 hari (B3), meskipun hasil asam organik silase daun rami bertentangan dengan nilai pH dan karakter fisik. Silase daun rami dikategorikan sebagai bahan pakan yang fermentabel dan dapat dicerna oleh ternak ruminan yakni dilihat dari nilai NH3 > 8,89 mM, VFA > 94,88 mM. Estimasi kecernaan bahan organik silase setelah ensilase 42 hari berkisar 72%.

4

ABSTRACT

Optimalisation of Ramie Leaf Silage Quality (Boehmaria nivea, L. GAUD) with Some Additive

S. N. Safarina, Despal, S. Jayadi

A research to study the influence of additives and ensiling times on ramie leaves silage qualities for ruminant have been studied in vitro using completely and block factorial 3 x 3 designs. Three types of water soluble carbohydrate (WSC) and dry matter sources as additives (A1 = cassava meal, A2 = pollard and A3 = corn meal) and three ensiling times (B1 = 28, B2 = 35, and B3 = 42 days) have been investigated. The degradability of organic matter to form VFA and protein to form NH3 were measured according to General Laboratory Procedure (1966), while the rate organic matter fermentation was measured follow the procedure of Menke et al., (1979). Value of pH and protein degradability were measured follow procedure of Naumann dan Bassler (1997) and Carro dan Miller (1999). The variable of this research consist of physical characteristic and fermentation parameters, fermentability and digestibility of the silages by ruminant have been determined in vitro. In generally, physical characteristic of ramie leaf silage are green brown, lactic acid odor and softer texture. Ramie leaf silage with additive corn meal (A3) have breakage. pH parameters showed that A1 acidified the silages faster than the A2 ones (3,62 vs 5,13). High pH of A3 (7,35) treatment was caused by the rought texture of corn meal used in this experiment. The silages were categorized as fermentable and high digestible feeds for ruminants (NH3 > 8,89 mM, VFA > 94.88 mM). Production gas for 24 hours incubation rumen liquor and estimation of organic matter digestibility (OMD) after 6 weeks ensiling time were around 72% and 50% .

5

OPTIMALISASI KUALITAS SILASE DAUN RAMI

(Boehmeria nivea, L. GAUD) MELALUI PENAMBAHAN

BEBERAPA ZAT ADDITIF

SHITTA NUR SAFARINA

D24052339

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Peternakan pada

Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN ILMU NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN FAKULTAS PETERNAKAN

6

OPTIMALISASI KUALITAS SILASE DAUN RAMI (Boehmeria

nivea, L. GAUD) MELALUI PENAMBAHAN BEBERAPA

ZAT ADITIF

Oleh

SHITTA NUR SAFARINA

D24052339

Skripsi ini telah disetujui dan disidangkan di hadapan Komisi Ujian Lisan pada tanggal 10 Agustus 2009

Pembimbing Utama Pembimbing Anggota

Dr. Despal, S.Pt., M.Sc., Agr. Ir. Sudarsono Jayadi, M.Sc, Agr. NIP. 19701217 199601 2 001 NIP. 19660226 199003 1 001

Dekan Ketua Departemen

Fakultas Peternakan Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan

Institut Pertanian Bogor Fakultas Peternakan

Institut Pertanian Bogor

Dr. Ir. Luki Abdullah, M.Sc., Agr. Dr. Ir. Idat G. Permana, M.Sc., Agr.

7 RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 29 September 1987 dari pasangan Drs. H. Burhanuddin, M.Ed. dan Ibu Hj. Nunung Nuriah. Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara.

8

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan hadirat Allah SWT, Sang Pencipta Alam, atas nikmat yang tak terhitung, kasih sayang dan hidayah-Nya sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Optimalisasi Kualitas Silase Daun

Rami (Boehmaria nivea, L. GAUD) Melalui Penambahan Beberapa Zat Aditif”. Skripsi ini disusun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis pada bulan Juli sampai Desember 2008 di Laboratorium Nutrisi Ternak Perah Fakultas Peternakan, Laboratorium Pusat Pangan dan Gizi Antar Universitas Institut Pertanian Bogor, serta Laboratorium Bioprospeksi Bidang Mikrobiologi LIPI Bogor.

Industri peternakan di Indonesia dari tahun ke tahun semakin berkembang. Perkembangan tersebut menuntut adanya pakan yang yang murah, berkualitas baik, dapat tersedia setiap saat serta tidak bersaing dengan kebutuhan manusia. Pakan alternatif berupa limbah berserat hasil pertanian dan industri seperti daun rami dapat digunakan karena produksinya yang besar dan melimpah pada saat pemanenan batang, akan tetapi pemanfaatan daun rami sebagai pakan ternak belum dimanfaatkan secara optimum oleh para petani daun rami. Daun rami mengandung protein sekitar 20% sehingga daun ini dapat dijadikan sumber protein untuk ternak. Hal ini dibatasi dengan ketersediaan tanaman rami, karena pemanenan tanaman ini dilakukan secara periodik (musiman) sehingga perlu dilakukan pengawetan agar tanaman ini tersedia sepanjang tahun. Salah satu pengawetan yang bisa dilakukan adalah dengan teknik silase (pengawetan basah). Pengawetan ini diharapkan dapat mempertahankan kualitas nutrien daun rami, meningkatkan palatabilitas dan kecernaan, serta tidak bergantung pada cuaca.

Skripsi ini memuat informasi tentang karakter fisik, karakteristik fermentasi silase, fermentabilitas silase dan kecernaan silase daun rami dengan penambahan gaplek, polard dan tepung jagung oleh ruminan secara in vitro dengan lama ensilase yakni 28, 35 dan 42 hari.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membutuhkan.

9

Tanaman Rami (Boehmeria nivea, L.GAUD) ……….…... 3

Komposisi Daun Rami ……… 4

Penggunaan Daun Rami untuk Ternak ………. 5

Silase ………... 6

Pembuatan Silase Daun Rami ………. 16

Pengukuran Kerusakan Silase ……… 17

Pengukuran pH ……….. 17

Pengukuran Perombakan Protein ……….. 18

Pengukuran Asam Organik …….……… 18

Analisa Amonia dan Volatile Fatty Acid (VFA) Cairan Rumen………..……… 19

10 Prosedur Pengukuran volatile fatty acid (VFA). 20

Pengukuran Laju Produksi Gas ……....……….. 21

Rancangan Percobaan ……..……….. 22

Perlakuan ………..……….. 23

Peubah ……… 23

HASIL DAN PEMBAHASAN ……….. 24

Karakteristik Fisik Silase Daun Rami.……….. 24

Karakteristik Fermentasi Silase ……… 26

Nilai pH silase ……… 26

Perombakan Protein ……… 28

Profil Asam Organik ……….. 29

Fermentabilitas Silase dalam Rumen ………... 30

Amonia ……..………... 30

Volatile Fatty acid (VFA) Total ...…………...……… 32

Produksi Gas dan Estimasi Kecernaan Bahan Organik. 33 KESIMPULAN DAN SARAN ……… 36

Kesimpulan ………. 36

Saran ……….…... 36

UCAPAN TERIMA KASIH .……… 37

DAFTAR PUSTAKA ..……….. 38

11

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

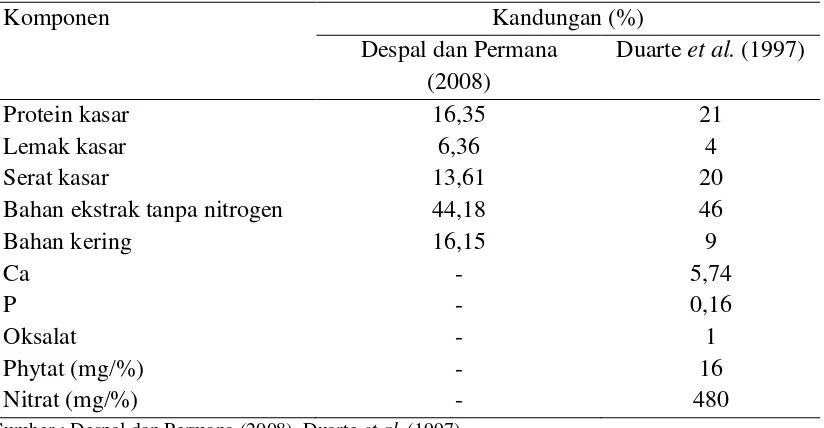

1. Komposisi Nutrien dan Antinutrisi Daun Rami (% BK) ….…. 5

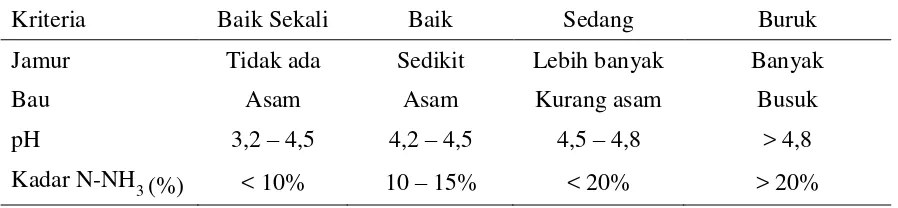

2. Kriteria Penilaian Silase ………. 8

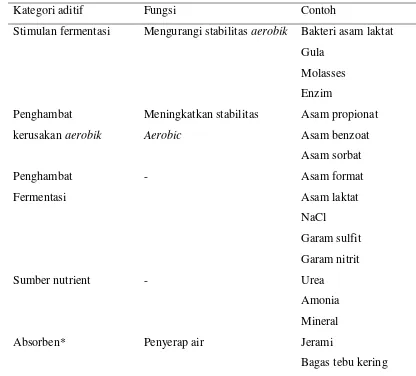

3. Pembagian Aditif Beserta Fungsinya ……….… 9

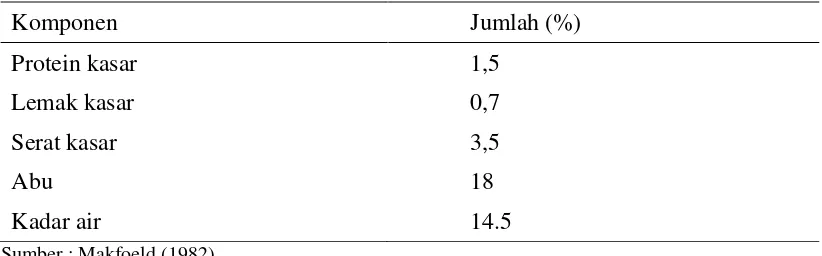

4. Komposisi Nutrien Tepung Gaplek (%BK) .……….… 10

5. Komposisi Nutrien Pollard (% BK) ……….…………... 11

6. Komposisi Nutrien Jagung (% BK) …..………. 12

7. Komposisi Gaplek, Pollard dan Tepung Jagung (% BK) …... 15

8. Kerusakan Silase Daun Rami .……….. 25

9. pH Silase Daun Rami ……….. 26

10. Perombakan Protein Silase Daun Rami ……… 28

11. Profil Asam Organik Silase pada Ensilase 42 Hari ……… 29

12. Amonia Silase Daun Rami ………..……… 30

12

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

1. Tanaman Rami ……… 3 2. Alur Pembuatan Silase Daun Rami ……… 17 3. Tipe Chromatogramdari Asam Organik ………. 19 4. Warna Silase Daun Rami ……….……… 24 5. Interaksi Jenis Aditif dengan Lama Ensilase ……… 31 6. Volatile Fatty Acid (VFA) Total Silase Daun Rami ……… 33 7. Produksi Gas Silase Daun Rami pada Ensilase 42 Hari ………… 34 8. Produksi Gas dan Organic Matter Digestibility (OMD) Silase

Selama 42 Hari ……… 34

13

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. Foto Alat Hohenheim Gas Tes ……… 45 2. Komposisi Buffer HohenheimGas Test ……… 46 3. Komposisi Larutan Buffer McDougall ... 47 4. Buffer Asetonitril ... 48

5. Hasil Sidik Ragam pH ………..…….. 49

6. Hasil Sidik Ragam VFA ………..………..….……… 50

14

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Industri peternakan di Indonesia dari tahun ke tahun semakin berkembang. Perkembangan tersebut menuntut adanya pakan yang murah, berkualitas baik, dapat tersedia setiap saat serta tidak bersaing dengan kebutuhan manusia. Pakan alternatif berupa limbah berserat hasil pertanian dan industri seperti daun rami dapat digunakan karena produksinya yang besar dan melimpah pada saat pemanenan batang.

Setiap tahunnya tanaman rami menghasilkan limbah berupa daun dan pucuk sekitar 300 ton bahan segar/ha (FAO, 2005). Beberapa varietas rami yang telah dikembangkan di Indonesia antara lain adalah Pujon 10, Florida, dan Lembang. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa daun rami mengandung semua nutrien utama yang diperlukan oleh ternak (Duarte, 1997). Komposisi nutrien utama yang diperlukan oleh ternak dan terkandung dalam daun rami antara lain bahan kering (BK) 16,15%, abu 20,50%, protein kasar (PK) 16,35%, lemak kasar (LK) 6,36%, serat kasar (SK) 13,61% dan bahan ekstrak tanpa nitrogen (Beta-N) 44,18% (Despal dan Permana, 2008). Protein yang terkandung dalam rami cukup tinggi sehingga daun rami dapat dijadikan sebagai sumber protein daun terbaik untuk ternak (Pirie, 2005).

Daun rami diperoleh dari sisa pemanenan batang yang dilakukan secara periodik (musiman) dengan interval 25 - 40 hari. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawetan agar daun rami dapat digunakan sebagai pakan harian. Pengawetan hijauan dapat dilakukan baik secara pengawetan basah (silase) ataupun kering (hay). Umumnya intensitas pemanenan daun rami lebih sering dilaksanakan pada musim hujan karena pertumbuhan tanaman lebih cepat. Hal ini menyebabkan pengawetan kering (hay) pada matahari terbuka sulit dilaksanakan. Perlu dilakukan pengkajian tentang alternatif teknik pengawetan lain seperti pengawetan basah (silase).

15 terlarut dalam air yang sekaligus dapat meningkatkan bahan kering silase hijauan yang diperlukan untuk mengoptimalkan kerja bakteri asam laktat (BAL) dan mencegah degradasi protein rami serta dapat menghasilkan silase daun rami berkualitas tinggi.

Pengawetan basah (silase) dengan penambahan aditif dapat dilakukan terhadap daun rami. Silase diharapkan dapat mempertahankan kualitas nutrien daun rami, meningkatkan palatabilitas dan kecernaan, serta tidak bergantung pada cuaca. Selain itu, pengawetan daun rami dengan teknik silase dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan rami sepanjang tahun.

Tujuan

16

TINJAUAN PUSTAKA

Tanaman Rami (Boehmeria nivea, L. GAUD)

Tanaman rami (Boehmeria nivea L. Gaud ) merupakan tanaman yang dapat menghasilkan serat dari kulit kayunya (Gambar 1). Tanaman ini berasal dari Cina (Li Tsongdao, 1992). Tanaman rami (Boehmeria nivea L. Gaud.) di Jawa Barat dikenal dengan nama haramay, sedangkan di Minangkabau dikenal dengan nama romin. Tanaman ini merupakan tanaman tahunan berbentuk rumpun, memiliki bentuk daun seperti hati dengan tekstur berbulu halus, batang yang mengkilap dan ramping dengan tinggi tanaman antara 2 - 3 m, diameter batang antara 1,2 - 2 cm bergantung pada kondisi pertumbuhan. Tanaman ini tumbuh pada ketinggian 0 – 1500 m dpl dengan curah hujan rata-rata 1200 – 2200 mm/tahun. Sistem perakaran (dimorfis) yang dimiliki rami memiliki dua fungsi yakni sebagai akar reproduksi (rhizom) yang menjalar di bawah permukaan tanah dan akar umbi sebagai penyimpan cadangan makanan. Terdapat mata tunas pada bagian rhizoma yang dapat digunakan sebagai perbanyakan tanaman rami.

17 Menurut Peterson (2002), taksonomi daun rami adalah sebagai berikut :

Serat yang terkandung dalam batang rami ini merupakan serat yang kuat dan tahan lama. Sifat-sifat dari serat rami antara lain berwarna sangat putih berkilau, tidak berubah warna dan tidak berkerut jika terkena sinar matahari, mudah menyerap air

(higroskopis), dan mudah kering. Oleh karena itu, serat rami dapat dijadikan sebagai

salah satu bahan tekstil, yang pemakaiannya dapat dicampur dengan serat kapas atau polyester (Scruggs dan Smith, 2003).

Produksi serat mentah dari tanaman rami tiap hektarnya cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah produksi serat mentah tanaman rami di daerah Wonosobo yang mencapai 1 ton/ha (Dhomiri, 2002). Selain pemanfaatan batang sebagai bahan baku pembuatan tekstil tanaman ini menghasilkan limbah hijauan berupa daun dan pucuk. Daun dan pucuk ini dapat digunakan sebagai makanan ternak (FAO, 1978).

Komposisi Daun Rami

Daun rami mengandung mineral kalsium yang sangat tinggi (sekitar 6%), namun fosfor dan kalium kurang dari 1% dan kandungan molibdenum daun rami tergolong tinggi (FAO, 1978). Pemberian daun rami dalam bentuk segar maupun kering telah digunakan sebagai sumber β-karotin, protein dan kalsium untuk ternak. Ketersediaan molibdenum yang tinggi dalam daun rami ini dapat mengganggu penggunaan Cu karena dapat membentuk senyawa tak larut. Meskipun daun rami ini menyediakan nutrien makro yang dibutuhkan ternak, daun ini memiliki keterbatasan dalam ketersediaan asam amino seperti metionin (FAO, 1978). Jika ditinjau dari senyawa fenolik yang dimiliki, daun rami mengandung oksalat, fitat, nitrat dan nitrit. Senyawa-senyawa ini dapat mengganggu pencernaan bila diberikan kepada ternak

18 monogastrik (Duarte et al., 1997). Kandungan nutrisi dan antinutrisi daun rami dapat dilihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Kandungan Nutrien dan Antinutrisi Daun Rami (% BK)

Komponen Kandungan (%)

Bahan ekstrak tanpa nitrogen 44,18 46

Bahan kering 16,15 9

Sumber : Despal dan Permana(2008), Duarte et al. (1997)

Penggunaan Daun Rami untuk Ternak

Penggunaan daun rami sebagai bahan pakan hijauan ternak memberikan hasil

yang positif. Hal itu dapat dilihat dari hasil-hasil penelitian yang memanfaatkan daun

rami sebagai pakan hijauan untuk berbagai ternak. Hasil penelitian untuk ternak

ruminansia yakni pemberian daun rami dalam ransum domba dapat meningkatkan

konsumsi dan bobot hidup ternak (Despal, 2007). Selain itu, penggunaan limbah daun rami sebagai bahan konsentrat secara in vitro untuk pakan ternak kambing dapat meningkatkan kandungan protein kasar, daya degradasi pakan dan kecernaan (Sudibyo et al., 2005). Penggunaan daun rami lebih dari 20% dalam ransum tikus dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan dan kematian. Hal ini disebabkan oleh tingginya kandungan serat kasar (SK) dan senyawa fenolik dalam tanaman rami (Duarte et al., 1997).

19 pakan serat tunggal dalam ransum kelinci tidak menyebabkan gangguan metabolisme dan pertumbuhan (Ferreira et al., 2007).

Silase

Silase merupakan pakan ternak yang dihasilkan melalui proses fermentasi alami oleh bakteri asam laktat (BAL) dengan kadar air yang sangat tinggi dalam keadaan anaerob (Bolsen dan Sapienza, 1993) . Proses kimiawi atau fermentasi yang terjadi selama penyimpanan silase disebut ensilase sedangkan tempat yang digunakan sebagai wadah silase disebut silo (McDonald et al., 1991). Tujuan pembuatan silase adalah sebagai cara alternatif untuk mengawetkan pakan segar sehingga kandungan nutrien yang ada dalam pakan tersebut tidak hilang atau dapat dipertahankan. Selain itu pembuatannya tidak bergantung pada musim (Bolsen dan Sapienza, 1993).

Silase dapat dibuat dari berbagai macam tanaman, seperti rumput, serealia, kacang-kacangan dan tanaman lain. Adapun ciri-ciri tanaman yang ideal yang cocok untuk diawetkan sebagai silase antara lain: (1) mengandung cukup substrat untuk proses fermentasi dalam bentuk karbohidrat terlarut dalam air, (2) mempunyai kapasitas untuk mempertahankan perubahan pH yang rendah, (3) kandungan bahan kering dalam bahan segar minimal 20%, (4) mempunyai struktur fisik yang baik sehingga memudahkan dalam proses pemadatan dalam silo (McDonald, 1982).

Fase Ensilase

Pembuatan silase secara garis besar dibagi menjadi 4 fase yakni (1) fase aerob, (2) fase fermentasi, (3) fase stabil dan (4) fase pengeluran untuk diberikan pada ternak (Moran, 2005).

1). Fase aerob, fase ini berlangsung dalam 2 proses yaitu proses respirasi dan proses proteolisis. Kedua proses ini terjadi akibat adanya aktivitas enzim yang berada dalam tanaman tersebut sehingga menghasilkan pH sekitar 6 -6,5. Dampak negatif dari fase ini dapat dihindarkan dengan cara menutup silo sampai rapat sesegera mungkin.

20 tumbuhnya mikroba anaerob yakni bakteri asam laktat, Enterobacteriaceae, clostridia, ragi dan kapang.

3). Fase stabil, fase ini berlangsung setelah proses fermentasi tercapai dan ditandai dengan stabilnya pH silase.

4). Fase pengeluaran pakan ternak dilakukan setelah silase melewati masa simpan yang cukup dan diberikan kepada ternak. Fase ini disebut fase aerobik.

Proses fermentasi silase yang kurang baik dapat menyebabkan mikroba perusak seperti Clostridia berkembang. Ciri-ciri fermentasi berjalan kurang baik yakni tingginya kadar asam butirat, pH, kadar amonia dan amin, sedangkan ciri-ciri proses fermentasi yang sempurna yakni pH turun dengan cepat, tidak adanya bakteri Clostridia, kadar amonia rendah (Elferink dan Driehuis, 2000). Disamping itu proses fermentasi juga dapat meningkatkan temperatur silase. Kenaikan temperatur tidak akan terjadi jika kondisi silo tertutup rapat dan masih anaerob (Soedarmadi, 1969). Umumnya temperatur dalam pembuatan silase tidak boleh lebih dari 50°C, karena pertumbuhan optimum untuk bakteri asam laktat sekitar 35°C (Susetyo et al, 1969). Temperatur yang baik untuk pembuatan silase berkisar 25 - 50°C, jika dibawah 25°C akan menyebabkan tumbuhnya bakteri pembusuk (Arnon, 1972).

Kualitas Silase

21 tropis yang memiliki karbohidrat terlarut air dalam jumlah sedikit (Titterton dan Pareeba, 1999).

Menurut Ohmomo et al. (2002) bahwa silase yang berkualitas baik memiliki kandungan bahan kering berkisar antara 35 - 40%, cukup mengandung gula (lebih dari 2% bahan segar). Selain itu, silase yang dibuat juga harus kedap udara dan suhu penyimpanan yang sesuai untuk pertumbuhan bakteri asam laktat homofermentatif (McDonald et al., 1991). Keberhasilan pembuatan silase tergantung pada tiga faktor utama seperti: populasi bakteri asam laktat, sifat-sifat fisik dan kimiawi bahan hijauan yang digunakan dan keadaan lingkungan. Kriteria silase yang baik menurut Deptan (1980) dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Kriteria Penilaian Silase

Kriteria Baik Sekali Baik Sedang Buruk

Aditif silase adalah bahan yang ditambahkan pada material (hijauan) sebelum proses ensilase. Bahan pengawet (aditif) yang biasa digunakan dalam pembuatan silase antara lain: asam fosfat, campuran asam klorida encer dengan asam sulfat encer, natrium bisulfit, tetes dan tanaman serealia yang telah digiling (Soedarmadi, 1969). Menurut Dirdjaja (1972), aditif silase (pengawet) dibagi menjadi dua, yakni bahan yang banyak mengandung karbohidrat (seperti tetes dan butir-butiran giling) dan bahan kimia (seperti asam fosfat, natrium bisulfit).

22 tidak dikehendaki, 8). mengurangi oksigen yang ada baik secara langsung maupun tidak langsung, 9). mengurangi produksi air dan menyerap beberapa asam yang tidak diinginkan. Pembagian aditif beserta fungsinya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Pembagian Aditif Beserta Fungsinya

Kategori aditif Fungsi Contoh

Stimulan fermentasi Mengurangi stabilitas aerobik Bakteri asam laktat Gula

Molasses Enzim

Penghambat Meningkatkan stabilitas Asam propionat

kerusakan aerobik Aerobic Asam benzoat

Asam sorbat

Absorben* Penyerap air Jerami

Bagas tebu kering Sumber : McDonald et al. (1991), * Nishino et al. (2007).

Gaplek

Gaplek merupakan hasil pengeringan dari ubi kayu (Manihot esculenta Crants) yang telah dikupas dan dipotong-potong. Ubi kayu yang telah dikupas dan dipotong, dikeringkan dengan bantuan sinar matahari atau dengan pengeringan buatan seperti oven (Ciptadi dan Nasution, 1978).

23 (Makfoeld, 1982). Gaplek juga mengandung pati yang dapat digunakan sebagai bahan pembentuk zat perekat yang membantu dalam proses pembuatan pakan sehingga pakan yang dihasilkan menjadi lebih padat (berisi), keras dan tidak mudah pecah (Rasidi, 1997). Selama proses ensilase pati yang terkandung di dalam gaplek dirubah menjadi gula melalui proses sakarisasi sebelum proses fermentasi sehingga gula yang dihasilkan tersebut digunakan oleh bakteri asam laktat untuk memproduksi asam laktat selama proses fermentasi berlangsung. Kandungan pati dalam gaplek berkisar antara 74 - 78% (Wirakartakusumah dan Siregar, 1991). Komposisi nutrien tepung gaplek dapat dilihat pada Tabel 4.

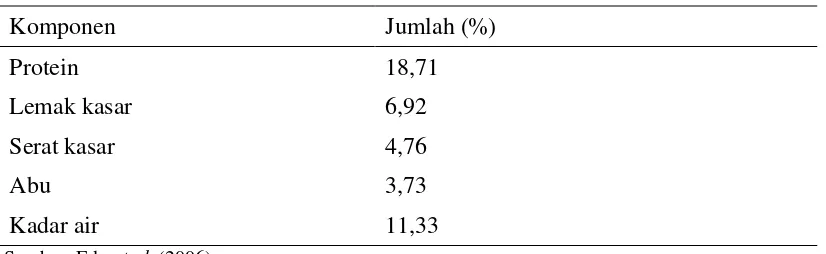

Tabel 4. Komposisi Nutrien Tepung Gaplek (% BK)

Komponen Jumlah (%)

Penambahan tepung gaplek ke dalam bahan hijauan yang akan disilase dapat mempercepat penurunan pH. Hal ini karena gaplek menyediakan karbohidrat yang tinggi yang digunakan oleh bakteri asam laktat sebagai energi dalam pembentukan asam laktat (Susetyo et al., 1969).

Pollard

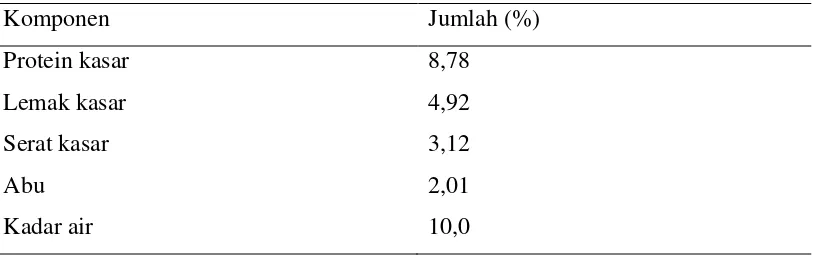

24 Tabel 5. Komposisi Nutrien Pollard (% BK)

Komponen Jumlah (%)

Protein 18,71

Lemak kasar 6,92

Serat kasar 4,76

Abu 3,73

Kadar air 11,33

Sumber: Edy et al. (2006)

Pollard mengandung pati sebesar 30%. Pati ini menyediakan water soluble carbohydrate (WSC) yang bisa memacu pertumbuhan bakteri asam laktat selama fermentasi berlangsung sehingga akan menghasilkan silase yang baik (Slominski et al., 2004).

Jagung

Jagung merupakan bahan makanan sumber energi yang sangat populer. Sebagian besar dari jumlah total tanaman serealia yang ada didunia, menggunakan jagung sekitar 60%. Jagung tersebut digunakan sebagai bahan makanan ternak (Agostini, 1987). Hal ini karena sifat yang dimiliki jagung sangat palatabel (disukai ternak) dan mengandung energi yang tinggi (Cunha, 1977). Kandungan energi yang tinggi dapat dilihat dari persentase pati yang ada di dalamnya yakni berkisar antara 72 - 73%. Pati ini terdiri atas amilosa dan amilopektin, kadar gula sederhana jagung (glukosa, fruktosa, dan sukrosa) berkisar antara 1-3%.

25 Tabel 6. Komposisi Nutrien Jagung (% BK)

Komponen Jumlah (%)

Jagung dapat menyediakan karbohidrat fermentasi karena merupakan sumber non fiber carbohydrate (NFC) yang dapat digunakan sebagai bahan tambahan hijauan dalam proses ensilase sehingga dapat mempercepat penurunan pH selama fermentasi (Sibanda et al., 1997; Yang et al., 2004). Selain itu, ketersediaan karbohidrat pada jagung akibat panas yang ditimbulkan selama proses ensilase dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri asam laktat selama fermentasi (Theurer et al., 1999).

Teknik Percobaan in vitro Gas Tes

Teknik percobaan in vitro adalah sebuah metode yang biasa dilakukan di laboratorium dalam menentukan kecernaan bahan kering suatu bahan pakan (Reksohadiprojo, 1988). Teknik ini sering digunakan karena mudah dengan hasil yang cepat serta dapat meminimalkan dalam penggunaan pakan (Chenost dan Reineger, 1989).

26 dengan menggunakan penanda internal maupun eksternal. Pakan yang diinkubasi menggunakan campuran cairan rumen dan buffer secara in vitro serta karbohidrat yang difermentasi untuk menghasilkan asam lemak rantai pendek (VFA) dan gas. Gas yang dihasilkan dari metode pengukuran gas tes berupa gas langsung yang dihasilkan dari proses fermentasi dan gas yang dihasilkan secara tidak langsung dari buffer VFA (Menke dan Close, 1986).

Pengukuran gas akan menghasilkan data yang berguna pada proses pencernaan baik pakan yang dapat larut maupun pakan yang tidak dapat larut. Metode ini menggunakan syringe yang mengutamakan produk fermentasi. Metode gas in vitro ini lebih efisien dibandingkan dengan metode in sacco dalam mengevaluasi efek dari faktor tannin atau zat anti nutrisi lainnya (Menke et al., 1979).

Produksi gas yang dihasilkan selama fermentasi dapat digunakan sebagai hasil pengukuran tidak langsung dari substrat yang terdegradasi (Menke dan Steingass, 1989). Getachew et al., (1998) menyatakan bahwa gas yang diproduksi secara langsung merupakan bentuk dari hasil fermentasi (CO2 dan CH4) dan gas yang diproduksi secara tidak langsung berasal dari buffer VFA (CO2 dilepaskan melalui buffer bikarbonat). Hasil utama dari produksi gas sebagian besar berasal dari fermentasi karbohidrat, sebagian kecil dari fermentasi protein dan metabolisme lemak (Kamalak et al., 2000).

Volatile Fatty Acid (VFA)

Volatile fatty acid (VFA) atau asam-asam lemak terbang merupakan hasil akhir fermentasi bahan organik oleh mikroorganisme baik pada proses ensilase maupun dalam saluran pencernaan ternak ruminansia. Banyaknya VFA yang ada di dalam rumen dapat menggambarkan aktivitas mikroba (Church, 1971). Banyaknya VFA pada silase menggambarkan indikator perombakan bahan organik (Orskov dan Ryle, 1990). Proporsi VFA juga dapat menggambarkan perkembangan mikroba selama ensilase. Proporsi asetat yang tinggi menunjukkan dominasi bakteri asam asetat sedangkan proporsi butirat yang tinggi menunjukkan dominasi bakteri Clostridia tyrobutyricum dalam silase (Elferink dan Driehuis, 2000).

27 ruminansia VFA berperan penting dalam metabolisme energi. Volatile fatty acid (VFA) terdiri dari asam asetat, asam propionat dan asam butirat (Tillman et al., 1986). Kisaran produksi total VFA cairan rumen yang mendukung dengan pertumbuhan mikroba yaitu 80 - 160 mM (Sutardi, 1977).

Amonia

Amonia silase merupakan salah satu indikator kerusakan silase. Hal ini dikarenakan amonia dapat menaikkan pH silase, selain itu tingginya amonia dalam silase dapat mencerminkan kerusakan protein bahan (Woolford, 1984). Amonia ini terbentuk melalui proses deaminasi asam-asam amino oleh bakteri asam laktat dan asam butirat, serta dapat dihasilkan dari metabolisme protein, peptida, asam amino, amida, urea, nitrat dan senyawa lainnya (Allen dan Sidhu, 1974).

28

METODE

Waktu dan Lokasi

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Juli sampai Desember 2008 di Laboratorium Nutrisi Ternak Perah, Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor, Laboratorium Pusat Pangan dan Gizi Antar Universitas Institut Pertanian Bogor, serta Laboratorium Bioprospeksi Bidang Mikrobiologi LIPI Bogor.

Materi

Bahan

Bahan-bahan utama yang digunakan dalam pembuatan silase adalah daun rami segar sebanyak 100 kg yang diperoleh dari sisa pemanenan batang rami dari Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) Darussalam, Garut, Jawa Barat. Daun rami yang digunakan memiliki kandungan BK ± 18%, PK ± 16,35%, LK ± 6,36%, abu ± 20,50%, SK ± 13,61%. Bahan tambahan yang digunakan sebagai aditif dalam pembuatan silase daun rami adalah tepung jagung, pollard dan gaplek dengan jumlah masing-masing sebesar 20% dari daun rami segar.Pollard dan tepung jagung berasal

dari pabrik pakan Indofeed, Bogor, sedangkan gaplek berasal dari Cikereteg, Sukabumi.

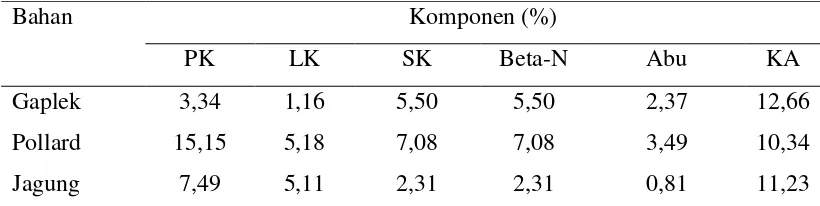

Tabel 7. Komposisi Gaplek, Pollard dan Tepung Jagung (% BK)

Bahan Komponen (%)

PK LK SK Beta-N Abu KA

Gaplek 3,34 1,16 5,50 5,50 2,37 12,66

Pollard 15,15 5,18 7,08 7,08 3,49 10,34

Jagung 7,49 5,11 2,31 2,31 0,81 11,23

Keterangan : Kandungan zat nutrisi berdasarkan analisa proksimat PAU (Pusat Pangan dan Gizi Antar Universitas) IPB.

Alat

29 untuk pengujian kecernaan ruminansia secara in vitro yang terdiri dari 3 bagian yakni: (1) syringe bervolume 100 ml, (2) rotor dengan kecepatan berkisar 5 - 10 rpm yang memiliki kapasitas 57 syringe dan (3) oven bersuhu 39oC. Seperangkat shaker bath merek Memmert untuk pengujian fermentabilitas. Pengukuran asam organik menggunakan analisis HPLC (high-performance liquid chromatography) merek Jasco seri LC-900 buatan Jepang yang terdiri atas (1) mesin injektor dengan kapasitas 20-μl sample loop, (2) tempat pelarut jenis Jasco PU-980 dan (3) sebuah detektor jenis Jasco UV-980 pada 214 nm.

Prosedur

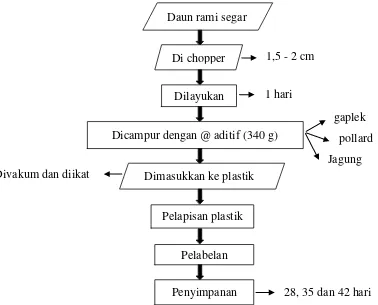

Pembuatan Silase Daun Rami

30 Gambar 2. Alur Pembuatan Silase Daun Rami

Pengukuran Kerusakan Silase

Kerusakan silase diukur pada saat pembukaan silase yakni dengan mengurangi antara total berat awal dengan berat silase yang mengalami kerusakan dibagi dengan berat akhir silase. Cara mengambil kerusakan silase adalah dengan mengambil permukaan luar silase yang rusak, kemudian ditimbang. Besarnya persentase kerusakan dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

%

Pengukuran pH menggunakan prosedur Naumann dan Bassler (1997). Sebanyak 10 g silase dicampur dengan 100 ml aquades dan dimasukkan ke dalam blender merek Nanotec buatan PT. Matahari Putra Prima Tbk. selama 1 menit dengan kekuatan sedang. Setelah itu, pH meter yang sudah ditera terhadap larutan standar ber-pH 4 dan pH 7 dimasukkan ke dalam sampel dan dilakukan pembacaan pH setelah 30 detik atau setelah pH terlihat stabil.

Daun rami segar

Di chopper 1,5 - 2 cm

Dilayukan 1 hari

Dicampur dengan @ aditif (340 g)

31

Pengukuran Perombakan Protein

Metode pengukuran perombakan protein mengikuti prosedur yang digunakan oleh Carro dan Miller (1999). Sampel daun rami segar, aditif serta silase daun rami beraditif segar diukur besar N yang terkandung didalamnya dengan menggunakan analisa protein Kjehdall. Besarnya N yang diperoleh digunakan untuk mendapatkan persentase N total. Silase sebanyak 10 gram sampel masing-masing silase daun rami beraditif yang telah dikeringkan dan digiling melalui saringan 5 mm diletakkan ke dalam wadah, kemudian dibasahi 100 ml akuades dan ditambahkan NaOH 1M hingga pH >10 selanjutnya dimasukkan ke dalam oven bersuhu 90°C selama 24 jam. Setelah itu sampel dihaluskan dengan mortar dan dianalisis nilai N-nya. Besarnya nilai kehilangan N dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

% Kehilangan N = 100%

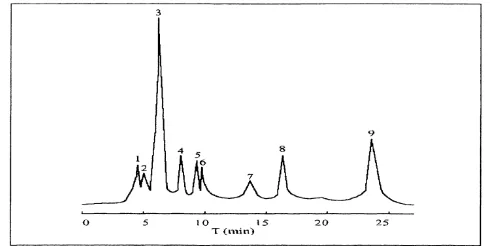

32 organik. Sampel tersebut akan melewati UV detektor dan terbaca oleh chromatograph sebagai rangkaian puncak-puncak asam-asam organik. Asam organik format akan muncul sekitar menit ke-4, piruvat pada menit ke-5, laktat pada menit ke-7, asetat pada menit ke-8, oroat pada menit ke-9, sitrat pada menit ke-10, ureat pada menit ke-14, propionat pada menit ke-17 dan butirat pada menit ke-24 (Gambar 3).

. Keterangan : (1) format, (2) piruvat, (3) laktat, (4) asetat, (5) oroat, (6) sitrat, (7) ureat, (8) propionat and (9) butirat.

Gambar 3. Tipe Chromatogram dari Asam Organik Sumber: Akalin et al. (2002).

Analisa Amonia dan Volatile Fatty Acid (VFA) Cairan Rumen

33

Prosedur Pengukuran Amonia

Bagian bibir dan tutup cawan conway dioles vaselin, kemudian sebanyak 1 ml supernatan ditempatkan pada salah satu ujung alur cawan conway. Sebanyak 1 ml Na2CO3 jenuh ditempatkan pada salah satu ujung alur cawan conway bersebelahan dengan supernatan (kedua bahan tersebut tidak boleh bercampur sebelum tutup cawan ditutup rapat). Sebanyak 1 ml larutan asam borat berindikator ditempatkan dalam cawan kecil yang diletakkan ditengah cawan conway. Cawan conway ditutup rapat hingga kedap udara, kemudian Na2CO3 jenuh dicampurkan dengan supernatan hingga merata dengan cara menggoyang-goyangkannya dengan memiringkan cawan tersebut dan didiamkan selama 24 jam. Setelah 24 jam, tutup cawan dibuka dan dititrasi dengan H2SO4 0,005 N sampai warnanya berubah dari biru menjadi kemerah-merahan. Kadar N-NH3 dihitung dengan rumus:

sampel

Prosedur Pengukuran Volatile Fatty Acid (VFA)

Sebanyak 5 ml supernatan dimasukkan ke dalam tabung destilasi, lalu segera ditambahkan dengan 1 ml H2SO4 15 % dan ditutup dengan tutup karet yang mempunyai lubang dan dapat dihubungkan dengan labu pendingin. Tabung destilasi dimasukkan ke dalam labu penyulingan yang berisi air mendidih (dipanaskan terus selama destilasi). Uap air panas akan mendesak campuran supernatan dan H2SO4 dan akan terkondensasi dalam labu pendingin. Air yang terbentuk ditampung dalam labu erlenmeyer yang berisi 5 ml NaOH 0,5 N hingga sampel menjadi 300 ml, kemudian ditambahkan dengan indikator PP (Phenol pthaline) sebanyak 2 - 3 tetes dan dititrasi dengan HCl 0,5 N sampai warna titrat berubah dari merah jambu menjadi tidak berwarna. Produksi VFA total dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

sampel

34

Pengukuran Laju Produksi Gas

Metode pengukuran kecernaan merupakan modifikasi metode yang dijelaskan oleh Menke et al. (1979) dengan menggunakan prinsip hubungan produksi gas yang dihasilkan jika pakan diinkubasi dengan cairan rumen dan kecernaan pakan secara in vivo. Sebanyak 230 mg sampel silase daun rami ditimbang, kemudian dimasukkan ke dalam syringe bervolume 100 ml. Sebanyak 30 ml media yang terdiri atas campuran cairan rumen dan larutan media dengan perbandingan 1 : 2 ditambahkan ke dalam syringe yang sudah berisi sampel. Syringe-syringe tersebut ditempatkan pada rotor kemudian rotor dimasukkan dalam oven selama 24 jam pada suhu 39°C. Pengamatan produksi gas dilakukan pada 0, 3, 6, 9, 12 dan 24 jam. Produksi gas dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

Gbo = rataan produksi gas tanpa blanko selama 24 jam (ml) Fh = faktor koreksi hijauan

Fk = faktor koreksi konsentrat W = berat sampel (mg BK)

Estimasi kecernaan bahan organik (Organic Matter Digestibility = OMD) dari produksi gas berdasarkan formula sebagai berikut:

OMD (%) = 14,88 + 0,889 PG + 0,045 PK + 0,065 XA

Keterangan:

PG = produksi gas (ml/200 mg BK) XA = kadar abu (g/kg BK)

35

Rancangan Percobaan

Rancangan percobaan yang digunakan untuk pengukuran karakteristik fermentasi silase (pH dan perombakan protein) adalah rancangan acak lengkap (RAL) dengan pola faktorial 3 x 3 dengan 3 kali ulangan. Perlakuan terdiri dari faktor A dan faktor B. Faktor A adalah jenis sumber WSC yang terdiri atas gaplek, pollard dan tepung jagung. Faktor B adalah lama fermentasi silase yaitu 28, 35 dan 42 hari. Model matematik RAL untuk rancangan tersebut adalah:

Yijk = μ+αi+ βj+ (αβ)ij + εijk

Keterangan:

Yijk = hasil pengamatan untuk faktor ke A level ke-i, faktor ke B level ke-j dan pada ulangan ke-k

μ = rataan umum populasi

αi = pengaruh faktor ke-A level ke-i

βj = pengaruh faktor ke-B level ke-j

(αβ)ij = pengaruh interaksi faktor A level ke-i dengan faktor B level ke-j

Εijk = pengaruh galat percobaan untuk faktor A level ke-i, faktor B level ke-j dan ulangan ke-k.

Karakteristik fisik silase (warna, bau, kerusakan), profil asam organik, produksi gas serta estimasi kecernaan bahan organik dianalisis secara deskripsi. Pengujian fermentabilitas silase menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) pola faktorial 3 x 3 dengan 3 kali ulangan dengan sumber inokulum yang berbeda sebagai kelompok. Model matematik RAK adalah :

Yijk = μ+αi+ βj+ (αβ)ij + k+ εijk

(αβ)ij = pengaruh interaksi faktor A level ke-i dengan faktor B level ke-j

36

Εijk = pengaruh galat percobaan untuk faktor A level ke-i, faktor B level ke-j dan kelompok ke-k.

Perbedaan nilai tengah dan interaksi perlakuan dianalisis dengan sidik ragam (ANOVA) diikuti dengan uji Duncan untuk perbedaan antar perlakuan dengan menggunakan SPSS versi 11,5.

Perlakuan

A1 = Daun rami (1,7 kg) + gaplek (20% w/w) A2 = Daun rami (1,7 kg) + pollard (20% w/w)

A3 = Daun rami (1,7 kg) + tepung jagung (20% w/w) B1 = Waktu inkubasi selama 28 hari

B2 = Waktu inkubasi selama 35 hari B3 = Waktu inkubasi selama 42 hari

Peubah

Peubah yang diamati dalam penelitian ini adalah: a. Karakter fisik.

b. pH (Naumann dan Bassler, 1997).

c. Perombakan protein (Carro dan Miller, 1999).

d. Profil asam organik (Bevilacqua dan Califano, 1989).

e. Laju produksi gas dan estimasi kecernaan bahan organik (Menke et al., 1979). f. Konsentrasi NH3 (mikrodifusi conway).

37

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Fisik Silase Daun Rami

Indikator keberhasilan silase dapat dilihat dari kualitas silase yang dihasilkan. Hal itu dapat dilihat dari karakteristik fisik silase yang dihasilkan yang merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas silase (Bolsen dan Sapienza, 1993). Karakteristik fisik silase dapat dilihat setelah silase dibuka. Adapun kriteria penilaian silase untuk menentukan baik atau tidaknya kualitas silase dapat dilihat dari segi warna, bau dan tekstur (Haustein, 2003). Gambar 4 memperlihatkan keadaan fisik silase daun rami. Kerusakan silase daun rami dengan berbagai penambahan aditif dapat dilihat pada Tabel 8.

Keterangan :

A1 = Daun rami (1,7 kg) + 20% w/w tepung gaplek. B1 = Ensilase 28 hari. A2 = Daun rami (1,7 kg) + 20% w/w pollard. B2 = Ensilase 35 hari A3 = Daun rami (1,7 kg) + 20% w/w tepung jagung. B3 = Ensilase 42 hari.

Gambar 4. Warna Silase Daun Rami A1 B1

A1 B2

A1 B3

A2 B1

A2 B2

A2 B3

A3 B1

A3 B2

38 Tabel 8. Kerusakan Silase Daun Rami

Aditif Lama ensilase (hari) berwarna hijau kecoklatan. Silase daun rami dengan penambahan pollard (A2) berwarna hijau kecoklatan lebih banyak sedangkan silase daun rami yang berwarna hijau kecoklatan lebih sedikit dengan penambahan gaplek (A1) dan jagung (A3). Selain itu bau yang dihasilkan silase daun rami dengan penambahan gaplek (A1) lebih berbau masam dibandingkan dengan perlakuan silase daun rami lainnya. Serta secara umum tekstur silase daun rami dari ketiga perlakuan adalah halus. Kriteria silase daun rami dengan penambahan gaplek (A1) dan pollard (A2) mendekati kriteria silase berkualitas baik yakni berwarna hijau kecoklatan, beraroma asam, bertekstur halus (Haustein, 2003).

Lamanya inkubasi juga mengakibatkan terjadinya perubahan warna silase daun rami. Secara umum semakin lama inkubasi maka warna yang dihasilkan silase daun rami beraditif semakin gelap. Silase daun rami beraditif pollard (A2) dengan lama inkubasi 28 hari berwarna hijau kecoklatan lebih sedikit dibandingkan dengan lama inkubasi 35 hari yang berwarna hijau kecoklatan lebih banyak.

39 menyebabkan luas permukaan serap dari jagung berkurang dan karbohidrat yang dikandung jagung lebih sulit dimanfaatkan oleh bakteri asam laktat. Besar kecilnya ukuran partikel aditif yang digunakan mempengaruhi kualitas silase yang dihasilkan karena ukuran partikel yang kecil dapat mengurangi kebocoran selama ensilase dan fermentasi dapat berlangsung sempurna (DePeters et al., 2003).

Karakteristik Fermentasi Silase

Karakteristik fermentasi menjadi indikator kualitas silase. Karakteristik fermentasi silase yang diamati meliputi nilai pH, perombakan protein dan profil asam organik.

Nilai pH Silase

Nilai pH merupakan salah satu indikator kualitas silase. Besarnya pH silase daun rami dengan lama ensilase dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. pH Silase Daun Rami Aditif Keterangan : Penulisan superskrip berbeda pada baris yang sama menunjukkan berbeda nyata

(P<0,05), penulisan superskrip berbeda pada kolom yang sama menunjukkan berbeda nyata (P<0,05). A1 = Daun rami (1,7 kg) + 20% w/w tepung gaplek. A2 = Daun rami (1,7 kg) + 20% w/w pollard. A3 = Daun rami (1,7 kg) + 20% w/w tepung jagung.

40 ditambahkan dalam pembuatan silase memiliki ukuran partikel yang cukup besar sehingga mengakibatkan luas permukaan yang dapat difermentasi oleh bakteri asam laktat menjadi berkurang. Selain itu juga dengan penggilingan jagung menjadi tepung dapat meningkatkan daya larut air karbohidrat (WSC) jagung sehingga dapat lebih mudah difermentasi oleh bakteri asam laktat sehingga pH silase dapat dicapai dalam waktu yang lebih singkat dan bakteri pembusuk tidak dapat berkembang (DePeters et al., 2003).

41

Perombakan Protein

Amonia (N-NH3) merupakan indikator kualitas silase yang menunjukkan kerusakan silase. Perombakan protein pakan ditandai dengan kadar amonia silase. Kadar amonia silase berasal dari perombakan yang dilakukan Enterobakteria selama proses ensilase yakni berkompetisi dengan bakteri asam laktat dalam memanfaatkan WSC sehingga terjadinya degradasi protein. Besarnya perombakan protein silase daun rami dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Perombakan Protein Silase Daun Rami Aditif

Lama Ensilase (hari) Rataan±SD

28 35 42

---%---

A1 32,7 ± 5,4 27,3 ± 7,1 28,1 ± 5,6 29,3 ± 6,1 A2 29,7 ± 5,0 22,3 ± 2,6 20,5 ± 4,3 24,2 ± 5,5 A3 31,3 ± 8,1 31,1 ± 1,5 23,8 ± 7,8 28,8 ± 6,7 Rataan±SD 31,2 ± 5,6a 26,9 ± 5,6ab 24,1 ± 6,2b 27,5 ± 6,3 Keterangan: Penulisan superskrip berbeda pada baris yang sama menunjukkan berbeda nyata

(P<0,05). A1 = Daun rami (1,7 kg) + 20% w/w tepung gaplek. A2 = Daun rami (1,7 kg) + 20% w/w pollard. A3 = Daun rami (1,7 kg) + 20% w/w tepung jagung.

42

Profil Asam Organik

Profil asam organik juga dapat dijadikan indikator kualitas silase. Asam-asam organik yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi asam laktat, asetat, butirat, sitrat, oksalat, tartarat, malat dan propionat. Profil asam organik silase daun rami pada ensilase 42 hari dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Profil Asam Organik Silase Pada Ensilase 42 Hari

Komponen Aditif

Keterangan: Profil asam organik berdasarkan analisa asam organik di LIPI, Cibinong, Bogor . A1 = Daun rami (1,7 kg) + 20% w/w tepung gaplek. A2 = Daun rami (1,7 kg) + 20% w/w pollard. A3 = Daun rami (1,7 kg) + 20% w/w tepung jagung.

43 Burke et al. (2007) melaporkan kandungan asam laktat hingga 39 g/kg DM sedangkan dalam penelitian kandungan asam laktat yang diperoleh < 1 g/kg DM. Menurut Haustein (2003), silase yang berkualitas baik mengandung asam laktat 30-140 g/kg DM dan butirat < 2 g/kg DM.

Fermentabilitas Silase dalam Rumen

Amonia

Amonia merupakan sumber nitrogen utama dan penting untuk sintesis protein mikroba (Sakinah, 2005). Konsentrasi amonia berasal dari protein makanan yang didegradasi oleh bakteri enzim proteolitik. Besarnya NH3 silase daun rami dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Amonia Silase Daun Rami

Aditif Lama Ensilase (hari) Rataan±SD

28 35 42

44 mikroba, sehingga amonia yang dihasilkan terakumulasi dalam rumen (McDonald et al., 2002).

Lama silase daun rami beraditif jagung (A3), semakin lama waktu inkubasi, semakin rendah konsentrasi NH3 yang dihasilkan. Lain halnya dengan silase daun rami beraditif gaplek (A1) dan pollard (A2) kadar amonia yang diproduksi tidak berbeda. Hal ini mungkin disebabkan oleh fraksi N yang fermentabel yang tersisa dari perombakan selama ensilase menjadi berkurang. Sebagian protein yang masuk ke dalam rumen akan mengalami perombakan oleh enzim proteolitik yang dihasilkan oleh mikroba rumen menjadi amonia.

Rataan NH3 silase daun rami beraditif berkisar 13 - 19 mM. Amonia silase daun rami masih berada pada kisaran amonia yang optimum untuk menunjang sintesis protein mikroba dalam cairan rumen berkisar 6-21 mM (McDonald et al. 2002). Sedangkan interaksi antara jenis aditif (silase daun rami beraditif gaplek (A1), pollard (A2) dan tepung jagung (A3) dengan lamanya ensilase terhadap konsentrasi NH3 dapat dilihat pada Gambar 5.

45 Volatile Fatty Acid (VFA) Total

Asam lemak volatil (VFA) merupakan sumber energi utama bagi ternak ruminansia dan dihasilkan dari proses fermentasi pakan dalam rumen (Orskov dan Ryle, 1990). Volatile fatty acid (VFA) total silase daun rami dengan lama ensilase 28,35 dan 42 hari dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Volatile Fatty Acid (VFA) Total Silase Daun Rami

Aditif Lama Ensilase (hari) Rataan±SD

28 35 42 Keterangan: Penulisan superskrip berbeda pada kolom yang sama menunjukkan berbeda nyata

(P<0,05). A1 = Daun rami (1,7 kg) + 20% w/w tepung gaplek, A2 = Daun rami (1,7 kg) + 20% w/w pollard, A3 = Daun rami (1,7 kg) + 20% w/w tepung jagung.

Berdasarkan hasil sidik ragam menunjukkan bahwa silase daun rami beraditif memberikan pengaruh nyata terhadap VFA total yang dihasilkan (P<0,05). Lamanya ensilase tidak berpengaruh nyata terhadap VFA total yang dihasilkan (P>0,05). Silase daun rami beraditif pollard (A2) memproduksi VFA total sekitar 164,2 mM lebih tinggi dibandingkan dengan silase daun rami beraditif gaplek A1 dan jagung sekitar 127 dan 135 mM. Tingginya produksi VFA total yang dihasilkan menunjukkan bahwa silase daun rami beraditif pollard (A2) lebih fermentabel dibandingkan silase daun rami beraditif gaplek (A1) dan jagung (A3). Hal ini karena produksi VFA di dalam cairan rumen digunakan sebagai tolak ukur fermentabilitas pakan (Hartati, 1998).

46 untuk pertumbuhan mikroba jika tidak disinkronisasi dengan ketersediaan kerangka N dari NH3 dan asam amino.

Perubahan VFA total tiap-tiap silase daun rami beraditif gaplek (A1), pollard (A2) dan jagung (A3) dengan lama ensilase yang berbeda dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Volatile Fatty Acid (VFA) Total Silase Daun Rami

Produksi Gas dan Estimasi Kecernaan Bahan Organik

Produksi gas yang dihasilkan menunjukkan terjadinya proses fermentasi pakan oleh mikroba rumen, yaitu menghidrolisis karbohidrat menjadi monosakarida dan disakarida yang kemudian difermentasi menjadi asam lemak terbang (VFA), terutama asam asetat, propionat dan butirat serta gas metan (CH4) dan CO2 (McDonald et al., 2002).

47 memperlihatkan laju fermentasi silase daun rami beraditif gaplek (A1), pollard (A2) dan jagung (A3) selama 42 hari yang menghasilkan produksi gas seiring dengan waktu inkubasi.

Gambar 7. Produksi Gas Silase Daun Rami pada Ensilase 42 Hari

Kecernaan bahan organik dapat diestimasi dari produksi gas (CO2 dan CH4) in vitro saat pakan diinkubasi dengan cairan rumen selama 24 jam. Produksi gas dengan estimasi kecernaan bahan organik dapat dilihat pada Gambar 8.

48 Produksi gas selama 24 jam inkubasi dengan cairan rumen memperlihatkan kecenderungan pola yang sama dengan estimasi kecernaan bahan organik (OMD). Produksi gas yang dihasilkan untuk A1, A2 dan A3 masing-masing 52,75 %; 57,83 dan 56,25%. Kecernaan bahan organik silase daun rami berkisar 72 - 77% dengan nilai untuk A1, A2 dan A3 masing-masing 72%; 77% dan 74%. Nilai tersebut sejalan dengan pernyataan Phipps (1985) yakni umumnya kecernaan bahan organik pada silase hijauan berkisar 72%.

Walaupun nilai produksi gas dan OMD pada silase daun rami dengan penambahan jagung cukup tinggi, namun jagung kurang fermentabel dalam tubuh ternak karena jagung dilindungi oleh lapisan kulit ari yang memiliki serat kasar lebih tinggi daripada kandungan pati di dalamnya (Suarni, 2002). Hal tersebut dapat dilihat dari laju produksi gas silase daun rami beraditif jagung (A3) yang lebih rendah dibandingkan dengan laju produksi gas silase daun rami beraditif gaplek (A1) dan pollard (A2) pada 10 jam pertama.

Rendahnya fermentabilitas protein pada silase daun rami beraditif gaplek (A1) dibandingkan dengan silase daun rami beraditif pollard (A2) dan jagung (A3) disebabkan oleh kadar protein gaplek yang rendah. Fermentabilitas bahan organik dan kecernaan yang rendah disebabkan oleh sebagian besar bagian fermentabel gaplek sudah digunakan oleh bakteri asam laktat pada proses ensilase untuk membentuk asam laktat. Hal tersebut diperlihatkan oleh pH silase daun rami beraditif gaplek (A1) yang lebih rendah dibandingkan dengan silase daun rami beraditif pollard (A2) dan jagung (A3).

49

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Karakteristik fisik yang dihasilkan silase daun rami beraditif secara umum berwarna hijau kecoklatan, bertekstur halus dan berbau masam. Silase daun rami beraditif gaplek (A1) memiliki karakteristik fisik dengan penurunan pH lebih cepat yang sesuai dengan silase berkualitas baik pada umumnya dibandingkan dua perlakuan lainnya. Silase yang dihasilkan dikategorikan sebagai pakan yang fermentabel dan tinggi kecernaannya. Hal ini dapat dilihat dari produksi VFA Total yang tinggi dan estimasi kecernaan bahan organik yang dihasilkan lebih dari 72%.

Saran

50

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahi rabbil’alamin, puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang

telah melimpahkan segala rahmat, taufik dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian, seminar dan skripsi ini sebagai salah satu syarat penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Peternakan di Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Peternakan, Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Ibunda Hj. Nunung Nuriah dan Ayahanda H. Burhanuddin, M.Ed. tersayang atas kasih sayang,

nasihat, do’a, kesabaran, pengorbanan dan bimbingannya selama ini serta dukungan moril dan materil dengan turut ikhlas.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Despal, S.Pt., M.Sc., Agr. dan Dr. Ir. Idat Galih Permana, M.Sc., Agr., selaku dosen pembimbing skripsi dan ketua pelaksana proyek Hibah Bersaing atas segala bimbingan, arahan, nasihat, motivasi dan kesempatan untuk terlibat dalam proyek ini, serta Ir. Sudarsono Jayadi, M.Sc., Agr., selaku pembimbing akademik sekaligus dosen pembimbing skripsi yang selalu membimbing penulis selama menjalani studi. Tak lupa juga ucapan terima kasih kepada Dr. Ir. Nahrowi, M.Sc. selaku penguji seminar dan sidang serta Tuti Suryati, S.Pt., M.Si. selaku dosen penguji sidang serta Dr. Ir Kartiarso, MSc. yang memberikan saran dalam penulisan skripsi ini. Teman sepenelitian Ida dan Veni atas kerja samanya selama penelitian. Kepada Ibu Aminah pemimpin Koppontren Darussalam Garut atas kerja sama dalam penyediaan daun rami untuk penelitian ini, Pak Arnold untuk pemberian tepung gaplek, Ibu Dian Anggraeni selaku teknisi laboratorium nutrisi ternak perah yang membantu penulis selama analisa di laboratorium, teman-teman Dwi Regina, Green House, Caur’s Family, Dasa Susila S.Pt., Siti Rohmah,S.Pt, Agus, Tefi atas bantuan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis selama penelitian ini. Serta semua pihak yang telah memberikan bantuan, hanya Allah Yang Maha Mengetahui, Pemurah dan Penyayang yang akan membalasnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin..

51

DAFTAR PUSTAKA

Agostini, B. 1987. Patterns of utilization and trade : proceedings of the FAO expert consultation on the substitution of imported concentrate feed in animal production systems in developing countries. Bangkok. Animal Production and Health Paper. 63 : 7 – 17.

Allen, D. T. and K.S. Sidhu. 1974. Nitrogen metabolism in ruminants : rate of ruminal ammonia production and nitrogens utilization by ruminants - review. J. Animal Sci. 38 : 689.

Akalin, A.S, S. Gonc and Y. Akbast. 2002. Variation in organic acids content during ripening of pickled white cheese. J. Dairy Sci. 85 : 1670-1676.

Allison, M.J. 1969. Biosynthesis of amino acids by ruminal microorganism. J. Animal Sci. 29 : 797.

Anggorodi, R. 1985. Kemajuan Mutakhir dalam Ilmu Makanan Ternak Unggas. UI-Press. Jakarta.

Arnon, I. 1972. Crop Production in Dry Regions. Cox and wyma Ltd. Great Britain. Bevilacqua, A. E. and A. N. Califano. 1989. Determination of organic acids in dairy

products by high-performance liquid chromatography. J. Food Sci. 54 : 1076– 1079.

Bolsen K.K dan Sapienza. 1993. Teknologi Silase : Penanaman, Pembuatan dan Pemberiannya Pada Ternak. Kansas: Pioner Seed.

Burke, F., J. J. Murphy, M. A. O’Donovan, F. P. O’Mara, S. Kavanagh. and F. J.

Mulligan. 2007. Comparative evaluation of alternative forages to grass silage in the diet of early lactation dairy cows. J. Dairy Sci. 90 : 908-917

Carro, M. D. and Miller, E. L. 1999. Effect of supplement a fibre basal diet with different nitrogen forms on ruminal fermentation and microbial growth in an in vitro semicontinuous culture system (RUSITEC). British Journal of Nutrition82 : 149-157. http://journals.cambridge.org. [ 12 Mei 2009 ]

Chenost, M. and Reiniger, P. 1989. Evaluation of Straws in Ruminant Feeding. Elsevier Applied Science Publishers Ltd., London and New York.

Church, D. C. 1971. Digestive Phisiology and Nutrition of Ruminant. Corvallis, Oregon.

Ciptadi, W. dan M. Z. Nasution. 1978. Pengolahan umbi ketela pohon. Laporan Penelitian. Departemen Teknologi Hasil Pertanian. Fakultas Teknologi Pertanian. Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Cunha, T. J. 1977. Swine Feeding and Nutrition, Academic Press Inc., New York. Departemen Pertanian. 1980. Silase sebagai makanan ternak. Departemen Pertanian.

Balai Informasi Pertanian. Laporan Penelitian Ternak. Ciawi, Bogor.