PENGARUH PEMBERIAN TEPUNG DAUN KATUK (Sauropus

androgynus) DAN MURBEI (Morus sp.) TERHADAP SERUM

KOLESTEROL DAN HORMON PROGESTERON

PADA PUYUH

SKRIPSI AAN

DEPARTEMEN ILMU NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN FAKULTAS PETERNAKAN

RINGKASAN

AAN. D24070188. 2011. Pengaruh Pemberian Tepung Daun Katuk (Sauropus androgynus) dan Murbei (Morus sp.) terhadap Serum Kolesterol dan Hormon Progesteron Pada Puyuh. Skripsi. Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan. Fakultas Peternakan. Institut Pertanian Bogor.

Pembimbing Utama : Ir. Widya Hermana, M.Si.

Pembimbing Anggota : Prof. Dr. Ir. Dewi Apri Astuti, MS.

Pakan sangat dibutuhkan sebagai penunjang kebutuhan hidup ternak. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian berbagai sumber daya alam yang berpotensi untuk menjadi sumber bahan pakan, antara lain yang berasal dari tanaman. Sumber bahan pakan alternatif yang mengandung nilai gizi tinggi dan keberadaannya sudah sejak lama dikenal masyarakat luas adalah daun katuk dan daun murbei. Daun katuk dan daun murbei dalam bentuk tepung dapat digunakan sebagai bahan pakan ternak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian pakan yang mengandung tepung daun katuk dan murbei terhadap konsentrasi kolesterol dan hormon progesteron pada burung puyuh yang dapat meningkatkan fungsi hormon reproduksi.

Penelitian ini menggunakan 36 ekor puyuh betina fase grower umur 7 minggu dan dilanjutkan hingga fase layer umur 11 minggu (Cortunix cortunix japonica) yang dialokasikan ke dalam 4 perlakuan dengan 3 ulangan dan setiap ulangan terdiri atas 3 ekor puyuh. Perlakuannya adalah ransum R0 : ransum kontrol, tanpa tepung daun katuk dan tepung daun murbei, ransum R1 : ransum yang mengandung 10% tepung daun katuk (TDK), ransum R2 : ransum yang mengandung 10% tepung daun murbei (TDM), ransum R3 : ransum yang mengandung 5% tepung daun katuk (TDK) dan 5% tepung daun murbei (TDM). Data yang diperoleh dianalisis menggunakan sidik ragam ANOVA dan jika berbeda nyata maka, diuji lanjut dengan uji jarak Duncan.

Berdasarkan hasil sidik ragam, pemberian tepung daun katuk dan tepung daun murbei pada ransum sampai dengan dosis 10% tidak nyata mempengaruhi kadar kolesterol dan hormon progesteron serum pada seluruh perlakuan. Korelasi kolesterol dan hormon progesteron pada fase grower memiliki hubungan y = 0.0002x + 0.0123 dan R2 = 0.0354. Korelasi kolesterol dan hormon progesteron pada fase layer memiliki hubungan y = 0.0025x - 0.0545 dan R2 = 0.2279 yang berarti ada hubungan antara kolesterol dan hormon progesteron. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pemberian tepung daun katuk dan tepung daun murbei pada ransum tidak berpengaruh terhadap kadar kolesterol dan konsentrasi hormon progesteron pada burung puyuh. Pemberian campuran tepung daun katuk dan tepung daun murbei cenderung lebih baik dibandingkan pemberian secara tunggal.

ABSTRACT

The Effect of Using Katuk Leaves Meal (Sauropus androgynus) and Mulberry Leaves Meal (Morus sp.) on Cholesterol and Progesterone Serum in Japanese Quails

Aan, W. Hermana, and D. A. Astuti

Sauropus androgynus leaves meal and mulberry leaves meal are considered as herbal medicine. Sauropus androgynus could improve the milk production in human as well as in animals. It could increase the egg production as well as poultry performances. It had been proved to increase vitamin A content in chicken liver and in the egg yolk. Some previous studies reported that mulberry leaves, from some different species, contain 15.7-22.6% crude protein and some pro-vitamin A. This research was focused on comparing the benefit of two herbal leaves and its combination on Japanese quails including the status of serum cholesterol and progesteron hormone. Thirty six of Japanese quails before and until laying periods were divided into 4 treatments with 3 replications and 3 quails in each replicate. Four treatment diets were formulated, i.e. : control diet without leaves (R0), diet with 10% katuk leaves meal (R1), diet with 10% mulberry leaves meal (R2), and diet with 5% katuk leaves and 5% mulberry leaves meal (R3). The treatments were given from 3 weeks up to 12 weeks old of japanese quails. The parameter observed were the cholesterol and progesterone hormone content in serum. All data were collected and analyzed statistically using a completely randomized design by ANOVA. Result showed that combination katuk leaves meal and mulberry leaves meal in the ration were not significantly effected on cholesterol and progesterone serum in japanese quails.

PENGARUH PEMBERIAN TEPUNG DAUN KATUK (Sauropus

androgynus) DAN MURBEI (Morus sp.) TERHADAP SERUM

KOLESTEROL DAN HORMON PROGESTERON

PADA PUYUH

AAN D24070188

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Peternakan pada

Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor

DEPARTEMEN ILMU NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN FAKULTAS PETERNAKAN

Judul : Pengaruh Pemberian Tepung Daun Katuk (Sauropus androgynus) dan Murbei (Morus sp.) terhadap Serum Kolesterol dan Hormon Progesteron Pada Puyuh

Nama : Aan

NIM : D24070188

Menyetujui,

Pembimbing Utama, Pembimbing Anggota,

(Ir. Widya Hermana, M.Si) (Prof. Dr. Ir. Dewi Apri Astuti, MS) NIP. 19680110 199203 2 001 NIP. 19611005 198503 2 001

Mengetahui, Ketua Departemen

Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan,

(Dr. Ir. Idat Galih Permana, MSc.Agr.) NIP. 19670506 199103 1 001

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 13 Juni 1989 di Tangerang, Banten sebagai anak

kedua, dari pasangan Bapak Isupardi dan Ibu Lian Wha.

Pendidikan formal pertama dimulai pada tahun 1995 di Sekolah Dasar Yunike

Andreas Kota Tangerang, lulus pada tahun 2001. Pada tahun yang sama penulis

melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Strada Santa Maria 2 Kota Tangerang, dan

lulus pada tahun 2004. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas

Negeri 7 Kota Tangerang, lulus pada tahun 2007. Penulis diterima sebagai mahasiswa

IPB pada tahun 2007 melalui jalur USMI (Undangan Seleksi Masuk IPB) dan pada tahun

2008 diterima di Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan, Fakultas Peternakan,

Institut Pertanian Bogor.

Selama masa perkuliahan, penulis aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa PMK

(Persekutuan Mahasiswa Kristen) IPB, Keluarga Mahasiswa Banten sebagai anggota,

sebagai asisten dosen mata kuliah Pendidikan Agama Kristen Protestan Tingkat

Persiapan Bersama tahun 2009 dan 2010, serta asisten praktikum mata kuliah Integrasi

Proses Nutrisi tahun 2011. Penulis pernah melaksanakan kegiatan magang selama satu

bulan di PT. Charoen Pokphand, Balaraja, Tangerang, Banten di bagian quality control

pada bulan Juni 2009. Penulis berkesempatan menjadi penerima beasiswa Eka Tjipta

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi berkat-Nya

sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah, penelitian, dan penyusunan tugas akhir

dengan lancar.

Skripsi yang berjudul Pengaruh Pemberian Tepung Daun Katuk (Sauropus androgynus) dan Murbei (Morus sp.) terhadap Serum Kolesterol dan Hormon Progesteron Pada Puyuh ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada bulan Desember 2010 hingga Januari 2011 di Laboratorium Terpadu, Fakultas

Peternakan, Institut Pertanian Bogor dan Laboratorium Mandapa di Bogor. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian pakan yang mengandung tepung daun

katuk dan murbei terhadap konsentrasi kolesterol dan hormon progesteron pada burung

puyuh yang dapat meningkatkan fungsi hormon reproduksi.

Pakan sangat dibutuhkan sebagai penunjang kebutuhan hidup ternak. Oleh karena

itu, perlu dilakukan kajian sumber daya alam yang berpotensi untuk menjadi sumber

bahan pakan, antara lain yang berasal dari tanaman. Sumber bahan pakan alternatif yang

mengandung nilai gizi tinggi dan keberadaannya sudah sejak lama dikenal masyarakat

luas adalah daun katuk dan daun murbei. Daun katuk dikenal sebagai sumber provitamin

A dalam bentuk karoten. Daun murbei merupakan tanaman lokal yang memiliki potensi

tinggi jika digunakan sebagai pakan ternak karena dapat tumbuh pada lokasi dengan

variasi suhu, pH tanah, dan ketinggian. Penggunaan tepung daun katuk dan murbei serta

kombinasinya dalam ransum puyuh digunakan karena adanya senyawa yang berperan

penting dalam biosintesis hormon steroid. Senyawa tersebut dapat meningkatkan fungsi

hormon reproduksi pada burung puyuh.

Kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, kesalahan berasal dari penulis.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.

Bogor, April 2011

Pengaruh Perlakuan Terhadap Kandungan Kolesterol... 19

Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsentrasi Hormon Progesteron... 22

KESIMPULAN DAN SARAN... 26

Kesimpulan... 26

Saran... 26

UCAPAN TERIMAKASIH... 27

DAFTAR PUSTAKA... 28

DAFTAR TABEL

Nomor Halaman

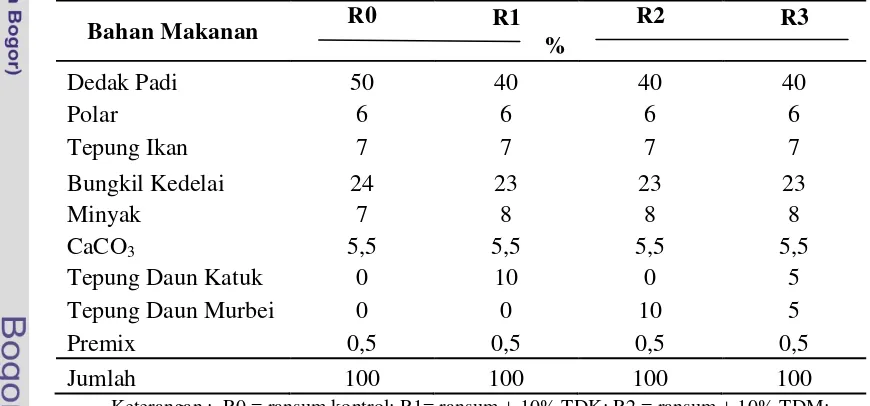

1. Susunan Ransum Puyuh Grower... 15

2. Susunan Ransum Puyuh Layer... 15

DAFTAR GAMBAR

Nomor Halaman

1. Tanaman Katuk... 3

2. Tanaman Murbei... 6

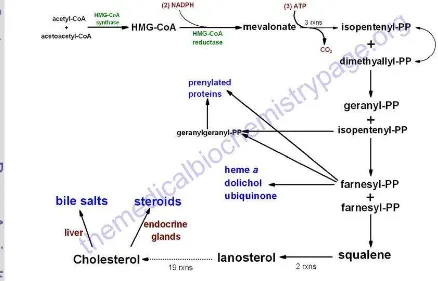

3. Mekanisme Sintesis Kolesterol... 9

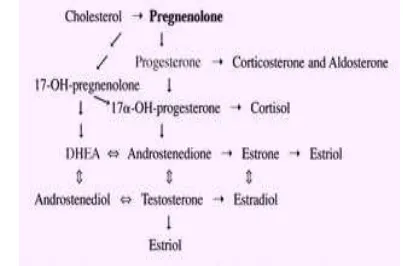

4. Mekanisme Sintesis Hormon Progesteron ... 11

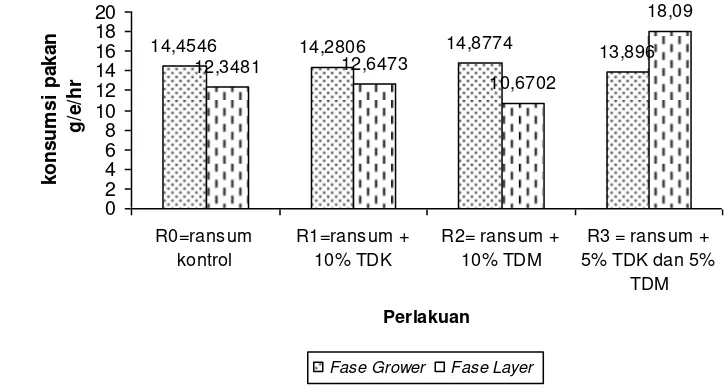

5. Rataan Konsumsi Pakan Puyuh... 19

6. Hasil Rata-Rata Pengukuran Kolesterol Serum Darah Puyuh... 20

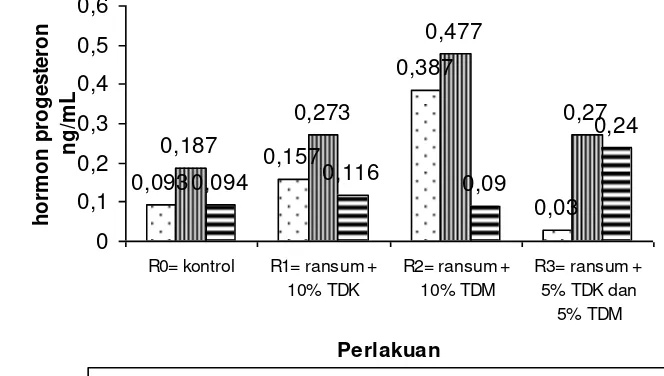

7. Hasil Rata-Rata Pengukuran Hormon Progesteron Serum Darah Puyuh 22

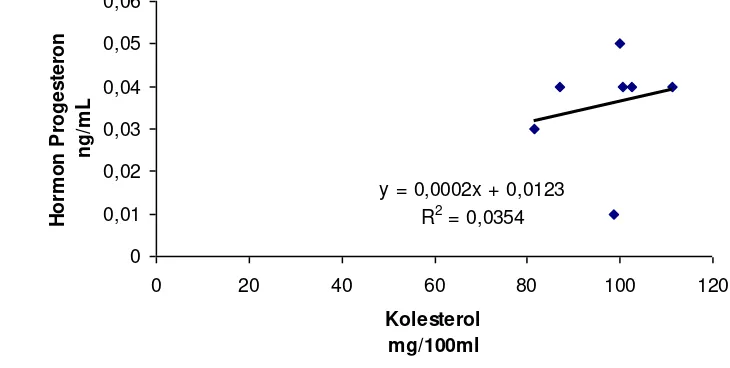

8. Korelasi Kolesterol dan Hormon Progesteron Fase Grower... 23

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Halaman

1. ANOVA ( Analysis of Variance ) Rataan Kadar Kolesterol Fase 32 Grower...

2. ANOVA ( Analysis of Variance ) Rataan Kadar Kolesterol Fase 32 Layer...

3. ANOVA ( Analysis of Variance ) Selisih Kadar Kolesterol Fase 32 Grower dan Fase Layer...

4. ANOVA ( Analysis of Variance ) Rataan Konsentrasi Hormon 33 Progesteron Fase Grower...

5. ANOVA ( Analysis of Variance ) Rataan Konsentrasi Hormon 33 Progesteron Fase Layer...

PENDAHULUAN Latar Belakang

Pakan sangat dibutuhkan sebagai penunjang kebutuhan hidup ternak. Oleh karena

itu, perlu dilakukan kajian sumber daya alam yang berpotensi untuk menjadi sumber

bahan pakan, antara lain yang berasal dari tanaman. Sumber bahan pakan alternatif yang

memiliki nilai gizi tinggi dan keberadaannya sudah sejak lama dikenal masyarakat luas

adalah daun katuk dan daun murbei.

Daun katuk memiliki kandungan protein 6,4 g, lemak 1,0 g, kalsium 233 mg, fosfor

98 mg, besi 3,5 mg, vitamin A, B, dan C 164 mg, steroid, flavonoid, dan polifenol. Daun

katuk memiliki senyawa aktif androstan – 17 – one, 3 – ethyl – 3 – hydroxy – 5 alpha

yang dapat meningkatkan hormon progesteron di dalam darah, sehingga dapat

meningkatkan produksi telur pada puyuh.

Daun murbei mengandung protein15,71 – 22,59 %, lemak 3,70 – 6,15 %, dan serat

kasar 8 – 16,8 %. Daun murbei merupakan tanaman lokal yang memiliki potensi tinggi

jika digunakan sebagai pakan ternak karena dapat tumbuh pada lokasi dengan variasi

suhu, pH tanah, dan ketinggian. Pohon murbei dapat tumbuh dengan baik di daerah tropis

sehingga cocok untuk dibudidayakan di seluruh Indonesia. Daun murbei juga memiliki

senyawa steroid yang dapat meningkatkan fungsi hormon reproduksi.

Puyuh merupakan salah satu unggas yang berpotensi untuk dibudidayakan di

kalangan masyarakat Indonesia. Puyuh memiliki dua manfaat, yaitu daging dan telurnya

dapat dimanfaatkan. Selain itu, di dalam pemeliharaan puyuh tidak membutuhkan

kandang yang luas dan biaya pemeliharaanya relatif kecil. Puyuh mulai bertelur pada

umur 5 sampai 6 minggu, oleh karena itu perlunya senyawa steroid yang dapat

meningkatkan sintesis kolesterol untuk menghasilkan hormon progesteron dalam jumlah

yang banyak sehingga, produksi telur dapat meningkat.

Permasalahannya, belum banyak penelitian mengenai kombinasi pemberian herbal

yang ditentukan untuk mengevaluasi status hormonal yang dihubungkan dengan hormon

progesteron yang mencerminkan kesiapan produksi telur. Hal tersebut mendorong untuk

mengkaji mengenai pengaruh tepung daun katuk dan daun murbei terhadap fungsi

memiliki senyawa steroid yang dapat memacu ovulasi, sehingga dapat meningkatkan

produksi telur pada puyuh.

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian pakan yang

mengandung tepung daun katuk dan murbei terhadap konsentrasi kolesterol dan hormon

progesteron pada burung puyuh yang dapat meningkatkan fungsi hormon reproduksi.

TINJAUAN PUSTAKA

Katuk (Sauropus androgynus L. Merr)

Bahasa lokal tanaman katuk (Sauropus androgynus L. Merr) dikenal dengan nama

katuk (Sunda, Melayu), babing atau katukan (Jawa), simanis (Minangkabau), kerakur

(Madura) (Subekti, 2007).

Gambar 1. Tanaman Katuk

Menurut Yuliani dan Marwati (1997), daun katuk dikenal sebagai sumber vitamin

A dalam bentuk karoten (provitamin A). Karoten yang telah banyak diketahui adalah alfa,

beta, dan gama karoten. Karoten yang paling penting untuk manusia adalah beta karoten

karena memiliki aktivitas provitamin A yang terbesar. Azis dan Muktiningsih (2006),

menyatakan bahwa kandungan zat makanan katuk per 100 gram mengandung kalori 59

kal, protein 6,4 g, lemak 1 g, hidrat arang 9,9 g, serat 1,5 g, abu 1,7 g, kalsium 233 mg,

phosphor 98 mg, besi 3,5 mg, karoten 10.020 µg, vitamin B dan C 164 mg, air 81 g.

Daun katuk mengandung zat-zat antinutrisi seperti tanin, saponin, alkaloid, dan

flavonoid. Level tanin yang optimum perlu diperhatikan untuk mencegah terjadinya

respon pertumbuhan yang buruk. Saponin dalam katuk dapat menurunkan permeabilitas

membran sel mukosa sehingga mempengaruhi transpor aktif nutrien. Saponin

mengakibatkan enzim-enzim yang terdapat dalam membran sel mukosa usus kehilangan

aktivitasnya dalam membantu uptake komponen nutrien ke dalam usus. Pada kondisi

tertentu flavonoid bersama dengan asam askorbat dapat memiliki aktivitas fungsional

yang mendukung pertumbuhan, namun keracunan flavonoid secara farmakologis pada

sisi yang lain juga dapat menurunkan penampilan ternak (Suprayogi, 1995).

Menurut Prayogo dan Santa (1997), taksonomi daun katuk adalah sebagai berikut:

Spesies : Sauropus androgynus (L.) Merr

Ciri makroskopis morfologi daun katuk yang dapat membedakan dengan jenis

katuk lainnya adalah (a) daun tunggal menyerupai majemuk dengan filotaksis tersebar,

(b) stipule persisten, (c) berbau aromatik lemah, (d) helai daunnya bulat telur sampai

lonjong, (e) bagian atas berwarna hijau tua bercak putih, (f) bagian bawah hijau muda, (g)

ujung dan pangkal daun meruncing serta (h) tulang daun menyirip (Prayogo dan Santa,

1997).

Menurut Sudiarto et al. (1997), budidaya tanaman katuk untuk komoditas komersial

telah dilakukan oleh petani di desa Cilebut, Cibadak, dan Kecana, Kecamatan Semplak,

Kabupaten Bogor. Budidaya tersebut dilakukan dengan bahan tanam stek berukuran

15-20 cm pada bedengan selebar 2 m. Jarak tanam yang digunakan adalah 4-5 cm x 15-20 cm.

Pemanenan pertama dapat dilakukan 2,5-3 bulan setelah penanaman dan panen

selanjutnya berselang 40-50 hari sekali. Hal tersebut dilakukan dengan pemangkasan

bagian tanaman menggunakan ketam mulai pada ketinggian 30-80 cm dari tanah. Pada

panen pertama biasanya diperoleh hasil sebesar 4 juta ton/ha dan selanjutnya pada tahun

pertama, yaitu setelah 6-7 kali panen dapat mencapai 21-30 ton/ha. Umur produktif

tanaman katuk umumnya 5-7 tahun dan maksimal 11-12 tahun.

Suprayogi (2000) melaporkan bahwa dengan menggunakan alat GCMS daun katuk

diperkirakan mengandung 7 senyawa aktif utama yang berperan penting dalam

memunculkan daya khasiatnya. Ketujuh senyawa tersebut adalah (a) octadecanoic-acid,

(b) 9-eicosine, (c) 5,8,11-heptadecatrienoic acid methyl ester, (d)

9,12,15-octadecatrienoic acid ethyl ester, (e) 11,14,17-eicosatrienoic acid methyl ester, (f)

androstan-17-one, 3-ethyl-3hydroxy-5-alpha, dan (g) 3,4-dimethyl-2-oxocyclopent-3-

enylacetatic acid, monomethyl succinate, phenylmalonic acid, cyclopentanol,

2-methyl-acetate, dan methylpyroglutamate terdapat di dalam saluran pencernaan ternak

ruminansia maupun monogastrik, dari ketujuh senyawa tersebut yang dapat

meningkatkan fungsi hormon reproduksi adalah senyawa androstan-17-one,

3-ethyl-3hydroxy-5-alpha. Piliang (2002) melaporkan bahwa kandungan tepung daun katuk

berbeda dengan serbuk ekstraksi daun katuk. Tepung daun katuk memiliki kandungan

gizi yang lebih baik dibandingkan dengan serbuk ekstrak daun katuk kering. Daun katuk

memiliki kandungan karotenoid dan provitamin A yang paling tinggi dibandingkan

sayuran lain di Indonesia.

Murbei (Morus sp.)

Daun murbei merupakan produk dari tanaman murbei yang banyak dimanfaatkan

dalam proses pengembangbiakan ulat sutera. Tanaman murbei dapat tumbuh mulai dari

daerah dingin hingga daerah yang panas. Tanaman murbei sangat cocok ditanam pada

lahan terbuka karena membutuhkan banyak cahaya untuk dapat tumbuh dengan baik di

dataran rendah maupun di dataran tinggi. Murbei mempunyai banyak nama lokal yaitu

kerta, kitau (Sumatera), murbai, besaran (Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali), gertu

(Sulawesi), kitaoc (Sumatera Selatan).

Tanaman murbei diklasifikasikan sebagai berikut (Samsijah, 1992) :

Divisi : Spermathophyta

Tanaman murbei termasuk semak atau pohon berukuran kecil sampai sedang

dengan tinggi tanaman mencapai 15 m dan diameter batang mencapai 60 cm. Tanaman

murbei dapat tumbuh di daerah temperit sampai ke daerah tropik yang kering. Tanaman

ini toleran tumbuh pada suhu lingkungan 5,9 sampai 27,50 C dan pH tanah dari 4,9

sampai 8,0. Di India dilaporkan bahwa tanaman murbei dapat tumbuh pada daerah pantai

sampai daerah dengan ketinggian 3300 m dpl. Tanaman murbei dapat diperbanyak

dengan biji, stek atau okulasi. Perbanyakan dengan biji relatif lebih mahal, tetapi

menghasilkan tanaman yang lebih baik dibandingkan dengan perbanyakan melalui stek.

Perbanyakan tanaman dengan stek membutuhkan 75000 sampai 120000 stek/ha,

sedangkan perbanyakan dengan okulasi membutuhkan 4000 tanaman/ha. Teknik

perbanyakan tanaman dengan okulasi secara eksklusif dilakukan di Jepang (Machii et

al., 2002).

Gambar 2. Tanaman Murbei

Tanaman murbei mencapai ketinggian 1,3 m pada umur 10 minggu. Pemanenan

pertama daun dilakukan pada umur 12 minggu setelah penanaman. Pemanenan dapat

dilakukan sebanyak 10 kali/tahun untuk daerah yang beririgasi, sedangkan pada daerah

tadah hujan dapat dilakukan pemanenan sebanyak 6 sampai 7 kali. Tanaman murbei

dapat berproduksi dengan baik sampai berumur 15 tahun. Setelah itu, tanaman harus

diremajakan. Tanaman murbei mempunyai potensi sebagai bahan pakan yang berkualitas

karena potensi produksi, kandungan nutrien dan daya adaptasi tumbuhnya yang baik

(Singh dan Makkar, 2002). Produksi daun murbei sangat bervariasi, tergantung pada

varietas, lahan, ketersediaan air dan pemupukan. Martin et al. (2002) melaporkan

produksi biomassa murbei dengan interval defoliasi 90 hari akan mencapai 25 ton

BK/ha/thn dan produksi daun murbei sebesar 16 ton BK/ha/thn, sedangkan Boschini

(2002) melaporkan bahwa produksi daun murbei sebesar 19 ton BK/ha/tahun.

Daun murbei kaya akan sulfur (Saddul et al., 2005). Daun murbei mengandung

protein15,71 – 22,59 %, lemak 3,70 – 6,15 %, dan serat kasar 8 – 16,8 % (Ekastuti et al.,

1996). Daun murbei mengandung ekdisteron, inkosteron, lupeol, β-sitosterol, ritin,

morakatein, isoquersetin, skopoletin, skopolin, α-heksenal, β-heksenal, cis-β-heksenol,

cis-heksanol, benzaldehid, eugenol, linanol, benzil alkohol, butilamin, trigonelin, cholin,

adenin, asam amino, vitamin A, vitamin B, vitamin C, karoten, asam fumarat, asam folat,

asam formiltetrahidrofili, mionositol, logam, seng, dan tembaga (LIPI, 2009).

Karakteristik Puyuh Jepang

Semua jenis puyuh berasal dari jenis yang sama yaitu Coturnix coturnix, unggas liar

yang berpindah-pindah yang berasal dari Eropa, Asia, dan Afrika (Thear, 2005). Coturnix

Japonica berasal dari daerah Rusia, Asia Timur, dan India yang telah didomestikasi sejak

abad ke-13 (Pappas, 2002).

Puyuh (Cortunix cortunix japonica) atau japanese quail telah tersebar luas di Eropa

dan Asia. Puyuh dapat dibedakan jenis kelaminnya pada umur 3 minggu berdasarkan

warna kulitnya. Puyuh jantan memiliki warna bulu coklat pada bagian leher dan dada

serta mencapai dewasa kelamin pada umur 5-6 minggu dengan bobot badan 100-140

gram. Puyuh betina dapat diidentifikasi dengan melihat bulu pada bagian leher dan dada

yang warnanya lebih cerah. Puyuh betina mulai bertelur pada umur 35 hari pada kondisi

yang baik dan memproduksi sekitar 200-300 telur per tahun (Varghese, 2007).

Puyuh memiliki kebiasaan hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain.

Sifat reproduksinya cepat, dalam satu tahun mampu menghasilkan 3-4 generasi. Bobot

badan puyuh betina dewasa mencapai 143 g/ekor. Bobot telur yang dihasilkan puyuh 10

gram per butir (Randall dan Bolla, 2008).

Puyuh merupakan hewan yang memiliki saluran pencernaan yang dapat

menyesuaikan diri terhadap kondisi lingkungan. Gizzard dan usus halus puyuh

memberikan respons yang fleksibel terhadap ransum dengan kandungan serat kasar yang

tinggi (Starck dan Rahmaan, 2003).

Burung puyuh merupakan jenis burung yang tidak dapat terbang, ukuran tubuh

relatif kecil, berkaki pendek, dan dapat diadu. Adapun klasifikasi zoologi burung puyuh

menurut Pappas (2002) adalah sebagai berikut :

Kingdom : Animalia

Beberapa keunggulan burung puyuh diantaranya produksi telur dan dagingnya

yang mempunyai nilai gizi serta rasanya yang lezat, bulunya dapat dimanfaatkan sebagai

bahan aneka kerajinan atau perabot rumah tangga lainnya, termasuk kotorannya yang

dapat digunakan sebagai pupuk kandang atau kompos untuk pupuk tanaman (Helsing,

2000). Puyuh akan menghasilkan telur jika kandungan kolesterol di dalam darah tinggi

yang kemudian akan diubah dengan bantuan enzim spesifik menjadi hormon progesteron

untuk pembentukan telur dalam jumlah yang banyak.

Kolesterol

Kolesterol berasal dari kata cholesterine yang berasal dari bahasa Yunani, chole

berarti empedu dan stereos berarti padat. Hal ini disebabkan pada saat pertama kali

ditemukan dengan mengisolasinya dari batu empedu. Kolesterol merupakan kelompok

sterol yang khas pada hewan. Kolesterol disintesis seperti umumnya asam lemak, yaitu

dari asetil-KoA yang mengandung dua buah karbon dan terkondensasi melalui beberapa

jalur yang sedikit berbeda. Asetil-KoA merupakan prekursor kecil bagi umumnya asam

lemak dalam tubuh (Gurr et al., 2001). Selain sebagai bagian dari membran sel,

kolesterol juga merupakan perantara metabolis yang penting sebagai (a) Substrat bagi

proses pembentukan empedu (asam dan garamnya), (b) Prekursor hormon-hormon

steroid seperti glukokortikoid, aldosteron, estrogen, progesteron, dan androgen dan (c)

Bentuk teresterifikasi lanjutan seperti vitamin D3 (Gurr et al., 2001). Sebagai bagian dari

membran sel, kolesterol tidak dibutuhkan secara kontinyu dan terjadinya siklus

pergantian membran, tetapi dibutuhkan dalam jumlah yang mencukupi untuk

menghasilkan empedu di hati. Keseimbangan kolesterol dalam sel dipengaruhi oleh (a)

Uptake lipoprotein langsung melalui reseptor, (b) Uptake kolesterol bebas dari

lipoprotein melalui transfer lemak, (c) Sintesis kolesterol, (d) Metabolisme kolesterol, (e)

Siklus perubahan kontinyu kolesterol, (f) esterifikasi kolesterol enzim asil-CoA :

kolesterol asiltransferase, dan (g) pemecahan ester kolesterol oleh enzim neutral-chole

esterase (Gurr et al., 2001).

Kolesterol adalah zat menyerupai lemak yang secara alami terdapat di seluruh

tubuh. Kolesterol terdapat pada dinding dan membran setiap sel, termasuk otak, saraf,

otot, kulit, hati, usus, dan jantung. Tubuh tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa

kolesterol (Laurencio, 2002). Kolesterol merupakan sterol utama dalam lipida hewan dan

dapat menghasilkan sejumlah produk oksidasi dibawah kondisi tertentu. Sejumlah kecil

produk oksidasi tersebut terdapat pada daging mentah dan yang telah mengalami

pemasakan.

Gambar 3. Mekanisme Sintesis Kolesterol(King, 2008)

Kolesterol merupakan bahan perantara untuk pembentukan sejumlah senyawa

penting, seperti vitamin D (untuk membentuk dan mempertahankan tulang yang sehat),

hormon seks (contohnya estrogen dan testosteron), dan asam empedu untuk fungsi

pencernaan (Smaolin dan Grosvenor, 1997). Selain untuk proses metabolisme, kolesterol

berguna untuk membungkus jaringan saraf (mielin), melapisi selaput sel, dan sebagai

pelarut vitamin (Dalimartha, 2005).

Menurut Frandson (1993), jumlah kolesterol dalam darah tergantung pada sebagian

besar makanan, umur, dan jenis kelamin. Selain itu, juga dipengaruhi oleh konsumsi

asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Lemak jenuh dalam makanan

meningkatkan terbentuknya kolesterol dalam hati sedangkan lemak tidak jenuh menekan

tingkat kolesterol darah dalam mekanisme yang belum diketahui.

Semua jaringan tubuh mempunyai kemampuan untuk mensintesis kolesterol, namun

yang paling aktif adalah hati. Kolesterol dalam makanan akan mempengaruhi biosintesis

kolesterol dalam tubuh. Jika jumlah kolesterol dalam makanan kurang, sintesis kolesterol

dalam hati dan usus meningkat untuk memenuhi kebutuhan jaringan dan organ lain.

Sebaliknya jika jumlah kolesterol dalam makanan meningkat, sintesis kolesterol dalam

hati dan usus akan menurun (Piliang dan Djojosoebagio, 2000).

Hormon Progesteron

Progesteron merupakan hormon steroid yang memiliki struktur kimia yang mirip

dengan kolesterol dan sebagian besar tipe ini berasal dari kolesterol. Progestogen adalah

nama umum untuk sekelompok steroid yang terdiri atas 21 rantai atom karbon (Guyton

dan Hall, 1997). Progesteron merupakan hormon steroid (tidak bisa disimpan dalam

tubuh) yang berasal dari kolesterol. Progesteron merupakan zat penting dalam biosintesis

steroid pada semua jaringan yang mensekresi hormon steroid (Ganong, 2001).

Biosintesis progesteron dimulai dengan asetat dari kolesterol dan produk akhir yang

utama dari degradasi progesteron adalah pregnanediol (Guyton dan Hall, 1997).

Progesteron tidak disimpan di dalam tubuh, progesteron dipakai secara cepat atau

diekskresikan, sehingga di dalam jaringan tubuh hanya terdapat dalam kadar yang

rendah. Progesteron dibawa dalam darah dalam wujud berikatan dengan albumin plasma,

walaupun ada sejumlah kecil yang juga berikatan dengan globulin khusus yang mengikat

progesteron (Guyton dan Hall, 1997). Progesteron dimetabolisme menjadi pregnanediol,

terutama pada hati dengan cara dioksidasi, reduksi, dan hidroksilasi.

Gambar 4. Mekanisme Sintesis Hormon Progesteron(Baulieu, 1997)

Menurut Reeves (1987), fungsi progesteron adalah mempersiapkan lingkungan

estrus untuk implantasi dan memelihara kebuntingan melalui peningkatan sekresi dari

glandula endometrium serta menghambat motilitas miometrium uterus. Progesteron

bekerja secara sinergis dengan estrogen untuk menginduksi tingkah laku birahi,

merangsang sekresi kelenjar alveoli dan pertumbuhan glandula mamae. Progesteron

dalam tingkat tinggi akan menghambat birahi dan ovulasi karena progesteron dapat

menekan pelepasan FSH dan LH karena mempengaruhi daya kerja umpan balik negatif

terhadap FSH dan LH. Konsentrasi progesteron diperkirakan tergantung pada

kematangan seksual yang bisa menimbulkan peningkatan hormon gonadotropin dari

kelenjar hipofisa kemudian hormon gonadotropin bisa menstimulasi sintesis progesteron

dari folikel ovarium terbesar yang memiliki feedback positif terhadap hipothalamus.

Konsentrasi hormon progesteron meningkat sejalan dengan pertumbuhan folikel. Pada

sistem reproduksi, progesteron memacu LH praovulasi sehingga proses ovulasi bisa

terjadi, selain itu progesteron bersama estrogen diperlukan juga dalam pembentukan

albumin pada saluran reproduksi (Baskt dan Bahr, 1993).

Progesteron sendiri dibentuk dalam ovarium melalui mekanisme kerja : cholesterol

–pregnolone– progesterone dan proses metabolisme progesteron terjadi di hati (Guyton dan Hall, 1997). Konsentrasi progesteron dalam plasma darah turun naik selama siklus

ovulasi, apabila distimulasi progesteron yang melepaskan LH dari lobus anterior pituitary

maka, akan menyebabkan ovulasi oleh aktivitas saraf pusat yang melibatkan susunan

saraf pusat hipothalamus. Konsentrasi hormon progesteron meningkat 4-7 jam sebelum

ovulasi (Cunningham dan Senior, 1973).

Fitosterol

Dewanti (2006), fitosterol merupakan sterol yang secara alami didapatkan dari

tanaman. Secara kimiawi, fitosterol mirip dengan kolesterol yang didapat dari hewan.

Sterol terdiri dari tiga gabungan cincin sikloheksan dengan berbagai macam sterol (lebih

dari 40 fitosterol). Fitosterol tanaman merupakan komponen alami dari minyak tumbuhan

seperti minyak biji bunga matahari dan beberapa konstituen alami dalam makanan

manusia.

Menurut Silalahi (2006), fitosterol adalah steroida (sterol) yang terdapat di dalam

tanaman. Kedua senyawa ini mempunyai struktur yang mirip dengan kolesterol, tetapi

fitosterol mengandung gugus etil (-CH2-CH3) pada rantai cabang. Sebagaimana

pentingnya fungsi kolesterol dalam membran sel tubuh manusia dan hewan, demikian

juga fitosterol di dalam tanaman. Pada tanaman terdapat lebih dari 40 senyawa sterol

yang didominasi oleh beberapa senyawa dari kelompok fitosterol. Fitosterol terdapat

dalam bahan makanan nabati, seperti minyak, serealia, buah-buahan, dan sayur-sayuran

dalam jumlah yang hanya sedikit. Oleh kerena itu senyawa fitosterol harus diisolasi

dengan jumlah yang efektif untuk menurunkan kolesterol darah.

Sterol utama dalam hewani adalah kolesterol, yang jika banyak dikonsumsi dapat

menaikkan kolesterol darah. Sebaliknya, sterol nabati (fitosterol) hanya sedikit diabsorpsi

(5%) dan akan menurunkan kadar kolesterol darah. Konsumsi fitosterol per hari adalah

150-140 mg. Fitosterol utama dalam diet adalah Beta-sitosterol, kampesterol, dan

stigmasterol. Fitosterol menghambat absorpsi kolesterol dari usus, meningkatkan ekskresi

garam-garam empedu, atau menghindarkan esterifikasi kolesterol dalam mukosa

intestinal. Fitosterol dapat menghambat sintesis kolesterol dengan memodifikasi aktivitas

enzim hepatic acetyl-coa carboxylase dan cholesterol 7 – hydroxylase (Silalahi, 2006).

MATERI DAN METODE Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2010 sampai bulan Januari 2011.

Analisis laboratorium kolesterol dilakukan di Laboratorium Terpadu, Fakultas

Peternakan, Institut Pertanian Bogor, Darmaga dan analisis hormon progesteron

dilakukan di Laboratorium Mandapa di Bogor.

Materi Ternak

Penelitian ini menggunakan 36 ekor puyuh betina fase grower umur 7 minggu dan

dilanjutkan hingga fase layer umur 11 minggu (Cortunix cortunix japonica) yang

dialokasikan ke dalam 4 perlakuan dengan 3 ulangan dan setiap ulangan terdiri atas 3

ekor puyuh. Fase grower adalah puyuh umur 3 sampai dengan 7 minggu dan fase layer

adalah puyuh umur 8 sampai dengan 11 minggu. Setiap serum dari 3 ekor puyuh pada

setiap ulangan yang dikomposit, sehingga diperoleh 1 sampel yang dianalisis. Jumlah 12

serum darah puyuh fase grower dan 12 serum darah fase layer siap untuk dianalisis.

Perlakuan

Perlakuan pemberian pakan puyuh yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Ransum R0 : Ransum kontrol, tanpa tepung daun katuk dan tepung daun murbei

Ransum R1 : Ransum yang mengandung 10% tepung daun katuk (TDK)

Ransum R2 : Ransum yang mengandung 10% tepung daun murbei (TDM)

Ransum R3 : Ransum yang mengandung 5% tepung daun katuk (TDK) dan 5% tepung

daun murbei (TDM)

Susunan ransum puyuh perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat

pada Tabel 1 dan 2 serta kandungan nutrien ransum perlakuan dapat dilihat pada Tabel 3.

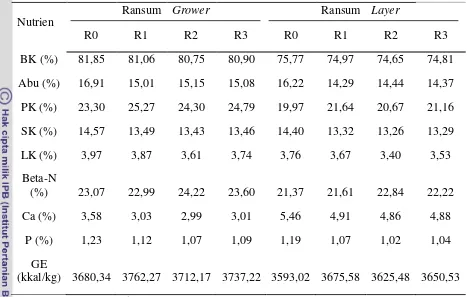

Tabel 3. Kandungan Nutrien Ransum Perlakuan

Pembuatan Tepung Daun Katuk dan Tepung Daun Murbei

Setelah katuk dan murbei didapatkan, dilakukan pemisahan antara daun dan batang.

Kemudian, daun katuk dan daun murbei dilayukan selama 24 jam. Setelah itu, daun katuk

dan daun murbei dimasukkan ke dalam oven bersuhu 600 selama 24 jam, lalu setelah

Sampel darah diambil dari vena jugularis sebanyak 1 ml dengan menggunakan syringe 3

ml. Sampel darah dimasukkan ke dalam tabung tidak berheparin, kemudian

disentrifuse dengan kecepatan 2500 rpm lalu serum dipisahkan dari total darah untuk

dianalisis. Serum yang didapat dimasukkan ke dalam tabung eppendorf. Setiap serum

dari 3 ekor puyuh pada setiap ulangan yang dikomposit sehingga, diperoleh 1 sampel

yang dianalisis. Jumlah 12 serum darah puyuh fase grower umur 7 minggu dan 12 serum

darah fase layer umur 11 minggu siap untuk dianalisis.

Peubah yang Diukur

Peubah yang diamati dalam penelitian ini adalah :

1. Konsumsi Ransum

2. Kolesterol Serum Darah

Pengukuran kolesterol menggunakan KIT dengan merek Human. Disiapkan

tabung blanko berisi 10µl aquades dan 1000µl reagen kit, tabung sampel berisi 10µl

serum darah dan 1000µl reagen kit. Campuran kemudian dihomogenkan selama 10

detik lalu diinkubasi selama 10 menit. Absorbansi dibaca pada

spektrofotometer dengan panjang gelombang 546 nm.

3. Hormon Progesteron Serum Darah

Konsentrasi progesteron dalam serum diukur dengan radioimmunoassay (RIA)

teknik fase padat, tiap sampel diambil 10µl dengan mikropipet dimasukkan ke dalam

tabung yang telah dilapisi antibodi progesteron spesifik, kemudian ditambahkan

1000µl radio isotop I-125 dan diinkubasi. Setelah itu larutan dibuang dengan

membalikkan tabung dan biarkan selama 3 jam dalam suhu ruang. Radioaktifitas

progesteron yang terikat dalam tabung dihitung dengan “Multi Well Gamma Counter SD 12/16”.

Rancangan Percobaan

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL)

(Steel dan Torrie, 1993). Metode matematiknya adalah :

Yij = µ + Pi + єij

Keterangan:

Yij : Pengamatan perlakuan ke-i dan ulangan ke-j

µ : Rataan umum

Pi : Pengaruh perlakuan ke-i

Єij : Galat perlakuan ke-i dan ulangan ke-j

Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan sidik ragam analysis of variance

(ANOVA) (Steel dan Torrie, 1993). Jika data yang diperoleh berbeda nyata maka, diuji

lanjut dengan uji jarak Duncan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsumsi Pakan

Rataan konsumsi pakan pada fase grower lebih tinggi dibandingkan dengan fase

layer kecuali, pada perlakuan R3 yaitu ransum yang ditambahkan 5 % tepung daun katuk

dan 5 % tepung daun murbei. Hal ini disebabkan pada fase grower lebih banyak

membutuhkan asupan makanan untuk proses pertumbuhan dan pembentukan telur,

sedangkan pada fase layer puyuh tidak membutuhkan untuk pertumbuhan tetapi hanya

untuk memproduksi telur.

Pada perlakuan R3, tingginya konsumsi pakan pada fase layer dibandingkan dengan

fase grower disebabkan karena puyuh mengalami keterlambatan dalam bertelur

dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya. Pada fase layer puyuh masih mengalami

pertumbuhan dan pembentukan telur.

Berdasarkan hasil sidik ragam, pemberian tepung daun katuk dan tepung daun

murbei pada ransum tidak nyata mempengaruhi kadar kolesterol serum pada seluruh

perlakuan. Hasil rata-rata pengukuran kadar kolesterol serum darah burung puyuh

disajikan pada Gambar 6.

Fase Grower Fase Layer Selisih Fase Grower dan Fase Layer

Gambar 6. Hasil Rata-Rata Pengukuran Kolesterol Serum Darah Puyuh

Selisih kadar kolesterol serum darah puyuh fase grower dan fase layer pada

perlakuan kontrol (R0) lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya. Puyuh

yang mendapat perlakuan ransum + 10% tepung daun katuk (R1) meningkat 2,4 kali

dibandingkan dengan ransum yang tidak diberi tepung daun katuk dan murbei (R0).

Puyuh yang mendapat perlakuan ransum + 10% tepung daun murbei (R2) meningkat 0,7

kali dibandingkan dengan R0. Puyuh yang mendapat perlakuan ransum + 5% tepung

daun katuk dan 5% tepung daun murbei (R3) meningkat 9 kali dibandingkan dengan R0.

Hal ini membuktikan bahwa kombinasi tepung daun katuk dan tepung daun murbei

meningkatkan kolesterol serum darah puyuh.

Kolesterol merupakan prekursor hormon progesteron. Kolesterol dibentuk melalui

tiga tahapan, yaitu pembentukan mevalonat yang merupakan kondensasi dari dua asetil

ko-enzim A, setelah itu síntesis squalen dari mevalonat, kemudian síntesis squalen

menjadi lanosterol dan kemudian akan diubah menjadi kolesterol. Suprayogi (2000)

menemukan senyawa aktif yang dapat meningkatkan konsentrasi hormon progesteron

pada daun katuk, yaitu senyawa androstan – 17 – one, 3 – ethyl – 3 – hydroxy – 5 alpha

sebagai prekursor dalam biosintesis hormon steroid.

Menurut Swenson (1984), kadar normal kolesterol darah unggas berkisar antara

125-200 mg/100 ml. Pemberian tepung daun katuk dan murbei pada ransum

menghasilkan kadar kolesterol serum darah puyuh berkisar antara 100 - 117,695 mg/100

ml artinya lebih rendah dibandingkan dengan pernyataan Swenson.

Rendahnya kandungan kolesterol serum darah puyuh fase grower disebabkan

karena pada saat fase grower belum optimalnya pembentukan hormon steroid. Hal ini,

menyebabkan kandungan kolesterol di dalam serum darah puyuh lebih rendah jika

dibandingkan dengan kandungan kolesterol fase layer.

Rendahnya kadar kolesterol serum darah puyuh disebabkan oleh kadar serat kasar

yang tinggi dalam ransum yaitu mencapai 14%. Tingginya serat kasar pada ransum dapat

menurunkan kolesterol karena serat kasar akan mengikat asam empedu dan akan

langsung dibuang ke dalam ekskreta.

Adanya zat antinutrisi pada daun katuk dan daun murbei yang akan mengurangi

kecernaan lemak kasar. Menurunnya kecernaan lemak dan absorpsi lemak akan

menurunkan kolesterol di dalam serum.

Penyerapan sejumlah komponen di dalam suatu jaringan dipengaruhi oleh

kandungan nutrien pada ransum. Konsumsi kolesterol dari ransum akan mempengaruhi

produksi kolesterol secara endogen. Kolesterol eksogen yang berasal dari makanan

dibutuhkan dalam tubuh hanya 25%, sedangkan kolesterol endogen yang dibentuk oleh

sel-sel tubuh dibutuhkan sebesar 75% (Frandson, 1993).

Asupan kolesterol pada burung puyuh dapat mempengaruhi kadar kolesterol dalam

darah. Apabila produksi kolesterol berlebih, maka akan mengurangi produksi kolesterol

secara eksogen ataupun sebaliknya. Kolesterol yang tidak mencukupi dari ransum maka,

hati akan memproduksi kolesterol. Kecepatan sintesis kolesterol oleh hati sangat

dipengaruhi oleh kandungan kolesterol makanan (Martin et al., 1983).

Adanya dedak padi di dalam ransum yang mencapai 50% dapat menurunkan

kolesterol karena dedak padi memiliki serat kasar yang tinggi sehingga, kolesterol

eksogen yaitu kolesterol yang berasal dari makanan tidak mencukupi kolesterol yang

dibutuhkan oleh puyuh sehingga, puyuh harus meningkatkan kolesterol endogenusnya

untuk pembentukan hormon progesteron.

Selain itu, adanya senyawa fitosterol yang berasal dari daun katuk dan daun murbei

yang dapat menghambat pembentukan kolesterol di dalam tubuh puyuh karena senyawa

fitosterol akan menggantikan kolesterol yang ada di dalam tubuh puyuh.

Pengaruh Perlakuan Terhadap Konsentrasi Hormon Progesteron Serum

Berdasarkan hasil sidik ragam, pemberian tepung daun katuk dan tepung daun

murbei pada ransum tidak nyata mempengaruhi konsentrasi hormon progesteron serum

pada seluruh perlakuan. Hasil rata-rata pengukuran konsentrasi hormon progesteron

serum darah burung puyuh disajikan pada Gambar 7.

0,093

Fase Grower Fase Layer Selisih Fase Grower dan Layer

Gambar 7. Hasil Rata-Rata Pengukuran Hormon Progesteron Serum Darah Puyuh

Selisih konsentrasi hormon progesteron serum darah puyuh fase grower dan fase

layer, pada puyuh yang mendapat perlakuan ransum + 10% tepung daun katuk (R1)

meningkat 0,2 kali dibandingkan dengan ransum yang tidak diberi tepung daun

katuk dan murbei (R0). Puyuh yang mendapat perlakuan ransum + 10% tepung daun

murbei (R2) tidak mengalami peningkatan hormon progesteron. Puyuh yang mendapat

perlakuan ransum + 5% tepung daun katuk dan 5% tepung daun murbei (R3) meningkat

1,5 kali dibandingkan dengan R0.

Proses metabolisme hormon progesteron terjadi di hati (Guyton dan Hall, 1997).

Biosintesis hormon progesteron dimulai dengan pembentukan kolesterol. Kemudian,

kolesterol dibawa ke pregnenolon yaitu prekursor hormon steroid untuk diubah menjadi

hormon progesteron dengan bantuan enzim P450c17,17-hidroksilase.

Adanya senyawa steroid pada daun katuk dan daun murbei dapat meningkatkan

konsentrasi hormon progesteron di dalam serum darah puyuh. Pada sistem reproduksi,

progesteron memacu Luteinizing Hormone (LH) praovulasi sehingga proses ovulasi bisa

terjadi (Baskt dan Bahr, 1993). Hormon progesteron tidak disimpan di dalam tubuh,

hormon progesteron dipakai secara cepat atau diekskresikan, sehingga di dalam jaringan

tubuh hanya terdapat dalam kadar yang rendah. Konsentrasi hormon progesteron

meningkat pada saat 4-7 jam sebelum ovulasi (Cunningham & Senior, 1973).

Kandungan hormon progesteron pada unggas 4-7 jam fase grower 6,47 ng/ml.

Gambar 8. Korelasi Kolesterol dan Hormon Progesteron Fase Grower

y = 0,0025x - 0,0545

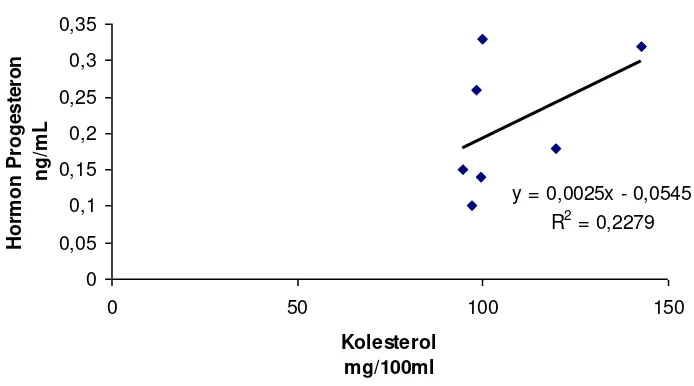

Gambar 9. Korelasi Kolesterol dan Hormon Progesteron Fase Layer

Rendahnya rataan nilai hormon progesteron pada fase grower karena umur bertelur

pada puyuh yang mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh kandungan fitosterol

pada daun katuk dan daun murbei dan serat kasar yang tinggi pada ransum.

Produksi telur dari 4 minggu menjelang akhir pemeliharaan menunjukkan data yang

fluktuatif dengan kisaran 20-99% (Piliang et al., 2009).

Korelasi antara kolesterol dan hormon progesteron pada fase grower memiliki

korelasi yang meningkat. Korelasi kolesterol dan hormon progesteron memiliki hubungan

y = 0.0002x + 0.0123 dan R2 = 0.0354 yang berarti ada hubungan antara kolesterol dan hormon progesteron.

Korelasi antara kolesterol dan hormon progesteron pada fase layer memiliki

korelasi yang meningkat juga. Korelasi kolesterol dan hormon progesteron memiliki

hubungan y = 0.0025x – 0.0545 dan R2 = 0.2279 yang berarti ada hubungan antara

kolesterol dan hormon progesteron.

Kolesterol mempengaruhi konsentrasi hormon progesteron di dalam darah.

Konsentrasi hormon progesteron di dalam darah dipengaruhi oleh tingkat kematangan

seksual (Magdi et al., 1982). Rendahnya korelasi kolesterol dan hormon progesteron

disebabkan oleh kadar kolesterol yang rendah di dalam darah karena tingginya serat kasar

di dalam ransum sehingga, menigkatkan ekskresi lemak ke dalam ekskreta.

Umur bertelur puyuh yang terlambat juga mempengaruhi korelasi antara kolesterol

dan hormon progesteron. Puyuh bertelur mulai umur 5-6 minggu, tetapi pada penelitian

ini puyuh mulai bertelur pada umur 7-8 minggu. Pada penelitian ini juga tingkat variasi

pada puyuh tinggi sehingga, mempengaruhi di dalam proses ovulasi.

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan

Pemberian tepung daun katuk, tepung daun murbei, dan kombinasinya hingga 10%

pada ransum belum berpengaruh terhadap kadar kolesterol dan konsentrasi hormon

progesteron pada burung puyuh. Pemberian campuran tepung daun katuk dan tepung

daun murbei cenderung lebih baik dibandingkan pemberian secara tunggal.

Saran

Perlu dilakukan penelitian lanjutan tentang penentuan dosis dan ulangan yang lebih

banyak dalam menguatkan hipotesa manfaat campuran tepung daun katuk dan tepung

daun murbei terhadap produksi burung puyuh.

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karuniaNya yang

telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini

penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda Lian Wha

dan Ayahanda Isupardi yang telah memberikan semangat dan doa hingga penulis dapat

menyelesaikan tugas akhir ini. Dukungan yang telah mereka berikan baik secara moril

maupun materil tidak akan pernah dapat penulis lupakan sepanjang hidup ini.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Eka Tjipta Foundation yang telah

membiayai penulis selama kuliah di IPB. Penulis juga mengucapkan terimakasih banyak

kepada Ir. Widya Hermana, M.Si selaku dosen pembimbing utama yang juga sebagai

dosen pembimbing akademik dan Prof. Dr. Ir. Dewi Apri Astuti, MS selaku dosen

pembimbing anggota yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberi saran selama

penelitian dan penyusunan skripsi. Penulis mengucapkan terimakasih kepada Dr. Ir. Rita

Mutia, M.Agr selaku dosen penyaji seminar yang telah memberikan saran dalam

perbaikan makalah seminar. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Ir. Dwi

Margi Suci, MS dan Dr. Ir. Rukmiasih, MS yang telah memberikan saran dalam

perbaikan skripsi.

Tak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada Prof. Dr. Ir. Wiranda G.

Pilliang, M.Sc sebagai ketua penelitian hibah kompetitif yang telah memberikan dana

untuk penelitian penulis, kemudian kepada Ibu Lanjarsih yang telah banyak membantu

penulis melaksanakan penelitian. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan berkatNya

untuk kita semua. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis

khususnya dan pembaca pada umumnya.

Bogor, April 2011

Penulis

DAFTAR PUSTAKA

Azis, S. & S. R. Muktiningsih. 2006. Studi manfaat daun katuk (Sauropus androgynus). Cermin Dunia Kedokteran. 151: 48-50. http://www.kalbe.co.id [29 Juli 2010].

Bakst, M. R. & J. M. Bahr. 1993. Poultry Reproduction in Farm Animal. E. S. E. Hafez, (Ed) 6th Ed. Lea and Febiger, USA.

Baulieu, E. E. 1997. Neurosteroids: of the nervous system, by the nervous system, for the nervous system. Recent Prog Horm Res. 52 : 1-32.

Boschini, C. F. 2002. Nutritional quality of mulberry cultivation for ruminant feeding. FAO Animal Production and Health Paper, Roma. 147 : 173-182.

Cunningham, F. J. & B. E. Senior. 1973. Oestradiol and LH during the ovulatory cycles of the hen. J. Endoc. 60 : 201 – 202.

Dalimartha, S. 2005. Turunkan kolesterol dangan terapi herbal. http://www. suarakarya_online.com/news.html [29 Juli 2010].

Dewanti W, Tri. 2006. Pangan fungsional makanan untuk kesehatan. Universitas Brawijaya. Malang.

Ekastuti, D. R., D. A. Astuti, R. Widjajakusuma & D. Sastradipradja. 1996. Rearing silkworm (Bombyx Mori) with artificial diets as an effort to promote the quantity and quality of national rawsilk production. Research Report, Research Institute of IPB, Bogor, Indonesia.

Frandson R. D. 1993. Anatomi dan Fisiologi Ternak. Ed ke-4. Terjemahan. B. Srigandono & K. Praseno. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Ganong, W. F. 2001. Fisiologi Kedokteran edisi ke-20. Terjemahan: H. M. D Widjajakusumah. Penerbit buku kedokteran EGC. Jakarta.

Gurr, M. I., J. L. Harword & K. N. Frayn. 2001. Lipid Biochemistry. 5th Edition. Blackwell Science, Ltd., United Kingdom.

Guyton, A. C. & J. E. Hall. 1997. Buku Ajar Fisiologi Kedokteran. Ed ke-9. Terjemahan: Irawati Setiawan. EGC. Jakarta.

Helsing, E. V. 2000. Budidaya burung puyuh coturnix-coturnix. Bappenas web. http://www.ristek.go.id. [ 29 Juli 2010].

King, M. W. 2008. Steroid hormone. www.miking.at.iupui.edu [1 Juni 2011].

Laurencio, B. A. 2002. Cholesterol, part one: a patient guide. http://www. heartinfo.org

[29 Juli 2010].

LIPI. 2009. Pengobatan alternatif dengan tanaman obat. www.bit.lipi.go.id [1 juni 2011].

Machii, H., A. Koyama, & H. Yamanouchi. 2002. Mulberry breeding, cultivation and utilization in Japan. FAO Animal Production and Health Paper, Roma. 147 : 63-72.

Magdi, M., Mashaly, & L. Maria. 1982. Relationship between progesteron and egg production in pheasant. Poultry. Sci. 61: 982-987.

Martin, D. W., P. A. Mayes, & V. W. Rodwell. 1983. Harper’s Review of Biochemistry.19th Ed. Lange Medical Publication. Los Altos, California.

Martin, G., F. Reyes, I. Hernandez, & M. Milera. 2002. Agronomic studies with mulberry in Cuba. FAO Animal Production and Health Paper, Roma. 147 : 103-114.

Pappas, J. 2002. Coturnix japonica. Animal diversity web. http: //animaldiversity.ummz.edu/site/accounts/information/Coturnix-japonica.html. [4 Agustus 2010].

Piliang, W. G. 2002. Nutrisi Vitamin. Volume I. Edisi ke-5. Institut Pertanian Bogor Press, Bogor.

Piliang, W. G. & S. Djojosoebagio. 2000. Fisiologi Nutrisi. Volume I. Ed ke-2. Institut Pertanian Bogor Press, Bogor.

Piliang, W. G., D. A. Astuti, & W. Hermana. 2009. Pengkayaan Produk Puyuh Melalui Pemanfaatan Pakan Lokal Yang Mengandung Antioksidan Dan Mineral Sebagai Alternatif Penyediaan Protein Hewani Bergizi Tinggi. Laporan Penelitian. Institut Pertanian Bogor.

Prayogo, B. E. W. & I. G. P. Santa 1997. Studi taksonomi Sauropus androgynus (L.) Merr. Warta Tumbuhan Obat Indonesia 3(3) : 53-55.

Randall, M & Bolla, G. 2008. Raising Japanese quail. Ed ke-2. New South Wales: Primefact Home. http://www.publish.csiro.au.html. [20 Maret 2011].

Reeves, J. J. 1987. Endicrinology of reproduction. In E. S. E. Hafez (Editor). Reproduction in Farm Animals. Lea and Febiger. Philadelphia.

Saddul, D. Z., Z. A. Jelan, J. B. Liang, & R. A. Halim. 2005. Evaluation of mulberry (Morus Alba) as potential feed supplement for ruminants : the effect of plant maturity on in situ disapperarance and in vitro intestinal digestibility of plant fraction. Asian – Aust. J. Anim. Sci. 18 : 1569 – 1574.

Samsijah. 1992. Pemilihan tanaman murbei (morus sp.) yang sesuai dengan daerah sindang resmi Sukabumi, Jawa Barat. Buletin Penelitian Hutan. 547 : 45-59.

Silalahi, J. 2006. Fitosterol dalam margarine cara efektif menurunkan kolesterol. www.tempointeraktif.com. [31 Maret 2011].

Singh, B. & H. P. S. Makkar. 2002. The potential of mulberry foliage as a feed supplement in India. FAO Animal Production and Health Paper, Roma 147 : 139-156.

Smaolin, L. A. & M. B. Grosvenor. 1997. Nutrition: Science and Application, 2nd Edition. Saunders College Publishing. http://www.mediastore.com [29 Juli 2010].

Starck, M. J. & G. H. A. Rahmaan. 2003. Phenotypic flexibility of structure and function of the digestive system of japanese quail. The Journal of Experimental Biology 206: 1887 – 1897.

Steel, R. G. D. & J. H. Torrie. 1993. Prinsip dan Prosedur Statistika Suatu Pendekatan Biometrik. Terjemahan. B. Sumantri. Gramedia Pustaka. Jakarta.

Subekti S. 2007. Komponen sterol dalam ekstrak daun katuk (Sauropus androgynus L. Merr) dan hubungannya dengan system reproduksi puyuh. Disertasi. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Sudiarto, D. E. Effendi & Suprapto. 1997. Studi aspek teknis budidaya katuk di lahan petani kecamatan Semplak, Bogor. J. Ind. Med. Plants. 3 (3) : 8-10.

Suprayogi, A. 1995. The effect of Sauropus androgynus leaves on the feed digestibility, glucose absorption and glucose metabolism in the liver (a study on tropical medicinal plant). Master Thesis of Gottingen University, Germany.

Suprayogi, A. 2000. Studies on the biological effect of Sauropus androgynus (L. Merr.): Effect on milk production and the possibilities of induced pulmonary disorder lactating sheep. Universitat Gottingen Institut fur Tierphysiology und Tieremahrung. Gottingen: George-August.

Swenson, M. J. 1984. Duke’s Phsiology of Domestic Animals. 10th Edition. Publishing Assocattes a Division of Cornell University. Ithaca and London.

Thear, K. 2005. Keeping Quail. Broad Leys Publishing Ltd., United Kingdom.

Varghese, S.K. 2007. The Japanese Quail. Feather Francier Newspaper, Canada.

Yuliani, S. & T. Marwati. 1997. Tinjauan katuk sebagai bahan makanan tambahan yang bergizi. Warta Tumbuhan Obat Indonesia. 3 (3):55-56.

Lampiran 1. ANOVA (Analysis of Variance) Rataan Kadar Kolesterol Fase Grower

SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01

Perlakuan 3 800,055 266,685 0,914 4,07 7,59

Error 8 2333,254 291,657

Total 11 3133,309 284,846

Fhit < F0,05 disimpulkan bahwa perlakuan tidak berbeda nyata

Lampiran 2. ANOVA (Analysis of Variance) Rataan Kadar Kolesterol Fase Layer

SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01

Perlakuan 3 829,477 276,492 0,539 4,07 7,59

Error 8 4101,533 512,692

Total 11 4931,01 448,274

Fhit < F0,05 disimpulkan bahwa perlakuan tidak berbeda nyata

Lampiran 3. ANOVA (Analysis of Variance) Selisih Kadar Fase Grower dan Fase Layer

SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01

Perlakuan 3 745,949 248,65 0,483 4,07 7,59

Error 8 4116,52 514,565

Total 11 4862,469 442,043

Fhit < F0,05 disimpulkan bahwa perlakuan tidak berbeda nyata

Lampiran 4. ANOVA (Analysis of Variance) Rataan Konsentrasi Hormon Progesteron Fase Grower

SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01

Perlakuan 3 0,219 0,073 0,785 4,07 7,59

Error 8 0,746 0,093

Total 11 0,965 0,088

Fhit < F0,05 disimpulkan bahwa perlakuan tidak berbeda nyata

Lampiran 5. ANOVA (Analysis of Variance) Rataan Konsentrasi Hormon Progesteron Fase Layer

SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01

Perlakuan 3 0,138 0,046 1,122 4,07 7,59

Error 8 0,331 0,041

Total 11 0,469 0,043

Fhit < F0,05 disimpulkan bahwa perlakuan tidak berbeda nyata

Lampiran 6. ANOVA (Analysis of Variance) Selisih Konsentrasi Hormon Progesteron Fase Grower dan Fase Layer

SK db JK KT Fhit F0,05 F0,01

Perlakuan 3 0,045 0,015 1,875 4,07 7,59

Error 8 0,068 0,008

Total 11 0,113 0,010

Fhit < F0,05 disimpulkan bahwa perlakuan tidak berbeda nyata