UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Peningkatan Kelarutan Fraksi Etil Asetat Daun Sukun

Artocarpus altilis

(Parkinson) Fosberg dengan

Penambahan Polimer β

-siklodekstrin Menggunakan

Metode Pencampuran

Kneading

SKRIPSI

SERA NUR AGUSTIN

108102000004

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

PROGRAM STUDI FARMASI

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Peningkatan Kelarutan Fraksi Etil Asetat Daun Sukun

Artocarpus altilis

(Parkinson) Fosberg dengan

Penambahan Polimer β

-siklodekstrin Menggunakan

Metode Pencampuran

Kneading

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Farmasi (S.Far)

SERA NUR AGUSTIN

108102000004

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

PROGRAM STUDI FARMASI

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,

dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk

telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Sera Nur Agustin

NIM : 108102000004

Tanda Tangan :

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

ABSTRAK

Nama : Sera Nur Agustin

Program Studi : Farmasi

Judul : Peningkatan Kelarutan Fraksi Etil Asetat Daun Sukun

Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg dengan

Penambahan Polimer -siklodekstrin Menggunakan Metode Pencampuran Kneading

Fraksi etil asetat daun sukun Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg yang

berkhasiat sebagai obat kardiovaskular merupakan senyawa yang bersifat sukar larut dalam air. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kelarutan fraksi etil asetat daun sukun. Salah satu cara untuk meningkatkan kelarutan adalah dengan penambahan polimer β-siklodekstrin. Pencampuran fraksi etil asetat daun sukun-β-siklodekstrin menggunakan metode kneading dengan perbandingan pada

masing-masing formula yaitu 1:2 (F1), 1:4 (F2) dan 1:6 (F3). Campuran

dikarakterisasi dengan Karl Fischer titration dan Scanning Electron Microscopy

serta dievaluasi dengan uji kelarutan. Kadar total flavonoid dari fraksi etil asetat daun sukun sebesar 32,79 %. Hasil uji kelarutan menunjukkan peningkatan kelarutan secara berurutan yaitu 4,49% (F1), 11,76% (F2) dan 45,16% (F3). Formula 3 merupakan formula terbaik dengan peningkatan kelarutan sebesar 45,16%. Penambahan polimer -siklodekstrin mampu meningkatan kelarutan fraksi etil asetat daun sukun Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg secara

signifikan dengan tingkat kepercayaan 95% (p ≤ 0,05).

Kata kunci : Ekstrak Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg, polimer, metode kneading, kelarutan, -siklodekstrin

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

ABSTRACT

Name : Sera Nur Agustin

Program Study : Pharmacy

Title : Enhancement Solubility of Ethyl Acetate Fraction of

Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg extract with

the addition of combination polymers of -cyclodextrin using mixing kneading method

Ethyl acetate fraction of the Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg extract

have a potential compound which has poor solubility in water to treat heart disease. The purpose of this study was to improve the solubility of the extract. One of method to improve the solubility of the extract was by mixing it with -cyclodextrin polymer. Three comparisons extract and ß-cyclodextrin were : 1:2 (F1), 1:4 (F2) and 1:6 (F3). The sample was prepared by kneading method. The sample characterization was used Karl Fischer titration and Scanning Electron Microscopy. Content of total flavonoid from the extract was 32.79%. The results showed that the solubility of the sample in each formula which increased were 4.49% (F1), 11.76% (F2) and 45.16% (F3). Formula 3 was the best formula to increase

the solubility of 45.16%. This study showed that the addition -cyclodextrin can increase the solubility of Ethyl acetate fraction of the Artocarpus altilis

(Parkinson) Fosberg extract wich has significant confidence level of 95% (p ≤ 0.05).

Keywords : Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg extract, polymer,

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Farmasi pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada:

(1) Ibu Sabrina M.Farm, Apt selaku pembimbing pertama dan Ibu Yuni Anggraeni M.Farm, Apt selaku pembimbing kedua, yang memiliki andil besar dalam proses penelitian dan penyelesaian tugas akhir saya ini, semoga segala bantuan dan bimbingan ibu mendapat imbalan yang lebih baik di sisi-Nya

(2) Bapak Prof. Dr. dr. M.K Tadjudin, Sp. And, selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

(3) Bapak Drs. Umar Mansur M.Sc, Apt, selaku ketua Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

(4) Ibu dan ibu staf pengajar dan karyawan yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama saya menempuh pendidikan di Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

(5) Rekan-rekan mahasiswa angkatan 2008 Program Studi Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Putri S.R, Ratu F.C yang selalu bersama-sama dalam menjalani suka duka selama masa kuliah

(7) Kepada Eef Saeful Ramdan yang selalu memberikan doa, support, bantuan

dan perhatiannya selama ini.

(8) Kepada adikku Robby Rohmansyach yang yang selalu memberikan doa,

support dan perhatiannya selama ini.

(9) Tak lupa kepada kedua orang tua saya, bapak Rohman dan Ibu Uyum yang telah memberikan cinta dan kasih sayang, doa, bimbingan, dukungan, nasehat, perhatian, semangat dan kepercayaannya selama ini. Semoga segala amalan dan jerih payah kedua orangtuaku mendapat balasan yang jauh lebih baik disisi-Nya.

Akhir kata. Saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 2013

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sera Nur Agustin

NIM : 108102000004

Program Studi : Farmasi

Fakultas : Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Jenis karya : Skripsi

demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui skripsi/karya ilmiah saya, dengan judul :

Peningkatan Kelarutan Fraksi Etil Asetat Daun Sukun Artocarpus altilis(Parkinson) Fosberg dengan Penambahan Polimer β -siklodekstrin Menggunakan Metode Pencampuran Kneading

Untuk dipublikasikan atau ditampilkan di internet atau media lain yaitu Digital Library Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Jakarta untuk kepentingan akademik sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta.

Demikian pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 17 Januari 2013

Yang menyatakan,

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ... ii

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ... iii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ... iv

HALAMAN PENGESAHAN ... v

ABSTRAK ... vi

ABSTRACT ... vii

KATA PENGANTAR ... viii

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH ... ix

DAFTAR ISI ... x

2.1.4 Kandungan Kimia dan Efek Farmakologis ... 5

2.2 Flavonoid ... 5

2.3 Siklodekstrin ... 7

2.4 Kompleks Inklusi ... 9

2.5 Karakterisasi Kompleks Inklusi ... 14

2.5.1 Scanning Electron Microscopy ... 14

3.4.1.2 Penentuan Kadar Senyawa Total Flavonoid ... 19

3.4.2 Karakterisasi Ekstrak dengan Parameter Non Spesifik ... 19

3.4.2.1 Susut Pengeringan ... 19

3.4.2.2 Kadar Air ... 20

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 3.4.3 Pembuatan Campuran Fraksi Etil Asetat Daun Sukun

-Siklodekstrin Dengan Metode Kneading ... 20

3.4.4 Karakterisasi Campuran Fraksi Etil Asetat Daun Sukun-Siklodekstrin ... 21

3.4.4.1 Scanning Electron Microscopy... 21

3.4.4.2 Uji Karl Fisher ... 21

3.4.5 Uji kelarutan Flavonoid dari Fraksi Etil Asetat Daun Sukun ... 21

3.4.6 Analisa data ... 22

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN ... 23

4.1 Hasil Karakterisasi Ekstrak ... 23

4.2 Hasil Pembuatan Campuran Fraksi Etil Asetat Daun Sukun-Siklodekstrin dengan metode kneading ... 25

4.3 Hasil Karakterisasi Campuran Fraksi Etil Asetat Daun Sukun -siklodekstrin ... 26

4.3.1 Scanning Elektron Microscopi(SEM) ... 26

4.3.2 Hasil uji karl fischer titration ... 27

4.5 Hasil uji kelarutan Flavonoid dari Fraksi Etil Asetat Daun Sukun ... 29

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN ... 31

5.1 Kesimpulan ... 31

5.2 Saran ... 31

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

1.1 Karakteristik siklodekstrin... 8

3.1 Formulasi pencampuran fraksi etil asetat sukun- -siklodekstrin ... 20

4.1 Hasil karakterisasi ekstrak fraksi etil asetat daun sukun ... 23

4.2 Hasil uji Karl-fischer titration ... 27

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Halaman )

Gambar 1. Tanaman Sukun (Artocarpus altilis) ... 4

Gambar 2. Struktur dasar flavonoid ... 6

Gambar 3. Struktur rutin ... 7

Gambar 4. Struktur kimia -siklodekstrin dan bentuk toroidal molekul -siklodekstrin ... 7

Gambar 5. Skema interaksi siklodekstrin-molekul obat ... 11

Gambar 6. Fraksi Etil Asetat Daun Sukun ... 55

Gambar 7. -siklodekstrin ... 55

Gambar 8. Campuran fraksi etil asetat daun sukun-siklodekstrin ... 55

Gambar 9. Moisture analyzer ... 56

Gambar 10. SEM ... 56

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Lampiran 4. Hasil Kadar Abu Fraksi Etil Asetat Daun Sukun... 39

Lampiran 5. Kurva Absorbansi Rutin ... 39

Lampiran 6. Kurva Absorbansi Fraksi Etil Asetat Daun Sukun ... 40

Lampiran 7. Data Absorbansi Standar Rutin ... 40

Lampiran 8. Gambar Kurva Standar Rutin ... 40

Lampiran 9. Kadar Total Flavonoid Dari Fraksi Etil Asetat Daun Sukun ... 41

Lampiran 10. Perhitungan Kesetaraan Untuk Uji Kelarutan ... 42

Lampiran 11. Kadar Flavonoid Dalam Fraksi Etil Asetat Daun Sukun Pada Uji Kelarutan ... 43

Lampiran 12. Hasil Analisa Data Untuk Uji Kelarutan Perbandingan Fraksi Etil Asetat Daun Sukun Dengan Formula ... 45

Lampiran 13. Hasil Analisa Data Untuk Uji Kelarutan Perbandingan Formula Dengan Formula ... 48

Lampiran 14. Hasil Karl Fisher Titration Pada Campuran, Kontrol Pencampuran Fisik Formula 1 dan Kontrol Polimer ... 52

Lampiran 15. Hasil Uji Karl Fischer Titration Fraksi Etil Asetat Daun Sukun dengan Metode Kneading (Pengadukan) ... 53

Lampiran 16. Gambar Campuran Fraksi Etil Asetat Daun Sukun -Siklodekstrin dengan Metode Kneading (Pengadukan) ... 54

Lampiran 17. Hasil Uji Scanning Electron Microscopy (SEM) ... 55

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Artocarpus altilis adalah salah satu tanaman yang digunakan

masyarakat Indonesia sebagai makanan dan juga digunakan sebagai obat yang dikenal dengan nama sukun (Arung et al., 2009). Secara tradisional

masyarakat menggunakan daun sukun untuk pengobatan penyakit hati, hipertensi, diabetes, jantung, ginjal, sakit gigi dan gatal-gatal (Depkes RI, 1997; Heyne, 1987).

Penelitian terhadap tanaman sukun menunjukkan adanya senyawa golongan flavonoid, tanin, saponin, steroida/triterpenoida dan glikosida (Abdassah, Sumiwi dan Hendrayana, 2009). Uji keamanan fraksi etil asetat daun sukun baik akut maupun subkronis yang telah dilakukan tidak menunjukkan toksisitas yang berarti terhadap organ-organ penting seperti jantung, otak, paru-paru, hati, ginjal, limpa, pankreas dan organ-organ seksual (Umar et al., 2007).

Hasil elusidasi struktur senyawa aktif yang terdapat dalam fraksi etil asetat daun sukun adalah golongan sterol ( -sitosterol) dan flavonoid. Studi in vitro dan in vivo yang telah dilakukan menunjukkan bahwa total

flavonoid dari ekstrak daun sukun berpotensi sebagai obat kardiovaskular. Dari hasil preklinik menunjukkan bahwa - sitosterol dan total flavonoid mampu menghambat agregat platelet, menurunkan viskositas darah, memproteksi cardyomyocytes serta menekan terbentuknya trombosis

(Umar et al., 2007).

Senyawa-senyawa aktif dari golongan flavonoid yang ditemukan dalam fraksi etil asetat daun sukun, diantaranya DS6 atau 1-(2,4 Dihydroxyphenyl)-3-[8-hydroxy-2-methyl-2-(4-methyl-3- pentenyl)-2H-1-benzopyran-5-yl]-1-propanone, 8-geranyl-4',5,7 trihydroxyflavone,

2-geranyl-2',3,4,4'-tetrahydroxychalcone yang berfungsi sebagai obat kardiovaskular juga senyawa antikanker (carcinostatic) yang diberikan

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dari informasi di atas terlihat bahwa kandungan flavonoid dari fraksi etil asetat daun sukun memiliki potensi besar untuk pengobatan terutama penyakit kardiovaskular. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap fraksi etil asetat daun sukun sebagai bahan baku obat yang berasal dari bahan alam.

Fraksi etil asetat daun sukun termasuk ke dalam kategori sukar larut dalam air. Absorpsi obat-obatan yang kelarutannya rendah dalam air berpengaruh terhadap rendahnya bioavaibilitas obat tersebut dalam tubuh (Lieberman, Lachman & Schwartz, 1989). Perbaikan kelarutan dan kecepatan disolusi obat yang sukar larut merupakan langkah pertama untuk perbaikan ketersediaan hayati (Bekers, 1991).

Dari berbagai upaya yang ada, penambahan polimer siklodekstrin telah terbukti dapat meningkatkan kelarutan, laju disolusi dan bioavailabilitas dari obat yang tidak larut air (Martin, Swarbick & Cammarata, 1990; Hiremath et al., 2008; Patil, Kadam, Marapur,

Kamarapur, 2010). Hal ini disebabkan karena siklodekstrin memiliki kemampuan untuk menjerat molekul tamu di dalam rongga siklodekstrin sehingga terjadi peningkatan stabilitas, kelarutan dalam medium berair dan bioavailabilitas (Chandrakant et al., 2010; Shewale, Fursule, & Sapkal.,

2008).

Kelarutan dan bioavaibilitas dari glipizid, rofekosib, piroksikam, karvedilol, rutin, ekstrak daun ficaria verna dapat ditingkatkan kelarutannya dalam air dengan penambahan polimer -siklodekstrin (Kumar et al., 2011; Corciovia & cascaval, 2011; Hadaruga, 2012).

Pemilihan polimer -siklodekstrin karena merupakan suatu oligosakarida siklik, manis, tidak beracun yang diperoleh dari pati (Charles, 2010; Hiremath et al., 2008).

Salah satu metode yang digunakan untuk peningkatan kelarutan yaitu metode kneading. Pemilihan metode ini digunakan karena

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dibandingkan metode evaporasi pelarut dan pencampuran fisk (Patil, Kadam, Marapur, Kamarapur,2010; Srikanth et al., 2010).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka akan dilakukan penelitian untuk meningkatkan kelarutan fraksi etil asetat daun sukun dengan penambahan polimer -siklodekstrin menggunakan metode kneading.

Ruang lingkup penelitian ini mencakup karakterisasi fraksi etil asetat daun sukun, pembuatan campuran fraksi etil asetat daun sukun- -siklodekstrin melalui metode kneading, karakterisasi campuran fraksi etil asetat daun

sukun- -siklodekstrin menggunakan karl fisher titration dan Scanning Electron Microscopy (SEM), uji kelarutan campuran fraksi etil asetat daun

sukun– -siklodekstrin.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah penambahan polimer -siklodekstrin menggunakan metode

kneading mampu meningkatkan kelarutan fraksi etil asetat daun sukun?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kelarutan fraksi etil asetat daun sukun dengan penambahan polimer -siklodekstrin menggunakan metode kneading.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengaruh penambahan polimer -siklodekstrin dengan metode kneading terhadap

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sukun

2.1.1 Klasifikasi Sukun

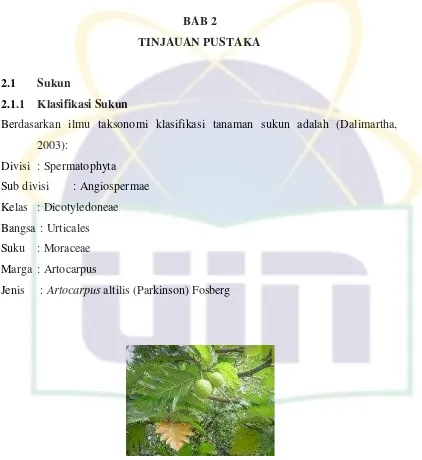

Berdasarkan ilmu taksonomi klasifikasi tanaman sukun adalah (Dalimartha, 2003):

Divisi : Spermatophyta Sub divisi : Angiospermae Kelas : Dicotyledoneae Bangsa : Urticales Suku : Moraceae Marga : Artocarpus

Jenis : Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg

Gambar 1. Tanaman Sukun (Artocarpus altilis) (Rusmiyanti, 2006)

2.1.2 Morfologi Tanaman Sukun

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan diameter 10-20 cm, berduri lunak, berwarna hijau, mempunyai akar tunggang yang berwarna coklat (Dalimartha, 2003).

2.1.3 Kandungan Kimia dan efek farmakologis

Kandungan kimia daun dan bunga tumbuhan sukun mengandung saponin, flavonoid dan tanin, buahnya mengandung tanin, glikosida dan saponin, sedangkan kulit batangnya mengandung flavonoid. Bunga dan daun sukun mengandung asam amino esensial seperti histidin, isoleusin, lisin, metionin, triptofan, valin serta mengandung flavonoid, fitosterol, saponin, polifenol dan tannin (Depkes RI, 1997; Umar et al., 2007;

Dalimartha, 2003).

Khasiat yang bisa diambil dari tanaman ini antara lain untuk mengobati penyakit liver, hepatitis, sakit gigi, pembesaran limpa, jantung, ginjal, dan sebagai obat penyembuh penyakit kulit, seperti gatal-gatal, bengkak, borok, dan infeksi kulit lainnya. Bagian bunga dapat digunakan sebagai obat sakit gigi. Bahkan, masyarakat Ambon memanfaatkan kulit batangnya untuk obat mencairkan darah bagi wanita yang baru 8-10 hari melahirkan. Di Trinidad dan Bahama, dekokta dari daun sukun dipercaya dapat menurunkan tekanan darah dan menghilangkan asma. Kunyahan daun sukun muda dikatakan dapat menetralkan racun dalam makanan. Khasiat lain yang bisa diambil dari tanaman ini adalah untuk mengurangi udema karena dalam tanaman ini mengandung flavonoid yang sangat efektif sebagai antiinflamasi (Depkes RI, 1997; Heyne, 1987; Abdassah, Sumiwi dan Hendrayana, 2009).

2.2 Flavonoid

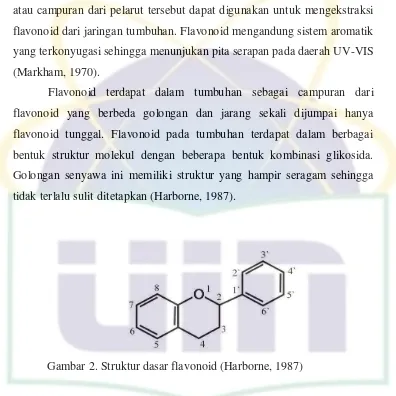

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atau campuran dari pelarut tersebut dapat digunakan untuk mengekstraksi flavonoid dari jaringan tumbuhan. Flavonoid mengandung sistem aromatik yang terkonyugasi sehingga menunjukan pita serapan pada daerah UV-VIS (Markham, 1970).

Flavonoid terdapat dalam tumbuhan sebagai campuran dari flavonoid yang berbeda golongan dan jarang sekali dijumpai hanya flavonoid tunggal. Flavonoid pada tumbuhan terdapat dalam berbagai bentuk struktur molekul dengan beberapa bentuk kombinasi glikosida. Golongan senyawa ini memiliki struktur yang hampir seragam sehingga tidak terlalu sulit ditetapkan (Harborne, 1987).

Gambar 2. Struktur dasar flavonoid (Harborne, 1987)

Metode standar penetapan flavonoid adalah dengan melakukan hidrolisis dan refluks terlebih dahulu kemudian beberapa kali partisi. Kurva baku yang digunakan umumnya adalah flavonoid rutin atau kuersetin (Azis, Rahayu dan Teruna, 2011).

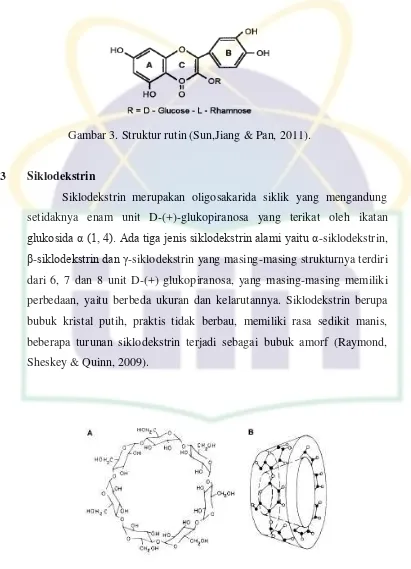

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Gambar 3. Struktur rutin (Sun,Jiang & Pan, 2011).

2.3 Siklodekstrin

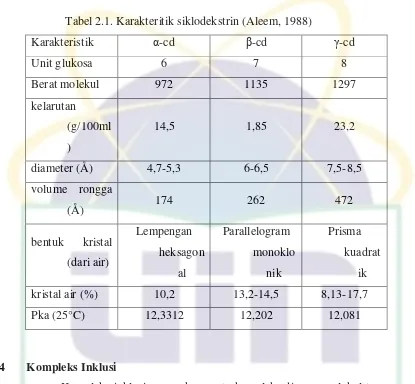

Siklodekstrin merupakan oligosakarida siklik yang mengandung setidaknya enam unit D-(+)-glukopiranosa yang terikat oleh ikatan glukosida α (1, 4). Ada tiga jenis siklodekstrin alami yaitu α-siklodekstrin, -siklodekstrin dan -siklodekstrin yang masing-masing strukturnya terdiri dari 6, 7 dan 8 unit D-(+) glukopiranosa, yang masing-masing memiliki perbedaan, yaitu berbeda ukuran dan kelarutannya. Siklodekstrin berupa bubuk kristal putih, praktis tidak berbau, memiliki rasa sedikit manis, beberapa turunan siklodekstrin terjadi sebagai bubuk amorf (Raymond, Sheskey & Quinn, 2009).

Gambar 4. Struktur siklodekstrin (A),

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Berdasarkan jumlah unit D-(+)glukopiranosa yang dimilikinya, ada tiga jenis siklodekstrin, yaitu (Raymond, Sheskey & Quinn, 2009):

1 α-siklodekstrin (disebut juga alfadex, alfa-sikloamilosa, alpha-dekstrin, sikloheksaamilosa atau siklomaltoheksosa) yang mengandung 6 unit D-(+) glukopiranosa.

2 -siklodekstrin (disebut juga betadex, beta sikloamilosa, beta dekstrin, sikloheptaamilosa atau siklomaltohepisosa) yang mengandung 7 unit D-(+)glukapiranosa. Berat molekul 1135 dengan rumus empiris C42H70O35.

Titik lebur yaitu 225-265oC. Kelarutannya yaitu larut dalam 1:200 propilen glikol, larut dalam 1:50 air suhu 20oC, larut dalam 1:20 air suhu 50oC, praktis tidak larut aseton, etanol (95%) dan metilen klorida.

-siklodekstrin berfungsi sebagai peningkat kelarutan karena mengandung struktur tipe kerucut terpotong. Permukaan luar bersifat hidrofilik sehingga mudah larut dalam air karena terdapat gugus hidroksil sedangkan bagian kerucut (dalam) bersifat hidrofobik sehingga molekul tamu terperangkap di dalam rongga siklodekstrin karena terdapat gugus oksigen eter glikosidik di O-4 dan gugus hidrogen yang terikat pada C-3 dan C-5 dimana obat dapat berikatan sebagian atau seluruhnya dengan -siklodekstrin tanpa ikatan kovalen, interaksi untuk kompleksasi siklodekstrin umumnya van der waals, hidrofobik, hidrogen dan hidroksil (Radi, 2010; Sinko, 2006).

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tabel 2.1. Karakteritik siklodekstrin (Aleem, 1988)

Karakteristik α-cd -cd -cd

Kompleks inklusi merupakan suatu kompleks dimana molekul tuan rumah membentuk rongga atau bentuk kristal yang memiliki ruangan dalam bentuk kanal dimana terdapat molekul tamu (IUPAC Compendium of Chemical Terrminology, 1997).

Dalam pembentukan kompleks inklusi, molekul zat aktif (molekul tamu) masuk ke dalam rongga zat pengompleks (molekul tuan rumah) membentuk suatu kompleks stabil. Gaya yang terlibat dalam kompleks inklusi biasanya adalah gaya Van der Waals. Zat pengompleks yang paling luas digunakan dalam kompleks inklusi adalah -siklodekstrin yang merupakan suatu oligosakarida siklik, manis, tidak beracun yang diperoleh dari pati (Charles, 2010).

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta rongga siklodekstrin, ikatan hidrogen antara gugus fungsional polar molekul tamu dan gugus hidroksil siklodekstrin. Diantara beberapa ikatan, Interaksi hidrofobik sering dianggap sebagai pendorong utama untuk kompleksasi dalam media berair antara rongga molekul tamu (Radi, 2010).

Persyaratan pembentukan kompleks inklusi dengan siklodekstrin yaitu:

a. Kompatibilitas geometri

Persyaratan minimum untuk pembentukan kompleks inklusi yaitu molekul tamu harus sesuai ukuran di dalam rongga siklodekstrin seluruhnya atau sebagian. Kompleks yang stabil tidak akan terbentuk pada molekul tamu yang terlalu kecil untuk diinklusi oleh molekul siklodekstrin, karena molekul tamu akan menghilang keluar rongga.

Pembentukan kompleks juga tidak memungkinkan pada molekul tamu yang terlalu besar untuk berpenetrasi di dalam rongga siklodekstrin. Tetapi bila gugus tertentu atau rantai samping molekul tersebut dapat berpenetrasi di dalam rongga siklodekstrin maka kemungkinan dapat terjadi pembentukan kompleks, biasanya kompleks siklodekstrin-tamu adalah 1:1. Jika molekul tamu terlalu panjang untuk mendapatkan akomodasi sempurna dalam satu rongga dan ujung lainnya juga bertanggung jawab untuk pembentukan kompleks, maka perbandingan kompleks yaitu 2:1, 2:2, 3:1, 3:2, 4:5 dapat terbentuk (Bekers, 1991). b. Polaritas dan muatan

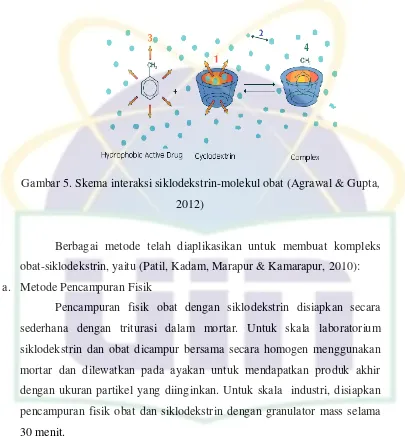

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Gambar 5. Skema interaksi siklodekstrin-molekul obat (Agrawal & Gupta,

2012)

Berbagai metode telah diaplikasikan untuk membuat kompleks obat-siklodekstrin, yaitu (Patil, Kadam, Marapur & Kamarapur, 2010): a. Metode Pencampuran Fisik

Pencampuran fisik obat dengan siklodekstrin disiapkan secara sederhana dengan triturasi dalam mortar. Untuk skala laboratorium siklodekstrin dan obat dicampur bersama secara homogen menggunakan mortar dan dilewatkan pada ayakan untuk mendapatkan produk akhir dengan ukuran partikel yang diinginkan. Untuk skala industri, disiapkan pencampuran fisik obat dan siklodekstrin dengan granulator mass selama 30 menit.

b. Metode Pencampuran Kneading

Dasar dari metode ini adalah menambahkan siklodekstrin dengan sedikit air atau larutan hidroalkohol yang dicampur sampai membentuk pasta. Obat kemudian dimasukkan ke dalam pasta dan diaduk selama beberapa waktu. Campuran pasta dikeringkan dan dilewatkan pada ayakan dengan ukuran partikel yang diinginkan. Parik et al. meneliti bahwa laju

disolusi dapat ditingkatkan dengan pembentukan kompleks inklusi. Untuk skala laboratorium metode kneading dapat menggunakan mortar dan alu.

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta c. Metode Kopresipitasi

Siklodekstrin dan obat yang ditambahkan ke air atau alkohol pada suhu 40°-60°C yang bertujuan untuk membentuk larutan jenuh. Endapan kompleks yang terbentuk selanjutnya diisolasi dengan filtrasi atau sentrifugasi. Dalam metode ini, waktu kompleksasi dapat bervariasi yaitu 24-48 jam (Agrawal & Gupta, 2012). Namun, karena hasil yang rendah, risiko menggunakan pelarut organik dan lama waktu yang diperlukan untuk persiapan dalam skala yang lebih besar, metode ini mencapai objek kecil di skala industri

d. Metode evaporasi

Metode ini melibatkan obat dan siklodesktrin dilarutkan secara terpisah. Umumnya larutan siklodekstrin ditambahkan ke dalam larutan alkohol yang sudah dicampur terlebih dahulu dengan obat. Campuran diaduk selama 24 jam dan dievaporasi dengan vakum pada suhu 45oC.

Hasil yang sudah dikeringkan dilewatkan pada saringan dengan ukuran mess yang ditentukan. Untuk skala laboratorium, metode ini merupakan metode yang sederhana dan rendah biaya dan untuk produksi besar dapat digunakan pilihan lain yaitu spray drying.

e. Metode Presipitasi Netral

Metode ini didasarkan pada pengendapan senyawa inklusi dengan teknik netralisasi dan terdiri dari melarutkan obat dalam larutan alkali seperti natrium/amonium hidroksida danlarutan siklodekstrin dengan air. Kekurangan metode ini yaitu asam dan basa obat rentan mengalami degradasi selama proses presipitasi.

f. Metode penggilingan

Sebuah senyawa biner inklusi padat dapat dibuat dengan penggilingan. Dimana obat dan siklodekstrin digiling dengan bantuan perangkat mekanis. Obat dan siklodekstrin dicampur dan campuran fisik dimasukkan dalam penggilingan oscillatory dan digiling untuk waktu yang

sesuai atau ball milling yang prosesnya dapat dimanfaatkan untuk

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta g. Metode Spray Drying

Metode ini merupakan salah satu metode yang umum digunakan untuk menghasilkan kompleks inklusi mulai dari tahap larutan. Campuran berlalu dengan cepat dalam sistem eliminasi pelarut dan menunjukkan efisiensi tinggi dalam pembentukan kompleks. Selain itu, produk yang diperoleh dengan metode ini menghasilkan partikel yang terkontrol dalam meningkatkan disolusi obat dalam bentuk kompleks. Keuntungannya yaitu terjadi interaksi yang cukup dan efisien antara obat dengan siklodekstrin untuk membentuk kompleks sempurna sedangkan kerugiannya adalah produk akhir yang dihasilkan rendah.

h. Freeze Drying

Untuk mendapatkan bubuk, serbuk amorf dengan tingkat interaksi tinggi antara obat dan siklodesktrin, freeze drying dianggap sesuai. Dalam

teknik ini, sistem pelarut dari larutan dieliminasi melalui pembekuan primer dan selanjutnya pengeringan dari larutan yang mengandung kedua obat dan siklodekstrin mengurangi tekanan. Zat termolabil dapat dibuat menjadi bentuk kompleks inklusi dengan metode ini. Keterbatasan dari teknik ini adalah proses waktu yang lama dan menghasilkan produk dengan laju alir yang jelek

i. Iradiasi gelombang mikro

Teknik ini melibatkan reaksi iradiasi gelombang mikro antara obat dengan zat pengompleks menggunakan oven microwave. Metode ini merupakan metode baru untuk persiapan skala industri, keuntungan utamanya adalah waktu reaksi yang lebih singkat dan hasil produk lebih tinggi

j. SupercriticalAntisolvent

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

2.5 Karakterisasi Kompleks Inklusi

2.5.1 Scanning Elektron Microscopy (SEM)

Scanning Electron Microscopy digunakan untuk mempelajari

aspek mikroskopis dari bahan baku yang (siklodekstrin dan substansi obat secara berturut-turut) menunjukkan perbedaan di bagian kristalisasi dari bahan baku dan produk yang terlihat di bawah mikroskop elektron sehingga menunjukkan pembentukan kompleks inklusi (Singh, Bharti, Madan & Hiremath, 2010).

Scanning electron microscopy (SEM) menggunakan sinar terfokus

energi tinggi elektron untuk menghasilkan berbagai sinyal pada permukaan spesimen padat. Sinyal yang berasal dari interaksi elektron-sampel mengungkapkan informasi tentang elektron-sampel termasuk morfologi eksternal (tekstur), komposisi kimia, dan struktur kristal dan orientasi dari bahan yang membentuk sampel. Dalam sebagian besar aplikasi, data yang dikumpulkan melalui area tertentu dari permukaan sampel, dan gambar 2 dimensi yang dihasilkan menampilkan variasi jarak dalam properti. Daerah lebar mulai ±1cm sampai 5 mikron dapat dicitrakan dalam modus pemindaian menggunakan teknik konvensional Scanning Electron Microscopy (perbesaran mulai dari 20X menjadi sekitar 30.000 X, resolusi

jarak dari 50 sampai 100 nm) (Swapp).

2.5.2 Karl Fischer Titration

Analisis kadar air kompleks siklodekstrin adalah uji yang penting untuk evaluasi kualitas proses kompleksasi: jika interaksi molekul tamu-siklodekstrin sesuai maka rongga hidrofobik dari rongga dalam siklodekstrin diganti dengan molekul tamu sehingga kadar air menurun.

Metode terbaik yang digunakan untuk alasan ini adalah metode

karl fischer titration, yang memungkinkan untuk mengevaluasi hanya

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

2.6 Kelarutan

Kelarutan didefinisikan secara kuantitatif sebagai konsentrasi zat terlarut dalam larutan jenuhnya pada temperatur tertentu sedangkan secara kualitatif didefinisikan sebagai interaksi spontan dari dua atau lebih zat untuk dispersi molekular homogen. Kelarutan suatu senyawa bergantung pada sifat fisika dan kimia zat terlarut dan pelarut, temperatur, tekanan, pH larutan (Martin, Swarbick & Cammarata 1990).

Suatu sediaan obat yang diberikan secara oral didalam saluran cerna harus mengalami proses pelepasan dari sediaannya kemudian zat aktif akan melarut dan selanjutnya diabsorpsi. Proses pelepasan zat aktif dari sediaanya dan proses pelarutannya sangat dipengaruhi oleh sifat-sifat kimia dan fisika zat tersebut serta formulasi sediaanya. Salah satu sifat zat aktif yang penting untuk diperhatikan adalah kelarutan, terutama kelarutan dalam air karena pada umumnya zat baru diabsorpsi setelah terlarut dalam cairan saluran cerna. Suatu obat harus mempunyai kelarutan dalam air yang baik agar mendapatkan efek terapi. Senyawa-senyawa yang relatif tidak larut seringkali menunjukkan absorpsi yang tidak sempurna atau tidak menentu. Jika kelarutan dari suatu obat kurang, maka dipertimbangkan hal yang dapat memperbaiki kelarutannya. Oleh karena itu salah satu usaha untuk meningkatkan ketersediaan hayati suatu sediaan adalah dengan menaikkan kelarutan zat aktifnya (Martin, Swarbick & Cammarata 1990).

Upaya yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kelarutan obat yaitu kosolvensi, reduksi ukuran partikel, penyesuaian pH, mikroemulsi, dispersi padat, hidrotopi dan kompleks inklusi (Ansel, 2005; Sharma & Jain, 2009).

Faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan suatu zat aktif adalah: a. Pengaruh pH

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta larut air. Sedangkan basa-basa organik lemah seperti alkaloid dan anastetik lokal pada umumnya sukar larut dalam air. Apabila pH larutan diturunkan dengan penambahan asam kuat, maka akan terbentuk garam yang mudah larut air.

b. Suhu

Kelarutan zat padat dalam pelarut ideal tergantung pada suhu, titik leleh zat padat dan panas peleburan molar zat tersebut. Pengaruh suhu terhadap kelarutan zat dalam larutan ideal mengacu pada persamaan Van’t Hoff.

c. Jenis pelarut

Kelarutan suatu zat dipengaruhi oleh polaritas pelarut. Pelarut polar akan melarutkan zat-zat polar dan ionik, begitu pula sebaliknya. Kelarutan zat juga bergantung pada struktur zat seperti perbandingan gugus polar dan non polar dari suatu molekul. Makin panjang rantai gugus non polar suatu zat maka semakin sukar zat tersebut larut dalam air. Menurut Hildebrane, kemampuan zat terlarut untuk membentuk ikatan hidrogen lebih penting daripada kepolaran suatu zat.

d. Bentuk dan ukuran partikel

Kelarutan suatu zat akan meningkat dengan berkurangnya ukuran partikel zat tersebut. Konfigurasi molekul dan susunan kristal juga berpengaruh terhadap kelarutan zat. Partikel berbentuk tidak simetris lebih mudah larut bila dibandingkan dengan partikel berbentuk simetris.

e. Konstanta dielektrik bahan pelarut

Kelarutan suatu zat sangat dipengaruhi polaritas bahan pelarut. Pelarut polar mempunyai konstanta dielektrik yang tinggi sehingga dapat melarutkan zat-zat yang bersifat polar, sedangkan zat-zat non polar sukar larut di dalamnya. Demikian pula sebaliknya zat-zat yang polar sukar larut di dalam bahan pelarut non polar. Konstanta dielektrik adalah suatu besaran tanpa dimensi dan merupakan rasio antara kapasitas elektrik medium (Cx) terhadap vakum (Cv).

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pelarut campuran dibandingkan dengan pelarut tunggalnya yang disebut dengan co-solvency, sedangkan bahan pelarut di dalam pelarut campur

yang mampu meningkatkan kelarutan zat disebut co-solvent. Co-solvent

yang umum digunakan adalah etanol, gliserin dan propilen glikol. f. Adanya penambahan zat-zat lain

Surfaktan adalah suatu zat yang digunakan untuk menaikkan kelarutan zat. Molekul surfaktan terdiri atas dua bagian yaitu polar dan non polar. Apabila didispersikan dalam air pada konsentrasi rendah akan berkumpul pada permukaan dengan mengorientasikan bagian polar kearah air dan bagian non polar kearah udara. Kumpulan surfaktan akan membentuk suatu lapisan mono molekular. Bila permukaan cairan telah jenuh dengan molekul-molekul surfaktan, maka molekul-molekul yang berada didalam cairan akan membentuk agregat yang disebut misel. Konsentrasi pada saat misel terbentuk disebut konsentrasi misel kritik (KMK).

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Farmasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pusat Laboratorium Terpadu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Badan Penelitian Pengembangan Tanaman (BPPT) Serpong dan Building Science Centre (BSC) FMIPA ITB. Penelitian berlangsung selama 5 bulan, terhitung dari Juli 2012 sampai Desember 2012.

3.2 Bahan

Fraksi etil asetat daun sukun kering (LIPI, Indonesia), rutin (LIPI, Indonesia), -siklodekstrin grade analysis (Wako,Jepang), etanol grade analysis (JT. Beker), metanol grade HPLC (JT. Beker), aquabidest.

3.3 Alat

Peralatan gelas (pyrex), mortar dan alu, ayakan no.100, neraca

analitik, desikator, oven, shaker waterbath, mikro pipet, filtrat membran

0,20 µm (Sartorius, Jerman), tanur, moisture balance, Spektrofotometer

UV/Vis Lambda 25 (Perkin Elmer, Jerman), Karl fischer moisture titrator MKS 520 (KEM), Scanning electron microscopy (JEOL, Jepang).

3.4 Prosedur Penelitian

3.4.1 Karakterisasi Ekstrak dengan Parameter Spesifik

3.4.1.1Organoleptis

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 3.4.1.2Penentuan Kadar Flavonoid Total dari Fraksi Etil Asetat Daun Sukun

a. Penentuan Panjang Gelombang Senyawa Rutin

Dibuat larutan rutin standar sebanyak 10 mg dalam 10 mL (1000ppm), kemudian di cek panjang gelombang rutin untuk mendapatkan puncak yang maksimal.

b. Pembuatan Kurva Kalibrasi

Dibuat larutan rutin standar dengan konsentrasi 10, 20, 30, 40 dan 50 ppm dengan pengenceran dari larutan induk. Kurva kalibrasi dibuat dengan cara memplot konsentrasi terhadap absorbansi menggunakan spektrofotometer UV-VIS dengan panjang gelombang 358,2 nm. Kemudian dibuat kurva kalibrasi (y = a + bx) dengan absorbansi sebagai sumbu y dan konsentrasi sebagai sumbu x serta dicari persamaan regresinya.

c. Penetapan Kadar Total Flavonoid

Sebanyak 10 mg fraksi etil asetat daun sukun kering ditimbang kemudian dilarutkan dengan metanol grade HPLC dan ditambahkan hingga 10 mL (1000 ppm). Larutan sampel dipipet 0,1 mL dan ditambahkan metanol grade HPLC hingga 10 mL (10 ppm). Kemudian larutan dianalisa dengan spektrofotometer UV-VIS. Konsentrasi dihitung dengan menggunakan persamaan regresi yang diperoleh pada pembuatan kurva dengan memasukkan absorbansi sebagai fungsi y (Rohyami, 2000; Corciovia & cascaval, 2011)

3.4.2 Karakterisasi Ekstrak dengan Parameter Non Spesifik

3.4.2.1Susut Pengeringan

Susut pengeringan dilakukan dengan menggunakan moisture balance. Alat moisture balance dipanaskan selama 30 menit lalu

didinginkan hingga suhu ruang. Kemudian dimasukkan wadah alumunium ke alat moisture balance dan dipanaskan hingga bobot tetap. Selanjutnya

wadah alumunium ditara dan ditimbang sampel sebanyak 5 gram, moisture balance ditutup dan ditunggu sampai bobot tetap untuk mengetahui susut

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 3.4.2.2Kadar Air

Kadar air dilakukan dengan menggunakan alat karl-fischer titration. Alat dikalibrasi terlebih dahulu dengan menggunakan pelarut hydranal, kemudian sampel dengan wadahnya ditimbang (w1). Sampel

dimasukkan ke dalam metanol kering. Sampel dan wadah ditimbang kembali (w2). Masukkan data w1 dan w2 ke dalam alat. Nilai kadar air sampel akan muncul secara otomatis pada alat.

3.4.2.3Kadar Abu Total

Fraksi etil asetat ditimbang sebanyak 2 gram, kemudian dimasukkan ke dalam krus yang telah dipijarkan dan ditara. Krus dimasukan ke dalam tanur dan dipijarkan hingga bobot tetap. Sampel diangkat, didinginkan dalam desikator dan ditimbang. Jika arang tidak dapat hilang, tambahkan air panas, saring dengan menggunakan kertas saring bebas abu. Pijarkan hingga bobot tetap kemudian ditimbang. Dihitung kadar abu terhadap bahan yang telah dikeringkan di udara (Depkes RI, 2000).

3.4.3 Pembuatan Campuran Fraksi Etil Asetat Daun Sukun-β-siklodekstrin dengan Metode Pencampuran Kneading

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Fraksi etil asetat daun sukun dan -siklodekstrin ditimbang seperti formula F1, Fβ dan Fγ. -siklodekstrin dimasukkan dalam mortar dan ditambahkan etanol 50% hingga diperoleh pasta. Secara perlahan fraksi etil asetat daun sukun dimasukkan ke dalam pasta dan diaduk menggunakan alu selama 45 menit. Campuran kemudian dikeringkan pada suhu 45oC selama 48 jam dalam oven, dipulverasi, dilewatkan di ayakan no.100 dan disimpan di dalam desikator (Vikesh, Rajashree, Ashok & Fakirappa, 2009).

3.4.4 Karakterisasi Campuran Fraksi Etil Asetat Daun Sukun-β -siklodekstrin

3.4.4.1Uji Scanning Elektron Microscopi (SEM)

Uji Scanning Elektron Microscopi (SEM) dilakukan untuk mengamati morfologi pada fraksi etil asetat daun sukun, ß-siklodekstrin dan campuran fraksi etil asetat daun sukun- -siklodekstrin. Siapkan sebuah sample holder yang bagian bawahnya telah ditempelkan dengan

plat tembaga. Sejumlah serbuk sampel direkatkan pada sebuah perekat berupa selotip karbon. Kemudian sampel yang merekat pada selotip karbon diberikan sebuah tekanan udara. Silinder kemudian ditempelkan pada selotip karbon yang telah bertabur serbuk sampel. Kemudian sample holder di coating dan diuji menggunakan Scanning Electron Microscopy.

3.4.4.2Uji Karl Fischer Titration

Uji dilakukan terhadap fraksi etil asetat daun sukun, ß-siklodekstrin dan campuran fraksi etil asetat daun sukun- -siklodekstrin dengan metode

kneading F1, F2 dan F3. Prosedur pengerjaan sama seperti pada point

3.4.1.2.2

3.4.5 Uji Kelarutan Flavonoid dari Fraksi Etil Asetat Daun Sukun

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

kneading F1, F2 dan F3 yang setara dengan fraksi etil asetat daun sukun

10 mg, kemudian dilarutkan dengan aquabidest sebanyak 10 mL dan dishaker selama 72 jam pada suhu 37oC (Ferdianan et al., 2006). Larutan

yang diperoleh disaring dengan menggunakan filter membran 0,20 µm. Dari larutan yang telah disaring dipipet 0,1 µl kemudian dicukupkan 10 mL metanol grade HPLC dan dianalisa dengan spektrofotometer UV-VIS

pada panjang gelombang 358,2 nm. Konsentrasi dihitung dengan menggunakan persamaan regresi yang diperoleh pada pembuatan kurva dengan memasukkan nilai absorbansi sebagai fungsi y (Corciovia & cascaval, 2011). Percobaan dilakukan sebanyak 3 kali.

3.4.6 Analisa Data

Hasil uji kelarutan dianalisa menggunakan program pengolahan data statistik SPSS 16 dengan uji T.

Hipotesis :

Ho: tidak ada perbedaan yang signifikan pada peningkatan kelarutan fraksi etil asetat daun sukun dengan formulasi.

H’ : terdapat perbedaan yang signifikan pada peningkatan kelarutan fraksi etil asetat daun sukun dengan formulasi

Kriteria pengujian :

Bila nilai sig ≤ 0,05 Ho ditolak, berarti terdapat perbedaan.

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

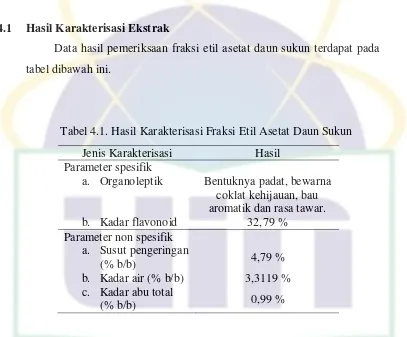

4.1 Hasil Karakterisasi Ekstrak

Data hasil pemeriksaan fraksi etil asetat daun sukun terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.1. Hasil Karakterisasi Fraksi Etil Asetat Daun Sukun

Jenis Karakterisasi Hasil

Parameter spesifik

a. Organoleptik Bentuknya padat, bewarna coklat kehijauan, bau diperoleh dari Pusat Penelitian Kimia LIPI Serpong, yang diperoleh dengan cara melakukan ekstraksi daun sukun tua dan kering menggunakan etanol 70%, ekstrak etanol dipartisi dengan n-heksana selanjutnya fase air dipartisi dengan etil asetat sehingga diperoleh fraksi etil asetat daun sukun (Umar et al, 2007).

Sebelum dilakukan formulasi terlebih dahulu fraksi etil asetat daun sukun dikarakterisasi. Tujuan karakterisasi sebagai penjamin mutu produk akhir suatu obat, ekstrak atau produk ekstrak yang konstan (Azis, Rahayu dan Teruna, 2011; Rohyami, 2000; Depkes, 2000)

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dipertanggungjawabkan. Parameter spesifik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengujian organoleptik dan pengujian kadar total flavonoid dalam fraksi etil asetat daun sukun. Parameter organoleptik bertujuan memberikan pengenalan awal bahan secara objektif berupa bentuk warna, bau, dan rasa yang dapat dipengaruhi oleh penyimpanan sehingga mempengaruhi khasiatnya (Depkes 2000). Secara organoleptik, fraksi etil asetat daun sukun berwarna coklat kehijauan, bau aromatik dan rasa tawar.

Pada penelitian ini penentuan kadar total flavonoid menggunakan standar rutin. Hal ini dikarenakan golongan flavonoid yang tersebar di alam sebagian besar adalah golongan flavon dan flavonolol, salah satunya rutin (Markham, 1970).

Tujuan penentuan senyawa kimia penanda dari suatu ekstrak tanaman adalah untuk mengetahui senyawa kimia spesifik yang terdapat di dalam ekstrak tersebut baik secara kualitatif maupun kuantitatif (Azis, Rahayu dan Teruna, 2011; Rohyami, 2000).

Spektrum penyerapan flavonoid terdiri dari dua pita serapan. Pita I memiliki range antara 300-380 nm yang berhubungan dengan cincin B (dengan A max sekitar 350-370 nm), sedangkan pita II berada pada range 240-280 nm yang berhubungan dengan cincin A-C (dengan A max sekitar 260-270 nm) (Cvetkovic, Markovic, Radovanovic, Cvetkovic (2), 2011).

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kalibrasi di atas di peroleh kadar total flavonoid dari fraksi etil asetat daun sukun sebesar 32,79 %, yang dapat dilihat pada lampiran 9.

Parameter nonspesifik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah susut pengeringan, kadar air dan kadar abu total. Penetapan susut pengeringan bertujuan untuk mengetahui rentang batas maksimal banyaknya senyawa yang hilang pada proses pengeringan (Depkes, 2000). Kadar susut pengeringan pada fraksi etil asetat daun sukun adalah 4,79%. Hasil susut pengeringan masih memenuhi syarat yaitu < 10% (Anonim, 2000).

Kadar air bertujuan untuk mengetahui batasan minimal besarnya kandungan air di dalam bahan (Depkes, 2000). Kadar air pada fraksi etil asetat daun sukun adalah 3,3119 %. Hasil kadar air yang diperoleh telah memenuhi syarat sebagai bahan baku obat yang berasal dari alam yaitu <10% dan diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan mikroba di dalam fraksi etil asetat daun sukun (Kepmenkes, 1994).

Penetapan kadar abu total bertujuan untuk menentukan karakteristik sisa kadar abu non-organik setelah pengabuan, dimana kadar abu berhubungan dengan mineral suatu bahan yang terdiri dari garam organik dan garam non-organik (Depkes, 2000). Besarnya kadar abu total dalam serbuk fraksi etil asetat daun sukun mengindikasikan bahwa fraksi etil asetat daun sukun memiliki kandungan mineral yang rendah. Kadar abu total ekstrak sebesar 0,99 %, untuk perhitungan dapat dilihat pada lampiran 4.

4.2 Hasil Pencampuran Fraksi Etil Asetat Daun Sukun-β-siklodekstrin dengan Metode Pencampuran Kneading

Fraksi etil asetat daun sukun yang telah dikarakterisasi dilanjutkan dengan proses penambahan polimer -siklodekstrin menggunakan metode kneading.

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta karena memiliki beberapa kelebihan, diantaranya penggunaan eksipien berupa siklodekstrin yang diketahui nontoksik saat diberikan peroral. Siklodekstrin telah digunakan secara luas di dunia farmasi karena availabilitas dan ukuran rongganya yang sesuai untuk banyak obat ketika menginklusi berbagai jenis obat.

Metode kneading yang dilakukan pada penelitian ini dibuat dengan

membentuk pasta dari -siklodekstrin menggunakan pelarut etanol 50% kemudian secara perlahan dimasukkan fraksi etil asetat ke dalam pasta dan dimasukkan ke dalam oven. Penggunaaan oven untuk memberikan optimasi pengeringan yang bertujuan agar proses pengeringan pasta terjadi dalam waktu singkat akibat proses pemanasan.

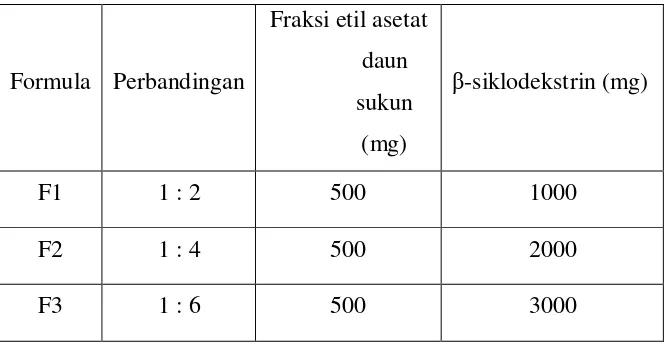

Pencampuran dengan metode kneading dilakukan dengan 3 variasi

perbandingan polimer yang dapat dilihat pada tabel 3.1. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan jumlah polimer terhadap peningkatan kelarutan obat. Hasil campuran fraksi etil asetat daun

sukun--siklodekstrin berupa serbuk berwarna kuning kecoklatan, hasil dapat dilihat pada lampiran 16.

4.3 Hasil Karakterisasi Campuran Fraksi Etil Asetat Daun Sukun-β -siklodekstrin

Karakterisasi campuran fraksi etil asetat daun sukun -siklodesktrin dilakukan untuk mengetahui apakah terjadinya perubahan morfologi dari fraksi etil asetat daun sukun tunggal dengan yang sudah mengalami pencampuran melalui metode kneading. Berdasarkan

penelitian yang sudah ada diketahui bahwa jika terbentuk kompeks inklusi maka kelarutan dari senyawa tersebut akan meningkat.

4.3.1 Scanning Electron Microscopy (SEM)

Pada penelitian ini karakterisasi campuran fraksi etil asetat daun sukun- -siklodekstrin dilakukan dengan uji Scanning Electron Microscopy (SEM). Uji Scanning Electron Microscopy dilakukan untuk

melihat perbedaan morfologi dari fraksi etil asetat daun sukun yang tidak diperlakukan kneading dengan campuran fraksi etil asetat daun sukun

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diperkirakan menunjukkan pembentukan kompleks inklusi (Singh, Bharti, Madan & Hiremath, 2010).

Hasil karakteristik menggunakan Scanning Electron Microscopy

(SEM) dapat dilihat pada lampiran 17. Morfologi dari fraksi etil asetat daun sukun, -siklodekstrin dan campuran fraksi etil asetat daun

sukun--siklodekstrin tidak memberikan perbedaan yang signifikan. Hasil fraksi etil asetat daun sukun memiliki bentuk yang iregular dan campuran fraksi etil asetat daun sukun- -siklodekstrin menunjukkan fraksi etil asetat yang terselimuti oleh polimer. Hal ini tidak dapat memberikan informasi yang cukup untuk melihat terjadinya interaksi antara fraksi etil asetat daun sukun dengan campuran fraksi etil asetat daun sukun- -siklodekstrin yang dapat membentuk kompleks iklusi.

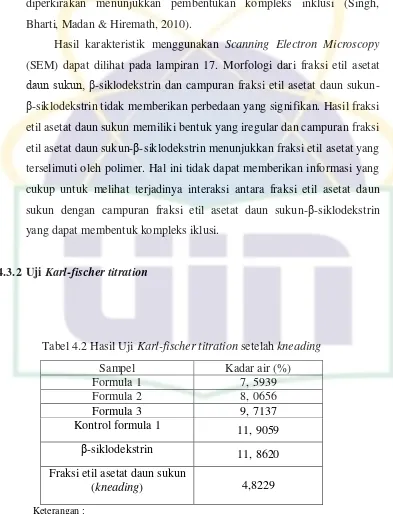

4.3.2 Uji Karl-fischer titration

Tabel 4.2 Hasil Uji Karl-fischer titration setelah kneading

Sampel Kadar air (%)

Formula 1 7, 5939

Formula 2 8, 0656

Formula 3 9, 7137

Kontrol formula 1 11, 9059

-siklodekstrin 11, 8620

Fraksi etil asetat daun sukun

(kneading) 4,8229

Keterangan :

Formula 1 yaitu perbandingan campuran fraksi etil asetat daun sukun- -siklodekstrin (1:2), formula 2 yaitu perbandingan campuran fraksi etil asetat daun sukun siklodekstrin (1:4), formula 3 yaitu campuran fraksi etil asetat daun sukun -siklodekstrin (1:6), kontrol formula 1: komposisi formula 1 tanpa diperlakukan

dengan metode kneading.

Analisis kadar air adalah uji yang penting untuk karakterisasi terbentuknya kompleks inklusi. Hasil karakteristasi karl fischer yang

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta formula 1 dengan metode kneading menunjukkan penurunan kadar air

dibandingkan dengan kadar air pada kontrol formula 1 tanpa perlakuan

kneading.

Selisih penurunan kadar air antara kontrol formula 1 dengan campuran kneading pada formula 1 menunjukan penurunan sebesar

4,312%. Penurunan kadar air menunjukkan kandungan air yang lebih rendah pada campuran fraksi etil asetat daun sukun- -siklodekstrin yang sudah di-kneading. Hal ini menunjukkan terbentuknya kompleks inklusi

karena molekul air pada rongga bagian dalam -siklodekstrin digantikan dengan molekul tamu sehingga menyebabkan jumlah air yang terikat menjadi berkurang (Agrawal & Gupta, 2011; Hadaruga, 2011).

Berdasarkan pada penelitian yang pernah dilakukan terhadap campuran ekstrak daun ficaria verna- -siklodekstrin dengan metode

kneading terjadi penurunan kadar air dibanding dengan -siklodekstrin

tunggal. Hal ini menunjukkan terjadinya komplek inklusi dari campuran ekstrak daun ficaria verna- -siklodekstrin (Hadaruga, 2012).

Pembuatan kontrol formula hanya dilakukan pada formula 1 sedangkan untuk formula 2 dan formula 3 tidak diuji karena keterbatasan biaya penelitian dan keterbatasan sampel. Penambahan polimer -siklodekstrin pada formula 2 dan formula 3 lebih banyak daripada formula 1 sehingga diperkirakan kadar air dari kontrol formula 2 dan formula 3 yang tidak di kneading nilai kadar airnya lebih tinggi daripada

kontrol formula 1. Berdasarkan hal ini maka diperkirakan terjadi penurunan kadar air pada formula 2 dan formula 3 seperti pada formula 1.

Informasi penurunan kadar air saja belum cukup untuk memastikan bahwa kompleks inklusi ini terbentuk. Untuk memastikan terjadi kompleks inklusi dapat dilakukan karakterisasi lain seperti FTIR dan X-ray diffraction. Namun pada penelitian ini tidak dilakukan karakterisasi

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

4.4 Hasil Uji Kelarutan Flavonoid dari Fraksi Etil Asetat Daun Sukun

Tabel 4.3 Hasil Uji Kelarutan pada suhu 37oC

Sampel

Fraksi etil asetat daun sukun

(FEAS) 13,35

Formula 1 yaitu perbandingan campuran fraksi etil asetat daun sukun- -siklodekstrin (1:2), formula 2 yaitu perbandingan campuran fraksi etil asetat daun sukun siklodekstrin (1:4), formula 3 yaitu campuran fraksi etil asetat daun sukun -siklodekstrin (1:6)

Uji kelarutan dilakukan bertujuan untuk mengetahui peningkatan kelarutan yang terjadi. Uji kelarutan dilakukan terhadap fraksi etil asetat daun sukun, formula 1, formula 2 dan formula 3, dimana konsentrasi dihitung dengan menggunakan persamaan linier pada kurva standar rutin, untuk perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 11. Dari data yang ada pada tabel 4.3 menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah ß-siklodekstrin maka semakin tinggi kadar total flavonoid dari fraksi etil asetat daun sukun yang terlarut dalam air, dimana terjadi peningkatan pada formula 1, formula 2 dan formula 3 berturut-turut sebesar 4,49%, 11,76% dan 45,16% dibandingkan dengan fraksi etil asetat yang tidak diberi penambahan polimer. Namun, peningkatan kelarutan dari setiap formula ini masih masuk ke dalam kategori sukar larut dalam air yaitu 1:100-1000.

Peningkatan kelarutan dianalisa menggunakan uji T. Pada uji ini menggunakan uji T yaitu paired sample untuk membandingkan sampel

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tingkat kepercayaan 95% (p ≤ 0,05). Dari hasil analisa menggunakan uji

T dapat disimpulkan bahwa penambahan polimer -siklodekstrin dapat meningkatkan kelarutan fraksi etil asetat daun sukun dalam air secara signifikan. Analisa lengkapnya dapat dilihat pada lampiran 11.

Biasanya penambahan polimer -siklodekstrin dengan metode

kneading terbukti dapat meningkatkan kelarutan dari senyawa yang sukar

larut air (Martin, Swarbick & Cammarata, 1990; Hiremath et al., 2008;

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penambahan polimer -siklodekstrin mampu meningkatkan kelarutan pada fraksi etil asetat daun sukun, dimana terjadi peningkatan pada formula 1, formula 2 dan formula 3 masing-masing sebesar 4,49% (F1), 11,76% (F2) and 45,16% (F3) secara signifikan dengan tingkat kepercayaan 95% (p ≤ 0,05).

5.2 Saran

1. Perlu penelitian lebih lanjut untuk karakterisasi terhadap campuran fraksi etil asetat daun sukun- -siklodekstrin

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

DAFTAR PUSTAKA

Agrawal R., Gupta V. (2012). Cyclodextrins – A Review on Pharmaceutical Application for Drug Delivery. IJPFR, 2(1): 95-112.

Aleem, O. M, Patil, A. L., Pore, Y.V., Kuchekar, B.S. (2008). Cyclodextrin in Pharmaceuticals: An overview. (http: //www.pharmainfo.net

/pharma-student-magazine/cyclodextrins-pharmaceutical-overview-0, diakses tanggal 2 Mei 2012 , pukul 8.35 WIB).

Ansel, Howard C. (1989). Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi. Jakarta:

Universitas Indonesia

Arung E.T, Wicaksono B.D, Handoko Y.A, Kusuma I.W, Yulia D, Sandra D. (2009). Anti-Cancer Properties of Diethylether Extract of Wood from Sukun (Artocarpus altilis) in Human Breast Cancer (T47D) Cells. Tropical

Journal of Pharmaceutical Research 8 (4): 317-324.

Azis, S., Rahayu, V., Teruna, H.Y. (2011). Standardisasi Bahan Obat Alam.

Jakarta: Graha Ilmu.

Bekers, U. (1991). Siklodekstrins. In: The Pharmaceutical Field, Drug Dev. Ind.

Pharm,17(11): 1503-49.

Chandrakant, D. S., Danki, L. S., Sayeed, A., Kinagi, M. B. (2011). Preparation and Evaluation of Inclusion Complexes of Water Insoluble Drug.

International Journal of Research in Pharmaceutical and Biomedical Sciences. ISSN: 2229-3701.

Corciovăl, A., Caşcaval, D. (β011). Characterization Of Rutin-Cyclodextrin Inclusion Compounds.St. Cerc. St. CICBIA12 (4), pp. 341 – 346.

Cvetkovic, Dragan., Markovic, D., Radovanovic, B., Cvetcovic Dragana. (2011).

Effects of continuous UV-irradiation on the antioxidant activities of quercetin and rutin in solution in the presence of lecithin as the protective target. J. Serb. Chem. Soc. 76 (7) 973–985

Dalimartha, S. (2003). Atlas Tumbuhan Obat Indonesia, Jilid 3. Jakarta : Puspa

Swara.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2000). Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat. Jakarta.

Ferdianan A, Yuwono T, Wahyuningsih I. (2006). Peningkatan Kelarutan

Piroksikan Melalui Pembentukan Kompleks dengan β-siklodekstrin. Media

Farmasi, Vol.5 no.2: 7-14.

Harborne, J.B. (1987). Metode Fitokimia. Penerjemah: Kosasih Padmawinata dan

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Hadaruga, N.G. (2012). Ficaria verna Huds. extracts and their β-cyclodextrin

supramolecular systems. Chemistry Central Journal 2012, 6:16

Heyne, K. (1987). Tumbuhan Berguna Indonesia II (diterjemahkan oleh Badan

Litbang Kehutanan Jakarta). Jakarta: Penerbit Yayasan Sarana Wana Jaya. 670-672.

Hiremath, S. N., Raghavendra, R. K.., Sunil, F., Danki, L. S., Rampure, M. V., Swamy, P. V., Bhosale, U. V. (2008). Dissolution Enhancement of Glicazide by Preparation of Inclusion Complex with ß-cyclodextrins.

Asian Journal of Pharmaceutics, 73-76.

IUPAC Compendium of Chemical Terminology. (1997). Inclusion Compound

(Inclusion Complex), http://old.iupac.org/goldbook/I02998.pdf, (diakses tanggal 2 Mei 2012, pukul 10.14 WIB)

Lieberman, H. A., Lachman, L., & Schwatz,J.B. (Eds.). 1989. Pharmaceutical Dosage Forms: Tablets Volume 1 Second edition, Revised and Expanded.

New York: Marcel Dekker, 5, 17.

Mabry, A.J., Markham K.R., Thomas, M.B. 1970. The systemic Identification of Flavonoids. Berlin.

Martin, A., Swarbrick, J., Cammarata, A. (1990). Farmasi Fisik Edisi Ketiga.

Jakarta : UI-Press.

Patil, J. S., Kadam, D. V., Marapur, S. C., Kamalapur, M. V. (2010). Inclusion Complex System : A Novel Techniques to Improve Solubility And Bioavailability of Poorly Soluble Drugs : A Review. International Journal

of Pharmaceutical Sciences Reviews and Research, 29-32.

Radi, A. E., Eissa, S. (2010). Electrochemistry of Cyclodextrin Inclusion Complexes of Pharmaceutical Compounds. The Open Chemical and

Biomedical Methods Journal 3: 74-85.

Rohyami, Y. 2008. Penentuan Kandungan Flavonoid dari Ekstrak Metanol Daging Buah Mahkota Dewa (Phaleria macrocarpa Scheff Boerl). Logika

Volume 5, Nomor 1, hal. 1‐8.

Rowe, R, C., Sheskey, P, J., & Owen, S.C. (Ed). (2006). Handbook of Pharmaceutical Excipients Fifth Edition. London: The Pharmaceutical

Press, 217:611.

Rusmiyanti. I. (2006). Optimasi Pengeringan Sukun (Artocarpus Altilis) dan Karakterisasi Tepung Sukun. Fakultas Teknologi Pertanian. Institut

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Singh, R., Bharti, N., Madan,J., Hiremath S.N. (2010). Characterization of Cyclodeztrin Inclusion Complexes-A Review. Journal of Pharmaceutical

Science and Technology. Vo. 2 (3), 171-183

Sinko Patrik J. (2006). Martin;s Physical Pharmacy and Pharmaceutical Sciences: Physical Chemistry and Biopharmaceutical Science 5thEd. New

York: Lippincott Williams & Wilkins.

Sharma, A., Jain, C. P. (2010). Techniques To Enhance Solubility Of Poorly Soluble Drugs : A Review. Journal Of Global Pharma Technology, 18-28.

Shewale, B. D., Fursule, R. A., & Sapkal, N. P. (2008). Effects of pH and Hydroxypropyl – ß- Cyclodextrin on Solubility and Stability of Gliclazide.

International Journal and Health Research , 1, (2), 95-99.

Srikanth, M.V., Babu, M,G., Rao, N, S., Sunil, A., Balaji, S., Ramanamurthy, K. (2010). Dissolution Rate Enhancement Of Poorly Soluble Bicalutamide

Using β-Cyclodextrin Inclusion Complex. International Journal of

Pharmacy and Pharmaceutical Sciences Vol 2, Issue 1.

Sun, T., Jiang, B., Pan, B. 2011. Microwave Accelerated Transglycosylation of Rutin by Cyclodextrin Glucanotransferase from Bacillus sp. SK13.002. Int. J. Mol. Sci, 12 : 3786-3796.

Swapp, S. Scanning Electron Microscopy (SEM).

http://serc.carleton.edu/research_education/geochemsheets/techniques/SE M.html. (diakses tanggal 11 November 2012, pukul 15.07 WIB).

Szetjli, J. (1988). Cyclodextrin Technology. Dordrecht: Kluwer Academic

Publishers, 104-106.

Umar, A., Jenie, L, Kardono., Mozef., T., Jiaan, C., Xiaoxiang, Z., Yuanjiang, P. (2007). Ekstrak Total Flavonoid dan Fitosterol Daun Sukun (Artocarpus altilis) sebagai Obat Kardiovaskuler dan Teknik Produksinya. Paten Indonesia terdaftar No. P00200700707.

Vikesh, S., Rajashree, M., Ashok, A., Fakkirappa, M. (2009). Influence of β -Cyclodextrin Complexation on Ketoprofen Release from Matrix Formulation. International Journal of Pharmaceutical Sciences and Drug

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Lampiran 1. Alur penelitian

Uji kelarutan flavonoid dari fraksi etil asetat daun sukun

Karl-fischer SEM

Fraksi etil asetat daun sukun

Karakterisasi campuran fraksi etil asetat daun -β -siklodekstrin

Pembuatan campuran fraksi etil asetat daun sukun-β -siklodekstrin dengan metode pencampuran kneading

Karakterisasi fraksi etil asetat daun sukun parameter spesifik dan non spesifik

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Lampiran 4. Hasil Kadar abu Fraksi Etil Asetat Daun Sukun

Ulangan W2 = bobot wadah + ekstrak akhir (gram) W3 = bobot ekstrak awal (gram)

% Kadar abu total =

x 100% = 0,98%

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Lampiran 6. Kurva Absorbansi Fraksi Etil Asetat Daun Sukun

Lampiran 7. Data Absorbansi Standar Rutin

Nama Absorbansi (nm) Konsentrasi (ppm)

Std1 0,0005 0,000

200.0 250 300 350 400 450 500 550 600.0

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Lampiran 8. Gambar Kurva Standar Rutin

Lampiran 9. Kadar Total Flavonoid dalam Fraksi Etil Asetat Daun Sukun

Penentuan kadar flavonoid dalam fraksi etil asetat daun sukun pada panjang gelombang 358,2 nm yang dimasukkan ke dalam persamaan regresi linier y = 0,0307x-0,0154.

Ulangan

Keterangan rumus dan contoh perhitungan:

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta = 3,374 ppm

% kadar =

=

= 33,74 %

Lampiran 10. Perhitungan Kesetaraan Untuk Uji Kelarutan

Formula 1 -› =

x = 30 mg Formula 2 -› =

x = 50 mg Formula 3 -›

=

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Lampiran 11. Kadar Flavonoid dalam Fraksi Etil Asetat Daun Sukun Pada Uji

Kelarutan

Sampel dan formula diukur pada panjang gelombang 358,2 nm yang dimasukkan ke dalam persamaan regresi linier y = 0,0307x-0,0154

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (lanjutan) Keterangan rumus dan contoh perhitungan:

Contoh perhitungan fraksi etil asetat daun sukun

Absorbansi fraksi etil asetat daun sukun yang di spektro-UV = 0,0261 Faktor pengenceran = 100 x

Persamaan regresi : y = 0,0307x – 0,0154 konsentrasi (ppm) x =

=

= 1,352 ppm x 100 (faktor pengenceran) = 1352 ppm

X = 1352 ppm x 10 mg (kesetaraan fraksi etil asetat dalam formula) = 1352 ppm

Maka, kadar fraksi etil asetat daun sukun adalah 1352 ppm/ 100 x 100%= 13,52%

1352 ppm =

= 1: 739,64 masuk ke dalam kategori sukar larut dalam air 1:100-1000.

% peningkatan kadar flavonoid =

Contoh formula 1 =

= 4,49 %

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Lampiran 12. Hasil Analisa Data Untuk Uji Kelarutan Perbandingan Fraksi Etil

Asetat Daun Sukun dengan Formula Hipotesis :

Ho: tidak ada perbedaan yang signifikan pada peningkatan kelarutan fraksi etil asetat daun sukun dengan formulasi.

H’ : terdapat perbedaan yang signifikan pada peningkatan kelarutan fraksi etil asetat daun sukun dengan formulasi

Kriteria pengujian :

Bila nilai sig ≤ 0,05 Ho ditolak, berarti terdapat perbedaan.

Bila nilai sig ≥ 0,05 Ho diterima, berarti tidak terdapat perbedaan.

Sampel FEAS + Formula 1

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (lanjutan)

Tabel diatas menunjukkan nilai probabilitas (Sig.β failed) 0,009 ≤ 0,05, maka Ho ditolak atau terdapat perbedaan yang signifikan pada peningkatan kelarutan antara fraksi etil asetat daun sukun dengan formulasi.

Sampel FEAS + Formula 2

Paired Samples Statistics

Mean N

Std. Devia

tion

Std. Error Mean

Pair 1 FEAS 13.3567 3 .18230 .10525

FORMULA

2 14.9233 3 .11060 .06386

Paired Samples Correlations

N Correlation Sig. Pair 1 FEAS &

FORMUL A2