PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK BUNGA PACAR AIR (Impatiens balsaminae Flos) TERHADAP HEPAR

MARMUT JANTAN

SKRIPSI

OLEH:

CHINDA RUMENTA SINAGA NIM: 081524017

FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK BUNGA PACAR AIR (Impatiens balsaminae Flos) TERHADAP HEPAR

MARMUT JANTAN

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana farmasi pada Fakultas Farmasi

Universitas Sumatera Utara

OLEH:

CHINDA RUMENTA SINAGA NIM: 081524017

FAKULTAS FARMASI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK BUNGA PACAR AIR (Impatiens balsaminae Flos) TERHADAP HEPAR

MARMUT JANTAN

OLEH:

CHINDA RUMENTA SINAGA NIM: 081524017

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Fakultas Farmasi

Universitas Sumatera Utara Pada Tanggal: November 2010

Dekan,

(Prof. Dr. Sumadio Hadisahputra, Apt.) NIP 195311281983031002

Panitia Penguji,

Prof. Dr. Urip Harahap, Apt. NIP 195301011983031004

Dra. Aswita Hafni Lubis, M.Si., Apt. NIP 195304031983032001

Dr. Rosidah, M.Si., Apt. NIP 195103261978022001

Dra. Suwarti Aris, M.Si., Apt. NIP 195107231982032001 Disetujui Oleh :

Pembimbing I,

Dra. Aswita Hafni Lubis, M.Si., Apt. NIP 195304031983032001

Pembimbing II

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan

rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan

penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh pemberian ekstrak bunga pacar air

(Impatiens balsaminae Flos) terhadap hepar marmut jantan” untuk memenuhi

syarat guna mencapai gelar sarjana farmasi pada Fakultas Farmasi Universitas

Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan

terimakasih yang tak terhingga kepada Ayahanda L. Sinaga dan ibunda D. Br.

Silitonga serta kakak dan adik saya yang telah memberikan bantuan moril dan

materil serta dorongan dan doa yang sangat berarti selama proses penyusunan

skripsi ini.

Melalui tulisan ini ucapan terimakasih yang tulus dan ikhlas atas

bimbingan, petunjuk, pemberian fasilitas serta saran dan bantuan lainnya, sebelum

dan selama penelitian juga disampaikan kepada:

1. Ibu Dra. Aswita Hafni Lubis, M.Si., Apt. Dan Bapak Dr. Edy Suwarso,

SU., Apt., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis

dengan penuh kesabaran selama penelitian hingga selesainya skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. Urip Harahap., Apt., Ibu Dr. Rosidah, M.Si., Apt., dan Ibu

Dra. Suwarti Aris, M.Si., Apt., selaku penguji yang telah menguji dan

3. Bapak Prof. Dr. Sumadio Hadisahputra, Apt., selaku Dekan Fakultas

Farmasi Universitas Sumatera Utara yang telah mensyahkan dan

memberikan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Drs. Immanuel S. Meliala, M.Si., Apt. selaku dosen wali yang

selama ini telah banyak membina dan membimbing penulis selama masa

pendidikan.

5. Asisten Laboratorim Obat tradisional dan staf – staf farmasi yang banyak

memberikan dorongan dan bantuan selama penelitian

6. Semua mahasiswa/wi farmasi khususnya farmasi ekstensi 2008 yang tidak

disebutkan satu persatu, terimakasih untuk semangat dan do’a nya.

Semoga skripsi ini dapat menjadi sumbangan yang berarti bagi ilmu

pengetahuan khususnya pada ilmu farmasi. Penulis mengharapkan kritik dan saran

demi kesempurnaan skripsi ini.

Medan, November 2010

Penulis

PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK TUMBUHAN BUNGA PACAR AIR (Impatiens balsamina Linn)

TERHADAP HEPAR MARMUT JANTAN ABSTRAK

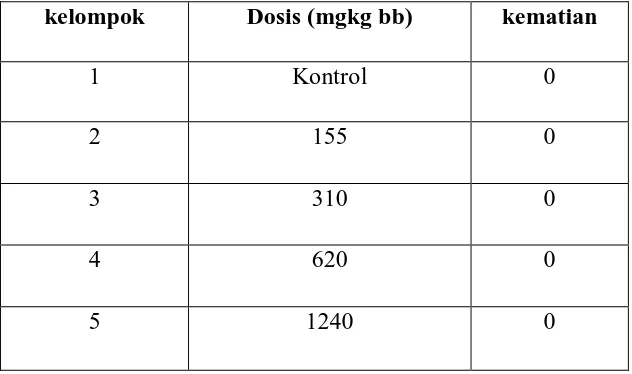

Tumbuhan bunga pacar air (Impatiens balsamina Linn) secara empiris digunakan untuk mengobati berbagai penyakit salah satunya adalah anti inflamasi biasanya digunakan dalam jangka waktu yang lama. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keamanan pemberian sediaan tersebut dengan melihat pengaruhnya terhadap kerusakan pada hepar marmut jantan dosis tunggal selama 14 hari. Sebanyak 25 ekor marmut jantan (300-400 g) dibagi menjadi 5 kelompok, masing-masing kelompok 5 ekor. Kelompok 1 sebagai kontrol, kelompok 2, 3, 4 dan 5 masing-masing diberi ekstrak etanol tumbuhan bunga pacar air dosis 155 mg/kg BB, 310 mg/kg BB, 620 mg/kg BB, 1240 mg/kg BB. Ekstrak etanol tumbuhan bunga pacar air diberikan secara tunggal pada hari pertama penelitian kemudian selama 14 hari diamati keadaan marmut ada atau tidak kematian kemudian pada hari ke 15 marmut dibunuh untuk diamati histologik dari hepar marmut tersebut.

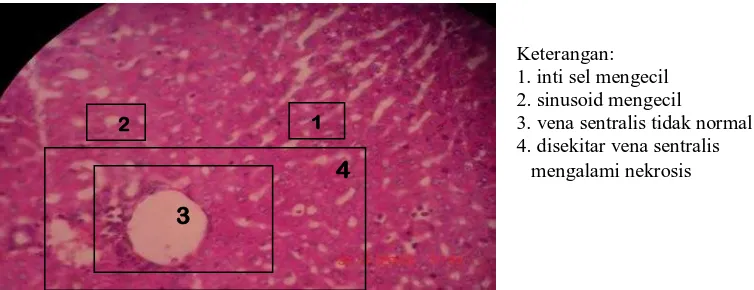

Ekstrak etanol tumbuhan bunga pacar air tidak menyebabkan perbedaan yang nyata diantara kelompok kontrol dan perlakuan 2, 3, 4 terhadap histologik hepar marmut, Tetapi pada perlakuan 5 dengan dosis 1240 mg/kg BB menunjukkan kelainan pada hepar marmut yaitu nekrosis dimana inti sel, sinusoid dan vena sentralis dari hepar marmut mulai tidak tampak jelas, Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian ekstrak etanol tumbuhan bunga pacar air pada dosis 155mg/kg BB hingga 620 mg/kg BB aman terhadap hewan coba marmut.

EFFECT OF PLANT EXTRACT

FLOWER PACAR AIR (Impatiens balsamina Linn) ON MALE GUINEA PIG LIVER

ABSTRACT

Pacar air flower plant (Impatiens balsamina Linn) areempiically used to treat various diseases one of which is arthritic and anti-inflamatory usually used in a long time. Based on, this study aims to determine the safety of such stocks by looking at the effect on liver damage picture of male guinea pig and a single dose for 14 days. A total of 25 heads of male guinea pig (300-400 g) were devided into 5 groups, each group of 5 animal. Group 1 as control, group 2, 3, 4 and 5 each were given the ethanol extract of pacar air flower plant dose 155 mg/kg BW, 310 mg/kg BW, 620 mg/kg BW, 1240 mg/kg BW. Ethanol extract of pacar air flower plant given a single on the first day of research and then for 14 days were observed state of guinea pig if there is death and then on day 15 guinea pig were killed for histological picture observed liver.

Ethanol extract of pacar air plant do not cause significant differences between contol and treatment groups 2, 3, 4 againts guinea pig liver histological picture, but in the treatment of 5 doses 1240 mg/kg BW showed abnormalities in the guinea pig liver necrosis in which the nucleus of cells, sinusoids and central veins of guinea pig liver started to not seem abvious, so it can be concluded that administration of ethanol extract of pacar air flower plant at doses of 155 mg/kg BW to 620 mg/kg BW is safe to experimental animals and guinea pigs not safe for use on long-term treatment.

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL ... i

HALAMAN PENGESAHAN ... iii

KATA PENGANTAR... iv

ABSTRAK ... vi

ABSTRACT ... vii

DAFTAR ISI ... viii

DAFTAR TABEL ... xii

DAFTAR GAMBAR ... xiii

DAFTAR LAMPIRAN ... xiv

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Perumusan masalah ... 2

1.3 Hipotesis Penelitian ... 2

1.4 Tujuan penelitian ... 2

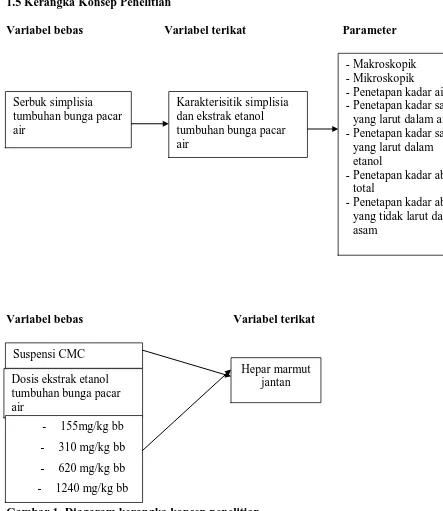

1.5 Kerangka Konsep penelitian ... 3

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Uraian tumbuhan ... 4

2.1.1 Sistematika Tumbuhan ... 4

2.1.2 Sinonim ... 4

2.1.3 Nama daerah ... 4

2.1.4 Morfologi tanaman pacar air ... 4

2.2 Ekstraksi ... 5

2.3 Uraian kimia ... 7

2.3.1 Flavonoida ... 7

2.3.2 Antosianin ... 8

2.3.3 Glikosida ... 10

2.4 Fisiologi hati... 12

2.4.1 Struktur Hati ... 12

2.4.2 Aliran darah dan tekanan darah hati ... 12

2.4.3 Fungsi hati ... 13

2.4.4 pemeriksaan Fungsi hati ... 14

2.5 Patofisiologi hati... 15

2.5.1 Hipertensi porta ... 15

2.5.2 Splenomegali ... 15

2.5.3 Ikterus ... 16

2.5.4 Sirosis ... 16

2.5.5 Hepatitis ... 17

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Alat-alat yang digunakan……… ... 18

3.2 Bahan-bahan yang digunakan... ... 18

3.3 Hewan percobaan ... 19

3.4 Pengambilan dan pengolahan sampel ... 19

3.4.1 Identifikasi Sampel ... 19

3.4.2 Pengambilan Sampel ... 19

3.5 Karakterisasi Simplisia... ... 20

3.5.1 Pemeriksaan makroskopik ... 20

3.5.2 Pemeriksaan mikroskopik ... 20

3.5.3 Penetapan kadar air ... 20

3.5.4 Penetapan kadar sari larut dalam air... 21

3.55 Penetapan kadar sari yang larut dalam etanol ... 22

3.5. 6 Penetapan kadar abu total ... 22

3.5.7 Penetapan kadar abu yang tidak larut dalam asam... 22

3.6 Pembuatan ekstrak... 23

3.7 Uji farmakologi ... 23

3.7.1 Pembuatan suspensi CMC 0,5% ... 23

3.7.2 Pembuatan suspensi ekstrak etanol bunga pacar air ... 23

3.7.3 Prosedur uji pengaruh ekstrak etanol bunga pacar air Terhadap hepar marmut ... 24

3.7.4 Pembuatan preparat histopatologi ... 25

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Pemeriksaan tumbuhan ... 28

4.1.1 Identifikasi tumbuhan... 28

4.1.2 Karakterisasi tumbuhan... 28

4.1.3 Metode ekstraksi yang digunakan... 29

4.2 Uji farmakologi ... 30

4.2.1 Pengelompokka marmut dan pemberian dosis... 30

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan ... 33

5.2 Saran ... 33

DAFTAR PUSTAKA ... 34

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Hasil Karakterisasi Simplisia bunga pacar air ... 28

Tabel 2. Hasil Jumlah marmut mati setelah pemberian ekstrak bunga

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Diagram kerangka konsep... 3

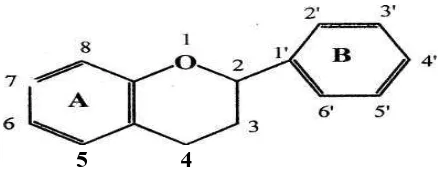

Gambar 2. Kerangka senyawa struktur ... 7

Gambar 3. Sistem penomoran pada struktur dasar flavonoida ... 8

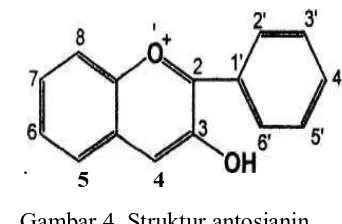

Gambar 4. Struktur antosianin ... 9

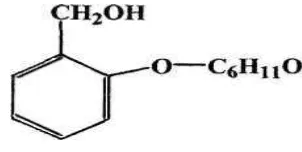

Gambar 5. Struktur salisin ... 10

Gambar 6. Strukutur Sinirgin ... 10

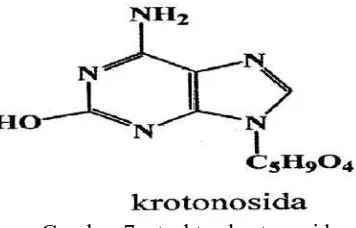

Gambar 7. Strukutr krotonosida ... 11

Gambar 8. Strukutur barbaloin ... 11

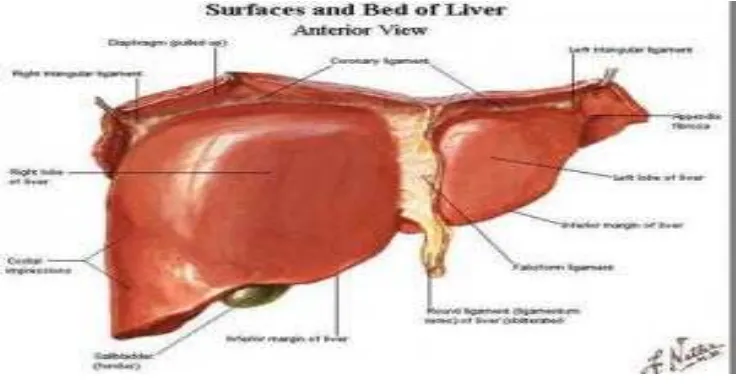

Gambar 9. Penampang atau permukaan dari hepar manusia ... 13

Gambar 10.Histopatologi hepar marmut perlakuan 5 dengan dosis 1240 mg/kg bb perbesaran 10 X 40 ... 31

Gambar 11.Perlakuan 1 (kontrol) CMC perbesaran 10 X 40 ... 32

Gambar 12.Perlakuan 2 dosis 155 mg/kgbb perbesaran 10 X 40 ... 32

Gambar 13.Perlakuan 3 dosis 310 mg/kgbb perbesaran 10 X 40 ... 32

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Identifikasi Tumbuhan ... 36

Lampiran 2. Gambar tanaman dan bunga pacar air warna merah ... 37

Lampiran 3. Bagan pengolahan sampel ... 38

Lampiran 4. Gambar simplisia dan serbuk simplisia bunga pacar air ... 39

Lampiran 5. Gambar mikroskopik bunga pacar air ... 40

Lampiran 6 Hasil perhitungan karakteristik serbuk simplisia ... 41

Lampiran 7. Bagan pembuatan ekstrak bunga pacar air secara maserasi 46

Lampiran 8. Bagan alur pengujian ekstrak unga pacar air te Hepar marmut ... 47

Lampiran 9. Hepar marmut jantan setelah dibedah dan di fiksasi... 48

Lampiran 10.Contoh Perhitungan dosis ... 49

Lampiran 11.Volume maksimum larutan sediaan uji yang dapat diberikan Pada beberapa hewan uji ... 51

PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK TUMBUHAN BUNGA PACAR AIR (Impatiens balsamina Linn)

TERHADAP HEPAR MARMUT JANTAN ABSTRAK

Tumbuhan bunga pacar air (Impatiens balsamina Linn) secara empiris digunakan untuk mengobati berbagai penyakit salah satunya adalah anti inflamasi biasanya digunakan dalam jangka waktu yang lama. Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keamanan pemberian sediaan tersebut dengan melihat pengaruhnya terhadap kerusakan pada hepar marmut jantan dosis tunggal selama 14 hari. Sebanyak 25 ekor marmut jantan (300-400 g) dibagi menjadi 5 kelompok, masing-masing kelompok 5 ekor. Kelompok 1 sebagai kontrol, kelompok 2, 3, 4 dan 5 masing-masing diberi ekstrak etanol tumbuhan bunga pacar air dosis 155 mg/kg BB, 310 mg/kg BB, 620 mg/kg BB, 1240 mg/kg BB. Ekstrak etanol tumbuhan bunga pacar air diberikan secara tunggal pada hari pertama penelitian kemudian selama 14 hari diamati keadaan marmut ada atau tidak kematian kemudian pada hari ke 15 marmut dibunuh untuk diamati histologik dari hepar marmut tersebut.

Ekstrak etanol tumbuhan bunga pacar air tidak menyebabkan perbedaan yang nyata diantara kelompok kontrol dan perlakuan 2, 3, 4 terhadap histologik hepar marmut, Tetapi pada perlakuan 5 dengan dosis 1240 mg/kg BB menunjukkan kelainan pada hepar marmut yaitu nekrosis dimana inti sel, sinusoid dan vena sentralis dari hepar marmut mulai tidak tampak jelas, Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian ekstrak etanol tumbuhan bunga pacar air pada dosis 155mg/kg BB hingga 620 mg/kg BB aman terhadap hewan coba marmut.

EFFECT OF PLANT EXTRACT

FLOWER PACAR AIR (Impatiens balsamina Linn) ON MALE GUINEA PIG LIVER

ABSTRACT

Pacar air flower plant (Impatiens balsamina Linn) areempiically used to treat various diseases one of which is arthritic and anti-inflamatory usually used in a long time. Based on, this study aims to determine the safety of such stocks by looking at the effect on liver damage picture of male guinea pig and a single dose for 14 days. A total of 25 heads of male guinea pig (300-400 g) were devided into 5 groups, each group of 5 animal. Group 1 as control, group 2, 3, 4 and 5 each were given the ethanol extract of pacar air flower plant dose 155 mg/kg BW, 310 mg/kg BW, 620 mg/kg BW, 1240 mg/kg BW. Ethanol extract of pacar air flower plant given a single on the first day of research and then for 14 days were observed state of guinea pig if there is death and then on day 15 guinea pig were killed for histological picture observed liver.

Ethanol extract of pacar air plant do not cause significant differences between contol and treatment groups 2, 3, 4 againts guinea pig liver histological picture, but in the treatment of 5 doses 1240 mg/kg BW showed abnormalities in the guinea pig liver necrosis in which the nucleus of cells, sinusoids and central veins of guinea pig liver started to not seem abvious, so it can be concluded that administration of ethanol extract of pacar air flower plant at doses of 155 mg/kg BW to 620 mg/kg BW is safe to experimental animals and guinea pigs not safe for use on long-term treatment.

BAB I PENDAHULUAN 1.1Latar Belakang

Pemanfaatan tanaman obat di Indonesia secara tradisional semakin diminati

karena efek samping lebih kecil dari obat yang dibuat secara sintesis. Mahalnya

obat sintetik membuat masyarakat beralih ke tanaman obat. Penggunaan tanaman

obat di masyarakat terutama untuk mencegah penyakit, menjaga kesegaran tubuh

maupun mengobati penyakit (Hernani dan Rahardjo, 2004). Seiring dengan

perkembangan dunia kedokteran, tidak dapat dipungkiri bahwa cara pengobatan

yang berkembang di masyarakat saat ini adalah dengan cara alami karena efek

sampingnya lebih kecil daripada pengobatan yang tidak alami. Penelitian ilmiah

yang berhasil mengungkapkan khasiat, manfaat terapi penyakit, mendorong

munculnya paradigma baru dalam dunia kedokteran modern, yaitu back to nature

(Mangan, 2003).

Tumbuhan yang digunakan pada penelitian ini adalah bunga dari tumbuhan

pacar air (Impatiens balsamina Linn), tumbuhan pacar air ini merupakan tanaman

hias yang mudah di dapat, warna bunga tumbuhan ini ada beberapa macam yaitu

merah, ungu merah jingga, putih, dll. Bunga yang digunakan pada penelitian ini

adalah berwarna merah karena zat warna merah pada bunga pacar air ini

merupakan antosianin, selain berwarna merah juga terdapat warna lembayung,

dan biru (Harborne, 1987). Pemanfaatan antosianin dalam bidang farmasi adalah

sebagai pewarna alami pada makanan, kosmetik, berpotensi sebagai antioksidan,

Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan penelitian tentang karakterisasi

simplisia dari bunga pacar air (Impatiens balsaminae Flos) berwarna merah dan

belum ada didalam buku Materia Medika Indonesia, sehingga hasil penelitian ini

dapat digunakan sebagai acuan. Ekstraksi terhadap simplisia bunga pacar air ini

dilakukan secara maserasi, sehingga diperoleh ekstrak kental. Selanjutnya

dilakukan uji histopatologi untuk mengetahui pengaruh ekstrak tumbuhan bunga

pacar air terhadap hepar marmut jantan (cavia cobaya).

1.2Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas perumusan masalahnya adalah:

a. apakah dengan melakukan identifikasi tumbuhan bunga pacar air (Impatiens

balsamina Linn) dapat diketahui karakteristiknya?

b. apakah pemberian ekstrak etanol tumbuhan bunga pacar air (Impatiens

balsamina Linn) mempunyai pengaruh terhadap hepar marmut jantan?

1.3Hipotesis Penelitian

Hipotesis dari penelitian ini adalah:

a. karakterisitik simplisia dapat diketahui dengan melakukan karakterisasi

tumbuhan bunga pacar air (Impatiens balsamina Linn).

b. ekstrak etanol tumbuhan bunga pacar air (Impatiens balsamina Linn)

mempunyai pengaruh terhadap hepar marmut jantan.

1.4Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

a. untuk memperoleh data ilmiah karakterisasi tumbuhan bunga pacar air

b. untuk membuktikan adanya pengaruh pemberian ekstrak etanol tumbuhan

bunga pacar air pada hepar marmut jantan.

1.5Kerangka Konsep Penelitian

Variabel bebas Variabel terikat Parameter

Variabel bebas Variabel terikat

Gambar 1. Diagaram kerangka konsep penelitian.

Serbuk simplisia - Penetapan kadar air - Penetapan kadar sari

yang larut dalam air - Penetapan kadar sari

yang larut dalam etanol

- Penetapan kadar abu total

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Uraian Tumbuhan

2.1.1 Sistematika Tumbuhan

Sistematika dari tumbuhan bunga pacar air merah (Hutapea, dkk., 1994)

adalah sebagai berikut :

Kingdom : Plantae

Divisi : Magnoliophyta

Klass : Magnoliopsida

Ordo : Sapindales

Famili : Balsaminaceae

Genus : Impatiens

Spesies : Impatiens balsamina Linn

2.1.2 Sinonim

Sinonim tanaman pacar air adalah Impatiens cornuta Linn, Impatiens

hortensis Desf, Impatiens mutila D.C., Balsamina mutila DC

2.1.3. Nama Daerah

Nama daerah dari bunga pacar air merah adalah lahine (Nias), pacar

banyu (Jawa), pacar cai (Sunda), paru inai (Sumbar), pacar toya (Belitung)

(Hariana, Arief, 2007).

2.1.4 Morfologi Tanaman Pacar Air

Pacar air berasal dari India. Di Indonesia ditanam sebagai tanaman hias,

kadang-kadang ditemukan tumbuh liar. Terna berbatang basah dan tegak ini

Helaian daun bentuk lanset memanjang, ujung dan pangkal runcing, tepi bergerigi,

pertulangan menyirip, dan warnanya hijau muda. Bunga keluar dari ketiak daun

tanpa daun penumpu, Bunga bewarna cerah, ada beberapa macam warna. Seperti

merah, merah jingga, ungu, putih, dll. Ada yang “engkel” dan ada yang “dobel”.

Buahnya buah kendaga, bila masak akan membuka menjadi 5 bagian yang terpilin

(Anonim 2, 2010).

2.1.5 Kandungan Kimia dan Efek Farmakologis

Kandungan kimia Bunga yaitu antosianin, kaempherol, dan kuersetin. Efek

farmakologis bunga pacar air di antaranya peluruh haid, tekanan darah tinggi

(hipertensi), pembengkakkan akibat terpukul (hematoma), bisul (furunculus),

rematik sendi, gigitan ular tidak berbisa, dan radang kulit (dermatitis) (Hariana,

Arief, 2007).

2.2 Ekstraksi

Ekstraksi adalah kegiatan penarikan kandungan kimia yang dapat larut

sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair. Senyawa

aktif yang terdapat dalam berbagai simplisia dapat digolongkan ke dalam

golongan minyak atsiri, alkaloida, flavonoida, dan lain-lain. Dengan diketahuinya

senyawa aktif ysng dikandung simplisia akan mempermudah pemilihan pelarut

dan cara ekstraksi yang tepat (Ditjen POM, 2000).

Pembagian metode ekstraksi menurut Ditjen POM (2000) yaitu :

A. Cara dingin 1. Maserasi

Maserasi adalah proses penyarian simplisia menggunakan pelarut dengan

ruangan (kamar). Cairan penyari akan menembus dinding sel dan masuk ke dalam

rongga sel yang mengandung zat aktif yang akan larut, karena adanya perbedaan

kosentrasi larutan zat aktif didalam sel dan diluar sel maka larutan terpekat

didesak keluar. Proses ini berulang sehingga terjadi keseimbangan konsentrasi

antara larutan didalam dan diluar sel.

Maserasi adalah proses penyarian simplisia yang mengandung zat aktif yang

mudah larut dalam cairan penyari. Cairan penyari yang digunakan dapat berupa

air, etanol, metanol, etanol-air atau pelarut lainnya. Remaserasi berarti dilakukan

penambahan pelarut setelah dilakukan penyaringan maserat pertama, dan

seterusnya.

Keuntungan cara penyarian dengan maserasi adalah cara pengerjaan dan

peralatan yang digunakan sederhana yang mudah diusahakan.

2. Perkolasi

Perkolasi adalah cara penyarian yang dilakukan dengan mengalirkan cairan

penyari melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Proses perkolasi terdiri dari

tahapan pengembang bahan, tahap maserasi antara, tahap perkolasi sebenarnya

(penetesan/penampungan ekstrak), terus menerus sampai diperoleh ekstrak

(perkolat).

B. Cara panas 1. Refluks

Refluks adalah ekstraksi dengan pelarut pada temperatur tititk didihnya,

selama waktu tertentu dan jumlah pelarut terbatas yang relatif konstan dengan

2. Sokletasi

Sokletasi adalah ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang pada umumnya

dilakukan dengan alat khusus sehingga terjadi ekstraksi kontinu dan dan jumlah

pelarut relatif konstan dengan adanya pendingin balik.

3. Digesti

Digesti adalah maserasi kinetik (dengan pengadukan kontinu) pada temperatur

yang lebih tinggi dari temperatur ruangan, yaitu secara umum dilakukan pada

temperatur 40-500 C.

4. Dekok

Dekok adalah infus pada waktu yang lebih lama dan temperatur sampai titik

didih air, yakni 30 menit pada suhu 90-1000 C.

2.3 Uraian Kimia 2.3.1 Flavonoida

Senyawa flavonoida adalah senyawa polifenol yang mempunyai 15 atom

karbon, terdiri dari dua cincin benzen tersubstitusi yang dihubungkan oleh satu

rantai alifatik yang mengandung tiga atom karbon. Kerangka dasar dari struktur

flavonoida adalah sistem C6-C3-C6 (Manitto, 1981;Robinson, 1995;

Sastrohamidjojo, 1996). Gambar dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini.

Gambar 2. Kerangka dasar struktur flavonoid

Sistem penomoran pada struktur dasar flavonoida, gambar dapat dilihat

5 4

Gambar 3. Sistem penomoran pada struktur dasar flavonoida

Cincin A dan oksigen cincin tengah berdasarkan alur biosintesisnya terbentuk

melalui jalur poliketida. Sedangkan cincin B dan tiga atom karbon cincin tengah

menunjukkan flavonoida yang berasal dari jalur sikimat (Manitto, 1981 dan

Salisbury, 1992).

Aglikon flavonoida pada umumnya terdapat dalam berbagai bentuk

struktur molekul dengan beberapa bentuk kombinasi glikosida, sehingga dalam

menganalisis flavonoida lebih baik memeriksa aglikon yang telah dihidrolisis

dibanding dengan bentuk glikosida, karena stukturnya yang rumit dan kompleks.

Modifikasi flavonoida dapat terjadi dengan berbagai tahap dan menghasilkan

penambahan (pengurangan) hidroksilasi, metilasi gugus hidroksil atau inti

flavonoida, metilenasi gugus orto-dihidroksil, dimerisasi (pembentukan

biflavonoida), dan yang terpenting glikosilasi gugus hidroksil (pembentukan

flavonoida O-glikosida) atau inti flavonoida (pembentukan flavonoida

C-glikosida) (Harborne, 1987 dan Markham, 1988).

2.3.2. Antosianin

Antosianin adalah pigmen berwarna merah, ungu, dan biru yang terdapat

pada seluruh tumbuhan kecuali fungus. Sebagian besar antosianin dalam bentuk

glikosida, biasanya mengikat satu atau dua unit gula seperti glukosa, galaktosa,

ramnosa, dan silosa. Jika monoglikosida, maka bagian gula hanya terikat pada

aglikionnya disebut antosianidin. Sebagian besar antosianin berwarna kemerahan

dalam larutan asam, tetapi menjadi ungu dan biru dengan meningkatnya PH yang

akhirnya rusak dalam larutan alkali kuat (Sastrohamidjojo, 1996; Salisbury,

1992). Gambar dapat dilihat pada gambar 3 dibawah ini.

. .

Gambar 4. Struktur antosianin

Antosianin adalah zat penyebab warna merah, orange, ungu, dan biru.

Banyak terdapat pada bunga dan buah-buahan seperti bunga mawar, pacar air,

kembang sepatu, bunga tasbih atau kana, krsan, pelargonium, aster cina, dan buah

apel, chery, anggur, stoberi, buah manggis serta umbi ubi jalar. Penggunaan zat

pewarna alami, misalnya pigmen antosianin masih terbatas pada beberapa produk

makanan, seperti produk minuman (sari buah, juice, dan susu) (Saati, 2006).

Pigmen antosianin yang merupakan flavonoid merupakan pigmen yang

paling luas dan penting karena banyak tersebar pada berbagai organ tanaman,

terutama pada bunga (ditetukan hampir 30% terkandung dalam berat keringnya).

Pelarut yang sering digunakan untuk mengekstrak antosianin adalah alkohol,

etanol dan metanol, isopropanol, aseton atau dengan air (aquadest) yang

dikombinasikan dengan asam, seperti asam klorida (HCL), asam aserat, asam

format, atau asam askorbat (Saati, 2006).

2.3.3 Glikosida

Glikosida adalah senyawa organik yang bila dihidrolisis akan

menghasilkan satu atau lebih gula yang disebut glikon dan bagian bukan gula

yang disebut aglikon. Gula yang paling sering dijumpai dalam glikosida ialah

glukosa (Lewis, 1977). Glikosida dihidrolisis dengan cara pendidihan dalam asam

encer dan secara kimia maupun fisiologi, glikosida alam cenderung dibedakan

berdasarkan bagian aglikonnya (Robinson, 1995).

Berdasarkan hubungan ikatan antara glikon dan aglikonnya, glikosida

dapat dibagi menjadi empat (Farnsworth, 1966), yaitu :

1 . O-glikosida, jika ikatan antara glikon dan aglikon dihubungkan oleh atom

O, contohnya salisin, gambar dapat dilihat pada gambar 4 dibawah ini.

Gambar 5. struktur salisin

2. S-glikosida, jika ikatan antara glikon dengan aglikon dihubungkan oleh atom

S. contohnya sinigrin, gambar dapat dilihat pada gambar 4 dibawah ini.

Gambar 6. struktur sinigrin

3. N-glikosida, jika ikatan antara glikon dengan aglikon dihubungkan oleh

Gambar 7. struktur krotonosida

4. C-glikosida, jika ikatan antara glikon dengan aglikon dihubungkan oleh atom

C, contohnya barbaloin. Gambar dapat dilihat pada gambar 7 dibawah ini.

Gambar 8. struktur barbaloin

Bentuk O-glikosida sangat mudah terurai oleh pengaruh asam, basa,

enzim, air, dan panas. Semakin pekat kadar asam atau basa maupun semakin

panas lingkungannya maka glikosida akan semakin mudah dan cepat terhidrolisis.

Gula yang sering berikatan pada glikosida adalah P-D-glukosa. Tetapi ada juga

mengandung gula lain misalnya galaktosa, ramnosa, digitoksosa, dan simarosa.

Glikosida berbentuk kristal atau amorf yang umumnya larut dalam air atau etanol

encer (kecuali pada glikosida resir). Oleh karena itu, umumnya sediaan farmasi

yang mengandung glikosida diberikan dalam bentuk eliksir, ekstrak, tingtur

dengan kadar etanol yang rendah. Secara umum, kegunaan glikosida dalam dunia

pengobatan diantaranya sebagai obat jantung, pencahar, pengiritasi lokal, dan

2.4 Fisiologis Hati

Hepar merupakan kelenjar yang terbesar dalam tubuh. Hati terletak di

dalam rongga abdomen sebelah kanan atas di bawah diafragma. Dalam keadan

normal hati berwarna coklat kemerahan dengan konsistensi padat kenyal

(Ganong, 1998).

2.4.1 Struktur Hati

Hati (hepar) terbungkus oleh sebuah kapsul fibrolastik yang diebut kapsul

Glisson dan secara makroskopik dipisahkan menjadi lobus kiri dan kanan. Kapsul

Glisson berisi pembuluh darah, pembuluh limfe, dan saraf. Kedua lobus hati

tersusun oleh unit-unit yang lebih kecil disebut lobulus. Lobulus terdiri atas sel-sel

hati (hepatosit) yang menyatu dalam sautu lempeng. Hepatosit dianggap sebagai

unit fungsiaonal hati. Sel-sel ahti dapat melakukan pembelahan sel dan mudah

diproduksi kembali saat dibutuhkan untuk mengganti jaringan yang rusak

(Ganong, 1998).

2.4.2 Aliran Darah dan Tekanan Darah Hati

Hati menerima uplai darah dari dua sumber yang berbeda. Sebagian beasar

aliran darah hati, sekitar 1000 ml per menit, adalah drah vena yang beraal dari

lambung, usus halus dan usus besar, pankreas, dan limpa. Darah ini mengalir ke

hati melalui vena porta. Darah vena kurang mengandung oksigen tetapi kaya

zat-zat gizi, termasuk glukosa, yang dapat diubah menjadi glikogen dan disimpan

dengan cepat. Darah tersebut juga mungkin mengandung bakteri usus, racun, dan

obat yang dicerna. Sumber darah hait yang lain adalah arteri hepatika yang

mengalirkan darah sekitar 500 ml per menit. Darah arteri ini memiliki saturasi

mengalir ke dalam kapiler hati yang disebut sinusoid, dari sinusoid darah mengalir

ke sebuah vena hepatika. Vena hepatika mengosongkan isisnya ke dalam vena

kava, memiliki tekanan hampir 0 mm Hg (Corwin J, 2008).

Gambar 9. Penampang atau permukaan dari hepar manusia

2.4.3 Fungsi Hati

Ada beberapa fungsi hati yaitu :

1. mengubah glukosa menjadi glikogen dan trigliserida

2. menyimapan glikogen danmengubah asam amino menjadi asam lemak atau

simpanan asam amino

3. membuat lipoprotein dari trigliserida dan kolesterol

4. menghasilkan glukosa dan glikogen (glikogenolisis) dan asam lemak srta

asam amino (glikogenelisis)

5. mengubah lemak menjadi keton (makin cepat jika puasa)

6. menghasilkan urea dari katabolisme protein

7. menyerap darah yang disaring

9. menghasilkan beberapa faktor pembekuaan yang berkaitan dengan koagulasi

darah seperti membentuk fibrinogen, protrombin, benda asing menusuk kena

pembuluh darah.

10. mensintesis albumin, protein plasma lain dan garam empedu

11. terlibat dalam aktivai vitamin D, menghasilkan angiotensin, mensekresi

faktor pertumbuhan seperti insulin (somatomedin) (Corwin J, 2008).

2.4.4 Pemeriksaan Fungsi Hati

Pemeriksaan fungsi hati serring dilakukan. Sebagian dari pemeriksaan

yang sering dilakukan adalah:

• pengukuran bilirubin total serta pengukuran terpisah kadar bilirubin

terkonjugasi dan tidak terkonjugasi. Kadar bilirubin meningkat pada berbagai

penyakit hati.

• pengukuran enzim-enzim hati, termasuk serum glutamat piruvat transaminase

(SGPT), serum glutamat oksaloasetat transaminase (SGOT), dan alkalin

fosfatase. Kadar meningkat bila terdapat penyakit hati.

• pengkuran konsentrasi protein plasma. Kadar meningkat pada penyakit hati.

• pengukuran masa protrombin (suatu pemeriksaan koagulasi), karena koagulasi

bergantung pada pembentukan faktor koagulasi di hati yang adekuat, masa

protrombin meningkat pada penyakit hati

• ultrasound, scan computed tomography (CT), dan magnetic rsonance imaging

(MRI) dapat menunjukkan cacat struktural atau batu dalam duktus biliaris atau

• biopsi hati dilakukan untuk mengamati jaringan secara langsung guna

memastikan adanya infeksi, infiltrasi atau fibrosis lemak dan kanker (Corwin J,

2008).

2.5 Patofisiologis Hati 2.5.1 Hipertensi Porta

Hipertensi porta adalah peningkatan berlebihan tekanan di vena porta.

Tekanan vena porta normal adalah 3 mm Hg. Tekanan di atas 9 sampai 10 mm Hg

di vena porta sudah dianggap sebagai hipetensi porta. Hipertensi porta terbentuk

saat reistensi terhadap aliran darah yang menuju dan dari hati tinggi. Selain itu,

aliran darah yang berlebihan menuju hati dapat menyebabkan hipertensi porta

(Junqeira. C & Carneiro J, 2007).

2.5.2 Pirau Vena Porta Sistemik

Sewaktu hipertensi porta mengurangi aliran darah yang melewati hati,

maka akan terbuka pembuluh-pembuluh kolateral, atau pirau (shunt) antara vena

porta dan vena-vena sistemik yang mengalirkan darah dari dinding abdomen,

esofagus, dan rektum. Pirau mengalirkan aliran darah dengan melintasi hati.

Pembuluh-pembuluh berdinding tipis ini kurang sempurna untuk menangani

aliran darah yang sedemikian deras dan mulai membentuk varises (vena yang

melebar dan berkelok-kelok). Varises mudah pecah terutama di esofagus dapat

menimbulkan pendarahan besar (Junqeira. L & Carneiro J, 2007).

2.5.3 Splenomegali

Splenomegali adalah perbesaran limpa. Pada hipertensi porta, aliran darah

dialihkan ke limpa melalui vena splenik. Sebagian darah ekstra (sampai beberapa

membesar. Darah yang tersempan di limpa tidak dapat digunakan oleh sikualsi

umum, maka dapat terjadi anemia (penurunan sel darah merah), trombositopenia

(penurunan trombosit) dan leukopenia (penurunan sel darah putih) (Corwin J,

2008).

2.5.4 Ikterus

Ikterus (jaundis) adalah kekuningan pada kulit dan sklera mata akibat

kelebihan bilirubin dalam darah (lebih dari 1,2 mg/dl). Bilirubin adalah produk

penguraian sel darah merah. Terdapat tiga jenis utama ikterus:

• ikterus hemolitik disebakan oleh lisis (penguraian) sel darah merah yang

berlebihan. Ikterus hemolitik merupakan penyebab ikterus pra hepatika karena

terjadi akibat faktor-faktor yang tidak harus berkaitan dengan hati.

• ikterus intrahepatik disebabkan oleh obstruksi kanalikus bilairis kecil dapat

terjadi bersama tumor atau batu intrahepatik atau dapat disebabkan oleh

inflamasi yang meluas.

• ikterus obstruksi ekstrahepatik dapat terjadi apabila duktus biliaris tersumbat

oleh batu empedu atau oleh tumor (Junqeira. L & Carneiro J, 2007).

2.5.5 Sirosis

Sirosis adalah kondisi fibrosi dan pembentukan jringan aprut yang

berdifusidi hati. Sirosis terjadi di hati sebagai respon terhadap cedera sel berulang

dan reaksi peradangan yang ditimbulkannya. Penyebab sirosis antara lain adalah

infeksi misalnya hepatitis, obstruksi kanalikulus dan pecahnya kanalikulus sera

2.5.6 Hepatitis

Hepatitis adalah peradangan hati. Penyakit ini dapat disebabkan oleh

infeksi atau toksin termasuk alkohol, dan di jumpai pada kanker hati. Gejala dan

tanda masing-masing hepatitis serupa namun penularan dan hasil akhirnya

berbeda (Corwin J, 2008).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah metode eksperimental yang meliputi identifikasi

tumbuhan, pengumpulan bahan tumbuhan, pengolahan sampel, karakterisasi

simplisia secara gravimetri dan azoetropi, pembuatan ekstrak secara meserasi, dan

mengetahui pengaruh ekstrak terhadap hepar marmut melalui kematian dan

histopatologi.

3.1 Alat–alat yang digunakan

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini adalah alat-alat gelas

laboratorium, blender (National), oven listrik (Stork), neraca kasar (Ohaus),

neraca analitik (Mettler tolede), penangas air (Yenaco), krus tang, eksikator,

penguap vakum putar (Buchi 461), krus porselin, tanur (Gallenkamp), seperangkat

alat penetapan kadar air, bejana, pipa kapiler, hair dryer,kandang marmut, sonde

lambung, spuit, lumpang dan stamfer, dan stopwatch, pisau, block besi, mikrotom,

objek glass, deck glass, mikroskop cahaya.

3.2 Bahan-bahan yang digunakan

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah tumbuhan bunga

pacar air dan semua bahan kimia yang digunakan berkualitas pro analisis kecuali

dinyatakan lain adalah etanol 96% (hasil destilasi), kloroform, toluen, formalin

5%, xylol, parafin, larutan hematoksilin, larutan eosin, balsam kanada, CMC

3.3 Hewan Percobaan

Hewan yang digunakan dalam penelitian ini adalah marmut jantan dengan

berat badan 300 g-400 g sebanyak 25 ekor dibagi dalam 5 kelompok yang

masing-masing terdiri dari 5 ekor marmot.

Sebelum pengujian, hewan coba dikarantina terlebih dahulu selama 7- 14 hari.

Karantina ini bertujuan untuk mengkondisikan hewan dengan suasana

laboratorium, dan untuk menghilangkan stres akibat transportasi. Hewan uji diberi

makanan rumput selama penelitian berlangsung.

3.4 Pengambilan dan pengolahan sampel 3.4.1 Identifikasi sampel

Identifikasi tumbuhan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Botani,

Puslibang Biologi – LIPI, Bogor. Hasil identifikasi tumbuhan yang diteliti adalah

Impatiens balsamina Linn, suku Balsaminaceae. Hasil identifikasi dapat dilihat

pada lampiran 1 halaman 36.

3.4.2 Pengambilan sampel

Pengambilan sampel dilakukan secara purposif tanpa membandingkannya

dengan daerah lain. Sampel yang digunakan adalah bunga pacar air (Impatiens

balsaminae Flos) yang bewarna merah dan segar, diperoleh dari depan halaman

rumah masyarakat di jalan Palas Raya no. 1 simpang Simalingkar Medan.

Tanaman bunga pacar air dapat dilihat pada lampiran 2 halaman 37.

3.4.3 Pengolahan sampel

Bunga pacar air merah yang telah dikumpulkan dibersihkan dari pengotoran

dengan menggunakan air bersih, ditiriskan, ditimbang berat basahnya yaitu 7 kg

yaitu 2790 g. Sampel dianggap kering bila diremas rapuh, sampel selanjutnya

diserbuk dengan menggunakan blender. Bagan pengolahan dapat dilihat pada

lampiran 3 halaman 38.

3.5 Karakterisasi Simplisia

Karakterisasi simplisia meliputi pemeriksaan makroskopik, pemeriksaan

mikroskopik, penetapan kadar air, penetapan kadar sari yang larut dalam air,

penetapan kadar sari yang larut dalam etanol, penetapan kadar abu total,

penetapan kadar abu yang tidak larut dalam asam (MMI, 1989, WHO, 1992).

3.5.1 Pemeriksaan Makroskopik

Pemeriksaan makroskopik dilakukan untuk mengetahui ciri-ciri, bentuk, dan

ukuran dari simplisia tumbuhan bunga pacar air merah (Impatiens balsamina

Linn) secara organoleptis dengan cara mengamati warna, bau, dan rasa. Simpilsia

dan serbuk simplisia dapat dilihat pada lampiran 4 halaman 39.

3.5.2 Pemeriksaan Mikroskopik

Pemeriksaan mikroskopik dilakukan terhadap serbuk simplisia dengan cara

menaburkan diatas kaca objek yang telah ditetesi dengan kloralhidrat dan ditutup

dengan kaca penutup, kemudian dilihat dibawah mikroskop. Hasil pemeriksaan

mikroskopik dapat dilihat pada lampiran 5 halaman 40 .

3.5.3 Penetapan Kadar Air

Penetapan kadar air dilakukan dengan metode Azeotropi (destilasi toluen).

a. Penjenuhan Toluen

Sebanyak 200 ml toluen dan 2 ml air suling dimasukkan kedalam labu alas

bulat, didestilasi selama 2 jam, kemudian toluen didinginkan selama 30 menit dan

volume air pada tabung penerima dibaca dengan ketelitian 0,05.

a. Penetapan Kadar Air

Sebanyak 5 g serbuk simplisia yang telah ditimbang seksama, dimasukkan

kedalam labu alas, labu dipanaskan hati-hati selama 15 menit. Setelah toluen

mendidih, kecepatan tetesan diatur 2 tetes untuk tiap detik sampai sebagian besar

air terdestilasi dinaikkan sampai 4 tetes tiap detik. Setelah semua air terdestilasi,

bagian dalam pendingin dibilas dengan toluen. Destilasi dilanjutkan selama 5

menit, kemudian tabung penerima dibiarkan mendingin pada suhu kamar. Setelah

air dan toluen memisah sempurna, volume air dibaca dengan ketelitian 0,05 ml.

selisih kedua volume air dibaca sesuai dengan kandungan air yang terdapat dalam

bahan yang diperiksa. Kadar air dihitung dalam persen (WHO, 1992).

Perhitungannya dapat dilihat pada lampiran 6 halaman 41.

3.5.4 Penetapan Kadar Sari Yang Larut Dalam Air

Sebanyak 5 g serbuk yang telah dikeringkan di udara dimaserasi selama 24

jam dalam 100 ml air-kloroform (2,5 ml kloroform dalam air sampai 1 liter)

dalam labu tersumbat sambil dikocok selama 6 jam pertama, dibiarkan selama 18

jam. Disaring, sejumlah 20 ml filtrat diuapkan sampai kering, dalam cawan

dangkal berdasarkan rata dan telah ditara dan sisa dipanaskan pada suhu 1050 C

sampai bobot tetap. Kadar sari larut dalam air dihitung terhadap bahan yang telah

dikeringkan (MMI, 1989). Perhitungannya dapat dilihat pada lampiran 6 lanjutan

3.5.5 Penetapan Kadar Sari Yang Larut Dalam Etanol

Sebanyak 5 g serbuk yang telah dikeringkan di udara dimaserasi selama 24

jam dalam 100 ml etanol 96% dalam labu tersumbat sambil dikocok sesekali

selama 6 jam pertama, kemudian dibiarkan selama 18 jam, kemudian disaring

cepat untuk menghindari penguapan etanol, 20 ml filtrat diuapkan sampai kering

dalam cawan dangkal berdasar rata yang telah ditara dan dipanaskan pada suhu

1050 C sampai bobot tetap. Kadar sari dalam etanol dihitung terhadap bahan yang

telah dikeringkan (MMI, 1989). Perhitungannya dapat dilihat pada lampiran 6

lanjutan halaman 43.

3.5.6 Penetapan Kadar Abu Total

Sebanyak 2 g serbuk yang telah digerus dan ditimbang seksama dimasukkan

dalam krus porslen yang telah dipijar dan ditara, kemudian diratakan dan

dipijarkan pada suhu 6000 C sampai arang habis. Kemudian didinginkan dan

ditimbang sampai diperoleh bobot tetap. Kadar abu dihitung terhadap bahan yang

telah dikeringkan (WHO, 1992). Perhitungannya dapat dilihat pada lampiran 6

lanjutan halaman 44.

3.5.7 Penetapan Kadar Abu Yang Tidak Larut Asam

Abu yang diperoleh dalam penetapan kadar abu total dididihkan dalam 25 ml

asam klorida 2N selama 5 menit, bagian yang tidak larut dalam asam

dikumpulkan, disaring melalui kertas saring bebas abu kemudian dicuci dengan

air panas. Residu dan kertas saring dipijarkan pada suhu 6000 C sampai bobot

tetap. Kemudian didinginkan dan ditimbang. Kadar abu tidak larut dalam asam

dihitung terhadap bahan yang dikeringkan (WHO, 1992). Pehitungannya dapat

3.6 Pembuatan Ekstrak

Pembuatan ekstrak dilakukan secara maserasi dengan menggunakan pelarut

etanol yang mengandung HCl pekat (1% dari jumlah penyari/pelarut). Prosedur

pembuatan ekstrak sebagai berikut Sebanyak 200g simplisia direndam di dalam

wadah kaca dengan pelarut yang mengandung HCl pekat (1%. dari jumlah

penyari/pelarut), (2000 ml penyari ditambahkan dengan 20 ml HCl pekat).

Rendam selama 24 jam sambil sekali-kali diaduk, setelah 24 jam maserat disaring,

kemudian di maserasi lagi dengan penambahan pelarut yang mengandung HCl

pekat (1% dari jumlah penyari/pelarut), Ekstraksi telah sempurna ditandai dengan

hasil saringan maserat tidak bewarna lagi. Ekstrak yang diperoleh dikumpulkan

dan dipekatkan. Bagan pembuatan ekstrak secara maerasi dapat dilihat pada

lampiran 7 halaman 46 .

3.7 Uji Farmakologi

3.7.1 Pembuatan Suspensi CMC 0,5%

Sebanyak 500 mg Na-CMC ditaburkan merata ke dalam lumpang yang telah

berisi air suling panas sebanyak 10 ml. Didiamkan 15 menit hingga diperoleh

massa yang transparan, digerus hingga terbentuk gel kemudian di encerkan

dengan sedikit air, dimasukkan ke dalam labu tentukur 100 ml, lalu ditambahkan

air suling sampai garis tanda.

3.7.2 Pembuatan Suspensi Ekstrak Etanol Tumbuhan Bunga Pacar Air dosis155 mg/kg BB, Dosis 310 mg/kg BB, Dosis 620 mg/kg BB, Dosis

1240 mg/kg BB

Ekstrak etanol tumbuhan bunga pacar air masing-masing sebanyak 155 mg,

penambahan CMC 0,5% sampai homogen, dimasukkan dalam labu tentukur 100

ml, dicukupkan sampai garis tanda.

3.7.3 Prosedur Uji Pengaruh Ekstrak etanol Bunga Pacar Air Terhadap Hepar Marmut

Sebelum pengujian, marmot dipuasakan selama 18 jam dengan tetap diberi

air minum. Marmot dikelompokkan ke dalam 5 kelompok yaitu

a. kelompok perlakuan 1 (kontrol) : diberi suspensi CMC 0,5% dosis

26,87mg/kg bb

b.kelompok perlakuan 2 (P2) : diberi ekstrak bunga pacar air dosis 155

mg/kg bb

c. kelompok perlakuan 3 (P3) : diberi ekstrak bunga pacar air dosis 310

mg/kg bb

d.kelompok perlakuan 4 (P4) : diberi ekstrak bunga pacar air dosis 620

mg/kg bb

e. kelompok perlakuan 5 (P5) : diberi ekstrak bunga pacar air dosis 1240

mg/kg bb

Ekstrak etanol tumbuhan bunga pacar air dan suspensi CMC diberikan

secara orang pada marmut dengan dosis tunggal. Pengamatan hewan uji dilakukan

pada jam 1,2 dan 4 setelah pemberian dan setiap hari selama 7-14 hari. Dicatat

hewan yang mati selama 7-14 hari, mati dalam rentang ≤ 3 hari, berarti mati

karena faktor dosis langsung dan jika mati pada hari ke 4 atau lebih umumnya

mati karena kerusakan organ. Dilakukan pemeriksaan kasar terhadap hewan uji

yang mati dan beberapa hewan yang hidup terutama yang tampak sakit pada akhir

percobaan. Pemeriksaan dilakukan untuk menunjukkan kemungkinan adanya

organ utama yang diperiksa adalah hepar marmut. Untuk mengetahui target

ekstrak tersebut terhadap hepar marmut maka dilakukan uji histopatologi. Bagan

pengujian dapat dilihat pada lampiran 8 halaman 47.

3.7.4 Pembuatan Preparat Histopatologi

Tahap Fiksasi

- sampel dipotong sesuai dengan yang diinginkan dengan ketebalan

potongan 2-3 mm

- direndamkan dalam larutan formalin selama 2-4 jam gambar fiksasi dapat

dilihat pada lampiran 9 halaman 48.

Tahap Dehidrasi

Sampel direndamkan dalam larutan alkohol yang ditingkatkan.

- alkohol 70% direndam selama 2 jam

- alkohol 80% direndam selama 2 jam

- alkohol 96% direndam selama 2 jam

Tahap Clearing

Sampel direndamkan dalam larutan xylol 3 kali perendaman.

- pada xylol 1 sampel direndam selama 1 jam

- pada xylol 2 sampel direndam selama 1 jam

- pada xylol 3 sampel direndam selama 1 jam

Tahap embedding (pemendaman)

Tahap Pencetakan (blocking)

Sampel dicetak/diblok dengan menggunakan cetakan yang terbuat dari

besi/kuningan. Caranya sampel diletakkan di dalam cairan parafin, kemudian

setelah beku dilakukan pemotongan dengan menggunakan alat mikrotom.

Tahap Pemotongan Blok

Blok yang telah di dapat dipotong dengan menggunakan mikrotom ketebalan

2-3 mµ. Setelah lembaran potongan di dapat maka:

- lembaran potongan diletakkan dipermukaan air dengan suhu 25-300C.

- lembaran akan mengembang yang ditandai dengan tidak adanya lipatan

pada lembaran potongan kemudian diambil dengan objek glas.

- dikeringkan di dalam oven lebih kurang 1 menit pada suhu 60-700C.

Tahap staining (pewarnaan/pemulasan)

Pewarnaan dasr yang lazim digunakan pada sediaan histopatologi adalah

pewarnaan hematoksilin dan eosin (H&E).

Prosedur pewarnaan:

a. sampel direndam dalam larutan xylol (disebut diparafinsasi).

- pada xylol 1 sampel direndam selama 5-10 menit

- pada xylol2 sampel direndam selama 5-10 menit

- pada xylol 3 sampel direndam selama 5-10 menit

b.Sampel dikeringkan dalam oven lebih kurang 1 menit.

c. Sampel direndam ke dalam larutan:

- alkohol 96% selam 5-10 menit

- alkohol 80% selama 5-10 menit

d.sampel dicuci dalam air mengalir selama 1 menit.

e. sampel direndam dalam larutan hematoksilin 2-3 menit.

f.sampel direndam dalam air mengalir sampai mendapatkan warna biru.

g.sampel direndam ke dalam larutan eosin selama 2-3 menit.

h.sampel dicuci dalam alkohol bertingkat yaitu alkohol 70%, 80%, 96% selama

5-10 menit.

i.kemudian sampel dikeringkan dengan menggunakan kertas filter.

j.sampel yang terdapat diobjek glas ditutup dengan dek glas yang diberi zat

perekat kanada balsam.

k.preparat yang diperoleh kemudian diamati patologinya dengan menggunakan

mikroskop cahaya. Hasil pengamatan mikroskopik dapat dilihat pada lampiran

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Pemeriksaan Tumbuhan

4.1.1 Identifikasi Tumbuhan

Identifikasi tumbuhan dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan

Biologi-LIPI Bogor terhadap tumbuhan yang diteliti menunjukkan bahwa bahan

uji adalah bunga pacar air (Impatiens balsamina Linn.) yang bewarna merah, suku

Balsaminaceae. Identifikasi bertujuan untuk memastikan kebenaran tumbuhan

yang akan digunakan sebagai bahan uji.

4.1.2 Karakterisasi Simplisia

Hasil pemeriksaan makroskopik untuk simplisia bunga pacar air bewarna

merah diperoleh bentuk mengkerut dan bergulung , warna merah keunguan, dan

berbau khas. Hasil pemeriksaan makroskopik serbuk simplisianya diperoleh

bentuk serbuk, warna merah keunguan, dan berbau khas.

Pada pemeriksaan mikroskopik terlihat adanya epidermis, berkas

pengangkut, papila, kristal kalsium oksalat rapida, rambut penutup multiseluler,

serbuk sari berbentuk oval yang mempunyai isi didalamnya.

Hasil karakterisasi simplisia bunga pacar air dapat dilihat pada tabel di

bawah ini.

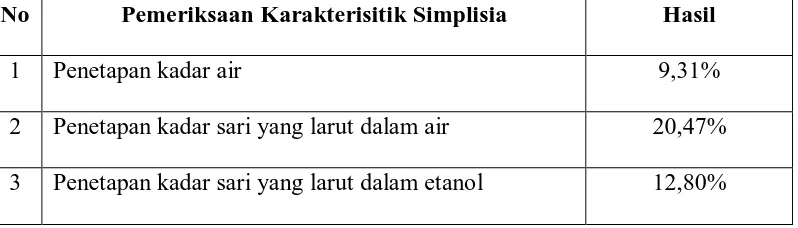

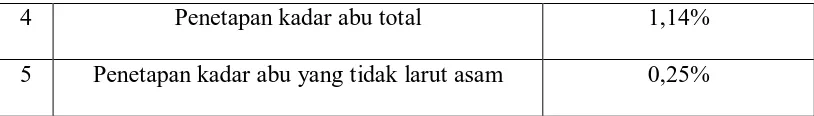

Tabel 1. Hasil karakterisasi simplisia bunga pacar air

No Pemeriksaan Karakterisitik Simplisia Hasil

1 Penetapan kadar air 9,31%

2 Penetapan kadar sari yang larut dalam air 20,47%

Tabel 1. (sambungan)

4 Penetapan kadar abu total 1,14%

5 Penetapan kadar abu yang tidak larut asam 0,25%

Pada penetapan karakterisasi yang dilakukan adalah hanya untuk bunga pacar air

yang berwarna merah, karena untuk pemeriksaan karakterisasi bahan yang

digunakan adalah bentuk simplisia, dan simplisia itu kecuali dinyatakan lain

adalah bahan yang telah dikeringkan.

Kadar air ditetapkan berkaitan dengan proses penyimpanan simplisia.

Kadar air harus memenuhi ketentuan yaitu tidak lebih dari 10% agar tidak rusak

dalam penyimpanan karena ditumbuhi kapang dan mikroorganisme lainnya

(Depkes RI, 1995).

Kadar abu total dan kadar abu tidak larut asam ditetapkan untuk melihat

kandungan mineral dari simplisia. Kadar abu yang tinggi menunjukkan banyaknya

zat anorganik yang terdapat dalam simplisia.

Kadar sari ditetapkan untuk mengetahui jumlah kandungan senyawa yang

polar dan non polar yang terdapat dalam simplisia. Kadar sari yang larut dalam air

lebih tinggi dari pada kadar sari yang larut dalam etanol, hal ini menunjukkan

bahwa bunga pacar air lebih banyak tersari dalam air dibandingkan dalam etanol

ini berarti bunga pacar air lebih mudah larut dalam air dibandingkan dalam etanol.

4.1.3 Metode Ekstraksi Yang Digunakan

Ekstraksi dilakukan secara maserasi dengan menggunakan pelarut etanol

dan dengan penambahan HCl pekat (1% dari pelarut/penyari), pelarut

ditambahkan dengan HCl pekat 1% dari penyari karena antosianin tidak mantap

memudar perlahan-lahan. Karena itu antosianin harus diekstraksi dari tumbuhan

dengan pelarut yang mengandung HCl pekat 1% dari penyari.

4.2 Uji Farmakologi

4.2.1 Pengelompokkan Marmut dan Pemberian Dosis

Hewan coba yang digunakan adalah marmut dengan berat badan 300 – 400

gram. Marmut dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Cara pemberian ekstrak

bunga pacar air berwarna merah adalah secara oral. Kelompok 1 adalah kontrol,

kelompok 2 adalah perlakuan pemberian ekstrak bunga pacar air yang berwarna

merah dengan dosis 155 mg/kgbb, kelompok 3 perlakuan dengan dosis 310 mg/kg

bb, kelompok 4 perlakuan dengan dosis 620 mg/kg bb, kelompok 5 perlakuan

dengan dosis 1240 mg/kg bb.

4.2.1 Pengamatan Kematian dan Hasil Histopatologi Hepar Marmut

Hasil pengamatan kuantitatif selama 14 hari berupa jumlah marmut mati,

ditunjukkan dalam tabel 2. Dibawah ini yaitu Jumlah marmut mati 14 hari setelah

pemberian ekstrak bunga pacar air yang berwarna merah dosis tunggal secara oral

kelompok perlakuan jumlah marmut.

Tabel 2. Hasil jumlah marmut mati setelah pemberian ekstrak bunga pacar air dosis tunggal

kelompok Dosis (mgkg bb) kematian

1 Kontrol 0

2 155 0

3 310 0

4 620 0

Dari tabel diatas, tidak terdapat satupun marmut yang mati dari seluruh

kelompok. Setelah pengamatan selama 14 hari hewan coba tidak ada kematian

maka pada hari ke 15 marmut tersebut dibedah untuk dilakukan uji histopatologi.

Hepar marmut direndam dengan formalin 5% sebelum dilakukan uji tersebut.

Dapat diihat pada lampiran halaman .

Tujuan dari histopatologi tersebut adalah untuk mengetahui pengaruh

ekstrak tumbuhan bunga pacar air terhadap hepar marmut karena hati merupakan

kelenjar terbesar dan terberat yang terdapat di dalam tubuh yang memiliki fungsi

sebagai sintesis protein plasma, penyimpanan metabolit, sekresi empedu, fungsi

metabolit, detoksifikasi dan aktivasi (Junqeira. L & Carneiro J, 2007).

Dari hasil histopatologi yang dilakukan diFakultas Kedokteran Universitas

Sumatera menunjukkan:

Gambar 10. Histopatologi hepar marmut perlakuan 5 dengan dosis 1240 mg/kg bb perbesaran 10 X 40

Hepar marmut pada dosis tinggi yaitu 1240 mg/kg bb menunjukkan inti sel

, sinusoid, vena sentralis mulai tidak terlihat jelas, terutama inti sel dari hepar dari

marmut terlihat kecil. Hepar marmut juga mengalami nekrosis disekitar vena

sentralis. Ini membuktikan bahwa dosis 1240 mg/kg bb ekstrak bunga pacar air

berwarna merah mulai menunjukkan gejala-gejala kerusakan yang ringan.

2 1

4

3

Keterangan: 1. inti sel mengecil 2. sinusoid mengecil

3. vena sentralis tidak normal 4. disekitar vena sentralis

Untuk preparat histopatologi perlakuan 1, 2 dan 3 tidak menunjukkan

gejala pada jaringan hepar marmut dan perbedaan dengan kontrol tidak begitu

berbeda.

Gambar 11. Perlakuan1 kontrol CMC perbe Gambar 12. Perlakuan 2 dosis 155 saran 10 X 40 mg/kg bb perbesaran

10 X 40

Gambar 13. Perlakuan 3 dosis 320 Gambar 14. Perlakuan 4 dosis 620 mg/kgbb perbesaran 10 X 40 mg/kgbb perbesaran

10 X 40

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa dosis tunggal oral 155 mg/kg

bb, 310 mg/kg bb, 620 mg/kg bb tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan

terhadap hepar marmut, hingga pada dosis 1240 mg/kg bb menunjukkan gejala

ringan yang mempengaruhi morfologi dari hepar marmut yang ditunjukkan

dengan adanya kelainan pada hepar marmut yaitu nekrosis hepar (kematian sel

hepar).

2

3

1 2

1

3

1

2

3

3

1

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan

Hasil karakterisasi simplisia diperoleh kadar air 9,31%, kadar sari yang larut

dalam air 20,47%, kadar sari yang larut dalam etanol 12,80%, kadar abu total

1,14% dan kadar abu yang tidak larut asam 0,25%.

Ekstrak etanol tumbuhan bunga pacar air memberikan pengaruh terhadap

hepar marmut pada dosis 1240 mg/kg bb ditandai dengan terjadinya nekrosis

disekitar vena sentralis dari hepar marmut.

5.2 Saran

Disarankan kepada peneliti selanjutnya yang ingin memeriksa dan

mengetahui kerusakan dari hepar akibat pemberian sediaan sebaiknya terlebih

dahulu meneliti dan mengukur kadar enzim GOT (Glutamat Oksaloasetat

Transaminase) dan GPT (Glutamat Piruvat Transaminase) untuk mengetahui lebih

jelas kerusakan yang terjadi pada hepar marmut kemudian dilanjutkan dengan

melakukan histopatologi organ hepar dan organ-organ lain yang merupakan target

sediaan tersebut guna memastikan adanya infeksi dan kerusakan lainnya.

Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti toksisitas akut, sub

DAFTAR PUSTAKA

Anonim 1. (2010). Bunga Pacar Air [on-line]. Diakses 2 Februari 2010.

Anonim 2. (2010). Pacar Air [on-line]. Diakses 24 Februari 2010.

Anggriani, R. (2010). Karakterisasi Simplisia Dan Isolasi Senyawa Antosianin Dari Bunga Pacar Air (Impatiens balsamina Linn) Berwarna Merah. Skripsi. Fakultas Farmasi USU Medan. Halaman 38, 42.

Corwin, J.E. (2009). Buku Saku Patofisiologi. Terjemahan Nike Budhi. S. Edisi III. Cetakan I. Jakarta. Buku kedokteran EGC. Halaman 647-660.

Departemen Kesehatan RI. (1989). Materia Medika Indonesia. Jilid IV. Jakarta: Depkes RI. Halaman. 516-522, 536-540.

Departemen Kesehatan RI. (1995). Farmakope Indonesia. Edisi IV. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. Hal. 1030-1031.

Ditjen POM. (2000). Parameter Standar Umum Ekstrak Tumbuhan Obat. Cetakan pertama. Depkes RI. 10-13.

Farnsworth, N. (1996). Biological and Phytochemical Screening of Plant. Journal of Pharmaceutical Sciences. Volume 55. No.3. Chicago: Reheis Chemical Company. P.262-263.

Ganong, William.F. (1998). Buku Ajar Patofisiologi Kedokteran. Edisi 17. Jakarta. Buku Kedokteran EGC. Halaman 486-490.

Gunawan, D. dan S, Mulyani. (2004). Ilmu Obat Alam (Farmakognosi). Penebar Swadaya. Jakarta. P 139

Harborne, J.B. (1987). Metode Fitokimia. Penuntun Cara Modern Menganalisa Tumbuhan, Terjemahan K. Padmawinata. Edisi II. Bandung: ITB Press. Halaman.76, 78.

Heriana, Arief. (2007).Tumbuhan Obat dan Khasiatnya. Seri Agrisehat. Penebar Swadaya. Jakarta. 151-152.

Hernani dan Rahardjo. (2004). Gulma Berkhasiat Obat. Jakarta: Penebar Swadaya. Halaman.1-3.

Junqueira, Carlos L., dan Carneiro, J. (2007). Histologi Dasar. Edisi 10. Cetakan I. Jakarta. Buku Kedokteran – EGC. Halaman 1- 22.

Mangan, Y. (2003). Cara Bijak Menaklukkan Kanker. Jakarta : Agromedia Pustaka. Halaman 28 – 29.

Manitto, P. (1981). Biosintesis Produk Alami. Terjemahan Koesmardiyah. Cetakan Pertama. Penerbit IKIP. Semarang. 381-382.

Markham, K.R. (1988). Cara Mengidentifikasi Flavonoid. Terjemahan K.Padmawinata. ITB Press. Bandung . 23-24, 42-43.

Robinson, T. (1995). Kandungan Organik Tumbuhan Tinggi. Edisi keenam. Terjemahan K. Padmawinata. ITB. Bandung. 191-192, 195-197.

Saati, Elfi. A. (2006). Membuat Pewarna Alami. Cetakan I. Surabaya. Trubus Agrisarana. Halaman 30-33.

Salisbury, F.B., C.W. Roos. (1992). Plant Physiology. Kuala Lumpur. 78-79.

Lampiran 2. Gambar tanaman dan bunga pacar air (Impatiens balsamina Linn.) berwarna merah

Tanaman Pacar Air (Impatiens balsamina Linn.)

Lampiarn 3. Bagan Pengolahan Sampel

Bunga pacar air

Dibersihkan dari pengotoran l i

Dicuci sampai bersih, ditiriskan

ditimbang

Berat basah 7000 gram

Dikeringkan pada suhu ± 40 0C

Ditimbang

Berat kering 2790 gram

Dihaluskan

Lampiran 4. Gambar simplisia dan serbuk simplisia bunga pacar air warna merah (Impatiens balsaminae Flos)

Simplisia bunga pacar air warna merah

Lampiran 5. Gambar mikroskopik bunga pacar air

mikroskopik serbuk simplisia bunga pacar air perbesaran 10X40

Keterangan: 1. Rambut penutup

2. Kristal kalsium oksalat bentuk rapida

3. Serbuk sari bentuk oval yang mempunyai isi di dalamnya

4. Papila

5. Berkas pengangkut

6. Sel epidermis

1

Lampiran 6.

Hasil perhitungan karakteristik serbuk simplisia 6.1 Penetapan Kadar Air

Lampiran 6 (Lanjutan)

6.2 Penetapan Kadar Sari yang Larut dalam Air

Lampiran 6 (lanjutan)

6.3 Kadar Sari Larut dalam Etanol

Lampiran 6 (lanjutan)

6.4 Penetapan Kadar Abu Total

Lampiran 6 (lanjutan)

6.5 Penetapan Kadar Abu yang Tidak Larut dalam Asam

Lampiran 7. Bagan pembuatan ekstrak bunga pacar air secara maserasi

200 g serbuk simplisia bunga pacar air (Impatiens balsaminae Flos)

di maserasi cairan penyari etanol (96%) dan ditambahkan HCl pekat 1% dari penyari atau pelarut

Filtrat Ampas

Diuapkan dengan penguap vakum putar pada suhu 500 C

dipekatkan

Lampiran 8. Bagan alur pengujian ekstrak bunga pacar air terhadap hepar marmut

Marmot dengan fisik yang sehat

aklimatisasi 2 minggu

Lampiran 9. Hepar marmut jantan setelah dibedah dan difiksasi

Hepar marmut jantan setelah dibedah

Hepar marmut jantan difiksasi dengn formalin 5% kontrol Dosis 155

mg/kg bb Dosis 310

mg/kgbb Dosis 620

mg/kgbb Dosis 1240

Lampiran 10. Contoh perhitungan dosis

Contoh perhitungan dois ekstrak tumbuhan bunga pacar air

Dosis penggunaan ekstrak tumbuhan bunga pacar air berwarna merah pada

manusia = 2000mg

Korelai dosis manusia dengan hewan marmut = 0,031

Korelasi dosis marmut X dosis manuusia = 0,031 X 2000 mg

= 62 mg

Maka dosis yang digunakan:

kgbb

Dosis ekstrak yang diberikan untuk marmut dengan berat badan 400g

1. X mg kgbb mg

Jumlah sediaan yang dibuat :

10% = 10 g/100 ml

= 100 mg/ml

Jumlah larutan yang diberikan :

Lampiran 11. Volume maksimum larutan sediaan uji yang dapat diberikan pada beberapa hewan uji

Jenis hewan uji

Volume maksimum (ml) sesuai jalur pemberian

i.v. i.m. i.p. s.c. p.o.

Mencit (20-30 g) 0,5 0,05 1,0 0,5-1,0 1,0

Tikus (200 g) 1,0 0,1 2-5 2-5 5,0

Hamster (50 g) - 0,1 1-2 2,5 2,5

Marmot (300 g) - 0,25 2-5 5,0 10,0

Kelinci (2,5 kg) 5-10 0,5 10-20 5-10 20,0

Kucing (3 kg) 5-10 1,0 10-20 5-10 50,0

Lampiran 12. Gambar dan keterrangan Histopatologi Hepar Marmut perlakuan 1, 2. 3. 4 dan 5 perbesaran 4X10 dan 10X40

a. perlakuan 1 (kontrol CMC) b. perlakuan 1 (kontrol CMC) perbesaran 10 X 40 perbesaran 4 X 10

c. perlakuan 2 (ekstrak bunga pacar air) d. perlakuan 2 (ekstrak bunga pacar air) dosis 155 mg/kgbb perbesaran 10x40 dosis 155 mg/kgbb perbesaran 4x10

keterangan gambar a:

1. inti sel normal 1. Inti sel normal keterangan gambar c:

2. sinusoid normal 2. Sinusoid normal

3. vena sentralis normal 3. Vena sentralis normal

2

1

3

2 1

Lampiran 12 (lanjutan)

e. perlakuan 3 (ekstrak bunga pacar air) f. perlakuan 3 (ekstrak bunga pacar air) dosis 310 mg/kgbb perbesaran 10x40 dosis 310 mg/kgbb perbesaran 4x10

g. perlakuan 4 (ekstrak bunga pacar air) h. perlakuan 4 (ekstrak bunga pacar air) dosis 620 mg/kgbb perbesaran 10x40 dosis 620 mg/kgbb perbesaran 4x10

i. perlakuan 5 (ekstrak bunga pacar air) j. perlakuan 5 (ekstrak bunga pacar air) dosis 1240 mg/kgbb perbesaran 10x40 dosis 1240 mg/kgbb perbesaran 4x10

3

1

2

3

1

2

3

2 1

1. inti sel hepar marmut normal tidak berbeda dengan kontrol Keterangan gambar e:

2. sinusoid hepar marmut normal tidak berbeda dengan kontrol

3. vena sentralis hepar marmut normal tidak berbeda dengan kontrol

1. inti sel hepar marmut normal tidak berbeda dengan kontrol Keterangan gambar g:

2. sinusoid hepar marmut normal tidak berbeda dengan kontrol

3. vena sentralis hepar marmut normal tidak berbeda dengan kontrol

1. inti sel hepar marmut tampak mengecil bebeda dengan kontrol dan perlakuan Keterangan gambar i:

2,3 dan 4.

2. sinusoid hepar marmut tampak mengecil bebeda dengan kontrol dan perlakuan

2,3 dan 4.

3. vena sentralis hepar marmut tidak normal berbeda dengan kontrol dan

perlakuan 2, 3 dan 4.