TERHADAP PENDAPATAN PETANI

(Studi Kasus: Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat)

___ __ SKRIPSI

OLEH :

ADE REZKIKA NASUTION

110304074

AGRIBISNIS

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

TERHADAP PENDAPATAN PETANI

(Studi Kasus: Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat)

________ SKRIPSI

OLEH :

ADE REZKIKA NASUTION 110304074

AGRIBISNIS

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Dapat melakukan Penelitian Di Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian,

Universitas Sumatera Utara, Medan

Disetujui oleh :

Komisi Pembimbing

Ketua Anggota

Prof. Dr. Ir. Kelin Tarigan, MS Sri Fajar Ayu, SP, MM, DBA NIP. 194608021973011001 NIP. 197008272008122001

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

ADE REZKIKA NASUTION (110304074) dengan judul skripsi “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Padi Sawah dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Petani” Studi Kasus: Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, yang dibimbing oleh Bapak Prof. Dr. Ir. Kelin Tarigan, MS dan Ibu Sri Fajar Ayu, SP, MM, DBA.

Penelitian bertujuan untuk menganalisis laju alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi alih fungsi lahan sawah di Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dan menganalisis pengaruh alih fungsi lahan sawah terhadap pendapatan petani di Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penentuan daerah penelitian secara sengaja (purposive) berdasarkan pertimbangan tertentu. Metode pengumpulan data terdiri dari data primer dan sekunder dengan jumlah sampel 30 orang petani padi sawah yang pernah melakukan alih fungsi lahan padi sawah. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi linier berganda dan uji beda rata-rata menggunakan alat bantu SPSS 16.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju alih fungsi lahan padi sawah memiliki rata-rata sebesar 7,58% pada tahun 2008-2014. Berdasarkan hasil estimasi faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan sawah di tingkat wilayah diperoleh nilai Koefisien Determinasi (Rsquared) sebesar 80,80% yang menunjukkan bahwa variabel luas sawah irigasi, jumlah sarana pendidikan, luas sawah dan laju pertumbuhan penduduk dapat menerangkan keragaman variabel penurunan luas lahan padi sawah sebesar 80,80%. Nilai signifikansi F-hitung 0,049 < 0,05, artinya semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Secara parsial hanya variabel sarana pendidikan dan luas sawah yang berpengaruh nyata. Sedangkan hasil estimasi faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan sawah di tingkat petani diperoleh nilai Koefisien Determinasi (Rsquared) sebesar 74,70% yang menunjukkan bahwa variabel luas sawah, usia kepala keluarga, jumlah tanggungan keluarga, hama dan proporsi pendapatan padi sawah terhadap total pendapatan rumah tangga dapat menerangkan keragaman variabel alih fungsi lahan padi sawah sebesar 74,70%. sedangkan sisanya yaitu 26,30% diterangkan oleh variabel lainnya diluar model. Nilai signifikansi F-hitung 0,000 < 0,05, artinya semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Secara parsial hanya variabel luas sawah yang berpengaruh nyata. Tidak terjadi multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas serta asumsi normalitas terpenuhi.

Penulis lahir di Kota Binjai pada tanggal 31 Agustus 1993 dari ayah H.

Darmansyah Nasution dan ibu Hj. Wardah Sagala, SE. Penulis merupakan anak

bungsu dari dua bersaudara.

Penulis mengikuti pendidikan sebagai berikut:

1. Sekolah Dasar di Yayasan Pendidikan Ahmad Yani Binjai tahun 1999-2005.

2. Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Binjai tahun 2005-2008.

3. Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Binjai tahun 2008-2011.

4. Tahun 2011 masuk di Departemen Agribisnis FP USU melelui jalur ujian

tertulis Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

5. Melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada bulan Juli 2014 di Desa

Bukit Selamat Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat.

6. Melaksanakan Penelitian pada bulan Mei 2015 sampai dengan Juni 2015 di

Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT karena atas rahmat, hidayah

serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ALIH

FUNGSI LAHAN PADI SAWAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP

PENDAPATAN PETANI” Studi Kasus: Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung

Pura Kabupaten Langkat.

Skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi sebagian dari

syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pertanian di Program Studi Agribisnis

Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, dan

bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan

terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Ayahanda tercinta H. Darmansyah Nasution dan Ibunda tercinta Hj. Wardah

Sagala, SE, saudara tersayang Agung Wardhana Nasution, AMd yang telah

memberikan doa dan begitu banyak perhatian, cinta, kasih sayang, serta

dukungan baik moril maupun materil bagi penulis dalam menyelesaikan

pendidikan di Universitas Sumatera Utara. Sekali lagi teruntuk Ayahanda dan

Ibunda, tiada kata yang mampu mewakilkan ucapan terima kasih Ananda atas

doa, perjuangan dan pengorbanan yang tiada henti-hentinya selama ini.

2. Bapak Prof. Dr. Ir. Kelin Tarigan, MS sebagai Ketua Komisi Pembimbing

dan Ibu Sri Fajar Ayu, SP, MM, DBA sebagai Anggota Komisi Pembimbing

yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, dan

4. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis

serta kepada seluruh staf pengajar dan pegawai Departemen Agribisnis FP

USU.

5. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan doa, dukungan dan semangat

kepada saya selama penyelesaian skripsi ini.

6. Sahabat penulis Dila Armaya SH, Ipak Purnama Sari AMd, Mahdalin Husna

AMd, Nur Aisyah Ridha Pulungan AMd dan Faizil Hasanah.

7. Teman-teman seperjuangan penulis di Departemen Agribisnis Fakultas

Pertanian Universitas Sumatera Utara angkatan 2011 khususnya Sri Ayu

Wulandari Saragih, Mutiara Sani SP, Syari Syafrina SP, Annisa Azzahra SP,

Yuli Hariani Siregar SP, Dwi Utari, Maya Anggraini, Denti Juli Irawati, Risa

Januarti, Ade Silvana Sari, Sri Wahyuni SP, Novita S. Sinaga SP, M. Fadli

Nasution SP, Budi Ginting SP, M. Sidik Pramono, Daniel Siahaan, dan teman

semuanya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas

dukungan, semangat dan bantuan yang telah kalian berikan selama ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh

karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua

pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terima

kasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Juni 2015

ABSTRAK ... i

2.3 Penelitian Terdahulu... 17

2.5 Kerangka Pemikiran ... 19

2.6 Hipotesis Penelitian ... 21

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Metode Penentuan Daerah Penelitian... 22

3.2 Metode Penentuan Sampel ... 23

3.3 Metode Pengumpulan Data ... 24

3.4 Metode Analisis Data ... 24

3.5 Definisi dan Batasan Operasional... 32

4.4 Karakteristik Umum Responden... 39

4.4.1 Luas Sawah... 39

4.4.2 Usia ... 40

4.4.3 Jumlah Tanggungan ... 41

4.4.4 Pengalaman Bertani ... 42

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Laju Alih Fungsi Lahan Padi Sawah di Kecamatan Tanjung Pura ... 43

5.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Sawah ... 44

5.2.1 Alih Fungsi Lahan Sawah di Tingkat Wilayah ... 44

5.2.2 Alih Fungsi Lahan Sawah di Tingkat Petani ... 50

5.3 Pengaruh Alih Fungsi Lahan Sawah Terhadap Pendapatan Petani ... 59

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan ... 63

6.2 Saran ... 64

DAFTAR PUSTAKA

No Judul Tabel Hal

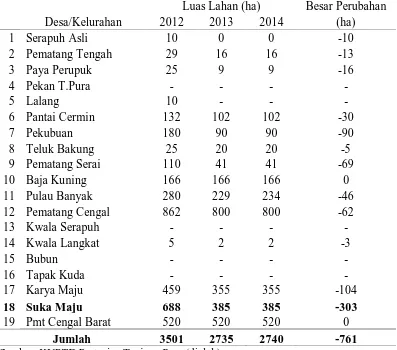

3 Luas Lahan Padi Sawah dan Perubahannya Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2012-2014 Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama (Agustus 2011)

35

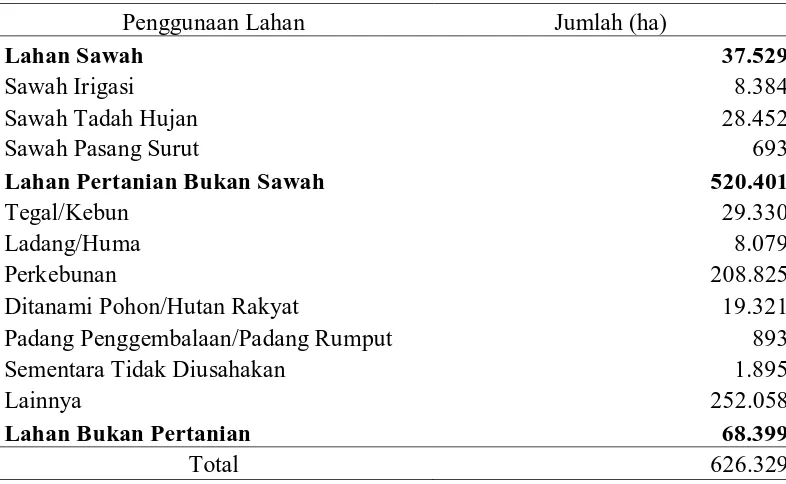

6 Penggunaan Lahan di Kabupaten Langkat Tahun 2014 35

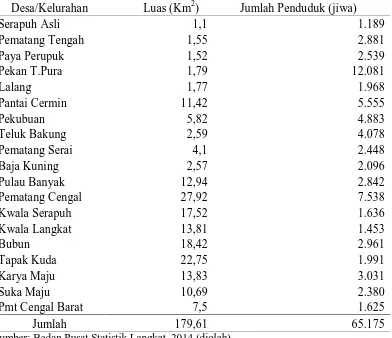

7 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tanjung Pura Tahun 2013

37

8 Banyaknya Tenaga Kerja yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Desa/Kelurahan Tahun 2013

37

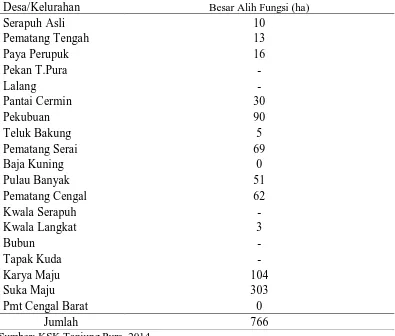

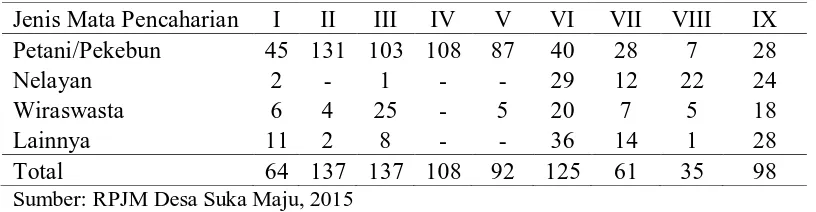

9 Besarnya Alih Fungsi Lahan Kecamatan Tanjung Pura Tahun 2013 38 10 Mata Pencaharian Penduduk Desa Suka Maju Tahun 2015 39 11 Hasil Estimasi Faktor-Faktor yang mempengaruhi Alih Fungsi Lahan

Padi Sawah di Tingkat Wilayah

45

12 Proses Alih Fungsi Lahan Oleh Petani di Desa Suka Maju 51 13 Luas Sawah yang Mengalami Alih Fungsi di Desa Suka Maju 51 14

15

Luas Sawah yang dimiliki Petani Sebelum Melakukan Alih Fungsi Hasil Estimasi Faktor-Faktor yang mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Padi Sawah di Tingkat Wilayah

52 52

16 Perbandingan Rata-rata Pendapatan Petani Sebelum dan Sesudah Alih Fungsi Lahan Sawah (Per Tahun)

No Judul Gambar Hal

1 Skema Kerangka Pemikiran 20

2 Luas Sawah Responden (diolah) 40

3 Usia Responden Tahun 2015 (diolah) 40

4 Jumlah Tanggungan Responden Tahun 2015 (diolah) 41

5 Pengalaman Bertani Responden Tahun 2015 (diolah) 42

6 Laju Alih Fungsi Lahan Padi Sawah di Kecamatan Tanjung Pura Tahun 2008-2014

43

7 Grafik Uji Normalitas dan Histogram Faktor-faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Padi Sawah di Tingkat Wilayah

47-48

8 Grafik Uji Normalitas dan Histogram Faktor-faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Padi Sawah di Tingkat Petani

No Judul Lampiran

1 Laju Alih Fungsi Lahan di Kecamatan Tanjung Pura

2 Proporsi Luas Sawah terhadap Luas Kecamatan Tanjung Pura

3 Perubahan Penggunaan Lahan Kecamatan Tanjung Pura Tahun 2008-2014

4 Perubahan Luas Lahan Padi Sawah Kabupaten Langkat Tahun 2007-2013

5 Hasil Kuesioner Kepada Petani Desa Suka Maju yang Pernah Melakukan Alih Fungsi Sawah

6 Data Faktor-faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Sawah di Tingkat Wilayah Kabupaten Langkat

7 Data Faktor-faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Sawah di Tingkat Petani Desa Suka Maju

8 Hasil Analisis Data Sekunder Untuk Mengetahui Faktor-faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Sawah di Tingkat Wilayah

9 Hasil Pengujian Normalitas Faktor-faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Sawah di Tingkat Wilayah

10 Grafik Scatterplot dalam menguji tidak terjadinya heteroskedastisitas

11 Hasil Analisis Data Sekunder Untuk Mengetahui Faktor-faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Sawah di Tingkat Petani

12 Hasil Pengujian Normalitas Faktor-faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Sawah di Tingkat Petani

13 Grafik Scatterplot dalam menguji tidak terjadinya heteroskedastisitas

14 Pendapatan Petani Desa Suka Maju Sebelum dan Sesudah Melakukan Alih Fungsi Lahan Sawah

ADE REZKIKA NASUTION (110304074) dengan judul skripsi “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Padi Sawah dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Petani” Studi Kasus: Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, yang dibimbing oleh Bapak Prof. Dr. Ir. Kelin Tarigan, MS dan Ibu Sri Fajar Ayu, SP, MM, DBA.

Penelitian bertujuan untuk menganalisis laju alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi alih fungsi lahan sawah di Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat dan menganalisis pengaruh alih fungsi lahan sawah terhadap pendapatan petani di Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penentuan daerah penelitian secara sengaja (purposive) berdasarkan pertimbangan tertentu. Metode pengumpulan data terdiri dari data primer dan sekunder dengan jumlah sampel 30 orang petani padi sawah yang pernah melakukan alih fungsi lahan padi sawah. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis regresi linier berganda dan uji beda rata-rata menggunakan alat bantu SPSS 16.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa laju alih fungsi lahan padi sawah memiliki rata-rata sebesar 7,58% pada tahun 2008-2014. Berdasarkan hasil estimasi faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan sawah di tingkat wilayah diperoleh nilai Koefisien Determinasi (Rsquared) sebesar 80,80% yang menunjukkan bahwa variabel luas sawah irigasi, jumlah sarana pendidikan, luas sawah dan laju pertumbuhan penduduk dapat menerangkan keragaman variabel penurunan luas lahan padi sawah sebesar 80,80%. Nilai signifikansi F-hitung 0,049 < 0,05, artinya semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Secara parsial hanya variabel sarana pendidikan dan luas sawah yang berpengaruh nyata. Sedangkan hasil estimasi faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan sawah di tingkat petani diperoleh nilai Koefisien Determinasi (Rsquared) sebesar 74,70% yang menunjukkan bahwa variabel luas sawah, usia kepala keluarga, jumlah tanggungan keluarga, hama dan proporsi pendapatan padi sawah terhadap total pendapatan rumah tangga dapat menerangkan keragaman variabel alih fungsi lahan padi sawah sebesar 74,70%. sedangkan sisanya yaitu 26,30% diterangkan oleh variabel lainnya diluar model. Nilai signifikansi F-hitung 0,000 < 0,05, artinya semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Secara parsial hanya variabel luas sawah yang berpengaruh nyata. Tidak terjadi multikolinieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas serta asumsi normalitas terpenuhi.

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris dimana pertanian merupakan basis utama

perekonomian nasional. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih

menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Berdasarkan hasil Sensus

Pertanian 2013, jumlah rumah tangga usaha pertanian di Indonesia sebanyak

26,14 juta rumah tangga. Sedangkan jumlah perusahaan pertanian berbadan

hukum sebanyak 4.209 perusahaan dan usaha pertanian lainnya sebanyak 5.982

unit. Sementara itu di Provinsi Sumatera Utara, jumlah rumah tangga usaha

pertanian sebanyak 1,33 juta rumah tangga (5,09% dari total rumah tangga

pertanian di Indonesia). Subsektor tanaman pangan mendominasi rumah tangga

usaha pertanian (0,74 juta rumah tangga) di Sumatera Utara.

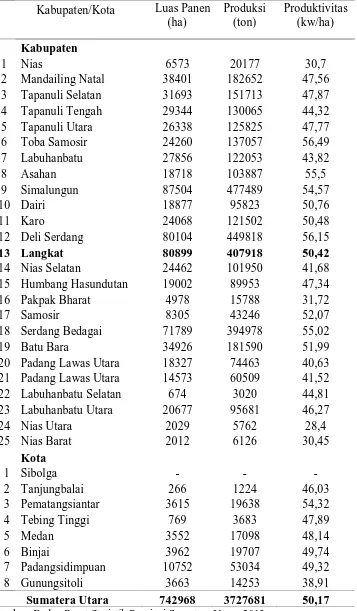

Pada 2014, pihak Dinas Pertanian Sumatera Utara menargetkan total produksi

padi mencapai sebanyak 3,9 juta ton. Angka itu lebih tinggi dari target tahun

sebelumnya yang hanya 3,7 juta ton per tahun. Sepanjang tahun 2014, total

produksi padi hingga bulan April mencapai 1.593.315 ton. Angka tersebut

merupakan hasil dari produksi sebanyak 31 kabupaten/kota yang ada dari total 33

Tabel 1. Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi (Sawah dan Ladang)

15 Humbang Hasundutan 19002 89953 47,34

16 Pakpak Bharat 4978 15788 31,72

7 Padangsidimpuan 10752 53034 49,32

8 Gunungsitoli 3663 14253 38,91

Sumatera Utara 742968 3727681 50,17

Pada Tabel 1. tertulis bahwa pada tahun 2013 luas panen tertinggi dimiliki oleh

Kabupaten Simalungun seluas 87.504 ha, Langkat seluas 80.899 ha dan Deli

Serdang seluas 80.104 ha. Namun luas panen tertinggi kedua hanya menjadikan

Kabupaten Langkat sebagai produsen padi terbesar ketiga di Sumatera Utara

dengan produktivitas sebesar 50,42 kw/ha.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, produksi

padi pada tahun 2013 hanya meningkat sebesar 0,33% dari tahun 2012. Hal ini

meningkatkan produktivitas sebesar 3,32% dikarenakan penurunan luas panen

sebesar 2,89%.

Lahan merupakan salah satu fungsi produksi yang jumlahnya terbatas. Apabila

banyak lahan pertanian yang dialihfungsikan menjadi non pertanian, hal ini

tentunya akan menyebabkan penurunan produksi pertanian. Ini dapat terjadi

karena input yang digunakan untuk proses produksi tersebut berkurang, sehingga

hasil yang akan didapatkan juga menurun.

Dengan adanya peran teknologi diharapkan dapat mengatasi penurunan produksi

pertanian, misalnya pengembangan sawah modern untuk meningkatkan produksi

padi. Lili Sunardi (2015) dalam artikelnya tertulis bahwa sawah modern yang

keseluruhan prosesnya menggunakan mesin dapat menghasilkan 8 ton gabah

kering per hektar. Sementara sawah yang digarap secara manual hanya

memproduksi 6,9 ton gabah per ha. Namun pengembangan sawah modern

membutuhkan investasi yang lebih tinggi, serta mengurangi penggunaan tenaga

Alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan

fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang

direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah)

terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan juga dapat

diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor

yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk

yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu

kehidupan yang lebih baik (Lestari, 2009).

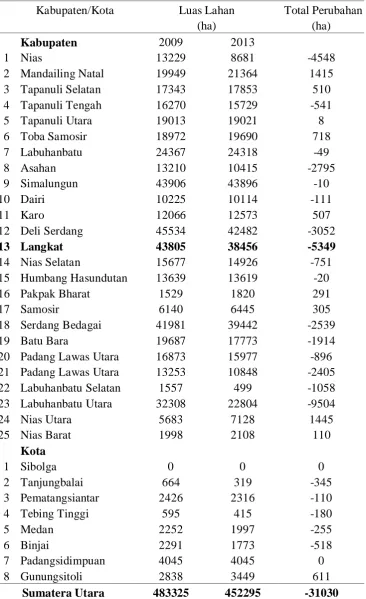

Luas lahan sawah di Sumatera Utara pada tahun 2013 sebesar 452.295 ha. Dari

total lahan sawah tersebut, hanya 96,92% yang ditanami padi sedangkan sisanya

tidak diusahakan. Luas lahan sawah turun sebesar 2,70% atau sebesar 12.532 ha

dibandingkan luas lahan sawah pada tahun 2012. Dilihat perkembangan selama

lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan luas lahan sawah per tahun dari tahun

2008 sampai tahun 2013 sebesar -1,74% per tahun. Kondisi ini semakin

mencerminkan tingginya tingkat konversi lahan selama lima tahun terakhit ini di

Sumatera Utara (Bangun, 2013).

Di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat merupakan salah satu Kabupaten

yang mengalami penurunan luas lahan pertanian khususnya lahan sawah.

Berdasarkan data Statistik Luas Lahan Sawah Provinsi Sumatera Utara, total

penurunan luas lahan sawah tertinggi (2009-2013) adalah Kabupaten Labuhanbatu

Utara seluas 9.504 ha. Sedangkan Kabupaten Langkat merupakan yang tertinggi

Tabel 2. Luas Penggunaan Lahan Sawah Provinsi Sumatera Utara Menurut Kabupaten/Kota, 2009-2013

Kabupaten/Kota Luas Lahan Total Perubahan

(ha) (ha)

Sumatera Utara 483325 452295 -31030

Berdasarkan hasil sensus Pertanian 2013, dari 18 sumber usaha di sektor

pertanian, tanaman padi merupakan salah satu sumber usaha dengan rata-rata

pendapatan rumah tangga yang rendah di Kabupaten Langkat (pada tahun 2012),

yaitu sebesar Rp 12.368.640 per tahun (sama dengan rata-rata pendapatan per

tahun dari pemungutan hasil hutan/penangkapan satwa liar) dan hanya 6,76% dari

keseluruhan sumber usaha. Dengan peningkatan alih fungsi lahan di bidang

pertanian khususnya lahan sawah, maka kemungkinan akan memberikan dampak

terhadap pendapatan rumah tangga petani tersebut.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang dirumuskan adalah

sebagai berikut:

1. Bagaimana laju alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Tanjung Pura

Kabupaten Langkat Tahun 2008-2014?

2. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi alih fungsi lahan sawah di Desa

Suka Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat?

3. Bagaimana pengaruh alih fungsi lahan sawah terhadap pendapatan petani

di Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah

sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis laju alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Tanjung

2. Untuk menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi alih fungsi lahan

sawah di Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat.

3. Untuk menganalisis pengaruh alih fungsi lahan sawah terhadap

pendapatan petani di Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Pura

Kabupaten Langkat.

3.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan referensi atau sumber informasi ilmiah bagi pihak-pihak

yang membutuhkan.

2. Sebagai bahan pertimbangan yang dapat digunakan oleh pemda setempat

2.1 Tinjauan Pustaka

Alih fungsi atau konversi lahan secara umum menyangkut transformasi dalam

pengalokasian sumberdaya lahan dari satu penggunaan ke penggunaan lainnya.

Alih fungsi lahan umumnya terjadi di wilayah sekitar perkotaan dan dimaksudkan

untuk mendukung perkembangan sektor industri dan jasa

(Kustiawan (1997) dalam Puspasari (2012)).

Konversi lahan atau alih fungsi lahan yang terjadi mengubah status kepemilikan

lahan dan penguasaan lahan. Perubahan dalam penguasaan lahan di pedesaan

membawa implikasi bagi perubahan pendapatan dan kesempatan kerja masyarakat

yang menjadi indikator kesejahteraan masyarakat desa. Terbatasnya akses untuk

menguasai lahan menyebabkan terbatas pula akses masyarakat atas manfaat lahan

yang menjadi modal utama mata pencaharian sehingga terjadi pergeseran

kesempatan kerja ke sektor non pertanian (Furi, 2007).

Menurut Barlowe (1978), faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran lahan

adalah karakteristik fisik alamiah, faktor ekonomi, faktor teknologi dan faktor

kelembagaan. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan lahan

adalah populasi penduduk, perkembangan teknologi, kebiasaan dan tradisi,

pendidikan dan kebudayaan, pendapatan dan pengeluaran, selera dan tujuan, serta

Winoto (2005) mengungkapkan bahwa lahan pertanian yang paling rentan

terhadap alih fungsi adalah sawah. Hal tersebut disebabkan oleh:

1. Kepadatan penduduk di pedesaan yang mempunyai agroekosistem dominan

sawah pada umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan agroekosistem lahan

kering, sehingga tekanan penduduk atas lahan juga lebih tinggi,

2. Daerah persawahan banyak yang lokasinya berdekatan dengan daerah

perkotaan,

3. Akibat pola pembangunan di masa sebelumnya, infrastruktur wilayah

persawahan pada umumnya lebih baik dari pada wilayah lahan kering,

4. Pembangunan sarana dan prasarana pemukiman, kawasan industri, dan

sebagainya cenderung berlangsung cepat di wilayah bertopografi datar.

Konversi lahan sawah adalah suatu proses yang disengaja oleh manusia, bukan

suatu proses alami. Kita ketahui bahwa percetakan sawah dilakukan dengan biaya

tinggi, namun ironisnya konversi lahan tersebut sulit dihindari dan terjadi setelah

sistem produksi pada lahan sawah tersebut berjalan dengan baik. Konversi lahan

merupakan konsekuensi logis dari peningkatan aktivitas dan jumlah penduduk

serta proses pembangunan lainnya. Konversi lahan pada dasarnya merupakan hal

yang wajar terjadi, namun pada kenyataannya konversi lahan menjadi masalah

karena terjadi di atas lahan pertanian yang masih produktif (Anwar, 1993).

Menurut Yanis (2014), pada umumnya laju konversi lahan sawah yang tertinggi

terjadi pada hamparan sawah di sekitar perkotaan. Oleh karena berbagai aturan

dan perundang-undangan yang ditujukan untuk mengendalikan konversi lahan

menimpa lahan-lahan sawah produktif dengan fasilitas irigasi yang baik.

Mengingat bahwa dimasa mendatang peluang untuk memperluas areal panen

semakin terbatas, maka konversi lahan sawah untuk jangka panjang sangat

berpotensi mengancam ketahanan pangan nasional baik secara langsung maupun

tidak langsung. Secara langsung hal itu bersumber dari degradasi luas panen,

secara tidak langsung disebabkan menurunnya produktivitas hamparan lahan

sawah disekitarnya.

Ditinjau menurut prosesnya, konversi lahan sawah dapat pula terjadi: (1) secara

gradual; (2) seketika (instan). Alih fungsi secara gradual lazimnya disebabkan

fungsi sawah tidak optimal. Umumnya hal seperti ini terjadi akibat degradasi

mutu irigasi atau usaha tani padi di lokasi tersebut tidak dapat berkembang karena

kurang menguntungkan. Alih fungsi secara instan pada umumnya berlangsung di

wilayah sekitar urban, yakni berubah menjadi lokasi pemukiman atau kawasan

industri (Sumaryanto dkk, 1995).

Pola konversi lahan sawah dapat dipilah menjadi dua, yaitu sistematis dan

sporadis. Konversi lahan sawah untuk pembangunan kawasan industri, perkotaan,

kawasan pemukiman (real estate), jalan raya, kompleks perkantoran, dan

sebagainya mengakibatkan terbentuknya pola konversi yang sistematis. Lahan

sawah yang dikonversi pada umumnya mencakup suatu hamparan yang cukup

luas dan terkonsolidasi. Konversi lahan sawah yang dilakukan sendiri oleh

pemilik lahan sawah umumnya bersifat sporadis, luas lahan sawah yang

terkonversi kecil-kecil dan terpencar. Proses konversi lahan sawah bersifat

waktu yang relatif pendek cenderung berkonversi pula dengan luas yang

cenderung meningkat. Secara empiris progresifitas konversi lahan dengan pola

sistematis cenderung lebih tinggi daripada pola yang sporadis

(Direktorat Pangan dan Pertanian, 2006).

Sumaryanto dan Tahlim (2005) dalam Puspasari (2012) mengungkapkan bahwa

dampak negatif dari konversi lahan sawah adalah degradasi daya dukung

ketahanan pangan nasional, pendapatan pertanian menurun, dan meningkatnya

kemiskinan masyarakat lokal. Selain itu dampak lainnya adalah rusaknya

ekosistem sawah, serta adanya perubahan budaya dari agraris ke budaya urban

sehingga menyebabkan terjadinya kriminalitas.

Kini ancaman penurunan produksi padi di Indonesia semakin serius karena petani

mulai meninggalkan tanaman kebutuhan pokok itu. Mereka beralih ke tanaman

perkebunan, kelapa, dan kelapa sawit. Keinginan petani mengkonversi lahannya

dari sawah menjadi lahan perkebunan, khususnya kelapa dan kelapa sawit, sulit

dibendung karena lebih menjanjikan pendapatan yang lebih tinggi (Hadi, 2004).

2.2 Landasan Teori

Alih Fungsi Lahan

Manfaat lahan pertanian dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, use values

atau nilai penggunaan dapat pula disebut sebagai personal use values. Manfaat ini

dihasilkan dari hasil eksploitasi atau kegiatan usahatani yang dilakukan pada

sumber daya lahan pertanian. Kedua, non use values dapat pula disebut sebagai

sendirinya walaupun bukan merupakan tujuan dari kegiatan eksploitasi dari

pemilik lahan pertanian termasuk dalam kategori ini

(Sumaryanto dan Tahlim (2005) dalam Puspasari (2012)).

Fungsi lahan bagi masyarakat sebagai tempat tinggal dan sumber mata

pencaharian. Bagi petani, lahan merupakan sumber memproduksi makanan dan

keberlangsungan hidup. Bagi pihak swasta, lahan adalah aset untuk

mengakumulasikan modal. Bagi pemerintah, lahan merupakan kedaulatan suatu

negara dan untuk kesejahteraan rakyatnya. Adanya banyak kepentingan yang

saling terkait dalam penggunaan lahan, hal ini mengakibatkan terjadinya tumpang

tindih kepentingan antar aktor yaitu petani, pihak swasta, dan pemerintah dalam

memanfaatkan lahan (Puspasari, 2012).

Banyaknya sawah yang dikonversi menjadi pabrik atau perumahan dan prasarana

jalan menyebabkan kesempatan kerja di sawah berkurang. Ditambah lagi dengan

digunakannya alat-alat pertanian yang efektif menyebabkan pengangguran di desa

meningkat. Fenomena tersebut telah menciptakan pengurangan kebutuhan jumlah

tenaga kerja di sektor pertanian. Apalagi menyusutnya luas baku sawah telah

berdampak menurunnya kebutuhan tenaga kerja di sawah. Akan tetapi, dengan

mengecilnya satuan luas usaha tani, para petani justru mengurangi produktivitas

kerja mereka (Adiratma, 2004).

Adiratma (2004) menambahkan aspek sosial lainnya yang diakibatkan pleh

tingginya konversi lahan sawah adalah beralihnya kepemilikan sawah. Meskipun

di desa ke orang-orang kaya di kota. Akibat lainnya terhadap petani adalah

beralihnya status. Bila tetap ingin menjadi petani, mereka beralih status dari petani

pemilik penggarap menjadi petani penyakap. Luas garapannya pun menyusut.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Sawah

Faktor-faktor yang mempengaruhi alih fungsi atau konversi lahan sawah ke

penggunaan non pertanian dapat dibedakan menjadi dua yaitu faktor-faktor yang

mempengaruhi konversi lahan sawah di tingkat wilayah yaitu faktor yang tidak

langsung mempengaruhi keputusan petani untuk melakukan konversi dan

faktor-faktor yang mempengaruhi konversi lahan sawah di tingkat petani yaitu faktor-faktor

yang langsung mempengaruhi keputusan petani untuk melakukan alih fungsi

(Pakpahan (1993) dalam (Puspasari (2012)).

Selanjutnya Pakpahan (1993) membagi faktor yang mempengaruhi konversi lahan

sawah di tingkat wilayah yakni:

1. Faktor tidak langsung antara lain perubahan struktur ekonomi, pertumbuhan

penduduk, arus urbanisasi dan konsistensi implementasi rencana tata ruang.

2. Secara langsung dipengaruhi oleh pertumbuhan pembangunan sarana

transportasi, pertumbuhan kebutuhan lahan untuk industri, pertumbuhan

sarana pemukiman dan sebaran lahan sawah.

Faktor langsung dipengaruhi oleh faktor tidak langsung, seperti pertumbuhan

penduduk akan menyebabkan pertumbuhan pemukiman, perubahan struktur

ekonomi ke arah industri dan jasa akan meningkatkan kebutuhan pembangunan

sarana transportasi dan lahan untuk industri, serta peningkatan arus urbanisasi

Sumaryanto dan Tahlim (2005) dalam Puspasari (2012) mengungkapkan bahwa

pola konversi lahan dapat ditinjau dalam beberapa aspek:

1. Alih fungsi secara langsung oleh pemilik lahan yang bersangkutan. Lazimnya

motif tindakan ada 3: (a) untuk pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal,

(b) dalam rangka meningkatkan pendapatan melalui alih usaha, (c) kombinasi

dari (a) dan (b) seperti pembangunan rumah sekaligus dijadikan tempat usaha.

Pola alih fungsi lahan ini terjadi disembarang tempat, kecil-kecil, dan

tersebar. Dampak alih fungsi lahan dengan pola ini terhadap eksistensi lahan

sawah sekitarnya baru significant untuk jangka waktu lama.

2. Alih fungsi yang diawali dengan alih penguasaan lahan. Pemilik menjual

kepada pihak lain yang akan memanfaatkannya untuk usaha nonpertanian

atau kepada makelar. Secara empiris, alih fungsi lahan melalui cara ini terjadi

dalam hamparan yang luas, terkonsentrasi, dan umumnya berkorelasi positif

dengan proses urbanisasi (pengotaan). Dampak alih fungsi lahan terhadap

eksistensi lahan sawah sekitarnya berlangsung cepat dan nyata.

Alih fungsi lahan dapat bersifat permanen dan juga dapat bersifat sementara. Jika

lahan sawah beririgasi teknis berubah menjadi kawasan pemukiman atau industri,

maka alih fungsi lahan bersifat permanen. Akan tetapi, jika sawah tersebut

berubah menjadi perkebunan tebu, maka alih fungsi lahan tersebut bersifat

sementara, karena pada tahun-tahun berikutnya dapat dijadikan sawah kembali.

Alih fungsi lahan permanen biasanya lebih besar dampaknya dari pada alih fungsi

Faktor yang berpengaruh terhadap proses alih fungsi lahan pertanian sawah, yaitu

(1) Faktor eksternal adalah faktor-faktor dinamika pertumbuhan perkotaan,

demografi maupun ekonomi yang mendorong alih fungsi lahan sawah ke

penggunaan non pertanian, (2) Faktor-faktor Internal adalah kondisi sosial

ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan yang mendorong lepaskan

kepemilikan lahan, dan (3) Faktor Kebijaksanaan Pemerintah

(Kustiawan (1997) dalam Puspasari (2012)).

Menurut Widjanarko (2006) dalam Puspasari (2012) ada tiga kebijakan nasional

yang berpengaruh langsung terhadap alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian:

1. Kebijakan privatisasi pembangunan kawasan industri sesuai Keputusan

presiden Nomor 53 Tahun 1989 yang telah memberikan keleluasaan kepada

pihak swasta untuk melakukan investasi dalam pembangunan kawasan

industri dan memilih lokasinya sesuai dengan mekanisme pasar. Dampak

kebijakan ini sangat berpengaruh pada peningkatan kebutuhan lahan sejak

tahun 1989, yang telah berorientasi pada lokasi subur dan menguntungkan

dari ketersediaan infrastruktur ekonomi.

2. Kebijakan pembangunan pemukiman skala besar dan kota baru. Akibat

penerapan kebijakan ini ialah munculnya spekulan yang mendorong minat

petani menjual lahannya.

3. Kebijakan deregulasi dalam hal penanaman modal dan perizinan sesuai Paket

Kebijaksanaan Oktober Nomor 23 Tahun 1993 memberikan kemudahan dan

penyederhanaan dalam pemrosesan perizinan lokasi. Akibat kebijakan ini

ialah terjadi peningkatan sangat nyata dalam hal permohonan izin lokasi baik

Pendapatan

Penerimaan adalah hasil penjualan dari sejumlah barang tertentu yang diterima

atas penyerahan sejumlah barang kepada pihak lain. Jumlah penerimaan di

defenisikan sebagai penerimaan dari penjualan barang tertentu yang diperoleh dari

jumlah barang yang terjual dikalikan dengan harga penjualan setiap satuan

(Soedarsono, 1995).

Menurut Soekartawi dkk (1994), pendapatan keluarga mencerminkan tingkat

kekayaan dan besarnya modal yang dimiliki petani. Pendapatan yang besar

mencerminkan dana yang besar dalam usahatani, sedangkan pendapatan yang

rendah dapat menyebabkan menurunnya infestasi dan upaya pemupukan modal,

pendapatan bersih petani adalah hasil kotor dari produksi yang dinilai dengan

uang kemudian hasil kotor tersebut dikurangi dengan biaya produksi dan biaya

pemasaran.

Rendahnya pendapatan petani disebabkan sempitnya luas lahan yang dimiliki dan

diolah. Di Provinsi sumatera Utara terdapat 58% adalah petani gurem yakni petani

yang memiliki luas lahan < 0,5 ha dan 66% petani mengerjakan lahannya sendiri

(Tafbu dkk, 2009).

Mardikanto (1990) menyatakan, bahwa rendahnya pendapatan petani selain

disebabkan oleh (1) sempitnya luas lahan usahatani yang dimiliki, (2) rendahnya

produktivitas usahatani karena keterbatasan peralatan dan teknologi yang

diterapkan serta keterbatasan petani kecil untuk menggunakan input-input modern

(seperti: benih, pupuk buatan dan pestisida), (3) sistem pemasaran yang seringkali

lain (di luar usahataninya) karena rendahnya pendidikan dan keterampilan yang

dimilikinya.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berjudul ”Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Petani Padi Sawah Melakukan Alih Fungsi Lahan ke Komoditi Perkebunan (Studi Kasus:

Daerah Irigasi Namu Sira-Sira, Kabupaten Langkat)” oleh Matondang (2011) memilih 4 (empat) desa yaitu Desa Namu Ukur Utara, Desa Psr II

Purwobinganun, Desa Psr. VI Kwala Mencirim, Desa Emplasmen Kwala

Mencirim, dengan pertimbangan Daerah Irigasi Namu Sira-Sira merupakan

daerah irigasi akan tetapi di daerah ini mengalami alih fungsi lahan ke komoditi

perkebunan. Sampel petani dipilih dengan metode Simple Random Sampling yang

selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif. Dari hasil penelitian diperoleh

kesimpulan faktor yang paling mempengaruhi petani melakukan alih fungsi lahan

adalah perbedaan penerimaan usaha tani (padi, kakao dan sawit) dan

kecenderungan perkembangan harga padi sawah, kakao, dan sawit. Di samping itu

kecukupan air serta luas lahan yang dimiliki petani juga ikut mempengaruhi

keputusan petani untuk alih fungsi lahan.

Barokah et al (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Dampak Konversi

Lahan Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Petani di Kabupaten Karanganyar”

menjelaskan bahwa telah terjadi perubahan fungsi lahan sawah 0,120 hektar per

rumah tangga petani dari tahun 1998-2010, proporsi pendapatan usahatani

berkurang (8,30%) dari 42% menjadi 33,7% dan proporsi pendapatan luar

analisis uji t dengan α 5% menunjukkan pendapatan rumah tangga petani sebelum

konversi tidak sama dengan sesudah konversi lahan pertanian (pendapatan

bertambah Rp 1.482.000 per tahun). Metode yang digunakan dalam penelitian ini

untuk melihat perubahan pendapatan digunakan uji beda rata-rata.

Penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Petani” oleh Puspasari (2010), alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Karawang pada tahun 2001-2010

dipengaruhi faktor ditingkat wilayah dan faktor ditingkat petani. Faktor-faktor

ditingkat wilayah yang diduga mempengaruhi penurunan lahan sawah di

Kabupaten Karanganyar adalah laju pertumbuhan jumlah penduduk, jumlah

industri, produktivitas padi sawah, proporsi luas lahan sawah terhadap luas

wilayah, dan kebijakan tata ruang wilayah. Variabel yang berpengaruh nyata

secara signifikan pada taraf 10% adalah jumlah industri dan proporsi luas lahan

sawah terhadap luas wilayah. Sedangkan faktor-faktor ditingkat petani yang

diduga mempengaruhi alih fungsi lahan adalah tingkat usia, lama pendidikan, luas

lahan, proporsi pendapatan sektor pertanian, tanggungan keluarga, pengalaman

bertani, dan produktivitas. Faktor yang berpengaruh nyata secara signifikan pada

taraf 5% adalah luas lahan, pada taraf 15% adalah tingkat usia, lama pendidikan,

dan pengalaman bertani. Pengaruh alih fungsi lahan terhadap pendapatan petani

tidak berpengaruh secara signifikan pada taraf 5%. Namun tetap terjadi penurunan

total pendapatan (usahatani dan non usahatani) dari Rp 1.421.514,03 (sebelum

melakukan alih fungsi lahan) menjadi Rp 1.299.796,30 (setelah melakukan alih

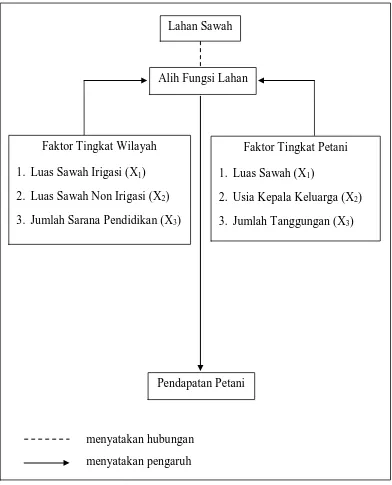

2.4 Kerangka Pemikiran

Lahan merupakan input penting dalam proses produksi pertanian, khususnya

pertanian padi sawah. Semakin luas lahan, produksi yang dihasilkan juga akan

meningkat. Tidak hanya sebatas sektor pertanian, lahan juga merupakan modal

yang harus dimiliki untuk sektor lainnya. Misalnya sektor industri yang

membutuhkan lahan untuk membangun pabrik dan bangunan lainnya yang

diperlukan untuk kegiatan industri. Namun alangkah sayangnya jika lahan yang

digunakan adalah lahan yang dahulunya merupakan lahan sawah. Hal ini

kemungkinan dikarenakan terbatasnya lahan kosong, serta lokasi dan harga dari

lahan sawah yang dialihfungsikan tadi.

Adanya alih fungsi lahan sawah dapat mengubah pendapatan petani dikarenakan

adanya perubahan penggunaan lahan yang semula sawah menjadi lahan pertanian

lainnya maupun lahan pembangunan. Misalnya pendapatan seorang petani yang

awalnya memiliki lahan sawah seluas 2 ha akan berbeda dengan pendapatan

petani yang kemudian mengalihfungsikan 1 ha sawahnya menjadi lahan

perkebunan. Begitu pula dengan petani yang kemudian juga menggarap sawah

lain seluas 1 ha akan mengubah pendapatan dan status kepemilikannya.

Faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan sawah dibagi menjadi dua faktor,

yaitu faktor tingkat wilayah yang secara tidak langsung mempengaruhi keputusan

petani dalam melakukan alih fungsi lahan sawah dan faktor tingkat petani yang

secara langsung mempengaruhi keputusan petani dalam melakukan alih fungsi

lahan sawah.

Skema faktor yang mempengaruhi alih fungsi lahan sawah dan pengaruhnya

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran menyatakan pengaruh

Lahan Sawah

menyatakan hubungan Faktor Tingkat Wilayah

1. Luas Sawah Irigasi (X1)

2. Luas Sawah Non Irigasi (X2)

3. Jumlah Sarana Pendidikan (X3)

Alih Fungsi Lahan

Faktor Tingkat Petani

1. Luas Sawah (X1)

2. Usia Kepala Keluarga (X2)

3. Jumlah Tanggungan (X3)

2.5 Hipotesis Penelitian

Sesuai dengan teori dan kerangka pemikiran, maka dapat dirumuskan hipotesis

penelitian sebagai berikut:

1. Laju alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat

meningkat setiap tahunnya,

2. Faktor tingkat wilayah (luas sawah irigasi, luas sawah non irigasi, jumlah

sarana pendidikan) dan faktor tingkat petani (luas sawah, usia kepala

keluarga, jumlah tanggungan keluarga) berpengaruh nyata terhadap alih

fungsi lahan di Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten

Langkat,

3. Terjadi perbedaan pendapatan petani padi sawah di Desa Suka Maju

Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat akibat alih fungsi padi sawah

3.1 Metode Penentuan Daerah Penelitian

Penentuan daerah penelitian dilakukan secara purposive memilih Kabupaten

Langkat dengan mempertimbangkan bahwa Kabupaten ini merupakan produsen

padi terbesar ketiga (2013) yang mengalami penurunan lahan sawah terbesar

kedua di Sumatera Utara (2009-2013). Kecamatan Tanjung Pura dan Desa Suka

Maju dipilih dengan alasan besarnya penurunan lahan sawah (2012-2014).

Tabel 3. Luas Lahan Padi Sawah dan Perubahannya Menurut Desa/Kelurahan Tahun 2012-2014

Desa/Kelurahan

Luas Lahan (ha) Besar Perubahan

2012 2013 2014 (ha)

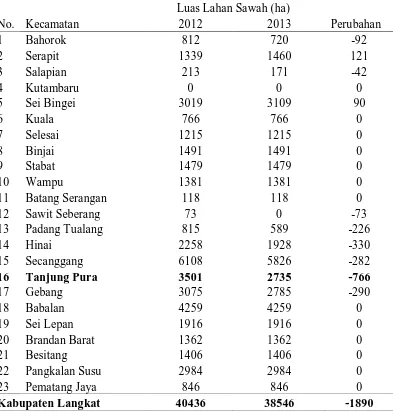

Tabel 4. Luas Lahan Sawah dan Perubahannya Menurut Kecamatan Tahun

Kabupaten Langkat 40436 38546 -1890

Sumber: Statistik Luas Lahan Sawah Provinsi Sumatera Utara (diolah)

3.2 Metode Penentuan Sampel

Metode penentuan sampel penelitian dengan Metode Accidental (penelusuran).

Dengan metode accidental sample ini, sampel yang diambil dari siapa saja yang

kebetulan ada. Pengambilan sampel penelitian melalui metode ini adalah dari

petani padi sawah yang lahannya pernah mengalami alih fungsi. Adapun jumlah

petani yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 30 petani yang berada di

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data

sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan responden di

daerah penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari lembaga atau instansi

terkait, seperti Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Badan Pusat

Statistik Kabupaten Langkat, Dinas Pertanian dan instansi lain yang terkait di

daerah penelitian ini.

3.4 Metode Analisis Data

Masalah (1) dianalisis dengan cara menghitung laju alih fungsi lahan pada

periode 2008-2014 di Kecamatan tanjung Pura Kabupaten Langkat. Cara ini

dengan menggunakan persamaan yang digunakan oleh Astuti (2011) dalam

Puspasari (2012):

V = Laju alih fungsi lahan (%)

Lt = Luas lahan tahun ke-t (ha)

Lt-1 = Luas lahan sebelumnya (ha)

Masalah (2) atau hipotesis (1) dianalisis dengan menggunakan Analisis Regresi

Linier Berganda, yaitu dengan menganalisis faktor yang mempengaruhi alih

fungsi lahan sawah di daerah penelitian, mencakup faktor tingkat wilayah dan

faktor tingkat petani.

Persamaan model regresi linear berganda untuk mengetahui faktor yang

mempengaruhi alih fungsi lahan sawah pada tingkat wilayah adalah sebagai

Y = α + β1 X1+ β2 X2+ β3 X3 + ε

Dimana:

Y = Penurunan luas lahan padi sawah (ha)

α = Intersep

X1 = Luas Sawah Irigasi (ha)

X2 = Luas Sawah Non Irigasi (ha)

X3 = Jumlah sarana pendidikan (unit)

βi = Koefisien Regresi

ε = Eror Term

Sedangkan persamaan model regresi berganda untuk mengetahui faktor yang

mempengaruhi alih fungsi lahan sawah pada tingkat petani adalah sebagai berikut:

Y = α + β1 X1+ β2 X2+ β3 X3 + ε

Dimana:

Y = Penurunan lahan sawah akibat alih fungsi lahan sawah (ha)

Α = Intersep

X1 = Luas sawah sebelum melakukan alih fungsi (ha)

X2 = Usia kepala keluarga saat melakukan alih fungsi (tahun)

X3 = Jumlah tanggungan saat melakukan alih fungsi (jiwa)

βi = Koefisien Regresi

ε = Eror Term

Model analisis regresi linear berganda merupakan metode analisis yang

didasarkan pada metode Ordinary Least Square (OLS). Konsep dari metode least

(error). Ordinary least square (OLS) dapat menduga koefisien regresi dengan

baik karena: (1) memiliki sifat tidak bias dengan varians yang minimum (efisien)

baik linear maupun bukan, (2) konsisten, dangan meningkatknya ukuran sampel

maka koefisien regresi mengarah pada nilai populasi yang sebenarnya, serta (3) β0

dan β1 terdistribusi secara normal (Gujarati 2002).

Sebagai langkah awal pengujian dilakukan pengujian ketelitian dan kemampuan

model regresi. Pengujian model regresi diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari

tiga pengujian, yaitu uji koefisien determinasi (R-squared), Uji F, dan Uji t.

1. Uji Koefisien Determinasi (R-squared)

Nilai R-squared mencerminkan seberapa besar keragaman dari variabel dependent

yang dapat diterangkan oleh variabel independent. Nilai R-squared memiliki

besaran yang positif dan besarannya adalah 0 < squared < 1. Jika nilai

R-squa red bernilai nol maka artinya keragaman variabel dependent tidak dapat

dijelaskan oleh variabel independent-nya. Sebaliknya, jika nilai R-squared

bernilai satu maka keragaman dari variabel dependent secara keseluruhan dapat

diterangkan oleh variabel independent-nya secara sempurna (Gujarati, 2002).

Rsquared dapat dirumuskan sebagai berikut:

ESS = Explained of Sum Squared

TSS = Total Sum of Squared

2. Uji t

Uji t dilakukan untuk menghitung koefisien regresi masing-masing variabel

terhadap variabel dependent-nya. Adapun prosedur pengujiannya yang diungkap

Gujarati (2002):

H0: β1 = 0

H1: β1≠ 0

b = Parameter dugaan

βt = Parameter Hipotesis

Seβ = Standar error parameter β

Jika t hitung (n-k) < t tabel α/2, maka H0 diterima, artinya variabel berarti variabel

(Xi) tidak berpengaruh nyata terhadap (Y). Namun, jika t hitung (n-k) > t tabel

α/2, maka H0 ditolak, artinya variabel (Xi) berpengaruh nyata terhadap (Y).

3. Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independent atau bebas (Xi)

secara bersama-sama terhadap variabel dependent atau terikat (Y).

Adapun prosedur yang digunakan dalam uji F (Gujarati, 2002):

H0= β1= β2= β3= .... = βi = 0

H1= minimal ada satu βi≠ 0

JKR = Jumlah Kuadrat Regresi

JKG = Jumlah Kuadrat Galat

k = jumlah variabel terhadap intersep

Apabila F hitung < F tabel maka H0 diterima dan H1 ditolak yang berarti bahwa

variabel bebas (Xi) tidak berpengaruh nyata terhadap variabel terikat (Y).

Sedangkan apabila F hitung > F tabel maka H0 ditolak dan H1 diterima yang

berarti bahwa variabel (Xi) berpengaruh nyata terhadap variabel (Y). Model yang

dihasilkan dari regresi linear berganda haruslah baik. Jika tidak baik maka akan

mempengaruhi interpretasinya. Interpretasi ini menjadi tidak benar apabila

terdapat hubungan linear antara variabel bebas

(Nachrowi et a l., 2002).

Namun, agar diperoleh model regresi linear berganda yang baik, maka model

harus memenuhi kriteria BLUE (Best Linear Unbiased Estimator). BLUE dapat

dicapai bila memenuhi asumsi klasik. Uji asumsi klasik merupakan pengujian

pada model yang telah berbentuk linear untuk mendapatkan model yang baik.

Setelah model diregresikan kemudian dilakukan uji penyimpangan asumsi.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah model tersebut baik atau tidak.

Model dikatakan baik jika mempunyai distribusi normal atau hampir normal. Uji

yang dapat digunakan adalah Uji Kolmogorov-Smirnov.

Hipotesis pada uji Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut:

H0 : Error term terdistribusi normal.

H1 : Error term tidak terdistribusi normal.

Dengan kriteria uji :

Jika P-value < α maka tolak H0

Kelebihan dari uji ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan

persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat lain. Penerapan pada uji

Kolmogorov-Smirnov adalah jika signifikansi di atas 5 persen berarti tidak

terdapat pebedaan yang signifikan antara data yang akan diuji dengan data normal

baku, artinya data tersebut normal.

b. Uji Autokorelasi

Menurut Nachrowi et al. (2002), autokorelasi adalah adanya korelasi antara

variabel itu sendiri, pada pengamatan berbeda waktu dan individu. Umumnya,

kasus autokorelasi terjadi pada data time series. Ada beberapa cara yang dapat

digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi. Salah satu cara yang

digunakan adalah Uji Durbin Watson (DW-test). Uji ini hanya digunakan untuk

autokorelasi tingkat satu (first order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya

intercept dalam model regresi dan tidak ada variabel lag diantara variabel

penjelas. Jika pengujian autokorelasi diabaikan, maka akan berdampak terhadap

pengujian hipotesis dan proses peramalan. Besarnya nilai statistik DW dapat

diperoleh dengan rumus (Nachrowi et al., 2002):

d = statistik Durbin-Watson

ut dan ut-1 = Gangguan estimasi

Pengambilan keputusannya:

− Jika nilai DW lebih rendah dari pada batas bawah atau lower bound (dl), maka koefisien autokorelasi lebih besar dari pada nol, berarti ada autokorelasi positif.

− Jika DW lebih besar dari pada (4-dl), maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari pada nol, berarti ada autokorelasi positif.

− Jika nilai DW lebih besar dari pada (4-dl), maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari pada nol, berarti ada autokorelasi negatif.

− Jika nilai DW terletak diantara batas atas (du) dan batas bawah (dl) atau DW terletak antara (4-du) dan (4-dl), maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

c. Uji Multikolinearitas

Jika suatu model regresi berganda terdapat hubungan linear sempurna antar

peubah bebas dalam model tersebut, maka dapat dikatakan model tersebut

mengalami multikolinearitas. Terjadinya multikolinearitas menyebabkan

Rsquared tinggi namun tidak banyak variabel yang signifikan dari uji t. Ada

berbagai cara untuk menentukan apakah suatu model memiliki gejala

multikolinearitas. Salah satu cara yang digunakan adalah uji Varian Infiaction

Fa ctor (VIF). Cara ini sangat mudah, hanya melihat apakah nilai VIF untuk

masing-masing variabel lebih besar dari 10 atau tidak. Bila nilai VIF lebih besar

dari 10 maka diindikasikan model tersebut mengalami multikolinearitas.

Sebaliknya, jika VIF lebih kecil dari 10 maka diindikasikan bahwa model tersebut

tidak mengalami multikolinearitas yang serius.

d. Uji Heteroskedastisitas

Asumsi penting dari regresi linear klasik adalah bahwa gangguan yang muncul

heteroskedastisitas terjadi jika ragam sisaan tidak sama untuk tiap pengamatan kei

dari peubah-peubah bebas dalam model regresi. Masalah heteroskedastisitas

biasanya sering terjadi dalam data cross section. Salah satu cara dalam mendeteksi

heteroskedastisitas adalah dengan transformasi terhadap peubah respon dilakukan

dengan tujuan untuk menjadikan ragam menjadi homogen pada peubah respon

hasil transformasi tersebut. Namun, dalam mendeteksi terjadinya

heteroskedastisitas dalam model dapat digunakan juga metode grafik.

Masalah (3) atau hipotesis (2) dianalisis dengan menggunakan uji beda rata-rata.

Perubahan pendapatan dilihat dari perubahan pendapatan rumah tangga petani

sebelum dan sesudah melakukan alih fungsi lahan.

Persamaan uji T adalah sebagai berikut:

X1 = Rata-rata pendapatan petani sebelum terjadinya alih fungsi lahan sawah

X2 = Rata-rata pendapatan petani setelah terjadinya alih fungsi lahan sawah

n1 = Jumlah petani sebelum terjadinya alih fungsi lahan sawah

n2 = Jumlah petani setelah terjadinya alih fungsi lahan sawah

s1 = Standar deviasi sebelum terjadinya alih fungsi lahan sawah

s2 = Standar deviasi setelah terjadinya alih fungsi lahan sawah

Hipotesis:

H0 = X1 = X2

Apabila thitung < ttabel maka H0 diterima dan H1 ditolak yang berarti tidak ada

perbedaan pendapatan petani sebelum dan sesudah alih fungsi lahan.

Sedangkan apabila thitung > ttabel maka H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti ada

perbedaan pendapatan petani sebelum dan sesudah alih fungsi lahan.

3.5 Defenisi dan Batas Operasional

Defenisi

1. Pertanian adalah seluruh kegiatan manusia dalam mengelola sumberdaya

alam hayati. Pada penelitian ini, lahan pertanian yang diteliti adalah lahan

sawah.

2. Alih fungsi lahan adalah peralihan fungsi lahan padi sawah menjadi komoditi

lainnya atau menjadi non pertanian.

3. Produksi padi adalah total produksi padi di Kabupaten Langkat/Kecamatan

Tanjung Pura/Desa Suka Maju yang dihitung dalam ton.

4. Luas lahan adalah luas lahan sawah yang dipakai untuk komoditi padi dimana

termasuk lahan sawah irigasi teknis dan non teknis yang dihitung dalam

satuan ha.

5. Pendapatan rumah tangga petani adalah pendapatan yang diperoleh dari

kegiatan usahatani ditambah dengan pendapatan yang berasal dari kegiatan

diluar usahatani.

6. Pendapatan usahatani adalah selisih antara pendapatan kotor (output) dan

7. Pendapatan luar usahatani adalah pendapatan yang diperoleh sebagai akibat

melakukan kegiatan diluar usahatani seperti berdagang, menarik becak,

merantau dan lain-lain.

Batasan Operasional

1. Daerah penelitian adalah Desa Suka Maju Kecamatan Tanjung Pura

Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara.

2. Waktu penelitian adalah tahun 2015.

3. Data luas lahan sawah menggunakan data sekunder dari tahun 2004-2014

Kabupaten Langkat.

4. Luas lahan pertanian dibatasi hanya pada lahan padi sawah saja.

5. Pendapatan yang diperhitungkan dilihat dari perubahan pendapatan rumah

4.1 Kabupaten Langkat

Kabupaten Langkat merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.

Secara geografis, wilayah Kabupaten langkat berada pada 3014’ 00” – 4013’ 00” Lintang Utara dan 970 52’ 00” – 980 45’ 00” Bujur Timur. Wilayah ini mempunyai ketinggian 4–105 m dari permukaan laut.

Luas wilayah Kabupaten Langkat ±6.263,29 km2 atau 626.329 ha. Luas wilayah

tersebut merupakan 8,74% dari luas Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan data

dari Dinas Pertanian Kabupaten Langkat pada tahun 2014, sebagian besar lahan di

Kabupaten Langkat merupakan lahan pertanian bukan sawah yaitu sebesar

83,09% atau 520.401 ha. Sedangkan lahan sawah hanya sebesar 6% atau 37.529

ha yang terdiri dari lahan sawah irigasi (22%), tadah hujan (76%) dan pasang

surut (2%) dan sisanya adalah lahan bukan pertanian.

Pada tahun 2013 Kabupaten Langkat terdiri dari 23 kecamatan dengan jumlah

desa seluruhnya 240 desa serta 37 kelurahan definitif. Batas-batas wilayah

Kabupaten Langkat secara geografis sebagai berikut:

• Sebelah Utara : Provinsi Aceh dan Selat Malaka

• Sebelah Timur : Kabupaten Deli Serdang dan Kota Binjai

• Sebelah Selatan : Kabupaten Karo

Jumlah penduduk Kabupaten Langkat pada tahun 2013 sebanyak 978.734 jiwa

(menurut hasil proyeksi penduduk 2010) dengan kepadatan penduduk 156,27 jiwa

per km2.

Tabel 5. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama (Agustus 2011)

Berusaha Sendiri 81.742 17,42

Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tidak Dibayar 76.977 16,40

Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar 16.750 3,57

Buruh/Karyawan/Pegawai 150.100 31,98

Pekerja Bebas Di Pertanian 21.397 4,56

Pekerja Bebas Di Nonpertanian 23.659 5,04

Pekerja Tak Dibayar 98.670 21,03

Jumlah 469.295 100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat, 2014 (diolah)

Tabel 6. Penggunaan Lahan di Kabupaten Langkat Tahun 2014

Penggunaan Lahan Jumlah (ha)

Lahan Sawah 37.529

Sawah Irigasi 8.384

Sawah Tadah Hujan 28.452

Sawah Pasang Surut 693

Lahan Pertanian Bukan Sawah 520.401

Tegal/Kebun 29.330

Lahan Bukan Pertanian 68.399

Total 626.329

4.2 Kecamatan Tanjung Pura

Kecamatan tanjung pura adalah salah satu kecamatan dari 23 kecamatan yang ada

di wilayah Kabupaten Langkat. Secara geografis, batas-batas wilayah Kecamatan

Tanjung Pura sebagai berikut:

• Sebelah Utara : Selat Malaka

• Sebelah Selatan : Kecamatan Hinai dan Kecamatan Padang Tualang

• Sebelah Barat : Kecamatan Gebang

• Sebelah Timur : Selat Malaka dan Kecamatan Secanggang

Luas wilayah Kecamatan Tanjung Pura adalah 17.961 ha, terdiri dari lahan sawah

seluas 3.051 ha, lahan bukan sawah seluas 9.308 ha dan lahan non pertanian

seluas 5.152 ha. Permukaan tanah Tanjung Pura memiliki ketinggian 4 m diatas

permukaan laut.

Jarak Kecamatan Tanjung Pura ke ibu kota kabupaten lebih kurang 18 km. Secara

administratif, Kecamatan Tanjung Pura membawahi 19 Desa/Kelurahan yang

terdiri dari Desa Serapuh Asli, Pematang Tengah, Paya Perupuk, Pekan Tanjung

Pura, Lalang, Pantai Cermin, Pekubuan, Teluk Bakung, Pematang Serai, Baja

Kuning, Pulau Banyak, Pematang Cengal, Kwala Serapuh, Kwala Langkat,

Bubun, Tapak Kuda, Karya Maju, Suka Maju, dan Pematang Cengal Barat.

Kecamatan Tanjung Pura memiliki kepadatan penduduk tertinggi keenam dari

seluruh kecamatan di Kabupaten Langkat, yaitu sebesar 362,87 per km2. Jumlah

penduduk di wilayah ini sebesar 65.175 jiwa yang terdiri atas 32.873 laki-laki dan

Tabel 7. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Tanjung Pura Tahun 2013

Desa/Kelurahan Luas (Km2) Jumlah Penduduk (jiwa)

Serapuh Asli 1,1 1.189

Pematang Tengah 1,55 2.881

Paya Perupuk 1,52 2.539

Pematang Cengal 27,92 7.538

Kwala Serapuh 17,52 1.636

Sumber: Badan Pusat Statistik Langkat, 2014 (diolah)

Tabel 8. Banyaknya Tenaga Kerja yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan dan Desa/Kelurahan Tahun 2013

Jenis Mata Pencaharian Jumlah (jiwa) Jumlah (%)

Kecamatan Tanjung Pura merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Langkat

yang mengalami penurunan luas lahan sawah. Berdasarkan data dari Badan

Penyuluh Pertanian Kecamatan Tanjung Pura, besarnya alih fungsi lahan pada

tahun 2013 sebesar 766 ha. Penurunan luas lahan dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Besarnya Alih Fungsi Lahan Kecamatan Tanjung Pura Tahun 2013

Desa/Kelurahan Besar Alih Fungsi (ha)

Serapuh Asli 10

Desa Suka Maju merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tanjung

Pura, Kabupaten Langkat. Luas wilayahnya sebesar 10,69 ha yang terdiri dari

penduduk Desa Suka Maju mencapai 2380 orang dengan jumlah laki-laki 1183

orang dan perempuan 1197 orang. Kepadatan penduduk sebesar 219 jiwa per km2.

Mata pencaharian penduduk Desa Suka Maju cukup bervariasi. Sebagian besar

penduduk bekerja dibidang pertanian namun saat ini akibat jumlah lahan pertanian

terus berkurang sehingga banyak penduduk yang beralih profesi. Mata

Pencaharian penduduk Desa Suka Maju dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Mata Pencaharian Penduduk Desa Suka Maju Tahun 2015

Sumber: RPJM Desa Suka Maju, 2015

4.4 Karakteristik Umum Responden

Karakteristik responden di daerah penelitian ini diperoleh berdasarkan survei yang

dilakukan kepada 30 responden yang termasuk dalam petani yang melakukan alih

fungsi lahan padi sawah. Karakteristik umum tersebut terdiri dari luas sawah, usia,

jumlah tanggungan dan pengalaman bertani.

4.4.1 Luas Sawah

Luas sawah yang menjadi karakteristik responden adalah luas sawah yang dimiliki

petani sebelum melakukan alih fungsi. Kisaran luas sawah yang dimiliki

responden dimulai dari 0,04 ha sampai dengan 5,98 ha dengan rata-rata 1,55 ha.

Sedangkan luas sawah yang dialihfungsikan memiliki rata-rata sebesar 50 persen. Jenis Mata Pencaharian I II III IV V VI VII VIII IX

Petani/Pekebun 45 131 103 108 87 40 28 7 28

Nelayan 2 - 1 - - 29 12 22 24

Wiraswasta 6 4 25 - 5 20 7 5 18

Lainnya 11 2 8 - - 36 14 1 28

Gambar 2. Luas Sawah Responden (diolah)

Berdasarkan Gambar 2. luas sawah yang dimiliki petani sebelum alih fungsi lahan

tergolong sedang. Sebanyak 40% responden memiliki sawah seluas kurang dari 1

ha, 33% responden memiliki sawah seluas 1-2 ha dan 27% sisanya memiliki

sawah seluas lebih dari 2 ha.

4.4.2 Usia

Usia menjelaskan kemampuan seseorang dalam bekerja. Semakin tua seseorang,

maka keadaan tubuh semakin lemah sehingga kemampuan bekerja menurun. Usia

petani yang menjadi responden memiliki kisaran dari 25 tahun sampai dengan 97

tahun.

Gambar 3. Usia Responden Tahun 2015 (diolah)

Berdasarkan Gambar 3. diperoleh bahwa sebagian besar responden yang telah

melakukan alih fungsi lahan sawah adalah yang berusia 30-60 tahun. Sebesar 37%

responden berusia 30-45 tahun, 37% berusia 46-60 tahun. Sedangkan diatas 60

menunjukkan bahwa petani yang pernah melakukan alih fungsi sawah cenderung

masih berumur produktif pada tahun 2015, namun mereka lebih memilih

menggantikan sawah mereka menjadi penggunaan lainnya.

4.4.3 Jumlah Tanggungan

Banyaknya tanggungan dalam keluarga mempengaruhi besarnya pengeluaran.

Semakin besar pengeluaran, maka pendapatan yang dihasilkan juga seharusnya

semakin besar. Maka dari itu, banyaknya tanggungan akan mendorong kepala

keluarga untuk lebih giat dalam usaha meningkatkan pendapatan agar keperluan

hidup dapat terpenuhi. Adapun sebaran jumlah tanggungan petani dimulai dari 0-7

jiwa per keluarga. Pada tahun 2015, jumlah tanggungan keluarga petani yang

dijadikan responden dapat dilihat pada Gambar .

Gambar 4. Jumlah Tanggungan Responden Tahun 2015 (diolah)

Gambar 4. menunjukkan bahwa pada tahun 2015 sebagian besar petani yang

pernah melakukan alih fungsi sawah memiliki tanggungan sebanyak 2 -4 jiwa.

Sebanyak 23% responden memiliki jumlah tanggungan kurang dari 2 jiwa dan

13% memiliki tanggungan lebih dari 4 jiwa. Banyaknya tanggungan tidak

dijadikan beban oleh kepala keluarga karena pada usia produktif, anak dan istri

4.4.4 Pengalaman Bertani

Sebagian besar penduduk di lokasi penelitian berprofesi sebagai petani.

Kebanyakan dari mereka sudah bertani sejak kecil, membantu orang tua dan

keluarga. Kegiatan pertanian sudah merupakan kegiatan turun-temurun yang telah

dilaksanakan. Pengalaman bertani menunjukkan seberapa lama petani telah

melakukan kegiatan pertanian persawahan.

Gambar 5. Pengalaman Bertani Responden Tahun 2015 (diolah)

Berdasarkan Gambar 5. diperoleh bahwa pengalaman bertani yang dimiliki oleh

petani responden tergolong lama. Sebanyak 47% responden telah bertani selama

15-30 tahun. Ada pula yang memiliki pengalaman bertani dibawah 15 tahun yaitu

sebesar 13%. Sebanyak 30% responden telah bertani selama 31-45 tahun dan

5.1 Laju Alih Fungsi Lahan Padi Sawah di Kecamatan Tanjung Pura

Penurunan luas lahan atau alih fungsi lahan padi sawah di Kecamatan Tanjung

Pura terjadi hampir setiap tahunnya. Laju alih fungsi lahan tahun 2008-2014 dapat

dilihat pada Gambar 6.

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Langkat, 2008-2014 (diolah)

Gambar 6. Perubahan Luas Lahan Padi Sawah di Kecamatan Tanjung Pura Tahun 2008-2014

Gambar 6. menunjukkan laju alih fungsi lahan sawah di Kecamatan Tanjung Pura

selama tujuh tahun terakhir (2008-2014) memiliki rata-rata sebesar 7,58%.

Walaupun luas lahan pada tahun 2010 dan 2012 tidak mengalami penurunan

(tetap) serta penambahan luas lahan seluas 5 ha pada tahun 2013, besarnya

penurunan luas lahan pada tahun lainnya mengakibatkan penurunan yang nyata

terhadap proporsi luas sawah terhadap luas Kecamatan Tanjung Pura yaitu dari

29,71% pada tahun 2008 menjadi 15,23% pada tahun 2014 (Lampiran 2.).

Besarnya penurunan luas lahan yaitu sebesar 2.190 ha atau tersisa hanya sebesar

55,5% dari total luas lahan sawah tahun 2008. 0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014