ABSTRAK

ANALISIS DAERAH RAWAN LONGSOR DI KECAMATAN WAY KRUI KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

Oleh

CATUR PANGESTU W

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik daerah rawan longsor berdasarkan Peta Rawan Longsor di Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat tahun 2014. Peta rawan longsor tersebut kemudian digolongkan menurut area rawan longsor sehingga menghasilkan area A sebagai daerah yang kurang rawan longsor, area B yang merupakan daerah yang rawan longsor, area C merupakan daerah yang kurang rawan, area D daerah rawan longsor dan area E yang merupakan daerah yang sangat rawan terhadap longsor, sehingga dapat diketahui karakteristiknya melalui peta parameter longsor.

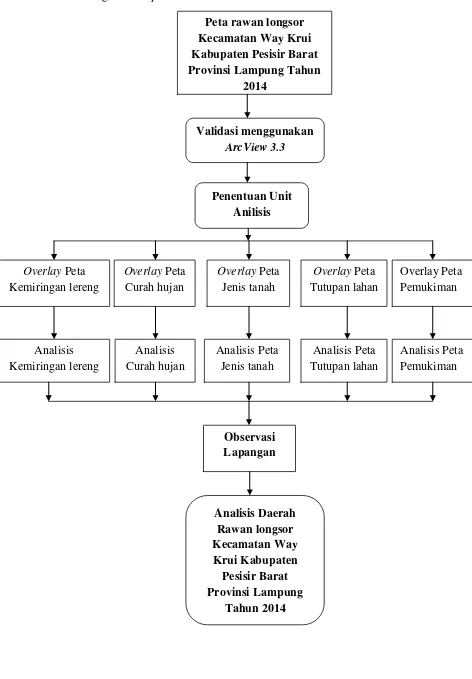

Penelitian ini menggunakan metode overlay yang merupakan bagian dari sistem informasi geografi yang digunakan untuk menganalisis peta. Objek dalam penelitian ini adalah peta parameter longsor berupa kemiringan lereng, tutupan lahan, curah hujan, jenis tanah dan permukiman. Subjek dalam penelitian ini yaitu daerah rawan longsor di Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat. Observasi lapangan dilakukan untuk pengecekan data sebenarnya di lapangan yang nantinya data tersebut akan divalidasi menggunakan software pemetaan Arcview. Analisis data yaitu dengan overlay menggunakan peta dan keadaan fisik di lapangan.

Hasil dalam penelitian ini adalah deskripsi karakteristik parameter-parameter longsor seperti kemiringan lereng, tutupan lahan, curah hujan, jenis tanah dan permukiman. Berdasarkan parameter-parameter tersebut didapatkan bahwa pada area A tepat dikatakan daerah yang kurang rawan, area B merupakan daerah rawan akibat banyaknya permukiman, area C daerah yang kurang rawan, Area D merupakan daerah yang rawan dan area E merupakan daerah yang sangat rawan dan merupakan daerah yang perlu dijadikan daerah konservasi. Analisis yang didapatkan bahwa parameter yang dominan terhadap kejadian longsor pada Kecamatan Way Krui adalah parameter permukiman

ANALISIS DAERAH RAWAN LONGSOR DI KECAMATAN WAY KRUI KABUPATEN PESISIR BARAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

Oleh

CATUR PANGESTU W

(Skripsi)

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar SARJANA PENDIDIKAN

Pada

Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

RIWAYAT HIDUP

Catur Pangestu W

dilahirkan di Way Jepara pada tanggal 21September 1991. Penulis merupakan putra ketiga dari empat bersaudara pasangan Bapak Radiono dan Ibu Martini.

Penulis telah menyelesaikan Pendidikan Taman Kanak Kanak (TK) Ibnu Sina Braja Harjosari pada tahun 1999, Pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 1 Braja Harjosari pada tahun 2004, Pendidikan Menengah Pertama di SMP YPI 1 Braja Harjosari pada tahun 2007, dan Pendidikan Menengah Atas di SMA Negeri 1 Way Jepara pada tahun 2010. Pada tahun 2010 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Lampung, S1 Pendidikan Geografi melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, kupersembahkan karya

sederhana ini sebagai tanda cinta, kasih sayang, hormat, dan baktiku kepada:

Ibu & Keluargaku Tercinta

yang telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagiku.

Yang namaku selalu ada dalam setiap do

’

a tulusnya

Orang tua terhebat yang telah membesarkanku dengan cucuran keringat penuh

cinta, kasih sayang, dan kesabaran

Saudara-saudaraku (Sigit Kurniawan, Dewi Kurniasetyawati, Marwan

Triwahyono)

Sang Motivatorku terima kasih atas kesabaran menghadapiku selama ini, adik

kecilmu yang begitu sering merepotkanmu

semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang luas seluas langit dan bumi

terima kasih atas perhatian yang luar biasa kau berikan padaku, pada adikmu.

Semoga tumbuh menjadi pohon pahala dari Allah untukmu

semoga kami bisa menjadi anak anak solehah dambaan ibu dan bapak seperti

yang selalu kau harapkan dalam do

’

amu untuk adikmu.

Para pendidik dan sahabat-sahabatku yang memberikan semangat dan bantuan

untukku,

Serta

MOTO

“

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan

”

(QS. Alam Nasyrah:6 )

“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?”

(QS. Arrahman:13)

“Kita hanya melangkah dengan dua kaki jangan pernah melawan takdir,

berjuang, berusaha, berharap, dan nikmati hasilnya”

(Catur Pangestu W)

“Semangat adalah

kepingan-kepingan bara kemauan yang kita sisipkan pada

setiap celah dalam kerja keras kita,untuk mencegah masuknya kemalasan dan

penundaan

”

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi dengan judul “Analisis Daerah Rawan Longsor Kecamatan Way Krui

Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Tahun 2015” adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Drs. I Gede Sugiyanta, M.Si., selaku pembimbing I dan Bapak Drs. Rosana, M.Si., selaku pembimbing II sekaligus Pembimbing Akademik, yang keduanya telah banyak memberikan saran, arahan dan nasehat, selama membimbing penulis, serta Bapak Drs. Hi. Buchori Asyik, M.Si., selaku Dosen Pembahas yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis juga menyadari terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 1. Dr. Hi. Bujang Rahman, M.Si., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu

2. Bapak Dr. Abdurrahman, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. 3. Bapak Drs. Hi. Buchori Asyik, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Umum

dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. 4. Bapak Dr. Hi. Muhammad Fuad, M. Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

5. Drs. Zulkarnain, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Lampung.

6. Drs. I Gede Sugiyanta, M.Si. selaku Ketua Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Lampung.

7. Para dosen di lingkungan FKIP Universitas Lampung, khususnya Program Studi Pendidikan Geografi yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang berharga.

8. Ibu Erlina selaku sekretaris bidang sosial Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung yang telah banyak membantu dalam pengumpulan data-data bencana.

9. Ibuku tercinta yang telah membesarkanku dan membimbingku sampai sejauh ini tetaplah tersenyum di atas sana Mom, dan juga saudara-saudaraku semoga kalian bangga memilikiku.

Rasyid terima kasih atas dukungan, bantuan, do’a serta kebersamaan selama ini.

11. Keluarga besar geografi khususnya rekan-rekan seperjuanganku angkatan

2010 terima kasih atas do’a, dukungan dan kebersamaannya selama ini.

Semoga kiranya Allah SWT senantiasa memberikan limpahan rahmat, hidayah serta karuania-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi kita semua, amin.

Bandar Lampung, 3 Juli 2015 Penulis

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Data Laporan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Lampung Barat

Provinsi Lampung Tahun 2009-2012... 4

2. Tabel Pengkelasan Kemiringan Lereng ... 25

3. Tabel Klasifikasi Intensitas Curah Hujan ... 26

4. Tabel Kerentanan Tutupan Lahan ... 27

5. Tabel sifat-sifat Permeabilitas Jenis Tanah ... 27

6. Tabel Kemiringan Lereng Kecamatan Way Krui ... 48

7. Tabel Tutupan Lahan Kecamatan Way Krui ... 58

DAFTAR LAMPIRAN

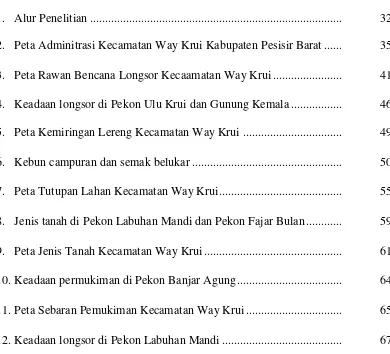

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

1. Alur Penelitian ... 32

2. Peta Adminitrasi Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat ... 35

3. Peta Rawan Bencana Longsor Kecaamatan Way Krui ... 41

4. Keadaan longsor di Pekon Ulu Krui dan Gunung Kemala ... 46

5. Peta Kemiringan Lereng Kecamatan Way Krui ... 49

6. Kebun campuran dan semak belukar ... 50

7. Peta Tutupan Lahan Kecamatan Way Krui ... 55

8. Jenis tanah di Pekon Labuhan Mandi dan Pekon Fajar Bulan ... 59

9. Peta Jenis Tanah Kecamatan Way Krui ... 61

10.Keadaan permukiman di Pekon Banjar Agung ... 64

11.Peta Sebaran Pemukiman Kecamatan Way Krui ... 65

DAFTAR ISI

2. Teknik Observasi ... 29

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Lampung yang berada dibagian selatan Pulau Sumatera mempunyai alam yang kompleks sehingga menjadikan Provinsi Lampung sebagai salah satu daerah berpotensi tinggi terhadap bencana. Pada umumnya bencana alam meliputi bencana akibat fenomena geologi (gempa bumi, tsunami, gerakan tanah dan letusan gunung api), bencana akibat kondisi hidrometeorologi (banjir, tanah longsor, kekeringan, dan angin topan), bencana akibat faktor biologi (wabah penyakit manusia, dan penyakit tanaman/ternak) serta kegagalan teknologi (kecelakaan industri, kecelakaan tranportasi, radiasi nuklir, dan pencemaran bahan kimia). Bencana akibat ulah manusia terkait dengan konflik antar manusia akibat perebutan sumber daya yang terbatas, konflik dengan alam, alasan ideologi, agama, dan politik.

sangat dihindari oleh masyarakat, terutama wilayah-wilayah yang rawan akan terjadinya bencana alam seperti di Indonesia.

Indonesia dilewati jalur pegunungan yang membentang dari ujung barat Pulau Sumatera hingga ujung timurnya di Pulau Irian Jaya. Khususnya objek dalam penelitian ini, Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung yang sebagian wilayahnya berupa daerah perbukitan merupakan bagian dari Pegunungan Bukit Barisan, menyebabkan sebagian wilayah Kecamatan Way Krui menjadi daerah yang rawan kejadian tanah longsor. Intensitas curah hujan yang tinggi dan kejadian gempa yang sering muncul, secara alami akan dapat memicu terjadinya bencana alam seperti tanah longsor.

Dalam penelitian ini kawasan Kabupaten Pesisir Barat merupakan daerah yang masuk dalam zona I dan zona II yaitu zona yang rawan terhadap bencana gerakan tanah seperti tanah longsor dan erosi tanah (Agustanto Basmar, 2008: 56). Hal ini tercatat dalam sejarah kebencanaan Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung Tahun 2009-2012. Longsor banyak terjadi pada daerah-daerah yang terganggu kestabilan alamnya akibat dari aktifitas penduduk seperti pembukaan lahan yang digunakan untuk perkebunan, pembuatan jalan dan persawahan. Dengan keadaan fisiografis Kabupaten Pesisir Barat yang merupakan daerah perbukitan sehinnga banyak terjadi kejadian longsor hampir disetiap bulannya.

Lintas Krui-Liwa sehingga banyak kendaraan yang tidak bisa menyeberang akibat dari bencana longsor tersebut. Badan penanggulangan bencana daerah mencatat kejadian bencana longsor banyak terjadi, terutama terjadi pada daerah sepanjang jalan. Berikut adalah tabel kejadian longsor di Kabupaten Pesisir Barat.

Tabel 1. Laporan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung Tahun 2009-2012.

15 April 2009 Jalan lintas liwa Krui Kec. Way

Dari tabel tersebut terlihat bahwa kejadian longsor yang paling banyak terjadi adalah di Kecamatan Way Krui yaitu berada disepanjang jalur lintas Krui sampai Tugu Perbatasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Intensitas longsor di Kecamatan Way Krui terjadi hampir setiap tahun dan kejadian longsor terparah terjadi pada tahun 2012 dengan terputusnya jalan lintas Pesisir Barat dan Lampung Barat.

Kejadian longsor tersebut sangat mengganggu aktifitas penduduk, apalagi yang terjadi pada pinggir jalan yang kemudian material longsor tersebut menutupi jalan sehingga mengganggu bagi pengguna jalan. Longsor yang terjadi di Kecamatan Way Krui terjadi pada saat musim penghujan, hal ini terjadi dikarenakan curah hujan merupakan parameter longsor yang sangat berpengaruh.

Longsor merupakan bencana alam yang dapat ditanggulangi apabila diketahui faktor apa yang berpengaruh besar terhadap kejadiannya. Kondisi Kecamatan Way Krui yang merupakan daerah perbukitan merupaka daerah yang rentan terjadi bencana longsor, akan tetapi apabila dapat diketahui faktor apa yang paling dominan, maka kejadian bencana longsor dapat diminimalisir. Hal inilah yang mendasari untuk melakukan analisis daerah rawan longsor di Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat.

area B daerah yang rawan longsor, area C daerah yang kurang rawan, area D daerah rawan longsor dan area E yang merupakan daerah yang sangat rawan terhadap longsor.

Area A, B, C, D dan E pada Peta Daerah Rawan Longsor di Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat tahun 2014 kemudian di overlay dengan peta parameter longsor berupa peta kemiringan lereng, tutupan lahan, curah hujan, jenis tanah dan permukiman untuk mengetahui karakteristik dari setiap area, yang nantinya hasil dari analisis tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk memilih bentuk antisipasi kedepannya.

B. Indentifikasi Masalah

Identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Frekuensi terjadinya longsor di Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung yang cukup tinggi dalam kurun waktu tahun 2009-2012. 2. Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung yang

sebagian wilayahnya berupa daerah perbukitan, menyebabkan sebagian wilayah Kecamatan Way Krui menjadi daerah yang rawan kejadian tanah longsor.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

rawan terhadap longsor pada peta rawan longsor Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Tahun 2014?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk:

Mengetahui karakteristik daerah rawan longsor area A yang merupakan daerah kurang rawan longsor, area B daerah yang rawan longsor, area C daerah yang kurang rawan, area D daerah rawan longsor dan area E yang merupakan daerah yang sangat rawan terhadap longsor pada peta rawan longsor Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Tahun 2014.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru dalam bidang pemetaan pada Program Studi Pendidikan Geografi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian sejenis. 4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penanggulangan

5. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi bagi pemerintah dan masyarakat agar mampu mengantisipasi terjadinya longsor di Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.

6. Sebagai suplemen media bahan ajar mata pelajaran Geografi SMA pada materi pokok pembelajaran Peta dan Sistem Informasi Geografi.

F. Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Ruang lingkup objek penelitian adalah daerah rawan longsor di Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.

2. Ruang lingkup tempat penelitian adalah Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.

3. Ruang lingkup waktu penelitian adalah tahun 2015. 4. Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Geografi.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

A. Tinjauan Pustaka

1. Longsor dalam kajian Geografi

Menurut seorang ilmuwan kuno yang bernama “Eratosthenes” Geografi berasal

dari bahasa Yunani “Geographia” yang terdiri dari dua kata, yaitu geo, yang

berarti bumi dan graphien, artinya mencitra. Maka pengertian umum Geografi adalah ilmu pengetahuan yang mencitrakan atau menggambarkan keadaan bumi.

Selanjutnya R. Bintarto dalam Sumadi (2003: 4) memberikan gambaran dan penekanan dalam kajian Geografi yaitu, ilmu pengetahuan yang mencitrakan, menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisa gejala-gejala alam dan penduduk, serta mempelajari corak yang khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu.

Studi geografi pada dasarnya memiliki 3 pendekatan yang terpadu seperti yang dikemukakan R. Bintarto, yaitu: pendekatan keruangan, kelingkungan dan kewilayahan (Sumadi, 2003: 12). Pada setiap pendekatan tersebut dapat digunakan untuk menganalisis keadaan masyarakat ataupun alam.

peta berbasis Sistem Informasi Geografi (SIG) sebagai ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini.

2. Gerakan Massa

Gerakan massa (mass movement) merupakan gerakan massa tanah yang besar disepanjang bidang longsor kritisnya. Gerakan massa tanah ini merupakan gerakan ke arah bawah material pembentuk lereng, yang dapat berupa tanah, batu, tumbuhan buatan atau campuran dari material lain (Hary Christady, 2006: 394). Gerakan massa ini terjadi akibat dari beberapa faktor yang mendorong tanah untuk bergerak ke bawah. Jadi dapat dikatakan bahwa gerakan massa ini adalah semua material yang ada pada area longsor yang ikut jatuh menuruni lereng di area longsoran tersebut.

Proses terjadinya gerakan tanah melibatkan interaksi yang kompleks antara aspek geologi, geomorfologi, hidrologi, curah hujan dan tata guna lahan. Pengetahuan tentang kontribusi masing-masing faktor tersebut pada kejadian gerakan tanah sangat diperlukan dalam menentukan daerah-daerah rawan longsor berdasarkan jenis gerakan tanahnya (Kementrian ESDM, 2005). Penelitian yang intensif di lapangan merupakan bagian yang penting dalam mitigasi gerakan tanah. Sebagai contoh, kondisi keairan dapat memberikan bahaya berupa gerakan tanah apabila kondisi keairan di dalam tanah tidak terjaga dengan baik.

Menurut Triton (2009: 144) kondisi keairan yang dapat diamati dan dianalisis dalam penelitian gerakan tanah adalah:

a) Genangan air pada lereng b) Rembesan

c) Mata air

e) Kondisi penggunaan lahan termasuk vegetasi penutup pada wilayah lereng dan lokasi sekitarnya

f) Aktifitas manusia pada daerah lereng dan sekitarnya g) Pemotongan dan penimbunan lereng

h) Penggalian dan atau penambangan i) Getaran peledakan, mesin, dan lalu lintas j) Penebangan hutan

k) Pembuangan bangunan l) Saluran air.

Dari semua variabel tersebut dapat dijadikan acuan untuk penelitian dalam mencegah atau penelitian yang berupa mitigasi gerakan tanah. Akan tetapi untuk menentukan jenis gerakan tanah telah ditetapkan dalam keputusan menteri energi dan sumberdaya mineral no. 1452 K/10/2000 tanggal 3 November 2000 dalam Triton (2009: 145) disebutkan pembagian batasan ukuran gerakan tanah. Tiga batasan gerakan tanah tersebut adalah sebagai berikut.

a) Gerakan tanah besar, mempunyai ukuran lebar maksimal pada sumbu tegak lurus arah gerakan tanah (selanjutnya disebut lebar gerakan tanah) maksimal lebih besar dari 150 meter.

b) Gerakan tanah kecil, mempunyai lebar gerakan tanah maksimal 15 meter-150 meter.

c) Gerakan tanah sangat kecil, mempunyai lebar gerakan tanah kurang dari 15 meter.

Akan tetapi untuk melakukan penelitian gerakan tanah dapat menggunakan metode pemetaan zona kerentanan gerakan tanah yaitu secara langsung, tidak langsung, dan gabungan.

Menurut Triton (2009: 155) masing-masing metode tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

a) Cara tidak langsung, dilakukan dengan overlay untuk mencari pengaruh faktor-faktor yang terdapat pada peta-peta parameter terhadap sebaran (distribusi) gerakan tanah, kemudian dengan analisis menggunakan SIG (Sistem Informasi Geografis) dapat ditentukan zonasi kerentanan gerakan tanahnya.

c) Cara gabungan, adalah dengan cara overlay dua peta zona kerentanan gerakan tanah baik yang dihasilkan oleh cara langsung maupun tidak langsung, sehingga menghasilkan peta zona kerentanan gerakan tanah final/goal map.

Dengan menggunakan salah satu cara di atas dapat digunakan untuk meneliti faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gerakan massa tersebut dan juga dapat diketahui karakteristik gerakan massa tersebut. Menurut Hary Christady (2006: 15), ada 5 macam gerakan massa.

a) Jatuhan

Jatuhan (falls) adalah gerakan jatuh material pembentuk lereng (tanah atau batuan) di udara dengan tanpa adanya interaksi antara bagian-bagian material yang longsor. Jatuhan terjadi tanpa adanya bidang longsor, dan banyak terjadi pada lereng yang terjal atau tegak yang terdiri dari batuan yang mempunyai bidang-bidang tidak menerus (diskontinuitas). Jatuhan pada tanah biasanya terjadi bila material mudah tererosi terletak di atas tanah yang tahan terhadap erosi.

b) Robohan

Robohan (topples) adalah gerakan material roboh dan biasanya terjadi pada lereng batuan yang sangat terjal sampai tegak yang mempunyai bidang-bidang ketidakmenerusan yang relatif vertikal. Tipe gerakan hampir sama dengan jatuhan, hanya gerakan batuan longsor adalah mengguling hingga roboh, yang akibat batuan lepas dari permukaan lerengnya.

c) Longsoran

Longsoran (slides) adalah gerakan material pembentuk lereng yang diakibatkan oleh terjadinya kegagalan geser, disepanjang satu atau lebih bidang longsor. Massa tanah yang bergerak bias menyatu atau terpecah-pecah.

d) Sebaran

Sebaran (spreads) adalah kombinasi dari meluasnya massa tanah dan turunannya massa batuan terpecah-pecah ke dalam material lunak di bawahnya.

e) Aliran

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui perbedaan-perbedaan dari berbagai macam gerakan tanah, seperti dilihat dari cara atau proses material massa tersebut jatuh dan penyebab dari material tanah tersebut bergerak.

3. Tanah Longsor

a. Pengertian Tanah Longsor

Menurut Sunarto dalam Triton (2009: 165), tanah longsor merupakan gerakan massa tanah dan batuan menuruni lereng akibat gaya beratnya sendiri, dan gerak massa tanah dan atau batuan itu ada yang memicu maupun ada yang memacu. Pada umumnya bencana tanah longsor dapat terjadi apabila terjadinya ketidakseimbangan pada area longsor tersebut dan juga karena adanya gaya pemacu dan pemicunya.

Secara lebih dalam Triton (2009: 165) menjelaskan bahwa pemicu tanah longsor adalah gravitasi, sedangkan pemacu tanah longsor antara lain intensitas hujan, ketebalan lapisan lempung, gempa bumi, kelerengan serta Dip sejajar strike.

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa terjadinya longsoran tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, akan tetapi disebabkan oleh beberapa faktor. Menururt Hary Christady (2006: 3), ada tujuh sebab longsoran lereng alam yang sering terjadi, yaitu:

a) Penambahan beban pada lereng. Tambahan beban pada lereng dapat berupa bangunan baru, tambahan beban oleh air yang masuk ke pori-pori tanah maupun menggenang di permukaan tanah, dan beban dinamis oleh tumbuh-tumbuhan yang tertiup angin dan lain-lain.

b) Penggalian atau pemotongan tanah pada kaki lereng. c) Penggalian yang mempertajam kemiringan lereng.

d) Perubahan posisi muka air secara cepat (rapid drawdown) pada bendungan, sungai dan lain-lain.

e) Kenaikan tekanan lateral oleh air (air mengisi retakan akan mendorong tanah kearah lateral).

f) Penurunan tahanan geser tanah pembentuk lereng oleh akibat kenaikan kadar air, kenaikan tekanan air pori, tekanan rembesan oleh genangan air di dalam tanah, tanah pada lereng mengandung lempung yang mudah kembang susut dan lain-lain.

g) Getaran atau gempa bumi.

Namun menurut Irwan Sukri (2013: 35), longsor terjadi sebagai akibat meluncurnya suatu volume tanah di atas suatu lapisan agak kedap air yang jenuh air. Lapisan tersebut terdiri dari liat atau mengandung kadar liat tinggi yang setelah jenuh air berperan sebagai bidang luncur.

Lebih jauh Irwan Sukri (2013: 35), menjelaskan bahwa longsor dapat terjadi jika terpenuhi 3 syarat yaitu:

a) Lereng yang cukup curam

b) Terdapat lapisan di bawah permukaan tanah yang agak kedap air dan lunak yang akan berperan sebagai bidang luncur

c) Terdapat cukup air dalam tanah sehingga lapisan tanah tepat di atas lapisan kedap air tadi menjadi jenuh

Dari penjelasan di atas apabila di lihat syarat terjadinya longsor hampir mirip dengan erosi, akan tetapi menurut Arsyad (1989: 31), longsor (landslide) adalah suatu bentuk erosi yang pengangkutannya atau pemindahan tanahnya terjadi pada suatu saat dalam volume yang besar. Jadi dapat dikatakan bahwa longsor adalah salah satu dari erosi tanah akan tetapi pada longsor pengangkutan tanah terjadi sekaligus.

b. Identifikasi Parameter Longsor

Longsoran merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Menurut Hary Cristady (2006: 2), banyak faktor semacam kondisi-kondisi geologi dan hidrologi, topografi, iklim, dan perubahan cuaca dapat mempengaruhi stabilitas lereng yang mengakibatkan terjadinya longsoran dan jarang terjadi oleh satu sebab saja.

1. Curah hujan

Menurut Barus dalam Syamsul Arifin (2006: 78), di daerah beriklim basah seperti Indonesia, faktor iklim yang mempengaruhi longsor adalah curah hujan. Besarnya curah hujan, intensitas dan distribusi hujan menentukan kekuatan dispresi hujan terhadap tanah, jumlah dan kecepatan aliran permukaan dan kerusakan longsor. Sifat-sifat hujan tersebut telah dijelaskan oleh Arsyad (2010: 144) seperti di bawah ini:

a) Intensitas hujan

Menunjukkan banyaknya curah hujan persatuan waktu. Biasanya dinyatakan dalam mm/jam atau cm/jam.

b)Jumlah hujan

Menunjukkan banyaknya air hujan selama terjadi hujan, selama satu bulan atau selama satu tahun dan sebagainya.

c) Distribusi hujan

Menunjukkan penyebaran waktu terjadi hujan.

Berdasarkan penjelasan tentang sifat-sifat hujan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa curah hujan adalah banyaknya air hujan yang jatuh ke bumi persatu satuan luas permukaan pada suatu jangka waktu tertentu. Besar kecilnya curah hujan dapat dinyatakan sebagai volume air hujan yang jatuh pada suatu areal tertentu dalam jangka waktu tertentu.

yang lemah, maka akan menyebabkan berkurangnya kuat geser tanah/batuan dan menambah berat massa tanah. Dalam hal ini Hary Cristady (2006: 145) telah menjelaskan bahwa dalam endapan krikil dan pasir, air sangat mudah berinfiltrasi. Namun dalam tanah yang mengandung banyak lempung, air sulit berinfiltrasi.

Seperti yang dijelaskan di atas hal inilah yang menyebabkan tanah menjadi jenuh air terutama pada tanah berlempung sehingga akan menambah beban massa tanah dan terjadilah erosi. Selain itu air yang sulit untuk berinfiltrasi akan tergenang pada cekungan di permukaan tanah yang juga akan menjadi daya pemicu longsor. Curah hujan yang jatuh juga akan mengakibatkan sebuah gaya yang akan menimpa permukaan tanah. Menurut Irwan Sukri (2013: 27), hujan yang jatuh pada permukaan tanah kekuatan perusak air yang mengalir di atas permukaan tanah akan semakin besar dengan semakin curam dan semakin panjangnya lereng permukaan tanah.

2. Jenis Tanah

Tanah adalah suatu benda alami heterogen yang terdiri atas komponen-komponen padat, cair, dan gas, dan mempunyai sifat serta perilaku yang dinamik (Arsyad, 1989: 1). Lebih jauh dijelaskan oleh Arsyad (1989: 1) benda alami ini (tanah), terbentuk oleh hasil kerja interaksi antara iklim (i) dan jasad hidup (o) terhadap suatu bahan induk (b) yang dipengaruhi oleh relief tempatnya terbentuk (r) dan waktu (w).

tipe tanah mempunyai kepekaan terhadap longsor yang berbeda-beda. Kepekaan longsor tanah yaitu mudah atau tidaknya tanah terhadap longsor.

Sifat-sifat tanah yang mempengaruhi kepekaan longsor adalah 1) sifat-sifat tanah yang mempengaruhi laju infiltrasi, permeabilitas dan kapasitas menahan air, 2) sifat-sifat tanah yang mempengaruhi ketahanan struktur tanah terhadap disperse dan pengikisan oleh butir-butir hujan yang jatuh dan aliran permukaan (Syamsul Arifin, 2006: 79).

Adapun lebih dalam dijelaskan oleh Syamsul Arifin (2006: 79), jenis-jenis tanah yang mempengaruhi longsor adalah a) tekstur, b) struktur, c) bahan organik, d) kedalaman, e) sifat lapisan tanah, dan f) tingkat kesuburan tanah.

Seperti yang diuraikan di atas bahwa longsor dipengaruhi oleh jenis tanah dengan melihat kepekaan terhadap longsor, jadi dapat dikatakan bahwa antara jenis tanah dan sifat tanah sangat mempengaruhi kuat atau tidaknya daya rekat tanah dalam menahan beban terutama saat terjadinya hujan yang lebat. Kurangnya daya rekat tanah juga diakibatkan oleh kerusakan dari sifat-sifat fisik dan kimia tanah dan hilangnya fungsi dari tanah itu sendiri.

tanaman. Kehilangan fungsi dari tanah dapat mampengaruhi kesuburan tanah tersebut sehingga bencana tanah longsor akan rentan terjadi.

3. Kemiringan Lereng

Seperti yang telah dijelaskan di atas tanah longsor umumnya dapat terjadi pada wilayah berlereng. Makin tinggi kemiringan lahannya akan semakin besar potensi longsornya. Tanah longsor terjadi biasanya diakibatkan oleh wilayah jenuh air dan adanya gaya gravitasi. Gaya gravitasilah yang sangat mempengaruhi massa tanah jatuh kebawah selain faktor-faktor lainnya.

Kemiringan dan panjang lereng adalah 2 unsur topografi yang paling berpengaruh terhadap longsor. Unsur lain yang mungkin berpengaruh adalah konfigurasi, keseragaman dan arah lereng. Makin curam lereng, makin besar kemungkinan gerakan tanah dari atas kebawah lereng (Syamsul Arifin, 2006: 79).

Tingkat kecuraman lereng tersebut berkaitan dengan gaya gravitasi yang ditimbulkan akibat dari curamnya lereng, hal ini juga berkaitan dengan tingkat luncuran tanah dan daya penahan tanah. Akan tetapi lereng yang tadinya tidak curam akan mengalami kecuraman akibat dari longsor yang terjadi sebelumnya. Seperti yang dijelaskan oleh Hary Cristady (2006: 91), bentuk dan profil lereng dikontrol terutama oleh litoligi dan hidrologi, seperti sudut lereng, kekasaran macam tanah/batuan, banyaknya aliran permukaan, dan oleh proses-proses gerakan tanah semacam longsoran.

dikemudian hari. Lebih jauh dijelaskan oleh Hary Cristady (2006: 92), pada umumnya, lereng cenderung mengalami perubahan-perubahan akibat proses alam yang mengakibatkan ketidakstabilan. Proses alam tersebut, contohnya gempa bumi dan erosi.

Pada daerah berlereng pada saat musim hujan, apabila tanah di atasnya tertimpa hujan dan menjadi jenuh air, sebagian tanah akan bergeser ke bawah melalui lapisan kedap yang licin tersebut dan menimbulkan longsor. Pada kenyataannya tidak semua lahan/wilayah berlereng mempunyai potensi longsor dan itu tergantung pada karakter lereng (beserta materi penyusunnya) terhadap respons tenaga pemicu terutama respon lereng tersebut terhadap curah hujan. Faktor lereng yang terjal sangat menentukan daya tahan lereng terhadap reaksi perubahan energi (tegangan) pada lereng tersebut.

Seperti yang dijelaskan oleh Hary Christady (2006: 116), penambahan beban volume dan melemahnya daya ikat materi penyusun lereng dengan bahan induk (bedrock) sebagai akibat adanya peresapan/infiltrasi air hujan yang masuk ke dalam materi tersebut dapat menyebabkan longsor.

4. Tutupan Lahan

pertumbuhan vegetatif dan pengaruhnya terhadap stabilitas struktur dan porositas tanah, serta transpirasi yang mengakibatkan kandungan air tanah berkurang.

Akar dari vegetasi dapat menahan tanah dari beban tanah pada daerah lereng agar tidak terjadi luncuran dan menyebabkan longsor. Selain itu vegetasi juga dapat menahan tanah dari turunnya hujan yang lebat sehingga tidak langsug jatuh di atas tanah. Suatu vegetasi penutup tanah yang baik seperti rumput yang tebal atau rimba yang lebat akan menghilangkan pengaruh hujan dan topografi terhadap longsor.

Oleh karena itu seperti yang dijelaskan oleh Arsyad (1989: 85), kebutuhan manusia akan pangan, sandang dan pemukiman semua tanah tidak dapat dibiarkan tertutup hutan dan padang rumput. Tetapi meskipun dalam usaha pertanian, jenis tanaman yang diusahakan memainkan peranan penting dalam pencegahan longsor.

Tutupan lahan seperti persawahan maupun tegalan dan semak belukar, terutama pada daerah-daerah yang mempunyai kemiringan lahan terjal umumnya sering terjadi tanah longsor. Minimnya penutupan permukaan tanah dan vegetasi, sehingga perakaran sebagai pengikat tanah menjadi berkurang dan mempermudah tanah menjadi retak-retak pada musim kemarau.

menambah kekuatan material di dalam tanah akibat dari banyaknya air dalam rongga pori tanah.

Penggunaan lahan yang sering terjadi selanjutnya adalah dibukanya perkebunan pada daerah-daerah lereng yang menyebabkan daya ikat akar berkurang dan tanah pada daerah lereng menjadi labil. Hal ini berbeda apabila tanaman perkebunan yang ditanam adalah tanaman yang dapat menahan tanah dari gerakan tanah.

Jenis tanaman yang dapat menahan longsor adalah tanaman perkebunan tahunan atau tanaman yang mempunyai perakaran tunggang. Sebagai contoh penanaman rempong damar yang ditanam oleh masyarakat Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. Menurut Irwan Sukri (2013: 90), penanaman rempong damar sangat efektif pada kondisi wilayah dengan topografi dataran hingga berbukit (30%) bahkan lebih, hal ini karena rempong damar dapat menahan dan menutupi permukaan tanah sebesar 80-90%.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa vegetasi punya peranan penting terhadap bencana gerakan tanah. Jenis dari penggunaan lahan sangat berpengaruh akan stabil atau tidaknya lereng. Pada daerah yang berlereng, pembuatan jalan yang membelah lereng juga harus diperhatikan. Apabila pembelahan lereng dilakukan secara sembarangan tanpa melihat kaidah, maka yang terjadi adalah bencana longsor yang dapat merugikan.s

B. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data berupa peta rawan longsor Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat tahun 2014 yang diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung. Dari peta tersebut terdapat 5 Area yang kemudian digolongkan menurut area A, B, C, D dan E yang akan dianalisis berdasarkan parameter longsor berupa peta kemiringan lereng, peta curah hujan, peta tutupan lahan, peta jenis tanah dan peta permukiman, sehingga dapat diketahui karakteristik dari setiap area tersebut.

III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode deskriptif dengan melihat pengaruh masing-masing variabel untuk menganalisis daerah rawan longsor di Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.

Metode deskriptif, adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Moh Nazir, 2009: 54).

Untuk memperoleh hasil penelitian yang baik maka perlu adanya metode ilmiah, yaitu suatu metode atau cara yang dimaksud dan terdapat dalam suatu ilmu yang disebut metodelogi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode overlay yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Geografi (SIG). Metode ini digunakan untuk mengolah peta sehingga dihasilkan analisis. Hasil analisis tersebut kemudian diperkuat dengan metode observasi dimana data-data yang telah diolah dibandingkan langsung dengan keadaan dilapangan untuk memperoleh kesesuaiannya.

Menurut Nursid Sumaatmadja (1988: 105) metode observasi adalah suatu gejala dan masalah geografi ada dan terjadi secara langsung di lapangan. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data geografi yang aktual dan langsung, kita harus melakukan obsevasi lapangan. Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang data primer. Data primer ini didapat dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan

Metode overlay dalam penelitian ini digunakan untuk mengimplementasikan Sistem Informasi Geografi dengan menggunakan perangkat lunak R2V 3.2, Arc. Info 3.5 dan ArcView 3.3, yang dalam prosesnya digunakan untuk menganalisis

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi obyek penelitian. Sering pula variabel penelitian itu sebagai faktor-faktor yang berperanan dalam penelitian peristiwa/gejala yang akan diteliti (Sumadi Suryabrata,2000: 72).

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah parameter tejadinya longsor yaitu kemiringan lereng, curah hujan, tutupan lahan, jenis tanah dan pemukiman. Dari semua variabel tersebut digunakan sebagai patokan untuk menganalisis daerah rawan longsor yang sudah digolongkan menurut area A, B, C, D, dan E pada peta rawan longsor Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat.

2. Definisi Operasional Variabel

a. Kemiringan lereng

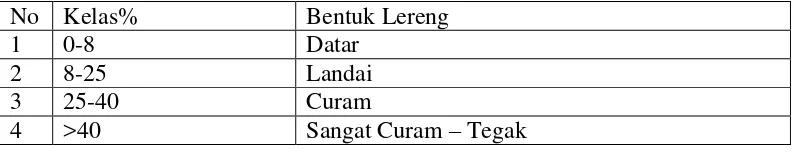

Derajat dan panjang lereng adalah unsur yang mempengaruhi terjadinya longsor. Semakin tinggi derajat lereng maka akan memberikan bahaya rawan longsor yang lebih tinggi. Untuk mengetahui kemirinngan lereng pada area A, B, C, D, dan E dilakukakan overlay antara Peta Rawan Longsor dan Peta Kemiringan lereng guna pengelompokan kelas kemiringan lereng seperti Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Pengkelasan kemiringan lereng No Kelas% Bentuk Lereng

1 0-8 Datar

2 8-25 Landai

3 25-40 Curam

4 >40 Sangat Curam – Tegak

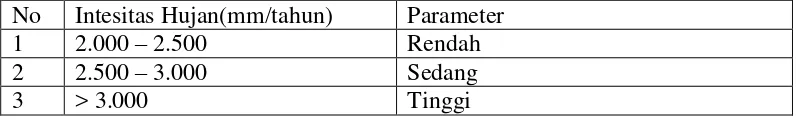

b. Curah hujan

Faktor curah hujan yang mempengaruhi terjadinya tanah longsor, mencakup terjadinya peningkatan curah hujan (tekanan air pori bertambah besar, kandungan air dalam tanah naik dan terjadi pengembangan lempung dan mengurangi tegangan geser, lapisan tanah jenuh air), rembesan air yang masuk dalam retakan tanah serta genangan air. Adanya pengaruh curah hujan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya gerakan tanah sehingga daerah yang mempunyai curah hujan yang tinggi relatif akan memberikan bahaya gerakan tanah yang lebih tinggi. Untuk mengetahui curah hujan pada area A, B, C, D, dan E dilakukakan overlay antara Peta Rawan Longsor dan Peta Curah Hujan guna pengelompokan intensitas cuah hujan seperti Tabel 2 berikut ini.

Tabel 3. Klasifikasi intensitas curah hujan

No Intesitas Hujan(mm/tahun) Parameter 1 2.000 – 2.500 Rendah 2 2.500 – 3.000 Sedang

3 > 3.000 Tinggi

Sumber: PUSLITANAK (2004)

c. Tutupan lahan

tutupan lahan pada area A, B, C, D, dan E dilakukakan overlay antara Peta Rawan Longsor dan Peta Tutupan Lahan guna pengelompokan kerentanan tutupan lahan seperti Tabel 2 berikut ini.

Tabel 4. Kerentanan tutupan lahan

No Tipe tutupan lahan Kerentanan lahan 1 Semak belukar Sangat Tinggi

2 Sawah Tinggi

3 Perkebunan / hutan tanaman rakyat Sedang 4 Hutan / vegetasi lebat Rendah Sumber: PUSLITANAK (2004)

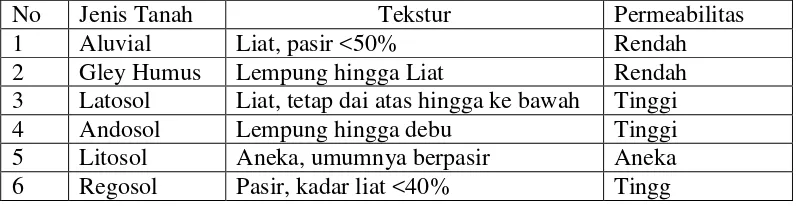

d. Jenis tanah.

Kerawanan tanah longsor untuk masing-masing kelas jenis tanah didasarkan pada ciri morfologi tanah berupa tekstur tanah (pasir, debu dan lempung) dan sifat permeabilitasnya. Untuk mengetahui jenis tanah pada area A, B, C, D, dan E dilakukakan overlay antara Peta Rawan Longsor dan Peta Jenis Tanah guna pengelompokan permeabilitas jenis tanah seperti Tabel 2 berikut ini.

Tabel 5. Sifat-sifat permeabilitas jenis tanah

No Jenis Tanah Tekstur Permeabilitas

e. Permukiman

Permukiman merupakan parameter yang tidak dapat digunakan untuk menghitung atau menentukan sebuah daerah dikatakan rawan longsor. Akan tetapi aktifitas manusia yang ada pada permukimanlah yang mempengaruhi sebuah daerah dikatakan rawan terhadap longsor. Permukiman terhadap longsor lebih berkaitan dengan bahaya terjadinya longsor akan mempengaruhi aktifitas penduduk dan dapat membahayakan penduduk.

Untuk mengetahui sebaran permukiman pada area A, B, C, D dan E pada daerah rawan longsor dilakukan overlay antara peta permukiman dan peta daerah rawan longsor. Hasil overlay ini digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara sebaran permukiman terhadap daerah rawan longsor di Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.

C. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah parameter-parameter longsor seperti kemiringan lereng, tutupan lahan, curah hujan, jenis tanah dan permukiman.

2. Subjek Penelitian

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Overlay

Teknik overlay merupakan bagian dari teknik yang ada pada Sistem Informasi Geografi yang digunakan untuk menganalisis peta. Analisis ini digunakan untuk mengetahui hasil interaksi atau gabungan dari beberapa peta. Overlay beberapa peta akan menghasilkan satu peta yang menggambarkan luasan atau polygon yang terbentuk dari irisan dari beberapa peta. Selain itu, Overlay juga menghasilkan gabungan data dari beberapa peta yang saling beririsan.

2. Teknik Observasi

Menurut Ngalim Purwanto dalam Basrowi dan Suwandi (2008: 94), Observasi ialah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat tingkah laku dan kelompok secara langsung. Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.

Jadi dapat dikatakan bahwa teknik ini tidak terbatas pada pengamatan orang saja tapi juga objek alam yang ada di sekitar. Teknik ini cocok digunakan untuk menganalisis dan mengumpulkan data di lapangan mengenai daerah rawan longsor di Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 2006: 206). Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data sekunder seperti data persebaran, monografi daerah penelitian, sejarah singkat, peta daerah penelitian, dan sebagainya, guna melengkapi dan memberi penjelasan terhadap fenomena daerah serta objek penelitian.

E. Teknik Analisis Data

1. Pengolahan Data Spasial

Data yang siap diolah/dianalisis dengan menggunakan program Arcview 3.3 pada umumnya harus dalam tipe data berformat Shapefile (Shp). Hal ini dikarenakan format tersebut merupakan format standar dalam pengolahan data spasial yang dapat dibaca oleh program standar SIG. Peta dasar dan data pendukung berupa data atribut diolah terlebih dahulu sehingga akan didapat data spasial yang siap untuk dianalisis. Data dari setiap variabel penelitian akan di-overlay dengan peta dasar yaitu, Peta Rawan Longsor Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat tahun 2014.

2. Analisis Data

dapat disimpulkan variabel yang terdapat dimasing-masing area longsor di Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bencana merupakan interaksi antara ancaman bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability) dan kapasitas (capacity) dalam masyarakat. Interaksi ketiga faktor tersebut yang menjadi dasar untuk melakukan analisa risiko yang mungkin terjadi dari ancaman bahaya yang ada. Dengan melihat Peta Parameter Longsor berupa kemiringan lereng, tutupan lahan, curah hujan, jenis tanah yang telah dibuat serta area pemukiman yang menjadi faktor penyebab lain terjadinya lonsor. Penetapan tingkat kerentanan rawan longsor pada Area A termasuk daerah yang kurang rawan terjadi longsor, Area B termasuk daerah yang rawan terjadi longsor, Area C termasuk daerah yang kurang rawan terjadi longsor, Area D termasuk daerah yang rawan terjadi longsor, dan Area E termasuk daerah yang sangat rawan terjadi longsor sudah tepat.

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

Abidin. H.Z, Jones. Andrew, Kahar. Joenil. 2002. Survey Dengan GPS. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.

Agustanto Basmar. 2008. Arahan Pengembangan Kawasan Usaha Agro Terpadu Berbasis Komoditas Kelapa di Kabupaten Lampung Barat. Sekolah Pasca Sarjana IPB Bogor.

Anjas Anwar. 2012. Pemetaan Daerah Rawan Longsor di Lahan Pertanian di Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai. Makasar, Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Hasanudin.

Arifin, S. dan Ita C. 2006. Implementasi Pengindraan Jauh dan SIG untuk Inventarisasi Daerah Rawan Bencana Longso (Provinsi lampung). Jurnal Pengindraan Jauh LAPAN.

Arsyad Sitanala. 1989. Konservasi Tanah dan Air. IPB Press. Bogor.

_____________. 2010. Konservasi Tanah dan Air. Serial Pustaka IPB Press. Bogor..

Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 2012-1016. Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung. BPBD. Provinsi Lampung

Bappeda. 2010. Pembuatan Peta Penutupan Lahan Untuk Mendukung Basis Data Spasial di Wilayah Kabupaten Sinjai. Lapan. Pare-pare. (Diakses pada 3 januari 2014 pukul 13.45 WIB)

Banuwa, Irwan Sukri. 2013. Erosi. Kencana. Jakarta.

Dedy Miswar. 2004. Petunjuk Praktis Software Sistem Informasi Geografi(Raster to Vector, ArcView, ArcInfo). Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. 2005. Manajemen Bencana TanahLongsor.http://www.pikiranrakyat.com/cetak/2005/0305/22 /0802.htm. (Diakses pada 8 April 2015 pukul 20.45 WIB)

Dwiyono, H. 2009. Meteorologi Klimatologi Universitas Negeri Malang. Malang

Effendi, R. S. 2002. Pengendalian Erosi Tanah Dalam Rangka Pelestarian Lingkungan Hidup. Bumi Aksara. Jakarta.

Kementrian Energi Sumber Daya dan Mineral. 2005. Pengenalan Gerakan Tanah, Vulcanological Survey of Indonesia. Energi Sumber Daya Mineral. Jakarta.(Diakses pada 5 januari 2014 pukul 14.16 WIB)

Fuzy Lestari, Fheny. 2008. Penerapan Sistem Informasi Geografis Dalam Pemetaan Daerah Rawan Longsor Di Kabupaten Bogor. Bogor. Skripsi Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor

Hary Christady. 2006. Penanganan Tanah Longsor & Erosi. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta

Indarto, Faisol.Arif. 2013. Tutorial Ringkas ArcGis-10. CV. Andi Offset. Yogyakarta.

Irwan Sukri. 2013. Erosi. Kencana. Jakarta

Moh Nazir . 2009. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Bogor.

Purnamasari. D. C. 2007. Aplikasi Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis dalam Evaluasi Daerah Rawan Longsor di Kabupaten Banjarnegara (Studi Kasus di Gunung Pawinihan dan Sekitarnya, Desa Sijeruk, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara). Bogor. Skripsi Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat., 2005. Pemupukan Fosfat dan Kalium Tanah Sawah Berdasarkan Uji Tanah Mendukung Pertanian Organik. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat, Bogor.

Sartohadi, Junun, dkk. 2012. Pengantar Geografi Tanah. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Soepraptohardjo, M. 1961. Jenis-jenis Tanah di Indonesia. Lembaga Penelitian Tanah. Bogor.

Suharsimi Arikunto. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.Rineka Cipta. Jakarta

Sumadi. 2003. Filsafat Geografi. Bahan Ajar. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Suryantoro, Agus. 2013. Integritas Aplikasi Sistem Informasi Geografis. Penerbit Ombak. Yogyakarta.