LIVER FLUKE INFESTATION LEVEL OF BALI CATTLE IN SUKOHARJO SUB-DISTRICT PRINGSEWU REGENCY

LAMPUNG PROVINCE

ABSTRACT

By

Dea Fitri Aryandrie

Research on liver fluke infestation level of Bali cattle in Sukoharjo sub-district, Pringsewu Regency, Lampung Province was implemented in December 2014 until January 2015. The purpose of this research was to know the liver fluke

infestation level of Bali cattle in Sukoharjo sub-district, Pringsewu Regency, Lampung Province. The method used is the method of survey and sampling of Bali cattle were selected by proportional random sampling. Sampling on cattle according to the population in each village and were collected proportionally by every 100 individuals represented by one Bali cattle farmer in each village in the Sukoharjo sub-district, in order to obtained 131 faecal samples Bali cattle. Data were analyzed descriptively. Stool examination conducted by using Sedimentation Test. The results showed liver fluke infestation level in Sukoharjo sub-district is 27.62% that there were 35 positive samples infested from 131 faecal samples were examined.

ABSTRAK

TINGKAT INFESTASI CACING HATI PADA SAPI BALI DI KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN PRINGSEWU

PROVINSI LAMPUNG

Oleh

Dea Fitri Aryandrie

Penelitian mengenai tingkat infestasi cacing hati pada Sapi Bali di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung telah

dilaksanakan pada Desember 2014 sampai dengan Januari 2015. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui tingkat infestasi cacing hati pada Sapi Bali di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Metode yang digunakan adalah metode survei dengan pengambilan sampel ternak secara proporsional. Penyamplingan pada ternak dilakukan dengan melihat populasi di masing-masing desa dan mengambil proporsinya setiap 100 ekor Sapi Bali diwakili oleh satu peternak pada masing-masing desa yang ada di Kecamatan Sukoharjo sehingga didapatkan 131 sampel feses Sapi Bali. Data dianalisis secara deskriptif. Pemeriksaan sampel

menggunakan Uji Sedimentasi Feses Mamalia. Hasil penelitian

menunjukkan tingkat infestasi cacing hati di Kecamatan Sukoharjo sebesar 27,62% yaitu terdapat 35 sampel positif terinfestasi dari 131 sampel feses yang diperiksa.

TINGKAT INFESTASI CACING HATI PADA SAPI BALI DI KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN PRINGSEWU

PROVINSI LAMPUNG Oleh

DEA FITRI ARYANDRIE Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar SARJANA PETERNAKAN

pada

Jurusan Peternakan

Fakultas Pertanian Universitas Lampung

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

TINGKAT INFESTASI CACING HATI PADA SAPI BALI DI KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN PRINGSEWU

PROVINSI LAMPUNG

(Skripsi)

Oleh

DEA FITRI ARYANDRIE

FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS LAMPUNG

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

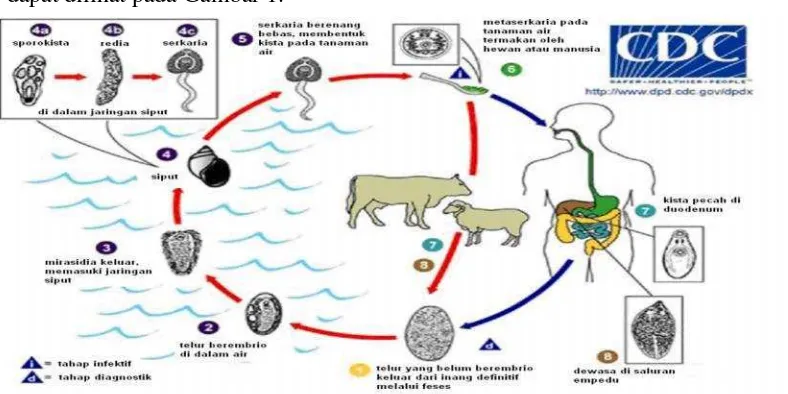

1. Siklus hidup cacing hati ... 15 2. Hasil positifFasciola sp. sampel feses Sapi Bali di Kecamatan

Sukoharjo ... 29 3. PrevalensiFasciola sp. di beberapa desa di Kecamatan

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Hasil positifFasciola sp. sampel feses Sapi Bali di Kecamatan

Sukoharjo... 28 2. Kuisioner peternak ... 45

3. Perhitungan sampel ... 47 4. Data kuisioner peternak dan Sapi Bali di Kecamatan

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judulTingkat Infestasi Cacing Hati Pada Sapi Bali Di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu

Provinsi Lampung. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S-1) pada Fakultas Pertanian Universitas

Lampung.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih atas segala dukungan, bantuan, dan bimbingan dari beberapa pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S. selaku Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung;

2. Bapak Prof. Dr. Ir. Muhtarudin, M.S. selaku Ketua Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Lampung;

3. Bapak drh. Purnama Edy Santosa, M.Si. selaku Pembimbing Utama atas kebaikan hati dalam membimbing penulis, kesabaran, kesediaan waktu, ilmu, dan arahan dalam penulisan skripsi ini;

5. Bapak drh. Madi Hartono, M.P. selaku Pembahas atas bimbingan, saran, ilmu, dan perbaikannya dalam menyempurnakan skripsi ini;

6. Ibu Dian Septinova, S.Pt., M.T.A. selaku Pembimbing Akademik atas persetujuan, bimbingan, motivasi, dan nasihat selama menjadi mahasiswa; 7. Ibu dan bapak dosen jurusan peternakan yang dengan ikhlas memberikan

ilmunya kepada penulis selama masa studi;

8. Bapak Dio Subandri, Ibu Tri Haryani, Leoni Dian Pratiwi beserta keluarga besarku atas semua kasih sayang, nasehat, dukungan, dan keceriaan di keluarga serta do'a tulus yang tak pernah bosan terucap bagi penulis; 9. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Pringsewu atas izin yang telah

diberikan untuk melaksanakan penelitian;

10. Bapak drh. Johan Afriyanto beserta keluarga atas kesediaanya mendampingi dan memberikan tempat tinggal penulis selama penelitian;

11. Bapak Sunarto, bang Taufik, pak Femi, pak Nardi, pak Mardi, dan pak Hanafi atas kesediaannya mendampingi penulis dalam proses survei selama

penelitian;

12. Putri Handayani, Frandy Febrianthoro, Amita Juliana, Dwi Haryanto dan Bastian Rusdi teman seperjuangan dalam suka duka penelitian, semangat, kebersamaan dan persahabatan;

Rahma, Wanda dan rekan-rekan di Jurusan Peternakan angkatan 2011 yang telah memberikan keceriaan, semangat dan rasa kekeluargaan;

14. Galuh Gilang Gumilar, Ovane, Winda, Dewi Retno, Tiara, Sulis, mba Ayi, mba Ovi, Tunjung, Winda, Wilfrida, Rani, kak yogi, kak evry, kak aldo, kak bram, teman-teman Duta Pertanian 2013/2014 atas keceriaan, kebersamaan dan semangat yang diberikan kepada penulis;

15. Seluruh kakak tingkat 2009, 2010 dan adik-adik angkatan 2012, 2013 serta 2014, atas keceriaan,do’a, kenangan, motivasi, bantuan, dan kebersamaannya;

16. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan baik dalam persiapan, pelaksanaan maupun penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap semoga semua bantuan yang telah diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung mendapatkan balasan dan rahmat dari Allah SWT. Semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Amin.

Bandar Lampung, Mei 2015 Penulis

MOTTO

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu

sendiri dan sebaliknya jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu

untuk dirimu sendiri pula

(QS. Al-Isra : 7)

Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan

sabar

(Khalifah Umar)

Ilmu pengetahuan tanpa agama adalah pincang

(Albert Einstein)

Anda tidak bisa mengubah orang lain, Anda harus menjadi

perubahan yang Anda harapkan dari orang lain

(Mahatma Gandhi)

Kemenangan yang seindah-indahnya dan sesukar-sukarnya yang

boleh direbut oleh manusia ialah menundukan diri sendiri

(Ibu Kartini )

Tak ada pilihan kecuali menjadi orang baik dan hiduplah dengan

kesederhanaan untuk mencapai tingkat tertinggi di hidupmu

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirabbil alamin....

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah

memberikan kesehatan, kekuatan dan kesabaran bagi penulis hingga selesainya

skripsi ini. Shalawat dan salam bagi panutan kita

Nabi Muhammad SAW

Karya sederhana ini ku persembahkan kepada

Ibu...belahan jiwaku, bidadari surgaku yang tiada lelah memberikan cinta dan

kasih sayang..

Bapak..pejuang nomor satu dihidupku, yang tak pernah ada keluh kesah dalam

membahagiakanku..

Semoga tiap peluh Ibu dan Bapak menjadi cahaya di surga nanti Amiin..

Dosen Jurusan Peternakan, keluarga besarku, dan para sahabat yang selalu

memberikan semangat dan iringan doa hingga aku sampai di titik ini

Serta

Almamater kebanggaanku..

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada 06 Maret 1994, sebagai putri pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Diyo Subandri dan Ibu Tri Haryani. Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 2 Perumnas Way Halim pada tahun 2005; Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Bandar Lampung pada tahun 2008; Sekolah Menengah Atas Negeri 12 pada tahun 2011. Penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN tertulis pada tahun 2011.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... xiii

DAFTAR GAMBAR ... xv

DAFTAR ISI ... xvi

1. PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang dan Masalah ... 1

1.2 Tujuan Penelitian ... 2

1.3 Manfaat Penelitian ... 3

1.4 Kerangka Pemikiran ... 3

1.5 Hipotesis ... 5

II. TINJAUAN PUSTAKA ... 6

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Pringsewu ... 7

2.2 Sapi Bali ... 7

2.3 Cacing Hati ... 9

III. BAHAN DAN METODE ... 22

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian ... 22

3.2 Alat dan Bahan ... 22

3.3 Metode Penelitian ... 22

3.4 Teknik Pemeriksaan Feses ... 23

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ... 26

4.1 Kondisi Peternak dan Ternak Sapi Bali ... 26

4.2 Hasil Positif Fasciola sp. Sampel Feses Sapi Bali di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu ... 28

V. SIMPULAN DAN SARAN ... 39

5.1 Simpulan ... 39

5.2 Saran ... 39

DAFTAR PUSTAKA ... 40

1

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Masalah

Peningkatan produksi ternak sebagai sumber protein hewani adalah suatu strategi nasional dalam rangka peningkatan ketahanan pangan yang sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi Indonesia (Dwiyantoet al, 2000) dan Riady (2006). Manfaat protein hewani sangat menentukan dalam mencerdaskan manusia karena kandungan asam aminonya tidak dapat tergantikan (irreversible) oleh bahan makanan lainnya. Subsektor peternakan merupakan salah satu komoditi penunjang dalam meningkatkan kecerdasan bangsa (Riady, 2006).

Lampung merupakan salah satu provinsi yang menjadi lumbung ternak nasional dengan komoditi unggulan berupa sapi potong. Populasi sapi potong di Lampung pada tahun 2011 sebesar 742.776 ekor, dengan populasi Sapi Bali sebesar

2 populasi Sapi Bali sebesar 2.509 ekor. Potensi Sapi Bali dapat terus

dikembangkan secara optimal apabila diimbangi pula dengan pengendalian

berbagai macam kendala yang dapat memengaruhi perkembangan populasi ternak. Kendala-kendala yang muncul dalam pemeliharaan Sapi Bali tidak hanya

menyangkut faktor makanan, kondisi peternakan dan potensi genetik ternak, tetapi persoalan penyakit.

Penyakit yang kurang mendapat perhatian dari peternak ialah infeksi yang berasal dari parasit. Direktorat Kesehatan Hewan (1991) melaporkan bahwa taksiran kerugian ekonomi akibat cacing hati tidak kurang dari Rp. 513,6 Miliyar yaitu berupa kematian, penurunan bobot hidup, kehilangan tenaga kerja, organ hati ternak yang terpaksa harus dibuang, penurunan produksi susu, serta biaya pengobatan.

Sejauh ini pemerintah sudah melakukan tindakan pencegahan secara rutin dengan memberikan pengobatan massal di seluruh Kabupaten Pringsewu. Namun, monitoring terhadap tingkat infestasi cacing hati yang menyerang Sapi Bali di Kabupaten Pringsewu belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, untuk

mengetahui keberadaan cacing hati ini perlu dilakukan survei mengenai tingkat infestasi di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.

1.2 Tujuan Penelitian

3

1.3 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada peternak dan pemerintah sehingga dapat dilakukan penanganan penyakit cacing hati.

1.4 Kerangka Pemikiran

Pada tahun 2009 populasi penduduk di Provinsi Lampung sebanyak 6.741.439 jiwa, sedangkan pada tahun 2010 terjadi peningkatan menjadi

7.608.405 jiwa (BPS, 2012). Peningkatan populasi penduduk ini tidak didukung dengan penyediaan bahan pangan terutama asal hewan, sedangkan permintaan terhadap berbagai kebutuhan bahan pangan terus meningkat. Pola konsumsi menu makanan rumah tangga juga secara bertahap mengalami perubahan ke arah peningkatan konsumsi protein hewani (termasuk produk peternakan). Salah satu produk peternakan yang diminati masyarakat adalah daging sapi. Daging sapi merupakan salah satu sumber protein yang penting disamping daging ayam dan babi (Yasin dan Indarsih, 1988). Daging sapi yang dikonsumsi masyarakat berasal dari sapi yang digemukkan difeedloterssampai sapi yang dipelihara secara tradisional. Salah satu bangsa sapi potong yang dipelihara secara tradisional di masyarakat adalah Sapi Bali. Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu daerah di Provinsi Lampung yang memiliki potensi dalam pemeliharaan Sapi Bali yaitu sebesar 3.632 ekor yang menyokong 0,08% dari populasi Sapi Bali di Indonesia (PSPK, 2011).

4 yang rendah serta tingkat kesuburan (fertilitas) yang cukup tinggi dibandingkan dengan jenis sapi lain yaitu mencapai 83%. Selain mempunyai keunggulan, Sapi Bali juga memiliki beberapa kelemahan antara lain peka terhadap beberapa jenis penyakit yang tidak dijumpai pada ternak lain misalnya,JembranadanBaliziekte, rentan terhadap penyakit yang disebabkan oleh cacing, apalagi jika dipelihara secara ekstensif dan semi intensif (Darmadja dalam Guntoro, 2002).

Penyakit parasit cacing masih sering diabaikan oleh peternak. Penyakit parasit biasanya tidak mengakibatkan kematian ternak, namun menyebabkan kerugian yang sangat besar berupa penurunan berat badan dan daya produktivitas hewan. Diantara penyakit parasit yang sangat merugikan adalah penyakit yang

disebabkan olehFasciola hepatica, yang dikenal dengan namaFasciolasis

(Mukhlis, 1985). Fasciolasismerupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi cacing familiTrematodadengan spesiesF. hepaticadanF. gigantica.Kedua cacing ini pada temak ditularkan melalui siput dari familiLymnaeidae.

5 mengurangi fungsi kemampuan mukosa usus dalam transpor glukosa dan

metabolit lainnya. Apabila ketidakseimbangan ini cukup besar akan

menyebabkan menurunnya nafsu makan, serta tingginya kadar nitrogen di dalam tinja yang dibuang karena tidak dipergunakan. Akibatnya keterlambatan

pertumbuhan akan terjadi, terutama pada ternak muda pada masa pertumbuhan. Oleh karena itu infestasi cacing akan bersifat patogenik, terutama jika bersamaan dengan kondisi pakan ternak yang buruk. Lebih lanjut Maloneet al,(1982) melaporkan bahwaFasciolasispada ternak dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar sebagai akibat dari pengapuran organ hati, terganggunya

fertilitas, berkurangnya produksi daging dan kematian. Ternak juga mengalami penurunan daya tahan terhadap infeksi bakteri maupun virus (Maloneet al, 1982). Diharapkan dengan didapatkannya data mengenai infestasi cacing hati pada Sapi Bali dapat dilakukan tindakan pencegahan dan pengendalian yang lebih baik sehingga dapat meminimalkan kerugian ekonomi peternak di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.

1.5 Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu terdapat infestasi cacing hati pada Sapi Bali di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi

6

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Pringsewu

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tanggamus, dan dibentuk

berdasarkan Undang-undang Nomor 48 tahun 2008 tanggal 26 November 2008 dan diresmikan pada tanggal 3 April 2009 oleh Menteri Dalam Negeri.

Secara geografis Kabupaten Pringsewu terletak diantara 104045’25” – 10508’42” Bujur Timur (BT) dan 508’10”-5034’27” Lintang Selatan (LS), dengan luas

wilayah yang dimiliki sekitar 625 km2atau 62.500 Ha. Secara administratif

Kabupaten Pringsewu berbatasan dengan 3 (tiga) wilayah kabupaten :

1. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sendang Agung dan Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah;

2. sebelah Timur berbatasan Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Gedongtataan, Kecamatan Waylima dan Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran; 3. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bulok dan Kecamatan Cukuh

Balak, Kabupaten Tanggamus;

7 Kabupaten Pringsewu merupakan daerah tropis, dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 161,8 mm/bulan, dan rata-rata jumlah hari hujan 13,1 hari/bulan. Rata-rata temperatur suhu berselang antara 22,90C—32,40C. Selang rata-rata kelembaban relatifnya adalah antara 56,8 %--93,1%. Rata-rata tekanan udara minimal dan maksimal di Kabupaten Pringsewu adalah 1008,1 Nbs dan

936,2 Nbs. Dengan karakteristik iklim tersebut, wilayah ini berpotensial untuk dikembangkan sebagai daerah pertanian (Diskominfo Pringsewu, 2014)

Struktur perekonomian Kabupaten Pringsewu kurun waktu 2008–-2010 didominasi oleh sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan

(Diskominfo Pringsewu, 2014). Populasi sapi potong di Kabupaten Pringsewu sebesar 14.402 ekor, dengan populasi sapi Bali sebesar 3.632 ekor (PSPK, 2011).

2.2 Sapi Bali

8 populasi Sapi Bali di Indonesia diperkirakan mencapai 4 juta ekor, jumlah ini merupakan 25 % dari populasi sapi di Indonesia.

Sapi Bali mempunyai ciri-ciri khusus antara lain: warna bulu merah bata, tetapi yang jantan dewasa berubah menjadi hitam (Hardjosubroto, 1994). Satu karakter lain yakni perubahan warna sapi jantan kebirian dari warna hitam kembali pada warna semula yakni coklat muda keemasan yang diduga karena makin tersedianya hormon testosteron sebagai hasil produk dari sel intersisial testes. Hardjosubroto (1994) menyatakan bahwa ada tanda-tanda khusus yang harus dipenuhi sebagai sapi bali murni, yaitu warna putih pada bagian belakang paha, pinggiran bibir atas dan pada paha kaki bawah mulai tarsus dan carpus sampai batas pinggir atas kuku. Bulu pada ujung ekor hitam, bulu pada bagian dalam telinga putih, dan terdapat garis belut (garis hitam) yang jelas pada bagian atas punggung. Bentuk tanduk pada jantan yang paling ideal disebut bentuk tanduk silak congklok yaitu jalannya pertumbuhan tanduk mula-mula dari dasar sedikit keluar lalu membengkok keatas, kemudian pada ujungnya membengkok sedikit keluar. Pada sapi betina bentuk tanduk yang ideal disebut manggul gangsa yaitu jalannya pertumbuhan tanduk satu garis dengan dahi arah kebelakang sedikit melengkung kebawah dan pada ujungnya sedikit mengarah kebawah dan

kedalam, tanduk ini berwarna hitam.

Sapi Bali memiliki keunggulan terutama kemampuan adaptasinya dalam

lingkungan dengan ketersediaan pakan kualitas rendah dan tingkat fertilitas yang tinggi (Hadiwirawan dan Subandriyo, 2002). Menurut Zoa (1983) dalam

9 menghasilkan kelahiran hidup 1.999 anak (atau 56 anak tiap 100 sapi betina). Ketahanan Sapi Bali pada kondisi kering terletak pada kemampuannya yang luar biasa menyimpan air di dalam tubuh. Disamping itu Sapi Bali mampu mencerna unsur nitrogen lebih banyak dari hijauan bergizi rendah dibandingkan dengan sapi lain.

2.3 Cacing Hati

A. Klasifikasi dan Morfologi

CacingFasciola sp.di klasifikasikan ke dalam filumPlathyhelminthes, kelasTrematoda, ordoDigenea, famili Fasciolidae, genusFasciola, spesies

F. hepaticadan F. gigantica(Soulsby, 1986). Cacing dewasa

Fasciola sp.berbentuk pipih seperti daun tanpa rongga tubuh. Perbedaan dari kedua jenis cacingF. giganticaadalah pada bentuk tubuh dan ukuran telur berkisar antara 156—197 µm x 90—104 µm. TubuhF. gigantica relatif lebih bundar, bagian posteriornya terlihat lebih mengecil dan ukuran telurnya lebih besar dibandingkan F.hepatica (Adiwinata, 1955). F. hepaticaukuran telur berkisar antara 130—160 µm x 63—90 µm (Soulsby, 1986). Telur cacing hati (Fasciola sp.) berbentuk oval, berdinding halus dan tipis berwarna kuning dan bersifat sangat permiabel, memiliki operkulum pada salah satu kutubnya.

10 batil isap perut lebih besar. Soulsby (1986) menyebutkan bahwaF. hepatica

mempunyai ciri-ciri memiliki batil isap mulut dan kepala yang letaknya

berdekatan, divertikulum usus, alat kelamin jantan (testis) yang bercabang-cabang dan berlobus, sedangkan alat kelamin betina mempunyai kelenjarvitellariayang memenuhi sisi lateral tubuh, memiliki sebuahpharingdanoesphagusyang pendek, uterus pendek dan bercabang-cabang.

Di Indonesia cacing hati yang selalu terdeteksi adalah yang berspesies

F.gigantica, sedangkanF. hepaticaumumnya dapat ditemukan dari ternak-ternak yang diimpor ke Indonesia (Kusumamihardja, 1992). Kedua cacing ini secara morfologi mempunyai banyak kesamaan. Perbedaan diantara keduanya terletak pada daya tahan hidup terhadap lingkungan dan inang perantara (Lymnea sp), (Soulsby, 1986).

Metabolisme F. hepatica secaraanaerob, mendapat makanan dari sekresi empedu dan dapat hidup selama 10 tahun (Brown, 1979). F. hepatica dewasa berukuran 20 mm—50 mm (Noble dan Noble, 1989). Sisi kiri dan kanan hampir sejajar, bahu kurang jelas, alat penghisapventralsejajar dengan bahu, besarnya hampir sama dengan alat penghisap mulut, kutikula dilengkapi dengan sisik. Usus buntunya bercabang - cabang sejajar dengan sumbu badan, sirus tumbuh sempurna dan kantung sirus mangandung kelenjar prostat serta kantong semen,

ovariumbercabang terletak di sebelah kanan garis median, kelenjarvitelin

11

B. Epidemiologi

Kejadian infeksi cacing hati di Indonesia, dari dataran rendah sampai ketinggian 2.000 m tetap ditemukanF. gigantica. Hal ini karenaL. rubiginosa

merupakan satu-satunya siput yang menjadi hospes antara yang mampu hidup baik di dataran rendah maupun dataran tinggi. Siput dapat ditemukan dalam air yang mengalir dengan kecepatan di bawah 20 cm tiap detik. Dalam air yang tergenang dan air yang keruh tidak ditemukan, hal ini dimungkinkan kandungan oksigen yang rendah dan lebih tinggi pada air jernih dan bergerak

(Brotowijoyo, 1987). L. rubiginosatidak tahan kekeringan, tanpa makan dalam lumpur yang memiliki kelembaban 35 % siput mati dalam waktu 2—14 hari, kelembaban 76 % mati dalam 4—16 hari dan dalam kelembaban 80% mati dalam 8—16 hari. Kelangsungan hidup cacing hati tergantung pada kehadiran siput serta kecocokan toleransi siput dan fase hidup bebas cacing, terutama suhu dan pH air (Kusumamiharja, 1992).

C. Siklus Hidup

Siklus hidup parasit sangat komplek, pendek dan cepat penularannya.

12 empedu tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan jumlah telur dalam tinja.

Jumlah telur dalam tinja akan mencapai maksimum dalam waktu 2 bulan setelah periode prepaten, kemudian menurun lagi secara pesat (Soulsby, 1986). Telur tidak dapat berkembang di bawah suhu 10º C, tetapi dapat berkembang dengan baik pada suhu 10º C—26º C (Levine, 1990).

Perkembangan dari stadium telur sampaimetacercaria hanya dapat terjadi pada lingkungan yang tergenang air (Noble dan Noble, 1989). Apabila telur masuk ke dalam air, operkulum membuka danmiracidiayang bersilia dibebaskan.

Miracidiahanya dapat keluar apabila mendapat cukup cahaya. Cahaya

mengaktifkanmiracidiayang kemudian mengubah permeabilitas suatu bantalan kental yang terletak di bawah operkulum. Telur yang sudah menetas

menghasilkanmiracidia. Tubuhmiracidiadiliputiciliaeyang berfungsi sebagai alat penggerak di air. Gerakanmiracidiadipengaruhi oleh cahaya

(Brown, 1979).

Miracidiaberenang selama beberapa jam dan kemudian menembus tubuh siputL. rubiginosa. Miracidiahanya hidup dalam waktu singkat

(24 jam) untuk mencari siput sebagai induk semang antara. Apabila ditemukan siput yang sesuaimiracidia akan melekat dan menusukkanpapillanya. Setelah

miracidiaberhasil menembus jaringan siput,ciliadilepaskan, kemudian menempati rumah siput tersebut. Setelah 36 jam,miracidiaberbentuk

13 di dalam hati siput. Sporokista memperbanyak diri dengan pembelahan

transversal, sehingga dari satumiracidiaterbentuk banyak sporokista.

Setelah 10 hari tubuh siput terinfeksi miracidia, terlihat gumpalan sel di dalam sporokista yang kemudian tumbuh menjadi redia (Brown, 1979).

Pada hari ke 12 redia induk mulai tampak. Pada hari ke-23 redia anak mulai terbentuk, hari ke 25 redia anak membebaskan diri. Setelah redia anak

terbentuk kemudian redia berkembang sendiri-sendiri untuk membentukcercaria. Tubuh redia berbentuk silinder dengan otot kalung leher (collar). Di dalam kalung redia terdapat sel ekskresi dan sel pertumbuhan. Cercariadihasilkan melalui pembelahan sel pertumbuhan. Satu redia induk biasanya mengandung 3 redia anak yang sudah berkembang sempurna. Selama musim panas, biasanya hanya terdapat satu generasi redia. Redia menghasilkancercariayang akan meninggalkan siput (Noble dan Noble, 1989).

Tubuhcercariaberbentuk bulat telur dan memiliki ekor untuk berenang.

Cercaria yang keluar dari tubuh siput membebaskan diri dan berenang kemudian mencari tumbuh-tumbuhan air untuk melekat dan melepaskan ekornya. Cercaria

14 ekor dilepaskan. Selanjutnyacercariaberubah menjadi kista dengan cara

mensekresikan subtansi viskus untuk melapisi tubuhnya. Cercariayang telah menjadi kista disebutmetacercaria.

Proses pembentukan dinding kista disertai pembentukan alat-alat dalam tubuh, berupa alat tubuh cacing dewasa, proses ini berlangsung 2—3 hari, setelah itu

metacercariabersifat infeksius serta tahan kering dan panas

(Noble dan Noble, 1989). Metacercariaberdinding tebal berlapis dua apabila termakan oleh sapi dewasa di dalam lambungnya dinding kista yang berhasil dihancurkan oleh asam lambung hanya lapisan luar saja. Pada anak sapi, kemampuan lambung untuk merusak lapisan luar sangat terbatas sekali, hal ini menyebabkan tingkat prevalensi infeksi cacing hati pada anak sapi tidak berpengaruh secara nyata. Dalam kista, metacercariaberkembang menjadi cacing muda (Suweta, 1982). Agar dapat menginfeksi induk semang definitif,

metacercariadi dalam induk semang perantara (ikan,crutaceadan keong) atau tumbuhan air harus termakan dahulu. Metacercariadari F. hepaticadan F. giganticapada masa kering masih dapat ditemukan pada hay dan sampah-sampah air. Kemampuan bertahanmetacercariabergantung pada suhu dan tingkat

hidrasi. Hal ini menyebabkanmetacercarialebih dapat bertahan di dalam air daripada di lingkungan luar (Spithillet al, 1999).

Metacercariadari F. giganticamempunyai kemampuan bertahan pada suhu tinggi lebih lama dibandingkanF. hepatica. Hal ini mengindikasikan bahwa

15 bertahan pada musim dingin seperti di Eropa, Amerika bagian utara, dan Australia (Malek, 1980).

Siput yang menjadi induk semang antara berbeda spesies dalam wilayah negara yang berbeda. Pada umumnya jenis-jenis siput yang menjadi induk semang antara sementara cacing hati, dariF. hepatica dan F. giganticatemasuk family

Lymnaeacidae. L. rubiginosa merupakan induk semang antara cacing hati

F. gigantica di Indonesia. SiputL. rubiginosabentuk oval dengan lingkaran spiral pada ujung ekor. Dinding rumah transparan, berwarna kuning coklat atau agak kehitaman (Suweta, 1978).

Soetedjo (1980) memaparkan bahwaL. rubiginosamerupakan sejenis siput yang mudah ditemukan di perairan yang jernih, dengan oksigenasi air yang baik, dan aliran air yang tidak terlalu cepat seperti lingkungan sawah. Siput ini mempunyai cangkang yang tipis dan tidak mempunyai operkulum sehingga tidak tahan pada suhu air yang tinggi. Makanan utamanya adalah alga dan tanaman rumput-rumputan termasuk daun padi yang telah membusuk. Siklus hidup cacing hati dapat dilihat pada Gambar 1.

16

D. Gejala Klinis

Patogenesa dan gejala klinis fasciolasis tergantung dari jumlah dan tahap perkembangan cacing di hati serta tingkat kerusakan yang terjadi. Cacing ini dapat menyebabkan akut, sub akut, dan kronis fasciolasis (Matthews, 1999). Pada sapi dan kerbau umumnya bersifat kronis akibat dari infeksi yang berlangsung sedikit demi sedikit (Kusumamiharja, 1992). Gejala klinis yang ditimbulkan dapat pula bersifat sub akut yaitu berupa kelemahan, anoreksia, perut kembung dan terasa sakit apabila disentuh (Kusumamiharja, 1992).

Menurut Matthews (1999), Fasciolasis akut terjadi ketika cacingimmaturedalam jumlah besar merusak jaringan hati mengakibatkan gangguan hati dan

haemorragi. Kasus akut pada umumnya terjadi di akhir musim gugur dan di awal musim dingin ditandai dengan kematian tiba-tiba,dyspnoe,ascites, dan

abdominal pain. Jumlah cacing dewasa yang ditemukan mencapai lebih dari 1.000 ekor dengan kondisipostmortemhati membesar. Pada beberapa kasus, hati yang membesar dapat dipalpasi di daerah abdominal. Infestasi cacing yang berlebih dapat menyebabkan anemiahemorragiakut dan hipoalbuminemia (Mitchell, 2007). Fasciolasis akut ditandai dengan adanya infeksimetacercaria

17 Fasciolasis sub akut terjadi pada akhir musim gugur sampai musim semi

(Mitchell, 2007). Pada kasus ini ditemukan cacing dewasa sebanyak 500—1.500 ekor di dalam buluh empedu dan telur cacing di dalam tinja kurang dari 100 (Matthews, 1999). Kejadian sub akut ditandai dengan adanya gejala klinis berupa ikterus, anemia, penurunan berat badan, edema submandibular (bottle jaw), serta perdarahan akibat dari cacing yang memakan jaringan hati (Soulsby, 1986). Fasciolasis kronis terjadi akibat dari migrasi dan keberadaan cacing dewasa di dalam buluh empedu sehingga menyebabkan kerusakan parenkim hati. Kejadian ini muncul pada musim dingin dan musim semi (Mitchell, 2007) dengan jumlah cacing yang ditemukan sekitar 250 ekor dan telur cacing di dalam tinja mencapai 100 (Matthews, 1999). Fasciolasis kronis ditandai dengan penurunan nafsu makan, anemia, anoreksia, diare kronis, penurunan berat badan,bottle jaw,

cholangitis, dan fibrosis organ hati akibat dari cacing hati dewasa yang hidup dalam buluh empedu (Soulsby, 1986).

Pada daerah tropis seperti Indonesia kejadian Fasciolasis banyak terjadi di awal musim hujan dan di awal musim kemarau. Hal ini terjadi karena pertumbuhan optimal telur menjadi mirasidium terjadi pada awal musim hujan dan

perkembangan di dalam tubuh siput mencapai tahap yang lengkap pada akhir musim hujan. Pelepasancercariaterjadi pada awal musim kering saat curah hujan masih cukup tinggi dan menurun seiring dengan penurunan curah hujan.

E. Patogenesis

18 berlangsung secara masif dalam waktu singkat dan merusak parenkim hati

sehingga fungsi hati sangat terganggu serta menimbulkan perdarahan pada rongga peritoneum. Meskipun cacing muda hidup dalam parenkim hati, parasit tersebut juga dapat menghisap darah, seperti cacing dewasa dan menyebabkan anemia pada minggu ke-4 atau ke-5 fase migrasi cacing muda. Diperkirakan 10 ekor cacing dewasa dapat menyebabkan kehilangan darah sebanyak 2 ml/hari (Subronto, 2007).

Fasciolasis kronis berlangsung lambat dan disebabkan oleh aktivitas cacing dewasa di dalam saluran empedu, baik di dalam hati maupun di luar hati. Fasciolasis menyebabkan cholangitis, obstruksi saluran empedu, kerusakan jaringan hati disertai fibrosis dan anemia. Anemia terjadi karena cacing dewasa mengisap darah serta kehilangan persediaan zat besi (Subronto, 2007).

Lesi yang disebabkan oleh infeksi Fasciola sp.pada semua ternak hampir sama bergantung pada tingkat infeksinya. Kerusakan hati paling banyak terjadi antara minggu ke 12—15 pasca infeksi. Kerusakan jaringan mulai terjadi pada waktu cacing muda mulai menembus dinding usus tetapi kerusakan yang berat dan peradangan mulai terjadi sewaktu cacing bermigrasi dalam parenkim hati dan ketika berada dalam saluran empedu dan kantong empedu . Pada pemeriksaan darah akibat fasciolasis akut ditemukan perubahan berupaanemia normokromik, eosinophilia, danhipoalbuminemia(Ditjennak, 2012).

19 ditemukan bersifat hipokromik, makrositik dan hipoproteinemia. Pada penyakit yang berlangsung subakut maupun kronis, feses selalu mengandung telur

Fasciola sp. Penemuan telur cacing tidak selalu dapat dikaitkan pada beratnya kerusakan hati (Subronto, 2007).

F. Diagnosis

Diagnosa fasciolasis dapat dilakukan dengan 2 cara, yakni diagnosa klinis dan diagnosa laboratorium. Diagnosa klinis berdasarkan gejala klinis sulit dilakukan, maka sebagai penunjang diagnosa dapat digunakan pemeriksaan ultrasonografi (USG), sedangkan diagnosa laboratorium dilakukan dengan pemeriksaan feses, biopsi hati, uji serologi untuk deteksi antibodi dan antigen sertawestern blotting(Ditjennak, 2012). Penentuan diagnosa fasciolasis seekor hewan atau sekelompok hewan dapat dibuktikan, salah satunya dengan

melakukan pemeriksaan feses, yaitu menemukan telurFasciola sp.dalam feses dengan menggunakan metode sedimentasi. Pada hewan yang berkelompok, diagnosa juga perlu diperkuat dengan kerusakan hati salah satu hewan yang mati dengan melalui pemeriksaanpost-mortem(Subronto, 2007).

Kendala yang ditemukan pada pemeriksaan feses untuk mendeteksi telur cacing adalah durasi infeksi F. giganticakarena telur baru dapat ditemukan

15 minggu setelah hewan terinfeksi, sedangkan untuk infeksiF. hepatica, telur baru dapat ditemukan 10 minggu setelah hewan terinfeksi. Telur yang keluar secaraintermittenbergantung pada pengosongan kantung empedu. Telur

Fasciola sp.sangat mirip dengan telurParamphistomum sp. TelurFasciola sp.

keabu-20 abuan. Untuk membedakan keduanya, dapat diamati dari karakteristik telur, yakni ukuran telur Fasciola sp.lebih kecil dari Paramphistomum sp., dinding telurParamphistomum sp. lebih tipis sehingga mudah menyerap zat warna empedu, yodium ataumethylene blue. Selain itu, telurParamphistomum sp. memiliki sel-sel embrional yang lebih jelas terlihat dibandingkan dengan telur

Fasciola sp.(Subronto, 2007; Ditjennak, 2012).

G. Pencegahan dan Pengendalian

Usaha menghindari padang rumput lembab sehingga tempat hidup hospes antara akan menghalangi infeksi cacing hati pada sapi (Levine, 1994). Usaha

menghindari pakan hijau yang terkontaminasi siput dan usahakan pakan hijau dicuci terlebih dahulu sebelum diberikan kepada ternak (Murtidjo, 1993). Menurut Suweta (1982), upaya pengendalian penyebarluasan penyakit dapat dilaksanakan dengan memutuskan siklus hidup cacing, yaitu dengan memberantas siput yang hidup di air persawahan dengan cara:

a. mengeringkan tempat-tempat berair yang tidak diperlukan sehingga siput-siput mati kekeringan;

b. dengan zat kimia, antara lain perusi (CuSO4) yang ditaburkan ke

dalam lahan berair. Cara ini tidak dianjurkan, karena menimbulkan pencemaran lingkungan; dan

c. dengan menggalakan pemeliharaan itik (bebek) di lahan sawah, karena bebek akan memakan siput-siput yang menjadi tempat berkembangbiak larva cacing hati.

21 setiap 2 bulan sekali (BPPTP Kalbar, 2006). Menurut Lubis (1983) pencegahan infeksi cacing hati dapat dilakukan dengan pemberian ransum yang baik untuk menambah daya tahan ternak. Disamping itu sebaiknya dilakukan pelayuan hijauan sebelum diberikan pada ternak agar larva yang mencemari hijauan tersebut mati.

H. Pengobatan

Pengobatan dapat dilakukan secara rutin menggunakan obat cacing. Obat cacing komersial secara luas sudah tersedia dipasaran. Albendazol® plus Closantel® yang diberikan secara oral dapat membunuhF. gigantica, cacing pita dan nematoda (100%) (Al-Quddah et al, 1998). Fenbendazol®dan Clorsulon® dengan dosis 25mg/kg BB dan dosis 35mg/kg BB dapat mengurangi infeksi cacing hati dewasa (99,6%) dan cacing hati muda (Maloneet al, 1997).

Closantel®dan Rafoxanide®dengan dosis masing-masing 7,5 mg/kg BB dan 10 mg/kg BB dapat digunakan untuk mengontrolHaemonchus sppdanFasciola spp

23

III. BAHAN DAN METODE

3. 1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada Desember 2014—Januari 2015 di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.

3. 2 Alat dan Bahan

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalahcooling box,tabung penampung feses, lembar kuisioner, alat tulis,gloves, timbangan analitik, beker glass, saringan 200 mesh, tabung kerucut,slide glass,mikroskop, dan stopwatch. Bahan-bahan yang digunakan adalah sampel feses Sapi Bali segar (baru didefekasikan) ± 2 gr, air, dan Methylene blue 1%.

3. 3 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Penyamplingan pada ternak dilakukan secara proporsional dan peternak secara acak. Penyamplingan pada ternak dilakukan dengan melihat populasi ternak dan memproporsikan sesuai dengan populasi yang dimiliki di tiap desa, sehingga setiap 100 ekor Sapi Bali diwakili oleh satu

23

Besaran sampel didapatkan dengan menggunakan rumus (Martinet al, 1987) : n = 4PQ / L2

Keterangan :

n : besaran sampel yang diperlukan

P : prevalensi cacing saluran pencernaan di lokasi penelitian L : galat yang diinginkan

Q : (1-P)

Populasi Sapi Bali di Kecamatan Sukoharjo sebanyak 2.483 ekor (Puskeswan

Sukoharjo, 2014). Persentase kasus helminthiasis di Provinsi Lampung sebesar 1,381% (Balai Veteriner Lampung, 2013). Dengan tingkat konfidensi yang digunakan sebesar 95% dan besar galat yang diinginkan 5%, maka besaran sampel yang didapat

berdasarkan rumus tersebut sebanyak 22. Indeks ternak yang diperoleh berdasarkan jumlah sampel Sapi Bali adalah 1ekor/peternak. Total sampel peternak sebanyak 27 orang dari tujuh desa yang diambil sampelnya. Untuk mengoreksi sampling tahapan berganda baik pada sampel ternak dan peternak maka jumlah peternak dan ternak dilipatkan empat (Martinet al,1987). Jumlah sampel ternak yang didapatkan sebanyak 131 ekor Sapi Bali dari 108 peternak. Cara penentuan jumlah sampel dapat dilihat pada Tabel 3.

3. 4 Teknik pemeriksaan feses

24

rektal. Feses yang sudah diperoleh dikirim ke Laboratorium Balai Veteriner Lampung untuk dilakukan pemeriksaan dengan Metode Uji Sedimentasi Feses Mamalia.

Metode Uji Sedimentasi Feses Mamalia adalah uji pengendapan atau sedimentasi, yang pada prinsipnya bahwa telur cacing Trematoda diperiksa melalui sedimen pada filtrat feses yang telah diproses dan ditambahkan methylene blue 1% (Anonim, 1999).

Cara kerja uji sedimentasi feses mamalia :

1. menimbang 3 gram sampel feses lalu memasukkan ke dalam beker glass 100 ml; 2. menambahkan air hingga 50 ml, mengaduk dengan batang pengaduk hingga feses

hancur (homogen);

3. menyaring suspensi dengan saringan 200 mesh dan memasukkan dalam tabung kerucut lalu menambahkan air hingga penuh;

4. mendiamkan selama 5 menit, kemudian membuang cairan bagian atas dan menyisakan filtrat ± 10 ml;

5. menambahkan air pada filtrat dalam tabung kerucut hingga penuh dan didiamkan selama 5 menit; kemudian membuang lagi cairan bagian atas dan menyisakan 5 ml;

25

3. 5 Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini sebagai berikut :

1. mengetahui jumlah populasi Sapi Bali yang ada di masing-masing desa di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Data didapat dari Dinas Peternakan Kabupaten Pringsewu dan Puskeswan Sukoharjo;

2. menentukan jumlah ternak yang akan diambil secara proporsional dan peternak secara acak sehingga diketahui jumlah sampel ternak yang akan diambil di masing-masing desa. Pada penelitian ini penyamplingan ternak yaitu 100 ekor Sapi Bali diwakili oleh satu peternak pada masing-masing desa;

3. mewawancarai peternak dengan kuisioner untuk memperoleh data pemeliharaan ternak;

4. mengambil sampel feses segar ( baru didefekasikan ) ± 2 gr pada Sapi Bali, 5. membawa sampel ke Laboratorium Balai Veteriner Lampung dalam kondisi

42

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Z. 2002. Penggemukan Sapi Potong. Agromedia Pustaka. Jakarta Anonim. 1993. Buku Pedoman Pengendalian Penyakit Hewan Menular. Subdit

Pengamatan Penyakit Hewan. Direktorat Kesehatan Hewan. Jakarta

---. 1999. Manual standar metoda diagnosa laboraturium kesehatan hewan . Direktorat bina kesehatan hewan. Direktorat Jendral Peternakan. Departemen Pertanian. Jakarta

Al-Quddah, Sharif, Al-Rawashdeh and Al-Ani. 1998. Afficacy of Closantel plus Albendazole Liquid Suspensi againtst Natural Infection of Gastrointetinal Parasites in Camels. http/www.sciencedirect.com/science. Bloger. Diakses pada 12 November 2014

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. 2012. Jumlah Penduduk di Indonesia. http://bps.go.id. Bloger. Diakses pada 12 November 2014

Bandini, Y. 2004. Sapi Bali. Penebar Swadaya. Jakarta

Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. 2006.

Teknologi Penggemukan Sapi. http://www.bisnisbali.com/New/opini/html. Bloger. Diakses pada 12 November 2014

Balai Veteriner Lampung, 2014. Dampak Penyakit Cacingan Pada Performans Ternak. http://bvetlampung.com/. Bloger. Diakses pada 12 November 2014 Boray, J. C. 1969. Experimental fascioliasis in Australia, in advances in

parasitology (ed. Ben Dawes). Academic Press. London and New York. 18(7):95-120

Brotowidjoyo, D. M. 1987. Parasit dan Parasitisme. Edisi 1. Media Sarana Press. Jakarta

41 Budiharta, S. 2002. Kapita Selekta Epidemiologi Veteriner. Bagian Kesehatan

Masyarakat Veteriner. Fakultas Kedokteran Hewan. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta

Dawes B. 1961. On the growth and maturation ofFasciola hepatica in the mouse. J. Helminth. 36(7):11-38.

Dewi, A. P. F dan E. Sumarwanta. 2011. Kejadian Infeksi Cacing Hati (Fasciola spp) pada Sapi Potong di Kabupaten Kebumen. Balai Besar Veteriner Wates Jogja. Yogyakarta

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu (Diskominfo). Gambaran Umum Kabupaten Pringsewu. 2014.

http://pringsewukab.go.id/gambaran-umum/ Bloger. Diakses pada 27 November 2014

Direktorat Kesehatan Hewan. 1980. Pedoman Pengendalian Penyakit Hewan Menular Jilid II. Direktorat Kesehatan Hewan, Dirjen Peternakan, Departemen Pertanian. Jakarta

---. 1991. Data Ekonomi Akibat Penyakit Hewan 1990. Direktorat Kesehatan Hewan. Dirjennak. Deptan. Jakarta

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2012. Manual Penyakit Hewan Mamalia. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Subdit Pengamatan Penyakit Hewan, Direktorat Kesehatan Hewan. Jakarta Dixon, K. F. 1964. The relative suitability of sheep and cattle as host for liver

flukeFasciola hepatica . J. Helmint. 38(2):203-212

Dwiyanto K., S. Bahri dan E. Masbulan. 2000. Ketersediaan dan kebutuhan teknologi peternakan dan veteriner dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan. Pros. Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner. Bogor, 18-19 September 2000. Puslitbang Peternakan. Bogor, hal 51-64

Division of Parasitic Disease Center for Disease Control. 2006. Fasciolasis. http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/HTML/Fascioliasis.htm. Bloger. Diakses pada 4 November 2014.

Guntoro, S. 2002. Membudidayakan Sapi Bali. Kanisius. Yogyakarta

Hambal, M., S. Arman dan D. Agus. 2013. Tingkat kerentananFasciola gigantica

pada Sapi dan Kerbau di Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar. Jurnal Medika Veterinaria 7(3):52

42 Hardjosubroto, W. 1994. Aplikasi Pemuliabiakan Ternak di Lapangan. PT.

Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta

Kaplan, R. M. 2001.Fasciola hepatica : a review of the economic impact in cattle and considerations for control. Vet.Therapeutics. 2(1):1-11

Koesdarto, S. 2001. Model pengendalian siklus infeksi toxocariasis sapi dengan fraksinasi minyak atsiri rimpang temuireng (curcuma aeruginosa roxb) di Pulau Madura. J. PME. 2(1):114-122

Kusumamiharja, S. 1992. Parasit dan Parasitosis pada Hewan Ternak dan Hewan Piaraan di Indonesia. Pusat Antar Universitas Bioteknologi Institut

Pertanian Bogor. Bogor

Levine, N. D. 1990. Parasitologi Veteriner. Terjemahan dari: Texbook of Veterinary Parasitology. Gajah Mada University Press. Yogyakarta ---. 1994. Buku Pelajaran Parasitologi Veteriner. Gadjah Mada

University Press. Yogyakarta

Lubis, Z. A. 1983. Beberapa Aspek Parasitologi pada Sapi Potong di Kabupaten Sumedang. Fakultas Kedokteran Hewan. Institut Pertanian Bogor. Bogor Malek, E. 1980. Snail-Transmitter Disease volume 2. CRC Press Inc. Florida Malone, J., A. Loyacano., D. Armstrong and L. Archbald. 1982. Bovine

fascioliasis: economic impact and control in gulf coast cattle based on seasonal transmission. Bovine Pract. 17(3):126–133

Malone, J. B., J. C. Williams., M. Lutz., N. Fagan., M. Jacock., E. Jones., K. Marbury and E. Willis. 1997. Efficacy of concomitans early summer treatment with Fenbendazole and Clorsulon againstFasciola hepatica and gastrointestinal nematodes in calves in Louisiana.

http://www.ncb.nlm.nih.gov. Bloger. Diakses pada 12 November 2014 Martin, S.W., A. H. Meek and P. Willeberg. 1987. Veterinary Epidemiology

Principles and Methods. Iowa States University Press. Iowa

Matthews, J. G. 1999. Disease of the Goat.Ed ke-2. Blackwell. London (UK) Mitchell, G. B. B. 2007. Liver Fluke in Disease of Sheep. Aitken, I.D. (ed). 4

th ed. Blackwell, London

Mukhlis A. 1985. Identitas Cacing Hati (Fasciola sp.) dan Daur Hidupnya di Indonesia. Fakultas Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor Murtidjo, B. A. 1993. Keuntungan Usaha Peternakan Dari Kualitas Pakan.

43 Noble, A. G dan E. R. Noble. 1989. Parasitologi Biologi Parasit Hewan. Ed ke-5.

Wardiarto. Penerjemah. Terjemahan dari : Parasitology The Biology of Animal Parasites. Gajah Mada University Press. Yogyakarta

Ollerenshaw, C. B and W. T. Rowlands. 1959. A method of forecasting the incidence of fasciolasis in Angeslay, Vet. Rec. 71, No.29(3):591-598 PSPK, 2011. Pendataan Sapi Potong, Sapi Perah dan Kerbau.

http://st2013.bps.go.id. Bloger. Diakses pada 09 November 2014

Purwanta, N. R., P. Ismaya, dan Burhan, 2006. Penyakit cacing hati(fascioliasis)

pada sapi bali di perusahaan daerah rumah potong hewan (Perusda RPH) Kota Makassar. Jurnal Agrisistem. 2(2): 63-69

Raunelli, F and S. Gonzales. 2009. Strategic control and prevalence ofFasciola hepatica in Peru: a pilot study. Int. J. App. Res. Vet. Med. 7(4):145-152 Riady, M. 2006. Implementasi program menuju swasembada daging 2010:

”Strategi dan kendala”. Disampaikan pada Seminar Nasional Teknologi

Peternakan dan Veteriner. Bogor, 5-6 September 2006. Bogor

Rianto, E dan E. Purbowati. 2009. Sapi Potong. Penebar Swadaya. Jakarta Sayuti, L. 2007. Kejadian Infeksi Cacing Hati (Fasciola sp.) Pada Sapi Bali Di

Kabupaten Karangasem, Bali. [Skripsi]. Fakultas Kedokteran Hewan. Institut Pertanian Bogor

Soeharsono. 2002. Sapi Bali. 18 Agustus 2004. http://www.kompas.com/kompas-Cetak/0408/18/ilpeng/12078116.htm. Bloger. Diakses pada 04 November 2014

Soetedjo, R. 1980. Worm parasites in Ruminants. Ind. Agr. Res. Dev. J. 2(3): 72—78

Soulsby, E. L. J. 1986. Helminths, Arthropods and Protozoa of Domesticated Animal.Bailliere Tindall. London

Spithill, T.W., D. Piedrafita, and P. M. Smooker. 1999. Immunological

approaches for the control of fasciolosis. Int. J. Parasitol. 27(10):1221-1235 Subronto. 2007. Ilmu Penyakit Ternak II (revisi). Gadjah Mada University Press,

Cetakan ke-3. Yogyakarta

44 ---. 1982. Kerugian Ekonomi oleh Cacing Hati pada Sapi Bali

Sebagai Implikasi Interaksi dalam Lingkungan Hidup pada Ekosistem Pertanian di Bali. Universitas Padjadjaran. Bandung

---. 1985. Kerugian Ekonomi oleh Cacing Hati pada Sapi. Penerbit Alumni Bandung. Bandung

Swan, G. E. 1999. The Pharmacology of Halogenated Salicynalides and their Anthalmintic use in animals. http://www.ncb.nlm.nih.gov. Bloger. Diakses pada 12 November 2014

Taylor, E. L. 1964. Fasciolasis and the Liver Fluke. Food and Agriculture Organization of The United Nations. Rome

37

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini maka diperoleh kesimpulan :

1. Prevalensi Fasciola sp. di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung sebesar 26,72% yaitu terdapat 35 sampel positif yang terinfestasi Fasciola sp. dari 131 sampel yang diperiksa;

2. Desa Sukoharjo I memiliki prevalensi tertinggi yaitu 40% sedangkan prevalensi terendah di Desa Keputran sebesar 0%;

5.2 Saran

1. Peternak Sapi Bali di Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu sebaiknya melakukan pengobatan secara rutin sesuai dengan anjuran dokter hewan;