EFEKTIVITAS BRIKET KULIT DURIAN DALAM

MENURUNKAN KADAR BESI (Fe) AIR SUMUR

DI PERUMAHAN MILALA KELURAHAN

LAU CIH KECAMATAN

MEDAN TUNTUNGAN

TAHUN 2014

Oleh:

SISCA RAMAYANTI MAIBANG

NIM.121021017

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

EFEKTIVITAS BRIKET KULIT DURIAN DALAM

MENURUNKAN KADAR BESI (Fe) AIR SUMUR

DI PERUMAHAN MILALA KELURAHAN

LAU CIH KECAMATAN

MEDAN TUNTUNGAN

TAHUN 2014

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh GelarSarjana Kesehatan Masyarakat

Oleh:

SISCA RAMAYANTI MAIBANG

NIM.121021017

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

ABSTRAK

Air merupakan zat yang paling penting dalam kehidupan setelah udara. Salah satu sumber air adalah air tanah seperti air sumur. Air sumur tergolong bersih dari segi mikrobiologis karena mengalami penyaringan alamiah. Tetapi dapat mengandung zat mineral dengan konsentrasi tinggi salah satunya adalah besi (Fe). Oleh karena itu diperlukan teknik pengolahan untuk menurunkan kadar Fe pada air. Salah satu caranya adalah teknik absorbsi, dengan media briket. Absorben yang digunakan adalah briket kulit durian sebagai salah satu media filter dalam penyaringan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas briket kulit durian dalam menurunkan kadar Fe air sumur di Perumahan Milala.

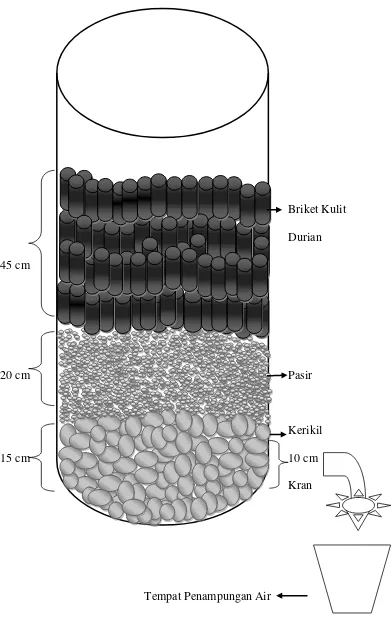

Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen semu dengan rancangan penelitian pre and post test design. Sampel berupa air sumur Perumahan Milala Kelurahan Lau Cih Kecamatan Medan Tuntungan dengan perlakuan penyaringan dengan media filter kerikil 15 cm, pasir 20 cm dan briket kulit durian dengan ketebalan lapisan briket kulit durian 45 cm, 50 cm, 55 cm dan 60 cm. Masing- masing dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan. Dimana air yang disaring sebanyak 6 L dan membutuhkan waktu 18 menit selama penyaringan.

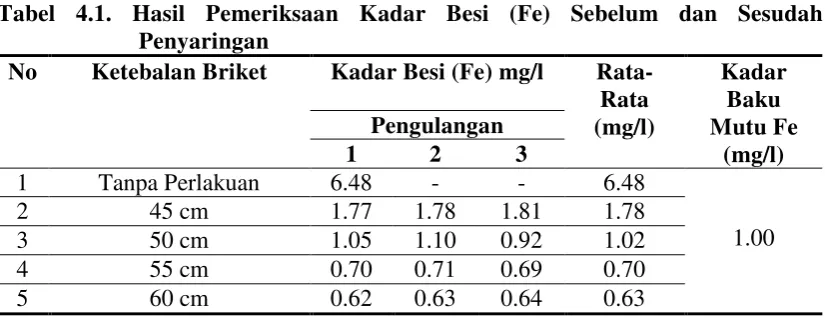

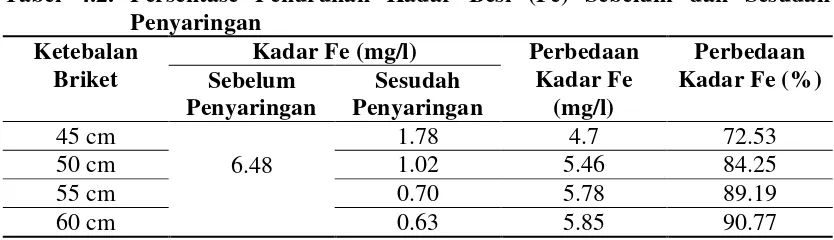

Hasil penelitian menunjukkan pada sampel sebelum penyaringan air sumur kadar besinya adalah 6.48 mg/l. Pada penyaringan dengan ketebalan briket 45 cm, 50 cm, 55 cm dan 60 cm masing- masing rata-rata kadar Fe adalah 1.78 mg/l, 1.02 mg/l, 0.70 mg/l dan 0.63 mg/l. Pada hasil penyaringan terjadi penurunan kadar Fe air sumur, sehingga penggunaan briket kulit durian sebagai media filter efektif dalam menurunkan kadar Fe.

Disarankan kepada masyarakat yang menggunakan sumber air dengan kadar besi yang tinggi dapat menggunakan briket kulit durian sebagai media filter dalam penyaringan untuk menurunkan kadar Fe dan sekaligus mengurangi volume sampah kulit durian.

ABSTRACT

Water is the most important in life after air . One source of water is ground water as well water. Water wellrelatively clean in terms of microbiological because of a natural filtering. But can contain minerals with high concentrations of one of which is ferrum ( Fe ). Therefore required processing techniques to reduce standards of ferrum in the water. One way is the absorption technique, with media briquettes. Absorbent used is the durian shell briquettes as one of the filters in the filter media.

The purpose of this research is to determine effectiveness of the durian shell briquettes reduce Fe water wells in housing Milala.

This type of research is quasy experiment with Pre and Post Test Design. Samples of well water housing Milala Kelurahan Lau Cih Kecamatan Medan Tuntungan the filtration treatment with gravel filter media 15 cm, 20 cm and briquettes sand durian shell with a layer thickness shell briquettes durian 45 cm, 50 cm , 55 cm and 60 cm . Each performed a total of three repetitions. Where the filtered water as much as 6 L and takes 18 minutes during filtration.

The results showed the well water samples before filtering the ferrum concentration is 6.48 mg / l. In filtering with a thickness of 45 cm briquettes, 50 cm, 55 cm and 60 cm respectively average Fe content was 1.78 mg /l, 1.02 mg /l, 0.70 mg /l and 0.63 mg /l. In the result there is a decrease of Fe content filtering water wells, so the use of briquettes durian shell as an effective filter media in the lower standards of Fe.

It is recommended to people who use water sources with high standards of ferrum can use durian shell briquettes as a filter media in the filtration to reduce Fe and reducing waste volume durian shell.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sisca Ramayanti Maibang

Tempat/ Tanggal Lahir : Tigabaru, 30 September 1989

Agama : Kristen Protestan

Status Perkawinan : Belum Menikah

Anak ke : 1 dari 4 bersaudara

Alamat Rumah : Jln SM.Raja No 80 Tigabaru Kecamatan Pegagan Hilir

Kabupaten Dairi Sumatera Utara

Riwayat Pendidikan

1. Tahun 1997-2002 : SD Negeri 030328 Bandar Huta Usang

2. Tahun 2002-2005 : SMP Negeri 1 Pegagan Hilir

3. Tahun 2005-2008 : SMA Budi Murni 2 Medan

4. Tahun 2008-2011 : D-III Kesehatan Lingkungan Poltekes Kemenkes Medan

5. Tahun 2012-2015 : S1-Ekstensi Fakultas Kesehatan Masyarakat USU

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan

kasih karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul

“EFEKTIVITAS BRIKET KULIT DURIAN DALAM MENURUNKAN

KADAR BESI (Fe) AIR SUMUR DI PERUMAHAN MILALA KELURAHAN

LAU CIH KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN TAHUN 2014 ”. Skripsi ini

merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan guna memperoleh

gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas

Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa yang disajikan dalam skripsi ini mungkin masih

terdapat kekurangan yang harus diperbaiki. Untuk itu penulis mengharapkan saran

dan kritik yang sifatnya membangun untuk memperkaya materi skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai

pihak baik secara moril dan materil. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih

yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Drs. Surya Utama, MS selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Sumatera Utara.

2. Ir. Evi Naria, M.Kes selaku Ketua Departemen Kesehatan Lingkungan

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara.

3. Prof. Dr. Dra. Irnawati Marsaulina, MS selaku Dosen Pembimbing I yang

telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan

kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

4. Dr. dr. Wirsal Hasan, MPH selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak

meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis

dalam penulisan skripsi ini.

5. Ir. Indra Chahaya, M.Si dan Dra.Nurmaini, MKM, Ph.D selaku dosen penguji

6. Asfriyati, SKM, M.Kes selaku dosen pembimbing akademik, yang telah

memotivasi penulis agar mendapatkan nilai terbaik dalam perkuliahan.

7. Seluruh dosen serta staf Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera

Utara, khususnya dosen dan staf departemen kesehatan lingkungan yang telah

memberikan bekal ilmu kepada penulis selama mengikuti perkuliahan dan

selama proses penulisan skripsi.

8. Jernita Sinaga, SKM selaku asisten Laboratorium Poltekes Kemenkes Medan

Jurusan Kesehatan Lingkungan, yang telah banyak membantu dalam

penelitian ini.

9. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta Ayahanda T. Maibang, Ibunda

R. Girsang dan adik-adikku Evrika Sanny Maibang, Indra Suveron Maibang

dan Iwan Aliansi Maibang serta seluruh keluarga yang telah memberikan

dukungan doa, kasih sayang serta semangat yang telah diberikan dalam

penyelesaian skripsi ini.

10.Seluruh teman-teman FKM USU khususnya ekstensi 2012 dan peminatan

Kesehatan Lingkungan yang telah membantu proses penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan

bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

Medan, Desember 2014

Penulis

DAFTAR ISI

2.4.1. Dampak Besi (Fe) Terhadap Kesehatan ... 17

2.4.2. Teknologi Penurunan Kandungan Besi Pada Air ... 18

2.4.3. Proses Pengolahan Air Dengan Filter Karbon Aktif ... 22

2.5. Tanaman Durian (Durio zibethinus) ... 23

2.6. Karbon Aktif ... 25

2.6.1. Pembuatan Karbon Aktif ... 29

2.6.2. Proses Aktivasi Karbon Aktif ... 31

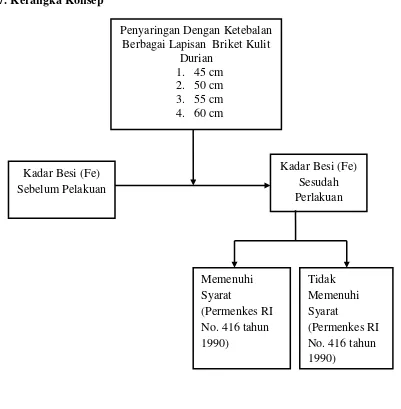

2.7 Kerangka Konsep ... 35

BAB III METODE PENELITIAN ... 36

3.1. Jenis Dan Desain Penelitian ... 36

3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian ... 36

3.3. Objek Penelitian dan Sampel ... 36

3.3.2. Sampel ... 37

3.4. Metode Pengumpulan Data ... 37

3.4.1. Data Primer ... 37

3.4.2. Data Sekunder ... 37

3.5. Defenisi Operasional ... 37

3.6. Prosedur Pembuatan Briket Kulit Durian ... 38

3.7. Penyaringan Air Sumur Dengan Briket Kulit Durian ... 39

3.8. Metode Pemeriksaan Sampel ... 42

3.9. Analisa Data ... 43

BAB IV HASIL PENELITIAN ... 44

4.1. Pemeriksaan Sampel ... 44

BAB V PEMBAHASAN ... 46

5.1. Hasil Pemeriksaan Kadar Besi (Fe) Air Sumur Di Perumahan Milala Kelurahan Lau Cih Kecamatan Medan Tuntungan ... 46

5.2. Pengaruh Penyaringan Dengan Berbagai Ketebalan Briket Terhadap Penurunan Kadar Besi (Fe) Air Sumur ... 47

5.3. Pemanfaatan Briket Kulit Durian Sebagai Media Filter ... 51

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN... 53

6.1. Kesimpulan ... 53

6.2. Saran ... 54

Daftar Pustaka ... 55

DAFTAR TABEL

No Judul Halaman

Tabel 4.1 Hasil Pemeriksaan Kadar Besi (Fe) Sebelum dan Sesudah

Penyaringan ... ... 44

Tabel 4.2 Persentase Penurunan Kadar Besi (Fe) Sebelum dan Sesudah

DAFTAR GAMBAR

No Judul Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Konsep ... 35

DAFTAR LAMPIRAN

No. Judul Halaman

Lampiran 1. Surat Keterangan Penelitian ... 57

Lampiran 2. Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium ... 58

Lampiran 3. Permenkes Republik Indonesia No 416 Tahun 1990 ... 59

ABSTRAK

Air merupakan zat yang paling penting dalam kehidupan setelah udara. Salah satu sumber air adalah air tanah seperti air sumur. Air sumur tergolong bersih dari segi mikrobiologis karena mengalami penyaringan alamiah. Tetapi dapat mengandung zat mineral dengan konsentrasi tinggi salah satunya adalah besi (Fe). Oleh karena itu diperlukan teknik pengolahan untuk menurunkan kadar Fe pada air. Salah satu caranya adalah teknik absorbsi, dengan media briket. Absorben yang digunakan adalah briket kulit durian sebagai salah satu media filter dalam penyaringan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas briket kulit durian dalam menurunkan kadar Fe air sumur di Perumahan Milala.

Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen semu dengan rancangan penelitian pre and post test design. Sampel berupa air sumur Perumahan Milala Kelurahan Lau Cih Kecamatan Medan Tuntungan dengan perlakuan penyaringan dengan media filter kerikil 15 cm, pasir 20 cm dan briket kulit durian dengan ketebalan lapisan briket kulit durian 45 cm, 50 cm, 55 cm dan 60 cm. Masing- masing dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan. Dimana air yang disaring sebanyak 6 L dan membutuhkan waktu 18 menit selama penyaringan.

Hasil penelitian menunjukkan pada sampel sebelum penyaringan air sumur kadar besinya adalah 6.48 mg/l. Pada penyaringan dengan ketebalan briket 45 cm, 50 cm, 55 cm dan 60 cm masing- masing rata-rata kadar Fe adalah 1.78 mg/l, 1.02 mg/l, 0.70 mg/l dan 0.63 mg/l. Pada hasil penyaringan terjadi penurunan kadar Fe air sumur, sehingga penggunaan briket kulit durian sebagai media filter efektif dalam menurunkan kadar Fe.

Disarankan kepada masyarakat yang menggunakan sumber air dengan kadar besi yang tinggi dapat menggunakan briket kulit durian sebagai media filter dalam penyaringan untuk menurunkan kadar Fe dan sekaligus mengurangi volume sampah kulit durian.

ABSTRACT

Water is the most important in life after air . One source of water is ground water as well water. Water wellrelatively clean in terms of microbiological because of a natural filtering. But can contain minerals with high concentrations of one of which is ferrum ( Fe ). Therefore required processing techniques to reduce standards of ferrum in the water. One way is the absorption technique, with media briquettes. Absorbent used is the durian shell briquettes as one of the filters in the filter media.

The purpose of this research is to determine effectiveness of the durian shell briquettes reduce Fe water wells in housing Milala.

This type of research is quasy experiment with Pre and Post Test Design. Samples of well water housing Milala Kelurahan Lau Cih Kecamatan Medan Tuntungan the filtration treatment with gravel filter media 15 cm, 20 cm and briquettes sand durian shell with a layer thickness shell briquettes durian 45 cm, 50 cm , 55 cm and 60 cm . Each performed a total of three repetitions. Where the filtered water as much as 6 L and takes 18 minutes during filtration.

The results showed the well water samples before filtering the ferrum concentration is 6.48 mg / l. In filtering with a thickness of 45 cm briquettes, 50 cm, 55 cm and 60 cm respectively average Fe content was 1.78 mg /l, 1.02 mg /l, 0.70 mg /l and 0.63 mg /l. In the result there is a decrease of Fe content filtering water wells, so the use of briquettes durian shell as an effective filter media in the lower standards of Fe.

It is recommended to people who use water sources with high standards of ferrum can use durian shell briquettes as a filter media in the filtration to reduce Fe and reducing waste volume durian shell.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Air merupakan zat yang paling penting dalam kehidupan setelah udara.

Sekitar tiga per empat bagian dari tubuh kita terdiri dari air dan tidak seorangpun

dapat bertahan hidup lebih dari empat sampai lima hari tanpa minum air. Volume air

dalam tubuh manusia rata-rata 65 % dari total berat badannya, dan volume tersebut

sangat bervariasi pada masing-masing orang, bahkan juga bervariasi antara

bagian-bagian tubuh seseorang. Beberapa organ tubuh manusia yang mengandung banyak

air, antara lain otak 74.5%, tulang 22%, ginjal 82.7%, otot 75.6%, dan darah 83%

(Chandra, 2007).

Sumber-sumber air yang ada di bumi dapat berasal dari air permukaan yang

merupakan air sungai dan danau. Air tanah tergantung kedalamannya bisa disebut air

tanah dangkal atau air tanah dalam. Serta air angkasa, yaitu air yang berasal dari

atmosfir, seperti hujan dan salju. Kualitas berbagai sumber air tersebut berbeda-beda

sesuai dengan kondisi alam serta aktivitas manusia yang ada disekitarnya (Slamet,

2009).

Air tanah merupakan sebagian air hujan yang mencapai permukaan bumi dan

menyerap ke dalam lapisan tanah dan menjadi air tanah (Chandra, 2007). Air tanah

dalam pada umumnya tergolong bersih dilihat dari segi mikrobiologis, karena

sewaktu proses pengaliran mengalami penyaringan alamiah dan dengan demikian

kebanyakan mikroba sudah tidak lagi terdapat didalamnya. Namun demikian, kadar

tanah yang dilalui (Slamet, 2009). Sebelum mencapai lapisan tempat air tanah, air

hujan akan menembus beberapa lapisan tanah dan menyebabkan terjadinya kesadahan

air (hardness of water). Kesadahan pada air ini menyebabkan air mengandung zat-zat

mineral dalam konsentrasi tinggi. Zat-zat mineral tersebut, antara lain kalsium,

magnesium dan logam berat seperti Fe dan Mn. Akibatnya, apabila kita menggunakan

air sadah untuk mencuci, sabun tidak akan berbusa dan bila diendapkan akan

terbentuk endapan semacam kerak (Chandra, 2007).

Kadar Fe yang berlebihan dalam air selain menimbulkan dampak kesehatan

juga dapat menimbulkan warna kuning pada pakaian, wastafel dan lantai pada kamar

mandi, rasa yang tidak enak pada air, pengendapan pada dinding pipa kekeruhan pada

air. Sekalipun Fe itu diperlukan oleh tubuh, tetapi dalam dosis besar dapat merusak

dinding usus. Kematian seringkali disebabkan oleh rusaknya dinding usus (Slamet,

2009). Menurut PERMENKES RI No. 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang

syarat-syarat dan pengawasan kualitas air, kadar Fe dalam air bersih maksimum yang

diperbolehkan adalah 1,0 mg/L.

Oleh karena itu diperlukan teknik pengolahan untuk menurunkan kadar Fe

pada air. Salah satu cara pengolahan air yaitu dengan teknik absorbsi, media yang

digunakan adalah karbon aktif atau arang yang terbuat dari bahan apa saja. Karbon

aktif adalah sejenis absorben (penyerap) berwarna hitam, berbentuk granula, pelet

atau bubuk ( Kusnaedi, 2010).

Dalam penelitian ini absorben yang digunakan adalah kulit durian. Durian

merupakan buah berpotensial tinggi karena seluruh bagiannya bisa dimanfaatkan.

banyaknya hasil perkebunan durian yang meningkat tiap tahunnya, maka limbah kulit

durian pun meningkat. Buah durian memiliki bobot total terdiri dari tiga bagian.

Bagian yang pertama adalah daging buah sekitar 20-35%; kedua, biji sekitar 5-15 %;

sisanya berupa bobot kulit yang mencapai 60-75 % dari bobot total buah, maka

sampah buah durian lebih besar berasal dari kulitnya (Untung, 2003).

Untuk mengatasi peningkatan produksi sampah tersebut maka upaya

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dikembangkan untuk mengolah

sampah dari kulit durian tersebut. Kulit durian dapat dimanfaatkan menjadi produk

yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Kulit durian dapat diolah menjadi briket yang

digunakan sebagai bahan bakar maupun sebagai absorben dalam penyaringan air.

Berdasarkan penelitian dari University Chulalongkom Thailand yang menyebutkan

bahwa kulit durian memiliki kandungan selulosa sekitar 50%-60%

carboxymethylcellulose dan lignin 5%. Penggunaan selulosa ini dapat diaplikasikan

karena bahan ini dapat mengikat bahan logam (Soekardjo, 1990).

Pemanfaatan limbah kulit durian sebagai karbon aktif akan mengatasi dua

masalah sekaligus, yaitu akan mengurangi volume limbah kulit durian itu sendiri,

serta dapat menghilangkan atau paling tidak mengurangi kadar besi (Fe) dalam air

sampai ambang batas tertentu yang diinginkan. Penelitian tentang pemanfaatan kulit

durian yang dijadikan sebagai karbon aktif sebagai bahan penyerap telah dilakukan

sebelumnya yaitu sebagai penyerap zat warna Mthylene Blue (Ismadji, et al, 2006),

sebagai peningkatan minyak jelantah (Hasibuan, 2008), sebagai adsorben logam Cu

pada air dengan aktivator H2SO4 (Gultom, 2012) dan aktivator HCl (Wardani, 2012).

aktivator Kalium Hidroksida (KOH) terhadap kualitas karbon aktif kulit durian

sebagai adsorben logam Fe pada air gambut, yang menurunkan konsentrasi logam Fe

sebanyak 85,38%, dari 2,6 mg/L menjadi 0,38 mg/L dengan waktu kontak 24 jam.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengembangkan

penggunaan kulit durian menjadi briket yang digunakan sebagai media dalam

menurunkan kadar besi (Fe) air sumur. Dimana berdasarkan pengamatan yang

dilakukan bahwa air sumur yang ada di Perumahan Milala Kelurahan Laucih

Kecamatan Medan Tuntungan terlihat bercak kuning-coklat, menimbulkan bau yang

kurang enak dan menyebabkan warna kuning pada dinding bak kamar mandi serta

manimbulkan noda atau bercak-bercak kuning pada pakaian, sehingga penulis ingin

menelitinya.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka timbul pertanyaan seberapa efektifkah briket

kulit durian dalam menurunkan kadar besi (Fe) air sumur.

1.3. Tujuan

1.3.1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui efektivitas briket kulit durian dalam menurunkan kadar besi

(Fe) air sumur.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui kadar besi (Fe) air sumur sebelum dilakukan

2. Untuk mengetahui kadar besi (Fe) air sumur sesudah dilakukan

penyaringan dengan media briket kulit durian dengan ketebalan lapisan

briket adalah 45 cm, 50 cm, 55 cm dan 60 cm.

3. Untuk mengetahui persentase penurunan kadar besi (Fe) setelah dilakukan

penyaringan dengan media briket kulit durian.

4. Untuk mengetahui ketebalan media filter briket kulit durian yang paling

efektif untuk menurunkan kadar besi (Fe) pada air sumur yang disesuaikan

dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990.

1.4. Manfaat

1. Memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kulit durian dapat

digunakan sebagai briket yang dapat digunakan sebagai media penyaringan

dalam menurunkan kadar besi (Fe) air.

2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam mencanangkan program

penyediaan dan penyehatan air bersih.

3. Menambah wawasan penulis dan sebagai bahan referensi bagi peneliti

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Air

2.1.1. Pengertian Air

Air merupakan zat yang paling penting dalam kehidupan setelah udara.

Sekitar tiga perempat bagian dari tubuh manusia terdiri dari air. Volume air dalam

tubuh manusia rata-rata 65 % dari total berat badannya, dan volume tersebut sangat

bervariasi pada masing-masing orang, bahkan juga bervariasi antara bagian-bagian

tubuh seseorang. Beberapa organ tubuh manusia yang mengandung banyak air, antara

lain otak 74,5%, tulang 22%, ginjal 82,7%, otot 75, 6%, dan darah 83%. Air

digunakan untuk mendukung hampir seluruh kegiatan manusia. Sebagai contoh, air

digunakan untuk minum, memasak, mandi,mencuci dan membersihkan lingkungan

rumah. Air juga dimanfaatkan untuk keperluan industri, pertanian, pemadam

kebakaran, tempat rekreasi dan transportasi. Air dibutuhkan organ tubuh untuk

membantu terjadinya proses metabolisme, sistem asimilasi, keseimbangan cairan

tubuh, proses pencernaan, pelarutan dan pengeluaran racun dari ginjal, sehingga kerja

ginjal menjadi ringan (Chandra, 2007).

2.1.2. Siklus Hidrologi Air

Siklus hidrologi merupakan suatu fenomena alam. Hidrologi sendiri

merupakan suatu ilmu yang mempelajari siklus air pada semua tahapan yang

dilaluinya (Chandra, 2007).

Menurut Sutrisno (2010), jumlah air di alam ini tetap ada dan mengikuti

penyinaran matahari, maka semua air yang ada di permukaan bumi akan menguap.

Penguapan terjadi pada air permukaan, air yang berada pada lapisan tanah bagian

atas, air yang ada di dalam tumbuhan, hewan, dan manusia. Karena adanya angin,

maka uap air ini akan bersatu dan berada di tempat yang tinggi yang sering dikenal

dengan nama awan. Oleh angin, awan ini akan terbawa makin lama makin tinggi

dimana temperatur di atas makin rendah, yang menyebabkan titik – titik air dan jatuh

ke bumi sebagai hujan. Air hujan ini ada yang mengalir langsung masuk ke dalam air

permukaan (run-off), ada yang meresap ke dalam tanah (perkolasi) dan menjadi air

tanah yang dangkal maupun yang dalam, dan ada yang diserap oleh tumbuhan. Air

tanah dalam akan timbul ke permukaan sebagai mata air dan menjadi air permukaan.

Air permukaan yang mengalir di permukaan bumi, umumnya berbentuk

sungai-sungai dan jika melalui suatu tempat rendah (cekung) maka air akan berkumpul,

membentuk suatu danau atau telaga. Tetapi banyak diantaranya yang mengalir ke laut

kembali dan kemudian akan mengikuti siklus hidrologi ini.

2.1.3. Sumber Air Di Alam

Menurut Chandra (2007), berdasarkan sumbernya air tawar dimuka bumi ini

dapat dibagi menjadi 3 golongan yaitu :

1. Air hujan (air angkasa)

Walau pada saat prepitasi merupakan air yang paling bersih, air tersebut cenderung

mengalami pencemaran ketika berada di atmosfer.

2. Air Permukaan

Air permukaan yang meliputi badan air semacam sungai, danau, telaga, waduk,

3. Air Tanah

Berasal dari air hujan yang jatuh kepermukaan bumi yang kemudian mengalami

perlokasi atau penyerapan kedalam tanah dan mengalami proses filtrasi secara

alamiah. Air tanah memiliki beberapa kelebihan dibanding sumber air lain,

pertama air tanah biasanya bebas dari kuman penyakit sehingga tidak perlu

mengalami proses furifikasi atau penjernihan. Persediaan air tanah juga cukup

tersedia sepanjang tahun. Sementara itu beberapa kelemahan dari air tanah

dibanding air lainnya adalah mengandung zat-zat mineral dalam kosentrasi yang

tinggi. Kosentrasi yang tinggi dari zat-zat mineral semacam magnesium, kalsium,

dan logam berat seperti besi dapat menyebabkan kesadahan air (Chandra, 2007).

Karakteristik air tanah kadang-kadang sangat berbeda dengan kualitas air

permukaan. Pada saat infiltrasi kedalam tanah, air permukaan mengalami kontak

dengan mineral-mineral yang terdapat dalam tanah dan melarutkannya, sehingga

kualitas air mengalami perubahan karena terjadi reaksi kimia. Kadar oksigen air

yang masuk kedalam tanah menurun, digantikan oleh karbondioksida yang berasal

dari aktivitas biologis, yaitu dekomposisi bahan organik yang terdapat dalam

lapisan tanah pucuk (top soil). Air tanah biasanya memiliki kandungan besi relatif

tinggi sehingga jika kontak dengan udara, mengalami oksigenisasi. Ion ferri yang

banyak terdapat dalam air akan teroksidasi menjadi ion ferro akan mengalami

Air tanah terbagi menjadi 3 yaitu : air tanah dangkal, air tanah dalam dan mata

air.

a. Air Tanah Dangkal

Terjadi karena proses peresapan air dari permukaan tanah. Lumpur akan tertahan,

demikian pula dengan sebagian bakteri, sehingga air tanah akan jernih tetapi masih

banyak mengandung zat kimia (garam-garam yang terlarut) karena melalui lapisan

tanah yang mempunyai unsur-unsur kimia tertentu untuk masing-masing lapisan

tanah. Lapis tanah disini berfungsi sebagai saringan. Disamping penyaringan,

pengotoran juga masih terus berlangsung, terutama pada muka air yang dekat

dengan muka tanah, setelah menemui lapisan rapat air, air akan terkumpul

merupakan air tanah dangkal dimana air tanah ini dimanfaatkan untuk sumber air

minum melalui sumur-sumur dangkal.

b. Air Tanah Dalam

Terdapat setelah lapis rapat air yang pertama. Pengambilan air tanah dalam, tak

semudah pada air tanah dangkal. Dalam hal ini harus digunakan bor dan

memasukan pipa kedalamnya sehingga dalam suatu kedalaman (biasanya antara

100-300 m) akan didapatkan suatu lapis air. Jika tekanan air tanah ini besar, maka

air dapat menyembur ke luar dan dalam keadaan ini, sumur ini disebut dengan

sumur artetis. Jika air tak dapat ke luar dengan sendirinya, maka digunakanlah

pompa untuk membantu pengeluaran air tanah dalam ini. Kualitas dari air tanah

dalam umumnya lebih baik dari air dangkal, karena penyaringannya lebih

c. Mata Air

Mata air adalah air tanah yang ke luar dengan sendirinya ke permukaan tanah.

Mata air yang berasal dari dalam tanah, hampir tidak terpengaruh oleh musim dan

kualitas. Berdasarkan keluarnya (munculnya permukaan tanah) terbagi atas

rembesan, dimana air keluar dari lereng-lereng dan umbul dimana air ke luar ke

permukaan pada suatu dataran (Sutrisno, 2010).

2.2. Air Bersih

2.2.1. Pengertian Air Bersih

Air yang bersih mutlak diperlukan, karena air merupakan salah satu media

dari berbagai macam penularan penyakit. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI

Nomor 416 Tahun 1990, air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan

sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah

dimasak.

2.2.2. Persyaratan Biologi

Menurut Slamet (2009), sumber-sumber air di alam pada umumnya

mengandung bakteri, baik air hujan (air angkasa), air permukaan maupun air tanah.

Jumlah dan jenis bakteri berbeda sesuai dengan tempat dan kondisi yang

mempengaruhinya. Bakteri yang bersifat patogen berbahaya bagi kesehatan manusia.

Penyakit yang ditransmisikan melalui fecal material dapat disebabkan virus, bakteri,

protozoa dan metazoan. Oleh karena itu air yang digunakan untuk keperluan

sehari-hari harus bebas dari bakteri patogen. Bakteri golongan Coli (Coliform bakteri)

merupakan bakteri flora normal di usus manusia yang membantu proses pembusukan

merupakan indikator dari pencemaran air oleh bakteri patogen seperti Salmonella

typhi, dan lain-lain.

Selain bakteri patogen, bakteri non-patogen juga sebaiknya tidak terdapat di

dalam air khususnya air minum. Bakteri non-patogen merupakan jenis bakteri yang

tidak berbahaya bagi kesehatan tubuh. Namun, dapat menimbulkan bau dan rasa yang

tidak enak, lendir dan kerak pada pipa. Beberapa bakteri non-patogen yang berada di

dalam air antara lain Actinomycetes (Moldlikose bacteria), Fecal streptococci, dan

Bakteri Besi (Iron Bacteria).

Menurut Permenkes RI No. 416 Tahun 1990, total coliform yang

diperbolehkan dalam air perpipaan adalah 10 per 100 ml air sedangkan untuk non

perpipaan adalah 50 per 100 ml air.

2.2.3. Persyaratan Fisik

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 416/Menkes/per/IX/1990,

menyatakan bahwa air yang layak pakai sebagai sumber air bersih antara lain harus

memenuhi persyaratan secara fisik yaitu tidak berbau, tidak berasa, tidak keruh dan

tidak bewarna.

Adapun sifat-sifat air secara fisik dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor

diantaranya sebagai berikut:

1. Suhu

Air yang baik mempunyai temperatur normal, 8º dari suhu kamar (27ºC).

Suhu air yang melebihi batas normal menunjukkan indikasi terdapat bahan kimia

yang terlarut dalam jumlah yang cukup besar (misalnya, fenol atau belerang) atau

Permenkes No. 416 tahun 1990, suhu air yang memenuhi syarat kesehatan adalah

sebesar suhu udara ± 3 ºC.

2. Bau dan Rasa

Bau dan rasa air merupakan dua hal yang mempengaruhi kualitas air secara

bersamaan. Bau dan rasa dapat dirasakan langsung oleh indra penciuman dan

pengecap. Biasanya, bau dan rasa saling berhubungan. Air yang berbau busuk

memiliki rasa kurang (tidak) enak. Bau dan rasa biasanya disebabkan oleh adanya

bahan-bahan organik yang membusuk, tipe-tipe tertentu organisme mikroskopik,

serta persenyawaan-persenyawaan kimia seperti fenol. Bahan-bahan yang

menyebabkan bau dan rasa ini berasal dari berbagai sumber. Intensitas bau dan rasa

dapat meningkat bila di dalam air dilakukan klorinasi. Karena pengukuran bau dan

rasa itu tergantung pada reaksi individual, maka hasil yang dilaporkan tidak mutlak.

Untuk standard air bersih dan air minum ditetapkan oleh Permenkes RI No. 416

Tahun 1990, yaitu tidak berbau dan tidak berasa (Depkes RI, 1997).

3. Warna

Banyaknya air permukaan khususnya yang berasal dari rawa-rawa dan daerah

pasang surut, seringkali bewarna. Warna pada air terjadi karena adanya zat-zat

substansi yang terlarut dalam air, dimana zat-zat tersebut dapat terjadinya karena

proses dekomposisi dalam berbagai tingkat, asam humus dan bahan yang berasal dari

bahan humus serta dekomposisi lignin dianggap sebagai bahan yang memberi warna

yang paling utama, demikian juga unsur besi yang berkaitan dengan zat organik dapat

menghasilkan warna sedemikian tinggi, warna yang disebabkan oleh bahan-bahan

manusia, sedangkan yang disebabkan oleh mikroorganisme atau kekentalan organis

atau tumbuh-tumbuhan yang merupakan kolodial disebut sebagai true colour.

Untuk mengukur tingkat warna digunakan satuan TCU (True colour Unit).

Berdasarkan Permenkes RI No. 416 tahun 1990 tingkat warna untuk air bersih

dianjurkan 15 TCU dan yang diperbolehkan 50 TCU (Depkes RI, 1997).

4. Zat Padat Terlarut

Bahan padat adalah bahan yang tertinggal sebagai residu pada penguapan dan

pengeringan pada suhu 103ºC-105ºC. Kebanyakan bahan padat terdapat dalam bentuk

terlarut (dissolved) dalam air yang berupa bahan-bahan kimia anorganik dan gas-gas

yang terlarut. Pengaruh yang menyangkut aspek kesehatan daripada penyimpangan

standart dari total solit (padatan terlarut) yakni akan mengakibatkan air tidak enak

pada lidah, rasa mual terutama yang disebabkan oleh natrium sulfat dan magnesium

sulfat, penyebab serangan jantung (cardiacdisease) serta dapat menyebabkan toxemia

pada wanita hamil. Standar untuk zat padat terlarut ditetapkan oleh Permenkes No.

416 Tahun 1990, yaitu dianjurkan 500 mg/l dan diperbolehkan 1500 mg/l (Depkes

RI, 1997).

5. Kekeruhan

Kualitas air yang baik adalah jernih (bening) dan tidak keruh. Kekeruhan air

disebabkan oleh partikel-partikel yang tersuspensi di dalam air yang menyebabkan air

terlihat keruh, kotor, bahkan berlumpur. Bahan-bahan yang menyebabkan air keruh

antara lain tanah liat, pasir dan lumpur. Air keruh bukan berarti tidak dapat diminum

atau berbahaya bagi kesehatan. Namun, dari segi estetika, air keruh tidak layak atau

Kekeruhan pada air merupakan satu hal yang harus dipertimbangkan dalam

penyediaan air bagi umum, mengingat bahwa kekeruhan tersebut akan mengurangi

segi estetika, menyulitkan dalam usaha penyaringan dan akan mengurangi efektivitas

usaha desinfeksi (Sutrisno, 2010).

Tingkat kekeruhan air dapat diketahui melalui pemeriksaan laboratorium

dengan metode Turbidimeter. Untuk standar air bersih ditetapkan oleh Permenkes RI

No. 416 Tahun 1990, yakni kekeruhan yang dianjurkan 5 NTU (Nephelometric

Turbidy Unit) dan yang diperbolehkan hanya 25 NTU (Depkes RI, 1997).

2.2.4. Persyaratan Kimia

Menurut Slamet (2000), air yang baik adalah air yang tidak tercemar secara

berlebihan oleh zat-zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan antara lain Air raksa

(Hg), Aluminium (Al), Arsen (As), Barium (Ba), Besi (Fe), Flourida (F), Kalsium

(Ca), Derajat keasaman (pH) dan zat-zat kimia lainnya. Kandungan zat kimia dalam

air bersih yang digunakan sehari-hari hendaknya tidak melebihi kadar maksimum

yang diperbolehkan seperti tercantum dalam Permenkes RI No. 416 Tahun 1990.

Penggunaan air yang mengandung bahan kimia beracun dan zat-zat kimia yang

melebihi kadar maksimum yang diperbolehkan berakibat tidak baik lagi bagi

kesehatan dan material yang digunakan manusia, contohnya pH. Air yang baik

sebaiknya bersifat netral yaitu tidak asam dan tidak basa untuk mencegah terjadinya

pelarutan logam berat dan korosi jaringan distribusi air. Menurut Permenkes RI No.

416 tahun 1990, batas pH minimum dan maksimum untuk air bersih adalah 6,5-8,5.

baik sekali maka dengan dibantu dengan pH yang tidak netral dapat melarutkan

berbagai elemen kimia yang dilaluinnya.

2.2.5. Persyaratan Radioaktif

Warlina (2004) menyatakan bahwa tidak tertutup kemungkanan adanya

pembuangan sisa zat radioaktif ke air lingkungan secara langsung. Ini dimungkinkan

karena aplikasi teknologi nuklir yang menggunakan zat radioaktif pada berbagai

bidang sudah banyak dikembangkan, sebagai contoh adalah aplikasi teknologi nuklir

pada bidang pertanian, kedokteran, farmasi dan lain-lain. Adanya zat radioaktif dalam

air lingkungan jelas sangat membahayakan bagi lingkungan dan manusia. Zat

radioaktif dapat menimbulkan kerusakan biologis baik melalui efek langsung atau

efek tertunda. Dari segi radioaktivitas, apapun bentuk radioaktivitas efeknya adalah

sama, yakni menimbulkan kerusakan pada sel yang terpapar. Kerusakan dapat berupa

kematian, dan perubahan komposisi genetik. Kematian sel dapat diganti kembali

apabila sel dapat beregenerasi dan apabila tidak seluruh sel mati. Perubahan genetis

dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti kanker dan mutasi.

2.3. Pengolahan air bersih

Air yang dikonsumsi oleh masyarakat harus memenuhi syarat kesehatan

karena air merupakan media paling baik untuk berkembangnya mikroorganisme.

Pengolahan air untuk memperoleh air yang memenuhi persyaratan perlu dilakukan.

Tahapan-tahapan dalam proses pengolahan air adalah penyimpanan, penyaringan dan

klorinasi (Chandra, 2007).

Air baku yang berupa air sungai, air hujan atau air tanah dialirkan ke dalam

secara alami yang meliputi proses fisika, kimia dan biologis. Secara fisika partikel

terlarut dengan ukuran cukup besar akan mengendap dan terpisah dari air. Oksigen

bebas dalam air digunakan oleh bakteri aerobik untuk mengoksidasi bahan-bahan

organik dan organisme patogen berangsur-angsur mati (Chandra, 2007).

Penyaringan dilakukan untuk memisahkan partikel-partikel yang tidak terendapkan

selama penyimpanan. Proses penyaringan ini melibatkan proses koagulasi, flokulasi

dan sedimentasi. Koagulasi dilakukan dengan penambahan koagulan, misal alum

[Al2(SO4)3]. Tujuan flokulasi adalah untuk memperbesar ukuran gumpalan yang

terbentuk dengan cara memutar secara pelan. Sedangkan dalam proses sedimentasi

terjadi pengendapan gumpalan yang juga mengikat bakteri. Penyaringan dilakukan

untuk mengambil sisa-sisa partikel yang masih ikut dalam air (Chandra, 2007).

Proses pembunuhan kuman atau disinfeksi disebut klorinasi karena yang

dilakukan selama ini adalah penambahan senyawa klor, baik berupa gas klor,

senyawa hipoklorit, klor dioksida, bromine klorida ataupun kloramin. Senyawa klor

yang sering digunakan adalah kalsium hipoklorit (Chandra, 2007).

2.4. Besi (Fe)

Besi atau ferrum adalah metal bewarna putih keperakan, liat dan dapat

dibentuk. Unsur-unsur besi dalam air diperlukan untuk memenuhi akan unsur

tersebut. Zat besi merupakan suatu unsur yang berguna untuk metabolisme tubuh.

Untuk keperluan ini tubuh memerlukan 7-35 mg unsur tersebut perhari, yang tidak

hanya di peroleh dari air (Sutrisno, 2010). Didalam air, Fe menimbulkan rasa, warna

Besi (Fe) seperti juga cobalt dan nikel didalam susunan berkala unsur

termasuk logam golongan VII, dengan berat atom 55,85, berat jenis 7,86 dan

mempunyai titik lebur 24500 C. Dialam biasanya banyak terdapat didalam biji besi

hematile, magnetite, limonite dan pyrite (FeS), sedangkan didalam air

umumnyadalam bentuk senyawa garam ferri atau garam ferro (valensi 2). Senyawa

ferro yang sering dijumpai dalam air adalah FeO, FeSO4.7H2O, FeCO3, Fe(OH)2,

FeCl2, dan lainnya, sedangkan senyawa ferri yang sering dijumpai yakni FePO4,

Fe3O3, FeCl3, Fe(OH)3,dan lainnya. (Tatsumi, 1971).

2.4.1. Dampak Besi (Fe) terhadap Kesehatan

Unsur besi merupakan unsur yang penting dan berguna untuk metabolisme

tubuh. Setiap hari tubuh memerlukan unsur besi 7-35 mg/hari yang sebagian

diperoleh dari air. Tetapi zat besi (Fe) yang melebihi dosis yang diperlukan oleh

tubuh dapat menimbulkan masalah kesehatan. Depkes RI menetapkan kadar

maksimum unsur besi terdapat dalam air minum adalah 0,3 mg/l (Sutrisno, 2010).

Besi (Fe) dibutuhkan tubuh dalam pembentukan hemoglobin. Banyaknya besi

dalam tubuh dikendalikan oleh fase adsorpsi. Tubuh manusia tidak dapat

mengekskresikan besi (Fe), karenanya mereka yang sering mendapat transfusi darah,

warna kulitnya menjadi hitam karena akumulasi Fe. Air minum yang mengandung

besi cenderung menimbulkan rasa mual apabila dikonsumsi. Sekalipun Fe diperlukan

oleh tubuh, tetapi dalam dosis yang besar dapat merusak dinding usus. Kematian

sering disebabkan oleh rusaknya dinding usus ini. Kadar Fe yang lebih dari 1 mg/l

akan menyebabkan terjadinya iritasi pada mata dan kulit. Apabila kelarutan besi

Fe juga dapat diakumulasi dalam alveoli dan menyebabkan berkurangnya fungsi

paru-paru (Slamet, 2011).

Hemokromatis merupakan penyakit akibat kelebihan zat besi. Biasanya

penyakit ini memiliki tanda-tanda diantaranya kulit berwarna merah, kanker hati,

diabetes, impotensi, kelelahan dan gangguan jantung. Seseorang yang telah mendapat

penyakit tersebut akan lebih rentan terhadap serangan jantung, stroke, dan gangguan

pembuluh darah (Widowati, 2008).

Pada Hemokromatis primer besi yang diserap, disimpan dalam jumlah yang

berlebihan dalam tubuh. Feritrin berada dalam keadaan jenuh akan besi sehingga

kelebihan mineral ini akan disimpan dalam bentuk kompleks dengan mineral lain

yaitu hemosiderin. Akibatnya terjadilah sirosis hati dan kerusakan pancreas sehingga

menimbulkan diabetes. Hemokromatis sekunder terjadi karena transfusi yang

berulang-ulang. Dalam keadaan ini besi masuk kedalam tubuh sebagai hemoglobin

dari darah yang ditransfusikan dan kelebihan besi ini tidak disekresikan.

2.4.2. Teknologi Penurunan Kandungan Besi Pada Air

Pengolahan air secara fisika yang mudah dilakukan adalah penyaringan,

pengendapan dan absorpsi (Kusnaedi, 2010). Beberapa Metode yang dapat dilakukan

untuk menurunkan kadar Fe dalam air adalah :

a. Koagulasi

Koagulasi merupakan proses penggumpalan melalui reaksi kimia. Reaksi

koagulasi dapat berjalan dengan membubuhkan zat pereaksi (koagulan) sesuai

Pertimbangannya karena garam-garam seperti Ca, Fe dan Al bersifat tidak larut

dalam air sehingga mampu mengendap bila bertemu dengan sisa-sisa basa.

b. Aerasi

Aerasi merupakan suatu sistem oksigenasi melalui penangkapam O2 dari udara

pada air olahan yang akan diproses. Pemasukan oksigen ini bertujuan agar

oksigen dapat bereaksi dengan kation yang ada di dalam air olahan. Reaksi

kation dan oksigen menghasilkan oksidasi logam yang sukar larut dalam air

sehingga dapat mengendap.

c. Oksidasi dengan khlorine (khlorinisasi)

Khlorin, CL2 dan ion hipokrit (OCL)- adalah merupakan oksidator yang kuat

meklipun pada kondisi Ph rendah dan oksigen terlarut sedikit tetap dapat

mengoksidasi dengan cepat. Untuk melakukan khlorinasi, chlorine dilarutkan

dalam air yang jumlahnya diatur dengan melalui flowmeter atau dosimeter yang

disebut khlorinator. Pemakaian kaporit atau kalsium hipoklorit untuk

mengoksidasi atau menghilangkan Fe relatip mudah, karena kaporit berupa

serbuk atau tablet yang mudah larut dalam air.

d. Penghilangan Fe Dengan Cara Pertukaran Ion

Penghilangan besi dan mangan dengan cara pertukaran ion yaitu dengan cara

mengalirkan air baku yang mengandung Fe melalui suatu media penukaran ion.

Sehingga Fe akan bereaksi dengan media penukaran ionnya. Sebagai media

penukaran ion yang sering dipakai zeolite alami yang merupakan senyawa

e. Penghilangan Fe dengan Mangan Zeolit

Air baku yang mengandung besi dan mangan dialirkan melalui suatu filter beda

yang media filternya terdiri dari mangan-zeolite (K2Z.MnO.Mn2O7). Mangan

Zeolit berfungsi sebagai katalis dan pada waktu yang bersamaan besi yang ada

dalam air teroksidasi menjadi bentuk ferri-oksida yang tak larut dalam air.

Reaksi penghilangan besi mangan zeolite tidak sama denganp roses pertukaran

ion, tetapi merupakan reaksi dari Fe2+ dengan oksida mangan tinggi (higher

mangan oxide). Filtrat yang terjadi mengandung mengandung ferri-oksida dan

mangan-dioksida yang tak larut dalam air dan dapat dipisahkan dengan

pengendapan dan penyaringan. Selama proses berlangsung kemampunan

reaksinya makin lama makin berkurang dan akhirnya menjadi jenuh. Untuk

regenerasinya dapat dilakukan dengan menambahkan larutan kalium

permanganat kedalam zeolite yang telah jenuh tersebut sehingga akan terbentuk

lagi mangan zeolit (K2Z.MnO.Mn2O7).

f. Filtrasi

Penyaringan merupakan proses pemisahan antara padatan/koloid dengan cairan.

Proses penyaringan bisa merupakan proses awal (primary treatment) atau

penyaringan dari proses sebelumnya, misalnya penyaringan dari hasil koagulasi.

Apabila air yang akan disaring berupa cairan yang mengandung butiran halus

atau bahan-bahan yang larut sebelum proses penyaringan sebaiknya dilakukan

proses koagulasi atau netralisasi yang menghasilkan endapan. Dengan demikian

Dalam proses penjernihan air minum diketahui dua macam filter, yaitu saringan

pasir lambat ( slow sand filter) dan saringan pasir cepat (rapid sand filter).

1). Saringan Pasir Lambat ( slow sand filter)

Saringan pasir lambat dapat digunakan untuk menyaring air keruh ataupun air

kotor. Saringan pasir lambat sangat cocok untuk komunitas skala kecil atau

skala rumah tangga. Hal ini tidak lain karena debit air bersih yang dihasilkan

relatif kecil. Ada dua jenis proses penyaringan yang terjadi pada saringan

pasir lambat, yakni secara fisika dan secara biologi. Partikel-partikel yang ada

dalam sumber air yang keruh secara fisik akan tertahan oleh lapisan pasir,

disisi lain, bakteri-bakteri dari genus pseudomonas dan trichoderma akan

tumbuh dan berkembang biak. Saat proses filtrasi pathogen yang tertahan oleh

saringan akan dimusnahkan oleh bakteri tersebut. Secara berkala pasir dan

kerikil harus dibersihkan, hal ini untuk menjaga kualitas air bersih yang

dihasilkan selalu terjaga dan yang terpenting adalah tidak terjadi penumpukan

patogen/kuman pada saringan. Untuk disenfeksi kuman dalam air dapat

digunakan berbagai cara seperti brominasi, ozonisasi, penyinaran ultraviolet

ataupun menggunakan aktif karbon (Aimyaya, 2009).

2). Saringan Pasir Cepat ( rapid sand filter)

Merupakan saringan air yang dapat menghasilkan debit air hasil penyaringan

yang lebih banyak daripada saringan pasir lambat. Walaupun demikian,

saringan ini kurang efektif untuk mengatasi bau dan rasa yang ada pada air

yang disaring. Secara umum bahan lapisan saringan pasir cepat sama dengan

pada arah aliran air ketika penyaringan. Saringan pasir lambat arah aliran

airnya dari atas kebawah, sedangkan pada saringan pasir cepat dari bawah

keatas (up flow). Selain itu saringan pasir cepat umumnya dapat melakukan

backwash atau pencucian saringan tanpa membongkar saringan (Aimyaya,

2009).

2.4.3. Proses Pengolahan Air Dengan Filter Karbon Aktif

Penyaringan dengan karbon aktif adalah penyaringan dengan menggunakan

karbon aktif sebagai media absorpsi yang merupakan proses penyerapan

bahan-bahan tertentu. Dengan penyerapan tersebut air menjadi jernih karena zat-zat

didalamnya diikat oleh absorben. Media filter yang digunakan adalah pasir, kerikil,

dan karbon aktif.

Pengisian media filter kedalam saringan atau filter adalah sebagai berikut :

lapisan paling bawah yakni kerikil (diameter 5-10mm) dengan ketebalan 10-15 cm.

Di atas lapisan kerikil adalah lapisan pasir dengan ketebalan 20 cm , dan diatas

lapisan pasir adalah lapisan karbon aktif dengan ketebalan 45-60 cm. Pengisian

diusahakan agar merata dan lebih baik lagi sebelum dimasukkan kedalam filter media

filter dicuci terlebih dahulu. Sedangkan ketebalan lapisan media filter yang efektif

umumnya berkisar 80-120 cm (Asmadi, 2011).

Absorpsi dalah proses dimana suatu partikel terperangkap kedalam suatu

media dan seolah-olah menjadi bagian dari keseluruhan media tersebut. Karbon aktif

memiliki pori-pori yang sangat banyak yang berguna untuk menangkap partikel

karena berfungsi menghilangkan zat organik, bau, rasa serta polutan mikro lainnya, (

Said, 2005). Dengan mengkombinasikanya bersama pasir dapat menurunkan Fe

sampai 92,57% ( Ridwan, 2005).

2.5. Tanaman Durian (Durio zibethinus)

Durian atau Durio zibethinus adalah nama tumbuhan tropik yang berasal dari asia tenggara sekaligus nama buahnya yang biasa dimakan. Nama ini diambil dari ciri

khas kulit buahnya yang keras dan berlekuk-lekuk tajam sehingga menyerupai duri.

Varian namanya yang juga populer adalah duren. Orang-orang menyebutnya kadu.

Tanaman durian banyak tumbuh di hutan-hutan yang memiliki ketinggian kurang dari

800 m diatas permukaan laut, jenis tanah yang gembur, dan kedalaman lapisan tanah

atas lebih dari 1 meter. Tanaman durian banyak diperbanyak secara generatif (biji)

atau secara vegetatif (misalnya okulasi, sambung, dan susun). (Kanisius, 1997)

Kulit durian mengandung unsur selulose yang tinggi (50-60 %) dan

kandungan lignin (5 %) serta kandungan pati yang rendah (5 %). Hasil utama

tanaman durian ialah buahnya (Fadli, 2010).

Produksi buah durian terbanyak menurut provinsi per tahun adalah Provinsi

Sumatera Utara dengan jumlah produksi 128.803 ton, diikuti Provinsi Jawa Barat,

Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah masing-masing dengan jumlah

produksi 91.097 ton, 91.078 ton dan 65.019 ton, sementara total produksi buah durian

di Indonesia adalah 682.323 ton. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa sebagai

daerah yang banyak memproduksi buah durian, berarti banyak pula sampah biji dan

Tanaman durian memberikan beberapa manfaat dan hasil ikutan, antara lain

sebagai berikut.

1. Tanaman durian dapat dimanfaatkan sebagai pencegah erosi di lahan-lahan miring,

terutama tanah yang miring ke timur karena intensitas sinar matahari pagi yang

diterima akan lebih banyak. Perakaran durian akan mencengkram lapisan tanah

atas sehingga tanah tersebut terbebas dari erosi. Adapun sisa-sisa tanaman akan

tertahan oleh batang-batang durian sehingga dapat menyuburkan tanah.

2. Batang durian dapat digunakan untuk bahan bangunan atau perkakas rumah tangga.

Kendati tidak termasuk kelas istimewa kayu durian dapat digunakan sebagai bahan

bangunan. Kulit durian setaraf dengan kayu sengon sebab kayu durian cenderung

lurus. Disamping itu, kayu durian bisa diolah menjadi kayu lapis olahan dan

mudah dibubut serta dibentuk menjadi perkakas rumah tangga, seperti rak gelas

dan piring, sendok nasi, alu, lumpang, dan lain-lain.

3. Biji durian memiliki kandungan pati yang cukup tinggi sehingga berpotensi

sebagai alternatif pengganti bahan makanan. Biji durian sebagai bahan makanan

memang belum dimasyarakatkan di Indonesia. Di Thailand, biji duria sudah cukup

memasyarakat untuk dibuat bubur dengan cara diberi campuran daging buahnya.

Bubur biji durian ini menghasilkan kalori yang cukup potenisal bagi manusia.

4. Kulit durian dapat dipakai sebagai bahan baku abu gosok dan briket yang bagus.

Caranya adalah dengan dijemur sampai kering, kemudian dibakar sampai hancur.

Lalu dibentuk menjadi briket. Untuk menjadi abu gosok, harus dibakar hingga

juga dapat digunakan sebagai media tanaman di dalam pot, baik tanaman indoor

maupun bunga-bungaan (Kanisius, 1997).

Kulit durian adalah salah satu limbah pertanian yang dapat dimanfaatkan

kembali, dengan membuatnya menjadi briket. Menurut penelitian Samsudin, Anis

(2006) dapat diketahui bahwa briket kulit durian mempunyai nilai kalor diatas nilai

kalor briket arang kayu, yaitu 5.010 kal/gr.

Beberapa keunggulan briket kulit durian adalah nilai kalorinya relatif tinggi,

tak berbau, tidak bersifat polutan, tidak menghasilkan gas SO, dan bisa langsung

menyala jika digunakan sebagai bahan bakar (Green Action, 2009)

2.6. Karbon Aktif

Arang adalah padatan berpori yang terdiri dari karbon yang berbentuk amorf

(Silalahi, 1996). Arang aktif adalah sejenis adsorben (penyerap) yang berwarna hitam

dan berbentuk granula, bulat, pelet atau bubuk. Sumber arang aktif antara lain kayu

lunak, sekam, tongkol jagung, tempurung kelapa, sabut kelapa, ampas penggilingan

tebu, ampas pembuatan kertas, serbuk gergaji, kayu keras dan batubara (Sembiring,

2003). Arang aktif dipakai dalam proses pemurnian udara, gas, larutan, penyerap

rasa dan bau dari air, menghilangkan senyawa-senyawa organik dalam air. Hanya

dengan 1 g arang aktif akan didapatkan suatu material yang memiliki luas permukaan

sekitar 500 m2. Dengan luas permukaan yang sangat besar, arang aktif memiliki

kemampuan menyerap zat-zat yang terkandung dalam air dan sangat efektif dalam

menyerap zat terlarut dalam air baik organik maupun anorganik (Kusnaedi, 2010).

Daya serap ditentukan oleh luas permukaan partikel dan kemampuan ini dapat

kimia atau dengan pemanasan pada suhu tinggi sehingga akan mengalami perubahan

sifat-sifat fisik dan kimia. Beberapa keuntungan arang aktif dibandingkan dengan

adsorben – adsorben lain yaitu:

a. Penyerapan yang dilakukan untuk proses pemisahan dan pemurnian umumnya

tanpa terlebih dahulu melakukan penghilangan kelembapan.

b. Karena luasnya untuk mencapai permukaan bagian dalam dapat menyerap dengan

banyak molekul non polar.

c. Panas adsorpsi atau kekuatan ikatan, pada arang aktif lebih rendah dibandingkan

penyerap yang lain karena kekuatan Vander Waals merupakan kekuatan utama

dalam adsorpsi sehingga pelepasan molekul–molekul yang terserap relatif lebih

mudah (Ralph, 2003).

Menurut Silalahi (1996), proses pembuatan arang dibagi atas 4 (empat)

tahapan sebagai berikut :

1. Pada permulaan pemanasan, air menguap, kemudian selulosa terurai pada suhu

antara 200-2600C.

2. Pada suhu 260-3100C selulosa terurai secara intensif, pada tingkatan ini banyak

3. dihasilkan cairan piroligneous, gas, dan ter.

4. Pada suhu 310-5000C lignin terurai dan ter yang dibentuk lebih banyak, sedangkan

cairan piroligneous dan gas menurun.

5. Pada suhu lebih besar dari 5000C, diperoleh gas hidrogen yang sukar

dikondensasikan dan tahapan ini merupakan proses pemurnian arang.

Arang dapat dibedakan menurut penggunaannya dan jenisnya, sebagai berikut

1. Bentuk Sebuk

Karbon aktif berbentuk serbuk dengan ukuran lebih keci dari 0,18 mm.

Karbon aktif ini digunakan dalam aplikasi fase cair dan gas. Umumnya karbon aktif

jenis ini dimanfaatkan pada indrustri pengolahan air minum , industri farmasi,

terutama untuk pemurnian monosodium glutamat, bahan tambahan makanan, penghilang warna asam furan, pengolahan pemurnian jus buah, penghalus gula,

pemurnian asam sitrat, asam tartarat, pemurnian glukosa, dan pengolahan zat pewarna

kadar tinggi.

2. Bentuk Granula

Karbon aktif bentuk granula/tidak beraturan dengan ukuran 0,2-5mm. Jenis ini

umumnya digunakan dalam aplikasi fase cair dan gas. Beberapa penggunaan dari

karbon aktif ini adalah untuk pemurnian emas, pengolahan air, air limbah dan air

tanah, pemurniaan pelarut, dan penghilang bau busuk.

3. Bentuk Pelet

Karbon aktif berbentuk pelet dengan diameter 0,8-5 mm. Kegunaannya adalah

untuk aplikasi gas karena mempunyai tekanan rendah, kekuatan mekenik tinggi, dan

kadar abu rendah. Karbon aktif bentuk pelet ini biasa digunakan untu pemurniaan

udara, kontrol emisi, tromol otomotif, penghilang bau kotoran, dan pengontrol emisi

pada gas buang.

Sifat arang aktif yang paling penting adalah daya serap. Dalam hal ini, ada

1. Sifat Adsorben

Arang aktif yang merupakan adsorben adalah suatu padatan berpori, yang sebagian

besar terdiri dari unsur karbon bebas dan masing-masing berkaitan secara kovalen.

Dengan demikian, permukaan arang aktif bersifat non polar. Selain komposisi dan

polaritas, struktur pori juga merupakan faktor yang penting diperhatikan. Struktur

pori berhubungan dengan luas permukaan, semakin kecil pori-pori arang aktif

mengakibatkan semakin luas besar. Dengan demikian kecepatan adsorbsi

bertambah. Untuk meningkatkan kecepatan adsorbsi, dianjurkan agar

menggunakan arang aktif yang telah dihaluskan. Jumlah atau dosis arang aktif

yang digunakan juga harus diperhatikan.

2. Sifat Serapan

Banyak senyawa yang dapat diadsorpsi oleh arang aktif, tetapi kemampuannya

untuk mengadsorpsi berbeda untuk masing-masing senyawa. Adsorbsi akan

bertambah besar sesuai dengan bertambahnya ukuran molekul serapan dari

struktur yang sama, seperti deret homolog. Adsorbsi juga dipengaruhi oleh gugus

fungsi, posisi gugus fungsi, ikatan rangkap, struktur rantai dari senyawa serapan.

3. Temperatur

Dalam pemakaian arang aktif dianjurkan untuk mengamati temperatur pada saat

berlangsungnya proses. Faktor yang mempengaruhi temperatur proses adsorbsi

adalah viskositas dan stabilitas termal senyawa serapan. Jika pemanasan tidak

mempengaruhi sifat-sifat senyawa serapan, seperti terjadi perubahan warna

senyawa volatile, adsorbsi dilakukan pada temperatur kamar atau bila

memungkinkan pada temperatur yang lebih rendah.

4. pH (Derajat Keasaman)

Untuk asam-asam organik, adsorbsi akan meningkat bila pH diturunkan, yaitu

dengan penambahan asam-asam mineral. Ini disebabkan karena kemampuan asam

mineral untuk mengurangi ionisasi asam organik tersebut. Sebaliknya bila pH

asam organik dinaikkan yaitu dengan menambahkan alkali, adsorbsi akan

berkurang sebagai akibat terbentuknya garam.

5. Waktu Kontak

Bila arang aktif ditambahkan dalam suatu cairan, dibutuhkan waktu untuk

mencapai kesetimbangan. Pengadukan juga mempengaruhi waktu singgung.

Pengadukan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan pada partikel arang aktif

untuk bersinggungan dengan senyawa serapan. Untuk larutan yang mempunyai

viskositas tinggi, dibutuhkan waktu singgung yang lebih lama. Semakin lama

waktu kontak dapat memungkinkan proses difusi dan penempelan molekul

adsorbat berlangsung lebih baik. Konsentrasi zat-zat organik dan logam dalam air

akan turun apabila kontaknya cukup. Waktu kontak biasanya sekitar 10-15 menit

(Sembiring, 2003)

2.6.1. Pembuatan Karbon Aktif

1. Metode Tradisional

Pembuatan karbon aktif dengan metode tradisional sangat sederhana yaitu

dengan menggunakan drum atau lubang bawah tanah dengan cara pengolahan sebagai

pelat besi atau lubang yang yang telah disiapkan, kemudian dinyalakan sehingga

terbakar.

Pada saat pembakaran drum atau lubang ditutup sehingga hanya ventilasi

yang dibiarkan terbuka, untuk sebagai jalan keluarnya asap, ketika asap yang keluar

sudah berwarna kebiru-biruan, ventilasi ditutup dan dibiarkan selama lebih kurang 12

jam. Setelah itu dengan hati-hati tutup drum dibuka dan dicek apakah masih ada bara

yang menyala jika masih ada tutup drum ditutup kembali, tidak dibenarkan

menggunakan air untuk mematikan bara yang sedang menyala karena dapat

menurunkan kualitas karbon yang dihasilkan (Badan Penelitian dan Pengembangan

Kehutanan, 1994).

Pembuatan karbon aktif dengan metode ini biasanya menghasilkan keaktifan

yang rendah bahkan dibawah keaktifan menurut standar industri Indonesia (SII), hal

ini disebabkan proses pembentukan karbon aktif tidak memungkinkan terbentuknya

pori-pori dengan baik. Pada saat pembakaran, residu-residu yang ada pada bahan

dasar berupa senyawa-senyawa hidrokarbon ikut terbakar tetapi masih ada tersisa dan

tetap masih melekat pada karbon tersebut, residu yang terbakar ini menutupi pori-pori

karbon sehingga menurunkan kualitasnya (Sudrajat, 1993)

2. Metode yang diperbaharui

Metode pembuatan karbon aktif yang diperbaharui dilakukan dengan dua

tahap yaitu tahap pengarangan (karbonisasi) dan tahap pengaktifan (aktivasi), dalam

metode ini bahan baku dipanaskan dengan jumlah udara seminimal mungkin agar

berupa karbon yang memberi keaktifan dan rendemen yang cukup besar (Supeno,

1990).

Pada proses pengaktifan terjadi pemecahan ikatan hidrokarbon atau

mengoksidasi molekul-molekul pada permukaan karbon sehingga pori-pori atau 1uas

permukaan menjadi lebih besar.Metode pengaktifan yang umum digunakan dalam

pembuatan karbon aktif ada dua cara, yaitu pengaktifan secara kimia dan pengaktifan

secara fisika (Sembiring, 2003).

2.6.2. Proses Aktivasi Karbon Aktif

1. Proses Kimia

Bahan baku dicampur dengan bahan-bahan kimia tertentu, kemudian dibuat

padat. Selanjutnya padatan tersebut dibentuk menjadi batangan yang dikeringkan

serta dipotong-potong. Aktivasi dilakukan pada temperatur 100 ºC. Arang aktif yang

dihasilkan, dicuci dengan air selanjutnya dikeringkan pada temperatur 300 ºC. dengan

proses kimia, bahan baku dapat dikarbonisasi terlebih dahulu, kemudian dicampur

dengan bahan-bahan kimia.

4. Proses Fisika

Bahan baku terlebih dahulu dibuat arang. Selanjutnya arang tersebut digiling,

diayak untuk selanjutnya diaktivasi dengan cara pemanasan pada temperatur 1000 ºC

yang disertai dengan pengaliran uap. Proses fisika banyak digunakan dalam aktivasi

arang antara lain :

a. Proses Briket yaitu bahan baku atau arang terlebih dahulu dibuat briket, dengan

cara mencampurkan bahan baku atau arang halus dengan ter. Kemudian, briket

b. Destilasi kering yaitu merupakan suatu proses penguraian suatu bahan akibat

adanya pemanasan pada temperatur tinggi dalam keadaan sedikit maupun tanpa

udara. Hasil yang diperoleh berupa residu yaitu arang dan destilat yang terdiri dari

campuran methanol dan asam asetat. Residu yang dihasilkan bukan merupakan

karbon murni, tetapi masih mengandung abu dan ter. Hasil yang diperoleh seperti

methanol, asam asetat dan arang tergantung pada bahan baku yang digunakan dan

metoda destilasi (Sembiring, 2003).

Diharapkan daya serap arang aktif yang dihasilkan dapat menyerupai atau

lebih baik dari pada daya serap arang aktif yang diaktifkan dengan menyertakan

bahan-bahan kimia. Dengan cara ini, pencemaran lingkungan sebagai akibat adanya

penguraian senyawa-senyawa kimia dari bahan-bahan pada saat proses pengarangan

dapat dihindari. Selain itu, dapat dihasilkan asap cair sebagai hasil pengembunan uap

hasil penguraian senyawa-senyawa organik dari bahan baku.

Menurut Hawley dalam Sembiring (2003), ada empat hal yang dapat dijadikan

batasan dari penguraian komponen kayu yang terjadi karena pemanasan pada proses

destilasi kering, yaitu :

1. Batasan A adalah suhu pemanasan sampai 200 ºC. Air yang terkandung dalam

bahan baku keluar menjadi uap, sehingga kayu menjadi kering, retak-retak dan

bengkok. Kandungan karbon lebih kurang 60 %.

2. Batasan B adalah suhu pemanasan antara 200-280 ºC. Kayu secara perlahan-lahan

menjadi arang dan destilat mulai dihasilkan. Warna arang menjadi coklat gelap

3. Batasan C adalah suhu pemanasan antara 280-500 ºC. Pada suhu ini akan terjadi

karbonisasi selulosa, penguraian lignin dan menghasilkan ter. Arang yang

terbentuk berwarna hitam serta kandungan karbonnya meningkat menjadi 80 %.

Proses pengarangan secara praktis berhenti pada suhu 400 ºC.

4. Batasan D adalah suhu pemanasan 500 ºC, terjadi proses pemurnian arang, dimana

pembentukan ter masih terus berlangsung. Kadar karbon akan meningkat

mencapai 90 %. Pemanasan di atas 700 ºC, hanya menghasilkan gas hidrogen.

Namun Cheremisinoff dan A. C. Moressi (1978) dalam Sembiring (2003)

mengemukakan secara umum dan sederhana proses pembuatan arang aktif terdiri dari

tiga tahap, yaitu :

1. Dehidrasi yaitu proses penghilangan air dimana bahan baku dipanaskan sampai

temperatur 170 ºC.

2. Karbonisasi yaitu pemecahan bahan-bahan organik menjadi karbon. Suhu di atas

170 ºC akan menghasilkan CO, CO2 asam asetat. Pada suhu 275 ºC, dekomposisi

menghasilkan ter, methanol dan hasil samping lainnya. Pembentukan karbon

terjadi pada temperatur 400-600 ºC.

3. Aktivasi yaitu dekomposisi ter dan perluasan pori-pori. Dapat dilakukan dengan

uap atau CO2 sebagai aktivator.

Proses aktifasi merupakan hal yang penting diperhatikan disamping bahan

baku yang digunakan. Yang dimaksud dengan aktifasi adalah suatu perlakuan

terhadap arang yang bertujuan untuk memperbesar pori yaitu dengan cara

sehingga arang mengalami perubahan sifat, baik fisika maupun kimia, yaitu luas

permukaannya bertambah besar dan berpengaruh terhadap daya adsorbsi.

Metode aktifasi yang umum digunakan dalam pembuatan arang aktif adalah

(Rajagukguk, 2011) :

1. Aktifasi Kimia

Aktifasi ini merupakan proses pemutusan rantai karbon dari senyawa organik

dengan pemakaian bahan kimia. Aktifator yang digunakan adalah

bahan-bahan kimia seperti hidroksida logam alkali, garam-garam karbonat,klorida, sulfat,

fosfat dari logam alkali tanah dan khususnya ZnCl2, asam-asam anorganik seperti

H2SO4 dan H3PO4 .

2. Aktifasi Fisika

Aktifasi ini merupakan proses pemutusan rantai karbon dari senyawa organik

dengan bantuan panas, uap dan CO2. Umumnya arang dipanaskan di dalam tanur

pada temperatur 800-900 ºC. Oksidasi dengan udara pada temperatur rendah

merupakan reaksi isotherm sehingga sulit untuk mengontrolnya. Sedangkan

pemanasan dengan uap atau CO2. Sifat arang aktif yang paling penting adalah

daya serap pada temperatur tinggi merupakan reaksi endoterm sehingga lebih