YUDHISTIRA PRASASTA

I14070101

DEPARTEMEN GIZI MASYARAKAT

FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

based on the Ecosystem Area In West Java Province. Under the guidance of HIDAYAT SYARIEF and YAYUK FARIDA BALIWATI.

The study aimed to analyze the characteristic of adolescents growth using the Height/Age and BMI /Age based on ecosystem area in the Province of West Java. Design of the research is the cross sectional study use the secondary data from riskesdas 2007. The number of samples was 1674 adolescents. The growth characteristics of adolescents in the district of Garut according to Height/Age correlated with the work of the head of the family (p= 0,001 and r= -0,145), and BMI/Age correlated with the consumption of protein per capita (p= 0,028 and r= -0,093). District of Bandung’s adolescents had the growth characteristics of Height/Age correlated with education families (p= 0,040 and r= 0,081), the work of the head of the family (p= 0,003 and r= -0,118 ), energy consumption per capita (p= 0,031 and r= -0,085 ), and protein consumption per capita (p= 0,002 and r= -0,124) and to BMI/Age Correlated with education families (p= 0,017 and r= 0,095 ). Growth characteristics of adolescents district of Cirebon for Height/Age correlated factor was an energy consumption per capita (p= 0,044 and r= -0,086), while BMI/Age correlated with education families (p= 0,016 and r= 0,102).

Berdasarkan Ekosistem Wilayah Di Provinsi Jawa Barat. Dibimbing oleh HIDAYAT SYARIEF dan YAYUK FARIDA BALIWATI.

Tujuan penelitian ini secara umum adalah menganalisis karakteristik pertumbuhan remaja berdasarkan ekosistem Wilayah di Jawa Barat. Tujuan khusus penelitian ini: 1) Mengetahui karakteristik pertumbuhan remaja menurut ekosistem wilayah, 2) Mengetahui karakteristik keluarga remaja menurut ekosistem wilayah, 3) Mengetahui konsumsi pangan remaja menurut ekosistem wilayah, 4) Mengetahui status gizi remaja dengan indeks TB/U dan IMT/U menurut ekosistem wilayah, 5) Mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap status gizi remaja berdasarkan indeks TB/U dan IMT/U menurut ekosistem wilayah.

Penelitian dilakukan pada bulan Desember 2011 dengan menggunakan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah cross sectional study. Lokasi yang dipilih adalah Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Cirebon. Lokasi ini dipilih karena merupakan representasi dari kondisi ekosistem wilayah di Jawa barat yaitu Kabupaten Garut sebagai ekosistem wilayah pertanian dengan kondisi geografis memiliki dataran pegunungan dan pesisir pantai, Kabupaten Bandung sebagai ekosistem wilayah dataran pegunungan, dan Kabupaten Cirebon sebagai ekosistem wilayah pesisir pantai. Sampel penelitian ini adalah remaja diambil dari data Riskesdas dengan kriteria inklusi sebagai berikut: 1) Rumah tangga yang memiliki anggota keluarga remaja berusia 10-19 tahun, 2) Responden memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan untuk penelitian, 3) Menetap di Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, atau Kabupaten Cirebon. Dari sekitar 1876 data remaja, terpilih sebanyak 1674 remaja yang telah memenuhi kriteria. Untuk mengetahui karakteristik pertumbuhan remaja, data yang digunakan meliputi berat badan, tinggi badan, umur, dan jenis kelamin, sehingga dari data tersebut diperoleh Z-Score berupa TB/U dan IMT/U. Pengolahan data menggunakan software Microsoft Excel for Windows 2007 dan SPSS versi 17.0. Uji yang digunakan yaitu Uji korelasi Pearson, uji korelasi Spearman, dan Uji beda (uji ragam).

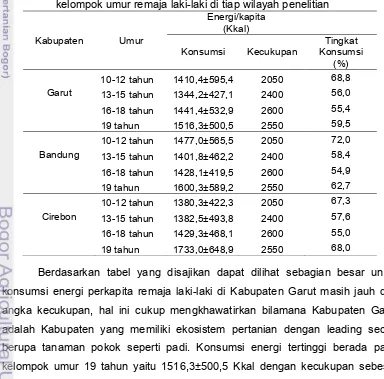

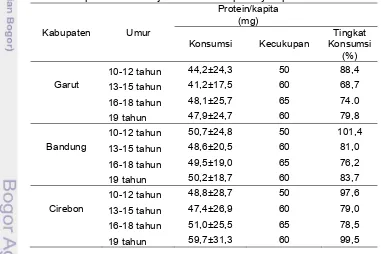

dengan rata-rata tingkat konsumsi 59,9% dan tertinggi di Kabupaten Bandung sebesar 62%. Konsumsi protein pun hampir sama untuk laki-laki terendah di Kabupaten Garut rata-rata tingkat konsumsi sebesar 77,7% dan terberbesar di Kabupaten Cirebon sebesar 88,6%. Konsumsi energi terendah remaja perempuan berada di Kabupaten Cirebon dengan tingkat konsumsi sebesar 66,4% dan tertinggi Kabupaten Bandung sebesar 72,4%. Untuk konsumsi protein terendah berada di Kabupaten Garut sebesar 89% dan tertinggi di Kabupaten Bandung sebesar 103% melebihi tingkat kecukupan rata-rata.

Kabupaten Garut, Bandung, dan Cirebon secara presentase yang berstatus gizi baik namun sangat pendek berturut-turut adalah 11,7%, 5,5%, dan 6,0%. Hasil analisis ragam berdasarkan ekosistem memperlihatkan bahwa status gizi z-score menurut TB/U Kabupaten Garut (-1,8614±1,46827) berbeda nyata dengan Kabupaten Bandung (-1,5355±1,15538) dan Cirebon (-1,4976±1,21174), sedangkan menurut IMT/U kabupaten Cirebon (-0,7285±1,29959) berbeda nyata dengan Kabupaten Garut 0,4292±1,39282) dan Kabupaten Bandung (-0,3922±1,16480).

YUDHISTIRA PRASASTA

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Gizi pada

Departemen Gizi Masyarakat

DEPARTEMEN GIZI MASYARAKAT

FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

Provinsi Jawa Barat

Nama : Yudhistira Prasasta

NIM : I14070101

Menyetujui, Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Ir. Hidayat Syarief, MS NIP. 19480215 197412 1 001

Dosen Pembimbing II

Dr. Ir. Yayuk Farida Baliwati, MS NIP. 19630312 198703 2 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Gizi Masyarakat

Dr. Ir. Budi Setiawan, MS NIP. 19621218 198703 1 001

Tanggal Lulus :

kekuatan dan kesempatan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Studi Karakteristik Pertumbuhan Remaja Berdasarkan Ekosistem Wilayah di Provinsi Jawa Barat”. Banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak mulai dari pengusulan penelitian hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Hidayat Syarief, MS dan Dr. Ir. Yayuk Farida Baliwati, MS selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberikan dorongan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian ini.

2. Dosen pemandu seminar dan siding skripsi Dr. Ir. Ikeu Tanziha, MS atas segala masukan yang telah diberikan.

3. Ayah, Umi, Ibu, Kakak dan Adik, serta seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungan.

4. Sahabat (Kuraba 97, BHC, HMI Bogor dan Tangerang, terutama untuk Diah Ayu MA) dan teman-teman satu bimbingan skripsi (Siha, Yosepin, Nadia, Frida, Aqillah, Cintya, Ines, Ayuningtyas, dan Hadi) atas doa, semangat, dan kepeduliannya selama penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah membalas segala kebaikan dengan pahala dan kebaikan yang lebih besar dan semoga skrispsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Bogor, Maret 2013

Penulis adalah anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sumardi Winarno dan Ibu Kurniati Utami.

Penulis mengawali pendidikan dasar pada tahun 1995 di Sekolah Dasar Negeri Sukasari 03 Tangerang dan diselesaikan pada tahun 2001. Pendidikan menengah pertama dimulai pada tahun 2001 dan diselesaikan pada tahun 2004 di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 04 Tangerang. Kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 02 Tangerang pada tahun 2004 dan diselesaikan pada tahun 2007. Bulan Juli tahun 2007, penulis diterima di Institut Pertanian Bogor melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI IPB) dengan Mayor Ilmu Gizi, Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI ... i

DAFTAR TABEL ... iii

DAFTAR GAMBAR ... v

DAFTAR LAMPIRAN ... vi

PENDAHULUAN ... 1

Latar Belakang ... 1

Hipotesa ... 3

Tujuan ... 3

Tujuan Umum ... 3

Tujuan Khusus ... 4

Kegunaan ... 4

TINJAUAN PUSTAKA ... 5

Remaja ... 5

Ekosistem ... 5

Ekosistem Wilayah ... 6

Karakteristik Individu Remaja ... 9

Umur dan Jenis Kelamin ... 9

Berat Badan dan Tinggi Badan ... 9

Karakteristik Pertumbuhan ... 9

Karakteristik Keluarga ... 11

Besar Rumah Tangga ... 11

Pendidikan ... 12

Pekerjaan ... 12

Pendapatan ... 13

Konsumsi Pangan ... 14

Metode “Recall” ... 14

Status Gizi ... 15

KERANGKA PEMIKIRAN ... 19

METODE PENELITIAN ... 21

Waktu, Tempat, dan Desain Penelitian ... 21

Jenis dan Cara Pengumpulan Data ... 24

Pengolahan dan Analisis Data ... 25

Definisi Operasional ... 28

HASIL DAN PEMBAHASAN ... 29

Gambaran Umum Daerah Sampel Penelitian ... 29

Provinsi Jawa Barat ... 29

Kabupaten Garut. ... 29

Kabupaten Bandung. ... 30

Kabupaten Cirebon. ... 31

Karakteristik Individu ... 32

Karakteristik Keluarga ... 34

Konsumsi Pangan ... 39

Konsumsi Pangan Rumah Tangga ... 39

Konsumsi Pangan Remaja ... 40

Status Gizi ... 45

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi di tiap Ekosistem ... 55

KESIMPULAN DAN SARAN ... 58

Kesimpulan ... 58

Saran ... 59

DAFTAR PUSTAKA ... 60

LAMPIRAN ... 63

DAFTAR TABEL

Halaman

1 Standar Antropometri WHO 2007 ... 18

2 Rekapitulasi Jumlah Contoh yang Digunakan Pada Penelitian di Ketiga Kabupaten ... 22

3 Arahan Pembagian Wilayah Pengembangan pada wilayah penelitian ... 23

4 Jenis data, variabel dan cara pengumpulan data ... 24

5 Klasifikasi indeks perhitungan Z-scor: ... 25

6 Klasifikasi tingkat kecukupan energi dan protein ... 27

7 Sebaran contoh berdasarkan jenis kelamin ... 33

8 Sebaran contoh berdasarkan umur ... 33

9 Keragaman karakteristik individu remaja menurut ekosistem. ... 34

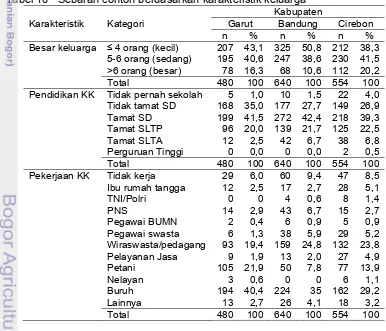

10 Sebaran contoh berdasarkan karakteristik keluarga ... 35

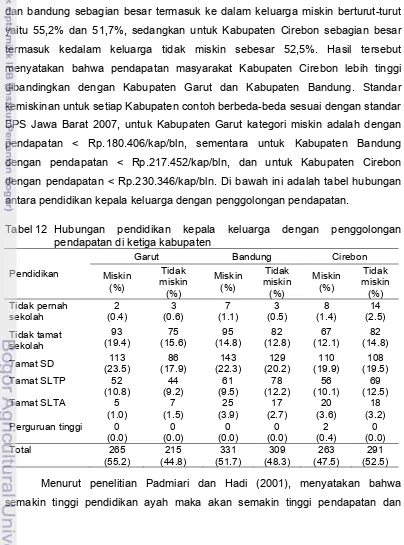

11 Sebaran pendapatan keluarga ... 38

12 Hubungan pendidikan kepala keluarga dengan penggolongan pendapatan di ketiga kabupaten ... 38

13 Jumlah rata-rata konsumsi energi dan protein rumah tangga di tiap wilayah penelitian ... 39

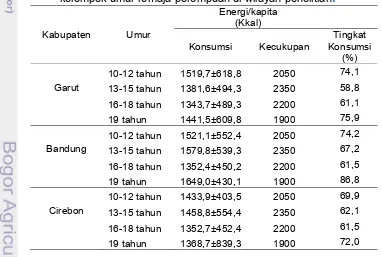

14 Jumlah rata-rata konsumsi serta kecukupan energi/kapita berdasarkan kelompok umur remaja laki-laki di tiap wilayah penelitian ... 40

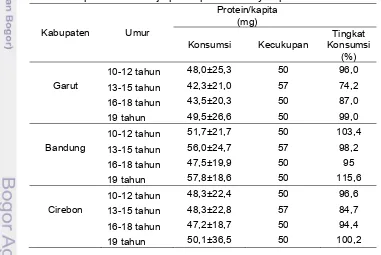

15 Jumlah rata-rata konsumsi serta kecukupan protein/kapita berdasarkan kelompok umur remaja laki-laki di tiap wilayah penelitian ... 41

16 Jumlah rata-rata konsumsi serta kecukupan energi/kapita berdasarkan kelompok umur remaja perempuan di wilayah penelitian. ... 42

17 Jumlah rata-rata konsumsi serta kecukupan protein/kapita berdasarkan kelompok umur remaja perempuan di wilayah penelitian. ... 43

18 Keragaman konsumsi remaja menurut ekosistem... 44

20 Presentase Status Gizi Contoh di Ketiga Kabupaten berdasarkan Klasifikasi Umur untuk perempuan. ... 48

21 Gabungan status gizi berdasarkan indikator IMT/U dan TB/U di

ketiga Kabupaten ... 49

22 Z-Score rata-rata berdasarkan status gizi di ketiga Kabupaten... 53

23 Uji korelasi faktor-faktor yang berhubungan dengan status gizi

berdasarkan indikator TB/U di Kabupaten Garut ... 55

24 Uji korelasi faktor-faktor yang berhubungan dengan status gizi

berdasarkan indikator IMT/U di Kabupaten Garut ... 55

25 Uji korelasi faktor-faktor yang berhubungan dengan status gizi

berdasarkan indikator TB/U di Kabupaten Bandung ... 56

26 Uji korelasi faktor-faktor yang berhubungan dengan status gizi

berdasarkan indikator IMT/U di Kabupaten Bandung ... 56

27 Uji korelasi faktor-faktor yang berhubungan dengan status gizi

berdasarkan indikator TB/U di Kabupaten Cirebon ... 57

28 Uji korelasi faktor-faktor yang berhubungan dengan status gizi

berdasarkan indikator IMT/U di Kabupaten Cirebon... 57

DAFTAR GAMBAR

Halaman

1 Skema kerangka pemikiran studi karakteristik pertumbuhan

remaja berdasarkan ekosistem wilayah di Kabupaten Garut, Bandung dan Cirebon. ... 20

2 Sebaran contoh berdasarkan indikator IMT/U dan TB/U di

Kabupaten Garut ... 51

3 Sebaran contoh berdasarkan indikator IMT/U dan TB/U di

Kabupaten Bandung ... 52

4 Sebaran contoh berdasarkan indikator IMT/U dan TB/U di

Kabupaten Cirebon. ... 53

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1 Grafik Karakteristik Pertumbuhan Remaja Laki-laki di Wilayah

Ekosistem ... 64

2 Grafik Karakteristik Pertumbuhan Remaja Perempuan di Wilayah

Ekosistem ... 65

3 Grafik sebaran status gizi contoh secara keseluruhan dan

berdasaran jenis kelamin di Kabupaten Garut melalui software WHO anthroplus 2007 ... ...66

4 Grafik sebaran status gizi contoh secara keseluruhan dan

berdasaran jenis kelamin di Kabupaten Bandung melalui software WHO anthroplus 2007 ... 67

5 Grafik sebaran status gizi contoh secara keseluruhan dan

berdasaran jenis kelamin di Kabupaten Cirebon melalui software WHO anthroplus 2007 ... ..68

6 Tabel AKG 2004 bagi orang Indonesia ... ...69

7 Kuisioner Riset Kesehatan Dasar 2007 ... ...70

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tujuan pembangunan nasional adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang sehat dan mandiri. Strategi pencapaian tujuan tesebut adalah melalui Indonesia Sehat 2010 dengan fokus membentuk manusia berkualitas. Salah satu indikatornya adalah manusia yang mampu menikmati hidup sehat, terukur dari angka kesakitan dan kurang gizi. Sejalan dengan itu, tujuan dan arah pembangunan pangan dan gizi adalah perbaikan konsumsi pangan menuju Pola Pangan Harapan Indonesia dan perbaikan status gizi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Depkes RI 2000).

Remaja menurut pengertiannya berasal dari bahasa latin adolesceere yang berarti “tumbuh” atau “tumbuh menjadi dewasa” (Hurlock 2004). Menurut WHO (2007) remaja berkisar antara usia 10 sampai dengan 19 tahun. Pada masa remaja ini terjadi pertumbuhan yang cepat baik fisik maupun karakter, sehingga dinilai sangat penting untuk memperhatikan dan mempersiapkan pertumbuhan remaja agar mampu bersaing di masa depan. Pertumbuhan adalah suatu proses perubahan fisiologis yang bersifat progresif dan kontinyu dan berlangsung dalam periode tertentu. Perubahan ini berkisar hanya pada aspek-aspek fisik individu. Pertumbuhan itu meliputi perubahan yang bersifat internal maupun eksternal. Pertumbuhan internal meliputi perubahan ukuran alat pencernaan makanan, bertambahnya ukuran besar dan berat jantung serta paru-paru, bertambah sempurna sistem kelenjar kelamin, dan berbagai jaringan tubuh. Adapun perubahan eksternal meliputi bertambahnya tinggi badan, bertambahnya lingkar tubuh, perbandingan ukuran panjang dan lebar tubuh, ukuran besarnya organ seks, dan munculnya atau tumbuhnya tanda-tanda kelamin sekunder.

Status gizi merupakan keadaan kesehatan tubuh seseorang atau

sekelompok orang yang diakibatkan oleh konsumsi, penyerapan (absorbsi), dan

seperti ketahanan pangan di keluarga, pola pengasuhan anak, serta pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan (Soekirman 2000).

Menurut Sukandar (2007), Aspek penting untuk mendapatkan kesejahteraan individu berasal dari keluarga. Kesejahteraan keluarga adalah kualitas fisik penduduk yang dapat dilihat dari keadaan sosial ekonomi, derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, selain itu perlu adanya upaya peningkatan dan status kesehatan masyarakat yang dapat dilihat dari ketersediaan pangan, pengetahuan gizi, dan terpenuhinya segala perangkat sarana maupun prasarana pendukung pembangunan kesehatan masyarakat.

Perubahan gaya hidup, meningkatkan masalah gizi lebih dan penyakit degeneratif. Keadaan ini menyebabkan Indonesia mengalami beban ganda masalah gizi, yaitu gizi kurang dan gizi lebih. Masalah gizi yang paling sering ditemukan pada kelompok remaja, tercermin dari keadaan berat badan dan tinggi badan yang berada di bawah nilai standar. Keadaan ini lebih sering terjadi di negara-negara berkembang (Jellief 1971). Berat badan merupakan salah satu antropometri yang memberikan gambaran tentang massa tubuh (tulang, otot, dan lemak). Massa tubuh sangat sensitif terhadap perubahan mendadak, misalnya akibat penyakit yang diderita, nafsu makan seseorang menurun, konsumsi makan berkurang sehingga berakibat terhadap berkurangnya berat badan. Tinggi badan merupakan parameter yang penting bagi keadaan gizi sehingga dapat digunakan sebagai indeks yang sensitif untuk mendeteksi adanya perubahan status sosial ekonomi keluarga (Supariasa 2002).

dengan mayoritas wilayah berupa pertanian, perkotaan, pegunungan, maupun pesisir pantai wilayah pantai utara.

Penilaian status gizi remaja dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan pengukuran antropometri. Ada beberapa indikator antropometri yang digunakan untuk mengukur status gizi seperti usia, berat badan (BB), tinggi badan (TB), lingkar lengan atas (LiLA), lingkar kepala, Lingkar dada, lingkar pinggul, dan tebal lemak kulit. Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan didapatkan pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan remaja dengan kondisi sosial dan status ekonomi baik secara individu maupun keluarga (Hurlock 1999).

Hasil Riskesdas 2007 menunjukkan tingginya masalah gizi pada kelompok usia remaja. Prevalensi gizi buruk pada remaja di Indonesia sekitar 10.3%. Secara umum laki-laki remaja menunjukan prevalensi gizi yang rendah sekitar 13.9%, sedangkan pada wanita berkisar di angka 23.8% (Pusat Litbangkes 2008). Data ini menunjukan jumlah gizi rendah pada wanita lebih tinggi dibanding laki-laki. Faktor pergaulan dan body image diduga mempengaruhi asupan makanan dan status gizi remaja wanita. Mereka harus diyakinkan bahwa masukan zat gizi yang kurang akan berakibat pada kesehatannya (Gunarsa & Gunarsa 1991).

Berdasarkan data yang sudah dijelaskan, maka terlihat adanya masalah pertumbuhan pada kelompok remaja yang dilihat dari hasil pengukuran antropometri. Masalah yang terjadi tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain sehingga untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan status gizi remaja diperlukan penelitian mengenai studi karakteristik pertumbuhan kelompok usia remaja.

Hipotesa

Kondisi karakteristik pertumbuhan remaja di Jawa Barat diduga dipengaruhi oleh karakteristik wilayahnya masing-masing terutama dari aspek ekosistem wilayah yang membentuk karakteristik keluarga dan konsumsi pangan.

Tujuan Tujuan Umum

Tujuan Khusus

1. Mengetahui karakteristik fisik remaja (umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan) menurut ekosistem wilayah.

2. Mengetahui karakteristik keluarga (besar keluarga, pendidikan orangtua, pekerjaan orangtua, dan pendapatan rumah tangga) menurut ekosistem wilayah.

3. Mengetahui konsumsi pangan (energi dan protein) pada remaja menurut ekosistem wilayah.

4. Mengetahui status gizi remaja dengan indeks TB/U dan IMT/U pada tiga kabupaten menurut ekosistem wilayah di provinsi Jawa Barat.

5. Mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap status gizi remaja berdasarkan indeks TB/U dan IMT/U menurut ekosistem wilayah.

Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi tentang karakteristik pertumbuhan kelompok usia remaja menurut ekosistem wilayah serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah pertumbuhan tersebut, sehingga informasi tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan instansi kesehatan untuk menetapkan kebijakan atau strategi yang tepat.

TINJAUAN PUSTAKA

Remaja

Istilah remaja (adolescence) berasal dari kata Latin adolesceere yang

berarti “tumbuh” atau “tumbuh menjadi dewasa” (Hurlock 2004). Menurut WHO (2007), remaja berkisar antara usia 10 tahun sampai 19 tahun. Menurut Gunarsa & Gunarsa (1991) pada masa remaja ini terjadi keunikan pertumbuhan dan perkembangan yang karakteristiknya adalah (1) pertumbuhan fisik yang cepat; (2) pertumbuhan remaja putra dan remaja putri berbeda dalam besar dan susunan tubuh sehingga kebutuhan gizinya pun berbeda; (3) pertumbuhan fisik dan pematangan fungsi-fungsi tubuh adalah proses akhir dari masa remaja. Keadaan ini menentukan pada waktu dewasa seperti bertambah tinggi atau pendek, lambat atau energik, ulet atau pasrah, dan (4) terjadi perubahan hormon seks.

Pertumbuhan yang cepat pada remaja biasanya diiringi pertambahan aktivitas fisik sehingga kebutuhan zat-zat gizi bertambah pula. Nafsu makan anak laki-laki sangat bertambah hingga tidak akan menemukan kesukaran untuk memenuhi kebutuhannya. Anak perempuan lebih mementingkan penampilannya, hingga akan membatasi diri dalam memilih makanan. Mereka harus diyakinkan bahwa masukan gizi yang kurang akan berakibat pada kesehatannya.

Penilaian status gizi befungsi untuk mengetahui apakah seseorang atau sekelompok orang mempunyai gizi yang baik atau tidak. Almatsier (2003) menyatakan bahwa status gizi merupakan keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Ada beberapa indikator antropometri yang digunakan untuk menguku status gizi diantaranya usia, berat badan (BB), tinggi badan (TB), lingkar lengan atas (LiLA), lingkar kepala, lingkar dada, lingkar pinggul, dan tebal lemak di bawah kulit (Supariasa et al., 2001).

Ekosistem

kehidupan dan kesejahteraan manusia beserta makhluk hidup lainnya (Zoer’aini, 1992).

Komponen-komponen dalam ekosistem saling berinteraksi, ada yang bersifat netral, ada yang bertentangan, ada yang bekerja sama, ada yang menyesuaikan diri, dan ada yang melindungi, ada yang menguasai, tetapi akhirnya antara kekuatan-kekuatan tersebut tercapailah keseimbangan, dan keadaan seolah-olah tidak akan berubah lagi. Dikatakan bahwa, ekosistem dalam keadaaan homeostasi, yaitu keadaan yang menunjukkan bahwa sistem tersebut mempunyai kecenderungan melawan perubahan dan memelihara

keseimbangan. Homeo atau homo berarti sama, dan stasi atau stasis berarti

kedudukan.

Suatu ekosistem meliputi populasi, komunitas, habitat dan lingkungan dan dengan khusus menunjukkan pada interaksi dinamis dari semua bagian dari lingkungan dan dengan khusus menunjukkan pada interaksi dinamis dari semua bagian dari lingkungan, terutama terfokus pada pertukaran materi antara bagian hidup dan tidak hidup (Southwick, 1972).

Ekosistem Wilayah

1. Ekosistem Pertanian sawah

Ekosistem Pertanian Sawah adalah lahan usaha pertanian yang secara fisik berpermukaan rata, dibatasi oleh pematang, serta dapat ditanami padi, palawija atau tanaman budidaya lainnya. Kebanyakan sawah digunakan untuk bercocok tanam padi. Untuk keperluan ini, sawah harus mampu menyangga genangan air karena padi memerlukan penggenangan pada periode tertentu dalam pertumbuhannya. Untuk mengairi sawah digunakan sistem irigasi dari mata air, sungai atau air hujan. Sawah yang terakhir dikenal sebagai sawah tadah hujan, sementara yang lainnya adalah sawah irigasi. Padi yang ditanam di sawah dikenal sebagai padi lahan basah (lowland rice).

dilihat berdasarkan manfaat penggunaan (use values) dan manfaat bawaannya (intrinsic values).

manfaat langsung lahan sawah dapat dikaitkan dengan sepuluh unsur berikut (Mayrowani, dkk., 2003):

(1) penghasil bahan pangan,

(2) penyedia kesempatan kerja pertanian,

(3) sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak lahan, (4) sumber PAD melalui pajak lainnya,

(5) mencegah urbanisasi melalui kesempatan kerja yang diciptakan, (6) sebagai sarana bagi tumbuhnya kebudayaan tradisional,

(7) sebagai sarana tumbuhnya rasa kebersamaan atau gotong royong, (8) sebagai sumber pendapatan masyarakat,

(9) sebagai sarana refreshing, dan (10) sebagai sarana pariwisata.

2. Ekosistem Pegunungan

Kawasan pegunungan merupakan kawasan dataran tinggi yang memiliki ketinggian diatas 700 meter dibawah permukaan laut. Kondisi tersebut menyebabkan di kawasan ini terdapat banyak pepohonan dan memungkinkan terjadinya banyak kawasan hutan.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan kawasan ekosistem pegunungan terutama daerah hutan menurut Arimbi dalam Anonymous (1993) adalah proses komunikasi dua arah yang terus-menerus untuk meningkatkan pemahaman masyarakat secara penuh atas proses pengelolaan kawasan konservasi. Peran serta didefinisikan sebagai komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang suatu kebijakan (feed-forward information) dan komunikasi dari masyarakat kepada pemerintah tentang atas kebijakan tersebut (feedback information).

kemitraan, dimana masyarakat dan dan pejabat pembuat keputusan berunding untuk mendapatkan pemecahan masalah dan secara bersama pula membuat keputusan (Arimbi dan Santosa, 1993).

3. Ekosistem Pesisir Pantai

Wibisono (2005) menyatakan bahwa pantai merupakan daerah pinggir laut atau wilayah darat yang berbatasan langsung dengan bagian laut. Pantai juga dapat didefinisikan sebagai wilayah pertemuan antara daratan dan lautan. Wilayah pantai merupakan badan air alami yang dilindungi oleh batuan atau pasir yang terbentuk oleh pemukulan dan pencucian ombak yang dikendalikan oleh angin Simond (1983). Pantai merupakan bagian dari pesisir yang dipengaruhi oleh gelombang air laut dari gelombang air surut terendah hingga dasar dari coastal cliff.

Ekosistem pesisir berdasarkan sifatnya, dibagi menjadi ekosistem yang bersifat alami (natural) dan yang bersifat buatan (man made). Ekosistem alami yang terdapat di lingkungan pesisir seperti terumbu karang (coral reefs), hutan mangrove (mangrove forest), padang lamun (seagrass beds), pantai berpasir (sandy beach), pantai berbatu (rocky beach), formasi pes-caprae, formasi barringtonia, estuaria, laguna, delta, dan ekosistem pulau kecil. Ekosistem tersebut ada yang tergenangi secara terus-menerus/berkala dan ada yang hanya sesaat (formasi pes-caprae dan barringtonia). Sedangkan ekosistem buatan contohnya adalah tambak, sawah pasang surut, kawasan pariwisata, kawasan industri, dan kawasan permukiman.

Untuk dapat menghitung daya dukung pesisir diperlukan penguasaan terhadap beberapa hal penting. Dengan memahami hal-hal penting tersebut akan dapat membantu ketepatan dan keakuratan penentuan daya dukung tersebut. Berdasarkan kedua hal tersebut maka metode penghitungan daya dukung kawasan pesisir dilakukan dengan menganalisis:

(1) kondisi (variables) biogeofisik yang menyusun kemampuan wilayah pesisir dalam memproduksi/menyediakan Sumber Daya Alam (SDA) dan Jasa Lingkungan (JASLING),dan

Karakteristik Individu Remaja Umur dan Jenis Kelamin

Kecukupan energi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, status fisiologis, kegiatan, efek termik, iklim dan adaptasi. Untuk kecukupan protein dipengaruhi oleh faktor-faktor umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, status fisiologi, kualitas protein, tingkat konsumsi energi dan adaptasi (Hardinsyah dan Tampubolon 2004).

Setiap individu mengkonsumsi makanan dalam jumlah dan jenis yang berbeda. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah umur. Konsumsi makanan biasanya terkait dengan jumlah energi yang diperlukan oleh individu untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pada masa kanak-kanak, jumlah energi yang diperlukan oleh individu untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Pada masa kanak-kanak, jumlah energi yang diperlukan oleh tubuh tidak sebesar jumlah energi yang diperlukan pada masa remaja. Kemudian dengan pertambahan umur, jumlah energi tersebut akan meningkat dan mencapai puncaknya pada masa dewasa. Namun, jumlah energi yang diperlukan oleh tubuh akan mengalami penurunan kembali pada saat masa usia lanjut. Hal ini terkait dengan dengan kebudayaan dan pangan lokal yang tersedia di suatu daerah (Suhardjo 1989). Selanjutnya menurut Suhardjo (1989) wanita yang memiliki tubuh lebih kecil memerlukan energi yang lebih sedikit dibanding laki-laki yang bertubuh besar. Oleh karenanya, dalam melakukan kegiatan fisik ternyata ukuran tubuh juga mempengaruhi.

Berat Badan dan Tinggi Badan

Kecukupan zat gizi mempengaruhi kondisi anatomi manusia. Tubuh dalam melakukan pertumbuhan memerlukan zat gizi sebagai asupan. Ukuran tubuh sebaliknya juga akan mempengaruhi jumlah konsumsi seseorang, semakin besar ukuran tubuh seseorang jumlah asupannya juga semakin besar, dalam hal ini berat badan dan tinggi badan memiliki hubungan yang berpengaruh. Apabila tubuh kekurangan zat gizi khususnya energi dan protein, pada tahap awal akan meyebabkan rasa lapar dan dalam jangka waktu tertentu berat badan akan menurun, tinggi badan berhenti tumbuh, yang kemudian disertai dengan menurunnya produktivitas kerja (Hardinsyah dan Martianto 1992).

Karakteristik Pertumbuhan

besar), tetapi juga mengalami kemajuan secara fungsional, terutama organ seksual atau “pubertas”. hal ini ditandai dengan datangnya menstruasi pada perempuan dan mimpi basah pada laki-laki. Datangnya masa remaja, ditandai oleh adanya perubahan-perubahan fisik. Hurlock (1992) menyatakan bahwa perubahan fisik tersebut, terutama dalam hal perubahan yang menyangkut ukuran tubuh, perubahan proposisi tubuh, perkembangan ciri-ciri seks primer, dan perkembangan ciri-ciri seks sekunder. Pertumbuhan yang terjadi pada fisik remaja dapat terjadi melalui perubahan-perubahan, baik internal maupun eksternal.

Pertumbuhan fisik erat hubungannya dengan kondisi remaja. Kondisi yang baik berdampak baik pada pertumbuhan fisik remaja, demikian pula sebaliknya. Adapun kondisi-kondisi yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Pengaruh Keluarga

Pengaruh keluarga meliputi faktor keturunan maupun faktor lingkungan. Karena faktor keturunan seorang anak dapat lebih tinggi atau panjang dari anak lainnya, sehingga ia lebih berat tubuhnya, jika ayah dan ibunya atau kakeknya tinggi dan panjang. Faktor lingkungan akan membantu menentukan tercapai tidaknya perwujudan potensi keturunan yang dibawa dari orang tuanya.

2. Pengaruh Gizi

Menurut Arnelia (2011), anak yang mendapatkan gizi cukup biasanya akan lebih tinggi tubuhnya dan sedikit lebih cepat mencapai taraf dewasa dibadingkan dengan mereka yang tidak mendapatkan gizi cukup. Lingkungan juga dapat memberikan pengaruh pada remaja sedemikian rupa sehingga menghambat atau mempercepat potensi untuk pertumbuhan di masa remaja. 3. Gangguan Emosional

Anak yang sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan dan ini akan membawa akibat berkurangnya pembentukan hormon pertumbuhan di kelenjar pituitari (otak). Bila terjadi hal demikian pertumbuhan awal remajanya terhambat dan tidak tercapai berat tubuh yang seharusnya.

4. Jenis Kelamin

bentuk tulang dan otot pada anak laki-laki berbeda dengan perempuan. Anak perempuan lebih cepat kematangannya dari pada laki-laki .

5. Status Sosial Ekonomi

Umumnya anak yang berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah, cenderung lebih kecil dari pada anak yang berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah.

6. Kesehatan

Kesehatan amat berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik remaja. Remaja yang berbadan sehat dan jarang sakit, biasanya memiliki tubuh yang lebih tinggi dan berat atau besar dibanding yang sering sakit.

7. Kecerdasan

Pada umumnya, anak yang kecerdasannya lebih tinggi atau berprestasi di sekolah biasanya lebih gemuk dan berat daripada anak yang kecerdasannya rendah.

8. Pengaruh Bentuk Tubuh

Perubahan psikologis muncul antara lain disebabkan oleh perubahan-perubahan fisik. Di antara perubahan-perubahan fisik yang sangat berpengaruh adalah; pertumbuhan tubuh (badan makin panjang dan tinggi), mulai berfungsinya alat-alat reproduksi (ditandai dengan haid pada perempuan dan "mimpi pertama" pada anak laki-laki ), dan tanda-tanda kelamin kedua yang tumbuh.

Karakteristik Keluarga Besar Rumah Tangga

Besar keluarga adalah banyaknya anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak dan anggota keluarga lain yang hidup dari pengelolaan sumberdaya yang sama. Besar keluarga akan mempengaruhi pengeluaran rumah tangga. Selain itu besar keluarga mempengaruhi jumlah pangan yang dikonsumsi dan pembagian ragam yang dikonsumsi dalam keluarga. Kualitas maupun kuantitas pangan secara langsung akan menentukan status gizi keluarga dan individu. Besar keluarga mempengaruhi pengeluaran pangan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada ketersediaan pangan keluarga. Beberapa penelitian menunjukan bahwa pendapatan per kapita dan pengeluaran pangan menurun dengan peningkatan besar keluarga (Sanjur 1982).

makanan akan lebih mudah jika yang harus diberi makan jumlahnya sedikit. Pangan yang tersedia untuk suatu keluarga besar mungkin hanya cukup untuk keluarga yang besarnya setengah dari keluarga tersebut. Keadaan yang demikian jelas tidak cukup untuk mencegah timbulnya gangguan gizi pada keluarga besar (Suhardjo 1989).

Kondisi keluarga yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak akan sangat membantu anak untuk tumbuh dan berkembang secara normal. Kondisi keluarga ini berupa karakteristik sosial ekonomi keluarga yang terdiri dari pendidikan, besar keluarga, pekerjaan dan pendapatan.

Pendidikan

Tingkat pendidikan orangtua merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pola asuh anak termasuk pemberian makan, pola konsumsi pangan dan status gizi. Umumnya pendidikan seseorang akan mempengaruhi sikap dan prilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Orangtua yang memiliki tingkat pendidikan tinggi akan lebih mudah menerima pesan dan informasi mengenai gizi dan kesehatan (Rahmawati 2006). Berg (1986) menambahkan tingkat pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas makanan, karena dengan tingkat pendidikan tinggi diharapkan pengetahuan dan informasi yang dimiliki tentang gizi menjadi lebih baik.

Latar belakang pendidikan ibu berpengaruh terhadap perilaku ibu dalam mengelola rumah tangga, termasuk dalam hal konsumsi pangan keluarga sehari-hari. Tingkat pendidikan ibu juga menentukan aksesnya kepada pengasuhan yang tepat dan akses ke sarana kesehatan (Engle et al. 1995).

Setiap orang membutuhkan pendidikan untuk pengembangan dirinya. Semakin tinggi pendidikan, semakin mudah dalam menerima serta mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan semakin mudah meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan keluarga. Rumah tangga yang dikepalai oleh seseorang dengan tingkat pendidikan rendah cenderung lebih miskin dibandingkan dengan rumah tangga yang dikepalai oleh kepala keluarga yang lebih berpendidikan (Firdausy dan Pernia 1994 dalam Raharto dan Romdiati 2000).

Pekerjaan

pendapatan yang baik dan begitu juga sebaliknya. Penghasilan dari pekerjaan orang tua biasanya dijadikan sumber utama dalam belanja pangan rumah tangga, sehingga pekerjaan sangat mempengaruhi asupan gizi yang diterima dalam suatu keluarga.

Jenis pekerjaan juga berpengaruh terhadap pola asuh bagi keluarga terutama waktu pengasuhan ibu dengan anak-anaknya. Ibu-ibu yang bekerja dari pagi hingga sore hari tidak memiliki waktu yang cukup bagi anak-anak dan keluarga. Dalam hal ini ibu memiliki peran ganda yaitu sebagai ibu rumah tangga dan wanita pekerja. Walaupun demikian ibu dituntut tanggung jawabnya kepada suami dan anak-anaknya, khususnya memelihara anak. Keadaan yang demikian dapat mempengaruhi keadaan gizi keluarga. Ibu-ibu yang tidak bekerja mempunyai cukup waktu untuk memperhatikan makanan anak yang sesuai dengan kebutuhan dan kecukupan serta perhatian dan pengasuhan kepada anak (Berg 1986).

Pendapatan

Pendapatan merupakan faktor yang menentukan kualitas dan kuantitas makanan yang dikonsumsi. Semakin tinggi pendapatan maka semakin besar peluang untuk memilih pangan yang baik. Meningkatnya pendapatan perorangan maka terjadi perubahan-perubahan dalam susunan makanan. Jumlah pendapatan keluarga dapat mempengaruhi ketersediaan pangan di keluarga, karena dengan pendapatan akan memenuhi kebutuhan pangan sesuai dengan daya belinya (Suhardjo 1989). Pendapatan seseorang identik dengan mutu sumberdaya manusia, sehingga orang yang berpendidikan tinggi umumnya memiliki pendapatan yang relatif tinggi pula (Guhardja et al. 1992).

Pendapatan keluarga merupakan faktor tidak langsung yang mempengaruhi konsumsi pangan, akan tetapi merupakan faktor penentu utama baik atau buruknya keadaan gizi seseorang atau kelompok (Riyadi 2001).

Konsumsi Pangan

Konsumsi pangan adalah jumlah pangan yang dimakan seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan tertentu. Konsumsi pangan merupakan faktor utama dalam memenuhi kebutuhan zat gizi. Pada gilirannya zat gizi tersebut menyediakan tenaga bagi tubuh, mengatur proses metabolisme dalam tubuh, memperbaiki jaringan serta pertumbuhan (Harper et al. 1985). Konsumsi pangan yang kurang atau lebih dari yang diperlukan tubuh dan berlangsung dalam jangka waktu lama akan berdampak buruk bagi kesehatan (Muhilal et al. 1988). Metode “Recall”

Metode recall (metode mengingat-ingat) umumnya digunakan untuk survey konsumsi secara kuantitatif di tingkat individu. Dalam metode ini, responden diminta untuk mengingat semua makanan yang telah dimakan, biasanya makanan sehari atau 24 jam yang lalu. Responden diminta untuk mengingat jenis masakan yang dimakan beserta jenis pangan penyusunnya. Jumlah makanan yang dicatat biasanya dalam bentuk masak (kecuali untuk makanan-makanan tertentu yang bisa dikonsumsi dalam bentuk segar dan mentah) dalam ukuran rumah tangga (URT), misalnya gelas, mangkuk, sendok makan dan sebagainya. Untuk membantu mengestimasi jumlah makanan yang dimakan, deskripsikan dan identifikasi secara tepat setiap jenis pangan dengan menggunakan ukuran porsi, food models, atau foto pangan. Penggaris dapat digunakan untuk mengestimasi ukuran pangan. Kuesioner yang terstruktur digunakan sebagai panduan pengisian data (Sa’diyah & Kusharto 2007).

Hasil pencatatan wawancara kemudian diolah, dikembalikan kepada bentuk bahan mentah dan dihitung zat-zat gizinya berdasarkan Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM) yang berlaku. Jumlah masing-masing zat gizi dijumlahkan dan dihitung rata-rata konsumsi setiap hari (Sediaoetama 1996). Apabila pengukuran hanya dilakukan 1 kali (1x24 jam), maka data yang diperoleh kurang representatif untuk menggambarkan kebiasaan makanan

individu. Oleh karena itu, recall 24 jam sebaiknya dilakukan berulang-ulang dan

menghasilkan asupan zat gizi lebih optimal dan memberikan variasi yang lebih besar tentang intake harian individu (Sanjur, 1997 dalam Supariasa et al. 2001).

Metode “recall” ini mempunyai kelebihan relatif murah dan tidak memakan waktu banyak (Sa’diyah & Kusharto 2007). Selain itu menurut

Supariasa et al. (2001) kelebihan lain dari metode recall diantaranya adalah

mudah melaksanakannya dan tidak terlalu membebani responden, dapat digunakan untuk responden yang buta huruf, serta dapat memberikan gambaran nyata yang benar-benar dikonsumsi individu sehingga dapat dihitung intake zat gizi sehari. Namun kekurangannya adalah data yang dihasilkan kurang akurat karena mengandalkan keterbatasan daya ingat seseorang dan tergantung dari keahlian tenaga pencatat dalam mengkonversikan URT kedalam satuan berat serta adanya variasi URT antar daerah, dan ada variasi interpretasi besarnya ukuran antar responden (besar, sedang, kecil, dll)

Status Gizi

Khumaidi (1994) mengatakan bahwa status gizi masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: faktor kemiskinan, faktor sosial budaya, faktor pengetahuan dan pengertian gizi, serta pengadaan dan distribusi pangan. Unicef (1998) membagi faktor yang berpengaruh terhadap status gizi meliputi faktor langsung dan tidak langsung. Faktor langsung terdiri dari konsumsi pangan dan status kesehatan dan infeksi. Sementara faktor tidak langsung meliputi ketersediaan pangan, higiene dan sanitasi lingkungan dan pengetahuan gizi ibu. Selanjutnya, Sediaoetama (1996) menyatakan bahwa status gizi dipengaruhi oleh konsumsi pangan bukan hanya dilihat dari segi kuantitas semata melainkan juga dari segi kualitas hidangan yang dikonsumsi.

Penilaian status gizi digunakan untuk mengetahui apakah seseorang atau sekelompok orang mempunyai gizi yang baik atau tidak. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk menilai status gizi antara lain adalah konsumsi makanan, antropometri, biokimia dan klinis. Menurut Riyadi (2003), secara umum penilaian status gizi dengan cara antropometri memiliki beberapa kelebihan, yaitu:

1. Cara penggunaan sederhana, aman dan dapat digunakan pada ukuran sampel yang besar.

2. Peralatan yang digunakan tidak mahal, mudah dibawa (portable), tahan lama dan dapat dibuat atau dibeli secara lokal.

5. Dapat digunakan untuk melakukan pemantauan status gizi dari waktu ke waktu.

Beberapa kekurangan secara antropometri, yaitu: 1. Relatif kurang sensitif

2. Tidak dapat mendeteksi defisiensi zat gizi khusus.

3. Faktor-faktor non gizi, seperti penyakit dan genetik dapat mengurangi spesifisitas dan sensitivitas pengukuran.

Antropometri sudah digunakan pada penilaian status gizi anak sekolah dan remaja dalam konteks yang berhubungan dengan status gizi dan kesehatan. Tetapi sampai saat ini belum ada kriteria atau titik batas yang pasti yang berhubungan dengan aspek-aspek kesehatan atau resiko tertentu pada seseorang. Hanya ada beberapa informasi yang tersedia tentang hubungan antara antropometri remaja dengan resiko-resiko kesehatan masa lampau, sekarang atau masa mendatang (Riyadi 2001). Untuk mengukur status gizi anak dibawah lima tahun dan anak umur lima sampai delapan belas tahun menggunakan Z-score. Tiga indeks yang dihitung dengan Z-score adalah BB/U, BB/TB, dan TB/U.

Badan badan (BB) merupakan salah satu ukuran antropometri yang memberi gambaran massa tubuh (otot dan lemak). Massa tubuh sangat sensitif terhadap perubahan keadaan yang mendadak, misalnya karena terserang penyakit infeksi, penurunan nafsu makan atau penurunan makanan yang dikonsumsi sehingga berat badan merupakan ukuran antropometri yang sangat labil. Sifat berat badan yang sangat labil tersebut sehingga indeks BB/U lebih menggambarkan status gizi pada saat ini. Indeks ini dapat digunakan untuk mendeteksi underweight dan overweight.

Penggunaan indeks BB/U sebagai indeks status gizi memiliki kelebihan

dan kekurangan yang perlu mendapatkan perhatian. Kelebihan indeks ini adalah: 1. Dapat lebih mudah dan lebih cepat dimengerti oleh masyarakat

umum,

2. Sensitive untuk melihat perubahan status gizi jangka pendek 3. Dapat mendeteksi kelebihan berat badan (overweight),

4. Pengukuran objektif dan kalau diulang memberikan hasil yang sama, peralatan dapat dibawa kemana-mana dan relative murah

5. Pengukuran mudah dilaksanakan dan teliti

Kekurangan indeks BB/U adalah:

1. Dapat mengakibatkan kekeliruan interpretasi status gizi bila terdapat odema

2. Memerlukan data umur yang akurat, terutama untuk kelompok umur dibawah lima tahun (balita)

3. Sering terjadi kesalahan dalam pengukuran, misalnya pengaruh pakaian atau gerakan anak saat penimbangan

4. Secara operasional sering mengalami hambatan karena masalah sosial budaya setempat (misal orang tuanya tidak mau menimbangkan anaknya) (Riyadi 2003).

Defisit tinggi badan menurut umur (TB/U) menunjukkan ketidakcukupan gizi dan kesehatan secara kumulatif dalam jangka panjang. Berat Badan menurut Umur (BB/U) dipengaruhi oleh tinggi badan anak (TB/U) dan berat badannya (BB/TB). Kecukupan zat gizi pada anak usia sekolah tidak dibedakan menurut jenis kelamin, sedangkan kecukupan anak remaja dibedakan menurut jenis kelamin dan golongan umur (Riyadi 2003).

Berat Badan menurut Umur (BB/U) dianggap tidak informatif bila tidak disertai dengan informasi Tinggi Badan menurut Umur (TB/U). Faktor umur sangat penting dalam penentuan status gizi. Kesalahan penentuan umur akan menyebabkan interpretasi status gizi menjadi salah. Hasil pengukuran tinggi badan dan berat badan yang akurat dapat menjadi tidak berarti jika penentu umur tidak tepat (Riyadi 2003). Tinggi badan merupakan parameter yang penting bagi keadaan yang telah lalu dan keadaan sekarang, jika umur tidak diketahui dengan tepat (Supariasa et al. 2001).

Menurut Riyadi (2001) IMT direkomendasikan sebagai dasar indicator antropometri untuk kekurusan (Thinness) dan overweight pada masa usia sekolah maupun remaja. BB/U dianggap tidak informatif atau menyesatkan bila tidak ada informasi tentang TB/U. pendekatan konvensional terhadap kombinasi penggunaan BB/U dan TB/U untuk menilai massa tubuh dianggap aneh dan memberikan hasil yang bias. Data referensi BB/TB memiliki keuntungan karena tidak memerlukan informasi tentang umur kronologis. Tetapi, hubungan BB/TB berubah secara dramatis menurut umur selama remaja.

divalidasi sebagai indicator lemak tubuh total pada persentil atas. Indicator ini sejalan dengan indicator-indikator yang direkomendasikan untuk orang dewasa. Disamping itu, data referensi yang bermutu tinggi juga sudah tersedia. Walaupun IMT belum sepenuhnya divalidasi sebagai indicator kekurusan atau zat gizi kurang pada anak usia sekolah dan remaja. IMT merupakan indeks masa tubuh tunggal yang dapat diterapkan untuk mengukur keadaan yang sangat kekurangan dan kelebihan gizi (Riyadi 2001).

Antropometri yang dilakukan dengan menggunakan indeks berat badan menurut umur (BB/U) merupakan indeks yang paling umum digunakan. Akan tetapi dalam melihat status gizi anak hanya dengan menggunakan satu indeks berat badan mengalami perubahannya terjadi dalam waktu singkat. Hal ini tentunya berbeda jika pengukuran yang dilakukan merupakan kombinasi dari ketiga indeks, yaitu berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB atau IMT/U), akan memperoleh hasil dengan tingkat validitas lebih baik.

Berdasarkan pada standar baku WHO (2007) pengukuran status gizi menggunakan indeks BB/U, TB/U dan BB/TB (IMT/U). Indeks BB/U, TB/U dan BB/TB (IMT/U) digunakan untuk menggambarkan status gizi masa lalu. Batas ambang atau cut of point status gizi terdapat pada tabel yaitu :

Tabel 1 Standar Antropometri WHO 2007

Indeks Range Z-score Status Gizi

BB/U

z-score > +2 SD Gizi Lebih

z-score ≥ -2SD s.d ≤ +2SD Gizi Baik

z-score < -2SD s.d ≥-3SD Gizi Kurang

z-score < -3SD Gizi Buruk

TB/U

z-score ≥ -2SD Normal

z-score < -2SD Pendek

z-score < -3SD Sangat Pendek

IMT/U

z-score < -3 SD Sangat Kurus

z-score -3 SD s/d <-2 SD Kurus

z-score -2 SD s/d 1 SD Normal

z-score > 1 SD s/d 2 SD Gemuk

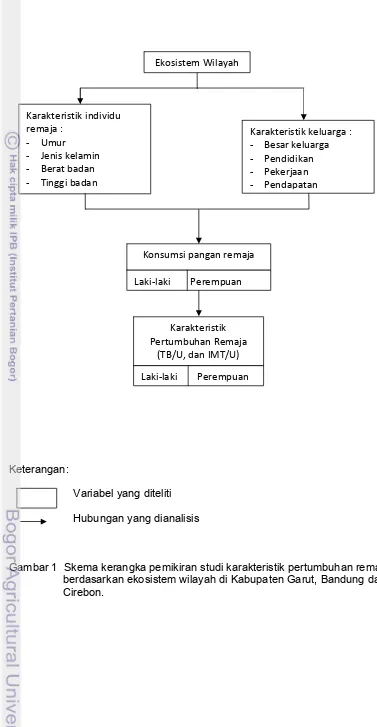

KERANGKA PEMIKIRAN

Pondasi utama majunya suatu bangsa dinilai dari kualitas sumberdaya manusianya, Sumberdaya manusia yang baik adalah manusia yang sehat dan terkecukupi kebutuhan gizinya. Akan tetapi dalam suatu kehidupan bernegara terdapat banyak sekali pemasalahan gizi yang terjadi dan dipengaruhi faktor-faktor yang cukup kompleks.

Salah satu kelompok usia yang harus diperhatikan oleh negara adalah kelompok remaja. Remaja merupakan manusia dengan kelompok umur 10-19 tahun. Dengan usia yang berada pada puncak perkembangan baik fisik maupun sosial, maka banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang remaja ditinjau dari pengaruh eksternal maupun internal. Menurut Gunarsa & Gunarsa (1991) pada masa remaja ini terjadi keunikan pertumbuhan dan perkembangan yang karakteristiknya adalah (1) pertumbuhan fisik yang cepat; (2) pertumbuhan remaja putra dan remaja putri berbeda dalam besar dan susunan tubuh sehingga kebutuhan gizinya pun berbeda; (3) pertumbuhan fisik dan pematangan fugsi-fungsi tubuh adalah proses akhir dari masa remaja; dan (4) terjadi perubahan hormon seks. Kebutuhan zat gizi pada remaja dipengaruhi oleh faktor seperti asupan maupun faktor eksternal lainnya, pemenuhan asupan dan faktor eksternal lain dipengaruhi pula oleh faktor ekosistem wilayah, sehingga diasumsikan faktor ekosistem wilayah mempengaruhi pertumbuhan fisik remaja.

Penelitian kali ini dilakukan analisis untuk melihat karakteristik pertumbuhan (TB/U dan IMT/U) kelompok usia remaja (10-19 tahun) di kabupaten Garut, Bandung dan Cirebon. Dalam meninjau karakteristik pertumbuhan remaja melalui karakteristik individu remaja, faktor yang diduga mempengaruhi dan menjadi indikator pokok untuk diteliti antara lain kecukupan gizinya yang dipengaruhi oleh ekosistem wilayah yang membentuk karakteristik keluarga dan konsumsi pangan remaja tersebut.

Keterangan:

Variabel yang diteliti Hubungan yang dianalisis

Gambar 1 Skema kerangka pemikiran studi karakteristik pertumbuhan remaja berdasarkan ekosistem wilayah di Kabupaten Garut, Bandung dan Cirebon.

Konsumsi pangan remaja

Karakteristik Pertumbuhan Remaja

(TB/U, dan IMT/U)

Laki‐laki Perempuan Laki‐laki Perempuan

Karakteristik keluarga : ‐ Besar keluarga ‐ Pendidikan ‐ Pekerjaan ‐ Pendapatan Karakteristik individu

remaja : ‐ Umur

‐ Jenis kelamin ‐ Berat badan ‐ Tinggi badan

METODE PENELITIAN

Waktu, Tempat, dan Desain Penelitian

Penelitian mengenai studi karakteristik pertumbuhan remaja di Jawa Barat dilaksanakan pada bulan Desember 2011 dengan menggunakan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007. Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah cross sectional study yaitu pengamatan yang dilakukan sekaligus pada satu waktu.

Jumlah dan Cara Penarikan Contoh

Populasi dalam Riskesdas 2007 adalah seluruh rumah tangga di seluruh pelosok Republik Indonesia termasuk Provinsi Jawa Barat. Sampel rumah tangga dan anggota rumah tangga dalam Riskesdas 2007 dirancang identik dengan daftar sampel rumah tangga dan anggota rumah tangga Susenas 2007. Metodologi penghitungan dan cara penarikan sampel Riskesdas 2007

menggunakan two stage sampling (sampling acak dua tingkat) . Metodenya yaitu

melakukan penarikan sampel blok sensus, diambil sejumlah blok sensus yang proporsional terhadap jumlah rumah tangga di kabupaten/kota.

Penarikan sampel rumah tangga yaitu dari setiap blok sensus yang terpilih kemudian dipilih 16 rumah tangga secara acak sederhana (sample random sampling). Selanjutnya, seluruh anggota rumah tangga dari setiap rumah

tangga yang terpilih dari kedua proses penarikan sampel diambil sebagai sampel individu. Rumah tangga yang terpilih dalam penelitian ini adalah rumah tangga yang mempunyai anak remaja dan mempunyai kelengkapan data yang dibutuhkan untuk analisis. Sampel Riskesdas 2007 di tingkat kabupaten/kota berasal dari 440 kabupaten/kota yang tersebar di 33 provinsi. Sedangkan di Provinsi Jawa Barat terdapat 17 kabupaten dan 9 kota.

Contoh pada penelitian ini adalah remaja dan mempunyai kelengkapan data yang dibutuhkan untuk analisis. Unit analisis yang digunakan adalah rumah tangga remaja yang bersangkutan. Contoh terpilih yang diambil dalam penelitian ini dari data riskesdas yang memiliki kriteria inkusi sebagai berikut:

1. Rumah tangga yang memiliki anggota keluarga remaja berusia 10-19 tahun.

2. Responden memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan untuk penelitian.

Berikut adalah rekapitulasi sampel remaja yang diambil dari total jumlah remaja yang ada di ketiga Kabupaten hasil Riskesdas 2007 yang memenuhi kriteria inklusi disajikan pada tabel dibawah.

Tabel 2 Rekapitulasi Jumlah Contoh yang Digunakan Pada Penelitian di ketiga Kabupaten

Jumlah Rumah Tangga Remaja (Riskesdas 2007)

Jumlah Contoh Remaja Inklusi

(n) Rekapitulasi

Contoh Garut Bandung Cirebon Garut Bandung Cirebon

524 732 620 480 640 554 1674

Pemilihan tiga kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Barat dilakukan secara purposive dengan melihat topologi daerah yaitu Kabupaten Garut terletak di sebelah selatan Provinsi Jawa Barat dan merupakan daerah pertanian dengan suhu rata-rata 24-27°C, Kabupaten Bandung memiliki wilayah yang sebagian daerahnya adalah pegunungan dengan suhu rata-rata 19-24°C, sedangkan Kabupaten Cirebon merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Barat yang terletak di sebelah timur dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, wilayah di Kabupaten Cirebon merupakan daerah pantai timur dengan suhu rata-rata 23-33°C.

Selain melihat kondisi tipologi wilayah, pemilihan ketiga Kabupaten juga melihat dari beberapa aspek yang merupakan representasi dari daerah ekosistem Provinsi Jawa Barat seperti struktur sosial yang meliputinya, yaitu struktur ekonomi yang beragam, kondisi sosial yang dipengaruhi oleh tipologi wilayah seperti jenis lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan perkapita keluarga, sampai pada arah dan fokus pengembangan pembangunan oleh pemerintah daerah setempat. Tentu saja hal itu banyak dipengaruhi juga oleh kondisi geografis wilayah, struktur sosial yang terbentuk, dan local wisdom atau paradigma lokal yang membentuk suatu budaya sehingga mempengaruhi bermacam-macam aspek. Pada penelitian ini faktor budaya yang dinilai juga mempengaruhi terutama dari aspek gizi seperti pantangan atau tabu makanan, body image, dan jenis sektor produksi bahan pangan yang dominan dimana

secara langsung mempengaruhi status gizi terutama remaja di wilayah tersebut juga menjadi hal yang dinilai berpengaruh meskipun tidak begitu signifikan sehingga indikator-indikator budaya gizi tidak dimasukan pada kerangka pemikiran penelitian.

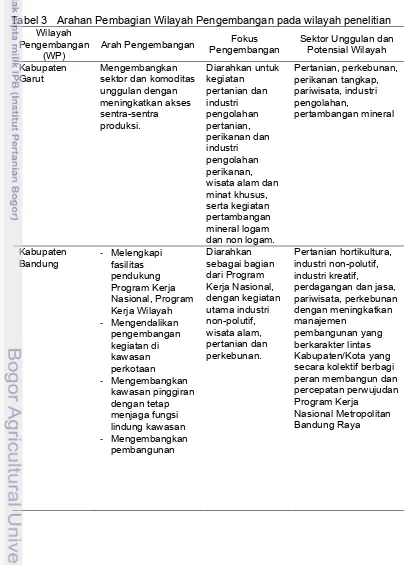

status gizi dimana hal-hal yang berhubungan tersebut memiliki dampak yang cukup signifikan dalam menganalisis pertumbuhan remaja di daerah tersebut. Hasil analisis akan disajikan dalam bentuk data kemudian di deskripsikan secara mendetail. Pemerintah dalam hal membuat kebijakan memiliki pengaruh yang cukup besar untuk membagi wilayah pengembangan melihat potensi wilayahnya. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010, ditetapkan arah pembagian Wilayah Pengembangan yang disajikan dalam bentuk tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3 Arahan Pembagian Wilayah Pengembangan pada wilayah penelitian Wilayah

Pengembangan (WP)

Arah Pengembangan Fokus Pengembangan

Sektor Unggulan dan Potensial Wilayah

Kabupaten Garut

Mengembangkan sektor dan komoditas unggulan dengan wisata alam dan minat khusus, - Mengendalikan

pengembangan kegiatan di kawasan perkotaan

- Mengembangkan kawasan pinggiran dengan tetap menjaga fungsi lindung kawasan - Mengembangkan

pembangunan

perdagangan dan jasa, pariwisata, perkebunan secara kolektif berbagi peran membangun dan percepatan perwujudan Program Kerja

Wilayah Pengembangan

(WP)

Arah Pengembangan Fokus Pengembangan

Sektor Unggulan dan Potensial Wilayah laut dan darat, pertanian tanaman rumput laut dan perikanan tambak - Pengendalian

perikanan tangkap di kawasan pesisir

Diarahkan sebagai bagian dari PKN dengan sarana dan

Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data diperoleh dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007. Data yang dikumpulkan antara lain:

1. Karaktersistik individu remaja dan keluarga. Karakteristik individu remaja meliputi usia, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan.

2. Karakteristik keluarga terdiri dari: besar keluarga, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan.

3. Jumlah serta jenis makanan yang dikonsumsi tingkat rumah tangga dan individu sampel.

4. Gambaran umum lokasi penelitian.

Jenis dan cara pengumpulan data sekunder dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4 Jenis data, variabel dan cara pengumpulan data

No. Jenis data Variabel Cara pengumpulan data

(Hasil riskesdas 2007) 1. Karakteristik

remaja

1. Umur

2. Jenis kelamin 3. Berat badan 4. Tinggi badan

Quisioner RKD07.RT blok IV no. 5 Quisioner RKD07.RT blok IV no. 4 Quisioner RKD07.IND blok XI no1 Quisioner RKD07.IND blok XI

no2a 2. Karakteristik

keluarga

1. Besar keluarga 2. Pendidikan orangtua 3. Pekerjaan orangtua 4. Pendapatan orangtua

No. Jenis data Variabel Cara pengumpulan data (Hasil riskesdas 2007) 3. Konsumsi Pangan Jumlah konsumsi anggota

rumah tangga.

Quisioner RKD07.GIZI blok VIII no. 1

4. Pengenalan Tempat

Kabupaten yang merupakan indikator ekosistem wilayah

Quisioner RKD07.RT blok I no.2

Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian diolah, proses pengolahan data meliputi editing, coding, entri dan analisis data. Data dianalisis secara statistik deskriptif

dengan menggunakan Microsoft Exel for Windows dan Statistical Program for Sosial Sciences (SPSS) versi 17.0.

Sebelum diolah, data dilakukan Cleaning data terlebih dahulu. Data yang normal diambil angka rata-ratanya terutama untuk nilai berat badan dan tinggi badan, kemudian nilai rataan yang didapat dari sampel yang memiliki nilai yang normal diambil untuk menggantikan sampel dengan data-data yang ekstrim. Data antropometri diperoleh dengan melakukan penimbangan berat badan (kg). Kemudian, pengukuran tinggi badan (cm) dilakukan dengan menggunakan alat pengukur tinggi badan. Pengukuran status gizi remaja dilakukan dengan cara penghitungan Z-score yaitu sebagai berikut :

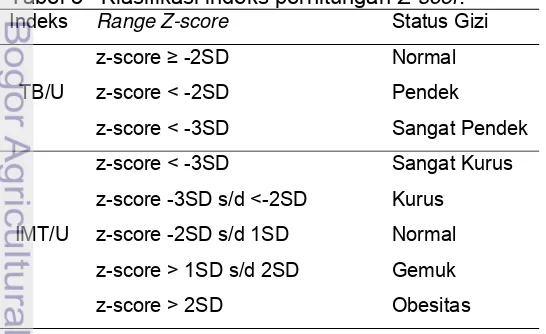

Status gizi contoh ditentukan berdasarkan data yang sudah diperoleh yaitu jenis kelamin, usia contoh, berat badan, dan tinggi badan menggunakan indeks TB/U dan IMT/U dengan menggunakan software WHO Anthroplus 2007 (WHO 2007).

Tabel 5 Klasifikasi indeks perhitungan Z-scor: Indeks Range Z-score Status Gizi

TB/U

z-score ≥ -2SD Normal

z-score < -2SD Pendek

z-score < -3SD Sangat Pendek

IMT/U

z-score < -3SD Sangat Kurus

z-score -3SD s/d <-2SD Kurus

z-score -2SD s/d 1SD Normal

z-score > 1SD s/d 2SD Gemuk

z-score > 2SD Obesitas

nilai individu subyek – nilai median refrensi nilai standar deviasi refrensi

Besar keluarga dikelompokkan menurut Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) (1998), yaitu keluarga kecil (≤ 4 orang),

keluarga sedang (5-6 orang), dan keluarga besar (≥ 7 orang). Data pendidikan

dibagi kedalam enam kategori yaitu (a) tidak pernah sekolah, (b) tidak tamat Sekolah Dasar (SD), (c) Tamat SD, (d) Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), (e) Tamat Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA), dan (f) Tamat Perguruan Tinggi (PT).

Data pekerjaan dikelompokkan sesuai dengan jenis pekerjaan, terdapat 12 jenis pekerjaan kepala keluarga contoh yaitu tidak bekerja, ibu rumah tangga, TNI/Polri, PNS, Pegawai BUMN, Pegawai swasta, Wiraswasta/pedagang, Pelayanan jasa, Petani, Nelayan, Buruh dan lainnya. Data pendapatan keluarga dikelompokkan menurut BPS Jabar (2010), yaitu untuk Kabupaten Garut kategori miskin adalah dengan pendapatan < Rp.180.406/kap/bln, sementara untuk Kabupaten Bandung dengan pendapatan < Rp.217.452/kap/bln, dan untuk Kabupaten Cirebon dengan pendapatan < Rp.230.346/kap/bln.

Data mengenai konsumsi pangan diperoleh dengan metode recall (1x24 jam) pada tingkat rumah tangga. Jumlah konsumsi keluarga dibagi dengan jumlah anggota keluarga untuk mendapatkan jumlah konsumsi per kapita. Zat gizi yang dihitung adalah energi dan protein. Angka kecukupan zat gizi contoh diperoleh dengan menggunakan rumus berikut (Hardinsyah & Briawan 1994):

Dimana: AKGi = Angka kecukupan energi atau protein individu

Ba = Berat badan actual sehat (kg)

Bs = Berat badan dalam daftar kecukupan gizi (kg)

AKG = Angka kecukupan energi atau protein yang tercantum dalam daftar kecukupan gizi 2004 (Lampiran 1).

Selanjutnya, penilaian untuk mengetahui tingkat konsumsi gizi dilakukan dengan membandingkan antara konsumsi zat gizi aktual dengan kecukupan gizi yang dinyatakan dalam persen. Cara untuk menghitung tingkat konsumsi dapat dirumuskan sebagai berikut (Hardinsyah & Briawan 1994):

Dimana: TKGi = Tingkat konsumsi zat gizi i

Ki = Konsumsi zat gizi i

AKGi = (Ba/Bs) x AKG

AKGi = Kecukupan zat gizi i yang dianjurkan

Klasifikasi tingkat kecukupan energi dan protein contoh menurut Depkes (1996) dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 Klasifikasi tingkat kecukupan energi dan protein Energi dan Zat Gizi Klasifikasi Tingkat Kecukupan

Energi dan Protein a. Defisit tingkat berat (<70% AKG) b. Defisit tingkat sedang (70-79% AKG) c. Defisit tingkat ringan (80-89% AKG) d. Normal (90-119% AKG)

e. Kelebihan (≥120% AKG)

Analisis data yang digunakan terdiri dari beberapa analisis, diantaranya adalah:

1. Analisis Univariat digunakan untuk mendeskripsikan setiap variabel yang diukur dalam penelitian seperti karakteristik keluarga (besar keluarga, pendidikan, pekerjaan, pendapatan keluarga), data karakteristik individu (jenis kelamin, umur, berat badan dan tinggi badan, status gizi), dan konsumsi energi dan protein per kapita.

2. Analisis Bivariat digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, uji yang digunakan adalah uji korelasi Pearson untuk data numerik(umur, tinggi badan, berat badan, konsumsi energi, konsumsi protein) dan Rank Spearman untuk data bersifat kategorial (pendapatan, pendidikan, besar keluarga, pekerjaan). Uji ini digunakan sesuai dengan jenis skala data variabel yang diuji.

3. Analisis Ragam digunakan untuk mengetahui perbedaan keragaan status gizi di ketiga kabupaten.

Definisi Operasional

Besar keluarga: banyaknya jiwa dalam keluarga yang menjadi tanggungannya, dalam penelitian ini jumlah keluarga terbagi kedalam tiga ketegori yaitu:

(a) keluarga kecil (≤ 4 orang), (b) keluarga sedang (5-6 orang), dan (c)

keluarga besar ( ≥ 7 orang).

Contoh adalah populasi yang masuk kedalam kriteria inklusi penelitian

Ekosistem Wilayah adalah ruang tempat contoh beraktivitas dan berinteraksi dalam skala kota/kabupaten.

Karakter fisik adalah segala sesuatu yang ada ditubuh manusia yang bersifat kuantitatif sehingga dapat diukur, dihitung, dan berpengaruh terhadap tumbuh kembang manusia seperti umur, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan.

Karakteristik Pertumbuhan adalah kondisi pertumbuhan remaja yang dilihat berdasarkan antropometri (TB/U dan IMT/U).

Keluarga adalah sejumlah orang yang tinggal dalam satu rumah, yang saling berinteraksi dan hidup bergantung dari satu dapur.

Konsumsi pangan adalah jumlah makanan dan minuman yang dikonsumsi sehari-hari dengan menggunakan metode food recall 1x24 jam.

Pekerjaan orangtua adalah jenis pekerjaan utama yang dilakukan oleh ayah dan ibu untuk memenuhi kebutuhan keluarga meliputi tidak kerja, sekolah, ibu rumah tangga, TNI/Polri, PNS, pegawai BUMN, pegawai swasta, Wiraswasta/pedagang, pelayanan jasa, petani, nelayan, buruh dan lainnya.

Pendidikan orangtua adalah tingkat pendidikan formal yang pernah ditempuh orangtua dan dikategorikan menjadi tidak pernah sekolah, tidak tamat SD, tamat SD, tamat SLTP, tamat SLTA, dan tamat perguruan tinggi. Pendapatan per kapita per bulan adalah jumlah pendapatan per bulan yang

dihasilkan dari pendapatan kepala keluarga dan anggota keluarga lain dibagi dengan besar keluarga dinilai dalam satuan rupiah.

Populasi adalah remaja laki-laki dan perempuan yang berusia 10-19 tahun Status gizi adalah keadaan kesehatan tubuh seseorang atau sekelompok orang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Daerah Sampel Penelitian Provinsi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat memiliki luas sebesar 3.584.644,92 hektar, dengan kondisi topografis beragam. Wilayah Provinsi Jawa Barat yang berada pada ketinggian 0-25 meter di atas permukaan laut (dpl) adalah seluas 330.946,92 hektar, 312.037,34 hektar berada pada ketinggian 25-100 meter dpl, 650.086,65 hektar berada pada 100-500 meter dpl, 585.348,37 hektar berada pada ketinggian 500-1000 meter dpl dan 284.022,53 hektar berada pada ketinggian 1000 meter lebih dpl.

Secara administratif, pada tahun 2008 Provinsi Jawa Barat terdiri dari 26 kabupaten/kota, yang terbagi dalam 17 kabupaten dan 9 kota, yaitu : Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, serta Kota Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, Depok, Cimahi, Tasikmalaya dan Banjar.

Jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat, hingga akhir tahun 2007 mencapai 41.483.729 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk 1,83% dan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 1.157 jiwa/tahun. Pada periode 2003-2007, laju pertumbuhan penduduk Jawa Barat dapat dikendalikan secara signifikan, yaitu dari sebesar 2,25 persen pada Tahun 2003 menjadi 1,83 persen pada Tahun 2007.

Pada tahun 2007, penduduk laki-laki sebanyak 20.919.807 jiwa dan perempuan sebanyak 20.563.922 jiwa. Sedangkan menurut kelompok umur, pada tahun 2003 hingga 2007 masih membentuk piramida dengan kelompok usia anak dan usia produktif yang besar. Total remaja di Jawa Barat menurut BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 sebesar 8.033.548 jiwa dengan besarnya remaja laki-laki sebanyak 4.111.956 jiwa dan remaja perempuan sebanyak 3.921.592 jiwa. Selanjutnya, berdasarkan lapangan pekerjaan, penduduk Jawa Barat didominasi dengan penduduk berkerja di sektor pertanian, perdagangan, jasa dan industri (Provinsi Jawa Barat, 2011).

Kabupaten Garut.

Kabupaten Tasikmalaya, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur.

Keadaan topografi Kabupaten Garut sebelah Utara terdiri dari dataran tinggi dan pegunungan, sedangkan bagian Selatan sebagian besar permukaannya memiliki tingkat kecuraman yang terjal. Kabupaten Garut mempunyai ketinggian tempat yang bervariasi antara wilayah yang paling rendah yang sejajar dengan permukaan laut hingga wilayah tertinggi di puncak gunung. Wilayah yang berada pada ketinggian 500-100 m dpl terdapat di kecamatan Pakenjeng dan Pamulihan dan wilayah yang berada pada ketinggian 100-1500 m dpl terdapat di kecamatan Cikajang, Pakenjeng-Pamulihan, Cisurupan dan Cisewu. Wilayah yang terletak pada ketinggian 100-500 m dpl terdapat di kecamatan Cibalong, Cisompet, Cisewu, Cikelet dan Bungbulang serta wilayah yang terletak di daratan rendah pada ketinggian kurang dari 100 m dpl terdapat di kecamatan Cibalong dan Pameungpeuk. Bedasarkan jenis tanah dan medan topografi di Kabupaten Garut, penggunaan lahan secara umum di Garut Utara digunakan untuk persawahan dan Garut Selatan didominasi oleh perkebunan dan hutan.

Jumlah penduduk di Kabupaten Garut pada tahun 2010 menurut BPS Provinsi Jawa Barat mencapai 2.401.248 jiwa dengan jumlah jenis kelamin laki-laki sebanyak 1.216.139 jiwa dan perempuan sebanyak 1.185.109 jiwa. Total remaja di Kabupaten Garut pada tahun 2010 tercatat sebanyak 557.230 jiwa dengan pembagian remaja laki-laki sebesar 267.445 jiwa dan perempuan sebanyak 309.785 jiwa. Sebagian besar penduduk Kabupaten Garut bermata pencaharian pada sektor pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan yang tercatat sekitar 278.858 orang dan yang lainnya bermata pencaharian sebagai wiraswasta, PNS, peternak, serta pensiunan BUMN/BUMD. Mayoritas penduduk memeluk agama Islam sebanyak 2.342.568 orang (Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah, 2012).

Kabupaten Bandung.

Bandung Barat, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bandung Barat.

Secara geografis daerah ini dekat dengan pusat ekonomi seperti akses tol Cipularang yang menghubungkan dengan Pasar dan Pelabuhan Internasional di Jakarta. Kabupaten Bandung yang terletak pada ketinggian ± 110 meter dpl, lokasi tertinggi yaitu Kecamatan Cipeundeuy sampai ketinggian 2.429 meter dpl di Gunung Patuha. Wilayah dengan ketinggian kurang dari 2.000 meter dpl sebagian besar berada di Kecamatan Ciwidey, Rancabali, Kertasari, dan Pasir jambu. Sedangkan wilayah dengan ketinggian tempat di atas 2.000 meter dpl merupakan wilayah yang paling sempit, yaitu seluas 14.863.500 Ha atau 4,81% dari luas wilayah yang tersebar di Kecamatan Banjaran, Kertasari, Pacet, Pangalengan, dan Pasirjambu (Profil Kabupaten Bandung, 2009).

Dari sisi demografis, jumlah penduduk Kabupaten Bandung 3.215.548

jiwa padatahun 2010 (Data BPS 2010), terdiri dari laki-laki sebanyak 1.638.623

jiwa (50,96 %) dan perempuan sebanyak 1.576.925 jiwa (49,04 %). Jumlah ini

meningkat 1,35 % dibandingkan tahun 2009, di mana pada tahun 2009 jumlah

penduduk Kabupaten Bandung mencapai 3.172.860 jiwa, terdiri atas : laki-laki

1.590.399 jiwa (50,13 %) dan perempuan 1.582.461 jiwa (49,87 %). Jumlah total remaja di Kabupaten Bandung sebesar 406.695 jiwa dengan jumlah remaja laki-laki sebanyak 203.709 jiwa dan remaja perempuan sebanyak 202.956 jiwa. Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur pada tahun 2010, jumlah penduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mencapai 64,89 %, jumlah penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun) mencapai 31,17 % dan jumlah penduduk kelompok umur tua (65 tahun ke atas) mencapai 3,94 %. Kabupaten Cirebon.

Kabupaten Cirebon adalah salah satu daerah di pesisir pantai utara Pulau Jawa dan merupakan pintu gerbang Provinsi Jawa Barat dari sebelah timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Posisi geografisnya cukup strategis karena dilintasi jalur pantai utara Jawa yang mempertemukan arus lalu lintas dari Jakarta, Bandung dan kota-kota Priangan Timur ke arah Jawa Tengah dan sebaliknya. Daerah ini mudah dijangkau baik menggunakan transportasi darat, laut dan udara.

Laut berbatasan dengan wilayah Kabupaten Majalengka, sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kuningan, sebelah Timur dengan wilayah Kotamadya Cirebon, dan Kabupaten Brebes (Jawa Tengah). Dilihat dari permukaan tanah/daratannya dapat dibedakan menjadi dua bagian, pertama daerah dataran rendah umumnya terletak di sepanjang pantai utara Pulau Jawa yang memiliki letak ketinggian antara 0 – 10 m dari permukaan laut, sedangkan sebagian lagi termasuk pada daerah dataran tinggi yang terletak di bagian Selatan dengan ketinggian antara 11 – 130 m di atas permukaan laut.

Cirebon merupakan salah satu Kabupaten terpadat di Jawa Barat, penduduk Kabupaten Cirebon sebesar 2.065.142 jiwa dengan komposisi 1.057.501 jiwa penduduk laki-laki dan 1.007.641 jiwa penduduk perempuan. Jumlah ini akan terus meningkat mengingat Penduduk Kabupaten Cirebon terus meningkat ditambah banyaknya pendatang. Begitupun dengan total jumlah penduduk remaja di Kabupaten Cirebon, total jumlah remaja adalah sekitar 643.481 jiwa dengan perbandingan remaja laki-laki sebesar 260.863 jiwa dan remaja perempuan sebesar 382.618 jiwa. Meski demikian, tren rata-rata laju pertumbuhan Kabupaten Cirebon dari sensus ke sensus terus melambat. Kecamatan Sumber merupakan wilayah dengan jumlah penduduknya paling banyak yaitu sebesar 80.914 jiwa dan berikutnya adalah Kecamatan Gunungjati yaitu sebanyak 77.712 jiwa. Sedangkan wilayah dengan jumlah penduduk paling sedikit di Kabupaten Cirebon adalah

Kecamatan Pasaleman yaitu sebanyak 24.912 jiwa dan Kecamatan

Karangwareng sebanyak 26.554 jiwa. Sebagian besar penduduk bergerak di sektor perikanan dan jasa (Sensus Penduduk Indonesia, 2010).

Karakteristik Individu