i

PRESLI NAINGGOLAN

C24062080

Skripsi

DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

ii

Dengan ini saya menyataan bahwa skripsi yang berjudul:

Distribusi Spasial Dan Pengelolaan Lamun (

Seagrass

) di Teluk

Bakau, Kepulauan Riau

Adalah benar merupakan hasil karya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk

apapun kepada pergurun tinggi manapun. Semua sumber dan informasi yang berasal

atau kutip dari karya yang diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks

dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Bogor, Februari 2011

Presli Nainggolan, C24062080. Distribusi Spasial dan Pengelolaan Lamun (Seagrass) Di Teluk Bakau, Kepulauan Riau. Dibawah bimbingan Agustinus M. Samosir dan M. Husni Azkab

Padang lamun sebagai suatu ekosistem di daerah pesisir panatai akan terus mengalami perubahan oleh berbagai sebab, sehingga penelitian menegenai distribusi spasial lamun juga harus dilakukan. Data dan informasi yang diperoleh tidak hanya untuk ilmu pengetahuan tetapi juga untuk pengelolaan sumberdayanya. Penelitian dilakukan kurang lebih 2 minggu pada bulan Agustus 2010 dengan menggunakan metode gabungan yang biasa dilakukan pada terumbu karang yaitu, “Line Intersecpt Transect” dan “Stop and Go”. Selama penelitian ditemukan 10 dari 13 jenis lamun dan penyebarannya mulai dari pantai ke arah tubir umumnya berkesinambungan. Hal ini menyebabkan tidak ditemukan lamun yang hidup secara monospesifik dan daerah tersebut belum mengalamin ganguan ekologis secara nyata. Karakteristik habitat, struktur komunitas, ancaman dan rencana pengelolaan lamun ikut dibahas.

Presli Nainggolan, C24062080. Spatial Distribution And Management Of Seagrass in Teluk Bakau, Kepulauan Riau. Dibawah bimbingan Agustinus M. Samosir dan M. Husni Azkab

Seagrass beds as ecosystem in the coastal areas will continue to experience change by various reasons, so that research on the spatial distribution of seagrasses also be done. Data and information obtained not only for science but also for the management of resources. The study was conducted approximately 2 weeks in August 2010 using a combination of the usual method on coral reef that is, "Line Intercept Transect " and"Stop and Go". During the study found 10 of 13 species of seagrass and its spread from the coast towards the edge of generally continuous. This causes no seagrass was found living in the area monospesifik and not undergo significant ecological disturbance. Characteristics of habitats, community structure, threats and seagrass management plan involved are discussed.

(Seagrass) Di Teluk Bakau, Kepulauan Riau. Dibawah bimbingan Agustinus M. Samosir dan M. Husni Azkab

Padang lamun yang tersebar luas di perairan dangkal merupakan ekosistem bahari sangat produktif dan berperan penting dalam kehidupan tetapi sering kali kurang mendapat perhatian. Menurut Fortes (1994) in Warastri (2009), kondisi ekosistem padang lamun di perairan Indonesia telah mengalami kerusakan sekitar 30-40%. Adapun kerusakan tersebut antara lain disebabkan pengembangan wilayah, penangkapan ikan yang tidak ramah ikan dan pencemaran. Kerusakan akan berdampak kepada keanekaragaman dan juga perubahan luasaan (zonasi). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kondisi lingkungan dan struktur komunitas lamun pada kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak tersebut, khususnya melihat perubahan pola sebaran spasial lamun dan membuat rencana pengelolaan bagi kegiatan yang memberikan dampak bagi lamun.

Pendugaan sebaran wilayah dan luas tutupan lamun dapat dilakukan dengan beberapa metode. Salah satunya adalah metode survei lapang yang digunakan dalam peneltian, yaitu menggunakan gabungan antara “Line Intersecpt Transect” dan metode “Stop and Go” yang biasa digunakan untuk mengamati Terumbu Karang. Metode ini menggunakan garis paralel yang saling terhubung sehingga dapat melihat distribusi lamun secara horisontal dan vertikal. Adapun parameter yang diamati dalam setiap stasiun adalah jenis, dan luas penutupan lamun, serta kecerahan, kedalaman, jenis substrat, kedalaman substrat dan kecepatan arus, juga TSS, Ortophospat, Nitrat dan Amonia. Pengukuran dilakukan di lain stasiun, yang mewakili karakteristik wilayah perairan Teluk Bakau.

Dari hasil pengukuran lapangan Teluk Bakau ditemukan 10 jenis lamun yang tersebar di 5 lokasi pengamatan, yaitu: Enhalus acoroides, Cymodocea rotundata, Cymodocea serullata, Halodule pinilofolia, Halodule uninervis, Halophila ovalis.

Halophila spinoulosa, Syringodium isoetifolium, Thalassia hempricii dan

hampir disetiap Stasiun. Persentase penutupan lamun tertinggi pada Stasiun 5 yang mencapai 89,96 % dan penutupan lamun terendah terdapat di Stasiun 4 sebesar 24,83%. Berdasarkan jumlah jenis lamun yang ditemukan di Teluk Bakau menunjukan bahwa Stasiun 4 memiliki jumlah jenis yang paling banyak ditemukan, yaitu 8 jenis kemudian diikuti oleh Stasiun 5 sekitar 7 jenis dan stasiun lainnya jumlah jenis yang ditemukan hampir merata. Ini menggambarkan tingkat keanekaragaman Teluk Bakau sangat tinggi (10 dari 13 jenis lamun yang telah ditemukan di Indonesia) dan berada dalam kondisi baik dan stabil. Berdasarkan pengukuran kualitas lingkungan perairan Teluk Bakau keadaan lingkugan perairan juga dalam kondisi baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi lamun diperairan Teluk Bakau belum mengalami ganguan ekologis secara nyata.

Walaupun demikian adanya kegiatan pengembangan wilyah pesisir merupakan suatu ancaman bagi lamun. Ancaman yang terindentifikasi di Teluk Bakau adalah penambangan pasir, pengembangan wisata, pembangunan pemukiman diatas perairan dan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya Peraturan Daerah yang tegas mengatur tata guna lahan dan penggunaan alat tangkap ikan, serta yang paling utama adalah menentukan daerah konservasi lamun. Hal ini perlu dilakukan agar lamun pada daerah tersebut tetap lestari.

Presli Nainggolan, C24062080. Spatial Distribution And Management Of Seagrass in Teluk Bakau, Kepulauan Riau. Dibawah bimbingan Agustinus M. Samosir dan M. Husni Azkab

Seagrass beds are widespread in shallow waters are highly productive marine ecosystem and play an important role in life but often receive less attention. According to Fortes (1994) in Warastri (2009), the condition of seagrass ecosystems in the waters of Indonesia has suffered damage of about 30-40%. The damage is partly due to the development of the region, which is not friendly fishing and fish contamination. Damage will also affect the diversity and changes in area (zoning). This research was conducted to determine the environmental conditions and community structure of seagrass on activities that provide the impact, especially given the changes in spatial distribution patterns of seagrasses and create a management plan for activities that give effect to the seagrass.

Estimation of the distribution of seagrass cover wide areas and can be done by several methods. One of them is a field survey methods used in the course of a study, using a combination of "Line Intercept Transect " and method "Stop and Go" which is used to observe the Coral Reef. This method uses parallel lines which are connected so that they can see seagrass distribution horizontally and vertically. The parameters were observed in each station is a type, and widespread closure of beds, as well as brightness, depth, substrate type, substrate depth and current velocity, as well as TSS, Ortophospat, Nitrate and Ammonia. Measurements were taken at other stations, which represent the characteristics of the territorial waters of Teluk Bakau.

From the observation data, found 10 Mangrove Bay seagrass species spread across 5 locations of observation, namely: Enhalus acoroides, Cymodocea rotundata, Cymodocea serullata, Halodule pinilofolia, uninervis Halodule,

Halophila ovalis. Halophila spinoulosa, Syringodium isoetifolium, hempricii and

Thalassodendron Thalassia ciliatum. The seagrass species found in waters pontianak is dominated by species Thalassia hempricii and Enhalus acoroides

a number of species most commonly found, 8 species, followed by Station 5 of 7 species and other stations the number of species found almost evenly. This illustrates a very high level of diversity Teluk Bakau (10 of 13 seagrass species have been discovered in Indonesia) and are in good condition and stable. Based on the measurement of water environment quality of environmental waters Teluk Bakau state also in good condition, so it can be concluded that the condition of seagrass Teluk Bakau waters have not experienced significant ecological disturbance.

Nevertheless the coastal wilyah development activities are a threat to the seagrass. Threats identified in Teluk Bakau is sand mining, tourism development, residential development above the water and catching fish that are not environmentally friendly. Therefore, the need for regional regulation that expressly regulate land use and the use of fishing gear, as well as the most important is to determine seagrass conservation area. This needs to be done for seagrass in the region remain stable.

iii

(

Seagrass

) Di Teluk Bakau, Kepulauan Riau. Dibawah bimbingan Agustinus M.

Samosir dan M. Husni Azkab

Padang lamun yang tersebar luas di perairan dangkal merupakan ekosistem

bahari sangat produktif dan berperan penting dalam kehidupan tetapi sering kali

kurang mendapat perhatian. Menurut Fortes (1994)

in

Warastri (2009), kondisi

ekosistem padang lamun di perairan Indonesia telah mengalami kerusakan sekitar

30-40%. Adapun kerusakan tersebut antara lain disebabkan pengembangan wilayah,

penangkapan ikan yang tidak ramah ikan dan pencemaran. Kerusakan akan

berdampak kepada keanekaragaman dan juga perubahan luasaan (zonasi). Penelitian

ini dilakukan untuk mengetahui kondisi lingkungan dan struktur komunitas lamun

pada kegiatan-kegiatan yang memberikan dampak tersebut, khususnya melihat

perubahan pola sebaran spasial lamun dan membuat rencana pengelolaan bagi

kegiatan yang memberikan dampak bagi lamun.

Pendugaan sebaran wilayah dan luas tutupan lamun dapat dilakukan dengan

beberapa metode. Salah satunya adalah metode survei lapang yang digunakan dalam

peneltian, yaitu menggunakan gabungan antara “

Line Intersecpt Transect”

dan

metode “

Stop and Go”

yang biasa digunakan untuk mengamati Terumbu Karang.

Metode ini menggunakan garis paralel yang saling terhubung sehingga dapat melihat

distribusi lamun secara horisontal dan vertikal. Adapun parameter yang diamati

dalam setiap stasiun adalah jenis, dan luas penutupan lamun, serta kecerahan,

kedalaman, jenis substrat, kedalaman substrat dan kecepatan arus, juga TSS,

Ortophospat, Nitrat dan Amonia. Pengukuran dilakukan di lain stasiun, yang

mewakili karakteristik wilayah perairan Teluk Bakau.

Dari hasil pengukuran lapangan Teluk Bakau ditemukan 10 jenis lamun yang

iv

Thalassodendron ciliatum.

Adapun jenis lamun yang ditemukan pada perairan Desa Teluk Bakau di

dominasi oleh jenis

Enhalus acoroides

dan

Thalassia hempricii

yang tersebar merata

hampir disetiap Stasiun. Persentase penutupan lamun tertinggi pada Stasiun 5 yang

mencapai 89,96 % dan penutupan lamun terendah terdapat di Stasiun 4 sebesar

24,83%. Berdasarkan jumlah jenis lamun yang ditemukan di Teluk Bakau

menunjukan bahwa Stasiun 4 memiliki jumlah jenis yang paling banyak ditemukan,

yaitu 8 jenis kemudian diikuti oleh Stasiun 5 sekitar 7 jenis dan stasiun lainnya

jumlah jenis yang ditemukan hampir merata. Ini menggambarkan tingkat

keanekaragaman Teluk Bakau sangat tinggi (10 dari 13 jenis lamun yang telah

ditemukan di Indonesia) dan berada dalam kondisi baik dan stabil. Berdasarkan

pengukuran kualitas lingkungan perairan Teluk Bakau keadaan lingkugan perairan

juga dalam kondisi baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa kondisi lamun diperairan

Teluk Bakau belum mengalami ganguan ekologis secara nyata.

v

PRESLI NAINGGOLAN

C24062080

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

gelar Sarjana Perikanan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

DEPARTEMEN MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN

FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

vi

Judul penelitian

: Distribusi Spasial dan Pengelolaan Lamun (

Seagrass

) di

Teluk Bakau, Kepulauan Riau

Nama

: Presli Nainggolan

Nomor pokok

: C24062080

Program studi

: Manajemen Sumberdaya Perairan

Menyetujui :

Pembimbing 1

Ir. Agustinus M. Samosir, M. Phil

NIP.19611211 198703 1003

Pembimbing 2

Drs. M. Husni Azkab, APU

NIP. 19510111 197903 1001

Diketahui :

Ketua Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan

Dr. Ir. Yusli Wardiatno, M.Sc

NIP.19660728 199103 1 002

vii

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah

memberikan rahmat dan karunianya yang telah diberikan, sehingga penulis dapat

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini berjudul

Distribusi Spasial dan

Pengelolaan Lamun (

Seagrass

) di Teluk Bakau, Kepulauan Riau;

disusun

berdasarkan tujuan penelitian yang akan dilaksanakan pada Agustus 2010, dan

merupakan salah satu syarat untuk untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan pada

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

Pada kesempatan ini, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih

sebesar-besarnya kepada Ir. Agustinus M. Samosir, M.phil selaku ketua komisi dosen

pembimbing dan Ketua Komisi Pendidikan S1, dan Drs. M. Husni Azkab, APU

selaku pembimbing anggota serta seluruh pihak yang telah memberikan bimbingan,

arahan, masukan dan bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, di karenakan

keterbatasan penulis. Namun demikian, penulis mengharapkan bahwa hasil penelitian

ini dapat bermanfaat untuk berbagai pihak.

Bogor, Februari 2011

Penulis

viii

Penulis dilahirkan di Padang Tikar pada tanggal 21 November

1988 yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari

pasangan Bapak Adolf Nainggolan dan Ibu Lasma Ida

Pangaribuan. Pendidikan formal penulis dimulai di SD negeri 02

Padang Tikar (1994-2000), SLTP Negeri 2 Pontianak

(2000-2003), dan SMA Negeri 7 Pontianak (2003-2006). Penulis

melanjutkan pendidikan di Institut Pertanaian Bogor melalui jalur

USMI (Undangan Seleksi Masuk IPB). Setelah melewati tahap Tingkat Persiapan

Bersama selama setahun, penulis diterima di Departemen Manajemen Sumberdaya

Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam mengikut kegiatan Unit

Kegiatan Mahasiswa Kerohanian (UKM-PMK), Himpuanan Mahasiswa Manajemen

Sumberdaya Perairan (Himasper), Ormas Kemahasiswaan Kristen (GMKI) dan

beberapa kegiatan mahasiswa lainya. Penulis diberi kepercayaan dan kesempatan

menjadi asistem Mata Kuliah Ekotoksiologi (2009) dan Konservasi Sumberdaya

Hasil Perairan (2010).

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh untuk memperoleh gelar sarjana,

penulis menyusun skripsi dengan judul

“Distribusi Spasial dan Pengelolaan

Lamun (

Seagrass

) di Teluk Bakau, Kepulauan Riau ”.

ix

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada :

1.

Ir. Agustinus M. Samosir, M. Phil dan Drs. M. Husni Azkab, APU selaku dosen

pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan nasehat serta,

masukan kepada penulis selama penelitian sampai kepada penyususnan skripsi

ini.

2.

Dr. Ir. Fredinan Yulianda, M.Sc selaku dosen penguji dan Dr. Ir. Yunizar

Ernawati, M. Sc selaku wakil komisi pendidikan program S1, atas saran, nasehat,

dan perbaikan yang diberikan.

3.

Drs. Niken TM. Pratiwi selaku Dosen Pembimbing Akademik yang

membimbing penulis selama perkuliahan.

4.

Keluarga tercinta; Ayahnda Adolf Nanggolan, Ibunda Lasma Ida Pangaribuan,

dan adinda Rosiana Nainggolan yang tak pernah henti-hentinya memberikan doa,

dukungan, semangat dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.

5.

P2O-LIPI Jakarata : Pak Hutomo, Pak Tri Edi, Pak Sam, dan Pak Happy yang

membantu penulis dengan memberikan nasehat dan saran masukan untuk

penelitian saya.

6.

Kepala BAPPEDA Bintan, Camat Gunung Kijang dan Kepala Desa Teluk Bakau

yang telah memberikan izin penelitian lamun di Teluk Bakau. Bang Dul dan

Bang Zahid selaku Fasilitator lapangan yang telah banyak membantu penelitian

penulis. Keluarga besar H. Sitorus dan H. Manurung yang telah memberikan

fasilitas tempat tinggal selama penelitian penulis berlangsung. Para Staf Tata

usaha MSP atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.

Salomo Anderson Ricky Santo Sitorus Dwicko Patrick Sukma Saragih, Parulian

Sinaga, R. H. Restama Gustar, dan Daniel Januar Prakasa Haraditha Siahaan.

Yang telah memberikan dukungan dan masukan, bantuan kepada penulis selama

masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Serta Keluarga Besar MSP 42,

43, dan 44 atas dukungan dan kebersamaannya selama ini serta seluruh pihak

yang membantu.

7.

Civitas Cipayung, Khususnya GMKI yang telah memberikan dukungan Doa dan

semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini

x

DAFTAR GAMBAR

... xiii

DAFTAR LAMPIRAN

... xiv

I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang ... 1

1.2. Perumusan masalah ... 2

1.3. Tujuan ... 5

1.4. Manfaat ... 5

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Lamun ... 6

2.1.1. Karakteristik dan habitat ... 6

2.1.2. Pola distribusi ... 7

2.1.3. Suksesi ... 9

2.2. Habitat ... 10

2.2.1. Substrat ... 10

2.2.1. Kedalaman dan kecerahan ... 11

2.2.2. Padatan tersuspensi total ... 12

2.2.3. Pasang lamun ... 12

2.3. Konservasi Lamun ... 12

III. METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian ... 14

3.2. Alat dan Bahan ... 15

3.3. Jenis dan Metode Pengumpulan Data ... 15

3.4. Analisis Data ... 18

3.4.1. Struktur komunitas lamun ... 18

3.4.2. Distribusi spasial lamun ... 21

3.4.3. Zonasi lamun ... 21

3.4.4. Zona konservasi ... 21

IV. TELUK BAKAU

4.1. Profil Wilayah ... 22

4.1.1. Letak geografis ... 22

4.1.2. Iklim ... 22

4.1.3. Topografi dan lereng ... 23

4.1.4. Morfologi dan bentuk lahan ... 25

4.1.5. Jenis dan kondisi tanah ... 26

4.1.6. Hidrologi ... 28

xi

5.2.1. Komposisi jenis lamun ... 34

5.2.2. Kerapatan jenis ... 38

5.2.3. Persentase penutupan ... 39

5.2.4. Indeks nilai penting (INP) ... 40

5.2.5. Indeks keanekaragaman, keseragaman, dominansi ... 41

5.3. Sebaran Spasial Lamun ... 44

5.4. Ancaman Terhadap Padang Lamun Teluk Bakau ... 48

5.5. Rencana pengelolaan lamun Teluk Bakau ... 51

VI. KESIMPULAN

6.1. Kesimpulan ... 55

6.2. Saran ... 56

DAFTAR PUSTAKA

... 57

xii

1.

Status padang lamun ... 10

2.

Ukuran besar butiran untuk tipe substrat menurut skala Wenworth

(Wenworth

1992

in

Mckenzie dan Yoshida 2009) ... 13

3.

Alat dan Bahan ... 15

4.

Komposisi, Jenis dan teknik pengambilan data ... 16

5.

Kelas kemiringan lereng ... 23

6.

Sebaran Kemiringan Lereng Per-desa ... 24

7.

Deskripsi bentuk lahan timur P. Bintan ... 25

8.

Distribusi bentuk lahan per desa ... 26

9.

Deskripsi dan sebaran jenis tanah ... 27

10.

Deskripsi dan Sebaran Jenis Tanah Per Desa ... 27

11.

Hasil pengamatan karakteristik perairan ... 32

12.

Kerapatan jenis lamun ... 39

13.

Persentase penutupan lamun ... 40

xiii

1.

Diagram alir tahap penelitian ... 4

2.

Tumbuhan lamun ... 6

3.

Lokasi Penelitian ... 14

4.

Cara pengambilan titik sampel ... 17

5.

Peta umum P. Bintan ... 24

6.

Kondisi stasiun ... 31

7.

Komposisi jenis lamun setiap stasiun berdasarkan kerapatan jenis

setiap stasiun ... 36

8.

Nilai indeks keanekaragaman(H’), keseragaman(E), dan dominasi (D)

Lamun

...

42

9.

Peta Sebaran Spasial Lamun ... 45

10.

Peta Sebaran lamun (2008) ... 47

11.

Peta pemanfaatan Teluk Bakau saat ini ... 49

xiv

1.

Data sampling ... 61

2.

Indeks Keanekaragaman, Indeks Keseragaman, dan Indeks Dominansi ... 68

3.

Baku mutu air laut untuk biota laut ... 69

4.

Persen penutupan standar menurut McKenzie (2003) ... 70

5.

Identifikasi lamun ... 71

6.

Metode analisis ... 73

7.

Contoh Perhitungan ... 74

I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lamun atau secara internasional dikenal sebagai seagrass, merupakan

tumbuhan tingkat tinggi dan berbunga (Angiospermae) yang sudah sepenuhnya

menyesuaikan diri hidup terbenam di dalam laut dangkal. Keberadaan bunga dan

buah ini adalah faktor utama yang membedakan lamun dengan jenis tumbuhan

laut lainnya, seperti rumput laut (seaweed). Hamparan lamun sebagai ekosistem

utama pada suatu kawasan pesisir disebut sebagai padang lamun (seagrass bed).

Padang lamun yang merupakan salah satu ekosistem di wilayah pesisir

memiliki keanekaragaman-hayati yang kaya dan merupakan penyumbang nutrisi

yang sangat potensial bagi perairan disekitarnya mengingat produktivitasnya yang

tinggi. Pada ekosistem padang lamun, berasosiasi berbagai jenis biota laut yang

bernilai penting dengan tingkat keragaman yang sangat tinggi (pksplipb.or.id,

2009).

Berdasarkan fungsinya padang lamun memiliki fungsi ekologis dan fungsi

ekonomis yang sangat penting bagi manusia. Menurut Nybakken 1988 in

pksplipb 2009, fungsi ekologis padang lamun adalah: (1) sumber utama

produktivitas primer, (2) sumber makanan bagi organisme dalam bentuk detritus,

(3) penstabil dasar perairan dengan sistem perakarannya yang dapat menangkap

sediment (trapping sediment), (4) tempat berlindung bagi biota laut, (5) tempat

perkembangbiakan (spawning ground), pengasuhan (nursery ground), serta

sumber makanan (feeding ground) bagi biota-biota perairan laut, (6) pelindung

pantai dengan cara meredam arus, (7) penghasil oksigen dan mereduksi CO2 di

dasar perairan. Sedang fungsi ekonomis dari lamun adalah sebagai daerah

tangkapan ikan, karena keberadaan lamun dapat meningkatkan produktivitas ikan.

Selain itu lamun juga dimanfaatkan sebagai bahan kerajianan dan obat.

Menurut Kuriandewa (2009) Indonesia mempunyai luas padang lamun

sekitar 30.000 Km2. Padang lamun yang begitu luas memungkinkan banyaknya

biota yang hidup berasosiasi dengan lamun seperti alga, moluska, krustasea,

baik tinggal menetap, sementara maupun mengunjungi untuk mencari makan atau

melindungi diri dari pemangsa. Peranan lamun begitu besar namun sering kali

ekosistem ini kurang mendapat perhatian. Menurut Fortes (1994) in Warastri

(2009), kondisi ekosistem padang lamun di perairan Indonesia mengalami

kerusakan sekitar 30-40%.

Setidaknya ada 13 jenis lamun telah dilaporkan terdapat di perairan

Indonesia. Disamping itu, ada dua jenis lamun yakni Halophila beccarii dan

Ruppia maritima yang dipercaya terdapat di Indonesia, meskipun keberadaan

keduanya hanya di ketahui dari herbarium yang terletak di Bogor. H. beccarii

tanpa informasi yang jelas lokasi ditemukannya, sedangkan R. maritima ditemui

dikawasan mangrove sekitar Ancol (Jakarta) dan pasir putih (Jawa Timur).

Namun setelah itu tidak ditemukan lagi dilapangan oleh para peneliti sampai

beberapa dekade terkhir in. Lain halnya Thalassodendron ciliatum menunjukan

sebaran yang sangat khusus yakni hanya terdapat di Indonesia bagian timur, di

Maluku dan Nusa Tenggara. Thalassodendron ciliatum ditemukan juga di

Indonesia bagian barat yaitu perairan Kangean dan Kepulauan Riau. Dua jenis

lainya Halophila spinulosa dan Halophila dicipiens tercatat hanya terdapat

dibeberapa lokasi saja. Tahun 1989, ditemukan jenis baru, Halophila sulawesii,

diperairan Kepulauan Spermonde, Sulawesi Selatan. Jenis ini mirip dengan

Halophila ovalis namun bersifat monoceious (berumah satu) dan ditemukan di

perairan dalam sekitar 10-30 m (Kuriandewa, 2009).

Meneurut penelitian sebelumnya ditemukan 10 jenis lamun berada di Teluk

Bakau. Hal ini merupakan jenis lamun yang ditemukan sangat tinggi

dibandingkan daerah lainnya. Namun keberadaanya terancam akibat lemahnya

pengelolaan. Ancaman tersebut dapat datang dari kegiatan pembangunan

pemukiman, pengembangan daearah wisata, penangkapan ikan dan pengerukan

pasir.

1.2 Perumusan Masalah

Dipesisir Pulau Jawa kondisi ekosistem padang lamun telah mengalami

ganguaan yang cukup serius, diperkirakan 60% padang lamun telah mengalami

Pulau Bali dan Pulau Lombok ganguan diduga bersumber dari penggunaan

potassium sianida dan telah berdampak pada penurunan nilai penutupan dan

kerapatan spesies padang lamun.

Kepulauan Riau merupakan daerah provinsi baru yang sedang berkembang

dalam berbagai sektor, baik sektor ekonomi maupun sosial. Salah satu

perkembangan dalam sektor ekonomi adanya reklamasi daerah pesisir.

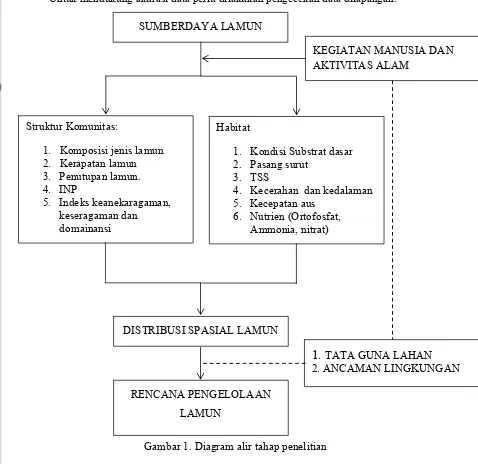

Berdasarkan Gambar 1, hal ini memungkinkan akan menjadi salah satu faktor

penyebab kerusakan alam di perairan Kepulauan Riau. Menurut informasi yang

didapat kegiatan penambangan pasir laut telah berlangsung sejak tahun 1970,

yakni wilayah yang berbatasan langsung dengan Singapura. Kegiatan tersebut

telah mengeruk jutaan ton pasir setiap hari dan mengakibatkan kerusakan

ekosistem pesisir pantai yang cukup parah. Penambangan pasir laut juga

mengancam keberadaan sejumlah pulau kecil karena dapat menenggelamkannya,

misalnya kasus Pulau Nipah. Tenggelamnya pulau-pulau kecil tersebut

menimbulkan kerugian besar bagi Indonesia, karena dengan perubahan pada

kondisi geografis pantai akan berdampak pada penentuan batas maritim dengan

Singapura di kemudian hari (Yono, 2009)

Dampak negatif lain yang ditimbulkan oleh penambangan adalah

peningkatan kekeruhan yang disebabkan oleh peningkatan konsentrasi padatan

tersuspensi. Perubahan fisik dasar laut, seperti erosi, sedimentasi, dan pelumpuran

merupakan ancaman yang dihadapai komunitas lamun. Kekeruhan juga

mengangu proses fotosintesis dan pertumbuhan pada lamun karena menghalangi

cahaya matahari yang masuk kedalam perairan.Perubahan fisik tersebut

mengurangi wilayah dan kepadatan tutupan padang lamun.

Oleh karena itu perlu dilakukan kajian untuk mengetahui status lamun saat

ini sebagai dampak kegiatan manusia dan aktivitas alam terhadap

keanekaragaman dan sebaran lamun secara rutin. Sehingga kelestarian dari

ekosistem ini dapat terjaga. Salah satu cara untuk melakukan pemantauan adalah

dengan melihat sebaran spasial lamun. Salah satu alternatif dalam mengetahui

sebaran spasial lamun adalah dengan menggunakan teknologi penginderaan jarak

yang luas dan waktu yang cepat sehingga dapat menghemat waktu dan biaya.

Untuk mendukung akurasi data perlu dilakukan pengecekan data dilapangan.

Gambar 1. Diagram alir tahap penelitian

Setelah data-data mengenai status lamun terkumpul baik data yang

diperoleh dari pengamatan dilapangan berupa data tata guna lahan yang diperoleh

dari penelitian dan data stastus lamun sebelumnya. Data tersebut akan

mengambarkan status padang lamun Teluk Bakau yang menggalami perubahan.

Setelah itu dibuat bentuk rencana pengelolaan lamun di Teluk Bakau.Kemudian

disusun bentuk pemanfaatan yang ideal di perairan Teluk Bakau. SUMBERDAYA LAMUN

KEGIATAN MANUSIA DAN AKTIVITAS ALAM

Habitat

1. Kondisi Substrat dasar 2. Pasang surut

3. TSS

4. Kecerahan dan kedalaman 5. Kecepatan aus

6. Nutrien (Ortofosfat, Ammonia, nitrat) Struktur Komunitas:

1. Komposisi jenis lamun 2. Kerapatan lamun 3. Penutupan lamun. 4. INP

5. Indeks keanekaragaman, keseragaman dan

domainansi

RENCANA PENGELOLAAN

LAMUN

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengidentifikasi pola sebaran spasial lamun di Teluk Bakau.

Khususnya untuk mengetahui kondisi lingkungan terhadap struktur komunitas

lamun dan kegiatan yang memberikan dampak bagi lamun.

1.4. Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah :

• Memberikan informasi mengenai karakteristik penyebaran lamun di

perairan Teluk Bakau, Kepulauan Riau.

• Memberikan informasi mengenai perubahan komunitas lamun melalui penyebaran lamun.

II.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Lamun

2.1.1. Karakteristik lamun

Lamun atau seagrass merupakan tumbuhan berbunga yang sepenuhnya

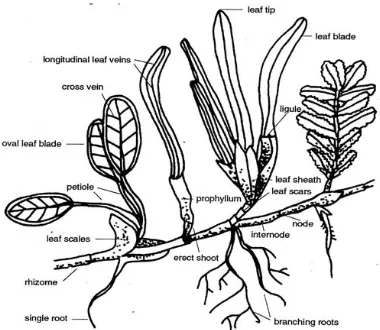

menyesuaikan diri dengan hidup terbenam dalam laut. Tumbuhan ini (Gambar 2)

terdiri dari rhizome (rimpang), daun, dan akar. Rhizome merupakan batang yang

terbenam dan merayam secara mendatar, serta berbuku-buku. Pada buku-buku

tersebut tumbuh batang pendek yang tegak keatas, berdaun dan berbunga, serta

tumbuh akar. Dengan rhizome dan akar inilah tumbuhan tersebut menampakan

diri dengan kokoh di dasar laut sehingga tahan terhadap hempasan ombak dan

arus. Lamun sebagian besar berumah dua, yaitu dalam satu tumbuhan hanya ada

satu bunga jantan saja atau satu bunga betina saja. Sistem pembiakan bersifat khas

karena mampu melakukan penyerbukan di dalam air (hydrophilous pollination)

dan buahnya juga terbenam di dalam air (Azkab, 2006). Tumbuhan ini memiliki

beberapa sifat yang memungkinkan hidup di lingkungan laut, yaitu mampu hidup

di media air asin, mampu berfungsi normal dalam keadaan terbenam, mempunyai

sistem perakaran jangkar yang berkembang dengan baik, mempunyai kemampuan

untuk berkembang biak secara generatif dalam keadaan terbenam, dan dapat

berkompetisi dengan organisme lain dalam keadaan stabil ataupun tidak stabil

pada lingkungan laut (Azkab, 2006).

Lamun tumbuh subur terutama di daerah pasang surut terbuka serta perairan

pantai yang dasarnya berupa lumpur, pasir, kerikil, dan patahan dengan karang

mati dengan kedalaman 4 m. Dalam perairan yang sangat jernih, beberapa jenis

lamun bahkan di temukan tumbuh sampai kedalaman 8-15 m dan 40 m. Bila

dibandingkan dengan padang lamun yang tumbuh di sedimen karbonat yang

berasal dari patahan terumbu karang, maka padang lamun yang tumbuh di

sedimen yang berasal dari daratan lebih dipengaruhi oleh faktor run off daratan

yang berkaitan dengan kekeruhan, suplai nutrient pada musim hujan, serta

fluktuasi salinitas (Erftemeijer, 1993 in Dahuri, 2003).

Diseluruh dunia telah di identifikasi terdapat 60 jenis lamun, 13 diantaranya

di temukan di Indonesia. Dari 13 jenis lamun yang tumbuh di perairan Indonesia,

10 jenis di temukan di kawasan Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Kerapatan jenis

lamun di pengaruhi faktor tempat tumbuh dari lamun tersebut. Beberapa faktor

yang mempengaruhi kerapatan jenis lamun di antaranya adalah kedalaman,

kecerahan, dan tipe substrat. Lamun tumbuh pada daerah yang lebih dalam dan

jernih memilki kerapatan jenis lebih tinggi daripada lamun yang tumbuh di daerah

dangkal dan keruh. Lamun berada pada substrat lumpur dan pasir kerapatannya

akan lebih tinggi daripada lamun yang tumbuh pada substrat karang mati

(Kiswara, 2004).

2.1.2. Pola distribusi

Ekosistem lamun di Indonesia di jumpai pada daerah pasang surut (inner

intertidal ) dan dibawahnya (upper subtidal). Dilihat dari pola zonasi lamun

secara horizontal, ekosistem lamun terletak diantara dua ekosistem penting yaitu

ekosistem terumbu karang dan mangrove. Ekosistem lamun berhubungan erat dan

berinteraksi dengan mangrove dan terumbu karang serta sebagai mata rantai dan

penyangga (buffer) bagi kedua ekosistem tersebut. Interaksi ketiga kelompok ini

yaitu, interaksi fisik, nutrien dan zat organik melayang, ruaya hewan dan dampak

kegiatan manusia (Begen, 2001)

Zonasi sebaran lamun dari pantai kearah tubir secara umum

berkesinambungan, namun bisa terdapat perbedaan pada komposisi jenis maupun

vegetasi tunggal yang tersusun atas satu jenis lamun dengan membentuk padang

lebat. Vegetasi campuran terdiri dua sampai 12 jenis lamun yang tumbuh

bersama-sama pada satu substrat. Spesies lamun yang biasanya tumbuh dengan

vegetasi tunggal adalah Thalassia hemprichii, Enhalus acoroides, Halophilla

ovalis, Holodule uninervis, Cymodocea serrulata, dan Thalassodendron ciliatum

(Dahuri, 2003). Pada substart berlumpur di daerah mangrove kearah laut sering di

jumpai padang lamun dari spesies tunggal yang berasosiasi tinggi. Sementara

padang lamun vegetasi campuran terbentuk didaerah daerah yang berada didekat

pantai yang lebih rendah dan subtidal yang dangkal. Padang lamun tumbuh

dengan baik di daerah perlindungan serta substrat berpasir dan stabil (Hutomo et

al. 1988 in Dahuri 2003).

Untuk perairan tropis seperti Indonesia padang lamun lebih dominan

tumbuh dengan koloni yang terdiri dari beberapa jenis (mix species) pada suatu

kawasan tertentu. Berbeda dengan kawasan temperate atau daerah dingin yang

kebanyakan di dominasi satu jenis lamun (single species). Penyebaran lamun

memang sangat bervariasi tergantung pada topografi pantai dan pola pasang surut

(Azkab, 2006).

Berdasarkan genangan air dan kedalaman, sebaran lamun secara vertikal

dapat dikelompokan menjadi tiga kategori, yaitu (Kiswara, 1997).

1. Jenis lamun yang tumbuh di daerah dangkal dan selalu terbuka saat air

surut yang mencapai kedalaman kurang dari 1 m saat surut terendah.

Contoh: Holodule pinifola, Holodule uninervis, Halophila minor,

Halophilla ovalis, Thalassia hemprichii, Cymodoceae rodunata,

Cymodoceae serrulata, Syringodinium isotifolium dan Enhalus acoroides.

2. Jenis lamun yang tumbuh di daerah dengan kedalaman sedang atau daerah

pasang surut dengan kedalaman perairan berkisar 1-5 m. Contoh:

Holodule uninervis, Halophilla ovalis, Thalassia hemprichii, Cymodoceae

rodunata, Cymodoceae serrulata, Syringodinium isotifolium, Enhalus

acoroides dan Thalassodendron ciliatum.

3. Jenis lamun yang tumbuh pada perairan dalam dengan kedalaman mulai

spinulosa, Thalassia hemprichii, Syringodinium isotifolium dan

Thalassodendron ciliatum.

Sedangkan berdasarkan keadaan pasang surut membagi lamun yang tumbuh

menjadi dua zona, yaitu zona intertidal dan daerah yang berada jauh pantai . Zona

intertidal dicirikan oleh tumbuhan pionir yang didominasi oleh Halophila ovalis,

Cymodocea rotundata dan Holodule pinifolia, Sedangkan Thalassodendron

ciliatum mendominasi zona daerah yang berada jauh pantai (Hutomo, 1997).

2.1.3. Suksesi

Suksesi adalah suatu proses perubahan yang terjadi pada suatu komunitas

dalam jangka tertentu sehingga membentuk komunitas baru yang berbeda dengan

komunitas semula. Sukesi dapat diartikan sebagai perkembangan ekosistem yang

tidak seimbang menuju ekosistem seimbang. Suksesi terjadi akibat modifikasi

lingkungan fisik dalam komunitas dan ekosistem (Sam, 2008).

Komunitas klimaks terjadi pada akhir dari proses suksesi. Komunitas

klimaks adalah suatu komunitas akhir dan stabil (tidak berubah) yang mencapai

keseimbangan dengan lingkunganya. Komunitas klimaks ditandai dengan

terjadinya homeostasis atau keseimbangan, yaitu suatu komunitas yang mampu

mempertahankan kestabilan komponennya dan dapat bertahan dan berbagai

perubahan dalam sistem secara keseluruhan (Sam, 2009).

Menurut Sam (2009) berdasarkan kondisi habitat pada awal suksesi dapat

dibedakan menjadi dua suksesi, yaitu:

a. Suksesi primer terjadi apabila suatu komunitas mendapat ganguan baik

secara alami maupun adanya ganguan akibat campur tangan manusia yang

mengakibatkatkan hilangnya komunitas awal secara total kemudian

terbentuk komunitas baru.

b. Suksesi sekunder terjadi apabila suatu ganguan terhadap komunitas tidak

bersifat merusak total habitat komunitas tersebut sehingga masih terdapat

kehidupan atau substrat seperti sebelumnya. Proses suksesi sekunder

dimulai lagi dari tahap awal, tetapi tidak dari komunitas pionir. Ganguan

yang menyebabkan terjadinya suksesi sekunder dapat berasal dari

2.2. Habitat

Ekosistem lamun merupakan ekosistem yang dinamis sehingga apabila

terjadi ganguan tersebut akan menurunkan keseimbangan ekologisnya. Gangguan

tersebut dapat berupa ganguan fisik, seperti badai dan pasang rendah yang

membuka dan mengeringkan ekosistem lamun sehingga dapat berubah struktur

komunitas dan luasan wilayah ekosistem lamun. Ganguan biologi yang

ditimbulkan aktivitas hewan pengali lubang (udang, kepeting, dan beberapa jenis

ikan) serta aktivitas hewan pemakan lamun (bintang laut, bulu babi, dan duyung).

Selain ganguan alam, kerusakan ekosistem lamun juga disebabkan oleh kegiatan

manusia terutama pulau-pulau yang dijadikan resort wisata, pemukiman dan

kegiatan penambangan pasir laut. Kondisi substrat dasar, kecerahan perairan, dan

adanya pencemaran sangat berperan dalam menentukan komposisi jenis,

kerapatan jenis dan biomasa lamun. Kondisi ekosistem lamun dapat diketahui

dengan melihat persentase penutupan lamun (Tabel 1).

Tabel 1. Status padang lamun

Kondisi Penutupan (%)

Kaya/sehat ≥ 60

Kurang Kaya/Kurang Sehat 30 - 59.9

Miskin ≤ 29.9

Sumber: Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 200 tahun 2004

2.2.1. Substrat

Menurut Dahuri et.al. (2001), tumbuhan lamun mampu hidup pada berbagai

macam tipe substrat mulai dari lumpur hingga karang. Kebutuhan substrat yang

paling utama adalah kedalaman substrat yang cukup. Peranan kedalaman pada

substrat dalam stabilitas sedimen, yaitu sebagai pelindung tanaman dari arus laut

dan sebagai tempat pengolahan serta pemasok nutrien. Hampir semua tipe substrat

lumpur berpasir yang tebal antara hutan rawa mangrove dan terumbu karang

(Begen, 2001). Berdasarkan karakteristik dan tipe substratnya, padang lamun di

pasir, pasir lumpuran, puing karang, dan batu karang. Pengelompokan ini

berdasarkan ukuran partikel dari substrat tersebut (Dahuri, 2003).

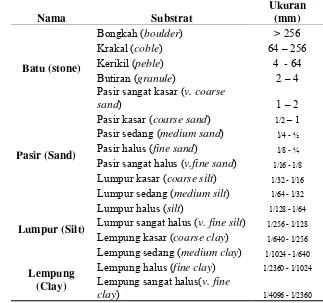

Berdasarkan ukuran dan besar butiran tipe substat dapat diklasifikasi seperti

[image:31.612.121.444.191.494.2]yang ditunjukan tabel 2.

Tabel 2. Ukuran besar butiran untuk tipe substrat menurut skala Wenworth (Wenworth 1992 in Mckenzie dan Yoshida 2009)

Nama Substrat Ukuran

(mm)

Batu (stone)

Bongkah (boulder) > 256

Krakal (coble) 64 – 256 Kerikil (peble) 4 - 64 Butiran (granule) 2 – 4 Pasir sangat kasar (v. coarse

sand) 1 – 2

Pasir (Sand)

Pasir kasar (coarse sand) 1/2 – 1

Pasir sedang (medium sand) 1/4 - ½

Pasir halus (fine sand) 1/8 - ¼

Pasir sangat halus (v.fine sand) 1/16 - 1/8

Lumpur kasar (coarse silt) 1/32 - 1/16

Lumpur sedang (medium silt) 1/64 - 1/32

Lumpur (Silt)

Lumpur halus (silt) 1/128 - 1/64

Lumpur sangat halus (v. fine silt) 1/256 - 1/128

Lempung kasar (coarse clay) 1/640 - 1/256

Lempung sedang (medium clay) 1/1024 - 1/640

Lempung (Clay)

Lempung halus (fine clay) 1/2360 - 1/1024

Lempung sangat halus(v. fine

clay) 1/4096 - 1/2360

2.2.2. Kedalaman dan kecerahaan

Kecerahan perairan menunjukan kemampuan cahaya untuk menembus

lapisan air pada kedalaman tertentu. Pada perairan alami, kecerahan sangat

penting karena erat dengan proses fotosintesis. Semakin tinggi nilai kecerahan

maka akan tinggi pula tingkat penetrasi cahaya ke kolom perairan. Penetrasi

cahaya matahari atau kecerahan sangat penting bagi tumbuhan lamun. Hal ini

terlihat dari sebaran lamun yang terbatas pada daerah yang masih menerima

cahaya matahari (Supriharyono, 2009). Daya jangkau atau kemampuan tumbuh

saturasi cahaya setiap individu lamun. Distribusi kedalaman tergantung dari

hubungan beberapa faktor yaitu, gelombang, arus substrat, turbiditas dan penetrasi

cahaya (BTNKpS, 2008 in Dwintasari, 2009).

2.2.3. Padatan tersuspensi total

Padatan tersuspensi total atau TSS adalah bahan-bahan tersuspensi

(diameter >1 µm) yang tertahan di kertas miliopore dengan diameter pori 0,45

µm. TSS terdiri dari lumpur dari pasir halus serta jasad-jasad renik yang terutama

disebabkan oleh kikisan tanah atau erosi yang terbawa badan air (Effendi, 2003).

Pada perairan yang tingkat erosi dan sedimentasi tinggi, sedimen (padatan

tersuspensi) akan mengahalangi cahaya matahari sehingga mempengaruhi

pertumbuhan lamun, dan dalam jangka waktu lama kerapatan tanaman lamun

akan menurun (BTNKsP, 2008 in Dwintasari, 2009.

2.2.4. Pasang surut

Lamun tumbuh subur terutama di daerah pasang surut terbuka serta perairan

pantai yang dasarnya berupa lumpur, pasir, kerikil, dan patahan dengan karang

mati dengan kedalaman 4 m. Pengaruh pasang surut serta struktur substrat

mempengaruhi zona sebagian jenis lamun dan bentuk pertumbuhannya. Lamun

hidup di perairan yang dangkal dan jernih pada kedalaman berkisar antara 2-12

meter dengan sirkulasi air yang baik.

2.3. Konservasi Lamun

Perencanaan konservasi membutuhkan pengambilan keputusan tentang

konfigurasi, lokasi dan pengelolaan kawasan. Tujuannya adalah untuk mencapai

representasi keanekaragaman hayati untuk biaya sekecil mungkin. Efektivitas

perencanaan konservasi sistematis ditentukan oleh; efisiensi dalam menggunakan

sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan konservasi, ketahanan dan

fleksibilitas dalam menghadapi penggunaan lahan, dan akuntabilitas dalam

memungkinkan keputusan untuk ditinjau secara kritis. Penentuan rencana

konservasi ditentukan 3 prinsip yaitu kelengkapan, kecukupan, dan keterwakilan

Kelengkapan dimaksudkan adalah dalam penentuan zona konsevasi tersebut

dalam kondisi baik dan memilki keanekaragaman yang khas. Selain itu yang

menjadi pertimbangan adalah komposisi keanekaragaman hayati, struktur dan

fungsinya dalam ekosistem. Sedangkan, kecukupan adalah penenentuan zona

konservasi tidak hanya mementingkan keanekaragaman yang tinggi. Maksudnya

adalah apabila zona tersebut memiliki keanekaragaman yang tinggi dan tersebar

luas, maka akan sulit melakukan konservasi karena tidak efisien dan memakan

dana yang besar (Anonim, 2010).

Oleh karena itu, penentuan zona konservasi adalah harus mewakili area

yang luas tersebut. Sehingga konservasi akan semakin mudah dilakukan karena

III. METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

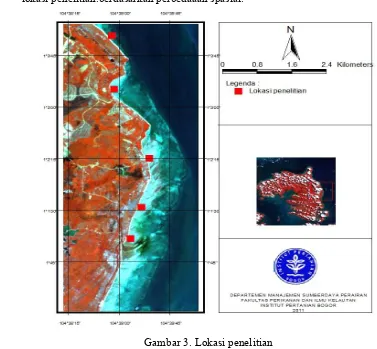

Penelitian ini dilakukan di Teluk Bakau, Pulau Bintan, Kepulauan Riau.

Kawasan lokasi tersebut merupakan salah satu daerah perlindungan Lamun di

Laut Cina selatan. Lokasi pengamatan (Gambar 3) terletak pada 10 00' LU - 10 05'

LU hingga 1040 35' BT - 1040 40' BT. Pengambilan contoh dilakukan sekali pada

[image:34.612.111.488.224.573.2]lokasi penelitian.berdasarkan perbedaaan spasial.

Gambar 3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu : Tahap pertama

pengumpulan data dan informasi mengenai objek penelitian, berupa studi pustaka.

Tahapan kedua adalah tahapan penanganan dan identifikasi sampel pada bulan

Agustus 2010, dan tahapan ketiga, pengolahan data berdasarkan metode analisa

3.2. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penggumpulan data primer pada penelitian ini

tercantum dalam Tabel 3, antara lain: GPS (Geographic Position System), Kertas

waterproof, rollmeter, transek kuadrat berskala 50 x 50 cm, kamera digital, dan

alat dasar selam. Selanjut alat yang digunakan dalam pengukuran parameter fisika

adalah tongkat beskala, plastik, dan sekop. Bahan yang digunakan dalam

penelitian ini adalah peta lokasi penelitian kawasan pulau Bintan dan buku

[image:35.612.128.506.279.495.2]indentifikasi lamun.

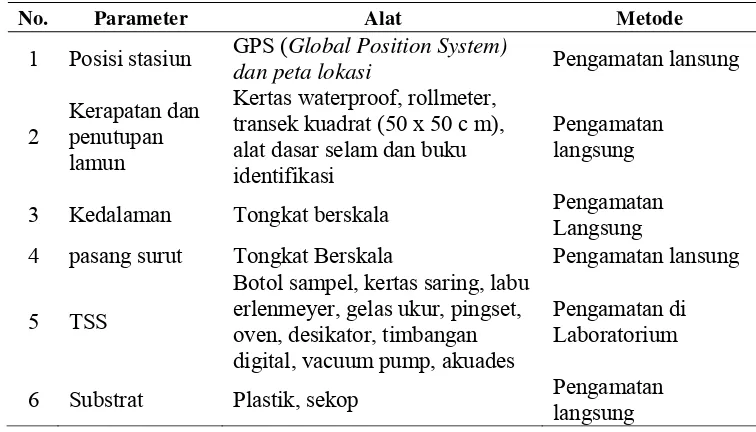

Tabel 3. Alat dan Bahan

No. Parameter Alat Metode

1 Posisi stasiun GPS (Global Position System)

dan peta lokasi Pengamatan lansung

2

Kerapatan dan penutupan lamun

Kertas waterproof, rollmeter, transek kuadrat (50 x 50 c m), alat dasar selam dan buku identifikasi

Pengamatan langsung

3 Kedalaman Tongkat berskala Pengamatan Langsung

4 pasang surut Tongkat Berskala Pengamatan lansung

5 TSS

Botol sampel, kertas saring, labu erlenmeyer, gelas ukur, pingset, oven, desikator, timbangan digital, vacuum pump, akuades

Pengamatan di Laboratorium

6 Substrat Plastik, sekop Pengamatan langsung

3.3. Jenis dan Metode Pengumpulan Data

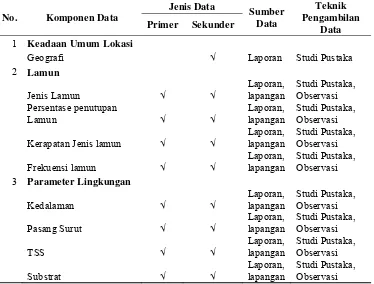

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang

meliputi data lamun (jenis, persentase penutupan dan kerapatan lamun),

Tabel 4. Komposisi, Jenis dan teknik pengambilan data

No. Komponen Data

Jenis Data Sumber

Data

Teknik Pengambilan

Data

Primer Sekunder

1 Keadaan Umum Lokasi

Geografi √ Laporan Studi Pustaka

2 Lamun

Jenis Lamun √ √

Laporan, lapangan

Studi Pustaka, Observasi Persentase penutupan

Lamun √ √

Laporan, lapangan

Studi Pustaka, Observasi

Kerapatan Jenis lamun √ √

Laporan, lapangan

Studi Pustaka, Observasi

Frekuensi lamun √ √

Laporan, lapangan

Studi Pustaka, Observasi

3 Parameter Lingkungan

Kedalaman √ √

Laporan, lapangan

Studi Pustaka, Observasi

Pasang Surut √ √

Laporan, lapangan

Studi Pustaka, Observasi

TSS √ √

Laporan, lapangan

Studi Pustaka, Observasi

Substrat √ √

Laporan, lapangan

Studi Pustaka, Observasi

Pengumpulan data primer maupun data sekunder diperoleh dengan

menggunakan metode observasi berbeda. Metode observasi yang digunakan

adalah sebagai berikut:

1. Observasi langsung

Cara pengumpulan data menggunakan metode ini adalah dengan mengamati

dan melakukan pengukuran langsung kondisi ekosistem lamun. Metode ini

digunakan menggunakan metode gabungan antara “Line Intersecpt Transect” dan

metode “Stop and Go” yang biasa digunakan untuk mengamati Terumbu Karang.

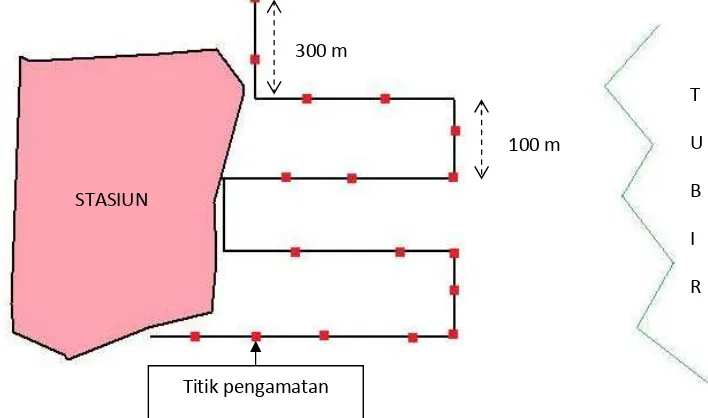

Adapun Langkah-langkah pengukuran struktur komunitas lamun adalah sebagai

berikut.

a. Metode yang digunakan yaitu transek atau petak contoh (Transect plot).

Metode transek atau petak contoh (transect plot) adalah metode pencuplikan

contoh populasi suatu komunitas dengan mendekati petak contoh yang berada

b. Disetiap stasiun pengamatan diletakan transek-transek garis dari arah darat

kearah laut (tegak lurus garis pantai sepanjang zonasi padang lamun) di daerah

intertidal sampai mendekati tubir laut sehingga membentuk garis horizontal,

ulang sampai 3 kali. Daerah pinggir dan tengah juga diamati sehingga

membentuk garis vertikal yang berhubungan seperti “zig-zag” Transek hanya

diletakkan pada zona padang lamun yang mengalami perubahan di jalur

pengamatan (misalnya: zona padang lamun yang hanya terdapat satu jenis,

campuran dan daerah yang kosong) sampai batas tubir. Amati daerah tengah

dan ntertidal setiap line yang dilalui

c. Pada transek kuadrat berukuran 50 cm x 50 cm, dibuat kotak-kotak sebesar 10

cm x 10 cm sehingga transek berjumlah 25 kotak, hal ini agar mempermudah

mengidentifiasi lamun. Pengambilan contoh jenis lamun akan dihitung secara

[image:37.612.148.502.345.554.2]acak dan dihitung jumlah individu setiap jenis.

Gambar 4. Cara pengambilan titik sampel

Untuk lebih jelas perhatikan Gambar 4, observasi dapat dilakukan langsung

pada transek kuadrat yang telah diletakan pada stasiun yang diplotkan

menggunakan GPS, sehingga dapat dihitung persentase penutupan lamun, jenis

lamun, jenis dan jenis substrat, persentase kecerahan, kedalaman, dan kecepatan

arus.

STASIUN

T

U

B

I

R 300 m

100 m

2. Analisis laboratorium

Analisi TSS dan nutrien dilaksanakan di laboratorium Produktivitas

Lingkungan Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, FPIK, IPB.

3.4. Analisis Data

3.4.1. Struktur komunitas lamun

a. Kerapatan jenis (Di) adalah jumlah individu (tegakan) persatuan luas.

Kerapatan masing-masing Jenis pada setiap stasiun dihitung dengan

menggunakan rumus (Brower et.al. 1988)

Keterangan : Di = Jumlah Individu (tegakan) ke-i per satuan luas

Ni = Jumlah Individu (tegakan) ke-I dalam transek kuadrat

A = Luas transek kuadrat

b. Kerapatan Relatif (RDi) adalah perbandingan antara jumlah individu spesies

dan jumlah total individu seluruh spesies:

Keterangan : RDi = Jumlah Individu (tegakan) ke-i per satuan luas

Ni = Jumlah Individu(tegakan) ke-I dalam transek kuadrat

= Luas transek kuadrat

c. Frekuensi jenis adalah peluang ditemukan suatu jenis dalam titik contoh yang

diamati. Frekunsi jenis dihitung dengan rumus:

Keterangan : Fi = Frekuensi Jenis Ke-i

Pi = Jumlah petak contoh dimana ditemukan jenis i

d. Frekuensi relatif (RFi) adalah perbandingan antara frekuensi spesies-I (Fi) dan

jumlah frekuensi seluruh spesies

Keterangan : RFi = Frekuensi relatif

Fi = Frekuensi jenis ke-i

= Jumlah frekuensi seluruh spesies

e. Pengamatan persen peneutupan menggunakan metode visual (lampiran 4),

yang memiliki standar penutupan lamun. metode tersebut diterapkan oleh Mc.

Kenzie, dkk (2003)

f. Penutupan relatif (RCi) adalah perbandingan antara penutupan individu spesies

ke-i dengan jumlah total penutupan seluruh jenis.

Keterangan : RCi = Penutupan relatif

Ci = Luas area yang tertutupi jenis ke-i

= Penutupan seluruh spesies

g. Indeks nilai penting lamun (INP) digunakan untuk menghitung dan menduga

secara keseuruhan dari peranan satu spesies didalam suatu komunitas. Indeks

nilai penting (INP) berkisar antara 0-3 dimana INP memberikan gambaran

mengenai pegaruh atau peranan suatu jenis tumbuhan suatu daerah. Semakin

tinggi nilai INP suatu spesies relatif terhadap terhadap jenis lainnya, maka

semakin tinggi peranan spesies tersebut pada komunitas lainya. Rumus yang

digunakan dalam menghitung INP adalah (Brower et.al. 1988).

Keterangan : INP = Indeks nilai penting

RFi = Frekuensi relatif

RDi = Kerapatan relatif

RCi = Penutupan relatif

1. Indeks kenaekaragaman Shannon-Wiener

Indeks keanekaragaman digunakan untuk mengukur kelimpahan

komunitas berdasarkan jumlah jenis spesies dan jumlah individu dari

setiap spesies pada suatu lokasi. Semakin banyak jumlah spesies, maka

semakin beragam komunitasnya. Rumus Indeks keanekaragaman Shannon

sebagai berikut Shannon-Wiener(Krebs, C.J., 1972) yaitu:

atau

Keterangan : H' = lndeks Keanekaragaman

Pi =Proporsi jumlah individu spesies ke-i terhadap jumlahindividu total (ni/N)

N = Jumlah total individu semua spesies S = Jumlah taksa spesies

2. Indeks keseragaman

Untuk mengetahui seberapa besar kesemaan penyebaran jumlah individu setiap jenis digunakan indeks keseragaman, yaitu dengan cara membandingkan indeks keanekaragaman dengan nilai maksimumnya. Semakin seragam penyebaran individu antaraspesies maka keseimbangan ekosistem akan smakin meningkat. Indeks keseragaman ditentukan berdasarkan rumus berikut (Brower, J.E. and J.H. Zar, 1998).

Keterangan : E = Indeks Keseragaman Shannon

H’ = Indeks keanekaragaman Shannon-Wiener H’max = Indeks Keseragaman maksimum

S = Jumlah jenis 3. Indeks dominan Simpson

Untuk mengambarkan jenis yang paling banyak ditentuakn dapat diketahui

dengan menghitung nilai dominasinya. Dominansi dinyatakan dalam

indeks dominansi Simpson (Brower, J.E. and J.H. Zar, 1998).

Keterangan : D = Indeks dominasi Simpson ni = Jumlah individu jenis ke-i

N = Jumlah total individu seluruh jenis

3.4.2. Distribusi spasial lamun

Zonasi sebaran lamun dari pantai kearah tubir secara umum

berkesinambungan, namun bisa terdapat perbedaan pada komposisi jenis maupun

luas penutupannya. Ekosistem lamun dapat berupa vegetasi tunggal berupa

vegetasi tunggal yang tersusun atas satu jenis lamun dengan membentuk padang

lebat. Untuk melihat hal tersebut dengan memplotkan titik pengamatan dan jenis

lamun yang ditemukan kedalam peta. Hal ini dilakukan dengan bantuan perangkat

lunak arcview 3.3.

3.4.3. Zonasi lamun

Pembagian zonasi lamun berdasarkan daerah yang digunakan sebagai

dareah pemanfaatan pesisir serta kesamaannya baik jenis lamun yang dapat

ditemui, jenis pemanfaatan maupun jenis substrat yang dapat ditemui. Penyusunan

zonasi lamun dapat menggunakan perangkat lunak arcview 3.3. perangkat lunak

ini digunakan untuk melihat informasi umum lamun berdasarakan keadaan lamun

dengan pemanafaatan lamun. Hal ini akan menjadi dasar perencanaan mitigasi dan

adaptasi lamun di daerah tertentu.

3.4.4. Zona konservasi

Penyusunan daerah konservasi disusun berdasarkan konsep Marxan.

Dimana dalam konsep tersebebut memilki tujuan meminimalkan biaya dikenakan

mencapai target yang ditetapkan (Marxan, 2010).

Biaya yang dikeluarkan untuk penentuan awal

+

Biaya konservasi total = Panjang batas zona konservasi

+

IV. TELUK BAKAU

4.1. Profil Wilayah

4.1.1. Letak geografis

Teluk Bakau merupakan desa yang terletak Pulau Bintan, Kepulauan Riau

dan memiliki potensi sumberdaya alam yang kaya, diantaranya pertambangan

(bauksit), minyak dan gas serta pariwisata. Daerah Teluk Bakau mempunyai luas

area 112.12 km2 yang terletak 10 meter diatas permukaan laut dan berbatasan

langsung :

Sebelah Utara : Desa Malang Rapat

Sebelah Selatan : Kelurahan Kawal

Sebelah Barat : Desa Toa Paya Utara

Sebelah Timur : Laut Cina Selatan

4.1.2. Iklim

Secara umum Pulau Bintan termasuk daerah yang beriklim tropis basah; curah hujan rata-rata ± 2.214 mm/tahun,berkisar antara 2.000-2.500 mm/th,

dengan hari hujan ±110 hari. Curah hujan tertinggi pada bulan Desember (347

mm), terendah pada bulan Agustus (101 mm). Suhu rata-rata bulanan selama lima

tahun (1996-2000) antara 22,5oC-26,2oC , suhu terendah rata-rata 23,9oC dan

tertinggi rata-rata 31,8o. Cuaca di daratan Pulau Bintan cukup terik dan panas

pada siang hari, namun di wilayah pantai cuaca cukup nyaman karena mendapat

pengaruh dari angin laut yang dapat menyeimbangkan cuaca terik tersebut.

Kelembaban udara berkisar antara 83%-89% (Kuriandewa, 2010).

Angin dalam setahun mengalami perubahan empat kali: Desember-Februari

bertiup angin utara: bulan Maret-Mei bertiup angin timur, bulan Juni-Agustus

bertiup angin selatan dan bulan September-November bertiup angin barat. Angin

dari arah utara dan selatan sangat berpengaruh terhadap terjadinya gelombang

laut. Gelombang laut pada bulan Desember-Februari dan bulan Juni-Agustus

umumnya cukup besar. Gelombang di perairan pesisir Pulau Bintan sebelah utara

pada musim angin utara atau selatan, dapat mencapai ketinggian 2 meter.

Kecepatan angin terbesar adalah 9 knot pada bulan Desember-Januari, sedangkan

4.1.3. Topografi dan lereng

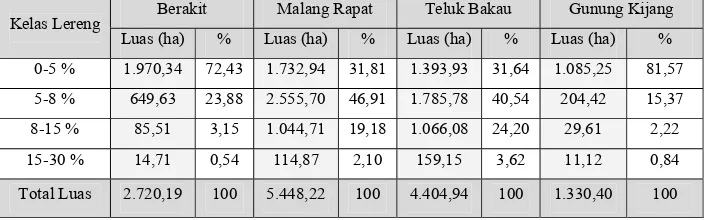

Menurut Kuriwandewa (2009) Daratan P. Bintan memiliki topografi lereng

yang beragam. Ketinggian wilayah berkisar antara 0-50 m di atas permukaan laut.

Data lereng yang diperoleh melalui proses pemodelan digital menghasilkan

informasi bahwa bentuk topografi wilayah ini sebagian besar merupakan lahan

berombak hingga bergelombang (53,37%). Lahan dengan topografi datar banyak

terdapat di Desa Berakit dan Gunung Kijang.

Daratan P. Bintan dapat dibedakan menjadi empat kelas kemiringan lereng:

(1) Wilayah datar-landai (0-5%) sebagian besar dijumpai di bagian utara dan

selatan daerah, terutama di sekitar sempadan sungai, hutan bakau dan

sepanjang tepi pantai.

(2) Wilayah datar berombak (5-8%), menyebar di bagian tengah dan selatan,

terutama di Desa Teluk Bakau, Desa Malang Rapat dan sebagian Desa

Berakit.

(3) Wilayah bergelombang (8-15%), yang merupakan daerah perbukitan dapat

dijumpai di bagian tengah.

(4) Wilayah berbukit (15-30%), penyebarannya terutama di bagian tengah Desa

Teluk Bakau dan Desa Malang Rapat.

Sebaran kelas kemiringan lereng dapat dilihat pada Tabel 5 dan Tabel 6

yang menyajikan sebaran dan persentase luas dari masing-masing kelas

kemiringan lereng.

Tabel 5. Kelas kemiringan lereng

Lereng Deskripsi Lereng Total Luas (ha) %

0-5 % Datar - landai 6.182,46 44,47

5-8 % Berombak 5.195,53 37,37

8-15 % Bergelombang 2.225,91 16,00

15-30 % Berbukit 299,85 2,16

Tabel 6. Sebaran Kemiringan Lereng Per-desa

Kelas Lereng Berakit Malang Rapat Teluk Bakau Gunung Kijang Luas (ha) % Luas (ha) % Luas (ha) % Luas (ha) %

0-5 % 1.970,34 72,43 1.732,94 31,81 1.393,93 31,64 1.085,25 81,57

5-8 % 649,63 23,88 2.555,70 46,91 1.785,78 40,54 204,42 15,37

8-15 % 85,51 3,15 1.044,71 19,18 1.066,08 24,20 29,61 2,22

15-30 % 14,71 0,54 114,87 2,10 159,15 3,62 11,12 0,84

Total Luas 2.720,19 100 5.448,22 100 4.404,94 100 1.330,40 100

Sumber: Hasil Analisis Data

ke Lagoi

ke Tanjung Pinang

Sumber : 1. Citra ASTER, perekaman 25 Maret 2005 2. Citra Landsat , perekaman 28 April 2000 3. Citra SRTM, (resolusi 100m) NASA, perekaman 2003 4. Peta Jantop TNI-AD, skala 1:50.000 5. Peta Rupa Bumi Indonesia, lb. 1016 & 1017, skala 1:250.000, BAKOSURTANAL 1986 6. Peta Geologi, lb. Tanjung Pinang, Skala 1:250.000 7. Peta Sistem Lahan, lb. 1016/Tanjung Pinang dan 1017/Tanjung Uban, skala 1:250.000. BAKOSURTANAL - Dep. Pertanian, 1988 8. Peta Lereng, Revisi RTRW Kabupaten Bintan, 2004 9. Rencana Induk Ibukota Kec. Gn. Kijang, 2004

Sei Kawal S. K

aru bi Karubi Bopeng Mengkuros Kuros Sungai Angus Kp. P. Pucung

S. Tl. Dalam

S . Kampa

Kampa Sialang Malangrapat Telukdalam Teluk Merbau Bukit Balau Teluk Asah Berakit P. Wangkang P. Penyusu P. Balau P. Payung

P. Beralas Bakau

P. Beralas Pasir

Petunjuk Lokasi

KECAMATAN GUNUNG KIJANG KECAMATAN GUNUNG KIJANG

KECAMATAN TELUK SEBONG

DESA BERAKIT

DESA MALANG RAPAT

DESA TELUK BAKAU

DESA GUNUNG KIJANG

N

E W

S

2 0 2 4 6 Km

Skala 1 : 125.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM) Zone UTM : 48 N Sistem Grid : Grid UTM

Datum : WGS-84

Program Studi Ilmu Lingkungan P r o g r a m P a s c a s a r j a n a U N I V E R S I T A S I N D O N E S I A

PETA KELAS LERENG

PESISIR TIM UR PULA U BIN TA N

Kecamat an Gunung Kij ang dan Teluk Sebong KABUPATEN BINTAN 12 00 00 11 80 00 11 6000 11 4000 11 20 00 11 0000 1 08 000 m U 11 80 00 11 60 00 11 40 0 0 1 120 00 m U 11 00 00 10 80 00 m U 464000 mT 462000 460000 458000 456000 mT 454000 mT 450000 mT 1 38 000 m U 13 6000 13 40 00 13 80 00 m U 13 60 00 13 40 00 13 20 00 13 00 0 0 12 8 000 12 60 00 Sungai Jalan Utama Jalan Pkb. Sawit Jalan Tanah Batas Kecamatan Batas Desa Batas Penelitian Garis Pantai LEGENDA # Kampung 12 40 00 12 20 00 12 00 00

448000 mT 450000 452000 454000 456000 mT

S. Kawa l

0-5% 5-8% 8-15% 15-30% Berbukit Bergelombang Berombak Datar - landai

299,85 2.225,91 5.195,53 6.182,4644,47% 37,37% 16,00% 2,16% % Luas Kelas Kemiringan Lereng

100% 13.903,75 Luas Total

Distribusi Kelas Lereng

0-5% 5-8% 8-15% 15-30% 14,71 85,51 649,63 1.970,34 72,43% 23,88% 3,15% 0,54% % Luas Kelas Lereng 100% 2.720,19

Luas Total 5.448,22 100%

Luas % 2,10% 19,18% 46,91% 31,81% 1.732,94 2.555,70 1.044,71 114,87 159,15 1.066,08 1.785,78 1.393,93 31,64% 40,54% 24,20% 3,62% % Luas 100% 4.404,94 1.330,40 100%

Luas % 0,84% 2,22% 15,37% 81,57% 1.085,25 204,42 29,61 11,12 Gunung Kijang Teluk Bakau Malang Rapat Berakit Distribusi Kelas Lereng Per Desa

S. Angus

PETA 4

47

[image:44.612.205.448.257.654.2]Jika memperhatikan fisiografi dan bentuk permukaan yang dapat diamati

melalui kenampakan topografi pada Gambar/Peta 5, wilayah ini merupakan

daerah yang mengalami pengikisan intensif dan merupakan daerah yang memiliki

kerawanan gerak massa. Permukaan lahan seperti ini seharusnya selalu tertutup

oleh vegetasi untuk mengurangi risiko pengikisan atau terjadinya gerak massa.

Walaupun gerak massa yang terjadi hanya bersifat lokal dikarenakan wilayah

dengan lereng-lereng terjal hanya berada pada luasan terbatas, namun kondisi ini

dapat saja membahayakan masyarakat pada umumnya.

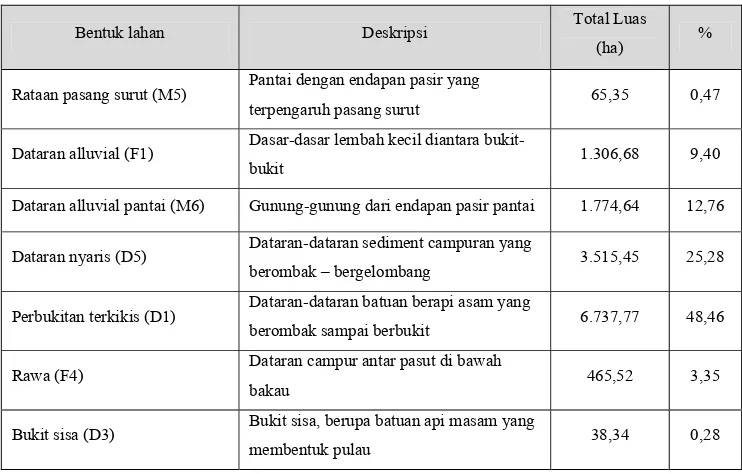

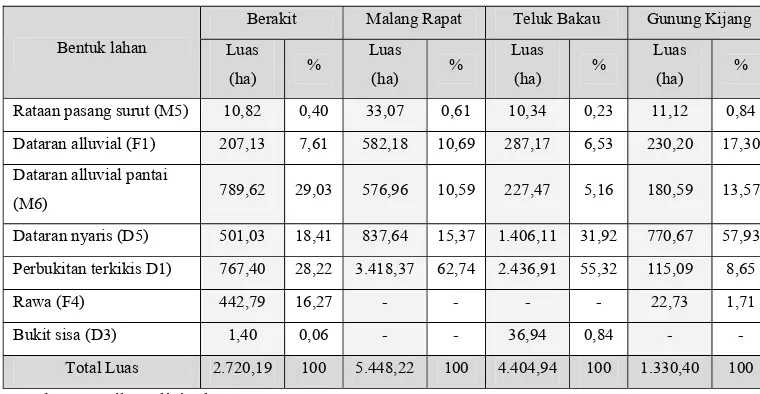

4.1.4. Morfologi bentuk lahan

Bentuk lahan yang dapat dijumpai di wilayah ini meliputi 7 (tujuh) macam

yang di bedakan menurut genesanya. Macam dari bentuk lahan yang dapat

dijumpai di seluruh wilayah idisajikan pada Tabel 7. Sedangkan distribusi bentuk

lahan per desa disajikan pada Tabel 8. Penyajian data distribusi sebaran bentuk

lahan pada masing-masing desa bertujuan untuk menunjukkan kondisi dan

[image:45.612.132.503.414.651.2]potensi fisik lahan masing-masing desa secara rinci (Kuriandewa, 2010).

Tabel 7. Deskripsi bentuk lahan pesisir timur P. Bintan

Bentuk lahan Deskripsi Total Luas

(ha) %

Rataan pasang surut (M5) Pantai dengan endapan pasir yang

terpengaruh pasang surut 65,35 0,47

Dataran alluvial (F1) Dasar-dasar lembah kecil diantara

bukit-bukit 1.306,68 9,40

Dataran alluvial pantai (M6) Gunung-gunung dari endapan pasir pantai 1.774,64 12,76

Dataran nyaris (D5) Dataran-dataran sediment campuran yang

berombak – bergelombang 3.515,45 25,28

Perbukitan terkikis (D1) Dataran-dataran batuan berapi asam yang

berombak sampai berbukit 6.737,77 48,46

Rawa (F4) Dataran campur antar pasut di bawah

bakau 465,52 3,35

Bukit sisa (D3) Bukit sisa, berupa batuan api masam yang

membentuk pulau 38,34 0,28

Tabel 7 menunjukkan bahwa bentuk lahan yang paling dominan ditemui di

daerah penelitian adalah perbukitan terkisis (48,46%) dan dataran nyaris

(25,28%). Kedua bentuk lahan ini merupakan bentuk lahan yang terjadi karena

proses denudasional atau pelapukan. Pelapukan yang terjadi merupakan pelapukan

tingkat lanjut sehingga bentuk permukaan yang ada umumnya berupa bukit-bukit

kecil. Sesuai batuan dasarnya yaitu granit maka lahan dengan proses denudasional

tingkat lanjut ini memiliki beberapa ciri berkaitan dengan kondisi tanahnya, yaitu

memiliki ukuran butir sedang hingga halus dengan tingkat kesuburan sedang

hingga rendah, tergantung pada bentuk tutupan lahan yang ada di atasnya.

Bentuk lahan yang terbentuk melalui proses denudasional umumnya

memerlukan pengelolaan yang tepat dari segi pemanfaatan dan perlakuan.

Pengelolaan yang tidak tepat dapat mengakibatkan terjadinya bencana atau

kerusakan lingkungan seperti longsor atau terbentuknya lahan kritis. Gambaran

distribusi sebaran bentuk lahan di daerah penelitian dapat dilihat pada Tabel 8

[image:46.612.126.506.394.591.2](Kuriandewa, 2010).

Tabel 8. Distribusi bentuk lahan per desa

Bentuk lahan

Berakit Malang Rapat Teluk Bakau Gunung Kijang

Luas

(ha) %

Luas

(ha) %

Luas

(ha) %

Luas

(ha) %

Rataan pasang surut (M5) 10,82 0,40 33,07 0,61 10,34 0,23 11,12 0,84

Dataran alluvial (F1) 207,13 7,61 582,18 10,69 287,17 6,53 230,20 17,30

Dataran alluvial pantai

(M6) 789,62 29,03 576,96 10,59 227,47 5,16 180,59 13,57

Dataran nyaris (D5) 501,03 18,41 837,64 15,37 1.406,11 31,92 770,67 57,93

Perbukitan terkikis D1) 767,40 28,22 3.418,37 62,74 2.436,91 55,32 115,09 8,65

Rawa (F4) 442,79 16,27 - - - - 22,73 1,71

Bukit sisa (D3) 1,40 0,06 - - 36,94 0,84 - -

Total Luas 2.720,19 100 5.448,22 100 4.404,94 100 1.330,40 100

Sumber: Hasil analisis data

4.1.5. Jenis dan kondisi tanah

Sebaran jenis tanah diuraikan menurut komposisi tanah berdasarkan Peta

Sistem Lahan (Bakosurtanal, 1983) dan Peta Tanah (Puslitan, 1999) in

didominasi oleh jenis tanah podsolik, aluvial, litosol, dan sebagian kecil jenis

tanah andosol. Jenis-jenis tanah tersebut menurut sistem USDA dibedakan

menjadi beberapa satuan tanah, yaitu: tropudults, paleudults, tropaquepts,

tropofluvents, eutropepts, troposaments, tropoquents, hydraquents, sulfaquents

dan dystropepts.

Sebaran jenis tanah dapat dilihat pada Tabel 9 dan Tabel 10 yang

menyajikan sebaran dan persentase luas dari masing-masing jenis tanah yang

[image:47.612.130.477.257.448.2]berhasil diidentifikasi di daerah ini.

Tabel 9. Deskripsi dan sebaran jenis tanah

Jenis Tanah Sistem

Satuan Deskripsi Luas (ha) %

Tropudults, Paleudults SKA Tekstur

agak halus - halus 9.779,91 70,34

Tropaquepts, Tropofluvents,

Eutropepts BKN

Tekstur

agak halus - halus 825,34 5,94

Troposamments, Tropoquents PTG Tekstur

agak kasar - halus 582,98 4,19

Hydraquents, Sulfaquents KJP Tekstur halus 444,20 3,19

Tropudults, Dystropepts,

Tropaquepts LWW

Tekstur

agak halus - halus 2.271,32 16,34

Total Luas (ha) 13.903,75 100

Sumber: Hasil Analisis Data

Tabel 10. Deskripsi dan sebaran jenis tanah per desa

Sistem Satuan

Tanah

Berakit Malang Rapat Teluk Bakau Gunung Kijang

Luas (ha) % Luas (ha) % Luas (ha) % Luas (ha) %

SKA 2.178,08 80,07 4.729,71 86,81 2.336,79 53,05 535,33 40,24

BKN - - 151,65 2,78 420,76 9,55 252,93 19,01

PTG 97,91 3,62 311,92 5,73 128,56 2,92 44,59 3,35

KJP 444,20 16,31 - - -

LWW - - 254,94 4,68 1.518,83 34,48 497,55 37,40

Total Luas (ha) 2.720,19 100 5.448,22 100 4.404,94 100 1.330,40 100

[image:47.612.120.482.500.656.2]Jenis-jenis tanah yang banyak dijumpai di daerah ini adalah jenis tropudults,

paleudults, dystropepts dan tropaquepts (86,68%), pada satuan sistem lahan

Sukaraja (SKA) dan Lawangguang (LWW). Jenis-jenis tanah ini umumnya

memiliki ciri kesuburan yang sedang-rendah karena susunan material dasarnya

yang memang miskin hara. Sebaran jenis-jenis tanah di daerah ini, ternyata

memiliki hubungan sangat erat dengan informasi satuan bentuk lahan dan geologi

yang telah diidentifikasi sebelumnya. Hubungan antara bentuk lahan, geologi dan

jenis tanah ini merupakan hubungan positif yang saling menguatkan sehingga

makin memperjelas gambaran tentang kondisi lahan