Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian 1. Proses Pembuatan Ekstrak

Rimpang kapulaga yang bersih Rimpang Kapulaga dipotong

Rimpang kapulaga masih basah Rimpang kapulaga setelah kering

2. Proses Pengambilan Darah

Mencit setelah di dislokasi Mencit di bedah

Dicari Jantung Mencit Pengambilan darah

Lampiran 3. Contoh Analisis Statistik Jumlah Leukosit Mencit Jantan

Between Groups 45339000.000 4 11334750.000 14.938 .000 Within Groups 15176000.000 20 758800.000

Total 60515000.000 24

Multiple Comparisons Dependent Variable: Jmlh_Leukosit

Bonferroni

(I) Perlakuan (J) Perlakuan Mean Difference

(I-J)

Lampiran 4. Contoh Analisis Statistik Jumlah Diferensisasi Mencit Jantan

(I) Perlakuan (J) Perlakuan Mean Difference

(I-J)

Lampiran 5. Contoh Analisis Statistik Suhu Rektal

(I) Perlakuan (J) Perlakuan Mean Difference

(I-J)

P1T30 .00000 .05345 1.000 -.1786 .1786

P1T60 .04000 .05345 1.000 -.1386 .2186

P1T90 .06000 .05345 1.000 -.1186 .2386

P1120 .06000 .05345 1.000 -.1186 .2386

P1T180 .06000 .05345 1.000 -.1186 .2386

P1T180

P1T0 .00000 .05345 1.000 -.1786 .1786

P1T30 -.06000 .05345 1.000 -.2386 .1186

P1T60 -.02000 .05345 1.000 -.1986 .1586

P1T90 .00000 .05345 1.000 -.1786 .1786

P1120 .00000 .05345 1.000 -.1786 .1786

P1T150 -.06000 .05345 1.000 -.2386 .1186

DAFTAR PUSTAKA

Astawan, M. 2004. Kiat Menjaga Tubuh Tetap Sehat. PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. Solo.

Backer, A., Bakhuizen, V. and Brink, C., 1968. Flora of Java. P. Noordhof Groningen. The Netherlands.

Dorland, 2000. Kamus Kedokteran, Edisi 26. Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta.

Effendi, Z. 2003. Peranan Leukosit Sebagai Anti Inflamasi Alergik Dalam Tubuh. Bagian Histologi, Universitas Sumatera Utara.

Ermawati, E. 2010. Efek Antipiretik Ekstrak Daun Pare (momordica charantia l.) Pada Tikus Putih Jantan. [Skripsi]. Surakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Fachriyah, E. dan Sumardi. 2007. Identifikasi Minyak Atsiri Biji Kapulaga (Amomum cardamomum). Jurnal Sains dan Matematika. 15(2): 89-91.

Feldman, B. 2000. Veterinary Hematology Fifth Edition. Lippincot William and Wilkins: California.

Fradson, R. 1992. Anatomi dan Fisiologi Ternak. Edisi ke-4. Gadjah Mada University. Solo.

Gabriel, J.F. 1996. Fisika Kedokteran. EGC. Jakarta.

Ganong, W. 2002. Fisiologi Kedokteran, terjemahan Adrianto, P. Buku Kedokteran. EGC. Jakarta.

Handayani, W. 2008. Asuhan Keperawatan pada Klien dengan Gangguan Sistem Hematologi. Salemba Medika. Jakarta.

Haryanto, S. 2006. Sehat dan Bugar Secara Alami. Penebar Plus. Depok.

Hoffbrand, V. 2006. At a Glance Hematology. EMS. Jakarata.

Iskandar, T. 2009. Pengaruh Pemberian Alantoin Dengan Pirimetamin- Sulfadoksin Terhadap gambaran Leukosit Dan Jumlah Takizoit Pada Mencit Yang Diinfeksi Dengan Toxoplasma gondii. Balai Besar Penelitian Veteriner.

Wistar (Rattus norvegicus L.) Yang Diinduksi Vaksin Dtp Hb. Pharmacon Jurnal Ilmiah Farmasi – Unsrat 3(3): 182-183.

Katzung, B. 2001. Farmakologi dan Dasar Klinik. Penerbit Salemba Medika. Jakarta.

Kintoko. 2006. Prospek Pengembangan Tanaman Obat. Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan. Yogyakarta.

Kokasih, E. 1984. Hematologi dalam Praktek. Fakultas Kedokteran USU. Medan.

Kusumawati, D. 2004. Bersahabat Dengan Hewan Coba. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

Lisdiyanti. 2008. Uji Daya Antipiretik Ekstrak Daun Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi L.) Terhadap Penurunan Suhu Rektal Mencit (Mus musculus) Betina. [Skripsi]. Malang: Fakultas Sains Dan Teknologi. Universitas Islam Negeri Malang.

Lubis, M. B. 2009. Demam Pada Bayi Baru Lahir. USU Press. Medan.

Maryani, H. 2003. Tanaman Obat untuk Mengatasi Penyakit pada Usia Lanjut. Agromedia Pustaka. Jakarta.

Pearce, E. 1979. Anatomi Dan Fisiologi Untuk Paramedis. Diterjemahkan Sri Y. PT. Gramedia. Jakarta.

Perry, A. 2005. Buku Ajar Fundamental Keperawatan : Konsep, Proses, dan Praktik.Edisi 4. EGC. Jakarta.

Rinidar., Armansyah, T., Putriz, T. 2014. Potensi Ekstrak Air Daun Sernai (Wedelia Biflora) Sebagai Antipiretik Pada Mencit (Mus Musculus) Dibandingkan Para Amino Fenol Dan Asam Salisilat. Jurnal Medika Veterinaria. 8(2): 147-148.

Ririn, R. 2006. Efek Antipiretik Filtrat Rimpang Lengkuas (Alpinia Galanga) Terhadap Suhu Tubuh Tikus Putih (Rattus norvegicus). [Skripsi]. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. Program Studi Pendidikan Biologi.

Sheila, A., Robert, B., Henoch, A., Jane, W. Uji Efek Antipiretik Ekstrak Daun Pepaya (Carica papaya) Pada Tikus Wistar (Rattus norvegicus). [Skripsi]. Manado: Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi Manado.

Sherwood L. 2001. Fisiologi Manusia dari Sel ke Sistem. Edisi 2. EGC. Jakarta.

Sudaryono, A. 2011. Uji Aktivitas Senyawa Flavonoid Total Dari Gynura Segetum (Lour) Terhadap Peningkatan Eritrosit Dan Penurunan Leukosit Pada Mencit (Mus musculus). Jurnal Exacta. 9(2): 13-14.

Sulistia. 1995. Farmakologi dan Terapi. Edisi IV. Jakarta. FK UI. Jakarta.

Sumardi. 1998. Isolasi dan Identifikasi Minyak Atsiri dari Biji Kapulaga (Amonium cardamomum). [Tesis]. Semarang: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Diponegoro.

Suradikusumah, E. 2007. Kimia Tumbuhan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Pusat Antar Universitas Ilmu Hayat Institut Pertanian Bogor.

Soedibyo, S. 2006. Gambaran Persepsi Orang Tua Tentang Penggunaan Antipiretik Sebagai Obat Demam. Sari Pediatri. 8( 2): 142-143.

Suwertayasa, I., Widdhi, B., Hosea, J. 2013. Uji Efek Antipiretik Ekstrak Etanol Daun Tembelekan (Lantana camara L.) Pada Tikus Putih Jantan Galur Wistar. Pharmacon Jurnal Ilmiah Farmasi. 2(3): 46-48.

Tamsuri, A. 2007. Tanda-Tanda Vital Suhu Tubuh. EGC Buku Kedokteran. Jakarta.

Tierny, L., McPhee, S., and Papadakis, M. 2004. Current Medical Diagnosis dan Treatment. San Francisco: University of California.

Tizzard, I. 1982. Pengantar Imunologi Veteriner. Edisi ke-2. Airlangga University Press. Surabaya.

BAB 3

BAHAN DAN METODE

3.1 Waktu Dan Tempat

Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari - Juni 2015 di Laboratorium Fisiologi Hewan, Departemen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sumatera Utara.

3.2 Alat dan Bahan

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah blender, oven, mortar, vacuum rotary, gelas ukur, pipet volume, tabung reaksi, kandang, mangkok plastik, mikroskop, termometer digital, syring 1 ml dilengkapi jarum, jarum gavage, object glass, cover glass, camera digital, tabung Na-EDTA, staining jar, sonde, handuk kecil, masker, sarung tangan, dan alat tulis. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencit (Mus musculus L.)

jantan, berat badan rata-rata 25-30 g sebanyak 25 ekor, ekstrak rimpang kapulaga (Amomum compactum), sekam, zat warna giemsa, etanol 70%, parasetamol dosis 0,9 g/kgBB, akuades, pepton 12,5%, dan kapas.

3.3 Rancangan Penelitian

Penelitian menggunakan Rancangan percobaan Acak Lengkap (RAL) dengan lima perlakuan dan lima ulangan yang terdiri dari tiga perlakuan dan dua kontrol (positif dan negatif).

3.4 Prosedur Penelitian

3.4.1 Tahap Persiapan Hewan Coba

Pada tahap persiapan hewan coba terdiri dari lima kelompok dan lima ulangan, sebelum diberi perlakuan mencit diaklimatisasi selama 10 hari, mencit diberi makan pelet dan diberi air minum, sesudah diaklimatisasi dipuasakan terlebih dahulu selama 24 jam, kemudian mencit siap diberi perlakuan.

3.4.2.1 Tahap Pembuatan Ekstrak Rimpang Kapulaga

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah rimpang kapulaga (Amomum compactum) yang di peroleh dari Desa Hutatonga, Padangsidimpuan, Sumatera Utara. Kapulaga dibersihkan dari kotoran, ditimbang berat basahnya 3 kg, di potong-potong rimpang kapulaga menjadi kecil kemudian rimpang kapulaga dijemur pada suhu ruang hingga kering, selanjutnya diblender sehingga diperoleh bentuk bubuk halus. Rimpang kapulaga (Amomun compactum) yang sudah menjadi bubuk ditimbang sebanyak 700 g. Serbuk rimpang kapulaga yang telah kering kemudian dimasukkan ke dalam bejana tertutup lalu dibasahi dengan etanol 70%, sampai semua serbuk terendam, dibiarkan selama lima hari sambil di sacker. Setelah itu disaring dengan menggunakan kertas penyaring. Hasil penyaringan yang diperoleh dipekatkan dengan alat rotary evaporator. Kemudian dipanaskan selama lebih kurang 24 jam dan diperoleh ekstrak kental kapulaga sebanyak 350 g yang telah siap digunakan.

3.4.2.2 Penghitungan Dosis Ekstrak Rimpang Kapulaga

Pembuatan dosis untuk perlakuan ekstrak rimpang kapulaga (Amomum compactum) yang digunakan sebagai antipiretik digunakan tiga dosis yang berbeda yaitu:

a. Dosis I : 0.35g/ kgBB ekstrak kental + 1 ml akuades b. Dosis II : 0,71g/ kgBB ekstrak kental + 1 ml akuades c. Dosis III : 1g/ kgBB ekstrak kental + 1 ml akuades Volume pemberian pada tiap-tiap mencit 0,3 ml/oral

3.4.2.3 Pembagian Kelompok Sampel

Setelah mencit positif demam, maka sebanyak sepuluh ekor mencit (Mus musculus) jantan dibagi dalam lima kelompok (masing-masing dua ekor). Pembagian kelompok antara lain:

a. Perlakuan 1 (P1) merupakan kontrol negatif, mencit normal tanpa pemberian pepton, ekstrak rimpang kapulaga (Amomum compactum) dan parasetamol. b. Perlakuan 2 (P2) merupakan kontrol positif yang diberi perlakuan pepton dan

c. Perlakuan 3 (P3) perlakuan pepton dan ekstrak rimpang kapulaga (Amomum compactum) dengan dosis 0,35 g/kgBB

d. Perlakuan 4 (P4) perlakuan pepton dan ekstrak rimpang kapulaga (Amomum compactum) dengan dosis 0,71 g/kgBB.

e. Perlakuan 5 (P5) perlakuan pepton dan ekstrak rimpang kapulaga (Amomum compactum) dengan dosis 1 g/kgBB.

3.5 Tahap Inti Perlakuan Terhadap Hewan Percobaan

Mencit sebelum diberi perlakuan, mencit pada tiap-tiap kelompok terlebih dahulu dipuasakan selama 24 jam, kemudian ditimbang berat badannya, selanjutnya diukur suhu awal mencit melalui rektal (anus) menggunakan termometer digital, kemudian disuntik dengan pepton 12,5% secara subkutan dengan dosis 0,5 ml. Satu jam kemudian suhu tubuh mencit diukur kembali melalui rektal (anus), apabila mencit sudah mengalami demam diberi perlakuan dengan bahan uji ekstrak rimpang kapulaga (Amomum compactum) dan bahan uji kontrol positif berupa parasetamol. Pengukuran suhu tubuh pada mencit yang

dilakukan melalui rektal (anus) dilakukan dengan interval 30 menit selama 3 jam. Pemberian perlakuan pada mencit dilakukan 8 kali selama satu bulan.

3.6 Parameter Pengamatan

3.6.1 Pengukuran Suhu Rektal Hewan Coba

Pengukuran suhu tubuh pada mencit dilakukan pada rektal (anus) menggunakan termometer digital, efek antipiretik diukur setelah pemberian perlakuan (Lisdiyanti, 2008).

3.6.2 Pengambilan Darah Mencit

Pengambilan darah mencit dilakukan setelah dislokasi leher pada mencit, lalu dibedah, dan kemudian diambil darahnya di bagian pembuluh darah diantara jantung dan hati dengan menggunakan spuit 1 ml, lalu dimasukkan ke dalam tabung Na-EDTA.

Setelah pengambilan darah dilakukan dan darah dimasukkan ke dalam tabung Na-EDTA untuk mencegah pembekuan, kemudian darah dihisap dengan pipet leukosit hingga angka 0,5 lalu larutan Turk dihisap hingga angka 11. Setelah itu pipet diletakkan secara horizontal untuk menghindari larutan mengalir keluar. Di tutup kedua ujung pipet dengan menggunakan ibu jari dan jari telinjuk, kemudian digoyang-goyangkan dengan arah membentuk angka delapan selama 3-5 menit. Dibuang 3 tetes larutan dari ujung pipet, selanjutnya ujung pipet ditempelkan pada salah satu bilik hitung yang diberi gelas penutup dan tissu pada sisi lainnya. Cairan pada pipet akan mengalir memenuhi bilik hitung, kamar hitung didiamkan selama beberapa menit agar leukosit mengendap. Selanjutnya dilakukan perhitungan dibawah mikroskop dengan perbesaran 10x bidang besar kamar hitung. Dihitung bidang A+B+C+D, pada tiap bidang luasnya 1 mm per segi dikalikan dengan 50µl (Kokasih, 1984).

3.6.4 Pembuatan Apusan Darah

Diteteskan satu tetes darah pada 2-3 mm dari ujung object glass.

Diletakkan object glass dengan sudut 30-40o terhadap object glass didepan tetes darah. Ditarik object glass kebelakang hingga menyentuh tetesan darah dan dibiarkan darah mengalir sepanjang object glass, dengan gerakan mendorong

object glass ke arah depan hingga terbentuk apusan darah sepanjang 3-4 cm pada object glass. Dikeringkan anginkan apusan. Setelah apusan kering, diletakkan sediaan apus diatas bak tempat pewarnaan. Difiksasi dengan metanol absolut selama 5 menit, kemudiaan sediaan digenangi dengan zat warna Giemsa 5% lalu dibiarkan selama 20-30 menit. Dibilas dengan air mengalir kemudian dikering anginkan (Kokasih, 1984).

3.6.5 Pemeriksaan Hitung Jenis Leukosit

dan limfosit dengan perbesaran 40x, kemudian 100x, sediaan diberi minyak imersi. Digolongkan dan dicatat hasil yang didapatkan (Kokasih, 1984).

3.7 Analisis Data

Untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak rimpang kapulaga

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perubahan Suhu Rektal

Hasil penelitian Efek Antipiretik Ekstrak Rimpang Kapulaga (Amomum compactum) Terhadap Perubahan Suhu Rektal Mencit (Mus musculus L.) Jantan dapat dilihat pada Tabel 4.1

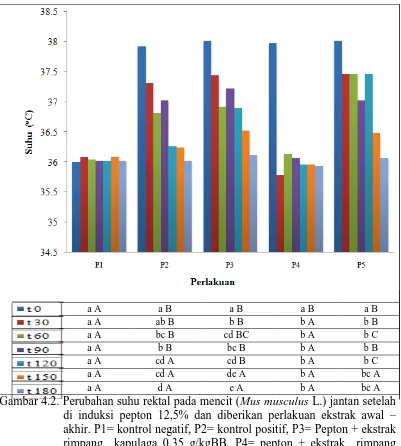

Gambar 4.1. Perubahan Suhu Rektal Mencit (Mus musculus L.) Jantan Yang Diberi Eksrak Rimpang Kapulaga (Amomum compactum) dengan konsentrasi yang berbeda setelah di Induksi Pepton 12,5%. P1= kontrol negatif, P2= kontrol positif, P3= Pepton + ekstrak rimpang kapulaga 0,35 g/kgBB, P4= pepton + ekstrak rimpang kapulaga 0,71 g/kgBB, P5= pepton + Ekstrak rimpang kapulaga 1 g/kgBB

Pada perlakuan P2 merupakan kontrol positif, pengamatan perubahan suhu rektal setelah di induksi dengan pepton 12,5% mengalami kenaikan suhu rektal sebesar 1,96oC, kemudian diberikan perlakuan parasetamol dengan dosis 0,90 g/kgBB. Suhu diukur dengan interval waktu 30 menit, dari menit 30 hingga menit ke 180 (3jam). Pada menit ke 30 parasetamol menunjukkan perubahan suhu rektal yang perlahan-lahan semakin menurun sampai pada menit ke 120 suhu menunjukkan perbedaan yang nyata apabila dibandingkan dengan kontrol negatif. Pada perlakuan (P3) yang diberikan ekstrak rimpang kapulaga 0,35 g/kgBB, perubahan suhu rektal dari menit 90-180, mengalami penurunan suhu tetapi penurunan yang terjadi sangat kecil hingga pada menit ke 150 terlihat perbedaan yang nyata dengan kontrol.

Demikian pengamatan yang dilakukan pada perlakuan P4 yaitu dengan memberikan ekstrak rimpang kapulaga (Amomum compactum) 0,71 g/kgBB, pada pengamatan menit ke 30 terjadi perubahan suhu yang paling cepat menurun setelah diberikan pepton 12,5% adalah 37,98oC menjadi 35,75oC, dimana pada menit ini penurunan suhu rektal sudah berbeda nyata dibandingkan dengan

kontrol negatif. Menit ke 60 suhu rektal pada mencit naik lagi menjadi 36,14 dan untuk menit selanjutnya sampai menit ke 180 suhu rektal mencit kembali menurun hingga mencapai suhu awal.

Pada perlakuan P5 diberikan ekstrak rimpang kapulaga 1 g/kgBB. Pada pengatamatan ini terjadi penurunan suhu, tetapi penurunan suhu rektal yang terjadi tidak sama dengan penurunan suhu rektal dengan ekstrak rimpang kapulaga 20 mg. Dimana penurunan suhu rektal setelah pemberian pepton 12,5% pada menit ke 30 terjadi penurunan suhu rektal sebanyak 0,55oC. suhu rektal mengalami penurunan yang nyata pada menit 150 dengan kontrol negatif.

Gambar 4.2. memperlihatkan perubahan suhu rektal yang terjadi pada mencit (Mus musculus L.) jantan pada setiap perlakuan.

a A a B a B a B a B

a A ab B b B b A b B

a A bc B cd BC b A b C

a A b B bc B b A b B

a A cd A cd B b A b C

a A cd A de A b A bc A

a A d A e A b A bc A

Gambar 4.2. Perubahan suhu rektal pada mencit (Mus musculus L.) jantan setelah di induksi pepton 12,5% dan diberikan perlakuan ekstrak awal – akhir. P1= kontrol negatif, P2= kontrol positif, P3= Pepton + ekstrak rimpang kapulaga 0,35 g/kgBB, P4= pepton + ekstrak rimpang kapulaga 0,71 g/kgBB, P5= pepton + Ekstrak rimpang kapulaga 1 g/kgBB. Notasi huruf kecil menyatakan perlakuan yang sama waktu yang berbeda, notasi huruf besar menyatakan perlakuan yang berbeda waktu yang sama

Dari Gambar 4.2 berdasarkan hasil analisis statistik yang telah dilakukan pada P1dapat dilihat bahwa perubahan suhu rektal pada mencit (Mus musculus L.) jantan yang hanya diberikan akuades (kontrol negatif) dari t0-t180 tidak berbeda

pada t120. Ekstrak rimpang kapulaga pada perlakuan P3 dengan dosis 0,35 g/kgBB

dapat menurunkan suhu rektal secara nyata pada t150.

Ekstrak rimpang kapulaga pada perlakuan P4 diberikan dosis 0,71 g/kgBB pada t30 suhu rektal mencit jantan sudah menunjukkan perbedaan yang nyata.

Pemberian ekstrak rimpang kapulaga dengan dosis 1 g/kgBB pada perlakuan P5 suhu rektal berbeda nyata pada T150.

Penurunan suhu tubuh pada mencit jantan diakibatkan karena adanya senyawa flavonoid yang ada pada ekstrak rimpang kapulaga (Amomum compactum). Senyawa flavonoid akan menghambat dari asam arakhidonat dan sekresi enzim lisosom dari membrane akan terjadi pemblokiran jalur siklooksigenase serta jalur lipoksigenase yang berefek pada penurunan sejumlah kadar prostaglandin sebagai mediator inflamasi. Kedua senyawa ini akan menghambat prostaglandin yang mengakibatkan penurunan suhu tubuh (Suwertayasa dkk, 2013).

Ekstrak rimpang kapulaga juga mengandung minyak atsiri yang mengandung senyawa terpenoid yang memiliki tiga turunan struktur kimia yaitu

diterpenoid, triterpenoid, dan sesquiterpene lactones. Mekanismenya berbeda-beda yakni diterpenoid bekerja menghambat LTB4, LTC4, serta COX-1 pada jalur

pengeluaran PGE2, triterpenoid merupakan inhibitor yang bekerja terhadap asam

arakhidonat, dan sesquterpene lactones merupakan inhibitor terhadap produksi NO dan aktifitas NF-κB (Rinidar dkk, 2014).

4.3 Hitung Jenis Leukosit

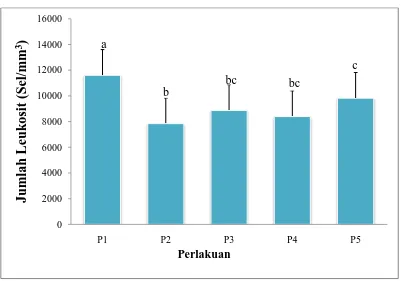

Jumlah leukosit dengan pemberian ekstrak rimpang kapulaga (Amomum compactum) dengan dosis yang berbeda dan parasetamol dapat dilihat pada Gambar 4.3.

Gambar 4.3. Jumlah Leukosit mencit (Mus musculus L.) jantan setelah di induksi pepton 12,5% dan diberikan perlakuan ekstrak Rimpang kapulaga. P1= kontrol negatif, P2= kontrol positif, P3= Pepton + ekstrak rimpang kapulaga 0,35 g/kgBB, P4= pepton + ekstrak rimpang kapulaga 0,71 g/kgBB, P5= pepton + Ekstrak rimpang kapulaga 1 g/kgBB

Menurut Astawan (2004), penurunan jumlah leukosit setelah pemberian perlakuan secara oral dengan ektrak etanol rimpang kapulaga (Amomum compactum) disebabkan karena adanya kerja flavonoid. Flavonoid merupakan senyawa polifenol yang berperan sebagai antioksidan, yang di dalam sel darah dapat bertindak sebagai penampung radikal hidroksil dan superoksida sehingga melindungi lipid membrane. Antioksidan dapat melindungi suatu zat tertentu dari serangan oksidasi termasuk serangan dari radikal bebas.

Diferensiasi Leukosit pada mencit (Mus musculus L.) Jantan yang diberi perlakuan ekstrak rimpang kapulaga dengan dosis yang berbeda-beda dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Diferensiasi Leukosit Mencit yang diberian ekstrak rimpang kapulaga (Amomum compactum) dan parasetamol.

Perlakuan Diferensiasi Leukosit (sel darah putih)

Eosinofil Basofil Neutrofil Monosit Limfosit

P1 - - 32,0 0,6 a 64,4

P2 - - 23,6 6,0 b 70,4

P3 - - 23,4 5,0 b 67,4

P4 0,4 - 26,6 4,2 b 72,0

P5 0,8 - 28,0 5,0 b 66,6

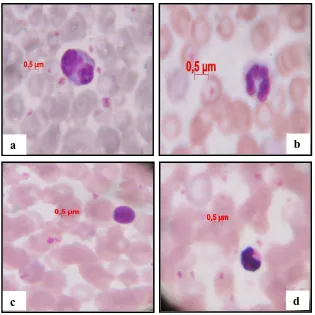

Dari Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa jenis diferensiasi leukosit diantaranya eosinofil, neutrofil, limfosit dan monosit (Gambar 4.4) dengan jumlah yang berbeda-beda. Jenis eosinofil ditemukan paling banyak didapatkan pada P5= 0,8%, untuk jenis neutrofil di dapatkan jumlah yang paling tinggi pada P4= 26,6%, diferensiasi Limfosit yang paling banyak di dapatkan pada P2= 70,4%,

sedangkan jenis monosit yang paling banyak di dapatkan pada P5= 5%. Dari hasil analisis statistika diferensiasi leukosit eosinofil, neutrofil, dan limfosit (P>0,05) sehingga tidak beda nyata pada setiap perlakuan sedangkan hasil analisi statistika pada monosit (p<0,05) dimana berbeda nyata (dapat dilihat pada lampiran). Diferensiasi leukosit yang paling banyak adalah jenis limfosit. Pada semua perlakuan tidak di dapatkan jenis basofil. Hal ini disebabkan karena jumlah basofil yang sangat kecil pada leukosit sehingga jarang di temukan (Handayani, 2008).

setelah pemberian ekstrak rimpang kapulaga dimana salah satu kandungan rimpang kapulaga adalah flavonoid merupakan senyawa polifenol yang berperan sebagai antioksidan.

Eosinofil, sangat penting dalam respon terhadap penyakit parasit dan alergi. pelepasan isi granulnya ke patogen yang lebih besar membantu dekstruksinya dan fagositosis berikutnya (Hoffbrand, 2006). Fungsi utama eosinofil adalah detoksifikasi baik terhadap protein asing yang masuk ke dalam tubuh melalui paru-paru ataupun saluran cerna maupun racun yang dihasilkan oleh bakteri. Eosinofilia dapat terjadi karena reaksi alergi dan kompleks antigen-antibodi setelah proses imun (Frandson, 1992). Menurut Tizzard (1982), eosinofil juga berperan dalam mengatur peradangan yang disebabkan oleh sel.

Rata-rata persentase neutrofil di dalam darah mencit normal adalah 6-40% Neutrofil berfungsi sebagai sel pertahanan pertama terhadap patogen-patogen yang masuk ke dalam tubuh. Patogen tersebut akan mengeluarkan bahan kemotaktik yang dapat menarik neutrofil untuk datang, kemudian neutrofil akan datang ke daerah asal kemotaktik tersebut dan melakukan fagositosis (Handayani,

2008). Menurut Hoffbrand (2006), Neutrofil merupakan leukosit darah perifer yang paling banyak. Sel ini memiliki masa hidup singkat, sekitar 10 jam dalam sirkulasi. Sekitar 50 % neutrofil dalam darah perifer menempel pada dinding

pembuluh darah. Neutrofil memasuki jaringan dengan cara bermigrasi sebagai respon terhadap kemotaktik. Ekstrak rimpang kapulaga tidak mempengaruhi jumlah sel neutrofil dimana tidak terjadi peningkatan jumlah neutrofil (Neutrofilia) dan penurunan jumlah sel neutrofil di dalam sirkulasi (neutropenia) (Feldman, 2000).

Limfosit berkisar 20-25% dan fungsinya membunuh dan memakan bakteri masuk ke dalam jaringan tubuh. Jumlah sel limfosit pada setiap perlakuan mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan jumlah normal sel limfosit. Dimana jumlah sel limfosit 64,4-72%. Menurut Sudaryono (2011), flavonoid dapat meningkatkan aktivitas IL-2 dan meningkatkan proliferasi limfosit. Ganong (2002) menyatakan bahwa adanya benda asing akan meransang terbentuknya antigen precenting cell (APC), APC ini akan meransang tubuh untuk membentuk sel limfosit T. IL-2 akan diproduksi dengan adanya sel limfosit T, IL-2 ini akan meransang sel T sitotoksik untuk menghancurkan benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Ekstrak rimpang kapulaga yang diberikan pada mencit jantan mempengaruhi sel limfosit.

Diferensiasi sel leukosit yang didapatkan pada tiap perlakuan yang diberikan ekstrak rimpang kapulaga terhadap suhu rektal (Gambar 4.4).

Gambar 4.4. Diferensiasi Leukosit Mencit (Mus musculus L.) Jantan yang diberikan ekstrak rimpang kapulaga (Amomum compactum) perbesaran 1000x dengan pewarnaan giemsa. (a) eosinofil, (b) neutrofil, (c) limfosit, (d) monosit.

a b

c d

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian efek antipiretik ekstrak rimpang kapulaga (Amomum compactum) terhadap suhu rektal dan hitung jenis leukosit mencit (Mus musculus L.) jantan:

a. Pemberian ektsrak rimpang kapulaga dapat menurunkan suhu rektal mencit jantan (p,0,05) pada dosis dan waktu yang berbeda yaitu dosis 0,35 g/kgBB pada menit ke 150, dosis 0,71 g/kgBB pada menit ke 30 dan dosis 1 g/kgBB pada menit ke 150.

b. Pemberian parasetamol dapat menurunkan suhu rektal mencit jantan pada menit ke 120.

c. Pemberian parasetamol dan ekstrak rimpang kapulaga pada dosis 0,35 g/kgBB dan 0,71 g/kgBB tidak berpengaruh terhadap jumlah leukosit.

d. Penurunan jumlah leukosit akibat pemberian parasetamol dan ekstrak rimpang kapulaga pada dosis 0,35 g/kgBB, dosis 0,71 g/kgBB dan dosis 1 g/kgBB berbeda nyata dimana p<0,05.

e. Jumlah monosit meningkat pada perlakuan kontrol positif dan perlakuan pemberian ekstrak rimpang kapulaga dibandingkan dengan jumlah monosit pada kontrol negatif.

5.2 Saran

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Suhu Tubuh

Suhu tubuh adalah perbedaan antara jumlah panas yang diproduksi oleh proses tubuh dan jumlah panas yang hilang ke lingkungan luar. Pada kondisi tubuh yang ekstrim selama melakukan aktivitas fisik, mekanisme kontrol suhu manusia tetap menjaga suhu inti atau suhu jaringan relatif konstan. Suhu permukaan berfluktuasi bergantung pada aliran darah ke kulit dan jumlah panas yang hilang ke lingkungan luar. Fluktuasi suhu permukaan ini, suhu yang dapat diterima berkisar dari 36oC

atau 38oC. Fungsi jaringan dan sel tubuh paling baik dalam rentang suhu yang

relatif sempit (Perry, 2005).

2.1.1 Demam

Demam merupakan keadaan ketika suhu tubuh meningkat melebihi suhu normal. Demam merupakan istilah umum, sedangkan istilah yang biasa digunakan adalah pireksia atau hipertemia. Apabila suhu tubuh sangat tinggi (mencapai sekitar 41oC), disebut hiperpireksia. Individu yang mengalami demam dikatakan dalam keadaan febril (febris) dan individu yang tidak mengalami demam disebut afebril (afebris). Peningkatan suhu 37,5-38oC pada manusia dikatakan mengalami kenaikan suhu subfebril atau kenaikan suhu tubuh ringan. Demam didefinisikan sebagai peningkatan suhu tubuh lebih dari 37,2oC pada pukul 00.00-12.00 WIB dan lebih dari 37,7oC pada pukul 12.00-00.00 WIB. Suhu tubuh yang dianggap normal pada manusia adalah antara 36,1-37,7oC (Tamsuri, 2006).

Demam muncul karena kapasitas produksi panas lebih besar dari pada pengeluaran panas tubuh itu sendiri. Demam merupakan meningkatnya set point dari suhu tubuh. Terjadi ketika ada stimuli pada monosit makrofag yang sesuai,

sel-sel ini menghasilkan sitokin pirogenik, yang menyebabkan peningkatan setpoint lewat efeknya di hipotalamus. Sitokin-sitokin tersebut termasuk

interleukin-1, faktor nekrosis tumor, gama interferon dan interleukin-6. Kenaikan suhu menyebabkan peningkatan produksi panas yang lain misalnya menggigil. Suhu tubuh pada demam yang dipicu sitokin jarang melebihi 41,1oC kecuali jika terdapat kerusakan struktural di hipotalamus. Hipertemia yang tidak dimediatori oleh sitokin terjadi saat produksi panas metabolisme tubuh atau panas lingkungan yang berlebihan melebihi kapasitas kehilangan panas normal atau ketika terjadi kegagalan kehilangan panas. Meningkatnya suhu tubuh melebihi 41,1oC akan sangat membahayakan karena dapat menyebabkan kerusakan otak irreversibel (Tierny, dkk, 2004).

Substansi yang menyebabkan demam disebut pirogen dan dapat berasal dari eksogen ataupun endogen (Jeffrey, 1994). Pirogen endogen yaitu zat penimbul demam yang dihasilkan oleh makrofag atau sel lainnya dalam respons terhadap infeksi atau terhadap peristiwa yang diinduksi imunitas yang dimediasi sel, termasuk interleukin-1 dan faktor nekrosis tumor. Sedangkan pirogen eksogen adalah agen penimbul demam yang berasal dari eksternal. Sumber utama pirogen endogen adalah fagosit mononuklear dan produk sel mononuklear. Selanjutnya, produk sel-sel ini digolongkan sebagai sitokin pirogen. Sitokin pirogen akan dialirkan oleh peredaran darah dari tempat terjadinya peradangan ke sistem saraf pusat. Sitokin pirogen akan berikatan dengan reseptor membran plasma. Mekanisme kerjanya meliputi induksi fosfolipase, yang kemudian menyebabkan pelepasan asam arakhidonat dari fosfolipase membran. Sebagai akibatnya, kadar prostaglandin meningkat, terutama prostaglandin E2 kemudian berdifusi ke dalam daerah hipotalamus preoptik/anterior dan mencetuskan demam (Dorland, 2000).

Demam merupakan gejala bukan suatu penyakit. Demam suatu respon normal tubuh terhadap adanya infeksi. Infeksi adalah keadaan masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh. Mikroorganisme tersebut dapat berupa virus,

bakteri, parasit, maupun jamur. Kebanyakan demam disebabkan oleh infeksi virus. Demam bisa juga disebabkan oleh paparan panas yang berlebihan

(overhating), dehidrasi atau kekurangan cairan, alergi maupun dikarenakan gangguan sistem imun (Lubis, 2009).

mengenai perubahan suhu permukaan ke hipotalamus. Suhu inti dipantau oleh termoreseptor sentral yang terletak di hipotalamus itu sendiri serta di susunan saraf pusat dan organ abdomen (Sherwood, 2001).

Hipotalamus mampu berespon terhadap perubahan suhu darah sekecil 0.01ºC. Tingkat respon hipotalamus terhadap penyimpangan suhu tubuh disesuaikan secara cermat, sehingga panas yang dihasilkan atau dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan untuk memulihkan suhu ke normal (Sherwood, 2001). Di hipotalamus diketahui terdapat 2 pusat pengaturan suhu. Regio posterior diaktifkan oleh suhu dingin dan kemudian memicu refleks-refleks yang memperantarai produksi panas dan konservasi panas. Regio anterior yang diaktifkan oleh rasa hangat memicu refleks-refleks yang memperantarai pengurangan panas (Ganong, 2002). Pemberian kompres hangat memberikan sinyal ke hipotalamus menyebabkan terjadinya vasodilatasi. Hal ini menyebabkan pembuangan/kehilangan energi/panas melalui kulit meningkat (berkeringat), diharapkan akan terjadi penurunan suhu tubuh sehingga mencapai keadaan normal kembali.

2.1.3 Mekanisme Demam

Suhu badan diatur oleh keseimbangan antara produksi dan hilangnya

panas. Alat pengatur suhu tubuh berada di hipotalamus. Pada keadaan demam, keseimbangan ini terganggu tetapi dapat dikembalikan ke normal oleh obat antara lain aspirin. Beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa peningkatan suhu tubuh pada keadaan patologik diawali dengan pelepasan suatu zat pirogen endogen atau sitokin seperti interleukin-1 (IL-1) yang memacu pelepasan prostaglandin (PG) yang berlebihan di daerah preoptik hipotalamus. Selain itu, prostaglandin E2 (PGE2) terbukti menimbulkan demam setelah diinfuskan ke ventrikel serebral atau disuntikkan ke daerah hipotalamus (Sulistia, 1995).

Demam merupakan suatu keadaan yang sering menimbulkan kecemasan, stres, dan fobia tersendiri. Ketika demam seringkali melakukan upaya-upaya untuk menurunkan demam, salah satu upaya yang sering dilakukan untuk menurunkan demam adalah pemberian obat penurun panas/antipiretik seperti parasetamol, ibuprofen, dan aspirin (Soedibyo, 2006).

Antipiretik merupakan golongan obat yang dipergunakan untuk menurunkan suhu tubuh bila demam. Cara kerja antipiretik antara lain dengan melebarkan pembuluh darah di kulit, sehingga terjadi pendinginan darah oleh udara luar. Sebagian obat antipiretik juga merangsang berkeringat. Penguapan keringat turut menurunkan suhu badan. Kerja obat antipiretik adalah mempengaruhi bagian otak yang mengatur suhu badan. Bagian ini terletak di dasar otak (Suradikusumah, 2007).

Pemakaian obat sintetik sangat banyak digunakan masyarakat, karena obat tersebut mudah didapatkan. Apabila obat sintetetik dikonsumsi secara berkepanjangan akan menyebabkan suatu efek menurut jenis obat sintetik yang dikonsumsi tersebut. Salah satu contoh obat sintetik verapamil yang memiliki efek pada jantung yang tidak diinginkan seperti konstipasi, kelelahan, dan

kegelisahan. Obat antipiretik sintetik yang sering digunakan masyarakat yaitu parasetamol. Parasetamol adalah derivat p-aminofenol yang mempunyai sifat

antipiretik. Parasetamol utamanya digunakan untuk menurunkan panas badan (demam) yang disebabkan infeksi atau penyebab lainnya. Parasetamol aman dalam dosis standar, tetapi karena mudah didapati, sehingga dapat menimbulkan overdosis, baik sengaja atau tidak sengaja. Efek dari parasetamol apabila dikonsumsi dalam jangka panjang akan menyebabkan kerusakan paru-paru, hati, dan ginjal (Katzung, 2001).

Penelitian yang telah di lakukan pada tanaman sebagai antipiretik dengan menggunakan tanaman oleh Ermawaty (2010), bahwa ekstrak daun pare (Momordica charantia.) terhadap tikus putih (Rattus novergicus) mempunyai efek antipiretik, tetapi tidak jauh berbeda dibanding parasetamol.

menit, dapat memberikan efek antipiretik, tetapi antipiretiknya tidak jauh berbeda dibandingkan dengan parasetamol. Menurut Lisdiyanti (2010) ekstrak daun belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L.) dapat digunakan sebagai obat antipiretik pada mencit (Mus musculus) betina yang diinduksi demam menggunakan pepton 12,5%. Efek antipiretik ekstrak daun belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L.) yang paling efektif digunakan untuk menurunkan suhu rektal mencit demam paling optimal. Ekstrak daun belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi L.) memiliki efek antipiretik lebih cepat dibandingkan dengan parasetamol.

Kalay, dkk., (2014) menyatakan bahwa ekstrak etanol daun Prasman (Eupatorium triplinerve) mempunyai efek antipiretik terhadap tikus (Rattus novergicus), tetapi tidak jauh berbeda dengan perlakuan Parasetamol. Dengan demikian, ekstrak etanol daun prasman juga dapat menurunkan suhu rektal tikus.

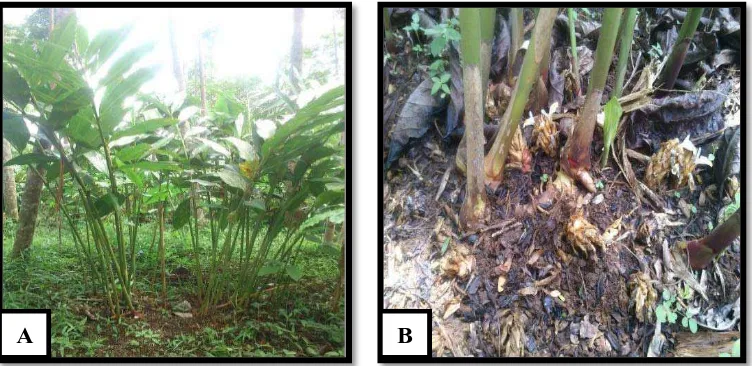

2.3 Tanaman Kapulaga

Tanaman kapulaga berasal dari pegunungan Malabar, pantai barat India. Tanaman ini laku di pasar dunia, sehingga banyak ditanam di Srilanka, Thailand dan

Guatemala, sedangkan di Indonesia, kapulaga mulai dibudidayakan sejak tahun 1986. Tanaman kapulaga tergolong dalam herba dan membentuk rumpun, sosoknya seperti tumbuhan jahe dan dapat mencapai ketinggian 2-3 meter dan

tumbuh di hutan-hutan yang masih lebat (Sinaga, 2008).

Gambar 2.1. Tanaman Kapulaga (A) dan Rimpang Kapulaga (B)

Kapulaga di daerah Sumatera dikenal dengan nama roude cardemon (Aceh), kalpulaga (Melayu), pelage puwar (Minangkabau), di Jawa dikenal dengan nama palago (Sunda), kapulaga (Jawa), Kapulaga (Madura), dan kapolagha (Bali). Di Sulawesi dikenal dengan nama kapulaga (Makassar) dan gandimong (Bugis) (Maryani, 2003).

Kapulaga merupakan tanaman tahunan berupa perdu dengan tinggi 1,5 m, berbatang semu, buahnya berbentuk bulat, membentuk anakan berwarna hijau. Mempunyai daun tunggal yang tersebar, berbentuk lanset, ujung runcing dengan tepi rata.Pangkal daun berbentuk runcing dengan panjang 25-35 cm dan lebar 10- 12 cm, pertulangan menyirip dan berwarna hijau (Maryani, 2003). Batang kapulaga disebut batang semu, karena terbungkus oleh pelepah daun yang berwarna hijau, bentuk batang bulat, tumbuh tegak, tingginya sekitar 1-3 m. Batang tumbuh dari rizome yang berada di bawah permukaan tanah, satu rumpun bisa mencapai 20-30 batang semu, batang tua akan mati dan diganti oleh batang muda yang tumbuh dari rizoma lain (Sumardi, 1998).

Kapulaga berbunga majemuk, berbentuk bonggol yang terletak di pangkal

batang dengan panjang kelopak bunga 12,5 cm di kepala sari terbentuk elips dengan panjang 2 mm, tangkai putik tidak berbulu, dan berbentuk mangkok. Mahkota berbentuk tabung dengan panjang 12,5 mm, berwarna putih atau putih

kekuningan. Mahkota berbuah kotak dengan biji kecil berwarna hitam (Maryani, 2003). Buahnya berupa buah kotak,terdapat dalam tandan kecil-kecil dan pendek. Buah bulat memanjang, berlekuk, bersegi tiga, agak pipih, kadang-kadang berbulu, berwarna putih kekuningan atau kuning kelabu.Buah beruang 3, setiap ruang dipisahkan oleh selaput tipis setebal kertas.Tiap ruang berisi 5-7 biji kecil-kecil, berwarna coklat atau hitam, beraroma harum yang khas. Dalam ruang biji-biji ini tersusun memanjang 2 baris, melekat satu sama lain (Sinaga, 2008). Buah tersusun rapat pada tandan, terdapat 5-8 buah pada setiap tandannya. Bentuk buah bulat dan beruang tiga, setiap buah mengandung 14-16 biji dan kulit buah berbulu halus. Panjang buah mencapai 10-16 mm (Sumardi, 1998).

Kedudukan taksonomi kapulaga menurut Backer dkk. (1968), sebagai berikut :

Divisi : Spermatophyta

2.3.1 Kandungan Kimia Kapulaga

Buah Kapulaga mengandung minyak atsiri dengan komposisi yaitu sineol, terpineol, borneol. Kadar sineol dalam buah lebih kurang 12%. Biji kapulaga mengandung 3-7% minyak atsiri yang terdiri atas terpineol, terpinil asetat, sineol, alfa borneol, dan beta kamfer. Disamping itu biji juga mengandung lemak, protein, kalsium oksalat dan asam kersik. Penyulingan biji diperoleh minyak atsiri yang disebut Oleum cardamomi yang digunakan sebagai stimulus dan pemberi aroma. Rimpang kapulaga disamping mengandung minyak atsiri, juga mengandung saponin, flavonoida dan polifenol (Sinaga, 2008).

2.3.2 Kegunaan Kapulaga

Rimpang kapulaga sering digunakan untuk menghilangkan bau mulut, untuk obat batuk, dan menurunkan panas (sebagai anti-piretikum). Rimpang yang dikeringkan kemudian digiling, lalu direbus minuman ini sekaligus dapat mengobati sakit panas dalam (Sinaga, 2008).

Pemanfaatan kapulaga sebagai bahan aromatik, karminatif (mengurangi gas dalam perut atau mengurangi perut kembung), mengobati batuk, mulut berbau, dan gatal tenggorokan. Buah keringnya dipergunakan sebagai rempah-rempah, misalnya dalam bumbu kari dan bumbu kue. Minyak atsiri dari biji kapulaga digunakan sebagai penyedap, gula-gula, parfum, dan obat-obatan. Serta dipakai sebagai bahan baku pemuatan oil of cardamon yang dijual lagi sebagai penyedap minuman botol dan makanan kaleng (Fachriyah dan Sumardi, 2007).

penyegar makanan dan minuman. Buah kapulaga berkhasiat sebagai obat batuk, amandel, haid tidak teratur, mulas, tenggorokan gatal, radang lambung, demam, bau tubuh, bau mulut, sesak nafas, dan influenza.

2.4 Leukosit

Leukosit adalah sel darah yang mengandung inti, disebut juga sel darah putih. Di dalam darah mencit (Mus musculus) didapati jumlah leukosit rata-rata 12.100-15.900 sel/mm3, neutrofil 1.870-2.460 sel/mm3, eosinofil 290-410 sel/mm3, basofil 60-100 sel/mm3, limfosit 8.700-12.400 sel/mm3, monosit 300-550 sel/mm3 (Kusumawati, 2004). Sel darah putih memiliki bentuk yang berubah-ubah dan dapat bergerak dengan perantaraan kaki palsu (pseudopodia). Mempunyai berbacam-macam inti sel, sehingga dapat dibedakan menurut inti selnya serta warnanya bening (tidak berwarna). Sel darah putih dibentuk di sumsum tulang dari sel-sel bakal. Jenis-jenis dari golongan sel ini adalah jenis golongan yang tidak bergranula, yaitu limfosit T dan limfosit B, monosit dan makrofag, serta golongan yang bergranula, yaitu eosinofil, basofil, dan neutrofil (Handayani,

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

obat yang dapat menurunkan demam disebut sebagai obat antipiretik. Obat-obat yang digunakan untuk mengatasi demam antara lain parasetamol, asetosal, fenasetin, dan antipirin. Obat-obat tersebut jika digunakan dalam jangka panjang

dan berlebihan dapat menyebabkan kerusakan hati dan pendarahan pada saluran

cerna. Harga obat-obat sintetik relatif mahal dan efek toksik yang ditimbulkan

cukup berbahaya maka dibutuhkan penelitian-penelitian mengenai obat tradisional

yang dapat menurunkan demam (Widyaningsih, 2009).

Obat antipiretik yang telah dilakukan dengan menggunakan tanaman daun belimbing wuluh (Lisdiyanti, 2008), rimpang lengkuas (Ririn, 2006), daun pare (Ermawaty, 2010), daun pepaya (Sheila dkk., 2010), ekstrak daun prasman (Kalay

dkk., 2014). Tanaman dapat dijadikan sebagai obat antipiretik apabila mengandung senyawa flavonoid. Rimpang buah kapulaga mengandung minyak atsiri, juga mengandung saponin, flavonoid dan polifenol. Komponen kimia

tersebut yang terdapat pada rimpang kapulaga dapat berfungsi sebagai obat antipiretik demam. Menurut Yuwono (2008), demam pada rata-rata mencit betina umur 40-50 hari adalah ketika suhu pada tubuhnya meningkat diatas 35,18oC, sedangkan peningkatan suhu pada rektal lebih tinggi sebesar 0,5oC.

1.2. Perumusan Masalah

Pemakaian obat antipiretik sintetik menimbulkan kerusakan hati, ginjal, pendarahan pada saluran cerna. Tanaman yang mengandung flavonoid dapat

berpotensi menjadi obat antipiretik. Jenis tanaman yang telah diteliti berpotensi sebagai obat antipiretik adalah ekstrak daun belimbing wuluh (Lisdiyanti, 2011), rimpang lengkuas (Ririn, 2006), daun pare (Elly, 2010), daun pepaya (Sheila, dkk., 2010). Buah kapulaga merupakan rempah yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai bumbu masakan. Rimpang kapulaga ini mengandung minyak atsiri, saponin, flavonoid dan polifenol. Bagaimana efektifitas antipiretik ekstrak rimpang kapulaga (Amomum compactum) terhadap penurunan suhu rektal dan hitung jenis leukosit mencit (Mus musculus L.) jantan. Sejauh ini belum diketahui pengaruh pemberian ekstrak rimpang kapulaga terhadap penurunan suhu rektal dan hitung jenis leukosit mencit (Mus musculus L.) jantan. Bagaimana perbandingan efektifitas antipiretik obat parasetamol yang telah banyak dikomsumsi masyarakat sebagai penurun demam.

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui efek antipiretik ekstrak rimpang kapulaga (Amomum

compactum) terhadap penurunan suhu rektal dan jumlah leukosit mencit (Mus musculus L.) jantan yang telah didemamkan menggunakan pepton.

b. Untuk membandingkan efek antipiretik ekstrak rimpang kapulaga (Amomum compactum) dengan parasetamol terhadap penurunan suhu rektal dan jumlah leukosit mencit (Mus musculus L.) jantan yang telah didemamkan menggunakan pepton.

1.4. Hipotesis

Hipotesis penelitian ini adalah:

b. Pemberian ekstrak rimpang kapulaga (Amomum compactum) lebih efektif daripada parasetamol dalam menurunkan suhu rektal.

c. Pemberian ekstrak rimpang kapulaga (Amomum compactum) dapat menurunkan jumlah leukosit.

1.5. Manfaat Penelitian

EFEK ANTIPIRETIK EKSTRAK RIMPANG KAPULAGA

(Amomum compactum) TERHADAP SUHU REKTAL DAN

HITUNG JENIS LEUKOSIT MENCIT (Mus musculus L.)

JANTAN

ABSTRAK

Ekstrak Rimpang Kapulaga (Amomum compactum) memiliki senyawa flavonoid yang dapat menurunkan demam. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan lima perlakuan dan lima ulangan. Kontrol terdiri dari kontrol negatif hanya diberikan akuades, dan kontrol positif diberikan pepton 12,5 % dan parasetamol. Perlakuan terdiri dari pemberian pepton 12,5% dan ekstrak 0,35 g/kgBB, 0,71 g/kgBB, dan 1 g/kgBB sebanyak dua kali dalam satu minggu selama satu bulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak rimpang kapulaga dapat menurunkan suhu rektal, dan jumlah leukosit mencit (Mus musculus L.) jantan. Dosis ekstrak kapulaga yang paling cepat untuk menurunkan suhu rektal adalah 0,71 g/kgBB.

THE EFFECT ANTIPYRETIC CARDAMOM RHIZOME EXTRACT (Amomum compactum) TO RECTAL TEMPERATURE AND LEUCOSYTE

COUNT MALE MICE (Mus musculus L.)

ABSTRACT

Rhizome extract of cardamom (Amomum compactum) has flavonoid that can reduce fever. This study was designed by Complate Randomized Design (CRD) with five of treatments and five of replications. Control consists of negative control only given distilled water and positive control given peptone 12,5% and paracetamol. Treatment consists of administering peptone 12,5% and extract storied 0,35 g/kgBW, 0,71 g/kgBW, 1 g/kgBW two times in one week for one month. Research result can be refer cardamom rhizome extract can low rectal temperature, and amount of leucosytes male mice (Mus musculus L.). Rhizome extract dose of cardamom the soonest to lower rectal temperature is 0.71 g/kgBW.

EFEK ANTIPIRETIK EKSTRAK RIMPANG KAPULAGA

(Amomum compactum) TERHADAP SUHU REKTAL DAN

HITUNG JENIS LEUKOSIT MENCIT (Mus musculus L.)

JANTAN

SKRIPSI

TITIS JUNIATI SIHOMBING

110805015

DEPARTEMEN BIOLOGI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN

EFEK ANTIPIRETIK EKSTRAK RIMPANG KAPULAGA

(Amomum compactum) TERHADAP SUHU REKTAL DAN

HITUNG JENIS LEUKOSIT MENCIT (Mus musculus L.)

JANTAN

SKRIPSI

Diajukan Puntuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Sains

TITIS JUNIATI SIHOMBING

110805015

DEPARTEMEN BIOLOGI

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

PERSETUJUAN

Judul : Efek Antipiretik Ekstrak Rimpang Kapulaga (Amomum compactum L.) Terhadap Suhu Rektal Dan Hitung Jenis Leukosit Mencit (Mus musculus L.) Jantan

Kategori : Skripsi

Nama : Titis Juniati Sihombing Nomor Induk Mahasiswa : 110805015

Program Studi : Sarjana (S1) Biologi Departemen : Biologi

Fakultas : Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara

Disetujui di Medan, Januari 2016 Komisi Pembimbing:

Pembimbing II Pembimbing I

Prof. Dr. Syafruddin Ilyas, M. Biomed Masitta Tanjung, S.Si, M.Si NIP.196602091992031003 NIP. 197109102000122001

Disetujui Oleh

Departemen Biologi FMIPA USU Ketua,

PERNYATAAN

EFEK ANTIPIRETIK EKSTRAK RIMPANG KAPULAGA

(Amomum compactum) TERHADAP SUHU REKTAL DAN

HITUNG JENIS LEUKOSIT MENCIT (Mus musculus L.)

JANTAN

SKRIPSI

Saya mengakui bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri. Kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang masing-masing disebutkan sumbernya.

Medan, Januari 2016

EFEK ANTIPIRETIK EKSTRAK RIMPANG KAPULAGA

(Amomum compactum) TERHADAP SUHU REKTAL DAN

HITUNG JENIS LEUKOSIT MENCIT (Mus musculus L.)

JANTAN

ABSTRAK

Ekstrak Rimpang Kapulaga (Amomum compactum) memiliki senyawa flavonoid yang dapat menurunkan demam. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan lima perlakuan dan lima ulangan. Kontrol terdiri dari kontrol negatif hanya diberikan akuades, dan kontrol positif diberikan pepton 12,5 % dan parasetamol. Perlakuan terdiri dari pemberian pepton 12,5% dan ekstrak 0,35 g/kgBB, 0,71 g/kgBB, dan 1 g/kgBB sebanyak dua kali dalam satu minggu selama satu bulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak rimpang kapulaga dapat menurunkan suhu rektal, dan jumlah leukosit mencit (Mus musculus L.) jantan. Dosis ekstrak kapulaga yang paling cepat untuk menurunkan suhu rektal adalah 0,71 g/kgBB.

THE EFFECT ANTIPYRETIC CARDAMOM RHIZOME EXTRACT (Amomum compactum) TO RECTAL TEMPERATURE AND LEUCOSYTE

COUNT MALE MICE (Mus musculus L.)

ABSTRACT

Rhizome extract of cardamom (Amomum compactum) has flavonoid that can reduce fever. This study was designed by Complate Randomized Design (CRD) with five of treatments and five of replications. Control consists of negative control only given distilled water and positive control given peptone 12,5% and paracetamol. Treatment consists of administering peptone 12,5% and extract storied 0,35 g/kgBW, 0,71 g/kgBW, 1 g/kgBW two times in one week for one month. Research result can be refer cardamom rhizome extract can low rectal temperature, and amount of leucosytes male mice (Mus musculus L.). Rhizome extract dose of cardamom the soonest to lower rectal temperature is 0.71 g/kgBW.

PENGHARGAAN

Puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efek Antipiretik Ekstrak Rimpang Kapulaga (Amomum

compactum L.) Terhadap Suhu Rektal dan Hitung Jenis Leukosit Mencit

(Mus musculus L.) Jantan” dibuat sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana sains pada departemen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sumatera Utara, Medan.

Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Ibu Masitta Tanjung S.Si, M.Si selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Prof.Dr.Syafruddin Ilyas M.Biomed selaku dosen pembimbing 2 atas segala bimbingan, arahan, waktu dan kesabaran yang telah diberikan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga kepada Bapak Dr.Salomo Hutahaean M.Si selaku dosen penguji 1 dan Bapak Riyanto Sinaga S.Si, M.Si selaku dosen penguji 2 atas segala masukan dan arahan yang telah diberikan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada Ibu Dr.Nursahara Pasaribu M.Sc selaku Ketua Departemen Biologi FMIPA USU. Ibu Dr.Saleha Hannum M.Si selaku selaku sekretaris Departemen Biologi FMIPA USU dan Ibu Dr.Nursahara Pasaribu M.Sc selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi mulai dari awal perkuliahan hingga penulisan skripsi ini. Bang Erwin dan Kak Ros selaku staf pegawai di Departemen Biologi. Kepada Laboratorium Fisiologi Hewan dan Laboratorium Kimia Organik FMIPA USU yang telah membantu dalam proses penelitian hingga selesai.

Terimakasih juga penulis ucapkan yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar khususnya Ibunda tercinta dan tersayang Nuria Panggabean atas segala doa, dukungan, semangat, materi, serta kasih sayang yang selalu ada untuk penulis. Terimakasih kepada abang tercinta Roy Sui Sihombing dan Fourman Zega yang selalu memberikan motivasi, arahan, kasih sayang dan semangat kepada penulis. Terimakasih juga kepada Nopi K Lumban Gaol, Febby Dina, Riski Oktavianti, Putri Febriani, Siska Renata, dan Rinda Febriananda sebagai sahabat yang telah memberikan waktu untuk bertukar pikiran dan berdiskusi selama penelitian berlangsung serta teman seperjuangan stambuk 2011 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

DAFTAR ISI

BAB 3. Bahan Dan Metode

3.1. Waktu dan Tempat 13

3.2. Alat dan Bahan 13

3.3. Rancangan Penelitian 13

3.4. Prosedur Penelitian 14

3.4.1 Tahap Persiapan Hewan Coba 14

3.4.2 Persiapan Perlakuan 14

3.4.2.1 Tahap Pembuatan Ekstrak Buah Kapulaga 14 3.4.3.2 Penghitungan Dosis Ekstrak Buah Kapulaga 15 3.4.3.3 Pembagian Kelompok Sampel 15 3.5. Tahap Inti Perlakuan Terhadap Hewan Percobaan 15

3.8. Analisis Data 17

BAB 4. Hasil Dan Pembahasan

4.1. Perubahan Suhu Rektal 18

4.2. Hitung Jenis Leukosit 22

BAB 5. Kesimpulan Dan Saran

5.1. Kesimpulan 26

5.2. Saran 26

DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar Judul Halaman

2.1 Tanaman dan Rimpang Kapulaga 9

4.1 Perubahan Suhu Rektal Mencit 20

4.2 Jumlah Leukosit 22

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Lamp

Judul Halaman

1 Dokumentasi Penelitian 30

2 Tahap Kerja Penelitian 32

3 Contoh Analisis Statistik Jumlah Leukosit Mencit Jantan

37

4 Contoh Analisis Statistik Jumlah Diferensisasi Leukosit Mencit (Monosit)

38