Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana pendidikan (S.Pd)

Oleh :

DANIAH YEYEN PUSPITASARI

103016227119

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA

JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA)

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

mengetahui pengaruh pembelajaran kontekstual terhadap hasil belajar kimia pada konsep sistem koloid. Metode yang digunakan adalah metode eksperimen dengan desain statis dua kelompok. Sampel yang digunakan adalah kelas XI IPA 1 sebagai kelompok eksperimen dan kelas XI IPA 2 sebagai kelompok kontrol. Instrumen penelitian yang digunakan adalah tes pilihan ganda sebanyak 20 butir soal. Dari perhitungan melalui uji t diperoleh thitung sebesar 2,89 dan ttabel sebesar 2,00. Karena

thitung> ttabel (2,89 > 2,00) maka Ha diterima, yang artinya bahwa pembelajaran

kontekstual dapat mempengaruhi hasil belajar kimia.

investigate the influence of contextual learning of chemistry at the concept of learning outcomes of colloidal systems. The method used is based on experiment with two groups of static design. The sample used was a class XI IPA as the experimental group and class XI IPA 2 as the control group. The research instrument used is the multiple choice test questions as much as 20 points. From calculations by t-test t-count at 2.89 and 2.00 for t-table. Since tcount > ttable (2.89> 2.00), then Ha is

received, which means that learning can influence the outcome of contextual learning of chemistry.

Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.1

Pendidikan berfungsi membantu peserta didik dalam pengembangan dirinya, yaitu pengembangan semua potensi, kecakapan, serta karakteristik pribadinya ke arah yang positif, baik bagi dirinya maupun lingkungannya.2 Begitu pula hakikat pendidikan yang terdapat dalam UU RI No. 20/2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.3

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan adalah masalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, siswa kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Proses pembelajaran di dalam kelas diarahkan kepada kemampuan siswa untuk menghafal informasi, siswa tidak dituntut untuk memahami informasi yang diingatnya itu untuk menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari.

1

Jurnal Hukum dan HAM Bidang Pendidikan Vol. 3, N0. 2, Desember 2005, h. 5.

2

Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), Cet IV, h. 4.

3

Depdiknas, Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, 2006), Cet III, h. 8.

Rendahnya hasil belajar kimia siswa merupakan dampak dari berbagai masalah yang muncul dalam pembelajaran. Permasalahan yang terlihat adalah kurangnya aktivitas siswa saat mengikuti pelajaran, dimana siswa hanya bertindak sebagai pendengar, dan pelajaran hanya terfokus di kelas, sehingga siswa menjadi pasif.

Kurangnya keaktifan siswa juga terlihat pada kurangnya siswa yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan kebanyakan hanya menunggu perintah guru. Kurangnya kemampuan bernalar juga terlihat dari setiap jawaban siswa yang hanya berorientasi pada kalimat-kalimat buku. Jawaban-jawaban tes menunjukkan bahwa siswa berusaha memberikan jawaban sesuai dengan kalimat buku, tidak terlihat adanya jawaban yang merupakan hasil ramuan pemikiran sendiri apalagi hasil pemikiran analisis.

Aktivitas merupakan prinsip yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Tanpa adanya aktivitas, proses pembelajaran tidak mungkin terjadi. Aktivitas harus dilakukan siswa untuk meningkatkan hasil belajar. Siswa akan belajar dengan baik jika apa yang dipelajari terkait dengan apa yang telah diketahui. Belajar akan lebih baik jika lingkungan diciptakan secara alamiah. Belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami sendiri apa yang dipelajarinya bukan sekedar mengetahui.

Pada umumnya siswa cenderung belajar dengan hafalan dari pada secara aktif mencari tahu untuk membangun pemahaman mereka sendiri terhadap kosep ilmu kimia. Hal ini menyebabkan sebagian besar konsep-konsep kimia menjadi konsep yang bastrak bagi siswa dan bahkan mereka tidak dapat menemukan hubungan antar konsep yang diperlukan untuk memahami konsep yang lain. Akibatnya, siswa tidak dapat membangun pemahaman konsep-konsep kimia pada awal mereka mempelajari ilmu kimia, mengkaitkan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari dan rendahnya hasil belajar yang diperoleh siswa.

yang ditimbulkan, ada juga dampak positifnya yaitu konsep koloid sangat berguna dalam bidang kosmetik, pangan, dan obat-obatan.

Untuk meningkatkan hasil belajar kimia, maka seorang guru dituntut untuk menggunakan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah upaya yang dilakukan oleh perancang dalam menentukan tehnik penyampaian pesan, penentuan metode dan media, alur isi pelajaran, serta integrasi antara pengajar dan peserta didik.4

Strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar yang dapat mengaktifkan antara siswa dengan guru, dan siswa dengan siswa. Dengan demikian arah pembelajaran harus mengacu pada siswa. Guru dapat mengupayakan perbaikan proses dan hasil belajar dengan menggunakan metode yang melibatkan siswa secara aktif dan melakukan perbaikan terhadap kesalahan pemahaman siswa sedini mungkin. Kekurangan sarana dan prasarana pembelajaran tidak perlu menghambat pembelajaran inovatif karena ada model-model pembelajaran yang tidak memerlukan laboratorium seperti model-model pembelajaran kontekstual yang digunakan dalam penelitian ini.

Tugas guru hanya membantu siswa dan mengarahkanya agar siswa mampu belajar secara mandiri, dengan demikian proses pembelajaran tidak menggantungkan sepenuhnya kepada guru. Siswa akan termotivasi untuk mengerjakan soal latihan secara mandiri, sehingga sikap belajar siswa tidak hanya sewaktu di sekolah saja, tapi di luar lingkungan sekolah siswa akan tetap belajar dengan lingkungannya secara langsung.

Dalam menerapkan model pembelajaran ini, beberapa hal perlu diperhatikan guru: (1) menggunakan lingkungan sekitar dan kehidupan nyata sebagai laboratorium alam; (2) alur pembelajaran yang diterapkan, seperti penyampaian tujuan, penyajian materi melalui demonstrasi, membimbing pelatihan, mengecek pemahaman dan pemberian umpan balik, dan memberikan kesempatan berlatih; dan (3) keterlibatan siswa secara aktif dapat mengurangi perilaku siswa yang mengganggu proses pembelajaran.

4

Berdasarkan pengalaman di lapangan, tidak jarang siswa kesulitan dalam menangkap isi pesan yang disampaikan oleh guru selama berlangsungnya pembelajaran, karena metode yang digunakan tidak sesuai dengan karakteristik materi yang disampaikan. Penyebab lain siswa kurang bergairah dalam mengikuti pembelajaran kimia karena pembelajaran kimia dianggap hanya sekedar untuk kepentingan sesaat tanpa ada manfaat praktis dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, diperlukan kemampuan dalam memanfaatkan kemampuan logika, matematika dan bahasa, perlu daya juang yang tinggi dalam memahami dan menyelesaikan setiap soal, pemahaman antara teori dan praktik sering tidak berkaitan. Di samping itu, pelajaran kimia cukup kompleks untuk dikuasai oleh siswa, mulai dari menghafal, memahami, menganalisis, menerapkan, dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Sehubungan dengan itu, maka upaya peningkatan kualitas proses belajar mengajar kimia merupakan suatu kebutuhan yang harus dilakukan. Salah satu pembelajaran yang dapat menjembatani keresahan tersebut adalah pembelajaran kontekstual yang berasaskan konstruktivisme yang menuntut siswa untuk mengkonstruksi (membangun) sendiri pengetahuan dan konsep, sehingga pembelajaran lebih bermakna. Dengan pembelajaran kontekstual diharapkan siswa dapat menyenangi pelajaran kimia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di awal, maka terdapat beberapa masalah salam penelitian ini, yaitu:

1. Pelajaran kimia dianggap siswa sebagai mata pelajaran yang membosankan dan sulit karena banyaknya materi yang harus dipelajari, baik berupa fakta, teori, hukum, rumus, dan perhitungan kimia;

2. Pemahaman konsep materi yang diajarkan terhadap kaitannya dalam kehidupan sehari-hari serta pendekatan pembelajaran yang masih konvensional (berpusat pada guru) sehingga pencapaian hasil belajar tidak maksimal;

4. Kurangnya minat siswa pada pembelajaran kimia karena siswa tidak memiliki kesadaran akan pentingnya ilmu kimia.

C. Pembatasan Masalah

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti melakukan pembatasan: 1. Hasil belajar yang dimaksud adalah hasil belajar pada ranah kognitif.

2. Siswa yang dimaksud adalah siswa kelas XI IPA SMU Muhammadiyah 25 Pamulang.

3. Konsep sistem koloid yang dimaksud adalah sifat-sifat koloid dan pembuatan sistem koloid.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah pembelajaran kontekstual berpengaruh terhadap hasil belajar kimia pada konsep sistem koloid?”.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan pembelajaran kontekstual terhadap hasil belajar kimia pada konsep sistem koloid.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Membantu siswa untuk meningkatkan pemahaman tentang kegunaan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari serta meningkatkan hasil belajar kimia. 2. Dapat dijadikan sebagai metode pembelajaran alternatif bagi guru.

3. Membantu siswa untuk belajar lebih semangat dan lebih baik lagi.

BAB II

PENYUSUNAN KERANGKA TEORETIK DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

A. Deskripsi Teoretik

1. Pembelajaran Kontekstual

a. Pengertian Pembelajaran Kontekstual

Pembelajaran kontekstual (contextual teaching and learning) terbentuk dari tiga kata, yaitu contextual, teaching and learning.

Teaching adalah refleksi sistem kepribadian sang guru yang bertindak secara profesional. Learning adalah refleksi sistem kepribadian siswa yang menunjukkan perilaku yang terkait dengan tugas yang diberikan1. Secara kosa kata, context dapat diartikan sebagai hubungan, konteks, keadaan, suasana. Secara umum kontekstual mengandung arti2:

1) Yang berkenaan, relevan, ada hubungan atau kaitan langsung, mengikuti konteks,

2) Yang membawa maksud, makna dan kepentingan.

Dalam jurnal the highlight zone research @ work mendefinisikan pembelajaran kontekstual sebagai berikut:

”Contextual teaching and learning is a conception of teaching and learning that helps teachers relate subject matter content to real world situations, and motivates students to make connections between knowledge and its applications to their lives as family members, citizens, and workers and engage in the hard work that learning requires.”3

Arti pembelajaran kontekstual di atas adalah konsep belajar mengajar yang membantu guru dalam menghubungkan materi yang diajarkan dengan keadaan nyata, dan memotivasi siswa untuk menghubungkan

1

A. Chaedar Alwasilah, Contextual Teaching and Learning: Menjadikan Kegiatan Belajar-Mengajar Mengasyikan dan Bermakna, (Bandung: MLC, 2006), h. 19.

2

Hamid Dokolamo dan Nursinah Sangaji, “Pendekatan Contextual and Learning dalam Pembelajaran Pendidikan IPS”,dalam Jurnal Kependidikan, Vol. 4, No. 2, November 2006, hlm. 168.

3

Robert G. Berns dan Patricia M. Erickson, “Contextual Teaching and Learning, Preparing Students for the New Economy”, diakses dari situs www.nccte.com, 2001, hlm. 2.

antara pengetahuan dan pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, masyarakat, dan pekerja.

Wina Sanjaya dalam bukunya mendefinisikan pembelajaran kontekstual adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh (student center) untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.4

Elaine B. Johnson mendefinisikan pembelajaran kontekstual: Sistem kontekstual adalah sebuah proses pendidikan yang bertujuan menolong para siswa melihat makna di dalam materi akademik yang mereka pelajari dengan cara menghubungkan subjek-subjek akademik dengan konteks dalam kehidupan keseharian mereka, yaitu dengan konteks keadaan pribadi, sosial, dan budaya mereka. Untuk mencapai tujuan ini, sistem tersebut meliputi delapan komponen berikut: membuat keterkaitan-keterkaitan yang bermakna, melakukan pekerjaan yang berarti, melakukan pembelajaran yang diatur sendiri, melakukan kerja sama, berpikir kritis dan kreatif, membantu individu untuk tumbuh dan berkembang, mencapai standar yang tinggi dan menggunakan penilaian autentik.5

Dalam jurnal pendidikan Certel disebutkan

Contextual teaching and learning is an approach of teaching and learning relating the materials and classroom activities to real situation and actual experience focusing on the learning process leading to creativity, critically thinking, problem solving and being able to apply their knowledge in their daylives (Center on Education and Work at University of Wisconsin-Madison)6

Maksud dari pendapat di atas bahwa pembelajaran kontekstual adalah pendekatan belajar mengajar yang menghubungkan materi (bahan pelajaran) dan aktivitas kelas dengan realitas (kenyataan) yang

4

Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), Cet. 1, h. 253.

5

Elaine B. Johnson, Contextual Teaching and Learning Menjadikan Kegiatan Belajar Mengajar Mengasyikkan dan Bermakna, (Bandung: Mizan Learning Center, 2009), Cet. VII, h. 67.

6

memusatkan pembelajaran dengan pengalaman baru yang menghasilkan proses pembentukan kreativitas, berpikir kritis, pemecahan masalah dan kemampuan mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan.

Dalam jurnal pendidikan Exacta, Nirwana mendefinisikan pembelajaran kontekstual sebagai konsep pengajaran yang membantu guru mengkaitkan materi pelajaran dengan situasi dunia nyata dengan memotivasi siswa untuk membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya dalam kehidupan mereka.7

Pembelajaran kontekstual yaitu menghubungkan isi (konten) mata pelajaran dengan situasi lingkungannya sendiri, baik lingkungan fisik (alam sekitar) maupun lingkungan sosial (keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara). Pembelajaran kontekstual akan menghasilkan siswa inovatif serta mempunyai kecakapan hidup (life skill). Oleh karena itu, strategi pembelajaran kontekstual memfokuskan siswa sebagai pembelajar yang aktif.8

Pembelajaran kontekstual merupakan sebuah strategi yang dipakai dengan harapan siswa dilibatkan dan didorong untuk beraktivitas secara penuh dalam proses pembelajaran. Pembelajaran kontekstual tidak menghendaki siswa sekedar mendengar, mencatat, menghafal dan kemudian melupakan materi yang diajarkan oleh guru. Dalam konteks itu, siswa perlu mengerti apa makna belajar, apa manfaatnya dan bagaimana mencapainya. Mereka sadar bahwa yang mereka pelajari berguna bagi hidupnya nanti.

Dalam kelas kontekstual, tugas guru adalah membantu siswa mencapai tujuannya dan berperan sebagai fasilitator tanpa henti yang membantu siswa menemukan makna (pengetahuan). Maksudnya, guru lebih banyak berurusan dengan strategi daripada memberi informasi.

7

Nirwana, “Pendekatan Kontekstual Sebagai Upaya Meningkatkan Proses dan Hasil Pembelajaran Fisika Siswa SMUN 5 Bengkulu”, dalam Exacta Jurnal Pendidikan Matematika dan Sains, Vol.1, No.2, Desember 2003, hlm. 73.

8

Tugas guru mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerjasama untuk menemukan pengetahuan dan keterampilan yang baru bagi siswa. Pengetahuan datang dari menemukan sendiri bukan dari apa kata guru.

Pembelajaran individual yang dikembangkan dalam dunia pendidikan perlu diimbangi dengan pendekatan pembelajaran yang berbasis kerja sama, kebersamaan, dan pembelajaran secara kooperatif agar peserta didik mampu menghadapi masa yang akan datang. Menurut Eggen dan Kauchak ada enam ciri pembelajaran efektif9, yaitu:

1) Siswa sendiri aktif terhadap lingkungan dengan cara observasi, menemukan, membandingkan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan, serta membentuk konsep dan menggeneralisasikan apa yang ditemukannya.

2) Guru hanya menyediakan materi sebagai alat untuk mengasah kemampuan berpikir siswa dan guru tetap berinteraksi (mengawasi). 3) Aktivitas-aktivitas siswa didasarkan atas pengayaan-pengayaan.

4) Guru secara aktif terlibat dalam pemberian arahan dan tuntunan kepada siswa dalam menganalisa informasi.

5) Orientasi pembelajaran penguasaan isi pelajaran dan pengembangan keterampilan pola berpikir.

6) Guru menggunakan tehnik mengajar yang bervariasi sesuai dengan tujuan pembelajaran.

Menurut Sardiman A.M peranan guru dalam kegiatan belajar mengajar antara lain10:

1) Informator, sebagai pelaksana cara mengajar informatif, laboratorium, studi lapangan dan sumber informasi kegiatan akademik maupun umum.

2) Organisator, sebagai pengelola kegiatan akademik, silabus, jadwal pelajaran, dan lain-lain.

9

Pamujie, Pengertian Pembelajaran, diakses dari situs: http://mrpams.blogspot.com/2008/06html.

10

3) Motivator, dalam rangka meningkatkan kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar siswa. Guru harus dapat merangsang dan memberikan dorongan kepada siswa.

4) Pengarah, jiwa kepemimpinan bagi guru dalam peranan ini lebih menonjol. Guru harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan.

5) Inisiator, guru sebagai pencetus ide-ide dalam proses belajar.

6) Transmitter, guru bertindak sebagai penyebar kebijaksanaan

pendidikan dan pengetahuan.

7) Fasilitator, guru memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar-mengajar.

8) Mediator, guru sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa.

9) Evaluator, guru mempunyai otoritas untuk menilai prestasi anak didik dalam bidang akademis maupun tingkah laku sosialnya.

Wina Sanjaya menjelaskan bahwa pendekatan (approach) diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Pembelajaran merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum.11 Jadi, pembelajaran kontekstual merupakan kegiatan belajar mengajar yang sudut pandangnya berdasarkan konstruktivisme (membangun) yang desainnya berupa keterlibatan siswa/pelajar secara penuh.

Dari berbagai definisi di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa pembelajaran kontekstual adalah suatu strategi pengajaran yang menggunakan konsep pembelajaran yang mengkaitkan subjek yang dipelajari dengan situasi sebenarnya dan juga membantu siswa dalam mengembangkan kreativitas, berpikir kritis dan memecahkan masalah. Dengan konsep itu, hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Proses pembelajaran berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan

11

siswa bekerja dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa.

Pembelajaran kontekstual menekankan pada multi aspek lingkungan belajar seperti, ruang kelas laboratorium, laboratorium komputer, lapangan kerja, dan sebagainya. Pembelajaran kontekstual menganjurkan para pendidik untuk memilih atau mendesain lingkungan pembelajaran yang memadukan sebanyak mungkin pengalaman belajar seperti lingkungan sosial, budaya, fisik, dan lingkungan psikologis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Siswa diharapkan dapat menemukan hubungan yang bermakna antara pemikiran yang abstrak dengan penerapan praktis dalam konteks dunia nyata dalam lingkungan pembelajaran.

Strategi pembelajaran kontekstual dalam pelaksanaan pembelajarannya dapat mengikuti tahapan sebagai berikut12:

1) Motivasi: meliputi pengenalan, perbincangan, penggunaan alat bantu guru dalam mengajar.

2) Pemahaman: meliputi penerangan konsep, bacaan dan contoh.

3) Kemahiran: meliputi aktivitas dan penyelesaian masalah yang dilakukan oleh siswa.

4) Penilaian: meliputi pengingatan kembali fakta dan penilaian kemajuan yang diperoleh siswa.

Berbagai peranan dan aktivitas akan dilakukan siswa dalam pembelajaran kontekstual sebagai berikut:13

1) Siswa berperan sebagai pembelajar aktif mengelola dirinya sendiri, mengembangkan minatnya sendiri atau bekerja kelompok, belajar melalui perbuatan.

12

Gelar Dwirahayu (eds.), Kontekstual dan Model-model Pembelajaran IPA,

(Jakarta:IAIN Indonesia Social Equity Project, 2007), Cet. I, hlm. 126.

13

2) Membentuk hubungan antara apa yang dipelajari di sekolah dengan kehidupan di masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan dunia kerja. 3) Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang penting, dan berarti bagi

dirinya maupun orang lain, membuat pilihan, memberikan hasil tampak maupun tak tampak.

4) Menggunakan pemikiran tahap tinggi, berpikir kritis, kreatif, melakukan analisis, sintesis, pemecahan masalah, membuat keputusan menggunakan logika dan fakta-fakta.

5) Mengembangkan kemampuan bekerja sama. Guru membantu siswa bekerja secara efektif dalam kelompok, memahami orang lain, berkomunikasi, saling membantu dan mempengaruhi.

Landasan utama dalam pembelajaran kontekstual terdiri atas lima landasan (jurnal the highlight zone research @work) yaitu:

1) Pengetahuan yang berdasar konstruktivisme (knowledge-based constructivism), aktifitas berupa instruksi langsung dan konstruktivis sangat efektif dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Artinya belajar tidak hanya sekedar menghafal, tetapi siswa harus mengkonstruksikan pengetahuan dibenak mereka dan memberi makna melalui pengalaman nyata.

2) Usaha untuk meningkatkan intelegensi (effort-based learning/incremental theory of intelligence).

3) Bersosialisasi (socialization), dimana belajar adalah proses sosial, yang mana siswa membutuhkan sosialisasi dan faktor kultur untuk pertimbangan selama pembelajaran.

4) Situasi pembelajaran (situated learning), pengetahuan dan pembelajaran harus berada pada situasi fisik dan hubungannya dengan sosial.

b. Komponen Pembelajaran Kontekstual

Pembelajaran kontekstual memiliki tujuh komponen, yaitu14: 1) Kontruktivisme

Komponen ini merupakan landasan berfikir pembelajaran kontekstual yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Esensi dari teori konstruktivisme adalah siswa harus menemukan dan mentransformasikan suatu informasi kompleks ke situasi lain. Sehingga strategi memperoleh lebih diutamakan dibanding seberapa banyak siswa memperoleh dan mengingat pengetahuan.

2) Menemukan

Menemukan merupakan bagian inti dari kegiatan pembelajaran berbasis kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukan sendiri. Beberapa langkah yang dapat digunakan dalam proses menemukan ini adalah: merumuskan masalah, mengamati atau melakukan observasi, menganalisis hasil pengamatan dan pada tahap terakhir mengkomunikasikan atau menyajikan hasil pengamatan (pada guru, teman sekelas atau pendengar lainnya).

3) Bertanya

Bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, membimbing dan menilai kemampuan berpikir siswa. Komponen ini merupakan strategi utama dari pembelajaran yang berbasis pada pendekatan kontekstual. Kegiatan bertanya dapat diterapkan antara siswa dengan guru, antara siswa dengan siswa, antara siswa dengan orang lain yang didatangkan kekelas dan sebagainya.

Kegiatan bertanya sangat berguna dalam proses pembelajaran, seperti yang dikemukakan Depdiknas sebagai berikut:15

14

Raymond Burhano, “Pendekatan Kontektual Pada Pembelajaran Matematika”, dalam

a) Menggali informasi, baik akademis maupun administrasi b) Mengukur kemampuan siswa

c) Membangkitkan respon siswa

d) Mengetahui sejauh mana keingintahuan siswa e) Mengetahui hal-hal yang sudah diketahui siswa f) Memfokuskan perhatian siswa pada materi g) Memotivasi siswa berpikir dan bertanya h) Menyegarkan kembali pengetahuan siswa 4) Masyarakat Belajar

Masyarakat belajar dapat terwujud apabila terjadi komunikasi dua arah yaitu antara guru dan siswa. Dalam proses pembelajaran, masyarakat belajar dapat diciptakan dengan membentuk kelompok belajar, baik kelompok kecil maupun kelompok besar.

Kegiatan belajar ini dapat terjadi apabila tidak ada pihak yang dominan dalam berkomunikasi, tidak ada pihak yang merasa segan untuk bertanya, tidak ada pihak yang menganggap paling tahu, semua pihak mau saling mendengarkan16.

5) Pemodelan

Pemodelan maksudnya adalah sebuah pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu dapat menggunakan atau menghadirkan model yang bisa ditiru. Namun dalam pendekatan kontekstual, guru bukan satu-satunya model. Model dapat dirancang dengan melibatkan siswa, selain itu model juga dapat didatangkan dari luar lingkungan sekolah.

6) Refleksi

Refleksi adalah cara berfikir tentang apa yang baru dipelajari atau berfikir kebelakang tantang apa-apa yang sudah kita lakukan. Metode ini dapat membantu siswa membuat hubungan-hubungan antara pengetahuan

15

Hamid Dokolamo dan Nursinah Sangaji, “Pendekatan Contextual and Learning Dalam Pembelajaran Pendidikan IPS”, dalam Jurnal Kependidikan, Vol. 4, No. 2, November 2006, hlm. 171.

16

Hamid Dokolamo dan Nursinah Sangaji, “Pendekatan Contextual and Learning

yang dimiliki sebelumnya dengan pengetahuan yang baru, sehingga siswa merasa memperoleh sesuatu yang berguna bagi dirinya dari hal-hal yang baru dipelajarinya.

Penerapannya dikelas dapat berupa pernyataan langsung tentang apa-apa yang diperoleh siswa, catatan atau jurnal dibuku siswa, kesan dan saran siswa mengenai pembelajaran tersebut, atau berupa diskusi dan hasil karya siswa17.

7) Penilaian Otentik

Penilaian adalah proses pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Gambaran ini perlu diketahui guru agar bisa memastikan bahwa siswa telah mengalami proses pembelajaran dengan benar. Karena assessment menekankan pada proses pembelajaran, maka data yang dikumpulkan diperoleh dari kegiatan nyata yang dikerjakan siswa dalam proses pembelajaran, misalnya penilaian terhadap presentasi hasil kerja kelompok.

Berdasarkan tujuh komponen pembelajaran kontekstual di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kontekstual dapat dikatakan sebagai sebuah pendekatan pembelajaran yang mengakui dan menunjukkan kondisi alamiah dari pengetahuan. Melalui hubungan di dalam dan di luar kelas, pembelajaran kontekstual menjadikan pengalaman lebih relevan dan berarti bagi siswa dalam membangun pengetahuan yang akan mereka terapkan dalam kehidupannya. Pembelajaran kontekstual menyajikan suatu konsep yang mengkaitkan materi pelajaran yang dipelajari siswa dengan konteks dimana materi tersebut digunakan, serta berhubungan dengan bagaimana seseorang belajar.

Materi pelajaran akan semakin berarti jika siswa mempelajari materi pelajaran yang disajikan melalui konteks kehidupan mereka, dan menemukan arti di dalam proses pembelajarannya, sehingga pembelajaran akan menjadi lebih berarti dan menyenangkan. Siswa akan bekerja keras untuk mencapai

17

tujuan pembelajaran, dan selanjutnya siswa akan memanfaatkan kembali pemahaman pengetahuan dan kemampuannya itu dalam konteks di luar sekolah untuk menyelesaikan permasalahan dunia nyata, baik secara mandiri maupun secara berkelompok.

Pengembangan konsep belajar dan mengajar yang kontekstual diharapkan dapat menjadi konsep yang membantu guru mengembangkan materi dengan situasi dunia nyata dan menghubungkan pengetahuan siswa dengan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai hal itu, Blanchard menawarkan beberapa strategi dalam penerapan pembelajaran kontekstual yaitu:18

1) Menekankan pentingnya pemecahan masalah;

2) Menyadari perlunya belajar dan mengajar yang terjadi dalam berbagai konteks seperti rumah, masyarakat, dan tempat kerja;

3) Mengajar siswa untuk memantau dan mengarahkan belajarnya agar siswa menjadi pembelajar mandiri dan teratur;

4) Pembelajaran terjadi dalam konteks siswa yang beraneka ragam;

5) Memotivasi siswa untuk berani belajar dari yang lain dan belajar bersama-sama;

6) Menggunakan penilaian otentik.

c. Karakteristik Pembelajaran Kontesktual

Wina Sanjaya mengemukakan bahwa dalam kontekstual terdapat lima karakteristik utama sebagai berikut19:

1) Dalam pembelajaran kontekstual, pembelajaran merupakan proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada yang berarti apa yang akan dipelajari tidak terlepas dari pengetahuan yang telah dipelajari, dengan

18

Sujito, “Pembelajaran Berbasis Kontekstual (Contextual Teaching and Learning) Hakekat dan Impelementasinya dalam Pengajaran Bahasa”, dalam Certel Jurnal Pendidikan, Humaniora dan Sains, Vol.1 No.2, Januari 2005, hlm. 31.

19

demikian pengetahuan yang akan diperoleh siswa adalah pengetahuan yang utuh yang memiliki keterkaitan satu sama lain.

2) Pembelajaran yang kontekstual adalah belajar dalam rangka memperoleh dan menambah pengetahuan baru.

3) Pemahaman pengetahuan artinya pengetahuan yang diperoleh bukan untuk dihafal tetapi untuk dipahami dan diyakini.

4) Mempraktikkan pengetahuan dan pengalaman, artinya pengetahuan dan pengalaman yang diperolehnya harus dapat diaplikasikan dalam kehidupan siswa, sehingga tampak perubahan perilaku siswa.

5) Melakukan refleksi terhadap strategi pengembangan pengetahuan. Hal ini dilakukan sebagai umpan balik untuk proses perbaikan dan penyempurnaan strategi.

Adapun menurut Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah karakteristik pembelajaran kontekstual antara lain20:

1) Kerjasama

2) Saling menunjang

3) Menyenangkan dan tidak membosankan 4) Belajar dengan bersemangat

5) Pembelajaran terintegrasi 6) Menggunakan berbagai sumber 7) Siswa aktif

8) Berbagi dengan teman 9) Siswa kritis, guru kreatif

10) Dinding dan lorong-lorong penuh dengan hasil kerja siswa

11) Laporan kepada orang tua bukan hanya rapor tetapi juga hasil karya siswa

Berbagai peranan dan aktivitas akan dilakukan siswa dalam pembelajaran kontekstual sebagai berikut:21

20

1) Siswa berperan sebagai pembelajar aktif mengelola dirinya sendiri, mengembangkan minatnya sendiri atau bekerja kelompok, belajar melalui perbuatan.

2) Membentuk hubungan antara apa yang dipelajari di sekolah dengan kehidupan di masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan dunia kerja. 3) Menggunakan pemikiran tahap tinggi, berfikir kritis, kreatif, melakukan

analisis, sintesis, pemecahan masalah, membuat keputusan menggunakan logika dan fakta-fakta.

4) Mengembangkan kemampuan bekerja sama. Guru membantu siswa bekerja secara efektif dalam kelompok, memahami orang lain, berkomunikasi, saling membantu dan mempengaruhi.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan bagi setiap guru manakala menggunakan pembelajaran kontekstual22:

1) Siswa dalam pembelajaran kontekstual dipandang sebagai individu yang sedang berkembang.

2) Setiap anak memiliki kecenderungan untuk belajar hal-hal yang baru dan penuh tantangan.

3) Belajar bagi siswa adalah proses mencari keterkaitan atau keterhubungan antara hal-hal yang baru dengan hal-hal yang sudah diketahui.

4) Belajar bagi anak adalah proses menyempurnakan skema yang telah ada (asimilasi) atau proses pembentukan skema baru (akomodasi), dengan demikian tugas guru adalah memfasilitasi (mempermudah) agar anak mampu melakukan proses asimilasi dan proses akomodasi.

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran kontekstual, siswa akan mengenal bentuk pembelajaran REACT, yaitu23:

21

Hamid Dokolamo dan Nursinah Sangaji, “ Pendekatan Contextual Teaching and Learning dalam Pembelajaran Pendidikan IPS”, dalam Jurnal Kependidikan Vol. 4, No. 2, November 2006, hlm. 168-169.

22

Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. I, h. 261.

23

Gelar Dwirahayu (eds.), Kontekstual dan Model-model Pembelajaran IPA,

(Jakarta:IAIN Indonesia Social Equity Project, 2007), Cet. I, hlm. 125.

1) Relating (mengkaitkan), dalam pembelajaran relating dimaksudkan agar siswa harus dapat menghubungkan pengetahuan baru yang diperoleh dengan pengalaman hidup yang telah dan akan diperoleh.

2) Experiencing (mengalami), pembelajaran kontekstual berada dalam

konteks penemuan dan daya cipta. Bahwa setelah mendapatkan pengetahuan baru siswa akan dapat menemukan ide dan menciptakan sesuatu dari ide yang dia miliki tersebut.

3) Applying (mengaplikasikan), adalah belajar dalam konteks bagaimana pengetahuan atau informasi baru yang diperoleh oleh siswa dapat dia gunakan dalam berbagai situasi yang dihadapi, baik situasi yang mudah maupun situasi yang sulit.

4) Cooperating (bekerja sama), bahwa belajar dalam konteks dapat

mengkaitkan pengetahuan atau informasi baru yang diperoleh dan mengsingkronkannya dengan pengalaman hidup mereka.

5) Transfering (memindahkan), bahwa belajar dalam konteks membina

pengetahuan atau informasi yang ada atau yang sudah diketahui

Pembelajaran kontekstual mendasarkan diri pada kecenderungan pemikiran tentang belajar sebagai berikut24:

1) Proses belajar, dalam proses ini:

a) Siswa tidak hanya sekedar menghafal tetapi mengkonstruksikan pengetahuan mereka sendiri.

b) Siswa belajar dari mengalami, jadi siswa mencatat sendiri pola-pola bermakna dari pengetahuan baru yang dialaminya.

c) Pengetahuan yang dimiliki siswa itu terorganisasi dan mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu persoalan.

d) Pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi fakta-fakta atau proporsisi yang terpisah, tetapi mencerminkan keterampilan yang dapat diterapkan.

24

e) Manusia mempunyai tingkatan yang berbeda dalam menyikapi situasi baru.

f) Siswa perlu dibiasakan memecahkan masalah, menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya, dan bergelut dengan ide-idenya.

g) Proses belajar dapat mengubah struktur otaknya. 2) Transfer belajar

a) Siswa belajar dari mengalami sendiri, bukan pemberian dari orang lain.

b) Keterampilan dan pengetahuan itu diperluas dari konteks yang terbatas sedikit demi sedikit.

c) Siswa perlu mengetahui apa tujuan pembelajaran dan bagaimana menggunakan pengetahuan dan keterampilan tersebut.

3) Siswa sebagai pembelajar

a) Seorang siswa mempunyai kecenderungan lebih cepat mempelajari hal-hal baru.

b) Siswa memerlukan strategi belajar yang tepat.

c) Guru membantu siswa menghubungkan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang sudah diketahuinya.

d) Guru juga memfasilitasi siswanya dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan menerapkan ide-ide mereka sendiri.

4) Lingkungan belajar

a) Belajar efektif itu dimulai dari lingkungan belajar yang berpusat pada siswa.

b) Pengajaran berpusat pada bagaimana cara siswa menggunakan pengetahuan baru mereka.

c) Umpan balik sangat penting bagi siswa, yang berasal dari proses penilaian yang benar.

d. Langkah-langkah Pembelajaran kontekstual

Untuk mencapai kompetensi dengan menggunakan pembelajaran kontekstual guru melakukan langkah-langkah pembelajaran seperti di bawah ini.25

1) Pendahuluan

a) Guru menjelaskan kompetensi yang harus dicapai secara manfaat dari proses pembelajaran dan pentingnya materi pelajaran yang akan dipelajari.

b) Guru menjelaskan prosedur pembelajaran kontekstual: (1) Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan jumlah siswa; (2) Tiap kelompok ditugaskan untuk melakukan observasi; (3) Melalui observasi siswa ditugaskan untuk mencatat berbagai hal yang ditemukan di lapangan.

c) Guru melakukan tanya jawab sekitar tugas yang harus dikerjakan oleh setiap siswa.

2) Inti

(1) Siswa melakukan observasi dengan pembagian tugas kelompok. (2) Siswa mencatat hal-hal yang mereka temukan di lapangan sesuai

dengan alat observasi yang telah mereka tentukan sebelumnya.

(3) Siswa mendiskusikan hasil temuan mereka sesuai dengan kelompoknya masing-masing.

(4) Siswa melaporkan hasil diskusi.

(5) Setiap kelompok menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh kelompok yang lain.

3) Penutup

(1) Dengan bantuan guru siswa menyimpulkan hasil observasi sesuai dengan indikator hasil belajar yang harus dicapai.

(2) Guru menugaskan siswa untuk membuat laporan tentang hasil pengamatan mereka.

25

e. Perbedaan Pembelajaran Kontekstual dengan Pembelajaran Tradisional

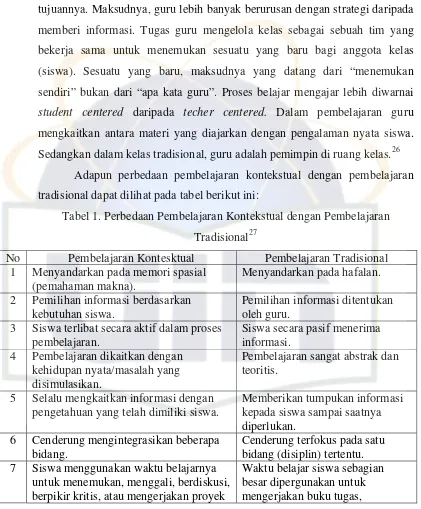

Tugas guru dalam kelas kontekstual adalah membantu siswa mencapai tujuannya. Maksudnya, guru lebih banyak berurusan dengan strategi daripada memberi informasi. Tugas guru mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja sama untuk menemukan sesuatu yang baru bagi anggota kelas (siswa). Sesuatu yang baru, maksudnya yang datang dari “menemukan sendiri” bukan dari “apa kata guru”. Proses belajar mengajar lebih diwarnai

student centered daripada techer centered. Dalam pembelajaran guru

mengkaitkan antara materi yang diajarkan dengan pengalaman nyata siswa. Sedangkan dalam kelas tradisional, guru adalah pemimpin di ruang kelas.26

Adapun perbedaan pembelajaran kontekstual dengan pembelajaran tradisional dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Perbedaan Pembelajaran Kontekstual dengan Pembelajaran Tradisional27

No Pembelajaran Kontesktual Pembelajaran Tradisional 1 Menyandarkan pada memori spasial

(pemahaman makna).

Menyandarkan pada hafalan.

2 Pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa.

Pemilihan informasi ditentukan oleh guru.

3 Siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran.

Siswa secara pasif menerima informasi.

4 Pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata/masalah yang disimulasikan.

Pembelajaran sangat abstrak dan teoritis.

5 Selalu mengkaitkan informasi dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa.

Memberikan tumpukan informasi kepada siswa sampai saatnya diperlukan.

6 Cenderung mengintegrasikan beberapa bidang.

Cenderung terfokus pada satu bidang (disiplin) tertentu. 7 Siswa menggunakan waktu belajarnya

untuk menemukan, menggali, berdiskusi, berpikir kritis, atau mengerjakan proyek

Waktu belajar siswa sebagian besar dipergunakan untuk mengerjakan buku tugas,

26

Elaine B. Johnson, Contextual Teaching & Learning: Menjadikan Kegiatan Belajar-mengajar Mengasyikkan dan Bermakna, (Bandung: MLC, 2008), Cet. IV, h. 100.

27

Hamid Dokolamo dan Nursinah Sangaji, “Pendekatan Contextual Teaching and Learning dalam Pembelajaran IPS” dalam Jurnal Kependidikan, Vol. 4, No. 2, November 2006, h. 174-175.

dan pemecahan masalah (melalui kerja kelompok).

mendengar ceramah, dan mengisi latihan (melalui kerja individual). 8 Perilaku dibangun atas kesadaran diri. Perilaku dibangun atas kebiasaan. 9 Keterampilan dikembangkan atas dasar

pemahaman.

Keterampilan dikembangkan atas dasar latihan.

10 Hadiah dari perilaku baik adalah kepuasan diri.

Hadiah dari perilaku baik adalah pujian atau nilai (angka) rapor. 11 Siswa tidak melakukan hal yang buruk

karena sadar hal tersebut keliru dan merugikan.

Siswa tidak melakukan sesuatu yang buruk karena takut akan hukuman.

12 Perilaku baik berdasarkan motivasi intrinsik.

Perilaku baik berdasarkan motivasi ekstrinsik.

13 Pembelajaran terjadi di berbagai tempat, konteks dan setting.

Pembelajaran hanya terjadi dalam kelas.

14 Hasil belajar diukur melalui penerapan penilaian autentik.

Hasil belajar diukur melalui kegiatan akademik dalam bentuk tes/ujian/ulangan.

f. Kata-kata Kunci Pembelajaran Kontekstual

Kata kunci dalam pembelajaran kontekstual menurut Nurhadi antara lain28:

1) Pembelajaran dunia nyata (Real world learning) 2) Mengutamakan pengalaman nyata

3) Berpikir tingkat tinggi 4) Berpusat pada siswa

5) Siswa aktif, kritis dan kreatif

6) Pengetahuan bermakna dalam kehidupan 7) Dekat dengan kehidupan nyata

8) Perubahan perilaku

9) Siswa praktek bukan menghafal

10) Pembelajaran (Learning) bukan pengajaran (teaching) 11) Pendidikan bukan pengajaran

12) Pembentukan manusia 13) Memecahkan masalah

28

14) Siswa akting, guru mengarahkan

15) Hasil belajar diukur dengan berbagai cara bukan hanya dengan test.

g. Model-model Pembelajaran yang Menggunakan Strategi Pembelajaran Kontekstual

Model-model pembelajaran yang menggunakan strategi pembelajaran kontekstual adalah sebagai berikut29

1) Authentic Instruction adalah suatu model pembelajaran yang

menginstruksikan siswa untuk belajar konteks arti kehidupan yang sebenarnya. Dalam pelaksanaannya membutuhkan kemampuan berpikir dan penyelesaian masalah tingkat tinggi, artinya siswa harus dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari sesulit apapun. 2) Inquiry-Based Learning

Seseorang dikatakan melakukan kegiatan inquiri apabila ia merumuskan masalahnya sendiri, merancang eksperimen, mengumpulkan dan menganalisis data, dan menarik kesimpulan.

3) Problem-Based Learning

Problem-Based Learning atau yang lebih dikenal dengan model

pembelajaran berdasarkan masalah memiliki tujuan untuk membantu siswa menjadi pembelajar yang mandiri dan otonom. Dalam proses pembelajarannya siswa dipandu melalui masalah-masalah yang diberikan oleh guru yang disesuaikan dengan pokok bahasan.

4) Service learning

Model pembelajaran ini adalah model pembelajaran yang menggabungkan metode pelayanan masyarakat dengan sekolah terstruktur yang berbasis pada refleksi dari pelayanan masyarakat tersebut.

5) Work-Based Learning

29

Gelar Dwirahayu (eds.), Kontekstual dan Model-model Pembelajaran IPA,

Model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam praktek langsung di lapangan, sehingga pengetahuan yang diperoleh dapat langsung dipraktekkan di tempat kerja.

2. Hasil Belajar

a. Pengertian Hasil Belajar

Belajar adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka ragam kemampuan, keterampilan, dan sikap tersebut diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan mulai dari masa bayi sampai masa tua melalui rangkaian proses belajar sepanjang hayat30.

Nana Syaodih mendefinisikan hasil belajar atau achievement

sebagai suatu realisasi dari kecakapan-kecakapan potensial yang dimiliki seseorang.31 Menurut Bloom seperti yang dikutip oleh Veithzal Rivai, mengatakan bahwa hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang setelah menerima pengalaman belajarnya.32 Sudjana mengatakan bahwa hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya.33

Menurut Gagne, perubahan perilaku yang merupakan hasil belajar dapat berbentuk:34

1) Informasi verbal; yaitu penguasaan informasi dalam verbal, baik secara tertulis maupun tulisan.

2) Kecakapan intelektual; yaitu keterampilan individu dalam melakukan interaksi dengan lingkungannya dengan menggunakan

30

Udin S. Winataputra, dkk, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), Cet I, h. 1.5.

31

Nana Syaodih Sukmadinata, Landasan Psikologi Proses Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 102

32

H. Veithzal Riva’I, "Upaya-upaya Meningkatkan Hasil Belajar Kepemimpinan Peserta Diklat Spama Survei Diklat Departemen Kesehatan”, dalam Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, No. 040 Tahun Ke-9, Januari 2003, hlm. 130.

33

Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), Cet. I, h. 22.

34

Akhmad Sudrajat, Hakikat Belajar,

simbol-simbol. Termasuk dalam keterampilan intelektual adalah kecakapan dalam membedakan, memahami konsep konkrit, konsep abstrak, aturan dan hukum. Keterampilan ini sangat dibutuhkan dalam menghadapi pemecahan masalah.

3) Strategi kognitif; kecakapan individu untuk melakukan pengendalian dan pengelolaan keseluruhan aktivitasnya. Dalam konteks proses pembelajaran, strategi kognitif yaitu kemampuan mengendalikan ingatan dan cara-cara berfikir agar terjadi aktivitas yang efektif. Kecakapan intelektual menitikberatkan pada hasil pembelajaran, sedangkan strategi kognitif lebih menekankan pada proses pemikiran.

4) Sikap; yaitu hasil pembelajaran yang berupa kecakapan individu untuk memilih macam tindakan yang akan dilakukan. Sikap adalah keadaan dalam diri individu yang akan memberikan kecenderungan bertindak dalam menghadapi suatu objek atau peristiwa, didalamnya terdapat unsur pemikiran, perasaan yang menyertai pemikiran dan kesiapan untuk bertindak.

5) Kecakapan motorik; ialah hasil belajar yang berupa kecakapan pergerakan yang dikontrol oleh otot dan fisik.

Adapun Moh. Surya mengemukakan bahwa hasil belajar akan tampak dalam35:

1) Kebiasaan, 2) Keterampilan,

3) Pengamatan; yakni proses menerima, menafsirkan, dan member arti rangsangan yang masuk melalui indera-indera secara objektif sehingga peserta didik mampu mencapai pengertian yang benar, 4) Berpikir asosiatif; yakni berpikir dengan cara mengasosiasikan

sesuatu dengan lainnya dengan menggunakan daya ingat,

35

5) Berpikir rasional dan kritis yakni menggunakan prinsip-prinsip dan dasar-dasar pengertian dalam menjawab pertanyaan kritis,

6) Sikap, yakni kecenderungan yang relatif menetap untuk bereaksi dengan cara baik atau buruk terhadap orang atau barang tertentu sesuai pengetahuan dan keyakinan,

7) Inhibisi (menghindari hal yang mubazir) 8) Apresiasi

Benjamin Bloom dkk, mengklasifikasikan hasil belajar ke dalam tiga kategori besar. Pertama domain kognitif, ranah ini meliputi kegiatan mental otak. Kedua domain afektif mencakup sikap dan nilai. Ketiga domain psikomotor mencakup keteramapilan (skill) atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu (motorik).36

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Secara global faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah :37

1) Faktor internal yang meliputi dua aspek, yakni aspek fisiologis dan aspek psikologis, yang terdiri dari lima faktor, yaitu :

a) Intelegensi siswa b) Sikap siswa c) Bakat siswa d) Minat siswa e) Motivasi siswa

2) Faktor eksternal yang terdiri atas dua macam, yakni : a) Lingkungan sosial

36

Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 49 – 57.

37

b) Lingkungan non sosial (sarana dan prasarana), termasuk di dalamnya media pembelajaran

3) Faktor pendekatan belajar, yakni jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan untuk melakukan kegiatan pembelajaran.Berdasarkan faktor eksternal belajar diatas, yaitu faktor yang bersumber dari lingkungan sekolah siswa, maka dapat didefinisikan lagi menjadi38:

1) Cara memberikan pelajaran 2) Kurangnya bahan-bahan bacaan 3) Kurangnya alat-alat

4) Bahan pelajaran yang tidak sesuai dengan kemampuan 5) Penyelenggaraan pembelajaran terlalu padat.

Sudjana juga mengatakan bahwa kondisi pembelajaran yang berkualitas dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor tujuan pengajaran yang jelas, bahan pengajaran yang memadai, metodologi pengajaran yang tepat dan cara penilaian yang baik.39

Faktor-faktor tersebut akan sangat mempengaruhi hasil belajar siswa, karena dalam proses pembelajaran siswalah yang menentukan terjadi atau tidaknya suatu proses belajar. Untuk belajar siswa menghadapi masalah-masalah baik internal maupun eksternal. Jika siswa tidak dapat mengatasi masalah tersebut, maka dia tidak belajar dengan baik.

Selain beberapa faktor di atas, ada beberapa hal yang juga perlu diperhatikan diantaranya adalah konsentrasi belajar. Konsentrasi belajar merupakan kemampuan memusatkan perhatian pada pelajaran. Pemusatan perhatian tersebut tertuju pada isi bahan belajar maupun proses memperolehnya. Untuk memperkuat perhatian pada pelajaran, guru perlu menggunakan bermacam-macam strategi belajar. Selain

38

Oemar Hamalik. Metoda Belajar dan Kesulitan-kesulitan Belajar. (Bandung: Tarsito, 1990), h. 120-121.

39

konsentrasi belajar, kebiasaan belajar juga dapat mempengaruhi hasil belajar. Dalam kegiatan sehari-hari ditemukan adanya kebiasaan belajar yang kurang baik. Kebiasaan belajar tersebut antara lain, belajar pada akhir semester, belajar tidak teratur, menyia-nyiakan kesempatan belajar dan lain-lain.

c. Penilaian Hasil Belajar

Hasil belajar dapat diketahui dari hasil evaluasi yang diadakan. Evaluasi atau penilaian hasil belajar merupakan usaha guru untuk mendapatkan informasi tentang siswa, baik kemampuan penguasaan konsep, sikap maupun keterampilan. Hal ini dapat digunakan sebagai umpan balik yang sangat diperlukan dalam menentukan strategi belajar siswa. Hasil belajar juga dipengaruhi oleh intelegensi dan penguasaan awal anak dan pencapaian tujuan belajar perlu menggunakan bahan apersepsi, yaitu bahan yang dikuasai anak sebagai batu loncatan untuk menguasai pelajaran baru.

Yang dimaksud dengan penilaian ialah kegiatan memperbandingkan hasil pengukuran (skor) sifat suatu objek dengan acuan yang relevan sedemikian rupa sehingga diperoleh suatu kualitas yang bersifat kuantitatif.40

Penilaian hasil belajar memiliki fungsi yang sangat penting dalam pembelajaran, atara lain berfungsi untuk41:

1) Mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar siswa 2) Memberikan umpan balik

3) Melakukan perbaikan kegiatan pembelajaran 4) Memotivasi guru mengajar lebih baik

5) Memotivasi siswa belajar lebih giat

40

Masidjo, Penilaian Pencapaian Hasil Belajar Siswa di Sekolah, (Jakarta: Kanisius, 1995), h. 149.

41

Penilaian hasil belajar memiliki tujuan sebagai berikut42:

1) Sebagai granding, untuk menentukan atau membedakan kedudukan hasil kerja peserta didik dibandingkan dengan peseta didik lain.

2) Sebagai alat seleksi, untuk memisahkan antara peserta didik yang masuk kategori tertentu dan yang tidak.

3) Untuk menggambarkan sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai kompetensi.

4) Sebagai bimbingan, untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami dirinya, membuat keputusan tentang langkah berikutnya, baik untuk pemilihan program, pengembangan kepribadian maupun untuk penjurusan.

5) Sebagai alat diagnosis, untuk menunjukkan kesulitan belajar yang dialami peserta didik dan kemungkinan prestasi yang bisa dikembangkan.

6) Sebagai alat prediksi.

Berbagai jenis penilaian berbasis kelas antara lain, tes tertulis, tes perbuatan, pemberian tugas, penilaian kinerja, penilaian proyek, penilaian hasil kerja peserta didik, penilaian sikap, dan penilaian portofolio. Jenis penilaian sangat tergantung kepada kompetensi dasar maupun indikator yang diuraikan dalam kurikulum.

Sementara itu, prinsip-prinsip yang digunakan dalam penilaian hasil belajar antara lain43:

1) Penilaian merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pembelajaran

2) Mencerminkan masalah dunia nyata

3) Menggunakan berbagai ukuran, metode, teknik dan kriteria sesuai dengan karakterisktik dan esensi pengalaman belajar

42

Sulaiman Zein, “Penilaian Hasil Belajar”, diakses dari situs: http://smpn2ransel.wordpress.com/2008/03/19/penilaian-hasil-belajar/.

43

Alimudin, “Sistem…”, diakses dari situs:

4) Bersifat holistic (menyeluruh), mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran.

Benjamin S Bloom berpendapat bahwa taksonomi (pengelompokkan) tujuan pendidikan harus senantiasa mengacu kepada tiga ranah (domain) yaitu44:

1) Kognitif

Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan berpikir (otak). Enam jenjang proses berpikir mulai dari jenjang terendah sampai ke jenjang tertinggi adalah: (1) Pengetahuan adalah kemampuan seseorang untuk mengingat kembali atau mengenali kembali tentang nama, ide, istilah, gejala, rumus, dan sebagainya; (2) Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat; (3) Aplikasi adalah kemampuan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara, metode, rumus, teori, dan sebagainya dalam situasi baru dan konkrit; (4) Analisis adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan diantara bagian atau faktor yang satu dengan faktor lainnya; (5) Sintesis adalah kemampuan berpikir yang memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis sehingga menjelma menjadi suatu pola yang berstruktur atau berbentuk pola baru; (6) Evaluasi adalah kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu situasi, nilai atau ide, dan mampu memilih pilihan yang terbaik sesuai dengan patokan atau kriteria yang ada.

2) Afektif

Ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Krathwohl membagi ranah afektif dalam lima jenjang, yaitu:

44

(1) Menerima adalah kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan (stimulasi) dari luar yang datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain-lain; (2) Menanggapi adalah kemampuan seseorang untuk mengikutsertakan dirinya secara aktif dalam fenomena tertentu dan membuat reaksi terhadapnya; (3) Menilai adalah kemampuan seseorang untuk menilai atau menghargai suatu kegiatan atau objek, sehingga dirasakan akan membawa kerugian atau penyesalan; (4) Mengorganisasikan adalah kemampuan seseorang untuk mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai baru yang lebih universal dan membawa perbaikan; (5) Karakterisasi dengan suatu nilai kompleks adalah keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang yang mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya.

3) Psikomotor

Ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu.

3. Ilmu Kimia

Kimia merupakan bagian pendidikan umum dan dewasa ini ilmu kimia telah memegang peranan penting dalam kehidupan. Ilmu kimia mempelajari bangun (struktur) materi dan perubahan-perubahan yang dialami materi ini dalam proses-proses alamiah maupun dalam eksperimen yang direncanakan. Pada pelajaran kimia diperoleh pengetahuan tentang susunan (komposisi) zat dan penggunaan bahan tak bernyawa, baik alamiah maupun buatan, dan mengenal proses-proses penting dalam benda hidup, termasuk tubuh kita sendiri.45 Ilmu kimia juga dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang materi yang meliputi struktur, susunan, sifat dan perubahan materi serta energi yang menyertainya.

45

Perubahan materi tersebut dapat juga menimbulkan dampak negatif terhadap manusia dan lingkungannya.46

Pembelajaran kimia di SMA dan MA berfungsi dan bertujuan sebagai berikut47:

a. Menyadari keteraturan dan keindahan alam untuk mengagungkan kebesaran Tuhan Yang maha Esa.

b. Membentuk sikap ilmiah yang mencakup: 1) Sikap jujur dan obyektif terhadap data;

2) Sikap terbuka, yaitu bersedia menerima pendapat orang lain serta mau mengubah pandangannya, jika ada bukti bahwa pandangannya tidak benar;

3) Ulet dan tidak cepat putus asa;

4) Kritis terhadap pernyataan ilmiah, yaitu tidak mudah percaya tanpa ada dukungan hasil observasi empiris; dan

5) Dapat bekerjasama dengan orang lain.

c. Memperoleh pengalaman dalam menerapkan metode ilmiah melalui percobaan atau eksperimen, dimana siswa melakukan pengujjian hipotesis dengan merancang eksperimen melalui pemasangan instrumen, pengambilan, pengolahan dan interpretasi data, serta mengkomunikasikan hasil eksperimen secara lisan dan tertulis.

d. Meningkatkan kesadaran tentang aplikasi sains yang dapat bermanfaat dan juga merugikan bagi individu, masyarakat, dan lingkungan serta menyadari pentingnya mengelola dan melestarikan lingkungan demi kesejahteraan masyarakat.

e. Memahami konsep-konsep kimia dan saling keterkaitannya dan penerapannya untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dan teknologi.

46

Dorthy Hariandja, “Pengenalan Ilmu Kimia”, diakses dari situs www.dikmenum.go.id/e-learning/bahan/kelas1/images/pengenalan%20ilmu%20kimia.pdf,

januari 2007, h. 5.

47

f. Membentuk sikap yang positif terhadap kimia, yaitu merasa tertarik untuk mempelajari kimia lebih lanjut karena merasakan keindahan dalam keteraturan perilaku alam serta kemampuan kimia dalam menjelaskan berbagai peristiwa alam dan penerapannya dalam teknologi.

Berdasarkan uraian di atas, hasil belajar kimia dapat didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari mata pelajaran yang mempelajari tentang materi kimia yang dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil pengujian (tes) mengenai sejumlah pokok bahasan dari mata pelajaran kimia.

4. Konsep Koloid

Konsep koloid adalah salah satu pokok bahasan dalam pelajaran kimia kelas XI semester 2. Adapun indikator atau tujuan dalam pembelajaran konsep koloid adalah siswa mampu menjelaskan proses pembuatan koloid, mengidentifikasi dan mengelompokkan sifat-sifat koloid serta mendeskripsikan peranan koloid dalam berbagai macam industri48. Koloid merupakan bentuk campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi49.

Sifat-sifat koloid: (1) efek Tyndal, (2) gerak Brown, (3) muatan koloid, (4) koagulasi, (5) koloid pelindung, (6) dialisis, (7) koloid liofil dan koloid liofob, dan (8) pengolahan air bersih.

Ukuran partikel koloid terletak antara partikel larutan sejati dan partikel suspensi. Oleh karena itu, sistem koloid dapat dibuat dengan pengelompokkan (agregasi) partikel larutan sejati atau menghaluskan bahan dalam bentuk kasar kemudian didispersikan ke dalam medium dispersi. Cara yang pertama disebut cara kondensasi, sedangkan cara yang kedua disebut cara dispersi.

Cara kondensasi dapat dilakukan dengan reaksi hidrolisis, dan dengan reaksi redoks. Adapun cara dispersi dapat dilakukan dengan cara mekanik, cara peptisasi, dan cara busur Bredig.

48

Unggul Sudarmo, Kimia untuk SMA kelas XI, (Jakarta: Phibeta, 2006), h. vii

49

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Pada penelitian ini, Penulis merujuk kepada penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, dan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang relevan yaitu:

1) Penelitian tentang “Pendekatan Kontekstual Sebagai Upaya Meningkatkan Proses dan Hasil Pembelajaran Fisika Siswa SMUN 5 Bengkulu” oleh Nirwana (2003) menyimpulkan bahwa pembelajaran fisika dengan menggunakan model pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan hasil belajar fisika siswa, pembelajaran fisika dengan penerapan model pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan proses pembelajaran fisika.50 2) “Model Pembelajaran Langsung dengan Pendekatan Kontekstual untuk

Meningkatkan Aktivitas, Konsepsi dan Hasil Belajar Fisika Siswa SMAN 13 Bandar Lampung” oleh I Wayan Distrik (2005) menyimpulkan bahwa dalam pembelajaran langsung dan pendekatan kontekstual keaktifan belajar siswa dapat ditingkatkan, perilaku yang tidak mendukung proses belajar dikurangi, dan hasil belajar siswa menjadi lebih baik.51

3) “Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Melalui Pendekatan

Contextual Learning Mata Pelajaran Fisika di SMAN 3 Bandar Lampung”

oleh Damriani (2006) menyimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan pendekatan kontekstual dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. Hal ini disebabkan pendekatan kontekstual memperhatikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotor siswa dalam kegiatanbelajar.52

4) “Pengaruh Penerapan Contextual Teaching and Learning (CTL) dengan Metode Eksperimen terhadap Hasil Belajar Kimia Siswa pada Pokok Bahasan Perubahan Materi” oleh Qomariah (2006) menyimpulkan bahwa terdapat

50

Nirwana, “Pendekatan Kontekstua Sebagai Upaya Meningkatkan Proses dan Hasil Pembelajaran Fisika Siswa SMUN 5 Bengkulu”, dalam Exacta: Jurnal Pendidikan Matematika dan Sains, vol.1, No. 2, Desember 2003, hal. 77.

51

I Wayan Distrik, dkk., “Model Pembelajaran Langsung (Direct Instructional) dengan Pendekatan Kontekstual (Contextual Teaching and Learning) untuk Meningkatkan Aktifitas, Konsepsi, dan Hasil Belajar Fisika Siswa SMAN 13 Bandar Lampung”, dalam Sari Penelitian PembelajaranHibah PTK dan PPKP Tahun 2005, hal. 9.

52

Damriani, “Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Melalui Pendekatan

pengaruh yang signifikan penerapan CTL dengan metode eksperimen terhadap hasil belajar kimia siswa dengan meningkatkan hasil belajar siswa maka dapat membantu para siswa memahami konsep perubahan materi sehingga siswa menjadi lebih termotivasi, kreatif, berpikir kritis dan menghargai orang lain dalam proses belajar mengajar.53

C. Kerangka Berpikir

Bidang studi kimia merupakan kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kebanyakan para siswa agak sulit mempelajarinya karena di setiap konsep dibutuhkan penalaran tinggi, ketelitian, dan kemampuan menerapkannya di alam. Untuk itu dalam proses belajar mengajar, metode dan strategi merupakan salah satu faktor yang sangat penting dilakukan dalam proses belajar karena dengan adanya strategi dan metode diharapkan dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan siswa dalam kegiatan belajar mengajar.

Untuk membantu para siswa dalam meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran kimia khususnya pada konsep sistem koloid diperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Pada konsep sistem koloid banyak sekali contoh-contoh sistem koloid yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun pada kenyataannya siswa belum memahaminya. Guru memberi perlakuan kepada siswa dengan perlakuan yang bersifat konvensional (metode ceramah) yang akan membuat siswa kurang tertarik dengan materi ini.

Oleh karena itu guru harus mampu memilih metode pembelajaran yang paling efektif, yang menuntut siswa untuk aktif dan bekerja sama dalam memecahkan suatu masalah. Salah satu strategi pembelajaran yang dapat menuntut siswa aktif salah satunya dengan pembelajaran kontekstual, dalam pembelajaran kontekstual guru akan mengkaitkan materi pelajarannya dengan dunia nyata dan mendorong siswa menerapkan pengetahuannya dalam kehidupannya. Dengan demikian siswa akan menjadi lebih aktif dan menyadari tentang kegunaan apa yang telah mereka pelajari dalam kehidupannya. Selain itu

53

juga melatih siswa dalam mengembangkan dan membangun pengetahuan yang dimilikinya.

Berdasarkan kajian teoretik dan bahasan hasil penelian yang relevan, maka diharapkan dengan menggunakan pembelajaran kontekstual dapat meningkatkan hasil belajar kimia siswa pada konsep sistem koloid.

D. Hipotesis Penelitian

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di SMU Muhammadiyah 25 Pamulang kelas

XI IPA semester genap tahun ajaran 2007/2008, dengan waktu penelitian

dimulai pada bulan Mei – Juni 2008.

B. Metode Penelitian 1. Metode penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kuasi eksperimen.

Penelitian eksperimen mempunyai tiga ciri pokok, yaitu: (1) variabel bebas

yang dimanipulasikan; (2) variabel lain yang mungkin berpengaruh dikontrol

agar tetap konstan; (3) efek atau pengaruh manipulasi variabel bebas dan

variabel terikat diamati secara langsung oleh peneliti.1

2. Desain penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah desain statis dua kelompok.

T

Grup

abel 2. Desain Statis Dua Ke

Variabel Ter at

lompok

Postes ik

A X T

B ‐ T

Keterangan:

A = Kelompok yang menggunakan pembelajaran kontekstual

B = Kelompok yang menggunakan pembelajaran konvensional

X = Penggunaan pembelajaran kontekstual

T = Tes akhir yang sama pada kedua kelompok

1

Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), Cet. Ke-2, h. 180-181.

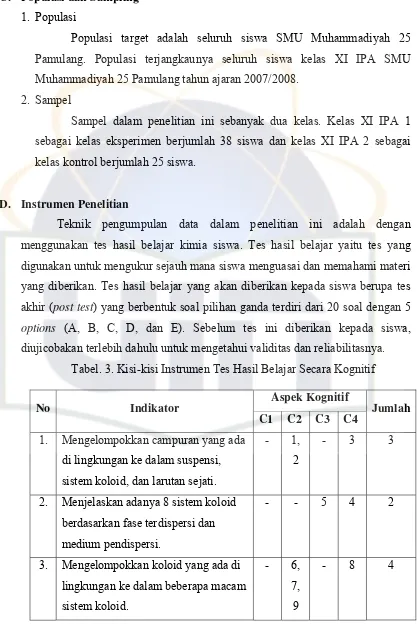

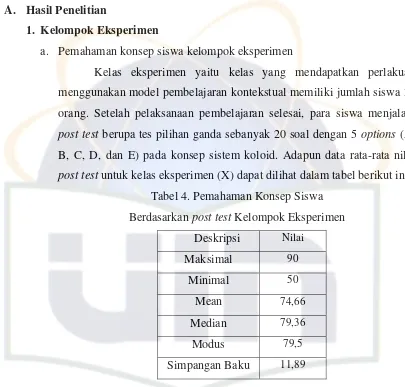

C. Populasi dan Sampling 1. Populasi

Populasi target adalah seluruh siswa SMU Muhammadiyah 25

Pamulang. Populasi terjangkaunya seluruh siswa kelas XI IPA SMU

Muhammadiyah 25 Pamulang tahun ajaran 2007/2008.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini sebanyak dua kelas. Kelas XI IPA 1

sebagai kelas eksperimen berjumlah 38 siswa dan kelas XI IPA 2 sebagai

kelas kontrol berjumlah 25 siswa.

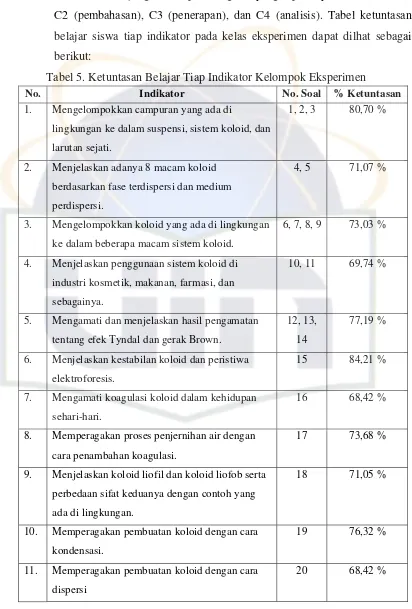

D. Instrumen Penelitian

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan

menggunakan tes hasil belajar kimia siswa. Tes hasil belajar yaitu tes yang

digunakan untuk mengukur sejauh mana siswa menguasai dan memahami materi

yang diberikan. Tes hasil belajar yang akan diberikan kepada siswa berupa tes

akhir (post test) yang berbentuk soal pilihan ganda terdiri dari 20 soal dengan 5

options (A, B, C, D, dan E). Sebelum tes ini diberikan kepada siswa,

diujicobakan terlebih dahulu untuk mengetahui validitas dan reliabilitasnya.

Tabel. 3. Kisi-kisi Instrumen Tes Hasil Belajar Secara Kognitif

No Indikator Aspek Kognitif Jumlah

C1 C2 C3 C4 1. Mengelompokkan campuran yang ada

di lingkungan ke dalam suspensi,

sistem koloid, dan larutan sejati.

- 1,

2

- 3 3

2. Menjelaskan adanya 8 sistem koloid

berdasarkan fase terdispersi dan

medium pendispersi.

- - 5 4 2

3. Mengelompokkan koloid yang ada di

lingkungan ke dalam beberapa macam

No Indikator Aspek Kognitif Jumlah C1 C2 C3 C4

4. Menjelaskan penggunaan sistem

koloid di industri kosmetik, makanan,

farmasi, dan sebagainya.

- 11 10 - 2

5. Mengamati dan menjelaskan hasil

pengamatan tentang efek Tyndal dan

gerak Brown.

- 12,

13

- 14 3

6. Menjelaskan kestabilan koloid,

peristiwa elektroforesis dan koagulasi

koloid dalam kehidupan sehari-hari.

15,

16

- - - 2

7. Memperagakan proses penjernihan air

dengan cara penambahan koagulan.

- 17 - - 1

8. Menjelaskan koloid liofil dan koloid

liofob serta perbedaan sifat keduanya

dengan contoh yang ada di

lingkungan.

18 - - - 1

9. Memperagakan pembuatan koloid

dengan cara kondensasi dan dispersi..

E. Kalibrasi Instrumen 1. Uji Validitas

Valid (sahih) adalah alat ukur yang mampu mengukur apa yang

hendak diukur.2 Sebuah data atau informasi dapat dikatakan valid apabila

sesuai dengan keadaan senyatanya.3

Adapun validitas instrumen hasil belajar yang digunakan dalam

penelitian ini adalah validitas isi (content validity) dan validitas butir soal

(validitas item). Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi jika mampu

mengukur tujuan khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran

yang diberikan sesuai dengan yang tertera dalam kurikulum pembelajaran4.

Sementara itu, validitas butir soal yang digunakan untuk pengujian validitas

skor butir dis-kontinum (soal bentuk ebjektif dengan skor 0 atau 1) adalah

dengan menggunakan koefisien korelasi biserial. Rumus yang digunakan

untuk menghitung koefisien korelasi biserial (rpbi) antara skor butir soal

dengan skor total tes adalah 5:

rpbi = Koefisien korelasi point biseral

Mp = Skor rata-rata hitung yang dimiliki oleh peserta

Mt = Skor rata-rata dari skor total

SDt = Deviasi standar dari skor total

p = Proporsi peserta yang menjawab betul terhadap butir item yang

sedang diuji validitas itemnya

q = Proporsi peserta yang menjawab salah terhadap butir item yang

sedang diuji validitas itemnya

2

Tonih Feronika dan Burhanuddin Milaman, Evaluasi Pendidikan Kimia (Modul). (Jakarta: Program Studi Pendidikan Kimia FITK, 2006), h. 12.

3

Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), Cet. Ke-5, h. 58.

4

Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumu Aksara, 1996), Cet. 12, h. 64.

5

Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 185.