KAJIAN KEARIFAN LOKAL PADA PEKARANGAN

MASYARAKAT BETAWI SEBAGAI BASIS

PENGELOLAAN LANSKAP PERKAMPUNGAN

BUDAYA BETAWI SETU BABAKAN, DKI JAKARTA

PRANAWITA KARINA NURSYIRWAN

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK

CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul ―Kajian Kearifan Lokal pada Pekarangan Masyarakat Betawi sebagai Basis Pengelolaan Lanskap di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, DKI Jakarta‖ adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip baik dari karya yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juni 2015

Pranawita Karina Nursyirwan

RINGKASAN

PRANAWITA KARINA NURSYIRWAN. Kajian Kearifan Lokal pada Pekarangan Masyarakat Betawi sebagai Basis Pengelolaan Lanskap Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, DKI Jakarta. Dibimbing oleh WAHJU Q. MUGNISJAH dan NURHAYATI H.S. ARIFIN.

Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Srengseng, Jakarta Selatan, dirancang untuk melestarikan budaya Betawi dan sebagai tempat untuk mengembangkan alam yang dikelilingi oleh keberadaan budaya Betawi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji kearifan lokal masyarakat Betawi melalui pekarangan dengan cara (1) mengidentifikasi karakteristik pekarangan Betawi, (2) mengkaji kearifan lokal masyarakat Betawi di pekarangan, dan (3) menyusun strategi pengelolaan lanskap Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan agar kearifan lokal tetap terjaga. Sumber data diperoleh dari hasil studi literatur, wawancara, kuisioner, dan observasi lapang. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan statistik nonparametris.

Hasil identifikasi pekarangan Betawi di Setu Babakan berdasarkan pengelompokan luas pekarangan sampel menurut Arifin et al. (1998) adalah sempit (<120 m2) 46 %, sedang (120-400 m2) 17%, besar (400-1000 m2) 20%, dan sangat besar (>1000 m2) 17%. Dari 46% pekarangan sempit, 20% berada di RW 08, dan masing-masing 10% di RW 06 dan RW 07. Adanya pekarangan sempit disebabkan oleh fragmentasi pekarangan akibat adanya sistem pewarisan, pembagian rumah, dan jual beli lahan. Elemen yang ditemukan pada pekarangan Betawi adalah elemen fisik berupa pagar, tempat menjemur, bale, kandang ternak, lubang tabunan, air, dan tanaman. Elemen lainnya berupa sistem mata pencaharian pemiliknya, yaitu petani, ibu rumah tangga, wiraswastawan, dan pensiunan. Unsur seni yang masih ditemukan di pekarangan Betawi adalah gigi balang dan langkan yang memiliki pola khas Betawi. Aktivitas di pekarangan mencakup kepercayaan, seni, ritual, bahasa, dan persepsi masyarakat terhadap lingkungannya. Faktor yang membentuk pekarangan Betawi adalah tingkat kepentingan pertanian, informasi teknik pertanian, dasar pemilihan tanaman, pembagian hasil pekarangan, jumlah petani, sikap terhadap perubahan penggunaan lahan, sumber air, dan pertanian organik.

Kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Betawi mencakup pengetahuan cara menentukan sumber air di pekarangan, mengolah tanaman hasil pekarangan sebagai obat tradisonal, dan mengatur pola bertanam di pekarangan. Adanya norma yang terkait dengan waktu penanaman dimiliki oleh masyarakat Betawi. Masyarakat Betawi memiliki hari baik dan hari buruk dalam melakukan kegiatan di pekarangan. Hasil studi menunjukkan adanya simbol-simbol dalam upacara adat yang dilakukan di pekarangan dan juga kebiasaan atau aktivitas orang Betawi yang menyebabkan terbentuknya elemen di pekarangan Betawi seperti bale, tampungan air, dan

tabunan.

derajat tinggi, ilmu pengetahuan dengan derajat tinggi, budaya dengan derajat tinggi, pendidikan dengan derajat sedang, dan agama dengan derajat tinggi. Hasil analisis nilai penting tersebut menunjukkan pekarangan Betawi di Setu Babakan memiliki potensi untuk dilindungi. Empat prioritas utama dalam rencana pengelolaan pekarangan Betawi berdasarkan analisis SWOT adalah memaksimalkan kekuatan yang dimiliki untuk mencapai peluang yang ada, yaitu (1) memberikan insentif bagi warga Betawi Setu Babakan yang masih melakukan aktivitas terkait dengan kearifan lokal Betawi di pekarangan; (2) menjadikan aktivitas di pekarangan Betawi sebagai daya tarik wisata budaya di Setu Babakan; (3) menjadikan kegiatan budaya Betawi yang berada dalam pekarangan sebagai salah satu kearifan lokal yang dimunculkan dan dilakukan kembali dalam Perkampungan Budaya Betawi; (4) membuat media informasi mengenai adanya nilai-nilai penting di pekarangan.

SUMMARY

PRANAWITA KARINA NURSYIRWAN. Study of Betawinese Pekarangan as Basic Landscape Management of Betawi Cultural Village Setu Babakan, DKI Jakarta. Supervised by WAHJU Q. MUGNISJAH and NURHAYATI H.S. ARIFIN.

Betawi cultural village Setu Babakan, Srengseng, East Jakarta, designed to preserve Betawi culture and as a place to develop nature surrounded by existence of Betawi Culture. The objectives of this study was to assess local wisdom through pekarangan by (1) identifying characteristic of Betawinese

pekarangan, (2) analyzing local wisdom in Betawinese pekarangan, and (3) arrange strategy of landscape management for Betawi Cultural Village to keep local wisdom well maintained. The data source gained from study literature, interview, questionnaire, and field observation. This study use qualitative descriptive and non parametric statistic as method.

The result of Betawinese pekarangan identification classified based on

pekarangan wide-scale according to Arifin et al. (1998) was small (<120 m2) 46 %, average (120-400 m2) 17%, large (400-1000 m2) 20%, and very large (>1000 m2) 17%. Among 46% of small pekarangan, 20% located at RW 08 and 10% each located at RW 06 and RW 07. The most number of small pekarangan caused by fragmentation derived from inheritance system, home division, and land selling. Element founded at Betawinese

pekarangan are physical elements as fence, sunning spot, bale, cattle pen, tabunan holes, water, and plant. The others element are owner livelihood system as farmer, housewives, self-employed, and retired. The art aspect found at Betawinese pekarangan are gigi balang and langkan that has uniqe character of Betawi culture. Activity at pekarangan are beliefs, art, rituals, language, and public perception of their environment. Factor that formed Betawinese pekarangan are the level of agriculture interest, information of agriculture technic, basic selection of plant, allocation of pekarangan

products, number of farmer, response roward land use change, water resource, and organic farming.

Betawinese local wisdom that found in pekarangan are knowledge of finding water resource at pekarangan, using pekaragan plant as traditional medicine, and arrange harvesting system at pekarangan. There is norm related cultivation by Betawinese. Betawinese believe that there are good day and bad day in doing activity at pekarangan. Study result showed that there are symbols of traditional ceremonies at pekarangan. There also Betawinese habit or activity that form element at pekarangan such as bale,

water source, and tabunan holes.

Betawinese pekarangan significance analysis showed that it had high value of history, knowledge, culture, and religion. While education in

whom still doing activity related to Betawinese pekarangan local wisdom; (2) making Betawinese pekarangan activity as main attration of cultural tourism at Setu Babakan Cultural Village; (3) making cultural activity in

pekarangan as one of local wisdom that showed up in Betawi Cultural Village; (4) making information media of significance value in Betawinese

pekarangan.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

KAJIAN KEARIFAN LOKAL PADA PEKARANGAN MASYARAKAT BETAWI SEBAGAI BASIS PENGELOLAAN

LANSKAP DI PERKAMPUGAN BUDAYA BETAWI SETU BABAKAN, DKI JAKARTA

PRANAWITA KARINA NURSYIRWAN

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Arsitektir Lanskap

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Mahaesa yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga tesis berjudul ―Kajian Kearifan Lokal pada Pekarangan Masyarakat Betawi sebagai Basis Pengelolaan Lanskap di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, DKI Jakarta‖ dapat diselesaikan. Tesis ini dipilih karena terdorong oleh keinginan penulis untuk dapat memberikan kontribusi terkait kearifan lokal dengan mengidentifikasi kearifan lokal yang ada di Perkampungan Budaya Betawi, Setu Babakan, Jakarta Selatan, serta memasukkan unsur tersebut ke dalam pengelolaan lanskap di Setu Babakan.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Prof. Dr. Ir. Wahju Q. Mugnisjah, M.Agr. dan Dr. Ir. Nurhayati H.S. Arifin, M.Sc. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dalam penelitian dan penulisan tesis ini. Di samping itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Dr. Ir. Aris Munandar, MS. selaku dosen penguji tesis atas kritik dan saran. Selanjutnya, penulis mengucapkan terimakasih kepada rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Arsitektur Lanskap 2012 yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas semangat dan dukungan tulus yang telah diberikan untuk penulis; kepada keluarga pengelola Perkampungan Budaya Setu Babakan atas bantuan dan kerja samanya; kepada tim UNIKA Semarang dan Forum Jabodetabek 2015 yang telah menerbitkan jurnal mengenai sebagian isi tesis ini; kepada Mama, Papa, Bubu, dan M. Rizky Waskito Aribowo, ST, MT atas dukungan, kasih sayang serta kesabaran yang tak terbatas. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat.

Jakarta, Juni 2015

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL x

DAFTAR GAMBAR x

DAFTAR LAMPIRAN xi

1 PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 1

Tujuan Penelitian 2

Manfaat Penelitian 2

Ruang Lingkup 2

2 TINJAUAN PUSTAKA 4

Lanskap Budaya 4

Lanskap Budaya Betawi 4

Kearifan Lokal 5

Etnik Betawi 6

Folklor Betawi 7

Pengertian dan Fungsi Pekarangan 8

Pengelolaan Berkelanjutan 8

3 METODE 9

Lokasi dan Waktu Penelitian 9

Identifikasi Karakteristik Pekarangan 11

Kajian Kearifan Lokal Masyarakat Betawi di Pekarangan 14

Strategi Pengelolaan Lanskap Perkampungan Budaya Betawi Setu

Babakan 14

4 HASIL DAN PEMBAHASAN 16

Kondisi Umum 16

Karakteristik Pekarangan Betawi 18

Identifikasi Pekarangan Betawi 22

Faktor Pembentuk Pekarangan Betawi 33

Signifikansi Pekarangan Betawi 37

Strategi Pengelolaan Lanskap Perkampungan Budaya Betawi Setu

Babakan 42

5 SIMPULAN DAN SARAN 49

Simpulan 49

Saran 49

DAFTAR PUSTAKA 51

LAMPIRAN 54

DAFTAR TABEL

1 Metode dalam mencapai tujuan penelitian 10

2 Daftar nama narasumber 11

3 Elemen kombinasi 11

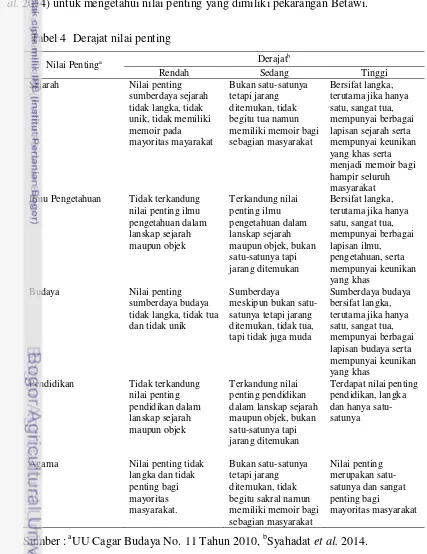

4 Derajat signifikansi 13

5 Skala rating matriks IFE dan EFE 15

6 Alternatif strategi 16

7 Jumlah penduduk di Kawasan Setu Babakan 17

8 Jenis penggunaan lahan di PBB Setu Babakan 18

9 Distribusi elemen keras di pekarangan 22

10 Distribusi tanaman di pekarangan 24

11 Tingkat kepentingan faktor internal 44

12 Tingkat kepentingan faktor eksternal 44

13 Penilaian bobot faktor strategis internal 45

14 Penilaian bobot faktor strategis eksternal 45

15 Matriks IFE pekarangan Betawi 46

16 Matriks EFE pekarangan Betawi 46

17 Matriks strength-opportunity 47

18 Perankingan alternatif strategi 47

DAFTAR GAMBAR

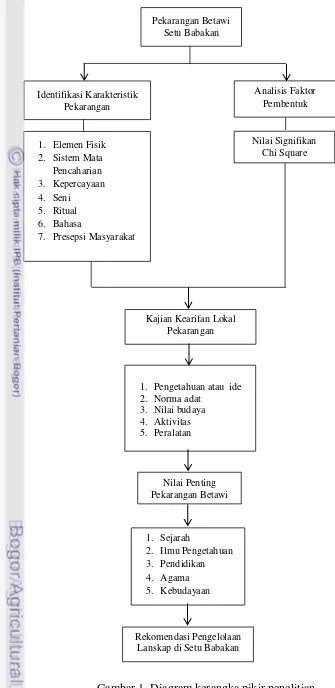

1 Diagram kerangka pikir penelitian 3

2 Lokasi Penelitian 10

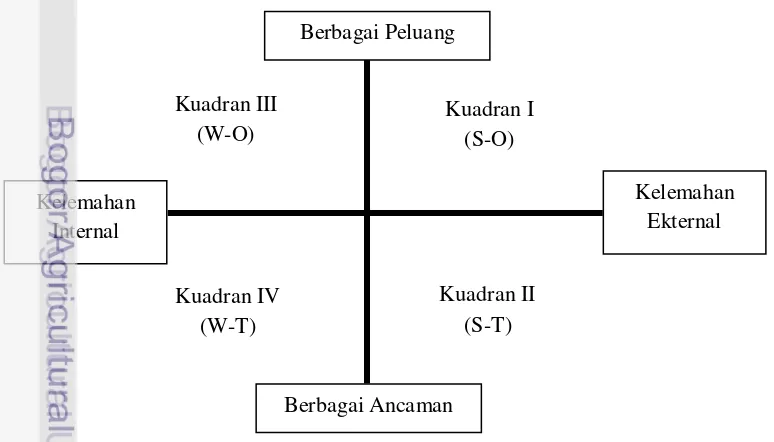

3 Diagram strategi analisis SWOT 15

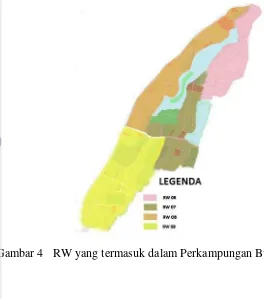

4 RW yang termasuk dalam Perkampungan Budaya Betawi 17

5 Perubahan pola penggunaan lahan 18

6 Fragmentasi Lahan 19

7 Perkerasan dan pot yang digunakan pada pekarangan sempit 20

8 Distribusi luas pekarangan RW sampel 21

9 Gigi balang pada pekarangna sedang (a) dan tanaman pembatas dengan

jalan umum pada pekarangan sangat besar (b) 21

10 Elemen keras di pekarangan Betawi: tabunan (a), kandang (b),

dan bale-bale (c) 23

11 Elemen air di pekarangan Betawi: kolam empang (a), tampungan air

hujan (b), dan kolam buatan (c) 24

(a) dan grafik hubungan etnis terhadap tingkat kepentingan pertanian

(b) 33

20 Grafik hubungan etnis terhadap informasi pertanian dari majalah (a), grafik hubungan pekerjaan terhadap informasi pertanian dari majalah (b), grafik hubungan RW terhadap informasi pertanian lainnya (c), dan grafik hubungan RW terhadap iformasi pertanian dari pengalaman

sendiri. 34

21 Grafik hubungan lama domisili terhadap sikap terhadap perubahan

penggunaan lahan 35

22 Grafik hubungan asal orang tua terhadap hasil pekarangan (a) dan grafik hubungan status kependudukan dengan hasil pekarangan (b) 35 23 Grafik hubungan jenis kelamin terhadap jumlah petani (a) dan grafik

hubungan lama domisili terhadap sikap terhadap perubahan penggunaan

lahan (b) 36

24 Grafik hubungan RW terhadap sumber air (a) dan grafik hubungan

RW terhadap pertanian organik (b) 37

25 Diagram posisi analisis SWOT untuk strategi dan pengembangan

pekarangan Betawi di Setu Babakan 46

DAFTAR LAMPIRAN

1 Tabel hasil analisis Chi Square 55

1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Setelah Jakarta menjadi ibu kota, pusat bisnis, politik, dan kebudayaan terjadi pertambahan penduduk besar-besaran. Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta mencatat bahwa pada tahun 2014 terdapat 10 073 300 orang pada malam hari dan 11 201 610 orang pada siang hari. Hasil sensus tahun 2000 mencatat perubahan komposisi etnis Betawi di Jakarta sebesar 27.65% dari total penduduk di Jakarta, sebelumnya pada tahun 1930 terdapat 36.19% penduduk Betawi di Jakarta. Perkembangan kota dan jumlah penduduk pendatang menimbulkan dampak yang kompleks, antara lain, perubahan penggunaan lahan dan juga timbulnya ancaman terhadap keberadaan penduduk lokal, yaitu masyarakat Betawi Pembangunan Jakarta sejak awal tahun 1970-an juga telah menggusur perkampungan etnis Betawi ke pinggiran kota.

Keberadaan masyarakat Betawi di Setu Babakan, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, termasuk dalam persebaran etnis Betawi di Jakarta dan sekitarnya yang mendiami kantong-kantong persebarannya sekitar abad ke-19 (Wardiningsih 2005). Masyarakat Betawi di Setu Babakan merupakan kelompok yang mendukung keberadaan Betawi dan budaya Betawi secara turun-temurun. Pemeritah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Setu Babakan sebagai tempat pelestarian dan pengembangan Budaya Betawi. Perkampungan tersebut menjadi objek wisata dengan kebudayaan Betawi yang masih kental. Pembangunan kawasan perumahan, sarana dan prasarana kota yang baru, serta pendatang dari luar Jakarta menyebabkan hilangnya karakter budaya Betawi di pekarangan. Padahal pekarangan memiliki nilai yang mendukung untuk memenuhi aktivitas sosial, budaya, dan ekonomi (Soemarwoto 1997).

Sering kali pengetahuan penduduk setempat dijadikan pedoman yang akurat dalam mengembangkan kehidupan di lingkungan permukimannya (Wardiningsih 2005). Dalam beradaptasi dengan lingkungan, masyarakat memperoleh dan mengembangkan suatu kearifan yang berwujud pengetahuan atau ide, norma adat, nilai budaya, aktivitas, dan peralatan sebagai hasil mengelola lingkungan. Dengan mengetahui makna kearifan lokal yang terkait dengan pentingnya pelestarian dan pengelolaannya, studi ini bertujuan mengkaji kearifan lokal di pekarangan masyarakat Betawi. Kajian tersebut selanjutnya dapat dijadikan dasar dalam pengelolaan lanskap secara menyeluruh di Perkampungan Budaya Betawi, Setu Babakan.

Perumusan Masalah

Dampak perkembangan Jakarta menjadi ibu kota menjadi salah satu ancaman terhadap keberadaan masyarakat Betawi. Berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta No. 92 Tahun 2000, Setu Babakan, Jakarta Selatan, ditetapkan sebagai Perkampungan Budaya Betawi. Pekarangan di Setu Babakan belum mendapatkan perhatian khusus yang terkait dengan pelestarian dan pengelolaan budaya Betawi. Berdasarkan hal tersebut disusun perumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana karakteristik pekarangan masyarakat Betawi? 2. Adakah kearifan lokal terkait pekarangan Betawi?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. mengidentifikasi karakteristik pekarangan Betawi;

2. mengkaji kearifan lokal masyarakat Betawi di pekarangan;

3. menyusun strategi pengelolaan lanskap perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, agar kearifan lokal tetap terjaga.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah

1. sebagai informasi bagi penguatan eksistensi budaya Betawi di tengah keragaman budaya di Jakarta saat ini; dan

2. sebagai dasar pertimbangan penentuan kebijakan dalam mengelola lanskap perkampungan budaya Betawi.

Ruang Lingkup

Gambar 1 Diagram kerangka pikir penelitian

Pekarangan Betawi Setu Babakan

Rekomendasi Pengelolaan Lanskap di Setu Babakan

Analisis Faktor Pembentuk

Nilai Penting Pekarangan Betawi 1. Elemen Fisik

2. Sistem Mata Pencaharian 3. Kepercayaan 4. Seni 5. Ritual 6. Bahasa

7. Presepsi Masyarakat

1. Sejarah

2. Ilmu Pengetahuan 3. Pendidikan 4. Agama 5. Kebudayaan 1. Pengetahuan atau ide 2. Norma adat

3. Nilai budaya 4. Aktivitas 5. Peralatan Identifikasi Karakteristik

Pekarangan

Nilai Signifikan Chi Square

2 TINJAUAN PUSTAKA

Lanskap Budaya

Lanskap budaya merupakan aspek berwujud dari budaya yang tidak dapat berhenti dalam suatu waktu seperti struktur sejarah. Konsep tradisional dalam pelestarian sejarah harus diperbaharui untuk memasukkan konsep budaya (Ingerson 1999). Menurut Mynors (1984), lanskap budaya adalah kewenangan perencanaan lokal dari waktu ke waktu dalam menentukan bagian mana dari wilayah masyarakat yang merupakan wilayah dengan bangunan arsitektural khusus, karakter bersejarah atau penampakan yang ingin dijaga, dikembangkan, dan dinyatakan sebagai wilayah konservasi.

Menurut Bimbaum (2001), lanskap budaya adalah suatu area geografis yang dilengkapi dengan kebudayaan dan sumber daya alam serta kehidupan satwa di dalamnya yang terkait dengan suatu peristiwa bersejarah dan aktivitas seseorang yang menunjukkan suatu kebudayaan ataupun nilai keindahan. Lanskap budaya juga dapat dikatakan sebagai cerminan interaksi dari manusia dan lingkungan yang alami melalui ruang dan waktu serta merupakan suatu fenomena yang kompleks dengan identitas, baik yang dilihat maupun yang disentuh. Lanskap budaya adalah istilah yang menunjukkan suatu kawasan lanskap yang tersusun oleh budaya manusia dan dapat dikatakan juga sebagai konfigurasi secara keseluruhan dari topografi, penutupan vegetasi, tata guna lahan, dan terdiri dari pemukiman yang membatasi keterkaitan dari proses budaya, alam, serta aktivitasnya.

Banyaknya lanskap budaya yang hilang berarti manusia kurang mampu beradaptasi terhadap kondisi lokal tertentu walaupun mereka mungkin mampu untuk lebih berkontribusi dalam ekonomi global (McNeely dan Keeton 1995). Philips (1998) mengungkapkan bahwa lanskap budaya dapat ditemukan di setiap bagian dunia yang mempunyai populasi. Mereka mewakili berbagai bagian dari warisan leluhur yang kaya dan tidak terbatas. Walaupun banyak terjadi perubahan dari bentuk alami mereka, lanskap budaya penting untuk konservasi alam dan keanekaragaman hayati karena banyak dari ekosistem yang berada di dalamnya dapat terus bertahan hidup melalui campur tangan manusia.

Setiap suku bangsa memiliki nilai-nilai budaya yang khas dan dapat membedakan jati diri mereka dari kekhasan budaya yang lain. Perbedaan ini dapat dilihat dari gagasan, adat istiadat, dan hasil karyanya yang dituangkan melalui interaksi antar individu atau kelompok dengan alam sekitarnya. Menurut Tishler (1982), lanskap budaya adalah suatu lanskap alami yang diperlihatkan oleh kelompok budayanya. Budaya sebagai agen, area alami sebagai media, dan lanskap budaya sebagai hasilnya. Jika kita kehilangan lanskap yang menggambarkan tentang budaya dan tradisi kita, kita akan kehilangan bagian penting dari diri kita sendiri dan akar kita pada masa lampau (Tishler 1982).

Lanskap Budaya Betawi

masing-masing permukimannya yang berkembang sejak abad ke-17 sampai saat kini. Pada tahun 1840, istilah ―kampung‖ (compound) digunakan untuk mengindikasikan ―permukiman penduduk asli‖ yang dibedakan dari istilah ―kota‖ untuk permukiman Belanda. Pertumbuhan kampung pada umumnya terdapat pada jalur komunikasi dan pusat perdagangan yang dibangun Belanda saat itu. Bentukan kampung secara tipologi diklasifikasikan menjadi tiga (Harun et al.1999):

1. kampung Kota, berada di daerah pusat-pusat kegiatan kota yang biasanya berkepadatan sangat tinggi (Kampung Kebon Sirih);

2. kampung Pinggiran, berada pada daerah pinggiran kota tetapi masih dalam batas wilayah dan kegiatan-kegiatan kota; berkepadatan rendah, tetapi kadang-kadang ada juga yang berkepadatan tinggi (Kampung Budi Kemuliaan);

3. Kampung Perdesaan, berada di luar batas wilayah dan kegiatan perkotaan yang berkepadatan rendah dan kebanyakan bertumpu pada kegiatan pertanian dan perkebunan (Kampung Slipi).

Menurut Harun et al. (l999), pola tata ruang pekarangan secara tradisional, letak rumah pada bagian dalam (hinterland) dibedakan menjadi tiga karakter pola tata ruang:

1. pola memusat di lokasi ‖bagian dalam‖ (agak jauh dari jalan besar) dengan perkampungan yang memiliki pola terpencar karena rumah tersebut dibangun di tengah-tengah kebun buah atau lahan- lahan yang kering;

2. pola di bagian luar (dekat atau langsung berada dekat pada jalan), dengan rumah lebih bersifat mengelompok padat atau berjajar di sepanjang jalan dan hanya dikelilingi oleh pekarangan yang sempit, tetapi hal tersebut bukan berati bahwa pemilik rumah memiliki lahan yang sempit, karena seringkali kebun buah-buahan atau lahan kering yang dimilikinya terdapat pada lokasi lain;

3. pola menyebar, dalam arti jarak rumah satu ke rumah yang lainnya terletak cukup jauh, hanya dibatasi perkebunan atau persawahan dan dikaitkan dengan pola kehidupan masyarakat setempat yang pada umumnya bercocok tanam dan berdagang.

Pola ruang pada masyarakat Betawi umumnya mempunyai akses jalan penghubung yang berupa jalan setapak dengan lebar jalan lebih kurang 1.5–2 meter. Menurut Departemen Pendidikan Kebudayaan, Pengkajian, dan Pembinaan

Nilai-Nilai Budaya DKI (l997), pola pekarangan Betawi pada umumnya terbagi dalam zonasi berikut:

1. zona hunian utama (rumah utama/ induk) yang dihuni oleh pemilik orang tua), 2. zona hunian pendukung, dihuni oleh anak yang sudah menikah, sanak saudara,

atau famili,

3. zona perkebunan (ditanami tanaman khas Betawi seperti pohon buah, sayuran, dan tanaman obat), dan

4. zona pelengkap (pemakaman keluarga, empang/kolam, kandang ayam, tempat pembakaran sampah, lapangan bulu tangkis, sumur, dan tempat menjemur pakaian).

Kearifan Lokal

komunitas tertentu. Menurut Akhmar dan Syarifudin (2007), kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempat hidupnya secara arif. Oleh karena itu, kearifan lokal tidaklah sama pada tempat dan waktu yang berbeda dan suku yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidupnya berbeda-beda sehingga pengalamannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memunculkan berbagai sistem pengetahuan baik yang berhubungan dengan lingkungan maupun sosial. Sebagai salah satu bentuk perilaku manusia, kearifan lokal bukanlah suatu hal yang statis melainkan berubah sejalan dengan waktu, bergantung pada tatanan dan ikatan sosial budaya yang ada di masyarakat (Suhartini 2009).

Wahono (2005) mengungkapkan bahwa kearifan lokal adalah kepandaian dan strategi-strategi pengelolaan alam semesta dalam menjaga keseimbangan ekologis yang sudah berabad-abad teruji oleh berbagai bencana dan kendala serta keteledoran manusia. Kearifan lokal tidak hanya berhenti pada etika, tetapi sampai pada norma, tindakan, dan tingkah laku sehingga kearifan lokal dapat menjadi seperti religi yang dapat memberi pedoman manusia dalam bersikap dan bertindak baik dalam konteks kehidupan sehari-hari maupun menentukan peradaban manusia yang lebih jauh.

Masyarakat memperoleh dan mengembangkan suatu kearifan yang berwujud pengetahuan atau ide, norma adat nilai budaya, aktivitas, dan peralatan sebagai hasil abstraksi mengelola lingkungan. Seringkali pengetahuan mereka tentang lingkungan setempat dijadikan pedoman yang akurat dalam mengembangkan kehidupan di lingkungan pemukimannya. Keanekaragaman pola-pola adaptasi terhadap lingkungan hidup dalam masyarakat Indonesia yang diwariskan secara turun temurun menjadi pedoman dalam memanfaatkan sumber daya alam. Kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungan dapat ditumbuhkan secara efektif melalui pendekatan kebudayaan. Jika kesadaran tersebut dapat ditingkatkan, hal itu akan menjadi kekuatan yang sangat besar dalam pengelolaan lingkungan. Dalam pendekatan kebudayaan ini, penguatan modal sosial, seperti pranata sosial-budaya, kearifan lokal, dan norma-norma yang terkait dengan pelestarian lingkungan hidup penting menjadi basis yang utama (Suhartini 2009).

Etnik Betawi

Menurut Saidi (1994), Betawi merupakan masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang datang dari berbagai penjuru dunia dan suku bangsa di Indonesia (Jawa, Melayu, Bali, Bugis, Makassar, dan Sunda). Berbagai suku bangsa ini telah banyak kehilangan ciri asli nenek moyang mereka dan melalui pergaulan perdagangan dan perkawinan campur telah menjadi satu etnik khusus yakni Betawi (Koentjaraningrat 1984). Etnik ini dikenal sebagai masyarakat hasil dari peleburan berbagai suku di Indonesia.

(1994) kenyataan ini menunjukkan bahwa warga Betawi merupakan masyarakat yang mempunyai sifat dinamis dan akomodatif terhadap perubahan atau pembaharuan, termasuk pengaruh asing sejauh dianggap positif.

Masyarakat Betawi yang awalnya berpusat di Jakarta dari segi jumlah semakin berkurang dan tergusur ke wilayah sekitar Jakarta, yakni Bogor-Tangerang-Bekasi (Botabek) yang mengitari Jakarta. Hal ini dikarenakan pembangunan pusat Jakarta. Kebanyakan orang Betawi memiliki sejumlah areal tanah karena warisan seperti persawahan, pertanian dan perkebunan. Tanah-tanah itu yang semula mempunyai fungsi ekonomi berubah menjadi wilayah pemukiman. Kenyataan ini mendorong masyarakat Betawi mengalihkan mata pencaharian ke sektor informal, khususnya bidang jasa. Berpindahnya masyarakat Betawi ke wilayah pinggiran karena terdesak oleh pembangunan kota Jakarta, menjadikan Bogor, Tangerang, Bekasi sebagai wilayah baru budaya Betawi.

Sistem nilai yang berlaku di kalangan etnik Betawi antara adalah: (1) rasa solidaritas yang tinggi; nilai ini berhubungan dengan nilai gotong-royong yang berlaku di kalangan petani; (2) kurang memiliki rasa cemburu dalam arti positif, sehingga kurang memacu diri untuk bekerja keras mengejar ketinggalan terhadap lingkungan yang telah maju pesat; (3) pasrah teradap nasib dan hidupnya merasa aman dan terjamin dalam lingkungan kerabat dekat; (4) cenderung untuk mengambil keputusan yang merugikan masa depannya sendiri, yakni karena tidak tahan terhadap kesulitan-kesulitan sementara (terutama dalam ekonomi), jalan keluarnya adalah menjual tanah yang merupakan faktor produksi terpenting bagi keluarga dan menggunakan hasil penjualan tersebut untuk kepentingan yang tidak produktif (Saidi 1994).

Folklor Betawi

Kata folklor berasal dari dua kata dari bahasa Inggris, yaitu : folk dan lore. Menurut Dundes dalam Budiaman et al. (2000), istilah folk berarti kelompok orang yang memiliki ciri-ciri pengenal kebudayaan yang membedakannya dari kelompok lain, sedangkan yang dimaksud dengan lore adalah tradisi folk yang diwariskan secara turun-temurun melalui lisan atau tutur kata, ataupun melalui contoh yang disertai dengan perbuatan. Lebih lanjut, Budiaman et al. (2000) mengungkapkan bahwa untuk mengenal kebudayaan masyarakat tertentuk sangatlah penting untuk mempelajari folklornya karena fungsi yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai sistem proyeksi yang dapat mencerminkan angan-angan kelompok, alat pengesahan pranata dan lembaga kebudayaan, alat pendidikan anak, alat pemaksa dan pengawas agar norma-norma masyarakat dipatuhi, dan alat penghibur ataupun penyalur perasaan yang terpendam.

Terdapat tiga jenis folklor Betawi yaitu folklor lisan, folklor setengah lisan, dan folklor bukan lisan. Folklor lisan meliputi bahasa rakyat, ungkapan tradisional, ungkapan tradisional, pertanyaan tradisional, puisi rakyat, cerita prosa rakyat dan nyanyian Betawi. Folklor setengah lisan mencakup kepercayaan dan takhayul, permainan dan hiburan untuk rakyat, drama rakyat tarian-tarian dan adat kebiasaan, upacara, dan pesta.

pentingnya juga sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembinaan dalam pengembangan kesenian (Budiaman et al. 2000).

Pengertian dan Fungsi Pekarangan

Soetomo (1992) mendefinisikan pekarangan sebagai sebidang tanah yang memiliki batas-batas tertentu dengan bangunan tempat tinggal di atasnya dan mempunyai hubungan fungsi ekonomi, biofisik, dan sosial budaya dengan penghuninya. Soemarwoto (1975) beranggapan bahwa hewan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pekarangan. Menurutnya pekarangan merupakan sebidang tanah sekitar rumah yang ditanami dengan berbagai macam tanaman tidak terkecuali tumbuhan liar yang mampu hidup yang dapat dimanfaatkan penduduk untuk sayur, obat, bahan makanan, atau keperluan lain. Kecuali itu, menurutnya pekarangan dipandang sebagai suatu ekosistem dengan manusia dan hewan merupakan bagian integral dari sistem itu.

Pekarangan memiliki fungsi ekonomis dan non ekonomis atau rohani. Fungsi ekonomis dapat berarti hasil pekarangan dapat dimanfaatkan langsung untuk kebutuhan manusia berupa hasil pembudidayaan. Sedangkan fungsi rohani atau ekonomis berupa hasil pembudidayaan pekarangan yang dimanfaatkan manusia secara tidak langsung. Fungsi ekonomis antara lain melindungi rumah dan keluarga dari angin, hujan, panas, debu dan kebisingan. Sebagai penyerap karbon dan limbah rumah tanggga, penyejuk ruangan dan sebagai tempat bersantai keluarga serta arena pendidikan dan arena bermain (Kristyono 1983)

Penny dan Ginting (1984) mengemukakan keberadaan elemen dalam pekarangan dipengaruhi oleh adat atau kebiasaan melakukan upacara-upacara yang berlaku di suatu daerah. Elemen dalam pekarangan terdiri dari manusia sebagai pemilik, pengguna, dan pengelola pekarangan, vegetasi sebagai tanaman dalam pekarangan, dan bangunan. Fungsi pekarangan menurut Soetomo (1992) adalah sebagai berikut:

1. tempat melestarikan sumber daya alam, meningkatkan kesehatan lingkungan, menjaga sumber kesuburan tanah, mencegah erosi, melindungi pekarangan secara hidrologis, dan memperbaiki ekosistem dan paru-paru lingkungan;

2. sumber estetika, keindahan, kesejukan, dan kenyamanan;

3. sumber ekonomi, tambahan pendapatan, lumbung hidup, warung hidup, bank hidup, dan apotik hidup;

4. pemasok kebutuhan sosial, budaya, dan agama; 5. areal pelestarian plasma nutfah.

Soemarwoto (1997) menjelaskan fungsi pekarangan sebagai integrasi kompleks dari fungsi alam hutan untuk memenuhi kebutuhan sosial, budaya, dan ekonomi manusia. Fungsi tersebut secara tidak langsung merupakan pencagaran sumber daya genetis, hidrologi, efek iklim mikro, sosial, produksi, dan estetika.

Pengelolaan Berkelanjutan

Pengelolaan adalah tindakan yang dilakukan untuk mengamankan dan menyelamatkan suatu lanskap secara efisien dan terarah, dalam upaya pelestarian dan keberkelanjutannya, meliputi sumber daya alam fisik dan biofisik, serta lingkungan binaan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

baru yang menguntungkan dilihat dari segi ekonomi- finansial dan pengembangannya. Konsep strategi pengelolaan yang berkelanjutan, menurut Arancibia et al. (l999), menggunakan keterkaitan positif antara efisiensi ekonomi dan perbaikan lingkungan, serta ikut serta menciptakan tanda ekonomi yang baru dan mendorong semua kegiatan produksi dan konsumsi yang mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan, yang apabila kondisi lingkungan tidak dilindungi, nilai ekonomi dalam pembangunan secara utuh tidak akan tercapai.

Pengelolaan adalah salah usaha kebijaksanaan untuk memelihara dan menyelamatkan secara ekosistem. Konsep dasar dari pengelolaan secara ekologi dengan pendekatan ekosistem, seperti danau, hutan, laut, tanaman pertanian, perkebunan dan padang rumput. Menurut Jayadinata (1992), sumber daya manusia sangat menentukan dalam pengelolaan kawasan.

Pengelolaan sumber daya manusia mencakup beberapa keadaan berikut:

1. keadaan penduduk (jumlah penduduk, kerapatan penduduk, penyebaran penduduk, dan struktur penduduk);

2. proses penduduk, merupakan beberapa perubahan tertentu yang berurutan dalam jangka waktu, dapat berlaku secara alamiah (kelahiran dan kematian) dan secara buatan yang disebabkan oleh imigrasi;

3. lingkungan sosial penduduk, merupakan bagian kebudayaan penduduk, yaitu; a. Pola kendali (pattern of control),

b. Pola kegiatan (pattern of activities),

c. Pola binaan (pattern of construction), d. Pola jalan lingkungan.

Pengelolaan yang berkelanjutan adalah usaha manusia untuk mengubah, mengatur, dan menata ekosistem agar manusia memperoleh manfaat yang maksimal dengan mengusahakan kontinunitas keberadaannya yang dipengaruhi oleh faktor ruang, waktu, dan energi.

3 METODE

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian berlokasi di kawasan Perkampungan Budaya Betawi, Setu Babakan, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan (Gambar 2). Pengamatan dilakukan pada pekarangan di empat RW yang termasuk dalam wilayah Perkampungan Budaya Betawi, Setu Babakan. Kelompok RW tersebut adalah RW 06, RW 07, RW 08, dan RW 09. Penelitian dilakukan pada November 2013 sampai Mei 2014.

Pengumpulan Data

Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Informasi mengenai kearifan lokal masyarakat Betawi diperoleh dari hasil studi literatur, wawancara, dan observasi lapang. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari

1 studi kepustakaan melalui buku, jurnal penelitian, dan internet;

3 wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab langsung dengan narasumber kunci yang memiliki pengetahuan tentang pertanian seperti tokoh masyarakat, ketua RW, dan Pengelola Perkampungan Budaya Betawi (Tabel 2);

4 kuisioner kepada 30 orang responden dengan teknik pengambilan sampel purposif (Faisal 2008). Sampel diambil berdasarkan responden yang memiliki pengetahuan atau pekarangan Betawi. RW 06 diambil sebanyak 5 responden, RW 07 sebanyak 6 responden, RW 08 12 responden, dan RW 09 sebanyak 7 responden.

Tabel 1 Metode dalam mencapai tujuan penelitian

Tujuan Penelitian Sumber data Analisis

Identifikasi karakteristik pekarangan Betawi

Studi literatur, wawancara, observasi lapang, dan kuisioner

Spasial dan deskriptif

Kajian kearifan lokal pekaragan Betawi Observasi lapang, studi literatur, dan wawancara mendalam

Deskriptif kualitatif, statistik

nonparametris Strategi pengelolaan lanskap

pekarangan Betawi di Setu Babakan

Studi literatur, wawancara, dan observasi lapang

Deskriptif kualitatif

Gambar 2 Lokasi Penelitian

Tabel 2 Daftar nama narasumber

No Nama Keterangan

1 Indra Sutisna Pengelola Perkampungan Budaya Betawi 2 Muhammad Faizal Ketua RW 06 Setu Babakan

4 Syarif Hidayat Ketua RW 08 Setu Babakan 5 Etty Kelompok Tani Setu Babakan 6 Riih Tokoh masyarakat Setu Babakan 7 Hidayat Pembibitan alpukat

8 Shahroni Pengelola Setu Babakan

9 Saih Tokoh masyarakat Setu Babakan 10 Tani Petani yang masih aktif di Setu Babakan 11 Susi Pemilik Sekolah di Setu Babakan

Identifikasi Karakteristik Pekarangan

Identifikasi karakteristik pekarangan mencakup informasi pola pekarangan, luas pekarangan dan elemen kombinasi pekarangan. Pola pekarangan adalah bentuk kelompok pekarangan yang ditemukan di Perkampungan Budaya Setu Babakan. Luas pekarangan di Setu Babakan dikelompokkan menjadi sempit (<120 m2), sedang (120-400 m2), besar (400-1000 m2), dan sangat besar (>1000 m2) (Arifin et al. 1998). Dengan pengelompokkan berdasarkan luas dapat diketahui karakter pekarangan Setu Babakan. Elemen kombinasi pekarangan disusun dari Juniarta et al. (2013), Alwasilah et al. (2009), dan Moechtar et al. (2012) (Tabel 3). Data tersebut diperoleh dari studi literatur, wawancara, observasi lapang dan kuisioner. Hasil dari analisis ini berupa deskripsi dan gambaran pekarangan masyarakat Betawi di Setu Babakan.

Tabel 3 Referensi penyusunan elemen kombinasi pekarangan

Juniarta et al. (2013) Alwasilah et al.

Komponen kombinasi untuk mengidentifikasi karakteristik pekarangan yaitu elemen fisik, sistem mata pencaharian, kepercayaan, seni, bahasa, dan presepsi masyarakat terhadap lingkungan. Komponen tersebut disusun untuk mewakili seluruh elemen kearifan lokal dari ketiga sumber tersebut.

1. Elemen fisik mewakili elemen fisik pada Moechtar et al. (2012) dan fakta oleh Alwasilah et al. (2009). Elemen tersebut adalah elemen keras dan elemen lunak yang ditemukan untuk mengidentifikasi pekarangan sampel.

2. Sistem mata pencaharian mencakup elemen ekonomi (Moechtar et al. 2012), konsep (Alwasilah et al. 2009), pola kegiatan dan cara hidup (Juniarta et al.

2013). Identifikasi menggunakan sistem mata pencaharian yang ditemukan pada pekarangan sampel.

3. Kepercayaan diperoleh dari Juniarta et al. (2013), keyakinan (Alwasilah et al.

2009) dan elemen sosial budaya (Moechtar et al. 2012). Kepercayaan merupakan hal yang diyakini oleh individu berasal dari dalam dirinya. Kepercayaan yang ditemukan pada pekarangan menjadi elemen karakter pekarangan sampel.

4. Seni mewakili elemen sosial budaya (Moectar et al. 2012). Benda atau kegiatan yang mencakup seni dipekarangan sampel diidentifikasi sehingga menjadi salah satu elemen yang yang menyusun karakter pekarangan.

5. Ritual (Juniarta et al. 2013) adalah hal yang dilakukan berdasarkan adat atau kebiasaaan pada suatu pekarangan sehingga membentuk karakter yang khas. 6. Bahasa (Juniarta et al. 2013) merupakan sistem lambang bunyi yang digunakan

oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan dirinya di pekarangan.

7. Persepsi masyarakat terhadap lingkungan (Alwasilah et al. 2009) adalah proses masyarakat dalam mengetahui lingkungannya serta tanggapan langsung dari lingkungan sekitarnya. Persepsi tersebut menjadi hal yang digunakan dalam membentuk karakter suatu pekarangan.

. Analisis Faktor Pembentuk

Analisis ini digunakan untuk mencari penyebab terbentuknya pekarangan Betawi. Guna analisis ini bila pada waktu-waktu tertentu tidak ditemui hal yang diperoleh dari wawancara dan observasi dilakukan menggunakan kuisioner. Faktor-faktor yang dianalisis antara lain jenis pekarangan, lingkungan pertanian, dan jenis tanaman di pekarangan yang kemungkinan tidak ditemui saat analisis pola penggunaan lahan karena kegiatan atau elemen itu hanya ada pada waktu tertentu. Hasil kuisioner ini dianalisis dengan bantuan chi square. Chi square digunakan untuk menguji (1) apakah frekuensi yang diobservasi signifikan berbeda dengan frekuensi yang diharapkan dan (2) apakah variabel yang diteliti bebas atau berhubungan (Faisal 2008). Rumus untuk mencari chi-square adalah

∑ [ ]

dengan

X2 = Chi-square;

Analisis Nilai Penting

Signifikansi dianalisis dengan cara menentukan derajat nilai penting (Syahadat et al.

2014) pekarangan Setu Babakan yang didasari oleh Undang-Undang Cagar Budaya Tahun 2010. Tujuan dari analisis tersebut untuk mendapatkan nilai penting yang dimiliki oleh pekarangan Betawi. Nilai penting pada Bab 1 pasal 1 poin pertama yang menjelaskan tentang cagar budaya adalah warisan bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan pendidikan agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Hasil signifikansi tersebut dijabarkan secara deskriptif (Putra et al. 2014) untuk mengetahui nilai penting yang dimiliki pekarangan Betawi.

Kajian Kearifan Lokal Masyarakat Betawi di Pekarangan

Setelah didapatkan karakteristik pekarangan Betawi di Setu Babakan, maka dilakukan kajian kearifan lokal di pekarangan Betawi. Pekarangan sebagai medium untuk aktivitas dan elemen budaya yang terkait dengan kearifan lokal masyarakat Betawi. Kearifan lokal yang akan dianalisis berupa pengetahuan atau ide, norma adat, nilai budaya, aktivitas, dan peralatan sebagai hasil abstraksi mengelola lingkungan (Suhartini 2009). Hasil dari kajian ini yaitu didapatkan gambaran bagaimana kearifan lokal masyarakat Betawi berlangsung di pekarangan saat ini, sehingga kearifan lokal yang ada saat ini dapat dikelola dan dilestarikan keberadaannya.

Strategi Pengelolaan Lanskap Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan

Untuk merumuskan strategi pengelolaan lanskap Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan digunakan analisis SWOT. Analisis tersebut didasari dengan memaksimalkan kekuatan (strength), peluang (opportunities) serta meminimalkan kelemahan (weakness)

dan ancaman (threat). Faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman dibandingkan dengan faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan (strength) adalah unsur yang dimiliki pekarangan Betawi yang bisa membantu masyarakat Betawi mencapai keberhasilan. Kelemahan (weakness) adalah unsur yang dimiliki oleh pekarangan Betawi menjadi buruk atau menghambat dalam mencapai keberhasilan. Peluang (opportunity)

adalah unsur lingkungan yang berada di luar kendali masyarakat Betawi yang menguntungkan masyarakat Betawi. Ancaman adalah unsur lingkungan yang berada di luar kendali masyarakat Betawi yang tidak menguntungkan dan dapat mengganggu.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis SWOT adalah dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal. Internal Factor Evaluation (IFE) adalah penilaian faktor internal untuk mengetahui sejauh mana kekuatan dan kelemahan yang dimiliki dengan cara mendaftarkan semua kekuatan dan kelemahan. External Factor Evaluation (EFE) adalah penilaian faktor eksternal untuk mengetahui ancaman dan peluang terhadap pekarangan Betawi. Faktor-faktor tersebut kemudian dianalisis menggunakan matriks yang meringkas dan mengevaluasi faktor dan juga dapat memberikan dasar untuk mengiidentifikasi kemudian dievaluasi dan dihubungkan antara area-area tersebut. Hasil dari kedua identifikasi tersebut selanjutnya diberikan bobot peringkat (David 2006).

Penentuan bobot dilakukan dengan mengajukan identifikasi faktor strategis internal dan eksternal kepada masyarakat Betawi. Metode tersebut digunakan untuk memberikan penilaian terhadap bobot setiap faktor internal dan eksternal. Penentuan bobot pada setiap variabel menggunakan skala 1,2, dan 3 :

1 jika indikator horizontal kurang penting daripada indikator vertikal; 2 jika indikator sama penting dengan indikator vertikal;

3 jika indikator horizontal lebih penting daripada indikator vertikal;

Masing-masing variabel kondisi pekarangan Betawi diberikan peringkat (rating)

dengan skala 1—4 terhadap masing-masing faktor strategi. Skala rating yang digunakan untuk matriks IFE dan EFE dijelaskan pada Tabel 5.

Tabel 5 Skala rating matriks IFE dan EFE

Rating Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman

1 Kekuatan yang

Nilai pembobotan yang diperoleh dari matriks sebelumnya kemudian dikalikan dengan peringkat pada tiap faktor. Hasil kali tersebut dijumlahkan secara vertical sehingga diperoleh total nilai pembobotan. Total skor pembobotan memiliki skor rata-rata 1—2.5. Bila skor IFE dan di bawah 2.5, dinyatakan kondisi internal lemah; jika nilainya di atas 2.5, kondisi internal dinyatakan kuat. Begitu pula dengan nilai EFE, kondisi eksternal dinyatakan lemah bila nilai hasil kali pembobotan dan rating di bawah 2.5 dan dinyatakan kuat bila di atas 2.5 (David 2006).

Tabel 6 Alternatif Strategi

Sumber : Rangkuti (2006)

Bila posisi titik berada pada Kuadran I strategi yang digunakan adalah SO ( Strenght-Opportunity), yaitu strategi yang diterapkan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengambil peluang yang ada. Strategi ST (Strenght-Threat) diterapkan apabila posisi titik (P,Q) berada pada Kuadran II, strategi yang diterapkan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman. Strategi WO (Weakness-Opportunity) diterapkan dengan cara pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada, strategi ini berada di Kuadran III. Bila titik berada pada Kuadran IV, diterapkan strategi pengelolaan WT (Weakness-Threat), yaitu dengan cara meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman yang ada (Tabel 6).

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum

Perkampungan Budaya Betawi adalah suatu kawasan yang di dalamnya dapat ditemui kehidupan bernuansa Betawi berupa keasrian alam, tradisi, komunitas, dan kebudayaan Betawi. Kebudayaan berupa adat-istiadat, norma, dan nilai menjadi identitas serta potensi serta bukti keberadaan masyarakat Betawi. Kebudayaan dapat terlihat dari gagasan, perilaku dan benda (Syafwandi 1996). Konsep dasar pengembangan Pekampungan Budaya Betawi (PBB) adalah meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Betawi dalam wilayah kehidupannya berdasarkan nilai sosial budaya yang dikembangkan. Bangunan yang terdapat dalam PBB mencirikan citra tradisional yang menggambarkan perkembangan pemukiman yang berwawasan lingkungan. Untuk menampung aspirasi kehidupan sosial budaya warga PBB Setu Babakan Lemtek FTUI dan Dinas Tata Kota DKI Jakarta (2001) membagi lahan PBB menjadi zona perumahan, zona kesenian dan sejarah, zona wisata agro, zona wisata air, dan zona industri.

Secara Geografis, Perkampungan Budaya Betawi terletak pada -6 106°49‘50‖BT dan 6°20‘23‖LS, batas kawasan fisik tersebut adalah sebagai berikut:

Jl. Mochamad Kahfi II—Jl. Desa Putra, di sebelah utara;

Jl. Desa Putra—Jl. Pratama—Jl. Lapangan Merah, di sebelah timur; Batas Provinsi DKI Jakarta—Depok, di sebelah selatan;

Jl. Mochamad Kahfi II, di sebalah barat.

Perkampungan Budaya Betawi mencakup 4 RW yang berada dalam kelurahan Srengseng Sawah, yaitu RW 06, RW 07, RW 08, dan RW 09 (Gambar 4). Jumlah penduduk yang berada pada kawasan Setu Babakan berjumlah 21 619 (Tabel 7).

Kuadran Strategi Keterangan

I SO (Strenght-Opportunity) Menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk

mengambil peluang yang ada

II ST (Strenght-Threat) Menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk

mengatasi ancaman

III WO (Weakness-Opportunity) Memanfaatan peluang yang ada dengan cara

meminimalkan kelemahan yang ada

IV WT (Weakness-Threat) Meminimalkan kelemahan dan menghindari

RW Pria Wanita Jumlah

6 2256 2174 4430

7 2620 2545 5165

8 2801 2742 5543

9 3329 3152 6481

Jumlah 11006 10613 21619

Sumber: Kelurahan Srengseng Sawah (2013)

Pola Penggunaan Lahan

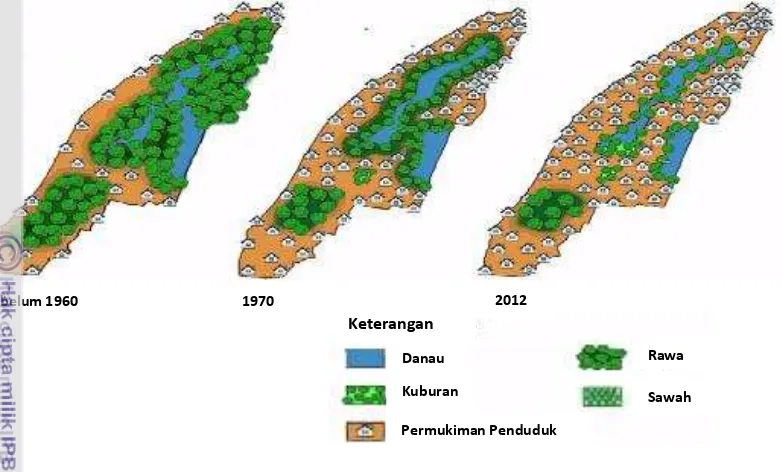

Dahulu Perkampungan Budaya Betawi merupakan wilayah berawa dengan sedikit penduduk. Wilayah tersebut memiliki danau yang mengaliri kebutuhan persawahan dan pemukiman di sekitarnya. Namun, setelah penjajahan Belanda danau tersebut dipisah untuk dibuat bendungan. Pada tahun 1960—1970 areal persawahan masih ditemui di sekitar namun akibat pertambahan penduduk untuk membangun sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas mereka terjadi perubahan pola penggunaan lahan. Rawa dan areal persawahan tidak ada lagi di sekitar pemukiman (Gambar 5).

Tabel 8 menunjukkan jenis penggunaan lahan di kawasan PBB Setu Babakan tahun 2013 yang terdiri dari pemukiman, jalan raya, fasilitas umum, pemakaman, pertanian, setu/irigasi, dan lain-lain. Sebesar 54.26% dari total wilayah adalah pemukiman dan sebesar 29.08% sebagai setu dan 9.04% dari luas area digunakan untuk pertanian. Oleh karena itu pola pemukiman di Perkampungan Budaya Betawi, Setu Babakan menggunakan pola pemukiman mengelompok dengan bentuk melingkar mengikuti danau atau setu. Keberadaan pemukiman ini terlihat padat karena masyarakat lebih mementingkan fungsi yang didasari oleh budaya dan kebutuhan primer tanpa melihat faktor lingkungan dan keindahan (Moechtar 2012).

Tabel 7 Jumlah penduduk di Kawasan Setu Babakan

Jenis Penggunaan Lahan Luas (ha) (%)

Pemukiman 366.10 54.26

Jalan raya/lingkungan 17.00 2.52

Fasilitas umum 28.00 4.15

Pemakaman 4.74 0.70

Pertanian 61.00 9.04

Setu/irigasi 196.21 29.08

Lain-lain 1.63 0.24

Jumlah 674.68 100.00

Sumber: Kelurahan Srengseng Sawah (2013)

Karakteristik Pekarangan Betawi

Pola Pekarangan

Menurut Wardiningsih (2005), secara umum pola pekarangan di kawasan Setu Babakan terdiri dari dua pola, yaitu pola pekarangan luar (di tepi jalan) dan pola pekarangan di bagian dalam.

1. Pola pekarangan luar yang berada di tepi jalan utama merupakan pekarangan dengan rumah yang berjajar menghadap jalan. Pola pekarangan tersebut terdiri atas (a) pekarangan yang umumnya ditanami pohon produktif seperti buah-buahan dan obat-obatan serta (b) bagian belakang pekarangan yang dijadikan pembibitan tanaman hias dan tanaman buah.

2. Pola pekarangan bagian dalam terdiri dari rumah yang bergerombol serta saling berdesakan menghadap kebun atau ruang terbuka.

Tabel 8 Jenis penggunaan lahan di PBB Setu Babakan Gambar 5 Perubahan pola penggunaan lahan

Sumber : Moechtar (2012)

1970

Sebelum 1960 2012

Kuburan Danau

Keterangan

Permukiman Penduduk

Rawa

3. Pola berkonsep air di depan rumah yang mulai ditinggalkan oleh sebagian besar masyarakat Betawi di Setu Babakan.

Pola pekarangan rumah Betawi terdapat pada perkampungan bagian dalam. Pada umumnya memiliki pekarangan yang cukup luas dan ditumbuhi pohon penghasil buah. Adakalanya pada masyarakat yang mampu ditemukan empang/rawa, sumur dan jamban/wc umum, ruang terbuka, tempat menjemur dan juga pemakaman keluarga yang dibatasi oleh tanaman seperti tanda sebagai batas halaman (Syafwandi et al. 1996).

Menurut Departemen Pendidikan Kebudayaan, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya DKI 1997 pola pekarangan Betawi pada umumnya terbagi menjadi empat yaitu: (1) zona hunian utama yang dihuni oleh pemilik orang tua; (2) zona hunian pendukung yang dihuni oleh anak yang sudah menikah atau sanak saudara; (3) zona perkebunan, ditanami oleh tanaman khas Betawi seperti pohon buah, sayuran dan tanaman obat; (4) zona pelengkap terdiri dari pemakaman keluarga, empang/kolam, kandang ayam, tempat pembakaran sampah, lapangan, sumur, dan tempat menjemur pakaian.

Pada pekarangan terjadi kemungkinan terdiri dari beberapa rumah akibat sistem pewarisan, pembagian rumah kepada anak yang sudah menikah namun belum memiliki rumah, dan adanya jual beli lahan atas sebagian bidang lahan oleh pemilik semula. Hal tersebut menyebabkan adanya fragmentasi lahan (Gambar 6) yang menyebabkan tidak jelasnya orientasi dan pola tata letak perkampungan Betawi.

Luas Pekarangan

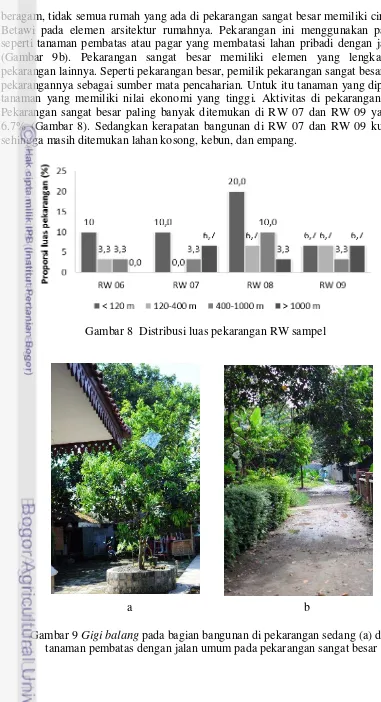

Luas pekarangan yang ditemui di kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan berdasarkan Arifin et al. (1998) terdiri dari 4 kelompok yaitu sempit (<120 m2) 46 %, sedang (120-400 m2) 17%, besar (400-1000 m2) 20%, dan sangat besar (>1000 m2) 17%. Secara umum pekarangan sempit di Setu Babakan memiliki bangunan modern. Ukuran rumah lebih besar dibandingkan dengan luas pekarangan. Pekarangan ditutupi oleh perkerasan seperti keramik atau konblok (Gambar 7). Ciri khas fisik lainnya adalah pekarangan sempit tersebut memiliki pagar. Tidak banyak aktivitas yang ditemui pada pekarangan begitu pula pemilik pekarangan yang sedang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Tidak banyak vegetasi khas yang ditemui pada pekarangan sempit, jenis tanaman yang ditemui adalah tanaman hias yang ditanam dalam pot atau planterbox. Pekarangan sempit banyak ditemui pada wilayah yang pemukimannya padat. Sebagian besar RW 06, RW 07, RW 08, dan RW 09 memiliki pekarangan sempit.

Sebesar 20% dari pekarangan sempit ditemukan pada RW 08. Hal tersebut disebabkan banyak rumah yang terbangun di RW 08 sehingga letak rumahnya berdekatan dan pekarangan yang dimiliki dari rumah rumah tersebut sempit. Pekarangan sedang di Setu

Babakan memiliki elemen yang lebih banyak dan beragam dibandingkan dengan pekarangan sempit. Bangunan pada pekarangan sedang sudah ada yang memiliki unsur seni Betawi seperti gigi balang pada bagian atap rumah (Gambar 9a). Lahan yang berada pada pekarangan tersebut ditutupi oleh rumput dan perkerasan. Jenis tanaman yang ditanaman memiliki jenis yang beragam dari tanaman hias, tanaman buah, hingga tanaman rempah/herbal. Tanaman tersebut ditanam di tanah langsung, di dalam pot, atau di dalam planterbox. Pekarangan sedang menggunakan pagar dari tanaman, bambu atau material sintetis seperti besi atau alumunium.

Ada aktivitas yang mulai terlihat pada pekarangan sedang seperti di tempat menjemur dan bale dimana pemilik rumah melakukan aktivitas menjemur atau beristirahat setelah mengolah pekarangan. Dari sampel yang diambil tidak ada pekarangan sedang di RW 07 sedangkan RW 08 dan RW 09 memiliki pekarangan sedang sebesar 6.7% dari total sampel dan 3.3% di RW 06 (Gambar 8). Kerapatan bangunan di RW 06 dan 08 termasuk ke dalam kategori cukup padat, keberadaan rumah sangat berdekatan akibat keterbatasan lahan dan jumlah penduduk yang tinggi.

Elemen yang menyusun pekarangan besar digunakan untuk mendukung aktivitas utama pada pekarangan tersebut seperti kandang ternak untuk diambil kotorannya dan dijadikan campuran kompos. Kemudian tabunan berupa kumpulan sampah organik dari pekarangan yang digunakan untuk pupuk. Pekarangan besar dijadikan sumber mata pencaharian bagi pemilik rumah. Ada pekarangan yang dimanfaatkan sebagai kebun campuran, pembibitan, kontrakan, atau kos-kosan. Tanaman yang berada pada pekarangan sedang adalah tanaman produktif yang menghasilkan buah dengan nilai ekonomi tinggi. Aktivitas pada pekarangan besar tinggi karena pemilik pekarangan sehari-hari berada di pekarangan tersebut. Pekarangan besar pada sampel sebesar 10% di RW 08 dan sebesar 3.3% di RW 06, RW 07, dan RW 09 (Gambar 8).

Rumah di pekarangan sangat besar terdiri dari rumah induk dengan satu atau lebih rumah lainnya yang merupakan bangunan tambahan untuk anak pemilik rumah yang sudah menikah. Oleh karena itu bentuk bangunan yang ada di pekarangan tersebut

beragam, tidak semua rumah yang ada di pekarangan sangat besar memiliki ciri khas seni Betawi pada elemen arsitektur rumahnya. Pekarangan ini menggunakan pagar hidup seperti tanaman pembatas atau pagar yang membatasi lahan pribadi dengan jalan umum (Gambar 9b). Pekarangan sangat besar memiliki elemen yang lengkap diantara pekarangan lainnya. Seperti pekarangan besar, pemilik pekarangan sangat besar mengolah pekarangannya sebagai sumber mata pencaharian. Untuk itu tanaman yang dipilih adalah tanaman yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Aktivitas di pekarangan ini tinggi. Pekarangan sangat besar paling banyak ditemukan di RW 07 dan RW 09 yaitu sebesar 6.7% (Gambar 8). Sedangkan kerapatan bangunan di RW 07 dan RW 09 kurang padat sehingga masih ditemukan lahan kosong, kebun, dan empang.

Gambar 9 Gigi balang pada bagian bangunan di pekarangan sedang (a) dan tanaman pembatas dengan jalan umum pada pekarangan sangat besar

Gambar 8 Distribusi luas pekarangan RW sampel

Identifikasi Pekarangan Betawi

Hasil identifikasi pekarangan berdasarkan tujuh elemen kombinasi kearifan lokal yang dikelompokkan menjadi elemen fisik pekarangan dan aktivitas pekarangan. Elemen fisik mencakup pagar, tempat menjemur, bale, kandang ternak, tabunan, air, dan tanaman. Aktivitas pekarangan mencakup sistem mata pencaharian, kepercayaan, seni, ritual, bahasa, dan persepsi masyarakat terhadap lingkungan.

Elemen Fisik Pekarangan

Elemen fisik berada di pekarangan Betawi beragam berdasarkan luas pekarangan yang ditemui di perkampungan budaya Betawi Setu Babakan (Tabel 9). Keberadaan elemen fisik mencirikan aktivitas masyarakat Betawi sehari-hari seperti tempat menjemur, kolam atau empang, bale-bale, kandang ternak, dan tempat sampah. Masing-masing elemen fisik yang berada di pekarangan memiliki fungsi yang mendukung kegiatan di pekarangan. Letak dan bentuk elemen keras di pekarangan beragam pada masing-masing rumah. Tidak ada ketentuan letak elemen fisik di pekarangan, masyarakat Betawi menempatkan elemen tersebut berdasarkan kemudahan akses atau berdasarkan fungsi dan estetika.

Pagar yang ditemukan pada pekarangan Betawi di Setu Babakan memiliki 2 jenis yaitu pagar hidup yang terbuat dari tanaman dan pagar tak hidup yang terbuat dari material sintetis seperti besi, almunium, atau bambu. Saat ini pagar dibuat untuk alasan keamanan lingkungan dan juga batas kepemilikan tanah. Masyarakat Betawi menggunakan pagar atau jaro yang sederhana pada pekarangan hanya untuk menentukan batas antara tanah pribadi dengan jalan umum. Jaro berupa anyaman bambu setinggi satu meter yang disusun sedemikian rupa hingga membentuk perbatasan antara tanah pribadi dengan jalan.

Tempat menjemur

Tempat menjemur yang ditemui di pekarangan sampel tidak memiliki zona tertentu atau bentuk yang khas. Tempat menjemur berguna untuk menjemur pakaian atau bahan makanan. Tempat menjemur dibuat dari dua batang bambu, kayu atau besi yang tengahnya dibentangkan tali, ada juga tempat menjemur modern yang terbuat dari alumunium dan bisa dipindahkan. Tempat menjemur sudah ada pada pekarangan masyarakat Betawi dulu, biasanya diletakkan pada area pribadi di bagian samping atau

belakang pekarangan. Tempat menjemur dibuat permanen dengan bambu atau kayu yang jaraknya besar, tali yang digunakan adalah tali yang berasal dari kulit kayu.

Tabunan

Orang Betawi yang memiliki pekarangan yang cukup luas dan menanam berbagai macam tanaman mengumpulkan daun-daun kering dan gugur di sebuah lubang yang mereka buat disebut tabunan (Gambar 10a). Pada lokasi penelitian baik pada pekarangan sedang, besar sampai sangat besar ditemukan tabunan pada pekarangan. Tabunan dibuat dengan cara melubangi sebidang tanah dengan ukuran 1 m2 dan kedalaman 40—60 cm, ukuran tersebut bervariasi tergantung kebutuhan pemilik pekarangan. Lubang tersebut kemudian diisi dengan daun kering atau sampah organik. Daun-daunan dan sampah tersebut kemudian dibakar dan didiamkan selama 3 hari untuk dijadikan pupuk pada tanaman. Kegiatan tersebut sering ditemui di lokasi penelitian. Adanya tabunan pada pekarangan rumah menjadi ciri khas dari pekarangan Betawi.

Kandang ternak

Kegiatan pertanian di pekarangan Betawi juga dilengkapi dengan kegiatan berternak seperti ternak ayam atau kambing. Kandang ternak yang ditemui di pekarangan besar dan sangat besar terbuat dari bambu atau kayu (Gambar 10b). Ukurannya 8—10 m2 karena pemilik rumah memanfaatkan hewan ternak sebagai hobi dan untuk konsumsi sendiri. Jumlah hewan ternak tidak telalu banyak dan ukuran kandang ternak tidak terlalu besar. Oleh masyarakat Betawi, kotoran dari kandang ternak ayam, bebek, atau kambing dimanfaatkan sebagai campuran pupuk untuk pekarangannya.

Bale-bale

Bale-bale adalah tempat pemilik rumah bersantai dan bercengkrama, bentuknya seperti tempat tidur panjang yang terbuat dari bambu yang ditutupi dengan atap (Gambar 10c). Pada lokasi penelitian bale-bale banyak ditemui dipinggir kolam di pekarangan sedang sampai sangat besar.

a b c

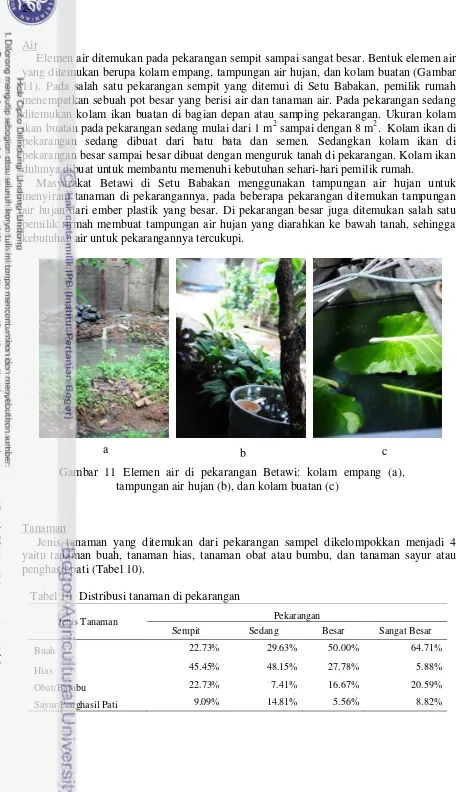

Air

Elemen air ditemukan pada pekarangan sempit sampai sangat besar. Bentuk elemen air yang ditemukan berupa kolam empang, tampungan air hujan, dan kolam buatan (Gambar 11). Pada salah satu pekarangan sempit yang ditemui di Setu Babakan, pemilik rumah menempatkan sebuah pot besar yang berisi air dan tanaman air. Pada pekarangan sedang ditemukan kolam ikan buatan di bagian depan atau samping pekarangan. Ukuran kolam ikan buatan pada pekarangan sedang mulai dari 1 m2 sampai dengan 8 m2. Kolam ikan di pekarangan sedang dibuat dari batu bata dan semen. Sedangkan kolam ikan di pekarangan besar sampai besar dibuat dengan menguruk tanah di pekarangan. Kolam ikan dulunya dibuat untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari pemilik rumah.

Masyarakat Betawi di Setu Babakan menggunakan tampungan air hujan untuk menyiram tanaman di pekarangannya, pada beberapa pekarangan ditemukan tampungan air hujan dari ember plastik yang besar. Di pekarangan besar juga ditemukan salah satu pemilik rumah membuat tampungan air hujan yang diarahkan ke bawah tanah, sehingga kebutuhan air untuk pekarangannya tercukupi.

Tanaman

Jenis tanaman yang ditemukan dari pekarangan sampel dikelompokkan menjadi 4 yaitu tanaman buah, tanaman hias, tanaman obat atau bumbu, dan tanaman sayur atau penghasil pati (Tabel 10).

Jenis Tanaman Pekarangan

Sempit Sedang Besar Sangat Besar

Buah 22.73% 29.63% 50.00% 64.71%

Hias 45.45% 48.15% 27.78% 5.88%

Obat/Bumbu 22.73% 7.41% 16.67% 20.59% Sayur/Penghasil Pati 9.09% 14.81% 5.56% 8.82%

a b c

Gambar 11 Elemen air di pekarangan Betawi: kolam empang (a), tampungan air hujan (b), dan kolam buatan (c)

Jenis tanaman buah paling banyak ditemukan pada pekarangan sangat besar dan diikuti oleh pekarangan besar. Hal tersebut disebabkan lahan yang tersedia untuk menanam tanaman buah pada pekarangan sangat besar dan besar lebih banyak dibandingkan kelompok pekarangan lainnya. Masyarakat Betawi yang identik sebagai petani kebun memilih tanaman produktif untuk pekarangan mereka seperti Rambutan (Nephellium lappaceum), nangka (Anthocarpus heterophillus), Durian (Durio zibethinus), Alpukat (Persea americana), Bacang (Mangifera foetida), Belimbing (Averrhoa carambola)

Kecapi (Sandoricum loetjape), Nangka (Artocarpus heterophyllus), Nangkalanda atau Sirsak (Annona muricata), dan Sawo kecik (Manikara kauki). Tanaman buah tersebut dipilih karena hasilnya dapat dijual atau dikonsumsi sendiri. Beberapa jenis buah yang ditanam menjadi ciri khas Setu Babakan. Warga di RW 08 dahulu menjadi penghasil buah manggis dan belimbing1. Begitu pula warga di RW 09 pernah menjadi pedagang buah rambutan dan pepaya2. Saat ini di RW 07 warga menanam dan membuat bibit alpukat Babakan. Alpukat tersebut tumbuh baik dan menghasilkan buah yang lebat, hingga 200 kg per pohon pada saat puncak panen3. Daging buah alpukat tebal dan rasanya legit seperti mentega. Jenis alpukat ini mendapat banyak sebutan seperti alpukat Babakan karena pohon induknya berasal dari Setu Babakan atau disebut alpukat mentega karena rasanya seperti mentega.

Tanaman hias banyak ditemukan pada pekarangan sedang dan sempit. Pemilik rumah memanfaatkan pot gantung, pot, planter box, atau media tanam lainnya seperti air untuk mengisi pekarangan sempit dan sedang. Tanaman hias seperti aglaonema dan anthurium ditemukan pada suatu rumah sampel dijadikan sebagai tanaman hobi oleh pemilik. Jenis tanaman hias yang tidak membutukan ruang tanam yang besar dan perawatan yang mudah dipilih pada pekarangan sempit. Jenis tanaman hias yang banyak ditemukan pada pekarangan sedang dan sempit adalah Melati (Jasminum Sambac), Mawar (Rosa L), Kenanga (Cananga odorata), Puring (Codiaeum variegatum), Aglaonema (Aglaonema commutatum), Anthurium (Anthurium adraeanum), Daun mangkokan (Polyscias scutellaria), Hanjuang (Cordyline sp), Keladi hias (Caladium sp), Lidah mertua

1

Syarif Hidayat 19 Mei 2014, komunikasi pribadi

2

Saih 21 Mei 2014, komunikasi pribadi

3

Hidayat 19 Mei 2014, komunikasi pribadi

Gambar 12 Pembibitan alpukat di pekarangan (a) dan produksi alpukat Babakan (b) (gambar reproduksi dari Hidayat (2014) dengan seizin pemilik foto)

(Sansivieria sp), Palem botol (Mascarena lagenicaulis), dan Sedap malam (Polianthes tuberosa).

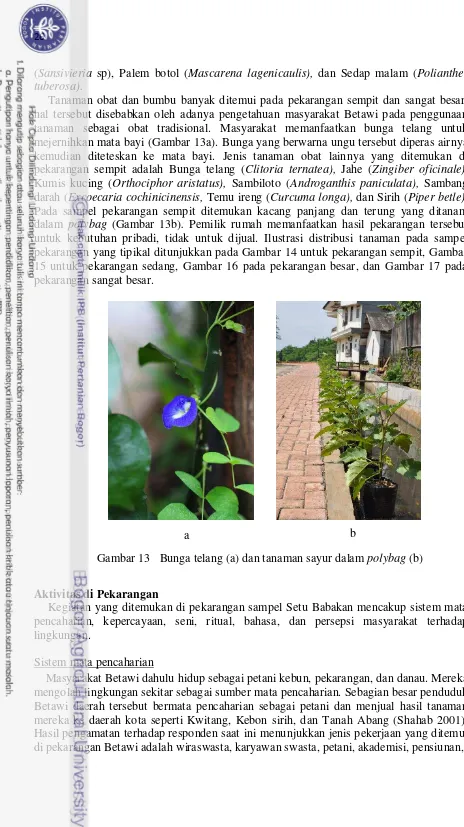

Tanaman obat dan bumbu banyak ditemui pada pekarangan sempit dan sangat besar, hal tersebut disebabkan oleh adanya pengetahuan masyarakat Betawi pada penggunaan tanaman sebagai obat tradisional. Masyarakat memanfaatkan bunga telang untuk mejernihkan mata bayi (Gambar 13a). Bunga yang berwarna ungu tersebut diperas airnya kemudian diteteskan ke mata bayi. Jenis tanaman obat lainnya yang ditemukan di pekarangan sempit adalah Bunga telang (Clitoria ternatea), Jahe (Zingiber oficinale),

Kumis kucing (Orthociphor aristatus), Sambiloto (Androganthis paniculata), Sambang darah (Excoecaria cochinicinensis, Temu ireng (Curcuma longa), dan Sirih (Piper betle).

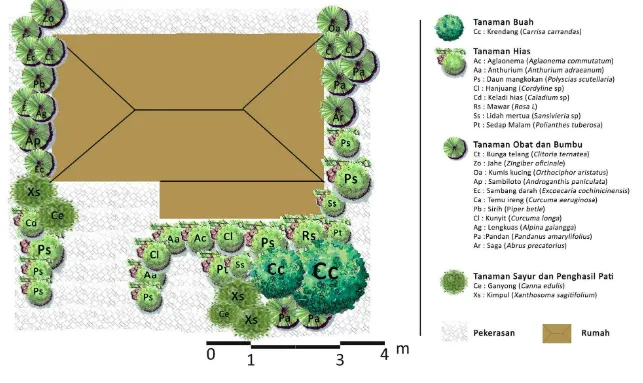

Pada sampel pekarangan sempit ditemukan kacang panjang dan terung yang ditanam dalam polybag (Gambar 13b). Pemilik rumah memanfaatkan hasil pekarangan tersebut untuk kebutuhan pribadi, tidak untuk dijual. Ilustrasi distribusi tanaman pada sampel pekarangan yang tipikal ditunjukkan pada Gambar 14 untuk pekarangan sempit, Gambar 15 untuk pekarangan sedang, Gambar 16 pada pekarangan besar, dan Gambar 17 pada pekarangan sangat besar.

Aktivitas di Pekarangan

Kegiatan yang ditemukan di pekarangan sampel Setu Babakan mencakup sistem mata pencaharian, kepercayaan, seni, ritual, bahasa, dan persepsi masyarakat terhadap lingkungan.

Sistem mata pencaharian

Masyarakat Betawi dahulu hidup sebagai petani kebun, pekarangan, dan danau. Mereka mengolah lingkungan sekitar sebagai sumber mata pencaharian. Sebagian besar penduduk Betawi daerah tersebut bermata pencaharian sebagai petani dan menjual hasil tanaman mereka ke daerah kota seperti Kwitang, Kebon sirih, dan Tanah Abang (Shahab 2001). Hasil pengamatan terhadap responden saat ini menunjukkan jenis pekerjaan yang ditemui di pekarangan Betawi adalah wiraswasta, karyawan swasta, petani, akademisi, pensiunan,

Gambar 13 Bunga telang (a) dan tanaman sayur dalam polybag (b) b