DEPARTEMEN ARSITEKTUR LANSKAP

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2014

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Pelestarian Pekarangan Betawi di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan Jakarta Selatan adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak ditertibkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Agustus 2014

Syima Syamira

ARIFIN.

Perkampungan Budaya Betawi (PBB) Setu Babakan, Jakarta Selatan merupakan kawasan atau kampung yang ditetapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta sebagai lokasi pelestarian budaya Betawi, suku asli di Jakarta. Namun dengan tekanan urbanisasi di wilayah sekitarnya dan karena peningkatan populasi, pekarangan sebagai bagian dari lahan rumah tinggal Betawi semakin terancam kelestariannya karena mudah dialihfungsikan menjadi peruntukan lain. Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik pekarangan di PBB Setu Babakan, serta membuat usulan pelestarian pekarangan untuk mempertahankan ciri khas budaya Betawi. Sampel pekarangan diambil pada setiap RW (terdapat empat RW) berdasarkan klasifikasi ukuran Arifin (1998). Sebagian besar pekarangan yang ada di lokasi penelitian berukuran sempit (<120 m2) dan sedang (120-400 m2). Pola pekarangan terbagi menjadi dua, yaitu pola pekarangan di tepi jalan (luar) dan pola pekarangan pada bagian dalam. Setiap sampel pekarangan dapat ditemukan adanya pekarangan depan, tetapi tidak selalu ada pekarangan samping kanan, kiri, dan belakang. Tata letak elemen mengikuti kemudahan dan kebiasaan dalam pemanfaatannya. Gaya arsitektur rumah tradisional Betawi saat ini hanya terdapat pada bagian tertentu, seperti penggunaan lisplang gigi balang, langkan, jendela krepyak, serta penggunaan ragam hias, tidak secara utuh. Untuk karakteristik tanaman didominasi oleh tanaman hias (57,74%) terutama kuping gajah (Anthurium crystallinum) dan tanaman buah (20,26%) yaitu alpukat cimpedak (Persea americana). Dari kedua puluh sembilan jenis tanaman langka berdasarkan SK Gubernur DKI No. 2359/1987 yang juga merupakan tanaman khas Betawi, hanya tujuh jenis yang masih dapat ditemui pada sampel pekarangan dengan jumlah terbatas, yaitu jambu biji (Psidium guajava), jambu bol (Syzygium malaccensis), matoa (Pometia pinnata), mengkudu (Morinda citrifolia), rukem (Falcourtia rukam), sawo manila (Manilkara zapota), dan sirsak (Annona muricata). Dalam hal pemanfaatan produk, hanya beberapa untuk dijual, selebihnya untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan pemanfaatan ruang untuk alat-budaya dan kehidupan, pekarangan digunakan sebagai sarana berelasi dengan alam dan sesama, lahan bermain anak-anak, pemberi hidup, dan lahan resapan air. Rekomendasi berupa konsep pelestarian pekarangan Betawi yang berkelanjutan sehingga karakteristik dan fungsi pekarangan Betawi dapat tetap bertahan atau tidak hilang. Tindakan pelestarian yang dapat dilakukan yaitu membuat pekarangan contoh di area rumah contoh, lahan milik pemerintah (RW 08), serta mengupayakan penguatan karakteristik pekarangan Betawi pada lahan-lahan pekarangan masyarakat atau membuat pekarangan komunal dengan karakteristik khas Betawi pada setiap RW.

Betawi Cultural Village in Setu Babakan, South Jakarta has been determined as an area or settlements that is aimedto conserve the culture of Betawi, the native ethnic in Jakarta by DKI Jakarta Government. But, as the impact of urbanization pressure surround its area that is caused by the increase of population, pekarangan as a part of Betawi settlement is now threatened as its landuse is easy to be converted into another landuse. This research aims to identify and to analyze the characteristic of pekarangan in Betawi Cultural Village Setu Babakan, and also to propose pekarangan conservation to maintain the uniqueness of Betawi culture. The samples of pekarangan was taken from each RW (four RWs in total) based on Arifin s size classification (1998). Most of the pekarangan existing at the study site are the small size (<120 m2) and the medium size (120-400 m2). The pattern of pekarangan divided into two types, which is the pattern of pekarangan along the edge of the road (outside) and the pattern of pekarangan inside. In each sample, a front pekarangan can be found, but the right, left, and back side of pekarangan are not always found together in one pekarangan. Arrangement of the elements follows practical and custom in term of the usage. Betawi traditional house architecture currently, are only found in certain parts, such as the use oflisplang gigi balang, langkan, krepyak window, and another ornaments, not as a whole. The characteristic of plants is dominated by ornamental plants (57,74%) such as Anthurium crystallinum and fruit plants (20,26%) such as Persea americana. From the twenty-nine rare plant species based on Jakarta Governor Decree No. 2359/1987 which is also a typical plant at Betawi, only seven types that can still be found at the pekarangan sample with a limited number, among which guava (Psidium guajava), guava (Syzygium malaccensis), matoa (Pometia pinnata), noni (Morinda citrifolia), rukem (Falcourtia rukam), manila sapodilla (Manilkara zapota), and soursop (Annona muricata). In terms of utilization, only a few for sale, the rest for daily needs. Meanwhile, space utilization for cultural tools and living are used as the place to relate with nature and human being, playland for children, source of daily needs, and water absorbance. The recommendation will be given in conservation concept of sustainable pekarangan Betawi in order to maintain the characteristic and functions of pekarangan Betawi. Conservation activity that can be done is making a sample/model of pekarangan in particular home, government s land (RW 08), also by encouraging the affirmation of pekarangan Betawi s specific characteristics in local people s pekarangan or to make communal pekarangan with specific Betawi characteristic in each RW.

DEPARTEMEN ARSITEKTUR LANSKAP

FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR

2014

SYIMA SYAMIRA

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian

pada

ta ala yang telah memberikan kemampuan kepada penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Februari 2014 ini ialah pekarangan sebagai elemen lanskap budaya, dengan judul Pelestarian Pekarangan Betawi di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan Jakarta Selatan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana pada Program Studi Arsitektur Lanskap, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Terimakasih penulis ucapkan kepada Dr. Ir. Nurhayati HS Arifin, MSc. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan masukan, saran dan kritik yang sangat bermanfaat dalam penyelesaian skripsi ini. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing akademik Ir. Qodarian Pramukanto, MSi., Papa, Bunda, seluruh keluarga besar, teman-teman Arsitektur Lanskap 47, keluarga Pascasarjana Arsitektur Lanskap 2013, serta pihak lainnya atas segala doa dan dukungannya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi pelestarian untuk pekarangan Betawi yang tepat dan berkelanjutan, sehingga nilai-nilai budaya dan pelestarian tanaman khas dengan jenis tertentu dapat dimanfaatkan langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Agustus 2014

DAFTAR GAMBAR xiii

DAFTAR LAMPIRAN xiv

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan Penelitian 2

Manfaat Penelitian 2

Kerangka Pikir 2

Pendekatan Teoritis 2

METODE 7

Lokasi dan Waktu Penelitian 7

Alat dan Bahan 8

Metode dan Tahapan Penelitian 8

HASIL DAN PEMBAHASAN 10

Kondisi Wilayah 10

Letak Geografis dan Administratif 10

Iklim, Tanah 11

Topografi dan Hidrologi 12

Tata Guna Lahan 12

Kependudukan 13

Kondisi Fisik 14

Struktur Fisik Pekarangan 14

Ukuran Pekarangan 14

Pola Pekarangan 16

Arsitektur Rumah Betawi 18

Elemen Pekarangan 21

Karakteristik Tanaman 26

Keragaman Horizontal 28

Keragaman Vertikal 29

Pola Penanaman di Pekarangan 30

Tanaman Khas Betawi 31

Kondisi Sosial-Ekonomi 35

Kebijakan Peraturan 38

Rekomendasi Pelestarian 39

Konsep Pekarangan 39

Contoh Model Pekarangan Betawi 40

Pembuatan Pekarangan Contoh 46

Pelestarian pada Lahan Warga 46

SIMPULAN DAN SARAN 47

Simpulan 47

Saran 47

DAFTAR PUSTAKA 48

LAMPIRAN 51

1 Alat penelitian 8

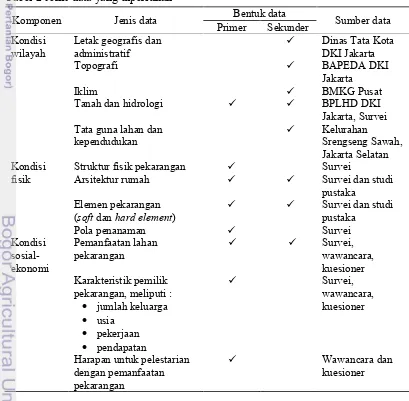

2 Jenis data yang diperlukan 9

3 Sifat dan corak tanah di kawasan PBB Setu Babakan 11

4 Luas kelurahan menurut peruntukan 12

5 Jumlah penduduk di kawasan PBB Setu Babakan tahun 2013 13

6 Jumlah penduduk menurut mata pencaharian 14

7 Bentuk pekarangan pada lokasi penelitian 14

8 Luas pekarangan seluruh sampel pekarangan dan rataannya (m2) 15 9 Intensitas ditemuinya zonasi pada setiap sampel pekarangan 17

10 Elemen keras (hard element) di pekarangan 21

11 Daftar jenis dan jumlah tanaman pada lingkar setu 26

12 Jumlah spesies dan individu tanaman pekarangan di setiap sampel

pekarangan 28

13 Rataan keragaman jenis berdasarkan fungsi tanaman

(keragaman horizontal) pada sampel pekarangan 28

14 Keragaman vertikal berdasarkan jumlah spesies tanaman 30

15 Jenis-jenis tanaman langka Jakarta 32

16 Standar pembuatan model pekarangan pelestarian budaya Betawi 39

DAFTAR GAMBAR

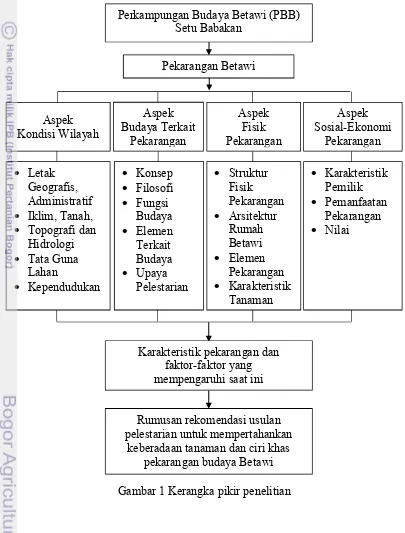

1 Kerangka pikir penelitian 3

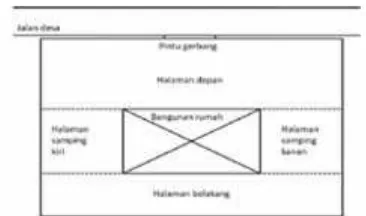

2 Pembagian ruang (zonasi) di pekarangan 4

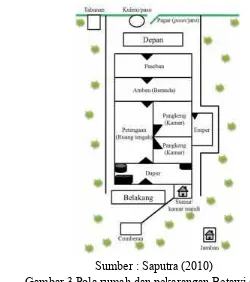

3 Pola rumah dan pekarangan Betawi aslinya 6

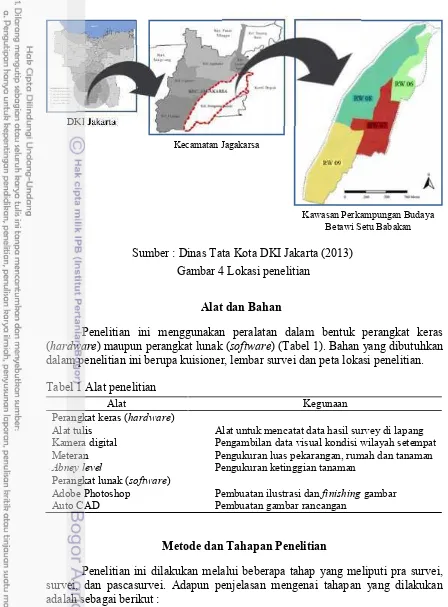

4 Lokasi penelitian 8

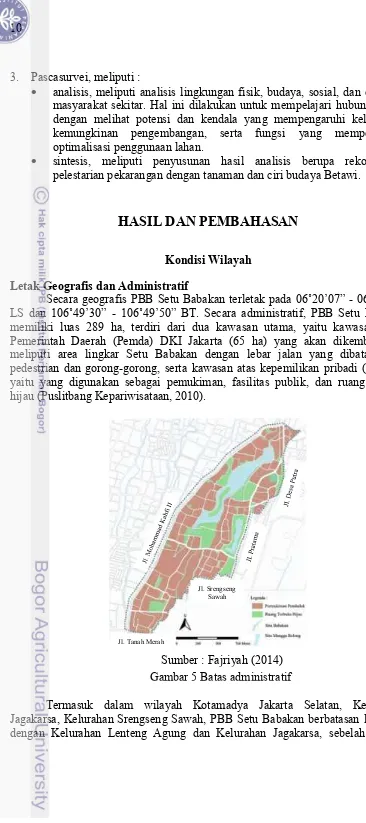

5 Batas administratif 10

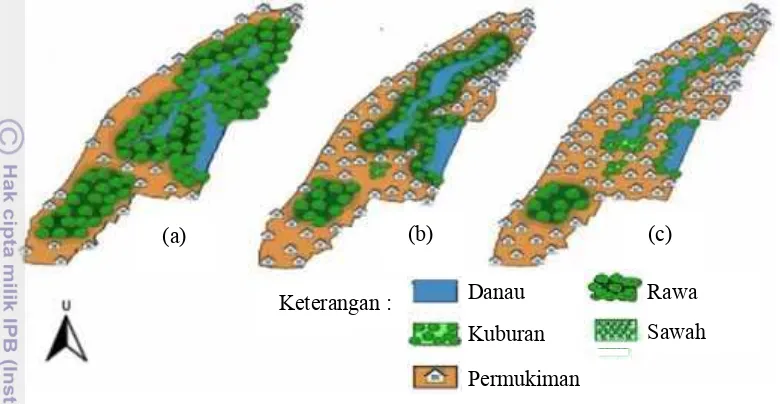

6 Perubahan pola tata guna lahan PBB Setu Babakan 13

7 Pola pekarangan (a) bagian luar, (b) bagian dalam 16

8 Fragmentasi lahan (a) sebelum pewarisan, (b) setelah pewarisan 16 9 Rumah tradisional Betawi sebelum kebudayaan luar masuk 18 10 Keragaman bangunan rumah : (a) berarsitektur Betawi, (b) arsitektur

bercirikan hanya pada bagian atas, dan (c) berarsitektur modern 19 11 Beberapa detail arsitektur Betawi : (a) lisplanggigi balang,

(b) pagar teraslangkan, dan (c) jendelakrepyak 20

12 Salah satu pintu gerbang pada lokasi penelitian 22

13 Jenis pagar ataujaro: (a) bambu, (b) besi, dan (c)puun 22

14 Tempat menjemur pakaian (a) bambu, (b) besi 23

15 Bentuk tempat air (a) kolam, (b) tempayan 23

16 Bentukbale-bale(a) beratap, (b) tidak beratap 24

17 Kandang ternak (a) ayam, (b) jangkrik 25

22 Contoh pola tanam pekarangan sedang 43

23 Contoh pola tanam pekarangan besar 44

24 Contoh pola tanam pekarangan sangat besar 45

DAFTAR LAMPIRAN

1 Sampel pekarangan pada lokasi penelitian 51

2 Bentuk arsitektur rumah pada lokasi penelitian 57

3 Intensitas keberadaan elemen keras khas pekarangan budaya Betawi

pada sampel pekarangan 59

4 Jenis tanaman dan zona keberadaan tanaman di RW 06 60

5 Jenis tanaman dan zona keberadaan tanaman di RW 07 64

6 Jenis tanaman dan zona keberadaan tanaman di RW 08 67

7 Jenis tanaman dan zona keberadaan tanaman di RW 09 71

8 Pemanfaatan produk tanaman di pekarangan 74

PENDAHULUAN

Latar Belakang

-

.

. ,

.

(2006),

,

.

.

( )

.

-

( 2008). !

" # " -

#

" - .

"

.

, ",

( $t%&', 1999).

",

. (

.

-

.

(1988),

# )

-

.

(* +,-o

.- /$t-nus 0. ), (1% 22%+,$ % r%2$m34% ), (5 %67 3 ,- 2um 83$t9 %:$), (5 %& %22% . %& %22% 0 . ; ) . <

-

"

= >?@A B ?@ CD>DEB?B F> B>B G D>HIJF G D> KB LD>? B MBAF NB N DJ DOF CF J DNFO

CDE DN ?FOB F >C DAFOF > KF >P D?FQBLD> KF >C DG F >MFF ?F>?F >FGF >LF >HB OBARFNJ@ LF SF

PD?FQBCF LFTDOAFG C@ > KF >P@ LFSFPD?FQ B (TPP)U D?@PFJFAF >, V FAFO?FU DEF ?F>W XFQF N F > B>B G DO@ CFAF > CDOA FG C@ >KF > J@ LFSF SF> K G FNB R JDO?FRF> LB QB EF SF R

V FAFO ?F LD>KF > CD>L@ L@ A COBJ@G B >SF G DO@ CFA F> LIG B >F > N@A@ PD?FQB. Y@ >KNB T DOAFGC@ > KF > P@ LFSF PD?F QB B >B SFB?@ NDJF KFB N FOF >F CDOG @ABG F >Z NFOF >F

BJF LFRZ NFOF> FB >MIOGF NB, NFOF >FN D>BJ@ LFSF, NFOF>FCD>DE B ?BF >ZNFOF >F CDE D N ?FOBF > LF >CD> KDG JF> KF >ZN DO? FNFOF >FCFOB QB NF ?F.

Tujuan Penelitian

TD>DE B ?BF > B >B J DO ?@[@F > @ >?@A GD>KBLD>?BMB AF NB O@GFR-O@G FR QFOKF PD?FQB F NE B CF LF AFQ FNF > U D?@ PFJFAF> SF > K GF NBR GDGB EBAB CDAFOF > KF >Z

G D>KF >FEBNBN EB>KA@ >KF > MB NB AZ J@ LFSF, NI NB FE, LF > DAI >IGB GF N SF OFAF ? N DAB ?FO, NDO ?F GDGJ@F ? @ N@ E F > CDE DN ?FOBF > CDAFOF > KF > @ >? @A GDG CDO ?FRF >AF> A DJDOF LF F>

?F >FGF >LF >HB OBARF NJ@LF SFPD?FQB.

Manfaat Penelitian

\DE FE@B CD>DEB?B F> B >B LF CF? LBCDOIEDR B >MIOG F NB GD>KD>FB AI >LB NB EF >NAFC

T PP U D?@ PFJFA F > AB>B LF > CD> KF O@R > SF ? DORFLF C CDEDN?FOBF > LF > C DG F>MFF ?F >

?F >FGF > ARFN CDAF OF > KF > PD?FQ B CF LF AFQ F NF> ?DO NDJ@ ?. ]F NBE CD>DEB?B F > B >B LBRFOFCAF > LFCF ? GD>@>[F >K CD>DEB?B F>-C D>DE B ?BF > N DEF >[ @ ?> SF, AR@ N@ N>SF SF> K G DG BE BABAFB?F >LD>KF>CDEDN?FOB F>CDAFO F > KF >J@LF SF?DO ?D>?@ W

Kerangka Pikir

= N@EF > CDE DN ?FOBF > CDAFOF > KF> J@ LFSF PD? FQB LBAFQF NF> U D?@ PFJ FAF>

LBJ@F ? N DJFKFB @ CFSF @>?@A G DGCDO ?FRF >A F > A DJ DOF LFF > ?F >FGF > AR FN LF >

G D>I >[ IEAF >A DGJFEBHBOBARF NJ@ LF SFPD?FQB.XDOF > KAFCB ABOCD>DEB?B F>B>BLFCF ? LBE BRF ?CF LFLB FKOFGFE BO(^FGJFO 1).

Pendekatan Teoritis

Pekarangan

TDAFOF > KF > F LFEFR NDJBLF>K ?F >FR SF> K G DG C@ > SF B J F ?F N-J F ?F N ?DO ? D>?@Z SF> K LBF ?FN > SF ? DOLF CF ? JF > K@ >F> ?DGCF? ?B > KKFE LF > GDG C@ > SFB R@ J@ >KF>

efghijkjl m nm o fe pjlq o fgnlofq gjm n rflqj l sh thlqj l pj lq fgjo j lo jgj ejlhm nj, berdasarkan zonasinya pekarangan di bagi menjadi halaman depan (buruan), halaman samping (pipir) dan halaman belakang (kebon) (Gambar 2).

Pekarangan Betawi

keberadaan tanaman dan ciri khas pekarangan budaya Betawi

Gambar 1 Kerangka pikir penelitian

Fungsi Pekarangan

Fungsi pekarangan adalah menghasilkan : 1) bahan makanan sebagai tambahan hasil sawah dan tegalannya; 2) sayur dan buah-buahan; 3) unggas, ternak kecil dan ikan; 4) rempah, bumbu dan wangi-wangian; 5) bahan kerajinan tangan; dan 6) uang tunai (Deptan, 2002). Salah satu manfaat terpenting dari fungsi pekarangan, menurut Novitasari (2011) adalah untuk menyediakan kebutuhan pangan dan gizi keluarga dengan cara ditanami berbagai jenis tanaman dalam upaya meningkatkan keragaman pangan keluarga. Bahkan dengan banyaknya manfaat yang diperoleh dari pekarangan, Sajogyo (1994) menyatakan bahwa pekarangan disebut juga sebagai lumbung hidup, warung hidup, dan apotek hidup. Mayanti (2007) membagi fungsi pekarangan menjadi dua berdasarkan aspek ekonomi, yaitu :

1. ekonomi, hasil pembudidayaan pekarangan dapat dimanfaatkan langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Fungsi ini banyak terdapat di pedesaan; 2. non ekonomi, hasil pembudidayaan pekarangan dimanfaatkan secara tidak

langsung, seperti melindungi rumah dari iklim, meningkatkan nilai estetika dan status pemilik rumah. Fungsi ini banyak terdapat diperkotaan.

Berbeda dengan Mayanti (2007), Kehlenbeck et al. (2007) membagi fungsi pekarangan menjadi dua fungsi utama, yaitu produksi dan jasa pelayanan. Fungsi produksi terdiri atas fungsi pekarangan untuk kehidupan sehari-hari (buah, sayur, bumbu, obat, bahan pokok, stimulan, kayu dan pakan ternak) dan komersial. Fungsi jasa dikelompokkan sebagai jasa sosial-budaya (pemberian, kurban, kebangaan, kesenangan, estetika, pekerjaan dan pergaulan) dan jasa lingkungan (habitat liar, pengendali hama dan penyakit, siklus nutrisi, menjaga mikroklimat dan kontrol erosi tanah).

Faktor-faktor Pembentuk Pekarangan

Keberadaan elemen dalam pekarangan dipengaruhi oleh adat atau kebiasaan melakukan upacara-upacara yang berlaku di daerah tersebut (Rambe, 2006). Menurut Wardiningsih (2005), pekarangan secara umum terbentuk karena dipengaruhi oleh ketinggian tempat dan curah hujan, serta faktor sosial ekonomi pemiliknya. Pada setiap daerah pasti memiliki ketinggian dan curah hujan yang beda sehingga struktur dan pola pekarangannya pun berbeda. Kenaekaragaman tanaman di dataran tinggi kurang berkembang dibandingkan dataran rendah, hal ini disebabkan perbedaan iklim antara dataran rendah yang cukup mencolok. Sedangkan menurut Arifin (1995), struktur pekarangan terbentuk tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan fisik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, tetapi dipengaruhi oleh sifat ekologis tanaman dan jenis hewan.

Gambar 2 Pembagian ruang (zonasi) di pekarangan

Orang Betawi

Orang Betawi berasal dari hasil perkawinan campuran orang Cina perantauan dengan wanita pribumi (Hanna, 1986). Hal tersebut berbeda dengan pernyataan Saidi (1997) bahwa masyarakat Betawi berasal dari migran Melayu Kalimantan Barat yang melakukan perkawinan dengan penduduk asli Jawa yang pada akhirnya, disebut dengan Melayu Jawa dan diyakini sebagai cikal bakal orang Betawi. Kelompok-kelompok etnis tersebut menamakan kelompoknya sebagai Orang Betawi yang disatukan dengan penutur yaitu dialek Betawi Sejarah terbentuknya masyarakat Betawi di Jakarta berjalan sangat panjang, sepanjang perjalanan sejarah terbentuknya kota Jakarta. Pada umumnya orang Betawi sendiri tidak mengetahui mite atau legenda yang menceritakan asal-usul tentang diri mereka. Menurut Budiman et al. (2000), hampir seluruh adat masyarakat Betawi diwarnai oleh unsur agama Islam, sehingga sukar untuk memisahkan antara tradisi yang menurut adat dan yang berdasarkan agama, karena keduanya telah berpadu dalam setiap aspek kehidupannya.

Menurut Biro Bina Penyusunan Program Provinsi DKI Jakarta (2001), berdasarkan wilayahnya, budaya Betawi dbedakan menjadi empat kelompok dengan tipe dan karakter orang Betawi yang berbeda, yaitu Betawi pesisir, Betawi tengah/kota, Betawi pinggir, dan Betawi udik/ora. Orang Betawi yang berada di Srengseng Sawah termasuk dalam kelompok masyarakat Betawi pinggir, bersifat agraris, berpendidikan agama yang kuat dan islamis, serta sebagian besar berprofesi sebagai guru dan pedagang. Namun dipacu modernisasi, saat ini konfigurasi empat kelompok tersebut telah seimbang, baik dari segi agama, pendidikan, orientasi pekerjaan, dan orientasi politik.

Rumah dan Pekarangan Betawi

Pola pekarangan rumah tradisional Betawi biasanya terdapat pada perkampungan bagian dalam. Pada umumnya mempunyai pekarangan yang cukup luas dan ditumbuhi pohon buah-buahan. Menurut Harun et. al (1999), pola tata ruang pekarangan secara tradisional, letak tata rumah pada bagian dalam (hinterland) dibedakan menjadi tiga karakter pola tata ruang, yaitu :

1. pola memusat berada pada lokasi bagian dalam (agak jauh dari jalan besar) perkampungan memiliki pola yang terpencar karena rumah tersebut dibangun di tengah-tengah kebun buah atau lahan-lahan yang kering;

2. pola di bagian luar (dekat atau langsung berada dekat dengan jalan), rumah-rumah lebih bersifat mengelompok padat atau berjajar di sepanjang jalan dan hanya dikelilingi oleh pekarangan yang sempit. Namun hal tersebut bukan berati bahwa pemilik rumah memiliki lahan yang sempit, karena seringkali kebun-kebun atau lahan kering yang dimilikinya terdapat pada lokasi lain; 3. pola menyebar, dalam arti jarak rumah satu ke rumah yang lainnya terletak

cukup jauh, hanya dibatasi perkebunan atau persawahan dan dikaitkan dengan pola kehidupan masyarakat setempat pada umumnya bercocok tanam dan berdagang.

lingkungan. Tata ruang rumah tradisional Betawi dibagi dalam empat area utama, yaitu area publik pada bagian depan, area semi publik dan area pribadi pada bagian samping, serta area pelayanan.

Di pekarangan rumah orang Betawi biasa ditanami tanaman obat. Tanaman bumbu pun senantiasa diupayakan. Selain itu, tanaman hias juga menjadi kelaziman bagi orang Betawi. Tanaman hias ditanam di tanah atau menggunakan wadah pot yang terbuat dari tanah liat atau adukan semen, pasir, dan kapur (saat ini lebih banyak menggunakan pot plastik). Tanaman hias yang disukai antara lain kuping gajah (Anthurium crystallinum), mawar (Rosa sp.), melati (Jasminum sambac), mangkok-mangkokan (Nothopanax scutellarium), kenanga (Cananga odorata).

Di depan rumah sebelah kanan atau kiri dibuat lubang tempat membuang sampah dan dapat pula dimanfaatkan menjaditabunan. Sampah yang berupaaram (daun-daun kering) dimasukkan ke pengki (wadah terbuat dari anyaman bambu sebagai tempat mengumpulkan sampah) lalu dibuang ke tempat sampah dan dibakar. Pembakaran sampah ini disebut nabun, karena aktivitas membakar sampah dilakukan di tabunan. Dahulu ada pula kebiasaan meletakkan tempayan atau kendi di dekat pintu gerbang rumah. Ini dimaksudkan jika ada musafir yang lewat dan kehausan dapat berhenti di sini kekadar minum atau membasuh muka dan kakinya.

Sebelum tradisi mewakafkan tanah menjadi areal kuburan, orang Betawi umumnya mengubur keluarga yang meninggal di halaman samping sebelah kanan, hampir berbatasan dengan tanah milik orang lain. Selain itu di samping rumah juga dibuat jemuran baik untuk menjemur pakaian atau makanan. Terdapat pula bangunan kecil sebagai lumbung. Lumbung digunakan sebagai gudang penyimpanan bahan makanan, bibit, dan lain-lain. Di lumbung disimpan juga

peralatan pertanian seperti pacul cangkrang, pacul garpu, garu, bangkil, pancong, parang, kampak, blencong, cangkram, linggis, alat luku, pengki, naya, keranjang, bronjong, kreneng, susug, bubung, kepis, lumpang, dan juga kayu bakar.

Pelestarian Lanskap Budaya

Lanskap budaya (cultural landscape)merupakan suatu model atau bentuk dari lanskap binaan, yang dibentuk oleh suatu nilai budaya yang dimiliki suatu kelompok masyarakat, yang dikaitkan dengan sumber daya alam dan lingkungan yang ada pada tempat tersebut. Lanskap tipe ini merupakan hasil interaksi antara manusia dan alam lingkungannya, yang merefleksikan adaptasi manusia dan juga perasaan serta ekspresinya dalam menggunakan dan mengelola sumberdaya alam dan lingkungan yang terkait erat dengan kehidupannya. Hal ini diekspresikan kelompok-kelompok masyarakat dalam bentuk dan pola pemukiman dan perkempungan, pola penggunaan lahan, sistem sirkulasi, arsitektur bangunan dan struktur serta lainnya (Simonds, 1983).

Pelestarian secara umum dapat didefinisikan sebagai konservasi, suatu upaya atau kegiatan untuk merawat, melindungi, dan mengembangkan objek pelestarian yang memiliki nilai atau makna kultural agar dapat dipelihara secara bijaksana sesuai dengan identitasnya guna dilestarikan (Susilowati, 2010). Menurut Nurisjah dan Pramukanto (2001), kegiatan pelestarian lanskap budaya adalah kegiatan konservasi. Konservasi diartikan sebagai segenap proses pengelolaan suatu tempat agar makna kultural yang dikandungnya terpelihara dengan baik. Konservasi dapat meliputi seluruh kegiatan pemeliharaan sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.

Lanskap budaya penting dilestarikan untuk menjaga atau mempertahankan keberadaan lanskap/elemen yang memiliki nilai penting, memberi peluang untuk mengenal, mempelajari dan meneliti bagi generasi penerus, menjamin terwujudnya ragam dan kontras dari suatu kawasan (kualitas lanskap), menyediakan kebutuhan psikis dan kenyamanan masyarakat, memungkinkan pemanfaatan/pengembangan yang dapat meningkatkan nilai ekonomi/ kesejahteraan, mempopulerkan kawasan, serta melestarikan lanskap/elemen yang merupakan manifestasi suatu masyarakat.

METODE

Lokasi dan Waktu Penelitian

Alat dan Bahan

Penelitian ini menggunakan peralatan dalam bentuk perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software) (Tabel 1). Bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa kuisioner, lembar survei dan peta lokasi penelitian.

Tabel 1 Alat penelitian

Alat Kegunaan

Perangkat keras (hardware)

Alat tulis

Kamera digital Alat untuk mencatat data hasil survey di lapangPengambilan data visual kondisi wilayah setempat Meteran

Abney level

Pengukuran luas pekarangan, rumah dan tanaman Pengukuran ketinggian tanaman

Perangkat lunak (software)

Adobe Photoshop Pembuatan ilustrasi danfinishinggambar

Auto CAD Pembuatan gambar rancangan

Metode dan Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap yang meliputi pra survei, survei, dan pascasurvei. Adapun penjelasan mengenai tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Pra survei, untuk melihat kondisi umum desa/kawasan, mengurus izin serta menentukan sampel penelitian. Sampel penelitian dipilih berdasarkan pemilihan purposive. Lokasi penelitian berada di PBB Setu Babakan yang meliputi empat RW (RW 06, 07, 08, 09). Setiap lokasi (RW) diambil empat sampel sesuai ukuran pekarangan menurut Arifin (1998) : sempit (<120m2); sedang (120-400 m2); besar (400-1000 m2) dan sangat besar (>1000 m2)

Kawasan Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan Kecamatan Jagakarsa

Sumber : Dinas Tata Kota DKI Jakarta (2013)

DKI Jakarta

dengan pengulangan pada setiap ukuran pekarangan sebanyak tiga kali. Namun pengambilansamplejuga tetap disesuaikan dengan kondisi lapang. 2. Survei, dilakukan dengan cara :

survei lapang, menginventarisasi langsung karakter fisik tapak, orientasi,

tata ruang, letak dan arsitektural rumah beserta ukurannya, elemen pekarangan (soft elementmaupunhard element) yang masih bertahan; wawancara dengan pihak pengelola, sesepuh/orang yang dituakan di PBB

Setu Babakan, serta ahli budaya Betawi dari Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB);

kuesioner, untuk mengetahui keadaan sosial-ekonomi pemanfaatan lahan

pekarangan dan latar belakang pemilik pekarangan meliputi : jumlah keluarga dan usia, pekerjaan pemilik, pendapatan, kepemilikan tanah lain, fungsi/nilai pekarangan, jenis pemanfaatan pekarangan, pengelolaan pekarangan, serta harapan untuk pemanfaatan pekarangan;

studi pustaka, untuk mendapatkan data dan informasi sekunder sebagai

penunjang yang tidak didapatkan dari observasi lapang melalui kepustakaan/dokumen yang dapat diperoleh dari berbagai sumber terkait. Jenis, bentuk, dan sumber data disajikan pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2 Jenis data yang diperlukan

Komponen Jenis data Bentuk data Sumber data Primer Sekunder

Kondisi

wilayah Letak geografis danadministratif Dinas Tata KotaDKI Jakarta

Topografi BAPEDA DKI

Jakarta

Iklim BMKG Pusat

Tanah dan hidrologi BPLHD DKI

Jakarta, Survei Tata guna lahan dan

kependudukan KelurahanSrengseng Sawah, Jakarta Selatan Kondisi

fisik Struktur fisik pekaranganArsitektur rumah SurveiSurvei dan studi

pustaka Elemen pekarangan

(softdanhard element)

Survei dan studi

3. Pascasurvei, meliputi :

analisis, meliputi analisis lingkungan fisik, budaya, sosial, dan ekonomi

masyarakat sekitar. Hal ini dilakukan untuk mempelajari hubungan data dengan melihat potensi dan kendala yang mempengaruhi kelestarian, kemungkinan pengembangan, serta fungsi yang mempengaruhi optimalisasi penggunaan lahan.

sintesis, meliputi penyusunan hasil analisis berupa rekomendasi

pelestarian pekarangan dengan tanaman dan ciri budaya Betawi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Wilayah

Letak Geografis dan Administratif

Secara geografis PBB Setu Babakan terletak pada 06 20 07 - 06 21 10 LS dan 106 49 30 - 106 49 50 BT. Secara administratif, PBB Setu Babakan memiliki luas 289 ha, terdiri dari dua kawasan utama, yaitu kawasan milik Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta (65 ha) yang akan dikembangkan, meliputi area lingkar Setu Babakan dengan lebar jalan yang dibatasi jalur pedestrian dan gorong-gorong, serta kawasan atas kepemilikan pribadi (224 ha), yaitu yang digunakan sebagai pemukiman, fasilitas publik, dan ruang terbuka hijau (Puslitbang Kepariwisataan, 2010).

Termasuk dalam wilayah Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Jagakarsa, Kelurahan Srengseng Sawah, PBB Setu Babakan berbatasan langsung dengan Kelurahan Lenteng Agung dan Kelurahan Jagakarsa, sebelah Selatan

Jl. Srengseng Sawah

Jl. Tanah Merah

adalah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dan sebelah Barat yaitu Kelurahan Ciganjur dan Kelurahan Cipedak. Kawasan dibatasi oleh jalan-jalan penghubung :

Sebelah Utara : Jalan Mochamad Kahfi II sampai Jalan Desa Putra Sebelah Timur : Jalan Desa Putra (H.Pangkat) sampai Jalan Pratama Sebelah Selatan : Jalan Tanah Merah sampai Jalan Srengseng Sawah Sebelah Barat : Jalan Mochamad Kahfi II

Iklim

Menurut Badan Meteorologi Geofisika stasiun klimatologi pusat, Jakarta, tahun 2012, suhu udara rata-rata di kawasan PBB Setu Babakan yaitu 33.40 C dengan kisaran 31.40 C - 35.40 C. Curah hujan rata-rata 182.91 mm, dengan curah hujan terendah 7.30 mm dan tertinggi 430.70 mm. Sedangkan untuk kelembaban udara, berkisar 70% - 85%, dengan kelembaban udara rata-rata 79%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kawasan PBB Setu Babakan tergolong kriteria bulan basah (Fajriyah, 2014).

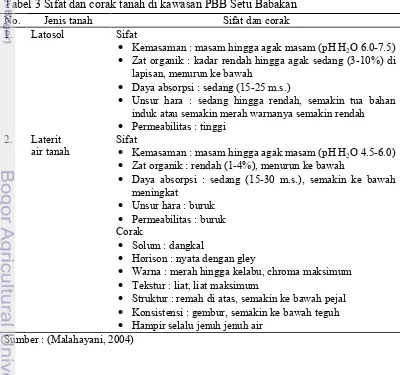

Tanah

Jenis tanah pada kawasan PBB Setu Babakan merupakan asosiasi latosol merah, latosol coklat kemerahan, dan laterit air tanah, dengan bahan induk Tuf volkan intermedier. Secara umum, jenis dan sifat tanah di kawasan PBB Setu Babakan, sesuai dengan pertumbuhan tanaman tahunan. Sifat dan corak tanah di tapak dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Sifat dan corak tanah di kawasan PBB Setu Babakan

No. Jenis tanah Sifat dan corak 1. Latosol Sifat

Kemasaman : masam hingga agak masam (pH H2O 6.0-7.5) Zat organik : kadar rendah hingga agak sedang (3-10%) di

lapisan, menurun ke bawah

Daya absorpsi : sedang (15-25 m.s.)

Unsur hara : sedang hingga rendah, semakin tua bahan induk atau semakin merah warnanya semakin rendah Permeabilitas : tinggi

2. Laterit

air tanah Sifat Kemasaman : masam hingga agak masam (pH H2O 4.5-6.0) Zat organik : rendah (1-4%), menurun ke bawah

Daya absorpsi : sedang (15-30 m.s.), semakin ke bawah meningkat

Unsur hara : buruk Permeabilitas : buruk Corak

Solum : dangkal

Horison : nyata dengan gley

Warna : merah hingga kelabu, chroma maksimum Tekstur : liat, liat maksimum

Struktur : remah di atas, semakin ke bawah pejal Konsistensi : gembur, semakin ke bawah teguh Hampir selalu jenuh jenuh air

Topografi

Kondisi topografi di kawasan PBB Setu Babakan tergolong kategori sedikit bergelombang dan agak rata. Kemiringan lereng mencapai 8-15% dengan ketinggian 25 m dpl. Permukiman di sebelah Barat terletak lebih tinggi dari permukaan jalan di sepanjang situ. Sedangkan jalan di sepanjang situ relatif datar (Fajriyah, 2014). Air tanah di tapak cukup baik, sehingga sebagian besar penduduk sekitar memanfaatkan sumber air tanah yang diperoleh dari sumur guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ketinggian air tanah berada pada kisaran 3-6 m yang merata pada hampir seluruh daerah.

Hidrologi

Sumber mata air PBB Setu Babakan yaitu Setu Babakan dan Setu Mangga Bolong. Kondisi setu tergolong baik, alami, jernih, cukup bersih, dan sebagian area ditumbuhi tanaman air. Setu Babakan memiliki sistem hidrologi terbuka, dengan adanyainlet dan outletair pada setu. Terdapat empat inlet situ, yaitu Situ Mangga Bolong, Kali Baru, Kali Tengah dan Situ ISTN (Institut Sains dan Teknologi), sedangkanoutletnya yaitu menuju sungai Ciliwung (Rambe, 2006).

Tata Guna Lahan

Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan merupakan bagian dari wilayah kelurahan Srengseng Sawah. Berdasarkan RUTR (Rencana Umum Tata Ruang dan RBWK (Rencana Bagian Wilayah Kota) Tahun 2005, Kelurahan Srengseng Sawah diperuntukan sebagai Daerah Resapan Air, pemanfaatan tanah di Kelurahan Srengseng Sawah ditetapkan peruntukannya oleh Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta. Pola penggunaan lahan dibedakan menjadi dua, yaitu kawasan tidak terbangun ± 39.06% (pemakaman (RTH), pertanian, setu/irigasi) dan kawasan terbangun ± 60.93% (permukiman, fasilitas umum, jalan raya/ lingkungan) (Tabel 4).

Tabel 4 Luas kelurahan menurut peruntukan

Tidak Terbangun Terbangun

Jenis penggunaan Luas (ha) (%) Jenis penggunaan Luas (ha) (%) Pemakaman (RTH) 4.74 0.70 Permukiman 366.10 54.26 Pertanian 61.00 9.04 Fasilitas umum 28.00 4.15 Setu/Irigasi 196.21 29.08 Jalanraya/lingkungan 17.00 2.52 Lain-lain 1.63 0.24

Jumlah 263.58 39.06 Jumlah 411.10 60.93 Sumber : (Kelurahan Srengseng Sawah, 2013)

sehingga membawa pengaruh pada perubahan pola tata guna lahan kawasan di PBB Setu Babakan. Pada akhirnya, rawa dan areal persawahan di sekitar danau sudah tidak ada lagi (Gambar 6c).

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta No.3 Tahun 2005, PBB Setu Babakan ditetapkan sebagai kawasan pengembangan budaya Betawi. Memiliki luas 289 ha (65 ha milik Pemda DKI Jakarta), ruang/area terbangun di kawasan ini sebesar 61,17% dan 38,83% belum terbangun (termasuk badan air). Penggunaan lahan dalam usaha pemanfaatan dan pengembangan diarahkan kepada pengembangan wisata budaya, air, dan agro yang berpedoman kepada Perda Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Kependudukan

Wilayah Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Kotamadya Jakarta Selatan, terbagi kedalam 19 RW dan 156 RT. Jumlah penduduk pada bulan Juli 2013 sebanyak 59.948, dengan kepadatan penduduk 6.757 jiwa/km2. Untuk PBB Setu Babakan, yang terdiri dari 4 RW, yaitu RW 06, RW 07, RW 08 dan RW 09, jumlah penduduk mencapai 21.619 jiwa (Tabel 5).

Tabel 5 Jumlah penduduk di kawasan PBB Setu Babakan tahun 2013

RW Laki-laki WNIWanita Jumlah Laki-laki WNAWanita Jumlah Jumlah 06 2.256 2.174 4.430 - - - 4.430 07 2.620 2.545 5.165 - - - 5.165 08 2.801 2.742 5.543 - - - 5.543 09 3.329 3.152 6.481 - - - 6.481 Jumlah 11.006 10.613 21.619 - - - 21.619 Sumber : (Kelurahan Srengseng Sawah, 2013)

Gambar 6 Perubahan pola tata guna lahan PBB Setu Babakan

(a)

Keterangan :

(b) (c)

Danau

Kuburan

Permukiman

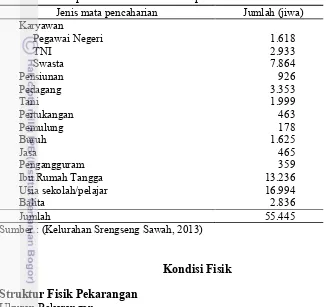

Mata pencaharian penduduk di Kelurahan Srengseng Sawah, termasuk PBB Setu Babakan sangat beragam meliputi berbagai profesi seperti karyawan, pensiunan, pedagang, tani, buruh, jasa, pengangguran, dan lainnya. Jumlah penduduk menurut mata pencaharian disajikan pada Tabel 6 dibawah ini.

Tabel 6 Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

Jenis mata pencaharian Jumlah (jiwa) Karyawan

Pegawai Negeri 1.618

TNI 2.933

Swasta 7.864

Pensiunan 926

Pedagang 3.353

Tani 1.999

Pertukangan 463

Pemulung 178

Buruh 1.625

Jasa 465

Pengangguram 359

Ibu Rumah Tangga 13.236 Usia sekolah/pelajar 16.994

Balita 2.836

Jumlah 55.445

Sumber : (Kelurahan Srengseng Sawah, 2013)

Kondisi Fisik

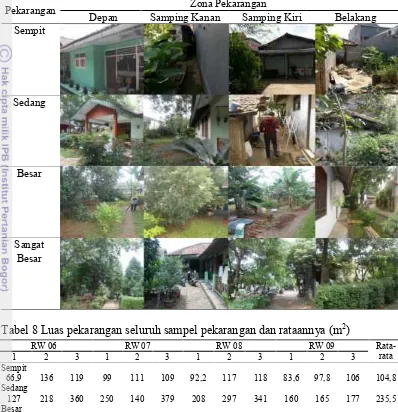

Struktur Fisik Pekarangan Ukuran Pekarangan

Setiap rumah sampel pada lokasi penelitian, memiliki bentuk dan ukuran/luas pekarangan yang berbeda-beda (Lampiran 1). Bentuk pekarangan pada setiap ukuran yang umumnya mewakili sampel penelitian dapat dilihat pada Tabel 7. Menurut Arifin (1998), terdapat empat tipe ukuran pekarangan, yaitu pekarangan sempit dengan luas kurang dari 120 m2, pekarangan sedang dengan luas 120 m2 - 400 m2, pekarangan besar dengan luas 400 m2 - 1.000 m2, dan pekarangan sangat besar dengan luas lebih dari 1.000 m2. Luas keseluruhan dan rataan dari semua sampel pekarangan beserta klasifikasi berdasarkan ukurannya disajikan pada Tabel 8.

Sehingga kondisi kawasan sudah terbilang cukup padat oleh areal terbangun, yang menyebabkan pekarangan, serta luas kebun menjadi semakin sempit dan berkurang.

Tabel 7 Bentuk pekarangan pada lokasi penelitian

Pekarangan Depan Samping KananZona PekaranganSamping Kiri Belakang Sempit

Sedang

Besar

Sangat Besar

Tabel 8 Luas pekarangan seluruh sampel pekarangan dan rataannya (m2)

RW 06 RW 07 RW 08 RW 09

Rata-rata

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Sempit

66,9 136 119 99 111 109 92,2 117 118 83,6 97,8 106 104,8

Sedang

127 218 360 250 140 379 208 297 341 160 165 177 235,5

Besar

423 651 - 469 472 - 405 405 884 404 439 679 523,5

Sangat Besar

3.238 - - - 1.010 1.543 1.752 - - - 1.886

Tabel tersebut juga menginformasikan bahwa RW 08 sebagai embrio dari terbentuknya PBB Setu Babakan, wilayah dengan mayoritas penduduk asli (Betawi) merupakan satu-satunya RW yang memiliki klasifikasi pekarangan ukuran yang masih lengkap, yaitu terdapat ukuran pekarangan sempit, pekarangan sedang, pekarangan besar, dan pekarangan sangat besar. Secara keseluruhan pekarangan yang dijadikan sampel memiliki rata-rata ukuran pekarangan yaitu pekarangan sempit seluas 104,8 m2, pekarangan sedang seluas 235,5 m2, pekarangan besar seluas 523,5 m2, dan pekarangan sangat besar seluas 1.886 m2.

Pola Pekarangan

Secara umum pola pekarangan di kawasan PBB Setu Babakan terbagi menjadi dua, yaitu pola pekarangan di tepi jalan (luar) dan pola pekarangan pada bagian dalam. Pola pekarangan yang berada di tepi jalan utama terdiri atas rumah-rumah yang menghadap dan berjajar sepanjang jalan. Sedangkan pola pekarangan bagian dalam pada umumnya terdiri dari rumah-rumah bergerombol dan saling berdesakkan menghadap kebun/ruang terbuka. Pola pekarangan bagian dalam dipengaruhi oleh sistem pewarisan yang ada pada budaya Betawi. Sistem pewarisan tersebut menyebabkan terjadinya fragmentasi lahan pekarangan atau pembangunan rumah tinggal baru bagi keturunannya, yang umumnya rumah-rumah mengelilingi ruang terbuka.

Menurut Harun et.al (1999), fragmentasi adalah penambahan jumlah kepemilikan lahan tetapi dengan luas pemilikan yang semakin sempit karena adanya pewarisan atau karena jual beli sebagian lahan (Gambar 8). Proses ini menyebabkan semakin tidak jelasnya orientasi dan pola tata letak perkampungan Betawi.

(a) (b)

Gambar 8 Fragmentasi lahan (a) sebelum pewarisan, (b) setelah pewarisan

(a) (b)

Berdasarkan fungsinya, pekarangan terdiri dari tiga zona, yaitu pekarangan depan, pekarangan samping (kanan dan kiri), dan pekarangan belakang (Arifin et al., 1998). Dahulu dalam membangun rumah beserta pekarangan, orang Betawi percaya kepada perhitungan yang berporos kepada alam gaib. Perhitungan dilakukan oleh seorang kiai berdasarkan ilmu falak. Dia akan menghitung tempat pembangunan, arah, dan waktu dimulainya pembangunan, dengan naga bulan atau arah mata angin, yaitu bilir (rajab, rowah, puasa); bludik (sri mulud, jumadil awal, jumadil akhir); bekulon (syawal, apit haji); betan (sura, sapar, mulud). Namun kini rumah dan pekarangan budaya Betawi lebih ditentukan oleh alasan praktis seperti aksesibilitas serta tergantung pada kebutuhan pemilik rumah. Sehingga zonasi pekarangan budaya Betawi aslinya dibuat lengkap, yang terdiri dari pekarangan depan, samping kanan, samping kiri, dan belakang.

Pekarangan merupakan bagian dari lanskap Betawi, sebagai sarana orang Betawi berelasi dengan alam dan sesama. Menurut Anggota Komite Tata Kehidupan dan Budaya LPPBB, Indra Sutisna, pekarangan adalah lahan bermain anak-anak, pemberi hidup, dan lahan resapan air. Pada pekarangan budaya Betawi yang cukup luas, selain didirikan rumah tinggal, umumnya juga dibangun fungsi-fungsi lain yaitu fasilitas lapangan bermain dan olahraga seperti lapangan bulu tangkis, dan lainnya pada zonasi samping. Tujuannya untuk memfasilitasi masyarakat Betawi yang senang berkumpul, sesuai sifat orang Betawi yang mudah bergaul dan terbuka. Tidak hanya digunakan oleh keluarga yang tinggal di rumah, fasilitas tersebut dapat juga digunakan oleh orang yang berada disekitar rumah. Jika dikuatkan dengan kepercayaan orang Betawi, Orang mati itu tidak sama dengan kedebong pisang. Maknanya, ruh seseorang tetap hadir di lungkungan rumah keluarga tempat ia pernah hidup. Oleh karena itu, orang Betawi mengutamakan mengubur jenazah keluarganya di pekarangan rumahnya sendiri. Sedangkan untuk aktivitas/kegiatan sosial budaya lainnya, yaitu acara atau hajatan besar seperti pernikahan, nujuh bulan, sunatan/khitanan, akekah (qiqah), dilakukan pada zonasi depan sebagaipublic area. Tenda/tatarupdipasang didepan teras/pasebanuntuk melindungi dari terik matahari ataupun hujan. Selain itu juga dibuat panggung pertunjukkan untuk meramaikan acara/hajatan tersebut.

Betawi dahulunya, selain karena alasan untuk kemudahan aksesibilitas, zonasi pekarangan yang lengkap mudah ditemukan pada setiap rumah karena rata-rata pekarangan yang dimiliki masyarakat memiliki ukuran yang luas.

Tabel 9 Intensitas ditemuinya zonasi pada setiap sampel pekarangan

Ukuran

Pekarangan Zonasi

RW 06 RW 07 RW 08 RW 09 Inten

sitas

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Sempit Dpn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00

Ski 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0,83

Skn 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0,75

Blk 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0,50

Sedang Dpn 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00

Ski 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00

Skn 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0,67

Blk 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,91

Besar Dpn 1 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 0,83

Ski 1 1 - 1 1 - 1 1 1 0 1 1 0,75

Skn 1 1 - 1 1 - 1 1 1 0 1 1 0,75

Blk 0 1 - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 0,75

Sangat

Besar SkiDpn 11 -- -- -- -- -- 11 11 11 -- -- -- 0,330,33

Skn 1 - - - 1 1 1 - - - 0,33

Blk 1 - - - 1 1 1 - - - 0,33

Keterangan:

a. Ukuran pekarangan : Sempit (<120 m2), sedang (120-400 m2), besar (400-1000 m2), dan

sangat besar (>1000 m2)

b. Zonasi Depan (Dpn), Samping kiri (Ski), Samping kanan (Skn), dan Belakang (Blk)

Arsitektur Rumah Betawi

Menurut Rizal (2013), pada arsitektur Betawi terdapat sistem pengetahuan lokal (local knowledge system) yang berakar pada kearifan lokal (local wisdom) dan pranata ilmiah (scientific institution) sebagai penunjang. Rumah tradisional Betawi umumnya mengadopsi dan banyak mendapat sentuhan dari kebudayaan luar, seperti Cina, Belanda, Portugis, atau Arab. Hal ini kemudian disesuaikan dengan iklim dan kebudayaan dari daerah sekitar Betawi (baca : Jakarta) dan Jawa. Sebelum kebudayaan luar masuk, rumah Betawi hampir sama dengan rumah tradisional lainnya yaitu menggunakan material bambu sebagai dinding dan tanah sebagai lantainya. Mengenai denahnya tidak jauh berbeda dengan bangunan modern yang ada kini, dimana terdapat area publik, area semi publik, dan area pribadi.

Sumber : www.jakarta.go.id

Periodisasi orang Betawi dalam membangun rumah terlihat pada material/bahan-bahan yang tersedia, yang juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi-sosial masyarakat. Dimulai dari dinding kayu dan bambu untuk rumah masyarakat biasa yang penghasilan rendah, dinding sebagian batu untuk rumah masyarakat menengah, serta dinding berbahan gabungan kayu dan batu untuk masyarakat yang sudah lebih maju, seperti tokoh masyarakat setempat. Namun kini berdasarkan keragamannya, arsitektur bangunan yang terdapat di lokasi penelitian, dibedakan menjadi tiga, yaitu arsitektur Betawi, arsitektur bercirikan hanya pada bagian atas, dan arsitektur modern (Gambar 10) yang seluruhnya sudah menggunakan dinding dengan bahan batu. Secara lebih lengkap bentuk-bentuk arsitektur rumah pada lokasi penelitian disajikan pada Lampiran 2.

Rumah-rumah berarsitektur Betawi yang ada di kawasan PBB Setu Babakan selain merupakan bentuk inisiatif dari pemilik rumah dengan dana pribadi, juga merupakan program dari Pemerintah Kotamadya Jakarta Selatan dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tetap mempertahankan kelestarikan ciri khas budaya Betawi, yaitu dengan menganggarkan bantuan sebesar dua miliar untuk membangun tiga ratus rumah bernuansa Betawi. Bantuan anggaran tersebut diberikan pada warga yang tidak mampu membangun rumah khas Betawi. Selain bantuan pemerintah, perusahaan Antam melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) juga pernah melakukan program Bedah Rumah Berdesain Adat Betawi. Program ini bertujuan untuk menyediakan hunian yang aman, sehat, dan layak bagi masyarakat kurang mampu di daerah Jakarta dengan tetap melestarikan budaya setempat. Dengan bantuan dana sebesar lima ratus juta rupiah, program bedah rumah telah selesai dilakukan kepada sepuluh rumah terpilih. Pemilihan rumah-rumah tersebut selain diperuntukkan untuk masyarakat yang kurang mampu, kriteria lainnya yaitu pemilik rumah harus merupakan orang Betawi asli ataupun sesepuh Betawi di kawasan PBB Setu Babakan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa arsitektur bangunan/rumah di kawasan PBB Setu Babakan yang masih tradisional masih dapat ditemui dalam bentuk dan ukuran yang seadanya saja, tidak utuh. Beberapa rumah hanya menghadirkan nuansa Betawi dengan menggunakan elemen dekoratif berupa lisplang gigi balang pada bagian atas/atap rumah, langkan yang diletakkan pada bagian bawah berfungsi sebagai pagar teras, penggunaan jenis pintu dan jendela pada rumah Betawi, yaitu jendelakrepyak, sejenis pintu yang di tutup dengan kisi-kisi miring sehingga memudahkan aliran udara untuk keluar masuk, serta penggunaan ragam hias (Gambar 11).

(b)

(a) (c)

Sementara untuk elemen furnitur, rumah Betawi banyak mengadopsi dari bentuk kolonial Belanda. Hal ini terlihat dari bentuk dan materialnya, yang saat ini lebih dikenal dengan sebutan kursi Betawi yang diletakkan di beranda/teras, pun dengan furnitur lainnya. Dari keempat RW, RW 08 merupakan wilayah yang paling banyak memiliki rumah dengan ragam hias Betawi dibandingkan wilayah lainnya. Hal tersebut dikarenakan RW 08 merupakan zona inti dari kawasan PBB Setu Babakan, sehingga kesan Betawi berusaha diangkat melalui bangunan-bangunan yang bernuansa khas budaya Betawi, baik bangunan-bangunan kantor pengelola, fasilitas seperti masjid, ataupun rumah-rumah warganya.

Namun menurut Rizal (2013), rumah untuk orang Betawi bukan sekadar wadah fisik, tidak pula melulu ihwal bentuk atap, struktur, atau massa bangunan saja, tetapi lebih-lebih suatu konsep ruang. Sedangkan konsep ruang itu berkaitan erat dengan kekhasan dan perilaku orang Betawi yang berpandangan bahwa alam menguasai manusia dan manusia integral dengan alam. Maka, ruang dalam arsitektur Betawi sebenarnya berperan untuk memenuhi fungsi-fungsi manusia dalam alam serta tunduk pada hukum-hukumnya. Tak heran jika setiap individu Betawi mempunyai berbagai kewajiban terhadap alam. Simbol ukiran yang disebutbebulandi atas pintu masuk rumah Betawi menegaskan arti penting siklus alam yang harus diperhatikan oleh manusia jika tidak ingin bahla atau celaka. Sebaliknya, jika manusia selaras dengan alam maka akan mendapatkan keuntungan berganda. Sehingga ruang terbuka di dalam konsep arsitektur Betawi menjadi subjek yang memiliki identitas sendiri, bukan hanya sebagai pendukung dari objek rumah ditengahnya. Rumah adalah aset yang dikelilingi aset-aset lain yang bahkan jauh lebih berharga daripada rumah itu sendiri secara material maupun kultural. Kebun pribadi misalnya, mendominasi halaman rumah karena pepohonan buah-buahan dan obat-obatan adalah aset paling berharga yang mengandung nilai material sekaligus spiritual. Betapa tipis batas ruang dalam dengan ruang luar dalam arsitektur Betawi.

Berdasarkan Lemtek FTUI dan Dinas Tata Kota DKI (2001), pola tata ruang dalam rumah Betawi pada dasarnya terbagi tiga yaitu bagian depan, bagian tengah, dan bagian belakang. Tidak adanya referensi tentang pola ruang luar yang merupakan ekspansi dari ruang dalam, maka ruang dalam dijadikan basis untuk penataan bentang alam kawasan PBB Setu Babakan :

1. bagian depan, yang sering disebut serambi depan karena bersifat terbuka. Di bagian ini seringkali terdapat tanaman hias untuk menyambut tamu atau orang luar. Tanaman yang terdapat di bagian depan cenderung memiliki batang

Gambar 11 Beberapa detail arsitektur Betawi : (a) lisplanggigi balang, (b) pagar

teraslangkan, dan (c) jendelakrepyak

(b)

tanaman yang pendek seperti kacapiring, kembang sepatu, kenanga, lidah buaya, dan lainnya;

2. bagian tengah, yang merupakan bagian pokok dari rumah Betawi. Tanaman yang sering ditemukan di samping rumah adalah jenis tanaman buah-buahan seperti belimbing, rambutan, sawo, jambu, dan yang lainnya;

3. bagian belakang, disebut ruang belakang. Ruangan ini sering disebut rumah dapur karena digunakan untuk memasak. Hal ini mempengaruhi jenis tanaman yang ditanam memiliki hubungan dengan masak-memasak seperti tanaman bumbu dapur dan sayuran. Contohnya seperti tanaman melinjo, daun katuk, lengkuas, jahe, daun suji, dan lainnya. Untuk elemen non tanaman seperti jamban dan sumur juga ditemukan di bagian belakang karena lebih dekat dengan rumah dapur.

Elemen Pekarangan

Selain bangunan/rumah dengan ciri dan ragam khas budaya Betawi, pada tapak pekarangan juga terdapat elemen-elemen, yaitu elemen lunak (soft element) dan elemen keras (hard element) yang juga menjadi ciri khas budaya Betawi. Berikut merupakan elemen keras khas pekarangan budaya Betawi pada keseluruhan sampel pekarangan (Tabel 10) dengan intensitas keberadaannya (Lampiran 3).

Tabel 10 Elemen keras (hard element) di pekarangan

Elemen keras (hard element)

Mudah

ditemukan Sulit ditemukan Keterangan Pintu gerbang Beragam desain Pagar hidup

Pagar tak hidup Telah dimodifikasi Tempat menjemur Beragam material Kolam/Tempat air

Bale-bale

Kandang ternak Kamar mandi luar

Tabunan/Tempat sampah Telah dimodifikasi

Beberapa elemen keras (hard element) pada pekarangan memiliki ukuran, bentuk, dan fungsi yang berbeda sebagai ciri khas dari pekarangan Betawi pada sampel di lokasi penelitian, yaitu :

Pintu gerbang

rumah. Pintu gerbang bermaterial besi dan bambu kini banyak digunakan pada sampel penelitian, dengan beragam desain.

Pagar

Selain pintu gerbang, elemen pagar juga dapat ditemukan pada semua ukuran pekarangan, dengan intensitas setiap ukuran yang berbeda. Intensitas tertinggi yaitu pada pekarangan besar dan sangat besar. Menurut Saputra (2010), dalam pekarangan budaya Betawi, halaman atau pekarangan rumah yang luas dibatasi dengan pagar, yang disebut jaro. Dengan adanya jaro, dapat diketahui dengan jelas batas tanah pribadi dengan jalan raya atau gang. Tinggi pagar ini sekitar satu meter dan dibuat dari bambu yang dianyam dan disusun sedemikian rupa. Jaro bersifat multifungsi. Selain digunakan sebagai pembatas kepemilikan dengan area publik, jaro juga difungsikan sebagai penunjang tanaman yang merambat. Pada lokasi penelitian, jaro kini tidak hanya terbuat dari bambu, namun juga terbuat dari besi, dengan tanaman yang menjalar/merambat diantaranya daun saga (Abrus precatorius), sirih (Piper betle L.), asparagus (Asparagus setaceus), dan kembang telang (Clitoria ternatea). Tanaman-tanaman tersebut sengaja ditanam karena merupakan bahan utama obat-obatan. Jika dibandingkan pagar hidup yang berupa tanaman yang dijadikan pembatas rumah, pagar tak hidup kini lebih banyak digunakan oleh masyarakat dengan alasan keamanan lingkungan.

Dahulunya orang Betawi membuat jaro secara sederhana, karena mereka lebih percaya kepada macan jadi-jadianatau siluman yang dipelihara dan menjadi andalan untuk menjaga lingkungan atau hak milik orang perorangan. Macam siluman itu akan menjelma jika ada penjahat, perampok, atau segala sesuatu yang terindikasi tidak baik. Konon macan siluman tidak sekadar menjelma, namun menyerang perampok. Siluman

(b) (a)

Gambar 12 Salah satu desain pintu gerbang pada lokasi penelitian

(c)

macan sering pula menjelma sekadar mengungkapkan eksistensinya dalam dunia manusia.

Tempat menjemur

Tempat menjemur dapat ditemukan pada semua sampel pekarangan di lokasi penelitian dengan intensitas yang sama. Pada pekarangan budaya Betawi aslinya, tempat menjemur, baik untuk menjemur pakaian atau bahan makanan, hanya ditemukan pada pekarangan samping, yang dianggap sebagai area pribadi (private area) dan area keluarga (family area). Namun karena pola permukiman yang sudah semakin tidak beraturan, kini tempat menjemur dapat ditemukan pada semua zonasi pekarangan, mulai dari pekarangan depan, samping, hingga belakang. Selain itu aslinya, tempat menjemur didirikan berjarak dua puluh hingga tiga puluh meter, tinggi dua meter dengan tambang dadung kulit kayu. Sedangkan kini, masyarakat lebih praktis membuat tempat menjemur dengan bambu atau bahkan membeli dengan bahan plastik dan besi.

Kolam

Budaya Betawi sangat memuliakan air. Terlihat dari bagaimana masyarakat Betawi percaya dengan buaya siluman, penjaga tempat-tempat tertentu di sungai, muara, maupun rawa. Keberadaan buaya siluman ini-menurut cerita tetua kampung, sebenarnya merupakan bentuk lain dari upaya masyarakat tradisional menghormati air sebagai sumber kehidupan. Melalui cerita buaya siluman, masyarakat diajarkan tidak memperlakukan kali, muara, rawa, dengan semena-mena, karena jika sekali saja sumber air tercemar, maka berdampak buruk bagi kelanjutan hidup manusia.

Itu sebabnya dalam acara serah-serahan pada upacara perkawinan masyarakat Betawi, terdapat sepasang roti buaya, tidak lain sebagai simbol

(a) (b)

Gambar 15 Bentuk tempat air (a) kolam, (b) tempayan

a b

Gambar 14 Tempat menjemur pakaian (a) bambu, (b) besi

penghormatan kepada buaya siluman penjaga sumber kehidupan, yaitu air. Sepasang roti buaya tidak semata-mata persembahan biasa, tetapi upaya mengkomunikasikan betapa manusia harus menjaga dan hidup selaras dengan lingkungannya. Pada skala rumah, air disimbolkan dengan keberadaan kolam/tempat air. Di lokasi penelitian, kolam dengan intensitas tertinggi dapat ditemukan pada pekarangan besar dan sangat besar. Sama seperti pekarangan budaya Betawi aslinya, penduduk yang memiliki tanah luas, umumnya akan memanfaatkan ruang yang ada untuk membuat kolam ikan (empang). Bedanya, dahulu kolam ikan disamping berfungsi menambah pendapatan keluarga, juga berhubungan dengan ritus kehidupan seorang anak, kini, adanya kolam hanya karena sebatas menyalurkan hobi. Sedangkan pada pekarangan kecil dan sedang, kolam disini yaitu tempat air berbentuk tempayan atau kendi di dekat pintu gerbang rumah. Dahulu elemen ini dihadirkan dengan maksud jika ada musafir yang lewat dan kehausan dapat berhenti disini sekedar untuk minum atau membasuh muka dan kakinya. Kini, pada beberapa sampel rumah dengan ukuran pekarangan sempit masih ditemukan tempayan, namun fungsinya hanya sebagai elemen dekoratif.

Bale-bale

Kebiasaan dan perilaku orang Betawi yang gemar duduk-duduk sambil ngobrol, ngerahul, tidur-tiduraran, serta ngadem di depan rumah atau bersantai, menciptakan salah satu elemen untuk melengkapi kebutuhan akan kegemaran dan kebiasaan mereka, yaitu berupa tempat tidur panjang yang terbuat dari bambu, disebut bale-bale. Pada lokasi penelitian bale-bale sudah jarang ditemui pada setiap ukuran pekarangan. Keberadaannya telah digantikan oleh bangku atau kursi biasa. Aslinya bale-bale ini berada di sudut blandongan rumah, teras/ paseban. Namun kemudian elemen ini dapat juga berada di pekarangan depan. Bedanya, bale-bale yang berada dalam blandongan rumah biasanya tidak memiliki atap, hanya berupa tempat tidur panjang. Sedangkanbale-baleyang berada di pekarangan depan biasanya beratap seperti gazebo untuk melindungi pengguna dari terik matahari ataupun hujan.

Kandang ternak

Rumah-rumah pada lokasi penelitian, sudah tidak banyak yang memiliki kandang ternak. Intensitas terbesar ditemukannya kandang ternak yaitu pada ukuran pekarangan besar dan pekarangan sangat besar. Orang

(a) (b)

Betawi dahulunya sangat senang bertani, salah satunya memelihara hewan ternak. Kegiatan pertanian tersebut didukung oleh keberadaan lahan yang luas, yang memungkinkan untuk beternak, mulai dari ternak sapi, kambing, hingga ayam. Namun kini, karena keterbatasan lahan, ternak yang dipelihara hanya sebatas jenis ayam. Disamping dapat menghasilkan telur dan daging untuk dikonsumsi secara pribadi, beberapa masyarakat Betawi masih ada yang percaya bahwa ayam sebagai salah satu hewan mistis yang dapat mengabarkan adanya wabah, adanya peristiwa buruk, dan sebagai penanda waktu. Selain ternak ayam, ditemukan salah satu rumah sampel di lokasi penelitian, yang memiliki ternak jangkring, untuk kepentingan usaha. Kandang ternak yang ada pada pekarangan warga umumnya dibuat dari material bambu, dengan ukuran yang tidak besar.

Kamar mandi luar

Dari seluruh rumah yang menjadi sampel penelitian, ditemukan satu-satunya rumah yang masih memiliki kamar mandi luar, yaitu pada rumah dengan ukuran pekarangan besar, tepatnya di zonasi pekarangan belakang. Kamar mandi luar ini memiliki bentuk sama dengan kamar mandi dalam yang sebenarnya juga dimiliki oleh pemilik rumah tersebut. Orang Betawi dulunya membuat kamar mandi luar di zona pekarangan belakang yaitu area pelayanan (service area) agar langsung terhubung dengan comberan atau area pembuangan. Zaman dahulu area ini disebut srondoyan. Tidak seperti orang Betawi dulu, kini hampir seluruh masyarakat Betawi lebih memilih membuat kamar mandi didalam rumah dengan alasan lahan yang dimiliki terbatas dan kamar mandi dalam dirasakan lebih praktis dalam hal penggunaannya.

(a) (b)

Gambar 17 Kandang ternak (a) ayam, (b) jangkrik

Tabunan/tempat sampah

Salah satu ciri khas dari pekarangan budaya Betawi yaitu ditemukannya tabunan di halaman rumah depan sebelah kiri atau kanan. Tabunan dibuat di atas tanah berukuran 120 cm x 120 cm dengan kedalaman 40 cm hingga 60 cm. Tabunan berfungai sebagai tempat menampung sampah, baik sampah rumah tangga atau aram (dedaunan kering yang gugur) berserakan di sekitar rumah. Karena seperti yang diketahui, dahulu orang Betawi memiliki ukuran pekarang yang luas yang ditanami berbagai macam tanaman, sehingga banyak ditemukan aram disekitar rumah. Pada lokasi penelitian, tabunan dapat ditemukan di setiap rumah, walaupun kini dibuat berbeda, yaitu berbahan semen yang dikeraskan, namun memiliki fungsi yang sama, sebagai tempat sampah.

Karakteristik Tanaman

Selain kegiatan budaya lokal dan objek arsitektur bangunan yang memiliki konsep pola etnik dan ciri khas Betawi, sebagai kawasan konservasi, PBB Setu Babakan juga memiliki jenis-jenis tanaman khas yang tumbuh di beberapa titik pada area tepi danau/setu dan di pekarangan-pekarangan rumah milik warga. Ragam tanaman dapat terlihat dari tanaman-tanaman khas itu sendiri hingga tanaman yang telah secara umum ditemukan di berbagai kawasan lain. Jumlah spesies dan individu tanaman pada lingkar setu ataupun pekarangan yang ditemukan pada setiap ukuran di tiap RW berbeda. Daftar jenis dan jumlah tanaman yang berada pada area lingkar setu dapat terlihat pada Tabel 11.

Tabel 11 Daftar jenis dan jumlah tanaman pada lingkar setu

No. Nama Tanaman Jumlah Individu 1 Akar ara (Ficus binnendykii) 5

2 Akasia (Acacia longifolia) 10

3 Angsana (Pterocarpus indicus) 25

4 Belimbing (Averrhoa carambola) 12

5 Beringin (Ficus benjamina) 53

6 Beringin karet (Ficus elastica) 3

7 Bintaro (Cerbera manghas) 116

8 Biola cantik (Ficus lyrata) 2

9 Bisbul (Diospyros blancoi) 4

10 Bunga Kupu-kupu (Bauhinia purpurea) 6

11 Bungur (Lagerstromia speciosa) 13

12 Buni (Antidesma bunius) 29

13 Dadap merah (Erythrina crista-galli) 12

(a) (b)

Tabel 11 (lanjutan)

No. Nama Tanaman Jumlah Individu 14 Flamboyan (Delonix regia) 14

15 Gamal (Gliricidiasp.) 10

16 Glodogan bulat (Polyalthia fragrans) 51

17 Glodogan tiang (Polyalthia longifolia) 3

18 Jati (Tectona grandis) 4

19 Kapuk randu (Ceiba pentandra) 15

20 Kawista batu (Feronia lucida) 2

21 Kelapa (Cocos nucifera) 9

22 Kerai payung (Filicium decipiens) 1

23 Kersen (Muntingia calabura) 64

24 Ketapang (Terminalia catappa) 45

25 Lamtoro (Leucaena leucocephala) 13

26 Mahoni (Swietenia macrophylla) 145

27 Mangga (Mangifera indica) 5

28 Matoa (Pometia pinnata) 1

29 Melinjo (Gnetum gnemon) 1

30 Mengkudu (Morinda citrifolia) 2

31 Mimba (Azadirachta indica) 3

32 Nangka (Artocarpus heterophyllus) 5

33 Palem putri (Veitchia merilii) 1

34 Palem raja (Roystonea regia) 17

35 Pohon roda (Hura crepitans) 3

36 Rainbow eucalyptus (Eucalyptus deglupta) 2

37 Saga (Adenanthera pavonina) 42

38 Salam (Syzygium polyanthum) 12

39 Sawo duren (Crateva religiosa) 2

40 Sempur (Dilleniasp.) 1

41 Sengon (Paraserianthes falcataria) 4

42 Sukun (Artocarpus altilis) 4

43 Tanjung (Mimusoph elengi) 6

Total 777

Tabel 12 Jumlah spesies dan individu tanaman pekarangan di setiap sampel pekarangan

Ukuran Pekarangan

RW 06 RW 07 RW 08 RW 09

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Sempit S 36 21 59 21 35 20 13 28 13 17 38 38

I 159 40 124 43 243 76 51 75 28 35 123 132

Sedang S 39 28 23 27 44 39 14 55 27 31 31 26

I 268 100 71 115 362 177 300 149 57 78 120 70

Besar S 49 39 - 40 28 - 38 38 18 34 56 23

I 135 142 - 282 186 - 227 243 86 104 322 178

Sangat Besar S 41 - - - 50 60 51 - -

-I 204 - - - - 287 359 263 - -

-Keterangan:

a. Ukuran pekarangan : Sempit (<120 m2), sedang (120-400 m2), besar (400-1000 m2), dan

sangat besar (>1000 m2)

b. Jumlah ( ) S (Spesies) dan I (Individu)

Keragaman Horizontal

Berdasarkan keragaman horizontal, tanaman dibagi menjadi delapan fungsi, yaitu tanaman hias, tanaman obat, tanaman sayur, tanaman buah, tanaman bumbu, tanaman penghasil pati, tanaman industri, dan tanaman lainnya. Perbandingan nilai rataan jumlah spesies tanaman yang diklasifikasikan berdasarkan fungsi tanaman pada sampel pekarangan dapat terlihat lebih jelas pada Tabel 13.

Tabel 13 Rataan keragaman jenis berdasarkan fungsi tanaman (keragaman horizontal) pada sampel pekarangan

Fungsi Tanaman Rata-rata jumlah spesies tanaman Rata-rata Persentase(%) Sempit Sedang Besar Sangat Besar

Tanaman Hias 18,75 18,75 18,80 26,25 20,63 56

Tanaman Obat 2,50 3,50 4,00 6,25 4,06 11

Tanaman Sayur 1,17 1,58 1,60 1,75 1,52 4

Tanaman Buah 4,33 5,50 9,20 12,75 7,94 22

Tanaman Bumbu 0,67 1,58 1,20 2,25 1,42 4

Tanaman Penghasil Pati 0,33 0,33 0,50 0,75 0,47 1

Tanaman Industri 0,00 0,08 0,00 0,00 0,02 0

Tanaman Lainnya 0,50 0,67 1,00 0,50 0,66 2

Berdasarkan Tabel 13 dapat dinyatakan bahwa pada keempat lokasi penelitian, jumlah spesies tanaman yang paling tinggi adalah dari golongan tanaman hias (56%), diikuti dengan tanaman buah (22%). Pada urutan berikutnya ada tanaman obat (11%), tanaman sayur dan tanaman bumbu yang masing-masing bernilai sama (4%), tanaman lainnya (2%), tanaman penghasil pati (1%), dan yang terkecil adalah tanaman industri (0%).

9,20; dan pekarangan sangat besar bernilai 12,75. Sejak dulu, orang Betawi memang telah terkenal kaya akan tanaman buah-buahan yang ditanam di pekarangan rumahnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kesenian lagu-lagu budaya Betawi yang banyak terkait dengan nama tanaman, khususnya tanaman buah, seperti lagu jali-jali, lagu pasar minggu, dan lainnya. Kini, hampir di setiap pekarangan milik warga di wilayah RW 09 ditanami tanaman buah Alpukat Cipedak (Persea americana). Jenis Alpukat Cipedak ini ditemukan oleh salah satu orang asli Betawi yang juga merupakan tokoh budaya Betawi di RW 09, Bapak Jazuri. Buah tersebut kini mulai diperkenalkan ke berbagai daerah di sekitar Jagakarsa dan sekitarnya sebagai tanaman khas yang menjadi kebanggaan bagi RW 09, serta dapat meningkatkan perekonomian lokal.

Tabel 13 juga membuktikan bahwa hampir seluruh masyarakat Betawi di lokasi penelitian sudah tidak lagi menggunakan lahan pekarangannya sebagai ladang penanaman tanaman industri. Hal ini dibuktikan dengan tanaman industri yang hanya ditemukan pada satu rumah ukuran pekarangan sedang di RW 08. Berbeda dengan masyarakat Betawi dahulu yang sengaja menanam tanaman industri, yaitu tanaman kayu-kayuan untuk bahan mendirikan bangunan, dengan tradisi dan pantangan tertentu. Kayu nangka (Artocarpus heterophyllus) tidak boleh digunakan untuk membuat drompol(bagian bawah kusen pintu atau bagian bawah lainnya). Jika dilangkahi atau dilanggar akan mendapatkan sakit kuning. Kayu cempaka (Michelia albe) baik digunakan untuk membuat kusen pintu bagian atas, karena dipercaya pemilik rumah akan dihormati dan disenangi. Sedangkan kayu asem (Tamarindus indica) pantang digunakan sebagai bahan bangunan, karena rasa masam mempengaruhi harmonisasi pemilik rumah, serta membuat rumah menjadi terkesan kumal dan gersang, serta kepercayaan lainnya. Kini, masyarakat lebih memilih membeli langsung kayu dan bahan-bahan untuk membangun rumah, karena kondisi lahan yang sudah terbatas untuk dapat ditanami tanaman industri yang merupakan tanaman berjenis pohon.

Keragaman Vertikal

Keragaman vertikal pekarangan dapat dilihat dari sistem strata yang berbeda berdasarkan tinggi tanaman. Menurut Arifin et al. (2009), keragaman vertikal diklasifikasikan dalam lima klasifikasi, yaitu tanaman dengan ketinggian kurang dari 1 m (strata I), tanaman untuk ketinggian 1-2 m (strata II), tanaman dengan ketinggian 2-5 m (strata III), tanaman dengan ketinggian 5-10 m (strata IV), dan tanaman dengan ketinggian di atas 10 m (strata V). Pada Tabel 14 dapat diketahui nilai minimum, rataan, dan maksimum dari setiap strata ukuran pekarangan di lokasi penelitian.