DAN MINYAK KELAPA UNTUK MENGHASILKAN

BAHAN BAKU

SPREADS

KAYA β-KAROTEN

RENO FITRI HASRINI

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS

DAN SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Interesterifikasi Enzimatik dengan Lipase pada Campuran Minyak Sawit Merah dan Minyak Kelapa untuk

Menghasilkan Bahan Baku Spreads Kaya β-Karoten adalah karya saya sendiri

dengan arahan dan bimbingan Komisi Pembimbing serta belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain, telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, Juni 2008

Reno Fitri Hasrini NIM F251040201

ABSTRACT

RENO FITRI HASRINI. Lipase Catalyzed Interesterification of Red Palm Oil and Coconut Oil Blends to Produce β-Carotene Riched Raw Spreads. Dibimbing oleh SUGIYONO, PURWIYATNO HARIYADI dan NURI ANDARWULAN.

Red palm oil have several characteristics which are very suitable for raw spreads, especially their carotenoid contents which have many advantages for health. Enzymatic interesterification (IE) with saturated and middle-long chain fatty acid (coconut oil) is the effective way to improve their physical properties. The objectives of this study were to study the effect of red palm oil on characteristics of raw spreads through enzymatic interesterification and obtain formulations of red palm oil and coconut oil blends which have the most similar

characteristics to commercial raw spreads and have high β-carotene content. The

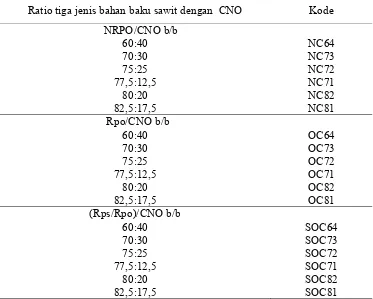

study consisted of (1) Characterization of neutralized red palm oil (NRPO), red palm olein (Rpo), red palm stearin/red palm olein 50:50 b/b (Rps/Rpo) and coconut oil (CNO), (2) Determination of red palm oil and coconut oil blends ratio for enzymatic interesterification under optimum condition (enzyme dosage 10% w/w; temperature 60 °C; agitation of 200 rpm; and four hour periods), (3) Physicochemical characterization of enzymatic interesterification product from selected raw materials (red palm oil and coconut oil blends). The results showed that water content, iod value, carotenoid contents, and fatty acid composition of NRPO, Rpo, Rps/Rpo and CNO were suitable for enzymatic interesterification except free fatty acid and peroxide value were still high. Enzymatic interesterification increased SMP and SFC profile. Enzymatic interesterification significantly changed physicohemical characteristics for NRPO and Rpo. Formulation of red palm stearin/red palm olein 50:50 b/b (Rps/Rpo) and coconut oil blends with ratio of 75:25; 77,5:12,5 dan 82,5:17,5 w/w had suitable physical characteristics as raw materials for commercial spreads.

RINGKASAN

palm stearin/red palm olein 50:50 b/b (Rps/Rpo) dan minyak kelapa(CNO) pada interesterifikasi enzimatik dengan kondisi reaksi optimal (dosis enzim 10% b/b, suhu 60 °C, kecepatan agitasi 200 rpm, dan waktu empat jam), (3) Karakterisasi sifat fisikokimia produk interesterifikasi enzimatik dari bahan baku terpilih, meliputi kadar air, asam lemak bebas, slip melting point (SMP), total karotenoid,

@ Hak Cipta milik IPB, tahun 2008 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

INTERESTERIFIKASI ENZIMATIK DENGAN

LIPASE PADACAMPURAN MINYAK SAWIT MERAH

DAN MINYAK KELAPA UNTUK MENGHASILKAN

BAHAN BAKU

SPREADS

KAYA β-KAROTEN

RENO FITRI HASRINI

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada

Program Studi Ilmu Pangan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Tesis : Interesterifikasi Enzimatik dengan Lipase pada Campuran Minyak Sawit Merah dan Minyak Kelapa untuk

Menghasilkan Bahan Baku Spreads Kaya β-Karoten

Nama : Reno Fitri Hasrini

NIM : F251040201

Program Studi : Ilmu Pangan

Disetujui,

Komisi Pembimbing:

Dr.Ir. Sugiyono, M.App.Sc Ketua

Dr.Ir. Purwiyatno Hariyadi, M.Sc Dr.Ir. Nuri Andarwulan, M.Si

Anggota Anggota

Diketahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pangan Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr.Ir. Ratih Dewanti-Hariyadi, M.Sc Prof.Dr.Ir. Khairil A.Notodiputro, M.S

PRAKATA

5. Staf Laboratorium ITP IPB : Mba Yane atas arahan dan bantuannya selama

penelitian

6. Rekan-rekan di SEAFAST Center IPB: Pak Soenar, Mba Fajri, Yuli, Anggi,

Danang dan Rai atas bantuan, kebersamaan dan kerjasamanya.

7. Keluarga di Bukittinggi: Mama Asniar, Papa H.M. Nur Said, kakak-kakak

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 12 Agustus 1980 dari ayah Dr. Ir. Darman M. Arsyad M.S., dan ibu Yuhasrita. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri Kebon Pedes I Bogor pada tahun 1992, pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 4 Bogor tahun 1995 dan pendidikan menengah atas di SMU Negeri 2 Bogor pada tahun 1998. Selanjutnya pada tahun yang sama penulis diterima di Program Studi Hortikultura Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, melalui undangan seleksi masuk IPB (USMI), dan menyelesaikan studi pada tahun 2002. Selama studi S1 penulis aktif sebagai pengurus di Himpunan Mahasiswa Agronomi (HIMAGRON) sebagai Staf Divisi Kemahasiswaan dan Staf Divisi Administrasi dan Kesekretariatan. Setelah lulus S1 selama setahun penulis sempat bekerja sebagai peneliti di Indonesian Center for Biodiversity and Biotechnology (ICBB). Pada tahun 2004 penulis melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Ilmu Pangan Program Pascasarjana IPB.

DAFTAR ISI

Karakteristik Kimia Bahan Baku untuk Interesterifikasi Enzimatik.. 47Komposisi Asam Lemak ... 47

DAFTAR PUSTAKA ... 72

DAFTAR TABEL

Halaman

1. Komposisi trigliserida dari minyak sawit ... 6

2. Komposisi asam lemak dari minyak sawit, olein dan stearin sawit .... 6

3. Komponen minor dalam CPO ... 7

4. Karakteristik RBD minyak sawit dan fraksi-fraksinya ... 8

5. Spesifikasi standar PORAM untuk minyak kelapa sawit yang telah diproses ... 9

6. Sifat kelapa sawit mentah dan yang telah dimurnikan, dipucatkan dan dideodorisasi (RBD) . ... 11

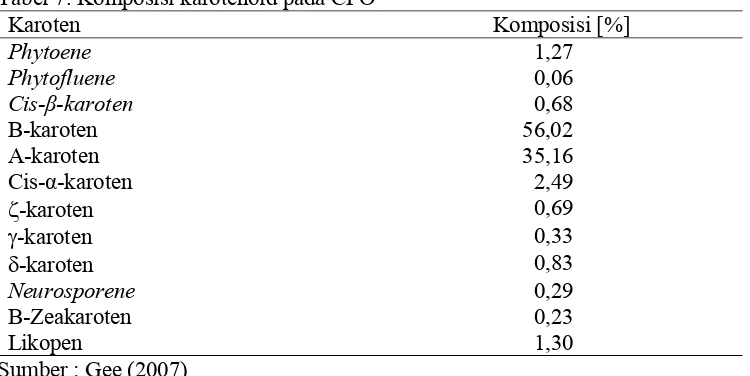

7. Komposisi karotenoid pada CPO ... 17

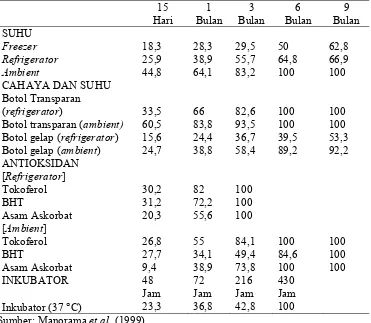

8. Persentase kehilangan -karoten di dalam kondisi tersimulasi... 19

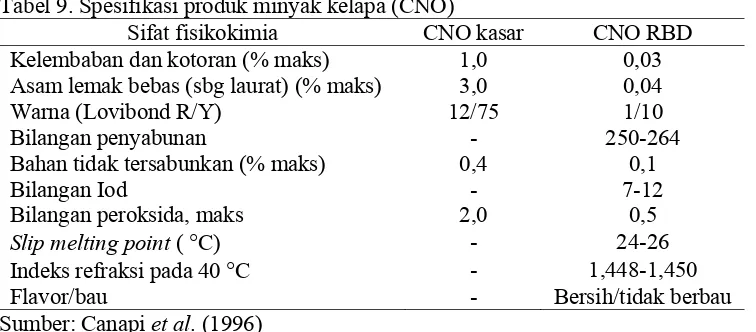

9. Spesifikasi produk minyak kelapa (CNO) . ... 22

14. Nilai total karotenoid (ppm) pada CPO dan tiga macam bahan baku interesterifikasi enzimatik ... 51

15. Nilai slip melting point (SMP) campuran setelah interesterifikasi enzimatik (IE) ... 53

16. Analisis kadar air (%) dan kadar asam lemak bebas (%) campuran setelah interesterifikasi enzimatik ... 54

17. Rata-rata hasil pengukuran slip melting point (SMP) campuran sebelum dan setelah interesterifikasi enzimatik (IE) dan kontrol ... 55

18. Rata-rata total karotenoid pada campuran sebelum dan setelah interesterifikasi enzimatik (IE) ... 58

19. Rata-rata SFC (%) campuran sebelum interesterifikasi enzimatik…… 60

20. Rata-rata SFC (%) campuran setelah interesterifikasi enzimatik……. 60

22. Rata-rata distribusi ukuran kristal lemak pada campuran sebelum dan setelah interesterifikasi enzimatik (IE) ... 69

DAFTAR GAMBAR

Halaman

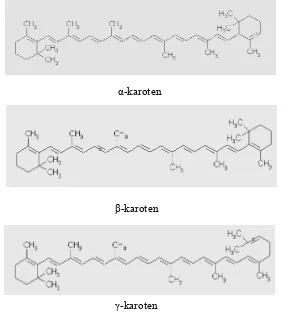

1. Struktur kimia beberapa karotenoid (Klaui dan Bauernfeind 1981) ... 16

2. Prosedur proses degumming minyak sawit (Mas’ud 2007) ... 35

3. Prosedur proses netralisasi minyak sawit (Mas’ud 2007) ... 36

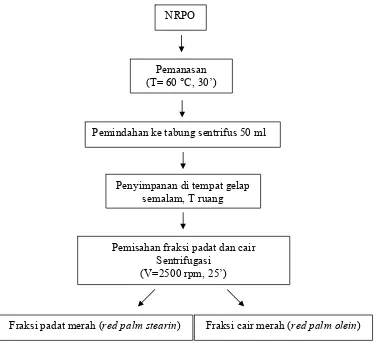

4. Prosedur proses fraksinasi (modifikasi Aini et al. 2005) ... 37

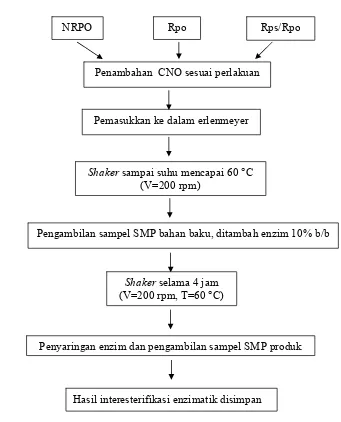

5. Prosedur interesterifikasi enzimatik (modifikasi Zhang et al. 2001) ... 39

6. Komposisi asam lemak dari empat macam bahan baku interesterifikasi enzimatik ... ... 48

7. Hasil elusi M-DAG CPO, NRPO, Rpo, Rps/Rpo dan CNO pada lempeng KLT (a) hasil pewarnaan plat KLT dengan larutan fluoresens; (b) gambar spot pada kertas pemetaan... 52

8. Hasil elusi tujuh produk interesterifikasi enzimatik pada lempeng KLT (a) hasil pewarnaan plat KLT dengan larutan fluoresens; (b) gambar

12. Sampel di tabung pengukuran NMR pada suhu ruang ; (A) Campuran sebelum IE (B) Campuran setelah IE; Perlakuan (1) NC82, (2) NC81, (3) OC82, (4) OC81, (5) SOC72, (6) SOC71, (7) SOC81 ... 62

13. Perbandingan profil solid fat content semua perlakuan dengan bahan baku margarin IE ritel dan industri (Pandiangan 2008) ... 64

14. Kristalisasi isotermal dari minyak sawit yang diamati dengan mikroskop polarisasi, kristal berbentuk (A) spherical (bola) , (B) jarum (Chen et al. 2002) ... 65

15. Morfologi kristal lemak campuran sebelum (b) dan setelah (p) interesterifikasi enzimatik perlakuan NC82 dan NC81 (perbesaran 400X) ... 66

17. Morfologi kristal lemak campuran sebelum (b) dan setelah (p) interesterifikasi enzimatik perlakuan SOC72, SOC71 dan SOC81

(perbesaran 400X) ... 68

18. Rata-rata ukuran kristal lemak campuran sebelum dan setelah

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Karakteristik kimia bahan baku untuk interesterifikasi enzimatik ... 82

2 Nilai slip melting point (SMP) pada penentuan rasio campuran bahan baku pada interesterifikasi enzimatik ... 85

3. Data kadar air (%) dan asam lemak bebas (ALB) (%) dari

karakterisasi sifat fisikokimia produk interesterifikasi enzimatik dari

bahan baku terpilih ... 86

4. Nilai slip melting point (SMP) dari karakterisasi sifat fisikokimia

produk interesterifikasi enzimatik dari bahan baku terpilih ... 87

5. Nilai total karotenoid dari karakterisasi sifat fisikokimia produk

interesterifikasi enzimatik dari bahan baku terpilih ... 88

6. Nilai SFC (%) campuran sebelum dan setelah interesterifikasi enzimatik dari karakterisasi sifat fisikokimia produk interesterifikasi

enzimatik dari bahan baku terpilih... 89

7. Perhitungan analisis ragam dan uji lanjut DMRT pada karakter

SMP... ... 91

8. Perhitungan analisis ragam dan uji lanjut DMRT pada karakter total

karotenoid ... 94

9.Perhitungan analisis ragam dan uji lanjut DMRT pada karakter solid

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan yang memberikan

kontribusi penting pada pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya pada

pembangunan agroindustri. Perkebunan kelapa sawit Indonesia pada tahun 2007

dengan luas 6,78 hektar, memproduksi CPO sebesar 17,37 juta ton. Devisa yang

didapat dari ekspor minyak kelapa sawit dan produk turunannya pada tahun 2007

mencapai US$ 6,2 miliar (Apriyantono 2008).

Saat ini industri pengolahan kelapa sawit di Indonesia didominasi oleh

industri kilang CPO dan industri pemurnian minyak makan. Pemanfaatan minyak

sawit menjadi produk turunan dengan nilai tambah yang tinggi merupakan upaya

yang strategis. Nilai tambah yang dapat diperoleh dalam minyak sawit merah

dibandingkan dengan minyak lain adalah kandungan karotennya yang berwarna

merah antara 500 sampai 700 ppm (Unnithan dan Foo 2001). Dengan

mempertimbangkan nilai nutrisi -karoten yang potensial dalam minyak sawit,

perlu diupayakan untuk dapat mempertahankan atau memanfaatkannya

sebanyak-banyaknya. Minyak sawit ini juga mengandung tokoferol atau vitamin E yang

sangat berperan sebagai antioksidan (Muchtadi 1996).

Manfaat kesehatan dan nutrisi dari kandungan karoten dalam minyak sawit

merah telah diteliti oleh banyak ahli. Salah satunya dapat menggulangi defisiensi

vitamin A dan zat besi pada anak-anak (Lam et al. 2001; Manorama et al. 1996),

pemberian suplementasi β-karoten dari minyak sawit merah pada ibu menyusui

dapat memperbaiki status vitamin A pada bayi (Canfield et al. 1996), dapat

meningkatkan pengaruh anti kanker dan tumor pada sel NK (natural killer) yang

berkontribusi pada kekebalan tubuh melawan infeksi dan penyakit berbahaya pada

tubuh manusia (Ashfaq et al. 2001), mempunyai potensi melawan kardiovaskular

dan karsinogenesis kanker payudara (Arumughan et al. 1996), dan dapat

Selain itu minyak sawit juga mempunyai beberapa sifat yang bermanfaat,

seperti stabilitas terhadap oksidasi dan termal yang tinggi, serta plastisitas pada

suhu ruang yaitu cenderung mengandung trigliserida bertitik leleh tinggi (dengan

kandungan lemak padat relatif lebih rendah pada suhu 10 ºC) (Lida et al. 2002).

Sifat fisik dan kandungan karotenoidnya inilah yang membuat minyak sawit

merah sangat cocok dijadikan ingredient campuran formulasi dan meningkatkan

nilai gizi pada produk spreads.

Untuk membuat produk spreads minyak sawit harus dicampur dengan

minyak lain karena karakteristik kandungan lemak padat (solid fat content)

minyak sawit tidak menghasilkan produk yang cepat meleleh di mulut. Sifat

kristalisasi minyak sawit yang lambat menghasilkan struktur yang agak rapuh.

Pembentukan granula kristal yang rapuh dapat dieliminasi dengan menurunkan

kandungan trigliserida simetris terutama palmitat-oleat-palmitat (POP) melalui

transesterifikasi dengan minyak lain yang mengandung asam lemak berantai

panjang jenuh. Oleh sebab itu, untuk memperbaiki sifat leleh dan kristalisasi,

minyak sawit dapat dicampur dan diinteresterifikasi enzimatik dengan minyak

kelapa (CNO), yang mengandung asam lemak berantai sedang dan pendek (Lida

et al. 2002).

Interesterifikasi enzimatik telah dikenal sebagai cara yang efektif untuk

memodifikasi sifat kimia dan fisik dari minyak dan lemak. Interesterifikasi

dilakukan untuk mengubah susunan asam lemak. Kelebihan interesterifikasi

enzimatik ini adalah tidak adanya produk samping merugikan seperti asam lemak

trans, kondisi reaksi yang lunak serta kontrol reaksi yang lebih mudah untuk

memproduksi produk dengan sifat fisik yang diinginkan.

Enzim yang digunakan dalam penelitian ini adalah Lipozyme TL IM, yang

merupakan lipase terimobilisasi dari Thermomyces lanuginosa. Lipozyme TL IM

ini mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan enzim lainnya, yaitu mudah

dipisahkan dari substrat, dapat digunakan berulang-ulang sehingga lebih

ekonomis, lebih murah dari lipase komersial Lipozyme IM (lipase dari

Rhizomucor miehei), sehingga menawarkan kesempatan pada industri untuk mengurangi biaya produksi dan memproduksi lemak plastis yang berbiaya rendah

Spreads (produk olesan) adalah produk berbentuk semi padat, plastis, mempunyai tekstur yang lembut dan viskositas yang cukup rendah sehingga dapat

dengan mudah dioleskan ke suatu permukaan bahan makanan lain seperti roti dan

mampu menyebar (spreadable) (Kristanti 1989). Untuk memperoleh sifat

spreadable umumnya digunakan lemak nabati. Spreads merupakan produk yang menyerupai margarin (lemak minimal 80%) tetapi mengandung kurang dari 80%

lemak (Chrysam 1996). Sedangkan spreads rendah lemak yang bukan merupakan

margarin tetapi dibuat dengan cara yang sama dengan margarin, mengandung

lemak lebih rendah (sekitar 40%) dan mengandung kadar air lebih tinggi (sekitar

60%). Karena kurang mengandung lemak, nilai energi spreads sangat rendah

(Gaman dan Sherington 1992).

Dalam penelitian ini dilakukan interesterifikasi enzimatik antara minyak

sawit merah dengan minyak kelapa (CNO) untuk memproduksi bahan baku

spreads kaya -karoten. Kondisi reaksi disesuaikan agar tidak merusak kandungan -karoten di dalam minyak sawit tetapi tetap optimum bagi enzim untuk

keberhasilan reaksi. Minyak kelapa sawit yang dijadikan bahan baku utama

interesterifikasi enzimatik digunakan dalam tiga bentuk yaitu neutralized red palm

oil (NRPO), red palm olein (Rpo), red palm stearin/red palm olein 50:50 b/b

(Rps/Rpo). Interesterifikasi enzimatik diharapkan dapat memperbaiki karakteristik

fisik minyak sawit agar dapat dijadikan bahan dasar dalam pembuatan produk

spreads kaya β-karoten. Spreads menjadi pilihan karena selain penggunaan

spreads ini sangat luas, kandungan -karoten dapat memperbaiki nilai gizi

spreads, dapat langsung diserap ke dalam tubuh, tidak rusak oleh proses pemanasan, sehingga dapat dimanfaatkan oleh tubuh seoptimal mungkin.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mempelajari pengaruh bahan baku sawit merah yang diinteresterifikasi

enzimatik dengan CNO terhadap kadar air, kadar asam lemak bebas, slip

2. Untuk mendapatkan formulasi sawit merah dan minyak kelapa hasil

interesterifikasi enzimatik dengan karakter yang paling mendekati profil bahan

baku spreads komersial dengan kandungan β-karoten yang tinggi.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi nilai tambah minyak sawit

TINJAUAN PUSTAKA

Minyak Kelapa Sawit

Minyak kelapa sawit diperoleh dari buah tanaman kelapa sawit (Elaeis

guineensis Jacq) dengan cara mengekstraksi buah tersebut. Kelapa sawit menghasilkan dua jenis macam minyak yang sangat berlainan sifatnya, yaitu

minyak yang berasal dari sabut (mesokarp) dan minyak yang berasal dari inti

(kernel) (Ketaren 2005). Perbedaan minyak sawit dengan minyak inti sawit adalah

pigmen karotenoid yang berwarna kuning merah pada minyak sawit yang berasal

dari bagian mesokarpnya. Pada minyak inti sawit, karotenoid yang terdeteksi

terdiri dari α-karoten, β-karoten, dan γ-karoten serta likopen dalam jumlah yang

sedikit sekali. Perbedaan lainnya adalah dalam kandungan asam kaproat dan asam

kaprilat yang tidak terdapat dalam minyak sawit (Muchtadi, 1992).

Umumnya minyak kelapa sawit yang dihasilkan dari perkebunan adalah

minyak kelapa sawit kasar (crude palm oil), yang merupakan hasil ekstraksi dari

bagian mesokarp buah sawit. Sedangkan minyak inti sawit diperoleh dengan cara

mengekstrak inti kelapa sawit (palm kernel oil). Minyak sawit yang berasal dari

minyak sawit kasar terdiri dari minyak, sedikit air, dan serat halus. Minyak

tersebut belum digunakan langsung sebagai bahan pangan maupun non pangan

karena perlu dilakukan proses pengolahan lanjutan (Ketaren 2005).

Minyak kelapa sawit terdiri dari fraksi padat dan cair. Fraksi padat disusun

oleh asam-asam lemak jenuh sedangkan fraksi cair disusun oleh asam-asam lemak

tidak jenuh. Fraksi cair mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi

dibandingkan dengan fraksi padat, karena pada fraksi cair terdapat asam-asam

lemak esensial. Selain itu minyak sawit cair lebih mudah difraksinasi dan diubah

menjadi produk pangan dan non pangan (Muchtadi, 1992).

Komponen utama minyak sawit adalah trigliserida (94%), selain itu juga

mengandung asam-asam lemak (3-5%) dan komponen minor dalam jumlah sangat

kecil (1%) (Wan 2000). Komponen terbesar merupakan trigliserida dan bagian

terbesar material gliseridik ada di minyak sawit dengan sejumlah kecil

monogliserida dan digliserida yang merupakan hasil proses ekstraksi. Komposisi

karbonnya, terlihat pada rantainya (panjang rantai) dan dalam struktur (ikatan

M: asam miristat; P: asam palmitat; S: asam stearat; O: asam oleat; L: asam linoleat

Sumber: Gee (2007)

Variasi struktur dan jumlah karbon dalam rantai asam lemak ini sangat

menentukan sifat fisik dan kimiawi minyak sawit. Panjang rantai asam lemak

berkisar antara 12 sampai 20 karbon (Tabel 2).

Tabel 2. Komposisi asam lemak dari minyak sawit, olein dan stearin sawit

Asam Lemak Minyak sawit [wt%] Olein Sawit [wt%] Stearin Sawit [wt%]

minyak dibandingkan minyak nabati lainnya. Penempatan berbeda dari asam

Kandungan utama dalam konsentrat karoten adalah α dan β-karoten. Kedua

jenis karoten ini dapat dibuat ke dalam berbagai konsentrasi, mulai dari 1 sampai

Sifat fisik minyak sawit penting untuk ditentukan seperti densitas, panas

spesifik, viskositas, melting point, dan solid fat content (SFC). Dua metode yang

yang paling sering digunakan adalah slip melting point (SMP) dan Wiley melting

point (WMP). Metode SMP telah diadopsi Malaysia sebagai metode yang paling disukai untuk minyak sawit dan minyak dari inti sawit. Nilai SMP minyak sawit

meningkat setelah proses pemurnian dimana kisaran melting point RBD (Refined

Bleached Deodorized) minyak sawit adalah 34-39 °C. Kisaran suhu melting point

untuk olein sawit relatif sempit, sedangkan pada stearin kisarannya lebih luas

(Ong et al. 1995). Karakteristik RBD (Refined Bleached Deodorized) minyak

kimiawi yang berbeda menjelaskan keadaaan fisik minyak pada suhu yang

berbeda, memberikan sifat kristalisasi dan melting tertentu pada minyak (Basiron 1996). Profil SFC pada lemak menentukan aplikasinya pada akhir penggunaan

(Ong et al. 1995). Tabel 5 menyajikan beberapa standar minyak sawit yang

dikeluarkan oleh PORAM (Palm Oil Refiners Association of Malaysia).

produk bakery, konfeksioneri, reduced fat spreads, es krim, whip krim, mayones,

Sedangkan minyak sawit merah (red palm oil:RPO) yang tidak dihilangkan kandungan karotennya selama pengolahan dapat digunakan sebagai (1) pewarna

alami, (2) pangan fungsional, minyak sawit merah berperan sebagai carrier

pro-vitamin A dan pro-vitamin E untuk konsumen, (3) substrat untuk nutrasetikal, minyak

sawit merah kaya komponen minor seperti karoten, tokoferol, tokotrienol,

skualan, sterol dan koenzim Q10, (4) pengganti lemak hewani, lemak minyak

sawit lebih sedikit membawa cemaran mikroba dan lebih aman untuk dikonsumsi,

dan juga menurunkan kandungan kolesterol dari produk daging, (5) Produk

kosmetik, campuran alami antioksidan dalam minyak sawit merah merupakan

bahan ideal sebagai ingredient aktif dalam produk perawatan tubuh. Karoten dan

vitamin E alami dalam minyak sawit merah merupakan antioksidan yang kuat.

Tokotrienol mempunyai pengaruh yang bermanfaat dalam melindungi kulit dari

sinar ultraviolet yang mengakibatkan kerusakan kulit dan penuaan dini.

Kandungan ini juga berperan sebagai stabiliser yang baik dalam formulasi

kosmetik yang meningkatkan umur simpan produk dengan mengurangi

penggunaan pengawet buatan

Banyak juga aplikasi minyak kelapa sawit sebagai produk baru yang

berbahan dasar oleokimia. Pada industri pangan digunakan monogliserida dalam

emulsi produk pangan seperti margarin, spreads dan salad dressing, trigliserida

berantai sedang dari palm kernel oil (PKO) untuk industri kosmetik, makanan

kesehatan dan balita, pembungkus makanan, pelumas dan agrokimia. Kemudian

surfaktan yang diturunkan dari oleokimia berbahan dasar minyak sawit yang dapat

digunakan sebagai inert ingredient dalam formulasi pestisida, agen pendispersi,

emulsifier, pelarut, carrier dan diluents (Basiron dan Weng 2004).

Pengolahan Minyak Sawit Merah

Untuk mendapatkan minyak atau lemak bermutu tinggi yang sesuai dengan

kegunaannya, maka perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut atau pemurnian yang

spesifik terhadap minyak kasar (crude oil) sesuai dengan sifat-sifat alami dari

komponen-komponen dalam minyak atau lemak tersebut dan hasil akhir yang

dikehendaki harus disesuaikan dengan kebutuhan konsumen (Allen 1997). Proses

netralisasi (deasidifikasi), pemucatan (bleaching) dan deodorisasi. (Allen 1997). Istilah minyak RBD dimaksudkan untuk minyak yang telah dimurnikan dengan

alkali (refining), dipucatkan (bleached), dan dideodorisasi (Johnson 2002). Hal ini dilakukan tergantung dari keadaan minyak kasar yang dihasilkan, konstituen yang

terserap oleh bleaching earth (tanah pemucat) dan rusak oleh suhu tinggi

(260-280 °C) dan tekanan vakum rendah pada proses deodorisasi (Ariana et al. 1996).

Menurut Rossi et al. (2001) bleaching earth dapat menyerap sekitar 20-50%

karotenoid dari degummed oil. Selanjutnya sifat CPO dan RBD sawit dapat dilihat

pada Tabel 6 di bawah ini.

mineral seperti Fe, Cu, dan Ca, getah, lendir dan air. Kotoran ini dapat

dipisahkan dengan cara mekanis seperti penyaringan, pengendapan, dan

2) Komponen-komponen yang berbentuk suspensi koloid dalam minyak atau

lemak. Kotoran ini terdiri dari fosfatida, karbohidrat, senyawa yang

mengandung nitrogen dan senyawa kompleks lainnya. Kotoran ini dapat

dihilangkan dengan menggunakan uap panas, elektrolisis disusul dengan

proses pengendapan, pemusingan, atau penyaringan dengan menggunakan

adsorben.

3) Komponen-komponen yang dapat larut dalam minyak atau lemak. Kotoran ini

terdiri dari asam lemak bebas, sterol, hidrokarbon, turunan dari mono- dan

digliserida yang dihasilkan dari hidrolisa trigliserida, zat warna yang terdiri

dari karotenoid, klorofil, dan zat warna lainnya yang dihasilkan dari proses

oksidasi dan dekomposisi minyak yang terdiri dari keton, aldehid, resin serta

zat lainnya yang belum dapat diidentifikasi (Djatmiko dan Ketaren 1985).

Degumming

Pemisahan gum (degumming) merupakan suatu proses pemisahan getah atau

lendir-lendir yang terdiri dari fosfatida, protein, dan resin tanpa mengurangi

jumlah asam lemak bebas dalam minyak (Allen 1997). Degumming dilakukan

untuk produk minyak makan. Tujuan perlakuan degumming pada minyak dan

lemak adalah menghilangkan kotoran dan memperbaiki stabilitas minyak dengan

mengurangi jumlah ion logam terutama Fe dan Cu dan untuk memudahkan proses

pemurnian selanjutnya serta mengurangi minyak yang hilang selama proses

pemurnian, terutama pada proses netralisasi dengan menggunakan kaustik soda

(Djatmiko dan Ketaren 1985).

Proses degumming cukup penting karena sabun yang terbentuk dari hasil

reaksi antara asam lemak bebas dengan kaustik soda yang digunakan pada proses

netralisasi akan menyerap gum (getah dan lendir) sehingga menghambat proses

pemisahan sabun (soap stock) dari minyak, dan netralisasi minyak yang masih

mengandung lendir akan mengurangi jumlah trigliserida yang dihasilkan karena

terjadi penambahan partikel emulsi dalam minyak (Djatmiko dan Ketaren 1985).

Proses degumming dilakukan pada suhu sekitar 80 °C selama 30 menit. Selama

proses berlangsung dilakukan penambahan asam mineral pekat seperti H3PO4 atau

NaCl, kemudian didiamkan dan kotoran dipisahkan dengan menyaring minyak

Netralisasi

Netralisasi atau deasidifikasi merupakan suatu proses untuk menghilangkan

asam lemak bebas dalam minyak atau lemak dengan penambahan alkali atau

pereaksi lainnya sehingga membentuk sabun (soap stock). Sabun yang terbentuk

ini dapat juga menyerap kotoran-kotoran lain yang terdapat dalam minyak atau

lemak, misalnya menyerap sedikit zat warna minyak, sehingga minyak yang

dihasilkan lebih jernih dari ”crude oil’-nya (Djatmiko dan Ketaren 1985).

Netralisasi merupakan proses paling penting dalam pemurnian minyak makan.

Proses netralisasi yang tidak benar akan menimbulkan masalah pada tahap

pemucatan dan deodorisasi, dan pada tahap hidrogenasi atau interesterifikasi

(Johnson 2002).

Netralisasi dicapai dengan mereaksikan asam lemak bebas dengan soda

kaustik (NaOH) untuk membentuk sabun (soap stock). Saponifikasi merupakan

reaksi antara gliserida asam lemak bebas dan NaOH juga untuk membentuk soap

stock (Johnson 2002). Reaksinya sebagai berikut :

RCOOH + NaOH RCOONa + H2O

Asam lemak alkali sabun air bebas

Netralisasi harus dilakukan dengan benar atau beberapa trigliserida akan

tersaponifikasi sehingga akan meningkatkan refining loss. Minyak yang rendah

bilangan asamnya disebut minyak netral. Menghilangkan soap stock juga harus

dilakukan hati-hati untuk mencegah kehilangan yang tinggi dari minyak netral

atau meningkatkan refining loss (Johnson 2002). Variabel-variabel yang

menentukan penurunan kandungan asam lemak bebas dengan kehilangan yang

dapat diterima dari minyak yang telah dinetralisasi (Allen 1997) adalah:

1. Tipe alkali yang digunakan seperti NaOH, Na2CO3, sodium silikat, dan

NH4OH.

2. Kekuatan larutan alkali

3. Kelebihan (excess) larutan alkali diatas kuantitas stoikiometri dibutuhkan untuk menetralisasi asam lemak bebas dan asam fosfat (dihitung dari

4. Suhu dimana reaksi berlangsung

5. Tipe dan derajat agitasi selama dan sesudah penambahan alkali

6. Waktu antara penambahan alkali dan pemisahan soapstock (sabun)

Soda kaustik (NaOH) merupakan alkali yang paling sering digunakan untuk

netralisasi. Selain dapat membersihkan minyak NaOH juga dapat mempengaruhi

sedikit dekolorisasi. Untuk mereduksi saponification losses, kadang Na2CO3

digunakan bersama NaOH. Sodium karbonat (Na2CO3) merupakan alkali yang

lebih ringan, menghasilkan sedikit saponifikasi yang tidak diinginkan tetapi juga

lebih sedikit mengakibatkan dekolorisasi (Allen 1997).

Pemilihan jumlah dan kekuatan soda kaustik untuk netralisasi sangat penting

karena akan menentukan dasar kandungan asam lemak bebas dalam minyak.

Biasanya untuk mengukur kekuatan larutan soda kaustik untuk netralisasi

berdasarkan berat spesifiknya yang disebut derajat Baumé yang berkisar dari 10

sampai 30 °Bé. Minyak yang berkualitas bagus biasanya dinetralisasi dengan

kaustik 12, 14, atau 16 °Bé (Hodgson 1996). Proses netralisasi untuk minyak

sawit merah terdiri dari pengadukan kontinyu degummed red palm oil (DRPO)

dengan larutan (kaustik) NaOH yang konsentrasinya telah ditentukan, sampai

terbentuk emulsi dengan koagulasi dari sabun pada suhu 60 °C dan dilakukan

pemisahan fase air (soap stock) dan fase minyak (NPO) dengan sentrifugasi

(Mas’ud 2007).

Fraksinasi

Setelah kedua proses di atas dilakukan, maka dilakukan fraksinasi.

Fraksinasi dilakukan untuk memisahkan fraksi padat (stearin) dan fraksi cair

(olein) dari minyak. Fraksinasi adalah proses pemisahan berbagai trigliserida

menjadi satu atau lebih fraksi dengan menggunakan perbedaan kelarutan

trigliserida, yang tergantung pada berat molekul dan derajat ketidakjenuhan

(Timms 1997).

Menurut Krishnamurthy dan Kellens (1996), secara umum terdapat empat

cara proses fraksinasi minyak sawit yaitu:

1. Fraksinasi pelarut, kristalisasi dilakukan dalam larutan pelarut, untuk

heksan. Proses ini dikarakterisasi dengan waktu kristalisasi yang singkat dan

penyaringan yang mudah.

2. Fraksinasi deterjen, dikembangkan untuk memperbaiki pemisahan fase

kristalisasi dari sisa cairan dengan menambahkan larutan deterjen pada

minyak yang terkristalisasi.

3. Proses fraksinasi kering, teknik ini adalah teknik pemisahan paling mudah dan

murah serta tidak memerlukan posttreatment pada produk akhir.

4. Winterisasi, proses ini mirip dengan proses fraksinasi kering dan digunakan

untuk membuang sejumlah kecil padatan dari minyak yang secara normal

menyebabkan cloudiness pada minyak bila disimpan pada suhu refrigerasi.

Prinsip dari proses fraksinasi ini adalah pendinginan secara bertahap. Fraksi

stearin atau fraksi minyak jenuh yang mempunyai titik cair lebih tinggi akan

membentuk kristal terlebih dahulu. Sedangkan fraksi olein atau fraksi minyak

yang tidak jenuh dengan titik cair yang lebih rendah masih dalam bentuk cair

(Timms 1997).

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kristal dan pemisahan

stearin dengan olein adalah suhu awal dari minyak, suhu akhir fraksinasi,

kecepatan pendinginan, kecepatan agitasi dan metode preparasi. Variabel ini

mempengaruhi ukuran dan bentuk kristal, kecepatan filtrasi, perolehan olein dan

stearin, kandungan lemak padat, titik leleh, profil asam lemak dari lelehan dan

fraksi kristalin (Kellens dan Hendrix 2000).

Karotenoid

Karotenoid adalah suatu zat warna kuning sampai merah yang mempunyai

struktur alifatik, alifatik-alisiklik, atau aromatik yang pada umumnya disusun oleh

delapan unit isoprena, dimana kedua gugus metil yang dekat pada molekul pusat

terletak pada posisi C-1 dan C-6, sedangkan gugus metil lainnya terletak pada

posisi C-1 dan C-5, serta diantaranya terdapat ikatan ganda terkonyugasi (Klaui

dan Bauernfeind 1981). Sedangkan menurut Winarno (1997) dan Sylvester

(2005), karotenoid merupakan pigmen yang berwarna kuning, jingga, merah

jingga serta larut dalam minyak. Karotenoid terdapat dalam kloroplas (0,5%)

dekat dengan dinding sel. Karotenoid tersebar luas dan secara alami terdapat

dalam jumlah besar di alam, menyebabkan warna kuning dan merah selain pada

tanaman juga pada ganggang, mikrorganisme dan hewan.

Struktur dasar karoten terdiri dari ikatan hidrokarbon tidak jenuh terbentuk

dari 40 atom C atau 8 unit isoprena dan memiliki 2 buah gugus cincin. Perbedaan

struktur antara berbagai karoten terletak pada letak dan jumlah ikatan rangkap,

serta jenis gugus pada cincin yang mempengaruhi aktivitas biologisnya sebagai

provitamin A (Klaui dan Bauernfeind 1981). Struktur kimia beberapa karoten

dapat dilihat pada Gambar 1.

α-karoten

-karoten

-karoten

Gambar 1. Struktur kimia beberapa karotenoid (Klaui dan Bauernfeind 1981)

Menurut Winarno (1997), karoten merupakan campuran dari beberapa

senyawa yaitu α, , dan -karoten. Karoten merupakan molekul yang simetrik,

Walaupun karoten adalah molekul yang simetrik, namun tidak semua karoten

benar-benar simetrik, misalnya α dan -karoten mempunyai terminal yang tidak

sama.

Berdasarkan fungsinya karotenoid dapat dibagi atas dua golongan yaitu yang

bersifat nutrisi aktif seperti -karoten dan non nutrisi aktif seperti fukosantin,

neosantin dan violasantin. Berdasarkan unsur-unsur penyusunannya karotenoid

dibagi menjadi dua golongan utama yaitu 1) golongan karoten yang tersusun dari

unsur-unsur atom C dan H, seperti α-karoten, -karoten, dan -karoten, serta

meningkatnya berat molekul dan gugus fungsional. Titik leleh -apo-8’-karotenal,

-karoten, dan canthaxanthin adalah 136 °-140 °C, 176 °-182 °C dan 208 °-210

°C, berturut-turut (Klaui dan Bauernfeind 1981).

Struktur ikatan ganda terkonjugasi dalam molekul membuat material

kristalin karotenoid menjadi sangat sensitif pada dekomposisi oksidatif jika

terekspos udara. Kristal harus disimpan dalam kontainer dan di seal di dalam

vakum atau gas inert pada suhu rendah. Jika termikronisasi dan terlarut dalam

minyak nabati, stabilitasnya cukup memadai untuk penggunaan praktis dalam

pewarna lemak berbasis pangan. Mengurangi derajat tidak jenuh minyak dengan

hidrogenisasi meningkatkan keefektifan dalam stabilisasi karoten. Penggunaan

antioksidan yang sudah food grade semakin memperbaiki stabilitas. Stabilitas

karoten dapat ditingkatkan sampai 20 kali lipat jika ditambahkan antioksidan pada

carrier minyak nabati (Klaui dan Bauernfeind 1981).

Karotenoid yang berbentuk cair lebih cepat mengalami kerusakan akibat

penyinaran dibandingkan dengan berbentuk padat. Karotenoid yang mengalami

perlakuan panas disertai kehadiran oksigen akan mempercepat jalannya reaksi

oksidasi. Oksidasi terjadi secara acak pada rantai karbon yang mengandung ikatan

ganda (Chichester dan McFeeters 1970).

Meyer (1982) telah menjelaskan bahwa karotenoid memiliki beberapa sifat

fisika dan kimia yaitu:

1. Larut dalam minyak dan tidak larut dalam air

2. Larut dalam kloroform, benzen, karbon disulfida, dan petroleum eter

3. Tidak larut dalam etanol dan metanol dingin

4. Tahan terhadap panas apabila dalam keadaaan tanpa udara

5. Peka terhadap oksidasi, autooksidasi, dan cahaya

6. Mempunyai ciri khas absorpsi cahaya, ini tergantung pada pelarut yang

digunakan.

Selama proses pengolahan pangan, bentuk trans karotenoid yang terdapat

dalam bahan pangan dapat mengalami isomerisasi menjadi bentuk cis karotenoid

yang menyebabkan turunnya aktivitas provitamin A karena aktivitas prtovitamin

A dari cis karotenoid lebih rendah dari bentuk trans karotenoid (de Ritter dan

-karoten yang dimurnikan, 10 miligram --karoten dilarutkan dalam 7 ml kloroform

kecil dibanding kebutuhan vitamin A per hari per orang yaitu sebesar 350-600 RE

vitamin A. Produk yang digoreng dengan minyak sawit merah mempunyai umur

simpan yang lebih lama oleh adanya karotenoid dalam minyak yang terserap ke

Manfaat kesehatan dan nutrisi dari kandungan karoten dalam minyak sawit

merah telah diteliti oleh banyak ahli. Salah satunya dapat menggulangi defisiensi

vitamin A dan zat besi pada anak-anak (Lam et al. 2001; Manorama et al. 1996),

pemberian suplementasi β-karoten dari minyak sawit merah pada ibu menyusui

dapat memperbaiki status vitamin A pada bayi (Canfield et al. 1996), dapat

meningkatkan pengaruh anti kanker dan tumor pada sel NK (natural killer) yang

berkontribusi pada kekebalan tubuh melawan infeksi dan penyakit berbahaya pada

tubuh manusia (Ashfaq et al. 2001), mempunyai potensi melawan kardiovaskular

dan karsinogenesis kanker payudara (Arumughan et al. 1996), dan dapat

mengurangi resiko artherosklerosis (Kritchevsky et al. 2001; Kooyenga et al. 1996).

Minyak Kelapa

Minyak kelapa merupakan salah satu minyak nabati yang dapat memenuhi

berbagai kebutuhan manusia. Minyak kelapa dapat digunakan sebagai bahan baku

untuk industri pangan seperti untuk produk-produk permen, cookies,

produk-produk roti, minyak goreng, campuran shortening, mentega, dan lain-lain.

Kemudian untuk industri-industri non pangan seperti sabun, deterjen, minyak

rambut, lipstik, produk-produk kosmetik lainnya, minyak pelumas, minyak gosok,

dan lain-lain (Woodroof 1979).

Minyak kelapa merupakan senyawa organik yang merupakan campuran

ester dari gliserol dan asam lemak yang disebut gliserida, serta larut dalam pelarut

minyak atau lemak (Meyer 1982). Minyak kelapa mengandung 84% trigliserida

yang ketiga asam lemaknya jenuh, 12% trigliserida dengan dua asam lemak jenuh

dan 4% trigliserida yang mempunyai satu asam lemak jenuh. Trigliserida terdiri

dari 96% asam lemak dan berdasarkan komposisi tersebut, maka sifat fisikokimia

minyak dapat ditentukan dari sifat fisikokimia asam lemaknya. Asam lemak yang

menyusun minyak kelapa terdiri dari 86% asam lemak jenuh dan 20% asam lemak

tidak jenuh. Hal ini menyebabkan minyak kelapa lebih tahan terhadap kerusakan

oksidatif dibandingkan minyak lainnya oleh karena asam lemak jenuh yang

Berdasarkan kandungan asam lemak, minyak kelapa digolongkan ke dalam

minyak asam laurat, karena kandungan asam lauratnya paling besar jika

dibandingkan dengan asam lemak lainnya, yakni antara 45,4 sampai 46,4%,

sehingga sifat fisik dan kimia minyak kelapa ditentukan oleh sifat fisik dan kimia

dari asam laurat. Berdasarkan tingkat ketidakjenuhannya yang dinyatakan dengan

bilangan Iod, maka minyak kelapa dapat dimasukkan ke dalam golongan non

drying oil, karena bilangan iod minyak tersebut berkisar antara 7,5-10,5 (Ketaren 2005).

Sifat-sifat minyak, terutama titik lelehnya tergantung dari susunan asam

lemaknya. Tidak seperti minyak lainnya, minyak kelapa mempunyai titik leleh

yang tajam yaitu pada 24,4-25,5 °C, karena kandungan asam lemak berberat

molekul rendah yang tinggi dibandingkan panjang rantainya (Lawson 1995).

Semakin besar derajat ketidakjenuhan asam lemak, maka semakin rendah titik

leleh minyak yang bersangkutan (Swern 1979). Karena titik lelehnya yang tajam,

minyak kelapa digunakan dalam konfesioneri dan pengisi kue. Titik leleh yang

tajam di bawah suhu tubuh, berkontribusi pada efek ”cooling” dalam mulut

(Lawson 1995)

Minyak kelapa yang belum dimurnikan mengandung sejumlah kecil

komponen bukan minyak, misalnya fosfatida, gum, sterol (0,06-0,08%), tokoferol

(0,003%) dan asam lemak bebas (kurang dari 5%). Sterol yang terdapat dalam

minyak nabati disebut fitosterol dan mempunyai dua isomer, yaitu α sitosterol

(C29H50O) dan stigmasterol (C29H48O). Sterol tidak berwarna, tidak berbau, stabil

dan berfungsi sebagai stabilizer dalam minyak.

Tokoferol mempunyai dua isomer, yaitu α-tokoferol dan -tokoferol. Sifat

dari tokoferol antara lain tidak dapat disabunkan, dapat teroksidasi dan berfungsi

sebagai antioksidan yang baik (Djatmiko et al. 1976). Menurut Eckey (1954),

fungsi tokoferol sebagai antioksidan adalah dengan cara memperpanjang periode

induksi atau periode jangka waktu mulai terjadinya proses oksidasi sampai timbul

bau tengik. Beberapa sifat fisik dan kimia minyak kelapa dapat dilihat pada Tabel

Tabel 9. Spesifikasi produk minyak kelapa (CNO)

disebabkan oleh zat warna, tetapi oleh reaksi browning. Warna ini merupakan

hasil reaksi dari karbonil (berasal dari pemecahan peroksida) dengan asam amino

dari protein dan suhu sangat berpengaruh pada reaksi tersebut (Djatmiko et al.

1976).

sifat dan profil asam lemak yang ada, tetapi mengubah profil lemak dan minyak

adalah cara efektif menggabungkan asam lemak bebas baru dalam trigliserida

(Willis dan Marangoni 2002). Reaksi pertukaran ester (transesterifikasi)

merupakan reaksi utama dalam penelitian ini. Transesterifikasi merupakan

pertukaran gugus asil antara dua ester (Willis dan Marangoni 2002), dapat terjadi

pada trigliserida yang berbeda atau diantara trigliserida itu sendiri. Pertukaran

ester dapat meningkatkan sifat fisik lemak (misalnya titik leleh) karena terjadi

perubahan susunan gugus asil pada trigliserida tersebut. Reaksi ini banyak

digunakan untuk produk lemak seperti margarin, mentega dan shortening.

Interesterifikasi secara kimia memiliki kekurangan karena tidak memiliki

selektivitas, atau dengan kata lain proses interesterifikasi dapat terjadi pada posisi

mana saja dari kerangka trigliserida. Proses ini dapat mencegah atau mempersulit

terbentuknya produk yang memiliki sifat fisikokimia yang diinginkan (Woolley

dan Petersen 1994). Penggunaan enzim yang memiliki sifat spesifik seperti lipase

sn-1,3 akan memberikan kontribusi yang sangat besar dalam memodifikasi lemak.

Lipase sn- 1,3 memiliki banyak keuntungan teknologi antara lain (Graille, 1993):

1. Asam lemak pada posisi 2 tetap pada tempatnya, sehingga dapat diarahkan

pada produksi lemak yang memiliki nilai yang lebih tinggi jika asam lemak

pada posisi 1 dan 3 diganti dengan asam lemak lainnya.

2. Pembentukan trigliserida yang memiliki titik leleh tinggi dapat dicegah atau

dibatasi.

3. Reaksi enzimatik berlangsung dengan perlahan, sehingga lebih mudah

mengendalikan reaksi.

4. Reaksi enzimatik lipase 1,3 berlangsung pada suhu yang relatif rendah antara

35-60 °C. Semakin tinggi suhu, kualitas reaksi akan semakin baik.

5. Menghemat energi, karena dalam kenyataannya bahan baku mentah dapat

dijadikan sebagai substrat dalam reaksi esterifikasi.

Siew et al. (2007) mempelajari perubahan sifat fisik campuran stearin sawit dan minyak kanola (hPS/CO) yang diinteresterifikasi enzimatik dengan lipase

terimobilisasi Thermomyces lanuginosa (Lipozyme TL IM). Hasilnya

menunjukkan campuran setelah interesterifikasi enzimatik mempunyai SMP dan

SFC lebih rendah daripada campuran hPS/CO sebelum reaksi. Hasil SMP

dan 60:40 dapat digunakan untuk aplikasi margarin batang (stick margarine) dan

shortening. Dari analisis SFC, campuran hPS/CO terinteresterifikasi dengan rasio

40:60 mempunyai kurva SFC mirip dengan vanaspati sedangkan rasio 50:50 dan

60:40 mempunyai kurva SFC serupa dengan margarin, puff pastry margarine dan

shortening.

Zhang et al. (2006) membandingkan stabilitas penyimpanan hardstock

margarin dari campuran stearin sawit dan minyak kelapa (70:30) yang dibuat

dengan tiga cara yaitu dengan cara blending secara fisik, diinteresterifikasi secara kimiawi dan diinteresterifikasi enzimatik dengan Lipozyme TL IM. Setelah

disimpan pada suhu 25 °C selama 12 minggu , ternyata margarin dari lemak hasil

interesterifikasi enzimatik mempunyai bilangan peroksida hampir sama dengan

dicampur secara fisik, dan kedua perlakuan tersebut mempunyai bilangan

peroksida lebih rendah daripada margarin dari lemak hasil interesterifikasi secara

kimiawi.

Amri dan Xu (2005) mencampur stearin sawit, kernel sawit dan minyak

ikan (POS/PKO/FO) dalam berbagai rasio komposisi dan diinteresterifikasi

enzimatik dengan lipase Lipozyme TL IM (Thermomyces lanuginosa)

menggunakan packed bed reactor. Walaupun interesterifikasi enzimatik

meningkatkan SFC produk pada 5 sampai 35 °C, pada suhu 35 °C SFC produk

lebih rendah daripada substrat. Ini adalah karakterisitik yang bagus karena dapat

menurunkan SFC pada suhu tubuh. Campuran POS/PKO/FO (0,55/0,15/0,30,

w/w/w%) diprediksikan mempunyai profil SFC mirip dengan margarin meja

komersial.

Zainal dan Yusoff (1999) juga melakukan interesterifikasi enzimatik pada

stearin sawit dan olein kernel sawit. Pada suhu 60 °C interesterifikasi dengan

lipase dari Rhizomucor miehei dapat seelesai dalam 5 jam. Hasil menunjukkan

bahwa interesterifikasi efektif dalam memproduksi lemak padat dengan kurang

dari 0,5% kandungan trans dan SMP turun dari 40 °C sebelum interesterifikasi

menjadi 29,9 °C setelah interesterifikasi.

Alpaslan dan Karaali (1997) melakukan reaksi interesterifikasi enzimatik

dan minyak sawit dihidrogenasi sebagian. Hasilnya, produk dengan rasio 30:70

memiliki sifat sangat mirip dengan Turkish package margarine.

Enzim Lipase

Lipase didefinisikan sebagai gliserol ester hidrolase (EC 3.1.1.3) karena

mengakatalisis hidrolisis ikatan karboksil ester dalam asilgliserol. Tergantung

derajat hidrolisis, asam lemak bebas, monoasilgliserol, diasilgliserol, dan gliserol

diproduksi. Manfaat utama dari lipase dalam interesterifikasi enzimatik

dibandingkan interesterifikasi kimia adalah kespesifikannya. Spesifisitas asam

lemak dari lipase yang telah dieksploitasi untuk memproduksi lemak terstruktur

untuk makanan kesehatan dan untuk memperkaya lemak dengan asam lemak

tertentu untuk memperbaiki nilai nutrisi minyak dan lemak. Adapun tipe-tipe

spesifisitas lipase adalah substrat, posisional, asam lemak, stereo/struktur dan

kombinasinya (Rønne et al. 2005).

Menurut Macrae (1983), lipase akan mengkatalisis hidrolisis substrat yang

terdapat dalam bentuk misel, agregat kecil atau partikel emulsi. Cara kerjanya

berbeda-beda, tergantung dari jenis mikroorganisme dan sumber penghasilnya.

Spesifisitas kerja lipase tergantung pada posisi atau lokasi ester, asam lemak dan

asilgliserol parsial.

Enzim mempunyai beberapa kelemahan yaitu: ketidakstabilan enzim,

tingginya biaya isolasi dan pemurnian serta mahalnya biaya penggunaan enzim

karena enzim yang telah dipakai di dalam larutan tidak dapat atau sulit dipisahkan

dan dipergunakan lagi sehingga dikembangkannya teknik imobilisasi enzim.

Selama enzim belum mengalami kerusakan struktur, enzim masih dapat dipakai

secara berulang-ulang (Suhartono 1989).

Oleh karena itu imobilisasi lipase menjadi sangat populer karena manfaatnya

dibandingkan sistem enzim bebas adalah reusabilitas, penghentian yang cepat dari

reaksi, biaya yang lebih rendah, pembentukan produk yang terkontrol, dan

kemudahan enzim untuk dipisahkan dari reaktan dan produk. Sebagai tambahan,

imobilisasi lipase yang berbeda dapat mempengaruhi selektivitasnya dan sifat

fisikokimianya. Imobilisasi juga menyediakan kemungkinan mendapatkan lipase

minimal dari lipase. Metode untuk imobilisasi untuk enzim termasuk bentuk

kimiawi, seperti ikatan kovalen, dan bentuk fisik, seperti adsorpsi dan

pemerangkapan dalam matriks gel atau mikrokapsul (Willis dan Marangoni

2002).

Lipozyme TL IM merupakan enzim komersial terimobilisasi yang berasal

dari lipase mikrobial Thermomyces lanuginosa yang mempunyai kespesifitasan

posisional molekul trigliserida yaitu pada posisi primer (sn-1 dan atau sn-3). Lipozyme TL IM ini terimobilisasi dalam bentuk metode penjebakan, yaitu enzim

dijebak di dalam matriks silika gel atau di”bungkus” di dalam membran

semipermeabel dengan erat sehingga enzim menjadi tidak bebas dan menjalankan

fungsi katalitiknya di dalam kisi-kisi polimer tersebut. Disini enzim diperangkap

secara fisik dan tidak diikat secara kimiawi, sehingga kemungkinan penurunan

aktivitasnya pun lebih kecil dibandingkan dengan metode pengikatan kimiawi.

Sarana penempatan enzim dapat berbentuk gel, suatu bentuk serabut kapiler atau

suatu mikrokapsul (Suhartono 1989).

Aktivitas lipase dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu pH, kadar air, suhu,

komposisi substrat, konsentrasi produk, dan kandungan lipase. pH optimum untuk

lipase biasanya di antara 7 dan 9. Suhu optimum untuk kebanyakan lipase imobil

berkisar di antara 30-62 °C. Kadar air optimal untuk interesterifikasi oleh lipase

berkisar di antara 0,04% sampai 11% (w/v), walaupun kebanyakan reaksi

membutuhkan kadar air kurang dari 1% untuk interesterifikasi yang efektif (Willis

dan Marangoni 2002).

Huei et al. (2003) membandingkan lima tipe lipase berbeda yaitu Amano

FAP 15 (Amano Enzyme Inc.), Lipozyme TL IM (Novozymes A/S), PLC, PLG

dan QLC (Meito Sangyo Co., LTD). Produk interesterifikasi enzimatik dianalisis

profil trgliseridanya, dan dibandingkan keefektifan lipase dalam mereduksi

kandungan PPP (palmitat-palmitat-palmitat). Di antara semua lipase, Amano FAP

15 memperlihatkan reaksi yang tidak signifikan terhadap reaktan. Keempat lipase

dapat meningkatkan total PLO (palmitat-linoleat-oleat) dan POO

(palmitat-oleat-oleat) dari kisaran rendah yaitu 1,58-2,81% sampai berkisar 8,85-39,57% dimana

PPP menurun dari kisaran 27,05-40,82% sampai berkisar 4,41-40,69%. Proses

QLC. Konsentrasi enzim optimum untuk semua lipase adalah 10% dan suhu optimum untuk reaksi adalah 55 °C.

Zhang et al. (2001) mencoba menguji kestabilan enzim murah Lipozyme TL

IM untuk produksi lemak margarin skala besar (300 kg) dalam sistem bebas

pelarut. Mereka menemukan bahwa Lipozyme TL IM mempunyai aktivitas serupa

dengan Lipozyme RM IM untuk interesterifikasi antara stearin sawit dan minyak

kelapa. Lipozyme TL IM stabil dalam reaktor skala 300 kg paling sedikit pada

sembilan batches.

Ming et al. (1998) mempelajari sifat beberapa enzim untuk memperbaiki

sifat fisik atau karakter leleh dari hasil interesterifikasi enzimatik campuran

stearin sawit-olein kernel sawit (40:60). Enzim yang digunakan adalah lipase

spesifik sn-1,3 seperti Aspergillus niger, Alcaligenes sp. dan lipase non spesifik

seperti Pseudomonas sp., dan Candida rugosa, serta lipase terimobilisasi

komersial dari Rhizomucor miehei (Lipozyme IM60) juga digunakan . Hasil

menunjukkan transesterifikasi mampu memproduksi campuran lemak dengan

titik leleh lebih rendah dengan mengubah posisi asam lemak dalam trigliserida

dengan kisaran titik leleh tinggi menjadi bentuk komponen bertitik leleh sedang

atau rendah. Persentase asam lemak bebas paling tinggi dilepaskan oleh reaksi

campuran yang dikatalisasi oleh lipase Pseudomonas (2,90%) dan R.miehei

(2,54%). Penurunan SMP (12,0 °C) paling besar juga dimiliki campuran

dikalatalisasi Pseudomonas, dan SFC meleleh sempurna pada suhu 35 °C.

Spreads

Spreads adalah produk berbentuk semi padat, plastis, mempunyai tekstur yang lembut dan viskositas yang cukup rendah sehingga dapat dengan mudah

dioleskan ke suatu permukaan bahan makanan lain seperti roti dan mampu

menyebar (spreadable) (Kristanti 1989). Untuk memperoleh sifat spreadable

umumnya digunakan lemak nabati.

Spreads merupakan produk yang menyerupai margarin tetapi mengandung

kurang dari 80% lemak (Chrysam 1996). Sedangkan produk olesan (spreads)

rendah lemak bukan merupakan margarin tetapi dibuat dengan cara yang sama

mengandung kadar air lebih tinggi (sekitar 60%), karena kurang mengandung

lemak, nilai energinya sangat rendah (Gaman dan Sherington 1992).

Margarin dan table spreads adalah emulsi air dalam minyak. Fase

mengandung air terdiri dari air, garam, dan pengawet. Table spreads adalah

sistem koloidal multifase yang terdiri dari fase mengandung air terdispersi sebagai

droplet (berukuran 1-20 μm) dalam fase minyak kontinyu dan jaringan kristal

lemak (Rousseau et al. 2003). Sebagian besar spreads merupakan tipe lemak

kontinyu dengan droplet fase mengandung air berukuran 2-4 μm (margarin)

sampai 4-80 μm (untuk spreads rendah lemak) (Moran 1994). Kristal-kristal

lemak membentuk jaringan tiga dimensi yang memberikan struktur semi padat

pada produk dan menahan bagian cair lemak. Struktur yang terintegritas ini

terbentuk terutama karena adanya ikatan kimia (ikatan primer) yang sangat kuat

antara kristal-kristal lemak yang berdekatan dan ikatan sekunder Van der Waals

yang lemah di antara kristal-kristal yang berkelompok. Ikatan primer bersifat

irreversible, dimana ikatan tidak dapat dibangun kembali apabila ikatan ini putus

akibat adanya kerja mekanik pada unit crystallizer, sedangkan ikatan sekunder

bersifat reversible (deMan 1999).

Produk-produk olesan meja (table spreads) yang telah diperkenalkan di

Amerika sejak 1950 adalah sebagai berikut: margarine stick spreadable (1952),

whipped margarine (1957), margarin minyak jagung (asam lemak tidak jenuh

tinggi) (1958), margarin lunak(1962), margarin cair (1963), margarine diet (40%

lemak) (1964), produk olesan/spreads (60% lemak) (1975), whipped spreads

(1978), butter blends (1981), improved 40% fat spreads (mengandung bahan

pembuat gel) (1986), lower fat spreads (20% lemak)(1989), dan non-fat spread

(1993) (Chrysam 1996).

Menurut Aini et al. (2001), margarin sendiri juga mempunyai banyak tipe,

yang diformulasi untuk memenuhi keinginan konsumen. Tipe yang paling populer

adalah margarin meja, bakery margarine, dan puff pastry margarine. Baru-baru

ini dikembangkan margarin rendah kalori atau reduced fat spreads (RFS), yang

mengandung kadar lemak lebih rendah daripada margarin. RFS mengandung 41

sampai 60% lemak dan digunakan untuk dioleskan pada roti. Minyak sawit dan

yang berbagai tipe di atas. Sedangkan menurut Bumbalough (1992), tipe-tipe

5%, spreads dari fase air kontinyu alami, hingga produk mengandung protein susu dan agen penstabil emulsi hidrokoloid dalam tingkat yang nyata. Kategori

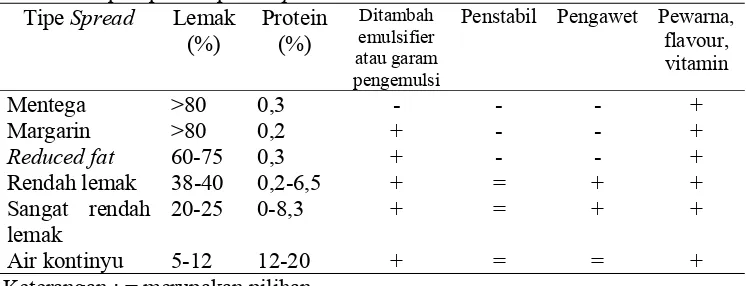

utama spreads dengan tipe-tipe ingredientnya dapat dilihat pada Tabel 10 berikut ini.

1. Spreadibilitas adalah salah satu sifat paling penting pada spreads, mungkin

kedua setelah flavor.

masalah yang serius untuk produk batangan, minyak dapat bocor keluar dari

kemasan.

3. Margarin meja berkualitas tinggi meleleh dengan cepat dengan sensasi dingin

pada langit-langit mulut. Komponen flavor dan garam pada fase mengandung

air dengan cepat diterima oleh indra perasa, dan tidak meninggalkan rasa

berminyak atau berlilin. Faktor yang mempengaruhi kualitas ini adalah sifat

meleleh dari lemak, kekuatan emulsi, dan kondisi penyimpanan produk akhir.

Agar margarin dapat meleleh dengan bersih tanpa terasa bergetah atau berlilin,

harus dapat meleleh semuanya pada suhu tubuh dan mengandung kurang dari

3,5% lemak padat pada 33,3 °C (92 °F).

Stabilitas table spreads tergantung dari dua mekanisme, yaitu stabilisasi

pengikatan dimana partikel koloidal diserap secara interfasial yang dapat

menstabilkan droplet terdispersi, dan jaringan kristal lemak yang secara fisik

“mengunci” droplet air tetap ditempatnya, sehingga mencegah droplet untuk

berpindah, berflokulasi, coalescing, dan kadang-kadang berkrim (Rousseau et al. 2003).

Spreads harus bersifat plastis sehingga mempunyai kemampuan untuk dioles dan membentuk krim. Lemak bersifat plastis pada suhu tertentu, lunak dan dapat

dioleskan. Plastisitas lemak disebabkan karena lemak merupakan campuran

trigliserida yang masing-masing mempunyai titik leleh sendiri-sendiri, hal ini

berarti pada suhu tertentu sebagian lemak akan mencair dan sebagian lagi dalam

bentuk kristal padat (Gaman dan Sherrington 1992). Rasio antara fase dan

karakter kristalin dari fase padat menentukan konsistensi dan kekuatan produk.

Kandungan padat dan kristalinitas tergantung komposisi campuran lemak dan

kondisi proses (Gunstone et al. 1994).

Slip Melting Point (SMP) dan Solid Fat Content (SFC)

Slip melting point (SMP) adalah temperatur pada saat lemak dalam pipa kapiler yang berada dalam air menjadi cukup leleh untuk naik dalam pipa kapiler.

Titik cair lemak merupakan karakteristik nyata yang berkaitan dengan metode

penentuan dari eksperimen, dan bukan merupakan karakteristik fisik dasar seperti

leleh spesifik. Minyak dan lemak merupakan campuran esensial dari berbagai

asam lemak sebagai trigliserida (seperti stearat, oleat dan linolenat), sehingga

tidak memiliki titik cair yang tajam (sharp)(Lawson 1995).

Menurut Lawson (1995), faktor-faktor yang penting dalam menentukan titik

cair dan melting behaviour dari suatu produk antara lain adalah:

1. Rata-rata panjang rantai dari asam lemak. Semakin panjang rantai maka titik

cairnya semakin tinggi.

2. Posisi asam lemak pada molekul gliserol juga mempengaruhi titik cair.

3. Proporsi relatif dari asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Semakin

tinggi proporsi asam lemak tidak jenuh, maka titik cairnya akan semakin

rendah.

4. Teknik pengolahan, seperti derajat hidrogenasi dan winterisasi

Pada reduced fat spreads (RFS), minyak atau lemak sangat besar

pengaruhnya walaupun jumlahnya sangat sedikit dalam emulsi. Hal ini dapat

mempengaruhi sifat sensori dan penerimaan konsumen dengan menambah

kelezatan, tekstur dan nilai nutrisi. Tekstur seperti konsistensi, plastisitas, dan

struktur, merupakan karakteristik penting dari RFS dan ditentukan oleh sifat fisik

minyak dan lemak yang digunakan. Pengukuran fisik yang digunakan yaitu

kandungan lemak padat. Solid fat content (SFC) menggambarkan jumlah kristal

lemak dalam campuran, berperan pada banyak karakteristik produk seperti

penampilan umum, memudahkan kemasan, sifat organoleptik, memudahkan

penyebaran (spreading), dan pengeluaran minyak. SFC antara 4 dan 10 °C

menentukan kemudahan penyebaran pada produk pada suhu refrigerator. SFC

tidak lebih dari 32% pada suhu 10 °C penting untuk spreadibilitas yang bagus

pada suhu refrigerator. SFC pada suhu 20 dan 22 °C menentukan stabilitas produk

dan tahan terhadap pengeluaran minyak pada suhu kamar. SFC antara 35 dan 37

°C menentukan kekentalan dan sifat pelepasan flavor RFS dalam mulut (Lida dan

Ali 1998). SFC dari minyak sawit merupakan konstituen utama dalam margarin,

shortening dan spreads, dimana stearin digunakan sebagai hardstock (Berger dan Idris 2005).

Pada industri komersial, parameter solid fat content untuk bahan baku

°C dengan interval suhu 5°C. Parameter tersebut ditetapkan oleh bagian research and development perusahaan pusat untuk digunakan oleh perusahaan cabang di berbagai negara, sehingga beberapa parameter menjadi kurang siginifikan

ditetapkan di Indonesia. Misalnya SFC pada suhu 20 dan 25 °C merupakan

parameter yang ditetapkan untuk kestabilan produk selama distribusi di negara

subtropis, sehingga nilainya akan menjadi kurang signifikan untuk diterapkan di

Indonesia. Nilai SFC pada suhu 30 °C ditujukan untuk kestabilan produk selama

transportas/distribusi di negara tropis dan berperan sebagai aplikasi bakery,

sedangkan SFC pada suhu 35 °C ditujukan untuk penerimaan konsumen dari segi

organoleptik (oral melting) atau palatability (Setiawan 2007).

Konsistensi dan stabilitas emulsi margarin dan table spreads lainnya

tergantung pada kristalisasi. Patahan beku dari minyak margarin yang diamati

melalui mikroskop elektron memperlihatkan kristalin alami dari droplet air

sebagai fase kontinyu dari matriks lemak yang terlihat seperti jaringan struktur

yang terkoneksi, terdiri dari kristal tunggal dan seperti lembaran agregat-agregat

kristal. Dua faktor yang paling menentukan pengaruh minyak margarin pada sifat

tekstur produk akhir adalah jumlah lemak padat dan kondisi dimana margarin

diproduksi (Chrysam 1996). Penentuan jumlah padatan lemak merupakan salah

satu prosedur analisis yang paling penting dalam industri minyak, lemak dan

produk turunannya (Setiawan 2007).

Stabilitas struktur margarin dipengaruhi oleh sifat kisi-kisi kristal dan oleh

jumlah lemak padat yang ada. Banyak senyawa organik atau campuran seperti

lemak dapat memadat menjadi lebih dari satu pola kristalin (polimorfisme).

Bentuk kristal primer dari trigliserida adalah α, β’ dan β, merupakan tiga macam

pengaturan potongan dan silangan rantai asam lemak (Chrysam 1996). Bentuk α,

β’ dan β merupakan hasil interaksi komponen asam lemak dari campuran

trigliserida dan dari kecepatan perubahan fase dari bentuk cair ke padat. Bentuk α

adalah yang paling kurang stabil dan titik leleh kristalnya paling rendah, terbentuk

jika kondisi pendinginan yang cepat sewaktu proses pembuatan. Struktur β’ relatif

lebih stabil, terdiri dari jaringan yang halus, karena karena luas permukaannya

yang besar, maka mampu me-imobilisasi sejumlah besar minyak cair dan droplet

stabil dan titik leleh kristalnya paling tinggi, biasanya disertai dengan tesktur

kasar dan berpasir terdiri dari banyak kristal (Bumbalough 2000).

Bentuk kristal β’ paling dikehendaki dalam pembuatan shortening, margarin

maupun produk-produk bakery karena bentuk kristal yang tidak terlalu padat ini

dapat membantu pemasukan gelembung-gelembung udara berukuran kecil

sehingga menghasilkan produk-produk bersifat lebih plastis dan berkrim (creamy)

(Orthoefer 1997). Ukuran kristal lemak biasanya 1-10 μm. Bentuk α merupakan

transparan yang mudah pecah sekitar 5 μm. Bentuk β’ berupa jarum tipis kira-kira

1 μm panjangnya. Kristal β lebih besar, berukuran 25-50 μm. Bentuk peralihan

BAHAN DAN METODE

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan dari bulan Mei 2007 sampai Maret 2008, di

Laboratorium Southeast Asian Food & Agriculture Science and Technology

(SEAFAST) Center IPB dan Laboratorium Departemen Ilmu dan Teknologi

Pangan Fakultas Teknologi Pertanian IPB.

Bahan dan Alat

Bahan baku yang digunakan adalah minyak sawit kasar (CPO) merah,

minyak kelapa (coconut oil) merk BARCO dan Lipozyme TL IM (Lipase

Thermomyces lanuginosa imobil) yang merupakan produk Novo Nordisk Bioindustrial Ltd, Denmark. Bahan-bahan kimia yang digunakan adalah heksan

p.a., aseton teknis, alkohol 90%, NaOH, asam asetat glasial, kloroform, petroleum

eter, dietil eter, Rhodamine 6G, 2’, 7’-dichlorofluorescein, KI, CCl4, indikator

larutan pati, larutan Wijs, HCl, fenolftalein, akuades, standar internal (asam

margarat), metanol, NaCl 0,88%, NaOH metanolik 0,5 N, BF3-metanol, NaCl, dan

Na2SO4 anhidrat.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan, oilbath, hot

plate, pompa vakum, termometer, cawan, oven, gelas piala, pipa kapiler, tabung reaksi, pipet tetes, kertas saring, corong kaca, buret, labu takar, erlenmeyer, plat

Kromatografi Lapis Tipis, bejana pengembang, refrigerator, sentrifuge,

spektrofotometer, mikroskop polarisasi, Nuclear Magnetic Resonance (NMR) dan

Gas Chromatography (GC).

Metode Penelitian

Karakteristik Kimia Bahan Baku (Minyak Sawit Merah dan Minyak Kelapa) untuk Interesterifikasi Enzimatik

Pertama dilakukan proses pemurnian CPO yang terdiri dari degumming,

netralisasi dan fraksinasi pada CPO. Proses netralisasi dan fraksinasi

menghasilkan tiga macam bahan baku interesterifikasi enzimatik yaitu neutralized

50:50 b/b (Rps/Rpo). Lalu dilakukan analisis kimia pada NRPO, Rpo, Rps/Rpo

dan coconut oil (CNO). Analisis kimia yang dilakukan adalah kadar air, kadar asam lemak bebas, bilangan peroksida, bilangan iod, total karotenoid, komposisi

mono dan diasilgliserol (M-DAG) dan komposisi asam lemak.

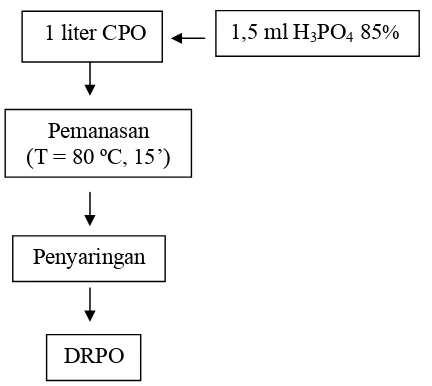

Proses Degumming

Degumming dilakukan dengan menambahkan 1,5 ml asam fosfat (H3PO4)

85% pada 1 liter CPO. Pemanasan dilakukan dengan hot plate hingga suhu 80 °C

sambil diaduk. Setelah mencapai suhu 80 °C, dipertahankan selama 15 menit,

selanjutnya minyak disaring untuk memisahkan gum yang terbentuk. Proses

penyaringan dilakukan dengan pompa vakum dan kertas saring dalam keadaan

panas. Proses degumming dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Prosedur proses degumming minyak sawit (Mas’ud 2007)

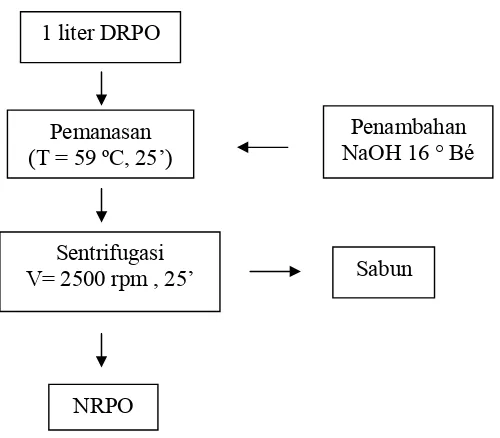

Proses Netralisasi

Proses netralisasi dilakukan pada minyak sawit yang telah di-degumming

(degummed red palm oil/DRPO). Pemanasan dilakukan pada 1 liter DRPO sampai suhu 59 °C, lalu ditambahkan NaOH 16 °Bé yang jumlahnya telah ditentukan

berdasarkan kadar asam lemak bebas CPO. Suhu tersebut tetap dipertahankan

selama 25 menit sambil terus diaduk. Sabun yang terbentuk dipisahkan dengan 1 liter CPO

Pemanasan (T = 80 ºC, 15’)

Penyaringan

DRPO