PENGARUH PENGETAHUAN DAN SIKAP TERHADAP KESIAPSIAGAAN TENAGA KESEHATAN PUSKESMAS KAMPUNG BARU MENGHADAPI

BENCANA BANJIR DI KECAMATAN MEDAN MAIMUN

TESIS

Oleh

AGUSTINA BORU GULTOM 107032096/IKM

PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

THE INFLUENCE OF KNOWLEDGE AND ATTITUDE ON THE HEALTH WORKERS’ PREPAREDNESS AND COMPLETE ALERTNESS IN

ANTICIPATING FLOOD AT KAMPUNG BARU PUSKESMAS, MEDAN MAIMUN SUBDISTRICT

THESIS

By

AGUSTINA BORU GULTOM 107032096/IKM

MAGISTER OF PUBLIC HEALTH STUDY PROGRAM FACULTY OF PUBLIC HEALTH

UNIVERSITY OF SUMATERA UTARA MEDAN

PENGARUH PENGETAHUAN DAN SIKAP TERHADAP KESIAPSIAGAAN TENAGA KESEHATAN PUSKESMAS KAMPUNG BARU MENGHADAPI

BENCANA BANJIR DI KECAMATAN MEDAN MAIMUN

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

untuk Memperoleh Gelar Magister Kesehatan (M.Kes) dalam Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat

Minat Studi Manajemen Kesehatan Bencana pada Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Sumatera Utara

Oleh

AGUSTINA BORU GULTOM 107032096/IKM

PROGRAM STUDI S2 ILMU KESEHATAN MASYARAKAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN

Judul Tesis : PENGARUH PENGETAHUAN DAN SIKAP TERHADAP KESIAPSIAGAAN TENAGA KESEHATAN PUSKESMAS KAMPUNG BARU MENGHADAPI BENCANA BANJIR DIKECAMATAN MEDAN MAIMUN

Nama Mahasiswa : Agustina Boru Gultom Nomor Induk Mahasiswa : 107032096

Program Studi : S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Minat Studi : Manajemen Kesehatan Bencana

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof. dr. Amri Amir, Sp.F, DFM, S.H) (Suherman, S.K.M. M.Kes Ketua

) Anggota

Dekan

(Dr. Drs. Surya Utama , M.S)

Telah Diuji

Pada Tanggal : 9 Agustus 2012

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. dr. Amri Amir, Sp.F, DFM, S.H Anggota : 1. Suherman, S.K.M. M.Kes

2. Ir. Indra Chahaya, M.Si

PERNYATAAN

PENGARUH PENGETAHUAN DAN SIKAP TERHADAP KESIAPSIAGAAN TENAGA KESEHATAN PUSKESMAS KAMPUNG BARU MENGHADAPI

BENCANA BANJIR DI KECAMATAN MEDAN MAIMUN

TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, September 2012

ABSTRAK

Puskesmas Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat yang bertanggungjawab diwilayah kerjanya dan dibutuhkan dalam pengendalian resiko bencana dibidang kesehatan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengetahuan dan sikap terhadap kesiapsiagaan tenaga kesehatan Puskesmas Kampung Baru menghadapi bencana banjir di Kecamatan Medan Maimun pada tahun 2012. Jenis penelitian adalah survey eksplanatori, dengan populasi adalah seluruh tenaga kesehatan Puskesmas Kampung Baru yang dijadikan sampel berjumlah 22 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, pengamatan, wawancara dan wawancara mendalam. Analisis dilakukan dengan uji eksak fisher dan regresi logistik.

Dari hasil analisis bivariat dengan uji eksak fisher dan analisis multivariat dengan regresi logistik berganda disimpulkan bahwa variabel pengetahuan memiliki hubungan dan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesiapsiagaan tenaga kesehatan Puskesmas Kampung Baru menghadapi bencana banjir dengan nilai signifikansi < 0,05. Sedangkan variabel sikap tidak memiliki hubungan dan pengaruh terhadap kesiapsiagaan tenaga kesehatan Puskesmas Kampung Baru menghadapi bencana banjir dengan nilai signifikasi > 0,05. Hasil wawancara, indepth interview dan observasi menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas, ketersediaan SOP penanganan gawat darurat dan rujukan, dukungan kebijakan dan komitmen staf merupakan faktor lain yang kemungkinan turut memengaruhi kesiapsiagaan tenaga kesehatan Puskesmas Kampung Baru menghadapi bencana banjir.

Disarankan agar tenaga kesehatan meningkatkan pengetahuan dan tindakan mengenai kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir melalui berbagai cara seperti melalui buku atau pedoman, internet, seminar, konferensi dan pelatihan atau simulasi mengenai penanggulangan bencana banjir dan penanganan gawat darurat yang difasilitasi Manajemen Dinas Kesehatan Kota Medan serta melalui kerjasama dengan pihak terkait.

ABSTRACT

Kampung Baru Puskesmas (Public Health Center), Medan Maimun Subdistrict, as the first grade of health service facility, is the spearhead of public health service which has the responsibility in its working area since it is needed to control the health risk incident.

The aim of the research was to analyze the influence of knowledge and attitude on the health workers’ preparedness and complete alertness at Kampung Baru Puskesmas in anticipating flood at Medan Maimun Subdistrict in 20012. The type of the research was an explanatory survey. The population was 22 health workers who were on duty at Kampung Baru Puskesmas. The data were gathered by distributing questionnaires and conducting observation, interviews, and in depth interviews and analyzed by conducting exact fisher test and logistic regression test.

The results of bivatriate analysis with exact fisher test, multivatriate, and multiple logistic regression analyses showed that the variable of knowledge had positive and significant correlation and influence on the health workers’ preparedness and complete alertness at Kampung Baru Puskesmas in anticipating flood with the significance value of <0.05, whereas the variable of attitude did not have any correlation and influence on the health workers’ preparedness and complete alertness at Kampung Baru Puskesmas in anticipating flood with the significance value of >0.05. The results of the in depth interviews and observation showed that the availability of facilities, the availability of SOP in handling emergency situation and reference, and the supporting policy and commitment of the staffs constituted other factors which probably influenced the health workers’ preparedness and complete alertness at Kampung Baru Puskesmas in anticipating flood.

It is recommended that the health workers should increase their knowledge and activity about the preparedness and complete alertness in anticipating flood through various ways, such as consulting books, guidelines and internet, attending seminars, conferences, and trainings or simulations dealing with flood, and handling emergency, facilitated by the Management of the Health Service, Medan, through the cooperation with the parties concerned.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena

dengan rahmatNya penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang merupakan salah satu

kewajiban yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan pada Program Studi

S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Minat Studi Manajemen Kesehatan Bencana Fakultas

Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara (USU) Medan.

Tesis ini berjudul : “Pengaruh Pengetahuan dan Sikap terhadap Kesiapsiagaan Tenaga Kesehatan Puskesmas Kampung Baru Menghadapi Bencana Banjir di Kecamatan Medan Maimun”. Sesungguhnya tesis ini tidak akan terwujud tanpa izin dari Tuhan Yang Maha Kuasa, serta bantuan dari semua

pihak yang telah membantu penulis dalam mengatasi segala kendala dalam tesis ini.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan penghargaan dan ucapan

terima kasih yang setulusnya kepada :

1. Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM & H, M.Sc (CTM), Sp.A(K), selaku Rektor

Universitas Sumatera Utara Medan.

2. Dr. Drs. Surya Utama, M.S, selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Sumatera Utara Medan.

3. Prof. Dr. Dra. Ida Yustina, M.Si, selaku Ketua Program Studi S2 Ilmu Kesehatan

4. Dr. Ir. Evawany Aritonang, M.Si, selaku Sekretaris Program Studi S2 Ilmu

Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera

Utara Medan.

5. Prof. dr. Amri Amir, Sp. F, DFM, S.H, selaku pembimbing satu dan Suherman,

S.K.M. M.Kes, selaku pembimbing dua yang telah banyak meluangkan waktu dan

kesempatan dalam membimbing dan memberikan masukan demi kesempurnaan

tesis ini.

6. Ir. Indra Chahaya, M.Si, selaku penguji satu dan dr. Rumondang Pulungan,

M.Kes, penguji dua yang telah banyak memberikan saran dan masukan demi

kesempurnaan tesis ini.

7. Seluruh staf pengajar pada Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas

Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara (USU) Medan.

8. Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan beserta staf yang telah memberikan izin

kepada peneliti untuk melakukan penelian.

9. Kepala Puskesmas Kampung Baru beserta staf yang telah memberi kesempatan

kepada peneliti untuk melakukan penelitian.

10.Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Sumatera Utara beserta

staf yang telah memotivasi dan memberi kesempatan kepada penulis untuk

melanjutkan pendidikan ini.

11.Kedua orangtua penulis, yaitu Ayahanda V.Gultom dan Ibunda N.Sirait dan Ibu

mertua T.Sitorus, abang, kakak dan adik untuk dukungan dan doa yang tiada

12.Suami tercinta Sukarto Karo-Karo dan ananda Tabita Angelica Karo-Karo, yang

penuh perhatian, kesabaran, pengorbanan serta doa dalam mendukung dan

memotivasi penulis dalam menjalani pendidikan.

13.Seluruh rekan di Program Studi S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat angkatan 2010

Minat Studi Manajemen Kesehatan Bencana Fakultas Kesehatan Masyarakat

Universitas Sumatera Utara Medan yang telah memberikan dorongan dan

dukungan selama menjalani pendidikan dan selama menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa tesis ini banyak kekurangannya, karena

penulis menyadari bahwa tidak ada satupun karya dari tangan manusia yang lahir

dalam keadaan sempurna, maka segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari

berbagai pihak sangat penulis harapkan.

Medan, September 2012 Penulis

RIWAYAT HIDUP

Agustina Boru Gultom, lahir pada tanggal 23 Agustus 1973 di Tanjung

Pinang Riau, anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan Ayahanda V. Gultom

dan Ibunda N.Sirait. Pendidikan formal penulis dimulai dari SD Negeri 030 Tanjung

Pinang Riau selesai pada tahun 1985, SMP Negeri 7 Tanjung Pinang Riau selesai

pada tahun 1988, SMA Negeri 1 Tanjung Pinang Riau selesai pada tahun 1991,

Pendidikan Ahli Madya Keperawatan DepKes RI Medan selesai pada tahun 1994,

Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran

Bandung selesai pada tahun 2000.

Penulis mulai bekerja sebagai tenaga honorer di RSAL dr. Midiyato S

Tanjung Pinang Riau dari tahun 1995 sampai dari 1996. Sejak tahun 1996 penulis

sampai sekarang bekerja sebagai fungsional dosen di Politeknik Kesehatan

Kementerian Kesehatan Sumatera Utara. Penulis juga pernah mengajar dibeberapa

pendidikan swasta sebagai dosen tidak tetap seperti Akper Wirahusada, Akper Sari

Mutiara, Fakultas Non Gelar Kesehatan Universitas Darma Agung, dan dari tahun

2008 sampai sekarang di STIKes Sumatera Utara.

Penulis mengikuti pendidikan lanjutan di Program Studi S2 Ilmu Kesehatan

Masyarakat minat studi Manajemen Kesehatan Bencana, Fakultas Kesehatan

Masyarakat Universitas Sumatera Utara sejak tahun 2010 dan menyelesaikan studi

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ………. i

ABSTRACT ……… ii

KATA PENGANTAR ………... iii

RIWAYAT HIDUP ………... vi

DAFTAR ISI ………. vii

DAFTAR TABEL ………. ix

DAFTAR GAMBAR ……….... xi

DAFTAR LAMPIRAN ……….... xii

BAB 1. PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang ………. 1

1.2 Permasalahan ……….. 6

1.3 Tujuan Penelitian ……… 7

1.4 Hipotesis ………. 7

1.5 Manfaat Penelitian ……….. 7

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Bencana Banjir ……… 8

2.2 Kesiapsiagaan ………. 11

2.3 Teori Pembentukan Kesiapsiagaan ………. 30

2.4 Faktor-faktor yang Memengaruhi Kesiapsiagaan Tenaga Kesehatan Menghadapi Bencana ……… 32

2.5 Landasan Teori ………... 36

2.6 Kerangka Konsep ……… 38

BAB 3. METODE PENELITIAN 3.1 Jenis Penelitian ………... 39

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian ………. 39

3.3 Populasi dan Sampel ……….. 40

3.4 Metode Pengumpulan Data ……… 40

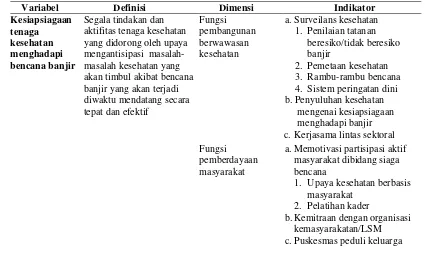

3.5 Variabel dan Definisi Operasional ………. 45

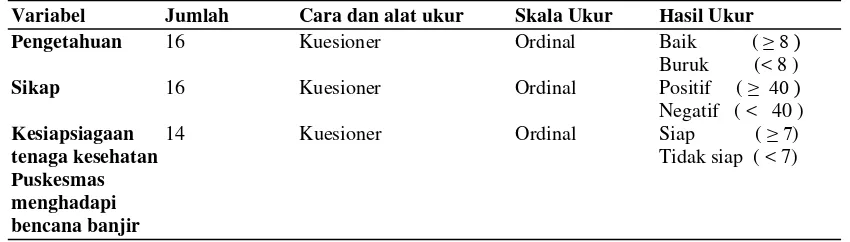

3.6 Metode Pengukuran ………... 47

BAB 4. HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian ……….... 49

4.2 Analisis Univariat ………... 53

4.3 Analisis Bivariat ………. 62

4.4 Analisis Multivariat………. 66

4.5 Hasil Wawancara ……… 67

4.6 Hasil Pengamatan ………... 76

BAB 5. PEMBAHASAN 5.1 Hubungan Karakteristik Tenaga Kesehatan Puskesmas Kampung Baru dengan Pengetahuan Mengenai Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Banjir di Kecamatan Medan Maimun……… 79

5.2 Hubungan Karakteristik Tenaga Kesehatan Puskesmas Kampung Baru dengan Sikap Mengenai Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Banjir di Kecamatan Medan Maimun ……….. 80

5.3 Pengaruh Pengetahuan terhadap Kesiapsiagaan Tenaga Kesehatan Puskesmas Kampung Baru Menghadapi Bencana Banjir di Kecamatan Medan Maimun ………….. 80

5.4 Pengaruh Sikap terhadap Kesiapsiagaan Tenaga Kesehatan Puskesmas Kampung Baru Menghadapi Bencana Banjir di Kecamatan Medan Maimun ………….. 84

5.5 Kesiapsiagaan Tenaga Kesehatan Puskesmas Kampung Baru Menghadapi Bencana Banjir di Kecamatan Medan Maimun ……….. 88

BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan ………... 100

6.2 Saran ……….. 100

DAFTAR PUSTAKA ………... 102 LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No. Judul Halaman

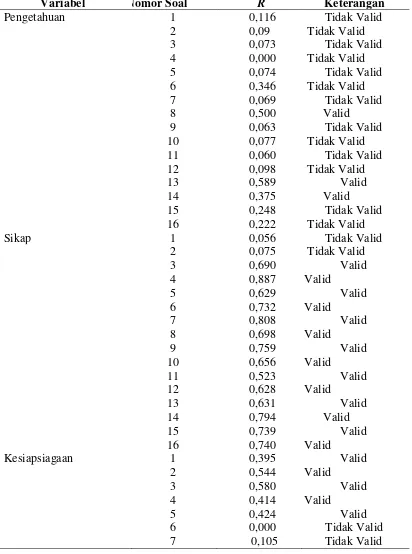

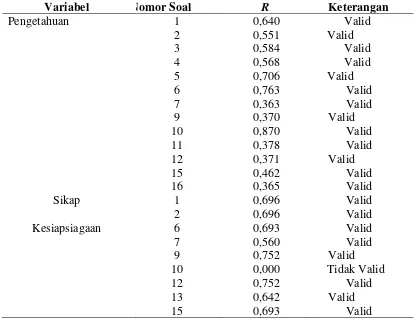

3.1 Hasil Uji Validitas Tahap I ………... 42

3.2 Hasil Uji Reliabilitas Tahap I ……… 43

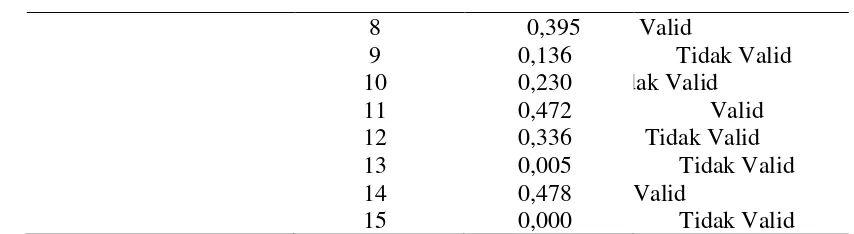

3.3 Hasil Uji Validitas Tahap II ………... 44

3.4 Hasil Uji Reliabilitas Tahap II ………... 44

3.5 Definisi Operasional ……….. 45

3.6 Aspek Pengukuran Variabel Penelitian ………. 47

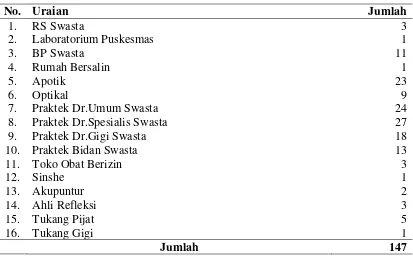

4.1 Fasilitas-fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Ada di Wilayah Kerja Puskesmas Kampung Baru ……… 51 4.2 Karakteristik Responden Menurut Umur, Jenis Kelamin, Lama Bekerja, Pendidikan dan Pelatihan di Puskesmas Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Tahun 2012………... 53

4.3 Distribusi Proporsi Responden Berdasarkan Pengetahuan Mengenai Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Banjir di Puskesmas Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Tahun 2012……… 55

4.4 Distribusi Proporsi Responden Berdasarkan Kategori Pengetahuan Mengenai Kesiapsiagaan Menghadapi Banjir di Puskesmas Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Tahun 2012 ………… 56

4.5 Distribusi Proporsi Responden Berdasarkan Sikap Mengenai Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Banjir di Puskesmas Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Tahun 2012 ………… 57

4.7 Distribusi Proporsi Responden Berdasarkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Banjir di Puskesmas Kampung Baru

Kecamatan Medan Maimun Tahun 2012 ………... 60

4.8 Distribusi Proporsi Responden Berdasarkan Kategori

Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Banjir di Puskesmas

Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Tahun 2012 …………. 62

4.9 Hubungan Karakteristik Responden (Umur, Lama Bekerja, Pendidikan, Pelatihan) dengan Pengetahuan Mengenai Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Banjir di Puskesmas

Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun Tahun 2012 …………. 63

4.10 Hubungan Karakteristik Responden (Umur, Lama Bekerja, Pendidikan, Pelatihan) dengan Sikap Mengenai Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Banjir di Puskesmas Kampung Baru

Kecamatan Medan Maimun Tahun 2012 ……….. 64

4.11 Hubungan Pengetahuan dengan Kesiapsiagaan Responden Puskesmas Kampung Baru Menghadapi Bencana Banjir di

Kecamatan Medan Maimun Tahun 2012 ……….. 65

4.12 Hubungan Sikap dengan Kesiapsiagaan Responden Puskesmas Kampung Baru Menghadapi Bencana Banjir di Kecamatan Medan

Maimun Tahun 2012 ………. 66

4.13 Seleksi Variabel yang Berhubungan dengan Kesiapsiagaan Tenaga Kesehatan Puskesmas Kampung Baru Menghadapi Bencana Banjir

di Kecamatan Medan Maimun Tahun 2012……….. 66

4.14 Ketersediaan Perbekalan Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana di Puskesmas Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun

DAFTAR GAMBAR

No. Judul Halaman

2.1 Skema Pelayanan Medis di Lapangan ………... 24

2.2 Kerangka Konsep Penelitian ………. 38

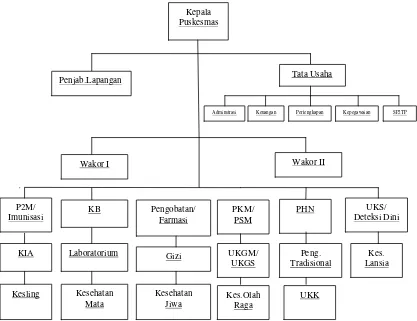

4.1 Struktur Organisasi Puskesmas Kampung Baru ……… 52

DAFTAR LAMPIRAN

No Judul Halaman

1. Kuesioner Penelitian ……….. 111

2. Pedoman Observasi ……… 122

3. Pedoman Wawancara ………. 123

4. Pedoman Wawancara dengan Indepth Interview ………... 124

5. Master Data ……… 127

6. Uji Validitas dan Reliabilitas ………. 128

7. Uji Univariat ……….. 133

8. Uji Bivariat ……… 143

9. Uji Multivariat ……… 148

10. Profil Informan dan Hasil Indepth Interview ………. 149

11. Denah Kecamatan Medan Maimun ……… 175

12. Surat Izin Penelitian dari Pendidikan ………. 176

13. Surat Izin Penelitian dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan ……... 177

14. Surat Selesai Penelitian dari Kepala Puskesmas Kampung Baru …….. 178

ABSTRAK

Puskesmas Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat yang bertanggungjawab diwilayah kerjanya dan dibutuhkan dalam pengendalian resiko bencana dibidang kesehatan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pengetahuan dan sikap terhadap kesiapsiagaan tenaga kesehatan Puskesmas Kampung Baru menghadapi bencana banjir di Kecamatan Medan Maimun pada tahun 2012. Jenis penelitian adalah survey eksplanatori, dengan populasi adalah seluruh tenaga kesehatan Puskesmas Kampung Baru yang dijadikan sampel berjumlah 22 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner, pengamatan, wawancara dan wawancara mendalam. Analisis dilakukan dengan uji eksak fisher dan regresi logistik.

Dari hasil analisis bivariat dengan uji eksak fisher dan analisis multivariat dengan regresi logistik berganda disimpulkan bahwa variabel pengetahuan memiliki hubungan dan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kesiapsiagaan tenaga kesehatan Puskesmas Kampung Baru menghadapi bencana banjir dengan nilai signifikansi < 0,05. Sedangkan variabel sikap tidak memiliki hubungan dan pengaruh terhadap kesiapsiagaan tenaga kesehatan Puskesmas Kampung Baru menghadapi bencana banjir dengan nilai signifikasi > 0,05. Hasil wawancara, indepth interview dan observasi menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas, ketersediaan SOP penanganan gawat darurat dan rujukan, dukungan kebijakan dan komitmen staf merupakan faktor lain yang kemungkinan turut memengaruhi kesiapsiagaan tenaga kesehatan Puskesmas Kampung Baru menghadapi bencana banjir.

Disarankan agar tenaga kesehatan meningkatkan pengetahuan dan tindakan mengenai kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir melalui berbagai cara seperti melalui buku atau pedoman, internet, seminar, konferensi dan pelatihan atau simulasi mengenai penanggulangan bencana banjir dan penanganan gawat darurat yang difasilitasi Manajemen Dinas Kesehatan Kota Medan serta melalui kerjasama dengan pihak terkait.

ABSTRACT

Kampung Baru Puskesmas (Public Health Center), Medan Maimun Subdistrict, as the first grade of health service facility, is the spearhead of public health service which has the responsibility in its working area since it is needed to control the health risk incident.

The aim of the research was to analyze the influence of knowledge and attitude on the health workers’ preparedness and complete alertness at Kampung Baru Puskesmas in anticipating flood at Medan Maimun Subdistrict in 20012. The type of the research was an explanatory survey. The population was 22 health workers who were on duty at Kampung Baru Puskesmas. The data were gathered by distributing questionnaires and conducting observation, interviews, and in depth interviews and analyzed by conducting exact fisher test and logistic regression test.

The results of bivatriate analysis with exact fisher test, multivatriate, and multiple logistic regression analyses showed that the variable of knowledge had positive and significant correlation and influence on the health workers’ preparedness and complete alertness at Kampung Baru Puskesmas in anticipating flood with the significance value of <0.05, whereas the variable of attitude did not have any correlation and influence on the health workers’ preparedness and complete alertness at Kampung Baru Puskesmas in anticipating flood with the significance value of >0.05. The results of the in depth interviews and observation showed that the availability of facilities, the availability of SOP in handling emergency situation and reference, and the supporting policy and commitment of the staffs constituted other factors which probably influenced the health workers’ preparedness and complete alertness at Kampung Baru Puskesmas in anticipating flood.

It is recommended that the health workers should increase their knowledge and activity about the preparedness and complete alertness in anticipating flood through various ways, such as consulting books, guidelines and internet, attending seminars, conferences, and trainings or simulations dealing with flood, and handling emergency, facilitated by the Management of the Health Service, Medan, through the cooperation with the parties concerned.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Bencana adalah sebuah fenomena akibat dari perubahan ekosistem yang terjadi

secara tiba-tiba dalam tempo relatif singkat dalam hubungan antara manusia dengan

lingkungannya yang terjadi sedemikian rupa, seperti bencana gempa bumi, banjir,

gunung berapi sehingga memerlukan tindakan penanggulangan segera. Perubahan

ekosistem yang terjadi dan merugikan harta benda maupun kehidupan manusia bisa

juga terjadi secara lambat seperti pada bencana kekeringan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

menyatakan bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam

dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh

faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian

harta benda, dan dampak psikologis. Keadaan gawat darurat ini bila tidak ditangani

secara cepat dan tepat dapat menyebabkan kematian dan kecacatan.

Ditinjau dari karakteristik geografis dan geologis wilayah, Indonesia adalah

salah satu kawasan rawan bencana banjir. Sekitar 30% dari 500 sungai yang ada di

Indonesia melintasi wilayah penduduk padat. Pada umumnya bencana banjir tersebut

terjadi diwilayah Indonesia bagian barat yang menerima curah hujan lebih tinggi

banjir adalah karena relief bentang alam Indonesia yang sangat bervariasi dan

banyaknya sungai yang mengalir diantaranya. Daerah rawan banjir tersebut

diperburuk dengan penggundulan hutan atau perubahan tata-guna lahan yang tidak

memperhatikan daerah resapan air. Perubahan tata-guna lahan yang kemudian

berakibat menimbulkan bencana banjir, dapat dibuktikan antara lain didaerah

perkotaan sepanjang pantai terutama yang dialiri sungai (Bakornas PB, 2007)

Sumatera sebagai pulau besar di Indonesia bagian barat, berpotensi mengalami

pola gangguan cuaca, adanya sungai yang melintasi penduduk yang padat sehingga

daerah Sumatera rawan terjadinya bencana banjir. Kondisi tersebut memberi dampak

kepada masyarakat dalam berbagai sektor kehidupan. Sektor-sektor seperti kesehatan,

pertanian, kehutanan, ketahanan pangan dan lain-lain turut mengalami kerugian saat

kondisi memburuk atau bahkan menjadi ekstrim. Menurut Handayani (2010), kondisi

ini terutama dialami oleh daerah-daerah yang secara topografi terletak di kawasan

rawan bencana seperti di Provinsi Sumatera Utara. Dua daerah di Provinsi Sumatera

Utara yang memiliki resiko dampak terbesar terkena bencana banjir adalah Medan

dan Deli Serdang.

Untuk mengantisipasi dampak kepada masyarakat akibat kondisi yang buruk

akibat bencana banjir diperlukan adanya kesiapsiagaan dalam rangka meminimalisir

dampak yang terjadi. Menurut Schneid dan Collins (2001), kesiapsiagaan yang sesuai

sebelum suatu bencana terjadi adalah dasar untuk mengurangi resiko dan mengurangi

kerusakan. Sedangkan menurut LIPI-UNESCO/ISDR (2006), kesiapsiagaan

bencana sebelum terjadi bencana dan merupakan salah satu bagian dari proses

manajemen bencana.

Untuk meminimalisir dampak akibat bencana banjir dari segi kesehatan

dibutuhkan Puskesmas sebagai lini terdepan dalam mengendalikan resiko bencana

dibidang kesehatan. Menurut Ditjen Binkesmas Depkes (2005), Puskesmas sebagai

sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama merupakan ujung tombak pelayanan

kesehatan masyarakat yang bertanggungjawab diwilayah kerjanya. Puskesmas

sebagai sarana kesehatan ditingkat kecamatan dalam kejadian bencana dapat terlibat

secara langsung sebagai bagian Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Sehari-hari

(SPGDT) bencana sesuai tahapan bencana. Apabila Puskesmas tidak menjadi korban

dan masih dapat berfungsi bila terjadi suatu bencana maka pada tahap awal yang

melaksanakan penanggulangan bencana adalah Puskesmas yang berfungsi sebagai

pos lapangan sambil menunggu bantuan dari tingkat yang lebih tinggi.

Puskesmas mempunyai fungsi sebagai pusat penggerak pembangunan

berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam bidang

kesehatan dan pusat pelayanan kesehatan strata pertama (Trihono, 2005). Khusus

pada fungsi ketiga, mencakup aspek pelayanan kesehatan masyarakat maupun

pelayanan kesehatan perorangan termasuk penanganan pasien gawat darurat yang

timbul dimasyarakat. Puskesmas sebagai lini terdepan yang berperan pada

pertolongan pertama pada korban, mempersiapkan masyarakat dalam upaya

memberikan pertolongan sesuai dengan kemampuan (Ditjen Binkesmas Depkes,

2005).

Berdasarkan survey pendahuluan pada Bagian Penanggulangan Bencana

Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan BPBD Provinsi

Sumatera Utara, kejadian bencana tertinggi dikota Medan berada di kecamatan

Medan Maimun dengan frekuensi kejadian 2 – 3 kali dalam setahun. Hasil

wawancara dengan Kepala Puskesmas Kampung Baru didapatkan bahwa Puskesmas

Kampung Baru adalah Puskesmas dengan wilayah kerja Kecamatan Medan Maimun,

merupakan Puskesmas rawat jalan dan melayani kasus akibat bencana banjir

diwilayah kerja Puskesmas tersebut. Berdasarkan penghitungan kasus data warga

yang mengalami penyakit akibat bencana banjir Januari 2011 dari buku catatan

pelayanan kesehatan pada saat bencana banjir Januari 2011 didapatkan ada 620

warga yang mengalami penyakit akibat bencana banjir yang dilayani Puskesmas

Kampung Baru, dengan jenis penyakit diantaranya gatal-gatal, luka-luka, sesak

nafas, diare , demam dan batuk.

Hasil wawancara dengan seorang Kepala Lingkungan di Kelurahan Kampung

Baru dan seorang Kepala Lingkungan di Kelurahan Sei Mati menyatakan bahwa

frekuensi kejadian banjir di Kecamatan Medan Maimun berkisar 1 - 3 kali dalam satu

tahun. Dukungan kesehatan bagi warga pada saat bencana banjir di kecamatan ini

didapatkan dari Puskesmas Kampung Baru. Hasil wawancara dengan 30 warga

Kecamatan Medan Maimun mengenai pelayanan kesehatan yang diterima warga

2011, ada sebagian warga menyatakan pelayanan pada penyakit yang timbul akibat

bencana banjir dan pengobatan yang diberikan tenaga kesehatan masih kurang pada

saat bencana banjir dan mengenai penanganan faktor resiko yang dapat menimbulkan

masalah penyakit akibat nyamuk yang bertambah banyak setelah bencana banjir.

Kualitas atau mutu layanan kesehatan penting bagi organisasi layanan

kesehatan berupa (1) menghasilkan pelayanan yang bermutu, (2) menjadikan

organisasi layanan kesehatan menjadi efisien, (3) menjadi tempat idaman, (4)

memperhatikan keluaran, (5) menimbulkan kepuasan pasien. Konsep model dimensi

mutu layanan kesehatan meliputi dimensi struktur, dimensi proses dan dimensi

keluaran. Dimensi struktur meliputi manusia, fasilitas fisik dan perbekalan kesehatan,

teknologi dan informasi, keuangan. Dimensi proses meliputi pengorganisasian dan

manajemen sumber daya, pengorganisasian program layanan kesehatan,

penyelenggaraan program layanan kesehatan. Dimensi keluaran adalah kesehatan

masyarakat (Pohan, 2007).

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mendukung upaya Puskesmas dalam

penanggulangan bencana karena adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki

Puskesmas dalam penanggulangan bencana. Dukungan tersebut mencakup dukungan

dalam upaya kesehatan, dukungan dalam pembiayaan, dukungan dalam sumber daya

manusia, dukungan obat dan perbekalan kesehatan dan dukungan dalam manajemen

kesehatan (Ditjen Binkesmas Depkes, 2005)

Menurut Wyckof, kualitas jasa merupakan tingkat keunggulan yang selalu

tepat untuk memenuhi harapan pelanggan. Kualitas jasa pelayanan kesehatan akan

sangat ditentukan apabila kebutuhan atau ekspetasi para pengguna jasa bisa dipenuhi

dan diterima tepat waktu (Muninjaya, 2011).

Sutton dan Tierney (2006) menyatakan kegiatan kesiapsiagaan hendaknya

didasarkan kepada pengetahuan tentang potensial dampak bahaya bencana dalam

kesehatan dan keselamatan, kegiatan pemerintahan, fasilitas dan infrastruktur,

pemberian pelayanan, dan kondisi lingkungan dan ekonomi, serta dalam peraturan

dan kebijakan. Menurut LIPI-UNESCO/ISDR (2006) parameter pertama faktor kritis

kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bencana alam adalah pengetahuan dan sikap

terhadap resiko bencana. Pengetahuan merupakan faktor utama dan menjadi kunci

untuk kesiapsiagaan. Pengetahuan yang dimiliki biasanya dapat memengaruhi sikap

dan kepedulian untuk siap siaga dalam mengantisipasi bencana.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian mengenai pengaruh pengetahuan, sikap terhadap kesiapsiagaan tenaga

kesehatan Puskesmas KampungBaru dalam menghadapi bencana banjir di Kecamatan

Medan Maimun.

1.2 Permasalahan

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh

pengetahuan dan sikap terhadap kesiapsiagaan tenaga kesehatan Puskesmas

1.3Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan dan sikap terhadap kesiapsiagaan

tenaga kesehatan Puskesmas Kampung Baru menghadapi bencana banjir di

Kecamatan Medan Maimun.

1.4Hipotesis

Ada pengaruh pengetahuan dan sikap terhadap kesiapsiagaan tenaga kesehatan

Puskesmas Kampung Baru menghadapi bencana banjir di Kecamatan Medan

Maimun.

1.5Manfaat Penelitian

1.5.1Menjadi masukan bagi tenaga kesehatan Puskesmas untuk menambah

wawasan dalam meningkatkan kesiapsiagaan tenaga kesehatan Puskesmas

menghadapi bencana banjir

1.5.2Menjadi masukan bagi Dinas Kesehatan Kota Medan untuk meningkatkan

peran aktif tenaga kesehatan Puskesmas dalam perencanaan

penanggulangan bencana banjir dan kesiapsiagaan menghadapi bencana

untuk meminimalisir dampak bencana.

1.5.3Untuk menambah ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat menambah

wawasan keilmuan yang berkaitan dengan pengaruh pengetahuan dan sikap

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bencana Banjir

2.1.1 Definisi Bencana Banjir

Menurut Undang-undang No.24 Tahun 2007, bencana didefinisikan sebagai

peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan

masyarakat. Bencana dapat disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non

alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa

manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Banjir didefinisikan sebagai tergenangnya suatu tempat akibat meluapnya air

yang melebihi kapasitas pembuangan air disuatu wilayah dan menimbulkan kerugian

fisik, sosial dan ekonomi (Rahayu dkk, 2009). Banjir adalah ancaman musiman yang

terjadi apabila meluapnya tubuh air dari saluran yang ada dan menggenangi wilayah

sekitarnya. Banjir adalah ancaman alam yang paling sering terjadi dan paling banyak

merugikan, baik dari segi kemanusiaan maupun ekonomi (IDEP, 2007).

2.1.2Kategori Banjir

Kategori atau jenis banjir terbagi berdasarkan lokasi sumber aliran

permukaannya dan berdasarkan mekanisme terjadinya banjir :

1. Berdasarkan lokasi sumber aliran permukaannya, terdiri dari :

a. Banjir kiriman (banjir bandang) yaitu banjir yang diakibatkan oleh

b. Banjir lokal yaitu banjir yang terjadi karena volume hujan setempat yang

melebihi kapasitas pembuangan disuatu wilayah.

2. Berdasarkan mekanisme terjadinya banjir yaitu

a. Regular flood yaitu banjir yang diakibatkan oleh hujan.

b. Irregular flood yaitu banjir yang diakibatkan oleh selain hujan, seperti

tsunami, gelombang pasang, dan hancurnya bendungan.

2.1.3Penyebab Banjir

Penyebab banjir antara lain :

1. Hujan, dimana dalam jangka waktu yang panjang atau besarnya hujan

selama berhari-hari.

2. Erosi tanah, dimana menyisakan batuan yang menyebabkan air hujan

mengalir deras diatas permukaan tanah tanpa terjadi resapan.

3. Buruknya penanganan sampah yaitu menyumbatnya saluran-saluran air

sehingga tubuh air meluap dan membanjiri daerah sekitarnya.

4. Pembangunan tempat pemukiman dimana tanah kosong diubah menjadi

jalan atau tempat parkir yang menyebabkan hilangnya daya serap air

hujan. Pembangunan tempat pemukiman bisa menyebabkan meningkatnya

risiko banjir sampai 6 kali lipat dibandingkan tanah terbuka yang biasanya

mempunyai daya serap tinggi.

5. Bendungan dan saluran air yang rusak dimana menyebabkan banjir

6. Keadaan tanah dan tanaman dimana tanah yang ditumbuhi banyak

tanaman mempunyai daya serap air yang besar.

7. Didaerah bebatuan dimana daya serap air sangat kurang sehingga bisa

menyebabkan banjir kiriman atau banjir bandang (IDEP, 2007)

2.1.4Dampak Banjir

Banjir akan terjadi gangguan-gangguan pada beberapa aspek berikut :

1. Aspek penduduk, antara lain berupa korban jiwa/meninggal, hanyut,

tenggelam, luka-luka, korban hilang, pengungsian, berjangkitnya penyakit

seperti penyakit kulit, demam berdarah, malaria, influenza, gangguan

pencernaan dan penduduk terisolasi.

2. Aspek pemerintahan, antara lain berupa kerusakan atau hilangnya

dokumen, arsip, peralatan, perlengkapan kantor dan terganggunya

jalannya pemerintahan.

3. Aspek ekonomi, antara lain berupa hilangnya mata pencaharian, tidak

berfungsinya pasar tradisional, kerusakan atau hilangnya harta benda,

ternak dan terganggunya perekonomian masyarakat.

4. Aspek sarana/prasarana, antara lain berupa kerusakan rumah penduduk,

jembatan, jalan, bangunan gedung perkantoran, fasilitas sosial dan fasilitas

umum, instalasi listrik, air minum dan jaringan komunikasi.

5. Aspek lingkungan, antara lain berupa kerusakan ekosistem, objek wisata,

persawahan/lahan pertanian, sumber air bersih dan kerusakan

2.2 Kesiapsiagaan

2.2.1 Definisi Kesiapsiagaan

Menurut Undang-undang No. 24 tahun 2007, kesiapsiagaan adalah serangkaian

kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi bencana melalui

pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Menurut

Ditjen Binkesmas Depkes (2005), kesiapsiagaan (preparedness) adalah upaya yang

dilakukan untuk mengantisipasi bencana, melalui pengorganisasian langkah-langkah

yang tepat guna dan berdayaguna.

Menurut FEMA dalam Haddow dan Bullock (2006), kesiapsiagaan dalam

wilayah manajemen darurat dapat dinyatakan sebagai pernyataan kesediaan untuk

berespon terhadap suatu bencana, krisis atau tipe situasi emergensi lainnya.

Kesiapsiagaan bukan hanya pernyataan kesiapan tetapi juga suatu topik dimana

didalamnya terdapat banyak aspek-aspek manajemen darurat.

Kesiapsiagaan merupakan salah satu bagian dari proses manajemen bencana

dan didalam konsep pengelolaan bencana yang berkembang saat ini, peningkatan

kesiapsiagaan merupakan salah satu elemen penting dari kegiatan pengurangan risiko

bencana yang bersifat pro-aktif, sebelum terjadi bencana. Konsep kesiapsiagaan yang

digunakan lebih ditekankan pada kemampuan untuk melakukan tindakan persiapan

menghadapi kondisi darurat bencana secara cepat dan tepat (LIPI-UNESCO/ISDR,

2006).

Kesiapsiagaan dilaksanakan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya

berubahnya tata kehidupan masyarakat. Konsep kesiapsiagaan memiliki berbagai

dimensi yang didukung oleh sejumlah aktifitas. Dimensi dari kesiapsiagaan

mencakup berbagai tujuan atau pernyataan akhir bahwa kesiapsiagaan berusaha untuk

dicapai. Kegiatan-kegiatan adalah tindakan-tindakan nyata yang perlu untuk diambil

dalam rangka menemukan tujuan-tujuan tersebut. Sumber-sumber bervariasi dalam

hal bagaimana dimensi-dimensi tersebut dan aktifitas-aktifitas yang didefinisikan

(Sutton dan Tierney, 2006).

Kesiapsiagaan (preparedness) menghadapi banjir adalah kegiatan yang

dilakukan dalam rangka mengantisipasi bencana banjir sehingga tindakan yang

dilakukan pada saat dan setelah terjadi banjir dilakukan secara tepat dan efektif

(Rahayu dkk, 2009).

2.2.2 Kesiapsiagaan Tenaga Kesehatan Puskesmas Menghadapi Bencana Banjir

Tujuan khusus dari upaya kesiapsiagaan bencana adalah menjamin bahwa

sistem, prosedur, dan sumber daya yang tepat siap ditempatnya masing-masing untuk

memberikan bantuan yang efektif dan segera bagi korban bencana sehingga dapat

mempermudah langkah-langkah pemulihan dan rehabilitasi layanan (PAHO, 2006)

Manajemen bencana merupakan suatu proses terencana yang dilakukan untuk

mengelola bencana dengan baik dan aman melalui 3 (tiga) tahapan : (1) pra

bencana, (2) saat bencana, (3) pasca bencana (Ramli, 2010). Kesiapsiagaan sebagai

kegiatan pra bencana yang dilakukan di Puskesmas melakukan ketiga fungsi

1. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan

Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan bertujuan agar semua

bidang pembangunan diwilayah kerja puskesmas selalu mempertimbangkan aspek

kesehatan. Pembangunan yang dilaksanakan di kecamatan, seyogyanya yang

berdampak positif terhadap lingkungan sehat dan perilaku sehat, yang muaranya

adalah peningkatan kesehatan masyarakat (Trihono, 2005). Puskesmas harus

melaksanakan fungsi penanggulangan bencana melalui kegiatan :

a. Surveilans kesehatan

Menurut WHO dalam Kemenkes RI Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003,

surveilans adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi

data secara sistematik dan terus menerus serta penyebaran informasi kepada

unit yang membutuhkan untuk dapat mengambil tindakan. Menurut

PKK-Kemenkes (2011), surveilans penyakit dan faktor resiko pada umumnya

merupakan suatu upaya untuk menyediakan informasi kebutuhan pelayanan

kesehatan dilokasi bencana dan pengungsian sebagai bahan untuk tindakan

kesehatan segera. Kegiatan ini meliputi :

1) Melakukan analisis mengenai dampak kesehatan, dimana skala

sederhananya berupa penilaian apakah tatanan diwilayah kerja Puskesmas

tergolong rawan/beresiko bencana banjir (Trihono, 2005 dan Ditjen

Binkesmas Depkes, 2005)

2) Melakukan pembuatan peta wilayah kerja yang menjadi tanggungjawab

diwilayah kerja, peta resiko bencana, peta elemen-elemen masyarakat yang

kemungkinan menjadi korban bencana, dan peta potensi masyarakat dan

lingkungan (Ditjen Binkesmas Depkes, 2005 dan Sea Defence Consultants,

2009)

3) Mengartikan rambu-rambu bencana meliputi :

• Warna : orange untuk tempat rawan, hijau untuk tempat aman

• Anak panah (kearah kanan/kiri) untuk jalur evakuasi

• Lokasi pemasangan rambu adalah dilokasi rawan bencana, lokasi

aman/tempat evakuasi, jalur/jalan menuju tempat aman/evakuasi

(IOM, 2011)

4) Memperhatikan sistem peringatan dini/isyarat-isyarat dini sebagai

pertanda kemungkinan bencana akan terjadi. Sistem peringatan dini adalah

sistem (rangkaian proses) pengumpulan dan analisis data serta penyebaran

informasi tentang keadaan darurat atau kedaruratan. Sumber informasi

dini berasal dari dua instansi yaitu BMKG yang mengeluarkan potensi

cuaca ekstrim dan Dinas PU yang mengeluarkan data tinggi muka air. Di

tingkat masyarakat, media untuk system peringatan dini yang sesuai

dengan kearifan budaya setempat misalnya kentongan, pengumuman

melalui mesjid ataupun membuat sistem peringatan dini dengan

elektronik (Ditjen Binkesmas Depkes, 2005; Promise, 2009; IOM, 2011;

LIPI-UNESCO/ISDR,2006)

b. Penyuluhan kesehatan

Penyuluhan kesehatan kepada masyarakat mengenai kesiapsiagaan

menghadapi banjir (Ditjen Binkesmas Depkes, 2005 dan PROMISE, 2009)

c. Kerjasama lintas sektoral

Koordinasi lintas sektoral ditingkat kecamatan bertujuan untuk menggalang

kerjasama dan berbagi tugas sesuai dengan peran dari tiap sektor. Bentuk

kerjasama tersebut antara lain dalam bentuk tim penanggulangan bencana

ditingkat kecamatan yang ditetapkan dengan surat keputusan camat (Ditjen

Binkesmas Depkes, 2005). Kerjasama dapat juga dilakukan kepada LSM,

tokoh masyarakat, organisasi profesi, dan dunia usaha.

2. Pusat pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah segala upaya fasilitasi yang bersifat

non-instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu

mengidentifikasi masalah, merencanakan dan melakukan pemecahannya dengan

memanfaatkan potensi setempat dan fasilitas yang ada, baik dari instansi lintas

sektoral maupun LSM dan tokoh masyarakat (Trihono, 2005). Sebagai pusat

pemberdayaan masyarakat, Puskesmas dapat melibatkan peran aktif masyarakat

dalam setiap kegiatan penanggulangan bencana baik perorangan, kelompok

masyarakat maupun masyarakat secara umum (Ditjen Binkesmas Depkes, 2005).

a. Memotivasi, memfasilitasi, menggali partisipasi aktif masyarakat dibidang

kesehatan, yang antara lain ditandai dengan pengembangan berbagai bentuk

upaya kesehatan berbasis masyarakat (Trihono, 2005). Bentuk UKBM yang

didanai oleh bantuan operasional kesehatan yang berkaitan dengan

pemberdayaan masyarakat menghadapi bencana adalah Poskesdes. Pos

Kesehatan Desa (Poskesdes) adalah upaya kesehatan bersumberdaya

masyarakat yang dibentuk dalam rangka mendekatkan/menyediakan

pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa (Kemenkes,2012). Bentuk

UKBM lainnya dapat berupa Dasipena (Pemuda Siaga Peduli Bencana)

(Kemenkes, 2012). Didalam wadah UKBM, tenaga kesehatan melatih

masyarakat untuk menjadi kader terlatih dalam rangka agar kader terlatih

dapat membantu petugas kesehatan dalam memberikan pertolongan awal

kasus gawat darurat dan dapat melayani sesama anggota masyarakat dalam

menghadapi kemungkinan munculnya bencana. Pelatihan yang diberikan

mencakup : kesehatan lingkungan, pemberantasan penyakit menular, promosi

kesehatan mengenai perilaku hidup bersih dan sehat, penanganan gawat

darurat untuk awam, penanganan gizi, dan penanganan kesehatan jiwa,

kesehatan reproduksi (Ditjen Binkesmas Depkes, 2005)

b. Kemitraan dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan

organisasi kemasyarakatan lainnya.

c. Kemitraan dengan konkes (konsil kesehatan) atau BPKM (Badan Peduli

kesehatan atau badan peduli kesehatan masyarakat (BPKM), atau badan

penyantun Puskesmas (BPP) adalah suatu organisasi masyarakat yang

merupakan mitra kerja Puskesmas yang berfungsi sebagai penyantun dan

pemberi masukan kepada Puskesmas. Konkes/BPKM/BPP beranggotakan

tokoh masyarakat yang peduli kepada pembangunan kesehatan diwilayahnya

(Trihono, 2005)

d. Puskesmas peduli keluarga

Puskesmas peduli keluarga adalah puskesmas yang proaktif mendeteksi,

memantau dan meningkatkan kesehatan tiap keluarga diwilayah kerjanya dan

memberlakukan keluarga sebagai mitra pembangunan kesehatan. Tujuan

umum dari puskesmas peduli keluarga adalah meningkatnya jumlah keluarga

sehat diwilayah kerja Puskesmas (Trihono, 2005)

3. Pusat pelayanan kesehatan strata pertama

Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan adalah pelayanan kesehatan dasar

yang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat dan sangat strategis dalam

upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat secara umum (Trihono, 2005).

Pelayanan yang dilakukan sebagai pusat pelayanan kesehatan strata pertama

mencakup Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat

(UKM).

a. Upaya Kesehatan Perorangan

Pelayanan kesehatan perorangan yang lebih mengutamakan pelayanan kuratif

dari pelayanan kesehatan perorangan di puskesmas (Trihono, 2005). Upaya

pelayanan gawat darurat sehari-hari merupakan bentuk awal kesiapsiagaan

pelayanan gawat darurat dalam bencana. Kesiapsiagaan sehari-hari mencakup

penerapan protap penanganan korban gawat darurat dan rujukannya,

kesiapsiagaan sarana dan prasarana pelayanan gawat darurat yang dimiliki, dan

peningkatan kapasitas tenaga puskesmas dalam teknisi medis, latihan

kesiapsiagaan protap penanggulangan bencana (Ditjen Binkesmas Depkes,

2005).

b. Upaya Kesehatan Masyarakat

Pelayanan yang bersifat publik (public good) dengan tujuan utama memelihara

dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit, tanpa mengabaikan

penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Pelayanan kesehatan

masyarakat minimal yang bisa dilakukan meliputi upaya kesehatan wajib,

yaitu : promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak,

perbaikan gizi, pemberantasan penyakit menular (Trihono, 2005). Pelayanan

lain yang erat kaitannya peran tenaga kesehatan pada pasca bencana adalah

pelayanan kesehatan jiwa (Ditjen Binkesmas Depkes, 2005)

Menurut Ditjen Binkesmas Depkes (2005) , kesiapan Puskesmas dalam Sistem

Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu Sehari-hari (SPGDT-S) disuatu wilayah

akan menentukan kemampuan wilayah tersebut pada penanganan gawat darurat

bencana. Puskesmas sebagai lini terdepan yang berperan pada pertolongan pertama

gawat darurat maupun memberikan ketrampilan dalam memberikan pertolongan

sesuai dengan kemampuan. Apabila Puskesmas tidak sanggup melakukan

pertolongan, perlu dilakukan rujukan ke RS Kabupaten/Kota, Propinsi atau Rumah

Sakit Regional maupun swasta.

Peran Puskesmas dalam penanggulangan bencana berdasarkan tahapan

bencana.

1. Pra Bencana

a. Pemetaan Kesehatan (Geo Mapping)

Merupakan kegiatan pembuatan peta wilayah kerja yang menjadi tanggungjawab

Puskesmas, yang didalamnyan terdapat :

a) Peta rawan bencana (Hazard Map) yaitu gambaran wilayah kerja yang

berisikan jenis bencana dan karakteristik ancaman bencana.

b) Peta Sumber Daya Kesehatan diwilayah kerjanya yaitu gambaran

distribusi jenis sumber daya kesehatan (tenaga medis, perawat,

sanitarian, gizi, alat kesehatan, ambulans, dan lain-lain) dan lokasinya

c) Peta Resiko Bencana (Risk Map) yaitu peta rawan bencana yang

dilengkapi resiko yang mungkin terjadi termasuk kejadian penyakit

menular diwilayah tersebut.

d) Peta elemen-elemen masyarakat yang memiliki kemungkinan

mengalami/menjadi korban akibat peristiwa.

e) Peta potensi masyarakat dan lingkungan yaitu gambaran atau

b. Melakukan koordinasi dengan lintas sektoral

Koordinasi lintas sektor ditingkat kecamatan untuk menggalang kerjasama

dan berbagi tugas sesuai dengan peran dari tiap sektor.

c. Pelayanan gawat darurat sehari-hari

Kesiapsiagaan sehari-hari mencakup penerapan protap penanganan korban

gawat darurat dan rujukannya, kesiapsiagaan sarana prasarana pelayanan

gawat darurat yang dimiliki, dan peningkatan kapasitas tenaga puskesmas

didalam teknis medis.

d. Pemberdayaan masyarakat

Penyuluhan/pelatihan pada masyarakat merupakan upaya pemberdayaan

masyarakat agar masyarakat dapat melayani sesama anggota masyarakat

dalam menghadapi kemungkinan munculnya bencana. Pelatihan yang

diberikan mencakup : 1) Kesehatan lingkungan, 2) Pemberantasan penyakit

menular, penanggulangan DBD, 3) Promosi kesehatan untuk berperilaku

hidup bersih dan sehat, 4) Penanganan gawat darurat bagi awam, 5)

Penanganan gizi, 6) Penanganan kesehatan jiwa, kesehatan reproduksi.

e. Latihan kesiapsiagaan/gladi

Latihan kesiapsiagaan dilakukan melalui simulasi protap-protap yang telah

disusun oleh tim penanggulangan bencana maupun simulasi tim kesehatan

Puskesmas agar mampu memberikan pelayanan gawat darurat.

Pemantauan lokasi-lokasi rawan bencana, melalui kegiatan surveilens secara

rutin diwilayah kerja Puskesmas. Pada kondisi tertentu bersama sektor terkait

dan masyarakat perlu memperhatikan isyarat-isyarat dini sebagai pertanda

kemungkinan bencana akan terjadi.

2. Saat Bencana

Pada saat terjadinya bencana disuatu wilayah, Puskesmas harus segera

memberi informasi awal ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Kegiatan mencakup :

a. Operasi pertolongan terhadap korban berdasarkan triase

Operasi pertolongan pertama dilakukan oleh tim Puskesmas bersama

masyarakat yang sudah terlatih dalam penanganan gawat darurat. Pertolongan

awal pada korban dilakukan dilokasi kejadian bila kondisi memungkinkan

(lokasi aman, tidak ada bahaya susulan, tidak dalam komando Polri/TNI).

Pertolongan ynag diberikan berupa pertolongan bantuan hidup dasar yaitu

resusitasi jantung paru (RJP). Bila tidak memungkinkan dengan bantuan

masyarakat, tim SAR, polisi dan aparat setempat, korban dipindahkan kearea

yang dianggap aman disekitar lokasi atau langsung ke Puskesmas terdekat

untuk dilakukan pertolongan pertama. Pertolongan pertama korban

dilapangan didasarkan pada triase yang bertujuan seleksi korban dan jenis

pertolongan yang diperlukan berdasarkan tingkat keparahan, kedaruratan dan

kemugkinan korban untuk hidup. Korban akibat bencana dapat diseleksi

menjadi :

Kelompok korban gawat darurat yang memerlukan pertolongan stabilisasi

segera, antara lain korban dengan syok, gangguan pernapasan, trauma

kepala dengan pupil anisokor, perdarahan eksternal masif untuk mencegah

kematian dan kecacatan. Pembebasan jalan nafas (airway), pemberian

nafas buatan (breathing), mengatasi syok (circulation) dan mencegah

kecacatan (disability) dengan prioritas pada korban yang kemungkinan

hidup lebih besar. Stabilisasi dilakukan sambil menunggu pertolongan tim

gabungan. Pada kondisi korban perlu dirujuk dan keadaan memungkinkan,

Puskesmas dapat segera melakukan rujukan dengan tepat melakukan

stabilisasi selama perjalanan ke sarana yang lebih mampu (RS).

2) Kelompok Label Kuning

Kelompok korban yang memerlukan pengawasan ketat tetapi

perawatan/pengobatan dapat ditunda sementara. Yang termasuk kategori

ini adalah korban dengan resiko syok, fraktur multipel, fraktur

femur/pelvis, luka bakar luas, gangguan kesadasaran/trauma kepala,

korban dengan status tidak jelas. Korban pada kelompok ini, harus

diberikan cairan infus, dan pengawasan ketat terhadap kemungkinan

timbulnya komplikasi dan diberikan perawatan sesegera mungkin.

3) Kelompok Label Hijau

Kelompok korban yang tidak memerlukan pengobatan atau perawatan

trauma psikis. Kadang korban memerlukan pembidaian dan atau

pembalutan sebelum dipindahkan.

4) Kelompok Label Hitam

Merupakan kelompok korban yang tidak memerlukan pertolongan medis

karena sudah meninggal. Korban perlu dikelompokkan tersendiri untuk

dilakukan evaluasi dan identifikasi oleh aparat yang berwenang.

Upaya pertolongan korban melalui triase oleh tim Puskesmas dilaksanakan

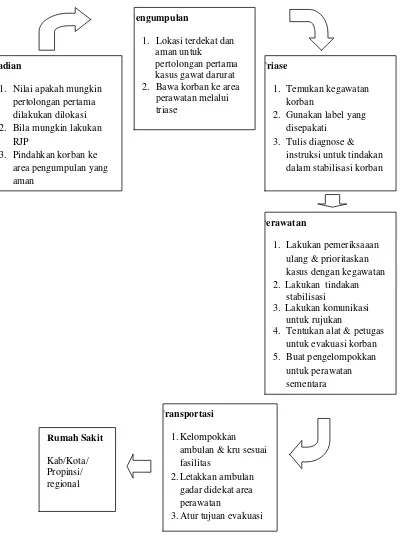

Gambar 2.1 Skema Pelayanan Medis di Lapangan

Kejadian

1. Nilai apakah mungkin pertolongan pertama dilakukan dilokasi 2. Bila mungkin lakukan

RJP

3. Pindahkan korban ke area pengumpulan yang aman

Pengumpulan

1. Lokasi terdekat dan aman untuk

2. Gunakan label yang disepakati

3. Tulis diagnose & instruksi untuk tindakan

3. Lakukan komunikasi untuk rujukan

4. Tentukan alat & petugas untuk evakuasi korban ambulan & kru sesuai fasilitas

2.Letakkan ambulan gadar didekat area perawatan

3.Atur tujuan evakuasi

Rumah Sakit

b. Penilaian Awal secara Cepat (Initial Rapid Health Assessment)

Kegiatan ini bertujuan untuk menilai suatu kejadian awal dari bencana yang

terjadi diwilayah kerja. Penilaian awal tersebut dilakukan sesegera mungkin

dan mencakup : 1) jenis kejadian bencana, 2) sumber bencana, 3) siapa yang

terkena dampak, 4) berapa besar dampak yang ditimbulkan (jumlah korban),

5) kemampuan respon oleh puskesmas, 6) resiko potensial tambahan, 7)

bantuan yang diperlukan. Penilaian awal kejadian bencana merupakan

tanggungjawab Puskesmas dan harus segera dilaporkan kepada Kepala Dinas

Kesehatan Kabupaten/Kota untuk dilakukan penilaian cepat lanjutan dan

pemberian bantuan.

c. Survailans Penyakit Menular dan Gizi

Pengamatan terhadap suatupenyakit yang potensial menimbulkan terjadinya

kejadian luar biasa (KLB) dan Gizi, dilakukan mulai terjadinya bencana

dengan mengintensifkan kegiatan survailans rutin.

d. Bergabung dengan Satgas Kesehatan di Pos Lapangan

Adanya peningkatan/eskalasi SPGDT-S menjadi SPGDT-B maka pelayanan

gawat darurat dalam penanggulangan bencana diambil alih oleh Satgas

Kesehatan dibawah koordinasi Satlak PBP di Pos Medis Lapangan. Pos Medis

Lapangan dapat memanfaatkan gedung Puskesmas, tenda darurat atau

e. Pemberdayaan Masyarakat

Pada tahap bencana peran serta aktif masyarakat ditujukan untuk membantu

petugas kesehatan melalui kader-kader yang sudah terlatih dalam

kegawatdaruratan. Kader terlatih sebagai komponen SPGDT diharapkan

bersma Puskesmas dapat memberikan pertolongan awal kasus gawat darurat

sambil menunggu bantuan tim Kabupaten/Kota, dan selanjutnya bergabung

dengan tim kesehatan bencana dipos medis lapangan, membantu tim

gabungan dalam memberi bantuan darurat yaitu pangan, sandang, tempat

tinggal, kebutuhan air bersih, sanitasi.

3. Pasca Bencana

Penanganan masalah kesehatan yang terkait kegiatan paska bencana

Puskesmas merupakan bagian dari Satgas Kesehatan. Kegiatan yang dilakukan pada

tahap pasca bencana meliputi :

a. Surveilans Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa Lanjutan

Rusaknya lingkungan akibat bencana dapat berpengaruh pada kesehatan

masyarakat seperti rusaknya sarana air bersih, sarana jamban, munculnya

bangkai dan vektor penyebar penyakit yang merupakan potensi menimbulkan

kejadian luar biasa. Untuk mencegah terjadinya terjadinya KLB maka

Puskesmas bersama Satgas Kesehatan melakukan pemantauan terhadap

kejadian beberapa kasus penyakit seperti Diare, Malaria, ISPA, Kholera,

keracunana makanan melalui hasil kegiatan pelayanan kesehatan,

penyakit (nyamuk, lalat, tikus), kecukupan air bersih, sarana jamban, sarana

pembuangan air limbah dan status gizi penduduk rentan (bayi, anak, balita ibu

hamil, ibu bersalin)

b. Pemantauan Sanitasi Lingkungan

Kegiatan pemantauan sanitasi lingkungan paska bencana ditujukan terhadap

kecukupan air bersih, kualitas air bersih, ketersediaan dan sanitasi sarana

mandi, cuci kakus, sarana pembuangan air limbah termasuk sampah dilokasi

pemukiman korban bencana. Pemantauan juga dilakukan terhadap vektor

penyebab penyakit

c. Upaya Pemulihan Masalah Kesehatan Jiwa dan Masalah Gizi pada Kelompok

Rentan

Stress paska trauma yang banyak dialami oleh korban bencana dapat diatasi

melalui konseling dan intervensi psikologis lainnya, agar tidak berkembang

menjadi gangguan stress paska trauma. Masalah gizi pada kelompok rentan

(Balita, ibu hamil dan ibu menyusui serta usia lanjut) memerlukan

pemantauan dan pemulihan melalui pemberian makanan tambahan yang

sesuai dengan kelompok umur untuk menghindari terjadinya kondisi yang

lebih buruk.

d. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat paska bencana yang dilakukan oleh Puskesmas

sendiri, keluarga dan masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya masalah

kesehatan. Upaya pemberdayaan tersebut mencakup :

1) Perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari

dipenampungan darurat/pengungsian

2) Pertolongan pertama pada kecelakaan dan penyakit yang timbul paska

bencana

3) Perbaikan kualitas air dengan penjernihan dan kaporisasi sumber daya air

yang tersedia

4) Membantu pengendalian vector penyakit menular dalam rangka system

kewaspadaan dini KLB.

(Ditjen Binkesmas Depkes, 2005)

Dukungan tenaga kesehatan dalam penanggulangan bencana di Puskesmas

mencakup penyediaan tenaga kesehatan yang kompeten dalam penanggulangan

bencana melalui pelatihan-pelatihan :

a. Tenaga dokter dengan pelatihan minimal PPGD bagi dokter

b. Tenaga perawat dengan pelatihan minimal PPGD bagi perawat

c. Tenaga perawat/sanitarian dengan pelatihan surveilans

d. Tenaga bidan dengan pelatihan PPGD Bidan

e. Tenaga gizi dengan pelatihan penanganan gizi pengungsian

f. Tenaga dokter/perawat dengan kompetensi konselor kesehatan jiwa

Jumlah minimal sumber daya manusia (SDM) kesehatan untuk penanganan

korban bencana berdasarkan :

1. Untuk jumlah penduduk/pengungsi antara 10.000 – 20.000 orang meliputi

dokter umum 4 orang, perawat 10-20 orang, bidan 8-16 orang, apoteker 2

orang, asisten apoteker 4 orang, pranata laboratorium 2 orang, epidemilogi 2

orang, entomology 2 orang, sanitarian 4 -8 orang, ahli gizi 2 -4 orang.

2. Untuk jumlah penduduk /pengungsi 5000 orang dibutuhkan :

• Bagi pelayanan kesehatan 24 jam dibutuhkan dokter 2 orang, perawat

6 orang, bidan 2 orang, sanitarian 1 orang, gizi 1 orang, asisten

apoteker 2 orang dan administrasi 1 orang.

• Bagi pelayanan kesehatan 8 jam dibutuhkan dokter 1 orang, perawat 2

orang, bidan 1 orang, sanitarian 1 orang dan gizi 1 orang. (Depkes RI,

2007)

Dukungan obat dan perbekalan kesehatan dalam penanggulangan bencana di

Puskesmas mencakup obat, bahan habis pakai, bahan sanitasi, MP-ASI, sediaan

farmasi untuk gawat darurat dan perbekalan kesehatan lain. Dukungan obat dan

perbekalan tersebut meliputi :

a. Kebutuhan untuk triase (tanda pengenal, kartu dan label triase, peralatan

administrasi, tandu, alat penerangan)

b. Peralatan resusitasi jalan nafas (oksigen tabung, peralatan intubasi, peralatan

c. Peralatan resusitasi jantung (infuse set, cairan infuse RL, NaCL, Dektrose,

obat-obatan penatalaksanaan syok)

d. Perlengkapan perawatan luka (kapas, verban elastik, sarung tangan, minor

surgery set, antiseptik, bidai/spalk, collar neck, selimut)

e. Alat evakuasi (alat penerangan, tandu)

f. Peralatan pelayanan pengobatan (tensimeter, stetoskop, lampu senter, minor

surgery set)

g. Dukungan sarana komunikasi, transportasi (radio komunikasi, ambulans), dan

identitas petugas

h. Obat-obatan pelayanan pengobatan (antibiotik, analgetik, antipiretik, antasida,

antialergi, antiradang, obat kulit, obat mata, oralit, obat batuk, obat-obat

psikofarmaka sederhana, dan lain-lain sesuai kebutuhan)

i. Dukungan logistik untuk pemberian makanan tambahan pada sasaran rentan

(ibu hamil, ibu bersalin, bayi, balita)

(Ditjen Binkesmas Depkes, 2005)

2.3 Teori Pembentukan Kesiapsiagaan

Menurut Citizen Corps (2006), perilaku kesiapsiagaan dapat diuji dengan

menggunakan Transtheoritical Model dari Perilaku Berubah, yang juga disebut

sebagai tahap-tahap model perubahan. Pada model ini, individu mendemonstrasikan

berbagai tingkat kesiapan untuk berubah atau berbagai tingkat aktifitas saat ini.

kesiapan untuk mengupayakan, membuat atau mendukung perubahan perilaku.

Kelima tahap tersebut adalah :

1. Precontemplation (Pra Renungan), dimana pada tahap ini individu tidak

berniat untuk berubah atau bahkan berfikir tentang perubahan dalam waktu

dekat (biasanya diukur 6 bulan berikutnya)

2. Contemplation (Renungan), dimana individu belum dipersiapkan untuk

mengambil tindakan pada saat ini, tetapi berniat untuk mengambil tindakan

dalam jara kenam bulan kedepan.

3. Preparation (Persiapan), dimana individu secara aktif mempertimbangkan

untuk mengubah perilakunya kedepan dengan segera

4. Action (Tindakan), dimana individu benar-benar membuat suatu perubahan

perilakunya beberapa waktu yang lalu, namun perubahan tersebut belum

dipertahankan dengan baik (dipertahankan 6 bulan atau kurang).

5. Maitenance (Pemeliharaan), dimana individu telah berubah perilakunya,

telah dipertahankan lebih dari 6 bulan, dan sedang bekerja untuk menjaga

perubahannya.

Menurut Merriam-Webster, kesiapan dapat didefinisikan sebagai persiapan

secara mental dan fisik pada suatu pengalaman atau tindakan. Antonovsky (1987),

Bandura (1977), Rosenbaum (1988), Meichenbaum & Cameron (1983), seorang

individu dindikasikan siap untuk berubah mencakup kemampuan untuk berkoping,

menyelesaikan masalah, dan ditunjukkan dengan perilaku yang baik/sehat (Walinga,

Menurut Mc.Kiernan et al (2005), teori perkembangan evolusi dari

kesiapsiagaan dan plastisitas Brunswikian menyatakan bahwa perilaku berhubungan

antara terbentuknya kebiasaan dan punahnya kebiasaan. Perilaku tersebut disebabkan

tampilan domain independen dan domain dependen. Domain independen berada

pada dalam prinsip pengorganisasian yang digunakan untuk mengolah berbagai

bentuk indikator data yang masih terdapat ketidaksesuaian/kekeliruan. Sedangkan

domain dependen berada antara pemberlakuan lingkungan yang unik dan

pemanfaatan indikator fungsi dari lingkungan tersbut.

2.4 Faktor-faktor yang Memengaruhi Kesiapsiagaan Tenaga Kesehatan Menghadapi Bencana

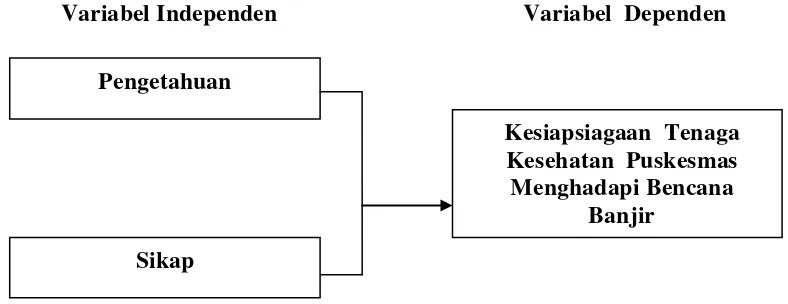

Menurut Transtheoretical Model of Behaviour Change yang dinyatakan oleh

Citizen Corps (2006), faktor-faktor yang memengaruhi kesiapsiagaan terhadap

bencana adalah 1) external motivasi meliputi kebijakan, pendidikan dan latihan, dana,

2) pengetahuan, 3) sikap, 4) keahlian. Menurut Sutton dan Tierney (2006), kegiatan

kesiapsiagaan hendaknya didasarkan kepada pengetahuan tentang potensial dampak

bahaya bencana dalam kesehatan dan keselamatan, kegiatan pemerintahan, fasilitas

dan infrastruktur, pemberian pelayanan, kondisi lingkungan ekonomi, serta dalam

peraturan dan kebijakan. Menurut LIPI-UNESCO/ISDR (2006) parameter pertama

faktor kritis kesiapsiagaan untuk mengantisipasi bencana alam adalah pengetahuan

dan sikap terhadap resiko bencana. Pengetahuan merupakan faktor utama dan

menjadi kunci untuk kesiapsiagaan. Pengetahuan yang dimiliki biasanya dapat

a. Pengetahuan

Menurut Notoatmodjo (2007), pengetahuan adalah hasil tahu, dan ini terjadi

setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan

terjadi melalui panca indera manusia, yakni : indra penglihatan, pendengaran,

penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui

mata dan telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting

untuk terbentuknya tindakan seseorang (overt behavior). Karena dari pengalaman

dan penelitian ternyata perilaku yang didasarkan oleh pengetahuan akan lebih

langgeng daripada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan. Pengetahuan yang

dicakup dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkat, yakni :

1. Tahu (know)

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari

sebelumnya. Termasuk pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali

(recall) terhadap suatu yang spesifik dari seluruh bahan yang dipelajari

atau rangsangan yang telah diterima.

2. Memahami (comprehension)

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar

tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterpretasi materi tersebut

secara benar.

3. Aplikasi (application)

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang

dapat diartikan aplikasi atua penggunaan hukum-hukum, rumus, metode,

prinsip, dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.

4. Analisis (analysis)

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu

objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih dalam suatu struktur

organisasi tersebut, dan masih ada kaitannya satu sama lain.

5. Sintesis (synthesis)

Sintesis menunjuk pada suatu kemampuan untuk meletakkan atau

menghubungkan bagian-bagian dalam suatu bentuk keseluruhan yang

baru. Dengan kata lain sintesis itu suatu kemampuan untuk menyusun

formulasi baru dari formulasi-formulasi yang ada.

6. Evaluasi (evaluation)

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi

atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian itu

berdasarkan suatu kriteria yang ditentukan sendiri, atau menggunakan

kriteria-kriteria yang telah ada.

Menurut Transtheoretical Model of Behaviour Change yang dinyatakan oleh

Citizen Corps, 2006, pengetahuan yang dimaksud adalah dimana individu memiliki

pengetahuan tentang tindakan kesiapsiagaan yang direkomendasikan.

b. Sikap

Menurut Louis Thurstone, Rensis Likert, dan Charles Osgood dalam Azwar