.

ANALISIS POPULASI LIKEN MAKRO EPIFITIK

SEBAGAI BIOINDIKATOR KUALITAS UDARA DI KOTA

BOGOR, JAWA BARAT

RINDITA

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Analisis Populasi Liken Makro Epifitik Sebagai Bioindikator Kualitas Udara di Kota Bogor, Jawa Barat adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

RINGKASAN

RINDITA. Analisis Populasi Liken Makro Epifitik Sebagai Bioindikator Kualitas Udara di Kota Bogor, Jawa Barat. Dibimbing oleh LISDAR IDWAN SUDIRMAN dan YONNY KOESMARYONO.

Liken adalah salah satu kelompok organisme simbiosis yang kurang diteliti di Indonesia. Di negara lain, di Amerika Utara dan Thailand misalnya, liken telah diaplikasikan sebagai model bioindikator polusi udara dan telah diteliti selama lebih dari 40 tahun. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2012 hingga Juli 2013 dengan tujuan untuk: 1) mendata dan mengoleksi liken makro epifitik pada pohon kenari, 2) menganalisis keadaan populasi di tiga plot dengan tingkat polusi udara yang diasumsikan berbeda, dan 3) mempertimbangkan populasi liken makro sebagai salah satu alat untuk memonitor kualitas udara di Kota Bogor. Metode pengambilan sampel adalah secara purposive, dibatasi hanya pada pohon kenari (Canarium spp.) di tiga plot: plot 1 yaitu Kebun Raya Bogor (KRB) bagian dalam, jauh dari sirkulasi lalu lintas padat, plot 2 yaitu KRB bagian tepi yang berbatasan dengan Jalan Otto Iskandardinata dengan lalu lintas padat, dan plot 3 yang terletak di tepi Jalan Ahmad Yani dan Jalan Pemuda yang sirkulasi lalu lintasnya padat dan berada dekat pabrik PT Goodyear Indonesia. Liken diamati pada 8 pohon kenari di setiap plot dengan menggunakan 2 kuadrat kecil berukuran masing-masing 32 x 20 cm2 per pohon. Luas tutupan talus diperoleh dengan menggambar talus pada selembar plastik transparan. Gambar talus lalu digunting, dan ditimbang menggunakan timbangan analitik, lalu dikonversi untuk memperoleh luas tutupan talus. Parameter populasi liken yang dianalisis adalah jumlah talus (JT), luas tutupan talus (LT), luas tutupan talus rata-rata (LTR), kerapatan (K), kerapatan relatif (KR), dominansi (D), dominansi relatif (DR), frekuensi (F1, F2), frekuensi relatif (FR1, FR2), dan indeks nilai penting (INP1, INP2).

Secara umum, plot 2 mengandung liken makro epifitik terbanyak (JT total = 530 talus, LT total = 1323.39 cm2). Physcia (6) merupakan liken dengan INP tertinggi di plot 1 (INP1 = 191.7%, INP2 = 176%), sedangkan Dirinaria (5) memiliki INP tertinggi di plot 2 (INP1 = 144%, INP2 = 145%) dan plot 3 (INP1 = 146.9%, INP 2 = 147%).

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dibuat suatu keadaan populasi liken makro epifitik untuk dijadikan bioindikator kualitas udara. Plot 1 yang berada jauh dari sirkulasi lalu lintas padat dan diasumsikan memiliki kualitas udara yang lebih baik memiliki keadaan: 1) memiliki sianoliken Coccocarpia (1) dan Leptogium (2). Kedua liken ini tidak ditemukan di plot lain dan keberadaannya didukung oleh data cluster lokasi kedua liken yang terpisah jauh dari cluster lokasi liken lainnya; 2) tidak ditemukan Pyxine (7) dan Canoparmelia (3); 3) ditemukan populasi Dirinaria (5) dalam jumlah sedikit dan jarang, namun luas tutupan rata-rata talusnya besar-besar (JT = 5, FR1 = 3.33%, FR2 = 10%, LTR = 6.15cm2); dan 4) ditemukan Physcia (6) melimpah. Sebaliknya, plot 2 dan 3 yang berada dekat dengan sirkulasi padat dan diasumsikan memiliki kualitas udara yang berpolusi memiliki keadaan: 1) tidak ditemukan Coccocarpia (1) maupun Leptogium (2); 2) ditemukan Pyxine (7) dan Canoparmelia (3) dalam jumlah sedikit maupun banyak; 3) ditemukan Dirinaria (5) dalam jumlah banyak dan sering, namun luas tutupan rata-rata talusnya kecil-kecil, seperti di plot 2 (LTR = 2.85 cm2) dan plot 3 (LTR = 1.16 cm2); dan 4) ditemukan Physcia(6) dalam jumlah sedikit atau tidak sama sekali seperti di plot 3.

SUMMARY

RINDITA. Analysis of Epiphytic Macrolichens Population as a Bioindicator for Air Quality in Bogor City, West Java. Supervised by LISDAR IDWAN SUDIRMAN and YONNY KOESMARYONO.

Lichens are one of symbiotic organisms that are less studied in Indonesia. In other countries, for example North America and Thailand, lichens have been applied as bioindicator model for air pollution and also have been studied for over forty years. This research project was conducted from March 2012 until July 2013 with the aims to: 1) record and collect epiphytic macrolichens on canary trees, 2) analyze its population condition in three plots that were assumed to have different level of air pollution, and 3) considering of macrolichen population to be used as a tool for air quality monitoring in Bogor City. The sampling technique was purposive, limited only on canary (Canarium spp.) trees in three plots: plot 1 was the centre of Bogor Botanical Garden (BBG) that was located far from the traffic circulation, plot 2 was the edge of BBG that was adjacent to Otto Iskandardinata Street with intense traffic circulation, and plot 3 was along Ahmad Yani and weighed with an analytic scale. Weighing results were converted into centimeter squares. Ecological parameters were calculated i.e. thallus number (TN), thallus coverage (TC), average coverage (AC), density (D), relative density (RD), dominance (Do), relative dominance (RDo), frequencies (F1, F2), relative frequencies (RF1, RF2), and important value index (IVI1, IVI2).

In general, plot 2 had the highest total thallus number (530 thalli) and total coverage (1323.39 cm2). Physcia (6) had the highest important value index in plot 1 (IVI1 = 191.7%, IVI2 = 176%), while Dirinaria (5) had the highest important value index in plot 2 (IVI1 = 144%, IVI2 = 145%) and plot 3 (IVI1 = 146.9%, IVI2 = 147%).

Based on this research, a population condition of epiphytic macrolichens was made and to be used as bioindicator of air quality. Plot 1 with location far from intense traffic circulation and with assumption of having better air quality, were having some conditions: 1) having Coccocarpia (1) and Leptogium (2) that were not found in other plots, and their presence were supported by location cluster data of both lichens that were far apart from other location clusters; 2) none of Canoparmelia (3) and Pyxine (7) were found; 3) a few and infrequent Dirinaria (5) was found, but with larger average coverage (TN = 5, FR1 = 3.33%, FR2 = 10%, AC = 6.15 cm2); and 4)

Physcia (6) was found abundantly. Conversely, plot 2 and 3 with location near intense traffic circulation and with assumption of having polluted air quality, were having some conditions: 1) none of Coccocarpia (1) and Leptogium (2) were found; 2) few or many Canoparmelia (3) and Pyxine (7) were found; 3) many and frequent Dirinaria (5) was found, but with smaller average coverage as in plot 2 (AC = 2.85 cm2) and plot 3 (AC = 1.16 cm2); and 4) few or none Physcia (6) was found, as in plot 3.

Population condition of Parmotrema (4) in three plots had unclear pattern so that it cannot be used as bioindicator of air pollution. Parmotrema (4) pattern probably could be found at species level. Similar researches on different trees are needed to strengthen the above epiphytic macrolichens population condition so that it might be used as an indicator of air quality. Transplantation of indicator lichens will be conducted in these plots to ensure whether those lichens are sensitive or tolerant bioindicator.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Mikrobiologi

ANALISIS POPULASI LIKEN MAKRO EPIFITIK SEBAGAI

BIOINDIKATOR KUALITAS UDARA DI KOTA BOGOR,

JAWA BARAT

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul Tesis :Analisis Populasi Liken Makro Epifitik Sebagai Bioindikator Kualitas Udara di Kota Bogor, Jawa Barat

Nama : Rindita

NIM : G351100141

Disetujui oleh Komisi Pembimbing

Dr Ir Lisdar I Sudirman Ketua

Prof Dr Ir Yonny Koesmaryono, MS Anggota

Diketahui oleh

Ketua Program Studi Mikrobiologi

Prof Dr Anja Meryandini

Dekan Sekolah Pascasarjana

Dr Ir Dahrul Syah, MScAgr

Tanggal Ujian: 14 Mei 2014

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga penelitian dan tesis ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Maret 2012 ini ialah mikrobiologi lingkungan, dengan judul Analisis Populasi Liken Makro Epifitik Sebagai Bioindikator Kualitas Udara di Kota Bogor, Jawa Barat.

Terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Ibu Dr Ir Lisdar I Sudirman selaku ketua komisi pembimbing yang telah mendidik dan membimbing penulis selama menjalani perkuliahan di Sekolah Pascasarjana IPB hingga tahap penelitian tesis dan publikasi. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Bapak Prof Dr Ir Yonny Koesmaryono MS selaku anggota komisi pembimbing, atas arahan dan sarannya. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada dosen penguji, Prof Dr Ir Cecep Kusmana, atas waktu dan perhatian yang telah diberikan pada tesis ini. Di samping itu, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Kebun Raya Bogor atas keleluasaan yang diberikan selama melakukan sampling data penelitian, serta Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bogor, Dinas Kebersihan dan Pertamananan Kota Bogor, dan PT Goodyear Indonesia atas data sekunder yang telah diberikan untuk mendukung penelitian ini. Bantuan konsultasi, literatur, dan konfirmasi identifikasi spesimen yang diberikan oleh Dr Harrie JM Sipman(Freie Universität Berlin, Jerman), Dr Wanaruk Saipunkaew (Chiang Mai University, Thailand), dan Pradeep K Divakar, PhD (Universidad Complutense, Spanyol) juga sangat membantu penelitian ini, dan untuk itu penulis berterima kasih. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada IPB yang telah memberikan dana perjalanan untuk penulis mengikuti International Association of Lichenology 7th Symposium di Bangkok, Thailand pada bulan Januari 2012, serta BIOTROP yang memberikan penulis beasiswa untuk mengikuti 6th Regional Training Workshop on Biodiversity and Conservation of Bryophytes and Lichens pada bulan Juli 2011. Dengan kedua kegiatan tersebut, penulis memperoleh ilmu dan pengalaman berharga yang sangat membantu dalam pengerjaan penelitian serta tesis.

Ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada ayahanda Ir. Zulfikar Utama, ibunda Fitri Yusma M, suami Brillian Ilham Prabowo, nenek Hj. Yusniar M., adik Rayandi, dan ananda Aydin Kamil Prabowo, serta seluruh keluarga besar atas segala fasilitas, doa, dan kasih sayangnya selama penulis menempuh perjalanan panjang dalam menyelesaikan tesis ini. Tidak lupa penulis memberi penghargaan kepada teman-teman yang telah membantu penulis dalam pengambilan sampel hingga penelitian di laboratorium, sampai penyusunan tesis.

Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bogor, Agustus 2014

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN vi

1 PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 2

Tujuan Penelitian 2

Manfaat Penelitian 2

2 TINJAUAN PUSTAKA 3 Karakteristik Liken Makro Epifitik 3

Polusi Udara di Kota Bogor 5

Liken Sebagai Indikator Polusi Udara 6

Kelompok Liken dengan Tingkat Toleransinya 8

3 METODE 10 Lokasi dan Waktu Penelitian 10 Metode Penelitian 10 Alat dan Bahan 12

Prosedur Penelitian 12 Analisis Data 13

4 HASIL DAN PEMBAHASAN 15 Keanekaragaman Liken Makro Epifitik di Pohon Kenari 15 Keadaan Populasi Liken Makro Epifitik di Ketiga Plot Penelitian 20 Populasi Liken Makro Epifitik Sebagai Bioindikator Kualitas Udara di Ketiga Plot 22

5 SIMPULAN DAN SARAN 29

Simpulan 29

Saran 29

DAFTAR PUSTAKA 30

LAMPIRAN 34

DAFTAR TABEL

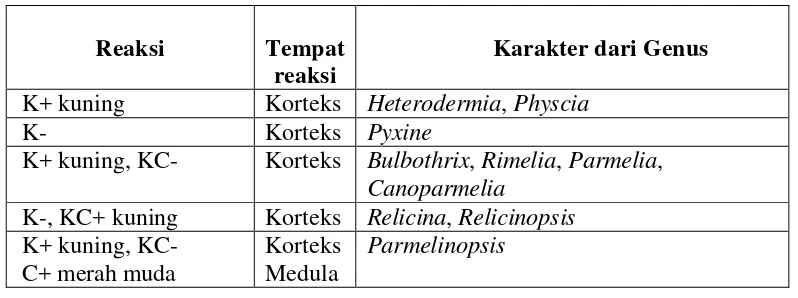

1 Karakter-karakter penting untuk identifikasi liken makro 4 2 Beberapa contoh reaksi spot-test untuk mengidentifikasi genus liken

makro 5

3 Data biner kehadiran liken makro epifitik di plot 1, 2, dan 3 16 4 Perbandingan jumlah dan luas tutupan talus total famili dan genus liken

yang ditemukan di ketiga plot penelitian 19

DAFTAR GAMBAR

1 Empat macam talus liken 4

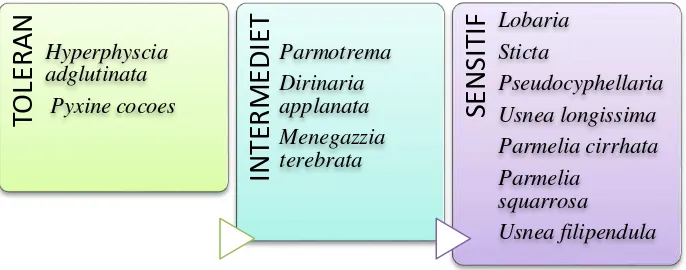

2 Kelompok liken toleran, intermediet, dan sensitif 8

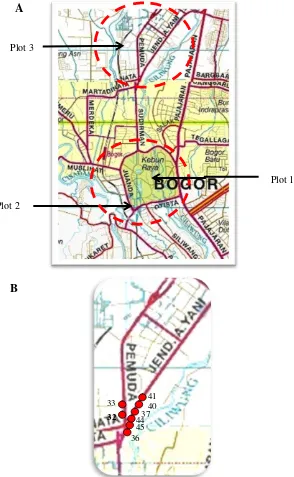

3 Lokasi plot 1, 2, dan 3 di Kota Bogor 11

4 Pohon kenari (Canarium spp.) yang digunakan dalam pengambilan data

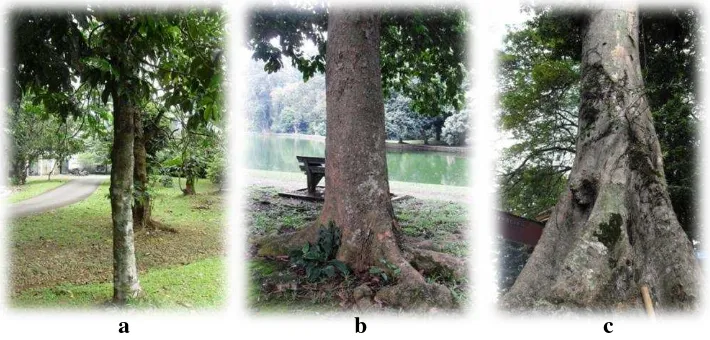

penelitian 12

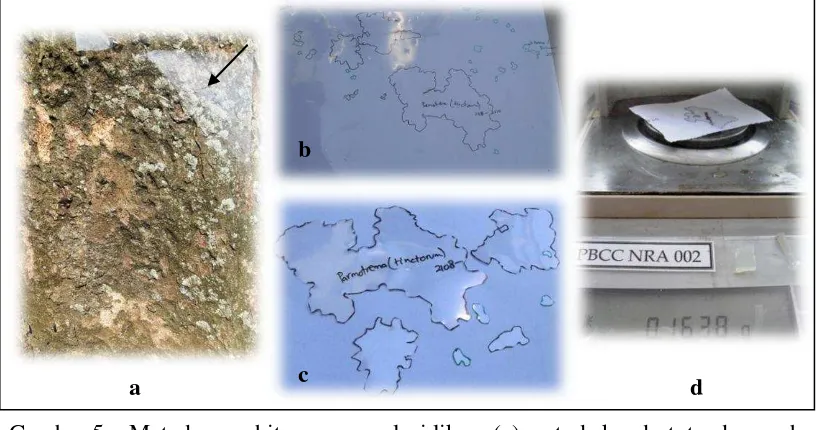

5 Metode penghitungan populasi liken 13

6 Distribusi liken makro epifitik di plot 1, 2, dan 3 15 7 Dendrogram genus liken makro epifitik berdasarkan data biner 16

8 Sianoliken yang ditemukan di plot 1 17

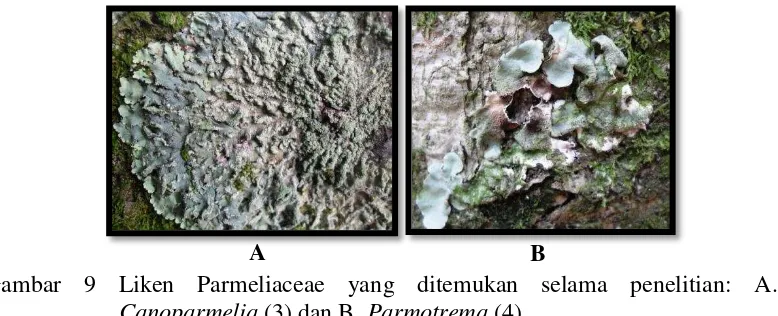

9 Liken Parmeliaceae yang ditemukan selama penelitian 18

10 Liken Physciaceae di plot penelitian 20

11 Diagram perbandingan jumlah talus total dan luas tutupan talus total

liken makro epifitik di ketiga plot 21

12 Diagram perbandingan luas tutupan talus rata-rata liken makro epifitik

di ketiga plot 21

13 Grafik perbandingan Indeks Nilai Penting (INP) liken makro epifitik di

ketiga plot 22

14 Keadaan populasi liken makro epifitik untuk dijadikan bioindikator

kualitas udara di Kota Bogor 23

15 Grafik perbandingan populasi Canoparmelia dan Pyxine di ketiga plot 24 16 Grafik jumlah talus dan luas tutupan talus rata-rata Parmotrema dan

Dirinaria di ketiga plot 25

DAFTAR LAMPIRAN

1 Glosarium 34

2 Data pengukuran kualitas udara dari BPLH Kota Bogor tahun 2012 35 3 Data pengukuran kualitas udara dari PT Goodyear Indonesia tahun

2012 36

4 Peta Kebun Raya Bogor 37

5 Daftar spesies dan lokasi pohon kenari (Canarium spp.) yang

digunakan dalam penelitian 40

6 Deskripsi dan identifikasi genus liken makro epifitik pada pohon kenari

(Canarium spp.) di plot 1, plot 2, dan plot 3 41

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Liken adalah salah satu kelompok organisme simbiosis yang telah diketahui memiliki kesensitifan terhadap perubahan lingkungan, misalnya polusi udara. Selama lebih dari 40 tahun, penelitian-penelitian mengenai liken dan polusi udara telah dilakukan terutama di negara-negara di belahan bumi utara. Saat ini, sudah banyak negara yang menggunakan liken sebagai alat biomonitoring jangka panjang. Ribuan publikasi mengenai liken dan polusi udara telah tercatat (Bates 2002), akan tetapi penelitian mengenai liken di Asia masih belum setara dengan di Eropa maupun Amerika. Thailand merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang penelitian likennya sudah maju, contohnya penelitian yang dipublikasikan oleh Saipunkaew et al. (2005, 2006). Sementara Indonesia masih tertinggal, dengan sedikit peneliti yang memerhatikan liken, lebih banyak dari segi metabolit sekunder yang dihasilkan liken contohnya penelitian Kusumaningrum et al. (2011). Hubungan liken dengan polusi udara, seperti yang diteliti di Pekanbaru (Nursal et al. 2005), masih sangat sedikit dilakukan. Vietnam memiliki perkembangan yang lebih baik, dengan banyak spesies liken baru yang dipublikasikan (Jayalal et al. 2013). Diharapkan penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di Indonesia mengenai liken, terutama manfaatnya terhadap lingkungan.

Aktivitas manusia sering kali menimbulkan dampak negatif bagi ekosistem, misalnya proses urbanisasi yang terus mengalami peningkatan. Polusi udara merupakan salah satu dampak negatif, baik sebagai dampak langsung ataupun tidak langsung, yang berkembang dari aktivitas manusia. Produksi sulfur dioksida (SO2) dan nitrogen dioksida (NO2) yang meningkat menjadi kekhawatiran karena dapat merusak kesehatan manusia dan masa depan dari ekosistem (Purvis 2000). Liken sebagai bagian dari ekosistem perlahan turut tergeser keberadaannya dari habitat aslinya. Berbagai cara untuk mengurangi tingkat polusi udara telah dilakukan di kota-kota besar, namun tingginya biaya memonitor polusi udara sering kali menjadi hambatan bagi kota-kota di Indonesia untuk meneruskan memonitor polusi udara dalam jangka waktu yang lama.

Terdapat tiga cara dasar dalam memonitor dampak polusi udara terhadap liken, yaitu studi pemetaan distribusi, memonitor dengan foto, serta analisis kimiawi liken (Purvis 2000). Pengamatan populasi liken dalam suatu wilayah dapat memberikan informasi mengenai kelompok liken mana yang bertahan ataupun yang sensitif terhadap tingkat polusi udara tertentu.

2

penduduk maka semakin tinggi polusi udara yang dihasilkan dari aktivitas manusia di kota ini.

Liken makro yang dipilih sebagai sampel penelitian ini dibatasi yaitu hanya yang menempel pada pohon kenari (Canariumspp.) saja. Hal ini dikarenakan pohon kenari merupakan salah satu jenis pohon dominan di jalan-jalan utama Kota Bogor dan usianya sangat tua.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut:

1) Keanekaragaman hayati Indonesia sangat tinggi, akan tetapi data atau informasi mengenai liken masih sangat minim, sehingga perlu dilakukan penelitian-penelitian mengenai liken.

2) Polusi udara di kota-kota besar di Indonesia mengancam kesehatan masyarakat dan juga kerusakan ekosistem, sehingga perlu dilakukan carauntuk memonitornya, yang lebih murah dan mudah untuk diaplikasikan di banyak wilayah.

3) Liken telah lama diteliti memiliki kesensitifan terhadap polusi udara dan sudah dijadikan bioindikator di berbagai negara di dunia, namun Indonesia belum memanfaatkannya. Metode analisis populasi liken sebagai indikator polusi udara diharapkan dapat menyumbang informasi bagi pengguna.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendata dan mengoleksi liken makro epifitik pada pohon kenari, 2) menganalisis keadaan populasi liken makro epifitik di tiga plot dengan tingkat polusi udara yang diasumsikan berbeda, dan 3) menginformasikan serta mempertimbangkanpeluang penggunaan liken makro epifitik sebagai salah satu indikator untuk memonitor kualitas udara di Kota Bogor.

Manfaat Penelitian

3

TINJAUAN PUSTAKA

Karakteristik Liken Makro Epifitik

Liken merupakan makhluk hidup simbiosis dari dua sampai tiga organisme, terdiri atas ganggang hijau dan atau sianobakteria (fotobion) dan cendawan (mikobion) berupa Ascomycota, Basidiomycota, atau Deuteromycota. Fotobion dan mikobion tersebut terintegrasi dalam sebuah talus yang bentuknya sangat berbeda dari bentuk masing-masing simbionnya. Klasifikasi liken tergolong ke dalam Kingdom Fungi atau cendawan, yang jumlahnya sekitar 13.500 hingga 30.000 spesies di seluruh permukaan bumi (Purvis 2000). Estimasi jumlah spesies tersebut belum menyeluruh disebabkan survei mengenai liken terpusat di daerah beriklim sedang dan boreal. Daerah tropis memiliki banyak jenis habitat yang diasumsikan memiliki keanekaragaman liken yang tinggi, namun belum teridentifikasi karena kurangnya peneliti yang mempelajari liken. Sehingga, jika liken di daerah tropis dieksplorasi menyeluruh maka kemungkinan akan menggenapkan jumlah liken yang ada di dunia mendekati 100.000 spesies (Negi 2003).

Proses likenisasi (simbiosis membentuk liken) adalah salah satu cara cendawan yang sifatnya heterotrof untuk memperoleh nutrisi. Diperkirakan jumlah cendawan yang membentuk liken adalah 20% dari total seluruh jumlah cendawan, dengan lebih dari 40% termasuk kelompok askomiset (Purvis 2000). Fotobion yang menjadi rekan cendawan berasal dari ganggang hijau dan sianobakteria yang umumnya dapat hidup bebas maupun menjadi simbion liken. Genus ganggang hijau yang paling umum menjadi fotobion adalah Trebouxia dan Trentepohlia, dan terdapat banyak genus lain di antaranya Chlorella, Myrmecia, Pleurastrum, dan Dictyochloropsis. Sianobakteri yang paling sering menjadi fotobion adalah Nostoc, dan genus sianobakteri yang lainnya misalnya Gloeocapsa dan Chroococcidiopsis (Purvis 2000, Nash 2008). Beberapa peneliti di Jepang dan Amerika Utara telah membuktikan bahwa liken dapat dikulturkan di laboratorium, dipisahkan antara mikobion dan fotobionnya. Media agar lebih baik digunakan untuk menumbuhkan liken daripada media cair (Purvis 2000).

Umumnyaliken diklasifikasikan menjadi tiga macam talus, yaitu crustose (seperti kerak), foliose (seperti daun), dan fruticose (seperti semak). Banyak ahli liken menambahkan satu atau beberapa macam talus lain, dan di antaranya terdapat bentuk squamulose (seperti sisik). Empat macam talus liken dapat dilihat pada Gambar 1 dan istilah-istilah dalam liken dapat dilihat pada glosarium Lampiran 1.

4

mengambil nutrisi dari pohon inangnya. Istilah lain yang sering digunakan untuk menyebut liken yang epifit adalah corticolous.

Gambar 1 Empat macam talus liken, dari kiri ke kanan: crustose (Graphidaceae), foliose (Peltigera), fruticose (Usnea), dan squamulose (Cladonia). Sumber: koleksi penulis yang diamati di Borneo.

Anatomi talus liken foliose terdiri atas korteks luar, lapisan fotobion, medula, dan korteks bawah, namun beberapa jenis tidak memiliki korteks bawah. Bagian terbesar dari talus liken adalah mikobionnya, dan fotobion hanya menyusun sekitar 20%. Pada permukaan korteks bawah umumnya terdapat struktur tambahan seperti rhizine, pseudocyphellae, dan cilia yang merupakan karakter penting dalam pengidentifikasian jenis liken.

Pertumbuhan dan kolonisasi liken dipengaruhi oleh variasi kemiringan dataran, tipe vegetasi, adanya gangguan yang disebabkan manusia, ada atau tidak adanya cahaya, kelembapan, dan juga umur inang serta kondisi substrat (Kumar 2009). Terdapat karakter fisiologis yang unik pada liken, seperti kemampuannya mengolonisasi habitat yang memiliki kelembapan, cahaya, dan suhu yang ekstrim. Berbeda dengan tumbuhan, liken tidak memiliki lapisan kutikula yang melindungi permukaan talusnya sehingga air dengan mudahnya terserap oleh talus (Nash 2008). Liken juga tidak memiliki akar sehingga hanya mengandalkan penyerapan nutrisi dari atmosfer.

Komunitas liken makro yang terdapat pada satu jenis pohon dapat berbeda-beda, dan tentunya tiap genus memiliki ciri khas tersendiri. Karakteristik yang paling penting dalam pengidentifikasian liken makro ini adalah bentuk talus. Untuk memudahkan dalam melakukan identifikasi liken foliose maka diperlukan keterangan-keterangan mengenai bentuk lobus, rhizine dan cilia, ada atau tidak adanya organ pseudocyphellae, korteks bagian atas, korteks bagian bawah, dan alat reproduksi (Tabel 1).

5 Everniastrum, Myelochroa, Parmelia, Parmelina, Parmelinopsis, Punctelia, dan Rimelia berwarna abu-abu, yaitu mengandung atranorin. Beberapa genus seperti Flavoparmelia, Flavopunctelia, Relicina, Relicinopsis, dan Xanthoparmelia memiliki spesies-spesies yang mengandung asam usnic, berwarna kuning-hijau. Genus Canoparmelia dan Parmotrema memiliki keduanya (Divakar dan Upreti 2005). Contoh reaksi spot-test dalam pengidentifikasian liken dapat dilihat pada Tabel 2. Metode lain yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi liken adalah microcrystallography dan thin layer chromatography (TLC) (Divakar dan Upreti 2005).

Tabel 1 Karakter-karakter penting untuk identifikasi liken makro

No. Karakter Macamnya

1 Bentuk talus foliose, fruticose, squamulose 2 Permukaan atas halus, berurat atau berpola

3 Alat reproduksi isidia, soredia, apothecia, podetia

4 Permukaan bawah Ada/tidak ada rhizine, ada/tidak ada tomentum 5 Lobus Bulat, linear, membulat

6 Rhizine Sederhana, dikotom, bercabang lebih dari dua

7 Cilia Sederhana, bulbate

8 Warna talus Abu-abu, hijau, kuning, hitam, cokelat, dan lain-lain K+ kuning Korteks Heterodermia, Physcia

K- Korteks Pyxine

K+ kuning, KC- Korteks Bulbothrix, Rimelia, Parmelia, Canoparmelia

K-, KC+ kuning Korteks Relicina, Relicinopsis K+ kuning, KC-

Polusi udara adalah perpindahan material sintetis maupun alamiah dalam jumlah yang membahayakan ke dalam atmosfer sebagai dampak langsung ataupun tidak langsung dari aktivitas manusia (Mackenzie 2001). Adanya material berbahaya tersebut akan menyebabkan perubahan susunan (komposisi) udara dari keadaan normalnya (Wardhana 2004).

6

transportasi jalan raya, dan emisi transportasi jarak jauh (Zahradníková 2010). Adapun SO2 merupakan gas penyebab iritasi yang digunakan pada banyak proses industri, yang dihasilkan terutama dari hasil pembakaran senyawa sulfur. Emisi dari gas SO2 danNO2akan meningkatkan ozon dan polusi yang nantinya jelas mempengaruhi iklim melalui kenaikan suhu tahunan rata-rata (Beaven 2008).

Karbon monoksida (CO) adalah suatu gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa, yang berasal dari pembakaran bahan bakar fosil pada mesin-mesin penggerak transportasi (Wardhana 2004). Untuk daerah perkotaan yang banyak kegiatan industrinya serta memiliki lalu lintas yang padat, udaranya sudah tercemar oleh gas CO. Tambahan lagi, sebelum penggunaannya di dalam bahan bakar bensin dilarang, logam timbal (Pb) merupakan sumber utama pencemaran di daerah perkotaan, yaitu daerah yang kepadatan lalu lintasnya tinggi. Suatu penelitian menyatakan bahwa korelasi kepadatan lalu lintas dengan akumulasi Pb pada talus liken adalah cukup kuat (r2=83 %) (Nursal

et al. 2005).

Secara geografis, Kota Bogor terletak di antara 106’ 48’BT dan 6’ 26’ LS (Pemerintah Kota Bogor 2014). Belakangan, perkembangan kota yang berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor ini begitu pesat dan dapat diamati melalui banyaknya pembangunan perumahan, hotel dan apartemen, serta jalan layang. Kegiatan pembangunan tersebut akan menghasilkan polusi udara yang semakin meningkat. Padahal Kota Bogor diketahui memiliki vegetasi yang masih baik serta elevasi yang lebih tinggi dibandingkan kota-kota di sekitarnya (Jakarta, Tangerang, dan Bekasi) (Effendy 2007). Melalui penelitian Santosa pada tahun 2005, kecamatan Bogor Tengah diketahui memiliki kadar pencemar udara tertinggi. Di Pasar Bogor, kandungan SO2 adalah sebesar 18.65 µg/m3 pada musim hujan. Kandungan SO2 yang berasal dari bahan bakar kendaraan roda empat tersebut masih tergolong rendah (ambang batas 900 µg/m3, Lampiran 2). Polutan yang tinggi di Pasar Bogor adalah CO, yaitu sebesar 8.13 µg/m3 pada musim hujan dan 8.74 µg/m3 pada musim kemarau, karena kecepatan kendaraan lambat atau sering terjadinya kemacetan di wilayah ini. Di Jalan Jenderal Sudirman, polutan yang tinggi adalah NO2, yaitu sebesar 59.01 µg/m3 pada musim hujan dan 62.94 µg/m3 pada musim kemarau, dikarenakan kecepatan kendaraan lebih tinggi.

Keberadaan Kebun Raya Bogor (KRB) sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bogor juga semakin terancam karena pesatnya pembangunan. Dengan demikian, lebih dari 13.684 spesimen tanaman (Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor 2006) yang tumbuh di dalamnya juga dapat terancam. Sayangnya, tidak ada pengukuran polusi udara yang dilakukan di dalam KRB, sehingga kualitas udara di dalamnya tidak dapat dimonitor secara berkala dan pasti. Hanya ada data pengukuran polusi udara yang dilakukan tahun 2007

7 Menurut Paoletti (1999), organisme yang digunakan sebagai bioindikator dapat berupa spesies yang tidak dapat hidup normal di luar habitat hutan, yang hanya dapat hidup di tanah pertanian, yang mampu mengakumulasi polutan di dalam jaringan tubuhnya, atau yang bereaksi terhadap praktek manajemen lahan yang berubah.Tumbuhan sering digunakan sebagai biondikator polusi udara karena memiliki kesensitifan terhadap perubahan kimiawi dalam lingkungan dan juga mampu mengakumulasi polutan (Gadzala-Kopciuch 2004). Di antara sekian banyak spesies tumbuhan tingkat tinggi yang telah diteliti sebagai bioindikator, bawang merah (Allium cepa L.) adalah contoh yang sensitif terhadap polusi udara dan dijadikan bioindikator karena daunnya mampu mengakumulasi logam berat (Atabay et al. 2011). Pinus Aleppo (Pinus halepensis Mill.) juga diketahui dapat menjadi biondikator polusi udara, melalui analisis senyawa fenolik dan flavonoid yang terdapat dalam daun jarumnya (Robles et al. 2003). Tumbuhan tingkat rendah yang populer digunakan sebagai indikator logam berat adalah lumut daun terestrial (Blagnytė dan Paliulis 2010).

Liken telah diketahui memiliki sifat sensitif terhadap perubahan lingkungan, misalnya polusi udara. Sifat ini berhubungan dengan kemampuannya mengakumulasi partikel-partikel yang terlarut dalam udara karena talusnya tumbuh menahun (perenial). Liken tidak memiliki organ khusus untuk penyerapan air seperti akar pada tumbuhan tinggi, sehingga penyerapan mineral hanya dapat melalui permukaan talus. Karena lapisan yang melindungi talus liken hanya berupa kutikula primitif, maka talus liken tidak dapat menghindari penyerapan partikel-partikel secara langsung dari udara, termasuk polutan (Bates 2002, Nash 2008).

Aktivitas manusia secara tidak langsung mempengaruhi liken dengan cara menciptakan habitat baru bagi liken, dan liken yang tidak dapat beradaptasi dapat menjadi jarang ataupun hilang sama sekali. Sulfur dioksida (SO2), nitrogen dioksida (NO2), dan karbon monoksida (CO) adalah contoh polutan yang merupakan ancaman serius bagi keberadaan liken. Melalui analisis kandungan sulfur dalam talus liken diketahui bahwa liken dapat menyerap jauh lebih banyak kandungan polutan dari udara dibandingkan tumbuhan tingkat tinggi. Tingkat polusi udara yang tinggi akan menyebabkan hilangnya spesies liken tertentu atau perubahan komposisi komunitas liken, yang didahului oleh perubahan morfologi dan fisiologis pada talus liken (Purvis 2000).

Dampak fisik bagi liken yang mengakumulasi polutan, contohnya sulfur dioksida (SO2), misalnya terjadinya pemutihan talus (bleaching) yang diikuti oleh hilangnya klorofil pada sel ganggang, terbentuknya pewarnaan merah atau penghitaman sebagai hasil dari degradasi senyawa-senyawa dalam talus, dan pertumbuhan kerdil. Talus liken juga dapat membentuk lobule, mengalami perlambatan pertumbuhan, dan gagal membentuk tubuh buah (Purvis 2000).

8

litofit (hidup pada batu) karena memiliki potensi kontaminasi polutan yang lebih besar (Purvis 2000).

Menurut Purvis (2000), memonitor dampak polusi udara menggunakan liken dapat dilakukan dengan tiga cara dasar, yaitu studi pemetaan distribusi, memonitor dengan foto, serta analisis kimiawi talus liken. Berkaitan dengan cara yang pertama, yaitu pemetaan distribusi, populasi spesies-spesies liken dalam suatu wilayah dapat diamati dan kemudian memberikan informasi mengenai kelompok liken mana yang bertahan ataupun yang sensitif terhadap tingkat polusi udara tertentu. Populasi diketahui sebagai kumpulan dari individu-individu suatu spesies, dan kumpulan populasi dalam suatu area akan membentuk suatu komunitas. Konsep populasi dan komunitas juga berlaku bagi liken (Scheidegger dan Werth 2009; Bidlack dan Jansky 2011). Populasi suatu spesies liken makro dari sebuah komunitas epifitik di dataran rendah dapat digunakan untuk membedakan daerah industri dan perkotaan dengan daerah pertanian dan pedesaan (Saipunkaew et al. 2005).

Polutan yang berasal dari udara mempengaruhi keanekaragaman dan distribusi liken epifitik (Hauck 2011). Keanekaragaman liken yang tinggi dan pertumbuhan yang baik merupakan indikator udara yang lebih bersih, dibandingkan dengan daerah dengan keanekaragaman liken yang rendah dan talus liken yang rusak (Purvis 2000). Di daerah dengan kandungan SO2 yang tinggi, populasi liken epifitik mengalami kerusakan berat dan berkurang menjadi hanya beberapa spesies yang toleran (Hauck 2011).

Kelompok Liken dengan Tingkat Toleransinya

Setiap jenis liken memiliki batas toleransi terhadap kerusakan lingkungan atau dalam hal ini polusi. Banyak peneliti menggolongkan liken berdasarkan tingkat toleransinya terhadap polusi yaitu: toleran, intermediet, dan sensitif. Jenis yang paling sensitif diharapkan dapat ditemukan pada jarak yang jauh dari sumber polusi, dan jenis yang tingkat toleransinya paling tinggi diperkirakan ditemukan pada jarak yang dekat dari sumber polusi (Beaven 2008). Rangkuman kelompok liken dengan tingkat toleransinya dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2 Kelompok liken toleran, intermediet, dan sensitif. Sumber: Wetmore 1989, Purvis 2000, Negi 2003, Saipunkaew et al. 2006, Beaven 2008. Liken dari famili Physiaceae merupakan contoh liken makro yang toleran dan dapat tersebar luas di banyak habitat. Di daerah perkotaan di Thailand bagian utara, spesies yang mampu hidup di daerah perkotaan dengan tingkat polusi yang

9 tinggi adalah Pyxine cocoes. Spesies lain seperti Hyperphyscia adglutinata keberadaannya terbatas pada daerah perkotaan yang mengandung sedikit spesies liken. Saat ini, H. adglutinata banyak mendominasi di daerah perkotaan di Asia Tenggara seiring dengan urbanisasi dan iklim di daerah perkotaan yang hangat dan kering (Saipunkaew et al. 2006). Melalui penelitian tersebut, meningkatnya liken dari famili Physiaceae dan mendominasinya H.adglutinata menunjukkan bahwa kondisi lingkungan menjadi terganggu akibat polusi udara dan semakin keringnya iklim.

Liken Parmotrema dari suku Parmeliaceae adalah jenis liken intermediet yang kebanyakan ditemukan di dataran rendah dengan curah hujan yang lebih tinggi, sedangkan Dirinaria applanata mendominasi daerah pedesaan yang tingkat polusinya rendah (Saipunkaew et al. 2006). Spesies liken makro lain yang tergolong intermediet adalah Menegazzia terebrata (Beaven 2008).

10

METODE

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak bulan Maret 2012 hingga Juli 2013. Pengambilan data dilakukan pada tiga plot yang ditentukan berdasarkan pada data sekunder. Data sekunder tersebut antara lain: pengukuran kualitas udara dari beberapa daerah di Kota Bogor menurut Santosa (2005), pengukuran kualitas udara dari Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bogor (Lampiran 2), pengukuran kualitas udara dari Laboratorium Terpadu IPB atas persetujuan PT Goodyear Indonesia (Lampiran 3), dan data lokasi pohon-pohon di Kota Bogor dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor.

Penentuan plot dilakukan berdasarkan letaknya dari jalan raya yang juga ditanami pohon kenari. Plot 1 dan plot 2 terletak di dalam Kebun Raya Bogor (KRB) yang memiliki ketinggian 260 m.dpl., curah hujan 3.000-4.300 mm/tahun, dan luas 87 hektar. Jumlah koleksi terakhir tercatat sekitar 13.684 spesimen tanaman, namun tidak ada catatan mengenai keanekaragaman liken (Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor 2006). Adapun plot 1 terletak di tengah KRB yang diasumsikan sebagai daerah yang lebih bersih udaranya atau kontrol karena letaknya jauh dari sirkulasi lalu lintas padat (Lampiran 4). Kriteria dari kontrol atau daerah ‘bersih’ adalah bebas atau minimal sedikit pengaruh antropogenik ataupun sumber polusi udara, mengingat tidak adanya jaminan bahwa suatu daerah sama sekali tidak tersentuh polusi (Kularatne dan de Freitas 2012). Plot 2 masih merupakan bagian dari KRB, yaitu di bagian tepi yang secara tidak langsung berhubungan dengan Jalan Otto Iskandardinata dengan lalu lintas padat. Plot 3 terletak di tepi Jalan Ahmad Yani dan Jalan Pemuda yang secara langsung berhubungan dengan sirkulasi lalu lintas yang padat dan juga berdekatan dengan pabrik PT Goodyear Indonesia. Gambaran plot penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.

Identifikasi dan pengukuran tutupan liken dilakukan di Laboratorium Mikologi, Departemen Biologi – FMIPA Institut Pertanian Bogor.

Metode Penelitian

11 Alat dan Bahan

Pada tahapan pengambilan data liken, digunakan dua buah kuadrat kecil berukuran 32 x 20 cm2 (dua lembar plastik transparan ukuran folio) untuk mengambil sampel persatu batang pohon kenari. Adapun rincian spesies dan lokasi pohon kenari yang digunakan dalam penelitian ini tercantum dalam Lampiran 5. Untuk identifikasi di lapangan digunakan lup. Kebutuhan pengambilan sampel liken untuk koleksi dan pengamatan morfologi memerlukan kantong sampel, pisau lipat, dan kamera digital. Pengukuran suhu udara menggunakan termometer dan kelembapan menggunakan higrometer.

Gambar 3 A. Lokasi plot 1, 2, dan 3 di Kota Bogor, B. Perbesaran plot 3 untuk menunjukkan lokasi pohon kenari di plot 3 (pohon 32, 33, 36, 37, 40, 41, 44, 45).

Plot 2 Plot 3

A

Plot 1

36 41 40 37 44 45 33

32

12

Identifikasi liken di laboratorium menggunakan mikroskop stereo dan mikroskop cahaya disertai dengan buku atau kunci identifikasi liken (Sipman 2003; Divakar dan Upreti 2005; Wolseley dan Aguirre-Hudson [tahun tidak diketahui]). Pengidentifikasian dilakukan secara kimiawi menggunakan spot test reagents berupa larutan KOH 10% dan pemutih “Bayclin”. Pengukuran berat tutupan talus liken menggunakan timbangan analitik. Pengamatan morfologi liken menggunakan lup dan mikroskop stereo.

Prosedur Penelitian

Pohon kenari (Canarium spp.) atau yang dikenal sebagai genus kedondong merupakan kelompok pohon berkayu keras, berasal dari Indo-Cina dan Cina (PROSEA 1995). Pada setiap plot penelitian dipilih pohon kenari yang memiliki keliling lebih besar dari 60 cm (Saipunkaew et al. 2006). Kriteria batang tegak tidak dapat digunakan sebagai persyaratan karena sebagian sampel pohon kenari memiliki akar banir yang tinggi. Pada setiap plot dipilih sebanyak 8 pohon kenari dengan spesies yang beragam (Lampiran 5). Total pohon sampel dari ketiga plot penelitian berjumlah 24 pohon. Dengan demikian, total luas kuadrat sampel tiap plot menjadi 10.240 cm2 (((32 x 20 cm2) x 2 buah kuadrat) x 8 pohon).

Pengambilan sampel liken menggunakan kuadrat yang diletakkan pada batang pohon yang paling banyak ditutupi oleh liken, baik di akar banir maupun di batang utama. Akar banir kenari yang dijadikan sampel bervariasi, bisa pendek dan juga bisa sangat tinggi melebihi tinggi manusia. Misalnya di Jalan Kenari di dalam KRB (plot 1) telah ditanami pohon kenari yang berasal dari Maluku sejak lebih dari 100 tahun (Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor 2006), sehingga tinggi akar banirnya melebihi kepala pengunjung. Keragaman pohon kenari yang dijadikan sampel dapat dilihat pada Gambar 4. Pada satu pohon kenari diletakkan dua buah kuadrat dan setiap liken makro yang tercakup dalam kuadrat diamati dan dihitung jumlah talusnya. Tutupan liken diukur dengan menggambar seluruh talus liken yang tercakup dalam kuadrat di selembar plastik transparansi ukuran folio (Gambar 5).

Gambar 4 Pohon kenari (Canarium spp.) yang digunakan dalam pengambilan data penelitian: a. tanpa akar banir (plot 1), b. dengan akar banir pendek (plot 2), dan c. dengan akar banir tinggi (plot 3).

13 Koleksi liken dibuat dengan menggunakan kantong sampel. Sampel yang dikoleksi disesuaikan dengan kebutuhan, tidak berlebihan mengingat pertumbuhan liken yang sangat lambat. Data pendukung turut diambil seperti diameter tiap pohon, arah mata angin, temperatur, dan kelembapan udara di sekitar pohon kenari.

Identifikasi dilakukan di dalam laboratorium menggunakan lup dan mikroskop stereo. Identifikasi sering kali harus dilakukan hingga tahap anatomi dan diamati di bawah mikroskop cahaya. Karakter-karakter yang telah diamati dicocokkan dengan buku atau kunci identifikasi. Dokumentasi foto di bawah mikroskop dilakukan dengan menggunakan kamera digital. Untuk spesies yang tidak dapat diidentifikasi hanya secara morfologi, dapat diuji dengan spot test reagents untuk melihat reaksi K+ atau C+.

Talus-talus yang telah digambar saat pengambilan sampel kemudian digunting dan ditimbang dengan timbangan analitik (Gambar 5). Hasil timbangan (dalam gram) dikonversi menjadi luas (dalam cm2) berdasarkan luas plastik 1 cm2 yang beratnya 0.0149 gr.

Gambar 5 Metode penghitungan populasi liken. (a) metode kuadrat, tanda panah menunjukkan plastik transparansi yang digunakan untuk menggambar tutupan talus. (b) gambar talus liken. (c)talus liken digunting, dan ditimbang (d).

Analisis Data

Pada penelitian ini dilakukan penghitungan jumlah talus (JT), luas tutupan talus (LT), dan luas tutupan talus rata-rata (LTR). Selain itu, beberapa parameter ekologi seperti kerapatan (K), kerapatan relatif (KR), dominansi (D), dominansi relatif (DR), frekuensi 1 (F1), frekuensi 2 (F2), frekuensi relatif 1 (FR1), frekuensi relatif 2 (FR2), indeks nilai penting 1 (INP1), dan indeks nilai penting 2 (INP2) juga diukur. Persamaan-persamaannya diperoleh dari literatur (Dietrich dan Scheidegger 1997; Rugayah et al. 2004; Smith dan Smith 2007) dengan modifikasi sebagai berikut:

B C

a

b

c

14

1. Luas tutupan talus rata-rata genus A pada plot pengamatan (LTR) = luas tutupan genus A

jumlah talus genus A

2. Kerapatan genus A pada plot pengamatan (K) = jumlah talus genus A

luas kuadrat total pada semua pohon di plot pengamatan 3. Kerapatan relatif genus A pada plot pengamatan (KR)

= kerapatan genus A x 100%

kerapatan total seluruh genus yang ditemukan 4. Dominansi genus A pada plot pengamatan (D)

= luas tutupan genus A

luas kuadrat total pada semua pohon di plot pengamatan 5. Dominansi relatif genus A pada plot pengamatan (DR)

= dominansi genus A x 100%

dominansi total seluruh genus yang ditemukan

6. Frekuensi 1 genus A pada plot pengamatan (F1, berdasarkan jumlah talus) = jumlah talus genus A

jumlah talus total liken pada plot pengamatan

7. Frekuensi 2 genus A pada plot pengamatan (F2, berdasarkan jumlah pohon) = jumlah perjumpaan genus A

jumlah pohon total pada plot pengamatan

8. Frekuensi relatif 1 genus A pada plot pengamatan (FR1, berdasarkan jumlah talus)

= frekuensi 1 genus A x 100%

frekuensi total seluruh genus yang ditemukan

9. Frekuensi relatif 2 genus A pada plot pengamatan (FR2, berdasarkan jumlah pohon)

= frekuensi 2 genus A x 100%

frekuensi total seluruh genus yang ditemukan

10.Indeks nilai penting 1 seluruh liken pada tiap plot pengamatan (INP1) = kerapatan relatif + dominasi relatif + frekuensi relatif 1 11.Indeks nilai penting 2 seluruh liken pada tiap plot pengamatan (INP2)

= kerapatan relatif + dominasi relatif + frekuensi relatif 2

15

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keanekaragaman Liken Makro Epifitik di Pohon Kenari

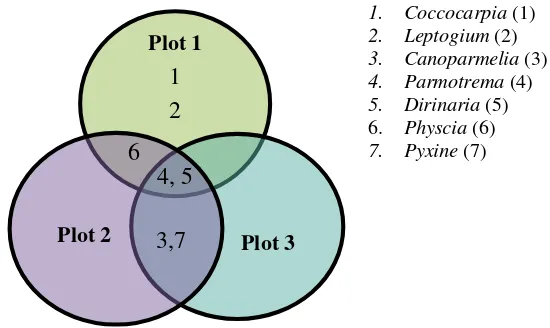

Identifikasi spesimen dilakukan hanya sampai nama genus. Identifikasi tidak dilakukan sampai nama spesies karena kunci identifikasi liken di daerah tropis masih sangat minim dan kunci identifikasi liken untuk daerah subtropis sering tidak cocok digunakan untuk daerah tropis. Melalui penelitian ini, ditemukan tujuh genus liken makro epifitik pada pohon kenari yang termasuk ke dalam empat famili sebagai berikut: Coccocarpiaceae meliputi Coccocarpia Pers. (1), Collemataceae meliputi Leptogium (Ach.) Gray (2), Parmeliaceae meliputi Canoparmelia Elix & Hale (3) dan Parmotrema Mass.(4), serta Physciaceae meliputi Dirinaria (Tuck.) Clem.(5), Physcia (Schreb.) Michx. (6), dan Pyxine Fr. (7). Gambar 6 menunjukkan distribusi liken makro epifitik pada ketiga plot. Deskripsi ketujuh genus berdasarkan kunci identifikasi disajikan pada Lampiran 6. Pada plot 1 ditemukan liken Coccocarpia (1), Leptogium (2), Parmotrema (4), Dirinaria (5), dan Physcia (6). Di plot 2 terdapat liken Canoparmelia (3), Parmotrema (4), Dirinaria (5), Physcia (6), dan Pyxine (7). Di plot 3 ditemukan Canoparmelia (3), Parmotrema (4), Dirinaria (5), dan Pyxine (7). Dengan demikian, hanya Parmotrema (4) dan Dirinaria (5) yang ditemukan di ketiga plot. Liken dengan fotobion berupa sianobakteria (sianoliken), Coccocarpia (1) dan Leptogium (2), hanya ditemukan di plot 1 yang jauh dari sirkulasi lalu lintas padat. Physcia (6) ditemukan di plot 1 dan 2, namun tidak terdapat di plot 3. Canoparmelia (3) dan Pyxine (7) terdapat di plot 2 dan 3 yang dekat dengan sirkulasi lalu lintas padat.

Gambar 6 Distribusi liken makro epifitik di plot 1, 2, dan 3.

16

Tabel 3 Data biner kehadiran liken makro epifitik di plot 1, 2, dan 3

Nomor Genus Notasi

Plot 1 Plot 2 Plot 3

1 Coccocarpia 1 0 0

2 Leptogium 1 0 0

3 Canoparmelia 0 1 1

4 Parmotrema 1 1 1

5 Dirinaria 1 1 1

6 Physcia 1 1 0

7 Pyxine 0 1 1

Keterangan: 1 = Ditemukan; 0 = Tidak Ditemukan

Hasil analisiscluster lokasi genus liken makro dikelompokkan menjadi 4 cluster lokasi (A, B, C, D) dan dapat dilihat pada Gambar 7. Cluster lokasi pertama (A) yaitu Coccocarpia (1) dan Leptogium (2) terpisah jauh dengan cluster lokasi lainnya (B, C, D) dengan jarak lokasi sekitar 36% dan kedua liken memiliki kemiripan lokasi dengan nilai bootstrap 80%. Cluster lokasi A menunjukkan kekhasan liken Coccocarpia (1) dan Leptogium (2). Canoparmelia (3) dan Pyxine (7) yang sama-sama ditemukan di plot 2 dan 3 membentuk cluster lokasi kedua (B) yang terpisah dengan cluster lokasi C dan D dengan jarak cluster lokasi sekitar 22% dan kedua liken memiliki kemiripan lokasi dengan nilai bootstrap 77%. Physcia (6) yang ditemukan di plot 1 dan 2 membentuk cluster lokasi sendiri (C) yang terpisah lebih dekat dengan cluster lokasi D dengan jarak cluster lokasi sekitar 16%. Parmotrema (4) dan Dirinaria (5) yang ditemukan di ketiga plot membentuk cluster lokasi keempat (D) dan keduanya memiliki kemiripan lokasi dengan nilai bootstrap 56%. Canoparmelia (3) dan Pyxine (7) bisa berada bersama-sama dalam satu lokasi dengan Physcia (6), Parmotrema (4) dan Dirinaria (5), tetapi keberadaannya kurang ditunjang oleh jarak cluster lokasi sekitar 22%.

Gambar 7 Dendrogram genus liken makro epifitik berdasarkan data biner.

(4) (5) (6)

(3) (7)

(1) (2) A

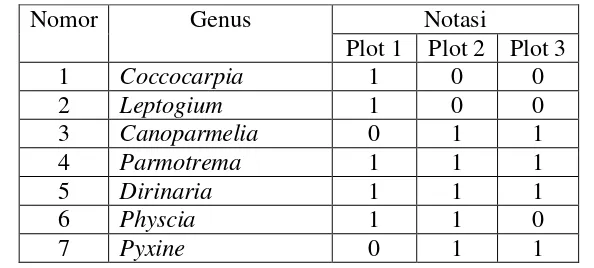

17 Sianoliken seperti Coccocarpia (1) dan Leptogium (2) kerap hanya ditemukan di daerah dengan kualitas udara yang baik dan lembap karena sensitif terhadap proses pengasaman dari polusi udara (Cameron dan Richardson 2006) sehingga tidak ditemukan di daerah dengan lalu lintas padat seperti pada plot 2 dan 3. Proses pengasaman dari polutan (SO2) dapat menghambat aktivitas nitrogenase pada talus sianoliken (Sipman 2009). Liken Coccocarpia (1) merupakan salah satu bentuk liken foliose yang cukup mudah untuk dikenali di lapangan karena lobus-lobusnya yang kecil membulat dengan warna talus abu-abu kebiruan sebagai refleksi dari sianobakteri yang menyusun talusnya. Jika diamati lebih teliti di bawah mikroskop, tampak annual rings atau striasi konsentris pada tepi permukaan atas lobus (Gambar 8A). Liken makro Leptogium (2) juga mudah dikenali di lapangan karena talusnya tipis seperti kertas namun jika dalam keadaan basah akan menjadi seperti gelatin, serta berwarna gelap (Gambar 8B). Lobus-lobusnya berukuran cukup besar dan jika dibuat sayatan melintang lalu diamati di bawah mikroskop akan memperlihatkan cellular layer pada bagian korteks atas (Sipman 2003).

Kehadiran liken Parmeliaceae lebih banyak terdapat di daerah pegunungan (Saipunkaew et al. 2005) dan daerah dengan curah hujan yang tinggi (Saipunkaew et al. 2006). Hanya Parmotrema (4) dan Canoparmelia (3) sebagai anggota Parmeliaceae yang ditemukan pada penelitian ini. Di Kebun Raya Cibodas, genusliken Parmeliaceae yang ditemukan seperti Everniastrum, Hypotrachyna, Parmelia, Parmelinella, Relicina, dan Rimelia (Rindita 2007).

Gambar 8 Sianoliken yang ditemukan di plot 1: A. Coccocarpia (1) dengan annual rings pada lobusnya (tanda panah), B. Leptogium (2) memiliki satu cellular layer (tanda panah).

Canoparmelia (3, Gambar 9A) sepintas sulit dibedakan dari kelompok liken Parmeliaceae lainnya, yaitu dengan karakteristik liken foliose yang

A

B

18

menempel longgar dari substratnya, mempunyai korteks bawah berwarna gelap, talus berwarna abu-abu pucat hingga kuning-kehijauan, dan memiliki lobus-lobus khas serta rhizine sebagai alat menempel. Namun, jika diamati di bawah mikroskop stereo, genus ini memiliki karakter khusus yaitu rhizinenya tunggal atau bercabang tidak beraturan yang tersebar dari tepi korteks bawah hingga ke bagian tengah. Kemudian, jika dilakukan uji kimiawi yaitu menggunakan larutan KOH 10% dan pemutih, maka akan menghasilkan reaksi K+kuning dan KC- yang artinya spesimen mengandung senyawa atranorin. Tambahan lagi, permukaan atas talusnya tidak memiliki pseudocyphellae, namun terdapat alat perkembangbiakan vegetatif berupa soralia farinose atau isidia (Sipman 2003). Pada penelitian ini ditemukan C. texana di plot 3 yang memiliki talus berwarna abu-abu kekuningan, permukaan atas halus hingga kasar berkerut di bagian tengah, bagian tengah talus yang melekat erat pada substrat, serta medula yang berwarna putih (Divakar dan Upreti 2005).

Berbeda dengan Canoparmelia (3), bagian tepi dari korteks bawah Parmotrema (4) bersih dari rhizine dan pada penelitian ini ditemukan P. tinctorum (Nyl.) Hale di plot 1 dan plot 2 (Gambar 9B). P. tinctorum memiliki lobus lebar, struktur reproduksi berupa isidia, korteks bawah berwarna hitam di bagian tengah dan cokelat di bagian tepi, dengan rhizine yang jarang, pendek atau panjang di bagian tengah talus. Jika talusnya sedikit disayat, maka akan tampak medula berwarna putih. Reaksi spot-test larutan pemutih (C) pada medula menghasilkan warna merah (C+merah), yang artinya positif mengandung asam lecanoric (Sipman 2003; Divakar dan Upreti 2005) (Lampiran 6).

Gambar 9 Liken Parmeliaceae yang ditemukan selama penelitian: A. Canoparmelia (3) dan B. Parmotrema (4).

Dari ketiga plot penelitian, Dirinaria (5), Physcia (6), dan Pyxine (7) merupakan liken makro epifitik yang memiliki jumlah talus total yang mencapai ratusan talus dengan luas tutupan talus total yang besar (Tabel 4). Ketiga genus liken tersebut adalah anggota famili Physciaceae. Liken Parmeliaceae yang ditemukan, yaitu Canoparmelia (3) dan Parmotrema (4), memiliki jumlah talus yang jauh lebih sedikit dan luas tutupan talus total yang lebih kecil (Tabel 3). Hasil ini mirip dengan yang terjadi di Thailand, yaitu liken dari famili Physciaceae lebih menyebar luas di dataran rendah dan daerah perkotaan, sedangkan Parmeliaceae lebih banyak terdapat di daerah pegunungan (Saipunkaew et al. 2005). Secara umum, liken Physciaceae memperoleh keuntungan dari nitrogen terfiksasi yang sering ditemukan di daerah perkotaan (Sipman 2009), dan oleh karenanya kelompok liken ini disebut liken nitrophilous

19 (Opdyke 2011). Namun, hasil penelitian di Singapura menunjukkan hal yang berbeda yang tidak diketahui penyebabnya, yaitu jumlah liken Physciaceae mengalami penurunan (Sipman 2009).

Tabel 4 Perbandingan jumlah dan luas tutupan talus total family dan genus liken yang ditemukan di ketiga plot penelitian

Liken makro yang ditemukan Jumlah talus total seluruh plot (talus)

Luas tutupan talus total seluruh plot

(cm2)

Famili Genus

Coccocarpiaceae Coccocarpia (1) 5 52.23 Collemataceae Leptogium (2) 21 364.41

Parmeliaceae Canoparmelia (3) 12 81.43

Parmotrema (4) 24 197.81

Keterangan: Data dihitung dari 16 kuadrat per plot yang luasnya 10.240 cm2

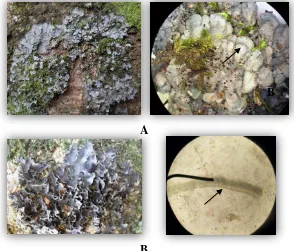

Walaupun banyak dan sering ditemukan, spesimen liken Physciaceae yang hidup di ketiga plot penelitian sering kali mengalami kerusakan atau tidak memiliki apotesia sehingga sulit dibedakan secara morfologi. Di antara ketiga genus, Physcia (6) mudah dibedakan dari Dirinaria (5) dan Pyxine (7) karena talusnya melekat longgar pada substratnya. Di bawah mikroskop stereo, tampak bahwa alat pelekat Physcia (6) adalah rhizine dan memiliki korteks bawah berwarna putih. Liken Physcia (6) sangat penting dalam mempelajari hubungan liken dengan kualitas udara. Banyak morfospesies dari Physcia (6) yang ditemukan pada penelitian ini, namun dalam kondisi yang kurang baik. Salah satu spesies yang berkembang baik di plot 1 adalah P.atrostriata Moberg. (Gambar 10A, Lampiran 6).

Dirinaria (5) dan Pyxine (7) sulit dibedakan secara morfologi, karena talus keduanya melekat erat pada substrat (Gambar 10B), sehingga untuk memastikannya perlu dilakukan identifikasi di bawah mikroskop stereo. Karakter Dirinaria (5) yaitu memiliki alat pelekat bukan rhizine, melainkan hapters (Elix 2009; Wolseley dan Aguirre-Hudson [tahun tidak diketahui]). Dirinaria (5) dan Pyxine(7) akan lebih mudah dibedakan dengan melakukan spot test reagents, yaitu meneteskan larutan KOH 10% pada permukaan talus keduanya. Umumnya jenis-jenis Dirinaria (5) memiliki senyawa atranorin pada korteks bagian atas, sehingga akan berwarna kuning (K+) setelah diteteskan larutan KOH 10%. Pyxine (7) umumnya menunjukkan reaksi negatif (K-) setelah diteteskan KOH 10% (Sipman 2003). Berdasarkan beberapa penelitian, liken Dirinaria (5) bersifat toleran terhadap polusi udara sehingga banyak ditemukan di daerah perkotaan (Nursal et al. 2005; Saipunkaew et al. 2006).

Pyxine (7) dapat diidentifikasi setelah melakukan reaksi kimiawi pada talus (Gambar 10C). Reaksi setelah diteteskan larutan KOH 10% adalah K-, yang artinya tidak mengandung senyawa atranorin atau mengandung lichexanthone (Sipman 2003). Pyxine cocoes (Sw.) Nyl. yang ditemukan dalam penelitian ini

20

(Lampiran 6) merupakan liken yang toleran terhadap polusi di daerah perkotaan dan industri (Savillo 2003; Saipunkaew et al. 2005; Rout et al. 2010).

Gambar 10 Liken Physciaceae di plot penelitian: A. Physcia (6), contohnya P. atrostriata yang melimpah di plot 1, B. Dirinaria (5) yang melekat erat pada substrat dan dominan di plot 2 serta 3, dan C. Pyxine (7) yang dominan di plot 3.

Daerah yang memiliki cukup banyak liken foliose mengindikasikan kondisi yang baik untuk pertumbuhan liken (Yazici dan Aslan 2006). Kota Bogor tampak masih mendukung pertumbuhan liken dengan ditemukannya beragam liken foliose, bahkan di plot yang diasumsikan berpolusi. Distribusi liken makro dapat merefleksikan kualitas udara di suatu tempat. Akan tetapi, variasi liken juga dipengaruhi oleh faktor iklim (Nash 2008, Kumar 2009).

Keadaan Populasi Liken Makro Epifitik di Ketiga Plot Penelitian Rincian data jumlah talus (JT) dan luas tutupan talus (LT) liken makro epifitik di tiap plot dilampirkan dalam Lampiran 7. Perhitungan ekologi yang meliputi jumlah talus, luas tutupan talus, luas tutupan talus rata-rata (LTR), kerapatan (K), kerapatan relatif (KR), dominansi (D), dominansi relatif (DR), frekuensi 1 (F1), frekuensi 2 (F2), frekuensi relatif 1 (FR1), serta frekuensi relatif 2 (FR2) dari tiap genus yang ditemukan dijabarkan dalam Lampiran 8. Indeks nilai penting 1 (INP1) dan indeks nilai penting 2 (INP2) liken makro epifitik pada tiap plot juga dihitung.

Berdasarkan data-data yang telah dihitung, keadaan populasi liken makro epifitik di ketiga plot dapat dijelaskan. Secara umum untuk semua liken makro epifitik yang ditemukan, jumlah talus total dan luas tutupan talus total liken makro paling besar berada di plot 2, yaitu berturut-turut 530 talus dan 1323.4 cm2 (Gambar 11). Luas tutupan talus rata-rata liken makro epifitik di plot 2 adalah 2.5 cm2 (Gambar 12), yang diperoleh dari luas tutupan talus total dibagi dengan jumlah talus total. Plot 1 memiliki jumlah talus total yang lebih kecil dari plot 2 dan plot 3, yaitu 150 talus, akan tetapi luas tutupan talus totalnya lebih besar dari plot 3. Artinya, walaupun di plot 1 terdapat paling sedikit jumlah talus liken namun masing-masing liken yang ditemukan memiliki luas tutupan talus rata-rata yang besar (LTR = 5.1 cm2, Gambar 12). Plot 3 yang memiliki jumlah talus lebih banyak dari plot 1 ternyata luas tutupan talus rata-ratanya hanya 1.69 cm2 per talus.

21

Gambar 11 Diagram perbandingan jumlah talus total dan luas tutupan talus total liken makro epifitik di ketiga plot. Data dihitung dari 16 kuadrat per plot yang luasnya 10.240 cm2.

Gambar 12 Diagram perbandingan luas tutupan talus rata-rata liken makro epifitik di ketiga plot. Data dihitung dari 16 kuadrat per plot yang luasnya 10.240 cm2.

Plot 2 terletak di KRB bagian tepi, yang memiliki akses lebih dekat dengan jalan raya berikut polusi udara di sekitarnya. Akan tetapi, plot ini lebih terbuka dan memungkinkan cahaya lebih banyak untuk pertumbuhan liken daripada di plot 1, sehingga memungkinkan beberapa kelompok liken tumbuh lebih baik. Di hutan beriklim sedang di India, pohon Quercus semecarpifolia di hutan berkanopi terbuka memiliki tutupan liken yang maksimum (70%), sedangkan di hutan berkanopi tertutup hanya memiliki tutupan 40% (Kumar 2009). Namun, jumlah talus total yang besar dan luas tutupan talus total yang luas dari liken makro epifitik di plot 2 tidak menunjukkan bahwa pertumbuhannya lebih baik dari liken di plot 1, karena luas tutupan rata-rata tiap talusnya lebih kecil dibandingkan dengan liken di plot 1. Dampak dari polutan dapat menjadi penyebab menyusutnya luas tutupan liken (Bates 2002).

765.32

Jumlah Talus Total dan Luas Tutupan Talus Total Liken Makro Epifitik Pada Pohon Kenari di Ketiga Plot

5.1

Luas Tutupan Talus Rata-Rata Liken Makro Epifitik di Ketiga Plot

Luas tutupan talus rata-rata

22

Gambar 13 menunjukkan perbandingan Indeks Nilai Penting (INP) yang dimiliki masing-masing genus liken makro epifitik di ketiga plot. Pada plot 1, liken yang memiliki INP tertinggi adalah Physcia (6) yaitu mencapai 192%, diikuti dengan Leptogium (2) yang memiliki INP sebesar 75.7%. Liken yang memiliki INP tertinggi di plot 2 adalah Dirinaria (5), yaitu mencapai 144%, kemudian diikuti dengan Physcia (6) yang memiliki INP sebesar 73.9%. Dirinaria (5) juga merupakan liken makro epifitik dengan INP tertinggi di plot 3, yaitu mencapai 147%, lalu Pyxine (7) menyusul tidak jauh di bawahnya dengan INP mencapai 135%.

Gambar 13 Grafik perbandingan Indeks Nilai Penting (INP) liken makro epifitik di ketiga plot. INP 1 = indeks nilai penting dengan frekuensi liken berdasarkan jumlah talus. Genus liken 1 = Coccocarpia, 2 = Leptogium, 3 = Canoparmelia, 4 = Parmotrema, 5 = Dirinaria, 6 = Physcia, dan 7 = Pyxine.

Populasi Liken Makro Epifitik Sebagai Bioindikator Kualitas Udara di Ketiga Plot

Berdasarkan data keadaan populasi liken makro epifitik yang ada pada Lampiran 8, dibuat suatu diagram tentang liken makro epifitik yang berpeluang sebagai bioindikator. Setiap genus liken makro memiliki kesensitifan yang berbeda terhadap tingkat polusi udara sehingga membentuk komunitas yang beragam di setiap plot penelitian. Gambar 14 adalah gambaran suatu keadaan populasi liken makro epifitik pada plot 1 yang jauh dari sirkulasi lalu lintas padat serta plot 2 dan 3 yang dekat dengan sirkulasi lalu lintas padat.

Plot 1

Indeks Nilai Penting Liken Makro Epifitik di Ketiga Plot

23

Gambar 14 Keadaan populasi liken makro epifitik untuk dijadikan bioindikator kualitas udara di Kota Bogor.

24

Beberapa genus liken ditemukan pada plot 2 dan plot 3 saja, yaitu Canoparmelia (3) dan Pyxine (7), yang dapat ditemukan dalam jumlah sedikit maupun banyak (Gambar 15). Ditemukannya kedua genus ini di plot 2 dan 3 menguatkan asumsi bahwa kedua plot tersebut adalah plot berpolusi, karena kedua genus ini diketahui merupakan liken yang toleran terhadap polusi udara. Salah satu spesies Canoparmelia (3) yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu C.texana (Tuck.) Elix & Hale dipelajari sebagai spesies yang toleran terhadap polusi udara (Fuga et al. 2008; Barbosa et al. 2010). Di Brazil, spesies ini diteliti sebagai bioindikator polusi udara yang berasal dari elemen radionuklida alami dan berasal dari rare earth element (REEs) (Leonardo et al. 2014), dan juga polutan yang berasal dari industri timah serta timbal (Leonardo et al. 2011). Di plot 3, INP Canoparmelia (3) lebih besar (INP1 = 16.91%, INP2 = 23.4%) daripada di plot 2 (INP1 = 1.003%, INP2 = 7.29%) (Gambar 15).

Gambar 15 Grafik perbandingan populasi Canoparmelia (3) dan Pyxine (7) di ketiga plot. KR = kerapatan relatif, DR = dominansi relatif, FR1 = frekuensi relatif berdasarkan jumlah talus, INP1 = indeks nilai penting dengan frekuensi liken berdasarkan jumlah talus.

Salah satu spesies Pyxine (7) yang ditemukan dalam penelitian ini, yaitu Pyxine cocoes, yang dominan di plot 3 dandiketahui merupakan liken yang toleran terhadap polusi udara (Savillo 2003; Rout et al. 2010; Danesh et al. 2013; Shukla et al. 2014). Peneliti liken di India menggunakan spesies ini untuk menentukan kualitas udara di suatu wilayah, dengan cara menganalisis kandungan pigmen klorofil di dalam talusnya (Rout et al. 2010). Frekuensi P.cocoes meningkat seiring dengan meningkatnya kegiatan transportasi, dan talusnya dapat mengakumulasi logam berat hingga 97% (Shukla et al. 2014). Begitu juga halnya dengan di Filipina, P.cocoes dominan di daerah perkotaan yang dekat dengan sirkulasi transportasi yang padat, dan sulit ditemukan di daerah yang jarang dilalui kendaraan (Savillo 2003). Namun di India, P.cocoes ditemukan baik di daerah kontrol maupun daerah dengan sirkulasi transportasi yang padat, akan tetapi kondisi talusnya lebih baik di daerah kontrol (Danesh et al. 2013). Pada penelitian ini, indeks nilai penting Pyxine (7) jauh lebih tinggi di plot 3 (INP1 = 134.8%,

Perbandingan Populasi Canoparmeliadan Pyxine

di Ketiga Plot

25 tingkat polusi yang lebih tinggi dibandingkan di plot 2. Selain itu, plot 3 memiliki temperatur yang lebih tinggi (30-33oC) dan kelembapan yang lebih rendah (60-74%) dibandingkan plot 2 (suhu = 27-31oC, kelembapan 71-93%). Terlebih lagi, plot 3 terletak persis di tepi jalan raya, sedangkan plot 2 masih di dalam KRB dan tidak berhubungan langsung dengan jalan raya. Akan tetapi, diperlukan data pengukuran kualitas udara dan sampel lebih banyak untuk memastikan hal tersebut.

Parmotrema (4) dan Dirinaria (5) merupakan liken yang toleran karena ditemukan di semua plot. Jumlah talus dan luas tutupan talus rata-rata Parmotrema paling besar di plot 2 (JT = 16, LTR = 11.84 cm2), namun JT dan LTR Parmotrema baik di plot 1 maupun 3 sama-sama kecil (Gambar 16). Tidak ada pola perubahan berurutan JT dan LTR dari plot 1 sampai plot 3 (meningkat atau menurun) yang jelas dari Parmotrema menjadikan genus ini tidak dapat dijadikan indikator. Identifikasi sampai tingkat spesies kemungkinan berpeluang memberikan informasi yang lebih akurat, mengingat spesies P.tinctorum Nyl. (Hale) yang ditemukan di plot 1 dan 2 adalah liken yang sensitif terhadap polusi udara (Ohmura et al. 2009). Sebaliknya, Dirinaria (5) menunjukkan pola penyusutan luas tutupan talus rata-rata dari plot 1 (LTR = 6.15 cm2) ke plot 2 (LTR = 2.58 cm2) dan plot 3 (LTR = 1.16 cm2) (Gambar 17). Di plot 1, Dirinaria (5) ditemukan dalam jumlah sedikit (JT = 5), jarang (FR1 = 3.33%, FR2 = 10%), akan tetapi luas tutupan rata-rata talusnya besar-besar. Di plot 2 dan 3, Dirinaria (5) ditemukan dalam jumlah banyak (JT = berturut-turut 243 dan 214 talus), sering (FR1 berturut-turut 45.85% dan 54.73%), namun luas tutupan rata-rata talusnya kecil-kecil.

Gambar 16 Grafik jumlah talus dan luas tutupan talus rata-rata Parmotrema (4) dan Dirinaria (5) di ketiga plot. Keterangan: Data dihitung dari 16 kuadrat per plot yang luasnya 10.240 cm2.

Pada penelitian yang dilakukan Nursal et al. (2005), Dirinaria (5) juga ditemukan pada pohon-pohon di depan Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru dengan kepadatan lalu lintas kategori tinggi yang setelah dianalisis mengandung akumulasi timbal (Pb) rata-rata sebanyak 7.75 ppm (65.677 µg/m3) (baku mutu 2 ppm atau setara dengan 16.949 µg/m3). Dirinaria applanata ditemukan di semua

0

Jumlah Talus dan Luas Tutupan Talus Rata-Rata Parmotrema

dan Dirinariadi Ketiga Plot