ANALISIS RESPON NELAYAN TERHADAP

PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

BULELENG BARAT

MUGI LESTARI

DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul “Analisis Respon Nelayan Terhadap Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Buleleng Barat” adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dalam dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Agustus 2014

Mugi Lestari

ABSTRAK

MUGI LESTARI. Analisis Respon Nelayan terhadap Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Buleleng Barat. Dibimbing oleh ARIF SATRIA.

Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem laut yang paling penting di dunia. Selain sebagai habitat biota laut, keindahannya juga menjadi daya tarik yang dapat menjadi sumber devisa bagi negara melalui kegiatan pariwisata. Pembentukan Kawasan Konservasi Perairan Buleleng Barat dilakukan sebagai salah satu upaya pemulihan terumbu karang yang rusak akibat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Masyarakat Desa Pemuteran berinisiatif untuk melakukan pengelolaan KKP berdasarkan aturan adat yang berlaku. Pengelolaan ini direspon positif oleh nelayan karena keberadaan KKP tidak membatasi nelayan untuk menangkap ikan. Inisiatif masyarakat didukung dengan adanya upaya pencadangan yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2011. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 523/630/HK/2011 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Buleleng, Pemerintah menetapkan kawasan perairan di Desa Pemuteran sebagai kawasan konservasi perairan dengan luas 651.24 hektar. Keberhasilan dari pengelolaan KKP Buleleng Barat ini tidak lepas dari beberapa faktor internal dan eksternal, di antaranya kejelasan batas wilayah, kesesuaian aturan dengan kondisi lokal, dukungan pemerintah, dan dukungan dari lembaga yang bersangkutan.

Kata kunci: konservasi perairan, pengelolaan konservasi, respon

ABSTRACT

MUGI LESTARI. Analysis of Fisherman’s Respones to Marine Protect Areas Management in West Buleleng. Supervised by ARIF SATRIA

Coral reefs are one of the most important marine ecosystems in the world. In addition to the habitat of marine life, its beauty is also the main attraction which can be a source of income for the country through tourism activities. This Marine Protect Areas was crearing as an effort to heal coral as an effect. Local peoples have an important role to make Awig-Awig as the base of local marine conservation areas management. In addition, fishers responded positively to the conservation area, because marine protected areas in the West Buleleng, did not restrict the fishers in fishing activities. Initiation of conservation areas establishment is also supported by the local government. A regent decree territorial No. 523/630/HK/2011 of Conservation Areas Backup in Buleleng, the Government establish the conservation area in Pemuteran village as Marine Protected Areas with an area 651.24 hectars. The success of Buleleng Marine Protect Areas management are influenced by internal and external factors, such as the clear boundaries, the conformity of regulation with the local condition and government support.

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

pada

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

ANALISIS RESPON NELAYAN TERHADAP

PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

BULELENG BARAT PROVINSI BALI

MUGI LESTARI

DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

Judul Skripsi : Analisis Respon Nelayan Terhadap Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Buleleng Barat

Nama : Mugi Lestari NIM : I34100011

Disetujui oleh

Dr Arif Satria, SP, MSi Pembimbing

Diketahui oleh

Dr Ir Siti Amanah, MSc Ketua Departemen

PRAKATA

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah yang telah dilimpahkan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Respon Nelayan Terhadap Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan” ini dengan baik. Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak terlibat. Pertama, ucapan terima kasih kepada kedua orang tua, Ibu Runisah dan Bapak Ade Muyana yang selalu memanjatkan doa untuk kelancaran studi penulis.Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arif Satria selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, saran, kriktik selama penulisan skripsi ini. Tidak lupa ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada masyarakat Desa Pemuteran, Kecamatan Gerograk, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sahabat dan teman-teman SKPM angkatan 47, teman-teman BEM FEMA 2012/2013, KOMINFOREL BEM FEMA 2012/2013, KOMINFO BEM KM IPB Bersahabat, tim Marketing Communication KOMPAS dan semua pihak yang telah memberikan semangat dan motivasi untuk menyelesaikan penelitian ini.

Bogor, Agustus 2014

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR LAMPIRAN vi

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 3

Tujuan Penelitian 4

Manfaat Penelitian 4

TINJAUAN PUSTAKA 7

Kerangka Pemikiran 15

Hipotesis Penelitian 17

Definisi Operasional 17

PENDEKATAN LAPANG 21

Lokasi dan Waktu Penelitian 21

Metode Penelitian 21

Teknik Pengambilan Informan dan Responden 21

Teknik Pengumpulan Data 22

Teknik Pengolahan dan Analisis Data 22

PROFIL DESA PEMUTERAN 23

Kondisi Geografis dan Demografi 23

Kondisi Sosial dan Ekonomi 23

Gambaran Potensi Sumber Daya Perikanan Pemuteran 25

KARAKTERISTIK RESPONDEN 27

Karakteristik Etnisitas Responden 27

Karakteristik Alternatif Pekerjaan Responden 28

Ikhtisar 29

PROFIL KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BULELENG BARAT 31 Sejarah Pembentukan Kawasan Konservasi Perairan Buleleng Barat 31

Awig-awig Kawasan Konservasi Perairan Buleleng Barat 33

RESPON NELAYAN TERHADAP PENGELOLAAN KAWASAN

KONSERVASI PERAIRAN BULELENG BARAT 39

Respon Nelayan Mengenai Sistem Zonasi 39

Respon Nelayan Mengenai Aturan Awig-Awig 40

Respon Nelayan Mengenai Sanksi 42

Respon Nelayan Mengenai Hak Pengelolaan KKP 42

Respon Nelayan Mengenai Otoritas Pengambil Keputusan 43 Respon Nelayan Mengenai Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KKP 44

Ikhtisar 45

HUBUNGAN ANTARA KARAKTERISTIK NELAYAN DENGAN RESPON NELAYAN TERHADAP PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

PERAIRAN BULELENG BARAT 47

Hubungan Etnisitas Responden dengan Respon Nelayan Terhadap Pengelolaan

Kawasan Konservasi Perairan Buleleng Barat 47

Hubungan Alternatif Pekerjaan Responden dengan Respon Nelayan Terhadap Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Buleleng Barat 51

Ikhtisar 55

FAKTOR-FAKTOR KEBERHASILAN PENGELOLAAN KAWASAN

KONSERVASI PERAIRAN BULELENG BARAT 57

Faktor-Faktor Internal Keberhasilan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan

Buleleng Barat 57

Faktor-Faktor Eksternal Keberhasilan Pengelolaan Kawasan Konservasi

Perairan Buleleng Barat 59

Ikhtisar 61

SIMPULAN DAN SARAN 63

Simpulan 63

Saran 63

DAFTAR PUSTAKA 64

LAMPIRAN 68

DAFTAR TABEL

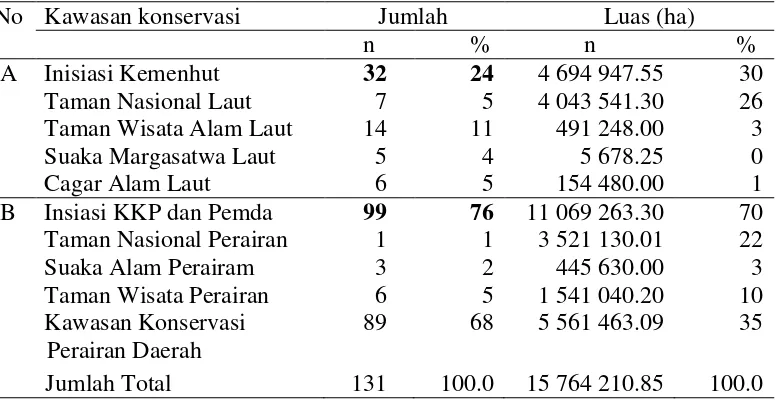

1 Jumlah dan presentase luasan kawasan konservasi perairan di Indonesia

tahun 2013 8

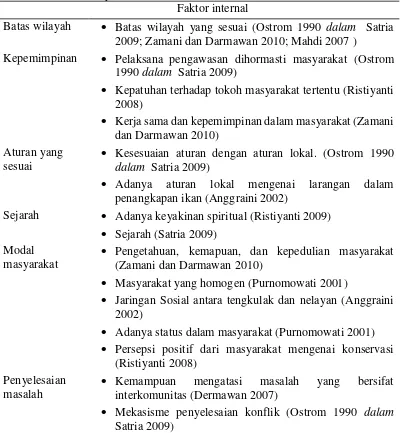

2 Faktor-faktor internal keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya

alam berbasis masyarakat 14

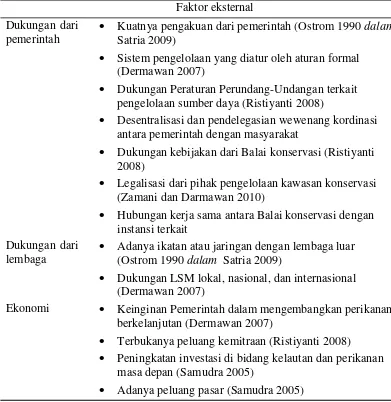

3 Faktor-faktor eksternal keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya

berbasis masyarakat 15

4 Jenis data dan pengumpulan data menurut tujuan penelitian 19 5 Jumlah dan persentase penduduk Desa Pemuteran, Kecamatan

Gerokgak berdasarkan etnis 23

6 Jumlah dan persentase penduduk Desa Pemuteran, Kecamatan

Gerokgak berdasarkan pekerjaan 24

7 Jumlah dan persentase penduduk Desa Pemuteran, Kecamatan

Gerokgak berdasarkan tingkat pendidikan 25

8 Jumlah dan persentase jenis ikan di Desa Pemuteran, Kecamatan

Gerokgak berdasarkan jumlah produksi 25

9 Jumlah dan persentase responden berdasarkan etnisitas 27 10 Jumlah dan persentase responden berdasarkan alternatif pekerjaan 28 11 Sejarah pembentukan Kawasan Konservasi Perairan Buleleng Barat,

Provinsi Bali 33

12 Aturan dan sanksi dalam awig-awig di Kawasan Konservasi Perairan

Buleleng Barat 36

13 Jumlah dan persentase respon nelayan mengenai sistem zonasi 39 14 Wilayah tangkap nelayan Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak,

Kabupaten Buleleng Barat tahun 2013 40

15 Jumlah dan persentase respon nelayan mengenai aturan awig-awig 41 16 Jumlah dan persentase respon nelayan mengenai sanksi 42 17 Jumlah dan persentase respon nelayan mengenai hak pengelolaan 43 18 Jumlah dan persentase respon nelayan mengenai otoritas pengambilan

keputusan 43

19 Jumlah dan persentase respon nelayan mengenai monitoring dan

evaluasi 44

20 Jumlah dan persentase responden menurut etnisitas responden dengan

sistem zonasi 47

21 Jumlah dan persentase responden menurut etnisitas responden dengan

aturan awig-awig 48

22 Jumlah dan persentase responden menurut etnisitas responden dengan

hak pengelolaan KKP 49

23 Jumlah dan persentase responden menurut etnisitas responden dengan

sistem pengambilan keputusan 50

24 Jumlah dan persentase responden menurut etnisitas responden dengan

monitoring dan evaluasi pengelolaan KKP 50

25 Jumlah dan persentase responden menurut alternatif pekerjaan

responden dengan sistem zonasi 51

26 Jumlah dan persentase responden menurut alternatif pekerjaan

27 Jumlah dan persentase responden menurut alternatif pekerjaan

responden dengan sanksi 53

28 Jumlah dan persentase responden menurut alternatif pekerjaan

responden dengan hak pengelolaan KKP 53

29 Jumlah dan persentase responden menurut alternatif pekerjaan responden dengan sistem pengambilan keputusan 54 30 Jumlah dan persentase responden menurut alternatif pekerjaan

responden dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KKP 55

DAFTAR GAMBAR

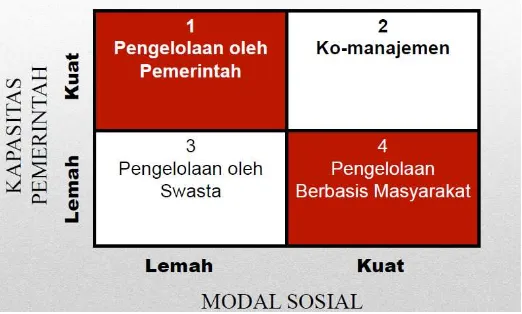

1 Pilihan model pengelolaan sumber daya alam (Birner dan Wittmer 2000)9

2 Kerangka pemikiran 16

3 Peta Kawasan Konservasi Perairan Buleleng Barat 34

DAFTAR LAMPIRAN

1 Kerangka sampling 69

2 Peta pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Buleleng Barat 70

3 Hasil uji statistik 71

4 Kuesioner penelitian 79

5 Pedoman wawancara mendalam 82

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Terumbu karang merupakan salah satu ekosistem laut yang paling penting di dunia. Menurut The World Conservation Union (IUCN 2000), keberadaan terumbu karang dapat berfungsi sebagai sumber makanan, habitat biota laut, penyokong industri pariwisata, penyedia pasir, penghalang terjangan ombak dan erosi pantai. Saat ini terumbu karang menjadi salah satu ekosistem yang terancam punah di dunia (IUCN 2000). Laporan Intergovernmental Panel Climate Change

(IPCC 2007) memperkirakan pemutihan karang semakin banyak terjadi di beberapa negara, khususnya negara berkembang. Kejadian ini merupakan dampak dari kenaikan suhu rata-rata permukaan air laut secara pasti (IUCN 2000). Berdasarkan informasi dari Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (2013)1, kondisi terumbu karang di Indonesia berada pada kondisi yang mengkhawatirkan, yaitu hanya 30 persen terumbu karang Indonesia yang masih dalam kondisi baik, 37 persen dalam kondisi sedang, dan 33 persen sisanya rusak parah.

IUCN (2000) menyebutkan bahwa upaya pengelolaan terumbu karang dapat dilakukan dengan berbagai cara di antaranya adalah dengan adanya kawasan konservasi laut, perikananan di terumbu karang, pariwisata, pengelolaan pesisir terpadu, dan restorasi terumbu karang. Salah satu upaya pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang efektif menurut Susanto (2011) adalah dengan menetapkan dan mengembangkan Kawasan Konservasi Perairan (KKP), yaitu mengalokasikan sebagian wilayah pesisir dan laut sebagai tempat perlindungan bagi ikan-ikan ekonomis penting untuk memijah dan berkembang biak dengan baik. Upaya yang sama telah dilakukan oleh Pemerintah dalam melindungi sumber daya perairan melalui Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Berdasarkan informasi dari Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (2013) terdapat 113 kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi di Indonesia dengan total luasan sekitar 15.7 juta hektar. Angka ini meningkat dari 13.9 juta hektar pada tahun 2010. Peningkatan jumlah kawasan konservasi ini juga dipengaruhi oleh perubahan sistem sentralistik menjadi desentralistik. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan jumlah Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) dari jumlah 41 di tahun 2010 menjadi 89 di tahun 2013. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah memperoleh kewenangan dalam pengelolaan kawasan perairan dari pemerintah pusat, sehingga upaya penyelamatan dan rehabilitasi terumbu karang pun dapat dilakukan tidak hanya oleh pemerintah saja melainkan juga oleh pihak swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), bahkan oleh masyarakat setempat.

Bukan hanya pengelolaan yang sudah berubah dari sistem top down menjadi

bottom up, melainkan dalam proses pembentukan sebuah kawasan menjadi kawasan konservasi juga dapat diinisiasi oleh berbagai pihak. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dinyatakan bahwa pengusulan kawasan konservasi

2

dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ciri khas kawasan yang ditunjang dengan data dan informasi ilmiah. Semua peraturan perundangan tersebut mendukung desentralisasi pengelolaan ke daerah untuk memberikan peran lebih besar masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Masyarakat lokal menjadi aktor penting dalam mengelola sumber daya karena pada kenyataannya masyarakatlah yang lebih mengetahui permasalahan dan potensi yang ada di kawasan konservasi tersebut.

Keberadaan kawasan konservasi ini sering menjadi ancaman tersendiri bagi sebagian masyarakat lokal, khususnya nelayan. Satria (2009) menyatakan bahwa nelayan di beberapa kawasan konservasi dan taman nasional laut semakin terbatas aksesnya pada pemanfaatan karena daerah tangkapannya menjadi zona inti yang dilindungi. Penelitian yang dilakukan oleh Tawakal (2011) menunjukkan beberapa kasus pembentukan kawasan konservasi menimbulkan banyak penolakan dari para nelayan dan masyarakat. Hal ini dikarenakan keberadaan kawasan konservasi menghalangi aktivitas dan area tangkap ikan yang dimanfaatkan oleh nelayan setempat. Beberapa kasus kawasan konservasi yang membatasi hak masyarakatnya terjadi di Taman Nasional Raja Ampat (Randan 2011), Pulau Panggang (Anggraini 2002), dan Taman Nasional Laut Gili Indah (Satria 2006). Adanya otonomi daerah yang memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk mengelola sebuah sumber daya alam seolah belum memperhatikan keberadaan dari masyarakat lokal. Penolakan nelayan tersebut tidak selalu ditemukan di sebuah kawasan konservasi konservasi yang muncul dari inisiatif masyarakat, seperti Kawasan Konservasi Laut Daerah Berau dan Kawasan Konservasi Perairan Buleleng, Bali. Pembentukan keduanya adalah berdasarkan insiatif dari masyarakat yang sadar bahwa penting dilakukan sebuah konservasi.

Bali merupakan salah satu pulau yang memiliki potensi sumber daya perairan yang melimpah di Indonesia. Letaknya yang berada di kawasan Coral Triangle menunjukkan bahwa Bali memiliki potensi terumbu karang yang tinggi. Bali juga terkenal dengan kehidupan adat dan budaya yang berbasis pada alam. Potensi tersebut menjadi tantangan besar bagi para pemangku kepentingan di Bali untuk tetap menjaga kelestarian sumber daya pesisir yang dimiliki. Berbagai inisiatif dan strategi terus diupayakan oleh Pemerintah,swasta, masyarakat, maupun LSM. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui konservasi terumbu karang. Bali sendiri memiliki Sembilan kawasan konservasi, di antaranya Taman Nasional Bali Barat, Calon KKP Buleleng, Calon KKP Karangasem, Calon KKP Nusa Penida, Calon KKP Tanjung Benoa dan Nusa Dua, Calon KKP Perancak, Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Taman Wisata Alam Buyan-Tamblingan, dan Calon KKP Danau Batur Bangli. Pembentukan dan pengelolaan kawasan konservasi di Bali dilakukan secara desetralistik, yaitu dilakukan oleh berbagai pihak kepentingan seperti pemerintah, swasta, LSM, dan masyarakat.

3 satu persebaran terumbu karang di Pulau Bali. Terumbu karang yang tidak hanya dijadikan objek wisata ini juga merupakan sumber mata pencaharian masyarakat pesisir Buleleng. Sayangnya kegiatan perikanan yang tidak ramah lingkungan di masa lalu dan semakin meningkatnya tekanan terhadap terumbu karang menyebabkan kondisi dan fungsinya sebagai penyangga kehidupan semakin menurun. Kondisi tersebut melatarbelakangi masyarakat untuk berinisiatif mengembalikan ekosistem ke kondisi awal, di antaranya dengan menambahkan aturan pelestarian laut ke dalam awig-awig, membentukan Daerah Perlindungan Laut (DPL) skala desa (village based marine sanctuary), dan rehabilitasi terumbu karang melalui kegiatan pemasangan terumbu buatan dan transplantasi karang yang dikenal dengan teknologi Biorock. Upaya masyarakat ini tidak lepas dari kerja sama dan dukungan yang diberikan oleh pemerintah dan LSM. Pada tahun 2011, daerah ini diajukan sebagai kawasan pencadangan kawasan konservasi oleh masyarakat setempat kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng, sehingga membutuhkan pengelolaan yang tepat. Menurut Birner dan Wittmer (2000) dalam Satria (2012)2 terdapat empat model pengelolaan sumber daya alam, yaitu pengelolaan oleh pemerintah, pengelolaan oleh swasta, ko-manajemen, dan pengelolaan berbasis masyarakat. Oleh karena itu menarik untuk diteliti mengenai respon nelayan terhadap pengelolaan sebuah kawasan konservasi perairan.

Perumusan Masalah

Proses penetapan sebuah kawasan menjadi kawasan konservasi tidak lepas dari dukungan berbagai pihak kepentingan seperti pemerintah, pihak swasta, LSM, bahkan masyarakat setempat. Penetapan kawasan konservasi perairan ini sering kali menimbulkan konflik di antara masyarakat dan pemerintah. Pemerintah seringkali tidak menyadari keinginan dari masyarakat terhadap kawasan konservasi perairan. Hal ini yang sering kali menimbulkan konflik di antara masyarakat, khususnya nelayan dengan pemerintah. Respon masyarakat dalam menanggapi pembentukan kawasan konservasi sering kali bersifat negatif. Respon negatif ini disebabkan karena nelayan merasa bahwa akses mereka dalam menangkap ikan menjadi dibatasi dengan adanya kawasan konservasi perairan. Selain respon negatif, ada juga nelayan yang merespon positif dengan adanya kawasan konservasi perairan. Hal ini disebabkan keberadaan kawasan konservasi perairan menjadi salah satu upaya untuk menjaga terumbu karang yang telah rusak. Oleh karena itu hal yang perlu dianalisis adalah bagaimana respon nelayan terhadap pengelolaan kawasan konservasi perairan?

Sebuah kawasan konservasi perairan yang berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat tidak lepas dari aturan yang melekat pada masyarakat tersebut. Sekelompok masyarakat yang sudah memiliki aturan lokal berhak ikut serta mengelola kawasan konservasi perairan. Beberapa masyarakat akan merespon positif dan negatif terhadap keberadaan kawasan konservasi perairan tersebut. Respon tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya, pendidikan, usia, lama menjadi nelayan, agama dan alternatif pekerjaan dari nelayan tersebut. Oleh

4

karena itu perlu dianalisis juga bagaimana hubungan antara karakteristik nelayan terhadap respon nelayan terhadap pengelolaan kawasan konservasi perairan?

Salah satu tujuan dari terbentuknya kawasan konservasi perairan adalah terbentuknya kawasan konservasi yang berkelanjutan. Undang-Undang No 1 Tahun 2014 menyebutkan bahwa tujuan dari diselenggarakannya kawasan konservasi perairan adalah untuk menjaga kelestarian ekosistem dan pulau-pulau kecil, biota laut, alur migrasi ikan, dan situs budaya. Tujuan tersebut menunjukkan bahwa kawasan konservasi perairan bukan hanya diperuntukkan untuk kepentingan konservasi, melainkan untuk kepentingan sosial dan ekonomi. Sebuah kawasan konservasi perairan dikatakan berhasil ketika adanya kejelasan batas wilayah dan aturan yang dibuat sesuai dengan kondisi yang ada di lokasi, sehingga keberadaan KKP tidak merugikan salah satu pihak kepentingan. Keberhasilan dari pengelolaan kawasan konservasi perairan juga didukung oleh kebijakan pemerintah dan dukungan dari lembaga swasta yang bergerak di bidangnya. Oleh karena itu perlu diketahui faktor-faktor eksternal dan inernal sebagai faktor keberhasilan pengelolaan sumber daya alam terhadap pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji permasalahan yang telah dipaparkan, yaitu sebagai berikut:

1. menganalisis respon nelayan terhadap pengelolaan kawasan konservasi perairan,

2. menganalisis hubungan karakteristik nelayan terhadap respon nelayan dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan, dan

3. menganalisis faktor internal dan faktor eksternal sebagai faktor keberhasilan pengelolaan sumber daya alam terhadap pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi berbagai pihak, diantara lain ialah:

1. Akademisi.

Hasil penelitian dapat menjadi salah satu sumber informasi mengenai pembentukan kawasan konservasi perairan serta menjadi referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Selain itu diharapkan pula dapat menambah khasanah dalam kajian ilmu pengetahuan pengelolaan kolaborasi sumber daya alam.

2. Pemerintah.

5 3. Masyarakat.

7

TINJAUAN PUSTAKA

Kawasan Konservasi Perairan

Kawasan Konservasi (KK) berdasarkan tempatnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu KK yang berada di darat dan KK yang meliputi wilayah perairan. Beberapa KK di Indonesia bisa mempunyai kedua wilayah (darat dan laut) sekaligus. Sebagai contoh Taman Nasional Komodo dan Taman Nasional Bali Barat. Khusus untuk kawasan konservasi di wilayah perairan, IUCN (2000) menggunakan terminologi Marine Protected Area (MPA).

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 Pasal 1 menerangkan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) sebagai kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. International Union for Concervation of Nature and Natural Resources (IUCN 2000), mendefinisikan bahwa kawasan konservasi laut sebagai suatu area atau daerah di kawasan pasang surut beserta kolom air di atasnya flora dan fauna serta lingkungan budaya dan sejarah yang ada di dalamnya, yang diayomi oleh undang-undang untuk melindungi sebagian atau seluruh lingkungan yang tertutup.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menerangkan bahwa pemerintah daerah di Indonesia mendapat mandat dan bertanggung jawab dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan (Pasal 18, Ayat 3). Kewenangan dan tanggung jawab ini memungkinkan untuk munculnya istilah baru dalam nomenklatur KKP. Istilah yang sering dipakai adalah kawasan konservasi Perairan Daerah (KKPD). Beberapa contoh di antaranya adalah Kawasan Konservasi Laut Berau Propinsi Kalimantan Timur, KKPD Raja Ampat Propinsi Papua Barat dan KKP Nusa Penida Kabupaten Klungkung Propinsi Bali. Pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam rangka pengelolaan perikanan berkelanjutan. Pemerintah memperkenalkan istilah suaka perikanan (Pasal 7, ayat 1) dan konservasi ekosistem (Pasal 13, ayat 1) sebagai alat pengelolaan perikanan. Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (KSDI) memperkenalkan istilah Kawasan Konservasi Perairan (KKP). Tabel 1 menunjukkan jenis dan luasan kawasan konservasi perairan yang ada di Indonesia hingga tahun 2013.

8

Tabel 1 Jumlah dan presentase luasan kawasan konservasi perairan di Indonesia tahun 2013 Sumber: Informasi kawasan konservasi perairan indonesia, Dit. KKJI, 2013 (sebagaimana dapat diakses di kkji.kp3k.kkp.go.id

Tujuan Kawasan Konservasi Perairan

Adapun tujuan dari kawasan konservasi menurut UU Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 28 adalah sebagai berikut:

1. menjaga kelestarian ekosistem dan pulau-pulau kecil; 2. melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lain; 3. melindungi habitat biota laut; dan

4. melindungi situs budaya tradisional.

Menurut IUCN (1994) dalam Tawakal (2012) ada beberapa tujuan kawasan konservasi atau konservasi laut, yaitu:

1. melindungi dan mengelola sistem laut dan estuaria supaya dapat dimanfaatkan secara terus menerus dalam jangka panjang dan mempertahankan keanekaragaman genetik,

2. melindungi penurunan, tekanan, populasi dan spesies langka, terutama pengawetan habitat untuk kelangsungan hidup mereka,

3. melindungi dan mengelola kawasan yang secara nyata merupakan siklus hidup spesies ekonomis penting,

4. mencegah aktivitas luar yang memungkinkan kerusakan kawasan konservasi laut,

5. memberikan kesejahteraan yang terus menerus kepada masyarakat dengan menciptakan kawasan konservasi laut, menyelamatkan, melindungi, dan mengelola daerah-daerah mulut sungai dan estuaria yang mempunyai nilai sejarah dan budaya, serta nilai-nilai estetika alam, untuk generasi sekarang dan masa yang akan datang,

9 7. menyediakan pengelolaan yang sesuai, yang mempunyai spektrum luas bagi aktivitas manusia dengan tujuan utamanya adalah penataan laut dan estuaria, dan

8. menyediakan sarana untuk penelitian dan pelatihan dan untuk pemantauan pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan, termasuk pengaruh langsung dan tidak langsung daripada pembangunan dan pemanfaatan lahan di daratan.

Kawasan konservasi perairan menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 adalah kawasan konservasi perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungan secara berkelanjutan. Tujuan pembentukan kawasan konservasi perairan di antaranya adalah sebagai berikut:

1. menyediakan sumber daya perikanan laut bagi masyarakat adat/lokal untuk kegiatan pemanfaatan yang didasarkan pada praktek-praktek pemanfaatan secara tradisional yang sesuai dengan prinsip-prinsip kelestarian,

2. melindungi produktivitas, keragaman genetik dan spesies ikan melalui perlindungan habitat dan praktek penangkapan secara lestari oleh masyarakat, dan

3. mendorong praktek-praktek pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan bijaksana.

Model Pengelolaan Sumber Daya Alam

Birner dan Wittmer (2000) dalam Satria (2012) menjelaskan bahwa terdapat empat pilihan model pengelolaan sumber daya alam berdasarkan kapasitas pemerintah dan modal sosial, yaitu pengelolaan oleh pemerintah, ko-manajemen, pengelolaan oleh swasta, dan pengelolaan berbasis masyarakat. Bentuk pengelolaan sumber daya alam ditunjukka dalam Gambar 1.

10

Konsep Pengelolaan Sumber Daya Berbasis Masyarakat

Satria (2009) mengungkapkan bahwa kasus-kasus yang terjadi pada kawasan konservasi yang bersifat sentralistik didesain tanpa melibatkan pemerintah daerah dan nelayan. Sistem desentralistik menjadi evaluasi dari sistem sentralistik ternyata belum sepenuhnya mampu mengatur pengelolaan kawasan sumber daya perairan. Hal ini terjadi karena peraturan yang dibuat oleh pemerintah tidak memperhitungkan pengetahuan dan aturan lokal yang telah ada dalam masyarakat. Hal ini terbukti di beberapa kawasan konservasi dan taman nasional laut, nelayan semakin terbatas aksesnya pada pemanfaatan karena daerah tangkapnya menjadi zona inti yang dilindungi.

Berkes (1989) dalam Satria (2009) menjelaskan bahwa pengelolaan Sumber Daya Perairan (SDP) oleh masyarakat dijadikan alternatif solusi karena terbukti memberikan sejumlah manfaat karena adanya jaminan mata pencaharian, kesamaan akses terhadap sumber daya dan mekanisme resolusi konflik, serta berorientasi pada keberlanjutan. Satria (2009) mengidentifikasi tiga dimensi pengelolaan SDP oleh masyarakat. Pertama adalah dimensi normatif yang berisi sistem nilai yang menjadi dasar bagi proses pengelolaan SDP. Kedua adalah dimensi regulatif yang berisi tata pengelolaan SDP. Ketiga adalad dimensi kognitif yang berisi teknik pengelolaan dan pengetahuan lokal.

Ruddle (1999) dalam Satria (2009) mencoba mengidentifikasi unsur-unsur tata pengelolaan sebagai berikut:

a. Batas wilayah: ada kejelasan batas wilayah yang kriterianya adalah mengandung sumber daya yang bernilai bagi masyarakat.

b. Aturan: berisi hal-hal yang diperbolehkan dan yang dilarang. Dalam dunia perikanan, aturan tersebut biasanya mencakup kapan, dimana, bagaimana, dan siapa yang boleh menangkap.

c. Hak: pengertian hak bisa mengacu kepada seperangkat hak kepemilikan yang dirumusan oleh Ostrom and Schlager.

d. Pemegang Otoritas: merupakan organisasi atau lembaga yang dibentuk masyarakat yang bersifat formal maupun informal untuk kepentingan mekanisme pengambilan keputusan. Ada pengurus dan susunan disesuaikan dengan kondisi.

e. Sanksi: untuk menegakkan aturan diperlukan sanksi sehingga berlakunya sanksi merupakan indikator berjalan tidaknya suatu aturan. Ada beberapa tipe sanksi: sanksi sosial, sanksi ekonomi, sanksi formal, dan sanksi fisik.

f. Pemantauan dan Evaluasi: terdapat mekanisme pemantauan dan evaluasi oleh masyarakat secara sukarela dan bergilir yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan.

Konsep Respon

Perbedaan respon terhadap perubahan yang ditunjukan oleh masyarakat yang terlibat dalam sebuah program ada 3 macam menurut Sayogyo (1984) dalam

11 1. Respon positif

Terjadi jika individu dalam masyarakat tersebut terdorong untuk ikut serta mengambil bagian dalam seluruh perencanaan dan pemenuhan program. 2. Respon negatif

Terjadi jika unsur pembaharuan tidak berhasil membuat masyarakat tersebut ikut serta, baik dalam perencanaan maupun dalam pemenuhan program. 3. Respon netral

Terjadi jika pengikutsertaan masyarakat tidak relevan dengan hasil rencana tersebut.

Konsep Karakteristik Nelayan

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menerangkan bahwa nelayan adalah orang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Beberapa rujukan mengenai hal-hal yang berpengaruh dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kawasan konservasi laut di antaranya adalah karakteristik masyarakat (pengguna). Hal ini dijelaskan oleh Dimech et al. (2009) dalam

Hamilton (2012) bahwa terdapat persepsi yang beragam oleh nelayan yang dipengaruhi oleh pengetahuan mereka. Pengetahuan mengenai konservasi berhubungan dengan tingkat pendidikan masyarakat (Wahyuni dan Mamonto 2012). Temuan lain dari Tzanatos et al. (2006) dalam Hamilton (2012) menjelaskan bahwa usia nelayan dapat memengaruhi tindakan dan persepsi mereka, termasuk pendapat mereka terhadap pengelolaan perikanan mereka. Tzanatos et al. (2006) dalam

Hamilton (2012) juga menjelaskan bahwa umur nelayan dapat memengaruhi tindakan dan persepi mereka, termasuk opini mengenai manajemen pengelolaan perikanan. Nelayan dengan umur yang lebih tua memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai dinamika karang dan sumber daya alam dengan nelayan dengan usia yang lebih muda. Pendidikan menjadi pon selanjutnya yang menjadi krarakteristik nelayan. Nelayan dengan pendidikan yang lebih tinggi menunjukkan perbedaan tingkat penerimaan dan persepsi dibandingkan nelayan yang memiliki pendidikan yang lebih rendah.

Luas lahan yang dimiliki oleh masyarakat dan jumlah pendapatan yang diperoleh dari lahan tersebut juga mampu memengaruhi penilaian terhadap nilai dan fungsi kawasan konservasi (Sawitri dan Bismark 2013). Lain halnya dengan PRPPSE (2002) dalam oleh Hartono, dkk (2005) menyebutkan bahwa semakin sedikit masyarakat perikanan yang dianalisis melakukan kegiatan di sektor perikanan sebagai pekerjaan utama, maka resiko/ancaman terhadap keberlanjutan usaha perikanan (terjadi eksploitasi sumber daya perikanan yang berlebihan-over fishing-semakin rendah).

Faktor-Faktor Keberhasilan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat

12

mengantarkan beberapa indikator kerja institusi pengelolaan sumber daya. Indikator ini telah digunakan beberapa penelitian di dunia, termasuk penelitian Satria et.al (2006). Indikator tersebut adalah:

a. Kejelasan batas wilayah: batas wilayah dirumuskan secara jelas sehingga setiap orang mudah untuk mengidentifikasi dan mengenalnya.

b. Kesesuaian aturan dengan kondisi lokal: memiliki aturan-aturan yang tepat untuk kepentingan kelestarian sumber daya, perlindungan ekonomi lokal, serta penguatan sistem sosial dan aturan-aturan tersebut mudah ditegakkan dan mudah diawasi.

c. Aturan disusun dan dikelola oleh pengguna sumber daya: masyarakat mampu membuat aturan yang didasarkan atas pertimbangan saintifik, pengetahuan lokal, maupun kearifan lokal melalui mekanisme lembaga lokal.

d. Adanya kelembagaan lokal yang berfungsi mengatur mekanisme pengelolaan, membuat aturan, merevisi aturan, serta mekanisme pengambilan keputusan.

e. Pelaksana pengawasan dihormati masyarakat: masyarakat memilliki instrumen dan mekanisme pengawasan sendiri dengan para pelaku pengawasan yang mendapat legitimasi masyarakat.

f. Berlakunya sanksi: ukuran keberhasilan suatu aturan adalah tegaknya sansi bagi para pelanggarnya, baik sanksi sosial, sanksi administratif, maupun sanksi ekonomi.

g. Mekanisme penyelesaian konflik: masyarakat memiliki mekanisme alternatif dalam penyelesaian konflik di luar mekanisme formal.

h. Kuatnya pengakuan dari pemerintah: pengakuan dari pemerintah dapat berbentuk undang-undang, peraturan, atau peraturan daerah.

i. Adanya ikatan atau jaringan dengan lembaga luar. Jaringan dengan dunia luar yang dimaksud adalah baik jaringan antar komunitas (bridging social capital) maupun dengan di luar komunitas seperti perguruan tinggi, LSM, maupun swasta (linking social capital).

Satria (2009) membagi faktor keberhasilan pengelolaan sumber daya berbasis ke dalam faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi pengakuan dari pemerintah, dan kebijakan sumber daya alam. Faktor internal meliputi sejarah, homogenitas, kompleksitas ekonomi, dan kepemimpinan. Penelitian yang dilakukan oleh Purnomowati (2001) juga menunjukkan bahwa dalam pengelolaan berbasis masyarakat dapat dikatakan hampir tidak ada campur tangan pemerintah. Hal ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumantanto dkk (1998) dalam Purnomowati (2001) yang menjelaskan bahwa konsep pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat tidak dapat sepenuhnya berhasil tanpa keterlibatan pemerintah. Hal ini dikarenakan masyarakat yang masih memiliki banyak kekurangan terutama dari segi pendidikan, kesadaran akan pentingnya lingkungan, keuangan/permodalan dan sebagainya. Purnomowati (2001) menambahkan bahwa masyarakat lokal merupakan salah satu keberhasilan dari pengelolaan sumber daya alam. Kunci keberhasilan yang lain terletak pada pemerintahan.

13 pendukung pengembangan kawasan konservasi di lokasi ini di antaranya adalah kemampuan menjawab persoalan yang bersifat global, adanya peraturan yang terkait dengan pengaturan dan pengembangan Kawasan Konservasi Laut (KKL), tingginya dukungan LSM lokal dan nasional, kemampuan mengatasi masalah yang bersifat interkomunitas, serta tingginya keinginan Pemerintah dalam mengembangkan perikanan berkelanjutan.

Anggraini (2002) menemukan faktor lain yang mendukung keberhasilan pengelolaan sumber daya berbasis pada aturan lokal di Pulau Panggang Kepulauan Seribu yaitu adanya aturan lokal mengenai larangan dalam penangkapan ikan. Sementara itu, Ristiyanti (2008) membagi faktor keberhasilan PSBM ke dalam faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi adanya ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya, persepsi positif masyarakat mengenai konservasi dan wisata, kehidupan masyarakat yang masih tradisional, ada keyakinan spiritual, dan kepatuhan terhadap tokoh masyarakat tertentu. Faktor eksternal meliputi adanya hubungan kerja sama antara Balai konservasi dengan instansi terkai dan dukungan kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta balai konservasi. Faktor eksternal sebagai faktor keberhasilan dari pengelolaan berbasis masyarakat pun ditemukan oleh Samudera (2005), yaitu adanya peluang pasar, terbukanya peluang kemitraan dengan pengusaha dari luar negeri, adanya peningkatan investasi di bidang kelautan.

Zamani dan Darmawan (2010) menjabarkan faktor-faktor keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya pesisir terpadu berbasis mayarakat di antaranya batas wilayah yang jelas terdefinisi, kejelasan anggota, keterikatan dalam kelompok, manfaat harus lebih besar dari biaya, kerja sama dan kepemimpinan dalam masyarakat, pengelolaan yang sederhana, legalisasi dari pengelolaan, pengetahuan, kemampuan, dan kepedulian masyarakat, serta desentralisasi dan pendelegasian wewenang kordinasi antara pemerintah dengan masyarakat. Data mengenai faktor internal keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya alam yang disajikan dalam Tabel 2.

14

Tabel 2 Faktor-faktor internal keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat

Faktor internal

Batas wilayah Batas wilayah yang sesuai (Ostrom 1990 dalam Satria 2009; Zamani dan Darmawan 2010; Mahdi 2007 )

Kepemimpinan Pelaksana pengawasan dihormasti masyarakat (Ostrom 1990 dalam Satria 2009)

Kepatuhan terhadap tokoh masyarakat tertentu (Ristiyanti 2008)

Kerja sama dan kepemimpinan dalam masyarakat (Zamani dan Darmawan 2010)

Sejarah Adanya keyakinan spiritual (Ristiyanti 2009) Sejarah (Satria 2009)

Modal masyarakat

Pengetahuan, kemapuan, dan kepedulian masyarakat (Zamani dan Darmawan 2010)

Masyarakat yang homogen (Purnomowati 2001)

Jaringan Sosial antara tengkulak dan nelayan (Anggraini 2002)

Adanya status dalam masyarakat (Purnomowati 2001) Persepsi positif dari masyarakat mengenai konservasi

(Ristiyanti 2008) Penyelesaian

masalah

Kemampuan mengatasi masalah yang bersifat interkomunitas (Dermawan 2007)

Mekasisme penyelesaian konflik (Ostrom 1990 dalam

Satria 2009)

15 Tabel 3 Faktor-faktor eksternal keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya

berbasis masyarakat

Faktor eksternal Dukungan dari

pemerintah

Kuatnya pengakuan dari pemerintah (Ostrom 1990 dalam

Satria 2009)

Sistem pengelolaan yang diatur oleh aturan formal (Dermawan 2007)

Dukungan Peraturan Perundang-Undangan terkait pengelolaan sumber daya (Ristiyanti 2008)

Desentralisasi dan pendelegasian wewenang kordinasi antara pemerintah dengan masyarakat

Dukungan kebijakan dari Balai konservasi (Ristiyanti 2008)

Legalisasi dari pihak pengelolaan kawasan konservasi (Zamani dan Darmawan 2010)

Hubungan kerja sama antara Balai konservasi dengan instansi terkait

Dukungan dari lembaga

Adanya ikatan atau jaringan dengan lembaga luar (Ostrom 1990 dalam Satria 2009)

Dukungan LSM lokal, nasional, dan internasional (Dermawan 2007)

Ekonomi Keinginan Pemerintah dalam mengembangkan perikanan berkelanjutan (Dermawan 2007)

Terbukanya peluang kemitraan (Ristiyanti 2008) Peningkatan investasi di bidang kelautan dan perikanan

masa depan (Samudra 2005)

Adanya peluang pasar (Samudra 2005)

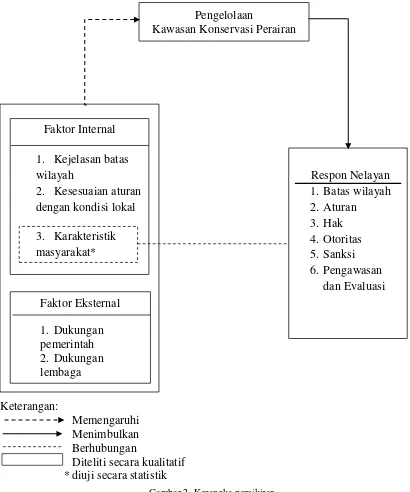

Kerangka Pemikiran

16

Jika melihat dari fungsi kawasan konservasi perairan sendiri sering kali belum sesuai dengan prinsip sebuah kawasan konservasi perairan, yaitu kawasan konservasi yang berkelanjutan. Kelanjutan dari sebuah kawasan konservasi perairan ditentukan oleh faktor-faktor internal dan eksternal, seperti kejelasan batas wilayah, kareakteristik responden, mekanisme penyelesaian konflik, dukungan pemerintah, dan juga dukungan dari LSM. Faktor-faktor tersebut nantinya akan memengaruhi pengelolaan sebuah kawasan konservasi perairan.

Keterangan:

Memengaruhi Menimbulkan Berhubungan

Diteliti secara kualitatif * diuji secara statistik

Respon Nelayan 1. Batas wilayah 2. Aturan

3. Hak 4. Otoritas 5. Sanksi 6. Pengawasan

dan Evaluasi Pengelolaan

Kawasan Konservasi Perairan

Faktor Internal 1. Kejelasan batas wilayah

2. Kesesuaian aturan dengan kondisi lokal 3. Karakteristik masyarakat*

Faktor Eksternal 1. Dukungan pemerintah 2. Dukungan lembaga

17 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis penelitian ini meliputi:

1. Hipotesis pengarah

Diduga pengelolaan kawasan konservasi perairan dipengaruhi oleh faktor internal (kejelasan batas wilayah, kesesuaian aturan dengan kondisi lokal, dan karakteristik masyarakatdan faktor eksternal) dan faktor eksternal (dukungan pemerintah dan dukungan lembaga)

2. Hipotesis uji

Diduga karakteristik responden berhubungan dengan respon nelayan dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan.

Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah operasional yang digunakan untuk mengukut berbagai peubah. Masing-masing peubah terlebih dahulu diberi batasan sehingga dapat ditentukan indikator pengukurannya. Istilah-isttilah tersebut yaitu:

1. Karakterisitik individu adalah ciri yang melekat pada individu meliputi etnisitas dan alternatif pekerjaan yang dimiliki oleh nelayan, yang dibedakan dalam kategori:

a. Etnisitas adalah kelompok sosial yang memiliki kebudayaan berdasarkan dengan adat, dan keturunan, yang dibedakan dalam kategori:

i. Etnis Bali adalah seseorang yang memiliki adat Bali dan termasuk ke dalam struktur kehidupan adat (2).

ii. Etnis non-Bali adalah seseorang yang memiliki adat di luar Bali dan tidak termasuk ke dalam struktur kehidupan adat (1).

b. Alternatif pekerjaan adalah akitivitas seseorang untuk mendapatkan penghasilan di luar pekerjaan utama, yang dibedakan dalam kategori: i. Memiliki alternatif pekerjaan adalah seseorang yang memiliki pekerjaan

lain selain dari menjadi nelayan (Skor 2).

ii.Tidak memiliki alternatif pekerjaan adalah seseorang yang hanya bekerja sebagai nelayan (Skor 1).

2. Respon mengenai pengelolaan kawasan konservasi perairan adalah penilaian dan pandangan responden mengenai pengelolaan kawasan konservasi perairan yang terdiri atasenam aspek yaitu:

a. Respon mengenai sistem zonasi adalah penilaian dan pandangan responden tentang kejelasan batas wilayah di daerah kawasan konservasi perairan. Data diukur dengan skor setuju (3), ragu-ragu (2), dan tidak setuju (1). Respon positif adalah penilaian dan pandangan responden mengenai

persetujuan atas kejelasan batas wilayah (Skor 10-15).

Respon negatif adalah penilaian dan pandangan responden yang tidak menyetujui atad kejelasan batas wilayah (Skor 5-9).

18

perairan. Data diukur dengan skor setuju (3), ragu-ragu (2), dan tidak setuju (1).

Respon positif adalah penilaian dan pandangan responden bahwa awig-awig dibuat sesuai aturan adat untuk menjaga kelestarian kawasan konservasi (Skor 8-12).

Respon negatif adalah penilaian dan pandangan responden bahwa pembuatan awig-awig tidak mengikutsertakan semua pihak dan belum menjadi patokan untuk menjaga kelestarian kawasan konservasi (Skor 4-7).

c. Respon mengenai otoritas pengambilan keputusan adalah penilaian dan pandangan responden tentang otoritas pengambilan keputusan dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan. Data diukur dengan skor setuju (3), ragu-ragu (2), dan tidak setuju (1).

Respon positif adalah penilaian dan pandangan responden bahwa otoritas pengambilan keputusan dilakukan oleh sebuah lembaga yang mewakili semua pihak (Skor 10-15).

Respon negatif adalah penilaian dan pandangan responden bahwa otoritas pengambilan keputusan belum dilakukan oleh sebuah lembaga yang mewakili semua pihak (Skor 5-9).

d. Respon mengenai hak pengelolaan adalah penilaian dan pandangna responden untuk menentukan aturan operasional di kawasan konservasi perairan. Data diukur dengan skor setuju (3), ragu-ragu (2), dan tidak setuju (1).

Respon positif adalah penilaian dan pandangan responden bahwa pengelolaan dan pembuatan aturan dalam kawasan konservasi dilakukan oleh pihak yang bersangkutan (Skor 8-12).

Respon negatif adalah penilaian dan pandangan responden bahwa pengelolaan dan pembuatan aturan dalam kawasan konservasi belum dilakukan oleh pihak yang bersangkutan (Skor 4-7).

e. Respon mengenai sanksi adalah penilaian dan pandangan responden tentang sanksi yang berlaku di kawasan konservasi perairan. Data diukur dengan skor setuju (3), ragu-ragu (2), dan tidak setuju (1).

Respon positif adalah penilaian dan pandangan responden bahwa sanksi yang dibuat sesuai dengan kondisi lokal (Skor 6-9).

Respon negatif adalah penilaian dan pandangan responden bahwa sanksi yang dibuat tidak sesuai dengan kondisi lokal (Skor 3-5). f. Respon mengenai pemantauan dan evaluasi adalah penilaian dan pandangan

responden terhadap pemantauan dan evaluasi yang dilakukan di kawasan konservasi perairan. Data diukur dengan skor setuju (3), ragu-ragu (2), dan tidak setuju (1). Akumulasi skor terbagi menjadi dua, respon negatif (skor 3-5) dan respon positif (6-9).

Respon positif adalah penilaian dan pandangan responden bahwa monitoring dan evaluasi dilakukan secara terbuka, rutin, dan melibatkan masyarakat (Skor 6-9).

19

Tabel 4 Jenis data dan pengumpulan data menurut tujuan penelitian No Tujuan

Nelayan Kuesioner Kuantitatif

21

PENDEKATAN LAPANG

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) dengan beberapa pertimbangan. Desa Pemuteran adalah salah satu desa dengan kondisi terumbu karang yang rusak parah di seluruh Bali. Pada tahun 2011, masyarakat setempat bersama LSM mengajukan pencadangan kawasan konservasi terumbu karang untuk mengembalikan kondisi terumbu karang yang rusak dan langka. Sebelum menentukan lokasi penelitian, peneliti melakukan observasi melalui penelusuran kepustakaan hasil penelitian dari peneliti, artikel dari internet, serta beberapa narasumber yang memberikan informasi mengenai wilayah ini.

Penelitian dilaksanakan dalam jangka waktu enam bulan, terhitung mulai bulan Februari 2014 sampai dengan Agustus 2014. Penelitian ini dimulai dengan penyusunan proposal penelitian, kolokium penyampaian proposal penelitian, perbaikan proposal penelitian, pengambilan data di lapangan, pengolahan dan analisis data, penulisan draft skripsi, uji petik, sidang skripsi, dan perbaikan laporan skripsi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan metode survei. Penelitian survei merupakan penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data yang lengkap (Singarimbun dan Effendi 1987). Data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi. Wawancara mendalam dilakukan kepada informan dengan panduan pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis respon nelayan terhadap pengelolaan kawasan konservasi perairan Buleleng Barat.

Teknik Pengambilan Informan dan Responden

Sumber data dalam penelitian ini adalah responden dan informan. Unit analisa dalam penelitian ini adalah nelayan. Responden akan diwawancarai sesuai dengan kuesioner yang telah dibuat. Alasan pemilihan unit analisa ini dikarenakan nelayan menjadi pihak yang terkena dampak langsung dari pembentukan sebuah kawasan menjadi kawasan konservasi perairan. Populasi dalam penelitian ini adalah nelayan Desa Pemuteran. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 40 orang. Penentuan jumlah responden dilakukan dengan menggunakan jumlah minimal responden menurut Singarimbun dan Effendi (1987), yaitu 30 orang.

22

semua unit penelitian disusun dalam daftar kerangka sampling yang berjumlah 94 orang ( lihat Lampiran 1). Jumlah ini merupakan jumlah nelayan yang tergabung dalam kelompok nelayan Cinta Mina Samudera. Pemilihan sampling dilakukan pada kelompok tersebut dikarenakan nelayan kelompok Cinta Mina Samudera telah memenuhi kriteria. Salah satu kriterianya adalah kelompok ini adalah satu-satunya kelompok nelayan yang masih aktif hingga saat ini dan mengetahui sejarah pembentukan Kawasan Konservasi Buleleng Barat. Kemudian dari kerangka sampling diambil beberapa sampel untuk diteliti, yaitu 40 responden. Sumber data lainnya adalah informan, yaitu pihak yang mampu memberikan informasi mengenai keberadaan kawasan konservasi. Pihak-pihak yang dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini berjumlah lima orang, yaitu Kepala Sumber Daya Pesisir Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng, aparatur desa, ketua adat, ketua

pecalang, sekretaris pecalang, ketua dan anggota LSM yang membantu masyarakat dalam menginisiasi pembentukan kawasan konservasi. Informan-informan tersebut dianggap mengetahui dengan jelas mengenai pembentukan kawasan konservasi perairan di desa tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam peneilitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer didapatkan langsung di lapangan dengan cara observasi, kuesioner, serta wawancara mendalam yang dilakukan langsung kepada responden maupun informan. Data sekunder diperoleh baik dari dokumen-dokumen tertulis di kantor desa, kantor LSM, dan kantor Pemerintah Daerah. Data sekunder berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini, seperti dokumen Surat Keputusan Bupati mengenai pencadangan kawasan, aturan lokal tidak tertulis masyarakat adat sekitar, dan data mengenai sejarah kehidupan masyarakat sekitar. Data sekunder juga diperoleh melalui berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini, yaitu buku, laporan hasil penelitian, artikel, dan sebagainya.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data kuantitatif dilakukan melalui proses pemeriksaan data yang terkumpul (editing) kemudian dilakukan pengkodean (coding) dengan tujuan untuk menyeragamkan data. Tahap selanjutnya dilakukan analisis deskriptif dan analisis korelasi. Analisis deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui karakteristik setiap variabel pada sampel penelitian. Analisis korelasi dibutuhkan untuk melihat hubungan antara variable yang diteliti. Tipe yang digunakan dari variable penelitian adalah data ordinal dan data nominal. Data nominal diperuntukkan variabel etnisitas yang terbagi menjadi etnis Bali dan non Bali. Data ordinal diperuntukkan variabel alternatif pekerjaan dan respon nelayan. Pengujian statistik dilakukan menggunakan SPSS 20 for windows. Pengujian dilakukan terhadap variabel etnisitas dan respon nelayan menggunakan Chi Square, sedangkan untuk variabel alternatif pekerjaan dengan respon Rank Spearman.

23

PROFIL DESA PEMUTERAN

Kondisi Geografis dan Demografi

Desa Pemuteran terletak di Kabupaten Buleleng sebelah Barat yang termasuk ke dalam Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Desa Pemuteran memiliki luas 3 033 ha/m2 dengan luas tanah kering sebesar 482.25 ha/m2, tanah perkebunan sebesar 246 ha/m2, dan tanah hutan sebesar 2 257.89 ha/m2. Adapun batas-batas Desa Pemuteran secara asministrasi adalah sebagai berikut: (a) sebelah utara berbatasan dengan Laut Bali; (b) sebelah selatan berbatasan dengan hutan Negara; (c) sebelah timur berbatasan dengan Desa Banyupoh; dan (d) sebelah barat berbatasan dengan Desa Sumberkima.

Data yang diperoleh dari kantor desa Pemuteran menunjukkan jumlah penduduk desa ini pada tahun 2013 berjumlah 9 748 jiwa yang terdiri atas 4 870 penduduk laki-laki dan 4 878 penduduk perempuan. Desa Pemuteran ini juga memiliki desa adat atau yang disebut desa Pakraman. Desa ini merupakan desa adat untuk penduduk yang beragama Hindu. Jumlah penduduk dari desa Pakraman

sendiri adalah 4 977 jiwa yang termasuk ke dalam jumlah penduduk secara adminitrarif.

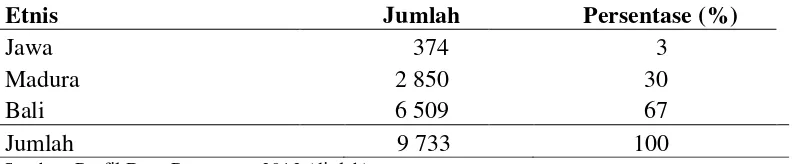

Kondisi Sosial dan Ekonomi

Penduduk Desa Pemuteran terbagi ke dalam beberapa etnis yaitu etnis Sunda, Jawa, Madura, dan Bali. Hal ini dikarenakan lokasi Desa Pemuteran yang berada di Jalan Raya Gilimanuk yang merupakan jalan utama yang dekat dengan pulau Jawa di bagian utara. Tabel 5 menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Pemuteran berasal dari etnis Bali dengan jumlah 6509 penduduk atau sebesar 67 persen. Jumlah kedua terbesar berasal dari etnis Madura dengan jumlah 2 850 penduduk atau sebesar 30 persen. Penduduk dengan presentase terkecil adalah penduduk yang beretnis Jawa dengan jumlah 374 penduduk atau sebesar 3 persen. Hal ini dikarenakan banyak pendatang yang berasal dari Madura. Lokasi yang berdekatan antara Madura dan Bali membuat banyak penduduk Madura yang tinggal dan bekerja di Desa pemuteran.

Tabel 5 Jumlah dan persentase penduduk Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak berdasarkan etnis

Etnis Jumlah Persentase (%)

Jawa 374 3

Madura 2 850 30

Bali 6 509 67

Jumlah 9 733 100

24

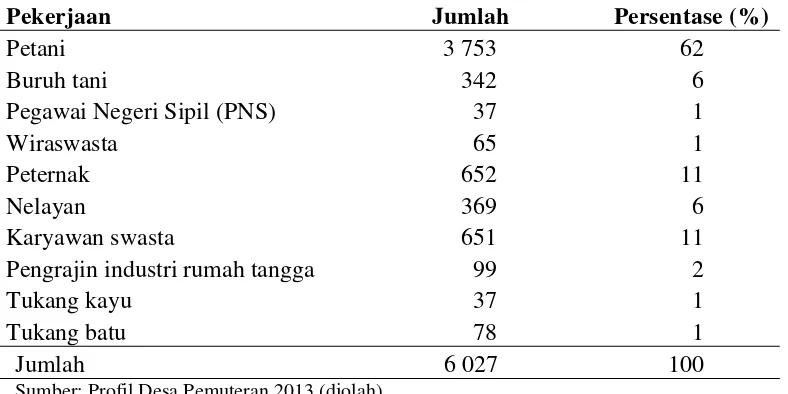

Pekerjaan yang dimiliki oleh masyarakat Desa Pemuteran pun beragam. Kondisi ini menjadi wajaw karena lokasi Desa yang berada di tengah bukit dan laut. Mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Pemuteran ada;ah sebagai petani, nelayan, peternak, dan karyawan. Tabel 6 menunjukkan jumlah dan persentase penduduk Desa Pemuteran berdasarkan pekerjaannya.

Tabel 6 Jumlah dan persentase penduduk Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak berdasarkan pekerjaan

Pekerjaan Jumlah Persentase (%)

Petani 3 753 62

Buruh tani 342 6

Pegawai Negeri Sipil (PNS) 37 1

Wiraswasta 65 1

Peternak 652 11

Nelayan 369 6

Karyawan swasta 651 11

Pengrajin industri rumah tangga 99 2

Tukang kayu 37 1

Tukang batu 78 1

Jumlah 6 027 100

Sumber: Profil Desa Pemuteran 2013 (diolah)

Desa Pemuteran ini berada di antara bukit dan pantai, sehingga sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani dan nelayan. Pantai yang berada di sepanjang jalan raya utama Desa Pemuteran ini menjadi sasaran yang tepat bagi para investor yang membuka usaha perhotelan dan penginapan. Para wisatawan lokal maupun luar negeri memilih Desa Pemuteran sebagai salah satu tempat

snorkeling dan diving yang paling indah di Bali. Keberadaan teknologi Biorock

sebagai teknologi transplantasi terumbu karang menjadi pusat perhatian para wisatwan. Bentuk-bentuk terumbu karang buatan yang sengaja dibentuk berupa arca-arca dewata menjadi nilai tambah tersendiri untuk wisata di sana.

Hasil pengamatan yang telah dilakukan menunjukkan keberadaan pantai yang dijadikan obyek wisata ini memberikan peluang bekerja bagi beberapa warga Desa Pemuteran. Menurut keterangan warga, kegiatan perekonomian sekarang ini jauh lebih baik dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Hal ini diungkapkan oleh Wid (40 tahun) “… kalau dulu di sini sepi sekali, sejak adanya kegiatan snorkeling dan diving jadi leboh ramai. Lumayan ada usaha buat buka warung dan sewa sepeda motor…”

25 Tabel 7 Jumlah dan persentase penduduk Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak

berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan Jumlah Persentase (%)

Tamat TK/Playgroup 93 1

Tamat SD/sederajat 1 613 23

Tamat SLTP/sederajat 1 254 18

Tamat SLTA/sederajat 907 13

Tidak Tamat SD/sederajat 613 9

Tidak Tamat SMP/sederajat 1 200 17

Tidak Tamat SMA/sederajat 1 347 19

Tamat Perguruan Tinggi/D.1 49 1

Tamat Perguruan Tinggi/S.1 43 1

Tamat Perguruan Tinggi/S.2 0 0

Tamat Perguruan Tinggi/S.3 0 0

Jumlah 7 119 100

Sumber: Profil Desa Pemuteran 2013 (diolah)

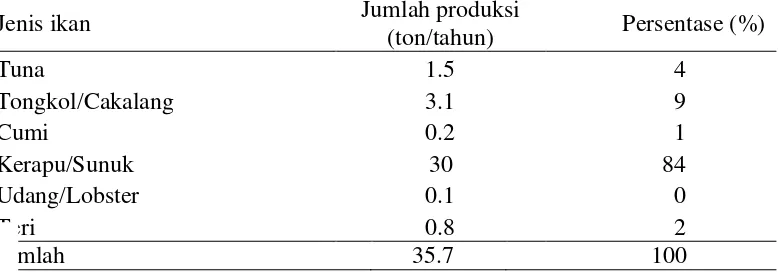

Gambaran Potensi Sumber Daya Perikanan Pemuteran

Sumber daya perairan laut di Desa Pemuteran sebagian besar dimanfaatkan untuk perikanan tangkap. Wilayah penangkapan masyarakat berada di sekitar area Desa Pemuteran dan perairan Laut Jawa. Rata-rata nelayan Pemuteran menangkap ikan menggunakan jaring dan pancing. Tabel 8 menunjukkan angkapan utama nelayan Pemuteran adalah tuna, tongkol, cumi, kerapu, udang/lobster, dan teri. Jumlah produksi ikan kerapu menjadi produksi yang paling tinggi di Desa Pemuteran dengan jumlah 30 ton per tahun.

Tabel 8 Jumlah dan persentase jenis ikan di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak berdasarkan jumlah produksi

Jenis ikan Jumlah produksi

(ton/tahun) Persentase (%)

Tuna 1.5 4

Tongkol/Cakalang 3.1 9

Cumi 0.2 1

Kerapu/Sunuk 30 84

Udang/Lobster 0.1 0

Teri 0.8 2

Jumlah 35.7 100

27

KARAKTERISTIK RESPONDEN

Responden dalam penelitian ini adalah nelayan anggota kelompok nelayan Cinta Mina Samudera yang berada di Desa Pemuteran. Kelompok nelayan ini berjumlah 94 orang, namun jumlah responden yang diambil adalah 40 orang. Anggota nelayan kelompok Cinta Mina Samudera diidentifikasi berdasarkan klasifikasi yang meliputi etnisitas dan pekerjaan.

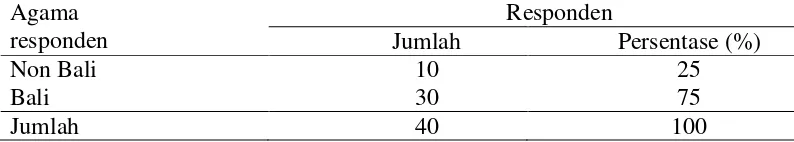

Karakteristik Etnisitas Responden

Etnisitas responden adalah kelompok sosial yang memiliki kebudayaan berdasarkan dengan agama, adat, dan keturunan. Masyarakat Desa Pemuteran biasa menyebutkan pembagian etnis ke dalam kategori Bali dan non Bali. Kategori Bali adalah agama Hindu dan kategori non Bali adalah agama di luar Hindu. Desa Pemuteran memiliki desa adat yang disebut sebagai desa Pakraman. Masyarakat yang masuk ke dalam desa Pakraman hanya masyarakat yang beragama Hindu. Perbedaan kepercayaan yang dimiliki oleh responden memengaruhi terhadap keikutsertaannya dalam kehidupan adat. Responden yang beretnis Bali dengan otomatis diikutertakan dalam pembuatan awig-awig sebagai aturan di kawasan konservasi peraiaran. Berikut adalah jumlah dan persentase responden berdasarkan agama.

Tabel 9 Jumlah dan persentase responden berdasarkan etnisitas Agama

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan data dari Tabel 9 responden yang beretnis Bali berjumlah 30 orang atau sebesar 75 persen, sedangkan responden yang beretnis non Bali. berjumlah 10 orang atau sebesar 25 persen. Mayoritas nelayan di Desa Pemuteran memang beretnis Bali, hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk Desa Pemuteran juga beragama Hindu. Nelayan yang beretnis non Bali adalah mereka yang berasal dari suku Sunda, Madura, dan Jawa. Keberadaan suku-suku tersebut dilihat dari lokasi Desa Pemuteran yang lebih berdekatan dengan Pulau Jawa bagian Timur. Perbedaan etnis yang dimiliki memberikan perbedaan dalam tata pemerintahan adat. Responden yang beretnis Bali ikut termasuk dalam desa dinas dan desa Pakraman, sedangkan responden yang non Bali hanya ikut dalam desa dinas, yaitu Desa Pemuteran. Perbedaan ini juga memberikan kesempatan yang berbeda kepada nelayan untuk ikut serta dalam pembuatan awig-awig. Pembuatan

28

banyak juga pendatang dan yang bukan beragama Hindu, tapi kita tetap saling menghargai agama kita masing-masing …”.

Karakteristik Alternatif Pekerjaan Responden

Pantai Pemuteran yang dikenal sebagai pantai yang memiliki keindahan terumbu karangnya membuat pantai ini mulai diperhatikan oleh wisatawan lokal dan luar negeri. Pembangunan hotel dan penginapan semakin banyak dilakukan. Selain itu juga, di sepanjang jalan Desa Pemuteran banyak ditemukan snorkeling

dan diving center, tempat penyewaan kendaraan, dan restoran-restoran. Perubahan kondisi Desa Pemuteran ini berpengaruh terhadap pekerjaan yang dimiliki oleh masyarakat di sana. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, beberapa masyarakat memiliki pekerjaan ganda untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini juga dilakukan oleh para nelayan Desa Pemuteran. Berikut adalah Tabel 10 menunjukkan jumlah dan persentase responden berdasarkan alternatif pekerjaan.

Tabel 10 Jumlah dan persentase responden berdasarkan alternatif pekerjaan

Alternatif pekerjaan Responden

Jumlah Persentase (%)

Memiliki 8 20

Tidak memiliki 32 80

Jumlah 40 100

Sumber: data primer diolah

Tabel 10 menunjukkan bahwa sejumlah 8 orang nelayan memiliki alternatif pekerjaan selain menjadi seorang nelayan. Sejumlah 3 orang bekerja sebagai satpam atau penjaga hotel, 3 orang bekerja sebagai buruh bangunan atau buruh pembuat candi, dan 2 orang sisanya bekerja sebagai pedagang aksesoris. Responden yang memiliki alternatif pekerjaan mengaku bahwa mereka tidak bisa hanya mengandalkan dari menangkap ikan saja. Hal ini diungkapkan oleh nelayan bernama Jum (32 tahun) “… Saya membuka warung ini sebagai tambah-tambah uang sehari-hari, lumayan kan kadang-kadang ada turis yang jalan-jalan dan mampir ke sini…”.

Alternatif pekerjaan yang dipilih oleh nelayan ini disesuaikan dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh nelayan. Sebagian besar nelayan hanya mengenyam bangku pendidikan sampai sekolah dasar, sehingga mereka memiliki keterbatasan untuk bekerja. Tabel 10 juga menunjukkan bahwa sejumlah 32 orang atau sebesar 75 persen tidak memiliki alternatif pekerjaan. Beberapa pekerjaan seperti penjaga hotel, koki restoran, dan pemahat candi membutuhkan keterampilan dan kemampuan khusus. Hal ini diungkapkan oleh nelayan bernama Pur (49 tahun) “… Kalau kerja di hotel-hotel begitu biasanya mereka cari orang yang bersekolah tinggi. Kalau kita-kita disini tamat SD pun engga …”.

29 Ikhtisar

31

PROFIL KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BULELENG

BARAT

Sejarah Pembentukan Kawasan Konservasi Perairan Buleleng Barat

Bali merupakan daerah yang menjadi tujuan utama pariwisata dunia. Pulau Bali yang berada di dalam kawasan segitiga karang dunia ini merupakan rumah berbagai biota laut. Keberagaman biota laut memberikan nilai tersendiri dalam pembangunan pariwisatanya. Salah satu lokasi yang memiliki keindahan terumbu karang di Bali terletak di Kabupaten Buleleng, tepatnya di daerah Buleleng Barat. Buleleng Barat merupakan tempat favorit para wisatawan untuk melakukan diving

ataupun snorkeling.

Kondisi terumbu karang di perairan Pemuteran sekarang ini jauh berbeda dengan kondisi di beberapa tahun yang lalu. Pada tahun 1990, nelayan di Pemuteran ini melakukan penangkapan ikan dengan cara yang tidak ramah lingkungan, yakni menggunakan potasium dan bahan peledak. Pemakaian bahan-bahan berbahaya ini dikarenakan semakin maraknya penangkapan ikan di peraiaran Pemuteran yang dilakukan oleh nelayan di luar desa. Nelayan Pemuteran sendiri merasa sumber daya di desa diambil oleh pihak luar, sehingga mereka pun tidak mau kalah untuk menangkap ikan dengan menggunakan potassium dan bahan peledak lainnya. Kegiatan ini berlangsung hingga akhir tahun 1997.

Kondisi ekosistem pantai yang semakin rusak akibat penggunaan potassium dan bahan peledak untuk menangkap ikan memberikan perubahan bagi masyarakat Desa Pemuteran.Pada tahun 1998 terjadi perubahan pengelolaan sumber daya pantai dan laut secara drastis. Terumbu karang sudah mulai tumbuh kembali, sehingga kelompok ikan kecil dan besar sudah bisa bermigrasi ke area rehabilitasi terumbu karang. Masyarakat mulai sadar bahwa sumber daya akan habis jika terus dieksploitasi. Pada tahun tersebut juga, dibentuklah pecalang segara yaitu polisi laut masyarakat adat desa Pakraman (adat). Pecalang segara ini bertugas untuk menjaga kelestarian ekosistem pantai dan laut. Keberadaan pecalang segara ini memberikan pengaruh positif untuk memulihkan kembali kondisi terumbu karang yang rusak, sehingga desa Pakraman ini memperoleh Kalpa Taru. Keberhasilan dari keberadaan pecalang segara ini juga melatarbelakangi Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk membentuk POKMASWAS (Kelompok Masyarakat Pengawas) yang beranggotakan pecalang segara dan nelayan, baik secara individu maupun kelompok. Adanya POKMASWAS ini menunjukkan bahwa pengawasan pantai dan laut tidak hanya dilakukan oleh pecalang segara, melainkan oleh nelayan Pemuteran juga.

Kegiatan rehabilitasi terumbu karang terus dilakukan oleh masyarakat dengan dukungan dari I Gusti Agung Prana sebagai Ketua Yayasan Karang Lestari. Lembaga tersebut merupakan lembaga yang dibentuk untuk mengembalikan kondisi terumbu karang melalui terumbu karang buatan yang dikenal dengan teknologi Biorock. Teknologi ini merupakan aplikasi teknologi yang dikenalkan oleh ilmuan asal Jerman, yaituu Dr. Tom Goreau dan Prof. Wolf Hilbertz. Biorock

32

pembuatan Biorock tersebut dengan membuat bentuk-bentuk terumbu karang berupa arca-arca dewata untuk menambah nilai estetika dalam pariwisata bawah laut.

Keberhasilan dari pemulihan terumbu karang ini merupakan hasil kerja sama di antara berbagai pihak. Oleh karena itu, pada tahun 2000 diadakan sebuah pertemuan untuk membahas keberlanjutan dari pengelolaan kawasan perairan Pemuteran. Pertemuan ini diikuti oleh nelayan, kepala dan pengurus desa

Pakraman dan desa dinas, kepala dan pengurus Yayasan Karang Lestari, pecalang segara, dan para pengusaha pariwisata terutama pemilik hotel. Hasil dari pertemuan tersebut adalah pembentukan awig-awig (hukum adat desa setempat) mengenai pelestarian laut. Awig-awig ini merupakan landasan dari pengelolaan perairan Pemuteran, yaitu mengenai aturan penangkapan ikan dan sanksi yang diberikan untuk setiap pelanggarannya. Masyarakat setempat memiliki rasa takut jika melanggar awig-awig tersebut karena sanksi yang diberikan bisa sampai dikeluarkan dari desa. Adanya awig-awig diharapkan mampu memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk tidak merusak lingkungan sekitar.

Kondisi perairan Pemuteran yang semakin membaik mendapat perhatian dari pihak pemerintah, yakni Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Buleleng. Pemerintah Kabupaten Buleleng telah mengambil langkah-langkah strategis yaitu dengan menyusun Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Kabupaten Buleleng Tahun 2009 sampai 2027. Tindak lanjut dari Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir Kabupaten Buleleng Tahun 2009 sampai 2027 serta amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 adalah dilakukannya Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir Kabupaten Buleleng pada tahun 2010. Pada tahun 2011 juga dilakukan pencadangan Kawasan Konservasi Perairan di wilayah Buleleng. Pencadangan ini dilakukan di tiga wilayah, yakni Buleleng Barat meliputi perairan sekitar Desa Pemuteran, Buleleng Tengah meliputi perairan kawasan Pariwisata Lovina dan Buleleng Timur yang meliputi perairan Kecamatan Tejakula. Melalui Surat Keputusan Bupati Nomor 523/630/HK/2011 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan di Kabupaten Buleleng, Pemerintah menetapkan kawasan perairan di Desa Pemuteran sebagai Kawasan Konservasi Perairan dengan luas 651.24 hektar (Lampiran 2).