KUALITAS BELANJA DAERAH DAN HUBUNGANNYA

DENGAN KINERJA PEMBANGUNAN

DI PROVINSI JAWA TIMUR

YUFITA LISTIANA

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis berjudul Kualitas Belanja Daerah dan Hubungannya Dengan Kinerja Pembangunan di Provinsi Jawa Timur adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

RINGKASAN

YUFITA LISTIANA. Kualitas Belanja Daerah dan Hubungannya Dengan Kinerja Pembangunan di Provinsi Jawa Timur. Dibimbing oleh BAMBANG JUANDA dan SRI MULATSIH.

Belanja daerah atau yang dikenal dengan pengeluaran pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kualitas belanja daerah terdiri dari beberapa indikator konstruk diantaranya Prioritas, Alokasi, Ketepatan Waktu, Akuntabilitas, dan Efektivitas. Jawa Timur merupakan salah satu povinsi yang memiliki predikat cukup baik dibandingkan dengan Provinsi lain di Indonesia. Namun, jika dikaitkan dengan kinerja pembangunan yang salah satunya dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi maka dapat dibuktikan bahwa masih ada beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur yang memiliki pertumbuhan ekonomi di bawah dari pertumbuhan nasional. Hal ini membuktikan bahwa daerah yang memiliki predikat tinggi belum menjamin bahwa daerah tersebut memiliki kinerja pembangunan yang baik pula.

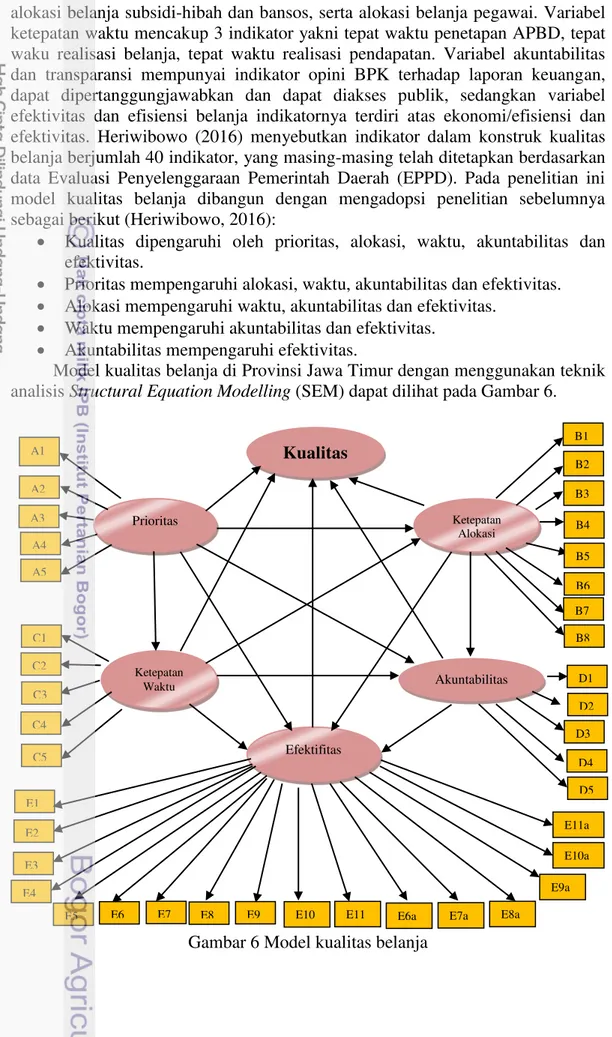

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas belanja daerah di Provinsi Jawa Timur berdasarkan 5 variabel konstruk. Masing-masing variabel konstruk (laten) terdiri dari beberapa indikator dalam mengukur kualitas belanja daerah yang berjumlah sebanyak 40 indikator. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah (EPPD) masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Data dari kinerja pembangunan menggunakan kemiskinan, pengangguran, Indeks Gini, Pertumbuhan Ekonomi, PDRB per kapita dan Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian ini menggunakan analisis Structural Equation Modelling (SEM) dengan softwere SmartPLS versi 2.0. Metode tersebut digunakan untuk mengetahui indikator yang tepat dalam meningkatkan kualitas belanja daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 40 indikator hanya ada 21 indikator yang telah mencapai kriteria kualitas belanja daerah yang baik. Dari 5 variabel yang memiliki pengaruh tertinggi terhadap kualitas belanja adalah Efektifitas. Efektifitas memiliki nilai lebih dari 50% dalam menggambarkan variasi model kualitas belanja di Jawa Timur. Selain itu perubahan peta kualitas belanja dari tahun 2009 sampai 2012 mengalami peningkatan secara terus menerus. Pada tahun 2009 daerah yang memiliki tingkat kualitas belanja rendah sebesar 37% dan pada tahun 2014 tidak ada daerah yang memiliki kategori kualitas belanja rendah. Pada tahun 2014 hanya terdiri dari tiga kategori (sedang, tinggi, sangat tinggi). Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur setiap tahunnya selalu menghasilkan kinerja penyelenggaran pemerintah daerah yang lebih baik agar berdampak pada kondisi pembangunan yang juga semakin membaik.

SUMMARY

YUFITA LISTIANA. Local Expenditure Quality And Relation With Local Development In East Java. Supervised by BAMBANG JUANDA and SRI MULATSIH.

Expenditure quality that known as local government expenditure of Budget (APBD) is one of support regional economic growth. Expenditure quality dependent on several indicators of which attention priority, budget allocation accuracy, timeliness budget, accountability, and efficient. East Java is one of province that has a good predicate compared with other provinces in Indonesia. However, if it is associated with local development of which can be seen from the economic growth it can be proved that there are still some region in East Java that has economic growth lower than national growth. This provs that the area has a high predicate does not guarantee that the area has a good local development.

This research aim is to analyze local expenditure quality in East Java based on five construct variables. Each construct variables consist of 40 indicators. This research use secondary data is Local Government Management Evaluation Report each region in East Java. Data of local development use poverty, unemployment, Gini index, economic growth, GDP per capita, and Human Development Index. This research uses analysis Structural Equation Modelling with Sofwere SmartPLS 2.0. It use to know appropriate indicators to improve spending quality.

The result shows that from 40 indicators just there are 21 indicators which have reached criteria good expenditure quality. All of the five variables that have the highest influence on the quality of expenditure is effectiveness. Effectiveness has a value of more than 50 % in describing variations in local expenditure quality modelin East Java. Besides that, expenditure quality map changes from 2009 to 2012 has increased continuously. In 2009 the region has a low level of quality of spending by 37 % and in 2014 there was no area that has a lower spending quality category. In 2014 only three categories (moderate, high, very high). This shows that the East Java province every year has resulted in the delivery of local government performance is better in order to have an impact improving development conditions.

© Hak Cipta Milik IPB, Tahun 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains

pada

Program Studi Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan

KUALITAS BELANJA DAERAH DAN HUBUNGANNYA

DENGAN KINERJA PEMBANGUNAN

DI PROVINSI JAWA TIMUR

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2016

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta’ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan September 2015 ini adalah Kualitas Belanja Daerah dan Hubungannya dengan Kinerja Pembangunan di Provinsi Jawa Timur.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Prof Dr Ir Bambang Juanda MS dan Ibu Dr Ir Sri Mulatsih MSc Agr selaku pembimbing yang telah banyak memberi saran dan masukan dalam penelitian ini. Terimakasih juga untuk Ibu Dr Ir Wiwiek Rindayati, MSi selaku dosen penguji luar dan Ibu Dr Ir Yeti Lis Purnamadewi MSc Agr selaku perwakilan dari program studi yang telah memberikan masukan dan arahan dalam perbaikan tesis ini. Di samping itu, penghargaan penulis sampaikan kepada Kementrian Dalam Negeri, Dinas Perimbangan Jenderal Keuangan, Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur yang telah memberikan informasi pengumpulan data bagi penelitian ini. Terima kasih juga kepada pihak Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementrian Keuangan RI selaku pemberi beasiswa penelitian Tesis kepada peneliti hingga penelitian ini dapat diselesaikan. Terima kasih juga kepada Bapak Dr Dedy Heriwibowo yang telah banyak memberi masukan dan arahan dalam penelitian ini.

Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ibu saya Ramlah yang selalu mendukung dan memberikan kasih sayangnya untuk melanjutkan program magister di IPB, serta seluruh keluarga besar saya terutama Mbah Putri terimakasih atas segala doa. Terima kasih juga buat Dedi Zamrani yang telah memberikan motivasi dan mengingatkan saya untuk menyelesaikan tesis ini tepat waktu. Teman-teman PWD S2 dan S3 angkatan 2014 khususnya dan seluruh teman-teman PWD atas doa, dukungan, kerjasama yang luar biasa dan membuat saya mengerti akan pentingnya social capital diantara PWD. Admin di PWD Mba Puput terimakasih telah membantu banyak proses administrasi dan Mas Efendi selaku pembimbing eksternal saya selama ini. Temen-temen Kos Al Barokah yang sudah rela menemani saya dengan kebersamaan yang indah setiap harinya. Untuk Ahmad Syariful Jamil terimakasih sudah menyarankan meraih master di IPB.

Karya ini sebagai bagian dari proses belajar, penulis menyadari karya ini masih banyak keterbatasannya, untuk itu diharapkan ada saran dan masukan berbagai pihak untuk dilakukan penyempurnaan. Penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR GAMBAR xiii

DAFTAR LAMPIRAN xiv

1 PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Perumusan Masalah 4

Tujuan Penelitian 9

Manfaat Penelitian 9

Ruang Lingkup Penelitian 9

2 TINJAUAN PUSTAKA 10

Konsep Pembangunan Ekonomi 10

Konsep Desentralisasi Fiskal 11

Konsep Pengelolaan Keuangan Daerah 13

Belanja Daerah dalam APBD 15

Konsep Kualitas Belanja Daerah 15

Indikator Kualitas Belanja Daerah 16

Konsep Kinerja Pembangunan Daerah 18

Structural Equation Modelling (SEM) 19

Penelitian Terdahulu 21

Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu 24

Kerangka Pemikiran 24

Hipotesis Penelitian 27

3 METODE PENELITIAN 27

Jenis dan Sumber Data 27

Metode Analisis Data 27

Model Kualitas Belanja 27

Definisi Operasional 30

4 GAMBARAN UMUM WILAYAH 38

Kondisi Wilayah Provinsi Jawa Timur 38

Kondisi Perekonomian di Provinsi Jawa Timur 39

Kinerja Pembangunan di Jawa Timur 44

5 HASIL DAN PEMBAHASAN 48

Identifikasi Indikator untuk Kualitas Belanja di Jawa Timur 48 Evaluasi Kualitas Belanja di Provinsi Jawa Timur Berdasarkan 5 Variabel

Konstruk 57

Keragaan Kualitas Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur 65

6 SIMPULAN DAN SARAN 73

Saran 73

DAFTAR PUSTAKA 75

LAMPIRAN 79

DAFTAR TABEL

1 Realisasi anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Jawa Timur

(triwulan III) tahun 2014 (juta rupiah) 5

2 Jumlah Kabupaten berdasarkan nilai laporan keuangan di Provinsi

Jawa Timur 6

3 Perkembangan nilai laporan keuangan tiap Kabupaten di Provinsi

Jawa Timur 7

4 Karakteristik model dan data SEM-PLS 21

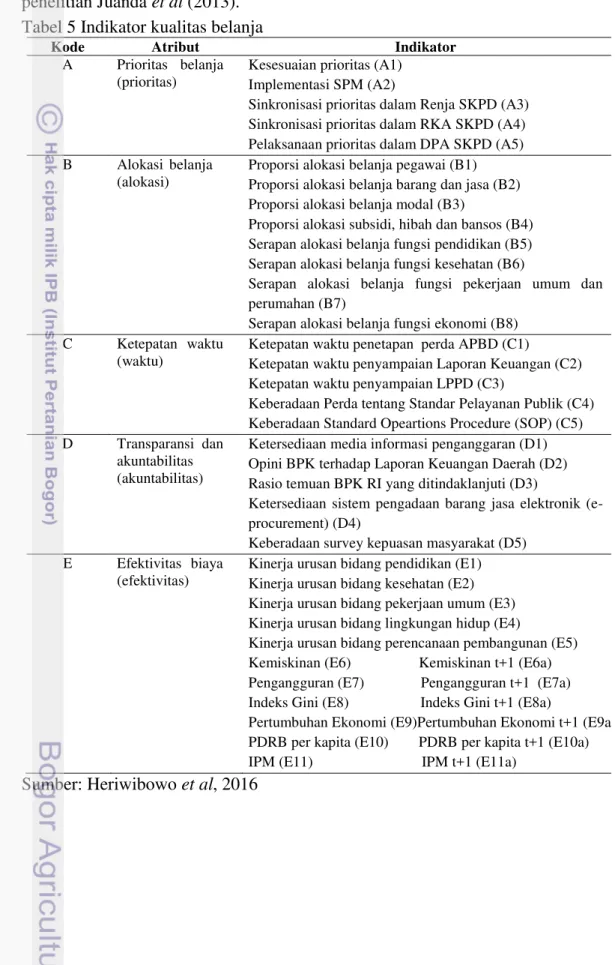

5 Indikator kualitas belanja 29

6 Penghitungan indikator efektifitas 35

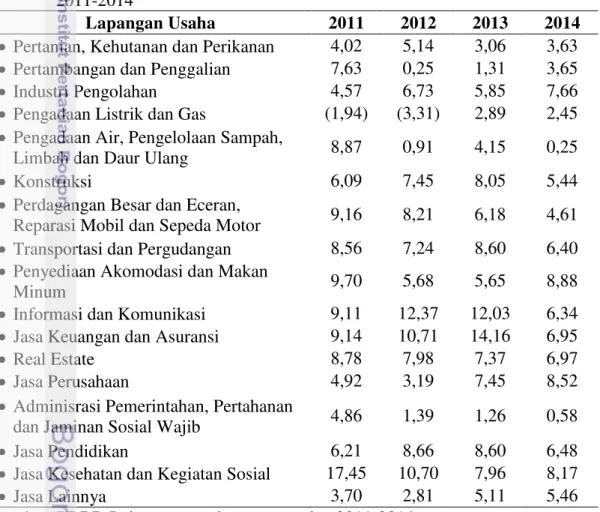

7 Laju pertumbuhan riil PDRB menurut lapangan usaha (persen) tahun

2011-2014 40

8 Path coeffisient 53

9 Estimasi parameter indikator kualitas belanja dengan efek moderasi 54 10 Bootstrapping path coefficient pengaruh total 55 11 Persentase Kabupaten berdasarkan score variabel prioritas belanja 58 12 Persentase Kabupaten berdasarkan score variabel alokasi belanja 60 13 Persentase Kabupaten berdasarkan score variabel ketepatan waktu 62 14 Persentase Kabupaten berdasarkan score variabel transparansi dan

akuntabilitas 63

15 Persentase Kabupaten berdasarkan score variabel efektifitas 65 16 Jumlah Kabupaten/Kota berdasarkan perubahan kualitas belanja

tahun 2009-2012 67

17 Perubahan kualitas belanja berdasarkan nama Kabupaten/Kota tahun

2009 ke tahun 2012 68

DAFTAR GAMBAR

1 Perkembangan pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan daerah (Kabupaten, Kota, dan Provinsi) tahun 2009-2013 3 2 Perkembangan APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2012 4 3 Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Jawa Timur dengan

Nasional 8

4 Keterkaitan atribut dan indikator kualitas belanja daerah 18

5 Kerangka pemikirian penelitian 26

6 Model kualitas belanja 28

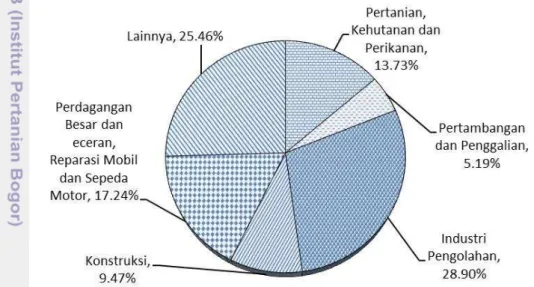

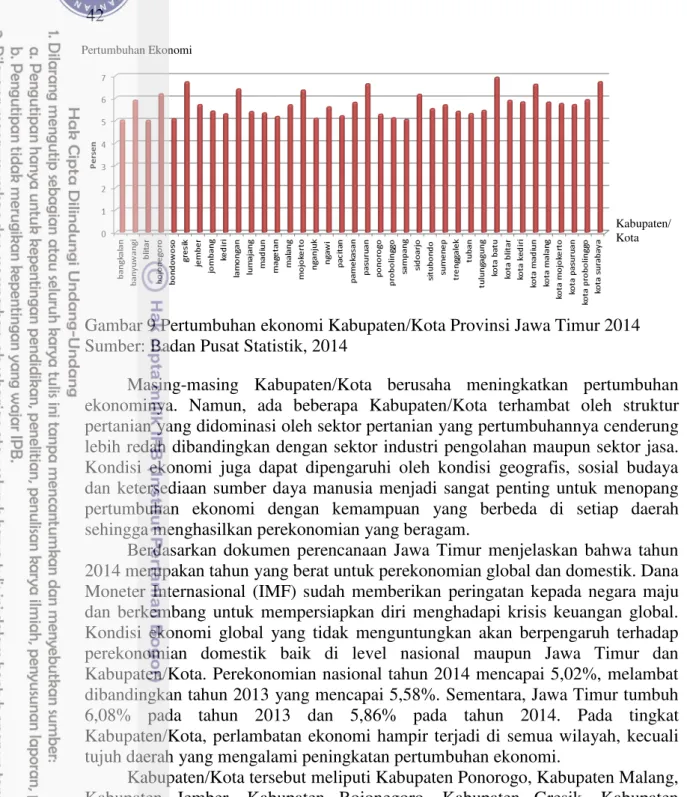

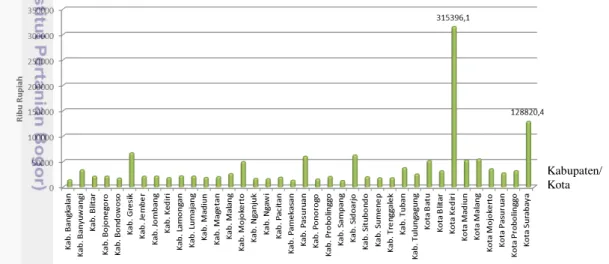

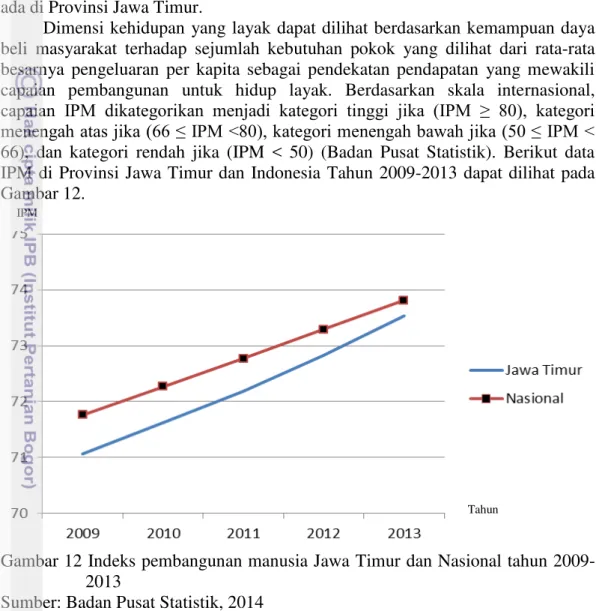

7 Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur 2010-2014 39 8 Struktur ekonomi Jawa Timur tahun 2014 (persen) 41 9 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur 2014 42 10 PDRB per kapita Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2014 43 11 Angka harapan hidup Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2014 44 12 Indeks pembangunan manusia Jawa Timur dan Nasional tahun

13 Kontribusi IPM di Provinsi Jawa Timur berdasarkan kategori skala

Internasional 46

14 Perkembangan kemiskinan Jawa Timur dan Nasional tahun

2009-2013 48

15 Model struktural 1 kualitas belanja daerah Jawa Timur 51 16 Model struktural 2 kualitas belanja Provinsi Jawa Timur 52 17 Model kualitas belanja dengan efek moderasi 53 18 Peta kualitas belanja Jawa Timur tahun 2009-2012 66 19 Karakteristik indikator penyebab peningkatan kualitas belanja daerah

tahun 2009 ke 2012 70

20 Karakteristik indikator penyebab penurunan kualitas belanja daerah

tahun 2009 ke 2012 71

21 Karakteristik indikator penyebab kualitas belanja daerah stagnant

tahun 2009 ke 2012 72

DAFTAR LAMPIRAN

1 Analisis model kualitas belanja 81

1

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah upaya yang sistematik dan berkesinambungan untuk menciptakan sebuah kondisi yang dapat menyediakan berbagai alternatif bagi pencapaian aspirasi setiap warga Negara (Rustiadi et al, 2011). Todaro (2006) mengatakan bahwa pembangunan dipandang sebagai proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional yang mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, mengatasi ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah serta berubahnya paradigma pembangunan yang mendasari kepada masyarakat, pembangunan daerah memerlukan pendekatan partisipatif, melibatkan semua unsur masyarakat yang ada di daerah. Pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kewenangan yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai potensi dan sumber daya setempat. Pembangunan akan berjalan dengan baik jika rencana penganggaran pembangunan dilakukan dengan tepat dan didukung oleh sumber-sumber pendapatan daerah yang telah dikelola dengan baik.

Otonomi daerah artinya daerah diberikan kewenangan untuk mengelola potensi daerahnya dalam mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki. Perkembangan pembangunan akan terus berlangsung dan akan selalu menuntut diadakannya pengaturan baru yang menuju penyempurnaan. Desentralisasi fiskal pada kebijakan otonomi daerah dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa daerah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Masing-masing daerah diberikan kewenangan dan kewajiban untuk menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Daerah diberikan kewenangan yang cukup besar untuk membelanjakan dana yang dikelolanya (Lestari, 2013).

2

Belanja daerah atau yang dikenal dengan pengeluaran pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. APBD dapat memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah dari potensi yang ada, lalu membelanjakan dana tersebut sesuai program dan kebutuhan daerah yang telah ditetapkan. Belanja daerah yang semakin besar digunakan, diharapkan dapat meningkatkan kegiatan perekonomian daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 menegaskan bahwa belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (Propinsi ataupun Kabupaten/Kota).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juga telah menentukan struktur belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi: belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam belanja daerah adalah masih dominannya belanja tidak langsung dibandingkan dengan belanja langsung dalam struktur belanja daerah. Sehingga, akan berakibat pada belanja yang digunakan untuk masyarakat belum optimal. Seperti halnya dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas pemenuhan hak layanan dasar.

Belanja tidak langsung yang semakin besar di daerah akan berdampak pada belanja langsung yang kurang optimal. Hal ini juga mengakibatkan transfer dana ke daerah semakin besar. Pendanaan pembangunan melalui transfer ke daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendanaan pembangunan secara nasional. Dana transfer ke daerah terdiri dari dana perimbangan dan dana otonomi khusus serta dana penyesuaian. Alokasi dana transfer ke daerah dari waktu ke waktu mengalami peningkatan seiring pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Pengelolaan dana transfer ke daerah didorong untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik, memiliki kinerja yang terukur dan akuntabilitas terhadap kinerja pembangunan daerah.

3

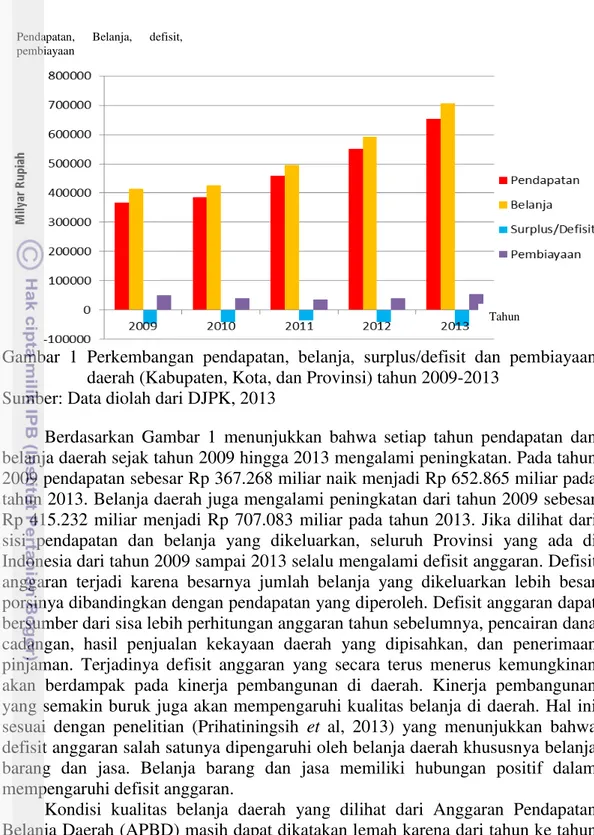

Gambar 1 Perkembangan pendapatan, belanja, surplus/defisit dan pembiayaan daerah (Kabupaten, Kota, dan Provinsi) tahun 2009-2013

Sumber: Data diolah dari DJPK, 2013

Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan bahwa setiap tahun pendapatan dan belanja daerah sejak tahun 2009 hingga 2013 mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 pendapatan sebesar Rp 367.268 miliar naik menjadi Rp 652.865 miliar pada tahun 2013. Belanja daerah juga mengalami peningkatan dari tahun 2009 sebesar Rp 415.232 miliar menjadi Rp 707.083 miliar pada tahun 2013. Jika dilihat dari sisi pendapatan dan belanja yang dikeluarkan, seluruh Provinsi yang ada di Indonesia dari tahun 2009 sampai 2013 selalu mengalami defisit anggaran. Defisit anggaran terjadi karena besarnya jumlah belanja yang dikeluarkan lebih besar porsinya dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Defisit anggaran dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan pinjaman. Terjadinya defisit anggaran yang secara terus menerus kemungkinan akan berdampak pada kinerja pembangunan di daerah. Kinerja pembangunan yang semakin buruk juga akan mempengaruhi kualitas belanja di daerah. Hal ini sesuai dengan penelitian (Prihatiningsih et al, 2013) yang menunjukkan bahwa defisit anggaran salah satunya dipengaruhi oleh belanja daerah khususnya belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa memiliki hubungan positif dalam mempengaruhi defisit anggaran.

Kondisi kualitas belanja daerah yang dilihat dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) masih dapat dikatakan lemah karena dari tahun ke tahun Indonesia mengalami defisit anggaran. Selain itu permasalahan terkait perencanaan dan penggunaan anggaran di daerah salah satunya tentang porsi belanja tidak langsung yang cukup besar daripada porsi belanja langsung. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya pemenuhan hak layanan dasar bagi masyarakat dan akan berdampak pula bagi pembangunan.

Penyusunan APBD pada dasarnya digunakan dalam desentralisasi fiskal sebagai alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi yang akhirnya dapat menjamin peningkatan kualitas hidup masyarakat serta percepatan dalam pembangunan. Sehingga, anggaran menjadi salah satu syarat

Tahun Pendapatan, Belanja, defisit,

4

bagi daerah untuk mengelola potensi-potensi yang ada di daerah. Bank Indonesia (2014) mengatakan bahwa penyusunan APBD menggambarkan bahwa adanya keterkaitan antara kebijakan perencanaan dan penganggaran oleh Pemerintah Daerah bahkan kaitannya dengan Pemerintah Pusat. Fungsi dari APBD yaitu sebagai perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi perekonomian di suatu daerah. Namun, dalam desentralisasi fiskal lebih cenderung mengarah pada sisi belanja artinya semakin besar belanja daerah maka diharapkan semakin besar pula tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah.

Perumusan Masalah

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki 38 Kabupaten/Kota. Sejak tahun 2009 hingga tahun 2013, Provinsi Jawa Timur memiliki dana APBD yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, khususnya pada porsi belanja daerah (Gambar 2). Peningkatan belanja seharusnya diikuti oleh peningkatan output, namun hal tersebut belum tentu terjadi karena untuk mengetahui efisien atau tidaknya porsi belanja daerah harus mengetahui apakah alokasi belanja tersebut sudah tepat pada porsi yang diinginkan (Lestari, 2013). Hal ini berkaitan dengan penelitian Juanda et al (2013) yang menjelaskan bahwa kualitas belanja daerah sangat tergantung pada beberapa indikator diantaranya harus memperhatikan prioritas daerah, ketepatan alokasi belanja, ketepatan waktu, efisien dan akuntabilitas serta transparansi.

Gambar 2 Perkembangan APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2008-2012 Sumber: DJPK, 2012

Gambar 2 menunjukkan bahwa perkembangan APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2008 hingga 2012 mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 hingga 2012 belanja daerah lebih besar dibandingkan dengan jumlah pendapatan. Belanja daerah yang awalnya Rp 6.639.781 pada tahun 2008 menjadi Rp 12.214.783 pada tahun 2012. Selain itu pertumbuhan pendapatan daerah jauh lebih lambat

APBD

5 dibandingkan dengan anggaran pelayanan publik. Penganggaran dana yang diterima sebagai pendapatan daerah dialokasikan pada daerah berupa belanja langsung maupun belanja tidak langsung.

Data dari Divisi Assesmen Ekonomi dan Keuangan Bank Indonesia (Tabel 1) menjelaskan bahwa sampai dengan triwulan III Tahun 2014, realisasi belanja daerah Jawa Timur mencapai 58,14% dari APBD sebesar Rp 18,79 Triliun. Capaian tersebut lebih rendah dari realisasi belanja tahun 2013 triwulan III sebesar 69,31% dari APBD sebesar Rp 17,61 Triliun . Ditinjau dari kelompoknya, realisasi belanja tertinggi Tahun 2014 adalah pada kelompok belanja tidak langsung dengan realisasi sebesar 60,88% dari anggaran. Sedangkan kelompok belanja langsung sampai dengan triwulan III Tahun 2014 realisasi sebesar 52,33%. Realisasi tertinggi terletak pada belanja pegawai karena merupakan pengeluaran honorarium yang dilakukan secara rutin. Data realisasi belanja daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2013 dan 2014 pada Triwulan III ditunjukkan pada Tabel 1. Tabel 1 Realisasi anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Jawa Timur

(triwulan III) tahun 2014 (juta rupiah) Uraian

APBD Realisasi APBD Realisasi 2013 Tw III 2013 2014 Tw III 2014 (Juta Rupiah) (Juta Rupiah) % (Juta Rupiah) (Juta Rupiah) % Belanja Tidak

Langsung 11.203.748,93 7.735.695,00 75,92 12.755.043,69 7.765.872,45 60,88

Belanja Pegawai 1.609.084,28 1.170.993,00 67,85 1.935.973,67 1.226.078,49 63,33

Belanja Bunga 5.516,77 3.956,00 71,72 4.174,94 3.057,94 73,25

Belanja Hibah 5.139.576,86 3.784.239,00 75,86 4.477.219,66 2.863.644,60 63,96

Belanja Bantuan

Sosial 59.290,61 39.039,00 50,57 12.149,38 3.378,53 27,81

Belanja Bagi Hasil 3.298.463,28 1.873.117,00 77,15 4.443.118,75 2.137.484,94 48,11

Belanja Bantuan

Keuangan 1.010.668,49 806.235,00 89,28 1.703.157,58 1.442.912,83 84,72

Belanja Tidak

Terduga 81.148,65 58.114,00 93,73 179.249,72 89.315,11 49,83 Belanja Langsung 6.408.110,94 3.503.983,00 58,15 6.041.891,02 3.161.999,08 52,33

Belanja Pegawai 1.158.590,88 777.764,00 71,56 698.342,41 424.460,32 60,78

Belanja Barang dan

Jasa 4.000.944,84 2.254.484,00 57,12 4.123.498,81 2.425.512,19 58,82

Belanja Modal 1.248.575,22 471.735,00 47,58 1.220.049,80 312.026,57 25,57

Total Belanja Daerah 17.611.859,87 11.239.678,00 69,31 18.796.934,71 10.927.871,53 58,14 Sumber: DJPK, Kementrian Keuangan dan Bank Indonesia, 2015

6

belanja langsung dan tidak langsung. Ketepatan alokasi belanja daerah yang baik diharapkan dapat meningkatkan kinerja pembangunan yang baik pula.

Salah satu diberlakukannya Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah bahwa pemerintah daerah penerima sumber pendanaan APBN mempunyai kewajiban mempertanggungjawabkan dana yang dikelola dengan membuat laporan petanggungjawaban keuangan daerah (LKPD) dalam bentuk laporan keuangan yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan dibuat oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kemudian akan diberikan penilaian menjadi 4 kriteria penilaian sesuai dengan kualitasnya yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Laporan keuangan diperlukan untuk memberikan informasi keuangan sebagai perbaikan manajemen keuangan selanjutnya dan meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran. Data Penilaian yang diberikan oleh BPK terhadap kabupaten/kota di Jawa Timur dari tahun 2010-2014 dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2 Jumlah Kabupaten berdasarkan nilai laporan keuangan di Provinsi Jawa

Timur Tahun

WTP WDP TW TMP

Jumlah

Kab %

Jumlah

Kab %

Jumlah

Kab % Jumlah Kab %

2010 5 13 32 84 - - 1 3

2011 10 26 27 71 - - 1 3

2012 12 31 26 68 - - - -

2013 16 42 21 55 1 3 - -

2014 25 66 13 34 - - - -

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) BPK-Semester I, 2015

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2010 – 2014 pada Tabel 2 menunjukkan bahwa predikat opini WTP dan WDP meningkat, sementara predikat TW dan TMP masih ada pada tahun tertentu. Tabel 2 menjelaskan bahwa tahun 2010-2012 tidak ada SKPD yang mendapatkan predikat Tidak Wajar (TW). Pada tahun 2013 menunjukkan bahwa ada kabupaten/kota yang cenderung menurun dalam hal kualitas anggaran, karena kualitas anggaran dapat dilihat dari transparansi anggaran yang salah satunya dengan menggunakan indikator perkembangan opini BPK terhadap LKPD. Semakin baik kinerja keuangan yang dihasilkan maka akan semakin baik pula kualitas belanja daerahnya. Rincian opini BPK terhadap Laporan Keuangan di Provinsi Kabupaten/Kota di Jawa Timur, dapat dilihat pada Tabel 3.

7 Tabel 3 Perkembangan nilai laporan keuangan tiap Kabupaten di Provinsi Jawa

Timur

Kabupaten/Kota 2010 2011 2012 2013 2014

Kab. Pacitan WTP WTP DPP WDP WTP DPP WTP DPP

Kab. Ponorogo WDP WDP WTP WTP DPP WTP DPP

Kab. Trenggalek WDP WDP WDP WDP WDP

Kab. Tulungagung WTP WTP DPP WTP WTP DPP WTP DPP

Kab. Blitar WDP WDP WDP WDP WDP

Kab. Kediri WDP WDP WDP WDP WDP

Kab. Malang WDP WDP WDP WDP WTP DPP

Kab. Lumajang WDP WDP WDP WDP WTP DPP

Kab. Jember WDP WDP WTP WDP WDP

Kab. Banyuwangi WDP WDP WTP WTP WTP DPP

Kab. Bondowoso WDP WTP DPP WTP WDP WTP DPP

Kab. Sitbondo WDP WDP WDP WDP WTP DPP

Kab. Probolinggo WDP WDP WDP WTP DPP WTP DPP

Kab. Pasuruan WDP WDP WDP WTP DPP WTP DPP

Kab. Sidoarjo WDP WDP WDP WTP DPP WTP DPP

Kab. Mojokerto WDP TMP WDP TW WTP DPP

Kab. Jombang WDP WDP WDP WTP DPP WTP DPP

Kab. Nganjuk WDP WDP WTP WTP DPP WTP DPP

Kab. Madiun WDP WDP WDP WTP DPP WTP DPP

Kab. Magetan WDP WDP WDP WDP WTP DPP

Kab. Ngawi WDP WDP WDP WTP DPP WTP DPP

Kab. Bojonegoro WDP WDP WDP WDP WTP DPP

Kab. Tuban WDP WTP DPP WDP WDP WDP

Kab. Lamongan WDP WDP WDP WDP WDP

Kab. Gresik WDP WDP WDP WDP WDP

Kab. Bangkalan WTP WTP WTP WTP WDP

Kab. Sampang WDP WDP WDP WDP WDP

Kab. Pamekasan WDP WTP DPP WDP WDP WTP DPP

Kab. Sumenep WDP WDP WDP WDP WDP

Kota Kediri WDP WDP WDP WDP WTP DPP

Kota Blitar WTP WTP DPP WTP WTP DPP WTP DPP

Kota Malang WDP WTP DPP WTP WTP DPP WTP DPP

Kota Probolinggo WDP WTP DPP WTP WTP DPP WDP

Kota Pasuruan WDP WDP WDP WDP WDP

Kota Mojokerto WTP WTP DPP WTP WDP WTP DPP

Kota Madiun WDP WDP WDP WDP WTP DPP

Kota Surabaya WDP WDP WTP WTP DPP WTP DPP

Kota Batu TMP WDP WDP WDP WDP

8

Tabel 3 juga menunjukkan bahwa Kabupaten yang sangat mencolok adalah Kabupaten Bangkalan karena dari tahun 2010-2013 mendapatkan predikat WTP sedangkan pada tahun 2014 menurun menjadi WDP. Artinya kualitas anggaran kabupaten/kota di Jawa Timur masih ada yang kurang baik sehingga diperlukannya kajian terhadap kualitas belanja daerah yang bertujuan agar meningkatkan kebutuhan anggaran yang lebih tepat waktu tepat alokasi dan prioritasnya.

Berdasarkan keputusan dari kemendagri Tahun 2014 tentang kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Provinsi Jawa Timur memiliki skor LKPD 3,0519 dan diketahui memiliki predikat yang cukup baik dibandingkan dengan Provinsi lain di Indonesia. Namun, jika dikaitkan dengan kinerja pembangunan yang salah satunya dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi maka dapat diketahui bahwa masih ada beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur yang memiliki pertumbuhan ekonomi di bawah dari pertumbuhan nasional (Gambar 3). Hal ini membuktikan bahwa daerah yang memiliki predikat tinggi belum menjamin bahwa daerah tersebut memiliki kinerja pembangunan yang baik pula. Maka, perlu adanya penelitian ini terkait evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah salah satunya melalui kualitas belanja daerah yang diinginkan.

Gambar 3 Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Jawa Timur dengan Nasional

Sumber: BPS Jatim dan Nasional tahun 2013/2014

Penelitian ini dilakukan untuk melihat kualitas belanja daerah di Provinsi Jawa Timur melalui jenis-jenis belanja daerah yaitu belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Kualitas belanja sangat penting untuk mengetahui potensi atau program apa yang sudah terlaksana dalam suatu daerah. Pengukuran kualitas belanja daerah memerlukan model khusus karena merupakan konsep yang abstrak atau tidak dapat diukur langsung. Penelitian ini juga melihat hubungan kualitas belanja terhadap kinerja pembangunan yang dicerminkan oleh indikator-indikator pertumbuhan ekonomi, indeks gini, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, PDRB per kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Maka penelitian ini

Pertumbuhan Ekonomi

9 dilakukan melihat pengaruh kualitas belanja daerah dan hubungannya dengan kinerja pembangunan di Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah diantaranya:

1. Indikator apa saja yang mempengaruhi kualitas belanja daerah di Jawa Timur?

2. Bagaimana keragaan kinerja kualitas belanja Kabupaten/Kota dari tahun 2009-2012?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengkaji indikator yang mempengaruhi kualitas belanja daerah di Jawa Timur.

2. Mengetahui keragaan kinerja kualitas belanja Kabupaten/Kota dari tahun 2009-2012.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah manfaat bagi para pembaca, baik secara praktis maupun teoritis. Manfaat praktis dan teoritis dari penelitian ini meliputi:

a. Para pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah sebagai perumus kebijakan belanja daerah melalui APBD dalam meningkatkan potensi wilayahnya dan pelayanan publik.

b. Masyarakat agar lebih memahami kualitas belanja daerah yang dilihat dari berbagai indikator dan serapan anggaran belanja daerah.

c. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi peneliti lainnya yang ingin meneliti masalah terkait dan diharapkan menjadi sumbangan ilmu pengetahuan bagi sektor ekonomi keuangan khususnya terkait peningkatan kualitas belanja daerah.

Ruang Lingkup Penelitian

10

PDRB per kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Permasalahan ini hanya mencakup pada kualitas belanja yang dilihat dari jenis-jenis belanja daerah dan hubungannya dengan kinerja pembangunan daerah di Jawa Timur.

2

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Sukirno, 1985). Artinya, ada tidaknya pembangunan ekonomi dalam suatu Negara pada satu tahun tidak hanya diukur pada kenaikan produksi barang dan jasa yang berlaku dari tahun ke tahun, tetapi juga perlu diukur dari aspek kegiatan ekonomi seperti perkembangan teknologi, pendidikan, kesehatan dan peningkatan dalam pendapatan serta kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi mencakup berbagai aspek perubahan dalam kegiatan ekonomi, maka sampai dimana taraf pembangunan ekonomi yang dicapai oleh suatu Negara telah meningkat, tidak mudah diukur secara kuantitatif. Namun, perlu berbagai data yang mendukung untuk menunjukkan prestasi pembangunan yang dicapai oleh suatu Negara (Sukirno, 2010).

Istilah pembangunan secara tradisional diartikan sebagai kapasitas dari sebuah perekonomian nasional yang kondisi ekonomi awalnya kurang lebih bersifat statis dalam kurun waktu yang cukup lama untuk menciptakan dan mempertahankan kenaikan pendapatan nasional bruto atau GNI (Gross National Income) (Todaro dan Smith, 2006). Keberhasilan ekonomi dapat dilihat pada proses pembangunan di masyarakat yang memiliki tujuan inti pembangunan yaitu; (1) Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan, (2) Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang semua itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan, (3) Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari sikap ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau Negara bangsa lain, namun juga terhadap setiap kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

11 Pembangunan di bidang ekonomi diyakini dapat mendorong perubahan-perubahan dan pembaharuan dalam bidang kehidupan lainnya di masyarakat sehingga diharapkan mampu mendorong mendukung/mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional (Subandi, 2011).

Permasalahan pembangunan yang sering muncul dalam Negara dunia ketiga antara lain masalah pertumbuhan ekonomi, masalah kemiskinan, masalah pembentukan modal, masalah pengerahan tabungan, dan masalah bantuan luar negeri. Permasalahan pembangunan tersebut muncul disebabkan karena ketiadaan teori-teori pembangunan yang dapat menciptakan suatu kerangka dasar yang berlaku umum dalam memberikan gambaran mengenai proses pembangunan nasional (Arsyad, 1999). Tujuan pembangunan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu bersifat deskriptif dan analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang berbagai sifat perekonomian dan masyarakat di Negara sedang berkembang dan guna menyiapkan program untuk membangun ekonomi di wilayah tersebut. Kelompok selanjutnya bersifat memberikan berbagai pilihan kebijakan pembangunan yang dapat dilaksanakan dalam upaya mempercepat proses pembangunan ekonomi di Negara sedang berkembang (Arsyad, 1999).

Konsep Desentralisasi Fiskal

12

1. Desentralisasi politik, digunakan oleh pakar ilmu politik yang menaruh perhatian di bidang demokratisasi dan masyarakat sipil untuk mengidentifikasi transfer kewenangan pengambilan keputusan kepada unit pemerintahan yang lebih rendah atau kepada masyarakat dan lembaga perwakilan rakyat. Desentralisai politik bertujuan meberikan kekuasaan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan kepada masyarakat melalui perwakilan yang dipilih oleh masyarakat sehingga dengan demikian masyarakat dapat terlibat dalam penyusunan dan implementasi kebijakan.

2. Desentralisasi pasar, digunakan oleh para ekonom untuk menganalisis dan melakukan promosi barang dan jasa yang diproduksi melalui mekanisme pasar yang sensitif terhadap keinginan dan melalui desentralisasi pasar barang-barang dan pelayanan publik diproduksi oleh perusahaan kecil dan menengah, kelompok masyarakat, koperasi dan asosiasi swasta sukarela. Desentralisasi pasar bertujuan lebih memberikan tanggung jawab yang berkaitan sektor publik ke sektor swasta.

3. Desentralisasi administratif, memusatkan perhatian pada upaya ahli hukum dan pakar administrasi publik untuk menggambarkan hirarki dan distribusi kewenangan serta fungsi-fungsi di antara unit pemerintah pusat dengan unit pemerintah non pusat. Desentralisasi administratif memiliki tiga bentuk utama yaitu dekonsentrasi, delegasi dan devolusi bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan efektif dan efisien.

4. Desentralisasi fiskal, bertujuan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menggali berbagai sumber dana meliputi pembiayaan mandiri dan pemulihan biaya dalam pelayanan publik, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil pajak dan bukan pajak secara lebih tepat, transfer dana ke daerah utamanya melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara lebih adil, kewenangan daerah untuk melakukan pinjaman berdasar kebutuhan daerah.

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN dalam kaitan dengan kebijakan keuangan Negara, yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan dan memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat. Kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom (Rahayu, 2010). Desentralisasi juga sangat penting karena melibatkan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan daripada menunggu keputusan dari pemerintah pusat sehingga kehidupan demokrasi lebih terwujud, dalam memberi ruang untuk berkreasi dan berinovasi.

13 keseimbangan fiskal antar daerah dan memastikan adanya pelayanan yang berkualitas di setiap daerah; dan (vi) Menciptakan kesejahteraan sosial (social welfare) bagi masyarakat (Sidiq, 2002) dalam (Wahyudi, 2015).

Desentralisasi fiskal di Indonesia mulai berkembang setelah tahun 1970-an dan dipuncaki pada tahun 1999 ketika dalam setahun Indonesia menjadi negara paling terdesentralisasi di dunia. Sumbangan pengeluaran pemerintah daerah terhadap total pengeluaran pemerintah bertambah dua kali lipat dari tahun 2000 ke 2001 (Mungkasa, 2012). Perubahan tersebut tercantum dalam UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004. Keterkaitan antara implementasi desentralisasi fiskal harus diikuti dengan kemampuan daerah dalam membiayai sejumlah pengeluaran yang dialihkan kepadanya. Hal itu bisa dilakukan dengan meningkatkan penerimaan pajak daerah. Sedangkan retribusi daerah akan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah. Implementasi kebijakan fiskal akan berwujud pada pemberian keleluasaan kepada daerah untuk memperoleh penerimaan dan kewenangan serta membelanjakannya pada otonomi fiskal dan sesuai dengan dasar peraturan perundang-undangan.

Konsep Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Adisasmita, 2011). Permasalahan dalam otonomi daerah bukan hanya pelimpahan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 (yang sudah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004) secara khusus telah menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan keuangan daerah, pertanggung jawaban antara lain memberikan kekuasaan dalam menilai dan menetapkan produk sebagai berikut: (1) ketentuan tentang produk-produk pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Peraturan Daerah (Perda), (2) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan surat keputusan Kepala Daerah sesuai dengan peraturan daerah tersebut, (3) Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggung jawaban kepada DPR mengenai keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas keuangan, (4) Laporan pertanggung jawaban keuangan daerah tersebut merupakan dokumen daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

14

umumnya sebagian besar digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin sehingga anggaran pembangunan menjadi kecil. Anggaran merupakan estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran (Mardiasmo, 2004). Sistem anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program kegiatan. Kegiatan akan mencakup penentuan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program, serta penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolak ukur dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan.

Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 sudah ada ketentuan mengenai penerapan anggaran yang berbasis kinerja. Kondisi tersebut yang kemudian mendorong berkembangnya wacana mengenai perlunya dilakukan reformasi anggaran agar pengalokasian anggaran lebih berorientasi pada kepentingan publik sebagai bukti kinerja penyelenggaraan Negara. Sistem anggaran yang selama ini digunakan adalah system line item dan incremental yang ternyata dalam penerapannya memiliki banyak kelemahan. Reformasi anggaran juga berkaitan dengan perubahan proses penyusunan APBD menjadi lebih partisipatif. APBD dalam era otonomi daerah disusun dengan pendekatan kinerja, artinya sistem anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil kinerja atau output dari perencanaan alokasi biaya yang telah ditetapkan. Oleh karena itu penyusunan dan pengalokasian anggaran dapat disesuaikan dengan skala prioritas dan preferensi daerah yang bersangkutan (Anggarini dan Puranta, 2010).

Perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip anggaran yang baik. Prinsip-prinsip anggaran daerah ini diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah, mencakup (Mardiasmo, 2004): 1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Transparansi tentang anggaran daerah merupakan salah satu persyaratan untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih, dan bertanggungjawab, mengingat anggaran daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat, maka APBD harus memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan.

2. Disiplin Anggaran

APBD disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Disiplin anggaran artinya adalah anggaran harus dilakukan sesuai asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat. Hal ini ditujukan agar dalam perencanaan dapat ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang akan diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan.

4. Format Anggaran

15 anggaran. Apabila terjadi surplus, daerah dapat membentuk Dana Cadangan, sedangkan bila terjadi defisit, dapat ditutupi melalui sumber pembiayaan pinjaman dan atau penerbitan obligasi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Belanja Daerah dalam APBD

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu. Tahun fiskal APBD sama dengan tahun fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola oleh APBD. APBD disusun dengan pendekatan kinerja yang merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Dalam penyusunan APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup (Adisasmita, 2011).

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan yang dimaksud dengan satu kesatuan dalam hal ini bahwa dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja, dan sumber-sumber pembiayaan berikut: (1) Pendapatan Daerah dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan yang melipui Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Jenis pendapatan misalnya pajak daerah, retribusi daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus, (2) Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja. Belanja menurut organisasi adalah suatu kesatuan pengguna anggaran seperti DPRD dan sekretariat DPRD serta Dinas Daerah dan lembaga teknis daerah lainnya. Fungsi belanja maksudnya adalah pendidikan, kesehatan dan fungsi lainnya. Sedangkan jenis belanja adalah belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, dan belanja modal pembangunan, (3) Pembiayaan dirinci menurut sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah antara lain seperti sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi serta penerimaan dari penjualan aset daerah yang dipisahkan.

Konsep Kualitas Belanja Daerah

16

didefinisikan sebagai semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Belanja Daerah diprioritaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dalam perundangan. Struktur belanja yang telah dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh ada tidaknya program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Belanja langsung merupakan belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program dan kegiatan SKPD yang kontribusinya terhadap pencapaian prestasi kerja dapat diatur. Dengan demikian, alokasi belanja pada porsi belanja tidak langsung dan belanja langsung dalam suatu daerah sangat penting sebab ketepatan alokasi belanja dapat meningkatkan kebutuhan pembangunan yang telah direncanakan serta mendapatkan manfaat bagi pelayanan masyarakat.

Kualitas sebagai kata benda diartikan sebagai an inherent or distinguishing characteristic, property, or attribute. Sebagai kata sifat, kualitas diartikan sebagai having a high degree of excellence. Kualitas belanja berarti suatu ukuran atas belanja yang mempunyai karakteristik dengan suatu derajat ekselensi yang tinggi (Juanda et al, 2013). Dalam praktik dan interpretasi oleh para pakar, pengertian belanja yang berkualitas dikemukakan sebagai berikut (Juanda, 2013);

1. Suratman (2012) menyatakan kualitas belanja daerah di Indonesia mengkhawatirkan. Hal ini dikarenakan struktur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah lebih dominan untuk belanja pegawai.

2. Brojonegoro (2012) mengemukakan bahwa kualitas belanja merupakan hal yang sangat fundamental dalam pelaksanaan belanja APBN.

3. Muyanto (2012) menyatakan tingginya angka korupsi di Indonesia membuat belanja infrastruktur semakin tak berkualitas. KPPOD mencatat akibat korupsi, peningkatan anggaran tidak diikuti oleh membaiknya kualitas infrastruktur.

4. Aditia (2010) menyatakan bahwa untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang semakin merata, persoalan pokok yang dihadapi bukan hanya sekedar masalah kualitas penyerapan belanja Negara. Daya serap anggaran yang besar hanya didominasi untuk belanja subsidi dan pegawai, yang terpenting bagaimana memperbesar porsi belanja modal yang produktif yang akan berdampak langsung pada perekonomian.

Indikator Kualitas Belanja Daerah

17

Prioritas, Penentuan prioritas bertujuan untuk meningkatkan kontrol, transparansi, partisipasi, akuntabilitas melalui pengambilan keputusan berdasarkan (Alkin dan Christie, 2004). Prioritas belanja daerah menggunakan indikator disiplin terhadap program prioritas Pemda.

Ketepatan Alokasi Belanja, Ketepatan alokasi belanja dengan indikator alokasi belanja modal, alokasi belanja subsidi, hibah dan bansos serta alokasi belanja pegawai. Perubahan yang meningkatkan produktivitas dalam perekonomian dicapai melalui perencanaan yang didukung konsistensi penganggaran (Mullins dan Pagano, 2005).

Ketepatan Waktu, Variabel ketepatan waktu mencakup 3 indikator yakni tepat waktu penetapan APBD, tepat waktu realisasi belanja, tepat waktu realisasi pendapatan (Juanda et al, 2013). Adanya jeda waktu menjadikan ketepatan waktu formulasi dan pelaksanaan anggaran menjadi indikator penting dalam manajemen fiskal pemerintah daerah (Shah, 1988).

Transparansi dan Akuntabilitas, Adapun variabel akuntabilitas dan transparansi mempunyai indikator opini BPK terhadap laporan keuangan, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diakses publik (Juanda et al, 2013). Transparansi menjadi syarat partisipasi warga dalam proses penganggaran (Mullins dan Pagano, 2005). Transparansi berarti adanya kesempatan bagi warga untuk mengetahui dari mana dan untuk apa anggaran publik digunakan, sehingga transparansi erat kaitannya dengan akuntabilitas (Heriwibowo, 2016).

Efektivitas Belanja, Variabel efektivitas belanja indikatornya terdiri dari ekonomis/efisiensi dan efektivitas. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value yang dinyatakan dalam satuan moneter. Efisiensi adalah perbandingan output dengan input yang dikaitkan dengan standar kinerja yang ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan hasil (outcome) dengan output (Heriwibowo, 2016).

Menurut Juanda et al (2013) menjelaskan bahwa dari kelima indikator tersebut memiliki hubungan yang sangat berkaitan. Belanja berkualitas tentu akan menempatkan prioritas untuk dilaksanakan dengan disiplin tinggi. Kedisiplinan yang tinggi terhadap prioritas akan menentukan ketepatan alokasi anggaran seperti yang ditunjukkan oleh indikator besaran alokasi belanja modal, alokasi belanja subsidi, hibah dan bansos serta belanja pegawai. Selanjutnya prioritas belanja yang telah ditentukan secara baik kemudian dianggarkan tidak tepat waktu, maka hasilnya juga tidak baik. Jadi variabel ketepatan waktu merupakan hal yang tidak kalah penting dalam belanja yang berkualitas. Belanja yang berkualitas dapat dipahami dengan memenuhi konsep ekonomi, efisien dan efektif. Selain itu belanja pemerintah yang dikelola harus transparan dan akuntabel.

18

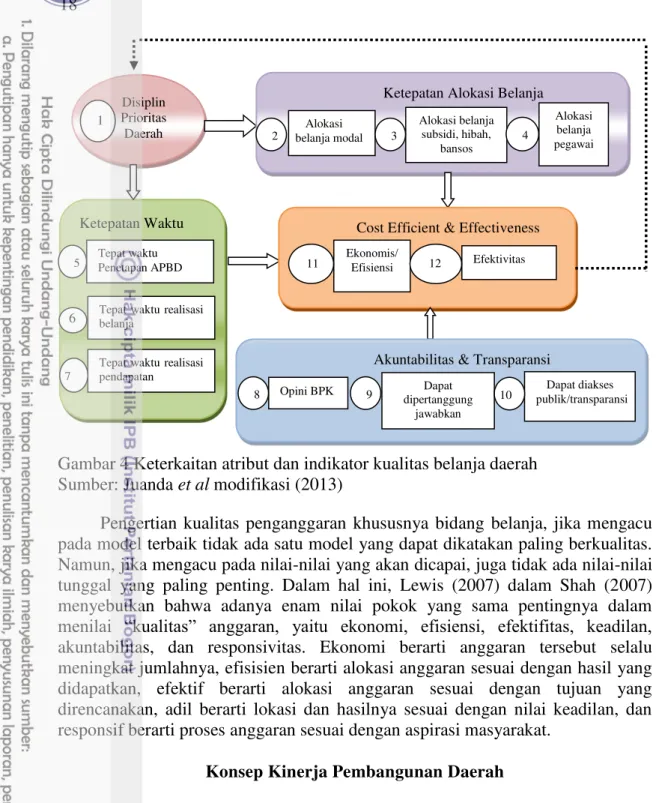

Gambar 4 Keterkaitan atribut dan indikator kualitas belanja daerah Sumber: Juanda et al modifikasi (2013)

Pengertian kualitas penganggaran khususnya bidang belanja, jika mengacu pada model terbaik tidak ada satu model yang dapat dikatakan paling berkualitas. Namun, jika mengacu pada nilai-nilai yang akan dicapai, juga tidak ada nilai-nilai tunggal yang paling penting. Dalam hal ini, Lewis (2007) dalam Shah (2007) menyebutkan bahwa adanya enam nilai pokok yang sama pentingnya dalam menilai “kualitas” anggaran, yaitu ekonomi, efisiensi, efektifitas, keadilan, akuntabilitas, dan responsivitas. Ekonomi berarti anggaran tersebut selalu meningkat jumlahnya, efisisien berarti alokasi anggaran sesuai dengan hasil yang didapatkan, efektif berarti alokasi anggaran sesuai dengan tujuan yang direncanakan, adil berarti lokasi dan hasilnya sesuai dengan nilai keadilan, dan responsif berarti proses anggaran sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Konsep Kinerja Pembangunan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006, kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Pembangunan daerah bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah melalui pembangunan yang serasi dan terpadu baik antar sektor maupun antar pembangunan sektoral. Hal ini disesuaikan dengan perencanaan pembangunan oleh daerah yang efisien dan efektif untuk menuju tercapainya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata di seluruh tanah air (Kartasasmita, 1996). Menurut (Rustiadi et al, 2011) menjelaskan bahwa setiap perencanaan pembangunan wilayah memerlukan batasan praktikal yang dapat digunakan secara operasional untuk mengukur tingkat perkembangan wilayahnya.

19 Secara umum, tampaknya pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan otput produksi yang tinggi memang merupakan kinerja pembangunan yang paling populer. Namun, pertumbuhan perekonomian yang pesat tersebut, jika disertai munculnya berbagai masalah berupa penurunan distribusi pendapatan, peningkatan jumlah pengangguran, peningkatan jumlah keluarga di bawah garis kemiskinan, serta kerusakan sumberdaya alam akan berdampak paradoks dan mengarah pada kemunduran pembangunan itu sendiri. Permasalahan-permasalahan tersebut memaksa para pakar pembangunan mulai mengkaji ulang tolak ukur (indikator) tersebut bukan hanya pertumbuhan output seperti GNP, tetapi harus disertai beberapa tolak ukur lainnya.

Indikator adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja yang baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai. Secara umum indikator kinerja memiliki fungsi untuk (1) memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, (2) menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan dan dalam menilai kinerjanya, dan (3) membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja organisasi/unit kerja (Rustiadi et al, 2011). Indikator pembangunan dapat dilihat dari 3 pendekatan yaitu:

(1) Tujuan pembangunan yang dikelompokkan atas:

Produktivitas, efisiensi dan pertumbuhan (Growth)

Pemerataan, keberimbangan dan keadilan (Equity)

Keberlanjutan (Sustainability)

(2) Klasifikasi sumberdaya (sumberdaya manusia, sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan sumberdaya sosial)

(3) Proses pembangunan (input, proses/implementasi, output, outcome, benefit dan impact)

Berdasarkan fungsi indikator yang dikemukakan, maka dalam mengukur dan menilai keberhasilan atau kemajuan yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan daerah sangat diperlukan adanya indikator yang relevan dan komprehensif. Kekeliruan dalam memahami dan menerapkan indikator dapat menyebabkan tujuan dari pelaksanaan pembangunan tidak akan tercapai karena indikator bersifat spesifik untuk masing-masing kondisi (Taher, 2011). Indikator kinerja pembangunan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pertumbuhan ekonomi, indeks gini, kemiskinan, pengangguran, PDRB per kapita, dan IPM.

Structural Equation Modelling (SEM)

20

SEM memiliki variabel kunci yaitu variabel laten yang merupakan variabel yang tidak dapat diukur secara langsung dan perlu diukur dengan indikator atau manifest. Variabel laten dibagi menjadi dua, yaitu eksogen dan endogen. Variabel eksogen merupakan variabel laten yang nilainya ditentukan oleh variabel lain di luar model (tidak dikenai anak panah). Sedangkan variabel endogen merupakan variabel laten yang nilainya ditentukan oleh variabel lain di dalam model atau dikenai anak panah (Sholihin, 2013). Penelitian ini menggunakan SEM-PLS karena lebih sesuai untuk pengembangan teori dan melibatkan model yang kompleks karena variabel konstruk dan indikator yang banyak. SEM-PLS juga dapat menggunakan data dengan skala ordinal dan kontinyu serta tidak mensyaratkan data berdistribusi normal (Latan, 2013).

Tujuan dari SEM-PLS adalah mengevaluasi kualitas data berdasarkan model pengukuran. Oleh karena itu, SEM-PLS dapat dipandang sebagai gabungan regresi dan analisis factor. SEM-PLS dapat menangani model pengukuran reflektif (reflective measuremenet model) dan model pengukuran formatif (formative measurement model) (Hair et al, 2011). Penelitian ini menggunakan softwere SEM-PLS seperti SmartPLS. Dari penghitungan tersebut nanti akan menghasilkan yang namanya loading factor dari masing-masing variabel konstruk. Prosedur pemodelan ini disebut parsial karena proses iteratif algoritma PLS-SEM untuk mengestimasi koefisien dalam model pengukuran maupun model struktural menggunakan regresi kuadrat terkecil sebagian atau partial least square (PLS).

21 Tabel 4 Karakteristik model dan data SEM-PLS

Karakteristik SEM-PLS Jumlah item/indikator dalam setiap

variabel laten/konstruk

Konstruk dapat diukur dengan satu atau banyak indikator

Dapat menggunakan indikator lebih dari 50

Indikator tunggal tidak menjadi masalah

Hubungan antara variabel laten/konstruk dan indikatornya

Model pengukuran reflektif dan formatif tidak menjadi masalah Kompleksitas model Dapat mengestimasi model yang

komplek dengan banyak jalur

Jenis model structural Hanya mampu mengestimasi model satu arah (recursive)

Ukuran sampel Tidak ada masalah identifikasi atau model tetap dapat diestimasi dengan ukuran sampel kecil (35-50)

Dapat mencapai statistical power

yang cukup tinggi dengan ukuran sampel kecil

Ukuran sampel besar (>250) dapat meningkatkan ketepatan dan konsistensi hasil estimasi SEM-PLS Distribusi data Tidak mensyaratkan asumsi

distribusi data (SEM-PLS merupakan sebuah pendekatan non-parametrik, dapat bekerja dengan baik untuk data tidak normal)

Data yang tidak lengkap (missing values) Tidak masalah sepanjang missing values masih di bawah batasan yang wajar (maksimum 15% dari total observasi atau 5% per indikator) Skala pengukuran Dapat bekerja dengan variabel skala

metrik dan metrik semu (ordinal). Dapat juga untuk variabel kode

binary/dummy dengan dua kategori namun hanya untuk variabel laten eksogen.

Terbatas ketika menggunakan data kategorikal untuk mengukur variabel laten endogen.

Sumber: Hair et al, 2013

Penelitian Terdahulu

22

periode 2009-2011 yang mewakili 10 Kabupaten/Kota di Jawa Timur dengan menggunakan DEA (Data Envelopment Analysis). Variabel input menggunakan belanja pendidikan dan kesehatan. Sedangkan variabel output untuk pendidikan menggunakan jumlah sekolah, jumlah guru, jumlah siswa sedangkan untuk kesehatan menggunakan jumlah puskesmas, jumlah pekerja di kesehatan dan jumlah imunisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor efisiensi tiap daerah pada umumnya banyak daerah yang belanja daerahnya tidak efisien. Belanja pendidikan masih lebih baik dibandingkan belanja kesehatan. Malang merupakan kota yang paling efisien sedangkan Surabaya tidak efisien diantara 10 daerah lainnya.

Vegirawati (2012) menganalisis pengaruh alokasi belanja langsung terhadap kualitas pembangunan manusia yang merupakan studi kasus pada pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Pemerintah lokal melihat dari sisi kualitas pembangunan manusia. Untuk mengetahui aktivitas pemerintah maka dapat dilihat pada sisi pendapatan dan pengeluaran keuangan dalam bentuk belanja langsung dan belanja tidak langsung. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa realisasi belanja langsung pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan pada Tahun 2010. Sedangkan data IPM diperoleh dari data Statistik Indonesia masing-masing Kabupaten/Kota. Jumlah daerah yang diteliti adalah 15 kabupaten/kota. Data diperoleh dari BPS Provinsi Sumatera Selatan dan website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Analisis yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan teknik analisis statistik inferensial dengan menggunakan regresi sederhana (simple regression) dengan menggunakan program SPSS 16.0. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tidak ada dampak antara alokasi belanja langsung terhadap kualitas pembangunan manusia yang diukur melalui Human Development Index (HDI).

Susetyo et al (2014) menganalisis kualitas anggaran dan belanja daerah terhadap penyediaan pelayanan masyarakat desa dalam mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Lebak provinsi Banten. Perencanaan keuangan daerah digambarkan melalui penerimaan dan pengeluaran daerah yang disebut dengan APBD. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan kualitas anggaran daerah terhadap penyediaan pelayanan masyarakat dalam mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Data penelitian merupakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum anggaran daerah Kabupaten Lebak berkualitas dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat serta mampu mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal. Faktor-faktor yang mendukung kualitas anggaran dan belanja daerah adalah adanya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), terjalinnya sinergitas yang baik antara eksekutif dan legislatif, adanya peran Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) serta adanya upaya pemerintah daerah dalam mengefisiensi penggunaan anggaran, sedangkan faktor yang menghambat kualitas anggaran dan belanja daerah adalah keterbatasan waktu dalam pengajuan anggaran, kurangnya persiapan dalam penyusunan anggaran, kurang maksimalnya partisipasi masyarakat, keterbatasan kemampuan anggaran daerah dan keterlambatan data.

23 ini dibatasi pada aspek perencanaan dan penganggaran dalam siklus pengelolaan keuangan daerah yang mengkaji aspek perencanaan penganggaran daerah. Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dengan metode survey dari responden yang berasal dari 8 daerah sampel mewakili karakteristik daerah dengan perencanaan dan penganggaran dan kualitas pelayanan serta responden penelitian terdiri dari Tim Anggaran pemerintah Daerah (TAPD), Bappeda, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Dinas Pendidikan termasuk kepala sekolah SD dan SMP serta Komisi Pendidikan dan Badan Anggaran DPRD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja berkualitas adalah belanja yang dialokasikan berdasarkan prioritas pembangunan daerah yang dilakukan secara efisien dan efektif, tepat waktu, transparan dan akuntabel. Regulasi yang menghambat terwujudnya belanja berkualitas daerah adalah (1) regulasi mengenai mekanisme dokumen perencanaan dan penganggaran, (2) regulasi pembagian urusan pemerintahan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota, (3) regulasi SPM Pendidikan, (4) regulasi tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD, (5) belum adanya regulasi yang mengintegrasikan sistem pelaporan pemerintah daerah yang mengganggu akuntabilitas dan transparansi belanja. Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan belanja berkualitas adalah (1) perbaikan mekanisme pembahasan dokumen perencanaan dan penganggaran agar menjadi lebih sederhana, (2) perbaikan regulasi SPM agar sesuai dengan pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kemudian (3) perbaikan regulasi pendanaan pendidikan, (4) mekanisme perencanaan dan penganggaran hibah dan bansos yang lebih ketat, transparan dan akuntabel, (5) perbaikan regulasi pelaporan pemerintah daerah agar lebih sederhana dan dapat digunakan di berbagai pihak.

24

Provinsi Aceh Gorontalo, Kalbar, Lampung, Malut, Maluku, NTB, NTT, Papua, Papua Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara didominasi status kualitas belanja sedang, 3) Kluster 2 menunjukkan bahwa konsistensi prioritas belanja lebih rendah, namun alokasi anggaran sedikit lebih baik. 4) Implikasi kebijakan salah satunya perlu adanya peningkatan pemerataan kemandirian fiskal dengan mendorong provinsi yang masih memiliki PAD kecil untuk meningkatkan pendapatan di daerahnya. Salah satunya perlu meningkatkan akuntabilitas belanja pegawai dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan data Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kemendagri, Data Kementrian Keuangan dan Data dari Badan Pusat Statistik Jakarta, Badan Pusat Statistik Jawa Timur dan Badan Pemeriksa Keuangan. Data yang digunakan pada penelitian ini dari tahun 2009-2012. Pada tahun tersebut kondisi keuangan di Provinsi Jawa Timur mengalami defisit yang artinya belanja daerah lebih besar porsinya dibandingkan dengan pendapatan. Selain itu, jika dikaitkan dengan kinerja pembangunan, salah satunya dilihat dari pertumbuhan ekonomi masih ada beberapa daerah yang di bawah pertumbuhan nasional.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel yang digunakan serta lokasi yang berbeda untuk menganalisis kualitas belanja daerah dan hubungannya dengan kinerja pembangunan. Dalam penelitian Heriwibowo (2016) data yang digunakan khususnya pada variabel konstruk efektifitas terdiri dari kelompok indikator kinerja output, outcome, dan dampak. Sedangkan pada penelitian ini khususnya efektifitas hanya menggunakan indikator kinerja ouput dan dampak. Indikator kinerja dampak terdiri dari kemiskinan, pengangguran, indeks gini, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan indeks pembangunan manusia. Masing-masing indikator kinerja pembangunan juga menggunakan tahun t dan t+1 untuk melihat dampak pada tahun selanjutnya. Metode yang digunakan sama yaitu Structural Equation Modelling (SEM), namun penelitian terdahulu menambahkan analisis kluster dikarenakan data yang dihasilkan tidak homogen. Sedangkan pada penelitian ini tidak memerlukan analisis kluster karena data sudah homogen. Pada penelitian terdahulu, daerah penelitian yang digunakan seluruh provinsi yang ada di Indonesia sedangkan penelitian ini dalam ruang lingkup Kabupaten/Kota khususnya di Jawa Timur. Hasil indikator yang signifikan juga berbeda, pada penelitian terdahulu sebanyak 24 indikator sedangkan penelitian ini sebanyak 21 indikator. Peneliti mencoba menggunakan daerah di Provinsi Jawa Timur karena berdasarkan hasil penelitian terdahulu daerah tersebut memiliki urutan yang tinggi dibandingkan Provinsi lain di Indonesia.

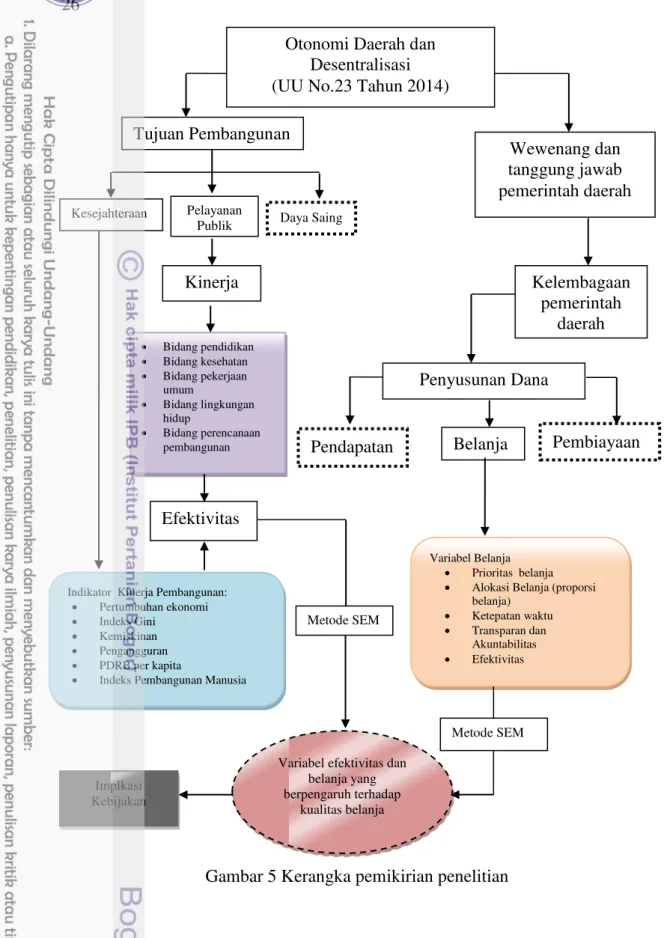

Kerangka Pemikiran