KAJIAN MIKROSTRUKTUR MEMBRAN KOMPOSIT

SELULOSA ASETAT-POLISTIRENA

BERBAHAN DASAR LIMBAH TAHU

SARI RACHMAWATI

DEPARTEMEN KIMIA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

ABSTRAK

SARI RACHMAWATI. Kajian Mikrostruktur Membran Komposit Selulosa Asetat-Polistirena Berbahan Dasar Limbah Tahu. Dibimbing oleh SRI MULIJANI dan AHMAD SJAHRIZA.

Nata de soya merupakan bahan dasar dalam pembuatan selulosa asetat (CA) yang kemudian diasetilasi sehingga menghasilkan selulosa asetat lalu dibuat membran. Kelemahan dari membran CA ini adalah bahannya yang rapuh sehingga perlu dikembangkan dibuat membran komposit, yaitu membran yang dikombinasikan dengan bahan polimer sintetis lain untuk meningkatkan mutu membran. Polimer sintetis yang digunakan ialah polistirena (PS). Kajian mikrostruktur membran komposit CA-PS dilakukan dengan uji spektroskopi inframerah transformasi Fourier (FTIR) dan mikroskop susuran elektron (SEM). CA mempunyai kadar air sebesar 6.23% dan kadar asetil sebesar 43.26% (yang setara dengan kisaran derajat substitusi 2.8-3.0) serta rendemen 109.76%. Analisis SEM menunjukkan bahwa membran komposit CA-PS merupakan membran mikrofiltrasi dengan jenis pori asimetris. Spektrum serapan membran komposit CA-PS hanya merupakan spektrum serapan gabungan antara pita serapan CA dan PS. Analilsis FTIR tidak menunjukkan terbentuknya pita serapan baru.

ABSTRACT

SARI RACHMAWATI. Microstructure Study of Cellulose Acetate-Polystyrene Composite Membrane based on Tofu Waste. Supervised by SRI MULIJANI and AHMAD SJAHRIZA.

KAJIAN MIKROSTRUKTUR MEMBRAN KOMPOSIT

SELULOSA ASETAT-POLISTIRENA

BERBAHAN DASAR LIMBAH TAHU

SARI RACHMAWATI

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains pada

Departemen Kimia

DEPARTEMEN KIMIA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul : Kajian Mikrostruktur Membran Komposit Selulosa Asetat-Polistirena Berbahan Dasar Limbah Tahu

Nama : Sari Rachmawati

NIM : G44202049

Menyetujui:

Pembimbing I Pembimbing II

Dra. Sri Mulijani, MS Drs. Ahmad Sjahriza

NIP 131 950 978 NIP 131 842 413

Mengetahui:

Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor

Prof. Dr. Ir. Yonny Koesmaryono, MS

NIP 131 473 999

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Karya ilmiah ini berjudul Kajian Mikrostruktur Membran Komposit Selulosa Asetat-Polistirena Berbahan Dasar Limbah Tahu, yang dilaksanakan pada bulan Maret 2006 sampai dengan Januari 2007 di Laboratorium Kimia Anorganik, Institut Pertanian Bogor.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya karya ilmiah ini, di antaranya Dra. Sri Mulijani, MS dan Drs. Ahmad Sjahriza selaku pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan pengarahan kepada penulis, juga kepada Ibu Tetty Kemala, Kak Budi Arifin, dan Kak Ara atas diskusi-diskusi berharga yang berkaitan dengan penelitian ini, staf kimia anorganik (Pak Sawal, Pak Caca, Pak Mul, Mbak Nur, Ibu Siti Maemunah), staf kimia analitik (Pak Eman), staf kimia fisik (Pak Mail, Pak Nano, Ibu Ai), staf kimia organik (Pak Sabur, Ibu Yeni), staf departemen (Mas Heri, almarhumah Mbak Maya, Pak Didi), serta teman-teman seperjuangan: Yudi KS, Jaka, Ari, Dias, Lukmana, dan Obie. Terima kasih pula kepada Pak Zul dari Universitas Pendidikan Indonesia untuk analisis FTIR. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada keluarga atas segala doa dan kasih sayangnya serta rekan-rekan Kimia 39 atas canda tawa dan semangat yang diberikan kepada penulis.

Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat.

Bogor, Maret 2007

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 1983 sebagai anak sulung dari pasangan Abdul Rahman dan Yuliati. Tahun 2002 penulis lulus dari SMUN 98 Jakarta dan pada tahun yang sama lulus seleksi masuk IPB melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB pada Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Tahun 2005, Penulis mengikuti kegiatan Praktik Lapangan di PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur, dengan judul Reaktivitas Batuan Fosfat dengan H2SO4: Pengaruh

Konsentrasi, Waktu, dan Asal Batuan.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... iv

DAFTAR GAMBAR ... iv

DAFTAR LAMPIRAN ... iv

PENDAHULUAN ... 1

TINJAUAN PUSTAKA Limbah Tahu ... Selulosa Bakteri (BC) ... Selulosa Asetat (CA) ... Polistirena (PS) ... Membran ... Pencirian Membran ... 1 1 2 3 3 3 BAHAN DAN METODE Bahan dan Alat ... Pembuatan Nata de Soya ... Pembuatan Selulosa Asetat ... Pembuatan Membran Selulosa Asetat ... Pencirian Membran ... 4 4 4 5 5 HASIL DAN PEMBAHASAN Kadar -Selulosa dan Kadar Air ... Kadar Asetil dan Rendemen ... Asetilasi ... Membran Selulosa Asetat dan Membran Komposit Selulosa Asetat-Polistirena... Morfologi Permukaan ... Spektroskopi Inframerah Transformasi Fourier (FTIR) ... 5 6 6 7 7 8 SIMPULAN DAN SARAN Simpulan ... Saran ... 10 10 DAFTAR PUSTAKA ... 10

DAFTAR TABEL

Halaman

1 Hubungan derajat substitusi selulosa asetat, kadar asetil, dan aplikasinya ... 2

2 Kelarutan CA ... 2

3 Sifat mekanik PS ... 3

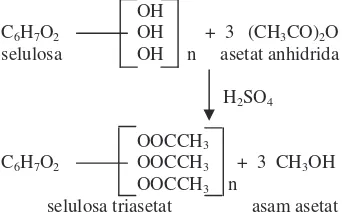

4 Klasifikasi membran berdasarkan proses ... 3

DAFTAR GAMBAR

Halaman 1 BC berbahan dasar limbah tahu ... 62 CA berbahan dasar limbah tahu ... 7

3 Foto mikroskopik membran CA perbesaran 100 kali ... 7

4 Morfologi permukaan membran CA-PS perbesaran 1000 kali ... 7

5 Morfologi permukaan CA-PS berbahan dasar serat batang pisang ... 8

6 Spektrum FTIR BC ... 8

7 Spektrum FTIR CA ... 9

8 Spektrum FTIR PS... ... 9

9 Spektrum FTIR membran CA-PS ... 10

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman 1 Pembuatan serbuk nata de soya ...132 Proses asetilasi selulosa bakteri ...14

3 Penetapan kadar air, -selulosa, dan asetil ...15

4 Data kadar air selulosa bakteri dan kadar -selulosa... 16

5 Data standardisasi NaOH dan HCl serta kadar air dan kadar asetil selulosa asetat…….…. 17

6 Perhitungan rendemen selulosa asetat………..……. 18

7 Foto mikroskopik membran komposit CA-PS ………..…19

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi membran dari waktu ke waktu semakin meningkat. Membran dapat ditemui pada hampir semua industri, seperti industri tekstil, makanan, minuman, bahkan kini sudah merambah dalam bidang medis. Umumnya membran yang digunakan adalah membran sintetis. Membran tersebut tidak dapat diuraikan secara biologis.

Berbagai penelitian dilakukan untuk mencari cara mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya adalah dengan membuat membran dari bahan alami seperti selulosa yang dimodifikasi menjadi selulosa asetat (CA). Membran ini disebut membran CA. CA sendiri diperoleh dari proses asetilasi selulosa bakteri (BC). Keuntungan dari membran CA ini adalah bahan baku pembuatannya sangat murah dan produk yang dihasilkan dapat diuraikan secara biologis selama kurang lebih dua bulan.

Umumnya selulosa yang digunakan untuk pembuatan membran berasal dari kayu atau kapas. Namun, kini ada alternatif baru untuk menghasilkan selulosa, yaitu dengan proses fermentasi menggunakan bakteri. Bakteri yang biasa digunakan adalah

Acetobacter xylinum yang akan memproduksi selulosa murni (Safriani 2000). Penelitian tentang pembuatan CA dari BC sudah banyak dilakukan di antaranya, yaitu BC dengan menggunakan media air kelapa atau dikenal dengan nata de coco (Arifin 2004), nata de pina dari kulit nanas (Tresnawati 2006), nata de soya

dari limbah tahu (Safriani 2000).

Safriani (2000) juga sudah melakukan penelitian untuk membuat membran CA dari hasil asetilasi BC berbahan dasar limbah tahu. Kelemahan dari membran CA tersebut adalah bahannya yang rapuh, sehingga perlu dikembangkan untuk meningkatkan mutu membran tersebut.

Atas dasar permasalahan tersebut maka dibuatlah membran komposit, yaitu membran yang dikombinasikan dengan bahan polimer sintetis lain untuk meningkatkan mutu membran. Polimer sintetis yang digunakan adalah polistirena (PS). Penelitian sebelumnya tentang membran komposit CA-PS berbahan dasar serat batang pisang telah dilakukan oleh Meenakshi et al. (2000). Mengacu dari penelitian tersebut, maka dilakukan penelitian tentang membran komposit CA-PS berbahan dasar limbah tahu. Alasan

pemilihan PS sebagai polimer dalam pembuatan membran komposit karena sifat fisik PS kuat, sehingga produk yang dihasilkan diharapkan memiliki sifat fisik yang lebih kuat namun tetap bisa diuraikan secara biologis.

Kajian mikrostruktur terhadap membran komposit CA-PS dilakukan dengan melakukan uji spektroskopi inframerah transformasi Fourier (FTIR) dan mikroskop susuran elektron (SEM). FTIR dapat mengidentifikasi senyawa berdasarkan informasi dalam memprediksi gugus fungsi berupa spektrum. SEM dapat memperlihatkan topografi dan morfologi membran dengan batas resolusi sampai dengan ukuran mikrometer.

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi sifat membran CA-PS melalui analisis FTIR dan SEM. Analisis ini bermanfaat untuk memprediksi gugus fungsi dan jenis pori membran. Hipotesis penelitian ini adalah nata de soya merupakan BC yang dapat dijadikan bahan baku dalam pembuatan membran CA.

TINJAUAN PUSTAKA

Limbah Tahu

Limbah tahu sangat potensial sebagai sumber media pembuatan nata. Menurut Linaya & Singkanparan (1983), limbah tahu mengandung protein 0.22% (b/b) protein, 0.10% (b/b) karbohidrat, 0.02% (b/b) lemak, 0.20% (b/b) abu, dari 1% (b/b) total padatan.

Limbah tahu difermentasikan menggunakan A. Xylinum, sehingga diperoleh

nata de soya yang merupakan suatu BC. A. xylinum merupakan penghasil BC yang paling efisien yang akhir-akhir ini diklasifikasi ulang sebagai Gluconobacter xylinus. Jenis mikroorganisme lain yang dapat menghasilkan BC berasal dari genus Agrobacterium,

Rhizobium, dan Sarcina (Krystynowicz & Bielecki 2001).

Selulosa Bakteri (BC)

Tahun 1886, Brown melaporkan bahwa galur Acetobacter tertentu dapat menghasilkan pelikel putih bergelatin ekstraseluler yang kelak diidentifikasi sebagai BC pada permukaan media air dalam sistem kultur diam (Toyosaki

et al. 1995). Produk BC dari suatu galur

10

et al. 1995). Unit ulang dari rantai struktur selulosa adalah unit selobiosa yang dihubungkan dengan ikatan 1,4 -glikosidik. Struktur selulosa adalah sebagai berikut:

Bakteri seperti Acetobacter, Rhizobium,

Agrobacterium, dan Sarcina telah dikenal baik dapat mensintesis biopolimer. Di antara bakteri-bakteri tersebut A. xylinum

ditegaskan sebagai bakteri yang paling efektif untuk menghasilkan BC dan telah digunakan secara luas (Jonas & Farah 1998).

Selulosa Asetat (CA)

CA merupakan ester organik selulosa yang berupa padatan tidak berbau, tidak beracun, tidak berasa, dan berwarna putih yang dibuat dengan mereaksikan selulosa dengan bantuan asam sulfat sebagai katalis (Kroschwitch 1990). Selulosa memiliki tiga gugus hidroksil per residu anhidroglukosa. Indikator kemurnian suatu selulosa dapat dinyatakan sebagai kadar -selulosa (Tanaka & Daud 2000).

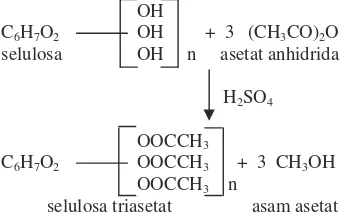

Selulosa dapat direaksikan melalui reaksi esterifikasi. Salah satu bentuk esterifikasi adalah asetilasi selulosa dengan menggunakan asam asetat yang menghasilkan CA. Reaksi asetilsi selulosa menjadi CA adalah sebagai berikut:

OH yang diperoleh dan dapat dilihat dari derajat substitusinya. Hubungan antara aplikasi CA terhadap pelarut dan derajat substitusi terdapat pada Tabel 1.

Tabel 1 Hubungan derajat substitusi CA, kadar asetil, dan aplikasinya (Fengel &

Kelarutan CA akan berbeda dengan berubahnya kadar asetil. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Kelarutan CA (Fengel & Wegener 1989)

Kadar asetil (%)

Dapat larut dalam Tidak dapat larut dalam aktivasi, asetilasi, hidrolisis, dan pengendapan. Aktivasi dilakukan untuk meningkatkan reaktivitas karena matriks BC sangat sulit untuk dimasuki pereaksi kimia. Pada tahapan ini terjadi pembengkakan yang meningkatkan aksesibilitas dan hidrolisis yang menurunkan kadar -selulosa. Proses ini memudahkan asam sulfat sebagai reagen asetilasi ke dalam serat selulosa. Pengaktivasi yang digunakan biasanya adalah asam asetat glasial (Arifin 2004, Awalludin et al. 2004).

Asetilasi bertujuan mensubstitusi gugus hidroksil dari selulosa dengan gugus asetil dari asam asetat anhidrida sehingga terbentuk CA. Katalis yang dibutuhkan untuk proses asetilasi adalah asam sulfat. Kelebihan penggunaan asam sulfat antara lain suhu yang rendah selama esterifikasi, konsentrasi rendah, dan absorbsi ke dalam serat selulosa cepat. Proses asetilasi berlangsung 5-10 jam atau sampai materi larut sempurna dalam campuran asetilasi. Yulianawati (2002) menghasilkan CA dengan lama proses asetilasi dua jam. Rendemen yang dihasilkan 43.90% dan derajat subsitusi adalah 3. Perlakuan terbaik pembuatan CA adalah menggunakan nisbah selulosa dan pereaksi asetilasi 1:5 (Arifin 2004).

KAJIAN MIKROSTRUKTUR MEMBRAN KOMPOSIT

SELULOSA ASETAT-POLISTIRENA

BERBAHAN DASAR LIMBAH TAHU

SARI RACHMAWATI

DEPARTEMEN KIMIA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

ABSTRAK

SARI RACHMAWATI. Kajian Mikrostruktur Membran Komposit Selulosa Asetat-Polistirena Berbahan Dasar Limbah Tahu. Dibimbing oleh SRI MULIJANI dan AHMAD SJAHRIZA.

Nata de soya merupakan bahan dasar dalam pembuatan selulosa asetat (CA) yang kemudian diasetilasi sehingga menghasilkan selulosa asetat lalu dibuat membran. Kelemahan dari membran CA ini adalah bahannya yang rapuh sehingga perlu dikembangkan dibuat membran komposit, yaitu membran yang dikombinasikan dengan bahan polimer sintetis lain untuk meningkatkan mutu membran. Polimer sintetis yang digunakan ialah polistirena (PS). Kajian mikrostruktur membran komposit CA-PS dilakukan dengan uji spektroskopi inframerah transformasi Fourier (FTIR) dan mikroskop susuran elektron (SEM). CA mempunyai kadar air sebesar 6.23% dan kadar asetil sebesar 43.26% (yang setara dengan kisaran derajat substitusi 2.8-3.0) serta rendemen 109.76%. Analisis SEM menunjukkan bahwa membran komposit CA-PS merupakan membran mikrofiltrasi dengan jenis pori asimetris. Spektrum serapan membran komposit CA-PS hanya merupakan spektrum serapan gabungan antara pita serapan CA dan PS. Analilsis FTIR tidak menunjukkan terbentuknya pita serapan baru.

ABSTRACT

SARI RACHMAWATI. Microstructure Study of Cellulose Acetate-Polystyrene Composite Membrane based on Tofu Waste. Supervised by SRI MULIJANI and AHMAD SJAHRIZA.

KAJIAN MIKROSTRUKTUR MEMBRAN KOMPOSIT

SELULOSA ASETAT-POLISTIRENA

BERBAHAN DASAR LIMBAH TAHU

SARI RACHMAWATI

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains pada

Departemen Kimia

DEPARTEMEN KIMIA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Judul : Kajian Mikrostruktur Membran Komposit Selulosa Asetat-Polistirena Berbahan Dasar Limbah Tahu

Nama : Sari Rachmawati

NIM : G44202049

Menyetujui:

Pembimbing I Pembimbing II

Dra. Sri Mulijani, MS Drs. Ahmad Sjahriza

NIP 131 950 978 NIP 131 842 413

Mengetahui:

Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor

Prof. Dr. Ir. Yonny Koesmaryono, MS

NIP 131 473 999

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Karya ilmiah ini berjudul Kajian Mikrostruktur Membran Komposit Selulosa Asetat-Polistirena Berbahan Dasar Limbah Tahu, yang dilaksanakan pada bulan Maret 2006 sampai dengan Januari 2007 di Laboratorium Kimia Anorganik, Institut Pertanian Bogor.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya karya ilmiah ini, di antaranya Dra. Sri Mulijani, MS dan Drs. Ahmad Sjahriza selaku pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan pengarahan kepada penulis, juga kepada Ibu Tetty Kemala, Kak Budi Arifin, dan Kak Ara atas diskusi-diskusi berharga yang berkaitan dengan penelitian ini, staf kimia anorganik (Pak Sawal, Pak Caca, Pak Mul, Mbak Nur, Ibu Siti Maemunah), staf kimia analitik (Pak Eman), staf kimia fisik (Pak Mail, Pak Nano, Ibu Ai), staf kimia organik (Pak Sabur, Ibu Yeni), staf departemen (Mas Heri, almarhumah Mbak Maya, Pak Didi), serta teman-teman seperjuangan: Yudi KS, Jaka, Ari, Dias, Lukmana, dan Obie. Terima kasih pula kepada Pak Zul dari Universitas Pendidikan Indonesia untuk analisis FTIR. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada keluarga atas segala doa dan kasih sayangnya serta rekan-rekan Kimia 39 atas canda tawa dan semangat yang diberikan kepada penulis.

Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat.

Bogor, Maret 2007

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 1983 sebagai anak sulung dari pasangan Abdul Rahman dan Yuliati. Tahun 2002 penulis lulus dari SMUN 98 Jakarta dan pada tahun yang sama lulus seleksi masuk IPB melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB pada Departemen Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Tahun 2005, Penulis mengikuti kegiatan Praktik Lapangan di PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur, dengan judul Reaktivitas Batuan Fosfat dengan H2SO4: Pengaruh

Konsentrasi, Waktu, dan Asal Batuan.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ... iv

DAFTAR GAMBAR ... iv

DAFTAR LAMPIRAN ... iv

PENDAHULUAN ... 1

TINJAUAN PUSTAKA Limbah Tahu ... Selulosa Bakteri (BC) ... Selulosa Asetat (CA) ... Polistirena (PS) ... Membran ... Pencirian Membran ... 1 1 2 3 3 3 BAHAN DAN METODE Bahan dan Alat ... Pembuatan Nata de Soya ... Pembuatan Selulosa Asetat ... Pembuatan Membran Selulosa Asetat ... Pencirian Membran ... 4 4 4 5 5 HASIL DAN PEMBAHASAN Kadar -Selulosa dan Kadar Air ... Kadar Asetil dan Rendemen ... Asetilasi ... Membran Selulosa Asetat dan Membran Komposit Selulosa Asetat-Polistirena... Morfologi Permukaan ... Spektroskopi Inframerah Transformasi Fourier (FTIR) ... 5 6 6 7 7 8 SIMPULAN DAN SARAN Simpulan ... Saran ... 10 10 DAFTAR PUSTAKA ... 10

DAFTAR TABEL

Halaman

1 Hubungan derajat substitusi selulosa asetat, kadar asetil, dan aplikasinya ... 2

2 Kelarutan CA ... 2

3 Sifat mekanik PS ... 3

4 Klasifikasi membran berdasarkan proses ... 3

DAFTAR GAMBAR

Halaman 1 BC berbahan dasar limbah tahu ... 62 CA berbahan dasar limbah tahu ... 7

3 Foto mikroskopik membran CA perbesaran 100 kali ... 7

4 Morfologi permukaan membran CA-PS perbesaran 1000 kali ... 7

5 Morfologi permukaan CA-PS berbahan dasar serat batang pisang ... 8

6 Spektrum FTIR BC ... 8

7 Spektrum FTIR CA ... 9

8 Spektrum FTIR PS... ... 9

9 Spektrum FTIR membran CA-PS ... 10

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman 1 Pembuatan serbuk nata de soya ...132 Proses asetilasi selulosa bakteri ...14

3 Penetapan kadar air, -selulosa, dan asetil ...15

4 Data kadar air selulosa bakteri dan kadar -selulosa... 16

5 Data standardisasi NaOH dan HCl serta kadar air dan kadar asetil selulosa asetat…….…. 17

6 Perhitungan rendemen selulosa asetat………..……. 18

7 Foto mikroskopik membran komposit CA-PS ………..…19

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi membran dari waktu ke waktu semakin meningkat. Membran dapat ditemui pada hampir semua industri, seperti industri tekstil, makanan, minuman, bahkan kini sudah merambah dalam bidang medis. Umumnya membran yang digunakan adalah membran sintetis. Membran tersebut tidak dapat diuraikan secara biologis.

Berbagai penelitian dilakukan untuk mencari cara mengatasi permasalahan tersebut. Salah satunya adalah dengan membuat membran dari bahan alami seperti selulosa yang dimodifikasi menjadi selulosa asetat (CA). Membran ini disebut membran CA. CA sendiri diperoleh dari proses asetilasi selulosa bakteri (BC). Keuntungan dari membran CA ini adalah bahan baku pembuatannya sangat murah dan produk yang dihasilkan dapat diuraikan secara biologis selama kurang lebih dua bulan.

Umumnya selulosa yang digunakan untuk pembuatan membran berasal dari kayu atau kapas. Namun, kini ada alternatif baru untuk menghasilkan selulosa, yaitu dengan proses fermentasi menggunakan bakteri. Bakteri yang biasa digunakan adalah

Acetobacter xylinum yang akan memproduksi selulosa murni (Safriani 2000). Penelitian tentang pembuatan CA dari BC sudah banyak dilakukan di antaranya, yaitu BC dengan menggunakan media air kelapa atau dikenal dengan nata de coco (Arifin 2004), nata de pina dari kulit nanas (Tresnawati 2006), nata de soya

dari limbah tahu (Safriani 2000).

Safriani (2000) juga sudah melakukan penelitian untuk membuat membran CA dari hasil asetilasi BC berbahan dasar limbah tahu. Kelemahan dari membran CA tersebut adalah bahannya yang rapuh, sehingga perlu dikembangkan untuk meningkatkan mutu membran tersebut.

Atas dasar permasalahan tersebut maka dibuatlah membran komposit, yaitu membran yang dikombinasikan dengan bahan polimer sintetis lain untuk meningkatkan mutu membran. Polimer sintetis yang digunakan adalah polistirena (PS). Penelitian sebelumnya tentang membran komposit CA-PS berbahan dasar serat batang pisang telah dilakukan oleh Meenakshi et al. (2000). Mengacu dari penelitian tersebut, maka dilakukan penelitian tentang membran komposit CA-PS berbahan dasar limbah tahu. Alasan

pemilihan PS sebagai polimer dalam pembuatan membran komposit karena sifat fisik PS kuat, sehingga produk yang dihasilkan diharapkan memiliki sifat fisik yang lebih kuat namun tetap bisa diuraikan secara biologis.

Kajian mikrostruktur terhadap membran komposit CA-PS dilakukan dengan melakukan uji spektroskopi inframerah transformasi Fourier (FTIR) dan mikroskop susuran elektron (SEM). FTIR dapat mengidentifikasi senyawa berdasarkan informasi dalam memprediksi gugus fungsi berupa spektrum. SEM dapat memperlihatkan topografi dan morfologi membran dengan batas resolusi sampai dengan ukuran mikrometer.

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi sifat membran CA-PS melalui analisis FTIR dan SEM. Analisis ini bermanfaat untuk memprediksi gugus fungsi dan jenis pori membran. Hipotesis penelitian ini adalah nata de soya merupakan BC yang dapat dijadikan bahan baku dalam pembuatan membran CA.

TINJAUAN PUSTAKA

Limbah Tahu

Limbah tahu sangat potensial sebagai sumber media pembuatan nata. Menurut Linaya & Singkanparan (1983), limbah tahu mengandung protein 0.22% (b/b) protein, 0.10% (b/b) karbohidrat, 0.02% (b/b) lemak, 0.20% (b/b) abu, dari 1% (b/b) total padatan.

Limbah tahu difermentasikan menggunakan A. Xylinum, sehingga diperoleh

nata de soya yang merupakan suatu BC. A. xylinum merupakan penghasil BC yang paling efisien yang akhir-akhir ini diklasifikasi ulang sebagai Gluconobacter xylinus. Jenis mikroorganisme lain yang dapat menghasilkan BC berasal dari genus Agrobacterium,

Rhizobium, dan Sarcina (Krystynowicz & Bielecki 2001).

Selulosa Bakteri (BC)

Tahun 1886, Brown melaporkan bahwa galur Acetobacter tertentu dapat menghasilkan pelikel putih bergelatin ekstraseluler yang kelak diidentifikasi sebagai BC pada permukaan media air dalam sistem kultur diam (Toyosaki

et al. 1995). Produk BC dari suatu galur

10

et al. 1995). Unit ulang dari rantai struktur selulosa adalah unit selobiosa yang dihubungkan dengan ikatan 1,4 -glikosidik. Struktur selulosa adalah sebagai berikut:

Bakteri seperti Acetobacter, Rhizobium,

Agrobacterium, dan Sarcina telah dikenal baik dapat mensintesis biopolimer. Di antara bakteri-bakteri tersebut A. xylinum

ditegaskan sebagai bakteri yang paling efektif untuk menghasilkan BC dan telah digunakan secara luas (Jonas & Farah 1998).

Selulosa Asetat (CA)

CA merupakan ester organik selulosa yang berupa padatan tidak berbau, tidak beracun, tidak berasa, dan berwarna putih yang dibuat dengan mereaksikan selulosa dengan bantuan asam sulfat sebagai katalis (Kroschwitch 1990). Selulosa memiliki tiga gugus hidroksil per residu anhidroglukosa. Indikator kemurnian suatu selulosa dapat dinyatakan sebagai kadar -selulosa (Tanaka & Daud 2000).

Selulosa dapat direaksikan melalui reaksi esterifikasi. Salah satu bentuk esterifikasi adalah asetilasi selulosa dengan menggunakan asam asetat yang menghasilkan CA. Reaksi asetilsi selulosa menjadi CA adalah sebagai berikut:

OH yang diperoleh dan dapat dilihat dari derajat substitusinya. Hubungan antara aplikasi CA terhadap pelarut dan derajat substitusi terdapat pada Tabel 1.

Tabel 1 Hubungan derajat substitusi CA, kadar asetil, dan aplikasinya (Fengel &

Kelarutan CA akan berbeda dengan berubahnya kadar asetil. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Kelarutan CA (Fengel & Wegener 1989)

Kadar asetil (%)

Dapat larut dalam Tidak dapat larut dalam aktivasi, asetilasi, hidrolisis, dan pengendapan. Aktivasi dilakukan untuk meningkatkan reaktivitas karena matriks BC sangat sulit untuk dimasuki pereaksi kimia. Pada tahapan ini terjadi pembengkakan yang meningkatkan aksesibilitas dan hidrolisis yang menurunkan kadar -selulosa. Proses ini memudahkan asam sulfat sebagai reagen asetilasi ke dalam serat selulosa. Pengaktivasi yang digunakan biasanya adalah asam asetat glasial (Arifin 2004, Awalludin et al. 2004).

Asetilasi bertujuan mensubstitusi gugus hidroksil dari selulosa dengan gugus asetil dari asam asetat anhidrida sehingga terbentuk CA. Katalis yang dibutuhkan untuk proses asetilasi adalah asam sulfat. Kelebihan penggunaan asam sulfat antara lain suhu yang rendah selama esterifikasi, konsentrasi rendah, dan absorbsi ke dalam serat selulosa cepat. Proses asetilasi berlangsung 5-10 jam atau sampai materi larut sempurna dalam campuran asetilasi. Yulianawati (2002) menghasilkan CA dengan lama proses asetilasi dua jam. Rendemen yang dihasilkan 43.90% dan derajat subsitusi adalah 3. Perlakuan terbaik pembuatan CA adalah menggunakan nisbah selulosa dan pereaksi asetilasi 1:5 (Arifin 2004).

11

Polistirena (PS)

PS adalah polimer dari monomer stirena. Struktur PS adalah sebagai berikut:

Pada suhu kamar PS adalah padatan termoplastik. Sifat mekanik PS dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3 Sifat mekanik PS (Rabek 1983) Sifat mekanik Kekuatan

Kuat tarik Modulus Young

Elongasi Kompresif

Leksur Impak

36-52 MPa 2280-3280 MPa

1.2-2.5 % 83-90 MPa 69-101 MPa 0.2-0.26 MPa

Membran

Membran adalah lapisan semipermeabel berupa padatan polimer tipis yang menahan pergerakan bahan tertentu (Scott & Hughes, 1996). Menurut Osada & Nakagawa (1992), membran merupakan lapisan semipermeabel yang tipis dan dapat digunakan untuk memisahkan dua komponen dengan cara menahan dan melewatkan komponen tertentu melalui pori-pori. Klasifikasi membran berdasarkan proses disenaraikan pada Tabel 4.

Pencirian Membran

Mikroskop Susuran Elektron (SEM)

Analisis SEMmerupakan metode yang tepat untuk mengkarakterisasi membran mikrofiltrasi. Batas resolusi mikroskop elektron 0.01 m (10 nm) dan sekitar 0.005 m (5 nm). Prinsip SEM adalah elektron dengan energi kinetik tinggi dipancarkan dari sumbernya mengenai sampel membran. Pantulan elektron akan ditangkap oleh detektor, sehingga membentuk bayangan tertentu (Darwo 2003).

12

Sebelum dianalisis dengan SEM, contoh harus dipreparasi terlebih dahulu. Hal-hal yang harus dipenuhi untuk menyiapkan contoh, yaitu menghilangkan seluruh pelarut, air, atau bahan lain yang dapat menguap ketika di dalam vakum dan menipiskan sampel yang akan dianalisis. Jika spesimen merupakan suatu isolator atau merupakan bahan organik, maka perlu dilapisi dengan bahan konduktor. Bahan konduktor yang biasa digunakan adalah emas, perak, dan aliansi emas dan paladium. Pelapisan dilakukan dalam ruang penguapan vakum (Sutiani 1997).

Spektroskopi Inframerah Transformasi Fourier (FTIR)

Analisis FTIR bertujuan mengidentifikasi senyawa organik berdasarkan pembacaan gugus fungsi yang dimiliki berupa spektrum. Hal ini terjadi karena senyawa tersebut dapat menyerap radiasi elektromagnetik pada daerah inframerah dengan panjang gelombang antara 4000-400 cm-1. FTIR dapat memperlihatkan informasi dalam mempresiksi dan mengidentifikasi gugus fungsi yang ada dalam suatu senyawa. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menganalisis spektrum-spektum yang dihasilkan sesuai dengan puncak-puncak yang dibentuk dari suatu gugus fungsi (Rabek 1983).

BAHAN DAN METODE

Bahan dan Alat

Bahan–bahan yang diperlukan pada penelitian ini adalahlimbah tahu, gula pasir, amonium sulfat, bakteri A. xylinum, NaOH, NaHCO3, asam asetat glasial, asam asetat

anhidrida, etanol, HCl, (COOH)2.2H2O,

H2SO4 95-97% (v/v), diklorometana, PS, dan

air destilata.

Alat-alat yang digunakan adalah alat-alat kaca, kain kasa, wadah fermentasi, penangas panas, kertas koran, termometer, pengaduk magnet, pompa vakum, corong Buchner, sentrifus, neraca analitik, oven, botol bertutup ganda (BBG), pelat kaca, kaca masir, alat SEM LEO Oxford Link Penafet model 6599, alat FTIR 8400 Shimadzu, dan alat foto mikroskopik Nikon SMZ1000.

Pembuatan Nata de Soya

Nata de soya dibuat dengan modifikasi prosedur Warintek (2005). Limbah tahu segar diendapkan, lalu disaring dengan kain kasa. Filtrat sebanyak 600mL dipanaskan sampai mendidih sambil diaduk. Larutan ditambah asam asetat glasial (1% b/v) dan gula pasir (8% b/v) sambil terus diaduk hingga semua gula larut. Larutan ini dinamakan whey asam bergula.

Amonium sulfat (0.5% b/v) dilarutkan dalam sebagian whey asam bergula (20mL/1g ammonium sulfat) lalu dididihkan. Larutan dituangkan kembali ke whey asam bergula awal sehingga diperoleh media nata, kemudian didinginkan. Media nata diukur pHnya dan diatur hingga pH 4. Bakteri A. xylinum

dimasukkan ke dalam media nata (10% v/v). Larutan dimasukkan ke dalam media fermentasi dengan ketinggian 4 cm. Wadah ditutup dengan kertas koran yang telah dipanaskan dalam oven. Wadah disimpan dalam ruang fermentasi selama 7 hari sampai terbentuk nata dengan ketebalan 1.5-2.0 cm. Tahapan pembuatan nata de soya terdapat pada Lampiran 1.

Pemurnian

Pemurnian nata de soya dilakukan dengan perendaman dalam larutan NaOH 1% (b/v) pada suhu kamar selama 24 jam dengan nisbah bobot nata (kg) terhadap volume larutan (L) sebesar 2:3. Larutan perendam dinetralkan dengan asam asetat 1% selama 24 jam. Jika pH naik, maka dinetralkan kembali sampai pH ±7.

Nata disaring dengan penyaring vakum lalu diperas, kemudian dikeringudarakan. Selanjutnya nata dihancurkan dalam keadaaan kering (Arifin 2004).

Pembuatan Selulosa Asetat

13

Asam asetat glasial dan H2SO4 pekat

ditambahkan pada selulosa hasil aktivasi dengan perbandingan 100:1 (10.1mL). Campuran diaduk kuat selama 1 menit. Asam asetat anhidrida ditambahkan dengan nisbah 1:5 tetes demi tetes, kemudian diaduk. Larutan dibiarkan selama 2 jam. Waktu 2 jam dihitung sejak ditambahkannya asam asetat anhidrida.

Setelah proses asetilasi, campuran air destilata dan asam asetat glasial (2:1) sebanyak 2.4mL ditambahkan ke dalam larutan hasil asetilasi dan dilakukan pengadukan pada beberapa menit pertama. Larutan hasil hidrolisis dipisahkan menggunakan sentrifus selama 15 menit dengan kecepatan 4000 rpm untuk memisahkan kotoran sisa asetilasi. Selanjutnya, supernatan dituang ke dalam 500mL air destilata yang diaduk kuat dengan pengaduk magnetik. Endapan yang terbentuk disaring-vakum. Serbuk selulosa asetat ini dinetralkan pH-nya dengan NaHCO3 1N, lalu dicuci dengan air destilata.

Produk CA ini selanjutnya dimasukkan ke dalam gelas piala yang telah diketahui bobot kosongnya, lalu dimasukkan ke dalam oven

dengan suhu ±40°C selama 72 jam. Produk selulosa asetat yang dihasilkan selanjutnya dianalisis kadar air dan kadar asetilnya (Lampiran 3), lalu dihitung rendemennya dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

Pembuatan Membran Selulosa Asetat

Pembuatan membran dilakukan dengan metode pembalikan fase. Tahap pertama diawali dengan pembuatan larutan polimer CA dan PS dengan nisbah 100:0; 95:5; 90:10; 85:15; 80:20; 75:25. Larutan polimer 14% (b/b) dicetak sebagai lapisan tipis di atas pelat kaca yang telah diberi selotip di kedua sisinya dengan tujuan membuat membran dengan ketebalan yang sama, selanjutnya sebagian pelarut dari polimer

diuapkan. Pelat kaca direndam dalam air destilata hingga membran terlepas dari kaca.

Pencirian membran

Mikroskop Susuran Elektron (SEM)

Contoh membran CA-PS dikeringkan lalu disimpan dalam desikator. Contoh direkatkan dalam lempeng alumunium yang juga telah diberi perekat, kemudian perangkat tersebut dimasukkan ke dalam pemancar ion untuk melapisi contoh dengan Pt-Au. Perangkat tersebut dimasukkan dalam tempat contoh untuk divakum, kemudian dimasukkan argon supaya keadaan menjadi lembam dan mesin pelapis dijalankan. Setelah selesai, tempat contoh dibuka lalu perangkat dikeluarkan. Contoh difoto dengan alat SEM LEO Oxford Link Penafet model 6599 pada perbesaran 1000 kali dan kekuatan 10kV.

Spektroskopi Inframerah Transformasi Fourier (FTIR)

Contoh membran CA-PS yang berbentuk lembaran dipotong dengan ukuran (3x1.5) cm2. Contoh dijepit dengan pinset, lalu diletakkan ke dalam tempat contoh. Tempat contoh itu dimasukkan ke dalam alat FTIR 8400 Shimadzu yang telah dipanaskan terlebih dahulu selama 15 menit, lalu lampu dinyalakan tepat mengenai sampel pada bilangan gelombang 400-4000 cm-1.

Foto Mikroskopik

Contoh membran CA dan CA-PS diletakkan di atas preparat lalu dilihat permukaannya dengan menggunakan mikroskop pada perbesaran 100 kali. Mikroskop tersebut kemudian dihubungkan dengan kamera Nikon SMZ1000. Setelah peralatan terhubung, contoh difoto.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kadar -selulosa dan Kadar Air

Kadar -selulosa untuk BC berbahan dasar limbah tahu adalah 91.98% (Lampiran 4). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tresnawati (2006) memperoleh kadar

14

dasar limbah tahu memiliki tingkat kemurnian yang paling tinggi dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Kadar air BC berbahan dasar limbah tahu adalah 6.23% (Lampiran 4). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tresnawati (2006) memperoleh kadar air BC berbahan dasar limbah kulit nanas sebesar 7.56%. Arifin (2004) memperoleh kadar air BC berbahan dasar air kelapa sebesar 6.57%. Menurut Pasla (2006), kadar air dipengaruhi oleh proses pengeringan BC. Pada penelitian ini, BC berbahan dasar limbah tahu dikeringkan dengan metode kering udara. Dari hasil kadar air yang diperoleh, BC berbahan dasar limbah tahu memiliki kadar air paling kecil. Kadar air mempengaruhi reaktivitas selulosa pada saat asetilasi. Kadar air selulosa untuk memproduksi CA berkisar antara 4-7%, menurut Ullmann’s Encyclopedia (1998). Kadar air yang rendah diperlukan untuk mendapatkan tingkat reaktivitas yang tinggi, sehingga proses substitusi gugus hidroksil menjadi gugus asetil pada proses asetilasi dapat berlangsung dengan baik.

Kadar Asetil dan Rendemen

Pada penelitian ini kadar asetil yang diperoleh yaitu 43.26% (Lampiran 5). Kadar asetil biasanya dinyatakan dengan derajat substitusi (DS). Dalam asetilasi, DS adalah jumlah rerata atom H pada gugus hidroksil yang diubah menjadi gugus asetil dalam setiap residu anhidroglukosa. Nilai maksimumnya adalah 3. Kadar asetil mencerminkan jumlah gugus –OH yang aksesibel pada contoh, kadar asetil yang tinggi mencerminkan aksesibilitas yang tinggi pula. Kadar asetil dapat menunjukkan nilai derajat substitusi. Menurut Tabel 1 nilai kadar asetil 43.0-44.8% menunjukkan derajat substitusi 2.8-3.0. Jadi dengan perolehan kadar asetil 43.26% diperkirakan CA berbahan dasar limbah tahu berderajat sustitusi 2.8.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tresnawati (2006) memperoleh kadar asetil untuk BC berbahan dasar limbah kulit nanas adalah 42.71%. Arifin (2004) memperoleh kadar asetil untuk BC berbahan dasar air kelapa adalah 42.17%. Safriani (2000) memperoleh kadar asetil untuk BC berbahan dasar limbah tahu adalah 40.79%. Dari data-data tersebut dapat terlihat bahwa CA berbahan dasar limbah tahu pada

penelitian kali ini memiliki kadar asetil tertinggi. Ini berarti tingkat substitusi gugus hiroksil menjadi gugus asetil pada CA berbahan dasar limbah tahu adalah yang paling tinggi.

Besarnya rendemen CA yang diperoleh adalah 109.76% (Lampiran 6). Rendemen CA adalah perbandingan antara bobot CA kering yang diperoleh dengan bobot BC kering yang digunakan pada proses asetilasi. Nilai rendemen ini juga dipengaruhi oleh kadar –selulosa serta kadar air BC dan CA. Nilai rendemen CA yang diperoleh menunjukkan nilai lebih dari 100%. Hal ini disebabkan kadar air CA lebih kecil dibanding kadar air BC. Kadar air BC yang diperoleh adalah sebesar 6.23%, sedangkan kadar air CA adalah 4.30%. Menurunnya nilai kadar air selama proses asetilasi disebabkan perendaman BC dalam asam asetat glasial untuk menarik air. Rendemen dapat ditingkatkan dengan meningkatkan waktu asetilasi (Yulianawati 2002).

Rendemen CA pada penelitian sebelumnya juga menunjukkan hasil lebih dari 100%. Tresnawati (2006) memperoleh rendemen untuk BC berbahan dasar limbah kulit nanas adalah 148.33%. Arifin (2004) memperoleh rendemen untuk BC berbahan dasar air kelapa adalah 128.41%. Penelitian tersebut juga menggunakan metode dan perlakuan yang sama dengan yang dilakukan pada penelitian ini.

Asetilasi

BC berbahan dasar limbah tahu dihancurkan hingga menjadi serbuk (Gambar 1). Hal ini bertujuan untuk mempermudah penetrasi asam asetat glasial pada saat perendaman. Asam asetat glasial akan menarik air, sehingga tidak mengganggu pada proses asetilasi. Serbuk BC ini kemudian diasetilasi hingga menjadi CA.

Gambar 1 BC berbahan dasar limbah tahu

Proses asetilasi menggunakan asam asetat anhidrida dan H2SO4 sebagai katalis. Gugus

15

asetilasi akan menghasilkan serat-serat CA seperti benang kusut berwarna cokelat (Gambar 2).

Gambar 2 CA berbahan dasar limbah tahu

Gambar 1 dan 2 menunjukkan adanya perbedaan warna. Gambar 2 terlihat lebih cokelat daripada Gambar 1. Hal ini terjadi karena pada proses asetilasi BC menjadi CA terjadi proses pencokelatan. Proses asetilasi menggunakan H2SO4 sebagai katalis

berlangsung dalam suhu tinggi. Pemanasan dan penambahan sejumlah kecil asam menyebabkan perubahan ukuran cincin. Hal tersebut menyebabkan CA terlihat menjadi lebih cokelat dibanding BC.

Membran Selulosa Asetat dan Membran Komposit Selulosa Asetat-Polistirena

Kelarutan CA tergantung dari nilai derajat substitusi. Penelitian menunjukkan bahwa CA berbahan dasar limbah tahu berderajat substitusi 2.8. CA dengan kisaran derajat substitusi 2.8-3.0 berarti mempunyai lebih banyak gugus asetil dibandingkan dengan gugus hidroksilnya. Banyaknya gugus asetil ini akan membuat sifat nonpolar dari CA lebih dominan dibandingkan dengan sifat polarnya, sehingga CA larut baik dalam diklorometana dibandingkan dengan aseton (Tresnawati 2006). Hal ini sesuai dengan Tabel 2 yang menunjukkan bahwa CA dengan kadar asetil 43.0-44.8% (setara dengan kisaran derajat substitusi 2.8-3.0) dapat larut dalam diklorometana.

Membran CA yang diperoleh dari proses pencetakan membentuk lembaran seperti plastik transparan. CA yang terbentuk terlihat pada Gambar 3. Gambar tersebut memperlihatkan serat-serat CA yang berwarna putih, tersebar di seluruh permukaan membran.

Lampiran 7 menunjukkan foto mikroskopik membran komposit CA-PS perbesaran 100 kali. Tampilan membran CA

pada Gambar 3 maupun membran CA-PS pada Lampiran 7 belum jelas menunjukkan gambaran permukaan membran. Pori-pori yang terbentuk juga belum terlihat, maka perlu dilakukan analisis selanjutnya menggunakan SEM.

Gambar 3 Foto mikroskopik membran CA perbesaran 100 kali

Morfologi Permukaan

Analisis morfologi permukaan dilakukan menggunakan SEM untuk menunjukkan permukaan pori yang terbentuk pada permukaan membran. Batas resolusi SEM adalah sekitar 0.01 µm (10 nm) dan 0.005 µm (5 nm).

Gambar 4 yaitu tampilan morfologi permukaan membran komposit CA-PS dengan perbesaran 1000 kali. Gambar ini menunjukkan gambaran permukaan membran dengan jelas yang mempunyai ukuran pori rata-rata sebesar 2-3 µm. Hal tersebut menunjukkan membran yang dihasilkan termasuk ke dalam kriteria membran mikrofiltrasi, sesuai dengan klasifikasi membran berdasarkan proses yang tertera pada Tabel 4.

Gambar 4 Morfologi permukaan membran CA-PS perbesaran 1000 kali

16

Gambar 6 Spektrum FTIR BC Bilangan gelombang (cm-1)

T

Meenakshi et al. (2002) juga melakukan analisis SEM untuk membran CA-PS berbahan dasar serat batang pisang yang ditunjukkan pada Gambar 5. Gambar tersebut menunjukkan bahwa membran CA-PS berbahan dasar serat batang pisang juga termasuk membran asimetris karena pori-porinya tidak seragam.

Gambar 5 Morfologi permukaan CA-PS Berbahan dasar serat batang pisang (Meenaksi et al. 2002)

Penampakan morfologi permukaan pada gambar tersebut juga sangat bagus sehingga kerapatan pori dapat terlihat jelas. Membran asimetris dapat dimodifikasi menjadi membran simetris dengan menambahkan porogen ataupun surfaktan.

Spektroskopi Inframerah Transformasi Fourier (FTIR)

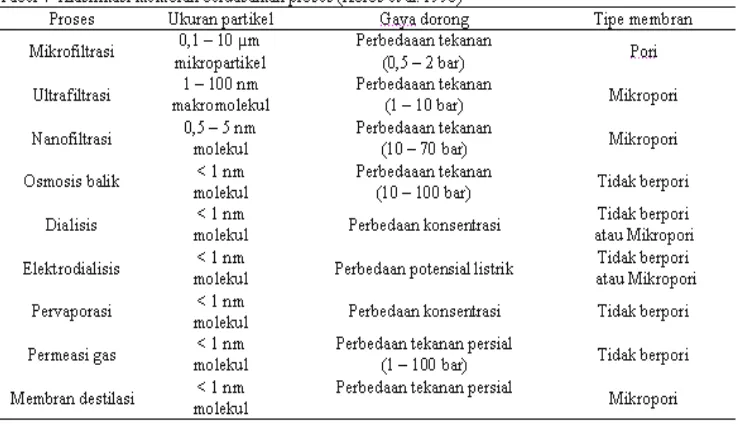

Analisis FTIR bertujuan mengidentifikasi senyawa berdasarkan gugus fungsi. Gambar 6 menunjukkan spektrum BC berbahan dasar limbah tahu. Spektrum BC sangat khas, yaitu dengan adanya spektrum pada bilangan gelombang

3352.1 cm-1 yang menunjukkan gugus hidroksil (–OH). Menurut Rabek (1983), gugus –OH berada pada kisaran bilangan gelombang 3700-3100 cm-1. Gugus fungsi lainnya adalah pada bilangan gelombang 1654.8 cm-1 yang menunjukkan gugus C=O. Gugus ini muncul karena residu ujung dari rantai polimer selulosa dapat berkesetimbangan dengan bentuk struktur rantai terbuka.

Jumlah gugus –OH pada masing-masing monomer di dalam rantai polimer adalah 3. Gugus inilah yang akan disubstitusi menjadi gugus asetil (–OCOCH3), sehingga menjadi

CA melalui proses asetilasi. Jika BC terasetilasi sempurna, maka pada spektrum CA tidak lagi menunjukkan adanya gugus –OH.

Gambar 7 menunjukkan spektrum CA berbahan dasar limbah tahu. Perbedaan Gambar 6 dan 7 terletak pada daerah bilangan gelombang 1870-1540 cm-1. Pada Gambar 7 terdapat serapan yang kuat dan tajam yang diidentifikasi sebagai gugus C=O ester yaitu pada bilangan gelombang 1751.2 cm-1. Hal ini menunjukkan bahwa gugus –OH telah tersubsitusi oleh gugus asetil melalui reaksi asetilasi. Namun pada bilangan gelombang 3475.5 cm-1 terdapat spektrum serapan yang menunjukkan gugus –OH. Hal ini menunjukkan bahwa CA belum terasetilasi seluruhnya. Gugus C=O pada bilangan gelombang 1751.2 cm-1 membentuk puncak yang sangat tajam. Spektrum tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi C=O sangat tinggi. Gambar 7 menunjukkan berkurangnya nilai transmitan pada gugus –OH dibandingkan pada Gambar 6. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi –OH semakin kecil seiring terjadinya proses asetilasi.

-OH

17

Menurut perhitungan, kadar asetil CA berbahan dasar limbah tahu adalah 43.26% atau setara dengan derajat substitusi 2.8. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada gugus –OH yang belum terasetilasi yang terlihat pada bilangan gelombang 3475.5 cm-1.

Spektrum lainnya adalah spektrum C–O yang terdeteksi pada bilangan gelombang 1049.2 cm-1. Menurut Rabek (1983), keberadaan gugus C=O ester pada CA didukung adanya serapan gugus C–O pada bilangan gelombang 1300–1000 cm-1. Mekanisme reaksi asetilasi terdapat pada Lampiran 8.

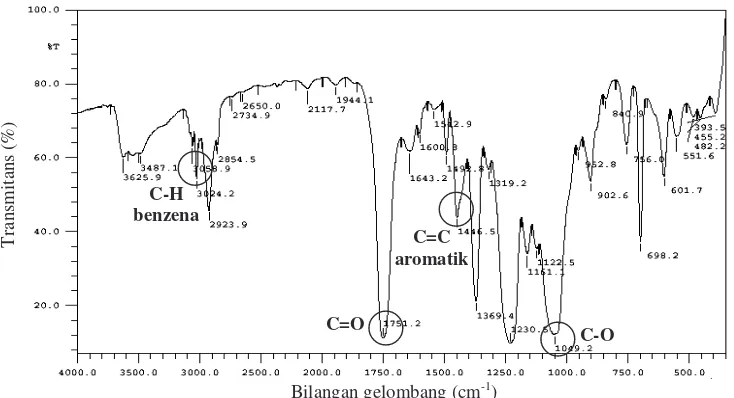

Gambar 8 menunjukkan spektrum PS. Spektrum PS khas dengan adanya puncak yang cukup tajam pada bilangan gelombang 3024.2 cm-1. Spektrum tersebut menunjukkan spektrum C–H benzena. Menurut Rabek (1983), spektrum C–H benzena terdapat pada kisaran bilangan gelombang 3100–3000 cm-1. Spektrum lainnya adalah gugus C=C aromatik pada bilangan gelombang 1450.4 cm-1. Rabek (1983) menyebutkan bahwa gugus C=C aromatik terdeteksi pada bilangan gelombang 1530–1445 cm-1.

Gambar 7 Spektrum FTIR CA

T

ra

n

sm

it

an

s

(%

)

Bilangan gelombang (cm-1) -OH

C=O

Gambar 8 Spektrum FTIR PS Bilangan gelombang (cm-1)

T

ra

n

sm

it

an

s

(%

)

C-H benzena

18

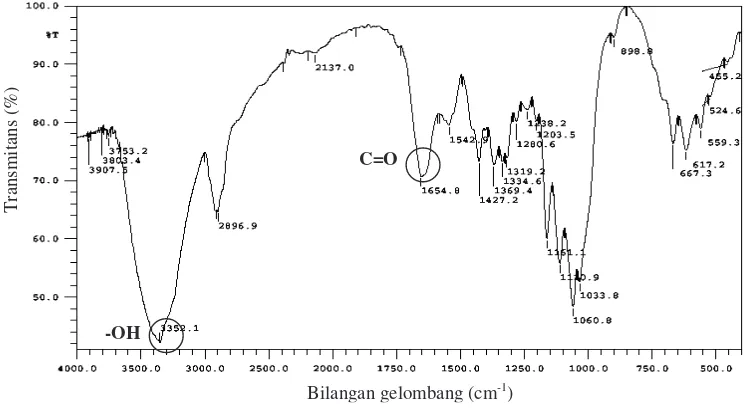

Gambar 9 menunjukkan spektrum membran komposit CA-PS. Spektrum yang terbentuk merupakan spektrum gabungan CA dengan PS. Puncak-puncak serapan yang khas pada CA maupun PS tampak pada spektrum membran komposit ini. Spektrum memperlihatkan adanya gugus C=O ester pada bilangan gelombang 1751.2 cm-1 dan gugus C-O pada bilangan gelombang 1049.2 cm-1. Spektrum serapan ini menunjukkan serapan khas CA sedangkan serapan khas PS ditunjukkan dengan puncak serapan pada bilangan gelombang 3024.2 cm-1 untuk C-H benzena dan gugus C=C aromatik pada bilangan gelombang 1446.5 cm-1.

Spektrum membran komposit CA-PS tidak membentuk gugus baru karena reaksi yang terjadi antara CA dengan PS hanyalah interaksi fisik. PS hanya terbelit-belit mengisi rongga-rongga CA.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Nata de soya merupakan BC yang dapat dijadikan bahan baku dalam pembuatan membran CA. CA berbahan dasar limbah tahu mempunyai kadar air sebesar 6.23% dan kadar asetil sebesar 43.26% (yang setara dengan kisaran derajat substitusi 2.8-3.0), serta rendemen sebesar 109.76%. Analisis SEM menunjukkan bahwa membran komposit CA-PS memiliki ukuran pori rata-

rata 2-3µm, sehingga termasuk dalam kriteria membran mikrofiltrasi dengan jenis pori asimetris. Analisis FTIR menunjukkan spektrum membran komposit CA-PS tidak membentuk gugus baru

Saran

Perlu dilakukan analisis Transmition Electron Microscope (TEM), Differential Scanning Calorimetry (DSC), uji biodegradabel, dan pewarnaan membran CA-PS untuk foto mikroskopik.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin B. 2004. Optimasi kondisi asetilasi selulosa bakteri dari nata de coco [Skripsi]. Bogor: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor.

Awaludin A, Achmadi SS, Nurhidayat N. 2004. Karboksimetilasi Selulosa Bakteri. Di dalam: Prosiding Pertemuan Ilmiah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bahan; Serpong, 7 September 2004. Jakarta: LIPI BATAN Serpong; 2004. hlm 305-312.

Darwo AA. 2003. Proyek Pengkajian dan Penelitian Ilmu Pengetahuan Terapan Direktorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional. Produksi membran filtrasi dari selulosa mikrobial dan penerapannya dalam industri hasil pertanian [Laporan penelitian]. Bogor:

T

19

Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Fengel D, Wegener G. 1989. Wood: Chemistry, Ultrastructure, and Reactions. Berlin: Walter de Gruyter.

Geyer U et al. 1994. Formation, derivatization, and applications of bacterial cellulose. Int J Biol Macromol. 16:343-347.

Jonas R, Farah LF. 1998. Production and application of microbial cellulose. Polymer Degrade Stabil 59: 101-106.

Kroscwitch JI. 1990. Concise of Polymer Science and Engineering. New York: John Wiley.

Krystynowicz A, Bielecki S. 2001. Biosynthesis of bacterial cellulose and its potential application in the different industries. http://216.239.53.104/search Ultrafiltration Using Locally Produced Polyamide Membranes. Bangkok: ASEAN Committee on Science and Technology.

Masaoka S, Ohe T, Sakota N. 1993. Production of cellulose from glucose by Acetobacter xylinum. J Ferment Bioeng. 75:18-22.

Meenakshi P et al. 2002. Mechanical and microstructure studies on the modification of CA film blending with Selulosa Asetat Berbahan Dasar Selulosa Bakteri dari Limbah Nanas [Skripsi]. Bogor: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor.

Rabek JF. 1983. Experimental Methods in Polymer Chemistry. Chichester: John Wiley.

Safriani. 2000. Produksi biopolimer selulosa asetat dari nata de soya [Tesis]. Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.

Scott K, Hughes R. 1996. Industrial Membrane Separation Technology. London: Blackie Academic and Proffesionals.

Sutiani A. 1997. Biodegradasi poliblend polistiren-pati [Tesis]. Bandung: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Bandung.

Tanaka R, Daud WRW. 2002. Preparation of cellulose pulp from empty fruit bunches of oil palm. http://ss.jircas.affrc. go.jp/kanko/newsletter/nl2003/No.34/34p0 4.pdf [1 Desember 2005].

Toyosaki H et al. 1995. Screening of bacterial cellulose producing Acetobacter strain suitable for agitated culture. Biosci Biotechnol Biochem 59:1498-1502.

Tresnawati A. 2006. Kajian Spektroskopi Inframerah Transformasi Fourier dan Mikroskop Susuran Elektron Membran Selulosa Asetat dari Limbah Nanas [Skripsi]. Bogor: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor.

Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry. 1998. Industrial Organic Chemical, Starting Material, and Intermediates. Weinheim: John Wiley.

Warintek. 2005. Nata de soya. http://warintek/natadesoya/pagan/merintisb isnis/progressio/html [8 Mei 2005].

13

Lampiran 1 Pembuatan serbuk nata de soya

Limbah tahu

Nata de soya

Media nata

Whey asam bergula Filtrat

* endapkan * saring

* didihkan sambil diaduk + asam asetat glasial (1 % v/v) + gula pasir (8% b/v)

* dinginkan * atur pH = 4

+ starter Acetobacter xylinum

* wadah ditutup dengan kertas koran * diamkan selama 1 minggu + ammonium sulfat (0,5 % b/v) * didihkan

* cuci

* potong-potong * rebus 2 jam

* rendam dengan NaOH 0.5 M 3 hari * rendam dalam asam asetat 1% * cuci dengan air

* rendam sampai tidak berbau asam * saring vakum

* kering udarakan

Nata de soya kering

Serbuk nata de soya

14

Lampiran 2 Proses asetilasi selulosa bakteri

Serbuk nata de soya 0.75-2.5 g

+ 100 mL asam asetat * kocok 5 menit * diamkan 15 menit * saring vakum * ulangi prosedur

* rendam dalam 50 mL asam asetat glasial 3 jam

Contoh bebas air 0.9 g

+ 10.1 mL asam asetat glasial-H2SO4 95-97% (v/v) (100:1)

* Goyang 1 menit (sampai menggumpal, cairan pereaksi habis) + anhidrida asam asetat 1:5

* aduk dengan batang pengaduk sampai kental * biarkan 1 jam sejak penambahan anhidrida + 2.4 mL asam asetat glasial:air suling (2:1) * biarkan 30 menit (aduk pada menit pertama) * pindahkan ke dalam tabung sentrifuse plastik 50 mL * Sentrifuse 4000 rpm selama 15 menit

Supernatan

* dispersikan dalam 500 mL air destilata * aduk dengan pengaduk magnet * saring vakum

* cuci dengan NaHCO3 sampai tidak ada CO2

* cuci dengan akuades hingga pH 6.5-8.5

Serpihan netral

* peras

* masukkan dalam botol plastik * keringkan

* timbang

15

Lampiran 3 Penetapan kadar air, -selulosa, dan asetil

Penetapan kadar air

Cawan petri kosong dikeringkan dalam oven bersuhu 105ºC selama 1 jam, lalu didinginan di dalam desikator, kemudian ditimbang bobotnya. Contoh uji ditimbang sebanyak 0.2-1 g di dalam petri tersebut lalu dikeringkan kembali pada suhu yang sama. Bobot contoh dan petri ditimbang setiap interval 1-3 hari. Setelah bobotnya konstan dapat diperoleh kadar air dengan persamaan berikut:

Kadar air (%) = 1- W3 – W1 x 100%

W2

Penetapan kadar -selulosa

Kaca masir kosong dengan 20 mL larutan pencuci sulfat-kromat dan dibiarkan 1-2 hari. Larutan pencuci ini dibuat dengan melarutkan 5 gram K2CrO7 teknis ke dalam 100 mL H2SO4

teknis (aq) 1:1. Setelah pencucian ini, kaca masir menjadi berwarna merah kecoklatan, lalu dibilas dengan etanol teknis, sehingga sisa kromat tereduksi menjadi berwarna hijau, yang lolos dari kaca masir. Jika kaca masir masih agak kehijauan, dibilas lagi dengan air suling seperlunya. Setelah putih bersih, kaca masir dikeringkan selama 1 jam pada suhu (105±3)°C dalam oven bersirkulasi-udara, lalu ditimbang bobotnya dengan teliti (W1), setelah didinginkan di dalam desikator.

Sebanyak 1 gram contoh uji ditimbang teliti (W2) dalam gelas piala 250 mL. Ke dalam

gelas piala itu, ditambahkan NaOH teknis 17,5% (b/v), lalu diaduk selama 5 menit. Setelah 15 menit, ditambahkan 25 mL air destilata, dan diaduk kembali selama 1 menit. Setelah 5 menit, contoh uji disaring-vakum dengan kaca masir tadi, lalu dicuci 12 kali, dengan 25 mL air suling tiap pencucian. Residu dalam kaca masir lalu diberi 40 mL CH3COOH 10%, dan dibiarkan selama

5 menit, sebelum disaring-vakum kembali. Residu dalam kaca masir dikeringkan pada suhu (105±3)°C dalam oven bersirkulasi-udara, sampai tercapai bobot konstannya (W3). Bobot

(residu+kaca masir) itu ditetapkan setiap interval 1-3 hari, setelah didinginkan di dalam desikator. Karena sifat sangat-higroskopis dari selulosa penetapan kadar -selulosa harus disertai penetapan kadar air. Penimbangan contoh uji untuk kedua penetapan ini harus dilakukan bersamaan. Jika kadar air contoh uji dilambangkan M, kadar -selulosa dapat dihitung dari persamaan berikut ini:

W3 – W1

Kadar -selulosa (%) = x 100% (1-M)W2

Labu erlenmeyer 250 mL kosong dikeringkan selama 1 jam pada suhu (105±3)°C dalam

oven bersirkulasi-udara, lalu ditimbang bobotnya dengan teliti (W1), setelah didinginkan di dalam desikator. Sebanyak 0,01-1 gram selulosa asetat ditimbang teliti (W2) di dalam labu itu, lalu dikeringkan kembali pada suhu yang sama selama 24 jam. Bobot (selulosa asetat+labu) ditetapkan setiap interval 1-3 hari, setelah didinginkan di dalam desikator. Setelah tercapai bobot konstan (W3), kadar air dapat dihitung dengan persamaan berikut:

W3 – W1

Kadar air (%) = ( 1 - ) x 100% W2

Penetapan kadar asetil

Penetapan kadar asetil dilakukan dengan modifikasi prosedur ASTM (1991), dan volume larutan-larutan yang dituliskan berikut adalah untuk ±1 gram selulosa asetat. Jika digunakan kurang dari 0,5 gram, digunakan volume sebanyak yang untuk 0,5 gram.

16

Setelah itu, sisa NaOH dititrasi dengan HCl 0,5N standar menggunakan indikator fenolftalein (pp) sampai lenyapnya warna merah muda. Sebanyak 1 mL titran dilebihkan dari titik akhir itu, lalu labu ditutup rapat kembali, dan dibiarkan selama 24 jam pada suhu kamar untuk menarik NaOH yang berdifusi ke dalam selulosa teregenerasi. Kemudian sisa HCl dititrasi dengan NaOH 0,5N standar sampai muncul warna merah muda permanen pertama kali. Titrasi dilakukan dengan hati-hati karena titrat tidak tanwarna, tetapi berwarna kuning muda sampai coklat, bergantung pada warna selulosa asetat setelah penetapan kadar air. Blangko, yaitu perlakuan serupa dengan penetapan kadar asetil contoh, tetapi tanpa menggunakan contoh, dibuat bersamaan dengan contoh. Kadar asetil selulosa asetat dapat dihitung dari persamaan sebagai berikut:

4,305[(D-C)Na + (A-B)Nb] Kadar asetil (%) =

(1-M)W

dengan: A = mL NaOH untuk titrasi contoh, B = mL NaOH untuk titrasi blangko, Nb = normalitas NaOH; C = mL HCl untuk titrasi contoh, D = mL HCl untuk titrasi blangko, Na =

normalitas HCl; dan M = kadar air (%) selulosa asetat, W = gram contoh selulosa asetat.

Lampiran 4 Data kadar air selulosa bakteri dan kadar -selulosa

Kadar air selulosa bakteri

Ulangan W1 (g) W2 (g) W3 (g) Kadar air (%) Rerata (%)

Contoh perhitungan ulangan 1 :

17

Lampiran 5 Data standardisasi NaOH dan HCl serta kadar air dan kadar asetil selulosa asetat

Contoh perhitungan NNaOH ulangan 1 :

NaOH

Contoh perhitungan NHCl ulangan 1 :

HCl

Kadar air selulosa asetat

Ulangan W1 (g) W2 (g) W3 (g) Kadar air (%) Rerata (%)

1 24.9483 1.0022 25.9112 3.92

2 22.1996 1.0030 23.1558 4.97 4.30

18

Contoh perhitungan untuk selulosa asetat ulangan 1:

%

Lampiran 6 Perhitungan rendemen selulosa asetat

19

Lampiran 7 Foto mikroskopik membran komposit CA-PS

Foto mikroskopik membran komposit Foto mikroskopik membran komposit CA-PS (95:5) perbesaran 100 kali CA-PS (90:10) perbesaran 100 kali

Foto mikroskopik membran komposit Foto mikroskopik membran komposit CA-PS (85:15) perbesaran 100 kali CA-PS (80:20) perbesaran 100 kali

20

Lampiran 8 Mekanisme reaksi asetilasi

O O

CH3-C-O-C-CH3

H2SO4

R – OH + R – OH +

+OH O

CH3-C-O-C-CH3

OH O

CH3 – C – O – C – CH3

R – +O – H

O O

CH3-C + -O-C-CH3

R – +OH

+OH O

CH3-C + -O-C-CH3

R – +OH

O

CH3-C

O – R Adisi

Eliminasi dan ada gugus pergi

Deprotonasi