KABUPATEN BANYUWANGI ERA REFORMASI

POLITIK NASIONAL

ABD. QADIM HS

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi Ekologi Politik Pengelolaan Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi Era Reformasi Politik Nasional adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.

Bogor, Februari 2012

Abd. Qadim HS

Jember Regency and Banyuwangi Regency in Reform Era of National Politic. Supervised by HADI S. ALIKODRA, HARIADI KARTODIHARDJO, dan SUMARDJO.

National park of Meru Betiri (TNMB) is 58,000 ha. Since 1960, more than 2,000 ha of national park of Meru Betiri (TNMB) has given to PT. New Sukamade Banyuwangi and PT. Bandealit Jember as Cultivation Rights Title/HGU. Through the Director General of PHPA Decree and Forestry Minister Decree No: 131/Kpts-II/1998, the government lengthened HGU of 2,155 ha in buffer zone of TNMB (Director General of PKA Decree No: 185/Kpts/DJ-V/1999). The lengthening of HGU in chaos national political condition triggered people to loot land of TNMB. This action occurred as a result of imbalance and scarcity of property right and narrow life space of community. Realizing chaos sociopolitical condition (2001-2003), TNMB invited national and local NGOs in order to take back looted/occupied land through rehabilitation program based on community development. Ramifications were social consequences of political co-operation of rehabilitation. Rehabilitation cooperation legalized access for planting. Impact of this cooperation was tenure issues lead to insecurity tenure for both parties. This study applied political ecology analysis to find that there was conflicts of access and natural resources benefits of and impact load caused by disparity of power, land ownership, and income between community groups in buffer villages with TNMB and community groups given access and privilages. This conflict triggered looting and occupation of land. The policy to legalize land distribution for planting resulted positive implication to economic people but negative to socio-culture people (local wisdom) and to ecological aspects (fail rehabilitation program) as results of conflict interests and treatment difference in rehabilitation.

(TNMB) Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi Era Reformasi Politik Nasional. Dibimbing oleh HADI S ALIKODRA, HARIADI KARTODIHARDJO, DAN SUMARDJO.

Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) memiliki luas 58.000 Ha. Sejak tahun 1960, lebih dari 2.000 Ha lahan dalam kawasan TNMB telah diberi HGU kepada PT. Sukamade Baru Banyuwangi dan PT. Bandealit Jember karena faktor kesejarahan kawasan. Melalui SK Dirjen PHPA dan SK Menhut No: 131/Kpts-II/1998), pemerintah telah mengeluarkan perpanjangan izin HGU kepada PT tersebut untuk kedua kalinya atas lahan dalam kawasan TNMB seluas 2.154 atau seluas 2.155 Ha pada zona penyangga (SK DirJend PKA No: 185/Kpts/DJ-V/1999). Izin HGU diberikan untuk masa pemanfaatan selama 25 tahun ke depan dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi dalam kurun waktu yang sama (SK Menhut No: 131/Kpts-II/1998).

Pemberian izin HGU kepada pihak minoritas dominan tersebut, telah menjadi preseden buruk yang mendorong masyarakat untuk menjarah dan mengokupasi lahan dalam kawasan TNMB. Tindakan itu terjadi sebagai akibat dari ketidakseimbangan dan kelangkaan hak milik dan sempitnya ruang hidup masyarakat. Pengambilan-alihan kembali lahan yang terlanjur diokupasi oleh kelompok masyarakat ketika reformasi politik nasional berlangsung menjadi sesuatu yang tampaknya sulit dapat dilakukan sendiri oleh negara (Balai TNMB), dengan tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai mediator. Berdasarkan pertimbangan situasi sosial politik di wilayah Tapal Kuda belum kondusif ketika itu (2001-2003), maka pihak Balai TNMB menggandeng LSM-L nasional dan lokal dalam rangka “mengambil kembali” lahan untuk direhabilitasi bersama kelompok masyarakat di 7 (tujuh) desa penyangga, melalui program rehabilitasi berbasis pemberdayaan masyarakat.

Masalah ramifikasi muncul pasca kesepakatan kerja-sama rehabilitasi melalui pembukaan akses dan hak menanam tanaman musiman dan tahunan berlangsung. Ramifikasi merupakan konsekuensi sosial politik yang terjadi dalam kerjasama rehabilitasi. Saat ini telah bergulir isu yang mengarah kepada “ketidakpastian tenurial“ (tenurial insecurity) baik pada pihak pengelola TNMB maupun pada pihak masyarakat desa penyangga TNMB. Tenurial insecurity

terutama berkaitan dengan upaya, proses dan teknis “pengambilalihan kembali” lahan yang terlanjur didistribusikan kepada kelompok masyarakat, pasca program kerja-sama rehabilitasi berbasis pembukaan akses dan hak menanam dalam zona rehabilitasi yang telah berakhir Agustus 2008. Masalah lainnya adalah keberlanjutan peran dan fungsi serta pola hubungan antara organisasi petani rehabilitasi (OPR) dengan pihak Balai TNMB yang menginisiasi lahirnya OPR. Perhatian terhadap OPR menjadi penting, agar eksistensi OPR ke depan tidak berbalik menjadi kontra konservasi, karena merasa ditinggalkan oleh Balai TNMB.

hampir seluruh prosesnya lahir dari proses kesadaran (consciousness) bersama antara para pihak.

Berdasarkan analisis ekologi politik ditemukan adanya; 1. Konflik akses SDA yang mulai bersifat manifest, 2. Konflik pemanfaatan sumberdaya alam dan, 3. Konflik yang bersifat laten yang dipicu oleh kesenjangan kekuasaan, keterbatasan kepemilikan tanah, dan kesenjangan pendapatan, 4. Perbedaan perlakukan dalam hal jenis bibit tanaman yang harus ditanam selama program kerja sama berlangsung (antara OPR VS PT. LDO Jember yang diberi HGU), bermuara pada gagalnya program rehabilitasi, sekalipun intervensi Balai TNMB sudah maksimal dan memakai simbol berbasis pemberdayaan masyarakat, dan 5. Distribusi lahan atau pemberian akases dan hak menanam tanaman dalam zona rehabilitasi bagi kelompok masyarakat desa penyangga tidak linier atau tidak serta merta diikuti dengan dukungan penegakan hukum dari kelompok masyarakat OPR. Artinya, eksistensi OPR tidak berkontribusi secara nyata dalam ikut menekan angka tindak pidana hutan (tipihut) yang terjadi dalam kawasan TNMB. Kebijakan distribusi lahan untuk membuka akses dan hak menanam tanaman dalam kawasan TNMB, berimplikasi positif pada aspek sosial ekonomi rumahtangga kelompok masyarakat desa penyangga. Di sisi lain, kebijakan tersebut berdampak negatif terhadap aspek sosial budaya masyarakat (kearifan lokal) dan aspek ekologi (program rehabilitasi gagal).

© Hak Cipta Milik IPB, tahun 2012 Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

KABUPATEN BANYUWANGI ERA REFORMASI

POLITIK NASIONAL

ABD. QADIM HS

Disertasi

sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Doktor

pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

SEKOLAH PASCASARJANA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Penguji pada Ujian Tertutup :

1. Prof. Dr. Ir. Sambas Basuni, MS... 2. Dr. Arya Hadi Dharmawan, M.Sc... Penguji pada Ujian Terbuka:

Nama : Abd. Qadim HS

NRP : P062030101

Program Studi : Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

Disetujui Komisi Pembimbing

Ketua

Prof. Dr. Ir. H. Hadi S. Alikodra, MS

Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS

Anggota Anggota

Prof. Dr. Ir. Sumardjo, MS

Diketahui

Ketua Program Studi Dekan Sekolah Pascasarjana

Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

Prof. Dr. Ir. Cecep Kusmana, MS Dr. Ir. Dahrul Syah, M.Sc.Agr

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi dengan judul “Ekologi Politik Pengelolaan Taman Nasional Meru Betiri Kabupaten Jember dan Banyuwangi Era Reformasi Politik Nasional” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor.

Penulis sangat menyadari bahwa disertasi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan banyak pihak. Tidak sempurna syukur seorang hamba kepada Allah Swt, tanpa rasa terima kasih kepada yang telah membantunya. Oleh karena itu, penulis wajib mengucapkan terima kasih yang sangat tulus dan tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Ir. H Hadi S Alikodra, MS sebagai Ketua Komisi Pembimbing, Bapak Prof. Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS, dan Bapak Prof. Dr. Ir. Sumardjo, MS yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing pelaksanaan penelitian dan penulisan disertasi ini;

2. Prof. Dr. Ir. H Cecep Kusmana, MS selaku Ketua Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan dan Prof. Dr. Ir H Surjono Hadi Sutjahjo, MS selaku mantan Ketua Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, beserta staf yang telah memberikan semangat, nasihat dan dukungan serta pelayanan akademik yang maksimal selama masa studi;

3. Rektor Universitas Islam Jember Drs. H. Achmad Zein, M.Pd beserta stafnya yang telah memberikan izin untuk melanjutkan pendidikan Program Doktor di SPS IPB;

4. Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Dekan Sekolah Pascasarjana IPB beserta seluruh stafnya yang telah memberikan kesempatan dan berbagai layanan akademik kepada penulis untuk mengikuti pendidikan di SPS program Doktor IPB;

5. Seluruh staf pengajar Program Doktor pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL) SPS IPB dan staf layanan akademik yang telah banyak memberikan bantuan akademik bagi penulis selama menempuh pendidikan Doktor;

7. Keluarga Bapak/Ibu Haji Sullam (Sarongan) atas keramahan dan kebaikannya menyediakan tempat tinggal/ menginap dan menjadi keluarga baru bagi penulis selama melakukan penelitian di dua desa di Banyuwangi.

8. Bapak H. Sarbini dan Ibu Hj. St Hasanah (Almrh)), kakak dan adik-adik penulis yang telah membantu membangun fondasi keilmuan dan merawat serta mengawal cita-cita penulis dengan kiriman do’a yang tiada henti-hentinya kepada penulis;

9. Bapak Achamad Hadiroesmono (Alm) dan Ibu Hj. Kibtiyah (Mertua) yang terus mendorong dan memberi dukungan do’a, moral dan moril dan semangat untuk segera menyelesaikan tugas belajar;

10.Isteri tercinta Retno Handawiyah dan dua puteri kami: Rif’at Saidatul Hasanah Mataroakancilo dan Raziqa Malika Ilmi Mataroakancilo atas cinta, kasih sayang, dukungan moral, kesabaran dan pengertiannya yang tiada terkira selama mengikuti tugas belajar, menjadi semangat untuk menyelesaikan tugas belajar ini;

11.Keluarga besar Mas H. Sumadi dan Mbak Hj. Mariya Sumadi, memberi dukungan moral, semangat dan moril untuk segera menyelesaikan tugas belajar ini;

12.Sahabat-sahabat PCNU Kabupaten Jember, FPKB DPR-RI dan FPPP DPRD Kabupaten Jember yang telah banyak membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung, dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;

13.Kawan-kawan mahasiswa PSL angkatan 2003, 2004, 2005 dan 2006 atas kebersamaan, dukungan dan penerimaannya menjadi teman diskusi tentang topik-topik yang terkait dengan penelitian ini.

Peneliti berharaqp disertasi ini secara substantif akurat, dan dapat memicu peneliti dan para peminat masalah Ekologi Politik Pengelolaan Taman Nasional lainnya, untuk menaruh penelitian lebih lanjut. Semoga Disertasi ini mendapat tanggapan dari khalayak akademis dan kaum intelektual yang berminat terhadap objek penelitian ini. Terima kasih atas doa dan kebaikan yang telah diberikan bapak, ibu, para sahabat dan keluarga kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas semua doa dan kebaikan bapak, ibu, para sahabat dan keluarga. Aamiin.

Bogor, Februari 2012

Abd. Qadim HS, lahir di Bima NTB pada tanggal 07 Desember 1967 adalah anak kedua dari 4 bersaudara dari ayah H. Sarbini dan ibu Hj. St Hasanah. Pendidikan SDN, SMPN 3 Bima dan SMAN 1 Bima diselesaikan di Kota Bima NTB. Pendidikan Sarjana Ilmu Pendidikan diperoleh dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Jember tahun 1992. Tahun 1995, melanjutkan pendidikan di PPs Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Program Studi Ilmu Lingkungan, dengan beasiswa dari Bapedal PCI Australia (Kontrol Polusi Jawa Timur), sebagai penggiat LSM-L Jawa Timur, selesai tahun 1998. Tahun 2003 diterima sebagai mahasiswa program Doktor (S3/BPPS) PS Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSL) Sekolah Pascasarjana (SPS) Institut Pertanian Bogor (IPB). Menikah dengan Dra. Retno Handawiyah tahun 1996 dan telah dikaruniai dua orang puteri yaitu : Rif’at Saidatul Hasanah Mataroakancilo (10 tahun), dan Raziqa Malika Ilmi Mataroakancilo (6 tahun).

Halaman

DAFTAR TABEL ... xiv

DAFTAR GAMBAR ... xix

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Kerangka Pemikiran ... 6

1.3 Permasalah Penelitian ... 10

1.4 Tujuan Penelitian ... 13

1.5 Manfaat Penelitian ... 13

1.6 Kebaruan (Novelty) Penelitian ... 14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ... 19

2.1 Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi dalam Perspektif Ekologi Politik ... 19

2.2 Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Permasalahan Taman Nasional ... 23

2.2.1 Sejarah gerakan konservasi ... 23

2.2.2 Kategori tujuan, manfaat dan permasalahan Taman Nasional ... 26

2.2.3 Konsep dan karakterisitk Taman Nasional ... 28

2.2.4 Rehabilitasi kawasan penyangga TNMB ... 31

2.3 Akses Masyarakat terhadap Sumberdaya Alam dan Lingkungan ... 33

2.4 Hak-hak Masyarakat dalam Pengelolaan SDA-L ... 35

2.5 Kelembagaan Masyarakat dalam Pengelolaan SDA-L .. 38

2.6 Aktor (Elite) dan Konflik dalam Pengelolaan SDA-L ... 40

BAB III METODE PENELITIAN ... 43

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian ... 43

3.2 Penentuan Substansi Penelitian ... 45

3.3 Paradigma Penelitian dan Posisi Peneliti ... 46

3.4 Rancangan Penelitian ... 48

3.5 Jenis dan Sumber Data ... 48

3.6 Penentuan Sampel ... 53

3.7 Teknik Pengumpulan Data ... 55

3.8 Validitas dan Reliabilitas Data ... 57

3.9 Metode Analisis Data ... 58

3.9.1 Analisis efektivitas dan polarisasi implementasi kebijakan ... 60

3.9.2 Analisis akses dan hak-hak masyarakat dalam pengelolaan TNMB ... 62

3.9.3 Analisis kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan TNMB ... 63

BAB IV KARAKTERISTIK DAERAH PENELITIAN ... 65

4.1 Sejarah, Letak Geografis, Luas dan Batas Administratif ... 65

4.5 Keadaan Flora dan Fauna ... 70

4.5.1 Keadaan flora ... 70

4.5.2 Keadaan fauna ... 71

4.6 Kondisi Sosial Budaya dan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa-desa Penyangga TNMB ... 72

4.6.1 Jumlah penduduk ... 72

4.6.2 Tingkat pendidikan ... 74

4.6.3 Jenis mata pencaharian ... 75

4.7 Tata Guna dan Pemilikan Lahan ... 77

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN ... 79

5.1 Kebijakan pengelolaan TNMB dalam perspektif ekologi politik ... 79

5.1.1 Sumber-sumber politik pengelolaan TNMB sebagai sumber polarisasi dan konflik kepentingan aktor ... 79

5.1.1.1 Pola hubungan Balai TNMB dengan Pemerintah Kabupaten ... 81

5.1.1.2 Pola hubungan Balai TNMB dengan kelompok LSM-L ... 90

5.1.1.3 Pola hubungan Balai TNMB dengan masyarakat desa-desa penyangga ... 99

5.1.1.4 Pola hubungan Balai TNMB dengan PT. Perkebunan LDO dan Masyarakat Kebun ... 115

5.1.1.5 Pola hubungan PT. LDO Jember (PT. Sukamade dan PT. Bandealit) dengan masyarakat ... 120

5.1.1.6 Pola hubungan masyarakat dengan LSM: Kasus Desa Wonoasri ... 123

5.2 Kondisi Faktual dan Ramifikasi;... 129

5.2.1 Konsekuensi kebijakan kemitraan rehabilitasi pada aspek sosial budaya ... 132

5.2.2 Konsekuensi kebijakan kemitraan rehabilitasi pada aspek sosial ekonomi ... 136

5.2.3 Konsekuensi kebijakan kemitraan rehabilitasi pada aspek ekologi ... 143

5.2.4 Kondisi faktual; dilema konservasi alam klasik versus konservasi alam populis dalam pemberdayaan masyarakat ... 153

5.2.5 Efektivitas penegakan Hukum Kehutanan dan Lingkungan ... 158

5.2.5.1 Efektivitas penegakan hukum ... 158

dalam pengelolaan TNMB ... 188

5.3 Dinamika dan ragam akses, hak dan kelembagaan masyarakat ... 200

5.3.1 Dinamika dan ragam akses masyarakat desa-desa penyangga ... 200

5.3.1.1 Akses sumberdaya hutan TNMB konvensional ... 200

5.3.1.2 Akses mafia pertambangan; ancaman pengelolaan TNMB ... 216

5.3.1.3 Gus Dur; Spirit akses pendudukan lahan ... 253

5.3.2 Dinamika dan ragam hak masyarakat desa-desa penyangga ... 257

5.3.2.1 Hak-hak masyarakat desa penyangga berdasarkan pendekatan hukum ... 257

5.3.2.2 Hak-hak masyarakat desa penyangga berdasarkan pendekatan teoritik ... 263

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN ... 269

6.1 Kesimpulan ... 269

6.2 Saran Kebijakan ... 271

xiv

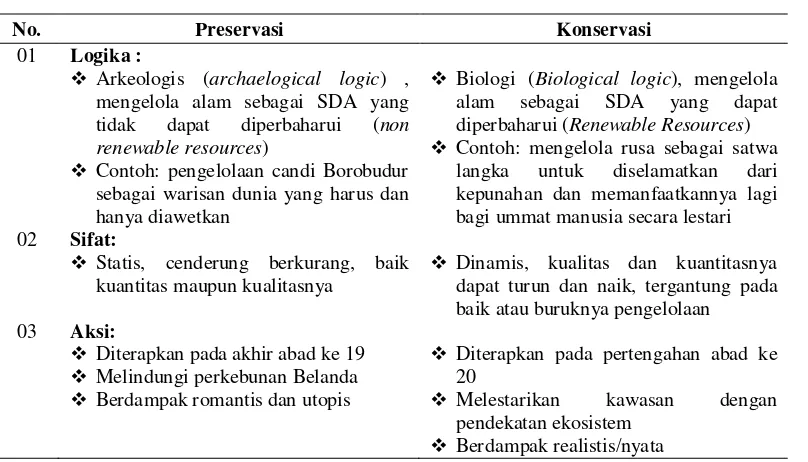

1 Perbedaan antara preservasi dengan konservasi ... 25

2 Kategori internasional kawasan hutan Taman Nasional berdasarkan tujuan pelestarian ... 27

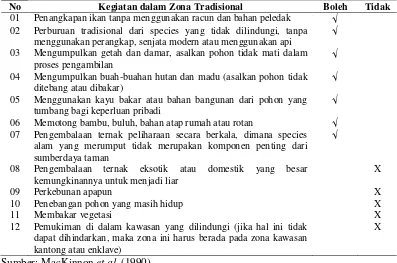

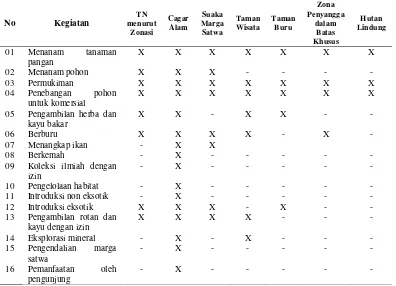

3 Kegiatan yang dibolehkan (√) d an dilarang (X) d alam zon a tradisional taman nasional ... 29

4 Kegiatan-kegiatan yang dilarang (X) dalam berbagai kategori kawasan yang dilindungi ... 31

5 Desa-desa penyangga TNMB yang ditetapkan sebagai lokasi penelitian ... 43

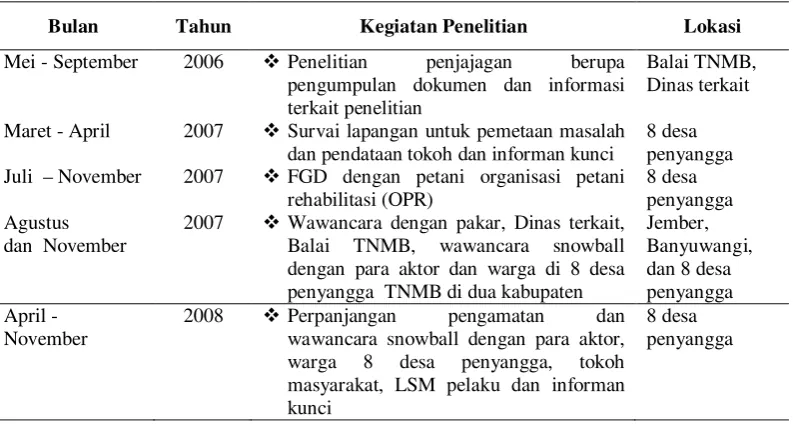

6 Tahapan penelitian yang dilakukan ... 45

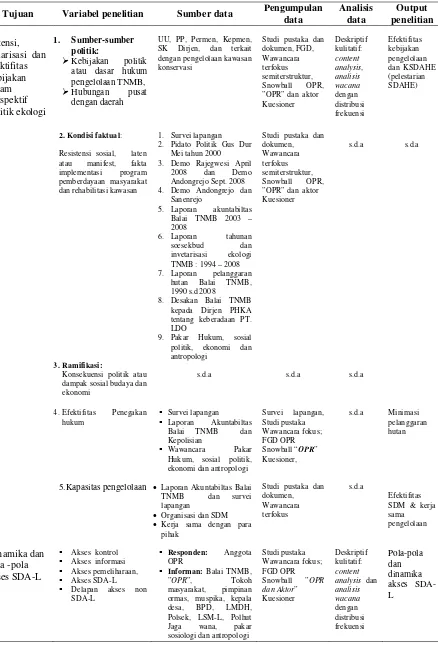

7 Jenis dan sumber data berdasarkan tujuan penelitian ... 49

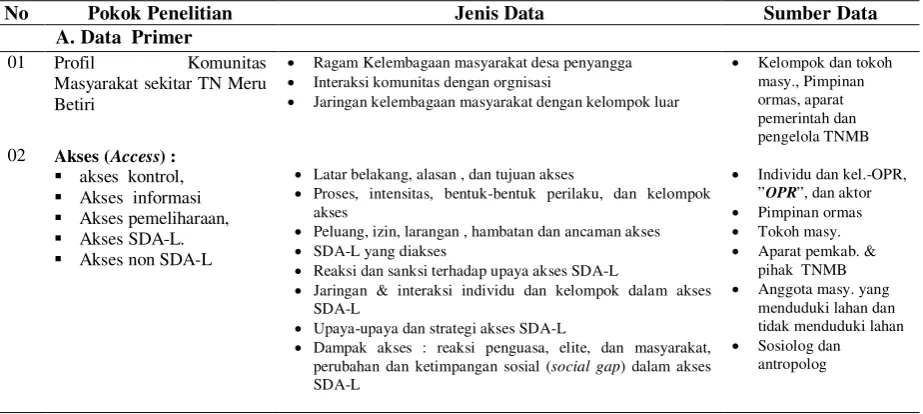

8 Pokok penelitian, jenis dan sumber data ... 50

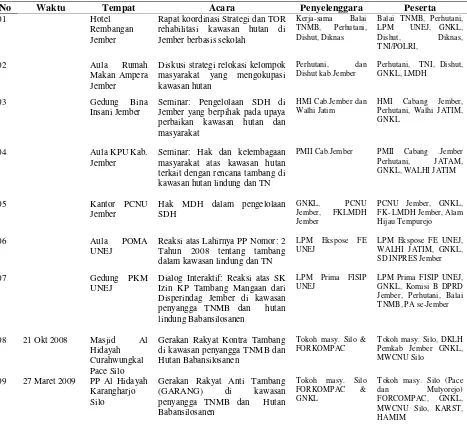

9 Pertemuan lokal tentang pengelolaan kawasan hutan di Jember yang diikuti ... 52

10 Distribusi responden untuk analisis implementasi kebijakan, akses, hak dan kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan TNMB ... 56

11 Kriteria dan teknik pemeriksaaan keabsahan/validitas data dinamika akses, hak dan kelembagaan ... 57

12 Analisis wacana dan fenomena-fenomena penting yang diamati ... 59

13 Kelembagaan konservasi TNMB (Ketan Merah/OPR) bentukan Balai TNMB ... 64

14 Tipe ekosistem pada setiap zonasi TNMB ... 67

15 Sumberdaya air dalam kawasan TNMB ... 68

16 Potensi sumberdaya air sungai-sungai dalam kawasan TNMB ... 68

17 Jenis-jenis pemanfaatan sumberdaya air dalam kawasan TNMB ... 69

18 Jumlah penduduk dan kepala keluarga desa-desa penyangga TNMB ... 73

19 Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di desa-desa penyangga TNMB ... 74

20 Jenis mata pencaharian penduduk desa-desa penyangga di sekitar TNMB ... 75

xv

sekitar TNMB ... 77

23 Sinergitas kerja-sama, konsolidasi dan interaksi antara Balai TNMB dengan para pihak dalam pengelolaan TNMB pasca penjarahan 1998/1999 ... 82

24 Kualitas interaksi, sumber konflik, kerjasama, kolaborasi dan kontroversi antar aktor dalam pengelolaan kawasan TNMB 1999-2011 ... 85

25 Persebaran permukiman liar (illegal settlement) dalam kawasan TNMB menurut pihak Balai TNMB ...….. 105

26 Nama-nama warga desa penyangga dan tempat tujuan perantauan

untuk mengubah nasib, sekarang mereka kembali ke desa

asalnya ... 107

27 Upah pekerja perkebunan PT. LDO Jember (PT. Bandealit Jember

dan PT. Sukamade Baru Banyuwangi) berdasarkan jenis

pekerjaan ... 114

28 Substansi nilai, sikap dan perilaku sosial budaya yang mengalami pergeseran dan perubahan ...…...… 135

29 Manfaat program rehabilitasi (MPR) terhadap pendapatan kotor para petani di lahan rehabilitasi ... 137

30 Kenaikan standar upah harian di desa-desa Sarongan dan

Kandangan ... 138

31 Rerata biaya yang dikeluarkan oleh para petani dalam setiap kegiatan pertanian dan perladangan ... 139

32 Efektivitas kebijakan distribusi pemanfaatan lahan terhadap

peningkatan pendapatan ekonomi keluarga (rumah tangga) para petani ... 140

33 Manfaat distribusi lahan zona rehabilitasi terhadap peningkatan pendapatan para petani ... 141

34 Kategori keberhasilan tumbuh dan persentase hidup tanaman hidup tanaman pokok program rehabilitasi TNMB ... 144

35 Perbandingan rerata persentase hidup per jenis tanaman pokok dalam zona rehabilitasi ... 147

36 Perbandingan jumlah jenis dan persentase tanaman pokok dalam zona rehabilitasi TNMB ... 147

37 Efektivitas kebijakan dilihat dari ketaatan para petani OPR

melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak rehabilitasi …... 150

38 Realisasi program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat

xvi

1995/1996-2000 ... 158

40 Akses illegal pengambilan kayu perkakas tahun 1995/1996-2004 di

dalam kawasan TNMB ... 159

41 Frekuensi pelanggran hutan dalam kawasan TNMB tahun

2000-2004 ... 160

42 Kasus pelanggaran hutan dan kerugian materi tahun 2000-2004

Balai TNMB ... 162

43 Indeks jenis kasus tindak pidana bidang kehutanan berdasarkan

penyidik tahun 2005-2009 di Balai TNMB ... 164

44 Efektivitas kebijakan dilihat dari dukungan, ketaatan dan keterlibatan masyarakat dan OPR dalam membantu upaya

penegakan hukum ... 165

45 Kelembagaan intra masyarakat desa; perhatian dan kontribusi

pada masalah pengelolaan TNMB ... 172

46 Kontribusi dan deviasi fungsi dan peran kelembagaan konservasi

desa ... 174

47 Bantuan ternak dan peralatan dan pemberdayaan masyarakat yang

pernah diberikan oleh TNMB ... 181

48 Pelatihan, bantuan modal dan bibit dalam pemberdayaan

masyarakat yang pernah diberikan oleh TNMB ... 182

49 Kontribusi, fungsi dan peran para pemimpin nonformal desa-desa

penyangga dalam pengelolaan TNMB ... 187

50 Aktivitas pemimpin di desa-desa penyangga berkaitan dengan pengelolaan dan pengambilan hasil hutan dalam kawasan TNMB ... 188

51 Peran dalam mekanisme akses para aktor berdasarkan teori

Ribbot dan Peluso (2003) ... 193

52 Identifikasi aktor, kepentingan, peran, kelemahan dan kekuatan

dalam implementasi kebijakan TNMB ... 194

53 Interaksi antara aktor institusional dalam perlawanan dan

pertarungan akses pengelolaan kawasan TNMB 1999/2009 ... 198

54 Akses pengambilan kayu perkakas tahun 1995/1996-2004 dalam

kawasan TNMB ... 203

55 Penggunaan waktu dan intensitas pemanfaatan kayu bakar dan

bambu oleh para aktor tingkat 1 (satu) di desa-desa penyangga TNMB ...

210

56 Lokasi pengambilan bambu oleh kelompok masyarakat desa

xvii

banyak diakses oleh warga masyarakat desa penyangga dari dalam kawasan TNMB ... 212

58 Daftar harga beberapa jenis bambu per satuan yang biasa diakses oleh aktor tingkat pertama di desa penyangga TNMB ... 216

59 Gerakan kontra akses tambang koalisi LSM-L dan organisasi

pencinta alam (OPA) Jember ... 231

60 Perubahan RTRW kabupaten Jember demi memuluskan akses

tambang di sekitar kawasan TNMB dan hutan lindung Babansilosanen ... 243

61 Tim Ahli Pemkab Jember yang melakukan studi kelayakan dan

legalisasi kegiatan pertambangan secara akademik ... 248

62 Proses akses lahan dalam kawasan TNMB ... 256

63 Luas lahan pendudukan dan jenis tanaman pokok yang dibagikan dan ditanam tahun 2002 dan 2003 ...

257

64 Hak-hak konkrit kelompok masyarakat desa-desa penyangga atas sumberdaya hutan dan lahan TNMB yang sudah berjalan ... 260

65 Kesepakatan kegiatan rehabilitasi pada zona rehabilitasi TNMB berdasarkan SK No: 947/Sek.01/VI-TNMB/2003 ……... 262

66 Hak-hak masyarakat dalam pengelolaan TNMB ... 263

xix

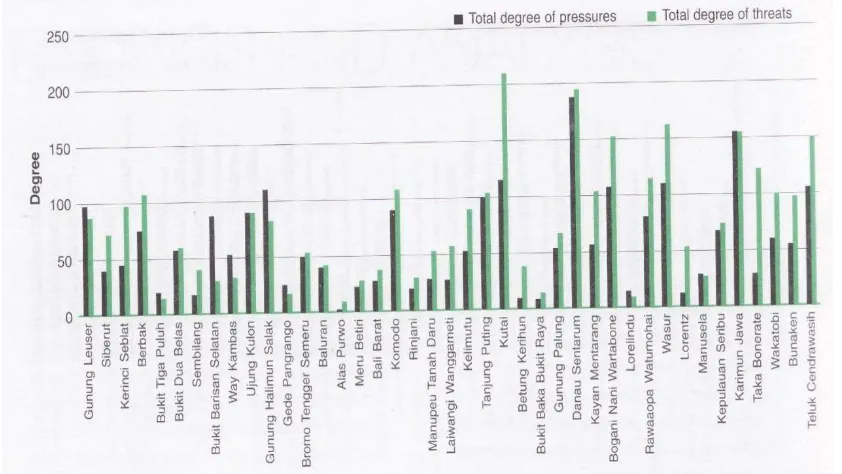

1 Histogram nilai penting biologi dan sosial ekonomi taman

nasional di Indonesia ... 2

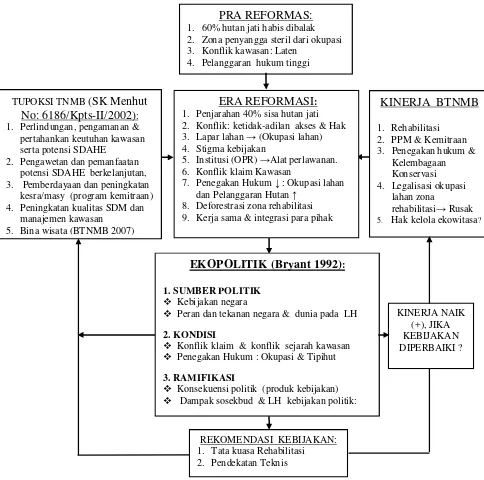

2 Histogram perbandingan derajat total tekanan dan ancaman taman

nasional di Indonesia ... 5

3 Kerangka pemikiran penelitian ... 9

4 Desa-desa penyangga TNMB yang menjadi lokasi penelitian ... 44

5 Proses transisi, perpaduan dan saringan penampakan fenomena berdasarkan interpretasi informan dan peneliti yang berbeda

selama proses penelitian, modifikasi dari Gőnner (2001) ... 56 6 Tahapan pelaksanaan penelitian ... 58

7 Bagan alir proses verifikasi dan analisis implementasi kebijakan

pengelolaan TNMB; Modifikasi dari Sugiono (2007) ... 61

8 Bagan alir proses verifikasi dan analisis dinamika, mekanisme dan hubungan akses atas SDA-L dalam kawasan TNMB (Sumber: Ribot & Peluso 2003; Modifikasi dari Sugiono (2007) ... 62

9 Bagan alir proses verifikasi dan analisis dinamika, mekanisme dan hubungan tenurial hak-hak atas SDA-L dalam kawasan TNMB (Sumber: Schlager & Ostrom 1992; Lynch 1995; FAO 2002; Modifikasi dari Sugiono 2007) ... 63

10 Bagan alir proses verifikasi dan analisis dinamika, mekanisme dan interaksi kelembagaan masyarakat dalam kawasan TNMB; Sumber: Merton (1975), Horton & Hunt (1991); Cohen (1992); Ostrom (1992); Kartodihardjo (2006); Modifikasi dari Sugiono (2007) ... 64

11 Denah Rajekwesi ± tahun 1949 menurut tokoh masyarakat

Kampung Rajekwesi dan desa Sarongan, setelah terjadi penangkapan warga yang mengankut kayu jati oleh petugas PHPA April 2008, bahwa Rajekwesi bukan dalam kawasan TNMB (Dokumen Sejarah Kampung Rajekwesi Desa Sarongan,

2008) ... 111

xx

dan masyarakat setempat ... 125

14 Dinamika pelanggaran hutan dalam kawasan TNMB pada situasi

politik nasional chaos tahun 1995/1996-1999/2000 ... 160

15 Frekuensi pelanggaran hutan dalam kawasan TNMB tahun

2000-2004 ...………... 161

16 Frekuensi pelanggaran hutan dalam kawasan TNMB selama

periode tahun 2005-2009 ... 164

17 Petugas TNMB sedang mengecek dan mengukur omtrek tunggak

kayu Garu barang bukti yang ditemukan di TKP ... 169

18 Pertarungan antara kelompok pro akses tambang (instrumen

negara) versus elemen kontra akses tambang dalam kawasan lindung dan konservasi TNMB ... 190

19 Demonstrasi masyarakat anti tambang pada kawasan konservasi dan kawasan lindung di Jember (TNMB dan Paseban-P Nusa Barong) ... 192

20 Histogram dinamika akses SDH TNMB berdasarkan kasus

pelanggaran hutan tahun 1995/1996-2004 ... 204

21 Grafik jumlah akses ilegal kayu jati dan kayu rimba tahun

1995/1996-2008 (BKSDA, 1995-1998; BTNMB 1998-2009) ... 206

22 Pola interaksi antar aktor dalam mengakses sumberdaya hutan

TNMB ... 207

23 Pengambilan bambu oleh masyarakat untuk berbagai

keperluan ... 209

24 Akses rotan yang berhasil disita Balai TNMB (Dokumentasi

Balai TNMB) ... 211

25 Dinamika akses perburuan satwa dalam kawasan TNMB tahun

2005-2008 ... 213

26 Pertarungan akses industri pertambangan versus akses kayu dan akses lapar lahan pada kawasan TNMB dan hutan lindung Babansilosanen dalam situasi ketidak-pastian politik ... 219

27 Akses dan hak pemanfaatan lahan ilegal oleh masyarakat ... 255

28 Pertarungan memperoleh hak dalam kawasan TNMB tahun

1999-2010 ...………... 259

29 Okupasi lahan oleh masyarakat di desa dan di desa

1. 1 Latar belakang

Taman Nasional Meru Betiri (TNMB), dari aspek Biological Importance

Value (BIV) merupakan Taman Nasional terkaya nomor 1 (satu) dari 42 (empat

puluh dua) Taman Nasional yang ada di Indonesia, dengan nilai BIV: 47 point

(Gambar 1), peringkat kedua ditempati oleh TN Lorenzt, TN Danau Sentarum dan

TN Karimun Jawa, dengan nilai BIV: 45 point, dan pada peringkat ketiga

ditempati oleh TN Gunung Leuser, TN Komodo, TN Gunung Halimun Salak, TN

TN Ujung Kulon, dan TN Sembilang, dengan nilai BIV: 42 point. TNMB dengan

luas total 58.000 Ha merupakan Taman Nasional terluas di propinsi Jawa Timur,

jika dibandingkan dengan 3 (tiga) Taman Nasional lainnya yang ada, yakni; (1)

TN Bromo TS dengan luas 50.276,3 Ha, (2) TN. Alas Purwo dengan luas 43.420

Ha, dan (3) TN Baluran dengan luas 25.000 H (BAPEDDA 1997/1998).

Di lihat dari aspek Social Economic Importance Value (SEIV), urutan

peringkat nilai sebagai berikut; peringkat pertama adalah TN Gunung Leuser

dengan nilai SEIV: 48,5 point, peringkat kedua adalah TN Kerinci Sebelat

dengan nilai SEIV: 47 ponit, peringkat ketiga ditempati oleh TN Danau Sentarum

dengan nilai SEIV: 45 point, dan pada peringkat ke empat ditempati oleh TN

Meru Betiri, TN Bukit Barisan, dan TN Wasur, dengan nilai SEIV: 42 point

(RAPPAM 2004).

Kekayaan tersebut merupakan potensi positif bagi konservasi sumberdaya

alam dan lingkungan (SDA-L) Indonesia. Hal ini menjadi modal dasar yang dapat

dimanfaatkan untuk berbagai-macam kepentingan pembangunan berkelanjutan,

termasuk untuk peningkatan derajat kesejahteraan ekonomi dan sosial budaya

masyarakat perdesaan di sekitarnya. Potensi peringkat pertama untuk BIV dan

keempat untuk SEIV nasional tersebut, ternyata menghadapi masalah

kompleksitas sosial budaya dan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. Masalah

tersebut berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan kebijakan politik

Gambar 1 Histogram nilai penting biologi dan sosial ekonomi Taman Nasional di Indonesia (RAPPAM 2004)

Kebijakan politik pengelolaan taman nasional era rezim Orde Baru

--termasuk pengelolaan TNMB-- di satu sisi, demi perlindungan SDA-L yang ada

di dalamnya, telah memotong dan merintangi akses (access) dan hak (rights)

serta represif terhadap kelembagaan (institution) masyarakat sekitarnya. Pada sisi

lain, dengan legalitas Surat Izin Hak Guna Usaha (HGU), ia memberi akses dan

hak ekslusif terhadap kelompok minoritas dominan PT. Ledokombo Jember (PT.

LDO) untuk memanfaatkan SDA-L dalam kawasan Taman Nasional.

Pembatasan dan kontrol atas akses dan hak-hak masyarakat lokal terhadap

SDA-L merupakan bentuk-bentuk kekerasan ekologis (eco-violence) yang sering

terjadi dalam praktik kebijakan pengelolaan SDA-L di banyak negara-negara

Asia, Afrika dan Amerika Latin (Salmi 2006). Pemberian akses dan hak eksklusif

(private property) tersebut menunjukan inkonsistensi sekaligus keberpihakan UU

No. 5/1990 dengan memeperdagangkan (tradable title) zona kawasan pada

kelompok minoritas dominan. Dalam kebijakan pengelolaan TNMB, dengan

mengandalkan argumentasi sejarah, akses dan hak privasi dapat diberikan kepada

PT. Sukamade Baru Banyuwangi dan PT. Bandealit Jember sebagai anak

perusahaan PT. Ledokombo (LDO) Jember, untuk mengelola zona pemanfaatan

khusus seluas 2.154 Ha (1994)1,2 atau zona penyangga 2.155 Ha (1999)3

1

SK DirJend PHPA Nomor: 68/KPTS/DJ-VI/1994, tanggal 30 April 1994

dalam

Akses dan hak ekslusif diberikan dan atau diperoleh seseorang atau suatu

perseroan merupakan bentuk penghargaan serta pengendalian politik yang

bermuara pada ketidak-adilan distribusi SDAL. Pengendalian atas SDA-L,

dimaksudkan untuk menundukan masyarakat atau pengusaha ke dalam kendali

sosial politik dan ekonomi pemerintah (Gorz 2002). Mitchell et al. (2003)

menunjukkan bahwa akses terhadap lingkungan dan sumberdaya alam yang tidak

seimbang dapat menyebabkan banyak persoalan. Akses yang tidak seimbang

biasanya disebabkan oleh pranata hukum atau hak milik yang terkonsentrasi

kepada kelompok kecil masyarakat, sehingga menimbulkan kelangkaan hak

kepemilikan bagi kelompok lain, yang kemudian memicu lebih banyak akibat

lain.

Ketidak-adilan akses, hak dan kelembagaan masyarakat atas SDA-L

bersumber dari kebijakan politik pemerintah, yang berakumulasi dengan masalah

rendahnya tingkat pendidikan, tekanan ekonomi dan penguasaan lahan yang

sangat terbatas, pertumbuhan penduduk, serta stabilitas politik nasional dan lokal.

Akumulasi masalah tersebut, ketika situasi politik nasional, regional atau lokal

chaos memicu masyarakat untuk terus menekan dan mengancam secara massif

eksistensi kawasan TNMB sebagai kawasan konservasi (Gambar 2). Perspektif

politik konservasi ecofasisme, tekanan masyarakat adalah ancaman konservasi

SDA-L yang harus ditekan melalui pengawasan (control) oleh institusi yang kuat

(badan supranasional) (Dietz 1998). Kontrol dan penutupan akses yang kuat

selama rezim Orde Baru berkuasa terhadap masyarakat desa-desa penyangga

dalam pengelolaan kawasan TNMB telah mempersempit ruang gerak

masyarakat; Sementara kondisi sosial ekonomi masyarakat desa-desa penyangga

berada dalam kategori miskin kronis dengan penguasaan lahan yang sangat

terbatas dan tidak merata.

2

HGU atas areal TNMB tersebut berdasarkan SK Menhut No: 131/Kpts-II/1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Bekas Areal Perkebunan PT. Sukomade Baru yang terletak di TNMB Kabupaten Banyuwangi, seluas 1.098 Ha; Dan SK Menhut No: 132/Kpts-II/1998 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Bekas Areal Perkebunan PT. Bandealit yang terletak di TNMB Kabupaten Jember, seluas 1.057 Ha, yang selanjutnya ditetapkan sebagai zona penyangga Taman Nasional, tanggal 23 Pebruari 1998. SK Menhut ini dikeluarkan berdasarkan Surat Persetujuan Menhut No: 1194/Menhut-II/1997 tanggal 7 Oktober 1997, tentang persetujuan pelepasan kawasan hutan bekas areal Perkebunan PT Sukamade Baru dan bekas areal perkebunan PT Bandealit.

Tingkat penguasaan lahan pertanian masyarakat

desa-3

desa penyangga TNMB di kabupaten Jember dan Banyuwangi rata-rata 1,020

Ha/KK.

Melemahnya kontrol pemerintahan rezim Orde Baru atas sejumlah

kawasan hutan dan taman nasional secara nasional, mendorong banyak pihak

--terutama aparat penegak hukum, aparat keamanan, pengelola taman nasional,

birokrat dan pengusaha kayu lokal -- melakukan aksi ambil untung, dengan

membayar tenaga masyarakat desa penyangga untuk menjarah kayu jati dan kayu

rimba yang berada dalam kawasan TNMB dan hutan lindung Babansilosanen.

Stabilitas politik nasional yang sangat labil dan perilaku aparat pemerintah seperti

disebut di atas mendorong masyarakat desa penyangga untuk melakukan hal yang

sama -- tidak sekedar sebagai tanaga bayaran-- dengan melakukan konsolidasi

nilai dan aksi penjarahan dan okupasi lahan secara massal. Kebijakan politik dan

situasi sosial politik tahun 1997 hingga 2003, dalam kasus pengelolaan TNMB,

mengacu kepada perspektif ekologi politik Bryant (1992), merupakan situasi

sosial politik yang tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki hubungan kausalitas dari

tiga faktor utama, yakni sumber-sumber politik, kondisi dan ramifikasi. Salah satu

dampak dari ketiga faktor tersebut adalah melemahnya kontrol badan

supranasional dan bahkan badan supranasional memposisikan dirinya sebagai

aktor penting dari melemahnya kontrol atas kawasan, sehingga menggiring dan

memaksa kawasan TNMB masuk dalam kondisi dan kompleksitas politik

perubahan lingkungan di wilayah Tapal Kuda Jawa Timur.

Dampak lanjutan dari penjarahan adalah okupasi lahan. Penanganan

masalah okupasi lahan, dalam situasi sosial politik yang labil, bagi Balai TNMB

tidak ada pilihan lain untuk keluar dari masalah tersebut kecuali dengan

melegalisasi akses menanam tanaman keras dan musiman dalam lahan zona

rehabilitasi secara bersyarat kepada beberapa kelompok masyarakat desa-desa

penyangga dalam kendali Balai TNMB. Penjarahan kayu dan okupasi lahan

TNMB pada situasi sosial politik yang diuraikan di atas dapat dikategorikan

sebagai bentuk-bentuk atau gerakan akses yang dikembangkan oleh Ribot dan

Pelusso (2003). Legalisasi akses menanam tanaman keras dan musiman dalam

masyarakat desa penyangga menjadi “memiliki sejumlah hak” atas lahan dalam

kawasan rehabilitasi (Schlager dan Ostrom 1992).

Gambar 2 Histogram perbandingan derajat total tekanan dan ancaman taman nasional di Indonesia (RAPPAM 2004)

Menghadapi situasi di atas, Balai TNMB berdasarkan SK Menteri

Kehutanan No: 6186/Kpts-II/2002, ditugaskan untuk ”Menjalankan pengelolaan

kawasan TNMB dalam rangka konservasi sumberdaya alam hayati dan

ekosistemnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Untuk

mengemban tugas pokok dan fungsi tersebut, maka TNMB menyusun Rencana

Strategis (Renstra) berdasarkan Visi, yakni; ”Terwujudnya pengelolaan Taman

Nasional Meru Betiri secara optimal, lestari dan berkeadilan, yang bermanfaat

bagi kesejahteraan masyarakat” (BTNMB 2007). Dari visi tersebut, maka

ditetapkanlah misi pengelolaan TNMB, yakni; (1) melindungi dan

mempertahankan keutuhan kawasan beserta potensi sumberdaya alam hayati dan

ekosistemnya, (2) memanfaatkan potensi sumberdaya alam hayati dan

ekosistemnya secara berkelanjutan, (3) memberdayakan dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan melalui program kemitraan dengan

LSM-L nasional dan lokal, dengan atau tanpa MoU dan (4) meningkatkan kualitas

1. 2 Kerangka Pemikiran

Pengelolaan Taman Nasional –termasuk TNMB— dirancang dan

dilaksanakan berdasarkan visi, misi dan strategi yang formulasinya disesuaikan

dengan dinamika politik nasional, regional dan lokal. Pasca tumbangnya rezim

Orde Baru (1997/1998), Balai TNMB harus membuat formula baru mengenai pola

hubungannya dengan para pihak, terutama kalangan LSM-L dan masyarakat

sekitar kawasan yang menggantungkan hidupnya pada kawasan TNMB. Dinamika

dan situasi sosial politik tersebut menunjukan pengaruhnya yang signifikan

terhadap eksistensi kawasan dan kinerja Balai TNMB dalam mengelola kawasan.

Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No: 6186/Kpts-II/2002 , tugas pokok

yang harus dilaksanakan oleh Balai TNMB adalah ”menjalankan pengelolaan

kawasan TNMB dalam rangka konservasi sumberdaya alam hayati dan

ekosistemnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Untuk

mengemban tugas pokok dan fungsi tersebut, maka TNMB menyusun Rencana

Strategis (Renstra) berdasarkan Visi, yakni; ”terwujudnya pengelolaan TNMB

secara optimal, lestari dan berkeadilan, yang bermanfaat bagi kesejahteraan

masyarakat” (BTNMB 2007).

Menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) di atas pada situasi politik

yang telah bergeser atau berubah, Balai TNMB berjalan dalam koridor sejumlah

sumber-sumber politik, berhadapan dengan sejumlah situasi dan kondisi sosial

faktual serta masalah ramifikasi (Bryant, 1992) yang muncul hampir secara

bersamaan. Kompleksitas situasi dan kondisi sosial demikian, sebagian belum

sempat dipikirkan atau diprediksi oleh para penyelenggara birokrasi pemerintah,

sehingga para pihak yang bertanggung-jawab relatif kesulitan untuk mengurai

masalah, menentukan solusi yang tepat sasaran dan menyelesaikan masalah

konflik kepentingan dan perebutan akses dan hak atas SDA-L dalam suatu

kawasan. Bahkan tidak jarang, penanggung-jawab suatu institusi pemerintah

mengeluarkan suatu kebijakan yang sifatnya prematur yang justeru menimbulkan

masalah berkelanjutan dan lebih rumit untuk diselesaikan, seperti pada kasus

legalisasi akses menanam tanaman keras dan musiman dalam lahan zona

Terkait dengan masalah di atas, bahwa idea legalisasi akses menanam

tanaman keras dan musiman dimaksudkan untuk mendukung percepatan

program rehabilitasi. Namun, pada praktiknya, rehabilitasi ternyata bukanlah

sekedar aksi menanam an sich yang telah menjadi bagian dari hidup masyarakat

agraris. Menanan bagi masyarakat desa sekitar kawasan memiliki beragam makna

yang harus dicermati dalam banyak dimensi (dimensi nilai ekonomi, sosial politik,

strategi bertahan dalam kawasan, solidaritas serta kuasa kelompok dan individu),

untuk melawan ketidak-adilan akses dan hak atas SDA-L yang diterapkan oleh

pemerintah. Pembentukan kelembagaan konservasi masyarakat organisasi petani

rehabilitasi/ kelompok tani rehabilitasi (OPR/ KetanMerah) sebagai syarat

legalisasi akses menanam tanaman keras dan musiman juga dimaksudkan untuk

mendukung percepatan rehabilitasi zona penyangga berbasis masyarakat. Namun

eksistensi lembaga konservasi bentukan Balai TNMB tersebut tidak linier

dengan program rehabilitasi, pengawasan dan penegakan hukum atas

pelanggaran hutan (tipihut) yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan.

Tekanan dan stigma sosial yang mengacu kepada sumber-sumber politik

pengelolaan TNMB terhadap kelompok masyarakat desa-desa penyangga dalam

mengakses dan mendapatkan hak-hak mereka atas potensi SDA-L, pengabaian

sejarah dan keberlanjutan hidup masyarakat sekitarnya, serta secara nyata hanya

berpihak kepada kelompok minoritas bermodal, bermuara pada timbulnya

beragam resistensi sosial. Persaingan akses, dan hak antar aktor atau kelompok

masyarakat untuk mendapatkan SDA-L dalam kawasan TNMB saat ini relatif

tinggi. Fakta-fakta sosial dilapangan menunjukkan bahwa integrasi

kepentingan antara pihak pengelola TNMB demi idealisme konservasi dengan

masyarakat sekitar kawasan demi bertahan hidup (nyoon odi’ pada negaranya)

dan pihak PT. Ledokombo (LDO) Jember demi kepentingan pragmatisme

ekonomi, serta kepentingan para pihak lainnya pada eksistensi TNMB, dalam

hal-hal yang mendasar belum berjalan secara optimal. Artinya, para pihak

berjalan dengan pikiran dan kepentingannya masing-masing.

Tekanan dan ancaman masyarakat terhadap eksistensi kawasan TNMB,

karena itu tidak cukup hanya dibendung dengan argumentasi politik dan hukum

mendalami implementasi kebijakan, dinamika persaingan, jaringan dan pola-pola

akses, hak dan kelembagaan masing-masing aktor atau kelompok masyarakat

pada kasus pengelolaan TNMB era reformasi politik nasional menjadi sangat

penting untuk dilakukan, sehingga tekanan dan ancaman terhadap eksistensi dan

keberlanjutan TNMB sebagai kawasan konservasi dapat dikelola secara positif.

Situasi dan kondisi --saling klaim, sikap dan perilaku serta stigma kebijakan Balai

TNMB-- telah mengganggu fokus dan kinerja konservasi Balai TNMB.4

4

Wawancara dengan tokoh masyarakat Rajekwesi Oktober 2007 di Dusun Rajekwesi

Guna mengawal dan mendukung kinerja konservasi, rehabiltasi berbasis

pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (PPM) secara simbolis telah

dilakukan oleh Balai TNMB. Namun, gerakan tersebut belum menunjukkan hasil

yang menggembirakan dilihat dari aspek sosial budaya, aspek sosial ekonomi

masyarakat sekitarnya dan aspek ekologi. Hal ini berarti masih ada masalah

mendasar yang belum disentuh dan dibahas oleh pihak pengelola dan para pihak

terkait, sebagai arah baru pengelolaan TNMB, yakni yang berkaitan dengan tata

kuasa dan pendekatan teknis untuk menyelesaiakan masalah-masalah jangka

Gambar 3 Kerangka Pemikiran Penelitian. PRA REFORMAS:

1. 60% hutan jati habis dibalak 2. Zona penyangga steril dari okupasi 3. Konflik kawasan: Laten

4. Pelanggaran hukum tinggi

ERA REFORMASI:

1. Penjarahan 40% sisa hutan jati 2. Konflik: ketidak-adilan akses & Hak 3. Lapar lahan → (Okupasi lahan) 4. Stigma kebijakan

5. Institusi (OPR) →Alat perlawanan. 6. Konflik klaim Kawasan

7. Penegakan Hukum ↓ : Okupasi lahan dan Pelanggaran Hutan ↑

8. Deforestrasi zona rehabilitasi 9. Kerja sama & integrasi para pihak

KINERJA BTNMB

1. Rehabilitasi 2. PPM & Kemitraan 3. Penegakan hukum &

Kelembagaan Konservasi 4. Legalisasi okupasi

lahan zona

rehabilitasi→ Rusak

5. Hak kelola ekowitasa?

TUPOKSI TNMB (SK Menhut No: 6186/Kpts-II/2002): 1. Perlindungan, pengamanan &

pertahankan keutuhan kawasan serta potensi SDAHE

2. Pengawetan dan pemanfaatan potensi SDAHE berkelanjutan, 3. Pemberdayaan dan peningkatan

kesra/masy (program kemitraan) 4. Peningkatan kualitas SDM dan

manajemen kawasan 5. Bina wisata (BTNMB 2007)

EKOPOLITIK (Bryant 1992):

1. SUMBER POLITIK

Kebijakan negara

Peran dan tekanan negara & dunia pada LH

2. KONDISI

Konflik klaim & konflik sejarah kawasan

Penegakan Hukum : Okupasi & Tipihut

3. RAMIFIKASI

Konsekuensi politik (produk kebijakan)

Dampak sosekbud & LH kebijakan politik:

REKOMENDASI KEBIJAKAN: 1. Tata kuasa Rehabilitasi 2. Pendekatan Teknis

1. 3 Permasalahan Penelitian

TNMB ditetapkan sebagai Taman Nasional berdasarkan SK Menteri

Kehutanan No. 277/Kpts-VI/1997. Perubahan status menjadi Taman Nasional

Meru Betiri (TNMB) membutuhkan waktu yang sangat panjang, yakni dari tahun

1938 dengan status sebagai hutan lindung hingga tahun 1997 atau lebih dari 70

(tujuh puluh) tahun. Sejak dulu hingga ditetapkannya sebagai Taman Nasional,

TNMB terus menghadapi masalah internal maupun eksternal.

Legalisasi akses menanam tanaman keras dan musiman dalam lahan zona

rehabilitasi TNMB yang diakses oleh masyarakat pasca penjarahan kayu jati dan

kayu rimba dalam kawasan TNMB (1997-2003) dan pembentukan kelembagaan

konservasi masyarakat desa penyangga TNMB, dianggap sebagai solusi masalah

terbaik untuk memperbaiki pola hubungan dengan kelompok masyarakat desa

penyangga, guna mendukung gerakan rehabilitasi dan penegakan hukum dalam

kasus tindak pidana hutan (tipihut).

Permasalahan akses dan hak menanam tanaman keras dan musiman dalam

zona rehabilitasi TNMB yang dilegalkan pada Agustus 2003 kepada kelompok

masyarakat di 7 (tujuh) desa penyangga, saat ini mulai menimbulkan isu tenurial

yang mengarah kepada “ketidak-pastian tenurial“ (tenurial insecurity) bagi

masyarakat desa penyangga dan juga bagi pihak pengelola TNMB sendiri.

Tenurial insecurity terutama berkaitan dengan upaya, proses dan teknis

“pengambil-alihan” lahan yang telah didistribusikan kepada warga masyarakat

pasca program kerja-sama rehabilitasi berbasis kemitraan (pemberdayaan

masyarakat)

Secara internal, Balai TNMB berhadapan dengan banyak masalah seperti,

masalah profesionalisme dan kemampuan aparat atau sumberdaya manusia berakhir Agustus 2008. Pembiaran kawasan penyangga TNMB

dalam kondisi tenurial insecurity atau pun penegakan hukum yang ketat, memiliki

peluang yang sama untuk melahirkan masalah sosial yang lebih rumit pada

masa-masa mendatang, sehingga memaksa pemerintah untuk melakukan penyesuaian

secara mendasar dan atau terpaksa harus melenturkan sumber-sumber politik yang

sudah ada, menghadapi gerakan masyarakat lapar lahan dan tuntutan keadilan

akses, hak dan perlakuan yang sama atas SDA-L yang ada dalam kawasan

(SDM) dalam menjaga dan mengelola kawasan, keterbatasan dalam melakukan

sosialisasi kebijakan lembaga pada masyarakat desa-desa penyangga. Selain itu,

juga keterbatasan sarana dan prasarana dalam mempertahankan keutuhan

kawasan agar berfungsi optimal, penataan dan pembinaan daya dukung kawasan,

pemanfaatan potensi kawasan, efektifitas pemeliharanan dan pemantauan pal

batas zonasi yang belum maksimal dan belum jelas antara masing-masing zonasi

karena keterbatasan dana, pembuatan batas luar kawasan dengan desa-desa

penyangga belum ada atau belum dilakukan, pembagian zonasi di lapangan masih

belum jelas dan batas-batas zonasi di lapangan ditentukan berdasarkan perbedaan

vegetasi yang ada (bersifat imajiner), sehingga memungkinkan bagi masyarakat

atau PT. Bandealit dan PT. Sukamade melakukan perluasan kawasan secara

sepihak tanpa sepengetahuan pihak Balai TNMB.

Secara eksternal, Balai TNMB juga berhadapan dengan sejumlah

masalah, seperti, konflik kepentingan yang bersifat laten antara idealisme

konservasi pihak Balai TNMB dengan pragmatisme pihak PT. Ledokombo (PT

LDO) yang membawahi PT. Bandealit dan PT. Sukamade. Kedua perusahaan

perkebunan tersebut bertindak curang, merusak ekosistem hutan cadangan dengan

menggerogoti batas kebun, menanam tanaman keras seperti PTPN, yang memicu

kecemburuan masyarakat desa penyangga yang melakukan rehabilitiasi.

Eksistensi PT. LDO sama sekali tidak memberikan kontribusi bagi upaya

konservasi TNMB, dan juga bagi perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat

desa-desa di sekitarnya. Keberadaan masyarakat pekerja di dua perusahaan

tersebut juga mengancam keberlanjutan kawasan. Kondisi tersebut sangat

mempengaruhi kinerja Balai TNMB. Terkait dengan eksistensi PT. Bandealit dan

PT. Sukamade, pihak Balai TNMB telah mengajukan permohonan kepada Dirjen

PHKA, melalui Surat No. 5.552.1/BTNMB.01/2008, untuk meninjau kembali

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 132/Kpts-II/1998, serta izin Hak Guna

Usaha (HGU) atas nama PT. Bandealit Jember.

Klaim hak atas kawasan antara Balai TNMB dengan masyarakat sekitar

dan TNI AD, mulai menimbulkan konflik. Bagi pihak Balai TNMB, masyarakat

yang bermukim dalam kawasan TNMB adalah pemukim liar dan illegal (illegal

TNMB, baik Jember maupun Banyuwangi, mulai mencuat dampak dari masalah

latent, yakni resistensi atas klaim legalitas huku m positif versus legalitas akses

dan hak atas SDA-L berdasarkan fakta sejarah, seperti kasus Rajekwesi 2008.

Masalah ini untuk sebagian besar sudah mengalami proses pembusukan, sebagai

akibat perbedaan akses, hak dan perlakuan pemerintah terhadap masyarakat desa

penyangga dengan pihak PT. Sukamade dan PT. Bandealit. Proses pembusukan

ini sangat berbahaya bagi eksistensi Balai TNMB.

Dampak dari akumulasi masalah pengelolaan TNMB adalah tekanan dan

ancaman berupa tindak pencurian flora dan fauna (non timber forest product)

untuk kebutuhan domestik dan komersial, kebakaran hutan (forest fire), perburuan

illegal (illegal hunting) dan pencurian kayu (illegal logging) yang setiap tahunnya

cenderung mengalami kenaikan5

1. Bagaimanakah bentuk pola hubungan (relasi sosial), sumber-sumber politik,

dan konflik kepentingan sebagai konsekuensi dari kebijakan legalisasi akses

menanam tanaman keras dan musiman dalam lahan zona rehabilitasi TNMB

dalam perspektif ekologi politik?

. Selain harus mengurai hubungan dengan PT.

LDO dan masyarakat desa penyangga, masalah dukungan dari para pihak terkait

juga masih relatif minim, konflik antara Balai TNMB dengan kelompok LSM-L,

dan konflik antar LSM-L yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat di

beberapa desa penyangga TNMB. Dari banyak permasalahan yang diuraikan di

atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian, sebagai berikut :

2. Bagaimanakah kondisi faktual, ramifikasi, konsekuensi kebijakan legalisasi

akses menanam tanaman keras dan musiman dalam lahan zona rehabilitasi

TNMB dan respon para aktor, peran dan kepentingannya terhadap program

rehabilitasi lahan okupasi TNMB berbasis PPM dalam perspektif ekologi

politik?

3. Bagaimanakah ragam bentuk dinamika kepentingan akses, hak-hak dan

kelembagaan masyarakat dalam memanfaatkan akses menanam tanaman

keras dan musiman dalam lahan zona rehabilitasi TNMB?

5

1. 4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis aspek yang

terkait dengan pengelolaan Taman Nasional Meru Betiri Jember Banyuwangi.

Secara spesifik, tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menggali dan menganalisis bentuk pola hubungan (relasi sosial),

sumber-sumber politik, dan konflik kepentingan sebagai konsekuensi dari kebijakan

legalisasi akses menanam tanaman keras dan musiman dalam zona rehabilitasi

TNMB dalam perspektif ekologi politik;

2. Menganalisis kondisi faktual, ramifikasi, dan konsekuensi kebijakan legalisasi

akses menanam tanaman keras dan musiman dalam zona rehabilitasi serta

respon para aktor, peran dan kepentingannya terhadap program rehabilitasi

lahan okupasi TNMB berbasis PPM dalam perspektif ekologi politik;

3. Menganalisis bentuk-bentuk dinamika kepentingan akses, hak-hak dan

kelembagaan masyarakat dalam memanfaatkan akses menanam tanaman

keras dan musiman dalam lahan zona rehabilitasi TNMB.

1. 5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pihak, sebagai

berikut:

1. Memberi kontribusi keilmuan dan perluasan wawasan bagi para ilmuan,

peneliti maupun praktisi yang berkepentingan terhadap pengelolaan taman

nasional yang memperhatikan aspek, sosial budaya, ekonomi masyarakat dan

ekologi;

2. Meningkatkan kesadaran, kebanggaan dan partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan TNMB sebagai kawasan konservasi;

3. Pengembangan landasan kebijakan untuk meratifikasi peraturan

perundang-undangan dan kebijakan pengelolaan taman nasional, yang memenuhi rasa

keadilan sosial, ekonomi dan kelestarian kawasan konservasi;

4. Mengembangkan kebijakan pengelolaan taman nasional berbasis masyarakat

yang dapat memenuhi tujuan ekonomi, keadilan, pemberdayaan para partisipan

1. 6 Kebaruan (Novelty) Penelitian

Kebaruan (novelty) dan keaslian (originality) dari penelitian ini

dibandingkan dengan beberapa penelitian sejenis yang pernah dilakukan, dapat

dilihat dari fokus kajian sebagai berikut.

1. Penelitian tentang Private, Collective, and Centralized Institutional

Arrangement for Managing Forest ”Commons” in Nepal, yang dilaksanakan

oleh Acharya (2005). Penelitian ini menunjukkan bahwa banyak faktor yang

mempengaruhi intreraksi masyarakat sekitar hutan dalam proses pembentukan

kelembagaan masyarakat desa hutan. Rancangan kelembagaan yang bersifat

homogen, untuk mengelola kehutanan masyarakat, dengan validitas yang kaku

dan hanya satu-satunya untuk diterapkan dalam sebuah Negara, tidak

direkomendasikan. Dengan kata lain, Kebijakan yang kaku, top down dan

seragam (uniform) sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika sosial di internal

masyarakat desa hutan. Rancangan kelembagaan yang direkomendasikan oleh

Acharya (2005) adalah yang mempertimbangkan otonomi lokal dan variasi

antar komunitas di wilayah yang berbeda-berbeda;

2. Penelitian tentang Regional Community Based Planning: The Challenge of

Participation Environmental Governance, yang dilaksanakan oleh Whelan &

Oliver (2005). Penelitian ini menunjukan bahwa kekuasaan, konflik dan

pertukaran pengetahuan adalah sesuatu yang saling terkait dalam suatu

kolaborasi pengelolaan sumberdaya alam regional ( Natural Resources

Management) yang bersifat partisipasi publik;

3. Penelitian tentang Exploring Priority Problems of the Forest Dependent Poor

in Nepal, yang dilaksanakan oleh Luintel & Bhattarai (2006). Penelitian ini

menunjukkan bahwa ketergantungan masyarakat miskin pada sumberdaya

hutan, bersifat kompleks dan tidak hanya berkaitan dengan masalah kehutanan

semata. Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini tidakcukup hanya dengan

pendekatan teknis semata, tetapi diperlukan pendekatan yang holistik dan

berkelanjutan serta pendekatan politis yang berkaitan dengan masalah ekonomi

dan social budaya. Menekan angka kemiskinan, maka diperlukan penguatan

Menuju pada perubahan di atas, diperlukan perubahan tata pemerintahan,

termasuk redefinisi peran Negara, civil society dan pasar;

4. Penelitian tentang Public Participation in Community Forest Policy in

Thailand: The Influence of Academics as Brokers, yang dilaksanakan oleh

Zurcher (2005). Penelitian ini menyimpulkan beberapa point penting, yakni; 1.

bahwa kemampuan masyarakat dalam mengartikulasi keinginan dan

pendapatnya masih lemah dan atau terbatas, sehingga perannya seringkali

lemah, tidak memiliki kekuatan dan pengaruh apa-apa dalam proses formulasi

kebijakan, 2. bahwa konflik atas hak akses terhadap sumberdaya hutan pada

tingkat lokal tidak akan mendapat perhatian yang luas secara nasional, jika

tidak didukung oleh kelompok akademisi dan kaum intelektual yang

mendukung ide pengelolaan lokal;

5. Penelitian tentang Institusi untuk mengatasi Kerusakan Hutan Mangrove, Studi

Kasus Pengelolaan Kawasan Hutan Mangrove di Kabupatren Bekasi Provinsi

Jawa Barat, yang dilakukan oleh Supaeri (2005). Penelitian ini menyimpulkan

bahwa institusi yang dapat mengendalikan kerusakan hutan mangrove adalah

kontrak yang sistematika penciptaan hingga penghapusannya memberikan

kepastian hak, dan telah memperhitungkan biaya linkungan serta pilihan

masyarakat dalam proses alokasi manfaatnya. Peraturan perundang-undangan

bidang kepemilikan yang diimplementasikan ke dalam pengelolaan hutan

mangrove memberikan insentif bagi terjadinya kebebasan akses pada kawasan

huatn mangrove. Kecuali itu, hak pemilikan yang diterapkan dalam

pengelolaan kawasan hutan mangrove tidak memberikan kepastrian hak

penguasaan lahan garapan, sehingga tidak mampu secara efektif

mengendalikan kerusakan bahkan memberikan insentif terciptanya kebebasan

akses;

6. Penelitian tentang Model Pengembangan Institusi Ekowisata untuk

Penyelesaian Konflik di TN Gunung Halimun Salak (TNGHS) dilakukan oleh

Pratiwi (2008). Penelitian ini menggunakan konsep Institutionalist Tenure

Security dan konsep ekowisasta untuk mengkaji masalah Tenurial Insecurity

dan konflik tenure resources di masyarakat sebagai akibat dari penetapan

masyarakat sekitar atau di dalam kawasan TNGHS). Penetapan TNGHS tidak

dilakukan berdasarkan persepsi kolektif masyarakat, sehingga kurang

mendapat dukungan para pihak. Pearaturan penundang-undangan penetapan

taman nasional dan implementasinya tidak dapat menjamin kepastian hak dan

akses bagi masyarakat lokal. Hal ini terjadi karena kendala pengetahuan dan

pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan, keterbatasan

sumberdaya dan masalah administrasi dan birokrasi pemabngunan.

Pengembangan ekowisata dan institusinya dapat berperan sebagai solusi

penyelesaian konflik ketidak-pastian akses;

7. Penelitian tentang Analisis Kebijakan Pengelolaan Akses Sumberdaya Alam

oleh Masyarakat Kaili di Taman Hutan Raya (Tahura) Sulawesi Tengah

dilakukan oleh Lahandu (2007). Penelitian ini menggunakan konsep akses

untuk mengkaji dampak kebijakan penetapan Tahura terhadap akses

masyarakat dalam memperoleh SDA dalam kawasan Tahura. Dampak

kebijakannya adalah terbatas atau menyempitnya ruang akses masyarakat pada

sektor produksi SDA, yang bermuara pada konflik antara masyarakat versus

pemerintah;

8. Penelitian tentang Konservasi Sumberdaya Alam di TN Gunung Merapi,

Analisis Ekologi Politik oleh Kuswijayanti (2007). Penelitian ini menggunakan

konsep akses untuk memetapakn mekanisme akses dan hak serta mengkaji

konflik para pihak dalam penetapan kawasan Gunung Merapi sebagai Taman

Nasional. Penetapan kawasan Gunung Merapi sebagai TNGM hanya

menguntungkan kelompok masyarakat yang tinggal di kawasan tambang pasir

dan kawasan wisata alam, tetapi menimbulkan ketidak-pastian pada

masyarakat yang di kawasan permukiman yang berstatus sebagai

petani-peternak;

9. Penelitian tentang Ekologi Politik Pengelolaan Taman Nasional Meru Betiri

(TNMB) Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi Era Reformasi Politik

Nasional oleh Qadim (2012). Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan

pengelolaan TNMB menggunakan konsep akses, hak dan kelembagaan

masyarakat dalam perpektif ekologi politik. Proses penelitian ini menggunakan

berdasarkan pada teknik distribusi frekuensi. Penelitian ini menemukan bahwa

akses menanam tanaman keras dan musiman dalam zona rehabilitasi TNMB

ketika situasi politik nasional chaos terjadi sebagai reaksi atas ketidak adilan

akses dan hak. Kelompok masyarakat berhasil memaksa pemerintah (Balai

TNMB) untuk melegalisasi akses menanam tanaman keras dan musiman

dalam zona rehabilitasi TNMB, hanya dengan syarat sederhana, berupa

pembentukan lembaga konservasi masyarakat (OPR/KetanMerah). Kebijakan

legalisasi akses menanam tanaman keras dan musiman dalam zona rehabilitasi

TNMB ini berbasis pemberdayaan masyarakat, pada aspek sosial budaya telah

menggeser sejumlah nilai-nilai sosial budaya setempat. Pada aspek sosial

ekonomi, legalisasi akses menanam tanaman keras dan musiman dalam zona

rehabilitasi TNMB belum mampu meningkatkan derajat sosial ekonomi

masyarakat. Pada aspek ekologi juga gagal merehabilitasi zona rehabilitasi,

sebagai akibat dari perbedaan kepentingan dan perlakuan dalam hal jenis

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1 Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi dalam Perpektif Politik Ekologi

Kebijakan pelestarian nasional menurut MacKinnon et al. (1990) harus

mencakup suatu pernyataan mengenai tanggung-jawab bangsa terhadap

pemanfaatan sumberdaya milik bangsa secara berkelanjutan, termasuk

perlindungan wakil-wakil ekosistem, dan species melalui suatu program

pengelolaaan kawasan yang dilindungi. WCS secara garis besar memberikan

petunjuk umum mengenai isi dan tujuan yang perlu dirumuskan dalam kebijakan

pelestarian tiap-tiap negara, menekankan perlunya menggaris-bawahi kepentingan

pelestarian dan pengelolaan kawasan yang dilindungi dalam mengisi

pembangunan berkelanjutan6

Dalam pengelolaannya, Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan Kawasan

Suaka Alam (KSA) menurut Saparjadi (1998) memiliki prinsip-prinsip dasar,

yakni; (1) prinsip komitment nasional, (2) prinsip irreversible, (3) prinsip manfaat .

Kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan sumberdaya

alam dan lingkungan menurut Soetaryono (2004) dirancang untuk mendukung

antara lain, prioritas percepatan ekonomi dan memperkuat landasan

pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berkeadilan berdasarkan sistem

ekonomi kerakyatan. Hal tersebut dimaksudkan agar terwujudnya keseimbangan

dan kelestarian fungsi sumberdaya alam dan lingkungan.

Djayadiningrat (2001) menyatakan bahwa kebijakan pengelolaan

sumberdaya alam dan lingkungan, antara lain dimaksudkan; (1) memberi akses

kepada masyarakat adat dan lokal, (2) pola pemanfaatan sumberdaya alam harus

memberi kesempatan dan peran aktif masyarakat adat dan lokal, dan, (3) secara

simultan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola sumberdaya

alam secara berkelanjutan.

6

optimum, (4) prinsip subsidi silang, (5) prinsip pengakuan, apresiasi dan

partisipasi, (6) prinsip passing out, (7) prinsip pengalihan tekanan, dan (8) prinsip

kemandirian.

Pada praktiknya, Mitchell et al. (2003) menyatakan bahwa kebijakan

pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan akan selalu berhadapan dengan

empat masalah penting, yakni; (1) perubahan, (2) kompleksitas, (3)

ketidak-pastian, dan (4) konflik sumberdaya alam. Keempat masalah tersebut dapat

menjadi masalah sekaligus menjadi peluang bagi semua pihak. Ia akan menjadi

peluang ketika keempat masalah tersebut, proses interaksi dan hubungan

sebab-akibatnya dapat dipahami secara kritis serta mengetahui bagaimana menjadi agen

perubahan yang positif. Menurut Kartodihardjo & Jamtani (2006), implementasi

kebijakan politik lingkungan di Indonesia tidak dikelola secara komprehensif,

sehingga menimbulkan ketidak-amanan sumberdaya hutan, seperti banyaknya

penjarahan dan pencurian kayu maupun naiknya ketidak-pastian usaha.

Ekologi politik sebagai konsep menurut Bryant (1992) dalam

Mitchell et al. (2003) telah dikembangkan untuk membantu memahami dimensi,

kondisi dan kompleksitas politik dari perubahan lingkungan, terutama di negara

berkembang. Ekologi politik dimaksudkan untuk menganalisis dan memahami

hubungan sebab-akibat yang lebih jauh daripada sekedar sistem bio-fisik dan

alami. Ekologi politik memiliki tiga dimensi penting, yakni:

1. Sumber politik; kebijakan negara, hubungan antar negara dan kapitalisme global, yang kesemuanya memacu pentingnya tekanan nasional dan global terhadap masalah lingkungan;

2. Kondisi; konflik-konflik yang timbul dari perlawanan masyarakat lokal. Dimensi ini menekankan pada bagaimana sekelompok masyarakat dengan kekuasaan terbatas dapat dan terus berjuang untuk mempertahankan kondisi suatu lingkungan yang menjadi tumpuan kehidupan mereka. Pemahaman terhadap hal ini membutuhkan pemahaman terhadap latar belakang sejarah dan dinamika setiap konflik;

3. Ramifikasi; konsekuensi politik perubahan lingkungan, dengan penekanan pada dampak sosial-ekonomi dan proses politik.

Ketiga dimensi di atas, menurut Bryant & Bailey (2000) dipengaruhi atau

dimainkan oleh 5 (lima) aktor, yakni; state, businessmen, multilateral institution,

NGOs dan grassroots. Dalam konteks ini, negara memiliki fungsi ganda, yakni

sebagai aktor pengguna sekaligus sebagai pelindung SDA, dan sering mengalami

dan mendapatkan resistensi, karena; 1. Negara-negara di dunia mempersulit upaya

pemecahan masalah lingkungan, demi kepentingan pembangunan ekonomi,

lingkungan hidup sering kali dikorbankan, dan 2. Negara-negara di dunia selalu

tidak dalam kapasitas untuk memecahkan masalah lingkungan dalam berbagai

level.

Peet & Watts (1996) menyatakan bahwa ekologi politik adalah sebuah

pertemuan antara ilmu sosial yang berakar dari ekologi dan prinsip-prinsip politik

ekonomi. Tujuan studinya dalam membentuk “pergerakan yang muncul dari

tekanan dan pertentangan krisis dibawah produksi, memahami pemikiran oposisi

dan visi untuk hidup yang lebih baik dan perubahan kondisi politik, dan melihat

kemungkinan untuk memperluas isu-isu lingkungan ke dalam sebuah pergerakan

untuk pemberian hak kehidupan dan keadilan sosial.

Scott & Sullivan (2000) menyatakan ekologi politik mengidentifikasi

persoalan politik yang mendesak masyarakat ke dalam aktivitas yang

menyebabkan kerusakan lingkungan tanpa adanya alternatif peluang yang

meliputi permintaan dan pembangunan kembali narasi lingkungan yang sudah

mapan, terutama yang berkaitan dengan lingkungan internasional dan diskursus

pembangunan. Tujuannya adalah mengilustrasikan dimensi politik dalam narasi

lingkungan dan mendekonstruksi narasi tertentu untuk menunjukkan bahwa

gagasan yang mapan mengenai penurunan kualitas dan pemerosotan mungkin

bukan tren linier yang cenderung mendominasi.

Forsyth (2003) menyatakan ekologi politik, secara strukturalis adalah

ekplorasi hubungan antara kapitalisme dan atau kebijakan negara yang opresif

yang berdampak pada masyarakat lokal dan kerusakan lingkungan. Ekologi

politik menurut Watts (2000) dalam Robbins (2004) adalah analisis kompleksitas

hubungan antara alam dan masyarakat melalui analisis menyeluruh yang

menimbulkan akses dan kontrol atas sumberdaya dan dampaknya bagi kesehatan

lingkungan dan kehidupan yang berkelanjutan. Tujuannya adalah menjelaskan

konflik lingkungan, terutama dalam hal memperjuangkan “pengetahuan,