2.1 Konsep Kelembagaan

Kelembagaan umumnya banyak dibahas dalam sosiologi, antropologi, hukum dan politik, organisasi dan manajemen, psikologi maupun ilmu lingkungan yang kemudian berkembang ke dalam ilmu ekonomi karena kini mulai banyak ekonom berkesimpulan bahwa kegagalan pembangunan ekonomi umumnya karena kegagalan kelembagaan. Dalam bidang sosiologi dan antropologi kelembagaan banyak ditekankan pada norma, tingkah laku dan adat istiadat. Dalam bidang ilmu politik kelembagaan banyak ditekankan pada aturan main (the rules) dan kegiatan kolektif (collective action) untuk kepentingan bersama atau umum (public). Ilmu psikologi melihat kelembagaan dari sudut tingkah laku manusia (behaviour). Ilmu hukum menegaskan pentingnya kelembagaan dari sudut hukum, aturan dan penegakan hukum serta instrumen dan proses litigasinya (Djogo, dkk, 2003).

mengapa orang berprilaku atau bertindak sesuai dengan atau bertentangan dengan peraturan yang ada.

Kelembagaan berisikan dua aspek penting yaitu; “aspek kelembagaan” dan “aspek keorganisasian”. Aspek kelembagaan meliputi perilaku atau perilaku sosial dimana inti kajiannya adalah tentang nilai (value), norma (norm), custom, mores, folkways, usage, kepercayaan, gagasan, doktrin, keinginan, kebutuhan, orientasi dan lain-lain. Bentuk perubahan sosial dalam aspek kelembagaan bersifat kultural dan proses perubahannya membutuhkan waktu yang lama. Sementara dalam aspek keorganisasian meliputi struktur atau struktur sosial dengan inti kajiannya terletak pada aspek peran (role). Lebih jauh aspek struktural mencakup: peran, aktivitas, hubungan antar peran, integrasi sosial, struktur umum, perbandingan struktur tekstual dengan struktur faktual, struktur kewenangan atau kekuasaan, hubungan antar kegiatan dengan tujuan yang hendak dicapai, aspek solidaritas, klik, profil dan pola kekuasaan. Bentuk perubahan sosial dalam aspek keorganisasian bersifat struktural dan berlangsung relatif cepat (Subagio, 2005).

lain-lain yang relatif sejenis. Namun, perkembangan akhir-akhir ini, istilah “kelembagaan” lebih sering digunakan untuk makna yang mencakup keduanya sekaligus. Ada beberapa alasan kenapa orang-orang lebih memilih istilah tersebut. Kelembagaan lebih dipilih karena kata “organisasi” menunjuk kepada suatu sosial form yang bersifat formal, dan akhir-akhir ini semakin cenderung mendapat image negatif.

Sejalan dengan pernyataan Subagio (2005), Koentjaraningrat (1974) menyatakan tujuan dari kelembagaan sosial adalah memenuhi kebutuhan pokok manusia, maka ia dapat dikategorikan berdasarkan jenis-jenis kebutuhan pokok tersebut. Kemudian mengkategorikannya ke dalam delapan golongan sebagai berikut:

a. Kelembagaan kekerabatan/domestik: memenuhi kebutuhan hidup kekerabatan. Contoh: pelamaran, poligami, perceraian, dan lain-lain.

b. Kelembagaan Ekonomi: memenuhi pencaharian hidup, memproduksi, menimbun, mendistribusikan harta benda. Contoh: pertanian, peternakan, industri, koperasi, perdagangan, sambatan, dan lain-lain.

c. Kelembagaan pendidikan: memenuhi kebutuhan penerangan dan pendidikan manusia agar menjadi anggota masyarakat yang berguna. Contoh: pendidikan dasar/ menengah/tinggi, pers, dan lain-lain.

e. Kelembagaan estetika dan rekreasi: kebutuhan manusia untuk menyatakan rasa keindahannya dan rekreasi. Contoh: seni rupa, seni suara, seni gerak, kesusastraan, dan lain-lain.

f. Kelembagaan keagamaan: memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan atau alam gaib. Contoh: upacara, selamatan, pantangan, dan lain-lain.

g. Kelembagaan politik: memenuhi kebutuhan manusia untuk mengatur kehidupan kelompok secara besar-besaran atau kehidupan bernegara. Contoh: pemerintahan, kepartaian, demokrasi, kepolisian, kehakiman, dan lain-lain.

h. Kelembagaan somatik: memenuhi kebutuhan jasmaniah manusia. Contoh: pemeliharaan kesehatan, pemeliharaan kecantikan, dan lain-lain.

2.2 Konsep Corporate Social Responsiblity

Ada banyak definisi yang diberikan untuk konsep CSR. Dari kata-kata ‘corporate’, ‘social’ dan ‘responsibility’ yang terkandung dalam istilah ini maka CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab yang dimiliki oleh suatu perusahaan terhadap masyarakat di mana perusahaan tersebut berdiri atau menjalankan usahanya1. Kamus online Wikipedia mendefinisikan CSR sebagai suatu konsep bahwa suatu organisasi (khususnya, tapi tidak terbatas pada, perusahaan) memiliki kewajiban untuk memperhatikan kepentingan pelanggan, karyawan, pemegang saham, komunitas dan pertimbangan-pertimbangan

1

ekologis dalam segala aspek dari usahanya2. Sementara Schermerhorn (1993) secara singkat mendefinisikannya sebagai kewajiban dari suatu perusahaan untuk bertindak dalam cara-cara yang sesuai dengan kepentingan perusahaan tersebut dan kepentingan masyarakat secara luas3.

The International Organization of Employers (IOE) mendefinisikan CSR sebagai "initiatives by companies voluntarily integrating social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders". Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pertama, CSR merupakan tindakan perusahaan yang bersifat sukarela dan melampaui kewajiban hukum terhadap peraturan perundang-undangan Negara. Kedua, definisi tersebut memandang CSR sebagai aspek inti dari aktifitas bisnis di suatu perusahaan dan melihatnya sebagai suatu alat untuk terlibat dengan para pemangku kepentingan4.

Definisi yang diterima luas oleh para praktisi dan aktivis CSR adalah definisi menurut The World Business Council for Sustainable Development yaitu bahwa CSR merupakan suatu komitmen terus-menerus dari pelaku bisnis untuk berlaku etis dan untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi sambil meningkatkan kualitas hidup para pekerja dan keluarganya, juga bagi komunitas lokal dan masyarakat pada umumnya5. Dari definisi ini kita melihat

2

Asongu, J.J., “The History of Corporate Social Responsibility” (http://www.jbpponline.com/article/view/1104/842), diakses pada tanggal 1 Agt. 2009

3

http://www.personal.psu.edu/kez5001/CSR.htm mengutip Schermerhorn, John. Management. New York: John Wiley & Sons, Inc. 2005, diakses pada tanggal 1 Okt. 2009

4

Burkett W., Brian dan Douglas G. Gilbert, “Voluntary Regulation of International Labour Standards: An Overview of the Corporate Social Responsibility Phenomenon” diakses dari http://library.findlaw.com/2005/Jul/11/246322.html pada tanggal 20 Agt. 2009 mengutip "Corporate Social Responsibility: An IOE Approach," International Organization of Employers Position Paper, at p. 2, online: http://www.uscib.org/ docs/03_21_03_CR.pdf

5

pentingnya ‘sustainability’ (berkesinambungan /berkelanjutan), yaitu dilakukan secara terus-menerus untuk efek jangka panjang dan bukan hanya dilakukan sekali-sekali saja. Konsep CSR memang sangat berkaitan erat dengan konsep sustainability development (pembangunan yang berkelanjutan).

Pada dasarnya CSR merupakan suatu bentuk tanggung jawab sosial yang berkembang sebagai wujud dari sebuah good corporate governence. Pada sisi ini, CSR dilihat sebagai aplikasi dari keberadaan korporat sebagai salah satu elemen sosial yang merupakan bagian dari etika bisnis. Dalam hal ini, pelaksanaan CSR mengacu pada konsep yang lebih luas dan global. Corporate social Responsibility/Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) merupakan suatu komitmen perusahaan untuk membangun kualitas kehidupan yang lebih baik bersama dengan para pihak yang terkait, utamanya masyarakat disekelilingnya dan lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut berada, yang dilakukan terpadu dengan kegiatan usahanya secara berkelanjutan (Budimanta, 2002).

jawab untuk menghasilkan laba sebesar-besarnya. Memberi sumbangan, sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial, bukan saja terkesan sebagai pekerjaan yang tidak perlu, melainkan juga bisa mengacaukan misi utama perusahaan-yakni mencari keuntungan (Saidi, dkk. 2003).

Nursahid (2006) menyatakan bahwa penerapan etik dalam dunia bisnis berkaitan erat dengan apa yang sekarang ini berkembang dan dikenal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility); yakni tanggung jawab moral suatu organisasi bisnis terhadap kelompok yang menjadi stakeholder-nya yang terkena pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung dari operasi perusahaan. Perusahaan dapat mengadopsi konsep CSR ini dalam pengertian terbatas dan luas, meski pada umumnya pengertian dalam arti luas lebih dapat diterima. Dalam pengertian terbatas, tanggung jawab sosial suatu perusahaan dipahami sebagai upaya untuk tunduk dan memenuhi hukum dan aturan main yang ada. Perusahaan tidak bertanggung jawab untuk memahami ”apa yang ada” (konteks) di sekitar aturan tersebut, karena perusahaan mungkin saja menginterpretasikan secara ”kreatif” aturan-aturan hukum untuk kepentingan mereka, terutama ketika aturan tersebut tidak cukup spesifik mengatur apa yang legal dan tidak legal, atau perilaku apa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan.

jawab sosial dapat dilakukan dalam berbagai situasi dengan mempertimbangkan hasil terbaik atau yang paling sedikit merugikan stakeholder-nya.

Perusahaan juga harus bertanggung jawab secara etis. Ini berarti sebuah perusahaan berkewajiban mempraktikkan hal-hal yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai etis. Oleh karena itu, nilai-nilai dan norma-norma masyarakat harus menjadi rujukan bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya sehari-hari. Lebih dari itu, perusahaan juga mempunyai tanggung jawab filantropis yang mensyaratkan agar perusahaan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat, agar kualitas hidup masyarakat meningkat sejalan dengan operasi bisnis sebuah perusahaan (Nursahid, 2006).

Motif Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Steiner dalam Nursahid (2006) menyatakan bahwa terdapat sejumlah alasan mengapa perusahaan memiliki program-program filantropik atau program tanggung jawab sosial, yaitu: pertama, untuk mempraktikkan konsep ”good corporate citizenship”. Kedua, untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Dan ketiga adalah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terdidik.

normatif kedermawanan sosial dalam rangka pemberdayaan masyarakat tidak terdistorsi dan dimanipulasi oleh kepentingan yang tidak sehat.

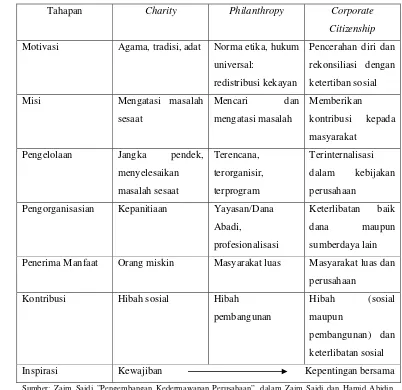

Tahapan Charity Philanthropy Corporate

Citizenship

Motivasi Agama, tradisi, adat Norma etika, hukum

universal:

redistribusi kekayan

Pencerahan diri dan

rekonsiliasi dengan

ketertiban sosial

Misi Mengatasi masalah

sesaat Mencari dan mengatasi masalah Memberikan kontribusi kepada masyarakat

Pengelolaan Jangka pendek,

menyelesaikan masalah sesaat Terencana, terorganisir, terprogram Terinternalisasi dalam kebijakan perusahaan

Pengorganisasian Kepanitiaan Yayasan/Dana

Abadi,

profesionalisasi

Keterlibatan baik

dana maupun

sumberdaya lain

Penerima Manfaat Orang miskin Masyarakat luas Masyarakat luas dan

perusahaan

Kontribusi Hibah sosial Hibah

pembangunan

Hibah (sosial

maupun

pembangunan) dan

keterlibatan sosial

Inspirasi Kewajiban Kepentingan bersama

[image:9.612.111.513.141.531.2]Sumber: Zaim Saidi ”Pengembangan Kedermawanan Perusahaan”, dalam Zaim Saidi dan Hamid Abidin, 2004. hal. 57.

Gambar 1. Matriks Karakterisasi Tahap-Tahap Kedermawanan Sosial Perusahaan

2.3 Konsep Lembaga Keuangan Mikro

bahwa kredit mikro adalah program/kegiatan yang memberikan pinjaman dengan jumlah kecil kepada masyarakat miskin untuk kegiatan usaha dalam meningkatkan pendapatan, pemberian pinjaman untuk mengurus diri sendiri dan keluarganya. Sementara Bank Indonesia mendefinisikan kredit mikro merupakan kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha produktif baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai hasil penjualan paling banyak seratus juta rupiah per tahun.

Lembaga keuangan yang terlibat dalam penyaluran kredit mikro umumnya disebut LKM. Menurut Asian Development Bank (ADB), lembaga keuangan mikro (microfinance) adalah lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (deposits), kredit (loans), pembayaran berbagai transaksi jasa (payment services) serta money transfers yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil (insurance to poor and low-income households and their microenterprises). Sedangkan bentuk LKM dapat berupa: (1) lembaga formal misalnya bank desa dan koperasi, (2) lembaga semi formal misalnya organisasi non pemerintah, dan (3) sumber-sumber informal misalnya pelepas uang.

atau kelompok simpan pinjam yang memiliki aturan jelas, dibentuk atas keputusan dan kesepakatan bersama, juga ada yang dibentuk berdasar program atau keputusan pemerintah.

Lembaga keuangan dalam bentuk kelompok dapat disebut juga Credit Union (CU), yaitu sekumpulan orang yang telah bersepakat untuk berama-sama menabung uang mereka, kemudian uang tersebut dipinjamkan diantara mereka sendiri dengan bunga yang ringan untuk maksud-maksud produktif dan kesejahteraan. Selanjutnya dikemukakan CU belum mempunyai badan hukum namun memilki ikatan pemersatu bagi anggota-anggotanya. Ikatan pemersatu dapat dianggap sebagai pembatas keanggotaan (Badan PDKK Sumut, 1980).

Perkembangan berikutnya, lembaga-lembaga keuangan informal ini lebih mengena di kalangan pelaku UKM karena sifatnya yang lebih fleksibel, misalnya dalam hal persyaratan dan jumlah pinjaman yang tidak seketat persyaratan perbankan maupun keluwesan pada pencairan kredit. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa keberadaan lembaga-lembaga keuangan informal sesuai dengan kebutuhan pelaku UKM, yang umumnya membutuhkan pembiayaan sesuai skala dan sifat usaha kecil. Keberadaan lembaga-lembaga keuangan informal ini kemudian disebut sebagai LKM.

2.4 Konsep Koperasi

Koperasi berasal dari Bahasa Latin “cooperere”. Dalam bahasa Inggris “cooperation” maknanya adalah “bekerja sama”, dimana co = bersama, operation = bekerja, dan to operate = berusaha. Pengertian koperasi secara ekonomi adalah kerjasama para anggota untuk memenuhi kebutuhan bersama. Istilah “koperasi” di Indonesia secara legal pertama dikenal dalam undang-undang No. 79 tahun 1958, yang merubah kata “kooperasi” menjadi “koperasi”. Dalam UU No. 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian disebutkan “Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang

atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi

prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas

asas kekeluargaan”.

Koperasi berbeda dengan organisasi usaha pada umumnya. Meskipun, menurut prinsip-prinsip koperasi (cooperative principle) atau sendi-sendi dasar koperasi, masalahnya dalam UU No.12 tahun 1967, koperasi dapat berupa organisasi masyarakat atau perusahaan (enterprise). Perbedaannya adalah: dari segi organisasi anggotanya merupakan orang-orang dengan kepentingan sama, anggota bebas keluar masuk, dan kekuasaan dirapat anggota bukan pada pemilik usaha. Tidak sebagaimana di perusahaan yang pemimpinnya sentralistis, pada koperasi dikenal “tritunggal kepemimpinan” yang terdiri rapat anggota, pengurus dan manajer. Pengurus bukan penguasa mutlak. Pengelolaan usaha pada koperasi dilakukan secara terbuka, tidak tertutup sebagaimana dalam perusahaan swasta.

2.5 Konsep Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menurut Sumodiningrat (2007), mempunyai ciri utama: (1) pada umumnya dalam berusaha tidak memisahkan kedudukan pemilik dengan manajerial; (2) menggunakan tenaga kerja sendiri; (3) unbankable mengandalkan modal sendiri, (4) sebagian tidak berbadan hukum dan memiliki tingkat kewirausahaan yang relatif rendah. Kriteria lain menurut Bank Indonesia adalah: (1) kepemilikan oleh individu atau keluarga; (2) memanfaatkan teknologi sederhana dan padat karya; (3) rata-rata tingkat pendidikan dan keterampilan tergolong rendah; (4) sebagian tidak terdaftar secara resmi dan atau belum berbadan hukum serta; (5) tidak membayar pajak.

Ada dua definisi usaha kecil yang dikenal di Indonesia. Pertama, definisi usaha kecil menurut Undang-Undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp 1 milyar dan memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, paling banyak Rp 200 juta. Kedua, menurut kategori Badan Pusat Statistik (BPS), usaha kecil identik dengan industri kecil dan industri rumah tangga. BPS mengklasifikasikan industri berdasarkan jumlah pekerjanya, yaitu: (1) industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang; (2) industri kecil dengan pekerja 5-19 orang; (3) industri menengah dengan pekerja 20-99 orang; dan (4) industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih.

Usaha Kecil (Menurut UU No. 9/1995, tentang Usaha Kecil):

a. Usaha produktif milik Warga Negara Indonesia, yang berbentuk badan usaha orang orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum termasuk koperasi;

b. Bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan Usaha Menengah atau Besar;

c. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100 juta per tahun.

Berdasarkan Kepmenkeu 571/KMK 03/2003 maka pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran brutto dan atau penerimaan brutto tak lebih dari 600 juta.

Usaha Menengah menurut Inpres No. 10/1999, tentang Pemberdayaan Usaha Menengah adalah:

a. Usaha produktif milik Warga Negara Indonesia, yang berbentuk badan usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha berbadan hukum termasuk koperasi;

c. Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200 juta, sampai dengan Rp. 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100 juta per tahun.

Usaha Produktif (Menurut Keputusan Menkeu No. 40/KMK.06/2003, tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil): Usaha pada semua sektor ekonomi yang dimaksudkan untuk dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan usaha. Ada beberapa acuan definisi yang digunakan oleh berbagai instansi di Indonesia, yaitu:

a. UU No.9 tahun 1995 tentang usaha kecil mengatur kriteria usaha kecil berdasarkan nilai aset tetap (di luar tanah dan bangunan) paling besar Rp 200 juta dengan omzet per tahun maksimal Rp 1 milyar. Sementara itu berdasarkan Inpres No.10 tahun 1999 tentang usaha menengah, batasan aset tetap (di luar tanah dan bangunan) untuk usaha menengah adalah Rp 200 juta hingga Rp 10 milyar.

persen) dengan total penyerapan tenaga kerja di kedua sektor tersebut sekitar 53 juta orang (68 persen penyerapan tenaga kerja secara total). c. Departemen Perindustrian dan Perdagangan menetapkan bahwa industri

kecil dan menengah adalah industri yang memiliki nilai investasi sampai dengan Rp. 5 milyar. Sementara itu, usaha kecil di bidang perdagangan dan industri juga dikategorikan sebagai usaha yang memiliki aset tetap kurang dari Rp. 200 juta dan omzet per tahun kurang dari Rp. 1 miliar (sesuai UU No. 9 tahun 1995).

d. Bank Indonesia menggolongkan UK dengan merujuk pada UU No. 9/1995, sedangkan untuk usaha menengah, BI menentukan sendiri kriteria aset tetapnya dengan besaran yang dibedakan antara industri manufaktur (Rp. 200 juta s/d Rp. 5 miliar) dan non manufaktur (Rp. 200 – 600 juta). e. Badan Pusat Statistik (BPS) menggolongkan suatu usaha berdasarkan

jumlah tenaga kerja. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki pekerja 1-19 orang; usaha menengah memiliki pekerja 20-99 orang; dan usaha besar memiliki pekerja sekurang-kurangnya 100 orang.

Pada umumnya, usaha kecil mempunyai ciri antara lain sebagai berikut:

a. Biasanya berbentuk usaha perorangan dan belum berbadan hukum perusahaan

b. Aspek legalitas usaha lemah

c. Struktur organisasi bersifat sederhana dengan pembagian kerja yang tidak baku

d. Kebanyakan tidak mempunyai laporan keuangan dan tidak melakukan pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan

g. Sumber Daya Manusia (SDM) terbatas

h. Pemilik memiliki ikatan batin yang kuat dengan perusahaan, sehingga seluruh kewajiban perusahaan juga menjadi kewajiban pemilik.

Kondisi tersebut berakibat kepada; 1) Lemahnya jaringan usaha serta keterbatasan kemampuan penetrasi pasar dan diversifikasi pasar, 2) Skala ekonomi terlalu kecil sehingga sukar menekan biaya, dan 3) Margin keuntungan sangat tipis. Sehubungan dengan permasalahan secara umum yang dialami oleh UKM, Badan Pusat Statistik (2003) mengidentifikasikan permasalahan yang dihadapi oleh UKM sebagai berikut:

a. Kurang permodalan

b. Kesulitan dalam pemasaran c. Persaingan usaha ketat d. Kesulitan bahan baku

e. Kurang teknis produksi dan keahlian f. Keterampilan manajerial kurang

g. Kurang pengetahuan manajemen keuangan

h. Iklim usaha yang kurang kondusif (perijinan, aturan/perundangan)

2.6 Kemitraan CSR Suatu Alternatif Penguatan UMKM

kemauan dari para pelaku bisnis untuk melakukan perbaikan, bagaimanapun besarnya sumberdaya yang dialokasikan akan sia-sia saja. Jadi sinergitas didalam pemberdayaan UMKM menjadi kunci penentu dalam rangka membangun UMKM yang tangguh dan berdaya saing tinggi di masa depan (Dipta, 2008).

Dipta (2008) juga menyebutkan salah satu sinergitas yang telah banyak dilakukan di luar negeri, adalah kerjasama atau kemitraan antara UMKM dengan usaha besar. Kemitraan yang ideal dilandasi adanya keterkaitan usaha, melalui prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan kita kenal dengan “win-win solution”. Melalui pola kemitraan ini, diharapkan terjadinya alih teknologi dan manajemen dari perusahaan besar kepada yang lebih kecil. Di samping itu, pola kemitraan akan mendorong adanya peningkatan daya saing UMKM. Kemitraan akan membangun adanya kepastian pasokan produk, karena semuanya diatur dalam kesepakatan dalam bentuk kontrak. Selain kemitraan yang didasarkan pada inter-relasi atau keterkaitan usaha, di banyak negara juga dikembangkan program kemitraan yang didorong karena kepedulian perusahaan besar untuk membina perusahaan kecil, khususnya usaha mikro dan kecil. Pola kepedulian perusahaan besar dalam bentuk sosial seperti ini yang sering disebut CSR telah banyak dikembangkan.

kemitraan dengan pola CSR ini dapat dilakukan dalam berbagai pola, seperti community development, peningkatan kapasitas, promosi produk, bahkan perkuatan permodalan bagi Usaha Mikro dan Kecil. Secara spesifik menyebutkan bahwa CSR bisa diarahkan agar UMKM bisa dibantu dalam inovasi packaging, inovasi branding, inovasi produk, serta penampilan produk. Selain hal-hal tersebut, bentuk program CSR lainnya yang juga bisa dilakukan adalah pengembangan lembaga layanan bisnis dan yayasan lain yang intinya diarahkan untuk pengembangan UMKM (Ali, 2007).

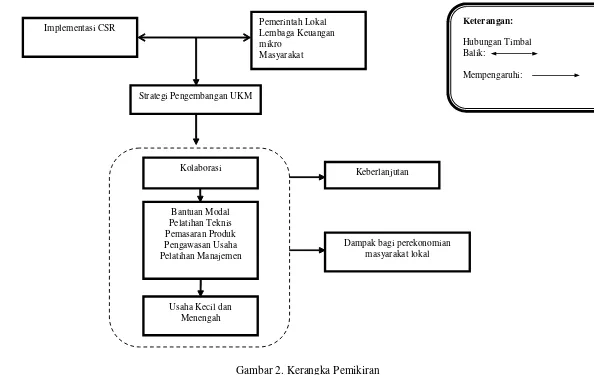

2.7 Kerangka Pemikiran

pihak-pihak tersebut disamakan agar dapat menjalankan program CSR yang berkelanjutan dengan dukungan semua pihak yang terlibat.

Program CSR perusahaan didasarkan atas tiga bidang utama yaitu: pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Program yang dibuat pada setiap bidang dibentuk dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya, suatu perusahan melakukan kolaborasi dengan stakeholder lain seperti pemerintah, LSM, akademisi, dan masyarakat. Dengan adanya kolaborasi dari tiap stakeholder ini diharapkan program yang terbentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak yang baik bagi perekonomian masyarakat.

Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Implementasi CSR Pemerintah Lokal Lembaga Keuangan

mikro Masyarakat

Bantuan Modal Pelatihan Teknis Pemasaran Produk Pengawasan Usaha Pelatihan Manajemen

Keterangan:

Hubungan Timbal Balik:

Mempengaruhi:

Kolaborasi

Usaha Kecil dan Menengah

Keberlanjutan

2.7.1 Hipotesis Pengarah

1. Implementasi CSR terfokus pada tiga bidang yang tidak terpisahkan, yaitu: Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi.

2. CSR mengadopsi prinsip pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Implementasi CSR dalam pengembangan Usaha Kecil dan Menengah melibatkan berbagai pihak diantaranya: Perusahaan, Pemerintah, Lembaga Keuangan Mikro, dan Masyarakat.

4. Implementasi CSR dalam pengembangan UKM dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

2.7.2 Definisi Konseptual

1. Implementasi CSR: Pelaksanaan CSR yang dilakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat. 2. Pihak yang terlibat: merupakan semua pihak yang berpartisipasi dan

berperan dalam pengembangan koperasi seperti pemerintah setempat, akademisi, LSM, Lembaga Keuangan Mikro dan Masyarakat.

3. Pemerintah Lokal: adalah aparat Negara yang bertugas di wilayah tempat masyarakat yang terlibat program pengembangan koperasi oleh PG.

5. Masyarakat: adalah penduduk yang tinggal di sekitar wilayah perusahaan dan terlibat dalam program pengembangan UKM.

6. Strategi Pengembangan UKM: merupakan hasil dari gabungan pendapat tiap-tiap stakeholder untuk menentukan apa upaya terbaik yang akan dilakukan untuk membuat UKM lebih baik lagi di masa yang akan datang. 7. Bantuan: yang diberikan berupa Community Development yang dalam hal

ini dapat berupa bantuan modal, pelatihan teknis, pemasaran produk, pengawasan usaha dan pelatihan manajemen.

8. UKM: adalah usaha informal yang kapasitasnya berupa home industry biasa dijalankan oleh masyarakat kecil dan belum mempunyai badan hukum.

9. Perekonomian masyarakat lokal: digambarkan dengan jumlah pendapatan masyarakat, apakah ada peningkatan sebelum dan sesudah adanya pengembangan UKM.